Казалось бы, специалистами уже изучены, практически все архивные материалы и ожидать появления на свет новых фотографий поэта не приходится. Но оказывается, что при внимательном рассмотрении, немало «открытий чудных» могут принести домашние архивы соотечественников, владельцы которых, зачастую, не подозревают, что находящиеся в их распоряжении документы и фотографии имеют историческую ценность.

В настоящей статье речь пойдет о действительных и мнимых находках, сделанных в домашних архивах автора статьи и его петербургской знакомой, о находке в фондах Российской национальной библиотеки и о истории поисков, благодаря которым выяснилось, что на фотографии из домашнего архива изображены Николай Гумилёв, Анна Ахматова, Георгий Иванов и другие поэты Серебряного века.

* * *

Я помню дни: я, робкий, торопливый,

Входил в высокий кабинет…

Мой интерес к истории Царского Села, Серебряному веку и личности Н. Гумилёва начался с двух старых фотографий класса царскосельской гимназии, где среди других учеников запечатлен мой дед Кирилл Павлович Афанасьев (1887-1935), родившийся и выросший в Царском Селе. С виду обычные школьные фотографии, такие хранятся почти у каждого: ученики в несколько рядов, в центре классный руководитель. Дедушка умер задолго до моего рождения, поэтому когда пришло время и захотелось узнать, кто был запечатлен на этих снимках, расспросить о прошлой гимназической жизни было уже не у кого.

VI класс Императорской Царскосельской Николаевской гимназии, 1907 год. (Класс выпуска 1909 года).

Из архивов К. П. Афанасьева и Л. Е. Аренса.

1. Шишко,

2. Ремпен Владимир,

4. Ковалевский Лев,

5. Кваснецкий (видна только рука),

6. Масайтис Виктор,

7. Савицкий Георгий (с.м.),

8. Латкин Николай (з.м.),

9. Аренс Лев,

10. Клименко Николай,

11. Морозов Николай (з.м.),

12. Палепа Виктор,

13. Павлов Владимир,

14. Михайловский,

15. Рихтер Дмитрий

16. Левитон Давид (з.м.),

17. Фриман Владимир,

18. Афанасьев Кирилл,

19. Трубицин,

20. Вишневский Николай (с.м.),

21. Беллев(?),

22. Бельтсон Виктор,

23. Орлов Сергей,

24. Пекрио(?),

25. Прегер,

26. Струтинский(?).

(?) – фамилия написана неразборчиво, (з.м.) – окончил курс с золотой медалью, (с.м.) – окончил курс с серебряной медалью.

Из архивных документов6 и жизнеописания деда, написанного им в начале 30-х годов, узнал, что в 1910 году он закончил Императорскую Николаевскую Царскосельскую гимназию. Гимназию во многом примечательную, ведь её директорами были выдающийся поэт, критик, филолог-эллинист Иннокентий Анненский и историк, поэт, переводчик Фауста Константин Иванов, а из учеников вышли поэты: Н. Гумилёв, Дм. Кленовский, братья Оцупы, Вс. Рождественский, В. Кривич; ученые с мировым именем: Ф. Щербатской, В. Визе, М. Глазунов, П. Светлов, А. Имщеницкий; искусствовед Н. Пунин, актеры В. Полонский и М. Царев, стратонавт А. Васенко, известные военоначальники7.

Одним из наиболее значительных имен в приведенном списке, несомненно является имя поэта Николая Гумилёва. О периоде его учебы в Царскосельской Николаевской гимназии (1903-1906 гг) фактического материала сохранилось не много. Это отрывочные воспоминания соучеников Гумилёва (не одноклассников): Н. Пунина, Л. Аренса, Дм. Кленовского, Н. Оцупа и Вс. Рождественского, воспоминания царскосела Э. Голлербаха, подруги Ахматовой В. Срезневской и сводной сестры Н. Гумилёва А. С. Сверчковой, а также гимназические документы и свидетельства: А. Ахматовой, учителя гимназии Ар. Мухина и родителей соученика Дм. Коковцева, собранные П. Лукницким. Из них нам известно, что после возвращения семьи из Тифлиса, с осени 1903 года, Н. Гумилёв поступил в VII класс Николаевской гимназии, учился плохо и неохотно, был оставлен на второй год; 30 мая 1906 года получил аттестат зрелости, в котором значилась единственная пятерка по логике; что «никакого интереса к гимназической жизни он не обнаруживал, но вокруг его имени гудела молва; говорили об его дурном поведении, об его странных стихах и странных вкусах»8. В многочисленных жизнеописаниях Н. Гумилёва, рассказывается о первой встрече с Аней Горенко в сочельник 1903 года, о выходе в октябре 1905 года первого сборника стихов «Путь конквистадоров», о первых «внегимназических» контактах с Иннокентием Анненским.

И если письменные свидетельства о гимназическом периоде жизни Николая Гумилёва, хоть в небольшом количестве, но сохранились, то фотографий этого периода жизни не сохранилось ни одной. Поэтому вероятность того, что на снимке класса Николаевской гимназии из архива деда мог быть запечатлен юный поэт, подвигла меня на упорные поиски.

Обратившись к сохранившимся в РНБ (Российская национальная библиотека) гимназическим отчетам, выяснил, что дед значится в списке «посторонних лиц», получивших аттестат зрелости в 1910 году9 и в списке учеников второго класса гимназии за 1899/1900 учебный год10. Большинство его одноклассников по 2-му классу числятся среди выпускников 1906 года вместе с Николаем Гумилёвым. Возникло предположение, что дед мог проучиться с одноклассниками до 1906 года, а затем, по каким-то причинам (неуспеваемость, неуплата, слабое здоровье) мог прервать обучение на 4 года. В этом случае в 1904/1905 и 1905/1906 учебных годах он учился в одном классе с Н. Гумилёвым, следовательно на снимках мог быть запечатлен юный поэт. Для получения ответа на интригующий вопрос, фотографии были посланы нескольким специалистам.

Первым откликнулся исследователь жизни и творчества Н. Гумилёва Виталий Петрановский. Он высказал предположение, что 2-й справа ученик в верхнем ряду на одном из снимков из архива деда — Николай Гумилёв, «выдавало» его характерное косоглазие. Компьютерные сравнения с известными фотографиями Гумилёва также говорили в пользу этой версии. Однако сотрудники музея А. Ахматовой в Фонтанном Доме, Историко-литературного музея г. Пушкина и автор монографии о Н. Гумилёве В. Шубинский посчитали, что «скорее всего это не Гумилёв».

Для того, чтобы разрешить все сомнения, в 2004 году фотография была передана для портретной экспертизы в экспертно-криминалистический отдел ГУВД Санкт-Петербурга. Работу провели уважаемые специалисты по всем правилам криминалистической науки, руководствуясь «традиционной методикой производства экспертных исследований и портретной экспертизы (Идентификация личности по чертам внешности)». Многостраничное заключение экспертов заканчивалось следующими словами: «в результате сравнительного исследования методами сопоставления, наложения и напросвет с помощью оптических и измерительных приборов установлено следующее: на представленной черно-белой групповой фотографии, изображенный молодой человек в униформе, расположенный в верхнем ряду вторым справа — и на электрографических копиях портретов Николая Степановича Гумилёва различного периода, представленных в качестве образцов — изображено одно и то же лицо».

Казалось, теперь можно было с уверенностью говорить о том, как выглядил гимназист Коля Гумилёв, когда он впервые встретился с ученицей Мариинской гимназии Аней Горенко на ступенях царскосельского Гостиного двора или когда Иннокентий Анненский впервые обратил внимание на ученика вверенной ему гимназии, как на подающего надежды поэта.

|

|

|

|

«Н. Гумилёв» — Прегер Фрагмент снимка 1907 года |

Н. Гумилёв 1915 год |

Совмещение снимков 1907 и 1915 годов |

|

В ремешках пенал и книги были, Возвращалась я домой из школы. Эти липы, верно, не забыли Нашу встречу, мальчик мой веселый. А. Ахматова |

Я помню дни: я, робкий, торопливый, Входил в высокий кабинет, Где ждал меня спокойный и учтивый, Слегка седеющий поэт. Н. Гумилёв |

После ознакомления со списками гимназистов, учившихся в одном классе с Гумилёвым в 1903/1904 и 1904/1905 учебных годах («Труды и дни Н. С. Гумилёва»5), выяснилось, что фамилия деда там отсутствует. Эти списки, очевидно, были взяты из ежегодных отчетов гимназии за 1904-1905 гг, не сохранившихся до наших дней, и не доверять им не было никаких оснований.

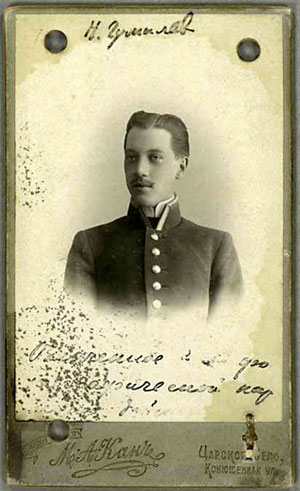

Сомнения еще больше усилились, когда удалось уточнить атрибуцию наиболее близкой к гимназической поре известной фотографии Николая Гумилёва в мундире с высоким стоячим воротником, опубликованной в книгах В. Шубинского1 и О. Высотского2. Поскольку снимок находится в студенческом деле Н. Гумилёва (архив ЦГИА, СПб), а поступал он в университет в 1908 году, то и снимок датирован авторами 1908-м годом. Облик Николая Степановича на этой фотографии довольно сильно отличается от образа гимназиста на снимке деда, но думалось, что за 2-3 года юноша мог значительно измениться.

Фотография Н. Гумилёва из коллекции Нью-Йоркской публичной библиотеки. Подпись на фотографии: ««Означенное на сей фотографической карточке (действительно) и означает личность сына статского советника Николая Степановича Гумилёва. 1906, июля 3 дня г. Царское Село. Пристав В (Сахаров)».

Последняя точка в этом вопросе была поставлена, когда в мае 2007 года мне довелось побывать в гостях у Анны Генриховны Каминской12, внучки выпускника гимназии 1907 года Николая Николаевича Пунина13. С волнением переступил порог квартиры дома №34 на ул. Ленина (бывшая ул. Широкая) на Петроградской стороне. Эту квартиру Анна Ахматова получила в 1961 году от ленинградской писательской организации и въехала в неё вместе членами семьи Пуниных14, которых считала «своей семьей». Старая мебель, бесценные архивы, увешанные картинами и фотографиями стены квартиры напоминали о незримом присутствии Анны Андреевны, которую Анна Генриховна в разговоре называла Акумой, а близких Ахматовой людей: дедушка Коля (Н. Пунин), дяди Лева (Л. Аренс15) и Саша (А. Пунин16).

Хозяйка квартиры показала серебряную медаль дедушки Коли, его и дяди Левы гимназические снимки. Среди них оказалась и групповая гимназическая фотография, такая же, как и в архиве моего деда. Но на снимке из архива Аренс-Пуниных имеется надпись: «Царскосъльская гимназiя 1907 годъ», а в 1907 году Н. Гумилёв находился уже в Париже и никак не мог присутствовать на фотографии. На оборотной стороне этого снимка приведены фамилии всех учеников присутствующих на фотографии, включая К. Афанасьева. Гимназист, подпирающий голову рукой во втором ряду, оказался Львом Аренсом, а «Н. Гумилёв» неким Прегером. Лев Аренс, как и большинство учеников на снимке, значится в списке выпускников 1909 года, следовательно на снимке запечатлены ученики VI класса17 Николаевской гимназии (выпуск 1909 года). Пришлось признать, что в семейном архиве автора статьи сохранилась фотография не с Николаем Гумилёвым, а с мистически похожим на него учеником по фамилии Прегер.

Казалось бы в истории с гимназическими фотографиями можно было поставить точку, но неожиданная находка заставила ещё раз обратиться к образу Николая Гумилёва гимназической поры. Случилась она, когда листая через интернет каталог РНБ, я обратил внимание на название «Царскосельская гимназия. Юный труд». Что это за издание, карточка каталога ничего не говорила. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что за названием «Юный труд» скрывается рукописный журнал Николаевской Царскосельской гимназии за 1906/1907 учебный год. Ни в литературе о гимназии, ни в воспоминаниях учеников, журнал с таким названием не встречается18. Похоже, более ста лет он пролежал на библиотечной полке, не востребованный специалистами.

Краткие сведения сохранились лишь о рукописном литературном журнале гимназии «Горизонт», издававшемся во время учебы в ней Николая Гумилёва. В работе «Труды и дни Н. С. Гумилёва»5 П. Лукницкий говорит, что по сведениям А. Ахматовой и др. «В гимназии издавался (под ред. Клушина) журнал "Горизонт". Остается невыясненным, сотрудничал ли в нем Н. Г.». Но В. Лукницкая указывает, что по словам матери Гумилёва, он принимал в нем участие19. Участие Гумилёва в журнале подтверждает и окончивший в 1913 году гимназию поэт Николай Оцуп. Он вспоминал, что в середине 1910-х «у кого-то из царскоселов я видел уцелевший номер этого рукописного журнала. Там действительно были какие-то ранние, очень звонкие стихи Гумилёва, не включенные им, конечно, даже в первую книжку стихов»20. Имя редактора журнала «Горизонт» Александра Клушина встречается в списке выпускников гимназии за 1905 год9. Возможно, тогда же этот журнал прекратил своё существование.

В январе 1906 года И. Ф. Анненского сменил на посту директора гимназии «сугубо прозаический» Я. Г. Мор21, наведший милые сердцу учебного руководства идеальные чистоту и порядок. Но даже под его «неодобрительным взглядом», писал выпускник 1911 года поэт Дмитрий Кленовский22, поэтические традиции гимназии продолжились: проводились художественные вечера «на которых ученики, кроме своих, непременно читали стихи Анненского. Издавался свой литературный журнальчик». Вероятно, это и был журнал «Юный труд»23.

В библиотеке сохранилось 9 номеров рукописного журнала с №5 (1 ноября 1906 г.) по №14 (14 февраля 1907 года)24. «Юный труд» издавался еженедельно и размножался литографическим способом в электропечатне Я. Кровицкого. Желающие могли приобрести его у швейцара гимназии по цене 5 копеек за номер. На 16-ти страницах журнала (с 1907 года объем увеличился до 24-х страниц) публиковались стихи, рассказы, повести, рисунки, сценки из жизни царскосельской молодежи, переписка с редакцией и объявления гимназистов, скрывавших свои истинные имена под псевдонимами (подробный рассказ о журнале готовится к отдельной публикации).

Казалось бы журнал «Юный труд» не имеет прямого отношения к Гумилёву. Его первый номер вышел в октябре 1906 года, когда Николай Степанович уже уехал в Париж и не мог принимать участие в этом издании. Но если присмотреться внимательно к карикатуре без названия и без подписи автора, помещенной в 13-м номере журнала, то оказывается, что она напрямую связана с именем Н. Гумилёва.

На рисунке изображен, любующийся собой перед зеркалом, гимназист, с усиками, в мундире с высоким стоячим воротником. Кого-то или, вернее, что-то связанное с ней, эта карикатура напоминала, но что конкретно вспомнить не мог, пока однажды не перечитал рассказ-воспоминание Дм. Кленовского «Поэты царскосельской гимназии»22, где бросился в глаза следуюший абзац:

На рисунке изображен, любующийся собой перед зеркалом, гимназист, с усиками, в мундире с высоким стоячим воротником. Кого-то или, вернее, что-то связанное с ней, эта карикатура напоминала, но что конкретно вспомнить не мог, пока однажды не перечитал рассказ-воспоминание Дм. Кленовского «Поэты царскосельской гимназии»22, где бросился в глаза следуюший абзац:«Я стал присматриваться к Гумилёву в гимназии. Но с опаской — ведь он был старше меня на 6 или 7 классов! Поэтому и не разглядел его, как следует… А если что и запомнил, так чисто внешнее. Помню, что был он всегда особенно чисто, даже франтовато, одет. В гимназическом журнальчике была на него карикатура: стоял он, прихорашиваясь, перед зеркалом, затянутый в мундирчик, в брюках со штрипками, в лакированных ботинках».

Несомненно, Кленовский имел в виду именно эту карикатуру. Всё сходится: и франтоватый вид, и зеркало, и брюки со штрипками, и лакированные ботинки. Но действительно ли на ней изображен автор «Пути конквистадоров»? Здесь можно строить лишь предположения.

Возможно, конечно, что гимназист на рисунке является собирательным образом, и Кленовский соединил его с Н. Гумилёвым позже, поскольку рассказ-воспоминание был написан им почти через 50 лет после окончания гимназии. Но в процитированной статье память не изменяет Дм. Кленовскому: и в приводимом перечне учеников и в изложении событий. Вряд ли он мог написать про Гумилёва и карикатуру лишь для «красного словца». Да и определенное сходство между образом на рисунке 1907 года и на фотографии Гумилёва 1906 года просматривается: усики, мундир, удлиненная шея, прическа.

Главным возражением оппонентов может быть вопрос: «Почему карикатура была опубликована в гимназическом журнале, когда Гумилёв уже покинул стены учебного заведения?». Но и на него может быть найден довольно убедительный ответ.

Возможно, карикатура была создана ещё во время учебы Гумилёва в гимназии, но ранее опубликовать её не было возможности, поскольку гимназический журнал начал выходить только осенью 1906 года. А если бы и представилась такая возможность, открыто опубликовать на него карикатуру вряд ли бы кто решился. Николай Пунин вспоминал19, что гимназисты боялись Николая Степановича и никогда не осмелились бы сделать с ним, «что-нибудь, вроде запихивания гнилых яблок в сумку», как это они проделывали с одноклассником Гумилёва, «великовозрастным маменькиным сынком» Димой Коковцевым. «Николая Степановича они боялись и никогда не осмелились бы сделать с ним что-нибудь подобное, как-нибудь задеть его. Наоборот, к нему относились с великим уважением и только за глаза иронизировали над любопытной, непонятной им и вызывавшей их и удивление, и страх, и недоброжелательство "заморской штучкой" — Колей Гумилёвым.» А с отъездом Гумилёва за границу появилась возможность безнаказанно отомстить за прошлые обиды и карикатура могла быть опубликована в гимназическом журнале.

Теперь мы можем себе представить, как выглядел юный поэт в глазах соучеников (карикатура 1907 г.), в момент окончания гимназии (снимок 1906 года) и на кого из учеников гимназии он был удивительным образом похож (снимок класса 1907 г.). Хочется надеяться, что эти находки, расширят наше представление об образе Николая Гумилёва — гимназиста.

Но история с «неизвестными фотографиями Николая Степановича Гумилёва» на этом не закончилась…

* * *

И серебряный месяц ярко

Над серебряным веком стыл.

Судьбе было угодно еще раз столкнуть меня с «неизвестной фотографией Н. Гумилёва», когда осенью 2004 года, после долгого перерыва, произошла неожиданная встреча с давнишней знакомой Верой Федоровной Режениновой. Сидя в уютном петербургском кафе мы делились историями своей жизни. Я поведал о своих нынешних увлечениях: создании сайта о Николаевской гимназии и истории с гимназическими снимками Н. Гумилёва. Неожиданно Вера сказала: «Ты знаешь, а ведь у меня дома тоже есть фотография на которой запечатлен Гумилёв. Она досталась мне от бабушки мужа». Этим утром я отнес гимназическую фотографию на экспертизу в ГУВД, поэтому Верина реплика вызвала неподдельное волнение. Снова Гумилёв! Возможно ли такое стечение обстоятельств?

На следующий день я приехал к Вере домой. Хозяйка показала альбомы с фотографиями бабушки и дедушки ее покойного мужа: Ольги Эмильевны и Вацлава Иосифовича Кестнер. Потом достала из конверта небольшую пожелтевшую фотографию группы одетых в бальные платья дам и мужчин во фрачных парах и мундирах. «Ольга Эмильевна здесь пятая справа в вернем ряду, а Николай Гумилёв?..» — после короткого замешательства мы вместе решили, что это крайний слева мужчина в первом ряду, в мундире с высоким стоячим воротником, он напоминал Н. Гумилёва на его известных снимках 1914-1915 гг. в военной форме.

«О фотографии и присутствии на ней Гумилёва Ольга Эмильевна говорила моему мужу Ростиславу. От него знаю, что О. Э. Кестнер, урожденная Шнейдер (1882-1964), окончила частную гимназию А. С. Таганцевой, получила звание домашней учительницы по математике. Её муж был гражданским инженером, расстрелян в 1938 году», — заметила Вера. На оборотной стороне снимка стояла карандашная надпись: «26 января 1913». Больше об этой фотографии Вере Федоровне ничего не было известно.

С собой у меня была цифровая фотокамера. Сделав несколько снимков семейной реликвии я вынужден был откланяться, через два дня предстоял перелет в Америку, где в последние годы я работаю программистом. Вернувшись в Канзас-Сити, загрузил снимок в компьютер. Современная техника не подвела, качество копии было отменным. Оказалось возможным рассматривать снимок с 2х-4х кратным увеличением.

|

|

Участники встречи 26 января 1913 года. (Из архива О. Э. Кестнер) 1 ряд слева направо: Г. Иванов, неуст. лицо, Дм. Цензор, неуст. лицо, В.Опочинин (?), неуст. лицо. 2 ряд: М. Веселкова-Кильштедт (?), Н. Грушко (?), М. Левберг (?), Е. Минеева, неуст. лицо, П. Соловьева, неуст. лицо, А. Случевская, неуст. лицо. 3 ряд: неуст. лицо, неуст. лицо, О. Мандельштам (?), неуст. лицо, Н. Гумилёв, А. Ахматова, В. Кривич (?), О. Кестнер, неуст. лицо, Дм. Коковцев (?), А. Кондратьев (?), М. Лозинский (?). Знаком (?) отмечены лица, идентифицированные предположительно. |

Занимаясь вопросами, связанными с фотографиями класса Николаевской гимназии из архива деда, удалось собрать практически все известные снимки Николая Гумилёва. Сопоставляя их с человеком в мундире на снимке 1913 года, я пришел к твердому убеждению, что это, действительно, Гумилёв. Из биографическим хроник25 следовало, что 26 января 1913 года Николай Степанович присутствовал на встрече Кружка «Вечера Случевского» на квартире Н. Н. Вентцеля26. Естественно возник интерес к истории Кружка и его участникам.

Спасибо современным технологиям и интернету. Благодаря им теперь можно пользоваться российскими библиотеками не выходя из американской квартиры: «листать» каталоги, заказывать с доставкой по электронной почте копии интересующих материалов, пользоваться услугами библиографа. На сайтах русско-американских книжных магазинов можно заказывать изданные в России книги. Поэтому через несколько месяцев в моем распоряжении были практически все статьи и книги, где говорилось о Кружке петербургских поэтов и поэтесс «Вечера Случевского».

Кружок был продолжателем объединений «Пятницы Полонского»27 и «Пятницы Случевского»28. Литературно-музыкальные вечера «Пятницы Полонского» проходили с 1883 года по пятницам на квартире поэта, прозаика и публициста Я. П. Полонского. На популярных вечерах бывали писатели и поэты (З. Н. Гиппиус, Ф. М. Достоевский, К. К. Случевский, И. С. Тургенев, А. А. Фет и др.), художники (И. К. Айвазовский, И. Е. Репин и др.), музыканты (А. Г. Рубинштейн и др.), философы и государственные деятели. После смерти Полонского в 1898 году пятничные встречи продложились на квартирах поэта Константина Константиновича Случевского (1837-1904)29-30 и получили название литературных вечеров «Пятницы Случевского». На них бывали К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, Ф. К. Сологуб и др. С февраля 1899 года был заведен альбом, который посетители Кружка заполняли экспромтами, стихотворными шаржами и рисунками31.

Вскоре после кончины К. К. Случевского (25 сентября 1904 г.) участники «пятниц» решили перидически встречаться на квартирах постоянных участников Кружка, назвав его, в память ушедшего поэта «Вечера Случевского»32. Продолжились и традиции ведения альбома, отдельные части которого хранятся ныне в архивах ИРЛИ, РГАЛИ, и в фондах РНБ. Кружок стал главным «долгожителем» среди литературных салонов Петербурга, просуществовав 14 лет — до ноября 1917 года.

Об обстановке, в которой проходили собрания Кружка, поведал один из постоянных участников встреч (по мнению Р. Д. Тименчика и К. М. Азадовского, это был поэт Дм. Цензор) на страницах журнала «Златоцвет».

«Доступ в кружок очень затруднен. Попасть в него можно только издав книгу стихов и с согласия большинства членов. Собрания кружка бывают раз в месяц, в квартире кого нибудь из членов и носят очень интимный семейный характер. Желающий попасть в кружок должен быть сначала в качестве гостя приглашен кем нибудь из членов, и то путем баллотировки. Гостю предоставляется первому чтение стихов и по произведенному, вообще, впечатлению решается судьба его приема. Рекомендуют его три члена, имя его включается в очередную повестку, и на ближайшем собрании его выбирают закрытой баллотировкой. Вступление в члены кружка затруднено главным образом интимным и семейным характером кружка.

Понятно поэтому, что собрания проходят очень непринужденно.

Каждый поэт читает три стихотворения, по поводу которых иногда обмениваются замечаниями, а потом собранию предлагается ужин, за которым продолжается оживленная беседа»33.

Вначале ядро Кружка составляли, преимущественно, консервативные поэты-традиционалисты, многие из которых были к тому же и государственными чиновниками. Впоследствии в его ряды принимались и символисты и модернисты. 24 мая 1908 года, на собрании у В. И. Кривича в Царском Селе полноправным членом Кружка стал Н. С. Гумилёв, шесть раз посетивший его заседания за первый год участия в нем. Затем его интерес к Кружку ослаб, поскольку в нем было мало единомышленников по поэтическому цеху. Куда больше занимали Гумилёва встречи на «башне» у Вяч. Иванова34 и созданный им «Цех поэтов». На заседаниях Кружка он появлялся нерегулярно и рассматривал «свое участие в Кружке скорее как светское времяпровождение, нежели как серьёзную школу поэтического мастерства»32.

Одно из заседаний Кружка, 19 ноября 1911 года, прошло в доме Гумилёва в Царском Селе на ул. Малой д.63. Вероятно об этой встрече вспоминала участница Кружка, дочка К. К. Случевского — Александра: «После 1910 года кружок собирался по очереди у всех членов. Помню одно такое собрание было в Царском Селе в доме Анны Ахматовой и ее мужа, Николая Гумилёва. Помню анфиладу комнат и в самом конце ее, в комнате, оклеенной темно-серыми обоями с лиловыми занавесками и мебелью из карельской березы, за круглым столом с зажженной свечкой (другого освещения не было) сидела Анна Ахматова»35.

Анна Андреевна без должного пиетета относилась к участникам Кружка и его заседаниям: «Вспоминает, что в молодости часто ссорилась с Н. С. Гумилёвым из-за того, что тот делал вид, что очень любит и ценит Случевского. Вспоминает и вечер в их доме, посвященный Случевскому (какая-то дата исполнилась). Собрались какие-то скучные тайные и действительные статские советники, не то почитатели, не то сослуживцы Случевского по "Правительственному вестнику". Читали стихи Случевского и свои вирши, посвященные его памяти. Н. С. сердился, что А. А. тяготилась его гостями».36 И всё же 15 декабря 1912 года на встрече, проходившей у поэтессы М. Т. Веселковой-Кильштедт, Анна Ахматова была единогласно принята в члены Кружка по рекомендации Н. Гумилёва, В. Кривича и А. Мейснера. Это были единственные сведения об участии А. Ахматовой в деятельности Кружка «Вечера Случевского», которые удалось обнаружить.

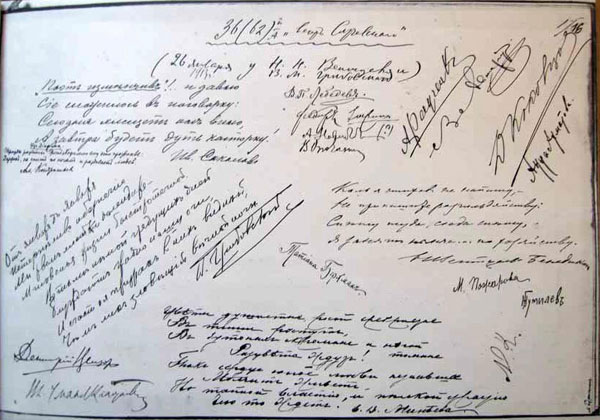

О встрече, проходившей 26 января 1913 года на квартире Н. Н. Вентцеля, нашлось лишь краткое упоминание в статье К. М. Азадовского и Р. Д. Тименчика32, где сообщалось, что на этом вечере Гумилёв написал четверостишие в альбом жены Вентцеля и сонет-акростих, посвященный К. К. Случевскому, что летописец кружка Ф. Ф. Фидлер на этой встрече не присутствовал и, что на предыдущей встрече Кружка в его члены была принята Анна Ахматова. Из материалов статьи следовало, что автографы и экспромты членов Кружка, записанные в альбом 26 января 1913 года, хранятся в архиве РГАЛИ в Москве. Получение копий этих листов могло снять многие вопросы, но самостоятельные попытки обращения в архив по электронной почте закончились безрезультатно.

Не дала конретных результатов и портретная экспертиза (Гумилёв — не Гумилёв), сделанная криминалистами ГУВД. По одной половине признаков сходство имеется, по другой отсутствует, было записано в заключении экспертизы.

И здесь интернет и удача снова пришли на помощь. По электронной почте пришло письмо от искусствоведа и литератора Ирины Евгеньевны Иванченко, заинтересовавшейся моим сайтом о Царском Селе. Ирина Евгеньевна является автором книги «Род Случевских в истории»30, занималась описанием обширного архива дочери К. К. Случевского — Александры Случевской-Коростовец37, хранившегося у правнука поэта в Калифорнии. Неудивительно, что история фотографии, связанной с «Вечерами Случевского», заинтересовала Ирину Евгеньевну и благодаря её знакомствам и усилиям через несколько месяцев в моих руках оказались копии нескольких листов альбома Кружка.

|

|

Лист альбома Кружка «Вечера Случевского» от 26 января 1913 года. РГАЛИ ф. 512, оп. 2, ед. хр. 3а, Л. 16. |

Оказалось, что на листе встречи 26 января 1913 года38 представлены несколько стихотворных экспромтов, а также стоят автографы 19-ти членов Кружка: И. Соколова, А. Кондратьева, В. Грибовского, Дм. Цензора, В. Уманова-Каплуновского, В. Лебедева, Ф. Зарина, А. На[нрзб], В. Опочинина, Т. Берхман, Е. Минеевой, А. Радченко, В. Авенариуса, Д. Коковцева, А. Ахматовой, Н. Вентцеля-Бенедикта, М. Пожаровой, Н. Гумилёва и N. K. Удивительно, но факт присутствия Ахматовой на этой встрече, прошел мимо внимания eё биографов.

Другой неожиданностью явилось то, что, как следует из записи в альбоме, встреча 26 января проходила в тот же день, вернее ночь, у двух членов Кружка Н. Н. Вентцеля26 и В. М. Грибовского39. Вряд ли можно предположить, что участники разделились на две части и заседание происходило на двух квартирах одновременно. Скорее всего, встреча началась на Васильевском острове у Николая Николаевича, а продолжилась на Петербургской стороне у Вячеслава Михайловича.

На квартире Вентцеля, вероятно, прошла официальная часть встречи: поэты читали свои стихотворения, вписывали экспромты и автографы в альбом Кружка, потом состоялся традиционный ужин с вином и оживленной беседой. И только затем, многие, но не все участники встречи, отправились на квартиру Грибовского. Быть может в этот день он отмечал какую-то памятную дату.

Н. Н. Вентцель писал40, что «Публика на вечера Случевского собирается обыкновенно поздно, не редки случаи, когда на собрание, начало которого предложено в 9 час. вечера, являются после 12-ти. Это дало повод В. В. Уманову-Каплуновскому сказать экспромт:

Вечера» Случевского превратились в «ночи»

И давно «сегодня» сделалось «вчера»…

Вижу и грядущее, закрывая очи:

Соберемся на вечер к десяти утра.»

Очевидно, «переезд» с Васильевского острова на Петербургскую сторону в квартиру Грибовского состоялся уже далеко за полночь. Поэтому не все члены Кружка, последовали на продолжение встречи. В первую очередь это «старая гвардия» в лице В. П. Авенариуса, Н. Н. Вентцеля, В. В. Уманова-Каплуновского и В. П. Лебедева, автографы которых стоят в альбоме Кружка, но на фотографии они, определенно, отсутствуют. Скорее всего, к членам Кружка у Грибовского присоединились новые лица (не члены Кружка), приглашенные хозяином, и в их числе Ольга Эмильевна Кестнер, муж которой, В. И. Кестнер41, мог быть связан с Грибовским или другими членами Кружка по службе. Поэтому наиболее вероятной представляется версия, что снимок 26 января был сделан на квартире профессора В. М. Грибовского.

Теперь, имея список лиц участвовавших во встрече 26 января, можно было заняться их идентификацией на снимке. Главным успехом на этом пути, подтвердившим предположение о связи фотографии с Кружком «Вечера Случевского», стало опознание на снимке двух членов Кружка, лично знавшими их родственниками!

Первым потомком, узнавшим своего предка на фотографии 1913 года, стал приемный сын поэта Дмитрия Михайловича Цензора (1877-1947) — 2-х кратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протопопов. О том, что его отчимом был Цензор, удалось узнать из описания архива Дмитрия Михайловича (ЦГАЛИ Петербурга, Ф.531, 273 ед. Хр., 1877-1979 гг.), где наряду с документами Цензора и его жены — балерины А. В. Груздевой, хранятся записки О. Протопопова по фигурному катанию, письма зрителей к О. Протопопову и его супруге и партнерше Л. Белоусовой, статьи об олимпийских чемпионах.

С помощью Интернета удалось обнаружить адрес электронной почты, живущих в Швейцарии прославленных фигуристов. Я написал Олегу Алексеевичу письмо, приложив фотографию 1913 года, с просьбой посмотреть, нет ли на ней Дмитрия Михайловича. Через пару дней получил любезный ответ, в котором Олег и Людмила писали, что «нам и нашему другу швейцарцу показалось, что Д. М. Ц. в первом ряду третий слева». Приложенные к письму фотографии Цензора, несомненно, подтверждали это предположение.

| 26 января 1913 год |

|

Дмитрий Цензор 1930-е годы |

До революции имя поэта Дмитрия Цензора было широко известно в литературной среде. Он был участником многочисленных литературных объединений Петербурга начала 20 века, в 1908 году стал членом Кружка «Вечера Случевского», посещал собрания на «Башне» у Вяч. Иванова, с февраля 1913 года входил в «Цех поэтов» Н. Гумилёва, издавал журнал «Златоцвет». На сборник его стихотворений 1909 года «Крылья Икара» откликнулся Иннокентий Анненский42: «Дм. Цензор становится проявлением нашего смутного, чадного и давно накопившегося раздражения

Вот город —

Безумный старый гробовщик!

Копаешь ты свои могилы

И жизнь, и молодость, и силы,

Смеясь, хоронишь каждый миг,

Среди твоих гниющих стен

Палач, предатель наготове.

Ты весь пропитан ядом крови,

Ты — западня и душный плен.»

Не обошел вниманием стихи Цензора и Александр Блок: «Дмитрий Цензор — создание петербургской богемы…<…> он чист душой и, главное, что временами он поет, как птица, хотя и хуже птицы; видно, что ему поется, что он не заставляет себя петь»43.

Дм. Цензор стал одним из героев пародийного романа Корнея Чуковского «Нынешний Евгений Онегин» («И Цензор — дерзостный поэт — / украдкой тянется в буфет»), с которым в начале 1900-х годов сотрудничал в газете «Одесские новости», а также участником рассказа М. Зощенко «Случай в провинции», где рассказывается, как после революции «однажды осенью поэт-имажинист Николай Иванов, пианистка Маруся Грекова, я, и лирический поэт Дмитрий Цензор выехали из Питера в поисках более легкого хлеба». И. С. Эвентов вспоминал, что Дм. Цензор был одним из тех, кто нес на плечах гроб с телом А. Блока в 1921 году44. В советское время поэт печатался мало, перед войной он стал секретарем партийной организации Ленинградского Союза писателей, в 1940 году вышла книга его избранных стихотворений.

В последующей переписке О. Протопопов рассказал, что еще до войны Дмитрий Михайлович подарил ему первые коньки-снегурочки. Он запомнил отчима, как исключительно доброго и отзывчивого человека, который «спас нам жизнь, вытащив нас с мамой из блокадного Ленинграда, когда мы были уже на грани смерти». Когда в ноябре 2005 года, впервые после 26-летнего отсутствия, Олег и Людмила Протопоповы посетили родной город, свой визит они начали с «Литературных мостков» Волкова кладбища, где поэт Дмитрий Цензор похоронен в одной могиле с женой.

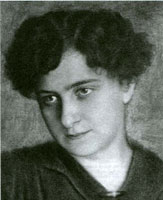

Другим членом Кружка, опознанным потомком, оказалась младшая дочь поэта К. К. Случевского Александра Константиновна Случевская-Коростовец (урожд. Случевская, 1890-1976), художник-реставратор, поэтесса30, вторая справа в среднем ряду.

| 26 января 1913 год |

|

Александра Случевская 1931 год |

Её определили на снимке (несмотря на неудачный ракурс) автор книги о роде Случевских И. Е. Иванченко и живущий в Калифорнии племянник Случевской-Коростовец Николай Владимирович Случевский. Н. В. Случевский не только неоднократно встречался со своей тетей в детстве и юности, но и стал хранителем бесценного архива Александры Констатиновны37, который содержит автографы, четверостишия и рисунки многих известных политиков и деятелей культуры русского зарубежья; а также многочисленные альбомы с фотографиями Случевской-Коростовец, начиная с её петербуржской юности. Так что в достоверности сведений племянника сомневаться не приходилось.

Шурочка или Шу-Шу, как с любовью называл Александру отец, с 9-ти лет присутствовала на литературных собраниях «Пятницы Случевского». Тяжело пережив смерть отца, она после некоторого перерыва стала посещать встречи Кружка «Вечера Случевского». Когда на одном из собраний «появилась молодая, интересная девушка, не все сразу признали в ней знакомую им, щеголявшую ещё в коротеньких платьях гимназистку», — писал Н. Н. Вентцель40. Впечатленный переменами в облике Шуры, он записал в альбом Кружка четверостишие:

И тьма вокруг, и в сердце мгла,

И все так сумрачно и хмуро…

Вдруг солнца луч, — она вошла…

Так вот какая стала Шура.

Дочь поэта унаследовала поэтическое дарование отца. Её стихи печатались на страницах таких солидных изданий, как «Новое время». На одном из собраний Кружка она записала в альбом «Вечеров Случевского» игривый экспромт:

Я шелками так шуршу,

Что сердит Драчевский;

Нет милее Шу-Шу-Шу,

Шурочки Случевской.

С 1919 года А. К. Случевская-Коростовец жила в эмиграции. В Англии она стала крупным реставратором-иконописцем, вырастила несколько поколений художников-реставраторов с мировой известностью.

Принимая во внимание свидетельства родственников Дм. Цензора и А. Случевской-Коростовец, дату на обороте фотографии, совпадающую с датой заседания Кружка, свидетельство О. Э. Кестнер о присутствии на снимке Н. Гумилёва и записи в альбоме Кружка, можно было продолжить поиски с уверенностью в том, что на снимке должны присутствовать и другие участники встречи Кружка «Вечера Случевского», состоявшейся 26 января 1913 года.

Осложняло ситуацию то, что не все присутствовавшие на встречах Кружка поэты оставляли автографы или экспромты в альбоме, как в нашем случае А. Случевская-Коростовец, а в связи с «переездом», не все лица, оставившие 26 января автографы в альбоме, присутствовали на снимке. В круг «подозреваемых» можно было включить большинство из 90 фамилий членов Кружка «Вечера Случевского», опубликованных в справочнике М. Шруба27, но ведь могли быть и гости, присоединившиеся к «неофициальной» встрече у В. М. Грибовского, как, например, прежняя владелица снимка О. Э. Кестнер.

Самостоятельно решить задачу идентификации было довольно сложно. Поэтому я обратился за помощью к петербургским ученым и музейным работникам — специалистам по «серебряному веку». Их мнения разделились: так если К. М. Азадовский45 высказал мнение, что изображенные на фотографии лица, имеют лишь косвенное отношение к участникам «Вечеров Случевского», то Ю. В. Зобнин46 и директор музея «Анна Ахматова. Серебряный век» В. А. Биличенко47 высказались в пользу исторической ценности фотографии и оказали большую помощь в идентификации лиц, изображенных на снимке.

Совместными усилиями удалось, предположительно, установить имена восемнадцати, из 27 человек, запечатленых на фотографии. Поскольку других документов, говорящих о встрече, кроме записей в альбоме Кружка, обнаружить не удалось, то главным критерием идентификации стало портретное сходство с известными фотографиями и наличие автографа в альбоме Кружка. Такой метод, конечно, не гарантирует от ошибок, поэтому о подлинности идентификации того или иного лица можно говорить лишь с большей или меньшей долей вероятности.

Всех идентифицированных лиц можно разбить на несколько групп в порядке убывания достоверности предположений. К первой отнесем тех, чье присутствие на снимке не вызывает сомнений, ко второй — лиц оставивших автографы в альбоме Кружка 26 января 1913 года, к третьей — членов Кружка «Вечера Случевского» не оставивших в этот день автографы в альбоме и, наконец, к четвертой — гостей встречи.

В первую группу вошли бывшая хозяйка фотографии О. Кестнер, а также Дм. Цензор и А. Случевская-Кростовец, о подлинности присутствия которых на снимке говорилось выше.

Вторую группу составили Н. Гумилёв, А. Ахматова, Дм. Коковцев, Е. Минеева, А. Кондратьев, В. Опочинин и, с большими оговорками, Ф. Зарин и В. Грибовский. Благодаря свидетельству О. Э. Кестнер присутствие на фотографии Николая Гумилёва можно считать достоверным фактом. Однако, доводы специалистов убедили в том, что мое с Верой Федоровной предположение — Николай Степанович крайний слева в первом ряду — было ошибочным, а истинный Гумилёв на снимке 1913 года, это высокий мужчина с усиками, пятый слева в верхнем ряду. Действительно, сравнения этого образа с фотографиями Н. Гумилёва в Царском Селе 1909 года, на чествовании М. Горького 1919 года и, главное, с рисунком Войтинской 1909 года, подтверждают данную версию: удлиненное лицо, сосредоточенный взгляд, сужающийся подбородок.

Информация о фильме:

Информация о фильме: Одиноки ли мы во Вселенной? Где искать братьев по разуму? Возможно, что пришельцы уже давно нас нашли...

Одиноки ли мы во Вселенной? Где искать братьев по разуму? Возможно, что пришельцы уже давно нас нашли...

Что отражают зеркала? Кто живёт по ту сторону зеркальной поверхности? Зачем закрывают зеркала, когда в доме умирает человек? Почему в Европе в средние века не ставили зеркала в спальне?

Что отражают зеркала? Кто живёт по ту сторону зеркальной поверхности? Зачем закрывают зеркала, когда в доме умирает человек? Почему в Европе в средние века не ставили зеркала в спальне? В 1959 году группа молодых людей из Свердловска отправилась в лыжный переход по маршруту поселок Ивдель — поселок Вижай. Возглавлял группу Юрий Дятлов. Позже ее так и назовут «группа Дятлова». Протяженность маршрута должна была составить не менее 350 км. По критериям того времени переход можно было отнести к категории «особой сложности». В конце января 1959 года, вопреки ожиданиям родственников и близких, группа не вышла в намеченное время и в назначенное место. Первыми забили тревогу родственники. Именно они настояли на вылете к месту возможного исчезновения туристов группы спасателей.

В 1959 году группа молодых людей из Свердловска отправилась в лыжный переход по маршруту поселок Ивдель — поселок Вижай. Возглавлял группу Юрий Дятлов. Позже ее так и назовут «группа Дятлова». Протяженность маршрута должна была составить не менее 350 км. По критериям того времени переход можно было отнести к категории «особой сложности». В конце января 1959 года, вопреки ожиданиям родственников и близких, группа не вышла в намеченное время и в назначенное место. Первыми забили тревогу родственники. Именно они настояли на вылете к месту возможного исчезновения туристов группы спасателей. Олег Янковский Александр Абдулов. Последняя встреча 6.03.2013 /

Олег Янковский Александр Абдулов. Последняя встреча 6.03.2013 /

До нашей эры Землю посещали космонавты? Хрустальные черепа. Украшения или устройства? Странные колесницы Богов. Когда Боги вернутся?

До нашей эры Землю посещали космонавты? Хрустальные черепа. Украшения или устройства? Странные колесницы Богов. Когда Боги вернутся?

У многих народов огонь имеет божественное происхождение и считается священным. Легенды нередко описывают огнедышащих драконов и пламя, пожирающее города. Это мифы? Или речь идет о войне инопланетных цивилизаций, очевидцами которой стали древние люди?

У многих народов огонь имеет божественное происхождение и считается священным. Легенды нередко описывают огнедышащих драконов и пламя, пожирающее города. Это мифы? Или речь идет о войне инопланетных цивилизаций, очевидцами которой стали древние люди? Президентам мировых держав предоставляют секретную информацию об НЛО. Эти сведения запрещено предавать широкой огласке...

Президентам мировых держав предоставляют секретную информацию об НЛО. Эти сведения запрещено предавать широкой огласке... Мог ли челябинский метеорит принести новую форму жизни? Какой астероид погубит Землю? Планета Богов была уничтожена ударом из космоса.

Мог ли челябинский метеорит принести новую форму жизни? Какой астероид погубит Землю? Планета Богов была уничтожена ударом из космоса.

Тема выпуска:

Тема выпуска:

Индейцы майя. Одна из самых загадочных цивилизаций. Одни считают их наследниками звездных пришельцев, другие - потомками атлантов. Почему нацисты охотились за их наследием?

Индейцы майя. Одна из самых загадочных цивилизаций. Одни считают их наследниками звездных пришельцев, другие - потомками атлантов. Почему нацисты охотились за их наследием?