Негосударственный человек

(этюды неконструктивной созерцательности)

К читателю

Убежден: будь я во власти, из меня получился бы неплохой диктатор или тиран. Я только недавно это осознал и был рад, что рука провидения уберегла от попыток сильных мира сего привлечь меня на свою сторону.

Убежден: будь я во власти, из меня получился бы неплохой диктатор или тиран. Я только недавно это осознал и был рад, что рука провидения уберегла от попыток сильных мира сего привлечь меня на свою сторону.

А я принял мудрость древних, которые призывали относиться к власти как к костру: вплотную не приближаться, чтобы не сгореть, и далеко не отходить – иначе замёрзнешь.

Но, проживая в стране ярых патриотов, я по-настоящему почувствовал себя космополитом, который принимал сторону евреев, когда сталкивался с оголтелым антисемитизмом, а затем спорил с малыми народами, которые увидели в русских врагов цивилизации. Когда всех современных мыслителей интересовали лишь участники прогресса, я объединял под своим началом все непрогрессивное человечество, предлагая ему активность бездействия… И это не смена вех отдельно взятого мыслящего тростника, а главное убеждение – вовремя быть на стороне слабых.

Такими мыслями проникнута работа «Негосударственный человек», которая впервые выходит к читателю в полном объёме. И я посвящаю эту книгу каждому, кто чувствует в себе потенциального диктатора или тирана, но проходит по жизни незамеченным. Не стать деспотом – это самый большой подвиг слабого человека.

1.

У мудрого спросили:

– Сможешь ли ты осветить весь наш путь?

– Нет! – скромно оценил свои возможности знающий всё. А увидев на лицах вопрошающих разочарование, добавил: – Но светить буду – идите!

С тех пор мы находимся в пути бессчётное множество лет, но не можем достичь предела, где сияние первозданной мудрости граничило бы со тьмой неведомого. И нам кажется, что яркость изначального прокладывает дорогу. На самом деле – это всё лучшее выходит из тьмы на свет. Обещавший светить предвидел это.

2.

– Лучше быть обманутым, чем обмануться! – часто наставлял такими словами учитель будущего мудреца.

– Но кем бы хотели оказаться вы? – окрепнув умом, спросил у говорившего наставляемый.

– Поступать нужно по обстоятельствам, но лучше быть обманутым, чем обмануться! – настаивал на своём учитель.

Уж сколько лет повторяю за ним эти слова, но не вижу среди современников желающих следовать этому золотому правилу человечности.

3.

Мудрость – величина постоянная. Её нельзя приумножить, а можно только постичь, усвоить и распространить при помощи афоризмов, притч, трактатов и стихов среди тех, кто готов внимать. Не случайно мудрость стремится к анонимности, а истина разрешает подвергать себя сомнениям, ведь благодаря вечности они знают силу своей незыблемости, потому что дух – это единственная ценность, не поддающаяся переоценке, и только в его сфере смертные могут сосуществовать с вечным.

4.

Один человек во мне по утрам идёт в сферу материального производства – его одобряют государство, жена и дети. Другой человек во мне вечером возвращается домой – его ждут дети, жена и терпит государство. Третий человек во мне ложится смотреть сновидения – его осуждают все за эгоизм. Четвёртый человек во мне всё это знает, но ценит сновидения больше, чем жену, детей и особенно государство. Но никак не решается вывесить над кроватью плакат: «Да здравствует 1-ая годовщина вечности!» Для этого нужен пятый человек, но он не успевает родиться из-за частых моих пробуждений.

5.

Из окна моей кухни я наблюдаю эпоху масс. Главный литературный жанр – лозунг, главный полемический приём – демагогия, главный инструмент всеобщего охвата – телевидение.

Синтезированные, они дают гулливеровый плод затуманенного воображения – культуру для бескультурных. Попробуйте возразить их реальным, а особенно вымышленным героям. Сразу напрягутся мускулатурой все средства массовой информации, чтобы дать высоколобым смертельный идеологический бой. Остерегайтесь смеяться над ними, ведь вы покушаетесь на их непрерывно оплодотворяющуюся совокупность согласия, где легко вьёт гнезда порнобизнес, а нечитаным остается Марсель Пруст. Имея скудный словарный запас, они больше всего негодуют на оскорбление словом, особенно тем словом, смысл которого им непонятен. И когда эмоциям не хватает лексического запаса, в ход идут камни. Не заблуждайтесь: массы вы никогда не сделаете собой, а вас они в любую минуту опустят до себя. Не верьте, не надейтесь на свои необыкновенные способности: вам не удастся пронести культуру в будущее раньше, чем туда просочится невежество освобождённых масс. Теперь я знаю, теперь я убежден: культура в прошлом, в будущем – пока одно невежество. И с этим ничего не поделаешь. Когда рождается новое знание, то одновременно рождается и новое незнание, которым в первую очередь овладевают массы.

6.

Нам настойчиво внушают: настал очередной духовный кризис. Милые мои глашатаи заблуждений, очередного не бывает. Духовный кризис – это вечное состояние человечества. Ибо зачем тогда людьми придуман Бог? Христос, и Сократ, и Данте, и Рублёв, и Пушкин, и Достоевский, и Дали, и Бродский – Везувии неутихающего духовного кризиса. И никакое материальное богатство, к которому так усердно стремятся люди, не погасит его. Как только нам удастся преодолеть духовный кризис, тут же наступит конец человечеству. Недаром в апокалиптическом способе мышления прочитывается оплодотворяющая сила возрождения. Поэтому оптимисты и в падении видят полёт, а в гниении – горение, только очень медленное.

7.

Один русский человек, стремящийся к ясновидению, на вопросы, что читает – неизменно повторял: Библию, «Бесы» Достоевского и «Книгу о вкусной и здоровой пище». Со временем он вывел из культурного обихода «Бесов», так и не осилив роман до конца. Всё реже и реже вспоминал о Библии. И только «Книга о вкусной и здоровой пище» остаётся настольной. В любом человеке пищеварительный процесс побеждает политика, философа, художника и все те качества высшего порядка, которыми принято блеснуть после вкусного обеда. Что бы там ни говорили мечтатели, а едок хлеба – главное действующее лицо любого исторического периода. Едоков неизмеримо больше, чем желающих летать.

Во чреве человека помещается идея построения одного на всех светлого будущего. Скольких людей пищеварительный процесс делал и сделает единомышленниками. Недаром для голодного сытый – уже богач.

Русский классик писал: разбудите меня среди ночи, спросите, что происходит в России, и я без колебания отвечу – воруют! И мы с открытыми ртами безропотно согласились с ним. А русский классик оказался жесток. Древние греки всегда по этому поводу уточняли: «Кто крадёт ради хлеба, тот прав. И не прав тот, кто крадёт ради золота». Но русский классик не замечал этой тонкости, на которую оказалась способна античность. Между тем, большинство россиян по сей день ворует для пропитания себя и своих детей. Какая же мы страшная страна, если простой человек поставлен в условия вынужденного бесконечного воровства ради живота своего!

Современный мир замкнулся на ветхую, но неистребимую формулу товарно-денежной цивилизации «куплю-продам». Мне сначала думалось, что это короткое замыкание изголодавшейся плоти. Теперь понимаю – затяжное поругание души. Наши и без того разрушенные храмы захватило торговое сословие, с которым сладу нет. И ждём нового мессию, чтобы очистил, изгнал со святых мест торговцев и менял. Хотя и мест, кажется, святых больше нет – всё затоптано, загажено, занецензурено, задавлено ногой торговца и замусорено рукой кредитора. Но вдруг понимаю, что не проникли они туда, где царствует душа, ещё с древних времен давшая нам формулу: беден не тот, у кого мало, беден тот, кому мало. И ощущаешь, что напрасно ждёшь своего спасения извне. Оно придёт из нас – из души, готовой стать мессией. Не в качестве ниспосланной свыше силы, на которую уповают и верующие, и атеисты, а только в качестве собственного труда по созданию и признанию красоты, которой надлежит спасать мир повседневно. Ведь это благодаря животворной силе красоты мы всё ещё живы.

8.

Если бессмыслицу поставить вне закона, автору под барабанный бой отрубить голову, то бессмысленность, обагренная кровью, наполнится смыслом страдания. И тогда под её знамена встанут миллионы людей, чтобы первым делом захватить власть и начать казнить тех, кто не сумел понять смысл бессмыслицы. Недаром смысл ищет форму, бессмыслица – содержание.

9.

Писать в России о дурной погоде – такое же государственное преступление, как посягать на власть предержащих. Поэтому наиболее высоким достижением угодливости государству я считаю незатейливые поэтические строки «У природы не плохой погоды», хотя и сказаны они совсем по другому поводу. Но как знать, как знать.

10.

Не нравится правительствам и народу нашему русская интеллигенция. Поразительно, с каким маниакальным упорством морального палача отечественная и заграничная образованщина пытается силой убеждения внушить окружающим, что во всех исторических смертных грехах России виновата интеллигенция. И даже не пытается призадуматься, что интеллигенция – нервная система народа нашего. А ежели у народа расшатались нервишки, то интеллигенция по закону единого организма первой и рефлексирует. Страдает, мучается, впадает в болезнь духа и отмирает своими лучшими клетками, как и положено по природе нервной системе. Возродимо и мастерство, и мысль, но не восстанавливается дух. И пора прекратить по указанию кретинизма топтать собратьев духа. Достаточно ведь оглянуться вокруг, чтобы убедиться: другие в нашей стране были и остаются хуже. Недаром в сумятице наших дней возродилась злая шутка: «Народ-то у нас хороший, вот только людишки дрянь!»

11.

Человек незнающий – это ещё не человек. Человек дезинформированный – это уже сверхчеловек. Из такого можно строить новое общество – ВИЧформацию, нанося новые координаты жизни, где духовность – бездуховна, нравственность – безнравственна, мораль – аморальна, правда – деформирована, а в результате бытие – несобытийно.

12.

Когда нас объединяют в организацию граждан, то на все вопросы хотят получить только два ответа – «да» или «нет». Потом будут принимать меры в зависимости от ожидаемого результата. И даже не подозревают, не допускают мысли, что человек имеет право на третий вариант – на право молчать. Такое право отнимается у него при помощи пыток.

13.

Будь палачом, но оставайся человеком. Морально жить врагам не запретишь.

14.

Народ живёт при любом режиме. Каждый режим погибает без народа.

15.

Я не против Америки! Я не против Германии! Я не против Англии! Я не против Франции! Я не против Израиля! Я не против Японии! Я не против России! Но я за земной шар!!!

16.

Самый патриотический поступок русского в конце ХХ века – это сохранить в себе человека.

17.

Как часто люди не могут найти общего языка. Значит, мы не там ищем. Может, надо искать друг друга в общем молчании, которое понятно всем народам? Если бы мы только знали, сколько погибло и ещё несчетное множество глашатаев молчания умрёт, коли нам не удастся выйти из замкнутого круга языка в бесконечную даль части речи – молчание. Ведь молчание звучит понятно на всех языках мира, хотя в нём и немало кривотолков. Мы должны все вместе отказаться от языка, который присвоило себе государство, ибо молчание принадлежит всем без исключения.

18.

Чем дальше я пытаюсь уйти от реальности, тем ближе реальность подбирается ко мне. Чем чаще я предпринимаю попытку уйти от самого себя, тем смертельней становится схватка с самим собой. И так будет длиться до той поры, пока в душе не воцарится победа несуществующего. Это оттого, что сеющих сомнения становится всё больше и больше, а способных их развеивать – всё меньше и меньше. Но первые рождаю вторых, а не наоборот.

19.

Не слушайте чернильных героев: не выдавливайте из себя по капле раба. Запомните: рабство – внутреннее состояние свободного гражданина. Поверьте – с последней каплей из вас изойдёт человек.

20.

Родина не стоит того, чтобы за неё умирать. Но родина стоит того, чтобы за неё жить.

«Люблю отчизну я, но странной нелюбовью». Так перефразировались во мне знаменитые слова «А все потому, что душу мою возмущает несправедливость: сколько людей сложили головы за родину, но ни одна родина ещё не умерла во имя человека.

21.

Я признаю лишь одну диктатуру – диктатуру компромисса. Но этой науке никто из ныне здравствующих не обучен, кроме черепах. Но разве станет человек учиться у животного устойчивости жизни? Никогда!

22.

В наше время героев не бывает. Поэтому надо изменить формулировку и говорить: герои ненашего времени.

23.

Тоталитаризм – повышает спрос на крикунов: нужно славить вождя. Демократия – молчунов повышает в цене: умеющий слушать на вес золота.

24.

Сторож – самая массовая профессия: каждый себе охранник чувства собственного достоинства.

25.

Чем больше в стране памятников, тем меньше в хрониках правды. Чем меньше в текстах правды, тем лучше живут скульпторы, тем прочнее работа сталевара. Чем больше выплавлено стали на душу населения, тем меньше желающих знать правду. Чем меньше желающих знать, тем больше выпускается учебников истории, которой никогда не было. Чем больше того, чего никогда не было, тем плотнее устанавливаются памятники. Чтобы знать историю – надо отречься от будущего.

Книжные полки заполнены исследованиями по мировой культуре. И у меньшинства эти книги вызывают интерес. А мне кажется, пора начать исследования по мировому бескультурью. Ведь весь ход истории, и особенно современность, наполнены бескультурьем. И вот уже мы строим на распутье – куда идти? К мировой культуре или бескультурью? К культуре тянет меньшинство, которое даже нынешняя, постигшая грамотность чернь в любой момент готова подвергнуть истреблению. Потому что путь к культуре далёк и бесконечен, а бескультурье рядом: достаточно нажать на кнопку телевизора.

Всех возмущает отмывание преступных денег. Но меня больше всего возмущает отмывание бескультурья, которое в принаряженном виде встраивают в культуру, используя методы генной инженерии.

Бескультурье, нападая на душу при помощи телевидения, ставит ценности культуры только в зрелищный ряд потребления, искусство приобретает статус – бытового обслуживания.

Уже и слово «бескультурье» заменили, используя трансплантацию, на слово «масскультура». Не удивлюсь, что на новом витке цивилизации её объявят народной культурой. Хотя давно известно – народ никакой культуры не создаёт.

Он только выбирает то, что преподносят наиболее талантливые. В бескультурье, что ни выбирай, все безнадёжно.

26.

Революции всегда направлены одновременно за и против человека. Против человека, который уже есть. Но за человека, который ещё будет. И удивительное дело – всегда находятся люди, желающие жертвовать собой во имя того, что, может, вообще не появится. Не появится никогда, если инстинкт самосохранения утратит большинство, считающее долгом пожертвовать своей, а иные и чужой, жизнями.

27.

Наивны те, кто думает – на развалинах лжи можно возвести храм правды. Ибо сказано: что лежит в основании, то будет и венцом. Правдив только путь к правде. Достижение её – ложь.

28.

Пресса должна быть продажной, а непродажными должны оставаться журналисты, если у них на это достаточно средств. Поэтому в мире существует три принципа журналистики. Первый: к чьим воротам привязан, за того и лаешь. Второй: хлеб-соль ешь, а правду-матку режь. И третий: не пей из колодца, в который ещё захочешь плюнуть. Каждый выбирает принцип по себе, но чаще пользуется всеми тремя одновременно. В зависимости от обстоятельств.

И что же мы имеем в результате? Народ наконец-то перестал верить не только газетным фактам, но также их опровержениям. В современном мире стала торжествовать эстетика насилия дезинформацией. Она стала плотью и кровью нашей духовной жизни. Ложь превратилась в стилевое разнообразие правды, в результате чего журналистика стала рассматриваться в качестве вымысла правды. Теперь публика с замиранием сердца следит какую развесистую клюкву в очередной раз преподнесут короли вранья. Многие из нас без этого даже жить не могут. Словно наркоманы. И теперь дезинформация уже как бы не насилие, а лишь свобода обмана. Она достигла такого высокого уровня, что говорящий правду не слышен.

– Я газет не читаю, телевиденье не смотрю, – делится своими мыслями знакомый.

– Надоело враньё? – спрашиваю.

– Нет, может, там и правду говорят, только это не значит, что я эту правду обязан знать!

Но мы эту правду должны знать!

29.

Политика – концентрированное выражение безнравственности интеллектуальных отбросов общества. Выборы – добровольная сдача в плен политики. Что бы нам ни говорили новые вожди в дороге, как только они доведут нас до только им известной конечной цели, нас снова продадут в рабство новых непредвиденных обстоятельств и трудностей текущего момента. Многие из нас об этом догадываются, но боятся признаться вслух.

30.

Государство – это когда без нас, но за наш счёт. Поэтому государство стремится быть сильным, чтобы бороться со своим народом.

31.

До сих пор свобода, утверждавшаяся русской практикой, – это неприкрытый самогеноцид. Неужели при нас не остановится? Да и как остановиться, ежели мы опять попали под диктатуру – диктатуру демократии.

32.

Исторические хроники свежее вечерних газет. Читаю древние летописи, как судьбу завтрашнего дня.

33.

Как я отношусь к евреям? Как представитель нееврейской национальности заражён подозрительностью. Но в своей жизни я не встречал плохого, злого, подлого, плетущего заговоры против меня, моей семьи, моей страны еврея. Так как же я отношусь к евреям? Конечно, подозрительно.

Как у нас с еврейским вопросом? Да всё хуже, хуже и хуже! Кажется, все давно переехали в Израиль, последних показывают по телевизору в новостях, но теперь мы в каждом втором русском подозреваем еврея.

34.

Надо всего лишь 30 сребреников, чтобы нанять Иуду для предательства. Но никаким золотом мира не заставишь держать язык за зубами желающих доносить.

35.

Если в прошлой и настоящей жизни вы не сделали ничего ни плохого, ни хорошего, то вам нечего стыдиться. Но я не уверен, что вы так нравственно сумели прожить под присмотром нашего государства.

36.

В России один бог – бескрайние просторы. В них спасение и погибель. Спасение во время войны: ни одна армия мира не в состоянии покорить такую огромную страну. В мирное время погибель: мы расточаемся в заблуждении, что у нас всего вдоволь. На самом деле то, чего вдоволь, никому не нужно, а того, что нужно, у нас нет, и никогда не будет.

37.

Попытка создать изобилие в культуре на самом деле приводит к изобилию макулатуры. Ни догнать, ни перегнать в культуре нельзя. Духовного не бывает ни больше, ни меньше. Оно или есть, или его нет. Закон достаточности вершит в области души. Поэтому от нехватки средств, как правило, страдает бескультурье. А подлинная культура в деньгах не нуждается вовсе.

Есть ценности вечные и ценности повседневные. Без первых нет души, а без вторых – тела. Только русские противопоставляют вечное сиюминутному и наоборот. В жизни они друг другу не мешают. Поэтому нужно добиваться не победы одного над другим, а взаимопроникновения и уравновешенности. Если вечных ценностей будет больше, чем повседневных, то нас ждет экономический крах. А когда повседневное задавит вечное, разразится духовная катастрофа. Эти простые и ясные истины почему-то забывают чаще всего те, кто трудится в области вечных ценностей. Утрата вечных и разрушение повседневных ценностей опасны для человечества, как утрата тела для души.

38.

Поиски умных людей часто заводят в тупик идущих. А я давно понял, где они находятся. По крайней мере в России. Ни в правительствах, ни в парламентах, ни в академиях, ни в газетах. Современные мудрецы сидят у телевизоров. Глядит русский мужик на телеэкран и всё-всё понимает, за всех-всех рассудит, кого угодно научит, любые горы свернет. А пересади его в кресло власть вершащих – такой же дурак дураком. Есть у меня приятель закадычный, который каждое прослушивание новостей превращает в домашний митинг. В общественной жизни тихий-претихий, а у экрана свирепеет, потому что понимает, как нужно строить жизнь. За такую линию поведения домашние прозвали его «борец у телевизора». Осуждают… А мне он нравится – наш человек! Лучше иметь дело с борцами у телевизора, чем с теми, кто всегда находит булыжник – оружие пролетариата, даже если вокруг все заасфальтировано.

39.

Пока самые активные критикуют правительство и под этим флагом пытаются стать во главе народа, они выглядят в наших глазах лучшими представителями нации. Как только укрепятся на вершине государственной пирамиды, так сразу становится видно, что в лучшем случае они такие же, как прежние, но чаще хуже. За всю историю России не было правительства, которым бы остался доволен народ. Ещё ни про одно за глаза не сказано ничего хорошего – худо самодержцам, коммунистам и демократам. Парадокс, но в России любое правительство обречено быть для современников антинародным. Попытка историков задним числом определить полезность то одного, то другого – на самом деле кривое зеркало летописи. В истории нужно думать не только о пользе внуков, но и о жизни дедов.

40.

Меня больше не пугает непоследовательность в мыслях. Куда страшнее непоследовательность в жизни, расхождение с ней. Смена убеждений – основная логика человека. Как минимум трижды в жизни человек отрекается от своих взглядов. Разве можно прожить по убеждениям, построенным на доверии к слову, если уясняешь, как оно зыбко. А в 30-40 лет сюжет жизни заставляет поступать иначе. Разве можно жить в старости опытом сорокалетнего мужа, когда пристально глядишь в глаза смерти? Значит, смена убеждений – главная наша последовательность. Поэтому себя числю человеком других заблуждений.

41.

Сколько среди нас желающих тайное сделать явным, доказав при этом свою доблесть. И нет среди нас ни одного, кто бы заметил, что в государственной жизни чаще всего именно явное становится тайным. Вот где нужно прилагать усилия, чтобы не позабыть то, что все знали. Все больше и больше в мире нашем тайн, потому что люди из-за дырявой памяти забывают явное.

42.

Человек и гражданин – это два взаимоисключающие понятия, которые на протяжении веков пытаются совместить власти. Недаром древнейшее изречение: «Я мыслю – значит существую» – современники перетолковали: «Меня видят – значит я существую». В этой знаменательной поправке – накопленный опыт государственного обустройства, которое не выпускает из-под контроля человека, навязывая ему несвойственную гражданственность. Чтобы защитить, спасти в себе личность, нужно держаться подальше от государства. Но в век принудительной объективности это никому не удаётся. Даже семьи староверов, ушедшие в бескрайность тайги, находят и демонстрируют всему миру, обрекая на заболевания цивилизации, в конце концов бросая на произвол смерти. Вот вам и весь гуманизм государства: открыть тайное, чтобы умертвить его. От государства не уйти, не скрыться. От него можно только откупиться. Если вы богаты – деньгами, если бедны – голосом выборщика. Хотя как только вы это сделаете, вас тут же причислят к племени граждан. Нет, государство не даст нам воспринимать себя человечеством. Оно понимает: как только это произойдет, не будет границ, не будет врагов, наступит конец государству. Недаром борцы за всеобщее равенство и свободу, придя к власти, становятся отъявленными государственниками. Потому что с самого начала понимают: чем сильнее расшатывать государственность, тем она становится прочнее. Доживи отец русского анархизма Бакунин до победы революции – не сыскать бы в мире лучшего монарха. Революции и бунты ещё прочнее цементируют государственные структуры. Поэтому XXI век пройдёт под знаменем безудержной государственности, которая не снилась Романовым, Людовикам, Бонапартам. Ибо сказано: беспорядок – лучший слуга для установления порядка.

43.

Нас постоянно призывают объединиться. Но объединение нации, настолько я знаю, нужно либо для отпора внешнему врагу, либо для нападения на чужие земли. А для того, чтобы хорошо работать, надо – разъединяться. Именно в разъединении наше спасение. Но это противоречит постулатам тех, кто желает нами править. Ведь на Олимп власти можно забраться, лишь объединив неважно что: тела, души, могилы, память. Потому я за разъединение. Оно ведет нас не к торжеству борьбы, а к разумности труда.

44.

Что делать, что делать? – любят друг у друга спрашивать русские люди. Я же давно нашёл самый разумный ответ: ничего не делать. Если по разумению каждого опять начнём переустраивать жизнь, то снова себя в кровавое братоубийство столкнём. Давно подмечено: когда в России ничего не делают, то как-то само собой больше порядка и справедливости устанавливается. Поэтому мне больше нравится, когда русские думу думают. Пока думают, и жизнь сносна, а как только действовать зачинают, то обязательно по костям людским, как будто другой материал истории неведом. Поэтому из многоразумности текущей жизни вынес одну мудрость: не участвовать. И всех призываю к этому. А меня поправляют, что нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. И я соглашаюсь, что нельзя, но не участвовать ведь можно. И нужно!

45.

Не будь в толпе – мне муза запретила.

Как дальше жить? Толпа растёт во мне!

В XX веке на историческую арену вышел человек толпы, мутационный продукт социальных, техногенных и коммуникационных революций. В результате наступило время людей толпящихся, которые способны лишь в гуще масс проявлять и раскрывать свои индивидуальные способности и качества. В подсознании личности толпы за истекшие столетия внедрена наркотическая теория всеобщего благоденствия, стёршая из генетической памяти защитную реакцию, что счастье коллективным не бывает. Человек толпящийся больше ничего не хочет знать о своей индивидуальности. И по приобретённому рефлексу сбивается в массу, укрепляя её посредственностью чахлого интеллекта, стремясь в очередной раз положить свою и чужую жизни ради достижения вселенского счастья, забывая, что каждый раз объединение человека толпы выливается в кровавое побоище – вспомним две мировых войны, строителей коммунизма и райские кущи потребительского общества, где погибли лучшие умы человечества, а масса посредственностей плодит всё больше и больше себе подобных – человечков толпы, которые пытаются строить жизнь при помощи простых решений. А простые решения ведут к новым катастрофам. Многие мы уже пережили, а сколько ещё предстоит пройти.

46.

– Все ваши рассуждения – раскавыченное цитирование мыслителей прошлого, – упрекнул меня начитанный современник.

– Возможно, согласился я. – Но предпочитаю смотреть на мир глазами умных людей прошлого, нежели повторять набор газетных глупостей болтунов, взявших на себя обязанность поучать.

– Значит, мы для вас ничто?

– Это не так, но если бы мне предоставился выбор, то я предпочел бы диктору телевидения или министру правительства беседу с Сократом.

– А захотел бы Сократ с вами беседовать?

– Сократ беседовал со всяким желающим, хотя не исключено, что мне бы отказал, поскольку был дисциплинированным государственником. Но это не мешает мне смотреть на день нынешний глазами греческого мудреца и сомневаться в разумности обустройства жизни, которую навязали всем без нашего на то согласия.

– Да вы, батенька, демагог!

– Извините, политикой не занимаюсь!

47.

Пришли к мудрецу ходоки и сказали:

– Мы хотим, чтобы ты управлял нами.

– А я уже и так правлю, – ответил им на это мудрец.

– Как? – переглянулись удивлённо ходоки.

– А как вы нашли ко мне путь?

2002–2012

Братск

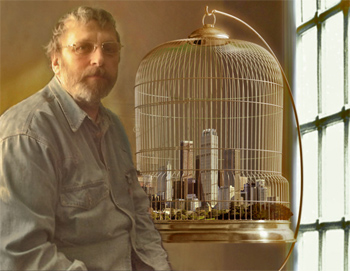

Иллюстрации:

автор эссе Владимир Монахов – коллаж Елены Атлановой (Ташкент);

репродукции картин художников Ильи Глазунова и Василия Шульженко

Почти всем хорошо известна история античной Греции. Из более раннего периода неплохо изучена микенская и крито-минойские цивилизации. Но что было на территории Греции до этого, историкам практически неизвестно. Между тем даже беглый взгляд на археологические памятники позволяет обнаружить здесь следы высоко развитой в техническом отношении цивилизации, представителей которой наши предки называли богами. Остатки сооружений этой цивилизации богов тысячелетиями позже древние микенцы и греки использовали в собственных целях, сохраняя память о временах античных богов не только в мифах и преданиях.

Почти всем хорошо известна история античной Греции. Из более раннего периода неплохо изучена микенская и крито-минойские цивилизации. Но что было на территории Греции до этого, историкам практически неизвестно. Между тем даже беглый взгляд на археологические памятники позволяет обнаружить здесь следы высоко развитой в техническом отношении цивилизации, представителей которой наши предки называли богами. Остатки сооружений этой цивилизации богов тысячелетиями позже древние микенцы и греки использовали в собственных целях, сохраняя память о временах античных богов не только в мифах и преданиях. Фильм "Загадки Древнего Египта" создан на базе уникального материала, снятого в ходе нескольких экспедиций, и основан на фактах и гипотезах, которые умышленно замалчиваются академической наукой, поскольку грозят обрушить привычную картину далекого прошлого человечества. Целый ряд объектов закрыт для широкого доступа, а съемки их запрещены. Поэтому многое зрители увидят впервые. Создатели фильма решили полагаться не на ту или иную теорию, а только на реальные факты, логику и здравый смысл. Такой подход неумолимо приводит к выводу, что на земле Египта за тысячи лет до первых фараонов существовала очень высоко развитая цивилизация, которая превосходила по своим знаниям и технологиям не только примитивное общество древних египтян, но и современное человечество. Представителей этой цивилизации сами древние египтяне называли богами.

Фильм "Загадки Древнего Египта" создан на базе уникального материала, снятого в ходе нескольких экспедиций, и основан на фактах и гипотезах, которые умышленно замалчиваются академической наукой, поскольку грозят обрушить привычную картину далекого прошлого человечества. Целый ряд объектов закрыт для широкого доступа, а съемки их запрещены. Поэтому многое зрители увидят впервые. Создатели фильма решили полагаться не на ту или иную теорию, а только на реальные факты, логику и здравый смысл. Такой подход неумолимо приводит к выводу, что на земле Египта за тысячи лет до первых фараонов существовала очень высоко развитая цивилизация, которая превосходила по своим знаниям и технологиям не только примитивное общество древних египтян, но и современное человечество. Представителей этой цивилизации сами древние египтяне называли богами.

Иосиф Бродский – мой любимый поэт. Я поздно пришёл к нему, медленно и непросто привыкал к его стихам. Пока не почувствовал их внутри себя. Пока мысли, возникающие при чтении, не стали проситься наружу. Будто Бродский, говоря его же словами, навязал мне себя.

Иосиф Бродский – мой любимый поэт. Я поздно пришёл к нему, медленно и непросто привыкал к его стихам. Пока не почувствовал их внутри себя. Пока мысли, возникающие при чтении, не стали проситься наружу. Будто Бродский, говоря его же словами, навязал мне себя. Скрупулёзная точность в деталях, подробнейшее, почти интимное описание комнаты… Кажется, что Бродский и не покидал её. «Ровно наоборот»: никогда в ней не был. Происшедшее отдалено десятилетиями, целой эпохой: ведь сука уже не может взять след, да и вонь небытия не возникает за год. Может быть,

Скрупулёзная точность в деталях, подробнейшее, почти интимное описание комнаты… Кажется, что Бродский и не покидал её. «Ровно наоборот»: никогда в ней не был. Происшедшее отдалено десятилетиями, целой эпохой: ведь сука уже не может взять след, да и вонь небытия не возникает за год. Может быть,

«Битва цивилизаций» – так называется новый проект известного журналиста Игоря Прокопенко. Закрытая до сих пор информация из секретных архивов станет доступна только зрителям РЕН ТВ. 15 уникальных документальных расследований: неопровержимые факты, шокирующие открытия, громкие сенсации.

«Битва цивилизаций» – так называется новый проект известного журналиста Игоря Прокопенко. Закрытая до сих пор информация из секретных архивов станет доступна только зрителям РЕН ТВ. 15 уникальных документальных расследований: неопровержимые факты, шокирующие открытия, громкие сенсации.

_20.06.1994/chto_est_istina/image001.jpg)

"Иоанн Мучитель" повествует о невыносимо долгих для Руси годах правления первого русского царя, которого потомки будут называть Иваном Грозным, а современники - Иоанном Мучителем. Он очень рано понял: только абсолютная власть и страх смогут обеспечить повиновение государю. Но, к сожалению, всякая власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Буйство разноречивых эмоций своенравного владыки накрывает Россию девятым валом, не оставляя на ее израненном теле ни одного здорового места. Ища воображаемую боярскую крамолу, он со своими "верными слугами" пытал, мучил и убивал не только бояр, но их жен, детей и даже слуг. Поверив ложному доносу, обезумевший царь, совершил небывалый разгром Великого Новгорода: по его приказу 1000 человек ежедневно сажали на кол. Младенцев привязывали к матерям и топили в реке. Это была великая Эпоха Умерщвления всего живого.

"Иоанн Мучитель" повествует о невыносимо долгих для Руси годах правления первого русского царя, которого потомки будут называть Иваном Грозным, а современники - Иоанном Мучителем. Он очень рано понял: только абсолютная власть и страх смогут обеспечить повиновение государю. Но, к сожалению, всякая власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Буйство разноречивых эмоций своенравного владыки накрывает Россию девятым валом, не оставляя на ее израненном теле ни одного здорового места. Ища воображаемую боярскую крамолу, он со своими "верными слугами" пытал, мучил и убивал не только бояр, но их жен, детей и даже слуг. Поверив ложному доносу, обезумевший царь, совершил небывалый разгром Великого Новгорода: по его приказу 1000 человек ежедневно сажали на кол. Младенцев привязывали к матерям и топили в реке. Это была великая Эпоха Умерщвления всего живого. Мы ждем конца света, мы предрекаем его, мы обсуждаем его… А вот задумывались ли мы, что действительно имели в виду древние майя, предсказывая конец света? Предсказание майя отнюдь не однозначно. И ученые могут объяснить далеко не все, что предсказано древними жрецами.

Мы ждем конца света, мы предрекаем его, мы обсуждаем его… А вот задумывались ли мы, что действительно имели в виду древние майя, предсказывая конец света? Предсказание майя отнюдь не однозначно. И ученые могут объяснить далеко не все, что предсказано древними жрецами. Все знают, что именно до нас дошло очень много пророчеств известного племени майя смотреть онлайн Календарь майя бесплатно За два дня до конца света эфир от 19.12.2012 на Россия 1. И некоторые эти пророчества просто сбылись с очень высокой точностью и этому даже есть подтверждения, а точнее есть видео и есть факты которые могут все это подтвердить. Однажды археологи узнали, что майя оставили своим потомкам просто разные знания на памятниках каменных. Одно из таких знаний просто потрясло наших археологов. Оказывается племя майя просто оставила нам дату, когда наступит реально конец света. Они сказали, что двадцать первого-двадцать третьего декабря 2012 года все человечество просто погибнет. Режиссеры данного выпуска решили, что им нужно встретиться с человеком который обнаружил эту стелу и спросить у него, что на самом деле ожидать людям и что произойдет. Этим человеком является потомок древних индейцев - Давид Гонсалес. Оказывается Давид просто обнаружил на своем участке эту стелу с такой зловещей датой. Некоторые говорят, что это просто неправда и не бывает таких людей которые могут всему доверять, а другие говорят, что это реальность и скоро это все люди поймут. Вот и теперь просто складываются вопросы, а кому стоит доверять, а кто все-таки решил нас обмануть. Этого еще не знает не одна живая душа. Но все очень хотят это выяснить, ведь осталось очень мало дней до этой даты и все хотят узнать к чему нужно им готовиться или нечего не будет.

Все знают, что именно до нас дошло очень много пророчеств известного племени майя смотреть онлайн Календарь майя бесплатно За два дня до конца света эфир от 19.12.2012 на Россия 1. И некоторые эти пророчества просто сбылись с очень высокой точностью и этому даже есть подтверждения, а точнее есть видео и есть факты которые могут все это подтвердить. Однажды археологи узнали, что майя оставили своим потомкам просто разные знания на памятниках каменных. Одно из таких знаний просто потрясло наших археологов. Оказывается племя майя просто оставила нам дату, когда наступит реально конец света. Они сказали, что двадцать первого-двадцать третьего декабря 2012 года все человечество просто погибнет. Режиссеры данного выпуска решили, что им нужно встретиться с человеком который обнаружил эту стелу и спросить у него, что на самом деле ожидать людям и что произойдет. Этим человеком является потомок древних индейцев - Давид Гонсалес. Оказывается Давид просто обнаружил на своем участке эту стелу с такой зловещей датой. Некоторые говорят, что это просто неправда и не бывает таких людей которые могут всему доверять, а другие говорят, что это реальность и скоро это все люди поймут. Вот и теперь просто складываются вопросы, а кому стоит доверять, а кто все-таки решил нас обмануть. Этого еще не знает не одна живая душа. Но все очень хотят это выяснить, ведь осталось очень мало дней до этой даты и все хотят узнать к чему нужно им готовиться или нечего не будет.

Любые границы условны

Замечательная статья! И фильм "Облачный атлас" очень впечатлил.

Природа нашего существования связана с нашими поступками, уходящими в вечность. При этом, нельзя сказать, что отдельный человек песчинка перед лицом Вечности, ведь, как говорит один из героев фильма: «Что есть океан, если не множество капель?»

Информационное поле событий

Каждый в этой жизни сам допускает ошибки, за которые сам и расплачивается. "Не суди сам и не судим будешь". Эта заповедь скрывает за собой мощнейший закон энергоинформационного обмена. Этот закон с эзотерической точки зрения гласит следующее: начиная с 5-мерных пространств (астральный план) время, как координата более низкого метрического пространства, теряет смысл направленного временного потока.

Это можно представить следующим образом. Если мы посмотрим на физические процессы привычного нам четырехмерного пространства хотя бы через астральный план (пятимерность) как, например, это делала Ванга, то увидим информационное поле событий, в котором любой человек рождается, живет и умирает одновременно во всех своих инкарнационных воплощениях

Восточная философия

Если, несмотря на наши достоинства, мы ведем несчастливую жизнь, это должно быть обусловлено нашей прошлой плохой кармой.

Если, несмотря на нашу злобу и недоброжелательность, мы ведем счастливую жизнь, это тоже из-за нашей прошлой кармы.

Наши текущие поступки при первой же возможности приведут ко всем своим последствиям.