-Музыка

- Зимняя ночь(Б.Пастернак)

- Слушали: 54041 Комментарии: 6

- Молитва Оптинских Старцев

- Слушали: 17589 Комментарии: 0

- KITARO

- Слушали: 612 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

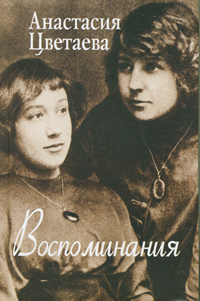

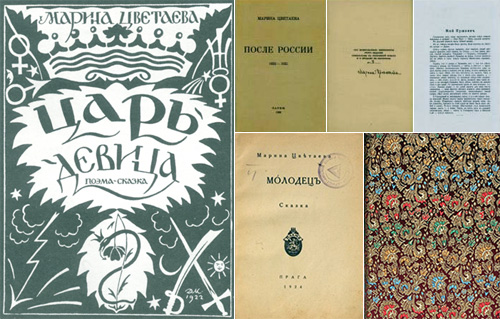

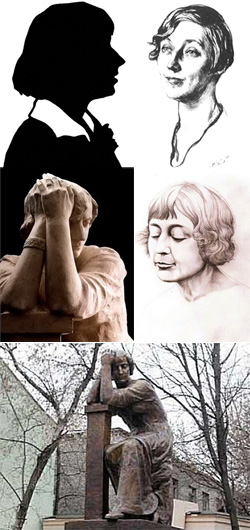

Кто кончил жизнь трагически... Марина Цветаева. Страсти по Марине (Легенды серебрянного века) (2004). (Возвращаюсь к прошлым материалам) |

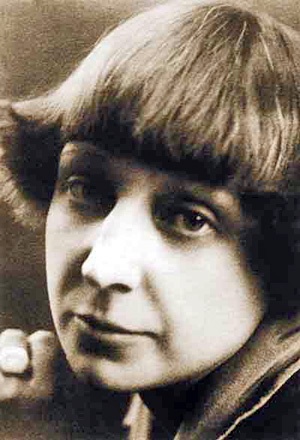

Марина Цветаева. Страсти по Марине

Производство : Киностудия Риск

Режиссер : Андрей Осипов

Год выпуска : 2004

Страна : Россия

Хронометраж : 54:09

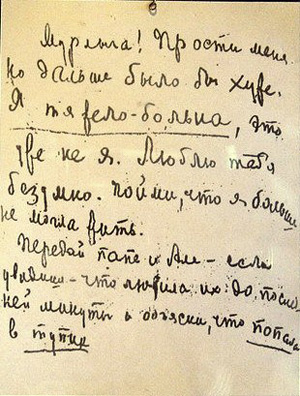

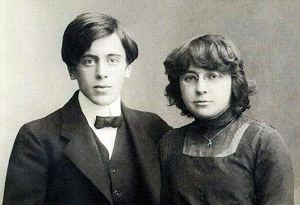

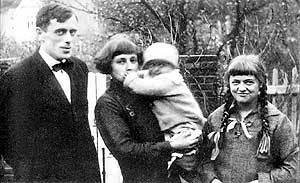

Они жили и творили в одно время, были знакомы друг с другом и посвящали друг другу стихи…. Они навсегда остались в истории России как яркие примеры творцов, рождённых легендарным серебряным веком русской культуре. Смотрите онлайн документальную трилогию, отличающуюся удивительной изобразительной выразительностью, о трёх великих поэтах серебряного века, - Андрее Белом, Максимилиане Волошине и Марине Цветаевой. Заключительная часть это цикла «Марина Цветаева. Страсти по Марине» посвящена трагическим перипетиям жизни поэтессы. Словно на голгофу она шла по ним к своему страшному концу…С раннего детва её не покидало чувство избранности и одиночество. Спасение от которого она искала в любви. Больше всего в жизни она хотела любить и быть любимой. Каждый её новый роман был словно феерический ураган… Но финалом которого каждый раз становилось опустошение и … ещё большее одиночество.. Смотрите онлайн документальный фильм о горьком пути Марины Цветаевой. Шаг за шагом авторы фильма проведут зрителя по трагическим вехам жизни поэтессы. От ранней смерти матери. К смерти от истощения маленькой дочери в голодной России и о порождённом ею на долгие годы чувстве вины. К годам, проведённым в эмиграции, усилившим чувство отчуждённости от окружающего мира и общества людей. Через разочарование романов. Трудные взаимоотношения с дочерью и сыном. Странный и позорный поступок мужа, которому она всецело доверяла, и который не оставил ей выбора, став тайным агентом НКВД. К вынужденном возвращению в СССР навстречу окончательной потери мужа, дочери, сына и к ужасному концу. Вы узнаете о странной шутке Пастернака, которую он не мог себе простить, сыгравшей роковую роль в смерти Цветаевой. И как всю жизнь эта талантливая женщина балансировала то между верой и невеием, религией и атеизмом, то между божественным и дьявольским. Вместе с авторами этого документального фильма Вы зададитесь вопросом, - можно ли мерить поступки поэта простыми человеческими мерками? И заметите присутсвие в этой жизни некой евангельской жервенности, не смотря на то, как далека была Цветаева от религиозных заповедей.

|

|

Кто кончил жизнь трагически... Марина Цветаева, Поэт, чтобы прославить храм, сжигает себя (Возвращаюсь к прошлым материалам) |

Марина Цветаева

|

|

Кто кончил жизнь трагически... Гении и злодеи. Цветаева и Эфрон (2005) (Возвращаюсь к прежним материалам) |

Название: Гении и злодеи уходящей эпохи

Название: Гении и злодеи уходящей эпохи

Длительность: 25 мин.

Рубрики: Документальный, Отечественные, Сериалы

Год: 2005

Производство: Россия

Режиссёр: Игорь Холодков

Описание: Цикл портретов выдающихся деятелей мировой науки и культуры, чьи труды внесли особенный вклад в развитие цивилизации. В передачах цикла рассказываются неизвестные истории из жизни людей известных, а также происходит открытие новых имён.

|

|

Кто кончил жизнь трагически... Гениии и злодеи. Михаил Булгаков (2005) (Возвращаюсь к прежним материалам) |

Название: Гении и злодеи уходящей эпохи

Длительность: 25 мин.

Рубрики: Документальный, Отечественные, Сериалы

Год: 2005

Производство: Россия

Режиссёр: Игорь Холодков

Описание: Цикл портретов выдающихся деятелей мировой науки и культуры, чьи труды внесли особенный вклад в развитие цивилизации. В передачах цикла рассказываются неизвестные истории из жизни людей известных, а также происходит открытие новых имён.

|

|

Кто кончил жизнь трагически... Гении и злодеи. Карлос Кстанеда (2005) (Возвращаюсь к прежним материалам) |

Название: Гении и злодеи уходящей эпохи

Название: Гении и злодеи уходящей эпохи

Длительность: 25 мин.

Рубрики: Документальный, Отечественные, Сериалы

Год: 2005

Производство: Россия

Режиссёр: Игорь Холодков.

Описание:

Цикл портретов выдающихся деятелей мировой науки и культуры, чьи труды внесли особенный вклад в развитие цивилизации. В передачах цикла рассказываются неизвестные истории из жизни людей известных, а также происходит открытие новых имён.

|

|

Кто кончил жизнь трагически... «ПОЕХАЛИ ПО НЕБУ, МАМА» |

«ПОЕХАЛИ ПО НЕБУ, МАМА»

От этого поколения — Денисов, Филиппов, Максимов — я ждал нового поэта. Как-никак первое за многие годы непоротое поколение — одряхлевшей Софье Власьевне (так конспиративно называли советскую власть на московских кухнях всей страны) было уже лень мочить розги.

Эти русские мальчики из крупноблочных домов с улицы Строителей — хоть в Питере, хоть в Москве — по иронии судьбы глотнули и тайной свободы брежневского розлива вместе с первым портвейном в подъезде, и вышли из этого подъезда на негаданную горбачевскую волю. Ветер перемен вроде бы избавил их от тяжкого застойного похмелья. И именно один из них сформулировал общее отношение к тому, в чем все мы жили, но что сам-то он едва успел увидеть:

…и май не любили за то, что он труд,

и мир уж не помню за что.

Им было по 17–18, когда миллионными тиражами начали публиковать прозу и стихи, за чтение которых недавно определяли в ГУЛАГ. Они первые в России XX века вовремя прочитали и «Архипелаг…», и Бердяева. И потому поэт не нашего, а этого поколения мог написать:

А мы, Георгия Иванова

ученики не первый класс,

с утра рубля искали рваного,

а он искал сердешных нас.

А мы — Георгия Иванова,

а мы — за Бога и царя

из лакированного наново

пластмассового стопаря.

Еще до бело-сине-красного,

еще в зачетных книжках «уд»,

еще до капитала частного.

— Не ври. Так долго не живут.

Автор этих строк — Денис Новиков — долго и не прожил. В последний день прошлого високосного года, когда вся страна краем уха ностальгически слушала, как «по улице моей который год звучат шаги — мои друзья уходят», он ушел навсегда. Было ему 37.

Автор этих строк — Денис Новиков — долго и не прожил. В последний день прошлого високосного года, когда вся страна краем уха ностальгически слушала, как «по улице моей который год звучат шаги — мои друзья уходят», он ушел навсегда. Было ему 37.

Помните Высоцкого — «при цифре 37 меня бросает в дрожь»? Только вот заканчивалась эта песенка неуклюже выраженным и необоснованно оптимистичным предположением: «срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время». (Впрочем, про себя-то и других поэтов-ровесников или чуть старше Высоцкий написал точно.)

А поколение Дениса Новикова вернулось к прежним правилам русской словесности ХIХ — начала ХХ века.

Почему, господи?!

Последняя строфа стихотворения Дениса, которое я цитировал, звучит так:

Открыть тебе секрет с отсрочкою

на кругосветный перелет?

Мы проиграли с первой строчкою.

Там слов порядок был не тот.

Кажется, это и есть самый точный ответ. Данный поэтом за десять лет до смерти.

...Мы-то успели привыкнуть, а то и приспособиться к лицемерию застоя — нас и нынешний цинизм, порой изумляя, порой возмущая, все же не убивает — кожа заскорузла. А у русских мальчиков-восьмидесантников она была или обожжена Афганом (иногда до кости), или задубела на ветру первых «стрелок» и «разборок», или — у не участвовавших ни в том ни в другом — так и осталась слишком нежной. Слишком — для того, чтобы адаптироваться к безвременью корпоративного чекизма, к тусовочному распределению ценностей — в том числе и духовных, к планомерному снижению или уничтожению критериев.

Денис попробовал адаптироваться и даже ломался вместе с Временем. Спорил, ссорился, нарывался на скандалы. Пытался найти себе удобную нишу, как многие его более конформные сверстники. Ничего не получилось. И в последние годы своей жизни он резко разорвал с литературным кругом.

Его уже нельзя было представить, как в сборнике «Личное дело», под одной обложкой с Гандлевским, Кибировым, Приговым, Рубинштейном, Айзенбергом… Самый молодой и ранний из них, Денис стал настаивать, что он — не из них. Так и оказалось.

Он никогда не шел на поводу у литературной моды, не «интересничал», не эпатировал ради эпатажа, не хотел казаться сложнее себя. И поэтому звук у него — чистый. А еще — глубокий. Тот самый баритон, который очень подходит для неосуществленной сейчас настоящей гражданской лирики.

Критики и читатели ждали «красивого, двадцатидвухлетнего». А он был. Вот этот самый — светловолосый, с черными бровями, длинноногий, остроумный — Денис Новиков. Но его проморгали. Не до того было? Так зачем же тогда устраивать плач Ярославны на кладбищенской стене советской литературы?

Впрочем, когда Новиков был совсем молодым, о нем говорили, его хвалили — как же, такой маленький, а пишет совсем как большой. Но стоило Денису вместе со стихами вырасти — говорить перестали.

Любопытно, куда девается интерес к молодым поэтам, когда они становятся зрелыми и действительно — поэтами. Переходит на новых молодых? И потом с ними произойдет то же самое?

Я и на себе испытал нечто подобное, но, имея прививку совковой раздвоенности, успокоился пушкинской формулой «пишу для себя, печатаюсь для денег». А Денис, все поставивший на кон, почувствовал безысходность. Причем не только для себя.

Еще в 1992-м, когда, смиренно перенося шокотерапию, большинство обольщалось радужными перспективами, Новиков написал лишенное иллюзий стихотворение «Россия»…

Ты белые руки сложила крестом,

лицо до бровей под зеленым хрустом,

ни плата тебе, ни косынки –

бейсбольная кепка в посылке.

Износится кепка — пришлют паранджу,

за так, по-соседски. И что я скажу,

как сын, устыдившийся срама:

«Ну вот и приехали, мама».

Подумаем лучше о наших делах:

налево — Маммона, направо — Аллах.

Нас кличут почившими в бозе,

и девки хохочут в обозе.

Поедешь налево — умрешь от огня.

Поедешь направо — утопишь коня.

Туман расстилается прямо.

Поехали по небу, мама.

Я знал Дениса с его 17 лет. Как-то пытался помочь ему вписаться в окружающую действительность: устроил на работу в свой литературный отдел перестроечного «Огонька», потом попытался притащить за собой в «Новую», порекомендовал для участия в Европейском фестивале поэзии… (Больше, увы, ничем помочь не смог.)

Позднее Европа сыграла свою роль в жизни Дениса. Он влюбился в англичанку Эмили (ей посвящен большой цикл стихов), выучил английский и практически эмигрировал. Пытался взаимодействовать с другой, лондонской, жизнью, что-то делал для Би-би-си. Но — не сложилось. Хотя «за бугром» его успел заметить и благословить Иосиф Бродский, написавший послесловие к книге стихов Новикова. А потом появилась другая англичанка, родившая ему дочь…

И все-таки Денис вернулся. Но на родине почувствовал, до какой степени нигде и никому не нужен. Кроме ждавшей его все годы девушки Юли, ставшей вскоре его женой. С ней он и делил одиночество, падал внутрь себя — это самый рискованный прыжок, доступный человеку. Но ведь такому сильному, распирающему изнутри дару необходимо эхо. Однако вместо него он испытал на себе другой физический феномен:

Обступает меня тишина,

предприятие смерти дочернее.

И когда последняя, самая сильная книга стихов Дениса Новикова «Самопал» («Пушкинский фонд», СПб, 1999) прошла незамеченной, он решил, что стихи — это его сугубо частное, действительно личное дело, и порвал с литературным кругом окончательно.

Да и как его книга могла быть всерьез замечена? Тираж «Самопала» — 1000 экземпляров. Такими были поисковые тиражи 1900-х годов, когда на всю Российскую империю (исключая Финляндию и Польшу) приходилось 120 000 человек с высшим образованием. Сейчас таковых больше. Но они — другие.

А в последние годы Денис успел, кажется, только одно — уйти из жизни большинства людей, любивших его. Он как будто заранее подготовил всех к тому, что его скоро не будет. И даже о его похоронах родные никому не сообщили. Теперь каждый из нас вспоминает, когда видел Дениса в последний раз...

Поэтическое поколение Дениса Новикова приказало всем нам долго жить. И, может быть, — все-таки что-нибудь сделать для того, чтобы самая читающая Донцову страна снова научилась видеть и слышать. Даже — когда-нибудь — поэзию.

Олег ХЛЕБНИКОВ

ЧТО — РОССИЯ? МЫ САМИ БОЛЬШИЕ

Денис НОВИКОВ

Плат узорный до бровей

А. Блок

Россия

Ты белые руки сложила крестом,

лицо до бровей под зеленым хрустом,

ни плата тебе, ни косынки –

бейсбольная кепка в посылке.

Износится кепка — пришлют паранджу,

за так, по-соседски. И что я скажу,

как сын, устыдившийся срама:

«Ну вот и приехали, мама».

Мы ехали шагом, мы мчались в боях,

мы ровно полмира держали в зубах,

мы, выше чернил и бумаги,

писали свое на рейхстаге.

Свое — это грех, нищета, кабала.

Но чем ты была и зачем ты была,

яснее, часть мира шестая,

вот эти скрижали листая.

Последний рассудок первач помрачал.

Ругали, таскали тебя по врачам,

но ты выгрызала торпеду

и снова пила за Победу.

Дозволь же и мне опрокинуть до дна,

теперь не шестая, а просто одна.

А значит, без громкого тоста,

без иста, без веста, без оста.

Присядем на камень, пугая ворон.

Ворон за ворон не считая, урон

державным своим эпатажем

ужо нанесем — и завяжем.

Подумаем лучше о наших делах:

налево — Маммона, направо — Аллах.

Нас кличут почившими в бозе,

и девки хохочут в обозе.

Поедешь налево — умрешь от огня.

Поедешь направо — утопишь коня.

Туман расстилается прямо.

Поехали по небу, мама.

1992

* * *

А мы, Георгия Иванова

ученики не первый класс,

с утра рубля искали рваного,

а он искал сердешных нас.

Ну, встретились. Теперь на Бронную.

Там, за стеклянными дверьми,

цитату выпали коронную,

сто грамм с достоинством прими.

Стаканчик бросовый, пластмассовый

не устоит пустым никак.

— Об Ариостовой и Тассовой

не надо дуру гнать, чувак.

О Тассовой и Ариостовой

преподавателю блесни.

Полжизни в Гомеле наверстывай,

ложись на сессии костьми.

А мы — Георгия Иванова,

а мы — за Бога и царя

из лакированного наново

пластмассового стопаря.

…Когда же это было, Господи?

До Твоего явленья нам

на каждом постере и простыне

по всем углам и сторонам.

Еще до бело-сине-красного,

еще в зачетных книжках «уд»,

еще до капитала частного.

— Не ври. Так долго не живут.

Довольно горечи и мелочи.

Созвучий плоских и чужих.

Мы не с Тверского — с Бронной неучи.

Не надо дуру гнать, мужик.

Открыть тебе секрет с отсрочкою

на кругосветный перелет?

Мы проиграли с первой строчкою.

Там слов порядок был не тот.

1994

Караоке

Обступает меня тишина,

предприятие смерти дочернее.

Мысль моя, тишиной внушена,

прорывается в небо вечернее.

В небе отзвука ищет она

И находит. И пишет губерния.

Караоке и лондонский паб

мне вечернее небо навеяло,

где за стойкой услужливый краб

виски с пивом мешает, как велено.

Мистер Кокни кричит, что озяб.

В зеркалах отражается дерево.

Миссис Кокни, жеманясь чуть-чуть,

к микрофону выходит на подиум,

подставляя колени и грудь

популярным, как виски, мелодиям,

норовит наготою сверкнуть

в подражании дивам юродивом

и поет. Как умеет поет.

Никому не жена, не метафора.

Жара, шороху, жизни дает,

безнадежно от такта отстав она.

Или это мелодия врет,

мстит за рано погибшего автора?

Ты развей мое горе, развей,

успокой Аполлона Есенина.

Так далеко не ходит сабвей,

это к северу, если от севера,

это можно представить живей,

спиртом спирт запивая рассеянно.

Это западных веяний чад,

год отмены катушек кассетами,

это пение наших девчат

пэтэушниц Заставы и Сетуни.

Так майлав и гудбай горячат,

что гасить и не думают свет они.

Это все караоке одне.

Очи карие. Вечером карие.

Утром серые с черным на дне.

Это сердце мое пролетарии

микрофоном зажмут в тишине,

беспардонны в любом полушарии.

Залечи мою боль, залечи.

Ровно в полночь и той же отравою.

Это белой горячки грачи

прилетели за русскою славою,

многим в левую вложат ключи,

а Модесту Саврасову — в правую.

Отступает ни с чем тишина.

Паб закрылся. Кемарит губерния.

И становится в небе слышна

песня чистая и колыбельная.

Нам сулит воскресенье она,

и теперь уже без погребения.

1996

Игра в наперстки

С чего начать? — Начни с абзаца,

Не муж, но мальчик для битья.

Казаться — быть — опять казаться…

В каком наперстке жизнь твоя?

— Все происходит слишком быстро,

и я никак не уловлю

ни траектории, ни смысла.

Но резвость шарика люблю.

Катись, мой шарик не железный,

И, докатившись, замирай,

звездой ивановной и бездной,

как и они тобой, играй.

Ты помнишь квартиру…

Ты помнишь квартиру, по-нашему — флэт,

Где женщиной стала герла?

Так вот, моя радость, теперь ее нет,

она умерла, умерла.

Она отошла к утюгам-челнокам,

как, в силу известных причин,

фамильные метры отходят к рукам

ворвавшихся в крепость мужчин.

Ты помнишь квартиру: прожектор луны,

и мы, как в Босфоре, плывем,

и мы уплываем из нашей страны

навек, по-собачьи, вдвоем?

Еще мы увидим всех турок земли…

Ты помнишь ли ту простоту,

с какой потеряли и вновь навели

к приезду родных чистоту?

Когда-то мы были хозяева тут,

но все нам казалось не то:

и май не любили за то, что он труд,

и мир уж не помню за что.

* * *

Небо и поле, поле и небо.

Редко когда озерцо

или полоска несжатого хлеба

и ветерка озорство.

Поле, которого плуг не касался.

Конь не валялся гнедой.

Небо, которого я опасался

и прикрывался тобой.

* * *

Будь со мной до конца,

будь со мною до самого, крайнего.

И уже мертвеца,

все равно, не бросай меня.

Положи меня спать

под сосной зелено€й стилизованной.

Прикажи закопать

в этой только тобой не целованной.

Я кричу — подожди,

я остался без роду, без имени.

Одного не клади,

одного никогда не клади меня.

* * *

Все сложнее, а эхо все проще,

проще, будто бы сойка поет,

отвечает, выводит из рощи,

это эхо, а эхо не врет.

Что нам жизни и смерти чужие?

Не пора ли глаза утереть.

Что — Россия? Мы сами большие.

Нам самим предстоит умереть.

"Новая газета" № 09

07.02.2005

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Денис Новиков: "Я — как дождь, я весь — не существую..." (Кто кончил жизнь трагически...) |

Денис Новиков - на мой взгляд, лучший наш поэт "на исходе двадцатого века". Бог даст это поймут и об этом еще скажут... Он умер в Иерусалиме 31 декабря 2004 года. Денису Новикову было 37...

Моё ма-аленькое избранное из его стихов:

* * *

Где я вычитал это призванье

И с какого я взял потолка,

Что небесно мое дарованье,

Что ведома Оттуда рука?

Что я вижу и, главное, слышу

Космос сквозь оболочку Земли?..

Мне сказали: «Займи эту нишу» —

Двое в белом. И быстро ушли.

Детский сон мой, придуманный позже,

Впрочем, как и всё детство мое,

В оправдание строчки… О боже,

Никогда мне не вспомнить ее.

Первой строчки, начала обмана,

Жертвой коего стал и стою

Перед вами я, папа и мама.

Пропустите урода в семью.

Качели

Пусть начнет зеленеть моя изгородь

и качели качаться начнут

и от счастья ритмично повизгивать

если очень уж сильно качнут.

На простом деревянном сидении,

на веревках, каких миллион,

подгибая мыски при падении,

ты возносишься в мире ином.

И мысками вперед инстинктивными

в этот мир прорываешься вновь:

раз — сравнилась любовь со светилами,

два-с — сравнялась с землею любовь.

Только для белок

простите белки красно-серые

с небес сбежавшие поесть

что я то верю то не верую

что вы и мы на свете есть

на берегу залива финского

в лесу воистину стоим

а может только верим истово

как белочки глазам своим

* * *

Это было только метро кольцо,

это «о» сквозное польстит кольцу,

это было близко твое лицо

к моему в темноте лицу.

Это был какой-то неровный стык.

Это был какой-то дуги изгиб.

Свет погас в вагоне — и я постиг —

свет опять зажегся — что я погиб.

Я погибель в щеку поцеловал,

я хотел и в губы, но свет зажгли,

как пересчитали по головам

и одну пропащую не нашли.

И меня носило, что твой листок,

насыпало полные горсти лет,

я бросал картинно лета в поток,

как окурки фирменных сигарет.

Я не знал всей правды, сто тысяч правд

я слыхал, но что им до правды всей…

И не видел Бога. Как космонавт.

Только говорил с Ним. Как Моисей.

Нет на белом свете букета роз

ничего прекрасней и нет пошлей.

По другим подсчетам — родных берез

и сиротской влаги в глазах полей.

«Ты содержишь градус, но ты — духи» —

утирает Правда рабочий рот.

«Если пригодились твои стихи,

не жалей, что как-то наоборот…»

* * *

Когда моя любовь, не вяжущая лыка,

упала на постель в дорожных башмаках,

с возвышенных подошв — шерлокова улика —

далекая земля предстала в двух шагах.

Когда моя любовь, ругаясь, как товарищ,

пыталась развязать шнурки и не могла,

«Зерцало юных лет, ты не запотеваешь», —

серьезно и светло подумалось тогда.

* * *

Не бойся ничего, ты Господом любим —

слова обращены к избраннику, но кто он?

Об этом без конца и спорят Бом и Бим,

и третий их партнер, по внешности не клоун.

Не думай о плохом, ты Господом ведом,

но кто избранник, кто? Совсем забыв о третьем,

кричит полцирка — Бим!

кричит полцирка — Бом!

Но здесь решать не им, не этим глупым детям.

* * *

Ресница твоя поплывет по реке

и с волосом вьюн,

и кровь заиграет в пожухлом венке,

и станешь ты юн.

И станешь ты гол как сокол, как щегол,

как прутья и жердь,

как плотской любви откровенный глагол

идущих на смерть.

И станешь ты сух, как для детских ладош

кора старика,

и дважды в одну, как в рекламе, войдешь,

и стерпит река.

* * *

Одиночества личная тема,

я закрыл бы тебя наконец,

но всегда существует проблема

с отделеньем козлов от овец.

Одиночества вечная палка,

два конца у тебя — одному

тишина и рыбалка, а балка,

а петля с табуреткой кому?

* * *

вы имеете дело с другим человеком

переставшим казаться себе

отсидевшим уайльдом с безжизненным стеком

и какой-то фигнёй на губе

почему-то всегда меблированы плохо

и несчастны судьбы номера

и большого художника держит за лоха

молодёжь молодёжь детвора

* * *

Учись естественности фразы

у леса русского, братан,

пока тиран куёт указы.

Храни тебя твой Мандельштам.

Валы ревучи, грозны тучи,

и люди тоже таковы.

Но нет во всей вселенной круче,

чем царскосельские, братвы.

* * *

Заклинаю всё громче,

не стесняюсь при всех

отпусти меня, Отче,

ибо я — это грех.

Различаю всё чётче

серебрящийся смех,

не смеши меня, Отче,

не вводи меня в грех.

* * *

Будет дождь идти, стекать с карнизов

и воспоминанья навевать.

Я — как дождь, я весь — железу вызов,

а пройду — ты будешь вспоминать.

Будет дождь стучать о мостовую,

из каменьев слёзы выбивать.

Я — как дождь, я весь — не существую,

а тебе даю существовать.

Иосиф Бродский

Частный голос из будущего

Денису Новикову 28 лет и на дворе 1995-й год. Другими словами, Новиков принадлежит к тому младому и незнакомому племени, чей могучий поздний возраст придется на начало следующего тысячелетия. Это обстоятельство, само по себе не накладывающее, разумеется, на племя это никаких дополнительных обязательств, заставляет тем не менее приглядываться к нему несколько внимательнее, нежели к его предшественникам. Человек -- существо ретроспективное, и любая форма письменности, включая стихосложение, есть так или иначе тому подтверждение. Однако от поколения, стоящего на пороге нового тысячелетия, не говоря -- на развалинах породившего всех нас миропорядка, естественно ожидать если не визионерства и попыток заглянуть в будущее, то во всяком случае качественно нового мироощущения. Говоря жестко, современная русская поэзия читателя своего этим не балует. Обобщения -- вещь опасная и, применительно к явлению столь перенаселенному, как наша литература конца ХХ-го века -- тем более. Тем не менее, подозрение, что преобладающей ее тональностью является тональность трагико-нигилистическая, становится все более навязчивым. Параметры эти читателю хорошо знакомы и свидетельствуют не столько даже о загипнотизированности сознания национальным опытом, сколько о стилистической инерции, во власти которой находится современное перо. Выходящее из-под него сегодня, подобно закону, пытающемуся обрести обратную силу, производит настойчивое впечатление написанного в некоем позавчера, оперирует реалиями и поэтикой, восходящими к 60-м или 70-м годам. Это, разумеется, объясняется тоской по твердой почве и общей системе координат, к которой наша поэзия за семьдесят лет сильно привыкла. Сталкиваясь с раздробленностью современного ей опыта и сознания с беспрецедентностью и непредсказуемостью обозримого будущего, она, естественно, отворачивается в знакомую ей сторону. Другими словами, она демонстрирует свою глубокую консервативность, особенно откровенно проявляющуюся именно в ернической тенденции, возводимой, разумеется, к скоморошеству, на деле же всегда являющейся голосом интеллектуальной неполноценности, бегством от неизвестного. Явление это -- повальное. Стихи Дениса Новикова привлекают прежде всего полной автономностью их дикции. Лексический их состав хронологических сомнений не вызывает, сообщая об авторе куда больше, чем метрическое свидетельство. Биография поэта не в обстоятельствах места и времени, но в качестве его слуха, который первый определяет поэтом этим произносимое. Выбор слов всегда выбор судьбы, а не наоборот, ибо определяет сознание -- читающего, но еще в большей мере пишущего; сознание, в свою очередь, определяет бытие. В случае Новикова -- и в случае его поколения вообще -- словарный состав определяет еще и небытие. Новиков -- чистый лирик, и стихи его совершенно безадресны. Он говорит не "oт имени", и трудно представить аудиторию, ему аплодирующую: то, к чему поэзия наша опять-таки сильно привыкла за минувшие десятилетия. И безадресность эта, в свою очередь, избавляет читателя от хронологических сомнений. Голос Новикова -- голос человека в раздробленном, атомизированном обществе, где поэт более не антипод государя или власти вообще и поэтому лишен гарантии быть услышанным, не говоря -- пьедестала. В этом смысле голос Новикова -- голос из будущего, как, впрочем, и из прошлого, ибо он в высшей степени голос частный. Поэзии нашей, судя по всему, придется к этой тональности привыкнуть, и стихи Новикова для этого -- неплохое начало. Если вычленить их содержание -- занятие применительно к поэзии всегда пагубное -- можно было бы сказать, что эта книга -- о неприкаянности: психологической и буквальной. Заслуга автора, однако, прежде всего в том, что из неприкаянности этой он события не делает, воспринимая ее скорее как экзистенциальную норму. В способности к заключению заведомо трагического материала в скобки как самоочевидного и комментария не заслуживающего -- большое достоинство, человеческое и поэтическое, Дениса Новикова. За скобками звучит речь человека не слишком веселого, но свободного. Свободного прежде всего от надежды на успех и от ощущения значительности своей роли поэта. Стихи Новикова -- разговор с самим собой, а говоря с собой, человек не повышает голоса и не кривляется. Говоря с собой, человек сам себя слышит довольно отчетливо и потому принужден говорить правду. Поэтому если в стихах Новикова слышен упрек, то это упрек самому себе, а не миропорядку и, во всяком случае, -- не обществу. Уже в этом одном -- разительная самостоятельность данного поэта, чьи отношения с обществом сводятся, в лучшем случае, к формуле "Нет -- так нет". Новиков, безусловно, не новатор -- особенно в бульварном понимании этого термина, но он и не архаист -- даже в тыняновском. Средства его -- средства нормативной лексики русской поэтической речи, как они сложились у нас за 250 лет существования нашей изящной словесности. Они его вполне устраивают, и владеет он ими в совершенстве, уснащая свою речь изрядной долей словаря своей эпохи. Это может вызвать нарекания пуристов, упреки в засорении языка, рисовке и т. п. На деле же лексический материал, употребляемый Новиковым, есть современный эквивалент фольклора, и происходящее в его стихах есть по существу процесс освоения вышеупомянутых средств нашей изящной словесности новым языковым материалом. Процесс этот -- органический и неизбежный, и Новиков, а с ним и все современное ему незнакомое племя -- процесса этого только современная часть. За этим процессом стоит логика эволюции языка, и заслуга отдельного поэта тут невелика. Разумеется, сознание нынешней публики сильно засорено терминологией авангарда. Но авангард на сегодняшний день есть по существу термин рыночный, ни метафизической, ни семантической нагрузки ныне не несущий. Говоря грубо, концепция авангарда приемлема в начале или в середине столетия, но никак не в его конце; тем более -- в конце тысячелетия. Авангард -- по сравнению с чем? Сегодня это не более, чем вывеска лавочника, стремящегося привлечь покупателя, и на этот лавровый лист Новиков, думается, не претендует. На что он претендовать имеет полное право -- это на роль инструмента родной речи. Высшей чести поэт удостоиться не может. Иосиф Бродский * <Предисловие. Денис Новиков. Окно в январе. NY. Эрмитаж. 1995>

|

*** о. Константин Кравцов о Денисе Новикове

о. Константин КРАВЦОВ

ЗАОСТРИТЬСЯ ОСТРЕЙ СМЕРТИ

Денис НОВИКОВ: цитаты

Денис НОВИКОВ

|

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

X-Files... (Возвращаюсь к теме) Титаник. Репортаж с того света (2012) (Вроде бы в тему к следующему материалу...) |

Название: Титаник. Репортаж с того света Длительность: 47 мин. Рубрики: Документальный, Отечественные Год: 2012 Производство: Россия Описание: Главная загадка "Титаника" не разгадана?! Что пустило ко дну легенду британского кораблестроения: айсберг или... подводная торпеда? Почему история "Титаника" позволяет по-иному взглянуть на сегодняшние международные события? Эксклюзивные материалы и "русский след" в деле лайнера.

Название: Титаник. Репортаж с того света Длительность: 47 мин. Рубрики: Документальный, Отечественные Год: 2012 Производство: Россия Описание: Главная загадка "Титаника" не разгадана?! Что пустило ко дну легенду британского кораблестроения: айсберг или... подводная торпеда? Почему история "Титаника" позволяет по-иному взглянуть на сегодняшние международные события? Эксклюзивные материалы и "русский след" в деле лайнера.

|

|

X-Files... (Возвращаюсь к теме) Правда об ангелах и демонах. Иллюминаты, которые правят миром / Angels And Demons Revealed (2009) |

Сенсационное историческое расследование, проливающее свет на скрытую деятельность тайных организаций: ордена Тамплиеров, общества Приорат Смона и, особенно, Иллюминатов, ведущих своё начало от Меровингов - королевской фамилии, правившей франками в течени трёх столетий. С ними, по мнению авторов, кровными узами связаны едва ли не все монарххические дома Европы, а так же большинство американских президентов! Создатели фильма расскажут нам о современных иллюминатах, в число кторых входят влиятельные мировые лидеры, занимающие самые высокие посты в правительственных, религиозных, научных, военных и финансовых кругах. Особенно сенсационно звучит теория о присутствии немалого числа иллюминатов в российских спецслужбах.

Сенсационное историческое расследование, проливающее свет на скрытую деятельность тайных организаций: ордена Тамплиеров, общества Приорат Смона и, особенно, Иллюминатов, ведущих своё начало от Меровингов - королевской фамилии, правившей франками в течени трёх столетий. С ними, по мнению авторов, кровными узами связаны едва ли не все монарххические дома Европы, а так же большинство американских президентов! Создатели фильма расскажут нам о современных иллюминатах, в число кторых входят влиятельные мировые лидеры, занимающие самые высокие посты в правительственных, религиозных, научных, военных и финансовых кругах. Особенно сенсационно звучит теория о присутствии немалого числа иллюминатов в российских спецслужбах.

|

|

Процитировано 1 раз

Невероятно, но... (Возвращаюс к теме) Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (04.12.2012) |

Вот уже много лет физики, астрономы, антропологи и археологи спорят о том, от кого произошел человек, как зародилась Вселенная, почему Солнечная система устроена вовсе не так, как все остальные, и кто сделал наш мир таким. Еженедельная программа "Территория заблуждений" вместе с известными учеными всего мира отправится в увлекательное путешествие на разные континенты Земли, чтобы найти ответы на все эти трудные, но интересующие очень многих людей вопросы...

Вот уже много лет физики, астрономы, антропологи и археологи спорят о том, от кого произошел человек, как зародилась Вселенная, почему Солнечная система устроена вовсе не так, как все остальные, и кто сделал наш мир таким. Еженедельная программа "Территория заблуждений" вместе с известными учеными всего мира отправится в увлекательное путешествие на разные континенты Земли, чтобы найти ответы на все эти трудные, но интересующие очень многих людей вопросы...

|

|

"Дорога к Единорогу" (С.Павлова) |

Исповедь автора

Меня об этом почему-то часто спрашивают: неужели я так соскучилась по игровой тусовке, что, занимаясь реконструкцией эпохи рыцарства, вдруг почему-то написала об эльфах… Вроде бы вполне исторические рыцари - и вдруг - какие-то "игровые" эльфы, совершенно вроде бы не по теме.

Специально для вас - ответ на этот, видимо, животрепещущий вопрос.

Во-первых (и это главное!), я это написала потому, что так считаю и верю в эльфов.

Во-вторых, совершенно не понимаю, как и почему это должно идти вразрез с рыцарством. Ведь рыцарское средневековье - то последнее время, когда не просто верили в эльфов, но еще и активно с ними пересекались.

Реконструкторы, специально для вас: если кому интересны эльфы, найдите семейные предания и легенды многих дворянских родов Европы (особенно советую остановиться на Франции, Ирландии и Шотландии, там этого побольше, чем, к примеру, в Англии и Германии) - почти во всех знаменитых фамилиях есть какой-нибудь эльф - прародитель. Об известном семейном предании графов Лузиньянских я уже упоминала в своей книге: они ведут свой род от графа Раймона де ла Марш и феи Мелюзины, с которой тот познакомился у родника. А теперь упомянем о первой франкской королевской фамилии - Меровингах. Их легендарный предок Меровей по легенде имел необычного отца -бессмертного волшебника, выходца из моря. Правда, невозможно утверждать, что это был именно эльф, но если вспомнить о способностях Меровингов: их называли "королями - волшебниками", они не стригли волос, считая, что с этим убывает их сила, они владели простейшей магией и умели лечить руками, то определенные эльфийские способности у них были. Тут же можно упомнить легенду о шотландском клане Мак-Леод (кстати, именно они стали прототипами киношного бессмертного Маклауда), которым эльфы подарили свое знамя, отчего клан стал непобедимым в бою - их стало невозможно убить. И т.д., и т.п., мне просто неохота тратить время и место на перечисление всех этих легенд. Ну не может быть у всех этих легенд "фэнтезевая" подоплека: их ведь не толкиенисты писали! Если в 17 веке в Аберфойле священник Роберт Кирк выпустил свой трактат "Тайный союз эльфов, фавнов и фей", то обратите внимание, сколь серьезно к этому относились в то время!

Так что удивительного в том, что "реконструируя" сегодня облик средневекового человека, мы придерживаемся веры в эльфов, гномов и иже с ними? Все ли мы такие в "Легенде"? Нет, конечно - ведь и в средневековье не каждому доводилось встречаться с эльфами. Просто в нашем клубе есть принцип: слово "эльф" здесь не было и никогда не будет ругательным. А в нашем клубе, кстати, есть даже отдельно взятая гномская дружина - их штандарт украшает наши стены. Почему бы нет, в конце концов?

И, наконец, в-третьих: есть вещи, о которых не сказать нельзя. Конечно, можно было об этом промолчать: ведь и Теофраст Гогенгейм (Парацельс), и позднее Артур Конан Дойль, интересовавшиеся эльфами, знали, что это - тема небезопасная (и увы, не безнаказанная!). Но я придерживаюсь того мнения, что истина сама выбирает своего носителя. Не знаю, я ли выбрала тему эльфов, или они выбрали меня, но так уж получилось, что моя книга "Дорога к Единорогу" стала первой в России книгой про эльфов. Как-то так получилось, что кому-то надо было начинать говорить об этом и у нас. Между прочим, я предпочла бы быть второй: на долю первого, как известно, выпадает весь скепсис и все шишки, а уже второму потихоньку начинают верить. Кстати, за рубежом эта тема муссируется давно: то в Исландии в правительстве ввели должность чиновника по вопросам эльфов, то в ноябре 2002 года - та же история повторилась в Новой Зеландии. Сама я, например, переписываюсь с американскими Серебристыми эльфами из Техаса, они имеют свой сайт в Интернете. Так вот они прямо спрашивают твое имя, возраст и как ты пробудился (они считают тех, кто осознал себя эльфами - "пробудившимися"). А есть еще один ирландский сайт - там очень красиво описано, кто такие были Туата де Данан, и куда делся их народ.

Конечно, это во многом вопрос веры - считать эльфов "фентезюшными" созданиями по Толкиену или реальной расой древних людей. Доказательства есть как в пользу первого, так и в пользу второго. Кстати, моя книга и не преследовала цель установления повсеместной и повальной веры в эльфов. Но - имеющий уши, да услышит! И да не будет мой глас в защиту древней расы гласом вопиющего в пустыне!

Сафа Проказова, она же София Павлова, она же

леди Мелиан Уэтфилдская

«…И увидел Томас Рифмач три дороги, и все они были разные. Одна дорога была широкая, ровная и гладкая, она вела прямо вперед. Другая была узкая и извилистая, ее окаймляла по бокам живая изгородь из терна и шиповника. Третья дорога не походила на две первые — она вилась по горному склону среди густого вереска и золотистого дрока, маня к себе путника.

— Послушай меня, — сказала Томасу его спутница, Королева Эльфов. — Первая дорога, как видишь, широкая и ровная, идти по ней легко и многие выберут этот путь. Но, хоть он и легок, а ведет ко злу, и те, кто его изберет, век будут жалеть о своем выборе. Это — Путь Греха… Вторую, узкую дорогу преграждают колючие ветви терна, лишь немногим захочется пойти по ней. Но, если пойдут, не раскаются — это Путь Праведности… Ну, а третья дорога, — та, что вьется по горному склону, — третья ведет неведомо куда. То есть это смертные не знают, куда, а я скажу тебе, что ведет она в Страну Эльфов. По ней мы и пойдем!»

Итак, по этой третьей дороге и я предлагаю пойти тебе, читатель, дабы найти этот мир, который и по сей день многие склонны считать воображаемым и иллюзорным. Вперед, по дороге к Единорогу — символу Света и Чистоты! Она начинается здесь, у самого твоего порога и уводит в заоблачные дали… Но, чтобы увидеть, разглядеть и понять ее, преодолев искусно созданную стену неверия, нужно определенное мужество. Это — дорога сильных, ибо только сильному духом предстоит постичь Великую Истину построения мира Создателем.

Доводилось ли тебе, читатель, увидеть «живьем» настоящего эльфа? Нет, конечно, ответишь ты мне. Ответишь и… ошибешься. Впрочем, обо всем по порядку.

Когда мне говорят, что до появления работ профессора Джона Роналда Роуэла Толкиена ни о каких эльфах никто и не слыхивал, мне делается смешно. Во-первых, само понятие «эльф», к счастью, сохранила для нас многовековая история «до-толкиеновской» эпохи. А, во-вторых, забегая вперед, хочу сказать, что мои исследования привели к удивительному выводу — эльфы существуют и сегодня, и… живут среди нас!

Надо сказать, что к моменту моего знакомства с этим необычным фактом я имела за плечами 25 лет жизни, красный университетский диплом историка и профессию журналиста. Неудивительно, что к полученной информации отнеслась поначалу с долей большого скепсиса. Тогда эльфов для меня воплощали малютки с крылышками, знакомые по многим фильмам, или небезызвестные «человечки в зеленом», коих искала на ночной тропинке у Торнфильдхолла героиня романа Шарлотты Бронте Джейн Эйр. Счастливое заблуждение, что эльф — это нечто образно-крылатое, живущее в лесу, питающееся нектаром и водящее бесконечные хороводы, не позволяло мне поверить, что легенда вдруг ожила…

Однако, историю, а особенно историю человечества, недаром называют «великой обманщицей». Увы, разум человеческий не всеобъемлющ, и, как сказал один французский ученый, человек не в силах придумать то, чего на свете не бывает. Так, легендарный город Троя, воспетый древнегреческим поэтом Гомером, считался мифом до тех пор, пока немецкий археолог Генрих Шлиман не раскопал ее, доказав всему миру, что Гомер воспевал действительную землю. «Живую» и «мертвую» воду из русских сказок не так давно научились добывать с помощью электролиза, после чего нашли на земле источники с точно таким же составом воды — еще одна сказка стала былью… А чего стоят мифические существа драконы, которых, между прочим, до сих пор изображают в виде вымерших в доледниковый период истории динозавров из учебника школьной зоологии! Из чего напрашивается простое предположение, что легендарные драконы — всего-навсего не до конца вымершие в то время динозавры, равно как и ныне живущее Лох-Несское чудище…

И вот еще одно «мифическое» понятие — эльфы… Информацию об этом удалось получить на греческом острове Санторин, ее полностью подтвердил мой внутренний голос, после чего и были предприняты эти исследования. (Особо хочу подчеркнуть, что к тому моменту я еще не читала книг профессора Толкиена, не знала о толкиеновских героях — эльфах.) Рискуя быть непонятой, все же изложу ее, ставшую и моей точкой зрения. Понятие «эльф» было извращено и отнесено в область мифов и преданий ошибочно (или намеренно?), и облик их не совсем соответствует мифическому. То есть эльфы — не маленькие существа с крылышками, столь знакомые по сказкам (кстати, в британской и ирландской мифологии этих малюток называют не Elf (эльф), a Spirit (спрайт — дух, призрак) либо Fairy (фейри — феи, волшебный народец), а довольно древняя гуманоидная раса, представители которой отличаются от людей несколько иным строением организма и большей продолжительностью жизни (возможно, бессмертием).

Эльфы (иначе, следуя легендам — народ Данан, дети богини Дану) и сегодня живут среди людей, почти полностью ассимилировавшись с ними. Внешне эльф почти не отличается от человека, за исключением отдельных признаков, о которых расскажу позже.

Еще раз забегая вперед, хочу сказать, что только недавно я поняла, почему все открылось именно на Санторине. Поняла, когда познакомилась с работой исследователя Анатолия Томилина-Бразоля «Взрыв вулкана поглотил Атлантиду», (№12 (46) газеты «НЛО» за декабрь 1997 г.) Там я случайно обнаружила информацию, что русский ученый XIX века А. С. Норов, выпустивший в 1854 году «Исследование об Атлантиде», считал, что раньше, в «дописьменную» эпоху, Атлантическим морем именовался не океан, а море Средиземное. А район о. Санторин считался наиболее вероятной оставшейся частью затонувшего материка — Атлантиды…

Если принять популярную ныне версию существования Атлантиды, то, по расчетам переводчика Дж. Толкиена и исследователя его творчества Владимира Грушецкого, именно там располагалась часть эльфийского мира, который Толкиен впоследствии именовал Middle-Earth — «Средиземье», «Средьземелье». Но материк затонул, а море, под которым он частично покоится, сохранило древнее название — Средиземное…

Итак, кто они — эльфы, и почему сегодня никто не знает, что они живут среди нас, растворившись среди людей? Вопрос закономерен, и, по мере возможности, постараюсь на него ответить.

Самое интересное, что начав исследования, я столкнулась со странным фактом — все «данные» об эльфах будто специально кто-то уничтожил. В редком фонде Российской государственной библиотеки (бывшей «Ленинки»), самой большой библиотеки страны, в сборниках кельтских легенд отсутствуют очень многие страницы, зато там же по случайности мною были обнаружены несколько непонятно откуда вырванных пожелтевших листов, содержавших в себе свидетельство некого средневекового монаха Бенджамина о том, что он встречался с эльфами, рассказал об этом настоятелю своего монастыря, и был за это изгнан — его поведение и рассказ сочли за ересь и связь с нечистой силой. Но откуда был этот монах и к какому именно ордену и монастырю принадлежал, сказано не было.

Уничтожались ли эти данные намеренно? И откуда взялись эти загадочные листочки?

Впрочем, в эльфов верили и писали об этом и исследователи нашего времени. Их свидетельства сохранились. Ученый-исследователь начала XX века Жак Балле в своей книге «Параллельный мир» приводит слова жителя Ирландии, так описавшего общество эльфов:

«Это самые замечательные люди (!), которых я когда-либо видел. Они превосходят нас во всем… Среди них нет рабочих, а только военные аристократы, благородные и знатные… Это народ, отличающийся и от нас, и от бесплотных существ. Их возможности потрясающи… Их взгляд обладает такой силой, что они, я думаю, могут видеть даже сквозь землю. Они обладают серебристым голосом, их говор сладок и быстр…

Они много путешествуют, и, похожие на людей, могут повстречаться в толпе…(!) Умных молодых людей, которые представляют для них интерес, они уводят к себе…»

Томас Лермонт и Королева Эльфов

Сохранилось и древнее шотландское предание о Томасе Рифмаче (Томасе Лермонте, далеком предке русского поэта М.Ю. Лермонтова, жившего в XIII веке в шотландском селении Эрсилдун). По рассказу Михаила Юрьевича Лермонтова, однажды ночью ему явился призрак его предка, и имеется даже фамильный портрет «Предок Лерма», изображающий Томаса Лермонта. Так вот, Томасу Рифмачу посчастливилось повстречаться с Королевой Эльфов, которая увела его в свою волшебную страну, где он пробыл семь лет.

Это предание красочно описал исследователь Антон Платов в своей книге «Дорога на Аваллон» (М., 1998., по ссылке можно скачать) Он же так написал об эльфах: «В древних книгах можно найти слова о том, что мы — эльфы и люди — память предков — память о прекрасной стране, что прекрасней всего прекрасного, — иногда просыпается в ком-то из нас?»

Видимо, это она, древняя память предков, и говорит в эльфах и людях, когда они читают «Сильмариллион», «Хоббит» и «Властелин колец», когда растет армия поклонников творчества Дж. Р.Р. Толкиена, ассоциирующих себя с его героями. Древняя память предков говорит в тех, кто занимается рыцарским, турнирным движением, тянется к прошлому, любит средневековые одежду, оружие и образ жизни. Почему именно средневековые? Да ведь именно рыцарское средневековье — то последнее время, когда сведения об эльфах еще не были искажены, люди верили и знали, что эльфы существуют. Само их существование было настолько непреложным фактом, что за связи с эльфами могли выгнать из монастыря, заподозрив в сношениях с нечистой силой! Древняя память предков заставляет многих эльфов, по недоразумению считающих себя людьми (хотя и не такими, как все остальные — недо-людьми), слышать во сне далекие голоса, говорящие странные слова: «мелинде», «амилессе», «анар калува тиэльянна»… Или голоса, зовущие их куда-то в далекое прошлое.

Поклонники Толкиена на «Хоббитских Играх»

Есть ли люди, увлекающиеся эльфийской культурой? Да, есть. Помимо переводчиков-исследователей это — толкиенисты. Но, увы… Это — общество любителей ролевых игр по эпохе Толкиена, среди которых истинных исследователей творчества писателя, не говоря уже о существовании эльфов — пол-процента от общей массы. Хотя один очень интересный момент есть: среди толкиенистов, изображающих на играх эльфов, последние иногда действительно встречаются. Есть в Москве и других городах России и отдельные клубы поклонников творчества Толкиена, проникнутые эльфийской идеей — «Тирион», «Форменос», «Лориэн» (один из них, «Энтель Эдегиль», был основан вашей покорной слугой, читатель). Клубы действительно объединяют желающих, но, обойдя их все, пришлось придти к выводу, что истинных эльфов среди членов клубов очень мало.

Основание собственного подобного клуба преследовало две цели: во-первых, среда общения, предназначенная именно для эльфов, во-вторых, возможность продолжать свои исследования вместе с друзьями. Эта идея удалась лишь частично — приобретением друзей и завязыванием множества полезных контактов. Исследования же мои продолжались самостоятельно…

В конце концов, они увенчались выводом, что правду можно спрятать на время, но не скрыть навеки. Видимо, пришло время собрать все те малые косвенные свидетельства существования эльфов, которые еще не покрыл мрак безвестности, и донести их до тебя, мой читатель. Это — не Абсолютная Истина в последней инстанции, но, как говорит автор книги «Реальная магия» Филипп Боневито: для того, чтобы сокрыть какой-то факт, не нужно прятать его — достаточно просто не акцентировать на нем внимание. Я убедилась, что истина лежит на поверхности, но достаточно было отнести ее в область преданий и сказок, как это явление сразу же перестает восприниматься, как реальное — так уж устроено наше сознание. Но — имеющий уши да услышит!

(Продолжение - далее...)

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Глава 1. О чем писал Толкиен... |

О чем писал Толкиен

(всем моим друзьям-толкиенистам посвященная)

Произведения Толкиена стали для меня подлинным открытием, они дали мыслям новое направление и сформировали линию дальнейших поисков. Поэтому в своей книге я не могу не коснуться огромного пласта творчества Толкиена, хотя и рискую прослыть при этом «одной из толкиенутых» или «толканутых», как красиво называют толкиенистов грамотеи последнего времени. При этом я не собираюсь подробно останавливаться на его биографии утверждая, что именно она-то и предопределила всю его идею. В конце концов, почти в каждой книге Толкиена можно встретить его биографию, как в сжатом, так и в расширенном вариантах. И, мне кажется, что ни тот факт, что Толкиен родился в Южной Африке, ни то, что он — правоверный католик, ни — даже история его любви с Мери Эдит не дает в полной мере представления о том, почему он все-таки написал «Сильмариллион» и «Властелина»…

Так все-таки, что же имел ввиду Профессор Джон Рональд Роуэл Толкиен, этот человек, знающий эльфийскую историю лучше самих эльфов? Его книги называют в равной мере как «художественным вымыслом», так и «новой Библией», ее альтернативным вариантом. В основном, среди приверженцев его творчества есть две основные версии на это счет:

Версия первая принадлежит исследователям творчества Профессора Наталье Григорьевой и Владимиру Грушецкому. По их мнению, Джон Толкиен был визионером, описавшим иные, параллельные нашему миры, где история пошла по пути развития, близкому к человеческому, но с другими существами — эльфами.

«По нашему мнению, мы имеем дело с прекрасной работой визионера, связавшего в своем сердце мир человечества с мирами инобытия. Такая связь во все времена живет в сознании поэтов и живописцев, художников в широком смысле слова, стремящихся методами искусства дать людям возможность приобщиться к высшей правде и высшему свету, льющемуся из миров иных». (Предисловие к «Властелину колец» под редакцией вышеназванных, Л., Северо-Запад, 1991 г.)

Григорьева и Грушецкий считают творчество Толкиена созвучным с творчеством русского визионера Даниила Андреева, в частности, с его трактатом «Роза мира».

Там говорится о стране эльфов, жителей которой Д. Андреев называет «светлыми стихиалями»: «Немецкие сказки об эльфах — совсем не сказки: слой обитания добродушных, очаровательных маленьких существ, похожих на эльфов, действительно есть. Можно так и назвать его: страна эльфов».

Версия вторая (более распространенная) Она принадлежит переводчице Толкиена Валерии Моториной и ее последователю, историку Константину Асмолову. Они считают, что Толкиен пользовался в своем произведении обычным художественным вымыслом, хотя и проникнутым высокой целью: создать мифологию Англии, некий эпос, по типу немецких Нибелунгов. «Толкиен создавал свое произведение на мощнейшем фундаменте общечеловеческих знаний, потому что получил высшее гуманитарное образование. На выпускном вечере он и двое его товарищей решили создать на основе старых легенд свой, английский эпос, мифологию. В английских легендах и сказках эльфов было полно, но стройного эпоса не было. А мы, видя лишь этот «кирпичик» его творчества, порою не замечаем всей кладки этого огромного здания». (Валерия Моторина, магнитофонная запись выступления на журфаке МГУ в ноябре 1997 г.). В своей работе «О Толкиене, толкиенизме и толкиенутых» К. Асмолов приводит примерно те же аргументы. Такую версию Моторина и Асмолов основывают на биографическом факте из жизни Профессора — Толкиен и двое юных студентов действительно были обуреваемы жаждой создания английской мифологии и дали слово создать таковую.

Наверное, тебе интересно, читатель, к какой из двух популярных (и полярных) версий склоняюсь я? Поясню сразу — ни к той, ни к другой, хотя положительны моменты вижу в них обоих.

Итак, версия третья я верю в то, что Толкиен действительно был визионером и мог мысленным писательским взором увидеть прошлое. Верю и в то, что Толкиен и его товарищи создавали стройный английский эпос, упорядочивая легенды. Но только этот эпос он не выдумал и не увидал в параллельном мире. Толкиен, на мой взгляд, описывал прошлое этого, нашего мира, именуемого Земля — Арда.

Меня очень любят спрашивать — ну, и каковы доказательства твоей правоты?

Для доказательств достаточно обратиться к самому Толкиену, к его письмам. Так, в заметке по поводу обзор «Властелина Колец» У. X. Оденом (Письма Толкиена,1956 г. с. 224) автор «Властелина» пишет: «Я не создавал воображаемого мира — я создал только лишь воображаемый исторический период в Средъземелье, месте нашего обитания». И еще… Как пишет Том А. Шиппи, один из выдающихся исследователей творчества Толкиена, лингвист и преподаватель, цитируя эссе Толкиена «О волшебных сказках»: «Эльфы, говорит Толкиен, могут быть:

1) «созданиями человеческого воображения», как о них думаю почти все,

2) реальными существами, которые «существуют независимо от наших сказок о них».

Таким образом, сам писатель косвенно признавал реальности эльфов, подтверждая это своими письмами. Были, конечно, и другие письма писателя, (в частности, письмо Р. Уолдмену), где Толкиен называл весь свой мир красивым вымыслом, и скептики могут привести мне в пример одно из подобных высказываний Что ж, это не так уж необъяснимо: полагаю, что и во времена Толкиена было немало скептиков, доказывать которым сам писатель ничего не собирался, иначе написал бы не литературную книгу, а историческую.

Далее, Толкиен, живший в начале XX века, не мог не знать распространенной гипотезы (как в науке, так и в христианской притче о Великом потопе) о формировании новых материков, о затоплении огромных островов и о пресловутой Атлантиде. И, как выясняется из его писем, действительно знал! «Я разместил действие в вымышленном (хотя и не таком уж невозможном) периоде древности, когда форма континентов была иной» (письмо к У. X. Одену). Казалось бы, тут и Толкиен употребляет слово «вымышленный». Но ведь это действительно так: он описывает мир, который никогда не видел, зная лишь его предполагаемые границы, где-то — опираясь на ему известные события, где-то, наверняка, домысливая их… Смог бы библейский Ной в точности описать и воспроизвести известные ему границы допотопного мира? Так что же говорить о Толкиене, которому, по его собственной версии, рассказывает о древнем мире некий человек Эриол, причем Толкиен вроде бы пишет с его слов?

Пробуждение эльфов у озера Куйвиэнен

Теперь рассмотрим гипотезу об Атлантиде. Атлантида, согласно легенде — огромный древний затонувший материк, оставивший на поверхности земли только вершины своих гор. Ныне это — острова в Средиземном море (например, о. Санторин, о котором уже говорилось выше), а также часть островов Атлантического океана, самые крупные из которых — Британия и Ирландия. Вот что по этому поводу говорит в своей работе «О чем пишет Толкиен» Владимир Грушецкий (журнал «Если», №4, 1992 г.): «По традиционным эзотерическим представлениям материк Атлантида располагался своею северной частью на несколько градусов к Атлантида располагался своею северной частью на несколько градусов к востоку от современной Исландии, включая Шотландию, Ирландию, северную часть современной Англии, далее — через Атлантику, и примерно — до современной Бразилии. Атланты, т.н. Четвертая раса, вернее, те из них, кто пережил чудовищную геологическую катастрофу, и дали начало следующей, Пятой расе. Не надо отличаться большой проницательностью, чтобы узнать в толкиеновских дунаданах, рыцарях из Заморья или с Заокраинного Запада, владыках погибшего Нуменора — представителей Четвертой эзотерической расы — атлантов, даже если бы на последних страницах «Падения Нуменора» не прозвучало название материка по-эльфийски — Аталанте». Тут опять же прослеживается связь с нашим миром, а не с параллельным измерением — трудно было бы предположить наличие двух параллельных миров со столь одинаковой историей.

Возможно, именно так выглядит сегодня Атлантида

Читатель, я много раз задавалась вопросом, почему движение толкиенистов находит все новых и новых приверженцев? Они — разного возраста, разных профессий и социального положения, но все объединены общей идеей — найти или создать мир который описал Толкиен… Бесспорно, Толкиен — гениальный писатель, но ведь в жанре фэнтези (если это можно назвать — фэнтези!) писал не он один — книжки Роджера Желязны, Урсулы ле Гуин, Герберта Уэллса тоже имеют своих почитателей, но в широкое движение это почему-то не перерастает! И тут приходит на память то же предположение: Толкиен популярен, в основном, за счет эффекта узнавания, глубинной «памяти предков».

Филологу Толкиен мил за то, что он «узнает» в его текстах массу слов и понятий из других языков. Например, название эльфийской земли — Арда. Оно отнюдь не абстрактно, и во многих земных языках можно найти его вариации. Вспомним хотя бы славянское слово Орда (полчище, скопище людей). А ведь заимствовано оно было от захватчиков — монголо-татар, и первоначальный смысл его тогда был утерян. Прославленное же государство, которому платили дань русские князья — Золотая Орда, или Гзыл-Орда, расшифровывалась просто — Золотая Страна (то бишь земля, государство). Этот же корень прослеживается в названии части Древней Персии (ныне — Иран) и города — Ардебиль.

О слове Эльф и вовсе говорить не приходится. Буквально во всех языках мира встречаются его аналоги. От древнегерманского — Альв до древнеарабского (и древнеиудейского) — Алеф. Это — первая буква арабского алфавита по сей день, как слово, имеет два значения: первое и наиболее распространенное — бык, второе же значение — первый, начальный, главный. Греческая буква Альфа имеет тот же корень (вспомним выражение «Альфа и Омега» — начало и конец). Трансформация этого понятия дает нам латинский корень — Алб и тюркский — Алп (Белый, светлый). И об этом как раз пишет Толкиен в своей работе «Утраченный путь» (Lost Road):

«— Я думал, почему Альбойн? Почему меня зовут Альбойн?… В школе меня часто спрашивают: «А почему «Альбойн»? и дразнят меня «all-bone» («одни кости»).

— Ну, я, конечно, мог бы назвать тебя «Эльфвине» — это то же самое, только по-древнеанглийски. Не только в честь того Эльфвине, что завоевал Италию, но и в честь всех Друзей эльфов, что жили в Древности. В честь внука короля Альфреда, что пал в день Великой победы в 937 году, и того Эльфвине, что погиб в знаменитой битве при Малдоне — тогда англичане потерпел поражение… Но я дал тебе имя в латинском варианте. Я решил, что так лучше. Былые дни Севера исчезли без следа, и все, что осталось, дошло до нас через христианство. Вот я и выбрал имя «Альбойн» — оно не совсем латинское, и не совсем германское, как и большинство западных имен, как и большинство людей, которые носят эти имена. Иногда это имя переделывают в «Альбин». Но оно чересчур латинское, и по латыни значит «белый, светлый». А ты, мальчик, совсем не светлый, ты у меня черненький. Вот потому ты и Альбойн».

Корень «Алб» остался ныне в названии страны — Албании. В древние времена многие места на земле носили такое же название. Так, например, в древности на территории современного Дагестана и части Центрального и Северного Азербайджана существовало государство Кавказская Албания. Это же название сегодня носят несколько городов в разных странах мира. Историк, заинтересовавшийся Толкиеном способен проследить этот факт.

Географ наверняка заинтересуется атласом Средиземья по произведениям Толкиена и догадается сравнить его страны и названия с сегодняшними. И — увидит картину современного мира, только уж очень широкую Евразию, объединенную с Африкой (по всей видимости, еще слитую воедино с мифической Атлантидой), а на месте современной Антарктики и Австралии — единое государство, выдающееся клином в сторону Евразии — с названием «Даркленд» («Страна Тьмы»). Ледник Хелкарассе, по которому эльфы уходили из Валинора, прекрасно «ложится» на современную Арктику, а Валинор и Аман находятся на территории современной Америки (кстати, северная и южная ее части составляют на карте единое целое). Может быть, недаром португалец Америго Веспуччи искал благословенные земли Запада, а моряки Колумба боялись плыть на Запад. думая, что там находится иной мир? Горная цепь Пелоры приходится точно на современные Кордильеры. Эльфийские земли (Белерианд, Эред Луин, Линдон, таким образом, приходятся на

| территорию современной Европы и России, вернее, западной ее части. Оссирианд (земля Семиречья) восточнее, находится примерно на территории современного Байкала (учитывая, сколько рек втекает в Байкал, это не так уж невозможно). Таинственный город короля Тургона Гондолин — в Альпийских горах… Ну, и так далее. |

|

Толкиеновский мир весьма схож с картой дрейфа материковых

плит начала третичного периода (по А.Вегенеру)

Географически многие места совпадают один в один (вплоть до озера Куйвиэнен, где проснулись эльфы, включившего бы в себя Каспийское, Черное, Аральское и Средиземное моря, будь они соединены воедино), если, конечно, не учитывать последствий раскола и потопа Нуменора.

Подтверждением такого взгляда может служить интересная теория, появившаяся в начале XX века — теория дрейфа материков. Ее автор, Альфред Вегенер предложил теорию дрейфа континентов на протяжении многих миллионов лет. Впоследствии, в 60-х годах она вновь получила распространение под названием теории тектоники плит. Согласно ей Земля в результате некой катастрофы претерпела значительные изменения и праматерик «раскололся» на новые материки. На сегодня все больше становится ученых, поддерживающих точку зрения катастрофического разделения материков, завершившего в общих чертах формирование послепотопного облика нашей планеты. Так вот, если взять воссозданную карту нашего мира до разлома земной коры и сравнить с атласом Средиземья, совпадение будет весьма значительным.

Ну и что тут удивительного, возразишь мне ты, читатель. Ну, посмотрел человек на карту мира и придумал свой такой же мир на ее основе. А потом взял ряд северных языков, продолжу я твою мысль, и создал на его основе собственный язык. Не слишком ли тяжелая задача для обычного художественно-развлекательного произведения?Впрочем, на языках хочу остановиться особо. Долгое время принято было считать, что эльфийский язык Толкиена — это компиляция из многих северных языков, составленная автором. Тут можно опять обратиться к рассказу Толкиена «Утраченный путь», герои которого — отец Освин и его сын Альбойн беседуют друг с другом, причем последний слышит странные эльфийские слова и занимается, как в шутку говорит отец, «эльфийской латынью»: «Альбойн пытался объяснить, как он понимает «атмосферу языка».

— Понимаешь, — говорил он, — все время слышатся какие-то отзвуки в отдельных странных словах — это могут быть самые обыденные слова, но с темной этимологией; а иногда это есть во всем звучании языка — словно что-то проглядывает из глубины… Но настоящая трудность в том, что тут пробивается еще один язык. Он, кажется, родственный, но совсем другой, более… северный. Alda значит «дерево» (это слово я уже давно нашел), а в новом языке «дерево» будет galadh, и еще orn. У Солнца и Луны, кажется, похожие названия: в одном языке Anar и Isil, а в другом — Anor и Ithil. Мне иногда больше нравится один, а иногда другой, от настроения зависит. Белериандский действительно очень привлекателен, но это усложняет дело… Кое-чего я пока не понимаю. Кое-что могло бы быть одним из кельтских языков. Кое-что похоже на очень древний германский — я готов съесть свою мантию вместе с шапочкой, если это не дорунический…»

Возможно, под Альбойном Джон Толкиен вывел себя, с удовольствием изучающего древние языки. Но, полноте, компиляция ли это из многих языков, или же один общий? Не проще ли предположить, что филолог и лингвист Толкиен, увлеченный изучением целой группы родственных языков, кропотливо исследовал их, и вышел на некий общий праязык, похожий и на кельтский, и на древнегерманский, и даже (забегаю вперед!) на древнеиудейский. Назовем этот праязык условно — эльфийский, и пойдем дальше.

Долгое время это было всего лишь моей догадкой, читатель, пока случайно мне в руки не попал двухтомник Дугласа Монро «21 урок Мерлина». (Практика магического знания друидов. Киев, «София», 1996 г.) Читатель, на каком языке составлены заклинания древних книг? Правильно, ты не переводил, да и я Долгое время — тоже. На первый взгляд — обыкновенная абракадабра, набор звуков. Но вот я открыла Священный стих Царства Камня, которому Мерлин учил восьмилетнего в ту пору короля Артура. Даже записанный в русской транскрипции, он показался мне очень знакомым.

Привожу его здесь специально: А ЭЛФИНТОДД ДВИР СИНДИН ДЕО КЕРИГ ИР ВВЕРЛЛУРИГ НОИН; ОС СИРИАЕТХ ЭКХ САХФАИР ТОО ФАИР ЭКХЛИН МОР, НЕКРОМБОР ЛЛИН.

Друиды «Нью-Форест-центра»

творят заклинания на «квенья»?!

Согласна, на первый взгляд — заклинание как заклинание. И все-таки: раз друиды, то оно должно быть на кельтском. Но, увы — с кельтским это совпадало лишь весьма частично. И тут случайно наткнулась на толкиеновский словарь. Замелькали знакомые слова: Фаир (Faire) — дух, Двир Дуир (Dior) — последователь, Кериг, Кер (Kar) — деяние, преодоление… общем, читатель, не буду утомлять тебя подробностями, дам полный перевод заклинания. (Хотя сразу предупреждаю: будь это заклинание написано латинским шрифтом, а не в русской транскрипции, перевод был бы точнее, а моя работа — легче).

Последователь эльфов, идущий в серую тьму,

Мужественно преодолевает водную гладь.

Крепость реки, говорю я, как дух камня,

Дух, говорю я, защитит стены с помощью пения.

Итак, заклинание, которое поет друид Мерлин, оказалось на квенийском наречии! Вряд ли составитель сборника Дуглас Монро, связанный с английским обществом друидов «Нью-Форест центр» специально использовал квенья для запутывания смысла заклинания.

Скорее всего, тут другое — язык Толкиена имеет второе, магическое значение.

Это же подтверждает и статья исследователя Василия Фирсова в сборнике «Мифы и магия индоевропейцев» (выпуск 5 за 1997 г.) — «Тенгвар Толкиена: опыт исследования магического значения на примере «Заклятья Единого кольца».

Фирсов приводит Тенгвар со всеми значениями каждой руны и отдельного понятия, которое она воплощает. Далее, он считает, что Тенгвар Толкиена сформирован по руническому принципу, как и все ассоциативные системы (например, футарк или алхимические обозначения стихий), у которых перевернутый знак содержит в себе понятие, противоположное аналогичному. Ученый заменил знаки Тенгвара их значениями, в результате текст Заклятия кольца Саурона у Фирсова звучит так:

1. Солнце и Луну оплетет Тьма из Дверей Сердца, начертанная на металле Языком Рока.

2. Солнце и Луну оплетет Тьма; Язык Рока оплетает металл.

3. Солнце и Луну оплетет Тьма: Дух Востока начертает на металле Язык пером.

4. Оплетет Рок сердца, и Звездный свет, и Солнце; Соберет (всех) Язык Востока, на чертанный на металле.

Фирсов пишет: «Не правда ли, этот текст вполне адекватно передает цель Заклятия? Кроме того, стоит обратить внимание на трехкратный повтор фразы «Солнце и Луну оплетет Тьма (а число 3 является магическим и в мифологии Толкиена)…

И сам он (Толкиен — от авт.) неоднократно утверждал в своих письмах, что не он творец Средней Земли, и что все, что в ней есть, имеет свои прочные корни на нашей родной земле. Видимо, такие корни имеют и Тенгвар, и их скрытая сила, которую Саурон использовал во зло. Но, согласно хотя бы самому Толкиену, Зло не способно создавать нового — оно только использует и извращает созданное Добром. И Тенгвар, как часть мифического отражения реальности, созданного светлым человеком Толкиеном, может и должен служить добру».

Слишком многое связывает произведен Толкиена с нашим реальным миром. Слишком многое говорит и за то, что имена и события из своих книг придумал не он лично, а просто собрал их и систематизировал. Кстати, приверженец теории «новоанглийской мифологии» К. Асмолов в подтверждение своих взглядов приводит такой аргумент: «Даже беглый анализ этого текста (имеется ввиду вышедший в свет в 1978 г. «Сильмариллион» — от авт.) позволяет заметить, что составляющие его легенды написаны как бы в разном темпе, словно собраны из разных источников или рассказанные разными сказителями на разном художественном уровне. Например, Толкиену очень долго не давалась окончательная версия мифов о сотворении мира. Как он ни старался, стройная картина не получалась, и нестыковки в ней не давали ему покоя до самой смерти».

Совершенно справедливый посыл, читатель, я с ним полностью согласна. Только вывод из него напрашивается диаметрально противоположный! Когда человек сам создает в уме стройную картину построения своего, пусть вымышленного мира, как правило подобные трудности на его пути не встречаются. Возьмем, к примеру миры Урсулы Ле Гуин на выбор: Земноморье или Планету Зима. И тот, и другой весьма логично выстроены, и никаких нестыковок здесь не наблюдается. Так почему же у ее учителя Толкиена действительно есть эти нестыковки? Неужели же гениальный писатель настолько бесталанен, что не смог выстроить факты в единую идею?

Для ответа на этот вопрос вновь обратимся к творчеству самого Толкиена, рассмотрим мою самую любимую его работу — «Книга утраченных сказаний». Она рассказывает, как некий человек по имени Оттор Вельфре во время своего плавания встретил далекий остров, где обитал последний эльф — Хранитель традиции, который и передал Оттору «Книгу утраченных сказаний» — древнее знание о предыстории Земли, дав ему эльфийское имя Эриол. К. Асмолов, анализируя эту книгу, опять же приводит «неопровержимое» доказательство литературной деятельности Профессора: мол, в этой книге Толкиен написал одно, а впоследствии, переработав ее — совершенно другое. Саурона, мол, поначалу вообще не было, а чертоги Мандоса являли собой аналог скандинавской Валгаллы.

Наверняка Толкиен, начавший активно работать над английской мифологией, как истый филолог не стал бы полностью выдумывать ее из головы. Он, скорее всего, базировался на староанглийских сказках и легендах, собирая материал для своего будущего эпоса, как и я — для своего скромного исследования. Теперь представим на минуту, что в его руки каким-то образом попал старинный сборник разрозненных легенд из жизни эльфов, гномов и хоббитов, записанных разными людьми (или эльфами?) Ну, скажем, некий действительный Оттор Вельфре (назовем его так) решил помочь будущему писателю в его сложных изысканиях. Вот именно тут-то Толкиен и становится перед непосильной задачей: легенды собраны и записаны разными людьми, на разном художественном уровне, некоторые из них даже противоречат друг другу. Где правда, а где — вымысел? Но Джон Толкиен — кристально честный человек, это подтверждает и его сын Кристофер в своих записках об отце. Он создает «Сильмариллион» на основе этого материала, несмотря на его несогласованность, ибо менять общий смысл легенд не хочет, просто не имеет права — даже ради стройной картины мира. Спрашивается — разве заботили бы Професора подобные соображения, если бы это был его собственный, выдуманный мир? Он наоборот постарался бы сделать его как можно логичнее.

Кроме того, есть и еще одно косвенное соображение, касающееся героев Профессора Толкиена. Принято считать, что имена их писатель выдумал, базируясь на тех же Древнеанглийских легендах. Это не совсем так, читатель! Ты удивишься, но, похоже, ни одно имя из книг Толкиена не взялось из его головы. Что же касается древнеанглийских легенд, то он, несомненно, использовал этот материал, как и многий другой.

В подтверждение можно привести такой факт: во время своей учебы в Оксфорде в 1913 году, имя это, взятое из староанглийского текста, попалось Толкиену на глаза. Привожу здесь эти строки из комментария к 1 части «Властелина Колец» в переводе М. Каменкович и В. Каррика:

| Eala Earendel engla beorthast |

| ofer middangeard monnum sended! |

| («Радуйся, сияющий Эарендел, светлейший из ангелов, |

| светить над Средьземельем к людям посланный»). |

Строки эти — из поэмы Кюневульва «Христос». В этот момент как Толкиен прочитал эти строки, вспоминал он, что-то произошло. «За этими словами приоткрывалась истина, более глубокая и древняя, чем даже христианская».

Том А. Шиппи, исследователь Толкиена, пишет, что, по-видимому, Толкиен тщательно исследовал происхождении имени Эарендел и должен был знать, что похожее имя Аурвандил — в «Младшей Эдде» носит спутник Тора. Палец Аурвандила стал звездой. Эарендел позднее превратился у Толкиена в Эарендила, одного из легендарных героев, который вернул Валарам драгоценный Сильмарил и был послан ими освещать земли людей, став вечерней звездой. А Срединный Мир превратился в Средиземье…

Единственное ли это сходство? Нет, и тому есть подтверждение. Возьмем «Сильмариллион». Помните его начальные строки? «Был Эру, единый, что в Арде зовется Илуватар…». Что за имя такое — Илуватар, фантазия Толкиена? Для этого откроем двухтомный словарь «Мифы народов мира» (М, «Большая Российская энциклопедия», 1997) под редакцией С. А. Токарева. Пожалуйста: Илу — оно же Эл, оно же Илум, Илим, Элохим: первоначально — сильный, могучий, позднее приняло значение «Бог». Древне-семитское верховное божество. В западносемитской мифологии — верховный бог, демиург и первопредок. Узнаешь, читатель?

А теперь — о злом валаре Мелькоре, натворившем столько бед и исказившем Арду. Мелькор, как выяснилось — тоже оттуда же, из древнеиудеиского пантеона. Тот же источник, см. Самаэль (Малхир): «В иудейской демонологии — злой дух, демон, часто отождествляемый с Сатаной. Согласно «Мидраш-Рабба» к Второзаконию «11, 10» — глава всех Сатанов. Другое имя или эпитет — Малхир, ангел или царь зла». Тоже — персонаж вполне узнаваемый… Кроме того, существует и другое имя Врага, встречающееся в работе Толкиена «Утраченный путь» — Алкар, что в переводе означает — «Сияющий». Точно так же переводится с латыни и слово «Люцифер» — «сияющий», «светозарный». Совпадение?

После чего закономерен вопрос: изучал ли Профессор Толкиен вместе с северными языками также и древнесемитский? Попробуем поискать аналогии дальше.Итак, идейный противник Мелькора, добрый Повелитель ветров Манве тоже имеет древние корни в своем имени. Корень Ман встречается в самых разных языках мира. Полинезийское слово Ману означает энергию, которой двигали небезызвестные моаи — статуи на острове Пасхи. Оттуда понятие Мана — энергия, сила. А в древнегерманском языке Владыка Манн — светлый месяц, возлюбленный госпожи Зе (море). Достаточно вспомнить строку из песенки ландскнехта из знаменитого произведения Шарля де Костера «Тиль Уленшпигель»:

«К Зе идет Владыка Манн!»

Слово «Валар» — «вала» в мифологическом словаре отсутствует. Зато корень имени — вал — встречается у А. Платова в «Дороге на Аваллон». Речь идет о древнеславянском боге Велесе (цитирую дословно): «Несомненно, Велес — один из Древнейших богов славянского пантеона. Имя его содержит индоевропейский корень wel / wal / Wil, столь же старый, сколь стары сами индоевропейцы… Под несколько измененным именем этот бог известен всем народам балто-славянской общности. Балто-славянская реконструкция древнейшего варианта этого имени может выглядеть как Vels или Vols. Основа в данном узком значении встречается во всех североевропейских

языках. Безоговорочно, основа имени Beлес — wel / wal / Wil может быть связана с Переходами между мирами. Строго научные, академические источники соотносят эту основу с понятиями загробного мира. Возможно, к этому ряду примыкает и кельтское название волшебной страны — Аваллон… Быть может, в древнейшем варианте это звучало как ВалэЛон?»

Даже младшие боги — майяры (майи) имеют свой аналог мировой истории. Откроем книгу Филиппа Боневито «Реальная магия» (М, «Транд», 1998 г. стр. 75): «Маг, или «майин может связывать и высвобождать, так как обладает майей («майя» на санскрите означает «иллюзия» или «рабство»), и таким образом может управлять иллюзией, которую мы называем реальностью».

Понятия «айнур» и «эльдар» отыскать труднее. Но — они сохранились как имена в восточных языках. Например, «Айнур» в переводе с тюркского — «Свет месяца» («Аи» — месяц, «нур» — свет). «Эльдар» (корень «эль» на тюркском и по сей день означает «народ», окончание «дар» («тар») — переводится как «сумерки»). То есть «эльдар» — «народ сумерек». Разве не так называли эльфов?