-Рубрики

- Рисование (188)

- Акварель (43)

- Советы (32)

- Карандаш (32)

- Уроки (27)

- Референсы (25)

- Гуашь (13)

- Акрил (6)

- Пастель (6)

- масло (3)

- актеры и актрисы (73)

- ФИТНЕС (67)

- Для бедер (13)

- Для живота (11)

- Для спины (9)

- Для рук (6)

- Для пожилых (5)

- Упражнения сидя на стуле (5)

- Для похудения (4)

- Разминка (4)

- Офисная гимнастика (3)

- Для ленивых (3)

- Растяжка (3)

- Для подбородка (2)

- Для ног (2)

- Для тела (1)

- Для шеи (1)

- Для сосудов (1)

- Здоровье (30)

- Уход за лицом (15)

- Полезные советы (10)

- Полезные продукты (5)

- Клипы, видео (15)

- Юмор (12)

- Картинки (4)

- ангелы (92)

- архитектура (289)

- замки (23)

- мечети (1)

- Афоризмы (0)

- витражи (16)

- геральдика (13)

- города (369)

- Киев (6)

- Мичуринск (35)

- Москва (28)

- Санкт - Петербург (74)

- Сергиев посад (14)

- Тверь (5)

- Тобольск (3)

- Дева Мария (35)

- декоративно - прикладное искусство (350)

- Золотое шитье (1)

- бисер (1)

- Иконы (5)

- история вещей (59)

- лаковая миниатюра (6)

- Майолика (3)

- национальная одежда (24)

- Палех (4)

- русский костюм (23)

- фарфор (107)

- Федоскинская миниатюра (14)

- финифть (1)

- ювелирное искусство (80)

- дети (150)

- Духовный мир (201)

- Анна Кирьянова (31)

- Истории из жизни (9)

- психология (19)

- Советы (9)

- живопись (709)

- живопись-пейзажи (147)

- живопись-портреты (316)

- Пасха (4)

- художники (566)

- животные (37)

- известные личности (31)

- Иконы Божией Матери (260)

- Умягчение злых сердец (2)

- Умиление Смоленская (1)

- Акафистная (1)

- В скорбех и печалех Утешение (3)

- Всех скорбящих радость (8)

- Достойно есть (4)

- Милостивая - Киккская (9)

- Млекопитательница (8)

- Неупиваемая Чаша (4)

- Нечаянная Радость (9)

- Отрада и Утешение (4)

- Призри на смирение (7)

- Скоропослушница (11)

- Споручница грешных (9)

- Троеручица (5)

- Утоли моя печали (4)

- Албазинская (5)

- Боголюбская (5)

- Взыскание погибших (5)

- Владимирская (17)

- Воспитание (2)

- Всецарица (9)

- Державная (6)

- Живоносный Источник (2)

- Знамение (3)

- Иверская (13)

- Ильинская (Черниговская) (1)

- Казанская (31)

- Колочковская и Кипрская (2)

- Коневская (1)

- Леснинская (2)

- Неопалимая купина (7)

- Новоникитская (1)

- Покров Пресвятой Богородицы (23)

- Похвала Пресвятой Богородицы (5)

- Почаевская (1)

- Смоленская икона Божией Матери Одигитрия (3)

- София - Премудрость Божия (Новгородская) (1)

- Тамбовская (1)

- Тихвинская (3)

- Феодоровская (10)

- Целительница (2)

- Чирская (Псковская) (2)

- Ярославская (1)

- интересно (23)

- исторические личности (137)

- история (265)

- История России (211)

- День Победы (21)

- Династия Романовых (93)

- Исторические личности (24)

- История (17)

- История храма (9)

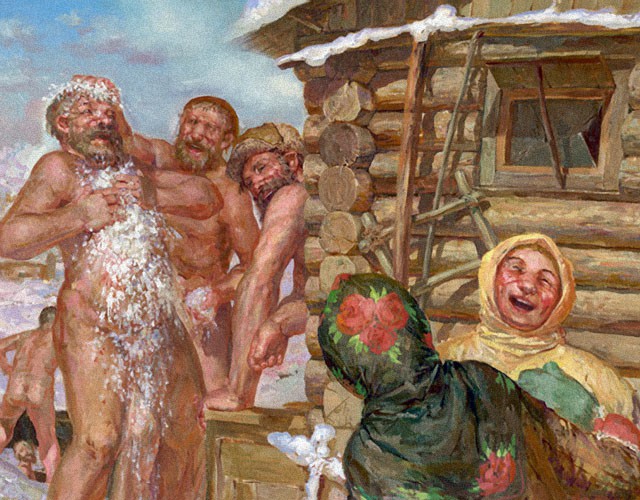

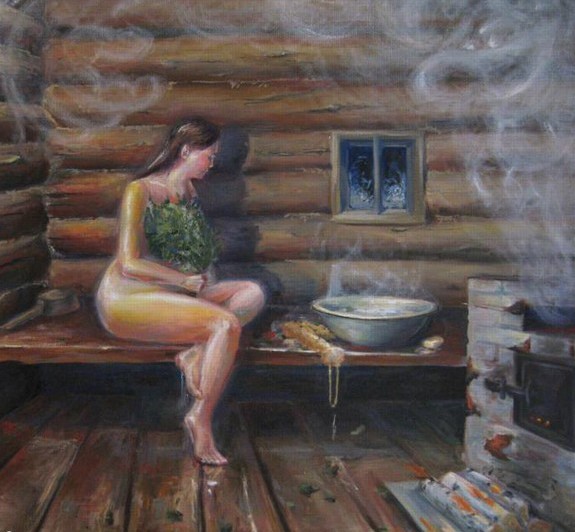

- Народные обычаи, традиции, нравы (68)

- Кулинария (95)

- Рыба (25)

- Курица (17)

- Блюда из куриной печени (16)

- Печень (7)

- Запеканки (6)

- Индейка (5)

- Лаваш (4)

- Выпечка (2)

- Каши, плов (1)

- мужчина и женщина (18)

- музеи (44)

- музыка (384)

- Валентина Толкунова (6)

- духовные песни (48)

- Евгения Смольянинова (7)

- Елена Ваенга (96)

- Жанна Бичевская (6)

- любимые исполнители (228)

- романсы,классическая музыка (20)

- Стас Михайлов (60)

- шансон (21)

- натюрморты (50)

- певцы и певицы (44)

- Поздравительные открытки (42)

- Новогодние (11)

- День Победы (1)

- 8 марта (2)

- Открытки с именинами или Днем Ангела (5)

- пасхальные открытки (13)

- Рождественские открытки (6)

- Татьянин день (3)

- Поздравления (9)

- Поиск пропавших людей (16)

- Полезная информация (239)

- для дневника (133)

- Ссылки на сайты (4)

- Смартфон (2)

- информация для школьников (4)

- компьютер (39)

- Полезные советы для дома (8)

- Рамочки (45)

- поэзия (206)

- Гражданская лирика (2)

- Православие (1505)

- День Ангела (13)

- Радоница (3)

- Страстная седмица (2)

- Живопись, искусство (9)

- иконы (756)

- иконы Божией Матери (368)

- Молитва (11)

- монахи и монахини (19)

- о постах (7)

- о сектах и псевдоиконах (9)

- Поминовение усопших (34)

- православные сайты (19)

- притча (78)

- проповедь (70)

- Просьба о помощи, просьба молитв (9)

- Рождество (21)

- Святые (393)

- храмы соборы монастыри (242)

- Церковные праздники (183)

- Праздники (71)

- День Победы (16)

- Крещение (7)

- Новый Год (5)

- Прощёное воскресенье (4)

- День защитника Отечества (4)

- Благовещение (3)

- Вербное воскресенье (3)

- Троица (2)

- Медовый Спас (1)

- Масленица (8)

- Пасха (7)

- Преображение Господне (2)

- Рождество (4)

- Яблочный Спас (2)

- природа, пейзаж (114)

- птицы (24)

- скульптуры (36)

- славяне (13)

- русские женщины (5)

- славянки (3)

- славянские дети (4)

- страны (408)

- Азия (2)

- Евроазия (1)

- Европа (15)

- Израиль (1)

- Россия (155)

- Украина (9)

- фотография (251)

- цветы (59)

-Метки

-Музыка

- Сальваторе Адамо - Падает снег Tombe La Niege

- Слушали: 2078 Комментарии: 0

- Не осуждай меня, Господь

- Слушали: 4035 Комментарии: 2

- Не покидайте нас,друзья...

- Слушали: 879 Комментарии: 0

- Олег Скобля. Прощеное воскресенье.

- Слушали: 9 Комментарии: 3

- "Слава Богу за все" - Юлия Славянская

- Слушали: 1360 Комментарии: 1

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Записей: 4565

Комментариев: 2398

Написано: 12180

Русские традиции, о которых мы забыли. |

Совместная семейная трапеза

Знаете ли вы, что, согласно Домострою, младшему не полагалось начинать есть или пробовать то или иное кушанье за столом раньше, чем это сделает глава семьи (или самый знатный из гостей)? И что ждать друг друга для совместной трапезы, не набрасываться на еду прежде, чем придут все, и не есть лишнего, думая о том, что достанется другим.

Можно справедливо заметить: сейчас мы живем совершенно в другом ритме, чем люди времен Домостроя. Верно. Но списывать традицию общей трапезы за «неактуальностью» все равно не стоит. Во время общего семейного застолья вырабатываются и закрепляются важнейшие механизмы взаимодействия между членами семьи. Какие?

Во-первых, умение подстроиться под всех близких. «Сидя за общим столом и разделяя еду со своими близкими, мы побеждаем в себе естественный для падшего человека эгоизм, учимся делиться самым важным: тем, что является основой нашей жизни», — говорит священник Стефан Домусчи.

Во-вторых, традиция вместе принимать пищу учит нас общаться, слушать и слышать друг друга не на лету, встречаясь в общем коридоре, а на протяжении минимум 20 минут. Мелочь, казалось бы, но дорогого стоит.

В-третьих, в совместной трапезе есть и воспитательный момент. Только, как говорит психолог Татьяна Воробьева, вопреки распространенной практике, он предполагает «не поучения строгого отца и беспрестанное битье ребенка ложкой по лбу, а то, что за столом ребенок учится хорошему поведению, учится ухаживать за другими».

Но современная жизнь вносит нюансы: мы приходим с работы в разное время, все — в разном состоянии, жена на диете, муж не в настроении. Как быть?

По мнению Татьяны Воробьевой, совместная семейная трапеза сегодня может выражаться и в других, не совсем привычных формах. «Есть так называемая “трапеза с каждым”, — поясняет Татьяна Владимировна. — Речь скорее не о физическом присутствии за столом всех членов семьи, а о том, что и как мы приготовили». Нужно найти время, чтобы не просто накормить своих домашних, а сделать им приятное, вспомнить, что они любят, позаботиться даже о мелочах.

Совместное приготовление пищи, «семейное» блюдо

Приготовление к трапезе поможет найти общий язык и улучшить отношения между членами семьи не менее эффективно, чем совместный обед или ужин. Многие помнят, что еще 20 лет назад всеобщая лепка пельменей или выпекание торта воспринимались как торжественный семейный ритуал, а не скучные домашние хлопоты.

Домашние праздники

Домашние торжества существуют и сегодня. Так что же мы забыли в этой традиции? Очень важную деталь: в старину праздники не сводились к застолью, вплоть до середины ХХ века организовывались домашние спектакли, кукольный театр, игры как для детей, так и для взрослых (наподобие «живых картин», в которые играли даже члены императорской фамилии, или «литературного лото»), выпуск домашней газеты.

Что следует отмечать всей семьей? Только Новый год, Рождество или день рождения?

Отмечать нужно даже самые небольшие даты или годовщины, значимые для каждого отдельного члена семьи, считает психолог Татьяна Воробьева. В этот день дочь пошла в школу, в этот день сын поступил в институт, в этот — пришел из армии, а в этот день мама и папа познакомились. Не обязательно отмечать застольем, главное — внимание. «Семья тем и отличается от друзей, знакомых, что родные помнят все самые маленькие, но важные вехи в жизни человека, — объясняет Татьяна Владимировна. — Он значим, вся его жизнь имеет ценность».

Любой праздник и его подготовка — это живое, невиртуальное и неспешное общение, которого (приходится повторяться) в наш век все меньше. «Каждому праздник дает возможность проверить, умеет ли он по-настоящему общаться, — рассказывает отец Стефан. — Часто случается, что муж и жена видятся всего лишь пару раз в день и обмениваются друг с другом только новостями, и поэтому, когда у них выдается свободный вечер, оказывается, что им не о чем поговорить по душам как близким людям. Кроме того, — напоминает священник, — православные праздники дают возможность верующим причаститься всей семьей, почувствовать, что основа настоящего единства семьи — не только кровные узы, но само участие в Теле Христовом».

Чаепитие

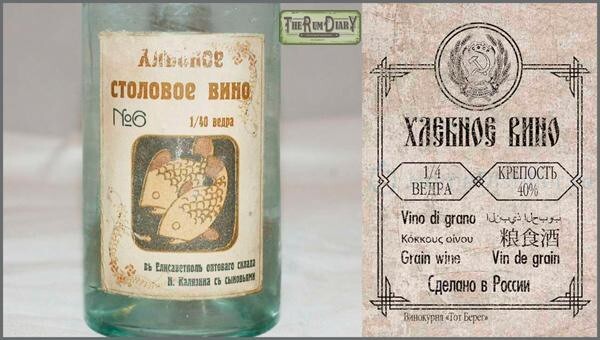

Жители Руси узнали о существовании чая только в семнадцатом веке, но почти сразу полюбили его всей душой. Есть большое число традиций наших предков, связанных с этим напитком. Было принято для чаепития накрывать красивый стол, на него ставили блестящий начищенный самовар с душистым чаем.

Чай разливался в аккуратные блюдца, на стол к нему подавали варенье, сушки, баранки, пряники и другую выпечку. Часто чай пили с пиленым сахаром. К чайным традициям в русских семьях относились с большим трепетом, передавая их от старших младшим.

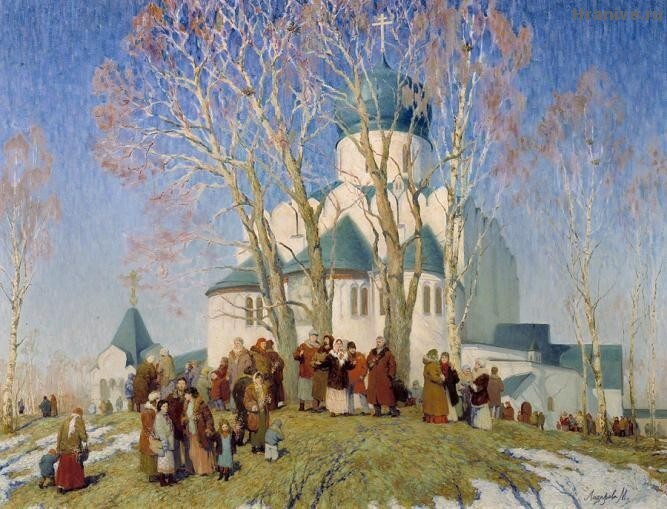

Крестины

Русский обряд крещения уходит своими корнями в далекое прошлое. Новорожденных следовало крестить сразу после рождения. Для этого ритуала выбирались кумовья – будущие крестные родители, которые играли значительную роль, принимая на себя ответственность за малыша до конца жизни.

Процедура крещения проводилась в храме – там малыша обливал святой водой батюшка, а на шею ребенку надевался нательный крестик. Люди верили, что после крещения у малыша появится свой ангел-хранитель, который будет защищать его от нечистых сил.

Когда ребенку исполнялся год, его сажали на тулуп из овечьей шкуры, а на темечке ребенка выстригали распятие. Считалось, что таким образом можно отогнать злых духов, которые попытаются проникнуть в голову малыша, чтобы завладеть его разумом.

После этого ребенку каждый год в Сочельник (6 января) следовало посещать своих крестных родителей и приносить им кутью – пшеничную кашу с медом и маком. Крестные же в ответ давали ему различные сладкие угощения.

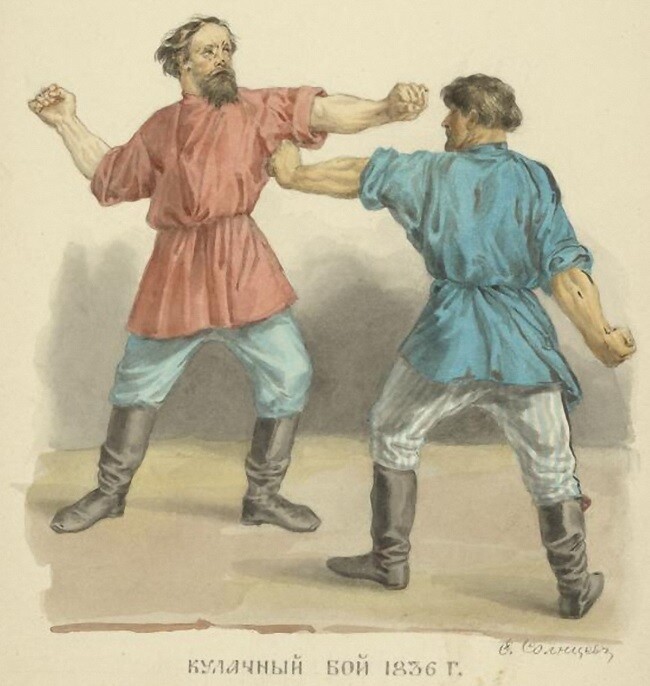

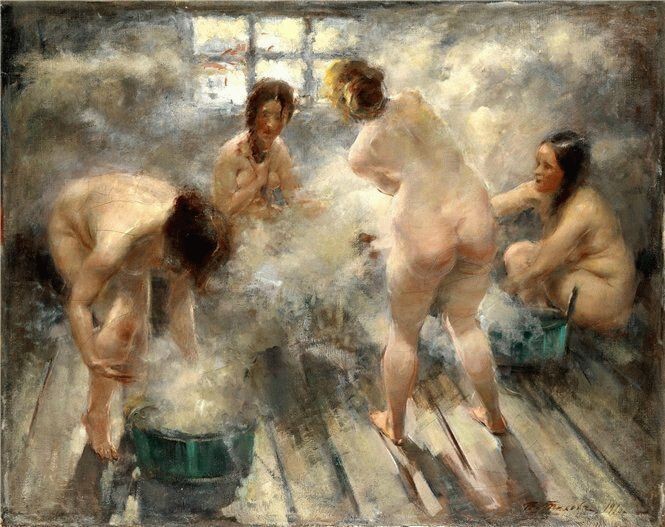

Россия – страна с богатейшим культурным прошлым. Наши обряды, праздники и обычаи настолько уникальны и самобытны, что ежегодно привлекают огромное количество туристов, желающих погрузиться в эту особую атмосферу.

Не стоит забывать традиции предков, ведь с ними исчезнут и национальные черты народа. Если страной будет утеряна культура, в основе которой лежат традиции предков, люди будут перенимать обычаи и устои, установленные другими народами. А это может привести к потере самобытности нации. Нет смысла отказываться от традиций предшествующих поколений, а потом пытаться их восстановить, намного лучше будет уважать, хранить и бережно относиться к тому, что было сформировано за множество лет. Помните, что традиции надо помнить и чтить!

| Рубрики: | История России/Народные обычаи, традиции, нравы |

Понравилось: 1 пользователю

| « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |