-Метки

-Рубрики

- 2014 (43)

- Инструменты (37)

- Православие (36)

- Песни (25)

- Клипарт (21)

- СЛОВАРЬ (12)

- Путешествия (10)

- Барды (8)

- Война (6)

- Романсы (6)

- Традиции (6)

- Викторина (6)

- Традиции и обряды (5)

- Концерт (5)

- ЖЗЛ (4)

- Биография (4)

- РАХМАНИНОВ (4)

- 2013 (4)

- Оперетта (3)

- ПРОКОФЬЕВ (3)

- Мастер-класс (3)

- Вокал (2)

- Д. ШОСТАКОВИЧ (2)

- 2015 (1)

- Ноты (1)

- СИБЕЛИУС (1)

- мини-открытки (1)

- АЛЬБИНОНИ (1)

- Балеты (10)

- БАХ (4)

- БЕТХОВЕН (4)

- БРАМС (2)

- ВЕРДИ (4)

- Весна (5)

- ВИВАЛЬДИ (4)

- Видео (20)

- ГАЙДН (2)

- ГБОУ СОШ 640 (4)

- ГЕНДЕЛЬ (7)

- ГЛИНКА (2)

- ДЕБЮССИ (1)

- Детям (10)

- ДЖАЗ (5)

- для ДУШИ (44)

- Забавные животные (9)

- Здоровье (7)

- Зима (4)

- Классическая музыка (61)

- Котоматрица (2)

- Красивые фото (2)

- Кубанский казачий хор (1)

- Лето (1)

- ЛИСТ (2)

- Мариуполь (0)

- Минута славы (1)

- МОЦАРТ (14)

- Музыка (28)

- Музыка отдыха (7)

- Мультфильмы (11)

- Мюзикл (2)

- Настройки Дневника (22)

- Обучаемся МУЗЫКЕ (1)

- Опера (23)

- Осень (9)

- Открытки (5)

- Подводный мир (4)

- Поздравления на все случаи (52)

- Позитив (31)

- Полезные СОВЕТЫ (15)

- Психология (8)

- Развивающие игры (9)

- Релакс (1)

- Ретро (4)

- Рецепты (4)

- Санкт-Петербург (30)

- Ссылки (25)

- Стихи (7)

- Схемы (2)

- Танец (3)

- Уроки (36)

- ФЛОРБОЛ (4)

- Хоровое пение (2)

- Цветы (4)

- ЧАЙКОВСКИЙ (16)

- Шансон (4)

- ШОПЕН (5)

- ШТРАУС (2)

- ШУБЕРТ (2)

- ШУМАН (1)

- Это интересно (93)

- Юмор (24)

-Цитатник

Библиотека в электронном формате Библиотека в электронном формате Эта ссылка лишней не б...

Золотая классика - (0)Золотая классика Когда композитор пишет произведение, которое обычно относят к классическ...

Всероссийский виртуальный концертный зал - (0)Всероссийский виртуальный концертный зал 29 ноября в Концертном зале имени П.И. Чайковского(онлай...

Пища для здоровья - (0)*БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ*.Пища для счастья... Олег Геннадьевич Торсунов, кандидат медицинских наук, ста...

шоу Голос - (0)Какая прелесть! Полная версия всех выпусков шоу Голос в верхнем посте

-Ссылки

-Видео

- Этот целый мир...

- Смотрели: 22 (0)

- 24 июля 2009 - Мой ДЕНЬ АНГЕЛА

- Смотрели: 70 (2)

-Музыка

- Каждый день с тобой.

- Слушали: 980 Комментарии: 0

- Ф. Шопен - Secret Garden 'Adagio'

- Слушали: 17245 Комментарии: 0

- Шопен. Романтика.

- Слушали: 6048 Комментарии: 0

- Belle - В. Петкун, А. Голубев, А. Макарский

- Слушали: 17671 Комментарии: 0

-Фотоальбом

- "Играй, СВИРЕЛЬ!"

- 19:42 02.02.2012

- Фотографий: 25

- От школы до Капеллы

- 19:18 02.02.2012

- Фотографий: 11

- БаБоЧКи, БуКаШКи...

- 17:06 15.09.2010

- Фотографий: 23

-неизвестно

-неизвестно

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Трансляции

-Статистика

Виртуальные прогулки по Русскому музею. Санкт-Петербург. |

1 Михайловский дворец

2 Корпус Бенуа

3 Флигель Росси

4 Михайловский сад

5 Михайловский замок

6 Летний сад

7 Летний дворец Петра I

8 Домик Петра I

9 Мраморный дворец

10 Строгановский дворец

Корпус Бенуа Часть 2.

Уход от действительности в мир грез и мечтаний был характерен для светлых по тональности, лирических картин Виктора Борисова-Мусатова (1870–1905), одного из лидеров объединения с поэтическим названием "Голубая роза". Работы художника обычно лишены ярко выраженного сюжетного развития. Искусство мастера элегично, проникнуто грустными раздумьями и тишиной.

Виктор Борисов-Мусатов. Автопортрет с сестрой (1898)

В "Автопортрете с сестрой" (1898), где любимая сестренка представлена как обитательница старинной усадьбы, лишенная устойчивости композиция остановлена во времени, как фрагмент кинопленки. Кажется, еще минута — и фигуры проскользнут мимо и исчезнут навсегда где-то там, в заоблачном пространстве.

Виктор Борисов-Мусатов. Две сидящие дамы.

Виктор Борисов-Мусатов. Весна 1901

Виктор Борисов-Мусатов. За вышиванием 1901

Виктор Борисов-Мусатов. Прогулка на закате

Виктор Борисов-Мусатов. Портрет Надежды Юрьевны Станюкович

Виктор Борисов-Мусатов. Три дамы на террасе

Виктор Борисов-Мусатов. Дерево

К весьма своеобразным явлениям русского искусства начала ХХ века относится, например, так называемый неоклассицизм, или неоромантизм как его иногда называют. В пору разгара увлечения модными новаторскими поисками формы художники Александр Яковлев (1887–1938), Василий Шухаев (1887–1973), Зинаида Серебрякова (1884–1967) обращаются как к источникам вдохновения к произведениям средневековых и ренессансных мастеров. В произведениях этих мастеров современные сюжеты трактуются с использованием легкой стилизации под живописный и пластический язык их великих предшественников.

Александр Яковлев (1887–1938) Пьеро и Арлекин

В начале 1910-х годов Шухаев и Яковлев выступали в "Доме интермедий" в Петербурге в пантомиме А. Шницлера "Шарф Коломбины". Яковлев — в роли Арлекина, Шухаев — в роли Пьеро. Их двойной автопортрет ("Арлекин и Пьеро", 1914) — своеобразное воспоминание об увлечении театром. В картине Шухаев и Яковлев возрождают форму классического портрета, из старого искусства заимствованы также академически четкий рисунок, светотеневая моделировка форм, локальность цвета, бесфактурная кладка мазка.

Василий Шухаев (1887–1973) Портрет Е.Н. Шухаевой 1917

А. Е. Яковлев. Портрет Р. Монтенегро 1915

Лучшие работы Серебряковой, запечатлевшие облик курских крестьянок, принадлежат неоклассицизму 1910-х годов. Сцену купания в сельской бане (1913) художница трактует как исполненный глубокого сокровенного смысла торжественный обряд.

Зинаида Серебрякова Баня. 1913 г.

Увлечение Востоком сыграло огромную роль в творчестве многих художников начала ХХ века.

Колористической гамме его произведений близки работы Павла Кузнецова (1878–1968) — натюрморты, портреты в пейзаже, романтические сцены из жизни народов Востока.

С начала 1910-х под впечатлением поездок в Заволжские степи и Бухару Кузнецов писал картины-грезы о первозданном и гармоничном мире Востока («Вечер в степи», 1912). Бытовые мотивы, пронизывающие "киргизскую сюиту", всегда остаются лишь мотивами. Художник не превышает той меры конкретности, за которой мотив перерастает в сюжет. И люди, и животные, и вещи предстают на полотнах равноправными элементами, оперируя которыми живописец творит свой неповторимый мир.

Павел Кузнецов (1878–1968) «Вечер в степи», 1912

В зале демонстрируются работы и других участников объединения «Голубая роза» – Николая Милиоти («Рождение Венеры», 1912), Николая Сапунова («Цветы и фарфор», 1912), Мартироса Сарьяна («Гиены», 1909).

Николай Милиоти.«Рождение Венеры», 1912

Николай Сапунов. «Цветы и фарфор» 1912

Мартирос Сарьян.«Гиены», 1909

Наумов Павел Семенович

Василий Денисов. Морское дно

Кузьма Петров-Водкин (1878–1939), начинавший с увлечения французским символизмом, в 1910-е годы углубился в русскую тематику и поиски национальных выразительных средств. Строгие, даже аскетические натюрморты, портреты, бытовые композиции, похожие на иконы, сюжетные изображения военных или житейских ситуаций связаны с историей страны, событиями, происходящими в ней.

Кузьма Петров-Водкин. На линии огня

Созданная в годы первой мировой войны, картина "Богоматерь Умиление злых сердец" (авторское название; в православной иконографии — "Умягчение злых сердец") приобретает особую значимость как душевный отклик художника на трагические события.

Кузьма Петров-Водкин. Богоматерь Умиление злых сердец

Небольшое по размерам полотно воспринимается как крупное, монументальное произведение. В 1913–1915 годах Петров-Водкин работал над росписями в соборах Кронштадта и Сум. Очевидно, именно с этим связано появление этого необычного станкового произведения. Трепетный и возвышенный образ Богородицы, созданный мастером, по глубине воздействия — один из самых сильных в творчестве Петрова-Водкина.

Кузьма Петров-Водкин. Берег 1908

Кузьма Петров-Водкин. Весна 1935

Кузьма Петров-Водкин. Мальчики (Играющие мальчики) 1911 г

Кузьма Петров-Водкин. Полдень 1917

Кузьма Петров-Водкин. Сон 1910

Кузьма Петров-Водкин. Юность (поцелуй) 1913

Кузьма Петров-Водкин. Утренний натюрморт

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение в Крыму 1927

Искусство Бориса Григорьева (1886-1939) сложилось в переплетении многих увлечений — от мирискуснического ретроспективизма и неоклассицизма до экспрессионизма и кубизма. Портрет Мейерхольда (1916) — одно из характерных произведений художника. Всеволод Эмильевич Мейерхольд (1874–1940) изображен во фраке, цилиндре, белых перчатках.

Борис Григорьев. Портрет В.Э.Мейерхольда. 1916

Его поза странно изломана. На левой руке маска. В маске часто выступал сам Мейерхольд и актеры его театра. За фигурой режиссера — двойник, юноша в восточном костюме. Выражение лица юноши такое же сосредоточенное, напряженное, как у Мейерхольда. Экспрессия заложена не только в движениях актеров. Она создается контрастами черного, белого, розового, динамичностью ритмов и композиции.

Портрет был отмечен в печати как значительное произведение эпохи, в котором символически "отразились гримасы современного духа…"

Борис Григорьев. Девочка с бидоном 1917

Борис Григорьев. Портрет Анны Грилихес 1917

Борис Григорьев. Дом под деревьями 1918

Натан Альтман (1889–1970), прошедший длинный жизненный и творческий путь, начинал с увлечения французским кубизмом. Однако уже ранние его работы несут заряд абсолютной творческой самостоятельности. "Портрет Анны Ахматовой" (1914) относится к ряду лучших произведений русского авангарда.

Натан Альтман (1889–1970) Портрет Анны Ахматовой 1914

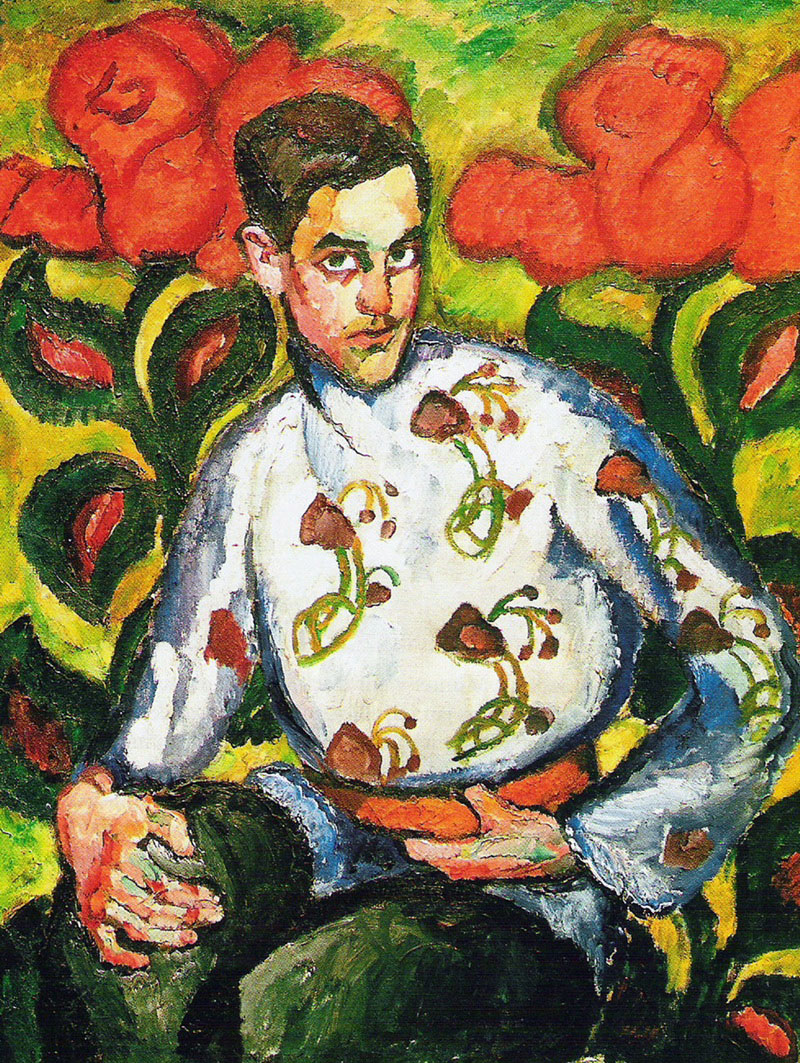

Начало ХХ века связано в России в том числе и с яркими впечатлениями от современного западного искусства. Путешествия по Европе, знакомство в Москве и Петербурге с коллекциями Морозова и Щукина, собиравшими уже тогда полотна Сезанна, Матисса и других новаторов ХХ века, несомненно, оказали влияние на путь и характер развития русской изобразительной культуры. В России появились последователи Сезанна. Правда, объединившись в группу с эпатажным названием "Бубновый валет", они весьма своеобразно, на русский манер, трансформировали "сезаннизм". В натюрмортах, портретах и пейзажах Ильи Машкова (1881–1944), Петра Кончаловского (1876–1956), Александра Куприна (1880–1960), Аристарха Лентулова (1882–1943) одновременно с приемами, близкими Сезанну, используется живописная пластическая и сюжетная брутальность русского фольклорного искусства — вывесок над магазинами, игрушки, лубка.

Илья Машков. Мальчик в вышитой сорочке 1909

Петр Кончаловский. Семейный портрет 1911

Петр Кончаловский. Сундук и глиняная посуда

В конце XIX века прялки, подносы, деревянные и глиняные игрушки, расшитые полотенца и одежда составляли быт любой крестьянской семьи, не замечавшийся и не ценившийся современниками. Художники "Бубнового валета" подняли предметы народного творчества до высот большого искусства. Обращение к своим, отечественным корням — явление, глубоко и разнообразно проявившееся в начале ХХ столетия.

Куприн Александр Васильевич. Натюрморт со скульптурой

Осмеркин А.А. Натюрморт с белой пиалой

Русский музей обладает прекрасной коллекцией отечественного авангарда. Здесь представлены практически все течения и направления, почти все имена участников разветвленного процесса утверждения в искусстве новых эстетических идей и средств художественной выразительности. Михаил Ларионов (1881–1964) и Наталия Гончарова (1881–1962), пожалуй, были первыми, кто ушел от повествовательности старого искусства и сделал акцент на упрощении формы (Н.Гончарова. «Бабы», 1908; М.Ларионов. «Лагерь», 1910). Внимание к народному творчеству разных стран, включая Россию, Украину и другие, обогатило палитру и пластику художников, оставивших яркий след в русском искусстве.

Н.Гончарова. Бабы 1908

М.Ларионов. Лагерь 1910

Одна из самых одаренных, но рано умерших представительниц авангарда, Ольга Розанова (1886–1918), как и большинство ее современников, прошла через увлечение неопримитивизмом. «Красный дом» (1908) и «В кафе» (1912-1913) относятся именно к этому периоду, когда Розанова вдохновлялась русской провинцией, иконами, лубками, игрушками, резьбой по дереву.

Ольга Розанова. Красный дом. 1910

Ольга Розанова. В кафе 1912-1913

В этом же зале демонстрируются работы соратников Ларионова – Александра Шевченко («Музыканты», 1913) и Михаила Ле Дантю («Сазандар»), а также грузинского художника Нико Пиросманашвили («Князь с рогом вина», 1908), творчество которого заметила и пропагандировала эта группа.

Александр Шевченк. Музыканты 1913

Михаила Ле Дантю. Сазандар

Нико Пиросманашвили. Князь с рогом вина 1908

Александр Шевченко. Женщина в зеркале 1913

Александр Шевченко. Женщина в красном

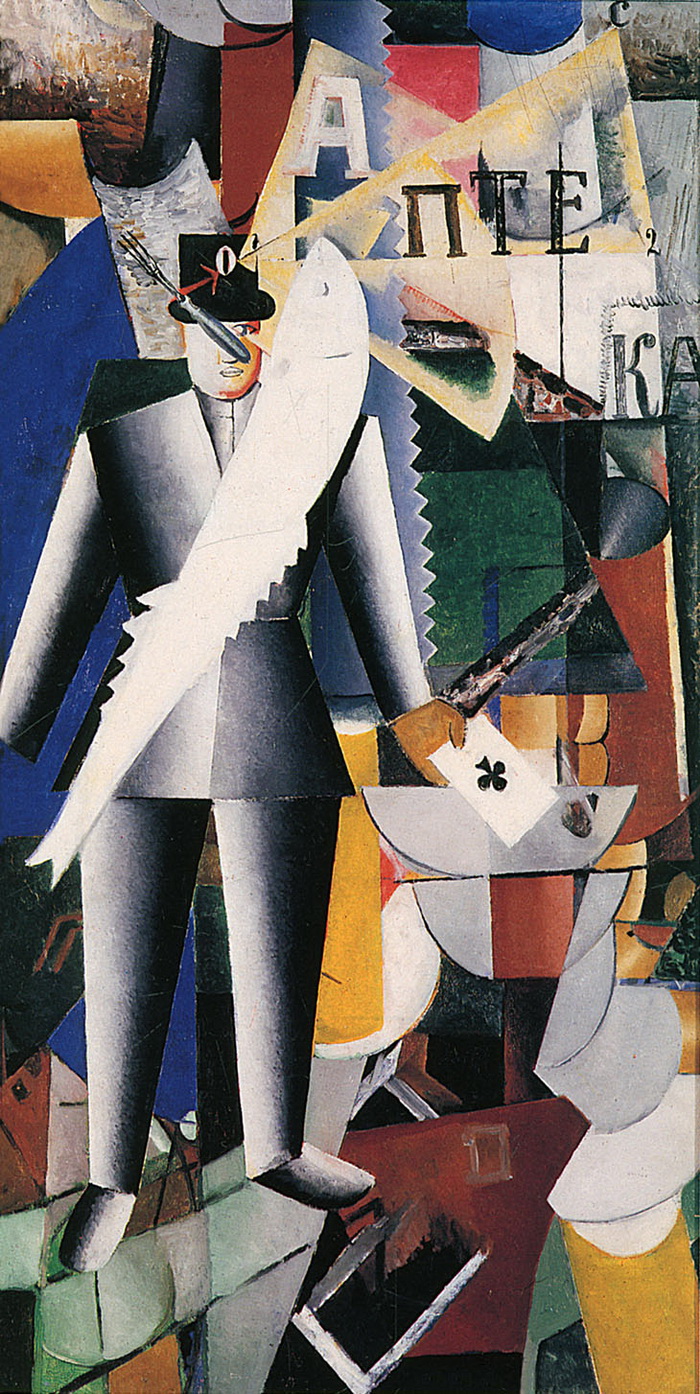

Через импрессионизм, кубизм, кубофутуризм подошел к собственному открытию супрематизма Казимир Малевич (1878–1935). Его наследие (более 100 картин и около 20 рисунков) в Русском музее представлено лучше, чем в какой-либо другой стране мира.

Картины импрессионистического и символистского периодов, кубофутуристические "Портрет Клюна" и "Авиатор" (1914), супрематические композиции 1915–1916 годов, целые серии крестьян и крестьянок 1928–1932 годов, в которых соединились фигуративность и супрематизм, и работы последних лет составляют богатство Русского музея.

Казимир Малевич. Портрет И.В.Клюна

Казимир Малевич. Авиатор

Казимир Малевич. Жница

Столь же полной и уникальной является коллекция произведений Павла Филонова (1883–1941). Почти двести картин и более двухсот рисунков и акварелей этого художника были подарены Русскому музею его сестрой Евдокией Глебовой. От ранних композиций ("Масленица". 1913/4?; "Германская война". 1915), где уже видна яркая индивидуальность Филонова, хотя заметны и его связи с фольклором, до произведений зрелых и последних лет художник сохранял и развивал свой метод, названный им аналитическим.

Павел Филонов. Масленица

Павел Филонов. Германская война. 1915

Филонов выстраивал изображения по подобию процесса роста растений в природе. Его композиции, как правило, похожи на мозаики или картинки в калейдоскопе. Но за самой формой — оригинальной и эстетически привлекательной — лежат глубокие, философские размышления Филонова о человеке и окружающем его мире.

Павел Филонов. Мировой расцвет

Павел Филонов. Рыболовная шхуна

Павел Филонов. Ударники

Искусство 1920-1930-х годов

В экспозиции собраны произведения первых двух десятилетий советской власти – портреты современников кисти А.Н.Самохвалова, А.А.Дейнеки, Ф.С.Богородского, характерные полотна на крестьянскую тему представителей ленинградского объединения «Круг художников» В.В.Пакулина и А.Ф.Пахомова.

А. Н. Самохвалов. Девушка в футболке

Пакулин Вячеслав Владимирович. Женщина с ведрами 1928г.

Пакулин Вячеслав Владимирович. Жница

Обращение к новым явлениям в жизни общества можно проследить на примере произведений В.В.Купцова, С.А.Лучишкина, С.Я.Адливанкина, А.Д.Древина, А.Е.Карева. Экспозиция, в которой наряду с историко-революционными полотнами представлены бытовые картины, пейзажи, портреты и натюрморты, свидетельствует о разнообразии творческих исканий мастеров того времени, представленных множеством художественных объединений и группировок – от Ассоциации художников революционной России (И.И.Бродский) и Общества станковистов (Д.П.Штеренберг) до «4-х искусств» (К.С.Петров-Водкин, П.В.Кузнецов) и «Мастеров аналитического искусства» (В.В.Купцов).

Герасимов Сергей Васильевич. Хлеб наш насущный 1921

Древин А.Д. Спуск на парашюте (Голубой вариант). 1932

Кузнецов Павел Варфоломеевич. Крестьянки

Штеренберг Давид Петрович. Тётя Саша. 1922-1923

Искусство 1920-1930-х годов

В экспозиции собраны произведения первых двух десятилетий советской власти – портреты современников кисти А.Н.Самохвалова, А.А.Дейнеки, Ф.С.Богородского, характерные полотна на крестьянскую тему представителей ленинградского объединения «Круг художников» В.В.Пакулина и А.Ф.Пахомова. Обращение к новым явлениям в жизни общества можно проследить на примере произведений В.В.Купцова, С.А.Лучишкина, С.Я.Адливанкина, А.Д.Древина, А.Е.Карева. Экспозиция, в которой наряду с историко-революционными полотнами представлены бытовые картины, пейзажи, портреты и натюрморты, свидетельствует о разнообразии творческих исканий мастеров того времени, представленных множеством художественных объединений и группировок – от Ассоциации художников революционной России (И.И.Бродский) и Общества станковистов (Д.П.Штеренберг) до «4-х искусств» (К.С.Петров-Водкин, П.В.Кузнецов) и «Мастеров аналитического искусства» (В.В.Купцов).

Василий Купцов.Туполев АНТ-20 Максим Горький , 1934

Самуил Адливанкин (1897–1966) Состязание юных авиамоделистов

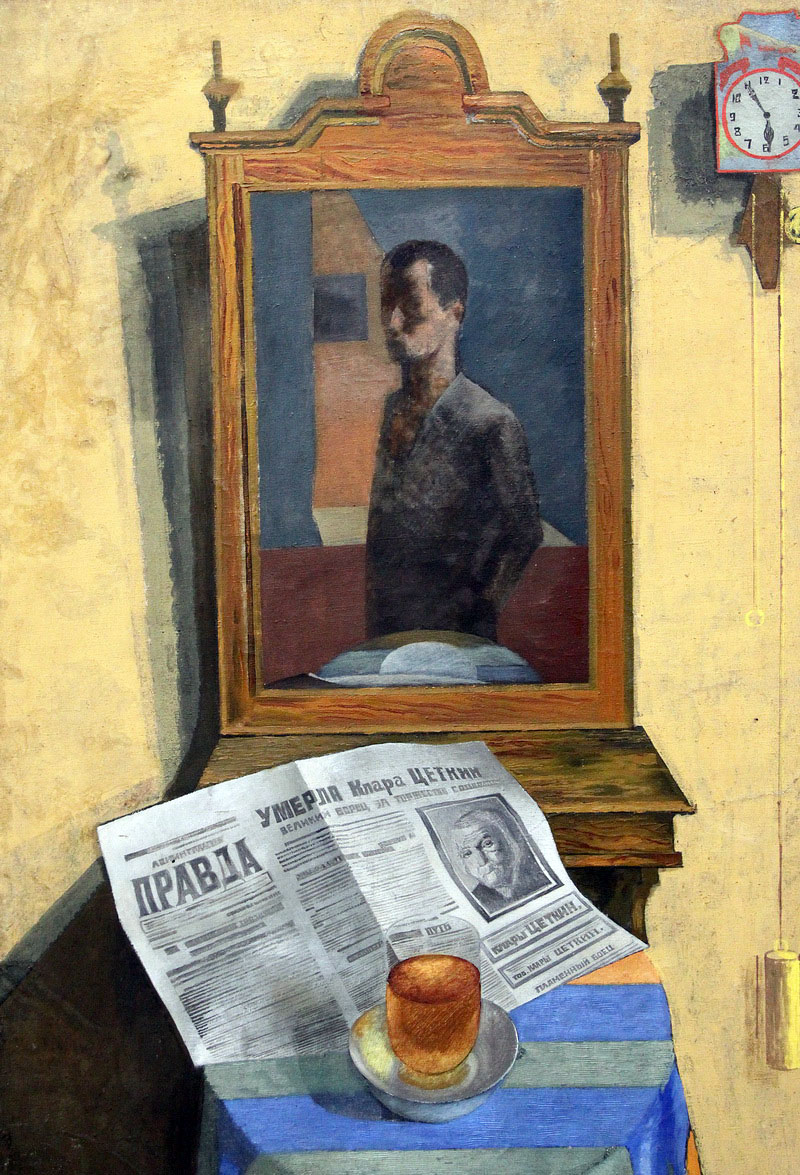

В. Малагис. На смерть Клары Цеткин. 1933 г.

Александр Дайнека. Девушка с книгой 1934

И.Бродский. Первомайская демонстрация на проспекте 25 октября. 1934

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич. Тревога

Самохвалов Александр. Делегатки (1939)

Серия сообщений "Русский музей":

Часть 1 - Виртуальные прогулки по Русскому музею. Санкт-Петербург. Часть 1.

Часть 2 - Виртуальные прогулки по Русскому музею. Санкт-Петербург. Часть 2.

...

Часть 8 - Виртуальные прогулки по Русскому музею. Санкт-Петербург. Часть 8.

Часть 9 - Виртуальные прогулки по Русскому музею. Санкт-Петербург. Часть 9.

Часть 10 - Виртуальные прогулки по Русскому музею. Санкт-Петербург. Часть 10. Заключительная.

Серия сообщений "Санкт-Петербург":

Часть 1 - 27 января - день снятия Блокады Ленинграда

Часть 2 - Эрмитаж

...

Часть 9 - Виртуальные прогулки по Русскому музею. Санкт-Петербург.

Часть 10 - Праздник цветов в Питере!

Часть 11 - Виртуальные прогулки по Русскому музею. Санкт-Петербург.

Часть 12 - Выставка ландшафтного дизайна в Михайловском саду

Часть 13 - 4 Города: Москва, Санкт-Петербург, New York City, Chicago=Timelapse видео-панорама

...

Часть 28 - Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум

Часть 29 - От Эрмитажа до Петроградки

Часть 30 - Петербургский дождь

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |