-Метки

афины бессмертие бог вознесенский время выворачивание доос известия или инсайдаут к.кедров капица кацюба кгб кедров компьютер_любви константин кедров константин_кедров космос культура любимов любовь маяковский метакод метаметафора мистерия ненасилие нобелевская нобель павич палиндром париж парщиков пастернак поэзия пушкин россия сапгир свобода сократ сталин таганка толстой хвост хвостенко хлебников христос челищев эйнштейн юнеско

-Приложения

Онлайн-игра "Большая ферма"Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст

Онлайн-игра "Большая ферма"Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст Онлайн-игра "Empire"Преврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.

Строй свою собственную империю, расширяй ее и защищай от других игроков. Б

Онлайн-игра "Empire"Преврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.

Строй свою собственную империю, расширяй ее и защищай от других игроков. Б ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни- ТоррНАДО - торрент-трекер для блоговТоррНАДО - торрент-трекер для блогов

-Резюме

кедров константин Александрович

- Профессия поэт философ

-Цитатник

Игра в Пусси по научному - (0)

Зря девчёнки группы Пусси-Райт Вы задумали в неё играйт Это ваше нежное устройство Вызывает нервн...

Без заголовка - (0)константин кедров lavina iove Лавина лав Лав-ина love 1999 Константин Кедров http://video....

нобелевская номинация - (0)К.Кедров :метаметафора доос метакод Кедров, Константин Александрович Материал из Русской Викисла...

Без заголовка - (0)доос кедров кедров доос

Без заголовка - (0)вознесенский кедров стрекозавр и стихозавр

-Ссылки

-Видео

- дуэт кедров и вознесенский

- Смотрели: 331 (0)

- ткаченко о кедрове

- Смотрели: 32 (0)

- кедров сапгир холин вознесенский кацюба

- Смотрели: 47 (0)

- презентация Анталогии ПО ДООС

- Смотрели: 10 (0)

-Фотоальбом

- нобелевская

- 17:08 23.04.2008

- Фотографий: 5

- константин кедров и андрей вознесенский

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

земля летела

по законам тела

а бабочка летела

как хотела

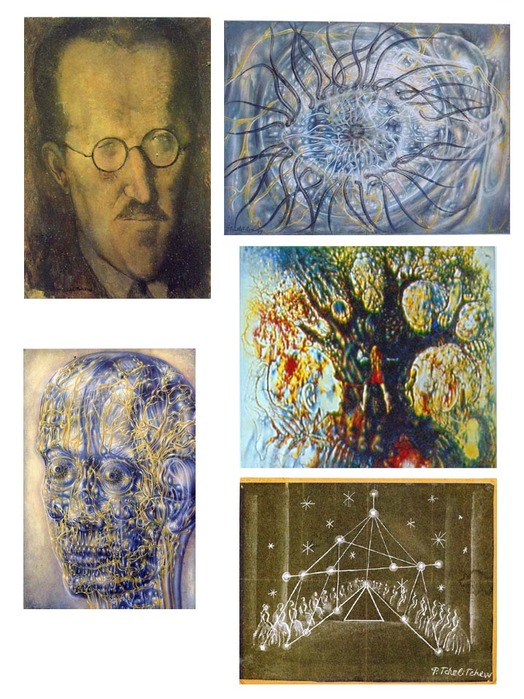

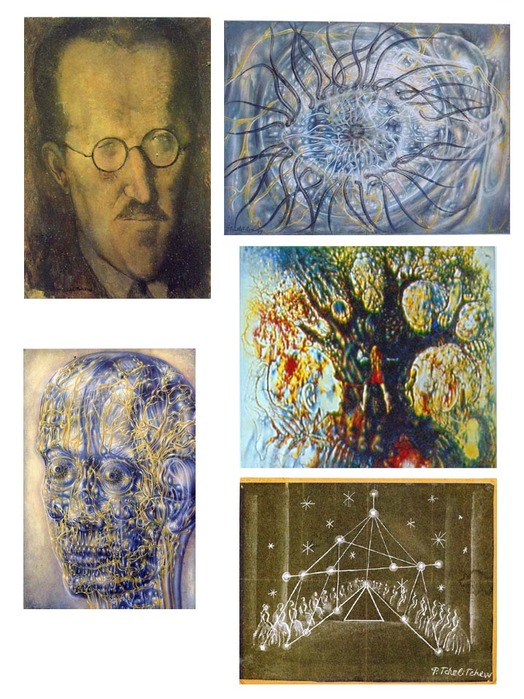

картина челищева из серии Рай |

константин кедров

Возвращение в Рай

-Яблоко-

Червонный червь заката

путь проточил в воздушном яблоке

и яблоко упало

Тьма путей

прочерченных червем

все поглотила

как яблоко Адам

То яблоко

вкусившее Адама

теперь внутри себя содержит древо

а дерево

вкусившее Адама

горчит плодами -

их вкусил Адам

Но

для червя одно -

Адам и яблоко и древо

На их скрещенье

червь восьмерки пишет

Червь

вывернувшись наизнанку чревом

в себя вмещает яблоко и древо

Возвращение в Рай

-Яблоко-

Червонный червь заката

путь проточил в воздушном яблоке

и яблоко упало

Тьма путей

прочерченных червем

все поглотила

как яблоко Адам

То яблоко

вкусившее Адама

теперь внутри себя содержит древо

а дерево

вкусившее Адама

горчит плодами -

их вкусил Адам

Но

для червя одно -

Адам и яблоко и древо

На их скрещенье

червь восьмерки пишет

Червь

вывернувшись наизнанку чревом

в себя вмещает яблоко и древо

|

|

Картина Каш-Каш Павла Челищева и Сад К.Кедрова |

-Поцелуй-

В это время змея сползающая с откоса в мазуте

оставляет кожу на шпалах как шлейф Карениной

В это время в гостиную вваливается Распутин

и оттуда вываливаются фрейлины

Все охвачено единым вселенским засосом

млечный осьминог вошел в осьминога

Двое образующих цифру 8

друг из друга сосут другого

Так взасос

устремляется море к луне

Так взасос

пьет священник из чаши церковной

так младенец причмокивает во сне

жертвой будущей обескровлен

-Сад-

Мягкий тормоз грузного мозга

вдалеке полет и полет

а за полетом где поле голо

черепаха першит глазами

Рубят сердце в корыте

Червь выпадает из флейты

как яблоки из коня

Гость прогнившего сада

ты вырван из дерева с корнем

Ларинголог заглядывает в глаза

Сад ослеп

обнаженные ребра

белым плугом врезаются в почву

Сад проросший плугами

мертвящая пустошь ребенка

В это время змея сползающая с откоса в мазуте

оставляет кожу на шпалах как шлейф Карениной

В это время в гостиную вваливается Распутин

и оттуда вываливаются фрейлины

Все охвачено единым вселенским засосом

млечный осьминог вошел в осьминога

Двое образующих цифру 8

друг из друга сосут другого

Так взасос

устремляется море к луне

Так взасос

пьет священник из чаши церковной

так младенец причмокивает во сне

жертвой будущей обескровлен

-Сад-

Мягкий тормоз грузного мозга

вдалеке полет и полет

а за полетом где поле голо

черепаха першит глазами

Рубят сердце в корыте

Червь выпадает из флейты

как яблоки из коня

Гость прогнившего сада

ты вырван из дерева с корнем

Ларинголог заглядывает в глаза

Сад ослеп

обнаженные ребра

белым плугом врезаются в почву

Сад проросший плугами

мертвящая пустошь ребенка

|

|

Павел Челищев АНГЕЛЫ |

Константин Кедров

Ангелы изьясняются подарками

даря друг-другу кино

Так в арку вьезжает Жанна Д-Арк

Так Батерфляй выпадает из кимоно

Так лорд Байрон покинув Грецию

Плыл в Элладу как древний грек

Человек человеку-Ангел

Ангел-Ангелу -человек

Ангелы изьясняются подарками

даря друг-другу кино

Так в арку вьезжает Жанна Д-Арк

Так Батерфляй выпадает из кимоно

Так лорд Байрон покинув Грецию

Плыл в Элладу как древний грек

Человек человеку-Ангел

Ангел-Ангелу -человек

|

|

Феномены Челищева и Странник Кедрова |

-Странник-

Опираясь на посох воздушный

странник движется горизонтально

Опираясь на посох горизонтальный

вертикальный странник идет

Так два посоха крест образуют идущий

наполняя пространство

в котором Христос полновесен

Виснет кровь

становясь вертикальной

Из разорванной птицы пространство ее выпадает

из распахнутого чрева вылетает лоно

и чрево становится птицей

над чревом парящей

Это дева беременная распятьем

распласталась крестом

Угловатое чрево разорвало Марию

Она как яйцо раскололась

Крест висит на своей пуповине

Мария и рама

в том окне только странник

теряющий в посохе посох

Шел плотник неумелый

с прозрачным топором

посреди дороги упал раздвоенный череп

мозг как хлеб преломился

вошла скорлупа в скорлупу

вылетела птица прилетела птица

ты остался собой

как стал как хлеб преломленный

но больше всего как птица

которая улетела

как колокол деревянный

сквозь топор пустоты небесной

летит раздвоенный мозг

пока поводырь не ведает о слепце

пока слепец бредет сквозь поводыря

оставшегося позади

с беременным посохом.

Опираясь на посох воздушный

странник движется горизонтально

Опираясь на посох горизонтальный

вертикальный странник идет

Так два посоха крест образуют идущий

наполняя пространство

в котором Христос полновесен

Виснет кровь

становясь вертикальной

Из разорванной птицы пространство ее выпадает

из распахнутого чрева вылетает лоно

и чрево становится птицей

над чревом парящей

Это дева беременная распятьем

распласталась крестом

Угловатое чрево разорвало Марию

Она как яйцо раскололась

Крест висит на своей пуповине

Мария и рама

в том окне только странник

теряющий в посохе посох

Шел плотник неумелый

с прозрачным топором

посреди дороги упал раздвоенный череп

мозг как хлеб преломился

вошла скорлупа в скорлупу

вылетела птица прилетела птица

ты остался собой

как стал как хлеб преломленный

но больше всего как птица

которая улетела

как колокол деревянный

сквозь топор пустоты небесной

летит раздвоенный мозг

пока поводырь не ведает о слепце

пока слепец бредет сквозь поводыря

оставшегося позади

с беременным посохом.

|

|

Процитировано 1 раз

Konstantin KedrovPoems are written on motives of Pavel Chelishchev’s pictures |

Konstantin Kedrov

Poems are written on motives of Pavel Chelishchev’s pictures

1.

(Translated by Marina Rozanova)

COMPUTER OF LOVE

Heaven is the height of a look

A look is the depth of heaven

Pain is the touch of God

God is the touch of pain

Dream is the width of a soul

Soul is the depth of a dream

Light is the voice of silence

Silence is the voice of light

Darkness is the cry of shining

Shining is the silence of darkness

Rainbow is the gladness of light

An idea is the dumbness of the soul

Soul is an idea undraped

Light is the depth of knowledge

Knowledge is the height of light

A steed is an animal of space

A cat is an animal of time

Time is space curled into a ball

Space is jump of a steed

Sun is the body of moon

A body is the moon of love

A ship is wave of metal

Water is the ship of wave

Sorrow is the emptiness of space

Gladness is the completeness of time

Time is the sorrow of space

Space is the completeness of time

A man is the heaven turned inside out

A woman is the man turned inside out

A man is the woman turned inside out

A heaven is the man turned inside out

A touch is the space of a man

Love is the touch of infinity

The eternal life is the moment of love

A sail-ship is the computer of memory

Memory is the sail-ship of computer

Poetry is the time of a thief

A poet is the thief of time

Sea is the space of moon

Moon is the time of sun

Time is the moon of space

Stars are the voices of a night

Voices are the stars of a day

A ship is the quay of the whole ocean

Ocean is the quay of the ship

A skin is the drawing of constellation

Constellation is the drawing of the skin

Christ is the sun of Buddha

Buddha is the moon of Christ

The time of sun can be measured by the moon of space

Space of moon is the time of sun

The horizon is the width of a look

A look is the width of the horizon

Height is the border of vision

A palm is a boat for a bride

A bride is a boat in a palm

A camel is a ship of desert

Desert is a camel's ship

Beauty is the hate for death

The hate for death is a beauty

The constellation Orion is a sword of love

Love is the sword of the constellation Orion

The Little Dipper is the space of the Big Dipper

The Big Dipper is the time of Little Dipper

A look is the width of heaven

Heaven is the height of a look

A thought is the depth of a night

Night is the width a thought

The Galaxy is the way to the moon

Moon is the developed Galaxy

Every star is the pleasures of the flesh

Erotics is all stars

Space between stars is the time without love

People are the bridges between stars

Bridges are stars between people

Passion is flying

Flying is the continuation of passion

Voice is a jump of one to another

A friend is the understanding of cry

The distance between people is full of stars

The distance of stars is full of people.

The Cross

All around, the wilting roses

Faint in the sobbing summer.

Sinking, the swollen cross

Of the dragon-fly

Where Christ

Is being down by rays of light.

The iridescent cross is lifted from the dragon-flies,

Nailed down under God’s gaze.

Fair, iridescent Christ

Lies himself out

On the river and mountain.

The cross from the river – mountain,

The cross from the river – the heavens,

Sun-moon twinkling cross,

The cross of the night and day,

Trough you and me –

Joined at the hips.

The butterfly

The earth is flying

by the orbit

not like a butterfly

who follows it's own way

The Endless Poem

Every day I hear inside myself your voice

The words sound very strange

And when I close my eyes

I see those shouts which are given birth with silence

And the bright colors which was born by dark

I am finding myself left by all

Except concepts and word which are so deep

That the word we can see disappears

But I can speak and when I understand it

The word is born again

I string sounds on a naked nerve

And feel the great dissonance

And the rapture of an eminence above the world

The Poetry is top of being

Carriages are connected by iron hand shake

Trees – stations – silence

And you in silence of old night

And everything that connects me with you

And millions people which sleep as slaves

Nothing understanding in such love

The zero of the worlds rotates in the heaven of stars –

It is a sight comes back to his source

Both dark blue day and a red wave

A green beam has fallen to a parrot

And the parrot has started talking verses

Both dark blue day and a red wave

Where the blue fern has hidden

And in days of the rivers centuries have stopped

We have been a meeting of lizards on a stone

I am a red ship

And you are a blue one

We contrast by colours of us

I am a red ship

And you are a blue one

Together we’ll swim thought the death

On black lake a white swan

On white lake a black swan

The white swan swims

Also a black swan swims

But if you will look in reflection

All will be on the contrary –

On white lake the black swims

White swims on black lake

I ‘m a cemetery of the lost ships

I’m her dream

her grief and light

I’m a fog for he and I’m a bell in fog

And I’m nothing for myself

I know I’m a cemetery of the lost ships

About windows flight of flight

And this groan among grey walls

Any passer-by has stepped in space

And has collapsed in a dead faint through centuries

Water flew through concrete and eternity

And the dustman swept away stars from sidewalk

And people refracted in wet asphalt being broken in splinters

I has left to itself “through – towards – from”

And has left “under” erecting “above“

2.

(Translated by Alexandra Zabolotskaya)

Looking-glass

The Looking-glass

A template

Of the Sound

Mount

Stay put

Turn up

A tone

You are not

You are all

Mount

Take yourself out

Strike right across

Like a mast

Sss – zzz

A lake of cross-section

A template of reflection

Again the face plane

Smash yourself

There is floor of the ceiling

Eyeless

Darkness

Grey

Red

Re

Do

Si

La

Sol

Fa

Me

Re

Red

Grey

Darkness

Eyeless

There is floor of the ceiling

Smash yourself

Again the face plane

A template of reflection

A lake of cross-section

Sss – zzz

Like a mast

Strike right across

Take yourself out

Mount

You are all

You are not

A tone

Turn up

Stay put

Mount

Of the Sound

A template

The Looking-glass

3.

(Translated by Anatoly Kudryavitsky)

The Ship of Prayer

Prayer is a ship

that sails through bareness

the moon is prayerful

and the sun consists of kisses

prayer is a ship

with babies on board

she sails into love

kissing the ocean with her back

World-wide silence can't drown

worldly noises

we believe that we exist

and that life is in abundance

Shiva has many arms

but he can't bind sheaves

God has many legs

but love is biped

Two-legged nakedness

is wide open into the horizon

every lodging is temporal

only the ship of love

sails through Hellespont

time and again

the living have been dead for long

but they are slowly

returning to life now

Wings

These wings –

on the right – on the left –

at the front – behind –

they are only one wing

refracted

in all dimensions

into which those with an odd number of wings

fly away,

their wings turned inwards.

This is a secret, yours and mine,

a secret with an odd number of wings.

In some four-dimensional space

souls weave,

and perceive with,

such tentacles of lace.

Speaking for Yourself

To my home

To your sign

To the flame-coloured

pillar of creation –

speaking in the voice

oblivious of pain

shutting yourself off

from the world

and crying bitterly

blazing slowly:

ah, I joined

the chorus –

but it’s not up to you

nor to me

to choose going round

to each one of us –

his own scream

or a dream

or a bride –

fascinating

transformed

gentle

Konstantin Kedrov is the Russian avant-garde poet, philologist, literary critic. He hold a PhD in Philosophy. Prof. Kedrov is member of the Writers Union of Russia, currently President of Russian Poetry Society, a corporate member of FIPA, UNESKO, a member of the International PEN, He is the author of term Metacode (united code of world culture), the creator of the new poetry school named Methametaphora and a founder of the poetry group called DOOS (The Voluntary Society for the Protection of Dragonflies). He is also the founder and editor-in-chief of "Journal POetov" (magazine of poets). Was awarded the GRAMMY.ru Prize (2003, 2005) as a poet of the year.

Poems are written on motives of Pavel Chelishchev’s pictures

1.

(Translated by Marina Rozanova)

COMPUTER OF LOVE

Heaven is the height of a look

A look is the depth of heaven

Pain is the touch of God

God is the touch of pain

Dream is the width of a soul

Soul is the depth of a dream

Light is the voice of silence

Silence is the voice of light

Darkness is the cry of shining

Shining is the silence of darkness

Rainbow is the gladness of light

An idea is the dumbness of the soul

Soul is an idea undraped

Light is the depth of knowledge

Knowledge is the height of light

A steed is an animal of space

A cat is an animal of time

Time is space curled into a ball

Space is jump of a steed

Sun is the body of moon

A body is the moon of love

A ship is wave of metal

Water is the ship of wave

Sorrow is the emptiness of space

Gladness is the completeness of time

Time is the sorrow of space

Space is the completeness of time

A man is the heaven turned inside out

A woman is the man turned inside out

A man is the woman turned inside out

A heaven is the man turned inside out

A touch is the space of a man

Love is the touch of infinity

The eternal life is the moment of love

A sail-ship is the computer of memory

Memory is the sail-ship of computer

Poetry is the time of a thief

A poet is the thief of time

Sea is the space of moon

Moon is the time of sun

Time is the moon of space

Stars are the voices of a night

Voices are the stars of a day

A ship is the quay of the whole ocean

Ocean is the quay of the ship

A skin is the drawing of constellation

Constellation is the drawing of the skin

Christ is the sun of Buddha

Buddha is the moon of Christ

The time of sun can be measured by the moon of space

Space of moon is the time of sun

The horizon is the width of a look

A look is the width of the horizon

Height is the border of vision

A palm is a boat for a bride

A bride is a boat in a palm

A camel is a ship of desert

Desert is a camel's ship

Beauty is the hate for death

The hate for death is a beauty

The constellation Orion is a sword of love

Love is the sword of the constellation Orion

The Little Dipper is the space of the Big Dipper

The Big Dipper is the time of Little Dipper

A look is the width of heaven

Heaven is the height of a look

A thought is the depth of a night

Night is the width a thought

The Galaxy is the way to the moon

Moon is the developed Galaxy

Every star is the pleasures of the flesh

Erotics is all stars

Space between stars is the time without love

People are the bridges between stars

Bridges are stars between people

Passion is flying

Flying is the continuation of passion

Voice is a jump of one to another

A friend is the understanding of cry

The distance between people is full of stars

The distance of stars is full of people.

The Cross

All around, the wilting roses

Faint in the sobbing summer.

Sinking, the swollen cross

Of the dragon-fly

Where Christ

Is being down by rays of light.

The iridescent cross is lifted from the dragon-flies,

Nailed down under God’s gaze.

Fair, iridescent Christ

Lies himself out

On the river and mountain.

The cross from the river – mountain,

The cross from the river – the heavens,

Sun-moon twinkling cross,

The cross of the night and day,

Trough you and me –

Joined at the hips.

The butterfly

The earth is flying

by the orbit

not like a butterfly

who follows it's own way

The Endless Poem

Every day I hear inside myself your voice

The words sound very strange

And when I close my eyes

I see those shouts which are given birth with silence

And the bright colors which was born by dark

I am finding myself left by all

Except concepts and word which are so deep

That the word we can see disappears

But I can speak and when I understand it

The word is born again

I string sounds on a naked nerve

And feel the great dissonance

And the rapture of an eminence above the world

The Poetry is top of being

Carriages are connected by iron hand shake

Trees – stations – silence

And you in silence of old night

And everything that connects me with you

And millions people which sleep as slaves

Nothing understanding in such love

The zero of the worlds rotates in the heaven of stars –

It is a sight comes back to his source

Both dark blue day and a red wave

A green beam has fallen to a parrot

And the parrot has started talking verses

Both dark blue day and a red wave

Where the blue fern has hidden

And in days of the rivers centuries have stopped

We have been a meeting of lizards on a stone

I am a red ship

And you are a blue one

We contrast by colours of us

I am a red ship

And you are a blue one

Together we’ll swim thought the death

On black lake a white swan

On white lake a black swan

The white swan swims

Also a black swan swims

But if you will look in reflection

All will be on the contrary –

On white lake the black swims

White swims on black lake

I ‘m a cemetery of the lost ships

I’m her dream

her grief and light

I’m a fog for he and I’m a bell in fog

And I’m nothing for myself

I know I’m a cemetery of the lost ships

About windows flight of flight

And this groan among grey walls

Any passer-by has stepped in space

And has collapsed in a dead faint through centuries

Water flew through concrete and eternity

And the dustman swept away stars from sidewalk

And people refracted in wet asphalt being broken in splinters

I has left to itself “through – towards – from”

And has left “under” erecting “above“

2.

(Translated by Alexandra Zabolotskaya)

Looking-glass

The Looking-glass

A template

Of the Sound

Mount

Stay put

Turn up

A tone

You are not

You are all

Mount

Take yourself out

Strike right across

Like a mast

Sss – zzz

A lake of cross-section

A template of reflection

Again the face plane

Smash yourself

There is floor of the ceiling

Eyeless

Darkness

Grey

Red

Re

Do

Si

La

Sol

Fa

Me

Re

Red

Grey

Darkness

Eyeless

There is floor of the ceiling

Smash yourself

Again the face plane

A template of reflection

A lake of cross-section

Sss – zzz

Like a mast

Strike right across

Take yourself out

Mount

You are all

You are not

A tone

Turn up

Stay put

Mount

Of the Sound

A template

The Looking-glass

3.

(Translated by Anatoly Kudryavitsky)

The Ship of Prayer

Prayer is a ship

that sails through bareness

the moon is prayerful

and the sun consists of kisses

prayer is a ship

with babies on board

she sails into love

kissing the ocean with her back

World-wide silence can't drown

worldly noises

we believe that we exist

and that life is in abundance

Shiva has many arms

but he can't bind sheaves

God has many legs

but love is biped

Two-legged nakedness

is wide open into the horizon

every lodging is temporal

only the ship of love

sails through Hellespont

time and again

the living have been dead for long

but they are slowly

returning to life now

Wings

These wings –

on the right – on the left –

at the front – behind –

they are only one wing

refracted

in all dimensions

into which those with an odd number of wings

fly away,

their wings turned inwards.

This is a secret, yours and mine,

a secret with an odd number of wings.

In some four-dimensional space

souls weave,

and perceive with,

such tentacles of lace.

Speaking for Yourself

To my home

To your sign

To the flame-coloured

pillar of creation –

speaking in the voice

oblivious of pain

shutting yourself off

from the world

and crying bitterly

blazing slowly:

ah, I joined

the chorus –

but it’s not up to you

nor to me

to choose going round

to each one of us –

his own scream

or a dream

or a bride –

fascinating

transformed

gentle

Konstantin Kedrov is the Russian avant-garde poet, philologist, literary critic. He hold a PhD in Philosophy. Prof. Kedrov is member of the Writers Union of Russia, currently President of Russian Poetry Society, a corporate member of FIPA, UNESKO, a member of the International PEN, He is the author of term Metacode (united code of world culture), the creator of the new poetry school named Methametaphora and a founder of the poetry group called DOOS (The Voluntary Society for the Protection of Dragonflies). He is also the founder and editor-in-chief of "Journal POetov" (magazine of poets). Was awarded the GRAMMY.ru Prize (2003, 2005) as a poet of the year.

|

|

Konstantin Kedrov The Ship of Prayer |

The butterfly

The earth is flying

by the orbit

not like a butterfly

who follows it's own way

Konstantin Kedrov

The Ship of Prayer

Prayer is a ship

that sails through bareness

the moon is prayerful

and the sun consists of kisses

prayer is a ship

with babies on board

she sails into love

kissing the ocean with her back

World-wide silence can't drown

worldly noises

we believe that we exist

and that life is in abundance

Shiva has many arms

but he can't bind sheaves

God has many legs

but love is biped

Two-legged nakedness

is wide open into the horizon

every lodging is temporal

only the ship of love

sails through Hellespont

time and again

the living have been dead for long

but they are slowly

returning to life now

(Translated by Ahatoly Kudryavitsky)

СЕМАНТИКА САТАНЫ

Монолит Моны Лизы база ликбеза

Не линяй раньше времени зайка

Ты через заскорузлый круг и образ Бразилии

Своеобразно скачущая икона,

Дающая разгон мирозданью

Вагранка знает сталь

Как Сталин знает грань

А гравер аграрного праха

Не отличает вихрь праха от вихря духа

Дух пахаря прах

А прах пахаря вихрь

Равно приятно ощущать материю

Матрицу мертвеца

Семантику сатаны

Плавно, плавно оседает домкрат примитивного духа

А паровоз луны

Давит то сирийца

То ассирийца

Например НИТРОГЛИЦЕРИН взрывоопасен под рельсами

Но не под языком

Он растворяет

Суперфосфат в тринитротолуол

И олицетворяет во всем гидролиз

Кто растворяется тот неусвояем

Кто не полностью усвояем

Тот полностью растворим

THE SEMANTICS OF SATAN

The monolith of Mona Lisa - base of action

against illiteracy -

Do not fade ahead of time, honey.

You re an original icon

Skipping through the hardened circle

and the image of Brazil,

Giving dispersal to the world+

Smelting furnace knows steel

As Stalin knows a facet

And the engraver of agrarian ashes

Does not distinguish a whirlwind of ashes

from a whirlwind of spirit.

The spirit of a plowman is ashes

And ashes of a plowman is a whirlwind.

It is equally pleasant to feel Matter

The matrix of a dead man,

The semantics of Satan.

Smoothly, effortlessly the jack

Of primitive spirit settles

And a steam locomotive of the Moon

Presses now the Syrian

Now the Assyrian.

For example, NITROGLYCERINE

is explosive when it s under rails,

But not under the tongue

It dissolves

Super phosphate into trinitrotoluolus,

It personifies hydrolysis in everything.

Who is dissolved is not assimilated,

Who is not wholly assimilated

Is wholly dissolved.

Картина Павла Челищева "Каш-Каш" или "Прятки" Нью-Йорк 1942г. Павел Челищев -двоюродный дед Константина Кедрова. Картина -отклик на весть о его рождении 12 ноября 1942-го года. В этом же году умер прадед К.Кедрова и отец Павла Челищева Федор Сергеевич Челищев

третья часть триптиха "Рай" состоит из множества картин с1948 по1957 г.г.

The earth is flying

by the orbit

not like a butterfly

who follows it's own way

Konstantin Kedrov

The Ship of Prayer

Prayer is a ship

that sails through bareness

the moon is prayerful

and the sun consists of kisses

prayer is a ship

with babies on board

she sails into love

kissing the ocean with her back

World-wide silence can't drown

worldly noises

we believe that we exist

and that life is in abundance

Shiva has many arms

but he can't bind sheaves

God has many legs

but love is biped

Two-legged nakedness

is wide open into the horizon

every lodging is temporal

only the ship of love

sails through Hellespont

time and again

the living have been dead for long

but they are slowly

returning to life now

(Translated by Ahatoly Kudryavitsky)

СЕМАНТИКА САТАНЫ

Монолит Моны Лизы база ликбеза

Не линяй раньше времени зайка

Ты через заскорузлый круг и образ Бразилии

Своеобразно скачущая икона,

Дающая разгон мирозданью

Вагранка знает сталь

Как Сталин знает грань

А гравер аграрного праха

Не отличает вихрь праха от вихря духа

Дух пахаря прах

А прах пахаря вихрь

Равно приятно ощущать материю

Матрицу мертвеца

Семантику сатаны

Плавно, плавно оседает домкрат примитивного духа

А паровоз луны

Давит то сирийца

То ассирийца

Например НИТРОГЛИЦЕРИН взрывоопасен под рельсами

Но не под языком

Он растворяет

Суперфосфат в тринитротолуол

И олицетворяет во всем гидролиз

Кто растворяется тот неусвояем

Кто не полностью усвояем

Тот полностью растворим

THE SEMANTICS OF SATAN

The monolith of Mona Lisa - base of action

against illiteracy -

Do not fade ahead of time, honey.

You re an original icon

Skipping through the hardened circle

and the image of Brazil,

Giving dispersal to the world+

Smelting furnace knows steel

As Stalin knows a facet

And the engraver of agrarian ashes

Does not distinguish a whirlwind of ashes

from a whirlwind of spirit.

The spirit of a plowman is ashes

And ashes of a plowman is a whirlwind.

It is equally pleasant to feel Matter

The matrix of a dead man,

The semantics of Satan.

Smoothly, effortlessly the jack

Of primitive spirit settles

And a steam locomotive of the Moon

Presses now the Syrian

Now the Assyrian.

For example, NITROGLYCERINE

is explosive when it s under rails,

But not under the tongue

It dissolves

Super phosphate into trinitrotoluolus,

It personifies hydrolysis in everything.

Who is dissolved is not assimilated,

Who is not wholly assimilated

Is wholly dissolved.

Картина Павла Челищева "Каш-Каш" или "Прятки" Нью-Йорк 1942г. Павел Челищев -двоюродный дед Константина Кедрова. Картина -отклик на весть о его рождении 12 ноября 1942-го года. В этом же году умер прадед К.Кедрова и отец Павла Челищева Федор Сергеевич Челищев

третья часть триптиха "Рай" состоит из множества картин с1948 по1957 г.г.

|

|

родословная и герб кедрова-челищева |

герб и челищевская родословная к. кедрова

РОДОСЛОВНАЯ ЧЕЛИЩЕВЫХ

(Линия, ведущая к КОНСТАНТИНУ КЕДРОВУ дана с небольшими сокращениями по книге Владимира Линдберга “Три дома” и выпискам из 6-й части родословной книги Калужской губернии, любезно предоставленной К.Кедрову Дворянским Собранием)

Оттон III -император Священной Римской Империи

Ричард-львиное сердце-король рыцарей круглого стола

v

Герцог Люнебургский

v

Вильгельм Люнебургский -полководец св.блг.кн. Александра Невского

приехал в Новгород в 1237 г., принял в крещении имя Леонтий.

v

Карл

родоначальник Челищевых, прозвище Челищ, в крещении Андрей, прибыл на Русь в 1237 г., служил св. блг. кн. Александру Невскому.

v

Андрей

Бренко, крестник Ивана Калиты, жена Мария Константиновна Углицкая, внучка Ивана Калиты.

v

Михаил Андреевич

Бренко, воевода, племянник св. блг. Кн. Дмитрия Донского, погиб в доспехах св. Дмитрия Донского на Куликовом поле 21 сентября 1380 г. (замечу, что мой двоюродный дед художник Павел Челищев родился 21 сентября).В историческом музее хранится литография начала 18-го в. с подробным описанием и изображением Куликовской битвы. Ясно видна надпись под изображением Бренко "ВМЕСТО СЕБЯ МИХАИЛА-речь идет о переодевании Бренко в доспехи Донского. Родственники были почти близнецами по внешнему виду.

Челищев-посол Грозного к крымскому хану.Погиб в заточении в крепости Чуфут -Кале

Челищев-посол в Византию,привез в Москву Софью Палеолог

v

Иван

Мастер Ордена Розенкрейцеров Северной России (ум.1779).Глава депортамента артиллерии

Михаил Челищев- ротмистр,погиб на Бородинском поле 1812,кавалер трех Георгиевских крестов,пожалован медалью1812г.и шашкой За храбрость,внесен в список героев Бородина в Храме Христа Спасителя.(Награды хранятся в РГАЛИ в фонде Константина Кедрова 3132)

v

Александр

Генерал-лейтенант, главный начальник артиллерийского департамента Военной коллегии, Мастер Ордена Розенкрейцеров Северной России (ум. 1821).

v

Михаил (ум. 1797, 50 л.) - Елена Ивановна Батюшкова

v

Николай, прапрапрадед

Предводитель дворянства Козельского уезда 1821 – 23 гг.

v

Сергей, прапрадед

Предводитель дворянства Жиздринского уезда 1850 – 60 гг.

v

Федор Сергеевич, прадед К.Кедрова и отец художника Павла Челищева. Помещик в Дубровке Калужской губернии,Жиздринского уезда. Ум. в 1942г.в Лозовой. (Снимок могилы в фонде К.Кедрова 3132 в РГАЛИ)См. также картину Павла Челищева "Портрет отца" в виде Дубровского пейзажа и головы тигра

1-й брак – Наталья Михайловна (прабабушка К.Кедрова)

v

Софья Федоровна Челищева (в замужестве Юматова),дочь Федора Сергеевича Челищева и бабушка К.Кедрова 1894 – 1919. Погибла от тифа после высылки Челищевых из Дубровки по личному приказу Ленина.

Портрет работы Павла Челищева 1914 г. в каталоге галереи Наши Художники на Рублевке (из коллекции К.Кедрова)

v

НАДЕЖДА Владимировна Юматова (КЕДРОВА), мать К.Кедрова,актриса (1917 – 1991), ее отец, дворянин Владимир Юматов погиб (пропал без вести) в 1919 г.

Еще две дочери Федора Сергеевича Челищева от 1-го брака: Варвара Федоровна Зарудная ,учила литературе дочку Сталина Светлану и внучку Хрущева, Мария ФедоровнаЧелищева (в замужестве Клименко )(1895 – 1978)покится на 3-й алее Донского кладбища вместе с сестрами Натальей и Варварой, от не К. Кедров узнал историю рода после возвращения Марии Федоровны из заключения в сталинском концлагере в 1952г.. Обе сестры переписывались с Павлом Челищевым (переписка находится в фонде К. Кедрова в РГАЛИ 3132).

v

Павел ФедоровичЧелищев 1888-1957, двоюродный дед Константина Кедрова –1888-1957 художник,основоположник мистического сюрреализма за 9 лет до Дали. Эмигрировал с армией Деникина в 1919 сначала в Стамбул ,потом в Париж.Вычерчивал укрепления Крымского Сивашского перешейка,будучи картографом Деникинской армии. Александра Федоровна Челищева (в замужестве Заусайлова (эмигрировала вместе с Павлом, жила в Париже,похоронена на Пер-Лашез.Туда же перенесла прах Павла Челищева из Фраскатти под Римом. Первая могила Павла Челищева тоже сохранена), Михаил Федорович (погиб от банды Махно в 1919 г,подтвердив родовое поверье-не называть Михаилами. Михаил Бренко пал на Куликовом поле,ротмистр Михаил Челищев на поле Бородино.)

Герб Челищевых

Щит разделен перпендикулярно на две части, из коих в правой в черном поле изображено знамя имеющее древко золотое, поставленное на серебряном полумесяце-в память о РИЧАРДЕ-ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ,инициаторе и герое крестовых походов; левая часть разрезана горизонтально чертою. В верхней части в голубом поле изображена корона СОФЬИ ПАЛЕОЛОГ и около нее три золотые лилии в память о посольстве Челищева в Византию при сватовстве Ивана 111 к византийской принцессе. В нижней части в красном поле две золотые трубы и между ними на серебряной полосе означены три страусовы пера красного цвета,в воспоминание о победе на КУЛИКОВОМ поле и гибели МИХАИЛА БРЕНКО в доспехах св. блг.кн.ДМИТРИЯ ДОНСКОГО. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нем короною, на поверхности которой виден Лев с мечом- память о Ричарде-львиное сердце. Намет на щите золотой подложенный голубым и красным цветом.

константин кедров у картины своего двоюродного деда Павла Челищева "Феномены"(Ад)вТретьяковской галерее на Крымской наб зал 20. Лето 2007

картины павла челищева:в углу слева "Портрет Джойса",в нижнем углу справа балет "Ода",вторая в правом ряду в середине "Прятки" или "Каш-каш"или "Ищущий да обрящет"Геннадий Рождественский «Треугольники». М., СЛОВО/SLOVO, 2001.

Глава 22 «Боярин и Ситвука» (Штрихи к портрету Павла Челищева)

с.318. Павел Федорович Челищев оставил нам грандиозные живописные работы, две панорамы, суммирующие его жизненный путь и философски обобщающие художественные взгляды мастера. Одна из них под названием «Ищите да обрящете» находится в музее современного искусства в Нью-Йорке. Перед этой картиной «онемела» Эдит Ситуэлл. Долго «всматривалась» в полотно, она не произнесла ни слова и только через несколько дней написала своему «Боярину Павлику» восторженное письмо. Как он ждал этого письма, мучась молчанием Ситвуки!

Переписка Челищева с Эдит Ситуэлл, хранящаяся в библиотеке Бейнике Йельского университета в США, огромна. В 2000 г. она стала доступна для всех интересующихся

http://mkrusoe.h16.ru/wbb2/thread.php?threadid=20

П. Ф. Челищев «Феномен»

Этот дворец – творение Богов, подумал я сначала.

Но, оглядев необитаемые покои, поправился:

Боги, построившие его, умерли. А заметив, сколь он

необычен, сказал: «Построившие его Боги были безумны».

Борхес Хорхе

Господи, зачем ты создал этот город?! За что ты караешь?! Или это тебя самого так наказали? Вывернули наизнанку и показали тебе твоё детище таким, каким оно само себя сделало? Нет, это не твоя вина! Это Бессмертные! Ты создал Эдем, в котором жили великие и мудрые, такие, как Гомер, где был вечный золотой век. А теперь они создали пародию, на себя, на тебя. Перевёртыш. Был рай, стал ад…

Ад – горный, движущийся, пузырящийся как лава. Пирамида, мироздание, в основе которого существуют монстры и уродцы, а у его подножия протекает река: Лета, Стикс, Эзеп, Пактол?..

«Я вышел к себе через-навстречу-от. И ушёл под, воздвигая над.» - написал Константин Кедров. О Челищеве. Его мистицизм, оксюмороны, невероятность, сумасшествие… «Феномен» - ад. Часть триптиха. Челищев – Данте на холсте. И ещё не известно, что страшнее. Челищев – предсказатель. Он показывает новый мир, общество будущего, в котором живём мы, уроды, мутанты, дегенераты…

Люди отказались от живого мира, от новшеств, от движения. Они превратились в хаос. Груды разломанных машин, вывороченных картин, восставшие из могил мертвецы, то ли свадьба, то ли похороны (если свадьба, почему только невеста? если похороны, почему белый цвет?), сумасшедшие воронки, напоминающие человеческие желудки, искаженные человеческие органы…

Разрез дома – пещера. Вылетает женщина, покрытая саваном с головой, сивилла. Жуткий, душераздирающий, пронизывающий до мозга костей её крик. Но в другом углу площади он уже не слышен. Там тихая идиллическая гармония. Летит бабочка, древний символ бессмертия… Девочки – сиамские близнецы, мать, кормящая ребёнка двумя парами грудей, человек и лошадь в противогазах, бабочка – всё это радужно, спокойно и светло. Даже цвет меняется. Если в горах были каменистые, серые, мрачные, могильные оттенки, то, спускаясь по диагонали, появляются цвета радуги, яркие, броские, пусть химические, неестественные, но живые, радостные. Эти люди, несмотря ни на что, продолжают жить и радоваться этой жизни. Этим девочкам со слоновьей кожей, мальчикам-паукам, тюленям без плавников, медиумам в банке, старикам под стеклянными колпаками по-своему уютно и спокойно в их мире. Они уже свыклись с ним. Они строили его под себя.

В картину вложены сотни смыслов. Даже не художником, а воспринимающими его картину. Но каждый к концу своих размышлений чувствует мучительный стыд. За себя, за окружающих, за художника, за того, кто создал этот город…

В нижнем левом углу Челищев рисует художника, себя. Художник рисует продолжение картины, рисует то, что чувствует вокруг себя. На его картине – повешенный… Может быть, это тот единственный Человек, не выдержавший окружающей пытки, или не принятый и распятый?...

Это фантасмагорическая цитата – растленные персонажи Босха, апокалиптическое величие Толедо Эль Греко, художник-судья Веласкеса и Гойи перед своим холстом. Цитирование этих великих предшественников сюрреализма с его миром сновидений, бреда и трансформации. Но его мир страшнее.

Где-то далеко на заднем плане летит, падает человек. Он никем не замечен, мы и сами-то увидели его с трудом. Тоже цитата – «Падение Икара» Брейгеля. Происходит катастрофа, гибель человека, но в мире это ничего не меняет. Человек летит прямо на острие огромного бездушного здания, символа власти и цивилизации, которое выросло на обломках пирамиды. А у основания пирамиды – человеческие головы, тупые и безмозглые, ждущие своего часа.

Ощущение, что Челищев вставляет в картину свои тайные смыслы, которые он видит третьим глазом. Например, перед нами реальный пляж 30ых годов. Море, солнце, каменистый берег, упитанная женщина в жёлтом купальнике и шапочке и пухлый красный мужчина загорают на пляжном матрасике, мужчина с волосатыми ногами вытирается полотенцем, резвятся радостные дети, на заднем плане – новые небоскрёбы, здания из стекла и бетона, теннисный корт – знак физкультурных занятий и здорового образа жизни советских граждан, и звуки популярнейшей песни 30-х годов, которая лилась из каждого приемника: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». И в этот момент мы начинаем буквально понимать значение каждого слова этой страшной песни. Советская сказка, советский рай, мечта превращается в адскую быль. Простор и пространство преодолены, прошлое и будущее сгущаются над настоящим как зловещие фантомы. «Нам разум дал стальные руки-крылья» - огромные руки-грабли, лопаты, ковши, гребущие, манящие, хватающие, душащие. Над всем этим апокалипсисом – пламенный мотор, который вставлен вместо сердца. Это невиданный полет «послушного аппарата», это пронзенный и расщепленный, и преобразованный, и разрушенный, и трансформированный «каждый атом».

Михайловская Маша

10г, гимназия 1543

После "АДА"-"ФЕНОМЕНЫ" Павел ЧЕЛИЩЕВ в 1942 г ,узнав о рождении своего внучатого племянника Константина Кедрова ,завершает картину "Каш-Каш" или "Прятки" или "Ищущий да обрящет"

Третья часть триптиха "Рай" состоит из сияющих полотен 1948-57 г.

РОДОСЛОВНАЯ ЧЕЛИЩЕВЫХ

(Линия, ведущая к КОНСТАНТИНУ КЕДРОВУ дана с небольшими сокращениями по книге Владимира Линдберга “Три дома” и выпискам из 6-й части родословной книги Калужской губернии, любезно предоставленной К.Кедрову Дворянским Собранием)

Оттон III -император Священной Римской Империи

Ричард-львиное сердце-король рыцарей круглого стола

v

Герцог Люнебургский

v

Вильгельм Люнебургский -полководец св.блг.кн. Александра Невского

приехал в Новгород в 1237 г., принял в крещении имя Леонтий.

v

Карл

родоначальник Челищевых, прозвище Челищ, в крещении Андрей, прибыл на Русь в 1237 г., служил св. блг. кн. Александру Невскому.

v

Андрей

Бренко, крестник Ивана Калиты, жена Мария Константиновна Углицкая, внучка Ивана Калиты.

v

Михаил Андреевич

Бренко, воевода, племянник св. блг. Кн. Дмитрия Донского, погиб в доспехах св. Дмитрия Донского на Куликовом поле 21 сентября 1380 г. (замечу, что мой двоюродный дед художник Павел Челищев родился 21 сентября).В историческом музее хранится литография начала 18-го в. с подробным описанием и изображением Куликовской битвы. Ясно видна надпись под изображением Бренко "ВМЕСТО СЕБЯ МИХАИЛА-речь идет о переодевании Бренко в доспехи Донского. Родственники были почти близнецами по внешнему виду.

Челищев-посол Грозного к крымскому хану.Погиб в заточении в крепости Чуфут -Кале

Челищев-посол в Византию,привез в Москву Софью Палеолог

v

Иван

Мастер Ордена Розенкрейцеров Северной России (ум.1779).Глава депортамента артиллерии

Михаил Челищев- ротмистр,погиб на Бородинском поле 1812,кавалер трех Георгиевских крестов,пожалован медалью1812г.и шашкой За храбрость,внесен в список героев Бородина в Храме Христа Спасителя.(Награды хранятся в РГАЛИ в фонде Константина Кедрова 3132)

v

Александр

Генерал-лейтенант, главный начальник артиллерийского департамента Военной коллегии, Мастер Ордена Розенкрейцеров Северной России (ум. 1821).

v

Михаил (ум. 1797, 50 л.) - Елена Ивановна Батюшкова

v

Николай, прапрапрадед

Предводитель дворянства Козельского уезда 1821 – 23 гг.

v

Сергей, прапрадед

Предводитель дворянства Жиздринского уезда 1850 – 60 гг.

v

Федор Сергеевич, прадед К.Кедрова и отец художника Павла Челищева. Помещик в Дубровке Калужской губернии,Жиздринского уезда. Ум. в 1942г.в Лозовой. (Снимок могилы в фонде К.Кедрова 3132 в РГАЛИ)См. также картину Павла Челищева "Портрет отца" в виде Дубровского пейзажа и головы тигра

1-й брак – Наталья Михайловна (прабабушка К.Кедрова)

v

Софья Федоровна Челищева (в замужестве Юматова),дочь Федора Сергеевича Челищева и бабушка К.Кедрова 1894 – 1919. Погибла от тифа после высылки Челищевых из Дубровки по личному приказу Ленина.

Портрет работы Павла Челищева 1914 г. в каталоге галереи Наши Художники на Рублевке (из коллекции К.Кедрова)

v

НАДЕЖДА Владимировна Юматова (КЕДРОВА), мать К.Кедрова,актриса (1917 – 1991), ее отец, дворянин Владимир Юматов погиб (пропал без вести) в 1919 г.

Еще две дочери Федора Сергеевича Челищева от 1-го брака: Варвара Федоровна Зарудная ,учила литературе дочку Сталина Светлану и внучку Хрущева, Мария ФедоровнаЧелищева (в замужестве Клименко )(1895 – 1978)покится на 3-й алее Донского кладбища вместе с сестрами Натальей и Варварой, от не К. Кедров узнал историю рода после возвращения Марии Федоровны из заключения в сталинском концлагере в 1952г.. Обе сестры переписывались с Павлом Челищевым (переписка находится в фонде К. Кедрова в РГАЛИ 3132).

v

Павел ФедоровичЧелищев 1888-1957, двоюродный дед Константина Кедрова –1888-1957 художник,основоположник мистического сюрреализма за 9 лет до Дали. Эмигрировал с армией Деникина в 1919 сначала в Стамбул ,потом в Париж.Вычерчивал укрепления Крымского Сивашского перешейка,будучи картографом Деникинской армии. Александра Федоровна Челищева (в замужестве Заусайлова (эмигрировала вместе с Павлом, жила в Париже,похоронена на Пер-Лашез.Туда же перенесла прах Павла Челищева из Фраскатти под Римом. Первая могила Павла Челищева тоже сохранена), Михаил Федорович (погиб от банды Махно в 1919 г,подтвердив родовое поверье-не называть Михаилами. Михаил Бренко пал на Куликовом поле,ротмистр Михаил Челищев на поле Бородино.)

Герб Челищевых

Щит разделен перпендикулярно на две части, из коих в правой в черном поле изображено знамя имеющее древко золотое, поставленное на серебряном полумесяце-в память о РИЧАРДЕ-ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ,инициаторе и герое крестовых походов; левая часть разрезана горизонтально чертою. В верхней части в голубом поле изображена корона СОФЬИ ПАЛЕОЛОГ и около нее три золотые лилии в память о посольстве Челищева в Византию при сватовстве Ивана 111 к византийской принцессе. В нижней части в красном поле две золотые трубы и между ними на серебряной полосе означены три страусовы пера красного цвета,в воспоминание о победе на КУЛИКОВОМ поле и гибели МИХАИЛА БРЕНКО в доспехах св. блг.кн.ДМИТРИЯ ДОНСКОГО. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нем короною, на поверхности которой виден Лев с мечом- память о Ричарде-львиное сердце. Намет на щите золотой подложенный голубым и красным цветом.

константин кедров у картины своего двоюродного деда Павла Челищева "Феномены"(Ад)вТретьяковской галерее на Крымской наб зал 20. Лето 2007

картины павла челищева:в углу слева "Портрет Джойса",в нижнем углу справа балет "Ода",вторая в правом ряду в середине "Прятки" или "Каш-каш"или "Ищущий да обрящет"Геннадий Рождественский «Треугольники». М., СЛОВО/SLOVO, 2001.

Глава 22 «Боярин и Ситвука» (Штрихи к портрету Павла Челищева)

с.318. Павел Федорович Челищев оставил нам грандиозные живописные работы, две панорамы, суммирующие его жизненный путь и философски обобщающие художественные взгляды мастера. Одна из них под названием «Ищите да обрящете» находится в музее современного искусства в Нью-Йорке. Перед этой картиной «онемела» Эдит Ситуэлл. Долго «всматривалась» в полотно, она не произнесла ни слова и только через несколько дней написала своему «Боярину Павлику» восторженное письмо. Как он ждал этого письма, мучась молчанием Ситвуки!

Переписка Челищева с Эдит Ситуэлл, хранящаяся в библиотеке Бейнике Йельского университета в США, огромна. В 2000 г. она стала доступна для всех интересующихся

http://mkrusoe.h16.ru/wbb2/thread.php?threadid=20

П. Ф. Челищев «Феномен»

Этот дворец – творение Богов, подумал я сначала.

Но, оглядев необитаемые покои, поправился:

Боги, построившие его, умерли. А заметив, сколь он

необычен, сказал: «Построившие его Боги были безумны».

Борхес Хорхе

Господи, зачем ты создал этот город?! За что ты караешь?! Или это тебя самого так наказали? Вывернули наизнанку и показали тебе твоё детище таким, каким оно само себя сделало? Нет, это не твоя вина! Это Бессмертные! Ты создал Эдем, в котором жили великие и мудрые, такие, как Гомер, где был вечный золотой век. А теперь они создали пародию, на себя, на тебя. Перевёртыш. Был рай, стал ад…

Ад – горный, движущийся, пузырящийся как лава. Пирамида, мироздание, в основе которого существуют монстры и уродцы, а у его подножия протекает река: Лета, Стикс, Эзеп, Пактол?..

«Я вышел к себе через-навстречу-от. И ушёл под, воздвигая над.» - написал Константин Кедров. О Челищеве. Его мистицизм, оксюмороны, невероятность, сумасшествие… «Феномен» - ад. Часть триптиха. Челищев – Данте на холсте. И ещё не известно, что страшнее. Челищев – предсказатель. Он показывает новый мир, общество будущего, в котором живём мы, уроды, мутанты, дегенераты…

Люди отказались от живого мира, от новшеств, от движения. Они превратились в хаос. Груды разломанных машин, вывороченных картин, восставшие из могил мертвецы, то ли свадьба, то ли похороны (если свадьба, почему только невеста? если похороны, почему белый цвет?), сумасшедшие воронки, напоминающие человеческие желудки, искаженные человеческие органы…

Разрез дома – пещера. Вылетает женщина, покрытая саваном с головой, сивилла. Жуткий, душераздирающий, пронизывающий до мозга костей её крик. Но в другом углу площади он уже не слышен. Там тихая идиллическая гармония. Летит бабочка, древний символ бессмертия… Девочки – сиамские близнецы, мать, кормящая ребёнка двумя парами грудей, человек и лошадь в противогазах, бабочка – всё это радужно, спокойно и светло. Даже цвет меняется. Если в горах были каменистые, серые, мрачные, могильные оттенки, то, спускаясь по диагонали, появляются цвета радуги, яркие, броские, пусть химические, неестественные, но живые, радостные. Эти люди, несмотря ни на что, продолжают жить и радоваться этой жизни. Этим девочкам со слоновьей кожей, мальчикам-паукам, тюленям без плавников, медиумам в банке, старикам под стеклянными колпаками по-своему уютно и спокойно в их мире. Они уже свыклись с ним. Они строили его под себя.

В картину вложены сотни смыслов. Даже не художником, а воспринимающими его картину. Но каждый к концу своих размышлений чувствует мучительный стыд. За себя, за окружающих, за художника, за того, кто создал этот город…

В нижнем левом углу Челищев рисует художника, себя. Художник рисует продолжение картины, рисует то, что чувствует вокруг себя. На его картине – повешенный… Может быть, это тот единственный Человек, не выдержавший окружающей пытки, или не принятый и распятый?...

Это фантасмагорическая цитата – растленные персонажи Босха, апокалиптическое величие Толедо Эль Греко, художник-судья Веласкеса и Гойи перед своим холстом. Цитирование этих великих предшественников сюрреализма с его миром сновидений, бреда и трансформации. Но его мир страшнее.

Где-то далеко на заднем плане летит, падает человек. Он никем не замечен, мы и сами-то увидели его с трудом. Тоже цитата – «Падение Икара» Брейгеля. Происходит катастрофа, гибель человека, но в мире это ничего не меняет. Человек летит прямо на острие огромного бездушного здания, символа власти и цивилизации, которое выросло на обломках пирамиды. А у основания пирамиды – человеческие головы, тупые и безмозглые, ждущие своего часа.

Ощущение, что Челищев вставляет в картину свои тайные смыслы, которые он видит третьим глазом. Например, перед нами реальный пляж 30ых годов. Море, солнце, каменистый берег, упитанная женщина в жёлтом купальнике и шапочке и пухлый красный мужчина загорают на пляжном матрасике, мужчина с волосатыми ногами вытирается полотенцем, резвятся радостные дети, на заднем плане – новые небоскрёбы, здания из стекла и бетона, теннисный корт – знак физкультурных занятий и здорового образа жизни советских граждан, и звуки популярнейшей песни 30-х годов, которая лилась из каждого приемника: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». И в этот момент мы начинаем буквально понимать значение каждого слова этой страшной песни. Советская сказка, советский рай, мечта превращается в адскую быль. Простор и пространство преодолены, прошлое и будущее сгущаются над настоящим как зловещие фантомы. «Нам разум дал стальные руки-крылья» - огромные руки-грабли, лопаты, ковши, гребущие, манящие, хватающие, душащие. Над всем этим апокалипсисом – пламенный мотор, который вставлен вместо сердца. Это невиданный полет «послушного аппарата», это пронзенный и расщепленный, и преобразованный, и разрушенный, и трансформированный «каждый атом».

Михайловская Маша

10г, гимназия 1543

После "АДА"-"ФЕНОМЕНЫ" Павел ЧЕЛИЩЕВ в 1942 г ,узнав о рождении своего внучатого племянника Константина Кедрова ,завершает картину "Каш-Каш" или "Прятки" или "Ищущий да обрящет"

Третья часть триптиха "Рай" состоит из сияющих полотен 1948-57 г.

|

|

Процитировано 1 раз

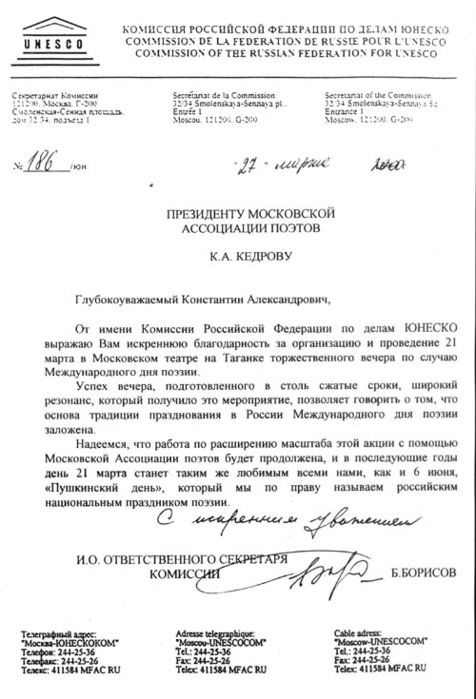

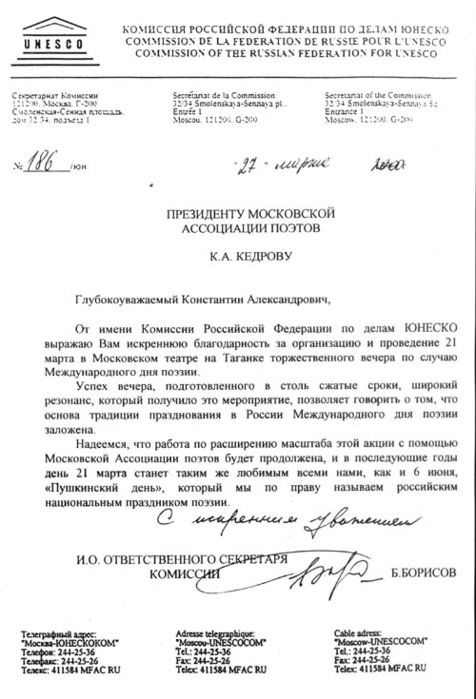

Константин Кедров благодарит Бога за Грэмми.ру |

Грэмми.ру поэзия года

Константин Кедров

Благодарственный молебен Константина Кедрова за Грэмми.ру

Поэт и философ Константин Кедров снова победил в номинации

"Поэзия года" премии национального портала GRAMMY.ru. В ознаменование сего радостного события в храме-часовне Иоанна Богослова был отслужен благодарственный молебен.

На этот раз голосовало 14 000 пользователей. Им предстояло отдать свои голоса или Белле Ахмадулиной, или Константину Кедрову, или предложить любую другую кандидатур.

На снимке о. Данииил, Константин Кедров, атташе посольства Франции Ирэн Зайончек

http://futurum-art.ru/avangard/2006/07/24.htm

Диплом премии GAMMY.RU за 2003 г.

Диплом премии GAMMY.RU за 2005 г.

Номинант на Нобелевскую премию в области поэзии Константин Кедров во второй раз взял премию русскоязычного интерната "GRAMMY.ru", теперь уже за 2005 год. И снова, как и в 2003 году, наибольшей любовью молодых читателей пользуется его поэма "Компьютер любви". Она, видимо, оказалась ближе и понятнее сегодняшнему юзеру Интернета, чем изысканно сложная, в духе классической традиции, поэзия Беллы Ахмадулиной.

"Всяк Дар совершен — свыше есть!" — эти слова Писания торжественно произнес игумен Даниил, благочинный Верхне-Петровского монастыря в Москве и духовник православного монастыря в Черногории. Он-то и отслужил благодарственный молебен в часовне Иоанна Богослова, что устроена прямо на крыше авангардного театра Анатолия Васильева.

Сам победитель скромно отметил, что он, как и любимый ученик Христа, впоследствии — автор "Апокалипсиса", также работает со словом. А один из образов поэмы — как раз звезды, которые фигурируют, как известно, и в "Откровении Иоанна Богослова" ("Апокалипсисе") и изображены на алтарном витраже церкви, где проходило молебствование. Для примера Константин Кедров процитировал строки: "Расстояния между людьми заполняют звезды. Расстояния между звёздами заполняют люди".

— Раньше люди уходили от торгашеской культуры в леса и в пустыни, а теперь в Интернет, — сказал лауреат на вручении очередного диплома.

© Copyright: Константин Кедров, 2007

Свидетельство о публикации №2712140228

Константин Кедров

Благодарственный молебен Константина Кедрова за Грэмми.ру

Поэт и философ Константин Кедров снова победил в номинации

"Поэзия года" премии национального портала GRAMMY.ru. В ознаменование сего радостного события в храме-часовне Иоанна Богослова был отслужен благодарственный молебен.

На этот раз голосовало 14 000 пользователей. Им предстояло отдать свои голоса или Белле Ахмадулиной, или Константину Кедрову, или предложить любую другую кандидатур.

На снимке о. Данииил, Константин Кедров, атташе посольства Франции Ирэн Зайончек

http://futurum-art.ru/avangard/2006/07/24.htm

Диплом премии GAMMY.RU за 2003 г.

Диплом премии GAMMY.RU за 2005 г.

Номинант на Нобелевскую премию в области поэзии Константин Кедров во второй раз взял премию русскоязычного интерната "GRAMMY.ru", теперь уже за 2005 год. И снова, как и в 2003 году, наибольшей любовью молодых читателей пользуется его поэма "Компьютер любви". Она, видимо, оказалась ближе и понятнее сегодняшнему юзеру Интернета, чем изысканно сложная, в духе классической традиции, поэзия Беллы Ахмадулиной.

"Всяк Дар совершен — свыше есть!" — эти слова Писания торжественно произнес игумен Даниил, благочинный Верхне-Петровского монастыря в Москве и духовник православного монастыря в Черногории. Он-то и отслужил благодарственный молебен в часовне Иоанна Богослова, что устроена прямо на крыше авангардного театра Анатолия Васильева.

Сам победитель скромно отметил, что он, как и любимый ученик Христа, впоследствии — автор "Апокалипсиса", также работает со словом. А один из образов поэмы — как раз звезды, которые фигурируют, как известно, и в "Откровении Иоанна Богослова" ("Апокалипсисе") и изображены на алтарном витраже церкви, где проходило молебствование. Для примера Константин Кедров процитировал строки: "Расстояния между людьми заполняют звезды. Расстояния между звёздами заполняют люди".

— Раньше люди уходили от торгашеской культуры в леса и в пустыни, а теперь в Интернет, — сказал лауреат на вручении очередного диплома.

© Copyright: Константин Кедров, 2007

Свидетельство о публикации №2712140228

|

|

ЕВРОПА-ЭКСПРЕСС К.Кедров нобелевский номинант |

Европа-экспресс 316 с.ниденс беседа с номинантом н

Константин Кедров

Берлинская газета-еженедельник «Европа Экспресс» № 13

Рубрика «Личность»

Постоянная навечно

Беседа с номинантом на Нобелевскую премию

Одним из самых именитых участников Лейпцигской книжной ярмарки, которая пройдет с 25 по 28 марта, будет Константин Кедров, под звучание лиры которого прошел минувший год в российской поэзии. Вышло полное собрание сочинений Кедрова «Или», его выдвинули в число соискателей Нобелевской премии в области литературы. Надо сказать, что это означает беспрекословное мировое признание Кедрова как замечательнейшего поэта. Мы представляем его в преддверии открытия Лейпцигской книжной ярмарки.

– Константин Александрович, наконец-то в вашем лице Запад снова начинает уважать русскую литературу. Поэзия вряд ли будет здесь когда-нибудь бестселлером. Времена Гейне и Гeте миновали. Конечно, западным читателем сильно манипулируют, навязывая ему книги среднего пошиба. Но нобелевский номинант – поэт из России – незаурядное явление. Скажите, почему вы, попав в короткий лист номинантов на присуждение Нобелевской премии, обошли маститых отечественных прозаиков?

– Все более или менее понятно. Нобелевский комитет всегда удивлял Россию тем, что обращал внимание, прежде всего, на тех, кого официальная культура стремилась забыть. Я хорошо помню, как изумлялись люди: кто такой этот Пастернак? Его стихи помнили только знатоки или суперснобы. В перечне поэтов этого имени вообще не было. Народу были известны Симонов, Щипачев, Ошанин или и того хуже.

– Бывшему россиянину, простому читателю из германской глубинки невдомек, что русская поэзия еще котируется за рубежом. Если судить по книжному ассортименту в здешних русских магазинах, то в России только один писатель – Дарья Донцова. Я, например, в одном немецком издательстве интересовался последней переводной книгой вашей подопечной Алины Витухновской и просто поразился: оказывается, на нее есть спрос у местной читающей публики.

– У меня с Алиной вышло три совместных сборника: «Собака Павлова», «Земля пуля», а сейчас только что издан «Онегин – Твистер». Среди 20-летних – это самая заметная фигура. Ее поэзия трагична и напоминает французских «проклятых» – Рембо, Бодлера и других «поэтических хулиганов». Недавно Алина сказала мне по телефону: «Состоявшийся классик – это памятник Пушкину».

– Поэтический авангард иногда сравнивают с передним краем литературного фронта, на котором ситуация, увы, без перемен. Если учесть все ваше творчество как теоретика и философа, то вы сами, можно сказать, «поэт для производителей», как выразился однажды Маяковский о Хлебникове. У всех на слуху открытый вами знаменитый метакод. Что это такое? В чем от него, так сказать, практическая польза?

– От метакода еще большая польза, чем от генетического кода. Генетический код – это жизнь. А метакод – это вся жизнь. В основе генетического кода четыре первоэлемента. В основе метакода четыре фазы луны (новолуние и полнолуние, месяц убывающий и серединное состояние). Здесь же четырехмастный континуум пространства-времени и четырехсторонний крест – основной формообразующий элемент мира. (верх – низ, правое – левое). Из четырех первоэлементов образована древнекитайская книга «И-Цзин». Но главное в метакоде – само существование духовно-телесных первоэлементов, которые в буддизме именовались «дхармами». На основе метакода возникли звездные шрифты всех азбук. Они включают в себя фрагменты созвездий, которые читаются, как иероглифы или буквы. Огненной указкой для чтения является луна (месяц), проходящая по воображаемому кругу – свитку Зодиака. Это не астрология, а своего рода астральная филология, позволяющая расшифровать и восстановить звездную (метакодовую) основу всех популярных текстов.

– Поэзию как таковую на Западе, похоже, давно отнесли на культурное кладбище. Людей отучают думать и заставляют потреблять какой-то поэтический суррогат. Конкурентоспособна ли большая поэзия против напора серого стихоплeтства?

– Большинство людей едят в «Макдональдсе», и, слава богу, есть где поесть. «Ресторан» поэзии не для всех. Поэзия – это роскошь, без которой жизнь невозможна. Я не верю в чей-то злой умысел. Средства массовой информации идут на поводу у толпы. Они зависят от тиража – такова их участь. Поэзия – это золото в крови. В крови есть золото. Его немного. Но без золота кровь неполноценна. Надо говорить не о конкурентоспособности, а о доступности поэзии для тех, кто ее достоин.

– Когда читаешь вашу прекрасно изданную книгу «Или», то поневоле вспоминаешь слова Джека Лондона, сказанные в применении к другому гениальному поэту: «Это – истина провидца, выкованная из черноты космоса мощным ритмом стиха». Стиль ваших вещей – занимательный. Без разницы, про что вы пишете. Будь то вдохновенная пьеса о Сократе или увлекательное исследование «Эйнштейн без формул». Ваша «Ангелическая по-этика» принята для преподавания студентам гуманитарных вузов. О достаточно сложных предметах вы умудряетесь рассказывать в доступной для всех форме. На мой взгляд, при всей тематической сложности вы очень читабельный автор.

– Мои книги раскупаются не так быстро, как детективы, но, к счастью, все-таки находят своих заинтересованных читателей. Сложность в другом. Не знаю, как в Германии, но в России фактически нет системы книжного распространения. Из столицы хорошие книги могут прийти в другие города только через Интернет. Кстати, так и происходит. Но Интернет у нас дорогое удовольствие, доступное лишь 3% населения. Официальная культура меня недолюбливает, потому что просто не понимает. Зато меня любят философы, композиторы, художники, актеры, пытливые старики. То есть те, кто легко объединяется двумя словами – творческая интеллигенция. Таковой в России всегда немного.

– Есть такое любопытное высказывание: «Если Греция – родина философии, то Германия, наверняка, – ее обетованная земля». Какое влияние немецкой мысли и культуры вы испытали на себе?

– Прямое. Тем более и корни у меня в Германию самые прямые. По материнской линии я – Челищев, а род Челищевых ведет свое происхождение от курфюрста Люнебургского, который, в свою очередь, породнен с Оттоном III. Это генетическое родство: мой двоюродный дед, мистический сюрреалист, художник Павел Челищев эмигрировал в 1920 г. в Германию. А другой Челищев (боковая ветвь рода) известен под фамилией Линдберг. Он тоже мистический писатель – розенкрейцер. Один из наших общих предков был начальником департамента артиллерии и в XVIII в. основал в Рыбинских лесах ложу розенкрейцеров. Труды самого Розенкрейцера я прочел только недавно. Зато на меня оказал гигантское влияние Томас Манн («Иосиф и его братья») и Гегель («Наука логики»), не говоря уже о Шеллинге и Канте. Знаменитое изречение «звезды над моей головой – категорический императив во мне» – это основа метакода. Сегодня я неогегельянец, прошедший сквозь горнило горячо любимого мной Витгенштейна. Твердо убежден, что не мы говорим языком, а язык говорит нами. Это привело меня к созданию звездного языка поэмы «Астраль» и сверхграмматике поэмы «Верфлием». Но самое гигантское влияние на меня оказал Эйнштейн, провозгласивший: Herr Gott ist raffiniert, aber boshaft ist er nicht («Бог изощрен, но не злобен»).

– Очаровательная Наталья Нестерова, великодушный меценат и ректор Гуманитарного университета в Москве, неустанно содействует выживанию передовой поэзии. Благодаря ее поддержке издается редактируемый вами «Журнал ПОэтов», где постоянно представлена элита русского авангарда. Как вообще обстоит сейчас дело с литературной периодикой в России? Есть шанс выжить без спонсорской помощи?

– Фонд Сороса – это такая международная благотворительная организация – невольно сделал черное дело, поддержав толстые советские журналы «Знамя», «Новый мир», «Октябрь». В результате у нас все еще царят эстетические пристрастия советской эпохи. За счет полугосударственных структур издается «Литературная газета», которая по эстетике так же консервативна, как в эпоху Брежнева и Андропова, да еще и с явным фундаменталистским душком. Мой «Журнал ПОэтов» противостоит этому, как Палата мер и весов противостоит фальшивым гирям.

– Признаюсь, что мне, как, возможно, и другим вашим читателям, тоже далеко не все понятно в стихах Кедрова. Но лично у меня такое ощущение, что за этим стоит что-то грандиозное. К числу поклонников вашего творчества относятся много крупных имен науки и искусства. Профессор Сергей Петрович Капица сопоставил ваши литературные достижения с теорией относительности. Как вы чувствуется себя в роли Эйнштейна русской поэзии?

– Это просто очень точное определение того, что я назвал термином «метаметафора», взбудоражившим советскую критику еще в 1983 г. Метаметафора – это метафора в системе координат четырехмерного континуума Эйнштейна. Здесь мир выглядит таким, каким можно его увидеть только двигаясь со скоростью света.

Человек – это изнанка неба

Небо – это изнанка человека

Расстояние между людьми заполняют звезды

Расстояние между звездами заполняют люди.

Шеллинг, Кант и даже Гегель этого не знали. Они жили в мире Ньютона. Зато Гегель шел напрямую к метаметафоре, когда написал в «Науке логики»: «Небытие – это чистое бытие. Чистое бытие – это небытие». И еще он же: «Человек – это ночь, видящая себя своими темными пустыми зрачками» (привожу по памяти, но почти буквально).

– Вашу уникальную по идее «Энциклопедию метаметафоры», думается, стоит прочитать всем, кто хоть мало-мальски интересуется развитием поэтического слова. По-моему, это еще небывалый опыт. Перевести ее на немецкий было бы, наверное, небезынтересно и для немецкоязычного читателя.

– Надеюсь, вернее, я уверен, что это произойдет. Ведь немцы не перестали быть немцами. Не может быть, чтобы наследники Канта, Гегеля и Витгенштейна перестали интересоваться новой метафизикой. Метакод и метаметафора – это новая поэзия и новая метафизика.

– Как-то раз вы про себя самого сказали, что счастливо женаты на прекрасной женщине. Она ваш помощник, единомышленник, сама – чудесная писательница. Великий сексолог Фрейд полагал, что художественное творчество – это задавленная любовь. Насколько вы верите в силу любви не по Фрейду?

– Я разлюбил Фрейда. Он очень прямолинеен. Как Иван Павлов. Как Маркс и даже Ницше, не говоря уж об их вульгарных истолкователях. Связь между творчеством и сексом прямая. Хочется, когда пишется, и пишется, когда хочется, но перевес все же на первой части этого утверждения. Фрейд – гениальный писатель. Именно писатель. Его научность – набор мифов ХХ в. Нет сублимации либидо в творчество, но есть сублимация творчества в либидо. Психоанализ – гениальная поэма и только. Нет никакого подсознания, но есть подъязык. Там слово «луна» сцепится с лоном, но это уже по закону метакода. Отношения между мужским и женским или женским и мужским – это отношение между человеком и космосом. Моя жена, поэтесса Елена Кацюба, действительно целый космос. Космос во всем.

– Ваш великий соратник Андрей Вознесенский точно сформулировал ваше кредо, то есть художнический принцип: «Кедров – это константа мысли. Мысль – это константа Кедрова». Даже ваше имя – Константин – значит «постоянный». Могли бы вы сказать, какая же главная постоянная - константа у Кедрова?

– Однажды Андрей позвонил мне из Индии: «Я стою у зуба Будды под платаном, где он открыл четыре истины. Записывай: «Настанет лада кредова – константа Кедрова». Мы с Андреем едины в уверенности, что все приходит из языка и все уходит в язык. Но язык состоит из первоэлементов метакода, а читается он только как метаметафора. На том стою навеки: «Метаметафора – амфора нового смысла».

Сергей Ниденс

© Copyright: Константин Кедров, 2008

Свидетельство о публикации №1802103452

Список читателей Версия для печати Заявить о нарушении правил

Вы можете проголосовать за это произведение в СМС-чарте. Для этого отправьте СМС-сообщение с текстом stihi 1802103452 на единый короткий номер 1151 из России (или 5012 из Украины, 9912 из Казахстана), поддерживаются все операторы. Стоимость СМС - 1$. Автору произведения за каждый голос начисляется 50 баллов, см. подробнее условия голосования.

Рецензии

Добавить рецензию

Другие произведения этого автора

Стихи.ру: авторы | произведения | рецензии | о сервере | кабинет | ваша страница | продвижение | счета | Проза.ру | Классика.ру

Все авторские права на произведения принадлежат их авторам и охраняются законом. Стихи.ру предоставляет авторам сервис по публикации произведений на основании пользовательского договора. Ответственность за содержание произведений несут их авторы. Информация о сервере и контактные данные. Размещение рекламы на сервере.

© Copyright: Константин Кедров, 2008

Свидетельство о публикации №2802100612

Константин Кедров

Берлинская газета-еженедельник «Европа Экспресс» № 13

Рубрика «Личность»

Постоянная навечно

Беседа с номинантом на Нобелевскую премию

Одним из самых именитых участников Лейпцигской книжной ярмарки, которая пройдет с 25 по 28 марта, будет Константин Кедров, под звучание лиры которого прошел минувший год в российской поэзии. Вышло полное собрание сочинений Кедрова «Или», его выдвинули в число соискателей Нобелевской премии в области литературы. Надо сказать, что это означает беспрекословное мировое признание Кедрова как замечательнейшего поэта. Мы представляем его в преддверии открытия Лейпцигской книжной ярмарки.

– Константин Александрович, наконец-то в вашем лице Запад снова начинает уважать русскую литературу. Поэзия вряд ли будет здесь когда-нибудь бестселлером. Времена Гейне и Гeте миновали. Конечно, западным читателем сильно манипулируют, навязывая ему книги среднего пошиба. Но нобелевский номинант – поэт из России – незаурядное явление. Скажите, почему вы, попав в короткий лист номинантов на присуждение Нобелевской премии, обошли маститых отечественных прозаиков?

– Все более или менее понятно. Нобелевский комитет всегда удивлял Россию тем, что обращал внимание, прежде всего, на тех, кого официальная культура стремилась забыть. Я хорошо помню, как изумлялись люди: кто такой этот Пастернак? Его стихи помнили только знатоки или суперснобы. В перечне поэтов этого имени вообще не было. Народу были известны Симонов, Щипачев, Ошанин или и того хуже.

– Бывшему россиянину, простому читателю из германской глубинки невдомек, что русская поэзия еще котируется за рубежом. Если судить по книжному ассортименту в здешних русских магазинах, то в России только один писатель – Дарья Донцова. Я, например, в одном немецком издательстве интересовался последней переводной книгой вашей подопечной Алины Витухновской и просто поразился: оказывается, на нее есть спрос у местной читающей публики.

– У меня с Алиной вышло три совместных сборника: «Собака Павлова», «Земля пуля», а сейчас только что издан «Онегин – Твистер». Среди 20-летних – это самая заметная фигура. Ее поэзия трагична и напоминает французских «проклятых» – Рембо, Бодлера и других «поэтических хулиганов». Недавно Алина сказала мне по телефону: «Состоявшийся классик – это памятник Пушкину».

– Поэтический авангард иногда сравнивают с передним краем литературного фронта, на котором ситуация, увы, без перемен. Если учесть все ваше творчество как теоретика и философа, то вы сами, можно сказать, «поэт для производителей», как выразился однажды Маяковский о Хлебникове. У всех на слуху открытый вами знаменитый метакод. Что это такое? В чем от него, так сказать, практическая польза?