-Метки

1917 1941 1945 ЖЗЛ авиация автомобильное агитпаскудство акварель англия артисты археология архитектура блокада ленинграда весна ветераны видео вмв вмф вов военная история военная история россии воспоминания воспоминания вов вспомнилось вторая мировая высказывания германия германия 1945 герои героизм города и веси гражданская война в россии дата даты день день победы дети донбасс древняя русь живопись забавно зима злободневно интернет история история россии картинки картины клип книги компьютерное коррупция космонавтика космос крестьяне крым ленин лето лиру локальные вооруженные конфликты локальные вооруженные конфликты международные отношения метро метрополитен мировая закулиса мировая политика мировая экономика мнения москва москва река музыка мультфильмы мысли в слух наглядная агитация народная мудрость народное творчество нг некролог осень открытки памятник память первая мировая песни песня плакаты пмв поговорки погода подмосковье полезно политэкономика польша пословицы поэзия приколы приметы пропаганда протест птицы разное ракетная техника раритет раритеты репрессии ри рок российская империя россия рф с/х сарказм сатира сво сельское хозяйство случаи жизни сми спецслужбы средневековье ссср сталин старое фото стеб стихи сша техника торговля трагедия увиденное украина украинский национализм фауна фильм флот фолк фольклер фото фото вов фотомобильная охота фотоохота юбилей юмор

-Рубрики

-Цитатник

Ах какое автомобильно-бронивичковое великолепие на ВДНХ было - (1)

ПроДвижение 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ...

Синусоида судьбы человека или ни чего личного, это карьера - (0)Занятная история Однажды в 1896 году, после разгрома итальянских войск в битве при Адуа в Эфиопии...

Игумен и Вождь - (0)Вполне разумно Игумен Евстафий (Жаков) вновь выступил (https://t.me/Igumenevstafiy/153) с крити...

Вопрос интересный - (2)Размышления Если в 1940-41 г.г. Дания "не заметила" американо/британской оккупации Исландии и Гре...

О продаже Аляски. Лично я с детства знал, но в общих чертах - (0)Хорошо расставлены все точки над i в вопросе об Аляске У Шимова в комментах забавный спор по Аляс...

-Ссылки

-Видео

- С днем РВСН

- Смотрели: 10 (0)

- Предновогоднее или украинсуий винегрет

- Смотрели: 38 (0)

- Танец с фонариками

- Смотрели: 118 (2)

- Репортаж: Российский космический корабль

- Смотрели: 454 (2)

- Поющие лица. Айнц, цвай полицай (пародия

- Смотрели: 648 (1)

-Новости

-Фотоальбом

- Был месяц ... май. 12.04.2017

- 23:21 14.05.2017

- Фотографий: 12

- Разное

- 21:50 13.09.2015

- Фотографий: 6

- Индейцы на ВВЦ 12 июня 2010

- 18:56 18.06.2010

- Фотографий: 4

-Музыка

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Ко всемиррному дню балалайки. Воспоминания Михаила Федотовича Рожкова |

Да, оказывается есть и такой день.

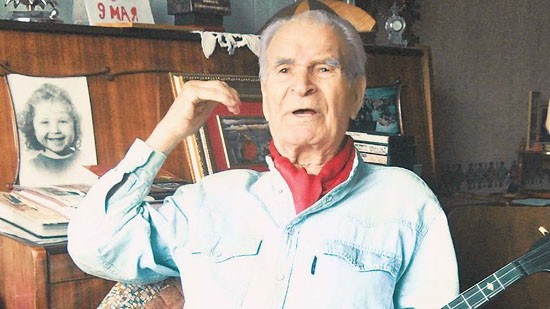

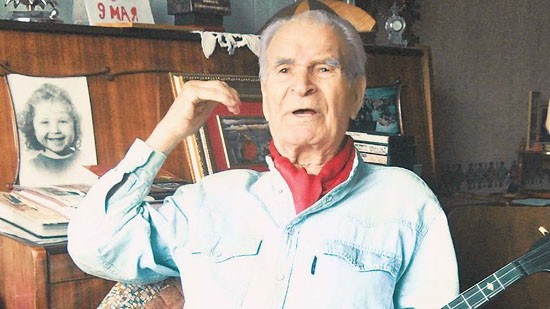

23 июня в мире отмечают Международный день балалайки. Легендарный балалаечник народный артист России Михаил Рожков со своим инструментом прошел всю войну. А после нее прославил русскую балалайку во всем мире, покорив сердца Утесова и Руслановой, Рузвельта и Жана Маре и показав всему миру красоту русской души, символом которой всегда являлась балалайка.

...

Михаил Федотович Рожков (1918 г.р.). Народный артист России. Кавалер орденов ВОВ, «За заслуги перед Отечеством», участник штурмов Ржева и Кенигсберга.

________________________________

НАЧАЛО

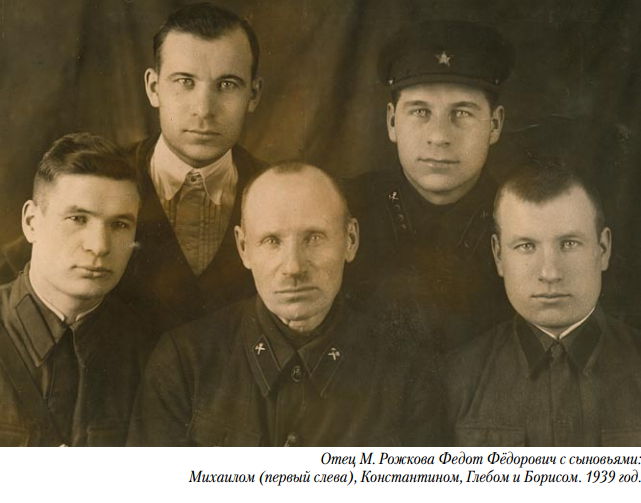

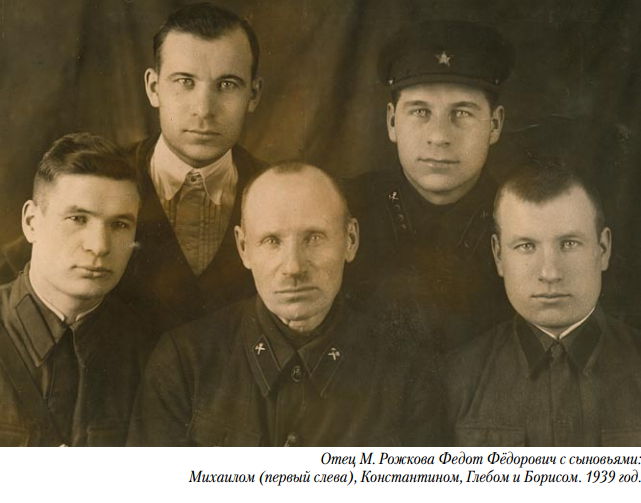

Родился 30 августа 1918 года в селе Крюковка Лукояновского района Нижегородской губернии. Отец - Федот Федорович (1883 г. рожд.). Мать - Варвара Федоровна (1884 г.р.).

Рос в многодетной семье, был младшим из семи сыновей. Он был еще ребенком, когда отец взял старших сыновей и уехал с ними на строительство железной дороги Турксиб. Михаил с мамой и братом Борисом остались в Нижнем Новгороде.

Жили очень бедно. Варвара Федоровна зарабатывала стиркой. Чтобы помочь матери, Михаил брал зимой санки и возил пассажирам багаж с вокзала. В 1925 году Михаила приняли в пионеры и направили в Дом пионеров, где ребята проводили весь день и домой приходили только ночевать. Дом носил имя латышского революционера Ансона, сделавшего много хорошего для детей Нижнего Новгорода. В Доме пионеров хорошо кормили, неплохо здесь было поставлено военно-патриотическое воспитание. Там Михаил научился плавать, бегать, приобрел хорошую физическую закалку.

В Доме пионеров время пролетало незаметно. Дети занимались в различных кружках: изобразительного искусства, музыкальном, работали в столярном и печатном цехах. Здесь был даже самодеятельный оркестр народных инструментов. В этом оркестре Михаил научился играть почти на всех народных инструментах. Именно тогда он впервые взял в руки балалайку.

Когда Михаилу Рожкову исполнилось 16 лет и пришло время выбирать профессию, своему учителю и руководителю оркестра от твердо сказал, что хочет учиться на музыканта и дирижера.

В 1934 году Михаил отправился в Ленинград поступать в Музыкальное училище имени М.П. Мусоргского. На вступительных экзаменах решительно заявил, что играет на всех инструментах и его непременно следует принять. Ему дали домру - он сыграл, дали гитару - сыграл. С балалайкой у будущего всемирно известного маэстро случился конфуз, - во время 'демонстрации мастерства' оборвались струны. Однако настойчивый и очевидно талантливый юноша был принят на подготовительный курс инструкторского отдела училища.

В училище Михаил Рожков, по совету товарищей, начал с игры на четырехструнной домре. И все шло хорошо до той поры, пока не услышал, как в одном из классов играет на балалайке Павел Нечепоренко (в то время тоже студент училища, ныне - народный артист СССР, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных). Михаил был очарован звучанием инструмента в его руках, буквально заболел балалайкой, и на следующий день пошел к заведующему отделения А.А. Холодилину с просьбой перевести его в класс балалайки. До конца учебного года оставалось всего несколько месяцев, но Михаилу пошли на встречу, и он за эти месяцы освоил по классу балалайки программу года. Занимался Рожков, как и Нечепоренко, у В.И. Домбровского.

В училище Михаил Рожков проучился в пять лет (1934-1939), окончив его на отлично. На третий год учебы стал выступать в оркестре имени Андреева. Это был и заработок, и отличная практика. Но солистом не стал. Шел трудный процесс формирования музыканта. В.И. Домбровский посоветовал Рожкову уйти из оркестра, сказав, что у него великолепная перспектива и он будет самым знаменитым балалаечником России.

В 1939 году М.Ф. Рожков приехал в Москву на Всесоюзный конкурс исполнителей на народных инструментах, чтобы послушать его участников. В это же время в столице проходил конкурс в Краснознаменном ансамбле. Рожкова пригласили показаться, и в результате по приказу наркома обороны К.Е. Ворошилова он был определен в Центральный Дом Красной армии в балалаечный красноармейский оркестр, где проработал 7 лет, сначала солистом-балалаечником, потом - дирижером оркестра.

Название оркестра не раз менялось. Во время войны он именовался Ансамблем балалаечников Калининского фронта, затем - I-го Прибалтийского фронта, затем - Земландской группы войск в Восточной Пруссии, наконец, - Ансамблем Прибалтийского военного округа.

___________________________

ВОЙНА

- Михаил Федотович, как для вас началась война?

- Для меня война стала продолжением армии. Я уже отслужил свои два года в Ансамбле ЦДКА, куда меня определили по личному приказу Клима Ворошилова солистом балалаечного оркестра. В тот день - 22 июня 1941 года - мы как раз вернулись в Ленинград из последней поездки. Сходить в баню и - домой, к маме, в Нижний! И тут в два часа дня Молотов по радио объявляет: «Враг вероломно напал на нашу страну». Меня вызвали к начальству, увольнительную забрали. Дали пять рублей, и я поехал в Москву. А там только три часа передышки,

в которые я успел повидать брата - он служил в Кузьминках в газовых войсках. Мы поздоровались, поцеловались и попрощались. И я ушел в военный оркестр, с которым уехал на Калининский фронт. Помню, как по прибытии нас напутствовал будущий маршал Конев. Достал папироску свою, постучал и говорит: «Вот что я вам скажу, ребятки. Сейчас война, грустные песни уберите, дайте веселые. Заставьте солдата улыбнуться перед боем. Вот ваша боевая задача».

__________________

«После окончания Ленинградского музыкального училища я встал в строй защитников Отечества. Меня призвали в 1939 году на срочную службу. В призывном пункте спросили, в каких войсках я хочу служить? Только я начал говорить, что хочу в воздушный флот и быть, как мой земляк Чкалов, как здесь достали пакет за подписью наркома обороны Ворошилова с приказом: Михаила Федотовича Рожкова, окончившего музыкальное училище, направить в Центральный дом Красной армии. Так я приехал в Москву и попал служить в балалаечный оркестр, с которым в течение двух лет объехал всю страну.

Заканчивалась срочная служба. Последний концерт мы отыграли в Бресте, в Брестской крепости, и возвращались в Москву. А над нами летели немецкие самолеты, нас они не трогали, они летели бомбить Минск. В Москве мы узнали, что началась война. Нам дали увольнительные всего на три часа: час – к родителям, час – у родителей и час – обратно. Я побывал у брата Бориса, который в это время служил в Москве.

Нас отправили на Калининский фронт к командующему фронтом И.С. Коневу. Мы были красиво одеты, ведь ансамбль в Кремле выступал. Конев посмотрел на нас и сказал: «Ребята, одежку свою снимите и наденьте настоящую поношенную солдатскую робу, никаких парадных мундиров, а то вас немецкие снайперы, как цыплят, перестреляют». Это было в начале войны. Шли бои под Ржевом.

В составе военного ансамбля было 50-60 участников: оркестр, солисты, хор. Такой военный ансамбль на каждом фронте был. Выступали или в лесу, или в медицинской палатке. По войскам ездили на открытой полуторке, чтобы легче было прыгать на ходу. Если нас вдруг обнаруживала фашистская авиация, накрывал мессер – вжи! – все сразу врассыпную: в кусты, в ямы, в лужи, куда придется. Ансамбль участвовал в трех штурмах: первый – штурм Ржева, второй – Духовщины. Духовщина – это был ключ к Смоленску. Третий – штурм Кенигсберга. Вот так! Под Ржевом в деревне Кокашино ансамбль должен был выступать. Но началась бомбежка, кружили мессершмитты, свистели пули. Пришлось отложить в сторону свои инструменты и выносить с поля боя раненых. После боя концерт все же состоялся».

____________________

- Получается, балалайка - это было ваше боевое оружие?

- Бывало, что и похлеще оружия балалайка работала. Она ведь укрепляла боевой дух! Мы приказ Конева выполняли старательно. Играли и «Концертные вариации» П. Куликова, и «Уральскую плясовую» с оркестром, а могли пошалить и дать песенку «Жил-был у бабушки серенький козлик». Я объявлял так: «Русская народная трагическая мелодия «Жил-был у бабушки серенький козлик». Мы изображали, как бабушка потеряла козлика. Бойцы смеялись! Потом говорили: «После вашего концерта мы фрицам такой концерт зададим, что они нам пятками аплодировать будут!» Бойцы нас очень ждали, поэтому выступали мы с утра до ночи. В любых условиях. Представьте, медсанбат. Трупный запах такой, что теряешь сознание. Я отыграл, вышел на улицу отдышаться, а бойцы, слышу, кричат: «Играй еще!» Или зимой под открытым небом на кузове грузовика играем. Пальцы коченеют, промерзают до костей от мороза, струны лопаются. На фронте они были жильные - из толстых жил, кетгута, которым и перевязывали, и раны зашивали. А часто приходилось откладывать инструменты и выносить раненых с поля боя.

_______________________

Как военный оркестр коллектив нередко выступал прямо на передовой, перед началом атаки. Что такое блиндаж, окоп, пули, разрывы бомб и снарядов, Рожкову и его коллегам-музыкантам пришлось испытать на собственной шкуре. После штурма Ржева получил свою первую боевую медаль. Война для оркестра закончилась в Кенигсберге. Руководители ансамбля были демобилизованы в 1945 году. По приказу Маршала Баграмяна Михаил Рожков принял командование оркестром. В 1946 году приехал в Москву.

________________________

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

- Вы прошли Ржев, после которого получили медаль «За боевые заслуги». Дошли до Кенигсберга. Наверное, родились в рубашке...

- Смерть всегда ходила рядом. Но миновала много раз. Судьба будто берегла меня. И в детстве, когда я, младший из восьми сыновей, пережил с семьей и бедность, и голод. И позже, когда четверо моих братьев были репрессированы, а отцу - бывшему уряднику - пришлось скрываться от новой власти, чтобы избежать расстрела. «Топор судьбы» так и свистел рядом, но меня не тронул. Позже я случайно узнал, что было, оказывается, такое распоряжение: «Младшего Рожкова не трогать - талантливый». Однако моего послевоенного партнера по сцене Геннадия Быкова это не спасло. Он тоже был фронтовик, тоже балалаечник, и мы после войны просто нашли друг друга. Репетировали как одержимые - в подвалах, на чердаках. Придумывали невероятные номера! Потом вместе устроились в Москонцерт. Все восхищались нашим дуэтом, Министерство культуры с первого раза нам присвоило высшую категорию. Сам легендарный Михаил Фабианович Гнесин назвал нас «русским чудом». И все равно это не помешало арестовать Гену. Подвела его любовь к анекдотам - многих она в те годы подводила...

- Правда, что вашей игрой восхищался сам Утесов? Расскажите о знакомстве с ним и Лидией Руслановой.

- После войны мы с Геннадием Быковым работали в Москонцерте. Зарплата была небольшая: жил где попало, бывало, и в подвалах, на съем комнаты не хватало. И вот приезжаем на один концерт, а там Утесов с Руслановой. Он послушал нас и говорит ей: «Лидка, смотри, какие чудо-балалаечники! Так! Сейчас поедем вместе». Мы опешили. А она нам уже объясняет, куда идти. Внизу, мол, ЗИЛ стоит, там ее дочка сидит, туда и садитесь. Как в бреду, мы сели и поехали на Крымскую площадь, где стоял кавалерийский корпус генерала Крюкова. Приехали, обедаем, Русланова начинает концерт. Я был потрясен. Отношения у них, знаменитых артистов, с солдатами были такие, как будто это не казарма, а семья! И мы в этой семье стали родными. Жизнь началась очень интересная. И только денег не хватало. Вот как-то на Неглинке случайно встречаем опять Утесова. Он: «Здорово, ребятишки! Как жизнь?» Ну я и посетовал: мол, зарплата маленькая. «Та-а-ак... - он говорит. - А ну пишите телефон». Через час я по этому телефону позвонил. «Кто дал номер? Утесов? Записывайте, у вас сегодня два концерта: один в КГБ, другой в МВД. За каждый даю 300 рублей». Вот это деньги! А я обомлел. КГБ! А у меня четыре брата родных сидят! Ну ничего... Вскоре даже снял я комнату себе хорошую на Кировской улице и смог съездить в Евпаторию отдохнуть.

- А потом на вас обрушилась просто оглушительная слава...

- Да, скромничать не буду. Без меня не обходился ни один концерт. Колонный зал Дома Союзов я поднимал весь на ноги! Сын Рузвельта от нашего «Серого козлика» с женой до колик смеялся. А французский актер Жан Маре после посещения Москвы сказал, что самые его сильные впечатления тут - театр Образцова и концерт Рожкова.

...

__________________

В тот период Михаил Рожков остро почувствовал, что ему еще не хватает мастерства, знаний, музыкального кругозора. В 1948 году он принял решение поступать на только что созданный факультет народных инструментов в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. Рожкову очень повезло. Он занимался в классе у Александра Сергеевича Илюхина, который никогда не подавлял творческую свободу студента. А.С. Илюхин воспитал в Рожкове понимание того, что талантливый, а тем более уникальный музыкант, такой как Рожков, обязан выступать с программами сложными, иметь в запасе огромный репертуар.

Одновременно с учебой продолжалась интенсивная концертная деятельность. В свои программы М.Ф. Рожков включал русские народные песни, классику, произведения современных композиторов, обработки популярных советских песен, - все это позволяло ему с максимальной полнотой показать возможности балалайки. При этом, каждое выступление непременно сопровождалось тогда, как впрочем сопровождается и теперь, интересным и увлекательным рассказом об истории инструмента. Однажды Рожкова услышал Л.О. Утесов, был в восторге, назвал его 'гением балалайки'. Утесов был первым, кто поддержал музыканта после войны в Москонцерте. Благодаря ему Рожков попал в эстрадную элиту страны, в лучшие концерты на лучших площадках.

Продолжался творческий поиск, Михаил пробовал соединить балалайку в дуэте с различными инструментами и пришел к выводу, что идеальное сочетание - балалайка и гитара. Большую роль в жизни Рожкова в этот период сыграла встреча с замечательным гитаристом Георгием Ивановичем Меняевым. В 1958 году они создали, по существу, первый профессиональный дуэт балалайки и гитары и 15 лет проработали вместе, выступали по всему Союзу, были во многих зарубежных странах - почти во всех странах Европы, в Африке, дважды в Японии, в Америке...

После смерти Г.И. Меняева в течение 6 лет Михаил Рожков гастролировал с пианисткой Светланой Сорокиной. Потом полтора десятка лет снова выступал с гитаристом - Юрием Черновым.

...

______________________________________

Источники

http://balalaika.org.ru/peoples-rozhkov.htm

http://mirnov.ru/rubriki-novostey/kultura/mihail-r...-dushi-russkogo-cheloveka.html

http://gazetaigraem.ru/a9201204

КНИГА Михаила Рожкова "Балалайка - жизнь моя. "

Метки:

воспоминания

воспоминания вов

фольклер

народное творчество

ветераны

22 июня 1941

музыкальный инструмент

день балалайки

23 июня в мире отмечают Международный день балалайки. Легендарный балалаечник народный артист России Михаил Рожков со своим инструментом прошел всю войну. А после нее прославил русскую балалайку во всем мире, покорив сердца Утесова и Руслановой, Рузвельта и Жана Маре и показав всему миру красоту русской души, символом которой всегда являлась балалайка.

...

Михаил Федотович Рожков (1918 г.р.). Народный артист России. Кавалер орденов ВОВ, «За заслуги перед Отечеством», участник штурмов Ржева и Кенигсберга.

________________________________

НАЧАЛО

Родился 30 августа 1918 года в селе Крюковка Лукояновского района Нижегородской губернии. Отец - Федот Федорович (1883 г. рожд.). Мать - Варвара Федоровна (1884 г.р.).

Рос в многодетной семье, был младшим из семи сыновей. Он был еще ребенком, когда отец взял старших сыновей и уехал с ними на строительство железной дороги Турксиб. Михаил с мамой и братом Борисом остались в Нижнем Новгороде.

Жили очень бедно. Варвара Федоровна зарабатывала стиркой. Чтобы помочь матери, Михаил брал зимой санки и возил пассажирам багаж с вокзала. В 1925 году Михаила приняли в пионеры и направили в Дом пионеров, где ребята проводили весь день и домой приходили только ночевать. Дом носил имя латышского революционера Ансона, сделавшего много хорошего для детей Нижнего Новгорода. В Доме пионеров хорошо кормили, неплохо здесь было поставлено военно-патриотическое воспитание. Там Михаил научился плавать, бегать, приобрел хорошую физическую закалку.

В Доме пионеров время пролетало незаметно. Дети занимались в различных кружках: изобразительного искусства, музыкальном, работали в столярном и печатном цехах. Здесь был даже самодеятельный оркестр народных инструментов. В этом оркестре Михаил научился играть почти на всех народных инструментах. Именно тогда он впервые взял в руки балалайку.

Когда Михаилу Рожкову исполнилось 16 лет и пришло время выбирать профессию, своему учителю и руководителю оркестра от твердо сказал, что хочет учиться на музыканта и дирижера.

В 1934 году Михаил отправился в Ленинград поступать в Музыкальное училище имени М.П. Мусоргского. На вступительных экзаменах решительно заявил, что играет на всех инструментах и его непременно следует принять. Ему дали домру - он сыграл, дали гитару - сыграл. С балалайкой у будущего всемирно известного маэстро случился конфуз, - во время 'демонстрации мастерства' оборвались струны. Однако настойчивый и очевидно талантливый юноша был принят на подготовительный курс инструкторского отдела училища.

В училище Михаил Рожков, по совету товарищей, начал с игры на четырехструнной домре. И все шло хорошо до той поры, пока не услышал, как в одном из классов играет на балалайке Павел Нечепоренко (в то время тоже студент училища, ныне - народный артист СССР, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных). Михаил был очарован звучанием инструмента в его руках, буквально заболел балалайкой, и на следующий день пошел к заведующему отделения А.А. Холодилину с просьбой перевести его в класс балалайки. До конца учебного года оставалось всего несколько месяцев, но Михаилу пошли на встречу, и он за эти месяцы освоил по классу балалайки программу года. Занимался Рожков, как и Нечепоренко, у В.И. Домбровского.

В училище Михаил Рожков проучился в пять лет (1934-1939), окончив его на отлично. На третий год учебы стал выступать в оркестре имени Андреева. Это был и заработок, и отличная практика. Но солистом не стал. Шел трудный процесс формирования музыканта. В.И. Домбровский посоветовал Рожкову уйти из оркестра, сказав, что у него великолепная перспектива и он будет самым знаменитым балалаечником России.

В 1939 году М.Ф. Рожков приехал в Москву на Всесоюзный конкурс исполнителей на народных инструментах, чтобы послушать его участников. В это же время в столице проходил конкурс в Краснознаменном ансамбле. Рожкова пригласили показаться, и в результате по приказу наркома обороны К.Е. Ворошилова он был определен в Центральный Дом Красной армии в балалаечный красноармейский оркестр, где проработал 7 лет, сначала солистом-балалаечником, потом - дирижером оркестра.

Название оркестра не раз менялось. Во время войны он именовался Ансамблем балалаечников Калининского фронта, затем - I-го Прибалтийского фронта, затем - Земландской группы войск в Восточной Пруссии, наконец, - Ансамблем Прибалтийского военного округа.

___________________________

ВОЙНА

- Михаил Федотович, как для вас началась война?

- Для меня война стала продолжением армии. Я уже отслужил свои два года в Ансамбле ЦДКА, куда меня определили по личному приказу Клима Ворошилова солистом балалаечного оркестра. В тот день - 22 июня 1941 года - мы как раз вернулись в Ленинград из последней поездки. Сходить в баню и - домой, к маме, в Нижний! И тут в два часа дня Молотов по радио объявляет: «Враг вероломно напал на нашу страну». Меня вызвали к начальству, увольнительную забрали. Дали пять рублей, и я поехал в Москву. А там только три часа передышки,

в которые я успел повидать брата - он служил в Кузьминках в газовых войсках. Мы поздоровались, поцеловались и попрощались. И я ушел в военный оркестр, с которым уехал на Калининский фронт. Помню, как по прибытии нас напутствовал будущий маршал Конев. Достал папироску свою, постучал и говорит: «Вот что я вам скажу, ребятки. Сейчас война, грустные песни уберите, дайте веселые. Заставьте солдата улыбнуться перед боем. Вот ваша боевая задача».

__________________

«После окончания Ленинградского музыкального училища я встал в строй защитников Отечества. Меня призвали в 1939 году на срочную службу. В призывном пункте спросили, в каких войсках я хочу служить? Только я начал говорить, что хочу в воздушный флот и быть, как мой земляк Чкалов, как здесь достали пакет за подписью наркома обороны Ворошилова с приказом: Михаила Федотовича Рожкова, окончившего музыкальное училище, направить в Центральный дом Красной армии. Так я приехал в Москву и попал служить в балалаечный оркестр, с которым в течение двух лет объехал всю страну.

Заканчивалась срочная служба. Последний концерт мы отыграли в Бресте, в Брестской крепости, и возвращались в Москву. А над нами летели немецкие самолеты, нас они не трогали, они летели бомбить Минск. В Москве мы узнали, что началась война. Нам дали увольнительные всего на три часа: час – к родителям, час – у родителей и час – обратно. Я побывал у брата Бориса, который в это время служил в Москве.

Нас отправили на Калининский фронт к командующему фронтом И.С. Коневу. Мы были красиво одеты, ведь ансамбль в Кремле выступал. Конев посмотрел на нас и сказал: «Ребята, одежку свою снимите и наденьте настоящую поношенную солдатскую робу, никаких парадных мундиров, а то вас немецкие снайперы, как цыплят, перестреляют». Это было в начале войны. Шли бои под Ржевом.

В составе военного ансамбля было 50-60 участников: оркестр, солисты, хор. Такой военный ансамбль на каждом фронте был. Выступали или в лесу, или в медицинской палатке. По войскам ездили на открытой полуторке, чтобы легче было прыгать на ходу. Если нас вдруг обнаруживала фашистская авиация, накрывал мессер – вжи! – все сразу врассыпную: в кусты, в ямы, в лужи, куда придется. Ансамбль участвовал в трех штурмах: первый – штурм Ржева, второй – Духовщины. Духовщина – это был ключ к Смоленску. Третий – штурм Кенигсберга. Вот так! Под Ржевом в деревне Кокашино ансамбль должен был выступать. Но началась бомбежка, кружили мессершмитты, свистели пули. Пришлось отложить в сторону свои инструменты и выносить с поля боя раненых. После боя концерт все же состоялся».

____________________

- Получается, балалайка - это было ваше боевое оружие?

- Бывало, что и похлеще оружия балалайка работала. Она ведь укрепляла боевой дух! Мы приказ Конева выполняли старательно. Играли и «Концертные вариации» П. Куликова, и «Уральскую плясовую» с оркестром, а могли пошалить и дать песенку «Жил-был у бабушки серенький козлик». Я объявлял так: «Русская народная трагическая мелодия «Жил-был у бабушки серенький козлик». Мы изображали, как бабушка потеряла козлика. Бойцы смеялись! Потом говорили: «После вашего концерта мы фрицам такой концерт зададим, что они нам пятками аплодировать будут!» Бойцы нас очень ждали, поэтому выступали мы с утра до ночи. В любых условиях. Представьте, медсанбат. Трупный запах такой, что теряешь сознание. Я отыграл, вышел на улицу отдышаться, а бойцы, слышу, кричат: «Играй еще!» Или зимой под открытым небом на кузове грузовика играем. Пальцы коченеют, промерзают до костей от мороза, струны лопаются. На фронте они были жильные - из толстых жил, кетгута, которым и перевязывали, и раны зашивали. А часто приходилось откладывать инструменты и выносить раненых с поля боя.

_______________________

Как военный оркестр коллектив нередко выступал прямо на передовой, перед началом атаки. Что такое блиндаж, окоп, пули, разрывы бомб и снарядов, Рожкову и его коллегам-музыкантам пришлось испытать на собственной шкуре. После штурма Ржева получил свою первую боевую медаль. Война для оркестра закончилась в Кенигсберге. Руководители ансамбля были демобилизованы в 1945 году. По приказу Маршала Баграмяна Михаил Рожков принял командование оркестром. В 1946 году приехал в Москву.

________________________

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

- Вы прошли Ржев, после которого получили медаль «За боевые заслуги». Дошли до Кенигсберга. Наверное, родились в рубашке...

- Смерть всегда ходила рядом. Но миновала много раз. Судьба будто берегла меня. И в детстве, когда я, младший из восьми сыновей, пережил с семьей и бедность, и голод. И позже, когда четверо моих братьев были репрессированы, а отцу - бывшему уряднику - пришлось скрываться от новой власти, чтобы избежать расстрела. «Топор судьбы» так и свистел рядом, но меня не тронул. Позже я случайно узнал, что было, оказывается, такое распоряжение: «Младшего Рожкова не трогать - талантливый». Однако моего послевоенного партнера по сцене Геннадия Быкова это не спасло. Он тоже был фронтовик, тоже балалаечник, и мы после войны просто нашли друг друга. Репетировали как одержимые - в подвалах, на чердаках. Придумывали невероятные номера! Потом вместе устроились в Москонцерт. Все восхищались нашим дуэтом, Министерство культуры с первого раза нам присвоило высшую категорию. Сам легендарный Михаил Фабианович Гнесин назвал нас «русским чудом». И все равно это не помешало арестовать Гену. Подвела его любовь к анекдотам - многих она в те годы подводила...

- Правда, что вашей игрой восхищался сам Утесов? Расскажите о знакомстве с ним и Лидией Руслановой.

- После войны мы с Геннадием Быковым работали в Москонцерте. Зарплата была небольшая: жил где попало, бывало, и в подвалах, на съем комнаты не хватало. И вот приезжаем на один концерт, а там Утесов с Руслановой. Он послушал нас и говорит ей: «Лидка, смотри, какие чудо-балалаечники! Так! Сейчас поедем вместе». Мы опешили. А она нам уже объясняет, куда идти. Внизу, мол, ЗИЛ стоит, там ее дочка сидит, туда и садитесь. Как в бреду, мы сели и поехали на Крымскую площадь, где стоял кавалерийский корпус генерала Крюкова. Приехали, обедаем, Русланова начинает концерт. Я был потрясен. Отношения у них, знаменитых артистов, с солдатами были такие, как будто это не казарма, а семья! И мы в этой семье стали родными. Жизнь началась очень интересная. И только денег не хватало. Вот как-то на Неглинке случайно встречаем опять Утесова. Он: «Здорово, ребятишки! Как жизнь?» Ну я и посетовал: мол, зарплата маленькая. «Та-а-ак... - он говорит. - А ну пишите телефон». Через час я по этому телефону позвонил. «Кто дал номер? Утесов? Записывайте, у вас сегодня два концерта: один в КГБ, другой в МВД. За каждый даю 300 рублей». Вот это деньги! А я обомлел. КГБ! А у меня четыре брата родных сидят! Ну ничего... Вскоре даже снял я комнату себе хорошую на Кировской улице и смог съездить в Евпаторию отдохнуть.

- А потом на вас обрушилась просто оглушительная слава...

- Да, скромничать не буду. Без меня не обходился ни один концерт. Колонный зал Дома Союзов я поднимал весь на ноги! Сын Рузвельта от нашего «Серого козлика» с женой до колик смеялся. А французский актер Жан Маре после посещения Москвы сказал, что самые его сильные впечатления тут - театр Образцова и концерт Рожкова.

...

__________________

В тот период Михаил Рожков остро почувствовал, что ему еще не хватает мастерства, знаний, музыкального кругозора. В 1948 году он принял решение поступать на только что созданный факультет народных инструментов в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. Рожкову очень повезло. Он занимался в классе у Александра Сергеевича Илюхина, который никогда не подавлял творческую свободу студента. А.С. Илюхин воспитал в Рожкове понимание того, что талантливый, а тем более уникальный музыкант, такой как Рожков, обязан выступать с программами сложными, иметь в запасе огромный репертуар.

Одновременно с учебой продолжалась интенсивная концертная деятельность. В свои программы М.Ф. Рожков включал русские народные песни, классику, произведения современных композиторов, обработки популярных советских песен, - все это позволяло ему с максимальной полнотой показать возможности балалайки. При этом, каждое выступление непременно сопровождалось тогда, как впрочем сопровождается и теперь, интересным и увлекательным рассказом об истории инструмента. Однажды Рожкова услышал Л.О. Утесов, был в восторге, назвал его 'гением балалайки'. Утесов был первым, кто поддержал музыканта после войны в Москонцерте. Благодаря ему Рожков попал в эстрадную элиту страны, в лучшие концерты на лучших площадках.

Продолжался творческий поиск, Михаил пробовал соединить балалайку в дуэте с различными инструментами и пришел к выводу, что идеальное сочетание - балалайка и гитара. Большую роль в жизни Рожкова в этот период сыграла встреча с замечательным гитаристом Георгием Ивановичем Меняевым. В 1958 году они создали, по существу, первый профессиональный дуэт балалайки и гитары и 15 лет проработали вместе, выступали по всему Союзу, были во многих зарубежных странах - почти во всех странах Европы, в Африке, дважды в Японии, в Америке...

После смерти Г.И. Меняева в течение 6 лет Михаил Рожков гастролировал с пианисткой Светланой Сорокиной. Потом полтора десятка лет снова выступал с гитаристом - Юрием Черновым.

...

______________________________________

Источники

http://balalaika.org.ru/peoples-rozhkov.htm

http://mirnov.ru/rubriki-novostey/kultura/mihail-r...-dushi-russkogo-cheloveka.html

http://gazetaigraem.ru/a9201204

КНИГА Михаила Рожкова "Балалайка - жизнь моя. "

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |