|

lj_varandej

Среда, 26 Октября 2022 г. 22:19 (ссылка) lj_varandej

Среда, 26 Октября 2022 г. 22:19 (ссылка)

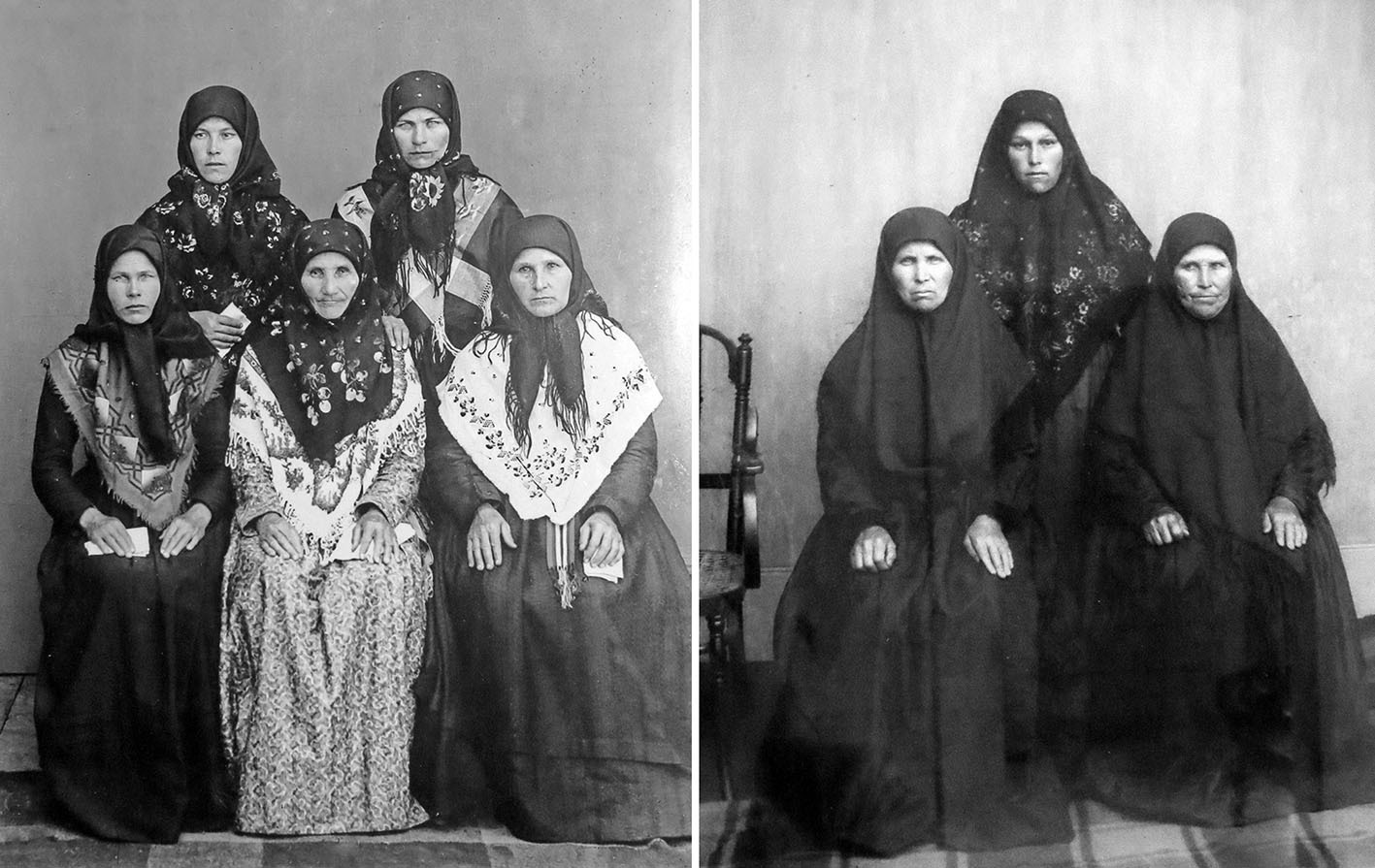

На левом берегу Лены в 630 километрах выше Якутска стоит небольшой городок (9,1 тыс. жителей), куда не добраться по суше, а о речном пути из Ленска была прошлая часть. С той стороны сюда сплавлялась ярмарка на одноразовых деревянных судах, куда якуты да эвенки приходили из тайги за сотни вёрст. Окрестные деревни слывут Якутской Украиной, где прекрасно растут картошка, пшеница, а то и арбузы. Ссыльные поляки, немцы и евреи тут неизбежно увлекались этнографией: треть населения городка составляли татары, православные храмы строил крещёный якут, а богатейшими русскими были скопцы, страшная секта которых сумела оставить здесь архитектурный след и добрую память.

Пока Якутия ждёт моста через Лену, в Олёкминске навели мост через Реку Времён. Неприглядное настоящее с невообразимым прошлым соединяет Музей истории земледелия Якутии, директору которого Ирине Иннокентьевне Никифоровой и стоит сказать спасибо за этот пост. А также - администрации Республики Саха, депутату Госдумы РФ Сардане Авксентьевой и проекту "Живое наследие", под эгидой которого я сюда и приехал.

Из четырёх главных ленских притоков Олёкма вторая по водности (1950 м³/с), самая короткая (1436км) и, пожалуй, самая глухая: на Алдане, Вилюе, Витиме добывают алмазы и золото и стоят хоть небольшие, но города. На Олёкме - лишь станции БАМа да селения эвенков, где не забыт пока что их родной язык, на котором имя реки значит Беличья. В 1633 году боярский сын Иван Козьмин поставил в устье Олёкмы острожек, а пару лет спустя его перенёс на другой берег Пётр Бекетов, чуть раньше основавший Якутск, а позже ещё Читу и Нерчинск. Соседями Олёкминска могли бы стать Чаринск и Патомск, но ясачные зимовья в устьях Чары (1648) и Большого Патома (1677) так и не разрослись до острогов. Да и на месте Олёкминского острожка - не город, а село Кресты: главное богатство Беличьей реки - не пушнина.

1а.

В мамонтовой Якутии с её 100-градусными перепадами годовых температур, бездонной вечной мерзлотой и пустынной сухостью воздуха место слияния Лены с Олёкмой - настоящий оазис. Почвы тут плодородны, дожди достаточно часты, а 50-градусные морозы зимой компенсирует 40-градусная жара коротким летом, когда солнце заходит буквально на пару часов. В 1656 году некий казак из Якутска писал прошение о пашенном наделе на Олёкме, а в 1657 году упоминаются и ленские крестьяне во главе с Богдашкой Астраханом, которому здешнее лето явно напомнило родину. В 8 верстах от острожка уже стояла деревня Олёкминская, которую вскоре дополнила Амгинская - прослышав про тучные пашни, переселенцы потянулись сюда и с других рек. Соседом крестьянина стал купец: на тракте, накатанном из Иркутска в Якутск ещё в 17 веке и в 1740-80-х годах обустроенном цепью почтовых станций, совсем как на Великом Шёлковом пути оазис стал важнейшей остановкой. Ассоциации с оазисом возникли, видать, и у царских чиновников: Олёкминщина стала центром мусульманской ссылки, где пугачёвцы, башкирские повстанцы, беглые черкесы и просто преступники магометанской веры образовали Татарский аул.

1б.

К 1775 году всё это стало центром субрегиона - Олёкминского комиссарства (до 1784 года), уезда (до 1796), опять комиссарства (до 1822) и наконец округа в гигантской Якутской области. В 19 веке тут прошло ещё несколько волн ссылки да золотая лихорадка, начавшаяся в 1840-х годах именно на притоках Олёкмы и лишь в 1860-х сместившаяся на Витим. К началу ХХ века Олёкминский округ был, пожалуй, самым необычным в Якутской области: если в Вилюйск, Верхоянск или Среднеколымск добирались из Якутска, то через Олёкминск - ехали в Якутск. Самый маленький из 5 округов (но всё равно гигантский - 330 тыс. км²), этот округ был населён куда плотнее (1 житель на 10 квадровёрст, а не на 100), да и население было другим: только здесь русские уже в 19 веке сделались большинством (54% против 36% якутов), выйдя за пределы городов и ямщицких селений. В самом Олёкминске жило 1,1 тыс. человек (вдвое меньше, чем в Киренске, но вдвое больше, чем в других окружных городах Якутии), в том числе 43% русских, 33% татар и 18% якутов.

1в.

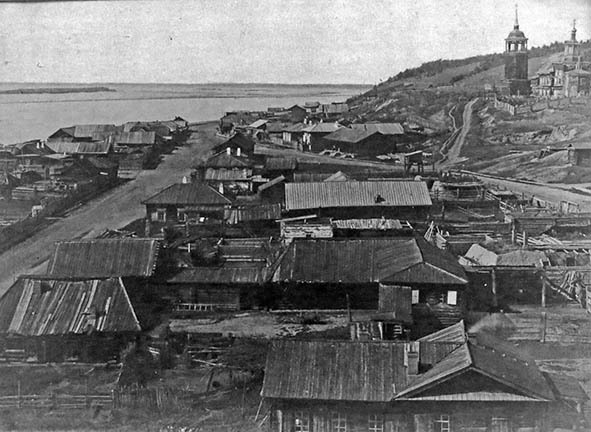

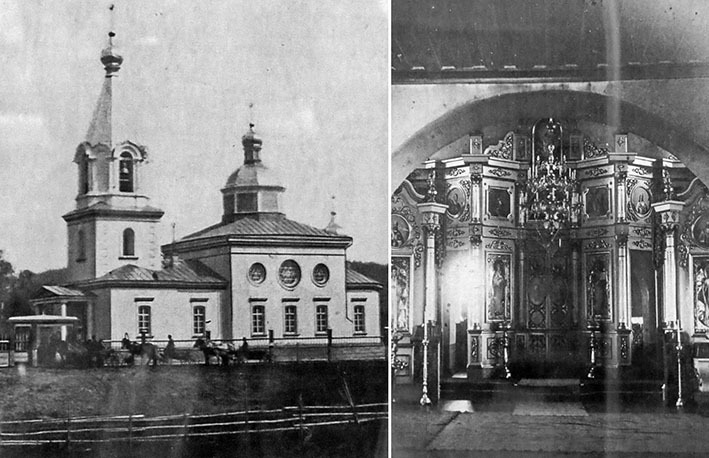

Прижатый сопками к берегу, Олёкминск рос вниз по течению Лены - в том же направлении пройдём и мы. Начнём прогулку на холме, где с 18 века располагалась тогда ещё сельская церковь. В 1783 году Олёкминск получил статус города, а в 1787 здесь освятили Спасо-Преображенский собор. К концу 19 века он так обветшал, что его колокольня шаталась от ветра, и был разобран после 1883 года, когда благочинье перенесли в новый каменный собор - но всё-таки успел попасть на фото.

2.

В густом бурьяне ещё лежат надгробия соборного кладбища:

2а.

Да стоит бетонный монумент Центросибири (1964) - так назывался созданный в ноябре 1917 года в Иркутске штаб, курировавшие более 70 советов от Владивосток до Тюмени. В историю Гражданской войны Сибирь вошла оплотом белых, которые на чешских штыках буквально смели большевиков. 26 августа 1918 года Центральный исполнительный комитет Советов Сибири был распущен странным съездом, проходившим на глухой станции Урульга в Забайкалье: красным оставалось лишь податься в партизаны. Председатель Центросибири Николай Яковлев ушёл с верными людьми на север и в ноябре 1918 года был убит белыми в низовьях Олёкмы.

3.

Нынешний монумент стоит над последней могилой этого кладбища, куда в 1924 году перенесли останки центросибирцев:

3а.

С кладбища открывается вид на городок и куда более широкую Лену:

4.

И тем удивительнее, что советский Олёкминск стоял на двух берегах - лишь в 1991 году район Леспромхоз за рекой выделился в отдельный посёлок Заречный. Туда трижды в день ходит автопаром, а местные активисты где-то через месяц после моей поездки приютили  a_krotov. a_krotov.

5.

Площадь Победы под холмом, когда-то разделявшую Олёкминскую деревню и Татарский аул, старожилы ещё называют Базаром. Стихийные ярмарки проходили здесь до 1975 года, пока не построили воинский мемориал:

6.

В 1995-м его дополнил тусулгэ - якутское святилище из нескольких сэргэ (ритуальных коновязей). Но и на старом монументе у двух прощающихся пар совсем разные лица. Нынешний Олёкминск чётко двунационален, и мы ещё не знали, сколь нетипично это для Якутии с её мозаикой моноэтничных земель.

6а.

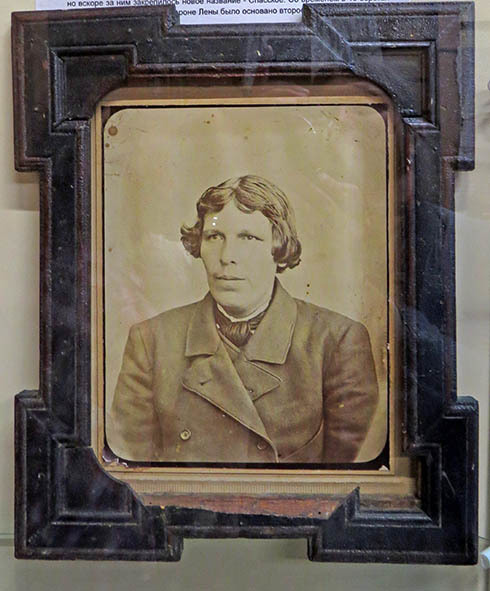

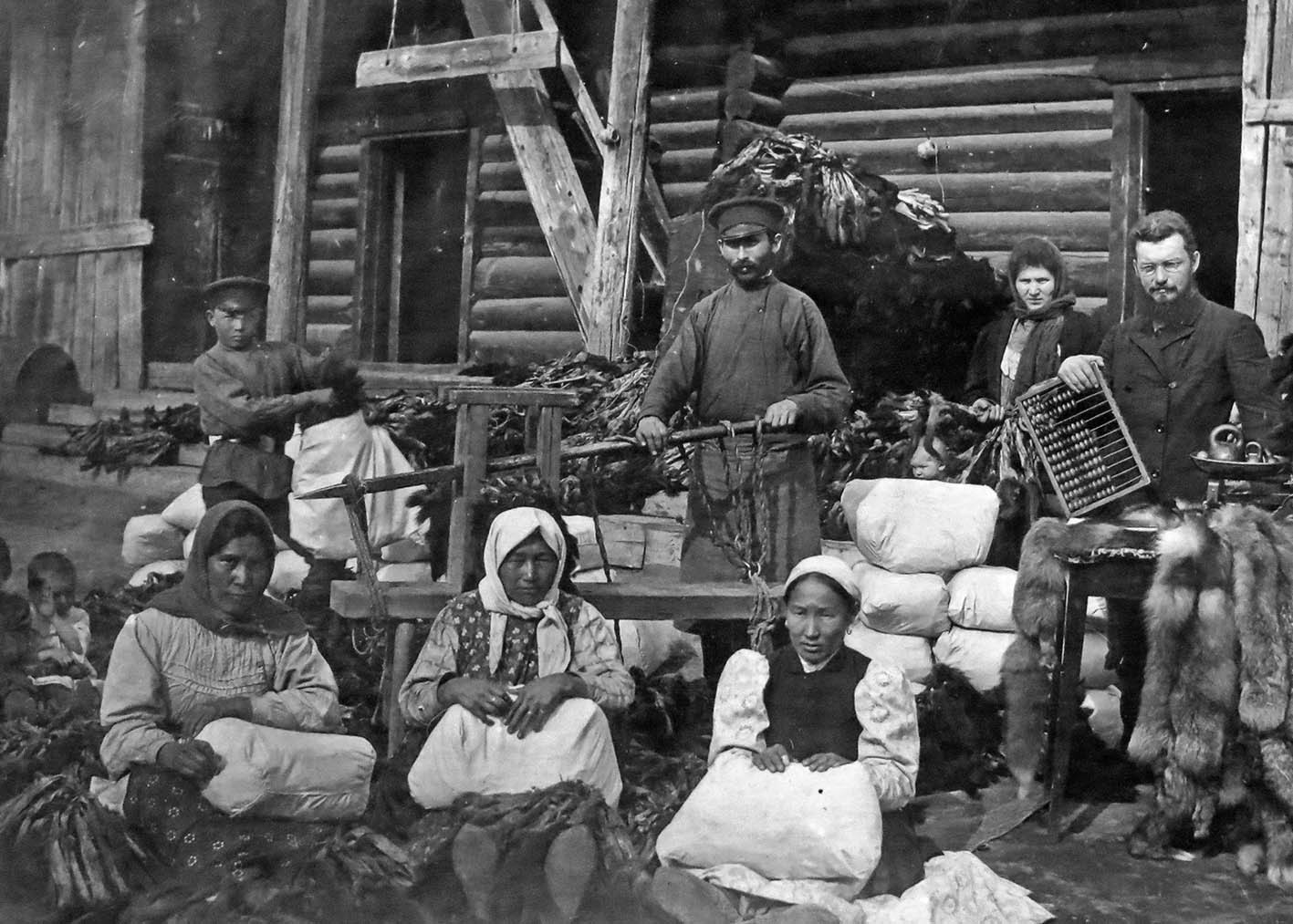

На площадь глядит полуразрушенный дом, брёвна которого не знали пилы - считается, что построен он был ещё в 18 веке. У Ирины Иннокентьевной другие сведения: дом воздвиг на рубеже 19-20 веков некий человек по прозвищу Суздаль, но действительно из рубленых одним лишь топором брёвен Старого собора. Старожилам же этот дом известен как Татарская школа. Несколько поколений жившие вдали от родины и даже не имевшие своей мечети, к концу 19 века олёкминские татары начали забывать родной язык. Религия, правда, держалась - но больше на черкесах, попадавших сюда не столько как ссыльные, сколько как беглые с забайкальской каторги и мрачных приисков Бодайбо. Спасать общину взялся местный житель Ильяс Еникеев, уехавший в учительскую семинарию в Казань, а по возвращении в 1909 году открывший на родине школу. Возможно, и муллы приезжали сюда: так, Ирина Иннокентьевна однажды нашла здесь книгу, написанную арабицей, которая оказалась ближневосточным трактатом в переводе татарина Каюма Насыри. Татарская школа действовала до 1930-х годов, а среди её выпускников были как председатель местного горисполкома, так и городской прокурор в далёком Ташкенте. При Советах в районном ДК выступал татарский ансамбль "Юлдуз", а заезжие якуты косились на старушек в платках и дедов в тюбетейках, говоривших на чужом языке, полном, однако, знакомыми тюркскими словами. В нынешнем Олёкминске фамилии вроде Шарафутдинов или Кадыров могут носить и русский, и якут: татарами значится менее 1% жителей. Но всё же не 0%: в последние годы нашлись тут новые Ильясы Еникеевы, а потомки татар начали вспоминать родство, учить язык и добиваться постройки мечети. На олёкминском кладбище осталось немало татарских могил, где и теперь хоронят так, как хоронили предки. Ну а Татарская школа пока продолжает ветшать под разговоры о необходимости её восстановить и открыть, скажем, музей образования. В пустых помещениях с интерьерами сельпо навален мусор по колено, и в дверях нам преградили путь две молчаливые серьёзные собаки, а глубже в руинах мы увидели щенков.

7.

Уездный город рос дальше, вдоль нынешних улиц Молодёжной и 50 лет Победы. Он жил торговлей, и самым солидным зданием был магазин иркутской купчихи Анны Громовой (см. Витим)...

8а.

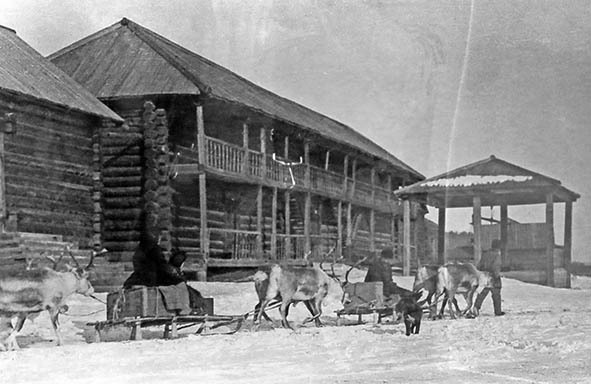

...а на улицах северные олени с каюрами-эвенками и дарами тайги в санях...

8б.

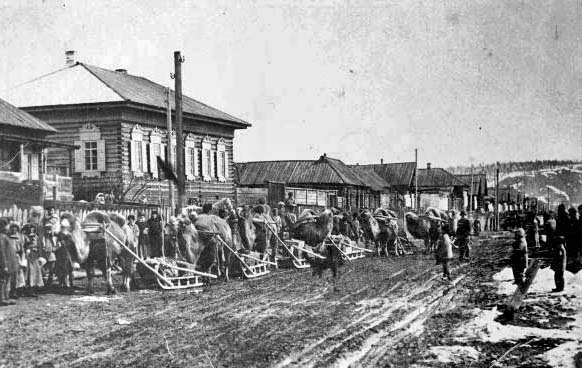

...переглядывались с верблюдами, которые везли китайские шелка и чай из Кяхты:

8в.

Но сухопутная торговля была вторичной по сравнению с речной: кульминацией года в Олёкминске становился июнь, когда приходила Ленская сплавная ярмарка - караван деревянных судов, на которых иркутские купцы везли сбывать мануфактурные товары из Европейской России. Скрепленные мостками и подхваченные половодьем, баржи-карбазы и крытые паузки шли среди льдин и причаливали тут где-то на месяц. Иные - навсегда: большая часть каравана была одноразовой, и с опорожнением трюмов суда продавались на стройматериал и дрова. Ярмарки в Олёкминске и соседнем Кыллахе (см. прошлую часть) играли для этих мест примерно ту же роль, что для Европейской России - Макарьев, только с Кыллаха товары расходились в основном на Ленские прииски, а из Олёкминска - по далёким якутским улусам. Сами шитики, карбазы и паузки я уже показывал не раз, например в посте про Качуг или в прошлой части, а вот такой вид открывался купцам с их бортов:

8г.

Речная пристань теперь на окраине, а центр окончательно отгородился от Лены в 2001 году, когда страшное наводнение с поднявшимся на 20 метров ледоходом разрушило Ленск. Олёкминск отделался подтоплением нескольких сотен домов, однако и здесь построили длинную дамбу:

9.

Зато город обзавёлся набережной, а новым символом его сделалась статуя "Красавица Лена" (2015), вполне раскрывающей суть могучей реки с женским именем:

10.

По дороге к ней из центра - сквер "На рубеже веков" (2010), в котором сэргэ с датами поставлены к 375-летию города:

11.

Рядом - робкие попытки благоустройства, которым, обратите внимание, никто не причиняет вреда. Благоустройство и уют тут ценятся, как тень в пустыне...

12.

...ибо большая часть Олёкминска выглядит так:

13.

Вроде не было тут ни пожаров, ни войн, а ныне центр уездного города - бараки советских времён да кривые сараи из досок. Лишь изредка покажется между ними одинокая изба или амбар - вот этот, например, был на заднем дворе полиции и казначейства, и отстояла его лично Ирина Иннокентьевна.

14.

Лучше домов облик давних времён в Олёкминске сохранили дороги:

15.

Среди пыли, пустырей и комарья странно смотрится капитальная главная площадь:

16.

И даже - целый Правительственный квартал районного масштаба, частью построенный уже в 1990-х:

17.

В деревянном городе крупные здания слагают странный ансамбль с единственной каменной постройкой уездных времён - Спасо-Преображенским собором:

17а.

Он был возведён в 1865-70 годах на средства "почётного инородца и купца I гильдии" якута Степана Идельгина, который активнее всех русских опекал православие в Олёкминском округе. При Советах в каменном храме был клуб, позже склад. Деревянные конструкции в зале, включая расписной потолок-"небеса", как в деревянных церквях Русского Севера, пережили ту эпоху, но в 1997 году были уничтожены пожаром. После этого только и оставалось, что передать коробку стен епархии, однако и тут нашлись меценаты - компания "Алмазы Анабара" и Ленское речное пароходство, с поддержкой которых храм возродили в 2005 году. Но архитектура! Для реликта Руси - слишком эклектично, для эклектики - слишком строго, для классицизма - а откуда шатры и восьмерики?! Примитивный и самодельный, этот храм не укладывается ни в одну из русских архитектурных традиций... но может это и не русская традиция, а памятник якутской национальной архитектуры?

18.

Идём дальше на восток мимо деревянного военкомата, занимающего советский райком 1930-х годов:

19.

По соседству стояла школа №1 в дореволюционном здании:

19а.

За которой город оканчивался каменной часовней Александра Невского, поставленной в 1891 году. Официально - к 30-летию отмены крепостного права Александром II, вот только совсем рядом жили те, для кого 1861 год имел совершенно иное значение, и чтим был Александр - но не Невский, и даже не Второй, а Первый. В 2010 году часовня была реконструирована со сносом на фундаменте из своих же старых кирпичей:

20.

Конец города в административных границах был самой его серединой в границах фактических - за речкой Алалайкой, затхлая заросшая пойма которой и ныне вьётся между изб, лежало Спасское селение:

21а.

За вечно многолюдными магазинами, парой одиноких хрущёвок и мостиком две главные улицы центра сливаются в Спасскую улицу, правая сторона которой с 2019 года превратилась в Спасский сквер, снопами да меленками напоминающий о сельскохозяйственной славе района. И сейчас уже совсем не очевидно, что славой Якутской Украины Олёкминск обязан... скопцам:

21.

Одна из ярчайших граней русской истории - Раскол, который не тождественен староверам. Те защищали чистоту православия, а вот "духовные христиане" - наоборот, искали Святой Дух в очищении веры от церковных наслоений. Одни шли к протестантству (молокане, духоборы), другие - к манихейству, пусть даже слово такого не зная. Потайным ужасом царской России слыли хлысты, верившие, что Бог создал душу, а Сатана - тело, и в тайных общинах-"кораблях" уединявшиеся для "радений" с пробуждением в себе Бога через истязание плоти. В конце 18 века в Орловской губернии в один из таких кораблей старухи Акулины Ивановны заявился мужик Кондрат Селиванов из деревни Столбова. Поначалу он казался юродивым и немым, но неистов был в радениях, и когда однажды наконец отверз свои уста и поведал хлыстам о том, что он - вернувшийся Христос, восхищённая "богоматерь" Акулина Ивановна назвала его своим сыном в непорочном зачатии. Встав с её смертью у руля, он повёл корабль новым курсом, объявив, что хлыстовские радения (у некоторых общин, на почве массового помутнения рассудка, и вовсе перераставшие в оргии) - это полумеры. Ведь Христос говорил: "Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну" и "....есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит". Во все века христиане трактовали эти слова как аллегории, и даже странно, что лишь 18 веков спустя нашлись те, кто поняли их буквально. Селиванов объявил, что Христос вовсе и не искупитель был, а оскопитель, и Змей обманул не одних лишь Адама и Еву - часть созданной Дьяволом плоти, он живёт в теле каждого из нас. Змей не боится крещения водой, - сказал Кондрат, а затем сбросил портки и вскинув раскалённый прут, совершил над собой крещение огнём. Хлыстов новый кормчий заклеймил "серыми голубями", которые выбрали верный путь, но не решились пройти его, а сам увёл свой "корабль" в Сосновку Тамбовской губернии и провозгласил своих последователей "белыми голубями". Он обладал, кажется, феноменальным даром проповеди, ибо безумная идея членовредительства ушла в народ с потрясающей скоростью.

22а. Вася Ложкин, "Секта скопцов в религиозном экстазе"

Скопцы не свели "убеление" к символическому акту, они на самом деле калечили себя, ещё и разбив это на несколько уровней посвящения. Первая печать ("сесть на пегого коня") подразумевала удаление яичек, вторая ("на белого коня") - пениса, третья - сосков, а скопец высшего уровня делал себе треугольное клеймо наподобие Христовой раны. В общину принимались и женщины, проходившие скорее обрезание: их "печати" лишали половых губ, клитора и грудей, однако не делали бесплодными. Микро-расколы внутри скопчества возникали из-за споров о том, как именно надо садиться на духовных коней: Селиванов предпочитал жечь части тела огнём, большинство его последователей - резать, а недо-скопцами слыли "перевёртыши" (по сути делали вазэктомию) и "проколыши". Органы пищеварения скопцы не изничтожали, однако строго придерживались вечного поста. Воздерживались они и от алкоголя, и от курения, и от шумных празднеств, и даже от сквернословия. Скопцы считали грехом любое соитие, а следовательно и деторождение, называя брак случкой, а законных супругов - жеребцом да кобылой. Самовнушение доводило их до того, что рядом с детной женщиной иные "белые голуби" ощущали нестерпимую вонь. Но лишив свои корабли возможности расти естественным путём, скопцы развили сильнейшую школу прозелитизма. 22б. строго 18+, поэтому по клику откроется без размытия.  К 1772 году известия о том, что мужики чернозёмных губерний делают себя немужиками, стали слишком частыми, чтобы их не замечать. В 1775 году Кондратий Селиванов и его правая рука тульский крестьянин Александр Шилов были арестованы, и один отправлен на Нерчинские рудники, а другой - в Рижскую крепость, где вскоре гарнизон начал превращаться в Безупречных. Шилова упекли в Шлиссельбург, а вот Кондратий, не дойдя до Нерчинска, залёг на дно в Иркутске, где занялся, видимо, самообразованием и выработкой манер. К 1795 году скопцов стало так много, что они сами нашли своего (лже)Христа и вернули в Москву. Теперь Селиванов выдавал себя за "чудом выжившего" Петра III, и уловка эта удалась - взглянуть на него решил Павел I, а пока суть да дело - проповеди скопчества проникли и в царский дворец. Вскоре Павел I был убит - как гласит легенда, за отказ принять скопчество. Другая легенда считает тайным скопцом Александра I, чьи либеральные реформы ненадолго обернулись в России полной свободой веры. Селиванов написал и издал "Послание" (тезисы скопчества) и "Страды" (своё житие) и спокойно проповедовал и устраивал радения прямо в столице. Странной терпимости к одной из самых чудовищных сект мировой истории не пришёл конец и в 1819 году, когда отхватили себе лишнего двое племянников губернатора Михаила Милорадовича. Заточённый после этого в Спасо-Евфимиев монастырь, Селиванов спокойно принимал там скопческих паломников и давал им как святыню свои волосы. Взялись за членовредителей лишь при Николае I, но было поздно: к середине 19 века это были уже не чудаковатые мужики, а респектабельные граждане, сущность которых выдавала в первую очередь внешность - высокий рост, субтильное телосложение, тонкие лица без растительности. Скопцы слыли "сектой менял", у них сложилось собственное купечество, а за невозможностью продолжать род наследие каждого скопца доставалось всей общине. К середине 19 века "белые голуби" наработали достаточный капитал, чтобы каждый убелившийся имел возможность жить безбедно, и жажда халявы творила с людьми страшные чудеса. Одни соглашались ради наследства лишить себя плотских радостей, а бедные крестьяне порой продавали скопцам детей. 22.  Невольным пиарщиками скопчества были и русские писатели, в попытках понять противоестественную секту вводившие её в свои произведения. Вплотную к скопчеству подошёл Николай Клюев, почти оправдывавший его: О скопчество – арап на пламенном коне, Гадательный узор о незакатном дне, Когда безудный муж, как отблеск Маргарит, Стокрылых сыновей и ангелов родит!

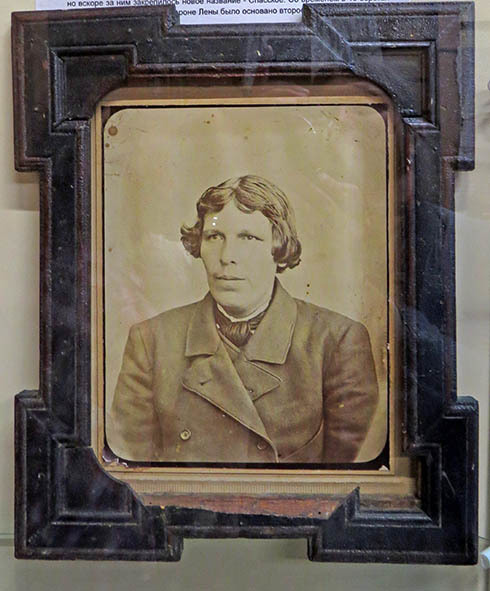

А киноателье "Русь" и вовсе сняло в 1918 году документальный фильм "Белые голуби". Но всё же к концу 19 века государство позаботилось о том, чтоб в Европейской части России скопцы ушли в глубокое подполье, а настоящим центром секты сделалась Сибирь. Первоначально - Туруханский край, но и там скопцам удавалось склонять местных жителей к убелению. Так и пришла, видать, идея сослать секту к инородцам: в 1861 году 192 скопческих брата и 86 сестёр прибыли на Лену. 23.  Сначала их хотели оставить где-нибудь в тундре, чтоб туземцам помогали кастрировать оленей, но обещаниями вести себя прилично да крупными взятками скопцы добились лучших условий: их поселили в Мархе близ Якутска и Троицком и Спасском селениях у Олёкминска. Якуты не прониклись их проповедями, а русских тут жило слишком мало, чтобы даже один убелившийся не остался незамеченным. "Новаки" прибывали в общину по большей части с запада, там и оскоплённые. Но в том и суть русской ссылки: "эту бы энергию - да в мирный целях": в Олёкминске скопцов помнят не как фанатиков-изуверов, а как носителей прогресса и цивилизации. На здешних почвах субтильные люди с ангельскими лицами невиданно быстро расчищали лес, и выписывая из Европы новейшую агротехническую литературу и лучшие семена, собирали невиданные прежде урожаи. Именно скопцы вывели местную пшеницу "теремок" и наловчились растить в Якутии арбузы, а Спасское селение поражало современников опрятностью. Радикализм начал спадать, и вот уже скопчихи беременели на стороне и рожали детей. К 1930-м годам скопцы почти исчезли естественным образом, а в последний раз их видели в 1970-х на окраине Якутска... 23а.  Среди ссыльных 1861 года был и юноша Ерофей Ересько родом из какого-то села близ Одессы. Повзрослев, он не инструкцию по созданию теплиц себе выписал из Германии, а фотоаппарат марки "Кодак". В доме его один местный житель нарисовал несколько задников, на фоне которых народ охотно фотографировался. Ни одно людное место Олёкминска на рубеже веков не обходилось без тонкого человека с безмерно грустным взглядом и фотокамерой в руках. Ерофей Петрович сделал 2300 снимков, во всех деталях запечатлел дореволюционный город, но лишь в 1920-х годах признался заезжим корреспондентам, что ненавидел скопцов, купивших его у отца 11-летним мальчишкой... 23б.  И первый за Алалайкой дом купца Мигачёва с его фортокарточки... 24а.  ...стоит до сих пор, и даже магазин на месте его пристройки армянин-коммерсант выстроил деревянный: 24.  Тут стоит сказать, что "духовные секты" почти не оставили материального следа. У них не было ни специфических молельных домов, ни культовых атрибутов, ни даже, кажется, какого-то узнаваемых могил. А потому скопческие дома Олёкминска - это действительно уникальные памятники, единственные в целом огромном пласте русской истории и веры. Их облик определяли закрытость и зажиточность общины, догматы учения и непривычность к сибирскому климату. Вот на примере самой сохранной избы Мигачевых: высокий забор от любопытных глаз, мощный подклет и просторный чердак для припасов и товаров, похожая на длинную галерею веранда и не по-сибирски высокие окна: 25.  Пускай и с обычной сибирской резьбой: 25а.  Не умея прокладывать щели мхом или шерстью, скопцы показали себя виртуозными плотниками, строя сруб без щелей. Они привыкли жить под высокими потолками, но догадались, что дом станет теплее, если поребрики в дверях будут задерживать сквозняки. Дом отапливали русская печь и голландка, с разных сторон от которых размещались мужская и женская половины. 26.  Сейчас дом Мигачевых обустраивают под филиал музея. Сюда переедет часть экспонатов и будут водить школьников на уроки олёкмоведения. Вот только старые печи не сохранились, а их реплики нанятые рабочие сложили с грубейшими ошибками, ибо прежде в глаза не видели русских печей. Пока дом закрыт, но нам Ирина Иннокентьевна в порядке исключения провела здесь экскурсию. Внутри уже стоит подлинная старая мебель из скопческих домов да висят фотографии, а в прихожей собрана небольшая экспозиция плотницкого инструмента. Здесь же - окно-продушина с крыши, наверху заменённая репликой. 27.  А вот потенциальный экспонат - кружева с золотым шитьём, которые мастерицы-скопчихи плели, а якутки охотно носили: 27а.  Ешё несколько скопческих домов расположились дальше по улице: 28.  Но каждый следующий из них проигрывает в аутентичность предыдущему: 29.  Когда-то их соединяла сеть тайных калиток и даже небольших подземных ходов, позволявших скопцам ходить друг к другу, не высовываясь в грешную наружу: 30.  Во дворах - хозпостройки разных эпох: 31.  В стороне - деревянная Спасская церковь, основанная в годы войны в старом срубе, привезённом из покинутого селения Нохтуй напротив Мачи (см. прошлую часть): 32.  Замыкает Спасское селение Аллея Героев (2005) во главе с Иваном Кульбертиновым. В фильмах про войну есть такое клише - неграмотный раскосый снайпер с междометием "однако", способный подстрелить рыбу в глаз в мутной речке. Кульбертинов был ярчайшим прототипом такого клише: эвенк охотничьего рода, ещё до войны он стал стахановцем по заготовке дичи, а на войне лично "добыл" 487 врагов. Десятки снайперов стали его учениками, и тут Кульбертинов показывал себя философом: девизом его было " не надо рубить топором там, где можно применить иголку". Так и не получив Героя Советского Союза, он прошёл всю войну и умер глубоким стариком в родном селе в 1993-м году. Но памятник ему показывать с лица не буду - по исполнению это уровень школьной лепки: 33.  За Аллеей Героев начинается советский Олёкминск, по многим признакам куда более похожий на центр: 34.  Здесь и большая часть культурно-социальных зданий - например, Дом детского творчества или спорткомплекс "Дружба": 35.  Но в первую очередь - Музей истории земледелия Якутии имени Ивана Строда. Посвящение к земледелию не относится: Строд - герой Первой Мировой и Гражданской войн, выживший в той расправе белых над Центросибирцами и брошенный в тюрьму Якутска, а там позже свергал колчаковцев, воевал с пепеляевцами и подавлял якутские мятежи. Позже он попал под Большой террор, а открытие музея в 1957 году, видимо, совпало с его реабилитацией. Музей делит здание с библиотекой, и по площади немногим больше городских квартир, но это - главная достопримечательность Олёкминска: 36.  Ирина Иннокентьевна встретила нас в нерабочее время (мы прибыли в Олёкминск в 6 вечера, а отправлялись дальше в 5 утра) и водила по музею и городу почти до темноты, которая тут начинается ближе к полуночи. 37.  Большинство людей на этих фотографиях знакомы ей, как добрые друзья - по именам, характерам и судьбам. Рассказ ссыльного адвоката Адольфа Клюге " Первый клиент" она пересказала нам так, будто знала его героев лично. Люди старого Олёкминска словно живут теперь в залах музея - славяне, татары, якуты, поляки, евреи, черкесы... 38.  Заметили ли вы, что над столом у пьющих чай скопцов и вокруг портрета Ерофея Ересько - одна и та же рамка? Совершенно потрясающее впечатление, когда Ирина Иннокентьевна сперва показывала нам какой-то предмет на старинном фото, а потом его же - объёмным и цветным, да вспоминала, как что-то спасла по пути на свалку, что-то выкупила в частных домах, что-то смогла выписать назад в Олёкминск из больших и далёких музеев... На прошлом и следующем кадрах - популярные в старом Олёкминске зеркала "вологодские карибы", и на фото зеркало то же, что и на стене: 39.  Ерофей Ересько детально заснял старый Олёкминск, а Ирина Иннокентьевна свела это прошлое с настоящим. 40.  На кадре выше - рабочие местных складов и ярмарок, на кадре ниже - якуты: 41.  Вот этот снимок вывез из Олёкминска немец Евгений Фиценмайер, а Ирина Иннокентьевна обнаружила его в фондах музея в Штутгарте с подписью "Юкагир". Но живя в Якутии, она узнала своего, по характерной позе поняв, что это олонхосут - сказитель. 41а.  Якутской этнографии тут посвящён отдельный зал, и экспозиция богата: ведь на ярмарку люди саха шли из далёких улусов, а потому в Олёкминске может найтись вещь из любого уголка их земли. По орнаментам чооронов (деревянных кубков) можно понять, откуда они: 42.  Немало из музея я показывал в прошлых частях: фото деревянных судов и их фрагменты - в Качуге, ямщицкую историю - в Ленске, аграрную - в прошлой части с видом на берега. Этнографический зал я поберегу для рассказа о Якутии в целом: 42а.  Вот книга-ларец - подарок от земляков из давно покинутого селения Бетюнь за Леной: 43.  А в зале эвенков среди саней, лыж, стрел с разными головками и ножей нам запомнилась колыбель. Водитель, ходивший с нами по залам, вспомнил, как гостил у друзей-эвенков и видел у них такие же: 44.  Инструменты землепашца: 45.  Обиход купцов, включая расписные сундуки и кирпичи с клеймами от печей скопческого дома: 46.  Интерьер дома в Старом Олёкминске с необычным вышитым ковром, похожим на среднеазиатские сюзане - возможно, татарским: 47.  В зале православия среди макетов церквей, икон и фотографий мне запомнилась странная церковь в бутылке - подарок Аграфены Антоновой из села Кяччи. На самом деле это евлогия - церковный сувенир, который привозили из святых мест паломники, в данном случае, видимо, якут из Троице-Сергиевой Лавры. Советское время пережило всего несколько подобных вещей, и я не припомню, видел ли я их ещё где-то: 48.  В войну Олёкминск был запасным аэродромом АлСиба (перегон ленд-лизовских самолётов из Аляска в Сибирь) между Якутском и Киренском, и вот - американский сундук из под каких-то ленд-лизовских грузов: 49.  В зале природы среди окаменелостей хранится самый настоящий мамонтовый навоз: 49а.  И в общем, на всё про всё в Олёкминске у нас оказалось всего часов 5, что безусловно мало. Мне очень хотелось полюбоваться городом с горы "Я [сердечко] Олёкминск" и съездить в Авиапорт - так называется посёлок при аэропорте в 3 километрах от города, где уцелел заброшенный аэровокзал времён АлСиба, а на площади стоят макет "Аэрокобры" (2005) в масштабе 1:2 и красивая скульптура " Мальчишеские мечты" (2019). Но в Олёкминске у меня был либо вечер, либо 2 дня и 3 ночи: из Ленска суда прибывают по чётным числам, а уходят в Якутск по нечётным. Ночь скоротать нас пристроили в общежитие агротехникума, основанного в 1960 году для механизации здешних полей. У входа - внезапно, сэргэ, поставленое в 1994 году какими-то, видать, выпускниками: 50.  В следующей части отправимся дальше по Лене - к Столбам. ЛЕНА-2022От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор. Верхняя Лена (Иркутская область).Качугский тракт и Баяндай. Качугский район. Качуг. Качугский район. Анга. Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск. Усть-Кут (2020). Осетрово - Киренск. Киренск - Ичёра. Давыдово - Визирный - Витим. Средняя Лена (Витим - Якутск). Витим и Ленск. Лёнск - Олёкминск. ..... https://varandej.livejournal.com/1134617.html

lj_varandej

Вторник, 25 Октября 2022 г. 18:20 (ссылка) lj_varandej

Вторник, 25 Октября 2022 г. 18:20 (ссылка)

На вводном кадре - устье реки Ура (Урх), по которому на Лене традиционно проводят "экватор" - место на реке, равноудалённое от истока и устья. На самом деле Урх впадает в Лену на 2366 километре (километраж на реках - снизу вверх) при общей длине в 4400 километров, однако что такое сотня вёрст для Якутии? Ленский экватор мы в любом случае пересекаем сегодня на скоростном "Полесье": в прошлой части такое же судно везло нас из Витима в Ленск, а сегодня за 6 часов пройдём ещё 410 километров вниз по реке до Олёкминска. Экватор - в любом случае не середина пути: ведь точкой отсчёта пассажирского судоходства на Лене служит Усть-Кут в тысяче километров от истока.

Два рейса на юго-западе Якутии образуют самую настоящую "волну": один прибывает в Ленск в 10:50, другой отправляется в 11:30 с небольшим, так что по хорошей погоде можно одним днём добраться из Витима в Олёкминск. Правда, от Витима до Ленска катера бегают 6 дней в неделю, кроме воскресения, а от Ленска до Олёкминска - только по чётным числам. На сайте "Ленатурфлота", который в Республике Саха отвечает и за пассажирское судоходство, указано, что эту линию обслуживает "Восход" - младший брат "Метеора", похожий уже не на автобус, а на небольшой самолёт. Но как показывает практика, строгой привязки судов к маршрутам у "Ленатурфлота" нет: ххотя покупая билет онлайн, я выбирал место в салоне "Восхода", в полдень у дебаркадера мы вновь увидели ставшее таким привычным "Полесье". Отправлялось оно почти пустым, что позволяло мне занять приглянувшееся место и спокойно лазать с фотоаппаратом к отодвигающимся форточкам то на левый, то на правый борт.

2.

За многоэтажками и портовыми кранами Ленска, после страшного наводнения 2001 года поставленными на высокую бетонную дамбу, ещё далеко тянется шлейф дач и промзон. Местами к реке даже подходит столь удивительная сущность, как дорога - изолированная от других дорог, она связует город с сёлом Нюя:

3.

Километрах в 30-40 от Ленска "Полесье" обходит плоский и неприметный, как и почти все ленские острова, Батамай. Расположенный в плавном сгибе реки, как подшипник в шарнире, во время особенно мощных ледоходов он становится ледосборником: растущие у острова торосы просто закупоривают реку. Так и произошло в мае 2001 года, когда разом сошлись все негативные факторы сибирской погоды: в верховьях Лены и Витима зима была аномально снежной, в районе Ленска - аномально морозной и, напротив, почти без снега, весна выдалась холодной и затяжной, а в мае летняя жара пришла в одночасье. Тронувшийся лёд обычно движется по Лене со скоростью 50 километров в день, потихоньку взламывая панцирь ниже по течению. Но тут скорость ледохода достигла 250 километров в сутки, и росший на глазах затор по приказу тогда ещё даже не бывшего министром обороны Сергея Шойгу обрабатывали вполне себе военные бомбардировщики. Русско-ледовая война позволила выгадать пару дней на эвакуацию Ленска, а 17-19 мая уровень воды в Лене поднялся на 21 метр и масса плывущего льда стала крушить дома. Ударом стихии был разрушен город, уничтожен прямо в порту флот "Алросы" и убиты 7 человек (6 из них - в Ленске). Ещё хуже пришлось деревянным сёлам, но если Батамай, как бы не первое по течению Лены якутское село (200 жителей), был восстановлен, то Салдыкёль ниже острова власти предпочли расселить. И хочется думать, что тут я заснял его изначальное место, где выселенцы порой собираются под навесом накатить за пьяное знакомство с теперь уж покойной женой или лихую драку с теперешним лучшим другом, случившиеся там, где за 20 лет всё заросло лесом...

4.

По правую руку от нас - Патомское нагорье в междуречье Витима и Олёкмы, и за его хмурыми сопками лежат золотые пески Бодайбо:

5.

Вот по правому борту появляется причал, который мы обходим стороной - там стоит якутское село Натора (400 жителей), которое, видимо, обслуживает паром:

6.

"Полесье" же причаливает буквально напротив: первая остановка - Нюя (в расписании почему-то Нюя-Южная), крупное русское село (1,3 тыс. жителей) на левом берегу, где ведущий из Якутска ледовый зимник выползает на берег круглогодичной грунтовкой. Справа обратите внимание на полосатый столбик - такие встретятся нам по пути ещё не единожды, и видимо это памятники то ли ямщикам, то ли ссыльным Якутского тракта, стихийно накатанного по замёрзшей Лене ещё в 17 веке и официально обустроенного в 1743 году по случаю Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга, которую надо было как-то снабжать. Первоначально службу на тракте несли якуты, но не сказать, чтобы очень охотно, а потому с 1770-х годов сюда стали селить крестьян-ямщиков, а якутам поручили их снабжение. Ямщики стали второй волной русского переселения в Якутию после казаков, и ныне их потомки - основа якутян-старожилов. А также - сахаляров, как тут называют метисов, порой имеющих русскую внешность, но не знающих русского языка. Более приспособленные к своему страшному климату, люди саха больше учили колонистов нюансам выживания в нём, чем учились у них благам цивилизации, а потому якутская культура оказалась сильнее русской: те же потомки ямщиков к середине 19 века носили якутскую одежду, не забывали уважить якутских духов и с детства знали оба языка. Их окончательную ассимиляцию предотвратила лишь третья, гораздо боле масштабная волна русского переселения, в авангарде которой были старатели, прослышавшие о золотых приисках Патомских гор. 38 почтовых станций от Витима до Якутска стали костяком приречных сёл, и одна из них - Нюя:

7.

Впрочем, обелиски вдоль реки могут быть памятниками не ямщикам, а ссыльным: волна за волной тут проходили разинцы, стрельцы, булавинцы, пугачёвцы, декабристы, польские повстанцы, народники, большевики... В Нюе кров и стол для них предоставляла в нескольких поколениях семья Авдеевых, в избе которых гостями были и несколько декабристов, и Николай Чернышевский, и, наиболее достоверно, Владимир Короленко в 1881 году. Наконец, есть ещё и третья категория тех, кто достоин памятников у Лены - учёные: в 1843 году в Нюю приезжал академик Александр Миддендорф, проводивший здесь первые в истории научные исследования вечной мерзлоты. Он тоже, вероятно, гостил у Авдеевых, но дом их если и сохранился, то в стороне от реки, как и обезглавленная Иннокентьевская церковь (1884). В основном Нюя выглядит так: брусовые советские дома, участки с чахлыми огородиками, моторные лодки, УАЗы да Нивы:

8.

Ровно так же, не отличить беглым взглядом, выглядят и другие селения, мимо которых проходит "Полесье". Например, лежащие ниже по течению левобережные Туркут и Русская Джерба в устье одноимённой реки.

9.

Нам Джерба интересна не сама по себе, а как ориентир - ниже открывается один из красивейших видов Лены между скал Каланча и Алянч:

10.

Алянч, на некоторых картах Аян, обрывается в реку отвесным обрывом:

11.

В таком месте только и напрашивается какой-нибудь "адын очэн грустный лэгэнда"...

12.

...но Лена слишком пуста и огромна, чтобы на каждую скалу нашёлся свой сочинитель легенд:

13.

И даже отвесная сопка напротив - не обратившийся в камень батыр и не место, где свела счёты с жизнью дочь тойона, когда тот погубил её возлюбленного балыксыта, а просто Каланча, с которой далеко видать:

14.

Третьим участником легенды могла бы стать Хапычья скала - грозная каменная стена, тянущаяся на пару километров по левому берегу:

15.

Однако даже название её - лишь искажённое на русский манер якутское Хоп-Чай:

16.

Скалы стерегут границу, и уместнее слова "район" мне кажется слово "улус": формально в Якутии это одно и то же, вот только язык не повернётся назвать районами участки земли размером даже не со среднерусские, а с уральские и западно-сибирские области. Ленский улус, который остаётся за кормой, раскинулся на 77 тыс. км² (масштаб Краснодарского края или Курганской области), Олёкминский - на 160 тыс. (примерно как Пермский край или Приморье), так что районы Якутии - это именно что улусы, самодостаточные административные единицы, куда больше похожие на аймаки Монголии, чем на районы в других регионах России.

16а.

Первая пристань Олёкминского улуса - в деревеньке Тинная (40 жителей):

17.

Здесь продолжаются отвесные мысы и скалистые сопки:

18.

19.

В кустах на берегу промелькнул странный указатель с ерами - то ли реликт Якутского тракта, то ли реквизит якутского кино:

19а.

Впереди, меж тем, открывается вид на Ленский экватор - устье маленького Урха между высоких скал:

20.

Та, что слева, называется Колокол:

21.

И являет собой натуральный филиал Ленских столбов. А вот легенд о ней опять не сложено, кроме разве что "экватора", которым речники просто сговорились считать красивое место. Если длина реки 4400 километров (ну ладно, 4508, если от Тикси считать), а Ура впадает в 2366 километрах от устья, значит настоящий Ленский экватор - только впереди:

22.

Ближайшее к условному экватору ленское село - левобережное Чапаево (800 жителей), основанное в советские времена как лесоучасток: в 1939 году сюда привезли спецпереселенцев, а в 1942 - и постоянных жителей. Тогда тут заготовляли лес, а теперь обслуживают нефтепровод ВСТО ("Восточная Сибирь - Тихий океан"). Вдоль которого, между прочим, таки есть грунтовая дорога до материка, только нефтяники никого на неё не пускают.

23.

На кадре выше обратите внимание на автопарк - сплошь УАЗы и "Нивы". На Лене, как и на Байкале, любят эти машины не только за то, что они чинятся ломом: советские джипы гораздо легче большинства современных, а значит могут ездить по речному льду на неделю-две дольше.

24.

А белый обелиск с одинокой фотографией напоминает о бесчисленных лодках, машинах и деревянных санях, над остовами которых теперь проносится наше "Полесье":

25.

Мчимся дальше в суровых пейзажах:

26.

27.

Где едва ли не более сильным впечатлением, чем сами берега, стали переплывающие реку животные. Сперва Наташа увидела в воде странные коряги, а затем поняла, что это оленьи рога - но увы, я тогда сидел с другого борта. Зато вот отлично попал в кадр лось, или как тут говорят - сохатый:

27а.

Между тем, мы приближаемся если не к Ленскому экватору, то к середине сегодняшнего пути, которую отмечает Мача - ныне маленькое село (360 жителей), "на глаз" кажущееся, впрочем, в разы больше. Может быть, дело в его истории: достоверно, что Мача - не из ямщицких сёл, но где-то пишут, что она была основана ещё в "первую волну" русской экспансии казаками Ивана Галкина, размечавшими в 1631 году путь в будущий Якутск, а где-то - что её принесла только третья волна в 19 веке. Достоверно лишь то, что с Мачи начинался кратчайший путь до речки Хамолхо за горами, откуда в 1840-х годах эвенк Афанасий Якомин принёс на жигаловскую ярмарку приятно блестящий и неприятно тяжёлый жёлтый камень. О том, что где-то рядом есть не просто золото, а ЗОООЛОООТОООО, целое Русское Эльдорадо, слухи ходили давно: порой охотники в тайге находили в желудках подстреленных птиц среди речной гальки, которую те заглатывают для улучшения пищеварения, золотые крупинки. И вот эвенк, не знавший ценности своего камушка, подсказал, где именно глухари их склевали. В 1844-46 годах на Хомолхо одновременно вышли две поисковые партии - крестьянина Петра Корнилова от иркутского купца Константина Трапезникова и тобольского мещанина Николая Окуловского от статского советника Косьмы Репнина. Они и размежевали два невиданных прежде по своему богатству участка, которые в 1851 году утвердил "азиатский Пётр I" Николай Муравьёв. Дальнейшие изыскания показали, что Патомское нагорье буквально насыпано золотым песком, и вот с Урала и Томи в Восточную Сибирь пришла золотая лихорадка. Её воротами и стала Мача, через которую по тракту и волокам старатели и купцы добирались в село Перевоз: по прямой до него порядка 100 километров. Но поиски золота на продолжались, и всё яснее делалась купцам, что они зашли в "русское Эльдорадо" с чёрного хода: позже притоки Олёкмы стали известны как Дальняя Тайга. В 1861 году сын Константина Трапезникова Александр проник в Среднюю Тайгу, в самом сердце Патомского нагорья найдя куда более богатые прииски на реке Вача. Ещё два года спустя купец Михаил Сибиряков, зять Трапезникова, нащупал ядро здешних россыпей - бассейн текущей в Витим реки Бодайбо, ставший Ближней Тайгой, а вскоре туда начали ходить принадлежавшие тем же купцам пароходы. Перевоз ныне стал тупиком дороги со стороны Иркутской области, а от Мачинского тракта осталась лишь просека, заросшая стланником и высокой травой. Но Мача по сей день стоит среди окрестных сёл как-то особо:

28.

Над рекой возвышается Никольская церковь (2001-13), а в большом срубе правее хочется предположить её предшественницу - старый храм Николая Чудотворца был воздвигнут на средства золотопромышленников в 1867 году, на излёте расцвета Мачи.

28а.

Село открыто Лене, но защищено крутым берегом от паводков:

29.

Вот и причал, роль которого тут выполняет старая баржа в полусотне метров от берега, и катер у берега, видимо, выполняет здесь роль парома. Хоть Мача и не самое большое это село на пути, а в "Полесье" тут садится куда больше людей, чем в Ленске.

30.

Посадку продолжают получасовая стоянка и перекур.

31.

В которые я бы и рад был сбегать на крутой берег хотя бы до первых изб... но вместо этого лишь мерял шагами трухлявые доски причала:

32.

Зато те, кто не читал прошлых частей, могут рассмотреть наше "Полесье" - подробнее об этом типе судов с подводными крыльями, строившихся в 1980-90-х в белорусском Гомеле, я рассказывал в начале водного пути.

33.

Берег напротив Мачи ныне выглядит пустым, однако прежде там стояло село Нохтуйское, где в 1871-1928 годах действовала таможня: Мачей начиналась Якутская область, ради снабжения которой иностранные товары разрешалось ввозить по Аянскому тракту с Охотского моря без пошлин. Вернувшись в ставший тесным салон, продолжаем путь. Главная достопримечательность Мачи - левобережная скала Хадар в 18 километрах ниже по течению:

34.

Разноцветная, колючая и раскрывающаяся несколькими пещерами, в переводе с эвенкийского Хадар - это просто Скала. Но и про неё мне не известны легенды:

35.

За скалой - одинокая изба опустевшего ещё до распада Союза посёлка Точильное:

36.

Из тайги на правом берегу вдруг проглядывают обрывы - вроде и такие же, как в верховьях, но только не равномерно-красные, а каких-то странных, сиреневых и голубых цветов:

37.

От левобережной Берёзовки ниже по течению осталось кладбище с парой часовен, которые не стоит искать на Соборах.ру. - по факту это мавзолеи, ставившиеся на якутских могилах по тюркскому обычаю, сохранённому в генетической памяти сквозь века. Причудливо ветвящаяся у кладбища сосна похожа на Аал-Луук-маас - священное Мировое древо, под которым камлали ойуны (шаманы) и молились алгысчиты (белые жрецы):

38.

Рядом - святыня другой эпохи, а избы все до единой разобраны и может быть сплавлены в Олёкминск, Делегей...

38а.

...или хотя бы Иннях, где ныне сотня жителей. Обитаемые сёла, сплошь по левому берегу, вновь стоят всё чаще:

39.

Как например выросший из почтовой станции Дельгей (600 жителей), в советское время известный как центр сплотки: при всей своей огромной площади, лесом Якутия на самом деле довольно бедна: где-то от этих широт тайга начинает редеть и худеть от вечной мерзлоты и сурового климата, и в тот же Якутск брёвна и доски везут из Витима. Дельгейская сплотка служила нижней границей лесного пояса Южной Якутии.

40.

Само же село служит центром наслега - так в Якутии называется сельсовет ("территория сельского поселения"), однако "на местности" как раз наслеги, а не улусы, кажутся аналогами районов. А потому и в соседнем Кочегарове хоть и 3 постоянных жителя (66,(6)% - русские), а какая-то жизнь теплится. Часовенка с надписью "Царствие вам Божие, вечная память" напоминает о былом: её поставили в 2000 году местные старожилы Кулагины в память о предках - нескольких поколениях ямщиков. Но самое, пожалуй, главное: Кочегарово - ближайший ориентир к настоящему Ленскому экватору, до которого отсюда ещё километров 30.

41.

Судоходство, прямо-таки волжской интенсивностью которого Лена впечатлила меня близ Усть-Кута, сокращается раза так в два после Киренска и так же после Витима. Но в среднем раз в час суда встречаются и на этом участке реки, в большинстве своём - танкеры "Ленанефть", строившиеся в 1977-83 годах в Осетрово (Усть-Куте) и далёком болгарском Русе. Везут топливо для дизелей в глухих посёлках...

42.

Ширина Лены после устья Витима - почти стабильный 1 километр, но вот за плоским островом Черендей она вдруг разливается до двух километров, замедленная и подпёртая впадающей ниже Олёкмой:

43.

Обогнув очередную живописную скалу, на викимапии отмеченную как гора Змей, мы входим в предместья Олёкминска:

44.

И хотя берега Лены кажутся такими же глухими и таёжными, на самом деле за лесами на прибрежных островах скрываются совершенно другие пейзажи, оценить которые мне довелось, увы, лишь по диораме Константина Расторгуева да фотографиям экспозиции районного музея:

45.

Ведь официально он называется Музеем земледелия Якутии, что для неподготовленного человека, согласитесь, звучит примерно как Музей подмосковного оленеводства. Но и оленей в Подмосковье держат на радость туристам, а якуты ещё в 19 веке рассудили, что если на их аласах прекрасно растёт луговая трава, то почему бы не расти там и злакам? Конечно же, на мамонтовой Центрально-Якутской равнине, где годовые перепады температур доходят до 100 градусов, а воздух сух, словно в пустынях, такое земледелие годилось в лучшем случае на подсобные нужды, а вот Олёкминский район отличается уникальным микроклиматом. Увлажённый слиянием Лены и Олёкмы, закрытый сопками от холодных ветров и не так глубоко в землю промёрзший, он представляет собой натуральный оазис в окрестной мамонтовости, и первые же русские переселенцы поняли, что могут прокормиться с местной земли: уже в 1656 году некий казак из воеводского Якутска писал челобитную с просьбой перевести его сюда и наделить землёй, а под 1657 годом впервые упоминаются олёкминские крестьяне Василий Заборцов, Иван Новгород и Богдашка Астрахан со товарищи. Так возникла самая северная и самая необычная из многочисленных сибирских пашен:

46а.

Став житницей в самом суровом и обширном регионе всех стран мира, в 19-20 веках Олёкминский уезд слыл ни много ни мало Якутской Украиной. Вот правда - найдите на чёрно-белом фото хоть одно свидетельство того, что позади не Днепр:

46б.

Теперь популярнее прозвище Якутская Беларусь, но дело тут вовсе не в геополитике:

46в.

Если на рубеже 18-19 веков жители разросшихся ямщицких сёл растили что умели да как получалось, то с 1870-х годов Якутская Украина пережила самую настоящую аграрную революцию.... без достоинства: вершили её скопцы. Ведь помимо староверов и униатов на Руси была ещё одна категория раскольников - "духовные христиане", варьировавшиеся от протестантов-из-православия (молокане, духоборы) до странных, а порой и пугающих сект. Из последних самые известные - хлысты, в тайны общинах-"кораблях" усмирявшие плоть самоистязанием на ночных "радениях". И вот как-то в 1760-х годах орловский крестьянин Кондрат Селиванов сказал "долой полумеры!", вместо хлыста взял раскалённый прут, да процитировав Христа о том, что если твой глаз искушает тебя - вырви его, на глазах у изумлённой публики прижёг себе самую искусительную часть тела. Последователи Кондрата презрительно называли хлыстов "серыми голубями" в противоположность себе - "белым голубям": те только вид делают, что усмиряют плоть, а вот скопцы выступают за окончательное решение плотского вопроса. Первые несколько десятилетий их община представляла собой горстку чудаков, вот только обладала эта горстка интересным свойством: по понятным причинам не имея наследников, умерший скопец оставлял нажитое добро всей общине. Как и большинство раскольников, не привыкших ждать помощи от государства, но зато всегда готовых друг другу помочь, скопцы обзавелись сильным купечеством, с каждым поколением община богатела, и новые адепты ("новые члены" написать рука не поднимается) зачастую были готовы лишиться плотских радостей ради того, чтобы вступить в это право наследства. Наконец, в 1860-х государство тоже рассудило, что хватит полумер, и отправило общину в полном составе туда, где ещё не перевелись мамонты. На Лене (куда их привезли в 1861 году из Туруханска) скопцы распределились между гостиными дворами Якутска и полями Олёкминска, и последний на рубеже 19-20 столетий стал самым настоящим городом скопцов: богатейшие жители уезда, эти высокие субтильные люди с длинными волосами и мягкими лицами творили его историю. Образованные и самодостаточные, скопцы выписывали в глухой край из просвещённой Европы новейшую литературу по сельскому хозяйству и лучшие семена. К концу 19 века Олёкминский уезд славился собственным сортом пшеницы "теремок", возможно прозванным так за интерьер павильона на выставке:

46г

Скопцы наловчились выращивать на широте Хельсинки даже арбузы: сколь бы суровой ни была якутская зима, а лето тут знойное, словно в Астрахани, и солнце светит даже по ночам:

46д.

Разгром скопческих общин большевиками вкупе с улучшением транспортной связности остановили развитие Якутской житницы. Хотя колхозы в 1960-80-х годах собирали тут неплохие 10-15 центнеров пшеницы с гектара, к 21 веку Украина здесь окончательно переродилась в Беларусь: самой востребованной культурой Олёкминщины оказалась картошка. Ей и славится теперь этот улус на всю Якутию, как Чурапча - коровами, а Мирный - алмазами.

46е.

...По левому борту остаётся Нёрюктай, официально даже Нерюктяйинск Первый, так как чуть ближе к Олёкминску есть ещё Нерюктяйинск Второй. Это крупные сёла, со всеми присёлками там несколько тысяч жителей, но "Полесье" не причаливает к ним - вместо катера до Нёрюктая ходит из Олёкминска вполне сухопутный автобус. От реки Нёрюктай загорожен лесом и сопками, скрывающими в том числе весьма фактурные руины каменной церкви Иоанна Предтечи (1889), которую построил крупнейший в Олёкминском уезде меценат, православный якут Степан Идельгин:

47а.

Не запомнился мне и Даппарай на правом берегу, изначально вроде бы Добрый - хотя само село существовало и раньше, ныне в нём живут по большей части переселенцы из других сёл, пострадавших в 1998-2001 годах от наводнений. Между Даппараем и Нёрюктаем же раскинулся Кыллах - огромный (15 на 7 километров) остров с сочными лугами и сенокосами, на верхнем краю которого пристроилось одноимённое якутское село (1,3 тыс. жителей):

47.

Несмотря на близость Олёкминска, выходившая в июне из Качуга Ленская сплавная ярмарка, представлявшая собой караван одноразовых деревянных судов с иркутскими купцами, делала тут отдельную остановку. Более того, в иные годы Кыллах даже превосходил уездный центр по торговым оборотам, и причина тому была проста: с 1858 году основным назначением Кыллахской ярмарки стали закупки для снабжения Ленских приисков. Хотя и не единственным: в июне народ из окрестных сёл ехал на ярмарку и в советские времена, а окончательно Кыллахская ярмарка зачахла в 1950-х годах, видимо примерно тогда же, когда из Качуга перестали сплавляться одноразовые паузки и карбазы. О былом напоминала деревянная Никольская церковь (1870) - закрытая, но не разрушенная, она простояла до распада Союза, однако сгорела в 2005 году.

47б.

Нынешний Кыллах - просто очень большое приземистое село, и когда с очередного поворота открылся вид на остров, куда сильнее мой взгляд привлёк задний план. Инопланетный климат Якутии породил здесь множество странных форм рельефа, среди которых одна из самых впечатляющих - тукуланы, огромные песчаные дюны, участки настоящих пустынь посреди тайги. Самый большой тукулан даже и не называется так, поскольку лежит за пределами Якутии - это знаменитые Чарские пески на БАМе, в своей котловине с вполне якутским климатом далеко не единственные. В Республике Саха тукуланы жмутся к берегам рек, причём особо богата ими даже не Лена, а Вилюй. Точнее - Глухой Вилюй, как называют его якуты: тамошние пески обильнее и масштабнее, вот только добраться до них нелегко. Самые известные, конечно, тукуланы Саамыс-Кумага и Кысыл-Элэсин между Якутском и Ленским столбами...

48.

...а про Кыллахские тукуланы я не смог выяснить толком ничего, даже просто их названия. О том, что эти тукуланы есть, я узнал в тот момент, когда их увидел, но масштаб их потрясает - сплошные пески тянутся вдоль Лены на несколько километров, местами не прерываясь ничем:

49.

По их гребням высажены кусты, по откосам - протянуты изгороди из вкопанных прутьев, мешающие пескам расползаться. Наверху - гладкие дюны, а отвесные склоны впечатляют текстурами:

50.

Заслуженные художники-абстракционисты Земшара - mr. Ветер и ms. Вода:

51.

Но один поворот отделяет пески от типично якутских таёжных пейзажей. Олёкминск встречает урасами (якутскими юртами) и колючим Аал-Луук-Маасом на площадке Ысыаха - главного праздника народа саха. Увидеть центральный Ысыаха-Туймаада мы спешили в Якутск, но в районе летнего солнцестояния свой Ысыах празднует каждый район и каждая деревня, и чем мельче населённый пункт - тем меньше в Ысыахе официоза, концертов и спорта, и тем больше древней якутской религии:

52.

Вот и сам уездный город (9,7 тыс. жителей) протянулся впереди - совсем маленький и отрезанный от сухопутных дорог:

53.

На горе у нынешней дороги в Нёрюктай и поставил в 1636 году Олёкминский острог воевода Пётр Бекетов: у Олёкминска тот же основатель, что у Нерчинска или Читы. Позже от острога остался деревянный собор, от собора - кладбище, а от кладбища - памятник Центросибирцам (1924) на могиле одного из них. Ниже по склону проходили Олёкминские ярмарки, опустевшее место которых в 1975 году заняла площадь Победы - так и стоят теперь два монумента один над другим:

54.

В 1775 году Олёкминск стал окружным (аналог уездного) городом, и к началу ХХ века в нём жило 1,1 тыс. человек. 43% среди них составляли русские, а ещё 33% - не якуты, но другой тюркский народ - татары, родословную свою возводившие к ссыльным пугачёвцам и участникам башкирских бунтов. Каменный Преображенский собор (1870) построил всё тот же якут Степан Ильдегин:

55.

Скопцы в основном селились дальше, в Спасском селении за речкой Алалайкой, уже тогда фактически полностью сросшимся с городом. Официально селение объединили с городом в советское время, и прижатый к реке сопками, Олёкминск продолжил расти вниз по течению. В 1960 году новым центром города стал техникум, готовивший в первую очередь кадры для механизации и электрификации сельского хозяйства с учётом якутской специфики. Он действует и ныне, и в его общежитии, полосатом доме у правого края кадра, нам предстояло ночевать:

56.

Рядом - и грузовой порт, выглядящий безжизненно:

57.

Что довольно странно для города, живущего рекой. Большую часть истории Олёкминска кульминацией года для его жителей становился июнь, когда сюда приходила Ленская сплавная ярмарка, сколоченная накануне паводка в Качуге. Специфически ленские суда - открытые карбазы и крытые паузки с характерными треугольными мачтами (такая форма была нужна для крепления бурлацких верёвок) выстраивались вдоль берега, а якуты шли на эту ярмарку сквозь тайгу порой за 200-300 километров. Иркутяне сбывали европейские мануфактурные товары с Нижнегородской ярмарки и китайский чай из Кяхты, якутяне - пушнину, рыбу и дары тайги. Иные продавали тут родных детей в неофициальное рабство: сделки Олёкминской ярмарки могли изменить жизнь рода или семьи. Где-то рядом причаливали и пароходы купцов побогаче во главе с Анной Громовой да везли товар на склады и магазины.

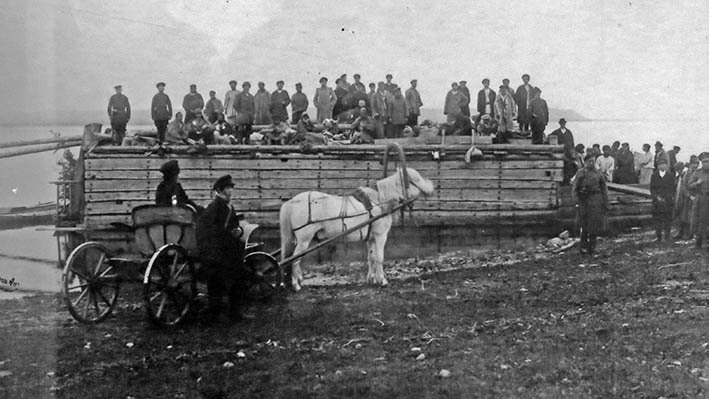

58.

А вот, на фото из олёкминского музея, ещё одна примета ленского трафика - баржа с заключёнными и ссыльными:

58а.

Обогнув ржавые краны, "Полесье" пришвартовалось к дебаркадеру пассажирского порта, придя в Олёкминск не в 19:00, как в расписании, а в 17:40 - графики речных судов обычно составлены так, что по хорошей погоде они чаще приходят раньше времени, чем опаздывают. Сойдя с дебаркадера, я увидел целую россыпь машин, окруживших пришвартованный к берегу омик "Емельян Ярославский", построенный в далёком Магдебурге в 1959 году. Изначально пассажирский теплоход для пригородных линий, он и сейчас возит пассажиров, вот только узнать, где продаются на него билеты, нелегко.

-Откуда он пришёл? - спросил я.

-С Якутска.

-Пассажирский что ли?

-Нет, торговый.

С 2008 года принадлежащий частному лицу, "Емельян Ярославский" возит между Чапаевом и Якутском местных коммерсантов, которые только вернулись из города и теперь разгружали товар. Такими в 21 веке стали паузки и карбазы...

59.

Диалог же из прошлого абзаца был с водителем "буханки", ждавшей нас у причала. Ведь я приехал сюда в качестве амбассадора проекта "Живое наследие" при поддержке администрации Республики Саха (Якутия) и депутата Государственной Думы РФ Сарданы Владимировны Авксентьевой, и Олёкминск стал первым городом, в котором меня встречали.

59а.

А о том, что показали мне здесь, расскажу в следующей части.

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область).

Качугский тракт и Баяндай.

Качугский район. Качуг.

Качугский район. Анга.

Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Усть-Кут (2020).

Осетрово - Киренск.

Киренск - Ичёра.

Давыдово - Визирный - Витим.

Средняя Лена (Витим - Якутск).

Витим и Ленск.

Лёнск - Олёкминск.

Олёкминск.

Ленские Столбы.

Усть-Буотама - Якутск.

Якутск - Нижний Бестях.

Якутия в общем - будет позже.

Якутск - будет позже.

Заречные улусы Якутии - будет позже.

Нижняя Лена - будет позже.

Амуро-Якутская магистраль - будет позже. https://varandej.livejournal.com/1134372.html

|