|

lj_varandej

Среда, 11 Января 2023 г. 20:25 (ссылка) lj_varandej

Среда, 11 Января 2023 г. 20:25 (ссылка)

"В Байкал впадает 336 рек, а вытекает только одна" - помните эту фразу, услышанную ещё в дошкольном возрасте как невероятный, удивительный факт? К тому времени, когда приходит знание, что этот случай как раз сверхтипичен, гидрография Восточной Сибири успевает принять вид легенды про старого царя Байкала и его дочь-красавицу Ангару, против воли отца бежавшую к богатырю Енисею. Бежавшую уже взрослой и сильной: если Байкал (ледовым красотам которого была посвящена прошлая часть) - самое объёмное озеро планеты, то немудрено, что у вытекающей из него реки самый мощный исток. Ловить беглянку же древнему царю помогли советские госпланщики, заковавшие Ангару в кандалы четырёх гигантских гидроэлектростанций. Не приспособленные для прохода судов, они разделили реку на 5 полностью изолированных водоёмов, по двум из которых, однако, может проехать и пассажир. Прежде я показывал виды Ангары с борта "Метеора" от Братска и Иркутска до Балаганска на полпути между ними, а теперь подимемся по Ангаре в Байкал и пройдём широчайший в мире исток. На двух судах с разницей в год - скоростном "Восходе" и самобытном "Баргузине" из моего недавнего обзора.

Географически Ангара вытекает, конечно же, непосредственно из Байкала, но фактически её исток - это Иркутская ГЭС (1950-58), первенец Ангаро-Енисейского каскада и всей Большой Гидроэнергетики в Сибири. Её плотина длиной 1615 метров и высотой 55 метров от дна реки высится на окраине Иркутска, при взгляде из центра вверх по течению замыкая перспективу реки. С обратной стороны же впечатляет провал, хорошо заметный за плотиной. О ГЭС, её районе и остатках Кругобайкальской железной дороги я когда-то писал отдельный пост. И опять же формально (правильно, а по сути издевательство) крупнейшее в мире водохранилище - не Братское и даже не Кариба, а именно Иркутское: его частью считается целый Байкал, уровень которого с постройкой ГЭС поднялся примерно на метр. Фактически Ангара потеряла 60 километров своей протяжённости, выше плотины превратившись в самый длинный залив озера-моря:

2.

А потому совсем не мудрено, что речных вокзалов в Иркутске два и даже правила на них, хотя оба принадлежат Восточно-Сибирскому речному пароходству, разные. Вниз по Ангаре от дебаркадера в самом центре Иркутска 2-3 раза в неделю отправляется "Метеор" до Братска - суровый и вполне обыденный транспорт, по сочетанию цены, скорости, удобства и доступности превосходящий и автобус, и поезд, и самолёт. На него с утра грузится угрюмый таёжный люд с большими сумками, крепкие парни из лесоповальных вахт, возвращающиеся с курортов семейства... Даже онлайн-продажа билетов на "Братский Метеор" появилась лишь в прошлом году, и только до конечных пунктов. Но река - линейна, да и крупных притоков выше Братска у неё нет, так что на сотни километров вниз по Ангаре хватает одного крупного быстрого судна. Байкал же обслуживается фактическим ещё одним речным вокзалом "Ракета" в самом богатом и благоустроенном иркутском микрорайоне Солнечный. Отсюда расходится пяток чисто экскурсионных маршрутов от Кругобайкалке до Ольхона и пара рейсовых - "Восход" в село Большие Коты и "Баргузин" в Песчаную бухту. Раньше была ещё и "Комета" до Северобайкальска, но её отменили в конце 2010-х, и я прокатиться на ней не успел. Что же до оставшихся рейсов, то в Котах гостиниц больше, чем жилых домов, в Песчанке и вовсе из жилья только турбазы да палаточный лагерь, так что по факту и на этих двух линиях подавляющее большинство пассажиров - туристы. Трафик, однако, они вполне обеспечивают - билеты на байкальские рейсы лучше брать заранее, благо что уже много лет это можно сделать онлайн. Ну а я уезжал отсюда и на "Восходе", и на "Баргузине" с разницей в год. Кадры двух поездок можно отличить по погоде: в Большие Коты в 2021-м мы ехали при ярком Солнце и возвращались на закате, в Песчаную бухту в 2022-м - под фактурными рельефными тучами, а на обратном пути в сумерках я почти ничего не снимал.

3.

Сами "Восход", "Баргузин" и новенький речной вокзал "Ракеты", я показывал недавно в обзоре байкальских судов. Как и их патриарха - старинный ледокол "Ангара" (1898-1900), в 1990 году ставший музеем. Он стоит минутах в десяти ходьбы от "Ракеты", в заливчике у окончания плотины ГЭС, на фоне многочисленных новостроек и советских серых цехов Иркуткого релейного завода (1963):

4.

Всё это быстро остаётся за кормой:

5.

Но Ангара в своих верховьях широкая (2,5-3,5км) и почти прямая, а потому город ещё долго стоит в перспективе русла:

6.

Первые полсотни километров от ГЭС берега Ангары прозаичны. На них видно множество турбаз и селений, но вряд ли найдётся хоть одна историческая постройка. В отличие от Лены или Амура с их мощными паводками, питаемая озёрной водой Ангара всегда отличалась стабильностью, а потому её бесчисленные старожильческие сёла, основанные по большей части ещё во времена острогов, шерти и ясака, стояли прямо у берега. Ещё на Ангаре были мощные пороги в узких ущельях, во всех века мешавшие судоходству, но давшие уникальный потенциал для строительства ГЭС. В итоге красавица-река превратилась в каскад водохранилищ, а судьбу старожильческих сёл прекрасно описал Валентин Распутин в своём "Прощании с Матёрой".

7.

Матёра - образ собирательный, и пожалуй самой яркой её особенностью было расположение на острове. На Средней Ангаре, мир своего детства на которой показывал писатель, таких селений не было. Зато в 12 километрах выше Иркутской ГЭС стояло островное село Грудинино, основанное в 17 веке ещё первопоселенцами-челдонами и до советских времён примечательное Петропавловской церковью (1842). Именно здесь в 1843-44 годах ростов-ярославский купец Никита Мясников собрал из уральских деталей и местного леса первые в Восточной Сибири пароходы "Император Николай I" и "Наследние Цесаревич", тягавшие баржи на Селенгу и Баргузин до конца 1850-х. Теперь скоростные суда, яхты, лодки и редкие баржи ходят прямо над бывшим селом мимо деревеньки Новогрудинино.

7а.

В основном людей отселили буквально на несколько километров, и если бы ГЭС строились в эпоху первых пятилеток - крестьяне наверняка перебрались бы вместе с избами. Но в 1950-60-х деревня была слишком обескровлена коллективизацией, урбанизацией и войной: старые избы за редким исключением пошли под огонь, а их обитатели получили взамен типовые дома из бруса. Ушли под воду и скалы, так что берега не впечатляют и природной красотой:

8.

Однако в ясный день полукурортная атмосфера на борту и на фарватере совершенно не располагает к мыслям о былом:

9.

Вот по левую руку (то есть по правому берегу) у села Бурдугуз вдруг видишь одинокий док и белоснежуню яхту, издали кажущуюся совсем небольшой. Это не круизное судно, вставшее на зелёную стоянку в тёплой бухте, а та самая Яхта Олигарха, за которую, как известно, народ не пойдёт умирать. В длину она 50 метров - чуть меньше ледокола "Ангара", а изнутри спланирована так, чтобы пассажиры и команда не дай бог не столкнулись в одном коридоре. Конечно же, в краю самой дешёвой в России электроэнергии и самых мощных в мире алюминиевых заводов не трудно догадаться, кто хозяин этого чуда техники - конечно, Олег Дерипаска. Став алюминиевым королём, он обнаружил в своих владения почти настоящее море, но дальше столкнулся с тем, что заказав яхту где-нибудь в Голландии или Японии, пригнать сюда он её не сумеет никак. Презрев понты, в 2007 году магнат заказал "ласточку" Улан-Удэнскому судозаводу, и даже назвал её совсем не пафосно - по месту производства, "Селенга". Более того, тут и проект отечественный: совсем не очевидно, что один из ведущих в мире дизайнер люксовых яхт, своего рода судовой архитектор - Игорь Лобанов родом из Уфы. С перерывами на два кризиса стройка затянулась до 2014 года, причём в комплекте к судну был построен док для транспортировки и обслуживания. Среди океанских яхт отечественных богачей "Селенга" была бы по размеру лишь где-то в третьей десятке, но думается, это самая крупная яхта российских внутренних вод и самое роскошное судно, когда-либо построенное отечественной верфью.

10.

Почти напротив - залив Змеиная (падь) с небольших кладбищем ржавых катеров и буксиров, брошенных тут лет 30 назад:

11.

"Селенга" - хороший ориентир: через 10-15 минут на правом берегу вдруг ненадолго появляется Сказочный город, и в силуэтах его башен с распластанными двуглавыми орлами как-то неуловимо считывается подлинность. Конечно же, это Тальцы - музей деревянного зодчества, собранный в 1969-80 годах из построек в зоне затопления не Иркутской (тогда о музеях не думали) и даже не Братской (у той свой музей - Ангарская деревня), а Усть-Илимской ГЭС. Я был в этом музее в 2012 году, но - в -43 градуса, когда к иным секторам (например, эвенкийскому и тофаларскому) просто не натоптано троп. Да и приросли за 10 лет Тальцы множеством новых построек и даже целых секторов. Однако сердце скансена осталось неизменным - это Илимский острог, аутентичные Спасская башня (1667) и на её фоне старейшая уцелевшая в Сибири Казанская церковь (1679), дополненные тыном и репликами угловых башен.

12.

На фоне башен на кадре выше можно различить избы Волостного села, старейшая из которых построена казаком в 18 веке, а ниже Деревня-малодворка с тремя усадьбами (Непомилуева рубежа 18-19 веков, Серышева середины 19 века и Прокопьева конца столетия) спускается к странному, явно не музеефицированному дому барачного вида.

13.

Музей Тальцы стоит на мысу, нависающем над одноимённой деревней, и кадр выше снят чуть позже, чем три кадра ниже: лучший вид скансена открывается с его пристани для прогулочных катеров:

14.

Слева - бурятский улус-летник из нескольких деревянных юрт: эти основные жилища бурят Прибайкалья я прежде показывал в Усть-Орде и Баяндае. Войлочная юрта поодаль - подарок из братской Монголии: в "островных" степях и предгорьях к западу от Байкала буряты в таких не жили. Справа на кадре выше видна пара станов: у воды - бурятских рыбаков с Малого моря, выше - русских старателей с глухих таёжных рек.

15.

Последних, кажется, в 2012 году ещё не было. Как и самого заметного с реки сектора Московский тракт, разросшегося у Троицкой церкви (1914) из села Дядино Жигаловского района. Там другая река - Лена, эта сводная сестра Ангары и приёмная дочь Байкала, берущая начало за горой в 8 километрах от Славного моря. Холодная, вспыльчивая и безжалостная, она вольно ушла до самой Арктики, в трёх спутниках (Витим, Алдан и Вилюй) и спутнице (Олёкма) не найдя себя ровню. И что ещё важнее в нашем контексте - никогда не знала гидростроя. Церковь была перевезена в музей в 1992 году на средства японских кинематографистов, снимавших фильм "Сны о России" про удивительное вынужденное путешествие своих соотечественников в 18 веке (см. здесь). Поставили её покрасивше, как придётся, и лишь в 2018-м перевезли на нынешнее место - канонически, алтарём на восток. А заодно - соорудили целый новый сектор: в кадре, по мере удаления от нас, этапная тюрьма, почтовая станция, трактир и жилой дом Воинова:

16.

Другая сторона тракта из нескольких частных домов ещё строится. А за дереьвями - всамделишный Байкальский тракт из Иркутска в Листвянку:

17.

Все эти виды открываются дай бог на несколько секунд, а дальше коттеджи деревни Тальцы закрывают постройки музея. В следующие полчаса, однако, интересно смотреть не столько на берега, сколько на фарватер:

18.

Выше - вид с "Баргузина" на "Восход", а ниже - на "Баргузин" с "Восхода": последний отправляется на полчаса позже, однако движется в полтора раза быстрее, и где-то за Тальцами происходит встреча двух судов.

19.

Здесь (кадр снят на обратном пути) легко подумать, что от Иркутска до Листвянки путь не вверх, а вниз по реке - на левом берегу (для нас он справа) встают грузные сопки Олхинского плато, зато правый (для нас левый) берег разглаживается:

20.

Там привлекает взгляд золотой купол Казанской церкви, с 2008 года строящейся в ПГТ (2,7 тыс. жителей) Большая Речка:

21.

За которой шлейфом кометы тянутся Ангарские хутора - иркутская Рублёвка. Даже с резиденцией президента (на фото не она), которую особенно любил Борис Ельцин и в 1993 году проводил тут встречу с канцлером ФРГ Гельмутом Колем:

22.

Там же - заправочная станция для моторных лодок и, на всякий случай, земснаряд:

23.

В небе, между тем, всё чаще появляются бакланы:

24а.

А по воде стелется холодный туман. Это - не что иное, как дыхание Байкала, до которого десяток километров через крутой, но очень плавный поворот:

24.

Здесь интереснее снова перевести взгляд на левый (для нас - правый) берег - видите под горой железнодорожную насыпь?!

25.

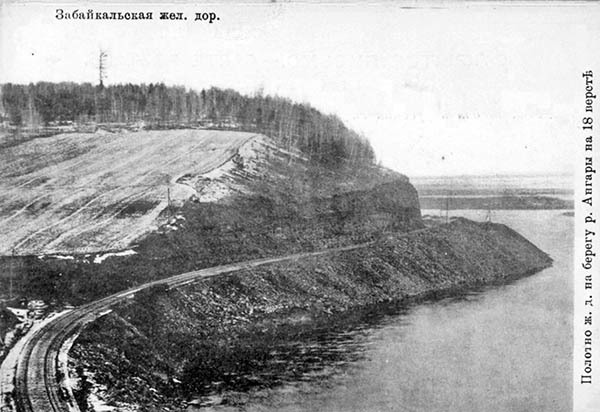

Думаю, не меня одного удивляло, что КРУГОбайкальской железной дорогой называют абсолютно линейный тупик от Слюдянки на Транссибе до истока Ангары. История этой, пожалуй, самой красивой в России железной дороги куда как менее линейна: в технологиях 1890-х годов Олхинское плато казалось непреодолимой преградой для паровозов. Не найдя альтернатив (дальше на запад начинались ещё более сложные хребты Восточного Саяна), в 1898-1905 годах Транссиб проложили по самому подножью Олхинского плато. Конечно же, не только со стороны Байкала, но и со стороны Ангары:

25а.

Этим карнизом и ходили поезда следующие полвека, однако Большая Гидроэнергетика полностью изменила путь. ИрГЭС дала дешёвый ток электровозам, взбиравшимся на плато по новой Перевальной линии, но затопила старую линию вдоль Ангары. Фактически осталось два участка - в черте города от платформы Академическая до Иркутской ГЭС и у самого истока, где поднимается над уровнем воды изначально довольно высокая насыпь.

26.

Впрочем, живописностью и сложностью Байкальского участка КБЖД Ангарский участок не обладал никогда (его живой аналог - линия на Сретенск вдоль Шилки). Глаз цепляется разве что за старые дренажи и развалины мостиков через ручьи:

27.

Напротив, даже чуть выше - посёлок Никола (120 жителей). Дутые корпуса за деревянной Никольской часовней (2010) скрывают летний каток и зимний бассейн... вот только не для отдыха скучающих туристов, а для тренировок МЧС, которое будет их выручать.

28.

И где-то здесь, может чуть выше, может чуть ниже, прямо по курсу открывается вот такой вид с далёкими горами Хамар-Дабана. Это и есть исток Ангары, куда больше похожий на устье. Самый широкий в мире речной исток: ведь Лукуга из Танганьики (300м), Нева из Ладоги (400м), Белый Нил из озера Виктория (450м) и даже река Святого Лаврентия из американских Великих озёр (650м) - все рождаются меньшими. Ангара - сама по себе могучая река масштабов Камы или Печоры, среди рек-притоков России вторая по водности после Алдана, а название её не зря возводят то ли к эвенкийскому "Анара" ("Пасть"), то ли к бурятскому "Анга" ("Открытая"). От берега до берега здесь около километра, а среднегодовой расход воды 1855 м³/с - всего в 2,5 раза меньше, чем в устье.

29.

По правому (который для нас левый) берегу тянутся уже первые дома Листвянки:

30.

А на их фоне виднеется Шаман-камень - одинокий валун посреди реки, на котором, по преданию, сидит Ама-Саган Нойон - её дух-хранитель. По другой легенде этим камнем старик Байкал запустил красавице-Ангаре по затылку, увидев, что та убегает от него к молодцу-Енисею. Камень - отличный водомер: в особо многоводные годы его верхушка едва торчит из воды, в сухие рядом показывается второй камень Шаманёнок, а при нормальном уровне воды должно быть видно, что валун раздвоен.

30а.

Теперь снова смотрим направо. Чуть до Шаман-камня открывается деревенька Молчаново в одноимённой пади, кажущейся доступной только с воды:

31.

В следующем посёлочке Дёмино примечательно здание откровенно путейского вида - типовая насосная станция времён строительства КБЖД, качавшая воду для паровозов:

32.

Меж избами и лодочными гаражами виднеется рельсовая колея:

33.

Минута - и станция Байкал встречает на мысу Малый Баранчик, так же известном как просто Устьянский. На путях ждёт турпоезд из электрички и маневрового тепловоза - отправление таких я позже наблюдал в Слюдянке:

34.

У берега - ещё одна насосная станция (белая) и паровоз-"лебедянка", построенный в 1935 году в Луганске и в 2007 поставленный здесь словно в вечном ожидании тургруппы. Поодаль - деревянный вокзал, фактически просто музей Кругобайкалки, реконструированный в 2005-06 годах со сносом.

35.

Над всем этим - металлический маяк, сделанный в 1898 году на заводах Армстронга в британском Ньюкасле в том же заказе, что паром "Байкал", ледокол "Ангара" и ещё пара таких же маяков в забайкальских Танхое и Бабушкине.

35а.

Переправа была налажена в 1898-1900 годах как временное решение на период строительство КБЖД и её подстраховка в дальнейшем. Под неприступными ярами Олхинского плато линия уходит на 89 километров, и примерно 12% её длины приходится на 18 галерей, 39 тоннелей, 248 мостов и 268 подпорных стенок. В 2020 году мы прошли большую её часть пешком (оглавление в конце поста) - плотность кругобайкальских красот такова, что сполна насладиться ими не позволит ни один турпоезд. А наименее зрелищные первые 30 километров мы проехали на рейсовой "мотане".

36.

Секунды - и во всю ширину раскрывается Порт-Байкал - посёлок (400 жителей) в тупике линии. Отсюда хорошо видно, что большая часть его стоит дальше по берегу моря, в стороне от порта и станции, зажатых на узком карнизе мыса.

37.

Над полуразрушенными причалами Байкальской переправы, у которых швартуются буксиры и переделанные из буксиров же круизные суда, висит деревянная Преображенская церковь (2007-11):

38.

Выйдя в Байкал вдоль левого берега Ангары, судно торжественно, словно манёвром почёта, проходит вдоль всего истока:

39.

Зимой там, откуда снят кадр выше, вполне надёжный лёд. Однако сам исток Ангары не замерзает, согреваясь чуть более тёплой глубинной водой. Здесь работает уникальная для внутренних водоёмов России круглогодичная паромная переправа, которую обслуживает небольшой автопаром "Байкальские воды", построенный в 1991 году в Архангельске. Проехать на нём мне так и не случилось - в 2020-м, когда мы переправлялись в Порт-Байкал, паром был на ремонте и его подменял "Восход". Однако вот он попал мне в кадр со стороны Порт-Байкала:

40.

Со стороны Листвянки паром подходит к причалу Рогатка, название и архаичный облик которого наводят на мысль, что сложили его в 1861 году для учреждённой тогда таможенной службы. Но как убедимся мы в следующей части, на самом деле эта кладка - всего лишь обточенный льдами бетон.

41.

На кадре выше - ещё одна примета этих берегов: целые стайки прогулочных катеров и лодок. От правого берега истока Ангары на 5 километров вдоль моря вытянулась Листвянка - небольшой ПГТ (1,9 тыс. жителей), не случайно прозванный Байкальским Сочи:

42.

Рядом с Рогаткой - ультрасовременный музей Байкала и тропа на Камень Черского, с которого открывается отличный вид на исток Ангары. Их я осмотрел в 2012 году, попав сюда впервые, а дальше до заката мне оставалось лишь поймать маршрутку да возвращаться в Иркутск. Санаторий "Байкал" в том же районе хорошо виден только с воды - он был основан в 1960 году как правительственная резиденция. Да не просто резиденция, а место встречи Никиты Хрущёва с Дуайтом Эйзенхауэром, выбраное потому, что в 1919-20 годах будущий американский президент, а тогда молодой офицер, охранял представительство Соединённых Штатов в колчаковском Иркутске. Для той же встречи был заасфальтирован Байкальский тракт и доставлена на Ангару первая "Ракета" (старейший отечественный тип скоростных судов), по которой и прозвали наш сегодняшний причал. Но дальше над Уралом был сбит шпион Пауэрс, встреча глав двух сверхдержав не состоялось, а социалистический дворец у моря надо было куда-то девать. К 1963 году он был перестроен в элитный по советский меркам санаторий и байкальский конференц-зал, где бывали политики уровня Броза Тито или Индиры Ганди, космонавты вроде Алексея Леонова или Валентины Терешковой, а уж артистов, здесь гостивших, и вовсе не пересчитать. С 1960-х, как я понимаю, остались боковые корпуса, а основное здание возвели на рубеже 1970-80-х для начальства строителей Байкало-Амурской магистрали и её высоких гостей.

43.

Вот так в основном выглядит Листвянка - бетонная набережная, коттеджи и мини-отели вдоль единственной улицы Горького и боковые улицы, уходящие вверх по распадкам. Рядом с бутафорским маячком - здоровенная чёрная баржа №2501, у которой "Восход" делает единственную остановку. Увы, с борта я забыл её заснять, однако её фото с "Восходом" есть в другом моём посте о Порт-Байкале.

44.

Чья-то придомовая часовня (1999-2001) отмечает самую крупную в Листвянке Крестовая падь, в закоулках которой скрываются церковь, музей и театр:

45.

Ещё одна Байкальская часовня (2017) стоит поодаль, и посвящение её означает Байкальскую икону Божьей Матери, написанную в 2015 году в курской Букреевке для борьбы с обмелением Славного моря. Самое интересное тут то, что в последние годы верховья Ангары балансируют на грани наводнения.

46.

Сама Листвянка начиналась в 1725 году с заимки Романа Кислицина из Николы, а в 1726 русский посол Савва Владиславич-Рагузинский по пути в Китай упоминал в своих заметках Лиственничную пристань у истока Ангары. К 1840-м годам Лиственничное разрослось до села, а в 1860 крупнейший байкальский судовладелец Иван Хаминов организовал здесь промысловую пристань. Понемногу сюда начала смещаться основная переправа через Байкал вместо наработанной ещё монгольскими караванами переправы в Большом Голоустном. Наконец, в 1898 здесь появилась верфь для сборки "Ангары" и "Байкала", продолжившая работать и позже: в 1934 году село Лиственничное стало ПГТ Листвянкой.

47.

Теперь из посёлка корабелов и учёных Листвянка превратилась в посёлок отельеров и турагентов. Следующую падь речки Малой Черемшанки отмечают обелиски героям Великой Отечественной и Гражданской да похожий на подводную лодку научный аквариум и реабилитационный центр байкальских нерп:

48.

Почти такой же, только развлекательный нерпинарий стоит в следующей пади Большой Черемшанки. Между ними - центр посёлка с силикатной школой между отелями "Маяк" (башня) и "Прибой" (с синей крышей) и кишащими на их фоне лодочками:

49.

Ещё дальше, за Большой Черемшанкой, осталось и несколько деревянных зданий дореволюционного Лиственничного села вроде той самой таможни. Но с реки их толком и не разглядишь:

50.

Листвянская судоверфь имени Емельяна Ярославского же исчезла практически без следа - ни с реки, ни с берега я не смог понять даже где она находилась. Вроде бы на её месте стоит теперь колесо обозрения, замыкающее перспективу Листвянки вдоль Байкала. Стоит так, будто было там всегда, а на самом деле появилось лишь в 2021 году, причём - без разрешения администрации! Но хотя бы место для самостроя выбрано правильно: синие деревянные корпуса принадлежат поселковой больнице.

51.

На кадре выше обратите внимание на цвет воды с разных сторон Лиственничного (Берёзового) мыса. Берег Байкала тут поворачивает почти под прямым углом, с юго-востока на северо-восток, а потому воду с обеих сторон редко мутит один и тот же ветер. На мысу же за десятки километров виднеется белый треугольник:

52.

Это Байкальская астрофизическая обсерватория (1980) с крупнейшим в Евразии вакуумным телескопом - он направляет солнечные лучи на спектрограф, который анализирует температуру, активность и химический состав Солнца. Слово "вакуумный" же не случайно: разогретый солнцем воздух в его трубе может создавать искажения, а потому для наблюдений откачивается. Первые годы телескоп работал непрерывно при подобающих условиях, но с 2005 штатное наблюдение за солнцем ведут обычные мелкие телескопы ниже по склону, а "главный калибр" открывают лишь для особых событий вроде затмений и вспышек. В остальное же время на телескоп водят экскурсии (причём для этого есть своя контора "Солнечный ветер"), и можно представить, какой фантастический вид открывается с башни в 220 метрах выше байкальских волн!

53.

За мысом начинаются дикие скалистые берега. До Больших Котов ещё минут 20 ходу, до Песчаной бухты - часа 3.

54.

Но прежде, чем продолжить путь, осмотрим спустя 10 лет вторую половину Листвянки.

БАЙКАЛ (2020-2022)

Обзор поездки и оглавление (2020)

Обзор поездки и оглавление (2021)

Обзор поездки и оглавление (зима-2022).

Обзор поездки и оглавление (лето-2022).

Разное.

Транспорт Байкала. Лето.

Транспорт Байкала. Зима.

Байкальский лёд. Что, где, когда?

Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).

По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.

Кругобайкальская железная дорога

КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.

КБЖД. Шумиха - Киркирей.

КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.

КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.

Перевальная линия.

Олхинские скальники.

Култук и окрестности.

Слюдянка и Байкальск.

Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.

Приморский хребет. Листвянка (2012). Запад. Листвянка (2022). Восток. Виды с Байкала. Большие Коты Большое Голоустное. Бугульдейка и Тежеранская степь.

Сарма и Ольхонские ворота (зима).

Курма. Ольхон. Тажеранская степь. Ольхонские ворота (лето) Вдоль Малого моря. Хужир - столица Ольхона. Хужир и Огой (зима) Северный Ольхон (лето) Северный Ольхон (зима). Тайлган бурятских шаманов. https://varandej.livejournal.com/1145821.html

lj_varandej

Пятница, 23 Декабря 2022 г. 22:55 (ссылка) lj_varandej

Пятница, 23 Декабря 2022 г. 22:55 (ссылка)

Не секрет, что новости о строительстве рельсовых путей мы читаем в основном про заграницу. В 21 веке у Российских железных дорог заметно развитие "вглубь", но развитие "вширь" - явно самое медленное за всю их историю. Ну а Республика Саха, по которой мы гуляли прошлые три десятка постов, и тут демонстрирует свою потрясающую самобытность: в самом большом регионе России есть собственная компания "Железные дороги Якутии", а большая часть этих дорог (808 километров) была проложена уже после распада Союза. Конечно, я говорю про Амуро-Якутскую магистраль, протянувшуюся на 1239 километров по вечной мерзлоте от Транссиба до Якутской переправы. Треть её построили ещё в СССР, но и дальше стройка не прервалась, а медленно и упрямо, с долгими остановками и громкими разоблачения, продолжила ползти через тайгу на север. Я много лет следил за этой стройкой, и покидая Якутию на поезде, ожидал найти что-то подобное величественной Байкало-Амурской магистрали.

В итоге Амуро-Якутская магистраль напомнила второй сезон полюбившегося сериала: вроде и про то же, но без столь крутых поворотов, перевалов и петель, да визуальный ряд банален и даже где-то пошловат, да местами проскакивает американщина, а конец сыроват и скомкан. О БАМе я написал полтора десятка постов, на АЯМ хватило одного, не считая показанных в прошлых частях Нерюнгри и Алдана. Впрочем, зачем привередничать - линия строилась не для ублажения взора туристов, а для удобства местных жителей, и тут она справляется вполне.

Якутск - крупнейший в постсоветских странах город без железной дороги, но в далёком районе Марха, у аэропорта, длинная площадь пока ещё зарезервирована под ЖД-станцию Якутск-Пассажирский. Она вполне могла бы уже принимать поезда на вокзале в виде, например, огромной стеклянной урасы: в 2014 году у Табагинского мыса начиналось строительства моста через Лену, однако дальше мостострой срочно отправился на Керченский пролив. Главными воротами Якутска во внешний мир так и остался Речной порт - ведь все дороги за пределы Республики расходятся на правом берегу от Нижнего Бестяха, а значит и посадка на поезд тут начинается в порту. Помимо автопаромов, через Лену ходят по заполнению "Марлины" (моторные лодки с крытой палубой) и по расписанию четырежды в день речной трамвайчик "Виктор Рукавишников". Самый важный его рейс отбывает из Якутска в 12 - не всем на нём хватает сидячих мест, а многие едут с большим багажом.

2.

Вот так, за неимением моста, выглядит теперь конечная АЯМа, и не ищете здесь вагонов и путей. Нижний Бестях-пристань - как бы не единственная в России железнодорожная станция без рельс:

3.

Зато с вокзалом, законченным после 2020 года. Внутри - уютный зал ожидания с панорамным окном на Текущее море:

4.

В поезде (если едешь в Якутск) или на "Рукавишникове" (если из Якутска) можно купить за 500 рублей Единый билет, который включает переправу и автобусный трансфер:

4а.

Альтернатива - 500 рублей за "Марлин" и как минимум не меньше за такси: не очень понимаю логику, но свои вокзалы "Железные дороги Якутии" размещают далеко. Ни рельеф, ни зоны отчуждения не мешали сделать станцию Нижний Бестях на окраине посёлка, однако в итоге ехать до неё 12 километров через поворот с трассы "Амга":

5.

На дальней стороне привокзальной площади среди чахлой якутской тайги - закладной камень от 2018 года с посланием в 2068 год и схема не АЯМа, а ЖДЯ отсюда до Нерюнгри.

6.

АЯМ можно разделить на 3 участка, строившихся в разные эпохи и в разных условиях. Последний из них, длиной 439 километров, тянули с 2006 года строго с юга на север, а на конечной станции в 2011 году было уложено и "золотое звено":

6а.

Ещё два года ушло на доводку линии до того состояния, когда по ней смогут ходить хотя бы товарняки, и вот с 2013 года доставка тяжёлых грузов в Якутию впервые в истории перестала зависеть от сезонов. А в кабинетах явно шла борьба между "эффективными менеджерами", которые сочли, что этого достаточно, и "государственниками", мечтавшими о стройке до победного конца. В том же 2013 году в Нижнем Бестяхе сдали огромный вокзал под старину...

7.

...но долгих 6 лет ему пришлось ждать пассажирского поезда - впервые таковой отправился отсюда 27 июля 2019 года. Якутяне к такому способу передвижения не привыкли до сих пор - в каком ещё регионе России увидишь рекламу "комфортного и безопасного транспорта" по ТВ?

8.

Если БАМ строился в эпоху социалистического модернизма и облик его футуристических вокзалов не перепутать ни с чем, то АЯМу достался "капиталистический романтизм" и вся эта нездоровая обращённость нынешней России в славные былые времена. Часовая башня, закругленные окна и классицистические арки странно смотрятся в сочетании с мерзлотными сваями, а довершает картину паровоз. На железной дороге, законченной в эпоху "Сапсанов" и "Ласточек", это лишь декоративный элемент, как чучело медведя в ресторане:

9.

Большая часть огромного здания - служебная, а двухъярусный пассажирский зал наполняется народом раз в день и ненадолго: по Единому билету автобусы приезжают сюда примерно за час до отхода поезда.

10.

В интерьере - балясины и якутские узоры:

10а.

Да макет станции под стеклом:

11.

Ведь вокзал - ещё не конец магистрали: примерно в километре севернее раскинулось гигантское депо, к которому и направился я для фотоохоты на локомотивы.

12.

"Железные дороги Якутии" были учреждены в 1995 году пополам на федеральные и региональные деньги - теперь это акции во владении РЖД и Республики. По обособленности, однако, ЖДЯ вполне сравнимы с железными дорогами иных постсоветских стран - различий с РЖД тут поменьше, чем в Казахстане или Узбекистане, но побольше, чем в Киргизии или Армении. Самое наглядное из них - локомотивы, и я сейчас даже не про палитру якутского флага: дело в том, что на большинстве машин тут американские моторы. Вот например маневровый ТЭМ2МК - вроде и обычный ТЭМ2 из тех "рабочих лошадок", что делались в 1960-2000 годах в Брянске и Луганске, а вроде и не совсем: в 2010 году он был модернизирован в Кирове, получив новую просторную кабину и двигатель от General Electrics.

13.

Лицо ЖДЯ - это 2ТЭ10МПGE с непривычно впалыми боками. В их кабине с характерным "нахмуренным лбом" опознаются очертания 2ТЭ10, строившихся в 1958-2007 годах в Харькове, однако в том же 2010-м они были переделаны в Полтаве под куда более компактный американский дизель.

14.

Более того, тут есть даже пара чисто американских машин SD42ACe, собранных на заводе "Progress Rail" компании ""Сaterpillar" в Чикаго и доставленных 2021 году через Владивосток в Якутию, где они получили название 2ТЭ3250. С абсолютно непривычной в России американской "капотной" кабиной, с максимально автоматизированным управлением, с уникальным по своей экономичности двигателем на смеси (20/80) дизеля и газа, который может работать 5-6 тыс. км без дозаправки, на чужих фотографиях "американцы" смотрятся среди Якутии как космические корабли. Однако есть мнение, что не стоит тут усматривать признаки сепаратизма: американские машины попали в Россию не только потому, что они совершеннее, но и потому, что этот опыт можно перенять. Но если для гигантской РЖД покупка пары локомотивов выглядит как слишком уж открытый техношпионаж, то ЖДЯ, проходящие к тому же по сложному рельефу в условиях экстремального климата, могут такой финт провернуть без подозрений. И мне, конечно, очень хотелось случайно увидеть заморское чудо техники на ходу, но в итоге все мои фототрофеи - на двух прошлых кадрах.

15.

Ряд отличий ЖДЯ имеет и при взгляде из вагона. Самое, пожалуй, важное из них - торговля: проводницам тут запрещено что-либо продавать пассажирам, а в вагоне-ресторане для этих целей есть специальный буфет. Туда, как я понимаю, надо идти даже за чаем и сахаром - на месте лишь бесплатные стаканы и кипяток:

16.

Для пассажиров это чуть менее удобно, а вот проводников избавляет от всяких уродливых ситуаций типа "не продашь весь чай - сама покупай из зарплаты".

17.

На кадре выше - интерьер вагона-ресторана (удивительно, но без якутских мотивов!), а в последнем вагоне обнаружился огромный склад постельного белья:

18.

За этим складом я ткнулся в запертую дверь и ни с чем пошёл обратно. В том же 2013 году в поезде Москва - Нерюнгри нашёлся пьяный пассажир, который ухитрился выйти в одних трусах и тапочках в заднюю дверь вагона, а дальше бежал за поездом 7 километров по морозу и каким-то чудом не околел. Зная логику наших чиновников, могу предположить, что с доступом в задние тамбуры у ЖДЯ ещё долго будет очень строго, так что убегающие рельсы на ходу не поснимать. Вот кадр с переезда в районе Булууса, километрах в 70 от Бестяха: Центральноякутская равнина в нашей Стране Великих равнин определённо в пятёрке крупнейших, и вся проходящая по ней третья очередь АЯМа выглядят примерно так:

19.

Выделяются разве что мосты, да и те совсем типовые:

20.

Линия идёт через тайгу, и даже там, где рядом есть населённые пункты - порядком в стороне от них. Впрочем, сёла заканчиваются километрах в 100 от Бестяха, а на оставшиеся 3/4 пути до самого Томмота стоит лишь одна деревенька Улу, где АЯМ соприкасается с трассой "Лена". Вот совершенно типовой разъезд Ханиердах без признаков жилья - персонал завозят посменно. Причём так и не понял, рабочими поездами или тем же, на котором ехали мы. Пригородное движение у ЖДЯ отсутствуют как класс, а дальнее представлено по сути одним поездом, курсирующим через день то в Нерюнгри, то далее во внешний мир (в разные годы - на Владивосток и Благовещенск) с идентичным расписанием в пределах Якутии.

21.

Самая молодая пассажирская железная дорога России - и одна из самых невзрачных. Своей функциональностью, пустотой и однотипностью полустанков АЯМ похож на Новый Шёлковый путь в Казахстане, и пожалуй ярчайшая особенность этой его части - участки необычайно мощных насыпей на вечной мерзлоте:

22.

Последний кадр снят уже в Томмоте - маленьком городке (6,3 тыс. жителей) на берегу Алдана. Последнему я пел оды не раз: ведь это крупнейшая в России река, впадающая в другую реку. По длине (2273км) и среднегодовому расходу воды (5246 м³/с) Алдан где-то на 20% крупнее Ангары или Камы, а в первой половине лета, набрав 19 тыс. м³/с он вдвое превосходит Волгу. На карте он вычерчивает то ли серп, то ли знак вопроса, стекая с Алданского нагорья и прижимаясь к подножьям хребта Сунтар-Хаята у границы с Хабаровским краем. По прямой от Томмота до устья Алдана примерно 550 километров, а по течению - все 1500. По сути дела здесь верховья, но даже их хватило на пару самых длинных в Якутии мостов - ближний автомобильный (487м) сдан в 1987 году, дальний железнодорожный (500м) - в 2006-м, открыв возможность проложить пути в Бестях.

23.

На эти мосты мы и глядели большую часть дня в Томмоте. Дело в том, что отправляясь из Бестяха в 17 часов, а из Нерюнгри на север в 16, слишком много интересного поезда проходит ночью. Я сочинил маршрут, которому вскоре сам не обрадовался - он включал 4 ночи в вагонах. В пол-пятого мы приехали в Алдан, и погуляв там в душном рассвете, сдали автостопом 80 километров назад - к Томмоту, а поняв к полудню, что здесь больше нечего смотреть - поставили палатку в рощице на берегу.

24.

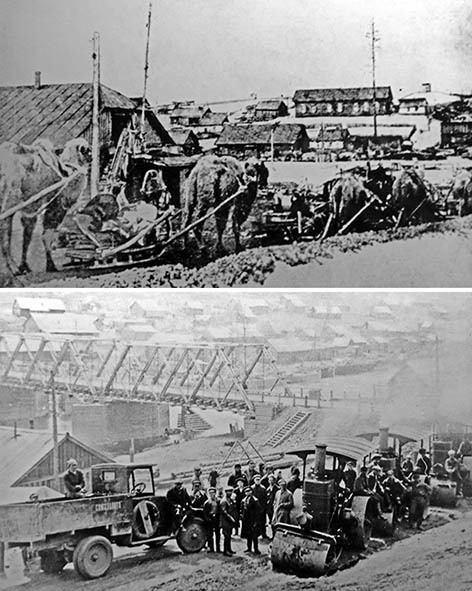

Вам тоже показалось странным, что от города Алдан до реки Алдан надо ехать ещё 80 километров? Это странно только если не знать здешней истории: не очевидно, что Алдан и Томмот - ни больше ни меньше первые города Советского Союза, как и то, что изначально Амуро-Якутская магистралью называлась колёсная дорога. Первую её попытку сделали в 1913-16 годах золотопромышленники с Амура, узнавшие о россыпях за Становым хребтом, и до революции успели пройти от транссибовской станции Большой Невер 293 километра (по другим данным - 327км). Но промышленники бежали в Китай, а золото в песках осталось, и вот в 1923 году якут-старатель Михаил Тарабукин и латыш на госслужбе Вольдемар Бертин нашли по-настоящему богатые россыпи на Незаметном ручье. По ручью назывался и выросший там посёлок, лишь в 1939 переименованный в Алдан - не по реке, а по всему промышленному району, освоение которого стало первой стройкой Красной Сибири. Со старателями, легально работавшими вплоть до отмены НЭПа, там уживались плановая индустриализация и труд ссыльнопоселенцев. Золотой Алдан в те годы давал СССР до 45% добычи, и воротами его сделалась обустроенная в 1925 году Укуланская пристань. Рядом заработала мощная радиостанция, а её строительством руководил Иван Папанин, которому в Якутии обязан своим основанием ещё и ленский Пеледуй. Водный путь на Укулан вниз по Лене и вверх по Алдану растягивался на 4 тыс. км, но вплоть до постройки железной дороги сюда никак иначе было не доставить сколько-нибудь тяжёлый груз. А по началу - и просто какой-либо: лишь в 1925-29 годах под руководством инженера Иосифа Пилина дорога из Большого Невера была восстановлена и продлена до Укуланской пристани, достигув длины 728км. Другая её ветка ушла за 250 километров от Незаметного на ленскую базу Чуран, образовав водно-автодорожное кольцо в Центральной Якутии.

24а.

В 1930 году Укуланская пристань стала центром Томмотского района и по такому случаю сама была переименована в Томмот. С 1933 года он носит статус города, вот только где тут город - не так-то легко понять: 6-тысячный Томмот вытянут на 13 километров вдоль Алдана и уходит на 7 километров от реки. Проще говоря, он столь разреженный, что кажется прозрачным:

25.

Я бы даже назвал Томмот самым невзрачным городом России! Кроме двух мостов и Ильинской церкви (2015-20) в их прямой видимости глаз тут не то что не цепляется ни за что, а даже не воспринимает окрестное пространство как город.

26.

Впрочем, внешность обманчива, и впечатляющая стена тайги за рекой - на самом деле просто лесополка:

27.

В тени которой мы и коротали день и спускались купаться. Вода Алдана в конце июля в меру холодна, а на среднеазиатской жаре к ней тянется тут натурально всё живое. Нам приходилось искать пляж, не занятый пьяной компанией или стадом коров, а в воде увёртываться от гидроскутеров и моторных лодок.

28.

Ну а Папанин ещё не знал, что поставил радиостанцию буквально в сердце природных богатств Южной Якутии. В окрестностях Томмота добывают золото (Куранахское рудное поле на пару с Алданом), добывали слюду (богатейшие в мире залежи флогопита) и планируют добывать уран крупнейшего в России (а по некоторым данным и в мире) Эльконского месторождения. Речка Элькон, по которой оно названо, впадает в Алдан вон там за поворотом, а местные советовали нам подняться на скалу с крестом напротив устья.

29.

АвтоАЯМ же доводили до ума все 1930-е годы, попутно взрыв угольные пласты Нерюнгри, и дотянули к Нижнему Бестяху в 1949-53 годах. Впрочем, тогда это был скорее зимник: нынешнюю трасса "Лена" длиной 1157км приняли в эксплуатацию в 1962 году, однако ещё долго она слыла "дорогой в ад", по распутице выбрасывая в Рунет тонны поистине впечатляющих фоток. Всерьёз ей занялись лишь в 2010-е годы: грунтовки на "Лене" теперь не осталось совсем, щебёнки полтораста километров не подряд, а мы что от Якутска до Качикатцев, что от Алдана до Томмота видели только хороший асфальт. На въезде в Томмот в 4 километрах от моста - целый городок автосервисов и кафешек, среди которых каждый водитель знает столовую "Ника". Приобщились к ней и мы - средненько, но лучше чего-либо на сотни вёрст вокруг.

30.

Кадр выше снят от поворота к вокзалу. Не знаю точно, когда были построены пути в черте города, на высокой насыпи: Томмот в истории АЯМа - граница двух очередей. Южнее лежит самый сложный и отсталый (по крайней мере несколько лет назад тут даже стрелки переводились вручную) участок длиной 379 километров:

30а.

На север от Нерюнгри стройка пошла в 1985 году, и по плану уже в 1994 первый поезд должны были встречать даже не в Бестяхе, а в Якутске. Огромные списки заводов, закрывшихся в России в 21 веке, не учитывают того, что подавляющее большинство из них получили смертельные раны ещё в 1990-х: странно, что теперь приходится напоминать - то было мягко говоря не лучшее время для строительства железных дорог. И я не знаю, выжил бы АЯМ или повторил судьбу самой высокогорной и сложной в России Чинейской железной дороги, если бы тянули его не в национальную республику, которой к тому же руководил тогда амбициозный дархан президент Михаил Николаев. По разным причинам стройка останавливалась 17 (!) раз, и то, что она всё-таки завершилась - на самом деле подвиг, достойных всех бамовских романтиков: в подлое время АЯМовцы шли против течения. В 1997 году рельсы достигли Томмота, но первый поезд сюда прибыл лишь в 2004 году:

31а.

Томмоту выпала честь на 15 лет стать железнодорожными воротами Якутии, а потому ЖДЯ построила здесь пожалуй самый необычный вокзал постсоветской России - Три Урасы:

31.

Так называют якутские летние жилища, похожие на большие чумы с чуть выпуклыми стенами. Уже в 19 веке они стали редки, вытесненные не столь совершенными, но более простыми деревянными юртами, оставшись символом Якутии примерно как для Руси вычурные деревянные терема. Без урасы тут не обходится ни один музей под открытым небом: аутентичную постройку я показывал в Соттинцах, научные реплики - в Черкехе и Ытык-Кюеле, и уж конечно без урас немыслимы поля для Ысыаха. Не знаю, есть ли таковое в Томмоте - мы видели здесь только русских людей:

32.

Интереснее всего вокзал смотрится с платформы, а рядом с ним - опять же чисто здесь декоративный паровоз:

33.

Совсем небольшой, внутри вокзал - "цветок" пассажирских и службеных помещений. На втором этаже, у кольца из сэргэ (такие обычно стоят в основании урас) мы коротали последние часы до поезда в Нерюнгри - по расписанию он тут в 2 часа ночи, но ещё и опоздал на час.

33а.

В основном на станции тихо и пусто - здесь уже не город, да и большая часть грузового движения начнётся лишь после Алдана. Местные советовали не ждать на перроне - порой сюда захаживает медведь:

34.

Едем дальше на юг. Пересечение двух АЯМов:

35.

Трасса вьётся по тайге, минуя деревеньку Якокит и посёлок Нижний Куранах - нынешний центр якутской золотодобычи. Там живут русские, и нас подвозил колоритный тракторист на советском драндулете, в котором какая-то тяжёлая музыка играла так громко, что кажется, на ходу вышибала болты. В другом месте, до поворота к далёкой национальной деревне, нас подвёз эвенк из старого (помнил свою родословную до 18 века) рода, что не мешало ему работать на одном из приисков электриком. И совсем иные виды открываются с поезда - в падях и речных долинах изувеченная промывками золотых песков земля тянется на километры:

35а.

Гораздо больше сюжетов золотодобычи наснимал в своё время  mikka - мы на самом деле малость опоздали, ведь до декабря 2020 года поезда по этому участку ходили днём. mikka - мы на самом деле малость опоздали, ведь до декабря 2020 года поезда по этому участку ходили днём.

35б.

Обратите внимание на рельеф: плоская и тоскливая Центральноякутская равнина сменилась невысокими (1-1,5км) пологими сопками Алданского нагорья, среди которых и стоит Алдан - столица АЯМа и первый город Советского Союза. Последнее не очевидно: в 1920-х годах десятки разросшихся до городского уровня селений просто обрели этот статус де-юре, ряд молодых посёлков доросли до городов лишь спустя десятилетия, а очевидные Шатура и Волхов создавались в советской России ещё до провозглашения СССР. Здесь же мы имеем идеальный случай: посёлок Незаметный зародился в чистом поле в 1923 году и 1932-м сделался городом. Столицей АЯМа же Алдан можно назвать потому, что здесь находится управление "Железных дорог Якутии", и даже чикагские зверь-машины, хоть на глаза мне не попадались, обитают вон в том депо.

36.

Железную дорогу в Алдан дотянули в 1992-м, и это, кажется, всероссийский *анти)рекорд - движение лишь через 12 лет. Вокзал под старину - совсем маленький изнутри и снаружи, но для пассажиров открыт почти весь. Мы расчитывали оставить рюкзаки в камере хранения, но не тут-то было - хотя тарифы на эту услугу у ЖДЯ остались в районе 150 рублей, сама камера имеет перерыв с 5 до 14. Понимая, что мы осмотрим Алдан часам к 9-10, я долго уговаривал охранника приглядеть за рюкзаками. Но тот упорно отказывался, и в конце концов мы просто сбросили их на втором этаже за стойкой не работавшего буфета.

37.

Осмотрев всё показанное на прошлых 15 кадрах, едем дальше на юг. С утра я проснулся среди живописной тайги, переходящей порой в лесотундру:

38.

Алданское нагорье - по сути скорее плато, но гольцы его доходят до 2309м, и за ночь мы забрались высоко:

39.

В сериале "Расступись, тайга!" это, пожалуй, самые удачные серии второго сезона:

40.

А по долинам снова язвы то ли золотой лихорадки, то ли угольного бума - на нашем пути жёлтое золото сменяется чёрным:

41.

Дорога поднимается вдоль речки Большой Нимныр, а разойдясь с ней, минует высшую точку АЯМа (1260м) - безымянный и невзрачный перевал.

42.

Он ниже БАМовского перевала Мурурин (1323м), высшей точки действующих железных дорог России, однако здесь другой рекорд: на спуске встречает разъезд Таёжная - самая высокогорная в России (1240м). Обратите внимание на её внешний вид: если от Томмота до Бестяха - царство сайдинга, то здесь, как и на Чине, правит гофрированный металл:

43.

Линия спускается вдоль реки Чульман, 5 раз её пересекая:

44.

Этот участок АЯМа может потягаться красотой с БАМом:

45.

А гораздо больше фоток тут опять же сделал Михаил Крайнов.

46.

Станции же всё такие же мелкие, невзрачные и стандартно-гофрированные. Мы незаметно миновали Чульбас - крайнюю точку, куда путь успели дотянуть при Советах, и Чульман, с которого начиналось освоение Южно-Якутского угольного бассейна. Оттуда выходили геологические экспедиции, открывавшие сказочные богатства угля и железа, золота и самоцветов, слюды и урана. С опорой на Чульман и в ожидании БАМа с 1975 года строился Нерюнгри - южная и русская столица Якутии. Станция Нерюнгри-Пассажирская, сданная в 1984 году - место встречи ЖДЯ с РЖД.

47.

Увы, хозяин тут именно РЖД, а потому я оскоромился сдачей рюкзаков в "камеру хранения нового типа" - это которая автоматическая и по цене хостела: за 6 часов на две ячейки мы отдали 700 с чем-то рублей. Станция находится не за городом, но на самом его краю, плотно прижатая к зелёной сопке. Усайдингованный фасад вокзала с милым северным панно и жуткой цифрой на термометре - на заглавном кадре, а внутри - основательные советский интерьеры со встречей Матери Руси с Матерью Якутией. Да и герой прославлен - на площади с 2007 года стоит памятник молодому машинисту Владимиру Бочкарёву. 6 сентября 1987 года он на маневровом тепловозе вёл небольшой порожний состав, когда узнал, что к станции катятся с горы оторвавшиеся вагоны с углем. Приказав коллегам по бригаде прыгать, он стал пятиться навстречу неуправляемому составу и в итоге действительно смог его задержать... но ценой своей жизни: удар смял и порожние вагоны, и тепловоз.

48.

Вокруг Нерюнгри расходится целый куст промышленных веток. Севернее по АЯМу на восток ведут подъездные пути к угольному разрезу Денисовский, а на западе прикасается к магистрали своей горловиной станция Нерюнгри-Грузовая, от которой 10 километров до Угольной, чьи пути у подножья ЦОФ мы видели с городских сопок в прошлой части. От пассажирской станции отходят ветки на гранитный карьер и в Серебряный Бор с его ГРЭС. А вот так выглядел первый состав с местным углем, ушедший на юг по рельсам:

48а.

От Нерюнгри-Пассажирской всего 7 километров отделяют Беркакит - ПГТ (3,5 тыс. жителей) в конце первой очереди АЯМа. Южнее Амуро-Якутская магистраль даже старше Байкало-Амурской - ведь первым во всей этой системе был Малый БАМ, в 1972-74 протянутый от Сковородино (вернее, разъезда Бамовский рядом с ним) до Тынды (186км) и далее от Тынды (вернее, разъезда Бестужево) к углям Нерюнгри (ещё 246км). Другое название этой линии (общая длина 439км) - Южный АЯМ: раньше, чем поезда пошли с запада на восток по перевалам Удокана, предгорьям Кодара и тоннелям Дабана, открылось движение с севера на юг.

49а.

Первый поезд прибыл в Беркакит в 1978 году, но вокзал конечной станции до обидного невзрачен. Я бы даже подумал, будто его поставили не той стороной - судя по чужим фото, обращённый к посёлку фасад куда интереснее.

49.

У вокзала чёрный камень, положенный в 1977 году вместе с последними путями, а поезда по ним пошли так странно скоро - через год:

49б.

С железной дороги видна церковь Иоанна Кронштадтского (1999-2007) на другой стороне Беркакита. Он состоит из двух посёлков - севернее Временный, а прямо у станции - Постоянный. Схема, для БАМа абсолютно типичная - времянки строились вместе со станциями и даже до них, и именно там цвела вся бамовская романтика.

50а.

Затем для тех бамстроевцев, что решали остаться, а больше для презренных эксплуатационщиков возводились постоянные посёлки с капитальными вокзалами, и именно их в первую очередь касалось знаменитое шефство: большинство станций Байкало-Амурской магистрали строил какой-нибудь регион или республика (см. Куанда). В угольном краю постаралась Кемеровская область:

50.

За низиной, по которой тянется Южно-Якутский угольный бассейн, АЯМ снова набирает высоту: впереди Становой хребет, последняя преграда перед БАМом.

51.

Последней станцией, до которой мне хватило сил не уснуть, стала Золотинка (500 жит.). Разбираясь в БАМовском шефстве, многие восхищаются розовым туфом армянских Звёздной и Кюхельбекерской, узорами таджикской Солони, мозаиками украинского Нового Ургала, и в итоге резонно задаются вопросом - а где же Беларусь? БССР строила Северомуйск, но это по сути временный посёлок тоннельщиков, не примечательный ни интересной архитектурой, ни красивым вокзалом. На самом деле потерянное звено - это Золотинка, хотя вспоминая нетривиальность советской архитектуры в городах Синеокой, могу сказать, что здесь белорусы явно были не в ударе.

52.

Хотя не их ли разработка ( darriuss, ау!) вот эти пятиэтажки со скруглёнными углами и пирамидальными трубами, попадающиеся по всему Малому БАМу? darriuss, ау!) вот эти пятиэтажки со скруглёнными углами и пирамидальными трубами, попадающиеся по всему Малому БАМу?

53.

В Золотинке стоянка всего 2 минуты, и я решил сбегать вперёд по составу, чтобы удачнее заснять вокзал. Путь мне аж в нескольких вагонах преградила просто грандиозная посадка десятков женщин азиатской внешности с огромными баулами. Что это была за кочёвка, мне не очень понятно, но кочевали, видимо, эвенки - в 5 километрах от Золотинки стоит Иенгра, которую в наши дни можно считать столицей этого небольшого (38 тыс. жителей) народа, рассеянного на пространстве размером с Австралию. Нигде не составляя большинства, эвенки почти всюду утратили язык, и лишь где-то, как на севере Якутии, пытаются возрождать своё самосознание через декоративно-прикладное искусство, песни и танцы. И только на стыке Якутии, Забайкалья и Амурской области ещё есть места, где в тайге кочуют оленеводы, в сёлах по-эвенкийски говорят люди среднего возраста, а понимает их даже молодёжь. Иенгра - самое крупное из таких сёл (900 жителей), а в 2013 году там умер Савей (Семён Васильев) - последний из великих эвенкийских шаманов. Впрочем, даже Иенгра - это последние лучи заката подлинной эвенкийской культуры, так что больше надежд я возлагаю теперь на рассвет неоэвенкийской культуры севера Якутии.

54.

Между тем, мы уже где-то на широте Москвы, так что в конце июля нет смысла надеяться на белые ночи. Замешкавшись, я упустил Нагорный тоннель (1353м), пробитый в 1978 году с помощью японского проходочного щита "Фурукава". Позже на БАМе появились куда более длинные и сложные Кодарский, Дабанский, Северо-Муйский тоннели, но Нагорный стал первым в мире тоннелем такого масштаба в условиях вечной мерзлоты:

54а.

Он разделяет притоки Тимптона, текущего в Лену, и притоки речки Якут, текущей не в Якутию, однако, а в Амур. Но за перевалом - ровно те же пейзажи. Тайга, да озёра и речки, да великие стройки вдали:

55.

Вот так Якутия встречала первый поезд в своей истории - 2 ноября 1976 года на разъезде Якутском:

55а.

Дальше есть ещё станция Могот, которую строили Ярославская область, Марий Эл, Мордовия и Чувашия, а на открытии пассажирского движения в 1979-м выступал Дин Рид - американский певец, друг Сальвадора Альенда и Ясира Арафата, к тому времени переселившийся в ГДР. Но мы проезжали её в темноте, как и хорошо мне знакомую Тынду, а проснулись уже на Транссибе. Три часа ожидания на перроне Сковородино - и вот мы вошли в прохладный вагон "России": четвёртую ночь в поезде подряд я заложил лишь потому, что знал - там будет душ. Поезд вёз нас в Улан-Удэ, но это другая история.

На этом заканчиваю рассказ и о Якутии-2022 (куда наверняка вернусь в другие годы), и обо всей системе Байкало-Амурской магистрали по итогам 3 лет знакомства.

ОБЗОРЫ ПОЕЗДОК И ОГЛАВЛЕНИЯ

Байкало-Амурский маршрут (2020)

Второй путь БАМа (2021)

Верхняя Лена и Центральная Якутия (2022)

Нижняя Лена и АЯМ (2022) https://varandej.livejournal.com/1144102.html

lj_varandej

Четверг, 29 Сентября 2022 г. 23:47 (ссылка) lj_varandej

Четверг, 29 Сентября 2022 г. 23:47 (ссылка)

Молодые бетонные советские города ассоциируются с глухими углами Сибири и Средней Азии, однако и в многолюдных южнорусских степях есть место для великих строек. С важным отличием: если на перифериях создавались моногорода с негласным девизом "география - это судьба", то в Средней полосе одни индустриальные гиганты часто прирастали другими. Волгодонск и соседний Цимлянск были основаны при Сталине как посёлки ГЭС и судоходного канала, и жило в них тогда по 9 тысяч человек. При Хрущёве близ гидроузла вырос химический завод "Кристалл", и Волгодонск стал городом на 40 тысячами жителей. В брежневскую эпоху партия одарила его грандиозным заводом "Атоммаш", и за десяток лет население Волгодонска выросло уже до 180 тысяч. На закате советской эпохи здесь начали возводить ещё более колоссальный завод "Энергомаш", а что-то проектировщики явно держали в уме: Прекрасный Волгодонск Будущего должен был вмещать 750 тысяч жителей и администрацию новой чернозёмной области, простиравшейся этак от Маныча до Урюпинска. Старый город, район первых двух строек, я показывал в прошлой части вместе с самим гидроузлом. Сегодня же покажу воздвигнутый третьей стройкой Новый город, правда без самого "Атоммаша", на котором мне довелось побывать год назад. Ну а четвёртая стройка, как вы понимаете, не состоялась.

Старый и Новый города Волгодонска разнесены не столько во времени, сколько в пространстве: 4-кратный рост за 10 лет не мог не изменить облик и более старых районов, где выросли причудливые памятники и многоэтажки улучшенных серий. Граница двух частей Волгодонска - это Сухо-Солёновский залив Цимлянского водохранилища, который вдаётся в берег на 6 километров, прорезая город насквозь. Начнём сегодняшний рассказ всё же в Старом Волгодонске: хотя прошлая часть начиналась с того, что мы прибыли в город на поезде, я так и не показал в ней собственно вокзал. Железная дорога тянется вдоль залива, от центра Старого города порядком в стороне:

2.

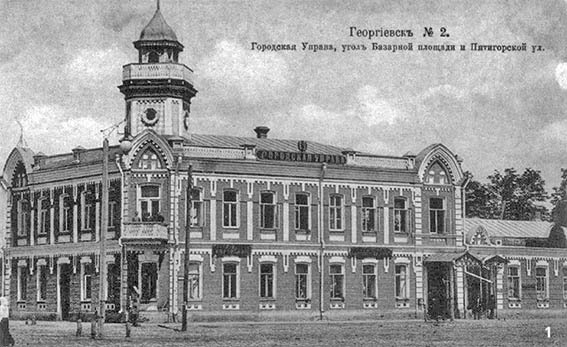

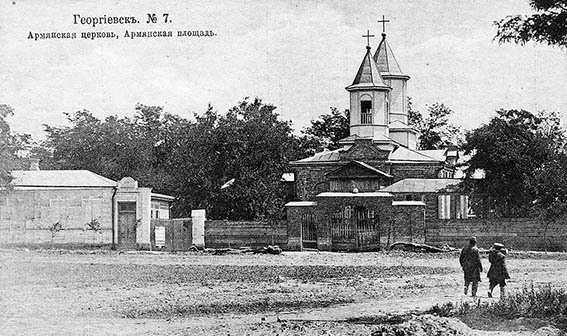

Тупиковая ветка длиной 66 километров была проложена в 1949-51 годах от станции Куберле на магистрали Волгоград - Новороссийск. Одновременно другой тупик от станции Морозовской на магистрали Москва - Ростов подвели к будущему Цимлянску, а в 1952 две тупиковых ветки соединились по плотинам гидроузла в сквозную. Станция Волгодонская до 1964 года называлась Добровольской, и с тех времён поодаль уцелела водонапорная башня (кадр выше), а вот так выглядел первый вокзал (1951):

2а.

В 1977 году заменённый нынешним вокзалом в стилистике не в меру развитого социализма:

3.

На фасаде его - Атомные часы, в текущих реалиях напоминающие о Часах Судного дня из голливудских фильмов:

3а.

В зале ожидания - тихо и пусто. Настолько, что даже камера хранения здесь не модная автоматическая по цене скромной гостиницы, а старая добрая с ключом у дежурной за 150 рублей в день. К тому, что она вдруг кому-то понадобится, здешний персонал жизнь не готовила: однопутная линия Морозовская - Куберле столь малодеятельна, что её рельсы в бурьяне легко принять за заброшенный путь. Транзитным пассажирам в Волгодонске просто неоткуда взяться: трафик тут сводиться к паре дальних неежедневных поездов (Екатеринбург - Кисловодск курсирует через день круглый год, а Петербург - Адлер только летом) и электричкой через Сальск до Ростова.

4.

Проще попасть в Волгодонск через станцию Зимовники в 40 километрах от города на всё той же магистрали Волгоград - Новороссийск, которая соединяет Урал и Сибирь с всесоюзными здравницами Кавказа. Здесь только с 21 до 22 часов на моих глазах прошло три поезда с конечными в Кисловодске и Адлере, вот только сели на них буквально несколько пассажиров, а в симпатичном старинном вокзальчике (1899) даже кассы нет, или по крайней мере она не работала в это время.

5.

Во внешний мир волгодонцы предпочитают добираться самолётом из Ростова или (последние полгода) Волгограда, а на привокзальной площади и в городе, и в Зимовниках жизни куда больше, чем на платформах. Основной трафик волгодонского автовокзала, для которого недавно построили отдельный павильон - это "газели" в Цимлянск и огромные междугородние автобусы, едущие в Москву из Калмыкии и Дагестана. Кажется, где-то ближе к выезду есть ещё автостанция "Дон-Экспресс" для связи с Ростовом, но я видел её лишь на карте. Вокзал отделяет от кварталов Старого города Морская улица, за которой магазины и кафешки да вечно переполненная автобусная остановка: пешком в Новый город идти далеко.

6.

...Связь между Волго-Доном и Атоммашем - на самом деле совершенно прямая. Атомная энергетика в 1950-х годах раскачалась от по сути экспериментальной Обнинской АЭС до крупных потребительских электростанций, в 1970-х строившимся на просторах Союза одна за другой. Ещё активнее СССР строил атомные подводные лодки, и вот два производивших реакторы завода в пристоличных Подольске и Колпино неумолимо подходили к пределу своих мощностей. Да и располагались не очень-то удобно: ядерный реактор - штуковина слишком громоздкая для железной дороги и слишком герметичная для транспортировки по частям. Для перевозок крупного промышленного оборудования незаменимой оказалась Единая водная система Европейской части России, создававшаяся в сталинские времена ценой бесчисленных сломанных судеб и необратимых экологических катастроф. Речных портов, конечно, в этой системе было множество, но Волгодонск глянулся госплану ещё и возможностью воткнуть крупный город в самую середину гигантского аграрного ромба между Ростовом, Воронежем, Ставрополем и Волгоградом. В 1972-74 годах был спроектирован ВЗТМ (Волгодонский завод тяжёлого машиностроения), вскоре, с лёгкой руки корреспондента "Известий" Владимира Чемонина, получивший куда более звучное название "Атоммаш". Всесоюзная комсомольская стройка, начатая в декабре 1975 года, получилась поистине УДАРНОЙ: от закладки фундамента до сдачи первых цехов прошло всего около года. В 1977-м дала первый ток Волгодонская ТЭЦ-2 (420 МВт) с 270-метровой трубой, достигшая проектной мощности к 1989 году, а в 1978 году и сам "Атоммаш" приступил к работе над первым заказом. Со штатом более 20 тысяч человек это был едва ли не последний советский завод столь грандиозного масштаба. В верховьях Сухо-Солёновского залива видно начало промзоны, которая тянется буквально за горизонт, примерно на 3 километра в каждую сторону. На "Атоммаш" приходится лишь половина этого простнатсва, но издали виден его корпус №1 - крупнейшее во всей России промышленное здание размером 750 на 380 метров и в полсотни метров высотой:

7.

Через Сухо-Солёновской залив, ширина которого 300-500 метров, перекинуто два моста: низенький Красноярский (по станице Красный Яр, примыкающей к Старому городу) ведёт напрямую в промзону, а высокий безымянный связует центры Нового и Старого городов. Ниже по заливу с 2019 года идёт стройка третьего моста, ну а объекты "Атоммаша" с обеих сторон замыкают панорамы. Выше по заливу стоят стеной зелёные цеха, а ниже хорошо видна жёлтая кракозябра в окружении синих бочек: это Спецпричал Атоммаша, на котором упакованные для транспортировки реакторы и парогенераторы ждут погрузки на речные суда. В первый раз кран Спецпричала работал в 1981 году, когда баржа увезла вниз по Дону реактор ВВЭР-1000 для Южно-Украинской АЭС. Разработанные в 1970-х годах водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭРы) представляли собой новое поколение атомной техники, несравнимо более эффективные и безопасные, чем их предшественники РБМК, вошедшие в историю как "реакторы чернобыльского типа". Но разве будет вчитываться в аббревиатуры перепуганная толпа, на которую свалилась Гласность? Чернобыльская катастрофа и закономерный после неё всплеск радиофобии, а затем и вовсе крах Советского Союза оставили завод без заказов. К середине 1990-х на "Атоммаше" осталось около 4 тыс. сотрудников, да и те месяцами не получали зарплату. Волгодонск 1990-2000-х плотно вошёл в новостные сводки как рассадник оргпреступности и терроризма. На деньги с продажи миллионов тонн металлолома можно было купить не то что виллу в Испании, а всю, наверное, Испанию целиком... однако начальство пренебрегло этой возможностью и в трудные времена упорно боролось за сохранение гиганта. К началу 21 века "Атоммаш" освоил производство оборудования для металлургии, нефтегазовой промышленности и всяческих штучных изделий вроде установщика ракет "Морского старта". Но смута прошла, а "Росатом" сумел не повторить судьбу "Роскосмоса" и сохранить мировое лидерство, помехой которому снова грозил дефицит производств. В 2012 году корпорация взяла "Атоммаш" в долгосрочную аренду, а уже в 2013 году объём заказов на заводе увеличился пятикратно. В 2015 году на Спецпричал привезли первый за 30 лет реактор - ВВЭР-1200 для Белорусской АЭС.

8.

За Сухо-Солёновским заливом поднимается Добровольский бугор, по которому в 1951 году получила названия железнодорожная станция. Не застроенный и не благоустроенный, пока он остаётся кусочком дикой степи в центре города, лишь в постсоветское время начавшегося вклиниваться в бурьян. Ниже моста - белая ротонда Набережной, которая тут представляет собой скорее круглый сквер у Кургана Казачьей Славы (2008) - довольно необычного памятника, для меня ставшего пожалуй главным упущением в Волгодонске: хорошие фото есть, например, здесь. С другой стороны - Троицкая церковь (2011-13), при взгляде с моста полностью закрывающая миниатюрный Ильинский храм (1992) в её дворе.

9.

Мост продолжается проспектом Строителей, у начала которого почти подряд расположены стела Строителям Волгодонска (2011), симпатичный въездной знак и ещё одна странная стела-цветок (1982), до недавнего времени завешанная рекламой. И в "лепестках" её теперь сложно представить 15 гербов некогда братских республик. За стелой едут троллейбусы - их система появилась в Волгодонске в 1977 году.

10.

Широкий и шумный, проспект Строителей врезается в микрорайоны на 1,5 километра, и машины на нём несутся как поток заряженных частиц, пытающихся расщепить Мирный Атом. На полпути к нему, у перекрёстка с улицей Энтузиастов, удобнее всего выходить:

11.

Здесь левее проспекта, у подножья трёх многоэтажек (1979-86), архитектура которых хорошо знакома всякому по панорамам Припяти, раскинулась безымянная, но огромная и людная площадь среди магазинов и ларьков. На другой стороне улицы Энтузиастов - зановоделенный кинотеатр "Комсомолец", а перед ним монумент (1981) со звучным названием "Корчагинский поход продолжается!". Что за поход - теперь и нагуглить не так-то просто, но в общем вполне умозрительно ясно, что это отсылка к Павке Корчагину из романа "Так закалялась сталь". Корчагинцы - это, в общем-то, те же стахановцы, только в следующем поколении: основателями движения считаются молодые комсомольцы военного времени, дни и ночи у мартеновских печей не смыкавшие за родину очей. Позднесоветские комсомольцы становились уже третьим поколением, и самое, пожалуй, впечатляющее в монументе - выписанные в столбик великие стройки, которые его авторы считали, видимо, самыми славными в истории СССР: БАМ, Атоммаш, Камаз, Целина, Турксиб, Магнитка, Днепрогэс, Комсомольск-на-Амуре и Боярка. Последняя, что совсем не очевидно из нынешних времён - это посёлок под Киевом, где Павка Корчагин со товарищи прокладывали узкоколейку сквозь Гражданскую войну.

12.

Пройдёмся чуть дальше по улице Энтузиастов, мимо гостиницы "Атоммаш" (1979) с на редкость стильными часами на фасаде:

13.

За бульваром Великой Победы - рынок "Олимп" с мозаиками, напоминающими о том, что прежде в здании был спорткомплекс:

14.

В сквере перед ним - ротонда (1995) весьма неожиданного в таком облике памятника афганцам:

15.

Вернёмся на проспект Строителей, за которым привлекает взгляд впечатляющая майолика:

16.

Но интереснее, перейдя проспект, углубиться во двор, от пейзажа которого на меня странно повеяло БАМом:

17.

Квартал пятиэтажек - пожалуй, самое невзрачное место во всём Новом городе. Но зато - исходное: первый дом (1976) "атоммашевской" стройки опознаётся по стеле "Ключи" (1982) у торца:

18.

Впечатляющий сюжет - дождь из ключей как аллегория города новостроек:

19.

Дальше по улице Энтузиастов - сквер с советским названием "Дружба" (1977) и совсем не советским дизайном:

20.

Мне в нём запомнились не корчагинцы за шахматами на заслуженном отдыхе, а аллеи с надписями из плитки:

21.

Новый Волгодонск состоит из микрорайонов с номерами В№ - цифры в них доходят до 22 (правда, не знаю, подряд ли), а вот буква "В" неизменна. В отличие от многих других городов, построенных в ту эпоху, дома тут нумеруются всё же классически, по улицам, да и приставка "микро" явно лишняя: внутри районов проходят целые улицы, а сами они огромны, как атоммашевские цеха. И Первый дом, и сквер "Дружба" - часть, причём даже в совокупности меньшая часть, самого обширного микрорайона В2, раскинувшегося на километр до залива. В1 с другой стороны улицы Энтузиастов заметно меньше, а внутри почти от угла до угла пересечён наискось широкой аллеей. По ней, вместо проспекта Строителей, я и направился в сторону Мироного Атома:

22.

На аллее обнаружились - скульптура "Весна" (1985):

23.

Мозаика на торце школы №13 (1978):

24.

И Донской казак с пушкой (1986):

25.

26.

От него уже рукой подать до Мирного Атома (1981):

27.

Расположенный на кольце в Т-образном перекрёстке проспекта Строителей и проспекта Курчатова, это главный памятник Волгодонска, композиционный центр города, примерно как Собор Василия Блаженного в Москве или Медный Всадник в Петербурге. Атом, видимо, принадлежит какому-то очень экзотическому, наблюдаемому в ядрах квазаров изотопу цимляния-100500, у которого электроны образуют пучки наподобие гроздей винограда:

27а.

С другой стороны проспект Курчатова упирается в зелёную стену цехов "Атоммаша":

28.

К концу 2010-х годов завод наконец превзошёл советские показатели: в 2021 тут было в работе 6 реакторов и 32 парогенератора (их к каждому реактору прилагается 4) против 4 реакторов в 1989-м, а вот рабочих на нынешнем "Атоммаше" порядка 6 тысяч, немногим больше, чем в смутные времена. Современные станки, в основном конечно же импортные, не требуют такого количества рабочих рук, как старые, и по словам местных, жизнь Волгодонска давно уже не завязана на "Атоммаш". В городе развита сфера услуг и хватает других предприятий: например, прямо на площадке "Атоммаша" немногим уступающий Первому цеху корпус №4 с 2018 года арендует компания "Нова-Винд", развернувшая там производство ветроэлектростанций. Ну а лучший вид на промзону открывается, наверное, с вот этих двух свечек, их крыш и балконов на верхних 17-х этажах:

29.

Между Свечками и Мирным Атомом раскинулась ещё одна безымянная площадь, отвечающая в Новом Городе за центр культуры и власти. Над площадью нависает огромный Дворец культуры имени Игоря Курчатова (1989):

30.

Барельефы которого напоминают о том, что изначально это был Дом культуры "Строитель":

31.

Органы государственной власти Волгодонска все в Старом городе, на том берегу Сухо-Солёновского залива. В Новом Волгодонске же за власть "Росатом", тем более "Атоммаш" не единственный его объект. С учётом всех сложностей в транспортировке ядерных реакторов, логичным решением было бы их использовать здесь же: в 1979 году в 20 километрах от Волгодонска на берегу Цимлянского водохранилища была заложена Ростовская АЭС о 4 энергоблоках, которая должна была стать третьей по мощности СССР после Запорожской и Ленинградской. Однако дальше грянул Чернобыль, и почти достроенная станция оказалась в центре внимания экоактивистов, а с ними и просто всех тех, кому хотелось хоть с чего-нибудь сорвать покровы. Город бурлил митингами, казаки при шашках и ногайках перекрывали дороги строительной технике, инженеры робка предлагали вынести вопрос пуска АЭС на референдум, а дети стояли с плакатами "Спасите нас!". В 1990 году, ещё до распада Союза, стройка было остановлена. Жертвой "чернобыльского синдрома" стало целое поколение атомных станций, как например в Горьком, Воронеже, Татарстане, Башкирии, Крыму, Одесской, Минской или Харьковской областях. Но если Крымскую АЭС или Воронежскую атомную ТЭЦ бросили готовыми на 75-80%, то готовность первого энергоблока РоАЭС оценивалась в разных местах в 95-98%. По сути готовую атомную станцию почти сразу законсервировали до лучших времён, которых ждать пришлось не так уж недолго. Стройка возобновилась в 2000-м году, и хотя без казаков и экоактивистов вновь не обошлось, уже к 2001 году Волгодонская АЭС из одного энергоблока всё же дала первый ток. Ещё три энергоблока были один за другими введены в строй в 2009-18 годах, сделав теперь уже полноценную РоАЭС 6-й по мощности (4070 МВт) электростанцией России - после Саяно-Шушенской, Енисейской и Братской ГЭС, Сургутской ГРЭС-2 и Ленинградской АЭС. Но трудное рождение и близость Кавказа (а теперь и Украины) сказываются: о строгости местной охраны, которая вполне может не пропустить заранее согласованных корреспондентов из-за не указанных в заявке проводов или батареек, промоблоггеры слагают легенды. Но - всё-таки пишут и про РоАЭС.

32.

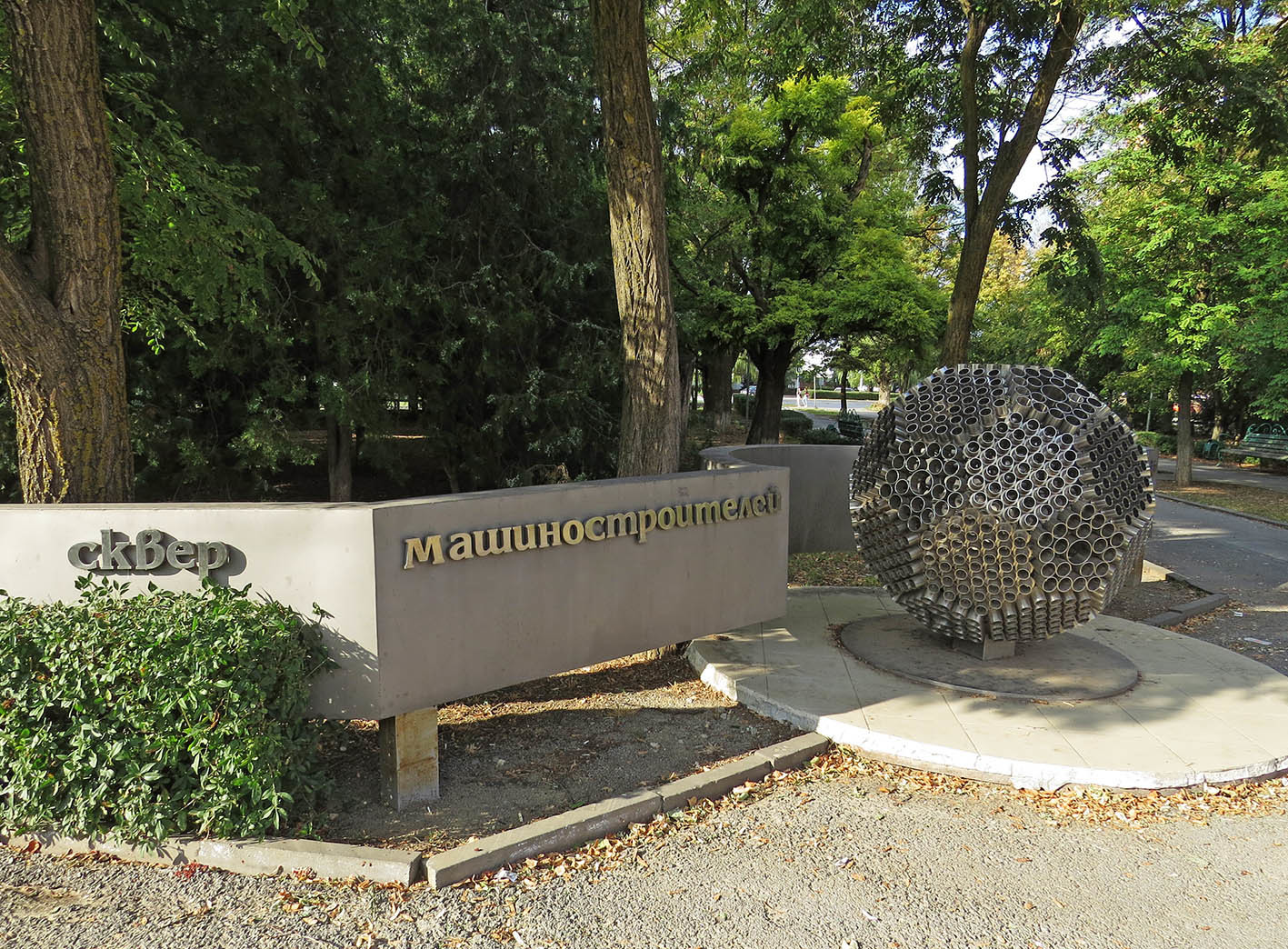

Идём дальше. За домом культуры, как принято в Волгодонске, скрывается парк - на этот раз подзапущенный Сквер Машиностроителей (1984):

33.

Обратите внимание, что он старше своего ДК, ну а старше сквера - фонтан "Любовь" (1981), пожалуй самый интересный из бесчисленных волгодонских памятников:

34.

Хотя бы потому, что фактически это ни что иное, как первый в мире памятник Владимиру Высоцкому:

35.

Напротив парка в парад памятников и многоэтажек вклинивается ещё один элемент - церковь Василия Блаженного (1994-95). Ещё одно отличие казачьего Юга от Сибири - тут действительно немало верующих людей, а потому церкви то и дело сверкают позолотой в серости микрорайонов:

36.

Дальше на восток уходит улица Кошевого - но не подпольщика Олега Кошевого из "Молодой гвардии" (см. Краснодон), а генерала Петра Кошевого, героя той же великой войны, отличившегося при освобождении Крыма. Родом с Херсонщины, к Волгодонску он не имел отношения, а необычный, прямо таки конструктивистский памятник ему поставили в 1985 году просто по названию улицы.

37.

Ну а в общем, за парадом многоэтажек и памятников в моём рассказе легко не заметить людей. Хотя стройки, каждая из которых учетверяла население, должны были сделать Волгодонск городом пришлых, по ощущениям тут вполне себе казачий Дон. Больше скажу, казаки-пролетарии - это оооочень гремучая смесь! Даже по самому поверхностному общению волгодонцы оставили впечатление людей вспыльчивых, жёстких, но очень открытых, и самое пожалуй точное слово - лихих. В одном месте гопницкого вида паренёк нарочито медленно, даже с остановками, переходил на красный свет многополосную шумную улицу, криво ухмыляясь и пуская сигаретный дым, а в другом месте мальчишка лет 10 со звонким голосом кого-то крыл по телефону таким матом, что уши бы повяли даже у прожженных работяг. Но с резкостью этой соседствуют отзывчивость и какая-то особая коммуникабельность: так, мужик, объяснивший мне дорогу и увидевший, что я пошёл не туда, не поленился меня догнать за пол-квартала, а покупка винограда с дачи на одном из многочисленных уличных рынков превратилась в милый диалог. Сами базарчики опять же напоминают, что мы хоть и среди многоэтажных домов - но в самом сердце плодородного черноземья. И может из-за этой открытости и лихости каждый человек тут словно преумножен: хотя в нынешнем Волгодонске 168 тыс. жителей, "на глаз" я был дал ему тысяч 250-300.

38.

Улица Кошевого выводит на пустыри так и не состоявшегося парка "Молодёжный" - заложенный в 1981 году, он должен был, раскинувшись на 23 гектар, стать крупнейшим в городе... и всё же меньше атоммашевского цеха №1. Парк в итоге так и не прижился, и там, где могли шуметь листвой аллеи, теперь машины поднимают пыль. Не удались ни аллея Победы, ни даже аллея Крымской весны, заложенные в середине 2010-х, и даже Рождественский собор так и строится с 2001 года, а открыт в нём пока лишь малый храм в подвале:

39.

Дальше сходят на нет и памятники, а за следующим проспектом Мира начинаются отголоски 4-й стройки заложенного в 1979-м завода "Энергомаш". Он мог бы превзойти "Атоммаш" числом рабочих (25 тысяч человек против 21 тысячи) и размером площадки, фактически став его второй очередью: "Атоммаш" в получившейся системе должен был сосредоточиться на изготовлении реакторов, а "Энергомаш" взял бы на себя заготовки для них, как и другое оборудование вроде парогенераторов. Второй его специализацией планировалось сделать оборудование для нефтегазовой промышленности... но стройка буксовала все 1980-е годы. Буксовала в самом прямом смысле слова: сколь идеальна для тяжелого машиностроения была география Волгодонска, столь и фатальна - его геология. В советских описаниях "Атоммаша" с гордостью пишут, что если на КамАЗе или АвтоВАЗе под каждую сваю цехов закладывалось 10-15 кубометров бетона, то здесь аж в полсотни (!) раз больше - 750 кубов. И дело было не только и даже не столько в исключительной капитальности и масштабности цехов, а в том, что весь Волгодонск стоит на лессовых "просадочных грунтах". Такой грунт как бы пышный, под микроскопом напоминающий соты, крошечные полости в которых начинают схлопываться под действие тяжести или воды. Каждая из великих строек здесь превращалась в борьбу логистов с геологами, и вот на "Энергомаше" геологи наконец взяли верх. Фактически работы на заводской площадке не велись с 1981 года, а в 1991 проект был похоронен официально. И лишь "энергомашевские" микрорайоны выросли за проспектом Мира и заселились людьми. В микрорайон В-У между проспектом Мира и Октябрьским шоссе я и направился ближе к закату:

40.

Здесь дома не случайно убраны в сайдинг, а один из них надстроен верхним этажом и как бы укорочен: ранним утром 16 сентября 1999 года следом за привычными уже нищетой, наркоманией и преступностью в Волгодонск пришла ещё одна беда смутных времён - терроризм. Причём даже не сказать, чтобы чеченский: одной из самых опасных террористических организаций тогдашнего Кавказа стала Карачаевский джамаат под началом Ачимеза Гочияева и Юсуфа Крымшамхалова, которых увлёк идеями ваххабизма окопавшийся в Ичкерии Чёрный араб Хаттаб. Тот самый, в бою с которым на выходе из Аргунского ущелья пал Сергей Молодов, памятник которому я показывал в прошлой части. Если чеченские террористы преуспели в захватах заложников, то карачаевские ваххабиты сделали ставку на взрывы жилых домов, даром что до увлечения ваххабизмом в 1997 году Гочияев дома не разрушал, а строил. Серия взрывов началась 4 сентября 1999 года в Буйнакске, продолжилась 8 и 13 сентября в Москве и завершилась ещё 3 дня спустя в прежде не затронутом терактами Волгодонске. Здесь карачаевские ваххабиты купили грузовик у азербайджанца Аббакули Искендерова, с вечера загрузили его картошкой и предложили владельцу с утра отогнать машину на рынок, где можно будет, пока корнеплод торгуется, и все документы подмахнуть. Аббакули не знал, конечно, что под картошкой спрятана взрывчатка, по обычаю Карачаевского джамаата расфасованная в сахарных мешках, и что взрыватель должен сработать через определённое время после запуска мотора. Террористы предполагали, что взрыв случится на рынке, однако не учли того, что драндулент у Искендерова был слишком стар и требовал основательного прогрева: выйдя с утра, Аббакули завёл машину и ушёл домой пить чай. А в 5:57 утра город проснулся от взрыва... Там, где стоит теперь памятник, изначально находилось три подъезда красного дома с кадра выше - разрушение были такие, что их осталось лишь сломать, а оставшуюся часть дома временно расселить, так как восстановление её затянулось на годы. Мощность взрыва оценивалась до 2 тонн в тротиловом эквиваленте, что сравнимо с ударом тяжёлой авиабомбы: обломки грузовика разлетелись по всему микрорайону, а в доме на другой стороне квартала ударной волной прогнуло внутрь железную дверь. И всё же взрыв снаружи дома не сравним по разрушительной силе с взрывом внутри: если московские теракты унесли сотни жизней, то в Волгодонске в то утро погибло 19 и было ранено 89 человек.

41.