|

Rewiever

Понедельник, 21 Июля 2025 г. 21:29 (ссылка) Rewiever

Понедельник, 21 Июля 2025 г. 21:29 (ссылка)

Как всегда летом ранее - ИФВЭ собирает теоретиков

37-й Международный семинар по физике высоких энергий в Протвино

Институт физики высоких энергий им. А.А. Логунова (Протвино, Московская область, Россия) Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» организует вот уже XXXVII Международный семинар по физике высоких энергий, на этот раз с 22 по 24 июля с. г. по тематике «Дифракция адронов: эксперимент, теория, феноменология».

Семинар проводится для освещения и рассмотрения наиболее актуальных проблем в области адронной дифракции

Семинар проводится для освещения и рассмотрения наиболее актуальных проблем в области адронной дифракции

(таких, как:

- упругое рассеяние,

- центральное дифракционное рождение,

- однократная и двукратная диссоциация,

- дифракция на адронах,

-лептон-адронные взаимодействия,

- - дифракция на ядрах,

- модели дифракции,

- исторические аспекты),

а также для обсуждения соответствующих экспериментальных данных.

Подробнее: indico.ihep.su/e/hepftXXXVII

Организационный комитет конференции провёл кампанию по приглашению выступить с докладом продолжительностью 25 (+5) минут по указанной тематике (возможно участие в онлайн-формате).

На сайте ИФВЭ:

www.ihep.ru/includes/p...

(рабочий язык семинара - английский)

Реплика по завершению конференции:

"... Тематикой XXXVII Международного совещания по физике высоких энергий было изучение дифракции адронов в столкновениях при высоких энергиях, которое является одним из главных направлений современной физики высоких энергий, нацеленное на детальное исследование структуры адронов и закономерностей их взаимодействия.

В ходе Совещания были заслушаны и обсуждены 23 доклада. В конце каждого дня проводилось полуторачасовое обсуждение наиболее актуальных и концептуально содержательных докладов, проходившее в форме полемики по критически острым проблемам. В Совещании приняли участие представители научных институтов из России, Бельгии, КНР, Южной Кореи, Японии и Бразилии.

В результате обсуждений были сформулированы наиболее важные проблемы, связанные с дифракцией адронов и задачи дальнейших исследований. В частности, отмечены отсутствие единого подхода к применению квантовой хромодинамики к процессам на больших расстояниях, настоятельная необходимость экспериментов с участием, помимо нуклонов, пи-мезонов, К-мезонов и т.п.

Труды Совещания планируется опубликовать в журнале «Физика элементарных частиц и атомного ядра (ЭЧАЯ)»".

Rewiever

Суббота, 19 Июля 2025 г. 20:58 (ссылка) Rewiever

Суббота, 19 Июля 2025 г. 20:58 (ссылка)

Настоящее и будущее грид-технологий обсудили в ЛИТ ОИЯИ

7 - 11 июля года в Лаборатории информационных технологий им. М. Г. Мещерякова в гибридном формате проходила 11-я Международная конференция «Распределенные вычисления и грид-технологии в науке и образовании» (GRID’2025). Главными темами стали перспективы развития высокопроизводительных и распределенных вычислений, современных грид-технологий и обработки больших данных. Организованное Объединенным институтом ядерных исследований мероприятие привлекло рекордное количество участников — почти 300 ученых и специалистов из 16 стран мира... 7 - 11 июля года в Лаборатории информационных технологий им. М. Г. Мещерякова в гибридном формате проходила 11-я Международная конференция «Распределенные вычисления и грид-технологии в науке и образовании» (GRID’2025). Главными темами стали перспективы развития высокопроизводительных и распределенных вычислений, современных грид-технологий и обработки больших данных. Организованное Объединенным институтом ядерных исследований мероприятие привлекло рекордное количество участников — почти 300 ученых и специалистов из 16 стран мира...

Программа конференции охватила широкий круг научных направлений:

- распределенные вычислительные системы, грид- и облачные технологии, системы хранения данных;

- высокопроизводительные вычисления;

- прикладное программное обеспечение в высокопроизводительных вычислениях (HTC и HPC);

- компьютинг для мегасайенс-проектов;

- методы и технологии обработки экспериментальных данных;

- методы искусственного интеллекта в науках о жизни.

Приветственные речи в ходе открытия прозвучали от представителей руководства Объединенного института в лице академиков РАН Григория Трубникова и Виктора Матвеева. Со стороны Лаборатории информационных технологий выступили её директор Сергей Шматов и научный руководитель Владимир Кореньков...

На пленарной части конференции участниками в течение пяти дней обсуждался ряд интересных вопросов, связанных с использованием грид-технологий, компьютинга и программного обеспечения в международных физических экспериментах и прикладных исследованиях, а также о применении информационных технологий в образовательной сфере...

В рамках GRID’2025 в ЛИТ состоялась экспертная встреча по развитию научных каналов связи Института с партнерами из Китая, Мексики, России и ЮАР. ЕёА.Шевель, центральной темой стало обсуждение способов организации сетевых каналов связи организаций стран-участниц и партнеров ОИЯИ для их объединения в единую инфраструктуру. Создание такой сети критически важно для обеспечения совместного использования вычислительных ресурсов и обработки данных в рамках реализации ключевых международных научных программ, в частности проектов NICA, JUNO и CEPC.

В программу мероприятия также вошли две научные сессии, организованные в формате круглого стола. 10 июля участники обсудили вопросы, связанные с предстоящей работой новой совместной научно-учебной лаборатории СПбГУ – ОИЯИ, которая создается для решения задач в области информационных технологий в физике высоких энергий и подготовки квалифицированных кадров. В заключительный день состоялся круглый стол, посвященный разработке и применению информационно-аналитических систем.

В завершение конференции участники поделились своими впечатлениями от мероприятия. Начальник отдела вычислительных систем Отделения физики высоких энергий ПИЯФ НИЦ «Курчатовский институт» Андрей Шевель высоко оценил практическую пользу конференции: «GRID дает уникальную возможность представить результаты своей работы, услышать интересные доклады коллег и, что особенно ценно, установить новые личные контакты, которые ничто не сможет заменить». Он также подчеркнул важность участия молодых специалистов. «Считаю, что студентам, готовящимся к защите бакалаврских или магистерских работ, крайне полезно посещать такого рода мероприятия для понимания современных тенденций развития информационных технологий», — сказал Андрей Шевель...

В работе GRID’2025 приняли участие ученые и специалисты из 16 стран, включая Армению, Беларусь, Болгарию, Грузию, Египет, Казахстан, Китай, Мексику, Россию, Руанду, Румынию, Словакию, Тайвань, Узбекистан, Францию, ЮАР, а также представители ЦЕРН.

Программа 11-й Международной конференции «Распределенные вычисления и грид-технологии в науке и образовании» отличилась высоким уровнем дискуссий и активным вовлечением участников. За пять дней работы было представлено 164 доклада, включая 37 пленарных и 127 секционных. По итогам конференции избранные научные труды будут опубликованы в рецензируемом журнале ОИЯИ «Физика элементарных частиц и атомного ядра» (ЭЧАЯ). Материалы выступлений и фотоотчет доступны на официальном сайте мероприятия.

Весь текст и больше фото - сайт ОИЯИ - 18.07.2025

От себя добавлю, что в программе мероприятия среди 169 представленных докладов значатся выступления трёх представителей ИФВЭ. Вот как они прописаны:

- Виктор Котляр (Институт физики высоких энергий имени А. А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт») - "Комплексная система мониторинга, автоматизации и анализа для вычислительного кластера НИЦ «Курчатовский институт» — ИФВЭ";

- Анна Котляр (IHEP) - "Использование механизма автоматизации StackStorm для организации рабочих процессов в сложной производственной среде на базе Linux в вычислительном центре НИЦ «Курчатовский институт» — ИФВЭ;

- Мария Шемейко (Институт физики высоких энергий имени А. А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт») - "Разработка системы баз знаний для администрирования вычислительного центра НИЦ «Курчатовский институт» — ИФВЭ на основе инструментов истории Linux".

Наши поздравления!

Всё же замечу, что представительство ИФВЭ на грид-конференциях в прежние годы (до вхождения в состав НИЦ КИ) было, по моим наблюдениям, более многочисленным и разнообразным...

Rewiever

Воскресенье, 15 Сентября 2024 г. 23:43 (ссылка) Rewiever

Воскресенье, 15 Сентября 2024 г. 23:43 (ссылка)

Тело кандидата наук обнаружили в стенах института в Протвине

Кандидат наук умер в своем кабинете в институте физики высоких энергий во время работы над своей докторской диссертацией. Так как он задерживался допоздна, его тело коллеги обнаружили только вечером. Кандидат наук умер в своем кабинете в институте физики высоких энергий во время работы над своей докторской диссертацией. Так как он задерживался допоздна, его тело коллеги обнаружили только вечером.

Другие работники института заявили, что причин для самоубийства у мужчины не было, однако он тяжело переживал развод с супругой.

Опубликовано на страничке Протвино новостного медиапортала Московской области Regions.ru, автор - Вероника Пасиковская - 15.09.2024 в 19:14

Rewiever

Суббота, 08 Февраля 2025 г. 21:22 (ссылка) Rewiever

Суббота, 08 Февраля 2025 г. 21:22 (ссылка)

По-разному откликнулись в своих сетевых ресурсах научные центры страны, для которых собственно наука, добывание новых знаний - сама суть их существования. И, разумеется, наличие лидеров науки, основателей научных школ и исследований...

Вот примеры:

С Днём российской науки! 🎉

8 февраля в Российской Федерации, стране местопребывания Объединённого института ядерных исследований, отмечается День науки. Мы высоко ценим вклад каждого учёного и гордимся достижениями наших российских коллег.

На наших карточках — цитаты выдающихся учёных Института. Надеемся, что молодое поколение будет вдохновляться их примером, развивая науку во благо прогресса.

Поздравляем с праздником ученых, инженеров, специалистов и популяризаторов науки. Желаем творческого вдохновения и новых побед!

И далее на скринах:

...

Ещё:

... ...

И ещё. Все предыдущие поздравления были опубликованы именно сегодня, 8 февраля 2025 г.

Но вот обратный пример:

К сожалению, это поздравление с Днём науки на сайте ИФВЭ датировано 08.03.2023 - два года тому назад. (http://www.ihep.ru/includes/periodics/news_archives/2023/0208/000010485/detail.shtml).

Видимо, это потому, что в этом году нет поздравления и на сайте головной организации по отношению к ИФВЭ - НИЦ КИ (http://nrcki.ru/catalog/novosti/), и вслед за этим - и на сайтах таких же поглощённых "курчатником" прежде самостоятельных институтов со славной историей, начиная с ИТЭФ...

Rewiever

Понедельник, 23 Декабря 2024 г. 23:27 (ссылка) Rewiever

Понедельник, 23 Декабря 2024 г. 23:27 (ссылка)

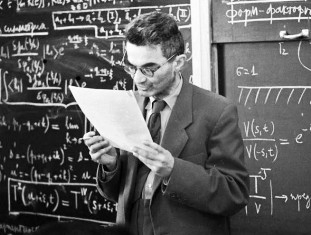

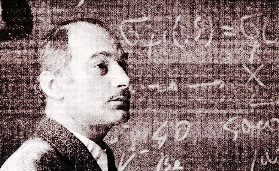

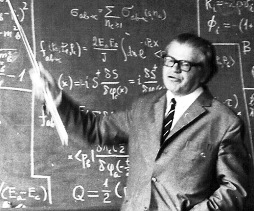

Академику РАН С.П. Денисову присуждена золотая медаль имени Д.В. Скобельцына

12 ноября 2024 года президиум РАН постановил присудить золотую медаль имени Д.В. Скобельцына академику РАН Денисову Сергею Петровичу по совокупности экспериментальных работ в области частиц высоких энергий, выполненных им в НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ. /фото времён смены века/ Поздравляем Сергея Петровича с заслуженной наградой! Желаем долгих лет жизни, счастья, благополучия и дальнейших творческих успехов! 12 ноября 2024 года президиум РАН постановил присудить золотую медаль имени Д.В. Скобельцына академику РАН Денисову Сергею Петровичу по совокупности экспериментальных работ в области частиц высоких энергий, выполненных им в НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ. /фото времён смены века/ Поздравляем Сергея Петровича с заслуженной наградой! Желаем долгих лет жизни, счастья, благополучия и дальнейших творческих успехов!

* * * * *

Редкая научная награда, учреждённая в 2003 г. "за выдающиеся работы в области физики элементарных частиц и космических лучей" - в честь академика РАН СССР Дмитрия Владимировича Скобельцына (1892 - 1990).

Присуждается один раз в 5 лет, и это всего лишь пятое награждение после учреждения медали.

Рад за С.П., с которым лично знаком...

Rewiever

Четверг, 15 Ноября 2024 г. 00:57 (ссылка) Rewiever

Четверг, 15 Ноября 2024 г. 00:57 (ссылка)

На сайте именинника:

"Дорогие Коллеги, друзья!

15 ноября мы отмечаем день основания НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ. Это особый день для каждого сотрудника Института, день, наполненный гордостью за наш научный центр.

Научная мысль – неотъемлемая часть нашей общей культуры и человеческой цивилизации, а история научных открытий и идей – отражение прогресса и движения вперед. Огромный творческий, созидательный потенциал отечественного научного сообщества – один из важнейших ресурсов всестороннего развития.

В день рождения НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ мы с благодарностью вспоминаем «отцов-основателей». Они передали нам, их последователям, стремление к идеалам служения науке во имя мирового научного прогресса.

Желаем вам неисчерпаемой энергии, яркости научной мысли, вдохновения и успешного творческого поиска, новых смелых проектов и их реализации на благо России!"

оригинал публикации

Rewiever

Понедельник, 16 Сентября 2024 г. 23:48 (ссылка) Rewiever

Понедельник, 16 Сентября 2024 г. 23:48 (ссылка)

Завершилась Молодежная летняя Курчатовская школа "МоЛеКула в месте СИЛы", проходившая с 10 по 13 сентября на площадках нашего Института.

Участники Школы, наши коллеги:

- заслушали курс лекций от коллег из других институтов, входящих в НИЦ "КИ", как по текущим исследованиям, так и по работам над созданием Синхротронно-Лазерного комплекса "СИЛА".

- разработали и успешно защитили инициативные междисциплинарные научные проекты в составе смешанных команд

- поборолись в различных спортивных и интеллектуальных состязаниях, а также просто пообщались с молодежью из других подразделений НИЦ "КИ".

Молодые сотрудники ИФВЭ и члены нашего СМУС принимали активное участие не только в программе самой школы, но и в подготовке и проведении экскурсии на наш Ускоритель и экспериментальные установки, за что большая благодарность:

Илье Тюрину, Артему Охотникову, Антону Шумакову, а также нашим старшим товарищам - Михаилу Николаевичу Уханову и Владимиру Алексеевичу Калинину.

Благодарим всех за участие!

см. также извещение на сайте ИФВЭ здесь

eco-pravda

Пятница, 23 Августа 2024 г. 21:42 (ссылка) eco-pravda

Пятница, 23 Августа 2024 г. 21:42 (ссылка)

Космическое излучение может стимулировать работу центральной нервной системы

Ученые Института физики высоких энергий имени А.А. Логунова НИЦ "Курчатовский институт" приняли участие в исследовании влияния кратковременного воздействия космического излучения на работу центральной нервной системы. Ученые Института физики высоких энергий имени А.А. Логунова НИЦ "Курчатовский институт" приняли участие в исследовании влияния кратковременного воздействия космического излучения на работу центральной нервной системы.

Эксперименты, проведенные на лабораторных крысах, помогают лучше понять, как человек будет переносить дальние пилотируемые полеты в космосе, а также позволяют разработать новые подходы к лечению ряда нейродегенеративных заболеваний.

Исследование проводилось в НИЦ "Курчатовский институт" — ИФВЭ в центре коллективного пользования "Радиобиологический стенд на углеродном пучке У-70", где создавалось облучение, по параметрам соответствующее условиям космоса.

« Данное исследование — продолжение идущих уже несколько лет совместных работ по моделированию дальних космических полетов и реакции организма космонавтов на условия в корабле", — комментирует Владимир Пикалов, начальник лаборатории ионно-лучевого комплекса отдела линейных ускорителей НИЦ "КИ" — ИФВЭ.

В частности, ученые выяснили, что излучение стимулирует развитие нейронов, повышает активность животных и их склонность к исследовательскому поведению.

"Космическое излучение, вероятно, не обязательно влечет за собой функциональные нарушения ЦНС. Более того, нам удалось открыть феномен развития нейронов, вызванный радиационным излучением. Возможно, этот феномен может быть использован как физиотерапевтический подход в лечении некоторых заболеваний центральной нервной системы: болезни Паркинсона, инсульта, эпилепсии и других. Проверить эту гипотезу — наша первостепенная задача на будущее", — рассказывает руководитель проекта Виктор Кохан (НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского).

Результаты работы, поддержанной грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.

В проекте принимали участие ученые НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, НИЦ "Курчатовский институт" — ИФВЭ, ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова.

Rewiever

Четверг, 22 Августа 2024 г. 22:05 (ссылка) Rewiever

Четверг, 22 Августа 2024 г. 22:05 (ссылка)

Космическое излучение может стимулировать работу центральной нервной системы

Ученые Института физики высоких энергий имени А.А. Логунова НИЦ "Курчатовский институт" приняли участие в исследовании влияния кратковременного воздействия космического излучения на работу центральной нервной системы. Ученые Института физики высоких энергий имени А.А. Логунова НИЦ "Курчатовский институт" приняли участие в исследовании влияния кратковременного воздействия космического излучения на работу центральной нервной системы.

Эксперименты, проведенные на лабораторных крысах, помогают лучше понять, как человек будет переносить дальние пилотируемые полеты в космосе, а также позволяют разработать новые подходы к лечению ряда нейродегенеративных заболеваний.

Исследование проводилось в НИЦ "Курчатовский институт" — ИФВЭ в центре коллективного пользования "Радиобиологический стенд на углеродном пучке У-70", где создавалось облучение, по параметрам соответствующее условиям космоса.

« Данное исследование — продолжение идущих уже несколько лет совместных работ по моделированию дальних космических полетов и реакции организма космонавтов на условия в корабле", — комментирует Владимир Пикалов, начальник лаборатории ионно-лучевого комплекса отдела линейных ускорителей НИЦ "КИ" — ИФВЭ.

В частности, ученые выяснили, что излучение стимулирует развитие нейронов, повышает активность животных и их склонность к исследовательскому поведению.

"Космическое излучение, вероятно, не обязательно влечет за собой функциональные нарушения ЦНС. Более того, нам удалось открыть феномен развития нейронов, вызванный радиационным излучением. Возможно, этот феномен может быть использован как физиотерапевтический подход в лечении некоторых заболеваний центральной нервной системы: болезни Паркинсона, инсульта, эпилепсии и других. Проверить эту гипотезу — наша первостепенная задача на будущее", — рассказывает руководитель проекта Виктор Кохан (НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского).

Результаты работы, поддержанной грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.

В проекте принимали участие ученые НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, НИЦ "Курчатовский институт" — ИФВЭ, ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова.

Rewiever

Суббота, 15 Июня 2024 г. 11:16 (ссылка) Rewiever

Суббота, 15 Июня 2024 г. 11:16 (ссылка)

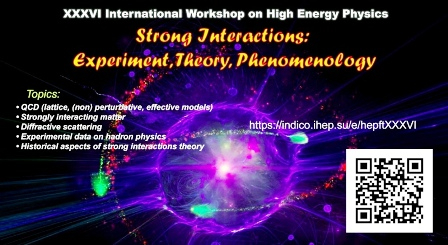

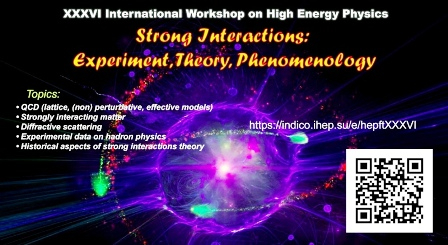

Традиция проводить летний международный теорсеминар продолжится

Институт физики высоких энергий им. Логунова (Протвино, Московская область, Россия) Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" организует XXXVI Международный семинар по физике высоких энергий “Сильные взаимодействия: эксперимент, теория, феноменология”, который намечен на 23-25 июля 2024 г. Институт физики высоких энергий им. Логунова (Протвино, Московская область, Россия) Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" организует XXXVI Международный семинар по физике высоких энергий “Сильные взаимодействия: эксперимент, теория, феноменология”, который намечен на 23-25 июля 2024 г.

Будут обсуждаться следующие темы:

- Квантовая хромодинамика (решетчатые, (не)пертурбативные, эффективные модели);

- Статистика и термодинамика сильно взаимодействующей материи

- Дифракционное рассеяние;

- Экспериментальные данные по физике адронов;

- Исторические аспекты теории сильных взаимодействий;

Цель этого семинара - выделить и рассмотреть наиболее актуальные проблемы в области физики адронов, связанные с КХД, а также соответствующие экспериментальные данные..."

Принять квалифицированное участие можно будет как лично, так и онлайн...

Подробнее: https://indico.ihep.su/event/798/

Rewiever

Вторник, 21 Мая 2024 г. 23:32 (ссылка) Rewiever

Вторник, 21 Мая 2024 г. 23:32 (ссылка)

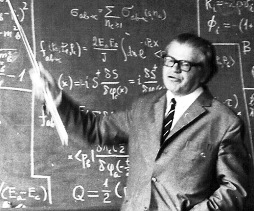

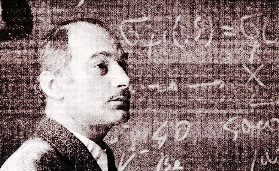

Игорь Тютин и Андрей Линде - лауреаты текущего года

Премия носит имя Исаака Яковлевича Померанчука (20.05.1913 - 14.12.1966, см.) — выдающегося учёного, академика АН СССР, работавшего в Институте теоретической и экспериментальной физики РАН (ИТЭФ), где она и была учреждена в 1998 году - в день 85- летия со дня рождения рано ушедшего из жизни всемирно известного физика-теоретика. Премия носит имя Исаака Яковлевича Померанчука (20.05.1913 - 14.12.1966, см.) — выдающегося учёного, академика АН СССР, работавшего в Институте теоретической и экспериментальной физики РАН (ИТЭФ), где она и была учреждена в 1998 году - в день 85- летия со дня рождения рано ушедшего из жизни всемирно известного физика-теоретика.

С тех пор её присуждают ежегодно в этот же день двум физикам-теоретикам – одному российскому и одному зарубежному. Согласно статуту на премию не могут быть номинированы нобелевские лауреаты.

Из теоретической школы ИФВЭ Протвино премии был удостоен Семён Соломонович Герштейн - в 2011 году, вместе с немецким учёным Генрихом Лейтвилером.

Премия имени И.Я. Померанчука (см. )за 2024 год присуждена сотруднику Отделения теоретической физики им. И.Е. Тамма Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Премия имени И.Я. Померанчука (см. )за 2024 год присуждена сотруднику Отделения теоретической физики им. И.Е. Тамма Физического института им. П.Н. Лебедева РАН

Игорю Викторовичу Тютину.

Профессор Игорь Тютин отмечен за открытие BRST- симметрии и её использование для квантования калибровочных теорий одновременно и независимо от Карло Бекки, Аллана Руэ и Раймонда Сторы. Процедура имеет также фундаментальное значение для построения полевых теорий взаимодействующих струн.

Лауреатом премии также стал профессор Андрей Дмитриевич Линде из Стэнфордского университета (США) - за выдающийся вклад в космологию, в частности, за инфляционную Теорию Вселенной, которую он сформулировал совместно с А. Гусом и П. Штейнхардтом. Впоследствии он применил идею космической инфляции в теории струн и супергравитации.

Ранее Андрей Линде также работал в Отделении теоретической физики ФИАН.

И.В. Тютин стал пятым сотрудником ФИАН – лауреатом Премии Померанчука. В 2000 году премию получил Е.Л. Фейнберг, в 2014 – Л.В. Келдыш, в 2020 – М.А. Васильев, а в 2023 – А.А. Цейтлин.

Rewiever

Среда, 22 Мая 2024 г. 12:48 (ссылка) Rewiever

Среда, 22 Мая 2024 г. 12:48 (ссылка)

В ИФВЭ - новый директор

Эта новость (во всяком случае для меня, отдавшего Институту 36 лет - большую часть своей трудовой биографии, начиная с 1972 года) пришла ко мне прямо с сайта ИФВЭ, куда я частенько заглядываю по старой привычке. Перерыв был на пару после-апрельских недель, которые я провёл в больнице. Сразу удивило немало: вместо академика РАН, физика-ускорительщика Сергея Иванова - "просто" доктор физико-математических наук...

Новостей на сайте ИФВЭ, вообще говоря, уже давно, лет 10 как - не густо, просто "с гулькин нос". И вот этой громкой, резонансной новости, да хорошо бы с биографией нового директора (как положено в приличных организациях) я не встретил, но вот фрагмент скана странички Дирекции ИФВЭ (http://www.ihep.ru/pages/main/6582/6732/index.shtml)

А что касается Егорычева, то товарищ - доктор наук, физик с теоретическим уклоном, вполне в теме. Лет 5 он директорствовал в ИТЭФ (после разгона команды ак. Данилова), потом был координатором российских групп в Женеве на эксперименте LHCb. У меня была републикация его подробного интервью: https://www.liveinternet.ru/users/rewiever/post505332569..

А вот найти его биографию (как у других достойных физиков, экс- директоров достойных институтов) в той же wiki, или на сайте головной организации НИЦ КИ - не удалось...

Пока?

Дополнение от 22.05.2024

В сети ничего не пропадает бесследно. Вот скриншот от кадровой страницы ИТЭФа за 2017 год::

Егорычев Виктор Юрьевич - кандидат физико-математических наук.

Дата и место рождения: Дата и место рождения:

1969 год, город Норильск.

В 1994 году окончил факультет экспериментальной и теоретической физики Московского инженерно-физического института. После окончания института был принят в аспирантуру МИФИ.

В 2006 году поступил в Институт теоретической и экспериментальной физики.

В течение ряда лет принимал участие в эксперименте HERA-B, в настоящее время является координатором участия российских групп в эксперименте LHCb.

Автор более 200 публикаций. Область научных интересов – физика высоких энергий, физика адронов.

Rewiever

Воскресенье, 19 Ноября 2017 г. 23:44 (ссылка) Rewiever

Воскресенье, 19 Ноября 2017 г. 23:44 (ссылка)

От теории - к вероятности

Как представить себе бесконечную Вселенную? Как и из чего образовалась материя? Что такое антиматерия? На подобные вопросы ищут ответы ученые, которые занимаются фундаментальной ядерной физикой. Об этих и других тайнах мироздания мы поговорили с директором ИТЭФ - Института теоретической и экспериментальной физики НИЦ «Курчатовский институт» Виктором Юрьевичем Егорычевым.

- Виктор Юрьевич, те, кому удалось побывать на территории вашего института, неизменно удивляются размерам и живописности этого места.

- Территория нашего института находится в парковой зоне, в месте, которое раньше называлось усадьба Черемушки. Первая запись о нем относится к 1637 г. На территории есть замечательный пруд, великолепное первое здание (см.) с колоннами, где жила семья Меншиковых. Еще здесь есть домовый храм, сейчас мы его восстанавливаем.

- С чего начинался ИТЭФ?

- В прошлом году мы отметили 70-летие. У истоков института стоял А.И. Алиханов, соратник И.В. Курчатова. Основной целью, стоявшей перед Лабораторией № 3, которая вышла из недр Лаборатории № 2 (как тогда назывался Курчатовский институт) было создание тяжеловодного реактора. Именно эта задача долгие годы была для института ключевой. Реактор был создан и запущен в течение трех лет, на базе этого прототипа впоследствии были построены промышленные тяжеловодные реакторы, в частности чехословацкий реактор «Мирный».

Постепенно сфера деятельности института расширялась, и со временем основным направлением стала теоретическая физика.

Основу теоретического отдела заложил Л.Д. Ландау, а затем его руководителем стал И.Я. Померанчук. В 1998 г. в институте была основана ежегодная международная премия им. И.Я. Померанчука.

Премия присуждается за теоретическую работу. Каждый год её лауреатами становятся два физика-теоретика — иностранный и российский. Премия, как правило, присуждается в ноябре, так что в этом месяце мы будем награждать лауреатов 2016 г.

Ими стали профессор Принстонского университета Кертис Каллан и сотрудник нашего института профессор Ю.А. Симонов. В 2010 г. все вернулось на круги своя: ИТЭФ вновь вошел в состав Курчатовского института (ныне НИЦ «Курчатовский институт»).

- Какие еще исследования проводятся в вашем институте?

- Кроме теоретической физики у нас сформировано большое направление физики ускорителей. На территории института был создан прототип Протвинского ускорителя У-7 (на 7 ГэВ). Потом его модернизировали до У-10, увеличив энергию пучков с 7 до 10 ГэВ. Сам протвинский Институт физики высоких энергий, сегодня всемирно известный, первоначально был филиалом нашего института, а сейчас также входит в состав НИЦ «Курчатовский институт» (c запущенным в 1967 году ускорителем У-70 - до сих пор крупнейшем в нашей стране).

Так что здесь мы наблюдаем своеобразную цепочку институтов, «вылупившихся» в свое время друг из друга, и можно сказать, что родоначальник советского атомного проекта Курчатовский институт был своеобразным инкубатором почти всех ядерно-физических институтов страны.

Как известно, есть время разбрасывать камни и время их собирать, так что в процессе создания Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» с 2008 г. для решения новых задач опять консолидируется ядерно-физический потенциал страны.

Кроме того, у нас есть большое направление, связанное с экспериментальной физикой. Это и эксперименты, которые проводились на нашем ускорителе, это и участие во многих международных проектах.

- Каких именно?

- Главным образом это участие в работе Большого адронного коллайдера (БАК) в CERN, в строящемся близ Дармштадта (Германия) ускорительном комплексе FAIR, во многих нейтринных экспериментах. Нейтринные эксперименты характерны тем, что они не концентрируются в одном месте, а распределены по разным частям света — у нас в России, в ряде стран Европы, в Японии и в США.

Сейчас НИЦ «Курчатовский институт» совместно с МИФИ строит двухфазный нейтринный детектор РЭД-100 на жидком ксеноне. Мы принимаем участие также в работе на нейтринном детекторе, который находится на Калининской АЭС, — это группа профессора А.С. Старостина из нашего института. Мы участвуем и в германском эксперименте GERDA, и в итальянском эксперименте OPERA.

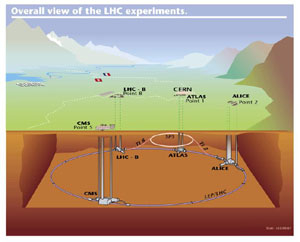

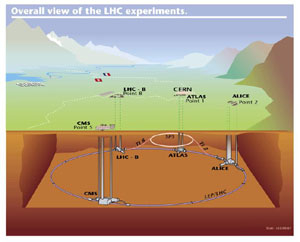

- Расскажите, пожалуйста, подробнее об участии вашего института в работе БАК.

- Все институты, входящие в НИЦ «КИ», принимают активное участие в работе всех четырех основных экспериментов БАК — ATLAS, CMS, ALICE и LHCb (см.). Это уникальная ситуация. Более того, НИЦ «Курчатовский институт» изначально был одним из основных создателей уникальных детекторных комплексов. В основном это калориметры, устройства, которые по количеству выделенной частицей энергии определяют её тип. В детекторах ATLAS, CMS и LHCb используются различные типы калориметров. - Все институты, входящие в НИЦ «КИ», принимают активное участие в работе всех четырех основных экспериментов БАК — ATLAS, CMS, ALICE и LHCb (см.). Это уникальная ситуация. Более того, НИЦ «Курчатовский институт» изначально был одним из основных создателей уникальных детекторных комплексов. В основном это калориметры, устройства, которые по количеству выделенной частицей энергии определяют её тип. В детекторах ATLAS, CMS и LHCb используются различные типы калориметров.

Интересна история с электромагнитным калориметром, установленном на детекторе LHCb. Он устроен по принципу шашлыка — в нём чередуются пластины свинцовых размножителей и сцинтилляционные пластины. Первоначально он был разработан для ускорителя на площадке НИЦ «КИ - ИФВЭ» в Протвине.

Теперь этот «шашлык» пробуют в CERN. Прежде, совместно с японскими коллегами, наши ученые работали в проекте по изучению вещества и антивещества, а также по изучению CP-нарушений. Такой же проект реализуется на детекторе LHCb, и мы в основном переключились туда.

- Перед запуском Большого адронного коллайдера было много слухов, протестов. Вам было страшно при его запуске?

- Ускоритель частиц на встречных пучках (кстати, базовый принцип был предложен и впервые реализован академиком Г.И. Будкером ещё в 1965 г.), предназначенный для изучения продуктов их соударений, называется коллайдером. Самый мощный коллайдер — БАК. Но энергия космических лучей гораздо больше, чем та, которую он способен вырабатывать.

И наша Вселенная, Земля в том числе, миллиарды лет подвергается воздействию космических лучей. Так что слухи про катастрофу — удачный пиар-ход, привлекший к коллайдеру и CERN повышенное внимание. В чем-то нашей науке и научной журналистике на этом примере можно поучиться, как привлекать деньги на научные исследования, вот так «пугая» налогоплательщика.

- Об эксперименте HERA-B пишут, что детектор был не просто инновационным, но предвосхитил Большой адронный коллайдер. Что это был за эксперимент?

- HERA-B был пионерским по изучению В-физики на протонных машинах. Эксперимент, в котором участвовал наш институт, проводился в Германии, в Гамбурге. Для HERA-B нами был создан один из самых больших на тот момент в мире калориметров. Калориметры — это устройства, которые полностью поглощают частицу, чтобы измерить её энергию.

Целью эксперимента было изучение свойств материи и антиматерии. Объект изучения — частицы, состоящие из легкого кварка и тяжелого прелестного кварка. Опыт, приобретенный за время эксперимента HERA-B, оказал большое влияние на выбор трековых детекторов для экспериментов на Большом адронном коллайдере и на всю концепцию эксперимента LHCb.

- Почему для научного мира имеет такое значение, что антиматерии крайне мало?

- Не мало. Не видно значимого количества антивещества. Один из нерешенных теоретических вопросов в физике на сегодня — почему Вселенная состоит в основном из материи, а не из равных частей вещества и антивещества. Для возникновения такого дисбаланса должны быть причины. Ответ на этот вопрос мы надеемся найти в процессе эксперимента LHCb.

- Сейчас используют термин «новая физика». Что это такое?

- Это термин, который обозначает физику вне стандартной модели.

- Разве обнаружение в 2012 г. бозона Хиггса не подтвердило стандартную модель?

- Стандартная модель предсказала существование бозона Хиггса. Однако есть ряд указаний на ограниченную применимость стандартной модели и на существование новой физики за её пределами. Среди них как раз и неспособность объяснить существующее преобладание вещества над антивеществом.

- Что изменилось для вашего института после его вхождения в НИЦ «Курчатовский институт»?

- В 2008 г. был подписан указ президента РФ о пилотном проекте по созданию Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», куда вошли сам Курчатовский институт, /годами позже/ Институт физики высоких энергий, петербургский Институт ядерной физики и наш Институт теоретической и экспериментальной физики.

А в 2016 г. к нам добавились еще крупнейший материаловедческий институт страны ЦНИИ КМ «Прометей» и Институт химических реактивов и особо чистых химических веществ (ИРЕА).

Так что все вместе мы представляем собой крупнейшую национальную лабораторию страны с экспериментальной базой мирового уровня, уникальным опытом исследований в самых разных областях: от ядерной медицины до выращивания белков в космосе, создания новых материалов для ядерных реакторов, сверхпроводимости, когнитивистики и т.д.

Это все позволяет нам, конечно, вести междисциплинарные исследования на новом уровне, развивая и новую энергетику, природоподобные технологии, продолжая развивать фундаментальную ядерную физику.

- Какие нынешние работы института вы считаете самыми важными?

- Мы работаем по программе совместной деятельности институтов, входящих в НИЦ «КИ», которая утверждается правительством РФ каждые три года. В рамках этой программы мы развиваем ядерную медицину и лучевую терапию. Мы используем уникальные возможности существующих мегаустановок и разрабатываем новые на территории нашей страны.

Это и грядущий энергетический пуск исследовательского нейтронного реактора ПИК в Гатчине, разрабатываемый проект специализированного синхротронного источника четвертого поколения. Я уже упоминал наши масштабные работы по нейтринной физике.

У нас также есть очень сильный медицинский отдел, который занимался протонной терапией и в котором накоплен колоссальный опыт лечения онкологических больных. Без преувеличения, все методики подобного лечения, которые действуют сегодня в России, были разработаны и предложены именно в этом отделе.

- Правда ли, что если исследовать радиационный фон в любой стране мира, то самыми чистыми окажутся места, где находятся ядерные центры?

- Правда. Здесь все контролируется и очень тщательно проверяется.

- Какой миф о ядерной энергетике больше всего досаждает физикам-ядерщикам?

- Пожалуй, основной — что фундаментальная наука не приносит плодов и только расходует деньги налогоплательщиков. На самом деле именно фундаментальная наука создает весь базис для развития самых современных технологий. Из фундаментальной науки вышли атомная и термоядерная энергетика, космические технологии, ядерная медицина и интернет.

Именно с помощью фундаментальной физики уже создаются энерготехнологии нового поколения. Благодаря этому будет решена, наверное, главная проблема современности — проблема устойчивого энергетического развития.

Беседу вели: Оксана Чёрная и Владимир Покровский

Опубликовано: здесь - 22.01.2017,

а также в ноябрьском (2017) выпуске журнала «В мире науки» (https://scientificrussia.ru)

Иллюстрации подобраны публикатором из сетевого архива

Реплика из 2024: кто бы мог подумать, что весной 2024 именно Егорычев заменит академика РАН ускорительщика Иванова на посту директора ИФВЭ, о котором он тут вскользь вспоминал... Это следствие закрытия церновской площадки для россиян и желания Ковальчука всюду иметь своих назначенцев. Такова система...

Rewiever

Четверг, 15 Февраля 2024 г. 18:54 (ссылка) Rewiever

Четверг, 15 Февраля 2024 г. 18:54 (ссылка)

В условиях недостатка информации приходится анализировать только факты

Время от времени в последние годы в местной и областной прессе Протвино и Подмосковья появляются красивая картинка (см.) и лаконичные, во многом повторяющие друг друга "краткие оптимистические тезисы" о светлом будущем областной и протвинской науки в связи мегасайенс-проектом («СИЛА»), привязываемого к техплощадке Института физики высоких энергий в Протвино. Вот и на протвинской странице областного портала в очередной раз сообщается буквально следующее: Время от времени в последние годы в местной и областной прессе Протвино и Подмосковья появляются красивая картинка (см.) и лаконичные, во многом повторяющие друг друга "краткие оптимистические тезисы" о светлом будущем областной и протвинской науки в связи мегасайенс-проектом («СИЛА»), привязываемого к техплощадке Института физики высоких энергий в Протвино. Вот и на протвинской странице областного портала в очередной раз сообщается буквально следующее:

«Уникальный синхротронно-лазерный комплекс «СИЛА» построят в Протвино. Инженерно-геодезические изыскания уже завершены. В настоящее время готовится площадка для строительства, которая займет более 100 000 м² (14 футбольных полей). Проект "СИЛА" не имеет аналогов в мире и предполагает объединение источника синхротронного излучения четвертого поколения и рентгеновского лазера на свободных электронах. Эти установки позволят специалистам получать уникальные данные о структуре и свойствах любых веществ на уровне отдельных атомов. «СИЛой» смогут пользоваться около 200 научно-образовательных и 50 промышленных организаций» - вот, собственно, всё. Плюс упомянутая выше анонс-картинка... Кстати, подробного описания проекта почему-то нет и на сайте организации, инициировавшей его - это Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" (http://nrcki.ru), проект не указан в имеющемся там перечне научных направлений и перспективных программ.

В связи с этим считал бы необходимым изложить следующее.

Как и в отношении проекта УНК, осуществлявшегося на базе ИФВЭ в течение почти двух десятков лет, но законсервированного из-за отсутствия средств и научных перспектив в конце 90-х (см.), в отношении проекта СИЛА" после первых анонсов в СМИ не сразу, но уже начаты проектные работы и работы нулевого цикла. Полагаю, что, как и тогда, дело растянется на много лет в сравнении с заявленными сроками, будут трудности с финансированием, высокотехнологичным современным оборудованием и международным сотрудничеством. Как и в отношении проекта УНК, осуществлявшегося на базе ИФВЭ в течение почти двух десятков лет, но законсервированного из-за отсутствия средств и научных перспектив в конце 90-х (см.), в отношении проекта СИЛА" после первых анонсов в СМИ не сразу, но уже начаты проектные работы и работы нулевого цикла. Полагаю, что, как и тогда, дело растянется на много лет в сравнении с заявленными сроками, будут трудности с финансированием, высокотехнологичным современным оборудованием и международным сотрудничеством.

Как и тогда, работами преимущественно нулевого цикла дело может и ограничиться, ибо главное сейчас - освоение уже выделенных средств.

И самое существенное отличие - город Протвино был построен целевым образом для учёных и персонала ИФВЭ, работавших на комплексе протонных ускорителей на основе синхротрона У-70. А ускорителями электронов и фотонными пучками у нас не занимались и не будут - судя по перечню научных проектов на сайте ИФВЭ.

Да и время сейчас неудачное для мирной науки...

/более развёрнутые тезисы автора см., например, здесь /.

Rewiever

Четверг, 22 Июня 2023 г. 23:32 (ссылка) Rewiever

Четверг, 22 Июня 2023 г. 23:32 (ссылка)

Протвино с рабочим визитом посетили президент НИЦ «Курчатовский институт» М.В. Ковальчук и губернатор Московской области А.Ю. Воробьев

2 июня 2023 года Протвино с рабочим визитом посетили президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Валентинович Ковальчук и губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев и директор НИЦ «КИ» Марат Аркадьевич Камболов.

В ходе визита М.В. Ковальчук и А.Ю. Воробьёв провели рабочее совещание, на котором М.В. Ковальчук выступил с докладом о формировании биотехнологического кластера Московской области на базе инфраструктуры Пущино, Оболенска и Протвино.

Также с сообщениями выступили руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований Н.В. Марченков о перспективах развития ускорительных технологий в России и академик А.Г. Габибов о перспективах развития Пущинского филиала ГНЦ «Института биоорганической химии имении академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН».

Участники совещания посетили Ускорительный комплекс У-70, им был представлен проект создания Центра ионной лучевой терапии на базе У-70.

По итогам было подписано Соглашение о сотрудничестве между НИЦ «Курчатовский институт» и Правительством Московской области.

Текст на сайте ИФВЭ: здесь, как и фото:

Как видим по тексту пресс-релиза ИФВЭ, вопросы по проекту «СИЛА» в ИФВЭ не обсуждались...

Rewiever

Понедельник, 14 Августа 2023 г. 20:48 (ссылка) Rewiever

Понедельник, 14 Августа 2023 г. 20:48 (ссылка)

20 лет тому назад коллективы Института физики высоких энергий, институтских ЖКУ и ДДУ, многие жители прощались с Почётным гражданином Протвино, основателем городского музея, бывшим помощником директора ИФВЭ по быту

Николаем Никитовичем Бочко.

Чуть позже в газете ИФВЭ "Ускоритель" был опубликован некролог:.

Примечание: текст некролога создавался по уже известной моим читателям схеме с литературной обработкой предварительных и справочных материалов.

Фото работы А.М.Степанца 1999 года.

Rewiever

Пятница, 10 Ноября 2023 г. 23:29 (ссылка) Rewiever

Пятница, 10 Ноября 2023 г. 23:29 (ссылка)

Губернатор подписал соглашение о сотрудничестве

с президентом НИЦ «Курчатовский институт»

/Официальный пресс-релиз МО, сопровождается комментариями републикатора/

На базе Института физики высоких энергий им. А.А. Логунова (ИФВЭ, г. Протвино) в соответствии с распоряжением Правительства РФ /распоряжение М.Мишустина от 26.12.2021 г., см. здесь, дистанция между словом и делом очевидна/ будет реализован научный проект «СИЛА». Кроме строительства синхротрона-лазера, здесь создадут комфортные условия для жизни и работы ученых - начиная от передового оборудования до жилья и объектов социальной инфраструктуры. Инвестиции составят более 140 млрд рублей, появится свыше 2 тыс. новых рабочих мест, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. На базе Института физики высоких энергий им. А.А. Логунова (ИФВЭ, г. Протвино) в соответствии с распоряжением Правительства РФ /распоряжение М.Мишустина от 26.12.2021 г., см. здесь, дистанция между словом и делом очевидна/ будет реализован научный проект «СИЛА». Кроме строительства синхротрона-лазера, здесь создадут комфортные условия для жизни и работы ученых - начиная от передового оборудования до жилья и объектов социальной инфраструктуры. Инвестиции составят более 140 млрд рублей, появится свыше 2 тыс. новых рабочих мест, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации этого масштабного проекта 2 июня подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации этого масштабного проекта 2 июня подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Мы договорились о том, что наша совместная программа будет реализовываться в течение продолжительного времени и по понятному сценарию. Через месяц мы определим то, что необходимо в первую очередь для работы института, для жизни человека – это и жилье, и гостиница, и благоустройство, и усиление послешкольной программы. Все это имеет значение, - сказал Андрей Воробьев. - На территории Протвино, а теперь уже Большого Серпухова /в начале года без обсуждения с общественностью и Союзом развития наукоградов состоялось присоединение к городскому округу Серпухов близлежащих наукоградов РФ Протвино и Пущино, приняты областные законы, противоречащие федеральному закону о наукоградах/, реализуется крупный проект. Мы, конечно, заинтересованы, чтобы сюда приезжали молодые таланты, чтобы они здесь воплощали свои самые смелые мечты под руководством опытных ученых, академиков».

Уникальность проекта «СИЛА» в объединении двух мощнейших исследовательских мегаустановок: источника синхротронного излучения четвертого поколения и рентгеновского лазера на свободных электронах. Вокруг них будет создана объединенная исследовательская инфраструктура. «СИЛА» позволит получать уникальные данные о структуре и свойствах вещества на уровне отдельных атомов. /на самом деле планируемый комплекс "синхротрон-лазер" не уникален, он во многом повторяет осуществлённый в 2018 году проект XFEL в Германии (см. здесь), а всего в мире их уже несколько, в Гамбурге - самый мощный. Уникальность проекта "СИЛА" может иметь место только в заявленных несколько более высоких параметрах лазерного пучка, но достижение их под большим вопросом ввиду прекращения международного участия в проекте, которое имелось ввиду до начала СВО/. Уникальность проекта «СИЛА» в объединении двух мощнейших исследовательских мегаустановок: источника синхротронного излучения четвертого поколения и рентгеновского лазера на свободных электронах. Вокруг них будет создана объединенная исследовательская инфраструктура. «СИЛА» позволит получать уникальные данные о структуре и свойствах вещества на уровне отдельных атомов. /на самом деле планируемый комплекс "синхротрон-лазер" не уникален, он во многом повторяет осуществлённый в 2018 году проект XFEL в Германии (см. здесь), а всего в мире их уже несколько, в Гамбурге - самый мощный. Уникальность проекта "СИЛА" может иметь место только в заявленных несколько более высоких параметрах лазерного пучка, но достижение их под большим вопросом ввиду прекращения международного участия в проекте, которое имелось ввиду до начала СВО/.

«Вы разгоняете частицы до немыслимых энергий, практически до световой скорости, сталкиваете их и моделируете то, что произошло 14 млрд лет назад – как образовались атомы, молекулы, потом кварки и т.д. Это фундаментальная физика, понимание существа материи», – отметил Михаил Ковальчук. /эта цитата относится к практике ускорителей-коллайдеров/. Такое глубокое изучение структуры и свойств вещества необходимо для создания революционных, прорывных технологий в новом материаловедении медицины, фармакологии, сельском хозяйстве, микробиологической и пищевой промышленности, энергетике, IT-области. Пользоваться синхротронным комплексом с рентгеновским лазером смогут порядка 200 научно-образовательных организаций и 50 организаций реального сектора экономики. /то есть проект имеет ввиду прикладные, а не фундаментальные исследования/.

Также Михаил Ковальчук подчеркнул, что «СИЛА» станет флагманским проектом специализированной федеральной научно-технологической программы: «Указом Президента запущена специальная федеральная программа по созданию отечественных мегаустановок. В течение 5-8 лет по всей стране будет выстроена их сеть. И у нас появится лучшая в мире исследовательская инфраструктура класса мегасайенс» /Догнать бы... И о сроках выполнения промолчать.../.

Диаметр кольца основного накопителя – центрального элемента комплекса – 1,1 км, а общая площадь сооружения составит почти 190 тыс. м². В рамках проекта также возведут лаборатории, экспериментальные станции, дороги, технические сооружения. Для ученых построят целый городок, который будет включать 8 трехэтажных строений на 160 квартир, гостиницу на 150 мест, ведомственную поликлинику, спортивный комплекс с бассейном, культурно-досуговый и детский центры /Это данные из созданного пару-тройку лет назад фильма-презентации, ориентированного, видимо, на пример и соответствующие презентации уже действующего центра XFELв Гамбурге/.

В 2026-м в Протвино запустят центр сопровождения и профориентации талантливых детей и молодёжи. Это будет круглогодичный образовательный комплекс для углубленного изучения естественных и инженерно-технических наук. Кроме того, запланировано открытие филиала Московского инженерно-физического института (МИФИ), где ежегодно смогут обучаться 150 студентов. В 2026-м в Протвино запустят центр сопровождения и профориентации талантливых детей и молодёжи. Это будет круглогодичный образовательный комплекс для углубленного изучения естественных и инженерно-технических наук. Кроме того, запланировано открытие филиала Московского инженерно-физического института (МИФИ), где ежегодно смогут обучаться 150 студентов.

В Институте физики высоких энергий губернатор обсудил с президентом Курчатовского института и академиками РАН создание биотехнологического кластера Московской области. Он будет сформирован на базе инфраструктуры Протвино, Пущино и Оболенска.

Так, в 2025 году на базе действующего в ИФВЭ ускорительного комплекса «У-70» (крупнейший протонный ускоритель страны с 1968 года) создадут первый в стране центр ядерной медицины, где пациенты с самыми сложными онкозаболеваниями смогут проходить ионную лучевую терапию, которая позволяет направленно воздействовать на клетки опухоли, минимально затрагивая здоровые органы. «Ионная терапия очень редка. В мире существует всего 10-15 центров, где она применяется. Это сложные, огромные установки. Ионы – более тяжелые частницы, чем протоны, они имеют другую специфику взаимодействия и могут «добивать» те новообразования, которые не подвергается уничтожению с помощью протонов», – рассказал Михаил Ковальчук.

Кроме того, в новом центре ядерной медицины будет применяться лечение пучком ионов углерода – этот метод может бороться с опухолями, устойчивыми к другим методам терапии. /эта фраза повторяет уже сказанное выше/.

На встрече также шла речь о развитии г.о. Серпухов, как центра перспективных ускорительных технологий России /Собственно Серпухов никогда ими не занимался. Протвино - да, но не ускорителями электронов. Это похожая, но совсем другая техника/. «Мы сегодня встречались с учеными, руководителями института, ветеранами, молодым поколением. Обсуждали разные вопросы – начиная от детского сада, школы и всего, что касается жизни Большого Серпухова, - отметил Андрей Воробьев. - Московская область богата наукоградами - 8 из 13 в РФ располагаются в Подмосковье. Наша задача – говорить на одном языке в плане партнерства и, прежде всего, раскрытия потенциала этих городов. Совершенно очевидно, что технологический суверенитет, научное внедрение – то, что сегодня является главным вызовом».

СПРАВОЧНО /по данным сайтов ИФВЭ и НИЦ "КИ"/

Институт физики высоких энергий создан в 1963 году для проведения фундаментальных исследований строения материи и основополагающих сил природы на ускорителе протонов на энергию 70 млрд электронвольт (ГэВ, длина орбиты пучка 1.5 км). В 2011-м ИФВЭ перешел в ведение Курчатовского институту. Сегодня - это один из ведущих научных центров в России в области физики высоких энергий и физики частиц. Институт физики высоких энергий создан в 1963 году для проведения фундаментальных исследований строения материи и основополагающих сил природы на ускорителе протонов на энергию 70 млрд электронвольт (ГэВ, длина орбиты пучка 1.5 км). В 2011-м ИФВЭ перешел в ведение Курчатовского институту. Сегодня - это один из ведущих научных центров в России в области физики высоких энергий и физики частиц.

Основной профиль деятельности ИФВЭ:

- проведение фундаментальных теоретических и экспериментальных исследований строения материи на субъядерном уровне путём изучения взаимодействия частиц высоких энергий;

- подготовка и проведение экспериментов в пучках частиц высоких энергий;

- создание ускорителей и экспериментальных установок в области ускорительной техники, мощной электрофизики, вакуумной и криогенной техники, сверхпроводимости, радиоэлектроники, систем обработки данных, радиационной техники, приборостроения и автоматизации;

- создание установок для лечения раковых опухолей.

Специалисты ИФВЭ внесли большой вклад в разработку и изготовление уникального оборудования для ряда международных мегапроектов, в том числе Большого адронного коллайдера /в ЦЕРНе, Женева/.

В Институте физики высоких энергий им. А.А. Логунова работают более 1500 сотрудников.

Дополнение последнего времени

Что характерно, содержание этого соглашения изложено на сайте ИФВЭ абсолютно БЕЗ упоминания проекта «СИЛА» и без остального многословия, с ним связанного. Оно и понятно - ИФВЭ никогда не занимался созданием и эксплуатацией ускорителей электронов. Весь проект задуман, предложен, финансируется и выполняется (хотя готового технического проекта ещё никто не видел в доступных публикациях) специалистами головной организации - НИЦ КИ и, вероятно, заинтересованными либо привлечёнными институтами и организациями.

На сайте КИ подробной информации по проекту СИЛА практически нет.

Сравните (в поисковиках) с работой ОИЯИ по проекту НИКА и ИЯФ СО РАН по проекту СКИФ - там всё делается открыто и гласно, освещается в СМИ квалифицированно и своевременно.

Rewiever

Среда, 22 Февраля 2023 г. 23:33 (ссылка) Rewiever

Среда, 22 Февраля 2023 г. 23:33 (ссылка)

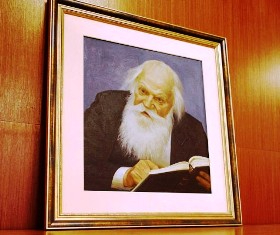

Семён Соломонович Герштейн

13.07.1929 – 20.02.2023

20 февраля 2023 года на 94 году ушёл из жизни выдающийся советский и российский физик-теоретик Семён Соломонович Герштейн.

Семён Соломонович родился 13 июля 1929 года в Харбине в семье советских граждан Соломона Абрамовича Герштейна и Эммы Моисеевны Менделевич. В 1936 году его семья переехала в Москву. В 1946 году С.С. Герштейн окончил среднюю школу с золотой медалью и поступил на физический факультет МГУ.

После окончания отделения ядерной физики физфака МГУ (1951), несмотря на усилия его научного руководителя А.А. Власова, пытавшегося оставить его в университете, С.С. Герштейн получил распределение учителем в школу в село Белоусово Калужской области, где проработал до 1954 года.

В 1952 году, сдав экзамены теорминимума Л.Д. Ландау, поступил в аспирантуру Института физических проблем, став последним, у кого Л.Д. Ландау лично принял экзамен теорминимума. По рекомендации Л.Д. Ландау, С.С. Герштейн был направлен к Я.Б. Зельдовичу, изучавшему изменения бета-распада при окружении «голого» нуклона пионной «шубой». Итог этой работы стал первой публикацией Семёна Герштейна, впоследствии многократно цитируемой как «гипотеза сохранения векторного тока» в слабых взаимодействиях

. В 1958-1960 гг. Семён Соломонович работал в Ленинградском физико-техническом институте, а затем был принят на работу в Лабораторию теоретической физики ОИЯИ в Дубне. Там продолжилась и окрепла их многолетняя дружба с Анатолием Алексеевичем Логуновым, ставшим в 1963 г. директором нового Института физики высоких энергий в Протвино и пригласившим Семёна Соломоновича вместе с несколькими другими теоретиками из ОИЯИ для работы в Секторе (ныне Отделе) теоретической физики ИФВЭ. С тех пор жизнь и научная работа Семёна Соломоновича была неразрывно связана с ИФВЭ.

В этот период начинает складываться научная школа С.С. Герштейна, из которой вышли многие известные физики-теоретики в самых разных областях современной фундаментальной физики: от теории элементарных частиц до астрофизики и космологии. В Институте физики высоких энергий Семён Соломонович принимал активное участие в разработке многих экспериментов. В период с конца 1970-х гг. он принимает активное участие в разработке проблем, связанных с физикой тяжёлых кварков. Результаты, полученные на этом направлении им и его учениками, оказали сильное влияние на экспериментальные исследования в ЦЕРНе, Фермилабе и других зарубежных центрах и до сих пор обильно цитируются. Вместе с А.А. Логуновым им написан ряд основополагающих работ по релятивистской теории гравитации («РТГ»).

В 1984 г. С.С. Герштейн избирается членом-корреспондентом по Отделению ядерной физики АН СССР, а в 2003 г. становится действительным членом Российской академии наук по Отделению физических наук. В течение многих лет Семён Соломонович читал лекции по квантовой механике и теории поля в МФТИ, снискав славу одного из самых популярных лекторов и открыв дорогу в большую науку многочисленным дипломникам и аспирантам. Активный член редколлегии журнала РАН «Природа», С.С. Герштейн написал ряд увлекательных статей по истории современной физики, а также научно-популярного жанра. Плодотворная научная и общественная работа Семёна Соломоновича отмечена государственными наградами: орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом «Почёта», Почетной грамотой Президента РФ, международными премиями ОИЯИ имени Б.М. Понтекорво и ИТЭФ имени И.Я. Померанчука и Золотой медалью имени Л.Д. Ландау.

Светлая память о Семёне Соломоновиче навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования семье и коллегам Семёна Соломоновича.

Коллектив и дирекция НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ

Rewiever

Суббота, 28 Июля 2018 г. 10:38 (ссылка) Rewiever

Суббота, 28 Июля 2018 г. 10:38 (ссылка)

«СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ВАМ, ДЯДЯ ВОВА»

7 марта скончался главный научный сотрудник Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) Владимир Николаевич Ройнишвили.

В.Н. Ройнишвили родился 7 января 1932 года в Тбилиси. После окончания физического факультета Тбилисского Государственного университета в 1957 году он поступил на работу в Институт физики АН Грузинской ССР, где занимался работами по созданию новых газоразрядных детекторов заряженных частиц. Результаты этих исследований стали темой его кандидатской диссертации. В 1970 году за цикл работ «Трековые искровые камеры» группа физиков Москвы, Еревана и Тбилиси (в том числе Георгий Евгеньевич Чиковани и Владимир Николаевич Ройнишвили) была удостоена Ленинской премии. В 1970-году В.Н. Ройнишвили был прикомандирован к Институту физики высоких энергий, и с этого времени вся его жизнь была связана с Протвино.

Он приехал в Протвино из ЦЕРНа в составе группы европейских физиков второго совместного ГКАЭ-ЦЕРН эксперимента - CERN-IHЕР BosonSpectrometer (CIBS).С самого начала работ в этом эксперименте он занимал лидирующую позицию. Дело в том, что основным детектирующим прибором этого эксперимента были широкозазорные искровые камеры с магнитострикционном съемом информации. Эти камеры были разработаны грузинскими физиками Г.Е. Чиковани и В.Н. Ройнишвили. Созданный ими прибор оказался очень успешным и проработал в Протвино многие годы, сначала в эксперименте CIBS, a затем на установке СИГМА. Полученные на этих установках физические результаты касались различных процессов: упругого рассеяния, бозонной спектроскопии, рождение J/ψ и ψ' в адронных взаимодействиях с распадом на два мюона, поляризуемость π -мезона и др.

Необходимо отметить, что В.Н.Ройнишвили занимался не только работой с искровыми камерами, но и активнейшим образом был вовлечён в обработку экспериментальных данных. Его оригинальные подходы к обработке и интерпретации экспериментальных данных многим казались поначалу слишком простыми и наивными, но жизнь доказала их глубину и плодотворность. Работы по инклюзивным процессам и спектроскопии были темой его докторской диссертации.

В середине 80-х В.Н. Ройнишвили стал руководителем двух утверждённых проектов на УНК - TSD (трековая стримерная камера) и MMS (многомюонный спектрометр).В проекте MMS предполагалось экспериментальное обнаружение t-кварка по его мюонным модам распада. Для этого Владимиром Николаевичем была предложена оригинальная конфигурация магнитного поля для измерения импульсов мюонов. Хотя эксперимент MMS не был реализован в Протвино из-за консервации проекта УНК, эта конфигурация магнитного поля была осуществлена в эксперименте ЦЕРНа CMS.

В 1997 году В.Н. Ройнишвили, будучи уже крупным учёным, перешел на работу в СНЭО ОИЯИ (Серпуховский научно-экспериментальный отдел ОИЯИ в Протвино). Его деятельность в это время была связана с физической программой эксперимента CMS в ЦЕРНе, в коллаборации которого он являлся руководителем группы физиков от Республики Грузия. Им были разработаны метод коррекции недостающей энергии, измеренной в адронном калориметре HCAL, с помощью информации с электромагнитного калориметра ECAL и трекового детектора, метод измерения интегральной светимости по измерению выходов Jψ частиц и различные методы идентификации аромата b-кварков для измерения СР-нарушений в распадах В-мезонов.

Владимир Николаевич отличался оригинальными подходами к решению физических задач. Им был разработан новый подход к адронизации в pp-barвзаимодействиях и е+е- аннигиляции при высоких энергиях и в распадах тяжёлых частиц (W, Z). Этот подход позволял установить прямую связь между ростом множественности и ростом полных сечений при увеличении энергии в реакциях с рождением адронов.

В последнее время В.Н.Ройнишвили работал над альтернативным методом измерения массы бозона Higgs-a(H) при его распаде на 4 лептона. Этот метод позволил устранить различие опубликованных значений масс Higgs-a, полученных в экспериментах ЦЕРНа ATLAS и CMS.

В.Н.Ройнишвили являлся автором более 250 публикаций, одного изобретения и многочисленных докладов на различных совещаниях и международных конференциях.

Владимир Николаевич был очень хорошим, весёлым, скромным, деликатным и жизнерадостным человеком, с оригинальным чувством юмора. Ровные, доброжелательные отношения с людьми, приветливость, неравнодушие снискали ему неизменное уважение и любовь окружающих. Он настолько располагал к себе людей, что коллеги неизменно обращались к нему - батоно Вова или по-русски - дядя Вова. Это была высшая степень любви, уважения и доверия к человеку, который одним своим присутствием делал мир светлее. До последних дней Владимир Николаевич сохранял живой интерес к науке, к происходящему в стране и. мире, плодотворно работал. Он излучал Благородство. Добрая память о нем будет долго жить в наших сердцах.

Друзья и коллеги

Опубликовано: газета "События" - 25 марта 2016 г.

Примечание публикатора: Более подробный и уходящий в далёкую историю рассказ о супруге Владимира Николаевича - Екатерине Юрьевне Ройнишвили (« Дважды княжна Российской империи живёт в Протвино» ) , - см. здесь

Rewiever

Понедельник, 12 Декабря 2016 г. 23:05 (ссылка) Rewiever

Понедельник, 12 Декабря 2016 г. 23:05 (ссылка)

Институт в Протвино признан самым влиятельным в России

Институт физики высоких энергий (ИФВЭ) победил в номинации «Высокоцитируемый научный институт 2016 года» на конкурсе, организованном Сlarivate Analytics (*), говорится на сайте учреждения. Церемония награждения прошла 8 декабря в Москве.

Статьи сотрудников ИФВЭ цитируют в 2 раза чаще общемирового уровня, что говорит об их высокой востребованности. Цитирование - это показатель, который показывает влиятельность работ в научном мире. Чем важнее работа, тем чаще её цитируют в своих работах другие ученые.

Ученые из ИФВЭ работают на экспериментах ЦЕРН, а теоретики института вносят важный вклад в теоретическое обоснование результатов, полученных на Большом адронном коллайдере. Эта одна из причин высокой цитируемости работ ИФВЭ.

В этой номинации также высоко отмечены Специальная астрофизическая обсерватория РАН и Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау.

(*) - Сlarivate Analytics - в прошлом подразделение компании Thomson Reuters. Эта компания владеет крупнейшей в мире базой научных публикаций Web of science и подсчитывает ежегодно индекс цитирования научных работ, который показывает, насколько влиятелен ученый или организация или журнал в научной среде.

Опубликовано: «МК» - 10.12.2016

Rewiever

Пятница, 28 Ноября 2014 г. 22:21 (ссылка) Rewiever

Пятница, 28 Ноября 2014 г. 22:21 (ссылка)

Губернатор Воробьёв в ИФВЭ

21 ноября губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев в ходе своего визита в наукоград Протвино посетил ГНЦ ИФВЭ НИЦ "Курчатовский институт". В ходе рабочего визита Андрей Юрьевич ознакомился с ускорительным комплексом У-70 и экспериментальной базой Института. Губернатору Московской области были представлены основные направления деятельности Института, а также развиваемые в Институте направления по прикладному использованию пучков протонов и легких ионов ускорительного комплекса У-70.

Наибольший интерес вызвали работы, нацеленные на использование возможностей У-70 в области ядерной медицины.

А.Ю. Воробьев провел также встречу с учеными и представителями коллектива Института. На этой встрече поднимался ряд вопросов, связанных с дальнейшим развитием Института.

Не остался и без внимания важный вопрос по подготовке квалифицированных научных и инженерных кадров на базе Института. Одним из решений этого вопроса могло бы стать создание инженерно-физического факультета областного университета на базе ГНЦ ИФВЭ НИЦ "Курчатовский институт".

В заключение губернатор выразил поддержку проекта по созданию на базе ускорительного комплекса Института Центра ионной лучевой терапии. "Озвучен очень интересный проект, который предполагает использование научных открытий. Это важный, амбициозный проект, который мы будем обсуждать на федеральном уровне и защищать его под реализацию здесь, в Протвино. Мы сделаем все, чтобы найти прикладное применение тем фундаментальным открытиям, которые делаются физиками наукограда",– заявил А.Ю. Воробьев после посещения Института.

Опубликовано: издание ИФВЭ "Ускоритель" №9, ноябрь, 2014

Rewiever

Пятница, 22 Ноября 2002 г. 19:27 (ссылка) Rewiever

Пятница, 22 Ноября 2002 г. 19:27 (ссылка)

От первого шага до второго - 30 лет

Ученые Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН, Женева) в начале осени объявили, что им удалось создать атомы антиматерии - атомы антиводорода.

Честь первого шага в «Зазеркалье» Вселенной принадлежит ученым нашего института, которые экспериментально открыли в начале 70-х годов прошлого века первые ядра антивещества - антигелия и антитрития. И вот теперь спустя 30 лет их коллеги из ЦЕРНа сделали второй шаг: сумели «сконструировать» и «нормальные» антиатомы, «посадив» на орбиту вокруг антипротонов антиэлектроны. Тем самым решена не только сложнейшая инженерно-физическая задача, но и осуществлен определенный прорыв в дальнейшем познании глубинных свойств всего сущего.

Вообще говоря, материя и антиматерия суть близнецы-братья, но из-за противоположности по знаку всякая встреча «лоб в лоб» частиц и античастиц заканчивается аннигиляцией - полным взаимным уничтожением с выделением энергии по знаменитой формуле Эйнштейна Е=mс2 в виде световой вспышки. Поэтому в нашем «нормальном» мире всякие манипуляции с частицами антиматерии приходится проводить в весьма изощренных конфигурациях магнитных и электрических полей и в очень короткие промежутки времени, измеряемые миллиардными долями секунды. Так что эксперимент по созданию антиводорода, несмотря на его кажущуюся простоту, осуществлялся на пределе возможностей современных физических технологий. Вообще говоря, материя и антиматерия суть близнецы-братья, но из-за противоположности по знаку всякая встреча «лоб в лоб» частиц и античастиц заканчивается аннигиляцией - полным взаимным уничтожением с выделением энергии по знаменитой формуле Эйнштейна Е=mс2 в виде световой вспышки. Поэтому в нашем «нормальном» мире всякие манипуляции с частицами антиматерии приходится проводить в весьма изощренных конфигурациях магнитных и электрических полей и в очень короткие промежутки времени, измеряемые миллиардными долями секунды. Так что эксперимент по созданию антиводорода, несмотря на его кажущуюся простоту, осуществлялся на пределе возможностей современных физических технологий.

А зачем, собственно, это нужно?

Впереди - более детальное изучение свойств антиматерии. Если окажется, что антивещество поведет себя не совсем так же, как вещество (скажем, излучаемые световые частоты «разойдутся»), или, говоря языком физиков, если водород и антиводород окажутся хотя бы немного ассиметричны - будут поставлены под сомнение основы современных научных представлений о физике микромира.

Впрочем, как бы то ни было, научный поиск будет продолжаться. Человеческая цивилизация ведь фактически ещё только в начале пути к овладению всеми тайнами мироздания...

По материалам «ЦЕРН - курьер»

Опубликовано: газета «Поиск» № 39, октябрь 2002 г., «Ускоритель» (ИФВЭ) - 22 ноября 2002.

Rewiever

Среда, 27 Июля 2022 г. 23:12 (ссылка) Rewiever

Среда, 27 Июля 2022 г. 23:12 (ссылка)

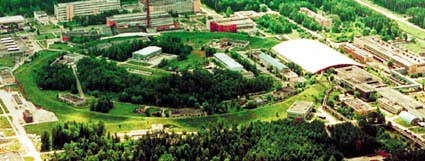

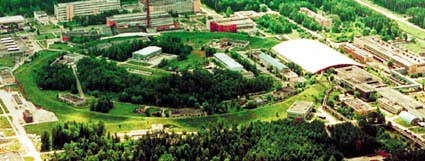

«Русский коллайдер»: зачем в Подмосковье в 80-е

прорыли 21-километровый подземный кольцевой тоннель

Анатолий Караваев, 26 июля 2022, https://ru.rt.com/lv4x

Вначале нужно объяснить, как появился этот текст. Некоторое время назад вышеупомянутый автор связался со мной, представившись журналистом, и попросил ответить на ряд вопросов, связанных с историей работ по проекту УНК (ускорительно-накопительного комплекса протонов) в подмосковном Протвино. Он обратился именно ко мне, поскольку ознакомился с рядом моих прежних публикаций в СМИ по этой теме (так и сказал) - они собраны в моём блоге на Ли.ру. Почему бы и нет? - и наш телефонный разговор продолжился более часа. Хорошо - не за мой счёт... Гораздо больше времени заняли оцифровка записи с телефона и подготовка к печати. Тогда я и узнал, что публикация готовится для портала, который мне не совсем "по нутру" из-за его явной пропагандистской направленности - но в данном случае я дал согласие. Ведь правду о прошлом надо не только знать, но и отстаивать... Итак:

В начале июля 2022 года в Швейцарии был перезапущен модернизированный Большой адронный коллайдер (БАК). Уже много лет в научном мире он прочно удерживает пальму первенства, во много раз превосходя по своим возможностям другие ускорители частиц. Между тем в 80-х годах прошлого века, ещё до создания БАК, в подмосковном Протвине начали реализовывать сопоставимый по масштабам проект самого мощного протонного ускорителя в мире — Ускорительно-накопительного комплекса (УНК). Однако судьба «русского коллайдера» оказалась печальной. После распада СССР строительство ещё несколько лет продолжалось, но в конце 1990-х из-за хронического безденежья от проекта окончательно отказались. На память о нём остался лишь прорытый под землёй кольцевой тоннель длиной 21 км. В рамках проекта «Незабытые истории» о судьбе УНК RT поговорил с физиком из Протвина Геннадием Дерновым.

— Геннадий Николаевич, прежде чем поговорить о печальной судьбе ускорительно-накопительного комплекса, расскажите, когда и как появилась идея его создания?

— Она вытекала из логики своеобразного соревнования физиков наиболее развитых стран в создании всё более мощных ускорителей заряженных частиц, позволявших проникать всё глубже в строение и свойства внутриатомного мира — микрокосмоса с его загадками и открытиями. Вообще, это интересный парадокс физической науки — чем на меньшие расстояния вглубь атома проникнуть, тем большие по размеру приборы приходится создавать, вплоть до самых грандиозных. Но цель — овладение энергией атома, — того стоит.

Так вот, во второй половине XX века вперёд вырвались советские физики благодаря созданию ускорителя У-70 — протонного синхротрона на обычных магнитах с максимальной энергией 70 гигаэлектронвольт (ГэВ), с длиной орбиты частиц 1,5 км. Он был построен в Протвине за семь лет приповерхностно, то есть без тоннеля, и запущен в октябре 1967 года. Так вот, во второй половине XX века вперёд вырвались советские физики благодаря созданию ускорителя У-70 — протонного синхротрона на обычных магнитах с максимальной энергией 70 гигаэлектронвольт (ГэВ), с длиной орбиты частиц 1,5 км. Он был построен в Протвине за семь лет приповерхностно, то есть без тоннеля, и запущен в октябре 1967 года.

— Видимо, к 50-летию советской власти?

— Да. На протяжении последующих пяти лет он оставался крупнейшим по энергии ускорителем в мире, пока в 1972 году в США в тоннеле длиной более 6 км не был запущен в шесть раз более мощный протонный синхротрон. Аналогичная машина чуть позже была построена и Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве.

Наиболее сложные задачи фундаментальной физики в проведённых экспериментах решить не удавалось, и в Европе задумались над ещё более масштабным проектом, который в итоге вылился в строительство в 1983—1988 годах Большого электрон-позитронного коллайдера (LEP), для которого был вырыт 27-километровый тоннель, в котором было смонтировано два ускорительных тракта во встречных направлениях. Это позволяло осуществлять столкновения частиц, что удваивало эффект наблюдений, — отсюда и сам термин «коллайдер», от английского collide («сталкивать»).

Вот к этому времени и в СССР начал реализовываться проект УНК, позже обозначаемый в прессе «русским коллайдером», хотя до создания собственно ускорителя в прорытом за десять лет 21-километровом кольцевом тоннеле дело, к сожалению, так и не дошло.

— В чём было его отличие от LEP?

— Отличие от женевского LEP состояло в том, что в УНК подразумевалось ускорять не электроны, а в 2 тыс. раз более тяжёлые протоны от действующего ускорителя У-70, что даёт гораздо более сильные физические эффекты при соударениях.Именно поэтому в тоннеле LEP физиками ЦЕРН в начале 1990-х было решено заменить всю ускорительную часть на использование адронов (так по-другому называют протоны), и эта работа привела к запуску в 2008 году LHC — Большого адронного коллайдера, до сих пор крупнейшего в мире. И только здесь была достигнута одна из научных целей — открыт так называемый бозон Хиггса, подтвердивший справедливость общепринятой теории строения материи.

Но научный поиск требует движения дальше, и теперь в ЦЕРН приступают к проекту нового коллайдера FCC в новом, уже 100-километровом тоннеле. Вот такова картина хода событий в познании физических основ нашего мира, в которой проект УНК, пусть даже неосуществлённый, был одной из ступенек…

— Как я понимаю, основная заслуга в продвижении идеи строительства УНК принадлежала известному учёному, академику Анатолию Логунову?

— Во многом да, но он был не один. Его роль в проталкивании проекта УНК бесспорна, тем более что Анатолий Алексеевич (см.) был вице-президентом Академии наук, членом ЦК КПСС. Да и почти всё физическое сообщество страны было заинтересовано в том, чтобы вернуть пальму первенства, как было в первые годы после запуска У-70. На нём ведь было сделано несколько крупных открытий — к примеру, впервые удалось зарегистрировать созданные в столкновении на мишени античастицы. — Во многом да, но он был не один. Его роль в проталкивании проекта УНК бесспорна, тем более что Анатолий Алексеевич (см.) был вице-президентом Академии наук, членом ЦК КПСС. Да и почти всё физическое сообщество страны было заинтересовано в том, чтобы вернуть пальму первенства, как было в первые годы после запуска У-70. На нём ведь было сделано несколько крупных открытий — к примеру, впервые удалось зарегистрировать созданные в столкновении на мишени античастицы.

Но решение ряда физических фундаментальных проблем в картине микромира требовало более высоких энергий, и точно так же в создании проекта УНК и работе по его строительству участвовали многие научные институты страны и — без преувеличения ,— сотни предприятий.

Поэтому работа над УНК с проектной энергией пучка в 3000 ГэВ постепенно шла, и уже в начале 1980-х годов всё начало реализовываться. По решению правительства строительные работы начались в 1983 году.

Уже тогда было ясно, что задача будет решаться с использованием западных технологий. В тоннеле нужны были не только обычные «тёплые» магниты, которые работают при комнатной температуре. При таком размере кольца с их помощью ускорить протоны можно только до 600 ГэВ, что в пять раз меньше проектной мощности.

Поэтому в проект УНК было заложено ещё два кольца с электромагнитами со сверхпроводящей обмоткой. У нас их тогда не делали, но со временем смогли решить эту проблему. В городе Усть-Каменогорске (сейчас он уже в Казахстане) на металлургическом заводе построили специальные линии, которые делали сам проводник - проволочки, которые скручивались в жгуты сверхпроводящего кабеля. Сборку этих магнитов наладили у нас в опытно-производственном институте. Общее число магнитных дипольных блоков в каждом кольце должно было составить порядка 2,5 тыс. штук, каждый весом около 10 т.

— Как должен был работать УНК?

— По проекту должны были построить два одинаковых по размеру сверхпроводящих кольцевых ускорителя, в которых протоны разгоняются во встречных направлениях. Первое кольцо с обычными «тёплыми» магнитами должно было принять пучок протонов через инжекционный канал из действующего ускорителя У-70 и поднять его энергию до промежуточного значения в 400—600 ГэВ. А далее второе кольцо с помощью сверхпроводящих магнитов должно было доводить её до конечной величины в 3000 ГэВ.

С такой энергией значительно увеличился бы эффект взаимодействия частиц, ещё более интересная физика открылась бы. Ещё одно такое же сверхпроводящее кольцо ускоряло бы протоны во встречном направлении, что обеспечивало бы энергию соударений 6000 ГэВ и оправдывало бы термин «русский коллайдер».

— А для чего вообще нужны магниты в коллайдере, почему они так важны?