|

Воронов_Юрий_Викторович

Воскресенье, 01 Декабря 2024 г. 00:02 (ссылка) Воронов_Юрий_Викторович

Воскресенье, 01 Декабря 2024 г. 00:02 (ссылка)

История Русского церковного деревянного зодчества

Часть 2

4. Упадок русского деревянного зодчества

Большой урон деревянному зодчеству оказало возрастающее влияние каменной архитектуры. Это начало проявляться ещё с XVII века в больших городах и в ближайших к ним сельских населённых местностях. Постепенно это влияние распространилось и на всю Россию. Со второй половины XVIII века русское деревянное зодчество начало постепенно угасать. Это сказалось не только в подражании и заимствовании конструктивных элементов и даже в целом облика каменной постройки, но, значительной степени, уменьшении доли возводимых деревянных церквей. Многие старые деревянные храмы шли под слом, взамен их возводили кирпичные церкви.

25 декабря 1800 года император Павел I издал указ «О непозволении строить деревянные церкви вновь, на место погорелым». Согласно ему, в России запрещалось строить новые деревянные церкви. Указ был быстро принят к исполнению. Хотя строительство новых деревянных храмов вместо обветшавших соответствующим указом запрещено не было, фактически деревянное церковное строительство по всей Российской империи было остановлено. Прихожане были вынуждены перейти к строительству каменных церквей. Так, к примеру, только в одной Архангельской губернии объемы каменного церковного строительства в первой трети XIX века достигли исторического максимума, не превзойденного по сей день. При этом терялся опыт плотницкого мастерства.

Нереалистичность Высочайшего запрещения на строительство деревянных церквей была очевидна сразу же, и постепенно из него был сделан ряд исключений — было разрешено строить церкви в Сибири, в западных губерниях и в бедных селениях, не имеющих средств на каменное строительство. Окончательно запрет на строительство деревянных храмов был отменен лишь при императоре Николае I указом от 28 октября 1835 года «О разрешении впредь строить деревянные церкви повсеместно».

В XIX веке процесс деградации в русском деревянном зодчестве многократно усилился. В этот период массово старым храмам придавали вид каменных, в результате этих «поновлений» сруб храма, имеющий свою неповторимую естественную красоту, скрывали под унылой тёсовой обшивкой и окрашивали, а переливы осинового лемеха на главах сменяли на металлическое свечение жестяного покрытия.

Дошло даже до того, что в циркулярном предписании Министерства государственных имуществ от 16 января 1858 года сказано: «… сообразно простому быту и понятию прихожан в постройках сих надлежит отстранить всякие излишние украшения, а конструкцию оных до того упростить, чтобы как первоначальное возведение, так и последующие починки могли быть исполнены местными мастерами и самими крестьянами». Тогда же был выпущен «Атлас сельских деревянных церквей». Так начиналось типовое, или, как тогда говорили, «образцовое» возведение храмов. Примеров храмов этого периода, построенных на всей необъятной России, можно приводить множество, они даже присутствуют в некоторых музеях деревянного зодчества, что, на мой взгляд, недопустимо. Относительно неплохой образец «образцовой» церкви стоит с 1870 года в селе Троицкое Макарьевского уезда Нижегородской губернии (ныне — Воскресенский район Нижегородской области). Это церковь Зосимы и Савватия Соловецких построена по образцовому проекту № 23 из Атласа планов и фасадов церквей 1857 года.

Но всё же это не плотницкое искусство, когда продумывается место закладки каждого отдельно взятого венца сруба. Мы видим обычный типовой, много раз повторенный проект небольшой зимней церкви. В целом, этот период в истории русского деревянного зодчества можно охарактеризовать как «образцовый ширпотреб», который, в большей своей массе, и представлен в настоящее время в сёлах и на бывших погостах по всей России.

Некоторый подъём деревянного зодчества наблюдался в конце XIX - начале ХХ веков, когда в 1870-х годах народнические идеи в политике пробудили в художественных кругах повышенный интерес к народной культуре, крестьянскому зодчеству и русской архитектуре XVI—XVII веков. Примером храма этого периода можно назвать Троицкую церковь, построенную в 1912-1913 годах в дачной местности Наташино Московского уезда (ныне — город Люберцы Московской области).

Более подробная информация о сохранившихся старых (исторических) наиболее ценных и интересных деревянных храмах содержится в моей подборке «Шедевры деревянного зодчества».

5. Состояние храмовых построек в Советском Союзе

В 1920-1930-х годах ситуация в стране резко изменилась. За исключением самых западных районов Псковской области, отошедшие Латвии и Эстонии, повсеместно прекратилось строительство новых церквей, многие храмы закрывались. Только кое-где в русской глубинке в это время достраивались постройки, начатые ещё до 1917 года. Разрушение деревянных храмов приобрело катастрофический размах. За этот период и последующий до 1990-х годов страна потеряла более 80% наиболее ценных памятников церковного деревянного зодчества. В послевоенное время оставшиеся наиболее ценные храмы, как выразители подлинной народности, были объявлены памятниками архитектуры и на бумаге взяты под охрану государства. Небольшая часть из них стали предметом специальных реставрационных исследований и охраны, началось создание музеев деревянного зодчества под открытым небом. Хотя подавляющее большинство построек, непопавших в этот список, хотя на бумаге отмеченные как памятники архитектуры и истории, вместе с постройками «недотягивающие до планки» памятников, продолжали разрушаться, а подчас сгорали. Средства на их консервацию и дальнейшую реставрацию практически не выделялись.

Новое разрушительное наступление властей на русские храмы произошло в начале 1960-х годов. Тогда были закрыты и уничтожены многие ценные, остававшиеся ещё действующими, храмы. Примером такой постройки может служить Никольская церковь, стоящая с 1833 года на погосте Шатур Егорьевского уезда Рязанской губернии (ныне — село Шатур Егорьевского района Московской области). Храм действовал до начала 1960-х годов. Вскоре после закрытия церковь сгорела.

6. Деревянное зодчество в современную эпоху

В конце 1980-х — начале 1990-х годов произошли изменения в политической жизни страны. Был снят запрет на новое храмовое строительство. В крупных городах и в районах, имеющие достаточные денежные средства, начались ремонтно-реставрационные работы на старых храмах для превращения их в действующие; развернулось строительство новых деревянных церквей и часовен.

С тех пор уже прошло 30 лет, но в числе вновь возводимых деревянных церквей, настоящих «сокровищ» деревянного зодчества пока маловато. Следует отметить, к примеру, хорошую работу архитекторов и плотников по воссозданию в 2005-2006 годах в Невском Парклесхозе Всеволожского района Ленинградской области, на территории парка «Богословка» Покровской церкви (1708 год) Вытегорского погоста Олонецкой губернии, обмеренной Александром Викторовичем Ополовниковым и сгоревшей от поджога в 1963 году.

Более подробная информация о построенных наиболее красивых и храмах содержится в моей подборке «Красивые и интересные новые храмы России».

7. Реставрация памятников деревянного зодчества

История и современность

До начала ХХ века никакие научно-реставрационные работы по сохранению обветшавших деревянных построек на территории страны не велись. Обычно старый храм шёл под снос, вместо него строилась новая церковь, как правило, не соответствующая архитектурному облику предыдущей церкви. Иногда сруб старой церкви использовали для постройки новой, даже его нередко продавали и перевозили в другие сёла, где вновь собирали, часто сохраняя старый облик постройки. Но всё это нельзя назвать научной реставрацией.

Первые в России положительные попытки сохранения наиболее ценных исторических церквей были предприняты только в начале ХХ века.. Так, в 1906 году ярусная (восьмерик на четверике) церковь Петра и Павла, с шатровым завершением, построенная в 1788 году на Пучугском погосте Сольвычегодского уезда Вологодской губернии (ныне — д. Кондратовская Верхнетоемского района Архангельской области, сохранилась только перестроенная клеть храма) из-за подмыва водами Северной Двины, с разрешения Императорской археологической комиссии, была перенесена дальше от берега. Сборка церкви на новом месте производилась по обмерам архитектора Д. В. Милеева (фото слева).

Другим примером грамотной реставрации начала ХХ века может служить Никольская «круглая от пошвы» церковь села Зачачье Холмогорского уезда Архангельской губернии (фото справа). Она первоначально была построена в 1686-1687 годах на основе сруба старой церкви Емецкого острога и к началу ХХ века подошла в ветхом состоянии. В 1910-1915 годах ныне сохранившаяся церковь была построена по обмерам и на месте предыдущего храма из новых материалов.

Крупномасштабная реставрация памятников деревянного зодчества в советское время развернулась только после Великой Отечественной войны. В реставрации деревянных памятников того времени преобладали тенденции, выражавшиеся в нацеленности на раскрытие памятника от позднейших наслоений и достижение художественной целостности образа. Примером такой научной, грамотной реставрации может служить Преображенская церковь Спасо-Кижского погоста Петрозаводского уезда Олонецкой губернии, да и практически все церкви и часовни, перевезённые в многочисленные музеи деревянного зодчества, расположенные во многих уголках нашей Родины. Все эти постройки во время реставрации были лишены своих «крашенных ящиков» (тёса), в которые они были поставлены при «благолепном поновлении» XIX — начала ХХ веков, а их главы вновь стали переливаться осиновым лемехом вместо жестяного сияния. При этом сам Александр Викторович Ополовников видел оптимальное реставрационное решение памятника в восстановлении до обшивочного облика, но с возможным сохранением некоторых позднейших пристроек. Причём он дифференцировал наслоения на те, которые искажают первоначальный традиционный облик памятника, и на те, которые нейтрально сочетаются с первоначальным основным объёмом. Если первые однозначно предлагалось удалять, то вторые вполне могли быть сохранены.

В 1990-х годах как в политике, так и в реставрационном деле наметились негативные «либеральные» подходы. Их приверженцы, как правило, искусно маскируют свою истинную сущность, используя термины: «исторические», или «аналитические (фрагментарные)» подходы.

Исторический подход предполагает сохранение на памятнике всех его перестроек и изменений, т.е. того облика, который имел храм на 1917 год.

Аналитический (фрагментарный) подход предусматривает сохранение за различными частями здания разновременного облика. Древнейшая часть здания может быть раскрыта от обшивки, что, якобы, позволяет продемонстрировать художественную ценность традиционной деревянной постройки. При этом сохранение позднейших завершений, пристроек, крылец и прочих прирубов, по мнению авторов, подчеркивает древность главного и не создает впечатление недостоверных воссозданий.

После таких «реставраций» храмы получат довольно невыразительный внешний вид, не раскрывающий всю красоту традиционного русского деревянного зодчества, а при фрагментарном подходе, к тому же, в облике храма одновременно будут присутствовать элементы разных исторических эпох, а в целом постройка не будет соответствовать никакому историческому периоду. Правда, храм после завершений всех реставрационных работ будет прочным, но о красоте русского деревянного зодчества можно будет забыть. К тому же обшитые доски будут способствовать гниению сруба (из-за худшей проветриваемости и просыхания) и более быстрому распространению огня в случае пожара. Всё это попросту выброшенные «на ветер» реставрационные казённые средства — обычная либеральная ситуация.

Примеров таких «реставраций» за последние десятилетия накопилось немало. Возьмём, к примеру, Успенскую церковь, стоящую с 1674 года на северной, одноимённой с селом, реке Варзуга (Терский район Мурманской области). После реставрационных работ 2004-2008 годов храм вновь «одели» в унылый тёс и покрасили.

На фото фрагмент Успенского храма до обшивки (слева) и после того, как на него одели дощатый «макинтош».

Как правило, повсеместно в стране проходит с большим трудом реставрация памятников, финансируемая в рамках Федеральной целевой программы «Культура России». С середины 2000-х годов такими работами было затронуто около десяти памятников. Практически во всех случаях работы растягивались на длительное время. Часто конкурсы на удивление выигрываются организациями, не способными самостоятельно проводить реставрационные работы, а плотницкие артели привлекаются на условиях субподряда. Всё это приводит к малоэффективному расходованию государственных средств, а попросту — их расхищению. В ряде случаев из-за низкого качества работ памятникам наносится ущерб, иногда существенный.

Самый известный и позорный пример таких работ – «реставрация» Варваринской церкви, построенной в середине XVII века в селе Яндомозеро в Карелии. Храм, стоявший в обезлюдевшем селе, к 2000-м годам пришёл в аварийное состояние. Было решено перенести его в соседнее село Типиницы. Работы по разборке и перевозу церкви были начаты в 2016 году. Однако выигравшее конкурс на проведение работ московское ООО "ЭШЕЛЪ", к этому времени уже испытывавшее серьезные финансовые трудности, не смогло оплатить работу субподрядных организаций. Церковь удалось лишь разобрать и частично перевезти на новое место. При этом часть брёвен сруба была брошена по дороге, которые затем провалялись два года под открытым небом, постепенно разрушаясь. К сборке церкви приступили только в 2018 году, однако большая часть подлинного материала безвозвратно была утрачена.

Следует остановиться также на «гипотетических» реставрациях — это метод реставрации памятников архитектуры, при котором первоначальный облик памятника восстанавливается на основе гипотетических представлений. При этом, реставратор додумывает его на основе документов и аналогий. Здесь должен быть опытный специалист, наделённый от Господа чувством красоты и безукоризненным мастерством вписывания постройки в ландшафт. Положительный пример такого метода — реконструкция Никольской часовни (вт. пол. XVIII в.) в деревне Вершинино Плесецкого района Архангельской области.

Примыкающая к часовне небольшая звонница начала ХХ века первоначально завершалась купольной кровлей со шпилем. В 2003 году это покрытие было заменено шатром с главкой. Часовня никогда не имела подобного завершения, однако оно было признано более соответствующим древности постройки. Бывают и в наше время достойные на похвалу реставраторы!

В современное время наблюдается тревожная тенденция в отношении восстановления старинных церквей и часовен, которые были переданы Церкви, и при этом не состоящие на учёте Государства как памятники архитектуры, но представляющие определённый исторический и архитектурный интерес. Эти храмы, долгое время использовавшиеся не по своему назначению, к 2000-м годам пришли в ветхое, а в большинстве случаях — в аварийное состояние. Вместо того, чтобы провести научное исследование и грамотную реставрацию, на худой конец, за неимением средств, простую консервацию, некоторые священнослужители, к сожалению, не имея знаний в области архитектуры и искусства, и не обладая развитым чувством прекрасного, при ремонте своих храмов наносят им большой, а подчас непоправимый ущерб. А иногда их просто сносят, под предлогом «зачистки территории от мусора», или строительства нового храма, хотя места для такого строительства рядом со старом храмом предостаточно. Примеров с 1990-х годов накопилось много. Приведём лишь два из них.

В селе Яныль (современный топоним) Кукморского района республики Татарстан, находящееся в приходе Троицкой церкви села Чура, в 1907 году была построена деревянная церковь Петра и Павла. Хотя в 1930-х годах властями храм был закрыт — он стал использоваться под хозяйственные нужды, в народе к нему всегда было бережное отношение, поэтому церковь хорошо сохранилась. Постройка не являлась памятником архитектуры. В начале 2000-х годов здание храма было возвращено Церкви, а в 2011 году, в результате «благолепного поновления», церковь приобрела новый облик (фото справа). Всё это безобразие, по всей видимости, создавалось на средства прихода. Комментарии излишни...

В заключении необходимо сказать, поднятая общественность в защиту внешнего облика этого храма, заставила Министерство культуры Республики Татарстан приказом № 236-од от 27.03.2018 поставить эту церковь на учёт, как выявленный памятник архитектуры. А столько ещё таких храмов ждут своей очереди?

Аналогичных примеров можно привести множество. Такие «реставрации» проходили в 1990-х и продолжают проходить сейчас во многих епархиях как РПЦ, так и в старообрядческих приходах. Постепенно стены наших деревянных храмов покрываются стеновыми облицовочными профилированными листами, теряя свою неповторимую красоту дерева.

В конце 2024 года пришли сведения о уничтожении не находящейся на государственной охране Покровской церкви села Покровское Семеновского района Нижегородской области. Церковь, построенная в 1851 году, до последнего момента сохраняла свой архитектурный облик. Когда-то подобных храмов в формах позднего классицизма было довольно много, но к настоящему времени большинство из их утрачено. В 2000-х годах обрушился свод купола основного объема, но стены ещё стояли, а состояние колокольни и вовсе не вызывало существенных опасений. Храм ещё можно было отреставрировать и поставить в строй действующих.

К концу октября 2024 года на месте разобранного по частям здания оставалась одна колокольня, но и её будущее предрешено.

* * *

В русской глубинке до сих пор продолжается процесс интенсивной депопуляции сельской местности. По данным интернет-издания, за прошедшие 30 лет с развала СССР в стране не стало 37 тысяч населенных пунктов. Еще 25 тысяч находятся на грани вымирания, в них осталось по 5-7 стариков. В таких местностях многие храмы, простоявшие «без пения» весь ХХ век, к 2000-м годам подошли в состоянии руин. Такие постройки, к большому огорчению, уже не подлежат восстановлению. Да и восстанавливать храмы в этих местах уже не для кого.

Часть построек, стоящие без должного ухода и внимания, по разным причинам сгорели. Среди этого списка имеются и наиболее ценные храмы. Так, к примеру, из-за поджога 10 августа 2018 года в Кондопоге (республика Карелия) сгорела уникальная Успенская церковь.

По сведениям Александра Бокарёва в течение только одного 2024 года в России было утрачено, по меньшей мере, семь деревянных старых (исторических) церквей, несколько построек получили существенные повреждения в результате обрушений.

Не хотелось заканчивать повествование на такой печальной ноте, но жизнь повернуть назад нельзя ... Что имеем — не храним, потерявши — плачем.

Фото из интернета.

Оглавление и примечания

Воронов_Юрий_Викторович

Воскресенье, 01 Декабря 2024 г. 00:01 (ссылка) Воронов_Юрий_Викторович

Воскресенье, 01 Декабря 2024 г. 00:01 (ссылка)

История Русского церковного деревянного зодчества

Часть 1

1. Истоки и становление деревянной церковной архитектуры на Руси

Деревянное зодчество является одним из наиболее значительных, выдающихся и самобытных проявлений художественной культуры русского народа, восходящее к народной архитектуре восточнославянских племён. Значение дерева в строительстве и архитектуре возрастало с расселением восточнославянских племён на север и северо-восток, где обильно произрастали хвойные породы деревьев, наиболее пригодные к строительству. Плотницкое ремесло на Руси было хорошо развито ещё задолго до принятия христианства, поэтому особых проблем с возведением православных культовых построек после Крещения не возникало. Навыки и знания по возведению первых христианских храмов русские плотники брали из исторического наследия, которая оставила нам языческая Русь. Элементы предыдущей языческой культуры наверняка были использованы плотниками при постройке первых русских храмов, хотя в церковных кругах это не приветствовалось.

О том, какова была древнерусская деревянная церковная архитектура, письменные источники сохранили немного сведений. Можно лишь говорить, что, согласно летописям, первым православным храмом в столице Киевской Руси была деревянная церковь св. Илии Пророка. По преданию, она была построена киевскими князьями Аскольдом и Диром около 945 года. Ильинский храм находился на стрелке рек Днепра и Почайны. В 988 году он был единственным в городе, и крещение Руси могло совершаться только у его стен. В 1692 году на месте деревянного был выстроен каменный храм, который сохранился до наших дней.

Новгородская I летопись Старшего извода упоминает о деревянном храме св. Софии, Премудрости Божией в Новгороде. Его сооружение датируется концом Х века. Построен собор был по благословению первого новгородского епископа Иоакима Корсунянина. Храм был рублен из дубового леса и имел 12 (по другим, более поздним данным — 13) верхов. Можно с уверенностью предположить, что это было сложное архитектурное сооружение, требовавшее большого опыта мастеров. Собор возвышался над Волховом, знаменуя начало нового жизненного этапа новгородцев. Летописец сообщает, что храм сгорел в 1045 году.

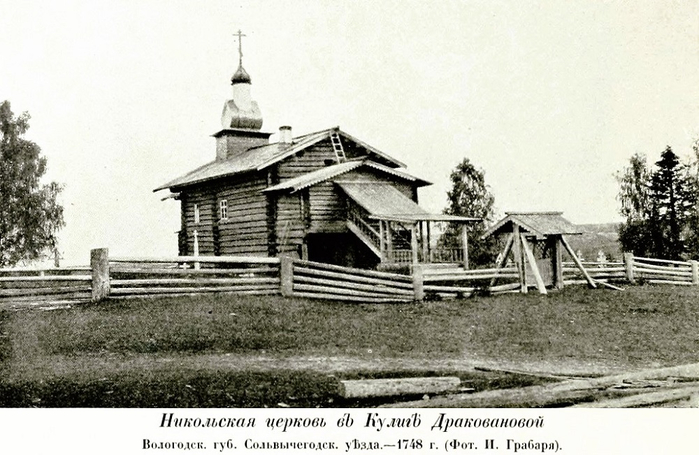

На протяжении XI-XVI веков в русском церковном деревянном зодчестве, вне всякого сомнения, постепенно шёл процесс изменения форм и завершений культовых построек, но при этом сохранялись и старые. Основным типом возводимых храмов в это время была клеть, крытая двускатной кровлей. Храмовая постройка выглядела как обычная русская изба, с той лишь разницей, что на коньке двускатной крыше стоял крест, возможно, на постаменте, как, к примеру, это сделано уже значительно позже, в 1719 году, при строительстве Никольской церкви на Никольском Дроковановском погосте Сольвычегодского уезда Вологодской губернии (ныне - урочище в Красноборском районе Архангельской области).

Храм в 1970-х годах был утрачен по ветхости, отдельно стоящая колокольня погоста перевезена в музей «Малые Корелы» (Архангельская область).

Чтобы подчеркнуть величие храма по сравнению с господствующей жилой и хозяйственной застройкой, постепенно двускатную кровлю стали поднимать, так образовалась клинчатая кровля. Примером храма с таким верхом может служить церковь Воскресения Христова, построенная в 1699-1700 годах в селе Билюково Юрьевского уезда Владимирской губернии (ныне — Ильинский район Ивановской области).

В 1982 году церковь была перевезена в город Плёс Ивановской области и поставлена на бывшую Петропавловскую гору (ныне — гора Левитана).

Для лучшей выразительности храмовой постройки постепенно на Руси начал вырабатываться шатровый тип завершений церквей, правда, первые шатровые кровли, а, скорее всего четырёхскатные колпаки, стоящие на клетях, вряд ли могли сильно отличаться по высоте от двускатных клинчатых завершений. Резкого скачка в этом отношении быть не могло. Примером такой постройки до недавнего времени могла служить Никольская церковь построенная в 1717 (по другим данным — в 1700) году в селе Новинки Устюженского уезда Новгородской губернии (ныне — Устюженский район Вологодской области).

Церковь в 1987 году в целях лучшей сохранности была перевезена из обезлюдевшего села Новинки в соседнее село Даниловское, где в бывшей усадьбе поэта Константина Николаевича Батюшкова работает мемориальный музей. Однако на новом месте она прожила недолго. В 1996 году от поджога храм сгорел.

Постепенно шатры на храмах становятся восьмигранными — они лучше выдерживают ветровую нагрузку. Основанием для такого шатра становится восьмерик, который стал ещё выше подниматься над клетью жилых изб. Для него специально начали строить срубы-восьмерики, поднимающиеся от самой земли. Так возникли первые круглые деревянные храмы. При одинаковой длине брёвен сруба круглые (восьмерики «от пошвы») храмы более вместительны, чем обычная клеть. Наиболее ранним примером такой постройки до четвёртой четверти XIX века могла по праву считаться церковь Рождества Иоанна Предтечи, построенная приблизительно 1440 - 1462 годах на Ледском погосте Шенкурского уезда Архангельской губернии (ныне — деревня Чушевская Шенкурского района Архангельской области).

Обветшавшую деревянную церковь Рождества Иоанна Предтечи в 1856 году закрыли, её престол перенесли в центральный алтарь верхнего этажа нового каменного храма, а сам храм около 1876 года разобрали.

Шатёр в церковных кругах стал трактоваться как купол, т.к. форму византийского купола чрезвычайно трудно передать в дереве. Шатровые храмы несли на себе и глубокую смысловую нагрузку. Символические значения храмов осмысливаются и понимаются учеными по-разному. Например, считается, что шатровый храм представляет собой архитектурную модель пути к Небесному Царствию и является местом соединения земного квадрата (символа тварного мира) с небесным кругом (символом вечности).

Наряду с двускатными и шатровыми кровлями на Руси в то время применялись и бочечные завершения. Этот тип кровли является одним из древних покрытий на Руси. Первоначально бочкой крыли храмовые прирубы, алтари, украшали рундуки хоромных и храмовых крылец, а, видимо, чуть позднее начали покрывать бочкой и центральный сруб церкви. Примером бочечного покрытия основного объёма и алтаря служит церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, возведённая в 1719-1725 годах в Ямецкой пустыни Онежского уезда Архангельской губернии (ныне — посёлок Пустынька Плесецкого района Архангельской области).

2. Влияние деревянного зодчества на каменное строительство

Влияние деревянного зодчества на начавшееся массовое каменное строительство первоначально было огромным. Так, на появившихся в XVI веке каменных шатровых храмах, давшего миру такие памятники архитектуры как церковь Вознесения Господня (1532 г.) села Коломенское (ныне — музей в Москве)

и церковь Спаса Преображения (2-я четв. XVI в.) села Остров (ныне - Ленинский городской округ Московской области), отчётливо прослеживается большое влияние русского деревянного зодчества.

Историки связывают их появление с подъёмом русского национального государства, образовавшегося в процессе борьбы с татаро-монгольским игом.

Ещё большее влияние русского деревянного зодчества на каменную архитектуру прослеживается у Благовещенской церкви (1677 г.) села Тайнинское (ныне - г. Мытищи Московской области). Весь декор западного крыльца этого храма был взят из деревянной архитектуры.

3. Развитие деревянного зодчества после Никоновской церковной реформы

Первый ощутимый удар по деревянному зодчеству в середине XVII века нанёс патриарх Никон. Предписание точно следовать византийским канонам выдвинуло требование строить церкви «о пяти верхах, а не шатром», хотя никаких документальных подтверждений запрещения Никоном таких покрытий не имеется, более того, самый большой деревянный шатёр в России над каменной церковью построил сам патриарх в Новоиерусалимском Воскресенском монастыре Звенигородского уезда Московской губернии (ныне - город Истра Московской области).

А. Новые виды завершений храмов

Никоновская церковная реформа и её последствие в области деревянного церковного строительства, привела к возникновению новых видов завершений: крещатых бочек, кубоватых покрытий и грушевидных куполов, на которые можно было ставить не одну, как на шатёр, бочку или двухскатную клинчатую кровлю, а пять глав. Храмы с этими завершениями, как правило, носили локальное распространение. Так, завершение «шатёр, стоящий на крещатой бочке» был распространён, главным образом, в сёлах и на погостах, находящиеся по берегам Пинеги, Мезени и их притоков. Много храмов с таким завершением были утрачены в ХХ веке, но, к счастью, сохранилась Одигитриевская церковь, стоящая в селе Кимжа Мезенского района Архангельской области.

В это же время в сёлах и на погостах, стоящих по берегам реки Онеги и её притоков, а также на Поморском берегу Белого моря, шло строительство клетских храмов с кубоватыми покрытиями. В качестве примера мы приведём церковь Михаила Архангела, которая стоит с 1715 года на Архангельском погосте Каргопольского уезда Олонецкой губернии (ныне деревня Шелоховская Каргопольского района Архангельской области).

Храмы с кубоватыми покрытиями строились вплоть конца XIX века, практически не выходя за пределы своей области распространения. Только двум храмам удалось перешагнуть эту границу. Такими храмами являются церковь Илии Пророка на Водлозерском Ильинском погосте Пудожского уезда Олонецкой губернии (ныне — Пудожский район республики Карелия) и церковь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», построенная в селе Журавкино Спасского уезда Тамбовской губернии (ныне — Зубово-Полянский район республики Мордовия). Оба храма сохранились.

Грушевидные купола были распространены в сёлах и на погостах в бассейне реки Вага, левого притока реки Северной Двины. Они, как правило, ставились на клетские ярусные храмы, построенные по типу «восьмерик на четверике». Примером такого храма может служить Никольская церковь, построенная в 1790 году в селе Григорово Вельского уезда Вологодской губернии (ныне — деревня Гридинская Вельского района Архангельской области).

Сочетание новых форм завершений с древними традициями русского деревянного зодчества во второй половине XVII — начале XVIII веков привело к возникновению многоглавых завершений на храмах. Примером такого храма может служить церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенная в 1673-1678 годах на Бережнодубровском погосте Пудожского уезда Олонецкой губернии (ныне - деревня Бережная Дуброва Плесецкого района Архангельской области). Это клетский храм с кубоватым покрытием, на которое поставлено 4 бочки. Основной объём имеет 9 глав: по четыре — на рёбрах куба и на бочках, и одна центральная, стоящая на возвышающемся постаменте.

Б. Новые типы храмов

Одновременно с новыми завершениями на Руси появляются и новые типы храмов. Стремление к высотности объемно-пространственной композиции способствовало появлению и дальнейшему развитию ярусных храмов. К первым на Руси ныне сохранившихся ярусным храмам условно можно отнести две церкви Георгия Победоносца 1665 года в селе Пермогорье и 1685 года Среднего (Рождественского) погоста на Ёрге Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Современное местонахождение первой церкви — деревня Придворные Места (Пермогорье) Красноборского района Архангельской области (на фото храм слева); второй — музей «Коломенское» в Москве.

Но это еще не полноценные ярусные композиции, скорее это клетские храмы со вторым ярусом в виде увеличенного подглавия (постамента). Самая старая сохранившаяся, по-настоящему ярусная церковь, находится в селе Богослов на реке Ишня, под Ростовом Великим. Она построена в 1687-1689 годах.

Приблизительно с середины-второй половины XVII века на Руси возникают и получают распространение крещатые церкви, которые имели в плане равноконечный крест с центральным объёмом в виде квадратной клети или равностороннего восьмерика. Такие храмы позволяли значительно увеличить площадь моленного помещения, а в южном и северном прирубах основного объёма создать дополнительные придельные церкви. Вторым, не менее важным, преимуществом таких храмов — на них легче поставить пятиглавие. В качестве примера крещатого храма можно привести церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенную в 1694 году в Борисоглебской слободе (село Нелазское) Череповецкого уезда Новгородской губернии (ныне — село Нелазское Череповецкого района Вологодской области).

Недостатком крещатых построек можно считать их приземистый силуэт. Поиски преодоления этого недостатка увенчались успехом благодаря созданию на всех четырёх прирубах храма ступенчатой конструкции, а ярусы основного (центрального) восьмерика являлись как бы продолжением ступеней прирубов. Так, простые русские плотники постепенно подошли к своему творческому венцу - выдающемуся творению, которому нет равному в мире — созданию ступенчатых храмов, каждая ступень которых украшалась главами, стоящими на бочках. Примером ступенчатого храма является Преображенская церковь Спасо-Кижского погоста, построенная в 1714 году на острове Кижи в Петрозаводском уезде Олонецкой губернии (ныне — Медвежьегорский район республики Карелия).

Следует отметить, что новые типы храмов и формы их завершений были разработаны и стали применяться не благодаря негласному запрету строительства шатровых храмов — они давно зрели в глубинах русского сознания, только Никоновская церковная реформа ускорила их появление.

Фото из интернета.

Оглавление и примечания

Продолжение статьи История русского церковного деревянного зодчества →

aquarius7753191

Пятница, 10 Февраля 2023 г. 18:54 (ссылка) aquarius7753191

Пятница, 10 Февраля 2023 г. 18:54 (ссылка)

Выставка к 150-летию архитектора Алексея Щусева

Первая выставка в Третьяковской галерее к 150-летнему юбилею Алексея Викторовича Щусева представляет его как Созидателя Музеев. До создания уникального Музея архитектуры в Москве, Щусев приобрел большой опыт в двух проектах музейных пространств. Он был не просто архитектором и дизайнером, он становился идеологом и автором концепций музеев. Таким его проектом стала затем и Третьяковская галерея: в 1926-1928 годах он занимал пост директора, а в 1928-1929-м стал главным архитектором музея.

После назначения директором Щусев разработал программу реорганизации Третьяковской галереи и успешно её реализовал. В сфере его внимания оказались: научное описание коллекции, вопросы реставрации, издательская деятельность, работа с посетителями и, прежде всего, подготовка новой экспозиции с учетом новых поступлений. Щусев cформировал команду, назначая сотрудников, отвечающих за реализацию каждого из направлений деятельности.

Читать далее...

lj_bellezza_storia

Понедельник, 19 Декабря 2022 г. 11:13 (ссылка) lj_bellezza_storia

Понедельник, 19 Декабря 2022 г. 11:13 (ссылка)

Интересные публикации на новостных сайтах

Межмузейный выставочный проект "Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве" в Государственном музее А.С. ПушкинаС 15 декабря 2022 по 8 марта 2023 года Государственный музей А.С. Пушкина - Выставочные залы "Мезонин" ул. Пречистенка, 12/2, ст. м. "Кропоткинская". Выставочный проект рассказывает о народных промыслах, ставших национальным художественным достоянием нашей страны, и представляет их лучшие образцы, объединенные именем А.С. Пушкина.  Фрагмент экспозиции. Фото: Тверская областная картинная галереяАнтиквары отмечают эпоху Екатерины Великой выставкой в Твери Фрагмент экспозиции. Фото: Тверская областная картинная галереяАнтиквары отмечают эпоху Екатерины Великой выставкой в ТвериВ Тверской областной картинной галерее открылась выставка "Екатерина II. Прекрасная эпоха" — очередной совместный проект галереи и Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров.  Нидерландский мастер. Разрушение вавилонской башни, около 1600. Дерево,маслоВ Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представлена выставка "Всеобщий язык" Нидерландский мастер. Разрушение вавилонской башни, около 1600. Дерево,маслоВ Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представлена выставка "Всеобщий язык"Тема музея, прямо скажем, необычная. Однако тем интереснее будет к ней обратиться. Вдохновение, полученное от истории Вавилонской башни, привело всех участников столь масштабного проекта к осмыслению многоязычия, многоликости и разнообразия культур.  Часы & Караты: в Москве открылся первый в стране "Музей времени и часов" Часы & Караты: в Москве открылся первый в стране "Музей времени и часов"Экспозиция представляет собой постоянно обновляющуюся выставку часов из собраний ведущих российских коллекционеров. Среди экспонатов — часы, изготовленные в 1794 году фабрикой Петра Нордштейна, учрежденной по указу Екатерины II, часы торговых домов Павла Буре, Генри Мозера, Вильяма Габю, а центральная часть экспозиции посвящена советской часовой промышленности — на стендах музея собрана продукция всех основных советских часовых заводов: "Полет", "Слава", "Ракета", "Восток", "Заря", "Чайка", "Молния", "Агат", ЗИМ, "Электроника".  Хендрик Аверкамп. Зимний пейзаж с фигуристкой и другими фигурамиУкраденную картину XVII века нашли по фото декоративной подушки в Сети Хендрик Аверкамп. Зимний пейзаж с фигуристкой и другими фигурамиУкраденную картину XVII века нашли по фото декоративной подушки в СетиКоллекционер Клифф Шорер, которого называют охотником за пропавшими произведениями искусства, нашел украденную в 1978 году картину голландского мастера XVII века Хендрика Аверкампа "Зимний пейзаж с фигуристкой и другими фигурами" по фото рисунка на декоративной подушке, сообщает Boston Magazine.  Фото: Валерий Шарифулин/ТАССУсадьбу Лопухиных после пожара ждет реставрация Фото: Валерий Шарифулин/ТАССУсадьбу Лопухиных после пожара ждет реставрацияВосстановительные работы планировалось начать весной 2023-го, на два года — теперь сроки могут скорректироваться. Вести их будет Музей Востока: здание снова принадлежит ему.  Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"Время блокбастеров и динозавров: что происходило в мировом кино в 2022 году Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"Время блокбастеров и динозавров: что происходило в мировом кино в 2022 годуПока в России киноиндустрия переживает тяжелейший кризис, в мире в 2022 году зрители стали постепенно возвращаться в кинотеатры. Но восстановить "доковидные" цифры так и не удалось: люди предпочитали блокбастеры, а если в фильме не было супергероев, динозавров и спецэффектов, его шансы в прокате были минимальными. Стриминги тоже пока не нашли единый верный путь, поэтому пробуют разные модели работы с пользователями. О трендах в мировом кинематографе Forbes Life рассказывает кинокритик Тамара Ходова. https://bellezza-storia.livejournal.com/785903.html

lj_bellezza_storia

Пятница, 16 Декабря 2022 г. 14:25 (ссылка) lj_bellezza_storia

Пятница, 16 Декабря 2022 г. 14:25 (ссылка)

Хлебозавод №5. Зотов Хлебозавод №5. ЗотовВыставка делится на два больших раздела. Первый рассказывает о творчестве авангардных художников, скульпторов, архитекторов, поэтов, музыкантов и танцоров, эксперименты которых предшествовали рождению конструктивизма - В. Кандинского, В. Баранова-Россине, Н. Удальцовой, О. Розановой, Л. Поповой, А. Веснина, А. Родченко, В. Степановой, В. Татлина, Эль Лисицкого, К. Малевича, В. Хлебникова, А. Крученых, М. Матюшина, А. Скрябина, Л. Лукина, Чернихова и др. В этой части рассматриваются важные открытия "первоэлементов" художественного языка, ставших инструментами для создания нового искусства. Возникновение конструктивизма ощущалось задолго до его рождения, о нем заговорили еще в 1920-м, начали экспериментировать и проверять на прочность в 1921-м. А в 1922 году новорожденный стал уверенно занимать позиции во всех сферах жизни и творчества. Конструктивистские постановки вереницей премьер будоражат театральную публику и знатоков, конструирование книжных и театральных обложек меняет отношение к подаче информации, конструктивистская одежда предлагает измениться внешне, архитектура формирует новую среду, а сам человек должен трансформироваться через рациональное движение, мышление и времяпрепровождение.  На выставке можно проследить путь будущих конструктивистов к разработке своего метода. В 1910-е годы в поисках инструментов для его создания были задействованы представители всего художественного мира: художники, поэты, музыканты, скульпторы и архитекторы. Не все они стали конструктивистами. Они спорили или соглашались, но неизменно двигались к общей цели: к созданию искусства, которое будет соответствовать стремительно меняющемуся миру. Такая модель создавала перспективу обновления человеческой чувствительности и выстраивания новых отношений между людьми, искусством и природой.  Александра Экстер. Композиция, 1910. Холст, масло. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых Александра Экстер. Композиция, 1910. Холст, масло. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых Наталья Гончарова. Электрический орнамент, 1914. Холст, масло. ГТГ Наталья Гончарова. Электрический орнамент, 1914. Холст, масло. ГТГКубизм пришел в Россию из Франции. Большинство художников-авангардистов бывали там, многие учились. Любовь Попова и Надежда Удальцова по возвращении из Парижа в 1914 году организовали в мастерской на Остоженке, 37 "Кубистический кружок". Там работали Александр Веснин, Вера Пестель, Владимир Татлин и другие. Бывал Казимир Малевич. Для авангардных художников кубизм и кубофутуризм - отечественная производная от французского кубизма и итальянского футуризма соответственно - стали учебной платформой для изучения нового конструирования предмета в пространстве холста.  Владимир Баранов-Росине. Композиция, конец 1910-х. Холст, масло. ГТГ Владимир Баранов-Росине. Композиция, конец 1910-х. Холст, масло. ГТГВ сборнике футуристов "Пощечина общественному вкусу" кубизм определялся как "канон сдвинутой конструкции". Удальцова писала, что кубизм "разложил строй старой вещи и создал новую". Приемы кубизма (одновременный взгляд с разных точек зрения на предмет, разделение натуры на простые геометрические объемы и плоскости, выявление массы) и приемы кубофутуризма (кадрирование движения во времени, выражение статики и динамики) вошли в арсенал художников и стали основой формирования новой системы работы над художественным произведением.  Надежда Удальцова. Кубистическая композиция, 1916. Холст, масло. Русский музей Надежда Удальцова. Кубистическая композиция, 1916. Холст, масло. Русский музей Артур Лурье (Наум Лурья). Слова Владимира Маяковского, обложка Петра Митурича, 1918. Бумага, типографская печать. Государственный музей В.В. Маяковского Артур Лурье (Наум Лурья). Слова Владимира Маяковского, обложка Петра Митурича, 1918. Бумага, типографская печать. Государственный музей В.В. МаяковскогоВ 1922 году, к пятилетию революции, сформировалась новая концепция жизнеустройства: не стиль и даже не метод, как утверждали сами создатели, а тотальное искусство, охватившее абсолютно все стороны жизни. Сам же художник впервые становится не только творцом новой реальности, но и ее обитателем, своим примером демонстрируя людям, как в этом новом мире следует жить. Конструктивисты избегали говорить о красоте. Менялась сама оптика восприятия.  В 1920-е рождалась привычная нам среда с яркими картинками, броскими заголовками, приемами монтажа, меняющихся кадров, звуков, точечного воздействия - среда цифровых технологий, хай-тека и минимализма, неотделимости технологий от человека. Инструменты для её создания придумали конструктивисты. Они заговорили об удобных вещах, продуманном пространстве, правильных уместных цветах, новом организованном материальном мире. Обитатели этого мира должны были измениться вместе с ним - через саморазвитие, самодисциплину, рациональное использование пространства и ресурсов, подачу и потребление информации. Возможно, конструктивистское предвидение до сих пор еще не полностью себя реализовало. И на этот виток жизнеустройства нам только предстоит ступить.   Варвара Степанова. Второй воин, 1919. Иллюстрация к пьесе Алексея Кручёных "Глын-Глын". Бумага , коллаж. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых Варвара Степанова. Второй воин, 1919. Иллюстрация к пьесе Алексея Кручёных "Глын-Глын". Бумага , коллаж. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых Григорий Зимин. Сафо. Греческие танцы. 12 отрывков на музыку Артура Лурье, 1923. Бумага, карандаш, тушь, кисть, трафарет. Музей им А.А. Бахрушина Григорий Зимин. Сафо. Греческие танцы. 12 отрывков на музыку Артура Лурье, 1923. Бумага, карандаш, тушь, кисть, трафарет. Музей им А.А. Бахрушина Александр Куприн. Чайная лавка, 1919. Холст, масло. ГТГ Александр Куприн. Чайная лавка, 1919. Холст, масло. ГТГ Алексей Кравченко. Радуга, 1920-е. Холст на картоне, масло. ГТГ Алексей Кравченко. Радуга, 1920-е. Холст на картоне, масло. ГТГ Василий Кандинский. Маленькие миры I, 1922. Бумага, цветная литография. Государственный музей В.В. Маяковского Василий Кандинский. Маленькие миры I, 1922. Бумага, цветная литография. Государственный музей В.В. Маяковского Елена Бебутова (Бебутова-Кузнецова) Цувамма, 1923. Холст, масло. ГТГ Елена Бебутова (Бебутова-Кузнецова) Цувамма, 1923. Холст, масло. ГТГ Яков Чернихов. Композиция из цикла "Аристография", 1918-1924. Бумага, гуашь, тушь, карандаш. Фонд им. Якова Чернихова Яков Чернихов. Композиция из цикла "Аристография", 1918-1924. Бумага, гуашь, тушь, карандаш. Фонд им. Якова Чернихова  Александр Древин. Красный кувшин, 1915. Холст, масло. ГТГ Александр Древин. Красный кувшин, 1915. Холст, масло. ГТГ Надежда Удальцова. Кухня, 1915. Холст, масло. Русский музей Надежда Удальцова. Кухня, 1915. Холст, масло. Русский музей Александр Иванов. Натюрморт, 1919. Холст, масло. ГТГ"Цвет как конструктивный элемент входит в построение каждой сознательно сделанной вещи независимо от того, к какой области материальной культуры данная вещь относится, будет ли то живопись, архитектура, скульптура, графика, керамика, текстиль, деревообделочное производство, металлическое производство, значение же цвета и свойства его в каждом данном производстве специальных." Александр Иванов. Натюрморт, 1919. Холст, масло. ГТГ"Цвет как конструктивный элемент входит в построение каждой сознательно сделанной вещи независимо от того, к какой области материальной культуры данная вещь относится, будет ли то живопись, архитектура, скульптура, графика, керамика, текстиль, деревообделочное производство, металлическое производство, значение же цвета и свойства его в каждом данном производстве специальных." Любовь Попова  Любовь Попова. Живописная архитектоника, 1917. Холст, масло. ГТГ Любовь Попова. Живописная архитектоника, 1917. Холст, масло. ГТГ "Наконец выяснилось совершенно значение линии - с одной стороны, ее граневое и краевое отношение, и с другой - как фактора главного построения всякого организма вообще в жизни, так сказать, скелет (или основа, каркас, система). Линия есть первое и последнее, как в живописи, так и во всякой конструкции вообще. Линия есть путь прохождения, движение, столкновение, грань, скреп, соединение, разрез и т.д. В линии выяснилось новое мировоззрение - строить по существу, а не изображать, предметничать или беспредметничать, строить новые целесообразные конструктивные сооружения в жизни, а не от жизни и вне жизни." "Наконец выяснилось совершенно значение линии - с одной стороны, ее граневое и краевое отношение, и с другой - как фактора главного построения всякого организма вообще в жизни, так сказать, скелет (или основа, каркас, система). Линия есть первое и последнее, как в живописи, так и во всякой конструкции вообще. Линия есть путь прохождения, движение, столкновение, грань, скреп, соединение, разрез и т.д. В линии выяснилось новое мировоззрение - строить по существу, а не изображать, предметничать или беспредметничать, строить новые целесообразные конструктивные сооружения в жизни, а не от жизни и вне жизни." Александр Родченко, 1918  Александр Родченко. Конструкция на коричневом № 97. Из серии "Линиизм", 1919. Холст, масло. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых Александр Родченко. Конструкция на коричневом № 97. Из серии "Линиизм", 1919. Холст, масло. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых  Пётр Вильямс. Скрипач и виолончелист, 1921. Холст, масло. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых Пётр Вильямс. Скрипач и виолончелист, 1921. Холст, масло. Собрание Иветы и Тамаза МанашеровыхМногие художники выстраивали собственные отношения с беспредметностью, наслаждаясь открывшейся свободой. На этом этапе будущих конструктивистов отличали тщательная проработка теории и основательный подход к организации живописных опытов по почти научной, лабораторной схеме. Они экспериментировали с линиями, цветом, поверхностью, формой. Своеобразным итогом этой работы стала выставка 1921 года "5 × 5 = 25". В ней участвовали Александра Экстер, Александр Веснин, Любовь Попова, Александр Родченко, Варвара Степанова. На выставке демонстрировалось по пять работ каждого из пяти художников, а в пяти каталогах, подготовленных участниками, объяснялась практическая ценность их опытов для будущего производственного искусства. В экспозиции был представлен трехцветный триптих Родченко, которым художник утверждал собственное завершение лабораторных авангардных работ.  Михаил Ле-Дантю. Мальчик и граммофон, 1913. Холст, масло. ГТГ Михаил Ле-Дантю. Мальчик и граммофон, 1913. Холст, масло. ГТГ "Композиция есть созерцательный подход художника в его творчестве. "Композиция есть созерцательный подход художника в его творчестве.

Техника и индустрия выдвинули перед искусством проблему КОНСТРУКЦИИ как активного действия, а не созерцательной изобразительности.

Разрушена "святая" ценность произведения как единственной уники.

Музей, как хранилище этой туники, превращается в архив." Варвара Степанова. Из каталога выставки "5 × 5= 25"  Варвара Степанова. Сидящая фигура, 1921. Бумага, чернила. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых Варвара Степанова. Сидящая фигура, 1921. Бумага, чернила. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых Николай Суетин. Чёрный квадрат, начало 1920-х. Холст, масло. ГТГ Николай Суетин. Чёрный квадрат, начало 1920-х. Холст, масло. ГТГ Климент Редько. Голова, 1922. Бумага, графитный карандаш, тушь. Российский государственный архив литературы и искусства Климент Редько. Голова, 1922. Бумага, графитный карандаш, тушь. Российский государственный архив литературы и искусства Надежда Удальцова. Натурщица, 1914. Холст, масло. Русский музей Надежда Удальцова. Натурщица, 1914. Холст, масло. Русский музей Любовь Попова. Пространственно-силовое построение, 1921, масло. ГТГ Любовь Попова. Пространственно-силовое построение, 1921, масло. ГТГ Варвара Степанова. Две фигуры с мячом, 1920. Бумага, гуашь. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых Варвара Степанова. Две фигуры с мячом, 1920. Бумага, гуашь. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых Варвара Степанова. Фигуративная композиция, 1919. Бумага, темпера, гуашь. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых Варвара Степанова. Фигуративная композиция, 1919. Бумага, темпера, гуашь. Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых Иван Кудряшов. Конструкция прямолинейного движения, 1925. Холст, масло. ГТГ Иван Кудряшов. Конструкция прямолинейного движения, 1925. Холст, масло. ГТГ Илья Чашник. Супрематизм, 1923. Холст, масло. ГТГ Илья Чашник. Супрематизм, 1923. Холст, масло. ГТГВ 1921 году в стенах ВХУТЕМАСа начинает складываться художественное объединение "Метод" - группа художников, видевших себя "учеными по живописи", соединяющими теорию и практику и создающими полотна как "пластически развивающиеся конструкции". Задачей группы стал поиск универсальных законов построения пространственных явлений как на плоскости холста, так и в театре, и - шире - в предметной и городской среде. Лучишкин, являясь участником объединения, создавал аналитические работы - таблицы и графики, "проекции идей". Одной из тем исследования стал анализ композиционных осей как системы координат, необходимой для запуска проектного метода - организации ощущений и импульсов зрителя.  Сергей Лучишкин. Координаты построения живописной плоскости, 1924. Фанера, масло. ГТГ Сергей Лучишкин. Координаты построения живописной плоскости, 1924. Фанера, масло. ГТГ Климент Редько. Отвлечённое пространство, 1921. Холст, масло. ГТГ Климент Редько. Отвлечённое пространство, 1921. Холст, масло. ГТГ Климент Редько. Муж и жена, 1922. Холст, масло. ГТГ Климент Редько. Муж и жена, 1922. Холст, масло. ГТГ   Александр Веснин. Абстрактная композиция, 1922. Холст, масло. Музей архитектуры им. А.В. Щусева Александр Веснин. Абстрактная композиция, 1922. Холст, масло. Музей архитектуры им. А.В. Щусева Пётр Митурич. Пространственная графика №44. Реконструкция Мая Митурича Хлебникова. Картон, бумага, тушь, белила. Архив семьи Митурич-Хлебниковых Пётр Митурич. Пространственная графика №44. Реконструкция Мая Митурича Хлебникова. Картон, бумага, тушь, белила. Архив семьи Митурич-ХлебниковыхВ творчестве Владимира Татлина особую роль играет взаимодействие с материалом. С 1913 года художник начал исследовать свойства различных материалов, в том числе пытаясь выявить наиболее органичную форму для стекла, дерева, металла. В 1914 году Татлин впервые продемонстрировал свои контррельефы. Это были пространственные композиции, составленные из фрагментов реальных предметов: кусков обоев посуды, предметов быта, бутылок. Это были абстрактные композиции, возникновение которых произвело настоящую революцию в художественном творчестве. Искусство теперь не пыталось украшать, интерпретировать, подражать. Оно провозгласило собственную независимость через использование предмета как такового, утверждая возможность тотального искусства.  Владимир Татлин. Угловой контррельеф "Материальный подбор повышенного типа", 1914-1915. Макет. Центр Росизо Владимир Татлин. Угловой контррельеф "Материальный подбор повышенного типа", 1914-1915. Макет. Центр Росизо  Натан Альтман. Россия. Труд, 1921. Дерево, эмаль, масло, металл, угольно-графитовая присыпка, бумага. ГТГПродолжение Натан Альтман. Россия. Труд, 1921. Дерево, эмаль, масло, металл, угольно-графитовая присыпка, бумага. ГТГПродолжениеИсточник информации: этикетаж и кураторские тексты в музейной экспозиции https://bellezza-storia.livejournal.com/785573.html

lj_bellezza_storia

Понедельник, 28 Ноября 2022 г. 11:35 (ссылка) lj_bellezza_storia

Понедельник, 28 Ноября 2022 г. 11:35 (ссылка)

Интересные публикации на новостных сайтах

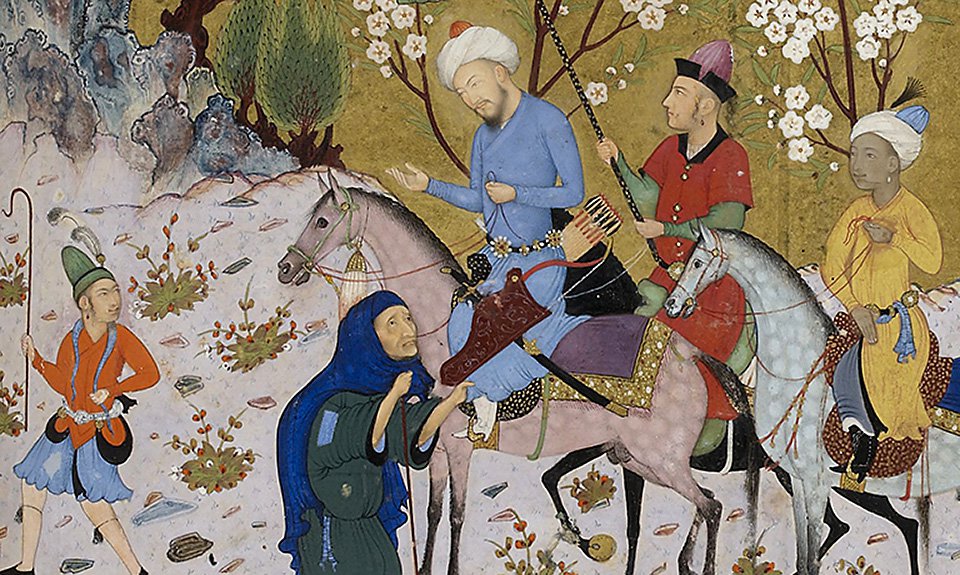

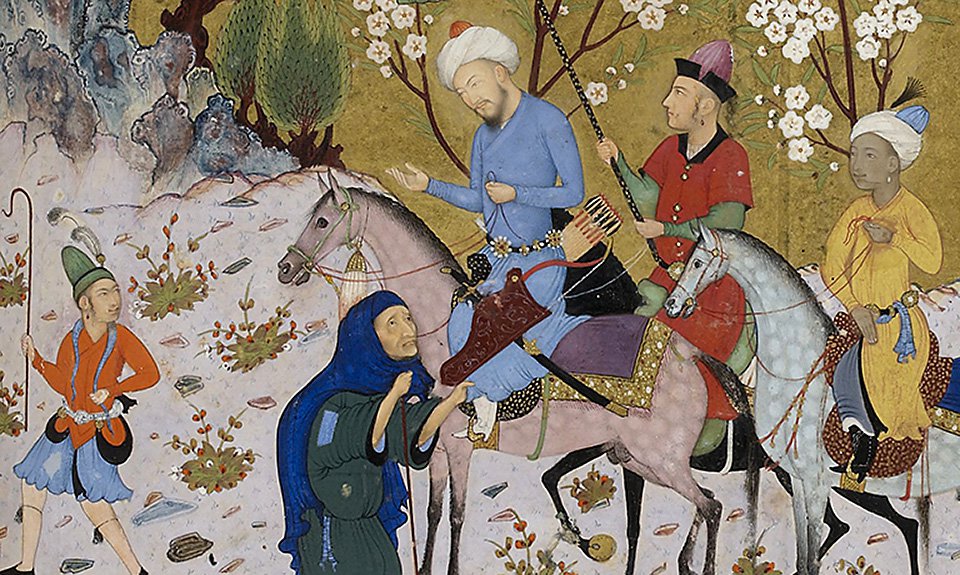

Иллюстрация к поэме Низами Гянджеви "Сокровищница тайн". Фрагмент. Фото: Национальная библиотека Франции

Великий шелковый путь: от Узбекистана до Лувра

В Париж привезли выставку самых важных и красивых артефактов из музеев Узбекистана, чтобы рассказать о нескольких тысячелетиях истории этого региона.

Михаил Нестеров. Голова монахини. 1910-е. Холст на картоне, масло

Выставка "Константин Коровин и его круг. Москва–Париж" открывается в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и галерея "Веллум" в содружестве с Российским национальным музеем музыки, Крымским литературно-художественным мемориальным музеем-заповедником, Союзом филокартистов России, при поддержке Фонда наследия русского зарубежья (ФНЗР) и ряда крупных частных коллекционеров, – представляют выставочный проект "Константин Коровин и его круг. Москва–Париж".

Фото Михаил Огнев. Фонтанка.ру

Алхимическая печь с бронзовыми "мумьями" и сказка из-за конторки. Гид по главной выставке зимы в Эрмитаже

До середины весны в парадных залах Зимнего дворца, аванзале и Николаевском, можно посмотреть выставку, которая с разных сторон описывает увлечение Египтом, свойственное российской культуре с конца XVIII века, — от декоративно-прикладного искусства, скульптуры и живописи до архитектуры и театра. Обратите внимание: само по себе красивое слово "Египтомания" — не маркетинговый прием Эрмитажа, а вполне себе официальный термин, передающий масштабы явления.

Выставка "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов"

Первая выставка центра "Зотов" "1922. Конструктивизм. Начало" представляет единство и многообразие послереволюционного русского авангарда, в недрах которого зародились идеи конструктивистов. Выставка подчеркивает значимость 1922 года как момента выхода конструктивизма в практическое поле: философские идеи, появившиеся в 1910-х, в это время начинают проверяться на деле в самых разных сферах жизни и творчества. Музыка, кино, театр, архитектура, повседневная рутина работников заводов и фабрик — конструктивизм находит свое проявление буквально всюду.

Картина Виталия Ситникова (Фото Bonhams)

Большие торги в Москве: почему коллекционеры массово продают свои собрания

Осенняя неделя русских торгов, которая традиционно проходила в Лондоне в конце ноября, отменена, на международные аукционы не регистрируют покупателей, связанных с Россией. Пока мировые аукционные дома думают, как теперь продавать русских художников в международном контексте, в Москве идет большая распродажа. В роли аукционистов выступают частные арт-дилеры, среди лотов — работы Машкова, Гончаровой, Пуни, Лентулова.

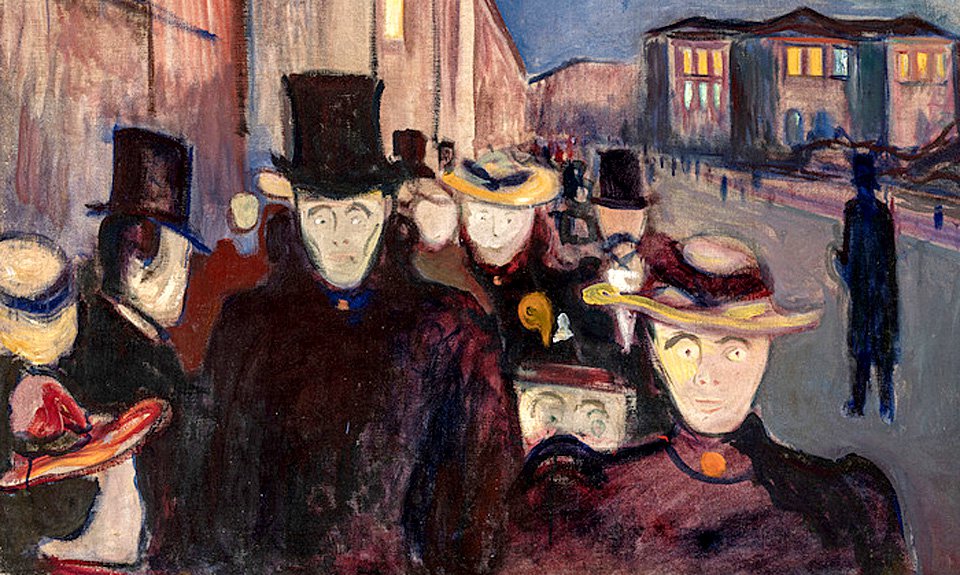

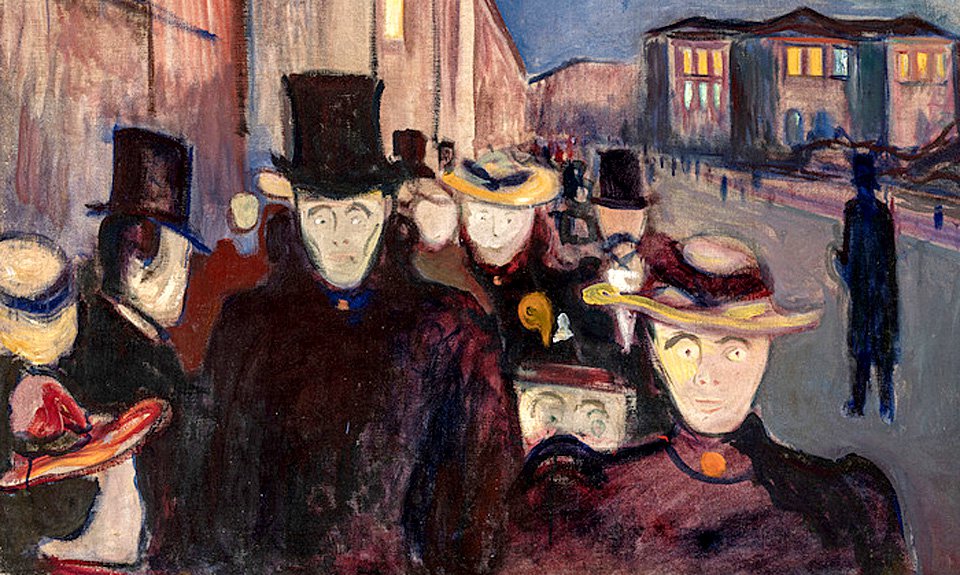

Эдвард Мунк. Вечер на улице Карла Юхана, 1892. Фрагмент. Фото: Dag Fosse/KODE

Музей Орсе поэтизирует Эдварда Мунка

Парижский музей показывает 60 произведений Эдварда Мунка на выставке "Поэма о жизни, любви и смерти". Центральными экспонатами на ней стали работы, составляющие "Фриз жизни".

"Я — Сергей Образцов" (Фото DR)

Марионетки в тренде: как Театр кукол Образцова стал одним из самых модных мест Москвы

Театр, традиционно считавшийся детским, за один сезон перешел в разряд модных, актуальных драматических театров Москвы. Специально для Forbes Life критик Наталья Ртищева рассказывает, как это произошло.

https://bellezza-storia.livejournal.com/784180.html

lj_bellezza_storia

Среда, 12 Октября 2022 г. 13:39 (ссылка) lj_bellezza_storia

Среда, 12 Октября 2022 г. 13:39 (ссылка)

Ивановское — богатая когда то дворянская усадьба в одноимённом селе на берегу реки Пахры. С 1-й половины 20 века находится в черте города Подольска и соседствует с современными жилыми кварталами. Внутри усадьбы был музей, сейчас закрыт для посещения.

Усадьба, принадлежавшая в 18 веке Головиным, была отстроена в камне в самом начале 19 века.

Большой господский дом классической архитектуры (6-колонный, первоначально 2-этажный) обращён фасадом к берегу реки Пахры, укреплённому каменной террасой (терраса не сохранилась).

Второй парадный фасад смотрит во двор. Фасады совершенно идентичны.

В центре среднего этажа, который считался парадным, помещался большой лепной зал, где проходили балы и приёмы, с камином.

Западный флигель

К дому примыкают 2 флигеля. Один надстроили до высоты главного дома, а другой соединили с ним крытыми галереями,

Восточный флигель

Здание усадьбы обветшало и требует ремонта. Музей в нем работал еще в 2019-м, сейчас там только котики ходят.

Ближе к речному откосу находится 2-х этажное здание Померанцевой оранжереи - по факту руины, с выпуклой полуротондой двусветного зала, где когда был крепостной театр.

До новейшего времени подобные деревенские театры сохранились, кроме Ивановского, только в Останкине, Архангельском, Ольгове и Люблине.

При Закревских, в сер.19 века, парк усадьбы пополнился малыми архитектурными формами, из которых уцелел только 1 павильон - а-ля "Чайный домик".

Вслед за Октябрьской революцией барский дом в Ивановском был разорён и отдан под общежитие. В 1980-е гг. заброшенное здание было отремонтировано.

Добраться до Усадьбы Ивановское от станции МЦД-2 Подольск можно на любом автобусе до угла улиц Кирова и Маштакова и далее пешком 10 мин., ибо автобус и маршрутка в усадьбу в выходные ходят раз в час.

Восточный флигель

Парк увы тоже заброшен, там только лесные тропинки, где из-за ландшафтных перепад высот запросто поскользнуться на мокрых листьях при спуске к реке.

Рядом с усадьбой Ивановское находится усадьба Александрово-Щапово (там же в Подольске по ул.Кирова на автобусе чуть дальше проехать). Также можно совместить с поездкой в Остафьево (ст.МЦД-2 Щербинка).

https://bellezza-storia.livejournal.com/778817.html

|