|

lj_varandej

Среда, 11 Января 2023 г. 20:25 (ссылка) lj_varandej

Среда, 11 Января 2023 г. 20:25 (ссылка)

"В Байкал впадает 336 рек, а вытекает только одна" - помните эту фразу, услышанную ещё в дошкольном возрасте как невероятный, удивительный факт? К тому времени, когда приходит знание, что этот случай как раз сверхтипичен, гидрография Восточной Сибири успевает принять вид легенды про старого царя Байкала и его дочь-красавицу Ангару, против воли отца бежавшую к богатырю Енисею. Бежавшую уже взрослой и сильной: если Байкал (ледовым красотам которого была посвящена прошлая часть) - самое объёмное озеро планеты, то немудрено, что у вытекающей из него реки самый мощный исток. Ловить беглянку же древнему царю помогли советские госпланщики, заковавшие Ангару в кандалы четырёх гигантских гидроэлектростанций. Не приспособленные для прохода судов, они разделили реку на 5 полностью изолированных водоёмов, по двум из которых, однако, может проехать и пассажир. Прежде я показывал виды Ангары с борта "Метеора" от Братска и Иркутска до Балаганска на полпути между ними, а теперь подимемся по Ангаре в Байкал и пройдём широчайший в мире исток. На двух судах с разницей в год - скоростном "Восходе" и самобытном "Баргузине" из моего недавнего обзора.

Географически Ангара вытекает, конечно же, непосредственно из Байкала, но фактически её исток - это Иркутская ГЭС (1950-58), первенец Ангаро-Енисейского каскада и всей Большой Гидроэнергетики в Сибири. Её плотина длиной 1615 метров и высотой 55 метров от дна реки высится на окраине Иркутска, при взгляде из центра вверх по течению замыкая перспективу реки. С обратной стороны же впечатляет провал, хорошо заметный за плотиной. О ГЭС, её районе и остатках Кругобайкальской железной дороги я когда-то писал отдельный пост. И опять же формально (правильно, а по сути издевательство) крупнейшее в мире водохранилище - не Братское и даже не Кариба, а именно Иркутское: его частью считается целый Байкал, уровень которого с постройкой ГЭС поднялся примерно на метр. Фактически Ангара потеряла 60 километров своей протяжённости, выше плотины превратившись в самый длинный залив озера-моря:

2.

А потому совсем не мудрено, что речных вокзалов в Иркутске два и даже правила на них, хотя оба принадлежат Восточно-Сибирскому речному пароходству, разные. Вниз по Ангаре от дебаркадера в самом центре Иркутска 2-3 раза в неделю отправляется "Метеор" до Братска - суровый и вполне обыденный транспорт, по сочетанию цены, скорости, удобства и доступности превосходящий и автобус, и поезд, и самолёт. На него с утра грузится угрюмый таёжный люд с большими сумками, крепкие парни из лесоповальных вахт, возвращающиеся с курортов семейства... Даже онлайн-продажа билетов на "Братский Метеор" появилась лишь в прошлом году, и только до конечных пунктов. Но река - линейна, да и крупных притоков выше Братска у неё нет, так что на сотни километров вниз по Ангаре хватает одного крупного быстрого судна. Байкал же обслуживается фактическим ещё одним речным вокзалом "Ракета" в самом богатом и благоустроенном иркутском микрорайоне Солнечный. Отсюда расходится пяток чисто экскурсионных маршрутов от Кругобайкалке до Ольхона и пара рейсовых - "Восход" в село Большие Коты и "Баргузин" в Песчаную бухту. Раньше была ещё и "Комета" до Северобайкальска, но её отменили в конце 2010-х, и я прокатиться на ней не успел. Что же до оставшихся рейсов, то в Котах гостиниц больше, чем жилых домов, в Песчанке и вовсе из жилья только турбазы да палаточный лагерь, так что по факту и на этих двух линиях подавляющее большинство пассажиров - туристы. Трафик, однако, они вполне обеспечивают - билеты на байкальские рейсы лучше брать заранее, благо что уже много лет это можно сделать онлайн. Ну а я уезжал отсюда и на "Восходе", и на "Баргузине" с разницей в год. Кадры двух поездок можно отличить по погоде: в Большие Коты в 2021-м мы ехали при ярком Солнце и возвращались на закате, в Песчаную бухту в 2022-м - под фактурными рельефными тучами, а на обратном пути в сумерках я почти ничего не снимал.

3.

Сами "Восход", "Баргузин" и новенький речной вокзал "Ракеты", я показывал недавно в обзоре байкальских судов. Как и их патриарха - старинный ледокол "Ангара" (1898-1900), в 1990 году ставший музеем. Он стоит минутах в десяти ходьбы от "Ракеты", в заливчике у окончания плотины ГЭС, на фоне многочисленных новостроек и советских серых цехов Иркуткого релейного завода (1963):

4.

Всё это быстро остаётся за кормой:

5.

Но Ангара в своих верховьях широкая (2,5-3,5км) и почти прямая, а потому город ещё долго стоит в перспективе русла:

6.

Первые полсотни километров от ГЭС берега Ангары прозаичны. На них видно множество турбаз и селений, но вряд ли найдётся хоть одна историческая постройка. В отличие от Лены или Амура с их мощными паводками, питаемая озёрной водой Ангара всегда отличалась стабильностью, а потому её бесчисленные старожильческие сёла, основанные по большей части ещё во времена острогов, шерти и ясака, стояли прямо у берега. Ещё на Ангаре были мощные пороги в узких ущельях, во всех века мешавшие судоходству, но давшие уникальный потенциал для строительства ГЭС. В итоге красавица-река превратилась в каскад водохранилищ, а судьбу старожильческих сёл прекрасно описал Валентин Распутин в своём "Прощании с Матёрой".

7.

Матёра - образ собирательный, и пожалуй самой яркой её особенностью было расположение на острове. На Средней Ангаре, мир своего детства на которой показывал писатель, таких селений не было. Зато в 12 километрах выше Иркутской ГЭС стояло островное село Грудинино, основанное в 17 веке ещё первопоселенцами-челдонами и до советских времён примечательное Петропавловской церковью (1842). Именно здесь в 1843-44 годах ростов-ярославский купец Никита Мясников собрал из уральских деталей и местного леса первые в Восточной Сибири пароходы "Император Николай I" и "Наследние Цесаревич", тягавшие баржи на Селенгу и Баргузин до конца 1850-х. Теперь скоростные суда, яхты, лодки и редкие баржи ходят прямо над бывшим селом мимо деревеньки Новогрудинино.

7а.

В основном людей отселили буквально на несколько километров, и если бы ГЭС строились в эпоху первых пятилеток - крестьяне наверняка перебрались бы вместе с избами. Но в 1950-60-х деревня была слишком обескровлена коллективизацией, урбанизацией и войной: старые избы за редким исключением пошли под огонь, а их обитатели получили взамен типовые дома из бруса. Ушли под воду и скалы, так что берега не впечатляют и природной красотой:

8.

Однако в ясный день полукурортная атмосфера на борту и на фарватере совершенно не располагает к мыслям о былом:

9.

Вот по левую руку (то есть по правому берегу) у села Бурдугуз вдруг видишь одинокий док и белоснежуню яхту, издали кажущуюся совсем небольшой. Это не круизное судно, вставшее на зелёную стоянку в тёплой бухте, а та самая Яхта Олигарха, за которую, как известно, народ не пойдёт умирать. В длину она 50 метров - чуть меньше ледокола "Ангара", а изнутри спланирована так, чтобы пассажиры и команда не дай бог не столкнулись в одном коридоре. Конечно же, в краю самой дешёвой в России электроэнергии и самых мощных в мире алюминиевых заводов не трудно догадаться, кто хозяин этого чуда техники - конечно, Олег Дерипаска. Став алюминиевым королём, он обнаружил в своих владения почти настоящее море, но дальше столкнулся с тем, что заказав яхту где-нибудь в Голландии или Японии, пригнать сюда он её не сумеет никак. Презрев понты, в 2007 году магнат заказал "ласточку" Улан-Удэнскому судозаводу, и даже назвал её совсем не пафосно - по месту производства, "Селенга". Более того, тут и проект отечественный: совсем не очевидно, что один из ведущих в мире дизайнер люксовых яхт, своего рода судовой архитектор - Игорь Лобанов родом из Уфы. С перерывами на два кризиса стройка затянулась до 2014 года, причём в комплекте к судну был построен док для транспортировки и обслуживания. Среди океанских яхт отечественных богачей "Селенга" была бы по размеру лишь где-то в третьей десятке, но думается, это самая крупная яхта российских внутренних вод и самое роскошное судно, когда-либо построенное отечественной верфью.

10.

Почти напротив - залив Змеиная (падь) с небольших кладбищем ржавых катеров и буксиров, брошенных тут лет 30 назад:

11.

"Селенга" - хороший ориентир: через 10-15 минут на правом берегу вдруг ненадолго появляется Сказочный город, и в силуэтах его башен с распластанными двуглавыми орлами как-то неуловимо считывается подлинность. Конечно же, это Тальцы - музей деревянного зодчества, собранный в 1969-80 годах из построек в зоне затопления не Иркутской (тогда о музеях не думали) и даже не Братской (у той свой музей - Ангарская деревня), а Усть-Илимской ГЭС. Я был в этом музее в 2012 году, но - в -43 градуса, когда к иным секторам (например, эвенкийскому и тофаларскому) просто не натоптано троп. Да и приросли за 10 лет Тальцы множеством новых построек и даже целых секторов. Однако сердце скансена осталось неизменным - это Илимский острог, аутентичные Спасская башня (1667) и на её фоне старейшая уцелевшая в Сибири Казанская церковь (1679), дополненные тыном и репликами угловых башен.

12.

На фоне башен на кадре выше можно различить избы Волостного села, старейшая из которых построена казаком в 18 веке, а ниже Деревня-малодворка с тремя усадьбами (Непомилуева рубежа 18-19 веков, Серышева середины 19 века и Прокопьева конца столетия) спускается к странному, явно не музеефицированному дому барачного вида.

13.

Музей Тальцы стоит на мысу, нависающем над одноимённой деревней, и кадр выше снят чуть позже, чем три кадра ниже: лучший вид скансена открывается с его пристани для прогулочных катеров:

14.

Слева - бурятский улус-летник из нескольких деревянных юрт: эти основные жилища бурят Прибайкалья я прежде показывал в Усть-Орде и Баяндае. Войлочная юрта поодаль - подарок из братской Монголии: в "островных" степях и предгорьях к западу от Байкала буряты в таких не жили. Справа на кадре выше видна пара станов: у воды - бурятских рыбаков с Малого моря, выше - русских старателей с глухих таёжных рек.

15.

Последних, кажется, в 2012 году ещё не было. Как и самого заметного с реки сектора Московский тракт, разросшегося у Троицкой церкви (1914) из села Дядино Жигаловского района. Там другая река - Лена, эта сводная сестра Ангары и приёмная дочь Байкала, берущая начало за горой в 8 километрах от Славного моря. Холодная, вспыльчивая и безжалостная, она вольно ушла до самой Арктики, в трёх спутниках (Витим, Алдан и Вилюй) и спутнице (Олёкма) не найдя себя ровню. И что ещё важнее в нашем контексте - никогда не знала гидростроя. Церковь была перевезена в музей в 1992 году на средства японских кинематографистов, снимавших фильм "Сны о России" про удивительное вынужденное путешествие своих соотечественников в 18 веке (см. здесь). Поставили её покрасивше, как придётся, и лишь в 2018-м перевезли на нынешнее место - канонически, алтарём на восток. А заодно - соорудили целый новый сектор: в кадре, по мере удаления от нас, этапная тюрьма, почтовая станция, трактир и жилой дом Воинова:

16.

Другая сторона тракта из нескольких частных домов ещё строится. А за дереьвями - всамделишный Байкальский тракт из Иркутска в Листвянку:

17.

Все эти виды открываются дай бог на несколько секунд, а дальше коттеджи деревни Тальцы закрывают постройки музея. В следующие полчаса, однако, интересно смотреть не столько на берега, сколько на фарватер:

18.

Выше - вид с "Баргузина" на "Восход", а ниже - на "Баргузин" с "Восхода": последний отправляется на полчаса позже, однако движется в полтора раза быстрее, и где-то за Тальцами происходит встреча двух судов.

19.

Здесь (кадр снят на обратном пути) легко подумать, что от Иркутска до Листвянки путь не вверх, а вниз по реке - на левом берегу (для нас он справа) встают грузные сопки Олхинского плато, зато правый (для нас левый) берег разглаживается:

20.

Там привлекает взгляд золотой купол Казанской церкви, с 2008 года строящейся в ПГТ (2,7 тыс. жителей) Большая Речка:

21.

За которой шлейфом кометы тянутся Ангарские хутора - иркутская Рублёвка. Даже с резиденцией президента (на фото не она), которую особенно любил Борис Ельцин и в 1993 году проводил тут встречу с канцлером ФРГ Гельмутом Колем:

22.

Там же - заправочная станция для моторных лодок и, на всякий случай, земснаряд:

23.

В небе, между тем, всё чаще появляются бакланы:

24а.

А по воде стелется холодный туман. Это - не что иное, как дыхание Байкала, до которого десяток километров через крутой, но очень плавный поворот:

24.

Здесь интереснее снова перевести взгляд на левый (для нас - правый) берег - видите под горой железнодорожную насыпь?!

25.

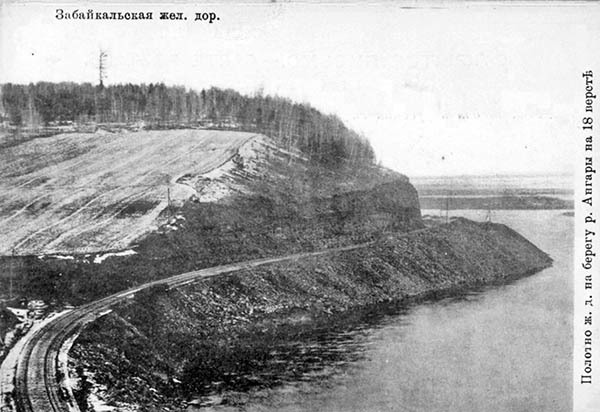

Думаю, не меня одного удивляло, что КРУГОбайкальской железной дорогой называют абсолютно линейный тупик от Слюдянки на Транссибе до истока Ангары. История этой, пожалуй, самой красивой в России железной дороги куда как менее линейна: в технологиях 1890-х годов Олхинское плато казалось непреодолимой преградой для паровозов. Не найдя альтернатив (дальше на запад начинались ещё более сложные хребты Восточного Саяна), в 1898-1905 годах Транссиб проложили по самому подножью Олхинского плато. Конечно же, не только со стороны Байкала, но и со стороны Ангары:

25а.

Этим карнизом и ходили поезда следующие полвека, однако Большая Гидроэнергетика полностью изменила путь. ИрГЭС дала дешёвый ток электровозам, взбиравшимся на плато по новой Перевальной линии, но затопила старую линию вдоль Ангары. Фактически осталось два участка - в черте города от платформы Академическая до Иркутской ГЭС и у самого истока, где поднимается над уровнем воды изначально довольно высокая насыпь.

26.

Впрочем, живописностью и сложностью Байкальского участка КБЖД Ангарский участок не обладал никогда (его живой аналог - линия на Сретенск вдоль Шилки). Глаз цепляется разве что за старые дренажи и развалины мостиков через ручьи:

27.

Напротив, даже чуть выше - посёлок Никола (120 жителей). Дутые корпуса за деревянной Никольской часовней (2010) скрывают летний каток и зимний бассейн... вот только не для отдыха скучающих туристов, а для тренировок МЧС, которое будет их выручать.

28.

И где-то здесь, может чуть выше, может чуть ниже, прямо по курсу открывается вот такой вид с далёкими горами Хамар-Дабана. Это и есть исток Ангары, куда больше похожий на устье. Самый широкий в мире речной исток: ведь Лукуга из Танганьики (300м), Нева из Ладоги (400м), Белый Нил из озера Виктория (450м) и даже река Святого Лаврентия из американских Великих озёр (650м) - все рождаются меньшими. Ангара - сама по себе могучая река масштабов Камы или Печоры, среди рек-притоков России вторая по водности после Алдана, а название её не зря возводят то ли к эвенкийскому "Анара" ("Пасть"), то ли к бурятскому "Анга" ("Открытая"). От берега до берега здесь около километра, а среднегодовой расход воды 1855 м³/с - всего в 2,5 раза меньше, чем в устье.

29.

По правому (который для нас левый) берегу тянутся уже первые дома Листвянки:

30.

А на их фоне виднеется Шаман-камень - одинокий валун посреди реки, на котором, по преданию, сидит Ама-Саган Нойон - её дух-хранитель. По другой легенде этим камнем старик Байкал запустил красавице-Ангаре по затылку, увидев, что та убегает от него к молодцу-Енисею. Камень - отличный водомер: в особо многоводные годы его верхушка едва торчит из воды, в сухие рядом показывается второй камень Шаманёнок, а при нормальном уровне воды должно быть видно, что валун раздвоен.

30а.

Теперь снова смотрим направо. Чуть до Шаман-камня открывается деревенька Молчаново в одноимённой пади, кажущейся доступной только с воды:

31.

В следующем посёлочке Дёмино примечательно здание откровенно путейского вида - типовая насосная станция времён строительства КБЖД, качавшая воду для паровозов:

32.

Меж избами и лодочными гаражами виднеется рельсовая колея:

33.

Минута - и станция Байкал встречает на мысу Малый Баранчик, так же известном как просто Устьянский. На путях ждёт турпоезд из электрички и маневрового тепловоза - отправление таких я позже наблюдал в Слюдянке:

34.

У берега - ещё одна насосная станция (белая) и паровоз-"лебедянка", построенный в 1935 году в Луганске и в 2007 поставленный здесь словно в вечном ожидании тургруппы. Поодаль - деревянный вокзал, фактически просто музей Кругобайкалки, реконструированный в 2005-06 годах со сносом.

35.

Над всем этим - металлический маяк, сделанный в 1898 году на заводах Армстронга в британском Ньюкасле в том же заказе, что паром "Байкал", ледокол "Ангара" и ещё пара таких же маяков в забайкальских Танхое и Бабушкине.

35а.

Переправа была налажена в 1898-1900 годах как временное решение на период строительство КБЖД и её подстраховка в дальнейшем. Под неприступными ярами Олхинского плато линия уходит на 89 километров, и примерно 12% её длины приходится на 18 галерей, 39 тоннелей, 248 мостов и 268 подпорных стенок. В 2020 году мы прошли большую её часть пешком (оглавление в конце поста) - плотность кругобайкальских красот такова, что сполна насладиться ими не позволит ни один турпоезд. А наименее зрелищные первые 30 километров мы проехали на рейсовой "мотане".

36.

Секунды - и во всю ширину раскрывается Порт-Байкал - посёлок (400 жителей) в тупике линии. Отсюда хорошо видно, что большая часть его стоит дальше по берегу моря, в стороне от порта и станции, зажатых на узком карнизе мыса.

37.

Над полуразрушенными причалами Байкальской переправы, у которых швартуются буксиры и переделанные из буксиров же круизные суда, висит деревянная Преображенская церковь (2007-11):

38.

Выйдя в Байкал вдоль левого берега Ангары, судно торжественно, словно манёвром почёта, проходит вдоль всего истока:

39.

Зимой там, откуда снят кадр выше, вполне надёжный лёд. Однако сам исток Ангары не замерзает, согреваясь чуть более тёплой глубинной водой. Здесь работает уникальная для внутренних водоёмов России круглогодичная паромная переправа, которую обслуживает небольшой автопаром "Байкальские воды", построенный в 1991 году в Архангельске. Проехать на нём мне так и не случилось - в 2020-м, когда мы переправлялись в Порт-Байкал, паром был на ремонте и его подменял "Восход". Однако вот он попал мне в кадр со стороны Порт-Байкала:

40.

Со стороны Листвянки паром подходит к причалу Рогатка, название и архаичный облик которого наводят на мысль, что сложили его в 1861 году для учреждённой тогда таможенной службы. Но как убедимся мы в следующей части, на самом деле эта кладка - всего лишь обточенный льдами бетон.

41.

На кадре выше - ещё одна примета этих берегов: целые стайки прогулочных катеров и лодок. От правого берега истока Ангары на 5 километров вдоль моря вытянулась Листвянка - небольшой ПГТ (1,9 тыс. жителей), не случайно прозванный Байкальским Сочи:

42.

Рядом с Рогаткой - ультрасовременный музей Байкала и тропа на Камень Черского, с которого открывается отличный вид на исток Ангары. Их я осмотрел в 2012 году, попав сюда впервые, а дальше до заката мне оставалось лишь поймать маршрутку да возвращаться в Иркутск. Санаторий "Байкал" в том же районе хорошо виден только с воды - он был основан в 1960 году как правительственная резиденция. Да не просто резиденция, а место встречи Никиты Хрущёва с Дуайтом Эйзенхауэром, выбраное потому, что в 1919-20 годах будущий американский президент, а тогда молодой офицер, охранял представительство Соединённых Штатов в колчаковском Иркутске. Для той же встречи был заасфальтирован Байкальский тракт и доставлена на Ангару первая "Ракета" (старейший отечественный тип скоростных судов), по которой и прозвали наш сегодняшний причал. Но дальше над Уралом был сбит шпион Пауэрс, встреча глав двух сверхдержав не состоялось, а социалистический дворец у моря надо было куда-то девать. К 1963 году он был перестроен в элитный по советский меркам санаторий и байкальский конференц-зал, где бывали политики уровня Броза Тито или Индиры Ганди, космонавты вроде Алексея Леонова или Валентины Терешковой, а уж артистов, здесь гостивших, и вовсе не пересчитать. С 1960-х, как я понимаю, остались боковые корпуса, а основное здание возвели на рубеже 1970-80-х для начальства строителей Байкало-Амурской магистрали и её высоких гостей.

43.

Вот так в основном выглядит Листвянка - бетонная набережная, коттеджи и мини-отели вдоль единственной улицы Горького и боковые улицы, уходящие вверх по распадкам. Рядом с бутафорским маячком - здоровенная чёрная баржа №2501, у которой "Восход" делает единственную остановку. Увы, с борта я забыл её заснять, однако её фото с "Восходом" есть в другом моём посте о Порт-Байкале.

44.

Чья-то придомовая часовня (1999-2001) отмечает самую крупную в Листвянке Крестовая падь, в закоулках которой скрываются церковь, музей и театр:

45.

Ещё одна Байкальская часовня (2017) стоит поодаль, и посвящение её означает Байкальскую икону Божьей Матери, написанную в 2015 году в курской Букреевке для борьбы с обмелением Славного моря. Самое интересное тут то, что в последние годы верховья Ангары балансируют на грани наводнения.

46.

Сама Листвянка начиналась в 1725 году с заимки Романа Кислицина из Николы, а в 1726 русский посол Савва Владиславич-Рагузинский по пути в Китай упоминал в своих заметках Лиственничную пристань у истока Ангары. К 1840-м годам Лиственничное разрослось до села, а в 1860 крупнейший байкальский судовладелец Иван Хаминов организовал здесь промысловую пристань. Понемногу сюда начала смещаться основная переправа через Байкал вместо наработанной ещё монгольскими караванами переправы в Большом Голоустном. Наконец, в 1898 здесь появилась верфь для сборки "Ангары" и "Байкала", продолжившая работать и позже: в 1934 году село Лиственничное стало ПГТ Листвянкой.

47.

Теперь из посёлка корабелов и учёных Листвянка превратилась в посёлок отельеров и турагентов. Следующую падь речки Малой Черемшанки отмечают обелиски героям Великой Отечественной и Гражданской да похожий на подводную лодку научный аквариум и реабилитационный центр байкальских нерп:

48.

Почти такой же, только развлекательный нерпинарий стоит в следующей пади Большой Черемшанки. Между ними - центр посёлка с силикатной школой между отелями "Маяк" (башня) и "Прибой" (с синей крышей) и кишащими на их фоне лодочками:

49.

Ещё дальше, за Большой Черемшанкой, осталось и несколько деревянных зданий дореволюционного Лиственничного села вроде той самой таможни. Но с реки их толком и не разглядишь:

50.

Листвянская судоверфь имени Емельяна Ярославского же исчезла практически без следа - ни с реки, ни с берега я не смог понять даже где она находилась. Вроде бы на её месте стоит теперь колесо обозрения, замыкающее перспективу Листвянки вдоль Байкала. Стоит так, будто было там всегда, а на самом деле появилось лишь в 2021 году, причём - без разрешения администрации! Но хотя бы место для самостроя выбрано правильно: синие деревянные корпуса принадлежат поселковой больнице.

51.

На кадре выше обратите внимание на цвет воды с разных сторон Лиственничного (Берёзового) мыса. Берег Байкала тут поворачивает почти под прямым углом, с юго-востока на северо-восток, а потому воду с обеих сторон редко мутит один и тот же ветер. На мысу же за десятки километров виднеется белый треугольник:

52.

Это Байкальская астрофизическая обсерватория (1980) с крупнейшим в Евразии вакуумным телескопом - он направляет солнечные лучи на спектрограф, который анализирует температуру, активность и химический состав Солнца. Слово "вакуумный" же не случайно: разогретый солнцем воздух в его трубе может создавать искажения, а потому для наблюдений откачивается. Первые годы телескоп работал непрерывно при подобающих условиях, но с 2005 штатное наблюдение за солнцем ведут обычные мелкие телескопы ниже по склону, а "главный калибр" открывают лишь для особых событий вроде затмений и вспышек. В остальное же время на телескоп водят экскурсии (причём для этого есть своя контора "Солнечный ветер"), и можно представить, какой фантастический вид открывается с башни в 220 метрах выше байкальских волн!

53.

За мысом начинаются дикие скалистые берега. До Больших Котов ещё минут 20 ходу, до Песчаной бухты - часа 3.

54.

Но прежде, чем продолжить путь, осмотрим спустя 10 лет вторую половину Листвянки.

БАЙКАЛ (2020-2022)

Обзор поездки и оглавление (2020)

Обзор поездки и оглавление (2021)

Обзор поездки и оглавление (зима-2022).

Обзор поездки и оглавление (лето-2022).

Разное.

Транспорт Байкала. Лето.

Транспорт Байкала. Зима.

Байкальский лёд. Что, где, когда?

Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).

По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.

Кругобайкальская железная дорога

КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.

КБЖД. Шумиха - Киркирей.

КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.

КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.

Перевальная линия.

Олхинские скальники.

Култук и окрестности.

Слюдянка и Байкальск.

Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.

Приморский хребет. Листвянка (2012). Запад. Листвянка (2022). Восток. Виды с Байкала. Большие Коты Большое Голоустное. Бугульдейка и Тежеранская степь.

Сарма и Ольхонские ворота (зима).

Курма. Ольхон. Тажеранская степь. Ольхонские ворота (лето) Вдоль Малого моря. Хужир - столица Ольхона. Хужир и Огой (зима) Северный Ольхон (лето) Северный Ольхон (зима). Тайлган бурятских шаманов. https://varandej.livejournal.com/1145821.html

lj_varandej

Вторник, 06 Декабря 2022 г. 22:07 (ссылка) lj_varandej

Вторник, 06 Декабря 2022 г. 22:07 (ссылка)

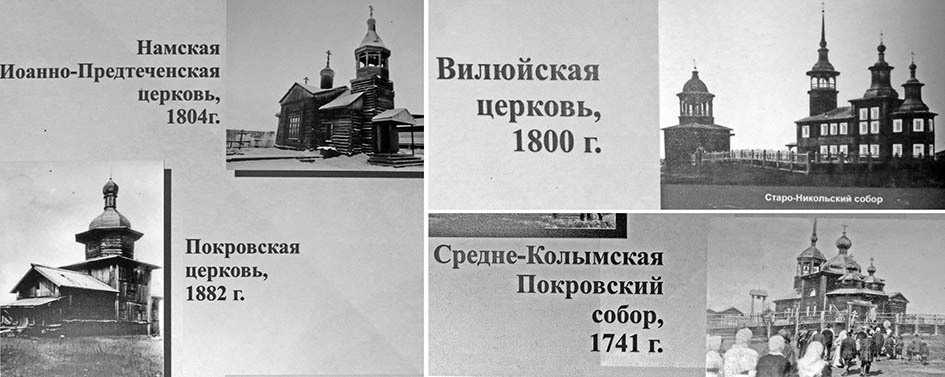

Показанный в прошлой части Черкех стал самым интересным селом Якутии не только как родина её ключевых личностей, но и при самом прямом их участии. Писатель Дмитрий Сивцев, он же Суорун Омолоон, творил не только на бумаге и сцене, но и на аласах и лугах. Его произведения, понятные вне зависимости от знания якутского - несколько музеев под открытым небом. В самом крупном из них, - "Дружбе" в Соттинцах, - мы начинали маршрут по Заречным улусам, но свой первый скансен Суорун Омолоон основал в 1977 году на малой родине. Под казённым названием "Якутская политическая ссылка" скрывается огромный и отличный музей народного зодчества, где постройки дополнены историями их обитателей.

За этот пост стоит поблагодарить заведующего музеем Николая Ефимовича Попова, научную сотрудницу Изабеллу Яковлевну Жерготову и главу Таттинского улуса Михаила Сорова, стараниями которому здесь идёт масштабная реставрация. Ну и конечно администрацию Республики Саха, депутата Госдумы РФ Сардану Авксентьеву и проект "Живое наследие".

В прошлой части я показывал часовню над могилой Дмитрия Сивцева с видом на его родной алас километрах в 20 севернее Черкёха. Там он начал жизнь "на 906-й версте пути ко второму тысячелетию", там на 99-й версте своего пути и упокоился. Он был из заурядной для этих мест семьи якутских крестьян-середняков, а молва сложила легенду о том, как в детстве мальчик упал с колокольни, и приземлившись в траву невредимым, на всю жизнь понял - Бог есть. Сам Дмитрий Кононович описывал такую история произошедшей в 1970-х годах с другим человеком, а из детства вспоминал батюшку, который на исповеди раз и навсегда внушил ему, что нельзя воровать и лгать, да русский букварь, подаренный "на 13-й версте" неким Сергеем Прокопьевым. Так воспитанный на "Олонхо", якутских легендах и сказках, Суорун Омолоон вошёл в мир православия и великой русской культуры. Культурой этой он проникся, прочувствовал её величие, но никак не противопоставил своей. "Русская литература - это наша литература, вместе мы богаче" - говорил он много десятилетий спустя. Что не мешало творить только и исключительно на родном якутском, благо перед автором в те годы лежала целина с парой робко протоптанных тропок. В 1932 Дмитрий Кононович создал первую якутскую драму "Кюкюр-уус", а в 1947 по его либретто была поставлена первая якутская опера "Ньурган-боотур Стремительный", основанная на крупнейшей из былин "Олонхо". На излёте сталинизма писатель ненадолго угодил в тюрьму, но с позднесоветской эпохи неуклонно превращался в живую легенду, мудрого старца народа саха. Первый "скансен" Якутии он создал методом народной стройки: не прося средств у государства, на субботники по благоустройству территории, переносу и воссозданию построек выходило от 150 до 400 человек. Ну а название... с одной стороны, инициатива снизу должна была укладываться в генеральную линию партии, а с другой, тот русский, что дал маленькому Сивцеву букварь, скорее всего сам был из политссыльных. Якутскую область Российской империи называли "тюрьмой без решёток", но сотни образованных и пассионарных людей в её глуши вывели якутский народ из может и прекрасного, но очевидно затянувшегося культурного Средневековья. Этот даже не воздушный, а духовный мост "Якутия - Большой мир" и попытался показать здесь Дмитрий Кононович.

2.

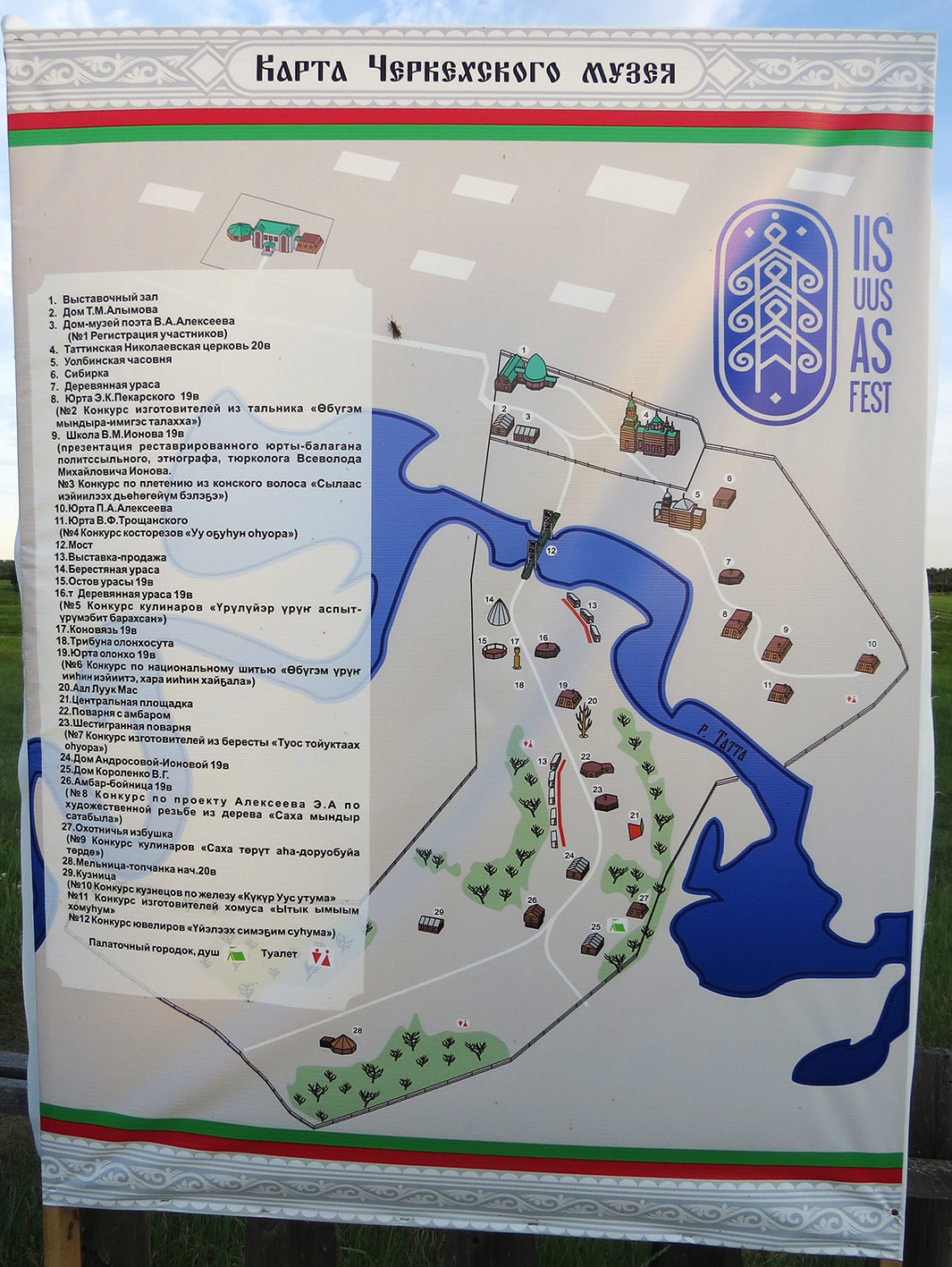

Главная улица Черкеха тянется параллельно Колымской трассе, мимо новой школы и Музея Якутской государственности (см. прошлую часть), и упирается в заметный со всего села зелёный купол - основное здание Черкёхского музея. В двухэтажном корпусе находятся администрация и кухня, где мы пили чай в компании Изабеллы Яковлены, Николая Ефимовича и нашего шофёра Николая Егоровича. Там же и пара гостевых комнат - единственное место на много километров вокруг, где можно переночевать, и это большая проблема для музея в 4-6 часах (как паром пойдёт) пути от Якутска. За 600 рублей в день тут можно остановиться всем желающим, но негде размещать главный контингент отечественных музеев - школьные экскурсии. Мы жили в комнате одни и имели возможность гулять по огромной (дуга 600 на 300 метров) территории музея в любое время суток - например, ходили на закате смотреть эдельвейсы, которые я показывал в конце прошлой части. Экскурсия же рассчитана на полный день, а то и на два дня - речь якутских экскурсоводов неспешна и длинна, как рассказ у камелька зимним вечером...

3.

Новенький балаганчик отмечен на схеме как дом-музей почти современного (родился в 1949 году на Вилюе, но с 1967 года живёт на Татте) якутского поэта Василия Алексеева, фактически литературный салон при скансене:

4.

Рядом - и первый экспонат: дом Тимофея Алымова, революционера-анархиста из Средней Азии (родился в Капустином Яре, вырос в Перовске - теперешней Кызылорде), который в 1911-12 годах жил в ссылке в селе Баяга, а в 1918 на Бодайбо примкнул к большевикам и был убит в бою под Киренском. В этом же доме располагались первое в наслеге училище, откуда вышел якутский писатель начала ХХ века Николай Неустроев, и первая больница в улусе. Теперь дом, перенесённый в Черкёх в 1981 году, служит мастерской - на веранде ждут реставрации фрагменты скульптур, мебель, сани и нарты, которые Николай Ефимович настоятельно просил не снимать.

5.

Самовары же, вместе с якутской мебелью, гобеленами и всякой всячиной, знакомой по десятку музеев из прошлых частей - в круглом зале под зелёным куполом.

6.

У крыльца - вросший в землю УАЗик, последним владельцем которого, как нетрудно догадаться, был Суорун Омолоон. "Козлик" так и стоит здесь с 2005 года, негласно превратившись в полноценный экспонат - за машинкой явно следят, и лишь трава вокруг напоминает, что достигнута последняя верста.

7.

Главный вход в музей - у зелёного купола, но даже калитка на заднем дворе тут весьма симпатична. Как и сама Якутия, Черкёхский скансен делится на две части рекой - только не огромной Леной, а тихая болотистой Таттой. Мы пока на левом берегу:

8.

Над которым высится деревянная Никольская Таттинская церковь (1900-02) - исходная постройка музея. Название напоминает о том, что с момента образования Таттинского улуса в 1912 году и до 1930 года именно Черкёх был его центром:

9.

Не знаю, всё-таки падал ли Дмитрий Сивцев с колокольни. Но последней работой его, законченной в 2004-м, за год до смерти, в возрасте 98 лет, была литературная редакция "Санга кэстыл" - Нового Завета в благословлённом Церковью переводе на якутский. Вот и памятник писателю стоит у храма:

9а.

После церквей Кёрдема, Бютейдяха, Арылаха с такими же угловатыми формами и изящными наличниками как единственным украшением Никольская церковь воспринимается образцом местной школы деревянного зодчества. Абсолютно российской - но не сказать, чтобы русской:

10а.

В храме, где воссозданный иконостас дополняют портреты архиерев и миссионеров - музей якутского православия с иконами, утварью, изданиями "Санга кэстыла" и стендами про Якутский казачий полк (см. здесь в конце).

10.

Силуэт церкви в миниатюре повторяет Уолбинская часовня то ли Николая Угодника, то ли Иннокентия Иркутского (в разных местах), срубленная в 1850-х годах и перенесённая сюда в 1979-м:

11.

Сарайчик за храмами открывает тему ссылки. Это "сибирка" - сельская тюрьма-одиночка для местных смутьянов и проезжих каторжан:

12.

На кадре выше - та часть, где сидела охрана, а камера сибирки - вот:

12а.

Дальше в той стороне - навес с парой повозок:

13.

И наполовину скрывающая его в этом кадре деревянная ураса, не последняя в нашем рассказе и потому запертая. За ней - то, что можно было бы назвать Сектором ссыльных. Обилием которых, по преданию, улус обязан старосте Роману Оросину, который давал взятки губернатору за то, чтобы самых образованных изгнанников присылали на Татту:

14.

На кадре выше фигурки Наташи и Изабеллы Яковлены пестреют у входа балаган (он же юрта, он же капитальный якутский дом) Эдуарда Пекарского, перенесённый при создании музея из урочища Джеряннах:

15.

Этот поляк не столь знаменит, как Ян Черский или Александр Чекановский, в честь которых в Сибири называют города и хребты, да и путь его выглядел чуть иначе. Родившись в семье обедневшей шляхты под Минском в 1858 году, в польских восстаниях он не смог поучаствовать просто за малостью лет. Пекарский жил в Таганроге и Чернигове, проникаясь понемногу идеями социалистической революции. Приехав в Харьков учиться на ветеринара, вскоре Пекарский был отчислен политическим причинам, а после очередного эсэровского теракта его на всякий случай упекли в Сибирь. Но такова уж суть русской ссылки - "эту был энергию, да в мирных целях": на новом месте революционер стал учить якутский, и в 1895 году не очень-то заметил, что срок наказания вышел и он может вернуться домой. Лишь в 1910-х годах Пекарский уехал в Петербург, где и жил, заведуя сибирским сектором Кунсткамеры, до 1934 года.

15а.

В 1896-1930 годах он создал поистине фундаментальный труд - первый в мире словарь якутского языка.

16.

В чём помогал ему Всеволод Ионов, ссыльный народник из Астраханской губернии, попавший в Якутию в 1883 году после 5 лет каторги. Здесь он сменил несколько сёл, женился на якутской сказительнице Бэгэ Маарыйа, и везде учил грамоте местных детей. Следующий балаганчик - школа Ионова, работавшая в 1894-1901 годах:

17.

Сейчас там идёт реставрация, поэтому внутри мы не увидели ничего, кроме деревянных стен и одинокого камелька. Ионов же в 1901 году перебрался в Якутск, консультировал научные экспедиции, редактировал журналы и газеты, а в 1910-11 годах на основе трудов Пекарского создал первый якутский букварь. После чего отбыл в Киев и умер в феврале 1922 года в небезызвестной Буче.

18.

Совсем маленький балаганчик, лодка рядом с которым вроде бы (если я верно помню) осталась от съёмок какого-то кино - дом народовольца Василия Трощанского, которому якуты успели дать имя по-своему - Тараатай:

19.

Дворянин из Кишинёва, в столице он вступил в организацию "Земля и Воля", два года провёл в Петропавловской крепости за убийство жандарма и ещё 10 лет - на страшной Карийской каторге. Наконец, в 1886 году Василий Филиппович осел без права выезда в Черкёхе, где вместе с другими ссыльными издавал "Улусный сборник".

20.

Научные труды Трощанского посмертно опубликовал всё тот же Пекарский, и обереги под потолком напоминают, что важнейшим из этих трудов была "Эволюция чёрной веры шаманства у якутов", законченная в 1895 году.

20а.

В Черкёхе Тараатай прожил 12 лет, и неизменно впечатляет в этих балаганах то, что ссыльные почти не вносили корректив в найденную якутами конструкцию с наклонными стенами, лавками-завалинками (орон) и глиняным камельком (огох). Разве что придумали делать "немецкие углы", выступающие вглубь помещения:

21.

В 1898 году Трощанский здесь и умер, и его могила с раннесоветским обелиском и современным чардаатом (склепом) - на кладбище за Таттой с видом на музей:

22.

Самый дальний в Секторе ссыльных - дом Петра Алексеева, построенный в 1886 году якутскими бедняками Дмитрием Чохоровым и Никитой Хаптагаевым в местности Булгунняхтах. Вернее, его реплика, но - чрезвычайно убедительная снаружи:

23.

У юрты Алексеева была особенность - две печи: классический якутский камелёк и что-то вроде попытки его улучшить. Сын смоленский крестьян, Алексеев работал на ткацких фабриках Москвы и Петербурга, где примкнул к народникам и был арестован по "делу пятидесяти". Однако как истинный революционер, Алексеев превратил зал суда в свою трибуну, и сказанную им в 1877 году фразу "…Подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда и ярмо деспотизма, ограждённое солдатскими штыками, разлетится в прах" взял на вооружение Ильич. Этого хватило, чтобы Таттинский улус, куда Пётр Алексеевич отправился в ссылку в 1884-м, назывался в 1963-90 годах Алексеевским районом.

24.

В ссылке герой-пролетарий экспериментировал с конструкцией камелька и учил якутов пользоваться косой-литовкой, пока в 1893 году на аласе Тюмэтэй его не прикончил случайный разбойник.

24а.

Теперь вернёмся ко входу в музей и перейдём по висячему мостику в Заречье, представляющее собой широкой остров меж таттинских рукавов. Эту часть скансена я бы назвал Этнографический сектор, а открывают её две урасы и сэргэ - священная коновязь, сочетавшая практические и ритуальные функции. Сэргэ в Якутии стоят всюду, но больше современные, а это - вполне историческое, поставленное в 19 веке тойоном Абрамовым из Булгунняхтаха.

25.

Огромный белый чум с чуть выгнутыми краями - это и есть ураса, или точнее могол-ураса (берестяной шатёр), летнее жилище зажиточных якутов. В данном случае, как я понимаю, просто реплика - ведь разве может якутский музей народного зодчества обойтись без главного символа этого самого зодчества?! Заодно тут выставлена утварь - кожаные бурдюки для изготовления кисломолочных продуктов, берестяная посуда для быта и чороны - резные деревянные кубки для торжественного кумысопития. Об этом всём я рассказывал здесь, а здесь показывал ещё и мастерскую чоронов.

26.

Равно как и за устройством урасы и балагана отсылаю в свой пост о "Дружбе". Между урасами двух музеев отличия только в деталях, да и то небольших. Вот например прикрытая хаппахчы - орон девушки на выданье:

27.

Рядом странная конструкция - всего лишь каркас урасы, в отличие от "целых" урас - подлинный. Кольцо из сэргэ с перемычками - круглогодичная основа, на которую летом ставились жерди и засыпались землёй ороны. Название "берестяная ураса" не вполне точное: прежде якуты делали из бересты ткань наподобие ХБ, но секрет её забылся с появлением брезента.

28.

Люди попроще ставили деревянные урасы, которые во всей Якутии я видел только в Черкёхе: конкретно эта сооружена в 1867 году. Более грубая и примитивная постройка "о 8 углах" оснащена таким же точно очагом и оконцем в крыше, но что особенно удивительно по своим временам - разделена на комнаты!

29.

Чуть дальше стоит классический якутский балаган, или зимняя юрта из местности Сасыл-Уйалааах. В Черкёхе он стал Домом Олонхо, о чём напоминают многочисленные лосиные рога, саламы (ленточки-обереги) и деревянные статуи:

30.

Внутри - обычный в общем интерьер с мощным камельком:

31.

В трубу которого я даже заглянул:

31а.

"Олонхо" - один из двух на всю Россию объект Нематериального наследия ЮНЕСКО, попавший в список в 2005 году. Якутский эпос повествует о трёх мирах - верхнем с 9 небесами богов, среднем Орто-Дойду с людьми и духами мест иччи и нижнем Аларраа-Дойду, где живут злые абасы. Ещё - о племени пралюдей Айыы-Аймагыы ("родня богов"), которое всемогущий демиург Юрюнг отправил (а не изгнал!) осваивать Орто-Дойду и изгонять абасов. "Олонхо" - это, без преувеличения, коллективная душа якутского народа: и космогония, и святое писание, и летопись. В нём чередуются рассказы, песни и театр одного актёра - речитатив с несколькими канонами: скажем, для боотура, для девушки, для разных животных вроде друга-коня или благовестника-стерха, или для мудрого старца Сээркэн-Сэсэна. Эпос слагают многочисленные былины длиной от 10 до 36 тыс. строк, исполнение которых занимало несколько суток чистого времени. То есть растягивалось на недели и месяцы - долгие тёмные зимние вечера, когда за окном несовместимая с жизнью температура, явно сыграли в якутской культуре не последнюю роль.

32.

Олонхосуты (сказители), знавшие эпос наизусть и читавшие его в подобии транса, в якутском обществе были и остаются одними из самых уважаемых людей. Свой сказитель, как кузнец или шаман, был у всякого уважающего себя рода. Олонхосутами, к которым приходили даже из других улусов, во все времена были богаты окраины Саха-Сирэ - Татта и Вилюй. В 19 веке такой славой обладали десятки имён, а слушали всё те же Пекарский, Трощанский или не отметившийся в Татте поляк Вацлав Серошевский - основоположник якутоведения. Пели "Олонхо" и "якутский Робин Гуд" Манчаары, и "красный шаман" Платон Ойунский, записавший "Ньурган-боотур" как поэму. Но в переломном ХХ веке ключевую роль в сохранении эпоса сыграл Сергей Зверев (Кыыл Уола) с Верхнего Вилюя. Потомственный сказитель, в Великую Отечественную войну он писал патриотические песни, а в 1947 году помогал Якутскому театру в постановке "Ньурган-боотура" по либретто Омолоона. Знакомый и с миром древней духовности, и с городской культурой, Кыыл Уола дал неоценимый материал фольклористам и этнографам, а главное - напомнил народу не забывать "Олонхо". Со смертью Зверева в 1973 году на передний план вышел Пётр Решетников из Черкёха - самый известный современный олонхосут. Точнее, ийэ-олонхосут - импровизатор, в рамках сюжета не воспроизводящий тексты по памяти, а сочиняющий их на ходу. Собираясь в Чёркех, я мечтал пообщаться с Пётром Егоровичем лично... но никто не сказал мне почти до начала поездки, что он ушёл в 2013 году. Лишь недавно у сказителя вдруг появилась наследница - дочь Розалия, большую часть жизни спокойно работавшая в черкёхская поликлинике и не понимавшая призвания отца. Пока в ней не проснулся некий голос: олонхосут, как и шаман - не выбор, а призвание. Николай Ефимович пригласил Розалию Решетникову выступить перед нами:

33.

Две её песни - вступительную и от лица зловредного абасы, я выкладывал в посте о духовной культуре якутов. Здесь - ещё несколько песен "Олонхо":

Голосом и мимикой Розалия Петровна здорово перевоплощалась из образа в образ. Вот например очевидный боотур:

А здесь чувствуется счастливый конец сказания:

А вот Изабелла Яковлевна в компании подрастающего поколения - внуков Розалии Петровны и просто таттинских детей, подающих надежды стать сказителями.

34.

Продолжает тему якутской мистики Аал-Луук-мас (Мировое древо), изготовленное по просьбе православного Суоруна Омолоона советским мастером Семёном Ычановым.

35.

В 21 веке Мировое древо пошло вразнос, и Николай Ефимович озаботился его спасением. Реставрация прошла в 2021-22 годах при поддержке депутатов Ил-Тумэна (якутского парламента) Якова Ефимова и Михаила Гуляева:

36.

Полюбовавшись на детали трёх миров...

37.

...вернёмся в Орто-Дойду. За древом стоят бабаарыны - ещё одна разновидность деревянных юрт. Судя по названию, похожему на русское "поварня", якуты не упростили до такого состояния деревянные урасы и не позаимствовали напрямую бурятские деревянные юрты, которые не могли не видеть по пути в Иркутск. Зато это сделали ямщики, устраивавшие в них кухни на оборудованных в 1740-е годы почтовых станциях Ленского тракта, и вот с них бабаарына уже разошлась по аласам. Урасу, более совершенную во всём, кроме простоты возведения, она почти вытеснила уже в 19 веке. Но и развалины бабаарын я видел лишь в сайылыках - временных хуторах у пастбищ и покосов:

38.

Дальняя (на кадре выше) бабаарына заперта, а в ближней, построенной в 1880 году старостой Тарсинского наслега, невооружённым глазом видны отличия от деревянной урасы - плоский глухой потолок и камелёк вместо очага.

39.

Обратите внимание на тонкие и корявые брёвна. В постах о Чурапче и окрестностях я много расписывал про совершенно неожиданный в Центральной Якутии дефицит питьевой воды: осадков тут очень мало, и деревья питается талой водой, которой мерзлота не даёт уйти глубоко в землю, людям же остаются лишь застойные озёра. Чуть менее неочевидно, что тут и с деревом не лучше - в основном якутская тайга низкорослая и корявая, а в наши дни брёвна в Якутск везут в основном из Витима.

39а.

В 19 веке якуты под русским влиянием начали строить избы - но своеобразные: с плоскими дерновыми крышами (осадков-то всего ничего!) и из тонкого бревна. За бабаарынами стоит дом-летник Марии Андросовой, которую мы тут уже встречали под именем Бэгэ Маарыйа - выйдя замуж за русского интеллигента Всеволода Ионова, сказительница превратилась в этнографа. После смерти мужа она не раз возвращалась в Якутию с экспедициями и помогала Пекарскому в работе над словарём. И только почему дома супругов разнесены так далеко, для меня так и осталось загадкой.

40.

Завершает тему ссылки дом Владимира Короленко, русского писателя и самого, пожалуй известного широкой публике из увековеченных тут людей. Выходец с Украины, в Амгинскую слободу он попал в 1881 году, впрочем, как революционер-народник, а писательский путь начал лишь в 1885 году, когда из ссылки прибыл в Нижний Новгород. Во многом - по якутским впечатлениям: Короленко жил в пристройке к избе крестьянина Захара Цикунова, из общения с которым и родился его первый рассказ "Сон Макара". Кое-где пишут, что это был якут Сакынов, ну а истина - посередине: "Макар (...) очень гордился своим званием и иногда ругал других "погаными якутами", хотя, правду сказать, сам не отличался от якутов ни привычками, ни образом жизни. По-русски он говорил мало и довольно плохо, одевался в звериные шкуры, носил на ногах торбаса, питался в обычное время одною лепёшкой с настоем кирпичного чая, а в праздники и в других экстренных случаях съедал топлёного масла именно столько, сколько стояло перед ним на столе". Да и разве якутская это мечта - "всё бросить и уйти на "гору". Там он не будет ни пахать, ни сеять, не будет рубить и возить дрова, не будет даже молоть зерно на ручном жёрнове. Он будет только спасаться. Какая это гора, где она, он точно не знал; знал только, что гора эта есть, во-первых, а во-вторых, что она где-то далеко, — так далеко, что оттуда его нельзя будет добыть самому тойону-исправнику…"

41.

Рядом с юртой мы увидели памятник Короленко и кучу строительного мусора - здесь полным ходом шла реставрация. Сейчас камелёк украшает, может быть, выведенное угольком слово "СОЛЬ" - так Короленко напоминал себе, что не надо забывать солить пищу, и Николай Ефимович делился планами воссоздать эту надпись.

42.

Рядом, на опушке - тройка сэргэ, сделанных в 1927 году Платоном Ойунским:

43.

А за ним притаился в лесу охотничий домик размером меньше, чем наш УАЗ-"Патриот":

44.

Внутри те же лавки да камелёк. И специальная пробка в стене, вынув которую охотник мог сходить по нужде, не вставая:

45.

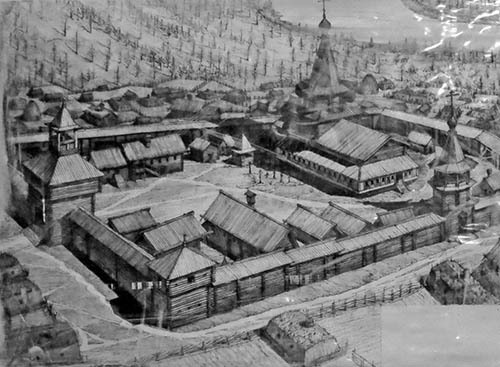

Последнюю, самую дальнюю и разреженную часть, я бы назвал Производственным сектором. Открывает его, конечно же, "башня Манчаары", корректнее - башня тойона или просто осадный амбар. На своей равнине якуты жили совсем как горцы - россыпью оседлых скотоводческих племён, а потому немудрено, что их тойоны, подобно горским князьям, сооружали защитные башни. Хранилось в них в основном добро, а хозяева укрывались лишь в случае набега. Возведение осадных амбаров продолжилось и в русскую эпоху, теперь не от междоусобиц, а от разбойников, и "виновником" последнего поколения якутских башен стал Манчаары, робингудивший й в 1830-40-х годах в теперешнем Мегино-Кангаласском улусе. В тамошней Майе я показывал самую красивую башню Пономарёвых, а это - срубленная в середине 19 века башня Марковичей из мегино-кангаласского селения Лампа:

46.

За башней - пара кузниц: в старину это были не менее чтимые места, чем святилища. Ведь предками якутов, их тюркским компонентом, считаются воинственные курыкане, в сыродутных горнах получавшие почти чистое железо и потому вооружённые до зубов. Уйдя из Прибайкалья на север, их потомки забыли письменность и колесо, но сохранили первоклассную для средних веков металлургию. Думается, именно выходы железных руд на притоках Лены определили место, где курыкане нашли новый дом. Кузнец у якутов слыл фигурой мистической, и в отличие от шамана, к которому относились скорее со страхом, пользовался безусловным почётом. Кузнецы делали и шаманские обереги, поэтому шаманы были бессильны перед их духами-покровителями, как и все айыы (боги) уважали Кудай-Бахсы - бога-кузнеца, жившего снаружи всех измерений. Всё это немудрено: именно железо обеспечило саха гегемонию в своём мамонтовом краю, как позже русским - порох.

47.

Якуты знали огнеупорную глину и строили из неё печи до 2 метров высотой и до метра в диаметре, укрытые от мороза в срубы с обычной глиной. В среднем на кило железа уходил воз древесины, поэтому заготовляли лес и добывали руду летом, а перевозили зимой, когда вставший лёд открывал нартенные пути. Одну плавильню строили и обслуживали 10-15 человек: гораздо раньше, чем на Урале, тут возникла пусть и сверх-архаичная, но - промышленность. Под навесом - реплика якутской плавильни, яма для пережигания дров на древесный уголь и печь летней кузницы вроде камелька. Последнюю подарил музею Борис Неустроев - Мандар Уус, одно из изделий которого я показывал в музее в Чурапче, а есть они и в якутском Музее Хомуса:

48.

Зимой кузнецы работали прямо в жилых балаганах, давая им дополнительное тепло, но тут зимняя кузница - в отдельном здании. Справа, обёрнутые шкурой - якутские меха:

49.

По всему помещению - инструменты:

50.

И кусок болгуо, то есть крицы. Её килограмм получался из 10 кило руды, ещё 1/3 шлаков и примесей выбивала дальнейшая перековка. На выходе получалось волокнистое железо или даже качественная сталь, но чаще - смесь того и другого. Её русские казаки и знали как "якутское железо" - гибкое, но поддающееся закалке. Качеством оно было сравнимо с уральским или даже европейским железом, а главное - у русских не получалось так же эффективно выплавлять его из местных руд, и зависимость от якутских металлургов вынуждала русскую власть быть сговорчивее в вопросах местного самоуправления и сбора ясака. Ленский тракт открыл Якутию для поставок уральского железа, но ещё в середине 19 века тут добывали порядка 50 тонн руды в год.

51.

Самое дальнее и самое уникальное сооружение музея - это миэлингсэ, мельница-топчанка. Её конструкция сложилась в 19 веке, когда якуты, посмотрев на русских, убедились, что если пахать землю, из неё не полезут абасы, и сами начали выращивать пшеницу и картофель. Эту топчанку построил в 1934 году в местности Усун-Куол Сыланского наслега Чурапчинского улуса мастер Семён Дьяконов (Сэмэн Уус) при участие братьев-кузнецов Энсии.

52.

В Якутии мало рек, да и те стоят 2/3 года; бывают ураганы, но в основном - штиль. Так что ни ветряных, ни водяных мельниц тут не было, а единсвенным источником энергии оставался гужевой. На топчанке бык не ходил по кругу, хотя сам того не понимал - животное топталось на месте по наклонной шестерне, заставляя её вращаться:

53.

Привод в здании мельницы:

54.

И жёрнов над ним, совсем маленький по сравнению со всей конструкцией:

54а.

Частью мельницы был амбар, где теперь вместо зерна - утварь. Обратите внимание, что нигде по всему музею мы не видели керамики - сделать металлическую посуду или вытесать её из дерева металлическим ножом якутам было проще, чем обжечь из глины.

55.

Ценность последней топчанки такова, что в 2019 году её реставрацию курировал лично Глава республики Айсен Николаев в рамках проекта "Сохраним памятники". Колесо, увы, пришлось заменить, но оригинальный каркас так и лежит в траве гигантской паутиной:

56.

...Суорун Омолоон планировал создать 6 музеев, но успел - только 3. По факту даже 4: небольшой скансен в селе Кёрдем собрали из построек, не отданных в "Дружбу". Музей Якутского тракта создали другие и не совсем там - Дмитрий Кононович хотел расположить его в Табаге, но в 2005 году старый ям в Еланке ближе к Ленским столбам восстановили местные жители братья Соколовы. В Якутске Суорун Омолоон хотел создать Музей естественной истории, посвящённый "природе Севера и человеку Севера", но в общем и действующие музеи вполне раскрывают эту тему. Обиднее всего за несостоявшийся музей народностей Севера, который Дмитрий Кононович хотел расположить поистине труднодоступно - в селе Тополиное за 200 километров от Колымской трассы, в тупике круглогодичной дороги вдоль Яны. Ну а последним лугово-аласным творением Суоруна Омолоона стал странный литературный скансен "Татта" в райцентре Ытык-Кюёль. Куда и отправимся в следующей части.

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область) - см. оглавление №1.

Средняя Лена (Витим - Якутск).

Витим и Ленск.

Лёнск - Олёкминск.

Олёкминск.

Ленские Столбы.

Еланка - Табагинский мыс.

Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.

Кердем, Павловск, Нижний Бестях.

Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.

Якутия в общем.

Природа, история, символы.

Якуты. Материальное.

Якуты. Духовное.

Неякуты. Русские и коренные народы Севера.

Якутск. Старый город и новый облик.

Якутск. Вечная мерзлота.

Якутск. Музеи Якутска.

Якутск. Центр.

Якутск. Окраины.

Якутск. Чочур-Муран.

Заречные улусы Якутии.

Усть-Алданский улус. Соттинцы.

Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.

Мегино-Хангаласский улус. Майя.

Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.

Чурапчинский улус. Чурапча.

Чурапчинский улус. Арылах.

Таттинский улус. Черкех и окрестности.

Таттинский улус. Музей в Черкехе.

Таттинский улус. Ытык-Кюель.

Нижняя Лена - будет позже.

Амуро-Якутская магистраль - будет позже.

https://varandej.livejournal.com/1141137.html

lj_varandej

Вторник, 29 Ноября 2022 г. 20:31 (ссылка) lj_varandej

Вторник, 29 Ноября 2022 г. 20:31 (ссылка)

Майя - крупное село (7,2 тыс. жителей), визуально скорее небольшой городок в самом на всю Якутию маленьком (11,7 тыс. км² - меньше всех российских областей, но всё же больше Адыгеи) и густонаселённом (3 чел/км² - на уровне Карелии) Мегино-Кангаласском улусе. До 2007 года она была райцентром, но затем уступила эту роль Нижнему Бестяху у переправы в Якутск, оставшись в своём краю культурной столицей. Даже чуть контркультурной: главный здешний герой - разбойник Манчаары, "якутский Робин Гуд". Его имя приклеилось и к главному памятнику: на аласах старой Якутии, совсем как в долинах седого Кавказа, строились башни - вот только из дерева, а не из камня.

Здесь же немного расскажу о дороге с показанного в прошлой части гигантского аласа Мюрю: за вояж по Заречным улусам Якутии стоит благодарить проект "Живое наследие", депутата Госдумы РФ Сардану Авксентьеву, администрации Республики Саха и улусов. В сегодняшнем случае - Мегино-Кангаласского улуса и тогдашнего руководителя его Службы управления персоналом Александра Романовича Брызгалова.

Пыльная грунтовка из Борогонцев километрах в 80 от них пересекает алас Тенгюлю - второй по величине в Якутии (а стало быть и в мире) после Мюрю и точно так же вмещающий несколько сёл - Тарат, собственно Тенгюлю и Тумул. Последние тянутся к Колымской трассе на другой стороне аласа, вот только громкое название обманчиво. Легендарная "дорога на костях" начинается лишь за Алданом, а реконструированный из просёлок участок в Заречных улусах пристыковался к ней лишь на последнем рубеже столетий. От Тенгюлю до Бестяха, сплошь неплохим асфальтом, мы проезжали дважды, причём оба раза - с востока на запад. В первый день маршрута мы гнали по белой ночи из Борогонцев в Бестях что есть сил, думая лишь про гостиницу и постель. Зато в последний день маршрута, ранним вечером по дороге в Якутск с далёкой Татты, наш водитель Николай Егорович на белом "Патриоте" сказал, что знает отличное кафе близ Тумула:

2.

Название "Нал" пусть не смущает - безнал тут тоже принимают вполне, а само место среди якутян легендарное. За каре приземистых корпусов с наклонными, как у якутских балаганов, стенами, придающем "Налу" сходство с гостиным двором на старой столбовой дороге, скрывается по сути дела загородное продолжение колоритных ресторанов Якутска. Как я понял, в разные годы "Нал" удивляет по-разному: в интернете пишут о деревьях и чучелах животных, Егорыч припоминал тут мини-зоопарк с северным оленями, ну а нас встретил парк деревянных скульптур:

3.

По еде "Нал" - просто очень добротная столовая, которая пользуется спросом: мы как-то удачно проскочили, встав в очередь вторыми-третьими, а вот дозаказать что-то я уже не смог, потому что у кассы скопилось человек 20.

4.

Касса на кадре выше - за спиной, а напротив неё - небольшой музей советской ностальгии, самым ярким впечатлением которого для меня стали не чемоданы и радиоприёмники, а разглаженные фантики знакомых по детству конфет:

5.

Ещё через 60 километров Колымская трасса приводит в Нижний Бестях, где администрация улуса пристроила нас в отличную гостиницу "Орда". Причём - на две ночи: во второй день маршрута мы отправились на юг по трассе "Лена" к красотам соседнего "просто"-Хангаласского улуса, который в Якутии не зря прозвали "диснейленд". С реки мне ещё только предстояло посетить там Ленские столбы и бизонарий в Усть-Буотаме, а Егорыч отвёз нас к не тающему летом леднику Булуус, слоистым скалам Курулура и в два старинных села - исконно-якутский Кёрдем с отличным музеем и деревянной церковью и некогда старообрядческий Павловск у дореволюционной ещё переправы к Якутску.

6.

Та переправа вела к Аянскому тракту, который в 1840-х годах проложила на свои деньги Русско-Американская компания для снабжения Аляски, а в итоге по этой дороге снабжал Якутскую область импортными товарами "Доброфлот". Обрубок Аянского тракта - третья выходящая из Нижнего Бестяха трасса "Амга", по которой мы и направились утром третьего дня. Нашей путеводной нитью стала толстая и грязная труба, с 2004 года снабжающая ленской водой Майю, Чурапчу и Татту: ведь осадков в Якутии чуть больше, чем в Калмыкии, сравнима с калмыцкой и плотность речной сети, а озёр хоть и больше, чем жителей, но все они в аласах, а стало быть - загрязнены навозом с пастбищ на травянистых склонах. Обратите внимание, что водовод лишён термоизоляции: он работает только летом - ведь зимой у якутов есть чистый лёд...

7.

Ехать километров тридцать. Майя встречает сэргэ да памятником Фёдору Попову - это первый якут-Герой Советского Союза, погибший в 1943 году, форсируя Днепр близ Гомеля.

8.

Майа основана в 1902 году, но я не приметил в ней ни единого старого дома. Зато, видимо как родина первого кисил-боотура (красного богатыря), она впечатляет количеством воинских памятников. Мимо крупнейшего мемориала на главной площади (1967) мы проезжали несколько раз, но заснять его толком у меня не вышло. За кадром осталась Мать-Якутия, а тут можно разглядеть барельеф, в котором я лишь на фото с большим удивлением узнал миниатюрную копию монумента панфиловцам в Алма-Ате!

9.

Под мемориалом - базарчик выходного дня и площадь с фонтанами и новостройками, на которой сворачиваем с Амгинской трассы:

10.

К белоснежной Санта-Барбаре, как называют в народе за характерные арки и сроки строительства первый постсоветский дом Майи:

11.

Напротив этого памятника раннего капромантизма раскинулся сквер с обелиском 50 лет Октября, в котором якутский зодчий явно пытался зашифровать сэргэ: чуть позже, к 1980-м, якутские ритуальные коновязи станут основной формой памятников в Республике.

12.

Ну а 1967-й год для Майи вообще был плодотворным: помимо двух мемориалов, тогда здесь появился краеведческий музей имени Романа Васильева, местного уроженца, возглавлявшего Якутскую АССР в 1953-56 годах. Как я понимаю, уже в постсоветское время к длинному корпусу пристроили павильон в виде юрты, ну а сейчас этот музей один из лучших в республике:

13.

На крыльце нас встретил главный научный сотрудник - молодой энергичный Александр Владимирович Эверстов.

12а.

И вкратце рассказав о том, как устроен Мегино-Кангаласский улус, повёл знакомиться с Василием Слободчиковым, более известным как Манчаары:

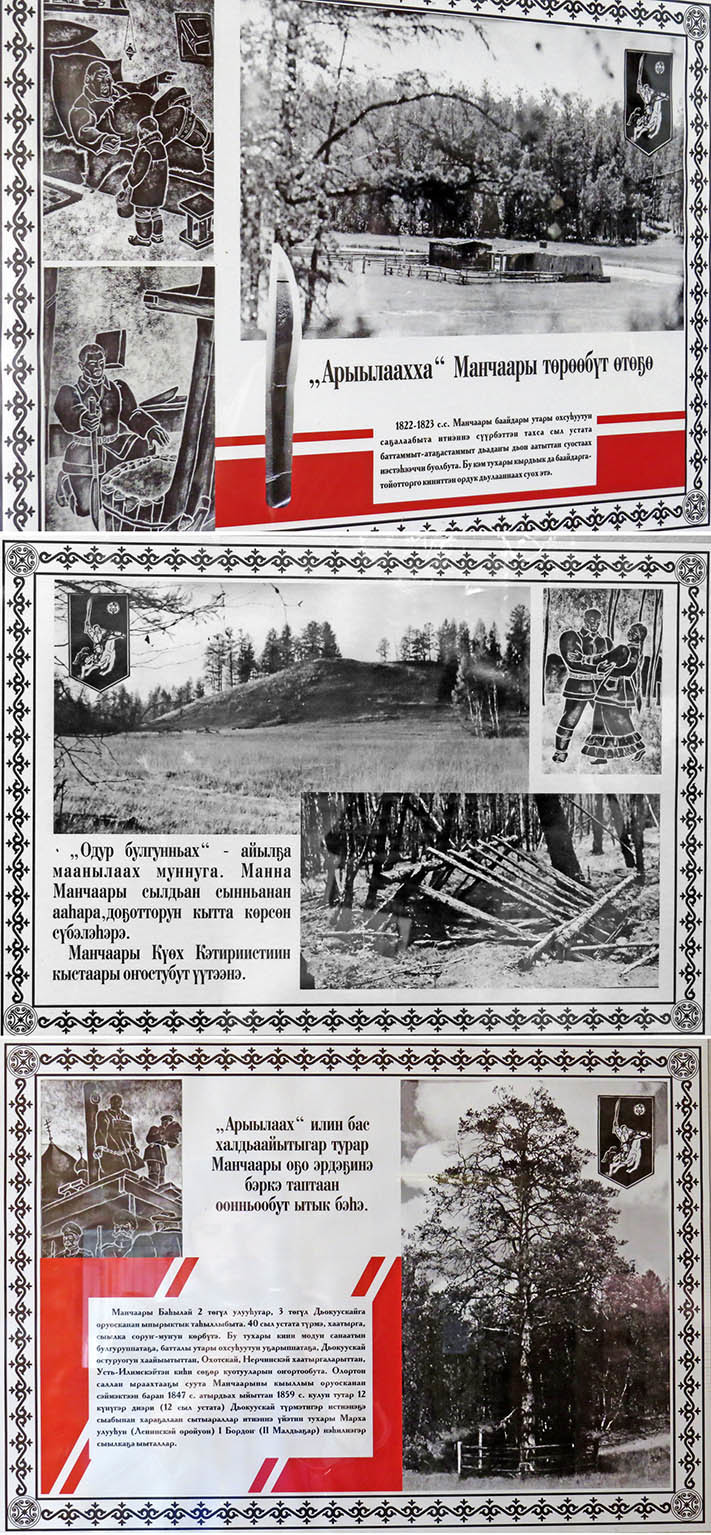

14а.

Сколь распространён по свету образ "благородного разбойника" - у чопорных англичан это Робин Гуд, у горячих мексиканцев - Зорро, у вайнахов - абрек Зелимхан, у гуцулов - Олекса Довбуш, ну а в российском фольклоре так и вовсе НЕблагородного разбойника надо ещё поискать. И все эти предания рождаются из одного и того же. В 17 веке якутские восстания угасли потому, что тойоны рассудили "не можешь предотвратить - возглавь" и начали слать челобитные и даже посольства в Москву. Цель их была одна - возможность самим собирать ясак, и цели этой они достигли. В 18 веке, после крещения якутов, ясак стал обычным оброком по числу голов скота, вот только размеры этого оброка сразу начали расти и дополняться всякими налогами, к 19 веку окончательно сделавшись неподъёмными. Русская власть положила конец междоусобицам, но не решила их причину - ещё в 16 веке в Саха-Сирэ закончились свободные аласы. Только теперь конфликты за них решались не огнём и мечом, а судом и долговой распиской. На богатых и бедных якуты и в дорусское время делились охотнее, чем на простолюдинов и знать, а теперь гнёт богачей стал нестерпимым. Ярким представителем таких баев-самодуров был другой Василий Слободчиков по прозвищу Чоочо, приходившийся рано осиротевшему Манчаары дядей. Собственно, в народных преданиях и осиротел наш герой по вине тёзки - Чоочо то ли не дал его матери три копны сена в голодную зиму, то ли и вовсе над ней надругался. Будучи безраздельным хозяином мегинского Арылаха (это название, как и Томтор, в Якутии есть почти в каждом улусе), Чоочо и правосудие тут вершил сам, и вот в 1822 году 17-летней Манчаары попал ему под горячую руку то ли за кражу кобылы на мясо, то ли за пьяную драку с супругом глянувшейся женщины в Якутске. Бросать непутёвого племяша в тюрьму, за неимением оной в улусе, Чоочо не стал, и потому публично высек его на глазах у всего наслега. Для якута такое наказание означало несмываемый позор, но не зря имя Манчаары в переводе значит Осока - невзрачная трава, режущая руки до крови. Василий ушёл в лес, а вскоре осознал, что ему вполне по душе жизнь разбойника. В 1820-х годах он ураганил больше в одиночку - угонял лошадей и коров, грабил дома, а в первую очередь всячески мстил своему дяде. Однажды перестарался - решив поджечь байские стога, спалил накануне зимы все запасы в наслеге, порядка 240 тонн сена, собранные десятками людей за несколько лет. После такого быть благородным разбойником Манчаары мог для кого угодно, но только не для земляков. Прежде судимый 3-4 раза, теперь схваченный жандармами разбойник был закован в кандалы и отправлен на солеварню в Охотск. Но каторга Манчаары продлилась считанные месяцы: в 1833 году он бежал, и устроив что-то вроде ставки на огромном булгунняхе (мерзлотном бугре) Одур, начал играть по-крупному.

14.

Теперь разбойники обирали богачей и тойонов, и как и всякие Робин Гуды, заступниками бедных прослыли просто потому, что ничего у бедных не могло заинтересовать их. Основным методом Манчаары стал даже не грабёж, а вымогательство, и в средствах воздействия на своих жертв "благородный бандит" не стеснялся. Связав жертву, он входил в некий экстаз наподобие шаманской болезни, даром что ещё и отлично пел и умел сказывать "Олонхо", а одна из легенд гласит, что по заговору шамана Тэппэха в него правда вселился абасы - злой дух из нижнего мира. Манчаары плясал, кричал страшные слова и каркал по-вороньи да размахивал батыёй ("таёжным мачете" в виде маленькой клинковой алебарды), нанося связанному богачу болезненные, но не смертельные раны. Или, если дело было в доме, сдирал с хозяина штаны да сажал в тлеющий камелёк голым задом. Над дочерью Чоочо, кажется в последний раз наказав старого обидчика, Манчаары надругался, но чаще похищал девушек за выкуп. Например, молодую вдову, вернувшуюся в дом своего отца Капитона Слепцова. Но возвращать Кьох-Катерин, то есть Зелёную Катерину, как прозвали её за цвет наряда, Манчаары быстро передумал: между похитителем и заложницей завязался роман. В преданиях она стала его верной спутницей, ждала из тюрем и следовала за ним по лесам и аласам, ну а достоверно то, что Манчаары и Зелёная Катерина провели вместе зиму с 1833 на 1834 год, а ближе к весне разбойник был вновь арестован. Теперь отправили его на Нерчинскую каторгу, но после нескольких лет на проклятых рудниках, в 1841-м, Манчаары снова бежал в родные края, где, конечно же, взялся за старое. Теперь - куда осторожнее: изловить его не могли ещё несколько лет. И всё же были у Манчаары некоторые особенности, не позволявшие считать его простым головорезом. Во-первых, симпатизировали ему не только бедняки, но и многие влиятельные якуты, радевшие за свой народ - например, старик Сэсэн Аржаков, в 1789 году ходивший в Петербург и добившийся местного самоуправления для якутов. Во-вторых, при всей своей прижизненной славе Манчаары оставался одиночкой: на каждое дело он собирал новую банду, кого-то привлекая подарками, а кого-то угрозами. Ну а самое, пожалуй, поразительное свойство этого разбойника - Манчаары никогда и никого не убивал. Отнимал имущество, честь, здоровье, но ни единожды - жизнь, и даже Чоочо пощадил, когда тот лежал связанным у его ног.

15.

Последний раз Манчаары поймали в 1847 году, а всего по вынесенному на областной уровень "делу Василия Слободчикова" проходило 43 человека. Большинство из них впервые увидели друг друга в зале суда - всё это были разовые подельники, получавшие из рук Манчаары награду. На этот раз суд решил обойтись без каторги, и следующие 12 лет, на два года дольше приговора, Манчаары провёл в тюрьме Якутска на цепи. О чём думал он в эти годы, иногда спасаясь пением "Олонхо"? Кто знает... В 1859 году Василий Слободчиков вышел из тюрьмы и отправился в ссылку на глухой Вилюй, где близ Нюрбы сам обзавёлся аласом, стадом, балаганом и семьёй. "Якутский Робин Гуд" тихо умер в собственном доме в 1870 году, а его поздний сын Бадьыай дожил до советской эпохи, когда образы благородных грабителей, конечно же, были в чести. Ну а что в вышеизложенной истории правда, что полуправда, а что откровенный фольклор тосковавшего по заступникам народа - теперь вряд ли кто-нибудь сможет сказать.

15а.

Да и наследие Манчаары - не главная здешняя ценность: музей в Майе называют иногда Музеем Одного Меча.

16.

Пожалуй, самые удивительные артефакты Якутии - это бронзовые мечи, по очертаниям и конструкции не похожие ни на что, известное науке. На кадре выше - 70-сантиметровый Сэндэлинский меч, найденный в 1985 году близ Бютейдяха и хранящийся здесь. На кадре ниже - полуметровый Укуланский меч, случайно откопанный в 1946 году на огороде близ Алдана и находящийся теперь в Якутском музее. Странно в этих мечах, что называется, "чуть более, чем всё". Клинок в виде ивового листа с мощным ребром настолько необычен, что скорее это был ритуальный предмет, чем оружие. Сама конструкция меча - сложносоставная: стержень клинка вставлялся в рукоять с оловянным припаем, а у Укуланского меча ещё и гарда и навершие крепились к ней отдельно. Сделаны эти мечи были неописуемо давно, примерно тогда, когда в Крыму появлялись первые колонии-полисы, в Европе был основан Рим, а в Средней Азии - Самарканд: 2500-2700 лет назад. Но как считается, они не были привезены в Якутию, а здесь и ковались - видимо, из местных руд, а значит и местными мастерами. Довершает интригу то, что есть и третий Харбинский меч, обломки которого были найдены в 1956 году в виноградниках у села Шанчжитан в 180 километрах юго-восточнее столицы Хэйлунцзяна. Когда ковались эти мечи, в Китае даже Эпоха Сражающих царств ещё не начиналась, но сами царства в тогдашнюю эпоху Чжоу уже представляли собой развитую среди прочего Древнего Мира цивилизацию. Правители княжества Янь со столицей Цзи в черте нынешнего Пекина тогда изгнали с Хуанхэ на Сунгари и Амур некий народ сушеней, из которого, вероятно, и разветвилась впоследствии тунгусо-маньчжурская языковая семья. Как расселялась она в дальнейшем - наука не даёт пока однозначный ответ, но с тунгусами отождествляют и Усть-Мильскую культуру Якутии, в эпоху которой были созданы эти мечи. А стало быть, уйдя в 7 веке из Прибайкалья от нашествия тюрок-курыкан, вдоль Лены эвенки расселились не впервые...

16а.

Ну а в Майе Александр Владимирович сделал всё от него зависящее, чтобы мы не называли его учреждение Музеем одного меча! Под сводами юрты тут компактная, но очень насыщенная этнографическая экспозиция, включающая, например, лучший из виденных мной костюм ойуна (якутского шамана):

17.

Или отличные макеты жилищ - летней урасы, зимнего балагана с хотоном (хлевом, который пристраивали с севера) и маленького летнего балагана.

18.

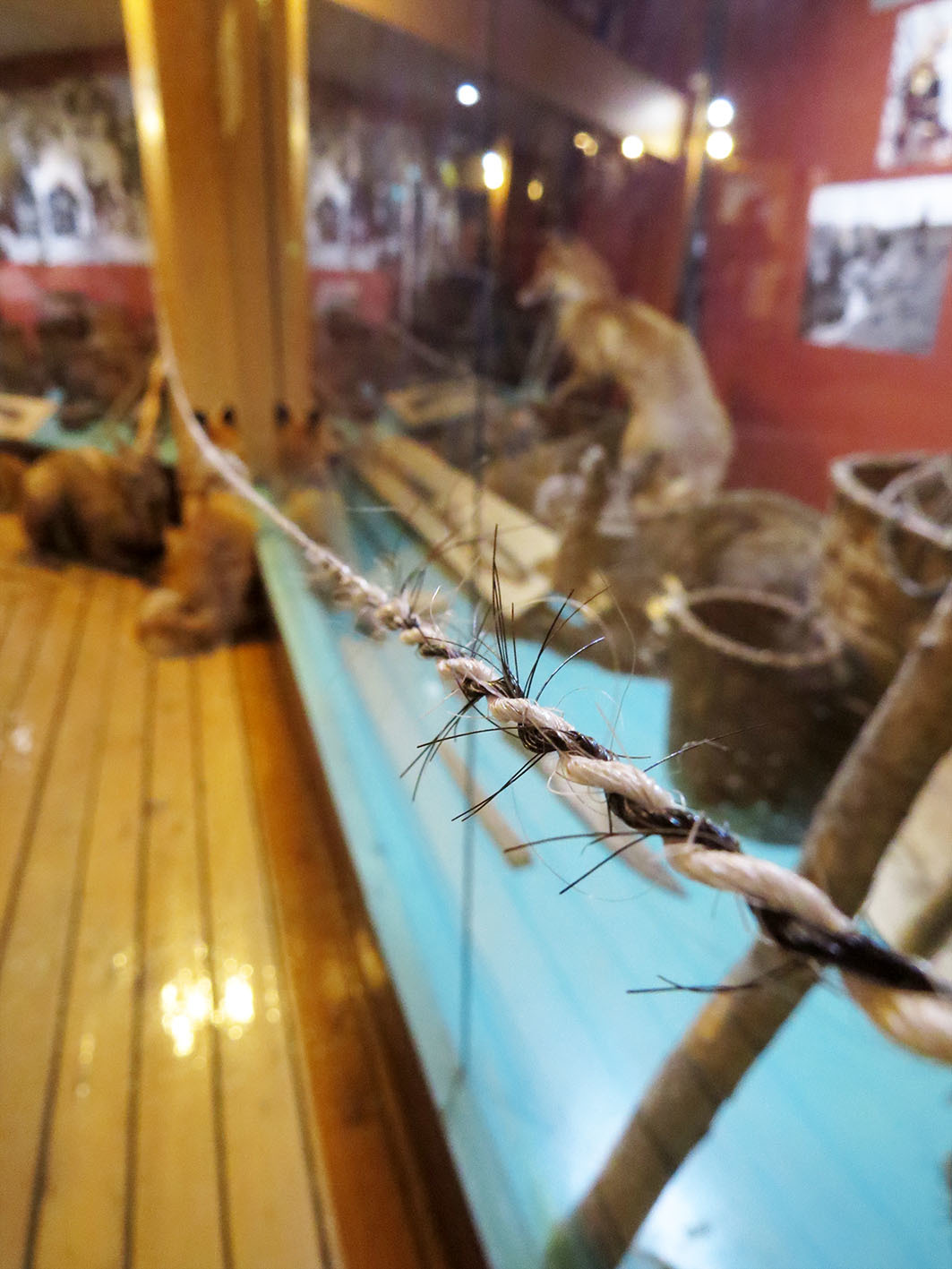

За стильными верёвочками из конского волоса и блеском витрин - чороны, посуда, мебель, крестьянский инвентарь, детские игрушки и всё прочее неповторимо-якутское, но повторяющееся от улуса к улусу из музея в музей. Экспонаты, которые показались мне самыми интересными из всей Якутии именно здесь, я показывал в постах о материальной культуре саха (фото №6-7) и о духовной культуре (фото №16-16а). Пока же пройдём по другим витринам и залам:

19.

Вот на другой стороне юрты - кортики и медали улусных тойонов, ковавшиеся в Иркутске атрибуты их власти. Тот, что на зелёной подставке, принадлежал Андрею Кычкину (Чурулаану), амбаром которого мы любовались в Соттинском музее под открытым небом в позапрошлой части.

20.

Надо заметить, дореволюционные улусы (по факту - якутские волости в уездах) по своему масштабу различались ещё сильнее, чем современные. Большую часть левобережья от Амги до Татты занимал Ботурусский улус, в котором жила добрая половина якутов в дюжине разных, в основном общетюркских по происхождению, племён. С ним соседствовали крошечные Мегинский и Восточно-Кангаласский улусы: мегинцы были небольшим, но развитым и зажиточным в силу своего положения у торговых путей племенем, а кангалассы - и вовсе крупнейшей племя якутов, чей вождь Тыгын-Дархан в 16-17 века пытался объединить всю Саха-Сирэ. В 1930 году по итогам народного схода мегинцев и правобережных кангалассов и был образован Мегино-Хангаласский район, который в нынешних реалиях можно назвать заречной округой Якутска. Символы отличия разных эпох: медаль тойона - подарок передовику механизации - значок Трудовой Доблести...

21.

В других залах - подлинные костюмы со съёмок якутского исторического эпика "Тыгын-Дархан":

22.

А аутентичное женское платье с серебряными украшениями:

23.

Советские игрушки - у меня в детстве были такие зелёные рыцари, а у Наташи - кукла-африканка:

24.

Мегинцы дали народу саха не только первого советского героя, но и первого академика: Владимир Ларионов был учеником великого Патона, занимался вопросами износостойкости металлов в условиях Крайнего Севера и под конец возглавлял Институт физико-технических проблем Севера в Якутске. Не стало его в 2004 году - от внезапного инфаркта в аэропорту Новосибирска.

25.

Что же до героев, то помимо павшего смертью храбрых Фёдора Попова отсюда был Семён Титов - пройдя войну живым, Героя он так и не получил, но по числу прочих наград был известен среди односельчан как Семён Семимедальный.

26.

Дальше выйдем на двор с деревянными скульптурами и бутафорской пушкой:

27.

Обветшалое здание за музеем - это приходской дом Васильевской церкви (1913): от неё самой, кажется, не осталось даже фото, а место её и территориально, и по сути в Майе занял музей. Впрочем, часть у крыльца пристроена в 1970-е годы, а стены царских времён едва выглядывают из-за кустов. Ну а поодаль - ценнейший архитектурный памятник Мегино-Хангаласского улуса:

28.

Существование "башенных культур" в самых разных уголках земли и самые разные эпохи, у таких непохожих народов, как без пары веков современные вайнахи, средневековые ирландцы или древние нураги с Сардинии, конечно настраивает на конспирологический лад. Но всё куда проще: до государств основной единицей человеческого общества служили племена, взаимоотношения которых регулировались в лучшем случае устными кодексами чести, а скорее - и вовсе ничем. И если эти племена кочевали - то всё в общем было просто и ясно: при столкновении с врагом надо его задержать, сковать боем, и за это время отвезти обозы и скотину достаточно далеко. Вот только оседлые народы тоже жили племенами, тоже копили добро, а друг к другу порой не с визитами вежливости хаживали, а в набеги. Особенно любили друг на друга набегать скотоводы: поля соседу можно сжечь, только самому какой прок с этого? Скотину же угнать - куда сподручнее, и вересковые пустоши Ирландии и Шотландии, долины Кавказа, аласы Якутии - все они были населены именно оседлыми скотоводами. Как правило, племя слишком мало, чтобы построить полноценную крепость, а те племена, которым это удавалось, вскоре стремились к созданию государства, как те же кангалассы во главе с Тыгын-Дарханом и ставкой на месте будущего Якутска. Чаще же сил племени или рода хватало только на башню, в которой жить не очень-то комфортно, но высоки шансы пересидеть набег. В Якутии, как всегда, вступает в дело специфика: Каргыс-Уйэтээ ("век резни") тут наступил лишь в 16-м столетии, когда земли перестало хватать на всех, и продлился около трёх поколений до русской колонизации. Якутский быт же, несмотря на одну из лучших в мире Средних веков металлургию, впечатляет почти полным отсутствием камня. Поэтому башни тут строили из дерева, а найти совершенную конструкцию, как на Кавказе, люди саха попросту не успели. Так специфически якутской фортификацией стал осадный амбар, он же башня тойона, он же башня Манчаары - все те из них, что сохранились, строились в 19 веке уже не от междоусобиц, а от разбойников.

29.

И в общем ни один музей деревянного зодчества в Якутии не обходится без подобной башни (см. Кердем, Соттинцы или пока ещё не описанный Черкех), а где-нибудь осадные амбары ещё стоят среди лугов. Но лучшая из них, самая средневековая по облику и духу - башня тойона Ивана Пономарёва - Чёкчёнго-кулуба из Мельжехсинского наслега на Лене напротив северных окраин Якутска. Богач Пономарёв соорудил её в 1833 году, при первых вестях о побеге Манчаары из Охотска. Тем более это не долго: если вайнахская бов строилась ровно год, то осадный амбар 95 человек (включая 25 плотников) собрали из 450 брёвен за 5 суток. В брёвнах они прорубили 64 отверстия, которые в случае набега становились бойницами, а в основном использовались как продушины.

30.

Принять бой 3-этажной башне Пономарёва так и не случилось, а с появлением музея её назвали башней Манчаары и под имя борца за народное счастье признали памятником архитектуры. Сюда башню перевезли в 1972 году, кроме основания, ворошить которое у якутов считается дурным знаком - в музее нижний венец сделан мастерами с Амги. И вот ещё странная закономерность: башня Манчаары и башня Тыгына в Якутии, крепости Шамиля на Кавказе, Татарский вал в южнорусских степях - как часто молва называет укрепления в честь тех, против кого они строились...

30а.

Покинув музей, прокатимся по посёлку - как уже говорилось, больше похожему на городок:

31.

Здесь немало и советских капитальных зданий, а новостройки приходят на смену баракам - кажется, как москвичи в Боровск или Переславль-Залесский, якутяне переезжают сюда на покой.

32.

Бизнес же явно не поспевает за ними - проголодавшись, мы столкнулись с тем, что во всей Майе в выходные нет ни одного работающего кафе! Одно нашлось - да и у тех лишь доставка по предзаказу.

32а.

И, конечно, куда же без памятников - летящий Манчаары да одинокий Аал-Луук-мас, Мировое древо, у которого отмечают поселковые Ысыахи:

33.

За сопкой от Мемориала Победы и парой километров дороги мимо свалки, упрятанной за высокий забор, встречает Урасалах - огромный алас с сухим дном:

34.

На викимапии его обозвали "многофункциональным аласом" - в тишине и зное там снуют трактора с косилками, а порой траву топчут гости самых разных событий от Ысыаха-Олонхо (главного в республике и второго по размаху после городского Ысыаха-Туймаада) до концертов якутского рока. Тусулгэ (площадки с алтарями и урасами) тут закреплены за различными организациями улуса, и вот в одной из урас отмечали корпоратив то ли библиотекари, то ли бухгалтеры:

35.

27-метровый Аал-Луук-мас тут возвели в 2013 году на Ысыах-Олонхо:

36.

И из всех, что я видел в Якутии, я бы назвал его самым красивым:

37.

"Курган" в основании символизирует Аллараа-Дойду - нижний мир тех самых абасов, что внедрили шаманы в Василия Слободчикова. Беседка на нём - это Орто-Дойду, то есть наш средний мир, ну а ветви - 9 небес, каждое с фигурой и символом своего айыы (божества) вплоть до всемогущего демиурга Юрюнг-Тойона на верхушке.

38.

Нижний мир спрятан надёжно, верхний - изображён искусно, а средний - проработан с любовью:

39.

Отдельные сюжеты каждый якут, наверное, узнает с первого взгляда, мне же остаётся лишь снять шляпу перед создавшим всё это мастером Фёдором Марковым.

39а.

На Ус-Хатыне, где проходит Ысыах-Туймаада, Мировое древо встречает у входа, а в Урасалахе стоит посреди Тусулгэ-Айыы - Божьей площадки, на которой глубокой белой ночью начинают обряд встречи Солнца. Знойным полднем же в урасы 9 богов захаживают кони - но им можно, они и так посланники неба...

40.

Дальше меня окончательно доканала жара, и погрузившись в кондиционированный УАЗ-"Патриот" да попрощавшись с Александром Эверстовым, мы с Николаем Егорычем отправились смотреть мегино-хангаласскую глубинку.

41.

Но об этом будет следующая часть.

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область).

Качугский тракт и Баяндай.

Качугский район. Качуг.

Качугский район. Анга.

Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Усть-Кут (2020).

Осетрово - Киренск.

Киренск - Ичёра.

Давыдово - Визирный - Витим.

Средняя Лена (Витим - Якутск).

Витим и Ленск.