|

|

Так что там было не так с Артемидой – богиней-охотницей?Воскресенье, 18 Августа 2024 г. 07:01 (ссылка)

Скажите, какие ассоциации у вас возникают при упоминании в одном предложении слов "Древняя Греция" и "мифы"? Наверное, сразу воображается Олимп и обитающие на нем всесильные боги с их вечными дрязгами, кровавыми расправами и прочими непотребствами. Артемида. Арт. Фэнтези. Однако и на этом пестром фоне сей многогранной и разноцветной картины выделяется богиня Артемида своим целомудрием и вечной девственностью. Как такое могло получиться? Ведь даже строгая и правильная Афина, тоже девственница, к слову сказать, чуть было не завела интрижку. А что ж с Артемидой было не так? Начнем рассказ сначала и по порядку. Богов Олимпа жертвами не корми, а дай сходить "налево". Про Зевса-громовержца уже все, наверное, наслышаны, потому как про его подвиги уже достаточно расписано. И вот, как-то раз Повелитель Олимпа повстречал божество природы красавицу Лето. И не удержался от искушения: соблазнил ее, а девушка в скором времени забеременела. Уильям Генри Райнхарт. Латона и ее дети. Гера, гневливая законная супруга Зевса, от таких новостей пришла в ярость и запретила Лете рожать где бы-то ни было. Ревнивица самолично стала зорко следить за исполнением своего строгого указа. Лето, гонимая отовсюду, нашла маленький озерный остров Делос, там и родила близнецов. Franceschini, Marc Antonio. Латона с Аполлоном и Артемидой. Артемида появилась на свет первой и сразу стала принимать тяжелые роды у своей матери. Так появился на свет Аполлон – сын Леты и близнец Артемиды. Артемиду, кстати, потом стали почитать как покровительницу плодородия, и роженицы взывали к богине с мольбами о легких и безболезненных родах. Родовые муки матери произвели столь тягостное впечатление на несмышленого ребенка, что Артемида решила: я рожать не буду! И на всякий случай решила обезопасить себя от беременности странным образом: когда девчушке было всего три года, она попросила Зевса, своего отца, подарить ей вечную девственность. Потом подумала-подумала и еще попросила много-много имен, лук со стрелами, много-много подруг-нимф, чтобы было с кем играться-забавляться, и много-много гор и лесов – мест для игрищ и забав. Любимице своей Олимпийский Повелитель отказать не мог и просьбы те исполнил. Артемида богиня. Арт. Фэнтези. А потом пубертатный период прошел, и Артемида оформилась в девушку. Тут бы и полюбиться бы ей с кем-нибудь, да вечная девственность мешает. Вот, наверное, поэтому богиня-охотница становится жестокой до жесткости, вредной и мстительной. Иначе чем объяснить особую страсть Артемиды к кровавым проделкам? Например: как-то Ниоба, лепшая подруга Лето, посмеялась над ней из-за того, что та родила всего двоих детей в то время, как у Ниобы было семеро дочерей и столько же сыновей (или даже всех по девять). Ключевое слово "было", потому что Артемида вступилась за обиженную мать и расстреляла дочерей из лука, а ее братец Аполлон аналогично разобрался с сыновьями. Богиня-охотница Артемида. Арт. Фэнтези. Был еще случай. Однажды юный охотник Актион увидел Артемиду обнаженной во время купания в её излюбленном ручье. Богиня так рассвирепела, что превратила юношу в оленя, и он был разорван своими же собаками. А за что? Радовалась бы, как настоящая женщина, что ею кто-то любуется. А как Артемида поступила со своей подругой Каллисто? Нимфу совратил Зевс. Как ему откажешь? Он же – громовержец и повелитель! Тем более, что тот для соблазнения девушки превратился в Артемиду! Вот богине бы спросить у Каллисто: кто тебя обрюхатил? Та бы прямо ей и ответила: ты, моя распрекрасная подруга! Несчастная судьба у невинной нимфы: то ли Артемида ее пронзила стрелой, то ли Гера в медведицу превратила, но жить спокойно Каллисте не дали. И это только тройка примеров из длинного списка. Богиня Артемида. Арт. Фэнтези. На этом и остановимся. Подведем итоги странностям богини. 1. То, что у Артемиды была нежная дружба с подругами – это факт. Зевс невольно это доказал, превращаясь в Артемиду для соблазнения Каллисто. Ведь нимфа приняла развлечение с мнимой богиней, не удивляясь и не возмущаясь, а как должное. 2. На серийного маньяка прекрасная охотница не тянет, хотя и любила кровь пускать. Но откуда такая жестокость у девушки? Очевидно, игры с нимфами и прочими подругами не давали желаемого результата. От того у нее возникали раздражительность, мстительность, злость и непримиримость. Хотя, кто этих богов поймет-разберет? Они же боги: им все позволено. Разве им кто-то может что-либо сказать/указать/пожурить?

Так что там было не так с Артемидой – богиней-охотницей?Воскресенье, 18 Августа 2024 г. 07:01 (ссылка)

ДИОНИС ЗАГРЕЙВоскресенье, 03 Сентября 2012 г. 01:47 (ссылка)

Вячеслав Иванов Διόνῡσος, эп. ион. Διώνῡσος ὁ Дионис, тж. Βάκχος, Ἴακχος, Βρόμιος (Бромий, т.е. шумный, гудящий, поющий), Εὔιος (Эвий, «благой»), δίγονος (δί-γονος, дважды рождённый) Anth.; διμήτωρ (δι-μήτωρ, имеющий двух матерей Eur., Diod); ὥριος, цветущий; νόμιος, пастушеский, охраняющий стада; κερασφόρους, рогатый; Ἀγριώνιος, дикий, яростный; Ἀνθρωπορραίστης, растерзывающий людей; ὠμηστής, пожирающий сырое мясо; ὠμάδιος, свирепый.¹ Ζαγρεύς — Загрей, эпитет Диониса в образе быка; Многочисленные свидетельства античных писателей, изображения на вазах, рельефы представляют менад  разрывающими животных, например, ланей (διασπᾶν νεβρούς), тельцов, быков. Молодых волчат и козлят, приносимых в горы, они питают молоком своих сосцов (что, не без основания, особенно отмечает миф) и потом растерзывают. Еще во второй половине IV в. н.э., мог воскреснуть в народе стародавний обычай: по словам церковного историка Феодорита,² «огонь горел на идольских жертвенниках, и посвященные в оргии Диониса бегали, одетые в козьи шкуры, и разрывали собак в вакхическом исступлении». разрывающими животных, например, ланей (διασπᾶν νεβρούς), тельцов, быков. Молодых волчат и козлят, приносимых в горы, они питают молоком своих сосцов (что, не без основания, особенно отмечает миф) и потом растерзывают. Еще во второй половине IV в. н.э., мог воскреснуть в народе стародавний обычай: по словам церковного историка Феодорита,² «огонь горел на идольских жертвенниках, и посвященные в оргии Диониса бегали, одетые в козьи шкуры, и разрывали собак в вакхическом исступлении».Козья шкура — дионисийское одеяние (αἰγίς, τραγῆ), наравне с фракийской «бассарой» (откуда — Бассариды или Бассары, фракийские менады), одеждой, по-видимому, из лисьих шкур, от известного Геродоту слова, означающего лисицу.³ Дионисова «небрида» (νεβρίς) — накидка из шкуры лани, а техническое выражение культа νεβρίζειν значит «облекаться в небриду» и «растерзывать ланей». Аналогия обстановки шаманского оргиазма невольно останавливает  внимание: шаманы носят личины, плащи из оленьих и козьих шкур; к плащам прикрепляют жгуты, изображающие змей с раскрытой пастью; в руках держат трости, — подобно тому, как служители Диониса, облеченные в звериные шкуры и часто замаскированные, перепоясывались змеями и вооружались тирсами. внимание: шаманы носят личины, плащи из оленьих и козьих шкур; к плащам прикрепляют жгуты, изображающие змей с раскрытой пастью; в руках держат трости, — подобно тому, как служители Диониса, облеченные в звериные шкуры и часто замаскированные, перепоясывались змеями и вооружались тирсами.Из глубокой древности шло обыкновение — надевать на себя для обрядового действа шкуры разорванных, в жертву богу, животных. Мясо их пожиралось, и притом пожиралось сырьем. За исконность этой формы жертвы ручается ее дикая первобытность. По слову Еврипида, «Вакх, носящий священную небриду, охотится за добычей из крови козьей, за усладой сырого мяса». По Аполлонию Родосскому, вакханки — «фиады, сырьем питающиеся» (ὠµοβόροι).⁴ Климент Александрийский в своих полемиках настаивает на отвратительности этого священного язычникам обычая. ___________________________ [1] Слова ὠμηστής и ὠμάδιος являются производным от ὠμός: ὠμός 1) сырой, невареный (ὠμούς τινας καταφαγεῖν Xen. — съесть кого-л. живьем, перен. жестоко расправиться с кем-л.); 2) дикий, грубый, суровый, жестокий (δεσπότης, φρόνημα, ὀργή Aesch.; δαίμων Soph.; βούλευμα, στάσις Thuc.; ψυχή Plat.); ὠμηστής (ὠμ-ηστής) adj. m, редко f {ὠμός} 1) питающийся сырым мясом (Ὠμηστῇ Διονύσῳ καθιερωθῆναι Plut. — быть заколотым в жертву Дионису Сыроядному); 2) кровожадный (ἀνήρ Hom.). ᾔστωσα aor. к ἀϊστόω ἀϊστόω — уничтожать, истреблять, губить. ὠμάδιος (ὠμ-άδιος) {ὠμός} ἀδίκως — несправедливо, беззаконно Aesch., Her., Lys., Plat. ἄδικον τό тж. pl. беззаконие, насилие Pind., Xen., Plat. [2] Θεοδώρητος ὁ Κύρου — Феодорит Кирский, выдающийся христианский писатель V века, представитель Антиохийской школы богословия. [3] βασσάρα ἡ накидка из лисьей шкуры; βασσάριον τό ливийская лисица Her. [4] ωμοβόρος (ωμο-βόρος) — питающийся сырым мясом. βορός {βιβρώσκω} прожорливый Arph., Arst., Luc. Служительницы Диониса пожирают сырое мясо разрываемых ими животных в подражание своему богу и для приобщения его трапезе, так как раздрание — жертва Дионису, будучи в то же время, как мы увидим, воспроизведением его страстей. Оттого Дионис носит священное наименование Омадий (Ὠµάδιος, Ὠµηστής), от ὠμός — «сырой». Орфические секты сохранили и углубили древний вакхический обычай: их члены, приняв однажды, при посвящении, участие в священной оргии, где разрывались животные и мисты причащались их окровавленному мясу, — воздерживались потом навсегда от употребления мясной пищи. По свидетельству Фирмика Матерна, на острове Крит долго держался связанный с триетерическими празднествами обряд, который названный христианский писатель рисует так: «Они терзают живого быка зубами и разбегаются с нестройными криками и воплями по лесным чащам, делая вид, что бешенствуют в безумии». Это было служение Дионису Таврофагу.⁵ ___________________________ [5] ταυροφάγος (ταυρο-φάγος) — поедающий быков, эпитет Диониса Soph. Раскопки Эванса показали, что миф о Минотавре, «человекобыке», пожиравшем человеческие жертвы в критском Лабиринте, не лишен исторического основания. Стенные фрески Лабиринта, храма или дворца, посвященного «богу двойного топора» (λάβρυς), изображают род боя быков, где жертвами разъяренных животных оказываются отданные им на добычу пленники. Миф о растерзании Дирки, привязанной к дикому быку, позволяет видеть в этом обычае элементы религии дионисического характера. Свидетельство Фирмика скрепляет связь приведенных фактов. Кажется, что дионисические оргии, своего рода оргиастические «бои быков», соединенные первоначально с человеческими жертвами, впоследствии же ограничивавшиеся растерзанием быка, имели древнейшие корни, между прочим, на Крите, где божество, являющееся изначала с чертами Диониса, позднее — с ним отождествленное, почиталось преимущественно в образе быка. Не подлежит сомнению, что дионисийские причащения сырому, живому телу жертвенных животных были повсюду только заменой первоначальных человеческих жертв. Павсаний сообщает, что в Беотии принесение в жертву Дионису козлят заменило периодические жертвенные убиения мальчиков. «Есть тут храм и Диониса Эгобола.⁶ Как-то раз, принося жертву богу, они под влиянием опьянения пришли в такое неистовство, что убили жреца Диониса; убившие тотчас же были поражены моровой язвой и вместе с тем из Дельф к ним пришло веление бога приносить Дионису ежегодно цветущего мальчика; немного лет спустя, по их словам, вместо мальчика бог разрешил приносить им как жертву козу». Еще в эпоху персидских войн, по Плутарху (Themist. 13), были убиты в жертву Дионису — «Пожирателю сырого мяса» — три пленных перса. На Хиосе тому же Дионису (Ὠµηστής) приносился в жертву чрез растерзание человек, по сообщению неоплатоника Порфирия. На Тенедосе, где Дионису был усвоен упомянутый символ двойного топора, приносился в жертву телец; перед жертвоприношением на копыта тельца надевались котурны — высокая обувь, употребительная в трагедиях, и тот, кто нанес топором удар жертве, спасался к морю от предполагаемого преследования мстителей за убийство, — что повторяется и в обряде аттических Буфоний.⁷ Замена человеческой жертвы умерщвлением животного не может быть означена культом с большой прозрачностью. Прибавим, что Дионис, которому приносилась тенедосская жертва, был Дионис — «Разрыватель людей» (Ἀνθρωπορραίστης). ___________________________ [6] αἰγοβόλος (αἰγο-βόλος) adj. m коз поражающий, эпитет Диониса. [7] βουφόνια (βου-φόνια) τά праздник заклания быка (в Афинах) Arph. Миниады мечут жребий, которой из сестер жертвовать Дионису, и вынувшая жребий отдает своего сына; сестры, в исступлении, почувствовав, по словам Плутарха, голод к человеческому мясу, разрывают и пожирают ребенка. С именем Диониса «Человекорастерзателя» должно сопоставить другое, однажды встречающееся, из его многочисленных наименований: Ψυχοδαΐκτης, что значит «убийца, или разрыватель, душ». Нельзя относить этого означения к его силе поражать душу недугом священного безумия (νουσφαλής, νοοπλανής). Нет, слово выражает идею религиозного каннибализма в его чистейшей форме. Боги каннибалов не столько антропофаги, сколько психофаги: они питаются душой, а не плотью жертв. Терзая плоть жертвоприносимых, Дионис растерзывает их душевное тело, их психею. Поистине, дионисизм есть растерзание индивидуума, разлучение Я с собой самим. Мы приходим к твердому выводу: убийственная сторона дионисийского оргиазма есть исконный оргиазм каннибализма. Этот каннибализм в принципе навсегда сохранился в Дионисовой религии, но был ослаблен в применении. Человеческие жертвы никогда не были упразднены окончательно; но пожирание плоти человеческой было отменено. Тем не менее, символика культа искала сделать прозрачным первоначальное значение живьем пожираемой жертвы, как жертвы человеческой. Человеческие жертвоприношения в Дионисовой религии были трех родов: жертвенные убиения детей (как кажется, исключительно мужского пола), мужчин и женщин. Если два первые типа соответствуют младенческому и мужскому аспектам бога, — жертвы женские не столько связываются с муже-женским (ἀρσενόθηλυς) обликом Диониса или его женскими метаморфозами, сколько с представлением о принадлежности богу одержимой им женщины: ибо ему обреченная рассматривается как менада. Если умерщвленные для бога отрок, юноша, муж являют собой его же лики, то женская его жертва есть его Ариадна. Любовь Диониса смертельна. Что Ариадна, ипостась требующей человеческих жертв Артемиды, должна погибнуть, так же требуется логикой мифа, как и заклание Ифигении, представляющей собой другую ипостась той же человекоубийственной богини. Но миф, соединяющий Диониса и Артемиду, как два аспекта, мужской и женский, одной могущественной и страшной божественной силы, обусловливает гибель Ариадны ее соединением в любви с Дионисом. По свидетельству Гомера, Артемида убивает Ариадну своей «тихой» стрелой «по уликам Дионисовым», что значит, по-видимому, что служительница девственной богини навлекла ее месть, быв уличенной в нецеломудренном союзе с богом. Семела, первообраз Менады, погибает от любви отца Дионисова, который представлен мифом уже в аспекте Диониса, ему изначала присущем. Древний, первый Дионис имеет матерью безутешную Персефону. Трагическая Ио является в местном мифе также достойной матерью бога трагедий. Священные детоубийства и взаимные священные убиения исступленных служителей и служительниц Дионисовых взяты мифом из ужасной действительности кровавых экстазов древнейшей, забытой Греции. По отрывочным намекам мы догадываемся, что эти убийственные служения искореняли целые роды вековым самоистреблением. Так, неоплатоник Порфирий упоминает о дионисийском клане Бассаров, которые «в неистовстве человеческих жертв и вкушений жертвенных, исступленно нападая друг на друга, и друг друга пожирая, уничтожили все свое племя». Дионисийская религия принуждена была силой вещей, более всех других религий, искать освобождения, искупления от крайностей своего обрядового каннибализма. И вот, в ней развивается богатая жертвенная символика, которая сводится к одному принципу замены, подстановки животной жертвы наместо жертвы человеческой. В Аркадии жертвоприношение девушек заменяется их бичеванием пред кумиром Диониса, как в Спарте бичевание отроков пред идолом Артемиды замещает их жертвенное умерщвление. Культы обоих родственных божеств равно человекоубийственны, но освобождение исходит, по-видимому, из очищений Дионисовой религии, в лоне которой оно совершилось ранее. Это освободительное начало делается, по мнению Липперта, преимущественным признаком Дионисовой религии в религиозном сознании греков. Если Дионис является освободителем (Λύσιος), разрешителем (Ἐλευθερεύς), — это потому, думает названный ученый, что он вызволил матерей от закона детоубийства. Быть может, Липперт слишком настаивает на этой стороне дионисийской идеи. Во всяком случае, мы имеем в пользу этого положения некоторые указания. Вспомним миссию Эврипила (Εὐρύπυλος), который, открыв Ахаии нового бога, отменил тяготевшие над ней человеческие жертвоприношения Артемиде. По выражению того же исследователя, Дионис стал для эллинов примирительной Пасхой. Мы, конечно, не можем взирать без ужаса на это кровавое прошлое человеческого сердца. Но древнейшие религии, с их каннибализмом и исступлением, были плодотворным лоном религиозной идеи, осветившей мрак мира. Она стоила быть купленной дорогой ценой. Дорогой, — ибо эти древние люди, воспитавшие человечество своим священным восторгом, давшие ему навеки религиозный закал, — страдали. Но они не боялись ни страдания, ни смерти. Они были боговещие, чуткие к Божеству в мире, и они были жизнещедрые, ни себя, ни других не жалевшие в своих боговдохновенных порывах. Они не жалели разбить сосуд своего тесного Я и, только разбивая его, впервые обрели себя на воле, великие души. Жертва была сладостна этим древним исступленным, и недаром блаженной славит Еврипидов хор вакханок дионисийскую мученицу — Дирку: «О дочь Ахелоя, чтимая дева, ты приняла некогда сына Зевсова в струи твои! И ты, о блаженная Дирка, ты отстраняешь мой увенчанный сонм? Зачем ты презираешь, зачем бежишь меня? Подожди, будет тебе мил Бромий, клянусь гроздьями дара Дионисова!». Они любили, эти древние люди, простор мира и простор Бога и всем существом своим доказывали то, что мы, поздние, испытываем только в минуты мысленного созерцания, — что «сладостно крушенье в этом море» (Леопарди). Живым и непосредственным изволением вступали они в мистическое единение с силой, среди вечных богоявлений которой они жили. Ибо не должно думать, что мистицизм — в смысле исканий прямого общения и слияния с божеством — развивается как поздний цвет уже окрепшего религиозного сознания, что он — его утончение и одухотворение. Религиозно-историческое исследование приводит к противоположному взгляду. Употребление огня при жертвоприношении — сравнительно новая богослужебная форма. Огонь уже посредствует между материальной и сверхматериальной сферами. Этот «чистый жрец богов», по индийским и иранским представлениям, — как посредник, как жрец, становясь между человеком и богом, разобщает, разъединяет их. Более древняя форма жертвы состояла в непосредственном кормлении богов. Пища ставилась на местах, ими посещаемых, между прочим, на престолах, где они предполагались сидящими, или — так как кровь была их любимой пищей — жертвенник обмазывался кровью. К этому периоду жертвы относится происхождение обычая «феоксений» (откуда римские «лектистернии») — гостин богов, примеры которых мы встречаем и в Дионисовом культе, — совместных трапез, где боги принимают участие наравне с людьми. Здесь человек входит в ближайшее соприкосновение с божеством; но и эта близость, по-видимому, только ослабленная форма иного культового общения, когда человек искал большего и не столько думал о том, чтобы напитать божество, сколько о том, чтобы самому им напитаться и чрез то усилиться, обожествиться. Тогда человек еще вовсе не жертвовал, — он пожирал бога в его фетише, — животном или в человеке, им исполненном, и так становился до некоторой степени сам богом. Другим средством соединения служил — без сомнения, уже в древнейшие времена — мистический брак, примеры чему мы видели в дионисийской обрядовой символике. Искушение библейского змия: «вы будете как боги», — было некогда символом, исчерпывавшим все содержание религии; «делаться как боги» значило то самое, что впоследствии люди назвали «служением богам». В эту первобытную эпоху они еще далеки были от религиозного отчаяния гомеровского времени, когда имя богов было «бессмертные», а имя людей — «смертные», и непроходимая пропасть разверзлась между обоими родами. Ибо, как говорит позднейший орфик, «боги — улыбка Божества (единого), люди — его слезы».⁸ ________________________ [8] …«боги — улыбка Божества, люди — его слезы» — заимствование из египетской традиции. Ра-Атум возрадовался, увидев вернувшихся Шу и Тефнут, которые нашли его Око, и слезы радости упали из глаз его: «И они (Шу и Тефнут) возвратили мне (Ра-Атуму) Око мое вместе с собой, и потому воссоединился я с членами моими. Я зарыдал над ними и потому люди пришли в существование из слез, что упали из Ока моего». Люди по-египетски — rmṯ («ремеч»), поздняя форма — rmt («ремет»), а слезы — rmjt («ремит»). Поэтому фраза «люди — слезы бога» является игрой слов. В то время как религиозная мысль искала мистического синтеза между божественным и человеческим началами, оргиастические культы, и среди них преимущественно культ Диониса, поддерживали непрерывающуюся живую связь между новой мистикой и доисторической мистикой человека-каннибала, питающегося своим божеством, чтобы им исполниться, пожирающего сырое мясо людей или животных или плоть мертвеца, где он ведал божественное присутствие, — пьющего кровь своих жертв, т.е. их душу, чтобы одушевиться богом, им присущим. Как же мотивируется эта исключительная и единственная из греческих культовых форм? Растерзание совершается «в подражание страстям Дионисовым» (κατὰ μίμησιν τοῦ περὶ Διόνυσον πάθους). По Лактанцию, обряды произошли из воспроизведения божественных деяний, страстей и смерти (ipsi ritus ex rebus gestis vel ex casibus vel ex mortibus nati). Вот объяснение жертвы в историческую эпоху: она символизирует смерть бога, про которого миф повествует, что он был растерзан. Жертва — символ бога и его страстей, по позднейшему представлению. Но древность не знает символа: в ней он еще живая действительность. Было время, когда дионисийская жертва был сам Дионис. По Лактанцию, обряды произошли из воспроизведения божественных деяний, страстей и смерти (ipsi ritus ex rebus gestis vel ex casibus vel ex mortibus nati). Вот объяснение жертвы в историческую эпоху: она символизирует смерть бога, про которого миф повествует, что он был растерзан. Жертва — символ бога и его страстей, по позднейшему представлению. Но древность не знает символа: в ней он еще живая действительность. Было время, когда дионисийская жертва был сам Дионис. Недаром говорится об обрядовом растерзании ланей «растерзывать по слову (или преданию) тайны неизреченной» (διασπᾶν κατὰ ἄρρητον λόγον). В тайне тождества жертвы и бога и состоял, без сомнения, сокровенный, мистический смысл обряда. Ибо относить «предание тайны» к какому-либо мистическому мифу о Дионисовом растерзании нет оснований: миф в его разновидностях был издавна известен и распространен в греческом мире. Предание о растерзании Диониса-Загрея Титанами является в общих чертах установленным уже в VI веке. Загрей, первоначальный Дионис, — сын Зевса и Персефоны, Зевсовой же дочери, от которой он родил его, сам и придав ей образ змеи. Имя «Загрей» — имя хтонического божества, бога Смерти.⁹ ________________________ [9] Дионис приводился в соответствие с Аидом, владыкой подземного царства, через отождествление с египетским Осирисом. Осирис, в египетском представлении, был владыкой преисподней. Развитие образа Осириса (в эллинистический период Египта) — Серапис часто изображался (как и Аид) с трехголовым псом Цербером — охранителем подземного царства. Ζαγρεύς (-εως) ὁ Загрей 1) эпитет Диониса «первого» как сына Зевса и Персефоны, растерзанного Титанами тотчас же после его рождения Anth. 2) эпитет Гадеса Aesch. ζαγρεύς ~ ζα-ἀγρεύς ὁ, «великий ловчий». ἀγρεύς (-έως) ὁ охотник, ловец Pind., Aesch., Eur., Luc., Anth. У Еврипида Загрей — Дионис ночных радений. Еще ребенком он принимает от Зевса господство над миром. Но хаотические сыны Земли — дикие Титаны — хотят его растерзать. Они дарят ребенку символические игрушки — волчок, шар, пирамиду, между прочим зеркало, — чтобы отвлечь его внимание. Они вымазывают лица гипсом, чтобы быть неузнанными. Между тем как отрок любуется на свое отражение в зеркале, они нападают на него. Он ускользает из их рук чрез последовательные превращения, но в образе быка все же делается их добычей. Титаны поглощают растерзанные части бога, только сердце его, спасенное Афиной Палладой, достается Зевсу, который его проглатывает: это — росток будущего Диониса, долженствующего родиться от Семелы. Или же повествуется, что сердце Диониса погребено под горой Парнасом. Месть Зевса испепеляет Титанов. Как ни много первобытных черт обнаруживает этот миф, восходящий в своих элементах несомненно до глубокой древности, он не был общим достоянием дионисийских общин и не влиял значительно на религиозные представления культа вне круга орфической секты. Он был лишь одной из попыток точнее определить уже данное в культе понятие страстей Дионисовых, которое, как должно выясниться из дальнейшего исследования, непосредственно и без всякого мифологического звена связывалось с дионисийской жертвой. Разделению дионисийских торжеств на всенародные празднования и мистические радения соответствовало, в области жертвы, различение жертвы общеритуальной и жертвы мистической. Тогда как первая состояла большей частью в обычном всем культам заклании и сожжении жертвенного животного, — вторая имела целью «подражательное воспроизведение (µίµησις) страстей бога». Ее характеризуют экстаз причастников, растерзание ими живой плоти и вкушение от плоти растерзанной (ὠμοφαγία). Основным религиозным представлением, обусловившим эту исключительно дионисийскую культовую форму, необходимо признать интуицию пресуществления раздираемой жертвы в божественную плоть и душу самого Диониса. При отсутствии органов и форм религиозной догматики, это верование, очевидно, не могло быть закреплено иначе, как путем тайного предания (ἄρρητος λόγος), жившего в устах оргиастических сонмов; но, и как таковое, оно едва ли в силах было отстоять чистоту и непосредственность своего изначального богочувствования от смешения с затемняющей и изглаживающей древний прямой смысл обрядов символикой, за недостатком прочной организации оргий, на подобие элевсинских мистерий. Вот почему нельзя ожидать ясных свидетельств древности о мистической природе жертвенного таинства; но энергия отождествления жертвы и бога в дионисийской символике позволяет судить по могучим пережиткам верования об огромности его исконного значения. С другой стороны, феномен ипостазирования Диониса в разноликих героях-страстотерпцах объясняется единственно фактом обожествления оргиастической жертвы, наглядно вырастающим из глубочайших корней первобытного миросозерцания. Если в других культах, где мистической жертвы в вышеуказанном смысле не было, особенное отношение между божеством и жертвоприносимой тварью — только отголоски эпохи, когда оно чтилось в образе именно этой твари (Гере, например, как жертва и как символ-фетиш, принадлежала коза, Асклепию — змея), то жертва дионисийская до поздних времен сохранила в умах прямое представление о тожестве бога с посвященным ему животным. «Козленок — Дионис» (ἔριφος δ ́Διόνυσος), истолковывает культовый термин Гесихий. «Бог-Бык» феспийской надписи, конечно, также Дионис. Пенфей, охваченный безумием, говорит неузнанному Дионису: «Мне кажется — я вижу два солнца, и ты сам, как бык, идешь пред нами, и на голове твоей рога. Разве ты воистину зверь? Ведь ты обернулся быком». «Явись быком», — умоляют менады. Дионис являет свое присутствие ревом невидимого быка. Женщины в Элиде поют (текст священной песни сохранен Плутархом): «Сниди, сниди во храм твой, герой-Вакх! Сниди с Харитами туром! Буйным туром примчися!» — и припев гласит: «Тур достохвальный, тур достохвальный!». Одна камея представляет быка, несущего на рогах трех дев: это — Дионис, влекущий с собой Харит. Стих Пиндара (Ol. 13, 18), доселе вызывающий недоумение, упоминает о явлении «Харит Дионисовых с гонящим быка (βοηλάτα) дифирамбом»: поэт, которому предносится образ подобный изображению на упомянутой камее, олицетворяет дифирамб-песнь в видении ярого быка, одержимого Дифирамбом Дионисом. Этот бык — вместе эпифания бога и его жертва. По Симониду дифирамб (διθύραμβος) — топор «быкоубийца» (βουφόνος). Изображения Диониса в виде быка были особенно многочисленны в Кизике (ταυρόμορφα ἀγάλματα πολά, по Плутарху) в местностях, где был распространен и культ двойного топора. Что он часто принимает образ быка, известно из многих мифов. Атрибут рогов засвидетельствован и изображениями, и рядом священных эпитетов. На одной статуэтке бога облекает бычья шкура с головой и рогами. На Тенедосе, острове двойного топора, совершались дионисийские обряды: на копыта тельца надевали котурны и так убивали его, после чего убийцу преследовали мнимые мстители до моря. Прибавим, что за коровой, от которой должен был родиться обреченный телец, ухаживали, по тому же свидетельству Элиана, как за женщиной-роженицей. Среди культовых эпитетов Вакха, встречается в Аргосе βουγενής («рожденный коровой»).¹⁰ Дионис был столько же «бык» или «в быке», сколь он был «деревом» или «обитающим в дереве» (ἔνδενδρος). Дельфийский оракул, рассказывает Павсаний, повелел коринфянам чтить одну сосну, поваленную фиадами на Кифероне, за Диониса; они сделали из дерева два идола бога. Подобным же образом Дионису поклонялись в других фетишах, как, например, в столпе (στῦλος) или в древесном стволе (αὐτοφνὲς πρέμνον). Еще нагляднее, быть может, сказывается отожествление бога и жертвы в мифе, ипостазирующем Диониса в священных ликах страдания, поскольку дионисийский миф ясным зеркалом отображает предания древнейшего культа. Нимфы Нисиады, лелеющие Диониса и вдруг воспылавшие голодом к плоти божественного младенца, являют собой, наравне с Титанами, первообраз исступленных детоубийц мифа и исторической действительности. Если дионисийские женщины, на Парнасе, носившие колыбели-кошницы,¹¹ мистически становились самими нимфами-кормилицами бога и действительно «будили младенца в колыбели», то, разрывая козлят, принесенных в корзинах в горы, они же воистину растерзывали Вакха-отрока. Миф о Пенфее, очевидно, — отвлечение из оргиастической символики празднеств на Кифероне Пенфей же — ипостась Диониса: недаром он принимает символический облик быка или льва в видении менад и — герой рассудка, по Еврипиду, — погибает обезумевшим; само имя его выдает «страстотерпца»,¹² и существенное в его мифическом образе, конечно, — его страстнàя участь, закономерно обусловленная, согласно логике дионисийского мифотворчества, богоборством героя-ипостаси. ________________________ [10] Образ быка достался Дионису из египетской традиции в силу отождествления с Осирисом. Почитавшийся в Мемфисе божественный бык Апис, считался живым воплощением Осириса и зачастую отождествлялся с ним под именем Осирис-Апис. [11] λῖκνον τό 1) плетеная колыбель HH. 2) веялка Arst. 3) культ. корзина с первинками плодов (преподносившаяся преимущ. Вакху-Дионису в дни его праздника) Soph., Plut., Anth. [12] Πενθεύς (-έως) ὁ Пенфей (сын Эхиона и Агавы, внук Кадма, миф. царь Фив, растерзанный вакханками за непочтение к Вакху) Aesch., Eur. πένθος (-εος) τό 1) печаль, скорбь, горе; 2) траур; 3) несчастье, бедствие Her., Pind. Мифу о Пенфее аналогичен, также связанный с горой Кифероном, миф об Актеоне, сыне дионисийских родителей, Аристея и Автонои, сестры Агавы. Сходство простирается до того, что оба героя застигаются дионисийскими женщинами как соглядатаи их тайнодействий. Ибо, как Артемида — сопрестольница и подруга Диониса, так и ее женский сонм, будь то сонм нимф, горных охотниц или стан амазонок, во всем подобен Фиасу менад. Впрочем, другая, более древняя версия мифа вовсе не знает об участии Артемиды в растерзании Актеона и приписывает ему иную вину — не пред Артемидой, а пред Семелой, матерью Дионисовой. В одной коринфской сказке-повести тот же Актеон — уже красивый мальчик, растерзанный своими обожателями. Очевидно, что мотив растерзания — вот то постоянное, на чем держится, как на прочной основе, изменчивый миф. Так и Орфея, пророка и ипостась Диониса, должны были растерзать менады; в чем проявилась вина его богоборства против дионисийского начала, творцы мифа не знали, и не нашли пластически-удовлетворительного объяснения его мистической участи. Растерзание (σπαραγµός, διασπασµός) — постоянная печать и знамение дионисийского героя. Уподобление Актеона Дионису подчеркивается у Нонна и его одеждой — пестрой шкурой оленя, — отчего собаки Артемиды, обманутые его видом, разрывают его, как лесного зверя. Вспомним, что менады — собаки в трагедии Еврипида о Пенфее. На знаменитой фреске, изображавшей подземный мир, Полигнот представил Актеона и его мать сидящими на вакхической небриде, с молодым оленем в руках. Наконец, Актеон — охотник, и охотник — Дионис, «сильный ловчий» (Ζαγρεύς). Не даром Нонн включил сказание о нем в свою дионисийскую поэму и сближает Артемиду, виновницу Актеоновой гибели, с Дионисом-охотником. Актеон — местный Дионис месяца Элафеболиона, месяца «оленьего боя» и великих Дионисий. Мы могли бы прибавить: и дионисийского маскарада, — ибо одной из существенных вакхических черт мифа об Актеоне является его переодевание — сам ли набросил он на себя оленью шкуру, или Артемида накинула ее на него, как повествовал Стесихор. Цель, которую преследовали дионисийские женщины, разрывая, под маской жертвы, бога и пожирая плоть жертвенную, была алчба исполниться богом, сделаться «богоодержимыми» (ἔνθεοι). Арнобий говорит, обличая вакханок: «Чтобы показать, что вы полны божеством и могуществом его, вы разрываете окровавленными устами внутренности стенящих козлят». Понятие богоодержимости (κατοχή, ἐνθουσιασμός) было, впрочем, почти уже ослаблением первоначального представления, которое обнаруживается в наименовании всех участников оргии «вакхами» (βάκχοι). Подобным же образом, именуются оргиасты и σάβοι, по имени фракийского или фригийского Диониса-Сабазия. Этот факт свидетельствует об исконном отожествлении бога — уже не с жертвой только, но и со всеми священнодействующими и причастившимися жертве. Сделавшееся пословицей изречение: «много тирсоносцев, да мало вакхов» (πολοὶ μὲν ναρθηκοφόροι, παῦοι δέ τε βάκχοι. Plat.)¹³ — вполне выражает уже углубленную орфиками идею внутреннего слияния с божеством, даруемого благодатью мистического экстаза и недостижимого внешними обрядовыми средствами. ________________________ [13] Слово ναρθηκοφόροι («нартеконосцы») переведено как «тирсоносцы». Растение нартек часто использовалось в качестве жезла (тирса), поэтому слово «нартек» стало эквавалентно «тирсу». ναρθηκοφόρος ὁ нартеконосец, носитель нартекового жезла (об участниках шествий в честь Вакха); νάρθηξ (-ηκος) ὁ 1) бот. нартек, ферула (Ferula communis L., растение из семейства зонтичных, сердцевина которого медленно тлеет, т.е. долго хранит огонь) Hes., Aesch., etc. 2) культ. нартековый жезл (вакхантов) ex. (νάρθηκες ἱεροί Eur.) θύρσος ὁ (в Anth. pl. тж. τὰ θύρσα) тирс, вакхический жезл, увитый плющем и виноградом и увенчанный сосновой шишкой; ex. ὄφεις περιελιττόμενοι τοῖς θύρσοις Plut. — тирс, увитый змеями. Любопытно, что не только сами участники радений носят имя своего бога, но и священные предметы, ими при культе употребляемые. «Вакхом» называли дионисийский венок и дионисийскую ветвь. Приводя стих Ксенофана: «елок частые вакхи (т.е. ветви) обстали (окружили) домы», — схолиаст Аристофана поясняет, что именем Вакха звали не одного Диониса, но и совершающих оргии, и ветви, несомые мистами. «Со-вакхи» (σύµβακχοι) означало — «соучастники в оргиях». Состояние оргиастов, как соучастников страстей бога, именуется у Аппиана и Плутарха «вакхическими страстями». Чтобы исчерпать идею мистического отожествления в культе Диониса, остается указать, наравне с представлениями тождества бога и жертвы и тождества бога с причастниками жертвы, — на отожествление бога и богоубийцы, или жертвы и жреца. Если Дионис — бык (ταῦρος) или козел (τράγος, µελάναιγις), то он же — пожиратель быков и козлоубийца (ταυροφάγος, βουφάγος, αἰγοβόλος, ἐρίφιος). Человек разорванный — Дионис, как жертва Титанов; но и сам Дионис — «разрыватель людей» (ἀνθρωπορραίστης). Жертва, разъятая и сырьем съеденная, — пожранный Титанами Дионис; но и сам он — «сырье снедающий» (ὠμάδιος, ὠμηστής). Вот почему бог-бык вместе бог-пастырь (βουκόλος, βοῦκος) и сопрягатель быков (βουζύγος). Дионис-козел — враг Диониса-винограда. Актеон — охотник и жертва охоты; он — Дионисов аспект; но Дионис сам, или Зевс, как муж Семелы, — пособник Артемидиной травли. Пенфей — враг бога, и его жертва; но он же его ипостась. Ликург — недруг Вакха и жертва менад; и он же только личина бога, ибо растерзан менадами. Орфей — пророк Диониса; но он же противится ему и идет принести жертву Аполлону или Солнцу; разрывая его, менады вновь превращают его в Диониса. Александр, сын Филиппа или, по тайной молве, Зевса и македонской менады, верит, что в нем воплотился Дионис (после него, не один сильный мира провозгласил себя за «нового Диониса»), — и, по одному свидетельству, совершает убийство друга у алтаря Дионисова, в вакхический праздник; если свидетельство и недостоверно, поучительно то, что оно дионисийски стилизовано. Жрец Диониса закалается пред алтарем бога за погибающую здесь же вакханку (т.е. также аспект Диониса), Каллирою. В орхомене жрец с ножом преследует дионисийских женщин. Дирка, полная бога, влачится по Киферону быком оргий — Дионисом; и если мы слышим о ее превращении с быком в источник Диркейский, — это оттого, что более древнее предание говорило о приятии нимфой Диониса в струи свои. И чем глубже стали бы мы вникать в дионисийские мифы, тем более убеждались бы, что на всех их напечатлелась мистическая истина Дионисовой религии: истина раздвоения бога на жертву и палача, на богоборца и трагического победителя, на убиенного и убийцу. Эта мистика оргиастического безумия мало говорит рассудку, как всякая мистика; но ее символизм более, чем логика догмата, делает нам доступной загадочную сущность вечно самоотчуждающегося под чужой маской, вечно разорванного и разлученного с собой самим, вечно страдающего и упоенного страданием «многоликого» и «многоименного» Диониса, бога «страстей». Раскрытая выше идея мистического отожествления сплавляла вакхическую общину в одно хоровое тело Диониса; она одна позволяет внутренне осмыслить сущность «оргии», этого совместного, не нуждавшегося в жреце, священнодействия «вакханок», — как формы культа исключительно дионисийской. Из сущности начала оргийного вытекает исконная схема оргии как священного действа. Ее объединенной множественности свойственна форма кругового строения участников, «киклический хор». Хороводная цепь была как бы магическим проводником экстаза. Хороводная песнь звалась дифирамбом. На круглой орхестре двигался «трагический хор» (χορός τραγικός), хоровод козлов,¹⁴ каким мы застаем его древле в Пелопоннесе. В середине хоровода был видим сам бог в его жертвенном лике, — обреченный участник действа, отчужденный от своего прежнего Я личиной и жертвенными «трагическими» котурнами, которые, как было указано, еще привязывались на Тенедосе к копытам тельца, заменившего прежнюю человеческую жертву. Круговой ток исступления разверзал пред глазами составлявших цепь ослепительные «эпифании», потрясающие явления и знамения божественного присутствия. Они достигали самозабвения богоодержимости, они становились «вакхами»: все личное с корнем исторгнуто было из их преображенного существа. Принесение в жертву Дионису его самого, чрез посредство им же вдохновленных и исполненных, являющих собой его же аспект служителей бога страдающего, составляло мистическое содержание Дионисова культа. Если Титаны, разрывающие бога, чрез пожрание его им исполняются в такой степени, что вмещают в своей мятежной и хаотической душе иную, божественную душу, и люди, возникшие из их пепла, уже рассматриваются, как существа двойственной природы, составленной из противоборствующих начал — титанического, темного, и дионисийского, светлого, — то это преображение богоубийц чрез удвоение их природы — только последнее очищение; но и сама первородная вина, этот «древний грех беззаконных предков» (по слову орфиков), самое исступление их убийственного буйства невозможны без того жреческого безумия, которое отличает всех Дионисоубийц, будут ли то лица исторической действительности, как тот жрец эпохи Плутарха, не воздержавшийся в своем преследовании орхоменских женщин от умерщвления одной из них, или образы мифа, как детоубийственные Миниады и Пройтиды, дочери Ламоса, нападающие с ножами на чужеземцев и рабынь; — или нимфы Нисы, взалкавшие плоти бога, его пестуньи; — преследователь Вакха Ликург, или кормилец и убийца сына, Атамант; — Корес, поднимающий нож на Каллирою, или влюбленные менады, терзающие Орфея; — Агава, несущая на тирсе голову милого сына, или безумная Антиопа, привязывающая, с помощью сыновей своих, менаду Дирку к разъяренному быку. Безумие Титанов прямо не обусловлено в мифе влиянием Диониса; но ведь уже самая близость и видение младенца, глядящегося в зеркале, должны были охватить их дионисийским исступлением: недаром они вымазали лица гипсом (черта, не объясненная прагматизмом мифа,¹⁵ но необходимая в связи вакхического жертвенного маскарада) и бросаются на ребенка, чтобы растерзать его в ярости, тогда как прагматизм мифа требует простого убиения. Но Дионис именно неумертвим, хотя должен быть вечно умерщвляем, — сын Зевса-змия и змеи-Персефоны, подземной владычицы над областью смерти. ________________________ [14] τράγος ὁ козел Hom., Pind., Her. [15] Гипс по-гречески — τίτανος. Греки, падкие на обыгрывание схожих по звучанию слов, не могли пройти мимо такого созвучия: τίτανος ἡ гипс Hes.; известь или мел Arst.; меловая пыль Luc. Τιτᾶνος gen. к Τιτάν Τιτάν (-ᾶνος), ион. Τῑτήν (-ῆνος) ὁ (эп. dat. pl. Τιτήνεσσιν) Титан Τιτᾶνες и Τιτανίδες — дети Урана и Геи: сыновья — Океан, Кей, Крий, Гиперион, Иапет, Крон и дочери — Тея, Рея, Фемида, Мнемосина, Феба и Фетида; свергнув своего отца с престола, они завладели миром, пока сами не были побеждены и низвергнуты в Тартар Зевсом Hom., Hes., Trag. Этимологию слова Τιτάν современная наука не объясняет, считая его заимствованным. По Павсанию, впервые слово Τιτάν ввел в оборот Гомер, у него заимствовал Ономакрит и представил титанов «виновниками страстей Диониса». Конечно, если рассматривать гипсовую (τίτανος) маску как обязательный мистериальный атрибут, заимствованный из-вне (вероятно, Африка или Крит) вместе с культовым ритуалом, то персонажи, напавшие на Диониса, могли получить эпитет (связанный именно с маской): «гипсовые», «вымазанные гипсом». Кроме версии с гипсовой маской, можно рассмотреть созвучие с еще одним порождением Геи (Земли) — великаном Тифоном (Τυφῶν), чье имя производят от τύφω («чадить», «коптить»). Эта версия хороша тем, что, кроме созвучия слов «Тифон» и «Титаны», здесь явно угадывается соответствие противостояний Осирис - Тифон и Дионис - Титаны. И в том и в другом случае, речь идет о попытке незаконно овладеть верховной властью. Τυφῶν (-ῶνος), эп. Τῠφάων (-ονος) ὁ Тифон (гигант, сын Тартара и Геи, побежденный Зевсом Aesch., Plat., Plut.) τυφῶν (-ῶνος) ὁ вихрь, ураган, смерч Arst., Plut. τύφω (pf. pass. τέθυμμαι) 1) дымить; ex.: κηκὴς κἄτυφε (= καὴ ἔτυφε) κἀνέπτυε Soph. — жир (сжигаемых жертв) чадил и шипел; 2) выкуривать; 3) зажигать, воспламенять или сжигать на медленном огне. Титаны были испепелены молниями Зевса, а из этой копоти появились люди, о чем свидетельствует Олимпиодор: «Мы часть Диониса, коль скоро мы состоим из копоти титанов, вкусивших его плоти» (К Федону. 61). Речь идет именно о «копоти», которая прекрасно коррелирует с τύφω («чадить», «дымить»). Глубокомысленный миф как бы предполагает дионисийское тяготение к растерзанию искони потенциально присущим хаотическому и материальному началу, началу титанов-богоборцев. Оно же (прибавим вскользь) — по преимуществу начало женское. В Титанах древняя мать мстит своему мужу, Земля — Небу. И родились они всем в мать: от нее унаследовали свое неистовство. Другими словами, Титаны созданы мифом по образу Менад: мифотворческая мысль продолжила в сынах Земли идею женского мужеубийства. Дионис — жертва, поскольку он мужествен; губитель — поскольку божество его женственно. Титаны, губители в духе и одержании Дионисовом, — только сыны Матери. Итак, древние прообразы двойственной души человека, сына Неба — Урана и Матери-Земли, — как и человеческая душа, по орфическому учению, — дочь Земли и звездного Неба, как и первый Дионис — сын Зевса и Персефоны, как и второй Дионис — сын Зевса и Семелы, одного из символов Земли (какова бы ни была этимология слова: σεµνή, «почтенная мать», или θεµέλη, «твердая земля»)¹⁶ — Титаны суть первый аспект дионисийского начала в непрерывной цепи явлений вечно превращающегося бога — и древней, как «вакхи», нежели древнейший Дионис мифа. ________________________ [16] Поскольку Семела сгорела в огненных лучах славы Зевса, то уместнее искать этимологию имени Семелы не в «твердой земле» (θεµέλη). «Твердая земля» ничего не объясняет. Но, сгоревшая Семела должна обуглиться и «почернеть», либо обратиться в прах и, опять же, стать «черной» (как земля). Т.е., если μέλας — значит «черная», то συμμέλας (συμ-μέλας) — «почерневшая», ставшая полностью «черной». Σεμέλη, дор. Σεμέλα ἡ Семела (дочь Кадма и Гермионы, мать Вакха от Зевса) Pind., Her., Eur. συμμελαίνομαι (συμ-μελαίνομαι) становиться совершенно черным, совершенно чернеть; μέλας — черный; ex. μ. γαῖα Hom. черная земля. συμ- — приставка обозначающая завершенность, полноту действия. Как доказательство, что они убивают Диониса, уже как силы дионисийские, — поучительно отражение орфического мифа в сельском аттическом, об Икарии. Икарий, ипостась Диониса, распространяет по своей стране дар бога — лозу виноградную — и умерщвляется буйными селянами и пастухами гор, своего рода Титанами которые впали в яростное безумие, отведав неведомого им дотоле божественного напитка, т.е. исполнившись душою Дионисовой. Дионисийское начало миф предполагает, как некоторое prius, и им обусловливается появление Диониса-лица. Дальнейшее исследование должно подтвердить этот вывод: Дионис, как религиозная идея оргиазма, как мистический принцип культового исступления и жертвы экстатической, — изначальнее, нежели Дионис как образ мифа. _______________________________

ГЕКАТА МУДРАЯ, ЕДИНОРОДНАЯ, СТРАШНАЯСуббота, 01 Мая 2021 г. 20:29 (ссылка)

С.В. Петров Сразу служанки пошли снаряжать Медее повозку. МУДРАЯ В приведенной выше цитате, под «Мудрой (Δάειρα)¹ и Единородной (Мονογένεια) богиней», конечно же, имеется в виду Геката. Здесь обращает на себя внимание эпитет богини «Мудрая» (Δάειρα). Возникает вопрос: а с какой целью употреблен здесь этот эпитет? Ибо описывается магическое действо (связанное с жертвоприношениями Гекате), в результате которого происходит воздействие на кожу неким зельем, после чего тело становится «недоступным ударам металла». Далее поясняется причина магического воздействия зелья — цветок (главный компонент настоя), взошел из упавшей на землю крови Прометея, «тело которого рвал на куски орел сыроядный». Как известно из мифа, орел клевал печень Прометея, прикованного к скале, но чтоб добраться до печени, ему нужно было разорвать (δαίρω) кожу.² Случайно ли автор рассказывает эту историю? И правильно ли переведен эпитет Гекаты Дайра? Геката была защитницей и покровительницей воинов, о чем и повествуется в приведенном отрывке. Но Геката может не только «защитить кожу» воина от ран, — в силу своей амбивалентности, гневная богиня могла и содрать кожу, в качестве наказания. В силу этого возникает уже сформулированный выше вопрос: верно ли переведен эпитет Дайра? Впрочем, вопрос сформулированный таким образом — не совсем корректен. Конечно слово δάειρα («мудрая»), употребленное в тексте, переведено верно, но этот ли эпитет был задуман изначально автором? В данном контексте, возможно, более уместно было бы употребить слово δαίρα («сдирающая кожу»)? Ошибка могла случиться и ненамеренно (в силу описки переписчика),³ и специально (с целью облагородить имя богини), и по причине намеренно примененной игры слов самим автором, чем греки часто и с удовольствием пользовались, дабы поэтизировать свои вирши — отчего персонажи приобретали неожиданные характеристики; а новое смысловое наполнение от созвучий давало возможность для сочинения неожиданных поворотов в (тут же придуманных) мифических сюжетах. _______________________________ [1] Δάειρα, стяж. Δαῖρα ἡ Знающая, Просвещенная (эпитет Персефоны) Aesch. [2] δαίρω = δέρω Arph. δέρω, тж. δαίρω (fut. δερῶ, aor. ἔδειρα; pass.: fut. NT. δαρήσομαι, aor. ἐδάρην, pf. δέδαρμαι) 1) сдирать кожу, обдирать (δ. τινὰ ἀσκόν Solon ap. Plut. или θύλακον погов. Arph. — сдирать с кого-л. кожу); 2) драть, лупить, сечь, колотить (ὁ μέ δαρεὴς ἄνθρωπος οὐ παιδεύεται Men.). [3] Следует отметить, что стяжательная форма эпитета Мудрая — Δαῖρα — неотличима от слова δαίρα, которое может быть переведено не только как «сдирающая кожу», но и более расширительно (и благозвучно) — «наказующая» («побивающая»). ЕДИНОРОДНАЯ К дочери единородной Персея, Гекате, взмолившись, Вот так, — даже будучи единородной дочерью своей матери, Если в христианстве единородство Христа несет в себе исключительно положительную коннотацию, свидетельствуя о его божественной природе, то, в случае с Гекатой, коннотация «единородства» не столь однозначна. Гесиод в Теогонии упоминает этот эпитет по отношению к Гекате скорее как «недостаток»: «даже будучи единородной дочерью своей матери» она тем не менее была почитаема. Семья, имеющая одного ребенка, в ту пору считалась, если не ущербной (как в случае бездетности), то, по крайней мере, обделенной богами. Впрочем, родословная Гекаты, как это часто бывает у греков, имеет разные интерпретации. Ее рождение от титанов Перса и Астерии зафиксировано у Гесиода, а также в Гомеровых гимнах. …не услышал призыва ее ни один из бессмертных. Однако другие авторы упоминают и иные версии происхождения Гекаты у разных народов. Например, родителями Гекаты считали также Зевса и Геру, и даже Зевса и Деметру. В этих версиях (с учетом плодовитости Зевса) эпитет Гекаты «единородная» (μονογένεια)⁴ теряет всякую актуальность. _______________________________ [4] μονογένεια (μονο-γένεια), ион. μουνογένεια adj. f единородная (κόρη Anth.); μονογενής (μονο-γενής), ион. μουνογενής 2 1) единородный, единственный (παῖς Her.; τέκνον Aesch.; θυγάτηρ Plat.); 2) грам. имеющий одну лишь родовую форму (напр. ἐγώ). ГЕКАТА Поскольку Геката является отпочковавшейся ипостасью Артемиды, получившей в Малой Азии свое самостоятельное развитие,⁵ и позднее вернувшейся в Грецию персонажем со своей историей, мифологией и малоазийским своеобразием, — она обрела и новую родословную. Не исключено, что титан Перс (Περσαῖος) — это адаптация Персея (Περσεύς), от которого ведут свой род персы, и который более уместен для Малой Азии (но никак не вписывается в греческую мифологию, в качестве отца такой могущественной богини). _______________________________ [5] Мартин Нильссон в труде «Греческая народная религия» утверждает, что культ Гекаты происходит из Карии (Καρία — область на юго-западном побережье Малой Азии): …«это подтверждается тем, что личные имена, в состав которых входит ее имя, часто встречаются именно в этой области, в то время как в других местах они редки или вообще не известны». Такое впечатление, что родословная Гекаты сочинялась на коленке, впопыхах и без фантазии. Родители Гекаты прописаны слабо без особых деталей. Перс («Разрушитель»), видимо, должен представлять из себя хтоническое божество — «Сотрясателя земли» (что актуально для сейсмически активной территории, какой является Греция). Почему мать Гекаты носит имя «Звездная»? Каллимах — единственный, кто дает этому хоть какое-то объяснение: просто упала звездой с небес.⁶ Слабое объяснение. Первое (и последнее), что приходит на ум при слове «звездное» — это ночное небо. Звездное небо рождающее луну (ипостась Гекаты) — такое объяснение не выглядит надуманным. Другое дело, что за небеса в греческой традиции отвечают мужские боги (Уран, Крон, Зевс). Но этот вопрос легко снимается предположением о смене парадигмы с окончанием эпохи матриархата (а, вместе с этим, занятием ключевых мест мужскими богами). Любопытно, что Астерия приходилась родной сестрой Лето (Λητώ), матери Аполлона и Артемиды. Обе они (и Астерия, и Лето) — титаниды спасающиеся от преследования (в случае с Астерией — от Зевса; Лето преследует супруга Зевса — Гера). Обе они, по сути, задействованы в мифе о рождении Артемиды и Аполлона. Лето родила своих детей на острове Ортигия (Ὀρτυγία), в который ранее была превращена (Зевсом) Астерия. Значение слова ὀρτυγία — «перепелка». В перепелку превратилась Астерия, скрываясь от Зевса, но тот настиг ее, обратив в скалу. Собственно, остров был известен не только как Ортигия, но и как Астерия (Ἀστερία).⁷ _______________________________ [6] Астерия, чтобы избежать преследований Зевса, возжелавшего ее, приняла образ перепелки. Зевс, с досады, превратил ее в камень, и та, пролетев по небу метеором, упала в море, став островом. [7] Ὀρτυγία I ἡ Ортигия, «Перепелиный остров», древнее название о-ва Делос Hom., Pind. II adj. f рожденная на острове Ортигия, ортигийская (эпитет Артемиды) Soph. Ἀστερία, ион. Ἀστερίη ἡ Астерия (дочь титана Коя, превращенная в остров, который назывался сначала Астерией, затем Ортигией и наконец Делосом) Hes., Plut. Что характерно, в схолиях к Пифийским песням Пиндара приведена история, согласно которой Зевс овладел Лето, превратившись в перепела. Преследование с перевоплощением в животных и птиц в архаической Греции было весьма популярно при сочинении мифов. Не исключено, что в перепела Зевс вынужден был превратиться, чтобы догнать Лето, обернувшуюся перепелицей. Если сюда же добавить версию Мусея об отцовстве Зевса касательно Гекаты (Мусей говорит, что Геката — дочь Астерии и Зевса), то вырисовывается откровенная картина дублирования богини-девы, по причине невозможности совместить два типажа (Артемиды и Гекаты), имеющих одни корни, но разошедшиеся в развитии на базе разных культур, разных народов. Главное, что характеризует Гекату на архаических изображениях, — это, доставшаяся ей от Артемиды Агротеры (Ἀγροτέρα), страсть к охоте. Изображения Гекаты и Артемиды, на охоте, невозможно точно идентифицировать — они, как две капли, похожи друг на друга. Как и у Артемиды, главные атрибуты Гекаты — это лук с колчаном за спиной, а также, сопровождающая обеих богинь, свора гончих собак. Да и само имя Гекаты — это фамильный эпитет летоидов Аполлона и Артемиды,⁸ что отмечает Корнут: «Некоторые рассуждают об этимологии Геката (Ἕκατος) и Гекаты (Ἑκάτη) иначе, полагая, что те, кто наложил на них эти имена, молятся им, чтобы [эти божества] были вдали от них и чтобы к ним [молящимся] не приближался вред, исходящий от Аполлона и Артемиды. Ведь последние, оказывается, иногда вредят воздуху и становятся причиной чумных заболеваний. Поэтому прежние люди относили к ним и внезапную смерть». В некоторых городах (Афины, Эпидавр, остров Делос) Артемиду почитали как Артемиду-Гекату (Ἄρτεμις Ἑκάτα — Артемида «далеко разящая»). У Аполлона и Артемиды было немало и других эпитетов, связанных с охотой вообще и луком в частности.⁹ Охотиться же по ночам (что является отличительной чертой Гекаты) — занятие несколько необычное. Охотники предпочитают возвращаться с охоты засветло, чтобы не заблудиться в лесу, в пылу погони. Да и выцеливать добычу в темноте не помогут никакие факелы, скорее наоборот: смотреть со света в темноту — только еще больше себя ослеплять. _______________________________ [8] ἕκατος {ἑκάς} далекоразящий (эпитет Аполлона и Артемиды) Hom., Her., Aesch. [9] ἑκατηβόλος {ἕκητι} поражающий любую цель, метко разящий (Ἀπόλλων Hom., HH., Soph.; Ἄρτεμις Soph.). ἑκηβόλος (ἑκη-βόλος), дор. ἑκᾱβόλος 2 {ἑκάς} далеко мечущий, издали разящий (Ἀπόλλων Hom., Apol. Rhod.). ἑκάεργος (ἑκά-εργος) 2 действующий на далекое расстояние, т.е. далекоразящий (Ἀπόλλων Hom., Pind., Arph., Plut.). ἀργυρότοξος (ἀργυρό-τοξος) 2 сребролукий (Ἀπόλλων Hom.). κλυτότοξος (κλῠτό-τοξος) 2 славный своим луком (Ἀπόλλων Hom.). χρυσάορος (χρῡσ-άορος) 2 с золотым оружием (Ἀπόλλων Hom., HH., Pind.; Δημήτηρ HH.; Ἄρτεμις Her.). τοξοφόρος 2 несущий лук, вооруженный луком (Ἄρτεμις Hom.; Ἀπόλλων Pind.; Φρύγες Eur.). τοξότις (-ιδος) ἡ стрелометательница (эпитет преимущ. Артемиды) Luc., Anth. ἰοχέαιρα (ἰο-χέαιρα) ἡ {ἰός} стрелометательница (Ἄρτεμις Hom.; παρθένος Pind.). БРИМО Бримо (Βριμώ) — эпитет, якобы, означающий «гневная» или «ужасная»,¹⁰ употребляемый в плане карающего аспекта Гекаты. Но этот эпитет употреблялся и по отношению к другим богиням: Персефоне, Деметре, Кибеле. В фессалийских Ферах (Φεραί) находился культовый центр поклонения богине Бримо, которая также (по названию города) почиталась как Ферея (Φεραία, т.е. Ферейская). Однако Глэнвилл Дауни (Glanville Downey) отмечает, что культ поклонения Бримо в Ферах имел связь с орфической религией, в которой почиталась Персефона, а Дж. Гаррисон прямо называет Бримо «фессалийской Корой». Арнобий в трактате «Против язычников» объясняет происхождение эпитета Бримо у Цереры, согласно фригийскому мифу, следующим образом: «Говорят, что некогда Юпитер (Diespiter), воспылав постыдной и непозволительной страстью к своей матери Церере — именно ее жители той страны (Фригии) считают матерью Юпитера — и не решаясь посредством откровенного насилия достигнуть того, к чему влекла его необузданная страсть, придумал уловку, чтобы обесчестить мать, не ожидавшую ничего подобного: он принимает образ быка и, скрываясь под видом животного, дерзко нападает на ничего не подозревающую [мать], осуществляя свои грязные намерения. Однако обман его был раскрыт, и тот убегает, будучи узнан и разоблачен. Мать [Цереру] охватывает ярость и негодование, в неистовстве она задыхается, брыжжа слюной, не в силах сдерживать накатывающие волны бурного гнева. Впоследствии, по причине страстного возбуждения, [Церера] получила имя Бримо (Brimo), и ничто другое не лежало у нее на сердце, как только то, чтобы отмстить за дерзость сына посредством тех кар, какие были в ее власти.» Т.е., согласно Арнобию, действительно, эпитет Бримо означает «гневная». Больше того, фригийский миф перекликается с аркадской версией похожей истории, произошедшей между Деметрой и Посейдоном, и пересказанной Павсанием. Миф повествует о том, что, стремясь избежать преследований Посейдона, Деметра обернулась кобылой. Но Посейдон разгадал хитрость богини, «сам уподобился жеребцу и в таком виде сочетался с Деметрой». Богиня пришла в неистовство из-за чего получила эпитет Эриния («Гневная»), как сообщает Павсаний, что «аркадяне на своем наречии, вместо «быть гневной», говорят «быть Эринией» (ἐρινύειν)». Но есть и другие свидетельства, согласно которым, рассматриваемый эпитет Βριμώ не несет в себе эмоционально-негативной нагрузки, а, напротив, употребляется в позитивно-возвышенном контексте. В Элевсинских мистериях, как писал Ипполит Римский, иерофант объявлял о рождении Персефоной сына Бримоса (Βριμώς). Таким образом, это имя являлось эпитетом еще и Иакха, сына Персефоны, чье появление на свет лежало в основе Элевсинских мистерий. «Открывая великие и сокровенные таинства, он (иерофант) громким голосом провозглашал: «Владычица родила священного мальчика, Бримо родила Бримона!» То есть, Могущественная — Могущественного»… Как можно видеть из цитаты, имени Бримо здесь дается несколько иной перевод — «могущественная». В большинстве своем ученые сходятся на том, что слово βριμώ — заимствованное, и имеет фракийские корни. Хотя в схолиях к «Аргонавтике» Аполлония Родосского делается попытка вывести βριμώ от слова βρόμος, «описывающего потрескивание огня», так как Гекату часто изображали с факелами. Попытка откровенно слабая, ибо βρόμος чаще употребляется в значении «шум, грохот, рёв». От этого слова происходит эпитет Вакха — Бромий, т.е. «Шумный».¹¹ _______________________________ [10] Βριμώ (-οῦς) ἡ Бримо, «Страшная» — эпитет богини подземного царства (ἐνεβριμήσατο ἡ Βριμώ Luc.). [11] Βρόμιος ὁ Бромий, «Шумный» (эпитет Вакха) Pind., Aesch., Eur., Arph. βρόμιος 3 1) гудящий, поющий (φόρμιγξ Pind.); 2) вакхов, вакхический (θύρσος Eur.; χάρις Arph.). Слов с корнем βριμ-, действительно, очень немного в греческом языке, и они крайне редко употребляются античными авторами. Для возникновения эпитета Βριμώ на греческой почве, казалось бы, есть прекрасный вариант — слово βρίμη (натиск, напор),¹² но подобная этимология сомнительна по двум причинам: во-первых, слово βρίμη малоупотребимо и его воинственное значение семантически не свойственно ни Гекате, ни Персефоне (носящим эпитет Βριμώ), во-вторых, словари ссылаются на Гомеровы гимны (как на место где слово встречается), которые, скорее всего, не принадлежат творчеству Гомера, т.е. являются более поздними творениями неизвестного автора. А значит, слово βρίμη само может быть производным от Βριμώ. То же можно сказать и о слове βριμόομαι (гневаться), и производным от него — ἐμβριμάομαι (рыкать).¹³ Если же попробовать вернуться к значению эпитета Βριμώ — «могущественная» (из приведенной выше цитаты Ипполита Римского), можно обратить внимание на слово ὄβριμος,¹⁴ семантически близкое рассматриваемому значению эпитета Βριμώ (как «могущественная»), и имеющее с ним один корень. Более того, слово ὄβριμος несет в себе оба значения, которыми наделяют эпитет Βριμώ: с одной стороны — «могучая», с другой — «неистовая». Вопрос только в одном: не является ли и слово ὄβριμος заимствованием из фракийского языка? Но это, по большому счету, уже не суть важно. Важно другое. Как мы выяснили на примерах, эпитет Бримо носят разные богини, и не только в состоянии гнева. Не поддается пониманию радость и восторг от рождения Бримона, если его имя переводить как «страшный» (или даже «гневный»). Но все встает на свои места, если эпитет Βριμώ, по отношению к вышеперечисленным богиням, понимать как «могущественная». Да и Иакху-Бримону (т.е. Дионису) эпитет «могущественный» подходит куда как нельзя лучше. _______________________________ [12] βρίμη ἡ натиск, напор HH. [13] βριμάομαι Arph. = βριμόομαι; βριμόομαι — быть в страшном гневе, сильно сердиться (τινι Xen.). ἐμβριμάομαι (ἐμ-βρῑμάομαι) рычать, реветь (ἐνεβριμήσατο ἡ Βριμώ Luc.). [14] ὄβριμος 2 1) могучий, мощный (Ἄρης, Ἀχιλλεύς, Ἕκτωρ Hom.); 2) огромный, тяжелый (λίθος, ἔγχος, ἄχθος Hom.); 3) бурный, неистовый (ὕδωρ Hom.; μῖσος Aesch.). ὀβριμοπάτρη (ὀβρῐμο-πάτρη) adj. m дочь могущественного отца (эпитет Паллады-Афины) Hom., Hes., Arph. ὀβριμόθυμος (ὀβρῐμό-θῡμος) 2 могучий духом, мужественный, отважный (Ἄρης HH.; Ἄργης Hes.; θεά Luc.). ὀβριμοεργός (ὀβρῐμο-εργός) 2 дерзновенный, нечестивый, преступный Hom., Hes. 855 [Медея] в воде постоянно текущей умылась, И для тебя, о мать моя несчастная,_______________________________ [15] В описании Гекаты нередко упоминаются извивающиеся змеи вместо волос: «на челе твоем вьются кудрями ужасные змеи» (PGM IV). В данном случае голову Гекаты украшает еще и венок из ветвей дуба. [16] Кассандра повествует о своей матери Гекубе, которая была превращена в собаку и попала в свиту Гекаты. [17] Стримон (Στρύμη) во Фракии, фессалийские Феры (Φεραί) и Зеринф (Ζήρυνθος) — культовые центры, где почиталась Геката. _______________________________

АРТЕМИДА ПЕРГСКАЯСреда, 01 Февраля 2017 г. 18:00 (ссылка)

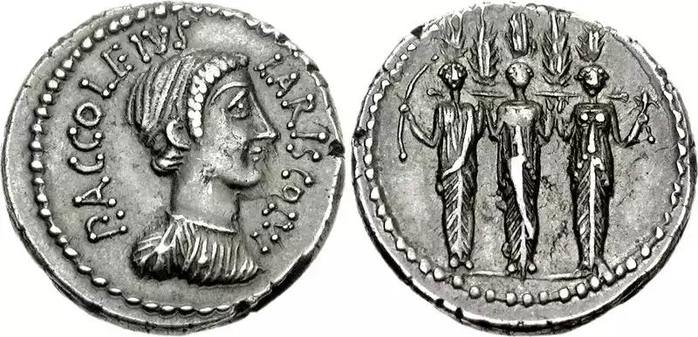

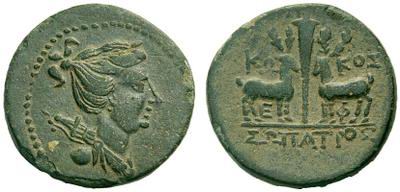

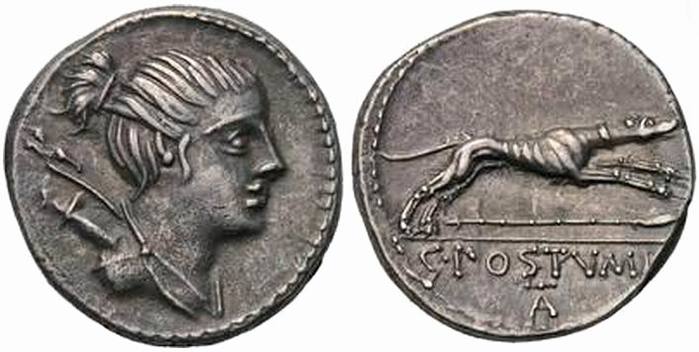

АЛТАРЬ ЮЛИИ ВИКТОРИНЫ    Алтарь Юлии Викторины (Iulia Victorina) датируется 75-90гг. Эпитафия, выгравированная на лицевой стороне памятника, гласит, что девушка умерла в возрасте десяти лет и пяти месяцев. Посвящение — от родителей Юлии Викторины Гая Юлия Сатурнина (Gaius Iulius Saturninus) и Луциллы Прокулы (Lucilla Procula). Юлия Викторина изображена увенчанной серпом луны, т.е. в образе Дианы. На противоположной стороне изображена сама Диана в лучевой короне. На боковых сторонах — лавровые деревья, с сидящими на ветвях воронами. АРТЕМИДА ПЕРГСКАЯ В НУМИЗМАТИКЕ ______________________________________________________________  Перга (Πέργη), Памфилия. Перга (Πέργη), Памфилия. Тетрадрахма (AR 28mm, 16.91g), 260-230 до н.э. Av: бюст Артемиды в лавровом венке, за плечом колчан; Rv: Артемида Агротера с лавровым венком в правой руке и копьем в левой, за плечом лук и колчан, рядом олень; APTEMIΔOΣ ΠEPΓAIAΣ ______________________________________________________________  Гордиан III (238-244). Фиатира, Лидия. Æ 30mm (17.68g). Гордиан III (238-244). Фиатира, Лидия. Æ 30mm (17.68g).Av: бюст Гордиана в лавровом венке; AY K MAP ANT ГOPΔIANOC Rv: Артемида в радиальной короне; в левой руке держит лук, правой достает стрелу из колчана; у ног — собака; Ο ΔΥΑ ΤΙΘЄ (ὁ δύα τίθε — «та, что прекращает страдания»). ______________________________________________________________  Марк Аврелий (как цезарь, 139-161). Перга (Πέργη), Памфилия. Æ 15mm (2.19g). Марк Аврелий (как цезарь, 139-161). Перга (Πέργη), Памфилия. Æ 15mm (2.19g).Av: бюст Марка Аврелия; ΚΑΙСΑΡ ΑΥΡΗΛΙΟС Rv: Артемида Пергская в лучевой короне, с луком в левой руке и длинным факелом — в правой; ΑΡΤЄΜΙΔΟС ΠЄΡΓΑΙΑ ______________________________________________________________  Требониан Галл (252-253). Перга, Памфилия. Требониан Галл (252-253). Перга, Памфилия.Æ 23mm (6.93g). Av: бюст Требониана Галла в лавровом венке; AY K Г OYЄI TPЄ ГAΛΛON Rv: Артемида Пергайа в лучевой короне с луком и стрелой в руках, за спиной — полумесяц; ΠЄPΓAIΩN ______________________________________________________________  Люцилла Августа (164-182). Перга, Памфилия. Люцилла Августа (164-182). Перга, Памфилия.Æ 23mm (9.42g). Av: бюст Люциллы; ΛOYKIΛΛA CЄBACTH Rv: Артемида Пергская в лучевой короне, с луком в левой руке и длинным факелом — в правой; ΠЄPΓAIΩN ______________________________________________________________  Гордиан III (238-244). Сидон (Σιδών), Памфилия. Гомоноя (ὁμόνοια, содружество) с Пергой. Гордиан III (238-244). Сидон (Σιδών), Памфилия. Гомоноя (ὁμόνοια, содружество) с Пергой. Медальон (Æ 38mm, 25.02g). Av: бюст Гордиана в лавровом венке; AYT KAI M ANT ГOPΔIANOC CЄB Rv: Афина в коринфском шлеме, с копьем, стоит напротив Артемиды Пергской; у Артемиды в руке длинный факел, на голове лучевая корона; между богинями — алтарь, выше — плод граната; CIΔHTΩN ПЄPГAIΩN OMONOIA ______________________________________________________________  Гордиан III (238-244). Сидон (Σιδών), Памфилия. Гомоноя (ὁμόνοια, содружество) с Пергой. Гордиан III (238-244). Сидон (Σιδών), Памфилия. Гомоноя (ὁμόνοια, содружество) с Пергой. Медальон (Æ 36mm, 32.29g). Av: бюст Гордиана в лавровом венке; AYT KAI M ANT ГOPΔIANOC CЄB Rv: Афина в коринфском шлеме, с копьем, стоит напротив Артемиды Пергской; у Артемиды в руке длинный факел, на голове лучевая корона, у ног — олень; между богинями — алтарь, выше — плод граната; CIΔHTΩN ПЄPГAIΩN OMONOIA ______________________________________________________________  Гордиан III (238-244). Сидон (Σιδών), Памфилия. Гомоноя (ὁμόνοια, содружество) с Пергой. Гордиан III (238-244). Сидон (Σιδών), Памфилия. Гомоноя (ὁμόνοια, содружество) с Пергой. Медальон (Æ 39mm, 28.04g). Av: бюст Гордиана в лавровом венке; AYT KAI M ANT ГOPΔIANOC CЄB Rv: Афина в коринфском шлеме, с копьем, стоит напротив Артемиды Пергской; у Артемиды в руке длинный факел, на голове лучевая корона, у ног — олень; между богинями — алтарь, выше — плод граната; CIΔHTΩN ПЄPГAIΩN OMONOIA ______________________________________________________________  Филипп II (как цезарь, 244-247). Сидон (Σιδών), Памфилия. Филипп II (как цезарь, 244-247). Сидон (Σιδών), Памфилия.Æ 32mm (16.34g), стандарт Гордиана III. Av: бюст Филиппа; MAPKON IOYΛION CЄYHPON ΦIΛIΠΠON KAICAP / Є Rv: Афина в коринфском шлеме, с копьем, стоит напротив Артемиды Пергской; у Артемиды в руке длинный факел, на голове лучевая корона; между богинями — алтарь, выше — плод граната; CIΔHTΩN ______________________________________________________________  Траян Деций (Gaius Messius Quintus Traianus Decius 249-251). Аспендос (Ἄσπενδος), Памфилия. Æ 30mm. Траян Деций (Gaius Messius Quintus Traianus Decius 249-251). Аспендос (Ἄσπενδος), Памфилия. Æ 30mm.Av: бюст Траяна Деция в лавровом венке; AYT KAI Г MЄCC KY TPAIANOC ΔЄKIOC CЄB Rv: Артемида Пергская в лучевой короне, в левой руке держит длинную ветвь; слева — амфора; ACПЄNΔIΩN ______________________________________________________________  Транквиллина (Augusta, 241-244), жена Гордиана III. Транквиллина (Augusta, 241-244), жена Гордиана III.Æ 26mm (11.96g). Av: бюст Транквиллины в образе Дианы, на голове — диадема, за плечами — лунный серп; CΑΒЄΙ ΤΡΑΝΚYΛΛЄΙΝΑ Ν CЄB Rv: Артемида Пергская в лучевой короне стоит напротив Афины в коринфском шлеме, с копьем и щитом, между ними — олень; ПЄPГAIΩN CIΔHTΩN OMONOIA ______________________________________________________________  Галлия, римская провинция. Римский монетный двор, монетарий Люций Гостилий Сазерна. Галлия, римская провинция. Римский монетный двор, монетарий Люций Гостилий Сазерна.Денарий (AR 18mm, 3.91g), 48 до н.э. Av: персонификация Галлии, слева карникс (carnyx); Rv: Диана в лучевой короне, с копьем в левой руке, правой рукой держит оленя за рога; L.HOSTILIVS SASERNA ______________________________________________________________  Галлия, римская провинция. Римский монетный двор, монетарий Люций Гостилий Сазерна. Галлия, римская провинция. Римский монетный двор, монетарий Люций Гостилий Сазерна.Денарий (AR 18mm, 4.11g), 48 до н.э. Av: персонификация Галлии, слева карникс (carnyx); Rv: Диана в лучевой короне, с копьем в левой руке, правой рукой держит оленя за рога; L.HOSTILIVS SASERNA ______________________________________________________________  Деметрий III (95-88 до н.э.). Государство Селевкидов. Тетрадрахма (AR 15.65g), ок. 91/90 до н.э. Дамаскский чекан. Деметрий III (95-88 до н.э.). Государство Селевкидов. Тетрадрахма (AR 15.65g), ок. 91/90 до н.э. Дамаскский чекан.Av: бюст Деметрия III в тении; Rv: культовая статуя Артемиды-Атаргатис в лучевой короне, за плечами — колосья ячменя; BAΣIΛEΩΣ ΔHMHTPIOY ΘEOY ФIΛOПATOP ΣΩTHPOΣ ______________________________________________________________  Калигула (Gaius Iulius Caesar Germanicus, 37-41). Кидрам (Κίδραμος), Кария. Æ (19mm, 6.74g). Магистрат М. Калликрат (Mousaius Callicratus Pr.). Калигула (Gaius Iulius Caesar Germanicus, 37-41). Кидрам (Κίδραμος), Кария. Æ (19mm, 6.74g). Магистрат М. Калликрат (Mousaius Callicratus Pr.).Av: бюст Калигулы; ΣEBAΣTOΣ Rv: Артемида Пергская в лучевой короне; ΚΙΔΡΑΜΗΝΩΝ / MOYΣAIOΣ KAΛΛIKPAT ПP ______________________________________________________________  Родос, Кария. Æ 4.22g, ок. I в. до н.э. Родос, Кария. Æ 4.22g, ок. I в. до н.э.Av: голова Гелиоса в лучевой короне; Rv: Артемида в лучевой короне; POΔIΩΝ ______________________________________________________________  Деметрий I Аникет. Бактрия. Деметрий I Аникет. Бактрия. Æ 23 mm (8.28g, Double Unit), ок. 200-185 до н.э. Аv: голова Геракла, слева — палица, на шее подвязана шкура льва; Rv: Артемида Агротера в лучевой короне, в левой руке — лук, правой тянется к колчану; BAΣIΛEΩΣ DHMHTPIOY ______________________________________________________________  Родос, Кария. Æ 1.65g, ок. 190-150 до н.э. Родос, Кария. Æ 1.65g, ок. 190-150 до н.э.Av: голова Артемиды в диадеме и лучевой короне; Rv: роза в квадратном поле. ______________________________________________________________  Родос, Кария. Æ 18mm (4.04g), ок. 125-88 до н.э. Родос, Кария. Æ 18mm (4.04g), ок. 125-88 до н.э. Av: голова Артемиды в диадеме, серьгах и лучевой короне; Rv: крылатая Ника держит в правой руке афластон (ἄφλαστον, украшение верхней части кормы), в другой — эмболон (ἔμβολον, острый конец корабельного носа для тарана); слева внизу — прора корабля; PO ______________________________________________________________  Родос, Кария. Æ 18mm (5.67g), I в. до н.э. - I в. н.э. Родос, Кария. Æ 18mm (5.67g), I в. до н.э. - I в. н.э. Av: голова Артемиды в диадеме, серьгах и лучевой короне; Rv: крылатая Ника держит в правой руке афластон (ἄφλαστον, украшение верхней части кормы), в другой — эмболон (ἔμβολον, острый конец корабельного носа для тарана). ______________________________________________________________  Родос, Кария. Четверть статера (AV quarter stater 12mm, 2.10g), ок. 125-88 до н.э. Магистрат Диогнет (Διόγνητος). Родос, Кария. Четверть статера (AV quarter stater 12mm, 2.10g), ок. 125-88 до н.э. Магистрат Диогнет (Διόγνητος).Av: голова Артемиды в диадеме, серьгах и лучевой короне; Rv: роза; PO [сигнатуры: коринфский шлем и ΔIOΓNH (имя магистрата)]. ______________________________________________________________  Родос, Кария. Четверть статера (AV quarter stater 12mm, 2.18g), ок. 125-88 до н.э. Магистрат Архин (Ἀρχῖνος). Родос, Кария. Четверть статера (AV quarter stater 12mm, 2.18g), ок. 125-88 до н.э. Магистрат Архин (Ἀρχῖνος).Av: голова Артемиды Пергской в диадеме, серьгах и лучевой короне; Rv: роза; PO / APXINOΣ ______________________________________________________________ Вместо постскриптума. ОСТРОБРАМСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ Название Остробрамская икона Божией Матери получила благодаря месту своего нахождения, в надвратной часовне Острая Брама, или Острые Ворота в Вильнюсе. О происхождении иконы существует  несколько версий, свидетельствующих о большом почитании святыни как в православном, так и в католическом мире. несколько версий, свидетельствующих о большом почитании святыни как в православном, так и в католическом мире.Согласно православному преданию, Остробрамская икона Богородицы именовалась в древности Корсунской Благовещенской. Привезена в Вильно из Корсуни (Херсонеса) в XIV в. великим князем литовским Ольгердом Гедиминовичем, после одного из крымских походов на татар. Князь подарил икону первой супруге Марии, а вторая жена Иулиания передала образ Троицкой обители. По другой версии, Остробрамская икона прислана Ольгерду греческим императором Иоанном Палеологом, после принятия князем христианства. Образ Остробрамской иконы византийского происхождения глубокой древности. В 1829 году, при снятии ризы в процессе реставрации, на иконе выявлена древняя славянская надпись — хвалебная песнь Богородице «Честнейшую Херувим». Изначально икона была частью композиции Благовещения, отчего образ в древности назывался Корсунским Благовещенским. Икона относится к достаточно редкому типу изображения Богоматери без Младенца на руках. Фигура Богоматери закрыта позолоченным серебряным платьем (около 1671г). Внизу иконы помещена большая серебряная вота в виде полумесяца с выгравированным текстом: «Благодарность Тебе приношу, Матерь Бога, за выслушивание моих просьб, и прошу Тебя, Мать милосердная, сохрани меня по-прежнему, в любви и опеке Твоей Пресвятой» (1849г). Нимб Богоматери окружен острыми лучами сияния со звездами. _______________________________

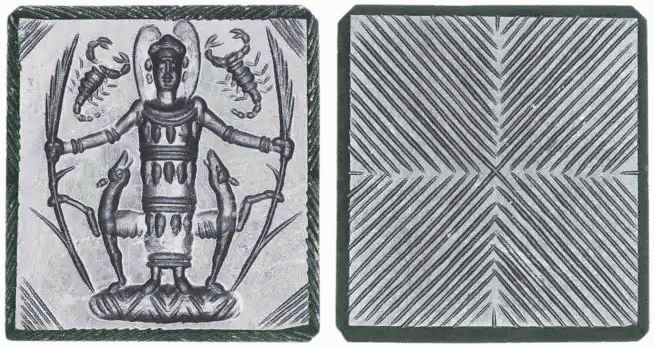

ГЕКАТАПонедельник, 19 Декабря 2016 г. 18:42 (ссылка)