|

lj_varandej

Среда, 18 Января 2023 г. 20:23 (ссылка) lj_varandej

Среда, 18 Января 2023 г. 20:23 (ссылка)

Большое Голоустное - крупное (600 жителей) село в 120 километрах от Иркутска по автодороге и в 30 километрах от показанных в прошлой части Больших Котов по Большой Байкальской тропе. Однако пусть не обманывает сходство ни названий, ни видов с байкальской воды. Большое Голоустное - совсем другое: это настоящее, живое, старое село. Быть может, самое старое на всём Байкале: хотя возраст большинства селений на странно малолюдных берегах Священного моря сложно назвать однозначно, дельта Иден-Гола (Голоустной реки) была важным местом в дорусские, а то и в домонгольские века - здесь находилась старейшая переправа Байкала.

Я вряд ли поехал бы сюда среди зимы только ради этого факта, кабы не поиски сказочных красот байкальского льда, который в последние годы редко не скрыт под снегом.

В Сибири вообще, а в Иркутской области в особенности, крупные автодороги называют красивым старым словом "тракт". По левобережью в областном центре проходят Московский тракт, нанизывающий на себя всю агломерацию Большого Иркутска, и головокружительный Култукский тракт среди сопок Олхинского плато - оба они являются частью цепочки федеральных трасс Москва - Владивосток. Из пади Топки на северной окраине Иркутска расходятся Александровский тракт вниз вдоль Ангары и Качугский тракт на Верхнюю Лену, от которого ответвляется ещё и Ольхонский тракт. Короткий Байкальский тракт уходит вверх вдоль Ангары, в туристические Тальцы и Листвянку. И самым загадочным тут выглядит Голоустненский тракт, начинающийся сразу за аэропортом. Продравшись через дачи, он нанизывает на себя всего несколько селений, ближайшее из которых с лёгкой руки авиаторов превратилось из бурятского "добогор" ("выпуклость") в русское Добролёт.

2.

Сквозь эти деревни 1-2 раза в день ходит автобус, причём расписание его построено так, что съездить в Голоустное без ночёвки выйдет только по воскресениям. Но мы ехали как раз-таки с ночёвкой: незаменимый сайт с архаичным дизайном, каждый день публикующий спутниковые снимки Байкала, манил в Голоустное широкой чёрной прогалиной среди белых снегов. Я подбил ехать с нами двух местных автостопщиц да Владислава  estrella_de_sur, который в те же дни приехал в Иркутск кататься на коньках по льду Байкала. Но как предупреждали меня гиды накануне поездки, чистый лёд на Славном море - вопрос одного дня. Уже на выезде из города стало ясно, что вопрос этот решается не в нашу пользу - все 120 километров мы ехали сквозь нудный снегопад. estrella_de_sur, который в те же дни приехал в Иркутск кататься на коньках по льду Байкала. Но как предупреждали меня гиды накануне поездки, чистый лёд на Славном море - вопрос одного дня. Уже на выезде из города стало ясно, что вопрос этот решается не в нашу пользу - все 120 километров мы ехали сквозь нудный снегопад.

3.

Голоустненский тракт, на последних километрах грунтовый, в меру живописен: на полдороги у обочин начинают мелькать скалы, а за полсотни километров до Байкала вырастает километровый Приморский хребет. У его подножья встречает Малое Голоустное с деревянной церковью Серафима Саровского (2016). И я бы сказал, двум Голоустным пора бы уже обменяться названиями: если в Большом живёт 600 человек, то здесь - 1300. За последними околицами невольно вжимаешься в кресло, ожидая серпантинов над тёмным падями... но дорога не меняет высоты. Едва заметная издали Голоустная речка, или Иден-Гол, насквозь прорезает горы.

3а.

От Большого Голоустного по тракту достопримечательности образуют целый шлейф. Километров за 6 до села у моста встречает Шантуй - турбаза и музей с деревянными юртами прибайкальских бурят. В феврале-2022, впрочем, она выглядела то ли заброшенной, то ли закрытой на зиму. В горах близ Шантуя скрывается Охотничья пещера, которую многие считают самой красовой в Иркутской области: в 9 километрах её ходов есть залы высотой до 25 метров, изобилующие скелетами древних животных и пока ещё обильными сталактитами. Пока - потому что найдена и обследована пещера была лишь в 2006-08 годах, но Прибайкальский национальный парк не спешит взять её под охрану. Так что - продолжаем путь: от Шантуя до Большого Голоустного тракт огибает Святую гору, также известную под бурятским названием Майлгар:

4.

Святая она именно что для бурят, и на её похожей на балкон вершине археологи нашли святилища со следами посмертной кремации нескольких поколений шаманов. Оттуда открывается, это очевидно даже без чужих фотографий (весьма немногочисленных, как ни странно), головокружительный вид на собственно Голое устье - дельту Иден-Гола. Неожиданно обширная (треугольник со сторонами по 5 километров) для тщедушной речки, она действительно по большей части голая - протоки вьются меж болотистых островов, летом полных водоплавающей дичью. Кудинские буряты-эхириты говорили про эти места, что здесь "без ножа мясо, без топора дрова": на степном "острове" нынешней Усть-Орды важным подспорьем к полукочевому скотоводству служили охота и рыбалка. И нетрудно представить, как эхиритские мужчины по весне выходили на вершину Майлгара, осматривали плавни с высоты на предмет птичьих гнездовий, рыбьих заводей да следов чужаков, а составив в уме карту - проводили во главе с шаманом тайлган да расходились по угодьям.

5.

Не знаю, проходят ли теперь тайлганы на Майлгаре, а вот туристскую тропу к вершине Святой горы сыскал не бурят и не русский даже, а американец: в 1988-2004 годах живой достопримечательностью Большого Голоустного слыл Хэнк Бирнбаум из Сан-Франциско. Выросший, впрочем, не на родине, а в Колорадо у Скалистых гор, в 1983 году он впервые оказался в Советском Союзе, а дальше, уж не знаю, благодаря каким связям, сюда зачастил. В 1986-м Хэнк впервые оказался на Байкале, в 1988-м женился на женщине из Иркутска, и наконец устроился обыкновенным егерем в Прибайкальский национальный парк да перебрался с женой в Bolshoye Golo'ustnoye. В тех краях, из которой тогда популярнее было бежать, Американец (как его тут за глаза называли) пережил смуту, а как начала налаживаться жизнь, привнося в девственную глушь всеобщую автомобилизацию, массовый туризм и доступный интернет - вернулся на родину. Где, впрочем, не потерял связи с Россией, устроившись работать в музей Форт-Росс (см. Анга). Как человек, ехавший сюда, а не отсюда, в Голоустном Бирнбаум нашёл немало живописных троп и видовых точек, ну а в последние годы туризм занимает всё больше места в жизни рыбацкого и скотоводческого села. На самом въезде мы постучались в кемпинг "Русское Подворье":

6.

Да сняли домик за 1600 рублей - исключительно уютный, хотя и с удобствами (городскими и тёплыми) во дворе. Дорожка к ним вымощена камнем и регулярно чистится от снега:

6а.

Около кемпинга - кафе с интерьером и качеством придорожной позной, но московскими ценами и публикой. Пообедав там нехотя да созвонившись с Владиславом и узнав, что чистого льда не видать, мы ушли в домик и решили просто отлежаться до вечера. Утро встретило нас бездонным синим небом и слепящим солнцем, навстречу которому мы и побрели по главной улице:

7.

Впрочем, от въезда и "Русского Подворья" до Байкала по ней километра три, так что пешком её проходили мы один раз вверх от Байкала. Внутрисельского транспорта в Голоустном, понятное дело, нет, но местные, по большей части русские и изредка буряты, подвозят охотно. Их обветренные лица, не вполне литературная речь, тёртая одежда, вид, звук и содержимое машин - всё указывало, что попали мы не на курорт, а в добротную такую сельскую глубинку. Где магазины и гостиницы все знают по именам владельцев, и водку лучше брать "у Аньки", а конфет для дочки - "у Сергеича".

8.

Границу исторического центра в Большом Голоустном отмечает неожиданно огромная школа, принявшая учеников в начале прошлой зимы, за пару месяцев до нашего приезда. Пожалуй, даже слишком огромная - в селе около сотни детей, и местные любят порассуждать, что школу можно было сделать чуть поменьше, а на оставшиеся деньги построить что-нибудь ещё. Рядом - видимо, её старое здание (1925):

9.

Ниже по улице - немало крепко сбитых изб:

10.

На которых по мере приближения к Байкалу всё чаще висят вот такие таблички:

11.

Как и всюду в Сибири, главное украшение села - резные наличники:

12.

Имея в запасе явный избыток времени (два полных дня), мы так и не сподобились поднятья на Майлгар, ограничившись видом села с близлежащих сопок. Впрочем, и этого достаточно, чтобы оценить простор Голого устья. Что оголило его? Может быть, харахаиха - так называется здешний подвид горной: холодный шквалистый ветер, этакая light-версия Сармы, так же возникающий от скопления в Усть-Ордынской степи морозного воздуха из Якутии. Впрочем, харахаихи не боятся Тальники, тянущиеся сквозь дельту тёмной полосой - так называется остров с реликтовой тополиной рощей, летом, судя по чужим фото, похожей на джунгли Луизианы. Раньше был ещё Остров Семи Тополей с несколькими огромными старыми деревьями, каждое из которых, по преданию, посадил бурятский род, обозначивший свои угодья.

13.

Там, в этих угодьях, где-то в середине 19 века появилась часовенка без посвящения. Сейчас она, конечно, обросла легендами о последней надежде попавших в шторм рыбаков, но более актуальным мне кажется встречающееся кое-где название Степная часовня - то есть, устроенная для приобщения кочевников к христианству. Тем более бурятами были и первые здешние рыбаки. Бурят Саргил (вариант - Сорьёл), в 1673 году поставивший в дельте Иден-Гола зимовье, и считается теперь основателем Большого Голоустного. Но думается, более вероятно, что его просто первым посчитали государственные люди.

14.

Для других народов куда важнее изобильных плавней левобережья Иден-Гола была твёрдая земля на правом берегу. Ведь даже в наше время почти строго напротив Голоустного к берегу Байкала выходит и трасса Улан-Удэ - Иркутск. Заморская стена Хамар-Дабанских гор - обманчива: с расстояния в полсотни километров не видать, что напротив Голоустного хребет уходит далеко от Байкала. Между горами и морем лежит Кутора, или Кударинская степь на левом берегу Селенгинской дельты. Селенга была важным путём, а мелководные кударинские соры (заливы) - идеальным местом для стоянки судов и лодок. А вот на западе, отправляясь через Байкал, путники видели впереди лишь отвесную горную стену. Явная брешь в Приморском хребте - конечно же, Ангара, вот только река - это всегда пороги, мели, одностороннее течение да разбойничьи засады по берегам. Совсем иное дело - Иден-Гол, в устье которого хватало места, чтобы высадить в несколько приёмов и собрать караван, а долина достаточно полога и широка, чтобы почти беспрепятственно пересечь горы. Тут стоит сказать, что русские землепроходцы были оригинальны в том, что вышли на Байкал с северо-запада: до 17 века Северное море (так переводится китайское название Бэйхай) было краем для юго-восточной Ойкумены. С той стороны Голое устье казалось единственной дверью в Сибирь...

15.

Кто и когда впервые здесь причалил - история вряд ли сможет дать ответ. Достоверно, что переправа активно использовалась уже во времена Монгольской империи, принося якутам и эвенкам сукно, шелка и серебро, а монгольским наместникам и китайским сановникам - меха и мамонтовую кость. Русские люди, придя на Байкал в 1643 году через Малое море, впервые воспользовались этой переправой в 1651 году, ещё до основания первых селений. Была то делегация из 20 человек во главе с боярским сыном Ерофеем Заболоцким из Тобольска, направлявшаяся к Сэцэн-хану - владыке Восточной Монголии. За Байкалом, однако, не разобравшись, что к чему, послов атаковали воины ханского зятя Турухтай-табуна, которым грабить караваны было не впервой. 12 человек из посольства успели вскочить на лодки и отойти от берега, а 8 во главе с самим Заболоцким погибли, но их могила стала своеобразным русским якорем на забайкальском берегу. В 1681 году над ней был выстроен укреплённый Посольский монастырь, совсем как на Русском Севере ставший крепостью, торговым двором и местом принятия решений.

16.

На Голом устье же в 1701 году казак Андрей Ошаровский соорудил зимовье и причал, но вскоре отбыл восвояси, продав всё хозяйство монахам. Так Посольский монастырь завладел обеими сторонами переправы, теперь ставшей не просто путём с берега на берег, а каким-никаким предприятием. Позже она не раз переходила от монастыря в частные руки и обратно: так, в 1740 году зимовье в устье Иден-Гол вновь купил ссыльный дворянин Павел Леонтьевич Стрекаловский, с усадьбы которого и началась на этом месте история русского села. Позже рядом поселился ещё и крещёный в Посольском монастыре бурят Иван Белозерцев с русской женой, и по этим двум фамилиям в Большом Голоустном можно узнать старожилов.

17.

Вновь монастырь, оправившись от екатеринской секуляризации, вернулся на Голое устье в 1792 году. В знак серьёзности своих намерений монахи привезли деревянную Никольскую часовню, срубленную на том берегу, а по зиме открывали ледовую переправу крёстным ходом через Байкал.

17а.

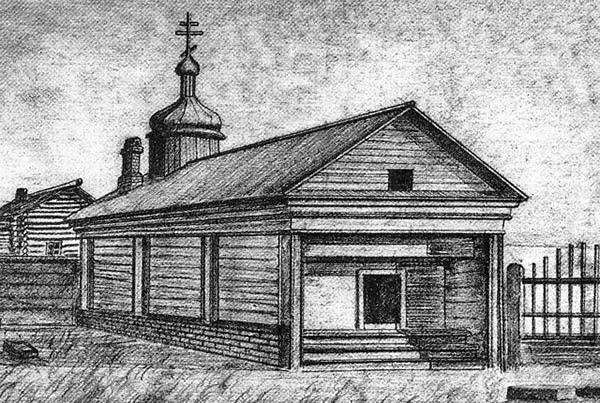

Однако - всё меньше людей год от года ходило этой переправой... За два века русские рыбаки, купцы и чиновники неплохо изучили Байкал, навели новые переправы, запустили пароходы от Иркутска до Кяхты и построили кругоморские тракты через Хамар-Дабан. В 1860 году иркутский судовладелец Иван Хаминов организовал в Лиственничном у истока Ангары промысловую пристань, тут же перетянувшую на себя и весь контрабандный поток из Забайкалья. Связь между Посольским монастырём и Голоустным селением неуклонно истончалась, и в 1860-х окончательно порвалась. В 1867 году рядом с часовней построили уже полноценную Никольскую церковь:

18а.

В 1937 году она была разгромлена энтузиастами-атеистами во главе с неким Паулем из Слюдянки, а в 1941 окончательно закрыта. Тогда же, видимо, снесли без следа и Никольскую часовню 18 века. От церкви же остался занятый всякой всячиной сруб, и в Перестройку её восстановлением занялся атаман Иркутского казачьего общества Николай Меринов. Подсуетился, видать, и Хэнк Бирнбаум - по крайней мере, известно, что часть денег на реставрацию прислали из США. Патриоты квасного разлива считают теперь, что зря: в 1998 храм был уничтожен пожаром. Нынешняя Никольская церковь в Большом Голоустном освящена в 2004 году, однако есть в её простом и минималистичном облике что-то странно приятное глазу:

18.

Тем более что главное здесь - не снаружи, а внутри: у Байкальской переправы есть и своя святыня. По преданию, в 17 веке буряты где-то в этих местах нашли икону Николая Чудотворца, но пока ходили выяснять у казаков, не они ли потеряли - образ бесследно исчез. Следующее явление, как гласят легенды и путеводители, примерно совпало с изысканиями Ошаровского: якобы, несколько бурятских рыбаков попали ночью в страшный шторм, и в отчаянии стали молить о спасении не своих привычных духов, а чужого, но Всемогущего Бога. Под утро их лодку прибило в Голом устье, где среди высокой травы стояла вновь рельефная икона Николая Чудотворца - только на сей раз покровитель рыбаков и путников держал в руках макет храма и саблю. Теперь икона (или это уже скульптура?) никуда не делась, и Ошаровский добивался строительства в Голоустном часовни. Но пока ходили письма - монахи увезли Николу Байкальского в Посольский монастырь, и именно с ним совершались ледовые крёстные ходы. С упадком переправы икона якобы снова чудесным образом переместилась на западный берег и под неё тут построили храм. По воде и по тракту в Голоустное потянулись паломники, иные даже свидетельствовали о чудесах - кто-то исцелился, кто-то преодолел бесплодие, у кого-то сын вернулся с каторги живым.... А ближе к 1930-м, гласит молва, рыбаки однажды увидели на снегу замёрзшего Байкала следы да нагнали по ним незнакомого старичка. Тот только и бросил им "Меня тут осквернили, ухожу" да заспешил так быстро, что дюжие мужики за ним не угнались. Скульптура Николы прежде всегда была облачена в тканевые одежды, под которые паломникам и прихожанам строжайше запрещалось заглядывать. Атеисты из Слюдянки, конечно, сорвали одежды с Угодника, и Пауль в (анти)религиозном экстазе лично изрубил скульптуру топором. Обломки святыни, однако, сумела частично собрать и сберечь некая местная жительница, и в постсоветские годы Меринов вывез эти фрагменты на реставрацию в Москву. Никола Байкальский вернулся в Голоустное в 2004 году, с освящением церкви, и аутентичны с 18 века в нём как минимум стопы да рука с мечом:

19.

А за церковной оградой жизнь шла своим чередом. При строительстве железнодорожной переправы Транссиба вряд ли кто-то вспомнил про Посольский монастырь и Иден-Гол, однако в 1897 году для её обслуживания в Голоустном была создана метеостанция. В 1914 году знакомый нам по прошлой части зоолог Виталий Дорогостайский именно здесь основал первую на Байкале научную станцию, два года спустя на средства Академии наук переехавшую в Большие Коты. В 1949 году село основательно подросло - с объединением колхозов сюда переехал народ из окрестных деревенек, зачастую - перевезя с собой дома. Первые суда на Листвянкой верфи, да и сама верфь, были построены из иден-гольского леса, и именно эта отрасль стала тут определяющей при СССР. Улицы села упираются в Голоустненский рейд (1965), где лесоплоты накапливались под защитой бревенчатого пирса:

20.

Теперь лесосплав запрещён во благо природы, а рейд стал гаванью турфлота. Зимой отсюда отправляются "Хивусы":

21.

А летом - катера. Ни те, ни другие, увы, не работают по заполнению (даром что частные) - нужно искать телефоны и либо нанимать их целиком, лио бронировать места очень сильно заранее. Мы пытались договориться с администратором "Русского подворья" о поездке в Песчаную бухту, но на день-два вперёд у кого-то не предвиделось рейсов, а у кого-то - мест.

22.

Есть у Голоустненского рейда, однако, и своя достопримечательность - вмёрзшие в лёд пузыри. Они встречаются по всему Байкалу, но здесь как-то особо многочисленны и живописны:

23.

После метели по рейду ходят компании людей с совками и мётлами, расчищающие в снегу хотя бы маленькие окна в иную реальность. Самые ушлые гиды используют кипяток - на несколько минут он придаёт поверхности льда идеальную прозрачность, а затем она мутнеет до следующего сезона.

24.

Крутые парни на багги явно помчались за море:

25.

За ними можно разглядеть накрытый облаком Большой Кадильный мыс на полпути до Больших Котов. Грузный и мощный, зимой он - самое опасное место Байкала: то ли ключи на мелководье, то ли циркуляция относительно тёплых глубинных вод устроены так, что даже в самый мороз лёд на несколько километров от мыса не всегда держит вес человека. И даже по весне, ещё в апреле, ледоход Байкала начинается именно там. Бывалые туристы, идя по Байкалу пешком, обходя Большой Кадильный мыс берегом. Ближе можно разглядеть бурятскую турбазу "Ульгер" ("Сказание") у начала тропы к Сухому озеру... впрочем, подробнее я обо всём этом рассказывал здесь.

26.

К "Ульгеру" ведёт проезжая автодорога у отвесных скал:

27.

Мы же в поисках чистого льда уходили всё дальше от берега:

28.

Перебирались через торосы со следами народного творчества:

29.

И наконец километрах в трёх от села вышли на трассу "хивусов", винты которых отлично раздувают снег:

30.

Вдоль ледового фарватера мы и шли несколько километров, увёртываясь от аэроходов. Такой способ гарантировано увидеть чистый лёд даже после сильной пурги - моя находка, и я дарю её всем, кто едет зимой на Байкал:

31.

Ну а в Большое Голоустное по зиме стоит приезжать ради возможности сходить к Степной часовне и не замочить ноги. Со стороны Байкала мы долго продирались сквозь торосы:

32.

Совсем простенькая по архитектуре, часовня манит именно своим уединением. Когда-то в северном Надыме я видел миссионерскую часовню из тундры - она проще Голоустненской в разы. О времени, да и месте постройки этой часовни я не нашёл какой-то вразумительной информации - кое-где пишут, что изначально она располагалась на границе земель Стрекаловых и Белозерцевых, а в дельту её перенесли лишь в 1954 году. В других местах год её постройки обозначен как 1854-й, и совпадение трёх цифр наводит на мысль о каких-то кривотолках и нестыковках. Ну да впрочем какая разница? Это один из самых ландшафтных храмов Сибири:

33.

Внутри - лишь народный иконостас, а макет в нём можно отождествить с поставленной ещё в 1701 году Никольской часовней Ошаровского, по некоторым данным сгоревшей в 1947-м году.

34.

Пробираясь к часовне, мы провожали морозный закат:

35.

Низкое Солнце играло на льдинах на фоне остатков маяка (1899):

36.

А потом вдруг скрылось за Приморским хребтом:

37.

По твёрдой земле мы шли довольно долго, переходя по льду замёрзшие рукава Голоустной реки. На околице села паслись лошади:

38.

Причём частью - непривычно волосатые. Как пояснили мне местные, это даже не особая порода, а просто "жить захочешь - не так раскорячишься".

39.

За морем и бывшим маяком проступил Хамар-Дабан - на самом деле он еле виден, а этот кадр я снял на ультразуме. Вскоре мы поравнялись с седым мужичком в камуфляже, только загнавшим коров в хлев и готовившем машину ехать обратно в село. Увидев нас, он предложил подвезти, и в кузове да среди инструментов мы проехали оставшуюся пару километров. Причём сперва мужик без лишних вопросов повёз нас к Байкалу, а потом не поленился (хотя мы отнекивались) доставить Олю к магазину, а меня - к гостинице.

40.

Что же до следа "хивусов", то он ведёт из Листвянки в Песчаную бухту. Об это красивейшем месте Байкала в летних красках будет следующая часть.

БАЙКАЛ (2020-2022)

Обзор поездки и оглавление (2020)

Обзор поездки и оглавление (2021)

Обзор поездки и оглавление (зима-2022).

Обзор поездки и оглавление (лето-2022).

Разное.

Транспорт Байкала. Лето.

Транспорт Байкала. Зима.

Байкальский лёд. Что, где, когда?

Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).

По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.

Кругобайкальская железная дорога

КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.

КБЖД. Шумиха - Киркирей.

КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.

КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.

Перевальная линия.

Олхинские скальники.

Култук и окрестности.

Слюдянка и Байкальск.

Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.

Приморский хребет. Большое Голоустное.

Песчаная бухта. Бугульдейка и Тежеранская степь.

Сарма и Ольхонские ворота (зима).

Курма и Огой. Ольхон. Тажеранская степь. Ольхонские ворота (лето) Вдоль Малого моря. Хужир - столица Ольхона. Северный Ольхон (лето) От Хужира до Хобоя (зима). Тайлган бурятских шаманов. https://varandej.livejournal.com/1146713.html

lj_varandej

Вторник, 01 Ноября 2022 г. 10:45 (ссылка) lj_varandej

Вторник, 01 Ноября 2022 г. 10:45 (ссылка)

За Леной напротив Якутска интересны не только красоты природы вроде показанных в прошлой части ледника (летом!) Булуус и водопадов Курулуур, но и вполне рукотворные сущности. Например, музей деревянного зодчества в селе Кердем, оплот староверия у старинной переправы в Павловске или совсем не исторический Нижний Бестях, без которого не понять современность Якутии.

На сотни километров от Якутска на трассе "Лена" (непростую историю которой я рассказывал в прошлой части) нет ни одного села, а все повороты к сёлам, если ехать на большую землю - справа. На востоке от трассы - лишь глухая тайга до самого Охотского моря, а вот на западе протянулись Долины. Так тут называют надпойменные террасы, плодородные по меркам своих широт, но защищённые от страшных ленских паводков. Первой по течению встречает правобережная долина Самартай, вытянутая вдоль берега на 40 километров и вдающаяся в него километров на 5 - почти что идеально меж рекой и трассой. Первое село долины - Качикатцы напротив индустриального Мохсоголлоха, из которого ходит паром. К следующей Кысыл-Юрюе дорога спускается близ ледника Булуус. Ну а мы где-то в 70км от Якутска поворачиваем в третье село, название которого на указателе предусмотрительно дано лишь по-якутски: по-русски пишут его и с "ё" в начале, и с "ё" в конце, и с двумя "е", а на деле название Кёрдем с ударением на второй слог просто противоречит русской орфографии. От трассы до околиц - километра полтора, а в перспективе дороги возникают многоэтажки Покровска - маленького городка (12 тыс. жителей) за Леной, с воды которой мы любовались им в позапрошлой части. Покровск - центр Хангаласского улуса, этого "якутского Диснейленда" с Синскими и Ленскими столбами, бизонами Усть-Буотамы, петроглифами Улахан-Ана, "прародиной человечества" в Диринг-Юряхе, средневековой металлургией Лютенги, тукуланами (барханами) и тарынами (наледями) в дневной доступности из республиканской столицы. Ну а Кёрдем - центр хангаласского правобережья:

2.

Как и полагается тюркскому народу, якуты исторически делились на множество племён и родов. Хангаласский район на юге от Якутска и Кангаласский мыс на севере указывают на кангалассов - крупнейшее якутской племя, из которого происходил и полулегендарный тойон (государь) Тыгын-Дархан, накануне русской экспансии правивший подобием государства и пытавшийся объединить все племена. "Кангалассы" созвучно с ещё и "канглы", а это было одно из сильнейших тюркских племён, потомки которого по сей день многочисленны среди казахов, киргизов, узбеков, башкир и ногайцев. Равно как и главные соперники кангалассцев борогонцы - вероятно, ушедшая на север ветвь монголов-борджигинов, из которых происходил Чингисхан. Сферы влияния двух племён разделяла Лена, и всё же долина Самартай издавна была не заморской, но заречной колонией кангалассцев: здесь, на Буотаме и Лютенге, находился центр якутской металлургии. Ведь предками якутов считаются курыкане, воинственные тюрки из Прибайкалья, благодаря своим коневодам и кузнецам представлявшие угрозу даже для Китая. К новому тысячелетию, однако, курыкане подрастеряли удали и под натиском монгольских племён (позже, с остатками курыкан, ставших бурятами) начали исход на север. Путь их к этим долинам, скорее всего, был длившейся годами перекочёвкой, но когда в шатёр вождя Эллэя принесли кусок железной руды, он понял - это новый дом. Железо и определило господство якутов: их мечи и доспехи оказались для малочисленных таёжных народов таким же непобедимым супероружием, как и русские мушкеты. И хотя перед мушкетом все были равны, даже казаки удивлялись качеству якутского железа. Своё железо везти было дорого, выплавить что-то из местной руды у русских мастеров получалось из рук вон плохо, а потому якутская металлургия процветала ещё сотню лет, как минимум до постройки Ленского тракта. Держалась она в первую очередь на жемконцах - кангаласском роде Лютенги. Жемконом и назывался Кёрдем ещё на памяти нынешних старожилов.

3.

Приведя в село, дорога делает крутой поворот к обелиску Победы (1975) мимо деревянной церкви. Первые сто лет стояла она в соседних Качикатцах, а Кёрдем ничем не выделялся внешне среди окрестных сёл, пока в 1989 году сюда не приехал собственной персоной Суорун Омолоон, по паспорту Дмитрий Сивцев - якутский писатель с Таатты. Два имени пусть не удивляют: с крещением в 18-19 веках все якуты назвались на русский манер вроде Алексей Николаев или Николай Алексеев, однако негласно, из поколения в поколение, продолжали нарекать детей древними именами. Любой сознательный якут и в наши дни имеет второе национальное имя, ну а Дмитрий Кононович просто взял его себе как литературный псевдоним. В Перестройку он встал в авангарде национального возрождения, частью которого должна была стать целая сеть музеев народного зодчества. С грамотой от Министерства культуры он объехал десятки селений, а следом, как правило, приезжали плотники: краеведы вздыхали облегчённо, что теперь местное наследие в надёжных руках, а председатели - что не им теперь нести за него ответственность. Для музеев в Черкехе и Ыттык-Кюеле он собирал постройки по родным краям, а вот для скансена "Дружба" на правом берегу Лены, примерно там, где в 1632-42 годах на борогонских землях первоначально стоял Якутск, объекты готовились по всей республике. Но тут, видать, всплыли старые борогонско-кангаласские противоречия: узнав о визите Суоруна Омолоона, жители Кёрдема собрались на сельский сход, во главе которого стоял местный краевед и видный шахматист Роберт Константинович Захаров. Решение схода было единогласным: ни брёвнышка не отдадим! Но и решения Минкульта никто не отменял: отказавшись поддержать музейный проект Дмитрия Сивцева, Роберт Захаров создал и возглавил небольшой музей "Самартай", открывшийся в 1991 году в Кёрдеме.

4.

...Жарким полднем, после прохлады ледника Булуус, мы въехали в Кёрдем и припарковались у музейной калитки. Мы - это я, Наташа и Николай Егорыч, водитель белого УАЗа-"Патриота", который нам как амбассадором проекта "Живое наследие" предоставила администрации Республики Саха для поездки по Заречным улусам. В Хангаласском улусе, в отличие от всех прочих, мы катались просто сами по себе, и неприятным сюрпризом в Кёрдеме оказалась наглухо запертая дверь музея в отсутствии какой-либо таблички о времени его работы. Запертыми выглядели и все прочие двери в зоне досягаемости, и даже в сельскую администрацию стучаться было бесполезно - выходной... Мы уже думали лезть через забор и фотографировать хотя бы сами постройки, но шедшая мимо женщина с коляской успокоила нас, что просто в музее обеденный перерыв с 13 до 14. На часах было 13:05, и мы погрузились в УАЗик да поехали в единственное на сотни вёрст трассы придорожное кафе между Кёрдемом и Булуусом. На второй раз, по возвращении, дверь поддалась:

5.

А за дверью нас уже ждала Матрёна Иннокентьевна Захарова, возглавляющая музей с 2020 года, когда не стало Роберта Константиновича. Как я понимаю, она здесь и директор, и смотритель, и экскурсовод:

6.

На кадре выше Матрёна Иннокентьевна демонстрирует нам эвенкийскую колыбель: хотя в Самартае эвенков нет, весь комплекс их детский вещей якуты позаимствовали охотно, и в каждом музее восхищённо рассказывают о том, как продумана у колыбелек холодозащита и как удобно организованы памперс из мха и водоотвод. В колыбели - детские ботинки из шкуры нерпы, добытой, видать, другими народами где-нибудь в море Лаптевых и проданные жемконцам на ярмарке за железный нож или топор.

6а.

Этнография - вообще основа большинства музеев Якутии, и хотя в каждом из них обязательно есть бивни мамонта, предметы крестьянского быта, инвентарь охотника и костюм шамана, всё же полностью эти музеи умудряются друг друга не повторять. "Самартай" запомнился мне металлическими лезвиями кос и кожаными бочками с позапрошлого кадра, а также странной композицией из носилок, мутовок для взбивания молока и чёрно-белой фотографии традиционной якутской охоты с быком, в запахе которого прятался от обоняния зверей сам охотник:

7а.

Первый зал приводит в урасу (якутскую юрту) с инфостендом и картой. Инфостенд, судя по всему, содержит очень подробный исторический обзор, но, как и большая часть длинных надписей в этом музее - только на якутском. Карта долин Самартая и Эркээни вполне русскоязычна, и отмечены на ней места ключевых событий дорусской истории якутов: здесь обосновался Эллэй, там он провёл первый Ысыах, тут был захоронен старейший шаман, а там Тыгын-Дархан нашёл свою гибель... за урасой этнографическая экспозиция продолжается, и запомните вон ту фигуру шамана - мы ещё вернёмся к ней:

7.

Напротив шамана - сани, в силу климатических причин на Лене более актуальный транспорт, чем лодка:

8.

А на санях - седло с такой вот удивительной гравировкой: где житель якутского села мог не просто узнать про жирафа и страуса, но и представить себе их облик - загадка, а здесь он изобразил их, кажется, просто чтобы удивить соседей.

9.

Дальше этнографический ряд вновь прерывается - на этот раз залом Победы с фотографиями местных героев и имитацией вечного огня:

10.

Кажется, в этом и заключается композиция "Самартая": тянущиеся по обе стороны узких длинных залов этнографические экспозиции символизируют непрерывный путь народа саха, который проходит сквозь исторические события в промежуточных залах. За Вечным огнём - вновь инвентарь охотника и рыбака: снасти-морды, ловушки, самострелы, ружья и даже пальма - маленькая алебарда, своеобразный таёжный мачете.

11.

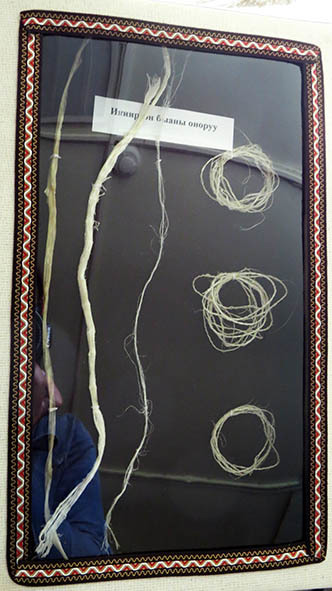

Жилы животных, в старину заменявшие селянам нитки и тонкие верёвки:

11а.

Последний, ярко освещённый зал, выглядит новее всех прочих. Здесь собраны менее очевидные охотничьи атрибуты вроде рожков или баночек с порохом; чоороны - якутские деревянные кубки для кумыса, которые подносили почётным гостям или использовали во время обрядов...

12.

...ступа для взбивания кумыса и целая коллекция берестяной посуды:

13.

А вот необычный предмет - мерка для масла, которое у якутов как прирождённых скотоводов было столь ходовым товаром, что служило неофициальной валютой на ярмарках.

13а.

Те самые изделия из лютенгского железа, включая кусок болгуо (крицы), клинки от пальм и гвозди музейной церкви, заменённые при её реставрации:

14.

Думаю, не стоит пояснять, что решив создать музей на сельском сходе, селяне и экспозицию собирали по старым кладовками. Поэтому тут и советский зал неожиданно душевный:

15.

Завершим рассказ таким вот странным ракурсом, похожим на сон шамана - гигантский дух кабарги бродит над якутским хутором из балагана (зимнего дома), хотона (пристройки-хлева) и амбара:

16.

"Сон шамана" - это ещё и одно из главных произведений якутской литературы, созданное в 1910 году основоположником современной поэзии саха Алексеем Кулаковским, так же известным как Ексекюлях. Он, как и большинство якутских писателей, был выходцем с Таатты, но "Сон шамана", затрагивающий множество глобальных проблем, написал в Качикатцах, где жил у местного богача Баая (Семёна) Барашкова. Ему в музее посвящён отдельный инфостенд, но - только на якутском, и Матрёна Иннокентьевна пояснила, что это был местный меценат-прогрессор, построивший первые в Самартае электростанцию и школу (1916), а односельчан убеждавший селиться в избы русского типа. Советская власть всего этого не оценила: в 1921 году по итогам очередного якутского восстания Семён Петрович был расстрелян по приговору ЧК. Во дворе музея, ближе всего к зданию экспозиций, стоит его зерносушилка начала ХХ века:

17.

Дальше видна приземистая бабаарына - якутская срубная юрта, название которое причудливо восходит к русскому слову "поварня". На всех сайтах сказано, что она 18 века постройки, но тут одно из двух - или это ошибка, или в "Самартае" сохранена одна из первых бабаарын: это жилище распространилось по Якутии лишь 19 веке, вытеснив более совершенную, но и более сложную в возведении урасу. Впрочем, а почему бы и нет? Более всего бабаарына похожа на бурятские деревянные юрты, которые здешние якуты не могли не видеть на сухопутной "финишной прямой" тракта перед Иркутском.

18.

Третья постройка музея - двухъярусный амбар богача Кирилла Скрябина. Грузные и почти глухие (окна явно прорублены позже среди миниатюрных "бойниц"), такие амбары восходят к дорусским боевым башням тойонов: тогда их здесь строили не менее активно, чем на Кавказе, лишь из других материалов.

19.

Амбар Скрябина примечателен резными украшениями под коньком. Здесь висят реплики, а подлинники хранятся в музее, причём рядом с тем самым шаманом, и на вопрос, где тут связь, Матрёна Иннокентьевна ответила очень уклончиво, а я лишь при написании поста обнаружил, что забыл их там заснять даже самым общим планом.

19а.

Но центр музея - Никольская церковь (1892-96), построенная на средства всё того же Баабая Барашкова. Она стоит константой, вокруг которой словно рос весь Кёрдем, и ни за что по её виду ни скажешь, что в 1989-91 годах она была перенесена сюда из Качикатцев, да ещё и реставрирована в 2020-21 годах с полной переборкой.

20.

Её хотят открыть для верующих, оснастив алтарём и иконостасом. Без них же сверкающий новизной, причём новизной какой-то правильной, храм больше похож на дворец остзейского барона:

21.

Мёж старых брёвен, пахнущих, при том, не трухой, а древесиной, можно взойти на колокольню:

21а.

Выглядывая с площадок в круглые световые оконца, сами по себе как бы не более интересные, чем пейзаж:

22а.

На колокольне - удобная смотровая площадка:

22.

С неё лучше всего смотрится сам музей:

23.

До берега Лены отсюда нет и полутора километров, однако с колокольни река не видна, полностью скрытая чахлым тальником на островах поймы. Избы и монументальная позднесоветская школа Кёрдема сменяются многоэтажками Покровска на Караульном мысу, где Никольской церкви вторит Покровская церковь (2007-13). Правее, над крайними окнами школы, можно различить фасад ДК (1977), а ещё чуть правее, над школьной антенной, даже чёрный приземистый сруб бывшей амбулатории (1912), при которой в 1915-17 годах жил ссыльный Серго Орджоникидзе:

24.

Всё это лучше видно с воды (см. позапрошлую часть), как и пылящий левее завод "Якутцемент" (1958-64) в Мохсоголлохе:

24а.

Правее в заречной пойме скрывается долина Эркээни, куда и пришёл где-то между 11 и 14 веками Эллэй-боотур. У соседней долины Туймаада, где ныне стоит Якутск, к тому времени был уже хозяин Омогой, которого Эллэй сразу признал своим сюзереном. Союз два вождя решили скрепить браком, но из двух дочерей Омогоя Эллэй выбрал не красавицу Нурулдан-куо, а её сестру по прозвищу Сыспэй-Сысыах ("Растрёпанная коса"), разглядев в ней доброту, верность, трудолюбие и плодородие. Свадьба их стала первым Ысыахом, ну а в том, что первоякутов было больше одного, нет ничего удивительного - север осваивался несколькими волнами переселенцев. Из Эркээни родом был и Баджей, дед Тыгына, утвердившийся в Туймааде, а судя по обилию точек на карте музея, связанных с судьбой и гибелью Тыгын-Дархана, Эркээни оставалась личной вотчиной тойонов. С виду эта долина невзрачна и толком не видна ни с реки, ни с колокольни Кёрдема, скрытая тальниками поймы. Зато отсюда хорошо виден коренной берег, справа переходящий в Табагинский мыс, разделяющий Эркээни и Туймааду.

25.

Спустившись с колокольни, в ту сторону и берём курс. У Табагинского мыса Лена сужается до 2,5 километров, образуя самое удобное в Центральной Якутии место для строительства моста. Мечта о мосте - больная тема Якутии, и кажется, любой разговор чужака с якутянином рано или поздно приводит на непостроенный мост. Подходы к нему близ села Хаптагай начали сооружать уже в 2014 году, когда были закончены мосты Владивостока, но после известных событий все силы отечественного мостостроя были брошены на Керченский пролив. Теперь у Табагинского мыса снова идут подготовительные работы, но по крайней мере летом они были ещё на том этапе, который не разглядеть издалека. Даже по графику мост свяжет ленские берега не ранее 2026 года, а пока что едем вдоль реки. Долины Центральной Якутии расположены как бы в шахматном порядке, и напротив Табагинского мыса стоит Хаптагай - "столица" следующей долины Нёрюктай, входящей уже не в просто Хангаласский, а в Мегино-Хангаласский улус. В 1733-53 годах близ Хаптагая работал Тамгинский железоделательный завод, организованный Василием Прончищевым для снабжения экспедиции Витуса Беринга. Руду везли сюда с Самартая, работали на заводе каторжники и те же жемконцы, но тут-то и оказалось, что промышленную металлургию в Якутии не развернуть: заводы работали от плотин, а речка большую часть года стояла промёрзшей до дна. Якутский тракт, оборудованный к той же экспедиции Беринга, открыл Якутию для поставок уральского железа, и местная металлургия начала умирать. Маленькая Нёрюктайская долина заселена теперь плотнее Самартайской: её главный ресурс - положение.

25а.

Километрах в 10 от Хаптагая мы свернули налево и буквально скатились в долину с крутого склона коренного берега. У дороги - одинокий сэргэ, а под ним цветы: в 1941-м на этой поляне провожали мужчин на войну. Букетик же Наташа набрала, в очередной раз удивляясь якутскому разнотравью, на следующей поляне, пока мы с Егорычем меняли колесо.

26.

Грунтовка, на которую мы спустились, приводит километров через 5 в обширное село с мягко говоря не типичным для Якутии названием Павловск:

27.

По нему можно понять, что хотя сейчас село почти чисто якутское, так было не всегда. Как и странная разреженность застройки да обилие заброшенных домов напоминают, что и так немаленькое (2 тыс. жителей) село раньше было ещё больше. Среди изб привлекают взгляд новая школа и не сельский по масштабу мемориал Победы с явно советским барельефом на явно новом пилоне да муляжом "тридцатьчетвёрки" у подножья:

28.

Вдоль длинных улиц стоят капитальные городские дома:

29.

Один из которых, хоть и брошенный, отмечен красивым стендом о том, что весной 1922 года тут помещался штаб знакомого нам по Олёкминску красногвардейца Ивана Строда:

30.

И в общем суть Павловска можно описать кратко - это исторический центр Нижнего Бестяха. Заречный контр-Якутск, куда вела переправа к дорогам по правому берегу Лены. Но что это были за дороги, если основным путём на материк оставалась сама река, зимой становящаяся отличным санным трактом? Однако Якутск не был краем земли, лишь открывая для России гигантский северо-восток от Шантарских островов до Аляски. Якутский тракт, накатанный ещё в 17 веке, оснастили почтовыми станциями лишь в 1743 году для нужд Второй Камчатской экспедиции. Однако крупнейшая в истории тогдашнего человечества экспедиция вряд ли бы состоялась, не будь Охотского тракта, обустроенного в 1733-35 годах вдоль дороги, также накатанной в 1650-х годах. Протянувшись на 1040 вёрст, он стал последним сегментом самого длинного в истории человечества почтового тракта (12 745 вёрст, то есть 13 596км) из Петербурга и первым постоянным выходом России на Тихий океан. Именно этой дорогой и далее морем на небольших судах осваивались и снабжались Чукотка и Камчатка. На тракте действовало 18 почтовых станций (одна из которых, в селе Чычымах на Амге, недавно воссоздана как музей), причём лишь 4 из них - в восточной половине. На их обслуживание не хватало людей, так что в основном работать на тракт отправляли осуждённых. Путь до Охотска был трудным и опасным, и каждый год на тракте гибло несколько тысяч лошадей. Сам Охотск, возникший в эпоху поморских кочей, всё меньше годился для судов европейского типа, и в 1815 году даже был перенесён на другой берег своего залива. Первыми не выдержали начальники Русско-Американской компании... и просто основали новый порт Аян на глубокой скалистой бухте в нескольких сотнях километров южнее. С Якутском его связали новым Аянским трактом длиной более 1200 вёрст. Проезжая дорога была пробита сквозь тайгу в 1843-45 годах, но лишь в 1852-м, с организацией почтовых станций (одна из них на кадре ниже), открылась официально.

30а.

И частный капитал не мог ни отправить сюда осуждённых, ни вменить местным жителям ямскую повинность, а потому для обслуживания Аянского тракта Русско-Американская компания вербовала старообрядцев из Забайкалья (нынешней Бурятии). Переселившиеся добровольно и со множеством льгот, работали они на совесть, и Аян окончательно потеснил Охотск с роли главного порта на Дальнем Востоке. Но дальше случилась цепочка событий, начавшаяся в 1849 году с того, что Геннадий Невельской самовольно колонизировал устье Амура, продолжившаяся присоединением в 1858-61 годах Даурии и Приморья и основанием Владивостока, а закончившаяся в 1867 году продажей Аляски. Русско-Американская компания была упразднена, а с ней и Аянский тракт обслуживать стало некому. Позже, в 1880-х, его возродила другая частная контора "Доброфлот", и теперь он работал не столько с запада на восток, сколько с востока на запад, снабжая Якутскую область импортным товаром. Да и Охотский тракт никто не отменял, а в 1909 году по нему была даже проведена линия телеграфа. Староверы же после 1867 года кто вернулся в Бурятию, кто перебрался в Павловск - возникшую, видимо, ещё в 1730-х годах начальную станцию обоих трактов.

31.

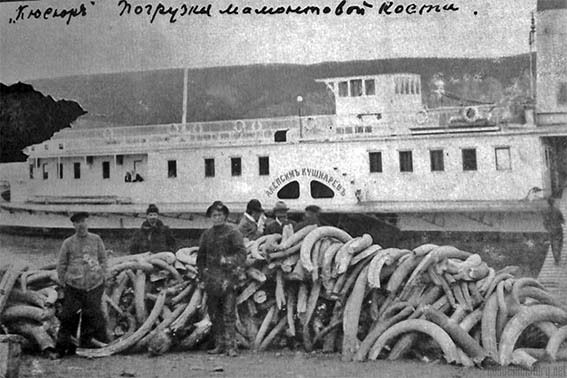

Одним из тех староверов был Апексим Кушнарёв, быстро нашедший себе новый бизнес: в 1871 году он взял в аренду первый ленский пароход "Святой Тихон Задонский" (к тому времени ходивший уже как 10 лет), купил у якутов партию скота да повёз продавать на Ленские прииски. И хотя поставки старателям не могли быть невыгодны, в более широком смысле Акепсим Кушнарёв нашёл ещё более выгодную нишу посредника меж народов и миров. В 1880-х он купил ещё два парохода, дав им говорящие названия "Север" и "Полярный", да снарядил уже не вверх, а вниз по Лене. Тунгусы, долганы, юкагиры охотно покупали у него европейские промтовары, чай и табак, в Иркутске и Москве же бородатый старовер, и внешне-то похожий на былинного купца, торговал пушниной, рыбой или мамонтовой костью. Он умер в 1897 году, но сыновья продолжили дело отца, не став даже делить бизнес - в 1903 году в Якутске появилась фирма "Наследник А. М. Кушнарёва", фактическим руководителем которой стал Пётр Кушнарёв, в 1911 году назвавший в честь отца новый флагман своего пароходства. В 1917 году вместе с крупнейшим ленским судовладельцем Николаем Глотовым (см. Киренск) Кушнарёвы основали крупнейшее на Лене "Объёдинённое пароходство", но распорядились им уже большевики. Как староверы, Кушнарёвы, видимо, просто имели нюх на скорые гонения, и уже в 1919 году отбыли в Китай, причём не в Харбин, а ещё дальше - в Циндао.

31а.

В начале ХХ века Кушнарёвы входили в тройку богатейших людей на пространстве в 4 миллиона квадратных километров. Конторы и магазины они держали в Якутске, Иркутске и Москве, а Павловск рассматривали как своё имение, и дом Кушнарёвых почти не выделялся внешне среди прочих староверческих домов.

32а.

При нём же, видимо, была и здешняя моленная, место которой с 2016 года отмечает крест:

32.

Вот только снимать тут тяжело - на полсотни метров вокруг дома стоит невыносимая навозная вонища:

33а.

Такая вот ирония эпох! В доме людей, сделавших себе первый капитал на продаже говядины в живом виде, теперь живёт стадо коров:

33.

Ну а наша цель - дальше. В тупике дороги на берегу видна Куншарёвская часовня:

34.

От последних домов села она отделена обширным кладбищем:

35.

И по облику могил легко понять, что кладбище это якутское - значение "рогов" на деревянных обелисках мне никто за всю поездку так и не смог объяснить, однако они часто видны на опушках у селений.

36.

На иных могилах - чардааты, маленькие деревянные срубы, по сути дела мавзолеи, традицию строительства которых якуты привезли сюда из Великой Степи:

37.

Ближе к часовне могилы как-то очень плавно меняют облик - якуты в Павловске стали преобладать примерно в 1940-е годы:

38.

Ну а сама часовня Рождества Богородицы (1875) замышлялась ни чем иным, как фамильной криптой:

39.

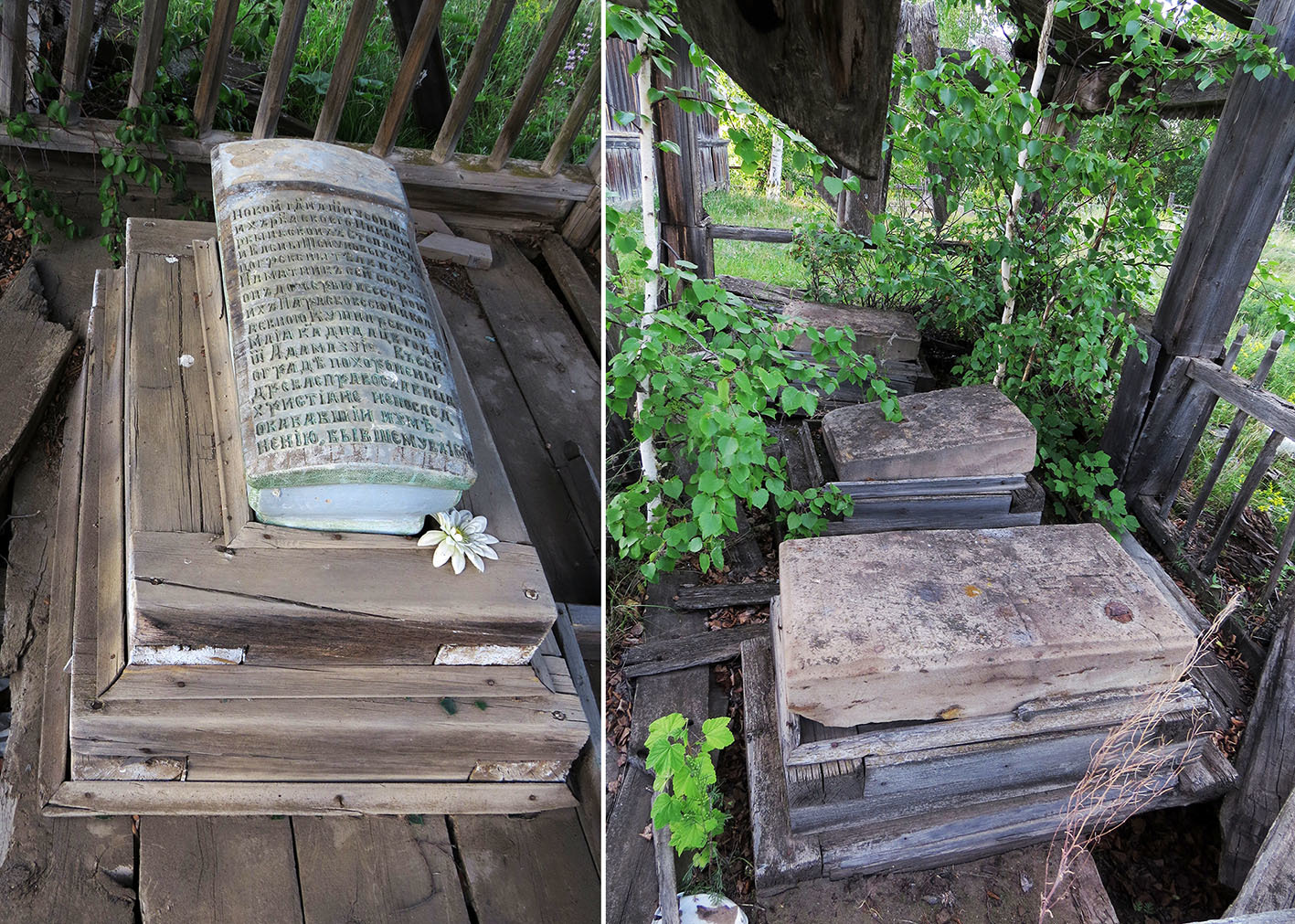

Вокруг неё стоит пяток деревянных склепов, скрывающих надгробия с дореволюционными надписями:

40.

На окнах часовни красива резьба:

41.

А внутри - опять же надгробия. В одном из музеев мне говорили, что их просто стащили туда в советское время, но в то же время я видел почти такой же интерьер на старых фото, да и большевики редко демонстрировали подобное почтение к барским гробам. Не знаю, кому здесь верить, но само это место сильное:

42.

Под самой массивной плитой - прах Хаапсына, как прозвали Акепсима Кушнарёва якуты:

42а.

Рядом - берег протоки за конгломератом островов, видимо защищавших павловские причалы от ледохода. Куда-то сюда, может чуть выше по течению, приставали паромы с грузами для Курильских островов, Камчатки, Чукотки, Аляски:

43.

Но теперь слава Павловска в прошлом, а в настоящем его место занял Нижний Бестях - ПГТ (5 тыс. жителей), основанный ещё в 1920-х годах как новая пристань на тихой протоки Качан (где вроде бы ещё сохранились деревянные дома той эпохи на улицах Проточная и Подгорная) и за сотню лет превратившийся в главный транспортный узел республики. Отсюда расходятся аж три дороги, старейшая из которых - внутрирегиональная "Амга", обрубок Аянского тракта, потерявшего смысл после выпадения Советской России из международной торговли. Шоссе "Колыма" здесь можно считать наследницей скорее Охотского тракта, чем легендарной Колымской трассы (1929-53): сталинская "дорога на костях" начиналась от Хандыги на Алдане, куда из Якутска попадали по воде. Посёлки лено-алданского междуречья вроде Чурапчи или Чёркеха были связаны ещё с охотскими почтовыми станциями, и по дорогам между ними сквозное движение началось лишь в начале 2000-х. Так что по-настоящему определила роль Нижнего Бестяха трасса "Лена", проложенная в 1913-53 годах и лишь в 1962-м принятая в постоянную эксплуатацию. Этого хватило, чтобы к 1971 году Нижний Бестях стал ПГТ, однако звёздный час его пробил в 2010-е годы. "Лена" хоть и доходила до Транссиба, но висела в пустоте - трассу "Амур" от Читы до Хабаровска и строить-то начали лишь в 1978 году, а закончили только в 2010-м. Ещё несколько лет ушло на реконструкцию "Лены", к тому времени имевшей репутации "дороги в ад", а параллельно к Нижнему Бестяху подползал АЯМ. Под аббревиатурой, так созвучной с Аяном, скрывается Амуро-Якутская железнодорожная магистраль, начатая в одно время с БАМом и до распада СССР исправно строившаяся вместе с ним. В 2013 году на станцию Нижний Бестях пришёл первый товарняк, а в 2019-м - и пассажирский поезд: так посёлочек на ленском берегу стал для Якутии воротами внешнего мира. У развилки "Лены" и "Амги", между которыми, примерно в 10 километров от посёлка, лежит и конечная станция АЯМа, встречает небольшая площадь Победы (2015):

44.

"Колыма" тут скорее чёрный ход, и с этой стороны Нижний Бестях запоминается мечетью: выходцев из Средней Азии в посёлочке не меньше, чем на окраинах Москвы, и даже под вечер обедали мы у киргизов.

45.

Рядом с вот этим домом странно-зловещего вида. Центр посёлка - так называемый Новый Бестях, выстроенный на сопках в 1960-70-х с запуском "Лены", и обилием машин и людей этот район впечатляет даже на ночь глядя. Тут в каждом втором доме - не гостиница так автосервис, и магазины автозапчастей как бы не популярнее продуктовых.

46.

В полной мере прочувствовать атмосферу Нижнего Бестяха можно в ноябре или апреле, то есть в ледостав и ледоход, когда Лену не переехать ни своими колёсами, ни на пароме. В это период Бестях заполняется фурами, которые раньше просто стояли вдоль главной улицы и почти непрерывно тарахтели и газовали - в кабинах дальнобои коротали холодные дни. Иные через тот же Павловск пытались объехать контролируемую, и потому запретную официальную переправу по тонкому льду, и в этом месте дно Лены представляет собой настоящее кладбище автомобилей. Сейчас для дальнобойщиков вроде бы построили парковку на окраине.

46а.

Гостиницы больше тяготеют к Колымской трассе, и в отеле "Орда" мы ночевали две ночи. Напротив - забавная вывеска:

47а.

Со стороны "Колымы" центр Бестяха открывает поставленный за пару месяцев до нашей поездки памятник Якутским купцам, на котором жмут друг другу руки Пётр Кушнарёв и Гавриил Никифоров (Манньыаттаах уола) - единственный якут среди российских купцов Первой гильдии. Особенно хорош барельеф с паузком, кочем и шитиком - ленскими судами разных эпох:

47.

От него в прямой видимости - Благовещенская церковь (2012-16) и Дом Олонхо (2006), тут выполняющие роль не только храмов религии и культуры, но и знаков общероссийской и якутской идентичности. Ещё можно было съездить на Краюху - гору над Леной, где жители и пленники Бестяха отдыхают, и на солёные озёра Маччия в лесу близ посёлка...

48.

Но кадр выше снят с поворота к переправе через бескрайнюю Лену, за которой манит Якутск:

49.

О самой переправе - в следующей части.

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область).

Качугский тракт и Баяндай.

Качугский район. Качуг.

Качугский район. Анга.

Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Усть-Кут (2020).

Осетрово - Киренск.

Киренск - Ичёра.

Давыдово - Визирный - Витим.

Средняя Лена (Витим - Якутск).

Витим и Ленск.

Лёнск - Олёкминск.

Олёкминск.

Ленские Столбы.

Еланка - Табагинский мыс.

Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.

Кердем, Павловск, Нижний Бестях.

Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.

Якутия в общем - будет позже.

Якутск - будет позже.

Заречные улусы Якутии - будет позже.

Нижняя Лена - будет позже.

Амуро-Якутская магистраль - будет позже. https://varandej.livejournal.com/1136120.html

lj_varandej

Воскресенье, 30 Октября 2022 г. 15:57 (ссылка) lj_varandej

Воскресенье, 30 Октября 2022 г. 15:57 (ссылка)

Якутия давно и прочно слывёт страной чудес, но небольшой (размером со среднюю чернозёмную область) Хангаласский улус, простирающийся на юг от Якутска, её обитатели в шутку прозвали "наш Диснейленд". Красот и чудес тут много, но что ещё уникальнее для земли Саха - красоты и чудеса тут доступны если не за день, то за выходные. Причём не только с реки: увидев в прошлой части барханы, бизонов и стоянки древнейших людей, сегодня сойдём на правый берег. Если на левом берегу дорога кончается деревенькой Еланка напротив Ленских столбов, то здесь параллельно реке Лене тянется аж с большой земли трасса "Лена", близ которой - белые льды среди жаркого лета, отвесные скалы и водопады в тайге.

Три века по факту, два века официально единственным путём в эти места служил Якутский тракт, тянувшийся на 2799 вёрст от Иркутска. И лишь в самом начале, менее 1/10 части до Качуга и Верхоленска, тракт шёл по твёрдой земле, а большую его часть путник преодолевал по воде, независимо от её агрегатных состояний. Из Качуга в половодье сплавлялись караваны одноразовых деревянных судов, а на берегах в 1740-70-х годах для нужд Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга было устроено 28 почтовых станций, из которых позже выросло большинство приречных сёл. Однако Лена капризна, на ней неизбежно случаются ледоходы и ледоставы, вырастают торосы и бушуют шторма, и первыми, кому это всё надоело, стали амурские золотопромышленники. Уже в 1913 году несколько фирм скинулись на прокладку колёсного тракта в Якутск от транссибовской станции Большой Невер близ Сковородино, куда было удобно добираться с Амура по Рейновской железной дороге. И хотя задача явно оказалась не по силам частному капиталу, к 1916 году было пробито 293 километра пути к богатым приискам Станового хребта. А главное - пришлась ко двору сама идея: в 1925-29 годах под руководством инженера Иосифа Пилина, выбившего для стройка два трактора "Кейс", брошенная в годы Гражданской войны дорога была восстановлена и продлена уже до золотых россыпей Алдана. Дальше тракт выходил на Лену у базы Чуран (см. позапрошлую часть) километрах в 300 от Якутска, где машины продолжали путь по льду или на баржах: строительство круглогодичной целиком сухопутной дороги возобновилось лишь в 1949 году. К 1953 году до Нижнего Бестяха напротив Якутска дошла хотя бы проезжая просека, а в 1962 году нынешняя трасса "Лена" длиной 1157км была принята в постоянную эксплуатацию. Сама она, однако, по-прежнему висела в пустоте, а до большой земли из Якутска всё так же не было пути без пересадки на баржу или поезд: трассу "Амур" вдоль Транссиба начали строить только в 1978 году, а распад СССР она встретила с 800-километровым разрывом от "города последнего хиппи" Чернышевска в Забайкалье до Свободного в Амурской области. "Лена" скорее оставалась внутриякутским путём к золотому Алдану и угольному Нерюнгри, и только в 1990-х сюда потянулись отчаянные дальнобойщики да перегонщики праворульных машин с Дальнего Востока. И если морозной зимой и сухим летом ездить тут было ещё терпимо, то по весенней распутице да после сильных дождей "федеральная трасса" становилась "дорогой в ад":

2.

И я даже не укажу источник этих фото (коллаж - отсюда) - по сети они давно уже бродят на вольном выгуле, раз за разом всплывая то на одном, то на другом ресурсе как иллюстрация ну-вы-сами-понимаете-чего. С тем же успехом можно судить о жизни в США по старым фотографиям работорговли: все эти жуткие кадры были сняты в конце 2000-х годов, а с запуском в 2010 году сквозной трассы "Амур" от Читы до Хабаровска и на "Лене" началась реконструкция:

3.

Грунтовка на ней была ликвидирована к 2020 году, щебёнки осталась полтораста километров не подряд, а главная опасность здесь теперь - заснуть: узкая пустая дорога меж двух стен леса удручающе монотонна, и лишь цветастые знаки на поворотах к селениям хоть чуть-чуть оживляют пейзаж:

3а.

Если ехать от Якутска, все они стоят справа, но и с реки этих селений не видать. Примета Центральной Якутии - долины, как называют тут надпойменные террасы вдоль Лены, тянущиеся на 30-40 километров вдоль берега и вдающиеся в него на 5-6 километров вглубь. В самой крупной из этих долин Туймаада стоит Якутск, да и во все времена, вместе с соседними левобережными долинами Энсиэли и Эркээни, находился центр якутского мира. По правому берегу тянутся долины Нёрюктай и Самартай, и трасса "Лена" ведёт по их верхнему краю, а сёла стоят где-то внизу, на полпути к берегу. Что мы едем достаточно высоко над рекой, вдруг понимаешь на очередном повороте, увидев впереди Покровск - небольшой городок (12 тыс. жителей), центр Хангаласского улуса, расположенный вообще-то на другом берегу Лены, с воды которой мы любовались им в прошлой части.

4.

Как и соседним ПГТ Мохсоголлох с впечатляющим пейзажем пылящего цементного завода, и автопаромами, идущими оттуда в правобережное село Качикатцы. По сравнению с главной переправой Якутск - Нижний Бестях эта переправа раза в два короче и на ней обычно нет таких очередей, а потому самый популярный маршрут из Якутска в "диснейленд" - асфальтовое кольцо через две переправы. Мы же и вовсе обладали порядочной форой: приехав в Якутию под эгидой проекта "Живое наследие" с поддержкой администрации Республики Саха и депутата Госдумы РФ Сарданы Авксентьевой, по заречным улусам мы ездили на белом УАЗе-"Патриоте" с бывалым шофером Николаем Егорычем. Приехав в Нижний Бестях с другой стороны ещё с вечера, там мы и переночевали, а утром въезжали на Самартай, когда другие туристы ещё только стояли на переправе. В 7 километров до Качикатцев направо уходит небольшой поворот, упирающийся в парковку, кассу и забор. В кассе берут 250 рублей с человека, и хотя теоретически её нетрудно обойти по лесу, я бы не стал этого делать - за забором прибран мусор, проложены настилы, сделаны лавочки, столы с навесами, мангалы и отхожие места. И пустота утром субботы, пока пол-Якутска стоит на переправе, обманчива: за этим тонким лесом - пожалуй, самая посещаемая достопримечательность Республики Саха: ледник Булуус.

5.

Да, вы не ослышались - мы поехали смотреть на ледник в июле. На Лене народ удивлялась тукуланам, песчаным барханам посреди тайги, но есть в Якутии и другая парадоксальная сущность - тарыны. В широком смысле это слово означает просто наледь, явление абсолютно обычное для всех мест, где реки сковывает толстый лёд. Но здесь наледи бывают столь мощными, что двух-трёх месяцев по-среднеазиатски жаркого лета не всегда хватает, чтобы их растопить. Крупнейшей в мире считается Большая Момская наледь Улахан-Тарын на одном из притоков Индигирки, вытянутый на 26 километров при толщине от 8 метров в начале лета до 3 метров в конце - её, наверное, можно считать самым дальним от полюса равнинным ледником на планете. Ну а "домашний тарын" Якутска - это Булуус, намерзающий за зиму в глубоком овраге:

6.

Дело в том, что здесь из земли бьёт довольно мощный ключ, вода в котором столь божественно чиста и вкусна, что её даже качают в трубу и разливают в бутылки. Там, где к ручью самый удобный спуск, поставлена неожиданно красивая резная беседка, а рядом с ней и небольшой алтарь местным духам напоминает о том, что народ саха не забыл родную веру.

7.

Температура воды в ручейке чуть-чуть выше 0, но при том круглый год постоянна, а потому зимой на дне оврага непрерывно намерзает лёд, к концу весны достигающий толщины в несколько метров. Затем вокруг тают снега, а километровый тарын остаётся. В прохладные годы Булуус не успевает растаять до осени, и даже в самые жаркие лета сходит на нет только в августе.

8.

Впрочем, лучше всего сюда ехать в конце июня - начале июля: к августу он всё равно порядком теряет зрелищность как из-за таяния, так и из-за многочисленных туристов, натаптывающих по белому снегу грязь и песок. Поверхность Булууса летом выглядит не столько льдом, сколько подтаявшим и слежавшимся снегом, вот только слой его раз так в сто помощнее, чем на мартовских газонах среднерусских городов.

9.

Ходить по нему страшновато - разрушает ледник не столько палящее солнце, сколько вода тех же ручьёв, которые зимой его строили:

10.

Под слоем льда скрываются внушительные гроты:

11.

Но именно в этих гротах - самая потрясающая красота:

12.

С верхней стороны же талая вода прорезает себе долины:

13.

Понемногу доходя до земли:

14.

В течение июля Булуус распадается как единое целое, превращаясь в лабиринт узких мокрых щелей среди льда:

15.

Особенно зрелищен он в жаркий день, когда по склонам расщелин хлещут водопады:

16.

И в общем, для прогулки по Булуусу лучше одеваться по походному - здесь много мест, где вода по щиколотку, а лёд покрыт хоть и тонким, но очень приставучим слоем грязи:

17.

Самые впечатляющие виды открылись мне на дальней стороне ледника, где ещё сверху я приметил большую компанию фотографов. Тут скрываются даже не гроты, а натуральные пещеры, где можно встать в полный рост:

18.

Под их сводами непрерывно льёт дождь:

19.

Находиться тут страшновато, но вроде бы на Булуусе не было случаев, чтобы кого-нибудь засыпало льдом, хотя по выходным тут гуляют без преувеличения толпы народу.

20.

Булуус - самая южная точка сегодняшнего вояжа, а от него в ближайших двух постах будем двигаться параллельно речному пути из прошлой части: от Качикатцев до Бестяха трасса "Лена" - сухопутный дублёр реки. Теперь главная проблема дороги сквозь глухие места - инфраструктура: километрах в 10 от поворота на Булуус находится родник, близ которого буквально этим летом образовались единственные от Нижнего Бестяха и невесть докуда бензоколонка и кафе. Кафе - заурядное, с неприятными ценами и разогревом блюд в микроволновке, но за неимением лучшего там всегда стоит очередь, как в московских фуд-кортах в обеденный перерыв. Тётка поменьше за кассой общается с посетителями в духе "вас много, я одна", а когда я указал ей на то, что она меня обсчитала (скорее всего - действительно случайно), из глубин кухни появилась тётка побольше и принялась орать на неё нецензурно. Так что, отправляясь в Самартайскую долину, лучше запасайтесь пайком, да и родник здесь хоть и вкусный, но всё-таки не Булуус...

21.

В линейном мире меж осей реки и дороги расстояния удобно измерять поворотами к селениям, стоящим через 6-7 километров друг от друга. Булуус - между Качикатцами и следующей деревенькой Кысыл-Юрюйя. Дальше - Кердем, историческая столица этой долины, которую я оставлю на следующую часть, и вот между Кердемом и Тит-Эбэ дорога пересекает речку со звучным названием Лютенга - как и Буотама (см. прошлую часть), испокон веков она славилась выходами железной руды, из которой якуты делали в сыродутных печах болгуо - весьма качественную по тем временам крицу. На этой крице и держалось их господство в тайге: самым чтимым обитателем любого якутского селения считался даже не шаман, а кузнец. Долины от Ленских столбов до Лютенги были центром якутской металлургии, и даже с приходом русских здешнее железо ещё долго не уступало по качеству привозному и явно превосходило то, что пытались выплавлять на новом месте русские мастера. В 1733-53 годах ниже по Лене даже работал Тамгинский железоделательный завод, снабжавший экспедицию Беринга, и лишь открывшийся под неё же Якутский тракт наполнил землю Саха привозным железом с уральских заводов. Так что Лютенга - не простая река, ну а нам важно не проскочить первый за ней (если ехать на север) поворот, отмеченный лишь тусклым самодельным указателем.

22.

Сносная в общем грунтовка явно уходит в тайгу далеко, но в паре километров от трассы оснащена куда более заметным указателем на скалу Турук-Хая. Туда мы заворачивали уже на обратном пути, а потому не удивляйтесь закатному свету. За поворотом - снова парковка, забор и касса с билетами по 250 рублей, которую без труда можно обойти по лесу. Как и на Булуусе, лес за кассой прибран и оснащён лавочками, а вместо деревянного настила хозяева понаставили аляповатых инсталляций, которые, наверное, очень популярны у молодожёнов из города:

23.

За лесом - край обрыва, и птицы носятся вровень глаз. Заснять их нелегко, так что вот - деревянная птица:

24.

Птицей отмечен и алтарь из нескольких сэргэ (ритуальных коновязей), на бетонной площадке которого явно разводят ароматно-дымные травяные костры во время алгысов (обрядов):

25.

Идиллию дикой природы, впрочем, слегка нарушает индустрия: местное железо теперь достояние музеев, а вот известняком и гипсом долина Самартай славится на всю Якутию. По обеим берегам Лены, по низинам и сопкам разбросан десяток карьеров, поставляющих сырьё в Мохсоголлох:

26.

С Турук-Хаи как на ладони сам процесс дОбычи:

27.

Само же название горы не имеет никакого отношения к леоноптериксам с планеты Пандора и переводится с якутского как Отвесная скала:

28.

Хотя по карте Якутия кажется довольно гористой, да и Лена течёт мимо бесчисленных крутых скал, совсем не очевидно, что немалую часть Республики Саха занимает Центральноякутская равнина, в нашей Стране Великих равнин если не третья по величине, то уж точно входящая в пятёрку. До Ленских столбов и утёсов ещё надо доплыть, а для простого жителя Якутска скала в сотне километров от города - зрелище почти такое же необычное, как и для москвича:

29.

Турук-Хая обрывается к мазутно-чёрной воде стариц Лютенги:

30.

И пока Наташа осталась наверху любоваться тайгой, я полез вниз посмотреть на обрывы:

31.

Фотографиями наподобие моего кадра выше Турук-Хая обычно представлена в путеводителях, а вот желающих увидеть её такой, судя по всему, немного - тропа внизу узкая, каменистая и заросшая:

32.

Пройдя самые неудобные места, я было расслабился - и тут же споткнулся о какую-то ветку, влетел руками в шиповник, а коленкой упал на острый камень, разодрав штаны и кожу. Было, впрочем, не столько больно, сколько страшно - оценить степень повреждения коленки я смог, лишь поднявшись, а перспектива оказаться на одной ноге в безлюдном овраге, из которого и крик-то наверху еле слышен, не радовала.

33.

В итоге нога болела сильно, но лишь первый вечер. Пройдя понизу метров пару сотен метров, я вылез обратно на благоустроенный верх по крутым осыпям, цепляясь за камни и корни:

34.

Едем дальше вдаль от Лены. По пути - ещё один затопленный карьер:

35.

Дорога пересекает его насквозь, но для многих местных этот карьер сам себе достопримечательность - по выходным на его берегах возникают спонтанные пляжи:

36.

За карьером же в пейзаж вторгается совсем уж потрясающая сущность - железная дорога. Это АЯМ, Амуро-Якутская магистраль, начатая близ Сковородино даже чуть раньше Байкало-Амурской - участок АЯМа до Тынды теперь известен как Малый БАМ. К 1985 году линию дотянули до шахтёрского Нерюнгри, к 2004 - в Томмот на пол-дороги до Якутска, ну а здесь железная дорога строилась почти параллельно реконструкции трассы "Лена". Первый грузовой поезд прибыл в Нижний Бестях в 2013 году, и лишь в 2019-м очень нехотя открылось пассажирское движение. Но сказать, что АЯМ для Якутии значит многое - не сказать ничего: впервые в истории Якутска сюда стало возможно возить круглый год крупные партии груза.

37.

За путями начинается грунтовка через светлый, красивый сосновый бор. Под колёсами тут - не камни и не глина, а песок: "Патриот" ехал быстро, подпрыгивая как на волнах, а порой навстречу нам пусть и медленно, но всё же выезжали пузотёрки. В Якутии, как и в Монголии, бездорожье - это норма бытия и не повод сидеть дома: после кадров трассы "Лена" до реконструкции вряд ли стоит удивляться тому, что накатанная по просекам песчаная дорога - популярный туристический маршрут:

38.

Со стоянками, беседками, какими-то смешными инсталляциями и несколькими сэргэ во славу местных духов и героев старой войны:

39.

На последних километрах дороги начинаются вдруг буреломы, и как пояснил Николай Егорович, деревья тут повалили специально, чтобы никто не объезжал ворота через лес. Хотя вот здесь как раз стоило бы их объехать: за вход на Курулуур, куда ведёт эта дорога, гоповатого вида парни берут уж не по 250 рублей с человека, а по 500, не считая отдельной платы за постой на турбазе, обед в убогой кафешке или пользование мангалом около неё. На Булуусе и Турук-Хая хотя бы видно, что за местом присматривают, а здесь за воротами встречает неряшливый и неухоженный пейзаж:

40.

Но вот кусты и сосны расступаются, открывая очередное чудо природы. Если весь Хангаласский улус слывёт Диснейлендом, то здесь, соответственно, Аквапарк:

41.

Маленькая речка Менда прорезает выход скальных пород, классифицировать которые моих познаний не хватает. На вид и ощупь - ноздреватый розоватый камень:

42.

Образующий впечатляющие тонкие слои:

43.

Которые становятся правильными ступеньками:

44.

Со стороны турбазы тропа упирается в отвесный обрыв, но мы приметили маленький брод у начала скал выше по течению:

45.

Якутское слово "Курулуур" (число "у" в котором варьируется от текста к тексту, а иногда пишут как Кюрюлюр) имеет вполне интуитивные перевод - Журчащий: в этих скалах Менда образует несколько небольших (от 1-2 до 5-7м) водопадов:

46.

Они и правда служат аквапарком - вода Менды достаточно тёплая, и пока миловидные якутки фоткаются на берегу для ныне запретной соцсети, их мужья балдеют в природных джакузи:

47.

И даже пена пусть не смущает: проведя детство в индустриальной Перми, я тоже был уверен, что это какая-то химическая дрянь, но выше по Менде - лишь девственная тайга без постоянного жилья или карьеров. Пену даёт вполне природная органика, которую длинная (168км) речка собирает в болотах:

48.

Курулулуур совсем короткий, метров 300 вдоль речки, а дальше снова начинаются мягкие песчаные берега:

49.

К последней заводи спускается пусть и крутая, но вполне удобная естественная лестница, и заводь эта - спасение для тех, кто не взял с собой купальник. В тёплой рыжеватой воде мы купались долго, плавая с бережка на бережок и порой перелезая подводные осыпи с острыми гранями. Потом наверху появился Егорыч в промокших семейных трусах, и помахал нам рукой, напоминая, что культурная программа на сегодня не окончена.

50.

Ведь вдоль этой трассы есть и вполне рукотворные достопримечательности - в следующей части осмотрим старинные Кёрдем и Павловск и современный Нижний Бестях.

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область).

Качугский тракт и Баяндай.

Качугский район. Качуг.

Качугский район. Анга.

Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Усть-Кут (2020).

Осетрово - Киренск.

Киренск - Ичёра.

Давыдово - Визирный - Витим.

Средняя Лена (Витим - Якутск).

Витим и Ленск.

Лёнск - Олёкминск.

Олёкминск.

Ленские Столбы.

Еланка - Табагинский мыс.

Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.

Кердем, Павловск, Нижний Бестях.

Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.

Якутия в общем - будет позже.

Якутск - будет позже.

Заречные улусы Якутии - будет позже.

Нижняя Лена - будет позже.

Амуро-Якутская магистраль - будет позже. https://varandej.livejournal.com/1135823.html

|