|

lj_varandej

Понедельник, 28 Ноября 2022 г. 21:04 (ссылка) lj_varandej

Понедельник, 28 Ноября 2022 г. 21:04 (ссылка)

Помимо тунгусов, ушедших с Байкала вниз по Лене в 7 веке от тюрок, и тюрок, ушедших вниз по Лене в 11 веке от бурят, был у якутского народа и третий компонент - хоринцы. Так и теперь называется крупнейшее бурятское племя, которое в 13-14 веках другие племена выжили из Прибайкалья. В основном - за Байкал, но были и те, кто ушли чёрным ходом вдоль Лены. Но новом месте хоринцы влились в уже вполне состоявшийся якутский народ, однако - явно не легко и не сразу: ещё у ныне живых стариков есть оборот "говорить по-хорински" в смысле "ругаться". И если крупнейшее на левом берегу якутское племя кангалассов похоже на ветвь древнего племени канглы, восходящего к возникшей задолго до тюрок первой степной империи Кангюй, то самые многочисленные на правом берегу борогонцы считают себя потомками монгольского племени борджигинов, из которого родом Сам. Известнейшим даже не тойоном (князем), а дарханом (царём) кангалассцев был Тыгын, пытавшийся объединить людей саха. Опорой его племени служили Ленские долины, в первую очередь отвоёванная у эвенков Туймаада, где теперь стоит Якутск. Антагонистом Тыгына в истории остался борогонский тойон Легой, в 1630-х годах ставший проводником русской экспансии в Якутию. Ну а главным активом борогонцев не речная долина была, а Мюрю - самый большой алас. По-научному - термокарстовая котловина: впадины с озерцом на дне и тучными лугами на пологих склонах и стали главными точками притяжения для пришедших из Великой Степи скотоводов. Старая Якутия была архипелагом аласов, но большинство из них могли прокормить семью, в лучшем случае род, в то время как Мюрю кормил целое племя.

Земля борогонцев - это Усть-Алданский улус, к слиянию двух величайших рек Якутии выходящий, впрочем, глухой тайгой. Главную его достопримечательность - скансен "Дружба" у берега Лены, - я показывал в прошлой части. Теперь же пересечём Борогонию насквозь, и спасибо за это нужно сказать проекту "Живое наследие", депутату Госдумы РФ Сардане Авксентьевой, администрациям Республики Саха и Усть-Алданского улуса и пресс-секретарю Люции Бурцевой.

От Якутска до аласа Мюрю 120-140 километров пути, вот только самих путей - два. Можно переправить через Лену в Нижний Бестях и долго пылить по дорогам через второй по размеру алас Тенгюлю, а можно проехать на север до Кангаласского мыса, от подножья которого несколько раз в день ходит паром в Соттинскую долину. Обе переправы я уже показывал раньше. На своих колёсах да сильно напрягшись реально даже проехать это кольцо за день, что наш водитель Николай Егорович на белом "Патриоте" и сделал. За вычетом того, что ночевать мы остались в Бестяхе - могли успеть на последний паром, однако возвращение в Якутск не входило в наши планы. А вот так Лена у Кангаласского мыса выглядит с борта парома:

2.

Соттинская долина, этот Борогонской порт - самая нижняя в среднем течении Лены и самая маленькая, всего 22 километра вдоль берега. Центром её служит большое село (1,1 тыс. жителей) со звучным названием Огородтах, которое в обиходе называют Соттинцами местные жители:

3.

Туристы же говоря "Соттинцы" подразумевают "Дружбу" - у заброшенного кладбища с настоящими, а не музейными чардаатами (мавзолеями) к музею деревянного зодчества уходит тупиковая, но весьма неплохая дорога, отмеченная парой стел. Вот эта на полпути от развилки к музею поставлена в 2005 году в честь включения якутского эпоса "Олонхо" в список нематериального наследия ЮНЕСКО:

4.

У развилки, а не у переправы, за Огородтахом от неё, встречает и въездная стела Усть-Алданского района, на барельефе которой - панорама Соттинского музея с репликой Зашиверского острога и ветряной мельницей, сгоревшей в 2015 году от летучих искр далёкого лесного пожара.

5.

Ну а от развилки до нашей сегодняшней цели - порядка 70 километров. Дорога к Мюрю уныла: чахлый лес, густая пыль, редкие аласы и кладбища, напоминающие о двух-трёх скрытых за деревьями сёлах. Но вот грунтовка делает резкий поворот, буквально наскочив на сэргэ небольшого мемориала Победы (1985):

6.

И если учесть, что в среднем алас в Якутии выглядит как-то вот так...

7.

...то масштаб раскинувшегося за стелами пространства поражает: откуда взялось название Мюрю, теперь не известно, но сам якуты возводят его к русскому слову Море:

8.

Алас раскинулся на 13 километров с запада на восток и на 9 с севера на юг, его окружность 22 километра, площадь - 65км², и большинство своих собратьев Мюрю превосходит натурально в сотни раз. Тем не менее, это алас - на всём его пространстве от чего-то протаяла вечная мерзлота, и земля просела на пару десятков метров. 12 озёр на дне Мюрю намекают, что скорее всего это случилось не сразу - постепенно тут возникла дюжина аласов вплотную друг к другу, а дальше таяние мерзлоты и эрозия стёрли их границы. В котловину Мюрю вдаётся 9 мысов, самый заметный из которых - Чарастумса, или Клюв Чечётки:

9.

За мысом на кадре выше видна борогонская пыль - в сухом безветрии Якутии она везде над дорогами стоит густо и долго, но самой мелкой и вредной пылью на всю Республики славится именно Усть-Алданский улус. За Клювом Чечётки - другой берег Мюрю: дорога охватывает алас с трёх сторон. Левее, на ближнем к нам берегу, стоит нынешний райцентр Борогонцы:

10.

В 1936 году сменивший в этой роли старинный Томтор, руины которого лежат чуть ближе к нам и чуть левее в панораме. Он, впрочем, был основан только в 1805 году, и вряд ли теперь кто-то сможет сказать, где стояла показанная обителью зла в фильме "Тыгын-Дархан" ставка тойона Легоя.

11.

В Борогонцах, напротив, уже после нашего приезда открыли памятник Легою, а когда "Тыгын-Дархан" вышел на экраны якутских кинотеатров - тут выразили протест. Внутриякутские взгляды на события 17 века не совпадают по сей день, и если в Якутске и вообще теперешнем мейнстриме Тыгын предстаёт надеждой народа саха, встретившего русских в одном шаге от государственности, то в Заречных улусах, наоборот, Тыгын - кровавый самодур, своей гордыней и жестокостью так запугавший иные племена, что они были готовы искать защиты у чужеземцев. Достоверно же только то, что Якутский острог в 1632 году был поставлен в Соттинской долине и лишь через 10 лет, после подавления масштабного восстания и казни Тыгынидов перенесён на своё нынешнее место в Туймааду. Руками чужаков Легой победил Тыгына, и всю царскую эпоху именно борогонцы были опорой русской власти в Якутии. Алексей (Сэсэн) Аржаков в 1789 году лично дошёл до Екатерины II и представил ей план местного самоуправления якутов; прямой Легоев потомок Иван Мигалкин в 1827-37 годах руководил недолговечной Якутской Степной думой, и даже в 1918 году борогонец Василий Никифоров (Кюлюмнюр) был избран председателем земской управы, став первым якутом во главе всей Саха-Сирэ. Взять реванш кангалассы сумели лишь в позднесоветское и особенно в постсоветское время - из них был Михаил Николаев, возглавлявший республику в 1989-2002 годах и вновь прославивший Тыгын-Дархана.

12.

Это всё я знал и до поездки, а тут мне вскоре рассказали, что мы приехали по старой Дороге Архиепископа - это была часть накатанного в 17 веке и обустроенного в 1730-х годах Охотского тракта, но из всех его путников чаще всего задерживались в Борогонии миссионеры. Место для памятника Победы тоже выбрано не просто так: той же дорогой в 1941-45 годах борогонцы уходили на войну, и этот поворот - последнее место, с которого парни видели Мюрю. Дальше в лесу, говорят, многим чудилась танцующая дева, и все, кто видели это знамение - вернулись живыми.

12а.

Об этом всём мне поведала Зоя Михайловна Белолюбская, научный сотрудник Усть-Алданского историко-краеведческого музея имени Алексея Аржакова. Слева от неё - Люция Бурцева, пресс-секретарь районной администрации: она курировала наш визит, и забегая вперёд скажу, что лучше всего из 5 улусов по пути нас встречали именно на Усть-Алдане. Ну а справа - удалой Георгий Петрович Андреев, заместитель министра инноваций Республики Саха, в эти же дни оказавшийся по делам в Борогонцах. На их жёлтой "Газели" мы и продолжили путь:

13.

Но на полпути до Борогонцев как-то спонтанно свернули в Томтор: сначала возникла идея остановиться и сфотографировать его от поворота, затем - подъехать поближе к заброшенным зданиям, а в итоге мы углубились в пустое село.

14.

Томтор - одно из самых распространённых названий в Якутии, о происхождении которого, однако, я толком ничего не нашёл. Свои Томторы тут есть, кажется, в каждом улусе, а самый известный Томтор - конечно же, тот, который "полюс холода" близ Оймякона. Мюрюнское селение, как уже говорилось, было основано в 1805 году и опустело в 1930-х, ну а дальше в дело вступают долговечность лиственничных брёвен да якутский климат, где старые срубы не сгниют от бесконечных дождей и не разрушатся ветром - Томтор-на-Мюрю самопроизвольно превратился в музей, достойный Соттинцев, полностью сохранившееся якутское улусное село 19 века.

15.

На прошлых кадрах видны длинный балаган (традиционное якутское жилище) с хотоном (пристроенным с севера хлевом), а в основном Томтор состоит из почти одинаковых изб с плоскими дерновыми крышами. Одну из таких изб, первое в улусе Народное училище (1872), я показывал в прошлой части как экспонат музея "Дружба", а вот пара сэргэ - это Памятник Врачам открывшегося в 1900 году первого фельдшерского пункта Борогонии:

16.

По этим сэргэ можно понять, что Мюрюнское селение заброшено, но не забыто, и это вселяет надежду, что однажды тут будет деревня-музей:

16а.

В центре Томтора, обросшая покинутыми коровниками, ещё стоит полуразрушенная Вознесенская Борогонская церковь (1895):

17.

При жизни она выглядела так:

17а.

Внутри неё лишь голые брёвна, но - чистота: местные не дают храму покрыться коровьим навозом:

18.

В табиличке на стене сказано, что церковь построена в 1805-13 годах, но тут речь идёт скорее о старом храме, совсем маленьком и не уцелевшем даже на фото.

18а.

От церковного кладбища осталась могила комсомольца-партизана Иннокентия Слепцова:

19.

А рядом простор Мюрю, придающий руинам села какое-то особое величие:

20.

Если бы борогонцы имели свой флаг - на нём определённо были бы зелёные и голубые полосы. Мозаика воды и островов завораживает, и лишь на фотографиях я приметил хижины и навесы - это охотничьи укрытия:

21.

А к той далёкой урасе мы и будем двигаться фактически весь рассказ:

22.

Пока же едем в Борогонцы - районное село (5,2 тыс. жителей), по духу скорее ПГТ, вытянутое на десяток километров вдоль северного берега аласа:

23а.

Для меня оно стало первым увиденным райцентром Якутии после весьма нетипичных Ленска и Олёкминска, и в Майе, Чурапче, Ытык-Кюеле, Жиганске нас ждал примерно такой же пейзаж:

23.

Откровенно говоря, якутская глубинка неприглядна: грунтовые или бетонные улицы, только-только начинающие реновироваться каркасно-засыпные двухэтажки на сваях, трубопроводы над землёй и попадающиеся в самых неожиданных местах пустыри, болотца и микро-озёра. Конечно же, всё перечисленное обусловлено вечной мерзлотой, из-за которой сложно строить капитальные дома и закапывать под землю трубы. Да и долгая солнечная зима сказывается: все недостатки пейзажа скрадывает чистый белый снег, ну а лето Якутии слишком короткое и прекрасное, чтобы его могла омрачить грязь под ногами.

24.

Ещё одна особенность Якутии, совсем не понятная по Якутску и Олёкминску - в том, что многонациональная Республика Саха представляет собой фактически мозаику мононациональных земель. Если, к примеру, в Витиме и Ленске якута почти не увидишь, то в Заречных улусах доля саха от наслега к наслегу не опускается ниже 95%, а "на глаз" так и все 100%. Из отдельных зданий Борогонцев выделяется улусная администрация, солидный вид который явно намекает, что улус и район - всё же не вполне синонимы: согласитесь, сложно назвать районом единицу размером с крупную область где-нибудь на Урале или в Западной Сибири? У Усть-Алданского улуса размер скорее среднерусский - 18 тыс. км², и с 22 тыс. жителей это одно из немногих мест Республики Саха, где плотность населения больше 1 человека на километр.

25.

Кое-где в поселке уцелели деревянные здания 1930-50-х годов, самое заметное из них - библиотека:

26.

Улица мимо неё поднимается к памятнику Победы (1970):

27.

По-русски он называется Меч, а по-якутски - Батыя: обелиск и правда напоминает скорее клинок якутскиой пальмы (алебарды), в боевом варианте (батас) бывшей главным оружием междоусобных войн, а в охотничьем (собственно батыя) представляющей собой натуральный таёжный мачете.

28.

Другие элементы мемориала - Вечный огонь, Мать-Якутия, танк на косогоре и всё то же величие Мюрю:

29.

Гордость Борогонцев - ипподром на острове в ближайшем к посёлку озере Турахай:

30.

Здесь в летнее солнцесостояние празднуют Ысыах, а деревянная арка у входа появилась в 1996 году, когда в Борогонцах проходили первые спортивные Игры народов Якутии: в отличие от "Игр Тыгына", которые я фотографировал на центральном Ысыахе, здесь якутяне состязаются не в национальных, а во вполне олимпийских видах спорта.

31.

Многолюдье у ипподрома не случайно: в 2022 году проходившие раз в 3-4 года Игры народов через Покровск, Хандыгу, Олёкминск, Намцы и Амгу вернулись на своё изначальное место. На острове нас встретил Александр Васильевич Аммосов, начальник капитального строительства Усть-Алданского района, основным объектом которого в 20-х числа июня был ипподром. Там только-только заканчивалось возведение трибуны на 1000 зрителей с возможностью развертывания временных трибун ещё на 4000. Рядом ждал открытия замотанный брезентом памятник Майгатты Бэт Хара (Майгатты Очень Чёрному) - борогонскому силачу, что, по преданиям, ростом был выше двух метров и легко поднимал сто кило. Парень из беднейших рыбаков с некрасивым тёмным рябым лицом на давнем Ысыахе победил всех благородных боотуров и получил в жёны красавицу Айталы - дочь Тыгына, который, якобы, и затаил тогда злость на Легоя и борогонцев. Народ на ипподроме репетировал церемонию открытия, а Люция очень аккуратно намекала мне на идею задержаться в Борогонцах: мы были здесь 1 июля, а игры должны были начаться 4-го. Позже я узнал из новостей, что праздник омрачила погода: церемонию открытия захлестнул внезапный ураган, а уже во время игр кому-то из спортсменов поплохело от стоявшей в то лето жары, аномальной даже по меркам резко-континентальной Якутии.

32.

На краю ипподрома - новый олимпийский факел и Аал-Луук-мас (2009) - символическое Мировое древо. Сейчас такие стоят на всех полях улусных Ысыахов, но слышал, что именно борогонский Аал-Луук-мас был первым:

33.

Ипподром, впрочем, мы проведали лишь на закате, а первым пунктом визита к Борогонцам стала школа, или вернее мастерская на её дворе:

34.

Там за резной дверью...

34а.

...трудится Евгений Владимирович Пестряков:

35.

Потомственный плотник (подсадных уток под потолком мастерил ещё его отец), Евгений Владимирович с 1996 года работал в школе учителем труда, но и в свободное время, где для души, где на заказ, творил разные деревянные вещи. Например, чороны - якутские кубки для кумыса, который саха почитали священным напитком солнечной благодати (ведь Солнце - это небесный конь!). Кумыс пьют на большие праздники вроде Ысыаха и подносят, как у нас хлеб-соль, почётным гостям. Поэтому немудрено, что именно чороны стали главным объектом якутской резьбы по дереву, и орнамент, в который было зашифровано множество благопожеланий и символов, наносили на них в 3, 7 или 9 поясов "курдааьыын". Чороны с одной ножкой считаются женскими, с тремя копытцами - мужскими, но это разделение относилось не к тем, кому подносили чашу, а к тем, кто её подносил.

36.

Свой первый чорон Евгений Владимирович вырезал в 2009 году по вилюйским лекалам, а дальше дело пошло на поток и с 2016 года стало основным занятием Пестрякова. На весь Усть-Алданский улус у него всего двое коллег, а вот какую красоту он создаёт ныне:

37.

Если дома якуты строят из лиственницы, а мебель плетут из тальника, то дерево чорона - берёза. Заготовку Евгений вырезает на станке, но и ручной работы тут много: нужно обработать наружную и внутреннюю поверхности, определить форму и размер ножки, вытесать её ножом снаружи и высверлить внутри, разметить и нанести орнаменты, обработать всё это специальным раствором лиственничной коры, чтобы затем зернистой шкуркой проявить древесную текстуру, вновь пропитать получившее топлёным жиром для блеска - и вот лишь после будет готовый чорон.

37а.

Делает Евгений Владимирович и другую посуду вроде кытахов (плошек) или усайяхов (ковшей) - в прошлом они были повседневными, а теперь, конечно, это тоже праздничная посуда или сувенир.

38.

Стрелами с тупыми наконечниками в прошлом охотник добывал пушную дичь, а теперь спортсмен стреляет по мишеням:

39.

Ну а вот такую прелесть Евгений Владимирович подарил гостям из далёкой столицы:

39а.

Проехав Борогонцы насквозь и пообедав в столовой местного 2-этажного бизнес-центра, продолжаем огибать алас. На его восточной стороне стоят сёла Мындаба и Чаран (600 жителей) - центр 1-го Хоринского наслега. В Чаран и отправились мы после чоронов:

40.

Его достопримечательности жмутся к Берёзовой роще, тонкой, прозрачной и зловеще шумной от чёрных ворон, стаи которых висели на ветках, как ягоды. К дороге роща обращена мемориальным сэргэ (1986), на плитах у которого справа увековечены местные большевики во главе с Николаем Окоёмововым, а слева - "красный шаман" Платон Ойунский с Татты:

41.

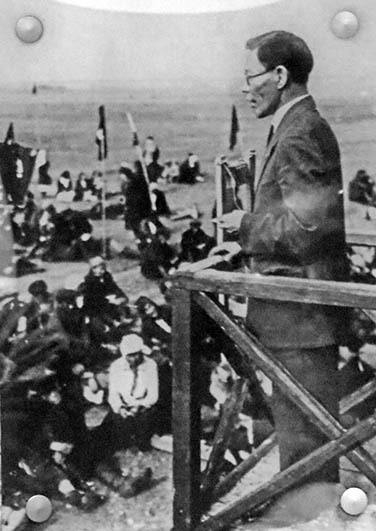

Идеолог автономии Якутии, он стоял у истоков Якутской АССР и по-прежнему чтим здесь как отец-основатель. Странный жанр памятников в Заречных улусах - где сохранённые, а где воссозданные Трибуны Ойунского, с которых он выступал перед народом. На Мюрю "красный шаман" приезжал с речью в 1936 году, незадолго до страшного, как и у многих в те годы, финала.

41а.

Но 1937-й был только впереди, и сам Ойунский понимал к тому времени, какие тучи сгущаются над его головой, а вот народ встречал Платона Алексеевича как пророка в своём отечестве. Пионеры по такому случаю насыпали дерновую звезду, которая хоть и поновлялась неоднократно, а ещё лежит на опушке:

42а.

Звезду, проведя пешком через рощу, нам показали сотрудники Литературного комплекса имени Василия Протодьяконова (Кулантая), расположенного у другой опушки со стороны села:

42.

Родившись в Хоринском наслеге в 1912 году, Василий Андреевич сделал политическую карьеру в Заречных улусах, а в 1948-50 и 1951-53 годах председательствовал в Совете Министров Якутской АССР. Однако якуты - литературоцентричный народ, и вряд ли политик удостоился бы такой чести, если бы с 1930-х годов не был ещё и писателем. Поруководив республикой, в 1950-х годах, Протодъяконов возглавил её союз писателей, а в 1969 основал в Якутске Литературный музей имени Платона Ойунского и стал его первым директором. Ну а на малой родине Кулантай удостоился музея в 1993 году:

43.

Литературный комплекс представляет собой двор, который от Берёзовой рощи отделяет оградка, а от Чарана - высокий забор. Деревянный тротуар ведёт к административному зданию и библиотеке, правее края кадра остался балаганчик, ну а оба прошлых кадра сняты с верхнего этажа башенки, фактически выполняющей роль сельского Дома культуры:

44.

В башне также полным ходом шла приготовка к празднику на открытие Игр Народов, в которой поддержать чаранцев приехали коллеги из других сельских музеев:

45.

В зданиях - небольшая экспозиция о Василии Протодьяконове и Терентии Аммосове - выдающемся резчике середины ХХ века по кости и рогу, чьи творения я показывал в Сокровищнице Якутии.

46.

Как я понимаю, только Теретий Васильевич мастерил белоснежные костяные чороны:

46а.

В балаганчике - собственно, интерьер балаганчика, дающий представление о детстве как героев здешней экспозиции, так и отцов и дедов посетителей музея. Сами предметы балагана в обще типичны для сельской Якутии - камелёк (камин), трёхногий стол и табуретки из тальника, кожемялки, жернова, металлическая посуда (керамику якуты с дорусских времён не жаловали) и как раз не типичный для других музеев оберег из медвежьей лапы у двери:

47.

Уже при написании поста я понял, что совершенно ничего не спросил о стоящей в ограде часовне, так что не знаю даже её посвящения. Да и внутри она больше похожа на музейный зал о деятельности миссионеров:

48.

Меня, конечно, больше всего озадачили "свитки" на старинной парте, но как я понял, это не древнеякутские рунические манускрипты, а какая-то вполне утилитарная вещь.

48а.

Рядом, в ограде - уцелевшая с 19 века от сельского кладбища могила под каменным русским надрогбием:

48б.

Дальше по часовой стрелке вокруг аласа есть ещё и село Маягас, а за ним - и та смотровая площадка, которую мы видели с другого берега Мюрю:

49.

Последний взгляд на его простор:

50.

Самым интересным местом Усть-Алданского улуса, помимо Соттинцев, представляется Танда, о которой Зоя Михайловна и сотрудники Литературного музея говорили не раз. Это крупное село (600 жителей) не на аласе Мюрю, а примерно в 40 километрах восточнее да по такой дороге, что даже в хорошую погоду туда доедет лишь внедорожник, а по плохой разве что трактор пройдёт. Там сохранилась деревянная Никольская церковь (1908), в которой сельский учитель Иван Готовцев в 1948-52 годах собрал неплохой музей (в 1980-х построивший себе отдельное здание). Рядом стоят небольшая угловатая часовня (1852), дом русского ссыльного Георгия Андросова и уникальная по пропорциям и сохранности деревянная юрта якута Алексея Шапова. Ещё дальше, в доступном лишь пешком через несколько километров урочище Билир лежат руины усадьбы, которую построил в начале ХХ века местный зодчий Семён Заболоцкий (Тыгыс) для старосты Петра Заболоцкого, а в усадьбе той на бревне есть таинственная надпись из 17 букв нигде больше не встречающимся алфавитом... Но из Билира будто и фотографий нет. Надписи, вырезанные на срубах неизвестными буквами, сохранились и в других местах Якутии, а до Танды, даже если бы я заложил дополнительный день, нам всё равно из Борогонцев было не на чем ехать. Так что - покидаем гостеприимный Усть-Алданский улус:

51.

По пути знакомясь с борогонской пылью:

51а.

О том, что пыль - это локальный бренд, нам поведал Георгий Петрович, уехавший с нами и здорово скрашивавший разговорами долгую дорогу по грунтовкам. По его словам, свой неофициальный бренд в Якутии есть у каждого улуса: в Кобяйском - караси, в Булунском - олени, в Горном - лоси, в Чурапче - коровы, в Татте - кони и писатели, ну а Хангаласский улус - так и вообще диснейленд.

52.

По красотам Хангаласского улуса мы планировали отправиться на следующий день - ниже в оглавлении это Булуус, Курулуур и Кердём, а ещё есть доступные только по Лене (опять же см. в оглавлении) Ленские столбы, Диринг-Юрях или бизонарий Усть-Буотама. Но сначала, пропылив сотню километров до Тенгюлю и выйдя на Колымский тракт, мы доехали по белой ночи до Нижнего Бестяха. Георгий Петрович вызвал такси и укатил на последний полуночный паром в Якутск, а мы поселились в гостиницу "Орда", которую нам организовала администрация Мегино-Кангаласского улуса. Сам его центр Нижний Бестях также есть в оглавлении, а о красотах глубинки расскажу в следующих двух частях.

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область).

Качугский тракт и Баяндай.

Качугский район. Качуг.

Качугский район. Анга.

Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Усть-Кут (2020).

Осетрово - Киренск.

Киренск - Ичёра.

Давыдово - Визирный - Витим.

Средняя Лена (Витим - Якутск).

Витим и Ленск.

Лёнск - Олёкминск.

Олёкминск.

Ленские Столбы.

Еланка - Табагинский мыс.

Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.

Кердем, Павловск, Нижний Бестях.

Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.

Якутия в общем.

Природа, история, символы.

Якуты. Материальное.

Якуты. Духовное.

Неякуты. Русские и коренные народы Севера.

Якутск. Старый город и новый облик.

Якутск. Вечная мерзлота.

Якутск. Музеи Якутска.

Якутск. Центр.

Якутск. Окраины.

Якутск. Чочур-Муран.

Заречные улусы Якутии.

Усть-Алданский улус. Соттинцы.

Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.

Мегино-Хангаласский улус. Майа.

Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.

Чурапчинский улус. Чурапча.

Чурапчинский улус. Арылах.

Таттинский улус. Музей в Черкехе.

Таттинский улус. Окрестности Черкеха.

Таттинский улус. Ытык-Кюель.

Нижняя Лена - будет позже.

Амуро-Якутская магистраль - будет позже. https://varandej.livejournal.com/1139711.html

lj_varandej

Воскресенье, 27 Ноября 2022 г. 19:19 (ссылка) lj_varandej

Воскресенье, 27 Ноября 2022 г. 19:19 (ссылка)

На правом берегу Лены против показанного в прошлых частях Якутска лежат Заречные улусы, каждый из которых для бескрайней Якутии примерно как для бескрайней России Тверская или Рязанская области. Это - малая, старая, внутренняя Саха-Сирэ, колыбель якутского народа. На десяток постов мы погрузимся в мир аласов, аал-луук-масов, сэргэ, балаганов, чардаатов и таких имён, как Дмитрий Сивцев (Суорун Омолоон), Алексей Кулаковский, Платон Ойунский, разбойник Манчаары или тойон Легой. Начнём рассказ о заречье с музея "Дружба" в Соттинской долине - не последнего скансена на нашем пути, но пожалуй самого зрелищного. Добирались мы сюда через показанную ранее переправу от лежащей на горизонте заглавного кадра громады Кангаласского мыса.

За рассказ об этих местах стоит поблагодарить проект "Живое наследие", администрации Республики Саха и посещённых улусов (в сегодняшнем случае - Усть-Алданского) и депутата Госдумы РФ Сардану Авксентьеву.

Эту историю я рассказывал не раз. О Ленских долинах - уютных карнизах вдоль реки, где плодородны луга, но не доходит вода страшных паводков. О долине Туймаада на левом берегу, за которую три поколениях вождей крупнейшего якутского племени кангалассов (тут сложно не заподозрить ветвь пантюкрского племени канглы!) воевали с эвенками, по ходу войны сплотив вокруг себя всё левобережье и поменяв титул с тойона (князя) на дархана (царя). О гордом Тыгыне, который мечтал сплотить единое якутское государство, если бы не строил козни вождь правобережья, тойон крупнейшего заречного племени Борогонцев коварный Легой..... впрочем, а почему это он коварный? Может быть, потому, что Якутск стоит на кангаласских землях, а там кровожадный самодур Тыгын-Дархан - свой? Внутриякутские взгляды на дорусское прошлое, от которого по причине отсутствия письменности остались только предания без дат, различаются так сильно, что когда "Сахафильм" выпустила исторический эпик "Тыгын-Дархан", в Усть-Алдаском улусе (где райцентр красноречиво называется Борогонцы) по этому поводу заявили протест. Всего же у якутов было 30-40 племён, и что у Тыгына, что у Легоя союзники имелись на обоих берегах. Но исход Каргыс-Уйэтээ ("века резни") решила третья сила, пришедшая сверху по Лене на стругах. И достоверно здесь то, что в Туймааду Ленский (Якутский) острог перенесён лишь в 1642 году, когда было подавлено крупнейшее восстание якутов и эвенков и казнены три Тыгынида. Предыдущие 10 лет же Ленский острог стоял в самой маленькой (всего 22км длиной) правобережной Соттинской долине, в нескольких десятках километрах ниже по течению, на землях как раз-таки Легоя. По факту, руками чужемцев, которые и принесли мир, Легой победил Тыгына, и даже существовавший в 1827-37 годах Якутской Степной думой руководил его прямой потомок Иван Мигалкин. Из Заречных улусов, правда не с Борогонцев, а с Татты, был родом и советский писатель Дмитрий Сивцев, одним из первых легализовавший якутские имена, которыми здесь неофициально называли детей со времён крещения: его литературным псевдонимом стало такое имя Суорун Омолоон. Что не мешало Дмитрию Кононовичу быть глубоко верующим христианином, ну а в Перестройку якуты вряд ли сами догадывались, как повезло им с властителем дум. Суорун Омолоон не рвался к власти (с 1989 по 2002 год республику возглавлял вполне себе кангаласс Михаил Николаев), а главное - не на словах, а на деле был сторонником дружбы народов. В его видении национального возрождения саха не противопоставлялись русским, и в рушащемся здании СССР он понимал, как важно не оказаться среди обломков. Выражением этой идеи и стала "Дружба" - второй из 3 созданных Дмитрием Кононовичем скансенов (по факту их, впрочем, 4: я уже показывал Кердем с постройками, которые Омолоону не отдали), в 1988 открытый в Соттинской долине, чуть ли не на изначальном месте Якутского острога.

2.

Соттинцами "Дружбу" и называют в обиходе. По факту ближайшее к музею село (всего 2км) - Ары-Тит, где на бывшую нефтебазу причаливает круизный "Михаил Светлов", ну а Соттинцы - второе название крупнейшего в долине села Огородтах, в которое выводит переправа. Там, у парома, нас лично встретила директор музея-заповедника "Дружба" Надежда Яковлевна Новоприезжая и повезла в свои владения по грунтовкам. У ворот ждала научный сотрудник музея Лариса Степановна, преданностью своему делу напомнившая мне жрицу. Её экскурсия заняла 3 часа, и это ещё сокращённая программа:

3.

Образ жрицы - ещё и от того, что материальная культура саха неотделима от духовной, и на входе в музей встречают сэргэ - ритуальные коновязи для коней духов. За тройкой у входа виден Тулаагын - подиум из реплик сэргэ Алексея Кулаковского (Ексекуляха) - основоположника современной якутской литературы.

4.

Те, что слева, он поставил в 1924 году на Ысыахе в урочище Урэх-Тэрде, буквально на полюсе холода близ села Томтор под Оймяконом. Ближнее справа было сделано в 1904 году на свадьбу в селе Арылах под Чурапчой, а дальнее (оно же крупным планом) - в 1905 году после праздника сенокоса в селе Онохой на Вилюе. Медведь на нём означает буор-кут (земную душу - всё, что в человеке от природы), бык на чурапчинском сэргэ символизирует ийэ-кут (материнскую душу - всё, что дано через воспитание), а конь и птица на оймяконских стелах - это салгын-кут (воздушная душа - всё, что человек обрёл своим умом и опытом). Поставленные писателем за тысячи километров друг от друга, сэргэ обозначили душу Якутии, ну а раз музей - её уменьшенная копия, то здесь они рядом.

4а.

Первые и по времени (перенесены в 1987), и по ходу экскурсии постройки - балаган и ураса, зимнее и летнее жилища, последнего хозяина которых звали Дмитрий Алексеев - Сукурдуур Миитэрэй. Балаган, как вы понимаете, русское слово, в современных синонимах звучащее примерно как "жилой киоск". Якуты как потомки степняков по-русски называют его юртой, а по-своему - дьиэ. И это жилище лишь кажется неказистой землянкой - на самом деле балаган Сукурдуура построен около 200 лет назад:

5.

И внутри явно комфортабельнее курных изб, в те времена по русским деревням ещё обычных. Якутам была чужда архитектурная эстетика, и снаружи балаган - это трапециевидные стены, обмазанные глиной, а зимой ещё и балбахом (кизяком) и усиленные огромной завалинкой. В основе, однако, он вполне себе деревянный и исключительно капитальный: лиственницу для балагана сперва подрубают, валят только через год, а потом ещё год-полтора вымачивают в коровьей моче. Достать её нетрудно: в музее балаган без хотона - почти такого же внешне хлева, который пристраивался с северной стороны, давая дополнительное тепло. С той же целью делались наклонными стены - снаружи они лучше нагреваются солнцем, а внутри обеспечивают циркуляцию тёплого воздуха от потолка к полу. Пол над мерзлотной землёй засыпали песком и на нём не сидели, используя резные столы (остуол), табуретки из тальника и орон - лавки, набитые землёй и конским волосом, который не давал пролезть в дом мышам. Окон, затянутых бычьим пузырём, всегда было нечётное количество. В юго-западном красном углу - иконы, а о вещицах на переднем плане нам было сказано "Если угадаете, что это - подарим!".

6.

Я угадал - это игрушки, а в корзинках - настольные игры (подробнее - в обзоре материальной культуры якутов), мастер-класс по которым нам показала смотрительница балагана:

Центр балагана - камелёк, или огох: камин в глиняной (с деревянным каркасом) трубе на песчаной подушке, который Лариса Степановна затопила для нас.

6а.

За камельком - северная стена без окон, и там выставлены предметы якутского быта вроде посуды берестяной (ыхрас) и металлической (а вот керамики якуты почти не знали), охотничьих луков или рыбацких сетей. Ближе - кумысная ступа и суоруна - ручная мельница, которую знай себе крути долгими тёмными страшными зимними вечерами.

7.

Эти вечера, мне кажется, не последняя причина того, что у якутов так развиты устный фольклор и ремёсла:

8.

Вплоть до матерчатых кукол сарыар:

8а.

Дверь балагана обращена на восток, и с юга была мужская половина, а с севера - женская, включавшая единственное обособленное помещение: девичник. Ведь дочерей на выданье хозяин не показывал случайным гостям.

9.

Дверь урасы, летнего дома, напротив, смотрит на запад. У Сукурдуура была самая богатая из нескольких видов могол-ураса. Обычно это переводят как "берестяной дом", но в старину якуты крыли их не берестой, а некой тканью из бересты наподобие ХБ, секрет выделки которой забылся с появлением брезента.

10а.

Снаружи ураса напоминает чум слегка куполообразной формы, но главное отличие сходу видишь внутри - она не переносная. У урасы всегда есть основа из сэргэ, которых здесь, как и столпов-"багана" в балагане, бывает 4, 8 или 12. На них фигурки коней, на поперечных балках - коров: и то, и другое обереги и символы изобилия.

10.

Конструкция юрты же оказалась идеальна для жаркого и сухого якутского лета: в углах не скапливается грязь и инфекции, а восходящий ток над очагом обеспечивает свежий воздух и выносит в потолочное окно насекомых.

11а

Святая святых в урасе - это орон девушки на выданье, которую хранят от незваных гостей двери и колокольцы:

11.

Балаганы и урасы встретятся нам в музеях ещё не раз, а вот дальше начинается специфика "Дружбы". За очередным сэргэ - балок "Кюкюкр-ус" с Татты, в котором Суорун Омолоон написал в начале 1930-х первую якутскую пьесу "Кузнец Кюкюкр":

12.

Тропа выводит на луг, как и всюду в Якутии поражающий своим разнотравием. Фактически эти луга - ни что иное, как остатки "мамонтовых степей", полярных саванн, в не столь засушливых местах с вымиранием мегафауны заместившихся тундрой. Ряд сэргэ над лугом несут табличка с цитатами о том, что якуты в 17 веке сделали в пользу России выбор во-первых добровольный, а во-вторых правильный. Например, письма русских воевод о том, как собирать у якутов ясак, не провоцирую конфликтов или благодарности тех же воевод князьцам Легою, Теренею и Капчину за помощь в подавлении мятежей. Или слова Алексея Окладникова: "подлинная трагедия Тыгына заключалась (...) не в том, что он был будто бы сломлен мощью русских завоевателей (...), а в том, что в кровавой и безнадёжной борьбе со своим собственным народом Тыгын шёл не вперёд, а назад!".

13.

За сэргэ и крестами встречает Семён Дежнёв - между прочим, дважды женившийся на якутках и оба раза бросивший их с сыновьями, уходя в очередной поход. Но свадьба Дежнёва с Абакай да Сичю (более известной как Абакаяда), дочерью борогонского тойона Онокоя в 1641 году стала как бы не первым русско-якутским браком.

14а.

Где мореход - там и корабль: большой коч, воссозданный в 1995 году якутскими казаками на средства Ленского объединённого речного пароходства. Известные на Белом и Баренцевом морях чуть ли не с 11 века, это были первые в мире суда ледового класса: стиснутый льдами, благодаря яйцевидному сечению корпуса коч не ломался, а выталкивался наверх и мог дрейфовать месяцами.

14.

Поморы же укрывались в его тесных тёплых каютах-заборницах, пока не кончится мороженая клюква, спасавшая их от цинги. Я, увы, видел только палубу и, кажется, даже не догадался дёрнуть за ручку люка:

15.

Коч стоит на берегу, но пойма тут подступает вплотную, а музей взбирается из Соттинской долины и на те холмы:

16.

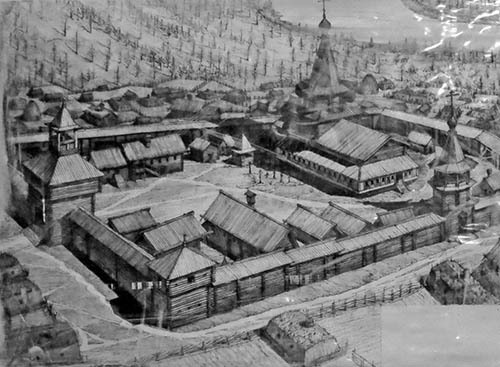

Сердце "Дружбы" - реплика (1990) Зашиверского острога:

17.

Отбив первые набеги непокорных якутов, Ленский острог разросся целой сетью русских становищ и крепостей. В 1639-52 годах енисейские казаки поставили несколько зимовий на Собачьей реке (ибо отличный подлёдный лов позволял ездить по ней на собачьих упряжках) Индигирке, в её судоходных низовьях, куда со стороны Якутска попадали по бурным шиверам (порогам). По окрестным тундрам и горам, однако жили юкагиры - древнейший народ Северо-Востока, вытесненный на Край Земли ещё эвенками, они и казаков встретили с оружием в руках. Бесконечные набеги и мятежи вынудили в 1676 году свести зимовья в Индигирский острог с мощной срубной стеной и парой башен:

17а.

С 1721 года (а неофициально - видимо, с момента основания) он стал Зашиверским острогом, но юкагирские войны к тому времени стали делом прошлого. В 1783 году давно утратившая стены бывшая крепость стала городом, центром Зашиверского уезда по долинам Индигирки и Яны, а в 1790 даже обзавелась гербом:

Вот только слишком суровые тут были места - с населением около 120 человек Зашиверск оставался как бы не самым маленьким городом Российской империи, и в 1803-04 лишился этого статуса, а чиновники съехали в Верхоянск. Дальше путешественники, добиравшиеся сюда раз в несколько десятилетий, находили то пять, то семь, то три двора с избами и балаганами да высокую церковь, напоминавшую о былом. Последними жителями оставались якутские рыбаки брат и сестра Митрей и Евдокия Слепцовы, покинувшие Зашиверск в 1920-х годах - он на тот свет, она в другое селение.

17б.

Куда интереснее истории - легенда, согласно которой Зашиверск был богатым цветущим городом, этакой Второй Мангазеей с могучим деревянным кремлём и бородатым воеводой-самодуром. Раз на ярмарке у стен как-то оказался бесхозный сундук, полный золота и алмазов, и шаман, почуяв неладное, пошёл к воеводе и умолял не открывая сундук утопить его в проруби. Но воевода сказал "Да я лучше тебя там утоплю", и на пару со священником распродал сокровища горожанам. На следующий день в остроге вспыхнула чёрная оспа, от которой не спасся никто. Эпидемии этой хвори, которую русскоустьинцы (см. по той же ссылке, что и про юкагиров) называли "зашиверской поганью", правда случались тут в 1773 и 1883 годах, но обе даты никак не стыкуются с историей Зашиверска. Однако сам образ полного заражённых тел мёртвого города среди пустой лесотундры - слишком сильный, чтобы раз услышав про него, забыть. Место, где стоял Зашиверск, у якутов и ныне считается проклятым, и Лариса Степановна рассказывала нам, что ходившие туда чёрные копатели неизменно болели и умирали.

18а.

К легендам располагала, конечно, Спасо-Зашиверская церковь (1700), якобы забытая в тайге до появления вертолётов. На самом деле до революции туда и батюшка приезжал несколько раз за год, а при Советах её мечтали спасти краеведы. Мечта их сбылась в 1969-71 годах, вот только за неимением в Якутии подобных музеев церковь вывезли в Новосибирск, где как раз собирали в Академгородке музей всея Сибири под открытым небом. Там и стоит она по сей день, а здесь - её почти (с оглядкой на то, что работали не профессиональный реставраторы, а просто хорошие плотники) точная копия:

18.

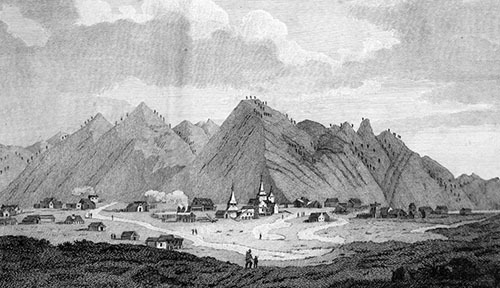

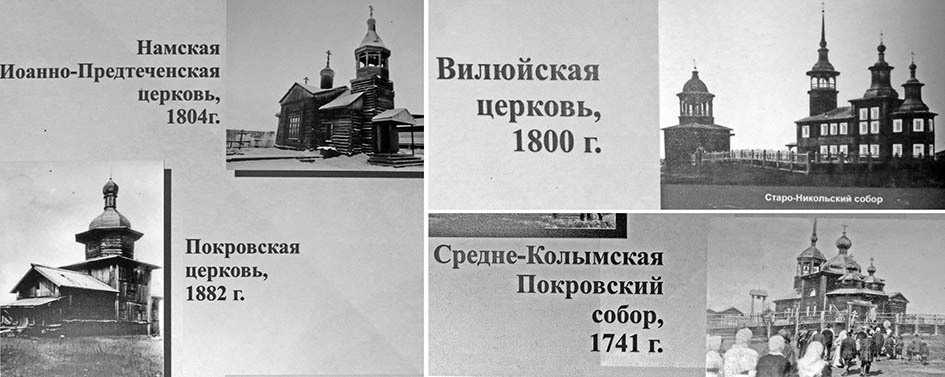

В лоджии, самой необычной детали этого храма, предназначенной видимо для всепогодных крёстных ходов - фотогалереи Зашиверска и православия в Якутии:

19.

Ведь до революции от Вилюя до Колымы было много старинных церквей почти поморского облика... но ни одна из них не сохранилась:

19а.

В крошечном зале, куда попадаешь даже не пригнувшись, а сгруппировавшись - портрет мастера Андрея Хабарова да загадочный "плод" на потолке, назначение которого до сих пор не разгадано:

20а.

Здесь - небольшая экспозиция церковных вещей, в том числе берестяные иконы мастерицы Саргыланы Рожиной:

20.

Теперь выйдем за тын (увы, срубную стену тут так и не воссоздали) и переместимся в другую эпоху: с острогом соседствует дом Басова, воссозданный в 1993 году на средства компании "Золото Якутии" по проекту конца 19 века.

21.

Имеется в виду, как я понимаю, Иван Басов, чаеторговец из Кяхты, который в 1892 вместе с партнёром Алексеем Коковиным перенёс свой бизнес в Якутск. Богатейшая фирма Якутской области, "Коковин и Басов", как и все ближайшие конкуренты, занималась колониальной торговлей, вывозя на материк меха, рыбу и мамонтову кость, а завозя всё остальное. Их каменный торговый дом стоял до 1970-х годов на главной улице Якутска, а это, видимо, особняк с окраины. Причём - летний: в доме нет большой печи, а завалинки набиты конским волосом:

22.

Дом Басова - это крытый музей внутри музея под открытым небом. Лишь в одной из его шести комнат - гостиная богатого дома в Якутске:

23.

Да и здесь с весами купцов соседствуют портреты этнографов, в большинстве своём поляков и народников Таттинского улуса: популярная легенда гласит, что его тойон Роман Оросин дал взятку губернатору Ивану Крафту, чтобы отправлял туда самых образованных людей. На самом деле сосланы они туда были в основном задолго до Крафта (его крайне продуктивное правление было в 1907-13 годах), но судя по удивительной концентрации - видимо именно так.

23а.

В других комната - фотогалерея старого Якутска и декоративно-прикладное искусство якутов:

24.

Включая костюмы мастерицы Елизаветы Протопоповой:

25.

И наследие эвенков, будь то одежда, оленьи сёдла, кумаланы (круглые ковры) или так любимые якутами "тунгусские колыбели":

26.

Декоративная упряжь оленя и шкуры бурого и белого медведей рядом - последней можно накрыть автомобиль! Ещё в паре комнат - временные выставки и история создания музея, но ими мы решили пожертвовать для экономии времени.

27.

Рядом с острогом и домом - сооружение наподобие трансформаторной будки, перевезённое сюда из местности Кукуна в Мегино-Хангаласском улусе. На самом деле это осадный амбар тойона Сергучева: оседлый народ, живущий маленьким племенами, всегда и везде, - хоть в Ирландии, хоть на Сардинии, хоть в Чечне, - начинал строить башни. Но лишь у якутов они были деревянными, или вернее деревянные башни сохранились до наших времён: в 18-19 веках под Россией тойоны и богачи строили их по старой памяти уже не от врагов, а от разбойников.

28.

Ещё в музее есть реплика башни Пономарёва, которую я ещё и в оригинале покажу. Вокруг неё целый Амбарный городок:

29.

На кадре выше справа амбар Копырина из местности Чубучана Борогонского улуса, срубленный аж в 1790 году:

30.

Слева - бабаарына, 6-гранный сруб, с 19 века потихоньку вытеснивший более комфортабельную, но сложную урасу в качестве летнего жилища. Так-то - типичная бурятская деревянная юрта, которые якутские путники не могли не видеть на финишной прямой перед Иркутском, но название (искаженное русское "поварня") говорит о том, что скорее так выглядели кухни и харчевни на почтовых станциях Ленского тракта.

31.

Рядом - кумысный амбар (что бы это ни значило) из местности Сатагай, похожий на сильно упрощённую и сплющенную башню тойона:

32.

Среди амбаров затесалось Народное училище (1872) из села Томтор, первое в Борогонском улусе:

33.

А за ним виден амбар писаря Кычкина из местности Билир Мегино-Кангалсского улуса, где сытый сельский чиновник, видимо любивший поохотиться, хранил своё добро:

34.

За перелеском от амбаров, на схеме отмеченная как "Гостевые дома" - усадьба Суорун Омолоона, в которой он жил, приезжая в Соттинцы:

35.

Дмитрий Кононович ушёл в 2005 году в возрасте 99 лет, и теперь тут его дом-музей:

36.

Всё как и должно быть в доме-музее писателя - рабочий стол у постели, рукописи под стеклом и издания в шкафу, фотографии на стенах да национальные костюмы, в которых властитель дум произносил перед публикой речи о национальном возрождении якутов и важности дружбы народов.

37.

Рядом - балаган Реасовны, одна из самых молодых построек музея:

38.

Он был построен в 2018 году как подарок на 80-летие Раисы Реасовны Кулаковской, которая, слава богу, жива-здорова и сейчас. Если Дмитрий Сивцов был инициатором этого музея, то непосредственного его созданием занималась и первым руководителем была именно она, внучка Ексекуляха.

39.

Ну а балаган, как видите, может быть и комфортабельным современным жильём. При том что тут даже камелёк есть:

39а.

Раньше в музее была ещё и ветряная мельница, построенная в 1990-х с нуля по образцу новгородских. Она знакомила скорее якутян с наследием старой России, а для этих мест была не очень-то характерна. И может быть поэтому сгорела 9 мая 2015 года, когда за Леной от весенних палов загорелся лес, а следом и трава в Соттинцах от долетевших через реку искр.

40а. отсюда.

Дальше музей потихоньку сменяется зоной отдыха:

40.

Упирающейся в Австрийский домик - мини-гостиницу, подаренную в 1992 году заморской фирмой "Маккуллан и Зелнер". К выбору мест для своих скансенов Суорун Омолоон подходил слишком уж художественно, а как результат - в них очень сложно съездить одним днём. Для нас "Дружба" была началом долгого маршрута, группы сюда обычно привозит "Михаил Светлов", ну а для более-менее стабильной посещаемости "Дружбе" приходится развивать ещё и сельский туризм. В пятницу утром мы гуляли тут одни, а большинство посетителей едет в Соттинцы из Якутска на выходные.

41.

У входа в кафе мы попрощались с Ларисой Степановной. Дальше нас ждал обед в компании Николая Егорыча (нашего водителя на весь маршрут) и Надежды Яковлевны, которая на своём джипе собиралась показать нам дальние углы своих владений. На прошлом кадре хорошо заметна вышка на яру - к ней можно подняться по лестнице, а можно доехать в обход. Сама вышка, срубленная ещё в начале 1990-х, обветшала и закрыта для подъёма:

42.

Но и с косогора впечатляет вид музея, поймы, ленского простора и далёкой стены Кангаласского мыса:

43.

С разных точек лучше смотрятся знакомые места:

44.

Тут в кадре белый УАЗ-"Патриот" Егорыча едет мимо Сэргэ ЮНЕСКО - ничего о нём не спрашивал, но рискну предположить, что поставили его в 2009 году по случаю включения "Олонхо" в Нематериальное наследие человечества.

45.

За рекой - райцентр Намцы (10,5 тыс. жителей) в долине Энсиэли, самой нижней из трёх левобережных долин. Назван он в честь племени, третьего по силе и влиянию после кангалассов и борогонцев, так что с падением Тыгынидов местный тойон Мымак решил сплотить вокруг себя якутский народ как борец с захватчиками. В 1634 году Ленский острог едва выдержал осаду под его началом, а смирившись с русским подданством, намцы оставались "не последней спицей в колесе" для Якутии. Из Намской столовой был приглашён в лучшие рестораны Якутска законодатель национальный кухни Иннокентий Тарбахов (см. прошлую часть), а местная школа славится на всю республику своей математикой и физикой. Сказывается и то, что Энсиэли в тупике дорог - это Якутская Ривьера с десятками турбаз на Лене, включая роскошный Графский Берег. И в общем на самом деле там и достопримечательностей хватает: в Никольцах - музейные старый русский дом и гужевая мельница, в Хамагатте - новый тенгрианский храм, в Хатырыке - собирательная, но очень убедительная реплика сибирского острога и отличный музей... В общем, ещё один узелок на следующий приезд в Якутию.

46.

Здесь же так хотелось посидеть на брёвнах, любуясь простором и величием... но впереди ещё множество пунктов программы и сотни вёрст пути.

47.

Главная достопримечательность верхней площадки - якутское кладбище, а вернее реплики самых выдающихся образцов надгробного зодчества, воссозданные по материалам этнографов.

48.

Впрочем, НАДгробный - тут слово не совсем точное: в твёрдую, как камень, вечную мерзлоту покойников не закапывали. По могилам саха хорошо видно их происхождение от пришлых тюрок и ассимилированных ими эвенков - одни испокон веков строили мавзолеи, в которых кочевник посмертно обретал вечный стационарный дом, а другие практиковали "воздушное погребение" на шестах и деревьях. Так появились чардааты и арангасы:

49.

Чардаат - это мавзолей, где усопшего клали в сруб и уже в нём засыпали землёй. Обычай этот пережил и христианизацию - над многими чардаатами стоят кресты, в то время как над другими - языческие сэргэ и конские головы. В дорусские времена сюда же клали и вещи покойника (скорее обереги, чем инвентарь загробной жизни), а позже руины чардаатов стали ценнейшим материалом археологов.

50.

Размеры и формы чардаатов могли много сказать о том, кто в нём покоился. Вот этот, маленький и какой-то вертикальный, скорее всего был могилой ребёнка:

51.

А причудливые пики и рога отмечали могилы шаманов, держа взаперти их духов. Обратите внимание, что одна из шаманских могил - с крестами: алгысчиты (белые шаманаы, а по факту жрецы) в 18 веке исчезли полностью, а ойуны и удаганки (чёрные шаманы и шаманки) остались как знахари. И если при жизни их не предали анафеме (а священники сами были не чужды страха перед колдунами), то хоронили шаманов по христианскому образцу:

51а.

Чаще же могилой шамана был арангас - гроб на шестах или дереве. Только эвенки предпочитали берестяные гробы, а якуты - срубы....

52.

...и колоды, как правило являвшиеся верной приметой именно шаманских могил:

53.

За воссозданным некрополем, ближе к дороге - остатки настоящего кладбища:

54.

54а.

Дальше по склону, в объезд - зона отдыха на косогоре:

55.

Помимо беседок (в этом кадре - за моей спиной) тут есть несколько инсталляций:

56.

И гордость Соттинцев - Зелёный театр с необычайно красивыми стерхами на шестах:

57.

Рядом - резные Теремок и Бабаарына, вместе с сэргэ (2014) символизирующие усадьбу Алексея Аржакова - Сэсэн Ардьякыапа. Родившийся в 1739 году как бедняк и ещё в молодости крестившийся, к концу 18 века он выбился наверх якутского общества, став неофициальным лидером борогонцев, а с следовательно и всего народа. Первых якутских тойонов-посланников принимал в Москве ещё Фёдор Алексеевич, ну а Сэсэн, два года проведя в Петербурге, в 1789 году дошёл до Екатерины II и представил ей "План о якутах с показанием казёной пользы и выгоднейших положений для них". Суть плана состояла в организации местного самоуправления с выборами общего князьца, учреждением суда по якутским обычаям и одобрения якутами русских чиновников, назначавшихся в их улусы. Госсовету всё это не понравилось, а вот генерал-губернатор Восточной Сибири, которому императрица спустила план Аржакова, его поддержал - так у людей саха возник первый прототип национальной автономии.

58.

Дальше дорога уходит в тайгу и ветвится между полянами, на которых стоят балаганы - музей имеет огромное количество "секретных локаций", часть из которых просто не охватить за день, а в других можно остаться на ночь. Что-то из не показанного не могло не относиться к другому выдающемуся борогонцу Василию Никифорову (2016), также известному как Кюлюмнюр. В 1891 году он возглавлял якутскую делегацию на встрече цесаревича Николая в Иркутске, в 1906 полгода провёл в тюрьме за организацию политического "Союза якутов", в 1912 основал первый якутский журнал "Саха сангата", а в 1918 возглавил Якутскую губернскую земскую управу, став первым якутом во главе своей земли. В создании ЯАССР он тоже участвовал, а репрессирован был в 1928 году, ещё до Большого террора.

59.

Самой дальней точкой, куда отвезла нас Надежда Яковлевна, стало просторное озеро. Под похожим на мифический Аал-Луук-мас (Мировое древо) лиственницами с нестандартным ветвлением, как та, что растёт на его брегу (кадр выше) возникали кэрэхи - святилища ойунов и удаганок. На озере тоже хотелось задержаться, но если в основной части музея не ловит сеть, то здесь на телефн Надежды Яковлевны всё настойчивее звонили из Борогонцев, где администрации также не терпелось нас принять.

60.

Но об это - в следующей части.

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область).

Качугский тракт и Баяндай.

Качугский район. Качуг.

Качугский район. Анга.

Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Усть-Кут (2020).

Осетрово - Киренск.

Киренск - Ичёра.

Давыдово - Визирный - Витим.

Средняя Лена (Витим - Якутск).

Витим и Ленск.

Лёнск - Олёкминск.

Олёкминск.

Ленские Столбы.

Еланка - Табагинский мыс.

Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.

Кердем, Павловск, Нижний Бестях.

Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.

Якутия в общем.

Природа, история, символы.

Якуты. Материальное.

Якуты. Духовное.

Неякуты. Русские и коренные народы Севера.

Якутск. Старый город и новый облик.

Якутск. Вечная мерзлота.

Якутск. Музеи Якутска.

Якутск. Центр.

Якутск. Окраины.

Якутск. Чочур-Муран.

Заречные улусы Якутии.

Усть-Алданский улус. Соттинцы.

Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.

Мегино-Хангаласский улус. Майа.

Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.

Чурапчинский улус. Чурапча.

Чурапчинский улус. Арылах.

Таттинский улус. Музей в Черкехе.

Таттинский улус. Окрестности Черкеха.

Таттинский улус. Ытык-Кюель.

Нижняя Лена - будет позже.

Амуро-Якутская магистраль - будет позже. https://varandej.livejournal.com/1139336.html

|