|

|

Что за камни на российском скипетре и державе?Среда, 11 Декабря 2024 г. 19:16 (ссылка)Это цитата сообщения MsTataka Оригинальное сообщение

Что за камни на российском скипетре и державе?

СКИПЕТР УАССуббота, 02 Марта 2019 г. 22:14 (ссылка)

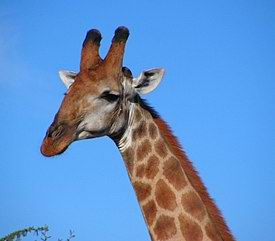

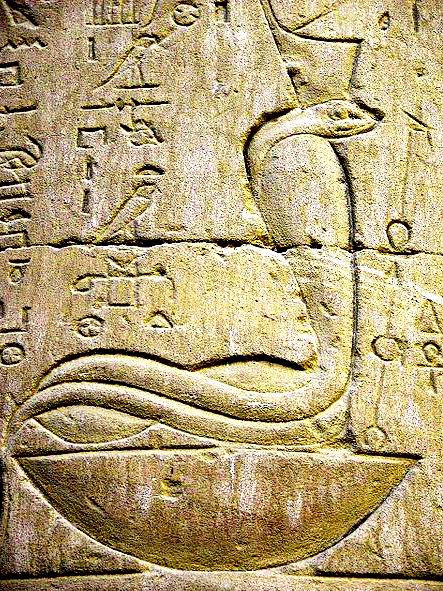

Наскальные рисунки Тассилин-Адджер, около 7000 до н.э. Обратим внимание на характерную «гребёнку» на его голове, состоящую из ушей и рожек. Еще один подобный пример:  Несмотря на увеличенный размер изображения головы, из него человеку, незнакомому с жирафом, также трудно понять, что означает «гребенка». Но есть и иные примеры наскальных рисунков Северной Африки, в частности из Тадрарт-Акакуса, относящиеся к 5600-5400 до н.э.:   Иногда этих жирафов называют безрогими, но такие науке неизвестны. Некоторые исследователи причисляют их к окапи, которые, однако, обитают в крайне ограниченном ареале экваториальной Африки, поэтому не были известны на севере африканского континента, да и какого-то интереса они из себя не представляли, т.к. были размером с зебру. Главное отличие последних представленных жирафов — отсутствие на их изображении рогов, хотя в действительности они были. Художник не стал усложнять задачу ни себе, ни зрителям, т.к. и без рогов ясно, что перед нами рисунок жирафа. Но такой подход послужил причиной путаницы в более поздние времена, а именно в эпоху античности, когда было утрачено понимание прообраза бога Сета, и он был истолкован ослом. В действительности, если рассматривать голову «безрогого» жирафа, то она и в самом деле очень похожа на ослиную. БОГ СЕТ Изменение стилистических особенностей в изображаемом облике жирафов, как мы понимаем, было неизбежно (в первую очередь из-за раздвоения иконографии на «безрогого» жирафа и с рогами), но если следовать иконографическим канонам Древнего Египта, то  это было оправдано, невзирая на приверженность египтян к натурному отображению персонажей. При этом следует учитывать, что к неприкосновенным деталям образа относились лишь лицо человека или морда животного. Остальное часто претерпевало метаморфозу, причем нередко в значительной степени, что мы и видим на примере антропоморфного жирафа, превращенного в бога Сета. это было оправдано, невзирая на приверженность египтян к натурному отображению персонажей. При этом следует учитывать, что к неприкосновенным деталям образа относились лишь лицо человека или морда животного. Остальное часто претерпевало метаморфозу, причем нередко в значительной степени, что мы и видим на примере антропоморфного жирафа, превращенного в бога Сета.От жирафа в облике Сета сохранилась только морда, а длинные, прямоугольные уши стали стилистическим элементом, не встречающимся в природе, что, в свою очередь, явилось одним из отличительных его признаков. В иероглифике бог Сет стал походить на собаку, сохраняющую, тем не менее, идентифицирующий признак — морду, которая для лучшей узнаваемости еще больше вытянута и загнута книзу. Кисточка на хвосте Сета также досталась ему от жирафа. Метаморфоза образа Сета была столь значительной, что со временем египтяне стали забывать об архетипе,  и сам бог стал восприниматься враждебно, т.к. незнакомое всегда пугает. Благодаря этому в древнеегипетской мифологии акцент стал смещаться в сторону демонизации Сета, хотя известно, что жирафы по своей природе являются миролюбивыми созданиями. и сам бог стал восприниматься враждебно, т.к. незнакомое всегда пугает. Благодаря этому в древнеегипетской мифологии акцент стал смещаться в сторону демонизации Сета, хотя известно, что жирафы по своей природе являются миролюбивыми созданиями. Бог Сет был известен еще с додинастических времен — это один из самых древних богов, берущих начало с эпохи анимализма. Но тот факт, что египтяне также использовали и полноценный иероглиф жирафа, свидетельствует о раздвоении символики на архаичную и аутентичную, вводя тем самым ученых в тупик, все чаще приходящих к мысли, что бог Сет — фантастическое животное. Но такой вывод заведомо лишен оснований, т.к. люди древности не обладали ни абстрактным мышлением, ни способностью к восприятию неизвестного, а использовали в своем творчестве только понятных и известных персонажей, что, в свою очередь, и определялось указанной первобытной анималистической религией. В итоге сочетание идентифицирующих признаков с вариативными стилистическими привело к полной утрате генезиса и семантики бога Сета еще в период додинастической архаики, а в более поздние времена бог Сет был окончательно демонизирован, хотя и сохранял семантику всемогущего бога. СКИПЕТР УАС Истоки происхождения скипетра Уас столь глубоки, что оценить их датировку довольно сложно, но заведомо известно, что она выходит за пределы 3500 года до н.э., когда были обнаружены росписи в так называемой «Гробнице 100» в Иераконполе.¹ На увеличенном фрагменте представлены два персонажа: левый идет с посохом Аут (ˁwt), также считающимся одним из древнейших, а правый несет интересующий нас скипетр Уас:  Для более детального изучения рассмотрим подборку Уас-скипетров на сайте joanlansberry.com, добавив к ней изображения со стены храма в Эдфу (слева):  При первом же взгляде делаем вывод, что прообразом скипетра послужило некое животное, но выше уже отмечалось, что в доисторической архаике с ее анималистическими культами абстрактные и фантастические изображения полностью исключены. Составим список характерных признаков животного: 1. Очень длинная шея. 2. Короткие ноги, напоминающие вилку. 3. Узкая и удлиненная голова, загнутая вниз. Зная, что все, кроме морды, относится к стилистическим элементам, допускающим значительную метаморфозу, делаем вывод, что морда животного на Уас-скипетре идентична морде бога Сета, который, в свою очередь, восходит к образу жирафа. Картину «портят» не совпадающие уши, которые относятся к стилистическим элементам изображения, а не идентифицирующим. Более того, форма ушей и головы Уас-скипетра довольно часто заимствовалась у «безрогого жирафа», наскальные рисунки которого рассматривались выше. Это  означает сохранение иконографии жирафа на скипетрах Уас с додинастической эпохи, что и понятно ввиду его перечисленных особенностей, вызывающих уважение к существу, не имеющему себе равных в окружающем мире. Именно благодаря им фараоны раннего бронзового века избрали себе фетиш в виде жирафа, приспособив его в качестве посоха. означает сохранение иконографии жирафа на скипетрах Уас с додинастической эпохи, что и понятно ввиду его перечисленных особенностей, вызывающих уважение к существу, не имеющему себе равных в окружающем мире. Именно благодаря им фараоны раннего бронзового века избрали себе фетиш в виде жирафа, приспособив его в качестве посоха.Семантика посоха видна на примере, когда два скипетра, опираясь на иероглиф со значением «земля», поддерживают иероглиф, означающий «небо». Небесный аспект в Древнем Египте был равнозначен божественному, и древний вождь или впоследствии фараон таким образом, держа в руках Уас-скипетр, подчеркивали божественную ипостась, что видно на примере стелы из фиванского некрополя:  Бог солнца Ра (слева) держит Уас-скипетр, указывая тем самым на свою небесную сущность.² Одновременно два скипетра — слева и справа — поддерживают небо.³ Из этого можно сделать фундаментальный вывод о характере зарождения древнеегипетской космологии, в которой жираф изначально играл одну из центральных ролей в качестве связующего звена между небом и землей. ______________________ [1] Иераконполь (егип. Нехен; греч. Ἱεράκων πόλις, Город сокола) — религиозный и политический центр Верхнего Египта конца додинастической эпохи и времени первых династий. Столица III верхнеегипетского нома того же названия (егип. Nḫn), культовый центр сокологолового бога Гора Нехенского, которому здесь был выстроен один из самых древних египетских храмов. [2] Уас (wȝs) — скипетр могущества, заканчивающийся навершием в виде головы священного животного Сета. Слово wȝs, по-видимому, этимологически близко к слову wȝsi (развалины). Т.е., под «могуществом», скорее всего, подразумевается «всесокрушающая мощь».

[3] Два скипетра уас, поддерживающие небо, — не настолько активно употребляемая символика, как может показаться из текста. Вероятно, фиванское происхождение стелы обусловило наличие рассматриваемой символики на данном артефакте. Фивы (Θῆβαι) — это греческое название столицы Верхнего Египта Уасет (Wȝst). Название города Уасет передавалось в виде иероглифа «скипетр уас, украшенный пером и лентой».

_____________________ В качестве комментария, хотелось бы обратить внимание не на древние художества пещерных мастеров (они, безусловно, прекрасны), а на реальные фото жирафов.  Как верно заметил А.Кудрявец, безрогих жирафов действительно не существует. Поэтому «безрогих жирафов» правильней было бы называть «безухими жирафами» (хотя и безухих жирафов тоже не существует). Часто рога жирафов смотрятся гораздо массивнее, по сравнению с ушами. К тому же уши могут быть прижатыми или опущенными, и не выделяться на фоне головы (если изображение в профиль или ¾). В любом случае, рога жирафов привлекают к себе гораздо больше внимания. Они имеют довольно своеобразную форму. В отличие от рогов других животных — рога жирафов не заостренные. А за счет того, что они покрыты шерстью, иногда создается иллюзия «утолщения» рогов на концах. Надо полагать, именно эта отличительная черта была взята древними художниками (а еще вернее, жрецами) в разработку канонического образа Сета, что, в конечном счете, оформилось в канон, имеющий вид трудно идентифицируемого зверя с неестественными (как будто обрезанными) ушами. Ибо рогами то, что изображено на голове у Сета, назвать нельзя. Выходит, не врут справочники, и остается только признать, что мы имеем дело именно с «фантастическим зверем» Сета, не известным науке. Впрочем, как можно видеть по иллюстрациям (в тексте), в виде навершия для скипетра могли быть использованы образы разных животных, о чем свидетельствует разная форма ушей. Т.е. ту же салаву, например, тоже не стоит сбрасывать со счетов. В начале 2000-х в египетской прессе появились многочисленные статьи о загадочных животных, небольшие стаи которых проникли из западной пустыни в долину Нила в районе города Сохага, неподалеку от Луксора. Их нападению подверглось несколько деревень, расположенных ближе всего к пустыне. Арабы называют это животное салава. Его внешний облик и невероятная агрессивность свидетельствуют о том, что именно это животное было некогда посвящено Сету. В результате организованной облавы, несколько животных было убито, а одно даже удалось поймать. Салава — это не гиена, как предполагалось ранее, она больше походит на очень крупную собаку, имеет вытянутую узкую морду и длинные стоячие уши. «Информационный центр по исследованию салавы был создан недавно в городе Арманте, к северу от Луксора. Ученые предполагают, что салава — одно из животных, которые издревле обитали лишь в самых удаленных уголках западной пустыни, и побеспокоило оно жителей нильской долины из-за крупномасштабных работ по сооружению канала Тошка, который, согласно проекту, должен соединить Асуанское водохранилище с системой водных резервуаров и каналов в больших оазисах Харга и Дахла. Центр пустыни остается до сих пор недостаточно изученным. Т.е., возможно, мы имеем дело с самыми настоящими современниками древности, не эволюционировавшими, проживающими почти в тех же условиях.» Пустыня и ее жители. https://a-kudryavets.livejournal.com/28227.html _______________________________

КАДУЦЕЙСреда, 05 Сентября 2012 г. 20:07 (ссылка)

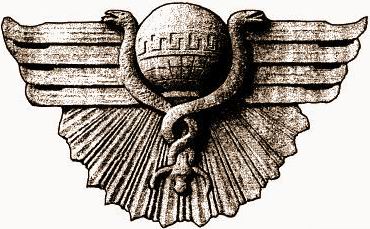

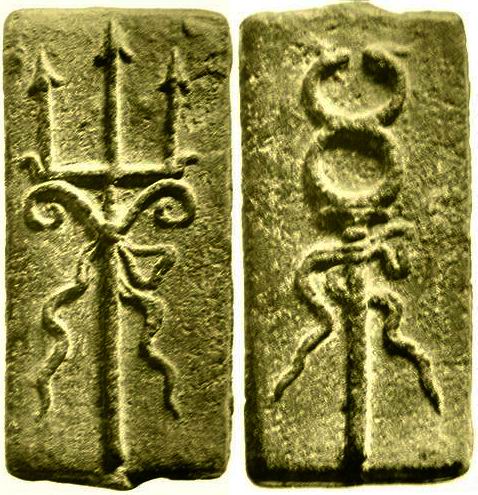

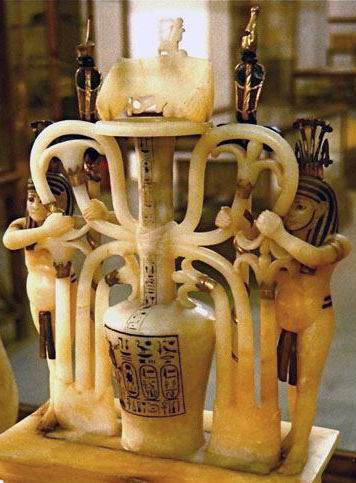

С.В. Петров …«я, единственный из богов, по ночам не сплю, а должен водить к Плутону души умерших, должен быть проводником покойников и присутствовать на подземном суде. <…> мало того, что я бываю в палестрах, служу глашатаем на народных собраниях, учу ораторов произносить речи, — устраивать дела мертвецов — это тоже моя обязанность.» (Лукиан. Разговоры богов. Гермес и Майя) ἑρμαγέλη (ἑρμ-αγέλη) ἡ стадо Гермеса, т.е. сонм усопших или привидений Anth. Название жезла caduceus римляне, судя по всему, заимствовали у греков: καδδῦσαι эп. part. aor. pl. f к καταδύω (= καταδύνω);  Кроме того, корень καδ- вообще соотносится с потусторонним миром: κᾶδος = κῆδος На латыни слово cado (корневое для словообразования «caduceus») означает «падать, умирать». Заход за горизонт небесных светил описывается производным от cado: sol cadens («заходящее солнце»). Умершие души спускающиеся в Аид также проходят «каденцию», т.е. сошествие, переход из мира живых в мир мертвых. cado, cecidī, casūrus, ere cadūcus, -a, -um [cado] cadus, ī m (греч.) Посредством своего волшебного жезла Гермес не только проникает в царство мертвых, с его же помощью он извлекает души из тел усопших, которые затем и провожает в мир теней. «Эрмий [Ἑρμῆς] тем временем, бог килленийский, мужей умерщвленных, ῥάβδος ἡ палка, трость, посох (ῥάβδῳ κρούειν Xen.); Этимология жезла ῥαβδίον (ῥάβδος), возможно, имеет отношение к слову ῥόπτρον (булава, палица), которое в свою очередь, вероятно, происходит от ῥοπή (вес, значение, важность). По крайней мере происхождение скипетра от булавы — достаточно распространенная версия. Хотя у Гомера встречаем и такое написание «золотого жезла»: χρυσόρραπις (χρῡσό-ρρᾰπις), -ῐδος adj. с золотым жезлом (Ἑρμῆς Hom., HH.); Этимология греческого названия жезла — скипетр (σκῆπτρον) — отсылает нас к пастушьему посоху. σκίπων, σκήπων, σκηπίων ὁ посох, палка, жезл Anth., Polyb.; Гермес был родовым богом Кериков. Керики (Κήρυκες) — жреческий аттический род в Афинах. Керик (Κήρυξ, «глашатай») считался первым глашатаем Элевсинских мистерий, от которого пошел род глашатаев. В обязанности глашатаев (κήρυκες или ιεροκήρυκες) входило провозглашение священного перемирия (ἐκεχειρία) во время праздников, приглашение присутствующих к благоговейному молчанию (εὐφημία) при начале священнодействия, произнесение молитв от лица присутствующих при священнодействии и т.п. По преданию, Керик был сыном бога Гермеса и смертной женщины Герсы (по другой версии — Пандросы). От Гермеса же, как гласит легенда, Керик и получил жезл глашатаев. В свою очередь, роду Кериков жезл обязан своим греческим названием — керикион (греч. κηρύκειον). Хотя, мимоходом, можно также обратить внимание на подозрительное созвучие слова κηρύκειον с одной стороны, со словом κήρ («смерть, гибель»), а с другой стороны со словом κῆρ (κέαρ, «душа»). Сочетание, например, слова κῆρ с ἷξις («прохождение») или ἵκω («овладевать») дает интересное наполнение: κῆρ + ἷξις — «прохождение души»; κῆρ + ἵκω — «овладевать душой». Подобную семантику (и возможную этимологию) мы рассмотрели выше для слова кадуцей. Если же возвращаться к мифологическому происхождению жезла, нужно отметить, что изначально это был пастуший посох (σκῆπτρον). Гермес выменял его у Аполлона, взамен подарив тому лиру из черепахового панциря (χέλυς). Посох имел свойство прекращать споры и мирить врагов. Когда Гермес поместил его между двумя борющимися змеями, те тотчас перестали кусаться и немедленно обвили его в мире между собой. Этот миф объясняет наличие кадуцея в руках посланников как знак мира и защиты, он является их главным атрибутом, и ручательством их неприкосновенности. Римляне Гермеса отождествляли со своим Меркурием, хотя имя Mercurius, вероятно, заимствовано римлянами из греческого языка (Μερκούριους), и изначально обозначало подростковый, юношеский возраст божества. μεῖραξ (-ᾰκος) ὁ отрок, юноша, подросток, но преимущ. ἡ девочка (лет 14-15) Arph., Luc. Первая часть слова Μερκούριους (μεῖραξ) указывает на подростковый возраст, вторая (κοῦρος) — на пол подростка. Дополнительно созвучия со словом μέρος (и производными от него) повлияли на специализацию бога-подростка. Значения корня μερ- («часть», «доля») предполагают аллюзию на предмет торговых дел, а также дел незаконного характера («воровская доля»). μέρος (-εος) τό часть, доля; Созвучие слова κουρήϊος (юный) со словом κύριος (повелитель, попечитель), в итоге закрепило и окончательно оформило функционал Меркурия как «покровителя торговцев». То же значение имя Меркурий имеет и в латинском прочтении («охраняющий товар»). merx (арх. mers), mercis f товар (merces mutare V вести меновую торговлю); Официально Меркурий был принят в число италийских богов в конце V в. до н.э., после трехлетнего голода, когда, одновременно с введением культа Меркурия, были введены культы Сатурна, подателя хлеба, и Цереры. Храм в честь Меркурия был освящен в майские иды 495г. до н.э.; тогда же был упорядочен хлебный вопрос (annona) и учреждено сословие купцов, именовавшихся mercatores или mercuriales. «В майские иды купцы приносили Меркурию и матери его Мае жертвы, стараясь умилостивить божество хитрости и обмана, которыми сопровождалась всякая торговая сделка. Недалеко от Капенских ворот (Porta Capena) был источник, посвященный богу, откуда купцы в этот день черпали воду, погружали в нее лавровую ветвь и кропили себе голову и товары, с соответствующими молитвами, как бы смывая с себя и товаров вину содеянного обмана». Таким образом, созвучие, наделившее Гермеса (выступающего под именем Меркурий) новыми смыслами, дало импульс к развитию его образа в совершенно ином направлении (по сравнению с  изначальным). Теперь Меркурий стал позиционироваться в роли покровителя путешествующим купцам и прочим торговым людям, а также ворам и мошенникам. После такой метаморфозы кадуцей в руках Меркурия потерял всякий смысл и являлся лишь отличительным атрибутом божества. изначальным). Теперь Меркурий стал позиционироваться в роли покровителя путешествующим купцам и прочим торговым людям, а также ворам и мошенникам. После такой метаморфозы кадуцей в руках Меркурия потерял всякий смысл и являлся лишь отличительным атрибутом божества.Сходные с кадуцеем символы были распространены и у других древних народов. В месопотамской традиции сплетенные змеи считались воплощением бога-целителя (возможно, отсюда происходит библейский образ медного змия, исцеляющего змеиные укусы). Две змеи были символом плодородия в малоазийской традиции. Помимо Гермеса, кадуцей является атрибутом египетского Анубиса, от которого, судя по всему, и был заимствован, после отождествления этих  богов в единое синкретическое божество с говорящим именем Германубис (Ἑρμανοῦβις). Также его изображение встречается в руках финикийского Ваала и иногда у Изиды и Иштар. Кадуцей может иметь форму шара, увенчанного рогами, — это финикийский солярный символ. богов в единое синкретическое божество с говорящим именем Германубис (Ἑρμανοῦβις). Также его изображение встречается в руках финикийского Ваала и иногда у Изиды и Иштар. Кадуцей может иметь форму шара, увенчанного рогами, — это финикийский солярный символ. В средневековых астрономических атласах, кадуцей нередко находится в руках зодиакальной Девы. Впрочем, это очевидно объясняется тем, что управителем Девы является Меркурий. Кадуцей схож с другим жезлом — посохом бога медицины и врачевания Асклепия (Ἀσκληπιός, «вскрывающий»). Но жезл Асклепия изображался с одной змеей, в отличие от жезла Гермеса и римского Меркурия (Virga horrida, лат. «ужасный жезл»), сопровождающих души умерших в царство Аида. Посох Асклепия — распространенный медицинский символ. По легенде, древнегреческий бог медицины и врачевания Асклепий, шел, опираясь на посох, во дворец критского царя Миноса, который позвал его воскресить умершего сына. По дороге посох обвила змея и Асклепий убил ее. Следом появилась вторая змея, с травой во рту, при помощи которой она воскресила первую змею. Асклепий нашел эту траву и с ее помощью стал воскрешать мертвых. Здесь возникает законный вопрос: если умершая змея была оживлена, то почему жезл обвивает только одна змея? И которая это змея из двух, та что воскресла или та, что ее оживила? Кадуцей отчасти перекликается и с жезлом Диониса — тирсом (др.-греч. θύρσος). Дионис — бог плодоносящих сил земли, растительности, виноградарства, виноделия. Божество критского, либо восточного (фракийского и лидийско-фригийского) происхождения, распространившееся в Греции сравнительно поздно (конец второго тысячелетия до н.э.), и с большим трудом  утвердившееся там. В Риме Дионис почитался под именем Вакха. Вакх изображался юношей, с венком из листьев и гроздей винограда на голове, с жезлом, увитым плющом, виноградными листьями и увенчанным шишкой пинии или сосновой шишкой (θύρσος κωνοφόρος), которая называлась еще «сердцем Вакха». Иногда тирс украшали, связанными в узел, лентами. утвердившееся там. В Риме Дионис почитался под именем Вакха. Вакх изображался юношей, с венком из листьев и гроздей винограда на голове, с жезлом, увитым плющом, виноградными листьями и увенчанным шишкой пинии или сосновой шишкой (θύρσος κωνοφόρος), которая называлась еще «сердцем Вакха». Иногда тирс украшали, связанными в узел, лентами. С другой стороны, известны изображения Диониса, на которых его голову украшает змеиная корона. Манипулирование змеями составляло часть ритуалов в честь Бахуса, и таким образом змеи стали атрибутом его свиты — сатиров. Побеги плюща и змеи не были символами  взаимозаменяемыми, однако общие корни тирса и кадуцея очевидны. Опять же, Плутарх упоминает тирс, увитый змеями (ὄφεις περιελιττόμενοι τοῖς θύρσοις Plut.). Равно как и изображение кадуцея, увенчанного шишкой и обвитого двумя змеями, — явление весьма распространенное. Валерий Флакк, в описании вакхических мистерий, упоминает змеиную траву офиану (от ὄφις — змея), обвивающую тирс: взаимозаменяемыми, однако общие корни тирса и кадуцея очевидны. Опять же, Плутарх упоминает тирс, увитый змеями (ὄφεις περιελιττόμενοι τοῖς θύρσοις Plut.). Равно как и изображение кадуцея, увенчанного шишкой и обвитого двумя змеями, — явление весьма распространенное. Валерий Флакк, в описании вакхических мистерий, упоминает змеиную траву офиану (от ὄφις — змея), обвивающую тирс:«Вакх погружает в пенистый сок, увитый плющом и змеиной травой офианой, тирс». Впрочем, символизм змей актуален там, где змеи имеют повсеместное распространение. Например в Египте, особенно в болотистой дельте Нила. В Греции же символизм обвивающих жезл змей, легко мог быть ретранслирован на растения, которые, подобно змеям, поднимаются вверх, обвивая деревья. «Эта [бассарида] змею на дуб забрасывает, и вкруг древа Змеиные атрибуты иногда связывают с зимней ипостасью Диониса. В орфическом воззрении, основанном на древнейшем слиянии териоморфических культов, между змеей и быком устанавливается  мистическая связь: бык — солнечная, змей — хтоническая ипостась Диониса. Дионис выступает как бык в мире живых и как змей — в подземном царстве. Или, проще говоря, бык — летняя ипостась Диониса, змей — зимняя. Отсюда, в молениях к Дионису было выражение: «бык породил змею и змея породила быка». мистическая связь: бык — солнечная, змей — хтоническая ипостась Диониса. Дионис выступает как бык в мире живых и как змей — в подземном царстве. Или, проще говоря, бык — летняя ипостась Диониса, змей — зимняя. Отсюда, в молениях к Дионису было выражение: «бык породил змею и змея породила быка».В более поздней италийской традиции, Дионису (Бахусу) отводится только четверть года, когда времена года стали символизироваться четырьмя божествами — Венерой, Церерой, Бахусом и Бореем. В этой традиции Дионис олицетворял осеннее солнце, управляя зодиакальными Весами, Скорпионом и Стрельцом. Жезл тирс ассоциируется преимущественно с Дионисом (Вакхом), но иногда встречается также в Египте и в Малой Азии. Плющ, обвивающий тирс, также воплощал жизненную силу растений и был атрибутом воскресающих богов. В греческой мифологии плющ посвящен Дионису, который коронован плющом, а его чаша является «чашей плюща». Его тирс обвит плющом, а одной из его эмблем является столб, обросший плющом. С плющом связаны многочисленные эпитеты Диониса: κισσοχαίτης, κισσοκόμης — «с локонами вьющимися, как плющ» или «с увитыми плющом волосами», κισσοφόρος — «плющеносный». В афинском деме Ахарны (Ἀχαρναί) почитался Дионис-Плющ (Κισσός). А в Мегаре почитался Дионис «Густолиственный». «Они (жители Ахарны) называют Афину «Конной» и Диониса «Поющим»; того же бога они называют «Плющом» (Κισσός), говоря, что тут впервые появился плющ как растение». «Полиэд построил храм Дионису и воздвиг деревянное изображение, которое в мое время все было закрыто [одеждой], кроме лица; оно одно только и было видно. Рядом с ним стоит Сатир, творение Праксителя, из паросского мрамора. Это изображение Диониса они называют «Отеческим» (Πατρός); другого же Диониса, которого они называют «Густолиственным» (Дасилием, Δασυλλίος), по их рассказам, посвятил Эвхенор, сын Койрана, внук Полиэда.» У египтян плющ — растение Осириса. Плутарх в трактате «Об Исиде и Осирисе» пишет: «эллины посвящают Дионису плющ, а у египтян, по слухам, он называется хеносирис (χενόσιρις), и это имя, как говорят,  означает "побег Осириса"». В семитской мифологии плющ посвящен фригийскому Аттису и означает бессмертие. означает "побег Осириса"». В семитской мифологии плющ посвящен фригийскому Аттису и означает бессмертие.Одним из объяснений наличия шишки в виде навершия на тирсе служит то, что к вину, которое пили во время вакханалий, примешивали забродившую сосновую смолу (κωνῖτις πίσσα) — считалось, что этот коктейль усиливает сексуальные ощущения. Впрочем, сосновая шишка (κῶνος) вообще считалась символом жизни и плодовитости, и являлась также атрибутом и эмблемой Сабазия, Астарты в Вавилоне и Артемиды в Памфилии, а также Митры. Сосна (πεύκη; иногда ель, ἐλάτη) считалась также деревом Зевса (в римской мифологии Юпитера), Кибелы и Аттиса Фригийского. Когда в Египте развился культ Сераписа, сосна стала и его эмблемой. Этимология слова «тирс» (θύρσος, θύρσα) неясна. Диодор Сицилийский («Историческая библиотека»), повествуя об индийском походе Диониса, отмечает, что за ним следовала толпа менад, которые были вооружены копьями, имевшими вид тирсов. Вячеслав Иванов также отмечает фактическое тождество между копьем и тирсом: «Охотничье копье, увитое плющом или хвоей, есть тирс. <…> это священное орудие, оружие и как-бы чудотворная хоругвь вакхов, этот жезл ветвь-копье-светоч, сообщающий тирсоносцу Дионисово вдохновение и силу неодолимую»… (Вячеслав Иванов «Дионис и прадионисийство») В этом плане, слову тирс имеется прекрасное созвучие: θήρατρον τό орудие охоты Xen., Plut.; Можно также рассмотреть некоторое созвучие со словом θύρα («дверь», т.е. граница между внутренним и внешним). θύρα ион. θύρη ἡ (дор. acc. pl. θύρᾰς, эол. acc. pl. θύραις) — дверь, вход; Дионис не был, как Гермес, проводником (ἡγεμόνιος) душ в Аид, но эта функция жезла (помогающего пересекать границы миров) могла быть и утрачена в процессе самостоятельного развития тирса. Здесь уместно вспомнить эпитет Диониса «Меланайгис» (Μελάναιγις, «носящий черную эгиду [козью шкуру]») — эпитет темного Диониса, связанного с духами мертвых. Согласно мифу, рожденному в Элевтерах (Ἐλευθεραί, горная деревушка на границе Аттики и Беотии), культ Диониса Меланайгиса был основан дочерьми Элевтера. «Дочери Элевтера, увидев призрак Диониса в черной козьей шкуре (φάσμα τοῦ Διονύσου ἔχον μελάνην αἰγίδα), отнеслись к нему с презрением; тогда разгневанный бог наслал на них безумие. После этого Элевтер получил оракул, согласно которому для исцеления от безумия нужно было почитать Диониса Меланайгиса (Μελαναιγίδος Διόνυσος)». (Suidae Lexicon. S.v.) Еще больше конкретики несет в себе эпитет Хтоний (χθόνιος, подземный), который носил не только Гермес, но и Дионис. Причем, «Хтоний» — эпитет весьма древний, видимо, доставшийся Дионису по наследству от более ранних («прадионисийских») культов, в силу его отождествления с Аидом, Зевсом Хтонием и рядом других менее значимых локальных богов. В.И. Иванов, опираясь на орфическую традицию, недвусмысленно повествует о Дионисе Загрее, как о «владыке отшедших»: «Орфический синтез жизни и смерти как другой жизни, связанной с первой возвратом душ на лицо земли (палингенесией), укрепляя соответствующее представление о Дионисе, как о вожде по пути вниз и по пути вверх, естественно пользуется Загреем как готовым в народном сознании оргиастическим аспектом Диониса подземного, но дает ему своеобразное оптимистическое и эвфемистическое истолкование: «Неправо люди, в неведении о дарах смерти, мнят, что лют Загрей: это — владыка отшедших, Дионис отрадный. Под страшным ликом того, кто увлекает души в подземный мрак, таится лик благостный; тот, кого боятся, как смертоносного губителя, сам — страдающий бог».» Не исключено также, что слово тирс (θύρσος) этимологически связано с торжественной процессией в честь Диониса — θίασος («тиас»). θίασος — торжественное шествие в честь божества, преимущ. Вакха; Возвращаясь к хтонической этимологии тирса, можно вспомнить другое его название — нартек (νάρθηξ). νάρθηξ «Спутники Диониса на таких шествиях несли его атрибут — тирс из стебля ферулы (скипетр, украшенный плющом и виноградными листьями, увенчанный шишкой пинии) как символ мужского созидающего начала, вдохновения и ораторского искусства». «Другие же думают, что поговорка велит забывать, что говорят и как ведут себя твои сотоварищи за винной чашей: потому-то отеческие заветы и посвящают Дионису забвение и ферулу». Так вот, в связи с выше предложенным предположением об изначальной хтонической этимологии тирса, можно рассмотреть ту же этимологию и для нартека: νέρτερος — подземный, ex.: οἱ νέρτεροι θεοί Soph. боги подземного царства; «наркисс (νάρκισσος, нарцисс) притупляет нервы и вызывает тяжелое оцепенение (νάρκη); поэтому Софокл назвал его «древним увенчанием великих богов», то есть богов подземных (νέρτεροι)». Кроме того слово νάρκα (νάρκη, оцепенение) заставляет вернуться к цитате из Плутарха о том, что «Дионису посвящают забвение и ферулу». Если это сопоставить с тем, что Гермес своим жезлом «смыкает глаза людей и погружает их в сон», то и здесь между жезлами Гермеса и Диониса возникает любопытное пересечение. …«ошибочно называли древние Диониса сыном Забвения (Λήθη) — скорее он отец забвения (Λύσιος)».² (Плутарх «Застольные беседы») И все же рассмотрим «классический» кадуцей, увитый двумя змеями. В том или ином виде кадуцей  присутствовал у митраистов и орфеистов, присутствовал у митраистов и орфеистов, и герметиков, позднее, алхимиков. Но где корни этого символа? и герметиков, позднее, алхимиков. Но где корни этого символа?Кадуцей можно встретить в виде двух змей, обвившихся вокруг жезла, на египетских монументах. Считается, что этот символ греческие поэты и мифотворцы заимствовали у египтян, а у греков кадуцей, в свою очередь, якобы переняли римляне. Любопытно, что греки уже в первых веках нашей эры (а позднее и римляне), в качестве символа и атрибута Гермеса, наряду с  керикионом, часто изображали петуха. Впрочем, петух, как известно, великий предвестник утра и Солнца, т.е. тот же глашатай (κήρυκες). керикионом, часто изображали петуха. Впрочем, петух, как известно, великий предвестник утра и Солнца, т.е. тот же глашатай (κήρυκες).В оккультизме петух считается символом ключа, отворяющего предел между тьмой и светом, добром и злом, жизнью и смертью. Вот как писал об этом один из отцов церкви Амвросий Медиоланский (III в.): «Как приятна ночью песнь петуха. И не только приятна, но и полезна. Всем вселяет надежду в сердце этот крик; больные чувствуют облегчение, уменьшается боль в ранах: с приходом света спадает жар лихорадки». В XIII веке изображения посоха со змеей и поющего петуха украшали титульные листы медицинских сочинений. С 1696 года золотой петух появился на гербе французских врачей. Использование кадуцея, в эпоху Возрождения, в качестве общемедицинской эмблемы списывают на смешение символики жезла Гермеса и посоха Асклепия. Но скорее всего, корни такого использования кадуцея надо искать в истории развития алхимии. На ранней стадии алхимии Гермес был ее покровителем. Алхимики на сосудах с препаратами обычно ставили печать с изображением Гермеса, отсюда термин «герметичность». Под влиянием греческих ученых, и главным образом Аристотеля, алхимия на Востоке развилась в систему примерно к III веку, затем она, значительно обогащенная, распространилась из арабского мира через Испанию по всей Европе. Согласно мнению врача и ботаника Альберта Великого (XIII в.), телесное исцеление с помощью медицинских средств являлось «очищением». Он сравнивал этот процесс с очисткой простых металлов, которые алхимики пытались превратить в драгоценные.  В XVI-XVIII века химия, фармация и медицина были очень тесно связаны, поэтому атрибут Гермеса кадуцей мог стать медико-фармацевтической эмблемой. В античном же мире посох Асклепия и жезл Гермеса несли в себе совершенно разный смысл, и только в XVI веке стали общемедицинскими символами. Канадский историк медицины Ф.Гаррисон указывает, что впервые использовал  кадуцей как медицинский символ Иоганн Фробен, один из крупнейших издателей книг по медицине в XVI веке, в Германии. В качестве своего издательского знака он в 1516г. взял руку, державшую жезл, увенчанный голубем и обвитый двумя змеями. кадуцей как медицинский символ Иоганн Фробен, один из крупнейших издателей книг по медицине в XVI веке, в Германии. В качестве своего издательского знака он в 1516г. взял руку, державшую жезл, увенчанный голубем и обвитый двумя змеями.Одним из первых использовал жезл Гермеса в качестве медицинской эмблемы личный врач короля Англии Генриха VIII сэр Уильям Баттс в 1520г. В 1556г. в Англии, использовать кадуцей, в качестве медицинской эмблемы, предложил президент Королевской коллегии врачей Лондона Д.Кайз, который ввел серебряный жезл президента, увенчанный этой эмблемой. В XVII-XVIII веках многие врачи брали в качестве медицинской эмблемы кадуцей в той или иной модификации. С 60-х годов XIX века жезл Гермеса стал официальной эмблемой службы общественного здравоохранения США. Используется он как символ медицины и в некоторых других странах. Например, в 1970г. исполнилось 100 лет со дня основания медицинской школы Цейлона, гербом которой с самого начала является жезл Гермеса. Впрочем жезл, как медицинский символ, — это достаточно позднее поветрие. С ранних времен жезл (или посох) являлся в первую очередь эмблемой власти и одним из знаков царского достоинства.  Он венчается несколькими характерными способами: скипетр римского консула — орлом; английских королей — шаром и крестом, или голубем; французских королей — геральдической лилией (fleur-de-lys). Он венчается несколькими характерными способами: скипетр римского консула — орлом; английских королей — шаром и крестом, или голубем; французских королей — геральдической лилией (fleur-de-lys).Типологически предшественниками скипетра были пастуший посох и ритуальные дубины (булавы), символы плодородия, созидательных сил и власти. Античные греки, римляне и германцы в своих обрядах и на церемониях пользовались короткими жезлами-скипетрами, властители же династии Каролингов ввели в обиход длинные скипетры. Пастушеский посох (изогнутый на верхнем конце крюком) — атрибут множества богов (например, всех Добрых Пастырей) и святых, постепенно трансформировался в пастырский (например, епископский) посох. В Египте жезл Хекет (ḥḳt, «крюк») и кнут (nḫḫw) — «посох волопаса» и «бич пастуха» — олицетворяли верховную власть и владычество. Также в Египте был весьма распространен удлиненный скипетр Уас (wȝs), раздвоенный внизу и с навершием в виде головы священного животного Сета. Уас являлся символом не только могущества, но заключал в себе целебные силы. В руках богов он становится скипетром благополучия и символом здоровья и счастья. До Среднего царства, умершему давали с собой в могилу деревянный скипетр Уас, чтобы тот мог применять его для пользования божественными благами. Позднее этим символом украшали фризы на стенах гробниц. Популярным мотивом во все времена было изображение двух скипетров Уас, которые окаймляли по краям поле картины или надписи и своими головами поддерживали идеограмму «небо». Другой тип удлиненного скипетра — Уадж (wȝḏ) — имел вид жезла в виде стебля папируса и символизировал вечную молодость. Жезлы богов выставлялись на всех торжествах и их несли во  время процессий. Во время военных походов царей, взятый с собой жезл Амона должен обеспечить его владельцу защиту бога. Скипетр Уас означал неумолимый (и неукротимый) божественный гнев, уничтожающий врагов Египта, символ могущества фараонов. Один из эпитетов Гора — это «господин жезла, прокладывающий себе путь». Из Нового царства известны многие изображения, на которых жрецы и фараоны держат в своих руках жезлы богов. Таким образом, скипетры-жезлы являются не только атрибутами, но и свидетельствами их божественной власти. время процессий. Во время военных походов царей, взятый с собой жезл Амона должен обеспечить его владельцу защиту бога. Скипетр Уас означал неумолимый (и неукротимый) божественный гнев, уничтожающий врагов Египта, символ могущества фараонов. Один из эпитетов Гора — это «господин жезла, прокладывающий себе путь». Из Нового царства известны многие изображения, на которых жрецы и фараоны держат в своих руках жезлы богов. Таким образом, скипетры-жезлы являются не только атрибутами, но и свидетельствами их божественной власти.В Древнем Египте, Фараоны считали источником своей царской власти и непобедимости в войнах покровительство богинь-защитниц Нижнего и Верхнего Египта — Уаджит (Уто) и  Нехбет (Нехебт), соответственно. Уаджит изображалась в виде кобры (иногда, обвивающей папирусный стебель), хотя более распространенный символ Уаджит — это налобный урей. Нехбет, в египетской мифологии — богиня хранительница царского рода; образ Нехбет — коршун — восходит к Нехбет (Нехебт), соответственно. Уаджит изображалась в виде кобры (иногда, обвивающей папирусный стебель), хотя более распространенный символ Уаджит — это налобный урей. Нехбет, в египетской мифологии — богиня хранительница царского рода; образ Нехбет — коршун — восходит к древнейшему символу неба — распростертые крылья. Иногда коршуна заменяют второй змеей. Два змея (урея), обвивающие солнечный диск, в таком случае изображают Нехбет и Уто, как символ объединения Верхнего (tȝ-šmˁw, «Земля лилии») и Нижнего Египта (tȝ-mḥw, «Земля папируса») в единое государство. древнейшему символу неба — распростертые крылья. Иногда коршуна заменяют второй змеей. Два змея (урея), обвивающие солнечный диск, в таком случае изображают Нехбет и Уто, как символ объединения Верхнего (tȝ-šmˁw, «Земля лилии») и Нижнего Египта (tȝ-mḥw, «Земля папируса») в единое государство.«При V династии солнце изображается не только с двумя крыльями, но и с двумя уреями, как бы соскальзывающими с диска. (…) при XII династии солнечные уреи получают венцы Обеих Земель [Верхнего и Нижнего Египта]. (…) Неудивительно поэтому, что при Тхутмосе I знак солнца с двумя уреями используется как идеограмма для написания титула фараонов: nj-swt-bjt «царь Верхнего и Нижнего Египта». Крылья, правда, в этом случае не изображаются, но они и не нужны. Необходимая двойственность отражена уреями». («Два царя — два солнца» О.Д. Берлев) В «Памятнике мемфисской теологии», когда описывается передача Хору власти над обеими землями Египта, повествуется следующее: «Тогда обвились вокруг чела его две владычицы. Он — Хор, тот, кто является как царь Верхнего и Нижнего Египта, тот, кто объединил Обе земли в номе [Белая] Стена (т.е. в Мемфисе), месте, где Обе земли были объединены». На левой картинке можно видеть богинь Уто и Нехбет, держащих жезлы уадж (wȝḏ, папирус), обвитые змеями в коронах Верхнего и Нижнего Египта. На правой картинке оба этих жезла находятся в руке бога Тота.   Таким образом, резонно предположить, что в более поздний (греко-римский) период оба жезла богинь,  увитые змеями, были совмещены в один, который обвивали две змеи, олицетворяющие Уто и Нехбет. Что, судя по всему, и было сделано. Тем более, что в характеристике обеих богинь не было никаких противоречий, по увитые змеями, были совмещены в один, который обвивали две змеи, олицетворяющие Уто и Нехбет. Что, судя по всему, и было сделано. Тем более, что в характеристике обеих богинь не было никаких противоречий, по сути, они идентичны. И Уаджит, и Нехбет являются покровительницами власти фараона, обе несут в себе охранительную функцию, обе являются дочерьми бога Ра и носят титул «Око Ра». сути, они идентичны. И Уаджит, и Нехбет являются покровительницами власти фараона, обе несут в себе охранительную функцию, обе являются дочерьми бога Ра и носят титул «Око Ра».В начале XX века, близ Александрии были обнаружены катакомбы Ком Аль-Шукафа (Kom el Shoqafa), датируемые I-II веком н.э. В этом трехъярусном некрополе расположены гробницы египетской аристократии. Вся настенная резьба и украшение саркофагов оформлены в смешанном стиле, который включает в себя элементы египетской и греко-римской традиций. Погребальный зал расположен на втором уровне Ком эль Шукафы. Вход в зал традиционно украшают змеи в двойной египетской короне, держащие одновременно и кадуцей, и жезл тирс. Что-то мне подсказывает, что это все те же богини охранительницы Уаджит и Нехбет, но уже с жезлами,  соответствующими традиции нового времени. Над головами змей размещен дополнительный охранный символ — эгида (щит с головой Горгоны). соответствующими традиции нового времени. Над головами змей размещен дополнительный охранный символ — эгида (щит с головой Горгоны).В V-IV веках до н.э. в древнем Риме и Центральной Италии в качестве денег использовался  литой кусок бронзы определенного качества и веса, обозначенный штампом, который назывался Aes signatum («имеющий знак»). На одной из таких монет изображен интересный симбиоз кадуцея и тирса. Он имеет вид жезла с двумя змеями, как кадуцей, но при этом его украшают длинные развивающиеся ленты, связанные в узел в виде банта. литой кусок бронзы определенного качества и веса, обозначенный штампом, который назывался Aes signatum («имеющий знак»). На одной из таких монет изображен интересный симбиоз кадуцея и тирса. Он имеет вид жезла с двумя змеями, как кадуцей, но при этом его украшают длинные развивающиеся ленты, связанные в узел в виде банта.Еще один египетский символ, который можно рассмотреть как предтечу жезла Тирс, это Узел Изиды. Он широко использовался как амулет, и представляет из себя несколько видоизмененный Анкх, у которого вместо перекладины — петли банта, опущенные вниз. Узел Изиды, означает бессмертие, что  прекрасно коррелирует со значением Анкха, символа вечной жизни. Верхняя петля Узла Изиды (которая, по одной из версий, является символом солнца) могла впоследствии трансформироваться в навершие Тирса, украшенное лентами, связанными в виде банта. прекрасно коррелирует со значением Анкха, символа вечной жизни. Верхняя петля Узла Изиды (которая, по одной из версий, является символом солнца) могла впоследствии трансформироваться в навершие Тирса, украшенное лентами, связанными в виде банта. Однако существует и еще один интересный символ в виде банта-узла. Примером чему может служить алебастровая ваза из гробницы Тутанхамона, выставленная в Каирском музее. Петли узла, на этом экспонате, сплетены из символов Верхнего и Нижнего Египта — лотоса и папируса. Сверху на петлях находятся уреи в коронах Верхнего и Нижнего Египта — богини Нехбет и Уто. По краям — две фигуры Хапи, крепко стягивающие узел. Лигатура в виде связки стеблей лотоса и папируса «Сема-Тауи» (егип. smȝ-tȝwy) означает «объединение двух земель» (Верхнего и Нижнего Египта), часто служит украшением трона Осириса, изображалась на боковых стенках трона египетских фараонов. Таким образом, символ Сема-Тауи также вполне мог повлиять на эволюцию Тирса. ЧАША УВИТАЯ ЗМЕЕЙ И напоследок, в развитие темы Уаджит и Нехбет можно вспомнить еще один интересный символ, не только доживший до наших дней, но и применяемый сегодня как символ здравоохранения. Это змея, обвивающая чашу.  Значение nbt («госпожа») фигурирует в изображениях коршуна (богиня Нехбет) и урея (Уаджит), символизирующих Верхний и Нижний Египет. При этом богини располагаются стоящими над иероглифом nb. С другой стороны, нужно заметить, что слово nbt («nebet») — «госпожа», в египетском языке, имело омоним (nbt) в значении «корзина». Поэтому, нередко можно встретить изображение Нехбет и Уто, стоящими на хорошо рельефно прорисованной корзине, что позволяло опускать женское окончание (-t), потому как в слове «корзина» (nbt) женское окончание уже подразумевается. Со временем, видимо, эта форма изображения богинь на рельефах вошла в обиход, и корзины перестали прорисовываться, т.е. стали более походить на чашу. Очевидно, такой популярный символ как изображение кобры над иероглифом nbt, в значении «госпожа Уаджит», в греческий период не мог не найти своего развития и переиначивания на свой лад вездесущими греками. Преображение Уто, богини охранительницы Нижнего Египта, происходило поэтапно и было растянуто во времени. Древнегреческие  усилия в этом начинании были продолжены в Средние века и закреплены в Новейшей истории. Окончательным усилия в этом начинании были продолжены в Средние века и закреплены в Новейшей истории. Окончательным  же результатом сей метаморфозы является медицинский символ «змея, обвивающая чашу». Попробуем восстановить процесс этого перевоплощения. же результатом сей метаморфозы является медицинский символ «змея, обвивающая чашу». Попробуем восстановить процесс этого перевоплощения.Греки отождествляли Уаджит с Афродитой. Атрибутом Афродиты являлась золотая чаша, наполненная вином, испив из которой, человек получает вечную молодость. Интересное развитие сюжета. Интереса здесь добавляет и то, что имя Афродиты является производным от Уаджит. Этимология имени подробно изложена в статье Афродита. Однако следует заметить, что медицинскую эмблему связывают не с Афродитой, а с совершенно другой богиней — дочерью Асклепия — Гигиеей. Но нас это не должно смущать. «Важнейшей фигурой среди божественных детей Асклепия является его Греческое написание имени Гигиея — Ὑγιεία (первая буква в имени — ипсилон — читается с придыханием — «Хигиея»). Однако, нужно заметить, что буква ипсилон (Υυ) имеет не однозначное прочтение, в зависимости от обстоятельств, читается и как [i], и как [u].³ При обычном переходе согласной γ («г») в «дж», имя Ὑγιεία с легкостью превращается в Уджиею, что мало чем отличается от Уаджит. Это лишний раз показывает заимствование греками египетской богини, только у греков Уаджит разбивается на две ипостаси: богиня любви Афродита и богиня здоровья Гигиея. И, заметим, более древний символ Уаджит — змея (связанная с Гигиеей) — возобладал. ___________________________ [3] Буква ипсилон (Yυ) в древнегреческом языке классической эпохи (V-IV вв. до н.э.) обозначала как долгий, так и краткий гласный звук — огубленное [ί]. Подобный звук есть в современном немецком языке и обозначается латинской буквой u с умлаутом — ü. В русском языке огубленного [ί] нет, и в практике преподавания древнегреческого языка в русскоязычной аудитории букву ипсилон читают примерно так, как читают по-русски букву ю кириллицы. • λύρα [лю́ра] — лира; В аттическом диалекте древнегреческого языка буква ипсилон в начале слова всегда сопровождается густым придыханием.  • ὕμνος [хю́мнос] — гимн, песня. Справедливости ради, нужно отметить, что Нехбет в наши дни тоже не забыта. И иногда встречаются варианты, когда Нехбет, в образе змеи обвивает чашу вместе с Уаджит, как, например, на знаке различия Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Нарукавный знак — тканевая нашивка в форме круга темно-синего цвета с кантом красного цвета. В центре знака — изображение малой эмблемы (серебряная чаша Гиппократа с серебряным вензелевым изображением имени Павла I, обвитая двумя серебряными змеями, и серебряный факел за ней) на фоне красного прямого равноконечного креста, обрамленногоЭтот знак продолжает традицию военно-медицинской символики царской России. В России эмблема, под названием «Гиппократова чаша», стала основным медицинским символом в XVIII в. На знаке изображался герб Российской империи — двуглавый орел в короне со скипетром и державой. Герб обвит дубовой и лавровой ветвями. Под ним внизу на месте переплетения ветвей расположены позолоченные чаша и, спускающиеся к ней по веткам,  две змеи. две змеи.«Борьба съ чумою» — еще один интересный знак для должностных лиц за борьбу с чумой, темно-бронзовый  для санитаров и нижних чинов и посеребренный для врачей. Утвержден 21 июня 1897г. В народе прослыл «медицинским Георгием», ибо награждались им люди, реально рисковавшие жизнью. для санитаров и нижних чинов и посеребренный для врачей. Утвержден 21 июня 1897г. В народе прослыл «медицинским Георгием», ибо награждались им люди, реально рисковавшие жизнью.Герб поселка Вольгинский Владимирской области. На нем лазоревая чаша увита двумя золотыми змеями. Поселение при этом достаточно молодое: оно было организовано в 1973 году неподалеку от Покровского завода биопрепаратов для производства средств защиты сельскохозяйственных животных от болезней. Именно фармацевтический профиль Покровского завода и подчеркивается в гербе поселения. А синий цвет чаши указывает на ветеринарную направленность научных изысканий и производства препаратов. _______________________________

|

|

|

LiveInternet.Ru |

Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda |