|

lj_varandej

Пятница, 16 Декабря 2022 г. 18:42 (ссылка) lj_varandej

Пятница, 16 Декабря 2022 г. 18:42 (ссылка)

Не побывав в низовьях Лены, сложно представить, как она огромна и пуста. Ветреное русло в причудливых высоких берегах редко сужается меньше 3 километров, а на 1300 километров от впадения Алдана населённые пункты можно сосчитать по пальцам одной руки: Батамай у слияния рек, Сангар с брошенной шахтой, эвенкийский улусный Жиганск, неприметные Кыстатыам и Сиктях из прошлой части на широтах, соответственно, Онеги, Кандалакши и Мурманска. А на широте Хаммерфеста, у подножья Верхоянского хребта напротив остатков старинного Булуна, из которого искали Землю Санникова, стоит Кюсюр (1,3 тыс. жителей) - последнее обитаемое село на Лене. Для рейсового "Механика Кулибина" это важнейшая остановка, откуда он в конце лета забирает всю молодёжь, ну а круизный "Михаил Светлов" привозит публику в Кюсюр просто по факту того, что Кюсюр существует.

Весьма эффектным приближением к Кюсюру я заканчивал прошлую часть: вот за очередным мысом в "штампованных" скалах Лена поворачивает, и над её тёмной водой в сверкающих барашках поднимаются синие горы с куполами голых вершин. Где-то впереди среди волн глаз различает красную точку, постепенно становящуюся сначала красно-белым пятном, а затем - танкером "Тикси" проекта "Ленанефть", построенным в 1980 году в далёкой Болгарии (кадр выше). Из правого берега проступают дома и лодки:

2.

Да ржавый катер на высоком берегу лежит спонтанным памятником. Кюсюр в переводе с якутского - "место осенней рыбалки":

3.

"Михаил Светлов" представляет собой гигантскую плоскодонку, и потому подходит к берегу так близко, что, кажется, вода на этом месте не скроет человека с головой. На берегу уже ждёт швартовая команда:

4.

Дело в том, что ниже Сангара на Лене нет ни одного причала, и причиной того мы ещё полюбуемся в Тит-Арах - здешние ледоходы грандиозны, как и сама река, и в мае на эти пляжи обрушивается, без преувеличения, вулканическая мощь. В Жиганске роль причала выполняет баржа в сотне метрах от берега, к которой ходит паром, а в Кыстатыаме и Сиктяхе (см. прошлую часть) пассажиров "Кулибина" забирают моторные лодки. В Кюсюре всё сложнее: барже тут просто негде зимовать, а лодками не отделаться - посадка и высадка, погрузка и разгрузка теплохода обычно растягиваются на 2-3 часа. Поэтому здесь швартуются так:

5.

Канаты цепляют к двум грузовикам типа "Уралов" на злой резине, и те газуют, словно пытаясь вытащить на берег тысячетонный теплоход. Судно подруливает, чтобы не дай бог на самом деле не сесть на мель, а машины глубоко зарываются колёсами в рыхлый песок. Затем матросы наводят сложный 2-ярусный трап, за сгибом которого один из них так и стоит по колено в воде в сапогах-болотниках до пояса. Респектабельная публика круизов "Ленатурфлота" (среди которой мы оказались благодаря поддержке проекта "Живое наследие", депутата Госдумы РФ Сарданы Авксентьевой и администрации Республики Саха) выходит на суровый берег:

6.

В Кюсюре, как ни странно, прибытие теплохода не кажется таким ярким событием, как в Жиганске, но в конце концов за неделю до нас тут дважды отметился "Механик Кулибин". В первую очередь он соединяет с Якутском именно Кюсюр: Сиктях и Кыстатыам слишком малы, до Жиганска и Тикси летают самолёты с вполне сравнимой ценой за билет. Через Тикси и добираются сюда зимой, когда 120 километров через пологие горы можно преодолеть на снегоходе или внедорожнике. А вот летом альтернатив "Кулибину" попросту нет, и прибытие первого в навигацию июньского рейса - пожалуй, главный праздник Кюсюра, его истинный Ысыах, когда с материка возвращается большая часть молодёжи. Но вот мальчишки явно живут здесь круглый год, а российский (выпускается с 1995 года в Коврове), или точнее российско-китайский (линия куплена "Лифаном") мопед "Пилот" - весьма популярный личный транспорт в нижне-ленских посёлках:

7.

Ширина реки здесь 2,3км, что заметно меньше, чем в Жиганске, но зато - без островов: чистое русло с заметным течением просматривается до отвесных скал на левом берегу.

8.

От холодного пляжа поднимается тропа через травянистый склон с жёлтыми искрами полярных маков:

9.

Как обычно бывает в Сибири, над Кюсюром капитальная школа нависает, как кафедральный собор. Так было при Советах, так есть и сейчас - нынешнее здание закончено в 2019-м году. Подъём с пляжа выводит к памятнику жертвам Чурапчинской трагедии, поставленному в 1992 году к её 50-летию. И казалось бы, где Кюсюр, а где Чурапча... но эти памятники - целый жанр в низовьях Лены. Сломанное сэргэ, одно из трёх, символизирует треть жителей Чурапчинского улуса (5459 человек), директивно переквалифицированных на фоне войны из скотоводов в рыболовы и отправленных вниз по Лене. Или - треть погибших переселенцев: из-за накладок с транспортом их привезли сюда не в августе-сентябре, когда можно было успеть построить себе какое-то жильё, а в ноябре по последней воде безо льда и началу морозов. В Булунский район в 1942 году перевели 12 колхозов - 1430 человек, 592 из которых составляли старики и дети. Вернулись из этой негласной депортации они лишь в 1947 году:

10.

Дальше, у висящего метрах в 20 над Леной озерка, сложены валуны без табличек и стоит одинокий сэргэ (якутская священная коновязь) с загадочным словом "Алампа". Загадочным, само собой, лишь для тех, кто не якут или хотя бы не читал мой пост про Татту: Алампа - национальное имя Анемподиста Сафронова, одного из основателей литературы на языке саха. В начале ХХ века он подрабатывал на судах рыбопромышленника Кирилла Спиридонова и в одной из экспедиций лично поставил сэргэ в устье Оленька. Я было понадеялся, что его и перевезли в Кюсюр, вот только помимо букв тут есть ещё и цифры - это просто памятник, поставленный в 2011 году к 125-летию писателя:

11.

За озерцом и наша цель - ДК "Чолбондор", пару лет назад капитально отремонтированный:

12.

Рядом с ним нарядные эвенки поставили для гостей Чичипкан - священную арку обряда очищения. Почти так же нас встречали в Жиганске, только там с Чичипкана взирал на гостей сэвэн (идол), а здесь каждый проходящий ударяет в колокольчик.

13.

Об эвенках я когда-то писал отдельный пост, а эвенкам Якутии была посвящена немалая часть обзора её народов. Прежде их называли тунгусы, а теперь это слово стало общим названием для эвенков, эвенов и негидальцев - северной ветви тунгусо-маньчжурской языковой семьи. Достоверно их история прослеживается в китайских хрониках где-то с 7 века, когда народ увань разбрёлся на север и на юг из Прибайкалья. Часть его ушла в степи Даурии, став мурчэнами - "конными тунгусами", классическими степными кочевниками, малочисленными, но лихими; ими представлены теперь в основном эвенки Китая. Другие откочевали в тайгу, превратившись в орочонов - "оленных тунгусов", составляющих теперь вместе с "пешими тунгусами" (промысловиками, которые вообще не держали скота) подавляющее большинство эвенков России - 38 тыс. человек. Живя на пространстве размером с Австралию, от Енисея и Таймыра до Сахалина, эвенки почти нигде не составляют большинства. В Восточной Сибири почти повсеместно господствует их мелодичная топонимика, да и тунгусское слово "шаман" понятно на всех континентах, но в быту эвенкийский язык почти вымер. Осталось лишь несколько сёл на Олёкме, где его сможет понять молодёжь (сама уже русскоязычная), ну а на северо-западе Якутии, где лежат Жиганский и Оленёкский эвенкийские национальные улусы, Анабарский долгано-эвенкийский национальный улус и Булунский улус, наполовину состоящий из эвенкийских национальных наслегов, родную речь не помнят даже старики. Вот только гость с материка вряд ли сможет об этом догадаться: на Нижней Лене, Оленьке и Анабаре эвенки говорят по-якутски. Причём - давно, как бы не с дорусской эпохи: мало того, что с якутами они в основном торговали, меняя рыбу и оленину на железо, так и сами якуты, занявшись оленеводством, быстро отрывались от своих корней и вливались в эвенкийское общество, при этом не забывая родную речь.

14.

Так люди саха невольно отняли у эвенков язык, а советская власть сломала им традиционное хозяйство, загнав полукочевых оленеводов в рамки колхозов, сёл с брусовыми домами и пособий для КМНС. И можно было бы сказать, что эвенки как народ почти исчезли, если бы не одно "но" - они всё же смогли сберечь самосознание, память о том, кто они есть. В 1924 году на Охотском море даже провозглашалась Тунгусская республика, а в теперешней Якутии эвенки очень заметно держатся особняком. Заезжим туристам они непременно скажут о своей национальности (ибо примут же за якутОв!), а в улусных музеях, сельских ДК и швейных мастерских при колхозах с 1980-х годов рождается, натурально, неоэвенкийская культура - хотя бы в одежде, украшениях или танцах. Кто-то, конечно, презрительно назовёт это этномодой и вообще толкинистикой, но воссоздавать эвенкам больше нечего, а единственная альтернатива - окончательная ассимиляция и забвение. В конце концов, на фолк-культуре построена вся Восточная Европа и даже такая серьёзная страна, как Турция, так и чем кумалан хуже вышиванки?

15.

По крайней мере это красиво, а цвета, узоры, материалы неоэвенкийских красавиц ни за что не перепутаешь с якутскими:

16.

Уважив духов на Чичипкане, мы прошли в тёмный старый зал Дома культуры:

17.

В Кюсюре, как и в Жиганске, живут и эвенки, и якуты, причём последних тут, кажется, даже побольше. Если в Жиганске во дворе музея пассажирам "Светлова" устраивают чисто эвенкийский концерт, то в Кюсюре выступают оба народа. Вот очень характерный вид - за фарфоровым чороном (обычно эти якутские чаши для кумыса деревянные) коллектив в эвенкийских нарядах:

18.

На них особенно красивы торбаса. Это слово, кстати, как и "шаман", в другие языки пришло из эвенкийского.

18а.

Как я понял, в крошечном Кюсюре просто не найти людей на два разных ансамбля, и чолбондорцы перевоплощаются по ситуации. То в якутов с медленным танцем "Просторы Севера"...

19.

То в эвенков, исполняющих хэдя - тунгусский "хоровод надежды", известный и эвенам, и негидальцам, а стало быть возникший ещё до якутской экспансии вдоль Лены.

А.

Наконец, неоэвенкийская культура может существовать и без прямого подражания старине - в таком прикиде не стыдно пройтись и по городу (на праздник, скажем... или на свидание), такую картину - повесить в доме с видом на проспект:

20.

А под такие вот эвенкийские песни можно хоть на дискотеке зажигать:

Б.

В.

Помимо "Чолбондора", на сцене выступило и несколько солистов или дуэтов. Вот например два Карякина (уж не знаю, родня или нет) - слева маленький Саян, справа основательный Спиридон:

21.

После концерта в фойе ДК накрыли небольшой фуршет, также с национальным колоритом - на столе брусничный и смородиновый морс, несколько ленских рыб вроде омуля или нельмы и различные фрагменты оленя, включая сырую печень в крайней слева тарелке:

22.

С другой стороны фойе развернулась выставка-ярмарка - вот слева якутские, справа эвенкийские предметы:

23.

Последних - существенно больше. В основном это украшения из разноцветного бисера, узорчатые торбаса и переливающиеся ковры из оленьих шкур, в первую очередь круглые кумаланы:

24.

На ярмарке мы не задержались, и сочтя, что лучший сувенир - впечатления, решили пройтись по посёлку. Напротив ДК - вертолётная площадка ("ковёр" в левой части кадра), а за ней магазин с неплохим для такой глуши (уровень сельпо в маленькой среднерусской деревне) ассортиментом и не совсем уж страшными ценами. Поодаль, с ребристым фасадом - спортзал, и по тону, которым нам это пояснили местные, сразу сделалось понятно, как много он значит в глуши:

25.

С другой стороны этой то ли площади, то ли поляны - покосившийся обелиск (1952) на красноармейской могиле. Это памятник вымышленному 273-му Петроградскому полку... но реальным событиям: на самом деле полк был 226-м, и его действительно сформировали в Петрограде из рабочих-полиграфистов. К концу Гражданской войны он оказался в Якутске, и летом 1922 года примерно 100 человек оттуда послали на Крайний Север - преследовать и добивать разрозненные банды, оставшиеся от прижатых к Охотскому морю войск Анатолия Пепеляева. Увы, масштаб этих банд командование недооценило, и к началу зимы петроградцы оказались окружены в селе Казачье в низовьях Яны. Потеряв двух своих командиров, красноармейцы оборонялись там, или скорее отбивали периодические атаки из тундры, несколько месяцев. И это былы самое северное в истории человечества сухопутное сражение! В конце апреля 1923 года 64 выживших красноармейца решили прорываться в Булун и ждать там первого судна в Якутск. Вот только столичные работяги не представляли себе якутского климата: за 25 дней преодолев Верхоянские горы, в конце мая они вышли на берег Лены и упёрлись в ледоход... Истощённые и замерзшие, солдаты видели за рекой огни и дымки жилья, но не имели никакой возможности к ним подобраться, равно как и селяне взирали на ждавших помощи людей не в силах спасти их. Здесь покоятся те, кого успели похоронить товарищи, но в конце концов у красноармейцев просто не осталось сил в мёрзлой земле копать могилы. До конца ледохода не дожил никто, а по его окончании оставшиеся лежать на берегу тела перевезли в Булун. Имён их история не сохранила, или вернее перемешала с именами других бойцов 226-го полка, павших за годы Гражданской. Когда в документы закралась ошибка с номером полка, история умалчивает, да и так ли важна цифра? К обелиску по сей день несут цветы...

26.

А вокруг - вот такие пейзажи. Облик сёл Крайнего Севера был хорошо мне знаком по Новому Порту, Антипаюте, Усть-Каре и Амдерме, и потому я понимал, какое неизгладимое впечатление этот неухоженный пейзаж может произвести на тех, кто его видит впервые:

27.

Когда же перестаёшь воспринимать его как единое целое - понимаешь, что больше всего тут впечатляет полное отсутствие дворов. В такой глуши все знают всех и никто не уйдёт не замеченным. Значит - нет смысла ставить забор: сараи, подсобки, какие-то бочки, сельские туалеты - всё стоит меж домов вперемешку.

28.

Возникнув давным-давно как предместье старинного Булуна на другой стороне переправы (судя по судьбе красноармейцев - обитаемое лишь в навигацию), в 1924 году Кюсюр был образован как село, а в 1930-57 годах даже числился райцентром, приняв эту роль у Булуна и передав Тикси. Старейшие здания поселка - видимо, из райцентровых времён, и даже архаичного вида сарай из корабельных досок может быть и не с того берега - одноразовые деревянные суда сплавлялись по Лене до 1950-х.

29.

На некоторых домах - симпатичные наличники, явно сделанные одной и той же рукой: судя по всему, в круглосуточные зимние вечера тут трудится какой-нибудь резчик.

29а.

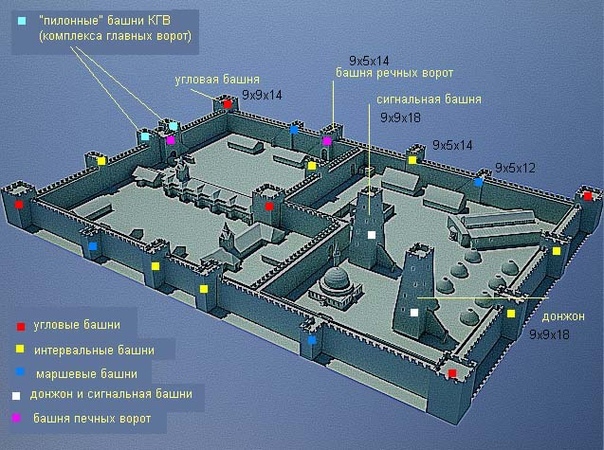

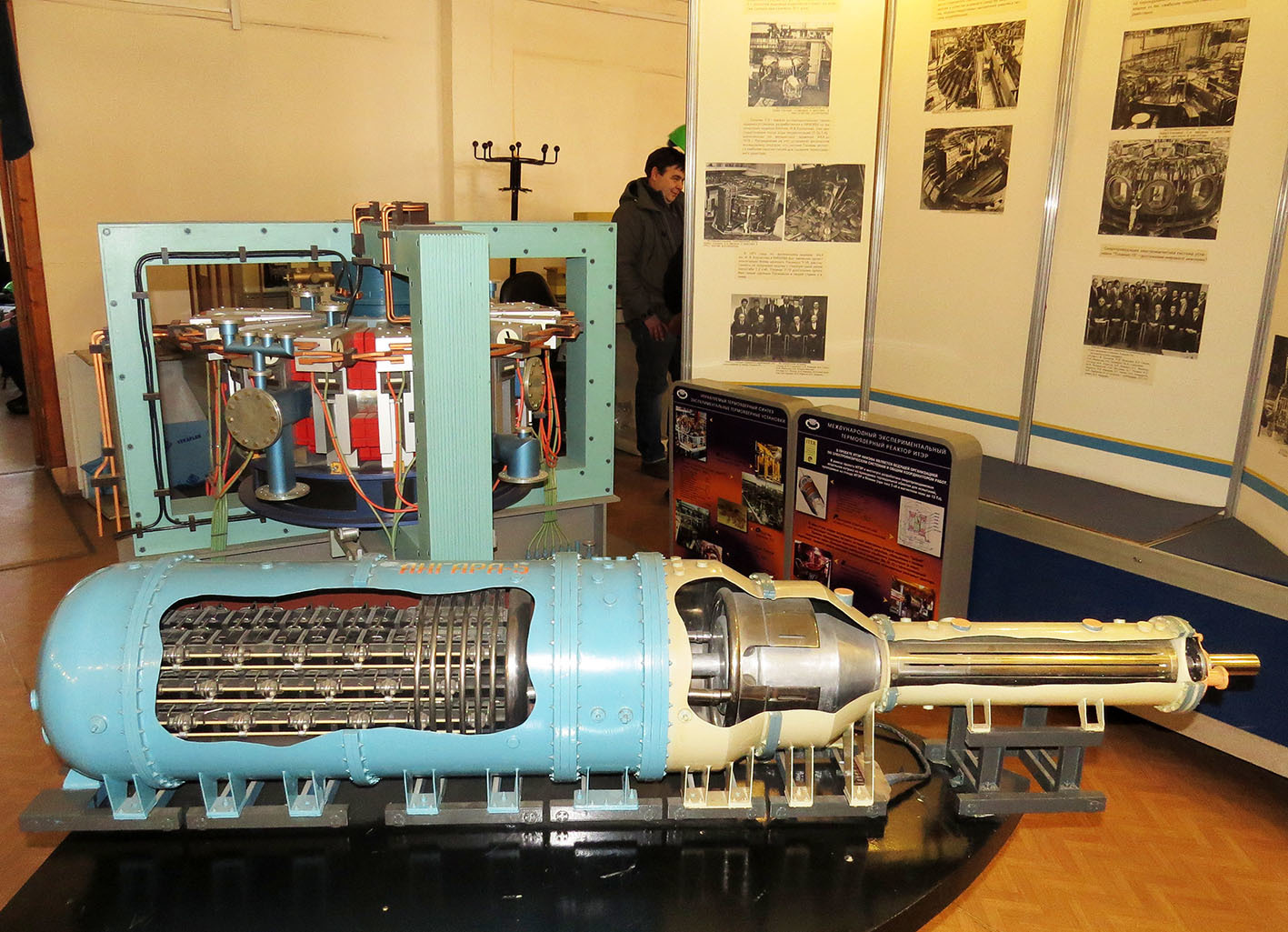

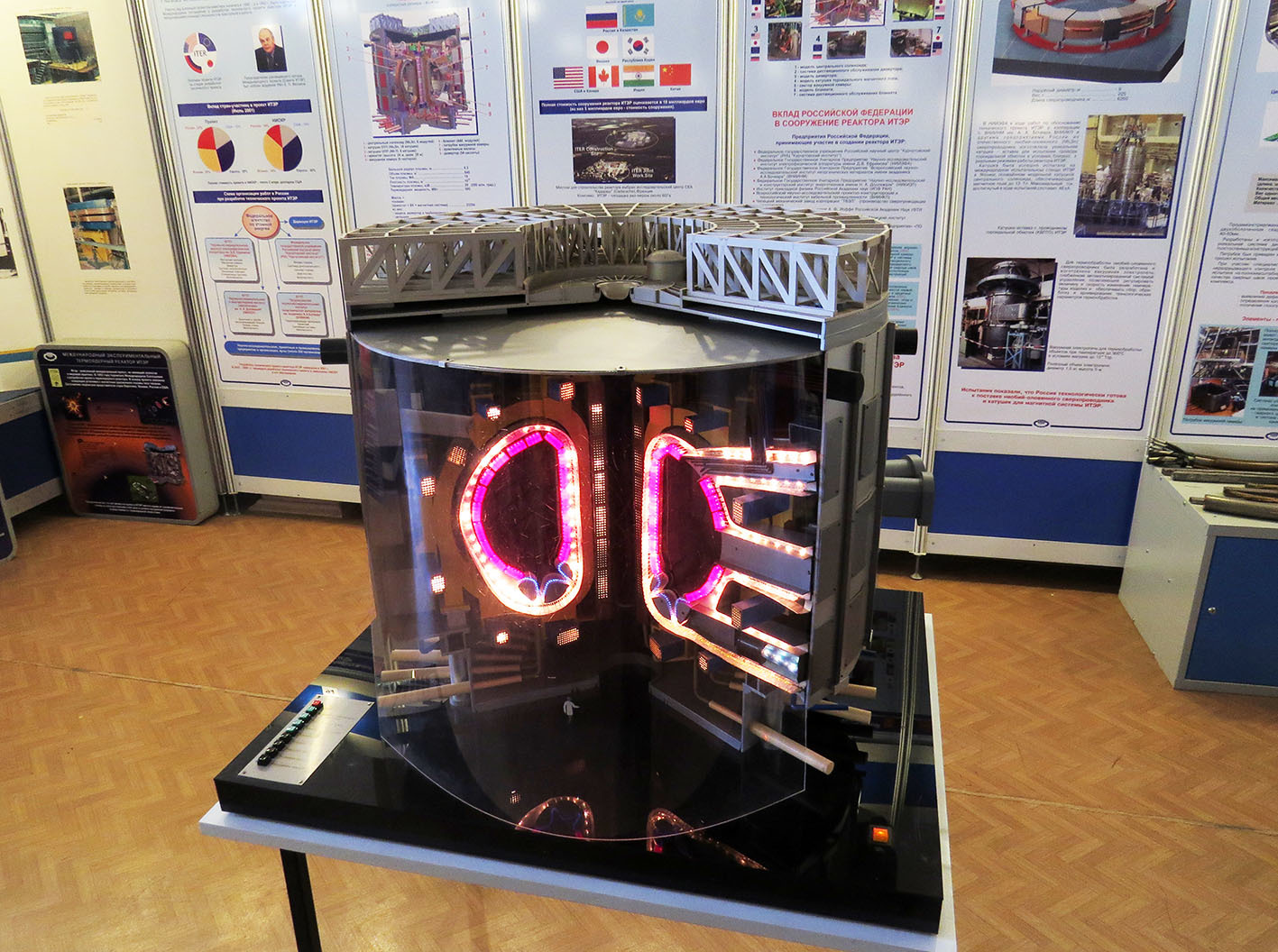

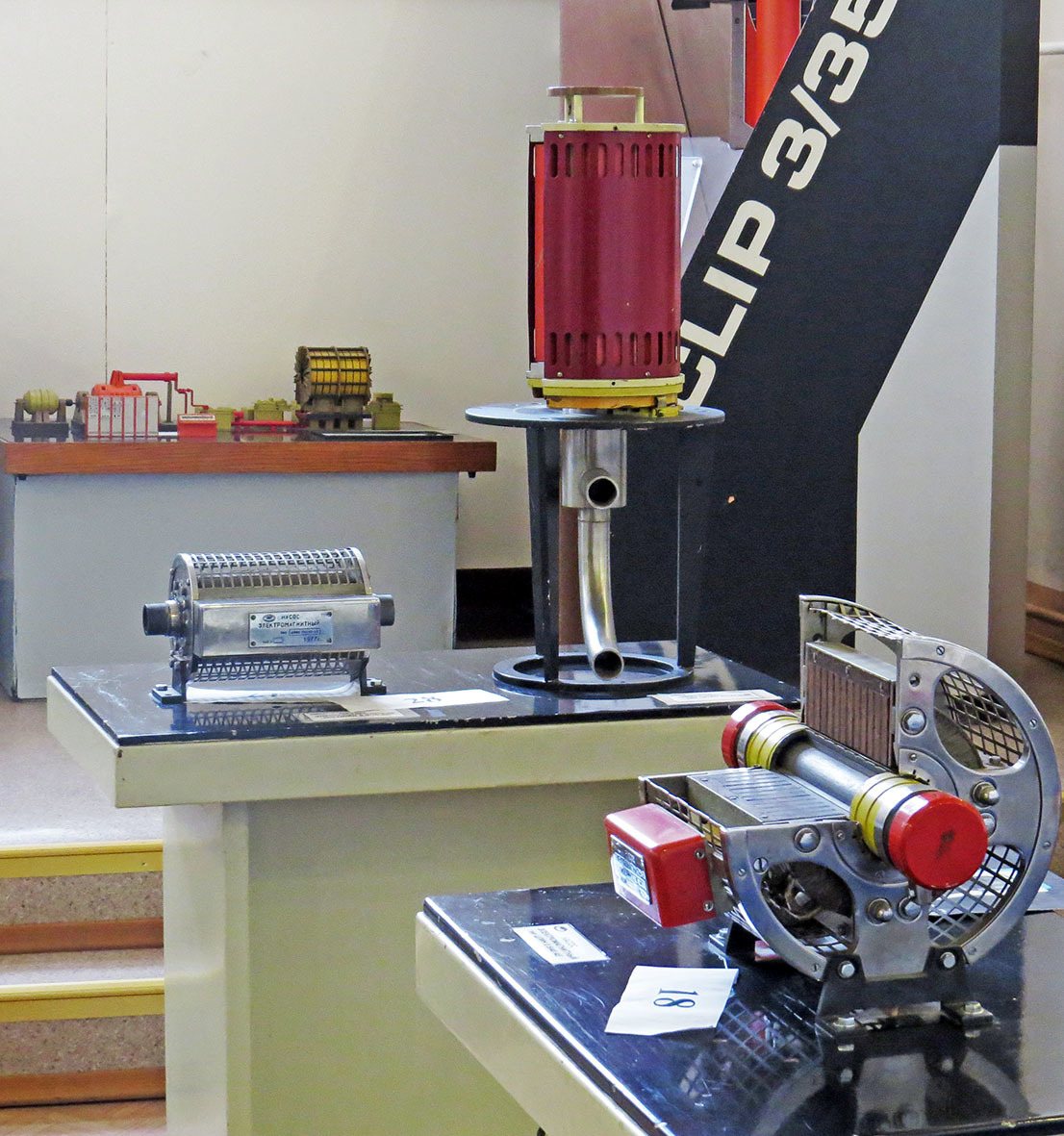

Полосой в пару кварталов Кюсюр вытянут меж устей речек Еремейка и Куранах. Эта дорожка ведёт в сторону Куранаха, к больнице и аэродрому, но на самом деле интереснее было бы прогуляться к Еремейке: уже при написании поста я углядел на викимапии заброшенную стройплощадку АСММ "Елена", и аббревиатура эта значит "атомная станция малой мощности". В 1980-х годах Курчатовский институт активно экспериментировал с термоэлектричеством - то есть, прямым преобразованием жара в ток. КПД у такой системы (3%) выходил немногим выше, чем у паровой машины Ватта, но всё-таки это работало, а значит вполне могло сгодиться там, где много и не надо. Первую экспериментальную термоэлектрическую АСММ хотели соорудить во Владивостоке на острове Елены для нужд Тихоокеанского флота. Там чудо-агрегат и обрёл своё название, но в итоге было решено отправить его в Кюсюр. В готовом виде "Елена" представляла собой бункер глубиной 15 метров, диаметром 4,5 метра и весом 168 тонн, но могла быть разобрана на несколько 20-тонных блоков. Она вырабатывала за год до 100 кВт электричества и 3 мВт тепла, которым через 3 контура ("грязный" внутри реактора, переходный для теплообмена и "чистый" в системе водопровода) нагревалась бы вода для посёлка. Самым же впечатляющим свойством "Елены" было то, что её вообще не надо обслуживать - лишь заменять раз в 25 лет. Как я понял, в Кюсюре для неё успели подготовить площадку, но дальше Союз развалился, и всем сделалось резко не до того. "Елена" и Лена так и не встретились, а теперешний "Росатом" в этом направлении делают ставку на судовые реакторы "РИТМ" (см. здесь), как например на плавучей АЭС "Ломоносов" в Певеке или проектируемой Усть-Янской АСММ.

30.

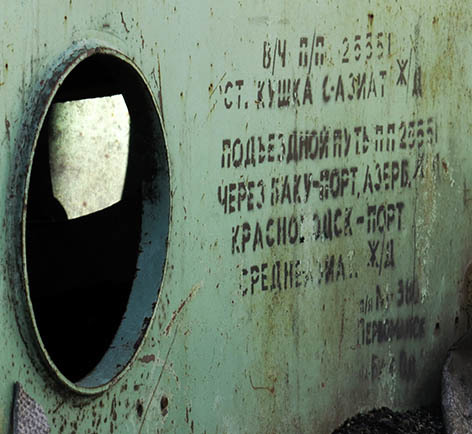

Не очень понимаю, откуда Кюсюр берёт энергию ныне - дизель-станция на окраине посёлка выглядит так:

31.

И ржавые генераторы, попавшие на Крайний Север прямиком из самой южной точки развалившейся страны, теперь даже на металлолом не сгодятся - вывезти их отсюда будет дороже, чем продать.

31а.

Со стороны, противоположной ленскому берегу Кюсюр ограничен полосой болот:

32.

В жиже которых плавают ржавые катера, а вдалеке встают Верхоянские горы. Вот и весь Кюсюр...

33.

У трапа мы обнаружили квадроцикл, из багажника которого двое местных в охотничьем камуфляже продавали самую настоящую пушнину. Продавали дёшево - 1000 рублей за лисью шкуру, 3000 за соболиную, но не продали, кажется, ничего - на меховом рынке в Сибири нынче кризис перепроизводства, и в городе закупочные цены немногим выше.

34.

Самый же необычный, пожалуй, товар Нижней Лены - это чёрная икра, вот такой стакан которой в Кюсюре или Жиганске предлагают за 1000 рублей. Безлюдье сказывается: Ленский бассейн - единственное место в России, где осетровых можно ловить легально и даже в промышленном масштабе (в мире же есть ещё и каспийское побережье Ирана). Но... то ли легальность и относительная дешевизна убивают вкус, то ли нам что-то не то подсунули, а рыхлая липкая ленская икра не пошла ни в какое сравнение с волжской:

35.

Отпустив грузовики, "Михаил Светлов" отправляется вниз по течению:

36.

В 5-7 километрах за рекой ниже Кюсюра хорошо видна округлая долина среди отвесных сопок:

37.

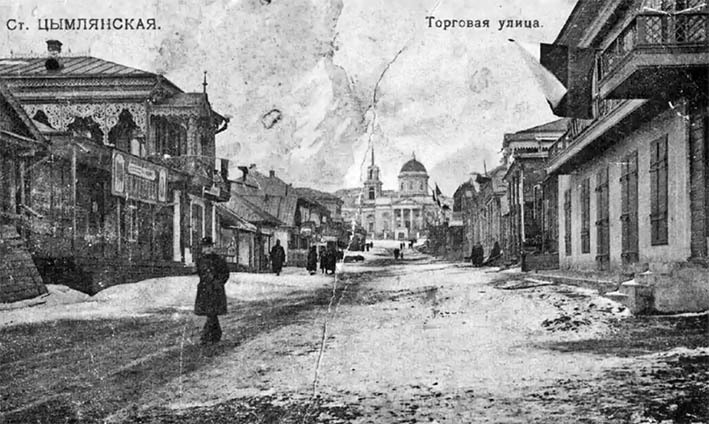

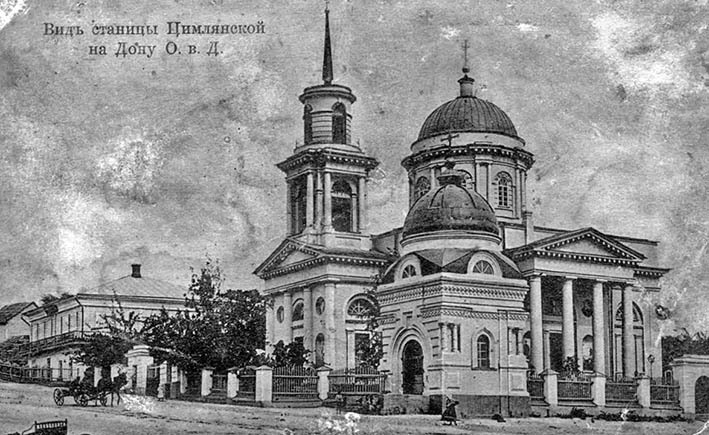

Там и стоял Булун - былая столица Якутского Севера... и, своего рода, Новый Жиганск. Последний возник ещё в 17 веке как ясачный острожек, а в 1783-1805 годах был самым что ни на есть уездным городом с армией чиновников и жалованным гербом. Но старый тракт оттуда в Верхоянск, Зашиверск и Среднеколымск к тому времени пришёл в упадок, а после разорения Жиганска беглыми каторжниками в 1803 году власти сочли, что проще его упразднить, чем восстанавливать. В 1805 году чиновники вернулись в Якутск, а рыбаки и купцы спустились вниз по Лене, к существовавшим с 18 века рыбацким становищам, где и построили новое село Булун. На Яну, Индигирку, Колыму, да ещё Оленёк, Анабар и Хатангу впридачу отсюда можно было добраться по низменным тундрам у моря, не залезая в горы и тайгу. Первые пароходы, дошедшие в эти низовья лишь в 1878 году (17 лет спустя от появления пароходов в верховьях!) сделали Булун самым настоящим арктическим хабом: к его пристани за тысячи вёрст, начиная с Таймыра и кончая Чукоткой, сходились колеи нарт в собачьих и оленных упряжках. Из тундры привозили в Булун рыбу, меха и мамонтову кость, а увозили из Булуна натурально всё остальное - в первую очередь товары далёких фабрик из тех мест, где даже в самом сердце зимы каждый день всходит Солнце.

37а.

Однако с правым берегом Лены сообщение тут было куда интенсивнее, чем с левым, и в 1924 года советская власть решила передвинуть посёлок за реку. К середине ХХ века Булун с его старыми избами из кругляка и резными наличниками окончательно опустел - осталась лишь пара ветхих балков да кладбище с заметным издалека обелиском петроградским красноармейцам. Судьба их, думаю, сыграла не последнюю роль в замене Булуна Кюсюром.

38.

Ещё остался ледник, которым пользовались, видимо, рыбаки из небольших артелей:

39.

Самый ценный памятник Булуна же и вовсе с Лены не видать - это маленький гранитный обелиск на могиле Якова Санникова. Так звали купца из Усть-Яны, что в начале 19 века промышлял мамонтову кость на Новосибирском архипелаге, открыв вполне реальные острова Столбовой и Фадеевский, а также - ещё кое-что. Севернее Новосибирских островов он разглядел за туманом высокие горы над морем, да и на самих Новосибирских островах не раз видел птиц, летевших ещё дальше на север и возвращавшихся оттуда с молодняком. Так родилась легенда о затерянной стране, с которой в русской культуре смогли бы потягаться популярностью разве что Китеж и Беловодье. Невидимым градом Арктики, попасть в который далеко не каждому дано, Земля Санникова и оказалась - ни сам первооткрыватель в 1810-11 годах, ни адмирал Пётр Анжу в 1824-м не смогли добраться туда ни на судах, ни на собаках. Таинственная недоступная земля обрастала всё новыми подробностями, и птичьи перелёты да клубившейся над морем туман вселяли надежду найти в сердце Арктики тёплый оазис, обогреваемый вулканами или термальными водами из недр земли. Из чукотских преданий появились и туземцы онкилоны, которых вождь Крехай когда-то якобы увёл за море - так куда же, если не туда? Иные в петербургских кабинетах и вовсе полагали, что там находится даже не остров, а целый континент Арктида. Для русских романтиков Земля Санникова всё отчётливее обретала черты Гипербореи...

40.

И скольких жизней этих романтиков стоила записка купца из Усть-Яны! Дело старого Санникова продолжил его внук и тёзка Яков Фёдорович, купец II гильдии, активно помогавший полярным экспедициям деньгами и советом, а главное, просто подогревавший интерес к неоткрытой суше. Но кажется, видел Землю Санникова только тот, кто в неё искренне верил: в 1886 году исследователь Эдуард Толль записал в своём дневнике "В направлении на северо-восток ясно увидели контуры четырёх столовых гор, которые на востоке соединились с низменной землёй. Таким образом, сообщение Санникова подтвердилось полностью". Вновь он видел эти горы в 1893 году, а вот Фритьоф Нансен на своём корабле "Фрам", продрейфовав почти тогда же и почти там же, не увидел вовсе ничего. В 1902 году экспедиция Толля сгинула во льдах, в 1908 году Яков Санников-младший умер и был похоронен в Булуне, а Кунсткамера так и не пополнилась онкилонскими украшениями из неведомых камней и обсидиановым плугом, в который запрягался шерстистый носорог. Поиски таинственной земли, в начале ХХ века даже наносившейся на международные карты, продолжили и в СССР, но ни ледоколы, ни самолёты, ни спутники не нашли по этим координатам ничего. И наверное Земля Санникова бы позабылась, как Сахалинский перешеек или вулканы Тянь-Шаня, если бы в 1926 году о ней не написал научно-фантастический роман Владимир Обручев (реально исследовавшие глухие места за Индигиркой и Колымой), а в 1971 году по этой книге сняли ещё и культовый фильм с прекрасной песней "Есть только миг...". Так не в науке, но в искусстве продолжила жить мечта о неизведанном и недоступном.

41.

Но всё же птицы летели на север, а Санников и Толь могли и правда что-то видеть у горизонта. На предполагаемом месте Земли Санникова обнаружилась обширная подводная банка, и согласно лучшей гипотезе по сочетанию достоверности и красоты, Банка Санникова - ни что иное, как растаявший остров. Ведь многие острова Арктики, и в первую очередь именно Новосибирский архипелаг, сложены не камнем, а реликтовым льдом - остатки панциря ледниковой эпохи успели покрыться песком и глиной, а потому их не растапливают ни солнце, ни вода. Вернее, растапливают - но очень медленно: в Новосибирском архипелаге отдельные острова постоянно меняют очертания, иные распадаются надвое, а отмеченные на старых картах мелкие островки Диомида, Васильевский и Семёновский превратились в такие же точно подводные банки. То есть в 19 веке Земля Санникова вполне могла существовать, хотя конечно же без гейзеров, мамонтов и онкилонов...

42.

Но вот уходят за корму и Булун с Кюсюром, черту под который подводит устье реки Куранах:

43.

Обратите внимание на безжизненный, словно в карьерах, берег да полосу плавника в десяти метрах над водой - такие на Лене паводки и ледоходы. Выше тянется даже не лесонтундра, а вполне себе тайга - пусть низкорослая и редкостойная:

44.

Но за тайгой этой встают мрачные голые вершины:

45.

С обилием причудливых скал, напоминающих колоссальные механизмы:

46.

Здесь заканчивается Верхоянский хребет, тянущийся на 1200 километров от самого Алдана, разделяя Лену и Яну... а заодно - Евразию с Америкой: не континенты, конечно, но литосферные плиты. По длине он превосходит Кавказ, по высоте (до 2283м на хребте Орулган в середине) сравним с Карпатами, ну а север будто добавляет высоты, уводя покатые вершины в несовместимые с жизнью условия. В основном горы стоят примерно в 100 километрах от берега Лены, подходя к ней лишь дважды - Усть-Вилюйским хребтом к Сорока островам и Хараулахским хребтом (до 1429м) к этим низовьям.

47.

Больше всего Хараулах впечатляет, пожалуй, отсутствием полутонов - тайга тут словно за невидимой чертой сменяется гольцами. И это даже правда так - в условиях лютой стужи и злых ветров растительность не выживает на склонах, и лишь по распадкам вьются отуряхи - "травяные реки" на принесённой талыми водами почве.

48.

Слева подходит кряж Чекановского - не столь высокий (до 529м), но зато выходящий прямо к берегу Лены:

49.

Белыми гребнями скалится из синих теней, если я не ошибаюсь, гора Керике (311м):

50.

Напротив - устье прорезающей Хараулах речки Укта:

51.

Отмеченное целой россыпью мелких останцов и одиноких скал:

52.

53.

54.

55.

Теплоход затягивает Ленская труба:

56.

Но о ней и низовьях до самого устья - в следующей части.

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область).

Качугский тракт и Баяндай.

Качугский район. Качуг.

Качугский район. Анга.

Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Усть-Кут (2020).

Осетрово - Киренск.

Киренск - Ичёра.

Давыдово - Визирный - Витим.

Средняя Лена (Витим - Якутск).

Витим и Ленск.

Лёнск - Олёкминск.

Олёкминск.

Ленские Столбы.

Еланка - Табагинский мыс.

Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.

Кердем, Павловск, Нижний Бестях.

Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.

Якутия в общем.

Природа, история, символы.

Якуты. Материальное.

Якуты. Духовное.

Неякуты. Русские и коренные народы Севера.

Якутск. Старый город и новый облик.

Якутск. Вечная мерзлота.

Якутск. Музеи Якутска.

Якутск. Центр.

Якутск. Окраины.

Якутск. Чочур-Муран.

Заречные улусы Якутии.

Усть-Алданский улус. Соттинцы.

Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.

Мегино-Хангаласский улус. Майя.

Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.

Чурапчинский улус. Чурапча.

Чурапчинский улус. Арылах.

Таттинский улус. Черкех и окрестности.

Таттинский улус. Музей в Черкехе.

Таттинский улус. Ытык-Кюель.

Нижняя Лена.

Суда Нижней Лены. "Ракета", "Ленанефть", "Механик Кулибин".

Суда Нижней Лены. "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный".

Якутск - Жиганск. Сорок островов.

Жиганск.

Жиганск - Кюсюр.

Кюсюр и Хараулахский хребет.

Ленская труба - остров Столб.

Тит-Ары.

Амуро-Якутская магистраль.

Нижний Бестях - Томмот.

Алдан - Могот.

Нерюнгри. https://varandej.livejournal.com/1143033.html

lj_varandej

Вторник, 18 Октября 2022 г. 10:39 (ссылка) lj_varandej

Вторник, 18 Октября 2022 г. 10:39 (ссылка)

Из показанного в прошлой части старинного Верхоленска у Шишкинских писаниц спустимся по Лене сразу на полтысячи километров - в Усть-Кут, второй по величине город (40 тыс. жителей) на этой реке, водникам известный как Осетрово, а железнодорожникам - как станция Лена. Логично было бы сейчас о нём и рассказать, но я уже показывал Город Трёх Имён полгода назад. Тут стоит вспомнить, что среди величайших российских рек наша героиня - самая изолированная и малолюдная. На её берегах, за вычетом огромного Якутска, живёт дай бог сотня тысяч человек, а дороги к этим берегам редки, плохи и очень молоды. Особое место на Лене во все времена занимал Верхний порт, наиболее доступный из большого мира. По мере роста тоннажа судов он неуклонно смещался вниз: из Качуга, где строились одноразовые деревянные паузки и карбазы, в Жигалово, ставшее на прошлом рубеже веков главной базой ленских пароходов, и наконец в Усть-Кут - старинное торговое село у волока, куда в 1951 году подошла Байкало-Амурская магистраль.

Если Качуг в судьбе красавицы Лены похож на первый поцелуй, то Осетрово в тысяче километрах от истока - уже явная потеря невинности: отсюда начинается плотное судоходство, и в том числе сквозная цепь пассажирских судов аж до самого Тикси. Теперь наш путь - не вдоль Лены, а по Лене, и мне страшно сказать, на сколько частей растянется серия о 3400 километрах самой красивой реки на Земле. 12-часовой бросок на скоростном "речном автобусе" от Усть-Кута до границы Иркутской области я опишу в 3 частях, первая из которых не впечатляет красотой пейзажей. Поэтому дополню сегодняшний материал рассказом о ленских судах вообще и о нашем "Полесье" в частности.

Два имени Усть-Кута разделяет огромная привокзальная площадь, к железнодорожным путям и течению Лены обращённая сталинскими зданиями двух вокзалов. Отбросив идею прорываться в Усть-Кут напрямую из Качуга через Жигалово, мы добрались сюда поездом из Иркутска - это больше суток гигантским крюком через Тайшет. На станцию Лена поезд прибывает глубокой ночью, спускаясь по сопкам среди городских огоньков. С тёмного просторного перрона мы вошли в светлый, душный и тесный вокзал, в двух залах которого расположился такой контингент, что сидеть было даже чуть страшновато. Ведь не секрет, что большая часть пассажиров БАМа - не постаревшие романтики из его станционных посёлков, а вахтовики глухих месторождений, на такую работу нанимающиеся по большей части из нищего захолустья. Но бояться их, даже если вы столичный хипстер, незачем: по пути на север вахтовик обычно погружён в мрачное ожидание, а по пути на юг так счастлив, что уезжает от зудящих комаров и орущего начальства, что его и специально-то разозлить непросто. Вот тёмная ночь сменилась хмурым дождливым рассветом, и взвалив на плечи рюкзаки, тяжёлые от припасов на случай долгого ожидания судна в каком-нибудь глухом приречном посёлке, мы побрели на Речной вокзал:

2.

Да обошли его пышное здание слева - с 1990-х годов это всего лишь торговый центр, по облику которого ни за что не догадаешь о том, что в Усть-Куте вообще остались пассажирские суда. На крутом заросшем откосе не так-то просто найти спуск к грязному и раскисшему берегу, однако внизу белоснежные "Полесья" у блестящего свежей краской дебаркадера - ждут:

3.

Тут есть сухой и тёплый зал ожидания:

4.

Вот только быть бы ему побольше раз этак в пять - хмурым утром под навесом скапливаются толпы людей и горы тюков:

5.

Самыми многочисленными существами, впрочем, тут были не люди: как в дешёвом ужастике, все поверхности дебаркадера покрыла какая-то усатая и крылатая нечисть. Это не комары, не бабочки и не стрекозы, а ручейники - отдельное семейство насекомых с личинками, живущими в воде. Они абсолютно безвредны, и более того - питательны, полезны и вкусны. В чём и заключается их опасность: главный ценитель подобной закуски - медведь, а потому в тайге от подобных сюжетов лучше держаться подальше.

6.

...При всей своей огромной длине, Лена протекает всего-то по двум регионам. В Якутии грузоперевозками занимается ЛОРП (Ленское объёдинённое речное пароходство), а пассажирскими судами - его дочернее предприятие "Ленатурфлот", которому принадлежат не только два круизных лайнера, но и пяток рейсовых линий. Вверх от Якутска до самого Осетрова ещё в первые годы 21 века курсировали колёсные теплоходы, на смену которым в 2005 году пришли скоростные суда. "Метеор", "Ракеты" и "Полесья" образовали "волну" - последовательную цепочку рейсов с короткими пересадками в крайних пунктах. От Усть-Кута до Якутска можно было добраться в 4 прыжка через Витим, Ленск и Олёкминск, однако в 2019 году сделать это стало несколько сложнее. Ведь не секрет, что границы отечественных регионов видны из космоса, а уж в Сибири с её бездорожьем - и подавно. Сам по себе убыточный, речной пассажирский транспорт всегда зависит от дотаций своего региона, в случае "Ленатурфлота" и ЛОРПа - Якутии. С Иркутской областью же в конце 2010-х у них явно началось какое-то взаимонедопонимание: "Полесье" всё чаще ломалось, порой долго не выходило на маршрут, а буквально в середине навигации "Ленатурфлот" стал грозить отказаться от этого рейса. В Иркутской области есть Восточно-Сибирское речное пароходство, которое я бы назвал одним из лучших в России по части пассажирских перевозок. У ВСРП удобный подробный сайт, ухоженные и надёжные суда, есть онлайн-продажа билетов и расписания на лето публикуются аж в январе... однако работает ВСРП лишь на Ангаре и Байкале. Изолированный бассейн Лены обслуживает Верхнеленское речное пароходство, созданное в 2007 году на базе ленских портов Иркутской области и приписанных к ним судов. Вот только с 2021 года оно - лишь логистическое отделение лесопромышленного гиганта "Segezha Group", который в свою очередь является частью АФК "Система" вместе с десятком компаний, среди которых, например, сотовый оператор МТС или производитель военных беспилотников "Кронштадт". В общем, таких людей "Полесье" могло заинтересовать разве что своим названием, а узнав, что это и не лес вовсе, а железяка советского производства, они, конечно же, вмиг поскучнели. Но не зря Иркутская область занимает первое место в России по запасам древесины, а её север - крупнейший в стране лесозаготовительный район: "Сегежа", "Илим-Палп" и прочие "москвичи" тут вовсе не монополисты. С 2003 года в Киренске действует компания "Витим-Лес", на фоне всех этих пертурбаций решившая ни от кого не зависеть и учредить своё пароходство. Ему и отошли в 2019 году две судоходные линии: одна соединяет райцентры Бодайбо и Мама на Витиме, а по другой предстояло отправиться нам.

7а.

Пассажирские суда "Витим-Леса" носятся по реке каждый день, кроме воскресенья, но - только в одну сторону: из Осетрова по вторникам, четвергам и субботам, а из Визирного - по понедельникам, средам и пятницам... Тут возникает вопрос - что за Визирный?! Но это есть и то самое "стало сложнее": навигацию-2019 "Витим-Лес" закончил по старому маршруту Усть-Кут - Пеледуй, но с 2020 года дотируемый Иркутской областью рейс не выходит за её пределы, обрываясь в глухом посёлке Визирный. 120 километров от него до Витима образовали единственный разрыв в пассажирской навигации между Усть-Кутом и Тикси, и стоя на дебаркадере, я ощутимо волновался, ещё не понимая, как это разрыв преодолеть. Онлайн-продажи у "Витим-Леса" нет, места на "Полесье" надо бронировать заранее по телефону +7 (395 68) 3-20-54 (причём трубку там берут даже не через раз!), и лишь цена радует: 1250 рублей за 12 часов пути - дешевле, чем на автобусах по асфальтовым дорогам. А уж по сравнению с тарифами "Ленатурфлота" и вовсе почти на порядок: если в начале навигации 2019 года "Полески" ходили почти пустыми, то в конце пассажирооборот ставил рекорды: смена оператора обернулась невиданным в постсоветской России снижение цен на билеты: с 8500 до 1600 рублей от Усть-Кута до Пеледуя. До Киренска билет стоит и вовсе 650 рублей против 2500 за маршрутку, и при том - в просторном салоне да по ровной поверхности: в общем, без предварительной брони на причал лучше не приходить.

7.

И вот стояли мы под навесом дебаркадера, глядя на хмурые лица и хмурые берега, а посадку всё никак не объявляли. Я уже начал морально готовиться, что рейс отменят, и не знаю, всегда ли тут так: вместо отправления в 8 утра посадка началась хорошо после 9. Три "Полесья" же стояли у пристани не просто так: одно было сломано и команда не первый день жила на нём в ожидании ремонта, другое готовилось к обычному пассажирское рейсу, ну а третье везло "спецрейс" из 25 мужиков на далёкие лесобазы. Видимо, то и решало начальство: обычный рейс было решено укоротить до Киренска, а всех, кто ехал дальше, человек 5-7 вместе с нами - пересадить на спецрейс. Вот наконец подошла кондукторша и стала называть фамилии по списку - сперва вахтовиков, затем пассажиров. И те, и другие занимали в салоне свободные места: кассы на берегу не предусмотрено, и на обычном рейсе деньги за проезд собирает кондукторша, а на спецрейсе (само собой, лишь с пассажиров) - капитан. Вот он, на другом конце пути, над подводным крылом, которое сверху кажется пугающе острым:

8.

Скоростные суда на подводных крыльях, способные разгоняться до сухопутных скоростей хотя бы в 60-80км/ч, разрабатывались с конца 19 века: первый "водолёт" испытывал ещё в 1906 году на швейцарских озёрах итальянец Энрико Форланини. Позже с этими технологиями экспериментировали несколько стран, в том числе Германия, выходец из которой Ганс фон Шертель после войны перебрался в Швейцарию и основал там компанию "Супрамар", в 1952 году построившую первое в мире коммерческое судно на подводных крыльях. В США 1960-80-х годов патрулировали берег военные катера на поводных крыльях "Пегас", быстрые и довольно грозные. У советских же "водолётов" был один "отец" - гениальный инженер Ростислав Алексеев, большую часть жизни работавший в Горьком и соседнем Чкаловске. С 1950-х годов его творения разошлись по всему Союзу и даже активно поставлялись на экспорт, рассекая воды Эгейского, Карбиского, Северного морей, Меконга, Янзцы или Темзы. Первенцем Алексеева стали "Ракеты", а самым массовым судном (более 400 машин) - "Метеоры", на которых прежде и мне доводилось путешествовать по Оби, Ангаре и Амуру. Алексеев погиб в 1980 году на испытания экраноплана, но дело его - продолжило жить. Самым удачным из пост-Алексеевских "водолётов" и оказалось "Полесье", разработанное в 1980-е годы на замену коротким пузатым катерам проекта "Беларусь". Названия тут не случайны - первой рекой, воды которой они рассекали, была Припять, или вернее её приток Сож: разрабатывали суда в Горьком, а строили - в Гомеле, на верфи, возникшей в 1918 году как мастерские Днепровской флотилии и ликвидированной (да, и у Батьки такое бывает!) в 2012 году. В 1983-2008 годах там было спущено на воду 114 "Полесок" - маленьких (21,5м в длину, 5м в ширину) и юрких "речных автобусов", способных разгоняться до 75 км/ч и проходить до 400км без дозаправки. ЦКБ им. Алексеева создавало их для узких извилистых рек, где "Метеору" не вписаться в повороты, но дальше решающую роль сыграли, видать, транспортабельность и дешевизна: среди сибирских лесов "Полесья" тоже прекрасно прижились. Прежде я ездил на таком из Хабаровска в китайский Фуюань, ну а на Лене от Усть-Кута до Якутска они главный транспорт. Все три "Полески" с этих кадров строились в 1987-91 годах специально для Ленского пароходства:

9.

Вход на катер - через небольшой сквозной тамбур. Обратите внимание на конструкцию дверей - козырёк над ними откидывается для проветривания, но и фотографировать в него очень удобно:

10.

Справа - кабина рубка. Экипаж "водного автобуса" - всего 2 человека:

11.

В зависимости от компоновки салона "Полеска" вмещает 50-60 пассажиров. Автобус автобусом, только сидения в 3 ряда:

12.

Сзади - хозяйственный отсек с гальюном и лестницей в люк, используемый для посадки с высоких причалов. На Лене таковых нет, а потому основное назначение люка - курилка для сибирских мужиков.

13.

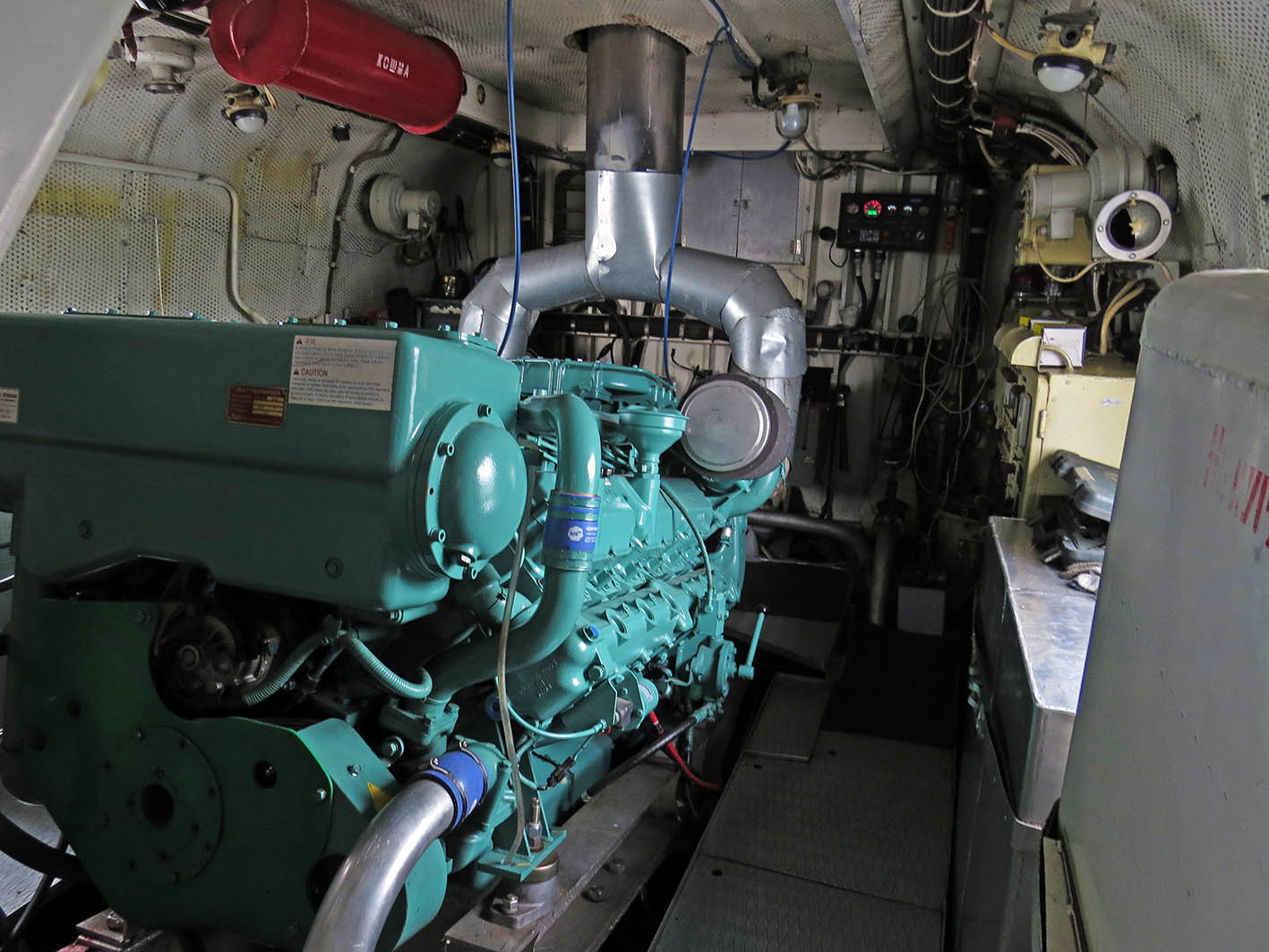

Там всегда адский шум от двигателя, мощь которого даже далёкому от техники человеку видна прямо-таки невооружённым глазом. Если точнее - 800 лошадиных сил, что сравнимо с речным круизным лайнером. У "Полесья" такой мотор всего один, а не два, как у "Метеора":

14.

Все эти кадры сняты уже где-то по пути, а пока мы только отправлялись из Усть-Кута. Берег тут зарос так, что бывший Речной вокзал толком и не виден с реки, и куда больше привлекает взгляд 16-метровая Родина-Мать на воинском мемориале (1975). Старый БАМ сталинской эпохи заканчивался у Лены четверть века, пока в 1970-х уже всесоюзно-ударно-комсомольская Байкало-Амурская магистраль не потянулась дальше на восток. Одной из красивейших БАМовских традиций стало шефство разных регионов и республик над будущими станциями - нынешний центр Усть-Кута строил Ставропольский край:

15.

Усть-Кут - Город не только Трёх имён, но и Одной улицы, от въезда до выезда успевающий сменить десяток названий. Город вытянут узкой лентой на 25 километров вдоль Лены и ещё на 5 вдоль Куты, по которой десятник Василий Бугор нашёл в 1628-29 годах самый удобный волок с Илима. Ещё лет через десять там обосновался собственной персоной Ерофей Палыч Хабаров - выходец из смытой паводком деревни под Сольвычегодском, он преуспел между Тобольском и Мангазеей как сборщик пушнины. В 1639-41 годах Хабаров построил мельницу в Киренске и солеварню в Усть-Куте, и лишь после того, как всё это отжал у него воевода, попросил у государя саблю да мушкет и отправился за Становой хребет покорять Даурию. Солеварня, однако, продолжила жить, снабжая далёкий Якутск, а к ней и народ потянулся. В следующие полвека вдоль Лены вырос шлейф деревень, ставших Усть-Кутской волостью, а к 1954 году слившихся в город. И сам Старый Усть-Кут - он где-то сзади, выше по мелкой Куте, а история нынешнего Усть-Кута была связана в первую очередь с селом Осетрово. К началу индустриализации слишком тесными для современных судов казались не только Верхоленск и Качуг, но и процветавшее на рубеже веков Жигалово, и уже в 1929 году в Осетрово было выбрано под строительство нового порта с трактом от Ангары. Напротив причала привлекает взгляд нефтебаза, представляющая собой вкопанный в землю танкер - на самом деле там длинный затон, который был обустроен в 1932 году для зимовки судов из Киренска и Жигалово:

16.

Дальше порт лишь разрастался вниз по течению Лены - от речного вокзала город тянется вдоль реки ещё километров на 20. Над старой частью порта, на месте бывшего села Осетрово, раскинулся район Речники, а за ним могла бы быть видна живописная красноватая скала Мир, но увы - вершины сопок тонули в низких тучах.

17.

В основном город тянется по левому берегу, который здесь гораздо выше, чем правый. За Леной - низменный район РЭБ (ремонтно-эксплуатационной базы), состоящий из Старой РЭБ у первого затона и Новой РЭБ у автомобильного моста (1989):

18.

Дальше начинается полузаброшенная Осетровская судоверфь (1951-55). Сквозь её краны, вверх по течению - и лучший вид Речников с длинным белым зданием Осетровского речного училища (1970):

19.

Первоначально верфь ограничивала порт ниже по течению, а теперь находится в его середине: в 1961-70 годах ещё ниже был построен Северный район Осетровского порта, ставшего после этого крупнейшим речным портом во всём СССР: 5 терминалов, 100 кранов, 1844 метра причалов, более 1000 сотрудников и грузооборот до 2,1 миллионов тонн - это масштаб уже ближе к морскому. Впрочем, всё равно на порядок меньше, чем в крупнейших речных портах мира вроде германского Дуйсбурга (133 млн. т.) или китайского Нанкина (91 млн. т.), но дело здесь в том, что гиганты Рейна, Янцзы или Миссисипи - это порты-узлы нескольких промышленных районов, в то время как Осетрово - узкоспециализированный порт "северного завоза" в огромный и почти полностью изолированный от дорог речной бассейн. После развала 1990-х, когда работали лишь 2 терминала из 5, упавший до 600 тыс. тонн грузооборот восстановился до 1,5 миллионов, но советских значений не достигнет, скорее всего, никогда: навигация на Лене длится дай бог 4 месяца, и куда лучше со снабжением севера справляются проложенные с 1980-х годов Байкало-Амурская и Амуро-Якутская магистрали. Но Северный порт смотрится по сей день внушительно - как изнутри, так и издалека:

20.

Всё вышеперечисленное я показывал с берега в посте про Усть-Кут, однако длинный город в нём не поместился. С 1970-х годах стройки продолжились ниже Северного порта - только теперь не речные, а железнодорожные. Краснодарский край соорудил станцию Лена-Восточная и район Якурим на месте ещё одной старой деревни, лишь в 1996 году включённый в состав города. В 1975 году был сдан 350-метровый железнодорожный мост Байкало-Амурской магистрали, а в 1985 - и сама магистраль, в обзоре байкало-ленского участка которой я и показывал и эти районы. Обратите внимание, что балки моста чуть-чуть разного цвета: тот путь, что ближе к нам, был уложен лишь в 2019-м году. Но самое примечательное тут другое: на Лене до самого устья это последний мост:

21.

Мост как бы подводит черту кварталам Усть-Кута. Ниже по течению, однако, тянется ещё одна, кажется уже постсоветская промзона с многоярусной (на крутом берегу) железной дорогой, уходящей на десяток километров в тайгу к каким-то очень режимным складам:

22.

Выше по склону горит факел нового завода, перерабатывающего под транспортировку газ Ковыкты - крупнейшего от Енисея до Тихого океана газоконденсатного месторождения в тайге между Усть-Кутом и Жигаловом. Известное с 1983 года, пока оно только готовится вступить в строй, и именно под ковыктинский газ строилась "Сила Сибири".

23.

Ниже тянется на сотни метров лесобаза, наполнением которой и занимается большая часть флота на этом участке реки:

24.

Значит - поговорим об этом флоте, самое, пожалуй, впечатляющее свойство которого - количество. Сейчас я даже не припомню, на каких реках России я видел более активное грузовое судоходство - разве что на Волге, да и то только с берега. Ангара, Амур, даже Обь с Иртышом - все гораздо пустыннее: на Верхней Лене попутные и встречные суда чаще видишь хоть вдалеке, чем не видишь, а порой их в кадре даже больше одного:

25.

Вторая особенность - эндемизм, закономерный в самом изолированном из крупных речных бассейнов. У первых пароходчиков, иркутских купцов Ивана Хаминова (1861, "Святой Тихон Задонский") и Александра Трапезникова (1862, "Первенец") просто выбора не было, кроме как везти заказанные в Бельгии машины по частям и собирать в уездном Верхоленске. Господствовали на тогдашней Лене и вовсе одноразовые деревянные суда, - шитики, карбазы и паузки, - которые я показывал на старых фотографиях в своём посте про Качуг. Советы предпочли сделать Ленский бассейн максимально автономным, так что подавляющее большинство нынешних судов здесь вышли с 4 верфей - в Жигалово (начиналась в 1912 году как затон "Лензолота"), Качуге (1930-32), Осетрово (1951-55) и Алексеевске (1958) под Киренском, хотя последняя числилась не верфью, а РЭБ. Как паузки в 19 веке, в наши дни "лицом" ленского судоходства я бы назвал СК-2000 - в 1977-1991 годах в Качуге и Осетрово было построено 89 таких судов:

26.

По сути просто небольшие самоходные баржи, из-за расположения надстройки со стороны носа СК-2000 вместе с более крупной толкаемой баржей выглядит так, будто ушлые судовладельцы завалили грузом сам буксир:

27.

На самом деле надстройка у них располагается по-разному, в том числе и на корме. Но даже в классической схеме ленские суда выделяются своей архитектурой, провинциальная самобытность которой запомнился мне ещё в 2020 году на Витиме.

28.

Последний караван паузков сплавился по Лене в 1955-м, а мощности верфей на далёкой реке всё равно не хватало. Относительно небольшие суда везли на Лену издалека - как те же "Полесья" из Гомеля. Или вот буксир-тягач хоть и называется "Олёкма", а построен был в 1986 году на "Чешской Лоденице" в Праге:

29.

Как и земснаряд "Ленская-238" (1981), тут ведомый буксиром "Гребень" общего для советских рек типа РТ-300, построенном в 1972 году на Алексеевской РЭБ:

30.

Из изделий Жигаловской верфи мне попадались только "Путейские". В основе типовые катера с любой советской реки, на которых речники ездят обслуживать водную трассу, на Лене они впечатляют своим оснащением: проводя параллели с железной дорогой, тут это не просто рабочие поезда, а полноценная спецтехника.

31.

Суда по Лене ходят не только вдоль, но и поперёк - как и на любой крупной сибирской реке, с фарватера то и дело видишь паромные переправы:

32.

Ну и конечно куда же без лодок, которые в приречных деревнях не роскошь, а средство передвижения и отчасти даже пропитания. Хотя по сравнению с Амуром, Ангарой, Обью или Печорой на Лене их до странного мало, да и вид большинства лодок убог. Вот типичная картина: советский мотор, снятое ветровое стекло и лодочник без спасжилета.

33.

Ну а "Полесье" порой сбрасывает скорость посреди реки, и за окнами салона видишь лодку, идущую наперерез - сперва порожняком навстречу, а затем с каким-нибудь грузом к берегу:

33а.

Усть-Кут - последнее место, где Лену можно назвать Леночкой: река наливается буквально на глазах, уже через час пути становясь размером с Оку или Дон. До фирменных ленских красот же пока далеко: тайга и сопки по берегам живописны, но кого удивишь в Восточной Сибири сопками и тайгой?

34.

Первый час пути я проспал, мельком и сквозь сон увидев за окном другого борта избы и школу села Казарки - пассажирское "Полесье" там причаливает, но наш спецрейс шёл до Киренска без остановок. С другой стороны осталось устье Таюры, на которой выше по течению стоит Звёздная - первая "комсомольская" станция БАМа. По левому берегу мой взгляд привлекла явная насыпь, более всего похожая на недостроенную железную дорогу - но ни малейших сведений о ней я не нашёл:

35.

Возможно, она была как-то связана с Нефтеленском - так могло называться теперешнее Верхнемарково, левобережный посёлок (1,9 тыс. жителей) в 2,5 часах пути от Усть-Кута, встречающий обширным кладбищем над искусственной косой-волнорезом:

36.

Вдалеке, над его избами, ярко горит факел: в 1962 году под той сопкой, вверх по склону которой карабкается теперь трасса "Вилюй", которая в отдалённом светлом будущем свежет с Большой землёй Мирный, геологи выпустили наружу нефтяной фонтан. Надо заметить, тогдашний СССР нефтью был не то чтобы беден (Второе Баку уже встал на ноги, в Западной Сибири поиски шли полным ходом, да и не оскудела пока кавказская нефть), но и не сказать, чтоб сказочно богат. Открытие первого промышленного-значимого месторождения в Восточной Сибири, которая уже тогда имела репутацию главной геологической кладовой, конечно произвело фурор. Эту нефть показывали в своё время даже моей бабушке, в 1960-х годах ехавшей по Лене в круиз от Усть-Кута до Якутска, а надёжно задраив все вентили, туристам даже демонстрировали, как нефть горит. Но у такой беспечности имелись свои причины: запасы тут были вроде и большие, но трудноизвлекаемые для технологий тех лет, а потому в профильных институтах год за годом шли споры, заткнуть эту скважину или всё-таки начать осваивать новый нефтяной район. За это время фонтан успел наполнить в распадках целое бурое озеро, от которого невыносимо тянуло меркаптанами - это ими пахнет бытовой газ. 10 сентября 1977 года верхнемарковцев и вовсе разбудило землетрясение: в нескольких десятках километров от посёлка был проведён подземный ядерный взрыв мощностью в пол-Хиросимы (7,6 килотонн) под кодовым названием "Метеорит-4". Пласты он, конечно, сместил и скомкал... вот только совсем не так, как хотелось геологам: более извлекаемой нефть не стала, зато смешалась с грунтовыми водами, отравив на многие километры вокруг все родники и колодцы. В итоге геологи махнули рукой и уехали, а созданная ими экологическая катастрофа осталась: детские врачи из райцентра, приезжая сюда, хватались за голову от обилия врождённых заболеваний, а воду для питья завозили автоцистернами, для которых, может быть, и прокладывалась та дорога вдоль берега?

37.

Теперь, впрочем, с Усть-Кутом эти места соединяет пусть и недостроенная, но всё же проезжая круглый год трасса "Вилюй", а на воду пробурено несколько артезианских скважин. Возможно - на деньги "Иркутской нефтяной компании", которая в 2017 году всё же начала промышленную добычу на Марковском месторождении.

38.

О несостоявшемся Нефтеленске напоминает краснокирпичная школа (1968) да топонимика - первая от реки тут Фонтанная улица, а есть ещё улицы Геологов и Нефтяников. Теперь они вновь актуальны - в последние годы население поселка достаточно быстро растёт:

39.

На причале люди ждут пассажирского "Полесья", которое мы обогнали ещё на окраинах Усть-Кута:

40.

Ну а селение здесь стояло задолго до того, как в калитку его постучался косматый геолог. Верхнемарково и соседнее Заярново начинались как заречные выселки старинного куста деревень, центром которого было правобережное Марково, известное с 1669 года как заимка Киприяна Маркова, тамбовского крестьянина, приехавшего на Лену вместе с Ерофеем Хабаровым. У речного пути заимка потихоньку обрастала дворами, а с обустройством в 1740-х годах Якутского тракта превратилась в большое село:

41.

Но в годы надежд Нефтеленска большинство селян, часто вместе с избами, перебрались на другой берег. Теперь в старом Маркове осталось полсотни жителей да деревянный Троицкий храм (1898), живописный в своей заброшенности:

42.

Ну а "Полесье" продолжает путь:

43.

Мимо мелькают старые сёла, стоящие на эти берегах через 10-20 километров. Вот например Красноярово, название которому дал, видимо, обрыв с кадра выше:

44.

Напротив - руины причала:

45.

Чуть дальше - заброшенная деревня Потапова:

46.

Избы которой, однако, "при жизни" не успели покрыться сайдингом и ядовито-синими кровлями, а в заброшенности не рассыпаются сами и и не разбираются на дрова - хоть завтра делай тут музей сельского быта!

47.

К правому берегу то и дело подходит автодорога, летом и в межсезонья - тупик до Киренска, по крепкому льду продолжающийся зимником в Мирный. В июне шли по ней целые трубопроводы на колёсах - Нефтеленск не состоялся, но дело его живёт, и в Киренском районе строятся трубопроводы к Чаяндинскому (на юге Якутии) и Ичёдинскому (за Леной) нефтегазоконденсатным месторождениям.

48.

На левом берегу - лесобаза, не первая и не последняя на нашем пути:

49.

В правобережном селе Макарово - ещё один полуразрушенный деревянный храм Ильи Пророка (1901):

50.

Современности в этой части Лены больше, чем старины, а старины - больше, чем природы. Но просто фоном быть - не в обычаях дикой Сибири! И вот среди красных и жёлтых обрывов вдруг удивляет фиолетовый яр:

51.

А по искусственным косам, намытым у поворотов реки, прогуливаются статные цапли:

52.

Самое, пожалуй, примечательное место между Усть-Кутом и Киренском - левобережная Кривая Лука, у которой река очерчивает почти полный круг. В центре радиуса - одинокая нефтяная вышка, оставшаяся ещё от советских геологов:

53.

С "нижней" по течению стороны Кривой Луки пристроилась и одноимённой деревня (300 жителей) с Никольской церковью (1898-1905), которую в 1950-х обкорнали под ДК Геологов:

54.

Первый чуть ли не от Верхоленска каменный храм, в таком виде она смотрится как бы не интереснее, чем в изначальном:

54а.

Достопримечательностью Кривой Луки могла быть Старо-деревянная Никольская церковь (1796) абсолютно поморского облика, стоявшая в центре села. Её разобрали за ветхостью в 1851-52 годах, тогда же построив на замену Ново-деревянную Никольскую церковь, сруб которой пока ещё цел. Вот только он совершенно невзрачен: хотя в 17-18 века на Верхоленье обильно строились деревянные церкви, достойные Русского Севера, к середине 19 века традиции поморских мастеров тут бесследно забылись.

54б.

Кривая Лука - часть другой излучины, более вытянутой, однако тоже очерчивающей дугу круче 180 градусов. На повороте - очередная искусственная коса: по спутниковой карте видно, что в таких натурально всё русло.

55.

За поворотом встаёт как волна очень красный обрыв - он же и на вводном кадре:

56.

Справа за деревьями проплывает яркий аэропортовский "колдун", а на опушках жильё всё чаще выходит к берегу. Мы уже в предместьях Киренска...

57.

...но про сам Киренск и ещё пару сотен километров пути - в следующей части.

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область).

Качугский тракт и Баяндай.

Качугский район. Качуг.

Качугский район. Анга.

Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Усть-Кут (2020).

Осетрово - Киренск.

Киренск - Давыдово.

Давыдово - Витим.

Средняя Лена (Витим - Якутск) - будет позже.

Якутия в общем - будет позже.

Якутск - будет позже.

Заречные улусы Якутии - будет позже.

Нижняя Лена - будет позже.

Амуро-Якутская магистраль - будет позже. https://varandej.livejournal.com/1133490.html

lj_varandej

Четверг, 29 Сентября 2022 г. 23:47 (ссылка) lj_varandej

Четверг, 29 Сентября 2022 г. 23:47 (ссылка)

Молодые бетонные советские города ассоциируются с глухими углами Сибири и Средней Азии, однако и в многолюдных южнорусских степях есть место для великих строек. С важным отличием: если на перифериях создавались моногорода с негласным девизом "география - это судьба", то в Средней полосе одни индустриальные гиганты часто прирастали другими. Волгодонск и соседний Цимлянск были основаны при Сталине как посёлки ГЭС и судоходного канала, и жило в них тогда по 9 тысяч человек. При Хрущёве близ гидроузла вырос химический завод "Кристалл", и Волгодонск стал городом на 40 тысячами жителей. В брежневскую эпоху партия одарила его грандиозным заводом "Атоммаш", и за десяток лет население Волгодонска выросло уже до 180 тысяч. На закате советской эпохи здесь начали возводить ещё более колоссальный завод "Энергомаш", а что-то проектировщики явно держали в уме: Прекрасный Волгодонск Будущего должен был вмещать 750 тысяч жителей и администрацию новой чернозёмной области, простиравшейся этак от Маныча до Урюпинска. Старый город, район первых двух строек, я показывал в прошлой части вместе с самим гидроузлом. Сегодня же покажу воздвигнутый третьей стройкой Новый город, правда без самого "Атоммаша", на котором мне довелось побывать год назад. Ну а четвёртая стройка, как вы понимаете, не состоялась.

Старый и Новый города Волгодонска разнесены не столько во времени, сколько в пространстве: 4-кратный рост за 10 лет не мог не изменить облик и более старых районов, где выросли причудливые памятники и многоэтажки улучшенных серий. Граница двух частей Волгодонска - это Сухо-Солёновский залив Цимлянского водохранилища, который вдаётся в берег на 6 километров, прорезая город насквозь. Начнём сегодняшний рассказ всё же в Старом Волгодонске: хотя прошлая часть начиналась с того, что мы прибыли в город на поезде, я так и не показал в ней собственно вокзал. Железная дорога тянется вдоль залива, от центра Старого города порядком в стороне:

2.

Тупиковая ветка длиной 66 километров была проложена в 1949-51 годах от станции Куберле на магистрали Волгоград - Новороссийск. Одновременно другой тупик от станции Морозовской на магистрали Москва - Ростов подвели к будущему Цимлянску, а в 1952 две тупиковых ветки соединились по плотинам гидроузла в сквозную. Станция Волгодонская до 1964 года называлась Добровольской, и с тех времён поодаль уцелела водонапорная башня (кадр выше), а вот так выглядел первый вокзал (1951):

2а.

В 1977 году заменённый нынешним вокзалом в стилистике не в меру развитого социализма:

3.

На фасаде его - Атомные часы, в текущих реалиях напоминающие о Часах Судного дня из голливудских фильмов:

3а.

В зале ожидания - тихо и пусто. Настолько, что даже камера хранения здесь не модная автоматическая по цене скромной гостиницы, а старая добрая с ключом у дежурной за 150 рублей в день. К тому, что она вдруг кому-то понадобится, здешний персонал жизнь не готовила: однопутная линия Морозовская - Куберле столь малодеятельна, что её рельсы в бурьяне легко принять за заброшенный путь. Транзитным пассажирам в Волгодонске просто неоткуда взяться: трафик тут сводиться к паре дальних неежедневных поездов (Екатеринбург - Кисловодск курсирует через день круглый год, а Петербург - Адлер только летом) и электричкой через Сальск до Ростова.

4.

Проще попасть в Волгодонск через станцию Зимовники в 40 километрах от города на всё той же магистрали Волгоград - Новороссийск, которая соединяет Урал и Сибирь с всесоюзными здравницами Кавказа. Здесь только с 21 до 22 часов на моих глазах прошло три поезда с конечными в Кисловодске и Адлере, вот только сели на них буквально несколько пассажиров, а в симпатичном старинном вокзальчике (1899) даже кассы нет, или по крайней мере она не работала в это время.

5.

Во внешний мир волгодонцы предпочитают добираться самолётом из Ростова или (последние полгода) Волгограда, а на привокзальной площади и в городе, и в Зимовниках жизни куда больше, чем на платформах. Основной трафик волгодонского автовокзала, для которого недавно построили отдельный павильон - это "газели" в Цимлянск и огромные междугородние автобусы, едущие в Москву из Калмыкии и Дагестана. Кажется, где-то ближе к выезду есть ещё автостанция "Дон-Экспресс" для связи с Ростовом, но я видел её лишь на карте. Вокзал отделяет от кварталов Старого города Морская улица, за которой магазины и кафешки да вечно переполненная автобусная остановка: пешком в Новый город идти далеко.

6.

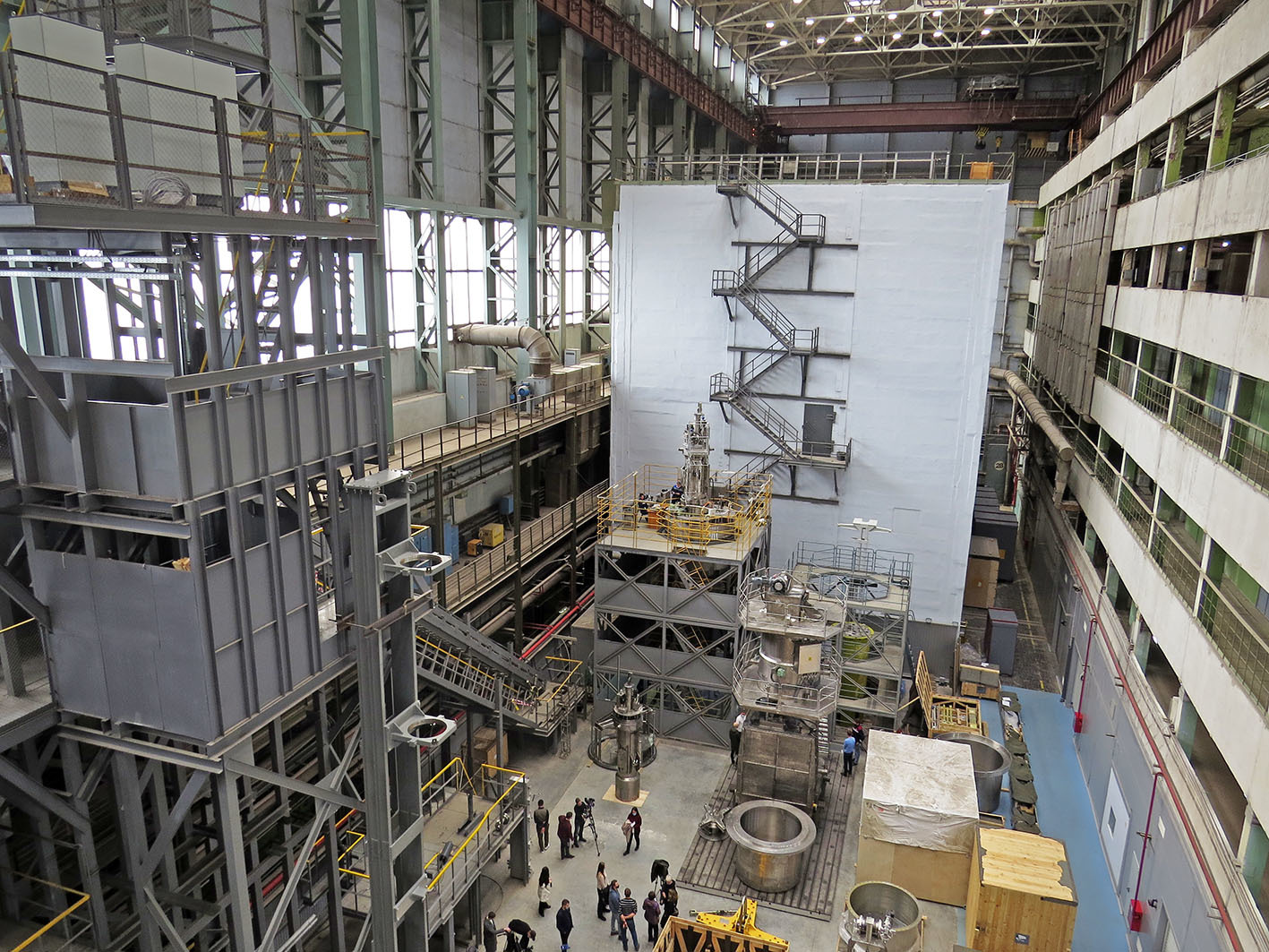

...Связь между Волго-Доном и Атоммашем - на самом деле совершенно прямая. Атомная энергетика в 1950-х годах раскачалась от по сути экспериментальной Обнинской АЭС до крупных потребительских электростанций, в 1970-х строившимся на просторах Союза одна за другой. Ещё активнее СССР строил атомные подводные лодки, и вот два производивших реакторы завода в пристоличных Подольске и Колпино неумолимо подходили к пределу своих мощностей. Да и располагались не очень-то удобно: ядерный реактор - штуковина слишком громоздкая для железной дороги и слишком герметичная для транспортировки по частям. Для перевозок крупного промышленного оборудования незаменимой оказалась Единая водная система Европейской части России, создававшаяся в сталинские времена ценой бесчисленных сломанных судеб и необратимых экологических катастроф. Речных портов, конечно, в этой системе было множество, но Волгодонск глянулся госплану ещё и возможностью воткнуть крупный город в самую середину гигантского аграрного ромба между Ростовом, Воронежем, Ставрополем и Волгоградом. В 1972-74 годах был спроектирован ВЗТМ (Волгодонский завод тяжёлого машиностроения), вскоре, с лёгкой руки корреспондента "Известий" Владимира Чемонина, получивший куда более звучное название "Атоммаш". Всесоюзная комсомольская стройка, начатая в декабре 1975 года, получилась поистине УДАРНОЙ: от закладки фундамента до сдачи первых цехов прошло всего около года. В 1977-м дала первый ток Волгодонская ТЭЦ-2 (420 МВт) с 270-метровой трубой, достигшая проектной мощности к 1989 году, а в 1978 году и сам "Атоммаш" приступил к работе над первым заказом. Со штатом более 20 тысяч человек это был едва ли не последний советский завод столь грандиозного масштаба. В верховьях Сухо-Солёновского залива видно начало промзоны, которая тянется буквально за горизонт, примерно на 3 километра в каждую сторону. На "Атоммаш" приходится лишь половина этого простнатсва, но издали виден его корпус №1 - крупнейшее во всей России промышленное здание размером 750 на 380 метров и в полсотни метров высотой:

7.

Через Сухо-Солёновской залив, ширина которого 300-500 метров, перекинуто два моста: низенький Красноярский (по станице Красный Яр, примыкающей к Старому городу) ведёт напрямую в промзону, а высокий безымянный связует центры Нового и Старого городов. Ниже по заливу с 2019 года идёт стройка третьего моста, ну а объекты "Атоммаша" с обеих сторон замыкают панорамы. Выше по заливу стоят стеной зелёные цеха, а ниже хорошо видна жёлтая кракозябра в окружении синих бочек: это Спецпричал Атоммаша, на котором упакованные для транспортировки реакторы и парогенераторы ждут погрузки на речные суда. В первый раз кран Спецпричала работал в 1981 году, когда баржа увезла вниз по Дону реактор ВВЭР-1000 для Южно-Украинской АЭС. Разработанные в 1970-х годах водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭРы) представляли собой новое поколение атомной техники, несравнимо более эффективные и безопасные, чем их предшественники РБМК, вошедшие в историю как "реакторы чернобыльского типа". Но разве будет вчитываться в аббревиатуры перепуганная толпа, на которую свалилась Гласность? Чернобыльская катастрофа и закономерный после неё всплеск радиофобии, а затем и вовсе крах Советского Союза оставили завод без заказов. К середине 1990-х на "Атоммаше" осталось около 4 тыс. сотрудников, да и те месяцами не получали зарплату. Волгодонск 1990-2000-х плотно вошёл в новостные сводки как рассадник оргпреступности и терроризма. На деньги с продажи миллионов тонн металлолома можно было купить не то что виллу в Испании, а всю, наверное, Испанию целиком... однако начальство пренебрегло этой возможностью и в трудные времена упорно боролось за сохранение гиганта. К началу 21 века "Атоммаш" освоил производство оборудования для металлургии, нефтегазовой промышленности и всяческих штучных изделий вроде установщика ракет "Морского старта". Но смута прошла, а "Росатом" сумел не повторить судьбу "Роскосмоса" и сохранить мировое лидерство, помехой которому снова грозил дефицит производств. В 2012 году корпорация взяла "Атоммаш" в долгосрочную аренду, а уже в 2013 году объём заказов на заводе увеличился пятикратно. В 2015 году на Спецпричал привезли первый за 30 лет реактор - ВВЭР-1200 для Белорусской АЭС.

8.

За Сухо-Солёновским заливом поднимается Добровольский бугор, по которому в 1951 году получила названия железнодорожная станция. Не застроенный и не благоустроенный, пока он остаётся кусочком дикой степи в центре города, лишь в постсоветское время начавшегося вклиниваться в бурьян. Ниже моста - белая ротонда Набережной, которая тут представляет собой скорее круглый сквер у Кургана Казачьей Славы (2008) - довольно необычного памятника, для меня ставшего пожалуй главным упущением в Волгодонске: хорошие фото есть, например, здесь. С другой стороны - Троицкая церковь (2011-13), при взгляде с моста полностью закрывающая миниатюрный Ильинский храм (1992) в её дворе.

9.

Мост продолжается проспектом Строителей, у начала которого почти подряд расположены стела Строителям Волгодонска (2011), симпатичный въездной знак и ещё одна странная стела-цветок (1982), до недавнего времени завешанная рекламой. И в "лепестках" её теперь сложно представить 15 гербов некогда братских республик. За стелой едут троллейбусы - их система появилась в Волгодонске в 1977 году.

10.

Широкий и шумный, проспект Строителей врезается в микрорайоны на 1,5 километра, и машины на нём несутся как поток заряженных частиц, пытающихся расщепить Мирный Атом. На полпути к нему, у перекрёстка с улицей Энтузиастов, удобнее всего выходить:

11.

Здесь левее проспекта, у подножья трёх многоэтажек (1979-86), архитектура которых хорошо знакома всякому по панорамам Припяти, раскинулась безымянная, но огромная и людная площадь среди магазинов и ларьков. На другой стороне улицы Энтузиастов - зановоделенный кинотеатр "Комсомолец", а перед ним монумент (1981) со звучным названием "Корчагинский поход продолжается!". Что за поход - теперь и нагуглить не так-то просто, но в общем вполне умозрительно ясно, что это отсылка к Павке Корчагину из романа "Так закалялась сталь". Корчагинцы - это, в общем-то, те же стахановцы, только в следующем поколении: основателями движения считаются молодые комсомольцы военного времени, дни и ночи у мартеновских печей не смыкавшие за родину очей. Позднесоветские комсомольцы становились уже третьим поколением, и самое, пожалуй, впечатляющее в монументе - выписанные в столбик великие стройки, которые его авторы считали, видимо, самыми славными в истории СССР: БАМ, Атоммаш, Камаз, Целина, Турксиб, Магнитка, Днепрогэс, Комсомольск-на-Амуре и Боярка. Последняя, что совсем не очевидно из нынешних времён - это посёлок под Киевом, где Павка Корчагин со товарищи прокладывали узкоколейку сквозь Гражданскую войну.

12.

Пройдёмся чуть дальше по улице Энтузиастов, мимо гостиницы "Атоммаш" (1979) с на редкость стильными часами на фасаде:

13.

За бульваром Великой Победы - рынок "Олимп" с мозаиками, напоминающими о том, что прежде в здании был спорткомплекс:

14.

В сквере перед ним - ротонда (1995) весьма неожиданного в таком облике памятника афганцам:

15.

Вернёмся на проспект Строителей, за которым привлекает взгляд впечатляющая майолика:

16.

Но интереснее, перейдя проспект, углубиться во двор, от пейзажа которого на меня странно повеяло БАМом:

17.

Квартал пятиэтажек - пожалуй, самое невзрачное место во всём Новом городе. Но зато - исходное: первый дом (1976) "атоммашевской" стройки опознаётся по стеле "Ключи" (1982) у торца:

18.

Впечатляющий сюжет - дождь из ключей как аллегория города новостроек:

19.

Дальше по улице Энтузиастов - сквер с советским названием "Дружба" (1977) и совсем не советским дизайном:

20.

Мне в нём запомнились не корчагинцы за шахматами на заслуженном отдыхе, а аллеи с надписями из плитки:

21.

Новый Волгодонск состоит из микрорайонов с номерами В№ - цифры в них доходят до 22 (правда, не знаю, подряд ли), а вот буква "В" неизменна. В отличие от многих других городов, построенных в ту эпоху, дома тут нумеруются всё же классически, по улицам, да и приставка "микро" явно лишняя: внутри районов проходят целые улицы, а сами они огромны, как атоммашевские цеха. И Первый дом, и сквер "Дружба" - часть, причём даже в совокупности меньшая часть, самого обширного микрорайона В2, раскинувшегося на километр до залива. В1 с другой стороны улицы Энтузиастов заметно меньше, а внутри почти от угла до угла пересечён наискось широкой аллеей. По ней, вместо проспекта Строителей, я и направился в сторону Мироного Атома:

22.

На аллее обнаружились - скульптура "Весна" (1985):

23.

Мозаика на торце школы №13 (1978):

24.

И Донской казак с пушкой (1986):

25.

26.

От него уже рукой подать до Мирного Атома (1981):

27.

Расположенный на кольце в Т-образном перекрёстке проспекта Строителей и проспекта Курчатова, это главный памятник Волгодонска, композиционный центр города, примерно как Собор Василия Блаженного в Москве или Медный Всадник в Петербурге. Атом, видимо, принадлежит какому-то очень экзотическому, наблюдаемому в ядрах квазаров изотопу цимляния-100500, у которого электроны образуют пучки наподобие гроздей винограда:

27а.

С другой стороны проспект Курчатова упирается в зелёную стену цехов "Атоммаша":

28.

К концу 2010-х годов завод наконец превзошёл советские показатели: в 2021 тут было в работе 6 реакторов и 32 парогенератора (их к каждому реактору прилагается 4) против 4 реакторов в 1989-м, а вот рабочих на нынешнем "Атоммаше" порядка 6 тысяч, немногим больше, чем в смутные времена. Современные станки, в основном конечно же импортные, не требуют такого количества рабочих рук, как старые, и по словам местных, жизнь Волгодонска давно уже не завязана на "Атоммаш". В городе развита сфера услуг и хватает других предприятий: например, прямо на площадке "Атоммаша" немногим уступающий Первому цеху корпус №4 с 2018 года арендует компания "Нова-Винд", развернувшая там производство ветроэлектростанций. Ну а лучший вид на промзону открывается, наверное, с вот этих двух свечек, их крыш и балконов на верхних 17-х этажах:

29.

Между Свечками и Мирным Атомом раскинулась ещё одна безымянная площадь, отвечающая в Новом Городе за центр культуры и власти. Над площадью нависает огромный Дворец культуры имени Игоря Курчатова (1989):

30.

Барельефы которого напоминают о том, что изначально это был Дом культуры "Строитель":

31.

Органы государственной власти Волгодонска все в Старом городе, на том берегу Сухо-Солёновского залива. В Новом Волгодонске же за власть "Росатом", тем более "Атоммаш" не единственный его объект. С учётом всех сложностей в транспортировке ядерных реакторов, логичным решением было бы их использовать здесь же: в 1979 году в 20 километрах от Волгодонска на берегу Цимлянского водохранилища была заложена Ростовская АЭС о 4 энергоблоках, которая должна была стать третьей по мощности СССР после Запорожской и Ленинградской. Однако дальше грянул Чернобыль, и почти достроенная станция оказалась в центре внимания экоактивистов, а с ними и просто всех тех, кому хотелось хоть с чего-нибудь сорвать покровы. Город бурлил митингами, казаки при шашках и ногайках перекрывали дороги строительной технике, инженеры робка предлагали вынести вопрос пуска АЭС на референдум, а дети стояли с плакатами "Спасите нас!". В 1990 году, ещё до распада Союза, стройка было остановлена. Жертвой "чернобыльского синдрома" стало целое поколение атомных станций, как например в Горьком, Воронеже, Татарстане, Башкирии, Крыму, Одесской, Минской или Харьковской областях. Но если Крымскую АЭС или Воронежскую атомную ТЭЦ бросили готовыми на 75-80%, то готовность первого энергоблока РоАЭС оценивалась в разных местах в 95-98%. По сути готовую атомную станцию почти сразу законсервировали до лучших времён, которых ждать пришлось не так уж недолго. Стройка возобновилась в 2000-м году, и хотя без казаков и экоактивистов вновь не обошлось, уже к 2001 году Волгодонская АЭС из одного энергоблока всё же дала первый ток. Ещё три энергоблока были один за другими введены в строй в 2009-18 годах, сделав теперь уже полноценную РоАЭС 6-й по мощности (4070 МВт) электростанцией России - после Саяно-Шушенской, Енисейской и Братской ГЭС, Сургутской ГРЭС-2 и Ленинградской АЭС. Но трудное рождение и близость Кавказа (а теперь и Украины) сказываются: о строгости местной охраны, которая вполне может не пропустить заранее согласованных корреспондентов из-за не указанных в заявке проводов или батареек, промоблоггеры слагают легенды. Но - всё-таки пишут и про РоАЭС.

32.

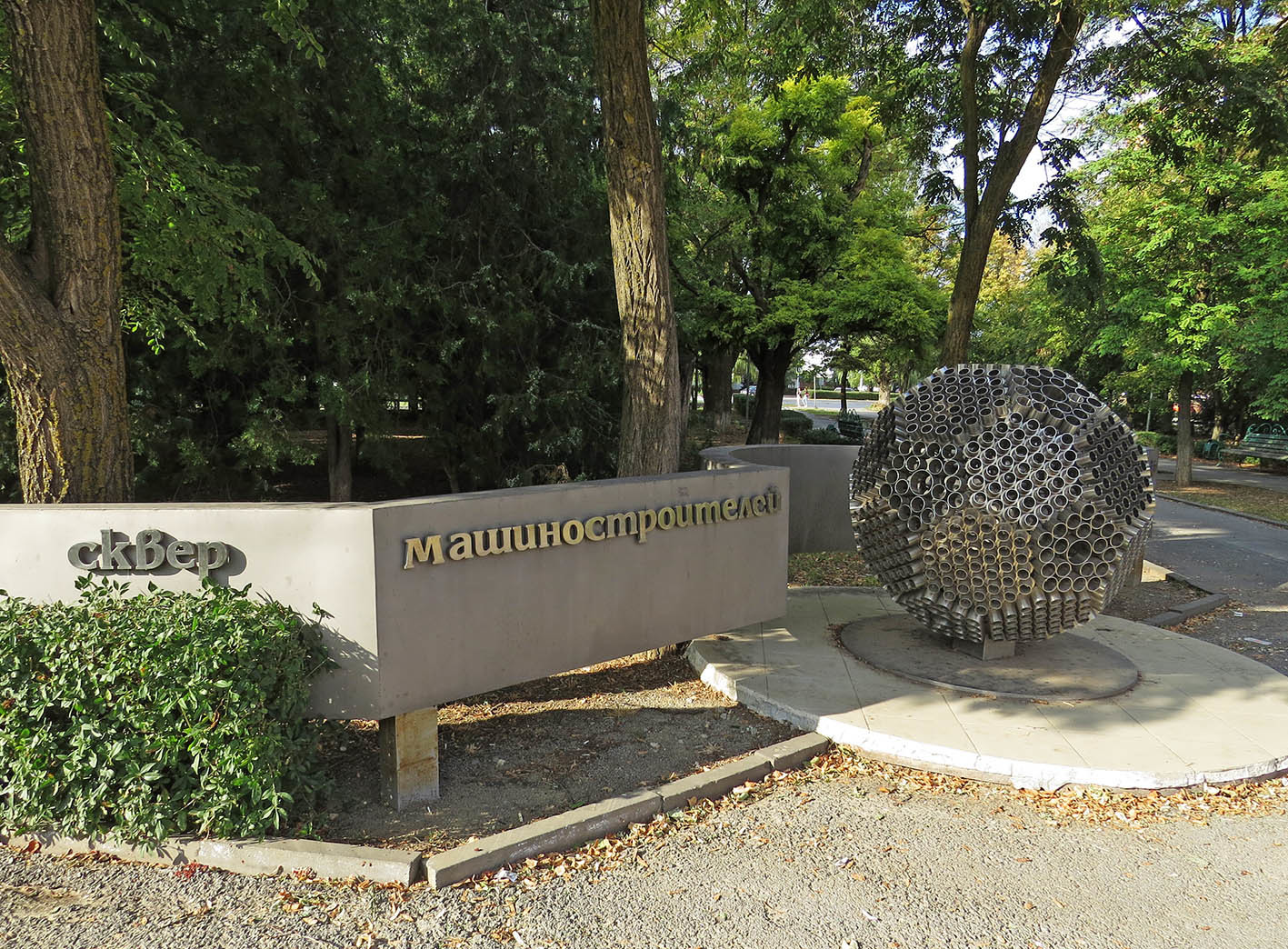

Идём дальше. За домом культуры, как принято в Волгодонске, скрывается парк - на этот раз подзапущенный Сквер Машиностроителей (1984):

33.

Обратите внимание, что он старше своего ДК, ну а старше сквера - фонтан "Любовь" (1981), пожалуй самый интересный из бесчисленных волгодонских памятников:

34.

Хотя бы потому, что фактически это ни что иное, как первый в мире памятник Владимиру Высоцкому:

35.

Напротив парка в парад памятников и многоэтажек вклинивается ещё один элемент - церковь Василия Блаженного (1994-95). Ещё одно отличие казачьего Юга от Сибири - тут действительно немало верующих людей, а потому церкви то и дело сверкают позолотой в серости микрорайонов:

36.

Дальше на восток уходит улица Кошевого - но не подпольщика Олега Кошевого из "Молодой гвардии" (см. Краснодон), а генерала Петра Кошевого, героя той же великой войны, отличившегося при освобождении Крыма. Родом с Херсонщины, к Волгодонску он не имел отношения, а необычный, прямо таки конструктивистский памятник ему поставили в 1985 году просто по названию улицы.

37.

Ну а в общем, за парадом многоэтажек и памятников в моём рассказе легко не заметить людей. Хотя стройки, каждая из которых учетверяла население, должны были сделать Волгодонск городом пришлых, по ощущениям тут вполне себе казачий Дон. Больше скажу, казаки-пролетарии - это оооочень гремучая смесь! Даже по самому поверхностному общению волгодонцы оставили впечатление людей вспыльчивых, жёстких, но очень открытых, и самое пожалуй точное слово - лихих. В одном месте гопницкого вида паренёк нарочито медленно, даже с остановками, переходил на красный свет многополосную шумную улицу, криво ухмыляясь и пуская сигаретный дым, а в другом месте мальчишка лет 10 со звонким голосом кого-то крыл по телефону таким матом, что уши бы повяли даже у прожженных работяг. Но с резкостью этой соседствуют отзывчивость и какая-то особая коммуникабельность: так, мужик, объяснивший мне дорогу и увидевший, что я пошёл не туда, не поленился меня догнать за пол-квартала, а покупка винограда с дачи на одном из многочисленных уличных рынков превратилась в милый диалог. Сами базарчики опять же напоминают, что мы хоть и среди многоэтажных домов - но в самом сердце плодородного черноземья. И может из-за этой открытости и лихости каждый человек тут словно преумножен: хотя в нынешнем Волгодонске 168 тыс. жителей, "на глаз" я был дал ему тысяч 250-300.

38.

Улица Кошевого выводит на пустыри так и не состоявшегося парка "Молодёжный" - заложенный в 1981 году, он должен был, раскинувшись на 23 гектар, стать крупнейшим в городе... и всё же меньше атоммашевского цеха №1. Парк в итоге так и не прижился, и там, где могли шуметь листвой аллеи, теперь машины поднимают пыль. Не удались ни аллея Победы, ни даже аллея Крымской весны, заложенные в середине 2010-х, и даже Рождественский собор так и строится с 2001 года, а открыт в нём пока лишь малый храм в подвале:

39.

Дальше сходят на нет и памятники, а за следующим проспектом Мира начинаются отголоски 4-й стройки заложенного в 1979-м завода "Энергомаш". Он мог бы превзойти "Атоммаш" числом рабочих (25 тысяч человек против 21 тысячи) и размером площадки, фактически став его второй очередью: "Атоммаш" в получившейся системе должен был сосредоточиться на изготовлении реакторов, а "Энергомаш" взял бы на себя заготовки для них, как и другое оборудование вроде парогенераторов. Второй его специализацией планировалось сделать оборудование для нефтегазовой промышленности... но стройка буксовала все 1980-е годы. Буксовала в самом прямом смысле слова: сколь идеальна для тяжелого машиностроения была география Волгодонска, столь и фатальна - его геология. В советских описаниях "Атоммаша" с гордостью пишут, что если на КамАЗе или АвтоВАЗе под каждую сваю цехов закладывалось 10-15 кубометров бетона, то здесь аж в полсотни (!) раз больше - 750 кубов. И дело было не только и даже не столько в исключительной капитальности и масштабности цехов, а в том, что весь Волгодонск стоит на лессовых "просадочных грунтах". Такой грунт как бы пышный, под микроскопом напоминающий соты, крошечные полости в которых начинают схлопываться под действие тяжести или воды. Каждая из великих строек здесь превращалась в борьбу логистов с геологами, и вот на "Энергомаше" геологи наконец взяли верх. Фактически работы на заводской площадке не велись с 1981 года, а в 1991 проект был похоронен официально. И лишь "энергомашевские" микрорайоны выросли за проспектом Мира и заселились людьми. В микрорайон В-У между проспектом Мира и Октябрьским шоссе я и направился ближе к закату:

40.