-Рубрики

- Александр домогаров (49)

- Ален Делон (17)

- Валерий Леонтьев (1054)

- Владимир Высоцкий (177)

- Гарик Сукачев (13)

- Животные (332)

- кошечки (181)

- собачки (41)

- Здоровье (378)

- Здоровье, красота (469)

- Знаете ли вы, что... (182)

- Игорь Наджиев (58)

- история (542)

- История семьи и брака (145)

- Кино (514)

- зарубежное кино (32)

- оперетта (9)

- отечестенное кино (192)

- сказки (76)

- фильмы о войне (12)

- Кофе (98)

- Кулинария (645)

- выпечка (94)

- консервирование (14)

- напитки (9)

- рецепты блюд (54)

- советы (22)

- специи (28)

- Легенды и мифы (110)

- Литература (158)

- Любимые актеры и актрисы (1564)

- актеры и актрисы (969)

- музыканты (232)

- Людмила Гурченко (117)

- Музыка (1305)

- авторская (61)

- бард (14)

- блюз (19)

- вальсы (10)

- джаз (17)

- зарубежная классика (162)

- классика (200)

- рок (21)

- романсы (40)

- танго (39)

- шансон (15)

- эпическая музыка (7)

- эстрада (118)

- этнос (1)

- Мультики (102)

- Обо всем по немногу (117)

- разделители (7)

- Поздравления (321)

- Полезности (98)

- Политика (75)

- Поэзия (467)

- Разное (уроки, дневник) (126)

- рамочки (708)

- весенние (28)

- для видео (4)

- для текста (426)

- зимние (55)

- кулинарные (2)

- музыкальные (12)

- новогодние (18)

- новогодняя (5)

- цветочные (39)

- Растения (81)

- сад, огород (35)

- Рукоделие (133)

- вязание (13)

- вязание крючком (9)

- вязание спицами (23)

- Самое интересное (240)

- Санкт-Петербург... (396)

- история, достопримечательность (150)

- Сверхестественное (28)

- Танец (38)

- Театр (170)

- мюзикл (1)

- Художники (39)

- Чай (64)

- Чтобы помнили (1495)

- война (324)

-Музыка

- Елена Ваенга Жираф

- Слушали: 244 Комментарии: 0

- PINK MARTINI . Amado mio

- Слушали: 944 Комментарии: 0

- Bertie Higgins - Casablanca (Музыка которую долго искал)

- Слушали: 158724 Комментарии: 0

- 7 Karlos-Santana-I-love-You-Much

- Слушали: 10591 Комментарии: 0

- Марк Энтони - When I dream at night. Супер- песня!!!

- Слушали: 26696 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Записей: 11618

Комментариев: 2875

Написано: 23497

Тарханы:родные все места |

Блажен, кто верит счастью и любви…

"Сашка"

Тарханы, по-старинному Никольское или Яковлевское,- большое поместье в Пензенской губернии, принадлежавшее бабушке поэта Елизавете Алексеевне Арсеньевой. Недавно были обнаружены документы, которые дают новые сведения о возникновении этого, так тесно связанного с именем Лермонтова села, основанного у истоков небольшой степной речки Милорайки, в местах, где лежат добротные черноземы. В прекрасном стихотворении "Когда волнуется желтеющая нива" звучат воспоминания об этом крае.

Когда волнуется желтеющая нива,

И свежий лес шумит при звуке ветерка,

И прячется в саду малиновая слива

Под тенью сладостной зеленого листка;

Когда, росой обрызганный душистой,

Румяным вечером иль утра в час златой,

Из-под куста мне ландыш серебристый

Приветливо кивает головой;

Когда студеный ключ играет по оврагу

И, погружая мысль в какой-то смутный сон,

Лепечет мне таинственную сагу

Про мирный край, откуда мчится он, -

Тогда смиряется души моей тревога,

Тогда расходятся морщины на челе, -

И счастье я могу постигнуть на земле,

И в небесах я вижу бога...

Тарханы: родные все места

Это стихотворение очень спокойное, умиротворенное. В этом стихотворении Лермонтов обретает гармонию с природой, вглядывается внутрь себя, мятущийся дух поэта успокаивается, мысли его обращаются к миру и добру, душа его отворачивается от сиюминутных невзгод и мирской суеты, приближается к истинным ценностям, к Богу. Автор почти завидует природе, потому что ей не надо прикладывать таких титанических усилий, которые в большинстве своем напрасны, чтобы существовать в абсолютной гармонии. Это неисполнимая мечта Лермонтова.

До настоящего времени считалось, что эти земли были пожалованы Петром I Нарышкину в начале XVIII века. Теперь обнаружено, что это не так. В начале XVIII века они были даны во владение другому лицу. Нарышкины же, как выяснилось, купили село только в 1762 году, о чем свидетельствует купчая,, отыскавшаяся в Центральном государственном архиве древних актов. Населялось село выходцами с Севера.

Сев на земли, выходцы упорно держались своего старинного обычая, языка. Некоторые "сечашные", теперь уже больше старики, по-северному окают, говорят на наречии, которое в науке носит название северно-великорусского. Вот где уже в самую раннюю пору прислушивался Лермонтов к "калашниковскому" языку, заблиставшему позже в его поэме.

В конце XVIII столетия заглазное нарышкинское село перешло от камергера Ивана Александровича Нарышкина в руки Арсеньевых.Недавно же опубликован документ, свидетельствующий о том, как Тарханы перешли к Арсеньевым."Лета тысяща семь сот девяносто четвертого, ноября, в трети на десять день (тринадцатого ноября).- действительный камергер... Иван Александров сын Нарышкин, в роде своем не последний, продал лейб-гвардии Преображенского полку прапорщика Михаилы Васильева сына Арсеньева жене Елизавете Алексеевой дочери недвижимое свое имение... село Никольское, Яковлевское тож".

Вслед за покупкой имения молодые муж и жена Арсеньевы, Михаил Васильевич и Елизавета Алексеевна, происходившая из богатого рода Столыпиных, поселились в нем.Зимой 1814-1815 года в Тарханы въехал обоз уже с другими молодыми супругами - Лермонтовыми: Юрием Петровичем и Марией Михайловной, дочерью Елизаветы Алексеевны. Они привезли с собой родившегося в Москве сына Мишу.

Юрий Петрович Лермонтов (1787—1831) - отец поэта. Избравший по родовой традиции военное поприще, после окончания Первого кадетского корпуса в Петербурге, служил в Кексгольмском пехотном полку, в 1805 - 1808 гг. во время войн с Францией и Швецией был в заграничных походах. В 1811 г. он "...за болезнью уволен от службы капитаном и с мундиром", после чего поселился в Кропотове (Тульская губ., ныне Липецкая обл.) и занялся хозяйством.

После смерти жены в 1817 году Юрий Петрович уехал в Кропотово, оставив маленького Мишеля у Елизаветы Алексеевны. Право безраздельно распоряжаться судьбой внука она закрепила завещанием, в котором объявляла его своим единственным наследником при условии фактически полного отказа зятя участвовать в воспитании сына. Юрий Петрович вынужден был пойти на эту жертву, т.к. не мог обеспечить будущее сына.

Ужасная судьба отца и сына

Жить розно и в разлуке умереть,

И жребий чуждого изгнанника иметь

На родине с названьем гражданина!

Но ты свершил свой подвиг, мой отец,

Постигнут ты желанною кончиной;

Дай бог, чтобы, как твой, спокоен был конец

Мария Михайловна Лермонтова (1795-1817), урожденная Арсеньева – мать М.Ю Лермонтова, единственная дочь Е.А. и М.В. Арсеньевых. Получила домашнее образование. Ее детство прошло в Тарханах, где она продолжала жить и будучи замужней. Юной вышла замуж за Ю.П. Лермонтова.

Автобиографичны слова героя юношеской драмы Лермонтова "Странный человек", посвященные матери: " На ее коленях протекали первые годы моего младенчества, ее имя … было первою моею речью, ее ласки облегчали мои первые болезни". В 1830 г. поэт признавался: "Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что если б услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать". Образ матери, отзвук ее песни прошли через многие произведения Лермонтова (драмы " Menschen und Leideschaften", "Странный человек", поэма"Сашка", стихотворения "Ангел", "Пусть я кого-нибудь люблю…", "Кавказ" и др.).

Мария Михайловна умерла от чахотки в феврале 1817 г. Похоронена в Тарханах.

Елизавета Алексеевна Арсеньева (1773—1845) - бабушка Лермонтова по матери. Принадлежала к богатому и влиятельному роду Столыпиных, известному с XVI века.

Сохранившиеся письма Елизаветы Алексеевны полны трогательных свидетельств ее беспредельной любви к внуку: "...он один свет очей моих, все мое блаженство в нем...". Она не только заботилась о материальных делах Лермонтова, давая ему возможность вести образ жизни, подобающий блестящему гвардейскому офицеру, но была в курсе и его литературных дел. Прочтя очередное сочинение внука, сообщала ему: "Стихи твои, мой друг, я читала, бесподобные, а всего лучше меня утешило, что тут нет нонешной модной неистовой любви, и невестка сказывала, что Афанасию очень понравились стихи твои и очень их хвалил… Да как ты не пишешь, какую ты пиесу сочинил, комедия или трагедия? Уведомь, а коли можно – перешли через почту. Все, что до тебя касается, я неравнодушна…".

Метрические книги из Тарханской церкви.Музей Тарханы

Об очень раннем времени вспоминает С. А. Раевский. Он помнил детскую комнату Лермонтова, с покрытым сукном полом, на котором мальчик любил чертить мелом; помнил, как Миша, только еще учившийся говорить, с удовольствием повторял слова в рифму: "пол - стол", "кошка - окошко".

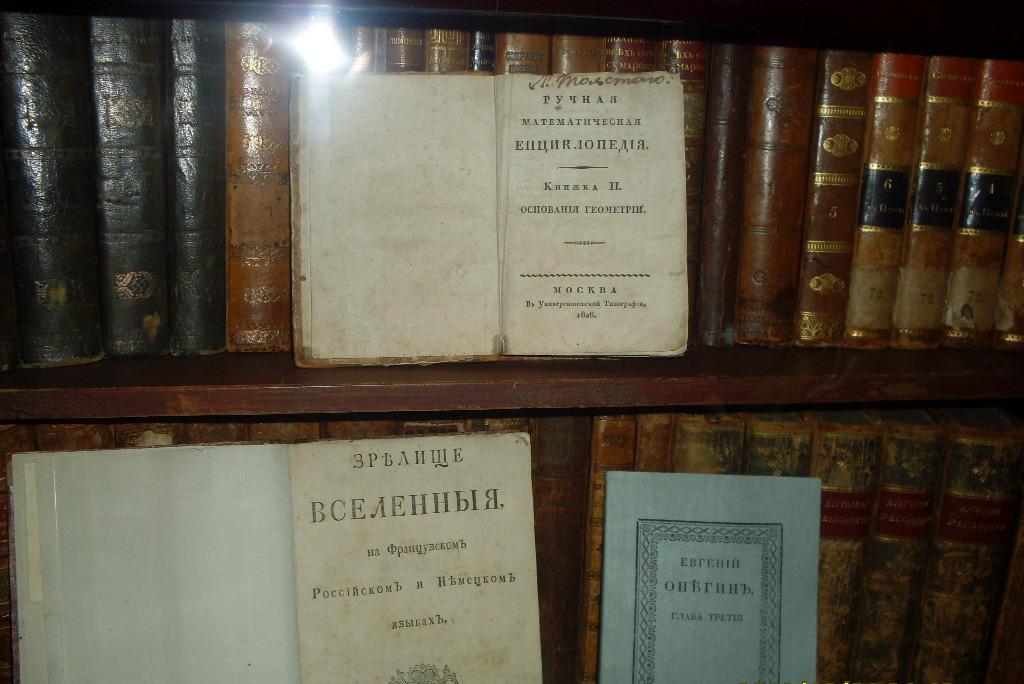

Кабинет Лермонтова

До нашего времени дошло 15 прижизненных портретов Лермонтова. Это немало, если принять во внимание трагическую судьбу поэта – две ссылки на Кавказ, участие в боевых походах и его раннюю гибель. Ни один портрет Лермонтова, взятый отдельно, не дает исчерпывающего представления о внешнем облике, о глубине и многогранности внутреннего мира гениального поэта.

1.Неизвестный художникМ.Ю. Лермонтов в возрасте 6-8 лет.1820-22 гг. Холст, маслоИнститут Русской Литературы РАН. Санкт-Петербург

2.Неизвестный художник.Портрет М.Ю. Лермонтова в возрасте 3-4 лет.1817-18 гг. Холст, масло. 62,0х52,5.Государственный литературный музей. Москва

Ковер из дома Хомутовой

Сумочка Хомутовой.Музей Тарханы

Катание со снеговых гор, ряженые на святках, сопутствовавшие их появлению радость и удивление мальчика, игры, хождения в лес в Семик и на Троицу - вот остальное содержание рассказа Раевского о самой ранней поре лермонтовского детства.

Курительная трубка М.Лермонтова.Музей Тарханы

Классная комната, где гувернер Жан Капэ и учителя занимались с маленьким Лермонтовым и его сверстниками, жившими в усадьбеКогда Мише шел шестой год, вместе с ним приступил к первоначальному учению его двоюродный брат М. А. Пожогин-Отрашкевич. С этого времени он и еще Н. Г. Давыдов, сын владелицы Пачелмы, села, находившегося в той же Пензенской губернии, поселились в арсеньевских Тарханах.

Своего двоюродного брата Пожогин-Отрашкевич вспоминает с добротой и мягкостью, говорит о его прилежании в учении, особенной склонности к рисованию, рассказывает о ранней его болезни, о его нраве. Добрый, обаятельный с товарищами, Лермонтов вместе с тем обнаруживал с самого раннего возраста удивительную настойчивость. Мемуарист рассказывает о детских совместных играх, особенно в войну, о "батарее" в саду (за которой укрепилось название "траншеи"), о яростных сражениях у этой "батареи", верховой езде на маленькой лошади с черкесским седлом. Пожогин-Отрашкевич вспоминает первых учителей: француза Жако, затем также француза Капэ, вызванного из Петербурга и сменившего первого учителя.

Печатка М.Лермонтова.Музей Тарханы

Воспоминания Пожогина-Отрашкевича оканчиваются на осени 1825 года, когда он был увезен в Москву для определения в тамошний кадетский корпус.Подробный рассказ о жизни Лермонтова оставил Аким Павлович Шан-Гирей, троюродный брат Лермонтова, который был моложе поэта на три года. Он приехал в Тарханы осенью 1825 года с Кавказа.

Чернильница.принадлежавшая Лермонтову.Музей Тарханы

Вспоминая Тарханы, Шан-Гирей называет сады, Круглый и Средний ("сад с разрушенной теплицей"), Большой пруд, упоминает о роще, что и сейчас стоит невдалеке от села, где на месте старых дубов поднялась теперь чаща молодых крепких дубков, говорит о Дальнем саде, что в стороне, уже у самых полей.Из зимней жизни Шан-Гирею особенно запомнилась "стенка" на Большом пруду. На льду сходились для кулачного боя стена на стену разбившиеся на две партии местные крестьяне.

Дуб,посаженный М.Лермонтовым

Сердце замирало, когда с плотины смотрели на этот бой.Старинную "потеху", которой предавались тарханские крестьяне, Лермонтов, верно, вспоминал, когда писал "Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова":

Как сходилися, собиралися

Удалые бойцы московские

На Москву-реку, на кулачный бой,

Разгуляться для праздника, потешиться.

Кулачный бой Лермонтов видел не только в детстве, но и в 1836 году. "Стенка" дожила до 1917 года.

На бой друг против друга сходились две стороны Тархан, расположенные на противоположных берегах Большого пруда. Жители указывают, откуда шли "враждебные" партии. Бугор и Овсянка спускались к плотине от "казенного амбара", находившегося неподалеку от сельской церкви. Противоположная сторона Тархан, Яшинка и Ильинка, готовилась к бою на возвышении, откуда дорога спускается к пруду. Сойдясь на плотине и на льду, вызывали друг друга. Так начинался бой.

Большой пруд

Шан-Гирей называет тех, кто окружал Лермонтова в Тарханах: учителя Капэ, о котором мы выше уже упоминали, бывшего офицера наполеоновской гвардии, попавшего в плен и навсегда оставшегося в России; бежавшего из Турции грека, который довольно быстро оставил свою педагогическую деятельность в доме Арсеньевой; добрую старушку немку Христину Осиповну Ремер, мамушку Мишеля; домашнего доктора Левиса.

Церковь Михаила Архангела

К тому, что рассказано Раевским, Пожогиным-Отрашкевичем, Шан-Гиреем, кое-что добавляют свидетельства современников, собранные впоследствии, и рассказы, дожившие до наших дней.Кроме Шан-Гирея, М. Пожогина-Отрашкевича и Давыдова, в Тарханах разновременно жили еще и другие сверстники Лермонтова: Н. Пожогин-Отрашкевич, два брата Юрьевых, Николай и Петр Максютовы и другие.

Все они вместе учились - проходился обычный курс наук, много внимания уделялось языкам; дети предавались свойственным их возрасту забавам и играм; в тарханском доме создавалась видимость семьи и подобие школы. Потерявший мать мальчик, разлученный с отцом, жил повседневно в тесном общении со сверстниками и, на внешний взгляд, был так же беззаботен, как и они.Прожив почти безвыездно в Тарханах до двенадцати лет, Лермонтов еще дважды возвращается туда. Возможно, потому, что его влечет в этот край грустная память о матери.Ни счастья в замужестве, ни покоя и мира в своей короткой жизни не нашла Мария Михайловна Лермонтова.

Он был дитя, когда в тесовый гроб

Его родную с пеньем уложили.

Он помнил, что над нею черный поп

Читал большую книгу, что кадили

И прочее... и что, закрыв весь лоб

Большим платком, отец стоял в молчанье.

И что когда последнее лобзанье

Ему велели матери отдать,

То стал он громко плакать и кричать...

Точно ли это помнил сам Лермонтов о своей матери, или же то, что он написал в поэме "Сашка", дополнили позже рассказы, но ребенок, который плакал и кричал, когда прощался навсегда с матерью,- Лермонтов.И без того слабая здоровьем, Мария Михайловна не выдержала, слегла.И вскоре чахотка сломила ее жизнь. Мать Лермонтова умерла и 1817 году, двадцати одного года.На памятнике над ее могилой изображен сломанный якорь. В. Хохряков, собиравший сведения о Лермонтове в то время, когда еще были живы современники поэта, в одной из тетрадей записал: "Замужняя жизнь Марьи Михайловны Лермонтовой была несчастлива, потому на памятника переломленный якорь".

М.Ю. Лермонтов

Автопортрет

1837 г.

Государственный литературный музей. Москва

Современники долго помнили, как уже больная Мария Михайловна медленно ходила по селу и раздавала больным крестьянам лекарства, О судьбе ее долго ходили в Тарханах разные слухи..После смерти Марии Михайловны между тещей и зятем сейчас же началась тяжелая распря. Оставив сына у бабушки, Юрий Петрович покинул Тарханы.Всего, всех причин и обстоятельств мы не знаем, да, видно, никогда и не узнаем.

Чем была для Лермонтова тарханская пора его жизни, об этом сказал он сам в одном из своих стихотворений. Оно было написано тогда, когда начинался самый драматический период его биографии. Перед текстом стихотворения Лермонтов поставил дату: 1-е Января, придав этому обстоятельству особое значение,Лермонтов на петербургском новогоднем балу. Сюда съехалось высшее общество, знать. Перед ним были те люди, о которых три года назад, в 1837 году, он сказал:

Вы, жадною толпой стоящие у трона,

Свободы, Гения и Славы палачи!

Бал... Пестрая толпа... Маски... Лермонтов вспоминает и пишет. Вот начало этого стихотворения, падающие как приговор в напряженную тишину лермонтовские стихи:

Как часто, пестрою толпою окружен,

Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,

При шуме музыки и пляски,

При диком шепоте затверженных речей,

Мелькают образы бездушные людей,

Приличьем стянутые маски,

Когда касаются холодных рук моих

С небрежной смелостью красавиц городских

Давно бестрепетные руки, -

Наружно погружась в их блеск и суету,

Ласкаю я в душе старинную мечту...

На том балу он столкнулся именно с тем, что так сильно ненавидел: с лицемерием, двуличностью и обманом, как внешним, так и внутренним. И чтобы защититься от этого мира, освободиться от него, Лермонтов "ласкает в душе старинную мечту", "летит" "памятью" в свои родные места, где он чувствует себя спокойно и свободно. Строки о Тарханах наполнены почти ощутимой любовью; Лермонтов описывает природу и обстановку очень нежно, трепетно и с благоговением.

И вижу я себя ребенком, и кругом

Родные все места: высокий барский дом

И сад с разрушенной теплицей;

Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,

А за прудом село дымится - и встают

Вдали туманы над полями.

В аллею темную вхожу я; сквозь кусты

Глядит вечерний луч, и желтые листы

Шумят под робкими шагами.

Тарханы легко узнать в этих строках и сейчас.

Дом ключника

В доме ключника

Войти в стоящий на полугоре усадебный дом, подняться по внутренней деревянной лестнице на второй этаж и через две лермонтовские комнаты выйти на большой балкон - и вот оно, это село, старые Тарханы, современное Лермонтово, дымится в утренний час за прудом, который во влажных осоках, поросший тростником, камышом и рогозом, лег в извилистые берега, дремлет, не отошедший от ночного сна.

Дорожная шкатулка М.Лермонтова.Музей тарханы

Шахматы.Музей Тарханы

Портсигар М.Лермонтова.Музей Тарханы

За плотиной, справа, где глубокий сырой овраг, бочаги и ржанцы, в ту пору, когда порозовеет от утренних лучей вода, снимется пролежавший ночь на травах и влажной земле туман, снимется, разрыхлится, поплывет, цепляясь за кусты и ветлы, низко продымит над полями.Посмотришь в противоположную сторону. За вязами и кленами, отгороженный гривой ставших по гребню сосен, там южный скат горы; к пруду и к дороге он порос яблонями и вишнями. В откос горы уступом вошла вытесанная в грунт ровная площадка. Средний сад - "сад с разрушенной теплицей". Площадка - место этой старой теплицы.

Где прилегающий к дому парк сходит к пруду, там, по спускам, "аллеи темные". В них сумеречно, прохладно. В вечерние зори здесь повиснет рассыпчатая волна янтарного света и станет понемногу гаснуть в лиственных тенях. Осенью на дорожки упадет желтый лист: восковой - клена, пильчатый - вяза, медный - дубовый, и будет лежать, пахнуть горечью, шуметь под шагами.Что же случилось в этих родных местах, где старый дом, спящий пруд, где разрушенная теплица и темная аллея? Почему они так дороги поэту? Оказывается, это не только воспоминания о беззаботном детстве, но и память о первой любви.

И странная тоска теснит уж грудь мою:

Я думаю об ней, я плачу и люблю,

Люблю мечты моей созданье

С глазами, полными лазурного огня,

С улыбкой розовой, как молодого дня

За рощей первое сиянье.

Первую, еще детскую страсть Лермонтов пережил на Кавказе в 1825 году, когда побывал там в возрасте десяти лет. Вернувшись в Тарханы, он подолгу и часто вспоминал свою раннюю любовь.

Автограф матери в альбоме

Рисунок П.Заболотского в альбоме М.Лермонтова

Обо всем, что случилось с ним на Кавказе, Лермонтов рассказал сам в одной из своих записей. Вот строки из нее. "Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду? Мы были большим семейством на водах Кавказских..." "Это была страсть, сильная, хотя ребяческая: это была истинная любовь: с тех пор я еще не любил так". "Горы кавказские для меня священны..." "Белокурые волосы, голубые глаза..."

П.Е. Заболотский

Портрет М.Ю. Лермонтова в ментике лейб-гвардии гусарского полка

Государственная Третьяковская Галерея. Москва

Последний раз Лермонтов приезжал в Тарханы зимой 1836-ого года. Умер он в 1841-ом году в Пятигорске, был застрелен на дуэли. Там его сначала и похоронили, у подножия Машука.

Р.К. Шведе

М.Ю. Лермонтов на смертном одре

1841 г.

Институт Русской Литературы РАН. Санкт-Петербург

В Тарханы прах поэта был перевезен весной 1842- ого года в свинцовом гробу и положен у родного предела, как предсказал ранний грустный стих:

...Я родину люблю

И больше многих: средь ее полей

Есть место, где горесть начал знать;

Есть место, где я буду отдыхать...

Лермонтов понимал, что он не в силах изменить этот мир, но и никогда не сможет с ним примириться, и поэтому он был обречен существовать в непрерывной борьбе с жизнью и с самим собой. Его стихи невероятно грустные и наполненные горечью, и в то же время гениальные, как будто эти откровения ему подсказаны свыше. Дальнейшая судьба Лермонтова была предрешена, потому что он был пророк, а Россия расстреливает своих пророков. Два гения, два пророка - и одинаковая судьба: смерть от пули, пущенной безжалостной рукой:

Часовня-усыпальница над могилами Лермонтова М. Ю. (1814—1841), поэта; его матери Лермонтовой М. М. (1795—1817), деда Арсеньева М. В. (168—1810), бабушки Арсеньевой Е. А. (1773—1845)

Лермонтов покоится в Тарханах и по сей день. Каждый день к его могиле приходит множество людей. Потомки чтят память великого поэта.

Часовня-усыпальница 200 лет со дня рождения поэта

Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы" имеет три экспозиционных комплекса.

В состав первого комплекса входят: бывший барский дом, церковь Марии Египетской, восстановленные людская изба, дом ключника, мельница и дом мельника, заповедный парк, три фруктовых сада, Дубовая роща, пруды, теплица, конюшня, беседки, место детских игр М.Ю. Лермонтова (флора и фауна "Тархан").

Второй комплекс — фамильный некрополь Арсеньевых-Лермонтовых с часовней, где покоится прах М.Ю. Лермонтова; находящаяся рядом с часовней могила отца поэта, сельская церковь Михаила Архангела и сторожка.

Третий комплекс — имение "милой тетеньки" М.А. Шан-Гирей Апалиха, находящееся в трех километрах от Тархан.

Усадьба живет по традициям XIX в.: пасека дает мед (в среднем в год 1200 кг.), сады дают урожай яблок, вишни, сливы, малины; пруды зарыблены; выращиваются все виды овощей (чеснок, капуста, лук, огурцы, помидоры и др.), действующая ветряная мельница перемалывает тарханское зерно, в теплице выращивают цветочные 19 столетия. С 2006 г. организован небольшой лекарственный огород, на котором культивируется более 10 видов лекарственных растений и специй: мята, мелиса, лаванда, ревень, шалфей, анис, чабер, валериана и др. На современной конюшне содержатся: две лошади башкирской породы («Сольда» и «Солист»), русская рысистая, терская, траксненская, арабская и две маленькие верховые лошадки пони шетлендской породы.

Источник: http://lermontov.niv.ru/lermontov/tarhany/rodnye-mesta.htm

http://www.wise-travel.ru/russia/penzenskaia-oblast/otzyv-3156.html

Серия сообщений "Архитектура России":

Часть 1 - Воронцовский дворец

Часть 2 - МАССАНДРОВСКИЙ ДВОРЕЦ

...

Часть 34 - Архитектурный ансамбль музея-заповедника "КИЖИ".Часть 2

Часть 35 - Великие творения архитектора Бартоломео Растрелли

Часть 36 - Тарханы:родные все места

Серия сообщений "Музеи России":

Часть 1 - Зимний дворец -шедевр русского барокко.Часть 1.Архитектура

Часть 2 - Русские исторические усадьбы:Дворянская усадьба графов Строгановых-Марьино

...

Часть 29 - Ювелирный дом Фаберже.Часть 1.Как создавались шедевры

Часть 30 - Зимний дворец-шедевр русского барокко.Часть 2.Интерьеры.

Часть 31 - Тарханы:родные все места

Серия сообщений "Писатели и поэты России.Литература":

Часть 1 - М.Ю.Лермонтов.Интересные факты жизни

Часть 2 - Поэзия моей юности-Ирина Снегова.

...

Часть 26 - «ТЫ КРАСОК СЕБЕ ПОЖЕЛАЛА...» (ЦИКЛ «АРМЕНИЯ»)О.МАНДЕЛЬШТАМ

Часть 27 - Музей-усадьба Державина

Часть 28 - Тарханы:родные все места

| Рубрики: | Поэзия |

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |