Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://habrahabr.ru/rss/new/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://feeds.feedburner.com/xtmb/hh-new-full, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

[Из песочницы] Мой опыт проведения курсов по Java для новых сотрудников |

Мой опыт проведения курсов по Java для новых сотрудников

Сегодня практика ведения курсов перед трудоустройством достаточно распространена во многих компаниях, я и сам когда-то начинал свою карьеру с прохождения обучения, но мне всегда было интересно попробовать себя в качестве преподавателя. И этой весной я узнал, что в нашей компании весной-летом пройдут курсы по итогам которых команды пополнятся бойцами по ряду направлений: Android, Java, Javascript и QA. По предложению руководителя отдела, мне и моим коллегам выпала возможность провести курсы по направлению Java. О деталях этого увлекательного мероприятия я и хотел бы рассказать дорогому Хабру.

Отбор кандидатов

Что требуется от потенциального сотрудника в нашем отделе? В кратце, мы используем достаточно типичный стэк технологий: Java 8, Spring Framework, Hibernate/MyBatis, PostgreSQL. Следовательно необходимо коснуться всех ключевых элементов перечисленных выше, но т.к. уровень соискателей будет невысоким, кому-то возможно впервые придется столкнуться с рядом наименований, поэтому курсы предполагались (так и вышло) достаточно плотными по своему содержанию. Единственно, нам не хотелось затрагивать совсем детские темы вроде типов данных, разъяснения ключевых слов class, interface, циклов, операторов ветвления, поэтому на первом этапе наши кадровые сотрудники организовали дистанционное тестирование с двумя простейшими задачами, которые должны были убедить нас в том, что человек хоть как-то умеет программировать. Заявок на наше направление Java пришло около 150, в основном студенты старших курсов или недавние выпускники. Встречались и совсем экзотические представители вроде 40-летних менеджеров-предпринимателей или студентов из Африки. При проверке вступительных заданий я уделял больше внимания тому, как человек относится к оформлению своей работы, а не к тому, насколько изощренно человек «проходит циклом по массиву». В задачах уровня Hello World разбег для этого не слишком большой и пытаясь выделываться можно встретить от проверяющего недоуменный вопрос «Зачем так сложно?». В общем, кто-то присылал скриншоты из среды разработки, кто-то вставлял куски кода в документ Word, а кто-то, что порадовало, присылал ссылку на github. За сим перейдем ко второму этапу, когда письма счастья с новостью о зачислении разлетелись по своим адресатам.

Программа курсов

Базовые темы мы обозначили как Java Core:

Занятие 1.

Введение. Краткий рассказ об истории языка, немного о работе JVM и кроссплатформенности, принципы ООП (три кита, SOLID, KISS, YAGNI) и инструменты современного Java разработчика (IDE, CI, VCS, багтрекер).

Комментарий: темы достаточно разноплановые, но они, по нашему мнению, дают неплохой «заход в тему». От себя добавлю, что часть про ООП достаточно трудна на первом занятии, но её наличие позволяет в дальнейшем ссылаться на неё при проверке домашних заданий или будущих лекциях.

Занятие 2.

Исключения, потоки ввода-вывода, сериализация.

Комментарий: здесь все темы неплохо дополняют друг друга, можно продемонстрировать закрытие потоков в «классическом стиле» в блоке finally и показать аналог с try-with-resources. Потоки-обёртки вроде DataInputStream и DataOutputStream являются простым и наглядным примером паттерна Декоратор, поэтому здесь появляется возможность для отсылки к первому занятию.

Занятие 3.

Коллекции.

Комментарий: все, кто хоть раз проходил техническое собеседование, знают, что без коллекций не обойтись, т.к. здесь лежит целая кладезь нюансов позволяющая определить уровень знаний специалиста на уровнях Junior-Middle-Senior. Отдельно от внутреннего устройства структур данных рассматриваются такие темы как: классическое сравнение ArrayList vs LinkedList, «ключевые» проблемы HashMap (как можно потерять значение, виды разрешения коллизий), виды итераторов (fast-fail vs fast-safe), спецколлекции вроде EnumSet. Во время лекции часто ссылаюсь на посты tarzan82, очень нравится наглядность и последовательность изложения.

Занятие 4.

Многопоточность.

Комментарий: данное занятие дает основы написания многопоточного кода, знакомит с наиболее популярными проблемами (livelock, deadlock, starvation), а также с условно «нижнеуровневым» (Thread, Runnable) и «верхнеуровневым» параллельным API (java.util.concurrent), с синхронизированными и потокобезопасными коллекциями.

Занятие 5.

Новшества Java 8.

Комментарий: так как на проектах активно используется Stream API, лямбда-выражения и функциональные интерфейсы, то есть необходимость рассказать о нововведениях и современных подходах по обработке данных в тех же коллекциях.

Занятие 6.

Подведение итогов Java Core блока.

Комментарий: в этот блок попадают Generics, Reflection API, Enum и все, что упоминалось, но не обсуждалось подробно на предыдущих занятиях. Формат больше в виде «вопрос-ответ».

Занятия 7 и 8.

Spring Framework и Hibernate.

Комментарий: краткий обзор в стиле Get Started с полезными ссылками и рекомендациями по изучению, особой глубины за 1 занятие достичь здесь не удастся при любом желании. Каждый фреймворк достоен отдельного курса.

Занятия 9-10.

SQL Basic.

Комментарий: в заключительных занятиях рассказываются основы написания SQL запросов, объясняются алгоритмы соединения (hashjoin, merge-sort join, nested loop), как писать запросы более эффективно.

Итог

Желание вести курсы выразили еще двое коллег, поэтому за право вести ту или иную тему мы тянули соломинку. Параллельно лекционным занятиям всем обучающимся выдавалось задание (desktop приложение и веб-приложение на базе Spring). По итогам курсов некоторых ребят мы рекомендовали к собеседованию, так у нас появилось три новых Junior Java Developer, которые успешно вкатываются в проект.

Дабы тема была до конца раскрыта, опишу ряд проблем, с которыми мы столкнулись:

1. Изначально группа насчитывала 18 человек, основное время обучения выпало на июнь, когда у студентов проходит сессия. С одной стороны время не самое лучшее — те, у кого есть проблемы с учебой не смогут уделять должного времени курсам, с другой — дополнительная нагрузка служила естественным фильтром от лентяев. Ведь где гарантия, что после трудоустройства проблемы с учебой не заставят сотрудника так же забивать на работу? Вопрос о времени проведения очень дискуссионный, от меня и других преподавателей это не зависело. Весь курс проходил в режиме 2 занятий в неделю.

2. Проверка домашних заданий проходила по ряду критериев:

- Соответствует ли написанное тому, что есть в задании. При этом свобода реализации оставалась за самим студентом, т.е. описывается необходимый функционал и некоторый набор технологий, который рекомендуется применить. Как и что с чем использовать, студент должен разобраться самостоятельно. Естественно были бонусы за оригинальность.

- Насколько хорошо студент понял объектно-ориентированный подход. Часто начинающие Java разработчики тянут из Pascal/C++ процедурный стиль выражающийся в обилии статических методов, все лишь бы не создавать объект.

- Соответствие Java Code Conventions. Увы, но на первых порах приходится уделять этому много времени, иначе от чтения кода дергаются веки.

- Срок сдачи. Здесь мы были достаточно лояльны, т.к. сами еще недавно были студентами, но тем, кто сдал раньше были преференции.

Студенты присылали задание на почту, далее я или мои коллеги писали небольшое сопроводительное письмо в ответ, в котором сообщали вердикт (принята работа или нет) и давали ряд комментариев по недочетам. Таких итераций на одно задание максимально доходило до 3, каких-то пределов мы не ставили. Было выяснено опытным путем, что даже если вы уделите особое внимание на лекции некоторой распространенной ошибке или покажете best practice, то все равно будет группа людей, которая это пропустит мимо. Таким образом, презентация по лекции становилась удобным справочником, в который можно

3. Если судить по количеству вопросов, то наибольшую трудность вызывали параллельное программирование (максимальное количество) и ООП (минимальное — нет вопросов). С первым все понятно, тема очень глубокая и ей нужно заниматься отдельно. В голову попадает сразу большой объем информации, в которой очень много нюансов, сразу переварить не удается. Со вторым, интереснее, т.к. в большинстве своем принципы объектно-ориентированного программирования выражены в предложениях рекомендательного характера, на простом человеческом языке, без привязки к чему-то конкретному, то, по моему мнению, при первой встрече студенты не относятся к ней слишком серьезно и стараются дождаться материала с листингами кода, где по их мнению есть видимая практическая ценность. Правда как только доходит дело до практики — именно здесь наибольшее количество проблем.

|

Метки: author nzeshka java обучение программированию |

Как я проходил собеседования на позицию Junior .Net Developer |

Как я проходил собеседования на позицию Junior .Net Developer

- Что такое кластеризованный и некластеризованный индекс? Когда какое надо использовать?

- Что такое Join? Чем он отличается от Left Join, Right Join? Inner Join? Outer Join?

- Есть три таблицы: CUSTOMERS (ID, NAME, MANAGER_ID); MANAGERS (ID, NAME); ORDERS (ID, DATE, AMOUNT, CUSTOMER_ID). Написать запрос, который выведет имена Customers и их SalesManagers, которые сделали покупок на общую сумму больше 10000 с 01.01.2013.

- Делаем электронный справочник по книгам. Ищем:А) В каком магазине купить данную книгу.Б) В каких магазинах купить книги этого автора (авторов)В) Кто автор книгиГ) Какие книги написал авторНарисовать БД. Написать запрос Б. (Не забыть учесть, что у одной книжки — может быть несколько авторов)

- Что такое агрегирующие функции? Операторы Group By, Having? Приведите примеры их использования.

- Table «PC» (id, cpu(MHz), memory(Mb), hdd(Gb))1) Тактовые частоты CPU тех компьютеров, у которых объем памяти 3000 Мб. Вывод: id, cpu, memory2) Минимальный объём жесткого диска, установленного в компьютере на складе. Вывод: hdd3) Количество компьютеров с минимальным объемом жесткого диска, доступного на складе. Вывод: count, hdd

- Дана следующая структура базы данных в MS SQL: Departments (Id, Name), Employees(Id, DepartmentId, Name, Salary)Необходимо:• Написать запрос получения имени одного сотрудника, имеющего максимальную зарплату в компании, и название его отдела• Получить список отделов, средняя зарплата в которых больше 1000$

- Ado Net – что за технология? и как и когда она используется?

- Что такое Entity Framework? Какие подходы проектирования БД знаете? Расскажите про Code First.

- Назовите и объясните основные парадигмы ООП.

- Назовите преимущества объектно-ориентированного подхода к программированию перед структурным программированием

- Перечислите недостатки ООП парадигмы.

- Что такое раннее и позднее связывание?

- Перечислите модификаторы доступа и когда они используются?

- Расскажите про SOLID и примеры его использования

- В чем отличие паттерна «Стратегия» от паттерна «Шаблонный метод»?

- Паттерн Адаптер и его применение

- Расскажите про паттерн «Фасад»

- using (SomeClass sc = new SomeClass()){} Что делает данная конструкция?

- int i = 1; Console.WriteLine(«i = {0}», ++i); Что выведет данный код?

- Различие класса и структуры? И что будет если их передать в метод в виде параметров?

- Задача: есть нули и единицы в массиве. Надо для каждого нуля посчитать сколько единиц правее него и вывести сумму таких чисел. Сделать за один проход.

- Различие абстрактного класса и интерфейса? Можно ли отказаться от интерфейсов и использовать только абстрактный класс, ведь мы можем в абстрактном классе просто указать сигнатуры методов?

- Что такое интернирование строк ?

- Расскажите про интерфейс IEnumerable? Зачем он используется?

- Когда мы можем пройтись по собственной коллекции foreach- ом? Что для этого надо сделать и почему? (Рассказать про утиную типизацию)

- Различие между IEnumerable and IQueryable ?

- Как устроен Dictionary внутри? Как борются с коллизиями?

- Есть обычный пользовательский класс. Нужно его использовать как ключ в Dictionary. Что для этого надо поменять (добавить) в классе ?

- Какова алгоритмическая сложность для операций чтения и записи для коллекции Dictionary?

- В чем различие между ключевыми словами «ref» и «out»?

- Расскажите как работает try, catch, finally? Когда вызывается каждый

- Чем отличаются друг от друга классы String и StringBuilder? Зачем нужно такое разделение?

- Какие отличие между значимыми и ссылочными типами? Зачем придумали такое разделение? Нельзя было придумать только либо значимые либо ссылочные?

- В чем отличие использования Finalize и Dispose?

- Что такое управляемый код и CLR? Основные требования к управляемому коду?

- Что такое assembly manifest (манифест сборки)?

- Что такое Boxing и Unboxing?

- В чем суть полиморфизма?

- Чем отличается event от delegate?

- Может ли класс реализовать два интерфейса, у которых объявлены одинаковые методы? Если да, то каким образом?

- Что такое абстрактный класс? В каком случае вы обязаны объявить класс абстрактным?

- В чем разница инкапсуляции и сокрытия?

- Что такое частные и общие сборки?

- Что такое .Net Framework?

- LINQ lazy loading, eager loading в чем разница?

- Можно ли запретить наследование от своего собственного класса?

- Определение паттерна синглтон

- Что такое интеграционные тесты и unit-тесты?

- Что такое MVC, MVVM, WEB API?

- Каким образом можно присвоить значения полям, которые помечены ключевым словом readonly?

- Когда вызывается статический конструктор класса?

- Чем отличаются константы и поля, доступные только для чтения?

- Чем отличаются константы и поля, доступные только для чтения?

- Разница между асинхронностью и параллельностью?

- У вас есть сайт, вы заметили что он долго отвечает, как вы будете искать причину?

- Вы находитесь в пустом поезде. Это даже не поезд, а просто вагоны, они сцеплены друг с другом. Все вагоны внутри одинаковы, двери на выход из вагона закрыты, через окна ничего не видно. Вы можете включать и выключать свет в вагоне, в котором находитесь, можете сходить в соседний вагон, там тоже можно включать или выключать свет. Вам известно, что вагоны стоят на кольце и сами сцеплены в кольцо, первый вагон сцеплен с последним, ходить по кругу можно сколько угодно. В момент начала решения задачи в каких-то вагонах свет уже горит, в каких-то — не горит.Ваша задача при помощи управления светом в вагонах и перемещения по ним узнать сколько в этом кольце вагонов.

- У вас есть 100 монет по одному рублю. Они все лежат на столе. У вас также есть два носка. Вам нужно распределить все монеты по 2 носкам, так чтобы в одной из них было в два раза больше монет, чем во второй, при этом

- не разрешается ломать их (они должны остаться целыми)

- надо использовать все 100 монет (прятать нельзя)

- они все одинаковые (по весу, по виду)

- Какие метрики предложены кандидатом и их смысл — аналитическое мышление

- SOLID анализ предложенного решения — навыки проектирования

- Какие шаблоны применены для масштабируемости и расширяемости — архитектурные скилы кандидата. повод при общении затронуть более глубоко вопрос проектирования

- Какие синтаксические конструкции языка применены и какая технология используется — использование сахара и средств упрощения кода

- Написаны ли unit тесты — что и как тестирует, какие фреймворки и стили тестов использует

- Сравнение с когнитивными сервисами — знание трендов применения технологий в реальных проектах

- Время, сложность решения, активность дополнительных вопросов выполнения — заинтересованность к решаемым задача/получению оффера

- metanit.com/sharp. Здесь собран большой материал по C#, А также есть специальный раздел «Вопросы к собеседованию». Рекомендую пока пройти теоретический материал, а потом попробовать тесты. Тесты находятся здесь (https://metanit.com/sharp/interview/).

- www.quizful.net/test. Сайт направлен именно на собеседования по разным направлениям разработки, где вы также сможете найти и C#. Там есть очень много «острых» и хитрых вопросов.

- CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft.NET Framework 4.5 на языке C#. Джефри Рихтер. Эта классическая книга по освоению .Net. Там очень хорошо написано про CLR, про сборки и манифесты. Книга написано на довольно простом языке.

- metanit.com/sql. Здесь довольно хорошо и просто описывается язык запросов SQL.

- www.w3schools.com/sql/default.asp Здесь также можете пройти туториал по SQL. В конце будет тест, который очень легко сдать(опять- таки, это лично субъективное мнение).

- tproger.ru/articles/problems Здесь собраны наиболее интересные логические задачи с ответами.

- ivinsky.livejournal.com/3266.html здесь собраны задачи по C#, которые часто бывают на собеседованиях

- oignatov.blogspot.ru/2015/10/net-developer.html здесь собраны задачи по C#, которые часто бывают на собеседованиях

- jopr.org/blog/detail/voprosy-na-sobesedovanii-po-c здесь собраны задачи по C#, которые часто бывают на собеседованиях

|

Метки: author JosefDzeranov алгоритмы c# .net собеседование вопросы с# net |

Управление фермой Android-устройств. Лекция в Яндексе |

- Тестирование мобильных приложений,

- Разработка под Android,

- Разработка мобильных приложений,

- Блог компании Яндекс

Управление фермой Android-устройств. Лекция в Яндексе

- Тестирование мобильных приложений,

- Разработка под Android,

- Разработка мобильных приложений,

- Блог компании Яндекс

Проблему поддержки множества устройств можно решить с помощью ферм. В докладе объясняется, что это вообще за фермы и как интегрировать их в процесс разработки и тестирования.

— Меня зовут Новиков Павел, я работаю в компании «Новые облачные технологии». Мы работаем над продуктом «Мой офис», делаем Android-версию этого офисного комплекта. Само приложение очень большое. Начну с того, что расскажу, как все устроено в плане архитектуры, чтобы после этого перейти к причине, по которой ферма понадобилась. Вы сможете понять, есть у вас события, когда много кода и внешних зависимостей, или же таких событий нет и нужно ли оно вам. Сможете точнее принять решение о том, что ферма — это классно и нужно. Или нет.

Предыдущий докладчик говорил, что флаттер внутри себя использует SKI. Мы тоже используем, у нас весь натив, все документы полностью рисуются в SKI. Штука очень быстрая, хорошая библиотека.

В центре приложения «Мой Офис Документы» стоит нативное ядро, CORE, которое делается внутри нашей компании, но делается целой командой. Оно написано на чистом С++, чтобы его потом можно было переиспользовать. Переиспользуется оно всеми командами, которые работают над линейкой наших продуктов.

Это десктоп, веб, Android, iOS. Даже Tizen есть, его полноценно и весьма успешно делают.

Самое важное — это что ребята, которые делают CORE, очень тесно завязаны на всех, кто использует этот CORE. Часто происходят ситуации, когда мы просим функционал, который был бы полезен, например, на мобильных клиентах, на iOS, на Android, но на десктопе он не так полезен. Есть такие вещи.

Из этого весьма предсказуемо следует, что иногда появляются баги — вследствие того, что десктоп попросил эту функцию и она внутри себя немного изменила поведение другой функции, которую используют на Android. Это вполне обычная ситуация, и наша задача — побыстрее такие места найти, чтобы помочь ребятам, поработать вместе и побыстрее исправить баги, например, на всех мобильных платформах.

Есть три компонента: нативный CORE, Android-библиотека, в которую этот CORE обернут, и наше Java-приложение. Нативный CORE — чистый С++. Дальше в виде source-кодов он идет в Android-модуль, где сделаны все биндинги для натива, добавлены небольшие прослойки, какая-то логика. Плюс вся отрисовка, которую использует SKI, тоже сделана в этом модуле. Затем модуль как стандартная AR-библиотека вставляется в наше приложение, мы ее используем.

Всякое происходит — могут появляться баги в нативе, в CORE, в биндингах. Тот же unsatisfying link exception, когда неправильно забиндили Java-класс на нативный класс и получили ситуацию, при которой приложение падает во время обращения к нативному методу. И баги у нас в Java-коде.

Самое важное: нам желательно как можно скорее понять, где проблема, чтобы проще было ее решить. Баги, которые вызваны в биндингах, хорошо бы отловить сразу, чтобы они не дошли до UI, ручного тестирования. Это время и довольно простые ошибки, которые несложно найти и исправить.

Чтобы это делать, нужны тесты — самое лучшее, что может быть в данной ситуации. Наша задача — делать код, работающее приложение. Самый простой способ увидеть, что оно работает, — написать для него тесты. Тесты бывают абсолютно разные. Мы пишем все: unit, UI, интеграционные тесты.

Помимо того, что тесты есть, нужно, чтобы они еще запускались. Тесты, которые вы написали, когда разрабатывали приложение, а потом забыли про них и не запускаете, — они лежат, толку от них никакого, а после этого еще код меняется. Прошло два месяца, и мы решили эти тесты запустить, а они даже не собрались. Это неправильно, тесты должны работать постоянно.

Тесты должны регулярно запускаться на CI. Иначе они бессмысленны. Если у вас есть тесты, которые лежат, то у вас нет тестов.

С unit-тестами все довольно просто. Запускаем grlu-тест, таску. Она запускается на CI — все хорошо, прогоняются unit-тесты в вашем приложении, вы видите репорты, отчеты.

Android-тесты запускаются как тесты connect Android, там нужны те же unit-тесты, только они гоняются на девайсах. И тут возникает проблема: UI и интеграционные тесты должны запускаться на реальных устройствах. А CI — не реальное устройство. Можно эту проблему решить несколькими способами.

Например — подключить устройство к серверу CI. Сам я не пробовал, но должно работать, почему нет. У вас есть сервер, он стоит на соседнем столе или под столом, вы к нему подключаете девайсы, девайс с системой их видит, все хорошо, все запускается.

Можно запускать эмулятор на CI. Это довольно рабочий вариант, тот же Jenkins поддерживает плагин, который позволяет запускать эмулятор, но проблема в том, что эмулятор — это, скорее всего, 86-й эмулятор. А если мы говорим про интеграционные тесты, под интеграцией я в нашем случае подразумеваю внешние зависимости, в частности — именно нативный код, потому что у нас очень много нативного кода. И под интеграционными тестами я понимаю тесты, которые проверяют логику «плюсов».

Как итог — сделать это возможно, но не очень удобно. Вариант с подключением устройств напрямую не очень удобный, а эмулятор нам не поможет. Можно использовать древний «армовский», но это так себе идея.

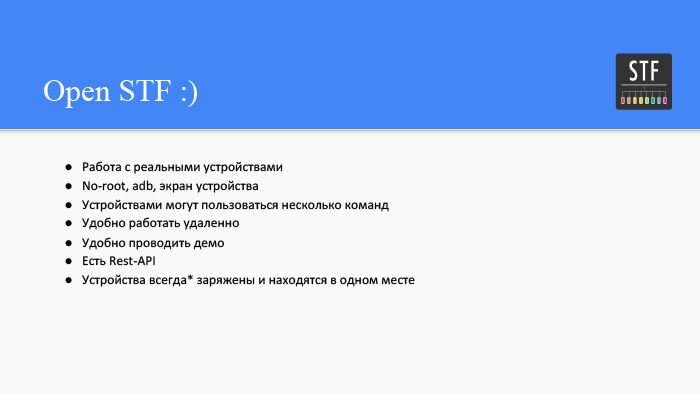

Тут на сцену выходит проект Open STF.

У нас есть много девайсов, давайте их все подключим к одному компьютеру, и научимся ходить на этот компьютер так, чтобы можно было со всеми девайсами работать централизованно.

Выглядит это примерно так. Картинка взята из самого проекта. Список устройств доступен, мы можем подключиться к каждому и работать с ним полноценно. То, что вы видите, — живое устройство, которое подключено к ферме и которым можно полностью управлять через веб-интерфейс, полноценно работать.

Проект Open STF — опенсорсный, и у него есть несколько преимуществ. В первую очередь — работа с реальными устройствами. Как большинство Android-разработчиков, вы понимаете, что ваш код должен проверяться на устройствах. Эмулятор — это хорошо, но есть много вещей, которые нужно проверять на реальных устройствах: тот же натив, работа с SSL. Там много вещей, поведение которых может отличаться. Ферма эту проблему решает.

Что приятно, для работы с этой фермой вам не нужен root на девайсах. Вы просто подключаете девайс к ферме, и он доступен для работы.

Это удобный дебаг. Вам ничто не мешает подключиться по DB к устройству, видимому в сети по простому IP, работать с ним как с устройством, которое будто бы подключено к вашему рабочему компьютеру. Экран устройства вы всегда видите, можете с ним взаимодействовать — только не пальцем, а мышкой.

Устройством могут пользоваться несколько команд. В нашем случае это интересный кейс. У нас обширный парк девайсов в компании и несколько команд, которые с ними работают. Мы — разработчики, тестировщики, все сидим рядом, и девайсы нам нужны для работы. Вторая команда — автоматизаторы, они сидят на другом этаже, но пишут автоматизированные тесты со своим стеком технологий для всех, в том числе для Android. Они тоже имеют доступ ко всем устройствам в компании. Третья — служба поддержки. Им тоже нужно как можно больше устройств. Когда пишут про проблемы в продукте, им нужно их воспроизводить. Проблемы могут быть разные. Преимущество в том, что они имеют доступ ко всем устройствам компании. Это плюс, на устройствах можно запускать приложения и быстрее оказывать поддержку.

Удобно работать удаленно. Приятное следствие, QA так делают: если кто-то приболел или не может выйти в офис, это не значит, что они не смогут работать. Они заходят на ферму и работают как обычно, как если бы девайс лежал рядом с ними.

Мы работаем по скраму, периодически проводим демо. Мы уже примерно год проводим все демо Android-команд только на ферме. Это действительно удобно, когда надо показать несколько фичей, которые будут сделаны, несколько историй, вывести в трансляцию экраны устройств, показать одну историю, следующую историю про планшет, переключиться на другой девайс и показать планшет. Такой подход экономит время и является более удобным, чем с реальными устройствами.

Есть Rest API, можно подумать про автоматизацию.

Все девайсы в порядке, в одном месте, всегда заряжены. Бывает, что нужно на одном устройстве что-то воспроизвести, а оно валяется фиг пойми где, разряжено… Приятный бонус.

Как и у любого проекта, есть недостатки. Не все устройства поддерживаются. Не смогу назвать точных правил. Бывает, подключаете устройство к ферме и оно не определяется. Такое бывает очень редко, у нас был буквально один или два девайса. 95% всего парка работает отлично. Бывает исключение с какими-то китайцами — не определяется и все. Один девайс на 86-м процессоре, фиг знает почему.

Не очень удобно обновлять. К вопросу об обновлении самого продукта STF: поскольку это open source, обновлением в нашей компании занимается команда девопсов. Это не просто нажать кнопку и обновить. Но нет ничего невозможного. Поскольку речь идет про open source, можно облегчить процесс, проблема не критическая.

Выпускать за пределы внутренней сети нежелательно. У нас эта ферма крутится внутри сети, и желательно в интернет ей не светить, потому что ферма позволяет получать, по сути, полный доступ над девайсом, там нет ограничений, вы просто работаете с устройством — можете удалить все что угодно, добавить все что угодно. Если что-то можно сделать с реальным устройством у вас в руке — это можете сделать и с фермой. Так что лучше оставлять его для внутреннего пользования.

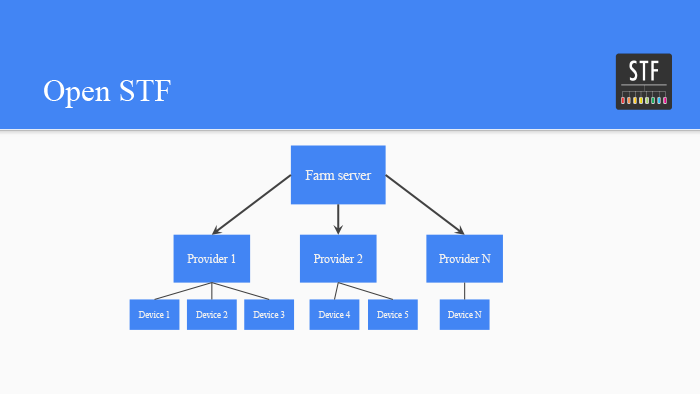

Как это выглядит? Внешне есть сервер, где запущена сама ферма, веб-панель, к которой есть доступ.

Эта веб-панель знает о нодах. Каждая нода — компьютер, к которому подключен девайс. Нод может быть несколько — к вопросу о масштабировании. Сами устройства подключаются не туда, где запущена веб-версия, а к нодам. В нашем случае это выглядит так, что две ноды стоят у нас в команде и еще одна — у саппорта, просто потому что им ближе. Физически не все устройства расположены в одном месте, но все доступны через единый интерфейс, который выглядит вот так.

Ко всем устройствам написано, что это за продукт, какая версия ОС, SDK level, какие архитектуры у этого устройства. И его location — провайдер, о котором я говорил. Тут два провайдера. Это наши устройства и устройства саппорта. Последние мы стараемся не трогать, это их устройства, доступные через единый интерфейс.

Сама ферма расположена на GitHub. Первая ссылка — больше рекламная штука.

Там есть все инструкции, как его поднять, запустить, работать с ним. Описаны все плюсы и минусы, проект довольно хорошо документирован.

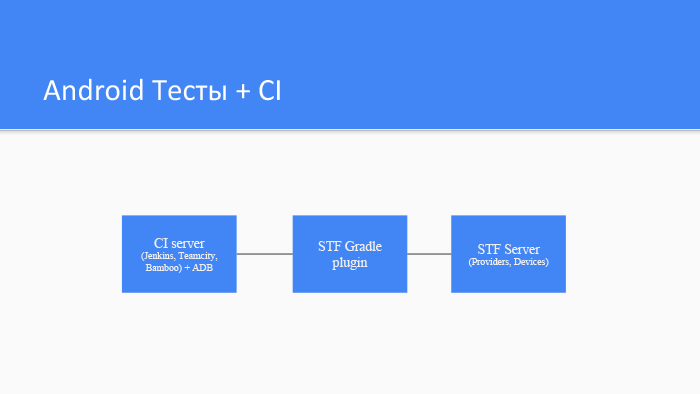

Проблема была в том, что нужно было как-то подружить эти две вещи. Есть тесты и ферма.

CI-сервер — это любой сервис, который вам больше нравится. Мы используем Jenkins, у меня примеры с интерфейсом про Jenkins, но вы ни к чему не привязаны.

У вас есть STF сервер — сам сервер, провайдер, устройства.

Как их объединять? Очевидно, самый простой способ — Gradle-плагин, который позволяет настроить подключение к ферме при запуске тестов.

Что он умеет? Довольно базовые вещи. Он выберет устройства, которые вам нужны для запуска тестов, подключится к ним до запуска и отключится по завершении, потому что нехорошо держать девайсы залоченными.

Что такое нужное устройство? Через плагин вы можете гибко настроить то, какие именно устройства вам нужны. Вы можете отфильтровать их по названию, взять одни Nexus или Samsung, выбрать количество, которое вы хотите отфильтровать. Это может быть один небольшой набор тестов — вы говорите, что хочу на двух девайсах прогнать и убедиться, что ничего не отломалось. Или nightly-прогон сделать, который все девайсы возьмет, проверит, все запустит, все будет отображаться.

Архитектура. Бывает, нужно запускать тесты на определенной архитектуре. Случаи бывают, но это нужно нечасто.

Провайдер полезен для нас, мы обещаем не трогать девайсы нашего саппорта, чтобы ничего им не испортить, не мешать друг другу. Мы можем сказать: не трогай устройства у саппорта.

Еще полезно сортировать по API-уровню. Если вы хотите зачем-нибудь запустить тест на API 21 и выше — это можно.

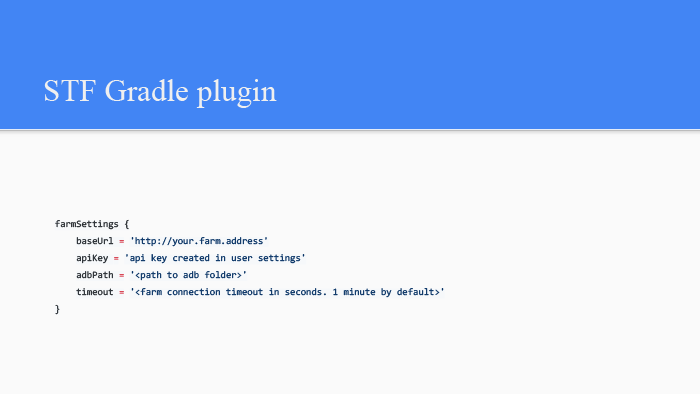

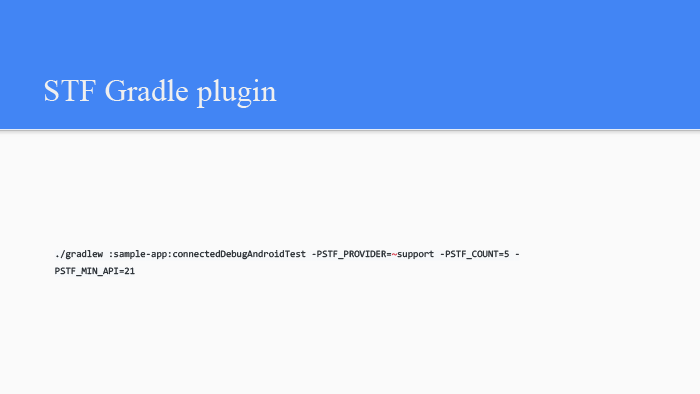

Подключается это довольно просто. Как любой Grandle плагин, он интегрируется через подобный синтаксис. Пишете apply plugin, он появится в доступном.

Сейчас сделан следующий шаг. При запуске нужно привязаться к таске запуска тестов, которая будет запускаться на CI, чтобы плагин работал. Сейчас сделано таким образом. Может, и неудобно, но как есть. Улучшить — не проблема. Главное, что можно привязаться к таске connectToSmartphoneTestFarm. Это основная таска, отвечающая за то, чтобы подключиться к девайсам и отпустить девайсы.

Ну и третье — настройка параметров фермы. baseUrl — путь, где ферма расположена. apiKey — ключ, чтобы подключаться по REST, это настраивается в консоли фермы. adbPath — чтобы выполнялась операция adbConnect ко всем устройствам, которые будут найдены. Timeout — системная настройка, по дефолту стоит минута. Она нужна, чтобы ферма сама отпускала девайсы, если они по каким-то причинам не используются.

Так выглядит запуск тестов с использованием фермы. Мы говорим, что connectedDebugAndroidTest запустит все ваши тесты, и сюда передан параметр о том, чтобы не использовать саппорт. Тильда — в данном случае отрицание. Дальше сказать, что я хочу пять устройств, и чтобы они все были –DK21, то есть Lollypop и выше.

Вот как это выглядит при настройке job внутри Jenkins. Тут эти параметры настраиваются и передаются. Это не часть плагина, job на Jenkins нужно сделать самому. Вы можете не указывать все эти параметры, а сделать одну job, в которой они будут заданы железно. И просто кнопка build, если вам не хочется заморачиваться. Может, мы сделаем так же в дальнейшем.

Как итог — после прогона всех тестов вы видите самый стандартный HTML-репорт запуска GUnit, только с одним аспектом: вы будете видеть, что они запускались на разных устройствах. Вы будете видеть названия всех тестов, что вы пробежали, и поймете, что они запустились на каждом устройстве. Вы даже увидите, сколько они запускаются по времени, чтобы из этого в дальнейшем строить анализ, чтобы искать какую-то регрессию. Тут полет для фантазии — можно продумать тест, который один и тот же код запустит сто раз и померяет это. И вы увидите, как код на 86-м или на ARM работает: быстрее или медленнее. Ферма в этом поможет, чтобы можно было не руками подключать, а в автоматическом режиме.

Сам плагин тоже доступен на GitHub, там простенькая документация, но хоть какая. Подключается просто. Весь фидбек приветствуется. Плагин мы написали для себя. Это единственная причина, почему мы не могли нормально ферму использовать. Наконец смогли, порадуемся этому.

Стоит упомянуть, что Gradle есть не везде по объективным причинам. Например, это может быть Appium. Я упоминал ранее, что у нас есть команда автоматизаторов, которые пишут свои тесты на технологии Appium. Там и не пахло Gradle, но им тоже надо использовать ферму.

Это может быть терминал. Есть ферма, на девайсе произошел какой-то краш, и хорошо бы получить log cut с него, скачать файл, что угодно. Что делать? Либо взять девайс и подключить к себе — но тогда теряется вся магия фермы, — либо использовать какой-то дополнительный клиент.

Разработали тулзу простую, которая делает все то же самое, но работает через терминал. Вы так же можете подключаться к устройствам, отключаться, выводить их в список, подключаться, чтобы они были доступны в adb, и эта команда говорит: нужны пять Nexus, когда их найдешь — подключись ко всем. После выполнения команды у вас будут в adb доступны пять устройств. Можете что хотите делать из терминала, тоже удобно. Главное преимущество — это быстрее, нежели делать руками. И тоже доступно на GitHub.

Чисто технически Gradle-плагин и клиент используют нашу библиотеку STL client вместе. Весь сервер написан на Java, есть дальнейшие планы дописать плагин для студии, чтобы девайсы можно было выбирать прямо из UI студии, когда вы работаете. По собственным ощущениям, последние полгода я устройства руками не трогал. Устройства лежат на ферме, я к ним подключаюсь через веб-интерфейс, подключаюсь к adb, копирую путь на ферме и руками девайс не трогаю — лениво. Просто подключился к другому устройству — работаешь с другим.

Особого дискомфорта при разработке я не ощущаю. Потихоньку замечаю, что в нашей команде другие разработчики примерно так же делают. Единственное, QA брыкаются, говорят — неудобно.

Немного в сторону, но тоже про тесты. Я в основном ферму использую в контексте тестирования. UI-тесты — не интеграционные тесты. Кому-то это может показаться капитанством, но отсюда следуют выводы, что UI-тесты могут зависеть от устройств. Я говорю про экспресс-тесты, которые должны запускаться только на смартфонах, которые тестируют экран на смартфоне. На планшете он не имеет смысла, и наоборот. Есть специфичные тесты для планшета, для таблеток. На смартфоне они либо не должны запускаться, либо должны запускаться в каком-то видоизмененном месте. Если вы запустите, вы получите зафейленный тест, и на выходе будет ложноотрицательное срабатывание, что будет мешать. По идее, тесты должны либо проходить, и все хорошо, либо не проходить по объективным причинам. А если они выглядят так, будто прошли, но прошли по необъективным причинам, — это мешает процессу, теряется информативность.

Задача — разделять их. Это то, с чем мы столкнулись, когда начали интегрировать весь процесс работы с фермой и всю описанную автоматизацию. У нас есть как интеграционный тест, так и UI-тесты.

Есть несколько способов. Самые простые известны. И все рабочие, кому как удобнее.

Можно написать свой test runner, который будет анализировать, например, названия классов. Рабочий вариант вполне. Договаривайтесь, что вы именуете классы, которые заканчиваются на TestIntegration или TestUI. Вполне рабочий вариант — test runner это разруливает.

Можно немного пошаманить с Gradle. Складывать тесты в отдельные папки, настроить в Gradle, чтобы он эти папки видел как папки с кодом. На Stack Overflow есть хорошее описание, но я не пробовал.

Можно использовать вариант с JUnit Suit — классом, который позволяет компоновать тесты. Мы остановились на этом варианте, только потому что он самый простой. У него есть недостатки, но с ним проще всего стартануть — не нужно с Gradle шаманить и писать test runner и переименовывать классы, которые у нас есть.

Выглядит следующим образом. Просто обновляете класс — в нашем случае это IntegrationSuite — и перечисляете классы, которые должны запускаться. Сразу минус: их нужно явно указывать.

Когда вы запускаете таску для теста, надо указать отдельным параметром, что я хочу запускать именно данный suite, чтобы запустился только он. Технически так любой тест можно передать, это удобно. Обычно все тесты запустили, они все прошли. В данном случае их можно фильтровать, если вы не используете синтаксис adb instrumentation frame. Все то, что вы видите в студии, когда нажимаете «запустить тесты». Еще это можно шаблонами делать. В данном случае это нужно указать. Тогда будет запускаться только один набор тестов, и он будет выполнять ту изначальную задачу, которую вы перед ним поставили.

При работе Jenkins запустит набор тестов, и мы сможем узнать, сломалась у нас интеграция или нет. Например, пришла новая версия библиотеки от команды CORE. Команда, которая отвечает за то, чтобы интегрировать ее в наши биндинги, их пишет и выкатывает новую версию их библиотеки, которая в формате AR. И нам нужно как можно более простым способом убедиться, что ничего хотя бы не отломалось. Это уже приятно.

Раньше то, что отломалось, падало вообще сходу, но если какой-то метод плохо забиндился или значение какого-то параметра поменялось, то мы узнавали только в самом конце цикла, когда проводилось ручное тестирование — например, в restore. И тут приходят тестировщики и говорят, что раньше работало одним образом, а сейчас немного по-другому — почему? А мы не знаем. Начинаем разбираться. Сначала виним одних ребят, потом других.

В данном случае это делается гораздо быстрее, автоматически. Все артефакты собрались, на Jenkins запустился весь набор тестов. Он подключается к каждому устройству на ферме, и все — мы знаем, что, по крайней мере, все работает как раньше.

Что можно подытожить? Первое — ферма удобна, когда есть несколько команд. Надо сразу понять, что если вы — один разработчик или работаете над продуктом вдвоем, то вам можно особо не запариваться на эту тему. Если у вас нет внешних зависимостей, если вы делаете простенькое приложение, может, оно вам и не нужно. Разбираться с этим, настраивать… Если вы делаете маленький продукт — скорее всего, у вас нет отдельной команды, ответственной за поддержание инфраструктуры, девопсов. Разруливать самостоятельно тоже можно, но удобнее, когда кто-то делает это за вас.

Если у вас такого нет, может, оно вам и не надо. Вы живете, все с вами хорошо.

Другое дело, если у вас появляются внешние зависимости — например, нативный код, причем тот, который постоянно меняется, развивается и дописывается, или у вас идет работа с какими-нибудь секьюрными вещами типа SSL, свои сертификаты, все такое, UI не проверить. Технически можно запустить тесты GUnity на CI или на машине, но в идеале хотелось бы, чтобы такие вещи гонялись на устройствах.

Тесты полезны. Лютое капитанство: чтобы тесты приносили вам пользу, они должны запускаться и работать с наименьшей болью, чтобы не нужно было руками после какого-то действия брать устройство и подключать руками. Желательно, чтобы оно работало, в идеале само, чтобы можно по job запускать. Либо пусть оно хотя бы работает по нажатию одной кнопки «Проверить». Цель в этом.

Все. Это доступно на GitHub, сама ферма с описаниями — как поднять, как настроить, что поддерживается. Плагины доступны, клиенты-плагины.

Этим продуктом пользуемся не только мы — ребята из 2ГИС активно его используют, написали несколько интересных утилит на Python, что тоже позволяет по REST подключаться и выбирать устройство. Мы эту тулзу раньше использовали, но там все не так хорошо.

Интересная фича, которая легко реализуема. Есть тулза, которая позволяет записывать видео с экрана. Поскольку весь экран гоняется по веб-сокетам, вам ничто не мешает по REST получить веб-сокет, узнать, куда подключиться, и получать все ивенты экрана, работать с ними. Мы для себя это не сделали, в отличие от ребят.

|

|

[recovery mode] Немного о доморощенном |

Немного о доморощенном

С точки зрения фирм, продающих софт организациям, все, что сделано внутри организаций является доморощенным. Т.е. те дома и кухни, в которых софтфирма сочиняет свои

продукты, с их точки зрения не являются домами. А вот рабочие места в организациях являются для них домами. Это понятная и удобная для фирм позиция. Эта позиция фирмоцентрична и абсолютно эгоистична: — «Мы не делаем доморощенных продуктов, мы делаем универсальные продукты для всех. Мы не Кулибины.». Т.е., сидя в своих домах и своих кухнях, софтфирмы лучше любых доморощенных разработчиков знают что нужно ВСЕМ. В то время как доморощенные разработчики знают только то, что нужно конкретной организации. Но вот незадача, многие развитые японские организации используют доморощенные разработки, т.к. там наука и инженерия работает на кухнях самой организации без договорных отношений с организациями, знающими обо всем лучше других. Но этот факт мы как бы игнорируем.

Мы не будем спрашивать, почему японцы соединили науку и инженерию прямо в производственных цехах и офисах. Нас волнует наша прибыль.

Что нужно софтфирме? Ей нужно продать свой универсальный продукт, подсадить на веки вечные покупателя и доить его, как развитые страны доят колонии. Малейшая доработка должна

вызывать большой кипеж, накручивание сроков исполнения и цены, в общем, ничего личного. Что при этом происходит в организациях? Малейшая доработка требует бюджетирования, происходят битвы за выделение средств. Со временем люди выбирают путь наименьшего сопротивления, т.е. пользуются тем что есть и молчат в тряпочку, теряют инициативу, т.к. человек действует только тогда, когда у него есть шанс увидеть воплощение своей маленькой рационализации в действии. И действительно, разве большой софтфирме есть дело до маленькой рационализации маленького человечка?

В результате, до софтфирм не доходит информация о недостатках их систем, у них отсутствует обратная связь и их продукты стареют из-за отсутствия такой информации. Они все больше и больше становятся доморощенными, они все больше и больше вкладываются в рекламу, в промывку мозгов, и совершенствуют свои продукты, в основном, в области рекламы. Кроме того, такая фирма будет все время развивать то, что уже есть, т.к. нельзя выбросить в помойку то, на что были затрачены средства. И выбросит она старье только тогда, когда оно будет очевидно старо и бесполезно. Брэнсон в своей книге писал, как трудно ему было отказаться от производства CD-дисков, хотя уже во всю музыку качали из Интернета. Инерция не в стране, она в мозгах.

Если разработчики в организациях не решают проблемы в лоб ( а так обычно и бывает ), то презрительные возгласы подростков о доморощенности их разработок представляются мне чем-то псевдопонятийным, малоумным, чего не хотелось бы видеть в Айтишниках, людях настоящего и будущего.

|

Метки: author PennyLane хабрахабр api разработка |

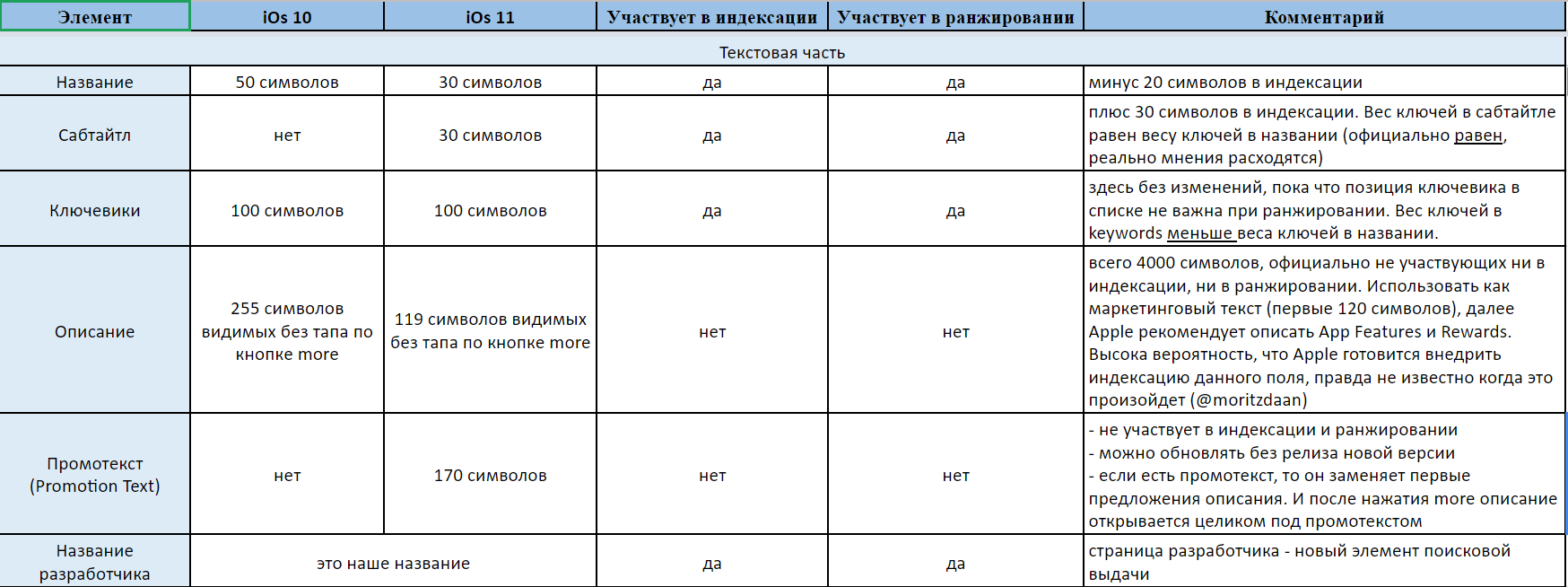

ASO: ранжирование в App Store и Google Play (найди 10 отличий в алгоритмах) |

Читать дальше ->

|

Метки: author belltane аналитика мобильных приложений aso app store google play ranking |

Смарт контракты Ethereum: пишем простой контракт для ICO |

Смарт контракты Ethereum: пишем простой контракт для ICO

Для экономии времени я написал контракт заранее. Давайте разберем его по шагам.

Смартконтракт является программой написанной на языке программирования. В нашем случае на языке Solidity. Для разработки простых контрактов я использую онлайн редактор и компилятор Remix.

Признаком хорошего тона считается начинать любую программу, в т.ч. и смартконтракт, с указания лицензии, на основе которой она распространяется. В нашем случае это GPL. Также можно указать себя в качестве автора контракта, конечно, если вы не пишете контракт для какого-нибудь скамового проекта, где стесняетесь указать себя в качестве автора.

/*

This file is part of the EasyCrowdsale Contract.

The EasyCrowdsale Contract is free software: you can redistribute it and/or

modify it under the terms of the GNU lesser General Public License as published

by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or

(at your option) any later version.

The EasyCrowdsale Contract is distributed in the hope that it will be useful,

but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of

MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the

GNU lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU lesser General Public License

along with the EasyCrowdsale Contract. If not, see /www.gnu.org/licenses/>.

@author Ilya Svirin <i.svirin@prover.io>

*/

Сразу после идет строка, которая указывает, какую версию компиллятора следует использовать. Если этой строки не будет, то смартконтракт не скомпилируется.

pragma solidity ^0.4.0;

Далее идет непосредственно исходный код самого смартконтракта, который я структурировал в виде иерархии контрактов, каждый из которых реализует законченную функциональность. Это упрощает понимание и последующее использование кода в ваших контрактах.

Прежде всего следует понимать, что после загрузки смартконтракта в виртуальную машину Ethereum вы будете взаимодействовать с ним на общих основаниях, как и все остальные пользователи. Логично, что мы, как команда проекта, хотели бы находиться в привилегированных условиях, которые должны как минимум выражаться в том, что контракт должен сформировать именно на командные токены и конечно же отдал именно нам собранный эфир. Для этого контракт должен знать своего владельца и именно за это отвечает контракт «owned».

contract owned {

address public owner;

function owned() payable {

owner = msg.sender;

}

modifier onlyOwner {

require(owner == msg.sender);

_;

}

function changeOwner(address _owner) onlyOwner public {

owner = _owner;

}

}

Контракт «owned» содержит лишь одно публичное поле «owner», значение которого инициализируется в конструкторе значением поля «sender» глобальной структуры «msg», таким образом, изначально владельцем контракта становится тот, кто осуществил его деплой.

Логично предусмотреть возможность смены владельца на случай, если наш private key будет скомпромитирован, для этого предусмотрена функция «changeOwner», которая получает в качестве параметра адрес нового владельца. Следует обратить на модификатор «onlyOwner», который определен внутри этого же смартконтракта. Модификаторы представляют собой очень удобную конструкцию, позволяющую сгруппировать и присвоить название условиям вызова функций смартконтракта. Модификатор «onlyOwner» проверяет, что вызов функции осуществляется с адреса, который сохранен в поле «owner».

Контракт «owned» полностью работоспособен и предельно прост, однако несет в себе одну скрытую угрозу, ведь при вызове функции «changeOwner» мы можем по ошибке указать несуществующий адрес, а значит, потеряем контроль над контрактом. Чтобы исправить этот недостаток, достаточно ввести еще поле, назовем его «candidate», а при вызове функции «changeOwner» будем сохранять новое значение сначала в «candidate», а перемещать его в «owner» будем, как только кандидат подтвердит свое вступление в права, вызвав со своего адресу функцию «confirmOwner».

Следующий в иерархии контракт – «Crowdsale», отвечает непосредственно за сбор средств и выдачу токенов и наследует рассмотренный ранее контракт «owned».

contract Crowdsale is owned {

uint256 public totalSupply;

mapping (address => uint256) public balanceOf;

event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 value);

function Crowdsale() payable owned() {

totalSupply = 21000000;

balanceOf[this] = 20000000;

balanceOf[owner] = totalSupply - balanceOf[this];

Transfer(this, owner, balanceOf[owner]);

}

function () payable {

require(balanceOf[this] > 0);

uint256 tokensPerOneEther = 5000;

uint256 tokens = tokensPerOneEther * msg.value / 1000000000000000000;

if (tokens > balanceOf[this]) {

tokens = balanceOf[this];

uint valueWei = tokens * 1000000000000000000 / tokensPerOneEther;

msg.sender.transfer(msg.value - valueWei);

}

require(tokens > 0);

balanceOf[msg.sender] += tokens;

balanceOf[this] -= tokens;

Transfer(this, msg.sender, tokens);

}

}

Особое внимание следует обратить на следующие элементы контракта:

- Публичное поле «totalSupply», которое должно содержать общее количество токенов, выпущенных смартконтрактом;

- Публичная карта «balanceOf», которое содержит информацию о балансах всех держателей токенов;

- Событие Transfer, которое должно испускаться смартконтрактом при каждой операции перемещения токенов между держателями токенов.

Все эти три элемента объединяет одно, они являются обязательной частью стандарта ERC20, который необходимо соблюдать, чтобы информация о наших токенах корректно отображалась в кошельках пользователей и etherscan.io.

Конструктор смартконтракта «Crowdsale» предельно прост. Прежде всего инициализируется значение поля «totalSupply». Наш контракт выпускает 21 миллион токенов, из которых 20 миллионов сразу будут перемещены на баланс смартконтракта. Будем считать, что токены с адреса смартконтракта как раз и доступны для продажи. Оставшиеся токены, в нашем случае 1 миллион, будут записаны на адрес владельца контракта. Ну и в конце конструктора испускается событие «Transfer», которое помещается в блокчейн и информирует пользователей контракта о том, что с баланса контракта на баланс владельца контракта переведено соответствующее количество токенов. Именно испускание этого события позволит etherscan.io корректно отобразить держателей токенов и их балансы.

Ну и самая главная функция смартконтракта «Crowdsale», так называемая payback функция, которая вызывается каждый раз, когда эфир поступает на адрес нашего смартконтракта. В самом начале осуществляется проверка, что на балансе смартконтракта есть хоть какое-то количество токенов для продажи. Далее устанавливаем фиксированную цену токенов – 5000 штук за 1 эфир. Затем вычисляем, сколько токенов необходимо отправить отправителю эфира. Количество переданных в транзакции средств записано в поле «value» глобальной структуры «msg» и указано оно в «wei», поэтому при определении количества токенов осуществляем перевод «wei» в «ether».

Затем осуществляется проверка того, что на балансе смартконтракта есть достаточное количество токенов для продажи. Если запрошено больше токенов, чем есть у смартконтракта, то будем переводить все оставшиеся токены. Определяем стоимость в «wei» оставшихся токенов и возвращаем отправителю излишне переведенный эфир. Убеждаемся, что количество покупаемых токенов ненулевое, после чего записываем это количество токенов на баланс покупателя и списываем их с баланса смартконтракта. В конце не забываем испустить событие Transfer.

На этом собственно реализация функциональности сбора средств закончена, но теперь нужно сделать наш токен операбельным и реализовать еще некоторые функции стандарта ERC20. Это сделано в контракте «EasyToken», который наследуется от рассмотренного ранее контракта «Crowdsale».

contract EasyToken is Crowdsale {

string public standard = 'Token 0.1';

string public name = 'EasyTokens';

string public symbol = "ETN";

uint8 public decimals = 0;

function EasyToken() payable Crowdsale() {}

function transfer(address _to, uint256 _value) public {

require(balanceOf[msg.sender] >= _value);

balanceOf[msg.sender] -= _value;

balanceOf[_to] += _value;

Transfer(msg.sender, _to, _value);

}

}

Прежде всего определим 4 публичных поля, которые сейчас практически не используются никакими кошельками, но для порядка все же определим их. Здесь укажем полное и сокращенное наименование токена, а также количество дробных знаков. В нашем случае токен является неделимым, т.к. значение поля «decimals» установлено равным 0.

И наконец, единственной функцией смартконтракта «EasyToken», ради которой мы создавали этот контракт, является «transfer», которая также является частью стандарта ERC20 и позволит кошелькам пользователей осуществлять передачу токенов друг другу, переводить их на биржу и выводить их с нее. Реализация функции крайне проста, проверяется достаточность количества токенов на балансе отправителя, после чего баланс отправителя уменьшается, а баланс получателя увеличивается на запрошенное количество токенов. В конце испускается событие «Transfer». Теперь наш токен является операбельным и осталось сделать самое главное – предоставить владельцу контракта возможность вывести собранные эфиры. Это мы сделаем в контракте «EasyCrowdsale».

contract EasyCrowdsale is EasyToken {

function EasyCrowdsale() payable EasyToken() {}

function withdraw() public onlyOwner {

owner.transfer(this.balance);

}

}

Функция «withdraw» имеет модификатор «onlyOwner», т.е. может быть вызвана только владельцем смартконтракта. Единственное, что она делает – переводит весь баланс смартконтракта на адрес владельца смартконтракта.

Несмотря на то, что рассмотренный нами смартконтракт является полностью функционально законченным и работоспособным, использовать его в реальном проекте я бы не рекомендовал. Чрезмерное упрощение логики контракта привело к тому, что такой контракт не обеспечивает защиту интересов инвесторов в должной мере, а именно, не устанавливает срок проведения crowdsale, не устанавливает минимальной границы сбора, не возвращает средства инвесторам в случае недостижения минимальной границы, а также содержит ряд известных уязвимостей на уровне компилятора языка Solidity, например, подвержен так называемой short address attack.

Многие из этих недостатков устранены в смартконтракте нашего проекта PROVER. Контракт PROOF загружен в Ethereum по этому адресу вместе с исходным кодом, с которым можно познакомиться. Можно даже проверить, как работает контракт, отправив на него реальный эфир, у нас как раз сейчас идет Pre-ICO:). На самом деле, мы будем рады, если вы присоединитесь к presale нашего проекта PROVER, который продлится до конца сентября. PROVER – это уникальная технология подтверждения подлинности видеоматериалов на базе блокчейн и видеоаналитики.

Также приглашаю пройти пререгистрацию в еще одном моем проекте — OpenLongevity — проект, выступающий инициатором, организатором и гарантом открытости клинических исследований терапий старения. Мы включим самих пациентов в глобальное движение по поиску и тестированию потенциальных терапий старения, которые, доказав свою эффективность, сразу же станут частью их собственной жизни.

Полезные ссылки:

- Полный код разобранного в данном посте смартконтракта

- Моя видеопрезентация по созданию простого смартконтракта для ICO

- ERC20 Token standard

- Мой проект OpenLongevity — открыта регистрация для участия в Pre-ICO!

- Мой проект PROVER — идет Pre-ICO!!!

|

Метки: author isvirin платежные системы биллинговые системы javascript блокчейн смарт-контракты solidity ethereum |

Мои 5 копеек про Highload Cup 2017 или история 9го места |

Мои 5 копеек про Highload Cup 2017 или история 9го места

Так же постараюсь не повторяться и поделюсь интересными, с моей точки зрения, решениями. Под катом:

- Немного про структуру данных

- Парсинг JSON'а на define'ах

- URI unescape

- UTF decode

- HTTP Server

- Тюнинг сети

и много кода.

Велосипеды

Первую версию я написал на Go, используя net/http и encoding/json. И она легла на 2 000 RPS. После этого net/http был заменён на fasthttp, а encoding/json на easyjson. Такая конфигурация позволила уйти спать на первом месте, но с утра я уже был кажется на третьем. Здесь возникла дилемма: оптимизировать код на Go или сразу писать на C++, чтобы иметь более гибкий инструмент ближе к финалу, когда важны будут наносекунды.

Я выбрал второй вариант, при этом решил использовать только системные библиотеки и написать свой HTTP сервер, который не тратит время на ненужные в данном случае вещи и JSON парсер/сериализатор. Ещё изначально хотелось поиграться с libnuma и SSE 4.2 командами, но до этого не дошло, так как, забегая вперёд, самая долгая операция была write в сокет.

Весь приведённый ниже код не является «production ready», он написан для конкретных тесткейсов конкурса, в нём нет защиты от переполнения, точнее там вообще нет никакой защиты, использовать его в таком виде не безопасно!

Немного про структуру данных

Есть всего 3 таблицы:

В патронах к танку нашлось чуть больше 1 000 000 пользователей, около 800 000 location'ов и чуть больше 10 000 000 визитов.

Сервис должен возвращать элементы из этих таблиц по Id. Первое желание было сложить их в map'ы, но к счастью Id оказались практически без пропусков, поэтому можно саллоцировать непрерывные массивы и хранить элементы там.

Также сервис должен уметь работать с агрегированной информацией, а именно

- возвращать список посещённых пользователем location'ов в отсортированном по дате посещения порядке

- возвращать среднюю оценку для location'а

Чтобы делать это эффективно, нужны индексы.

Для каждого пользователя я завёл поле

std::set, где visitsCmp позволяет хранить id визитов в отсортированном по дате визита порядке. Т.е. при выводе не нужно копировать визиты в отдельный массив и сортировать, а можно сразу выводить в сериализованном виде в буфер. Выглядит он так:struct visitsCmp {

Visit* visits;

bool operator()(const uint32_t &i, const uint32_t &j) const {

if (visits[i].VisitedAt == visits[j].VisitedAt) {

return visits[i].Id < visits[j].Id;

} else {

return visits[i].VisitedAt < visits[j].VisitedAt;

}

}

В случае со средней оценкой location'а, порядок не важен, поэтому для каждого location'а я завёл поле типа

std::unordered_set, в котором содержатся в визиты конкретного location'а.При любом добавлении/изменении визита нужно было не забывать обновлять данные в затрагиваемых индексах. В коде это выглядит так:

bool DB::UpdateVisit(Visit& visit, bool add) {

if (add) {

memcpy(&visits[visit.Id], &visit, sizeof(Visit));

// Добвляем визит в индексы

users[visit.User].visits->insert(visit.Id);

locations[visit.Location].visits->insert(visit.Id);

return true;

}

// Если изменилась дата визита, то надо пересортировать визиты пользователя

if (visit.Fields & Visit::FIELD_VISITED_AT) {

users[visits[visit.Id].User].visits->erase(visit.Id);

visits[visit.Id].VisitedAt = visit.VisitedAt;

users[visits[visit.Id].User].visits->insert(visit.Id);

}

if (visit.Fields & Visit::FIELD_MARK) {

visits[visit.Id].Mark = visit.Mark;

}

// Если изменилась пользователь то надо удалить у старого пользователя из индекса и добавить новому

if (visit.Fields & Visit::FIELD_USER) {

users[visits[visit.Id].User].visits->erase(visit.Id);

users[visit.User].visits->insert(visit.Id);

visits[visit.Id].User = visit.User;

}

// Аналогично, если изменился location

if (visit.Fields & Visit::FIELD_LOCATION) {

locations[visits[visit.Id].Location].visits->erase(visit.Id);

locations[visit.Location].visits->insert(visit.Id);

visits[visit.Id].Location = visit.Location;

}

return true;

}

Вообще среднее количество элементов в индексе 10, максимальное — 150. Так что можно было бы обойтись просто массивом, что повысило бы локальность данных и не сильно замедлило модификацию.

Парсинг JSON'а на define'ах

Те JSON парсеры, которые я нашёл для C/C++, строят дерево при парсинге, а это лишние аллокации, что в highload неприемлемо. Так же есть те, которые складывают данные напрямую в переменные, но в таком случае нельзя узнать, какие поля были в JSON объекте, а это важно, так как при изменении объекта JSON приходит не с полным набором полей, а только с теми, которые надо изменить.

JSON, который должен парсить сервис очень простой, это одноуровневый объект, который содержит только известные поля, внутри строк нет кавычек. JSON для пользователя выглядит так:

{

"id": 1,

"email": "robosen@icloud.com",

"first_name": "Данила",

"last_name": "Стамленский",

"gender": "m",

"birth_date": 345081600

}

Т.е. довольно просто написать для него парсер на мета языке

bool User::UmnarshalJSON(const char* data, int len) {

JSON_SKIP_SPACES()

JSON_START_OBJECT()

while (true) {

JSON_SKIP_SPACES()

// Конец объекта

if (data[0] == '}') {

return true;

// Разделитель полей

} else if (data[0] == ',') {

data++;

continue;

// Поле "id"

} else if (strncmp(data, "\"id\"", 4) == 0) {

data += 4;

JSON_SKIP_SPACES()

JSON_FIELDS_SEPARATOR()

JSON_SKIP_SPACES()

// Прочитать и сохранить значение в поле Id

JSON_LONG(Id)

// Выставить флаг, что поле Id было в JSON

Fields |= FIELD_ID;

// Поле "lastname"

} else if (strncmp(data, "\"last_name\"", 11) == 0) {

data += 11;

JSON_SKIP_SPACES()

JSON_FIELDS_SEPARATOR();

JSON_SKIP_SPACES()

// Прочитать и сохранить значение в поле Id

JSON_STRING(LastName)

// Выставить флаг, что поле LastName было в JSON

Fields |= FIELD_LAST_NAME;

} else if (strncmp(data, "\"first_name\"", 12) == 0) {

data += 12;

JSON_SKIP_SPACES()

JSON_FIELDS_SEPARATOR()

JSON_SKIP_SPACES()

JSON_STRING(FirstName)

Fields |= FIELD_FIRST_NAME;

} else if (strncmp(data, "\"email\"", 7) == 0) {

data += 7;

JSON_SKIP_SPACES()

JSON_FIELDS_SEPARATOR()

JSON_SKIP_SPACES()

JSON_STRING(EMail)

Fields |= FIELD_EMAIL;

} else if (strncmp(data, "\"birth_date\"", 12) == 0) {

data += 12;

JSON_SKIP_SPACES()

JSON_FIELDS_SEPARATOR()

JSON_SKIP_SPACES()

JSON_LONG(BirthDate)

Fields |= FIELD_BIRTH_DATE;

} else if (strncmp(data, "\"gender\"", 8) == 0) {

data += 8;

JSON_SKIP_SPACES()

JSON_FIELDS_SEPARATOR()

JSON_SKIP_SPACES()

JSON_CHAR(Gender)

Fields |= FIELD_GENDER;

} else {

JSON_ERROR(Unknow field)

}

}

return true;

}

Осталось только определить на что заменить команды мета языка и парсер готов:

#define JSON_ERROR(t) fprintf(stderr, "%s (%s:%d)\n", #t, __FILE__, __LINE__); return false;

#define JSON_SKIP_SPACES() data += strspn(data, " \t\r\n")

#define JSON_START_OBJECT() if (data[0] != '{') { \

JSON_ERROR(Need {}) \

} \

data++;

#define JSON_FIELDS_SEPARATOR() if (data[0] != ':') { \

JSON_ERROR(Need :) \

} \

data++;

#define JSON_LONG(field) char *endptr; \

field = strtol(data, &endptr, 10); \

if (data == endptr) { \

JSON_ERROR(Invalid ## field ## value); \

} \

data = endptr;

#define JSON_STRING(field) if (data[0] != '"') {\

JSON_ERROR(Need dquote); \

} \

auto strend = strchr(data+1, '"'); \

if (strend == NULL) { \

JSON_ERROR(Need dquote); \

} \

field = strndup(data+1, strend - data - 1); \

data = strend + 1;

#define JSON_CHAR(field) if (data[0] != '"') {\

JSON_ERROR(Need dquote); \

} \

if (data[2] != '"') {\

JSON_ERROR(Need dquote); \

} \

field = data[1]; \

data += 3;

URI unescape

В получении списка мест, которые посетил пользователь есть фильтр по стране, который может быть в виде URI encoded строки:

/users/1/visits?country=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F. Для декодинга на StackOverflow было найдено замечательное решение, в которое я дописал поддержку замены + на пробел:int percent_decode(char* out, char* in) {

static const char tbl[256] = { -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, -1, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 10,

11, 12, 13, 14, 15, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, -1, -1, -1, -1 };

char c, v1, v2;

if (in != NULL) {

while ((c = *in++) != '\0') {

switch (c) {

case '%':

if (!(v1 = *in++) || (v1 = tbl[(unsigned char) v1]) < 0

|| !(v2 = *in++)

|| (v2 = tbl[(unsigned char) v2]) < 0) {

return -1;

}

c = (v1 << 4) | v2;

break;

case '+':

c = ' ';

break;

}

*out++ = c;

}

}

*out = '\0';

return 0;

}

UTF decode

Строки в JSON объектах могут быть вида

"\u0420\u043E\u0441\u0441\u0438\u044F". В общем случае это не страшно, но у нас есть сравнение со страной, поэтому одно поле нужно уметь декодировать. За основу я взял percent_decode, только в случае с Unicode не достаточно превратить \u0420 в 2 байта 0x0420, этому числу надо поставить в соответствие UTF символ. К счастью у нас только символы кириллицы и пробелы, поэтому если посмотреть на таблицу, то можно заметить, что есть всего один разрыв последовательностей между буквами «п» и «р», так что для преобразования можно использовать смещение:void utf_decode(char* in) {

static const char tbl[256] = { -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, -1, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 10,

11, 12, 13, 14, 15, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,

-1, -1, -1, -1, -1 };

char *out = in;

while (in[0] != 0) {

if (in[0] == '\' && in[1] == 'u') {

uint16_t u = tbl[in[2]] << 12 | tbl[in[3]] << 8 | tbl[in[4]] << 4 | tbl[in[5]];

// Все ASCII символы оставляем как есть

if (u < 255) {

out[0] = u;

out++;

} else {

uint16_t w;

// < 'р'

if (u >= 0x0410 && u <= 0x043f) {

w = u - 0x0410 + 0xd090;

// >= 'р'

} else {

w = u - 0x0440 + 0xd180;

}

out[0] = w >> 8;

out[1] = w;

out += 2;

}

in += 6;

} else {

out[0] = in[0];

in++;

out++;

}

}

out[0] = 0;

}

HTTP Server

Парсер

Из HTTP запроса нужно достать метод (GET/POST), query (path + parameters) и в случае POST запроса тело. Парсить и хранить заголовки нет смысла, за исключением заголовка Content-Lentgth для POST запросов, но как оказалось позже и это не надо, так как все запросы вмещаются в один read. В итоге получился вот такой парсер:

...

auto body = inBuf.Data;

const char *cendptr;

char *endptr;

while (true) {

switch (state) {

case METHOD:

body += strspn(body, " \r\n");

if (strncmp(body, "GET ", 4) == 0) {

method = GET;

body += 4;

} else if (strncmp(body, "POST ", 5) == 0) {

body += 5;

method = POST;

} else {

state = DONE;

WriteBadRequest();

return;

}

body += strspn(body, " ");

cendptr = strchr(body, ' ');

if (cendptr == NULL) {

WriteBadRequest();

return;

}

strncpy(path.End, body, cendptr - body);

path.AddLen(cendptr - body);

cendptr = strchr(cendptr + 1, '\n');

if (cendptr == NULL) {

WriteBadRequest();

return;

}

state = HEADER;

body = (char*) cendptr + 1;

break;

case HEADER:

cendptr = strchr(body, '\n');

if (cendptr == NULL) {

WriteBadRequest();

return;

}

if (cendptr - body < 2) {

if (method == GET) {

doRequest();

return;

}

state = BODY;

}

body = (char*) cendptr + 1;

case BODY:

requst_body = body;

doRequest();

return;

}

...

Routing

Хендлеров совсем мало, поэтому просто switch по методу, а внутри поиск префикса простым сравнением:

...

switch (method) {

case GET:

if (strncmp(path.Data, "/users", 6) == 0) {

handlerGetUser();

} else if (strncmp(path.Data, "/locations", 10) == 0) {

handlerGetLocation();

} else if (strncmp(path.Data, "/visits", 7) == 0) {

handlerGetVisit();

} else {

WriteNotFound();

}

break;

case POST:

if (strncmp(path.Data, "/users", 6) == 0) {

handlerPostUser();

} else if (strncmp(path.Data, "/locations", 10) == 0) {

handlerPostLocation();

} else if (strncmp(path.Data, "/visits", 7) == 0) {

handlerPostVisit();

} else {

WriteNotFound();

}

break;

default:

WriteBadRequest();

}

...

Keep-Alive

Яндекс.Танк не обращает внимание на заголовок «Connection» в патронах, а смотрит только на этот заголовок в ответе от сервера. Поэтому не нужно рвать соединение, а нужно работать в режиме Keep-Alive всегда.

Работа с сетью

Для реализации асинхронного взаимодействия естественно был выбран epoll. Я знаю 3 популярных варианта работы с epoll в многопоточном приложении:

- N потоков имеют общий epoll + 1 поток ждёт accept в блокирующем режиме и регистрирует клиентские сокеты в epoll

- N потоков имеют N epoll'ов + 1 поток ждёт accept в блокирующем режиме и регистрирует клиентские сокеты в epoll'ах, допустим используя RoundRobin.

- Каждый поток имеет свой epoll, в котором зарегистрирован серверный сокет, находящийся в неблокирующем состоянии и клиентские сокеты, которое этот поток захватил.

Я сравнивал 2 и 3 варианты и на локальных тестах третий вариант немного выиграл, выглядит он так:

void Worker::Run() {

int efd = epoll_create1(0);

if (efd == -1) {

FATAL("epoll_create1");

}

connPool = new ConnectionsPool(db);

// Регистрируем серверный сокет в epoll

auto srvConn = new Connection(sfd, defaultDb);

struct epoll_event event;

event.data.ptr = srvConn;

event.events = EPOLLIN;

if (epoll_ctl(efd, EPOLL_CTL_ADD, sfd, &event) == -1) {

perror("epoll_ctl");

abort();

}

struct epoll_event *events;

events = (epoll_event*) calloc(MAXEVENTS, sizeof event);

while (true) {

auto n = epoll_wait()(efd, events, MAXEVENTS, -1);

for (auto i = 0; i < n; i++) {

auto conn = (Connection*) events[i].data.ptr;

if ((events[i].events & EPOLLERR) || (events[i].events & EPOLLHUP)

|| (!(events[i].events & EPOLLIN))) {

/* An error has occured on this fd, or the socket is not

ready for reading (why were we notified then?) */

fprintf(stderr, "epoll error\n");

close(conn->fd);

if (conn != srvConn) {

connPool->PutConnection(conn);

}

continue;

// Если событие пришло для серверного сокета, то нужно сделать accept

} else if (conn == srvConn) {

/* We have a notification on the listening socket, which

means one or more incoming connections. */

struct sockaddr in_addr;

socklen_t in_len;

in_len = sizeof in_addr;

int infd = accept4(sfd, &in_addr, &in_len, SOCK_NONBLOCK);

if (infd == -1) {

if ((errno == EAGAIN) || (errno == EWOULDBLOCK)) {

continue;

} else {

perror("accept");

continue;;

}

}

int val = true;

if (setsockopt(infd, IPPROTO_TCP, TCP_NODELAY, &val,

sizeof(val)) == -1) {

perror("TCP_NODELAY");

}

event.data.ptr = connPool->GetConnection(infd);

event.events = EPOLLIN | EPOLLET;

if (epoll_ctl(efd, EPOLL_CTL_ADD, infd, &event) == -1) {

perror("epoll_ctl");

abort();

}

continue;

// Событие для клиентского сокета, надо подготовить и отправить ответ

} else {

bool done = false;

bool closeFd = false;

while (true) {

ssize_t count;

count = read(conn->fd, conn->inBuf.Data, conn->inBuf.Capacity);

conn->inBuf.AddLen(count);

if (count == -1) {

/* If errno == EAGAIN, that means we have read all

data. So go back to the main loop. */

if (errno != EAGAIN) {

perror("read");

done = true;

} else {

continue;

}

break;

} else if (count == 0) {

/* End of file. The remote has closed the connection. */

done = true;

closeFd = true;

break;

}

if (!done) {

done = conn->ProcessEvent();

break;

}

}

if (done) {

if (closeFd) {

close(conn->fd);

connPool->PutConnection(conn);

} else {

conn->Reset(conn->fd);

}

}

}

}

}

}

Уже после закрытия приёма решений я решил отказаться от epoll и сделать классическую префорк модель, только с 1 500 потоков (Я.Танк открывал 1000+ соединений). По умолчанию каждый поток резервирует 8MB под стек, что даёт 1 500 * 8MB = 11,7GB. А по условиям конкурса приложению выделяется 4GB RAM. Но к счастью размер стека можно уменьшить с помощью функции

pthread_attr_setstacksize. Минимальный размер стека — 16KB. Т.к. внутри потоков у меня ничего большого в стек не кладётся я выбрал размер стека 32KB: pthread_attr_t attr;

pthread_attr_init(&attr);

if (pthread_attr_setstacksize(&attr, 32 * 1024) != 0) {

perror("pthread_attr_setstacksize");

}

pthread_create(&thr, &attr, &runInThread, (void*) this);

Теперь потоки занимают 1 500 * 32KB = 47MB.

На локальных тестах такое решение показало результаты чуть хуже чем epoll.

Тюнинг сети

Для профайлинга я использовал gperftools, который показал, что самая долгая операция была

std::to_string. Это было довольно быстро исправлено, но теперь основное время было в операциях epoll_wait, write и writev. На первое я не обратил внимания, что, возможно, стоило попадания в призёры, а что делать с write начал изучать, попутно находя ускорения для acceptTCP_NODELAY

По умолчанию ядро для оптимизации сети склеивает маленькие кусочки данных в один пакет (алгоритм Нейгла), что в данном случае только мешает нам, так сервис всегда отправляет маленькие пакеты и их отправить надо как можно быстрее. Так что отключаем его:

int val = 1;

if (setsockopt(sfd, IPPROTO_TCP, TCP_NODELAY, &val, sizeof(val)) == -1) {

perror("TCP_NODELAY");

}

TCP_DEFER_ACCEPT

Данная опция позволяет отправлять ответ не дожидаясь ACK'а от клиента при TCP handshake'е:

int val = 1;

if (setsockopt(sfd, IPPROTO_TCP, TCP_DEFER_ACCEPT, &val, sizeof(val)) == -1) {

perror("TCP_DEFER_ACCEPT");

}

TCP_QUICKACK

На всякий случай выставил и эту опцию, хотя до конца не понимаю принцип её работы:

int val = 1;

if (setsockopt(sfd, IPPROTO_TCP, TCP_QUICKACK, &val, sizeof(val)) == -1) {

perror("TCP_QUICKACK");

}

SO_SNDBUF и SO_RCVBUF

Размеры буферов тоже влияют на скорость передачи сети. По умолчанию используется около 16KB. Без изменения настроек ядра их можно увеличить до примерно 400KB, хотя попросить можно любой размер:

int sndsize = 2 * 1024 * 1024;

if (setsockopt(sfd, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF, &sndsize, (int) sizeof(sndsize)) == -1) {

perror("SO_SNDBUF");

}

if (setsockopt(sfd, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, &sndsize, (int) sizeof(sndsize)) == -1) {

perror("SO_RCVBUF");

}

При таком размере появились битые пакеты и таймауты.

accept4

Обычно используется функция

accept для получения клиентского сокета и 2 вызова fcntl для выставления флага fcntl. Вместо 3 системных вызова нужно использовать accept4, которая позволяет сделать тоже самое передав последним аргументом флаг SOCK_NONBLOCK за 1 системный вызов: int infd = accept4(sfd, &in_addr, &in_len, SOCK_NONBLOCK);

aio

Ещё 1 способ работать с IO асинхронно. В aio есть функция

lio_listio, позволяющая объединить в 1 системный вызов несколько write/read, что должно уменьшить задержки на переключение в пространство ядра.Идея была в простая, так как в epoll приходит несколько событий одновременно, то можно подготовить ответы для всех клиентов и отправить одновременно. К сожалению улучшений не принесло, пришлось отказаться.

epoll_wait(...., -1) -> epoll_wait(...., 0)

Как оказалось это была ключевая особенность, которая позволяла уменьшить количество штрафа на примерно 30 секунд, но, к сожалению, об этом я узнал слишком поздно.

Postscriptum

Спасибо организаторам за конкурс, хоть всё проходило не очень гладко. Было очень увлекательно и познавательно.

|

Метки: author svistunov ненормальное программирование высокая производительность c++ |

[Из песочницы] По следам кибер детектива |

По следам кибер детектива

Всем хабровчанам привет!