Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://habrahabr.ru/rss/new/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://feeds.feedburner.com/xtmb/hh-new-full, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

В разрезе: новостной агрегатор на Android с бэкендом. Система контроля версий |

Когда я выделил необходимое время для написания статьи об опыте использования системы контроля версий, я переговорил с несколькими людьми занимающимися разработкой (новичками и профессионалами) о системах контроля версий – плюсы и минусы использования, особенности их систем, сценарии использования. Разговор всегда начинался примерно одинаково: каждый считал, что может ответить на все мои вопросы и поделиться своим опытом, однако заканчивался разговор по-разному: кто-то прямо говорил, что в тонкостях не специалист, кто-то говорил, что это мне не понадобится – отсюда можно сделать вывод, что системы контроля версий не настолько простой инструмент совместной работы как многие о нём думают.

Вопрос применения системы контроля версий для создаваемого кода и артефактов при работе в одиночку открыт. В связи с этим предлагаю сыграть в игру – я буду писать ситуации, при которых использование системы контроля версий мне помогло и убедило меня в необходимости её использования, а Вы будете писать — как можно решить эту задачу без неё(если желающих не найдётся – я пойму):

- подключение дополнительных членов команды к проекту и начало работ с единым репозиторем – при использовании системы контроля версий уже отработаны вопросы: какое хранилище, какие средства для работы с ним, как структурирован проект по репозиториям, как осуществляется именование веток и тэг. При отсутствии – придётся всё эти вопросы прорабатывать с начала и тратить на это время;

- просмотр изменений (иногда просто для понятия как сильно изменился класс за последнее время);

- оценка своей собственной продуктивности в количестве строк кода (субъективный показатель, но для меня иногда и он важен);

- защита от случайного удаления файлов или внесение нежелательных результатов и возможность возврата всего к предыдущему состоянию;

- проверка работы алгоритма с созданием отдельной ветки (в рамках которой меняются не только пара классов, а и конфигурационные файлы) и необходимость возврата к предыдущему варианту (в случае если надежды не оправдались);

- необходимость временного представления доступа на чтение к актуальной версии исходных текстов;

- дополнительные сценарии, которые редки для разработчика-одиночки и обязательны для группы или фирмы:

- системы интеграционного тестирования, которые запускают тесты после обнаружения коммита в основной или специализированной ветке;

- системы постоянной доставки обновлений, который так же запускают свою работу после обнаружения необходимых изменений в ветка для развёртывания;

- иерархические системы внедрения кода в основные ветки, при которых подготовленные изменения проверяются более опытными или специально предназначенным специалистами по своим критериям (безопасность, простота, следование стандартам и прочее-прочее…) – хороший пример описания подобных подходов представлен тут (Распределённые рабочие процессы).

Небольшое отступление от очевидных вещей:

После некоторого времени работы в качестве программиста приходит понимание, что результат работы современного разработчика (особенно в модном ныне направлении DevOps) это не только исходники программы, но так же данные для тестирования, настройки стендов тестирования, скрипты развёртывания стендов, документация и прочее, что позволяет не только получить исполняемый код, но и сконфигурировать необходимую среду для его исполнения, а так же сформировать документацию для разработки и эксплуатации проекта другими участниками. Так, что если в процессе работы используются какие-то общие для всех настройки, скрипты и данные, которые должны разделяться всему участниками проекта – подходящее место для их хранения и способ контроля их своевременной актуализации – система контроля версий.

Все задачи, которые передо мной стояли, и которые я мог себе вообразить в ближайшее время решались mainstream’овскийм решением – git и соответствующим хостингом для него — GitHub.

Интересные ссылки про git:

Книга ;

видео от Yandex.

Выбор GitHub для меня был обусловлен следующими критериями:

- Приемлемыми ценами для хостинга приватных репозиторев;

- Возможность просмотра статистики работы (ссылка);

- Возможностью ведения wiki по проекту/модулю проекта;

- Приличным интерфейсом для работы с репозиториями и коммитами;

- Наличием уже некоторого кол-ва репозиториев, созданных при прохождении курсов на Coursera.

В качестве клиента мною используется обычный SmartGit и клиент командной строки (знание его в некоторые моменты просто обязательно).

Для тех, кому всё это кажется элементарными и очевидными вопросами я оставил пару вещей, аналога которых я не нашёл для других систем контроля версий и других git-хостингов:

- Git submodules – Подмодули позволяют содержать один Git-репозиторий как подкаталог другого Git-репозитория. Это даёт возможность клонировать ещё один репозиторий внутрь проекта, храня коммиты для этого репозитория отдельно.

- GitHub’s Deploy Keys – позволяют получать доступ к репозиторию на чтение / запись с помощью ssh-ключей, при этом каждому можно выдавать свой ключ и как результат — доступ отозвать по собственному желанию (просто-напросто убрав соответствующий закрытый ключ). В моём случае данный функционал используется для системы последовательной интеграции для получения необходимого доступа к репозиторию соответствующего модуля. Описание функционала так же доступно тут (blog.niyakiy.com).

|

Метки: author fedor_malyshkin программирование github git vcs smartgit |

В разрезе: новостной агрегатор на Android с бэкендом. Вводная часть, идея, технологии |

Время шло, а вместе с ним приходило понимание, что дальнейшая работа в рамках только текущей должности не только сузит мой кругозор, но и лишит каких-либо конкурентных возможностей на рынке труда. Сторонние подработки в качестве программиста не давали необходимого системного подхода.

В связи с этим было принято решение об изучении новых технологий в области разработки на базе небольшого домашнего проекта (вычитываемые из книг и интернета знания без опыта применения улетучивались очень и очень быстро). Необходимые знания были, время выделить для своего развития я мог всегда.

В качестве проекта была выбрана идея реализации новостного агрегатора (с клиентом на Android) и его серверной стороны для сбора, обработки, хранения и представления данных.

Дальнейшее повествование будет не том, как я за 2 дня сделал клиента, а о том, как я в виде основателя, архитектора, разработчика и дизайнера своего маленького стартапа пытался (и на момент написания этих слов до сих пор пытаюсь) создать продукт с использованием современных средств:

- системой контроля версий;

- системой сборки;

- системой последовательной интеграции;

- интегрированными средами разработки для Java и Android;

- системой хранения готовых артефактов;

- библиотекой обхода интернет-сайтов на Java;

- системой контроля конфигураций;

- системой мониторинга;

- системой контейнерной виртуализации;

- системой визуализации данных от систем мониторинга;

- нереляционной системой хранения данных;

- распределённой поисковой системой;

- распределённой системой обработки сообщений;

- системой анализа на естественном языке;

- вероятностными тематическими моделями, работающими в распределённых системах;

- библиотеками для разработки Android приложений.

Из перечисленных средств/технологий становится понятно, что основной целью является не конечный продукт, а сам процесс его создания и изучения технологий и средств разработки/сопровождения/мониторинга, которые могут позволить работать с проектом необходимому количеству лиц и следить за состоянием вашего чада.

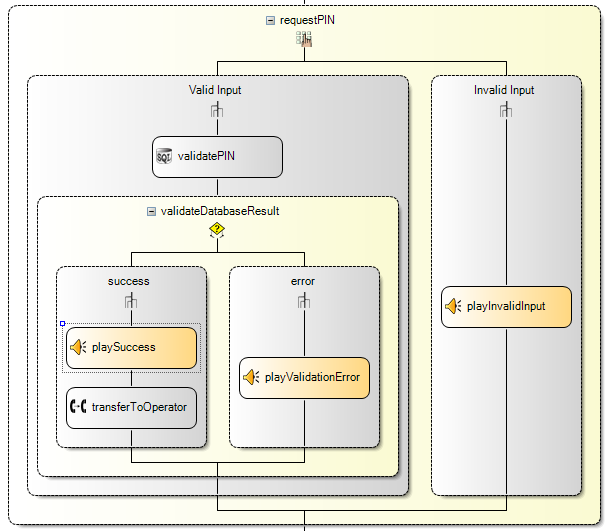

Схематически компоненты проекта можно представить так:

Кто-то может сказать, что это излишне усложненная архитектура для простого новостного агрегатора и что такой простой функционал можно реализовать вообще без серверной части. Возможно так оно и есть, но для меня это всё же проект для изучения технологий – в данном случае результат вторичен (по крайней мере пока в нём не завелся первый пользователь).

Дальнейшие посты будут посвящены каждой теме (или сразу нескольким темам) из указанных и будут содержать интересные ссылки, будут описывать особенности их применения в моём проекте.

Возможно, кому-то они покажутся не серьёзными и будут повторять решения, которые давно используются в их работе, а для кого-то они будут источником идей для применения в своей работе/ проекте.

|

Метки: author fedor_malyshkin разработка под android программирование java android |

Что нужно знать владельцам сайтов, чтобы не потерять свой бизнес? |

Деятельность бизнеса в интернете все более плотно регулируется со стороны государства. Например, с 1 июля 2017 года увеличились штрафы за незаконную обработку персональных данных на сайте и введен новый порядок применения ККТ.

Мы составили чек-лист по каждому из «болезненных» вопросов бизнеса в интернете: что нужно помнить при регистрации хостинга, домена, покупке прав на сайт? Как соблюдать права интеллектуальной собственности в сети Интернет? Что делать, если с вашего сайта скопировали контент или дизайн? Как избежать штрафов до 300 000 рублей за нарушение ФЗ-152 и 54-ФЗ?

О чем стоит помнить, приобретая хостинг

Договор на хостинг заключается на срок от одного месяца и более, оплата за хостинг должна вноситься регулярно, так как хостинг-провайдеры в автоматическом режиме блокируют неоплаченные сайты и все сервисы, которые с этим связаны.

Договора у хостеров, как правило, «типовые», их не будут редактировать под запросы вашего юриста. Счета высылаются автоматически на почту, указанную при заключении договора.

5 основных вопросов к вашему хостинг-провайдеру

- Какая контактная почта указана в договоре? Заключая договор, укажите несколько почтовых ящиков для получения уведомлений об оплатах, технических работах и т.д. — это сведет к минимуму неоплату из-за «человеческого фактора» (например, отпуска/больничного ответственного специалиста на момент оплаты).

- На кого заключен договор? Лучше заключать его не на физическое лицо, например, системного администратора или IT-специалиста, а на компанию.

- Есть ли лицензии на «Телематику» и «Передачу данных»? Отсутствие этих документов недопустимо.

- Где расположен дата-центр хостинга? Если вы планируете работать на Россию, то и дата-центр должен располагаться на территории РФ.

- Есть ли доступ к панели управления хостингом? Если ранее вам не были высланы доступы (например, по вине разработчиков сайта), то запросите их и организуйте правильное хранение учетной информации. Доступ – это всегда три строки данных: адрес хостера, логин и пароль.

Домен: часть нематериального актива компании

Доменное имя может быть объектом сделок. Его регистрация осуществляется после заключения соответствующего договора с компанией-регистратором. Урегулирование спорных вопросов, осуществляется в рамках российского законодательства.

- Доменные имена .ru, .com, .net и т.д. — это домены первого уровня, они не продаются в обычном порядке. Такие продажи планируется начать только 2020 года.

- Доменные имена второго уровня — это mersedes.com, sk.ru, web-canape.ru, yandex.ru, google.com и т.д.

- Покупая домен второго уровня, вы приобретаете не один домен, а целый кластер: vash-domen.ru, vash-domen.ru, test.vash-domen.ru, test2.vash-domen.ru и т.д.

Права на домен дают:

- возможность подключить доменную корпоративную почту;

- создать поддомены третьего и четвертого уровня;

- размещать сайты на вашем домене и его поддоменах;

- продать или подарить доменное имя.

Доменное имя не покупается «навечно» — оно оплачивается ежегодно, иногда срок продления может быть увеличен до 3 лет. Если доменное имя не продлено вовремя, то в течение суток перестанут работать все ваши сайты, почтовые ящики и прочие сервисы, привязанные к доменным именам.

О чем стоит помнить при покупке домена

- Права на хостинг никак не связаны с правами на домен или сайт

- Если даже домен «дается в подарок» при покупке хостинга уточните, кому будут принадлежать права на него, кто является регистратором и что будет, если вы решите переехать к другой хостинг-компании

- Проследите за тем, чтобы домен юридически принадлежал вашей организации

- Своевременно оплачивайте продление

- В качестве контактного почтового ящика администратора укажите e-mail, не привязанный к доменному имени

- Обратите внимание на название домена, оно не должно дублировать или содержать в своем названии чужую торговую марку. Так как ее владелец может у вас такой домен отсудить или запретить его использование в любой момент.

Права на сайт

Сайт может быть создан по одной из следующих схем:

- конструктор — wix, ucoz, tilda и т.д. — вам принадлежит только наполнение сайта, которое вы разместили на шаблоне;

- сайт на базе шаблона на бесплатной CMS, типа WordPress, Drupal, Joomla и т.д. — вам принадлежит наполнение, версия CMS с доработками;

- сайт с индивидуальным дизайном на платной или коммерческой CMS — вам принадлежит лицензия, права на дизайн, права на программные модули, наполнение.

О чем стоит помнить, заказывая сайт

- Обязательно заключайте договор на разработку, даже если работаете с фрилансером или сайт создаете сайт через сотрудника вашей компании

- При заказе сайта уточните вопрос будущих доработок, гарантий и технической поддержки

- Фиксируйте передачу прав на дизайн, содержимое, CMS или программные доработки

- Назначьте ответственное лицо за контроль над информацией, которая будет публиковаться на сайте.

Какие существуют риски

- Нет договора на сайт — нет ваших прав на него. Не удивляйтесь, если увидите полную копию вашего проекта

- Домен и хостинг куплены на вашего сотрудника — есть риск шантажа и требований выкупить эти активы у него

- Неоплаченное доменное имя моментально выкупается, и вы полностью теряете права на него

- С потерей доменного имени вы теряете сайт, корпоративную почту и часть репутации

Что нужно помнить?

- Не использовать фото и тексты, взятые без согласования их владельцев

- Графические материалы нужно готовить самостоятельно или закупать на специализированных биржах

- Следует выяснить заранее, какие у вас есть права на лицензию CMS, на которой разработан сайт

- Убедитесь, что соблюдены все авторские права на использование графического шаблона вашего сайта

Представьте, вы разработали уникальный графический материал, написали интересные тексты, запрограммировали сервисы, разместили все это на своем сайте, а через пару дней наблюдаете, что эта информация скопирована на другие сайты без всякого упоминания о первоисточнике.

Как отстоять свои права

- Ставим на сайте знак Copyright

- Создаем раздел, в котором описываем правила использования материалов с вашего сайта

- При обнаружении копии пишем официальный запрос владельцам сайта на фирменном бланке

- Пишем запросы о нарушении авторских прав в службу хостинга или конструктора, на котором размещается сайт, с просьбой заблокировать проект

- Пишем запросы в Google

- Все письма подкрепляем доказательной базой

- Если не помогает — идем в суд

Уведомление о нарушении авторских прав

Что еще можно сделать

- Регистрируем вновь создаваемые тексты в Яндекс.Вебмастер

- Ставим программный модуль защиты от копирования текстов

- Накладываем водяные знаки на авторские фото

- Вносим в тексты скрытые ссылки, ведущие на ваш сайт

Когда копирование материалов нашего сайта бывает полезным?

- Если скопированные тексты и графические материалы содержат ссылку на ваш сайт

- Если вы продвигаете новую идею или технологию, информацию о которой целесообразно распространить, как можно более широко

- Если вы добавляете свои тексты в Яндекс.Вебмастер, то их воровство будет зафиксировано, и сайт-плагиатор попадет под поисковые санкции

Работа с персональными данными

С 1 июля 2017 года штрафы за нарушение закона повысились. В совокупности штраф может составить до 300 000 руб. Минимальный штраф вырос с 10 000 руб. до 75 000 руб.

Обязательно к исполнению

- Разработать и разместить на сайте раздел с политикой конфиденциальности, в которой вы описываете, какие данные собираются, кем собираются, с какой целью, какая доля ответственности вами принимается по хранению, защите и обработки этих данных

- Ссылка на раздел «Политика конфиденциальности» должна присутствовать на всех страницах сайта

- Во все формы сбора данных нужно добавить галочку «Даю свое согласие на обработку персональных» и активную ссылку на политику конфиденциальности

- Для посетителя, впервые открывшего сайт, разместить модуль с предупреждением о том, что на сайте установлены системы сбора информации из параметров браузера

- Разместить сайт на хостинге в России

- Назначить ответственных лиц и разработать пакет внутренних документов, регламентирующих процессы обработки и защиты персональных данных

Желательно

- Данные из форм сбора информации фиксировать в CMS сайта, а не отправлять на e-mail

- Приобрести SSL-сертификат для доменного имени и настроить работу сайта по защищенному https-протоколу

54-ФЗ: новый порядок применения ККТ

С 1 февраля 2017 года контрольно-кассовая техника должна отправлять электронные версии чеков оператору фискальных данных — новые правила установлены в 54-ФЗ ст.2 п.2.

Юридическое лицо или ИП обязано приобрести фискальный накопитель, подключить on-line кассу, заключить договор с оператором фискальных данных и отправлять чеки в электронном виде в ФНС через оператора фискальных данных.

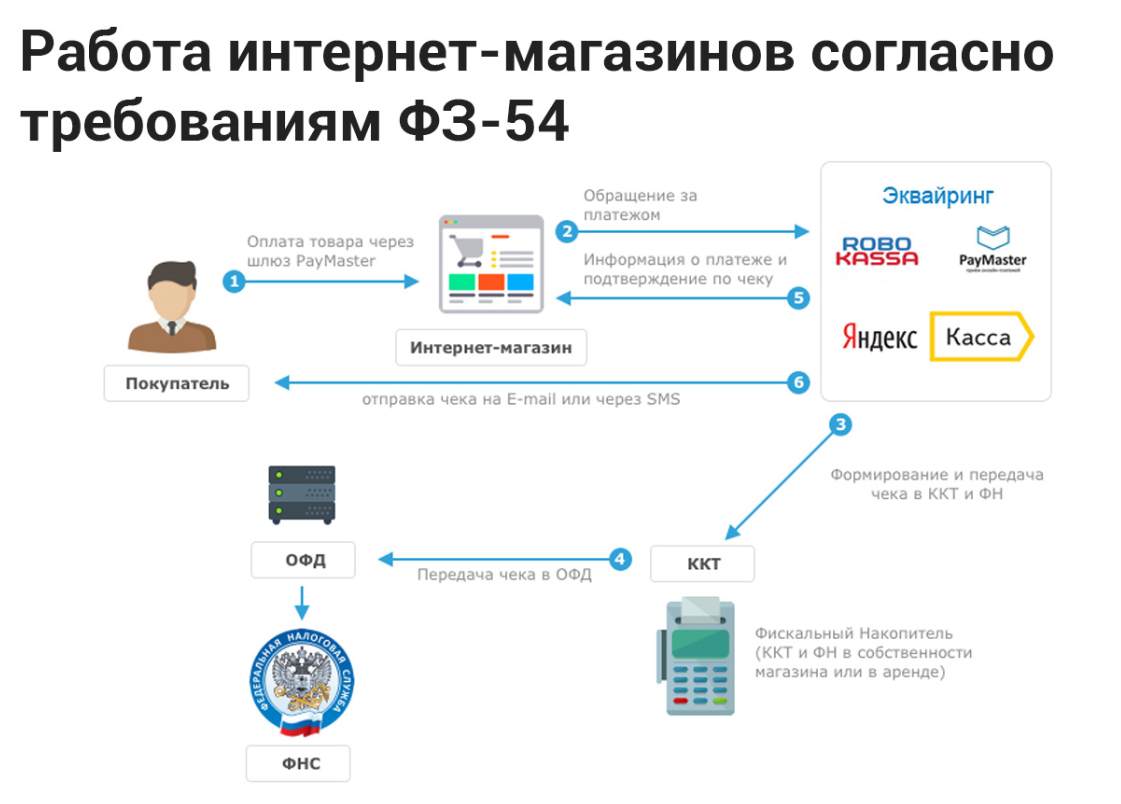

Схема работы online-оплаты согласно новому закону

- На сайте формируется заказ, который передается на оплату.

- Оплата происходит на стороне эквайринга (robokassa, yandex-касса, payanyway и т.д.)

- Эквайринг передает информацию об оплате в online-кассу, которая формирует электронный чек

- Электронный чек подтверждается у оператора фискальных данных

- Подтвержденный чек фиксируется в фискальном накопителе, высылается покупателю на e-mail и заносится в базу оператора фискальных данных

1 или 2 раза в сутки все электронные чеки выгружаются в базу данных налоговой инспекции.

Что будет, если проигнорировать закон?

- Штраф за каждую оплаченную, но не подтверждeнную online-чеком сделку — 10 000 руб.

- Штраф — 10 000 руб., если подключенная online-касса не соответствует стандарту

- Торговля без online-кассы — 30 000 руб.

Кого закон не касается до 1 июля 2018 года?

- Тех, кто имел право работать без контрольно-кассовой техники

- Тех, кто продает товары народных промыслов и имеет статус «народный промысел»

- Продажа газет, журналов и прочих периодических изданий

- Реализация предметов религиозного культа

Хотите узнать больше?

3 августа в коворкинге «Сколково» пройдет семинар «Интернет и закон: что нужно знать владельцам сайтов, чтобы избежать штрафов до 300 000 руб.» при участии экспертов в области юриспруденции и веб-разработки.

Приглашаем руководителей инновационных и технологических компаний, стартаперов, специалистов отдела продаж, маркетологов и специалистов в области IT. Участие бесплатно, регистрируйтесь по ссылке >>

В завершении семинара спикеры ответят на конкретные вопросы, связанные с вашим бизнесом, прокомментируют возможные риски, дадут советы и рекомендации.

С уважением, компания WebCanape

Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. Войдите, пожалуйста.

|

|

[Перевод] Аналоговый мир и его иллюзия |

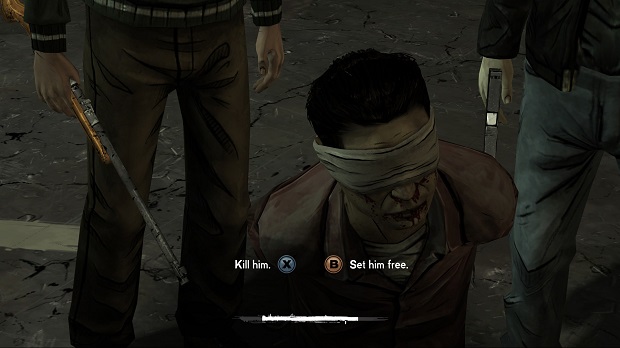

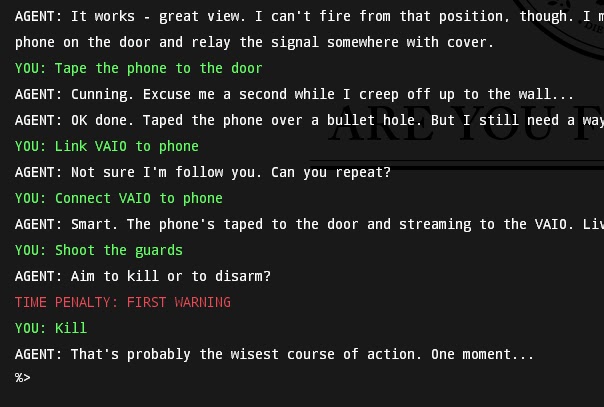

Ситуация ясно очерчена и чётко сообщает о возможных вариантах. Хотя эта система в основном используется в интерактивном кино, такой тип выбора существует почти в каждом жанре. Его просто срежиссировать и он с лёгкостью создаёт ощущение моральной драмы. Однако при этом упускается очень важный аспект принятия решений в реальной жизни: в ней вы почти никогда не знаете, какие у вас варианты, и к чему они приведут.

Вот другой пример выбора:

Игрок может избежать снаряда, спустившись вниз или поднявшись наверх. Этот выбор очень похож на приведённый выше. Однако здесь никакой явной подсказки, спрашивающей игрока о выбираемом им направлении. Вместо этого выбор косвенно передаётся через механику игры. И в отличие от явного выбора, здесь варианты определены не так чётко. В этом случае выбору может быть и не хватает этической составляющей предыдущего примера, но он намного более интересный. Кроме того, он кажется неотъемлемой частью игрового процесса, а не искусственно созданной ситуацией.

Super Mario создаёт этот выбор из самой работы базовой механики игры. Ещё один жанр, создающий выбор с помощью механики — это симулятор, но ему удаётся добавить в варианты больше философской глубины. Например, если игре-симуляторе акцент делается на выживании, то у вас может оказаться недостаточно еды для всех членов группы, и придётся выбирать кому жить, а кому умереть. При правильном дизайне такие моменты создают потрясающее впечатление, но чаще всего достичь его не удаётся. Умирающие от голода члены группы редко вызывают те же сильные чувства, что в сценах игр наподобие Walking Dead. Давайте разберёмся, почему так получается.

Чтобы сделать выбор, игроку нужно понять, что он действительно его делает. В этом случае ключевой момент — предоставление игроку возможностей. Игрок должен иметь чёткую мысленную модель, в которой он понимает, как работают различные аспекты мира, и какие способности можно использовать для воздействия на них. Выбор возникает в том случае, если игроку ясно, что он может развиваться в двух или более разных направлениях. То есть игрок понимает, что он может создать по крайней мере два разных плана, и ему нужно выбрать один из них. Если это совершенно ясно, то игрок может сделать осознанный выбор.

В большинстве игр такой выбор возникает постоянно. «Какие боеприпасы использовать?», «Каким путём пойти?», «Прокрасться или напасть в лоб?». Как я объяснял в предыдущем посте, выбор планов — фундаментальная часть геймплея. Выбор имеет глубину, только если на кону стоит что-то важное. Поэтому игроку нужно не только понимать, что он совершает выбор, но и то, что принимается важное решение. Чтобы вызвать правильную эмоциональную реакцию, выбор нужно правильно обставить и подготовить.

Игры типа Walking Dead легко справляются с подготовкой к выбору. Во-первых, игра явным образом даёт понять, что происходит выбор. Это невозможно упустить. Во-вторых, поскольку выбору уделяется так много внимания, то понятно, что он здесь важнее всего. Кроме того, Walking Dead обладает хорошо проработанным сценарием, а её дизайнеры неплохо потрудились над подготовкой ситуации перед совершением выбора. Такой игре относительно просто создать у игрока нужное эмоциональное состояние.

Намного сложнее это сделать в симуляторе. Здесь игроку постоянно приходится делать выбор, и сложнее выделить из них критически важные и незначительные. От игрока может полностью ускользнуть смысл совершаемого выбора. Например, возьмём ситуацию, в которой игроку нужно выбрать тех, кто должен умереть. Может получиться так, что игрок не понимает, что у членов группы заканчивается еда, или считает, что они могут выжить каким-то другим способом. То есть в критически важный момент, когда игрок решает вопросы жизни и смерти, он может думать совершенно о другом. Но даже если игрок осознал смысл этого выбора, то ситуации может не хватать подготовки. Игрок может оказаться не в том настроении, или недостаточно привязаться к персонажам, и так далее.

Разумеется, можно улучшить симуляцию, чтобы она учитывала большее количество параметров. Однако очень просто столкнуться с обманчивостью сложности, о которой я недавно писал. Высока вероятность, что добавление сложности останется незамеченным и она просто усложнит дизайн и написание кода игры.

Поэтому можно воспользоваться золотой серединой. Вместо явного предоставления выбора можно создать ситуацию, развивающуюся в силу механик геймплея. Ситуация не создаётся динамически, поэтому вполне возможно правильно расставить акценты в сценарии, подготавливающие к ней. Таким образом можно создать у игрока нужный настрой. Затем, когда возникнет сама ситуация выбор, не нужно показывать меню с явными вариантами. Вместо явных инструкций выбор может появиться из механики истории (например, персонаж может говорить), или, что лучше, из самого дизайна ситуации. Затем игрок выбирает вариант, но не через абстрактное меню, а через взаимодействие с помощью стандартной геймплейной механики.

Лучший пример такого дизайна — сцена из Spec Ops: The Line. В один из моментов игры игрока окружают гражданские. Эти люди не слишком довольны присутствием главного героя и начинают бросать в него камни. Это очень опасная ситуация и игроку понятно, что нужно из неё выбираться. В этот момент игрок имеет в распоряжении только один простой глагол: «стрелять». Что же он может сделать? Он не хочет стрелять в гражданских, но и не хочет умереть. Здесь игрок на самом деле имеет два варианта. Первый — начать стрелять по гражданским, убить нескольких, а остальных заставить убежать. Второй вариант — просто выстрелить в воздух и отпугнуть их, не убив никого.

Тонкость здесь в том, что игра не говорит вам о возможных вариантах и стрельба в воздух не очевидна для игрока. Именно это делает такой выбор очень интересным и похожим на реальный. Если бы в этот момент выскакивала подсказка с вариантами «стрелять в гражданских» и «стрелять в воздух», то ситуация была бы совершенно другой, и она потеряла бы бОльшую часть своего эмоционального воздействия. Но поскольку вы делаете выбор через механику геймплея, он не только ощущается неотъемлемой частью нарратива игрового процесса, но и значит, что игрок не уверен в возможных вариантах.

Благодаря таким выборам игровой процесс ощущается более «аналоговым». Внутри игры этот выбор такой же дискретный как и те, которые вы делаете в Walking Dead, но он ощущается совершенно иначе. Кажется, что существует большой спектр вариантов действий, большое пространство выбора, а не просто «одно или другое». Эта концепция ощущений «аналогового» выбора очень важна и ниже я подробнее расскажу о ней.

В Spec Ops: The Line есть с полдесятка выборов такого типа. Например, в одном случае игрок должен выбрать, кто из двух пленников должен умереть, выстрелив в него. Но игра не сообщает вам о ещё одном выборе: нацелить оружие на людей, захвативших этих пленников. Ещё один пример: игрок выбирает, стоит ли убивать военного преступника. И снова варианты выбора точно неизвестны. Игра просто ставит вас в ситуацию, в которой можно его убить. То есть игроку самому нужно догадаться о том, какие варианты выбора у него есть.

Ещё один интересный аспект игры Spec Ops: The Line заключается в том, как она обращается с последствиями выбора. Решение просто — никак. Она создаёт ситуации таким образом, что любой выбор логично связывается с дальнейшим развитием сюжета. Хотя я и не считаю, что всегда можно избавиться от демонстрации последствий, это может быть очень полезно для поддержания чувства «аналоговости». Потому что в тот момент, когда вы показываете последствия, становится понятно, что выбор был дискретным. Но если скрыть последствия, то пространство возможностей оказывается шире и игрок может свободно фантазировать о том, что произошло.

С этим стоит разобраться чуть глубже. Чем выбор в Spec Ops: The Line отричается от выбора в игре с явно показанными вариантами? Ключевое различие заключается в том, что в первом случае игрок находится в положении неопределённости. Нет чётко переданной информации, из которой нужно исходить, поэтому игрок вынужден заполнять пробелы собственным воображением. Когда варианты перечислены в явном виде, то это не требуется. Мозг всегда хочет оптимизировать, поэтому любая частица информации избавляет от предположений. Благодаря этому Spec Ops: The Line обеспечивает более богатую ментальную модель сцены. Не забывайте, мы играем в игру на основании того, что находится в нашей голове, а не во внутриигровых системах, то есть сама игра становится более интересным опытом.

Вот что я называю «ощущением аналоговости». Это создание ситуаций, в которых возможные действия не заданы чётко, и игрок может вообразить себе большую степень свободы. Цель такого приёма — создание видимости большего пространства возможностей. Благодаря ей ситуация ощущается более реальной и органичной. Она частично избавляет от ощущения того, что дизайнер управляет каждым шагом, хотя в целом игровой процесс остаётся таким же управляемым, как и ситуации с явно выраженным выбором.

Стоит заметить, что у такого подхода есть недостатки. Как и в случае чистой симуляции, игрок может не понять правильно сам выбор и его возможные последствия. Явное изложение всех вариантов всегда будет в таком случае лучше. Но оно и не будет ощущаться аналоговым. Так что очень часты ситуации, когда явный выбор является правильным способом изложения. Как всегда бывает в дизайне, нужно не привязываться к стилю реализации, а сосредотачиваться на конечных результатах.

В SOMA мы стремились, чтобы все выборы ощущались аналоговыми и использовали тот же подход, что и в Spec Ops: The Line. Мы создавали ситуацию, а потом использовали стандартные игровые действия для того, чтобы игрок сделал свой выбор. Идея заключалась в том, чтобы выборы ощущались встроенными в игровой процесс, и судя по полученным отзывам, подход сработал очень хорошо.

Единственным выбором в SOMA, который сработал не очень хорошо, стал эпизод с решением судьбы WAU (НИУ). Здесь нам не удалось создать правильный эмоциональный настрой и мы потратили недостаточно времени на реализацию последствий. В основном так случилось потому, что этот выбор появился на позднем этапе дизайна, и его не успели отшлифовать. Хорошее напоминание о том, что нельзя просто вбросить в игру такие моменты выбора. Необходимо убедиться, что в момент их возникновения игрок находится в нужном состоянии, и что он отреагирует на них нужным образом. Если что-то должно ощущаться аналоговым, это не значит, что для его реализации не потребуется строгая и последовательная реализация.

Не только моральный выбор может выиграть от большей аналоговости. Существует множество других типов геймплея, которые можно попробовать сделать более аналоговыми. Хороший пример — интерактивная литература (например, старые добрые текстовые адвенчуры). Обычно игрок управляет ими, просто вводя команды в парсер. Примеры команд: «взять лампу», «заглянуть под ковёр», «смести пыль со стола» и так далее.

То есть обычно нет никаких явных подсказок о том, какие команды возможны. Игрок должен строить догадки о пространстве возможностей, читая описания, получаемые при изучении текущего окружения. Он выстраивает мысленную модель места и своего персонажа и использует её для определения возможных действий. Когда это удаётся, то всё замечательно. Игра действительно ощущается как живой, дышащий мир, с которым вы взаимодействуете. Он ощущается аналоговым.

Однако у этой системы существуют сложности, и самая главная из них — проблема «угадай глагол». Игрок может точно знать, что нужно сделать, но не может подобрать правильные команды для действий. Это очень огорчает и разрушает чувство погружения. Исправить это можно чётким указанием доступных глаголов. Так мы решим проблему, но добавим новую: игра теряет ощущение аналоговости.

Думаю, вам стоит проверить это самим. Для начала попробуйте сыграть в обычную игру жанра. Рекомендую что-то типа Lost Pig, потому что она позволяет использовать множество команд, и показывает (особенно в начале), насколько это захватывающе — играть, вводя что угодно в пустую строку. После этой игры попробуйте Walker and Silhouette и используйте в игровом процессе только подсвеченные слова. Ощущения от двух этих игр сильно отличаются. Конечно же, последняя позволяет намного быстрее продвигаться и снимает часть раздражения. Но, с другой стороны, в ней исчезает то, что в первую очередь интересно в такой среде.

Думаю, это очень хороший пример того, насколько важно чувство аналоговости. С точки зрения реализации эти две интерактивные книги очень похожи, почти одинаковы. Но способ создания интерфейса пользователя радикально влияет на ощущения игрока. Когда игра принуждает создавать внутреннюю мысленную модель мира, то опыт становится гораздо богаче.

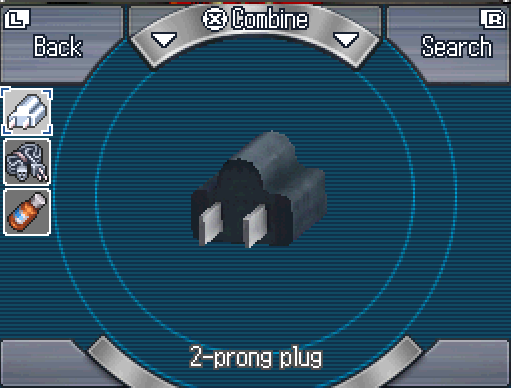

Существует множество других случаев, в которых ощущение аналоговости может стать полезным. Ещё один хороший пример — головоломки. Недавно я играл в 999, в которой есть головоломки в стиле «выход из комнаты». Хотя в них и довольно интересно играть, но реализованы они невероятно очевидно. Игра хочет, чтобы игрок воспроизвёл несколько определённых действий. В сущности, она требует, чтобы игрок понял замысел дизайнера и нашёл конкретную цепочку действий, ведущую к успеху. Это не ощущается особо аналоговым.

Основная причина в том, что игра реагирует только на очень конкретные команды. Большинство этих команд не является частью стандартного набора действий. Например, вы можете использовать отвёртку только в одном-единственном месте, и так далее. То есть вы на самом деле никогда не строите мысленную модель того, как работает мир, потому что такая модель будет ненужной. Гораздо лучше воспринимать каждый объект как вопрос: «что же я должен был сделать им по мнению дизайнера?» Поэтому мир утрачивает свежесть и у игрока не появляется его богатая мысленная модель. Это очень частая беда головоломок.

Однако существуют игры-головоломки, которым удаётся с ней справиться. Один из лучших примеров — Portal. В этой игре пользователь редко чувствует, что движется по заданному пути. Он скорее считает, что ищет решение. Игра ощущается аналоговой. И это несмотря на то, что решение не в меньшей степени направляется дизайнером, чем в стандартой игре жанра «выход из комнаты». Основная причина того отличия Portal заключается в постоянном использовании базового набора механик для решения головоломок. У вас есть портальная пушка, способность поднимать некоторые предметы и передвигаться. Вот и всё. Для прохождения не используется ничего другого. К тому же, целостный дизайн всей игры стимулирует создание вокруг неё ментальной модели.

Для решения головоломки может быть всего одна определённая последовательность действий. Но играя в Portal, вы об этом не знаете. Чаще всего это непонятно даже после прохождения секции. Поскольку головоломки основаны на базовых действиях, всегда менее очевидно, есть ли другие возможные решения. Часто создаётся ощущение, что можно было решить загадку другим способом.

Такая целостность в действиях также означает, что в сознании игрок может симулировать множество возможностей. Он заранее знает типы возможных взаимодействий и может использовать их для совершения действий, необходимых для прохождения, без обязательного взаимодействия с миром. Это значит, что игрок может строить планы. Он может заранее придумывать шаги и быть уверенным, что все их можно совершить. Как я говорил ранее, создание планов — это базовая часть увлекательного геймплея. Это ещё одна причина, по которой хорошо делать выбор аналоговым — геймплей ощущается гораздо более правильным.

Целостность в действиях — не единственное, благодаря чему Portal ощущается аналоговой. Важную роль сам по себе играет дизайн уровней. Он даёт ровно необходимое количество подсказок, чтобы игрок никогда не чувствовал, что его подталкивают к определённому пути, но при этом чтобы он не мог полностью запутаться в том, что должен сделать. Не слишком сильно подталкивая игрока, игра заставляет его догадываться самостоятельно. Это даёт гораздо более сильное чувство выбора одного из множества решений вместо ощущения движения по заданному пути. Решения никогда не выглядят слишком загадочными, поэтому игрокам не приходится решать головоломку тупым перебором. Перебор — это очень вредное для ощущения аналогового мира поведение, оно принуждает игрока разбивать мир на его основные компоненты, вскрывая его неаналоговую природу.

Правильно «держать за руку» игрока — непростая задача, и способ её достижения сильно зависит от конкретной игры. Однако базовая идея остаётся неизменной: дизайнеру нужно, чтобы игрок понимал, что нужно сделать, но при этом не понимал предпочтительного маршрута. Чтобы игрок мог начать строить живую мысленную модель мира вокруг ситуации, всегда должна присутствовать определённая доля неизвестности. Но её не должно быть слишком много, иначе не на чем будет строить модель мира.

Ещё один пример создания аналогового мира — прятанье в шкафах из Amnesia. Мы решили симулировать этот процесс с помощью физической системы взаимодействия, пытались сделать такое поведение подразумеваемым и никогда не сообщали явным образом, как оно должно работать. Несмотря на этом, очень многие игроки всё равно залазили в шкафы и немного приоткрывали двери, чтобы убедиться, что они в безопасности. Мы могли бы добавить явную подсказку и специальное управление, когда игрок прячется за дверью, но мы считали, что это будет совсем другой опыт. Благодаря такому подходу мир стал ощущаться гораздо более аналоговым.

Есть множество игровых механик, которые выиграли бы от большей аналоговости. Один из очевидных примеров — ответы в диалогах. Они стали бы гораздо интереснее, если бы варианты выбирались с помощью базовой механики, а не явного меню.

Как же сделать сцену более аналоговой? Я считаю, что для этого необходимо реализовать два основных аспекта:

- Выбор вариантов должен выполняться с помощью набора базовых механик. Количество способов использования таких механик должно быть настолько бОльшим, чтобы игрок не мог легко определить все возможные варианты. Например, если игрок может только толкать красные объекты, то при входе в комнату с единственным красным объектом ситуация выглядит не слишком аналоговой.

- Подсказки по прохождению сцены не должны быть слишком прямыми. Должен присутствовать определённый уровень туманности, чтобы игрок чувствовал, что дошёл до решения самостоятельно. Кроме того, важно учить игрока (если возможно, то через процесс игры) тому, как работают базовые механики. Идея заключается в том, что когда он придёт к моменту выбора (будь то головоломка, моральный выбор и т.д.), он должен иметь интуитивное понимание способов решения.

Также важно фокусироваться не только на текущих взаимодействиях, но и думать на уровне всех сцен. Требуется серьёзная подготовка, для того чтобы игрок находился в нужном состоянии и имел нужную мысленную модель. Очень важно думать о таких вещах всеобъемлюще.

Думаю, можно получить множество преимуществ, размышляя о том, как сделать игровой мир более аналоговым. Также я думаю, что эта тема ещё далека от полного изучения. Очень часто люди берут системы с явными средствами выражения и придерживаются их. Создание сцен аналоговым способом требует гораздо больше труда, но оно может и вознаграждать гораздо больше. К тому же эту концепцию неплохо иметь в виду, объединяя нарративный подход с хорошим геймплеем. Аналоговые миры — базовая часть эволюции интерактивного сторителлинга.

|

Метки: author PatientZero разработка игр иллюзия выбора |

Осторожно — майнеры-халявщики |

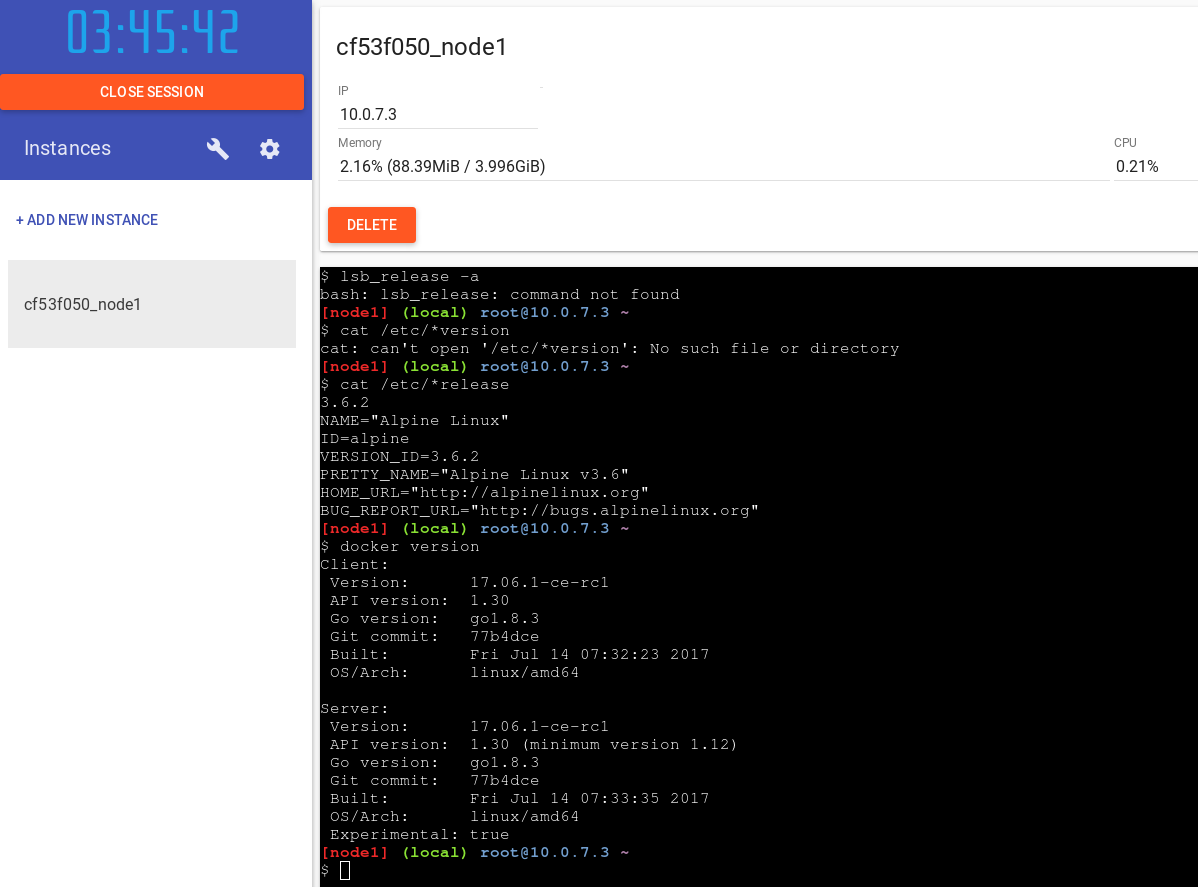

Приняв очередной звонок с сайта, наш менеджер, потирая руки, запросил 4, достаточно производительные, виртуальные машины для тестирования.

Конфигурация VM: 16 CPU, 32 GB, 100 GB SSD, Windows Server 2012 R2. Срок тестирования — 1 месяц.

Продолжение под катом.

Клиент — представился крупным хостинговым провайдером Казахстана, указав номер телефона и сайт компании. Сославшись на какие-то сложности в законодательстве, сообщил, что собирается переводить мощности на территорию РФ и сейчас выбирает IaaS-провайдера.

Среди перечисленных провайдеров были только крупные игроки рынка IaaS.

В этот же день мы подготовили и передали запрошенные VM для тестирования.

Ближе к середине второй недели «тестирования», менеджер решил уточнить детали — как проходит тестирование, требуется от нас помощь и т.д.

Мы долгое время пытались связаться с клиентом всеми доступными способами, в ответ — тишина… На электронную почту ответа не последовало, трубку не берут.

Но как показывает система мониторинга — «тестирование» идет полным ходом, с момента передачи виртуальных машин клиенту — загрузка CPU менее 96% не опускалась.

Общим решением постановили, что такое отношение не имеет общее с этикой тестирования ) и решили проверить, что же происходит.

Зашли на консоль VM

Логин и пароль они не потрудились поменять.

В не заблокированной консоли одной из VM, нас встретил улыбающийся интерфейс майнера nicehash :) Который прекрасно себе добывал криптовалюту Monero. На остальных VM нас ожидало такое же зрелище.

Судя по транзакциям, за время «тестирования», находчивые предприниматели-халявщики смогли заработать эквивалент нескольких долларов.

Лавочку мы тут же прикрыли.

Будьте внимательны и всегда проверяйте данные, которые предоставляет клиент. Кстати — сайт клиента оказался просто заглушкой, все ссылки вели на главную страницу.

Удачи :)

|

Метки: author KeisJones хостинг облачные вычисления виртуализация mining monero iaas cloud |

[Из песочницы] Нетривиальные проблемы с generic'ами и возможные решения |

Но начну я с объяснения некоторых тонкостей generic'ов, которые не всегда понимают новички в мире Java. Если вы опытный разработчик, то можете не читать первые два пункта.

1) Зачем нужен wildcard, extend, super

Wildcard (?) используется во время подстановки в обобщенный класс. Означает он, что нам не важно каким будет параметризованный тип или, если wildcard используется вкупе с ключевыми словами super и extend, то нам важно только, чтобы параметризованный тип был родительским или расширял определенный класс. Приведу понятный пример, как это используется на практике.

public void foobar(Map ms) {

...

}Если мы захотим передать в метод переменную типа Map, то ничего не получиться (почему — расскажу в следующем пункте), но если метод будет объявлен так, то нам это удастся.

public void foobar(Map ms) {

...

}То есть во втором случае мы говорим, о том что нам не важно какого типа будет лежать value в мапе. Но это накладывает и свои ограничения, теперь у значений мапы мы сможем вызывать только методы класса Object. Если мы знаем, что значениями в этой мапе могут быть только объекты класса Number, то мы можем переписать сигнатуру метода так.

public void foobar(Map ms) {

...

}Теперь у значений мапы нам доступны методы класса Number. Возникает вопрос, зачем же нам тогда ключевое слово super? Оно говорит о том, что параметризованный тип будет родителем для определенного класса, но это не дает возможность полиморфизма — вызывать метод какого-либо класса, кроме базового для всех — Object. Опять же приведу пример.

List|

Метки: author kobaeugenea java generic spring hibernate |

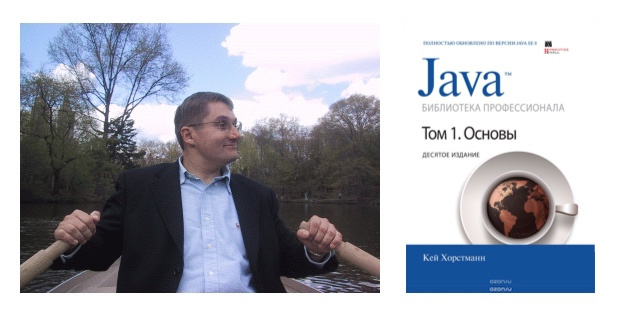

«Работаю над проектами, объединяющими книгу и интерактив»: Кей Хорстманн о книгах и не только |

Есть гигантское множество книг о Java — а есть несколько «тех самых» книг о Java. В их число входит «Core Java» (в русском издании «Java. Библиотека профессионала») Кея Хорстманна и Гэри Корнелла. Она появилась лишь годом позже самого языка, сразу став одним из главных источников информации по теме. А за последовавшие двадцать лет выдержала целых десять изданий, скрупулёзно пополняясь информацией о новых версиях Java, так что на ней выросло уже не одно поколение Java-разработчиков.

Кей по-прежнему внимательно следит за нововведениями Java, и осенью на петербургской конференции Joker расскажет, что в Java 9 хорошего. А в ожидании его приезда мы расспросили его о многом: и о работе над книгами, и о том, могут ли их вытеснить онлайн-курсы, и об отличиях академического мира от индустрии, и о будущем Java.

— То, что «Core Java» стала очень известной и значимой, как-то влияет на работу над ней? Например, ощущаете ли вы, что фактчекинг вам требуется проводить тщательнее других авторов?

— Спасибо за тёплые слова о «Core Java». Я надеюсь, что каждый автор как следует занимается фактчекингом, и про многих точно знаю, что это так. Но когда «Core Java» вышла впервые, конкуренцию ей составляли несколько книг, попросту повторявших документацию API, а документация тогда не всегда была верна. Мы обнаружили это, когда написали маленькие, но реалистичные программы (а не просто «игрушечные» примеры), которые пускали API в дело. Сейчас сложно представить себе, насколько это всё усложняло: stackoverflow.com ещё не было, а доступ к исходному коду Java был ограниченным.

Некоторые книги, вроде «Java Concurrency in Practice», написаны такими выдающимися экспертами, что сказанное в них можно принимать на веру без примеров кода. Но давайте признаем, что многие книги приходится писать в спешке, когда новая технология развивается. И в этом случае очень важно, чтобы авторы предоставили хорошие примеры. Когда я вижу книгу, где у классов названия животных, а методы выводят «Гав» и «Мяу», мне это не нравится. Я хочу видеть код в реалистичном контексте. Для меня эталон — классическая книга Кернигана и Ритчи по С, в которой почти каждый сниппет мог бы быть из рабочей программы.

Когда «Core Java» впервые была опубликована, и там было сказано, что многие вещи в Java API не вполне корректно работают или неудобны для программиста, на моего редактора накричали в Sun Microsystems. Но я думаю, что это очень помогло репутации книги. Теперь, когда я работаю над изданием, приуроченным к Java SE 9, я по-прежнему пытаюсь объяснить, что работает хорошо, а что не очень. К счастью, на моего редактора больше никто не кричит.

— Работать над одной книгой десятилетиями — каково это? Возникает ли «легаси», когда какой-то фрагмент ощущается устаревшим, но просто «взять и выкинуть» невозможно? Похоже ли обновление книги на рефакторинг кода? И вызывало ли что-то, написанное годы назад, ощущение «какую глупость я написал»?

— Очень хороший вопрос. Когда я начал писать эту книгу, я был и автором учебников, и разработчиком, и для меня было естественным думать не просто об одной версии, а сразу и о последующих. Книга была рассчитана на то, чтобы расти вместе с языком и с API. Но мы сами были так же поражены, как и все, когда API разросся семимильными шагами, и «Core Java» превратилась в два толстых тома.

И да, работа над новым изданием ощущается как рефакторинг. Во многих случаях новый способ делать что-то делает другие подходы устаревшими, и мне надо разбираться с сотнями примеров кода. Я люблю использовать новые возможности во всех примерах, где они подходят, чтобы читатели не оказывались сбиты с толку смесью старого и нового. Простой случай — diamond operator, там требовалось просто найти выражения вида «new … <...>(...)». Но когда добавили лямбда-выражения, мне пришлось переписать больше половины программ-примеров, порой сильно их реорганизуя.

Мы не хотели, чтобы «Core Java» потолстела до трёх томов, так что в каждом издании какие-то вещи оказываются удалены. В числе таких — информация о багах в старых версиях, которые уже никого не волнуют, «обходные пути», которые устарели из-за улучшений в языке, и масштабные «выкосы» API. Когда-то у нас было очень подробное описание CORBA, и избавиться от этого было довольно лёгким решением. Когда удалили описание RMI, некоторые читатели расстроились, но слушайте, когда в последний раз кто-либо использовал это не в игрушечном примере? А теперь подбирается следующее сложное решение: что делать со Swing?

Порой в текст пробирается техническая ошибка, и я веду список замеченных ошибок, так что читатели могут о них сообщать. Я очень серьёзно подхожу к этим «баг-репортам», чтобы ошибки не проживали дольше одного издания. К счастью, ситуация «каким глупым я был» возникает нечасто, но порой моя точка зрения со временем развивается. Например, когда появились вложенные классы, я очень подробно объяснил, как работал захват локальных переменных, приводя результаты декомпиляции через javap. Позже я задумался об этом. Объяснял ли я в таких же подробностях, например, как технически работает вызов методов? Нет, и читатели не требовали таких деталей. На практике программисты полностью готовы доверять компилятору в том, что он способен разобраться и с вызовом методом, и с захватом локальных переменных, так что я убрал бесполезные детали.

Ещё хлопот доставляет рост информации, относящейся к конкретной версии. «Если у вас Java 6 (бедняжка), можете делать так-то, начиная с Java 7, можете делать и так, а в Java 9 вы почти достигаете нирваны, потому что теперь можете делать что-то ещё». В книге «Core Java for the Impatient» я просто объясняю, как работает последняя версия Java, представляя себе программиста, уже владеющего, например, JavaScript. Это очень освежает. Но, разумеется, многие пользователи вынуждены иметь дело с различными версиями, так что классическая «Core Java» по-прежнему будет это учитывать.

— В то время как некоторые книги обращаются к узкой аудитории, «Core Java» открывают самые разные люди, у которых знания и опыт очень различаются. Возникают ли сложности, когда пишешь «для всех»? Что помогает с ними справляться?

— Сложности есть, и неизбежно, что от читателя-новичка нельзя ждать понимания всего продвинутого материала. Я ожидаю, что читатель, который только учится объектно-ориентированному программированию, будет внимательно разбираться с наследованием и интерфейсами, а на рефлексию или модули лишь бегло взглянет, в то время как эксперт сделает противоположное. С главами об API проще, там для читателей естественно пропускать те главы, которые их не интересуют.

В наше время мало кто читает книгу по программированию от корки до корки. Многие мои читатели используют Safari Books, где просто открывают страницы, посвящённые конкретной теме. И я структурировал книги серии «Impatient» так, чтобы материал был легко понятен в этой форме, без постоянных отсылок к другим местам той же книги.

— Когда пишешь о Java на протяжении многих лет и вдаёшься в детали, возникает ли ощущение «как многое в Java сделано совершенно неправильно»? Пробовали ли что-то улучшить?

— Разумеется, когда речь о такой большой и сложной платформе, как Java, есть множество вещей, с которыми что-то не так. Но только в редких случаях что-то ужасно не так: например, это существование примитивных типов, которым следовало быть внутренним делом виртуальной машины. (И я надеюсь, что в будущем новая версия Java это исправит.)

Но, разумеется, есть множество мелких раздражающих факторов. Например, почему API потребовалось двадцать лет, чтобы дать нам метод для чтения потока в массив byte? Почему API для юникода такой неприятный? Я мог бы назвать десятки других.

К сожеланию, их не так просто исправить. В других опенсорсных проектах кто-то просто предложил бы что-то лучше, могла бы возникнуть дискуссия, произойти доработка, и затем перемены были бы приняты, если бы только не возникли резкие возражения. А в случае с Java полная противоположность. Нужны ресурсы, чтобы активно продвигать любое изменение и чтобы оно прошло через регулирующую структуру. Разумеется, от этого есть польза, это означает, что у вашей программы Java 1.0 отличные шансы успешно скомпилироваться. Но это также отпугивает всех от каких бы то ни было изменений.

В качестве примера: я однажды предложил, что нужна возможность запустить программу, вызвав конструктор (с параметром String[] или без аргументов) класса, указанного в командной строке, если этот класс не содержит метода main. Я даже имплементировал это — код запуска в VM не такой уж сложный. Почему мне вообще было до этого дело? Потому что это было бы манной небесной для студентов и преподателей, которым не пришлось бы иметь дело с public static void main в первой же лекции. «Hello, World!» выглядел бы так:

public class Greeter

{

public Greeter()

{

System.out.println("Hello, World!");

}

}

Вторая пробная программа могла бы сразу же нырять в объекты, не беспокоясь о «static».

Не было никакого риска ошибок обратной совместимости, потому что ранее такой класс просто не мог бы быть запущен.

Было ли моё скромное предложение одобрено? Отнюдь. Оно было отвергнуто как «слишком сложное» и «способное угрожать обратной совместимости».

Но как бы то ни было, со временем многие раздражающие особенности API оказываются исправлены. Возможно, из-за того, что людей в Oracle они раздражают так же, как и нас.

Также давайте не забывать, насколько мы избалованы качеством Java API. Я видел многие API в JavaScript, Python и C++, которые заставляли меня чесать затылок и диву даваться, почему кто-либо мог спроектировать API так.

— Приходилось ли вам слышать от Java-разработчиков, что ваши книги не только научили их Java, но и повлияли на их стиль программирования?

— Нет, такого я от читателей не слышал. Возможно, они оставляют такие мысли при себе :-) А если серьёзнее, я обычно не уговариваю использовать конкретный стиль. Меня всегда немного раздражает, когда другие авторы говорят мне, что я делаю что-то неправильно, так что я не стараюсь не поступать так же. Например, я не говорю читателям, что им следует быть менее объектно-ориентированными и более функциональными, или более реактивными, или ещё что-то. Я представляю преимущества различных подходов, и оставляю читателям возможность выбирать.

Есть исключение. Я написал книгу по Scala, где у меня довольно чёткая точка зрения: взгляд Java-программиста, который не хочет отказываться от своей объектно-ориентированности и переходить на чистое функциональное программирование. Тем читателям, которые разделяют мою точку зрения, понравилось. Тем, которые не разделяют — не очень.

В этом опасность книги с личным мнением. Если оно не настолько верное и убедительное, что становится мнением большинства, то вы ограничиваете собственную аудиторию. В случае с книгами «Core Java» я говорю читателю, как использовать Java эффективно, но помимо этого, не проповедую никакие конкретные методологии.

— У вас на сайте в разделе «memorable quotes» есть цитата, подкалывающая Герберта Шилдта. Поскольку ваши книги о Java конкурируют, хочется узнать — это просто шутка, или у вас соперничество? :)

— С Гербом — нет. Я никогда его не встречал. Я даже не знаю, существует ли он. Может, это кодовое имя для программы с искусственным интеллектом. Шучу, Герб :-) Мне просто понравилась цитата.

Мой редактор однажды сказал, что не может поверить, что я пожал руку автору конкурирующей книги. Я смотрю на это иначе. Есть авторы, которыми я восхищаюсь, а есть и такие, чей стиль я не стал бы перенимать. Но другие люди покупают и, по-видимому, любят их книги, так что я общаюсь с ними, узнавая больше о их подходах и их читателях.

А помимо этого, не каждый покупает книгу или смотрит видео, потому что хочет получить знания. Некоторые предпочитают, а некоторые авторы предоставляют, иллюзию знания.

— Вы участвовали в создании курса Intro to Java Programming на Udacity. Ощущаете ли вы, что будущее обучения программированию за онлайн-курсами? Становятся ли книги менее актуальны? Что бы вы посоветовали в первую очередь человеку, который хочет стать разработчиком: книгу или MOOC?

— Это тоже отличный вопрос. Когда я занялся MOOC-курсом, что произошло в рамках сотрудничества моего университета и Udacity, мне сказали: «Вы ничего не знаете, мы научим вас учить». И они научили меня полезным техникам. Ограничивать видеосегменты тремя минутами. Не давать ответ, а задавать вопрос. Делать всё визуальным. С точки зрения «первых шагов для человека, который хочет стать разработчиком» результат мне очень нравится.

Но Udacity также сказали: «Вы не можете требовать от обучающихся читать книгу. Даже отдельные страницы». А учащиеся это возненавидели. Их раздражала необходимость пересматривать видео только для того, чтобы найти какую-то конкретную информацию.

Так что, если бы мне пришлось выбирать между видеокурсом (будь то MOOC или нет) и книгой, я бы всегда выбрал книгу. Но я сейчас работаю над проектами, где эти две части объединяются: интерактивная часть для первого контакта, а книга для более глубокого понимания и в качестве справочника. Возможно, вот к этому и идёт мир.

MOOC могут быть отличными, если не просто смотришь видео. Если они снабжены серьёзным интерактивным материалом, заставляющим действовать, думать и учиться, и если на самом деле действуешь, думаешь и учишься, они могут быть очень эффективными. Но если просто прокликиваешь видео и распечатываешь сертификат, то это иллюзия знания.

— У вас есть опыт работы и в университетах, и в стартапе, то есть вам знакомы и академический мир, и индустрия. Каково переключаться между этими контекстами? Как далеко эти два мира друг от друга?

— Здесь кроется распространённое недопонимание. Студенты часто спрашивают что-то вроде: «Почему мне надо учить теорию автоматов? Что мне действительно нужно, так это курс по AngularJS».

Я не спорю с тем, что если студенту для конкретного проекта нужен AngularJS, то ему стоит учить AngularJS. Но в качестве университетского курса??? Университет хорош для того, чтобы научить вещам, которые будут по-прежнему актуальны спустя 20 лет. И научить учиться. Так что через 20 лет, когда бывшему студенту будет нужно изучить фреймворк XYZ, у него будет бэкграунд и навыки, чтобы быстро освоить его самостоятельно.

Некоторые люди считают, что университеты заходят слишком далеко с преподаванием бесполезного материала, и им с их четырёхлетними программами не хватает гибкости. Вот поэтому появляются все эти «хакерские академии» и «nanodegree». Мне самому приходят в голову некоторые способы модернизировать учебную программу в computer science, и я также признаю, что некоторые из этих способов не будут внедрены из-за институциональных барьеров. Но нетрадиционные образовательные программы уходят в другую крайность, не предоставляя достаточно фундаментальных знаний. Они также отличаются от университетов в другом отношении: им требуется фокусироваться только на самых мотивированных людях, способных заполнить многие пробелы самостоятельно.

Другое большое различие между университетом и работой в индустрии заключается в том, что академические исследования концентрируются на оригинальности, а работа в индустрии — на повторимости. В университетах мало ценят качество кода, за исключением людей, исследующих программную инженерию. Возможно, в университетах слишком уж упирают на оригинальные исследования. Пару лет назад я работал в небольшом швейцарском образовательном учреждении, где факультеты награждали за работу с местными компаниями. Мне это показалось хорошей идеей.

— А из-за разницы двух миров не оказывается так, что удачные идеи из академического мира, которые могли бы пригодиться в индустрии, попросту не попадают туда?

— Не знаю, происходит ли такое, чтобы в индустрии упускали много академических работ с прикладной пользой. У многих софтовых компаний есть сотрудники с учёными степенями, очень хорошо знакомые с исследовательской литературой.

Например, посмотрите на беспилотные автомобили. Это началось в университетах, а затем довольно органично переместилось в индустрию.

Или, в мире языков программирования, посмотрите на сборку мусора. Это годами было темой для исследований, но когда стало подходить для индустриальной обстановки, было быстро принято на вооружение. Так что я особо не переживаю по поводу бесценных интеллектуальных секретов, спрятанных в башне из слоновой кости.

— Вы преподавали CS во всему миру — в США, Швейцарии, Вьетнаме и Макау. Чем вызван такой разброс?

— Мне просто нравится путешествовать.

— А с точки зрения вашей работы была ли какая-либо значительная разница между этими странами, или computer science и в Макау computer science?

— Повсюду одно и то же. Везде у меня были и выдающиеся студенты, и не слишком выдающиеся. Ну, вьетнамские студенты не были приучены опираться на собственное суждение. Они постоянно задавали мне самые мелкие вопросы о том, как им следует действовать, а я постоянно отвечал, что они очень умные (они действительно были такими, их отобрали из 1% по результатам школьного экзамена), и им нужно сформировать собственное мнение. Думаю, это их научило большему, чем любая техническая информация, которую я давал в лекциях.

Думаю, нам в computer science довольно повезло с областью, в которой достижения можно оценить довольно объективно, а люди из разных мест успешно сотрудничают. Когда про Силиконовую долину говорят, что там меритократия, это в определённой степени верно. Конечно, только в определённой — мы все слышали истории людей, которым не предоставилась равная возможность проявить себя в качестве программиста. Но в computer science с этим куда лучше, чем в других областях, где основные деньги получают люди из одной тусовки.

— В Википедии указано, что на протяжении нескольких лет вы использовали в книгах собственный стиль отступов, а потом отказались от этого. Почему начали, и почему прекратили?

История такая. В случае с C у нас есть стиль K&R и стиль Олмана:

if (args > 0) {

printf(args[0]);

}

и

if (args > 0)

{

printf("%s\n", args[0]);

}

Что мы хотим — сэкономить место, или выравнять фигурные скобки? А что, если хотим сразу и то, и другое? Вот тут и вступает в дело «стиль Хорстманна»:

if (args > 0)

{ printf("%s\n", args[0]);

}

Людям он не понравился. Для этого не было никакой заметной рациональной причины; писать так просто казалось странным. В итоге я сдался, потому что у стиля не было поддержки со стороны тулинга. Игра не стоила свеч.

— Недавно в Стэнфорде изменили свой вступительный курс по CS, решив вместо Java использовать JavaScript. Что вы думаете по этому поводу?

— Вступительный курс по computer science — это на самом деле не курс конкретного языка (во всяком случае, не должен им быть). Сложности у студентов возникают с циклами и массивами, с алгоритмами, декомпозицией и дебаггингом. Вне зависимости от того, используете вы Java, C++, Python или JavaScript, студенты скорее застрянут на цикле, чем на public static void main или на контринтуитивных особенностях JavaScript.

Так что не имеет особого значения, какой язык использовать, если только сам курс не акцентирует на этом внимание. Я видел курсы с C++, которые докучали студентам подробностями об указателях, и это не способствовало процессу. А в Стэнфорде всегда был первоклассный курс, с JavaScript они могут сделать его не хуже, чем с Java — но, думаю, и не лучше.

— Вы пишете о Java уже десятилетиями и видели, как всё менялось со временем. Что вы думаете о будущем Java? Она прошла свой пик и будет медленно терять в популярности? Или всё ещё впереди, а молодые JVM-языки вроде Scala и Kotlin помогут всей экосистеме?

— Вскоре после появления Java, во время её стремительного взлёта, было очень ясное ощущение, что Java станет «концом истории». От крошечной смарт-карты и до мощнейшего сервера — Java появилась, чтобы повелевать ими всеми.

Теперь мы знаем, что получилось совсем не так. Java укоренилась на серверах, но теперь ей в затылок дышит Node.js. Не по каким-либо техническим причинам, а потому что «фуллстековые» разработчики не хотят писать клиентскую сторону на JavaScript, а серверную на Java. Учитывая, что UI на Java сегодня редкость, это проблема. Если бы я был королём Java, я бы удостоверился, что Java останется языком для Android, а также продвигал Java-to-JavaScript технологию для браузеров. Но очевидно, что я не являюсь королём Java.

Я также вижу много энтузиазма вокруг Python в областях вроде data science. Нет никакой причины, по которой соответствующие библиотеки не могли бы быть написаны на Java, но они написаны не на ней. И на Kotlin их тоже не пишут. У Scala есть свои заметные территории, особенно Spark.

Моё предсказание очень скучное. Я думаю, мы увидим, как C/C++ продолжат терять позиции, Python и JavaScript будут расти, а новые приятные языки (и на JVM, и не только) будут заявлять о себе, но не достигать такой же популярности. И год за годом техническая пресса будет оказываться удивлена тем, что Java по-прежнему очень популярна, хотя её уже годами провозглашали как теряющую популярность.

На конференции Joker, которая состоится в Петербурге 3-4 ноября, Кей выступит с двумя докладами: «Java 9: the good parts (not modules)» и «Concurrency for humans».

И хотя до этого осталось ещё несколько месяцев, уже завтра (1 августа) билеты на Joker подорожают — так что есть смысл покупать их сегодня.

|

Метки: author phillennium java блог компании jug.ru group core java cay horstmann joker книги конференция |

Мониторинг Raspberry PI |

Возникла передо мной такая задача: сделать мониторинг Raspberry PI. И требования:

- самодостаточность. Возможность показывать статус и исторические данные без доступа в интернет.

- работа в Java Embedded compact1 profile. Это всё по следам Java и без 16Gb памяти?.

Анализ требований

Здесь и далее под мониторингом системы я буду понимать сбор time series данных. Например, JVM heap size или количество обработанных сообщений за интервал.

Самодостаточность автоматически означает, что данные надо хранить локально. Отображать их надо в браузере, потому что уже есть вэб-админка для этого. Итак, что мы имеем из современного:

- InfluxDB. Специальная база для хранения time series данных. Умеет делать аггрегации и data retention. Opensource версия не поддерживает кластеризацию, но для Raspberry PI и не нужно. Проблема с системными требованиями: CPU 2-4 ядра и RAM 2-4 Gb. Не подходит.

- Graphite. Хранит данные в базе данных whisper, который, как уверяется, немного лучше RRD. В зависимостях Python 2.7 и Django. Имеет свой собственный интерфейс, который надо бы ещё интегрировать в существующую админку. Ну можно конечно же взять… Но когда на сервере сплошная Java, стоит ли тащить весь мир Python? Опять же запущенные WSGI процессы будут занимать дополнительную память.

Все остальные варианты найденные на просторах, не подошли либо потому, что надо вручную делать data retention, либо требовательны к ресурсам, либо уж совсем наколеночные.

А что если продолжить мысль про RRD и Java? Получается RRD4J. Эта библиотека на Java, которая полностью поддерживает все операции и возможности оригинального rrdtool. Единственное отличие — это несовместимость баз данных между rrdtool и RRD4J. Но с другой стороны это даже лучше. Базы, созданные оригинальным rrdtool, бинарно несовместимы между различными архитектурами.

Итак, RRD. Он идеально подходит для Raspberry PI:

- файлы баз данных фиксированного размера. Можно легко посчитать размер на диске. Очень удобно для embedded систем, которые надо один раз настроить и забыть.

- один раз открытый файл обновляется через RandomAccessFile. Оригинальный rrdtool каждый раз открывает файл, записывает данные и закрывает файл.

Но и не без проблем:

- не совместим с compact1 профайлом. RRD4J написан, похоже, в лихие 2000-е, когда шаблон visitor был очень модным, поэтому базовые классы зависят от org.w3c.*. Оказывается одной из фич оригинального rrdtool была возможность писать в XML вместо бинарного файла. И эту фичу RRD4J гордо скопировал. Решается просто: делается hard fork и удаляется все ненужное. Грязно, но работает.

- создание графиков. С самой генерацией проблем нет. Графики действительно получаются красивые. Но вот шаблоны создания никуда не годятся. В те же лихие 2000-е, когда RRD был на пике популярности, вполне нормальным считалось добавление команды rrdgraph в crontab и выполнение с периодом в 5 минут. Заставлять генерировать .png графики на Raspberry PI — дело неблагородное. Слишком много ресурсов будет тратиться. А если учесть специфику проекта (вэб-админка, которая используется в лучшем случае раз в год), то видимо нужно придумать более хитрую схему.

RRD4J-js

И тут мне в голову приходит осознание. Мы же в 2017 году! Время, когда у нас есть стандарты на передачу бинарных файлов в браузер и разные мощные javascript библиотеки для рисования графиков. Что если передавать скачивать RRD базу с сервера как есть, вытаскивать из неё данные и рисовать уже какой-нибудь готовой и проверенной временем Javascript библиотекой?

Посидев несколько ночей в попытке понять как писать на Javascript и создать плагин для Jquery (а на нём ещё модно писать?), я создал rrd4j-js.

Суть проекта достаточно проста: скачивать RRD, парсить и передавать данные для отрисовки во flot. А уже плагинами flot добивать нужные стили и интерактив. В итоге, решение оказалось даже лучше, чем стандартные графики rrdgraph:

- по наведению мышки в подсказке можно отображать значение точки в момент времени

- растягивать, сжимать и изменять размер графика в зависимости от разрешения экрана

- форматировать данные в зависимости от типа. Например, с помощью jquery.flot.byte можно форматировать данные в килобайты, мегабайты и гигабайты.

Библиотека получилась достаточно простая. Больше всего времени конечно заняло выяснение конвенций по оформлению кода, созданию классов (sic!) в javascript и попытке поделиться проектом с миром.

Я с самого начала решил сделать самодостаточную библиотеку, которую можно загрузить в npm. После нескольких попыток это сделать, у меня, конечно же, всё получилось. Но тут же выяснилось, что npm используется только для server-side разработки на nodejs. И нельзя просто так зарелизить библиотеку в правильный репозиторий. Да что тут стесняться: нельзя понять какой из репозиториев правильный. В итоге я остановился на npm. Может кто-нибудь сведущий подскажет как правильно?

Послесловие

С получившимся инструментом, уже можно было начинать творить. А именно периодически сохранять метрики в RRD4J. Обвязка в виде достаточно распространённых metrics работающая в compact1 — приятное дополнение. В итоге пришлось написать достаточно простой RRD4JReporter, который расширяет com.codahale.metrics.ScheduledReporter и пользоваться в удовольствие.

|

Метки: author dernasherbrezon javascript java rrdtool rrd raspberry pi monitoring metrics flot jquery plugins |

[Перевод] Восемнадцатилетнего парня арестовали за то, что обнаружил ошибку в будапештской системе по продаже электронных билетов |

История получила широкий отклик в прессе и социальных сетях, и возмутительные действия полицию вызвали бурную реакцию: на страницах Facebook организаций, вовлеченных в скандал, за эти дни появились десятки тысяч «однозвездочных» отзывов. Эти организации — Управление транспорта в Будапеште (оператор нового сервиса, который мы впоследствие будем называть BKK — аббревиатурой венгерского названия) и T-Systems Hungary, разработчики и мейнтэйнеры системы по продаже электронных билетов. T-Systems Hungary принадлежит компании Telekom Hungary, которая, в свою очередь, является дочерней компанией Deutsche Telekom. T-Systems также представляет бренд Deutsche Telekom и является достаточно крупным игроком, обслуживающим всю Европу. Кстати, поэтому отзывы размещались на главной (немецкой) странице организации, а не на странице венгерского отделения — у последнего не подключена соответствующая функция.

Все началось несколько недель назад, когда BKK объявила о запуске мобильного сервиса — системы по продаже электронных билетов. Все, и я в том числе, встретили эту новость со смесью энтузиазма и удивления. Мы знали, что они работали над системой на базе NFC и смарт-карт последние четыре года без каких-либо видимых результатов, невзирая на вложенные в эту инициативу миллионы (последняя статья на эту тему, которую я читал, называла сумму в девять миллионов евро). Первое, что пришло мне в голову, когда я услышал это объявление: «Как так вдруг, ведь до сих пор было тихо — ни слухов, ни новостей?» и «Интересно, что они предпримут, чтобы систему нельзя было обмануть, какие будут применять механизмы, чтобы не допустить копирование и обеспечить безопасность...».

Что касается первого вопроса, это объясняется — по крайней мере, частично — тем, что администрация хотела, чтобы системой могли пользоваться гости города, стекающиеся на чемпионат мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште в данный момент. Более того, они пошли дальше и приурочили день запуска системы в общее пользование к открытию чемпионата (14 июля). Уже одно это звучит сомнительно. Во-первых, любому ясно, что нельзя запускать такую систему в городе с достаточно разветвленной транспортной сетью и населением в 1.7 миллион человек, предварительно не протестировав ее как следует. Скажем, система для организации общественного велопроката, производства той же компании, несколько месяцев проходила бета-тестирование, к которому привлекли тысячи программистов, хотя она обслуживает куда меньше пользователей и имеет куда меньшее значение. Во-вторых, определенно не стоит затевать все это параллельно с мероприятием, которое вызывает приток туристов. В-третьих, если уж она рассчитана именно на гостей города, следовало бы запустить ее за несколько дней до открытия, ведь многие приезжают заранее.

Но гораздо интереснее второй вопрос: как сделать систему безопасной? Нам давно было известно, что продажа электронных билетов будет осуществляться через веб-сервис, без необходимости устанавливать приложение, что еще сильнее усложняет борьбу с мошенниками (хотя для пользователей в целом так удобнее).

Но то, что произошло в день запуска, превзошло ожидания даже самых циничных программистов с жизненным кредо «Плавали, знаем», которых породила Центральная (ну, или Восточная) Европа советской эпохи. Само собой, множество ляпов, само собой, билеты очень просто скопировать, но это еще ладно. Очень скоро стало известно о целом ряде серьезных ошибок (как сообщает не затронутая правительственной цензурой пресса):

- Система хранит пароли в виде простого текста и по запросу высылает их на почту пользователям. Соответственно, во многих случаях тот, кто получает доступ к системе, получает и доступ к почте (давайте начистоту: большинство людей используют один и тот же пароль для всех сайтов);

- После авторизации пользователи имели возможность просматривать данные других аккаунтов (новостная статья не уточнила, как именно, видимо, путем манипуляций с URL). То есть у приложения не была отлажена система разрешений. Многие утверждали, что таким образом получили доступ к профилям других пользователей. К слову, информация, которую нужно указать при регистрации, включает имя, адрес и данные идентификационного документа (национальной ID-карты, водительских прав или паспорта). Все это должно соответствовать действительности: проверяющие могут потребовать подтверждения, что билет действительно принадлежит вам.

- Если просто вбить в адресную строку shop.bkk.hu, страница вообще не загружалась. Я сначала было подумал, что они отключили сайт, но оказывается, у них просто не был настроен редирект http -> https. И сайт провисел в таком состоянии несколько дней. Те, кто просто услышал где-то адрес, не могли на него попасть. Необходимо было именно кликнуть по ссылке — ведь среднестатистический пользователь не додумается добавить https в начале, мне и самому это не пришло в голову.

- В Сафари на iOS устройствах билеты не отображались.

- Кто-то выяснил, что пароль администратора — adminadmin и успешно зашел в систему под его аккаунтом.

- Разумеется, копировать билеты оказалось плевым делом. В Сети выложили видео, на котором пассажиры проходят контроль раз за разом без каких-либо проблем. Кондукторы использовали устройство для считывания QR-кода только пару раз — у большинства их нет, да и с сервисом они не особо знакомы — и даже в этих случаях «зайцев» не вычислили. Я бы сказал, ничего удивительного.

- Но самая смехотворная дыра в системе, которую, насколько мне известно, обнаружили первой — это то, что пользователь мог задавать цену за билет, который собирался купить.

Именно этот последний пункт списка открыл восемнадцатилетний господин, о котором я говорил в самом начале. По его словам, он еще даже не умеет писать код (осенью только начинает учебу в университете). Он просто использовал общедоступные инструменты для разработчиков из браузера, увидел, собираясь сделать покупку, что информация о цене отсылается на сервер и решил просмотреть, получится ли ее изменить. Проездной на месяц стоит 9500 форинтов (примерно 30 евро), он же поставил цену в 50 форинтов. Когда пришло подтверждение, что платеж засчитан, и проездной благополучно загрузился в приложении, он тут же написал в BKK (в отделение по управлению транспортом), что у них серьезная проблема. В ответ ему пришло оповещение, что его проездной признан недействительным, и больше ни слова. Зато через несколько часов, когда об этой и других вышеперечисленных ошибках стали говорить на каждом углу, BKK вместе с T-Sytems Hungary принялись отчаянно всеми возможными способами прикрывать тылы, по-другому не скажешь.

Они заговорили о серии хакерских атак (которые, возможно, действительно имели место), о недостойном поведении общественности, о том, что любую систему можно взломать, но их файрвол отразил целый ряд атак, о том, что люди используют неприличные имена для регистрации, которые, разумеется, удаляются, и так далее.

Также на пресс-конференции представитель T-Systems Hungary заявил, что они приветствуют оповещения об ошибках, а также, что они уже передали информацию об одной однозначно противозаконной попытке взлома в полицию. Хотя на той же пресс-конференции упоминалось что-то смахивающее на внедрение SQL-кода, я больше чем уверен, что речь шла об этом восемнадцатилетнем бедолаге-«хакере», которому хватило ума написать им. Представители BKK заверяли, что, хотя система постоянно подвергается хакерским атакам, все они безуспешны, так что необходимости закрывать сервис нет — вся информация в полной безопасности.

Неделю спустя появились новости, что ранним утром полиция забрала «хакера» из дома и перевезла в участок. Через несколько часов его, впрочем, отпустили. Разумеется, в нормальной стране с функционирующей демократией тот, кто сообщил о подозрении на преступную деятельность, не отвечает за дальнейшие действия полиции, но все-таки с стороны BKK это было непрофессионально и по-свински — поступить так с ним, вместо того чтобы сказать «спасибо» и, возможно, предложить небольшое вознаграждение. Но в нормальных странах полиция не вламывается к людям домой, если они не представляют опасности для окружающих. Особенно если это противозаконно. А, согласно законам Венгрии, это именно что противозаконно. Они сделали это только ради того, чтобы припугнуть людей.