Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://botinok.co.il.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://botinok.co.il/node/feed, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

5-й Международный литературный фестиваль в Иерусалиме |

Культурный центр «Мишканот Шаананим», 25-28 мая 2016 года: иранская специалистка по творчеству Набокова, китайский разведчик, любовь к птицам, Гарри Штейнгарт из «наших» в Америке, 90-летие Сами Михаэля, «Дон-Кихот» и опера для детей Этгара Керета. Это только завязка интригующего и интереснейшего литературного действа, которое произойдет в Иерусалиме в конце мая 2016-го.

Международный литературный фестиваль — это несколько дней встреч известных писателей с поклонниками литературы. Дискуссии, лекции, чествования, мероприятия для детей, литературные марафоны, музыкальные выступления, театральные чтения и мастер-классы — заметное событие в литературных кругах Израиля при участии израильских и зарубежных литераторов и писателей, чьи книги переведены на иврит. Посетителям фестиваля предлагается на выбор множество мероприятий разного рода, некоторые из которых проводятся на иврите, многие – на английском языке. На открытой площадке мельницы Мишкенот-Шаананим будет организована специальная программа для детей и родителей. В программу фестиваля также входят несколько бесплатных мероприятий.

5-й Международный литературный фестиваль откроется в культурном центре «Мишканот Шаананим» в Иерусалиме 25 мая 2016 года. Со среды по субботу гости фестиваля смогут посетить десятки культурных мероприятий: концертов, лекций, экскурсий, литературных мастер-классов, занятий для детей. В рамках фестиваля можно будет также встретиться и пообщаться с ведущими израильскими и зарубежными авторами.

Директор фестиваля – Моти Шварц, генеральный директор культурного центра «Мишканот Шаананим». Художественный руководитель – Лиран Голлод. Мероприятие проводится при поддержке фонда The Jerusalem Foundation и приурочено к пятидесятилетнему юбилею со дня основания этой благотворительной организации. В организации фестиваля также принимают участие Министерство просвещения и Министерство иностранных дел Израиля, Благотворительный фонд «Генезис» и другие частные фонды и спонсоры.

В этом году на литературный фестиваль в Иерусалим съедутся авторы со всего мира. Для некоторых из них это будет первый визит в Израиль. Среди участников фестиваля: наиболее известный на сегодняшний день ирландский писатель Колум Маккэнн; французо-иранская писательница, владеющая восьмью языками, специалистка по творчеству Набокова Лила Азам Зангане; талантливые мать и дочь – лауреатки множества литературных премий Анита и Киран Десаи из Индии, которые примут участие в программе «Резиденси»; Нелл Зинк – американская писательница, ныне проживающая в Германии, ученица Джонатана Франзена, знаменитая своей любовью к птицам; Мэй Джиа – бывший сотрудник китайской разведки, председатель Союза писателей в своей родной провинции Чжэцзян, один из известнейших современных писателей Китая, завоевавший в последнее время известность на Западе; новое имя в американской литературе, любимец критиков Энтони Марра; колумбиец Хуан Габриэль Васкес – восходящая звезда на литературном небосклоне Латинской Америки; испанец Хесус Карраско, автор бестселлера «Под открытым небом», по сюжету которого в эти дни снимается кинокартина; Гари Штейнгарт – Вуди Аллен литературного мира США, родившейся в Ленинграде; Шели Ория, американка израильского происхождения, живущая и работающая в Нью-Йорке, персональный коуч-консультант известных литераторов и деятелей искусства, чья первая книга, вышедшая по-английски, недавно увидела свет в переводе на иврит.

Зарубежные гости примут участие в мероприятиях фестиваля вместе с израильскими авторами и деятелями искусства – Давидом Гроссманом, Этгаром Керетом, Сами Михаэлем, Меиром Шалевом, Авраамом Б. Иегошуа, Дорит Рабиньян, Орли Кастель-Блюм, Широй Гефен, Дрором Борштейном, Яарой Шхори, Асафом Шором, Михаль Говрин, Цруей Шалев, Руби Нимдаром, Ногой Элбалах, Тамар Марин, Матаном Хермони, Шимоном Адафом, Ишайем Саридом, Леонидом Пекаровским, Дрором Мишани, Иманом Сихсахом, Эваном Фалленбергом, Сарой Блау, Ноа Ядлин, Ниром Барамом и Ассафом Гавроном.

На фестивале также выступят поэты Рони Сомек, Тагель Фрош, Ноам Партом и Шломи Хатука; актеры Лиор Ашкенази, Саша Демидов и Ури Гохман; музыканты Эхуд Банай, Аркадий Духин, Яали Соболь и Тамар Эйзенман; художники Яир Гарбуз и Гай Бен-Нер; раввин Бени Лау и многие другие.

Среди многочисленных мероприятий фестиваля особенно хочется отметить литературную встречу с музыкантом Эхудом Банаем; вечер в честь 90-летия писателя Сами Михаэля; встречи, посвященные культовому нью-йоркскому комедийному сериалу Happy Ending с участием писателей, музыкантов и артистов; встречи у мельницы Мишканот Шаананим с писателем Алексом Эпштейном, который обещает превратить своих гостей в героев новой книги, создающейся непосредственно во время фестиваля; мероприятие, посвященное роману «Дон Кихот», приуроченное к 400-летию со дня смерти Мигеля де Сервантеса; новую выставку художника Яира Гарбуза; торжественную премьеру оперы для детей «Безлунная ночь» по книге Этгара Керета и Ширы Гефен; творческие дуэты Тамар Марин и Матана Хермони, Яары Шхори и Гая Бен-Нера; творческие дуэты детских авторов с участием Меира Шалева и Аелет Саде, Этгара Керета и Ширы Гефен; литературный мастер-класс Галит Даган-Карлибах для подростков, посвященный супергероям; мастер-класс по кунг-фу от Асафа Шора и Дрора Мишани; экскурсии с писателями и беседы с авторами об искусстве в Музее Израиля. На протяжении всего фестиваля в центре «Мишканот Шаананим» будет действовать Библиотечный сад с библиотекой, магазином и кафетерием.

Биография каждого из участников фестиваля – уже сам по себе материал для книг, которые они как раз и пишут, но русскоязычная клавиатура обязывает назвать в первую очередь «своих»: Алекс Эпштейн, Саша–Исраэль Демидов, Леонид Пекаровский, Гари Штейнгарт. По знакомству «русской» израильской аудитории с израильскими писателями в этом же ряду стоит упомянуть Сами Михаэля, Этгара Керета, Меира Шалева, Авраам Б. Йегошуа, Цруйю Шалев. По степени заинтересованности приплюсуем сюда же встречу с переводчицей Набокова, экскурсии с писателями в Музее Израиля и оперу для детей.

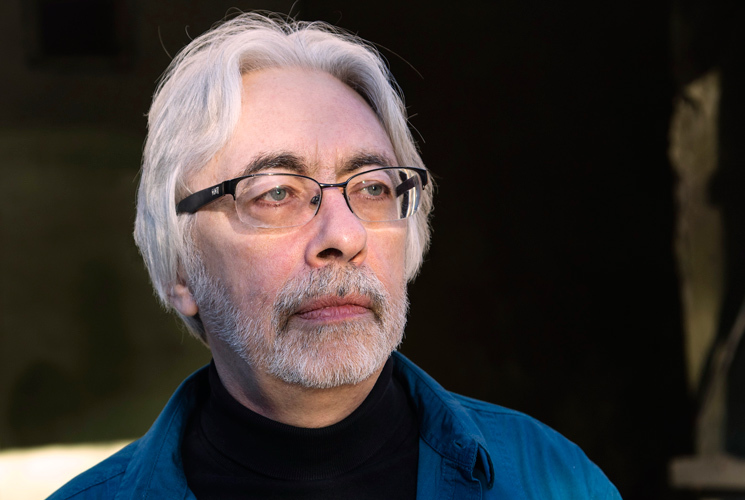

И снова вернемся к программе, но прежде уделим внимание гостю из США – Гарри Штейнгарту, родившемуся в Ленинграде, подростком вместе с родителями переехавшему в США и пишущему по-английски. Его книги «Приключения русского дебютанта», «Супергрустная история о первой любви» и «Абсурдистан» переведены на иврит и на русский язык, отрывки из них печатали в журнале The New Yorker. За свою первую книгу «Приключения русского дебютанта» он получил сразу две премии — Stephen Crane Award for First Fiction and a National Jewish Book Award for fiction. В 2006-м «Абсурдистан» был объявлен книгой года сразу десятком американских изданий, а сам автор оказался в списке 20 лучших писателей младше 40 лет по версии журнала The New Yorker.

Алекс Эпштейн — автор «микро-рассказов» — также родился еще в Ленинграде. И также, как и Штейнгарт был увезен из СССР в возрасте 9 лет. Он – автор 15 книг – книг для детей, сборник поэзии и рассказов, трех романов, дигитальных книг. Он уже дважды удостаивался приза главы правительства в категории «Израильские писатели» Его проект на фестивале в Мишкенот Шеананим называется «Фото Нецах» – «Фотография на память». Посетители фестиваля смогут стать персонажами его новой книги, но для этого им надо будет встретиться с Алексом Эпштейном и в течение 10 минут рассказать ему о самом важном событии в жизни. Место для свиданий автора и будущих литературных героев — мельница Монтефьори. Рассказы будут публиковаться в дни фестиваля в Интернете и прообразы смогут опубликовать рядом с рассказами Эпштейна свои тексты.

Любители Набокова не смогут пропустить встречу с Лилой Азам Зангане, специалисткой по Набокову, автором переведенной на русский язык книги «Волшебник. Набоков и счастье». Лила родилась в Париже в семье выходцев из Ирана. Изучала литературу и философию в EcoleNormaleSup'erieure, затем преподавала литературу и романские языки в Гарварде в США, стала известной благодаря своим эссе и публикациям в ведущих мировых журналах. Ее книга «Волшебник. Набоков и счастье» вышла первоначально на английском и затем была переведена 9 языков. Лила Азам Зангане владеет 7 языками и сейчас живет в Нью-Йорке. Лауреат многих премий. В настоящее время заканчивает работу надо романом «A Tale for Lovers & Madmen».

Леонид Пекаровский – историк, писатель, искусствовед. Его книга «Метла и другие рассказы» вышла в переводе на иврит в издательстве «Сифрият ха-поалим» в переводе Тани Хазановски и Томера Сарига и стала бестселлером в Израиле. Леонид Пекаровский репатриировался из Киева в 1991 году в 44 года. Работал печатником, садовником, сторожем автомобильной стоянки в Тель-Авиве. Его профессиональные интересы — это творчество Дюрера, Набокова, древнеримская и древнегреческая философия, природа перевода и исследование рисунков Зеэва Жаботинского

Моти Шварц, гендиректор «Мишканот Шаананим» и руководитель фестиваля: «Подготовка к фестивалю подходят к концу, скоро открытие. Разумеется, я взволнован, ведь речь идет об одном из важнейших событий в литературной жизни страны, повторяющемся раз в два года. Каждый раз мы стараемся предложить постоянным гостям новые интересные встречи и привлечь новую публику. В этом году, помимо литературных встреч, запланированы беседы на социальные и другие насущные темы – у гостей будет возможность поделиться разными мнениями в располагающей к ведению дискуссий обстановке. «Мишканот Шаананим» – ведущий культурный центр в Иерусалиме. В этом центре проходят международные мероприятия и проекты, включая проект «Резиденси», в рамках которого деятели искусства со всего мира приезжают творить в Израиль».

Лиран Голлод, художественный руководитель фестиваля: «В этом году мы подготовили разноплановую неординарную программу. Планируются совместные международные проекты, встречи и обсуждение тем, касающихся не только самой литературы, но и жизни писателей, формирующих многогранность их творчества. Помимо этого, запланированы специально подготовленные для фестиваля мероприятия с участием израильских и зарубежных авторов. У гостей фестиваля будет возможность встретиться с полюбившимися авторами и услышать новые голоса».

С полной программой V Международного фестиваля писателей можно ознакомиться здесь: http://mishkenot.org.il/writersfestival/program/

Страница в фэйсбуке — www.facebook.com/mishkenot

Билеты в кассах фирмы «Бимот» по телефону *6226 или на сайте www.bimot.co.il

Фотографии предоставленны пресс-службой фестиваля (заглавная фотограия - Наама Ноах)

|

|

Новый мировой беспорядок – отражение в документальном кино. 110 кинолент за 10 дней |

|

|

Парад планет за «Занавесом» |

В мае 2016 нас ожидает Парад Планет : на фестивале «Русский Занавес» будут представлены театры из Швеции, Германии, России, Украины и Израиля.

Публикуем интервью Севиль Велиевой с главным организатором фестиваля Олегом Родовильским – основателем израильского театра «Zero» , существующего более 13 лет.

— Олег, не сочтите начало беседы меркантильным, но начать ее хочется с финансого вопроса. Как известно, Театр «Zero» под вашим руководством получил финансовую поддержку от Министерства абсорбции, на проведение Первого международного фестиваля русскоязычных театров мира «Русский Занавес -2016». Театр, у которого нет даже собственного помещения, принимает решение организовать в масштабах целой страны не имевший аналогов международный театральный фестиваль – зачем?! Что за этим стоит – режиссерские амбиции или идея выгодной инвестиции?

Помните, Портос говорил — «я дерусь, потому что дерусь»? Наша логика была абсолютно схожей. Это не вопрос финансового профита! Нам интересно и важно представить израильской публике современные спектакли, связанные с русской театральной традицией во всем мире, поэтому мы и решились на проведение такого масштабного мероприятия. Кроме того, нам показалось, что фестиваль — это отличный шанс начать. Ведь мы приезжаем на международные фестивали — за творческой индикацией. Следовательно, организуя фестиваль здесь — мы создаем эту индикацию у нас дома.

Как вы решились продолжать фестиваль целый месяц, если ресурсы, в том числе и финансовые, весьма ограничены?

Мы имеем богатый опыт участия в фестивалях различных международных театральных организаций, и знаем, что обыкновенно формат подобных мероприятий строится по следующей схеме: фестиваль привязан к театру устроителей фестиваля как к основной сценической площадке, и захватывает еще несколько сценических помещений, если это требуется. И соответственно, программа любого фестиваля максимально сжата: в день идет по нескольку спектаклей, часто на параллельных площадках. Это обычная, общепринятая форма проведения фестивалей. При этом существуют исключения, например, знаменитый Международный театральный фестиваль им. Чехова, который продолжается полтора месяца и объединяет совершенно разные спектакли, на разную тематику, на разных сценах.

Для нас решение проводить фестиваль нетипичного формата было связано с тем, что, во-первых, на сегодняшний день у нас нет одной сценической площадки, к которой можно было бы привязать фестиваль. Будем надеяться, пока. Во-вторых, специфика современного «театрального рынка» в Израиле заключается в том, что количество продуктов, предлагаемых этим «рынком» так велико, что израильская публика просто не в состоянии переварить все — настолько он насыщен. Поэтому невозможно провести весь фестиваль в рамках одного театра и одного города. И мы приняли решение раздвинуть эти рамки – и во времени, и в отношении географии. Израиль – настолько маленькая страна, что здесь все театры, в общем-то, бродячие ,кочевые. Театру любого размера легче собрать весь скарб и приехать в Димону, чем вытаскивать зрителя к себе.

Таким образом, Фестиваль будет длиться целый месяц?

Да, ровно месяц, с 1 по 30 мая, и охватит 7 городов: Петах Тикву, Реховот, Бат-Ям, Ришон ле-Цион, Беэр-Шеву, Ашдод, Хайфу .

Сколько участников объединит фестиваль?

Восемь. Среди них – три израильских коллектива, два совместных проекта и три зарубежных театра.

Давайте поговорим о них подробнее?

«Русский Занавес-2016» открывается 1-го мая спектаклем театра «Zero», который является инициатором и главным организатором фестиваля. Наш театр представляет спектакль «Тойбеле и ее демон», Исаака Башевис Зингера. Это премьера спектакля и одновременно открытие фестиваля.

А что будет после?

Следующий участник – творческое объединение под названием Независимый Актерский Проект представляет спектакль «Мгновения». Поскольку Фестиваль состоится в мае, одной из идей было сделать представление по прозе, поэзии и драматургии военных лет. Проект приурочен к 9 мая. Нам удалось создать не совсем традиционную постановку, получилось этакое ассоциативное движение, тему которого можно было бы охарактеризовать как «Женщина и Война». О женщинах на войне, о военной и послевоенной любви, о материнской любви. Спектакль очень символический, он включает в себя живое пение и видеоряд.

Есть еще израильские проекты?

У нас есть замечательный коллектив – «РутХат», русская труппа Хайфского театра, которая представлет свой спектакль по известной пьесе Марии Ладо «Очень простая история». Это уже вторая работа молодого интересного коллектива.

А дальше стоит упомянуть два совместных проекта. Первый – результат сотрудничества шведского театра KEF и тромбониста с мировым именем Элиаса Файнгерша. Мы назвали его международным проектом, потому что израильтянин Элиас живет и работает в Мальме. Спектакль по текстам К. Климовски называется «Соло из оркестровой ямы (голос второго трамбона)» и представляет собой некий музыкальный иронический стенд-ап, в котором собраны истории о жизни второго тромбона «Метрополитан Опера» .В спектакле звучит музыка Бизе, Верди, Пуччини и Глюка в аранжировках Файнгерша. Знакомые всем арии звучат в исполнении тромбона и «живой электроники», создающей впечатление целого оркестра. Это необычное представление состоиться в Ашдоде 18 мая в зале «Дюна».

Кроме того, есть еще один совместный театральный проект. Уже 17 лет в Израиле существует «Ивритский театр» (

|

|

Без брони на Чиланзар |

Недавним Первомаем навеяло. Было мне лет 18-19. Училась я тогда в ростовском медучилице и работала в больнице МВД, медсестрой, в отделении физиотерапии и в кабинете рефлексотерапии. Это такая даже не белая, а золотая кость. Сидим в кабинете, заветы обмываем чистым и стерильным. Домой прихожу навеселе. Звонит папа. Тоже навеселе, у него День Трудящихся киноиндустрии. Говорит:

- Дочь, скучаю, приезжай. – Папа живет в Ташкенте, на трамвае не доедешь.

- Па, как я приеду?

- Самолетом.

- Так мы же не заказывали, ты же понимаешь, без брони не продадут. - На Ташкент никогда свободных билетов не было, у них, у узбеков, там Чиланзар, магазин Ганга, снабжение даже лучше чем в Грузии и Честерфилд на прилавках открыто продавался. Тетя моя говорит, завтра мол, позвоню, и будет тебе билет. И тут папа произносит сакраментальную фразу:

- Ты же грузинка, не можешь пойти и взять один простой билет к родному отцу? – Не знаю, что именно сработало в тот момент? То ли эго? То ли дурь? То ли первомайский эликсир? А может жгучая смесь и выговоры тетки: - Не пущу в таком виде, никуда не пущу. Чтобы совсем было понятно, это самый расцвет деятельности учителя Чикатило в Ростове.

После бурных, но непродолжительных споров, мне вызвали такси, снабдили деньгами и отправили в аэропорт. Все домашние, были уверены в моем скором возвращении.

В аэропорту к кассам не пробраться. Весь Ростов летит в Ташкент. А у меня первомайский отходняк. Я девочка (в те годы) домашняя и трусливая. Колотит меня, лихорадит. Не пейте никогда спирт с персиковым конфитюром. Вдруг (агония, а может, открылось второе дыхание, спортсмены и алкоголики знают), неожиданно для себя, начинаю продвигаться к кассе, по пути локтями распихиваю народ и выпаливаю кассирше: - Я от Бурмистрова, у меня бронь на Ташкент (Бурмистров – бывший зек валютчик, отбывал «химию» в больнице ВМД. Первая фамилия пришедшая на память). Она начинает искать, нет меня. Я настаиваю. Народ шумит. Тут кассирша подзывает мента и просит проводить меня к начальнику аэровокзала. Все думаю, Наташа Гудавадзе, допрыгалась - «мы грузины такие, мы грузины…».

Заходим. Милиционер докладывает, что и как, и на мое счастье уходит. Обливаясь слезами, говорю:

- Я грузинка из Тбилиси, учусь в Ростове, папа живет в Ташкенте, он сказал, что грузины все могут, мне очень надо. Я не могу не полететь.

- А кто у нас папа, кроме того что грузин? Цехавик небось?

- Нет, папа оператор, кино снимает на Узбекфильме.

- Ну, раз так, грузиночка, повезло тебе, ты сегодня полетишь в Ташкент к отцу. Но больше так не рискуй.

|

|

Американцы, прав автор? |

Натолкнулась на интереснейшую побликацию в ФБ.

Американская Цивилизация #7

Административное деление.

Сегодня, разбирался с избирательной системой США и случайно, пришёл к выводу на чём базируется административная система этой страны. Вы может скажете - кому это интересно и что за роль оно играет? Отвечу - правильно заложенная и тщательно разработанная административная система - залог свободы и даже демократии в стране.Начну издалека с основ и откуда. Как это не покажется вам странным, но система административного деления в США, не английская по своей логике и порядку работы, а из Франции и частично из имперского Китая. И состоит, базируется она на полной, окончательной и не подлежащей никаким исправлениям горизонтальной системе власти. В чём основная её фишка можно понять только если вспомнить из курса по средневековой истории Франции знаменитый принцип: Вассал моего вассала, не мой вассал. То есть если вам, как правителю или правительству подчинена какая то территория А с её правительством, то это одно. Однако если внутри этой, подчинённой вам территории А, есть автономные образования Б, В, Г, Д и т.д., которые подчинены правительству территории А, то вы как правитель всей страны, не имеете над ними никакой власти. Таким образом, вертикальная линия ломается в первой же попытке провести централизацию над всеми своими субъектами сверху донизу, включая под-подчинённые территории.

И это выражается на практике в очень простых решениях. Например, губернатор любого штата выбирается жителями данного штата и его не интересовало и не интересует мнение действующего президента по поводу проводимой им политики в штате. Может доходить до того, что губернатор, может отказаться встречаться с президентом или даже пожимать ему руку при встрече. И президент страны по этому поводу может быть абсолютно бессилен. Так как и губернатор, так и президент - избраны, каждый в своей "епархии" и каждый со своими полномочиями, которые идут параллельно, часто никогда не пересекаясь. Там уровень федеральный, а тут уровень штата.

Дальше ещё смешнее и непонятнее. Штат (от голландского слова: место или stadt) делится на графства или как их правильно/неправильно переводят как округа. Руководитель графства имеет титул фрихолдер и тоже избирается в независимом от губернатора или президента всенародном голосовании. И точно также не зависит ни от того, ни от другого. Может и проводит, ту политику и деятельность, что считает нужным.

Наконец на самом нижнем уровне идёт город / посёлок / деревня и другие образования (каждое из них имеет свои плюсы и минусы в смысле муниципальных прав и обязанностей). Этот город выбирает мэра, который в свою очередь не зависит ни от кого из вышестоящих и мною перечисленных административных ответственных лиц.

Таким образом мы имеет 4 административных деления и каждое из них не управляется никем из вышестоящих административных лиц. Таким образом в Американской системе присутствует полностью горизонтальная, а не вертикальная система власти.

Надо учесть несколько моментов, почему такая система настолько хорошо работает.

1. У каждого из этих избранных лиц, есть совершенно чётко расписанные полномочия и обязанности. Которые поменять вышестоящий руководитель, для нижестоящих - не может, без того, чтобы нижестоящий орган управления, в свою очередь утвердил эти предложенные изменения набрав 3/4 голосов "за" нижестоящего законодательного органа. То есть, если, например, губернатор штата, решит в каком то отдельном графстве или городе штата, ввести новые и дополнительные правила бизнеса и налогов, которые даже обусловлены конкретной ситуацией данного графства или города, он это сделать не может пока законодательные органы графства или города, не примут эти правила 3/4 своих законодательных органов.

2. Бывают исключения, когда штат может взять контроль над городом. Такие исключения, тоже чётко расписаны и как правило связаны с форс мажорными обстоятельствами, стихийными бедствиями, войной и т.д. Как пример - недавно на какое то время город Детройт был взят под контроль штата, минуя власть мэра города. Сделано это было ввиду того, что Детройт официально объявил банкротство и по суду вошёл в процедуру реорганизации города. В такой ситуации губернатор штата республиканец, назначил специального адвоката-легиста, с опытом работы по крупным банкротством, который достаточно мастерски в течении 6 месяцев, провёл процедуру банкротства и реорганизации администрации города и его финансов. В связи с данной процедурой мэр города, утратил свои полномочия, и его управление было передано временно назначенному комитету лиц, которые в такой ситуации назначаются, а не выбираются. После окончания процедуры банкротства, были проведены новые выборы и избран другой мэр города. Такие же процедуры продуманы и для целого штата, на какие то непредвиденные случаи и проблемы. Любые несогласия по данным процедурам решаются в независимом суде со своей процедурой и целым рядом возможных апелляций.

3. В имперском Китае, для лучшего контроля над провинциями, губернатор всегда назначался из другого региона, как правило не знавший и не понимавший тот регион, куда его назначили. Мало того, он назначался всего на два года и не говорил на языке данного региона. Таким образом достигалась максимальная защита от коррупции. Но это не конец - губернатор, не мог править чисто указами, своим желанием. У него была куча ограничений и правил, которым он обязан был подчиняться. Потому первым действием нового губернатора, была процедура или церемония чаепития с местными старейшинами. Они степенно общались через переводчика, и в ходе этого общения достигался компромисс и план действий для всего региона. Однако исполнение данного плана отдавалось в руки этих самых старейшин, которые исполняли его в реалии. При этом губернатор не мог вмешиваться в данный процесс исполнения и лишь играл роль свадебного генерала. Единственная возможность вмешаться для него была, если жители какой то деревни, рассерженные нерадивым исполнением плана и действиями старейшин, напрямую обращались к губернатору с жалобой. Жалоба рассматривалась в специальном органе, где основой решений была не воля губернатора или старейшим, а этика поведения и правильность данного плана. Таким образом, несмотря на централизованную власть в Китае, имело место параллельное горизонтальное управление провинциями, что давало наилучшие результаты на протяжении почти 2000 лет. Даже европейцы в 19м веке признавали, что Китай имеет лучшее административное управление по сравнению с Европой. Нечто подобное, в смысле исполнения решений федерального и даже штатовского уровня имеет место в США, где вышестоящие решения, совершенно не абсолютны в своей правильности, могут быть обжалованы и оспорены, могут быть отвергнуты и пересмотрены, могут быть возвращены на доработку, или вообще похоронены.

Всё это может показаться очередным занудством с моей стороны и копанием в деталях, никому и никак не интересных. Однако, я считаю, что это очень важно. Если правитель ограничен не только конституцией, судом и законодательным органом на высшем уровне, но ещё и имеет кучу ограничений на уровне штата, графства, города, то его власть при большой нужности и желании, полностью парализуется, пока он не найдёт компромисс с местными жителями и органами власти. Система эта настолько продумана и строго расписана с чёткими правилами, что споры, хоть и возникают, но почти всегда решаются в пользу местных властей местных жителей. Эта система супер-независимых местных земель-штатов, доведена до такого уровня независимости только в одной стране на всей планете Земля и это США. В Германии, после войны Американцы сделали нечто похожее, но земли Германии всё равно не имеют таких свобод, конституций и возможностей как американские штаты. А так как жители страны это прежде всего каждый отдельный человек, в данном конкретном месте, то его воля куда интереснее, чем воля общего президента. Только поощряя и сохраняя такую систему можно создать единственно правильно управляемую империю нового времени.

P.S.

Дополнение!Почему США пришло к такой системе? Ведь есть и очень успешная модель построения империи - Древняя Персия, но тем не менее в США, отцы основатели, отвергли эту идею и намеренно создали де-централизованное государство. Тому несколько причин.

1. Несмотря на то, что США не пыталось включить огромные завоёванные людские массы с разными культурами в свою структуру, однако надо ясно понять, что США сложилось как страна эмигрантов, говорящих на разных языках, с разными традициями и разными пожиманиями поиска счастья. То есть, это какой то новый вид сверх-империи, где нет ни одной титульной нации и нет общей истории их связывающей. И наиболее логичная и понятная схема, для такой страны, именно вертикально управляемая централизованная страна с целыми набором общих атрибутов и государственных институтов.

Но в Америке отвергают эту простую и понятную модель, потому что именно не пытаются построить новое королевство с более счастливыми подданными. В Америке основная идея, это стать землёй обетованной для толп обиженных и угнетённых, которые со всего мира бегут в Новый Свет, для того чтобы построить страну, где они будут не подданные какого то, даже очень доброго у уважаемого царя, а граждане страны, уважающей их выбор. Потому важная деталь Американской политической системы, не в сверх правительстве, супер умных и заботливых, отцов нации, а в самоуправлении на местном уровне. От деревни, до графства, до штата, до страны в целом. Прежде всего - снизу вверх, а не наоборот. И лишь избрав общие федеральные власти, система начинает работать сверху вниз.

При этом небольшая деталь для понимания - каждый конгрессмен и сенатор, имеет просто немыслимое, даже по нашим временам, расписание. Он как минимум раз в неделю на день или два летает в свой штат-округ для выслушивания просьб и жалоб населения, исполняя свои прямые обязанности - избранного представителя данного местного народа из этого конкретного места в общем федеральном собрании. Потому нижняя палата Конгресса США и называется - Палата представителей.

Для наших заокеанских русских коллег, которые регулярно заявляют, что демократии нигде в мире не существует, могу сказать следующее. Демократия в прямом виде была только в Древней Греции или на сегодня в виде постоянных референдумов в Швейцарии. Демократия на сегодня может работать только в форме передачи полномочий народа, её избранному представителю в общем законодательном органе. В прямую, в виде каких то постоянных собраний и трений, обсуждений и петиций, это неработающая модель - хотя бы потому, что количество обязанностей и правил таково, что нужно не есть, не пить, не спать, не жить, а только заниматься выяснением всех этих задач. Потому компромиссное решение - это избрать нанятого за деньги представителя данного населения, который как правило сам по себе адвокат-легист, а то и даже учёный по гражданскому и экономическому, правам, который сможет за них выполнять эту работу 24/7. Насколько будет хорош этот представитель - вопрос сложный. Все мы люди. Но так как избирается он на определённый срок, то есть постоянная возможность, не избирать некоего представителя заново, если он оказался плох.

2. В Америке, я уже несколько раз писал, нет титульной нации и нет государственного языка всей страны. Государственные языки определяет для себя каждый штат в отдельности. И сделано это потому, что хотя бы учтён вот такой курьёз, что в Америке основная народность - немцы. И они имеют 53 миллиона человек жителей. Вторые ирландцы с 42 миллиона человек. Третье - итальянцы с 18 миллионов жителей. Все остальные этнические группы идут позади. Потому выбор английского языка как основного, фактически случайность.

Та же ситуация с религиями. Основная масса, первоначальных эмигрантов, были белые христиане протестанты из Европы. Однако, потом к ним добавились католики, евреи, православные, индуисты, буддисты и другие религии. Кто из них главный? Никто и именно поэтому ни одна из религий, не принята, как основная.

Каждый штат имеет свою конституцию, столицу, флаг, гимн, символ, дерево, птицу, автомобильные права, правила дорожного движения. Каждый штат имеет свою местную законодательную ассамблею, которая издаёт законы штата и занимается бюджетом. Каждый штат имеет свой Верховный суд. Каждый штат выдаёт сугубо свои профессиональные лицензии на работу. Например врач из Нью Джерси не может работать, всего лишь через мост над Гудзоном, в штате Нью Йорк, потому что не имеет лицензию оттуда. Или если врач хочет, он может получить лицензию из двух и больше штатов, сразу - но это дополнительные экзамены и деньги.

3. Отцы основатели, были очень дальновидные люди. Они понимали, что в тот момент, все вместе, только что победив Англию, они близкие друзья и соратники и всегда договорятся. Но, что будет после них? Потому их мысли и мечты были прежде всего, построить общественно-политическую модель, которая будет работать после них. Тогда когда придут люди не прошедшие тягот и невзгод войны с Англией и которые не будут так же близко понимать, ситуацию, что все отцы основатели США, были предателями Родины, короля и короны, как их величали в Англии. Потому они чётко разделили полномочия разных ветвей власти и создали горизонтальную систему власти, чтобы ни один президент, не смог сделать себя новым королём или императором.

И тут всё чётко. Никаких понятий. Только закон, ясно написанный и исполняющийся. В случае неясности или отсутствия закона на какой то конкретный случай, всегда есть законодательная ветка, могущая написать новый закон или есть суд, который может создать закон, методом судебного прецедента.

Часто приходит на ум знаменитая ситуация, где закон схлёстывается с понятиями. Вот ты идёшь мимо пруда и видишь, что в нём тонет женщина. Ты кидаешься в воду и вытаскиваешь её на берег. Но вытаскивая её, с помощью захвата, ты не будучи профессионалом, случайно задушил её. И тебя будут судить, как самый минимум, за убийство третьей степени - по случайности. И вот в чём дилемма? Дать ли женщине утонуть и остаться негодяем, который наблюдал это и ничего не сделал. Или рискнуть и попытаться спасти её, но в результате есть возможность сесть на 7-10 лет в тюрьму.

Зная это, в этой стране, предпочитают создать правильные законы и регулирование, на любой, даже самый смешной случай, нежели дать возможность понятиям решить это за тебя.

Многабукаф, согласна, но мне лично очень понравилось и исполнение и содержание!

|

|

Станок. Продолжение 3. |

“ Не сейчас, - стандартно ответил мне Манкаль , - положение на заводе очень тяжелое “.

Что- то я не помню, что когда оно было прекрасное, он позвал меня и добавил денег.

“ Хорошо “ , - сказал я с интонацией графа Монте- Кристо , перед тем как он собирался разделаться со своими врагами и пошел работать.

Станок без проблем отработал целый день, но перед концом смены произошло непредвиденное.

А именно - путаница с инструментами. Дело в том, что у каждого инструмента в станке есть свой номер и под этим номером в компьютере записаны его длина и диаметр.

Представьте, что левая фреза диаметром 16 мм. стала работать вместо правого сверла диаметром 3 мм.

Что останется от детали? Правильно , ничего не останется, она превратится в стружку. От инструмента тоже ничего не останется, кроме жалкого обломка.

Я открыл огромный шкаф- магазин инструмента, там был полный салат из перепутанных ячеек ( они справа, черные, похожие на соты) и зависшего робота (он слева), который не понимал, что надо делать.

Что надо делать не знал и я. Надо просто пойти и доложить начальству и пусть у них голова болит, пусть вызывают наших, японцев, кого хотят. Работать так дальше было невозможно.

“А все эти поломки не связаны, случайно, с нашим вчерашнем разговором о зарплате ?” - ядовито спросил Манкаль.

Вот так, да ?

“ А давай-ка ты мне письмо , пойду-ка я домой, а ты трахайся с этим станком сам ! “ - ответил я.

“ Да без проблем, незаменимых у нас нет “ - сказал Манкаль.

Через час мне позвонила секретарша, я забрал письмо, собрал , как в американских фильмах, в картонную коробку свои вещи и поехал домой. Месячная отработка , как мне сказали, была отменена. Ну и пусть катятся ко всем чертям !

Не так все просто. Какой-то идиот перегородил выезд. Ну что за день такой!

|

|

Поверхность. Видит блог — стотысячпятьсот лайков за прочтение |

Ботинок. Начало

Когда-то, в начале 2000-х, когда мы начинали Ботинок, мне довольно быстро удалось сформулировать основную идею ресурса — «любому есть о чем написать, любой имеет право высказать своё мнение по тому или иному вопросу». В то время блоги только начинались и движение только набирало обороты. Подавляющее большинство пользователей в сети являлись исключительно потребителями и дальше чем оставить отзыв в «гостевой книге» (помните, были такие?) не продвигалось.

Это объясняется двумя причинами. Во-первых, не было технических возможностей. И чтобы создать свой ресурс следовало очень сильно постараться. Во-вторых, форма осмысленного общения между людьми принятая в обычной, офф-лайн жизни, другим словом — этикет, ещё не претерпела значительных изменений. Т.е. личный самоконтроль пользователя не позволял вседозволенности. Скорее наоборот. В этом и была задача Ботинка, предоставить людям площадку без претензии, на которой они смогут не стесняясь выразить, показать, рассказать. Каждый новый блоггер был звездой, кладезем, проводником для следующего. Так и сформировалась первая версия сообщества Ботинка.

Ссылка в тему: Все публикации серии "Поверхность"

О проекте

Я назову этот проект «Поверхность». Этому две причины. Первая — я ничего не знаю так глубоко, как следует знать, прежде чем что-либо утверждать. Второе следует из первого и суть в том, что спроса будет меньше.

Блоггинг. Цвет интернета

Пожалуй это была самая интересная пора. Появились технологии позволяющие пользователям вести блоги. Пользователи к тому времени уже осознали уровень некой свободы в сети. С другой стороны технологии не были систематизированны и настолько автоматизированны как в наше время. Ещё не было компаний в распоряжении которых глобальный контролем над интернетом. И большинство из нас думало — вот, интернет — это настоящая демократия.

Важен тот факт, что ведение блога подразумевало под собой нечто большее чем «котики-собачки» и так называемые «хомячки» (личные страницы) пользовались дурной славой на фоне блогов. На ту пору пришёл и расцвет Ботинка, тогда и сформировалась самая сильная версия сообщества, яркие представители которой и по сей день пишут здесь, в ЖЖ и на других площадках. Люди, которых узнают на улице, те, кто дал и даёт другим нечто большее чем собственные мысли.

Нашествие. Социальные сети

С появлением таких социальных сетей как Facebook, Twiter и Одноклассники произошёл довольно большой «предел» интернета. Множество площадок занимающихся блоггингом или работой с социальными связями, попросту исчезли. Я пропускаю период MySpace и пр., он был довольно незначительный, хотя и громкий.

Микроблоггинг. Закат блоггинга

Социальные сети ввели новый формат «микроблоггинг» и в течение пары лет он практически поглотил классический блоггинг. Многие, как обычные пользователи так и звёзды, осознали тот факт, что для того чтобы выразить своё мнение, теперь необязательно писать статью, обосновывать, приводить факты, ссылаться на авторитетные источники. Всего этого можно избежать в микроформате на 140 символов. И как следствие, это повлекло за собой бурное развитие таких негативных явлений как троллинг, шейминг и пр. Также, это привело к радикализации пользователей интернета, деление на четко выраженые крайние течения. Расстояния между мнениями увеличились, и самое неприятное — изменить собственное мнение теперь стало гораздо тяжелее. Именно в этот период интернет повлиял на историю человечества больше всего, вызвав несколько революций и войн в арабских странах.

На полях

Если на минуту отойти от темы и понять природу человека, на многое из того, что я рассказываю и к чему вас веду станет понятно. У нас, людей, в нашей природе, есть три основных отличия перед другими животными. Первое — мы можем объединяться в большие группы управляемые некими правилами. Второе — мы умеем очень быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Третье — мы умеем создавать то, чего на самом деле нет в природе, т.е. у нас есть воображение.Вот на третьем отличии я бы хотел заострить ваше внимание. Религии, деньги, границы государств, национальности — всё это несуществующие в природе понятия. Это наш виртуальный мир, который мы создали для взаимодействия друг с другом, выживания и размножения.

Сегодня. Что перед нами

Микроблоггинг вытеснил блоггинг, произошла общая радикализация: арабы — израильтяне, русские — украинцы и т.п. яркие примеры этого в сети. Наши показатели — это лайки, просмотры и количество комментариев. Но, в действительности, являются ли они реальными показателями чего-либо? Завтра на любой публикации в сети можно достичь любых цифр, и что это значит? Изменит ли своё мнение человек увидев под статусом тысячи лайков или просмотров? А если изменит, стоит ли это изменение чего-то?

Вам не кажется, что мы что-то теряем на этом скоростном пути? Вам не задумывались о том, что мы стали меньше слушать, размышлять, и, стали больше утверждать и изрекать? Я уверен, именно это и происходит.

Конечно всё происходящее в сети повлияло и на Ботинок. К давнему вопросу о том, что изменилось в сообществе — изменилась окружающая среда, изменилось всё. И как оно было в момент расцвета блоггинга уже не будет, будет по-другому. Но, вся эта кажущаяся простота использования технологий, возможность окружить себя исключительно лояльными мнениями и пр., всё это временная слабость для думающего человека.

Всё меняется очень быстро и даже мы, наделённые природой феноменальной способностью быстрой адаптации в новой среде, не всегда успеваем. В конце концов, каждый из нас поймёт где мишура, а где настоящее. В итоге, каждый начнёт задавать себе вопросы. У нас есть воображение, тяга к знаниям, к новому. И нам мало удобств, напротив, нам жизненно необходимы препятствия, иначе мы испытываем голод. Голод во время кажущегося изобилия.

Итого. Так о чем я?

Вся суть этой публикации в том, что, как вы знаете, все новое — хорошо забытое старое. И пока это старое в новой обертке не появилось — будьте внимательны к себе. Размышляйте о том, что действительно заставляет вас думать и переживать, что действительно разговор, а что пустой треп. В чем действительно вы, а где погоня за лайками и просмотрами, которые мало что значат.

Пишите в Ботинке, пишите на других площадках. Пишите там, где у вас будут не только сторонники, но и оппоненты. Там, где вы можете научиться, а не только получить «стотысячпятьсот» одобрительных комментариев. Оттачивайте свои навыки в продуктивном общении, в работе с собственными эмоциями, учитесь, помогайте другим. Не бойтесь менять свое мнение, это нормально для человека, это хорошо для вас и окружающих. Отбросьте нарциссизм свойственный новому поколению интернета. Помните — эту реальность мы сами создаём. И вы в ней можете жить по своим правилам.

|

|

Тяжелый песок... |

Читаю и не могу остановиться, мурашки... Все-таки рада и благодарна отцу за то что растил нас в "теплице" домашней, уберег от диссиденства, не скрывая при этом свое отношение, повторяя "только молчать и никому никогда". Булгаков, Рыбаков и прочие самые "мягкие" самиздаты попали в дом родителей уже от меня после замужества, то есть в восьмидесятых, родители их читали "за ночь"...

Виктор Давыдов: «Институт Сербского является “освенцимским вокзалом”»

АД СОВЕТСКОЙ КАРАТЕЛЬНОЙ ПСИХИАТРИИ В ВОСПОМИНАНИЯХ ДИССИДЕНТА 1970-Х — 1980-Х ГОДОВтекст: Глеб Морев

© Ирина Парошина

© Ирина Парошина

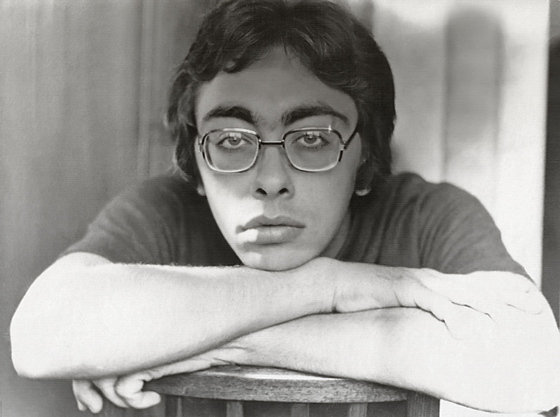

Виктор Викторович Давыдов (Рыжов; род. 1 августа 1956 г., Куйбышев) — журналист, правозащитник. В 1973—1975 годах учился в Куйбышевском техническом университете, в 1975 году поступил на исторический факультет Куйбышевского университета. С 1974 года занимался изданием и распространением самиздата, по поводу чего в сентябре 1975 года допрашивался в КГБ. С 1975 года стал членом диссидентских кружков в Куйбышеве, 1 апреля 1976 года был среди организаторов шествия-монстрации, за что был арестован на 10 суток и «профилактирован» КГБ с исключением из университета.

В 1976—1979 годах учился на Оренбургском факультете Всесоюзного заочного юридического института. Принудительно госпитализировался в клинику Куйбышевского мединститута весной 1979 года. Сотрудничал с «Хроникой текущих событий», стал автором двух самиздатовских работ, за которые был арестован 28 ноября 1979 года по статье 190-1. Признан невменяемым экспертизой Института им. Сербского с диагнозом «вялотекущая шизофрения». 19 сентября 1980 года определением Куйбышевского областного суда направлен на принудительное лечение в Казанскую специальную психиатрическую больницу МВД, откуда переведен в Благовещенскую СПБ в Амурской области. В СПБ подвергался «лечению» сильными дозами нейролептиков.

Освободился в июле 1983 года, после освобождения участвовал в работе Фонда помощи политзаключенным и их семьям (Фонд Солженицына). 28 октября 1984 года эмигрировал из СССР.

Сотрудничал с «Радио Свобода» и «Голосом Америки», публиковался в газетах «Русская мысль» и «Новое русское слово», журнале «Страна и мир». В 1986—1988 годах работал в Центре за демократию в СССР (Center for Democracy in the USSR) Владимира Буковского и Юрия Ярым-Агаева. В 1988—1991 годах работал программистом в американских компаниях. В октябре 1991 года вернулся в СССР.

В 1991—1993 годах был членом политсовета Свободной демократической партии России, которой руководила Марина Салье. В 1993 году основал Пресс-синдикат «Глобус» — независимое информационное агентство, работавшее до 2005 года.

В настоящее время — главный редактор интернет-издания «Новая Хроника текущих событий». С 2015 года живет в Тбилиси.

— Расскажите, пожалуйста: как вы, живя в Куйбышеве, оказались причастны к диссидентскому движению?

Как сказал Эдуард Кузнецов в одном своем интервью, «система сама создавала себе врагов». Одно только пионерское детство очень сильно било по мозгам. Шаг вправо, шаг влево, пионерские линейки, где надо стоять и периодически орать «всегда готовы», ленинские уроки, сборы металлолома, демонстрации на 7 ноября и 1 мая, где в обязательном порядке приходилось бегать по холоду с раннего утра… Все это давило, от всего этого было противно.

А в подростковом возрасте давление системы стало ощущаться еще болезненнее. В нашей школе — а это была английская школа, такой самарский Итон — завуч стояла в дверях и отслеживала ширину брюк, длину юбок, длину волос. Дважды она отправляла меня от дверей школы стричься, однажды даже 50 копеек свои дала, потому что я пытался отмазаться, говорил: «У меня денег нет» — так она выдала свои 50 копеек.

И вот ты сидишь на каком-нибудь уроке по гениальной книге Брежнева «Целина» и знаешь при этом — поскольку «железный занавес» уже дырявый и информация просачивается, — что где-то есть мир, где школьникам ничего этого делать не надо. Где их никто насильно не стрижет, где они могут слушать музыку, которую хотят, а здесь все под запретом и всех выстраивают. Это было разительным контрастом и вызывало вопрос: «Почему так?» В первую очередь, по этой причине я стал интересоваться альтернативами, слушать западные «голоса».

Впрочем, не без подсказки. Мой отец был деканом Куйбышевского факультета того, что сейчас называется Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина. Отец был ветераном войны, вступил в партию еще на фронте, был членом президиума всех областных партийных конференций. При этом его можно отнести к тем, кого позднее стали называть «партийные либералы». Однажды ему предлагали перейти на работу в обком, он отказался, а еще раньше, в 1947 году, ему предлагали служить в НКВД, и он тоже отказался — а тогда это вообще-то считалось предложением, от которого нельзя отказаться.

Дома и в узком кругу отец скептически высказывался о режиме и слушал Радио Франции, отчасти поэтому я тоже стал слушать западное радио. Впрочем, Радио Франции я не слушал, стал слушать «Голос Америки», когда еще был мальчиком, в 13—14 лет, как раз в момент такого духовного созревания.

Поэтому к 14 годам, когда все вступали в комсомол, я отказался, сказав себе: «На черта мне нужны еще и комсомольские собрания?»

Лето 1979 года, Куйбышев

Лето 1979 года, Куйбышев— Это вызвало какой-то скандал?

— Как ни странно, нет. Когда я уже учился в университете, меня только удивленно спрашивали: «Ты не член комсомола? Ты, наверное, баптист?» Это на тему мифа, который и тогда, и сейчас уже затвержен, что будто бы поступить в вуз некомсомольцу было нельзя. В элитные московские вузы, конечно, нельзя, но в целом по России особо никто не требовал.

— Глушили тогда «голоса» или нет?

— Конечно, глушили. В городе слушать было сложно, разве что поздно ночью и рано утром, но летом на даче можно было легко. «Радио Свобода» — сложнее, но «Немецкая волна» проходила, и она была самая радикальная политически, за ней уже шел «Голос Америки». Собственно, поворот произошел в конце 1973-го — начале 1974 года, когда я был на первом курсе химического факультета в Техническом университете — том самом, где учился Черномырдин, — и тогда записал на магнитофон текст «Архипелага ГУЛАГ», который читали по «Немецкой волне».

В это время все газеты писали: «Солженицын — литературный власовец» — и так далее в том же духе. И только от этого уже становилось интересно, что же он там написал.

Я записал текст первого тома «Архипелага ГУЛАГ» на магнитофон и с него перепечатал на машинке. Естественно, после этого мне захотелось с кем-то поделиться впечатлениями. «Поделиться» закончилось очень плохо, потому что я дал текст своему лучшему другу под честное слово никому не давать, он дал своему другу, тот дал третьему, а дальше непонятно — то ли третий устроил чтения в аудитории, то ли он сам был стукач, я так это и не выяснил.

В общем, после этого мой «Архипелаг» попал в поле зрения КГБ, они потянули за ниточку, и я стал объектом ДОРа — дела оперативной разработки. Они завербовали того самого моего друга, который стучал ровно год на меня: мы с ним выпивали, вместе крутились с девушками, после чего он ходил в КГБ и стучал. И КГБ тянул больше года, до осени 1975 года, по той причине, что не были уверены в происхождении этого «Архипелага». Поскольку текст был записан синтаксически чисто, они решили, что он попал в Самару из Москвы или из-за границы. Как известно, все чекисты — параноики, и им уже привиделся большой заговор, который они долго пытались раскрыть.

В 1975 году я ушел из Технического университета, поступил в Самарский университет, на отделение истории. И это было 19 сентября, когда мне просто позвонили и вызвали в КГБ. Собственно, сначала позвонили отцу, отец потребовал, чтобы я сдал им весь самиздат, а у меня к тому времени его было уже больше: были записи текстов Владимира Максимова, Андрея Амальрика, что-то еще. Четыре копии я положил в портфель и пошел в КГБ, а пятая все-таки осталась. Далее были очень неприятные три дня. Первый раз это всегда очень неприятно.

Фотография из личного дела, Куйбышевский СИЗО, декабрь 1979 года

Фотография из личного дела, Куйбышевский СИЗО, декабрь 1979 года— А почему три дня? Три дня вы ходили туда, вас допрашивали?

— Сначала там по-хамски угрожали: «Мы можем тебя прямо сейчас отправить в камеру…», потом все же догадались посадить оперативника, который играл «доброго копа». В итоге я написал многостраничную объяснительную, и закончилось тем, что капитан Валерий Дымин из «Пятерки» — политического управления — сказал открытым текстом: «На первый раз мы тебя сажать не будем, можешь учиться, но имей в виду, что ты у нас под колпаком». Кроме того, допрашивали по разным непонятным делам и упоминали некоторых людей. Большую часть их я не знал, но одного знал, пусть тогда и шапочно. Это была довольно известная личность в городе, отчасти хиппи, отчасти диссидент, — Слава Бебко. Ровно на другой день я с ним встретился и рассказал про всю эту историю. То есть фактически КГБ нас познакомил.

К тому времени — осень 1975 года — вокруг Бебко уже сложился неформальный кружок молодежи. Собирались у него дома, разговаривали, слушали музыку, между делом слегка выпивали, и я довольно плавно вошел в него, как бы на роль «идеолога». У этого кружка было две оболочки — несколько человек было таких же, как мы, очень политически настроенных, большинство же были просто ребята, которые приходили послушать музыку, поболтать, потусоваться. Мой самиздат был пущен в оборот в «политическом кругу», потому что мы догадывались, что среди «широкого круга» обязательно есть стукач, а возможно, и не один. С остальными мы занимались только тем, что на языке КГБ называлось «устной антисоветской пропагандой».

К началу 1976 года мы уже начали думать, что нам реально делать. Были разные планы, листовки, например, в конце концов решили сделать политическую демонстрацию — как на Пушкинской площади, всего лишь с лозунгами из конституции. Потом все-таки догадались, что даже на нее народу не наберем, потому что сделать такой шаг в Самаре людям было страшно.

И тут появляется студент мединститута по имени Володя Фунтиков и говорит: «А знаете, в Одессе делают “Юморину” на 1 апреля, давайте сделаем у нас хэппенинг». (Сейчас это называется «монстрация», но точно то же раньше называлось «хэппенинг».) И мы устроили на 1 апреля монстрацию. Собрали человек сорок. Лозунг был только один — «Make love, not war», у нас были карнавальные костюмы, и мы смогли пройти шесть кварталов.

На конечной точке нас встретила милиция, всех задержали, посадили в автобус, отвезли в РОВД. И первый человек, которого я там увидел в коридоре, был чекист, допрашивавший меня еще осенью. С ним была целая команда чекистов, они допросили всех задержанных по одному, потом оставили нас троих — Бебко, Фунтикова и меня. Нам дали по 10 суток, а Славе, который был старше, ибо ему было уже 24 года, дали 15.

На сутках пять дней нас выводили на работу, и вдруг с утра мент командует: «Демонстрантов не выводить». И нас через какое-то время начинают дергать на допросы чекисты. Явилась целая команда — человек пять, они заняли кабинет начальника КПЗ, даже менты были в шоке, мент ведет меня по коридору — руки за спину, как положено, — и спрашивает: «Кто это такие?» А я ему в шутку говорю: «Родственники». Мент есть мент — легко поверил, и как нас после этого зауважали...

Неприятно удивило, что чекисты допрашивали не про демонстрацию, а про самиздат. Прямых улик у них не было, но о чем-то они догадывались. А кроме моего самиздата у Славы были записи передач «голосов» на магнитофон. И после этого нас отсаживают во вторую половину КПЗ: одна половина была для «суточников», а вторая — уже для подследственных. Там мы сидим уже с уголовниками и не знаем, что дальше будет, потому что две статьи налицо: 190-1 за самиздат («Распространение клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй») и 190-3 за организацию шествия («Организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок»). Сидим и гадаем, что будет дальше: выйдем мы по окончании суток или нас отвезут в СИЗО.

Однако в итоге дело не получилось, и есть две версии почему, я думаю, обе они верные. Одна из них заключалась в том, что это был самый либеральный период — 1975—1976 годы. С хрущевских времен визу на арест по политическому делу КГБ надо было получать в обкоме, а обком всегда держал нос по ветру. И вторым фактором был начальник КГБ, генерал Кинаров, не кадровый чекист, его туда кинули в хрущевское время из комсомола, когда вычищали сталинских извергов. Кинаров был относительно либеральным человеком — за все его время в Куйбышеве было только два политических дела. Я лично видел Кинарова, даже с ним здоровался, потому что отец был с ним знаком, генерал всегда был на премьерах во всех самарских театрах, вполне интеллигентный человек. Думаю, что «замочить в сортире» он бы просто не смог выговорить.

Видимо, произошло так, что Кинаров не мог не дать этому делу ход, но он его так составил, что первый секретарь обкома не дал визу, и обоих это устраивало. В период «разрядки международной напряженности» групповое политическое дело первому секретарю обкома было совершенно ни к чему, только минус в карьере.

В итоге дело перевели на профилактику. «Профилактика» — это отдельная тема, о ней мало сейчас известно. Обычно пишут, что «профилактику» изобрел Андропов. Это не так, КГБ стал применять ее еще при Хрущеве. Однако именно Андропов довел «профилактику» до масштабов, сравнимых с теми, в каких осуществлялись сталинские репрессии. Уже в конце 1960-х годов «профилактировали» по 14,5 тысячи человек в год.

По сути, «профилактика» была внесудебной репрессией, и жестокой, причем била она не только по активным участникам движения, но и вообще по всему кругу людей, которые сочувствовали диссидентам. Это как раз и было андроповским «ноу-хау» — разрушать «питательную среду» протестного движения, из которой рекрутировались его новые участники.

Особенно эффективно «профилактика» работала в провинции. Тут стоит отметить разницу между положением диссидентов в Москве и в регионах. Не было таких точек «кристаллизации» вроде ЦДЛ, или известных интеллигенции «салонов», или просто людных квартир, где люди, принадлежавшие диссидентской субкультуре, могли бы знакомиться и общаться.

В провинции ничего такого не было. В домах творчества проводились только официозные мероприятия. В 1976 году в Самаре открыли так называемый Клуб любителей кино. Показали фильм Тарковского «Зеркало», который не был в открытом показе. После этого состоялась дискуссия, я там выступил, выступило еще несколько «неблагонадежных» человек — на этом все закончилось, и уже никакого клуба больше не было.

Почти в каждом вузе был свой клуб самодеятельной, то есть бардовской, песни (КСП), но во главе ставили отъявленных комсомольцев и давали им строгое указание никого из «посторонних» петь песни и слушать не допускать. Это было комичное зрелище, когда каэспэшники отправлялись петь куда-нибудь в лес, но перед этим бегали от электрички к электричке, чтобы так замести следы и не дать другим желающим с ними уехать.

Провинциальная интеллигенция в целом была очень пуганой. Наш круг почти полностью состоял из молодежи, людей за 30 там было буквально человека три-четыре.

Также не было еврейских отказников, которые в Москве и на Украине, например, всегда поддерживали диссидентов и становились диссидентами сами — уже хотя бы потому, что им было нечего терять. Точнее, было несколько семей отказников, но они, наоборот, старались сидеть тихо в кустах, надеясь, что за хорошее поведение им дадут визы. Так в кустах они и просидели до самой перестройки.

Критической массы диссента в провинции не было, действовали одиночки, вокруг которых собирался круг друзей и интересующихся людей. И вот когда КГБ брался за дело, то он начинал весь этот круг «профилактировать».

Профилактика всегда начиналась с ДОРа, не всякий ДОР заканчивался профилактикой, но профилактики без ДОРа не бывало. Сначала КГБ собирал информацию, причем очень скрупулезно — в моем деле они дошли даже до школы, опрашивали директора школы, одноклассников. Естественно, в делах студентов допрашивали однокурсников, у работавших — коллег, опрашивали даже соседей по подъезду.

И это имело двойное значение, потому что это был не только сбор информации, но еще и запугивание. Каждый допрошенный уже знал, что на всякий случай с таким человеком лучше не общаться. Будущий писатель Юрий Малецкий в бытность студентом как-то прочел в общежитии университета лекцию о «Дневниках» Достоевского — кто-то стукнул в КГБ, где сразу нашли в выступлении Малецкого «сионизм». После этого друзей и однокурсников начали дергать в КГБ (допрашивали там и нынешнего филолога Юру Орлицкого). После этого студенты начали от Малецкого просто шарахаться.

Следующий номер — слежка, прослушивание телефона, жучки. У меня были жучки в квартире, и это абсолютно точно. Обычно проводили еще тайные обыски. Не знаю насчет себя, но это детально описывается в мемуарах чекистов. Являлись домой, когда там заведомо никого не было — а закрытых дверей для КГБ на всем пространстве от Калининграда до Чукотки не существовало, да и сейчас нет, — аккуратно просматривали вещи и бумаги, не оставляя следов. Обычно на таких обысках ничего не изымалось, ибо легализовать это потом в ходе уголовного дела было невозможно, но изучали, что есть и где лежит.

Затем слежка, которая была двух видов. В одном случае следят тайно — где-то за тобой идут сотрудники «наружки», службы наружного наблюдения: обычно они работали на машинах, одна или две, там в каждой три-четыре человека. В другом случае это был уже прием психологического давления, и тогда они шли, не скрываясь, буквально по пятам, случалось, что втискивались даже в телефонную будку, когда «объект» куда-то собирался звонить. Тогда (обычно это бывало перед советскими праздниками) у меня они просто сидели на лавочке у подъезда и, когда я выходил, поднимались и вдвоем шагали в нескольких метрах сзади.

Конечно же, внедряли агентов. Вдруг и как будто случайно появлялся какой-нибудь малознакомый человек, который всячески набивался в друзья, приглашал в рестораны или просто приносил выпивку сумками. Вербовали — или пытались вербовать — друзей более близких.

И только уже после того, как вся информация была собрана — а КГБ нужно было знать все, вплоть до того, кто с кем спит, — начинали вызывать непосредственно на допросы.

С суток я освободился в субботу вечером, а в понедельник с утра — звонок из КГБ, вызывают немедленно, к дому подъезжает черная «Волга» и везет в управление. После этого всю неделю — каждый день в КГБ как на службу, с 9 до 5, там даже кормили. За это время перезнакомился с половиной самарской «Пятерки», включая ее начальника — подполковника Василия Лашманкина. Это было довольно мерзкое существо, похожее на какого-то доисторического ящера; на меня он очень зло смотрел своими маленькими глазками и, не размыкая губ, что-то сипел.

В последний день заставили подписать «Предупреждение по Указу» — секретному Указу от 25 декабря 1972 года. Это был документ прямо от Кафки: в нем говорилось, что я совершил некие неназванные «антиобщественные действия», которые противоречат интересам государственной безопасности СССР. При этом уголовной ответственности эти действия не подлежат, но все равно почему-то недопустимы и при повторении уже будут подлежать.

За этим произошло неизбежное исключение из университета, но не простое исключение, а с собраниями студентов, «пятиминутками ненависти». Причем меня исключали в два приема: на историческом отделении меня знали, несколько человек пусть осторожно, но все же осмелилось выступить в мою защиту. Тогда собрали студентов уже всего гуманитарного факультета, хорошо отрежиссировали это действо, причем в аудитории во втором ряду «почетные места» занимали трое чекистов. Исключили за «профессиональную непригодность», ибо советский историк не быть марксистом не может, а тот, кто читает Солженицына, точно не марксист.

В процедуре исключения была одна ставшая позднее анекдотической деталь. Одним из самых активных обвинителей на собрании был нынешний завкафедрой российской истории СамГУ Петр Кабытов. Где-то лет 10 назад Кабытов стал редактором сборника «Солженицын в Самаре». Хороший сборник, там все замечательно, но только нет одного факта — ничего не говорится о том, как редактор этого сборника исключил в свое время студента только за то, что тот был первым человеком в Самаре, прочитавшим «Архипелаг ГУЛАГ».

«Профилактировали» не только нас самих, но в какой-то степени и родителей. Отцу занесли выговор в партбилет «за недостатки в политическом воспитании сына». Попытка «профилактики» отца одного из участников нашего кружка, Михаила Богомолова, закончилась трагедией. Мишин отец был полковником и служил в штабе военного округа. Там его, видимо, затравили до такой степени, что даже крепкие офицерские нервы не выдержали, и он бросился под поезд. И уже не вмещается в уме, что у чекистов хватило наглости явиться на похороны…

В результате «профилактики» к своему двадцатилетию я оказался как будто в безвоздушном пространстве. Из университета исключен, профессии нет, работы нет, друзья как-то стали исчезать, телефон не звонил днями. Сцена на улице: лето, навстречу идет мой бывший одноклассник, я уже поднимаю руку ему помахать, и вдруг он перебегает на другую сторону улицы. Причем я его даже не мог осуждать: стоило бывшей однокурснице пригласить меня на день рождения своей подруги, как через неделю ту вызывает «куратор» университета от КГБ и начинает допрашивать: «Кто его пригласил?»

Вот все это и была «профилактика», которую сегодня иногда даже ставят Андропову в заслугу: он, дескать, был «гуманист», диссидентов меньше сажал, но больше «профилактировал». Исключили тогда из вузов всех, кто участвовал в демонстрации, — даже девочек из педагогического училища. Парни попали сразу в армию, меня чекисты тоже возили на машине в военкомат, но военком посмотрел на военный билет — по зрению я не подпадал под призыв — и отправил восвояси. По выражению его лица я понял, что желания чекистов военные уважать особо не собирались, им антисоветчики в армии были не нужны.

Шестое отделение (швейный цех) Благовещенской спецпсихбольницы. Единственное внутреннее фото СПБ, которое известно (украл со стенгазеты в кабинете врачей перед освобождением), 1983 год

Шестое отделение (швейный цех) Благовещенской спецпсихбольницы. Единственное внутреннее фото СПБ, которое известно (украл со стенгазеты в кабинете врачей перед освобождением), 1983 годА еще была психиатрия, которая тоже часто входила в «профилактику». Надо признаться, что в том случае, в 1976 году, я сам ее накликал на свою голову, пусть не без помощи родителей. Они все-таки были советские люди, полжизни прожили при Сталине, отчего боялись страшно и даже после «Предупреждения» не верили, что этим закончится. И, как обычные советские люди, стали настаивать, чтобы на всякий случай я лег в психушку. Они о политической психиатрии не догадывались, я тоже тогда только краем уха что-то слышал. Зато после КПЗ и допросов чувствовал себя очень подавленным, так что особо сопротивляться не стал.

Мы с мамой пошли в психдиспансер, где врачи со мной не очень вежливо побеседовали и выгнали, как бухгалтера Берлагу и симулянта. Вдруг на следующее утро оттуда же звонок — и уже вежливо приглашают. Там врач за пять минут написала направление в областную больницу, где я пролежал месяц.

Уже на второй день в отделение явился главврач Ян Абрамович Вулис со мной побеседовать. Это вообще был интересный персонаж: в начале 1950-х годов он был исключен из мединститута по какому-то «сионистскому» делу, но потом восстановился — и, думаю, не без сделки с ГБ. По крайней мере, он, еврей, много лет был главврачом областной психбольницы и главным психиатром области. Приказы КГБ по госпитализации неблагонадежных он выполнял честно. Знаю, что на праздники дежурному врачу на стол под стекло клали приказ Вулиса «В случае доставки милицией госпитализировать независимо от состояния» — и далее список имен, который давался КГБ.

С другой стороны, Вулис отлично понимал, что делает, и был достаточно хитрым, чтобы суметь сыграть в обе стороны. Уже позднее, когда меня арестовали и Вулис должен был проводить судебно-психиатрическую экспертизу, он написал в КГБ, что не может «обеспечить безопасность» в своем судебном отделении — что было чистым враньем, сбежать оттуда было невозможно. Но КГБ пришлось согласиться, и таким очень техничным способом от моего дела Вулис отстранился.

Госпитализированным принудительно Вулис обычно создавал вполне приличные условия, лекарств особо не назначал. Так было и в моем случае: Вулис со мной побеседовал — вывел на улицу, ибо, видимо, боялся прослушек, — все быстро понял, и весь месяц я фактически был как в санатории. Выписали меня с каким-то смешным диагнозом типа «психастеническое состояние».

Зато через несколько лет политическая психиатрия меня все-таки догнала. В 1976 году после «профилактик» кружок Бебко распался, но осенью собрались снова уже вокруг другого человека, Анатолия Сарбаева. Он был рабочим, но когда-то учился в Питере, по убеждениям считался «еврокоммунистом». Сейчас это уже забытая теория, ее некогда развивали лидеры европейских компартий, которые хотели как-то отстраниться в глазах избирателей от своих советских «соратников по борьбе» и их безобразий. Называлось это «социализм с человеческим лицом» и, конечно, было чистой утопией.

Мы же почти поголовно были социал-демократами. Сейчас почему-то считается, что диссиденты были либералами, но на самом деле либералов среди них можно пересчитать по пальцам. Даже «программа Сахарова», изложенная им в книге «О стране и мире», была по сути чисто социал-демократической. Все были советскими людьми по образованию, с молоком матери впитали бациллу марксизма, и произнести «свободный рынок» нам было так же жутко, как сегодня Зюганову. Идеалом считали «скандинавский социализм», о котором имели самые смутные понятия, но на этой почве шла полемика и «идеологическая борьба». Сарбаев написал работу с апологией «еврокоммунизма», я ему оппонировал, все это бурно обсуждалось — иногда ночи напролет.

В 1977 году мы с тем же Славой Бебко напечатали листовки под обсуждение новой, брежневской, конституции. Сделали где-то 70 штук фотоспособом, рассовали по почтовым ящикам, и до сих пор не могу понять, как мы на этом не попались. Обычно 80 процентов антисоветских листовок сограждане сами несли в КГБ. Не столько из «комплекса Павлика Морозова», сколько из страха: статья о недонесении об «особо опасном государственном преступлении» держалась в кодексе еще со Сталина, так что были причины бояться. Правда, недонесение об «антисоветской агитации» под нее не подпадало, но эти юридические нюансы мало кто знал. Почему-то наши листовки ни разу ни на одном из допросов не всплыли, так что даже нет уверенности, знали ли о них в КГБ.

И каждый год на 1 апреля пытались повторить демонстрацию — уже в политическом формате, с лозунгами из конституции. Подписывалось под это три-пять человек, кому особо было нечего терять. Писали лозунги на ватмане, выходили — все заканчивалось очень быстро задержаниями, еще на подходе к намеченной точке. Кого-то потом отпускали, кого-то сажали на сутки.

В 1977 и в 1978 годах я не участвовал, потому что не был в городе, но в 1979 году собирался. И вот 31 марта 1979 года утром в дверь звонок — а там бригада «чумовозки» из психдиспансера с участковым милиционером. Отвезли в диспансер и, ничего особо не объясняя, отправили наверх, в клинику. Врачами там работали, как правило, преподаватели мединститута, они все тоже хорошо понимали, лекарства назначили чисто символические — легкие транквилизаторы, но весь апрель пришлось там просидеть. Главной неприятностью было только ежедневно смотреть на тяжелых сумасшедших, а это удовольствие ниже среднего. Сарбаева точно так же госпитализировали, только не в клинику, а в больницу, хотя выпустили даже раньше.

К этому времени мне удалось поступить во Всесоюзный юридический заочный институт, но не на Куйбышевский факультет, куда путь был заказан, а на Оренбургский. Выезд на вступительные экзамены и на сессии был конспиративным процессом и начинался задолго до отхода поезда с того, чтобы «обрубить хвосты» и отвязаться от «наружки». Более часа я пересаживался с автобуса на автобус, перебегал через проходные дворы и лишь убедившись, что вроде бы «хвоста» за мной нет — а на 100 процентов сказать это никогда нельзя, — ехал на ближайшую станцию и только там садился на поезд.

Как ни странно, это работало, КГБ о чем-то догадывался, вызываемых на допрос обязательно спрашивали: «Где он учится?» — но примерно год удавалось водить их за нос. Потом, конечно, узнали, но тогда уже, видимо, собрались сажать, так что исключением из института заниматься не стали.

Тут возникает тема знакомства с московскими диссидентами. Началось с того, что в октябре 1978 года у порога Октябрьского военкомата в Самаре взорвалась бомба. Это была глухая ночь, никого не задело, только вышибло дверь. Через две недели там же находят еще одну неразорвавшуюся бомбу.

А 4 ноября снова взрыв — взрывается памятник министру обороны Дмитрию Устинову. Только что Устинову по случаю юбилея дали вторую Звезду Героя Советского Союза, а по закону дважды Героям Советского Союза должен быть установлен памятник на родине. 30 октября памятник открывают, а через 5 дней кто-то его взрывает. От памятника откололся кусок, сам постамент развернуло. Я ехал в тот день на работу и вижу, что все обнесено там забором, ничего не понимаю, только потом кто-то шепотом рассказывает. Потому что, естественно, ничего не освещается в прессе, это СССР, и только слухи.

«Диверсантов» позднее, конечно, нашли. Ими оказались инженер Технического университета Андрей Калишин и только что призванный солдат Иван Извеков. Извекову дали 8 лет, Калишина признали невменяемым, оба они вышли уже при Горбачеве.

Но это было позднее, а осенью подозреваемыми по умолчанию сразу стали все «неблагонадежные». На 7 ноября вместо обычных трех чекистов — я жил около главной площади, где проходили демонстрации, — в тот год было пятеро. По этому поводу я даже не стал вечером выходить, сидел дома. А Слава Бебко, к сожалению, не усидел.

Он со своей девушкой и парой друзей сидел за столом, отмечал — пусть советский, но праздник. Вечером выяснили, что выпить им не хватает, а чтобы купить в СССР в 10 часов вечера, надо было знать места и далеко идти. Втроем отправились в поход, вино купили, но на обратном пути, к несчастью, им на глаза попался праздничный кумачовый плакат. Слава со злости его резанул крест-накрест перочинным ножом — у него был такой брелок. За ними, конечно, шла «наружка», и через пару кварталов всех задержали.

Уже через два часа у Славы провели обыск. Искали, конечно, все взрывоопасное, ничего такого не было, нашли только строительные патроны. Зато нашли массу самиздата — машинописного, рукописного — и магнитозаписи с «голосов». Так Слава попал под две статьи — 190-1 и «хулиганство» за плакат: для убедительности чекисты еще сломали раму плаката, что тоже приписали Славе.

Славе надо было как-то помочь, хотя бы найти приличного адвоката. Никто из адвокатов в городе браться за политическое дело не хотел, все боялись, это не Москва. Так по необходимости стали искать помощи московских диссидентов. Нашли их по методу «шести рукопожатий»: Сарбаев некогда шапочно знал поэта-смогиста Владимира Алейникова, тот привел нас в Москве к Петру Якиру, сам Якир к тому времени от движения отошел, но от него мы попали к его дочери Ирине (Якирке), которая занималась «Хроникой текущих событий», и потом уже к редакторам — Юрию Шихановичу (Шиху) и Татьяне Михайловне Великановой. Великанова прозвища не имела, ее все диссиденты называли только по имени-отчеству, это была очень строгого вида дама, типичная учительница математики, кем она, собственно, и была.

Через диссидентов нам удалось подписать на дело Бебко адвоката из Луганска Нелли Нимиринскую, которая защищала многих диссидентов, она приезжала на суд. Помочь Славе ей особо не удалось, ему дали три года. У выхода из суда, куда подогнали воронок, мы Славу встречали с цветами, кинули их ему, он кинул через голову конвойных солдат свое обвинительное заключение. Кто-то его подхватил, к нему бросился солдат, но бумаги перекинули мне, мне с ними удалось убежать, потом передали их в «Хронику». Что называется, почувствуйте разницу: сегодня любой приговор по политическому делу — в интернете, а тогда приходилось заниматься даже спортом.

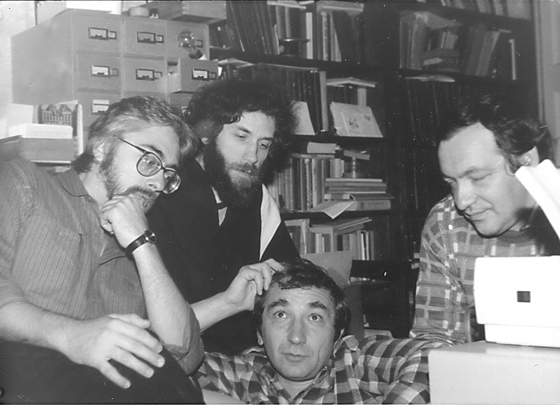

С членами «Мемориала», когда привозил им аппаратуру в Москву во вторую поездку. Никита Охотин, Арсений Рогинский, Александр Даниэль, апрель 1991 года

С членами «Мемориала», когда привозил им аппаратуру в Москву во вторую поездку. Никита Охотин, Арсений Рогинский, Александр Даниэль, апрель 1991 годаВ Москву регулярно ездил кто-то из наших и привозил оттуда тамиздат и самиздат, в первую очередь, «Хронику текущих событий». Мы ее потом перепечатывали. В Москве этим занимались профессиональные машинистки, но предлагать печатать такое в Самаре было безумием, так что делали это сами. Печатали вчетвером, делили выпуск на части, процесс занимал довольно долгое время, потом все копии отвозили назад в Москву и привозили новый выпуск. Так отпечатали два выпуска, третий уже не успели закончить, с ним меня арестовали.

Посадили бы меня, конечно, и без «Хроники». Осенью 1979 года Политбюро в процессе подготовки к Олимпиаде приняло решение об очередном «уничтожении диссидентского движения». Первого ноября — точно по календарю — в Москве арестовали отца Глеба Якунина и Татьяну Великанову. С этого началось то, что диссиденты назвали «предолимпийским погромом», пошел он и по другим городам.

К тому времени я написал работу в жанре сравнительного правоведения — сравнение правовых систем фашистской Италии, нацистской Германии и сталинского СССР. Там все получалось в елочку, полное совпадение вплоть до формулировок. Работа называлась «Феномен тоталитаризма», ее я собирался запустить в самиздат, но пока только обсуждал с близкими по духу и надежными людьми. У одного из таких людей рукопись при обыске и забрал КГБ. Обыск был не случайным: знали о «Феномене» от одного из стукачей. На допросе человеку сказали прямо: «Кто автор “Феномена”? Говорите — если не скажете, то будем считать, что это вы, и тогда статья 190-1 и три года». Через какое-то время он раскололся.

Любаня (Любовь Давыдова, 1957–2008) и ее повестка в КГБ, 1980 год

Любаня (Любовь Давыдова, 1957–2008) и ее повестка в КГБ, 1980 годЯ этого еще не знал, но после обыска уже было понятно, что рано или поздно меня вычислят. Тогда мы поженились с моей девушкой Любаней, в первую очередь, для того, чтобы в случае ареста она, как жена, могла меня навещать, переписываться и передавать информацию правозащитникам. Ведь это сейчас любой может написать письмо даже подследственному, а тогда была полная изоляция, и даже адвокаты на предварительное следствие не допускались.

— Вы, кстати, взяли фамилию жены. Почему?

— Собственно, по просьбе отца. Он не хотел, чтобы его фамилия фигурировала.

— Предполагая последствия, ближайшее будущее?

— Да-да. Ровно через 30 дней после свадьбы меня арестовали, и по этому поводу я чекистов даже чуточку зауважал. Ведь могли же арестовать и на другой день — так нет, дали провести вместе весь медовый месяц, так что зря говорят «кровавая гэбня».

Впрочем, свой медовый месяц я провел не совсем традиционно, а съездил тайком в Москву, чтобы посоветоваться с диссидентами. Особенно меня беспокоила угроза психиатрии. Тогда существовала Рабочая комиссия по расследованию злоупотреблений психиатрией в политических целях, основанная Сашей Подрабинеком. Сам Подрабинек к тому времени уже сидел, но руководил комиссией Слава Бахмин, который отправил меня к врачу-консультанту комиссии Александру Волошановичу. Два дня подряд я ездил в нему в Долгопрудный, прошел обследование, результаты которого остались в комиссии.

С Кириллом Подрабинеком. Туберкулезная больница (где он лечился после освобождения). Электросталь, осень 1983 года

С Кириллом Подрабинеком. Туберкулезная больница (где он лечился после освобождения). Электросталь, осень 1983 годаА утром 28 ноября Любаня собиралась в институт (она училась на архитектурном), в дверь позвонили, она спросила, кто там, ответили: «Соседи». Любаня наших соседей не знала и открыла дверь. Тут в дверь вламывается целая команда — оперативник КГБ, два следователя прокуратуры, следователь угрозыска и «понятой», которого они привели с собой (как оказалось позднее, студент-юрист).