-Приложения

5 друзейСписок друзей с описанием.

Данное приложение позволяет разместить в Вашем блоге или профиле блок, содержащий записи о 5 Ваших друзьях.

Содержание подписи может быть любым - от признания в любви, до

5 друзейСписок друзей с описанием.

Данное приложение позволяет разместить в Вашем блоге или профиле блок, содержащий записи о 5 Ваших друзьях.

Содержание подписи может быть любым - от признания в любви, до Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо

Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

-Ссылки

-5 друзей

-Поиск по дневнику

-Рубрики

- Поэза (4)

- Раз_мышлизмы...два_мышлизмы... (3)

- Видеоопыты (2)

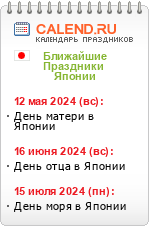

- Поздравления с праздниками (2)

- Графика, фотографика, фотошопика... (2)

- Дизайн (1)

-Цитатник

-Видео

- ироническое танго

- Смотрели: 13 (0)

- тату_рамштайн_москва

- Смотрели: 147 (0)

- Кошки в живописи американских и английск

- Смотрели: 19 (0)

- Моцарт и рисованные птицы Susan Bourdet

- Смотрели: 12 (0)

- Алла Пугачева_Большак, с днем св.Валенти

- Смотрели: 31 (1)

-Метки

black cat tom waits tom waits_real gone_2004_dead_and_lovley white cat yuko shimizu авторская песня александр еременко алла пугачева_большак арефьева_глюкоза ахтунг брегович в лесу родилась елочка в.леви варган видео группа "колибри" группа колибри дух. жизнь ежи и петруччо ерёма жесть живопись графика игорь северянин_ мороженое из сирени! ироническое танго кейв клип кустурица лица миноуг моцарт и рисованные птицы susan bourdet музыка мультфильм наталья водянова в проекте "алиса в стране чудес" нестандарт но время быстротечно горит и тухнет ностальгия ольга арефьева_куколка-бабочка поздравление с рождеством поэза поэзия профессор лебединский рамштайн слайд-шоу словно пламя и чаще мучает зевота и розы вянут стихи тату_рамштайн_москва философия эпатаж этно я и друзья

-Я - фотограф

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

nathsolnyshko

theother

БЛОГбастер

-Постоянные читатели

-Сообщества

Читатель сообществ

(Всего в списке: 1)

Work_of_art

-Статистика

Есть многое на свете, друг Гораций, что мог сказать Зиддану Матерацци

Библиотека загрузка библиотеки...

Видео-запись: Оригинальный музыкальный инструмент |

|

Метки: видео музыка нестандарт |

Японцы в Москве. |

Японцы в Москве.

Сегодня сходила , наконец, в Пушкинский на выставку "«Японское искусство XVIII -- XIX вв.» из коллекции С.Н. Китаева (гравюра, живопись, иллюстрированные книги).

Надо сказать я увлекаюсь Японией с детства, поскольку родилась и выросла во Владивостоке. Еще в школе, прочитав книгу "Одержимый рисунком", полюбила творчество Хокусая, Утамаро...О писателях я сейчас рассуждать не буду.

Сергей Николаевич Китаев. Известно о нем немного. Известно, что родился он в 1864 году, был офицером русского флота, плавал на военных кораблях «Владимир Мономах» и «Адмирал Корнилов». Неплохо владел акварелью и был азартен, хорошо образован, располагал значительными средствами. В плавании начал приобретать старые японские книги, графику, живопись. Три года жил в Японии.

Можно, конечно, предположить, что его поразила или сама Япония, или загадка построения изумительно тонкой композиции тушью на бумаге или на шелке, или ускользающая красота японской гейши, которая таится то ли в повороте головы, то ли в мягких складках одежды... Достоверно известно лишь то, что за десять лет он становится обладателем одной из самых крупных в Европе коллекций японских гравюр, живописи и иллюстрированных книг.В 1898 году Сергей Николаевич писал И.В. Цветаеву: «...Я ревниво берегу ее (коллекцию) для России, жалея лишь об одном, что не имею возможности отдать ее даром». Тогда коллекция из-за отсутствия средств Музеем изящных искусств приобретена не была. Прошло несколько лет. Большая часть работ хранилась просто в ящиках. В 1916 году Китаев, собираясь за границу, предложил свое собрание правительству. Но шла война, дело затягивалось, решение откладывалось. Уезжая Китаевы свою частную коллекцию передали «на хранение» в Румянцевский музей.

Больше Китаев в Россию не вернулся. Умер он в Токийском госпиале в 1924 году. Собрание в 1924 году попало в Музей изящных искусств.

«Ики» и «суй» — эстетические принципы городской культуры периода Эдо, отражавшие вкусы образованных и материально обеспеченных представителей торгового сословия, не привязанных, тем не менее, к деньгам и материальным благам, способных оценить красоту и роскошь, но не ставящих целью своей жизни исключительно чувственные наслаждения — они способны взглянуть на это как бы со стороны. Термин суй означает определенную изысканность в манерах поведения: познав всю горечь земной жизни, такой человек, тем не менее, способен ценить красоту и умеет сострадать печалям других людей; вместе с тем он способен принимать правильные решения, умеет подстроиться к любой ситуации, а также утвердить себя в качестве лидера. Ики также подразумевает изысканность, с которой человек с «высокой душой» ведет себя на людях, одевается, общается и т. д. Этот стиль поведения относился также и к образованным и изысканным женщинам (т. е. к гейшам и куртизанкам высших рангов), профессией которых было развлечение других людей. Принципы ики и суй нашли свое отражение, в частности, в стиле укиё-э. Укиё-э— это один из популярнейших стилей японского изобразительного искусства периода Эдо. Он появился в первой половине XVII века, во второй половине XIX в. пришел в упадокРасцветом укиё-э считается XVIII век. Обычно под укиё-э понимают популярные и широко распространенные в период Эдо жанровые произведения — живопись и, в особенности, гравюру. Термин укиё, заимствованный из буддийской философии, означает буквально «мир скорби» — так именуется мир сансары, мир преходящих иллюзий, где удел человека — скорбь, страдания, болезни и смерть. Этот мир, с точки зрения традиционно мыслящих японцев, такой же иллюзорный и преходящий, как сновидение, и его обитатели не более реальны, чем существа из мира грез. Мир преходящих наслаждений также стал именоваться укиё, только записывался он уже другим иероглифом с тем же звучанием, буквально означавшим «плывущий», «проплывающий мимо». Укиё-э и означает -«картинки плывущего мира». Есть и другой оттенок смысла: художники, работавшие в стиле укиё-э были знакомы с принципами западного искусства и нередко использовали в своих произведениях знание законов перспективы, что было нетипично для традиционной японской живописи ямато-э («японская картина») или кара-э («китайская картина»).

Поэтому для японских зрителей, привыкших к совершенно плоским изображениям, мир на картинках укиё-э воспринимался как объемный, «всплывающий» на поверхности листа или, наоборот, «тонущий» в его глубине. Первым мастером укиё-э, начавшим подписывать свои работы, то есть относиться к ним как к произведениям высокого искусства, стал Хисикава Моронобу (ум. в 1694 г.), объявивший себя мастером ямато-э и имевший огромный успех. Революцию в укиё-э произвел Судзуки Харунобу (1725—1770), в 1764 году впервые применивший технику цветноq печати, названной нисики-э, «парчовые картинки», или Эдо-э, эдоские картинки. а также повлиял и на ранние работы своего ученика, ставшего впоследствии великим мастером укиё-э, — Кацусика Хокусая(1760—1849).

Конец XVIII— начала XIX вв., считается "золотым веком" укиё-э. В это время дебютировал Утагава Тоёкуни (1769—1801), ведущий мастер укиё-э первой четверти XIX века. Первое тридцатилетие XIX в. стало эпохой наиболее массового распространения укиё-э . Тогда же одной из любимых тем укиё-э становится пейзаж. Непревзойденным мастером японской пейзажной гравюры считается Ка-цусика Хокусай. Такие работы, как «36 видов Фудзи» и «Хокусай манга», принесли ему мировую славу. К поздним мастерам относятся также Кэйсай Эйсэн (1790—1848) и представители школы Утагава. Примерно половина всех сохранившихся к настоящему времени гравюр укиё-э были созданы именно ими. Несколько особняком стоит Утагава Хиросигэ (1797—1858), второй великий мастер японского пейзажа, создавший свою собственную манеру, считающуюся наиболее близкой к традиционному японскому взгляду на свою природу и землю. Примечательно, что самим японцам взглянуть на укиё-э как на полноправные художественные произведения помогли иностранцы.На западе японские гравюры вошли в моду, коллекционеры и любители искусства стали закупать их в большом количестве. Эстетика укиё-э оказала огромное влияние на становление импрессионизма, особенно на таких художников, как Эдгара Дэга, Клода Монэ и, особенно, на Винсента Ван-Гога, который просто скопировал некоторые гравюры Утагава Хиросигэ — например, «Сливовый сад Камэйдо» и «Внезапный дождь над мостом Син-Охаси на реке Атака».

(материал с www.countries.ru )

Рекоммендую интересные сайты для просмотра

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Katsushika_Hokusai

http://www.hiroshige.org.uk/hiroshige/main/main.htm

http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/dgkeyse...ult.cfm?parent_id=666197&word=

Сегодня сходила , наконец, в Пушкинский на выставку "«Японское искусство XVIII -- XIX вв.» из коллекции С.Н. Китаева (гравюра, живопись, иллюстрированные книги).

Надо сказать я увлекаюсь Японией с детства, поскольку родилась и выросла во Владивостоке. Еще в школе, прочитав книгу "Одержимый рисунком", полюбила творчество Хокусая, Утамаро...О писателях я сейчас рассуждать не буду.

Сергей Николаевич Китаев. Известно о нем немного. Известно, что родился он в 1864 году, был офицером русского флота, плавал на военных кораблях «Владимир Мономах» и «Адмирал Корнилов». Неплохо владел акварелью и был азартен, хорошо образован, располагал значительными средствами. В плавании начал приобретать старые японские книги, графику, живопись. Три года жил в Японии.

Можно, конечно, предположить, что его поразила или сама Япония, или загадка построения изумительно тонкой композиции тушью на бумаге или на шелке, или ускользающая красота японской гейши, которая таится то ли в повороте головы, то ли в мягких складках одежды... Достоверно известно лишь то, что за десять лет он становится обладателем одной из самых крупных в Европе коллекций японских гравюр, живописи и иллюстрированных книг.В 1898 году Сергей Николаевич писал И.В. Цветаеву: «...Я ревниво берегу ее (коллекцию) для России, жалея лишь об одном, что не имею возможности отдать ее даром». Тогда коллекция из-за отсутствия средств Музеем изящных искусств приобретена не была. Прошло несколько лет. Большая часть работ хранилась просто в ящиках. В 1916 году Китаев, собираясь за границу, предложил свое собрание правительству. Но шла война, дело затягивалось, решение откладывалось. Уезжая Китаевы свою частную коллекцию передали «на хранение» в Румянцевский музей.

Больше Китаев в Россию не вернулся. Умер он в Токийском госпиале в 1924 году. Собрание в 1924 году попало в Музей изящных искусств.

«Ики» и «суй» — эстетические принципы городской культуры периода Эдо, отражавшие вкусы образованных и материально обеспеченных представителей торгового сословия, не привязанных, тем не менее, к деньгам и материальным благам, способных оценить красоту и роскошь, но не ставящих целью своей жизни исключительно чувственные наслаждения — они способны взглянуть на это как бы со стороны. Термин суй означает определенную изысканность в манерах поведения: познав всю горечь земной жизни, такой человек, тем не менее, способен ценить красоту и умеет сострадать печалям других людей; вместе с тем он способен принимать правильные решения, умеет подстроиться к любой ситуации, а также утвердить себя в качестве лидера. Ики также подразумевает изысканность, с которой человек с «высокой душой» ведет себя на людях, одевается, общается и т. д. Этот стиль поведения относился также и к образованным и изысканным женщинам (т. е. к гейшам и куртизанкам высших рангов), профессией которых было развлечение других людей. Принципы ики и суй нашли свое отражение, в частности, в стиле укиё-э. Укиё-э— это один из популярнейших стилей японского изобразительного искусства периода Эдо. Он появился в первой половине XVII века, во второй половине XIX в. пришел в упадокРасцветом укиё-э считается XVIII век. Обычно под укиё-э понимают популярные и широко распространенные в период Эдо жанровые произведения — живопись и, в особенности, гравюру. Термин укиё, заимствованный из буддийской философии, означает буквально «мир скорби» — так именуется мир сансары, мир преходящих иллюзий, где удел человека — скорбь, страдания, болезни и смерть. Этот мир, с точки зрения традиционно мыслящих японцев, такой же иллюзорный и преходящий, как сновидение, и его обитатели не более реальны, чем существа из мира грез. Мир преходящих наслаждений также стал именоваться укиё, только записывался он уже другим иероглифом с тем же звучанием, буквально означавшим «плывущий», «проплывающий мимо». Укиё-э и означает -«картинки плывущего мира». Есть и другой оттенок смысла: художники, работавшие в стиле укиё-э были знакомы с принципами западного искусства и нередко использовали в своих произведениях знание законов перспективы, что было нетипично для традиционной японской живописи ямато-э («японская картина») или кара-э («китайская картина»).

Поэтому для японских зрителей, привыкших к совершенно плоским изображениям, мир на картинках укиё-э воспринимался как объемный, «всплывающий» на поверхности листа или, наоборот, «тонущий» в его глубине. Первым мастером укиё-э, начавшим подписывать свои работы, то есть относиться к ним как к произведениям высокого искусства, стал Хисикава Моронобу (ум. в 1694 г.), объявивший себя мастером ямато-э и имевший огромный успех. Революцию в укиё-э произвел Судзуки Харунобу (1725—1770), в 1764 году впервые применивший технику цветноq печати, названной нисики-э, «парчовые картинки», или Эдо-э, эдоские картинки. а также повлиял и на ранние работы своего ученика, ставшего впоследствии великим мастером укиё-э, — Кацусика Хокусая(1760—1849).

Конец XVIII— начала XIX вв., считается "золотым веком" укиё-э. В это время дебютировал Утагава Тоёкуни (1769—1801), ведущий мастер укиё-э первой четверти XIX века. Первое тридцатилетие XIX в. стало эпохой наиболее массового распространения укиё-э . Тогда же одной из любимых тем укиё-э становится пейзаж. Непревзойденным мастером японской пейзажной гравюры считается Ка-цусика Хокусай. Такие работы, как «36 видов Фудзи» и «Хокусай манга», принесли ему мировую славу. К поздним мастерам относятся также Кэйсай Эйсэн (1790—1848) и представители школы Утагава. Примерно половина всех сохранившихся к настоящему времени гравюр укиё-э были созданы именно ими. Несколько особняком стоит Утагава Хиросигэ (1797—1858), второй великий мастер японского пейзажа, создавший свою собственную манеру, считающуюся наиболее близкой к традиционному японскому взгляду на свою природу и землю. Примечательно, что самим японцам взглянуть на укиё-э как на полноправные художественные произведения помогли иностранцы.На западе японские гравюры вошли в моду, коллекционеры и любители искусства стали закупать их в большом количестве. Эстетика укиё-э оказала огромное влияние на становление импрессионизма, особенно на таких художников, как Эдгара Дэга, Клода Монэ и, особенно, на Винсента Ван-Гога, который просто скопировал некоторые гравюры Утагава Хиросигэ — например, «Сливовый сад Камэйдо» и «Внезапный дождь над мостом Син-Охаси на реке Атака».

(материал с www.countries.ru )

Рекоммендую интересные сайты для просмотра

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Katsushika_Hokusai

http://www.hiroshige.org.uk/hiroshige/main/main.htm

http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/dgkeyse...ult.cfm?parent_id=666197&word=

|

Метки: япония выставка живопись графика |

Видео-запись: Tom Waits For No One - Animated 1979 ... John Lamb |

|

|

Процитировано 1 раз

Немного о Томе Уэйтсе |

Настроение сейчас - балдео

Thomas Alan Waits

Том Уэйтс (Tom Waits, родился 7 декабря 1949 года)- американский певец и автор песен, композитор, актёр. Обладаетсвоеобразнымхриповатым голосом. Визитной карточкой Уэйтса можно назвать его голос, манеру исполнения (смесь пения и речитатива), элементы таких жанров, появившихся до расцвета рок-музыки , как блюз, джаз, кабаре водевиль, и эксперименты в направлении альтернативного рока и даже индастриала .

Несмотря на отсутствие большой поддержки со стороны крупных коммерческих СМИ, Уэйтс имеет множество поклонников и последователей, его работы повлияли на новые поколения музыкантов. Существует множесто кавер-версий его песен (например, «JerseyGirl» в исполнении Брюса Спрингстина, «DowntownTrain» в исполнении Рода Стюарта и трибьют-альбомов. Некоторые альбомы Уэйтса стали в разных странах золотыми. Уэйтс неоднократно номинировался на крупные музыкальные награды (в том числе на Оскара за саундтрек), получил дважды премию Грэмми за альбомы .

http://www.kinopoisk.ru/level/4/people/26960/

http://tom-waits.spb.ru/

http://www.krugosvet.ru/articles/103/1010356/1010356a1.htm

На днях прослушала песню Тома Уэйтса в исполнении Гарика Сукачева.и захотелось всем рассказать, как я обожаю Тома Уэйтса. Мне кажется он на многих российских певунов оказал влияние, и Мамонов его не избежал, и Сукачев...

СОСТОЯВШИЙСЯ музыкант, киноактер и автор музыки ко многим фильмам, Том Уэйтс не выпустил ни одного коммерческого хита; некоторые из его песен лучше известны в чужом исполнении. У него огромное количество поклонников, но он почти не гастролирует. Язвительное остроумие и поэтический талант Уэйтса позволили выделить его в отдельную категорию. Хотя подробности биографии Уэйтса меняются от интервью к интервью, контуры его жизни довольно последовательно прослеживаются, начиная с анекдота, связанного с его рождением - а родился он на заднем сиденье такси в двух шагах от приемного отделения больницы. Любимец американских бомжей, мудрец из подворотни, не ко времени увядший побег на древе американского бандитизма — Том Уэйтс — родился в городе Помона (аналог "нашего" Бердичева). Подростком он научился играть на пианино в доме соседа и держал возле кровати блокнот, чтобы записывать стихи, пришедшие ему в голову среди ночи. Пока остальные мальчишки слушали Beach Boys, Уэйтс торчал от Бинга Кросби, Коула Портера и Боба Дилана. Со смыслом жизни у парня, очевидно, было напряженно - пожалуй, единственной его целью в жизни было стать совладельцем ресторана. Круг его чтения "ограничивался ресторанными меню и журналами." В 70-х он распевал длинные истории из жизни городских сумасшедших. Сегодня эту музыку Том на дух не переносит. "Это то же самое, что любоваться своими детскими фотографиями, на которых ты изображен с оттопыренными ушами", — говорит он. Все свои нынешние песни он пишет в соавторстве с женой, Кэтлин Бреннан. Говорят, что Кэтлин рассказывала ему, что гениальный Бетховен, прежде чем сесть писать свою гениальную музыку, выливал себе на голову ведро холодной воды. Теперь Том делает так же. Зато Том научил Кэтлин покупать виниловые записи их любимого глухого композитора и закапывать их под яблоневым деревом в собственном саду в Южной Калифорнии. Затем они ждут, когда над музыкальным трупиком взойдет травка. Потом раскапывают могилку и достают пластинку. Ставят ее на огонь и слушают, как трещит винил. В этот момент у них обоих рождаются гениальные мелодии и тексты. «Я услышал его на концерте — и это стоило мне денег. Я слушал его долго — и это стоило мне нервов. Я слушал его до конца — и это стоило мне слез. Так я познакомился с Томом Уэйтсом.» (незнакомый обозреватель). У него есть песенка про Алису в Стране чудес. В ней есть такие слова: "Вверху находится ад, внизу — рай. Там всегда сладко шелестит дождик, но никто не плачет. Так давайте прыгнем вслед за зайцем в нору, чтобы поскорее оказаться там, где нас нет

|

Метки: tom waits одиозная личность музыка балдео |

Видео-запись: Tom Waits - Rain Dogs |

|

Метки: tom waits музыка видео |

Видео-запись: Том Уэйтс_Бизнес |

|

Метки: tom waits музыка видео ахтунг |

Процитировано 1 раз

Видео-запись: Профессор Лебединский_Я убью тебя, лодочник |

|

Метки: музыка клип профессор лебединский |

Видео-запись: nina simone - my baby just cares for me.flv успешно загружен на |

|

Метки: музыка |

Видео-запись: Верка Сердючка...улёт! |

|

Метки: музыка клип видео эпатаж я и друзья |

Процитировано 4 раз

Александр Вертинский "Я маленькая балеринка" |

Настроение сейчас - меланхолическое

Выдающийся артист. Его необыкновенные песни и сейчас, почти через 50 лет после его смерти, остаются популярными. Издаются компакт-диски с его записями, современные исполнители включают его песни в свой репертуар. Актёром Сергеем Федотовым поставлен моноспектакль "Жёлтое танго", рассказывающий о творчестве и судьбе Александра Вертинского. Необычная, я бы сказал, экзотическая манера исполнения Вертинского, его голос, и то как проникновенно он "рассказывает" свои драматические песни-истории, вызывает у меня ощущение, что я оказался в начале прошлого века с его богемой, гламурными салонами, томными дамами в пышных нарядах, кокаином... Революцией... Если говорить о А. Вертинском как о киноактёре, то сразу же вспоминается фильм "Анна на Шее", где он великолепен в роли престарелого князя...

Скончался А.Н. Вертинский 21 мая 1957 г. Похоронен в г. Москве, на Новодевичьем кладбище (5 уч. 5 ряд).

Выдающийся артист. Его необыкновенные песни и сейчас, почти через 50 лет после его смерти, остаются популярными. Издаются компакт-диски с его записями, современные исполнители включают его песни в свой репертуар. Актёром Сергеем Федотовым поставлен моноспектакль "Жёлтое танго", рассказывающий о творчестве и судьбе Александра Вертинского. Необычная, я бы сказал, экзотическая манера исполнения Вертинского, его голос, и то как проникновенно он "рассказывает" свои драматические песни-истории, вызывает у меня ощущение, что я оказался в начале прошлого века с его богемой, гламурными салонами, томными дамами в пышных нарядах, кокаином... Революцией... Если говорить о А. Вертинском как о киноактёре, то сразу же вспоминается фильм "Анна на Шее", где он великолепен в роли престарелого князя...

Скончался А.Н. Вертинский 21 мая 1957 г. Похоронен в г. Москве, на Новодевичьем кладбище (5 уч. 5 ряд).

|

Метки: ностальгия авторская песня музыка |

Видео-запись: Рамштайн "Ёжик в тумане" |

|

Метки: видео клип мультфильм рамштайн я и друзья |

Процитировано 3 раз

Видео-запись: Суперклип, супергруппа |

|

Метки: видео клип музыка жесть |

Альтернативная Валентинка |

Настроение сейчас - хочется загрызть храпящего мужа

...

Не надо больше сказок этих,

Давай ударь под дых,

Добей израненное сердце,

Чтоб не смогло оно любить.

...

|

|

Цитата сообщения Ориведерчи

Без заголовка |

Цитата |

|

Метки: клип |

Комментарии (0) |

Дневник oll_ga |

ХОББИ - ПУТЕШЕСТВИЯ. ФОТОГРАФИЯ. ТЕАТР

|

|