Нешёлковый путь - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://nandzed.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://nandzed.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://nandzed.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://nandzed.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Материалы по дзогриму |

|

|

Описание мира. Встроенный в бессознательном синтаксис |

Закон: «Нет в описании – нет в восприятии» выполняется неукоснительно, не имея исключений, у верующих и неверующих, у материалистов и идеалистов, независимо от принятой системы верований или научной парадигмы. Некоторые вещи могут присутствовать в одном описании, но не быть в другом, тогда для одних людей они являются элементами объективного мира, а для других либо просто не существуют, либо существуют как чужие иллюзии.

На рациональном уровне человек свое описание мира не осознает. Оно глубоко встроено в бессознательный механизм восприятия. Описание мира предстает перед человеком в виде «объективной реальности», то есть картины у него перед глазами. Здесь уже не возникает вопрос, истинная это картина или ложная – она единственная, и ее истинность никаких сомнений не вызывает. В этом и заключается фундаментальная ошибка восприятия.

Григорий Рейнин

На рациональном уровне человек свое описание мира не осознает. Оно глубоко встроено в бессознательный механизм восприятия. Описание мира предстает перед человеком в виде «объективной реальности», то есть картины у него перед глазами. Здесь уже не возникает вопрос, истинная это картина или ложная – она единственная, и ее истинность никаких сомнений не вызывает. В этом и заключается фундаментальная ошибка восприятия.

Григорий Рейнин

|

|

Немного о кажимости и доказательствах |

Интересное этимологическое наблюдение у Рейнина:

"Возьмем слово «доказать», «казать», «показывать». Доказывая, мы сводим к «очевидному», к тому, что мы видим, воспринимаем. Это является достаточным, чтобы быть принятым в качестве доказательства. Если чего-то нет в нашем описании, мы не сможем при всем желании это увидеть".

Никогда не обращал внимания, что "доказать" имеет отношение к очевидности, визуальности. Тейяр де Шарден утверждал, что взгляд, видение вообще первичны в нашем мире. Хотя тантра (в частности, Гухьясамаджа) говорит, что первично осязание, а все остальные механизмы восприятия - это трансформированное осязание. Мы всё равно касаемся взглядом, обоняние это тоже непременно контакт, как и вкус. Хотя у меня вот странное свойство появилось - стоит коснуться чего-то пальцами, как начинаю чувствовать вкус. Например, касаясь металлического болта, к примеру, сразу чувствуешь вкус этого металла. Ощущение некоего тотального единства со-знания. Если не обманываться разницей чувств, легко принять гипотезу о сознании как едином тотальном поле переживания. Это я к тому, что "доказать" и "кажимость" тоже ведь однокоренные слова)). Где-то здесь слабое место, плохо осознаваемое человеком. Здесь он опирается механически на систему доказательств, по сути на грубый силовой способ, не подозревая, что это самообман. Инструмент, превращённый в среду обитания. Собственно говоря, и Рейнин о том же...

"Возьмем слово «доказать», «казать», «показывать». Доказывая, мы сводим к «очевидному», к тому, что мы видим, воспринимаем. Это является достаточным, чтобы быть принятым в качестве доказательства. Если чего-то нет в нашем описании, мы не сможем при всем желании это увидеть".

Никогда не обращал внимания, что "доказать" имеет отношение к очевидности, визуальности. Тейяр де Шарден утверждал, что взгляд, видение вообще первичны в нашем мире. Хотя тантра (в частности, Гухьясамаджа) говорит, что первично осязание, а все остальные механизмы восприятия - это трансформированное осязание. Мы всё равно касаемся взглядом, обоняние это тоже непременно контакт, как и вкус. Хотя у меня вот странное свойство появилось - стоит коснуться чего-то пальцами, как начинаю чувствовать вкус. Например, касаясь металлического болта, к примеру, сразу чувствуешь вкус этого металла. Ощущение некоего тотального единства со-знания. Если не обманываться разницей чувств, легко принять гипотезу о сознании как едином тотальном поле переживания. Это я к тому, что "доказать" и "кажимость" тоже ведь однокоренные слова)). Где-то здесь слабое место, плохо осознаваемое человеком. Здесь он опирается механически на систему доказательств, по сути на грубый силовой способ, не подозревая, что это самообман. Инструмент, превращённый в среду обитания. Собственно говоря, и Рейнин о том же...

|

|

Такое разное кино |

Посмотрел наконец фильм о Паганини с Дэвидом Гареттом. Скрипач он, конечно, необычный. Но сам фильм производит очень странное, болезненное впечатление. Насколько интересен был некогда наш, российский фильм, но дело даже не в этом. Насколько наш производил здравое впечатление, настолько этот зарубежный просто пронизан болезненностью. А никто не в курсе - Паганини действительно курил опий? В этом фильме он вообще не просыхает, у него постоянно красные глаза, и ощущение, что он близорук. Обычно именно у близоруких такой беспомощный взгляд. В общем, странный фильм. По-моему, автор специально педалирует тему дьявола, представляя Паганини каким-то вырожденцем. Меж тем, очевидно, что нельзя, постоянно находясь под кайфом, стать столь великим скрипачом, да ещё и новатором и изобретателем. Да и просто нужно быть в хорошей физической форме, чтобы гастролировать таким образом. Просто готическое кино:)).

И насколько иное впечатление дал тут же, с налёту просмотренный "Конь ветра" о борьбе за свободу в оккупированном Тибете. Трагичная история одной семьи. Фильм жёсткий, но чётко даёт понять, что пережил этот народ (там события происходят в конце 70-х). Наши интеллигенты любят напоминать о том, как ЦРУ использовало тибетцев для давления на Китай. Но это не повод представлять всё так, будто этот народ не настрадался и будто и не было геноцида. Вообще, заметно, как люди готовы "порвать" за идею, хотя ценность жизни всегда первична. Ни одна идея не стоит того, чтобы унижать человека и отнимать у него жизнь. Обусловленность идеями, соединёнными с реактивными эмоциями, как бы лишает людей зрения. Или позволяет им заглушить боль, не смотреть на страдание. По сути, это способ ухода от сострадания.

И насколько иное впечатление дал тут же, с налёту просмотренный "Конь ветра" о борьбе за свободу в оккупированном Тибете. Трагичная история одной семьи. Фильм жёсткий, но чётко даёт понять, что пережил этот народ (там события происходят в конце 70-х). Наши интеллигенты любят напоминать о том, как ЦРУ использовало тибетцев для давления на Китай. Но это не повод представлять всё так, будто этот народ не настрадался и будто и не было геноцида. Вообще, заметно, как люди готовы "порвать" за идею, хотя ценность жизни всегда первична. Ни одна идея не стоит того, чтобы унижать человека и отнимать у него жизнь. Обусловленность идеями, соединёнными с реактивными эмоциями, как бы лишает людей зрения. Или позволяет им заглушить боль, не смотреть на страдание. По сути, это способ ухода от сострадания.

|

|

В этом году - 100 лет со дня рождения Дандарона |

В музее истории Бурятии в Улан-Удэ открылась выставка, посвященная поистине великому Учителю ваджраяны - Бидие Дандаровичу Дандарону. Это был самый настоящий подвиг - пройти через тюрьмы, лагеря, пытки, поражение в правах, голод, преследование со стороны властей, стукачей и прочего сброда. Кто не знал, хочу один случай привести. После первого ареста в лубянских подвалах его посадили в камеру, где было воды чуть не по горло, а перед этим полосанули шашкой по горлу. И он, истекая кровью, всю ночь поддерживал более слабого товарища, чтобы тот не утонул. А рядом с ними при этом плавали крысы. Видимо, ждали поживы. И это только один эпизод. Кстати, среди моих читателей, я знаю, есть много любителей философского творчества Пятигорского. Так вот он - ученик Дандарона, если что. Жизнь Бидии Дандаровича - это пример редчайшей эффективности практика Дхармы.

Свои последние дни Бидия Дандарон провел в лагере на станции «Выдрино», где и умер в 1974 году. Это Южлаг. Местность, продуваемая всеми сырыми байкальскими ветрами.

Вообще, хотелось бы много чего вспомнить. Просто сейчас сил нет много писать. Но столетний юбилей нужно провести так, чтобы вспоминать Дандарона периодически. Тут нет никакого официоза. Я до сих пор считаю, что его работа "Махамудра как объединяющий принцип тантризма" одна из актуальнейших, написанных на русском языке.

|

|

Очень интересный материал |

Я бы хотел начать с сенситивного тренинга, который является одной из составных частей наших занятий. В самом начале тренинга формулируются его основные принципы.

Первое - в каждом человеке есть вся информация обо всей Вселенной.

Второе - для любой задачи, которую мы можем сформулировать, может быть построено сенсорное пространство, в котором мы можем получить решение этой задачи непосредственно на каналах ощущений.

Таким образом, проблема получения какой-либо информации сводится к проблеме вывода информации на каналы ощущений. Здесь, в этом месте как раз и существует огромное количество самых разных психотехник, сенсорных пространств, «костылей», «потоков» и т.п. при помощи которых люди получают ту или иную информацию.

ПОЛНОСТЬЮ ЗДЕСЬ: http://www.grig.spb.ru/library/articles/kartina.html

Первое - в каждом человеке есть вся информация обо всей Вселенной.

Второе - для любой задачи, которую мы можем сформулировать, может быть построено сенсорное пространство, в котором мы можем получить решение этой задачи непосредственно на каналах ощущений.

Таким образом, проблема получения какой-либо информации сводится к проблеме вывода информации на каналы ощущений. Здесь, в этом месте как раз и существует огромное количество самых разных психотехник, сенсорных пространств, «костылей», «потоков» и т.п. при помощи которых люди получают ту или иную информацию.

ПОЛНОСТЬЮ ЗДЕСЬ: http://www.grig.spb.ru/library/articles/kartina.html

|

|

Счастливый день пусть будет таким для всех! Доброе утро!)) |

Нижеследующие комментарии расположены в порядке убывания их значимости.

Сегодня Годовщина Дежунг Ринпоче.

Главная комбинация

Земля-земля - "Сиддхи". Благоприятны: реализация задуманного, закладка фундамента, строительство дома, замка, покупка земли, проведение совещания. Хорошо для всех духовных действий. Активность - "Развитие"

Большая комбинация

22 "Дубинка". Приносит озарение, осознавание. "Усердствуй в практике"!

Особая комбинация

"День соединения": Благоприятно обращаться к божествам с просьбой, устраивать праздники, творить добродетель. Гневные действия неблагоприятны.

"Счастливый день" - все начинания будут удачными.

Лунное созвездие

(17) Имеет великий элемент "земля". В этот день хорошо принимать обет послушника и монаха, освящать храмы, организовывать молебствия, созывать собрания, исполнять обряды, посвященные долголетию и умножению богатства, медитировать, производить сезонные работы в скотоводстве. Отказывайтесь от кройки одежды, изготовления лекарства, исполнения обрядов посвященных приводу невестки в дом, похоронного обряда по усопшему.

День недели

Суббота - день Сатурна. Проявляет свою силу ночью, на убывающей Луне и если Сатурн находится в созвездии Водолея или Козерога.

Благоприятно: выполнять ритуал продления жизни и притягивания процветания, устанавливать очаг, брать скот и имущество, вести военные действия, строить крепость, работать в поле, сажать цветы и деревья, выполнять работу связанную с металлом, выкапывать пруд или колодец, делить землю, подавлять вампиров, водружать знамя, давать имя замку или местности, ходить к женщине, изготовлять оружие, откармливать пса, заниматься астрологией, сеять. В этот период создаются условия для захвата дома и сокровищницы, воровства, грабежа и совершения "черных" дел.

Неблагоприятно: становиться монахом, делать ритуал освящения, нарушать закон, совершать безнравственные поступки, собирать совет и проводить совещания, шить и надевать новую одежду, заниматься ремеслами, стричь ногти и волосы, мыться, делать кровопускание и прижигание, изготовлять лекарственные составы, заниматься торговлей, делать ритуал отбрасывания препятствий, пахать, жениться, отдавать скот или имущество, садиться в тюрьму, выполнять похоронные ритуалы, переезжать на новое место, играть в азартные игры, строить храм, устанавливать опоры для Тела, Речи и Ума Будды, продавать дом или землю, скакать на лошади, устраивать праздники и представления, заключать мирное соглашение, обращаться с просьбой к божествам, надевать украшения, захватывать трон, оказывать почести Царю и делать подношения, заниматься государственными делами, выносить приговор, ссориться с врагом, нанимать рабочих или прислугу, совершать действия направленные на дальнейшее развитие, отправляться в дорогу, особенно в восточном, западном или промежуточном направлении сторон света.

Лунный день

Восемнадцатый

В этот день хорошо совершать добродетельные поступки, ставить закваску. Нехорошо отправляться в дорогу, совершать похоронный обряд по усопшим.

Животный признак дня

"БАРАН"

Благоприятно: обращаться с просьбой к божествам, строить дом, назначать пастуха, отправляться на поиски пастуха, заготавливать продукты, играть свадьбу, перегонять скот, пахать поле, устраивать праздник, делать кладовую.

Неблагоприятно: брать обеты, кровопускание, прижигание, гневные поступки, становиться монахом, вести военные действия, делать лекарственные составы, увлажнять тело маслами, прилагать усилия к достижению задуманного, вызывать дождь.

Парка дня

"КИН"

Благоприятно: обращаться с просьбой к божествам, вставать на путь Учения, ритуал отбрасывания и подавления врагов, усмирять лошадь или быка, обзаводиться семьей, закладывать фундамент дома.

Неблагоприятно: покупать, продавать, продолжительные религиозные песнопения.

Мева дня

"ШЕСТЕРКА БЕЛАЯ"

Благоприятно: обращаться с просьбой к божествам, ритуал притягивания процветания, омовение, покаяние, переезжать на новое место, проводить свадьбу.

Неблагоприятно: плакать, стонать, издавать горестные звуки, пачкать одежду или тело, проявлять гнев или злобу, омрачать себя кровосмешением

Местоположение Ла

у мужчин: на правой ладони

у женщин: на левой ладони

у животных: грива, гребень или хохолок

Местонахождение Ла нельзя травмировать или подвергать хирургическому воздействию, прижиганию, кровопусканию и т.п.

Защитники Учения

Сегодня "Защитники Учения" движутся с северо-запада на юго-восток. При выполнении любых гневных ритуалов или действий опираться на энергию "Защитников" и следовать по направлению их движения, а подношения делать повернувшись к ним лицом.

Наги

Сегодня "Наги" возвращаются в свой мир и закрывают проход. Это время благоприятно для гневных ритуалов, связанных с "Нагами", таких как: "ритуал отбрасывания Нагов". Подношения "Нагам" и ритуал вызывания дождя неблагоприятны.

Восемь классов

Сегодня "Восемь классов" появляются на западе и движутся на восток. Во время выполнения гневных ритуалов нежелательно встречаться с живыми существами "Восьми классов" лицом к лицу.

Дракон

Сегодня в полночь "Дракон" движется с юго-запада на северо-восток. При выполнении гневных или насильственных действий нельзя встречаться лицом к лицу с "Драконом".

Черная демоница Земли

Сегодня в полночь в наш мир в поисках жертвы проникает "Черная демоница земли" - сестра "Дракона". В это время нельзя совершать ни похоронные, ни свадебные ритуалы, нельзя осуществлять чрезмерно жестокие действия - иначе, будешь охвачен гневом, вставшей из-под земли "Черной демоницы". В особенности, необходимо отбросить все действия, связанные с огнем, дымом или углем.

|

Метки: астропомощь |

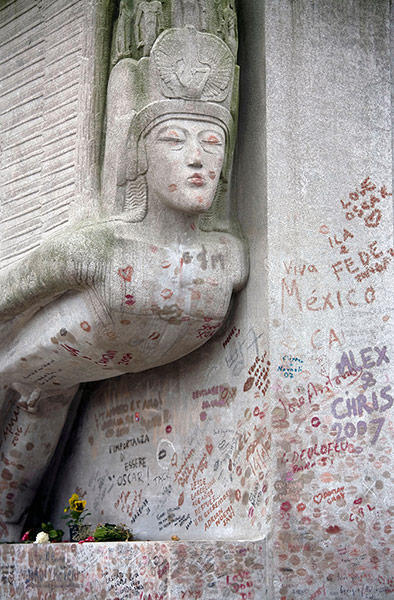

Без фобий. Могилы гениев и просто знаменитостей |

Могила Оскара Уайльда на кладбище Пер-Лашез в Париже соперничает по популярности с могилой Джима Моррисона. Но поцелуев на монументе великому поэту больше. Памятник, выполненный скульптором Джейкобом Эпштейном, вызывал много споров. В свое время, гениталии памятника из-за возмущения общественности закрывали фиговым листком, но затем противники цензуры его откололи, правда вместе с самими гениталиями. Сейчас все страсти успокоились, памятник отремонтировали, и теперь он служит одним из сборных пунктов борцов с гомофобией.

ПОЛНОСТЬЮ ЗДЕСЬ: http://bigpicture.ru/?p=380331#more-380331

|

|

Приглашение |

Дорогие друзья!

С 7-13 Июля 2014 в Кунпенлинге планируется тантрический затвор (в течении недели) по практике Красного Гаруды, совмещеный с учением по Цалунгу и Тантре. Для тех, кто уже получил посвящение Красного Гаруды, или кто планирует получить - это редчайшая возможность выполнить настоящий тантрический затвор по практике божества Красный Гаруда, накопить мантры, понять структуру тантрической практики, получить благословение практики, научится игре на ритуальных инструментах и понять как делать утренний Санг и вечернюю практику Защитников - Какьонг. Затвор будут вести Ламы традиции Юндрунг Бон Геше Нима Кунчап и Лама Янтон. В перерывах практики будут даваться наставления по тантре и цалунгу для желающих. Также будут даны посвящения Красного Гаруды и выполненно огненное подношение Джинсег Красного Гаруды. В Москве планируется посвящение в мандалу божества Тагла Мембар, очень редкая возможность получить этот ценный Ванг. По всем вопросам обращайтесь 8-919-9999108 Александр. Сейчас самое время подумать о том. чтобы забронировать номера в Кунпенлинге.

|

|

Моя Азия |

Довольно странно слышать призывание Будды Амтабхи перед полётом "ветра богов". Это моя Азия. Тут один украинский аноним всё пытается меня как-то уязвить, называя "азиат". Он даже не понимает, что это только приятно. Для меня Европа никогда не была ценностью.

|

|

Сёдня празднек)) Э-хо! Эма-хо! |

http://youtu.be/A4owvK9ElQ0

Сегодня Практика долгой жизни Гуру Амитаюса. Годовщина проповеди Калачакры Буддой Шакьямуни. Ганапуджа. Весак - рождение просветление и паринирвана Будды в соответствии с традицией Тхеравады.

Главная комбинация

Вода-ветер - "Разделение". Разлука с духовным наставником либо с духовными друзьями. В этот период создаются условия для клеветы, злословия, ссоры а также нанесения поражения врагу.

Большая комбинация

3 "Дисциплина". Много скота и обогащение.

Особая комбинация

Сегодня нет особых комбинаций.

Лунное созвездие

(14) Имеет великий элемент "ветер". В этот день хорошо давать наставления по учению и слушать их, изготавливать лекарство, исполнять обряд для долголетия, обряд для невесты, выполнять земельные работы, налаживать взаимные отношения, воздвигать храмы, отправляться в дорогу, производить куплю и продажу, меновую торговлю. Воспрещается перекочевка и похороны.

День недели

Среда - день Меркурия. Проявляет свою силу днем на растущей Луне, ночью на убывающей Луне и если Меркурий находится в созвездии Близнецов или Девы.

Благоприятно: учиться музыке, пению, поэзии, грамматике и астрологии, писать книги и философские трактаты, давать наставления по Учению и посвящения, выполнять работу связанную с водой, землей или драгоценными камнями, заключать мирный договор, начитывать мантры, заниматься торговлей, брать обеты, делать ритуал освящения, искать новые связи, выходить замуж, переезжать в новый дом, надевать украшения, шить и надевать новую одежду, прилагать усилия к реализации задуманного, делать ритуал притягивания процветания, нанимать рабочих и прислугу, мыть волосы, делать подношения, давать милостыню, строить дом, выкапывать пруд, колодец, родник или арык, строить храм, устанавливать опоры для Тела, Речи и Ума Будды, устраивать кладовую, выполнять практику переноса сознания, пахать, сеять, делить землю, заниматься ремеслами, сажать цветы и деревья, усмирять домашний скот, заниматься гаданием и астрологией, проводить похороны и поминки, скакать на лошади, делать кровопускание и прижигание, стричь ногти и волосы, показывать волшебные способности, принимать в семью нового человека, совершать добродетельные поступки, совершать мирные и направленные на дальнейшее развитие действия, отправляться в дорогу в южном и западном направлении.

Неблагоприятно: становиться монахом, варить пиво, копать могилу, делать ритуал "Дос", расставаться с имуществом, устанавливать очаг, строить дамбу, изготовлять лекарственные составы, жениться, слушать наставления по Учению, делать ритуал отбрасывания препятствий, враждовать, ссориться, выносить приговор, вести военные действия, воровать, грабить, совершать гневные и силовые действия, отправляться в дорогу в восточном, северном или промежуточном направлении сторон света.

Лунный день

Пятнадцатый

В этот день хорошо возводить и освящать храмы и другие объекты почитания и поклонения, строить дома, сеять семена, совершать обряды для умножения богатства и благополучия семьи. Нехорошо кочевать, совершать похоронные обряды по усопшим, приводить невестку в дом.

Животный признак дня

"ДРАКОН"

Благоприятно: возводить на трон, совершать добродетельные поступки, вызывать гром, молнию и град, воздвигать опору для Тела, Речи и Ума Будды, гневные ритуалы, подавление вампиров, обращаться с просьбой к божествам, устрашающие действия, усмирять врагов и злых духов, становиться монахом, духовные практики, подношения, освящение, посвящение, битва, сражение, забирать имущество, праздник, натягивать кожу на барабан.

Неблагоприятно: строить лодку, мост, прокладывать тропы в горах, кровопускание, прижигание, устанавливать мельницу, копать землю, вызывать дождь, выносить покойника, плакать, кричать, стонать в любом направлении стороны света.

Парка дня

"ТА"

Благоприятно: обращаться с просьбой, давать клятву, прилагать усилия в реализации задуманного, жениться, охотиться, забирать имущество, рубить деревья.

Неблагоприятно: сжигать труп прокаженного, начинать военные действия, впервые ставить сына или внука на ноги.

Мева дня

"ТРОЙКА СИНЯЯ"

Благоприятно: ритуал "Чап тор" и "Лу тор", подношение "Нагам", "Ненам", "Савдакам", "Менмо" и "Сенмо".

Неблагоприятно: копать землю, переворачивать кувшин, таскать камни, рубить деревья, выкапывать пруд, арык, колодец или родник, проводить свадьбу, обращаться с просьбой к божествам.

Местоположение Ла

у мужчин: в левой лопатке, а на закате Солнца окутывает все тело

у женщин: в правой лопатке, а на закате Солнца окутывает все тело

у животных: покрывает все тело

Местонахождение Ла нельзя травмировать или подвергать хирургическому воздействию, прижиганию, кровопусканию и т.п.

Защитники Учения

Сегодня "Защитники Учения" движутся с юго-востока на северо-запад. При выполнении любых гневных ритуалов или действий опираться на энергию "Защитников" и следовать по направлению их движения, а подношения делать повернувшись к ним лицом.

Наги

Сегодня "Наги" возвращаются в свой мир и закрывают проход. Это время благоприятно для гневных ритуалов, связанных с "Нагами", таких как: "ритуал отбрасывания Нагов". Подношения "Нагам" и ритуал вызывания дождя неблагоприятны.

Восемь классов

Сегодня "Восемь классов" появляются на северо-востоке и движутся на юго-запад. Во время выполнения гневных ритуалов нежелательно встречаться с живыми существами "Восьми классов" лицом к лицу.

Дракон

Сегодня в полночь "Дракон" движется с юго-запада на северо-восток. При выполнении гневных или насильственных действий нельзя встречаться лицом к лицу с "Драконом".

Черная демоница Земли

Сегодня в полдень в наш мир в поисках жертвы проникает "Черная демоница земли" - сестра "Дракона". В это время нельзя совершать ни похоронные, ни свадебные ритуалы, нельзя осуществлять чрезмерно жестокие действия - иначе, будешь охвачен гневом, вставшей из-под земли "Черной демоницы". В особенности, необходимо отбросить все действия, связанные с огнем, дымом или углем.

Сегодня Практика долгой жизни Гуру Амитаюса. Годовщина проповеди Калачакры Буддой Шакьямуни. Ганапуджа. Весак - рождение просветление и паринирвана Будды в соответствии с традицией Тхеравады.

Главная комбинация

Вода-ветер - "Разделение". Разлука с духовным наставником либо с духовными друзьями. В этот период создаются условия для клеветы, злословия, ссоры а также нанесения поражения врагу.

Большая комбинация

3 "Дисциплина". Много скота и обогащение.

Особая комбинация

Сегодня нет особых комбинаций.

Лунное созвездие

(14) Имеет великий элемент "ветер". В этот день хорошо давать наставления по учению и слушать их, изготавливать лекарство, исполнять обряд для долголетия, обряд для невесты, выполнять земельные работы, налаживать взаимные отношения, воздвигать храмы, отправляться в дорогу, производить куплю и продажу, меновую торговлю. Воспрещается перекочевка и похороны.

День недели

Среда - день Меркурия. Проявляет свою силу днем на растущей Луне, ночью на убывающей Луне и если Меркурий находится в созвездии Близнецов или Девы.

Благоприятно: учиться музыке, пению, поэзии, грамматике и астрологии, писать книги и философские трактаты, давать наставления по Учению и посвящения, выполнять работу связанную с водой, землей или драгоценными камнями, заключать мирный договор, начитывать мантры, заниматься торговлей, брать обеты, делать ритуал освящения, искать новые связи, выходить замуж, переезжать в новый дом, надевать украшения, шить и надевать новую одежду, прилагать усилия к реализации задуманного, делать ритуал притягивания процветания, нанимать рабочих и прислугу, мыть волосы, делать подношения, давать милостыню, строить дом, выкапывать пруд, колодец, родник или арык, строить храм, устанавливать опоры для Тела, Речи и Ума Будды, устраивать кладовую, выполнять практику переноса сознания, пахать, сеять, делить землю, заниматься ремеслами, сажать цветы и деревья, усмирять домашний скот, заниматься гаданием и астрологией, проводить похороны и поминки, скакать на лошади, делать кровопускание и прижигание, стричь ногти и волосы, показывать волшебные способности, принимать в семью нового человека, совершать добродетельные поступки, совершать мирные и направленные на дальнейшее развитие действия, отправляться в дорогу в южном и западном направлении.

Неблагоприятно: становиться монахом, варить пиво, копать могилу, делать ритуал "Дос", расставаться с имуществом, устанавливать очаг, строить дамбу, изготовлять лекарственные составы, жениться, слушать наставления по Учению, делать ритуал отбрасывания препятствий, враждовать, ссориться, выносить приговор, вести военные действия, воровать, грабить, совершать гневные и силовые действия, отправляться в дорогу в восточном, северном или промежуточном направлении сторон света.

Лунный день

Пятнадцатый

В этот день хорошо возводить и освящать храмы и другие объекты почитания и поклонения, строить дома, сеять семена, совершать обряды для умножения богатства и благополучия семьи. Нехорошо кочевать, совершать похоронные обряды по усопшим, приводить невестку в дом.

Животный признак дня

"ДРАКОН"

Благоприятно: возводить на трон, совершать добродетельные поступки, вызывать гром, молнию и град, воздвигать опору для Тела, Речи и Ума Будды, гневные ритуалы, подавление вампиров, обращаться с просьбой к божествам, устрашающие действия, усмирять врагов и злых духов, становиться монахом, духовные практики, подношения, освящение, посвящение, битва, сражение, забирать имущество, праздник, натягивать кожу на барабан.

Неблагоприятно: строить лодку, мост, прокладывать тропы в горах, кровопускание, прижигание, устанавливать мельницу, копать землю, вызывать дождь, выносить покойника, плакать, кричать, стонать в любом направлении стороны света.

Парка дня

"ТА"

Благоприятно: обращаться с просьбой, давать клятву, прилагать усилия в реализации задуманного, жениться, охотиться, забирать имущество, рубить деревья.

Неблагоприятно: сжигать труп прокаженного, начинать военные действия, впервые ставить сына или внука на ноги.

Мева дня

"ТРОЙКА СИНЯЯ"

Благоприятно: ритуал "Чап тор" и "Лу тор", подношение "Нагам", "Ненам", "Савдакам", "Менмо" и "Сенмо".

Неблагоприятно: копать землю, переворачивать кувшин, таскать камни, рубить деревья, выкапывать пруд, арык, колодец или родник, проводить свадьбу, обращаться с просьбой к божествам.

Местоположение Ла

у мужчин: в левой лопатке, а на закате Солнца окутывает все тело

у женщин: в правой лопатке, а на закате Солнца окутывает все тело

у животных: покрывает все тело

Местонахождение Ла нельзя травмировать или подвергать хирургическому воздействию, прижиганию, кровопусканию и т.п.

Защитники Учения

Сегодня "Защитники Учения" движутся с юго-востока на северо-запад. При выполнении любых гневных ритуалов или действий опираться на энергию "Защитников" и следовать по направлению их движения, а подношения делать повернувшись к ним лицом.

Наги

Сегодня "Наги" возвращаются в свой мир и закрывают проход. Это время благоприятно для гневных ритуалов, связанных с "Нагами", таких как: "ритуал отбрасывания Нагов". Подношения "Нагам" и ритуал вызывания дождя неблагоприятны.

Восемь классов

Сегодня "Восемь классов" появляются на северо-востоке и движутся на юго-запад. Во время выполнения гневных ритуалов нежелательно встречаться с живыми существами "Восьми классов" лицом к лицу.

Дракон

Сегодня в полночь "Дракон" движется с юго-запада на северо-восток. При выполнении гневных или насильственных действий нельзя встречаться лицом к лицу с "Драконом".

Черная демоница Земли

Сегодня в полдень в наш мир в поисках жертвы проникает "Черная демоница земли" - сестра "Дракона". В это время нельзя совершать ни похоронные, ни свадебные ритуалы, нельзя осуществлять чрезмерно жестокие действия - иначе, будешь охвачен гневом, вставшей из-под земли "Черной демоницы". В особенности, необходимо отбросить все действия, связанные с огнем, дымом или углем.

|

|

"Красный граф" в деталях |

Как только не звали Алексея Толстого... Степка-растрепка, лихоумец, литературный делец, шалопай, духовный перевертыш. Бунин окрестил его "восхитительным циником", Ахматова "очаровательным негодяем". Троцкий вообще заклеймил – "фабрикантом мифов", а некто (уж и не помню – кто?) назвал даже "бесплодной смоковницей". Это его-то, у которого было почти 40 пьес, десятки романов и повестей, а рассказов – просто без числа.

С виду был очень породист. "Плотный, бритое полное лицо, – пишет Бунин, – пенсне при слегка откинутой голове… Одет и обут всегда дорого и добротно, ходил носками внутрь, – признак натуры упорной, настойчивой, – говорил на множество ладов… то бормотал, то кричал бабьим голосом… а хохотал чаще всего выпучивая глаза и давясь, крякая…"

Ел как во времена Рабле. Когда в 1933-м принимал у себя Герберта Уэллса, то на столе среди рябчиков в сметане, тешки из белорыбицы, между дымящихся горшков гурьевской каши на огромном блюде лежала, вытянувшись, стерлядь не стерлядь, а как кто-то сказал – "невинная девушка в 17 лет". Пил, как бездонная бочка. И врал, выдумывал, хохмил, разыгрывал, надувал народ направо и налево. В Москве скупал на барахолках старинные лики в буклях и, развесив их по комнатам, небрежно бросал: "Мои предки…"

В эмиграции, в Париже, где его звали "Нотр хам де Пари", втюхал какому-то лоху-богачу, который верил в скорое падение большевиков, никогда не существовавшее у него в России имение в "деревне Порточки". За 18 тысяч франков. А в другой раз, на чинном приеме в своей роскошной даче под Питером, прорезав карман в брюках и высунув из ширинки большой палец быстрыми шагами, склонив голову набок вышел к гостям и, как пишет Георгий Иванов, кинулся здороваться, целовать ручки дамам и представляться: "Василий Андреич Жуковский…" – "Тут уж не до смеха, – заканчивает Иванов. – Тут прямо в обморок…" – Действительно, куда уж дальше?

Но! Но, как бы не куролесил, не напивался до чертиков, проснувшись "тотчас обматывал голову мокрым полотенцем и садился за работу". Это опять слова Бунина, который, сказав это, добавил: "работник был… первоклассный"… Слова важные, фраза – первого русского нобелиата! – кому ж и верить тогда?..

А началась, выпрасталась такая натура, представьте, в 14 лет. Именно тогда он узнал, что он не Леля Бостром, выросший на хуторе под Самарой, где друзьями его были деревенские мальчишки, где за садами завывали волки, а в темном доме ходить можно было лишь со свечой, а натурально – граф. Да еще потомок Толстых, давших миру и писателя Льва Николаевича, и поэта – Алексея Константиновича. Нашего третьего звали правда потом и "бастардом", и "поддельным графом", и даже – "самозванцем". Но Горький графство признает – "хорошая кровь". А Волошин, поэт, отзовется даже возвышенно: "Судьбе было угодно соединить в нем имена… писателей: по отцу он Толстой, по матери – Тургенев… В нем течет кровь классиков русской прозы, черноземная, щедрая, помещичья кровь…"

Это, к слову, и так и не так. Тургеневой была мать Толстого (он даже хотел взять псевдоним "Мирза Тургенев"), но дедом матери был не писатель, а декабрист Тургенев – не пересекавшиеся ветви. А что касается титулов, то сойтись ныне можно только на том, что все три Толстых были потомками первого графа Петра Толстого, дипломата, основателя Тайной канцелярии, того, кому графство дал еще Петр Первый.

Впрочем, наш "герой" мог вообще не появиться на свет, а оказаться застреленным еще… в чреве матери. Такой вот пассаж. Просто когда его мать ехала в поезде со своим любовником, в вагон ворвался ее муж, граф Толстой, и – выстрелил в соперника. Мать будущего писателя (на 6-м месяце уже!), кинулась между ними и буквально закрыла любовника, так что пуля угодила тому в ногу, и он навсегда остался хромым. Граф, кстати, и в нее стрелял не так давно, да пуля прошла над головой… Такие вот страсти-мордасти!..

Мать Толстого, выйдя из обедневших дворян, была самой романтикой. Первую повесть сочинила в 16-ть и стала писательницей, да такой, что сын и после смерти ее долго получал гонорары, а какие-то байки ее для малышни входили в хрестоматии, представьте, до брежневских времен. Понятно, что в 19-ть она, спасая в духе времени от "пучины порока" графа Толстого, помещика и предводителя Самарского дворянства, из самых высоких побуждений согласилась выйти за него.

Воспитанный в кавалерийском училище, он, став корнетом-гусаром, был исключен из полка за буйный характер, лишен права жить в обеих столицах и оказался в Самаре, где и влюбился в мать Толстого. Брак их даже газеты назвали "гремучей смесью". А когда кутежи и дуэльные истории продолжились, его выслали и из Самары. Вот тогда, уже родив троих детей, мать Толстого и влюбилась в Алексея Бострома, небогатого помещика, но – красавца и либерала.

"Перед матерью, – рассказывал потом Толстой, – встал вопрос жизни и смерти: разлагаться в свинском болоте или уйти к высокой и чистой жизни". Уходила под влиянием "Анны Карениной" и, как в романе, оставляя детей. Потом из-за детей и вернулась, но с условием, что жить с ним не будет. Граф увез ее в Петербург, издал ее новый роман, пытался целовать при посторонних и писал ей записки: "Ты всё для меня: жизнь, помысел, религия. Прости, возвысь меня, допусти до себя…" И однажды едва ли не силой "взял ее". Так и был зачат наш "герой".

Она уйдет от графа. Уйдет к Бострому. "Так получай же!" – крикнет ей он и выстрелит в нее. А она напоследок напишет ему: "Я на все готова и ничего не боюсь. Даже вашей пули…" Вот после этого и случилась та встреча в поезде, когда граф, узнав, что жена его едет с любовником во втором классе, ворвался к ней и потребовал, чтобы она перешла к нему – в первый класс, ибо негоже графине ехать не по чину. Там и случился второй выстрел, едва не убивший нашего классика! Вот почему они жили, как прятались, на хуторе Сосновка, в именье Бострома. "Полу-Толстой, полу-Бостром, – напишет биограф Толстого Юрий Оклянский. – Сын графа, но не дворянин. Не крестьянин, не купец, не мещанин… Некто. Никто…"

И вот почему лишь в 14-ть лет Толстой впервые узнал, что "папуленька" его не Бостром, а столичный граф. Лишь потом, благодаря тому, что мать записала его в метрике как сына графа, удалось ему получить и дворянство, и титул, и даже 30 тысяч наследства, буквально "вырванного" из семьи графа. Но история эта, кажется, и сделает его "круглым эгоистом", готовым на всё. Ведь все ему врали и всё вокруг оказалось не настоящим, "не таким, как у всех". Конечно, удар! Но мать боготворил до смерти. Правда, когда в 18 лет дал ей прочесть тетрадку со стихами (считал себя поэтом), она, затворившись у себя, вышла с высохшими слезами и грустно, но твердо сказала: "Все это очень серо. Поступай, Леля, в какой-нибудь инженерный институт…"

Он так и сделает, подаст документы сразу в 4 технических института и вскоре обнаружит себя студентом "Техноложки", вуза и ныне стоящего на углу Загородного проспекта. И почти сразу – женится. На Юленьке Рожанской, партнерше по самарскому драмкружку, а тогда – студентке медицинских курсов. Проживет с ней 5 лет, родит сына, но, испытав "отчуждение" от родителей в связи с женитьбой, точно также бросит и жену. Еще недавно клялся про жену в письме к матери: "С ней я рука об руку иду навстречу будущему…" А через 5 лет, встретив другую, Соню Дымшиц, напишет едва ли не теми же словами: "Я… почувствовал, что об руку с ней можно выйти из потемок". Из "потемок" – с Юленькой. Эгоист – что тут поделаешь?! Но недостаток ли это для писателя, для "инженера человеческих душ", как вот-вот назовет эту "породу" Иосиф Сталин?

ПОЛНОСТЬЮ ЗДЕСЬ: http://www.peremeny.ru/blog/16435#more-16435

С виду был очень породист. "Плотный, бритое полное лицо, – пишет Бунин, – пенсне при слегка откинутой голове… Одет и обут всегда дорого и добротно, ходил носками внутрь, – признак натуры упорной, настойчивой, – говорил на множество ладов… то бормотал, то кричал бабьим голосом… а хохотал чаще всего выпучивая глаза и давясь, крякая…"

Ел как во времена Рабле. Когда в 1933-м принимал у себя Герберта Уэллса, то на столе среди рябчиков в сметане, тешки из белорыбицы, между дымящихся горшков гурьевской каши на огромном блюде лежала, вытянувшись, стерлядь не стерлядь, а как кто-то сказал – "невинная девушка в 17 лет". Пил, как бездонная бочка. И врал, выдумывал, хохмил, разыгрывал, надувал народ направо и налево. В Москве скупал на барахолках старинные лики в буклях и, развесив их по комнатам, небрежно бросал: "Мои предки…"

В эмиграции, в Париже, где его звали "Нотр хам де Пари", втюхал какому-то лоху-богачу, который верил в скорое падение большевиков, никогда не существовавшее у него в России имение в "деревне Порточки". За 18 тысяч франков. А в другой раз, на чинном приеме в своей роскошной даче под Питером, прорезав карман в брюках и высунув из ширинки большой палец быстрыми шагами, склонив голову набок вышел к гостям и, как пишет Георгий Иванов, кинулся здороваться, целовать ручки дамам и представляться: "Василий Андреич Жуковский…" – "Тут уж не до смеха, – заканчивает Иванов. – Тут прямо в обморок…" – Действительно, куда уж дальше?

Но! Но, как бы не куролесил, не напивался до чертиков, проснувшись "тотчас обматывал голову мокрым полотенцем и садился за работу". Это опять слова Бунина, который, сказав это, добавил: "работник был… первоклассный"… Слова важные, фраза – первого русского нобелиата! – кому ж и верить тогда?..

А началась, выпрасталась такая натура, представьте, в 14 лет. Именно тогда он узнал, что он не Леля Бостром, выросший на хуторе под Самарой, где друзьями его были деревенские мальчишки, где за садами завывали волки, а в темном доме ходить можно было лишь со свечой, а натурально – граф. Да еще потомок Толстых, давших миру и писателя Льва Николаевича, и поэта – Алексея Константиновича. Нашего третьего звали правда потом и "бастардом", и "поддельным графом", и даже – "самозванцем". Но Горький графство признает – "хорошая кровь". А Волошин, поэт, отзовется даже возвышенно: "Судьбе было угодно соединить в нем имена… писателей: по отцу он Толстой, по матери – Тургенев… В нем течет кровь классиков русской прозы, черноземная, щедрая, помещичья кровь…"

Это, к слову, и так и не так. Тургеневой была мать Толстого (он даже хотел взять псевдоним "Мирза Тургенев"), но дедом матери был не писатель, а декабрист Тургенев – не пересекавшиеся ветви. А что касается титулов, то сойтись ныне можно только на том, что все три Толстых были потомками первого графа Петра Толстого, дипломата, основателя Тайной канцелярии, того, кому графство дал еще Петр Первый.

Впрочем, наш "герой" мог вообще не появиться на свет, а оказаться застреленным еще… в чреве матери. Такой вот пассаж. Просто когда его мать ехала в поезде со своим любовником, в вагон ворвался ее муж, граф Толстой, и – выстрелил в соперника. Мать будущего писателя (на 6-м месяце уже!), кинулась между ними и буквально закрыла любовника, так что пуля угодила тому в ногу, и он навсегда остался хромым. Граф, кстати, и в нее стрелял не так давно, да пуля прошла над головой… Такие вот страсти-мордасти!..

Мать Толстого, выйдя из обедневших дворян, была самой романтикой. Первую повесть сочинила в 16-ть и стала писательницей, да такой, что сын и после смерти ее долго получал гонорары, а какие-то байки ее для малышни входили в хрестоматии, представьте, до брежневских времен. Понятно, что в 19-ть она, спасая в духе времени от "пучины порока" графа Толстого, помещика и предводителя Самарского дворянства, из самых высоких побуждений согласилась выйти за него.

Воспитанный в кавалерийском училище, он, став корнетом-гусаром, был исключен из полка за буйный характер, лишен права жить в обеих столицах и оказался в Самаре, где и влюбился в мать Толстого. Брак их даже газеты назвали "гремучей смесью". А когда кутежи и дуэльные истории продолжились, его выслали и из Самары. Вот тогда, уже родив троих детей, мать Толстого и влюбилась в Алексея Бострома, небогатого помещика, но – красавца и либерала.

"Перед матерью, – рассказывал потом Толстой, – встал вопрос жизни и смерти: разлагаться в свинском болоте или уйти к высокой и чистой жизни". Уходила под влиянием "Анны Карениной" и, как в романе, оставляя детей. Потом из-за детей и вернулась, но с условием, что жить с ним не будет. Граф увез ее в Петербург, издал ее новый роман, пытался целовать при посторонних и писал ей записки: "Ты всё для меня: жизнь, помысел, религия. Прости, возвысь меня, допусти до себя…" И однажды едва ли не силой "взял ее". Так и был зачат наш "герой".

Она уйдет от графа. Уйдет к Бострому. "Так получай же!" – крикнет ей он и выстрелит в нее. А она напоследок напишет ему: "Я на все готова и ничего не боюсь. Даже вашей пули…" Вот после этого и случилась та встреча в поезде, когда граф, узнав, что жена его едет с любовником во втором классе, ворвался к ней и потребовал, чтобы она перешла к нему – в первый класс, ибо негоже графине ехать не по чину. Там и случился второй выстрел, едва не убивший нашего классика! Вот почему они жили, как прятались, на хуторе Сосновка, в именье Бострома. "Полу-Толстой, полу-Бостром, – напишет биограф Толстого Юрий Оклянский. – Сын графа, но не дворянин. Не крестьянин, не купец, не мещанин… Некто. Никто…"

И вот почему лишь в 14-ть лет Толстой впервые узнал, что "папуленька" его не Бостром, а столичный граф. Лишь потом, благодаря тому, что мать записала его в метрике как сына графа, удалось ему получить и дворянство, и титул, и даже 30 тысяч наследства, буквально "вырванного" из семьи графа. Но история эта, кажется, и сделает его "круглым эгоистом", готовым на всё. Ведь все ему врали и всё вокруг оказалось не настоящим, "не таким, как у всех". Конечно, удар! Но мать боготворил до смерти. Правда, когда в 18 лет дал ей прочесть тетрадку со стихами (считал себя поэтом), она, затворившись у себя, вышла с высохшими слезами и грустно, но твердо сказала: "Все это очень серо. Поступай, Леля, в какой-нибудь инженерный институт…"

Он так и сделает, подаст документы сразу в 4 технических института и вскоре обнаружит себя студентом "Техноложки", вуза и ныне стоящего на углу Загородного проспекта. И почти сразу – женится. На Юленьке Рожанской, партнерше по самарскому драмкружку, а тогда – студентке медицинских курсов. Проживет с ней 5 лет, родит сына, но, испытав "отчуждение" от родителей в связи с женитьбой, точно также бросит и жену. Еще недавно клялся про жену в письме к матери: "С ней я рука об руку иду навстречу будущему…" А через 5 лет, встретив другую, Соню Дымшиц, напишет едва ли не теми же словами: "Я… почувствовал, что об руку с ней можно выйти из потемок". Из "потемок" – с Юленькой. Эгоист – что тут поделаешь?! Но недостаток ли это для писателя, для "инженера человеческих душ", как вот-вот назовет эту "породу" Иосиф Сталин?

ПОЛНОСТЬЮ ЗДЕСЬ: http://www.peremeny.ru/blog/16435#more-16435

|

Метки: Россия Толстой литература история |