Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://mikhail-epstein.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??c4453e00, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Владимир Шаров как историк и как пророк. |

Россия и апокалипсис.

Шаров ушел, когда мир стал стремительно сдвигаться к катастрофе по его сценарию. Мир станет "русским" не тогда, когда несколько украинских областей, или Белоруссия, или Прибалтика к нему отойдут, а когда его (мира) вообще не станет. Разверзнется пустота или ядерное пепелище — и тогда все шаровские сектанты и искатели найдут свое место в конце истории, к которому они так упорно стремились. Владимир Шаров в большей степени, чем даже Андрей Платонов, — писатель того апокалипсиса, который надвигается на планету от единственной страны, которая видит в этом свое предназначение.

"Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, даже раскаяться не успеют". Эта фраза В. Путина о возможной ядерной войне вызвала поначалу смех зала, а затем всеобщее недоумение, даже у его единомышленников. Что это — зловещая шутка, жестокое предупреждение, жест жертвенности или мстительности?

Легче всего понять смысл этой фразы тому, кто знаком с творчеством В. Шарова. Его герои — искатели конца света, мученики и гедонисты грядущего апокалипсиса, которые, в расколе со всем миром, сделали смерть человечества своим ремеслом. Русская церковь, в 11-ом в. отколовшись вместе с византийской от западного христианства, тысячу лет спустя, в 21-ом в. отъединилась даже от западных братьев-православных и пошла по пути дальнейшего раскола, т.е. своего рода самосожжения веры. По Шарову, верные продолжатели раскольников — чекисты, цель которых — Царство Божие на земле, а значит, и конец истории. Поэтому чекисты, "лучшие из лучших сынов человеческих, избранные из избранных", истязаниями и пытками приближают его, ведь от мучений плоть слабеет, а дух обретает свободу: "Кровью нашей смыли они грехи наши, приняли мы муку и через то очистились" ("Воскрешение Лазаря", 2003). "...Вот он, Сталин, соорудил огромный алтарь и, очищая нас, приносит жертву за жертвой, необходимы гекатомбы очистительных жертв, чтобы искупить наши грехи. ...Он делает всё, чтобы нас спасти. Невинные, которые гибнут, станут нашими заступниками и молитвенниками перед Господом, оттого и нам необходимо, пока мир не отстал от антихриста, помочь им спастись от греха... Главное же – они, приняв страдания здесь, будут избавлены от мук Страшного суда" ("Царство Агамемнона").

Шаров лучше всего способен объяснить читателям во всем мире то, чего объяснить нельзя, — эту упрямую, абсурдную, но теологически оправданную волю "отдельной страны" к гибели всего. Ради этого, начиная с Петра I, осваивалась техника, наука, вся цивилизация, побочными — и по сути, нежеланными продуктами которой оказывалась великая литература и музыка; потому что главной магистралью было возрастание энергии "антивещества", "антицивилизации", способной уничтожить мир. И теперь — "всё путём"— страна готова эту мощь предъявить. Страна бездарна в производстве лекарств и сыра — но безумно даровита во всем, что касается производства сверхоружия и методов расправы, травли, отравления и отъема собственности, включая жизнь. Шаров позволяет проследить религиозные корни этой воли к апокалипсису. Его книги можно печатать как приложения к ракетам "Сатана" или "Сармат": вот это наш подарок вам, а из романов вы узнаете — за что мы вас так сильно любим и почему желаем скорейшего конца.

Да, так любить, как любит наша кровь,

Никто из вас давно не любит!

Забыли вы, что в мире есть любовь,

Которая и жжет, и губит!...

Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет,

И душный, смертный плоти запах…

Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет

В тяжелых, нежных наших лапах?

Это "скифское" послание любви, обращенное А. Блоком к миру в 1918 г., В. Шаров дописывает ровно сто лет спустя в своем "Царстве Агамемнона" (2018): "Антихрист – вот он уже... и, значит, сама Земля обетованная, наша земля со всем, что в ней было и есть, отдавшись сатане, сделалась нечистым царством". Из любви к братьям нашим, ко всему человечеству мы обязаны спасти его от него самого.

Я бы посоветовал всем, и прежде всего политикам, прочитать книги Владимира Шарова, чтобы убедиться: с этой силой нельзя договориться, пойти на разумный компромисс, она коренится в природе Ига, Смуты, Третьего Рима, в самой природе раскола, который во имя спасения жжет и губит. С этой силой нельзя мирно взаимодействовать, не потакая ей, не переполняя чашу любви, готовой излиться на весь мир...

|

Метки: apocalypse history religion russia end of history sharov |

Об аргументах бытия Бога |

Вопросы задает Евгений Логинов (философский факультет МГУ).

1. Как Вы относитесь к самой идее доказательства бытия (или отсутствия) Бога? Кажется ли она Вам состоятельной? Почему?

--- Идея доказательства бытия Бога, на мой взгляд, релевантна, но чересчур ригидна, поскольку подразумевает аналогию с математическими, логическими, физическими и другими строго научными доказательствами. Поэтому я предпочитаю говорить не о доказательстве (proof), a об аргументах (arguments), построенных на вероятности, т.е. степени достоверности бытия Бога, о том, насколько убедительно оно для разума, для интуиции, для целостного понимания мира и себя.

2. Если бы Вы попытались осуществить доказательство бытия (или отсутствия) Бога, то какое определение понятия "Бог" Вы бы использовали? Кажется ли Вам подходящим классическое определение Бога как всеблагого, всезнающего и всемогущего творца мира?

--- Нет, не совсем. Если Господь всесилен и всеблаг, то как быть со злом и несправедливостью в мире? Если Господь всеведущ и знает все наперед, то как быть со свободой человеческой воли? Мне ближе теология процесса, представляющая Бога не только источником, но и соучастником миротворения. Бог не всесилен, ибо Он есть само усилие, которое продолжает творить мир и находит в нас свое продолжение и подмогу. "Все" — это не данность, а задание, бесконечность стремления. И точно так же Бог не всеблаг, но стремится к наибольшему благу, - стремится через нас, через нашу волю к добру, каким бы злом оно ни оборачивалось в мире. Сказано: "…да будет Бог всё во всём" (1 Кор, 15:28). Это означает, что Он еще не стал всем во всём, что Он, и мы вместе с ним, на пути к этому Всему.

В страшном напряжении совершается этот путь. Существование зла в мире христианская теология обычно объясняет свободой человека, отпавшего от Бога по своей воле. Но ведь в мире много и "естественного", космического зла, не сотворенного человеком, а составляющего условия его бытия: смерть, болезни, природные катаклизмы — землетрясения, ураганы. Весь этот мучительный беспорядок объясняется тем, что Бог еще продолжает творить мир, а значит, и не быть всемогущим в нем, но быть его участником и в известном смысле его жертвой, явленной в одной из личностей Бога, в Иисусе Христе. Бог вступает в мир и страдает вместе с миром, как и подобает настоящему творцу. Если автор не сострадает своим персонажам, не переживает их боли, радости, отчаяния, значит, это плохой писатель и мертворожденное сочинение. Кроме того, если творение продолжается, если оно еще не закончено, значит, и Творец меняется вместе с ним, как художник, создающий свою картину или книгу, раскрывает нечто новое в себе.

Писатель, закончив книгу, может отойти от этих переживаний, и в творении мира тоже есть таинственная пауза ("и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал"). Но в принципе мир, в отличие от романа или стихотворения, не завершается, по крайней мере, в нашей временной перспективе, так что и миротворению, со всеми сопутствующими муками творчества, не видно конца.

3. Какие из доказательств бытия (или отсутствия) Бога кажутся Вам наиболее сильными и интересными?

--- Два аргумента мне представляются самыми сильными и востребованными в духовной ситуации нашего времени. Первый — это персоналистический, или трансцендентальныйаргумент, восходящий к И. Канту. Бога нельзя обнаружить и описать, как некий объект, потому что он — Субъект, т.е. само условие нашей субъективности, нашей способности чувствовать, мыслить, познавать. Бог — это глубочайшее Я, предлежащее всем нашим волевым, эмоциональным, экзистенциальным актам. Каждый человек — это "я" для себя, а Бог – это Я для всех.

Такое предположение не менее достоверно для разума, чем утверждение естественных наук о том, что в основе материального мира лежат некие первичные элементы и законы их взаимодействия (частицы, кванты, поля, константы и т.д.). Разумно предполагать, что в основе всех субъективных опытов, всех qualia, включая ощущения вкуса, цвета и пр., также лежит некое субъектное начало, общее для всех чувствующих, волящих существ. Это начало всех субъективных переживаний само не может не быть Субъектом, или Перволичностью. Только так можно объяснить "трудную проблему сознания" (hard problem of consciousness), с которой сталкиваются науки о мозге —когнитивистика, нейрофизиология и нейропсихология — пытаясь понять, что происходит "внутри" человека и почему вообще это "нутро" существует. Объективно можно объяснить все, кроме самой неустранимой субъективности нашего опыта, того, что определенные объекты или события переживаются как горькие или сладкие, печальные или радостные, скучные или интересные. Фигура Сверхсубъекта, стоящего за всеми актами сознания, постоянно очерчивается в построениях современной науки —"апофатически", от противного, как невозможность редукции субъективного к объективному.

Другой аргумент — научно-технический. Чем больше мы проникаем в природу мироздания, тем больше обнаруживаем его искусственность, созданность. Материя — манифестация информации, Вселенная — огромный компьютер, непрестанно производящий вычисления на квантовом уровне. Это, так сказать, матричный аргумент: мир — матрица. И чем успешнее мы симулируем мироздание на своих компьютерах, достигая уже высоких степеней жизнеподобия (трехмерность, воспроизводство тактильных и кинестезических ощущений), тем вероятнее, что и вся природа — такая же симуляция, предпринятая несравненно боле могущественным интеллектом. Мы — его аватары и вместе с тем подмастерья, призванные изнутри сотворенного мира взаимодействовать с творцом и сотрудничать в его замыслах. Таков парадокс: чем выше технический уровень человечества, тем более оно способно постигает техничность, сотворенность окружающего мира. Многие современные философы и физики разделяют эту концепцию матричности мироздания, придающую современной науке и технике явное или неявное теологическое измерение.

Эти два аргумента: персоналистический и научно-технический — дополняют друг друга, как своего рода апофатический и катафатический методы в богословии. Бог, как Сверхсубъект, с одной стороны, непознаваем, поскольку он образуют само условие познания, точнее, всякого субъектного опыта; он — то Я, которое является общим для всех субъектов. С другой стороны, Бог являет нам себя вполне позитивно в совокупности объектов как работающая внутри в них Сверхпрограмма, логика законов, познаваемых наукой и практически используемых техникой.

4. Как вы оцениваете роль доказательств бытия (или отсутствия) Бога в истории философии, науки, религии, культуры в целом?

--- Оцениваю высоко. Без представлений о Боге как о начально-конечном условии бытия всего сущего ни одна цивилизация не может строить систему своих концептов и духовных ориентаций. Другое дело, что некоторые цивилизации представляют это условие иначе, чем монотеистические религии: не теистично, не как Субъекта, а как некий закон, карму, дао, безличную сверхпричину. Научно-технический аргумент таким нетеистическим верованиям (например, буддизму), конечно, ближе, чем персоналистический. Личность и все, что ее наполняет: воля, душа, желание, интенция, творческий порыв — представляется в нетеистических религиях скорее помехой в достижении Абсолюта. Мне ближе теистическая аргументация.

5. Некоторые считают, что критика Кантом известных ему доказательств была столь разрушительна, что сам вопрос о доказательстве бытия Бога перестал быть философски актуальным. Что Вы думаете об этой позиции?

--- Я так не думаю. Кант показал несостоятельность традиционных, натуралистических, идеалистических и метафизических доказательств (Бог как некая объективная сущность, сверхприрода), но не отменил аргументацию как таковую, основанную на трансцендентальных, субъектно-антропологических предпосылках. Бог непознаваем теоретическим разумом, но составляет условие всех действий практического разума, устремлений воли и нравственности

Не следует путать "субъектное" и "идеальное". Идеальное, например, понятия, числа, идеи, категории, универсалии, принадлежит миру объектов. Бог может рассматриваться как центр идеального, как религиозный сверхобъект, но это тоже объективация. Бог – это не мыслимое, а мыслящее, а также чувствующее, любящее, страдающее, насколько мы сами способны быть субъектами этих состояний.

6. Даже если признать бытие Бога, уверовать, что он есть, то почему мы должны любить его? Именно это считается "наибольшей заповедью". Но ведь не все, что существует, достойно любви. В мире много страданий и несправедливости, почему мы должны любить их виновника? [Этот вопрос М. Э. добавил от себя].

--- Когда долго всматриваешься в картины или вчитываешься в книгу, начинаешь воспринимать личность автора и вступать в духовные отношения с ним, в мысленный диалог. Если всматриваться в окружающий мир и понимать его как создание, то начинаешь чувствовать личность Творца, создавшего эти деревья и листья, эти волны и скалы, эти звезды, этих людей... наконец, тебя самого. Трудно передать общее ощущение от Творца всего — это как миллионы Шекспиров, Бетховенов, Микеланджело, Эйнштейнов, слитых в одну Личность: сверхсветлый ум, сверхмощная воля, непрерывное волнение сердца. Вслушиваешься в себя — и там, на самом дне, слышны все те же вулканические толчки, формирующие твою личность. Как можно не любить это сверхнапряжение жизни, которым пронизано все вокруг, от летящей птицы до поэтической метафоры? И все это обращено прямо к тебе: будь! Будь больше, выше, умнее, сочувственнее. Это не просто жизнь как явление природы, как биохимический процесс, — это сам Источник жизни, волящая, сверходаренная Личность, которая создает пространство внутренней жизни в нас, как композитор создает музыкальное простанство. Любить Бога — это как любить Бетховена, когда слушаешь его музыку, или любить Пушкина, когда читаешь его стихи: это вступать во внутренние отношения с личностью того, кто создал все это.

А то, что мир причиняет нам страдания, — не уменьшает ли любви к его творцу? Но ведь творческая личность тоже страдает: и когда превозмогает себя, пытаясь достичь невероятного, и когда терпит жизненные катастрофы. Во всех наших страданиях есть страдания и самого Творца, который продолжает творить с невероятным упорством этот мир, оказывающий ему сопротивление, как и всякий материал — автору. При этом Бог продирается и сквозь нашу тупость и предательство, и сквозь зверства материи и эволюции, которую он сам запустил, чтобы ум не был навязан материи извне, а вызрел в ней, как способ ее самоорганизации, как ум и совесть людей, берущих постепенно эволюцию под свой контроль. Бог страдает с нами — и мы сами причиняем ему страдания: в этом суть религии страдающего Бога, который приносит себя в жертву своим созданиям. Поэтому любовь к Богу — это не абстракция, она столь же конкретна, как любовь к другому человеку, только шире, полнее. Любимый вдохновляет: ты чувствуешь идущую от него энергию, которая передается тебе; ты переживаешь его страдания как свои; ты не хочешь причинять ему боль; ты делаешь усилия, чтобы быть вместе с ним, не отступать от его целей.

7. Могли бы Вы порекомендовать текст (или несколько), который является, с Вашей точки зрения, наиболее важным для понимания данной проблематики?

--- Я бы порекомендовал книгу Robert Spitzer. New Proofs for the Existence of God: Contributions of Contemporary Physics and Philosophy (Роберт Шпитцер. Новые доказательства существования Бога: вклад современной физики и философии, 2010). Эта книга охватывает разные области современной науки, от космологии Большого Взрыва и теории суперструн до асимметрии пространства и времени и математики бесконечного. Система доказательств бытия Бога строится на тех же научных платформах, откуда обычно совершаются атаки против теизма и религии вообще, — и глубокая логика теологического мышления побеждает. Хотел бы отметить и такие книги: Richard Swinburne. The Existence of God (2nd ed, 2004) и его же более популярная Is There a God? (2010); John Lenox. God's Undertaker. Has Science Buried God? (2009); Tom McLeish. Faith and Wisdom in Science, Oxford UP, 2014. На русском языке: Алексей Цвелик. "Жизнь в невозможном мире" (2012); Кирилл Копейкин, "Что есть реальность? Размышляя над произведениями Эрвина Шредингера" (2014); многочисленные статьи Алексея Бурова в "Снобе". Xотелось бы обратить внимание и на мою книгу "Религия после атеизма. Новые возможности теологии" (скачать) и на ряд недавно вышедших статей: "Тезисы бедной веры", "Хитрость Бога и другие парадоксы теологии", "Наука и религия: новый подход к старой проблеме" (все — в журнале "Звезда").

|

Метки: theology science personality god love |

Мешает ли тирания кушать оливье? "Тайная свобода" и возвышенный самообман. |

Начну с заметки известной писательницы и знатока гастрономических изысков. Ее недавний кулинарно-политический пост в ФБ настолько точно выражает долговечные российские умонастроения, что приведу его целиком.

"Срач про оливье хорошо пошел, даже не ожидала. Даже пришел в комменты брильянт — мужик, спросивший меня, не мешают ли мне Путин и ко!

Я отвечала, что резать оливье они мне не мешают. (Конечно, предварительно огляделась, заглянула под свисающую скатерть, палкой потыкала в темный угол, где у меня обычно домовой шуршит, перещупала полиэтиленовые пакеты в ящике; но нет, ни Путин, ни Кириенко, ни Набиуллина, ни Сечин, — никто мне не мешал резать огурцы и крошить яйца).

Тогда грозный вития с пылающим серцем, пламенеющим взором и огненным мечом пророкотал, оглашая своды Фейсбука:

Koren Borezky@(это так его зовут). "То, что Россию откинули в развитии лет на 30. Отлучили от технологий, без которых не будет не то что роста, даже застоя. Раковые больные заканчивают жизнь самоубийством, не потому что не получают лечения, это само собой, они не получают даже обезболевающих. Политические заключённые. Сотни миллиардов долларов на счетах этой компании. Дворцы, яхты и т.д. При этом прожиточный минимум меньше моей кошки. Это средневековье... А вы все оливье лопаете и, как публичный человек, поощряете своими высказываниями эту мерзость. Написал это не для вас, а для тех, кто вас читает. Вы-то как раз понимаете, что это мерзость".

Отлично, я считаю! Тирания и оливье - мое любимое сочетание! Империя рулит, е-е-е!"

(Т. Толстая, 24.12.2018)

* * *

Шутка писательницы про Путина под скатертью очень мила, но под конец прорывается нечто нешуточное. "Тирания и оливье" — у этого любимого сочетания есть глубокий и трагический подтекст в русской культуре. Мешает ли тираническая власть наслаждаться дарами личной свободы и частного быта?

Во время "застоя" у советской интеллигенции было в ходу понятие "внутренней свободы", "тайной свободы", провозглашенной Пушкиным в ряде стихотворений, в том числе "Из Пиндемонти" ("Не дорого ценю я громкие права..."). Собственно, никакой другой свободы, кроме внутренней, не оставалось в стране, где правителей нельзя было выбирать и за пределы которой нельзя было выехать.

Между тем стоит вспомнить, что сам Пушкин все время рвался за границу. Из кишинёвской ссылки хотел бежать в Грецию; в Одессе пытался сторговаться с контрабандистами; в Михайловском заказал парик, чтобы тайно выехать через Польшу в Германию под видом слуги своего приятеля. На Кавказ отправился для того, чтобы вызнать, нельзя ли оттуда перебраться в Турцию. 7 января 1830 года обратился с письмом к Бенкендорфу: "Так как я ещё не женат и не связан службой, я желал бы сделать путешествие либо во Францию, либо в Италию. Однако, если мне это не будет дозволено, я просил бы разрешения посетить Китай с отправляющейся туда миссией".

Пушкину почти все равно куда, на Запад или на Восток, лишь бы вырваться с родины, но на все запросы ему отвечали отказом. Он не понимает Вяземского, который, имея возможность отъезда, не пользуется ею немедленно, сейчас же: "Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? если царь даст мне слободу, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и <бордели> — то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство". Он был бы счастлив услышать о себе: "он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай да умница". (Письмо П. А. Вяземскому. Из Пскова в Петербург, 27 мая 1826 г.).

И вот, выстрадав опыт раба, замыслившего несбыточный побег, в стихотворении 1836 г. Пушкин смиряется и оправдывает эту горькую участь высшей, духовной необходимостью. Он не просто разделяет две свободы, внешнюю и внутреннюю, но и решительно противопоставляет одну другой. Политическая свобода: право голосовать, определять судьбу государства, мешать царям творить произвол, ограничивать цензуру и налогообложение... Все это для Пушкина лишено ценности и значения.

Что же превозносит поэт?

Иные, лучшие, мне дороги права;

Иная, лучшая, потребна мне свобода...

...Никому

Отчета не давать, себе лишь самому

Служить и угождать; для власти, для ливреи

Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;

По прихоти своей скитаться здесь и там

Дивясь божественным природы красотам...

Конечно, это не свобода вкушать салат оливье — другой масштаб запросов. И все-таки поразительно, что, войдя в возраст духовной зрелости, поэт не понимает взаимосвязи двух свобод, даже несмотря на собственный "невыездной" опыт. Если он не может воздействовать на произвол царей и мешать им воевать, то ровно по той же причине ему не дозволено скитаться здесь и там. Та же самая власть, которая ограничивает его в политических правах, ограничивает и свободу передвижения, право распоряжаться своей жизнью.

Как ни удивительно, Пушкин заявляет даже о своем равнодушии к цензурным запретам, т.е. к самому вопиющему нарушению того права, к которому он, как свободный художник, призван быть особенно чуток: к праву на свободу слова.

И мало горя мне, свободно ли печать

Морочит олухов, иль чуткая цензура

В журнальных замыслах стесняет балагура.

Сам выбор снижающих эпитетов для тех, кому нужна свобода печати (авторы — "балагуры", читатели — "олухи"), демонстрирует пушкинское презрение к ней. Между тем, уже начиная с заглавия этого стихотворения очевидно, насколько сам Пушкин не свободен: он вынужден даже отказаться от своего авторства, приписав его малоизвестному итальянскому поэту Ипполито Пиндемонте. Поначалу Пушкин поставил другое обманное заглавие "Из Alfred Musset", но решил, что даже это опасно, поскольку Мюссе имел славу свободолюбца. Пушкин лишает себя права говорить то, что думает, растаптывает сам источник своего вдохновения, — и при этом настаивает, что это и есть подлинная, "лучшая" свобода.

...И пред созданьями искусств и вдохновенья

Трепеща радостно в восторгах умиленья.

Вот счастье! вот права......

Да как же трепетать в восторгах перед созданьями искусств и вдохновенья, если ты сам лишен права на свободу вдохновенья, не волен являть его плоды миру?

* * *

В следующем столетии на призыв Пушкина отзывается Блок — в стихотворении "Пушкинскому Дому" и в речи "О назначении поэта" (11 февраля 1921 г.), написанных им к 84-ой годовщине гибели Пушкина и всего лишь за несколько месяцев до собственной кончины.

Пушкин! Тайную свободу

Пели мы вослед тебе!

Дай нам руку в непогоду,

Помоги в немой борьбе!

"Тайную свободу" Блок выделяет курсивом. Он цитирует пушкинское стихотворение "К Н.Я. Плюсковой" (1818):

Любовь и тайная свобода

Внушали сердцу гимн простой,

И неподкупный голос мой

Был эхо русского народа.

Вопреки советской трактовке этих строк как свидетельства революционного свободолюбия и народолюбия Пушкина, это всего лишь любезный, верноподданнический панегирик, обращенный к Плюсковой, фрейлине императрицы Елизаветы, супруги Александра I. Но главное для Блока — отнесенность к другому пушкинскому стихотворению, "Из Пиндемонти". Приводя его в своей речи почти целиком, Блок опять, в тяжелейшие для свободы пореволюционные годы, считает нужным защищать только "тайную" свободу и противопоставляет ее гласной, открытой.

"Дело поэта, как мы видели, совершенно несоизмеримо с порядком внешнего мира. <...> Не будем сегодня, в день, отданный памяти Пушкина, спорить о том, верно или неверно отделял Пушкин свободу, которую мы называем личной, от свободы, которую мы называем политической. Мы знаем, что он требовал "иной", "тайной" свободы. <...> Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, — тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл".

Подобно тому как Пушкин "не дорого" ценит права свободной личности в свободном обществе, так и Блок называет стремление к общественной свободе "ребяческой волей, свободой либеральничать". Какая удивительная слепота перед ясной, как день, испытанной на собственном страшном опыте, связью внутренней свободы с внешней! Неужели государственный деспотизм — самодержавного или большевистского толка — настолько давит на сознание поэтов, что мешает им опознать общественный гнет как предпосылку творческого гнета? Пока гнет, как поначалу казалось, распространялся лишь на политику, это было для поэта приемлемо и даже радостно, и лишь когда удавка была наброшена на саму поэзию, он возопил от удушья.

А ведь и Пушкину, и тем более Блоку, который в условиях еще худшей несвободы обращается к Пушкину за поддержкой в "немой борьбе", не могло не быть ясно: где нет политической свободы, там нет и свободы творить. Целые три с половиной года после революции, покончившей с любым либерализмом, и вплоть до самой смерти Блок молчал, не в силах ничего создать. Разве этот творческий упадок — не следствие того удушья, которое равным образом распространяется на свободу и внешнюю, и внутреннюю, когда "поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем" (Блок)?

Да и что такое "тайная свобода", провозглашенная поэтами? Это такой же оксюморон, как "тайная смелость"? Чем такая смелость отличается от трусости, если не смеет стать явной? Чем тайная свобода отличается от неволи, если не смеет заявить о себе? Слишком велик соблазн подменить "тайной свободой" свободу вообще, а тем самым и оправдать жесточайшую несвободу, которая царит в столь презираемом "порядке внешнего мира".

Вскоре после выступления Блока в защиту "тайной свободы", 12 июля 1921 года, Политбюро ЦК отклонило ходатайство Луначарского и Горького о разрешении тяжело больному Блоку выехать в Финляндию на лечение. В тот же день Горький отправляет письмо Ленину, где вынужден приводить жалкие, лакейские доводы в пользу права больного лечиться и путешествовать и не брезгует даже доносом на третьих лиц для подтверждения лояльности Блока и своей: "Честный писатель, не способный на хулу и клевету по адресу Совправительства, Александр Блок умирает от цинги и астмы, его необходимо выпустить в Финляндию, в санаторию. Его не выпускают, но в то же время выпустили за границу трех литераторов, которые будут хулить и клеветать..." [1] Выезд за границу Блоку разрешили только 5 августа, когда уже была получена достоверная информация, что поэт — на смертном одре. 7 августа Блока не стало.

Конечно, живя в несвободной стране, поэт (художник, мыслитель) не может не обращаться к внутренним источникам свободы, искать в них вдохновения на своем одиноком пути. Но, почитая этот поэтический или религиозный источник в себе, нельзя презирать "внешнюю" свободу — свободу общественного строя, значимость гражданских прав, политических институтов, либеральных реформ. Нельзя глумиться над ними, клеветать на них — такое пренебрежение жестоко отомстит за себя, что и совершилось наглядно в судьбах поэтов, написавших "Клеветникам России", "Из Пиндемонти", "Двенадцать", "Скифы".

Кстати, странное совпадение. "Из Пиндемонти" написано 5 июля 1836 г., за полгода до гибели Пушкина (29 января 1837 г.). Ровно такой же промежуток отделяет стихотворение "Пушкинскому Дому" и речь "О назначении поэта" А. Блока (11 февраля 1921) от его смерти 7 августа 1921 г. Таков срок ожидания "ответки" от судьбы.

* * *

И вот поэтический самообман 19 и 20 вв., пережив монархию и коммунизм, дотянулся до 21 в., правда, в уже измельченном, пародийно-застольном изводе. Никакая тирания не может помешать свободолюбивому автору резать огурцы и крошить яйца... Шутка шуткой, но если выдавливать из себя раба до последней капли, нужно вспомнить и Пушкина и Блока, т.е. осознать это рабское наследие в самых риторически возвышенных его истоках.

Иные, лучшие, мне дороги права;

Иная, лучшая, потребна мне свобода...

Эти чеканные строки — формула отказа от свободы и в конечном счете от самого себя. Свобода, которая заранее ограничивает себя рамками "ЛУЧШЕЙ" и подрывает доверие к "худшей", общественной свободе, к "худшим", гражданским правам, — это предательство свободы. Именно этого добиваются самые гнетущие режимы: замкнуть свободу на ключ, загнать ее во внутренние покои...

Или, еще проще, во внешние, уютно расположив свободу в границах праздничного стола. Чем плоха тирания, если она позволяет без малейших препятствий вкушать оливье? "Империя рулит, е-е-е!"

Боюсь, "е-е-е" дорулит и до оливье. Ингредиенты при импортозамещении будут уже не те.

1. Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) — ВКП(б), ВЧК — ОГПУ — НКВД о культурной политике. 1917–1953. М.: Международный фонд "Демократия", 1999, с.26.

|

Метки: privacy politics freedom literature |

Мешает ли тирания кушать оливье? "Тайная свобода" и возвышенный самообман. |

Начну с заметки известной писательницы и знатока гастрономических изысков. Ее недавний кулинарно-политический пост в ФБ настолько точно выражает долговечные российские умонастроения, что приведу его целиком.

"Срач про оливье хорошо пошел, даже не ожидала. Даже пришел в комменты брильянт — мужик, спросивший меня, не мешают ли мне Путин и ко!

Я отвечала, что резать оливье они мне не мешают. (Конечно, предварительно огляделась, заглянула под свисающую скатерть, палкой потыкала в темный угол, где у меня обычно домовой шуршит, перещупала полиэтиленовые пакеты в ящике; но нет, ни Путин, ни Кириенко, ни Набиуллина, ни Сечин, — никто мне не мешал резать огурцы и крошить яйца).

Тогда грозный вития с пылающим серцем, пламенеющим взором и огненным мечом пророкотал, оглашая своды Фейсбука:

Koren Borezky@(это так его зовут). "То, что Россию откинули в развитии лет на 30. Отлучили от технологий, без которых не будет не то что роста, даже застоя. Раковые больные заканчивают жизнь самоубийством, не потому что не получают лечения, это само собой, они не получают даже обезболевающих. Политические заключённые. Сотни миллиардов долларов на счетах этой компании. Дворцы, яхты и т.д. При этом прожиточный минимум меньше моей кошки. Это средневековье... А вы все оливье лопаете и, как публичный человек, поощряете своими высказываниями эту мерзость. Написал это не для вас, а для тех, кто вас читает. Вы-то как раз понимаете, что это мерзость".

Отлично, я считаю! Тирания и оливье - мое любимое сочетание! Империя рулит, е-е-е!"

(Т. Толстая, 24.12.2018)

* * *

Шутка писательницы про Путина под скатертью очень мила, но под конец прорывается нечто нешуточное. "Тирания и оливье" — у этого любимого сочетания есть глубокий и трагический подтекст в русской культуре. Мешает ли тираническая власть наслаждаться дарами личной свободы и частного быта?

Во время "застоя" у советской интеллигенции было в ходу понятие "внутренней свободы", "тайной свободы", провозглашенной Пушкиным в ряде стихотворений, в том числе "Из Пиндемонти" ("Не дорого ценю я громкие права..."). Собственно, никакой другой свободы, кроме внутренней, не оставалось в стране, где правителей нельзя было выбирать и за пределы которой нельзя было выехать.

Между тем стоит вспомнить, что сам Пушкин все время рвался за границу. Из кишинёвской ссылки хотел бежать в Грецию; в Одессе пытался сторговаться с контрабандистами; в Михайловском заказал парик, чтобы тайно выехать через Польшу в Германию под видом слуги своего приятеля. На Кавказ отправился для того, чтобы вызнать, нельзя ли оттуда перебраться в Турцию. 7 января 1830 года обратился с письмом к Бенкендорфу: "Так как я ещё не женат и не связан службой, я желал бы сделать путешествие либо во Францию, либо в Италию. Однако, если мне это не будет дозволено, я просил бы разрешения посетить Китай с отправляющейся туда миссией".

Пушкину почти все равно куда, на Запад или на Восток, лишь бы вырваться с родины, но на все запросы ему отвечали отказом. Он не понимает Вяземского, который, имея возможность отъезда, не пользуется ею немедленно, сейчас же: "Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? если царь даст мне слободу, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и <бордели> — то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство". Он был бы счастлив услышать о себе: "он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай да умница". (Письмо П. А. Вяземскому. Из Пскова в Петербург, 27 мая 1826 г.).

И вот, выстрадав опыт раба, замыслившего несбыточный побег, в стихотворении 1836 г. Пушкин смиряется и оправдывает эту горькую участь высшей, духовной необходимостью. Он не просто разделяет две свободы, внешнюю и внутреннюю, но и решительно противопоставляет одну другой. Политическая свобода: право голосовать, определять судьбу государства, мешать царям творить произвол, ограничивать цензуру и налогообложение... Все это для Пушкина лишено ценности и значения.

Что же превозносит поэт?

Иные, лучшие, мне дороги права;

Иная, лучшая, потребна мне свобода...

...Никому

Отчета не давать, себе лишь самому

Служить и угождать; для власти, для ливреи

Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;

По прихоти своей скитаться здесь и там

Дивясь божественным природы красотам...

Конечно, это не свобода вкушать салат оливье — другой масштаб запросов. И все-таки поразительно, что, войдя в возраст духовной зрелости, поэт не понимает взаимосвязи двух свобод, даже несмотря на собственный "невыездной" опыт. Если он не может воздействовать на произвол царей и мешать им воевать, то ровно по той же причине ему не дозволено скитаться здесь и там. Та же самая власть, которая ограничивает его в политических правах, ограничивает и свободу передвижения, право распоряжаться своей жизнью.

Как ни удивительно, Пушкин заявляет даже о своем равнодушии к цензурным запретам, т.е. к самому вопиющему нарушению того права, к которому он, как свободный художник, призван быть особенно чуток: к праву на свободу слова.

И мало горя мне, свободно ли печать

Морочит олухов, иль чуткая цензура

В журнальных замыслах стесняет балагура.

Сам выбор снижающих эпитетов для тех, кому нужна свобода печати (авторы — "балагуры", читатели — "олухи"), демонстрирует пушкинское презрение к ней. Между тем, уже начиная с заглавия этого стихотворения очевидно, насколько сам Пушкин не свободен: он вынужден даже отказаться от своего авторства, приписав его малоизвестному итальянскому поэту Ипполито Пиндемонте. Поначалу Пушкин поставил другое обманное заглавие "Из Alfred Musset", но решил, что даже это опасно, поскольку Мюссе имел славу свободолюбца. Пушкин лишает себя права говорить то, что думает, растаптывает сам источник своего вдохновения, — и при этом настаивает, что это и есть подлинная, "лучшая" свобода.

...И пред созданьями искусств и вдохновенья

Трепеща радостно в восторгах умиленья.

Вот счастье! вот права......

Да как же трепетать в восторгах перед созданьями искусств и вдохновенья, если ты сам лишен права на свободу вдохновенья, не волен являть его плоды миру?

* * *

В следующем столетии на призыв Пушкина отзывается Блок — в стихотворении "Пушкинскому Дому" и в речи "О назначении поэта" (11 февраля 1921 г.), написанных им к 84-ой годовщине гибели Пушкина и всего лишь за несколько месяцев до собственной кончины.

Пушкин! Тайную свободу

Пели мы вослед тебе!

Дай нам руку в непогоду,

Помоги в немой борьбе!

"Тайную свободу" Блок выделяет курсивом. Он цитирует пушкинское стихотворение "К Н.Я. Плюсковой" (1818):

Любовь и тайная свобода

Внушали сердцу гимн простой,

И неподкупный голос мой

Был эхо русского народа.

Вопреки советской трактовке этих строк как свидетельства революционного свободолюбия и народолюбия Пушкина, это всего лишь любезный, верноподданнический панегирик, обращенный к Плюсковой, фрейлине императрицы Елизаветы, супруги Александра I. Но главное для Блока — отнесенность к другому пушкинскому стихотворению, "Из Пиндемонти". Приводя его в своей речи почти целиком, Блок опять, в тяжелейшие для свободы пореволюционные годы, считает нужным защищать только "тайную" свободу и противопоставляет ее гласной, открытой.

"Дело поэта, как мы видели, совершенно несоизмеримо с порядком внешнего мира. <...> Не будем сегодня, в день, отданный памяти Пушкина, спорить о том, верно или неверно отделял Пушкин свободу, которую мы называем личной, от свободы, которую мы называем политической. Мы знаем, что он требовал "иной", "тайной" свободы. <...> Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, — тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл".

Подобно тому как Пушкин "не дорого" ценит права свободной личности в свободном обществе, так и Блок называет стремление к общественной свободе "ребяческой волей, свободой либеральничать". Какая удивительная слепота перед ясной, как день, испытанной на собственном страшном опыте, связью внутренней свободы с внешней! Неужели государственный деспотизм — самодержавного или большевистского толка — настолько давит на сознание поэтов, что мешает им опознать общественный гнет как предпосылку творческого гнета? Пока гнет, как поначалу казалось, распространялся лишь на политику, это было для поэта приемлемо и даже радостно, и лишь когда удавка была наброшена на саму поэзию, он возопил от удушья.

А ведь и Пушкину, и тем более Блоку, который в условиях еще худшей несвободы обращается к Пушкину за поддержкой в "немой борьбе", не могло не быть ясно: где нет политической свободы, там нет и свободы творить. Целые три с половиной года после революции, покончившей с любым либерализмом, и вплоть до самой смерти Блок молчал, не в силах ничего создать. Разве этот творческий упадок — не следствие того удушья, которое равным образом распространяется на свободу и внешнюю, и внутреннюю, когда "поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем" (Блок)?

Да и что такое "тайная свобода", провозглашенная поэтами? Это такой же оксюморон, как "тайная смелость"? Чем такая смелость отличается от трусости, если не смеет стать явной? Чем тайная свобода отличается от неволи, если не смеет заявить о себе? Слишком велик соблазн подменить "тайной свободой" свободу вообще, а тем самым и оправдать жесточайшую несвободу, которая царит в столь презираемом "порядке внешнего мира".

Вскоре после выступления Блока в защиту "тайной свободы", 12 июля 1921 года, Политбюро ЦК отклонило ходатайство Луначарского и Горького о разрешении тяжело больному Блоку выехать в Финляндию на лечение. В тот же день Горький отправляет письмо Ленину, где вынужден приводить жалкие, лакейские доводы в пользу права больного лечиться и путешествовать и не брезгует даже доносом на третьих лиц для подтверждения лояльности Блока и своей: "Честный писатель, не способный на хулу и клевету по адресу Совправительства, Александр Блок умирает от цинги и астмы, его необходимо выпустить в Финляндию, в санаторию. Его не выпускают, но в то же время выпустили за границу трех литераторов, которые будут хулить и клеветать..." [1] Выезд за границу Блоку разрешили только 5 августа, когда уже была получена достоверная информация, что поэт — на смертном одре. 7 августа Блока не стало.

Конечно, живя в несвободной стране, поэт (художник, мыслитель) не может не обращаться к внутренним источникам свободы, искать в них вдохновения на своем одиноком пути. Но, почитая этот поэтический или религиозный источник в себе, нельзя презирать "внешнюю" свободу — свободу общественного строя, значимость гражданских прав, политических институтов, либеральных реформ. Нельзя глумиться над ними, клеветать на них — такое пренебрежение жестоко отомстит за себя, что и совершилось наглядно в судьбах поэтов, написавших "Клеветникам России", "Из Пиндемонти", "Двенадцать", "Скифы".

Кстати, странное совпадение. "Из Пиндемонти" написано 5 июля 1836 г., за полгода до гибели Пушкина (29 января 1837 г.). Ровно такой же промежуток отделяет стихотворение "Пушкинскому Дому" и речь "О назначении поэта" А. Блока (11 февраля 1921) от его смерти 7 августа 1921 г. Таков срок ожидания "ответки" от судьбы.

* * *

И вот поэтический самообман 19 и 20 вв., пережив монархию и коммунизм, дотянулся до 21 в., правда, в уже измельченном, пародийно-застольном изводе. Никакая тирания не может помешать свободолюбивому автору резать огурцы и крошить яйца... Шутка шуткой, но если выдавливать из себя раба до последней капли, нужно вспомнить и Пушкина и Блока, т.е. осознать это рабское наследие в самых риторически возвышенных его истоках.

Иные, лучшие, мне дороги права;

Иная, лучшая, потребна мне свобода...

Эти чеканные строки — формула отказа от свободы и в конечном счете от самого себя. Свобода, которая заранее ограничивает себя рамками "ЛУЧШЕЙ" и подрывает доверие к "худшей", общественной свободе, к "худшим", гражданским правам, — это предательство свободы. Именно этого добиваются самые гнетущие режимы: замкнуть свободу на ключ, загнать ее во внутренние покои...

Или, еще проще, во внешние, уютно расположив свободу в границах праздничного стола. Чем плоха тирания, если она позволяет без малейших препятствий вкушать оливье? "Империя рулит, е-е-е!"

Боюсь, "е-е-е" дорулит и до оливье. Ингредиенты при импортозамещении будут уже не те.

1. Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) — ВКП(б), ВЧК — ОГПУ — НКВД о культурной политике. 1917–1953. М.: Международный фонд "Демократия", 1999, с.26.

|

Метки: privacy politics freedom literature |

С Рождеством! |

Света, тепла, любви и радости!

|

Метки: christmas |

С Рождеством! |

Света, тепла, любви и радости!

|

Метки: christmas |

С Рождеством! |

Света, тепла, любви и радости!

|

Метки: christmas |

Еще раз о постмодернизме и политкорректности |

Недавно британский комик российского происхождения Константин Кисин пожаловался, что перед выступлением в студенческом клубе от него требуют подписать "Поведенческий договор" (behavioural agreement form). [1] Там длинный список тем, которых запрещено касаться артисту разговорного жанра: расизм, сексизм, классовость, возраст, инвалидность и ограниченные способности, гомофобия, бифобия, трансфобия, ксенофобия, исламофобия, антирелигия, антиатеизм... Обо всем этом нельзя шутить, чтобы, не дай Бог, не оскорбить чьих-то чувств по признаку пола, класса, нации, возраста, религии, сексуальной ориентации и т.д. и т.п. Артист возмущается тем, что свободолюбивая Британия, куда бежали его предки из Советского Союза, подальше от КГБ и Гулага, теперь сама начинает вбирать черты оруэлловского "ангсоца". Такая вот шутка история, перешутившей профессионального юмориста.

Сразу скажу: мне глубоко чуждо мышление "идентичностями", предполагающее, что человек сводим к полу, классу, нации, возрасту, конфессии... И что поэтому он может быть оскорблен в соответствующих национальных, религиозных, классовых, возрастных и прочих чувствах. Не надо оскорблять — но не надо и оскорбляться. Не надо провоцировать — но не надо и поддаваться на провокацию. Конечно, марксизм и всяческая левизна несут огромную долю ответственности за то, что классовый подход, редуцировавший личность к социальному происхождению, стал в конце 20 в. распространяться и на другие групповые категории. Так возникла новая идеологическая ортодоксия под названием "политическая корректность". Почему для меня это неприемлемо? Потому что личность неизмерно больше как отдельных своих врожденных или приобретенных идентичностей, так и их суммы, — если, конечно, она остается личностью, а не марксистким чучелом, набитым идеологической трухой.

Можно ли возложить вину за это на так называемый "постмодернизм", который в свою очередь стал козлом отпущения для правых идеологов, обвиняющих его во всем, начиная с путинизма и кончая трампизмом? Нет, нельзя. Потому что "постмодернизм" в таком понимании — это такое же чучело, только набитое уже не левой, а правой ортодоксальной трухой.

Поскольку мне довелось заниматься постмодернизмом долгие годы и написать о нем несколько книг (по-русски и по-английски), я попытаюсь объяснить, почему постмодернизм не сводится к мультикультурализму и политкорректности.

Классический постмодернизм 1980-х - 1990-х гг. сочетал в себе две теоретических составляющих: многокультурие и деконструкцию. Казалось, они мирно уживаются, совместно поощряя политкорректность и левый вызов "западной", "буржуазной" цивилизации. На самом деле, как выясняется, эти две большие системы мысли глубоко противоречат друг другу и взрывают постмодернизм изнутри. Раньше это противоречие почти не вскрывалось и не осознавалось ни одной из сторон именно из страха ослабить свою сплоченность перед общим врагом: истеблишментом, логоцентризмом, европоцентризмом, культурным каноном и т.д..

В чем же противоречие? Многокультурие - утверждение всеобъемлющего детерминизма, который задает каждому культурному действию параметры его изначальной физической природы — расового, этнического, гендерного происхождения. Деконструкция, напротив, восстает против любого детерминизма и даже стирает само представление о первоначалах, о подлиннике, о происхождении. То, что в культурно-генетическом подходе выступает первичным, с позиций деконструкции вторично; то, что мы считаем своим "началом", "истоком", "средой", нами же создается и определяется. Мы становимся собой лишь в той степени, в какой отличаемся от себя. Жак Деррида, создатель деконструкции и классик постмодерна, в присущей ему мягкой манере критикует мультикультурализм, оперирующий замкнутыми культурными идентичностями, предлагая, напротив, рассматривать, чем каждая идентичность отличается не от другой, а сама от себя:

"В наше время мы часто настаиваем на культурной идентичности, например, национальной идентичности, языковой идентичности и так далее. Иногда битвы под знаменем культурной, национальной, языковой идентичности - это благородная борьба. Но в то же время люди, которые борются за свою идентичность, должны обратить внимание, что идентичность не является самоидентификацией, как в случае какой-либо вещи, например, этого стакана или микрофона, но подразумевает разницу внутри идентичности. Идентичность культуры - это способ отличаться от самой себя. Культура отличается от себя; язык отличается от себя; человек отличается от себя. Когда вы принимаете во внимание эти и другие внутренние различия, тогда вы обращаете внимание на другого и понимаете, что борьба за свою собственную идентичность не исключает другую идентичность, открыта для другой идентичности. А это мешает тоталитаризму, национализму, эгоцентризму и т. д." [2]

Так как же быть с двумя трудно сочетаемыми компонентами постмодерна? Нельзя не принять самоочевидный тезис многокультурия о том, что мы разнимся по своим природам и идентичностям, что каждый из нас рожден мужчиной или женщиной, со своим цветом кожи и т.д. Но вектор движения верно указывает именно деконструкция: мы расприродниваем, развоплощаем себя по мере культурного становления и самовыражения. Мы все меньше становимся на себя похожи, и наибольшие культурные прорывы происходят как раз на границах культур, когда представитель одной нации оказывается в области другой, мужчина в области женской культуры - или наоборот. Пересечения границ между языками, этносами и всеми прочими идентичностями - вот источник наиболее "горячего" культурного творчества, которое остывает, переходит в инерцию и тривиальность, как только оказывается в нормативной и корректной середине "своей" культуры, вдали от ее краев. Нельзя забывать, например, что русско-французское и русско-английское культурное двуязычие создало самые блестящие образцы русской словесности, от Пушкина и Лермонтова до Набокова и Бродского. Достоевский и Л. Толстой, Пастернак и Цветаева - все были в разной степени двуязычны и даже многоязычны. Пока же Московская Русь до реформ Петра I оставалась монокультурной и моноязычной страной, никаких культурных прорывов и тем более всемирно значимой литературы в ней не создавалось.

Разумеется, природная идентичность имеет свою культурную ценность, но если в ней оставаться, приковывать себя к ней цепями "принадлежности" и "представительства", она становится тюрьмой. Иными словами, я согласен признать свою идентичность в начале пути, но не согласен до конца жизни в ней оставаться, определяться в терминах своей расы, нации, класса... Культура только потому и имеет какой-то смысл, что она преображает нашу природу, делает нас отступниками своего класса, пола и нации. Для чего я смотрю кино, хожу в музеи, читаю книги, наконец, для чего пишу их? Чтобы остаться при своей идентичности? Нет, именно для того, чтобы обрести в себе кого-то иного, не-себя, познать опыт других существ/существований, пройти через ряд исторических, социальных, даже биологических перевоплощений. Культура - это метампсихозис, переселение души из тела в тело еще при жизни. Да, мы рождаемся в разных клетках, но и убегаем из них разными путями, и это пространство побегов, а также встреч между беглецами из разных клеток и образует культуру. Все большую значимость приобретает фигура отступника, беженца из своей культуры, а также ее подрывника.

Мераб Мамардашвили, на собственном опыте "грузинского философа" познавший прелесть вынужденной идентификации со своей "родной" культурой, отметил угрозу несвободы в таких лозунгах многокультурия: "Каждая культура самоценна. Надо людям дать жить внутри своей культуры. ...А меня спросили?... Может быть, я как раз задыхаюсь внутри этой вполне своеобычной, сложной и развитой культуры?" Мамардашвили отстаивает право человека на независимость от своей собственной культуры, "право на шаг, трансцендирующий окружающую, родную, свою собственную культуру и среду ради ничего. Не ради другой культуры, а ради ничего. Трансценденция в ничто... Это и есть первичный метафизический акт". [3]

Транскультура (transculture) - это и есть область метафизических актов, конституирующих свободную личность, серия ее побегов из "почвенной" культуры. Транскультура есть следующий шаг культуры к выходу за стены собственной языковой тюрьмы, идеологических маний и фобий.

Напомним, что культура освобождает человека от диктата природных зависимостей. Культура еды или культура желания - ритуал застолья, ритуал ухаживанья и т.д. - это освобождение от прямых инстинктов голода и вожделения, их творческая отсрочка, символическое овладение и сознательное наслаждение ими. Но если культура освобождает человека от физических зависимостей и детерминаций природы, то транскультура - это следующий уровень освобождения, на этот раз от безотчетных символических зависимостей, предрасположений и предрассудков "родной культуры", будь это класс, нация, пол или конфессия.

Так возникает и все более ширится область культурных взрывов: транскультура, приходящая на смену многокультурию. Транскультура - это новая сфера культурного развития за границами сложившихся национальных, расовых, гендерных, конфессиональных и даже профессиональных культур. Это свобода каждого человека жить на границах или за границами своей "врожденной" культуры.

Поэтому те фетиши, которые вносит в свой "поведенческий кодекс" реакционно-левый "мультикультизм", — это оскорбление человеческой свободы, права на юмор и трансценденцию.

ДИСКУССИЯ ПО ЭТОЙ СТАТЬЕ В "СНОБЕ".

Примечания

1. Благодарю Алексея Цвелика, который обратил мое внимание на заметку К. Кисина.

2. Jacques Derrida. Deconstruction in a Nutshell: A Conversation. (Roundtable on 2 October 1994, at Villanova University), ed. with Commentary by John D. Caputo. New York: Fordham University, 1997, 13-14.

3. Мераб Мамардашвили. Другое небо, в его кн. Как я понимаю философию. М., Культура, 1992, с. 335-337.

|

Метки: political correctness deconstruction multiculturalism postmdernism |

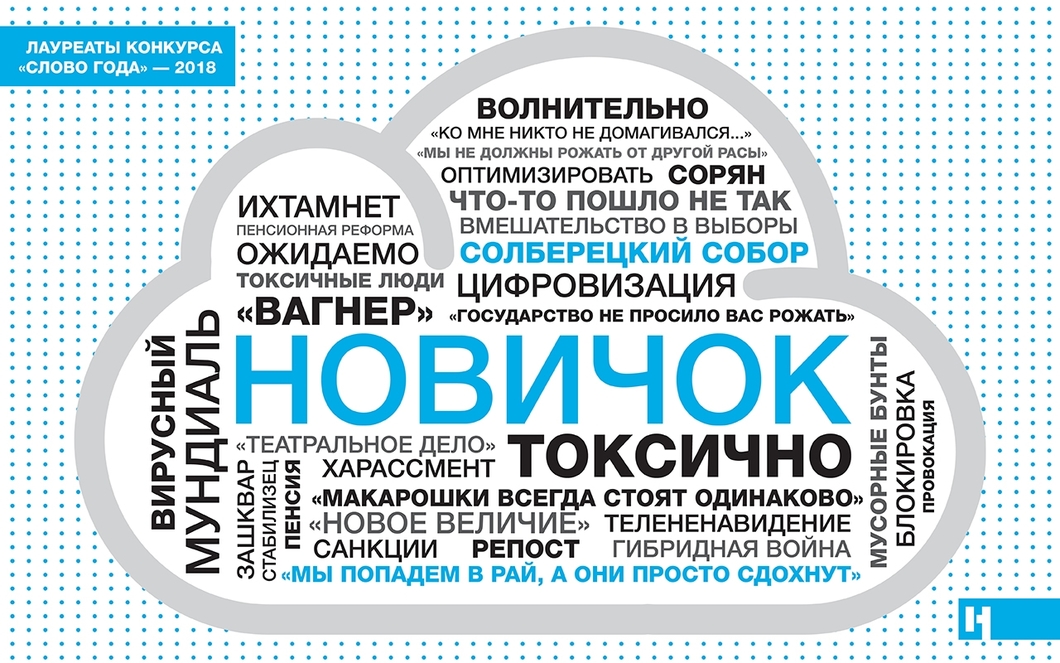

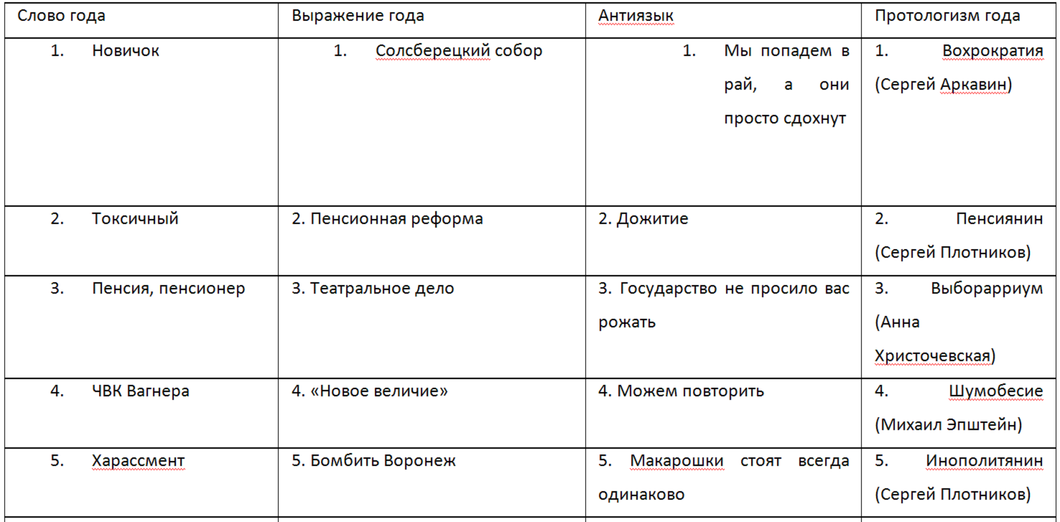

Слово-2018. Подведены вербальные итоги года. |

Коллаж: Анна Жаворонкова/ "Новая газета"

Коллаж: Анна Жаворонкова/ "Новая газета"

Выборы "Слова года" в России проводятся уже в двенадцатый раз, начиная с 2007 г. Подобная акция проводится в Германии, США, Великобритании, Польше, Японии, Австралии и других странах. "Слово года" позволяет подвести кратчайший итог минувшему году и запечатлеть его в памяти потомков. Слова и выражения, которые выдвигаются на конкурс, не обязательно возникают именно в данном году, но они должны отражать его специфику, воплощать его дух, очерчивать движение времени. На предыдущих конкурсах победу одерживали следующие слова: 2007 – "гламур", 2008 – "кризис", 2009 – "перезагрузка", 2010 – "жара", 2011 – "РосПил", 2012 – "Болотная", 2013 - "Госдура", 2014 — “Крымнаш”, 2015 — “беженцы", 2016 — "Брекзит", 2017 — "реновация".

.Слова-символы года определяются Экспертным советом при Центре творческого развития русского языка, в который входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи, философы. Руководитель Центра и Экспертного совета - филолог и культуролог Михаил Эпштейн. Модератор групп Слово года и Неологизм года на Фейсбуке — писатель Елена Черникова. В Экспертный совет-2018 входят писатели Людмила Улицкая, Елена Черникова, Татьяна Щербина; лингвисты Светлана Друговейко-Должанская, Людмила Зубова, Ольга Северская, Наталья Фатеева, Елена Шмелева; журналисты и филологи Андрей Архангельский, Марина Королева, Ксения Туркова; режиссер Владимир Мирзоев; психолог и деятель педагогики Александр Асмолов; филолог и педагог Евгения Абелюк; публицист и библеист Андрей Десницкий; социологи Владимир Костюшев и Алла Корниенко; философы и культурологи Григорий Тульчинский и Михаил Эпштейн. Секретарь Совета — лингвист Яна Астахова.

Список слов-кандидатов (около 300), отображающих новизну, своеобразие, исторический смысл текущего времени, был составлен по предложениям двух с половиной тысяч участников групп "Слово года" и "Неологизм года" на Фейсбуке. Перед экспертами стояла задача отобрать самые емкие и яркие слова, характерные для данного года. Голосование проводилось в четырех номинациях: Слово года, Выражение года, Антиязык (язык пропаганды, вражды, лжи, ненависти, агрессии) и Протологизм (авторский неологизм — самые выразительные и значимые слова, созданные участниками группы и предлагаемые для введения в язык).

Приводим результаты голосования Экспертного Совета по каждой из четырех номинаций, с указанием числа баллов.

1. СЛОВО ГОДА

1. "Новичок" 78

2. Токсичный 63

3. Пенсия, пенсионер 45

4. ЧВК Вагнер 40

5. Харассмент 36

6. Автокефалия (украинской церкви) 33

7. Ихтамнеты 23

8. Мундиаль 22

9. Санкции 18

10. Репосты 15

11. Цифровизация 13

12. Вирусный 13

13. Зашквар 12

14. Телененавидение 12 15. Блокировка 11

16. Стабилизец 10

ВЫРАЖЕНИЕ ГОДА

1. Солсберецкий собор 60

2. Пенсионная реформа 56

3. Театральное дело 35

4. "Новое величие" 34

5. Бомбить Воронеж 28

6. Гибридная война 22

7. Мусорные бунты 21

8. Вмешательство в выборы 20

9. Токсичные люди, активы, и т.п. 18

10. Близнечная пара (Боширов-Петров, Кокорин-Мамаев) 16

11. Выйти из зоны комфорта 14

12 Интернет вещей 14

13. Что-то пошло не так 13

14. Церковный раскол 12

15. "Зимняя вишня" 11

16. Аргентинский кокаин 11

АНТИЯЗЫК (язык пропаганды, лжи, вражды, агрессии)

1. Мы попадем в рай, а они просто сдохнут (В. Путин). 96 2. Дожитие, возраст дожития. 663. Государство не просило вас рожать. (Свердловская чиновница Ольга Глацких) 61

4. Можем повторить 48

5. Макарошки стоят всегда одинаково (саратовский министр Наталья Соколова о прожиточном минимуме). 46

6. Съехать с сатисфакции (В. Золотов). 29

7. Хотите попиариться на горе? (Кемеровский губернатор Сергей Цивилев — отцу, у которого сгорели в "Зимней вишне" жена и дочь). 21

8. Лишнехромосомный. У народа России имеется одна лишняя хромосома (В. Мединский). 17

9. Лишние люди (Сергей Собянин о 15 млн. лишних россиян) 16

10-11. Освящение ракеты. 12

10-11. Шпионаж, как и проституция, — одна из важнейших профессий в мире (Путин) 12

12-15. АУЕ (Арестантский Устав Един) 11

12-15. Детоприношение. 11

12-15. Ко мне никто не домагивался (депутат Госдумы Раиса Кармазина) - 11

12-15. Провокация (о любых действиях противника) 11

16-17. Мы не должны рожать от другой расы (депутат Госдумы Тамара Плетнева) 10

16-17. Фабрикация ложных фальсификаций (Элла Памфилова) 10

ПРОТОЛОГИЗМ ГОДА (новые слова, с указанием авторов)

1. Вохрократия. Власть силовиков, спецслужб и их уполномоченных олигархов. (Сергей Аркавин) 67

2. Пенсиянин — россиянин, доживший до реформированной пенсии (Сергей Плотников). 62

3. Выборарриум. Избирательный участок; грязная кампания (Анна Христочевская) 30

4. Шумобесие. Одержимость шумом, громкостью, децибелами (М. Э.) 28

5. Инополитянин. Политик, который смотрит на жизнь словно с другой планеты (Сергей Плотников) 27 6. Хронопат. Тот, кто живет не в ладу со временем, постоянно опаздывает, нарушает сроки. (М. Э.) 22

7. Настомящее. Настоящее, которое нас томит и угнетает. (М. Э.) 21

8. Сердечно-засудистая система. Судебная система с бессердечным, обвинительным уклоном. (Сергей Плотников) 20

9. Выступарик. Выступающий, вдохновленный стопариками (Анна Христочевская) 19 10-11. ДвуГРУшник. Патриот и предатель в одном флаконе. (Виктор Березной) 18

10-11. Рэпейник. Место где читают Рэп. (Алексей Михеев) 18

12. Медиюка. "Злая медия", змея медиапространства (Елена Черникова) 16 13. Бомжевать на лаврах (Анна Христочевская).15 14. Перепости-поле. Вирусная новость. (Отар Бежанов) 11

15-16. Золотопогоногопота. Гопничающий генералитет (Сергей Аркавин) 10 15-16. Экстремемист. Обвиненный в экстремизме за мемы. (Мария Суханова) 10 17. Коммунитаз. Унитаз общего пользования (Виктор Березной). 9 18. Электронат. Электорат в эпоху электронного голосования. (М. Э.) 8

19-20. Валдгалла. Рай, обещанный россиянам Путиным на Валдайском форуме (Сергей Аркавин) 7

19-20. Солсбермудский треугольник (Анна Христочевская) 7

Протологизмы были переданы анонимно на рассмотрение жюри.

Лейтмотивы 2018

По итогам голосования выделена еще одна категория — Лейтмотив года, куда вошли мемы и концепты из всех четырех номинаций, объединенные общим смыслом и темой.

Два лейтмотива оказались ведущими в этом году и статистически равно значимыми. Один из них — пенсия и пенсионная реформа: третье место среди Слов (45 баллов) и второе среди Выражений (56). К тому же "дожитие, возраст дожития" — на втором месте в номинации "Антиязык" (66), а "пенсиянин" на втором месте среди Протологизмов (62). Таким образом, у этого лейтмотива в общей сложности наибольшее число баллов (229).

Ровно столько же баллов у лейтмотива гибридной войны и противостояния с Западом: ЧВК Вагнер (40), ихтамнеты (23) гибридная война (22), "можем повторить" (48). Тема российского сверхоружия и ядерной угрозы ярче всего выразилась в путинской фразе, возглавившей номинацию "Антиязык": "Мы попадем в рай, а они просто сдохнут" (96).

Тот факт, что пенсионная реформа и военная угроза набрали одинаковое число баллов (229), конечно, статистически случайно, но может свидетельствовать и о глубинной взаимосвязи этих явлений, интерпретация которой входит в компетенцию политологов.

На третьем месте — мотив яда, отравления, токсичности — как в прямом, так и в переносном смысле. "Токсичность" выделялась еще в наших итогах прошлого года (четвертое место), а недавно была выбрана Словом-2018 по версии Оксфордского словаря. Особенность нынешнего года в том, что это слово перешло из фигуральной зоны в буквальную. Самым достопамятным и символическим событием года оказалось отравление Скрипалей: "Новичок" возглавило список Слов, а "Солсберецкий собор" — первое среди Выражений. "Токсичный" оказалось на втором месте среди Слов, а "токсичные люди, активы" и т.д. — на девятом среди Выражений. В общей сложности у этого леймотива 159 баллов.

В этом году выделился еще один значимый лейтмотив, можно даже сказать, сверхлейтмотив, связанный с противостоянием власти и общества, с жертвами государственного давления и произвола, с судебными делами: театральное дело (35), "Новое величие" (34), мусорные бунты (21), "Зимняя вишня" (11). Сюда же можно включить борьбу с интернетом: репосты (15), блокировка (11). Много таких мемов, отражающих манеру государственных людей говорить с гражданами, в рубрике "Антиязык": "Государство не просило вас рожать" (61), "Макарошки стоят всегда одинаково" (46) "Хотите попиариться на горе?" (21), "лишние люди" (16). К этим же действиям государства можно отнести и "бомбить Воронеж" (28). Это не столь цельный по теме лейтмотив, но статистически весьма значимый: 299 баллов. А если включить в эту общую категорию и "пенсионные" мемы, тоже отражающие коллизию государства с населением, то общее число баллов в этой группе вырастет до рекордного: 529.

Заново актуализировались церковная тема:автокефалия (33), церковный раскол (12), освящение ракеты (12).

Обозначился ксенофобский мотив: "У народа России имеется одна лишняя хромосома" (17); "Мы не должны рожать от другой расы" (10).

Среди позитивных лейтмотивов выделяется чемпионат мира по футболу (Мундиаль, 22) и особенно развитие цифровой техники и интернета: интернет вещей (14), цифровизация (13), электронат (8). Но и здесь обозначен мотив давления на электронные средства коммуникации: репосты (15), блокировка (11), экстремемист (10). В медийной жизни выделен мотив разжигания ненависти: телененавидение (12), медиюка (16).

Следует отметить, что мотивы коррупции, занимавшие видное место в итогах прошлого года ("он вам не Димон", корзинка Сечина, соворность), в этом году почти не прослеживаются.

|

Метки: Word –2018 russia society language |

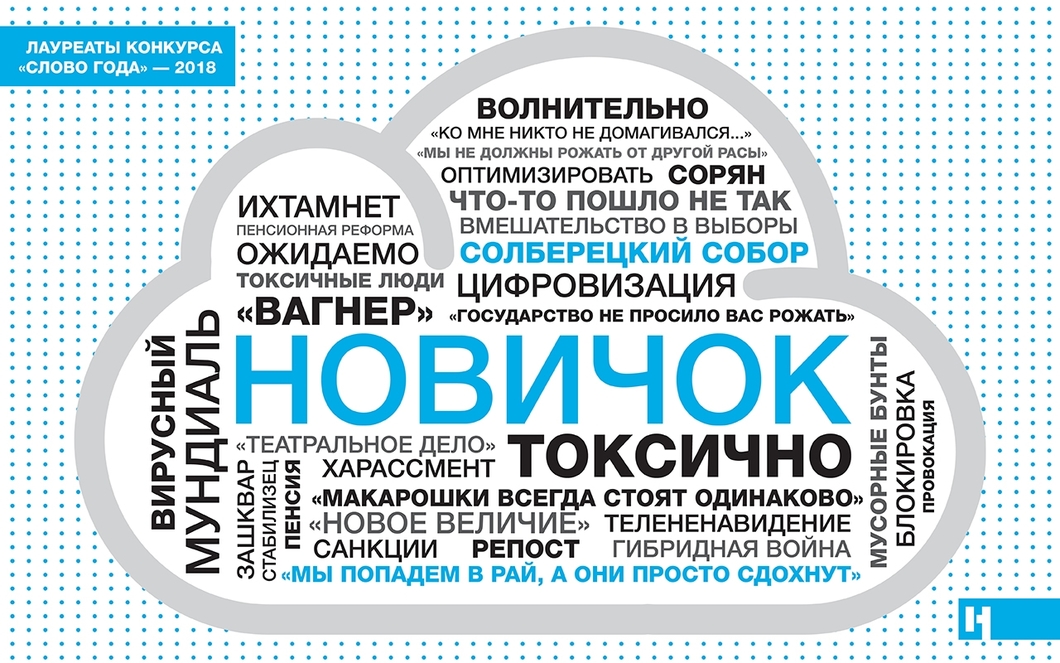

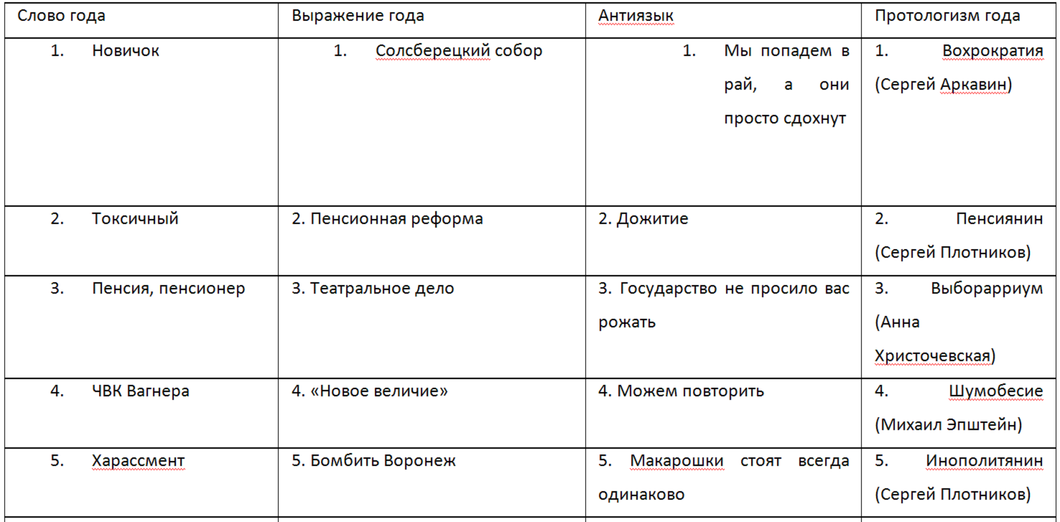

Слово-2018. Подведены вербальные итоги года. |

Коллаж: Анна Жаворонкова/ "Новая газета"

Коллаж: Анна Жаворонкова/ "Новая газета"

Выборы "Слова года" в России проводятся уже в двенадцатый раз, начиная с 2007 г. Подобная акция проводится в Германии, США, Великобритании, Польше, Японии, Австралии и других странах. "Слово года" позволяет подвести кратчайший итог минувшему году и запечатлеть его в памяти потомков. Слова и выражения, которые выдвигаются на конкурс, не обязательно возникают именно в данном году, но они должны отражать его специфику, воплощать его дух, очерчивать движение времени. На предыдущих конкурсах победу одерживали следующие слова: 2007 – "гламур", 2008 – "кризис", 2009 – "перезагрузка", 2010 – "жара", 2011 – "РосПил", 2012 – "Болотная", 2013 - "Госдура", 2014 — “Крымнаш”, 2015 — “беженцы", 2016 — "Брекзит", 2017 — "реновация".

.Слова-символы года определяются Экспертным советом при Центре творческого развития русского языка, в который входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи, философы. Руководитель Центра и Экспертного совета - филолог и культуролог Михаил Эпштейн. Модератор групп Слово года и Неологизм года на Фейсбуке — писатель Елена Черникова. В Экспертный совет-2018 входят писатели Людмила Улицкая, Елена Черникова, Татьяна Щербина; лингвисты Светлана Друговейко-Должанская, Людмила Зубова, Ольга Северская, Наталья Фатеева, Елена Шмелева; журналисты и филологи Андрей Архангельский, Марина Королева, Ксения Туркова; режиссер Владимир Мирзоев; психолог и деятель педагогики Александр Асмолов; филолог и педагог Евгения Абелюк; публицист и библеист Андрей Десницкий; социологи Владимир Костюшев и Алла Корниенко; философы и культурологи Григорий Тульчинский и Михаил Эпштейн. Секретарь Совета — лингвист Яна Астахова.

Список слов-кандидатов (около 300), отображающих новизну, своеобразие, исторический смысл текущего времени, был составлен по предложениям двух с половиной тысяч участников групп "Слово года" и "Неологизм года" на Фейсбуке. Перед экспертами стояла задача отобрать самые емкие и яркие слова, характерные для данного года. Голосование проводилось в четырех номинациях: Слово года, Выражение года, Антиязык (язык пропаганды, вражды, лжи, ненависти, агрессии) и Протологизм (авторский неологизм — самые выразительные и значимые слова, созданные участниками группы и предлагаемые для введения в язык).

Приводим результаты голосования Экспертного Совета по каждой из четырех номинаций, с указанием числа баллов.

1. СЛОВО ГОДА

1. "Новичок" 78

2. Токсичный 63

3. Пенсия, пенсионер 45

4. ЧВК Вагнер 40

5. Харассмент 36

6. Автокефалия (украинской церкви) 33

7. Ихтамнеты 23

8. Мундиаль 22

9. Санкции 18

10. Репосты 15

11. Цифровизация 13

12. Вирусный 13

13. Зашквар 12

14. Телененавидение 12 15. Блокировка 11

16. Стабилизец 10

ВЫРАЖЕНИЕ ГОДА

1. Солсберецкий собор 60

2. Пенсионная реформа 56

3. Театральное дело 35

4. "Новое величие" 34

5. Бомбить Воронеж 28

6. Гибридная война 22

7. Мусорные бунты 21

8. Вмешательство в выборы 20

9. Токсичные люди, активы, и т.п. 18

10. Близнечная пара (Боширов-Петров, Кокорин-Мамаев) 16

11. Выйти из зоны комфорта 14

12 Интернет вещей 14

13. Что-то пошло не так 13

14. Церковный раскол 12

15. "Зимняя вишня" 11

16. Аргентинский кокаин 11

АНТИЯЗЫК (язык пропаганды, лжи, вражды, агрессии)

1. Мы попадем в рай, а они просто сдохнут (В. Путин). 96 2. Дожитие, возраст дожития. 663. Государство не просило вас рожать. (Свердловская чиновница Ольга Глацких) 61

4. Можем повторить 48

5. Макарошки стоят всегда одинаково (саратовский министр Наталья Соколова о прожиточном минимуме). 46

6. Съехать с сатисфакции (В. Золотов). 29

7. Хотите попиариться на горе? (Кемеровский губернатор Сергей Цивилев — отцу, у которого сгорели в "Зимней вишне" жена и дочь). 21

8. Лишнехромосомный. У народа России имеется одна лишняя хромосома (В. Мединский). 17

9. Лишние люди (Сергей Собянин о 15 млн. лишних россиян) 16

10-11. Освящение ракеты. 12

10-11. Шпионаж, как и проституция, — одна из важнейших профессий в мире (Путин) 12

12-15. АУЕ (Арестантский Устав Един) 11

12-15. Детоприношение. 11

12-15. Ко мне никто не домагивался (депутат Госдумы Раиса Кармазина) - 11

12-15. Провокация (о любых действиях противника) 11

16-17. Мы не должны рожать от другой расы (депутат Госдумы Тамара Плетнева) 10

16-17. Фабрикация ложных фальсификаций (Элла Памфилова) 10

ПРОТОЛОГИЗМ ГОДА (новые слова, с указанием авторов)

1. Вохрократия. Власть силовиков, спецслужб и их уполномоченных олигархов. (Сергей Аркавин) 67

2. Пенсиянин — россиянин, доживший до реформированной пенсии (Сергей Плотников). 62

3. Выборарриум. Избирательный участок; грязная кампания (Анна Христочевская) 30

4. Шумобесие. Одержимость шумом, громкостью, децибелами (М. Э.) 28

5. Инополитянин. Политик, который смотрит на жизнь словно с другой планеты (Сергей Плотников) 27 6. Хронопат. Тот, кто живет не в ладу со временем, постоянно опаздывает, нарушает сроки. (М. Э.) 22

7. Настомящее. Настоящее, которое нас томит и угнетает. (М. Э.) 21

8. Сердечно-засудистая система. Судебная система с бессердечным, обвинительным уклоном. (Сергей Плотников) 20

9. Выступарик. Выступающий, вдохновленный стопариками (Анна Христочевская) 19 10-11. ДвуГРУшник. Патриот и предатель в одном флаконе. (Виктор Березной) 18

10-11. Рэпейник. Место где читают Рэп. (Алексей Михеев) 18

12. Медиюка. "Злая медия", змея медиапространства (Елена Черникова) 16 13. Бомжевать на лаврах (Анна Христочевская).15 14. Перепости-поле. Вирусная новость. (Отар Бежанов) 11

15-16. Золотопогоногопота. Гопничающий генералитет (Сергей Аркавин) 10 15-16. Экстремемист. Обвиненный в экстремизме за мемы. (Мария Суханова) 10 17. Коммунитаз. Унитаз общего пользования (Виктор Березной). 9 18. Электронат. Электорат в эпоху электронного голосования. (М. Э.) 8

19-20. Валдгалла. Рай, обещанный россиянам Путиным на Валдайском форуме (Сергей Аркавин) 7

19-20. Солсбермудский треугольник (Анна Христочевская) 7

Протологизмы были переданы анонимно на рассмотрение жюри.

Лейтмотивы 2018

По итогам голосования выделена еще одна категория — Лейтмотив года, куда вошли мемы и концепты из всех четырех номинаций, объединенные общим смыслом и темой.

Два лейтмотива оказались ведущими в этом году и статистически равно значимыми. Один из них — пенсия и пенсионная реформа: третье место среди Слов (45 баллов) и второе среди Выражений (56). К тому же "дожитие, возраст дожития" — на втором месте в номинации "Антиязык" (66), а "пенсиянин" на втором месте среди Протологизмов (62). Таким образом, у этого лейтмотива в общей сложности наибольшее число баллов (229).

Ровно столько же баллов у лейтмотива гибридной войны и противостояния с Западом: ЧВК Вагнер (40), ихтамнеты (23) гибридная война (22), "можем повторить" (48). Тема российского сверхоружия и ядерной угрозы ярче всего выразилась в путинской фразе, возглавившей номинацию "Антиязык": "Мы попадем в рай, а они просто сдохнут" (96).

Тот факт, что пенсионная реформа и военная угроза набрали одинаковое число баллов (229), конечно, статистически случайно, но может свидетельствовать и о глубинной взаимосвязи этих явлений, интерпретация которой входит в компетенцию политологов.

На третьем месте — мотив яда, отравления, токсичности — как в прямом, так и в переносном смысле. "Токсичность" выделялась еще в наших итогах прошлого года (четвертое место), а недавно была выбрана Словом-2018 по версии Оксфордского словаря. Особенность нынешнего года в том, что это слово перешло из фигуральной зоны в буквальную. Самым достопамятным и символическим событием года оказалось отравление Скрипалей: "Новичок" возглавило список Слов, а "Солсберецкий собор" — первое среди Выражений. "Токсичный" оказалось на втором месте среди Слов, а "токсичные люди, активы" и т.д. — на девятом среди Выражений. В общей сложности у этого леймотива 159 баллов.

В этом году выделился еще один значимый лейтмотив, можно даже сказать, сверхлейтмотив, связанный с противостоянием власти и общества, с жертвами государственного давления и произвола, с судебными делами: театральное дело (35), "Новое величие" (34), мусорные бунты (21), "Зимняя вишня" (11). Сюда же можно включить борьбу с интернетом: репосты (15), блокировка (11). Много таких мемов, отражающих манеру государственных людей говорить с гражданами, в рубрике "Антиязык": "Государство не просило вас рожать" (61), "Макарошки стоят всегда одинаково" (46) "Хотите попиариться на горе?" (21), "лишние люди" (16). К этим же действиям государства можно отнести и "бомбить Воронеж" (28). Это не столь цельный по теме лейтмотив, но статистически весьма значимый: 299 баллов. А если включить в эту общую категорию и "пенсионные" мемы, тоже отражающие коллизию государства с населением, то общее число баллов в этой группе вырастет до рекордного: 529.

Заново актуализировались церковная тема:автокефалия (33), церковный раскол (12), освящение ракеты (12).

Обозначился ксенофобский мотив: "У народа России имеется одна лишняя хромосома" (17); "Мы не должны рожать от другой расы" (10).

Среди позитивных лейтмотивов выделяется чемпионат мира по футболу (Мундиаль, 22) и особенно развитие цифровой техники и интернета: интернет вещей (14), цифровизация (13), электронат (8). Но и здесь обозначен мотив давления на электронные средства коммуникации: репосты (15), блокировка (11), экстремемист (10). В медийной жизни выделен мотив разжигания ненависти: телененавидение (12), медиюка (16).

Следует отметить, что мотивы коррупции, занимавшие видное место в итогах прошлого года ("он вам не Димон", корзинка Сечина, соворность), в этом году почти не прослеживаются.

|

Метки: Word –2018 russia society language |

В чей самолет я бы сел? О Солженицыне. |

|

Метки: history solzhenitsyn literature |

В чей самолет я бы сел? О Солженицыне. |

|

Метки: history solzhenitsyn literature |

Андрею Битову, с любовью |

Андрей Битов был один из самых значимых и дорогих для меня людей. Светлая, вечная память ему!

Мы познакомились 11 марта 1971 г. в московском ресторане "Яуза", благодаря Сергею Юрьенену. А последний раз я был у него в гостях в апреле 2014 г. 43 года диалога, конечно, с огромными перерывами. Впрочем, внутренний диалог начался еще раньше, когда я в 1960-е прочитал его ранние повести и рассказы. Если есть один человек, научивший меня саморефлексии, то это Битов, сам бывший ее воплощением.

Я рад, что незадолго до его 80-летия, в прошлом году, успел высказать ему в письме то, что он для меня значит, — и получил от него ответ. Привожу свое письмо — с таким чувством, что повторяю сейчас эти слова вослед уходящему.

27 апреля 2017

Дорогой Андрей Георгиевич! Я пишу Вам беспричинно, просто потому, что в последнее время несколько раз тепло подумалось о Вас и захотелось поделиться этим теплом...

Вспомнилось, что через месяц у Вас юбилей, столь почтенный и редкий в русской литературе. В общем, хочу Вам сказать, что Вы занимаете в моей жизни совсем особое место, настолько особое, что при всей своей профессиональной опытности я не могу и не хочу осмыслять этот факт литературоведчески и стесняюсь этим публично делиться.

На заре далекой юности, в 1960-е, Вы подарили мне интонацию разговора с самим собой. Как человек думает о себе, как осмысляет свои чувства, с какими словечками подступает к труду саморефлексии... Это сложилось у меня под воздействием "Дачной местности", "Сада", "Пенелопы", "Инфантьева"... А потом и живых разговоров с Вами. Во всем этом был камертон времени, задающий ритм духовного пробуждения именно тогда, в 1960е. Толстой, Достоевский при всей своей мощи не отзывались во мне так, как Ваша проза, с ее неуверенной интонацией медленного самовникания, отстранения, со всей этой мелкой маетой души, трудно доходящей до каких-то внезапных озарений. Могу сказать, что это во мне — битовское. Хотя не мог бы указать тех конкретных вещей, пассажей, строк, где это прямо выразилось, кроме, мб., моего юношеского рассказа "Мертвая Наташа"... Но это битовское вошло в состав внутренней жизни, в морфологию и синтаксис души, что гораздо важнее. И за это я хочу Вас поблагодарить.

Главное, что мне хотелось Вам сказать: трансмиграция душ происходит еще при жизни, литература — одно из мощнейших ее средств, и то, что по крайней мере в одну из душ Ваша трансмиграция вполне удалась, могу засвидетельствовать от первого лица.

Любящий Вас, Миша

Несколько фотографий из архива.

Битов в Эмори, 2004.

На присуждении Пушкинской премии, 2006

В гостях у Битова на Красносельской, 2011 или 2012

|

Метки: bitov literature memory |

Андрею Битову, с любовью |

Андрей Битов был один из самых значимых и дорогих для меня людей. Светлая, вечная память ему!

Мы познакомились 11 марта 1971 г. в московском ресторане "Яуза", благодаря Сергею Юрьенену. А последний раз я был у него в гостях в апреле 2014 г. 43 года диалога, конечно, с огромными перерывами. Впрочем, внутренний диалог начался еще раньше, когда я в 1960-е прочитал его ранние повести и рассказы. Если есть один человек, научивший меня саморефлексии, то это Битов, сам бывший ее воплощением.

Я рад, что незадолго до его 80-летия, в прошлом году, успел высказать ему в письме то, что он для меня значит, — и получил от него ответ. Привожу свое письмо — с таким чувством, что повторяю сейчас эти слова вослед уходящему.

27 апреля 2017

Дорогой Андрей Георгиевич! Я пишу Вам беспричинно, просто потому, что в последнее время несколько раз тепло подумалось о Вас и захотелось поделиться этим теплом...

Вспомнилось, что через месяц у Вас юбилей, столь почтенный и редкий в русской литературе. В общем, хочу Вам сказать, что Вы занимаете в моей жизни совсем особое место, настолько особое, что при всей своей профессиональной опытности я не могу и не хочу осмыслять этот факт литературоведчески и стесняюсь этим публично делиться.

На заре далекой юности, в 1960-е, Вы подарили мне интонацию разговора с самим собой. Как человек думает о себе, как осмысляет свои чувства, с какими словечками подступает к труду саморефлексии... Это сложилось у меня под воздействием "Дачной местности", "Сада", "Пенелопы", "Инфантьева"... А потом и живых разговоров с Вами. Во всем этом был камертон времени, задающий ритм духовного пробуждения именно тогда, в 1960е. Толстой, Достоевский при всей своей мощи не отзывались во мне так, как Ваша проза, с ее неуверенной интонацией медленного самовникания, отстранения, со всей этой мелкой маетой души, трудно доходящей до каких-то внезапных озарений. Могу сказать, что это во мне — битовское. Хотя не мог бы указать тех конкретных вещей, пассажей, строк, где это прямо выразилось, кроме, мб., моего юношеского рассказа "Мертвая Наташа"... Но это битовское вошло в состав внутренней жизни, в морфологию и синтаксис души, что гораздо важнее. И за это я хочу Вас поблагодарить.

Главное, что мне хотелось Вам сказать: трансмиграция душ происходит еще при жизни, литература — одно из мощнейших ее средств, и то, что по крайней мере в одну из душ Ваша трансмиграция вполне удалась, могу засвидетельствовать от первого лица.

Любящий Вас, Миша

Несколько фотографий из архива.

Битов в Эмори, 2004.

На присуждении Пушкинской премии, 2006

В гостях у Битова на Красносельской, 2011 или 2012

|

Метки: bitov literature memory |

Об интеллигенции и интеллектуалах |