Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://geografiya.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://geografiya.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Да, да, да, да, да, это Кавказ |

Да, да, да, да, да- горный пейзаж!

Вай, вай, вай, вай, вай- солнечный край!

Вай, вай, вай, вай, вай- вот он где рай!

Шамхан Далдаев - Кавказ

В начале ноября мы посетили солнечный край на Северном Кавказе - город Грозный. Всего 2,5 часа от Москвы, 6500 рублей на двоих за билет на самолет и такси, и ты в другом мире. Здесь девушки все, как одна, красавицы, ходят в длинных юбках и платьях и с покрытой головой. Парни спортивные и без вредных привычек.

Как поется в песне: "Говорят, горцы любят шхивет, любят халву, и ещё они любят шашлык, любят чуду", - в ресторанах Грозного много вкусных местных блюд и безалкогольных коктейлей, а на улицах - машин с приятным кофе. Везде подаются аппетитные лепешки - чапильг. На 2000 рублей на двоих можно очень плотно поесть или перекусить дешевле в одном из многочисленных заведений быстрого питания.

"Говорят, что друзей там умеют ценить, там без дружбы большой очень трудно прожить", - местные любят проводить время в больших компаниях, состоящих из родственников, друзей. Везде много детишек.

"А ещё говорят, что любовь к старикам на Кавказе так свято как учит священный Коран", - в общественных местах принято уступать место старшим, женщинам и детям.

Грозный - современный красивый город со своим деловым центром и небоскребами - "Грозный-сити", расположенном на обоих берегах реки Сунжи. С высоты центра открывается чудесная панорама. Грозный на этом не будет останавливаться и собирается взять новую высоту - построить «Ахмат-Тауэр» - самое высокое здание не только в России, но и в Европе. Высота башни составит 435 метров.

Мечеть "Сердце Чечни" - одна из главных достопримечательностей Грозного

Интересно, что на улицах размещены фото политиков и сотрудников полиции, что напомнило Иран.

"А ещё хорошо говорят там у нас, эти горы и море не могут не радовать глаз", - помимо Грозного Чечня славится красивейшим высокогорным озером Кезеной-Ам, куда мы в следующий раз обязательно доедем.

В этот раз за горным пейзажем мы поехали в Ингушетию и остановились в отеле "Армхи". Эту местность часто сравнивают со швейцарским Давосом. Отель расположен в пограничной зоне, въезд по паспортам, дополнительный контроль был неприятным сюрпризом для нашего таксиста: он получил штраф за непристёгнутый ремень, а также временно лишился водительского удостоверения.

На следующий день мы прокатились с водителем по жемчужине Ингушетии - Джейрахскому ущелью. Это необычайные по красоте пейзажи, минеральные источники, горные реки и знаменитые древние родовые башни. Наиболее известные и лучшей сохранности башенные комплексы: Озик (Барким), Вовнушки, Таргим, Эгикал, Эрзи, Пялинг, Ний, Цори, Лялах и христианский храм Тхаба-Ерды. Над всей этой красотой возвышается Кавказский хребет с его вечными снегами. Гора Казбек напомнила нам о поездке в Грузию. Часть дороги - хороший асфальт, часть - грейдер. Помимо прогулок, охоты, рыбалки на территории Джейрахского района проводится ежегодный международный турнир по смешанным единоборствам "Битва в горах". Арена проведения поединков, бойцовский ринг и трибуны для зрителей находятся под открытом небом в окружении всей этой красоты.

По пути в аэропорт мы посетили Мемориал памяти и славы в Назрани и пообедали в Магасе - современном городе с новостройками и велодорожками.

|

Метки: карты реки климат города заповедники горы |

По лоскуткам Австро-Венгерской империи. Часть 12 |

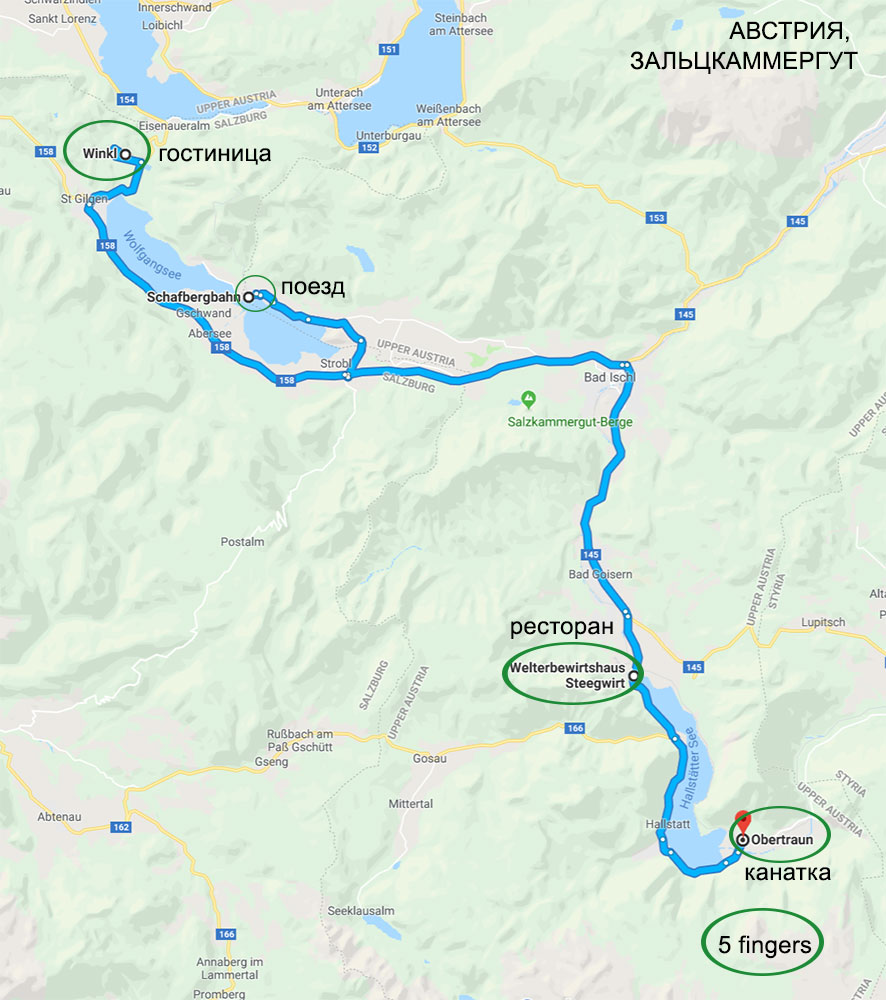

Продолжение рассказа о путешествии по Австро-Венгрии. Маршрут: Австрийский Зальцкаммергут – поезд Schafbergbahn – Ледяная пещера – 5 пальцев.

– зубчатый поезд

– пещерный лёд

– 5 пальцев

Содержание:

Часть 1-я: прилет в Вену; однодневный маршрут по центру

– в каждой избушке свои погремушки

– в собор по запаху

– покупаем Koncert!

Часть 2-я: Братислава, Словакия

– словацкий метеор

– град для дев

– от фазана до Чумила

Часть 3-я: Вена: Пратер

– историческое колесо

– карусель 80-го уровня

– вареное мясо для кайзера

Часть 4-я: Из Вены в Будапешт

– город восьми мостов

– съедобный «дымоход»

– между Будой и Пештом

Часть 5-я: Будапешт: центр

- Король-креститель

- Олимпиаде – нет!

- мороженое-роза

Часть 6-я: северное побережье Балатона

– хунгарикумы

– замок Бори

– всевенгерская здравница

Часть 7-я: Венгрия: Тапольца и Шюмег

– авианалет как средство от кашля

– на высоте Шюмега

– пошли в баню!

Часть 8-я: Словения: Птуй

– лечение излучением

– интеллектуальный эйч-ю-уай

– морской хрени просим

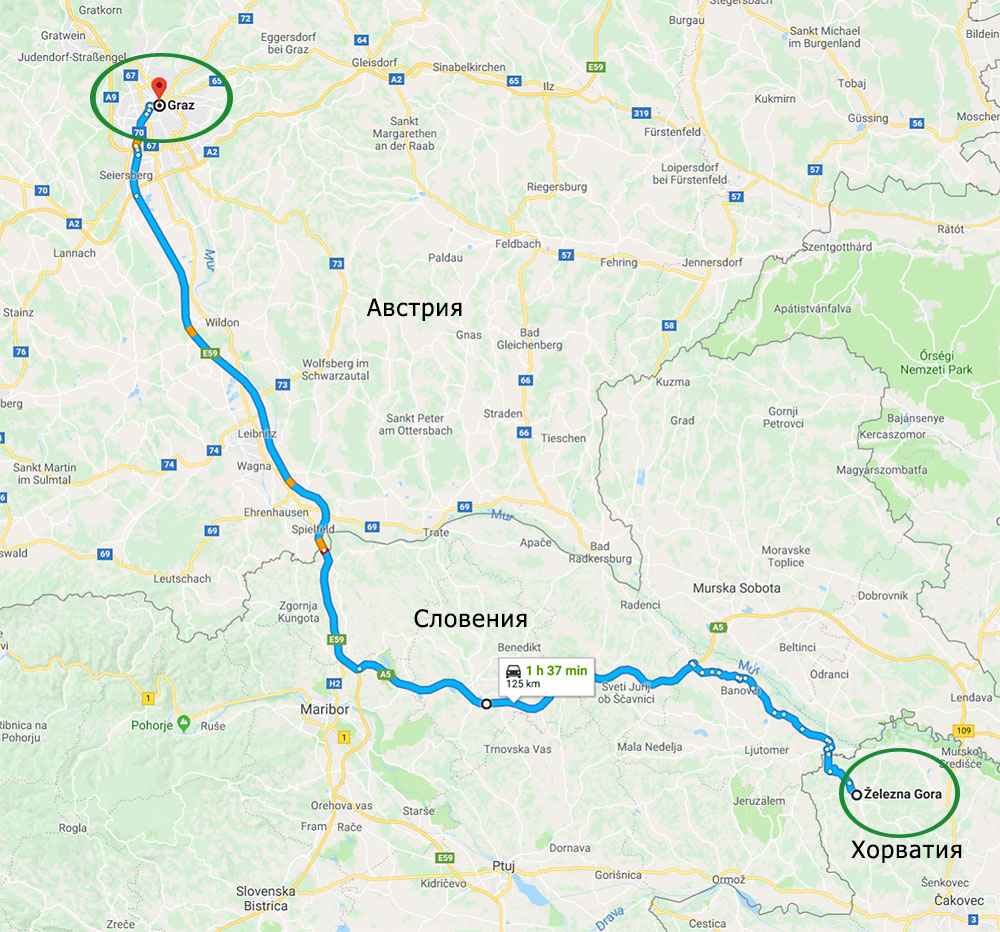

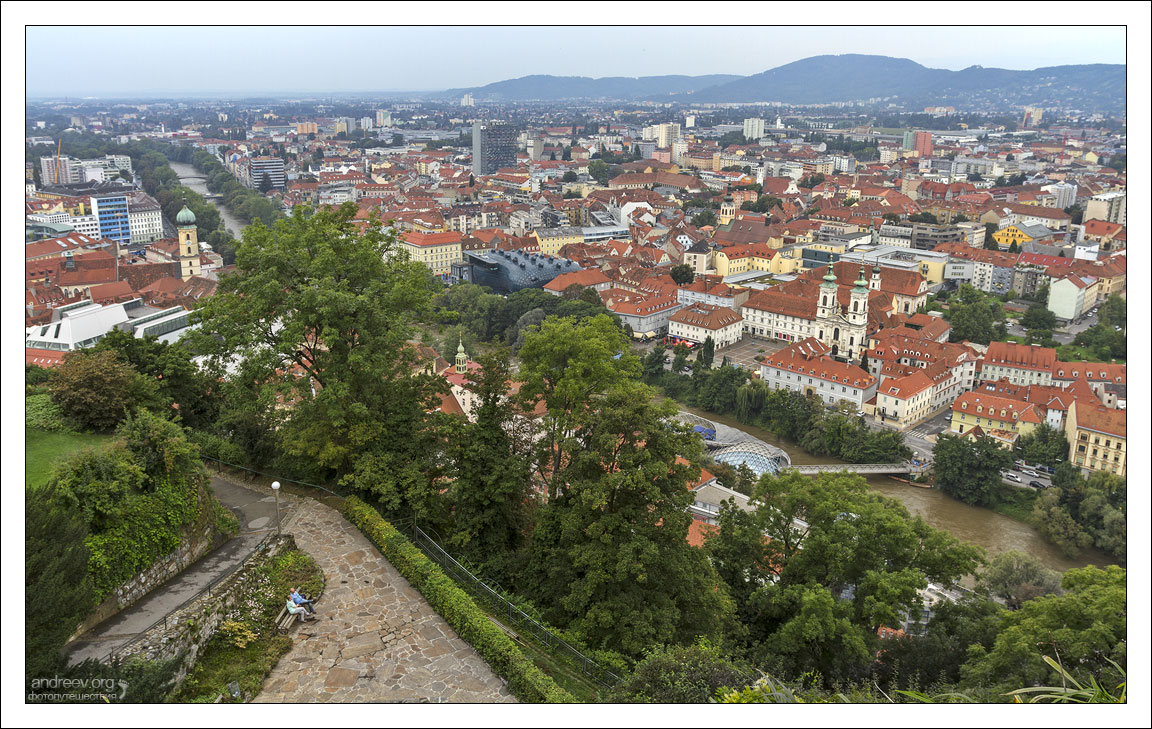

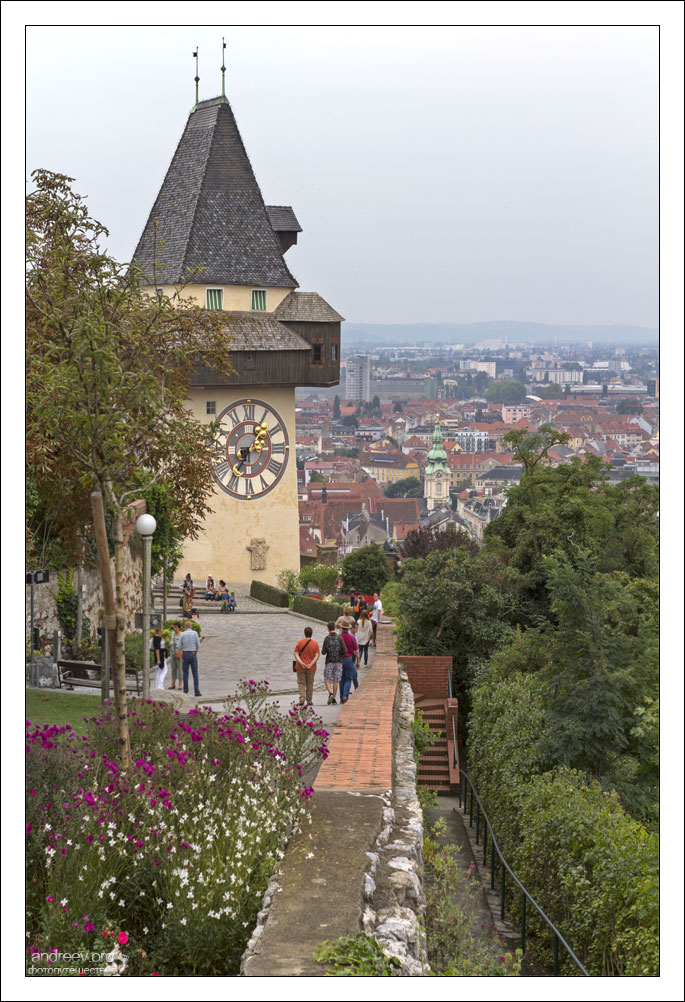

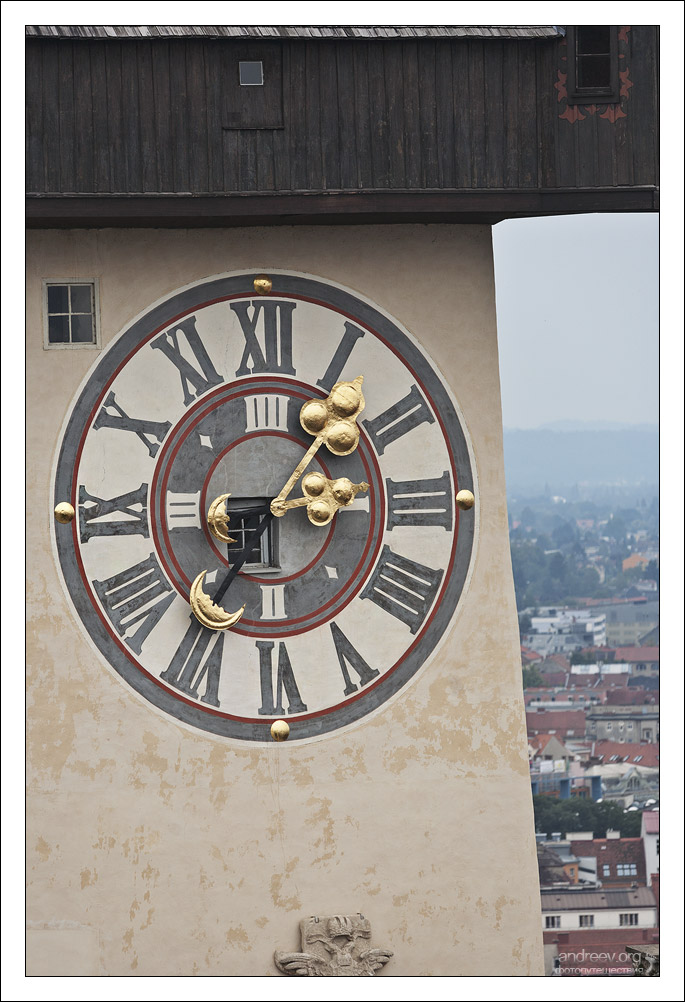

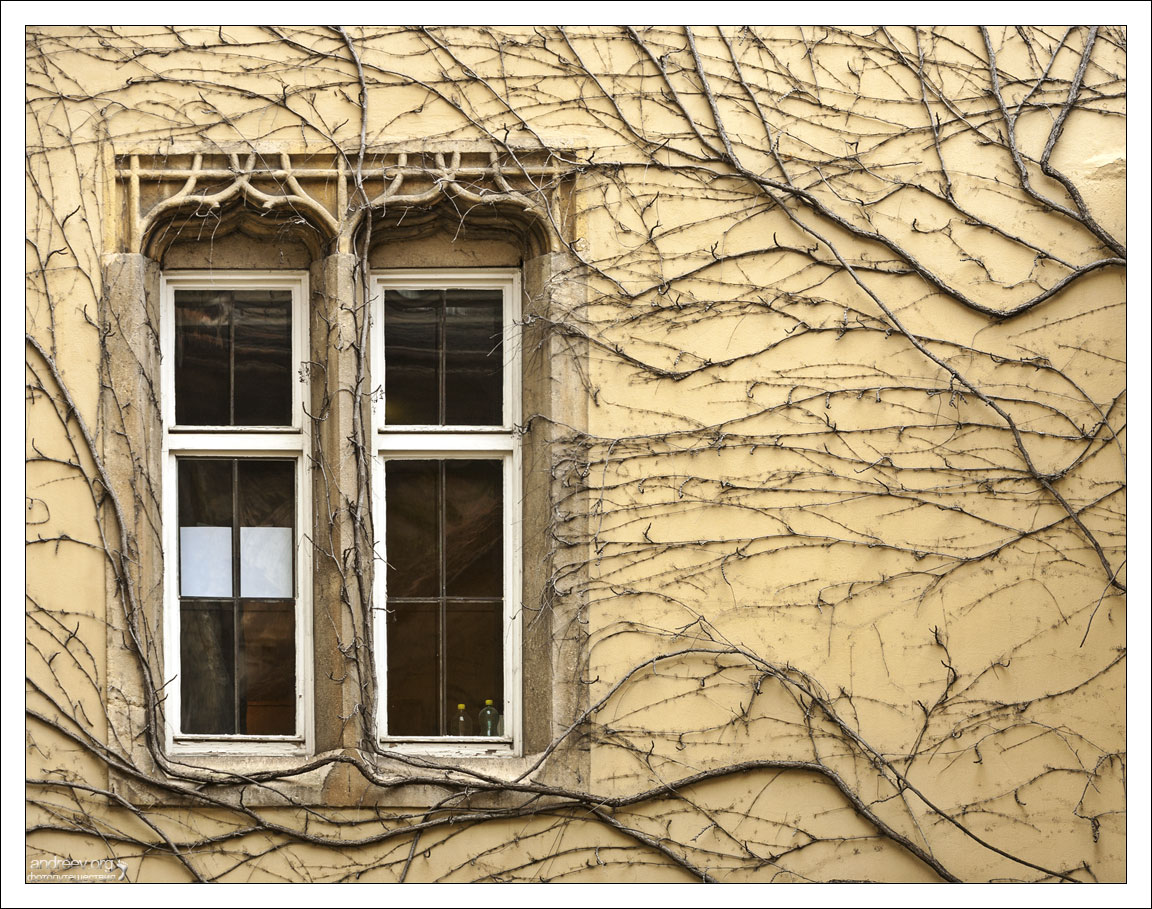

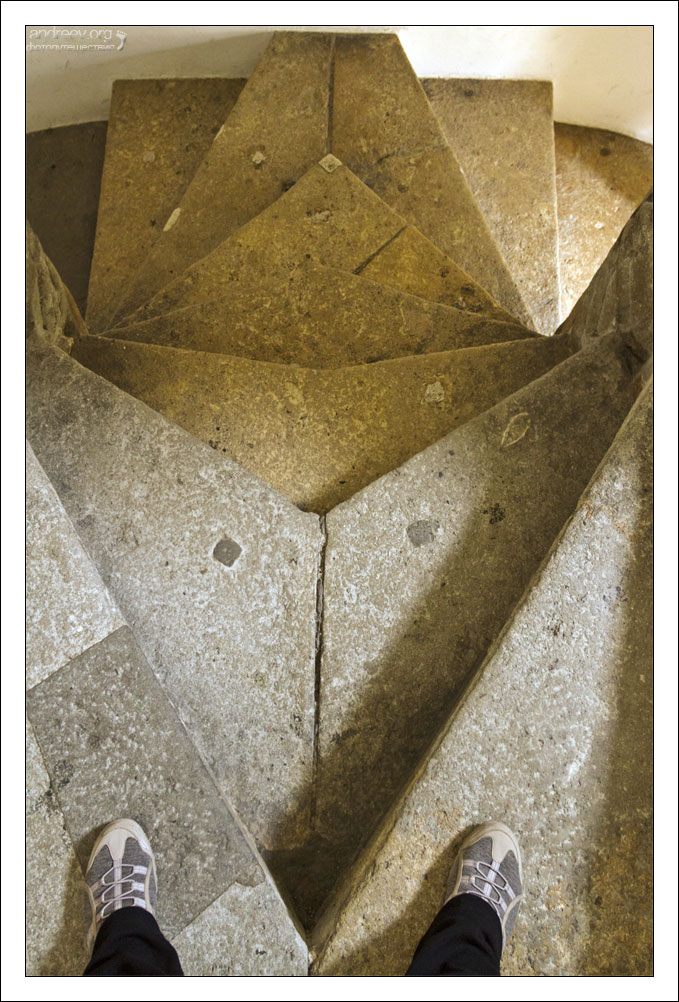

Часть 9-я: Австрия: Грац

– нарушители гос. границы

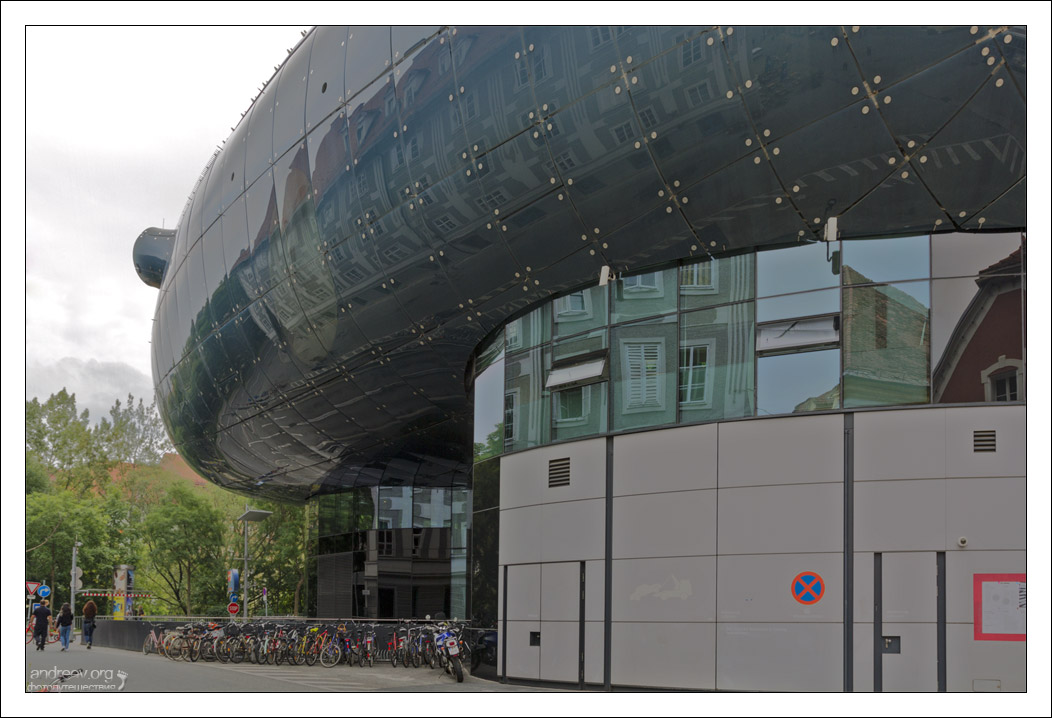

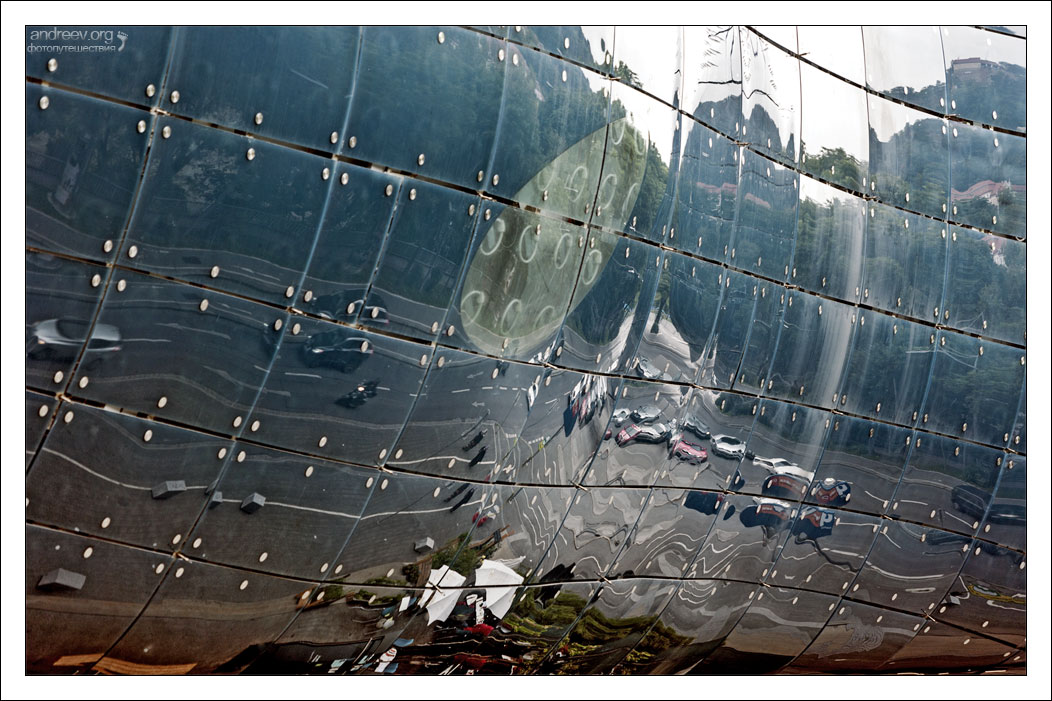

– инопланетяне в городе

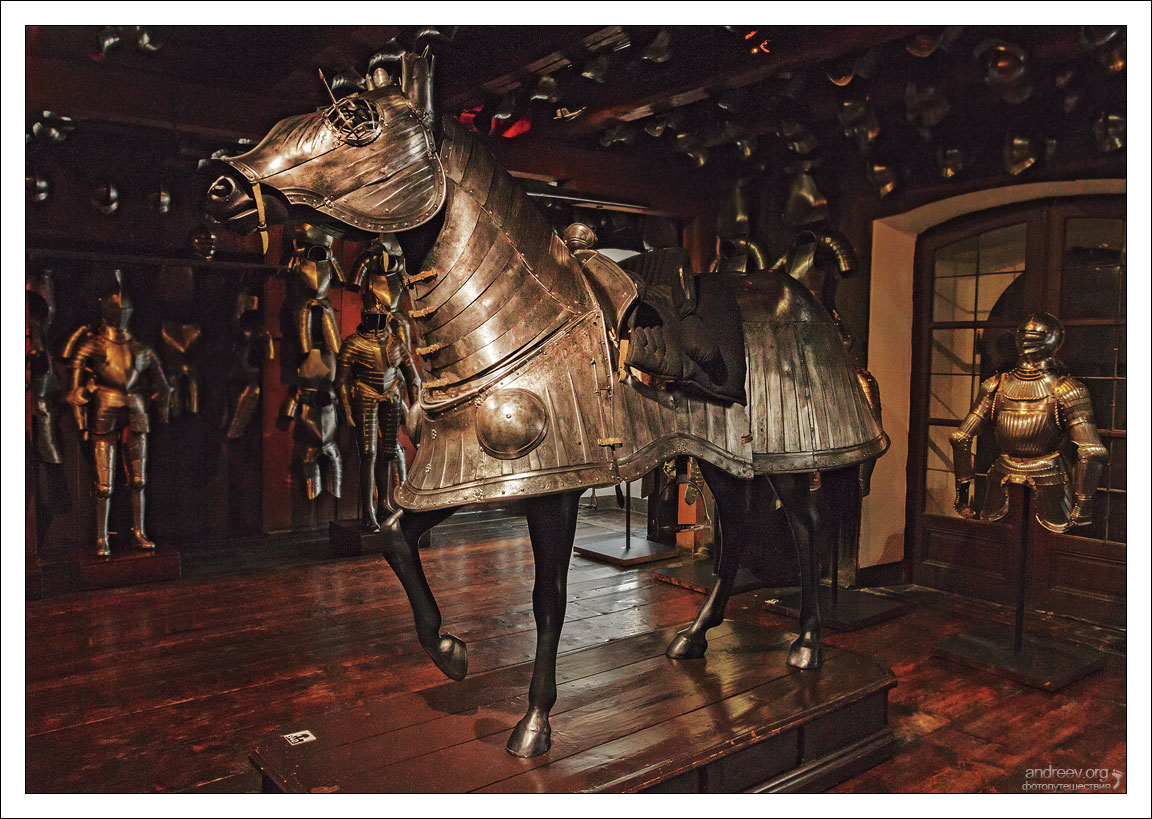

– конь в пальто

Часть 10-я: Словения: Любляна и народный парк Триглав

– драконий город

– как стать настоящим словенцем

– в гостях у фрау

Часть 11-я: Австрия: Халльштатт и Госау

– город под копирку

– череп в розочках

– молочные монстры

Часть 12-я. Маршрут: Австрийский Зальцкаммергут – поезд Schafbergbahn – Ледяная пещера – 5 пальцев.

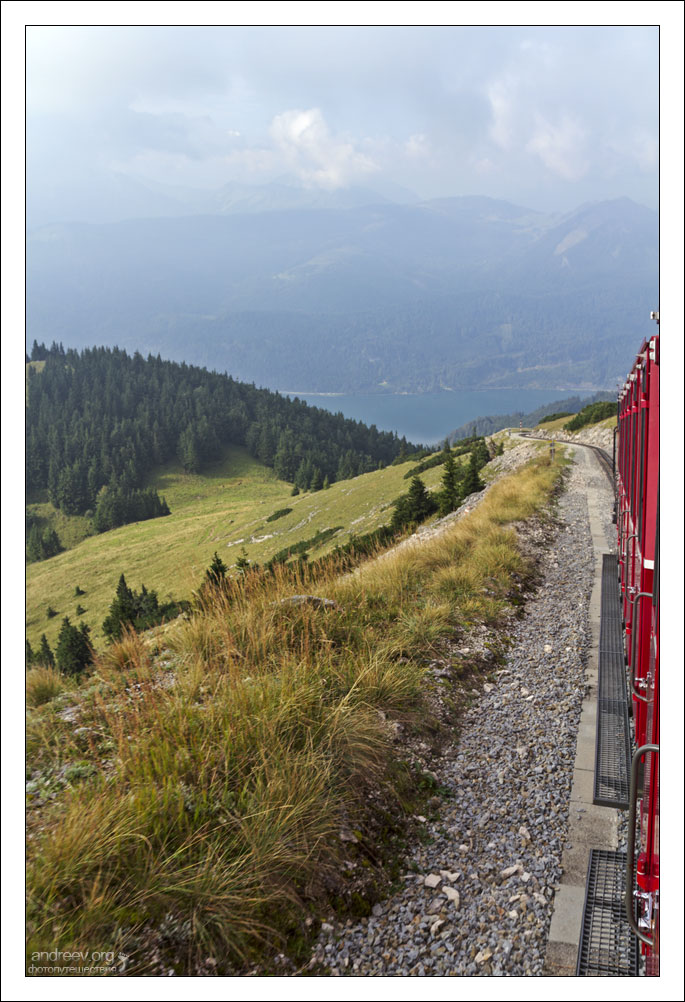

Очередной день в Зальцкаммергуте начался очень рано. Дело в том, что за пару дней до этого были забронированы билеты “early bird special” на необычный зубчатый поезд Schafbergbahn. С одной стороны, хотели сэкономить (32 евро на одного, туда-обратно, дети за полцены), да и народа должно было быть поменьше, чем в середине дня. С другой стороны, вылез неожиданный минус раннего подъема на гору, о котором чуть позже.

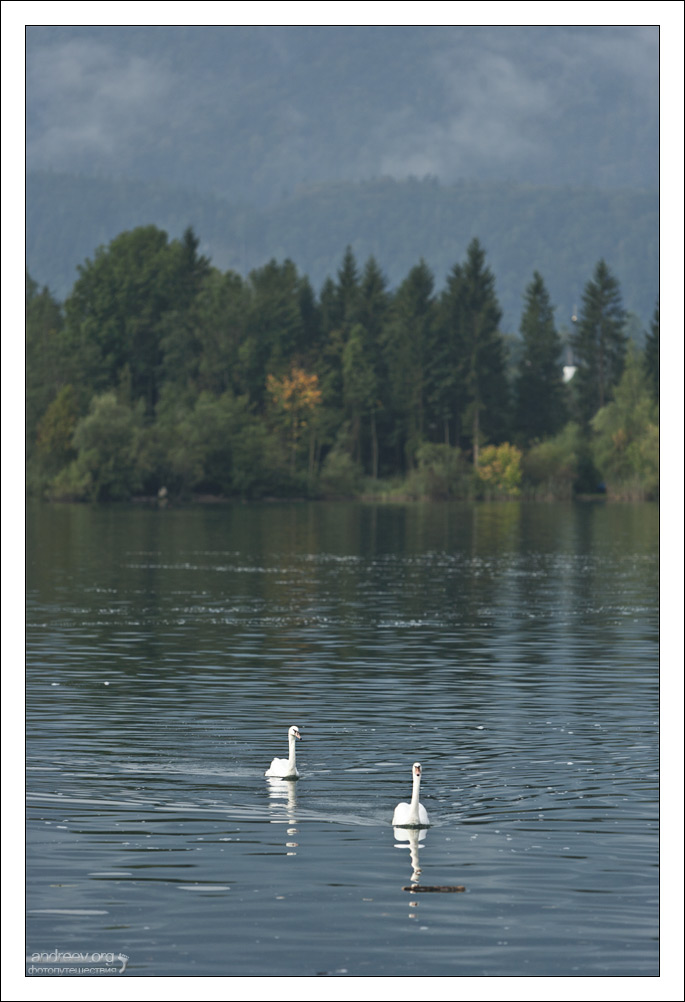

Отходят поезда со станции в городе St. Wolfgang, расположенном прямо на берегу симпатичного ледникового озера Вольфгангзе. Если ехать со стороны Зальцбурга на машине, озеро придется огибать практически на три четверти, прежде, чем удастся оказаться в нужном городке. Есть и более романтичный путь: с берега на берег можно переправиться на старинном колесном пароходе в окружении лебедей.

Билеты и расписание >>

В окрестностях Санкт-Вольфганга для автомобилистов действует правило “не верь глазам своим”. Еще до поездки, я неоднократно читала отзывы, где люди ругали на чем свет стоит систему GPS, которая в этом месте откровенно глючит. Личный опыт это подтвердил. Более того, даже на въезде в город есть круглый знак с аббревиатурой “GPS”, перечеркнутой крест-накрест. То есть руководствоваться стоит лишь картой, или просто стараться, чтобы озеро было всё время слева.

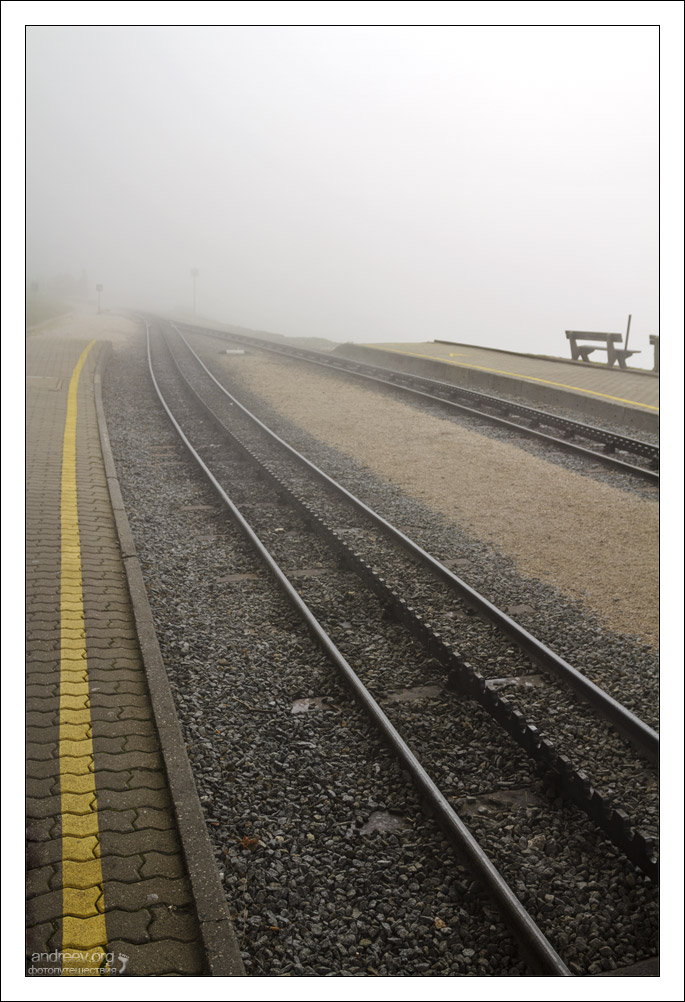

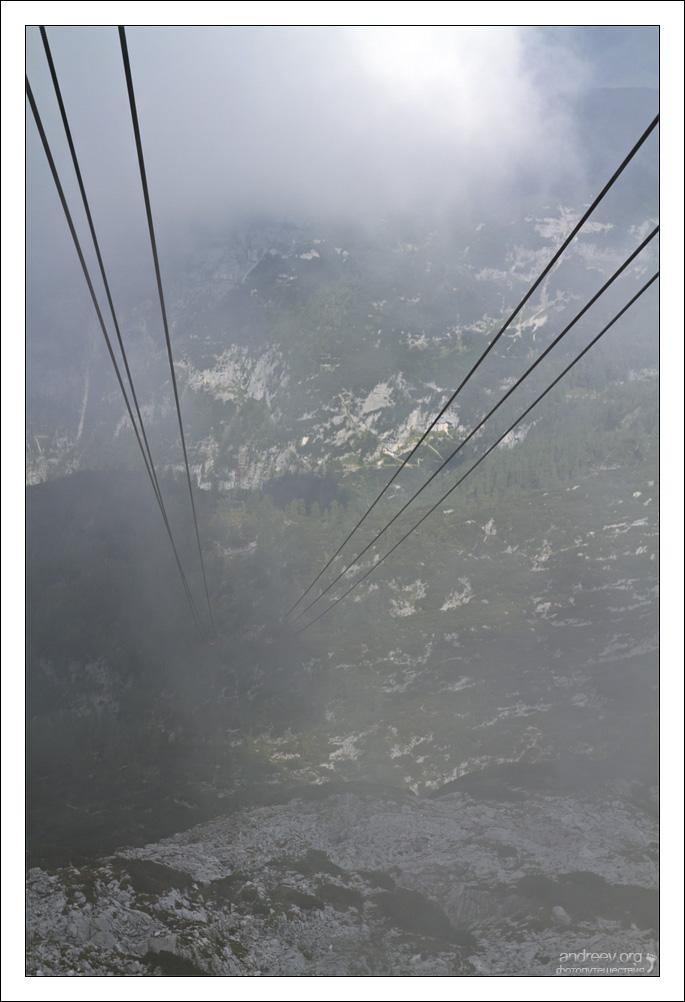

Недалеко от железнодорожной станции есть бесплатная стоянка (подозреваю, что “бесплатность” сильно зависит от сезона), а перед посадкой можно оценить погодные условия наверху по двум мониторам. В нашем случае по ним транслировали “молоко” – через плотный туман практически ничего не было видно. Разительный контраст с подножием горы! Но всё равно решили ехать, раз уж мы здесь и с билетами.

Зубчатые железные дороги (cog railway) совсем не распространены на территории России. Хотя сам принцип – использование зубчатой рельсовой конструкции – реализован, например, на Красноярской ГЭС, и в комплексе защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

А вот в Европе и Латинской Америке такие железные дороги довольно популярны. Самая крутая “зубатка” построена в Швейцарии, с уклоном 48%. Ну а путешествуя по Австро-Венгерской империи, мы решили прокатиться по не столь экстремальной, но всё же внушающей уважение дороге Schafbergbahn, с уклоном 26%.

Эту зубчатую железную дорогу начала строить в 1892 году местная контора Stern und Hafferl руками итальянских рабочих. Протяженность составила чуть меньше 6 км от озерной базы в Санкт-Вольфганге до вершины горы Шафберг высотой 1783 метра.

Между двумя обычными рельсами на такой дороге находится третий, зубчатый. Вагоны, оборудованные специальным зубчатым колесом, цепляются за него, и таким образом способны одолеть довольно крутые подъемы.

Нам уже доводилось сталкиваться с “зубатками”: в Испании – на горе Монсеррат, в Будапеште, и на Панамском канале – те самые “мулы” ходят именно по зубчатому рельсу.

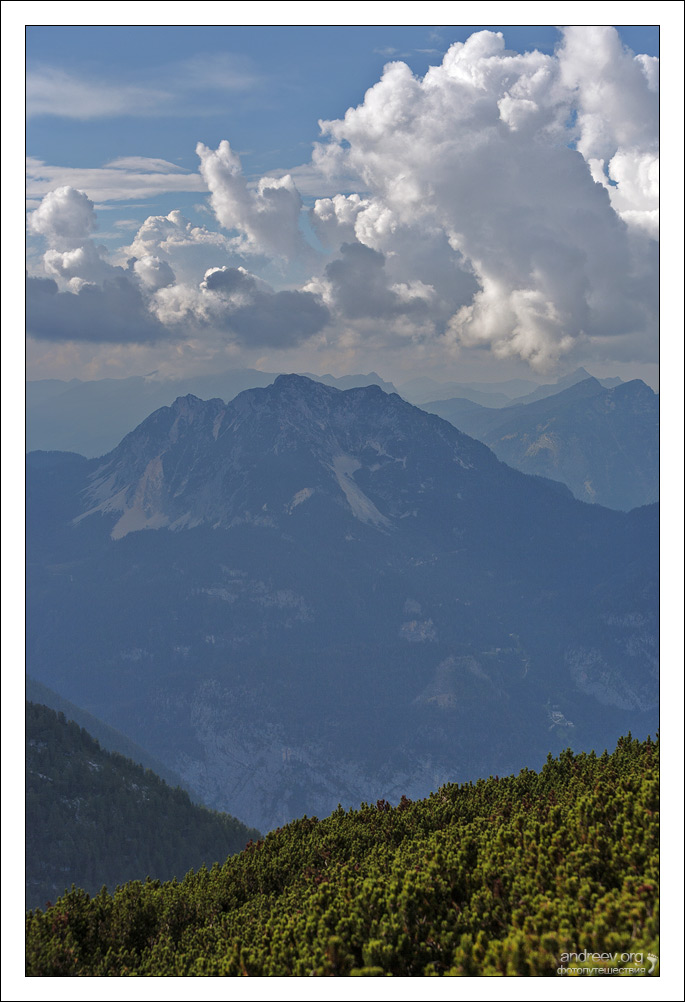

Но здешнюю зубчатку Шафбергбан отличали невероятные виды на окрестности. Альпийские луга с коровами, озера, облака на расстоянии вытянутой руки, и всё это под размеренное потряхивание вагона. Двигается поезд не то, чтобы рывками, но совсем не плавно.

Для лучшего обзора садиться лучше по левой стороне, спиной по направлению движения. А на полпути переместиться на правую половину. До вершины – 35 минут.

На конечной станции машинист обошел вагоны, проверил, все ли вышли, и достав абсолютно белую тряпочку, стал полировать свой ненаглядный локомотив.

Мы вышли к смотровой площадке, откуда были обещаны виды на 360°. Да, конечно же знали, что наверху туман, но в тайне надеялись, что он рассеется, пока едем. Надежды не оправдались. Вот тебе и минус раннего тура.

Но можно сказать с полной уверенностью, что туман добавил атмосферности к снимкам поезда и дороги, так что злиться на погоду не имело смысла.

В кассе подтвердили свои места на следующий обратный поезд (это просят делать, даже если есть билеты на руках), а оставшееся до отправления время скоротали в зале ожидания. Туман и не думал рассеиваться.

При езде вниз паровоз шел первым (наверх он толкает вагоны сзади), тормозил резко и стучал колесами особенно рьяно.

Показался встречный поезд – народу в нем было битком, не то, что в нашем – ходи и сиди в вагоне, где хочешь.

В целом, даже если в планы вмешается непогода, ехать стоит ради отличных пейзажей по пути. Как раз тот случай по Жванецкому, когда процесс не то, что важнее результата, но по крайней мере, ни в чем ему не уступает.

Благодаря раннему подъему, времени у нас оставалось вагон и маленькая тележка (ж/д термины преследуют!). Этот день явно получался «горным» - было запланировано подняться на альпийское высокогорное плато Дахштайн, для чего нужно попасть в городок Obertraun (40 км от St. Wolfgang). Ехать в ту же сторону, что и к вчерашнему Халльштатту, только чуть дальше, на другую сторону озера.

На полпути, там, где река Traun перегорожена плотиной, приметили симпатичный ресторан “Steegwirt”, и решили завернуть на обед. Местоположение у них отличное, с большой террасой на берегу, на которую то и дело важно захаживали гуси-лебеди. Кухня заявлена как «типичная австрийская»: гуляш с кручеными макаронами, мясо с тушеной капустой, и суп с фарш-лепешкой – хит у ребенка. Официанты расхаживали в традиционных костюмах, ловко разнося очень популярное пиво из Зальцбурга – Штигль (Steigl). Это пивоварня работает с конца 15-го века, и славится пшеничными сортами. 3 евро за разливное 0,3 л – seidel, или 4 евро за 0,5 л – krugerl.

А дамам предлагали интересный коктейль Shandy – смесь пива с лимонадом. Пьется легко, здорово освежает, и в отличие от пива, оставляет приятное послевкусие. За хороший обед на троих с алкоголем в этом ресторане стоит рассчитывать на 50 евро.

Километры до Обертрауна мы поглотили одним махом. В городе постоянно проживает еще меньше человек, чем в крошечном Халльштатте (около 700). Тем не менее, туристический поток внушает, потому что все хотят наверх, на Дахштайн.

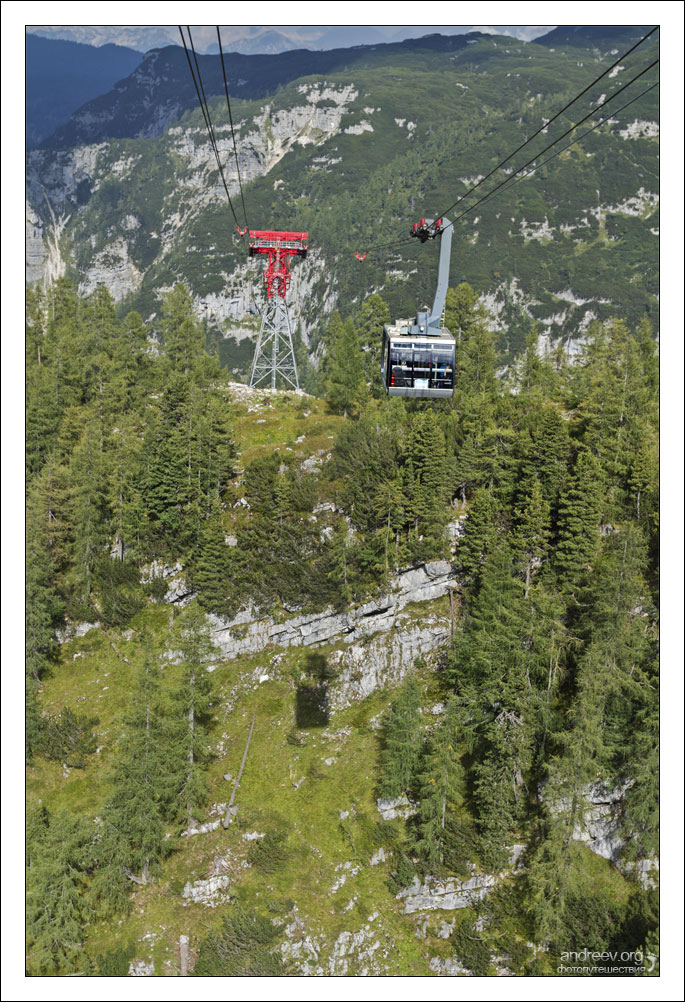

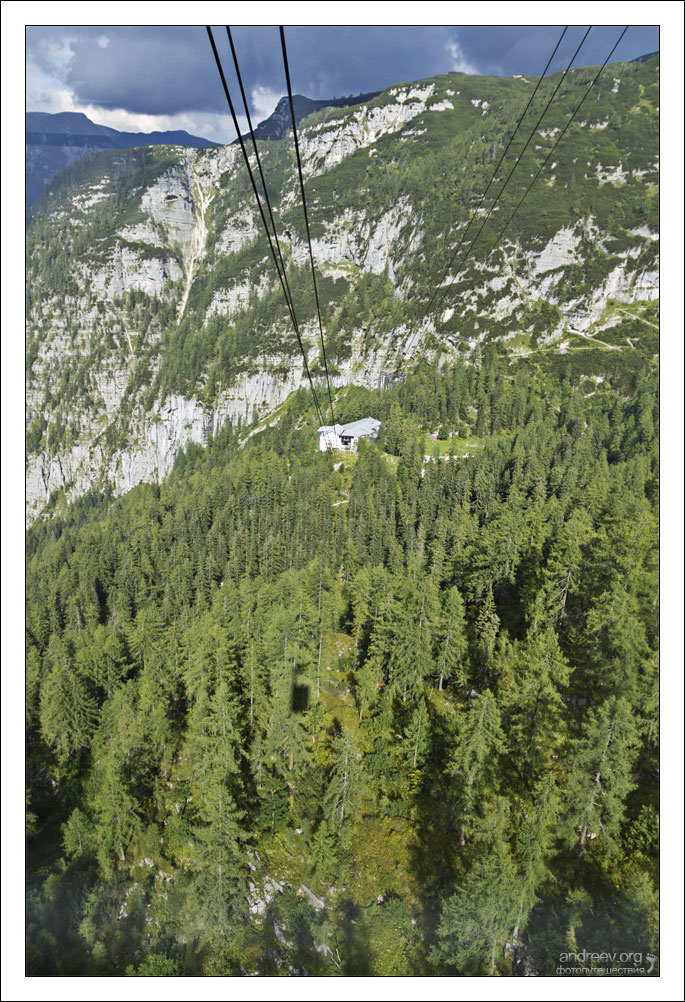

Как же попасть на гору, если ты не скалолаз? Известно, как – по канатной дороге. Цены кусаются, хорошо еще, что для маленьких детей проезд бесплатный. На официальном сайте канатки есть очень гибкая ценовая схема, которая поможет сориентироваться:

Tickets and prices >>

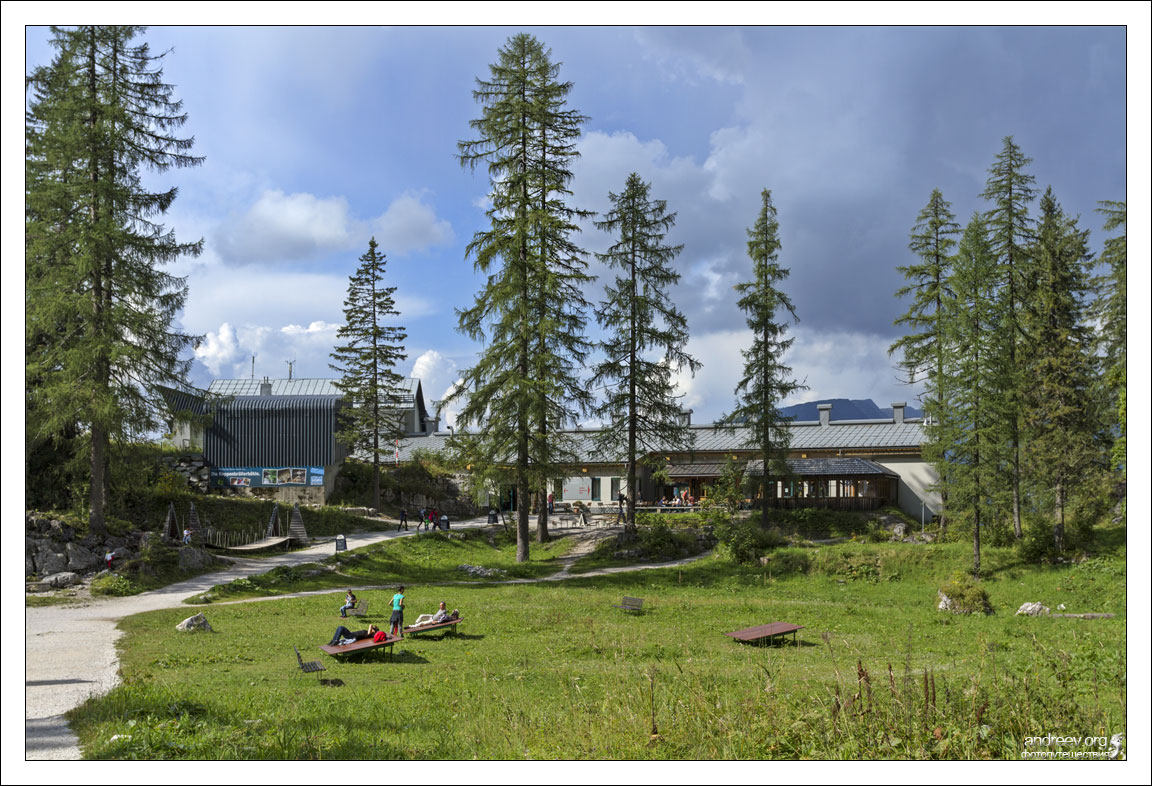

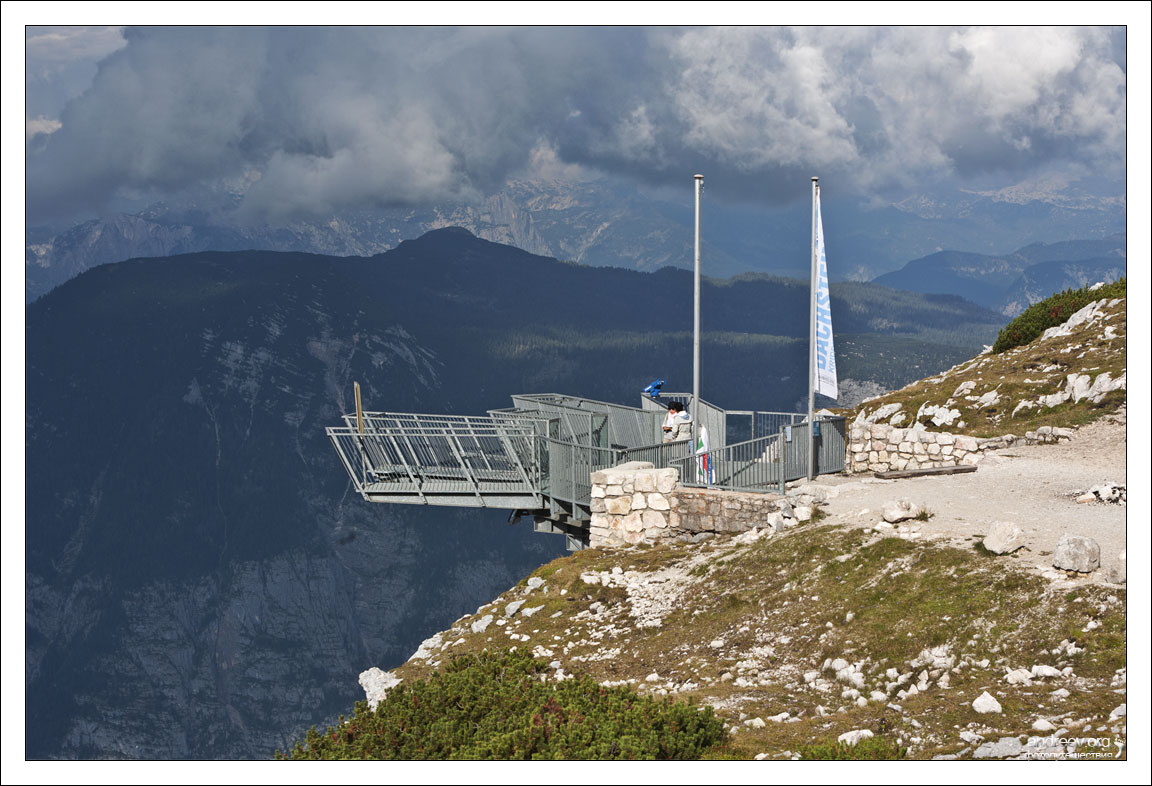

Канатная дорога Дахштайна состоит из трех сегментов. Section 1: подъем из долины, где расположен город Obertraun, на высоту 1350 метров к Ледяной пещере, Мамонтовой, к музейному комплексу, и детскому городку. Section 2: подъем на высоту 2060 метров к дому-убежищу на горе Krippenstein, от которого начинаются многие тропы и маршруты, в том числе и к смотровой площадке “Пять пальцев” – основной цели на этот день.

И section 3: канатка не ползет вверх (он уже достигнут на Section 2), а опускается на 500 метров ниже к горному плато Gjaid Alm, с тропами разного уровня сложности.

Карта местности с подъемниками:

Дахштайн (Dachtein) – высокогорное плато в Альпах, расположенное на территории австрийских земель Верхняя Австрия, Штирия, и Зальцбург. Поэтому, его часто называют “гора трех земель”.

Как и любой карстовый район (т.е. подверженный растворению водой), Дахштайн пронизан большим количеством пещер. Причем, здесь находятся крупнейшие пещеры Австрии, такие как Маммутхёле и Хирлацхёле. А еще очень популярная среди туристов пещера Eisriesenh"ohle, с ледяными сталактитами и сталагмитами. И именно туда мы отправились первым делом.

В тот раз, посещение Ледяной пещеры с гидом плюс подъем на “Five Fingers” обошлись нам в 39 евро на человека. Билеты лучше не выбрасывать, их проверяют на каждом отрезке.

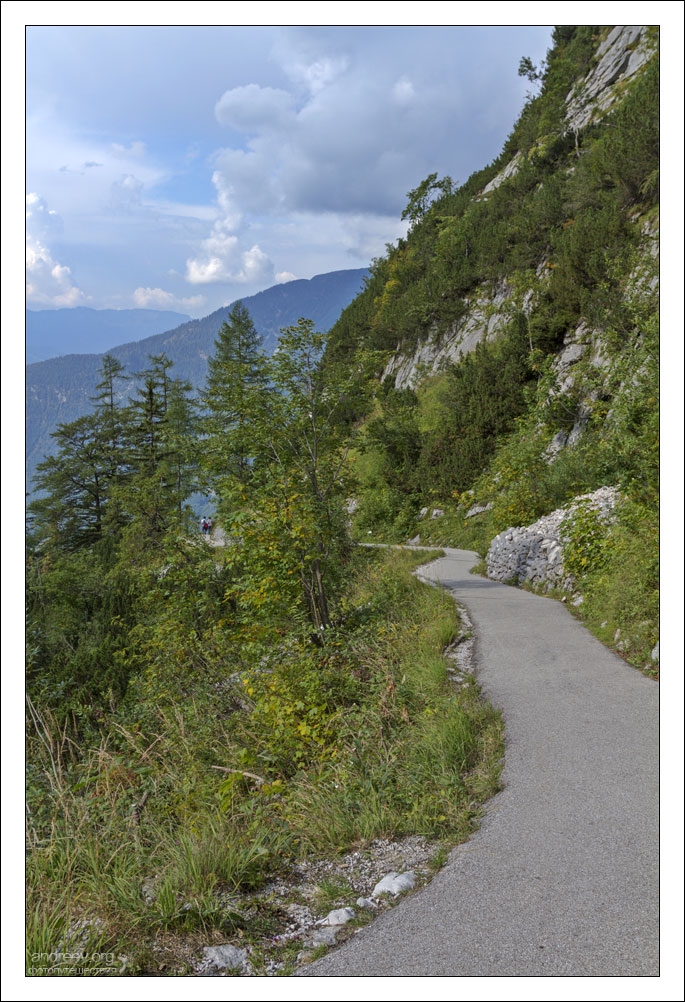

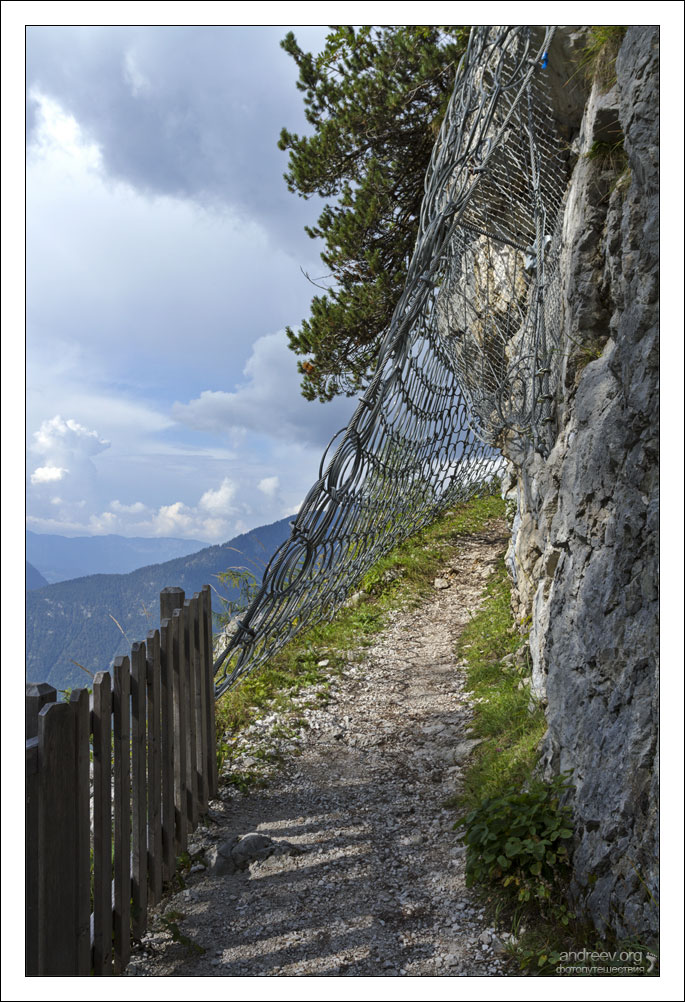

Экскурсии продают на определенное время, с 50-минутным интервалом, а от станции канатной дороги до входа в пещеру около 20 минут пешком. Причем всё время в гору, под довольно крутым углом. Поэтому приезжать лучше с запасом по времени, чтобы спокойно и не запыхавшись подняться наверх, познакомившись по пути с местной флорой (много табличек).

Прямо перед входом в пещеру расположена отличная смотровая площадка с телескопом, откуда открываются отличные виды на долину внизу.

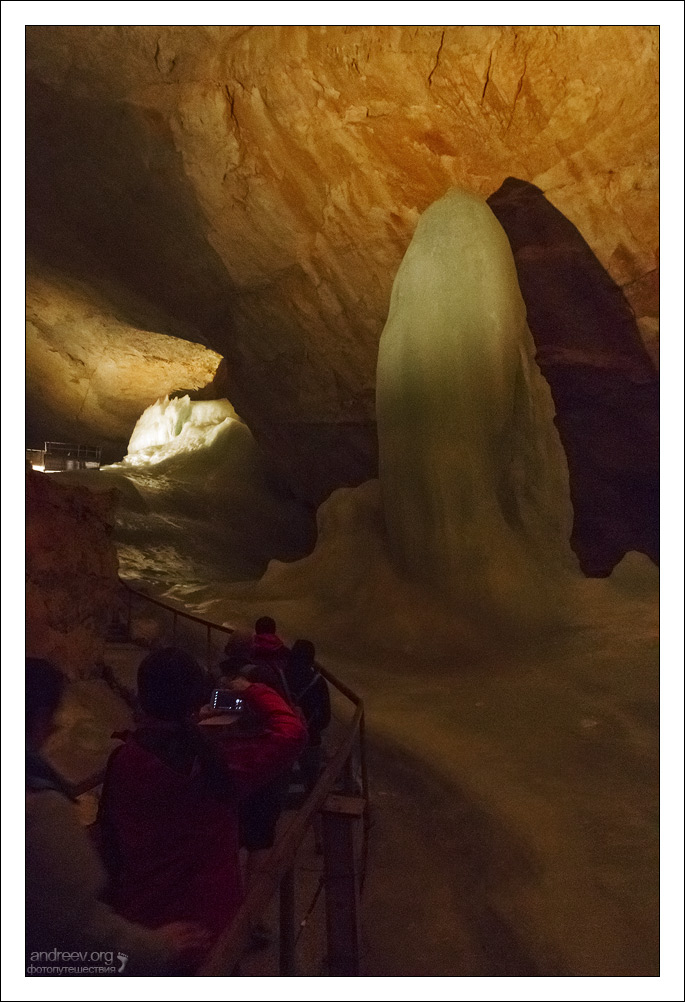

Подошел экскурсовод в ярком красном комбинезоне, проверил билеты. Предупредив, что предстоит одолеть в целом около 600 ступеней, он дал добро, и вся группа из 20 человек вошла в подземное царство.

Первые секции ледяной пещеры Дахштайн были открыты в 1910 году, а пускать туристов начали только через 2 года. До тех пор, пока канатная дорога не открылась в 1951 году, единственным способом добраться до пещер были выматывающие походы в горы, смешанные со скалолазанием.

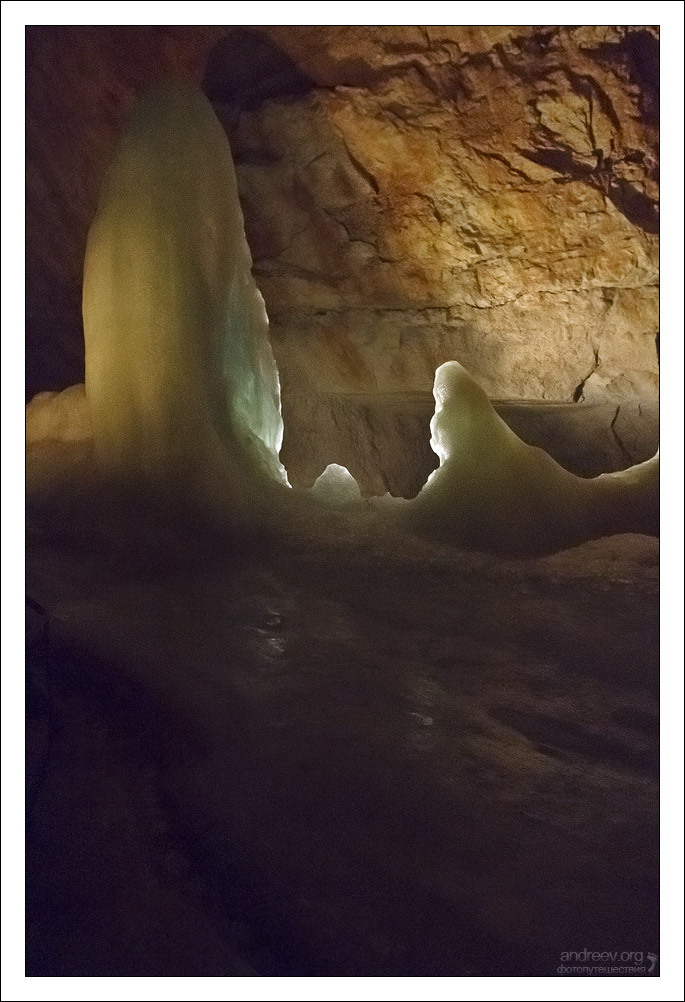

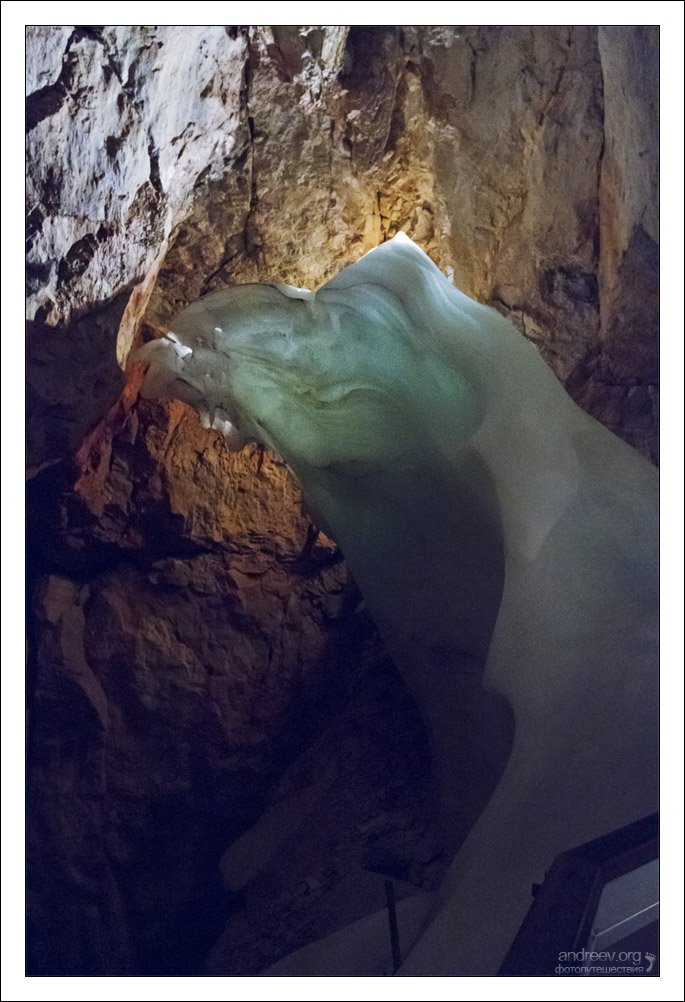

В пещерах мы бывали неоднократно, причем даже с некоторым экстримом (Мамонтовы в Кентукки), и самими впечатляющими считали для себя Карлсбадские пещеры в штате Нью-Мексико. Но здешняя пещера Дахштайна была удивительна тем, что показывала сталагмиты и сталактиты изо льда. Принцип их образования такой же, что и у обычных – натечно-капельным путем, как сказали бы специалисты. Ледяные сталагмиты могут достигать 10-метровой высоты и до трех метров в диаметре, а возраст их изменятся от 2-3 месяцев до нескольких лет.

Однолетние формы прозрачны, а многолетние имеют молочно-белый цвет с голубоватым или зеленоватым оттенком из-за примесей.

Еще интересная особенность ледяных сталагмитов в том, что они бывают пресные и соленые. Пресные льды встречаются обычно в карбонатных пещерах (как здесь), а солоноватые – в сульфатных.

Первый зал, в котором оказываются экскурсанты Ледяной пещеры, называется Saint Arthur’s Dome. Огромное «помещение», в котором доминируют скальные валуны. Здесь же нашли древние кости пещерного медведя, которые имели признаки обработки человеком.

Чем дальше вглубь пещеры, тем сильнее ощущалось её ледяное дыхание. Лестница (её, кстати, убирают на зиму, чтобы не мешала росту льда) приводит к ледяной стене с замерзшим туннелем под названием Keyhole («Замочная скважина»). Да и остальные ледяные фигуры фантастических форм имеют свои названия: The Castle of the Grail, Ice Palace, Tristan Dome, Big Ice Chapel, Perceval… И самый главный среди них – десятиметровый столб Big Ice Mountain, вокруг которого было свободное ледовое пространство, вполне пригодное для катания на коньках. Наверху на платформе стоял абсолютно прозрачный рояль.

- Тоже ледяной? – спросил кто-то из группы.

- Нет, конечно. Это рабочий инструмент. В летний период в пещере проводят концерты классической музыки. Акустика здесь уникальная, – поделился гид.

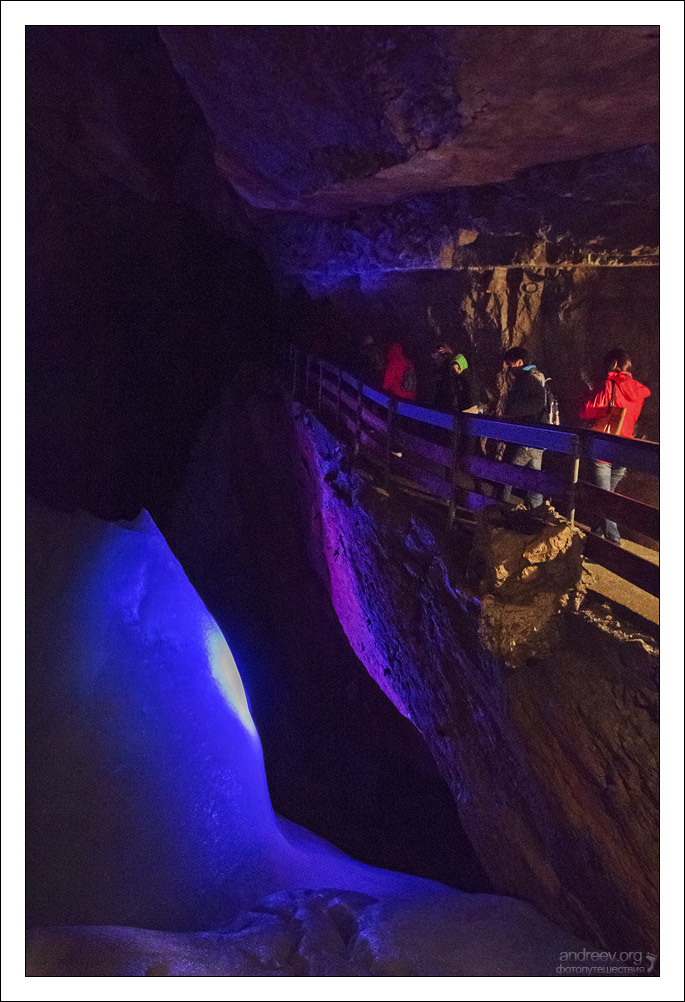

В конце тура мы прошли по самому краю пропасти, огороженной хлипкими поручнями. В её глубине таинственно мерцала очередная ледяная гора, подсвеченная фиолетовым.

В целом, место очень понравилось. Это была первая ледяная пещера, которую когда-либо видели, да и экскурсия познавательная и незатянутая. Только одеваться стоит потеплее, а то выйдя на поверхность, стало понятно, насколько все замерзли - у многих зуб на зуб не попадал.

Яркий осенний день не щадил глаза, привыкшие к полумраку. Погода разгулялась на полную катушку, кто-то даже принимал солнечные ванны на заботливо расставленных лежаках. Как будет там, на вершине Дахштайна?

Просканировав билеты на этой промежуточной станции, мы вновь погрузились в довольно просторную кабинку канатной дороги. В одну влезает 60 человек + 1 вагоновожатый. Канатная дорога работает с конца апреля до конца октября.

Проходя поддерживающие вышки, гондола вела себя как сумасшедшие качели, отчего народ внутри вопил по-техасски: “Yeehaaa!” Очень страшно и весело одновременно.

Проносящийся внизу массив Дахштайна имел сложную форму, и состоял из гипса, известняка, вкраплений мрамора, доломита, и каменной соли. Он был сильно испещрен царапинами и бороздами, направленными по ходу движения древнего ледника. Сорванные ледником обломки пород двигались вместе с его языком, и задерживались на земле причудливыми фигурами.

Леденящий звук металла о металл вернул нас в действительность, так как гондола достигла вершины. Пассажиры в количестве шести человек быстро разбрелись по плато каждый в своем направлении. Мы узнали, когда отходит последняя кабинка вниз, и отправились к смотровой площадке “Пять пальцев” (минут 20 от места высадки; есть знаки).

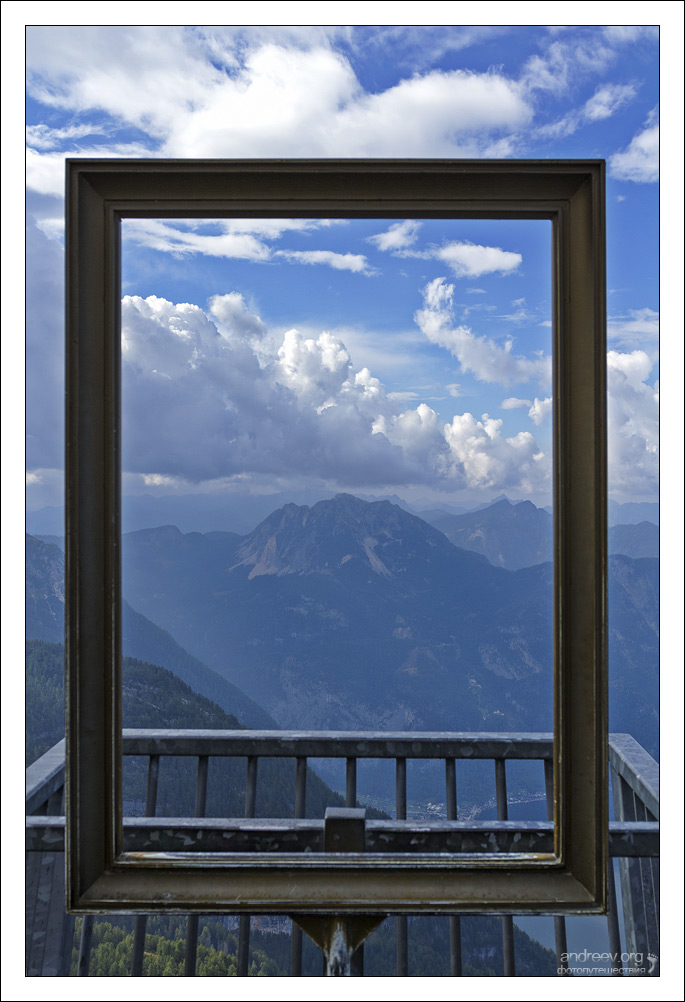

“5 Fingers” представляет собой металлическую обзорную платформу в виде раскрытой ладони с пятью пальцами, нависшими над пропастью. На человечью пятерню похоже мало, скорее она напоминает медвежью лапу, как её рисуют маленькие дети. Ну или конечность кого-нибудь из “Minecraft” (для посвященных :))

Все “пальцы” разные. На кончике первого смонтирована простая рама – хочешь горы в багет оформляй, хочешь – себя.

Во втором - стеклянный толстый пол, весь зашарканный многочисленными туристическими ногами. Захочешь испугаться, глядя на пропасть под стеклом, и не получится. Третий палец заканчивается жестким трамплином, запертым калиткой. Как пишут, символизирует неприступность гор. На самом деле, конечно, чтоб

В четвертом пальце есть дырка в полу, без стекла. А в пятом установлен бесплатный телескоп.

Когда еще дома я просматривала фотографии площадки “5 Fingers”, мне откровенно не нравились толпы. Иногда туристов было так много, что и самой стальной конструкции не было видно. Люди выстраивались в очередь в 4-х метровых “пальцах” – кто к рамке, кто к телескопу…

Любоваться окрестностями в таких условиях категорически не хотелось, поэтому был придуман план: попасть на площадку либо рано утром, либо поздно вечером, с последней гондолой. Как видим, идея себя оправдала, на “Пяти пальцах” в этот час было всего пара человек.

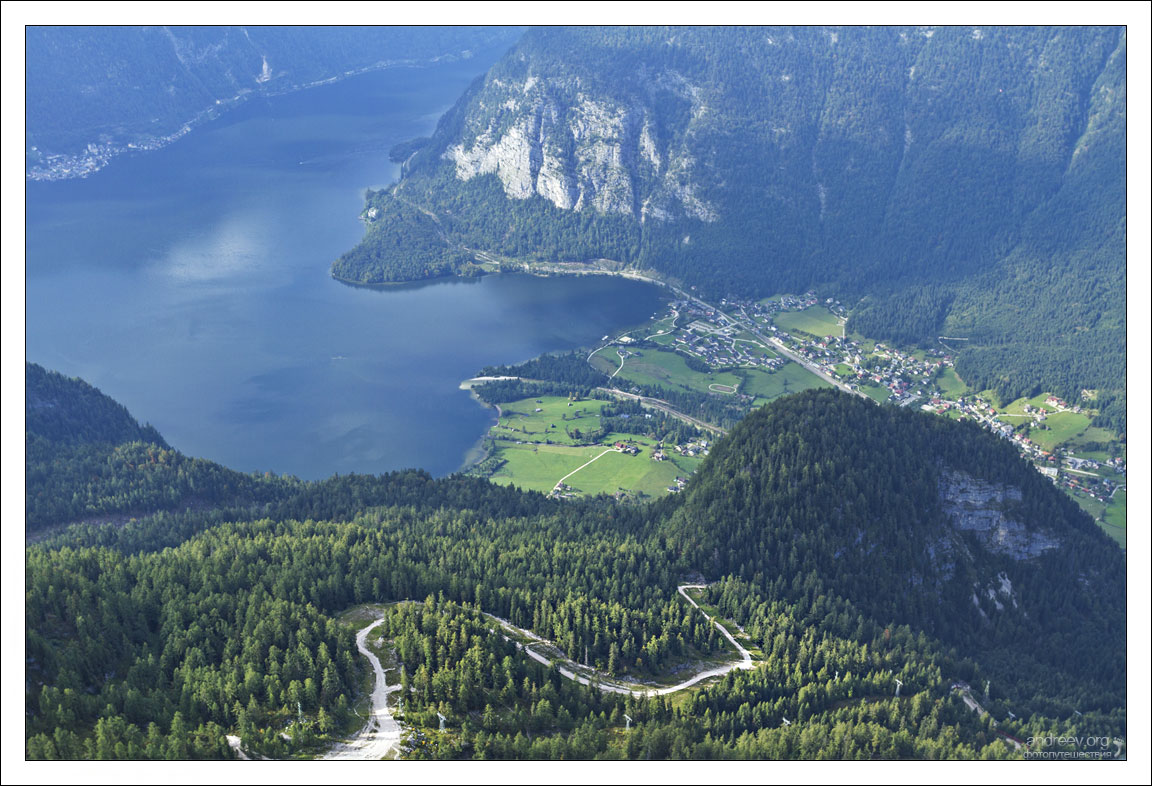

Внизу простиралось озеро Hallst"atter See, с расположенными друг напротив друга Хальштаттом и Обертрауном, откуда мы поднялись в горы.

Но бывает и так:

фото с сайта http://www.obertraun.net/

Само озеро Хальштаттзее пресное, но глубинные слои воды у него соленые. Это связано с многовековой добычей соли. В окрестных горах много соляных шахт, по некоторым даже проводят экскурсии. Рассол тяжелее пресной воды, поэтому, попадая в озеро, он быстро оседал на дно.

Последнее такое “подсаливание” случилось в 2005 году, когда в шахте лопнула соле-проводящая труба, и в Хальштаттзее попало около 3 тонн хлористого натрия. Австрийцы не считают это экологической катастрофой, утверждая, что вреда для экосистемы озера нет, а рассматривают процесс как естественный ход вещей. Так что получается, что на сегодняшний день, Хальштаттзее – это такой слоистый коктейль :)

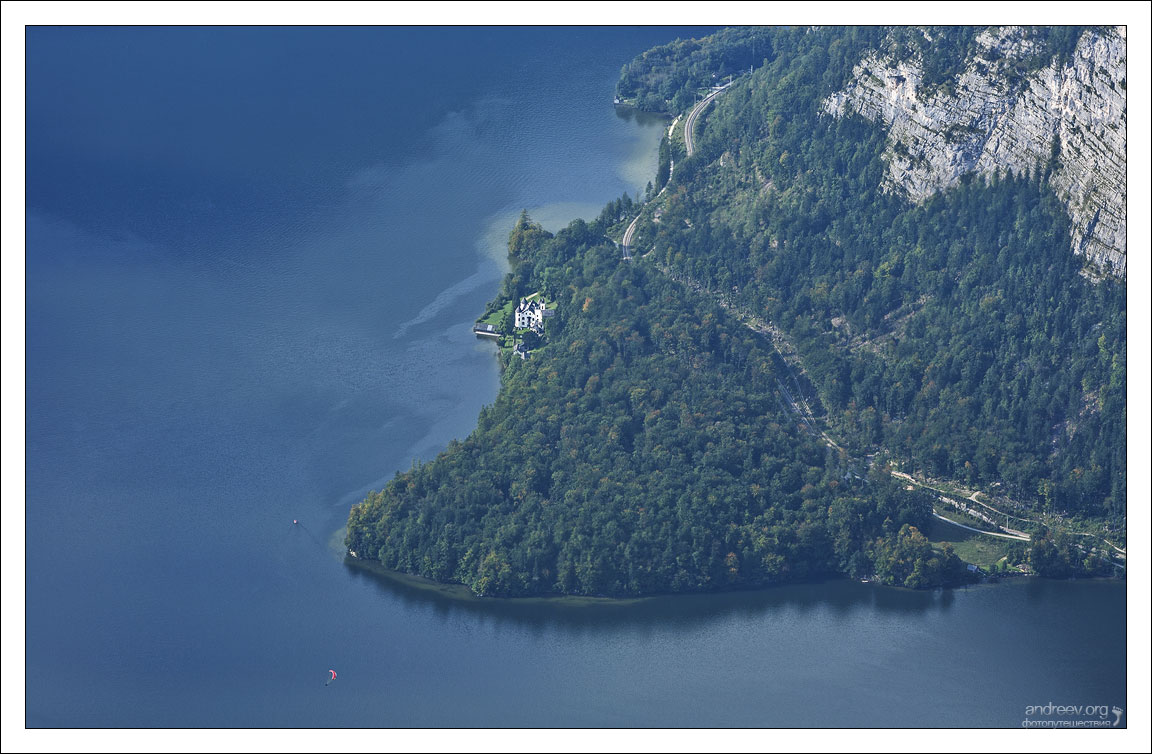

Замок Grub на берегу озера Хальштаттзее; частная собственность:

Кстати, о выпивке. То там, то тут, под ногами и на склонах мы всё чаще замечали симпатичные фиолетовые бутоны. Цветы Горечавки или Генциана (Chiltern Gentian) – очень характерны для альпийских ландшафтов. В Средние века горечавка использовалась для лечения туберкулеза, чумы, горячки, диареи, а также в качестве противоглистного средства.

Интересно отметить, что в это же время в горных странах из корней горечавки изготавливали горькие алкогольные напитки — дижестивы (её корень даёт горечь даже в концентрации 1 к 10000 и входит в состав практически всех немецких горьких алкогольных напитков).

Как сказал бы Винни-Пух: «Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо» :)

К этому часу, солнце уже скрылось за плотными облаками, пора было собираться в обратный путь.

Как водится, тамошние супермаркеты по воскресениям закрыты, а на заправках не сильно-то разживешься чем-нибудь прилично-съедобным. Но вдруг обнаружился гибрид: АЗС совместно с продовольственным Billa. Вот это было то, что надо, и спасло от голодного и трезвого вечера. Побольше бы им, в Европах, таких разумных идей приходило.

Внизу ждала уютная гостиница, австрийский шоколад, и новые планы на следующий день.

Продолжение следует...

Катерина Андреева.

www.andreev.org

|

Метки: Западная Европа горы |

Исландия: там, где лёд. Фоторепортаж |

- Смотрите, он сейчас перевернется! – восторженно восклицает кто-то из туристов.

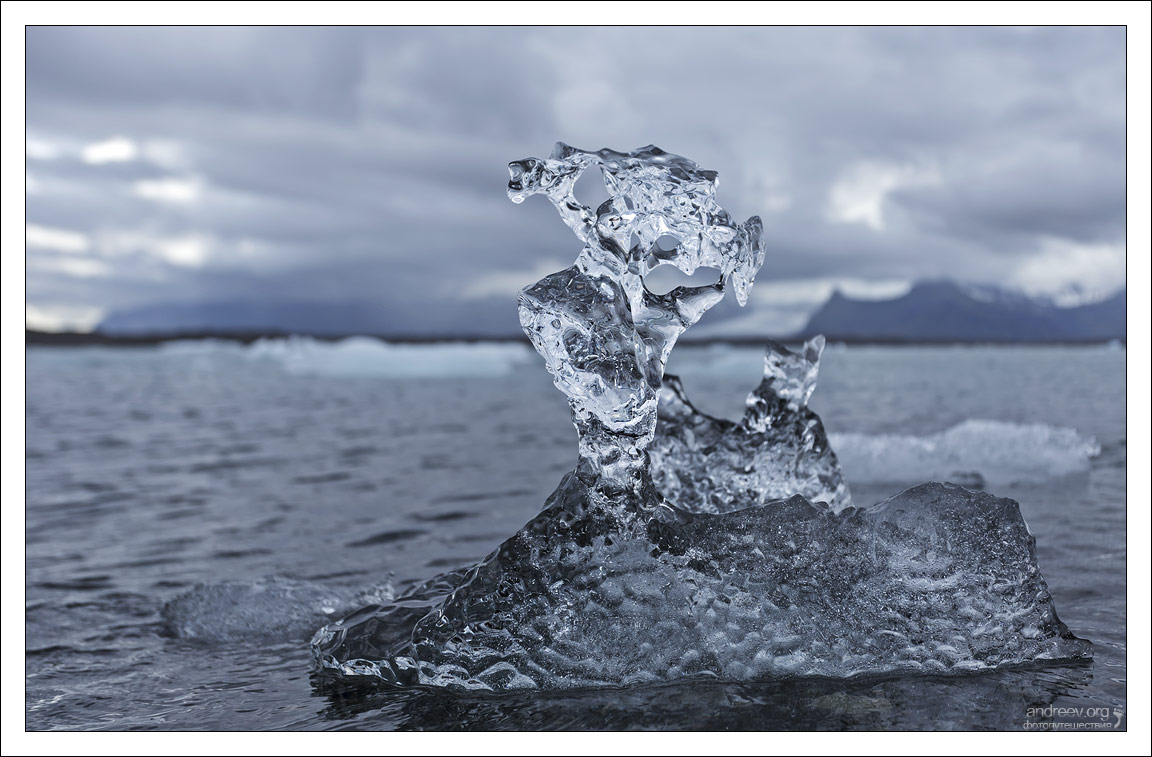

Словно подтверждая эти слова, огромная глыба льда – настоящий айсберг – с треском и хлюпом делает кульбит, и над поверхностью воды возникает невидимая доселе его часть, с черными прожилками.

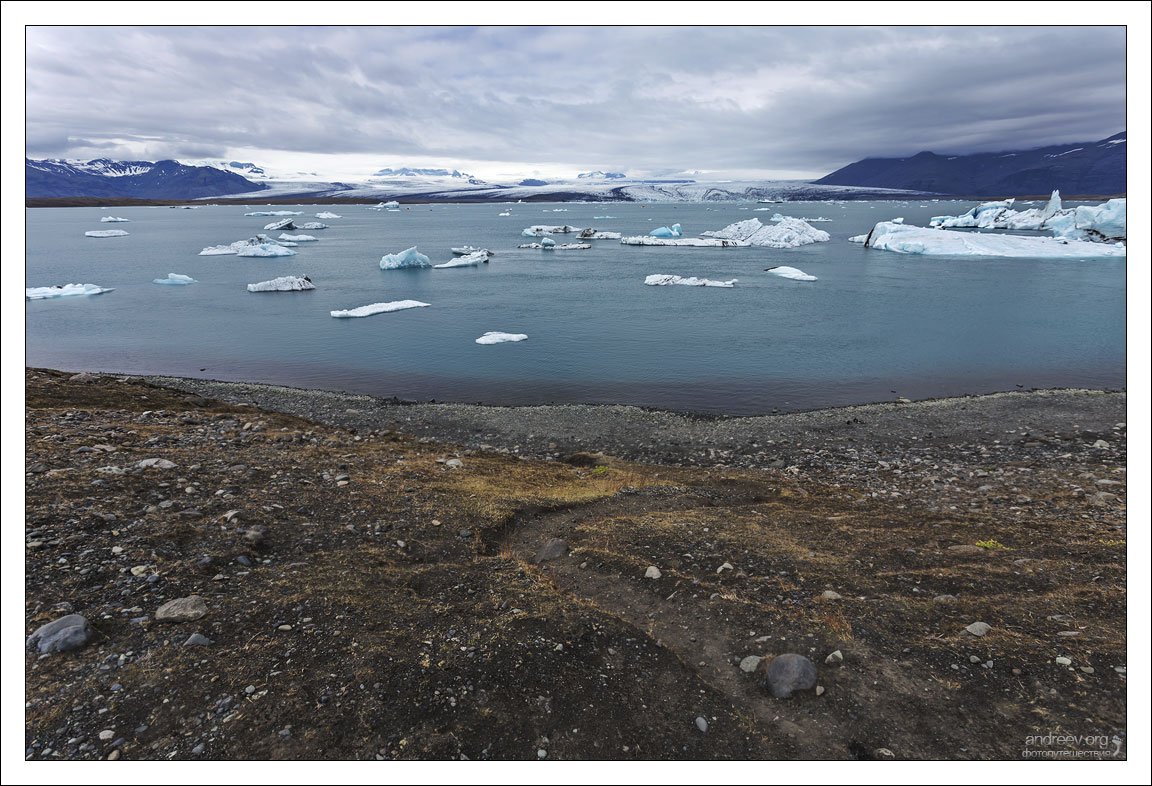

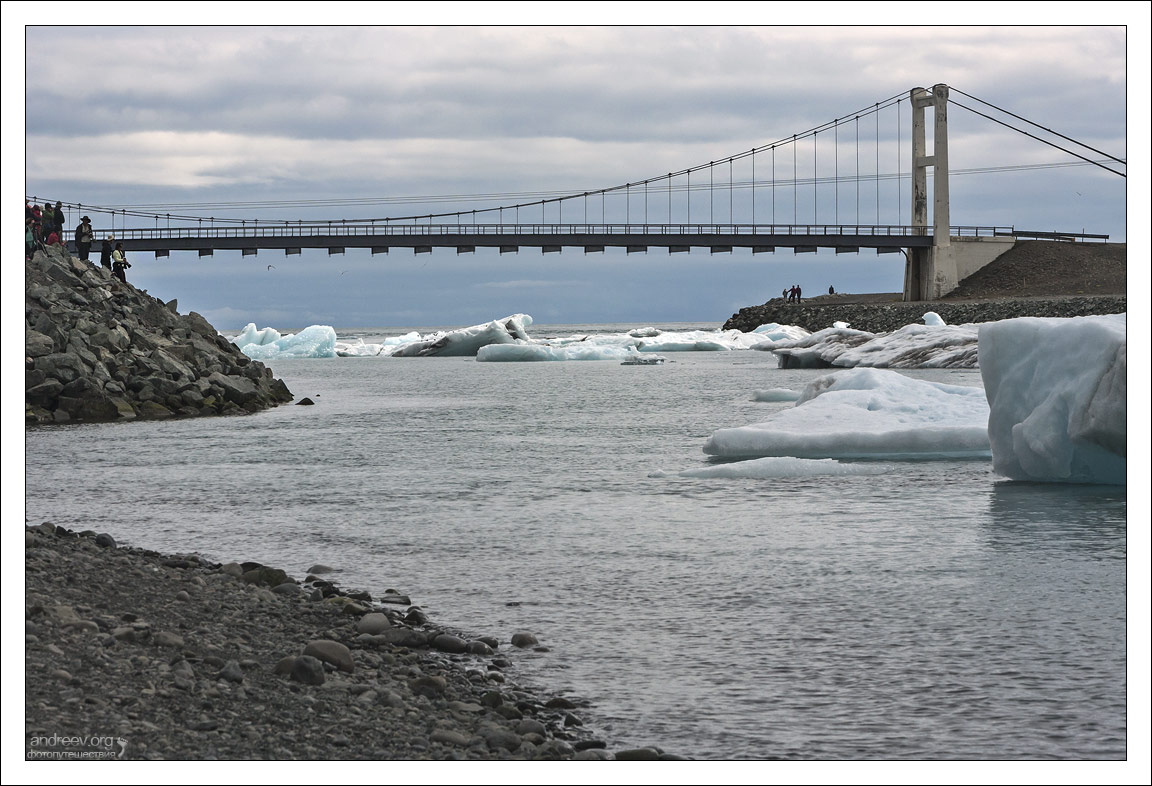

На берег накатывает большая волна, мы все успеваем отскочить на ближайший холм. Вокруг раздаются аплодисменты и нескончаемые щелчки затворов фотокамер. Лагуна J"okuls'arl'on показывает природное шоу «Опля!». И занимается она этим без малого уже лет 60.

Йёкюльсаурлоун - самая большая ледниковая лагуна в Исландии, расположена на юге страны, совсем рядом с круговой дорогой номер 1, которую в шутку называют «ленточный конвейер туристов».

Приютившись на кончике ледника Breidamerkurj"okull, лагуна стала формироваться, когда ледник начал отползать от края Атлантического океана. Там, где он отступал, появлялось глубокое ущелье (в низшей точке – 248 метров, на минуточку!), которое постепенно заполнялось талой водой.

В летний период от массы ледника периодически откалываются айсберги. Какое-то время они дрейфуют по озеру J"okuls'arl'on, развлекая туристов, а затем стекают в море-океан. Нередко глыбы льда достигают 30 метров в высоту, тогда лагуна блокируется айсберговой баррикадой.

Лед трещит, хрустит, ворчит, и толкается, словно стадо исландских овец. Но, как говорится, «вода дырочку найдет», и вот уже первый айсберг радостно вылетает из ледяной пробки, за ним другой, третий… Лагуна свободна для следующей порции.

В айсберге преобладает три цвета: белый, синий, и черный. Обычно айсберги бывают белыми, потому что состоят из льда и попавших в ледяную ловушку пузырьков воздуха.

При движении ледника, в нем образуются трещины. Их заполняет вода, которая, в отличие от снега, замерзает без пузырьков. Тогда айсберг имеет голубые прожилки: это лед, свободный от воздуха.

А коричневые или черные слои – это горные породы, которые переносит ледник при движении. Часто они находятся в нижней части айсберга, но при таянии он может перевернуться, и над водой поднимается черный фрагмент. При опрокидывании большие айсберги захватывают со дна песок или камни, отчего тоже возникают пятна и слои темного цвета. И именно такой феномен мы видели в самом начале этого рассказа.

Лагуна Йёкюльсаурлоун растет с каждым годом: с начала 70-х годов прошлого века уже увеличилась в 4 раза. На сегодняшний день её площадь составляет 18 кв. км.

Но не только айсберги являются её обитателями. Озеро богато морской рыбой, которая попадает туда с приливом. За рыбой приплывают тюлени и прилетают морские птицы – поморники и полярные крачки.

Кстати, если увидели, что птицы спешно покидают ледяную гору, значит она вскоре перевернется. Чует живность, когда надо сваливать. Поэтому меня всегда удивляли уж слишком неправдоподобные фантазии товарища Жюля Верна, в которых он то кита зажмет между айсбергами, как в «Путешествие и приключения капитана Гаттераса», то населит монстрами целое озеро под активным вулканом, как в «Путешествии к центру Земли». Но развлекает, не поспоришь :)

А лет 20 назад лагуну начали осваивать люди. Именно тогда первый туроператор получил лицензию, и стал использовать для перевозки американскую машину-амфибию LARC-5.

Это аббревиатура расшифровывается как Lighter, Amphibious Resupply, Cargo, 5 ton, т.е. «Лёгкий, Амфибийный снабженческий, Грузовой, 5 тонн». Чудо техники было разработано в 1950-х годах по заказу армии США, которая нуждалась в грузовой машине, способной доставлять грузы с кораблей на берег, а затем транспортировать их вглубь суши для снабжения наземных баз.

Русско-американские учения во Владивостоке (LARC amphibious craft filled with U.S. sailors, Marines and Russian media departs the shores of a mock disaster area for a U.S. landing craft during Exercise Cooperation From the Sea '96 near Vladivostok, Russia, on Aug. 14, 1996) - photo by Petty Officer 2nd Class Jeffrey Viano, U.S. Navy. - U.S. Department of Defense:

Имеет один дизельный двигатель V-8 мощностью 300 л.с., запас хода почти 500 км, и принимает на борт 21 человек.

Киношники быстро поняли, что напали на золотую жилу: офигенная природа плюс необычное средство передвижения – вот рецепт роскошного блокбастера.

Йёкюльсаурлоун засветилась в «Ларе Крофт» под клюквенным соусом «Сибирь»; в «Бэтмене»; в разных музыкальных клипах, и конечно, в бондиане «Die Another Day», где превратилась в огромный каток для покатушек спорткаров Aston Martin и Jaguar.

Как и в случае с тупиками на мысе Лаутрабьярг, мы ездили к Ледяной лагуне два раза, вечером и утром из Хёфна, где стояли лагерем в тамошнем кемпинге. И если такая стратегия себя оправдала с птицами, т.к. удалось поснимать при разном свете, то Лагуна была одинаково пасмурная что вечером, что утром следующего дня. Однако, расстраиваться не стоило – лед всегда выглядит «голубее» при затянутом облаками небе.

Рядом с дорогой устроена вместительная парковка, которая одним концом упирается в поле, где гнездятся полярные крачки (осторожно; они очень агрессивные), а с другой стороны граничит с кафе и разными хозяйственными постройками. Народ толпится вокруг: кто ждет начало тура, кто просто бродит по берегу отнюдь не в одиночестве.

Стоит отойти метров на сто в сторону ледника, и никого! В прибрежную полосу тыкались маленькие льдины необычных форм, уже изрядно подточенные водой.

Дочка, единственная из нас, кто догадалась захватить резиновые сапоги, устроила настоящую ледовую охоту. Особенно вычурные экземпляры доставлялись для фото к папе на берег.

Многие птицы располагали свое потомство здесь же, на открытом пространстве, но обязательно на расстоянии марш-броска до воды. Стоило к ним приблизиться метров на 5, и всё – раздавался недовольный клёкот, и семейство с шумом отплывало от берега.

Обыкновенная гага (лат. Somateria mollissima):

Вот так нас встретила самая большая исландская лагуна. Покрасовалась айсбергами, удивила их количеством (ожидали гораздо меньше), и общей «движухой». И в чем её огромный плюс – она всегда разная, у каждого своя.

Место съемки: юг Исландии.

Предыдущие серии:

1. Кемпер-путешествие по Исландии (и кусочек Гренландии). Обзор

2. Негламурный Глимур

3. Исландия: тупиковый путь

4. Мощь Европы - Деттифосс

5. Скала-эхо

Катерина Андреева.

www.andreev.org

|

Метки: Западная Европа |

Впечатления о Фарерах и Торсхавне |

В минувшем августе автору этих строк довелось принять участие в заходе "Крузенштерна" на Фарерские острова.

Для жителей нашей страны этот архипелаг весьма экзотичен - далеко среди тех, кто часто бывает в Европе, слышал о нем не каждый. Потому даже о трех днях пребывания на нем можно написать много. Потому я пока ограничусь первыми впечатлениями и небольшой фотоэкскурсийй по столице архипелага - городу Торсхавн.

Итак...

1. Местная пословица гласит - "если вам не нравится наша погода, подождите пять минут"! Это действительно так, хотя в первый день нашего пребывания случилось событие, которе по местным мерком следует отнести к разряду чудес, а именно - полностью солнечный день!

2. Не смотря на то, что формально острова входят в состав Дании, они сегодня "почти" самостоятельны. На Фарерах свой парламент и правительство, свое законодательство, своя судебная власть. В отличие от Дании, юридически они не входят в Евросоюз. Суда несут Фарерский флаг, в цветовом исполнении представляющий собой инвертированный датский с добавлением синих границ между цветовыми полями. И вообще, местная власть имеет очень много самостоятельных возможностей; пожалуй, единственными вопросами, находящимися в абсолютном ведении датского правительства, являются вопросы внешней политики, обороны и поддержания правопорядка.3. Вследствие того, что Фареры не входят в Евросоюз, они не присоединились к антироссийским санкциям, и, соответственно, российские встречные меры не коснулись их. Поскольку основное занятие населения - это рыболовство, то понятно, что после запрета на поставку в Россию европейского лосося для местных жителей наступили в прямом смысле слова "золотые дни". Тем более, что отсутствие конкуренции сразу же вылилось и в повышение цены.

4. Тяжелой преступности на островах практически нет. Тем не менее, на архипелаге имеется единственная тюрьма, размещенная в бывшей натовской казарме - раньше в ней жили военные, обслуживавшие ныне закрытую радиолокационную станцию. Но содержащиеся в ней преступники - это, как правило, те, кто, "приняв лишнего", что-нибудь разбил соседу (варианты бывают самые разные, от окна до физиономии). То есть, по сути, некий аналог нашего вытрезвителя.

5. На островах можно встретить много пасущихся овец. Но даже если овца, как кажется, "гуляет сама по себе" - это не повод считать ее дикой. Все овцы здесь имеют своих хозяев. Из шерсти вяжутся многочисленные свитера, варежки и шапочки, которые продаются в магазинах неподалеку от порта. Но - очень дорогие.

6. Деревья я видел только в городском парке Торсхавна. За городом - царство травяных склонов! Для нашего глаза - столь же непривычно, сколь красиво. Разумеется - никаких костров и диких стоянок, траву тщательно оберегают, как корм для овец. В некоторых деревнях даже висят таблички, которые просят не сходить с дорог.

7. Но, тем не менее, фермерство на островах уже давно не является тем занятием, за счет которого кто-то живет целиком и полностью. И развивается исключительно, как своеобразное хобби.

8. В отсутствии леса табличка, рекомендующая быть осмотрительными в охотничий сезон, вызывает удивление: а на кого, собственно, здесь охотиться? Оказывается - на кроликов!

9. В среднем работающий житель Фарер за год зарабатывает в пересчете по курсу около 3 миллионов рублей. Но если сложить все налоги, то они составят почти 50%!

10. Государство оплачивает образование и медицину. Медицина на островах, по рассказам местных, хорошая, но базовая. То есть если случается что-то серьезное типа проблем с сердцем или онкологией - то нужно ехать в Данию.

11. В Торсхавне есть университет, в котором на трех факультетах обучаются аж полторы сотни студентов. То есть за высшим образованием тоже молодые люди часто уезжают в Данию. Впрочем - эти поездки для студентов существенно дотируются, так, перелет Торсхавн-Копенгаген для учащегося обходится (в пересчете по курсу) примерно в 5000 рублей;

12. Вооруженных сил нет. Если парень хочет стать военным - то это тоже в Данию.

13. Особой сакральностью военная карьера не пользуется. Чего не скажешь о рыболовном промысле. Среди молодежи есть круги, в которых считается, что если не поработал на рыболовном судне - значит, не мужик! ;-)

14. Национальная традиция - ранние браки. В порядке вещей завести семью в 18 - 19 - 20 лет. Но, поскольку к этому времени человек еще, как правило, не успевает "выйти в свет" и начать ездить на континент, а все население островов не превышает 50000 человек (район Москвы!), то даже в наше время здесь актуальна проблема близкородственного скрещивания. Увы - соответствующие заболевания здесь не редкость...

15. Ранее в школах в курсе истории викингов изображали, как злых мужиков с большими топорами, которые приходили на острова, жгли (и пили) всё, что горит, и вступали в интимную связь со всем, что движется. Сейчас открылись новые исторические подробности - оказывается, большинство викингов были... мирными фермерами!

16. Одна из самых известных и интересных достопримечательностей архипелага - самый старый в Европе до сих пор используемый деревянный жилой дом, которому более 900 лет. Интересно, как много элементов в нем все же было заменено в ходе реставраций?.

17. На островах все расчеты только в местных кронах - никаких евро! Причем обмен только через банк. Потому, пожелав перекусить, первым делом отправился в это заведение. Но как только получил на руки местную крону, во мне проснулся крапивинский мальчик, и я понял, что менять денежку с изображением островов в акварельном стиле, на какую-то

Название Торсхавн (Tórshavn) в дословном переводе означает "гавань Тора" - скандинавского бога грома и бурь.

По всей видимости, в дни нашего визита он был занят чем-то более важным, потому повидать его во всей красе нам, слава Богу, не довелось.

Зато довелось осознать смысл местной пословицы, которую я уже упоминал - "если вам не нравится наша погода, подождите пять минут!" Справедливости ради - все же местная природа предоставила нам более упрощенный вариант, и, по крайней мере, один день был полностью солнечным. Таким, что даже не верилось, что находишься в окрестностях города, считающегося самым облачным населенным пунктом в мире. В среднем в год здесь Солнце светит примерно 841 час(2,4 часа в день), то есть в два раза меньше, чем в Москве.

Таким он открылся с моря - россыпью разноцветных домиков у подножья невысоких сопок. Рельеф издали напоминает отроги наших Хибин, но максимальная высота здесь только 882 метра. Ну, и ни о каких ледниках речи, конечно, не идёт.

Никаких высотных зданий здесь тоже нет - исключение составляет городская больница и несколько новостроек-шестиэтажек. В остальном вся городская застройка представлена одно- и двухэтажными домиками. При этом по своему стилю застройка окраин мало чем отличается от исторического центра, что воспринимается очень позитивно.

Традиционная для большинства северных городов разноцветная раскраска способствует, в числе прочего, борьбе с депрессией.

Улочки узкие, а постройки органично вписаны в природный ландшафт. Точно такой же принцип в 60-х годах пытались реализовывать при строительстве некоторых наших северных городов - в том же Талнахе изначально разрешалось вырубать только те деревья, которые росли на месте будущего дома, остальные предписывалось сохранять, как бы они ни мешали проезду строительной техники. Увы, в годы "экономной экономики" это светлое начинание было забыто...

Характерная для Фарер крыша с травяным покровом. Согласно легенде, такая схема еще во времена викингов позволяла использовать при строительстве меньше дефицитной здесь древесины. Сегодня, конечно, это - дань традиции.

Форт Скансин, построенный в XVI веке после пиратского нападения. Разумеется, для недопущения подобных безобразий в дальнейшем. Нынешний облик он обрел в 1780 году. В то время в нем размещалось от 30 до 40 солдат, выполнявших полицейские функции.

Королевская монограмма на литом стволе пушки

В годы Второй Мировой у форта, в котором размещалась британская пехота, были установлены береговые орудия. Однако ни им, ни их предшественникам стрелять по врагу ни разу не пришлось, и фарерцы называют Скансин "самой мирной крепостью в мире".

Граница между городом и прилешающими деревнями здесь весьма условна. И если отойти от Скансина, который находится возле исторического центра, то уже минут через десять можно увидеть вот такую картину.

Или вот такую

А вот этих красавцев я увидел возле одной из основных по местным меркам городских автодорог. Заметьте - на заднем плане видны два флага, датский и фарерский, которые являются инверсивными по цветовому исполнению. За исключением синего окаймления на фарерском.

В целом на первый взгляд, кажется, что жители здесь только тем и занимаются, что постригают свои лужайки, стригут овец и сидят прохладными вечерами возле каминов, читая классическую литературу.

Или общаются о вечном в кафедральном соборе.

Но это не так. И, конечно, основным центром жизни здесь является порт. Следует отметить, что порт Торсхавн, не смотря на свои небольшие размеры, является одним из узловых в этом районе атлантики, а с некоторых пор - и традиционным местом заходи и разгрузки российского рыбопромыслового флота.

В дни нашего визита российских судов здесь не было. Но местные сейнера и траулеры были представлены, как говорится, в ассортименте.

Спасательный катер - мало ли что...

И, конечно, многочисленные частные лодочки. Которые, конечно, радуют глаз куда больше, чем автомобили.

Тем более, что встречаются среди них и вот такие красавцы. А некоторые лодки можно арендовать, чтобы походить на них вдоль берегов, позаходить в фьорды и увидеть природу островов с другого ракурса.

Вечерние улочки, прилегающие к порту. Кажется, что здесь еще сохранилось что-то такое, что потеряно в континентальной Европе... Где по каналам Амстердама уже давно не катаются горожане на коньках с кружкой глинтвейна в руке, а по улицам Бремена не бегут чумазые трубочисты. А здесь как выходили рыбаки в море века назад, так и сейчас выходят...

И также их ждут на берегу. И на самом причале установлен памятник рыбацкой жене, которая, похоже, чистит улов мужа.

А вот этот монумент в городском парке - памятник рыбакам, погибшим в войну. Но о нем расскажу поподробнее чуть погодя.

Ну, вот на этой вечерней ноте я пока закончу. Но продолжение последует!

|

Метки: Западная Европа острова океаны |

Родина Матери Терезы |

Источник: https://bepowerback.livejournal.com/97091.html

Памятник очень скромен, на маленьком постаменте возвышается бронзовая скульптура Матери, склонившаяся в молитвенной позе.

Рядом находится тот самый музей, который узнать можно по необычной архитектуре. Вход туда бесплатный.

По близости сейчас строится храм.

На дом-музей, построенный в 2009 году, потратили порядка 2 млн. евро, это место уже привлекло тысячи паломников.

На втором этаже дома располагается экспозиция, посвященная личной жизни и общественной деятельности Матери Терезы.

Тут находятся различные документы, фотографии, кровать и личные вещи.

На третьем этаже дома находится часовня, где раз в неделю проводятся службы.

Всемирная слава к ней пришла в 1969 году, когда по заданию ВВС журналист Малкольм Маггеридж снял восхваляющий документальный фильм "Something Beautiful for God" ("Нечто прекрасное для Бога"). Имя католической монахини Матери Терезы крепко ассоциируется с безграничной любовью к ближнему, альтруизмом и беззаветной готовностью пожертвовать собой во благо всего человечества. Но после посещения музея я более подробно почитал факты из ее биографии.

Её своеобразное отношение к родному городу Скопье показывает тот факт, что после землетрясения 1963 года. погибло 1070 человек и было разрушено 75% зданий, Агнес Бояджиу отказалась выделять городу финансовую помощь от своего монашеского ордена, но публично благословила персонал американского военного госпиталя, который по словам македонцев приезжали чисто для фотографий на фоне разрушенного города. Что касается ее хосписов ("Дома для умирающих"), то люди умирали там в тяжелых мучениях без должного ухода, лекарств и внимания медперсонала. Обезболивающие не поощрялись и не использовались, больные заражали друг друга, еда была ужасна. Когда же сама Мать Тереза заболела, то не стала пользоваться услугами своих медучреждений, а отправилась лечиться в одну из самых дорогостоящих клиник в мире в Америке. Также она постоянно меняла свое мнение по поводу абортов и разводов. Сама мать Тереза при вручении ей Нобелевской премии врала, что ее центры оказали помощь 36000 жителям Калькутты. Индийскими журналисты, установили, что таких было не больше 700. Самый мощный скандал произошёл в 1991 году, когда немецкий журнал Stern на основе документов опубликовал информацию о том, что только 7% пожертвований идёт на лечение больных, остальные же средства оседали на счетах в Ватикане и тратились на открытие новых центров по всему миру.

В 2003 году, спустя шесть лет после кончины, причислена к лику блаженных, а в 2016 году Ватикан причислил ее к лику святых.

Источник: https://bepowerback.livejournal.com/97091.html

|

Метки: Восточная Европа |

Красный каньон |

В Израиле кроме Красного моря есть еще и Красный каньон. И то, и другое расположено в непосредственной близи курортного городка Эйлат. В Красном море красного цвета мы не заметили и поехали смотреть: насколько каньон красный?

02. Сначала не было ни малейшего намека на красный цвет, были оттенки желтого. Привычные, в общем-то, для пустыни краски. Две еле заметные башни на пригорке правее на заднем плане это вышки египетских пограничников. Я их запомнил на всякий случай в качестве ориентира. Если идти обратно на них, то попадешь в район автостоянки.

03. Под ногами бегало множество скарабеев. В этот момент я вспомнил про Цветной каньон в Египте и поймал себя на мысли, что окружающие пейзажи в этих двух местах очень схожи.

04. Песчаник не очень прочная порода, под воздействием дождей склонен к разрушению. Эти места еще не считаются каньоном, мы только на пути к нему. Бело-зеленая маркировка на камне на переднем плане это обозначение маршрута. Всего маршрутов здесь три, они отличаются протяженностью.

05. Ветра и дожди местами в камнях образуют причудливые "норы".

06. Летом здесь вероятнее всего очень жарко. Мы и в последних числах марта выехали сюда с утра пораньше (насколько это можно в отпуске). По дороге в каньон еще не припекало, но в тени этого дерева привал мы сделали.

07. Местами появляются темно-розовые породы. На вид они потверже.

08. Под ногами что-то цветет. По израильским меркам весна окончена, буйство цвета было в феврале.

09. Еще больше розовых и красноватых пород.

Пока мы то сидели под деревом, то поднимались на хребты горок, нас обогнали три группы израильских школьников. Шумные и энергичные, они больше наслаждались обществом друг друга, чем окружающими пейзажами, поэтому шли быстро. До них нам попадались лишь небольшие семейные группы да дружеские компании.

10. Красный "ящер" по середине сухого русла. От него до каньона считанные метры.

11. Таков "ящер" в анфас. Сзади, конечно, был похож больше.

Маршрут несложен, дался легко даже нашей первоклашке Камилле. Кроссовки, головные уборы, питьевая вода – это, конечно, обязательно с собой. Ну и важно начать не в самую жару.

12. Постепенно красноватый цвет становится преобладающим. Видите насколько плотнее смотрится красная порода?

13.

14. Русло постепенно сужается. Начинается каньон. Окончательно убеждаемся: он красный.

15. Все уже, все глубже. Местами спуск на следующий уровень оборудован лесенками.

16. Солнце уже палит прилично, а внизу – спасительная прохлада.

17. Для удобства установлены указатели.

18. Протяженность самого каньона гораздо меньше, чем путь, который необходимо преодолеть к нему. Вскоре пространство вновь расширяется, мы вышли к руслу Вади Шани. Скалы остаются высокими и очень экзотичными, можно продолжить идти по следующему маршруту.

19. Мы же решили возвращаться. Фантастических снимков можно и здесь наснимать множество.

20. Да и основная задача выполнена: каньон красный, в отличии от моря :)

21. Немного пожалели лишь о том, что не выбрались и не проделали обратный путь по верху. Не поснимали с верхних точек.

Вот, как-то так мы сходили, можно сказать в очередную семейную мини-экспедицию, установить истинный цвет Красного каньона.

Будете в Эйлате, съездите, погуляйте, сделайте необычные снимки. Удобная обувь, вода, головной убор – это все, что вам потребуется. Если нет автомобиля, можно либо присоединиться к экскурсии, либо доехать на рейсовых автобусах, следующих в аэропорт. В последнем случае удобно тем, что водитель подскажет остановку. Хотя и на машине указатель "Red canyon" не пропустишь.

|

Метки: Ближний Восток |

Португалия - место, где кончается море и начинается земля |

Португалия - место столкновения двух стихий: океана и суши. Страна вытянута вдоль Атлантики, крупные города Порту, Лиссабон расположены по побережью.

Океан вдохновляет на подвиги - это родина великих мореходов и географических открытий. Везде много памятников завоевателям.

Красивая природа и многоуровневые города Португалии воодушевляют на многочасовые прогулки. Однако нужно быть готовым к постоянным спускам и подъемам, так как местность холмистая. Машину придется парковать под углом. В сентябре днем душно и жарко, вечером было прохладно, что комфортнее для прогулок.

Мы встречали много студентов в мантиях и шапочках, они иногда просили с ними сфотографироваться.

Отдельно хочется отметить цветные изразцы-азулежуш, похожие на гжель, которые украшают дома, церкви - такого я нигде не видела.

Чтобы добраться до Порту, первого города на нашем маршруте, мы брали машину напрокат из Мадрида. Далее наш путь лежал через Лиссабон, Коимбру, Синтру и Обидуш - всего мы провели неделю в этой замечательной стране. Мадрид, как стартовый город для путешествий, очень круто расположен - от него легко добраться до интересных мест. Например, до Страны Басков.

Порту красиво расположен на правом берегу реки Дору.

Коимбра известна в основном благодаря своему университету, одному из старейших Европы, богатому своими традициями и культурному наследию. До 1/3 жителей города связаны с ним (преподаватели, студенты, обслуживающий персонал).

Устав от крупных городов, мы заехали прогуляться в миниатюрный и романтичный Обидуш. Прогулялись по стене-крепости, а на узких улочках выпивали жинжинью в шоколаде.

Также мы не могли обойти вниманием труднодоступные сказочные замки: Мавров, Алмоурол и дворец Пена - на машине их очень удобно объехать.

В Лиссабоне можно насыщенно провести три дня. Каждый день гуляешь по новым местам, как устанешь - садишься в ресторан слушать фаду. Мы долго искали место, где можно попробовать сардины, наконец, нашли, попробовали - но сардины оказались консервированными.

Закончили мы наше путешествие на мысе Рока - самой западной точке мира, там где по словам португальского поэта Луиса Камоэнса "земля кончается и начинается море".

Нам также довелось искупаться в Атлантическом море (температура воды 17 градусов).

А вы были в Португалии? Поделитесь, пожалуйста, свои впечатлением.

|

Метки: Западная Европа города горы |

О независимой Македонии или БЮРМ |

Источник: https://bepowerback.livejournal.com/95825.html

Есть историческая территория, которая непосредственно и входила во владения Александра Македонского. Сейчас же на Балканах Македоний несколько: Пиринска Македония, которая на данный момент входит в состав Болгарии, Эгейска Македония в составе Греции, Градешка в составе Албании, северная часть Македонии досталась Сербии и была названа Южной Сербией. Современное государство Республика Македония расположено между всеми этими странами и занимает территорию, которая исторически называется Вардарска Македония.

До 1912-го года, Македония входила в состав Османской империи. Когда империя начала разваливаться, то на эту территорию начали претендовать сразу три государства: Греки, Болгары и Сербы. А после ухода турков во время первой Балканской войны все эти государства начали ее делить, что вылилось во вторую войну. В итоге Болгария присоединила к себе Пиринскую Македонию, Греция – Эгейскую, а Сербия – Вардарскую. Позже Вардарская Македония вошла в состав Югославии, которая развалилась в 90-ых, а македонцы провозгласили свою независимость. К слову сказать, македонцы давно уже объявили себя отдельной нацией, а эту идею назвали македонизмом. Самое интересное, что современных македонцев связывает с Македонским только имя, населили эти места они намного позже.

Удивительно, но Болгария признала новую страну, а вот Греция нет. Греки, считающие, что Македония - это часть Греции, были разгневаны, что у них украли историческое название и флаг с Вергинской звездой, ведь у Эгейской Македонии ровно такой же флаг, но на синем фоне. Греки добились через ООН, чтобы Македония не имела права называться Македонией, после этого в документах она числилась как Бывшая республика Югославия Македония (хотя в Македонии продолжают называть свою страну как и раньше). Дело в том, что страны-соседи опасаются, что в случае, если будет существовать такое государство как Македония, всем придется вернуть отобранные когда-то земли. Флаг македонцы тоже поменяли на менее схожий.

Главным героем истории Македонии, естественно, является Александр Великий (Македонский). И на счет его национальности тоже ведется много споров. В те времена понятие национальности было весьма туманным, если не отсутствовало полностью. Тем не менее, Геродот писал, что Александр считал себя эллином (греком), но при этом известен факт, что сами греки даже отказали ему в участии в Олимпийских играх, ссылаясь на то, что принимать участие имеют право только греки.

При всем этом власти Македонии активно создают культ македонизма вокруг его личности, тратя огромные средства и настраивая огромное количество памятников в его честь, которые посвящены разным эпохам его жизни. Про памятники Скопье я напишу еще отдельный пост.

После очередной статуи Александра Македонского нам коне в самом центре Скопье греки снова разозлились, т.к. считает Александра Великого греком, а не македонцем. Властям страны в очередной раз пришлось уступить и они переименовали памятник просто: "Всадник на коне", хотя черты Александра Македонского в нем все также присутствуют.

Власти Скопье пытаются поменять под себя историю не только Александра Македонского, но и других известных личностей, например Кирилла и Мефодия. Македонцы разговаривают на македонском языке. Вы удивитесь, но такой язык действительно есть. Все понимают и свободно общаются с сербами, хорватами, черногорцами, болгарами, это разные языки, но они похожи. Историки Македонии говорят, что существовал старомакедонский язык, и что именно на старомакедонском когда-то давно разговаривали Кирилл и Мефодий., а из этого следует, что славянская письменность берет свое начало в македонском языке. Вот так поворот!:) В некоторых учебниках пишется, что они болгары, но мать Кирилла и Мефодия - гречанка, а отец - македонец.

Пока власти Македонии ставят памятники и борются за признание своего государства и языка, население страны бедствует. На данный момент Македония одна из беднейших государств Балкан, и мы в этом убедились в первый же день нахождения в ней.

Источник: https://bepowerback.livejournal.com/95825.html

|

Метки: Восточная Европа |

Самобытная Баскония |

У нас были куплены билеты до Мадрида и обратно. Как провести 2 недели в августе в Мадриде? Во-первых, представлял интерес сам Мадрид и близлежащие города-музеи под открытым небом (Толедо, Сеговия и другие). Во-вторых, из Мадрида можно направиться в Барселону и на курорты Каталонии. В-третьих, недалеко находится Португалия. И наконец, можно поехать на север Испании - в Страну Басков. В итоге мы остановились на том, чтобы провести первую неделю в Басконии, вторую - в Мадриде и пригородах.

Баскония - это не выжженная под палящим солнцем, равнинная Испания, а другая - гористая, с дикими природными пляжами. Море в Бискайском заливе теплее Средиземного моря, много волн. Этот регион очень любят европейские серферы и нудисты. Здесь есть свой язык, а по-английски мало кто понимает.

Пляжи

Чтобы побывать на нескольких пляжах и охватить больше городов, мы взяли напрокат машину (стоимость 20000 рублей). Перемещались по бесплатным дорогам и могли выпить накануне поездки по кружке пива или бокалу вина.

Проживание в отелях в августе дорогое, номер в сутки на 2-х стоит от 5000 рублей. Мы пользовались сервисом проживания в квартирах у местных жителей - жили в Мионо, в пригороде Кастро-Урдиалеса. С утра ездили до пляжей, по вечерам гуляли в разных городах: Кастро-Урдиалес, Сантандер, Бильбао и Сан-Себастьян. От Мионо до любого города можно доехать за час. В августе - традиционном для европейцев месяце для отдыха - надо быть готовым к пробкам из людей на улицах и на пляжах. Гулянки продолжаются и ночью: молодежь гудит в парках отдыха, малыши в 12 часов ночи бегают по улицам, забегая "отметиться" у своих родителей, сидящих в баре.

В Басконии очень вкусно. В ресторанах можно заказать "меню дня", состоящее из 3-х блюд и бокала/бутылки вина - все по цене до 13-18 евро на человека. На гарнир всегда есть "русский" салат и крокеты. Как эконом-вариант, можно сходить в супермаркет или на городской рынок за закусками и алкоголем, набрать сыров, прошутто и прочего. Баскония также славится своими особыми закусками - тапасами по цене в среднем 1 евро за штуку, в любом городе можно забежать в такой бар сытно перекусить и выпить.

В городах есть удобные платные подземные парковки в центре, есть и бесплатные, но на окраинах. На одной из них в Сан-Себастьяне мы спокойно на пару дней оставили машину и уехали в Бордо на автобусе (15 евро на человека в одну сторону за 4 часа). Что интересно, автобус до Бордо проезжает через Французскую Страну Басков.

Кастро-Урдиалес

Бильбао

Сантандер

Сан-Себастьян

|

Метки: Западная Европа забавное климат города горы |

По лоскуткам Австро-Венгерской империи. Часть 11 |

Продолжение рассказа о путешествии по Австро-Венгрии. Маршрут: Австрия – Зальцкаммергут – Халльштатт – озеро Госаузее.

– город под копирку

– череп в розочках

– молочные монстры

Содержание:

Часть 1-я: прилет в Вену; однодневный маршрут по центру

– в каждой избушке свои погремушки

– в собор по запаху

– покупаем Koncert!

Часть 2-я: Братислава, Словакия

– словацкий метеор

– град для дев

– от фазана до Чумила

Часть 3-я: Вена: Пратер

– историческое колесо

– карусель 80-го уровня

– вареное мясо для кайзера

Часть 4-я: Из Вены в Будапешт

– город восьми мостов

– съедобный «дымоход»

– между Будой и Пештом

Часть 5-я: Будапешт: центр

- Король-креститель

- Олимпиаде – нет!

- мороженое-роза

Часть 6-я: северное побережье Балатона

– хунгарикумы

– замок Бори

– всевенгерская здравница

Часть 7-я: Венгрия: Тапольца и Шюмег

– авианалет как средство от кашля

– на высоте Шюмега

– пошли в баню!

Часть 8-я: Словения: Птуй

– лечение излучением

– интеллектуальный эйч-ю-уай

– морской хрени просим

Часть 9-я: Австрия: Грац

– нарушители гос. границы

– инопланетяне в городе

– конь в пальто

Часть 10-я: Словения: Любляна и народный парк Триглав

– драконий город

– как стать настоящим словенцем

– в гостях у фрау

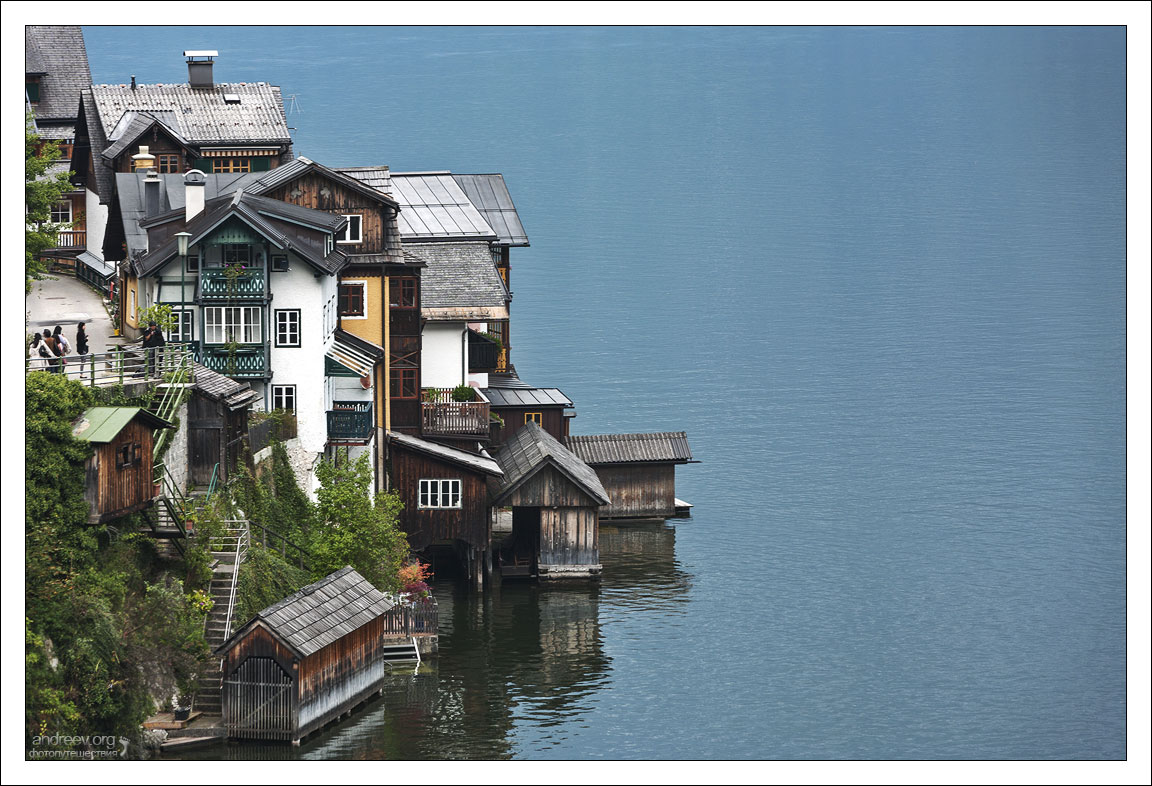

Часть 11-я. Маршрут: Австрия – Зальцкаммергут – Халльштатт – озеро Госаузее.

И снова Австрия! Какой раз она нам встречается на маршруте? Третий. После Вены, после «заныривания» в Грац из Хорватии, теперь мы оказались на северо-западе страны, в регионе Зальцкаммергут по прозвищу «Страна озер».

Озер здесь 76 штук, каждое из которых – как маленькая жемчужинка на нитке фантастического ожерелья. Здесь есть озера для купания – Mondsee и Wolfgangsee, для катания на яхтах – Attersee или Traunsee; романтические – Gosausee и Altausseer See, а также озера «без дна» - Grundsee и Hallst"atter See. Вот как раз к последнему и проложен сегодняшний маршрут.

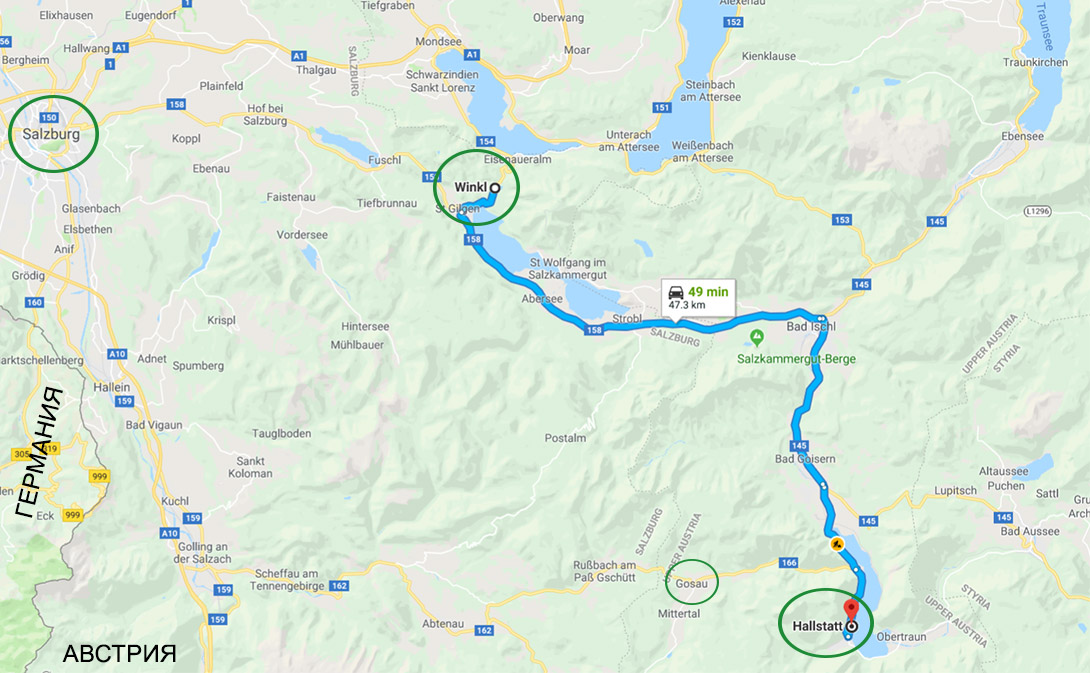

50 км из Winkl (наша база в Зальцкаммергуте) до Хальштатта прошли под девизом «из одной сказочной деревни – в другую». Их очень много по берегам озер. Через некоторые дорога проходит насквозь, другие расположились в сторонке, но обязательно с указателем. На полпути, в местном курортном городке Бад-Ишль, который император Франц Иосиф I называл «раем на земле», дорога делает резкий поворот на юг, и, наконец, выводит на берег озера Хальштатт. А там уже и до одноименного городка недалеко.

Многие путеводители утверждают, что если у вас есть время, чтобы посетить лишь одну деревеньку в Зальцкаммергуте, то пусть это будет Hallstatt. Что ж, поверим им на слово.

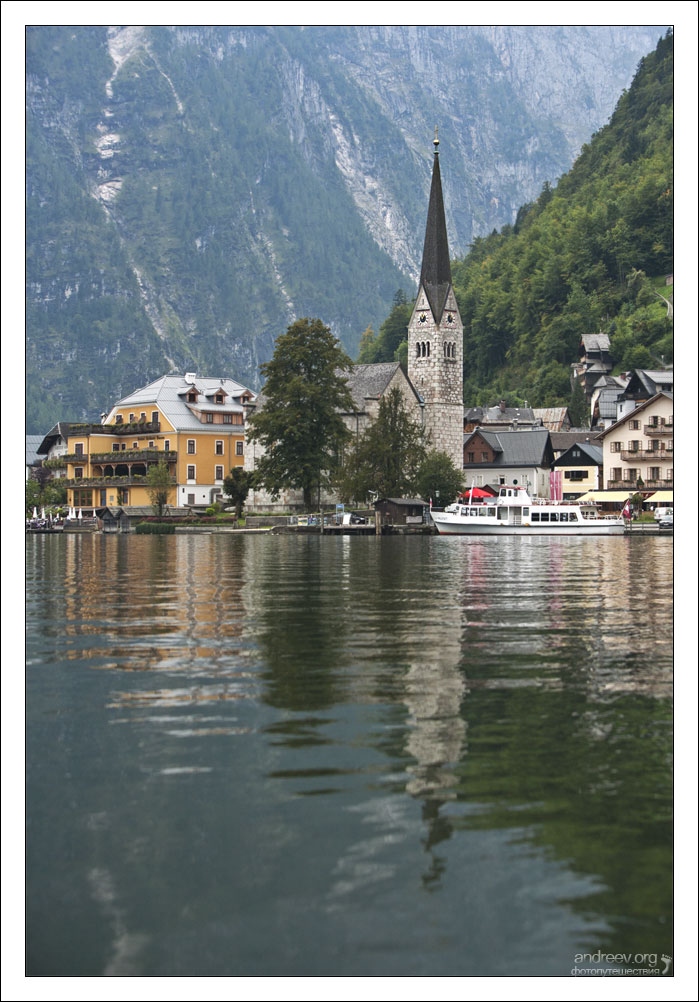

С точки зрения жителя мегаполиса, население Халльштатта в количестве 923-х человек может показаться абсолютно незначительным, чего никак нельзя сказать об истории места. Первая в мире шахта по добыче соли и классическая австрийская архитектура – вот главные приманки городка.

Вплоть до 19-го века в Халльштатт можно было попасть либо по воде, либо пешком по тропам.

Сегодня сюда чаще всего приезжают на машинах по единственной дороге, зажатой в туннель прямо над городом. Внутри туннеля есть небольшая платная парковка, а на выезде еще две, довольно вместительные. Но летом, в горячий сезон, даже их не хватает, так что приезжать лучше пораньше.

Мы воспользовались полупустым подземным гаражом P1, справа по выезду из туннеля (если двигаться со стороны Зальцбурга), и налегке отправились прогуляться по Халльштатту. Насквозь его можно пройти минут за 20, но лучше не двигаться с толпой, а периодически заскакивать влево-вправо от центральной оси, в еле заметные закоулки.

А предшествовала туристическому буму практически детективная история.

… Они стали появляться поодиночке, потом группами. Рассматривали, фотографировали, зарисовывали, записывали, даже зачем-то мерили ширину домов. В общем, за исключением небольших странностей, вели себя как обыкновенные туристы. Китайские туристы.

То были шпионы. Архитекторы и инженеры из компании Minmetals – государственного китайского предприятия, одного из крупнейших по торговле металлами и минералами в мире. Кроме того, у фирмы есть несколько дочерних компаний, интересы которых связаны с добычей полезных ископаемых, организацией морских перевозок, и строительством недвижимости.

На этот раз задумали китайцы скопировать не просто Iphone, или наштамповать поддельных роллексов. Нет, они замахнулись на целую деревню, положив глаз на австрийский Халльштатт.

Человеку с европейским менталитетом такое даже трудно представить. Ну ладо разные единичные объекты: сколько в мире “эйфелевых башен”, “тауэрских мостов”, а у соседа “дяди Васи” даже выстроен во дворе мини-аналог одного европейского замка. Но так, чтобы тютелька-в-тютельку скопировать настоящее поселение - это было в новинку.

Больше всего жителей Халльштатта возмутил тот факт, что всё проводилось в тайне от них, исподтишка. Когда общественности стало известно, что в Китае, в провинции Гуандун строится клон Халльштатта, проект был уже почти завершен.

Images by AP, Reuters:

Как написала жительница настоящей деревни: “Не думаю, что это хорошая идея. Халльштатт – уникальное место, со своей культурой и традициями. Нельзя скопировать их. Я видела китайские фотографии. У них получилось что-то другое”.

И она в чем-то права. Китайское искусственное озеро, призванное заменить ледниковое Hallst"atter See, в 5 раз меньше, и скорее напоминает грязный водоем. С горами на заднем плане тоже проблемы – так, холмики какие-то. И где же взять чистый альпийский воздух в одной из самых загрязненных провинций Китая…

Но застройщики не унывают, предлагая богатенькой китайской “элите” приобретать здесь дома по 500 тысяч долларов – дороже, чем средневековые дома оригинала.

А что австрийский Халльштатт? Так он только выиграл. Если до 2005 года в городе появлялось от силы 50 китайских туристов, то сейчас их тысячи, тысячи. Настоящее паломничество! Туризм процветает, как никогда. Вот и мы решили приобщиться.

Чего тут только не увидишь! И заросший мхом стул с гномами, и жестяных петухов, ростом с трехлетнего ребенка, и семейство кудрявых овечек-тапочек, уютно пристроившихся на ветке дерева.

Кстати, деревья в Халльштатте распяты. Нередко на стенах домов были укреплены конструкции – шпалеры, поддерживающие груши и яблони.

В отличие от трельяжа для вьющихся растений, самостоятельно цепляющихся за опоры, на шпалере побеги деревьев обрезают и закрепляют в нужном порядке. Говорят, что такой стиль увеличивает плодоношение – больше света, воздуха, меньше плесени, более благоприятные условия для опыления.

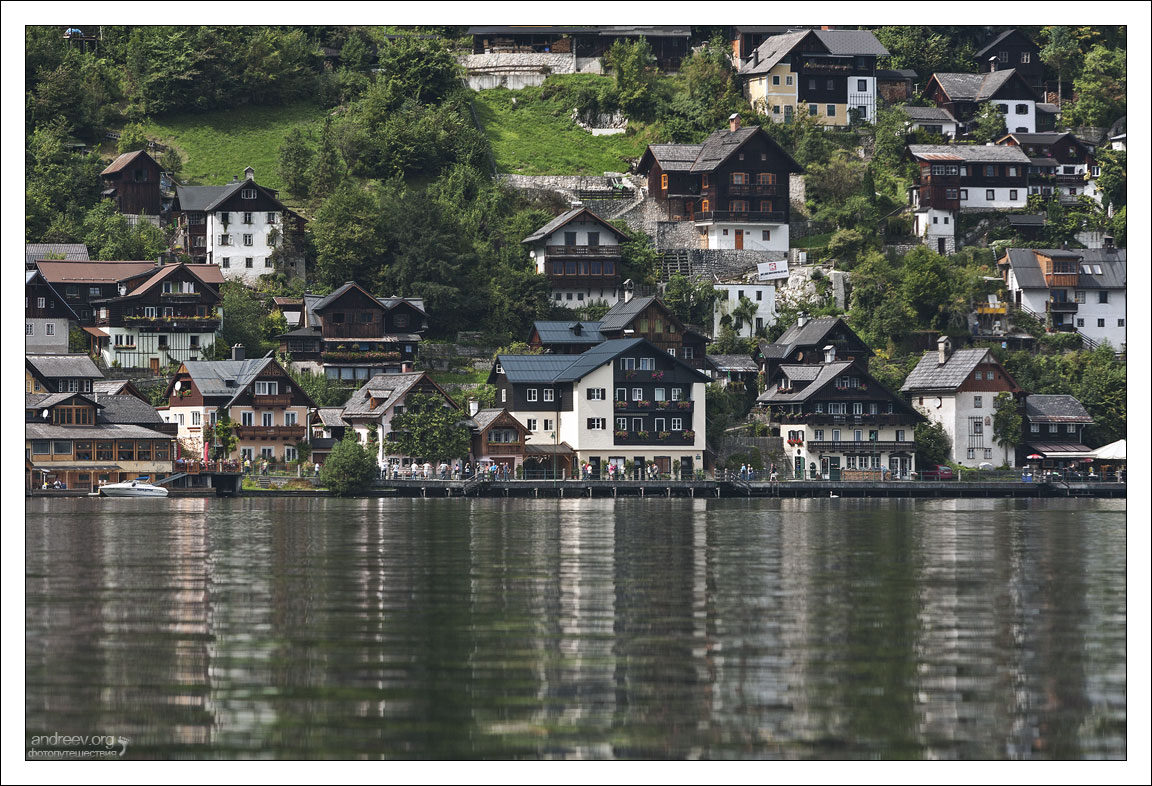

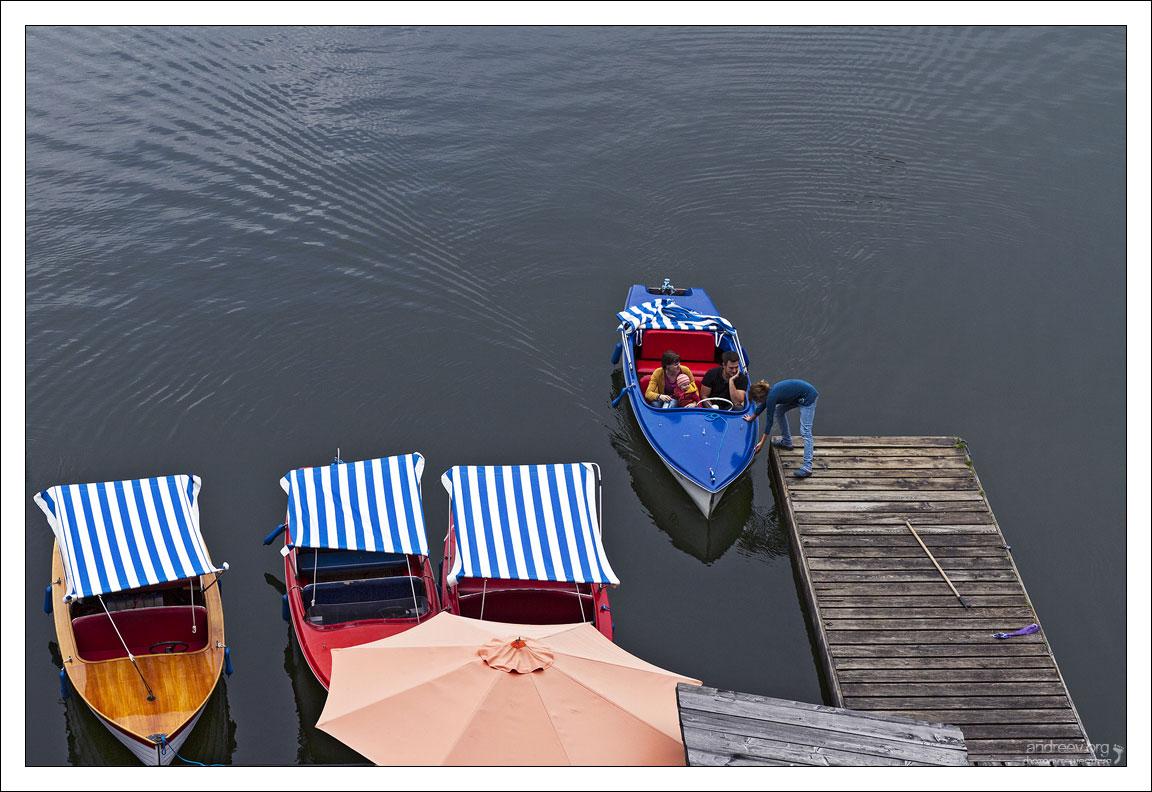

На набережной в кассе продавали билеты на паром. По времени они нам не подходили, да и толпы вездесущих китайцев внушали опасение, что это будет не водная экскурсия, а филиал провинции Гуандун.

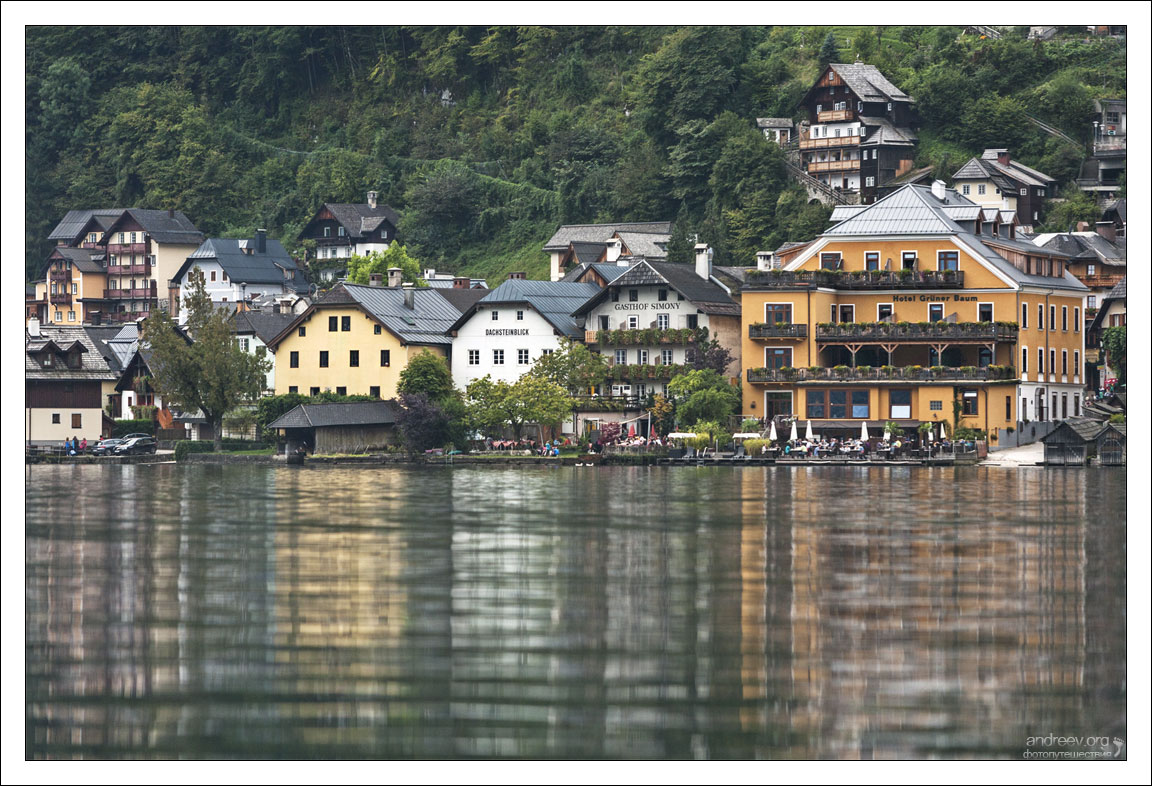

Но увидеть Халльштатт с воды очень хотелось, тем более, что самые запоминающиеся фотографии, просмотренные до поездки, были сделаны именно с этого ракурса. Минут через 10 проблема разрешилась, так как идя в сторону центра, обнаружили прокат моторных лодок Riedler. И никаких китайцев! Цена вопроса – 16 евро за час, и вот мы уже плывем по Hallst"atter See.

Лодка с мотором 500-ваттовой мощности управлялась рычагом, имевшим два положения. До упора вправо – лодка неспешно двигается вперед, до упора влево – останавливается. Управлять может и ребенок.

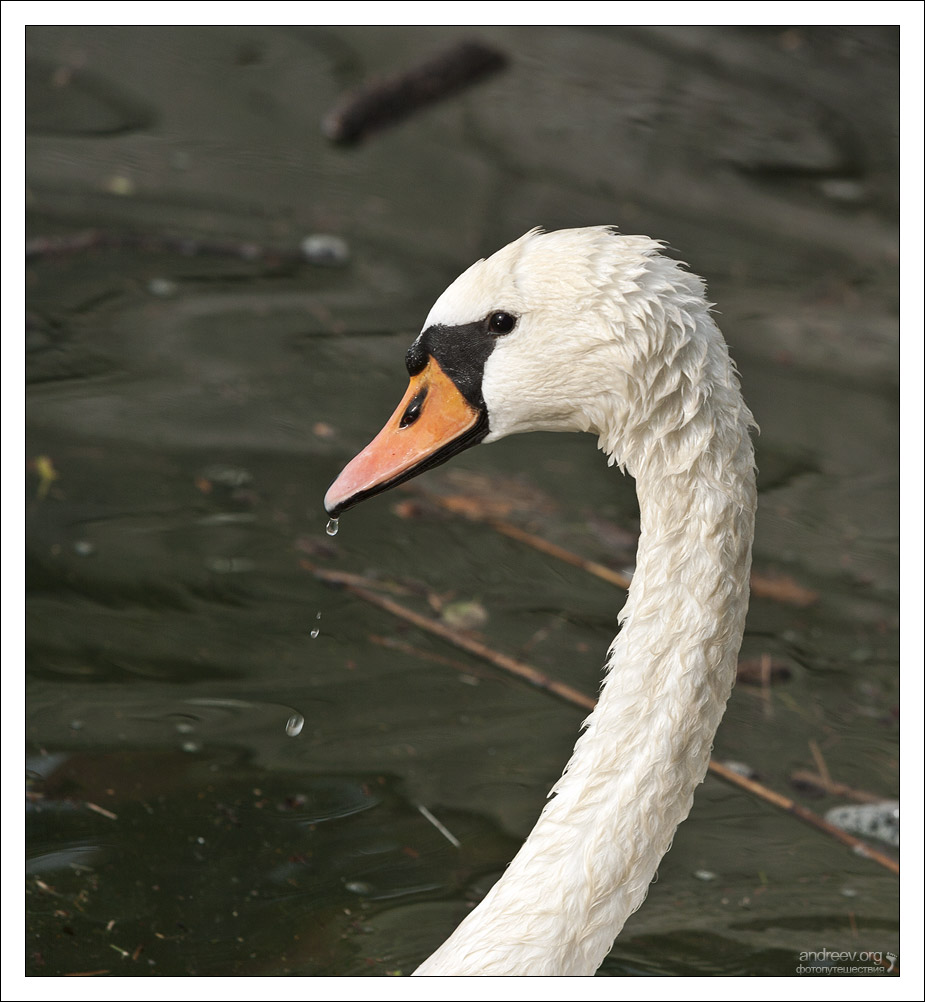

Появились лебеди. Лодок они сторонились, и всё больше жались к берегам в поисках халявной кормежки. Лебеди хозяйничают в озере с 1860-х годов, когда император Франц Иосиф и императрица Сиси ежегодно проводили в Зальцкаммергуте отпуск. Сиси обожала лебедей, вот подданные и старались, чтобы они каждый раз попадались ей на глаза. А потом уже и стараться не нужно было, лебеди полностью освоились в озере. Возможно, что те, которых мы теперь видели, были дальними потомками “сисиных” :)

Ловить рыбу в озере разрешено лишь двум рыбакам, которые поставляют её в халльштаттские рестораны. Позже, удалось заценить местную рыбу Reinanke (сига) в одном из ресторанов на набережной. Подавалась с кремовым шпинатом, вареной картошкой, и под стаканчик Rose зашла очень хорошо.

Озеро Hallst"atter See сильно вытянуто в длину, а в поперечнике совсем узкое, сжатое горами. Городок Халльштатт на фоне зеленых гор сиял, как на открытке: хорошо освещенный, яркий, будто бы задвинутый водой к самому подножию скал.

Когда вода разглаживалась от поднятых лодкой волн, Халльштатт удваивался в размере из-за отражений.

Потом набегала мелкая рябь, отражения искажались, и становились похожи на творения импрессионистов.

Многие отели выходили окнами и террасами на озеро. Рассветы, должно быть, чудесные в этих местах.

Добавляли колорита и традиционные лодки Fuhr boats. Обладающие высоко задранным узким носом, они были спроектированы, чтобы перевозить тяжелые грузы (соль) по неглубокой воде. Сейчас катают туристов, конечно.

Водная прогулка закончилась, мы очутились за фасадами домов в самом сердце городка, на площади Marktplatz. Вот она была настоящей квинтэссенцией того, как должны выглядеть площади в маленьких средневековых европейских городках. Кукольные дома по периметру? Галочка. Корзины с цветами? Галочка. Обелиск в центре на религиозную тему? Галочка. Уютные кафе и рестораны? И тоже галочка.

Хотя средневековья здесь нет – все строения относятся к позднему 18-му веку, и являются заменой старых деревянных домов, уничтоженных пожаром.

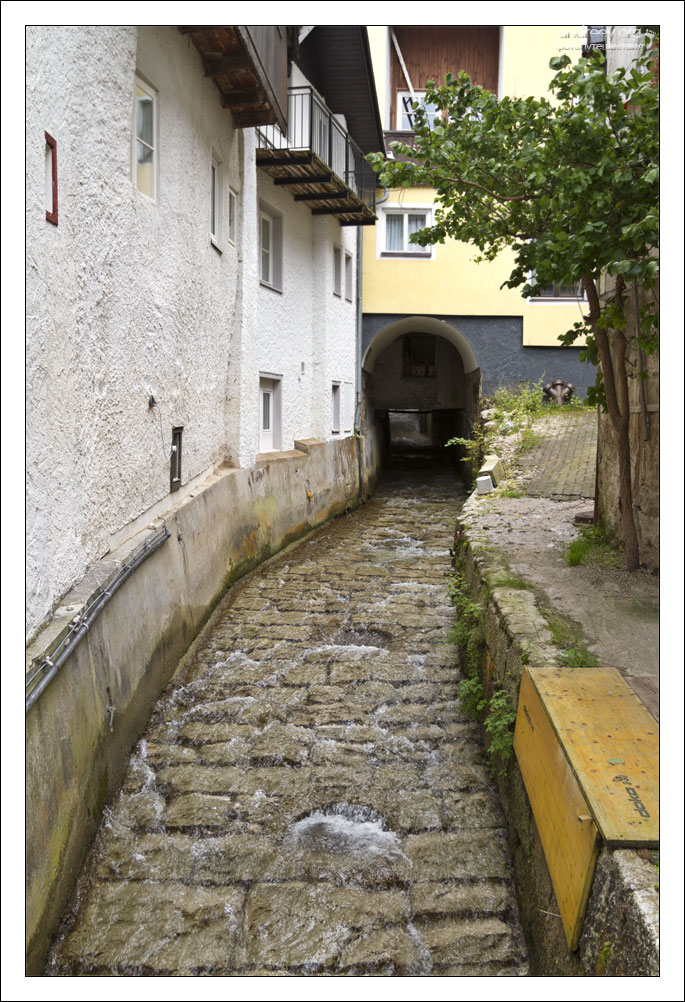

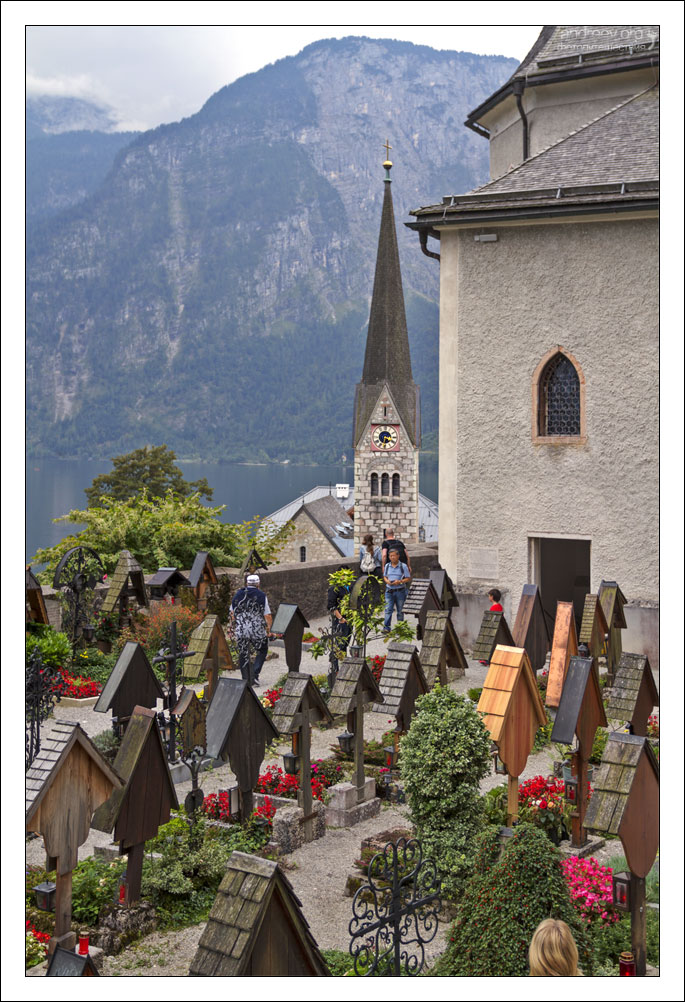

Следуя за знаком “Kath. Kirche” (“к католической церкви”), поднимались от площади всё выше и выше, по старой, местами крытой лестнице, обильно украшенной ярко-красными геранями в горшках. По её сторонам вниз неслись потоки воды по укрепленному камнями руслу – стекали с горы в озеро.

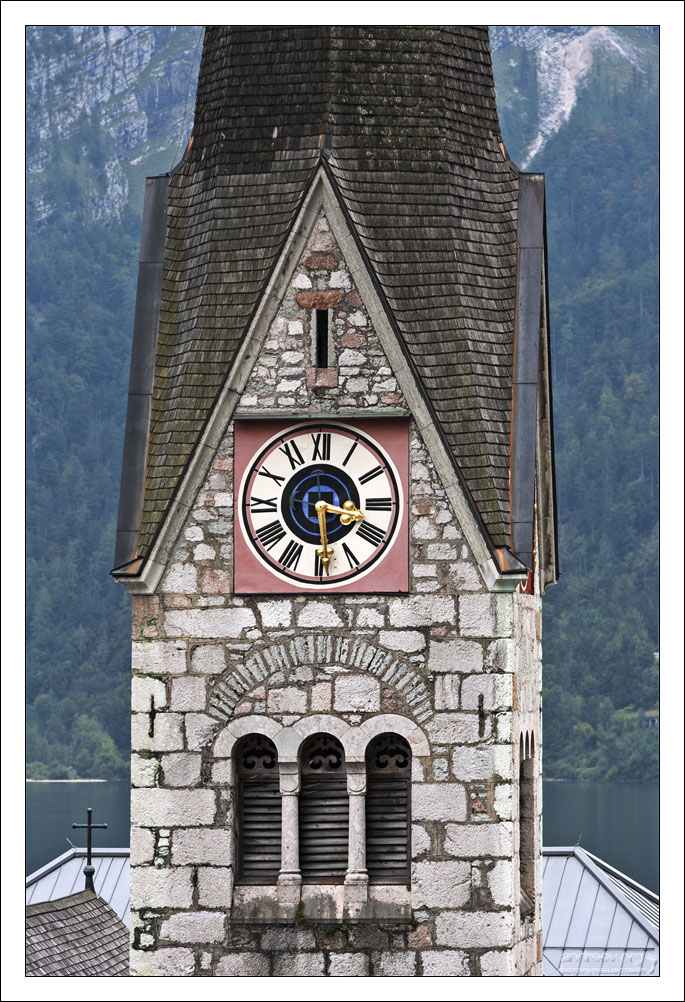

В церкви располагалось целых два алтаря, а снаружи возле часовни очень компактное и хорошо ухоженное кладбище.

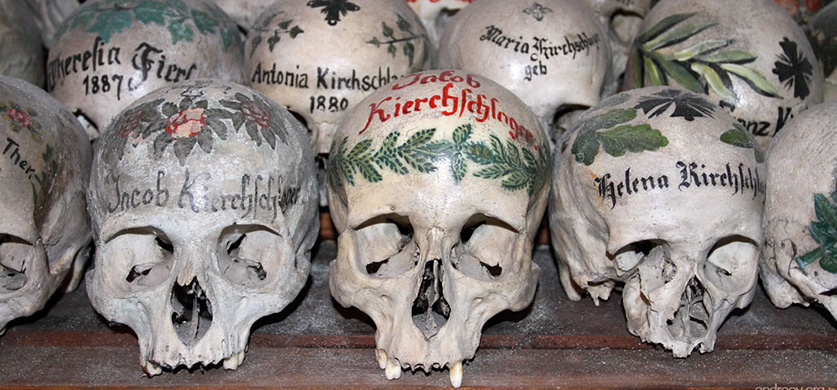

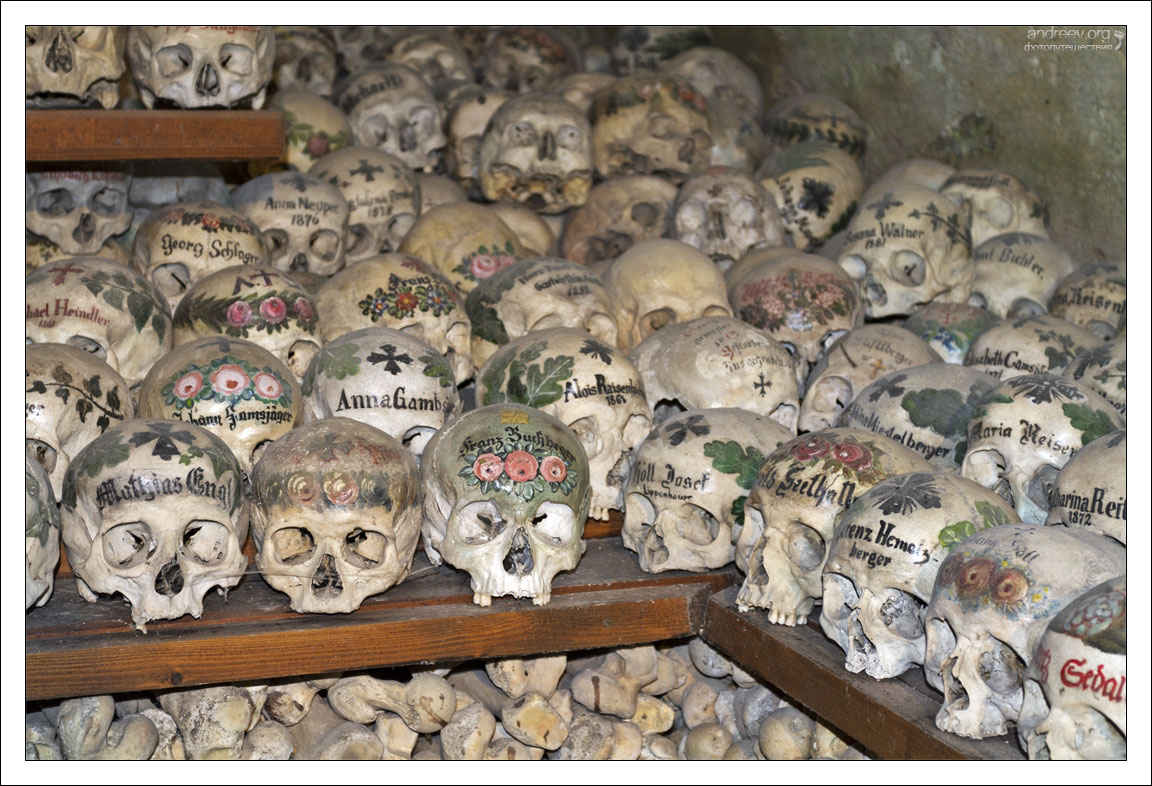

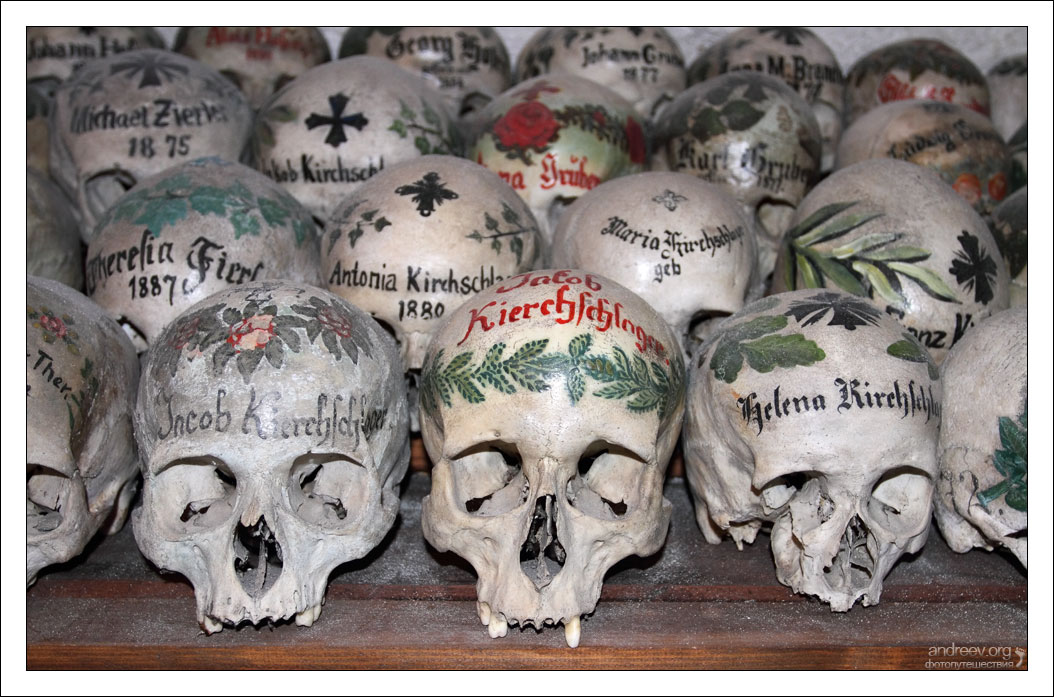

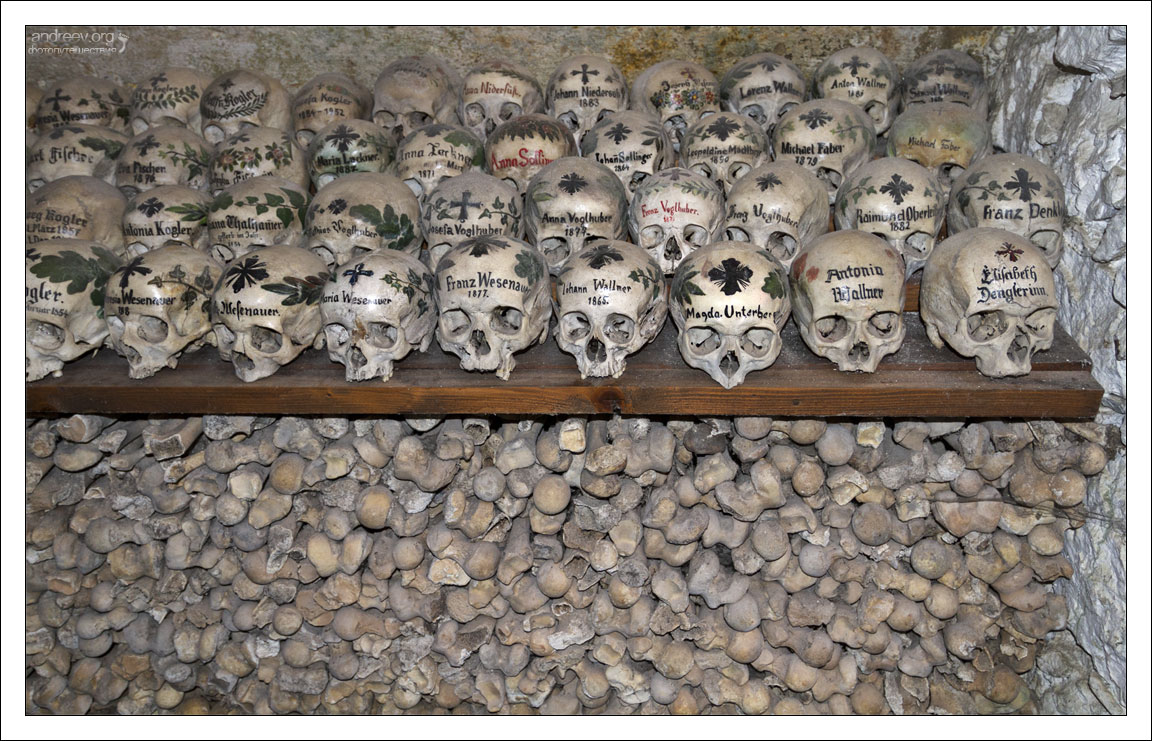

Недостаток свободной земли в Халльштатте породил интересную традицию. У его обитателей было всего 10-12 лет, чтобы покоиться с миром.

По прошествии этого времени, покойника выкапывали, косточки и череп выставляли на солнце, пока они не приобретали цвет слоновой кости. Могилу использовали под следующего постояльца, а отбеленные черепа расписывали цветочными мотивами, и складывали рядами в часовне.

Дубовые листья на бывшей голове символизировали славу; лавровые – победу; плющ – символ жизни; и розы – любовь.

Черепа расписывали местные художники, либо сами родственники. Сейчас в часовне (Beinhaus) находится 1200 черепов, половина из которых с рисунками. Практика “выкапывания” прекратилась в 1960-х годах, тогда же, когда католическая церковь разрешила кремацию тела. Но одна женщина, умершая в 1983 году, всё-таки сюда попала и через двадцать лет – её череп с золотым зубом расположен справа у креста.

Традиционные захоронения в могилы здесь всё еще производят. По прошествии 15 лет с момента предыдущего захоронения, в могилу могут положить еще гроб. На одном из крестов прочитали, что здесь покоится сразу три поколения. Вот такой своеобразный и “мурашечный” обычай существует в Халльштатте, возможно даже уникальный.

От часовни мы повернули обратно к парковке, но прошли верхами. Здесь было царство котов, цветущей флоры, и во всем чувствовалось умиротворение и покой. Сверху хорошо просматривалось озеро Hallst"atter See, и главная улица, оккупированная туристами.

Конечно же, китайскими.

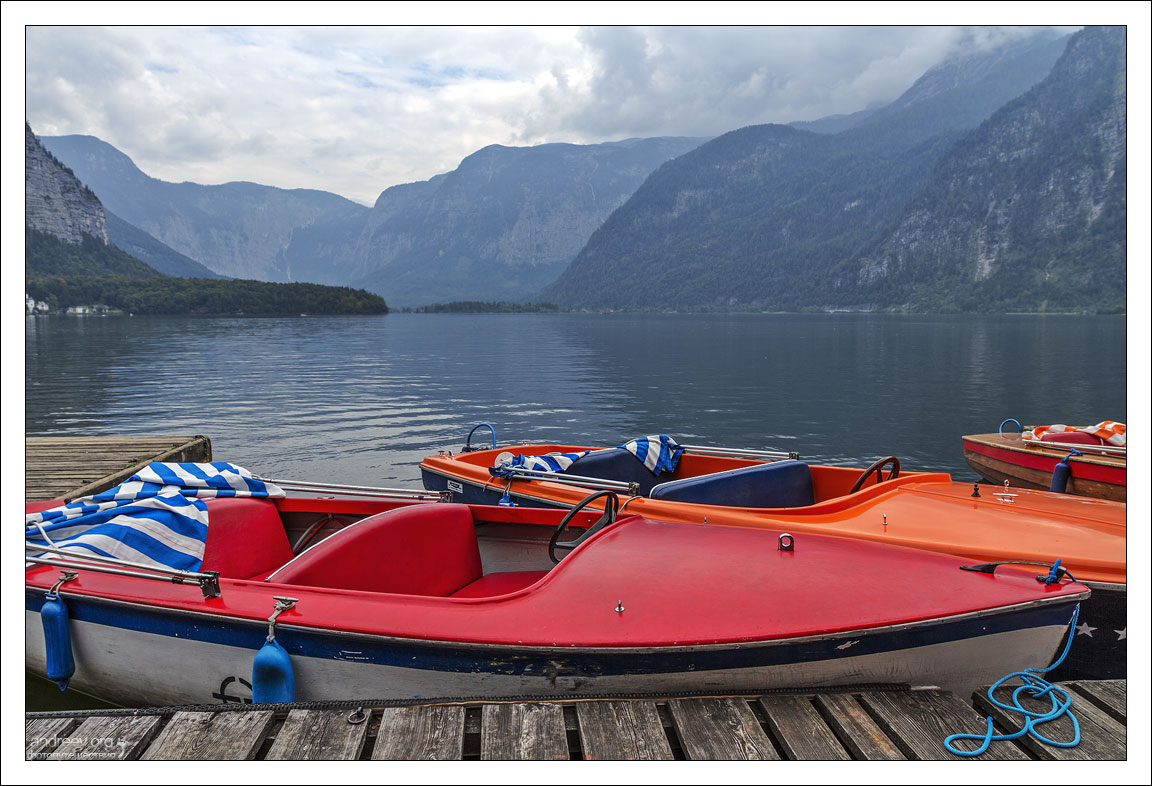

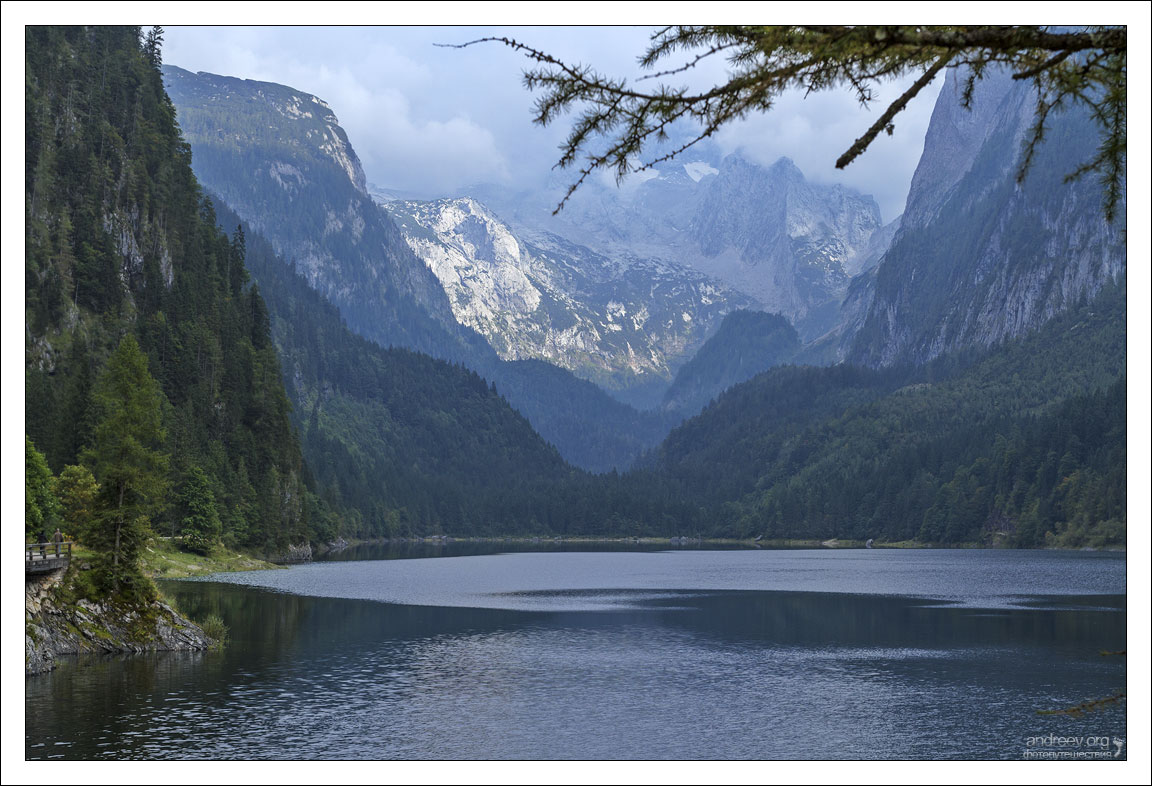

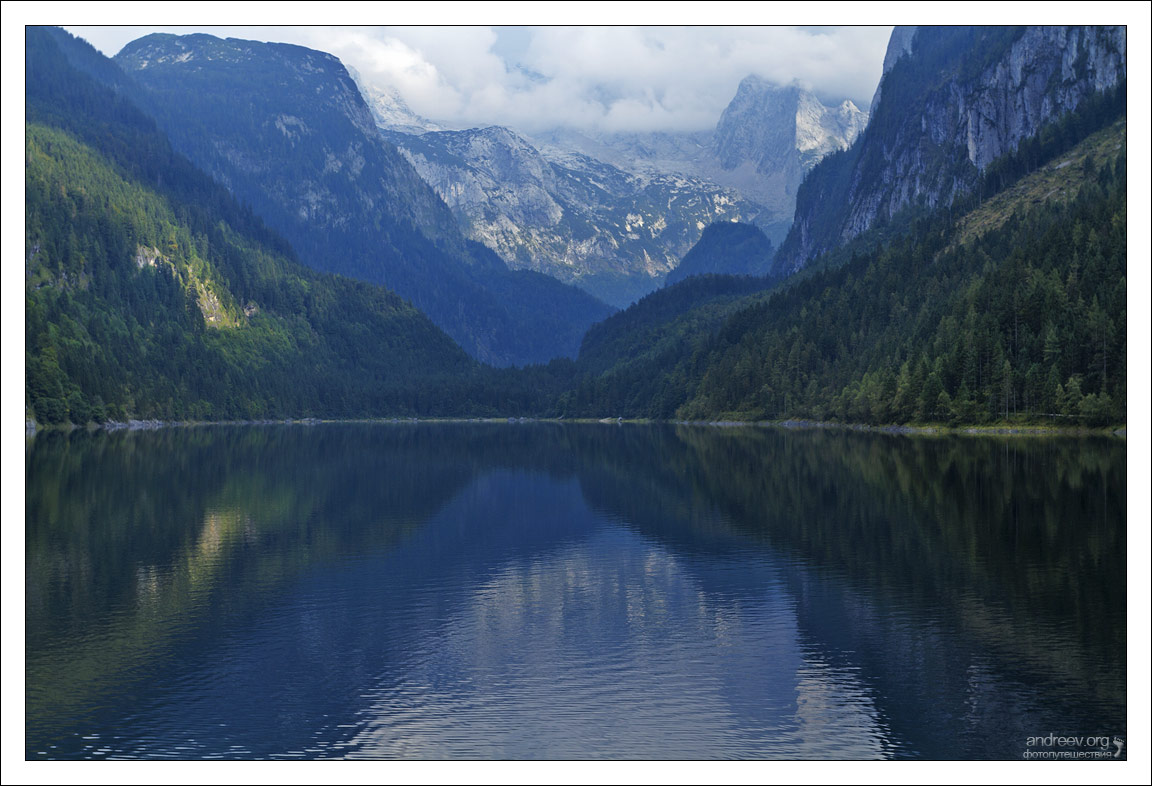

До вечера еще было далеко, поэтому мы решили не ограничиваться Халльштаттом, а съездить посмотреть одно из наиболее живописных озер региона – Gosausee.

Топокарта местности >>

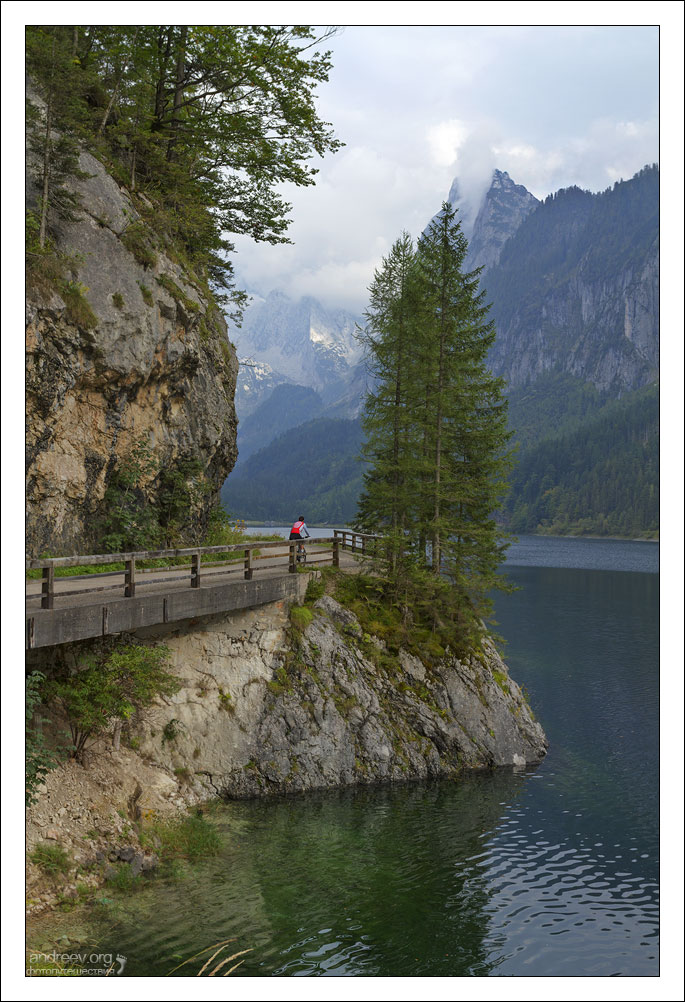

Строго говоря, за названием «Госау» скрывается сразу три озера: Переднее, Заднее, и небольшая лагуна между ними. Все они ледникового происхождения, подпитываются талыми водами из ледников горного массива Дахштайн. Вода очень чистая, зеленая, и конечно ледяная. Купаться можно; лучше в гидрокостюме.

Вокруг Переднего Госау проложена отличная тропа, около 4 км, на полтора часа. Начинать и заканчивать маршрут можно прямо на террасе гостиницы “Gasthof Gosausee”, расположенной на северном торце озера.

Хозяева говорят, что частенько видят в здешних краях серн (симпатичных горных козочек с полосатой мордой), а также ибексов, то бишь козерогов. Но в тот раз всех затмили гигантские буренки.

Это реально были какие-то молочные монстры, которым ребенок с трудом доставал до груди, а рога у них были повернуты вперед таким удивительным образом, что, казалось, они целятся прямо в глаз.

Круговая тропа вокруг озера относится к категории легких; она по плечу даже маленьким детям.

А вот пики Дахштайна, обрамляющие Госау, уже серьезная территория. Около десятка из них превышает высоту 2500 метров; многие покрыты ледниками-глетчерами. При нынешней скорости глобального потепления, этим ледникам осталось радовать жителей Земли всего каких-то 80 лет.

Через ледник Большой Госау впервые была покорена вершина всего горного массива Дахштайн. Сделал это местный житель Peter Gappmayr аж в 1832 году. Не Суворов, конечно, с его Швейцарским походом, но тоже очень круто, учитывая век действия. (А что, Альпы надо покорять именно с таким лицом, как у солдата в центре картины:

В.Суриков "Переход Суворова через Альпы". 1899, Государственный Русский Музей, Санкт-Петербург:

Вернувшись в уютный Gasthof, перекусили мороженым, и взяли обратный курс на Winkl. В который раз уже промахнулись с часами работы супермаркетов. Только-только привыкли, что надо ориентироваться на время закрытия в 8 вечера, и тут – бац! – суббота. В субботу они закрываются вообще в пять. Как же неудобно! Еще со времен путешествия по Франции, я написала:

«Нагуляв зверский аппетит, сунулись было в одно кафе, потом в другое, третье… Но везде получали отказ и недоуменные взгляды – два часа дня, какая еда?! Действительно, самое неподходящее для обеда время! Никак не могли привыкнуть к подобной схеме общепита, очень она оказалась для нас неудобной при путешествии по Франции. Пришлось питаться собственным пайком, возимым как раз ради таких случаев в машине.»

Место действия изменилось, а проблемы остались идентичные. Естественно, ни в какой магазин мы не успели, так что пришлось прибегнуть к помощи заправок – там можно было разжиться какими-никакими перекусами. Первый вечер в Зальцкаммергуте завершился под мычание коров, далеко разносившееся над свежескошенными лугами.

Продолжение следует...

Катерина Андреева.

www.andreev.org

|

Метки: Западная Европа города |

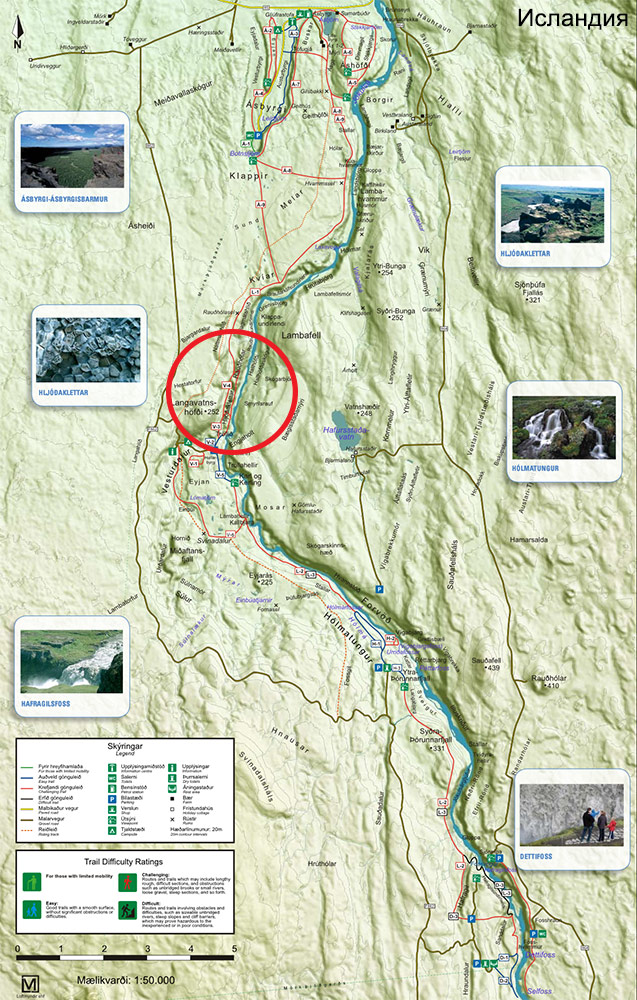

Исландия: скала-эхо. Фоторепортаж |

Проснулась утром рано и думаю: Встану — горы сверну. Повернулась на другой бок… Зачем в природу вторгаться, пусть стоят…

Мы трясемся по грунтовке с номером 862 по северо-востоку Исландии. В радиусе нескольких десятков километров не наблюдается ни одного домика и ни одного мало-мальского деревца. Только огромные люпиновые поля и нависшие над ними тяжелые тучи. Отсюда до ближайшего города Хусавика - 70 км, до Рейкьявика вообще 550.

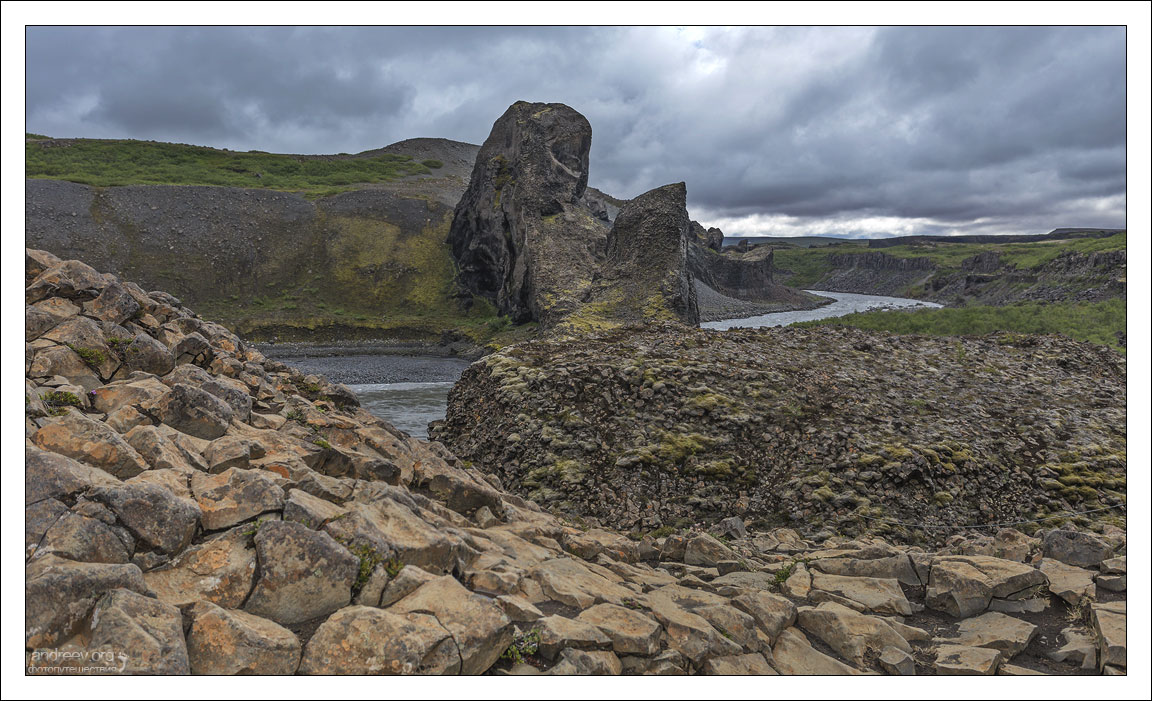

Путь проложен к Vesturdalur – долине на западном берегу ледниковой реки J"okuls'a. Эта долина - излюбленное место для любителей пешего туризма. Маршрутов здесь шесть (V1-V6), все разной сложности и протяженности; на парковке есть стенд с подробной картой.

На фейсбуке есть интересные 3D карты местности >>

Нас интересовал круговой, полуторачасовой маршрут V3 к очень необычному скальному формированию с непроизносимым, как обычно в Исландии, названием Hlj'odaklettar (Хьольдаклеттар), или Скала-эхо.

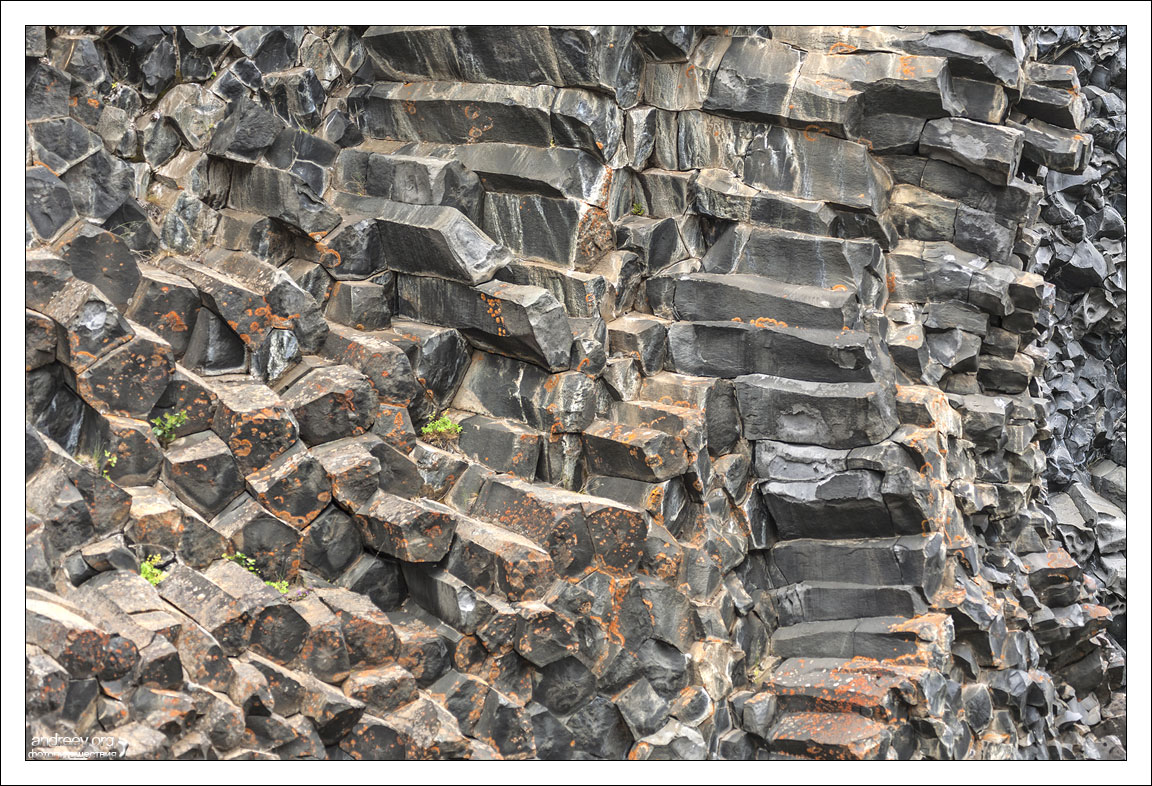

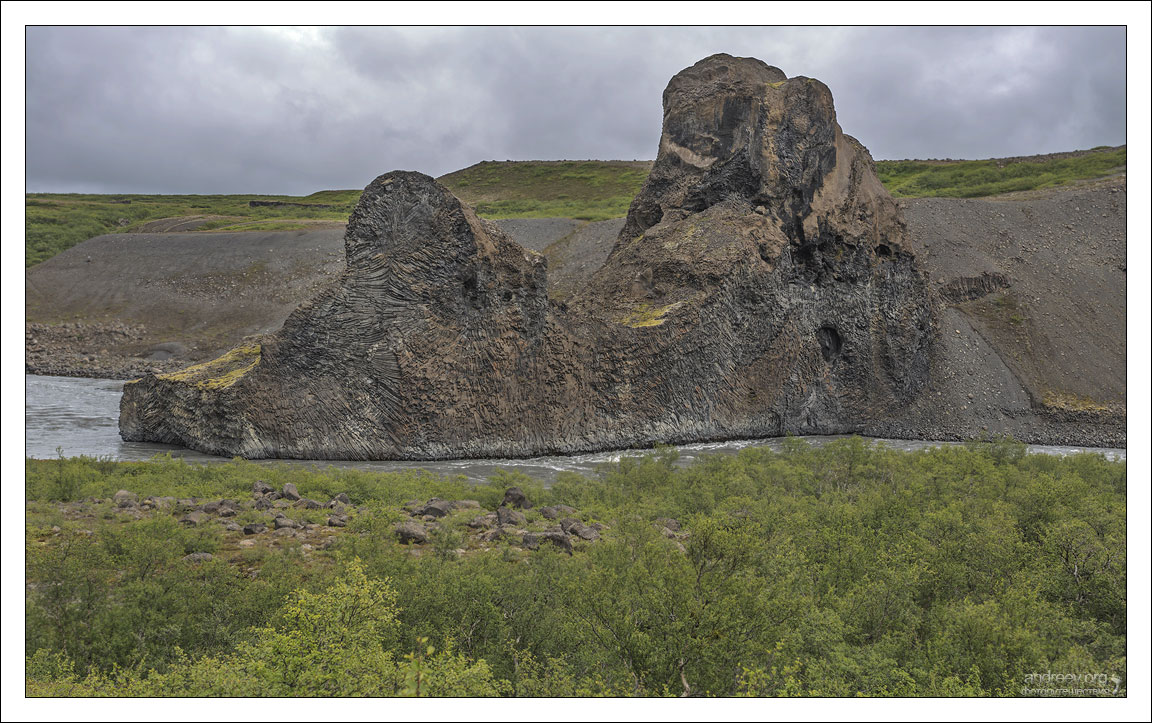

Поверхность её весьма необычна и состоит из странных узоров - завихрений, спиралей, розеток и даже псевдо-пчелиных сот. И этого всего много, очень много, «соты» возвышаются на десятки метров над головой. Хорошая идея для фото: поставить кого-нибудь к основанию скалы для оценки масштаба.

Из чего это всё «сделано»? Конечно из базальта! Базальт – широко распространённая вулканическая порода, которая образуется в результате быстрого охлаждения лавы. Удивительные колонны обычно гексагональные в поперечном сечении («базальтовые иглы»), однако иногда можно встретить базальтовые многоугольники с тремя, двенадцатью и более сторонами. Диаметр колонн варьируется от нескольких сантиметров до нескольких метров.

«Исландские тролли не несут ответственности за формирование базальтовых столбов, найденных на острове», - это из статьи, недавно опубликованной в «Journal of Volcanology and Geothermal Research» («Журнал о вулканологии и геотермальных исследованиях»). Казалось бы, серьезное издание, и тут вдруг тролли. Согласно опросу населения страны, проведенному в 2016-м году, 54% исландцев верят в эльфов, троллей, ведьм, гномов и фей. 54 процента, Карл! Даже поговорка у них есть: «Бойся глупого тролля. Умного тролля не бойся. Умный тролль – существо вымышленное» :)

«Сейчас, когда мир так изменился, троллям в нём нет места, но всё равно в виде высоких гор и поросших лесом холмов наблюдают они, всё ли в порядке в их владениях».

(из книги «В стране троллей. Кто есть кто в норвежском фольклоре».)

Дочка моментально приняла идею троллей, и потом еще долго ходила и нажимала на торцы базальтовых колонн – а вдруг это потайная дверь, открывающая вход в пещеру…

- Дочь, - говорю я ей, - тролли обычно ростом метра три. Нажимать надо повыше!

На что ребенок с умным видом возразил:

- Мама, есть же еще маленькие тролли, у них свои двери должны быть.

Так что если бы мы жили в Исландии, то процент людей, верящих в сверхъестественных существ, был бы у них еще выше :)

Еще необычный фактор этого места – мощное эхо. Шепнешь секрет на ушко, а он как разлетится на все четыре стороны. По секрету всему свету.

Район также богат пещерами, самая впечатляющая из которых называется Kirkjan, то есть «Церковь». Не стоит ожидать колоколов или готического фасада, вместо них присутствует почти идеально симметричная арка, обозначающая вход в удивительную пещеру.

Кто не боится падающих с потолка камушков, может заглянуть внутрь, и исполнить арию Царицы Ночи. Или, если хватит диапазона, то что-нибудь из репертуара группы «Руки вверх» ;-)

Странная акустика этим не ограничивается: эхо летает от одной стены к другой, как мячик для пинг-понга. То затихает, то разливается во всю мощь, накатывая «эховой волной». «Всё чудесатее и чудесатее!», как сказала бы Алиса.

От парковки лучше всего двигаться против часовой стрелки. По пути можно будет подробно рассмотреть интересные, отдельно стоящие скалы, и, пройдя берегом реки, подниматься к Скале-эхо.

Большие карты. Раз >>

Два >>

Место съемки: северо-восток Исландии.

Предыдущие серии:

1. Кемпер-путешествие по Исландии (и кусочек Гренландии). Обзор

2. Негламурный Глимур

3. Исландия: тупиковый путь

4. Мощь Европы - Деттифосс

Катерина Андреева.

www.andreev.org

|

Метки: Западная Европа горы |

В доме-на-колесах по Северо-западу США. Обзор |

- Есть ли у вас план, мистер Фикс?

- Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!

(м/ф "Вокруг света за 80 дней").

Поначалу хотелось добавить: «или путешествие, которое не задалось». Не задалось - это еще мягко сказано, начиная прямо с первых минут. А потом подумалось, что бывает и хуже, и какие-то нестыковки и ошибки через некоторое время покажутся полной ерундой. Плохое забудется, хорошее – останется, а иначе и жить нельзя.

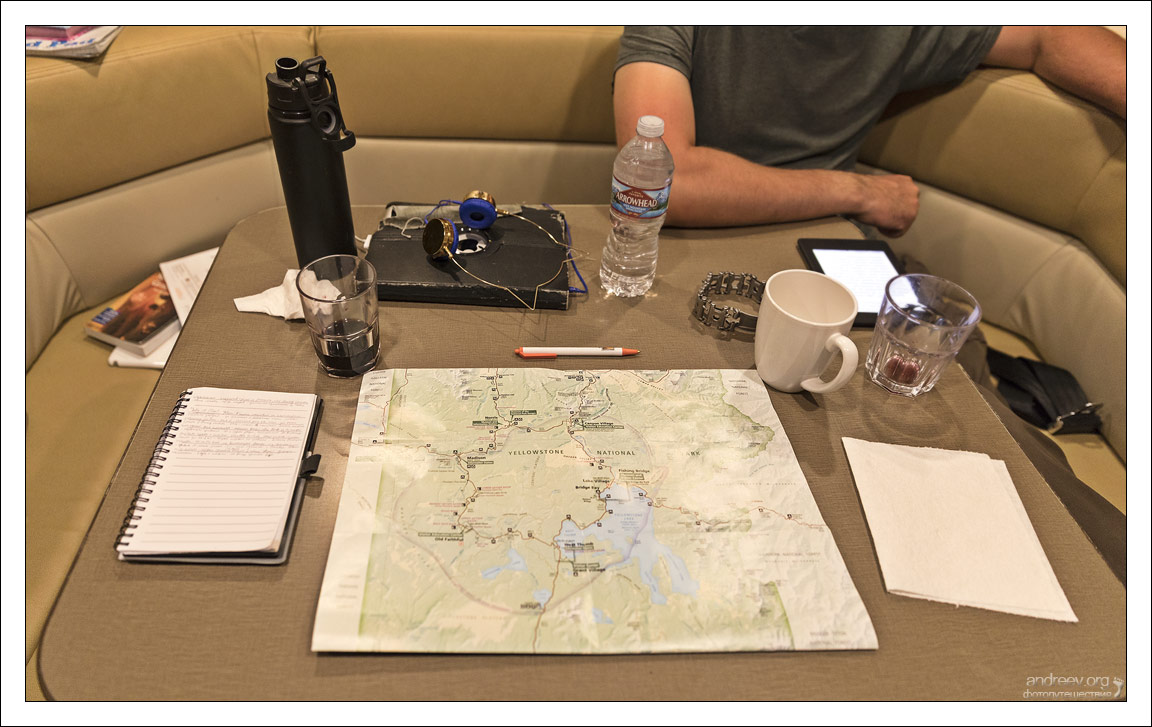

Люди мы в путешествиях проверенные, опытные. Да и в доме-на-колесах уже доводилось поездить: по Колорадо и Нью-Мексико, и по Исландии (впрочем, тамошний кемпер тянул на «дом» с огромной натяжкой). Но тем не менее, мы знали, как планировать, что включать, что выкидывать из маршрута, как просчитывать заранее расстояния, выписывая в файлик понравившиеся места, координаты ресторанов, каких-то диковинок и аттракций. Примерно представляя расклад сил, вполне могли предсказать, сколько проедем в тот или иной день, и сколько сможем впихнуть интересного для всех членов группы, учитывая 9-летнего ребенка.

Весь план полетел коту под хвост, начиная прямо с моменты аренды дома-на-колесах. Ну вот сколько вы думаете может занять по времени такой простой процесс, как получение машины на прокат? Минут 20? Час? А пять часов не хотите ли? За это время можно было улететь домой, пообедать, еще остался бы резерв в кино сходить.

Да, да, средство передвижения «в отпускУ» мы получали 5 часов и 16 минут, если быть точным. С одной стороны, сами виноваты, что озаботились арендой довольно поздно, всего за три месяца до поездки в июле. В результате, во многих прокатах в Сиэтле и окрестностях RV (прим. - recreational vehicle) не осталось вообще. Пришлось смотреть в пригородах, и в Такоме мы-таки нашли доступный вариант в конторе Apollo Motorhomes USA.

С другой стороны, немного настораживал рейтинг этих ребят, составляющий всего полторы звезды из пяти на yelp и в других обзорах, но, повторюсь, выбора у нас не было. Читая негативные отзывы, стало понятно, что основные жалобы касаются несуществующего “customer service”. Один австриец (а подавляющее большинство клиентов у Apollo – европейцы) жаловался, что получал свой дом пять часов. «Бедняга», - подумалось мне тогда, - «вот не повезло.» «Но у нас-то всё будет по-другому!»

Ага, щаз. Те же пять часов, еще и с довеском. Не буду вдаваться в общем обзоре во все детали, про них можно будет прочитать в подробном рассказе, но в отпуск мы отправились в изрядно уставшем состоянии, и с попорченным настроением. Но всё-таки отправились!

Вторая неожиданная сложность проявилась в количестве дней. Помнится, как я частенько сетовала, что у нас короткие отпуска, что 10 дней – это прямо роскошь, и вот теперь стал доступен месяц. Месяц отпуска, Карл! Но оказалось, что придумывать отпуск на две недели или на 30 дней – это, как говорится, большая разница. О, сколько всего я прочитала, запланировала, и даже забронировала, но в результате сделали мы из этого плана, дай Бог, половину.

Это первые пару недель всё хорошо укладывается в голове, мы полны сил и энергии, и готовы познавать и исследовать новые места. Но отпуск всё продолжался и продолжался, мы всё ехали и ехали, и в какой-то момент даже поняли, что хочется просто ничего не делать хотя бы пару дней. Но у меня ж план, мне ж надо! Пришлось переобуваться на ходу, что тоже не прибавило положительных эмоций.

А третье испытание представлял собой пресловутый «квартирный вопрос». Попробуйте-ка мирно просуществовать втроем в пределах ограниченного пространства в течение довольно длительного времени. Наш RV, с веселеньким названием Minnie Winnie, в длину составлял всего 24 фута, то бишь 7 с половиной метров. Метраж плохонькой советской кухни.

В первые дни, в доме-на-колесах было очень интересно всё разглядывать, прощупывать, и пробовать: как работает генератор, как подключаться к электричеству в кемпингах, где тут помпа для воды, как работает туалет, достаточный ли напор в душе, как сварить картошку или вскипятить чайник, и прочие рутинные дела. Дочка забрала себе верхнюю полуторную кровать над водительским отсеком, нам досталась полуторка на корме. Количество шкафчиков и ящиков порадовало, проблем с этим не было. Однако, если мы все втроем оказывались одновременно внизу, то разойтись можно было с трудом. А рассчитан этот дом на 6 человек, на минуточку!

Но – опыт, «сын ошибок трудных», и через какое-то время мы уже ловко огибали друг друга, у каждого появились свои обязанности «по дому», а я получила от мужа прозвище «стюардесса» :) Потому как процесс приготовления для отъезда RV был очень похож на тот, что проделывают стюардессы в самолетах: защелкнуть двери шкафчиков, посуду поставить так, чтоб не ерзала и не вывалилась от торможения, на столе и вокруг раковины ничего не должно быть – улетит, и т.д., и т.п. С чувством выполненного долга, я садилась в кресло второго пилота, выстраивала маршрут, и капитан важно отчаливал.

А, собственно, куда? Маршрут был такой (4650 км):

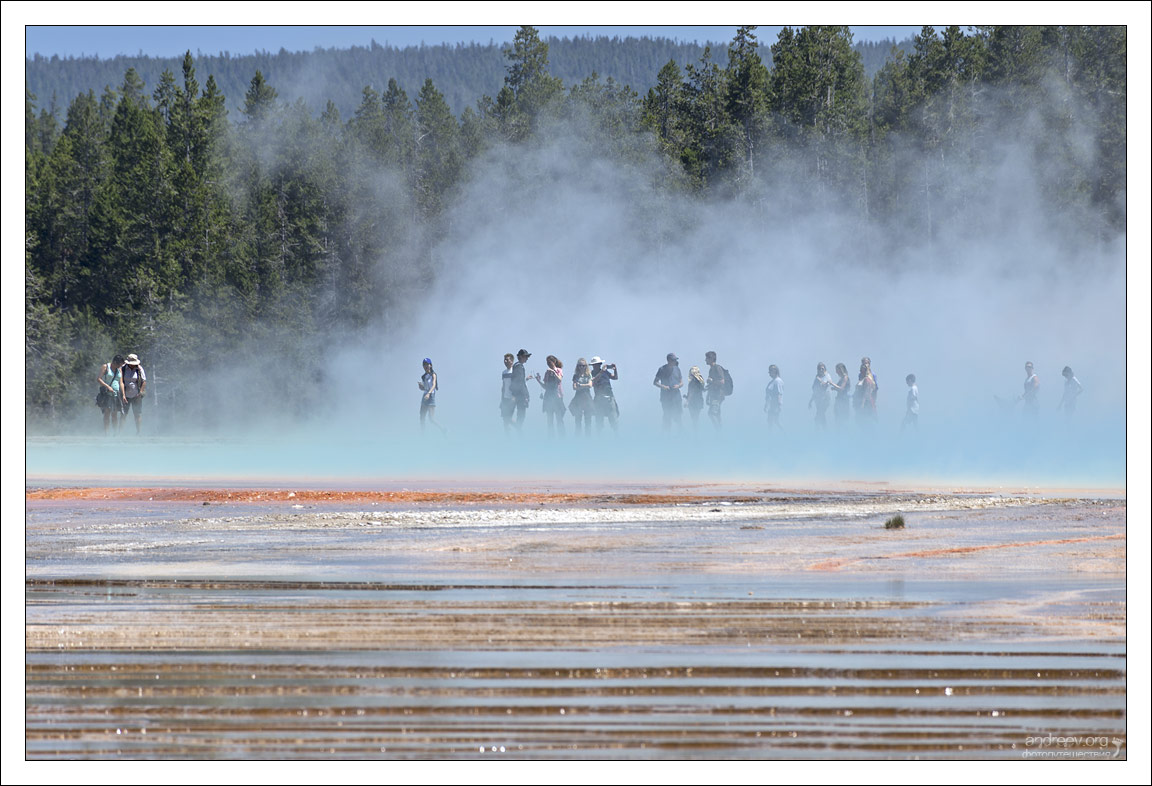

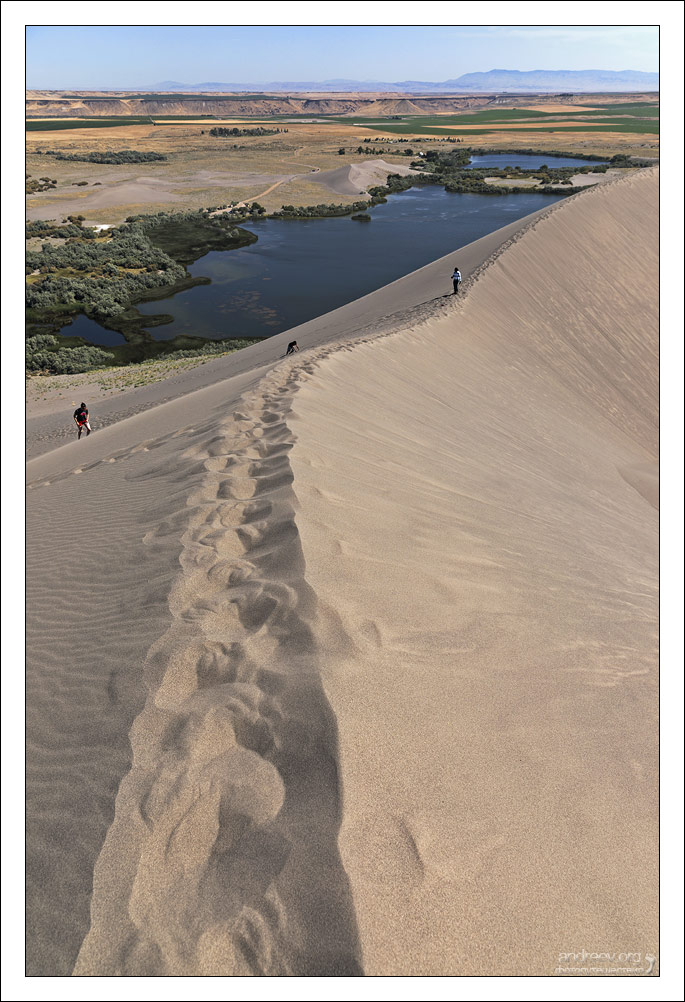

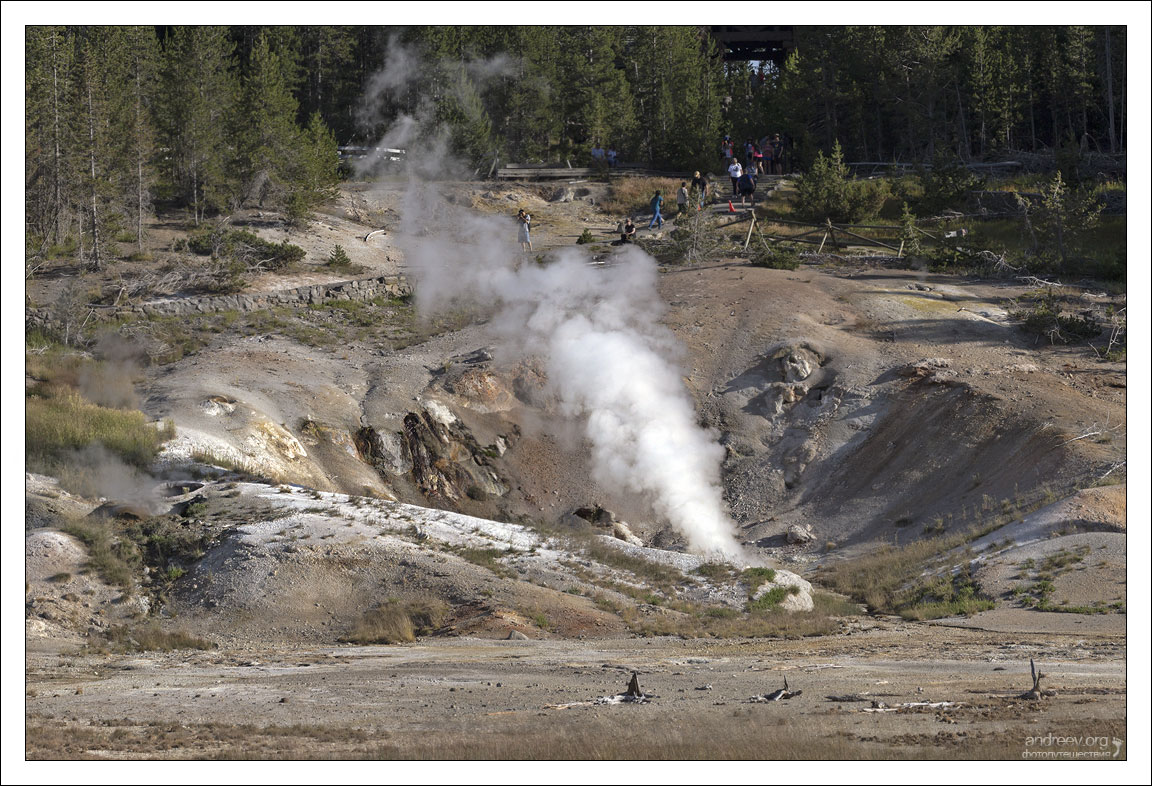

Сиэтл – North Cascades National Park (штат Вашингтон) - Coeur d'Alene (Айдахо) - Glacier National Park (Монтана) - Yellowstone National Park (Вайоминг) – Grand Teton National Park (Вайоминг) - Bruneau sand dunes (Айдахо) – Crater Lake National Park (Орегон) – Cannon beach (Орегон) – Olympic National Park (Вашингтон) – Mt. Rainier National Park (Вашингтон) – Сиэтл.

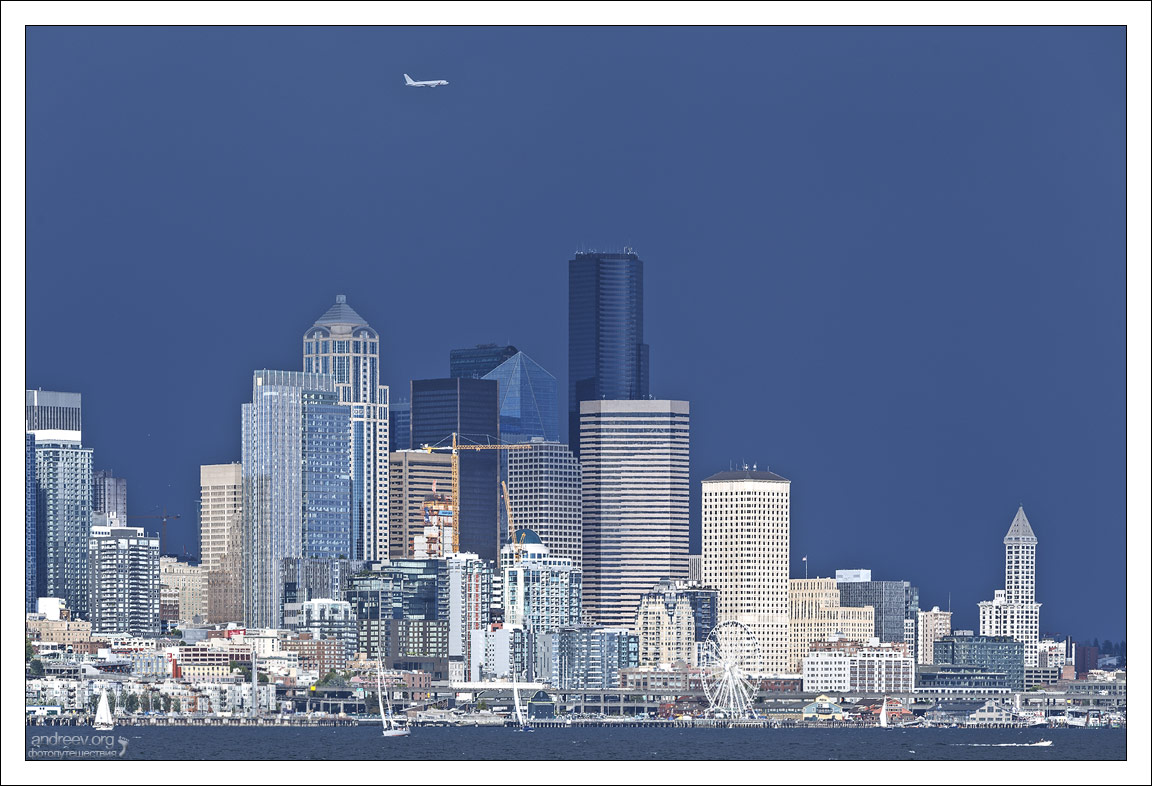

В самом начале июля, подстроив отпуск под американский День независимости, мы прилетели из жаркого Хьюстона в Сиэтл. RV сразу решили не брать, а провести несколько дней в цивилизации, прежде чем отправляться на большой маршрут по национальным паркам.

Город очень понравился (привет сиэтловцам!): у него своё, ни на кого не похожее, лицо, особенная атмосфера, и вполне доброжелательные люди. Даже бомжи не доставали, а привносили каплю местного колорита. Подозреваю, что, если жить там постоянно, отношение к бомжам будет кардинально иное, но мы их воспринимали просто как экзотический элемент городской жизни.