Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://deadokey.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://deadokey.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

По следам шелкоткацких фабрикантов. Усадебный экспресс во Фряново и Заречье |

Усадебный дом отличает лаконичность архитектурных деталей, но в тоже время – выверенность пропорций, строгая симметричность, удачное использование природного рельефа. Фасад украшен рустовкой, имитирующей каменную.

2.

Усадьба Лазаревых во Фрянове. Усадьба Фряново представляет собой хорошо сохранившийся образец деревянной усадьбы эпохи зрелого классицизма. Построенная из сосновых бревен на каменном фундаменте, с оранжереями и привольно раскинувшимся парком, с прудами и величественным храмом Иоанна Предтечи, фряновская усадьба несомненно располагала к неспешному времяпрепровождению и отдыху.

Перед домом (со стороны парка) долгое время не работал фонтан. Совсем недавно, силами администрации, был обустроен спуск в парк, и была выполнена скульптурная композиция "Мальчик с рыбкой", соответствующая фотографиям конца XIX - начала ХХ века. 22 августа 2015 года старый фонтан (чаша фонтана сохранилась с XIX века) был пущен вновь.

3.

Высокая степень сохранности господского дома во Фрянове позволила использовать его в качестве прототипа для восстановления разрушенного во время войны дома-музея М.И. Глинки в с. Новоспасское под Смоленском.

4.

Владелец усадьбы приезжал во Фряново не отдыхать, а работать. Ведь главный его интерес был в содержании Фряновской шелкоткацкой мануфактуры, крупнейшей в России. Во второй половине XVIII века фабрика достигла своего расцвета, ткани фряновской мануфактуры украшали царские покои и дарились в качестве подарка иностранным послам.

Уникальная усадьба неоднократно привлекала деятелей кино. В 1983 г. здесь снимались эпизоды четырёхсерийного фильма "Отцы и дети" по одноименному роману И.С. Тургенева (режиссер В. Никифоров), в 2010 г. здесь проходила съемка экранизации произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы" (режиссер А. Ерофеева).

5.

В Историко-краеведческом музее, расположенном в усадебном доме Вас ждет увлекательный рассказ о зарождении и развитии шелкоткачества в России. Кроме того, мы познакомим Вас со всеми тонкостями производства шелковых тканей, разберемся в устройстве жаккардова стана, научимся отличать штоф от тафты, а тафту от гроденапля, а также каждый сможет попробовать на себе нелегкую профессию ткача, поработав за настоящим ручным ткацким станом.

В музейной витрине можно рассмотреть фотоаппарат для стереосъемки, стереоскоп и стеклянные пластинки – стереопары с фотографиями усадебного дома 1910-х годах.

6.

Рояль происходит из дворянского рода Акинтиевских, и в настоящее время является одним из украшений музейной экспозиции.

7.

Музей-усадьба фабриканта-шелковика Думнова С.И. – это единственный в России музейный комплекс по истории ручного шелкового ткачества - уникального старинного промысла. Промысел был распространен с начала 19в. во всем бывшем Покровском уезде Владимирской губернии и не имел аналогов в других регионах России. Ныне полностью исчезнувший, он является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Владимирского края. Музей создан известной московской художницей по куклам, внучкой фабриканта Думнова С.И. – Масленниковой Галиной, выкупившей свой родовой дом у государства более 15 лет назад и восстановившей его с исторической точностью. По заключению ведущих экспертов Государственного института искусствоведения этот дом, украшенный богатой аргуновской резьбой, представляет значительную художественную и историческую ценность и входит в комплекс домов, еще сохранившихся в Заречье, напрямую связанных с шелковым производством и сочетавшими в себе жилую и производственную функцию.

8. Дом фабриканта Думнова в селе Заречье.

Дом фабрикантов Думновых является главной составляющей большой усадьбы, раскинувшейся на высоком берегу реки Шерна с многочисленными цветниками, фруктовым и ягодным садом и двумя большими полянами, выходящими к реке. На территории усадьбы находится традиционная для сельских ткачей бревенчатая фабрика Светелка – копия старинной, с действующим ручным оборудованием по изготовлению шелкового бархата. Здесь вы увидите коллекцию образцов старинных шелковых и бархатных тканей 19в. и редкостную женскую одежду, пошитую из этих тканей.

9. Усадьба была восстановлена Галиной Масленниковой, внучкой последнего владельца.

10.

В Светелке установлено и запущенно в работу все старинное ручное оборудование, на котором сто лет назад сельские ткачи изготавливали шелковые и бархатные ткани.

11.

В Светелке также находится уникальная выставка кукол, объединенных единым сюжетом на тему жизни русской деревни и предметы крестьянского быта сельских ткачей 19 века. Вся экспозиция усадьбы и восстановленные интерьеры дома фабрикантов Думновых, наполненные старинными предметами быта, воссоздают подлинную атмосферу жизни большой русской семьи 19 века и дают возможность почувствовать себя участником давно ушедшей жизни: побывать в гостях у хлебосольных купцов Думновых.

12. Выставка кукол.

13.

14. Церковь иконы Божьей матери. Построена в 1887 году.

Программа

9.24 – отъезд из Москвы (Ярославский вокзал).

10.15 – прибытие на станцию Воронок.

10.25 – отъезд на автобусе со станции Воронок во Фряново

11.10 – 11.15 – приезд во Фряново.

11.20-11.40 – чаепитие в усадьбе из самовара под аккомпанемент фортепиано.

11.45 – 12.45 – тематическая экскурсия с презентацией «Зарождение и развитие шелкоткачества в России на примере Фряновской шелкоткацкой фабрики»

12.50 – 13.20 – мастер-класс по прядению и ткачеству – осваиваем русское веретено и настольный ручной ткацкий стан. Каждый желающий сможет попробовать прясть на русском веретене и ткать на ручном стане

13.25 – 13.40 – прогулка к старинному фабричному корпусу шелкоткацкой фабрики и к храму Собора Иоанна Предтечи

13.45 – отъезд в Заречье, дом фабрикантов Думновых.

14.15 – приезд в Заречье. Встреча дорогих гостей хозяйкой дома, Галиной Масленниковой, под аккомпанемент ансамбля казачьей песни «Кладезь», угощение традиционной медовухой.

14.30 – 15.10 – обед из блюд, приготовленных в русской печи, с домашними соленьями.

15.10 – 17.50 – экскурсионная программа по дому, с посещением выставки предметов крестьянского быта 19 века и старинного оборудования по изготовлению шелкового бархата, установленного в традиционной сельской фабрике-светелке. выставки кукол и кукольных композиций "Мир русской деревни 19 века".

17.50 – отправление на станцию Захарово.

18.44 – отъезд группы в г. Москву.

20.25 – прибытие в Москву (Курский вокзал).

Стоимость билета – 3600 рублей. В стоимость входят входные билеты в музеи, экскурсионное обслуживание, мастер-класс, обед, чаепитие с пирожками, ж/д проезд и автобус.

Забронировать можно на сайте http://usadboved.ru/fryanovo_20171008

|

Метки: Усадебный экспресс |

По следам шелкоткацких фабрикантов. Усадебный экспресс во Фряново и Заречье |

Усадебный дом отличает лаконичность архитектурных деталей, но в тоже время – выверенность пропорций, строгая симметричность, удачное использование природного рельефа. Фасад украшен рустовкой, имитирующей каменную.

2.

Усадьба Лазаревых во Фрянове. Усадьба Фряново представляет собой хорошо сохранившийся образец деревянной усадьбы эпохи зрелого классицизма. Построенная из сосновых бревен на каменном фундаменте, с оранжереями и привольно раскинувшимся парком, с прудами и величественным храмом Иоанна Предтечи, фряновская усадьба несомненно располагала к неспешному времяпрепровождению и отдыху.

Перед домом (со стороны парка) долгое время не работал фонтан. Совсем недавно, силами администрации, был обустроен спуск в парк, и была выполнена скульптурная композиция "Мальчик с рыбкой", соответствующая фотографиям конца XIX - начала ХХ века. 22 августа 2015 года старый фонтан (чаша фонтана сохранилась с XIX века) был пущен вновь.

3.

Высокая степень сохранности господского дома во Фрянове позволила использовать его в качестве прототипа для восстановления разрушенного во время войны дома-музея М.И. Глинки в с. Новоспасское под Смоленском.

4.

Владелец усадьбы приезжал во Фряново не отдыхать, а работать. Ведь главный его интерес был в содержании Фряновской шелкоткацкой мануфактуры, крупнейшей в России. Во второй половине XVIII века фабрика достигла своего расцвета, ткани фряновской мануфактуры украшали царские покои и дарились в качестве подарка иностранным послам.

Уникальная усадьба неоднократно привлекала деятелей кино. В 1983 г. здесь снимались эпизоды четырёхсерийного фильма "Отцы и дети" по одноименному роману И.С. Тургенева (режиссер В. Никифоров), в 2010 г. здесь проходила съемка экранизации произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы" (режиссер А. Ерофеева).

5.

В Историко-краеведческом музее, расположенном в усадебном доме Вас ждет увлекательный рассказ о зарождении и развитии шелкоткачества в России. Кроме того, мы познакомим Вас со всеми тонкостями производства шелковых тканей, разберемся в устройстве жаккардова стана, научимся отличать штоф от тафты, а тафту от гроденапля, а также каждый сможет попробовать на себе нелегкую профессию ткача, поработав за настоящим ручным ткацким станом.

В музейной витрине можно рассмотреть фотоаппарат для стереосъемки, стереоскоп и стеклянные пластинки – стереопары с фотографиями усадебного дома 1910-х годах.

6.

Рояль происходит из дворянского рода Акинтиевских, и в настоящее время является одним из украшений музейной экспозиции.

7.

Музей-усадьба фабриканта-шелковика Думнова С.И. – это единственный в России музейный комплекс по истории ручного шелкового ткачества - уникального старинного промысла. Промысел был распространен с начала 19в. во всем бывшем Покровском уезде Владимирской губернии и не имел аналогов в других регионах России. Ныне полностью исчезнувший, он является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Владимирского края. Музей создан известной московской художницей по куклам, внучкой фабриканта Думнова С.И. – Масленниковой Галиной, выкупившей свой родовой дом у государства более 15 лет назад и восстановившей его с исторической точностью. По заключению ведущих экспертов Государственного института искусствоведения этот дом, украшенный богатой аргуновской резьбой, представляет значительную художественную и историческую ценность и входит в комплекс домов, еще сохранившихся в Заречье, напрямую связанных с шелковым производством и сочетавшими в себе жилую и производственную функцию.

8. Дом фабриканта Думнова в селе Заречье.

Дом фабрикантов Думновых является главной составляющей большой усадьбы, раскинувшейся на высоком берегу реки Шерна с многочисленными цветниками, фруктовым и ягодным садом и двумя большими полянами, выходящими к реке. На территории усадьбы находится традиционная для сельских ткачей бревенчатая фабрика Светелка – копия старинной, с действующим ручным оборудованием по изготовлению шелкового бархата. Здесь вы увидите коллекцию образцов старинных шелковых и бархатных тканей 19в. и редкостную женскую одежду, пошитую из этих тканей.

9. Усадьба была восстановлена Галиной Масленниковой, внучкой последнего владельца.

10.

В Светелке установлено и запущенно в работу все старинное ручное оборудование, на котором сто лет назад сельские ткачи изготавливали шелковые и бархатные ткани.

11.

В Светелке также находится уникальная выставка кукол, объединенных единым сюжетом на тему жизни русской деревни и предметы крестьянского быта сельских ткачей 19 века. Вся экспозиция усадьбы и восстановленные интерьеры дома фабрикантов Думновых, наполненные старинными предметами быта, воссоздают подлинную атмосферу жизни большой русской семьи 19 века и дают возможность почувствовать себя участником давно ушедшей жизни: побывать в гостях у хлебосольных купцов Думновых.

12. Выставка кукол.

13.

14. Церковь иконы Божьей матери. Построена в 1887 году.

Программа

9.24 – отъезд из Москвы (Ярославский вокзал).

10.15 – прибытие на станцию Воронок.

10.25 – отъезд на автобусе со станции Воронок во Фряново

11.10 – 11.15 – приезд во Фряново.

11.20-11.40 – чаепитие в усадьбе из самовара под аккомпанемент фортепиано.

11.45 – 12.45 – тематическая экскурсия с презентацией «Зарождение и развитие шелкоткачества в России на примере Фряновской шелкоткацкой фабрики»

12.50 – 13.20 – мастер-класс по прядению и ткачеству – осваиваем русское веретено и настольный ручной ткацкий стан. Каждый желающий сможет попробовать прясть на русском веретене и ткать на ручном стане

13.25 – 13.40 – прогулка к старинному фабричному корпусу шелкоткацкой фабрики и к храму Собора Иоанна Предтечи

13.45 – отъезд в Заречье, дом фабрикантов Думновых.

14.15 – приезд в Заречье. Встреча дорогих гостей хозяйкой дома, Галиной Масленниковой, под аккомпанемент ансамбля казачьей песни «Кладезь», угощение традиционной медовухой.

14.30 – 15.10 – обед из блюд, приготовленных в русской печи, с домашними соленьями.

15.10 – 17.50 – экскурсионная программа по дому, с посещением выставки предметов крестьянского быта 19 века и старинного оборудования по изготовлению шелкового бархата, установленного в традиционной сельской фабрике-светелке. выставки кукол и кукольных композиций "Мир русской деревни 19 века".

17.50 – отправление на станцию Захарово.

18.44 – отъезд группы в г. Москву.

20.25 – прибытие в Москву (Курский вокзал).

Стоимость билета – 3600 рублей. В стоимость входят входные билеты в музеи, экскурсионное обслуживание, мастер-класс, обед, чаепитие с пирожками, ж/д проезд и автобус.

Забронировать можно на сайте http://usadboved.ru/fryanovo_20171008

|

Метки: Усадебный экспресс |

По следам шелкоткацких фабрикантов. Усадебный экспресс во Фряново и Заречье |

Усадебный дом отличает лаконичность архитектурных деталей, но в тоже время – выверенность пропорций, строгая симметричность, удачное использование природного рельефа. Фасад украшен рустовкой, имитирующей каменную.

2.

Усадьба Лазаревых во Фрянове. Усадьба Фряново представляет собой хорошо сохранившийся образец деревянной усадьбы эпохи зрелого классицизма. Построенная из сосновых бревен на каменном фундаменте, с оранжереями и привольно раскинувшимся парком, с прудами и величественным храмом Иоанна Предтечи, фряновская усадьба несомненно располагала к неспешному времяпрепровождению и отдыху.

Перед домом (со стороны парка) долгое время не работал фонтан. Совсем недавно, силами администрации, был обустроен спуск в парк, и была выполнена скульптурная композиция "Мальчик с рыбкой", соответствующая фотографиям конца XIX - начала ХХ века. 22 августа 2015 года старый фонтан (чаша фонтана сохранилась с XIX века) был пущен вновь.

3.

Высокая степень сохранности господского дома во Фрянове позволила использовать его в качестве прототипа для восстановления разрушенного во время войны дома-музея М.И. Глинки в с. Новоспасское под Смоленском.

4.

Владелец усадьбы приезжал во Фряново не отдыхать, а работать. Ведь главный его интерес был в содержании Фряновской шелкоткацкой мануфактуры, крупнейшей в России. Во второй половине XVIII века фабрика достигла своего расцвета, ткани фряновской мануфактуры украшали царские покои и дарились в качестве подарка иностранным послам.

Уникальная усадьба неоднократно привлекала деятелей кино. В 1983 г. здесь снимались эпизоды четырёхсерийного фильма "Отцы и дети" по одноименному роману И.С. Тургенева (режиссер В. Никифоров), в 2010 г. здесь проходила съемка экранизации произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы" (режиссер А. Ерофеева).

5.

В Историко-краеведческом музее, расположенном в усадебном доме Вас ждет увлекательный рассказ о зарождении и развитии шелкоткачества в России. Кроме того, мы познакомим Вас со всеми тонкостями производства шелковых тканей, разберемся в устройстве жаккардова стана, научимся отличать штоф от тафты, а тафту от гроденапля, а также каждый сможет попробовать на себе нелегкую профессию ткача, поработав за настоящим ручным ткацким станом.

В музейной витрине можно рассмотреть фотоаппарат для стереосъемки, стереоскоп и стеклянные пластинки – стереопары с фотографиями усадебного дома 1910-х годах.

6.

Рояль происходит из дворянского рода Акинтиевских, и в настоящее время является одним из украшений музейной экспозиции.

7.

Музей-усадьба фабриканта-шелковика Думнова С.И. – это единственный в России музейный комплекс по истории ручного шелкового ткачества - уникального старинного промысла. Промысел был распространен с начала 19в. во всем бывшем Покровском уезде Владимирской губернии и не имел аналогов в других регионах России. Ныне полностью исчезнувший, он является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Владимирского края. Музей создан известной московской художницей по куклам, внучкой фабриканта Думнова С.И. – Масленниковой Галиной, выкупившей свой родовой дом у государства более 15 лет назад и восстановившей его с исторической точностью. По заключению ведущих экспертов Государственного института искусствоведения этот дом, украшенный богатой аргуновской резьбой, представляет значительную художественную и историческую ценность и входит в комплекс домов, еще сохранившихся в Заречье, напрямую связанных с шелковым производством и сочетавшими в себе жилую и производственную функцию.

8. Дом фабриканта Думнова в селе Заречье.

Дом фабрикантов Думновых является главной составляющей большой усадьбы, раскинувшейся на высоком берегу реки Шерна с многочисленными цветниками, фруктовым и ягодным садом и двумя большими полянами, выходящими к реке. На территории усадьбы находится традиционная для сельских ткачей бревенчатая фабрика Светелка – копия старинной, с действующим ручным оборудованием по изготовлению шелкового бархата. Здесь вы увидите коллекцию образцов старинных шелковых и бархатных тканей 19в. и редкостную женскую одежду, пошитую из этих тканей.

9. Усадьба была восстановлена Галиной Масленниковой, внучкой последнего владельца.

10.

В Светелке установлено и запущенно в работу все старинное ручное оборудование, на котором сто лет назад сельские ткачи изготавливали шелковые и бархатные ткани.

11.

В Светелке также находится уникальная выставка кукол, объединенных единым сюжетом на тему жизни русской деревни и предметы крестьянского быта сельских ткачей 19 века. Вся экспозиция усадьбы и восстановленные интерьеры дома фабрикантов Думновых, наполненные старинными предметами быта, воссоздают подлинную атмосферу жизни большой русской семьи 19 века и дают возможность почувствовать себя участником давно ушедшей жизни: побывать в гостях у хлебосольных купцов Думновых.

12. Выставка кукол.

13.

14. Церковь иконы Божьей матери. Построена в 1887 году.

Программа

9.24 – отъезд из Москвы (Ярославский вокзал).

10.15 – прибытие на станцию Воронок.

10.25 – отъезд на автобусе со станции Воронок во Фряново

11.10 – 11.15 – приезд во Фряново.

11.20-11.40 – чаепитие в усадьбе из самовара под аккомпанемент фортепиано.

11.45 – 12.45 – тематическая экскурсия с презентацией «Зарождение и развитие шелкоткачества в России на примере Фряновской шелкоткацкой фабрики»

12.50 – 13.20 – мастер-класс по прядению и ткачеству – осваиваем русское веретено и настольный ручной ткацкий стан. Каждый желающий сможет попробовать прясть на русском веретене и ткать на ручном стане

13.25 – 13.40 – прогулка к старинному фабричному корпусу шелкоткацкой фабрики и к храму Собора Иоанна Предтечи

13.45 – отъезд в Заречье, дом фабрикантов Думновых.

14.15 – приезд в Заречье. Встреча дорогих гостей хозяйкой дома, Галиной Масленниковой, под аккомпанемент ансамбля казачьей песни «Кладезь», угощение традиционной медовухой.

14.30 – 15.10 – обед из блюд, приготовленных в русской печи, с домашними соленьями.

15.10 – 17.50 – экскурсионная программа по дому, с посещением выставки предметов крестьянского быта 19 века и старинного оборудования по изготовлению шелкового бархата, установленного в традиционной сельской фабрике-светелке. выставки кукол и кукольных композиций "Мир русской деревни 19 века".

17.50 – отправление на станцию Захарово.

18.44 – отъезд группы в г. Москву.

20.25 – прибытие в Москву (Курский вокзал).

Стоимость билета – 3600 рублей. В стоимость входят входные билеты в музеи, экскурсионное обслуживание, мастер-класс, обед, чаепитие с пирожками, ж/д проезд и автобус.

Забронировать можно на сайте http://usadboved.ru/fryanovo_20171008

|

Метки: Усадебный экспресс |

Дом Реброва в Кисловодске, где останавливался Лермонтов, восстановят за 5,3 млн. руб |

Дом построен А. Ф. Ребровым по проекту архитектора Бернардацци в 1823 в стиле классицизма. Алексей Федорович (1776—1862) был участником кавказских войн, соратником генерала А. П. Ермолова. Его считают одним из первых историков Кавказа.

В 1829 здесь останавливался А. С. Пушкин, в 1837 — М. Ю. Лермонтов. Широкую известность на Кавказских Минеральных водах здание получило после выхода в свет романа «Герой нашего времени». Упрашивая Печорина приехать в Кисловодск, Вера говорит ему: «...Приезжай через неделю в Кисловодск: послезавтра мы переезжаем туда... Найми квартиру рядом: мы будем жить в большом доме близ источника, в мезонине; внизу княгиня Лиговская...»

В 1912 здесь еще хранились вещи, которыми пользовался в этом доме Лермонтов: диван, ломберный стол и трюмо. Они стали первыми экспонатами музея «Домик Лермонтова» в Пятигорске и демонстрировались как «вещи из дома княжны Мери». В настоящее время стол и диван введены в музейную экспозицию, а зеркало не сохранилось.

Так выглядит дом Реброва сейчас. Мои фотографии 2015 года.

|

Метки: Кавказские Минеральные Воды новости Дом Реброва реставрация АУИПИК А.Ф. Ребров А.С. Пушкин М.Ю. Лермонтов Кисловодск восстановление Ставропольский край |

Дом Реброва в Кисловодске, где останавливался Лермонтов, восстановят за 5,3 млн. руб |

Дом построен А. Ф. Ребровым по проекту архитектора Бернардацци в 1823 в стиле классицизма. Алексей Федорович (1776—1862) был участником кавказских войн, соратником генерала А. П. Ермолова. Его считают одним из первых историков Кавказа.

В 1829 здесь останавливался А. С. Пушкин, в 1837 — М. Ю. Лермонтов. Широкую известность на Кавказских Минеральных водах здание получило после выхода в свет романа «Герой нашего времени». Упрашивая Печорина приехать в Кисловодск, Вера говорит ему: «...Приезжай через неделю в Кисловодск: послезавтра мы переезжаем туда... Найми квартиру рядом: мы будем жить в большом доме близ источника, в мезонине; внизу княгиня Лиговская...»

В 1912 здесь еще хранились вещи, которыми пользовался в этом доме Лермонтов: диван, ломберный стол и трюмо. Они стали первыми экспонатами музея «Домик Лермонтова» в Пятигорске и демонстрировались как «вещи из дома княжны Мери». В настоящее время стол и диван введены в музейную экспозицию, а зеркало не сохранилось.

Так выглядит дом Реброва сейчас. Мои фотографии 2015 года.

|

Метки: Кавказские Минеральные Воды новости Дом Реброва реставрация АУИПИК А.Ф. Ребров А.С. Пушкин М.Ю. Лермонтов Кисловодск восстановление Ставропольский край |

Дом Реброва в Кисловодске, где останавливался Лермонтов, восстановят за 5,3 млн. руб |

Дом построен А. Ф. Ребровым по проекту архитектора Бернардацци в 1823 в стиле классицизма. Алексей Федорович (1776—1862) был участником кавказских войн, соратником генерала А. П. Ермолова. Его считают одним из первых историков Кавказа.

В 1829 здесь останавливался А. С. Пушкин, в 1837 — М. Ю. Лермонтов. Широкую известность на Кавказских Минеральных водах здание получило после выхода в свет романа «Герой нашего времени». Упрашивая Печорина приехать в Кисловодск, Вера говорит ему: «...Приезжай через неделю в Кисловодск: послезавтра мы переезжаем туда... Найми квартиру рядом: мы будем жить в большом доме близ источника, в мезонине; внизу княгиня Лиговская...»

В 1912 здесь еще хранились вещи, которыми пользовался в этом доме Лермонтов: диван, ломберный стол и трюмо. Они стали первыми экспонатами музея «Домик Лермонтова» в Пятигорске и демонстрировались как «вещи из дома княжны Мери». В настоящее время стол и диван введены в музейную экспозицию, а зеркало не сохранилось.

Так выглядит дом Реброва сейчас. Мои фотографии 2015 года.

|

Метки: Кавказские Минеральные Воды новости Дом Реброва реставрация АУИПИК А.Ф. Ребров А.С. Пушкин М.Ю. Лермонтов Кисловодск восстановление Ставропольский край |

Рязанский кремль, г. Рязань |

В рязанском кремле вы можете отлично провести время среди живописной территории. Уникальный ансамбль исторических и архитектурных памятников располагает для прогулок и встреч. А экспозиции рассказывают об истории и культуре Рязани и области.

2.

Рязанский кремлевский холм естественного происхождения. Его окружают с трех сторон две реки — Трубеж и Лыбедь. А с четвертой стороны можно увидеть рукотворный сухой ров. Он был вырыт городскими жителями в далеком XIII веке. Ров был создан таким образом, что его можно было заполнить водой. Река из двух рек могли здесь соединиться, создав таким образом непрерывное водное кольцо вокруг холма.

3. Кремлевский вал.

Успенский собор построен в 1693-1699 годах архитектором Яковом Григорьевичем Бухвостовым. Храм увенчан пятиглавием, в его архитектуре сочетается традиционная для древнерусских городских кубических храмов композиция с характерным для конца XVII века стремлением к строгой симметрии наружного объема.

4. Успенский собор. Построен в конце XVII века.

На месте собора, построенного в конце XVII века, находился старый Успенский храм, строительство которого относится к концу XIV-началу XV века Об этом говорит кладка некоторых его частей - алтарной апсиды из крупногабаритного белого камня.

Внутреннее пространство Успенского собора украшает уникальный резной иконостас. Колокольня Успенского храма была возведена с 1789 по 1840 года на месте воротной Глебовской башни кремля.

1917 год.

5.

Колокольня является самым высоким сооружением рязанского кремля. Его строили в около пятидесяти три архитектора: костромич С. Воротилов, И. Русско и Н. Воронихин.

6. Колокольня Успенского собора.

Христорождественский собор был построен на территории рязанского кремля в начале XV века. Об этом свидетельствует белокаменная кладка цоколя, характерная для храмов XV века. Изначально (до XVIII века) он назывался Успенским. Храм является самым ранним каменным сооружением Кремля.Первоначально Христорождественский собор выполнял функции общегородского храма, являясь усыпальницей рязанских князей и княгинь.

7. Христорождественский собор.

8. Когда собор являлся усыпальницей рязанских князей и княгинь, здесь были погребены рязанская княгиня Анна – сестра Ивана III, дочь Дмитрия Донского Софья. А в начале XVII века сюда были перенесены мощи епископа святителя Василия Рязанского.

1899 год.

Первые поселения людей на прикремлевской территории относятся к эпохе мезолита.

9. Причал у реки Трубеж.

Дом Причта был построен в 1910 году. Это двухэтажное здание, первый этаж которого каменный, второй деревянный. Предназначалось для размещения различных духовных служб духовного ведомства.

10. Дом Причта.

Храм Святого Духа был построен в 1642 году известным архитектором из Солигалича В.Х. Зубовы. Здание является памятником архитектуры, представляющее редкий образец двухшатрового храма.

11. Церковь Святого Духа. Архитектор В.Х. Зубов.

Особенностью церкви Святого Духа является наличие двух апсид. Это пример, который характерен для архитектуры Рязанского края. Небольшой, вытянутый в поперечном направлении четверик храма, увенчан горкой кокошников и двумя шатрами.

1917 год.

12. В конце XVIII века к церкви Святого Духа была пристроена трапезная. В 1864 году зодчим И.С. Стопычевым была возведена трехъярусная шатровая колокольня.

13. Четверик храма Святого Духа увенчан горкой живописных кокошников и двумя уникальными шатрами.

14. Напротив Рязанского Кремля.

15. В 2008 году Успенский собор Рязанского кремля был изъят из оперативного управления музея и передан Рязанской епархии. В нем проходят богослужения.

В XI веке кремль Переяславля-Рязанского (изначальное название города) был хорошо укрепленной крепостью, которая располагалась на месте существующей сегодня церкви Святого Духа. Укрепление занимало площадь примерно в 2 гектара.

16. Дворец Олега.

Дворец Олега является памятником архитектуры XVII-XVIII веков. Это самое большое гражданское сооружение Рязанского Кремля. Его площадь 2530 кв. метров. Этот памятник архитектуры был воздвигнут на участке Рязанского кремля, предположительно, на месте княжеского двора. Здание с цветными наличниками, барочным фронтоном и теремными окнами как в народе, так и в специальной литературе исстари известно как «Дворец Олега».

17. Дворец Олега.

18. Дворец Олега притягивает своими уникальными цветными наличниками, барочными фронтонами и теремными окнами.

Город в средневековье был окружен обширными лесами. Две реки - Трубеж и Лыбедь были судоходными. А на холме, где сейчас Рязанский Кремль, располагались два озера — Быстрое и Карасева, из которых в случае осад брали питьевую воду. При половодьях рек, в том числе и близлежащей Оки, Кремлевский холм превращался в полноценный и неприступный остров.

19. Вид на Христорождественский Собор.

На фронтоне "Дворца Олега" когда-то было изображение самого рязанского князя — Олега Ивановича, который умер в 1402 году. Прямоугольное в плане каменное трехэтажное здание возводилось поэтапно. Во время первого этапа архитектор Ю.К. Ершов построил первые два этажа. В середине XVII века был достроен третий этаж архитектором Г.Л. Мазухиным. А в конце XVII века архитектор Я. Шнейдер пристроил к восточной стороне жилые палаты рязанских архиреев, увеличив длину здания до 94 метров.

20. Дворец Олега.

Во второй половины XVII века в кремле преобладает каменное строительство. Архиерейские палаты существенно увеличивается в размерах. Возводятся Певческий и Консисторские корпуса, а также Богоявленская церковь с колокольней.

21.

Также во второй половине XVIII века закладывается новый Успенский собор, так как старый уже не мог вмещать в себя всех желающих. К 1692 году новый собор был построен. Но из-за допущенных ошибок в расчетах, здание собора рухнуло в одну ночь. В 1693 году к строительству здания приступил Яков Бухвостов. К 1699 году его работа была завершена. И в итоге храм стал в два раза выше предшествующего, с роскошной резьбой, огромными куполами и широким гульбищем.

22. На территории рязанского кремля.

В 1778 году в результате административно-территориальных реформ Екатерины II Переяславль-Рязанский переименовали в Рязань. А в 1796 году город стал центром Рязанской губернии.

23. Дворец Олега является музеем.Здесь находится историческая экспозиция музея-заповедника и выставочные залы.

Консисторский корпус является памятником гражданской архитектуры середины XVII века. Он близок по своей архитектуре к Дворцу Олега и Певческому корпусу. Предположительно, у всех трех зданий общий архитектор - Ю.К. Ершов.

24. Консисторский корпус. Архитектор Ю.К. Ершов.

25. В одном из помещений 2-го этажа Консисторский корпус сохранились фрагменты росписи с очень редкими сюжетами — судебными сценами.

26. В Консисторский корпусе работает экспозиция «Человек и природа» и уникальная динамичная экспозиция — музей-театр «Когда заговорили вещи».

27. На территории Рязанского Кремля.

1917 год.

Архангельский собор является памятником древнерусской архитектуры XV — XVII веков. Это одно из древнейших сооружений Рязанского кремля. Собор представляет собой четырехстолпный, крестовокупольный, одноглавый храм с тремя апсидами и тремя входами.

28. Архангельский собор. Портал трапезной. XIX век.

Церковь Богоявления является памятником архитектуры середины XVII века. Она построена предположительно архитектором В. Зубовым на месте более древней белокаменной церкви XVI века. Старый храм сгорел при пожаре в 1647 году.

29. Церковь Богоявления. Архитектор В. Зубов.

30. Вид на Церковь Богоявления.

31. Третий и четвертый ярусы Колокольни Успенского собора.

32. Вид на Успенский собор со стороны Колокольни.

Гостиница Знати — памятник гражданской архитектуры XVII-XIX веков. На первом этаже здания сохранились значительные части стен древних келий XVII века. Корпус состоит из двух разновременных построек XVIII-XIX веков, которые в начале XX века были соединены между собой церковью во имя Иоанна Богослова.

33. Гостиница Знати.

34.

|

Метки: Рязанский кремль Рязань Рязанская область Бухвостов реки Н.И. Воронихин С.А. Воротилов К.А. Тон фото 2015 кремли Трубеж церкви И.Ф. Русско |

Рязанский кремль, г. Рязань |

В рязанском кремле вы можете отлично провести время среди живописной территории. Уникальный ансамбль исторических и архитектурных памятников располагает для прогулок и встреч. А экспозиции рассказывают об истории и культуре Рязани и области.

2.

Рязанский кремлевский холм естественного происхождения. Его окружают с трех сторон две реки — Трубеж и Лыбедь. А с четвертой стороны можно увидеть рукотворный сухой ров. Он был вырыт городскими жителями в далеком XIII веке. Ров был создан таким образом, что его можно было заполнить водой. Река из двух рек могли здесь соединиться, создав таким образом непрерывное водное кольцо вокруг холма.

3. Кремлевский вал.

Успенский собор построен в 1693-1699 годах архитектором Яковом Григорьевичем Бухвостовым. Храм увенчан пятиглавием, в его архитектуре сочетается традиционная для древнерусских городских кубических храмов композиция с характерным для конца XVII века стремлением к строгой симметрии наружного объема.

4. Успенский собор. Построен в конце XVII века.

На месте собора, построенного в конце XVII века, находился старый Успенский храм, строительство которого относится к концу XIV-началу XV века Об этом говорит кладка некоторых его частей - алтарной апсиды из крупногабаритного белого камня.

Внутреннее пространство Успенского собора украшает уникальный резной иконостас. Колокольня Успенского храма была возведена с 1789 по 1840 года на месте воротной Глебовской башни кремля.

1917 год.

5.

Колокольня является самым высоким сооружением рязанского кремля. Его строили в около пятидесяти три архитектора: костромич С. Воротилов, И. Русско и Н. Воронихин.

6. Колокольня Успенского собора.

Христорождественский собор был построен на территории рязанского кремля в начале XV века. Об этом свидетельствует белокаменная кладка цоколя, характерная для храмов XV века. Изначально (до XVIII века) он назывался Успенским. Храм является самым ранним каменным сооружением Кремля.Первоначально Христорождественский собор выполнял функции общегородского храма, являясь усыпальницей рязанских князей и княгинь.

7. Христорождественский собор.

8. Когда собор являлся усыпальницей рязанских князей и княгинь, здесь были погребены рязанская княгиня Анна – сестра Ивана III, дочь Дмитрия Донского Софья. А в начале XVII века сюда были перенесены мощи епископа святителя Василия Рязанского.

1899 год.

Первые поселения людей на прикремлевской территории относятся к эпохе мезолита.

9. Причал у реки Трубеж.

Дом Причта был построен в 1910 году. Это двухэтажное здание, первый этаж которого каменный, второй деревянный. Предназначалось для размещения различных духовных служб духовного ведомства.

10. Дом Причта.

Храм Святого Духа был построен в 1642 году известным архитектором из Солигалича В.Х. Зубовы. Здание является памятником архитектуры, представляющее редкий образец двухшатрового храма.

11. Церковь Святого Духа. Архитектор В.Х. Зубов.

Особенностью церкви Святого Духа является наличие двух апсид. Это пример, который характерен для архитектуры Рязанского края. Небольшой, вытянутый в поперечном направлении четверик храма, увенчан горкой кокошников и двумя шатрами.

1917 год.

12. В конце XVIII века к церкви Святого Духа была пристроена трапезная. В 1864 году зодчим И.С. Стопычевым была возведена трехъярусная шатровая колокольня.

13. Четверик храма Святого Духа увенчан горкой живописных кокошников и двумя уникальными шатрами.

14. Напротив Рязанского Кремля.

15. В 2008 году Успенский собор Рязанского кремля был изъят из оперативного управления музея и передан Рязанской епархии. В нем проходят богослужения.

В XI веке кремль Переяславля-Рязанского (изначальное название города) был хорошо укрепленной крепостью, которая располагалась на месте существующей сегодня церкви Святого Духа. Укрепление занимало площадь примерно в 2 гектара.

16. Дворец Олега.

Дворец Олега является памятником архитектуры XVII-XVIII веков. Это самое большое гражданское сооружение Рязанского Кремля. Его площадь 2530 кв. метров. Этот памятник архитектуры был воздвигнут на участке Рязанского кремля, предположительно, на месте княжеского двора. Здание с цветными наличниками, барочным фронтоном и теремными окнами как в народе, так и в специальной литературе исстари известно как «Дворец Олега».

17. Дворец Олега.

18. Дворец Олега притягивает своими уникальными цветными наличниками, барочными фронтонами и теремными окнами.

Город в средневековье был окружен обширными лесами. Две реки - Трубеж и Лыбедь были судоходными. А на холме, где сейчас Рязанский Кремль, располагались два озера — Быстрое и Карасева, из которых в случае осад брали питьевую воду. При половодьях рек, в том числе и близлежащей Оки, Кремлевский холм превращался в полноценный и неприступный остров.

19. Вид на Христорождественский Собор.

На фронтоне "Дворца Олега" когда-то было изображение самого рязанского князя — Олега Ивановича, который умер в 1402 году. Прямоугольное в плане каменное трехэтажное здание возводилось поэтапно. Во время первого этапа архитектор Ю.К. Ершов построил первые два этажа. В середине XVII века был достроен третий этаж архитектором Г.Л. Мазухиным. А в конце XVII века архитектор Я. Шнейдер пристроил к восточной стороне жилые палаты рязанских архиреев, увеличив длину здания до 94 метров.

20. Дворец Олега.

Во второй половины XVII века в кремле преобладает каменное строительство. Архиерейские палаты существенно увеличивается в размерах. Возводятся Певческий и Консисторские корпуса, а также Богоявленская церковь с колокольней.

21.

Также во второй половине XVIII века закладывается новый Успенский собор, так как старый уже не мог вмещать в себя всех желающих. К 1692 году новый собор был построен. Но из-за допущенных ошибок в расчетах, здание собора рухнуло в одну ночь. В 1693 году к строительству здания приступил Яков Бухвостов. К 1699 году его работа была завершена. И в итоге храм стал в два раза выше предшествующего, с роскошной резьбой, огромными куполами и широким гульбищем.

22. На территории рязанского кремля.

В 1778 году в результате административно-территориальных реформ Екатерины II Переяславль-Рязанский переименовали в Рязань. А в 1796 году город стал центром Рязанской губернии.

23. Дворец Олега является музеем.Здесь находится историческая экспозиция музея-заповедника и выставочные залы.

Консисторский корпус является памятником гражданской архитектуры середины XVII века. Он близок по своей архитектуре к Дворцу Олега и Певческому корпусу. Предположительно, у всех трех зданий общий архитектор - Ю.К. Ершов.

24. Консисторский корпус. Архитектор Ю.К. Ершов.

25. В одном из помещений 2-го этажа Консисторский корпус сохранились фрагменты росписи с очень редкими сюжетами — судебными сценами.

26. В Консисторский корпусе работает экспозиция «Человек и природа» и уникальная динамичная экспозиция — музей-театр «Когда заговорили вещи».

27. На территории Рязанского Кремля.

1917 год.

Архангельский собор является памятником древнерусской архитектуры XV — XVII веков. Это одно из древнейших сооружений Рязанского кремля. Собор представляет собой четырехстолпный, крестовокупольный, одноглавый храм с тремя апсидами и тремя входами.

28. Архангельский собор. Портал трапезной. XIX век.

Церковь Богоявления является памятником архитектуры середины XVII века. Она построена предположительно архитектором В. Зубовым на месте более древней белокаменной церкви XVI века. Старый храм сгорел при пожаре в 1647 году.

29. Церковь Богоявления. Архитектор В. Зубов.

30. Вид на Церковь Богоявления.

31. Третий и четвертый ярусы Колокольни Успенского собора.

32. Вид на Успенский собор со стороны Колокольни.

Гостиница Знати — памятник гражданской архитектуры XVII-XIX веков. На первом этаже здания сохранились значительные части стен древних келий XVII века. Корпус состоит из двух разновременных построек XVIII-XIX веков, которые в начале XX века были соединены между собой церковью во имя Иоанна Богослова.

33. Гостиница Знати.

34.

|

Метки: Рязанский кремль Рязань Рязанская область Бухвостов реки Н.И. Воронихин С.А. Воротилов К.А. Тон фото 2015 кремли Трубеж церкви И.Ф. Русско |

Рязанский кремль, г. Рязань |

В рязанском кремле вы можете отлично провести время среди живописной территории. Уникальный ансамбль исторических и архитектурных памятников располагает для прогулок и встреч. А экспозиции рассказывают об истории и культуре Рязани и области.

2.

Рязанский кремлевский холм естественного происхождения. Его окружают с трех сторон две реки — Трубеж и Лыбедь. А с четвертой стороны можно увидеть рукотворный сухой ров. Он был вырыт городскими жителями в далеком XIII веке. Ров был создан таким образом, что его можно было заполнить водой. Река из двух рек могли здесь соединиться, создав таким образом непрерывное водное кольцо вокруг холма.

3. Кремлевский вал.

Успенский собор построен в 1693-1699 годах архитектором Яковом Григорьевичем Бухвостовым. Храм увенчан пятиглавием, в его архитектуре сочетается традиционная для древнерусских городских кубических храмов композиция с характерным для конца XVII века стремлением к строгой симметрии наружного объема.

4. Успенский собор. Построен в конце XVII века.

На месте собора, построенного в конце XVII века, находился старый Успенский храм, строительство которого относится к концу XIV-началу XV века Об этом говорит кладка некоторых его частей - алтарной апсиды из крупногабаритного белого камня.

Внутреннее пространство Успенского собора украшает уникальный резной иконостас. Колокольня Успенского храма была возведена с 1789 по 1840 года на месте воротной Глебовской башни кремля.

1917 год.

5.

Колокольня является самым высоким сооружением рязанского кремля. Его строили в около пятидесяти три архитектора: костромич С. Воротилов, И. Русско и Н. Воронихин.

6. Колокольня Успенского собора.

Христорождественский собор был построен на территории рязанского кремля в начале XV века. Об этом свидетельствует белокаменная кладка цоколя, характерная для храмов XV века. Изначально (до XVIII века) он назывался Успенским. Храм является самым ранним каменным сооружением Кремля.Первоначально Христорождественский собор выполнял функции общегородского храма, являясь усыпальницей рязанских князей и княгинь.

7. Христорождественский собор.

8. Когда собор являлся усыпальницей рязанских князей и княгинь, здесь были погребены рязанская княгиня Анна – сестра Ивана III, дочь Дмитрия Донского Софья. А в начале XVII века сюда были перенесены мощи епископа святителя Василия Рязанского.

1899 год.

Первые поселения людей на прикремлевской территории относятся к эпохе мезолита.

9. Причал у реки Трубеж.

Дом Причта был построен в 1910 году. Это двухэтажное здание, первый этаж которого каменный, второй деревянный. Предназначалось для размещения различных духовных служб духовного ведомства.

10. Дом Причта.

Храм Святого Духа был построен в 1642 году известным архитектором из Солигалича В.Х. Зубовы. Здание является памятником архитектуры, представляющее редкий образец двухшатрового храма.

11. Церковь Святого Духа. Архитектор В.Х. Зубов.

Особенностью церкви Святого Духа является наличие двух апсид. Это пример, который характерен для архитектуры Рязанского края. Небольшой, вытянутый в поперечном направлении четверик храма, увенчан горкой кокошников и двумя шатрами.

1917 год.

12. В конце XVIII века к церкви Святого Духа была пристроена трапезная. В 1864 году зодчим И.С. Стопычевым была возведена трехъярусная шатровая колокольня.

13. Четверик храма Святого Духа увенчан горкой живописных кокошников и двумя уникальными шатрами.

14. Напротив Рязанского Кремля.

15. В 2008 году Успенский собор Рязанского кремля был изъят из оперативного управления музея и передан Рязанской епархии. В нем проходят богослужения.

В XI веке кремль Переяславля-Рязанского (изначальное название города) был хорошо укрепленной крепостью, которая располагалась на месте существующей сегодня церкви Святого Духа. Укрепление занимало площадь примерно в 2 гектара.

16. Дворец Олега.

Дворец Олега является памятником архитектуры XVII-XVIII веков. Это самое большое гражданское сооружение Рязанского Кремля. Его площадь 2530 кв. метров. Этот памятник архитектуры был воздвигнут на участке Рязанского кремля, предположительно, на месте княжеского двора. Здание с цветными наличниками, барочным фронтоном и теремными окнами как в народе, так и в специальной литературе исстари известно как «Дворец Олега».

17. Дворец Олега.

18. Дворец Олега притягивает своими уникальными цветными наличниками, барочными фронтонами и теремными окнами.

Город в средневековье был окружен обширными лесами. Две реки - Трубеж и Лыбедь были судоходными. А на холме, где сейчас Рязанский Кремль, располагались два озера — Быстрое и Карасева, из которых в случае осад брали питьевую воду. При половодьях рек, в том числе и близлежащей Оки, Кремлевский холм превращался в полноценный и неприступный остров.

19. Вид на Христорождественский Собор.

На фронтоне "Дворца Олега" когда-то было изображение самого рязанского князя — Олега Ивановича, который умер в 1402 году. Прямоугольное в плане каменное трехэтажное здание возводилось поэтапно. Во время первого этапа архитектор Ю.К. Ершов построил первые два этажа. В середине XVII века был достроен третий этаж архитектором Г.Л. Мазухиным. А в конце XVII века архитектор Я. Шнейдер пристроил к восточной стороне жилые палаты рязанских архиреев, увеличив длину здания до 94 метров.

20. Дворец Олега.

Во второй половины XVII века в кремле преобладает каменное строительство. Архиерейские палаты существенно увеличивается в размерах. Возводятся Певческий и Консисторские корпуса, а также Богоявленская церковь с колокольней.

21.

Также во второй половине XVIII века закладывается новый Успенский собор, так как старый уже не мог вмещать в себя всех желающих. К 1692 году новый собор был построен. Но из-за допущенных ошибок в расчетах, здание собора рухнуло в одну ночь. В 1693 году к строительству здания приступил Яков Бухвостов. К 1699 году его работа была завершена. И в итоге храм стал в два раза выше предшествующего, с роскошной резьбой, огромными куполами и широким гульбищем.

22. На территории рязанского кремля.

В 1778 году в результате административно-территориальных реформ Екатерины II Переяславль-Рязанский переименовали в Рязань. А в 1796 году город стал центром Рязанской губернии.

23. Дворец Олега является музеем.Здесь находится историческая экспозиция музея-заповедника и выставочные залы.

Консисторский корпус является памятником гражданской архитектуры середины XVII века. Он близок по своей архитектуре к Дворцу Олега и Певческому корпусу. Предположительно, у всех трех зданий общий архитектор - Ю.К. Ершов.

24. Консисторский корпус. Архитектор Ю.К. Ершов.

25. В одном из помещений 2-го этажа Консисторский корпус сохранились фрагменты росписи с очень редкими сюжетами — судебными сценами.

26. В Консисторский корпусе работает экспозиция «Человек и природа» и уникальная динамичная экспозиция — музей-театр «Когда заговорили вещи».

27. На территории Рязанского Кремля.

1917 год.

Архангельский собор является памятником древнерусской архитектуры XV — XVII веков. Это одно из древнейших сооружений Рязанского кремля. Собор представляет собой четырехстолпный, крестовокупольный, одноглавый храм с тремя апсидами и тремя входами.

28. Архангельский собор. Портал трапезной. XIX век.

Церковь Богоявления является памятником архитектуры середины XVII века. Она построена предположительно архитектором В. Зубовым на месте более древней белокаменной церкви XVI века. Старый храм сгорел при пожаре в 1647 году.

29. Церковь Богоявления. Архитектор В. Зубов.

30. Вид на Церковь Богоявления.

31. Третий и четвертый ярусы Колокольни Успенского собора.

32. Вид на Успенский собор со стороны Колокольни.

Гостиница Знати — памятник гражданской архитектуры XVII-XIX веков. На первом этаже здания сохранились значительные части стен древних келий XVII века. Корпус состоит из двух разновременных построек XVIII-XIX веков, которые в начале XX века были соединены между собой церковью во имя Иоанна Богослова.

33. Гостиница Знати.

34.

|

Метки: Рязанский кремль Рязань Рязанская область Бухвостов реки Н.И. Воронихин С.А. Воротилов К.А. Тон фото 2015 кремли Трубеж церкви И.Ф. Русско |

Рязанский кремль, г. Рязань |

В рязанском кремле вы можете отлично провести время среди живописной территории. Уникальный ансамбль исторических и архитектурных памятников располагает для прогулок и встреч. А экспозиции рассказывают об истории и культуре Рязани и области.

2.

Рязанский кремлевский холм естественного происхождения. Его окружают с трех сторон две реки — Трубеж и Лыбедь. А с четвертой стороны можно увидеть рукотворный сухой ров. Он был вырыт городскими жителями в далеком XIII веке. Ров был создан таким образом, что его можно было заполнить водой. Река из двух рек могли здесь соединяется таким образом, что создает непрерывное водное кольцо вокруг холма.

3. Кремлевский вал.

Успенский собор построен в 1693-1699 годах архитектором Яковом Григорьевичем Бухвостовым. Храм увенчан пятиглавием, в его архитектуре сочетается традиционная для древнерусских городских кубических храмов композиция с характерным для конца XVII века стремлением к строгой симметрии наружного объема.

4. Успенский собор. Построен в конце XVII века.

На месте собора, построенного в конце XVII века, находился старый Успенский храм, строительство которого относится к концу XIV-началу XV века Об этом говорит кладка некоторых его частей - алтарной апсиды из крупногабаритного белого камня. Внутреннее пространство Успенского собора украшает уникальный резной иконостас. Колокольня Успенского храма была возведена с 1789 по 1840 года на месте воротной Глебовской башни кремля.

1917 год.

5.

Колокольня является самым высоким сооружением рязанского кремля. Его строили в около пятидесяти лет три архитектора: костромич С. Воротилов, И. Русско и Н. Воронихин.

6. Колокольня Успенского собора.

Христорождественский собор был построен на территории рязанского кремля в начале XV века. Об этом свидетельствует белокаменная кладка цоколя, характерная для храмов XV века. Изначально (до XVIII века) он назывался Успенским. Храм является самым ранним каменным сооружением Кремля.Первоначально Христорождественский собор выполнял функции общегородского храма, являясь усыпальницей рязанских князей и княгинь.

7. Христорождественский собор.

8. Когда собор являлся усыпальницей рязанских князей и княгинь, здесь были погребены рязанская княгиня Анна – сестра Ивана III, дочь Дмитрия Донского Софья. А в начале XVII века сюда были перенесены мощи епископа святителя Василия Рязанского.

1899 год.

Первые поселения людей на прикремлевской территории относятся к эпохе мезолита.

9. Причал у реки Трубеж.

Дом Причта был построен в 1910 году. Это двухэтажное здание, первый этаж которого каменный, второй деревянный. Предназначалось для размещения различных духовных служб духовного ведомства.

10. Дом Причта.

Храм Святого Духа был построен в 1642 году известным архитектором из Солигалича В.Х. Зубовым. Здание является памятником архитектуры, представляющее редкий образец двухшатрового храма.

11. Церковь Святого Духа. Архитектор В.Х. Зубов.

Особенностью церкви Святого Духа является наличие двух апсид. Это пример, который характерен для архитектуры Рязанского края. Небольшой, вытянутый в поперечном направлении четверик храма, увенчан горкой кокошников и двумя шатрами.

1917 год.

12. В конце XVIII века к церкви Святого Духа была пристроена трапезная. В 1864 году зодчим И.С. Стопычевым была возведена трехъярусная шатровая колокольня.

13. Четверик храма Святого Духа увенчан горкой живописных кокошников и двумя уникальными шатрами.

14. Напротив Рязанского Кремля.

15. В 2008 году Успенский собор Рязанского кремля был изъят из оперативного управления музея и передан Рязанской епархии. В нем проходят богослужения.

В XI веке кремль Переяславля-Рязанского (изначальное название города) был хорошо укрепленной крепостью, которая располагалась на месте существующей сегодня церкви Святого Духа. Укрепление занимало площадь примерно в 2 гектара.

16. Дворец Олега.

Дворец Олега является памятником архитектуры XVII-XVIII веков. Это самое большое гражданское сооружение Рязанского Кремля. Его площадь 2530 кв. метров. Этот памятник архитектуры был воздвигнут на участке Рязанского кремля, предположительно, на месте княжеского двора. Здание с цветными наличниками, барочным фронтоном и теремными окнами как в народе, так и в специальной литературе исстари известно как «Дворец Олега».

17. Дворец Олега.

18. Дворец Олега притягивает своими уникальными цветными наличниками, барочными фронтонами и теремными окнами.

Город в средневековье был окружен обширными лесами. Две реки - Трубеж и Лыбедь были судоходными. А на холме, где сейчас Рязанский Кремль, располагались два озера — Быстрое и Карасева, из которых в случае осад брали питьевую воду. При половодьях рек, в том числе и близлежащей Оки, Кремлевский холм превращался в полноценный и неприступный остров.

19. Вид на Христорождественский Собор.

На фронтоне "Дворца Олега" когда-то было изображение самого рязанского князя — Олега Ивановича, который умер в 1402 году. Прямоугольное в плане каменное трехэтажное здание возводилось поэтапно. Во время первого этапа архитектор Ю.К. Ершов построил первые два этажа. В середине XVII века был достроен третий этаж архитектором Г.Л. Мазухиным. А в конце XVII века архитектор Я. Шнейдер пристроил к восточной стороне жилые палаты рязанских архиреев, увеличив длину здания до 94 метров.

20. Дворец Олега.

Во второй половины XVII века в кремле преобладает каменное строительство. Архиерейские палаты существенно увеличивается в размерах. Возводятся Певческий и Консисторские корпуса, а также Богоявленская церковь с колокольней.

21.

Также во второй половине XVIII века закладывается новый Успенский собор, так как старый уже не мог вмещать в себя всех желающих. К 1692 году новый собор был построен. Но из-за допущенных ошибок в расчетах, здание собора рухнуло в одну ночь. В 1693 году к строительству здания приступил Яков Бухвостов. К 1699 году его работа была завершена. И в итоге храм стал в два раза выше предшествующего, с роскошной резьбой, огромными куполами и широким гульбищем.

22. На территории рязанского кремля.

В 1778 году в результате административно-территориальных реформ Екатерины II Переяславль-Рязанский переименовали в Рязань. А в 1796 году город стал центром Рязанской губернии.

23. Дворец Олега является музеем.Здесь находится историческая экспозиция музея-заповедника и выставочные залы.

Консисторский корпус является памятником гражданской архитектуры середины XVII века. Он близок по своей архитектуре к Дворцу Олега и Певческому корпусу. Предположительно, у всех трех зданий общий архитектор - Ю.К. Ершов.

24. Консисторский корпус. Архитектор Ю.К. Ершов.

25. В одном из помещений 2-го этажа Консисторского корпуса сохранились фрагменты росписи с очень редкими сюжетами — судебными сценами.

26. В Консисторский корпусе работает экспозиция «Человек и природа» и уникальная динамичная экспозиция — музей-театр «Когда заговорили вещи».

27. На территории Рязанского Кремля.

1917 год.

Архангельский собор является памятником древнерусской архитектуры XV — XVII веков. Это одно из древнейших сооружений Рязанского кремля. Собор представляет собой четырехстолпный, крестовокупольный, одноглавый храм с тремя апсидами и тремя входами.

28. Архангельский собор. Портал трапезной. XIX век.

Церковь Богоявления является памятником архитектуры середины XVII века. Она построена предположительно архитектором В. Зубовым на месте более древней белокаменной церкви XVI века. Старый храм сгорел при пожаре в 1647 году.

29. Церковь Богоявления. Архитектор В. Зубов.

30. Вид на Церковь Богоявления.

31. Третий и четвертый ярусы Колокольни Успенского собора.

32. Вид на Успенский собор со стороны Колокольни.

Гостиница Знати — памятник гражданской архитектуры XVII-XIX веков. На первом этаже здания сохранились значительные части стен древних келий XVII века. Корпус состоит из двух разновременных построек XVIII-XIX веков, которые в начале XX века были соединены между собой церковью во имя Иоанна Богослова.

33. Гостиница Знати.

34.

|

Метки: Рязанский кремль Рязань Рязанская область Бухвостов реки Н.И. Воронихин С.А. Воротилов К.А. Тон фото 2015 кремли Трубеж церкви И.Ф. Русско |

Как сохранить руины и наслаждаться ими? |

По душе ли вам такой подход?

Фото: https://www.instagram.com/savingplaces/

Локация: Чарльстон, США.

|

Метки: США абандон руины восстановление |

Как сохранить руины и наслаждаться ими? |

По душе ли вам такой подход?

Фото: https://www.instagram.com/savingplaces/

Локация: Чарльстон, США.

|

Метки: США абандон руины восстановление |

Как сохранить руины и наслаждаться ими? |

По душе ли вам такой подход?

Фото: https://www.instagram.com/savingplaces/

Локация: Чарльстон, США.

|

Метки: США абандон руины восстановление |

Как сохранить руины и наслаждаться ими? |

По душе ли вам такой подход?

Фото: https://www.instagram.com/savingplaces/

Локация: Чарльстон, США.

|

Метки: США абандон руины восстановление |

Как сохранить руины и наслаждаться ими? |

По душе ли вам такой подход?

Фото: https://www.instagram.com/savingplaces/

Локация: Чарльстон, США.

|

Метки: США абандон руины восстановление |

Особняк купца Дмитрия Волкова (Талдомский историко-литературный музей), Московская область, Талдом |

Идея создания музея в Талдоме возникла в 1918 году благодаря деятельности учительского кружка «активного метода», занимавшегося краеведческой работой в школе. Первыми экспонатами музея стали несколько видов мхов, которые принесли в класс учащиеся Талдомского училища после экскурсии в лес под руководством своей учительницы Евгении Викентьевны Сосенковой. Школьную инициативу поддержали уездные руководители, и 1 мая 1920 года состоялось торжественное открытие «Музея природы и жизни местного края».

Вначале музей занимал всего одну комнату в здании училища и был открыт для посетителей только по воскресеньям. А в 1922 году по инициативе писателя Михаила Пришвина было создано местное общество краеведения, оказавшее музею неоценимую помощь в сборе материалов. В 1931 году музей получил в свое распоряжение двухэтажный дом, до революции принадлежащий купцу первой гильдии Дмитрию Волкову. В этом доме музей располагается и сегодня.

Пост подготовлен совместно с Сергеем Балашовым, заместителем директора по научной работе "Талдомского историко-литературного музея" и Администрацией Талдомского района.

2.

3.

Здание музея тесно связано с талдомским купцом Дмитрием Ивановичем Волковым. Он родился в 1862 году в Талдоме в крестьянской семье, где устои и порядки были строго страрообрядческими. Едва минуло Дмитрию пять лет, как отец взялся за обучение малолетнего сына. После курса азбуки, Дмитрию для изучения были предложены Псалтирь, Жития святых и Евангелие. Воспитание, данное мальчику в родительском доме, настолько повлияло на детскую душу, что Дмитрий, едва ему исполнилось 14 лет, покинул родной Талдом и отправился пешком в Москву, чтобы поступить в какой-нибудь монастырь. Дошел боголюбивый отрок до центра Москвы, а на Варварке его догнал отец и, несмотря на уговоры, вернул сына домой. Так закончился первый порыв души служению Богу…

4. Фото 1905 года. Семья Волковых. С этой пожелтевшей фотографии, изрядно истрепанной временем, смотрят благородные женщины и величавый мужчина. Они совершенно безмятежны и еще совсем не знают о крутых поворотах, уготованных им судьбой. Но иных уж нет, а те далече… Когда-то Дмитрий Иванович Волков – купец I гильдии, почетный гражданин города Талдома – был владельцем прекрасного особняка в центре города, в котором сегодня располагается музей.

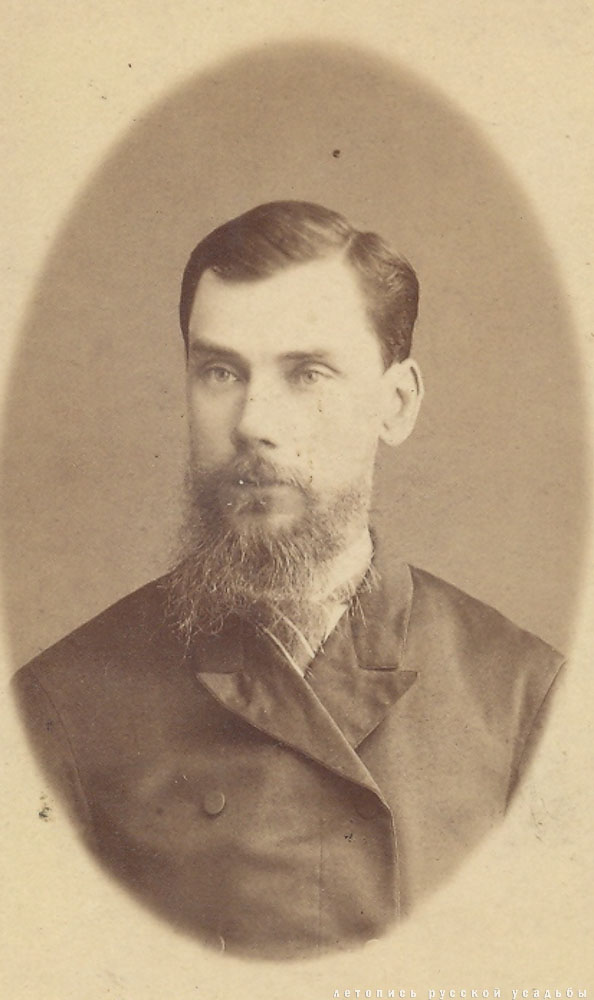

5. Фото конца XIX века. Дмитрий Иванович Волков.

6.

6.

Достигнув 18-летнего возраста, на Святках 1881 года, Дмитрий Волков поехал в деревню Стариково и посватался к девице Марии Шлихуновой. Через несколько дней в талдомской церкви состоялось венчание. Несмотря на столь короткий срок их знакомства, Мария Игнатьевна стала для супруга настоящим другом и духовно близким человеком, с которым он всегда делил свои радость и горе.

Благодаря личным трудам и трудам своей жены, Волков основал собственное дело по торговле обувью и кожевенными изделиями. На средства от реализации товара, был построен прекрасный дом в модном тогда стиле ар-нуво с балконами и потолками конструкции Монье. Торговое дело было лишь средством обеспечить свою семью, сам же Дмитрий Иванович был целиком погружен в вопросы религии, философии, политики и искусства. Он – страстный любитель литературы – когда прочитал поэзию Омара Хайяма, начал изучать персидский язык, чтобы читать «Рубайят» в оригинале. А, между прочим, это было уже на седьмом десятке лет. Но это было после… А тогда, в начале прошлого столетия, в затейливом доме в центре Талдома, под книги была отведена отдельная комната, где хранились и перечитывались произведения классиков, религиозная литература, альбомы по искусству, а по утрам за чаем – неизменное «Русское слово». За чаем, встречая супругу в гостиной, Дмитрий Иванович частенько говорил: «А знаешь, Сережа опять написал…». Сережа – это Сергей Клычков, поэт Серебряного века, который нередко бывал в гостях у Волковых. Кстати, именно Клычкову Есенин посвятил свое знаменитое «Не жалею, не зову, не плачу…». А в доме Волковых особое место занимали книги и учебники по астрономии, которой увлекалась вся семья, а на балконе дома стоял телескоп, и в ясные летние ночи все члены семьи могли наблюдать за созвездиями, названия которых они знали наизусть.

7.

8.

Дмитрий Волков был крупным земским деятелем, защищавшим интересы крестьян. Он принимал деятельное участие в благоустройстве родного города: выделял средства на строительство и содержание школы, больницы, торговых рядов и пожарной каланчи. Кроме того, из семейных средств Дмитрий Иванович жертвовал крупные суммы на храм Архангела Михаила в Талдоме, за что неоднократно в благословение от Святейшего Синода получал грамоты, был награжден золотой медалью и иконой Всемилостивого Спаса. А когда началась Первая мировая война, Волков отдал под лазарет новый дом, который он строил для своих детей. И на свои средства еще купил медицинское оборудование. Многие кустари-башмачники, зная щедрость купца, приходили к нему просить отсрочки долга: «Дмитрий Иванович, ты уж подожди с долгом. Жена вот-вот родит, ребятишки…» А Дмитрий Иванович не ждал, он просто вычеркивал долг из книжки, да еще и денег на роды давал. А скольким людям он помогал без всяких просьб, только услышав, что человек в горе…

А вот Мария Игнатьевна была человеком совсем другого склада, она была сдержанна и недоверчива. Но, как и ее супруг, она тоже помогала многим людям. Долг она хотя и не простит, но денег даст, а вдобавок – приданое для новорожденного. И потом все время следила – как живет семья, и время от времени помогала ей. В няни, в горничных брала девушек из бедных семей, которым старалась дать хоть небольшое образование, подыскивала для них женихов и обеспечивала приданым. «И это было для нее как бы само собой разумеющимся…» – говорила ее дочь Мария. Разумеющимися для этой семьи были и благотворительные елки, которые они проводили в своем доме. Из леса приносили огромную пушистую елку и устанавливали в музыкальной гостиной. В комнате стоял рояль, а дочь хозяина всегда играла на таких праздниках для детей из малоимущих семей. Дети никогда не уходили от Волковых без подарков: для мальчиков это были деревянные лошадки, а для девочек – небольшие фарфоровые куклы.

9.

Дмитрий Волков был участником в юбилейном рауте земства по случаю исполнившегося 50-летия. Торжества проходили в залах Дворянского Собрания на Михайловской площади в Петербурге. Обходя делегации, император Николай II подошел к Дмитрию Ивановичу и поинтересовался, из какого он земства. Услышав, что Волков состоит гласным в Калязинском уезде более 20 лет, император сказал: «Спасибо. Желаю Вам столько же лет потрудиться для общественной пользы».

10.

Совсем скоро, в феврале семнадцатого, под свист и крики толпы портреты последнего российского императора полетят в грязно-коричневые сугробы… Семья Волковых была вынуждена покинуть родной Талдом и скитаться по московским коммуналкам. Мария Игнатьевна, потеряв дом, в строительство которого было вложено столько ее сил, потеряв дело, которому она отдала значительную часть своей жизни, просто не выдержала и умерла от кровоизлияния в мозг в январе 1920 года. Над гробом матери стояли двое сыновей-подростков, но один за другим они умерли в голодные 20-е годы… А Дмитрий Иванович, как истинный христианин, говорил: «Что Бог дал, то Бог и взял». И, несмотря на то, что все жили в страхе ожидания расправы, он не терял интереса к жизни и считал ее стоящей штукой, говорил, что от судьбы все равно не уйдешь. В 30-е годы его вызывали на Лубянку, издевались над ним, а затем выслали в Калинин. В Москву ему разрешили вернуться только через несколько лет, а когда началась война, то 80-летний старик участвовал в обороне столицы. Он умер в декабре 1941 года и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве в одной могиле со своей супругой.

11. Фото конца XIX века. Мария Игнатьевна Волкова.

12. Фото конца XIX века. Мария Игнатьевна Волкова.

13. Фото конца XIX века. Мария Игнатьевна Волкова.

Удивительна судьба детей Волковых. Старшая дочь Зинаида в 1912 году вышла замуж за военного Козловского, но, несмотря на то, что в семье родилась дочь Надежда, брак вскоре распался. А в 1914 году певец Московского оперного театра Зимина Вячеслав Ресслер сделал Зинаиде предложение. Надежда сочиняла прекрасную музыку и расписывала платки, ее серия работ «Русские мотивы» была представлена в Париже. Ее младшая сестра Лидия Ресслер была необычайно красива и училась у известного пианиста Генриха Нейгауза, а ее однокурсником был Святослав Рихтер, теплую дружбу с которым они сохранили на всю жизнь. А муж Лидии Михаил Дерегус был народным художником СССР, в историю вошел, прежде всего, как иллюстратор Гоголя и Шевченко.

14. Фото 1910 годов. Зинаида Дмитриевна Волкова.

15. Фото 1910 годов. Зинаида Дмитриевна Волкова.

Младшая дочь Волковых Мария, любимица всей семьи, родилась в Талдоме в 1906 году. Еще до революции она – ученица пансиона Арсеньевой, что на Пречистенке. В ее классе училась Додя Мещерская, дочери московских профессоров Марианна Хорошко и Кира Постникова, а также внучка самой владелицы пансиона. Тогда же Маша брала уроки музыки у сестер Гнесиных. После революции она покинула родной Талдом и уехала в Москву, где жила вместе с родителями. В 1932 году она вышла замуж за военного Евгения Россова, который погиб в сорок втором. Узнав о смерти мужа, Мария Дмитриевна сильно заболела, тем более, годом раньше умер ее отец. Она осталась верна мужу и остаток жизни она провела в одиночестве. А остаток этот было очень и очень долгий – она умерла в 2000 году. До самой смерти она, как и отец, не теряла интереса к жизни, писала стихи и воспоминания. Участвовала в художественно-публицистическом конкурсе газеты «На Пресне» и ее очерк о художнике Лебедеве-Шуйском, члене семьи Волковых, занял второе место.

16. Фото начала XX века. Маша Волкова во дворе дома в Талдоме.

А на Пресне Мария Дмитриевна прожила немало. Жила на Никитской, затем в Леонтьевском переулке, потом переехала на Мантулинскую. А последние годы жила на Малой Грузинской. Здесь, в ее квартире, стопками лежали пожелтевшие письма и листочки с воспоминаниями, аккуратно сложенные в папки и конверты, а с фотографий, висевших на стенах, грустно смотрели ее родные: мама, папа, родная сестра и, конечно же, любимый муж. Старинная мебель молчаливо напоминала о былом положении. После смерти Марии Дмитриевны все эти вещи попали в Талдомский музей и здесь встали на свои места. Особое место заняло старинное пианино с изящными канделябрами. Немецкий инструмент помнит тепло рук своей хозяйки, и, кажется, вот-вот откроется крышка, пальцы побегут по клавишам, и польется чей-то до боли знакомый голос: «Я помню вальса звук прелестный…».

17. Фото 1910-х годов. Маша Волкова во дворе дома в Талдоме.

18. Фото 1910-х годовю. Маша Волкова во дворе дома в Талдоме.

19. Фото 1920-х годов. Мария Дмитриевна Волкова.

20.

21.

В 20-30 годы ХХ столетия сотрудниками музея был совершен ряд этнографических экспедиций по району и собран богатый материал по истории района, о кустарных промыслах, архивные материалы о жизни господ Салтыковых, мебель, книги, фотографии и многие другие документы.

В 1930-е годы в городе была закрыта церковь Архангела Михаила и музейные сотрудники с большим усердием спрятали часть церковного иконостаса, засыпав песком в подвале музея. Части иконостаса постепенно в разное время доставались оттуда и показывались лишь отдельными фрагментами. А в конце 80-х годов сотрудники полностью достали оставшиеся там предметы, которые, отмыв и отчистив, соединили с уже имеющимися деталями в музее. Сегодня фрагменты уникального фаянсового иконостаса можно увидеть в экспозиции нашего музея.

22.

На сегодняшний день главной экспозицией музея является «Соборная площадь», посвященная истории Талдома. Она рассказывает о жизни и занятиях талдомчан в конце 19 – начале 20 века.

23.

В экспозиции можно увидеть старинные фотографии, предметы купеческого быта, мебель и церковную утварь, документы и другие экспонаты.

24.

В этот период главным занятием обитателей села и его окрестностей был башмачный промысел – им было занято почти все население Талдомской волости.

25.

26.

27.

28.

В 1986 году к 160-летию М.Е.Салтыкова-Щедрина на родине писателя в селе Спас-Угол состоялось открытие музея его имени. Так появился первый филиал Талдомского музея. Музей Салтыкова-Щедрина расположен в здании церкви, где был крещен будущий писатель. Как известно, родовая усадьба Салтыковых простояла больше ста лет и сгорела 1919 году. А в нынешнем году группа инвесторов выступила с инициативой воссоздать усадебный дом, в котором будет размещен музей Михаила Салтыкова-Щедрина. Предстоит еще много трудов, и в данный момент активно ведутся работы по сбору документации, касающейся восстановления усадьбы.

29.

30.

В 1992 году был создан второй филиал – в деревне Дубровки – на родине поэта Серебряного века, близкого друга Есенина, Сергея Антоновича Клычкова. А через год, в 1993, Талдомский краеведческий музей получил статус историко-литературного.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Семья Волковых была вынуждена покинуть родной Талдом после 1917 года и скитаться по московским коммуналкам. Мария Игнатьевна, потеряв дом, в строительство которого было вложено столько ее сил, потеряв дело, которому она отдала значительную часть своей жизни, просто не выдержала и умерла от кровоизлияния в мозг в январе 1920 года. Над гробом матери стояли двое сыновей-подростков, но один за другим они умерли в голодные 20-е годы… А Дмитрий Иванович, как истинный христианин, говорил: «Что Бог дал, то Бог и взял». И, несмотря на то, что все жили в страхе ожидания расправы, он не терял интереса к жизни и считал ее стоящей штукой, говорил, что от судьбы все равно не уйдешь. В 30-е годы его вызывали на Лубянку, издевались над ним, а затем выслали в Калинин. В Москву ему разрешили вернуться только через несколько лет, а когда началась война, то 80-летний старик участвовал в обороне столицы. Он умер в декабре 1941 года и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве в одной могиле со своей супругой.

39.

40.

41

Младшая дочь Волковых Мария, любимица всей семьи, родилась в Талдоме в 1906 году. Еще до революции она – ученица пансиона Арсеньевой, что на Пречистенке. В ее классе училась Додя Мещерская, дочери московских профессоров Марианна Хорошко и Кира Постникова, а также внучка самой владелицы пансиона. Тогда же Маша брала уроки музыки у сестер Гнесиных. После революции она покинула родной Талдом и уехала в Москву, где жила вместе с родителями. В 1932 году она вышла замуж за военного Евгения Россова, который погиб в сорок втором. Узнав о смерти мужа, Мария Дмитриевна сильно заболела, тем более, годом раньше умер ее отец. Она осталась верна мужу и остаток жизни она провела в одиночестве. А остаток этот было очень и очень долгий – она умерла в 2000 году. До самой смерти она, как и отец, не теряла интереса к жизни, писала стихи и воспоминания. Участвовала в художественно-публицистическом конкурсе газеты «На Пресне» и ее очерк о художнике Лебедеве-Шуйском, члене семьи Волковых, занял второе место. А на Пресне Мария Дмитриевна прожила немало. Жила на Никитской, затем в Леонтьевском переулке, потом переехала на Мантулинскую. А последние годы жила на Малой Грузинской. Здесь, в ее квартире, стопками лежали пожелтевшие письма и листочки с воспоминаниями, аккуратно сложенные в папки и конверты, а с фотографий, висевших на стенах, грустно смотрели ее родные: мама, папа, родная сестра и, конечно же, любимый муж. Старинная мебель молчаливо напоминала о былом положении. После смерти Марии Дмитриевны все эти вещи попали в Талдомский музей и здесь встали на свои места. Особое место заняло старинное пианино с изящными канделябрами. Немецкий инструмент помнит тепло рук своей хозяйки, и, кажется, вот-вот откроется крышка, пальцы побегут по клавишам, и польется чей-то до боли знакомый голос: «Я помню вальса звук прелестный…».

42.

Отдельная экспозиция в музее посвящена Гарднеровскому фарфору в Вербилках.

43.

44.

45.

Фасад со стороны двора отличается от того, который выходит на главную улицу города. Так выглядел весь особняк, до того, как Волковы решили обновить вид дома и придать ему популярный вид в стиле модерн.

46.

47.

48.

На кирпичах клеймы "Е. ЮДИНОЙ".

49.

Вид на особняк с пожарной каланчи.

50.

|

Метки: Талдом фото 2017 музей особняк Волкова в Талдоме Талдомский район модерн Волковы Московская область |

Город ЧЕКАЛИН (Лихвин), Тульская область |

Присоединяйтесь к проекту «Арт-Передвижение» и помогите его популяризации, рассказывая о нем своим друзьям и родственникам.

А сейчас я хочу внести свою лепту в помощь проекту и показать вам фотографии достопримечательностей Чекалина. Большинство этих построек «появились на свет» до революции, в то время, когда этот город еще называли Лихвином. Согласитесь: этот город достоин того, чтобы стать ярким туристическим центром!

Город Чекалин находится в Суворовском районе Тульской области рядом с Одоевым и Козельском. На въезде в город стоит часовня, поставленная в память 300-летия дома Романовых.

2.

Население Чекалина около тысячи человек, а точнее 965 человек по данным на 2016 год. Но это не помешало данному населенному пункту получить статус города.

3. Въезд в Чекалин со стороны Калуги.

Во времена Ивана Грозного город был окружен дубовой стеной и четырьмя глухими башнями. Остатки земляного вала можно увидеть и сейчас.

4. Калужская улица.

Основание города относится к 1565 году. Он впервые упоминается как город Лихвин. Иваном Грозным будущий Чекалин был причислен к опричным городам и укреплен.

5. Вид на площадь Чекалина и Калужскую улицу.

Главная улица в Чекалине – Калужская. Здесь сохранилось много уникальных каменных зданий конца XIX, начала XX века.

6. Улица Калужская 34. Дом бывшего купца Миленушкина, 2-ая пол. 19 века.

7. Фасад дома Миленушкина.

Свято-Введенская церковь. Была построена в 1835 году.

8.

Когда-то в Лихвине было четыре церкви. Одна деревянная и три каменных. Но до наших дней сохранился только Свято-Введенский храм.

9.

Здание кооперативного магазина.

10.

В конце XIX века в городе было 266 домов, 4 храма, 25 торговых лавок, 7 трактиров и оптовый винный склад.

11.

Герб Лихвина был утвержден 10 марта 1777 года. «В червленом (красном) поле восстающий горностаевый лев с золотым языком и когтями, в правой передней лапе держащий золотой искривлённый меч (саблю), а в левой серебряный щит «тарч» с равноконечным черным крестом».

12. Справа здание уездного суда.

Во второй половины XIX века река Ока в окрестностях Лихвина сильно омельчала, и город постепенно стал приходить в упадок, торговля сократилась. А Магистральные железные дороги обошли город стороной.