Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://deadokey.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://deadokey.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Усадьба Александрино. Петергофская дорога, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, 226. Часть 1 |

Мы продолжаем путешествовать по усадьбам Петергофской дороги – уникального историко-культурного феномена Санкт-Петербурга. Сегодня хочу представить вам прекрасный дворцово-парковый комплекс, который, пережив революцию и Великую Отечественную войну, удивительным образом дошел до наших дней. И это – усадьба Александрино.

В первом материале об этой усадьбе я расскажу вам, почему искусствоведы и архитекторы Петербурга считают главный дом Александрино одним из самых значимых сооружений города и области. По какой причине усадебный комплекс, достигший расцвета при Иване Чернышеве, носит название «Александрино»? Кто спроектировал и возвел прекрасный дом-дворец в Александрино? Кто спас эту усадьбу от послевоенной разрухи? Почему парк Александрино называют «легкими Кировского района»? Что сейчас находится в здании особняка? Какой градостроительный проект мог навсегда разрушить красоту и первозданный вид этого удивительного места? Мы снова отправляемся в Петербург, чтобы найти ответы на все эти вопросы!

Архитектор усадьбы: Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот.

Сохранность усадьбы: господский дом, парк.

Адрес усадьбы: Санкт-Петербург, проспект Стачек, 226.

Усадьба Александрино входит в число наиболее крупных, известных и сохранившихся усадеб Петергофской дороги. Земли, на которых сегодня возвышается роскошный дворец-особняк, были известны много веков назад, в XVII веке они принадлежали шведам, но с началом петровской эпохи их участь переменилась. На рассвете обустройства Петергофской дороги этот участок принадлежал родной сестре Петра Великого, царевне Наталье Алексеевне. |

|

Царевна Наталья Алексеевна (1673 - 1716) - сестра Петра I. Дочь Алексея Михайловича Романова и Натальи Нарышкиной. |

Любимая сестра императора недолго владела территориями современного Александрино – вскоре после ее смерти угодья были поделены на два участка: западный и восточный. Западная часть бывшей царской дачи стала владением графа Петра Андреевича Толстого. Следующим хозяином большого участка у Петергофской дороги стали семейства Лопухиных и Репниных. |

|

Толстой Пётр Андреевич (1645 — 1729). Граф, государственный деятель и дипломат, сподвижник Петра Великого, один из руководителей его секретной службы, действительный тайный советник. Получив графское Российской империи достоинство, положил начало графской ветви рода Толстых. |

|

Царица Евдокия Фёдоровна, урожденная Лопухина (1669 - 1731 год) — царица, первая супруга Петра I (с 27 января 1689 до 1698). Мать царевича Алексея, последняя русская царица и последняя равнородная неиноземная супруга русского монарха. |

|

Наталья Фёдоровна Лопухина, урождённая Балк (1699 — 1763). Племянница Анны Монс. Входила в свиту Екатерины Иоанновны и сопровождала ее к супругу в Мекленбург в 1716 году. Приблизительно до 1718 года вернулась в Россию, где вышла замуж за Степана Васильевича Лопухина. Являлась статс-дамой императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. По приказу последней была выпорота, лишена языка и сослана в Сибирь. |

|

Князь Николай Васильевич Репнин (1734 - 1801). Являлся крупным дипломатом екатерининской эпохи, генерал-фельдмаршалом. Внёс весомый вклад в разложение польско-литовской государственности, будучи послом в Речи Посполитой. Был также владельцем усадьбы Воронцово. |

В 1762 году усадьбой стал владеть самый известный ее хозяин – граф Иван Григорьевич Чернышов. Именно при нем Александрино приобрело свой нынешний облик и получило всероссийскую известность. Об этом свидетельствует даже факт того, что местные жители и туристы нередко даже в наше время называют Александрино «Чернышова дача». Будучи блестящим дипломатом и военным, он приступает к обустройству своей новой дачи, стремясь привести ее в соответствие со своим высоким общественным статусом. |

|

Граф Иван Григорьевич Чернышёв (1717 или 1726 — 1797). Сын Г. П. Чернышёва и Авдотьи Чернышёвой, одной из метресс императора Петра Великого, заслужившей от него прозвище «Авдотья бой-баба». Был генерал-фельдмаршалом по флоту, фактическим главой Адмиралтейств-коллегии в президентство Павла Петровича. |

|

Графиня Анна Александровна Чернышёва (урождённая Исленьева, 1740—1794). Родственница (по матери) князя Г.А. Потёмкина, супруга графа Ивана Григорьевича Чернышёва. Графиня принадлежала к числу самых модных дам высшего общества Санкт-Петербурга в период правления Екатерины II. |

До Чернышева на дачной территории существовали постройки, появившиеся здесь еще до Толстых. Но старый усадебный дом решительно не устроил нового владельца. Иван Чернышев принял решение о строительстве собственного дома-особняка и нанял для этих целей известнейшего зодчего того времени - Жана-Батиста Валлен-Деламота. Архитектор, чье имя историки и искусствоведы прочно ассоциируют с эпохой зарождения петербургского классицизма в архитектуре, создал проект с поистине царским масштабом. Строительство роскошного дома было завершено в 1762 году, в это же время у четы Чернышевых родился первенец. |

|

Граф Григорий Иванович Чернышёв (1762 — 1831) — обершенк русского императорского двора, единственный сын и наследник генерал-фельдмаршала Ивана Чернышёва. Был театралом-любителем, оперным певцом, и автором литературных опытов. |

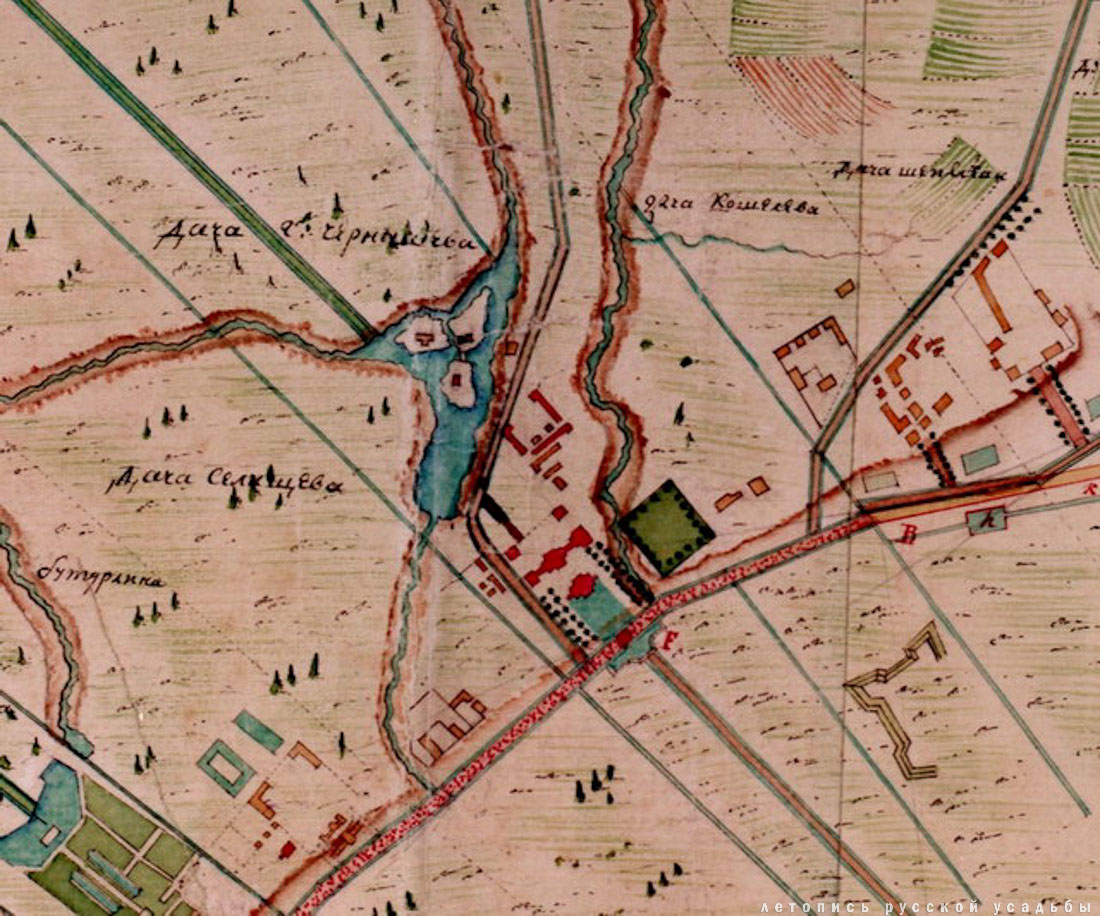

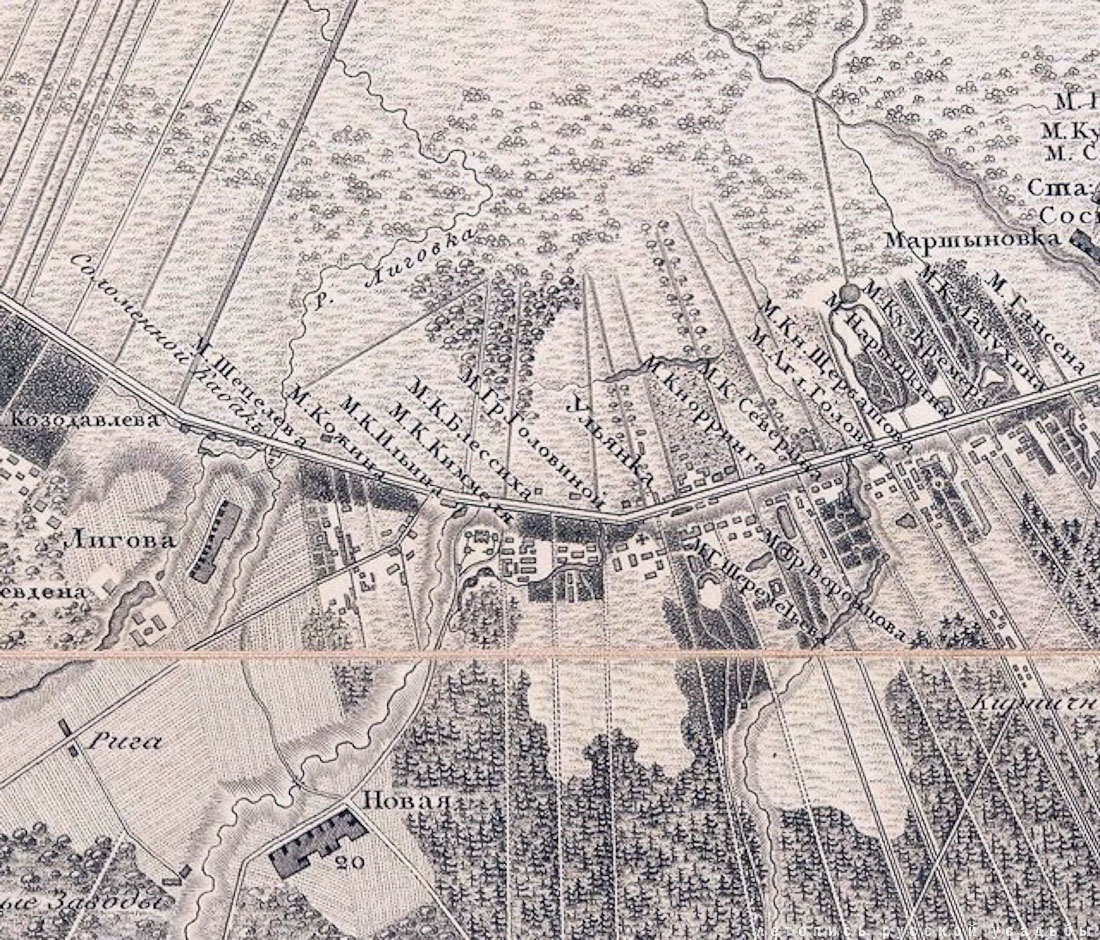

Архитектор Джакомо Кваренги сделал точный рисунок дачи Ивана Чернышёва, благодаря которому мы можем составить представление об усадьбе того времени. Дом-особняк, украшенный четырехколонным портиком, окружал огромный парк с водоемами, который переходил в живописные лесные заросли. Примечательно, что территория усадьбы Александрино выделялась своими размерами: она простиралась от Финского залива до Лиговского канала. Через парк протекал Койровский ручей, который сейчас известен как речка Новая. Ручей стал основой для создания целой системы прудов с островами и каналом за главным усадебным домом. На островах находились парковые павильоны. |

|

Фото 2000 года. Усадьба "Александрино". Автор фото: П. Платонов. Источник: Горбатенко С.Б. Петергофская дорога. Историко-архитектурный путеводитель, 2001 г. |

В Александрино было расположено успешное оранжерейное хозяйство. Современники вспоминали, что здесь круглогодично выращивали экзотические фрукты и овощи, которыми щедрый владелец усадьбы часто любил баловать своих многочисленных гостей. Чернышевы любили принимать гостей и славились своим умением произвести на них эффект. Посетители, усадьбы, в свою очередь, никогда не отказывались от приглашения семьи Чернышевых. По воспоминаниям приближенных Чернышева, в Александрино пышным цветом цвела светская жизнь. протекала светская жизнь высшего общества, к которому принадлежала семья Чернышёвых. В 12 часов дня бил колокол, созывая гостей в восьмиугольный зал в центре дома для пития целебной воды, принесенной из источника, бившего на территории усадьбы – эта вода считалась полезной и экологически чистой. |

|

Граф Иван Григорьевич Чернышёв (1717 или 1726 - 1797) с женой Анной Александровной, ур. Исленевой (1740 -1794) в окружении детей и внуков: сын Григорий Иванович (1761—1831) и обе дочери — справа Анна Ивановна (177 - 1817), в замужестве Плещеева, и слева старшая дочь Екатерина (1766 - 18..), с мужем Ф.Ф. Вадковским и детьми Иваном (1790 - 1849) и Павлом (1792 -1829). Источник: Неизвестный художник. Иллюстрация — репродукция из книги «Русские портреты XVIII и XIX веков. Издание Великого князя Николая Михайловича Романова», выпущенной в 1905-1909 годах в качестве каталога выставки, состоявшейся в 1905 году. |

После смерти Ивана Григорьевича усадьба у знаменитой Петергофской дороги досталась его старшему сыну, Григорию Ивановичу. Представители рода Чернышевых владели Александрино еще несколько лет. А затем, в начале XIX столетия, начался стремительный процесс смены владельцев престижных поместий и земель у дороги из Петербурга в Петергоф. Вскоре новым хозяином Александрино стал купец 1 гильдии Федор Иванович Ильин. Он приобрел усадьбу параллельно с масштабным строительством особняка на Фонтанке. Решив вплотную заняться благоустройством своей недвижимости, Ильин, по некоторым сведениям, затеял перестройку творения. Однако, специалисты ставят этот факт под сомнение. Другой значительной страницей в истории усадьбы стало время, когда ее владельцем стал Александр Дмитриевич Шереметев (1859-1931). Александр Дмитриевич был одним из богатейших людей тогдашней России, владевший поместьями в различных губерниях страны. Граф, приобретая дачу, понимал ценность усадебного здания и старался сохранить его для потомков. Именно в это время усадьба была названа «Александрино» по имени ее нового хозяина. |

|

Граф Александр Дмитриевич Шереметев (1859 — 1931). Сын графа Дмитрия Шереметева от позднего брака с его второй женой, Александрой Мельниковой. Единокровный брат графа С.Д. Шереметева, внук графа Н.П. Шереметева и певицы Прасковьи Жемчуговой. Русский меценат и музыкант-любитель из рода Шереметевых, создатель частного оркестра, начальник Придворной певческой капеллы, свиты Его Величества генерал-майор. Владелец усадеб Останкино, Ульянка, Вороново и Шереметев двор. |

В 1904 году произведен ремонт главного корпуса дачи «Александрино» с сохранением интерьеров и общего облика дома. Новый хозяин усадьбы был увлечен пожарным делом, руководил созданной им пожарной дружиной им. Петра Великого. Он являлся также хозяином соседней дачи «Ульянка». Музыкальные традиции передавались в роду Шереметевых из поколения в поколение. Александр Дмитриевич также увлекался музыкой. В 1882 г. на свои средства он создал симфонический оркестр, чуть позже, в 1889 году – хор. Однако, размеренных ход жизни усадьбы Александрино прервала революция 1917 года. Усадьба была национализирована и стала использоваться в качестве коммунальной квартиры. Планировку дворца исказили многочисленные деревянные перегородки и пристройки. В большом восьмиугольном зале, расписанном известным художником-декоратором Скотти, содержали свиней. В парке разбили огороды. Во второй части нашего материала об усадьбе Александрино мы узнаем, каковой была история усадьбы Александрино в советское время и каково нынешнее положение дел в бывшей «Чернышевой даче». Вдоль одной из аллей парка в 1930-х годах построили деревянный поселок, дав ему имя «Стандартный поселок № 3». Аллея стала называться Речной улицей. Это название до сих пор можно встретить в топонимических справочниках города. |

|

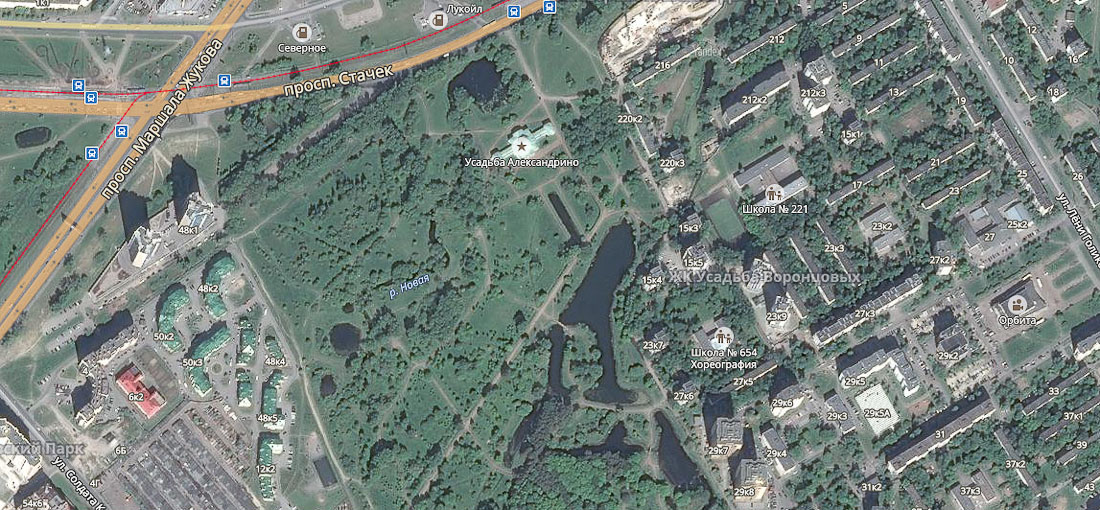

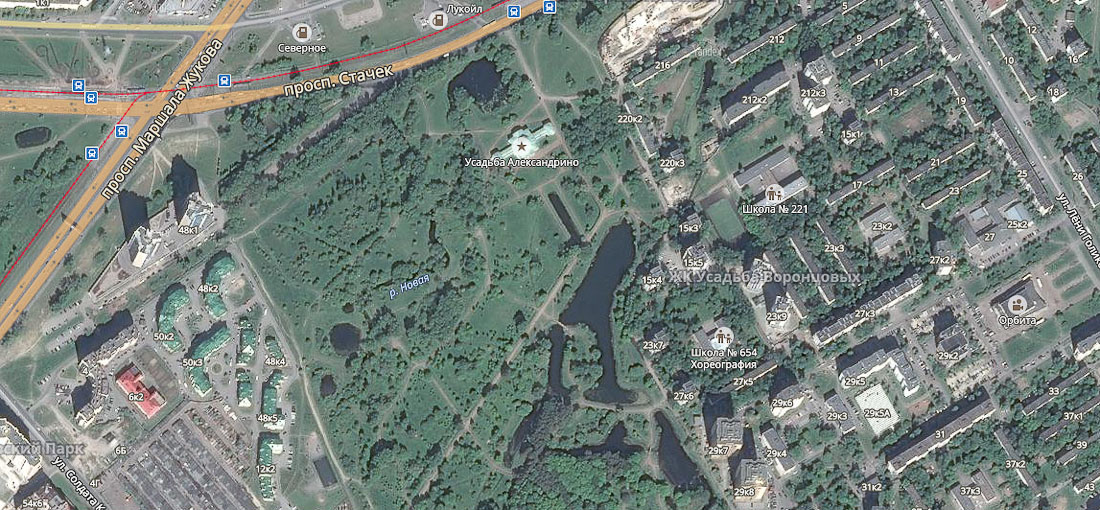

Карта 2017 года. Yandex. |

Одним из наиболее тяжелых и мрачных периодов в истории Александрино стали страшные годы Великой Отечественной войны. В 1941 году парк оказался на линии фронта, которая проходила вдоль реки Дудергофки (Лиговки). Оборону в этом районе держала 109 дивизия 42-й армии. Ее поддерживал артиллерийским огнем стоявший в Морском канале линкор «Петропавловск». Дворец и парк ныне прекрасного Александрино сильно пострадали в ходе этих событий. |

|

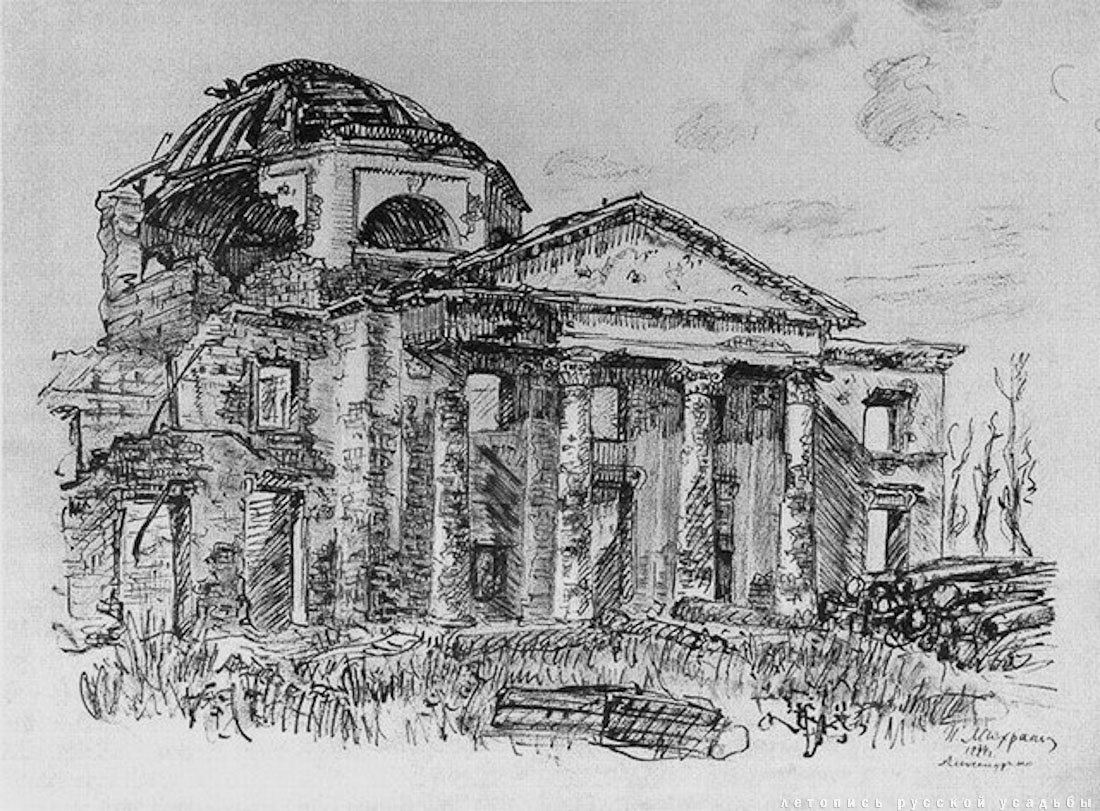

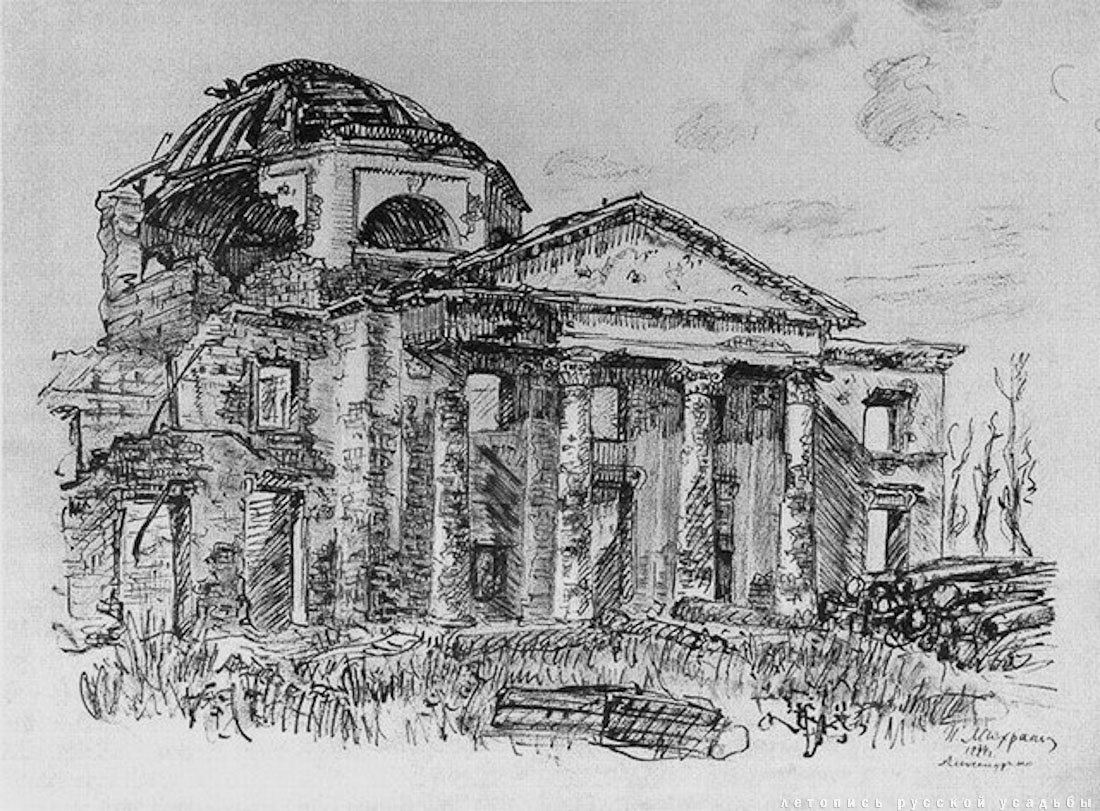

Фото 1940-х годов. Руины усадьбы "Александрино". Источник: Горбатенко С.Б. Петергофская дорога. Историко-архитектурный путеводитель, 2001 г. |

|

1944 год. Усадьба "Александрино". |

Однако, постепенная реставрация бывшей усадьбы началась практически сразу после войны. В июле 1944 года архитекторы Е.Н. Иванова и Набатова-Жукова сделали обмеры полуразрушенного здания. К архитектурному разрезу был приложен рисунок, сделанный Ией Альфонсовной Михранянц. Усилиями этих архитекторов был подготовлен проект восстановления усадьбы, который начал воплощаться в жизнь лишь в 1960-х годах. Восстановительными работами руководил архитектор Михаила Михайловича Плотников. Процесс возрождения затронул и большую территорию усадебного парка. Зеленый массив очистили от остатков поваленных снарядами деревьев, провели осушительные работы, восстановили систему прудов, посадили деревья ценных пород. |

|

Фото 1959 года. Усадьба "Александрино". Автор фото: Lawrence Monthey. |

В наши дни усадьба Александрино широко востребована петербуржцами. В главном усадебном доме бывшего дома-дворца находится художественная школа, учащиеся которой тренируются в написании своих первых полотен прямо в живописном парке. Жители Кировского района Петербурга часто называют Александрино «легкими района». Парк, примыкающий к проспекту Стачек и уходящий вглубь района, является любимым местом отдыха для взрослых и детей. Однако, эта заповедная территория подверглась стремительному натиску новостроек. В наше время на фоне дворца, возвышающегося на Литориновом уступе, виднеются многоэтажки, а само строительство рядом с исторической территорией неоднократно становилось предметом для жарких дискуссий между властью, гражданами, краеведами и застройщиками. В недалеком прошлом в петербургской прессе появились сообщения о том, что парк планируется пересечь надземной трамвайной магистралью. Из-за отсутствия инвесторов, этот проект отложен на неопределенное время. Этот проект вызвал широчайший общественный резонанс и объединил жителей Кировского района и всех небезразличных перетбуржцев в стремлении сохранить в нынешнем виде уникальную усадьбу Петергофской дороги. |

|

Фото 1979 года. Аллея в парке Александрино. Источник: pastvu.com. |

|

Фото до 2000 года. Усадьба "Александрино". |

Сейчас ситуация со строительством утихла, а Александрино по-прежнему является для петербуржцев и туристов райским уголком, в котором живут белки и утки, цветут яблони и полевые цветы, поют птицы, слышится смех и тихие разговоры отдыхающих. Популяризируя эту усадьбу и наследие уникального феномена Петергофской дороги, мы с вами сможем сохранить Александрино в нынешнем виде и своевременно отреагировать на попытки незаконного уничтожения этого прекрасного дворцово-паркового комплекса. |

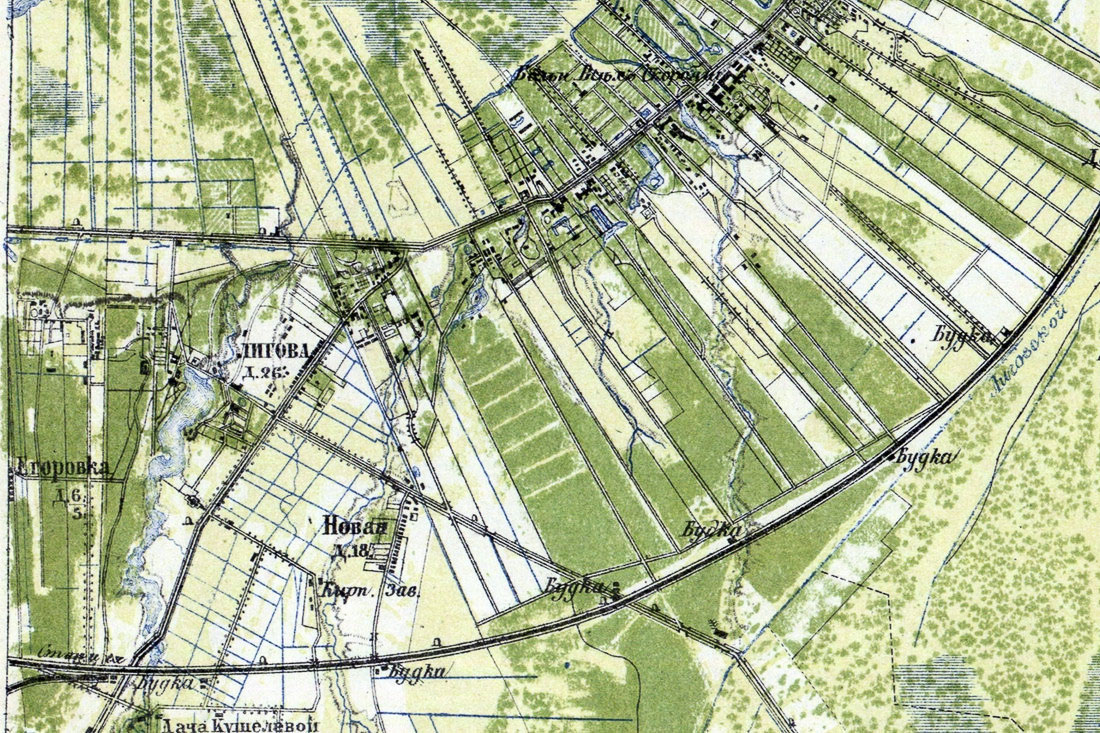

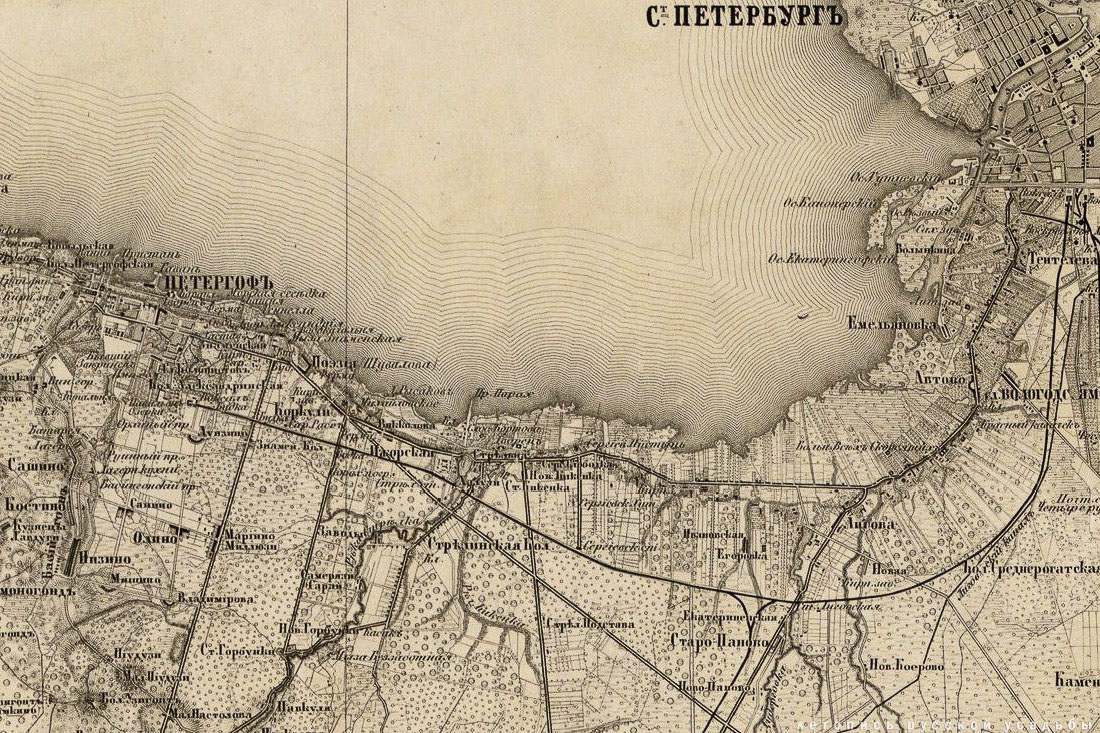

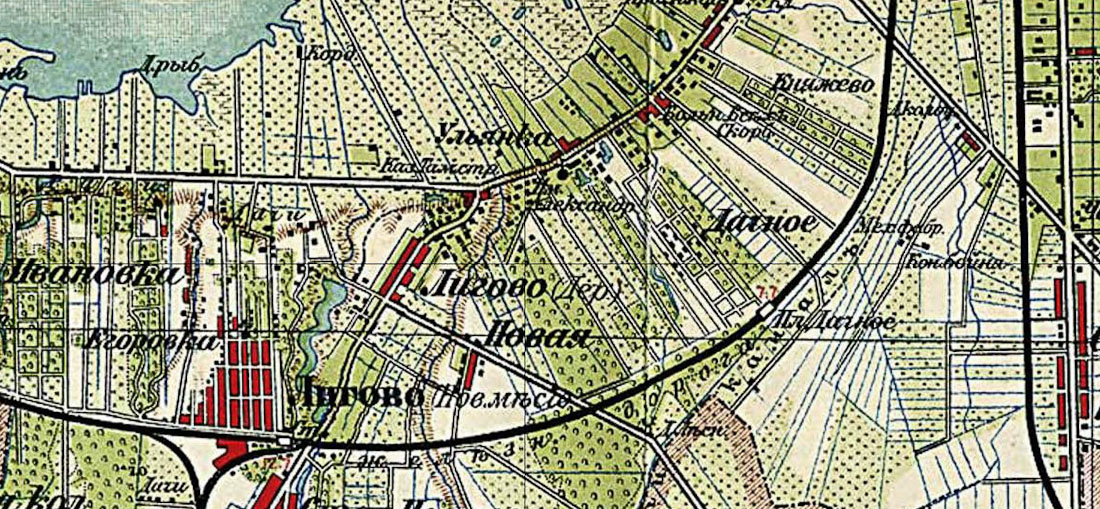

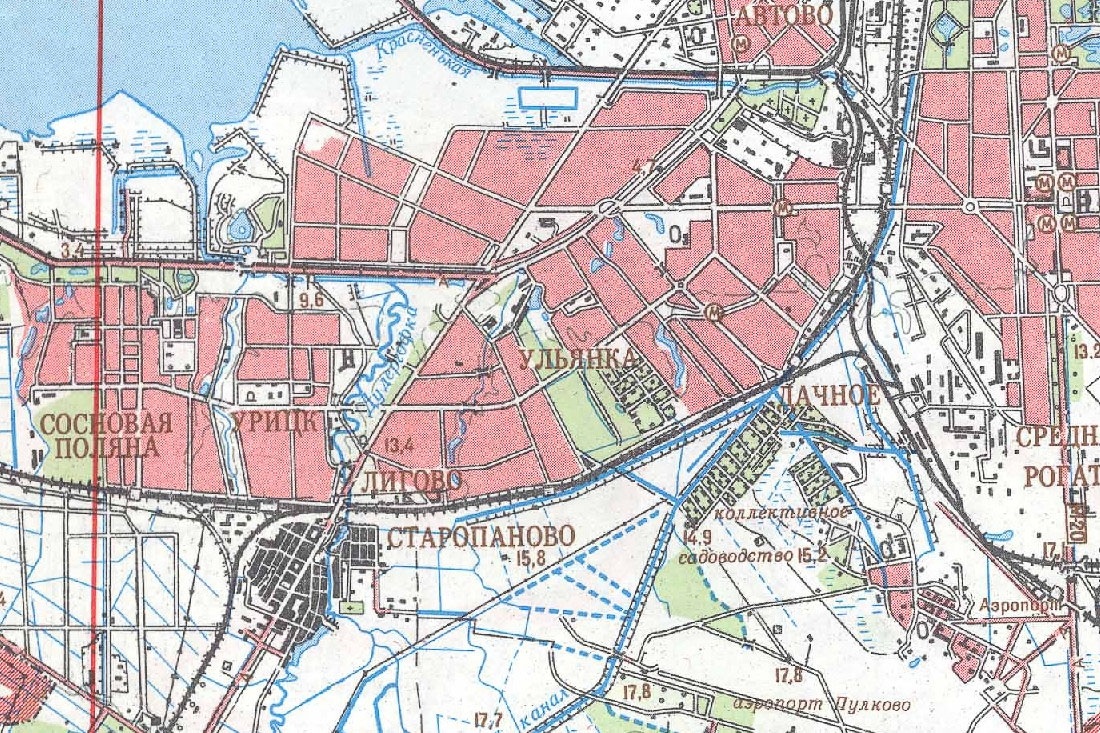

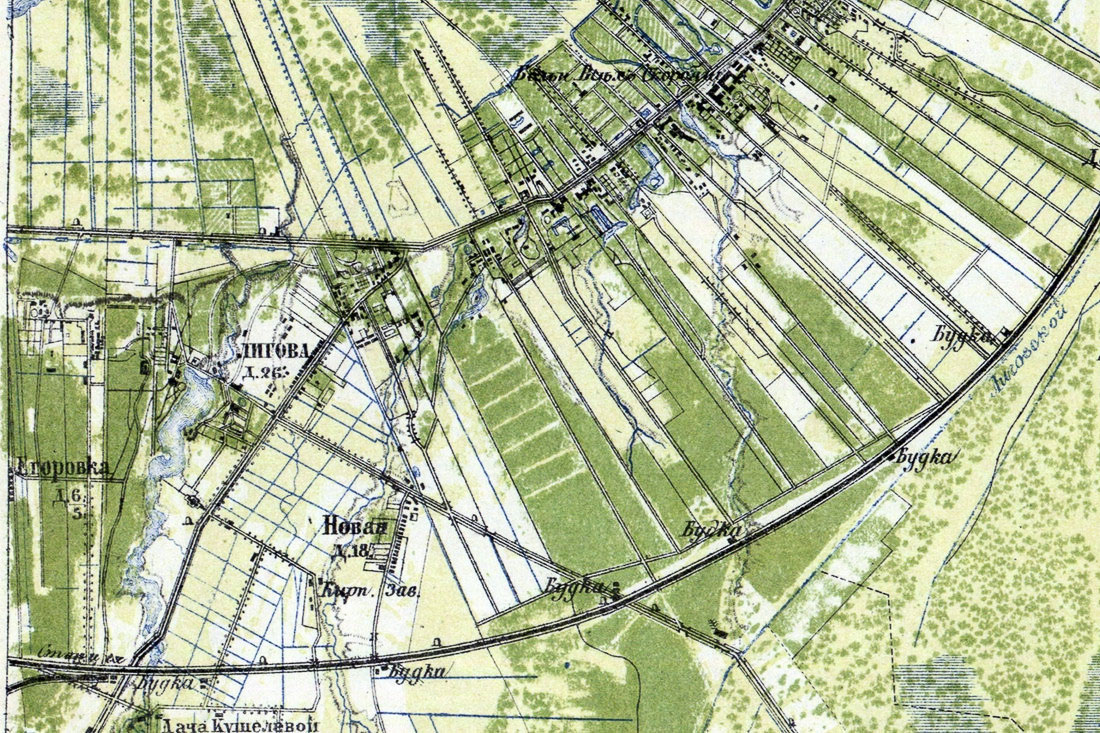

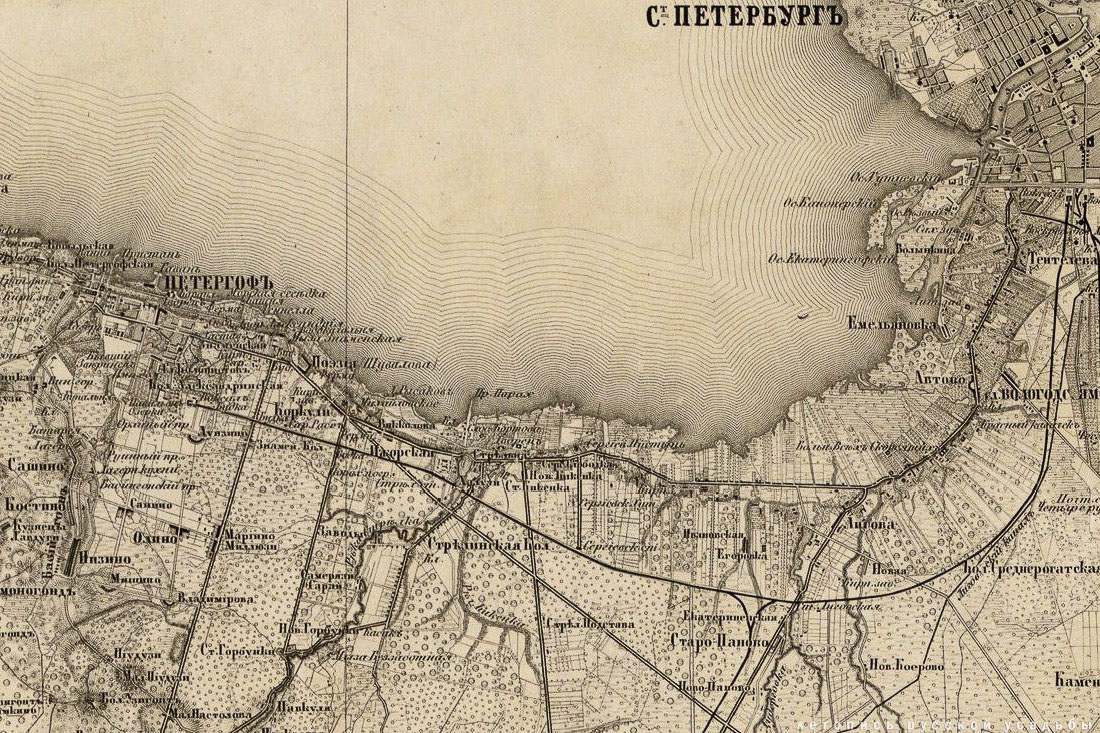

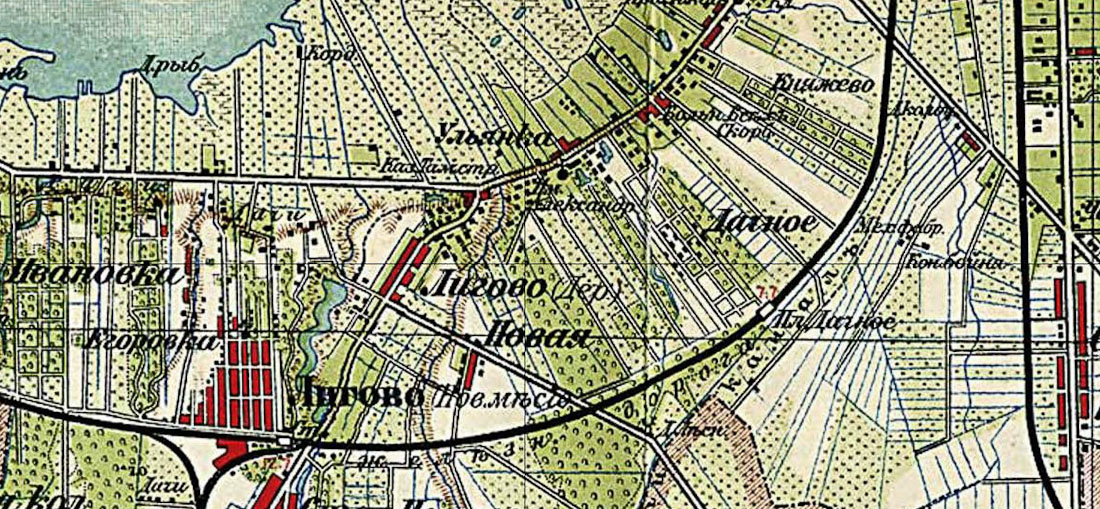

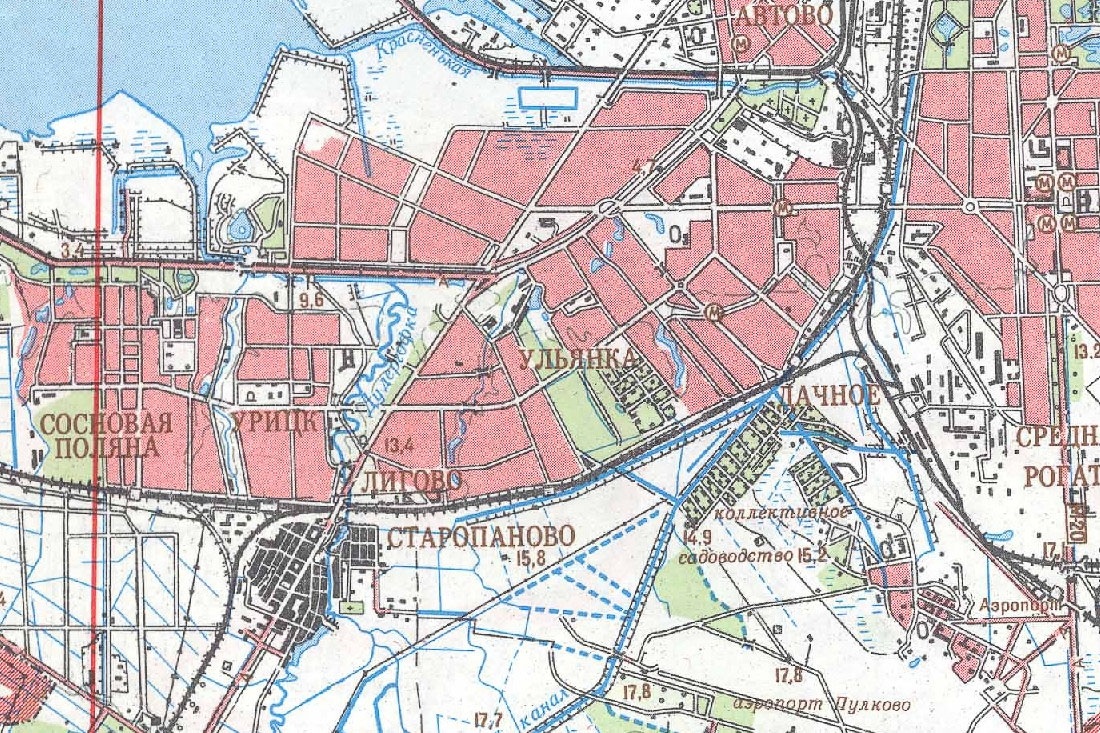

Старые карты |

|

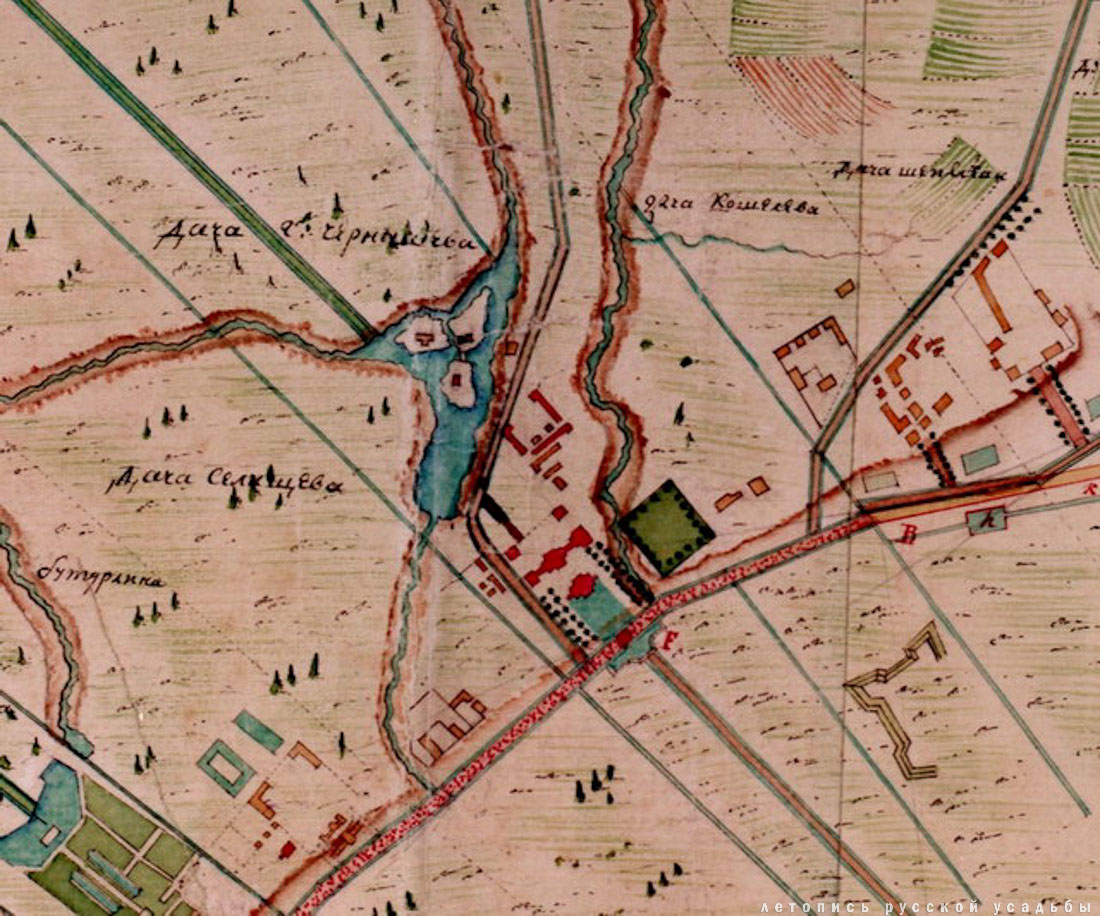

1792 год. |

|

1777 год. |

|

1817 год. |

|

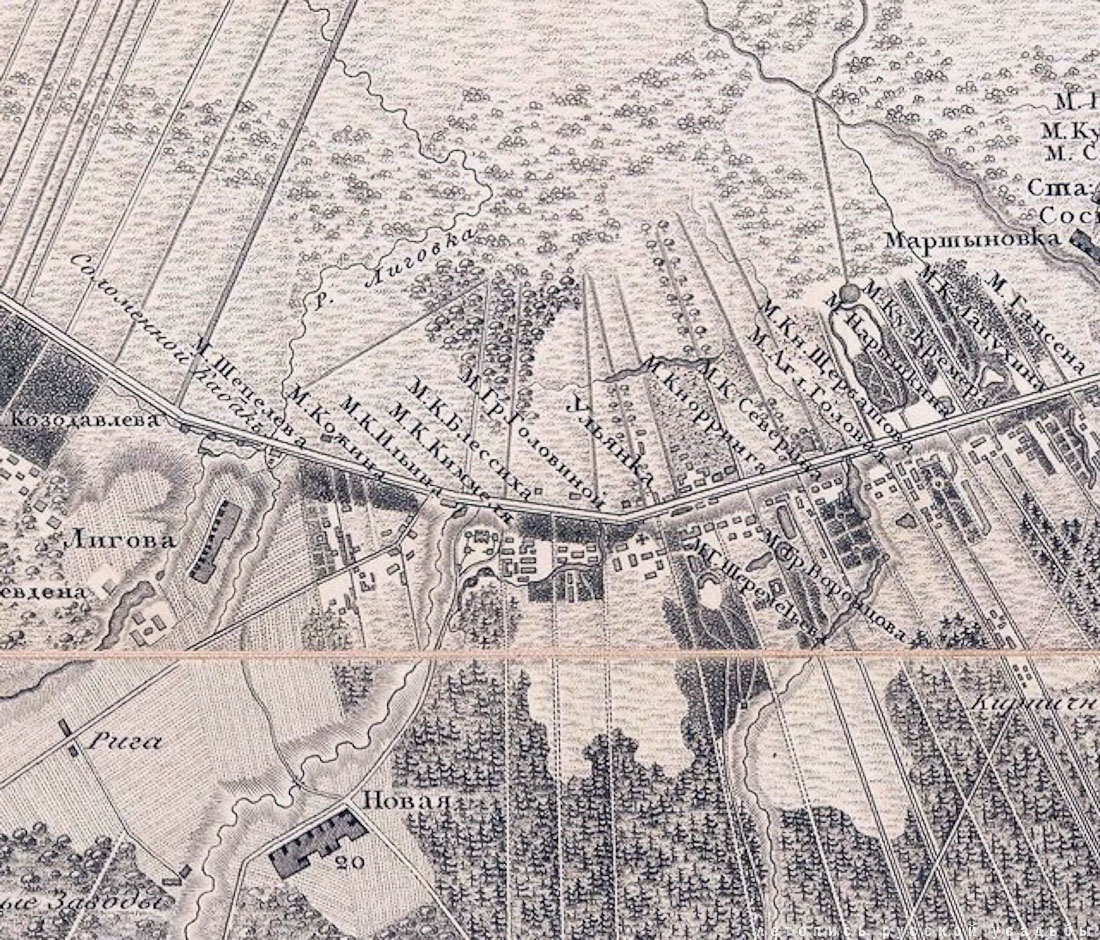

1860 год. |

|

1863 год. |

|

1915 год. |

|

1999 год. |

Ссылки

| 1. Петергофская дорога / 4-е изд., испр. и доп. Горбатенко С. - 2013 2. Встречи на Петергофской дороге (Материалы краеведческой конференции). Спб: ЦБС Кировского района г. Санкт-Петербурга - 2013, 2014, 2015, 2016 |

Серия постов про Петергофскую дорогу создается совместно с Сергеем Геннадьевичем Баричевым, руководителем проекта Audiogid.ru и сотрудником ЦБС Кировского района, многолетним исследователем Петергофской дороги Любовью Александровной Старковой. Послушать аудиогид по Петергофской дороге вы можете по этой ссылке https://izi.travel/ru/2649-ulyanka-aleksandrino/ru.

Продолжение следует...

|

|

Усадьба Александрино. Петергофская дорога, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, 226. Часть 1 |

Мы продолжаем путешествовать по усадьбам Петергофской дороги – уникального историко-культурного феномена Санкт-Петербурга. Сегодня хочу представить вам прекрасный дворцово-парковый комплекс, который, пережив революцию и Великую Отечественную войну, удивительным образом дошел до наших дней. И это – усадьба Александрино.

В первом материале об этой усадьбе я расскажу вам, почему искусствоведы и архитекторы Петербурга считают главный дом Александрино одним из самых значимых сооружений города и области. По какой причине усадебный комплекс, достигший расцвета при Иване Чернышеве, носит название «Александрино»? Кто спроектировал и возвел прекрасный дом-дворец в Александрино? Кто спас эту усадьбу от послевоенной разрухи? Почему парк Александрино называют «легкими Кировского района»? Что сейчас находится в здании особняка? Какой градостроительный проект мог навсегда разрушить красоту и первозданный вид этого удивительного места? Мы снова отправляемся в Петербург, чтобы найти ответы на все эти вопросы!

Архитектор усадьбы: Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот.

Сохранность усадьбы: господский дом, парк.

Адрес усадьбы: Санкт-Петербург, проспект Стачек, 226.

Усадьба Александрино входит в число наиболее крупных, известных и сохранившихся усадеб Петергофской дороги. Земли, на которых сегодня возвышается роскошный дворец-особняк, были известны много веков назад, в XVII веке они принадлежали шведам, но с началом петровской эпохи их участь переменилась. На рассвете обустройства Петергофской дороги этот участок принадлежал родной сестре Петра Великого, царевне Наталье Алексеевне. |

|

Царевна Наталья Алексеевна (1673 - 1716) - сестра Петра I. Дочь Алексея Михайловича Романова и Натальи Нарышкиной. |

Любимая сестра императора недолго владела территориями современного Александрино – вскоре после ее смерти угодья были поделены на два участка: западный и восточный. Западная часть бывшей царской дачи стала владением графа Петра Андреевича Толстого. Следующим хозяином большого участка у Петергофской дороги стали семейства Лопухиных и Репниных. |

|

Толстой Пётр Андреевич (1645 — 1729). Граф, государственный деятель и дипломат, сподвижник Петра Великого, один из руководителей его секретной службы, действительный тайный советник. Получив графское Российской империи достоинство, положил начало графской ветви рода Толстых. |

|

Царица Евдокия Фёдоровна, урожденная Лопухина (1669 - 1731 год) — царица, первая супруга Петра I (с 27 января 1689 до 1698). Мать царевича Алексея, последняя русская царица и последняя равнородная неиноземная супруга русского монарха. |

|

Наталья Фёдоровна Лопухина, урождённая Балк (1699 — 1763). Племянница Анны Монс. Входила в свиту Екатерины Иоанновны и сопровождала ее к супругу в Мекленбург в 1716 году. Приблизительно до 1718 года вернулась в Россию, где вышла замуж за Степана Васильевича Лопухина. Являлась статс-дамой императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. По приказу последней была выпорота, лишена языка и сослана в Сибирь. |

|

Князь Николай Васильевич Репнин (1734 - 1801). Являлся крупным дипломатом екатерининской эпохи, генерал-фельдмаршалом. Внёс весомый вклад в разложение польско-литовской государственности, будучи послом в Речи Посполитой. Был также владельцем усадьбы Воронцово. |

В 1762 году усадьбой стал владеть самый известный ее хозяин – граф Иван Григорьевич Чернышов. Именно при нем Александрино приобрело свой нынешний облик и получило всероссийскую известность. Об этом свидетельствует даже факт того, что местные жители и туристы нередко даже в наше время называют Александрино «Чернышова дача». Будучи блестящим дипломатом и военным, он приступает к обустройству своей новой дачи, стремясь привести ее в соответствие со своим высоким общественным статусом. |

|

Граф Иван Григорьевич Чернышёв (1717 или 1726 — 1797). Сын Г. П. Чернышёва и Авдотьи Чернышёвой, одной из метресс императора Петра Великого, заслужившей от него прозвище «Авдотья бой-баба». Был генерал-фельдмаршалом по флоту, фактическим главой Адмиралтейств-коллегии в президентство Павла Петровича. |

|

Графиня Анна Александровна Чернышёва (урождённая Исленьева, 1740—1794). Родственница (по матери) князя Г.А. Потёмкина, супруга графа Ивана Григорьевича Чернышёва. Графиня принадлежала к числу самых модных дам высшего общества Санкт-Петербурга в период правления Екатерины II. |

До Чернышева на дачной территории существовали постройки, появившиеся здесь еще до Толстых. Но старый усадебный дом решительно не устроил нового владельца. Иван Чернышев принял решение о строительстве собственного дома-особняка и нанял для этих целей известнейшего зодчего того времени - Жана-Батиста Валлен-Деламота. Архитектор, чье имя историки и искусствоведы прочно ассоциируют с эпохой зарождения петербургского классицизма в архитектуре, создал проект с поистине царским масштабом. Строительство роскошного дома было завершено в 1762 году, в это же время у четы Чернышевых родился первенец. |

|

Граф Григорий Иванович Чернышёв (1762 — 1831) — обершенк русского императорского двора, единственный сын и наследник генерал-фельдмаршала Ивана Чернышёва. Был театралом-любителем, оперным певцом, и автором литературных опытов. |

Архитектор Джакомо Кваренги сделал точный рисунок дачи Ивана Чернышёва, благодаря которому мы можем составить представление об усадьбе того времени. Дом-особняк, украшенный четырехколонным портиком, окружал огромный парк с водоемами, который переходил в живописные лесные заросли. Примечательно, что территория усадьбы Александрино выделялась своими размерами: она простиралась от Финского залива до Лиговского канала. Через парк протекал Койровский ручей, который сейчас известен как речка Новая. Ручей стал основой для создания целой системы прудов с островами и каналом за главным усадебным домом. На островах находились парковые павильоны. |

|

Фото 2000 года. Усадьба "Александрино". Автор фото: П. Платонов. Источник: Горбатенко С.Б. Петергофская дорога. Историко-архитектурный путеводитель, 2001 г. |

В Александрино было расположено успешное оранжерейное хозяйство. Современники вспоминали, что здесь круглогодично выращивали экзотические фрукты и овощи, которыми щедрый владелец усадьбы часто любил баловать своих многочисленных гостей. Чернышевы любили принимать гостей и славились своим умением произвести на них эффект. Посетители, усадьбы, в свою очередь, никогда не отказывались от приглашения семьи Чернышевых. По воспоминаниям приближенных Чернышева, в Александрино пышным цветом цвела светская жизнь. протекала светская жизнь высшего общества, к которому принадлежала семья Чернышёвых. В 12 часов дня бил колокол, созывая гостей в восьмиугольный зал в центре дома для пития целебной воды, принесенной из источника, бившего на территории усадьбы – эта вода считалась полезной и экологически чистой. |

|

Граф Иван Григорьевич Чернышёв (1717 или 1726 - 1797) с женой Анной Александровной, ур. Исленевой (1740 -1794) в окружении детей и внуков: сын Григорий Иванович (1761—1831) и обе дочери — справа Анна Ивановна (177 - 1817), в замужестве Плещеева, и слева старшая дочь Екатерина (1766 - 18..), с мужем Ф.Ф. Вадковским и детьми Иваном (1790 - 1849) и Павлом (1792 -1829). Источник: Неизвестный художник. Иллюстрация — репродукция из книги «Русские портреты XVIII и XIX веков. Издание Великого князя Николая Михайловича Романова», выпущенной в 1905-1909 годах в качестве каталога выставки, состоявшейся в 1905 году. |

После смерти Ивана Григорьевича усадьба у знаменитой Петергофской дороги досталась его старшему сыну, Григорию Ивановичу. Представители рода Чернышевых владели Александрино еще несколько лет. А затем, в начале XIX столетия, начался стремительный процесс смены владельцев престижных поместий и земель у дороги из Петербурга в Петергоф. Вскоре новым хозяином Александрино стал купец 1 гильдии Федор Иванович Ильин. Он приобрел усадьбу параллельно с масштабным строительством особняка на Фонтанке. Решив вплотную заняться благоустройством своей недвижимости, Ильин, по некоторым сведениям, затеял перестройку творения. Однако, специалисты ставят этот факт под сомнение. Другой значительной страницей в истории усадьбы стало время, когда ее владельцем стал Александр Дмитриевич Шереметев (1859-1931). Александр Дмитриевич был одним из богатейших людей тогдашней России, владевший поместьями в различных губерниях страны. Граф, приобретая дачу, понимал ценность усадебного здания и старался сохранить его для потомков. Именно в это время усадьба была названа «Александрино» по имени ее нового хозяина. |

|

Граф Александр Дмитриевич Шереметев (1859 — 1931). Сын графа Дмитрия Шереметева от позднего брака с его второй женой, Александрой Мельниковой. Единокровный брат графа С.Д. Шереметева, внук графа Н.П. Шереметева и певицы Прасковьи Жемчуговой. Русский меценат и музыкант-любитель из рода Шереметевых, создатель частного оркестра, начальник Придворной певческой капеллы, свиты Его Величества генерал-майор. Владелец усадеб Останкино, Ульянка, Вороново и Шереметев двор. |

В 1904 году произведен ремонт главного корпуса дачи «Александрино» с сохранением интерьеров и общего облика дома. Новый хозяин усадьбы был увлечен пожарным делом, руководил созданной им пожарной дружиной им. Петра Великого. Он являлся также хозяином соседней дачи «Ульянка». Музыкальные традиции передавались в роду Шереметевых из поколения в поколение. Александр Дмитриевич также увлекался музыкой. В 1882 г. на свои средства он создал симфонический оркестр, чуть позже, в 1889 году – хор. Однако, размеренных ход жизни усадьбы Александрино прервала революция 1917 года. Усадьба была национализирована и стала использоваться в качестве коммунальной квартиры. Планировку дворца исказили многочисленные деревянные перегородки и пристройки. В большом восьмиугольном зале, расписанном известным художником-декоратором Скотти, содержали свиней. В парке разбили огороды. Во второй части нашего материала об усадьбе Александрино мы узнаем, каковой была история усадьбы Александрино в советское время и каково нынешнее положение дел в бывшей «Чернышевой даче». Вдоль одной из аллей парка в 1930-х годах построили деревянный поселок, дав ему имя «Стандартный поселок № 3». Аллея стала называться Речной улицей. Это название до сих пор можно встретить в топонимических справочниках города. |

|

Карта 2017 года. Yandex. |

Одним из наиболее тяжелых и мрачных периодов в истории Александрино стали страшные годы Великой Отечественной войны. В 1941 году парк оказался на линии фронта, которая проходила вдоль реки Дудергофки (Лиговки). Оборону в этом районе держала 109 дивизия 42-й армии. Ее поддерживал артиллерийским огнем стоявший в Морском канале линкор «Петропавловск». Дворец и парк ныне прекрасного Александрино сильно пострадали в ходе этих событий. |

|

Фото 1940-х годов. Руины усадьбы "Александрино". Источник: Горбатенко С.Б. Петергофская дорога. Историко-архитектурный путеводитель, 2001 г. |

|

1944 год. Усадьба "Александрино". |

Однако, постепенная реставрация бывшей усадьбы началась практически сразу после войны. В июле 1944 года архитекторы Е.Н. Иванова и Набатова-Жукова сделали обмеры полуразрушенного здания. К архитектурному разрезу был приложен рисунок, сделанный Ией Альфонсовной Михранянц. Усилиями этих архитекторов был подготовлен проект восстановления усадьбы, который начал воплощаться в жизнь лишь в 1960-х годах. Восстановительными работами руководил архитектор Михаила Михайловича Плотников. Процесс возрождения затронул и большую территорию усадебного парка. Зеленый массив очистили от остатков поваленных снарядами деревьев, провели осушительные работы, восстановили систему прудов, посадили деревья ценных пород. |

|

Фото 1959 года. Усадьба "Александрино". Автор фото: Lawrence Monthey. |

В наши дни усадьба Александрино широко востребована петербуржцами. В главном усадебном доме бывшего дома-дворца находится художественная школа, учащиеся которой тренируются в написании своих первых полотен прямо в живописном парке. Жители Кировского района Петербурга часто называют Александрино «легкими района». Парк, примыкающий к проспекту Стачек и уходящий вглубь района, является любимым местом отдыха для взрослых и детей. Однако, эта заповедная территория подверглась стремительному натиску новостроек. В наше время на фоне дворца, возвышающегося на Литориновом уступе, виднеются многоэтажки, а само строительство рядом с исторической территорией неоднократно становилось предметом для жарких дискуссий между властью, гражданами, краеведами и застройщиками. В недалеком прошлом в петербургской прессе появились сообщения о том, что парк планируется пересечь надземной трамвайной магистралью. Из-за отсутствия инвесторов, этот проект отложен на неопределенное время. Этот проект вызвал широчайший общественный резонанс и объединил жителей Кировского района и всех небезразличных перетбуржцев в стремлении сохранить в нынешнем виде уникальную усадьбу Петергофской дороги. |

|

Фото 1979 года. Аллея в парке Александрино. Источник: pastvu.com. |

|

Фото до 2000 года. Усадьба "Александрино". |

Сейчас ситуация со строительством утихла, а Александрино по-прежнему является для петербуржцев и туристов райским уголком, в котором живут белки и утки, цветут яблони и полевые цветы, поют птицы, слышится смех и тихие разговоры отдыхающих. Популяризируя эту усадьбу и наследие уникального феномена Петергофской дороги, мы с вами сможем сохранить Александрино в нынешнем виде и своевременно отреагировать на попытки незаконного уничтожения этого прекрасного дворцово-паркового комплекса. |

Старые карты |

|

1792 год. |

|

1777 год. |

|

1817 год. |

|

1860 год. |

|

1863 год. |

|

1915 год. |

|

1999 год. |

Ссылки

| 1. Петергофская дорога / 4-е изд., испр. и доп. Горбатенко С. - 2013 2. Встречи на Петергофской дороге (Материалы краеведческой конференции). Спб: ЦБС Кировского района г. Санкт-Петербурга - 2013, 2014, 2015, 2016 |

Серия постов про Петергофскую дорогу создается совместно с Сергеем Геннадьевичем Баричевым, руководителем проекта Audiogid.ru и сотрудником ЦБС Кировского района, многолетним исследователем Петергофской дороги Любовью Александровной Старковой. Послушать аудиогид по Петергофской дороге вы можете по этой ссылке https://izi.travel/ru/2649-ulyanka-aleksandrino/ru.

Продолжение следует...

|

|

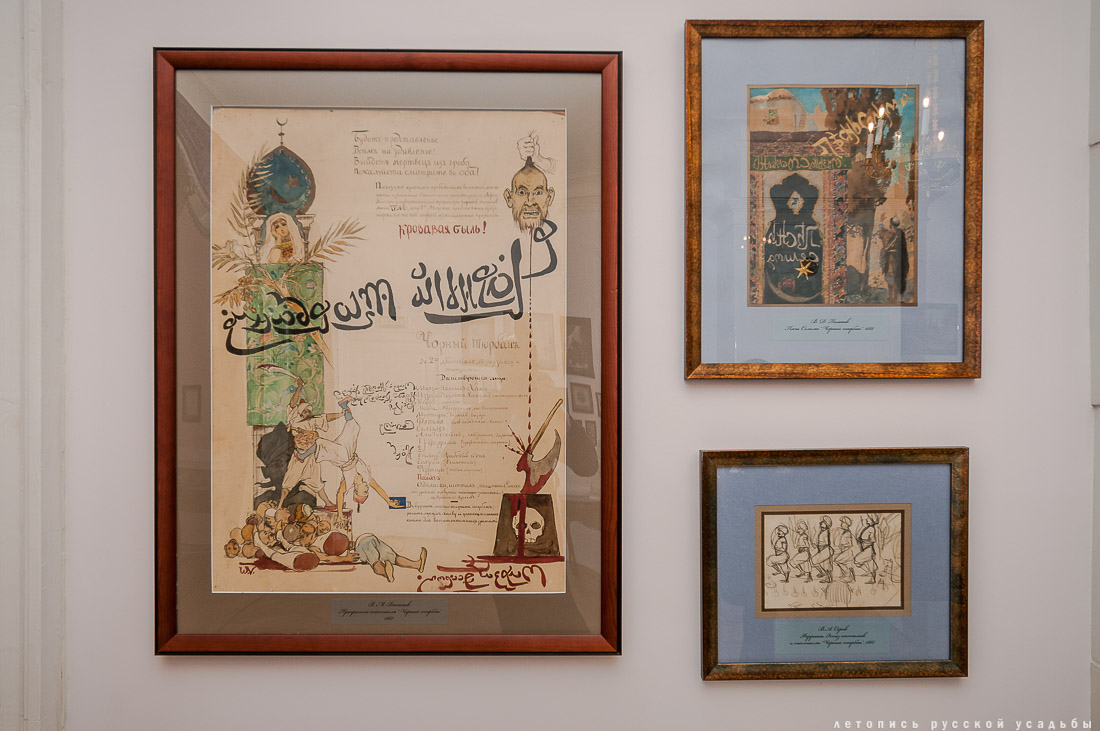

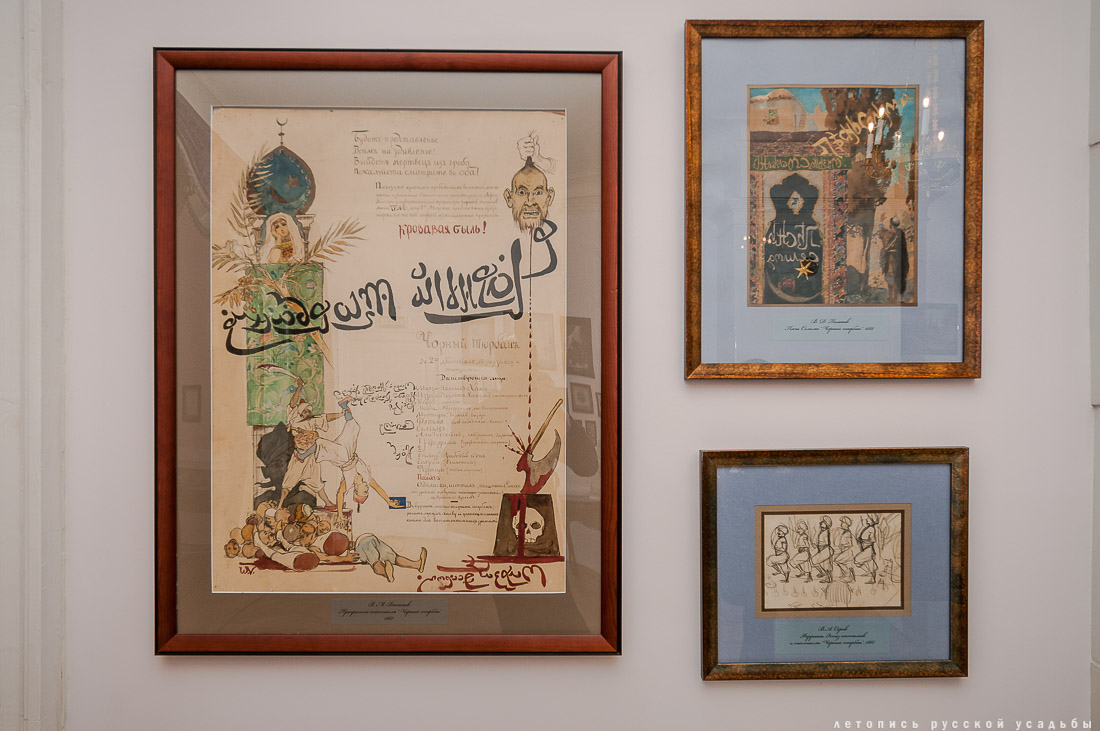

Дореволюционные визитные карточки |

Дата фотографий: 2017 год, 17 февраля.

| Размеры визиток у господ раньше были большего размера, чем современные, а дамские визитки были совсем узенькие и миниатюрные. |

|

2. |

Гравированная визитка Бориса Сергеевича Шереметева, главного смотрителя Странноприимного дома в Москве. Происходил из нетитулованной ветви рода Шереметевых. Детство его прошло в подмосковном имении Михайловское. Вместе с супругой Ольгой Николаевной он поселился у Сухаревской башни в двухэтажном флигеле в саду Шереметевской больницы. Борис Сергеевич Шереметев скончался 28 декабря 1906 года и был похоронен в Новоспасском монастыре. В 1910 году его внучатый племянник, граф Павел Сергеевич Шереметев, издал свою книгу «Борис Сергеевич Шереметев». |

|

3. |

| Шереметевы в 1920-е годы пробивали визитки и использовали их для картотеки. |

|

4. |

Это визитка графа Сергея Дмитриевича Шереметева, ему принадлежали подмосковные Кусково, Михайловское (c 1870), Введенское (c 1884), Остафьево (с 1898). |

|

5. |

А вот визитка князя Петра Николаевича Трубецкого, владельца подмосковной усадьбы Узкое (сейчас в г.Москве), московского губернского предводителя дворянства. |

|

6. |

| На оборотной стороне карточки Трубекцого вот такое приглашение в Екатерининский Зал Российского Блгородного Собрания. |

|

7. |

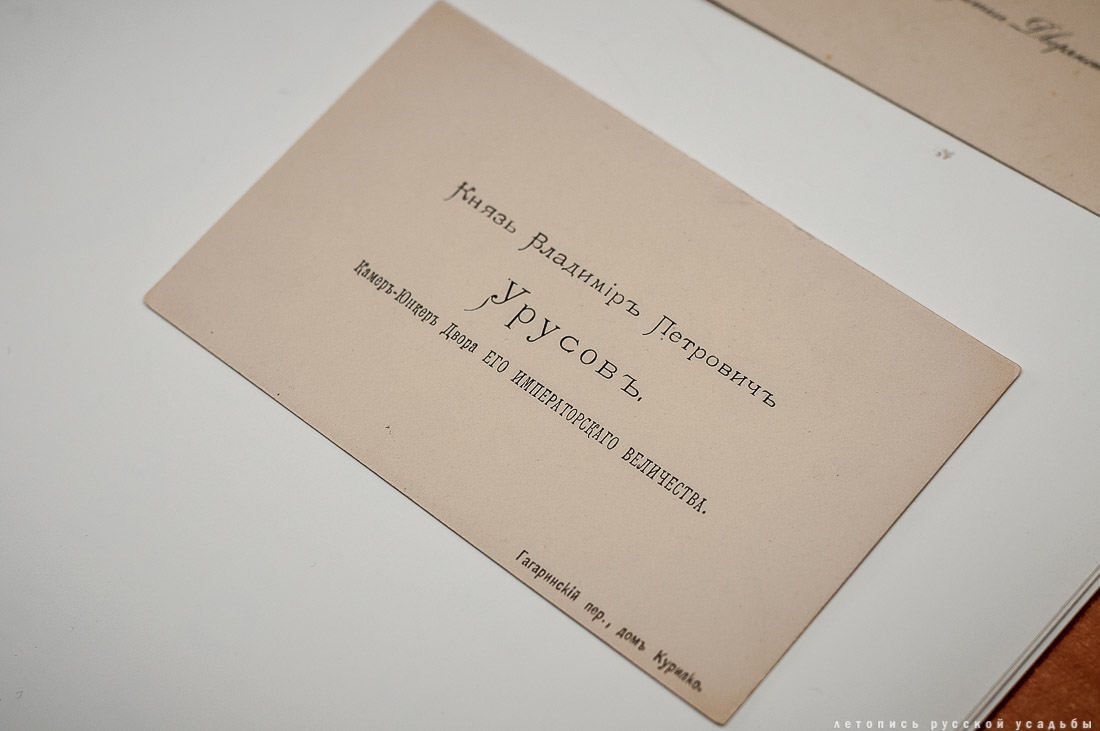

| Князь Владимир Петрович Урусов, камер-юнкер Двора его Императорского Величества. |

|

8. |

Визитка Григория Кресцентовича Лукомского (1884—1952) — известного русского историка, искусствоведа и художника. С 1908 года в Петербурге активно работал с С. К. Маковским, печатал, в основном искусствоведческие статьи, в журналах «Старые годы», «Зодчий», «Столица и усадьба», «Аполлон», участвовал в выставках. |

|

9. |

В 1910 году Лукомский отправился «во внутренние губернии Российской империи для собирания, исследования, изучения, зарисовывания и фотографирования предметов старины». Поездки по России продолжились и в следующие годы. Результатом стали труды Г. К. Лукомского, посвященные архитектуре русских городов: «О художественной архитектуре провинции», «Кострома» (1913), «Вологда в её старине» (1914), «Галиция в её старине. Очерки по истории архитектуры XII—XVIII вв.» (1915), «Старый Петербург», «Памятники старинной архитектуры России в типах художественного строительства» (1916), «Современный Петроград. Очерки истории возникновения и развития классического строительства», «Старинные усадьбы Харьковской губернии», «Царское село» и др. |

|

10. |

| Карточка Ивана Алексеевича Белоусова (1863 — 1930) — поэта и писателя, одного из руководителей «Суриковского литературно-музыкального кружка». На карточке Иван Алексеевич приводит полный список журналов с которыми он сотрудничает. |

|

11. |

| А вот нескромный полицмейстер из Сергиев Посада, над его именем - корона. Эта карточка из собрания Евгения Платоновича Иванова, фольклориста, эта визитка участвовала в какой-то игре, посмотрите надпись рукой ниже. |

|

12. |

| Гладкая мелованная бумага также превращала визитные карточки в небольшие заметки и записи. |

|

13. |

| А вот визитка с фотографией. Владелец, потомственный почетный гражданин, не имея статуса графа и князя, тоже решил выделиться. |

|

14. |

Сигизмунд Феликсович Либрович (1855, Варшава — 1918) — русский писатель, историк, журналист, просветитель польского происхождения.Автор статей и заметок на русском, польском и немецком языках о театре, истории литературы, польском вопросе, русско-польских связей, а также книг по истории книги и ряда исторических произведений, в том числе для детей. |

|

15. |

| Вересаев (псевдоним; настоящая фамилия Смидович) Викентий Викентьевич [1867 - 3.6.1945, Москва], русский советский писатель. |

|

16. |

| Андрей Корнилович Бороздин (1863, Санкт-Петербург — 6 октября 1918, Петроград) — русский литературовед и историк литературы, масон, мемуарист. |

|

17. |

|

Метки: музей Трубецкие В.В. Смидович И.А. Белоусов С.Ф. Либрович фото 2017 визитные карточки Шереметевы С.Д. Шереметев Г. Лукомский Урусовы |

Дореволюционные визитные карточки |

Дата фотографий: 2017 год, 17 февраля.

| Размеры визиток у господ раньше были большего размера, чем современные, а дамские визитки были совсем узенькие и миниатюрные. |

|

2. |

Гравированная визитка Бориса Сергеевича Шереметева, главного смотрителя Странноприимного дома в Москве. Происходил из нетитулованной ветви рода Шереметевых. Детство его прошло в подмосковном имении Михайловское. Вместе с супругой Ольгой Николаевной он поселился у Сухаревской башни в двухэтажном флигеле в саду Шереметевской больницы. Борис Сергеевич Шереметев скончался 28 декабря 1906 года и был похоронен в Новоспасском монастыре. В 1910 году его внучатый племянник, граф Павел Сергеевич Шереметев, издал свою книгу «Борис Сергеевич Шереметев». |

|

3. |

| Шереметевы в 1920-е годы пробивали визитки и использовали их для картотеки. |

|

4. |

Это визитка графа Сергея Дмитриевича Шереметева, ему принадлежали подмосковные Кусково, Михайловское (c 1870), Введенское (c 1884), Остафьево (с 1898). |

|

5. |

А вот визитка князя Петра Николаевича Трубецкого, владельца подмосковной усадьбы Узкое (сейчас в г.Москве), московского губернского предводителя дворянства. |

|

6. |

| На оборотной стороне карточки Трубекцого вот такое приглашение в Екатерининский Зал Российского Блгородного Собрания. |

|

7. |

| Князь Владимир Петрович Урусов, камер-юнкер Двора его Императорского Величества. |

|

8. |

Визитка Григория Кресцентовича Лукомского (1884—1952) — известного русского историка, искусствоведа и художника. С 1908 года в Петербурге активно работал с С. К. Маковским, печатал, в основном искусствоведческие статьи, в журналах «Старые годы», «Зодчий», «Столица и усадьба», «Аполлон», участвовал в выставках. |

|

9. |

В 1910 году Лукомский отправился «во внутренние губернии Российской империи для собирания, исследования, изучения, зарисовывания и фотографирования предметов старины». Поездки по России продолжились и в следующие годы. Результатом стали труды Г. К. Лукомского, посвященные архитектуре русских городов: «О художественной архитектуре провинции», «Кострома» (1913), «Вологда в её старине» (1914), «Галиция в её старине. Очерки по истории архитектуры XII—XVIII вв.» (1915), «Старый Петербург», «Памятники старинной архитектуры России в типах художественного строительства» (1916), «Современный Петроград. Очерки истории возникновения и развития классического строительства», «Старинные усадьбы Харьковской губернии», «Царское село» и др. |

|

10. |

| Карточка Ивана Алексеевича Белоусова (1863 — 1930) — поэта и писателя, одного из руководителей «Суриковского литературно-музыкального кружка». На карточке Иван Алексеевич приводит полный список журналов с которыми он сотрудничает. |

|

11. |

| А вот нескромный полицмейстер из Сергиев Посада, над его именем - корона. Эта карточка из собрания Евгения Платоновича Иванова, фольклориста, эта визитка участвовала в какой-то игре, посмотрите надпись рукой ниже. |

|

12. |

| Гладкая мелованная бумага также превращала визитные карточки в небольшие заметки и записи. |

|

13. |

| А вот визитка с фотографией. Владелец, потомственный почетный гражданин, не имея статуса графа и князя, тоже решил выделиться. |

|

14. |

Сигизмунд Феликсович Либрович (1855, Варшава — 1918) — русский писатель, историк, журналист, просветитель польского происхождения.Автор статей и заметок на русском, польском и немецком языках о театре, истории литературы, польском вопросе, русско-польских связей, а также книг по истории книги и ряда исторических произведений, в том числе для детей. |

|

15. |

| Вересаев (псевдоним; настоящая фамилия Смидович) Викентий Викентьевич [1867 - 3.6.1945, Москва], русский советский писатель. |

|

16. |

| Андрей Корнилович Бороздин (1863, Санкт-Петербург — 6 октября 1918, Петроград) — русский литературовед и историк литературы, масон, мемуарист. |

|

17. |

|

Метки: музей Трубецкие В.В. Смидович И.А. Белоусов С.Ф. Либрович фото 2017 визитные карточки Шереметевы С.Д. Шереметев Г. Лукомский Урусовы |

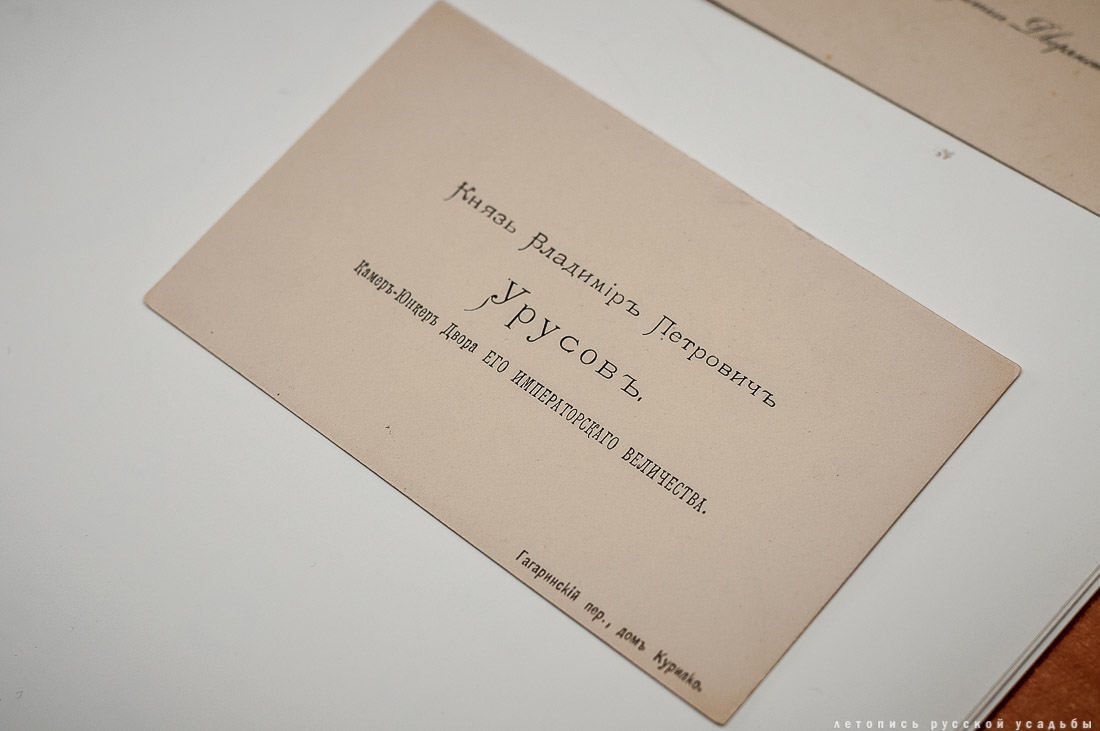

Тамбовские усадьбы Асеевых, видео с дрона |

Рядом с Тамбовом в Рассказово сохранился еще один дом фабрикантов Асеевых, построенный в 1902-1906 годах по заказу Василия Тихоновича Асеева, предположительно, тоже Львом Кекушевым. Белокаменное здание, возведенное в стилистических формах эклектики и огромный усадебный комплекс, состоящий из парка, пруда, хозяйственного комплекса усадьбы, где сохранился конный манеж, построенный по английскому проекту, говорили об Асееве, как о страстном конезаводчике.

|

Метки: Асеевы Тамбов видео 2016 усадьбы видео с квадрокоптера Тамбовская область |

Усадьба АБРАМЦЕВО на зимних фотографиях |

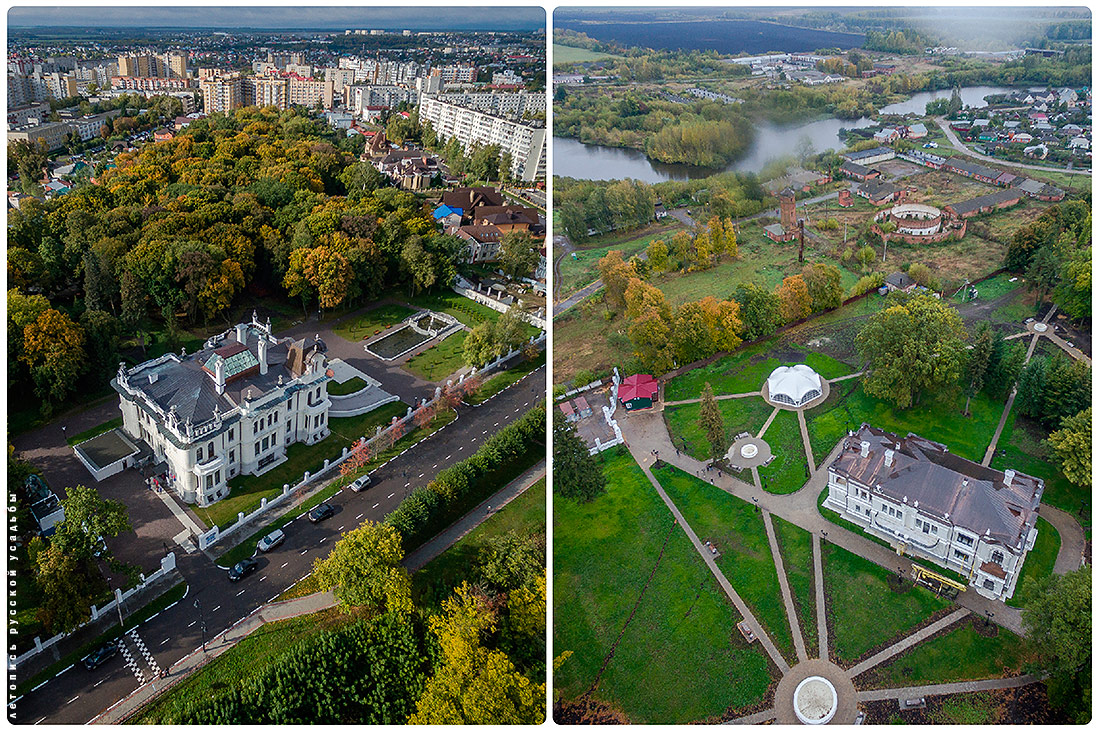

Абрамцевский художественный кружок объединил большое количество художников, это наиболее яркие представители русского искусства второй половины XIX века: В.Д. Поленов, Е.Д. Поленова, В.М. Васнецов, A.M. Васнецов, И.Е.Репин, К.А.Коровин, В.А.Серов, М.В. Нестеров, М.А. Врубель и другие. Но, так как собирались они в подмосковном имении Мамонтова Абрамцево, только летом, то и картины были в основном летние, весенние и осенние. Ну не могли они представить снег в Абрамцево)

В февральский день я прошел от станции Абрамцево через дачный поселок художников в усадьбу Абрамцево, снял зимний вид на долину отрока Варфоломея, запечатленную на картине М.В. Нестерова, а также интерьеры утопающей в снегу усадьбы. На следующих выходных пассажиры «Усадебного экспресса» повторят этот маршрут, наслаждаясь масленичными блинами, присоединяйтесь.

| Станция Абрамцево примечательна конструкцией навеса от дождя. Она отличается от типовых конструкций станций и стилизована под крышу древнерусской избы. |

|

2. |

| Станция Абрамцево была открыта в 1947 году и раньше называлась "57 км". |

|

3. |

Отдельно стоит внимания дорога от станции Абрамцево в усадьбу, это лес, овраги, река. В конце этого года абрамцевскую тропу обещают облагородить и сделать освещение. |

|

4. |

| Подходим к Нижнему пруду. |

|

5. |

| Зимой дом хорошо просматривается от пруда. |

|

6. |

| Рядом с домом Мастерская, построенная по проекту В. А. Гартмана в 1873 году. |

|

7. |

| Усадебный дом конца XVIII в., перестроенный в XIX в. |

|

8. |

|

9. |

| Заглянем внутрь. |

|

10. |

| В этот раз я бегло поснимал интерьеры. Планирую в этом году провести в Абрамцево детальную съемку, как и в других музеях. |

|

11. |

| В доме представленые две экспозиции: «Семья Аксаковых и ее окружение» и «Мамонтовский художественный кружок». |

|

12. |

|

13. |

|

14. |

|

15. |

|

16. |

|

17. |

|

18. |

|

19. |

| Красная гостиная. |

|

20. |

|

21. |

| В столовой картина М. В. Нестерова "Видение отроку Варфоломею", 1889-90 год. |

|

22. |

|

23. |

| С Таньонова носа усадьбы Абрамцево открывается вид на Долину отрока Варфоломея, запечатленную на картине М.В. Нестерова. Летом листва деревьев заслоняет этот вид, но зимой можно разглядеть. |

|

24. |

В столовой картина Серова «Девочка с персиками», на которой изображена дочь хозяина усадьбы Вера Мамонтова. Оригинал находится в Третьяковской галерее. |

|

25. |

Васнецова Т.В. Копия с портрета В.С. Мамонтовой "Девочка с персиками". Эта копия была сделана, перед тем как оригинал картины передали в Третьяковскую галерею. |

|

26. |

|

27. |

| «Избушка на курьих ножках» по проекту В. М. Васнецова, 1883. |

|

28. |

| Дорожка в удаленные уголки парка. Этот мостик запечатлен на картине И.Е. Репина "Летний пейзаж (Вера Алексеевна Репина на мостике в Абрамцеве)" в 1879 году. Много картин есть в моем летнем абрамцевском посте. |

|

29. |

Могила членов семьи Мамонтовых. Здесь похоронена Вера Саввишна Мамонтова (в замужестве - Самарина) - та самая "девочка с персиками", которую изобразил В.А. Серов на знаменитой картине. |

|

30. |

Церковь Спаса Нерукотворного, выполненная по проекту В. М. Васнецова и В. Д. Поленова, 1881–1882. Буквально два дня назад я в блоге выкладывал снимки храма в усадьбе Поленово, который В.Д. Поленов построил по своим эскизам. |

|

31. |

|

32. |

А вот и баня-теремок, построенная по проекту И. П. Ропета, 1877–1878. Кстати, один из проектов Ропета лег в основу терема в Осташево в Костромской области. |

|

33. |

|

34. |

| Главный дом под двухсотлетним дубом. |

|

35. |

| А летом Абрамцево вот так выглядит. |

|

36. |

| Но зимой намного лучше :) |

|

37. |

| Здесь можно помечтать. |

|

38. |

| Приезжайте в Абрамцево. |

|

39. |

Следующий Масленичный "Усадебный экспресс" отправляется в Абрамцево 26-го февраля. Заказать можно на сайте usadboved.ru.

|

|

Усадьба АБРАМЦЕВО на зимних фотографиях |

Абрамцевский художественный кружок объединил большое количество художников, это наиболее яркие представители русского искусства второй половины XIX века: В.Д. Поленов, Е.Д. Поленова, В.М. Васнецов, A.M. Васнецов, И.Е.Репин, К.А.Коровин, В.А.Серов, М.В. Нестеров, М.А. Врубель и другие. Но, так как собирались они в подмосковном имении Мамонтова Абрамцево, только летом, то и картины были в основном летние, весенние и осенние. Ну не могли они представить снег в Абрамцево)

В февральский день я прошел от станции Абрамцево через дачный поселок художников в усадьбу Абрамцево, снял зимний вид на долину отрока Варфоломея, запечатленную на картине М.В. Нестерова, а также интерьеры утопающей в снегу усадьбы. На следующих выходных пассажиры «Усадебного экспресса» повторят этот маршрут, наслаждаясь масленичными блинами, присоединяйтесь.

| Станция Абрамцево примечательна конструкцией навеса от дождя. Она отличается от типовых конструкций станций и стилизована под крышу древнерусской избы. |

|

2. |

| Станция Абрамцево была открыта в 1947 году и раньше называлась "57 км". |

|

3. |

Отдельно стоит внимания дорога от станции Абрамцево в усадьбу, это лес, овраги, река. В конце этого года абрамцевскую тропу обещают облагородить и сделать освещение. |

|

4. |

| Подходим к Нижнему пруду. |

|

5. |

| Зимой дом хорошо просматривается от пруда. |

|

6. |

| Рядом с домом Мастерская, построенная по проекту В. А. Гартмана в 1873 году. |

|

7. |

| Усадебный дом конца XVIII в., перестроенный в XIX в. |

|

8. |

|

9. |

| Заглянем внутрь. |

|

10. |

| В этот раз я бегло поснимал интерьеры. Планирую в этом году провести в Абрамцево детальную съемку, как и в других музеях. |

|

11. |

| В доме представленые две экспозиции: «Семья Аксаковых и ее окружение» и «Мамонтовский художественный кружок». |

|

12. |

|

13. |

|

14. |

|

15. |

|

16. |

|

17. |

|

18. |

|

19. |

| Красная гостиная. |

|

20. |

|

21. |

| В столовой картина М. В. Нестерова "Видение отроку Варфоломею", 1889-90 год. |

|

22. |

|

23. |

| С Таньонова носа усадьбы Абрамцево открывается вид на Долину отрока Варфоломея, запечатленную на картине М.В. Нестерова. Летом листва деревьев заслоняет этот вид, но зимой можно разглядеть. |

|

24. |

В столовой картина Серова «Девочка с персиками», на которой изображена дочь хозяина усадьбы Вера Мамонтова. Оригинал находится в Третьяковской галерее. |

|

25. |

Васнецова Т.В. Копия с портрета В.С. Мамонтовой "Девочка с персиками". Эта копия была сделана, перед тем как оригинал картины передали в Третьяковскую галерею. |

|

26. |

|

27. |

| «Избушка на курьих ножках» по проекту В. М. Васнецова, 1883. |

|

28. |

| Дорожка в удаленные уголки парка. Этот мостик запечатлен на картине И.Е. Репина "Летний пейзаж (Вера Алексеевна Репина на мостике в Абрамцеве)" в 1879 году. Много картин есть в моем летнем абрамцевском посте. |

|

29. |

Могила членов семьи Мамонтовых. Здесь похоронена Вера Саввишна Мамонтова (в замужестве - Самарина) - та самая "девочка с персиками", которую изобразил В.А. Серов на знаменитой картине. |

|

30. |

Церковь Спаса Нерукотворного, выполненная по проекту В. М. Васнецова и В. Д. Поленова, 1881–1882. Буквально два дня назад я в блоге выкладывал снимки храма в усадьбе Поленово, который В.Д. Поленов построил по своим эскизам. |

|

31. |

|

32. |

А вот и баня-теремок, построенная по проекту И. П. Ропета, 1877–1878. Кстати, один из проектов Ропета лег в основу терема в Осташево в Костромской области. |

|

33. |

|

34. |

| Главный дом под двухсотлетним дубом. |

|

35. |

| А летом Абрамцево вот так выглядит. |

|

36. |

| Но зимой намного лучше :) |

|

37. |

| Здесь можно помечтать. |

|

38. |

| Приезжайте в Абрамцево. |

|

39. |

Следующий Масленичный "Усадебный экспресс" отправляется в Абрамцево 26-го февраля. Заказать можно на сайте usadboved.ru.

|

|

Кирилло-Белозерский монастырь и церковь Ильи Пророка на Цыпиной горе, видео с квадрокоптера |

Вблизи с. Цыпино, на расстоянии 1,5-2 км от с. Ферапонтово расположена Церковь Ильи Пророка. Церковь построена в 1755 году на восточном берегу небольшого Ильинского озера у подножия Цыпиной горы. В 1866 году Цыпинский приход был одним из крупнейших в Кирилловском уезде. К приходу относились 21 деревня, 265 дворов, 1794 человека. Ильинская церковь представляет собой высокую ярусную башню на крестчатом основании с подклетом, образованную тремя широкими, невысокими, стоящими один на другом восьмериками, уменьшающимися по мере развития вверх, к которым примыкают небольшая алтарная часть и трапезная. С северной, западной и южной сторон храм опоясан висячей обходной галерей на консолях. Имеет статус филиала Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

|

Метки: лето видео 2016 видео с квадрокоптера Вологодская область монастыри церкви Цыпина гора Кирилло-Белозерский монастырь |

Кирилло-Белозерский монастырь и церковь Ильи Пророка на Цыпиной горе, видео с квадрокоптера |

Вблизи с. Цыпино, на расстоянии 1,5-2 км от с. Ферапонтово расположена Церковь Ильи Пророка. Церковь построена в 1755 году на восточном берегу небольшого Ильинского озера у подножия Цыпиной горы. В 1866 году Цыпинский приход был одним из крупнейших в Кирилловском уезде. К приходу относились 21 деревня, 265 дворов, 1794 человека. Ильинская церковь представляет собой высокую ярусную башню на крестчатом основании с подклетом, образованную тремя широкими, невысокими, стоящими один на другом восьмериками, уменьшающимися по мере развития вверх, к которым примыкают небольшая алтарная часть и трапезная. С северной, западной и южной сторон храм опоясан висячей обходной галерей на консолях. Имеет статус филиала Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

|

Метки: лето видео 2016 видео с квадрокоптера Вологодская область монастыри церкви Цыпина гора Кирилло-Белозерский монастырь |

Кирилло-Белозерский монастырь и церковь Ильи Пророка на Цыпиной горе, видео с квадрокоптера |

Вблизи с. Цыпино, на расстоянии 1,5-2 км от с. Ферапонтово расположена Церковь Ильи Пророка. Церковь построена в 1755 году на восточном берегу небольшого Ильинского озера у подножия Цыпиной горы. В 1866 году Цыпинский приход был одним из крупнейших в Кирилловском уезде. К приходу относились 21 деревня, 265 дворов, 1794 человека. Ильинская церковь представляет собой высокую ярусную башню на крестчатом основании с подклетом, образованную тремя широкими, невысокими, стоящими один на другом восьмериками, уменьшающимися по мере развития вверх, к которым примыкают небольшая алтарная часть и трапезная. С северной, западной и южной сторон храм опоясан висячей обходной галерей на консолях. Имеет статус филиала Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

|

Метки: лето видео 2016 видео с квадрокоптера Вологодская область монастыри церкви Цыпина гора Кирилло-Белозерский монастырь |

Усадьба ДОБРОЕ (Аксенки), Московская область, Пушкинский район |

Усадьба Доброе известна со второй половины XVIII века, когда ей владели представители семейства Кнутовых. Самым известным из них являлся Федор Иванович, являвшийся военным и государственным деятелем Российской империи. До того, как имением стали владеть Добровы, от которых усадьба, вероятнее всего, получила свое название, владельцами также были Е.А. Толь и Бегичева.

От бывшей усадьбы сохранились только старые липы с прудом, которые изначально являлись частью регулярного и пейзажного парков. Остальные строения до нашего времени не сохранились.

Территорию бывшей усадьбы сейчас занимает пансионат Доброе.

Сохранность усадьбы: Сохранились липовый парк с прудом, а также длинная въездная аллея из берез и елей.

Адрес усадьбы: Доброе (Аксёнки), 14 км от города Пушкино.

Дата фотографий: 2015 год, 27 марта.

|

2. Парковая часть усадьбы была разбита на регулярную и пейзажную. До наших дней сохранился липовый парк с прудом. Также можно пройтись по длинной въездной аллее, состоящей из берез и елей. |

Первое упоминание об усадьбе Доброе относится ко второй половине XVIII века, когда ее владельцем был тайный советник Ф.И. Кнутов.

Федор Иванович Кнутов (начало 1700-х - после 1779 года) принадлежал к старинному роду Кнутовых. Являлся военным и государственным деятелем Российской империи. |

|

3. Советские постройки на территории парка. |

1730 году Кнутов, являвшийся на тот момент сержантом лейб-гвардии Семеновского полка, был переведен прапорщиком в новый лейб-гвардии Измайловский полк, сформированный после вступления на престол Анны Иоанновны. |

|

4. |

|

5. Въездная аллея. |

За свою долгую карьеру Ф.И. Кнутов успел побывать комендантом Астрахани, президентом Ревизион-коллегии, командовал драгунскими и пехотными полками в Москве, Нарве и Курске, а также был тайным советником. Сохранился один из указов, связанных с Кнутовым: “Всемилостивейше пожаловали Мы определённого в Астрахань комендантом лейб-гвардии Нашей капитан-поручика Фёдора Кнутова в полковники, а жалованье производить ему по штату обер-комендантское, — понеже тамо коменданта быть не положено, он же, будучи в гвардии, получал более обер-комендантского" (27 марта 1740 года). |

|

6. |

|

7. Водонапорная башня. |

В середине XVIII века имение принадлежало полковнице Е.А. Толь.

От Е.А. Толь в усадьба Доброе перешла к помещице Бегичевой. |

|

8. |

С конца XIX века имение стало принадлежать Доброву, оставаясь во владении его рода вплоть до 1917 года. Среди владельцев были С.А. и А.А., А.С. и В.С. Добровы.

В Москве сохранился особняк Добровых, его можно увидеть на Трубниковском переулке, дом 21.

|

|

9. Поселок сельского типа Доброе расположен в Пушкинском районе Московской области. Он является частью царевского сельского поселения, население которого на 2010 год насчитывало 113 человек. К поселку приписаны садоводческие товарищества, на текущий момент их пять. |

Сейчас территорию бывшей усадьбы занимает санаторий Доброе. Основное здание санатория в три этажа высотой. |

|

10. |

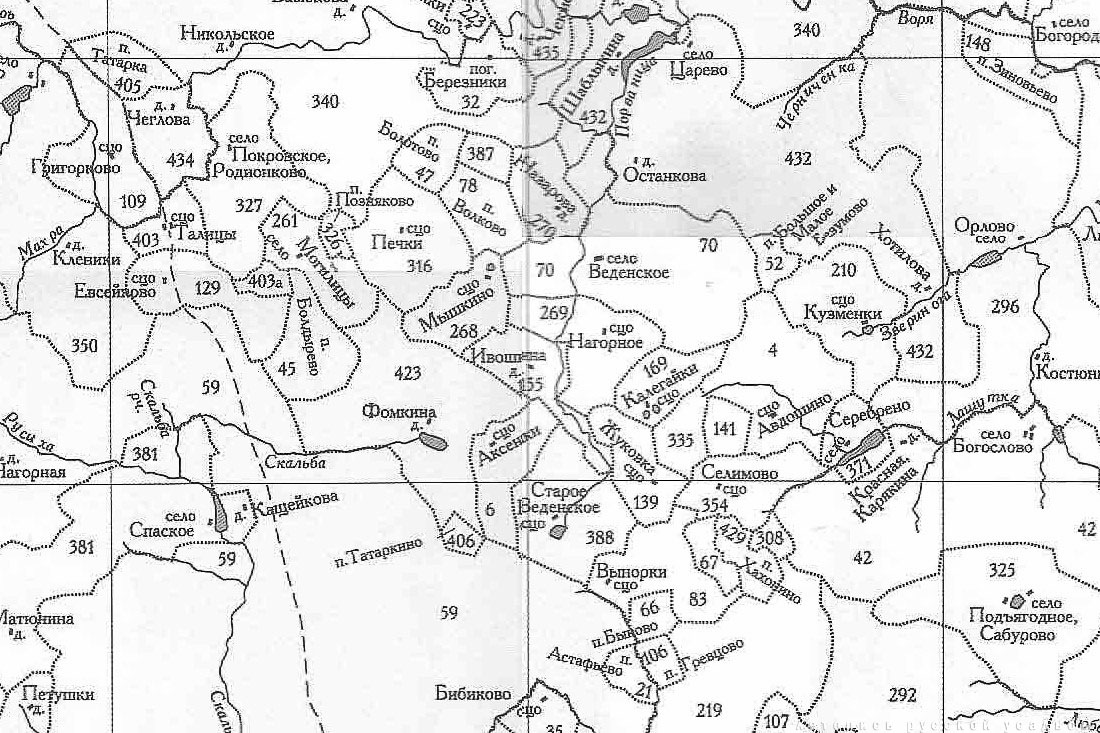

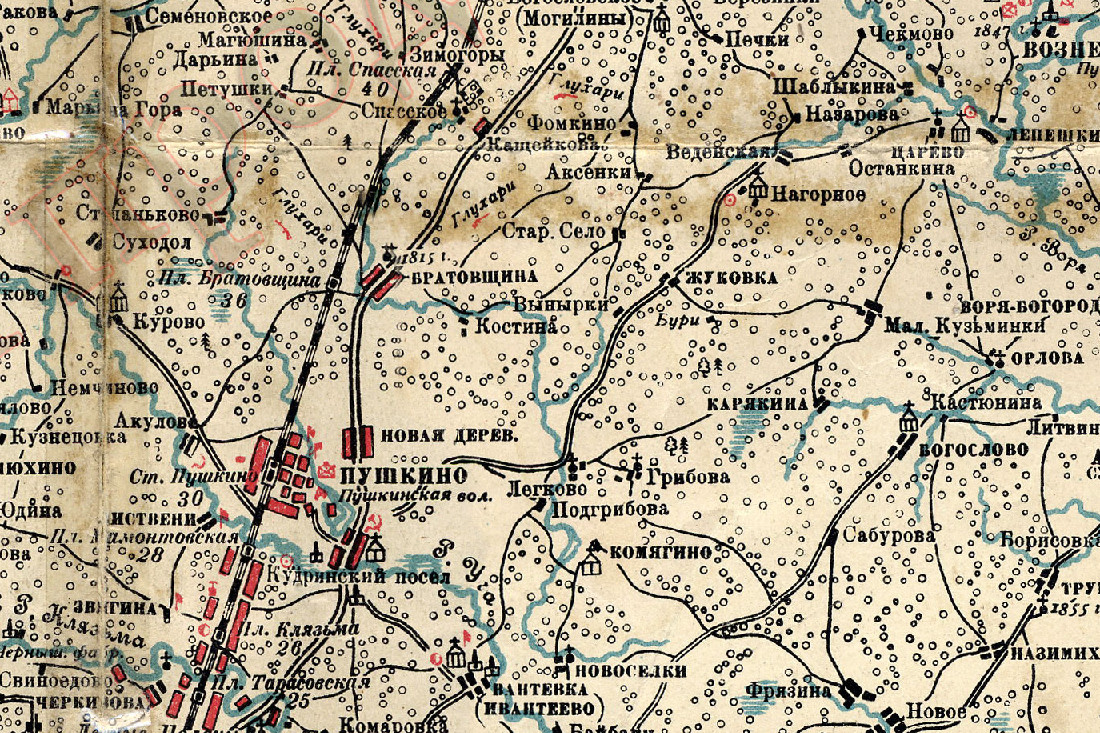

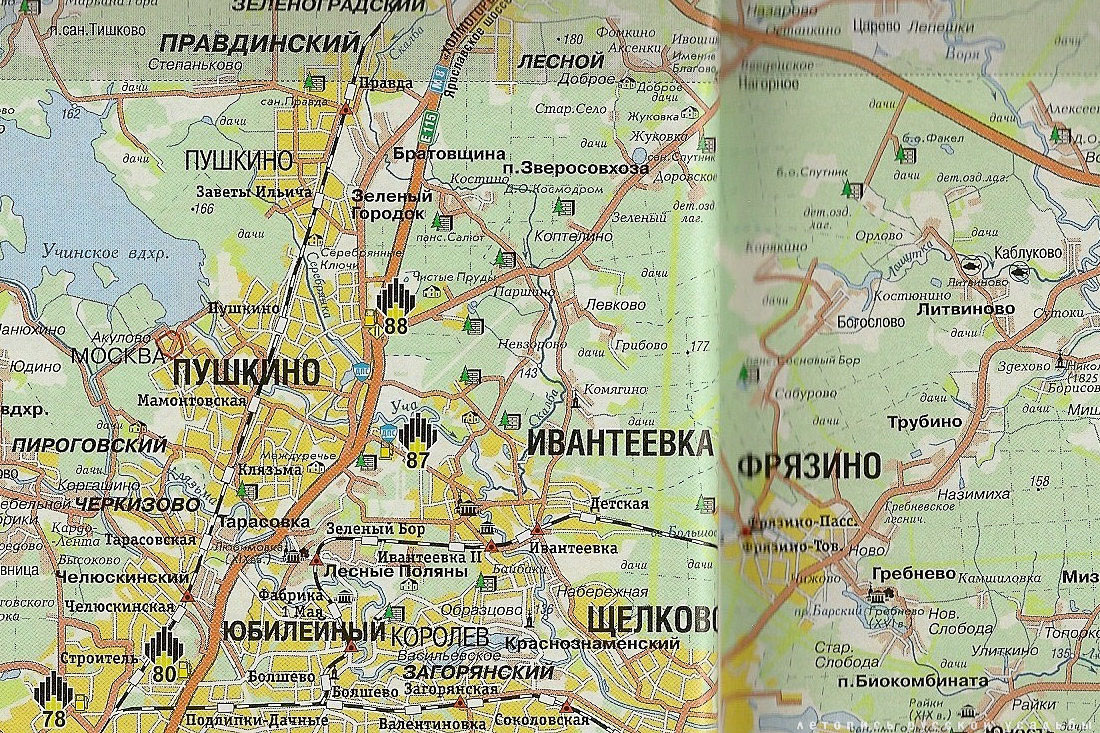

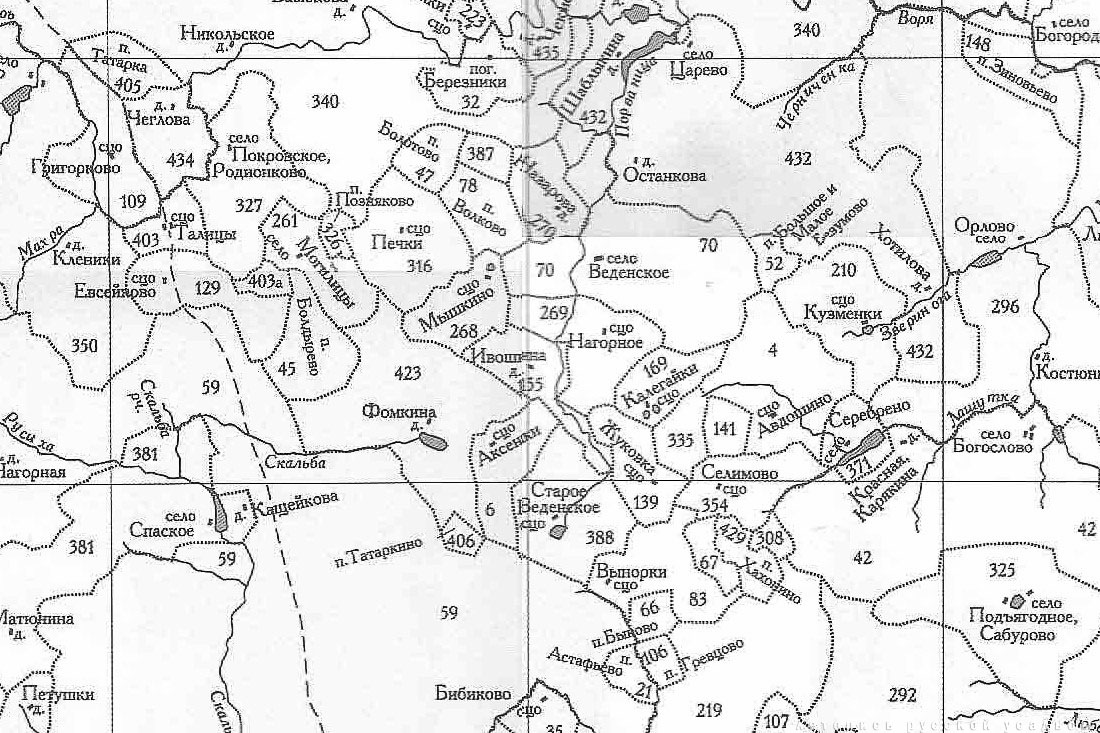

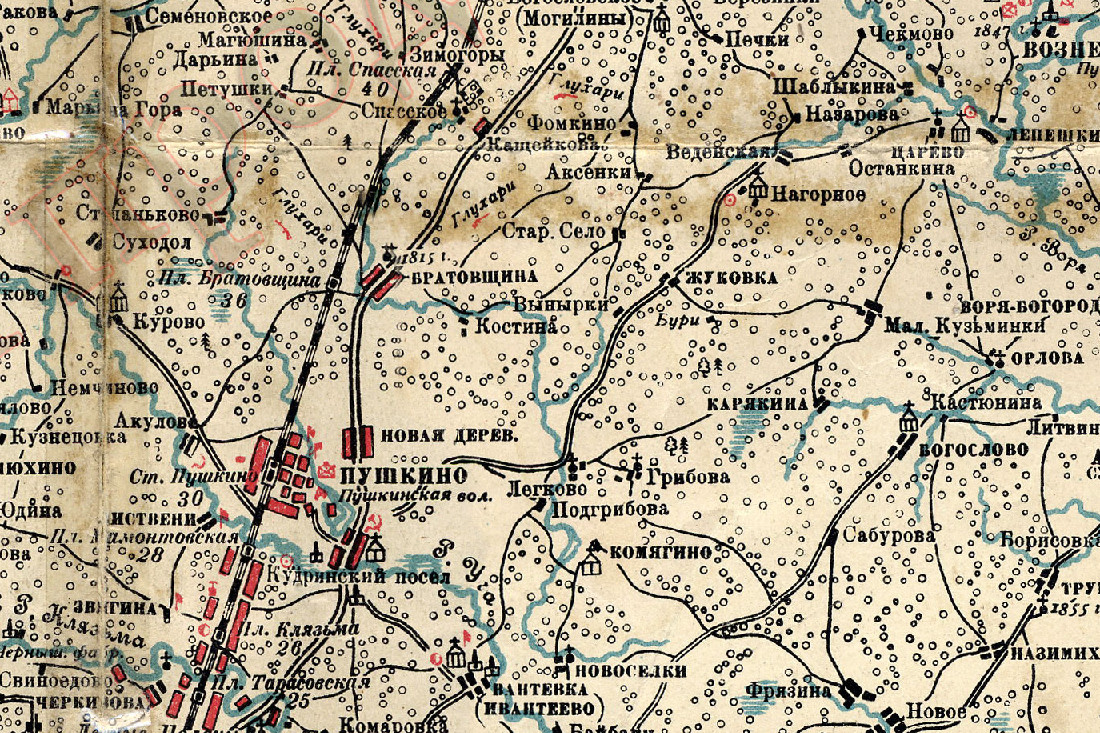

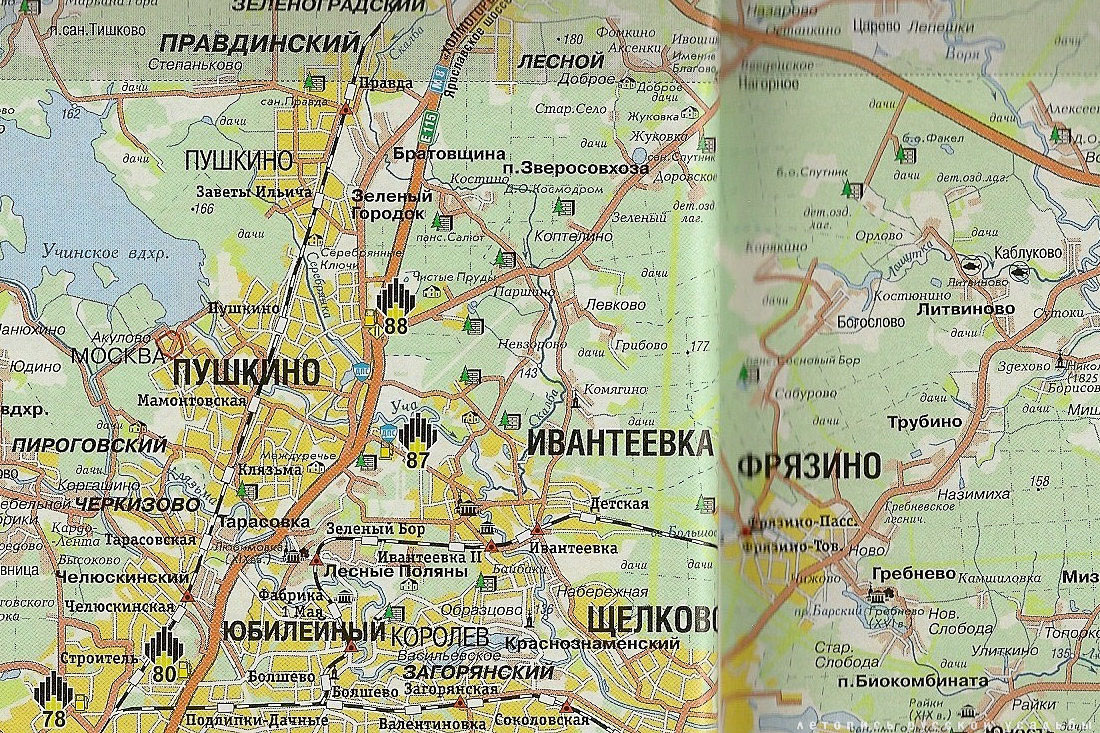

Старые карты |

|

1700-1800 года. |

|

1797 год. |

|

1860 год. |

|

1925 год. |

|

2010 год. |

|

2017 год. Yandex. |

Ссылки

Кусов В.С. Земли Московской губернии в XVIII веке. Карты уездов. Описание землевладений. В 2-х тт. Карты уездов, М., 2004, т. I, с.33 |

Населенные местности Московской губернии. С алфавитным указателем и картою Московской губернии. М., с.183 |

Указатель селений и жителей уездом Московской губернии. Составлен по официальным сведениям и документам К. Нистремом. М., 1852., с.760 |

Поземельные книги населенных и ненаселенных земель Московской губернии с приложением таблиц поземельной статистики. Составил по поручению Московского губернатора и. д. Советника Московского Губернского Правления А. Мейн. М., 1865. с.38 |

Полякова Г.А., Флора и растительность старых парков Подмосковья, М., 1992. с.149 |

Русская усадьба, вып. 4(20) – Приложения, табл. III и IV |

Справочная книжка Московской губернии (описание уездов), составленная по официальным сведениям Управляющим канцелярией Московского губернатора А.П. Шрамченко. М., 1890. с. 186 |

| http://www.ptravel.ru/Object.aspx?id=597 |

| ru.wikipedia.org |

|

Метки: Добровы Толи усадьбы Кнутовы Пушкинский район Доброе фото 2015 Московская область парки весна Бегичевы |

Усадьба ДОБРОЕ (Аксенки), Московская область, Пушкинский район |

Усадьба Доброе известна со второй половины XVIII века, когда ей владели представители семейства Кнутовых. Самым известным из них являлся Федор Иванович, являвшийся военным и государственным деятелем Российской империи. До того, как имением стали владеть Добровы, от которых усадьба, вероятнее всего, получила свое название, владельцами также были Е.А. Толь и Бегичева.

От бывшей усадьбы сохранились только старые липы с прудом, которые изначально являлись частью регулярного и пейзажного парков. Остальные строения до нашего времени не сохранились.

Территорию бывшей усадьбы сейчас занимает пансионат Доброе.

Сохранность усадьбы: Сохранились липовый парк с прудом, а также длинная въездная аллея из берез и елей.

Адрес усадьбы: Доброе (Аксёнки), 14 км от города Пушкино.

Дата фотографий: 2015 год, 27 марта.

|

2. Парковая часть усадьбы была разбита на регулярную и пейзажную. До наших дней сохранился липовый парк с прудом. Также можно пройтись по длинной въездной аллее, состоящей из берез и елей. |

Первое упоминание об усадьбе Доброе относится ко второй половине XVIII века, когда ее владельцем был тайный советник Ф.И. Кнутов.

Федор Иванович Кнутов (начало 1700-х - после 1779 года) принадлежал к старинному роду Кнутовых. Являлся военным и государственным деятелем Российской империи. |

|

3. Советские постройки на территории парка. |

1730 году Кнутов, являвшийся на тот момент сержантом лейб-гвардии Семеновского полка, был переведен прапорщиком в новый лейб-гвардии Измайловский полк, сформированный после вступления на престол Анны Иоанновны. |

|

4. |

|

5. Въездная аллея. |

За свою долгую карьеру Ф.И. Кнутов успел побывать комендантом Астрахани, президентом Ревизион-коллегии, командовал драгунскими и пехотными полками в Москве, Нарве и Курске, а также был тайным советником. Сохранился один из указов, связанных с Кнутовым: “Всемилостивейше пожаловали Мы определённого в Астрахань комендантом лейб-гвардии Нашей капитан-поручика Фёдора Кнутова в полковники, а жалованье производить ему по штату обер-комендантское, — понеже тамо коменданта быть не положено, он же, будучи в гвардии, получал более обер-комендантского" (27 марта 1740 года). |

|

6. |

|

7. Водонапорная башня. |

В середине XVIII века имение принадлежало полковнице Е.А. Толь.

От Е.А. Толь в усадьба Доброе перешла к помещице Бегичевой. |

|

8. |

С конца XIX века имение стало принадлежать Доброву, оставаясь во владении его рода вплоть до 1917 года. Среди владельцев были С.А. и А.А., А.С. и В.С. Добровы.

В Москве сохранился особняк Добровых, его можно увидеть на Трубниковском переулке, дом 21.

|

|

9. Поселок сельского типа Доброе расположен в Пушкинском районе Московской области. Он является частью царевского сельского поселения, население которого на 2010 год насчитывало 113 человек. К поселку приписаны садоводческие товарищества, на текущий момент их пять. |

Сейчас территорию бывшей усадьбы занимает санаторий Доброе. Основное здание санатория в три этажа высотой. |

|

10. |

Старые карты |

|

1700-1800 года. |

|

1797 год. |

|

1860 год. |

|

1925 год. |

|

2010 год. |

|

2017 год. Yandex. |

Ссылки

Кусов В.С. Земли Московской губернии в XVIII веке. Карты уездов. Описание землевладений. В 2-х тт. Карты уездов, М., 2004, т. I, с.33 |

Населенные местности Московской губернии. С алфавитным указателем и картою Московской губернии. М., с.183 |

Указатель селений и жителей уездом Московской губернии. Составлен по официальным сведениям и документам К. Нистремом. М., 1852., с.760 |

Поземельные книги населенных и ненаселенных земель Московской губернии с приложением таблиц поземельной статистики. Составил по поручению Московского губернатора и. д. Советника Московского Губернского Правления А. Мейн. М., 1865. с.38 |

Полякова Г.А., Флора и растительность старых парков Подмосковья, М., 1992. с.149 |

Русская усадьба, вып. 4(20) – Приложения, табл. III и IV |

Справочная книжка Московской губернии (описание уездов), составленная по официальным сведениям Управляющим канцелярией Московского губернатора А.П. Шрамченко. М., 1890. с. 186 |

| http://www.ptravel.ru/Object.aspx?id=597 |

| ru.wikipedia.org |

|

Метки: Добровы Толи усадьбы Кнутовы Пушкинский район Доброе фото 2015 Московская область парки весна Бегичевы |

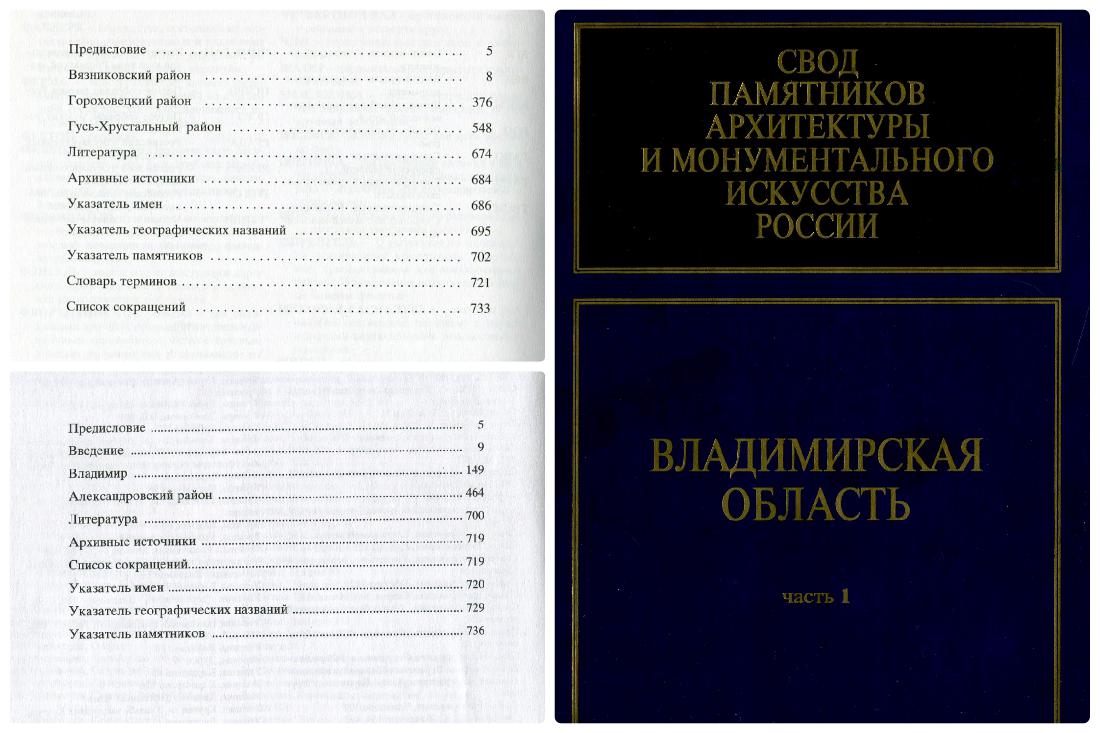

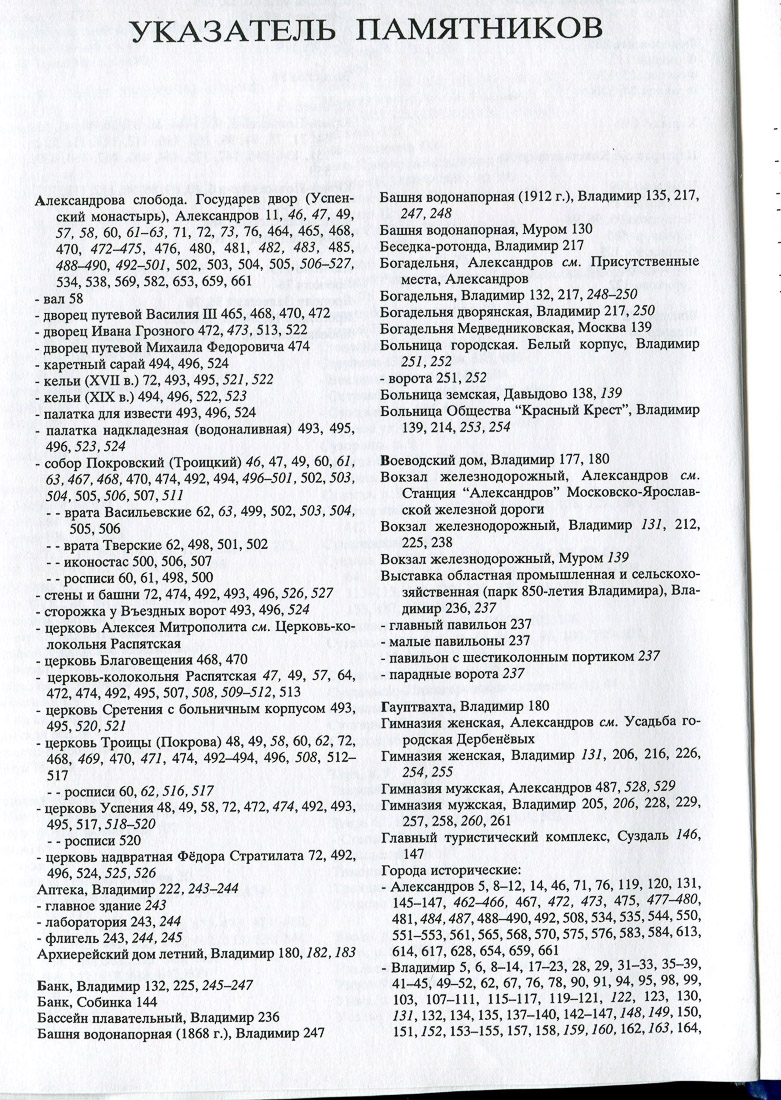

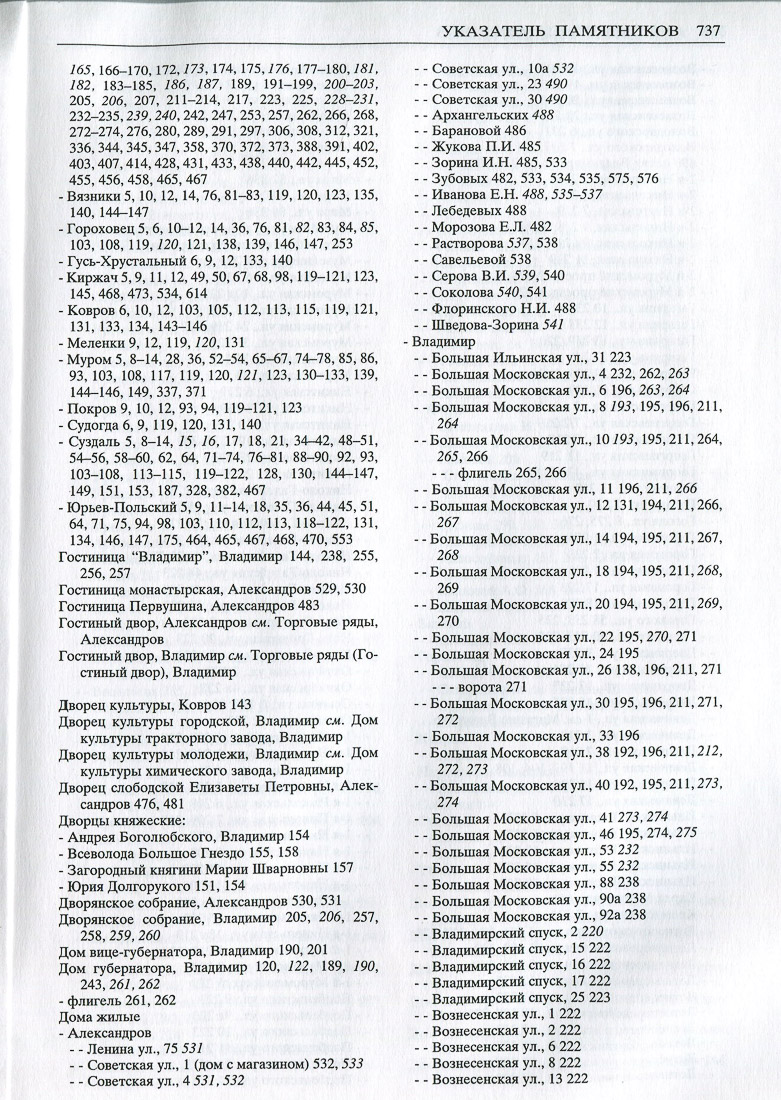

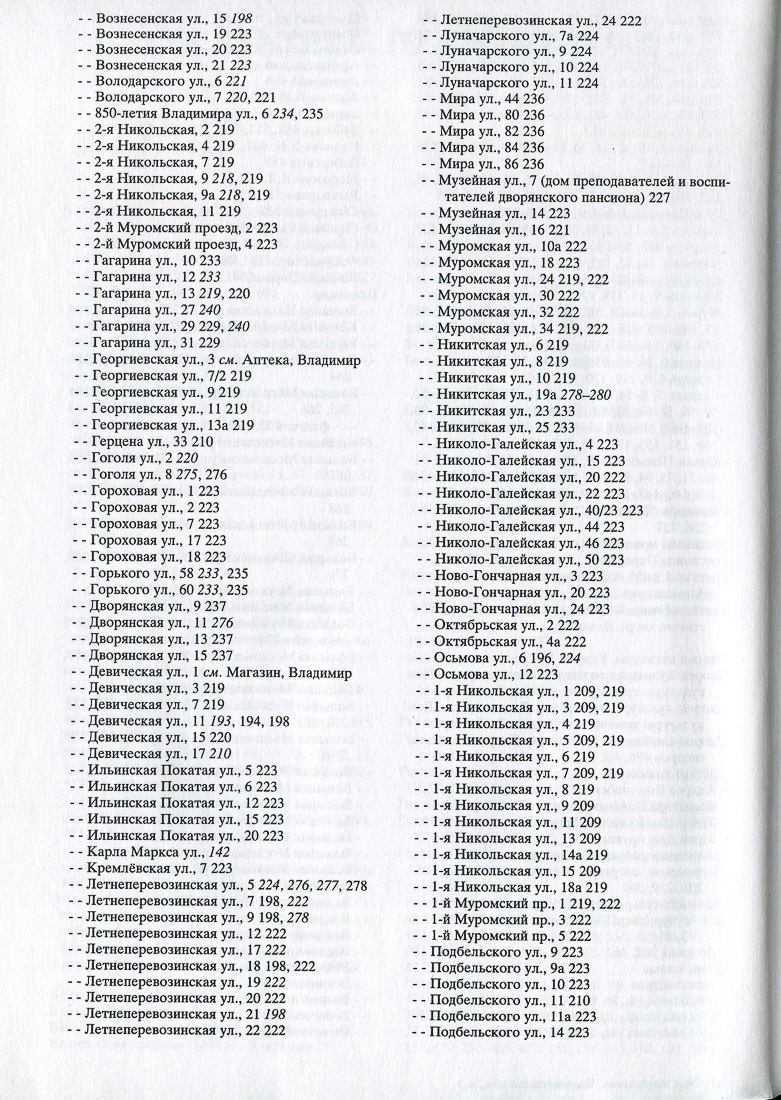

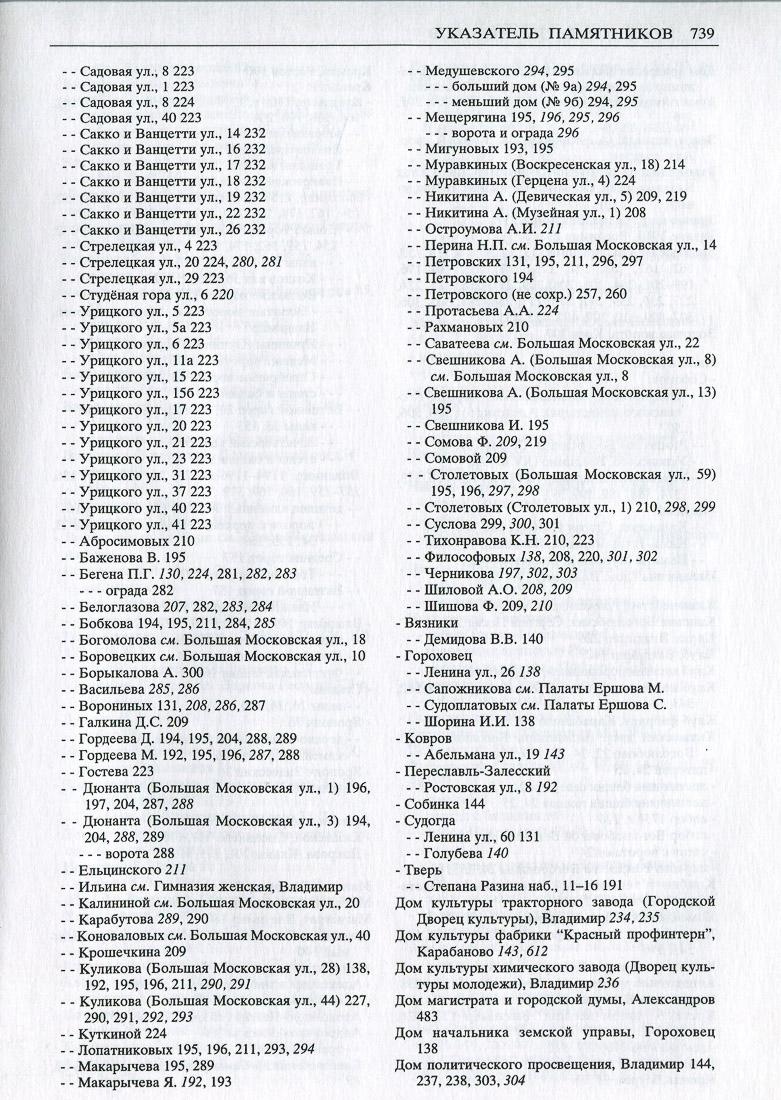

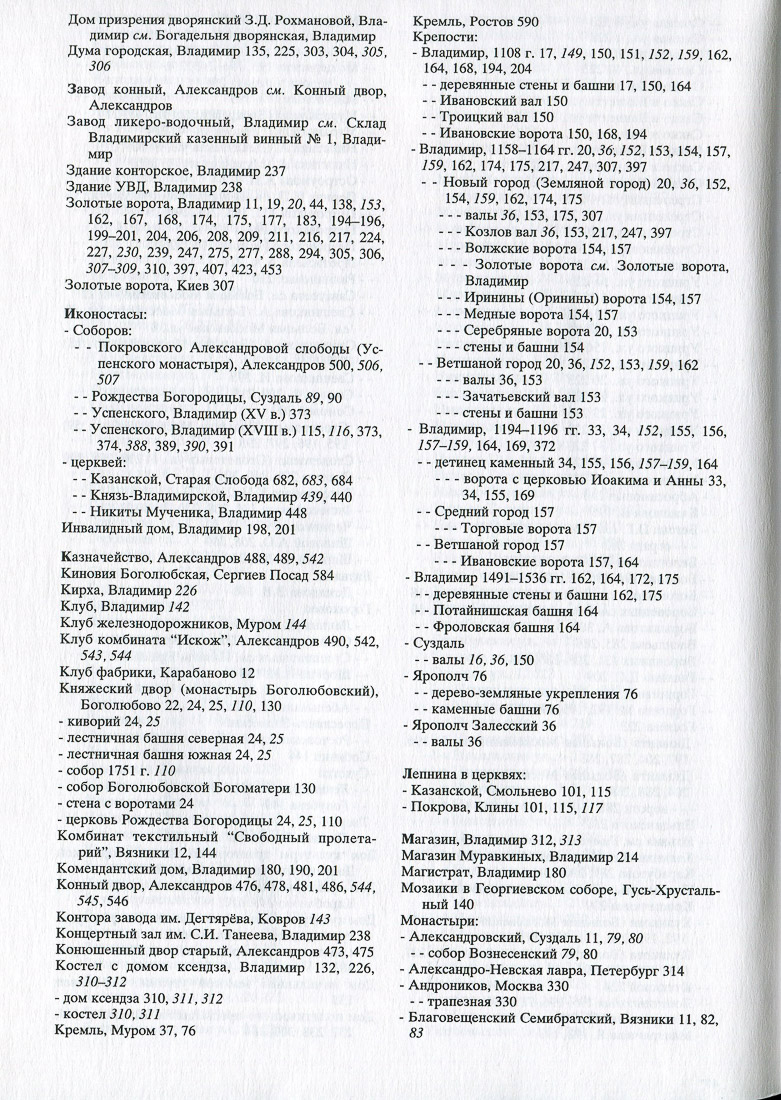

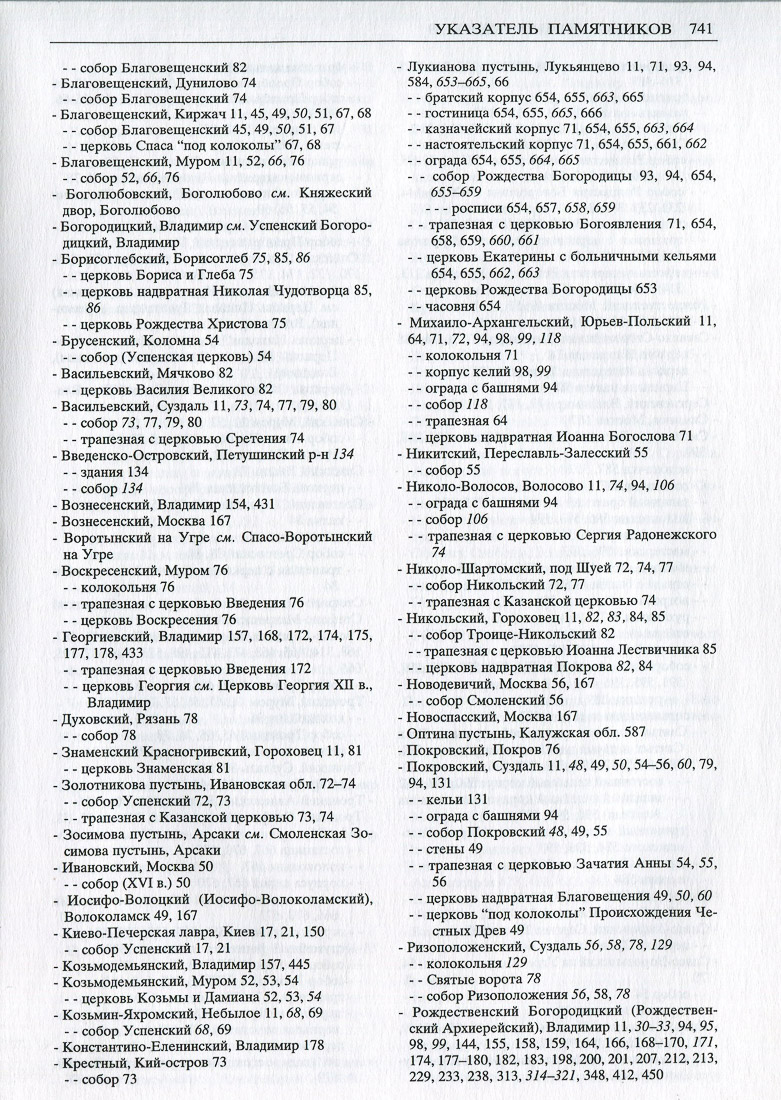

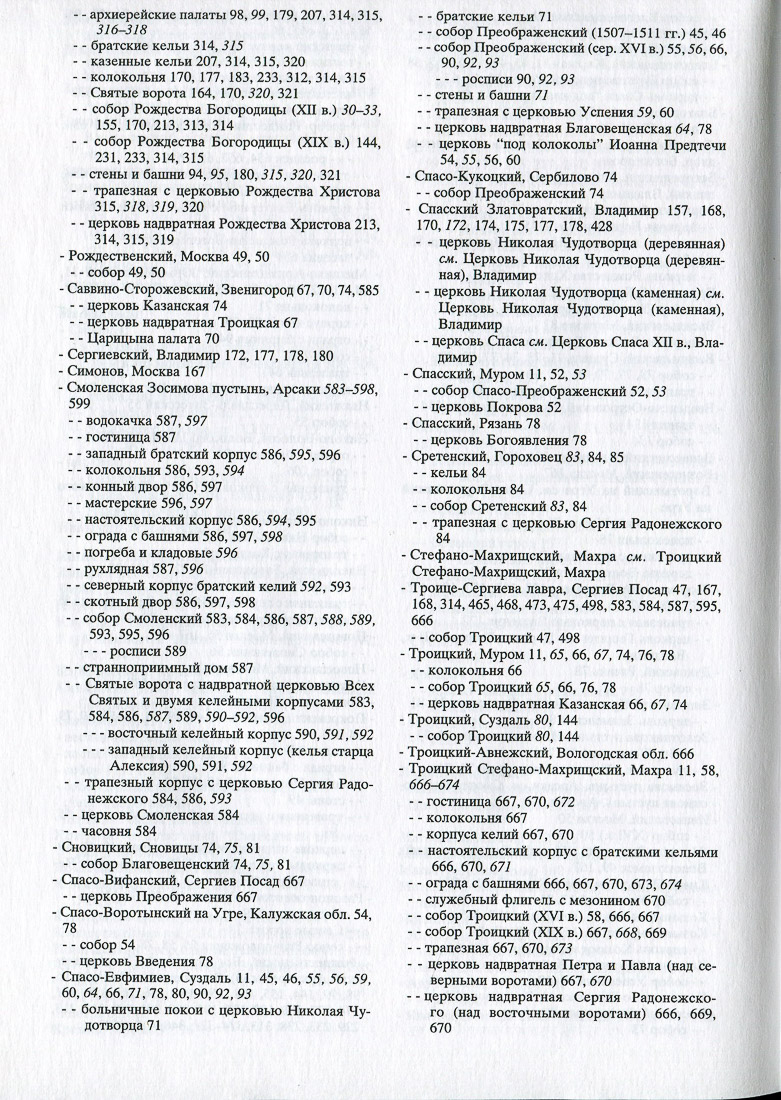

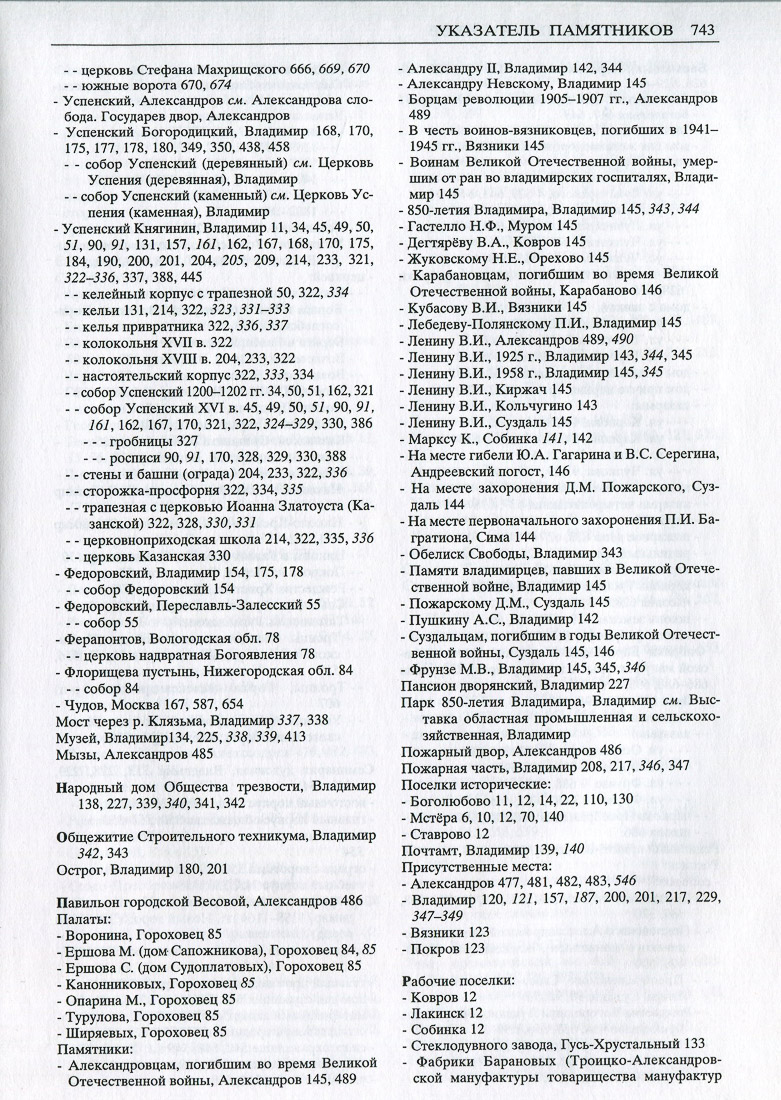

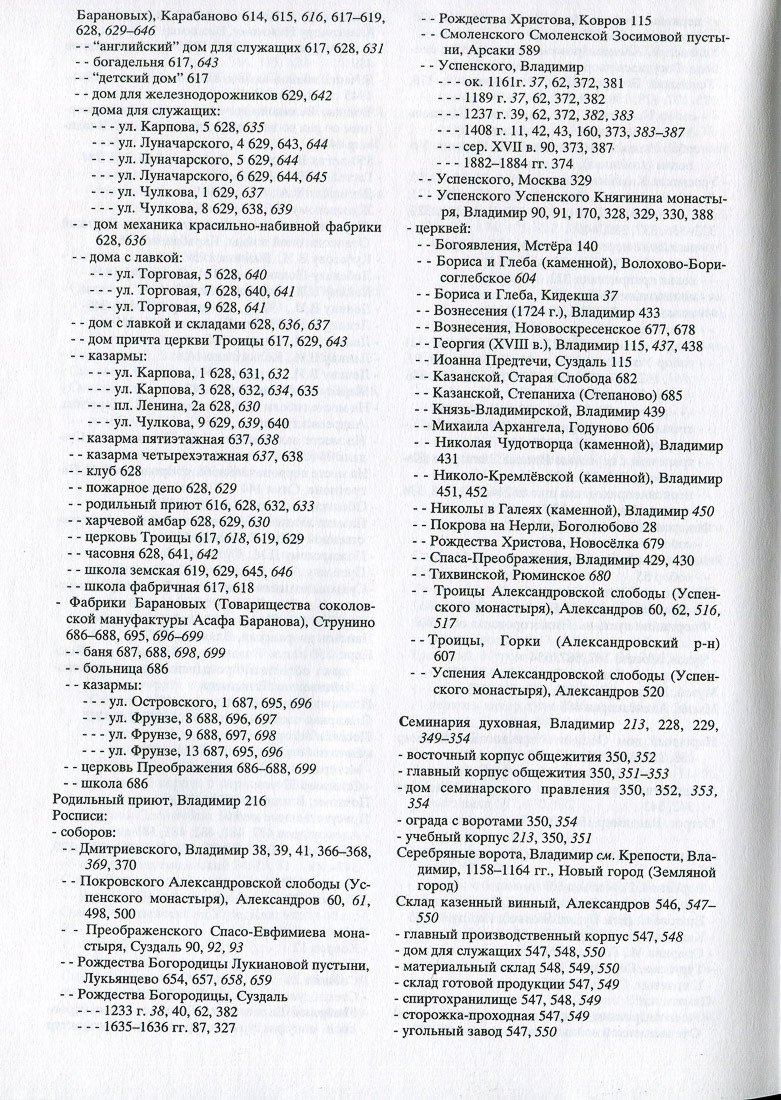

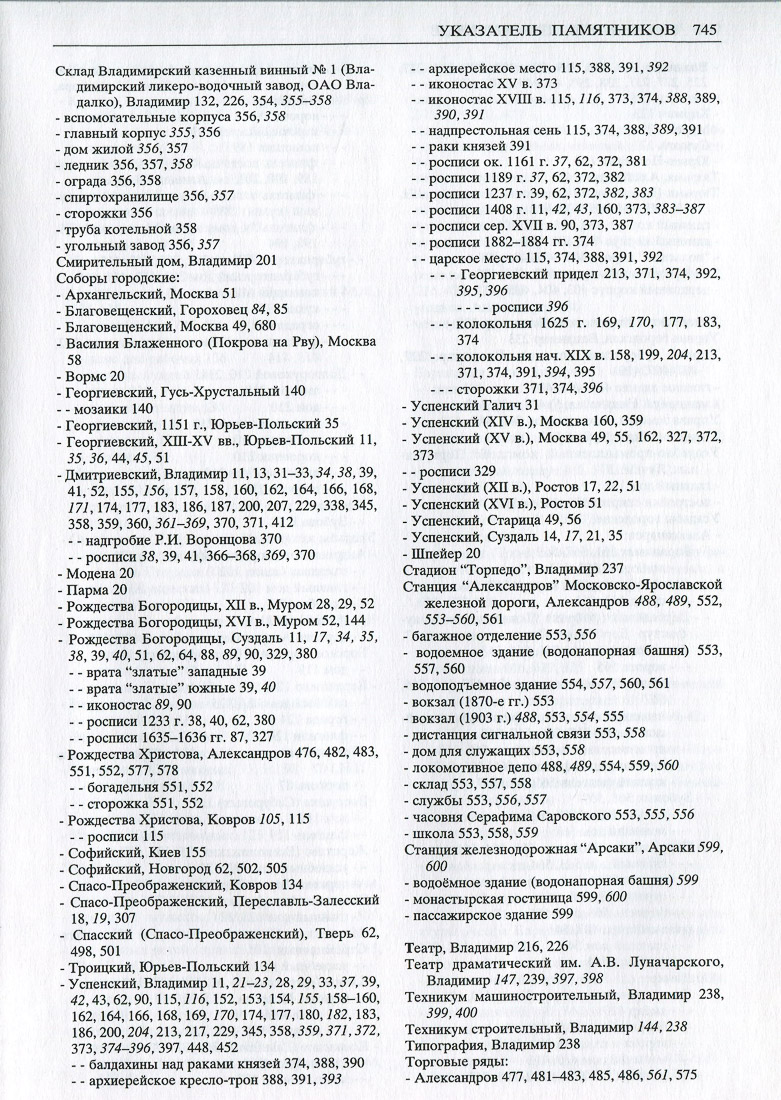

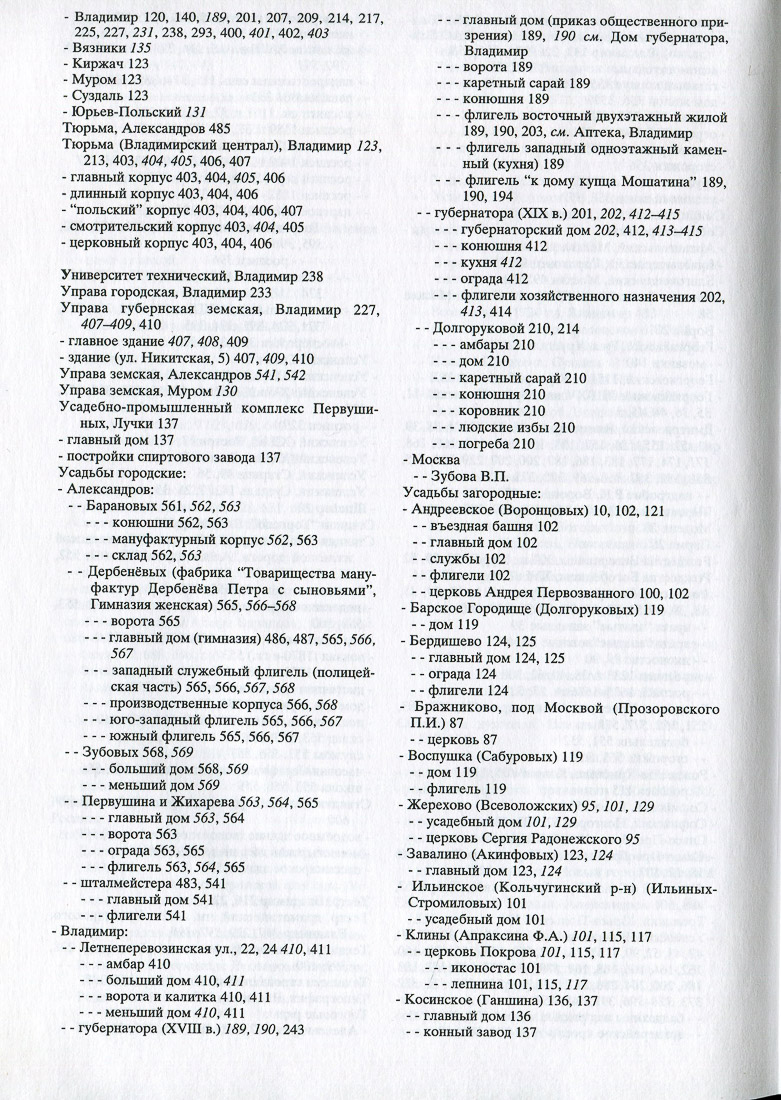

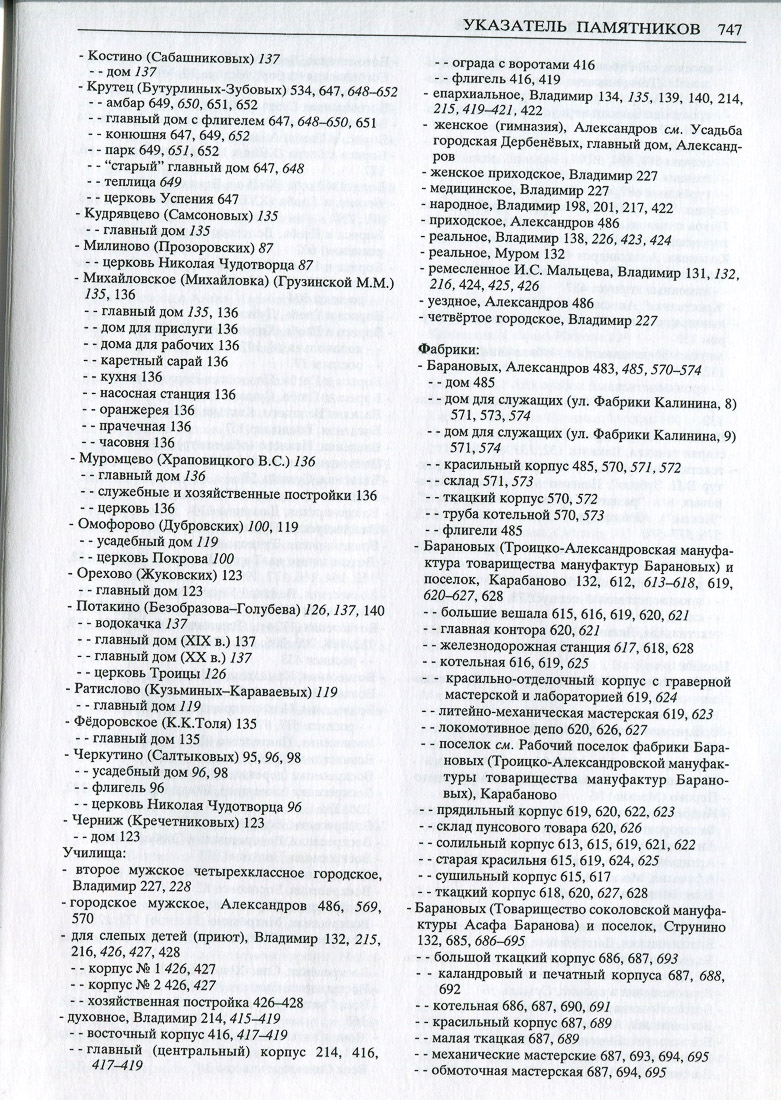

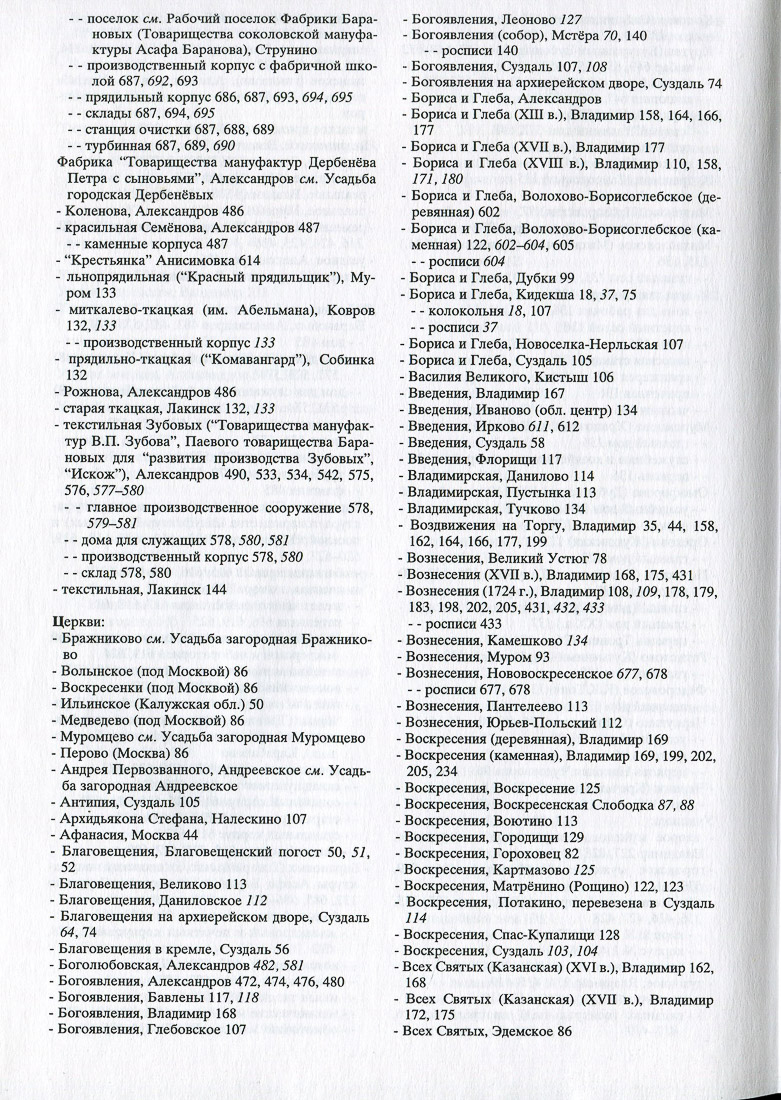

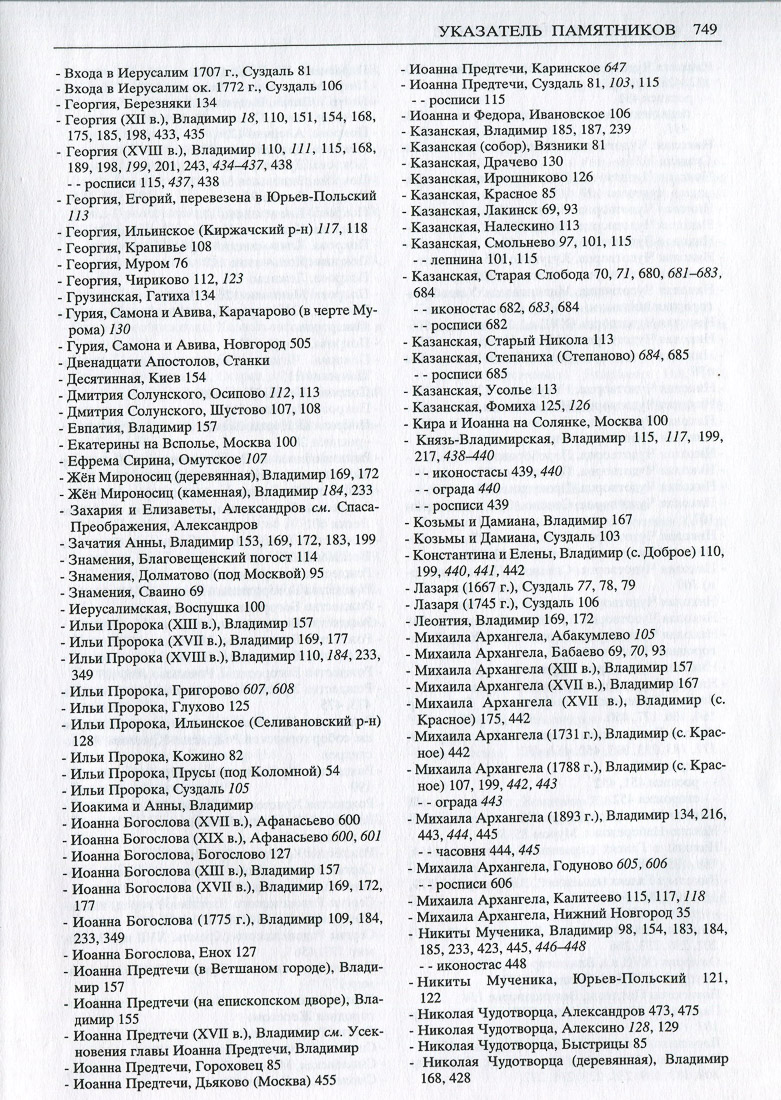

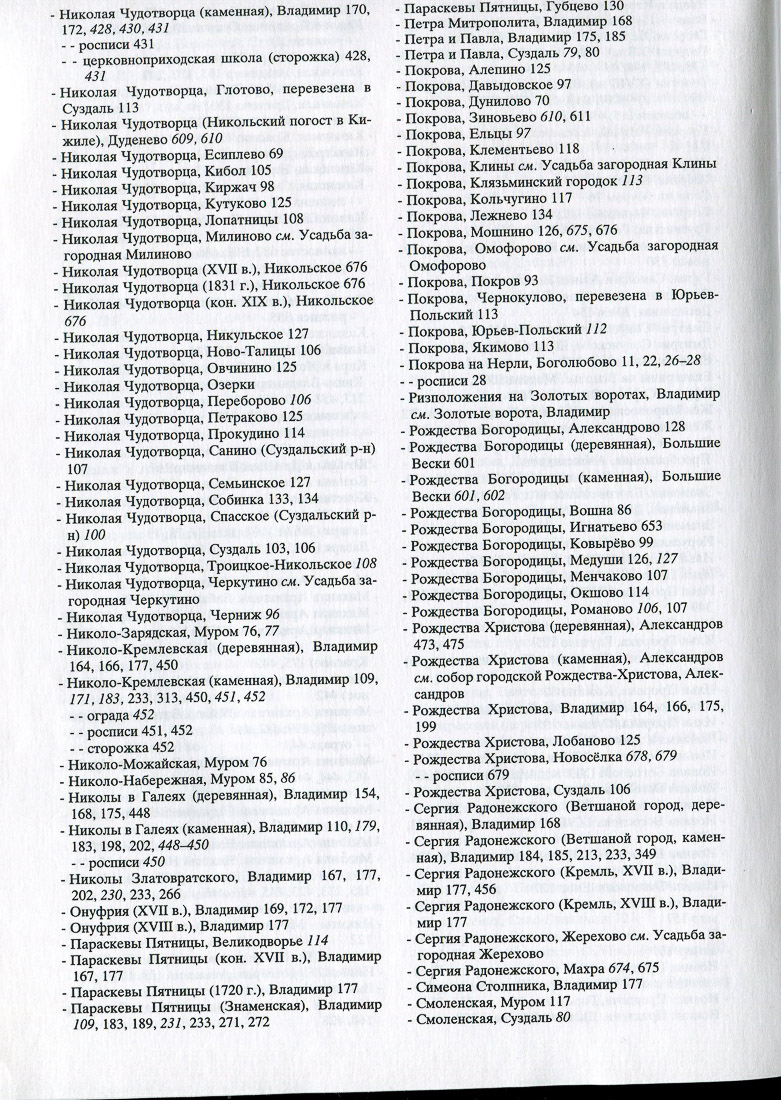

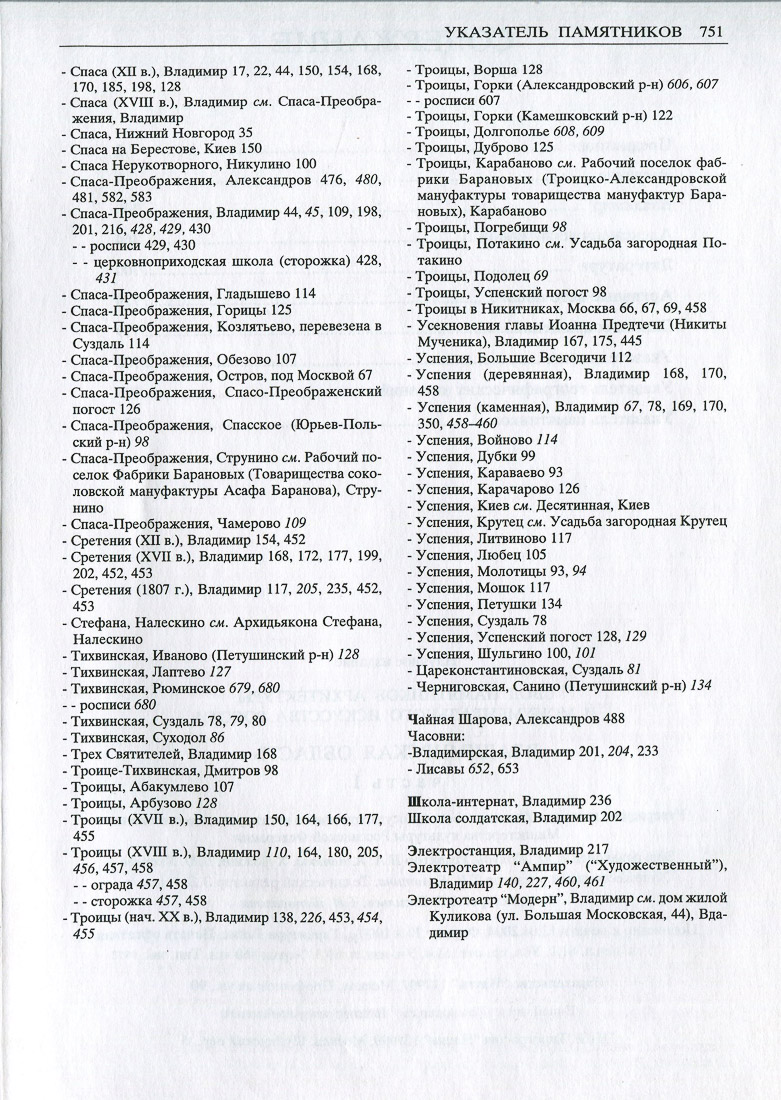

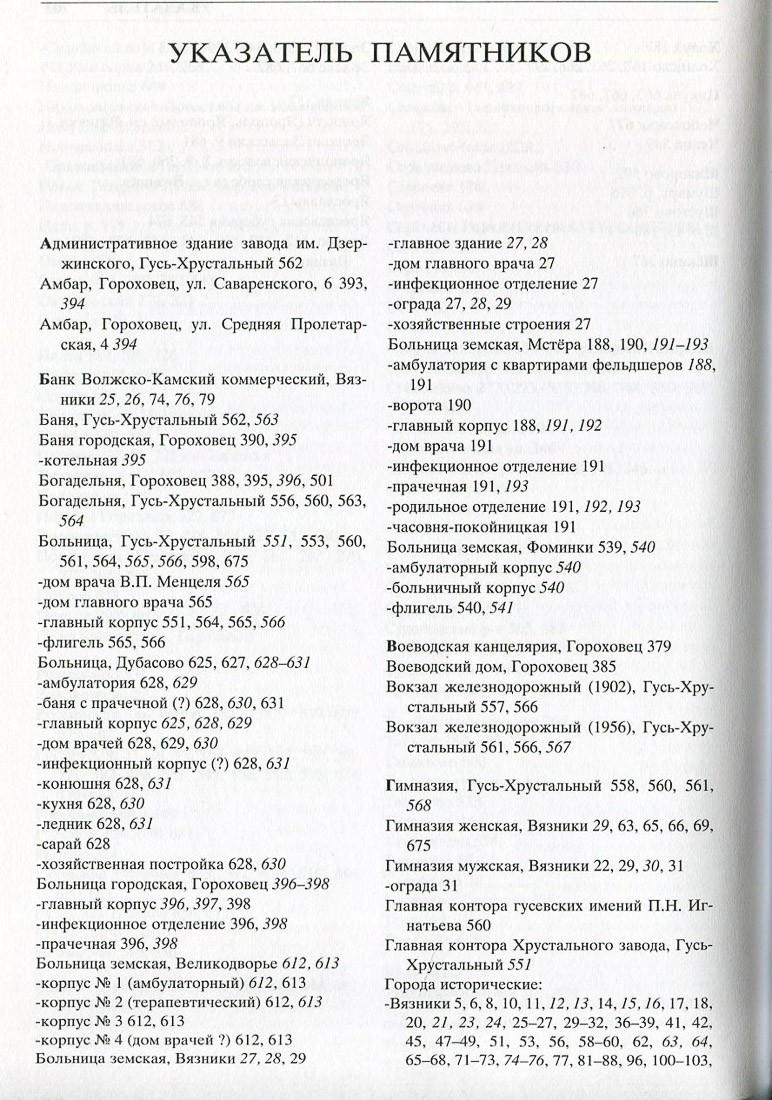

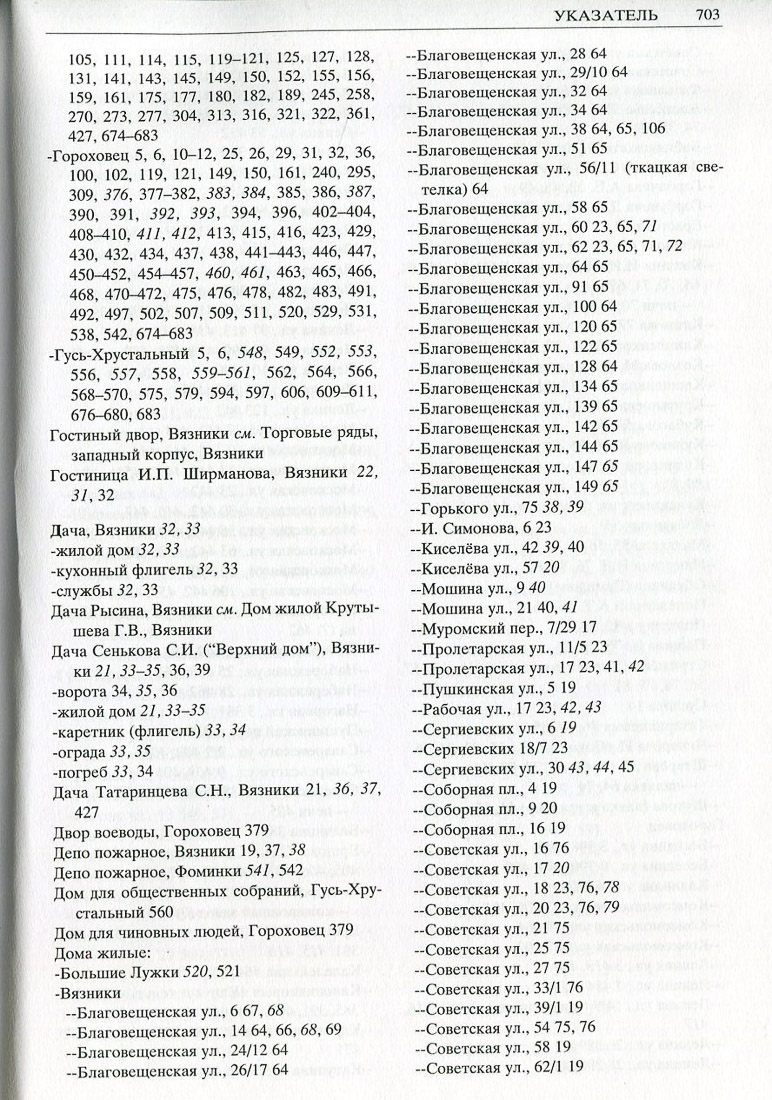

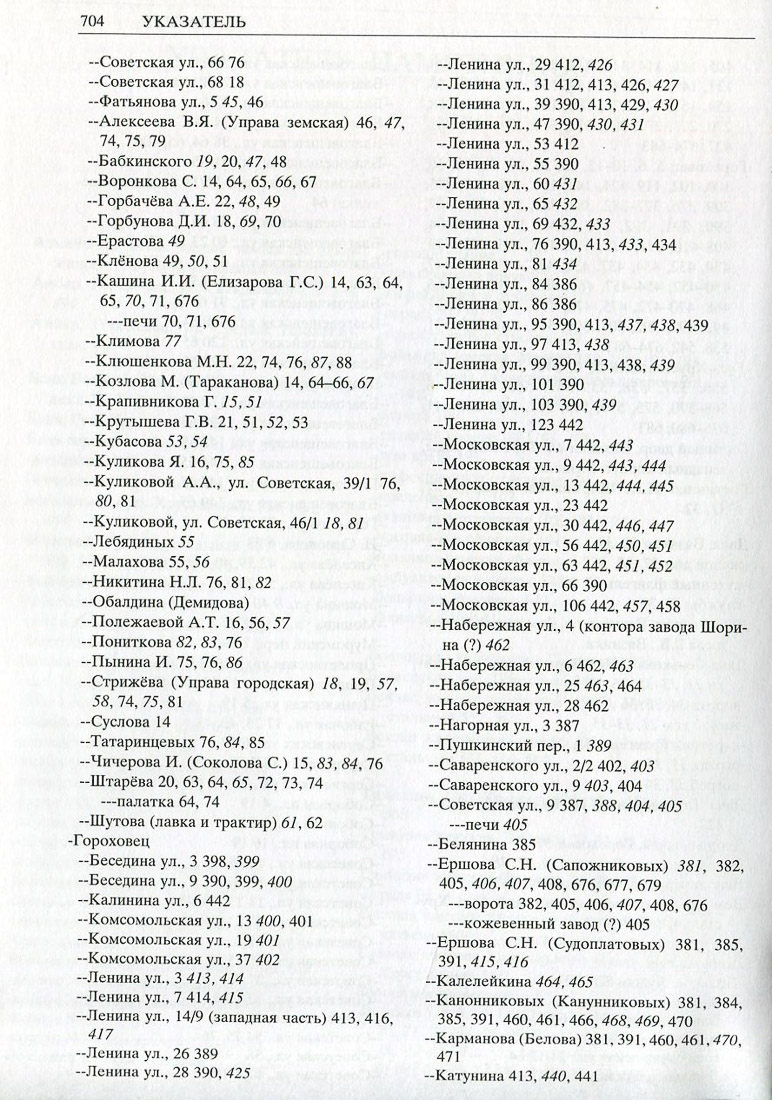

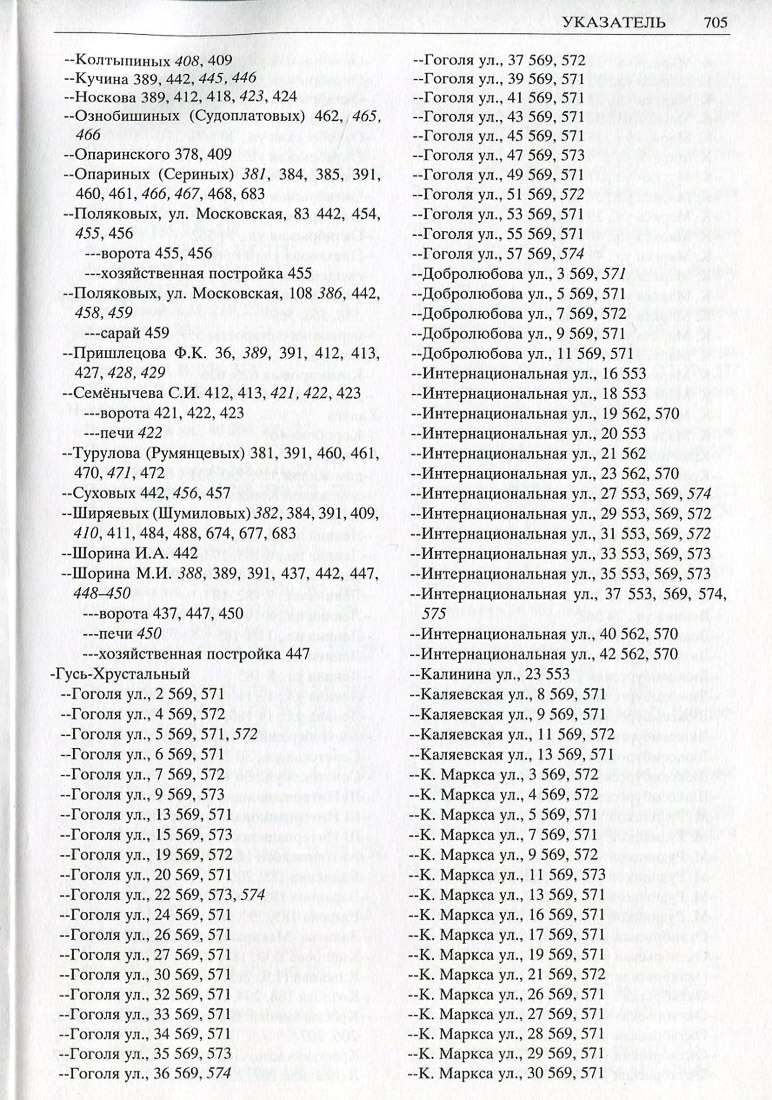

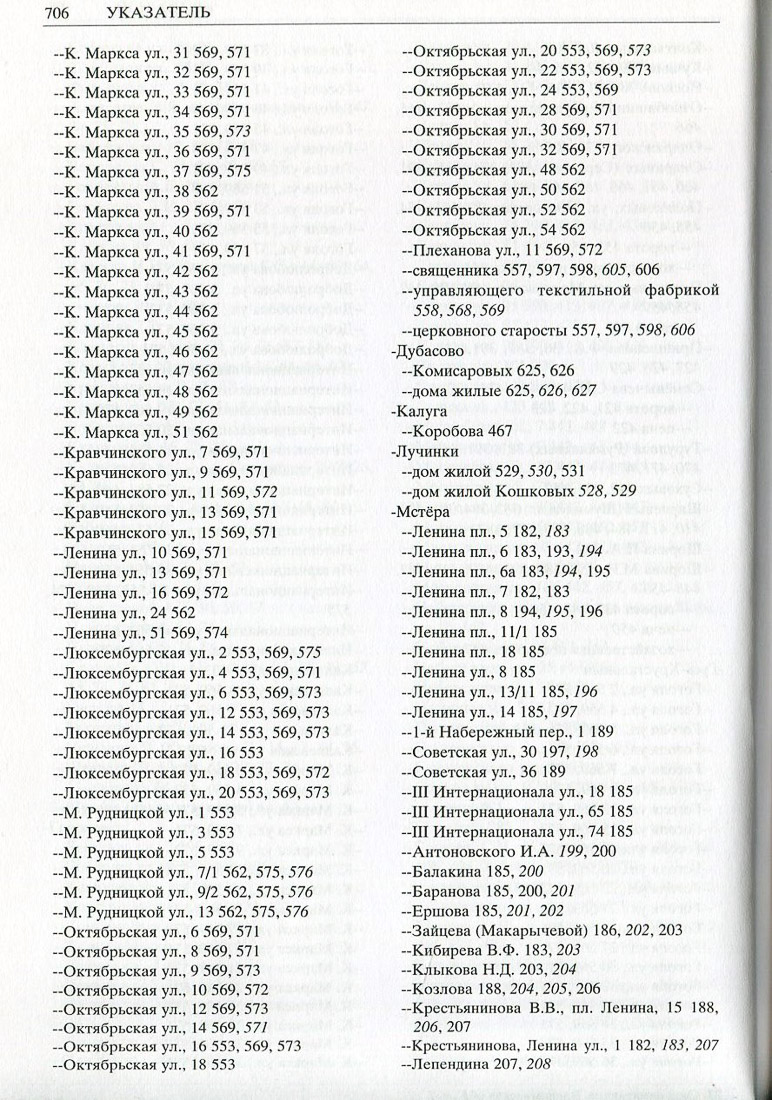

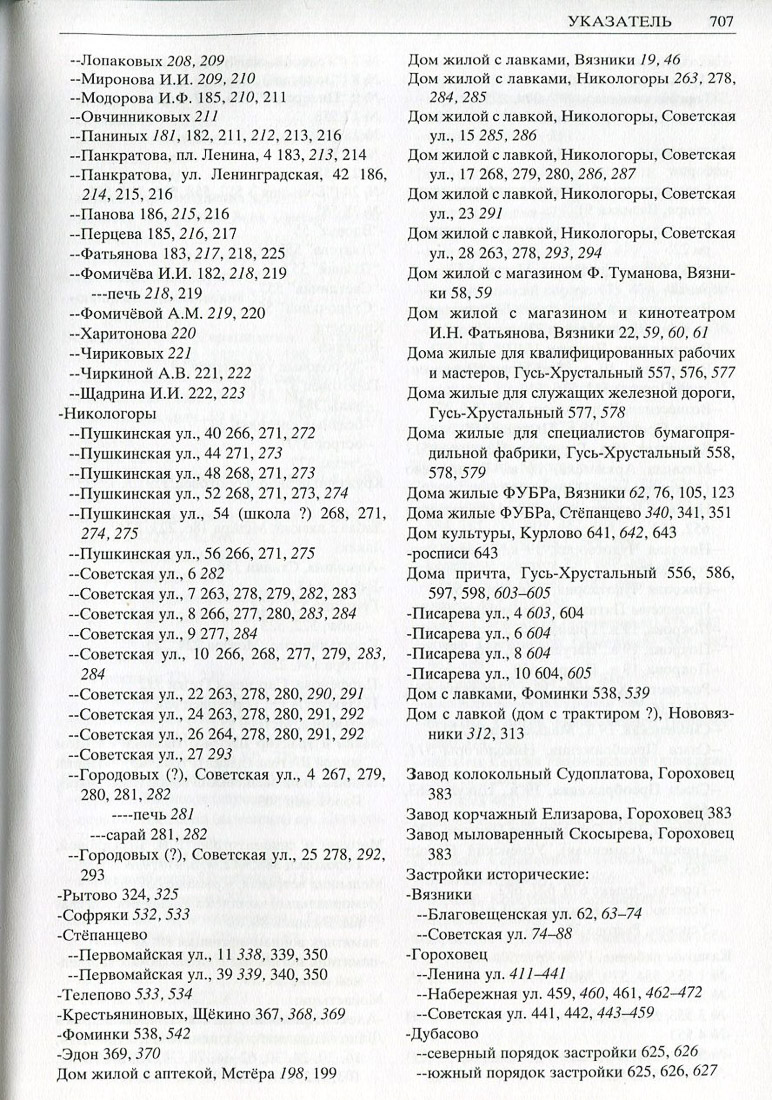

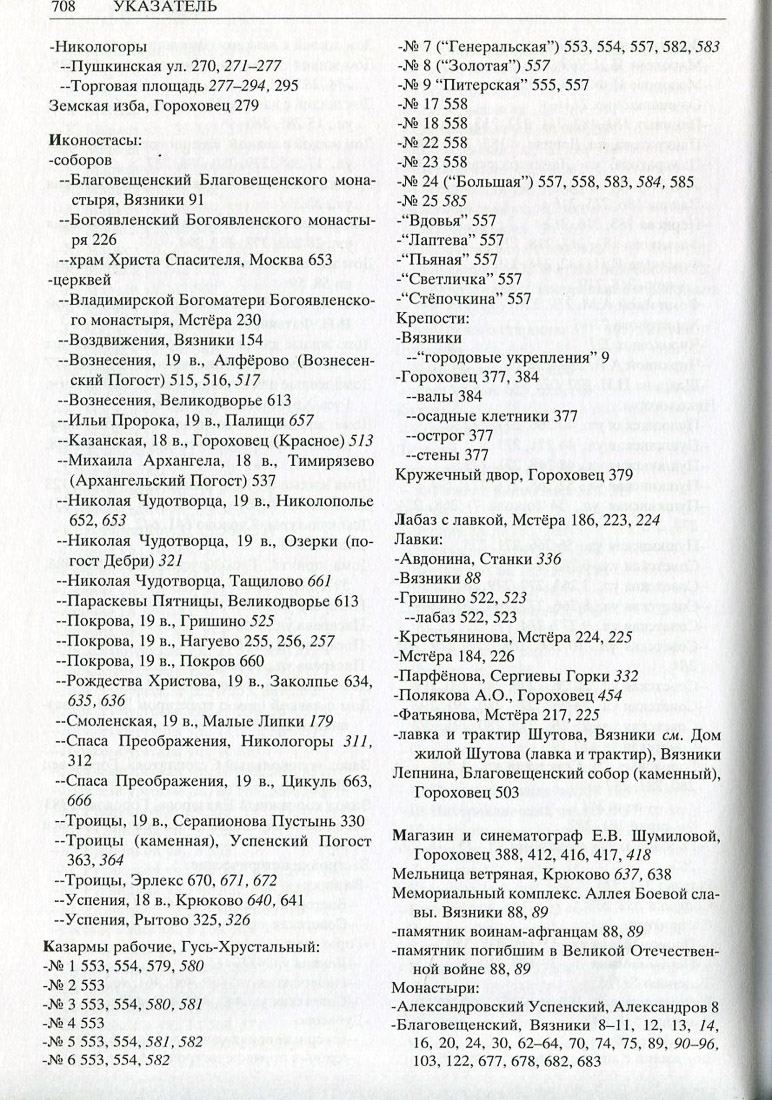

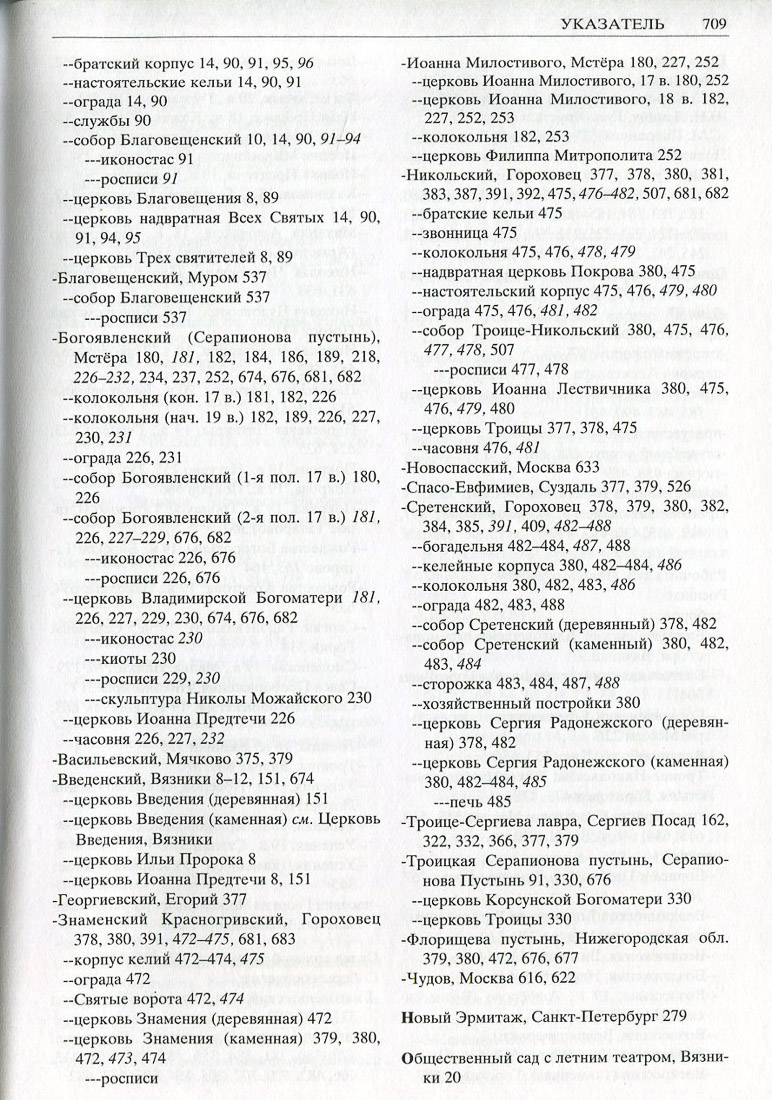

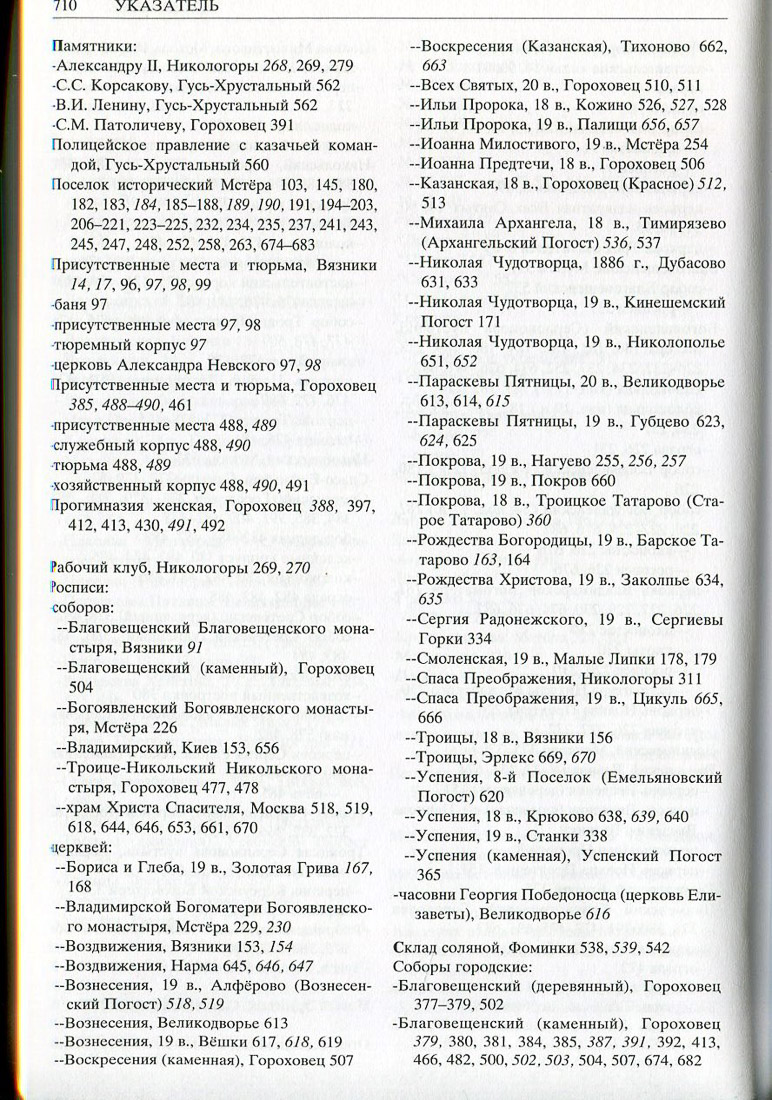

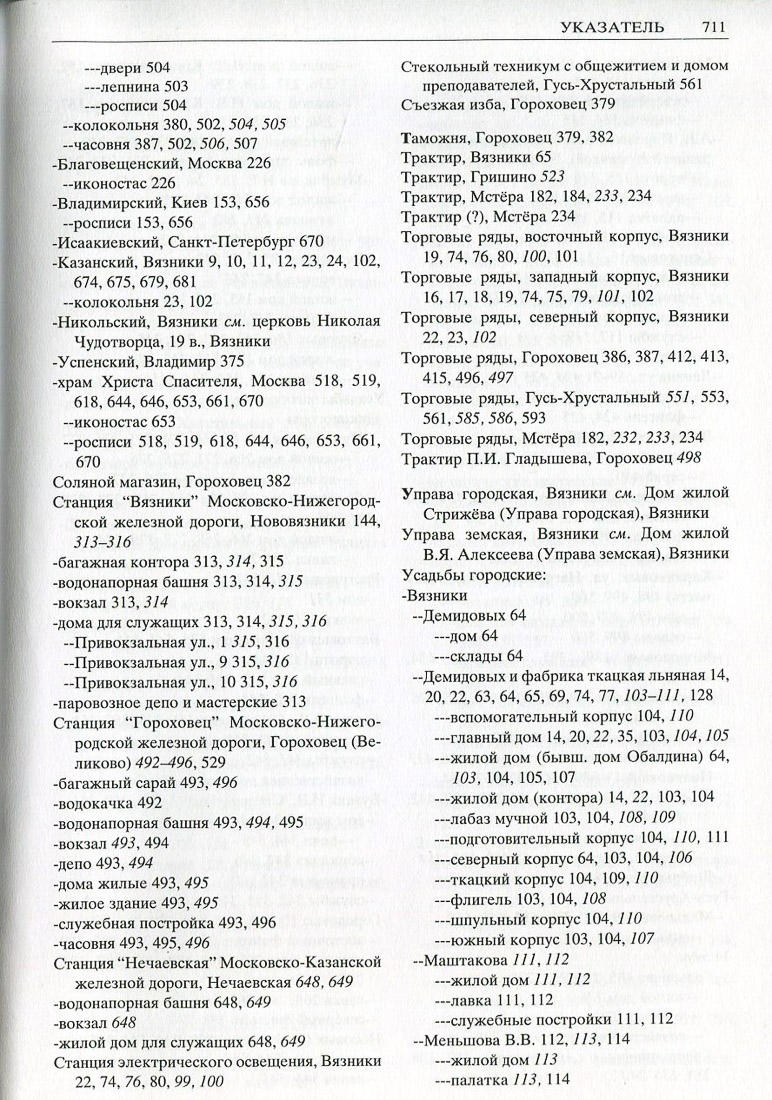

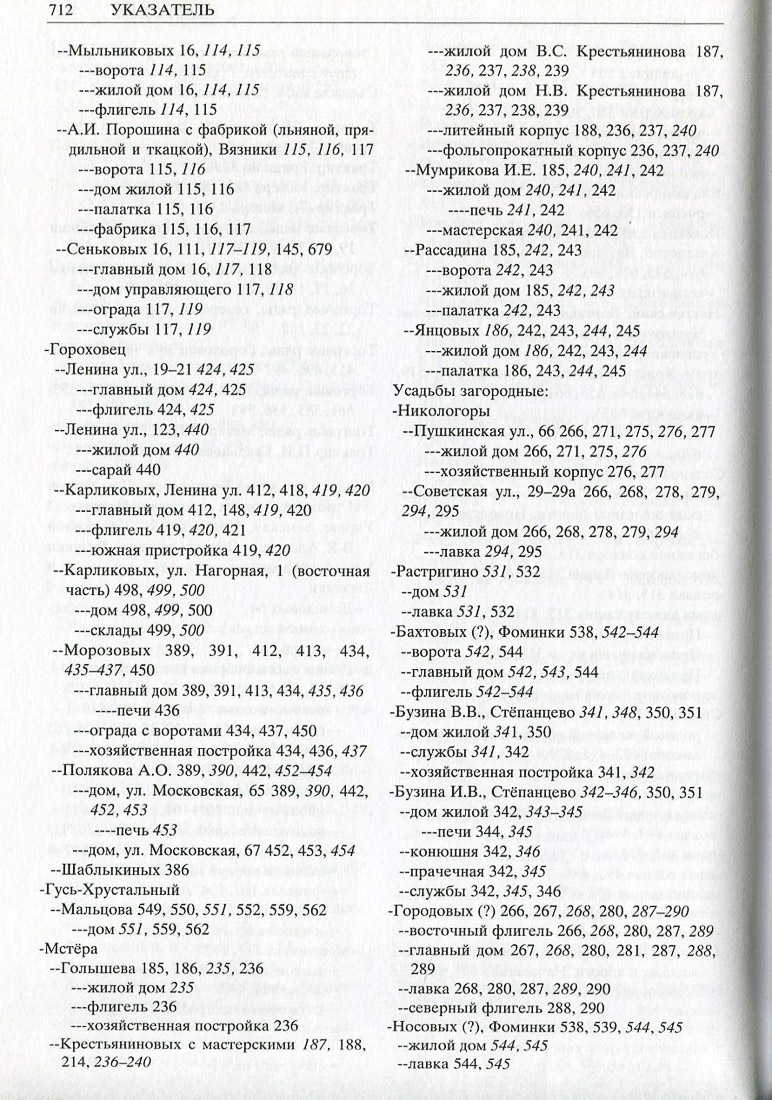

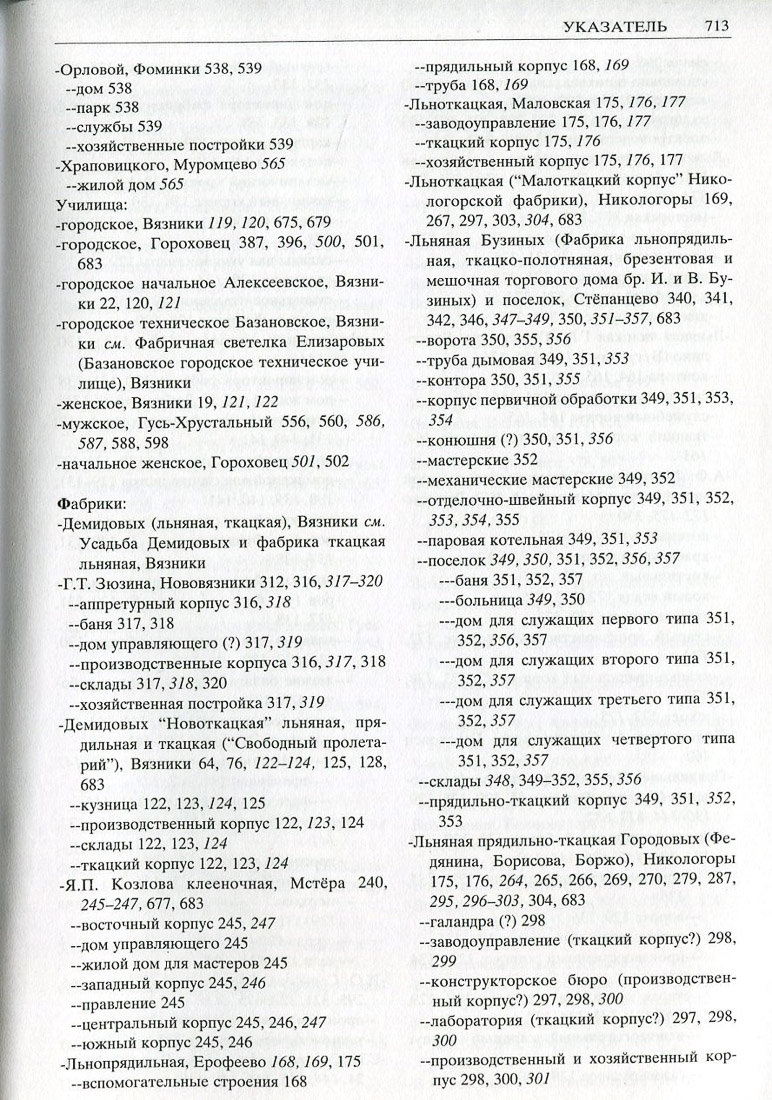

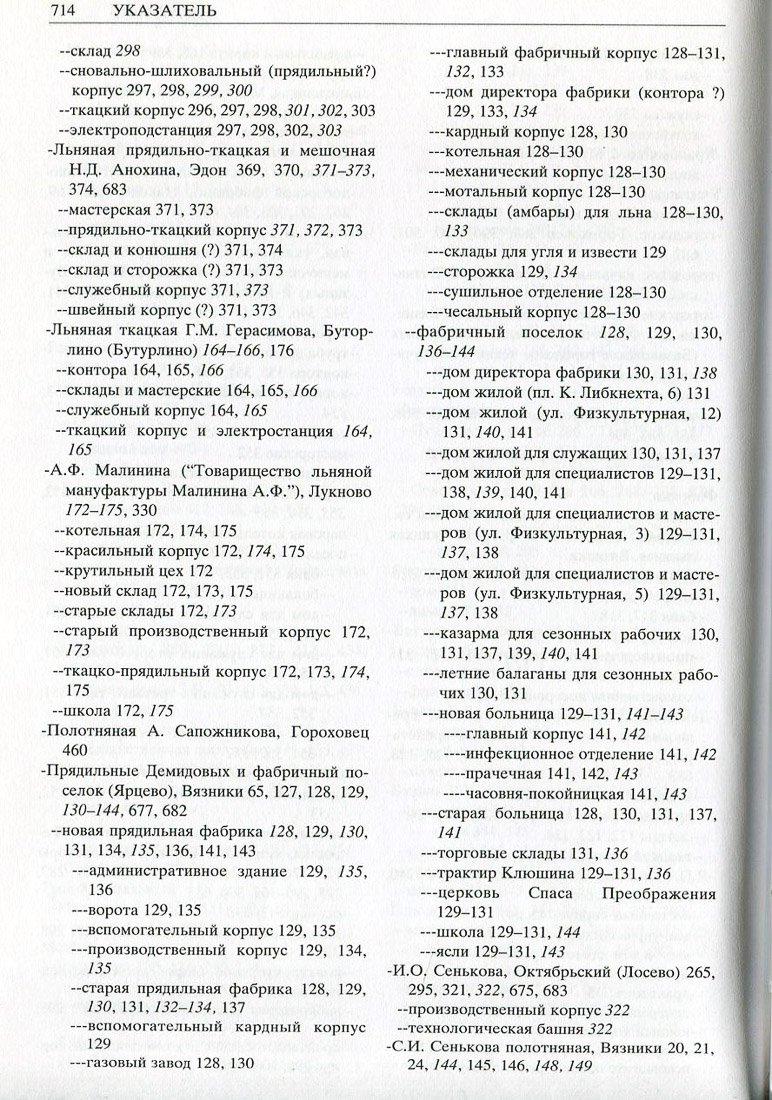

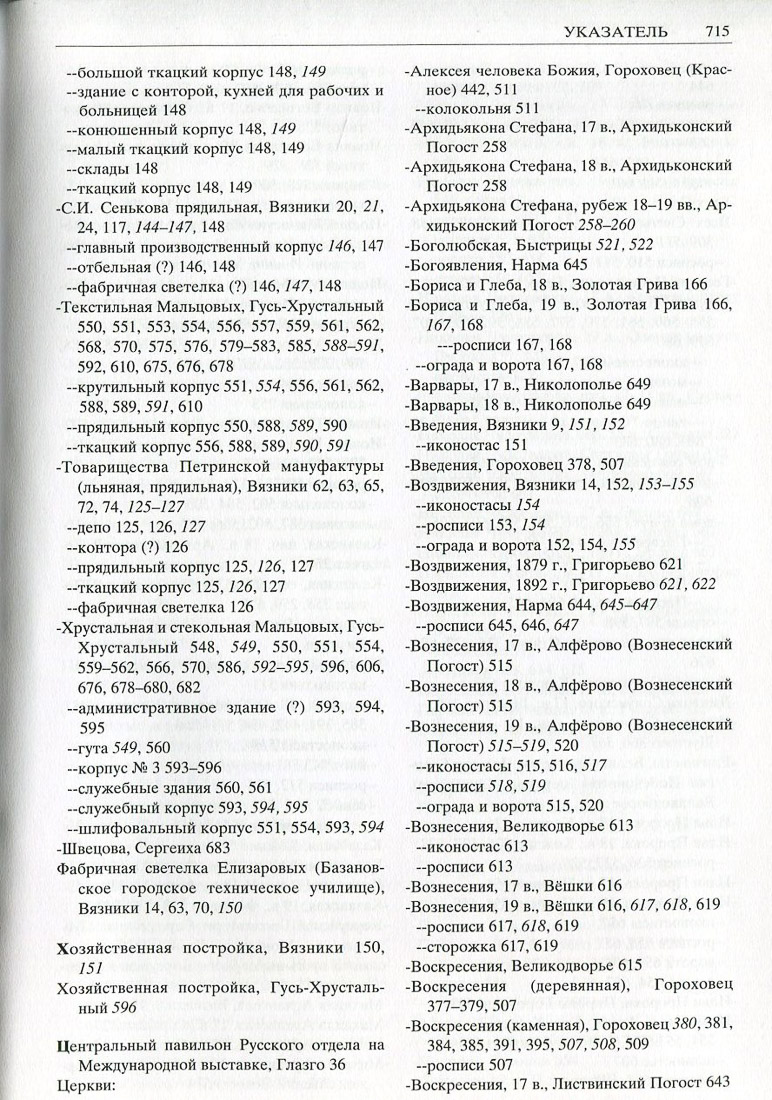

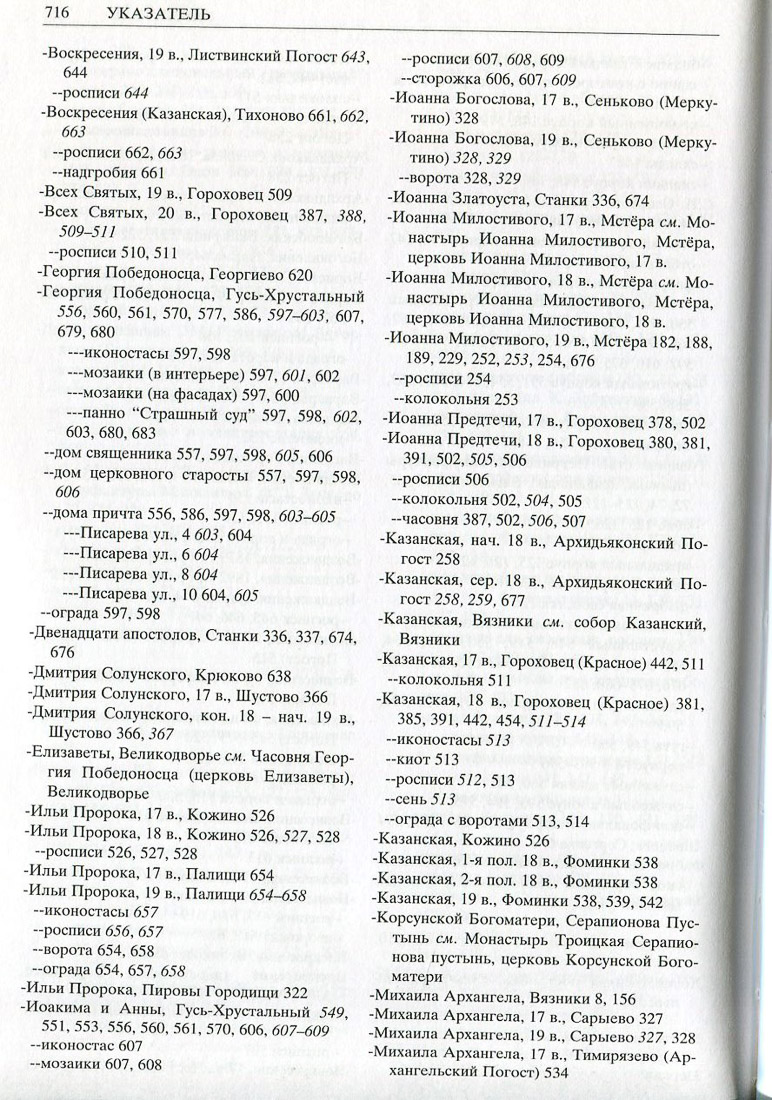

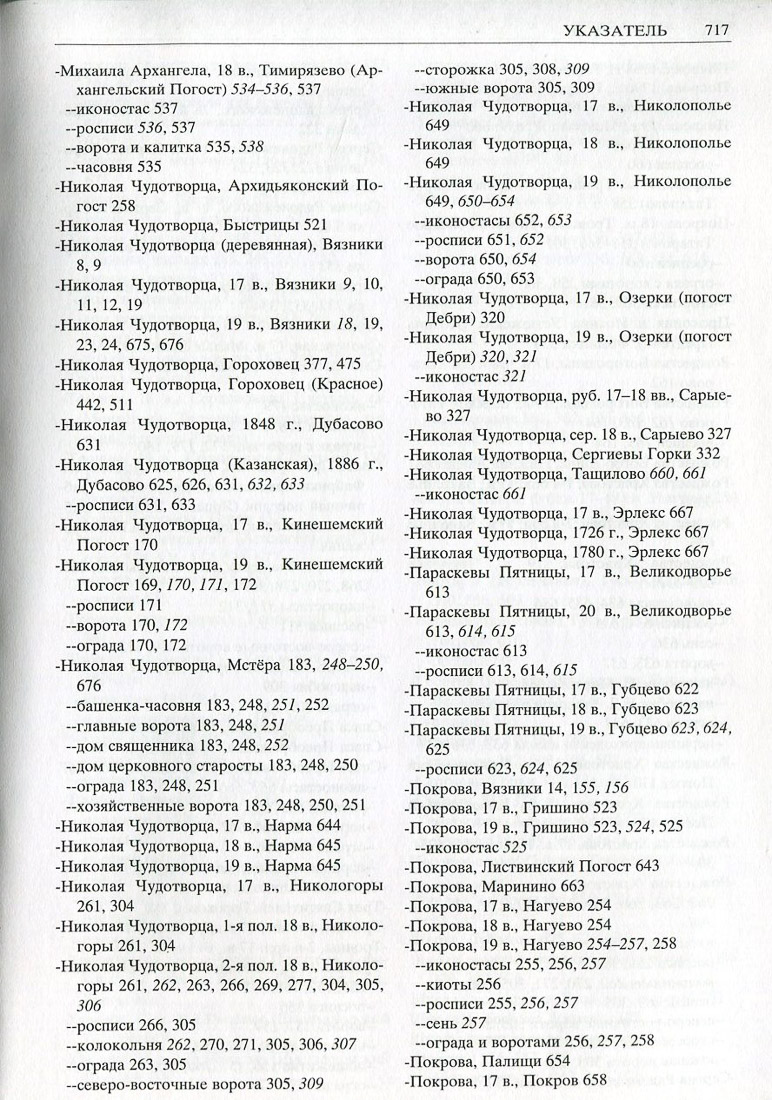

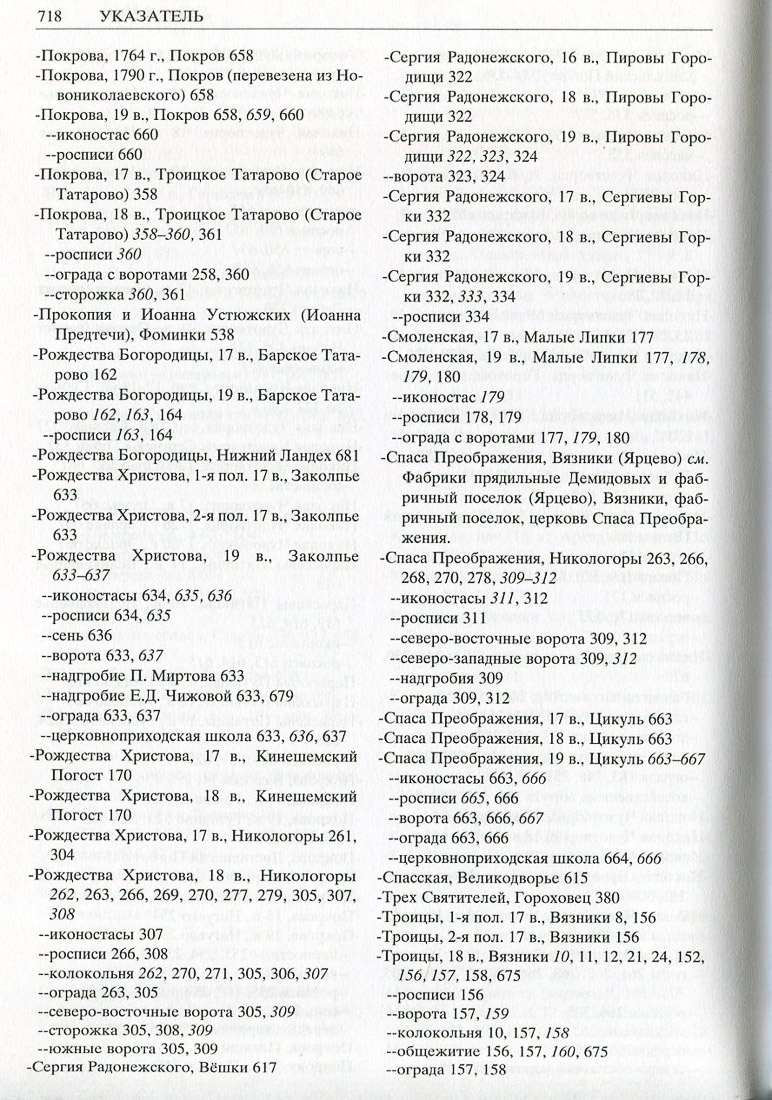

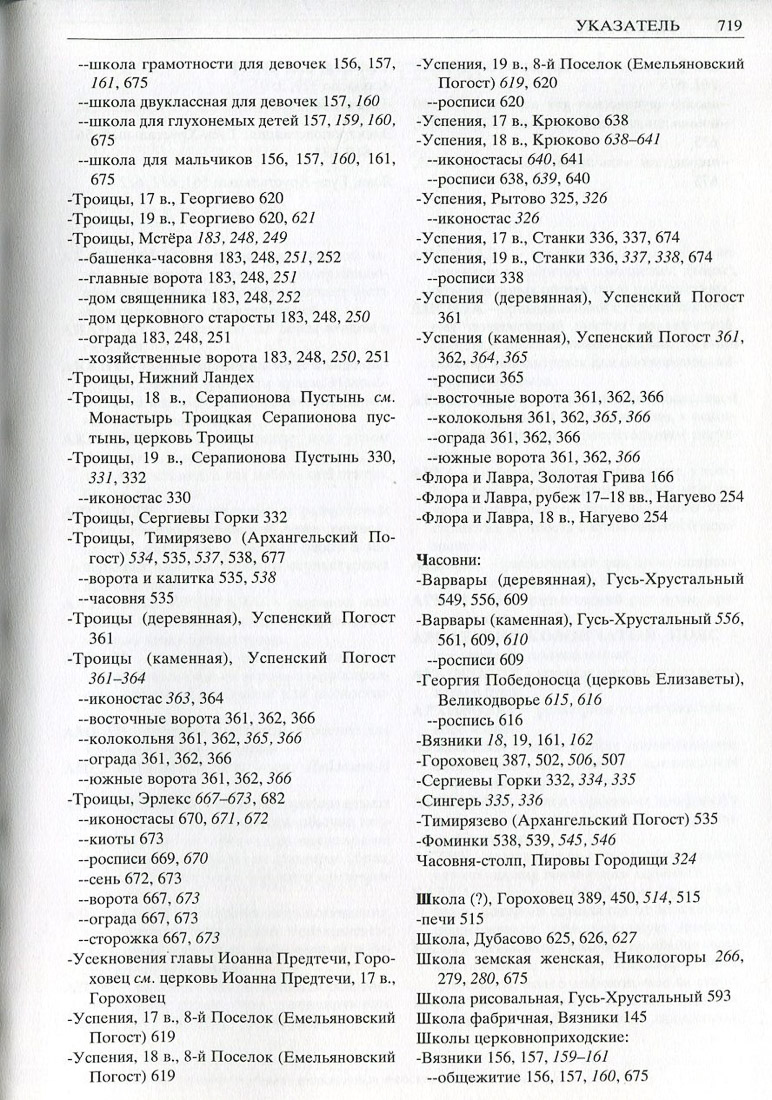

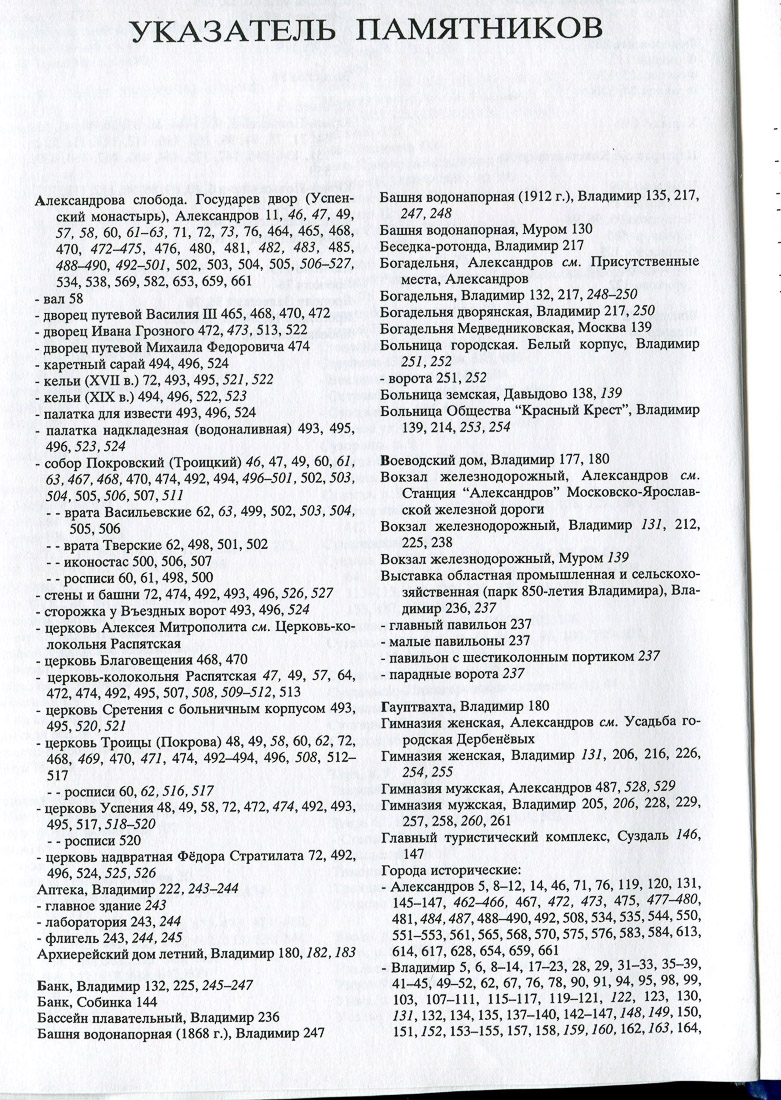

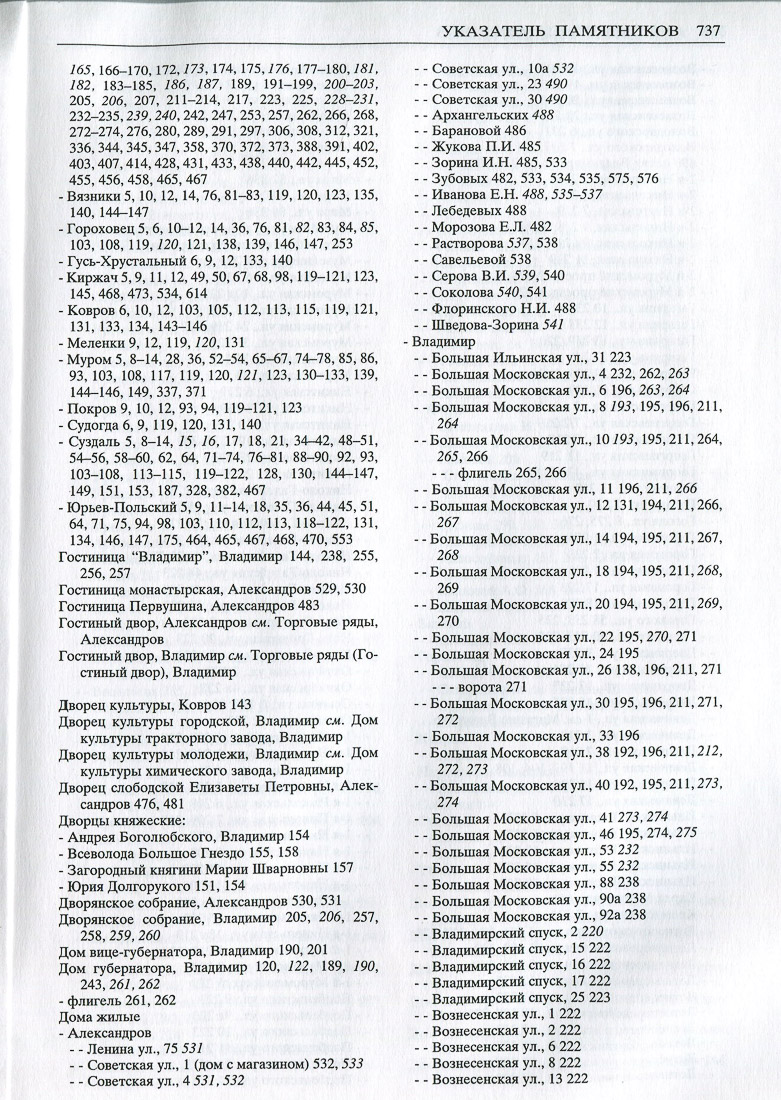

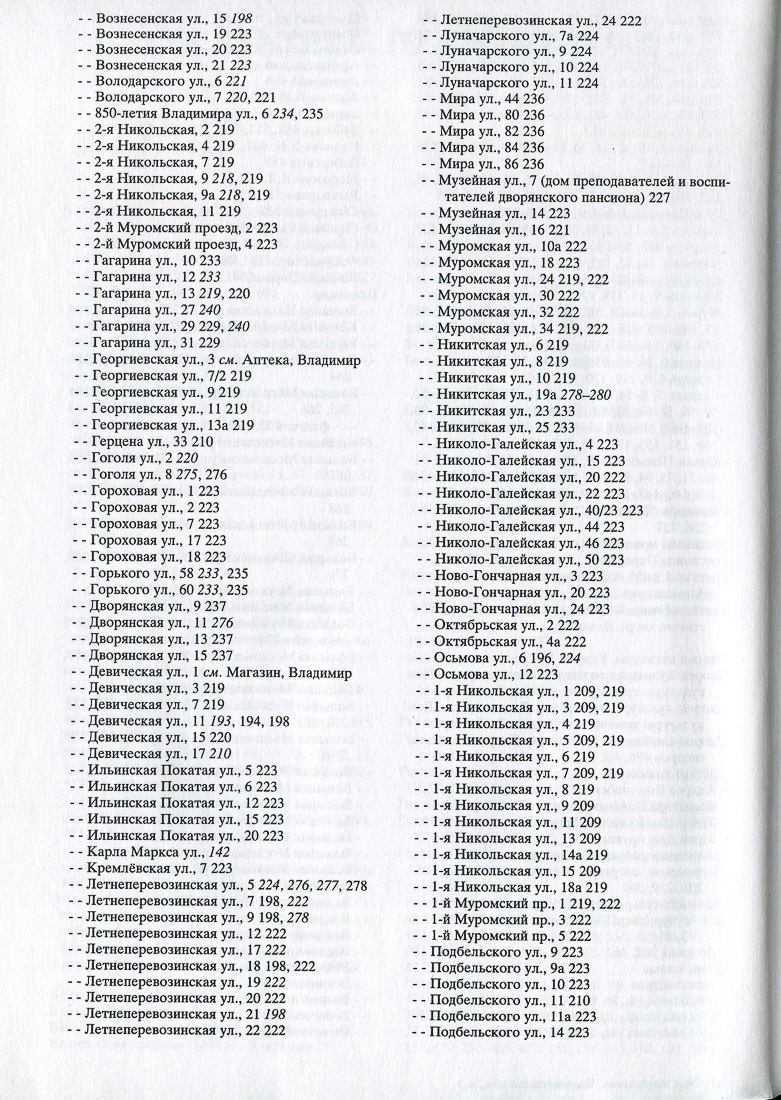

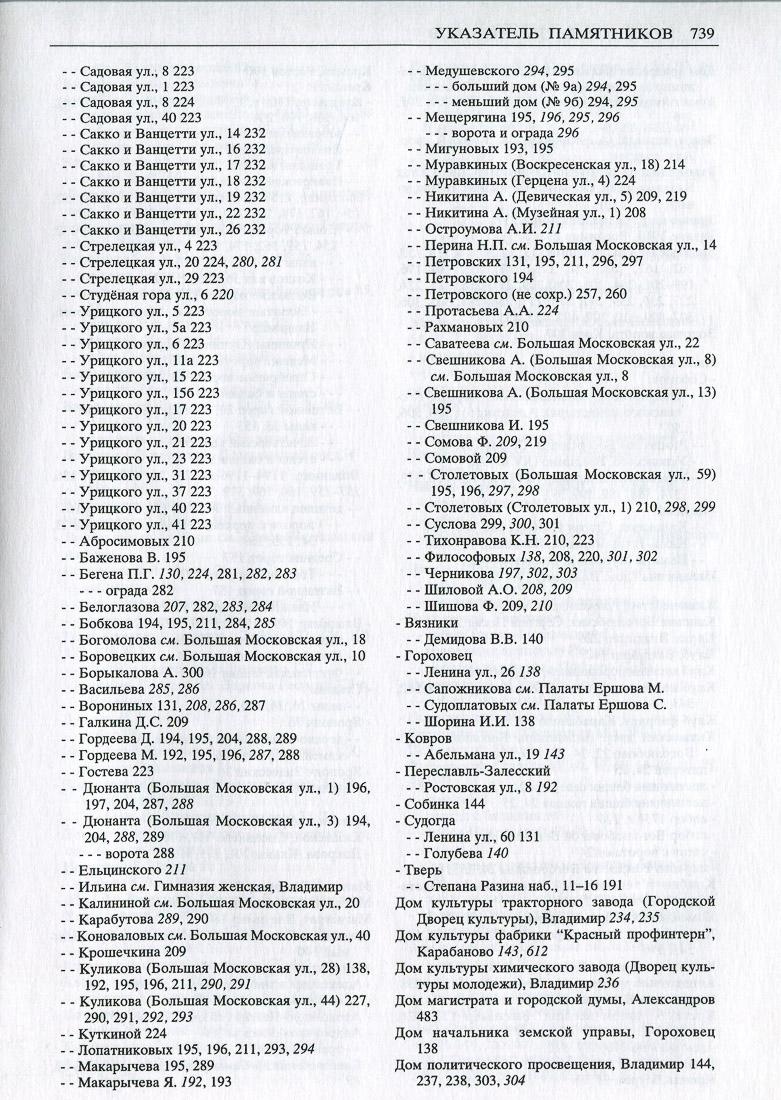

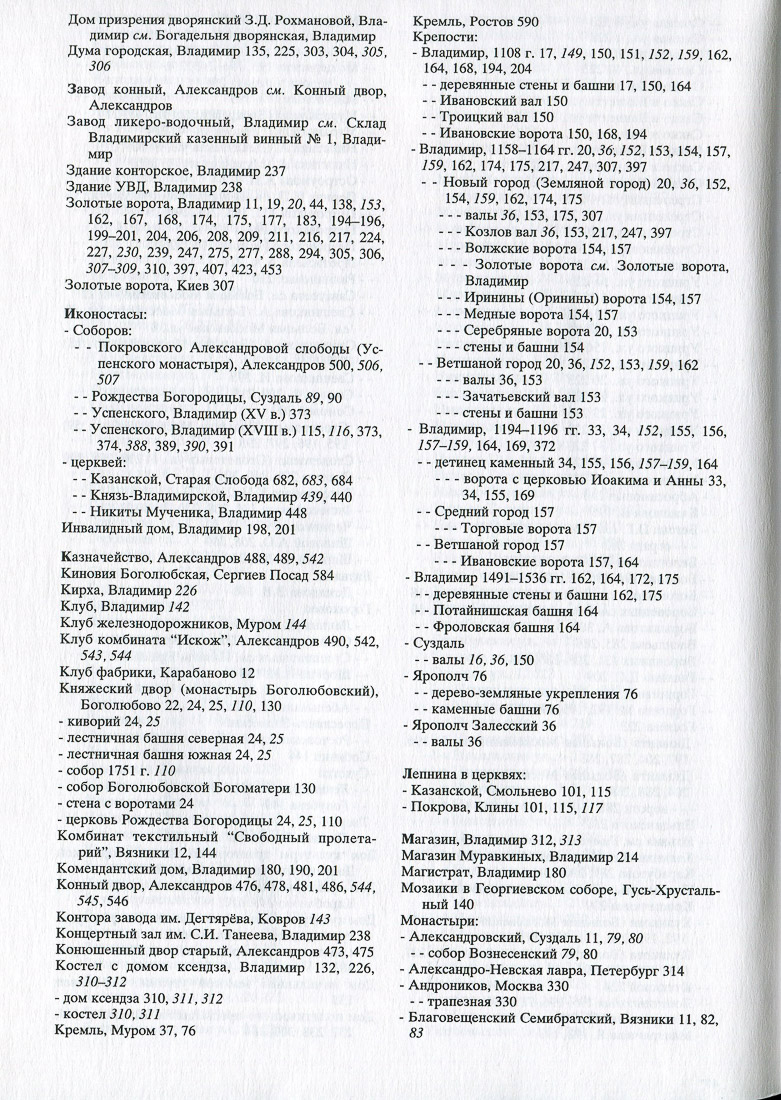

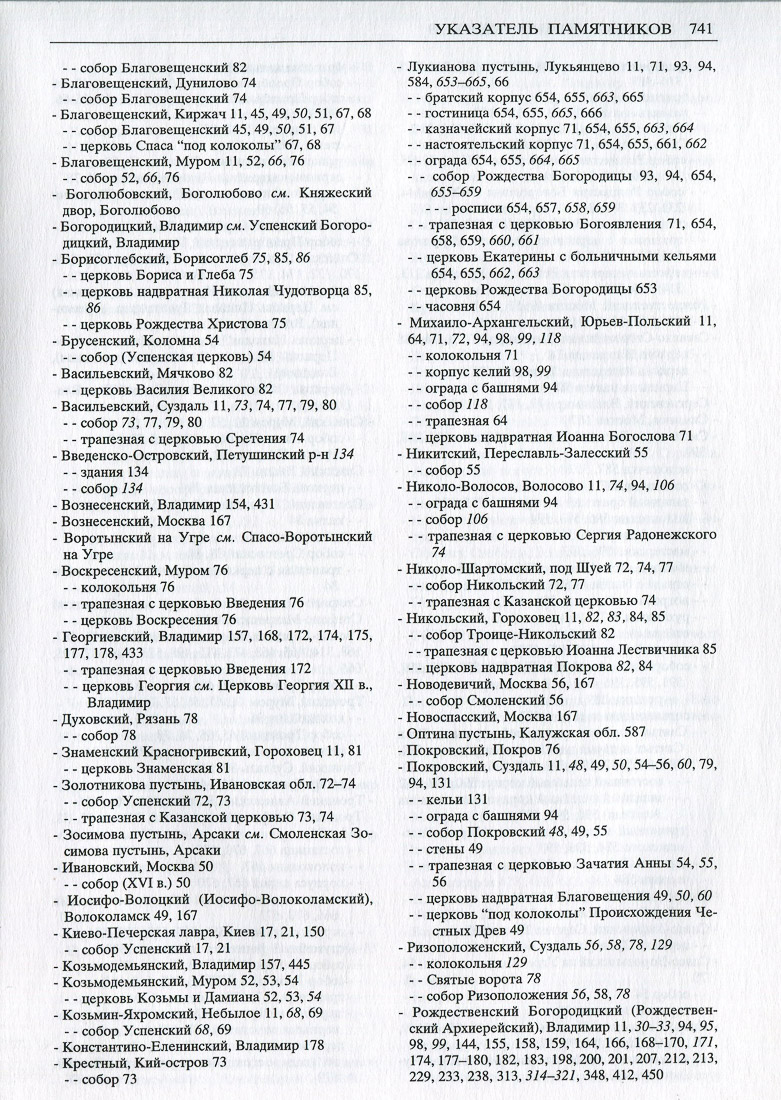

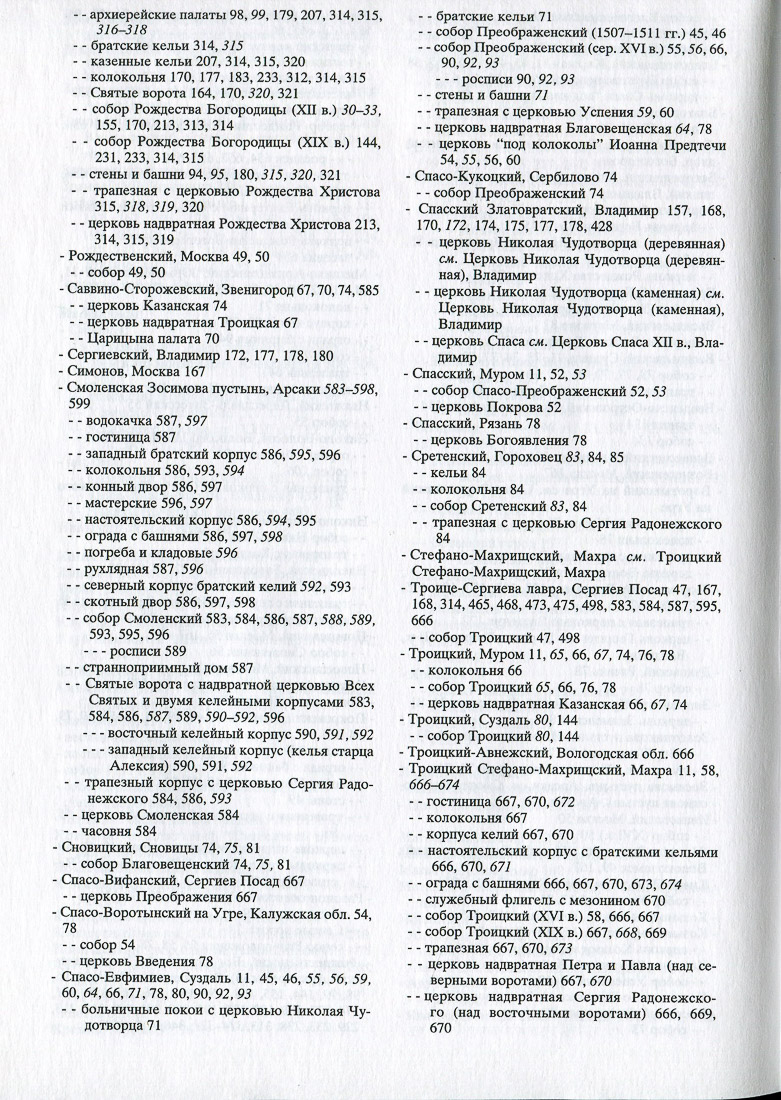

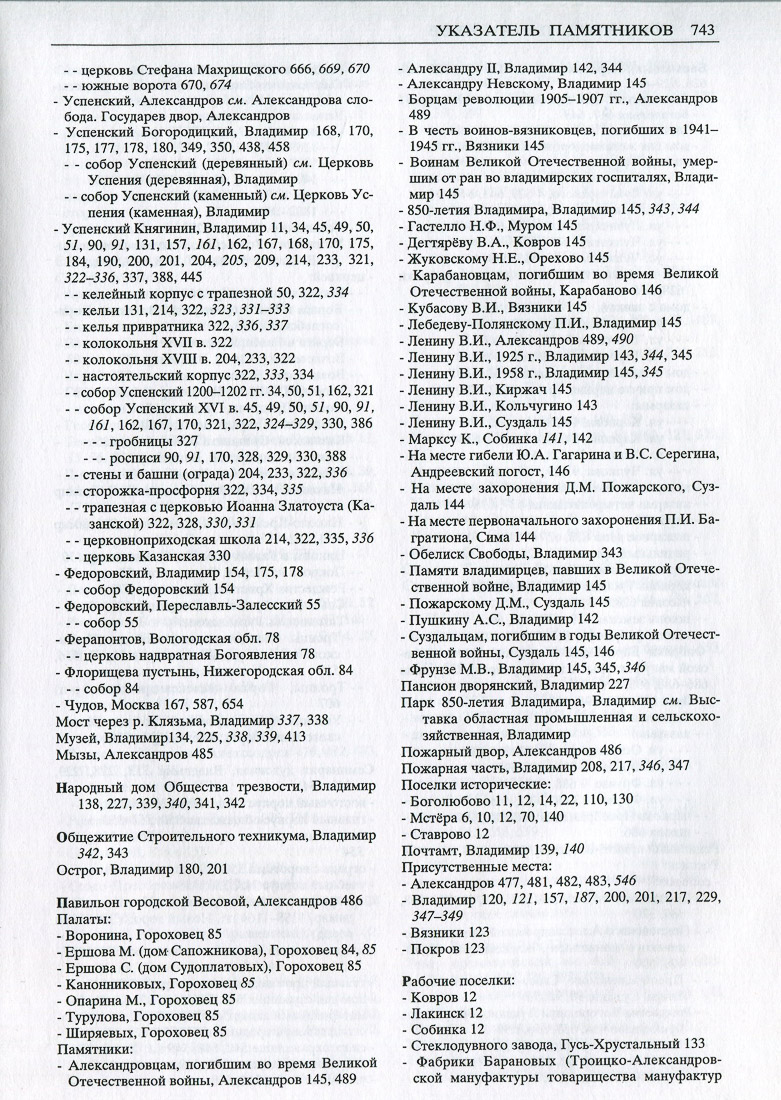

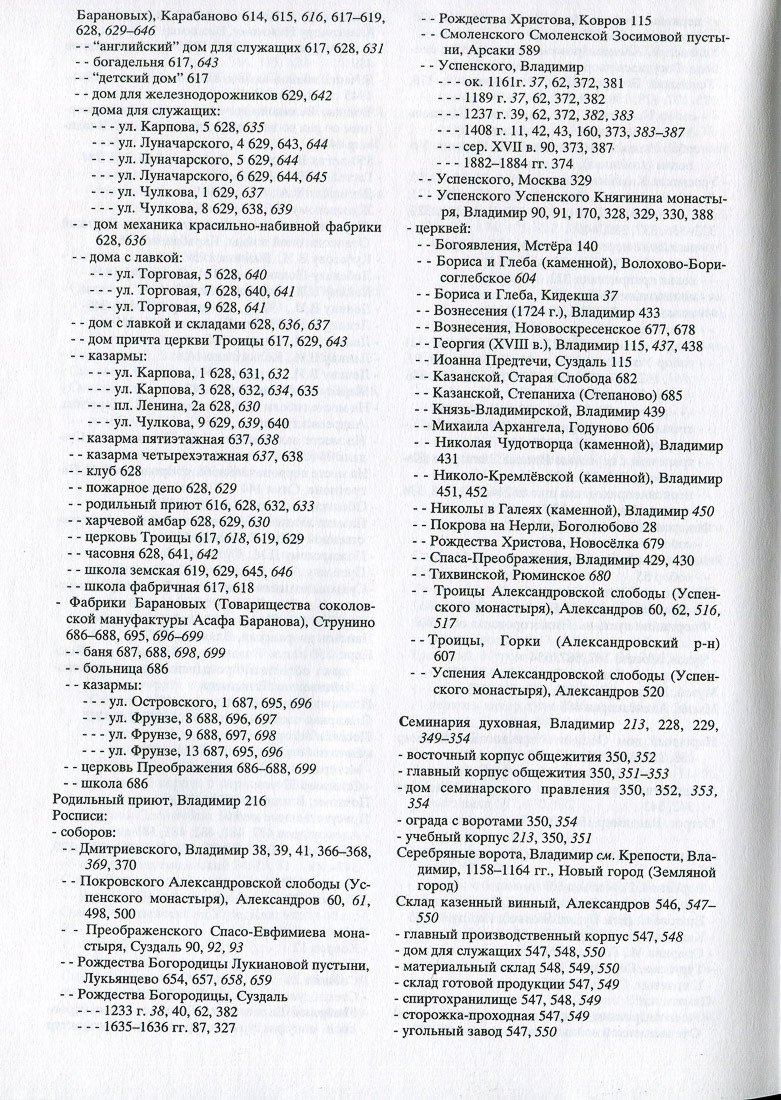

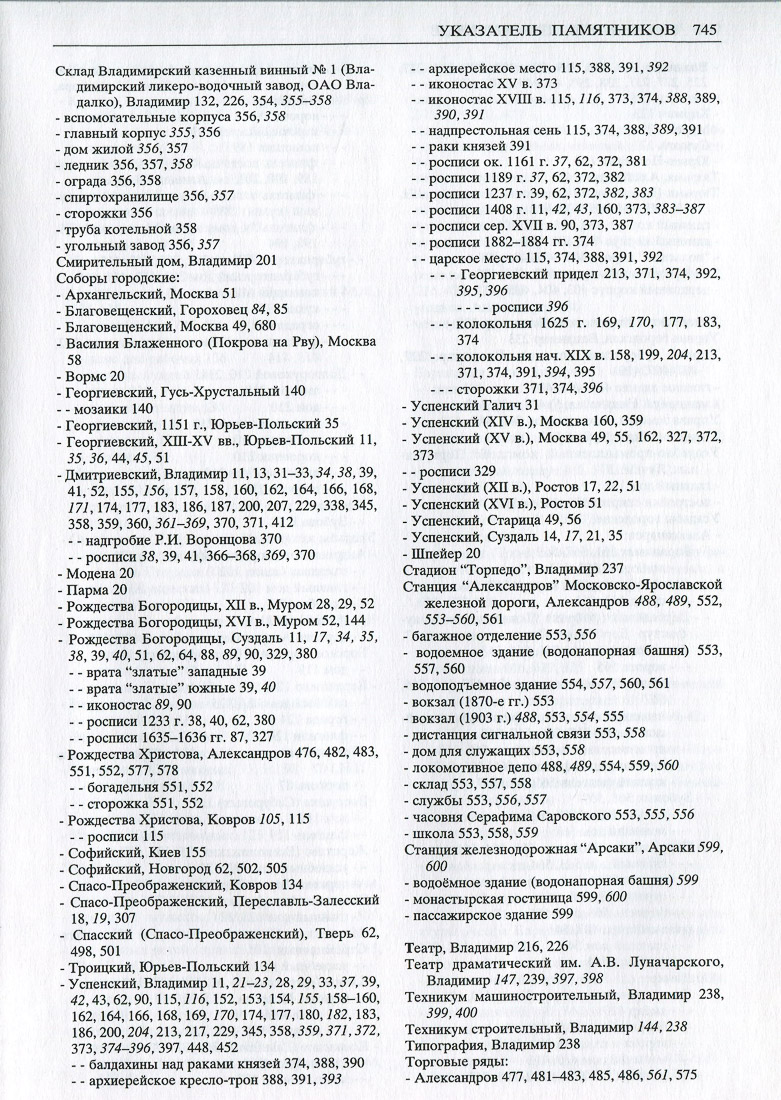

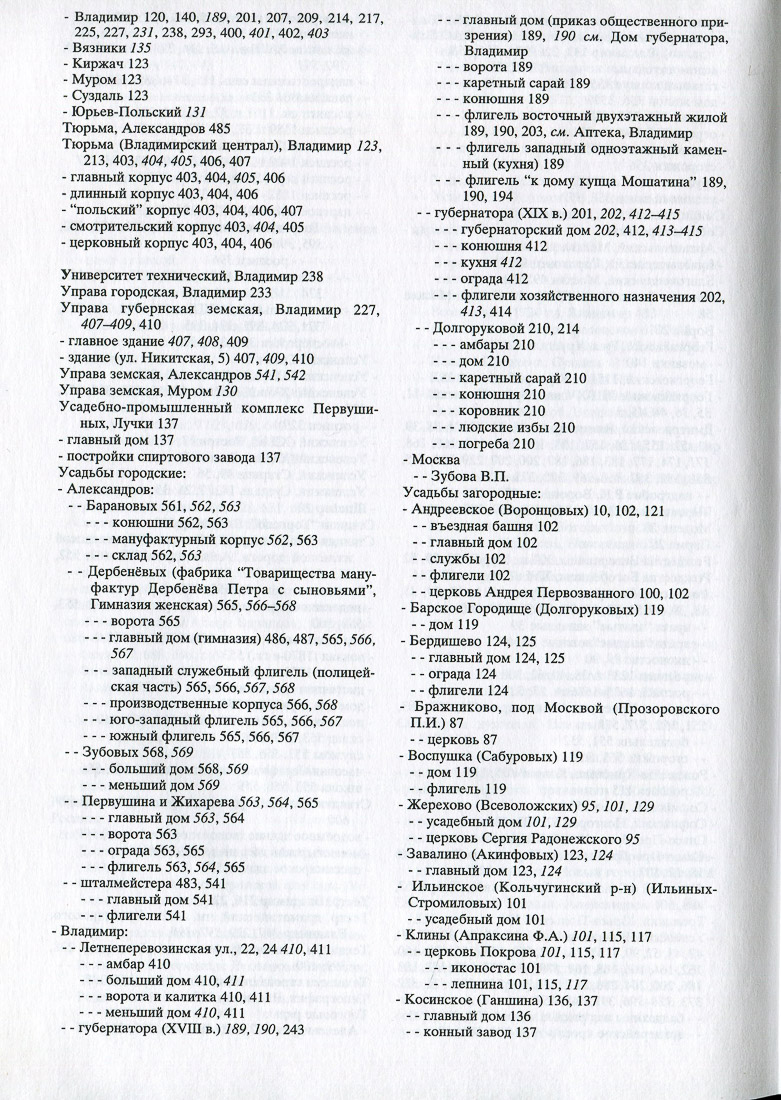

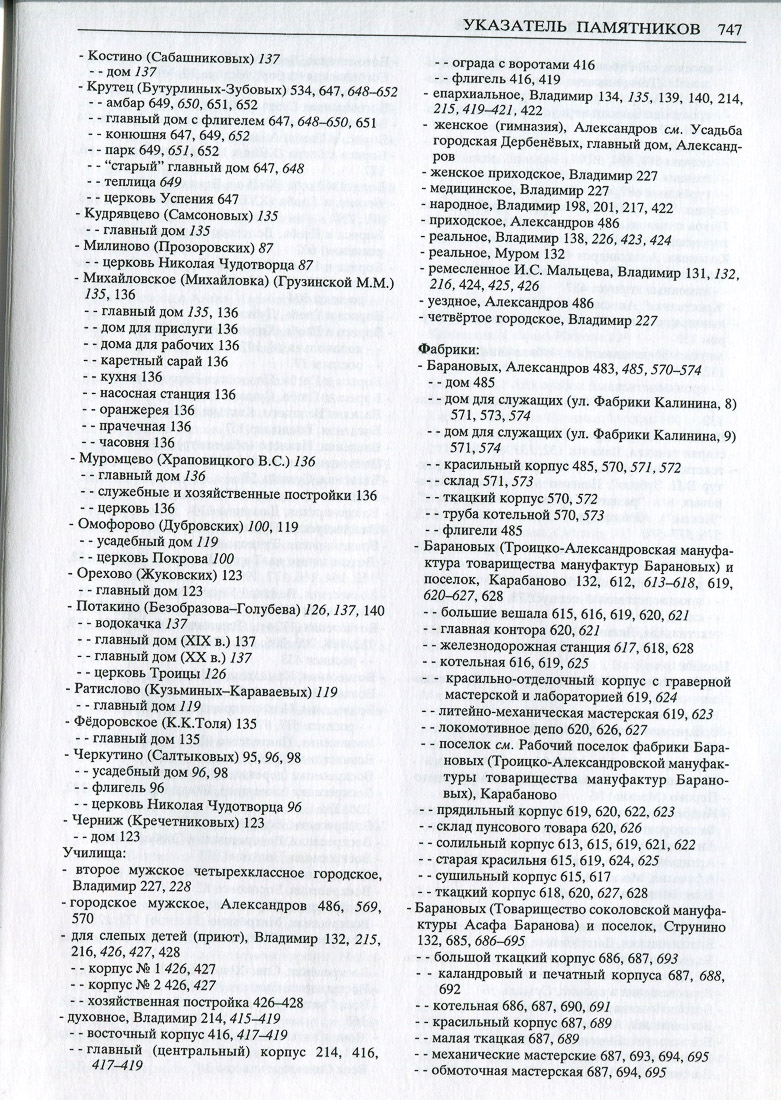

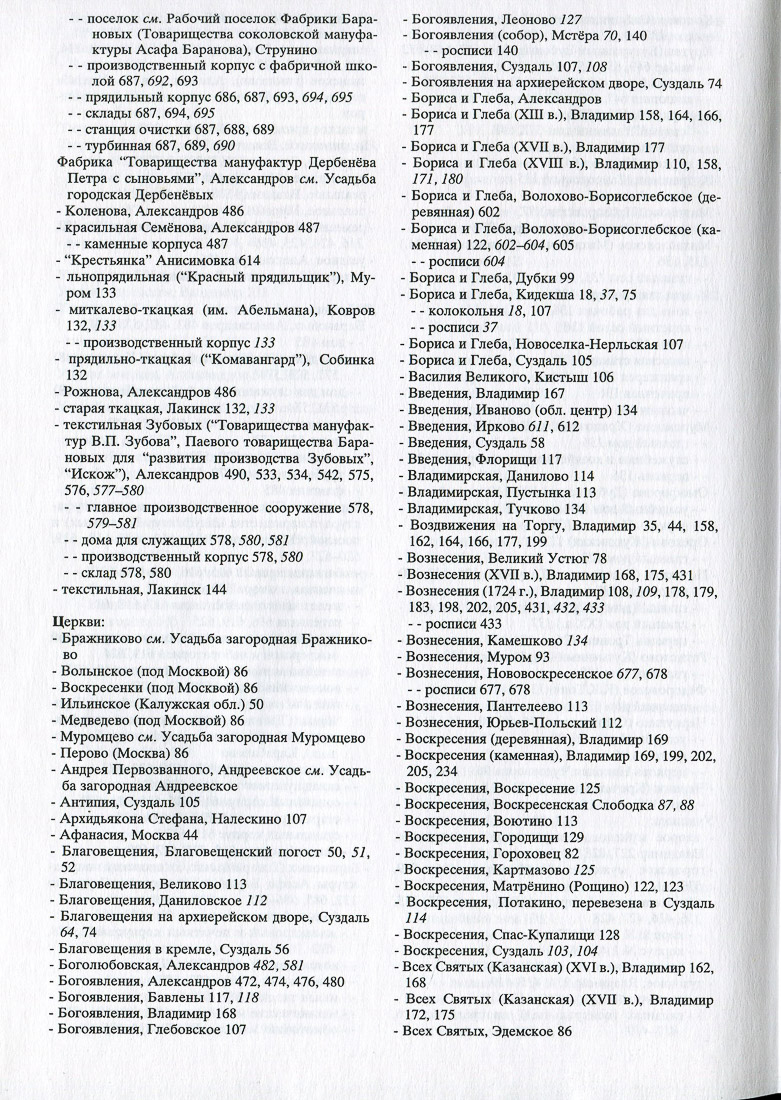

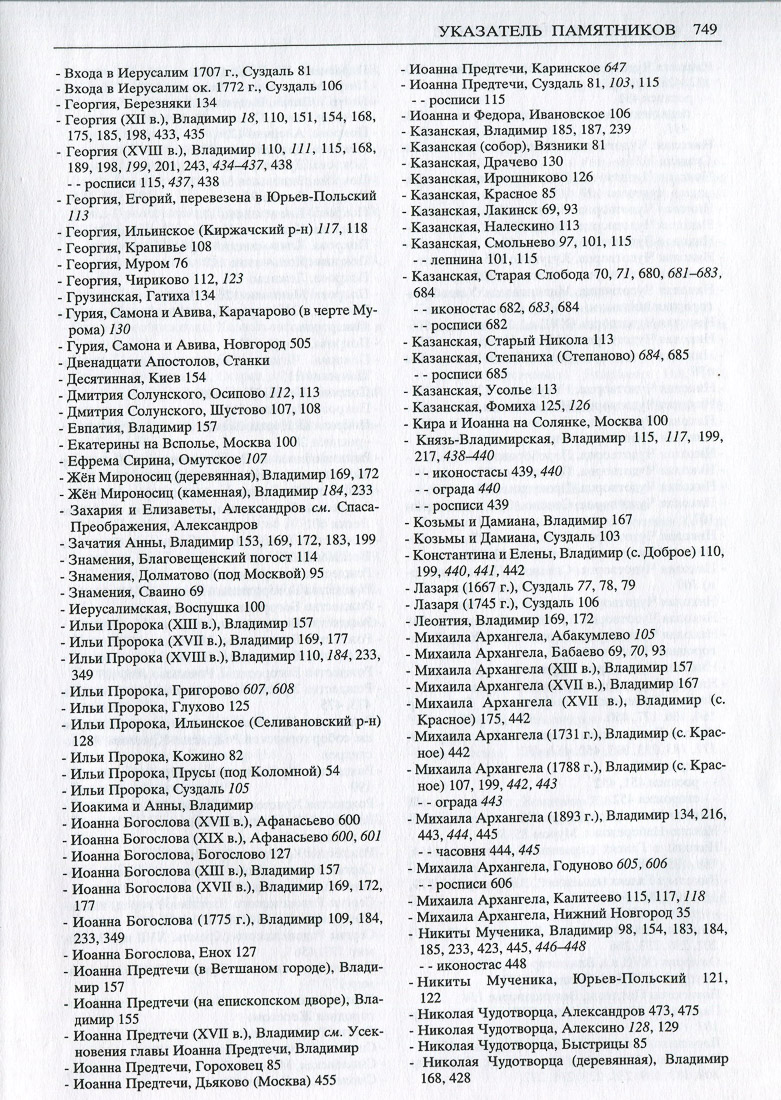

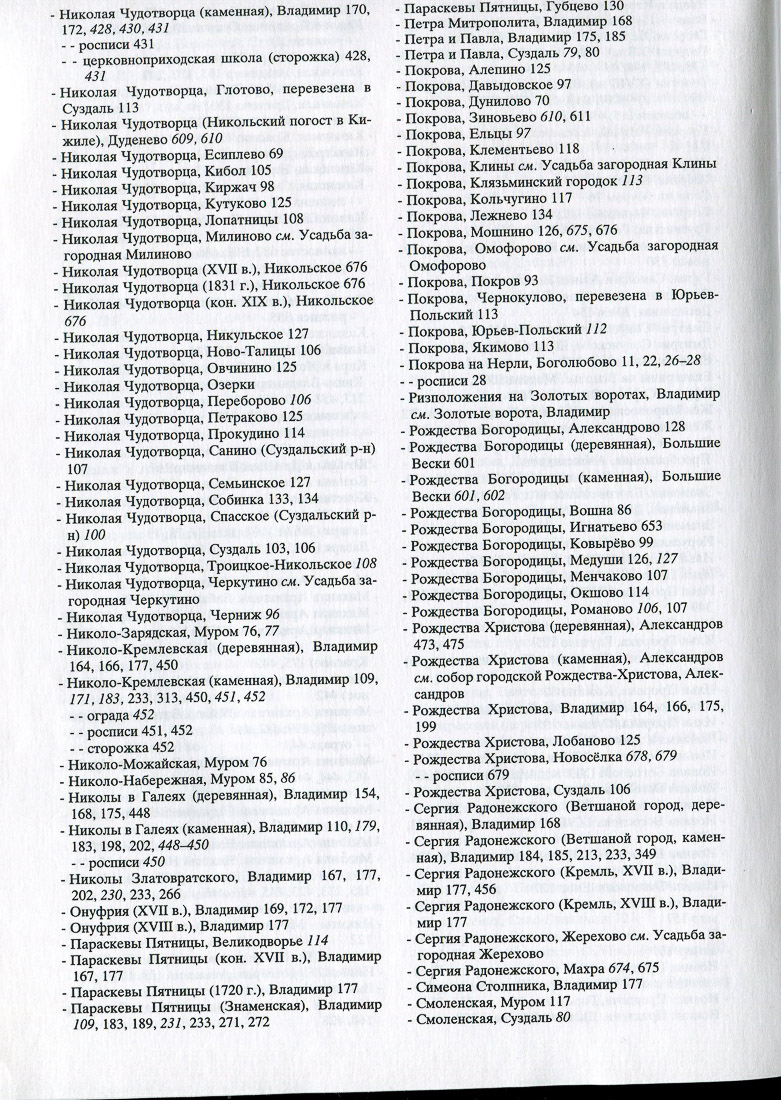

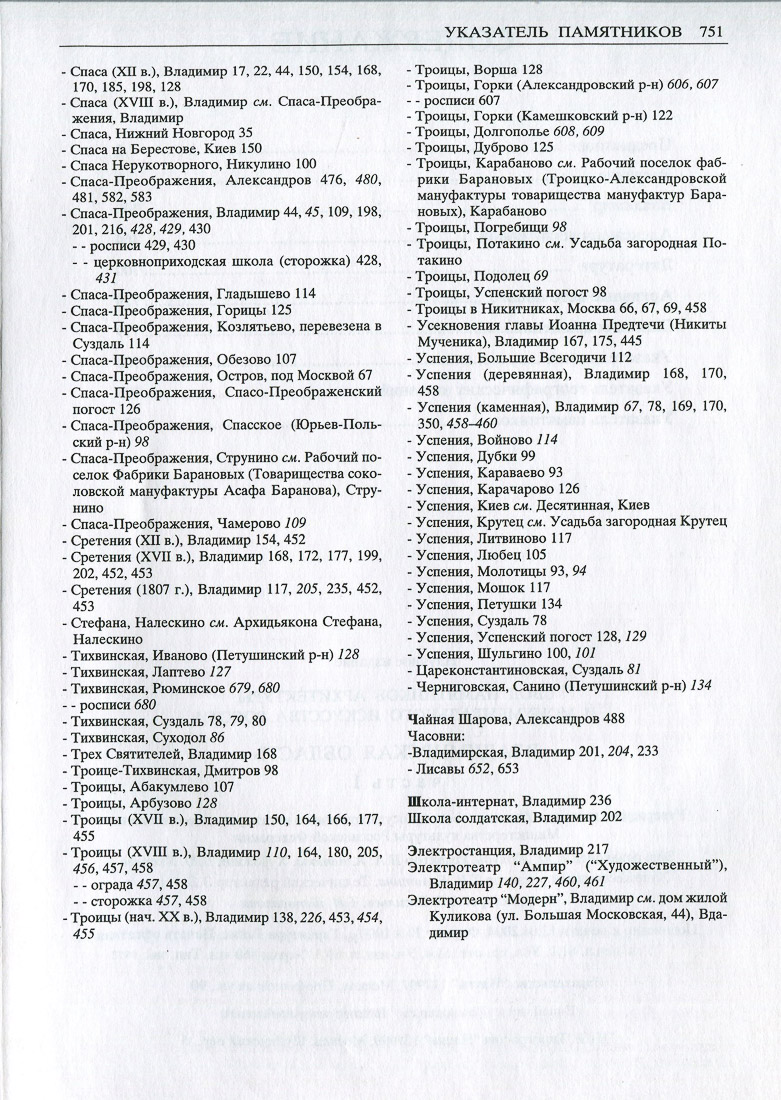

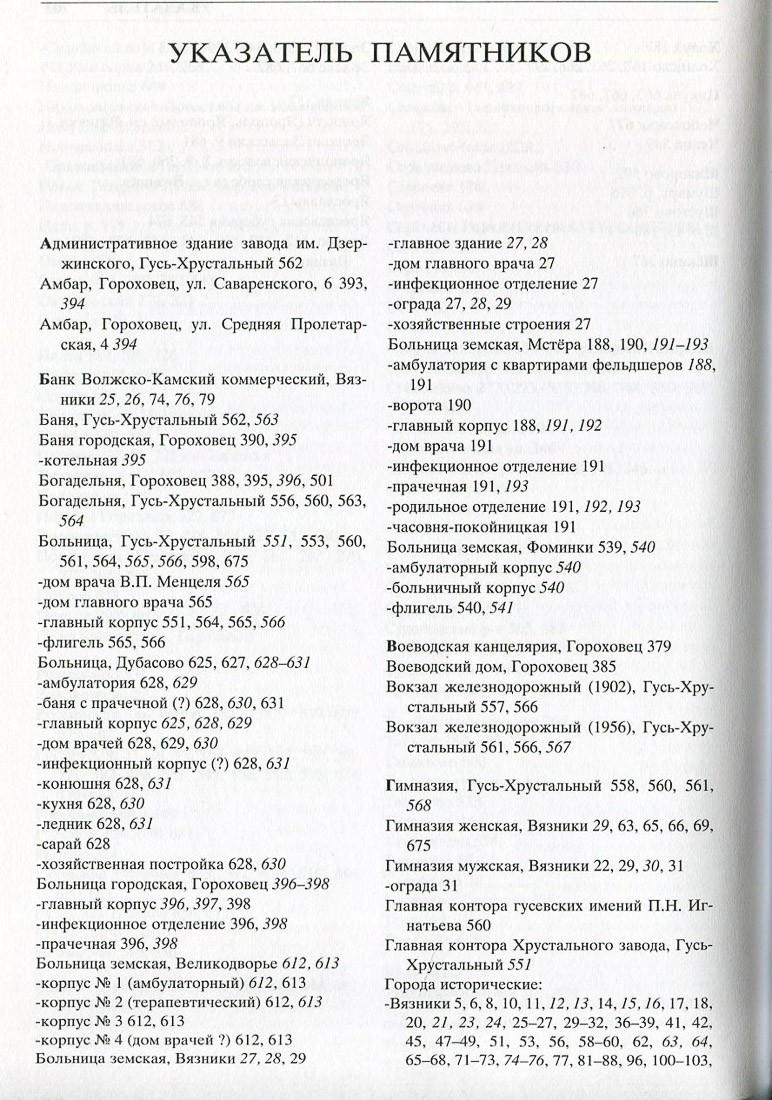

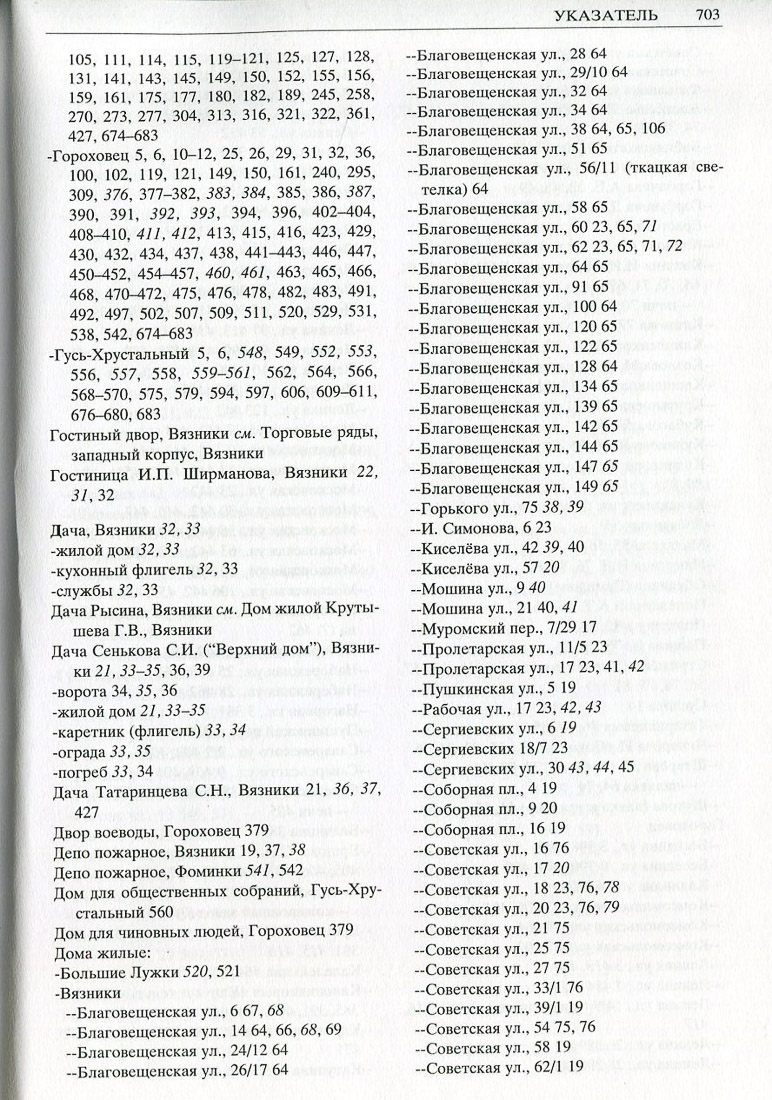

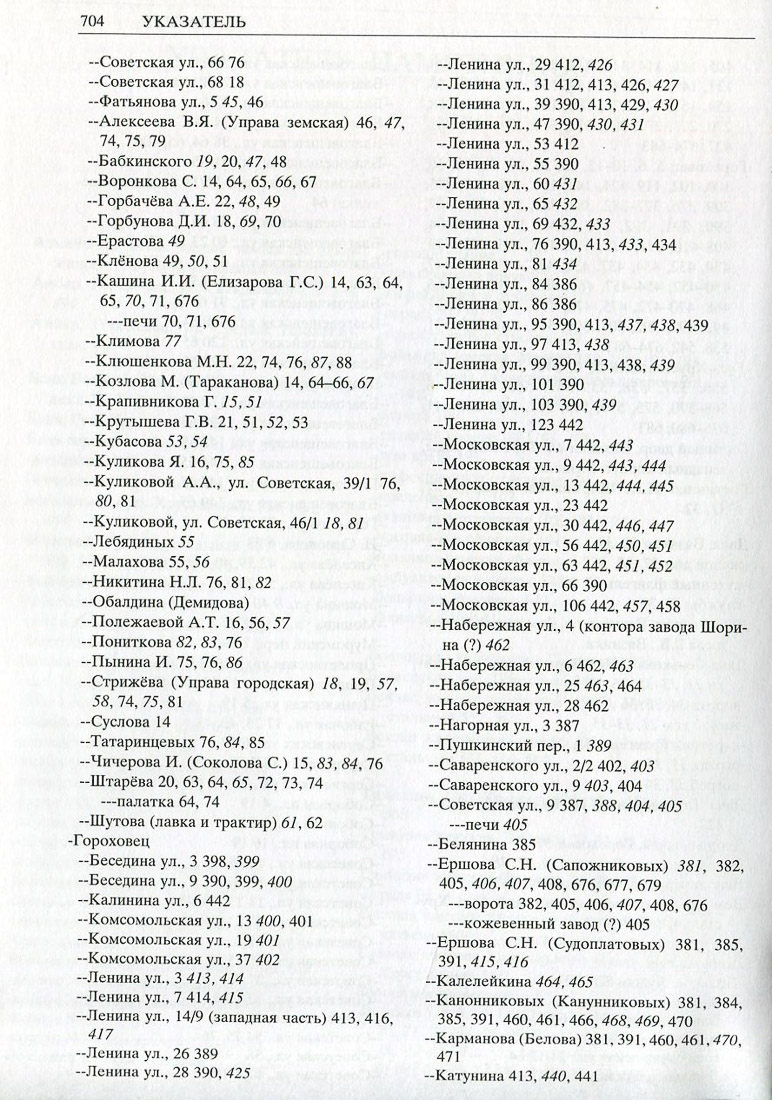

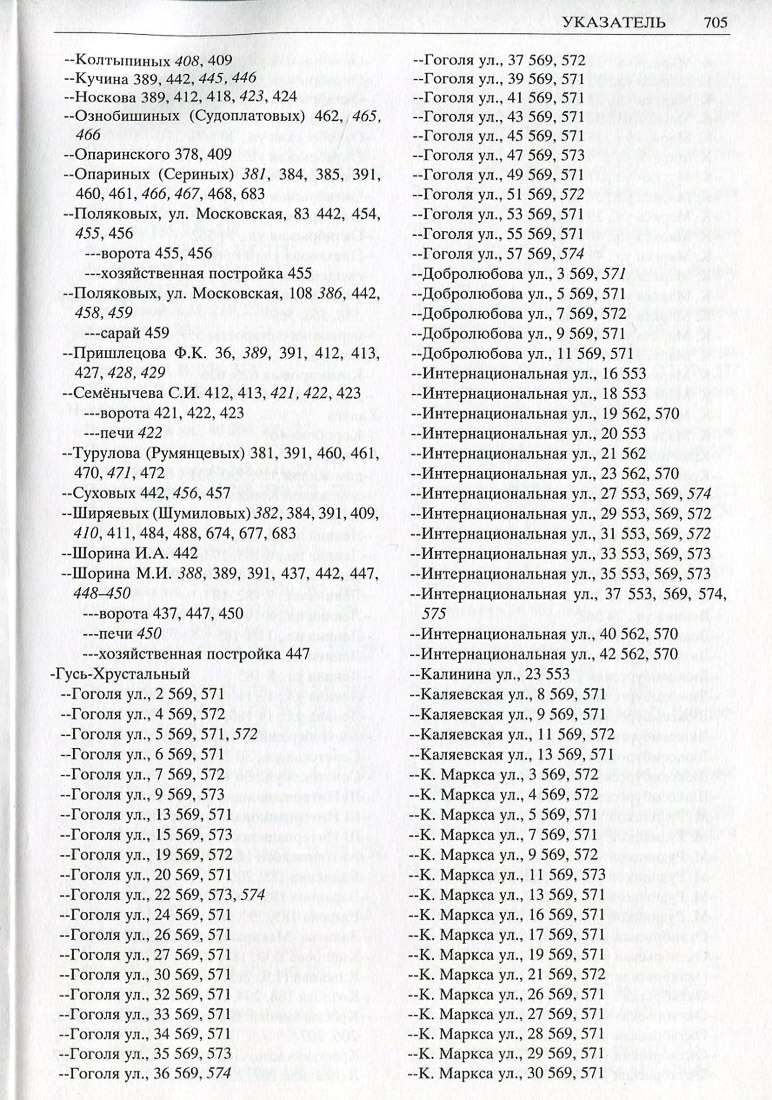

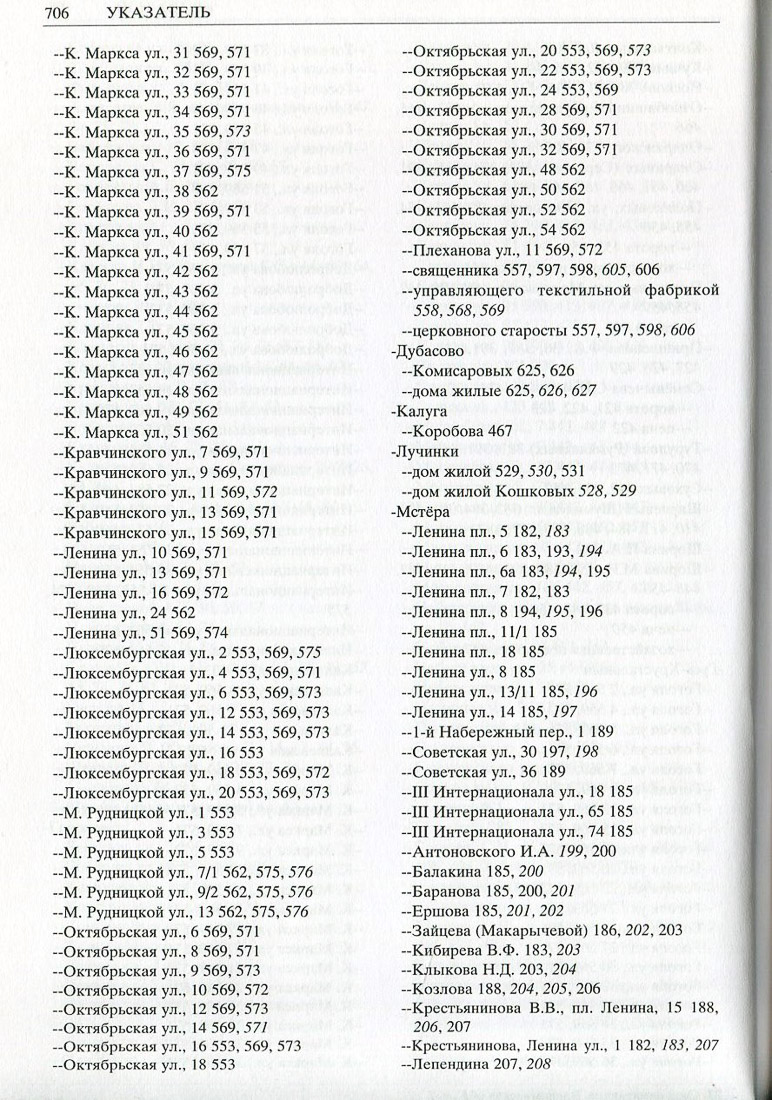

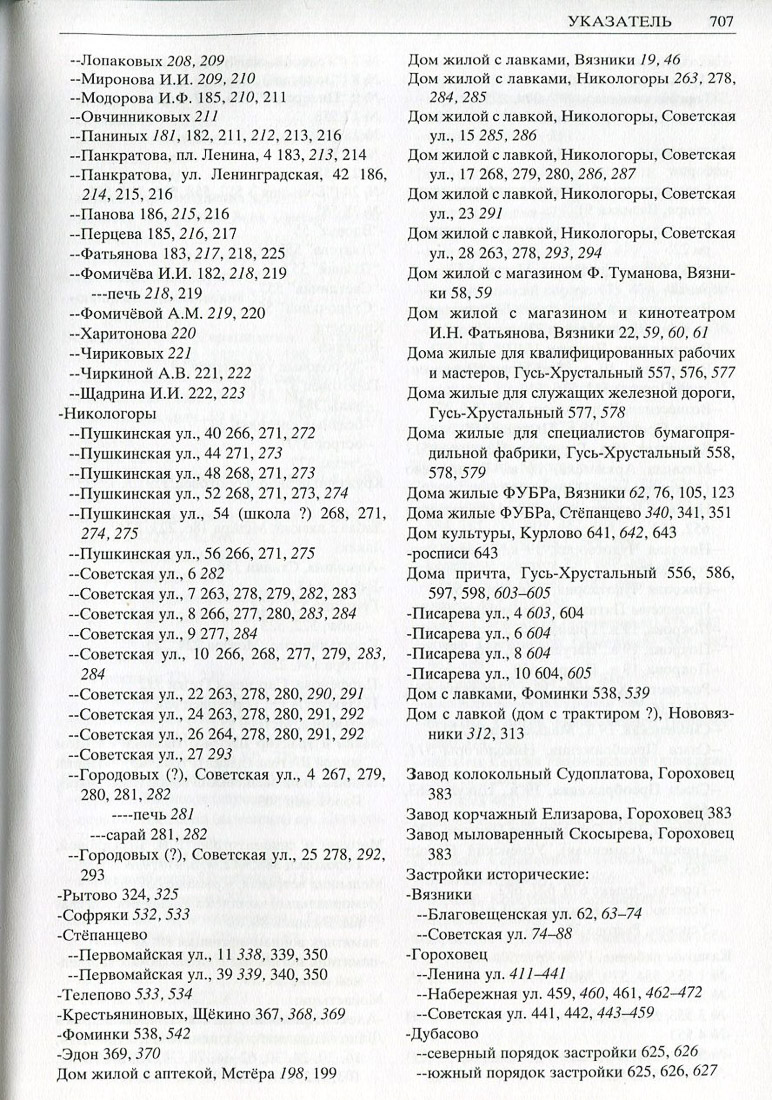

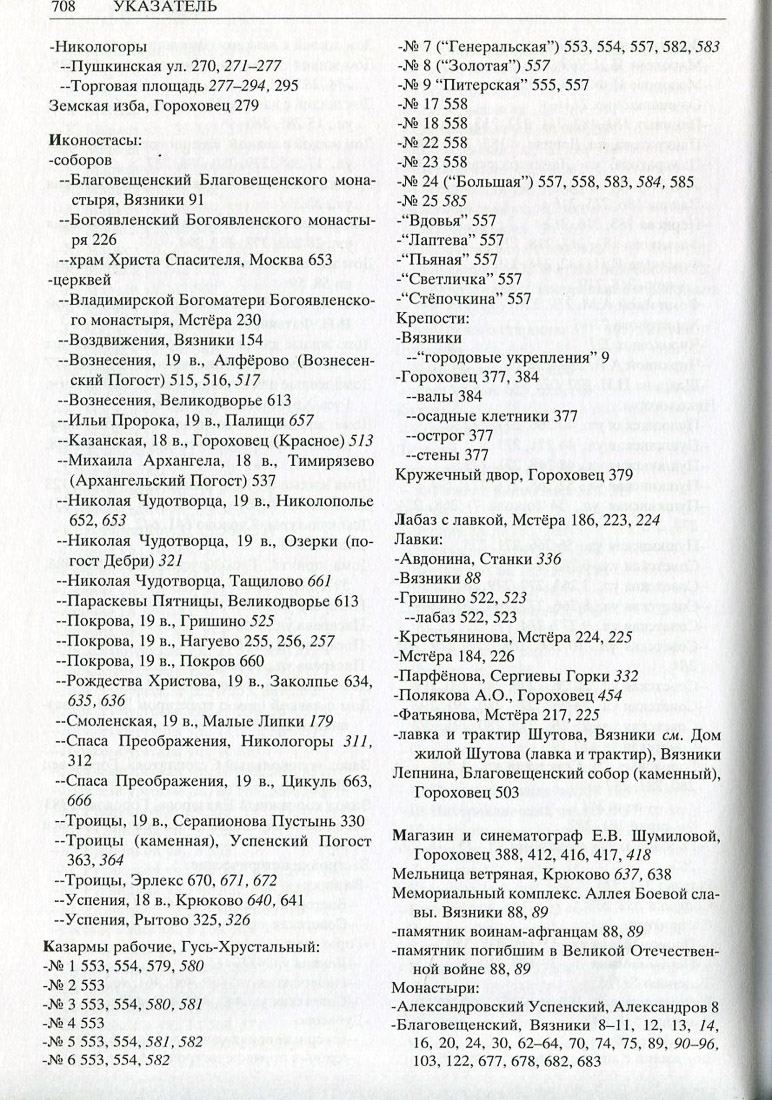

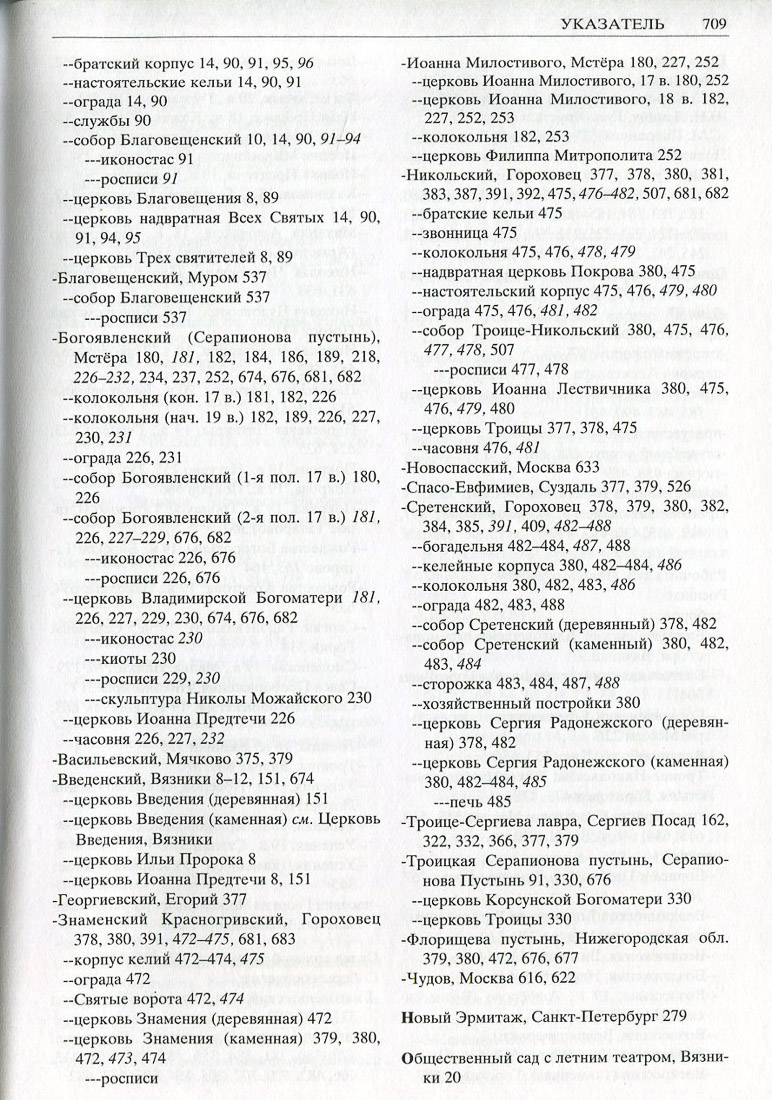

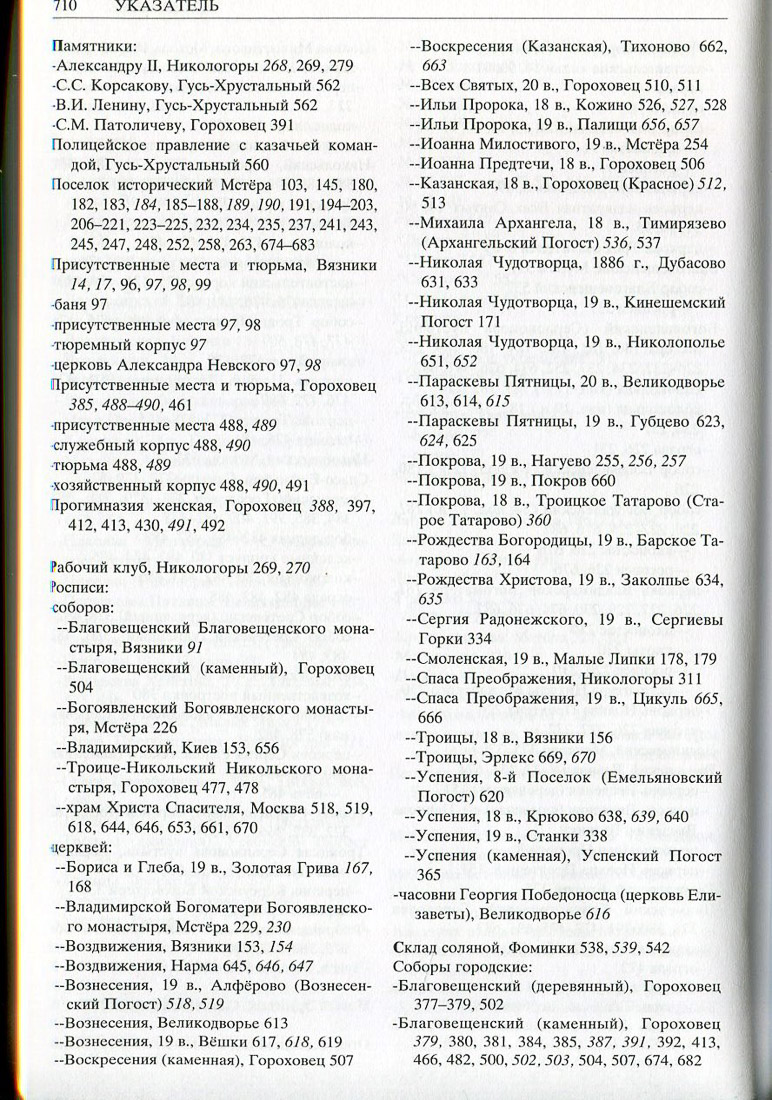

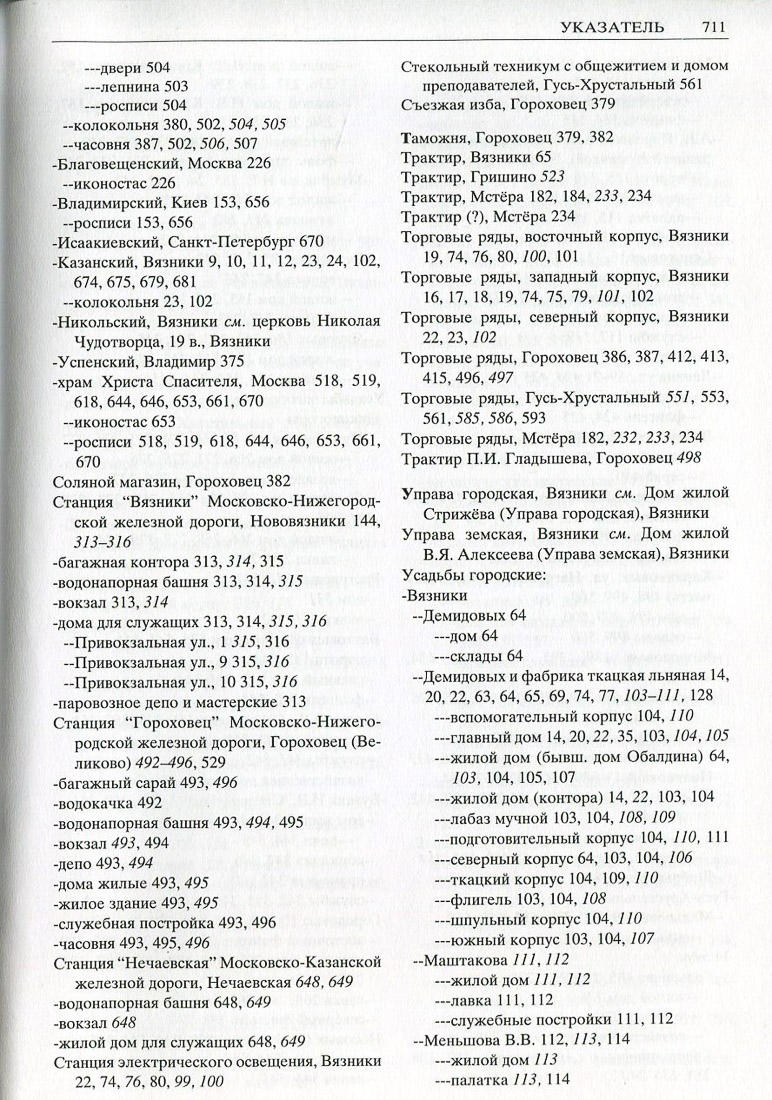

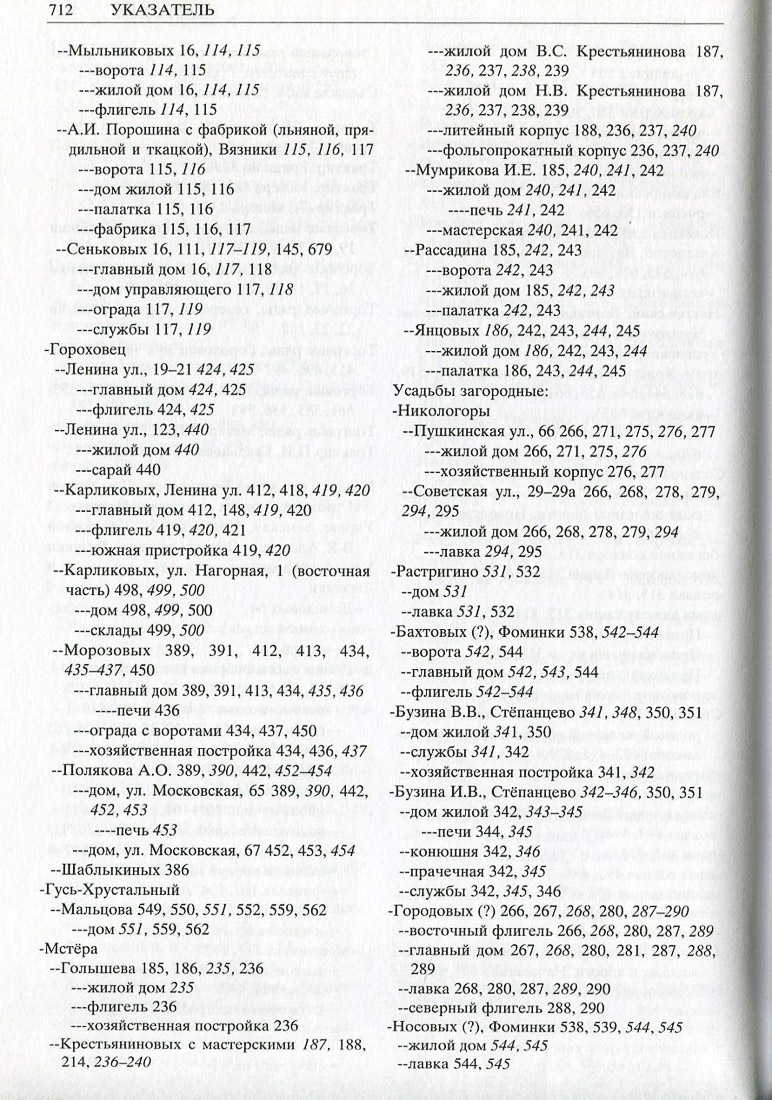

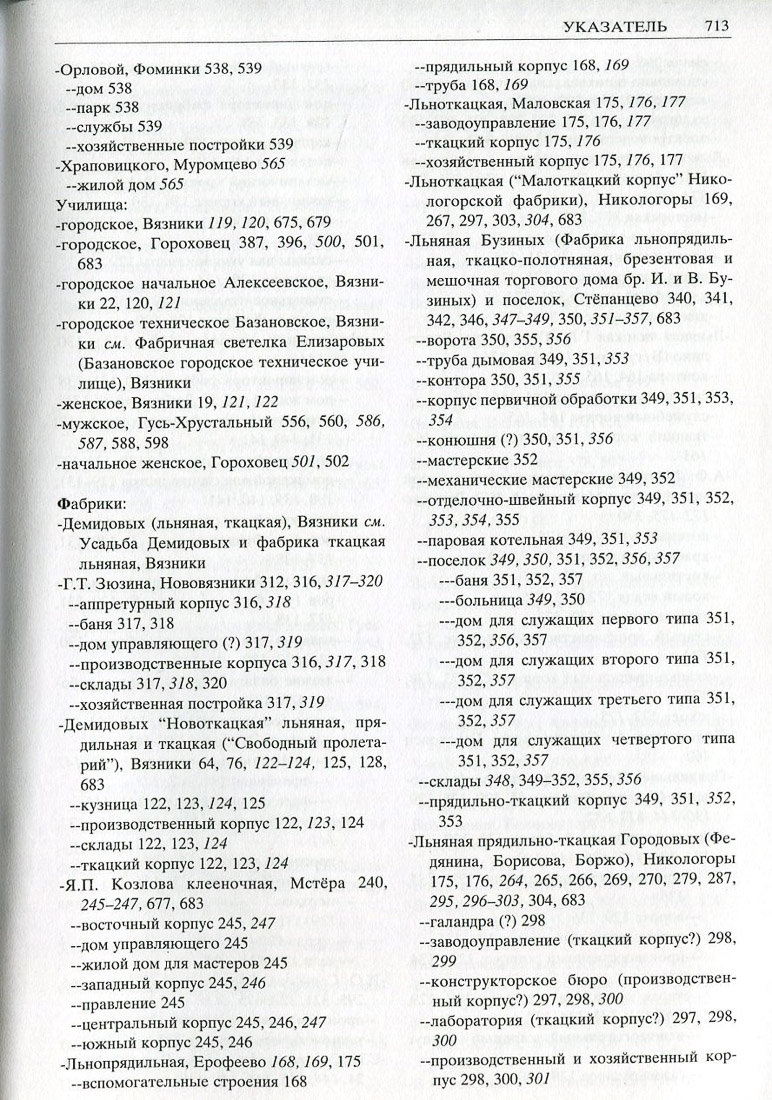

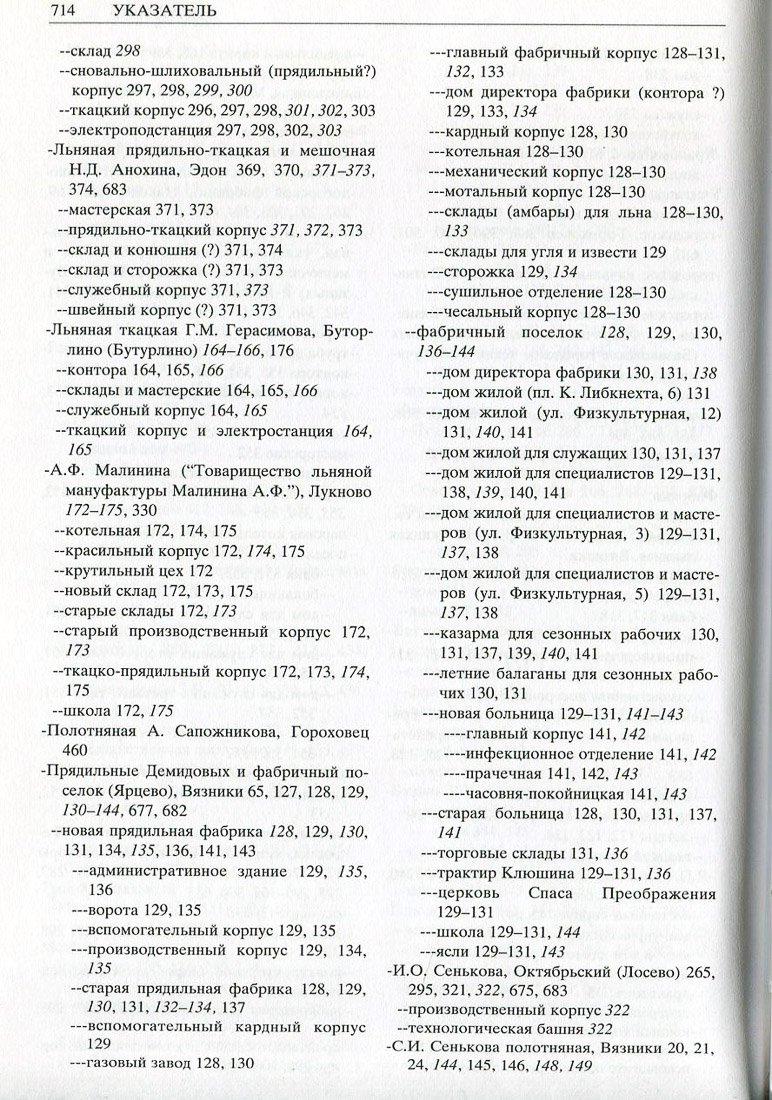

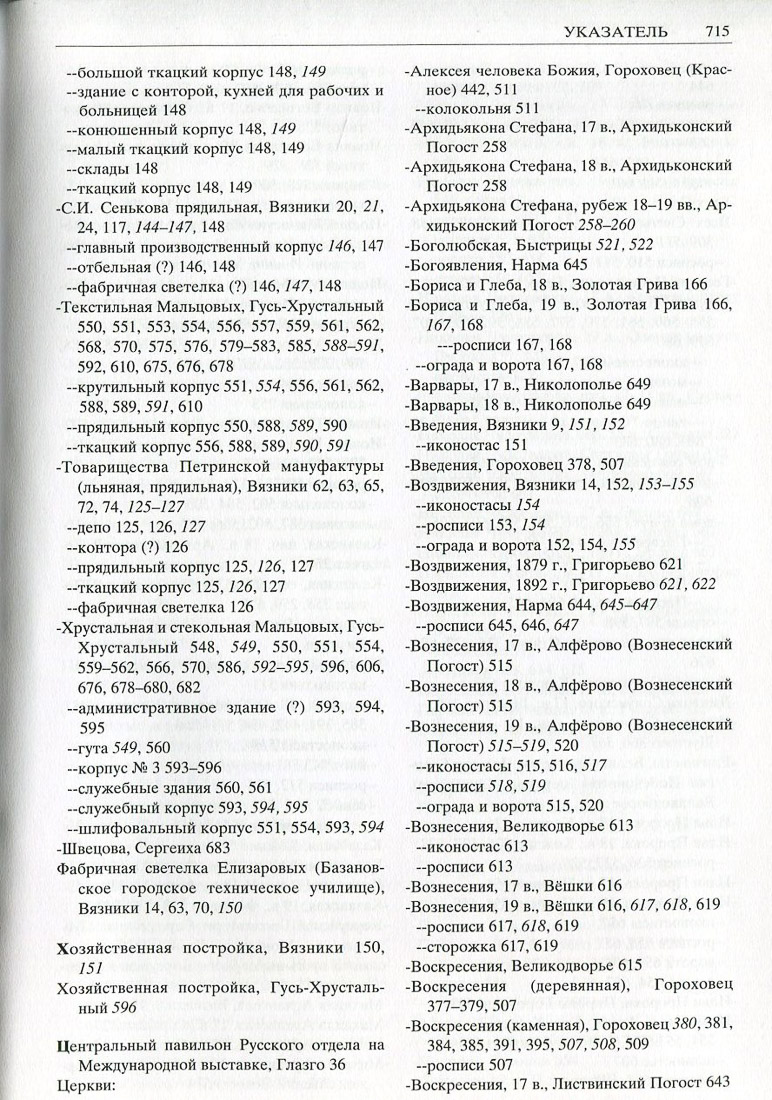

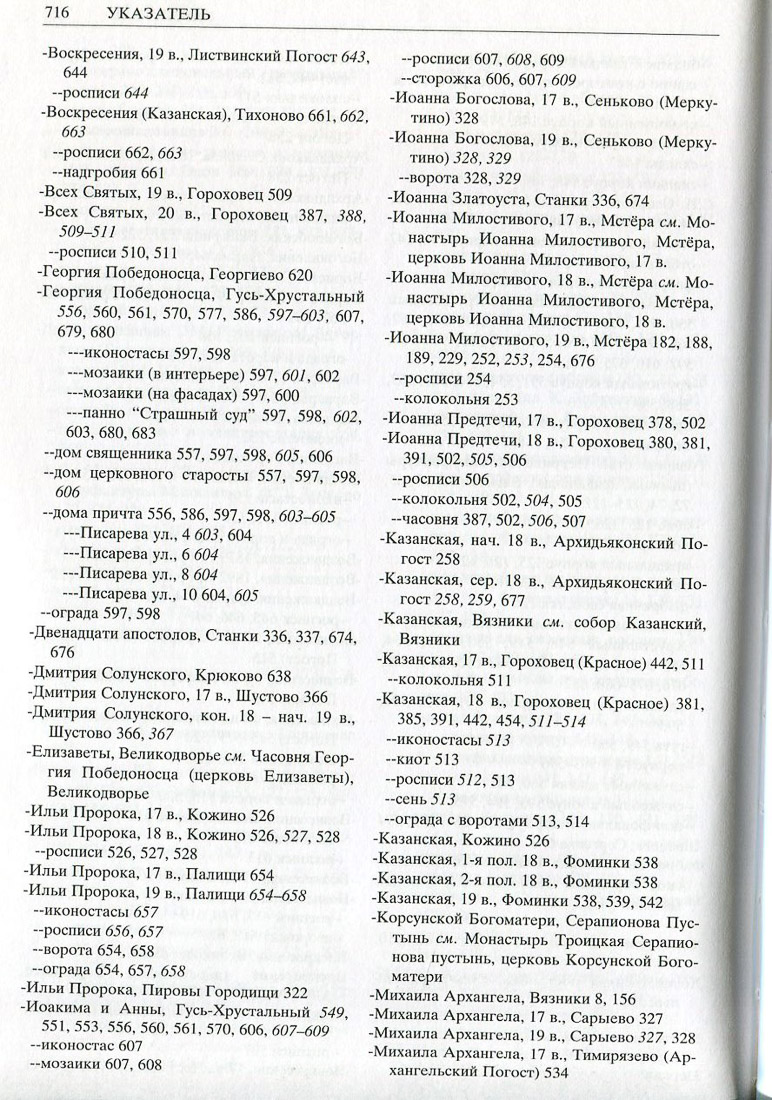

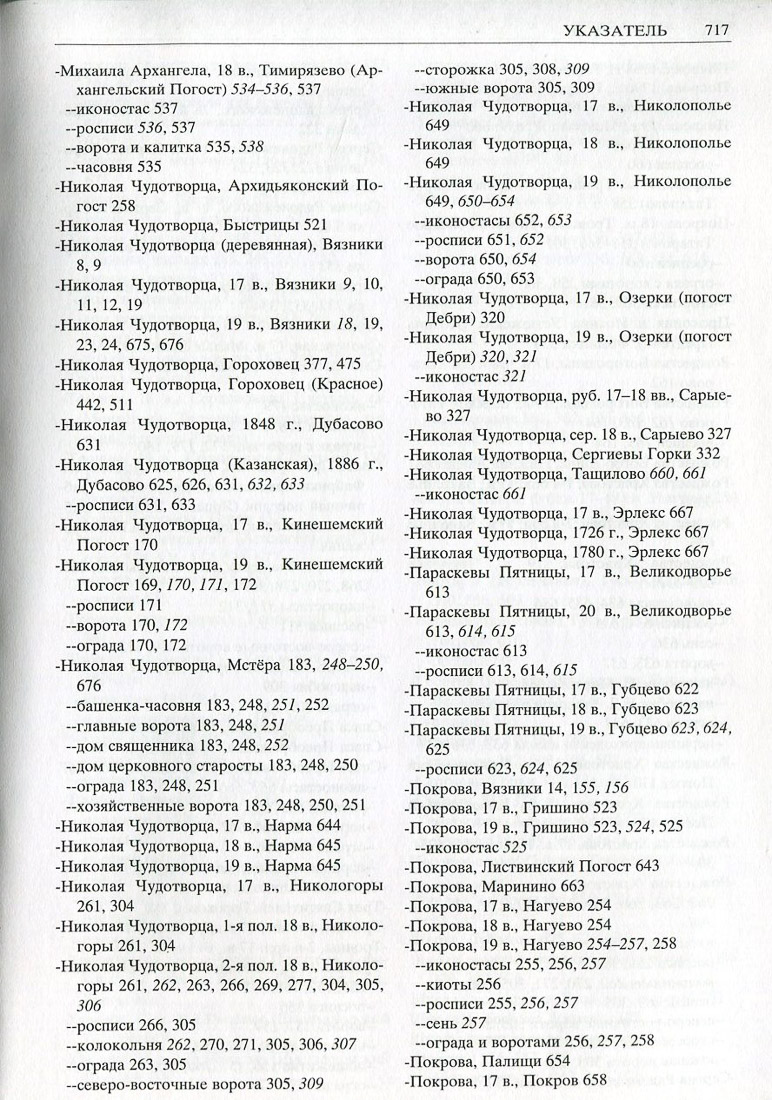

Свод памятников архитектуры и монументального искусства Владимирской области |

СПАМИР - официальная аббревиатура серии книг, которая расшифровывается как «Свод памятников архитектуры и монументального искусства». Свод создаётся с 1968 г. сотрудниками сектора Свода памятников Государственного института искусствознания http://sias.ru/institute/departments/35.html. Почти все книги становятся библиографической редкостью сразу после выхода. За скан огромное спасибо Дмитрию Вадатурскому.

Содержание 1-го тома |

|

2. |

|

3. |

|

4. |

|

5. |

|

6. |

|

7. |

|

8. |

|

9. |

|

10. |

|

11. |

|

12. |

|

13. |

|

14. |

|

15. |

|

16. |

|

17. |

Содержание 2-го тома. |

|

18. |

|

19. |

|

20. |

|

21. |

|

22. |

|

23. |

|

24. |

|

25. |

|

26. |

|

27. |

|

28. |

|

29. |

|

30. |

|

31. |

|

32. |

|

33. |

|

34. |

|

35. |

|

36. |

Скачать 1 том, 2 том.

|

Метки: книги Владимирская область своды памятников |

Свод памятников архитектуры и монументального искусства Владимирской области |

СПАМИР - официальная аббревиатура серии книг, которая расшифровывается как «Свод памятников архитектуры и монументального искусства». Свод создаётся с 1968 г. сотрудниками сектора Свода памятников Государственного института искусствознания http://sias.ru/institute/departments/35.html. Почти все книги становятся библиографической редкостью сразу после выхода. За скан огромное спасибо Дмитрию Вадатурскому.

Содержание 1-го тома |

|

2. |

|

3. |

|

4. |

|

5. |

|

6. |

|

7. |

|

8. |

|

9. |

|

10. |

|

11. |

|

12. |

|

13. |

|

14. |

|

15. |

|

16. |

|

17. |

Содержание 2-го тома. |

|

18. |

|

19. |

|

20. |

|

21. |

|

22. |

|

23. |

|

24. |

|

25. |

|

26. |

|

27. |

|

28. |

|

29. |

|

30. |

|

31. |

|

32. |

|

33. |

|

34. |

|

35. |

|

36. |

Скачать 1 том, 2 том.

|

Метки: книги Владимирская область своды памятников |

В гости с дроном к В.Д. Поленову в усадьбу Поленово, Тульская область, Заокский район |

Прошлым летом Василий Поленов пригласил меня к себе в гости - в Поленово. Мастер пейзажной живописи хотел написать картину, изображающую его тульскую усадьбу с высоты птичьего полета. Чтобы подготовиться к работе над прекрасным полотном «Сумерки в Поленово» ему нужны были виды усадьбы с дрона. Большой дом, построенный по эскизам Василия Дмитриевича в 1892 году, мастерская художника «Аббатство», полноводная Ока, яркие краски поленовского сада – эта красота точно не даст вам загрустить в февральский день!

Дата фотографий: 2016 год, 30 июня.

|

2. |

|

3. |

|

4. |

|

5. |

| Вид на Оку. |

|

6. |

| Здание "Аббатства" и главного дома. |

|

7. |

| Где-то там за рекой Таруса. |

|

8. |

|

9. |

| Рядом с Поленово в селе Бехово Церковь Святой Троицы, построенная Поленовым по личной просьбе крестьян. |

|

10. |

Храм представляет собой сочетание романской и древнерусской архитектуры. Образцом плана и фасада церкви послужили новгородские храмы XII века: церковь Лазаря и Спаса–Нередицы в сочетании с архитектурными элементами северного деревянного зодчества. Форма купола заимствована у новгородского Софийского собора. |

|

11. |

|

12. |

|

Метки: фото 2016 Ока Поленово усадьбы В.Д. Поленов реки Заокский район Тульская область церкви в гости с дроном квадрокоптер |

В гости с дроном к В.Д. Поленову в усадьбу Поленово, Тульская область, Заокский район |

Прошлым летом Василий Поленов пригласил меня к себе в гости - в Поленово. Мастер пейзажной живописи хотел написать картину, изображающую его тульскую усадьбу с высоты птичьего полета. Чтобы подготовиться к работе над прекрасным полотном «Сумерки в Поленово» ему нужны были виды усадьбы с дрона. Большой дом, построенный по эскизам Василия Дмитриевича в 1892 году, мастерская художника «Аббатство», полноводная Ока, яркие краски поленовского сада – эта красота точно не даст вам загрустить в февральский день!

Дата фотографий: 2016 год, 30 июня.

|

2. |

|

3. |

|

4. |

|

5. |

| Вид на Оку. |

|

6. |

| Здание "Аббатства" и главного дома. |

|

7. |

| Где-то там за рекой Таруса. |

|

8. |

|

9. |

| Рядом с Поленово в селе Бехово находится Церковь Святой Троицы, построенная Поленовым по личной просьбе крестьян. |

|

10. |

Храм представляет собой сочетание романской и древнерусской архитектуры. Образцом плана и фасада церкви послужили новгородские храмы XII века: церковь Лазаря и Спаса–Нередицы в сочетании с архитектурными элементами северного деревянного зодчества. Форма купола заимствована у новгородского Софийского собора. |

|

11. |

|

12. |

|

Метки: фото 2016 Ока Поленово усадьбы В.Д. Поленов реки Заокский район Тульская область церкви в гости с дроном квадрокоптер |

В гости с дроном к В.Д. Поленову в усадьбу Поленово, Тульская область, Заокский район |

Прошлым летом Василий Поленов пригласил меня к себе в гости - в Поленово. Мастер пейзажной живописи хотел написать картину, изображающую его тульскую усадьбу с высоты птичьего полета. Чтобы подготовиться к работе над прекрасным полотном «Сумерки в Поленово» ему нужны были виды усадьбы с дрона. Большой дом, построенный по эскизам Василия Дмитриевича в 1892 году, мастерская художника «Аббатство», полноводная Ока, яркие краски поленовского сада – эта красота точно не даст вам загрустить в февральский день!

Дата фотографий: 2016 год, 30 июня.

|

2. |

|

3. |

|

4. |

|

5. |

| Вид на Оку. |

|

6. |

| Здание "Аббатства" и главного дома. |

|

7. |

| Где-то там за рекой Таруса. |

|

8. |

|

9. |

| Рядом с Поленово в селе Бехово Церковь Святой Троицы, построенная Поленовым по личной просьбе крестьян. |

|

10. |

Храм представляет собой сочетание романской и древнерусской архитектуры. Образцом плана и фасада церкви послужили новгородские храмы XII века: церковь Лазаря и Спаса–Нередицы в сочетании с архитектурными элементами северного деревянного зодчества. Форма купола заимствована у новгородского Софийского собора. |

|

11. |

|

12. |

|

Метки: фото 2016 Ока Поленово усадьбы В.Д. Поленов реки Заокский район Тульская область церкви в гости с дроном квадрокоптер |

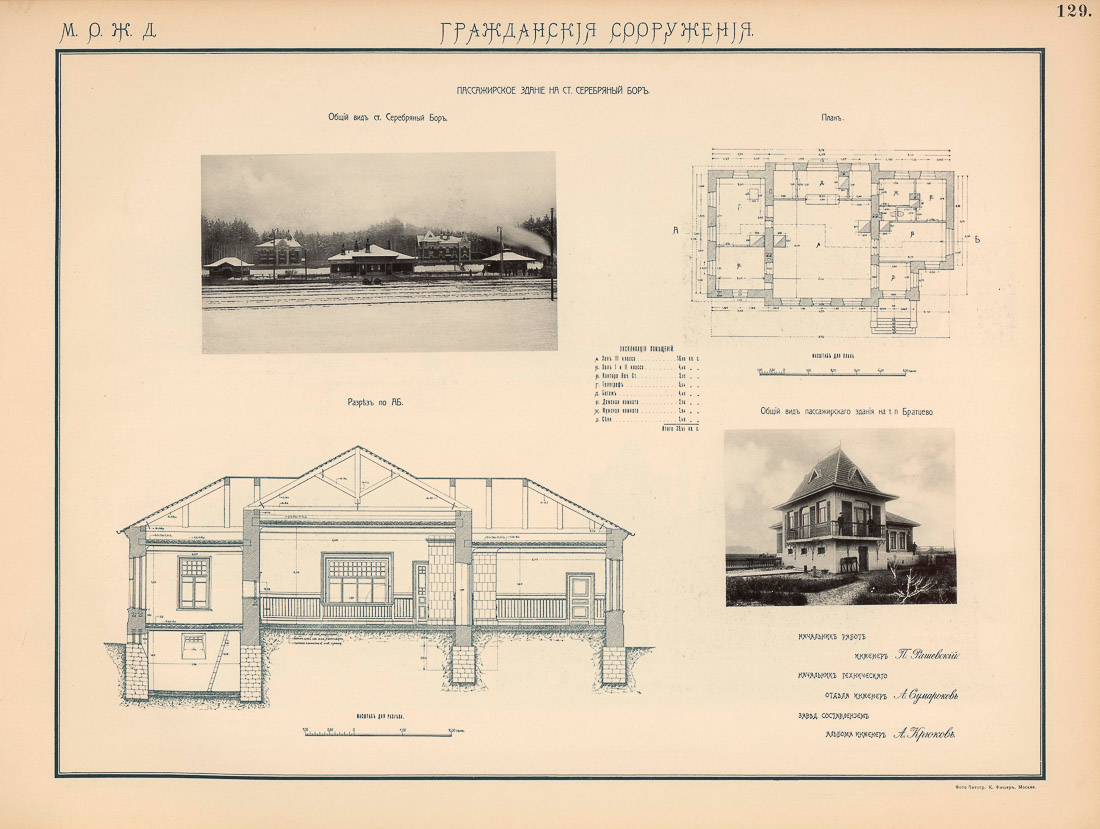

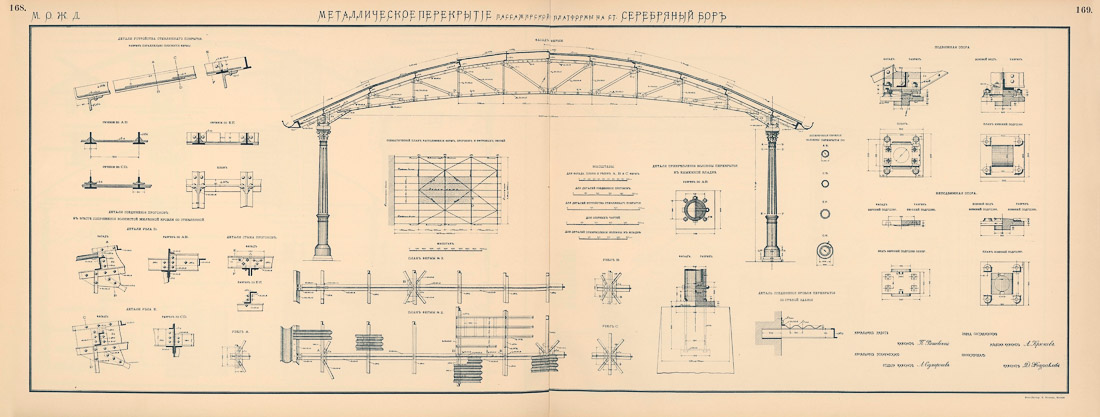

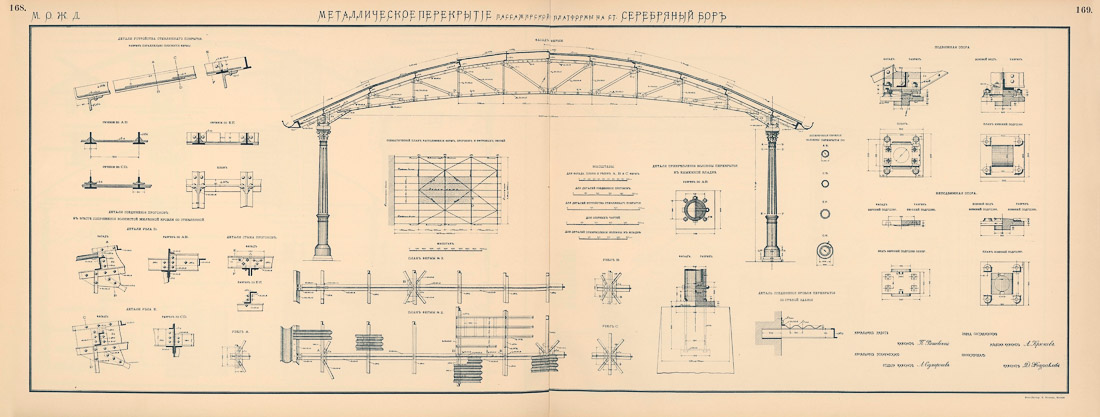

МКЖД. Возвращение истории. Станция СЕРЕБРЯНЫЙ БОР |

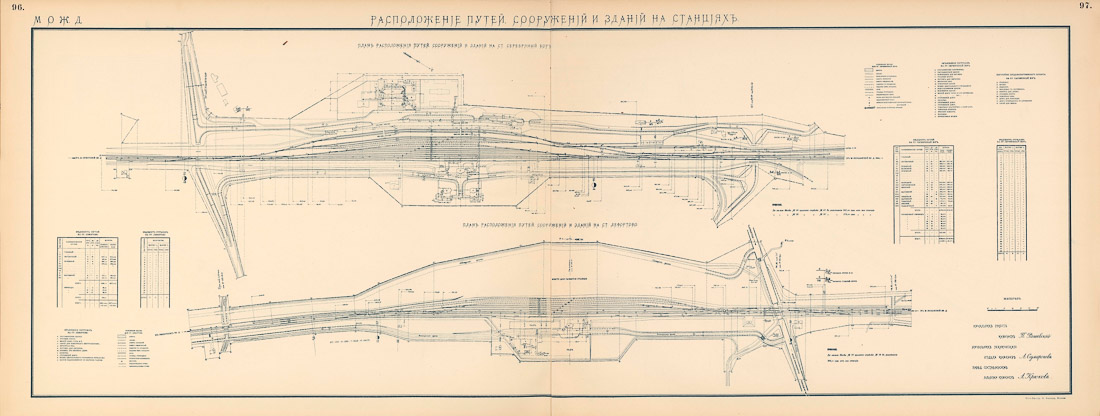

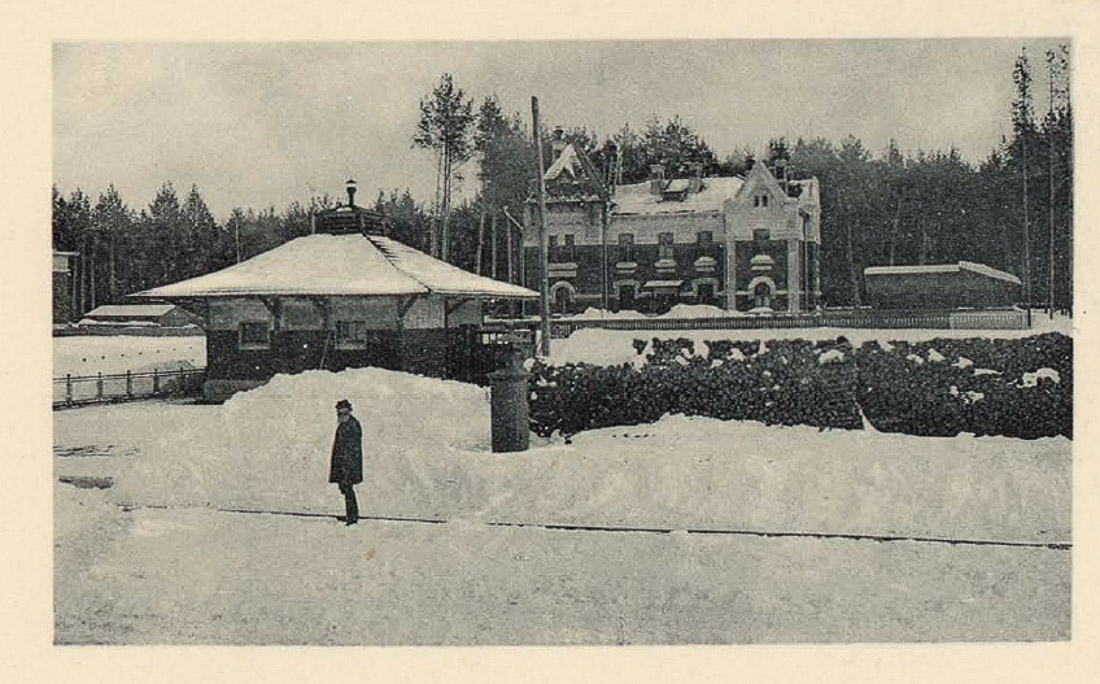

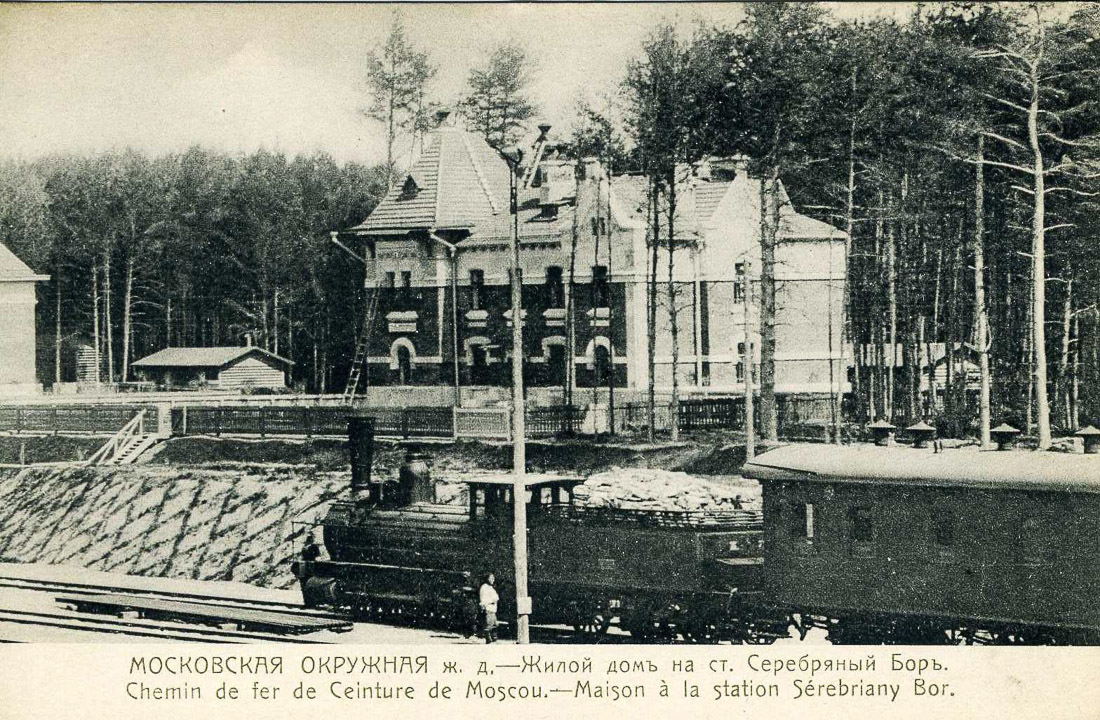

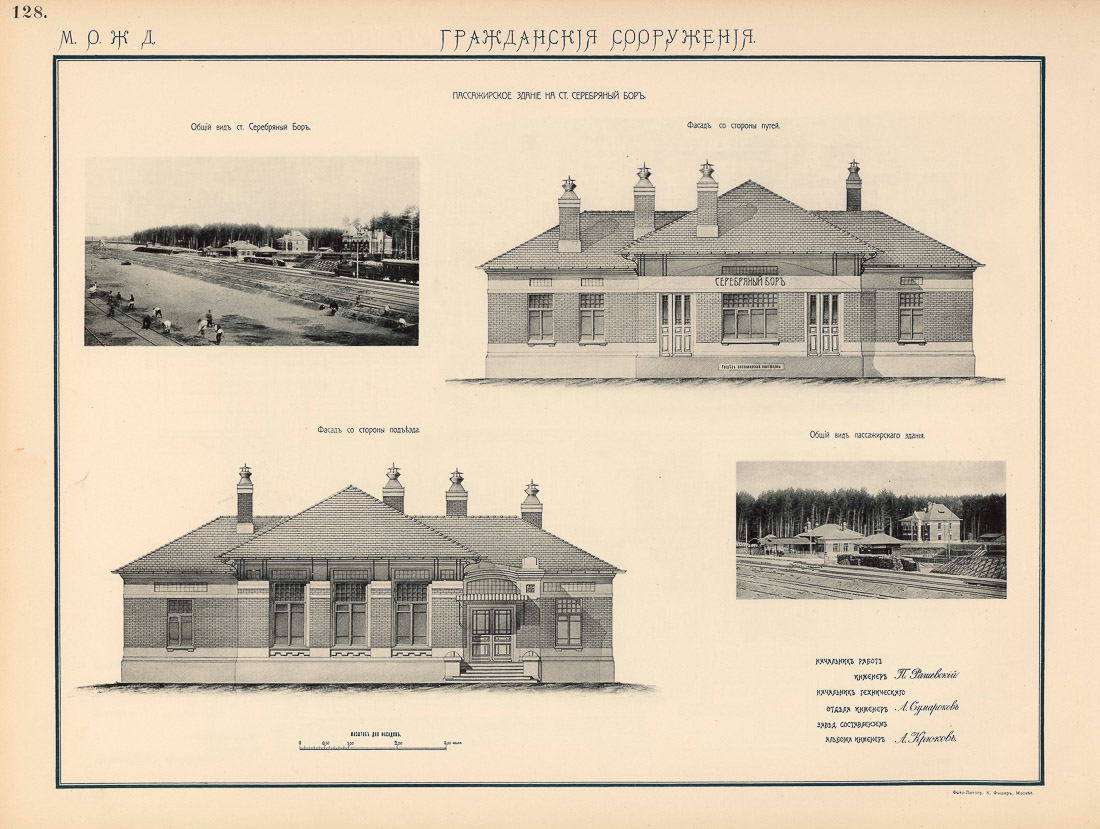

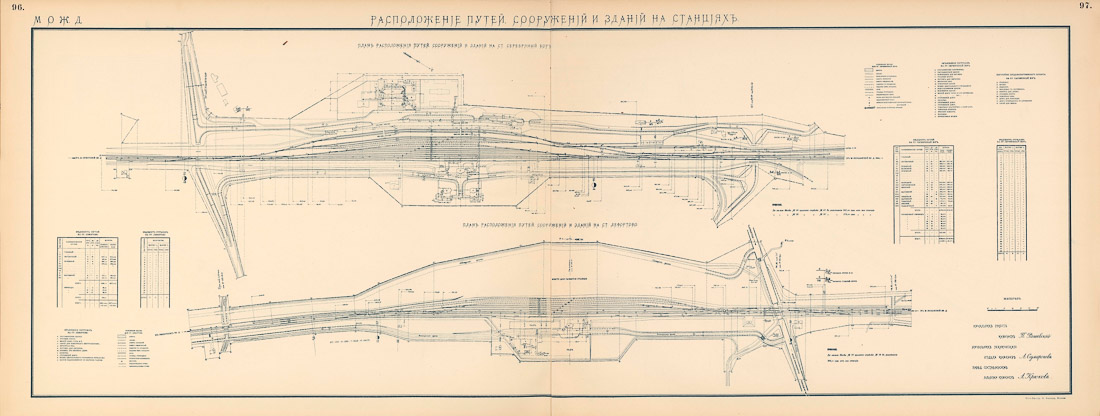

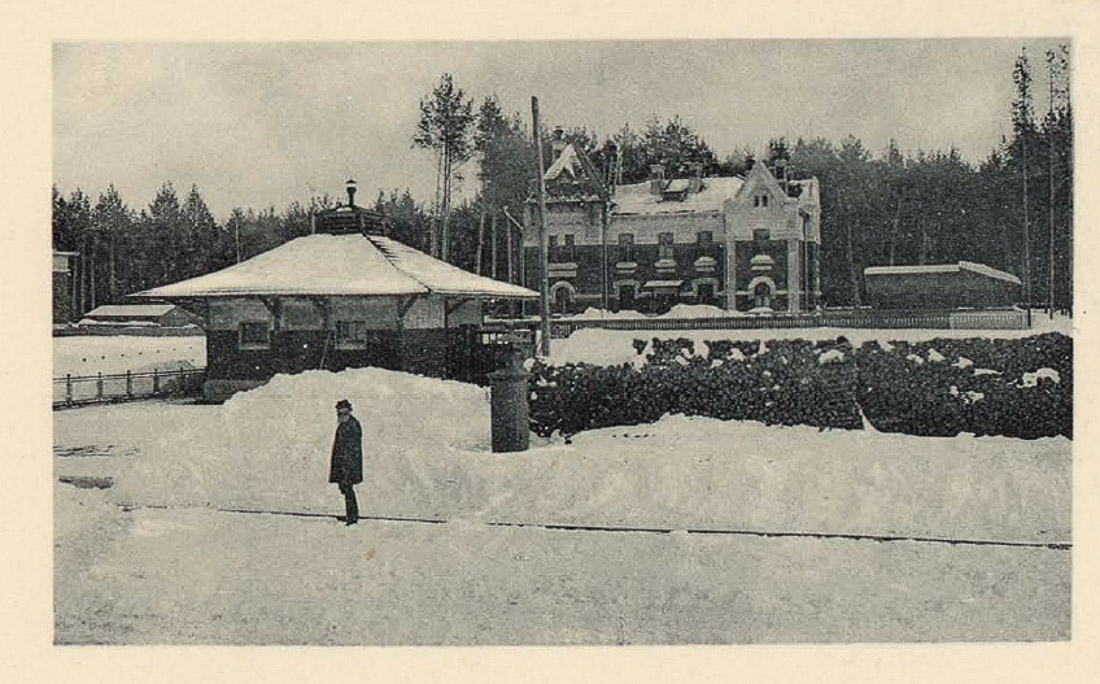

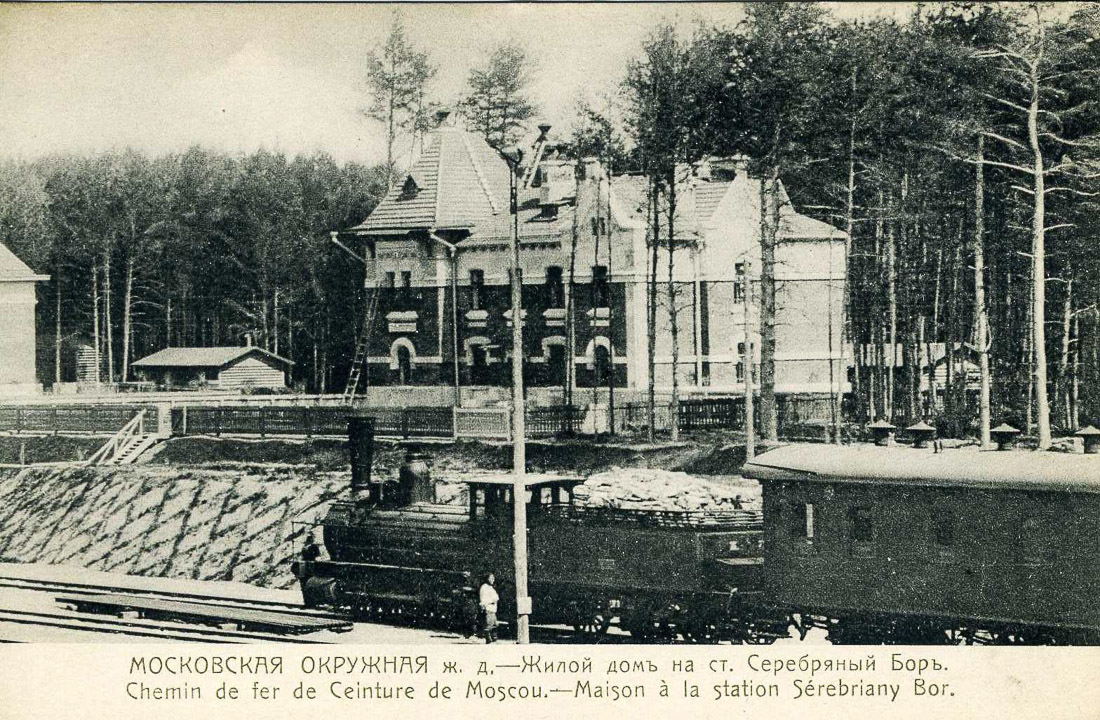

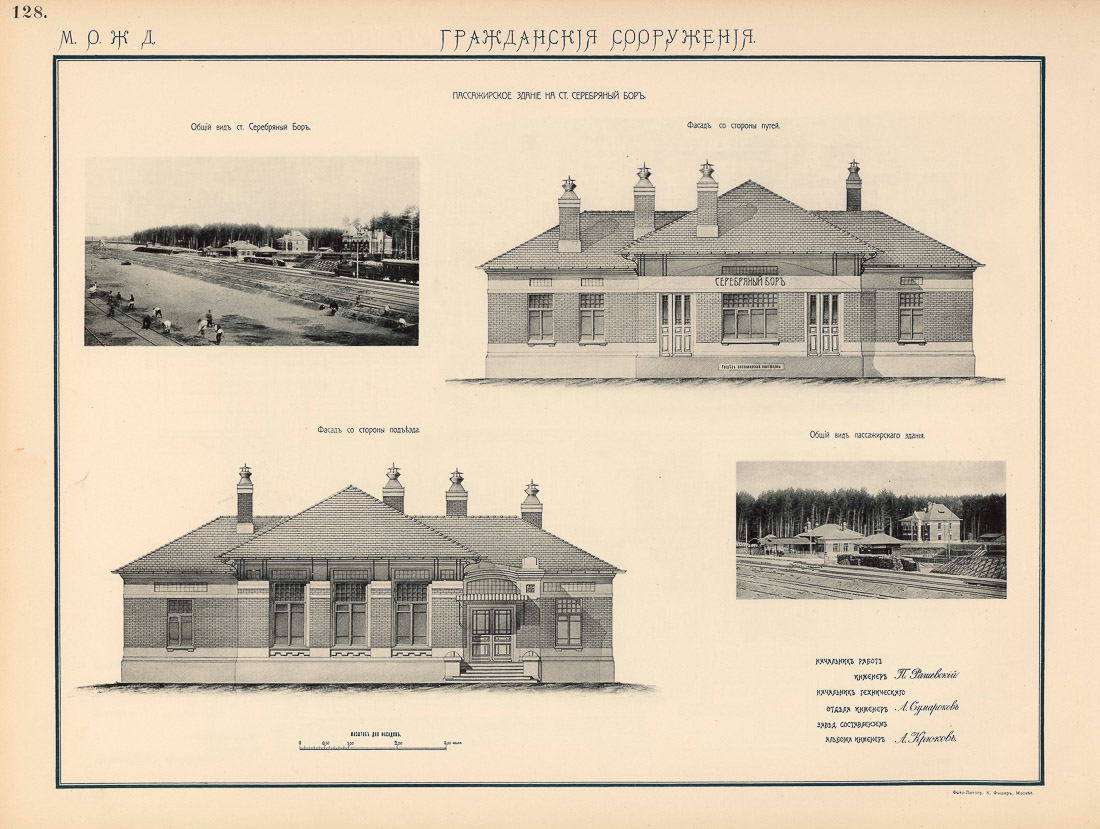

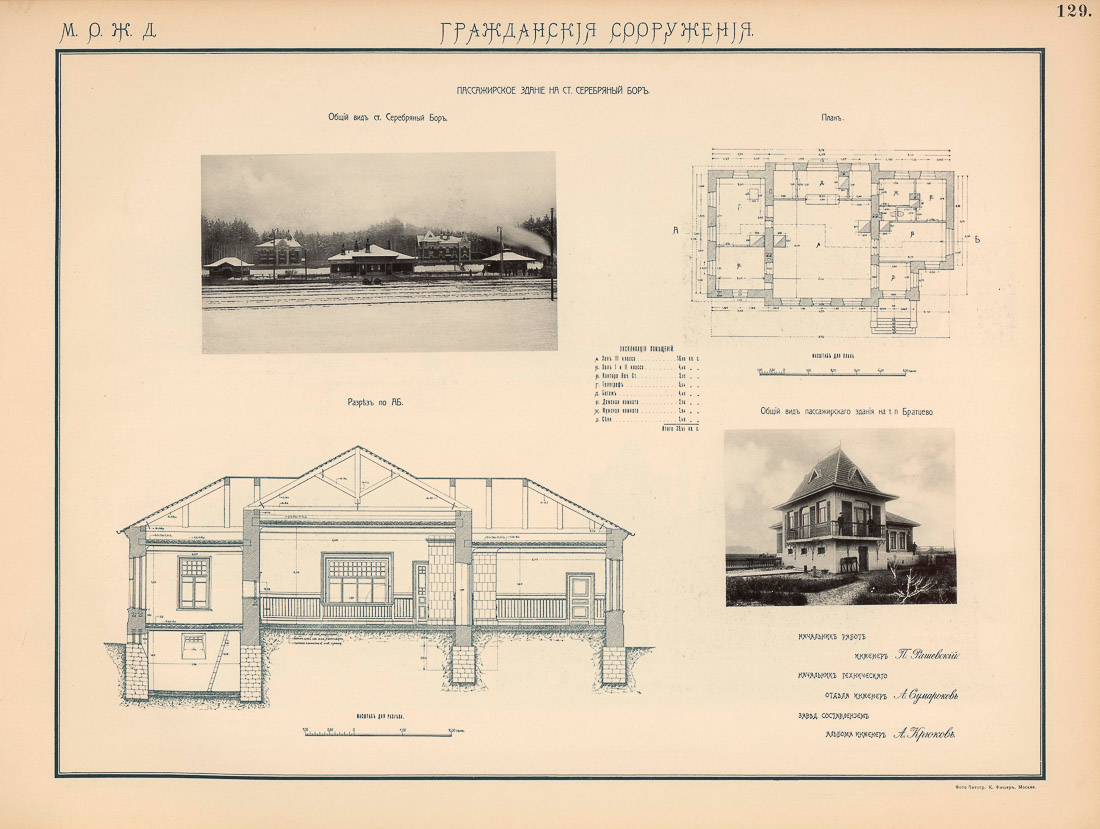

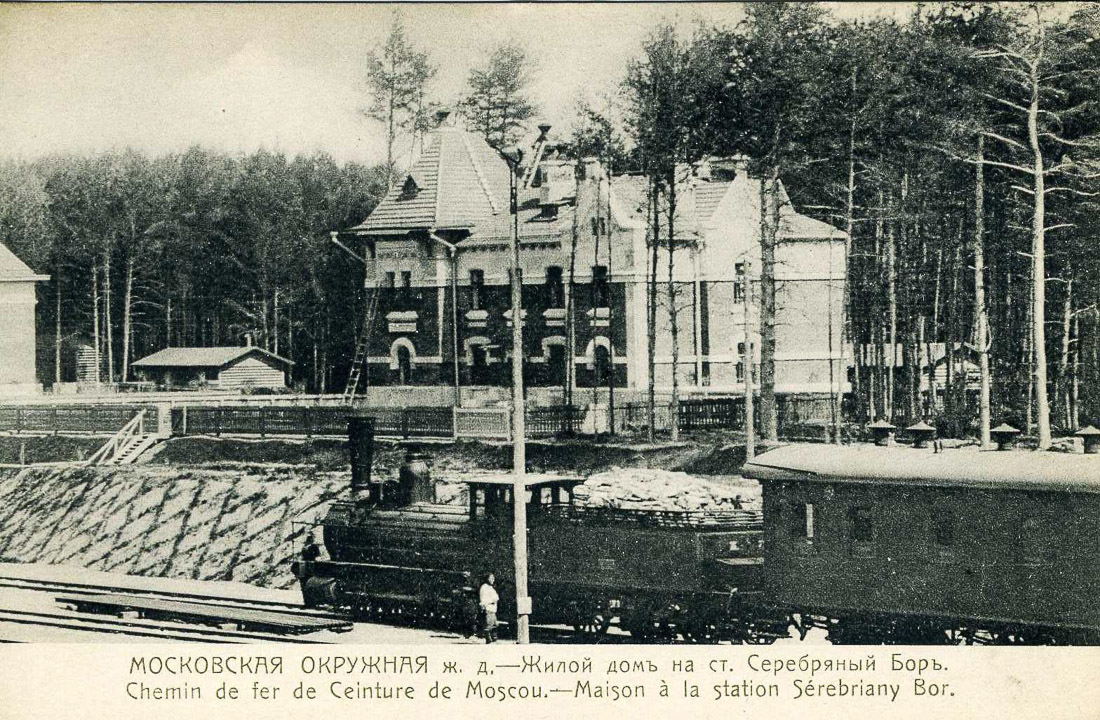

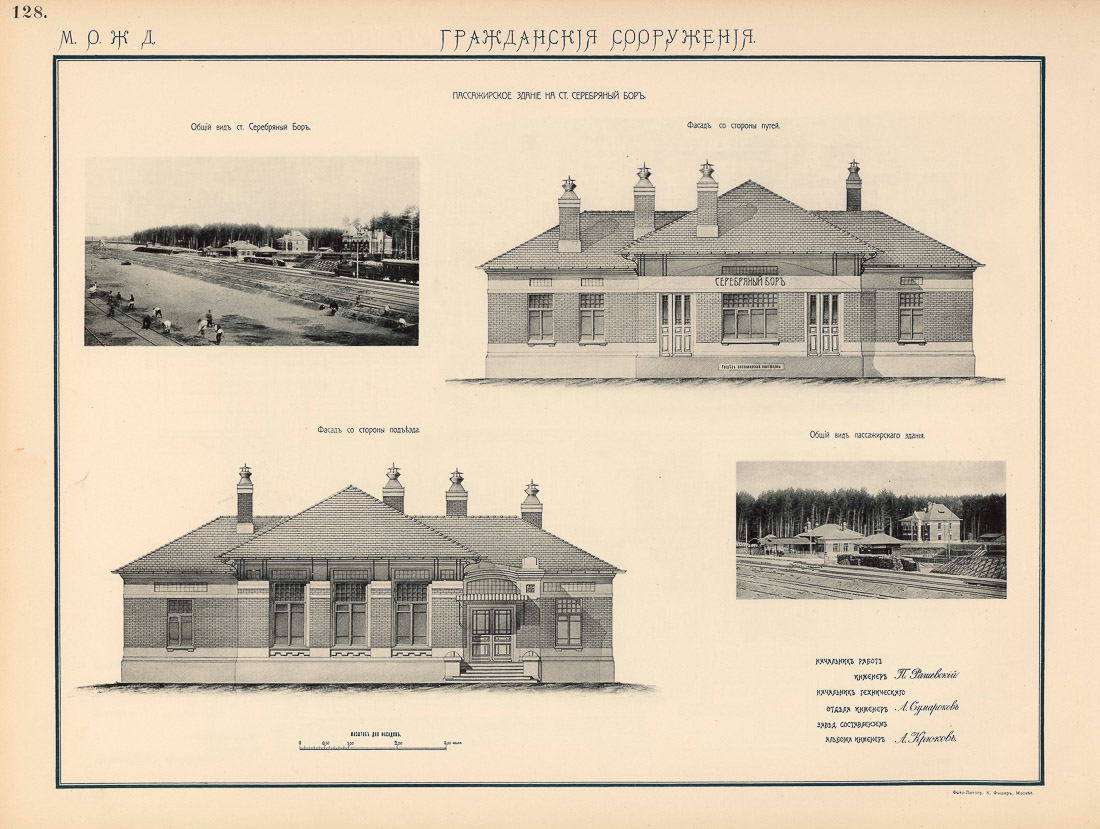

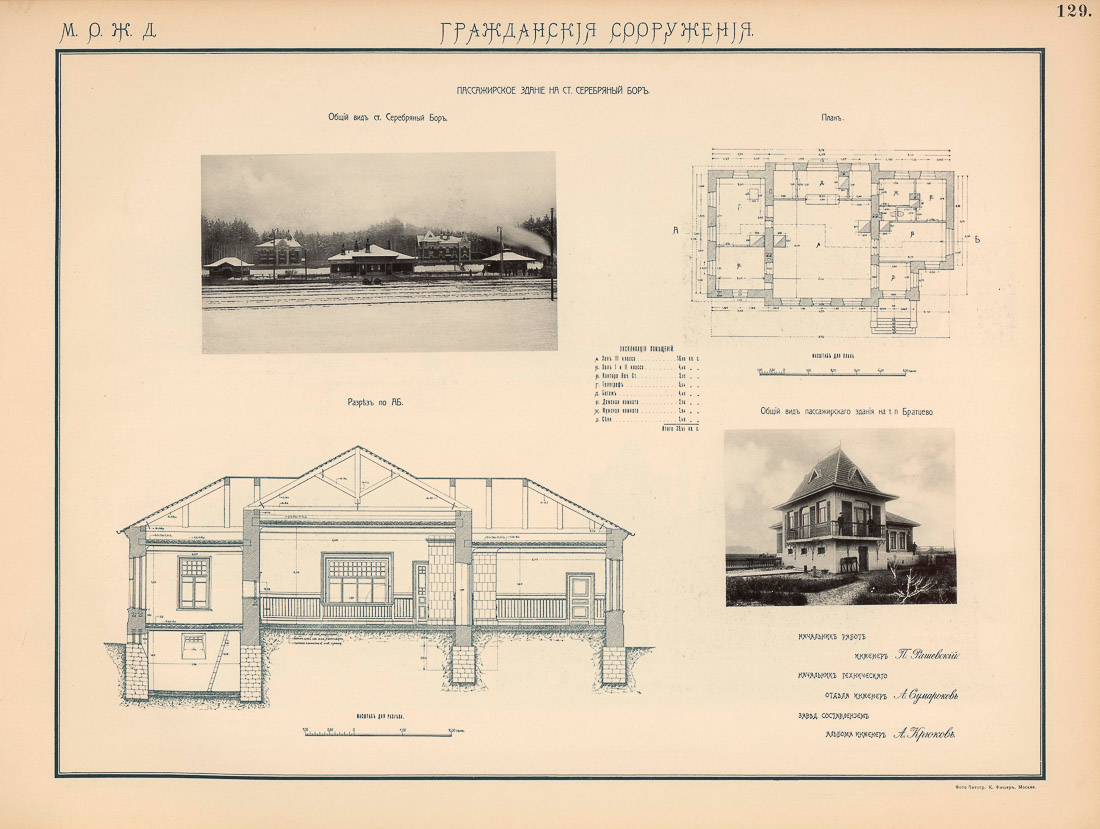

Многие услышав это название исторического объекта Окружной железной дороги могут спутать его с современным топонимом, связанным с лесопарком Москвы Серебряный бор (Хорошевский лесопарк). Однако это совершенно разные объекты и между собой они связаны косвенно.

Район, где в 1903 году была запланирована станция Окружной ж.д., действительно в далекие времена носил название Серебряный бор, в связи с находившейся тут сосновой рощей, однако к моменту строительства станции она уже долгое время называлась Всехсвятская роща по названию ближайшего села Всехсвятское. Занимала роща обширную территорию и ограничивалась к концу XIX века с востока - селом Всехсвятским, с юга - Ходынским полем (где размещались ходынские военные лагеря), с запада - деревней Щукино, с востока - селом Покровское-Стрешнево. Именно эту сосновую рощу в начале XX века разделила пополам железнодорожная линия МОЖД и была основана станция Серебряный бор, получившая свое название из времен царя Алексея Михайловича.

Дата фотографий: 2016 год, 17 сентября и 2017 год, 26 января.

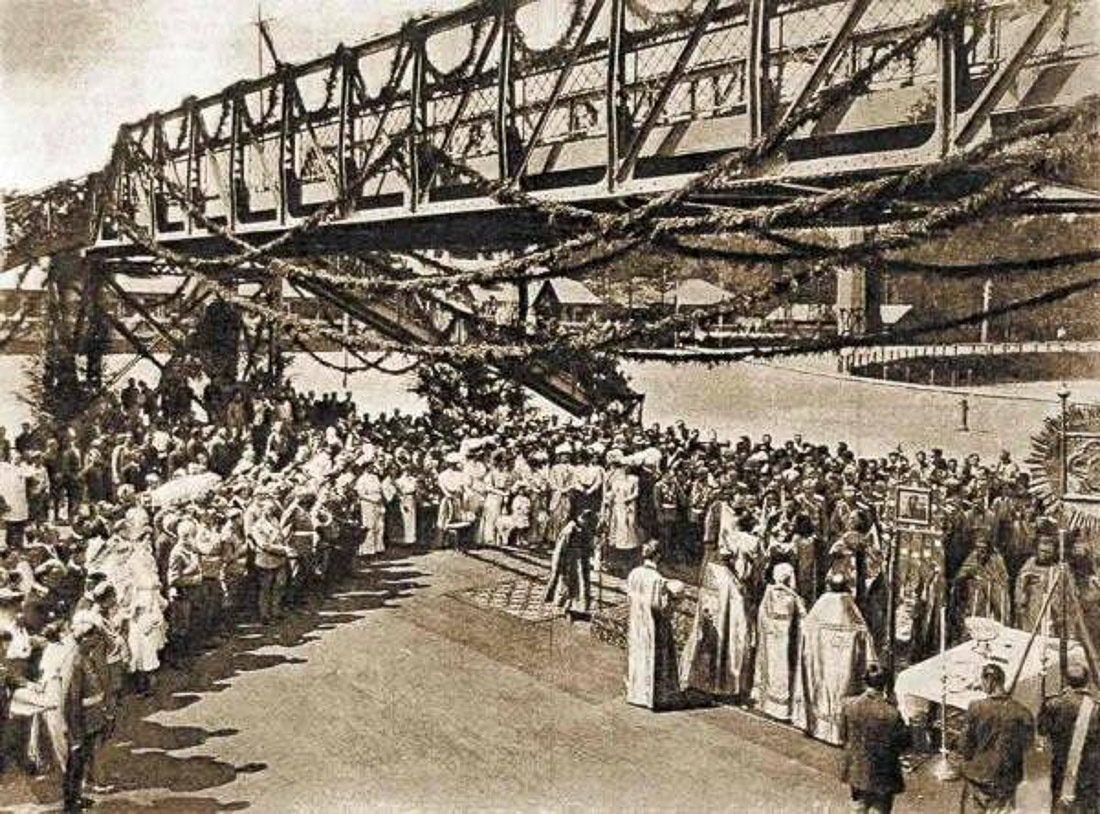

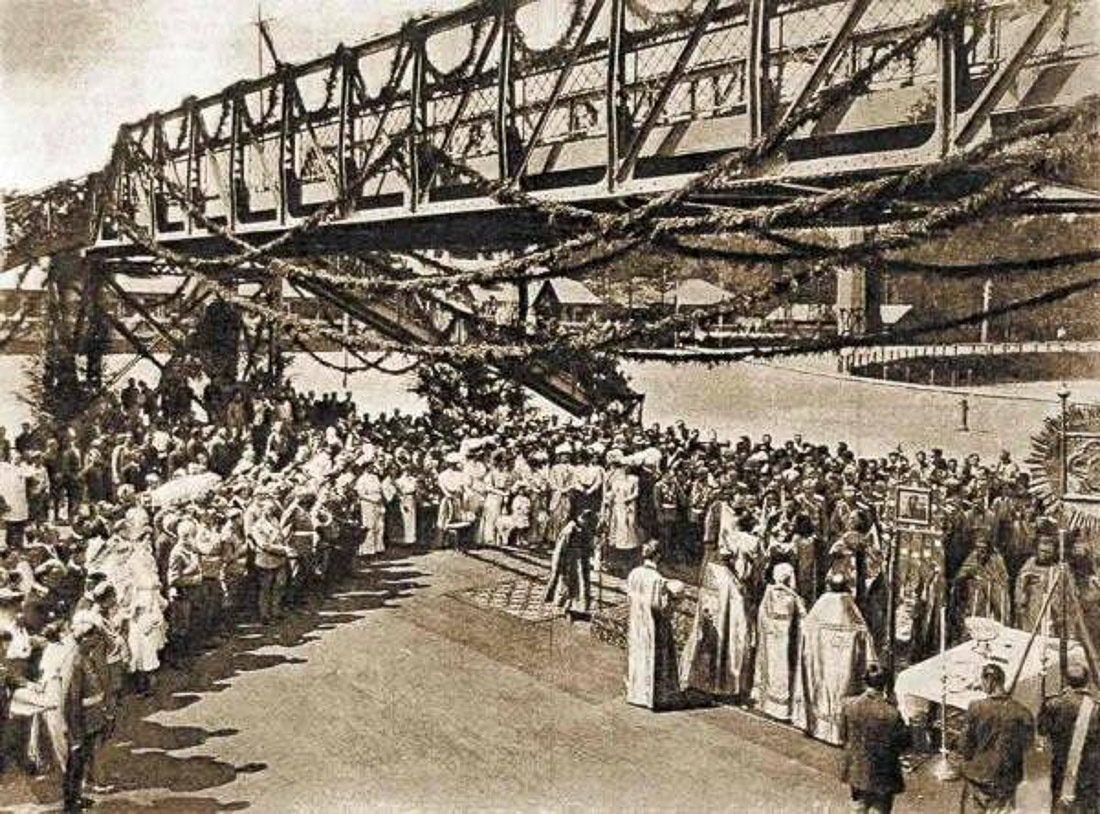

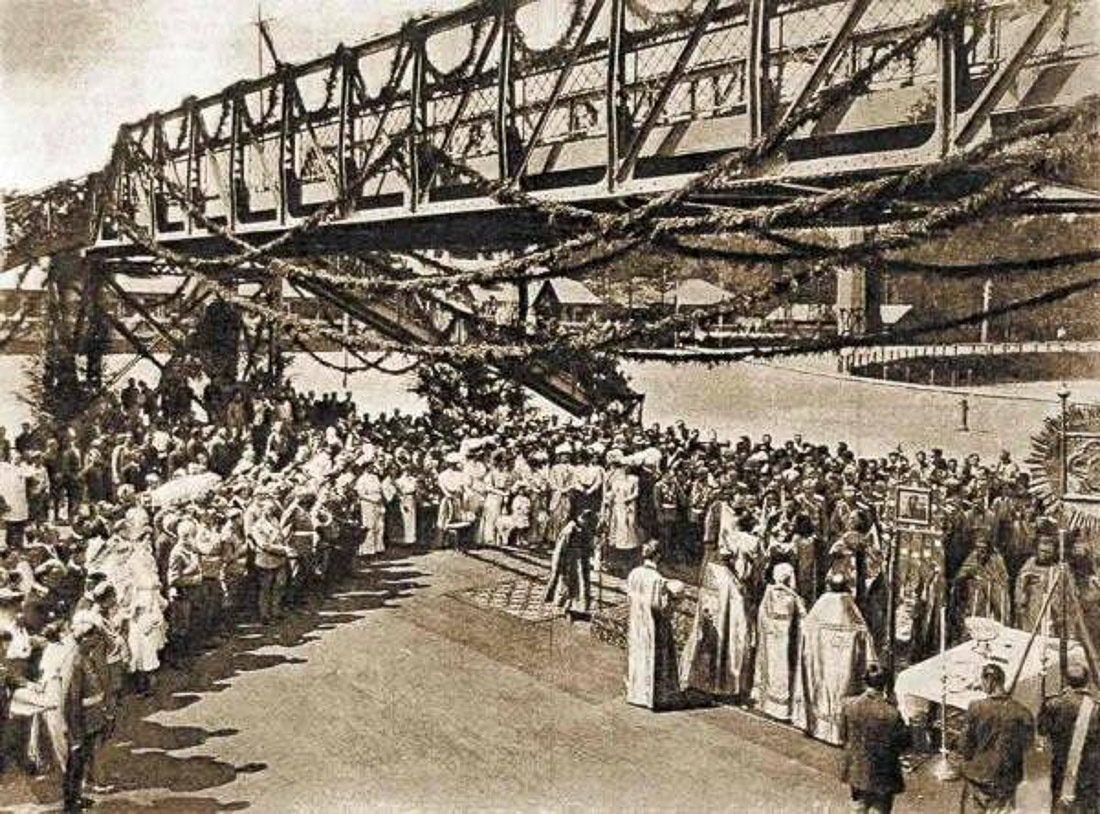

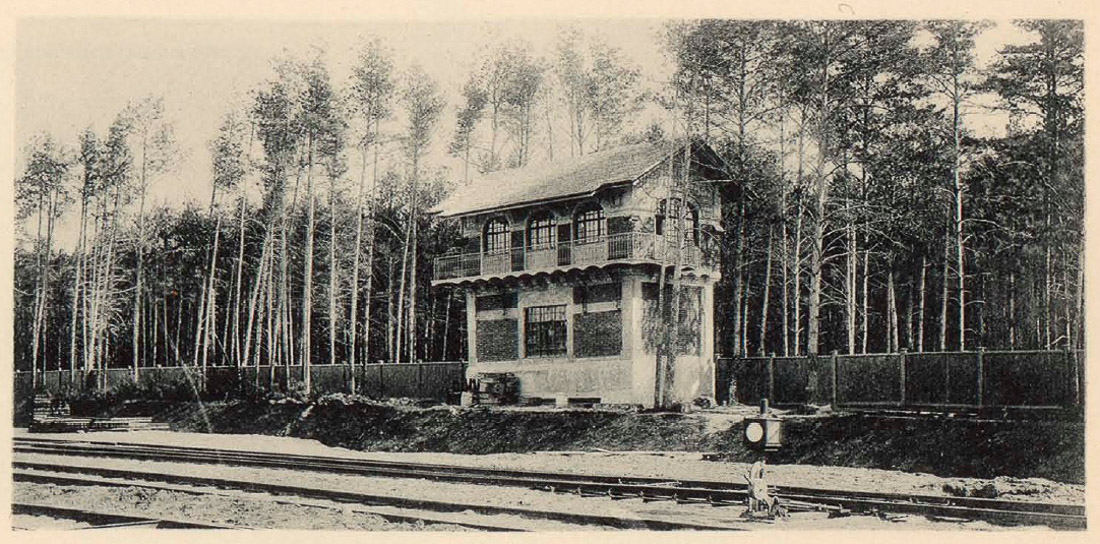

На мероприятиях присутствовали все крупные чиновники, промышленники и представители церкви Москвы: министр путей сообщения Н.К. Шауфус; министр финансов и председатель строительного комитета В.Н. Коковцов; московский городской голова Н.И. Гучков; вдова бывшего московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, при котором началось строительство МОЖД, Елизавета Федоровна; руководство Николаевской железной дорогой и др. Митрополит Московский и Коломенский Владимир освятил путь и состав с паровозом серии О-п на праздничный торжественный запуск (паровозы серии О-п были изготовлены Путиловским заводом в 1907 году по заказу Николаевской железной дороги в количестве 10 штук; один из них и участвовал в торжественных мероприятиях). |

|

2. |

|

3. |

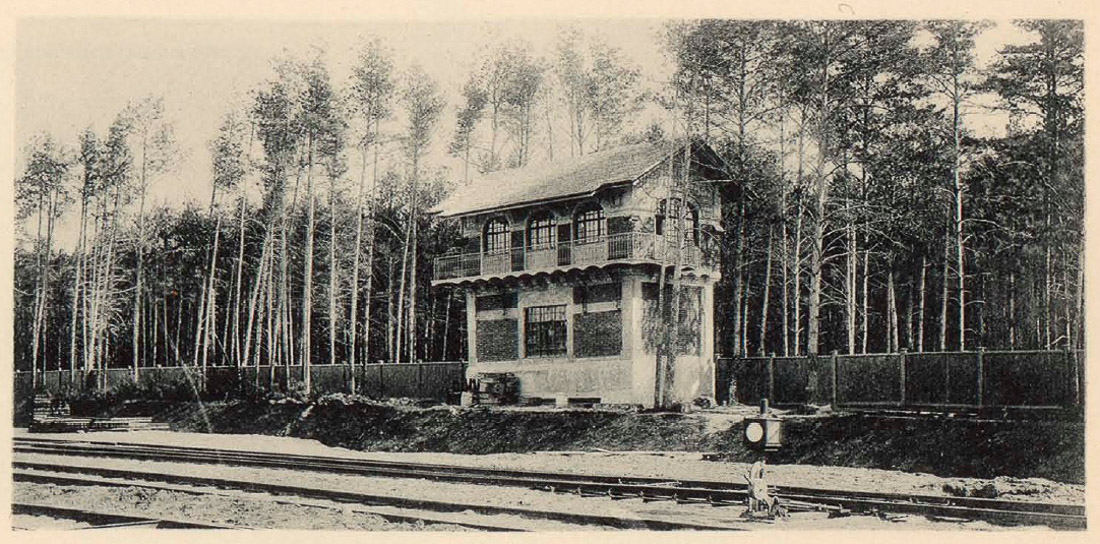

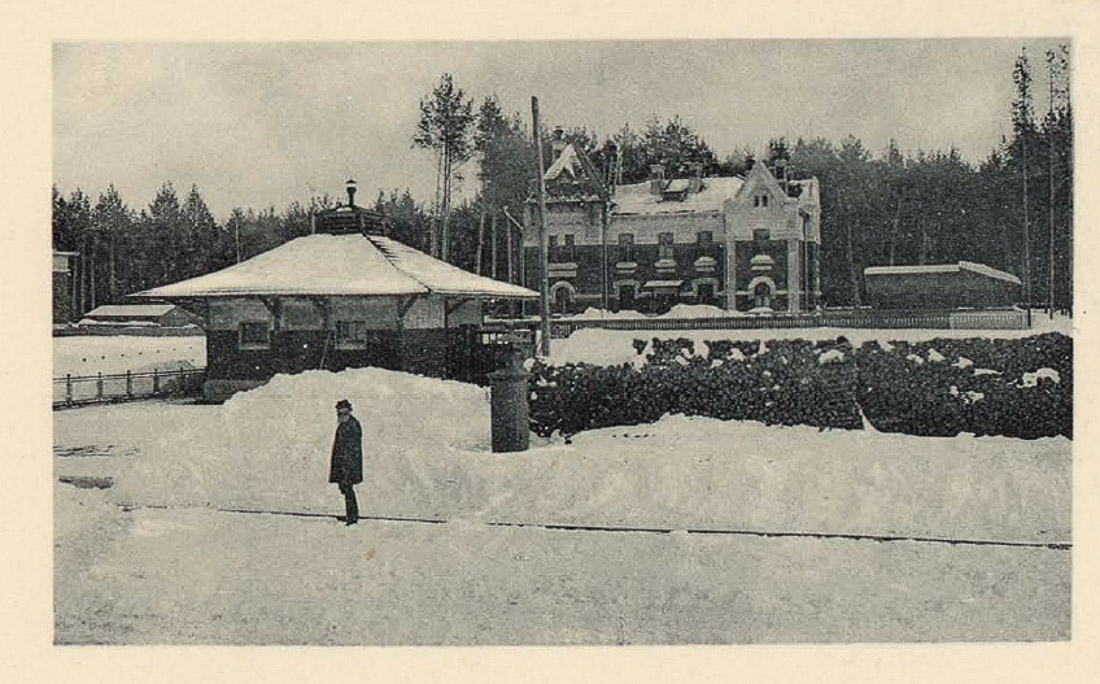

Ансамбль станции Серебряный бор к настоящему времени претерпел значительные потери. Из первоначально комплекса зданий не сохранились Жилые дома IIго и IIIго типа для сотрудников станции, которые находились прямо за зданием вокзала (вероятный период сноса - середина 50х гг., когда в этом районе шла активная жилая застройка). |

|

4. |

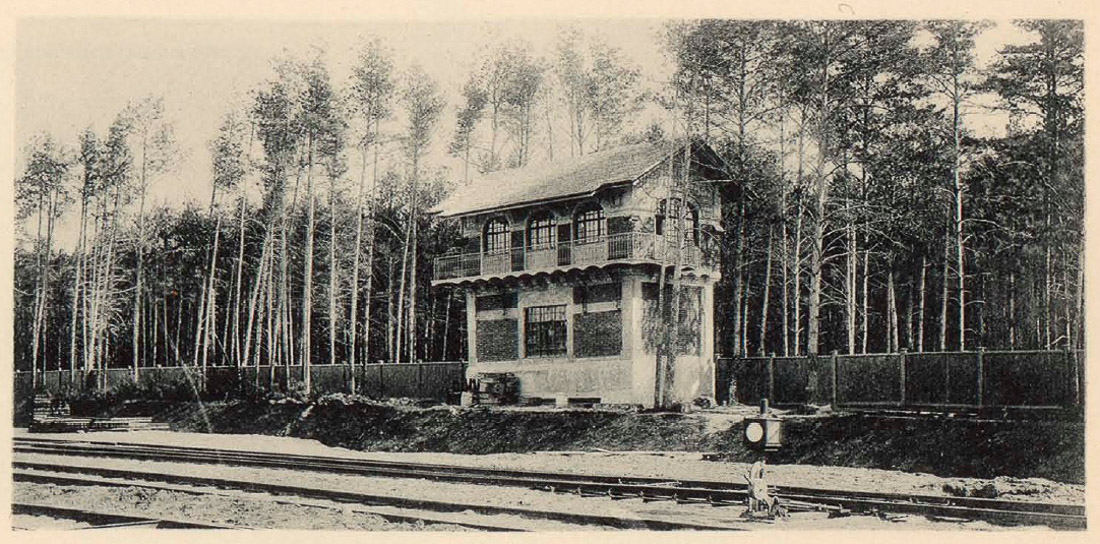

Сохранились практически без изменения два поста центрального управления стрелками и сигналами, находящиеся в незначительном отдалении от основного комплекса к югу и северу. |

|

5. |

|

6. |

|

7. |

|

8. |

|

9. |

|

10. |

|

11. |

|

12. |

|

13. |

|

14. |

|

15. |

|

16. |

|

17. |

Значительно изменен внешний вид вокзала (на момент строительства это было здание, выполненное по индивидуальному проекту, с разделением пассажирских помещений на I, II и III классы, а также конторой начальника станции и телеграфом): ликвидирована система печного отопления; оригинальные окна заменены современными стеклопакетами; левое крыло вокзала увеличено в объеме, что нанесло искажение в общую симметрию здания; полностью ликвидирован легкий металлический навес над проходом от путей к центральному входу в пассажирские помещения. |

|

18. |

|

19. |

|

20. |

|

21. |

|

22. |

|

23. |

|

24. |

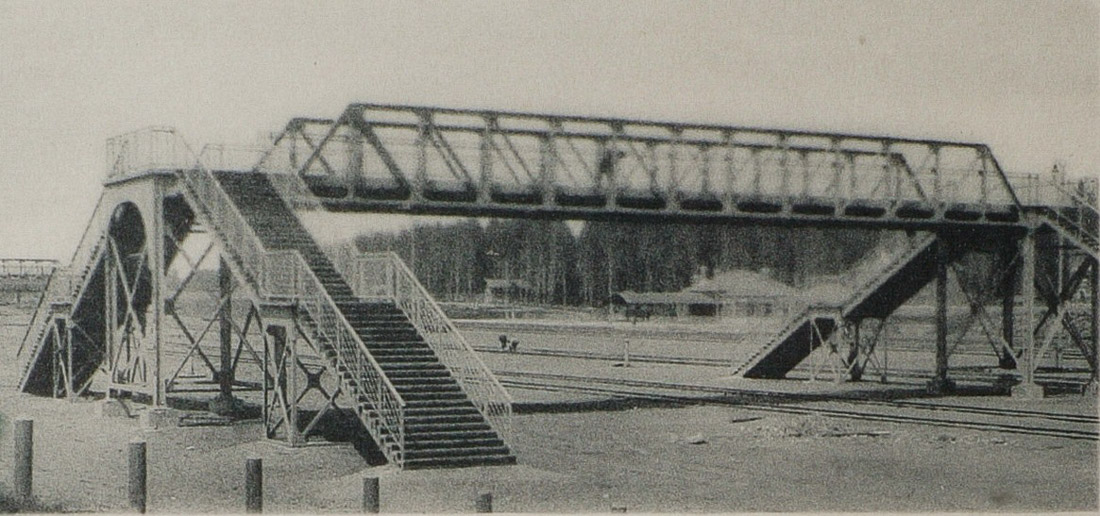

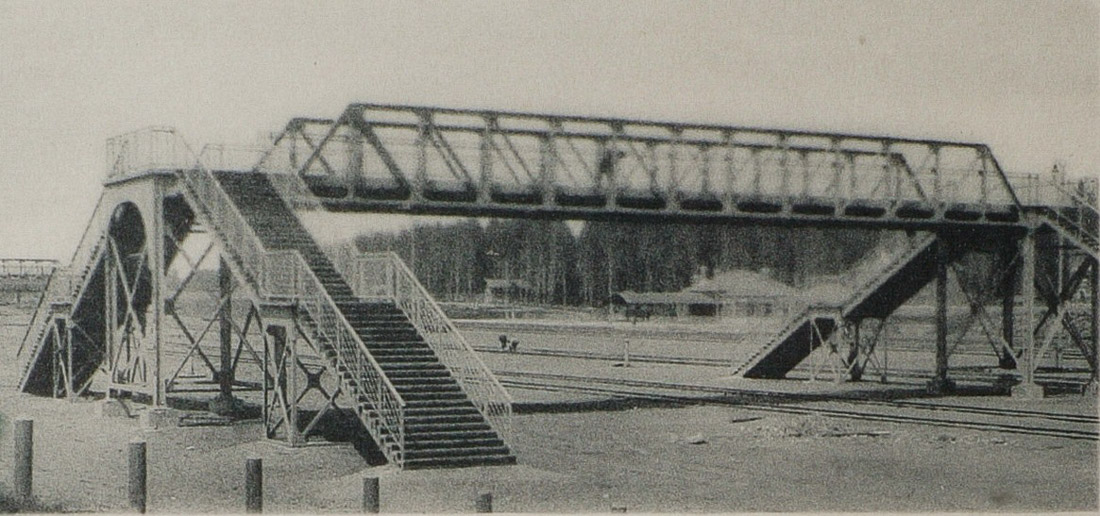

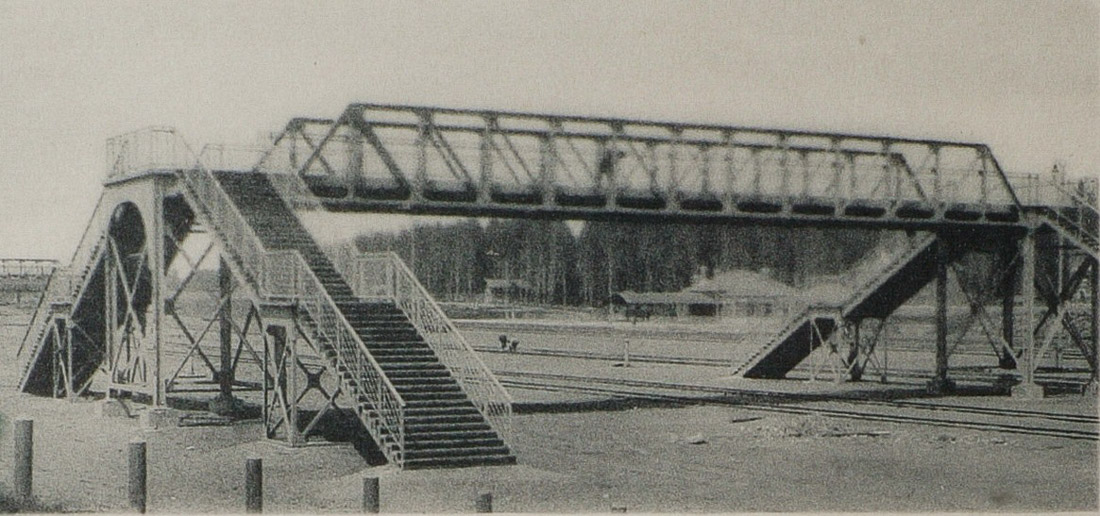

На противоположной стороне путей от вокзала располагался военный продовольственный пункт, рассчитанный на 1200 человек, с возможностью расширения до 2400 человек. В близи станции располагались лагерь Московского пехотного юнкерского училища, Артиллерийский и Пехотный лагеря (на их территории располагался остановочный пункт Военное поле), таким образом станция имело важное значение для перемещения военных. В первое время к военному пункту со стороны вокзала был построен пешеходный мост, также снесенный в последующее время. Более подробно о его сохранившихся постройках мы расскажем в отдельной статье. |

|

25. |

|

26. |

|

27. |

Багажное помещение - пакгауз бесследно исчезло. На его месте сейчас красуется одноэтажное эффектное здание, выполненное в стиле классицизма полноценного композитного ордера. Предположительно оно было построено в конце 1930х - 1940е годы в качестве помещения для районного Дома культуры. |

|

28. |

|

29. |

|

30. |

|

31. |

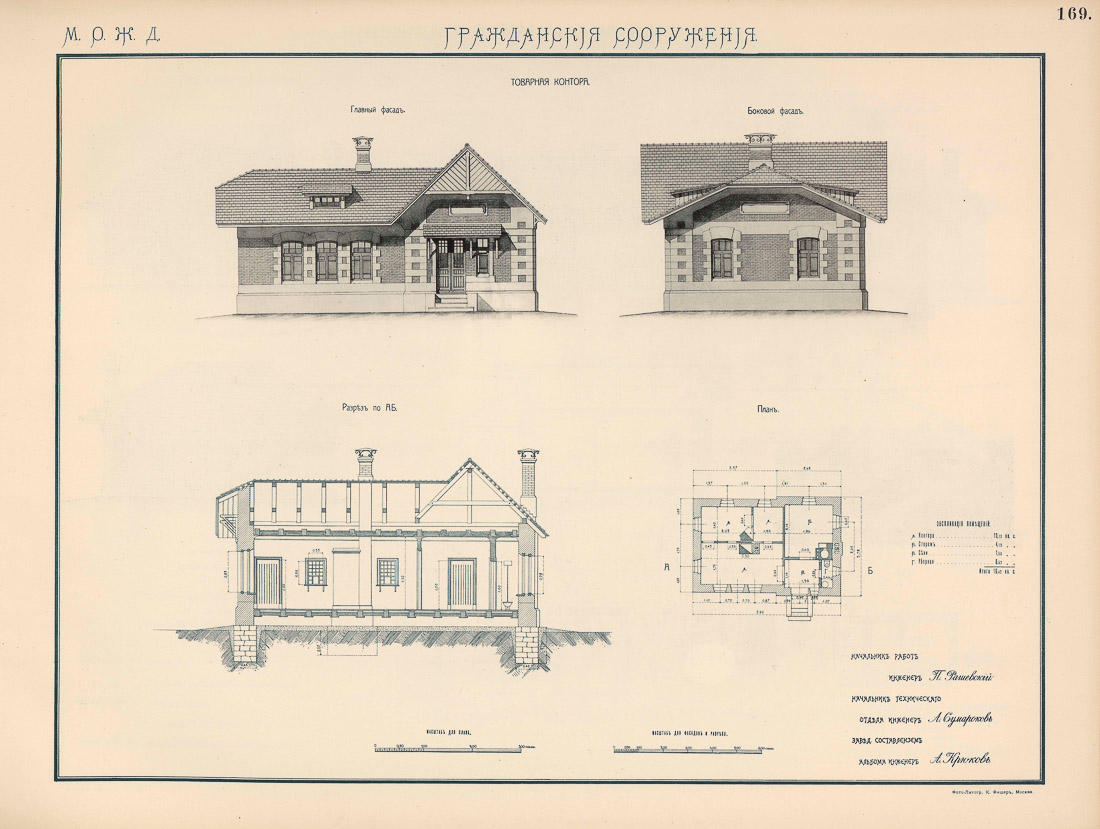

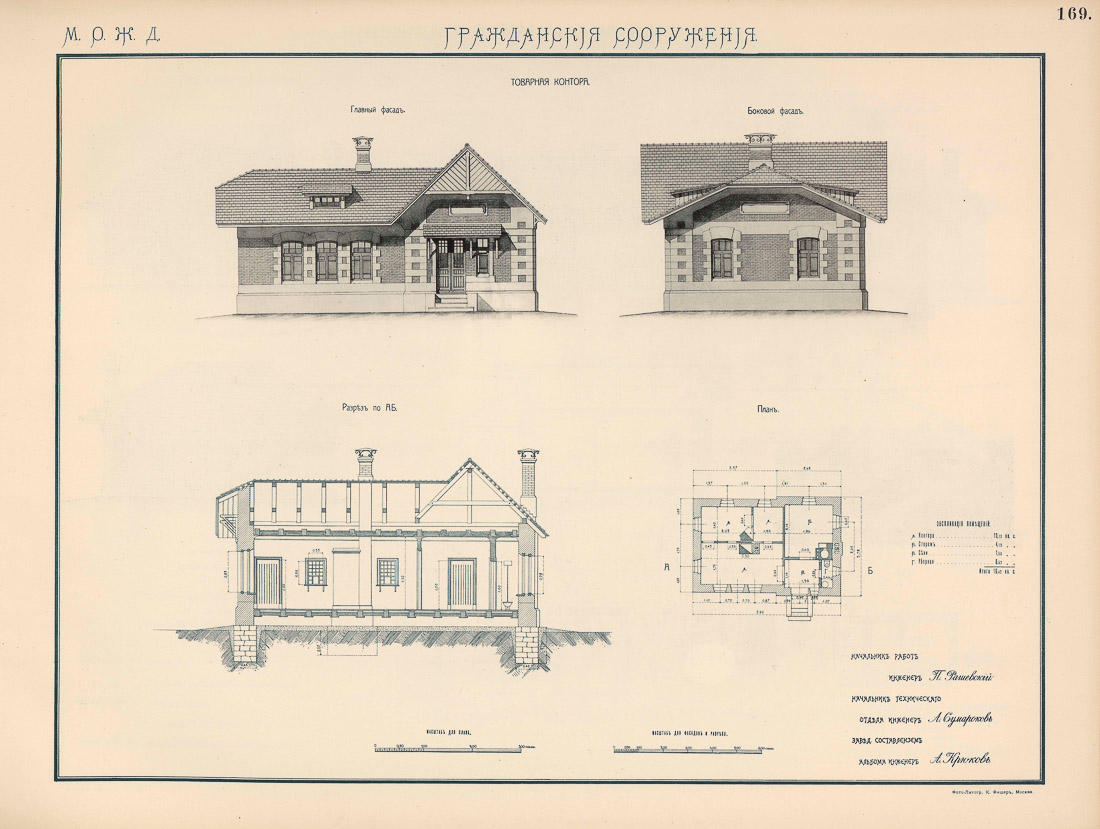

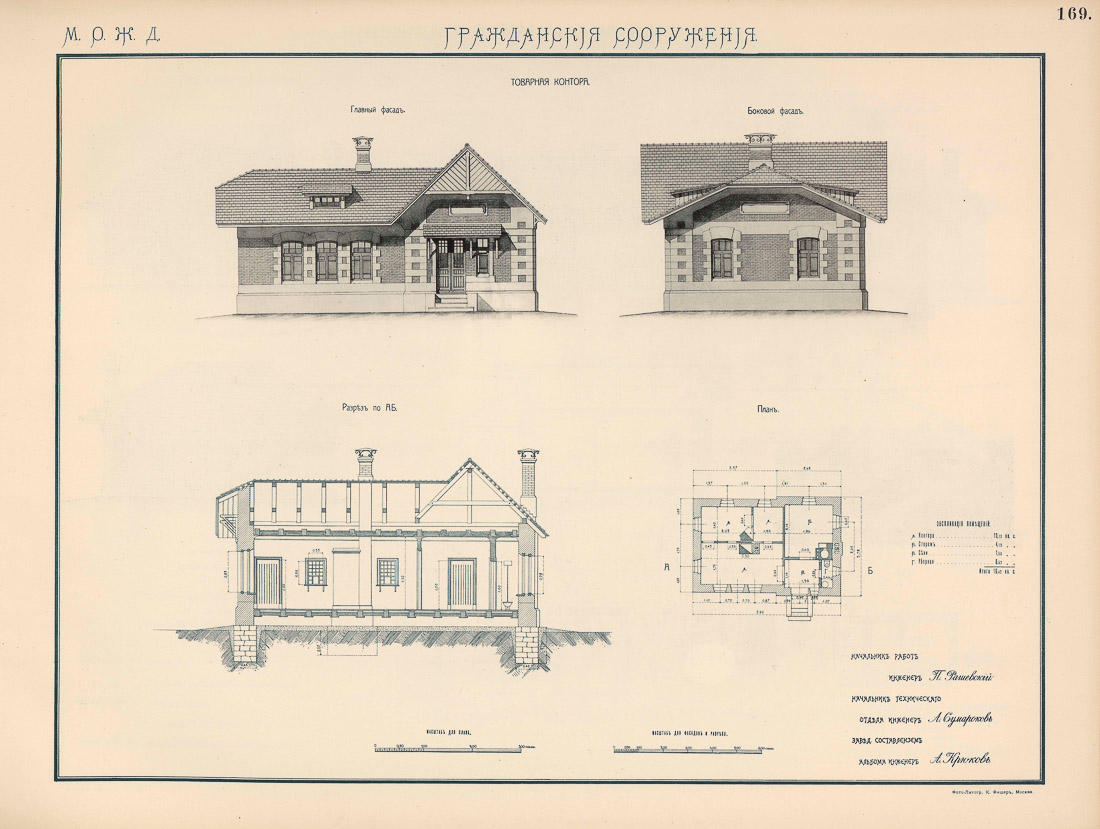

Напротив, северного поста находилась товарная платформа с пакгаузом и товарная контора, для проведения операций с грузами. Станция была связывающей между Окружной ж.д. и Московско-Виндаво-Рыбинской ж.д. |

|

32. |

|

33. |

|

34. |

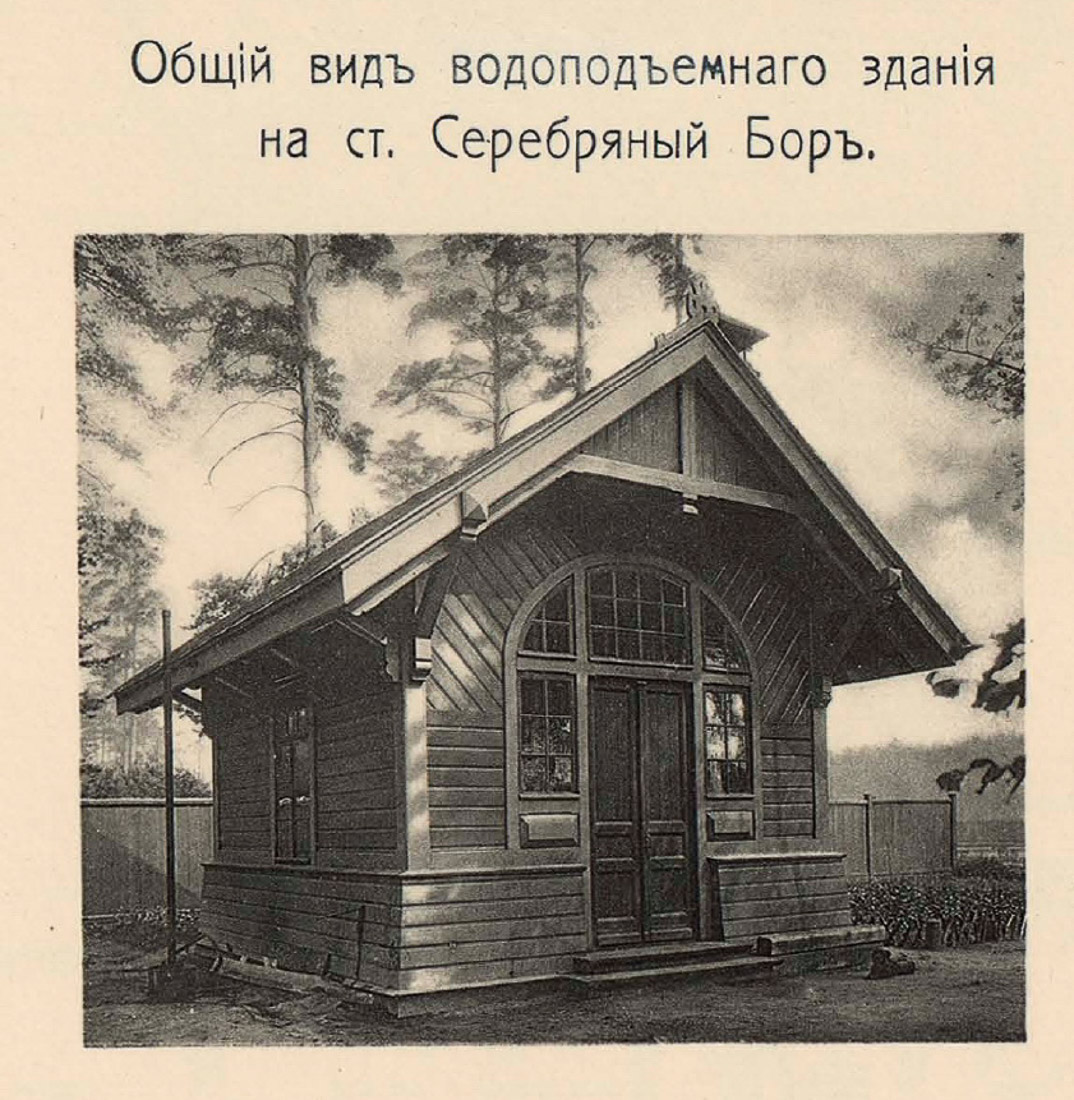

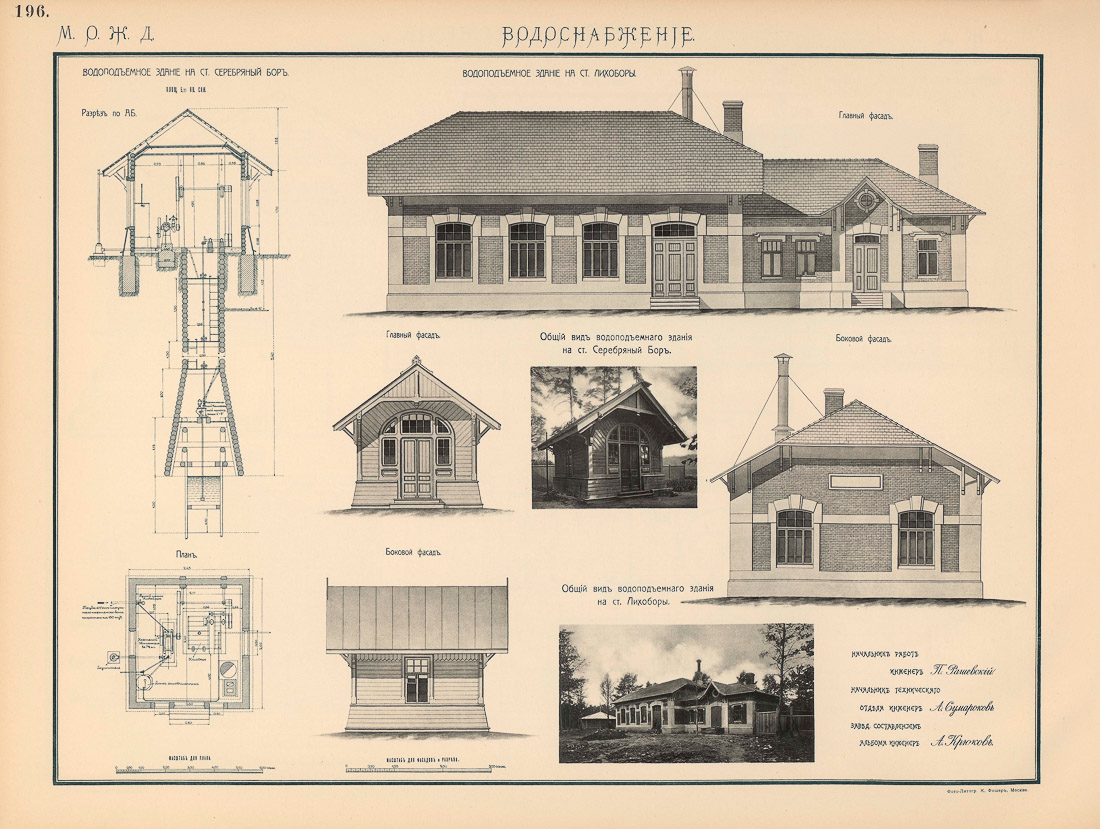

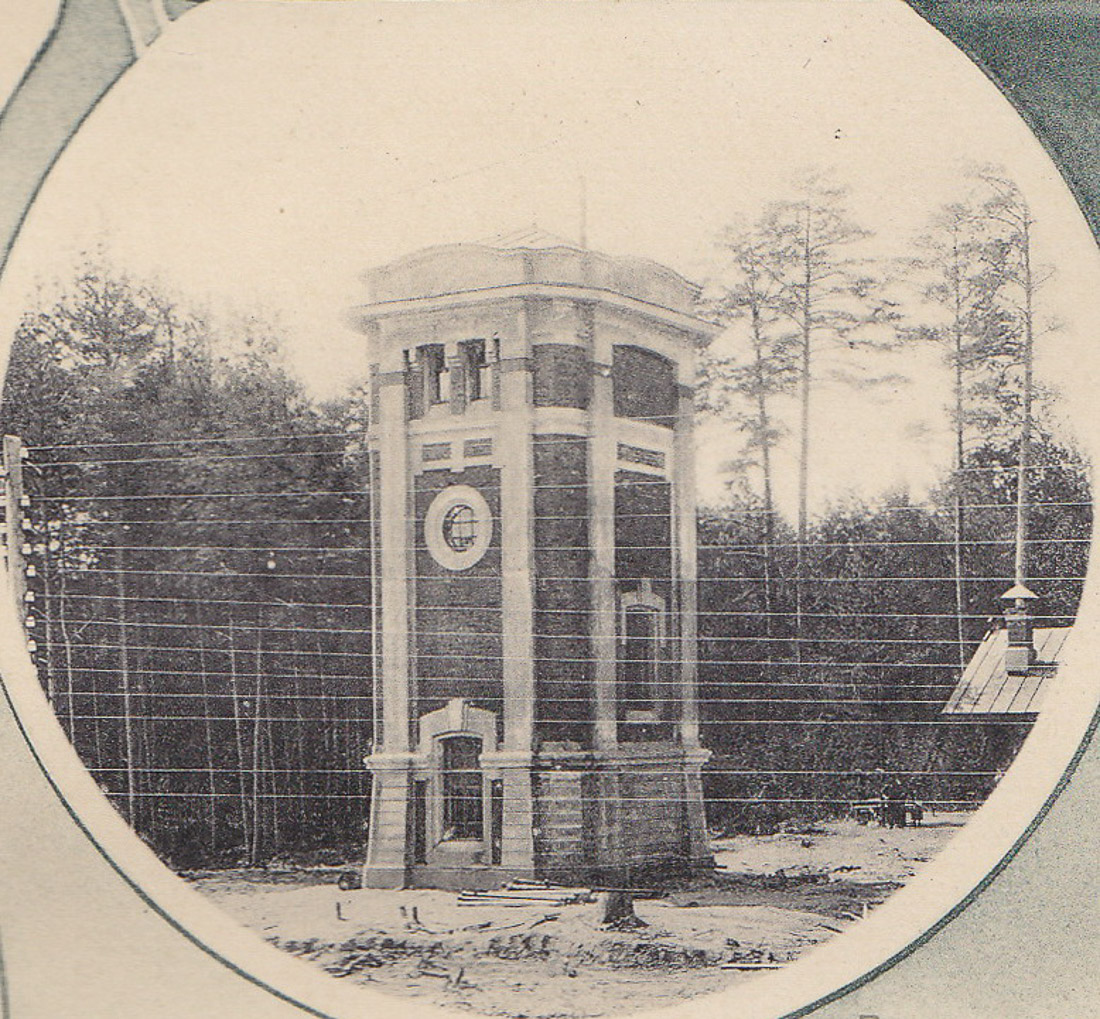

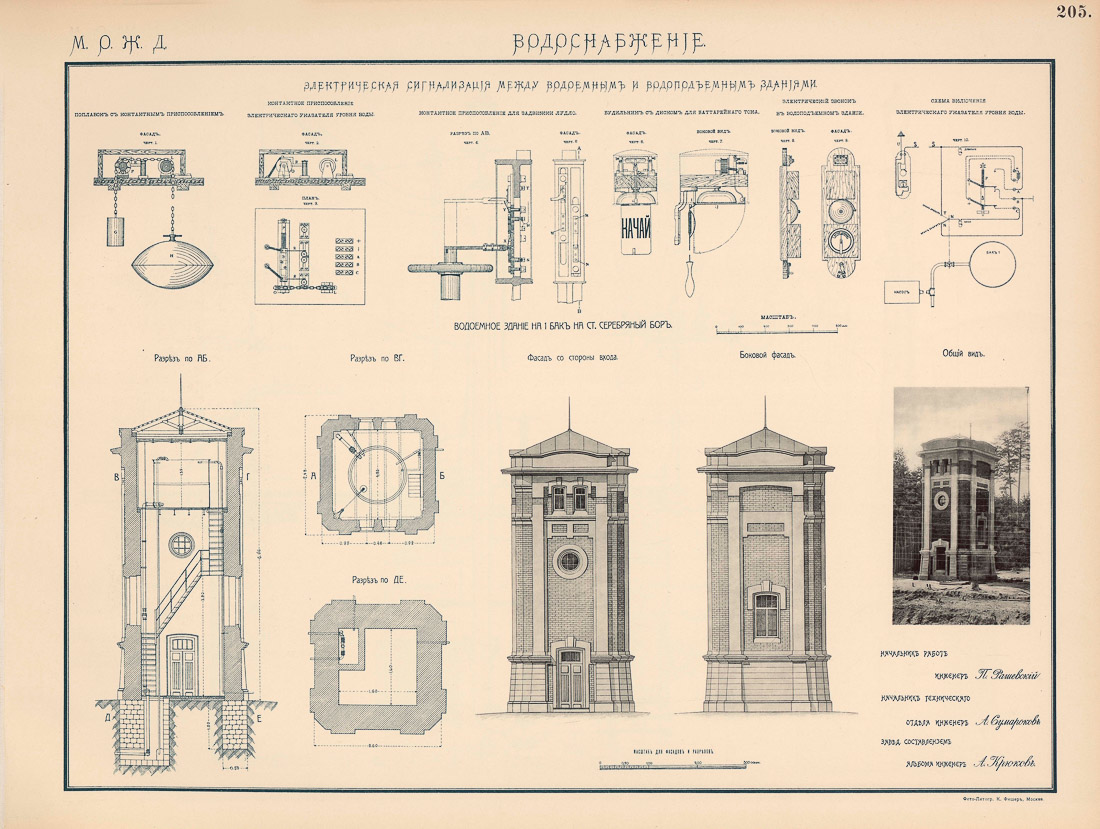

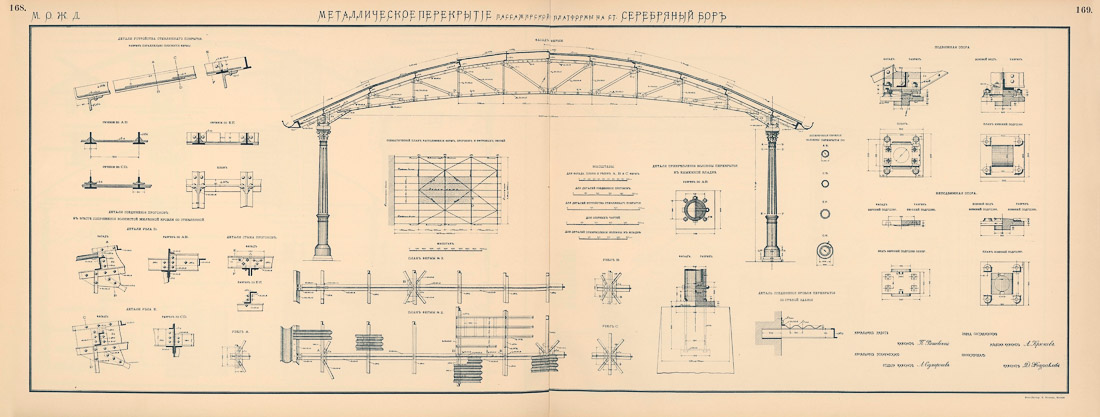

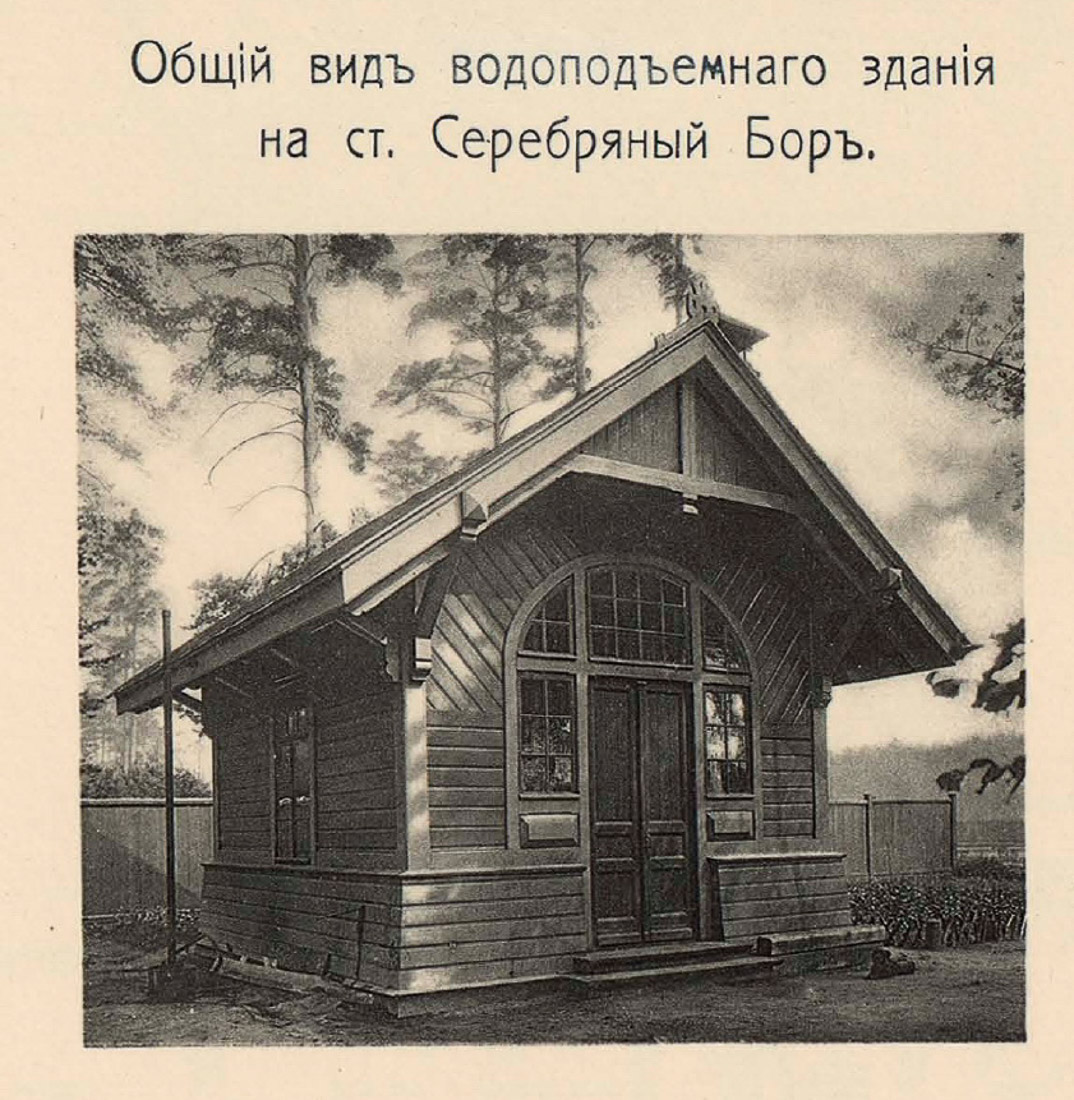

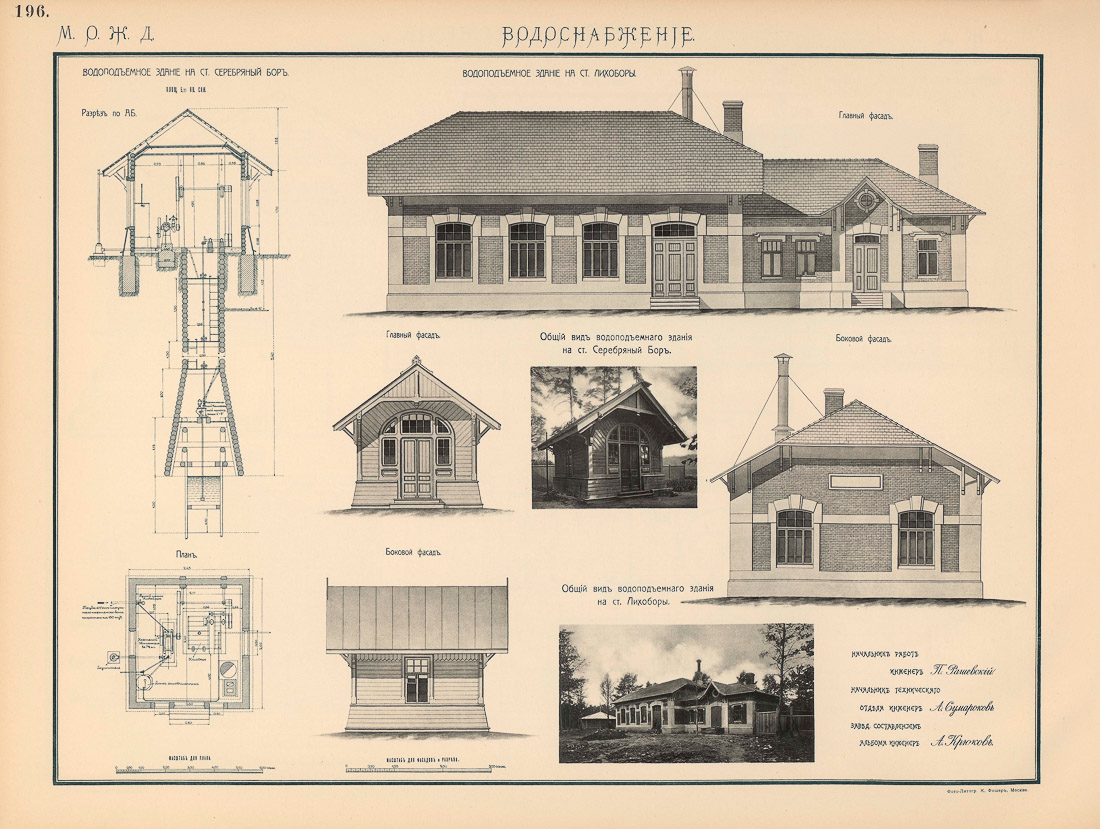

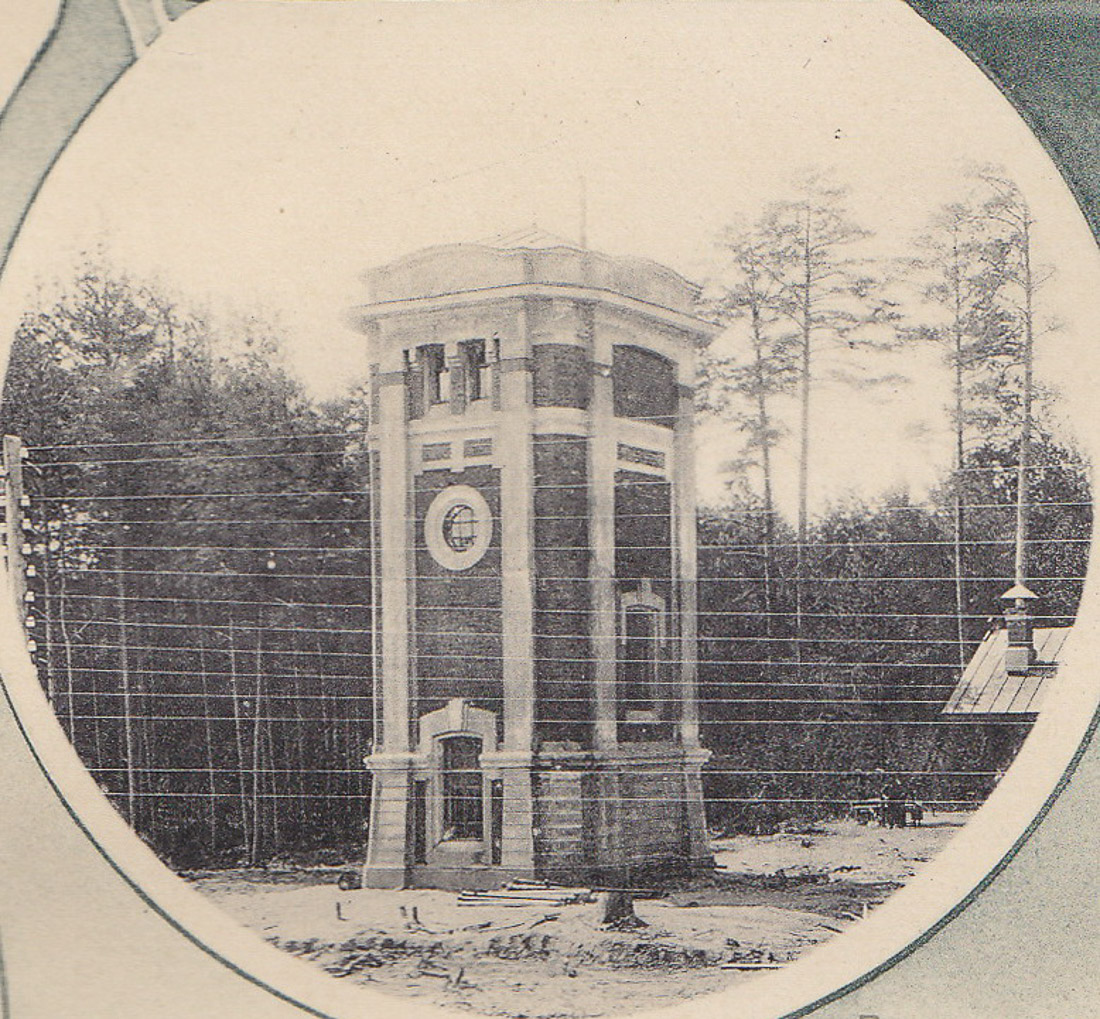

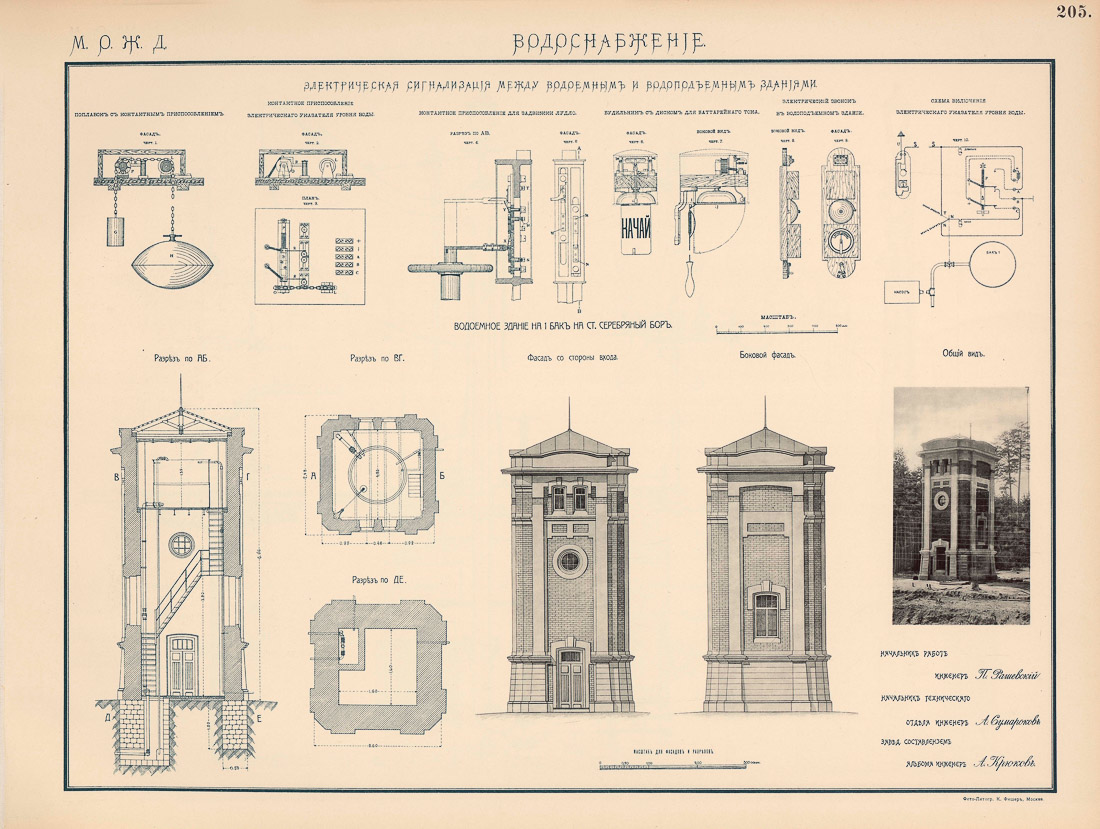

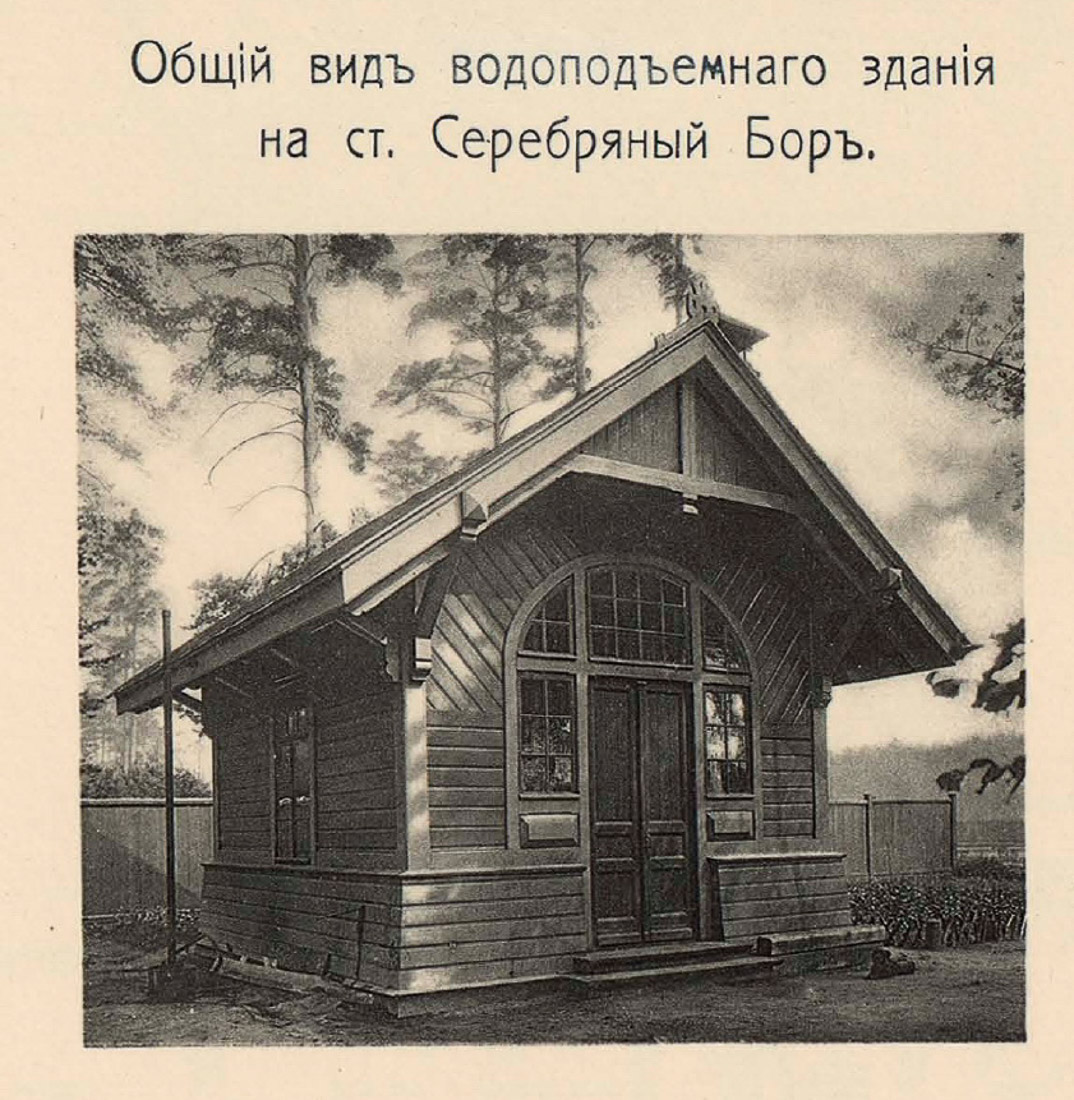

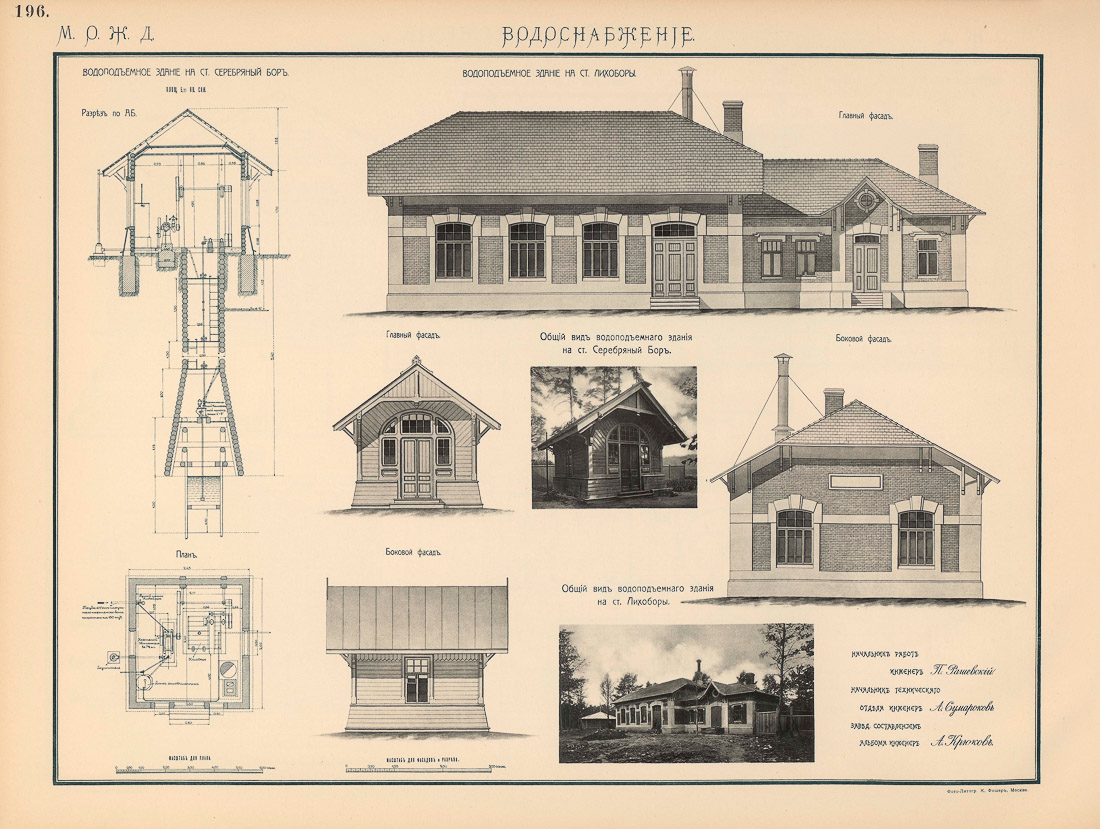

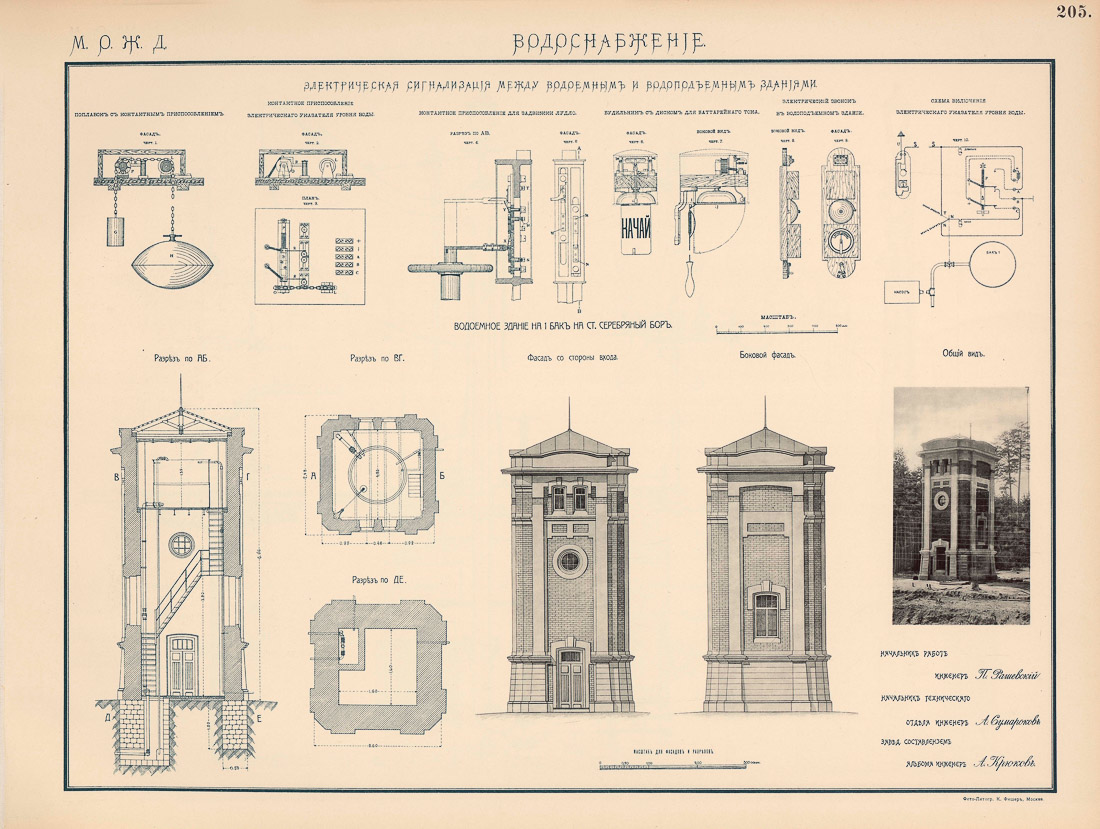

Для обеспечения водой станции и военно-продовольственного пункта на стороне пункта были построены водоподъёмное и водоемное здания. Станция обеспечивалась водой естественным способом из артезианской скважины. Для подачи воды было спроектировано небольшое деревянное водоподъёмное здание. Оно подавало напор воды в водоемную башню, самую малую на всей Окружной ж.д. |

|

35. |

|

36. |

| Водоподъёмное здание не дожило до наших дней, а вот, что касается водоемной башни, то нам удалось найти ее остатки. Многое время была информация о том, что оно также было снесено, однако в последнее наше посещение территории военно-продовольственного пункта, мы обнаружили останки башни в виде нижней сохранившей части до уровня входной двери. Находится этот «артефакт» в настоящее время на территории гаражного кооператива. Башню заметить сложновато, т.к. покрашена она в зеленый цвет и спрятана за постоянной свалкой всякого строительно-хозяйственного хлама. |

|

37. |

|

38. |

|

39. |

|

40. |

|

41. |

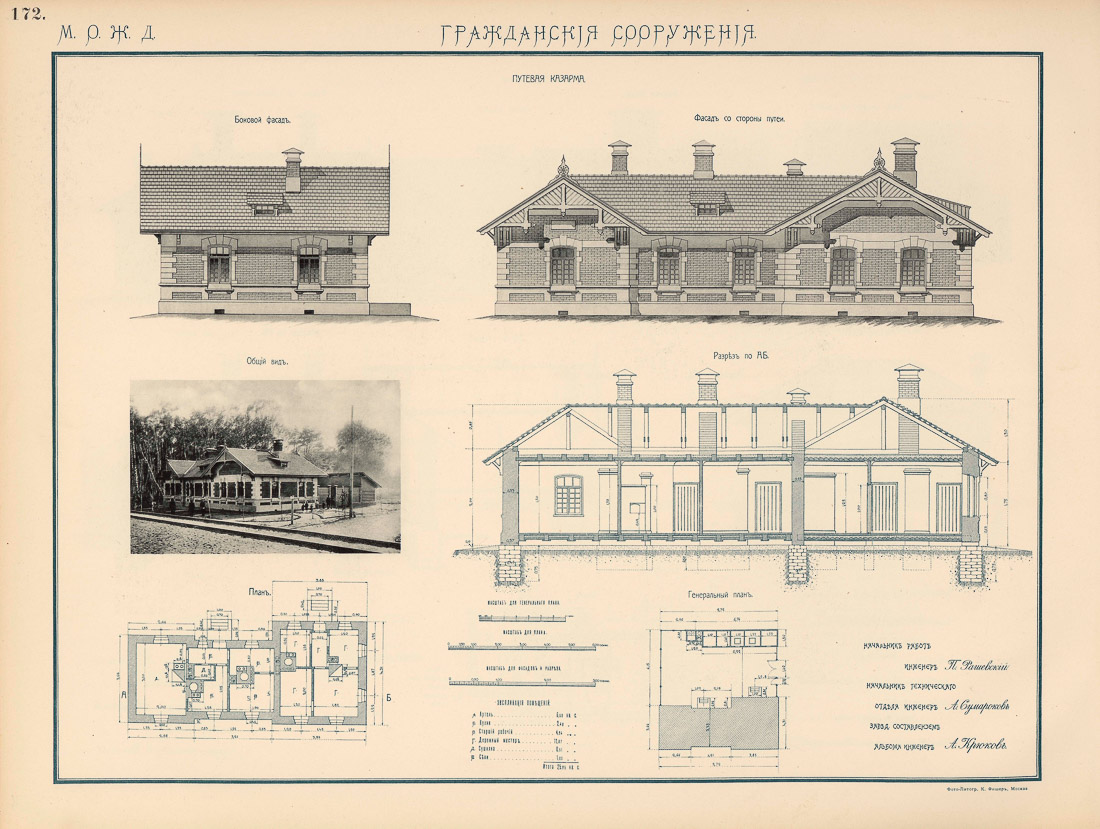

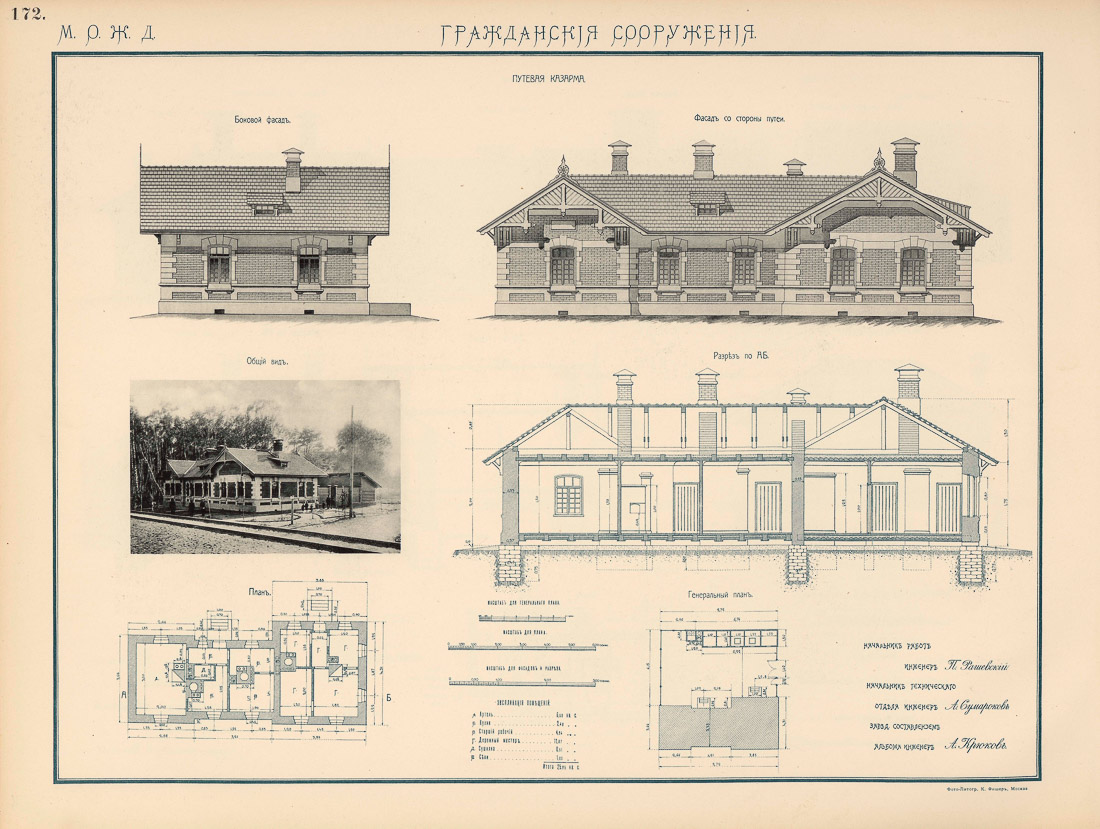

Недалеко от пассажирского здания располагается сохранившееся здание казарм. В 1923 году станция начинает граничить с поселком художников «Сокол», и в последующее время казармы попадают в границы этого поселка. |

|

42. |

|

43. |

|

44. |

Фото: Вадим Разумов. Основной текст: Андрей Чермошенцев.

|

Метки: фото 2016 Н.В. Марковников модерн МКЖД эклектика фото 2017 промышленная архитектура Серебряный бор Москва А.Н. Померанцев псевдорусский стиль |

МКЖД. Возвращение истории. Станция СЕРЕБРЯНЫЙ БОР |

Многие услышав это название исторического объекта Окружной железной дороги могут спутать его с современным топонимом, связанным с лесопарком Москвы Серебряный бор (Хорошевский лесопарк). Однако это совершенно разные объекты и между собой они связаны косвенно.

Район, где в 1903 году была запланирована станция Окружной ж.д., действительно в далекие времена носил название Серебряный бор, в связи с находившейся тут сосновой рощей, однако к моменту строительства станции она уже долгое время называлась Всехсвятская роща по названию ближайшего села Всехсвятское. Занимала роща обширную территорию и ограничивалась к концу XIX века с востока - селом Всехсвятским, с юга - Ходынским полем (где размещались ходынские военные лагеря), с запада - деревней Щукино, с востока - селом Покровское-Стрешнево. Именно эту сосновую рощу в начале XX века разделила пополам железнодорожная линия МОЖД и была основана станция Серебряный бор, получившая свое название из времен царя Алексея Михайловича.

Дата фотографий: 2016 год, 17 сентября и 2017 год, 26 января.

На мероприятиях присутствовали все крупные чиновники, промышленники и представители церкви Москвы: министр путей сообщения Н.К. Шауфус; министр финансов и председатель строительного комитета В.Н. Коковцов; московский городской голова Н.И. Гучков; вдова бывшего московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, при котором началось строительство МОЖД, Елизавета Федоровна; руководство Николаевской железной дорогой и др. Митрополит Московский и Коломенский Владимир освятил путь и состав с паровозом серии О-п на праздничный торжественный запуск (паровозы серии О-п были изготовлены Путиловским заводом в 1907 году по заказу Николаевской железной дороги в количестве 10 штук; один из них и участвовал в торжественных мероприятиях). |

|

2. |

|

3. |

Ансамбль станции Серебряный бор к настоящему времени претерпел значительные потери. Из первоначально комплекса зданий не сохранились Жилые дома IIго и IIIго типа для сотрудников станции, которые находились прямо за зданием вокзала (вероятный период сноса - середина 50х гг., когда в этом районе шла активная жилая застройка). |

|

4. |

Сохранились практически без изменения два поста центрального управления стрелками и сигналами, находящиеся в незначительном отдалении от основного комплекса к югу и северу. |

|

5. |

|

6. |

|

7. |

|

8. |

|

9. |

|

10. |

|

11. |

|

12. |

|

13. |

|

14. |

|

15. |

|

16. |

|

17. |

Значительно изменен внешний вид вокзала (на момент строительства это было здание, выполненное по индивидуальному проекту, с разделением пассажирских помещений на I, II и III классы, а также конторой начальника станции и телеграфом): ликвидирована система печного отопления; оригинальные окна заменены современными стеклопакетами; левое крыло вокзала увеличено в объеме, что нанесло искажение в общую симметрию здания; полностью ликвидирован легкий металлический навес над проходом от путей к центральному входу в пассажирские помещения. |

|

18. |

|

19. |

|

20. |

|

21. |

|

22. |

|

23. |

|

24. |

На противоположной стороне путей от вокзала располагался военный продовольственный пункт, рассчитанный на 1200 человек, с возможностью расширения до 2400 человек. В близи станции располагались лагерь Московского пехотного юнкерского училища, Артиллерийский и Пехотный лагеря (на их территории располагался остановочный пункт Военное поле), таким образом станция имело важное значение для перемещения военных. В первое время к военному пункту со стороны вокзала был построен пешеходный мост, также снесенный в последующее время. Более подробно о его сохранившихся постройках мы расскажем в отдельной статье. |

|

25. |

|

26. |

|

27. |

Багажное помещение - пакгауз бесследно исчезло. На его месте сейчас красуется одноэтажное эффектное здание, выполненное в стиле классицизма полноценного композитного ордера. Предположительно оно было построено в конце 1930х - 1940е годы в качестве помещения для районного Дома культуры. |

|

28. |

|

29. |

|

30. |

|

31. |

Напротив, северного поста находилась товарная платформа с пакгаузом и товарная контора, для проведения операций с грузами. Станция была связывающей между Окружной ж.д. и Московско-Виндаво-Рыбинской ж.д. |

|

32. |

|

33. |

|

34. |

Для обеспечения водой станции и военно-продовольственного пункта на стороне пункта были построены водоподъёмное и водоемное здания. Станция обеспечивалась водой естественным способом из артезианской скважины. Для подачи воды было спроектировано небольшое деревянное водоподъёмное здание. Оно подавало напор воды в водоемную башню, самую малую на всей Окружной ж.д. |

|

35. |

|

36. |

| Водоподъёмное здание не дожило до наших дней, а вот, что касается водоемной башни, то нам удалось найти ее остатки. Многое время была информация о том, что оно также было снесено, однако в последнее наше посещение территории военно-продовольственного пункта, мы обнаружили останки башни в виде нижней сохранившей части до уровня входной двери. Находится этот «артефакт» в настоящее время на территории гаражного кооператива. Башню заметить сложновато, т.к. покрашена она в зеленый цвет и спрятана за постоянной свалкой всякого строительно-хозяйственного хлама. |

|

37. |

|

38. |

|

39. |

|

40. |

|

41. |