Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://deadokey.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://deadokey.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Аудиогид. Интерьеры главного дома усадьбы А.П. Чехова "МЕЛИХОВО" |

Огромная работа по созданию серии аудиогидов по усадьбе "Мелихово" завершается аудиогидом по мемориальным интерьерам главного дома.

Когда Чехов впервые увидел дом, то описал его в письме к Алексею Сергеевичу Киселеву: «Дом и хорош, и плох. Он просторнее московской квартиры, светел, тепел, крыт железом, стоит на хорошем месте, имеет террасу в сад, итальянские окна и прочее, но плох он тем, что недостаточно высок, недостаточно молод, имеет снаружи весьма глупый и наивный вид, а внутри преизбыточествует клопами и тараканами, которых можно вывести только одним способом – пожаром; все же остальное не берет их».

Тогда Чеховы тут же взялись за работу: чистили, красили, убирали, за три недели привели дом в порядок. Антон Павлович тут же сообщил своим корреспондентам: «Станция Лопасня Московско-Курской дороги. Это мой новый адрес… Намотайте его себе на ус». Тут же понеслось огромное количество писем с приглашениями в Мелихово. Сегодня и вы будете гостями главного усадебного дома.

Аудиогид по главному дому в Мелихове подготовлен с помощью приложения izi.TRAVEL, он расскажет вам про семью Чеховых, про их комнаты и личные вещи. Я благодарен за сотрудничество и помощь в работе над гидом Чайковской Ксении Абрамовне - главному хранителю музея и Алаторцевой Елене Вячеславовне - ведущему методисту и главному голосу аудиогида. Отдельное спасибо за помощь в обработке звука Александру Телицыну  aglomerat.

aglomerat.

Скачиваем приложение izi.TRAVEL к себе на телефон или на другой гаджет.

Установите приложение izi.TRAVEL, затем в поиске пишем "Усадьба Мелихово. Главный дом." и слушаем истории.

Аудиогид "Усадьба Мелихово. Главный дом." можно посмотреть и послушать в интернете с компьютера, щелкнув сюда.

|

П.Е. Чехов на ступеньках веранды дома. 1890-е г. Источник: музей-усадьба Мелихово. |

В небольшой прихожей с окном из разноцветных стекол, платяным шкафом, вешалкой на стене, зеркалом в деревянной раме встречали гостей – званых и незваных, приятных и не очень, отсюда, спешно одеваясь, выходил Чехов, чтобы отправиться к очередному больному. |

|

2. Прихожая. |

Можно представить, какая суета поднималась в тесной прихожей, когда приезжали гости! Девочки-горничные принимают верхнюю одежду у приезжавших гостей, вешают шляпы и трости. Вышедший из своего кабинета Чехов приветствует гостей. Под ногами вертятся любимицы Антона Павловича - забавные таксы Хина и Бром. Оживление, суматоха… |

|

3. |

В прихожей на вешалке - зимнее пальто Павла Егоровича на хорьковом меху и шапка с бобровым околышем, демисезонное пальто, фетровая шляпа и картуз Антона Павловича, рядом стоят трости и зонт. Одежду берегли, складывая в сундуки, пересыпая листьями полыни, по много раз чинили, перешивали. Неудивительно, что многие вещи вернулись спустя много лет сюда: и темно-синий, в зеленую клетку мужской шарф, и шляпная коробка Евгении Яковлевны, и картуз, купленный Чеховым в магазине Мюра и Мерилиза на Петровке. Из прихожей вы попадаете в «святая святых» - чеховский кабинет. |

|

4. Головные уборы. Слева фетровая шляпа. Принадлежала А.П. Чехову. Чехов очень любил модно одеваться. "Шляпу куплю удивительную и вообще намерен франтить". Справа зимняя шапка отца писателя, Павла Егоровича Чехова. Шапку украшает бобровый мех. В мелиховские годы Павел Егорович носил эту шапку. |

|

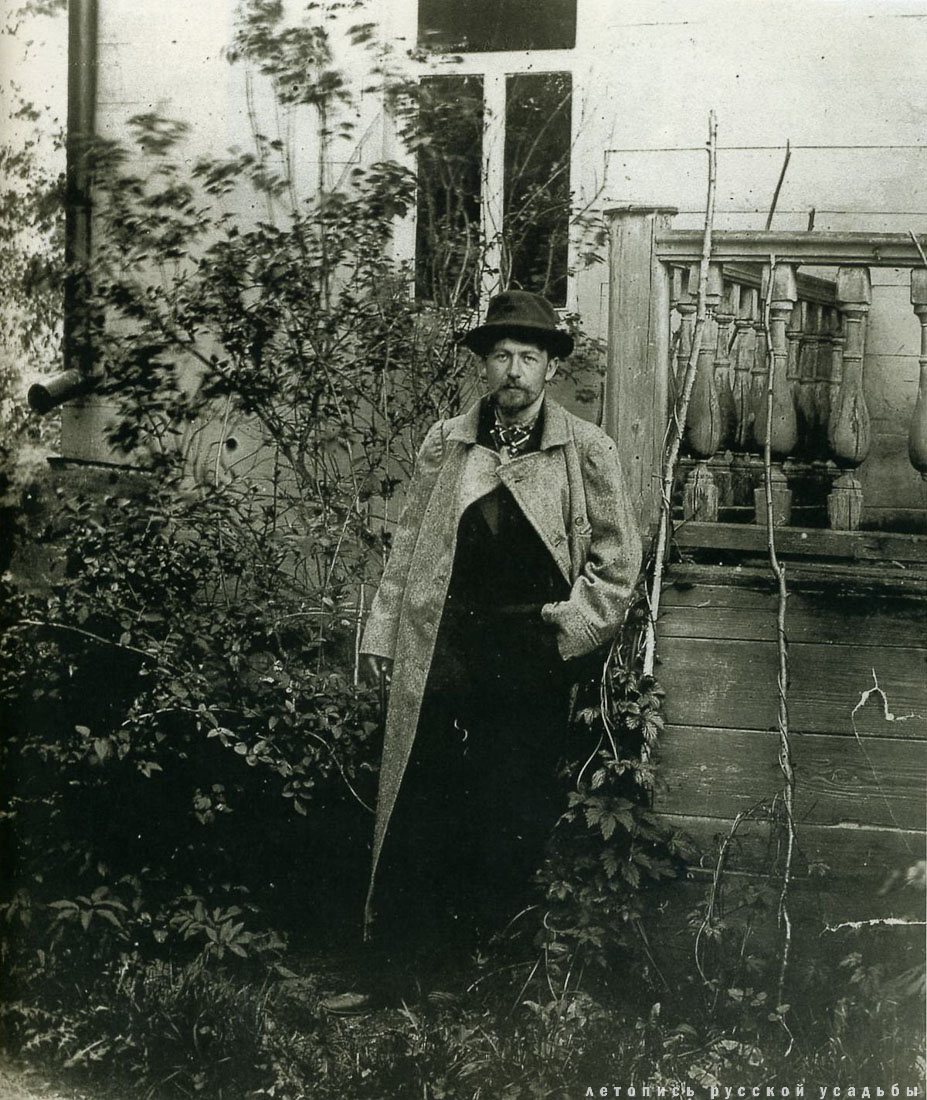

А.П. Чехов у веранды дома, 1897 год. Источник: музей-усадьба Мелихово. |

Кабинет - светлая комната с большим окном почти во всю стену, письменным столом, книжными стеллажами до потолка, турецким диваном, милыми сердцу фотографиями и картинами…

«Палата №6», «Анна на шее», «Дом с мезонином», «Мужики», «Крыжовник», «Человек в футляре», «Ионыч», пьесы «Чайка» и «Дядя Ваня» – вот некоторые произведения так называемого «мелиховского периода». Всего за семь лет были написаны сорок два произведения, нигде Чехову не писалось так хорошо, как в Мелихове. |

|

5. Кабинет. |

У окна стоит письменный стол, на нем - керосиновая лампа с рефлектором, свечи в бронзовых подсвечниках. Здесь же – предметы писательского труда: перьевая ручка, чернильница, простой карандаш, весы для взвешивания конвертов, марки в коробочке, палочка сургуча, которым запечатывали письма - свидетели переписки Чехова. Письма, впервые изданные сестрой писателя, являются ценнейшими документами, отразившими творческие удачи и переживания писателя, тяжелый труд врача, тревоги и надежды общественного деятеля, хлопоты хозяина большого имения. |

|

6. Над столом писателя - фотографии Тургенева и Толстого. Этих двух литераторов Чехов ставил выше остальных и говорил:

"Боже мой! Что за роскошь "Отцы и дети"! Просто хоть караул кричи. Болезнь Базарова сделана так сильно, что я ослабел, и было такое чувство, как будто я заразился от него".

"Толстой, я думаю, никогда не постареет. Язык устареет, но он всегда будет молод". |

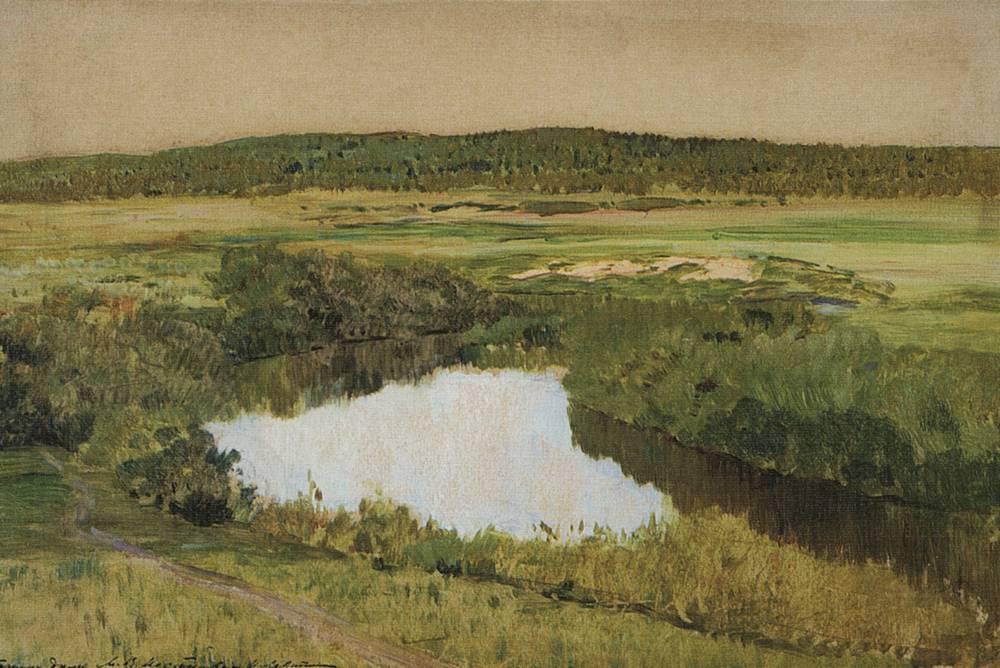

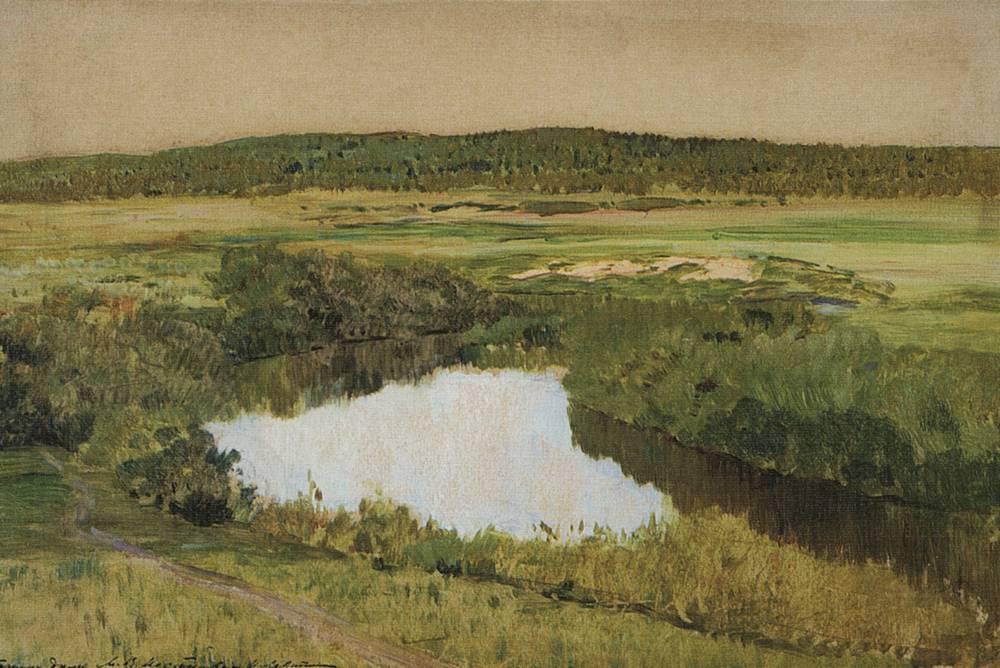

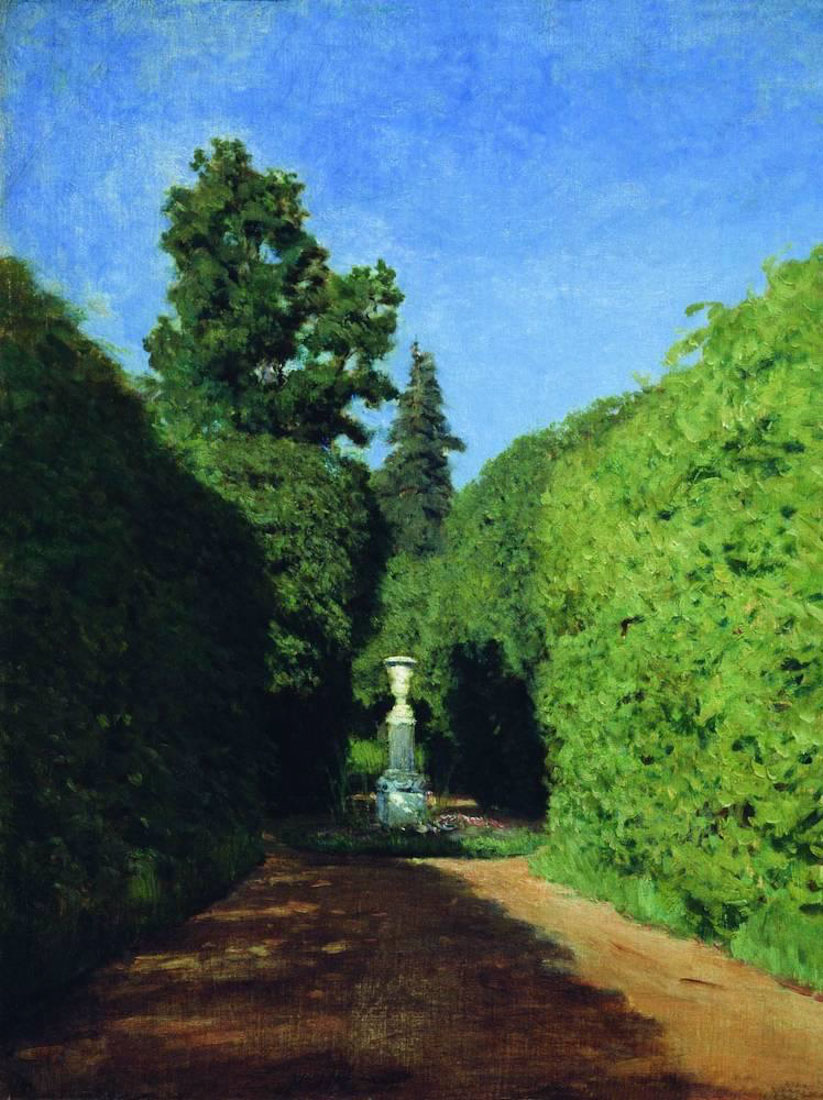

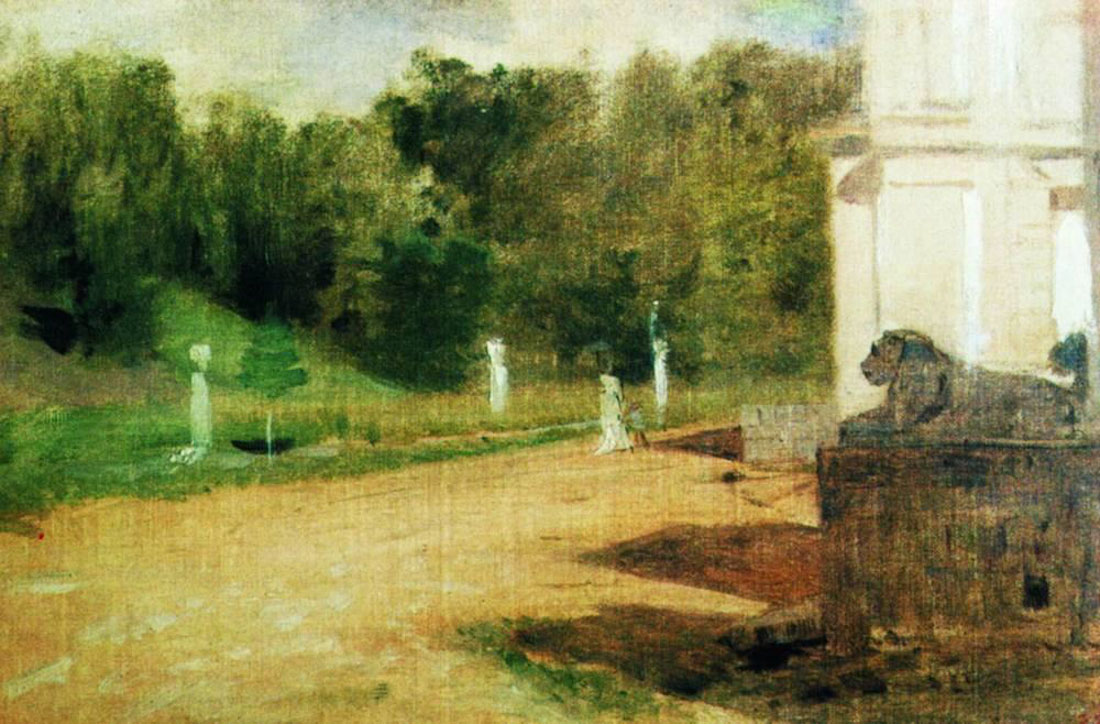

Рядом со стеллажами - кресло-качалка, в котором любил сидеть Чехов в редкие минуты отдыха, когда не писал, не лечил, не ждал гостей. Кисти Левитана, бывавшего не раз в доме Чехова, принадлежит этюд над дверью между стеллажами - "Усадьба Бабкино". На восточной стене кабинета, среди фотографий, еще несколько работ Левитана: "Река Истра", акварели "На тяге" и "Мелиховский пейзаж".

Кабинет украшает подвесная лампа-молния – один из первых образцов русского модерна, творение Франца Осиповича Шехтеля. |

|

7. Над аптечным шкафчиком, висящим на стене - резное блюдо с надписью "Чай пить - хозяйку любить". Этот скромный предмет - свидетельство активной общественной деятельности писателя. На таком деревянном блюде крестьяне села Талеж поднесли Чехову "хлеб-соль" по случаю открытия школы, построенной по инициативе Антона Павловича в 1896 году. |

|

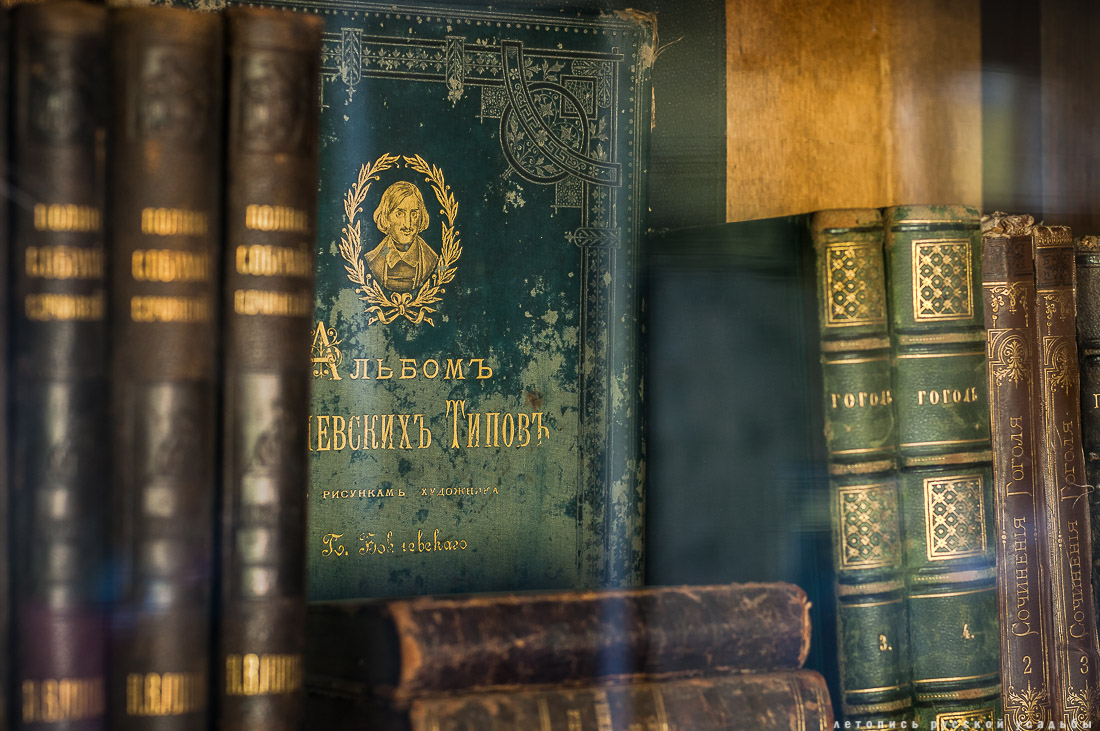

8. Альбом Невских Типов. |

Рядом со стеллажами - кресло-качалка, в котором любил сидеть Чехов в редкие минуты отдыха, когда не писал, не лечил, не ждал гостей. Кисти Левитана, бывавшего не раз в доме Чехова, принадлежит этюд над дверью между стеллажами - "Усадьба Бабкино". На восточной стене кабинета, среди фотографий, еще несколько работ Левитана: "Река Истра", акварели "На тяге" и "Мелиховский пейзаж".

Кабинет украшает подвесная лампа-молния – один из первых образцов русского модерна, творение Франца Осиповича Шехтеля. |

|

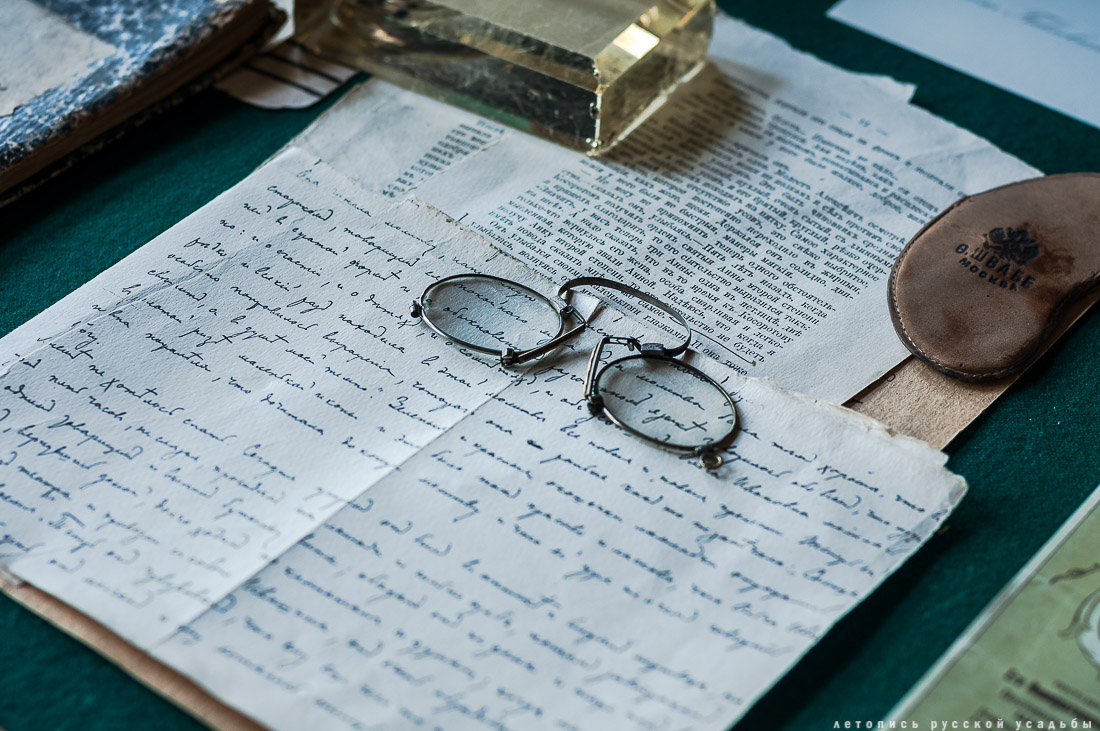

9. Стол был приобретен А.П. Чеховым в мелиховские годы, а при отъезде в Ялту подарен в мелиховскую школу. Спустя многие годы, после восстановления чеховского дома, стол вернулся на свое прежнее место в чеховском кабинете. |

Чехов закончил медицинский факультет Московского Университета. Выпускник, имеющий диплом врача, мог в дальнейшем сделать ученую карьеру, заняться частной практикой или стать земским врачом - эту беспокойную и трудную судьбу избрал для себя Чехов. Часто он вел прием здесь, в кабинете, навещал тяжелобольных в деревенских избах, куда ездил за много верст. В 1892-93-х годах, когда в России свирепствовала эпидемия холеры, Чехов работал не покладая рук. |

|

10. Пенсне принадлежало А.П. Чехову. «У меня гостит в настоящее время глазной врач со своими стеклами. Вот уже два месяца, как он подбирает для меня очки. У меня так называемый астигматизм - благодаря которому у меня часто бывает мигрень, и кроме того, еще правый глаз близорукий, а левый дальнозоркий», - писал Антон Павлович в 1897 году. Зрение у Чехова было неважным и раньше, но постоянно он стал носить пенсне только в ялтинские годы. |

"Когда узнаете из газет, что холера уже кончилась, то это значит, что я уже опять принялся за писанье. Пока же я служу в земстве, не считайте меня литератором". Эти отрывки из писем показывают всю тяжесть работы Чехова-врача и писателя в "холерные" годы. Труды его увенчались успехом - на его участке никто не заболел холерой. |

|

11. За свою жизнь Антон Павлович собрал большую коллекцию почтовых марок: этому способствовала как обширная переписка, которую вел писатель, так и его любовь к путешествиям. Марки Чехов покупал во всех городах , которые посещал: Флоренция, Рим, Милан, Генуя, Неаполь, Париж, Ницца, Вена... В Доме-музее в Ялте хранится около 15 тысяч марок, собранных Чеховым. Также он дарил марки знакомым-коллекционерам. |

|

12. Кабинет украшает подвесная лампа-молния – один из первых образцов русского модерна, творение «отца русского модерна» Франца Осиповича Шехтеля. Франц Осипович Шехтель – академик, архитектор, был хорошо знаком со всей семьей Чеховых. Еще будучи учеником Училища живописи, ваяния и зодчества, Шехтель стал бывать у Чеховых. |

«У меня по целым дням играют и поют романсы в гостиной, рядом с моим кабинетом, и поэтому я постоянно прибываю в элегическом настроении», - писал Чехов. Рядом с его кабинетом находилась гостиная. В гостиной стоят рояль, кресла, столик с высокой лампой. Среди гостей в чеховские времена были учителя, земские деятели, врачи, начинающие литераторы, актеры и актрисы, музыканты и просто хорошие знакомые. "Гости, гости, гости ... Моя усадьба стоит как раз на Каширском тракте, и всякий проезжий интеллигент считает должным и нужным заехать ко мне. Одних докторов целый легион", - писал Чехов. |

|

13. Гостиная. Кисти Николая Павловича Чехова принадлежит работа, висящая над роялем - "Девица в голубом". Есть в гостиной и его иллюстрация к произведению брата «Зеленая коса». |

Много знакомых и незнакомых людей прошли через гостиную мелиховского дома и все они, безусловно, оставили свой след в жизни Чехова… |

|

Авдеев, Трушкин, Симонова в Мелихово. Источник: музей-усадьба Мелихово. |

Часто гостей было слишком много и, несмотря на радушие, с которым Чехов принимал любого человека, гости все же мешали писателю работать, и от них он спасался во флигеле, где в тишине обдумывал сюжеты будущих произведений и писал. Именно во флигеле была написана знаменитая "Чайка". Немирович-Данченко видел в "Чайке" много деталей мелиховской жизни. |

|

14. В доме Чеховых часто играли в лото, которое стоит на круглом столике. Впрочем, развлечений в Мелихове, особенно летом, всегда было в избытке: купанье, охота, рыбалка. Чехов любил «тихую» грибную охоту и рыбалку. |

Комната Марии Павловны Чеховой находилась рядом с гостиной. Лика и другие подруги Маши очень любили ее уютную комнату. Восточное окно освещает ее нежными лучами восходящего солнца, южное дарит свет в течение всего дня. На стенах учебные гипсы, рисунки и этюды, в углу – зонт для работы на пленэре, на столе – кисточки, уголь для рисования, пресс-папье и чернильница, украшенные фигурками охотничьих собак, счеты. Узкая кровать, умывальный столик… Здесь жила сестра писателя с 1892 по 1896 год. Потом Чехов отдал ей свой кабинет для занятий живописью, а сам переселился в ее комнату. Здесь им была написана повесть "Моя жизнь". |

|

15. Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, вспоминая о жильцах этого гостеприимного дома и о самом доме, написала и о комнате М.П. Чеховой: "Белая девическая комната Марии Павловны - с цветами и узкой белой кроватью, с огромным портретом брата, занимавшим самое главное место, как в комнате, так и в ее сердце". |

Мария Павловна преподавала историю и географию в московской гимназии Ржевской на Садово-Каретной. По пятницам Маша уезжала из Москвы в Мелихово и жила здесь до понедельника, пользовалась каждым свободным от уроков днем, чтобы уехать домой. Приезжая в Мелихово на выходные дни, здесь, за своим письменным столом она готовилась к урокам в гимназии. |

|

16. В доме гостили подруги Марии Павловны, ночевали в ее комнате. Старинный умывальник с педалькой внизу стоял когда-то в этой комнате и был к услугам дам. |

На стенах - работы Марии Павловны: подмосковная неяркая природа, невысокий дом с тройным окном чеховского кабинета, белеющая на берегу пруда купальня, скромные мелиховские пейзажи; портрет Дуни Чуфаровой – местной крестьянки. Начала учиться Мария Павловна живописи еще в 1886 году, посещая вечерние классы Строгановского училища, однако именно в мелиховские годы желание рисовать стало потребностью, талант выразился особенно ярко. Антон Павлович поощрял ее занятия живописью. Покупал художественные принадлежности и привез в подарок большой зонт из Парижа. Вместе с Левитаном Мария Павловна выходила с этим зонтом на этюды. «Черт знает, как хорошо! – восхищался Левитан ее работами. – Какие вы, Чеховы, все талантливые! В разное время ее учителями были Серов и Коровин и, хотя она не считала себя профессиональной художницей, многие отмечали ее успехи в живописи. |

|

17. Комната Марии Павловны Чеховой. |

|

18. В гостиной, когда собиралось слишком много людей, становилось тесновато. Открывали дверь в соседнюю комнату, которая в таких случаях служила продолжением гостиной. |

Кроме занятий в гимназии, помощи в общественной деятельности брата, Мария Павловна занималась хозяйством. Благодаря ей были ухожены сад и огород, названный Чеховыми "Югом Франции". Помогала она и матери в домашнем хозяйстве. А после всех хлопот Ма-Па, как ласково называл ее Чехов, присоединялась к шумной компании гостей. |

|

19. Стол в комнате Марии Павловны. |

|

20. |

В следующей комнате ставили диваны и кресла, гости рассаживались, слушали музыку и беседовали. Поэтому эту проходную комнату иногда называли "Малой гостиной". Были и другие названия: "диванная", "темная", "газетная", "угловая", «проходная». Самое же популярное ее название - "Пушкинская". На северной стене комнаты висела литография с портрета Пушкина. Полтавский помещик Смагин, ухаживавший за Марией Павловной, подарил ей этот портрет. Предложение было отклонено, а подарок остался в доме. |

|

21. Пушкинская. |

Количество названий этой небольшой проходной комнаты напоминает нам историю одного розыгрыша. Чехов был большим любителем пошутить, и на сей раз жертвой оказалась молодая писательница Татьяна Львовна Щепкина-Куперник. Чехов и гостья проходили по всем комнатам, хозяин называл их, а гостья считала. Но, пройдя по этой комнате через разные двери, Чехов каждый раз называл ее по-новому. В результате Татьяна Львовна насчитала восемнадцать комнат, хотя на самом деле их всего восемь. Чехов так увлек собеседницу, что она не замечала, что несколько раз проходит по одной и той же комнате, называвшейся по-разному. |

|

22. Фотографии на стене в Пушкинской комнате. |

На стене Пушкинской комнаты несколько любопытных фотографий. Например, фотография, изображающая Антона Павловича под деревом необычна тем, что старый вяз на усадьбе гордо именовался "Мамврийским дубом", по библейской легенде под Мамврийским дубом в Палестине Авраам принял Бога. Скворечник на этом дереве имел три окошка и надпись - "Питейный дом ", так как в нищем Мелихове было три питейных заведения.

На следующем фото - дом со стороны пруда. Здесь запечатлена "достопримечательность" мелиховской усадьбы - пруд "Аквариум", действительно напоминающий аквариум своими размерами. |

|

23. Литография с портрета Пушкина. Полтавский помещик Александр Иванович Смагин, ухаживавший за Марией Павловной, подарил ей литографированный портрет Пушкина. Предложение было отклонено, а подарок остался и дал название одной из комнат дома. |

Рядом с Пушкинской спальня Антона Павловича Чехова. Обстановка этой комнаты отличалась особой простотой и опрятностью, напоминая черты характера и привычки ее хозяина, больше всего не любившего неестественности, вычурности и пошлости как в людях, так и во всем, что его окружало. |

|

24. Спальня А.П. Чехова. |

Пожалуй, единственное украшение спальни - коврик над кроватью. Сама же кровать самая обыкновенная - железная, под простым белым тканевым покрывалом. В шкафу – рубашка, накрахмаленные воротнички и манжеты, галстук-бабочка Чехова. Белую рубашку Чехов надевал в последние дни своей жизни в Баденвейлере, ее передала музею Ольга Леонардовна. Нельзя сказать, что Антон Павлович был модником и франтом, однако одевался со вкусом, не терпел небрежности и неопрятности. |

|

25. |

В 1890 году А.П. Чехов собирается в поездку на остров Сахалин, брат Михаил покупает для него чемодан-сундук. Впрочем, в поездке он оказался неудобен и писатель возвращает его домой из Томска. Долгие годы он служил Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой для театрального реквизита. |

|

26. Чемодан-сундук. |

В обстановке спальни не совсем уместным кажется письменный стол. Бессонница часто посещала Чехова, мешал спать изнуряющий кашель, приводивший в беспокойство родных. В такие ночи он писал, готовил порошки, микстуры, растирая фарфоровой ступкой необходимые ингредиенты. А утром – работа, пациенты, гости, розыгрыши, шутки. |

|

27. Письменный стол. |

Комната Павла Егоровича Чехова. У каждого из родителей был свой угол. У Павла Егоровича уютная комната, в которой висели лекарственные травы, а на стенах – многочисленные фотографии.

Дверь в эту комнату была плотно закрыта, часто из-за нее слышались церковные песнопения в полголоса, звуки скрипки, стариковское покашливание, шелест переворачиваемых страниц богослужебных книг, пахло ладаном и лекарственными травами… Немногие допускались в «монашескую келью» Павла Егоровича. |

|

28. В комнате Павла Егоровича Чехова. |

В "красном" углу - киот с иконами. В киоте находится икона «Воздвижение креста», написанная Василием Михайловичем Чеховым, двоюродным дедом Антона Павловича. Отец был религиозным человеком, исправно посещал церковь. В Таганроге, когда Антон был еще подростком, он организовал церковный хор, где пели его сыновья. Иногда религиозность отца принимала довольно курьезные формы. Рассказывали, что как-то в лавочке у Павла Егоровича случилась неприятность: в бочке с подсолнечным маслом утонула крыса. Честный хозяин вылил бы испорченное масло, хитрый хозяин продавал бы масло, никому не рассказав про крысу. Павел Егорович не хотел терпеть убытки, вылив масло, а скрыть происшествие ему не позволяла совесть. Тогда он позвал священника, пригласил гостей, и при всех крысу извлекли за хвост из бочки, а масло освятили. Потом Павел Егорович долго удивлялся, почему гости за столом ничего не едят, да и торговля в лавочке идет все хуже и хуже. Торговля в лавочке была лишь одной стороной таганрогской жизни отца. Павел Егорович был разносторонне развитым человеком: сам научился играть на скрипке, рисовал. |

|

29. |

|

30. |

Коридор…Дальше идет длинный, темный коридор. Мария Павловна вспоминала, что он освещался керосиновыми лампами. Эта часть дома называлась «родительской». Из коридора двери вели в комнаты отца, матери, в столовую. Напротив комнаты Евгении Яковлевны находился «пудр клозет», а в конце коридора – дверь черного хода, откуда часто вбегали горничные, выполняя поручения, не спеша заходила с пыхтящим самоваром старушка Марьюшка – кухарка у Чеховых… |

|

31. Сундуки, покрытые домоткаными покрывалами, хранят сейчас вещи чеховской семьи: салфетки, скатерти, рубашки Антона Павловича… Когда гостей в этом доме было слишком много, и мамаша сбивалась с ног в поисках тюфяков и постельного белья, сундуки служили кроватью и некоторые гости спали прямо в коридоре. |

«Многоуважаемый шкаф!» – невольно вспоминаешь слова из чеховской пьесы, глядя на величественный, массивный буфет, щедро украшенный резьбой. Кресла по бокам буфета невольно притягивают к себе внимание необычными украшениями: вместо спинок – дуги из конской упряжи, вместо ручек – топоры, вонзенные в березовые поленья, на сиденье – рукавицы, а ножки заканчиваются весьма натуралистичными копытцами. Перед отъездом в Ялту Антон Павлович подарил буфет мелиховскому старосте Прокофию Андриановичу Симанову. Буфет переходил из поколения в поколения в семействе Симановых и только 1980-е годы вернулся в мелиховский дом. |

|

32. Буфет из мелиховского дома. |

|

33. О.Э Браз «Пруд» (июль 1897 г.). В 1897 году И.Э. Браз по заказу П.М. Третьякова начал работу над портретом А.П. Чехова и часто приезжал в Мелихово, где им были написаны многие этюды с местными видами. |

Столовая. Евгения Яковлевна – мать Чехова была в Мелихове заботливой хозяйкой. Всех надо было встретить и накормить. Угощать было для нее большим наслаждением. Комната ее была рядом со столовой. В столовой она всегда сидела во главе стола, всех угощала и следила, чтобы не пустовали тарелки. Двенадцать ударов в колокол – и гости заполняют уютную столовую с дешевыми обоями «под дуб», с большим резным буфетом, чайным столиком с начищенным самоваром, рассаживаются за столом, споря, кто же сядет возле Антона Павловича… |

|

34. Столовая. |

|

35. |

Обеды и ужины отнюдь не поражали обилием деликатесов и дорогих вин, особую прелесть чеховскому столу придавало то, что многие блюда были "домашними", сделанными с любовью. Хлебосольство и радушие, с которым Чеховы принимали гостей, отмечали все, кто когда-либо приходил или приезжал в гости к Чеховым.

В центре комнаты стоит большой обеденный стол, покрытый белой скатертью. На столе - подлинный фаянсовый сервиз, принадлежавший чеховской семье. Этот сервиз Мария Павловна купила в московском магазине "Мюр и Мерилиз". |

|

36. |

Сейчас стол накрыт к обеду на пять человек, постоянных жильцов этого дома. Во главе стола сидела Евгения Яковлевна; слева, около окна, сидели Павел Егорович и Мария Павловна; справа - Антон Павлович и Михаил. Чехов неслучайно выбрал для себя самое неудобное место за столом - около двери. Место рядом с выходом Чехов выбрал для того, чтобы можно было быстро и незаметно выйти, не побеспокоив при этом гостей. Гостей же временами было так много, что приходилось не только раздвигать стол, но и обедать в несколько смен. Обедали обычно в 12 часов, именно для того, чтобы собрать всех к столу, перед домом был водружен на столбе колокол. |

|

37. |

В столовой, в разных углах, стоят два столика: один с самоваром и чашками, другой – с ручной кофейной мельницей, «умным» кофейником на спиртовке, и сливочником. По утрам писатель предпочитал кофе, причем варил его в обычном медном кофейнике, находя, что в "умных" кофейниках оно выходит невкусным. Традиционным напитком в чеховской семье был чай, который с особым удовольствием пили на открытом воздухе и на террасе. На чайном столике белая чашка с блюдцем Антона Павловича и красная сахарница, которой Чеховы пользовались еще в Таганроге. Под Новый год в столовую торжественно вносили большой пирог «со счастьем» - в тесто прятали гривенник. |

|

38. |

|

39. Совочек и щетка для сметания крошек со стола. Конец XIX века, стиль «модерн». |

|

40. |

Гости радовались как дети, когда при раздаче пирога доставался кому-то из них кусок «со счастьем»… Казалось, что так будет всегда. Ежедневные дела, заботы и праздники. Но судьба распорядилась по-своему. В октябре 1898 года умирает Павел Егорович Чехов…

В эти дни Антон Павлович размышляет о том, как теперь быть с мелиховской усадьбой, которая со смертью отца осиротела. Через некоторое время было принято решение о продаже Мелихова и переезде семьи в Ялту, куда Антону Павловичу посоветовали переехать врачи. |

|

Чеховы и гости на террасе дома. Март 1892 года. Фото А.П. Чехова. Источник: музей-усадьба Мелихово. |

|

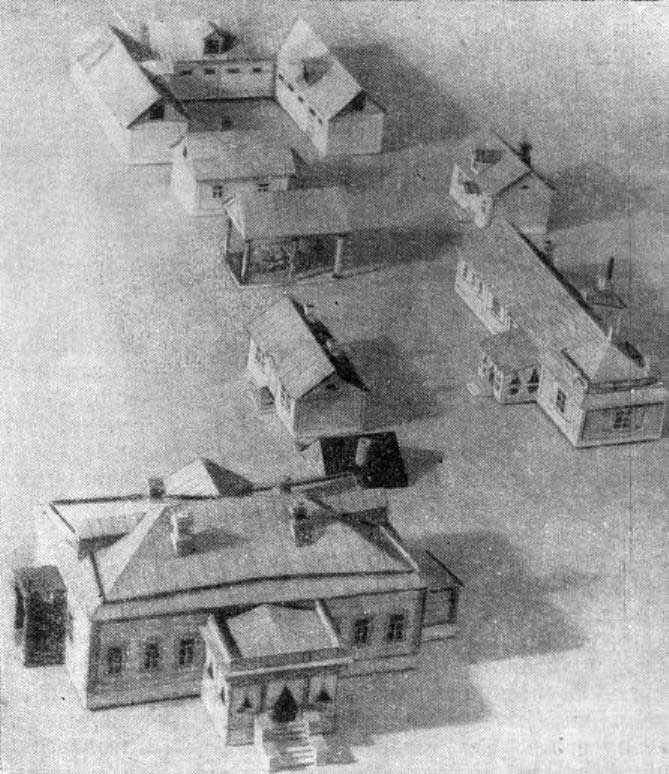

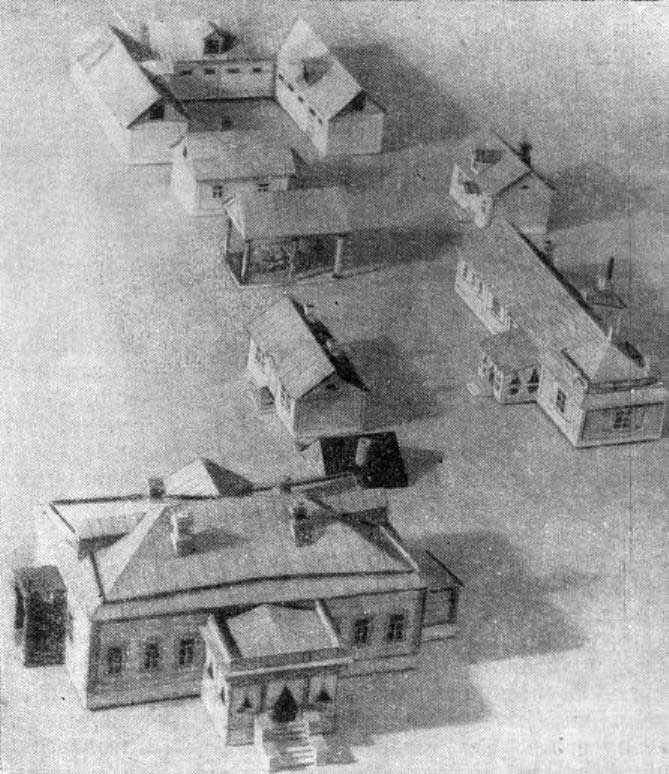

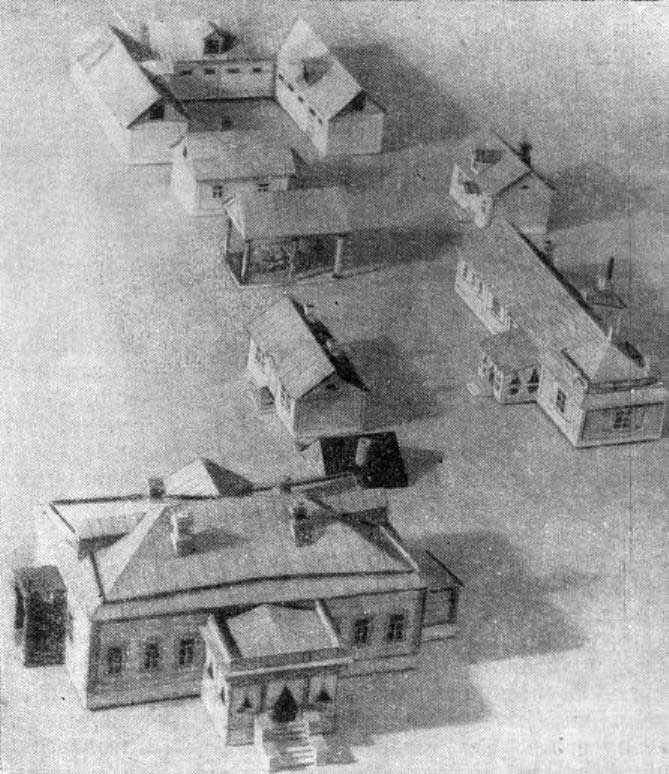

Восстановление главного дома 1958 г. Источник: музей-усадьба Мелихово. |

|

Метки: аудиогиды фото 2016 Мелихово деревянная архитектура Чеховы А.П. Чехов быт интерьеры Чеховский район izi.travel Московская область кухни |

Усадебный экспресс. Большие Вяземы и Захарово, вечер виолончельной музыки. 4 февраля 2017 года |

«Раз в крещенский вечерок, девушки гадали..»

С Крещением Вас, дорогие друзья!

Гадать можно о разном! О суженом, о достатке или о многом другом. Но только не о том, куда вновь отправится «Усадебный экспресс». Ведь именно для наших друзей мы спешим сообщить, что подготовили новый, насыщенный и увлекательный маршрут. В этот раз «Усадебный экспресс» умчит Вас в мир поэзии и музыки, загадок и тайн.

Мы приглашаем посетить сразу две усадьбы, связанные с именем нашего великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина – Захарово и Большие Вяземы (Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина (ГИЛМЗ А. С. Пушкина). Наш вояж состоится 4 февраля 2017 года.

Традиционно, у нас будет отдельный вагон-экспресс с комфортными сидениями. У нас будет обед в ресторане, который я тщательно отбирал все эти дни. Мы станем зрителями необыкновенного концерта классической музыки в исполнении Ростислава Буркина (виолончель) и Анны Герштейн (фортепиано), который никого не оставит равнодушным. Концерт пройдет в зале, где ночевал М.И. Кутузов и в тот же день, спустя несколько часов, Наполеон Бонапарт. После концерта, за чашечкой ароматного чая и свежей выпечкой, в теплой, дружеской атмосфере, сможем пообщаться с исполнителями.

После пирожков у нас будет квест по дворцу и парку! Розыгрыши, подарки, отличное настроение и яркие эмоции - гарантированы!

Присылайте свои заявки и вопросы по адресу manortravel@mail.ru . Уже завтра на сайтах-партнерах проекта будет распространена информация об этой поездке. Количество мест ограничено! Позаботьтесь о предварительном бронировании мест на наш «Усадебный экспресс»!

|

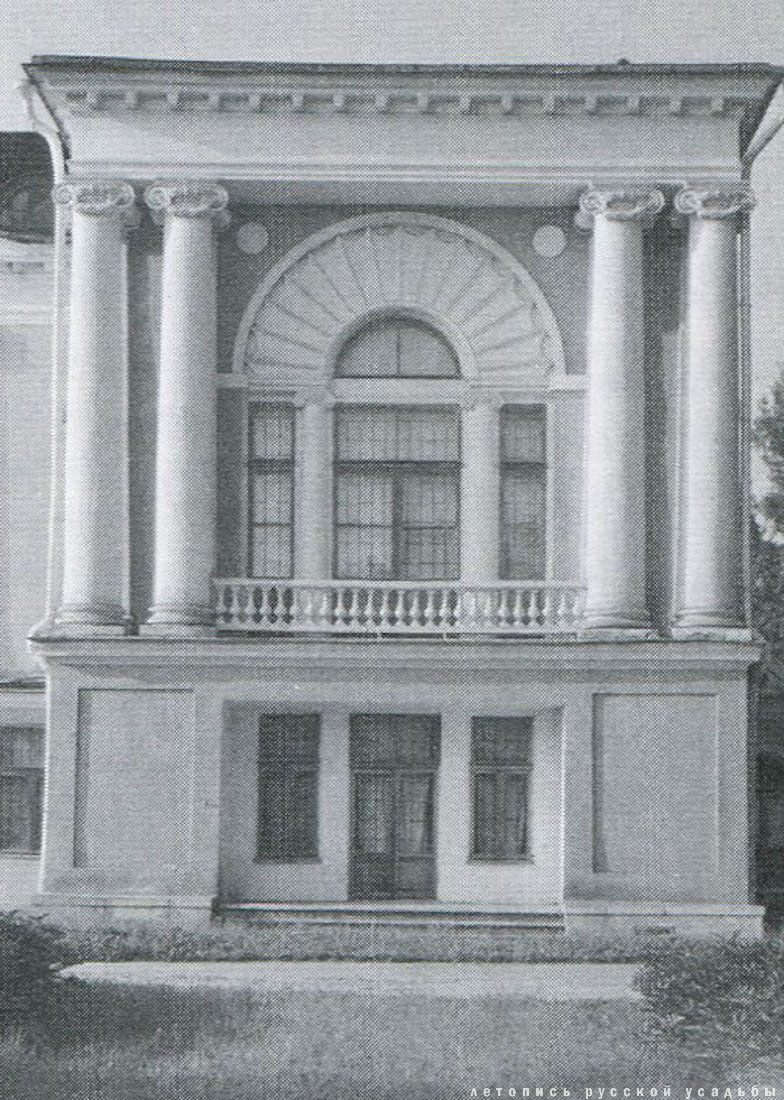

2. Усадьба Большие Вяземы, главный дворец. |

Программа 15.00 - 16.30 – Вечер виолончельной музыки - «Музыкальные вечера в русской усадьбе». Концерт в исполнении Ростислава Буркина (виолончель) и Анны Герштейн (фортепиано). В программе произведения М. де Фалья, Э. Гранадоса, Ф. Пуленка, М. Равеля, К. Дебюсси, Г. Форе, М. Маре. Концерт пройдет в зале, где ночевал М.И. Кутузов и в тот же день, спустя несколько часов, Наполеон Бонапарт. 16.30 – 17.30 – Чаепитие во Дворце с исполнителями вечера виолончельной музыки. Вкусные пирожки достанутся всем. Группа проекта в Facebook: https://www.facebook.com/usadboved/ |

|

3. Уникальная звонница построенная при Борисе Годунове в Вяземах. |

|

4. Главный дом усадьбы Захарово, бабушки А.С. Пушкина. |

|

5. Интерьеры дворца в Вяземах. |

|

Метки: фото 2017 фото 2016 экскурсии туризм Усадебный Экспресс Захарово Большие Вяземы |

Усадебный экспресс. Большие Вяземы и Захарово, вечер виолончельной музыки. 4 февраля 2017 года |

«Раз в крещенский вечерок, девушки гадали..»

С Крещением Вас, дорогие друзья!

Гадать можно о разном! О суженом, о достатке или о многом другом. Но только не о том, куда вновь отправится «Усадебный экспресс». Ведь именно для наших друзей мы спешим сообщить, что подготовили новый, насыщенный и увлекательный маршрут. В этот раз «Усадебный экспресс» умчит Вас в мир поэзии и музыки, загадок и тайн.

Мы приглашаем посетить сразу две усадьбы, связанные с именем нашего великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина – Захарово и Большие Вяземы (Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина (ГИЛМЗ А. С. Пушкина). Наш вояж состоится 4 февраля 2017 года.

Традиционно, у нас будет отдельный вагон-экспресс с комфортными сидениями. У нас будет обед в ресторане, который я тщательно отбирал все эти дни. Мы станем зрителями необыкновенного концерта классической музыки в исполнении Ростислава Буркина (виолончель) и Анны Герштейн (фортепиано), который никого не оставит равнодушным. Концерт пройдет в зале, где ночевал М.И. Кутузов и в тот же день, спустя несколько часов, Наполеон Бонапарт. После концерта, за чашечкой ароматного чая и свежей выпечкой, в теплой, дружеской атмосфере, сможем пообщаться с исполнителями.

После пирожков у нас будет квест по дворцу и парку! Розыгрыши, подарки, отличное настроение и яркие эмоции - гарантированы!

Присылайте свои заявки и вопросы по адресу manortravel@mail.ru . Уже завтра на сайтах-партнерах проекта будет распространена информация об этой поездке. Количество мест ограничено! Позаботьтесь о предварительном бронировании мест на наш «Усадебный экспресс»!

|

2. Усадьба Большие Вяземы, главный дворец. |

Программа 15.00 - 16.30 – Вечер виолончельной музыки - «Музыкальные вечера в русской усадьбе». Концерт в исполнении Ростислава Буркина (виолончель) и Анны Герштейн (фортепиано). В программе произведения М. де Фалья, Э. Гранадоса, Ф. Пуленка, М. Равеля, К. Дебюсси, Г. Форе, М. Маре. Концерт пройдет в зале, где ночевал М.И. Кутузов и в тот же день, спустя несколько часов, Наполеон Бонапарт. 16.30 – 17.30 – Чаепитие во Дворце с исполнителями вечера виолончельной музыки. Вкусные пирожки достанутся всем. Группа проекта в Facebook: https://www.facebook.com/usadboved/ |

|

3. Уникальная звонница построенная при Борисе Годунове в Вяземах. |

|

4. Главный дом усадьбы Захарово, бабушки А.С. Пушкина. |

|

5. Интерьеры дворца в Вяземах. |

|

Метки: фото 2017 фото 2016 экскурсии туризм Усадебный Экспресс Захарово Большие Вяземы |

Усадебный экспресс. Большие Вяземы и Захарово, вечер виолончельной музыки. 4 февраля 2017 года |

«Раз в крещенский вечерок, девушки гадали..»

С Крещением Вас, дорогие друзья!

Гадать можно о разном! О суженом, о достатке или о многом другом. Но только не о том, куда вновь отправится «Усадебный экспресс». Ведь именно для наших друзей мы спешим сообщить, что подготовили новый, насыщенный и увлекательный маршрут. В этот раз «Усадебный экспресс» умчит Вас в мир поэзии и музыки, загадок и тайн.

Мы приглашаем посетить сразу две усадьбы, связанные с именем нашего великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина – Захарово и Большие Вяземы (Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина (ГИЛМЗ А. С. Пушкина). Наш вояж состоится 4 февраля 2017 года.

Традиционно, у нас будет отдельный вагон-экспресс с комфортными сидениями. У нас будет обед в ресторане, который я тщательно отбирал все эти дни. Мы станем зрителями необыкновенного концерта классической музыки в исполнении Ростислава Буркина (виолончель) и Анны Герштейн (фортепиано), который никого не оставит равнодушным. Концерт пройдет в зале, где ночевал М.И. Кутузов и в тот же день, спустя несколько часов, Наполеон Бонапарт. После концерта, за чашечкой ароматного чая и свежей выпечкой, в теплой, дружеской атмосфере, сможем пообщаться с исполнителями.

После пирожков у нас будет квест по дворцу и парку! Розыгрыши, подарки, отличное настроение и яркие эмоции - гарантированы!

Присылайте свои заявки и вопросы по адресу manortravel@mail.ru. Также билет можно забронировать с сайта usadboved.ru. Количество мест ограничено! Позаботьтесь о предварительном бронировании мест на наш «Усадебный экспресс»!

|

2. Усадьба Большие Вяземы, дворец. |

Программа 15.00 - 16.30 – Вечер виолончельной музыки - «Музыкальные вечера в русской усадьбе». Концерт в исполнении Ростислава Буркина (виолончель) и Анны Герштейн (фортепиано). В программе произведения М. де Фалья, Э. Гранадоса, Ф. Пуленка, М. Равеля, К. Дебюсси, Г. Форе, М. Маре. Концерт пройдет в зале, где ночевал М.И. Кутузов и в тот же день, спустя несколько часов, Наполеон Бонапарт. 16.30 – 17.30 – Чаепитие во Дворце с исполнителями вечера виолончельной музыки. Вкусные пирожки достанутся всем. Группа проекта в Facebook: https://www.facebook.com/usadboved/ |

|

3. Уникальная звонница построенная при Борисе Годунове в Вяземах. |

|

4. Главный дом усадьбы Захарово, бабушки А.С. Пушкина. |

|

5. Интерьеры дворца в Вяземах. |

|

Метки: фото 2017 фото 2016 экскурсии туризм Усадебный Экспресс Захарово Большие Вяземы |

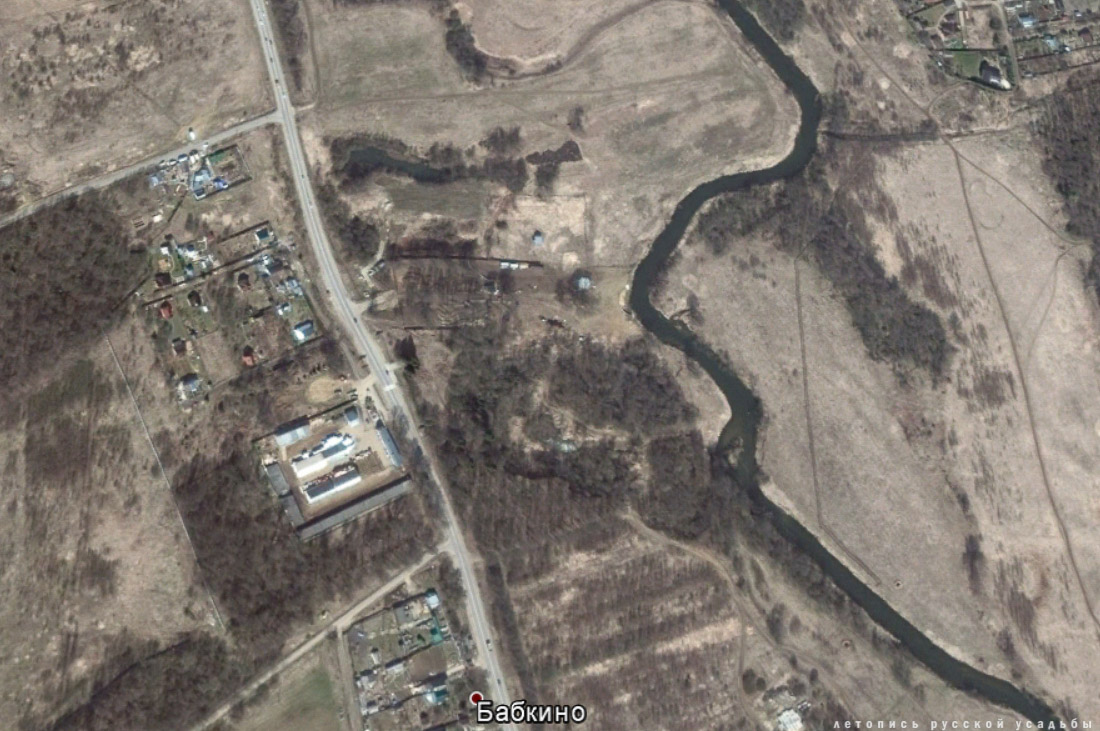

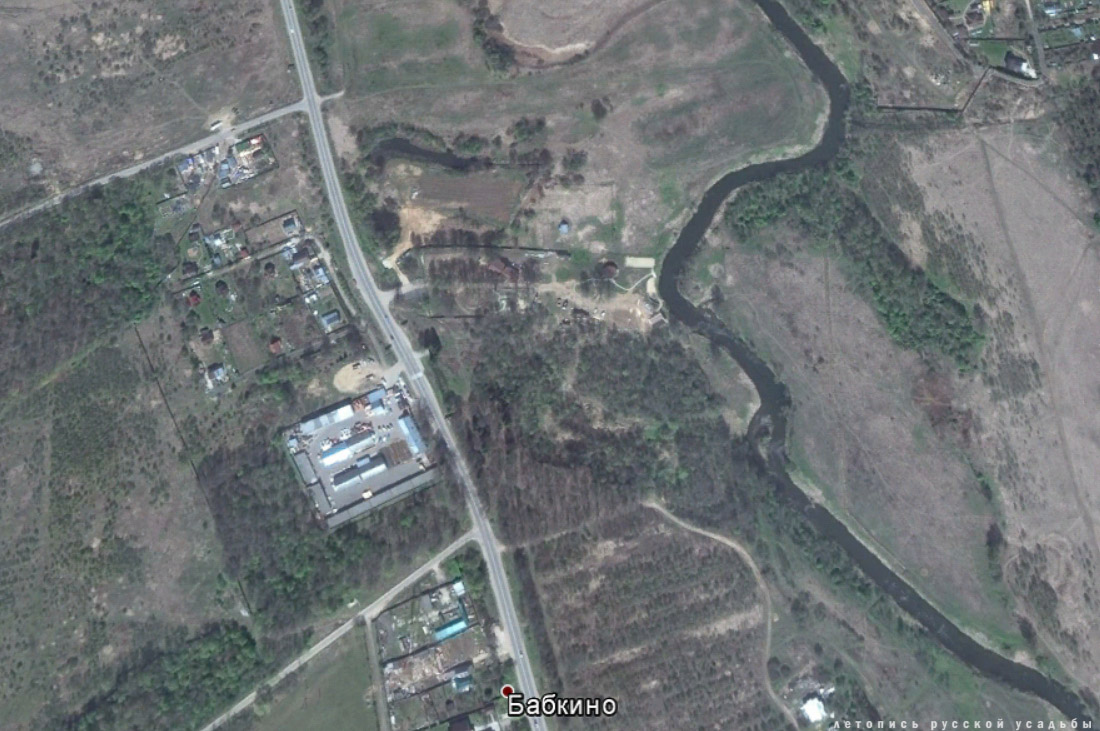

Усадьба БАБКИНО, Московская область, Истринский район |

Всего несколько дней осталось до незабываемой поездки «Усадебного экспресса» в усадьбу Мелихово. До 21 января у вас еще есть возможность забронировать билет на наш экспресс, который перенесет всех пассажиров в увлекательный мир истории, театра и литературы. А пока я хотел бы рассказать вам о других местах Московской области, связанных с именем выдающегося русского писателя Антона Чехова и его ближайшего окружения.

В главном доме Мелихово есть этюд кисти Левитана - "Усадьба Бабкино". Считается, что именно это имение, в котором Антон Павлович Чехов с семьей гостили в 1885-1887 годах, послужило главным источником вдохновения к созданию великим писателем произведения «Вишневый сад». Кроме того, живописные виды Бабкина способствовали развитию и болезненному угасанию еще одного романа – на этот раз вовсе не литературного. Здесь, в тени парков и лесов, сестра Антона Павловича – Мария чуть было не стала невестой Исаака Левитана. После сердечного потрясения, пережитого в Бабкино, великий художник так и не связал себя узами брака, впрочем, как и сестра Чехова, Мария. Почему же так произошло и каковой была история этого «усадебного» романа?

Комментарии к посту сделаны культурологом и общественным деятелем Константином Косенковым, с которым мы ведем популяризацию усадеб Истринского района. Итак, Бабкино, история Исаака и Мафы…

Дата фотографий: 2015 год, 12 апреля и 2014 год, 21 сентября.

Михаил Павлович Чехов в своих воспоминаниях так описывает знакомство с Киселевыми: «Верстах в двадцати от Воскресенска, в котором учительствовал мой брат Иван Павлович, находилась Павловская слобода, в которой стояла артиллерийская бригада. К этой бригаде принадлежала и та батарея с полковником Маевским во главе, которая квартировала в Воскресенске. По какому-то случаю в Павловской слободе был бригадный бал, на котором, конечно, должны были присутствовать и офицеры из Воскресенской батареи. Поехал туда с ними и мой брат Иван Павлович. Каково же было его удивление, когда по окончании бала привезшие его туда воскресенские офицеры решили заночевать в Павловской слободе, а ему с утра уже нужно было открывать свое училище в Воскресенске; к тому же была зима, и отправиться домой пешком было невозможно. На его счастье из офицерского собрания вышел один из приглашенных гостей, который уезжал в Воскресенск и которого тут же дожидалась тройка лошадей. Увидев беспомощного Ивана Павловича, человек этот предложил ему место в своих санях и благополучно доставил его в Воскресенск. Это был А. С. Киселев, живший в Бабкине, в пяти верстах от Воскресенска... Таким образом, познакомившись за дорогу с моим братом Иваном Павловичем, А. С. Киселев пригласил его к себе в репетиторы, – так зародилась связь чеховской семьи с Бабкином и его обитателями». |

|

2. Чехов и Левитан. Автор: Боим С.С. |

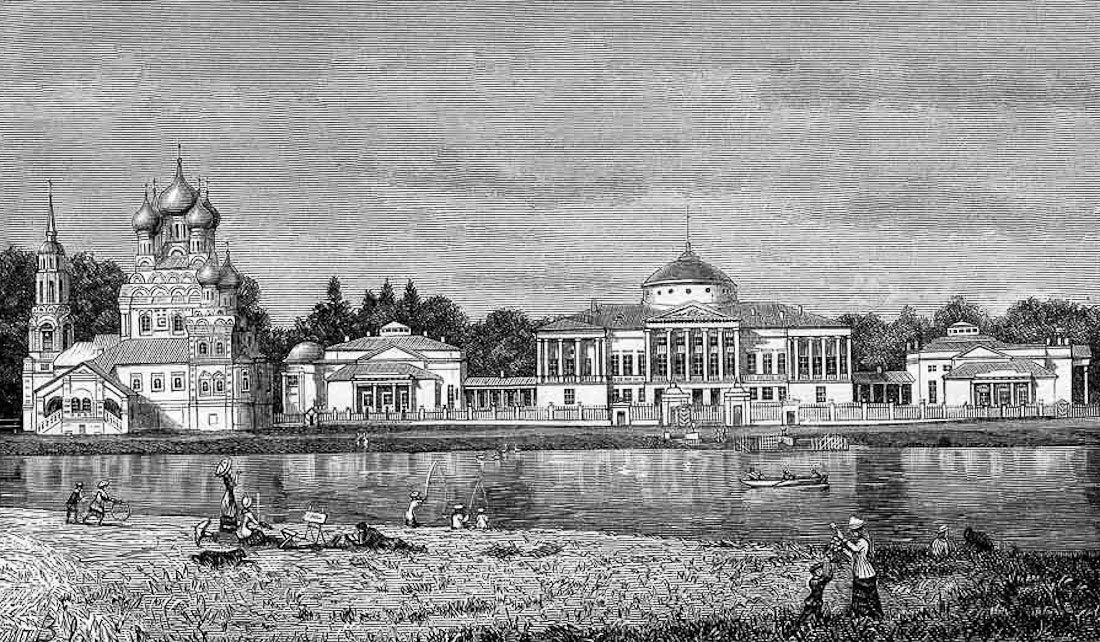

Сейчас о былом величии имения напоминают лишь частично сохранившийся парк и остатки хозяйственных построек. Однако существуют и более тонкие материи и сокровища российской культуры, позволяющие нам судить о том, как выглядела эта усадьба. Первые упоминания о Бабкино появились в письменных источниках еще в XVI веке. Усадьба прошла длительный период становления, неоднократно меняя своих хозяев. Долгое время имение сложно было назвать полноценным «дворянским гнездом»: до 1815 года усадебный дом и прилегающие к нему постройки были нарочито простыми и находились в полуразрушенном состоянии. Упоминания о большом господском доме содержатся в письменных источниках второй четверти – середины позапрошлого столетия. Существует версия и о том, что усадьба начала строиться в 60-70 годы XIX века. |

|

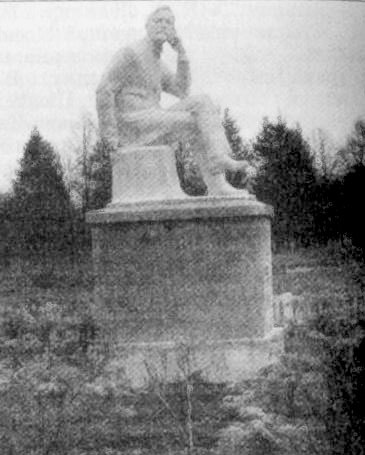

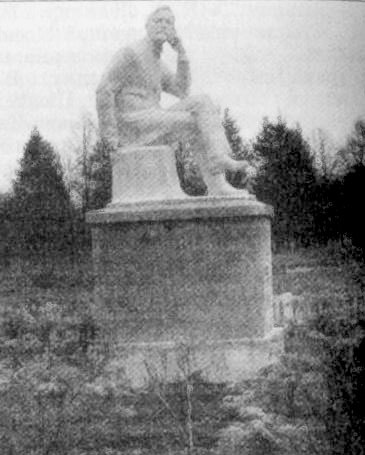

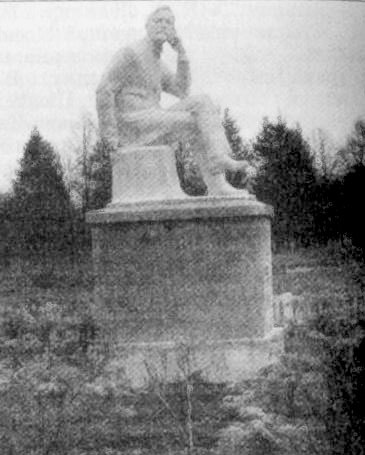

3. Памятник в ознаменование того, что в усадьбе Бабкино постоянно жили А. П. Чехов и И. И. Левитан, установлен по предложению жителя Истры академика Владимира Яцука. 15 октября 2008 года в преддверии 150-летия со дня рождения А. П. Чехова памятник, созданный скульптором Сергеем Казанцевым, заменил утраченную много лет назад скульптурную композицию, посвящённую А. П. Чехову. |

Известные страницы жизни усадьбы и ее владельцев начались после того, как Бабкино приобрело семейство Алексея Сергеевича Киселева. При них усадебный комплекс пережил второе рождение: было закончено строительство главного дома, хозяйственных построек, благоустройство парка. Просвещённые и общительные хозяева Бабкино превратили свое имение в центр притяжения творческих и известных людей. Нынешняя известность усадьбы Бабкино во многом обязана людям, гостившим в ней. |

|

4. "Усадьба Бабкино". Макет, выполненный Михаилом Павловичем Чеховым в 1934 году по памяти. Дом-музей А. П. Чехова в Москве. |

В период с 1885 по 1887 годы в усадьбе жили две выдающиеся личности, внесшие значительный вклад в русскую культуру, – Антон Чехов и Исаак Левитан. Писатель и художник относили свое пребывание в усадьбе Киселевых как значимые моменты в их собственной карьере. Окрестности поместья стали «героями» сюжетом многочисленных пейзажей Левитана, а атмосфера и жители Бабкино способствовали идее создания знаменитого «Вишневого сада» Чехова и других произведений. Благодаря творчеству двух гениев мы без труда можем воссоздать облик усадьбы, даже несмотря на то, что сейчас она практически полностью уничтожена. «Копилку» исторических заметок о Бабкино пополнил и родной брат Антона Чехова, Михаил. |

|

5. Новый памятник обозначает вход в северную часть изрядно поредевшего парка, тем не менее сохранившего общие черты планировочной структуры. |

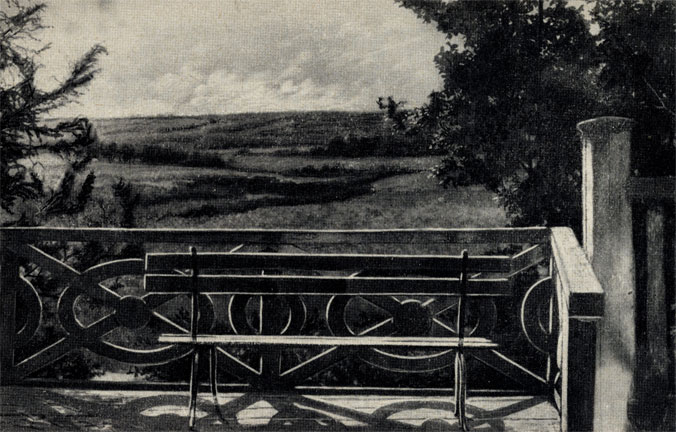

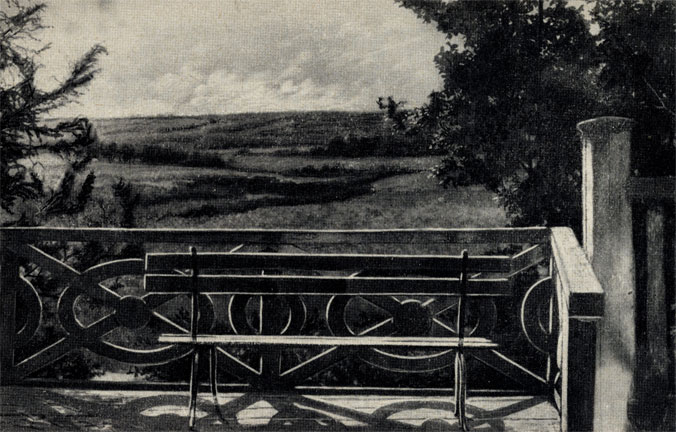

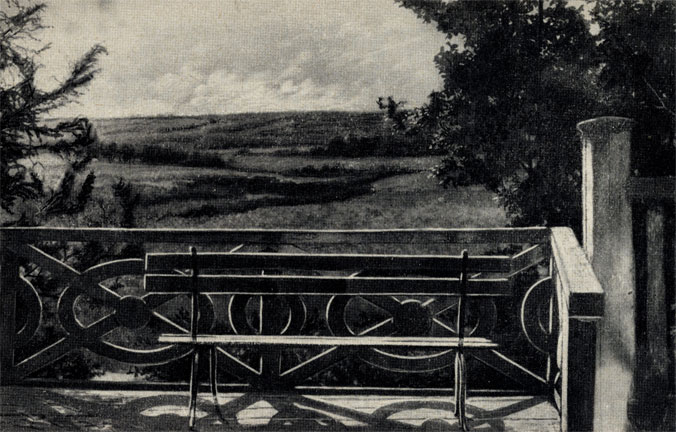

| Собрав воедино все воспоминания о внешнем виде усадьбы, в первую очередь мы подмечаем, что ее главный дом был «поразительно красив, стоит крепко и следов времени на нем незаметно». Особняк был одноэтажным, он находился на возвышении, что позволяло гостям дома любоваться живописными окрестностями прямо из собственных окон. «Душой» дома были терраса с мезонином, обращенная в сторону Истры. Место, на котором располагался дом, было окружено балюстрадой, откуда спускалась крутая лестница, ведущая к купальне. В Бабкино существовал гостевой флигель, в котором и жили Чеховы. Усадебный комплекс также составляли многочисленные хозяйственные постройки: оранжереи, погреба, родники и т. д. При Киселевых Бабкино не стремились развивать серьёзно как процветающее хозяйство, поэтому его владельцы жили по средствам и часто находились на грани разорения. |

|

6. Композиция из искусственного белого камня установлена теперь рядом с памятным камнем, на котором можно прочитать: «В 1885–1887 гг. в д. Бабкино жили А. П. Чехов и И. И. Левитан». |

Многочисленные воспоминания о Бабкино разных авторов объединяет одно – подчёркнутый восторг от красот местной природы. Усадьбу украшали прозрачные водные глади, бескрайние леса, рукотворный сад с газонами, цветниками и аллеями. Символично, что именно здесь, в романтической обстановке уединенного поместья состоялась история, о которой не знают даже многие опытные ценители искусства. Антон Павлович Чехов гостил в Бабкино не один – в поездках его часто сопровождали брат Михаил и сестра Мария. Однажды юная Маша Чехова, которую друзья и близкие часто ласково называли Мафой, гостила в Бабкино и встретила там молодого и красивого художника Исаака Левитана. В ту пору Левитан был молод, талантлив и обладал поистине завораживающей красотой – его регулярно осаждали толпы поклонниц «на любой вкус». |

|

7. |

Однако, в толпе окружавших его женщин, он стал все больше и больше очаровываться прекрасной Марией Чеховой. Они часто проводили вечера за совместным ужином и прогулками, имели возможность регулярно видеть друг друга. И, наконец, Левитан решил признаться Марии в своих чувствах. Но, по воле судьбы, это признание, а затем – и последующее предложение руки и сердца не имело счастливого финала. Мария Чехова так описывала это событие в своих воспоминаниях: «Иду я однажды по дороге из Бабкина к лесу и встречаю Левитана. Мы остановились, начали говорить о том, о сем, как вдруг Левитан бух передо мной на колени и... объяснение в любви. Помню, как я смутилась, мне стало как-то стыдно, я закрыла лицо руками. “Милая Мафа, каждая точка на твоем лице мне дорога...”, – слышу голос Левитана. Я не нашла ничего лучшего, как повернуться и убежать». |

|

8. Мария Павловна Чехова — сестра А.П.Чехова, педагог, художница. |

Оба участника сцены объяснения тяжело переживали неудавшееся признание. Мария винила себя за то, что она будто бы некрасиво повела себя с художником, корила себя за то, что ранила его чувства. В настоящее время достоверных воспоминаний об этом событии, описывающем чувства Левитана, не существует. Однако тот факт, что за многие годы художник так и не женился и не сделал новой попытки создать семью, говорит о многом. В тяжелой жизненной драме Мафу поддерживал самый дорогой и близкий человек – ее брат Антон Павлович. Более того, Чехов деликатно подчёркивал, что молодые люди не пара друг другу. Долгое время Мария хотела объясниться с Левитаном, но так и не нашла в себе силы это сделать. Чуткий художник, в свою очередь, понял ее отказ и не стал настаивать на разговоре. |

|

9. Северная граница усадьбы, здесь до выявления усадьбы построили коттедж. |

Мария Чехова, как и ее несостоявшийся супруг, так и не создала собственную семью. Биографы Чехова и историки до сих пор задаются вопросом о том, что же помешало счастью этой красивой пары. Есть в этой истории и загадочное обстоятельство. В возрасте 87 лет в Ялте Мария Чехова делилась воспоминаниями о своей юности и обронила такую фразу: «… рассказала, что была влюблена в него, и, рассказывая, покраснела от смущения, как девочка». Таким образом, версия о том, что в молодости Маша просто не смогла принять судьбоносное решение из-за смущения, вмешательства других лиц или иных обстоятельств, имеет право на существование. Дополняют ее и поздние рассуждения Левитана. Несмотря на болезненную ситуацию с признанием, они продолжали быть друзьями и общаться. Она вспоминала: «Всю его жизнь мы продолжали быть с ним лучшими друзьями. Он много помогал мне в занятиях живописью. Правда, он мне не раз говорил потом и повторил незадолго перед своей смертью, когда я навестила его уже тяжело больным: “Если бы я когда-нибудь женился, то только бы на Вас, Мафа...”». |

|

Мария Чехова, 1940-е годы |

|

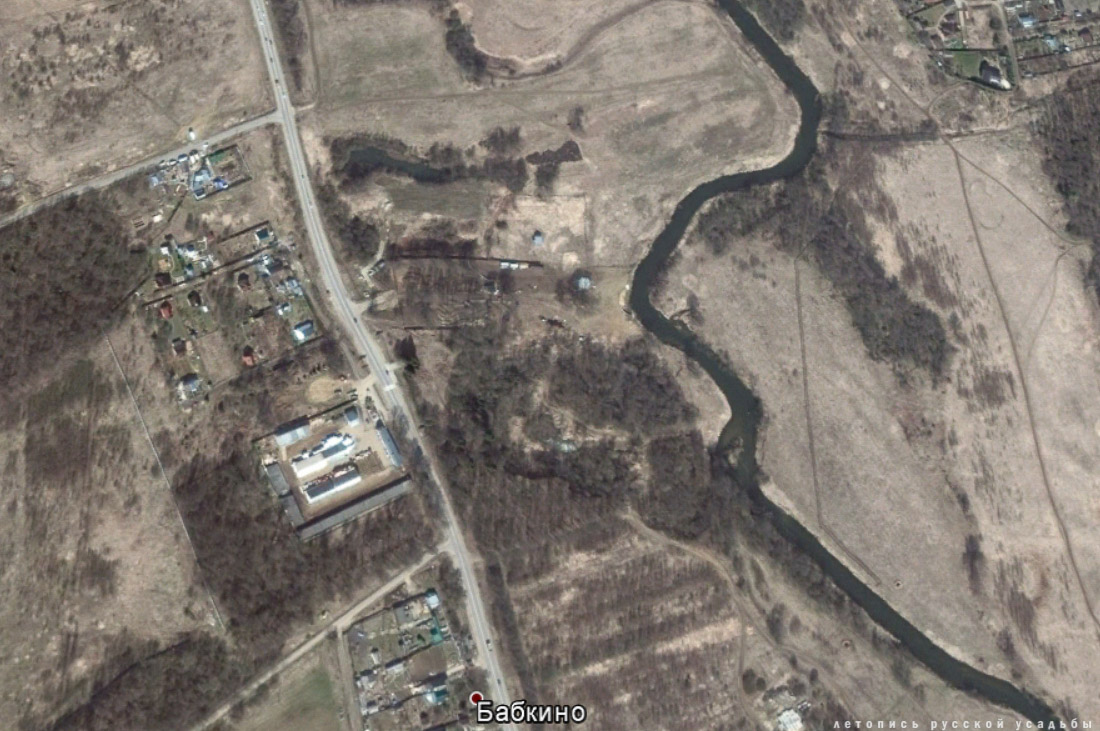

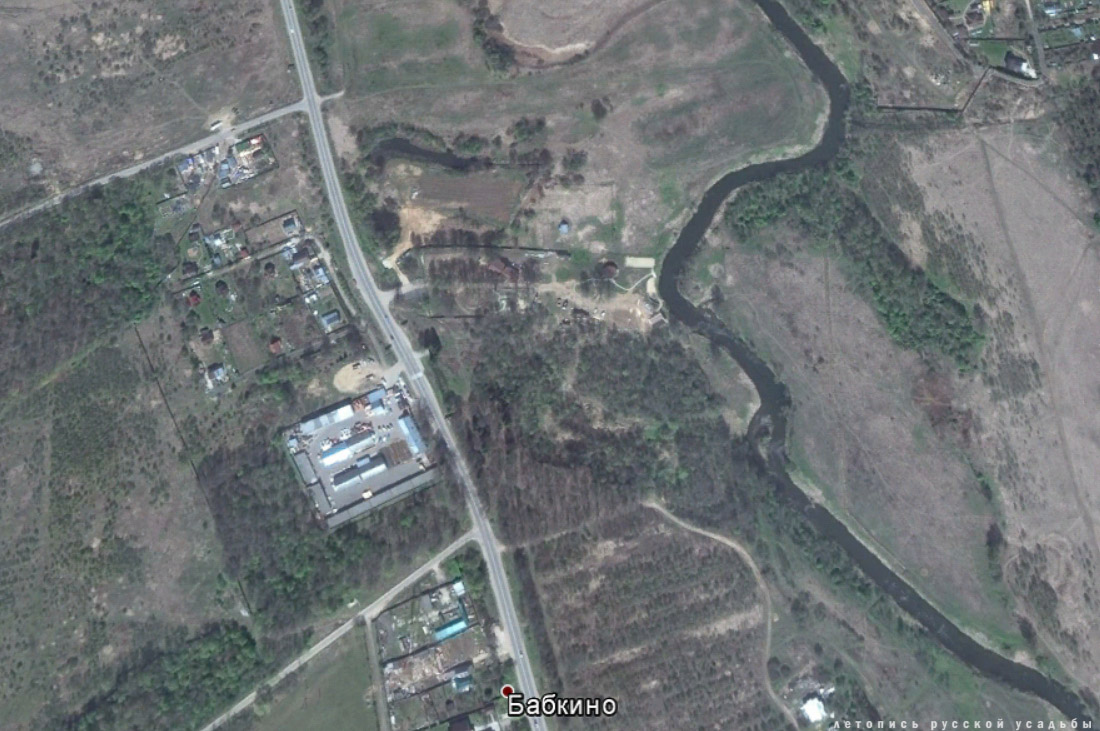

10. На территории усадьбы сохранились старица реки Истры, на самом севере вне её пределов при переходе автомобильного моста реки Истра подле небольшого островка расположено древнее городище. |

Видимо, загадка этой красивой любовной истории не хочет предстать перед потомками ее героев. Но кажется, что амур, поразивший своими стрелами бессменную хранительницу наследия Чехова и великого художника, до сих пор парит над парком в Бабкино. Даже несмотря на то, что сейчас он пуст и нелюдим. |

|

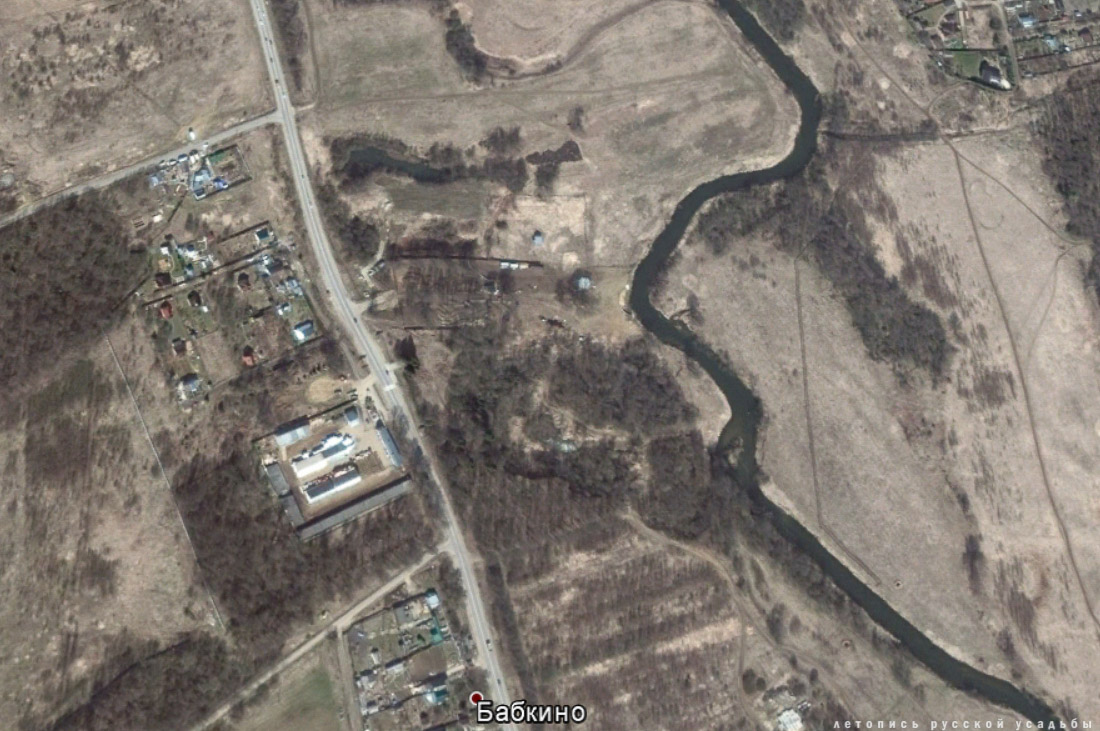

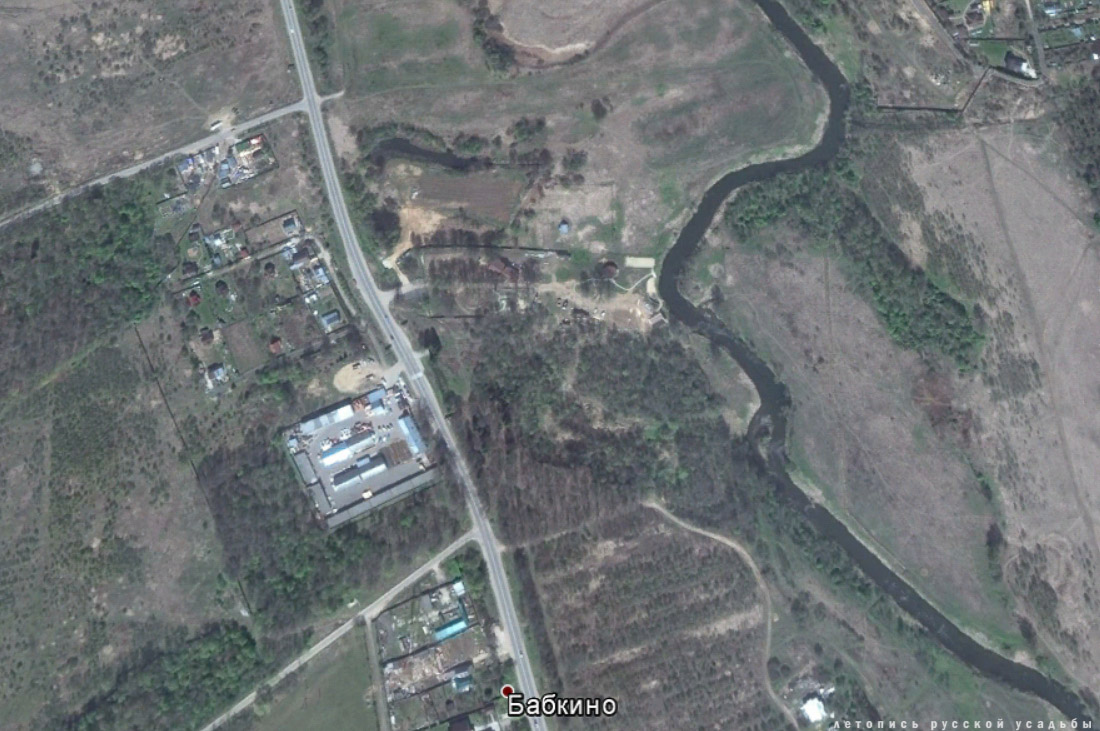

11. Послевоенная постройка сельскохозяйственного назначения – единственное сооружение, отдаленно напоминающее усадебные хозяйственные постройки, – вот то, что осталось от былого комплекса, частично сохранявшегося и после пожара в главном доме усадьбы 1929 года. В 2000-х годах восстановлением усадьбы и созданием там своего поместья интересовался московский предприниматель, но не нашёл поддержки у местных властей. Новые руководители поселения придают большое значение увековечению памяти писателя и могут оказать содействие восстановлению комплекса при наличии инвестиций. |

|

12. |

Что же стало с самой усадьбой? После Киселевых она перешла во владение купцов Колесниковых, которые существенно перестроили большую часть ее зданий и «нарастили» хозяйственную мощь усадьбы. В части усадебного дома Колесниковы открыли ремесленную школу для девочек. После революции усадьба со всеми хозяйственными постройками была национализирована. А спустя несколько лет, в 1929 году, бывший главный дом усадьбы Бабкино и некоторые другие постройки, сгорели. Существует версия о том, что пожар на территории памятника истории был совершен преднамеренно. Сегодня в усадьбе царит запустение, а взор туриста без труда сможет увидеть лишь остатки самого парка – того самого, который служил источником вдохновения для Антона Чехова и Исаака Левитана. |

|

13. Предыдущий памятник. |

| В главном доме усадьбы Мелихово в кабинете А.П. Чехова над диваном висит картина. |

|

14. |

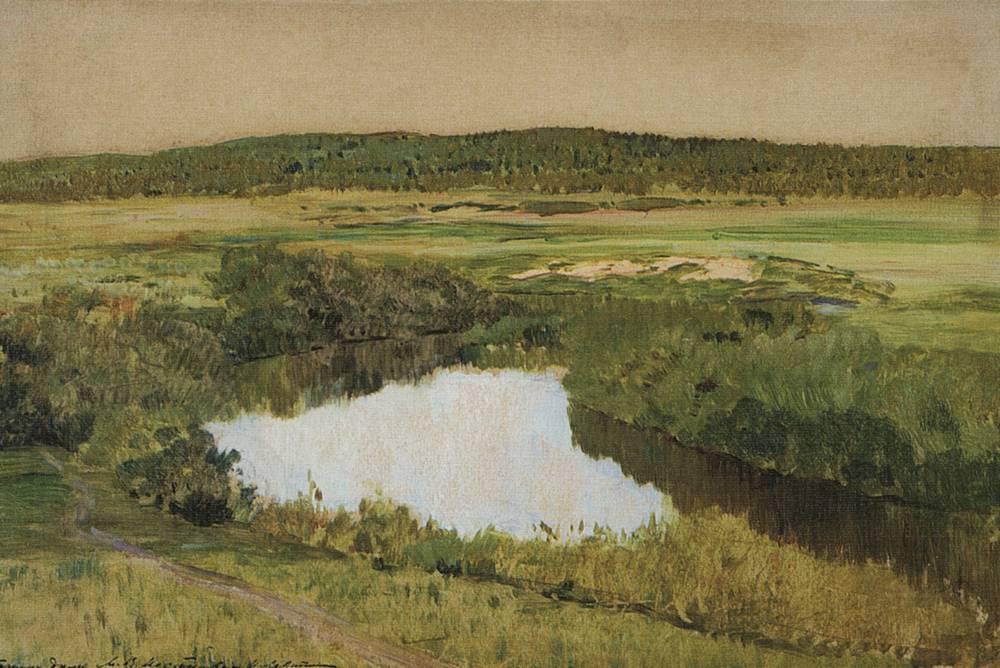

| Это река Истра, котору так любил писать Левитан. |

|

15. И. И. Левитан. Истра. |

| А если пройти в гостиную в мелиховском доме из кабинет, то над дверью вы заметите маленький этюд. |

|

16. |

| На котором изображена усадьба Бабкино... |

|

17. |

|

18. Картина Левитана с изображением Бабкино из собрания мелиховского музея. |

Известный истринский географ, директор Московской областной общественной экологической организации "Истрица", член Союза журналистов Сергей Голубчиков с середины 1990-х годов по середину 2000-х разрабатывал (совместно с народно-экологическим православным объединением "Вишневый сад") проект регенерации парка, собрал редкие архивные материалы об усадьбы, провёл географическое и геоботаническое описание ландшафтов. |

|

19. Парк усадьбы Бабкино. |

К сожалению, 19 октября 2015 года Сергей Николаевич Голубчиков скоропостижно скончался от сердечного приступа в селе Кострово Истринского района, однако успел ввести в научный оборот информацию о А. А. Крубере (1878-1940), известном географе, карстоведе, антропогеографе, который родился в Воскресенске и каждое лето в детстве жил в усадьбе Бабкино. Статья С. Н. Голубчикова "Географ из Воскресенска", опубликованная в местной прессе 20 января 1994 года, получила большую известность. |

|

20. Парк. |

|

21. |

|

22. Флигель Чеховых. |

|

23. |

| Рядом с усадьбой находится Бужаровское городище. |

|

24. |

|

25. |

|

26. |

|

27. Бабкино. 'Вид с висячего балкона'. С рисунка М. Я. Чехова |

|

28. |

|

29. |

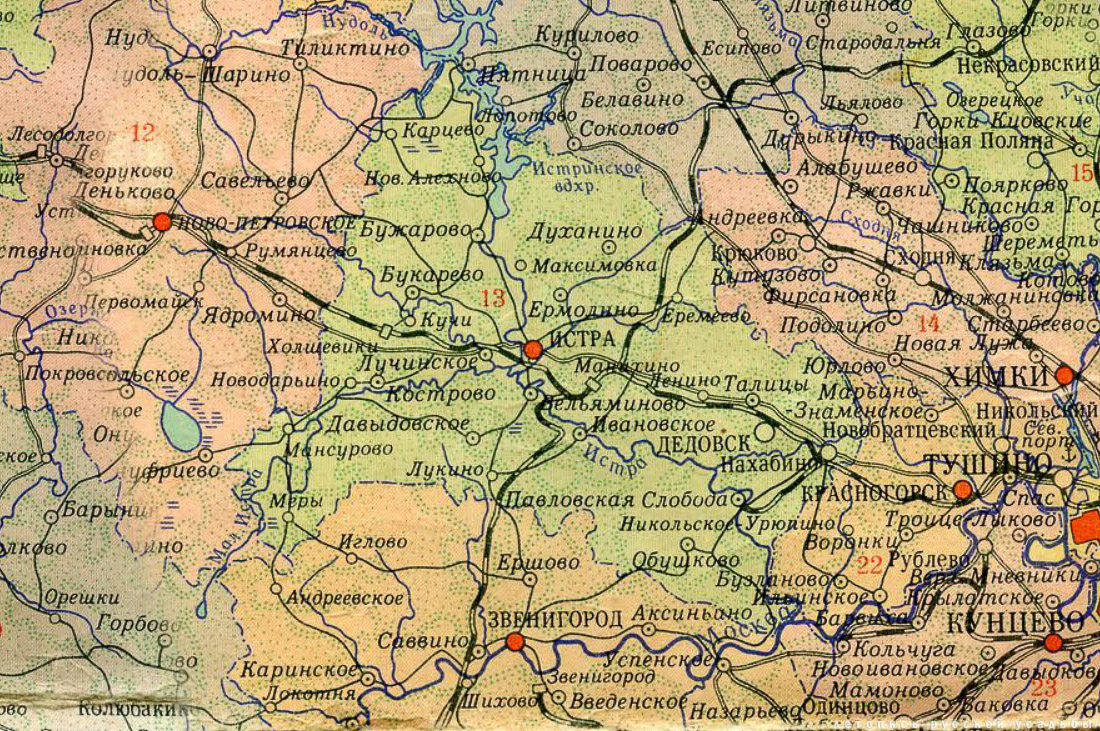

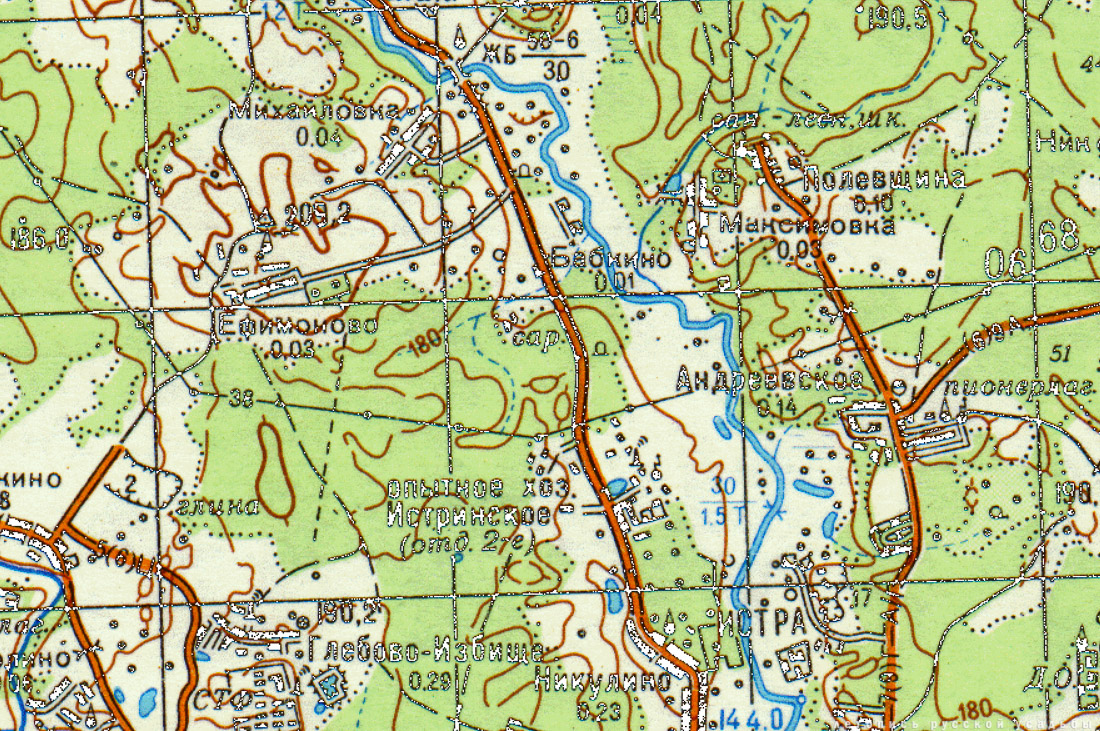

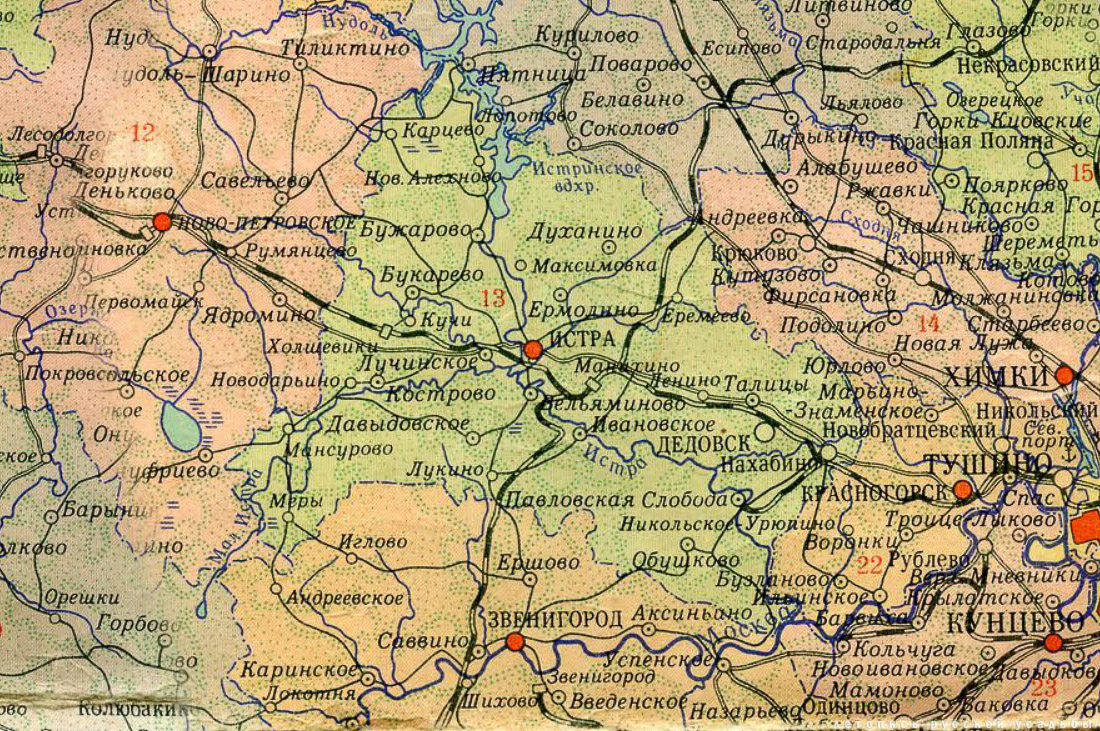

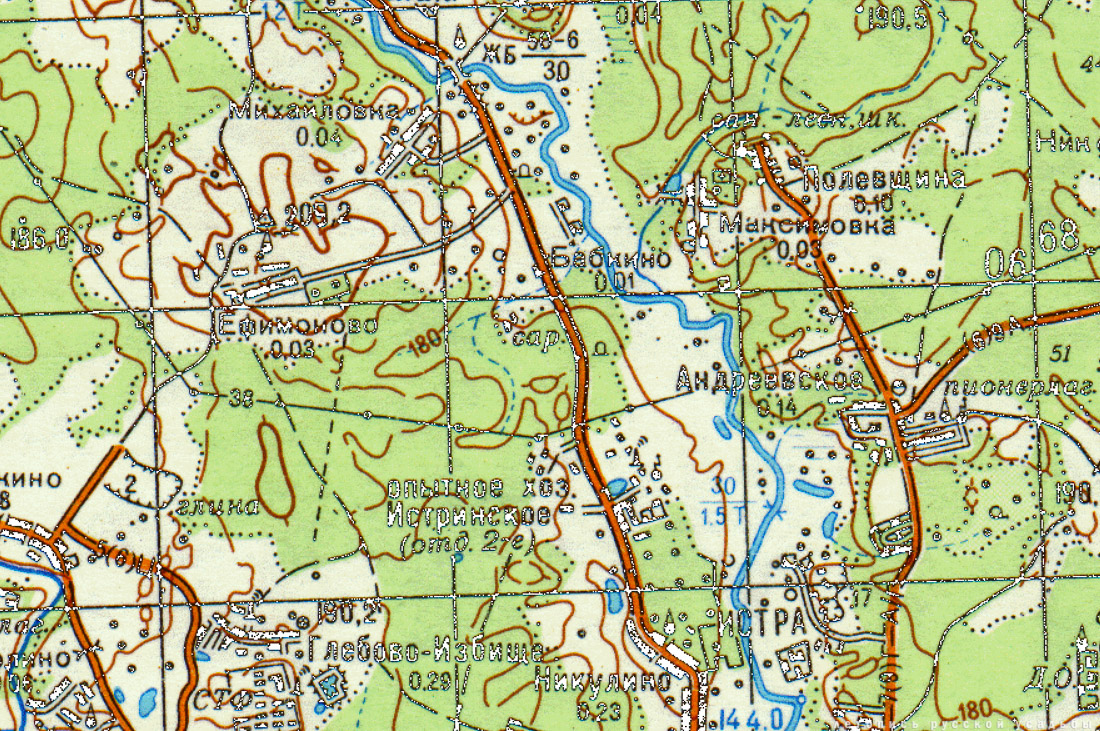

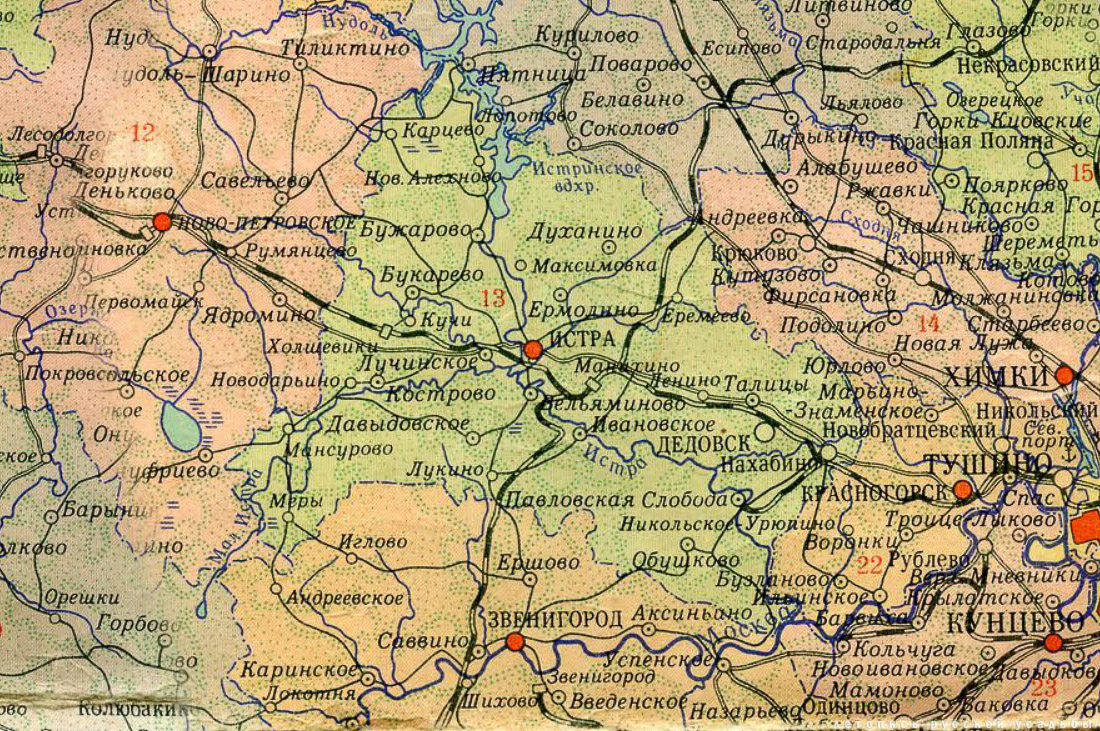

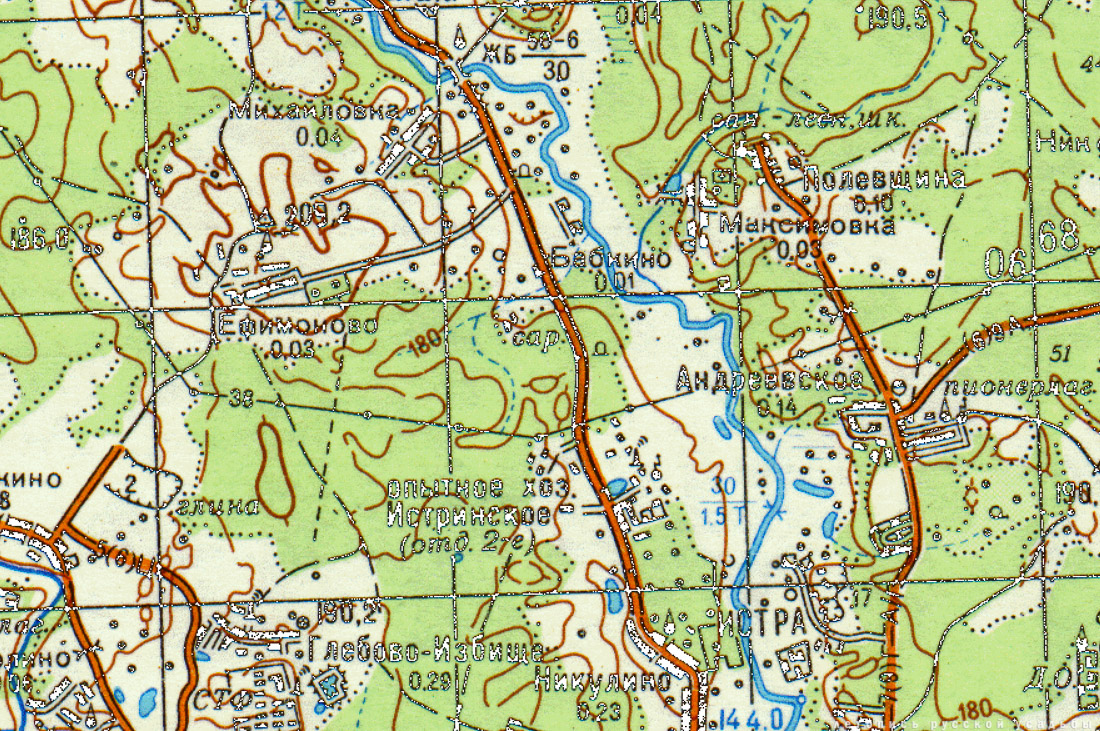

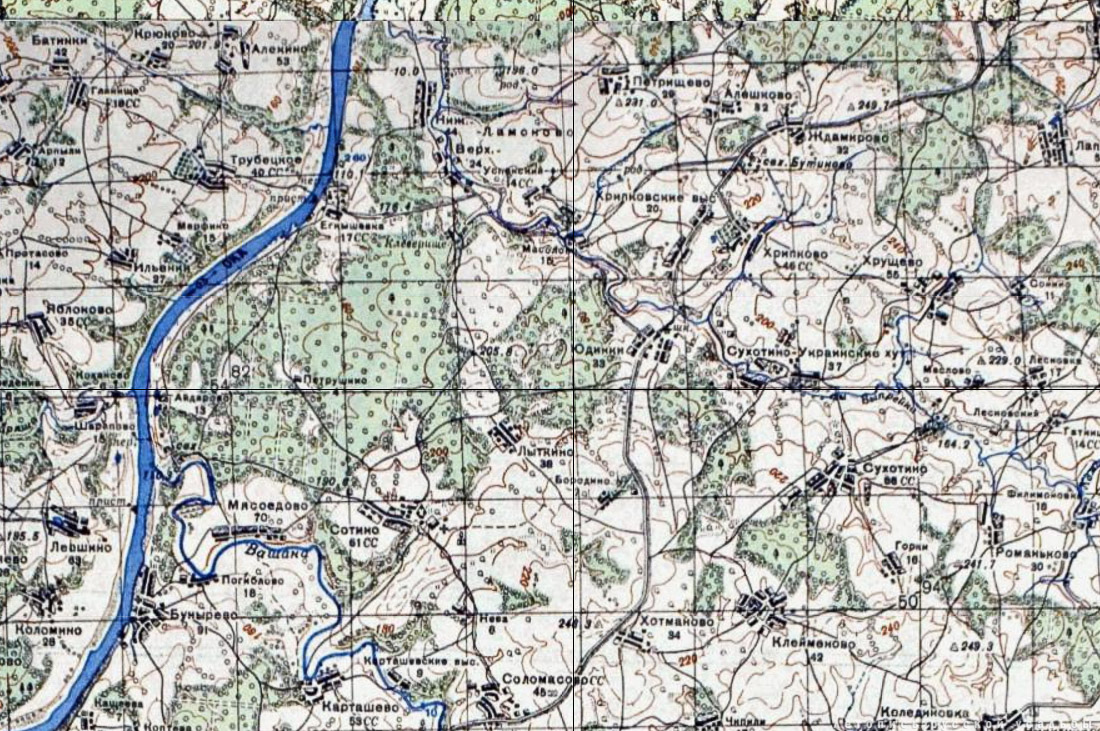

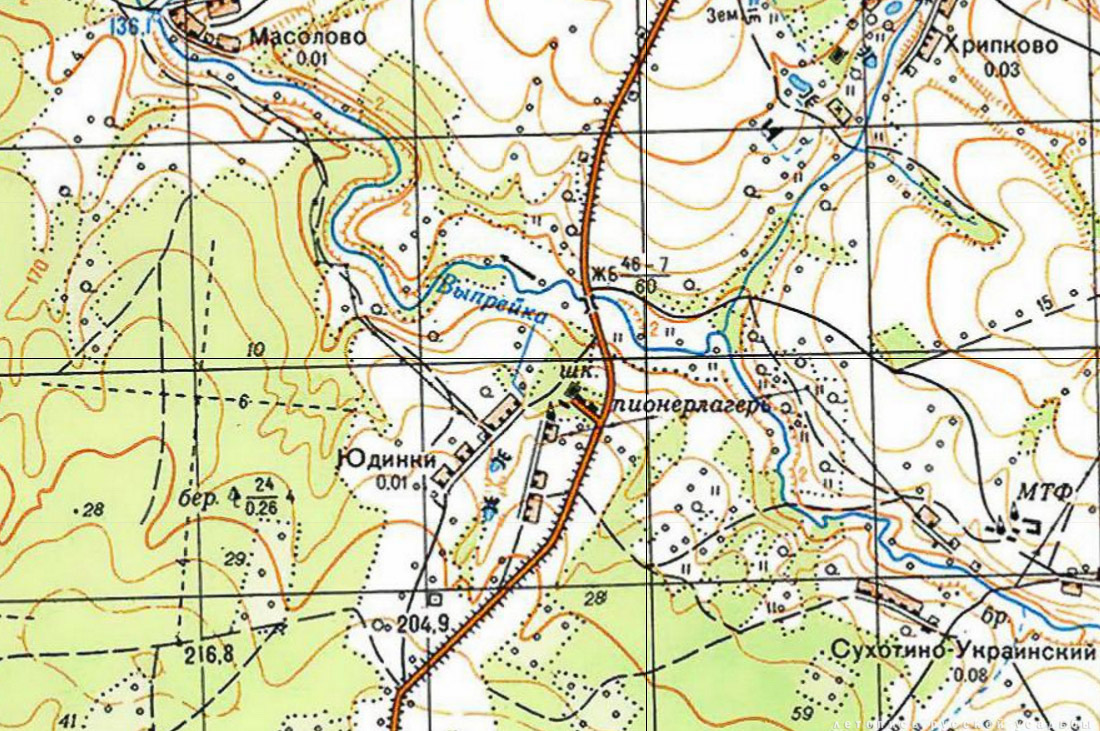

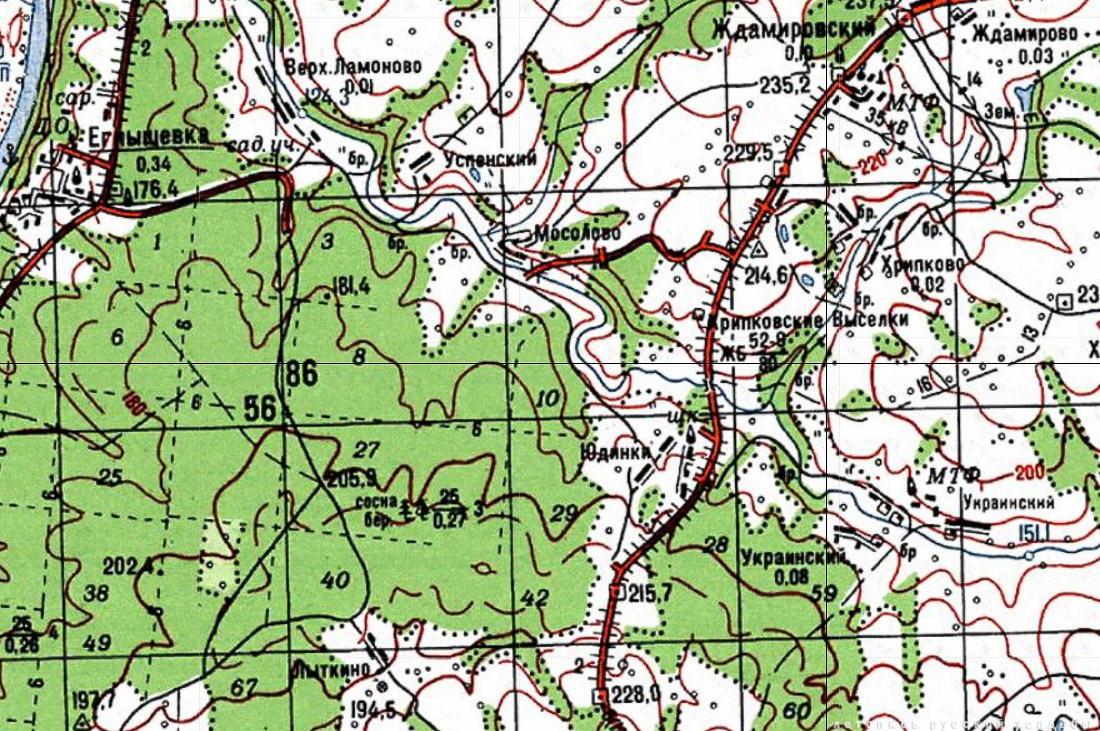

Старые карты |

|

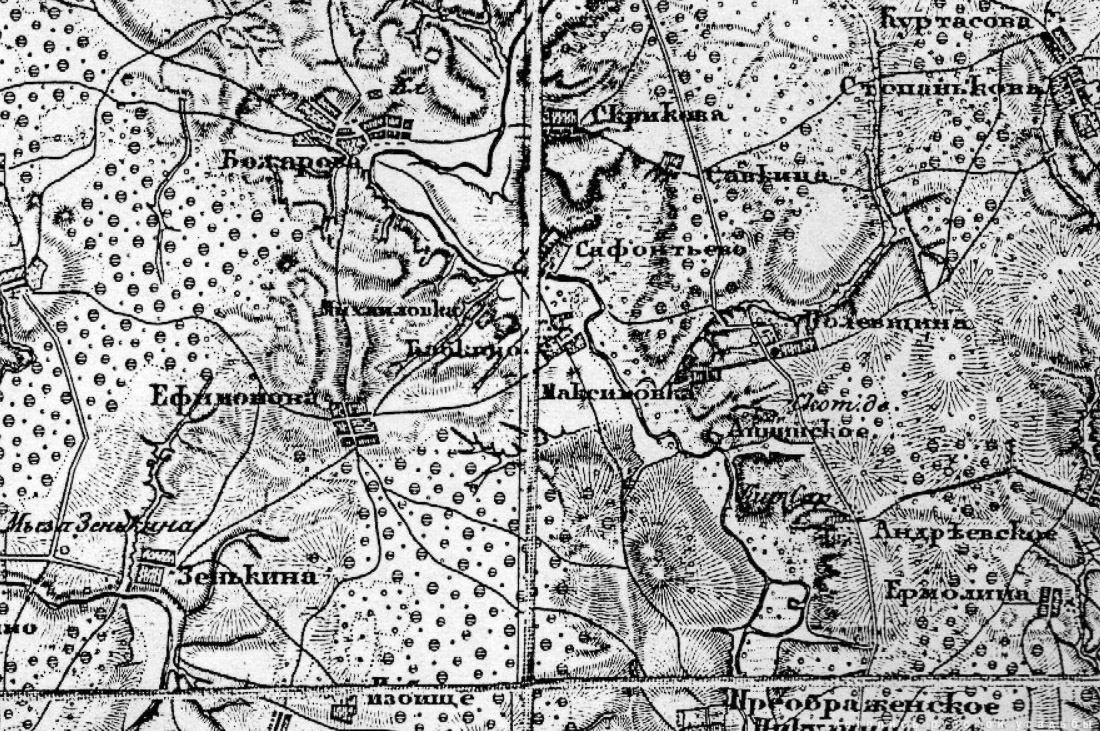

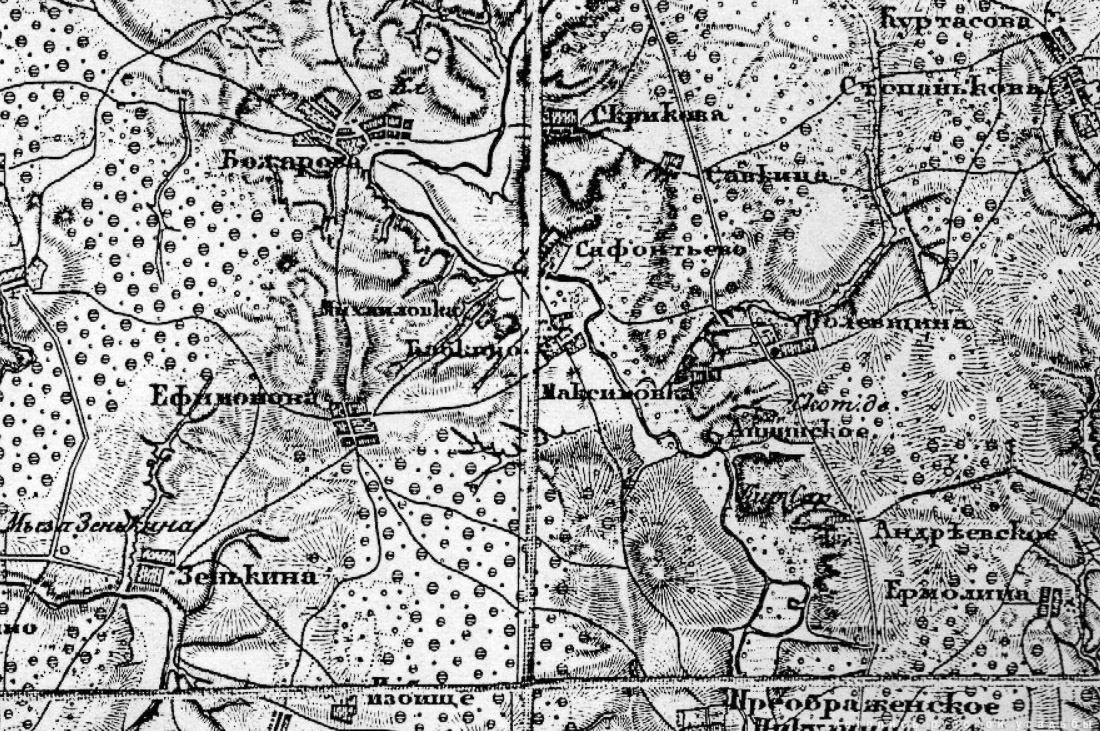

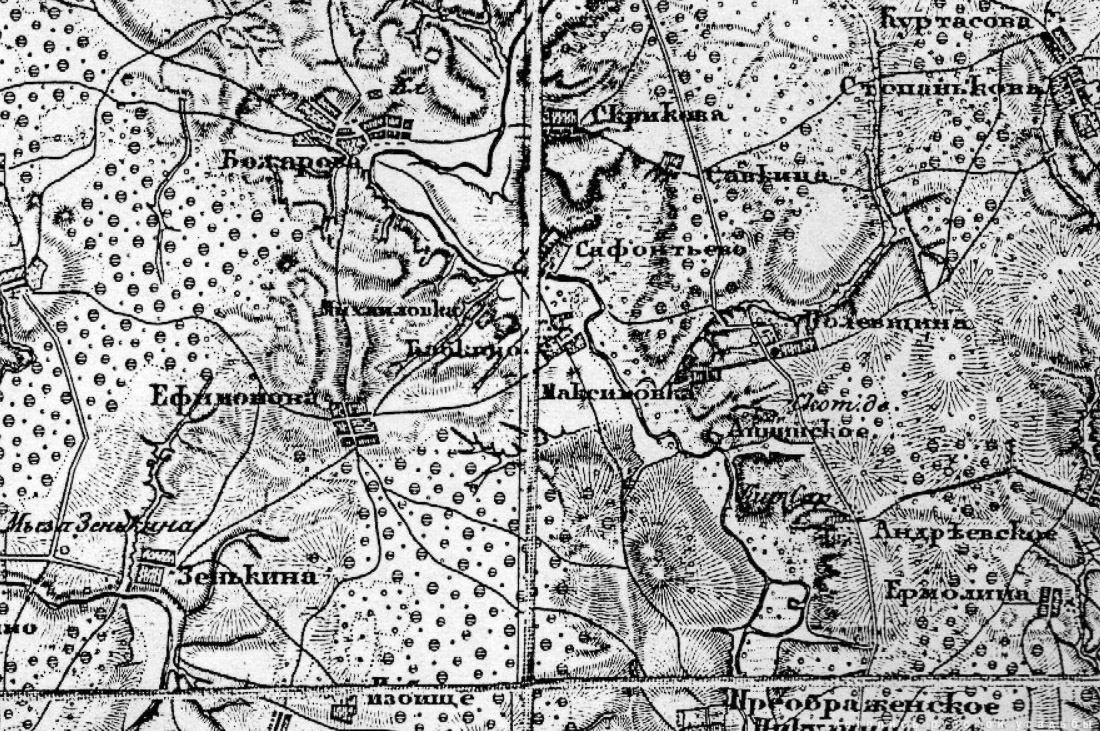

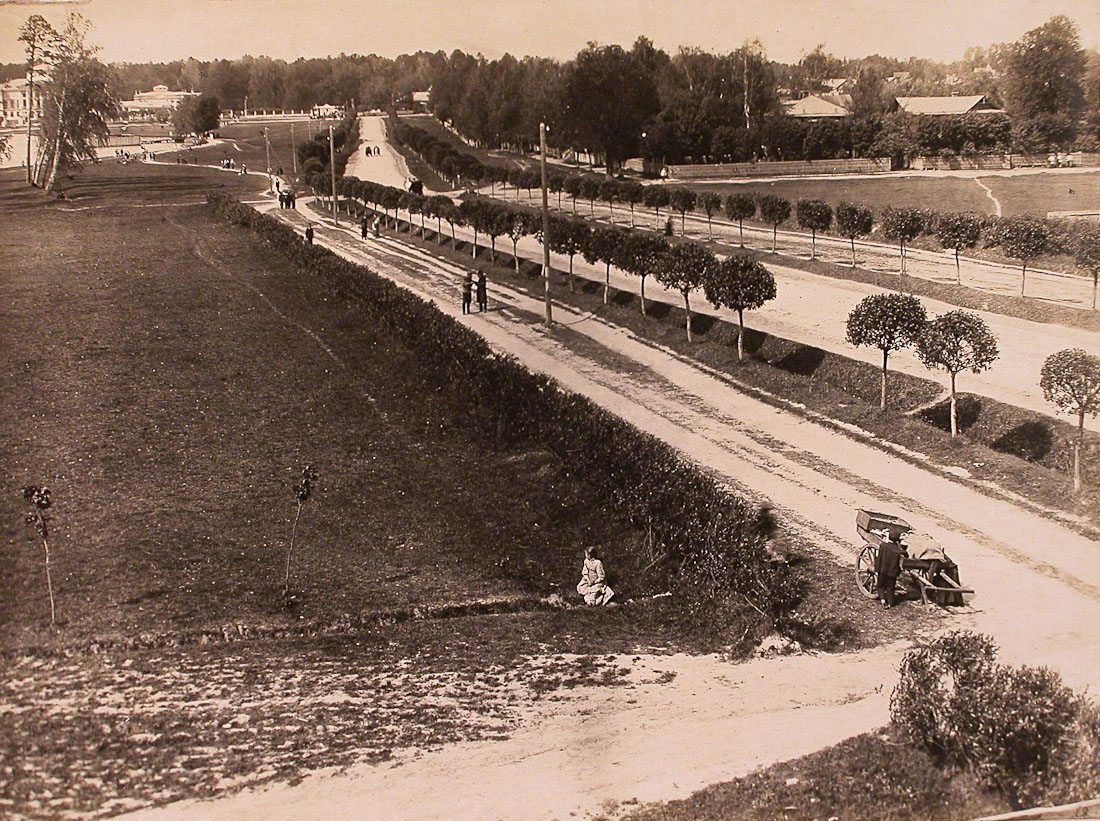

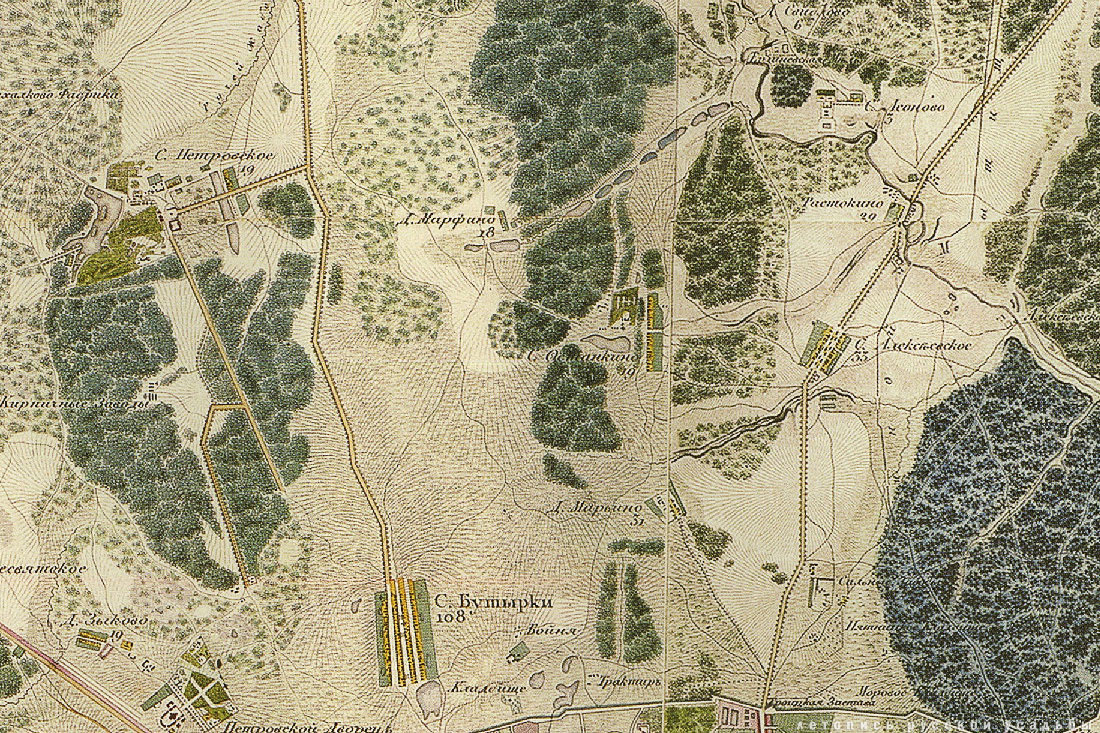

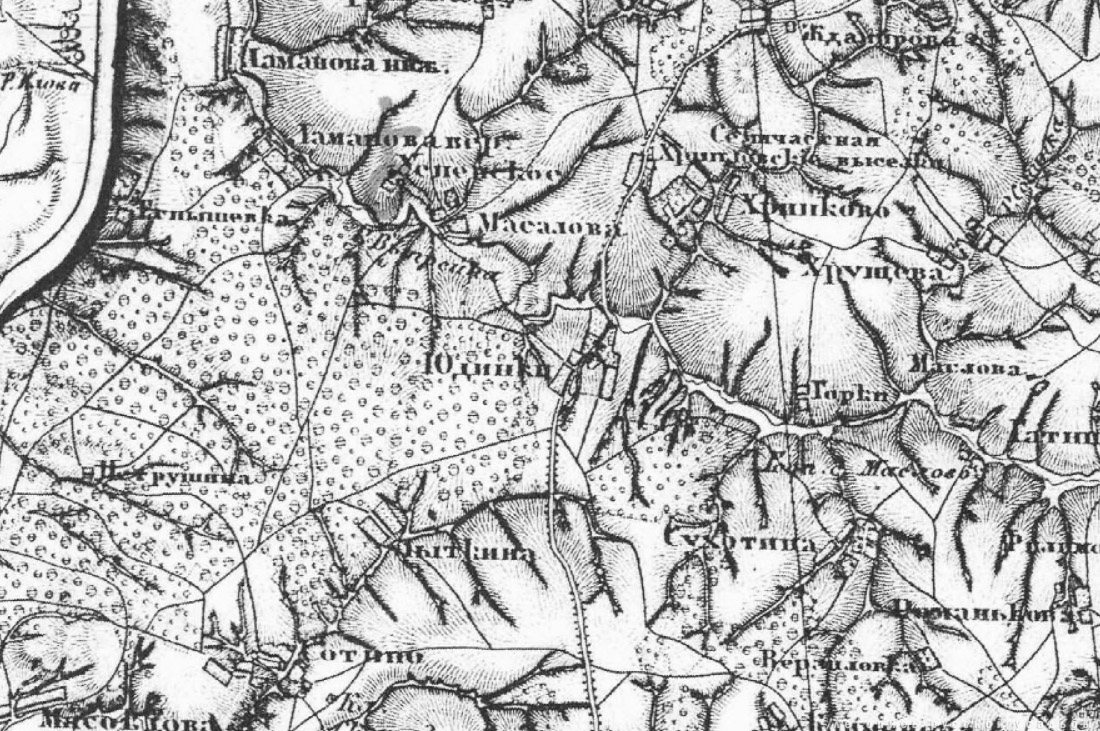

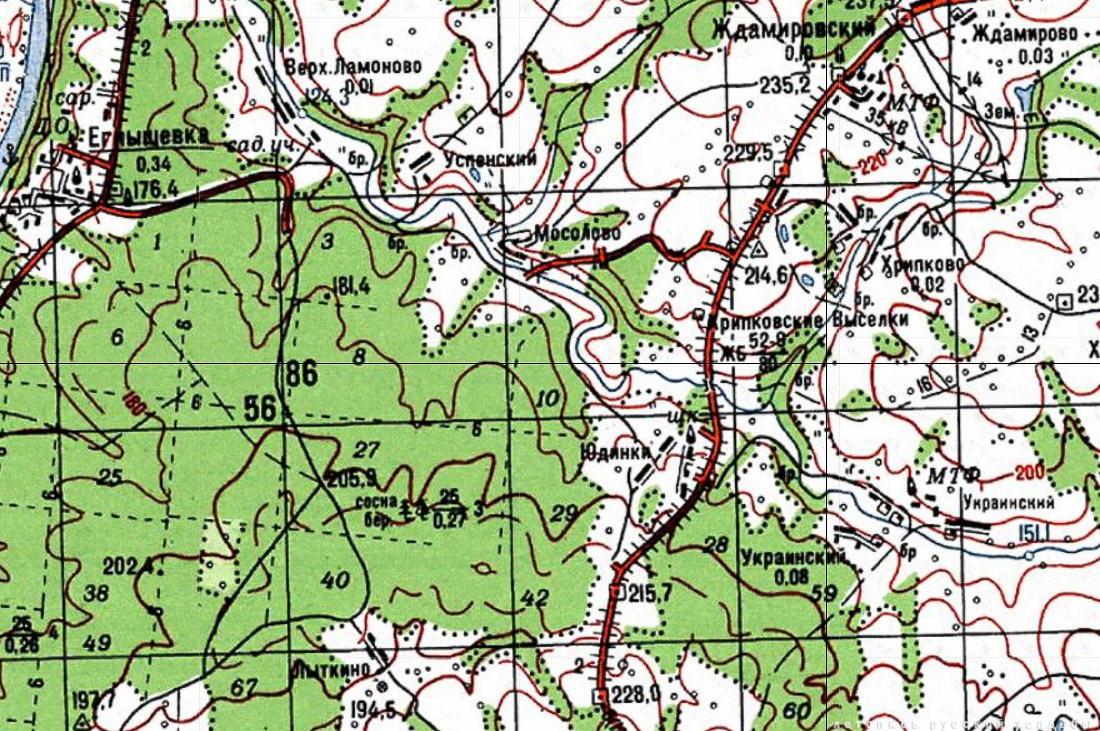

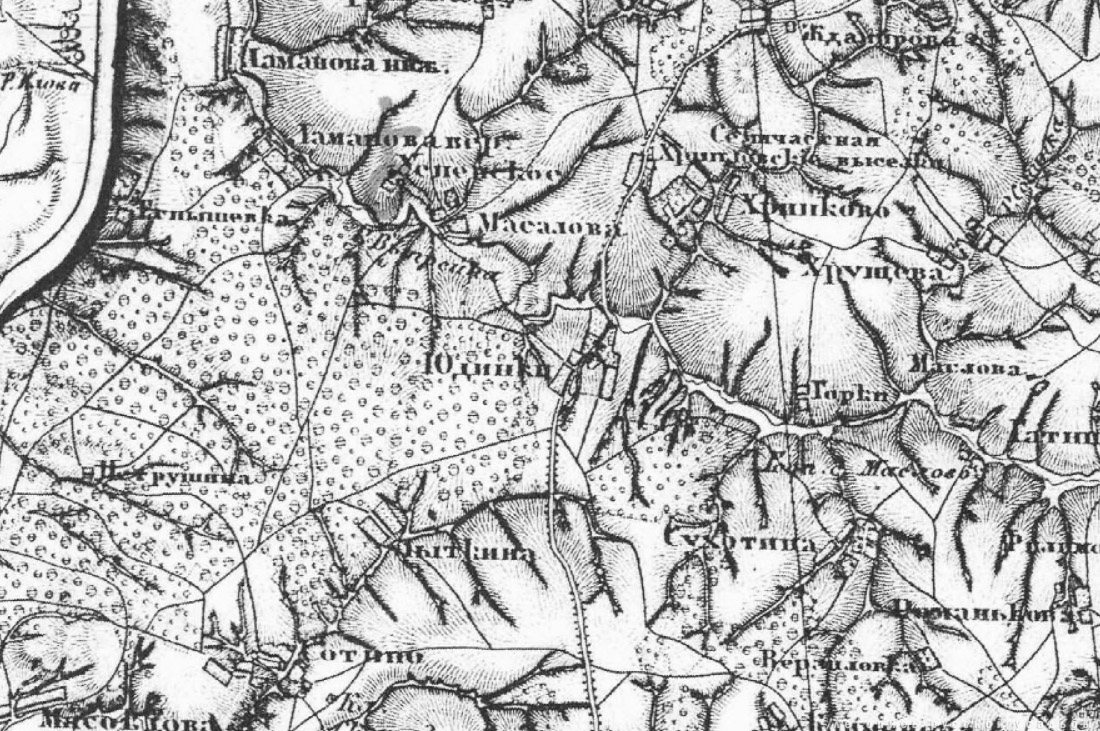

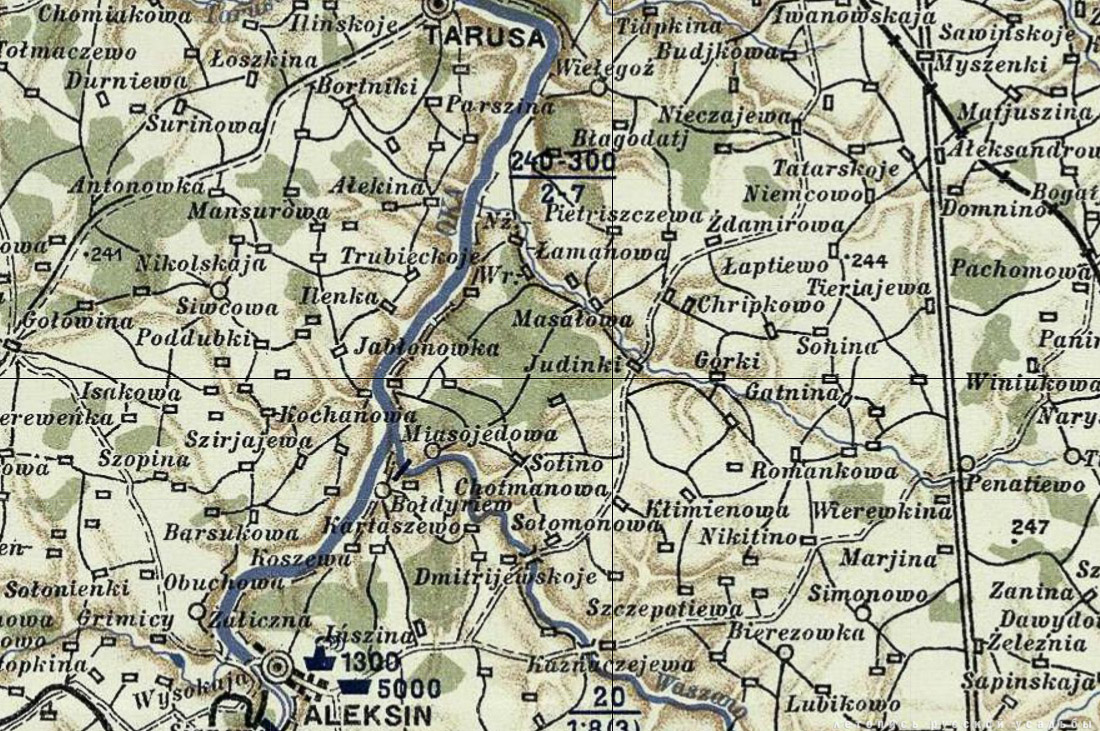

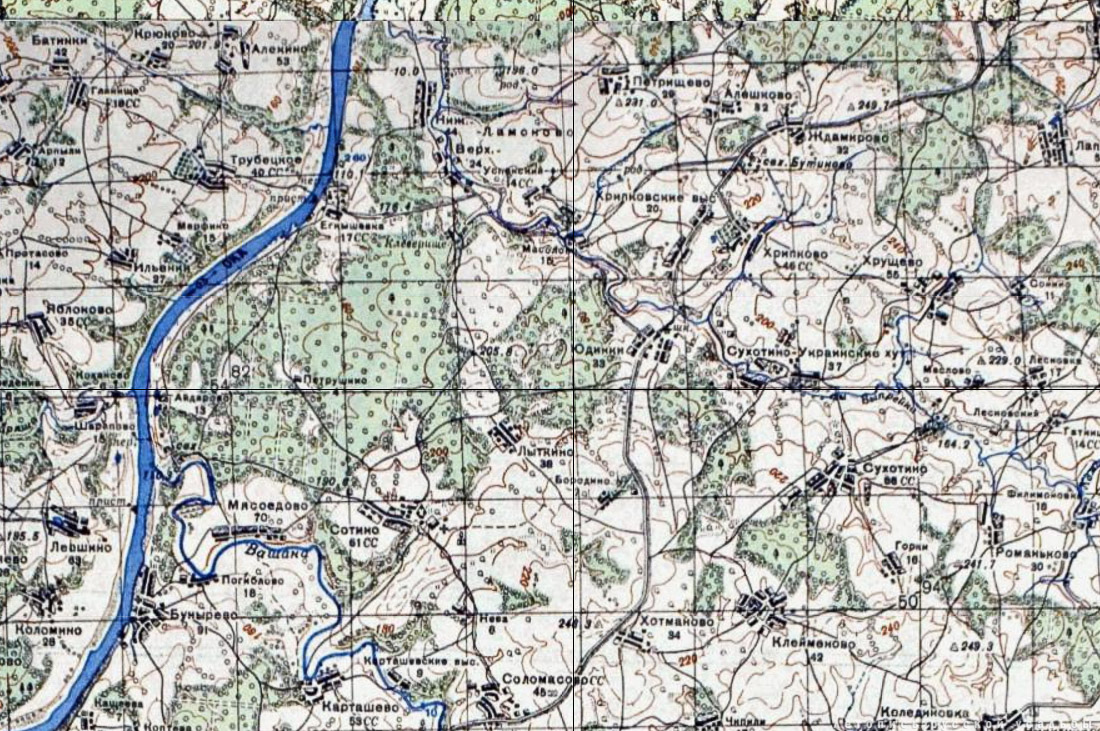

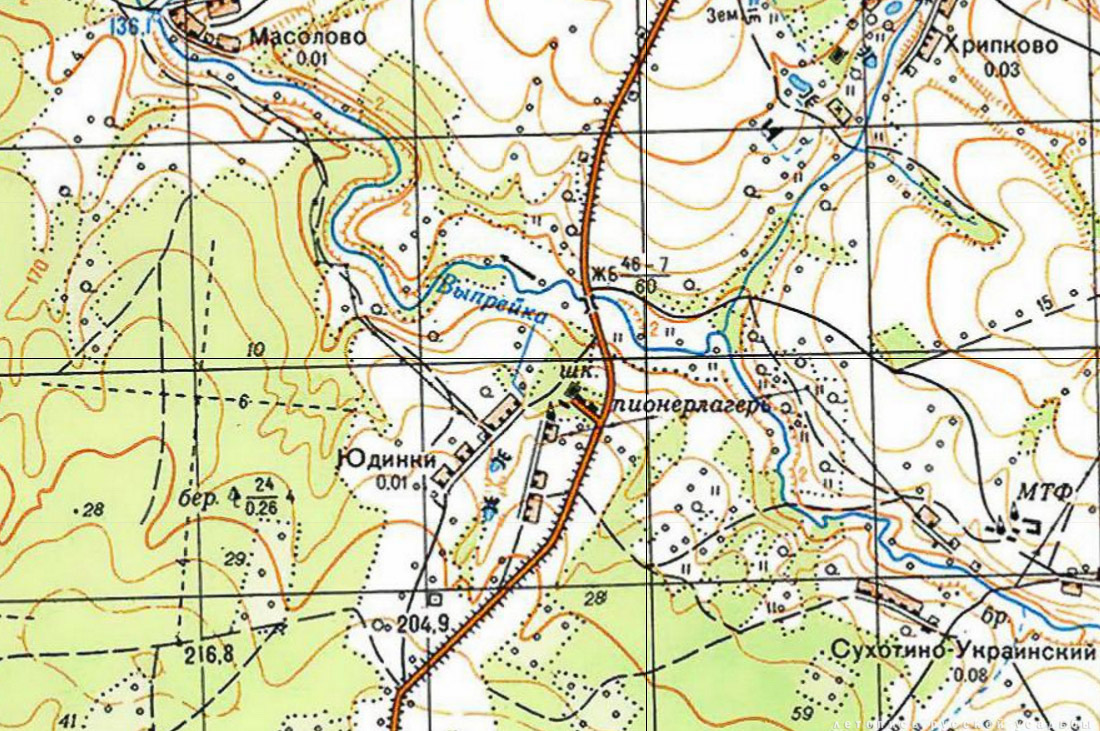

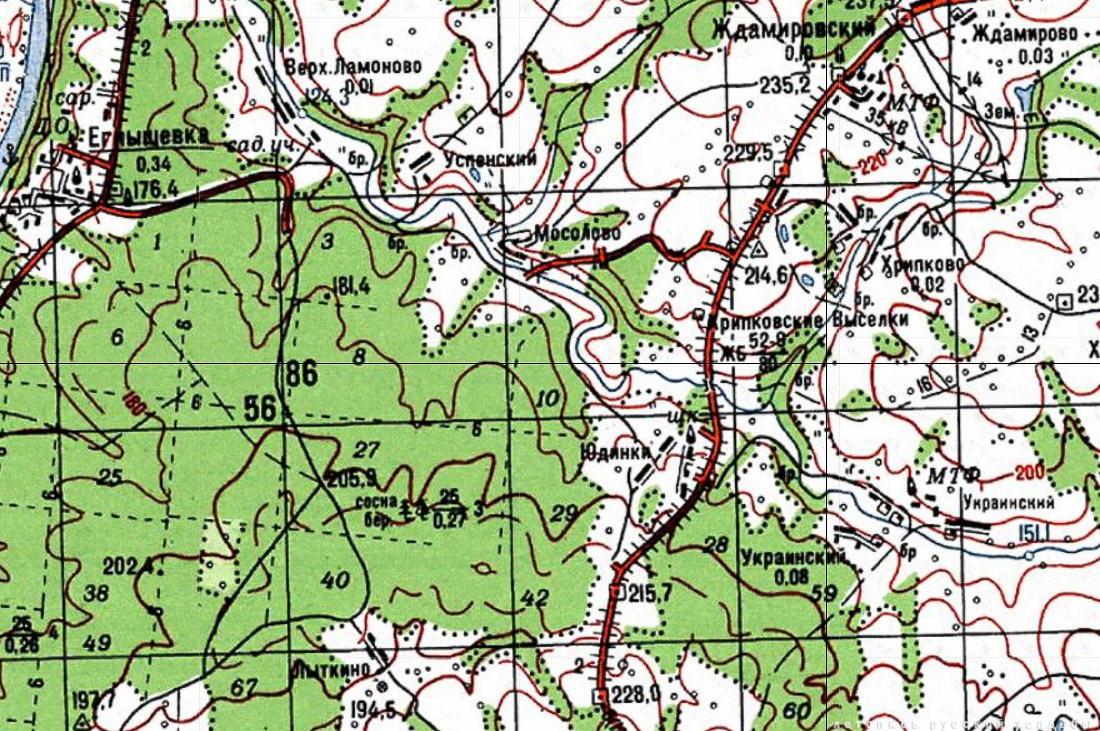

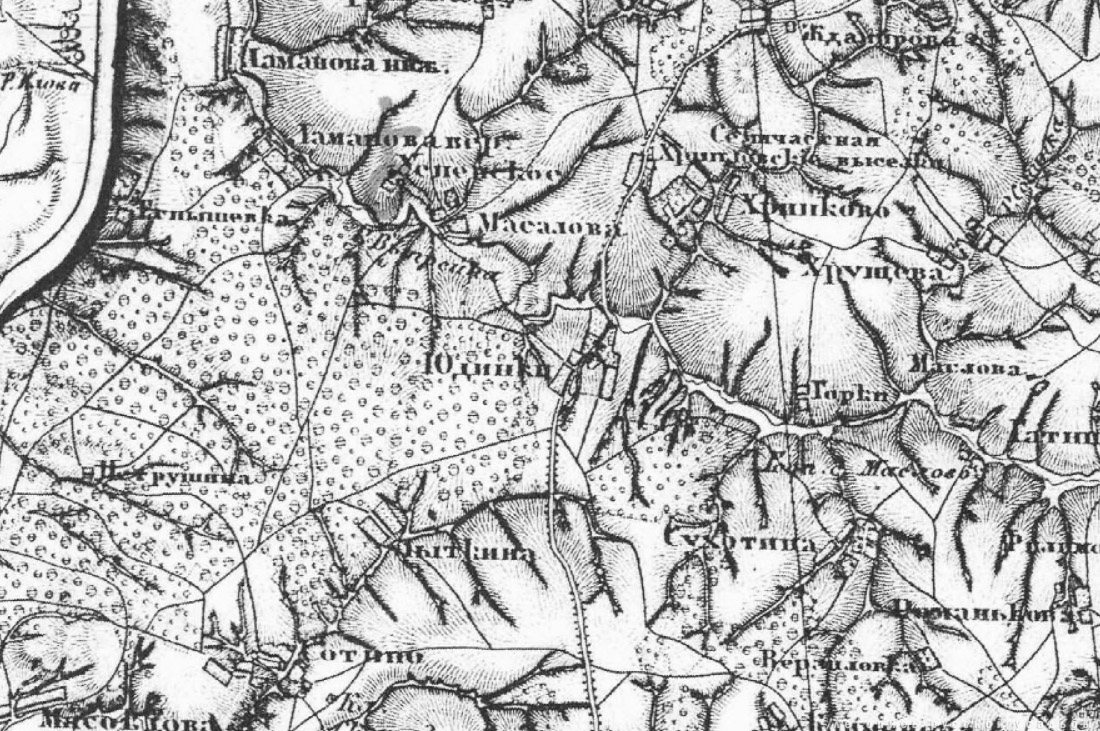

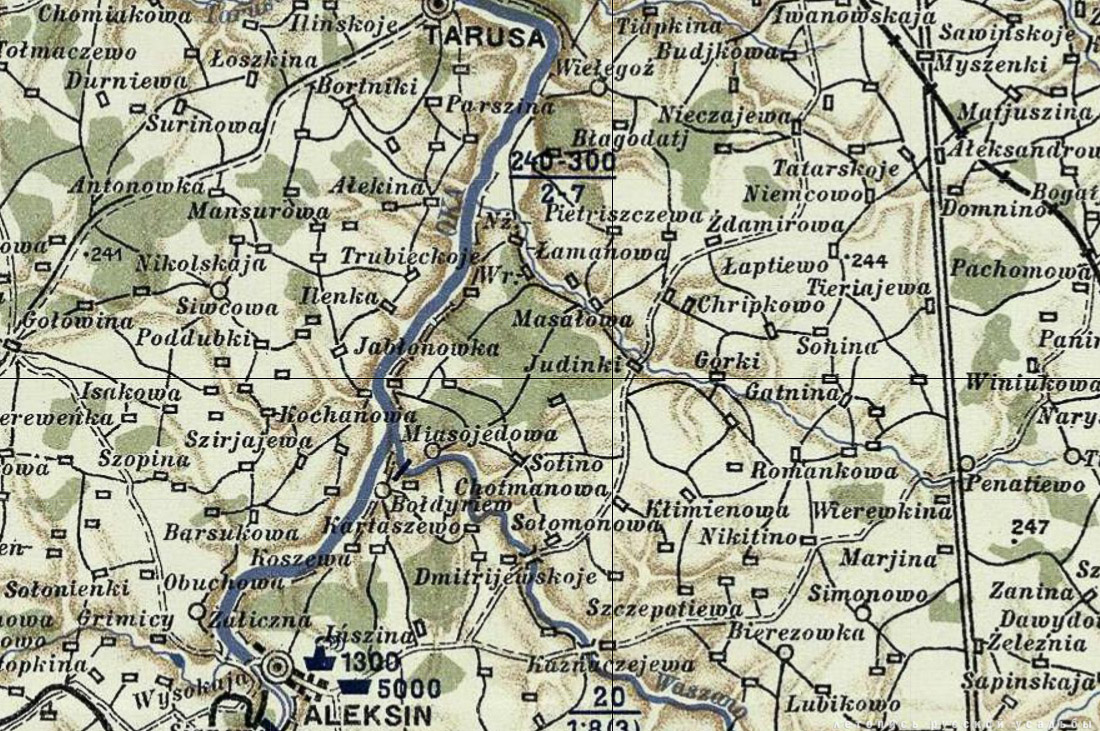

1774 год. |

|

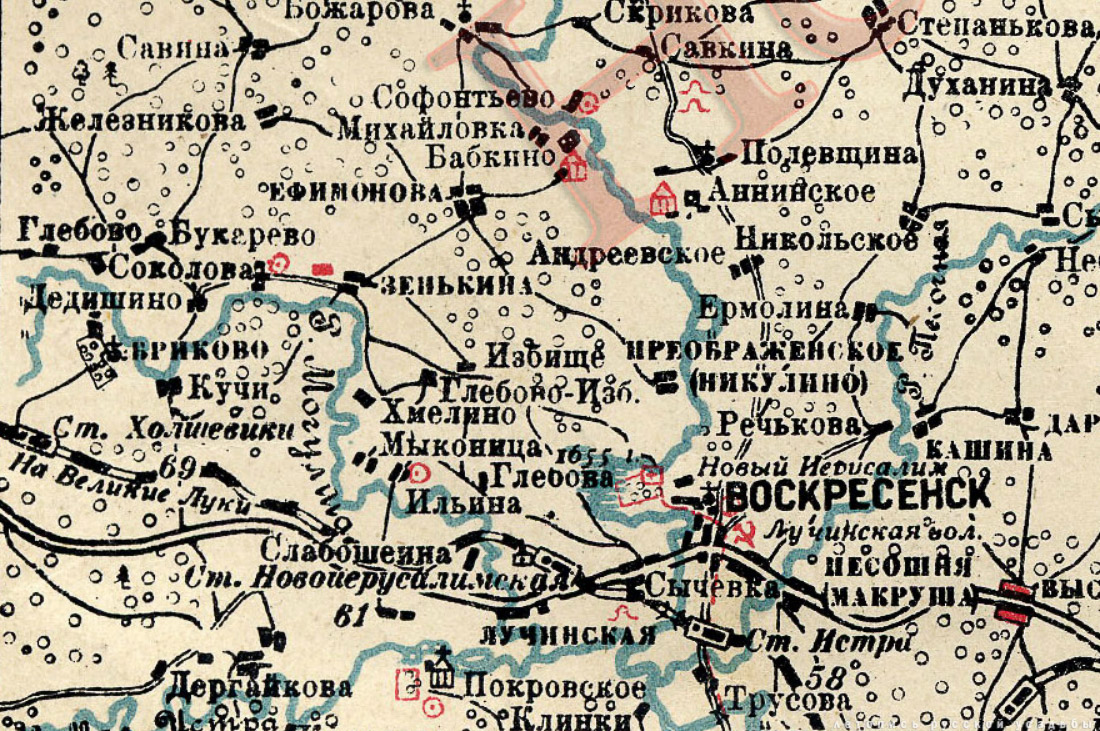

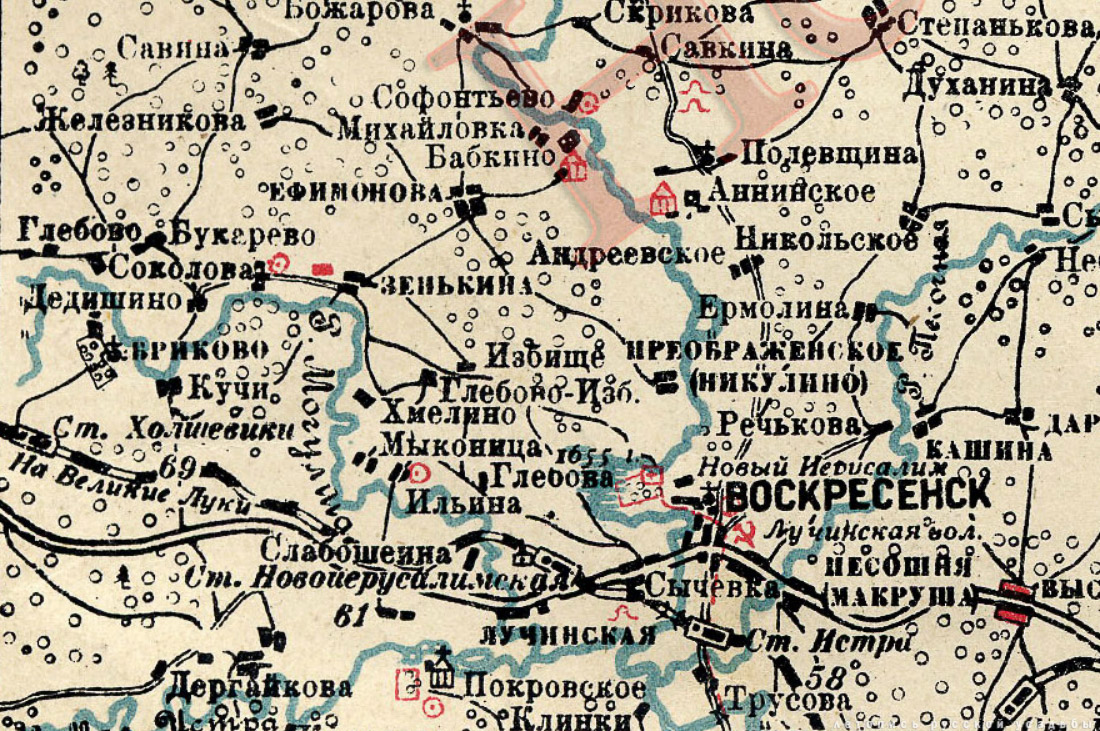

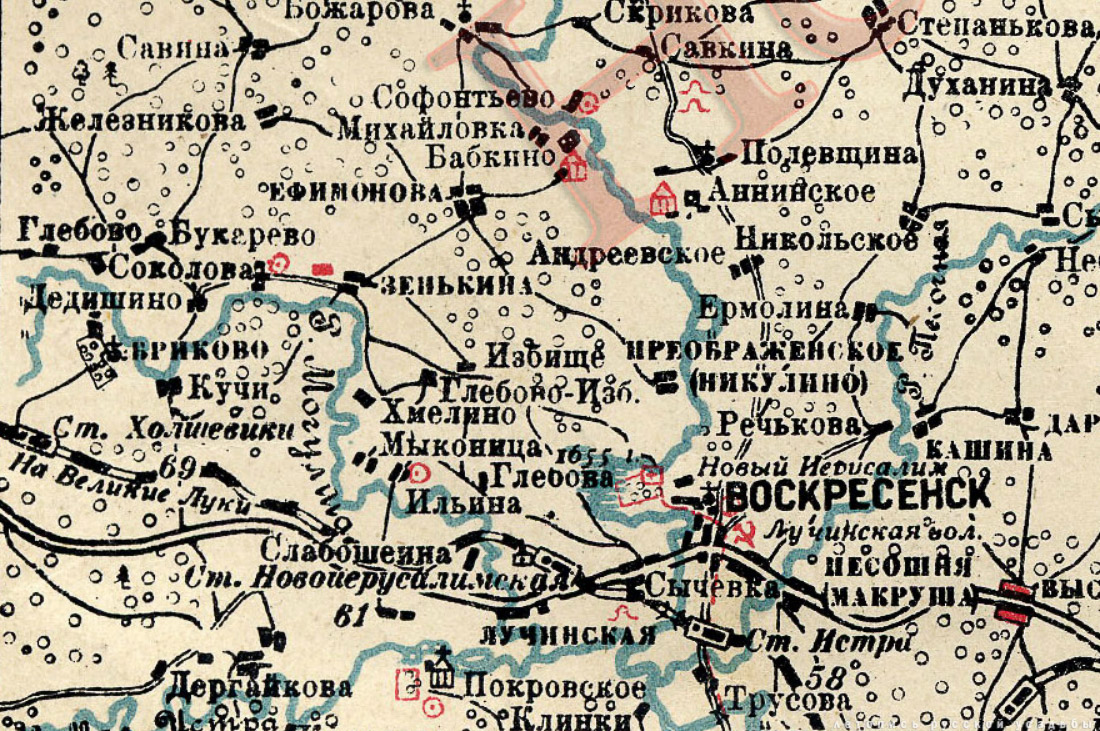

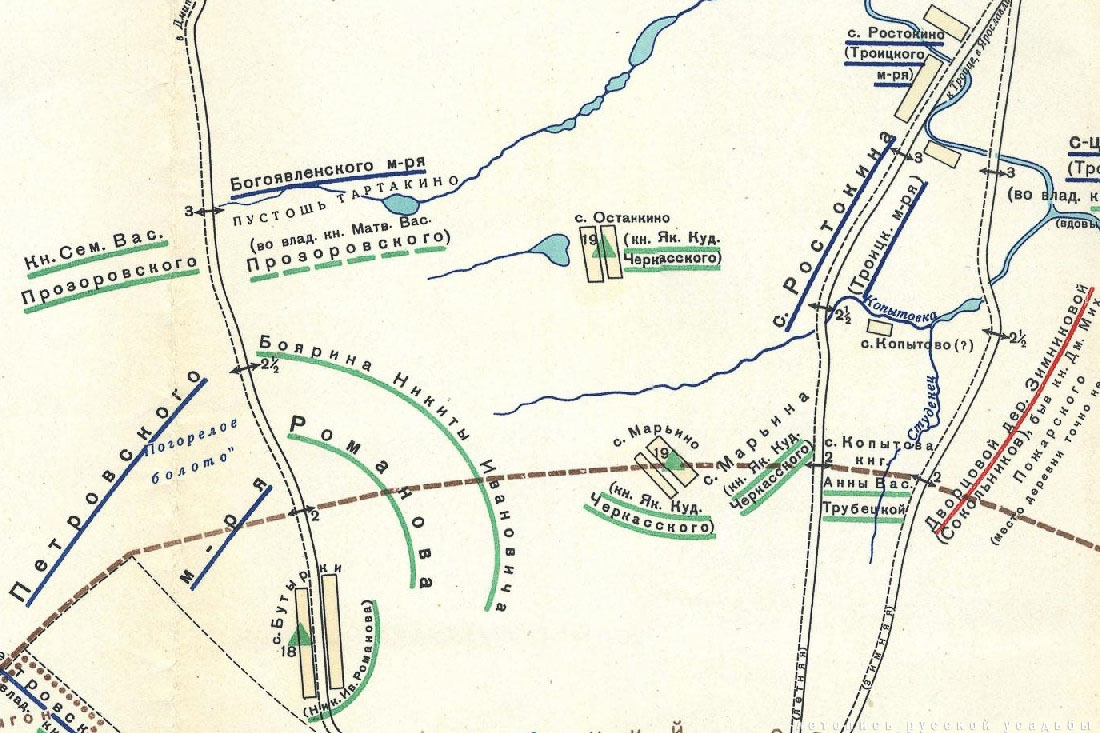

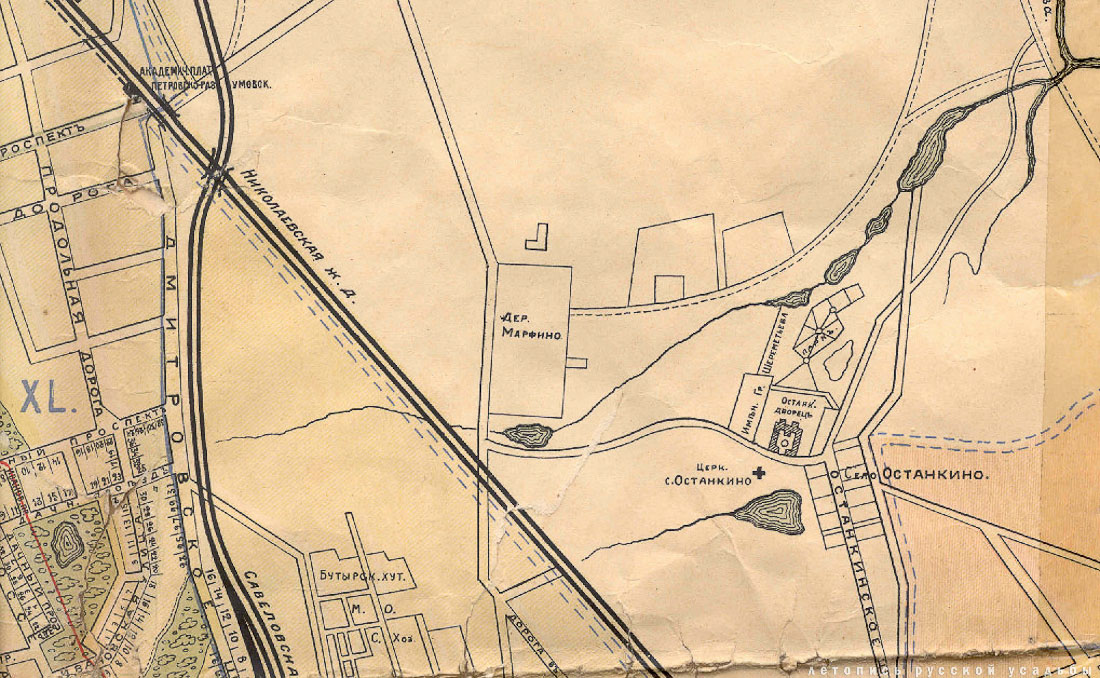

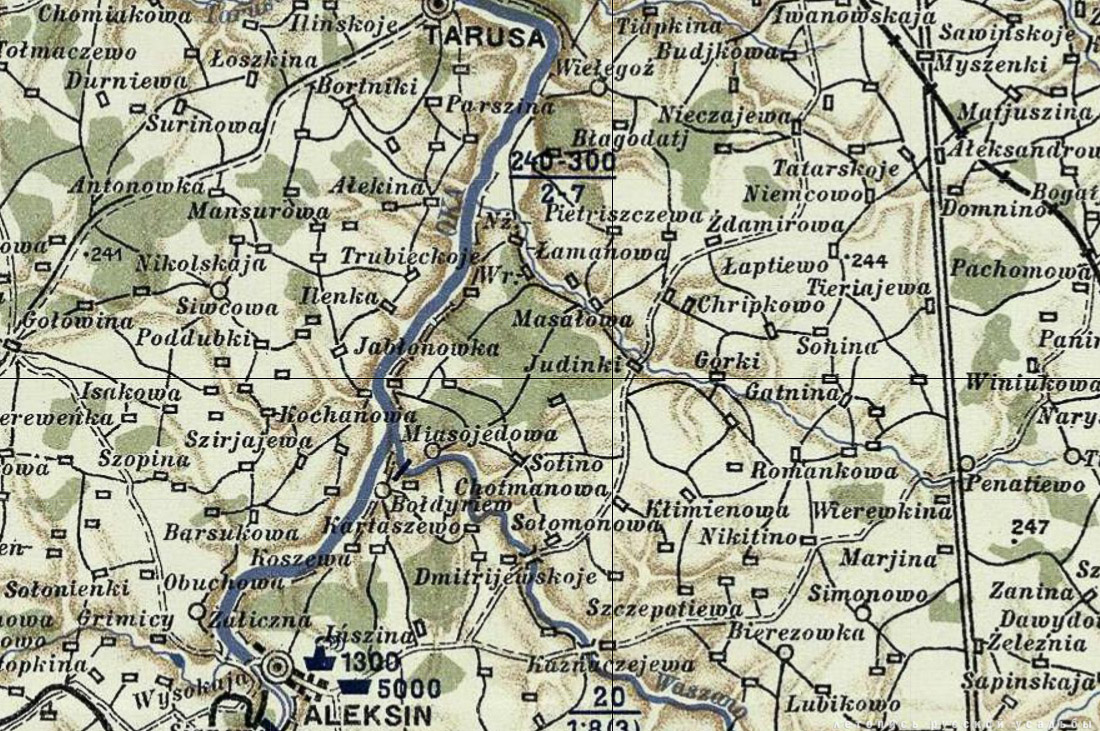

1860 год. |

|

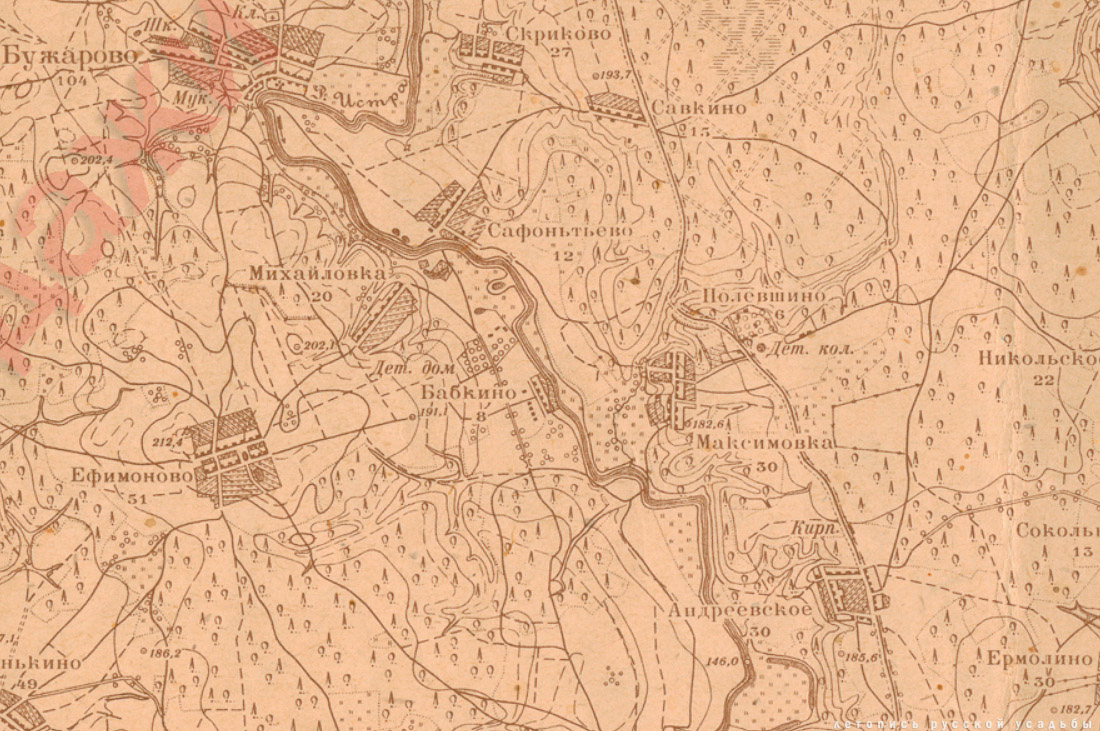

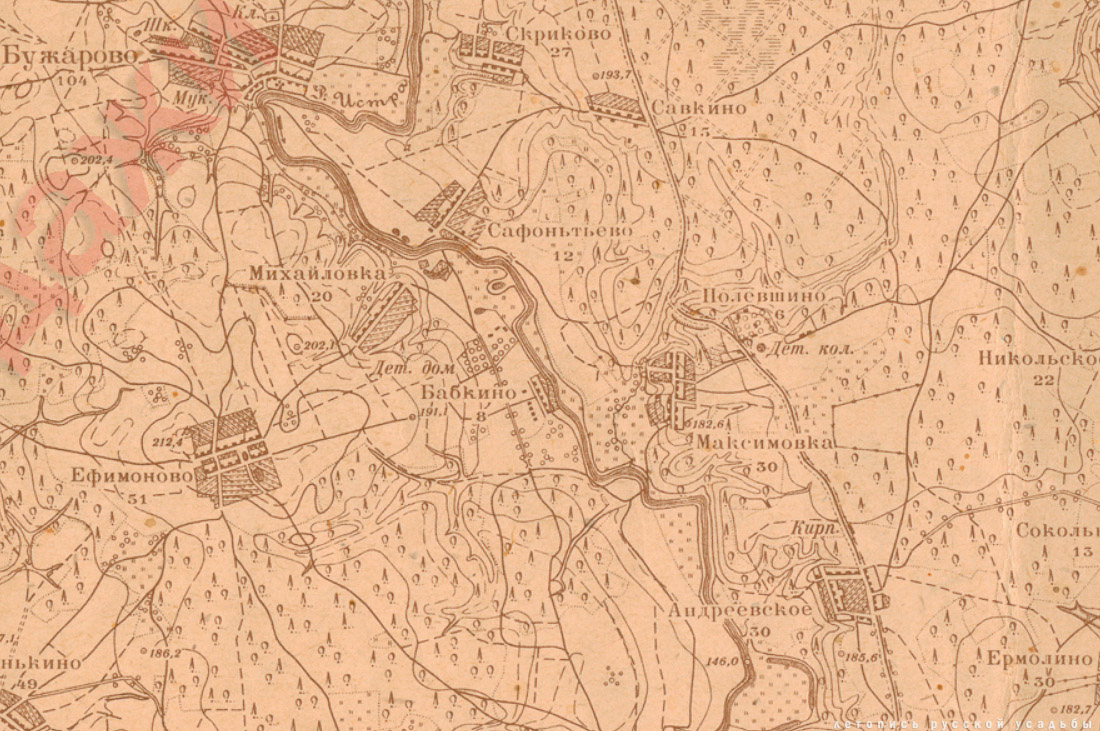

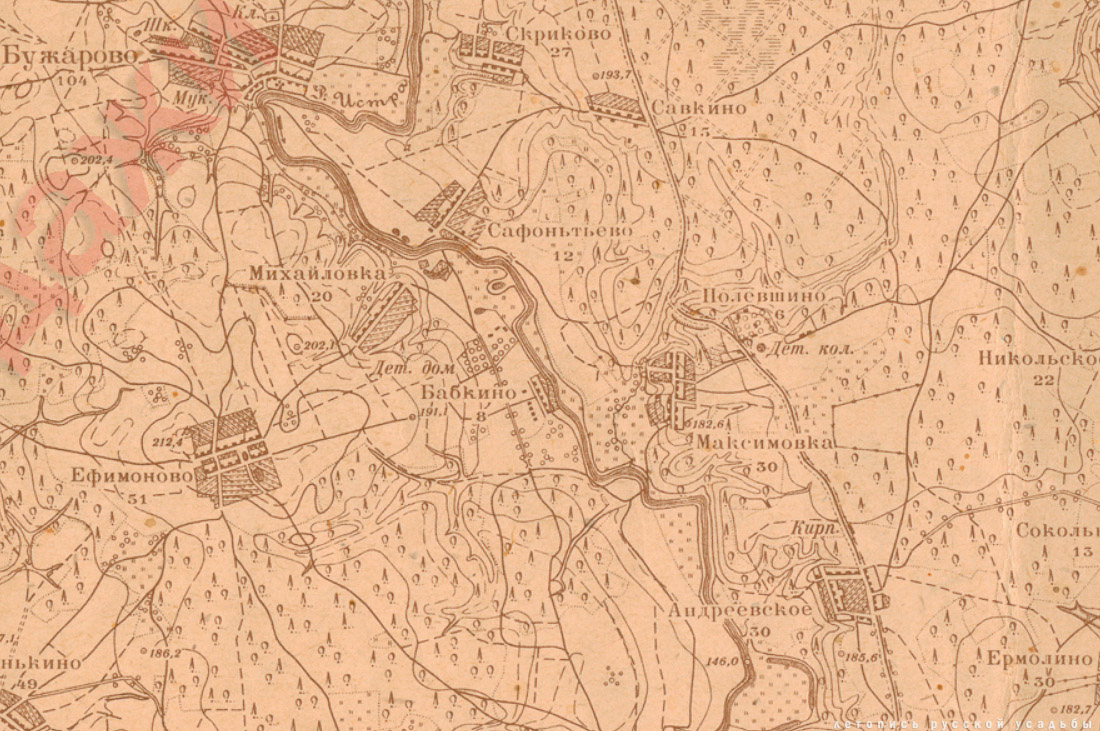

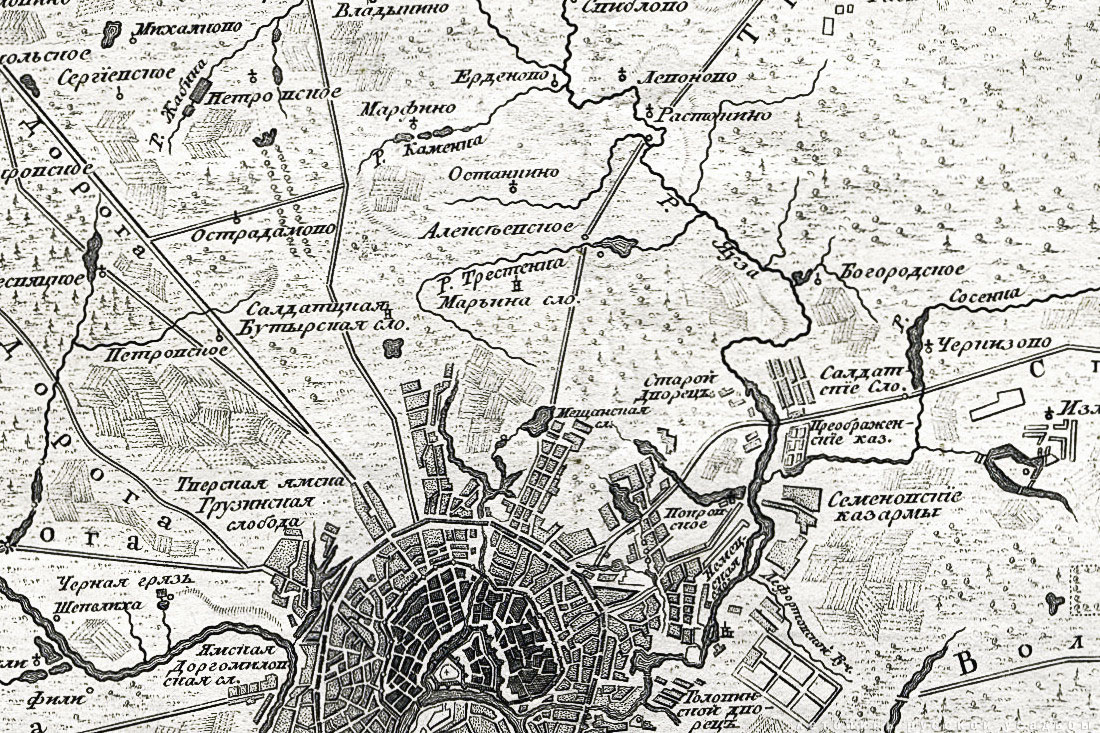

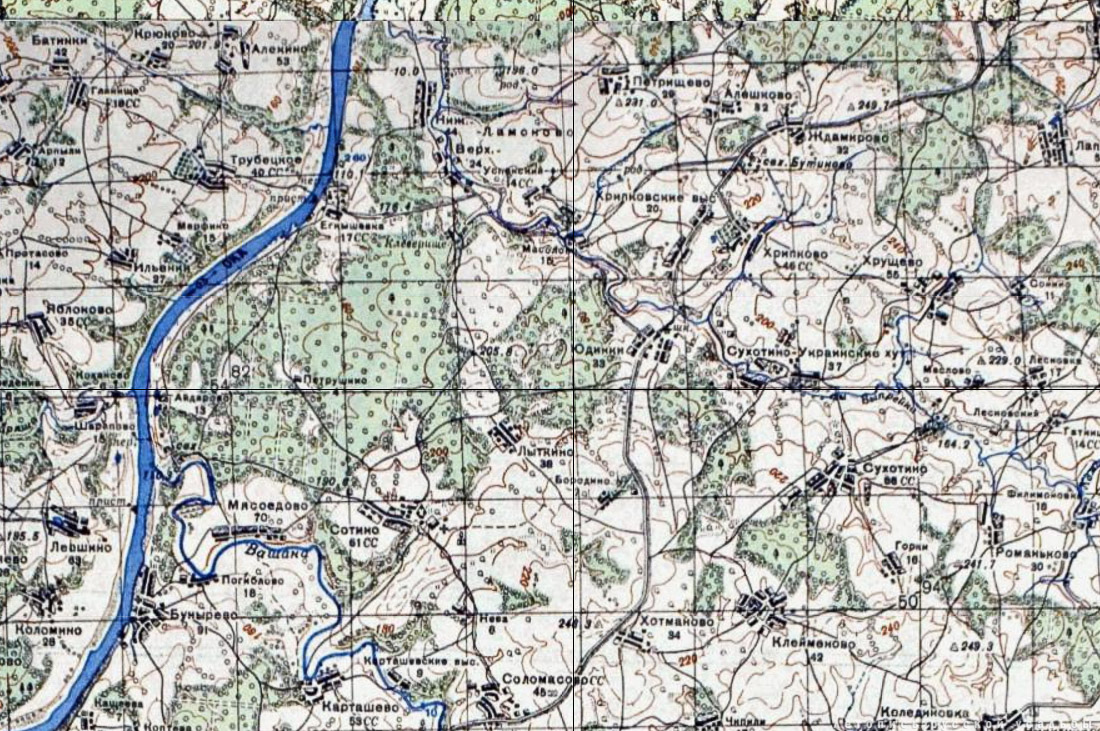

1925 год. |

|

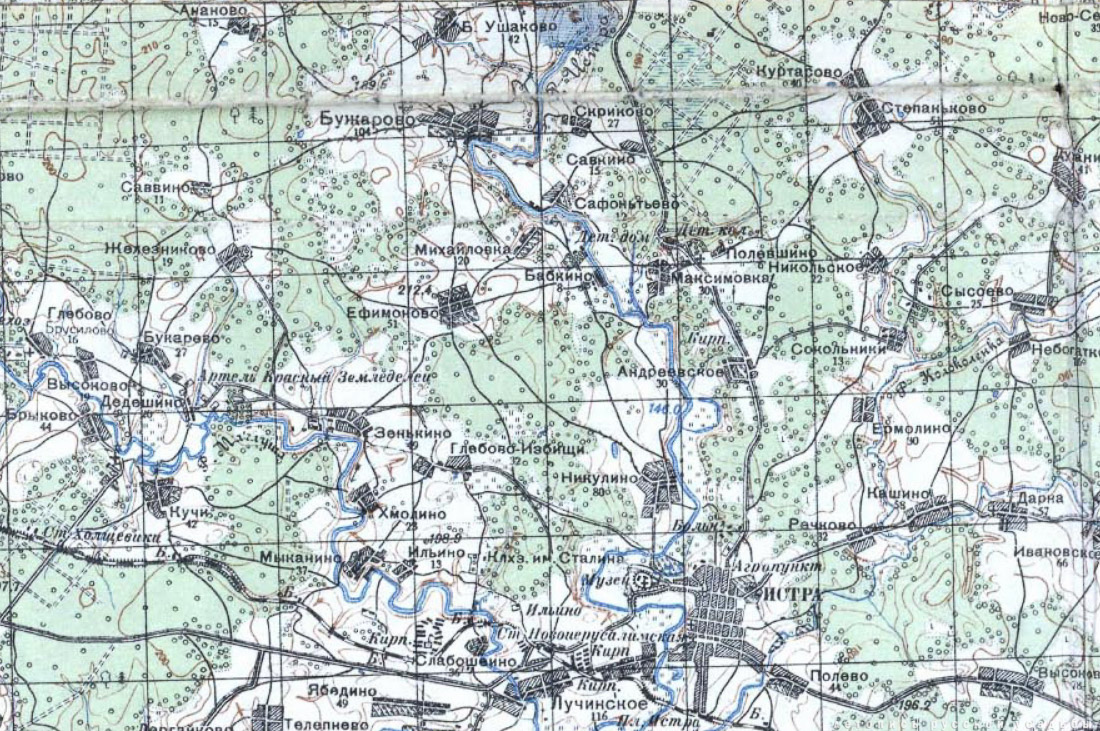

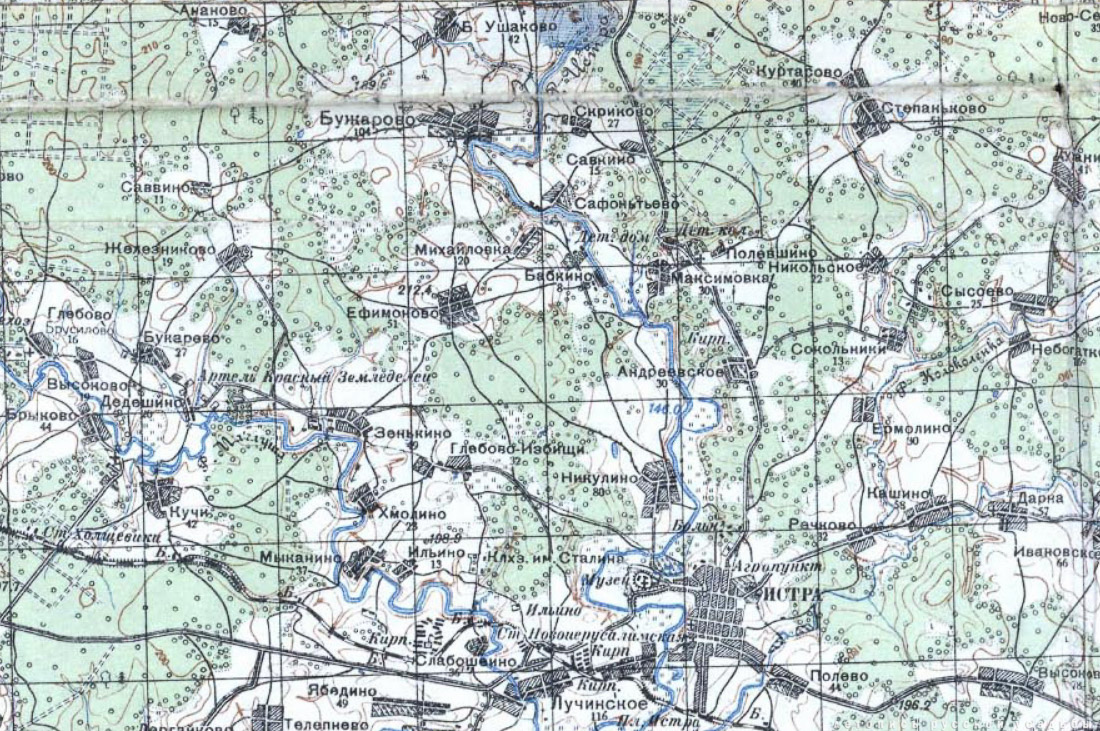

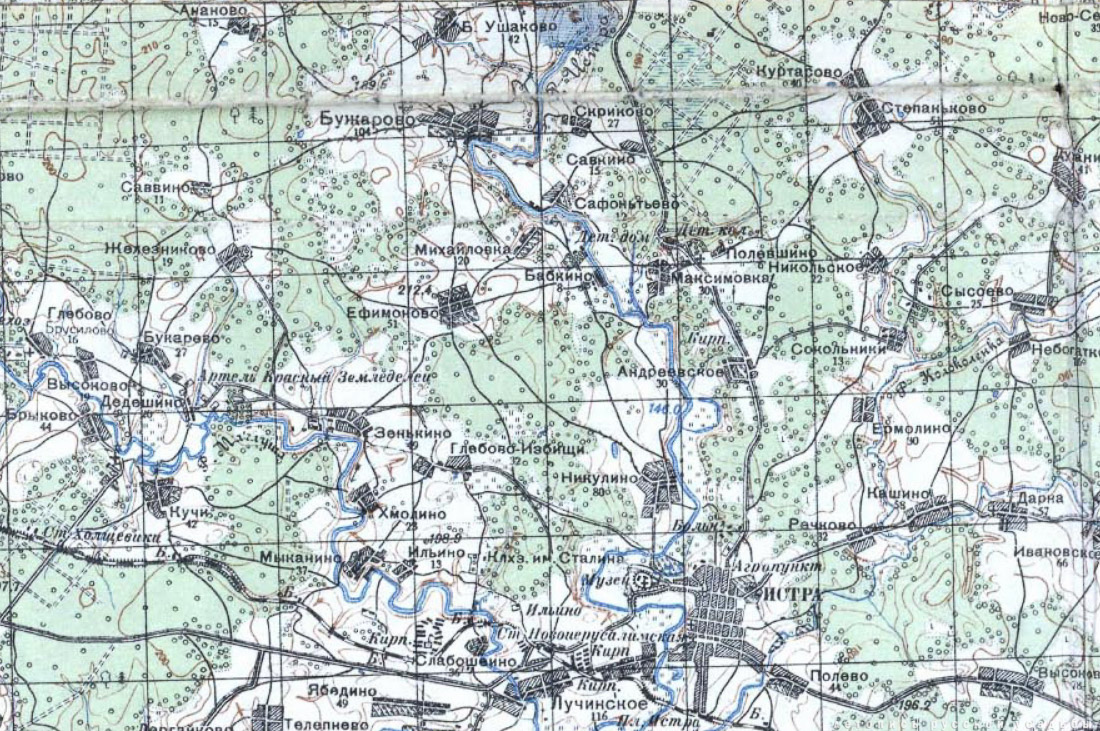

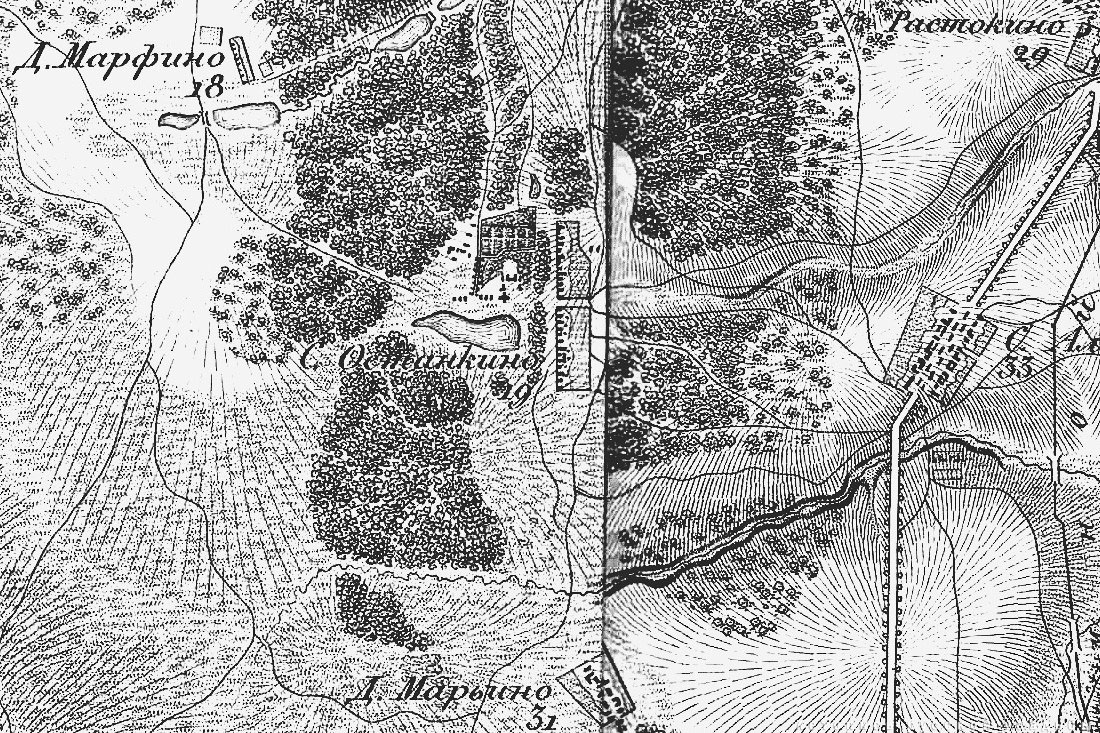

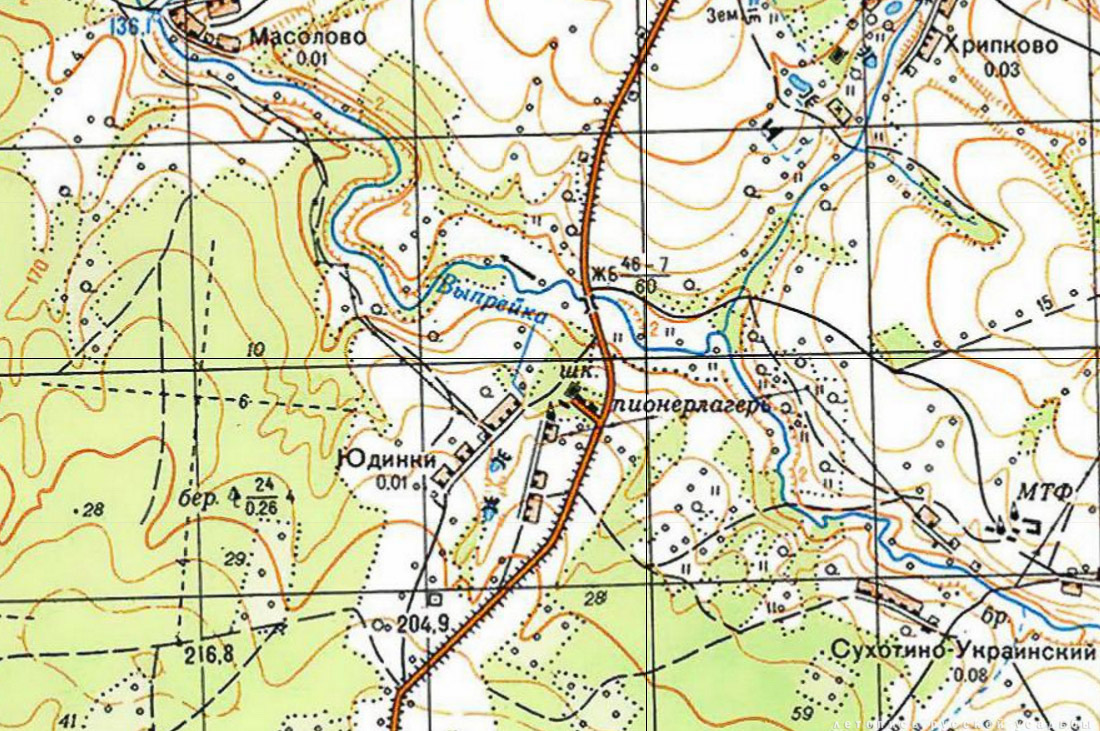

1931 год. |

|

1942 год. |

|

1957 год. |

|

1980 |

|

2014 |

|

В виду празднования 150-летнего юбилея Чехова и благодаря стараниям Истринского районного краеведческого общества "Наследие" территория усадьбы стала выявленным объектом культурного наследия.

В соответствии с распоряжением Министерства культуры Московской области от 01.07.09 № 249-р «Памятное место, на котором располагалась усадьба "Бабкино", связанная с жизнью и творчеством писателя А.П. Чехова и художника И.И.Левитана , 2-я пол. XIX в.», расположенное по адресу: Истринский муниципальный район, Бужаровское сельское поселение, д. Бабкино, получило свои границы, однако на северной границе усадебного парка ещё до выявления объекта культурного наследия был построен коттедж.

|

Метки: Истра И.И. Левитан М.П. Чехова Бабкино реки А.П. Чехов Истринский район Московская область парки |

Усадьба БАБКИНО, Московская область, Истринский район |

Всего несколько дней осталось до незабываемой поездки «Усадебного экспресса» в усадьбу Мелихово. До 21 января у вас еще есть возможность забронировать билет на наш экспресс, который перенесет всех пассажиров в увлекательный мир истории, театра и литературы. А пока я хотел бы рассказать вам о других местах Московской области, связанных с именем выдающегося русского писателя Антона Чехова и его ближайшего окружения.

В главном доме Мелихово есть этюд кисти Левитана - "Усадьба Бабкино". Считается, что именно это имение, в котором Антон Павлович Чехов с семьей гостили в 1885-1887 годах, послужило главным источником вдохновения к созданию великим писателем произведения «Вишневый сад». Кроме того, живописные виды Бабкина способствовали развитию и болезненному угасанию еще одного романа – на этот раз вовсе не литературного. Здесь, в тени парков и лесов, сестра Антона Павловича – Мария чуть было не стала невестой Исаака Левитана. После сердечного потрясения, пережитого в Бабкино, великий художник так и не связал себя узами брака, впрочем, как и сестра Чехова, Мария. Почему же так произошло и каковой была история этого «усадебного» романа?

Комментарии к посту сделаны культурологом и общественным деятелем Константином Косенковым, с которым мы ведем популяризацию усадеб Истринского района. Итак, Бабкино, история Исаака и Мафы…

Дата фотографий: 2015 год, 12 апреля и 2014 год, 21 сентября.

Михаил Павлович Чехов в своих воспоминаниях так описывает знакомство с Киселевыми: «Верстах в двадцати от Воскресенска, в котором учительствовал мой брат Иван Павлович, находилась Павловская слобода, в которой стояла артиллерийская бригада. К этой бригаде принадлежала и та батарея с полковником Маевским во главе, которая квартировала в Воскресенске. По какому-то случаю в Павловской слободе был бригадный бал, на котором, конечно, должны были присутствовать и офицеры из Воскресенской батареи. Поехал туда с ними и мой брат Иван Павлович. Каково же было его удивление, когда по окончании бала привезшие его туда воскресенские офицеры решили заночевать в Павловской слободе, а ему с утра уже нужно было открывать свое училище в Воскресенске; к тому же была зима, и отправиться домой пешком было невозможно. На его счастье из офицерского собрания вышел один из приглашенных гостей, который уезжал в Воскресенск и которого тут же дожидалась тройка лошадей. Увидев беспомощного Ивана Павловича, человек этот предложил ему место в своих санях и благополучно доставил его в Воскресенск. Это был А. С. Киселев, живший в Бабкине, в пяти верстах от Воскресенска... Таким образом, познакомившись за дорогу с моим братом Иваном Павловичем, А. С. Киселев пригласил его к себе в репетиторы, – так зародилась связь чеховской семьи с Бабкином и его обитателями». |

|

2. Чехов и Левитан. Автор: Боим С.С. |

Сейчас о былом величии имения напоминают лишь частично сохранившийся парк и остатки хозяйственных построек. Однако существуют и более тонкие материи и сокровища российской культуры, позволяющие нам судить о том, как выглядела эта усадьба. Первые упоминания о Бабкино появились в письменных источниках еще в XVI веке. Усадьба прошла длительный период становления, неоднократно меняя своих хозяев. Долгое время имение сложно было назвать полноценным «дворянским гнездом»: до 1815 года усадебный дом и прилегающие к нему постройки были нарочито простыми и находились в полуразрушенном состоянии. Упоминания о большом господском доме содержатся в письменных источниках второй четверти – середины позапрошлого столетия. Существует версия и о том, что усадьба начала строиться в 60-70 годы XIX века. |

|

3. Памятник в ознаменование того, что в усадьбе Бабкино постоянно жили А. П. Чехов и И. И. Левитан, установлен по предложению жителя Истры академика Владимира Яцука. 15 октября 2008 года в преддверии 150-летия со дня рождения А. П. Чехова памятник, созданный скульптором Сергеем Казанцевым, заменил утраченную много лет назад скульптурную композицию, посвящённую А. П. Чехову. |

Известные страницы жизни усадьбы и ее владельцев начались после того, как Бабкино приобрело семейство Алексея Сергеевича Киселева. При них усадебный комплекс пережил второе рождение: было закончено строительство главного дома, хозяйственных построек, благоустройство парка. Просвещённые и общительные хозяева Бабкино превратили свое имение в центр притяжения творческих и известных людей. Нынешняя известность усадьбы Бабкино во многом обязана людям, гостившим в ней. |

|

4. "Усадьба Бабкино". Макет, выполненный Михаилом Павловичем Чеховым в 1934 году по памяти. Дом-музей А. П. Чехова в Москве. |

В период с 1885 по 1887 годы в усадьбе жили две выдающиеся личности, внесшие значительный вклад в русскую культуру, – Антон Чехов и Исаак Левитан. Писатель и художник относили свое пребывание в усадьбе Киселевых как значимые моменты в их собственной карьере. Окрестности поместья стали «героями» сюжетом многочисленных пейзажей Левитана, а атмосфера и жители Бабкино способствовали идее создания знаменитого «Вишневого сада» Чехова и других произведений. Благодаря творчеству двух гениев мы без труда можем воссоздать облик усадьбы, даже несмотря на то, что сейчас она практически полностью уничтожена. «Копилку» исторических заметок о Бабкино пополнил и родной брат Антона Чехова, Михаил. |

|

5. Новый памятник обозначает вход в северную часть изрядно поредевшего парка, тем не менее сохранившего общие черты планировочной структуры. |

| Собрав воедино все воспоминания о внешнем виде усадьбы, в первую очередь мы подмечаем, что ее главный дом был «поразительно красив, стоит крепко и следов времени на нем незаметно». Особняк был одноэтажным, он находился на возвышении, что позволяло гостям дома любоваться живописными окрестностями прямо из собственных окон. «Душой» дома были терраса с мезонином, обращенная в сторону Истры. Место, на котором располагался дом, было окружено балюстрадой, откуда спускалась крутая лестница, ведущая к купальне. В Бабкино существовал гостевой флигель, в котором и жили Чеховы. Усадебный комплекс также составляли многочисленные хозяйственные постройки: оранжереи, погреба, родники и т. д. При Киселевых Бабкино не стремились развивать серьёзно как процветающее хозяйство, поэтому его владельцы жили по средствам и часто находились на грани разорения. |

|

6. Композиция из искусственного белого камня установлена теперь рядом с памятным камнем, на котором можно прочитать: «В 1885–1887 гг. в д. Бабкино жили А. П. Чехов и И. И. Левитан». |

Многочисленные воспоминания о Бабкино разных авторов объединяет одно – подчёркнутый восторг от красот местной природы. Усадьбу украшали прозрачные водные глади, бескрайние леса, рукотворный сад с газонами, цветниками и аллеями. Символично, что именно здесь, в романтической обстановке уединенного поместья состоялась история, о которой не знают даже многие опытные ценители искусства. Антон Павлович Чехов гостил в Бабкино не один – в поездках его часто сопровождали брат Михаил и сестра Мария. Однажды юная Маша Чехова, которую друзья и близкие часто ласково называли Мафой, гостила в Бабкино и встретила там молодого и красивого художника Исаака Левитана. В ту пору Левитан был молод, талантлив и обладал поистине завораживающей красотой – его регулярно осаждали толпы поклонниц «на любой вкус». |

|

7. |

Однако, в толпе окружавших его женщин, он стал все больше и больше очаровываться прекрасной Марией Чеховой. Они часто проводили вечера за совместным ужином и прогулками, имели возможность регулярно видеть друг друга. И, наконец, Левитан решил признаться Марии в своих чувствах. Но, по воле судьбы, это признание, а затем – и последующее предложение руки и сердца не имело счастливого финала. Мария Чехова так описывала это событие в своих воспоминаниях: «Иду я однажды по дороге из Бабкина к лесу и встречаю Левитана. Мы остановились, начали говорить о том, о сем, как вдруг Левитан бух передо мной на колени и... объяснение в любви. Помню, как я смутилась, мне стало как-то стыдно, я закрыла лицо руками. “Милая Мафа, каждая точка на твоем лице мне дорога...”, – слышу голос Левитана. Я не нашла ничего лучшего, как повернуться и убежать». |

|

8. Мария Павловна Чехова — сестра А.П.Чехова, педагог, художница. |

Оба участника сцены объяснения тяжело переживали неудавшееся признание. Мария винила себя за то, что она будто бы некрасиво повела себя с художником, корила себя за то, что ранила его чувства. В настоящее время достоверных воспоминаний об этом событии, описывающем чувства Левитана, не существует. Однако тот факт, что за многие годы художник так и не женился и не сделал новой попытки создать семью, говорит о многом. В тяжелой жизненной драме Мафу поддерживал самый дорогой и близкий человек – ее брат Антон Павлович. Более того, Чехов деликатно подчёркивал, что молодые люди не пара друг другу. Долгое время Мария хотела объясниться с Левитаном, но так и не нашла в себе силы это сделать. Чуткий художник, в свою очередь, понял ее отказ и не стал настаивать на разговоре. |

|

9. Северная граница усадьбы, здесь до выявления усадьбы построили коттедж. |

Мария Чехова, как и ее несостоявшийся супруг, так и не создала собственную семью. Биографы Чехова и историки до сих пор задаются вопросом о том, что же помешало счастью этой красивой пары. Есть в этой истории и загадочное обстоятельство. В возрасте 87 лет в Ялте Мария Чехова делилась воспоминаниями о своей юности и обронила такую фразу: «… рассказала, что была влюблена в него, и, рассказывая, покраснела от смущения, как девочка». Таким образом, версия о том, что в молодости Маша просто не смогла принять судьбоносное решение из-за смущения, вмешательства других лиц или иных обстоятельств, имеет право на существование. Дополняют ее и поздние рассуждения Левитана. Несмотря на болезненную ситуацию с признанием, они продолжали быть друзьями и общаться. Она вспоминала: «Всю его жизнь мы продолжали быть с ним лучшими друзьями. Он много помогал мне в занятиях живописью. Правда, он мне не раз говорил потом и повторил незадолго перед своей смертью, когда я навестила его уже тяжело больным: “Если бы я когда-нибудь женился, то только бы на Вас, Мафа...”». |

|

Мария Чехова, 1940-е годы |

|

10. На территории усадьбы сохранились старица реки Истры, на самом севере вне её пределов при переходе автомобильного моста реки Истра подле небольшого островка расположено древнее городище. |

Видимо, загадка этой красивой любовной истории не хочет предстать перед потомками ее героев. Но кажется, что амур, поразивший своими стрелами бессменную хранительницу наследия Чехова и великого художника, до сих пор парит над парком в Бабкино. Даже несмотря на то, что сейчас он пуст и нелюдим. |

|

11. Послевоенная постройка сельскохозяйственного назначения – единственное сооружение, отдаленно напоминающее усадебные хозяйственные постройки, – вот то, что осталось от былого комплекса, частично сохранявшегося и после пожара в главном доме усадьбы 1929 года. В 2000-х годах восстановлением усадьбы и созданием там своего поместья интересовался московский предприниматель, но не нашёл поддержки у местных властей. Новые руководители поселения придают большое значение увековечению памяти писателя и могут оказать содействие восстановлению комплекса при наличии инвестиций. |

|

12. |

Что же стало с самой усадьбой? После Киселевых она перешла во владение купцов Колесниковых, которые существенно перестроили большую часть ее зданий и «нарастили» хозяйственную мощь усадьбы. В части усадебного дома Колесниковы открыли ремесленную школу для девочек. После революции усадьба со всеми хозяйственными постройками была национализирована. А спустя несколько лет, в 1929 году, бывший главный дом усадьбы Бабкино и некоторые другие постройки, сгорели. Существует версия о том, что пожар на территории памятника истории был совершен преднамеренно. Сегодня в усадьбе царит запустение, а взор туриста без труда сможет увидеть лишь остатки самого парка – того самого, который служил источником вдохновения для Антона Чехова и Исаака Левитана. |

|

13. Предыдущий памятник. |

| В главном доме усадьбы Мелихово в кабинете А.П. Чехова над диваном висит картина. |

|

14. |

| Это река Истра, котору так любил писать Левитан. |

|

15. И. И. Левитан. Истра. |

| А если пройти в гостиную в мелиховском доме из кабинет, то над дверью вы заметите маленький этюд. |

|

16. |

| На котором изображена усадьба Бабкино... |

|

17. |

|

18. Картина Левитана с изображением Бабкино из собрания мелиховского музея. |

Известный истринский географ, директор Московской областной общественной экологической организации "Истрица", член Союза журналистов Сергей Голубчиков с середины 1990-х годов по середину 2000-х разрабатывал (совместно с народно-экологическим православным объединением "Вишневый сад") проект регенерации парка, собрал редкие архивные материалы об усадьбы, провёл географическое и геоботаническое описание ландшафтов. |

|

19. Парк усадьбы Бабкино. |

К сожалению, 19 октября 2015 года Сергей Николаевич Голубчиков скоропостижно скончался от сердечного приступа в селе Кострово Истринского района, однако успел ввести в научный оборот информацию о А. А. Крубере (1878-1940), известном географе, карстоведе, антропогеографе, который родился в Воскресенске и каждое лето в детстве жил в усадьбе Бабкино. Статья С. Н. Голубчикова "Географ из Воскресенска", опубликованная в местной прессе 20 января 1994 года, получила большую известность. |

|

20. Парк. |

|

21. |

|

22. Флигель Чеховых. |

|

23. |

| Рядом с усадьбой находится Бужаровское городище. |

|

24. |

|

25. |

|

26. |

|

27. Бабкино. 'Вид с висячего балкона'. С рисунка М. Я. Чехова |

|

28. |

|

29. |

Старые карты |

|

1774 год. |

|

1860 год. |

|

1925 год. |

|

1931 год. |

|

1942 год. |

|

1957 год. |

|

1980 |

|

2014 |

|

В виду празднования 150-летнего юбилея Чехова и благодаря стараниям Истринского районного краеведческого общества "Наследие" территория усадьбы стала выявленным объектом культурного наследия.

В соответствии с распоряжением Министерства культуры Московской области от 01.07.09 № 249-р «Памятное место, на котором располагалась усадьба "Бабкино", связанная с жизнью и творчеством писателя А.П. Чехова и художника И.И.Левитана , 2-я пол. XIX в.», расположенное по адресу: Истринский муниципальный район, Бужаровское сельское поселение, д. Бабкино, получило свои границы, однако на северной границе усадебного парка ещё до выявления объекта культурного наследия был построен коттедж.

|

Метки: Истра И.И. Левитан М.П. Чехова Бабкино реки А.П. Чехов Истринский район Московская область парки |

Усадьба БАБКИНО, Московская область, Истринский район |

Всего несколько дней осталось до незабываемой поездки «Усадебного экспресса» в усадьбу Мелихово. До 21 января у вас еще есть возможность забронировать билет на наш экспресс, который перенесет всех пассажиров в увлекательный мир истории, театра и литературы. А пока я хотел бы рассказать вам о других местах Московской области, связанных с именем выдающегося русского писателя Антона Чехова и его ближайшего окружения.

В главном доме Мелихово есть этюд "Усадьба Бабкино" кисти Левитана. Считается, что именно это имение, в котором Антон Павлович Чехов с семьей гостили в 1885-1887 годах, послужило главным источником вдохновения к созданию великим писателем произведения «Вишневый сад». Кроме того, живописные виды Бабкина способствовали развитию и болезненному угасанию еще одного романа – на этот раз вовсе не литературного. Здесь, в тени парков и лесов, сестра Антона Павловича – Мария чуть было не стала невестой Исаака Левитана. После сердечного потрясения, пережитого в Бабкино, великий художник так и не связал себя узами брака, впрочем, как и сестра Чехова, Мария. Почему же так произошло и каковой была история этого «усадебного» романа?

Комментарии к посту сделаны культурологом и общественным деятелем Константином Косенковым, с которым мы ведем популяризацию усадеб Истринского района. Итак, Бабкино, история Исаака и Мафы…

Дата фотографий: 2015 год, 12 апреля и 2014 год, 21 сентября.

Михаил Павлович Чехов в своих воспоминаниях так описывает знакомство с Киселевыми: «Верстах в двадцати от Воскресенска, в котором учительствовал мой брат Иван Павлович, находилась Павловская слобода, в которой стояла артиллерийская бригада. К этой бригаде принадлежала и та батарея с полковником Маевским во главе, которая квартировала в Воскресенске. По какому-то случаю в Павловской слободе был бригадный бал, на котором, конечно, должны были присутствовать и офицеры из Воскресенской батареи. Поехал туда с ними и мой брат Иван Павлович. Каково же было его удивление, когда по окончании бала привезшие его туда воскресенские офицеры решили заночевать в Павловской слободе, а ему с утра уже нужно было открывать свое училище в Воскресенске; к тому же была зима, и отправиться домой пешком было невозможно. На его счастье из офицерского собрания вышел один из приглашенных гостей, который уезжал в Воскресенск и которого тут же дожидалась тройка лошадей. Увидев беспомощного Ивана Павловича, человек этот предложил ему место в своих санях и благополучно доставил его в Воскресенск. Это был А. С. Киселев, живший в Бабкине, в пяти верстах от Воскресенска... Таким образом, познакомившись за дорогу с моим братом Иваном Павловичем, А. С. Киселев пригласил его к себе в репетиторы, – так зародилась связь чеховской семьи с Бабкином и его обитателями». |

|

2. Чехов и Левитан. Автор: С.С. Боим |

Сейчас о былом величии имения напоминают лишь частично сохранившийся парк и остатки хозяйственных построек. Однако существуют и более тонкие материи и сокровища российской культуры, позволяющие нам судить о том, как выглядела эта усадьба. Первые упоминания о Бабкино появились в письменных источниках еще в XVI веке. Усадьба прошла длительный период становления, неоднократно меняя своих хозяев. Долгое время имение сложно было назвать полноценным «дворянским гнездом»: до 1815 года усадебный дом и прилегающие к нему постройки были нарочито простыми и находились в полуразрушенном состоянии. Упоминания о большом господском доме содержатся в письменных источниках второй четверти – середины позапрошлого столетия. Существует версия и о том, что усадьба начала строиться в 60-70 годы XIX века. |

|

3. Памятник в ознаменование того, что в усадьбе Бабкино постоянно жили А. П. Чехов и И. И. Левитан, установлен по предложению жителя Истры академика Владимира Яцука. 15 октября 2008 года в преддверии 150-летия со дня рождения А. П. Чехова памятник, созданный скульптором Сергеем Казанцевым, заменил утраченную много лет назад скульптурную композицию, посвящённую А. П. Чехову. |

Известные страницы жизни усадьбы и ее владельцев начались после того, как Бабкино приобрело семейство Алексея Сергеевича Киселева. При них усадебный комплекс пережил второе рождение: было закончено строительство главного дома, хозяйственных построек, благоустройство парка. Просвещённые и общительные хозяева Бабкино превратили свое имение в центр притяжения творческих и известных людей. Нынешняя известность усадьбы Бабкино во многом обязана людям, гостившим в ней. |

|

4. "Усадьба Бабкино". Макет, выполненный Михаилом Павловичем Чеховым в 1934 году по памяти. Дом-музей А. П. Чехова в Москве. |

В период с 1885 по 1887 годы в усадьбе жили две выдающиеся личности, внесшие значительный вклад в русскую культуру, – Антон Чехов и Исаак Левитан. Писатель и художник относили свое пребывание в усадьбе Киселевых как значимые моменты в их собственной карьере. Окрестности поместья стали «героями» сюжетом многочисленных пейзажей Левитана, а атмосфера и жители Бабкино способствовали идее создания знаменитого «Вишневого сада» Чехова и других произведений. Благодаря творчеству двух гениев мы без труда можем воссоздать облик усадьбы, даже несмотря на то, что сейчас она практически полностью уничтожена. «Копилку» исторических заметок о Бабкино пополнил и родной брат Антона Чехова, Михаил. |

|

5. Новый памятник обозначает вход в северную часть изрядно поредевшего парка, тем не менее сохранившего общие черты планировочной структуры. |

| Собрав воедино все воспоминания о внешнем виде усадьбы, в первую очередь мы подмечаем, что ее главный дом был «поразительно красив, стоит крепко и следов времени на нем незаметно». Особняк был одноэтажным, он находился на возвышении, что позволяло гостям дома любоваться живописными окрестностями прямо из собственных окон. «Душой» дома были терраса с мезонином, обращенная в сторону Истры. Место, на котором располагался дом, было окружено балюстрадой, откуда спускалась крутая лестница, ведущая к купальне. В Бабкино существовал гостевой флигель, в котором и жили Чеховы. Усадебный комплекс также составляли многочисленные хозяйственные постройки: оранжереи, погреба, родники и т. д. При Киселевых Бабкино не стремились развивать серьёзно как процветающее хозяйство, поэтому его владельцы жили по средствам и часто находились на грани разорения. |

|

6. Композиция из искусственного белого камня установлена теперь рядом с памятным камнем, на котором можно прочитать: «В 1885–1887 гг. в д. Бабкино жили А. П. Чехов и И. И. Левитан». |

Многочисленные воспоминания о Бабкино разных авторов объединяет одно – подчёркнутый восторг от красот местной природы. Усадьбу украшали прозрачные водные глади, бескрайние леса, рукотворный сад с газонами, цветниками и аллеями. Символично, что именно здесь, в романтической обстановке уединенного поместья состоялась история, о которой не знают даже многие опытные ценители искусства. Антон Павлович Чехов гостил в Бабкино не один – в поездках его часто сопровождали брат Михаил и сестра Мария. Однажды юная Маша Чехова, которую друзья и близкие часто ласково называли Мафой, гостила в Бабкино и встретила там молодого и красивого художника Исаака Левитана. В ту пору Левитан был молод, талантлив и обладал поистине завораживающей красотой – его регулярно осаждали толпы поклонниц «на любой вкус». |

|

7. |

Однако, в толпе окружавших его женщин, он стал все больше и больше очаровываться прекрасной Марией Чеховой. Они часто проводили вечера за совместным ужином и прогулками, имели возможность регулярно видеть друг друга. И, наконец, Левитан решил признаться Марии в своих чувствах. Но, по воле судьбы, это признание, а затем – и последующее предложение руки и сердца не имело счастливого финала. Мария Чехова так описывала это событие в своих воспоминаниях: «Иду я однажды по дороге из Бабкина к лесу и встречаю Левитана. Мы остановились, начали говорить о том, о сем, как вдруг Левитан бух передо мной на колени и... объяснение в любви. Помню, как я смутилась, мне стало как-то стыдно, я закрыла лицо руками. “Милая Мафа, каждая точка на твоем лице мне дорога...”, – слышу голос Левитана. Я не нашла ничего лучшего, как повернуться и убежать». |

|

8. Мария Павловна Чехова — сестра А. П. Чехова. |

Оба участника сцены объяснения тяжело переживали неудавшееся признание. Мария винила себя за то, что она будто бы некрасиво повела себя с художником, корила себя за то, что ранила его чувства. В настоящее время достоверных воспоминаний об этом событии, описывающем чувства Левитана, не существует. Однако тот факт, что за многие годы художник так и не женился и не сделал новой попытки создать семью, говорит о многом. В тяжелой жизненной драме Мафу поддерживал самый дорогой и близкий человек – ее брат Антон Павлович. Более того, Чехов деликатно подчёркивал, что молодые люди не пара друг другу. Долгое время Мария хотела объясниться с Левитаном, но так и не нашла в себе силы это сделать. Чуткий художник, в свою очередь, понял ее отказ и не стал настаивать на разговоре. |

|

9. Северная граница усадьбы, здесь до выявления усадьбы построили коттедж. |

Мария Чехова, как и ее несостоявшийся супруг, так и не создала собственную семью. Биографы Чехова и историки до сих пор задаются вопросом о том, что же помешало счастью этой красивой пары. Есть в этой истории и загадочное обстоятельство. В возрасте 87 лет в Ялте Мария Чехова делилась воспоминаниями о своей юности и обронила такую фразу: «… рассказала, что была влюблена в него, и, рассказывая, покраснела от смущения, как девочка». Таким образом, версия о том, что в молодости Маша просто не смогла принять судьбоносное решение из-за смущения, вмешательства других лиц или иных обстоятельств, имеет право на существование. Дополняют ее и поздние рассуждения Левитана. Несмотря на болезненную ситуацию с признанием, они продолжали быть друзьями и общаться. Она вспоминала: «Всю его жизнь мы продолжали быть с ним лучшими друзьями. Он много помогал мне в занятиях живописью. Правда, он мне не раз говорил потом и повторил незадолго перед своей смертью, когда я навестила его уже тяжело больным: “Если бы я когда-нибудь женился, то только бы на Вас, Мафа...”». |

|

Мария Чехова, 1940-е годы |

|

10. На территории усадьбы сохранились старица реки Истры, на самом севере вне её пределов при переходе автомобильного моста реки Истра подле небольшого островка расположено древнее городище. |

Видимо, загадка этой красивой любовной истории не хочет предстать перед потомками ее героев. Но кажется, что амур, поразивший своими стрелами бессменную хранительницу наследия Чехова и великого художника, до сих пор парит над парком в Бабкино. Даже несмотря на то, что сейчас он пуст и нелюдим. |

|

11. Послевоенная постройка сельскохозяйственного назначения – единственное сооружение, отдаленно напоминающее усадебные хозяйственные постройки, – вот то, что осталось от былого комплекса, частично сохранявшегося и после пожара в главном доме усадьбы 1929 года. В 2000-х годах восстановлением усадьбы и созданием там своего поместья интересовался московский предприниматель, но не нашёл поддержки у местных властей. Новые руководители поселения придают большое значение увековечению памяти писателя и могут оказать содействие восстановлению комплекса при наличии инвестиций. |

|

12. |

Что же стало с самой усадьбой? После Киселевых она перешла во владение купцов Колесниковых, которые существенно перестроили большую часть ее зданий и «нарастили» хозяйственную мощь усадьбы. В части усадебного дома Колесниковы открыли ремесленную школу для девочек. После революции усадьба со всеми хозяйственными постройками была национализирована. А спустя несколько лет, в 1929 году, бывший главный дом усадьбы Бабкино и некоторые другие постройки, сгорели. Существует версия о том, что пожар на территории памятника истории был совершен преднамеренно. Сегодня в усадьбе царит запустение, а взор туриста без труда сможет увидеть лишь остатки самого парка – того самого, который служил источником вдохновения для Антона Чехова и Исаака Левитана. |

|

13. Предыдущий памятник. |

| В главном доме усадьбы Мелихово в кабинете А.П. Чехова над диваном висит картина. |

|

14. |

| Это река Истра, которую так любил писать Левитан. |

|

15. И. И. Левитан. Истра. |

| А если пройти в гостиную в мелиховском доме из кабинет, то над дверью вы заметите маленький этюд. |

|

16. |

| На котором изображена усадьба Бабкино... |

|

17. |

|

18. Картина Левитана с изображением Бабкино из собрания мелиховского музея. |

Известный истринский географ, директор Московской областной общественной экологической организации "Истрица", член Союза журналистов Сергей Голубчиков с середины 1990-х годов по середину 2000-х разрабатывал (совместно с народно-экологическим православным объединением "Вишневый сад") проект регенерации парка, собрал редкие архивные материалы об усадьбы, провёл географическое и геоботаническое описание ландшафтов. |

|

19. Парк усадьбы Бабкино. |

К сожалению, 19 октября 2015 года Сергей Николаевич Голубчиков скоропостижно скончался от сердечного приступа в селе Кострово Истринского района, однако успел ввести в научный оборот информацию о А. А. Крубере (1878-1940), известном географе, карстоведе, антропогеографе, который родился в Воскресенске и каждое лето в детстве жил в усадьбе Бабкино. Статья С. Н. Голубчикова "Географ из Воскресенска", опубликованная в местной прессе 20 января 1994 года, получила большую известность. |

|

20. Парк. |

|

21. |

|

22. Флигель Чеховых. |

|

23. |

| Рядом с усадьбой находится Бужаровское городище. |

|

24. |

|

25. |

|

26. |

|

27. Бабкино. 'Вид с висячего балкона'. С рисунка М. Я. Чехова |

|

28. |

|

29. |

Старые карты |

|

1774 год. |

|

1860 год. |

|

1925 год. |

|

1931 год. |

|

1942 год. |

|

1957 год. |

|

1980 |

|

2014 |

|

В виду празднования 150-летнего юбилея Чехова и благодаря стараниям Истринского районного краеведческого общества "Наследие" территория усадьбы стала выявленным объектом культурного наследия.

В соответствии с распоряжением Министерства культуры Московской области от 01.07.09 № 249-р «Памятное место, на котором располагалась усадьба "Бабкино", связанная с жизнью и творчеством писателя А.П. Чехова и художника И.И.Левитана , 2-я пол. XIX в.», расположенное по адресу: Истринский муниципальный район, Бужаровское сельское поселение, д. Бабкино, получило свои границы, однако в северной части усадебного парка ещё до выявления объекта культурного наследия был построен коттедж.

|

Метки: Истра И.И. Левитан М.П. Чехова Бабкино реки А.П. Чехов Истринский район Московская область парки |

Башенный комплекс ЭРЗИ, Ингушетия, Джейраховское ущелье, видео с дрона |

|

Метки: Ингушетия ингушские башни Эрзи видео с квадрокоптера |

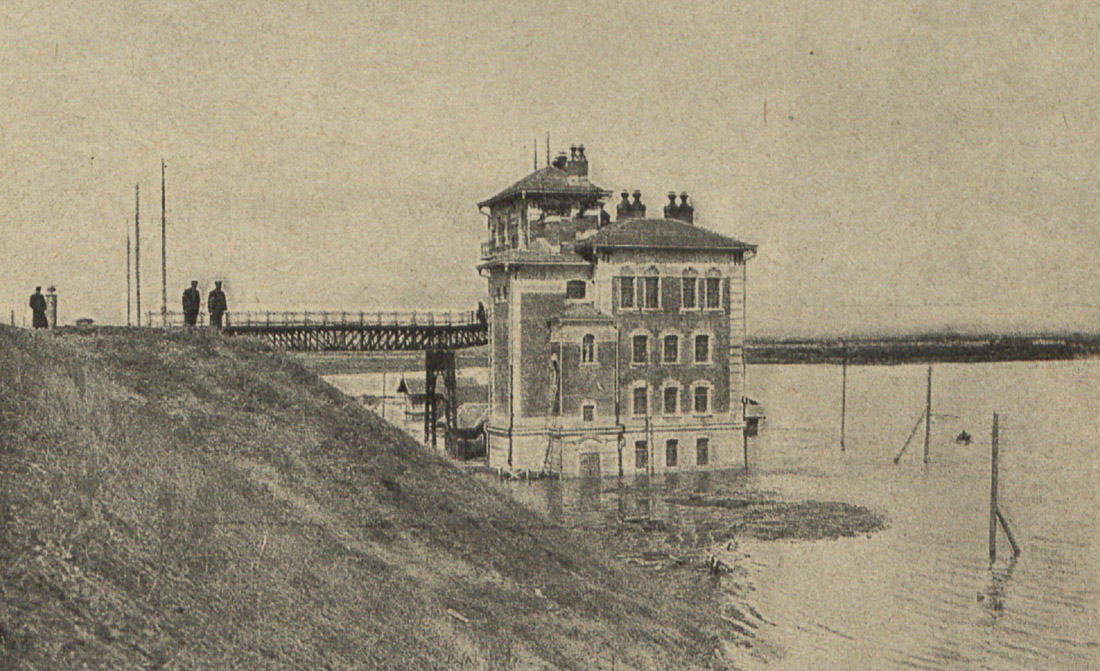

УСАДЬБА ОСТАНКИНО, Г.МОСКВА |

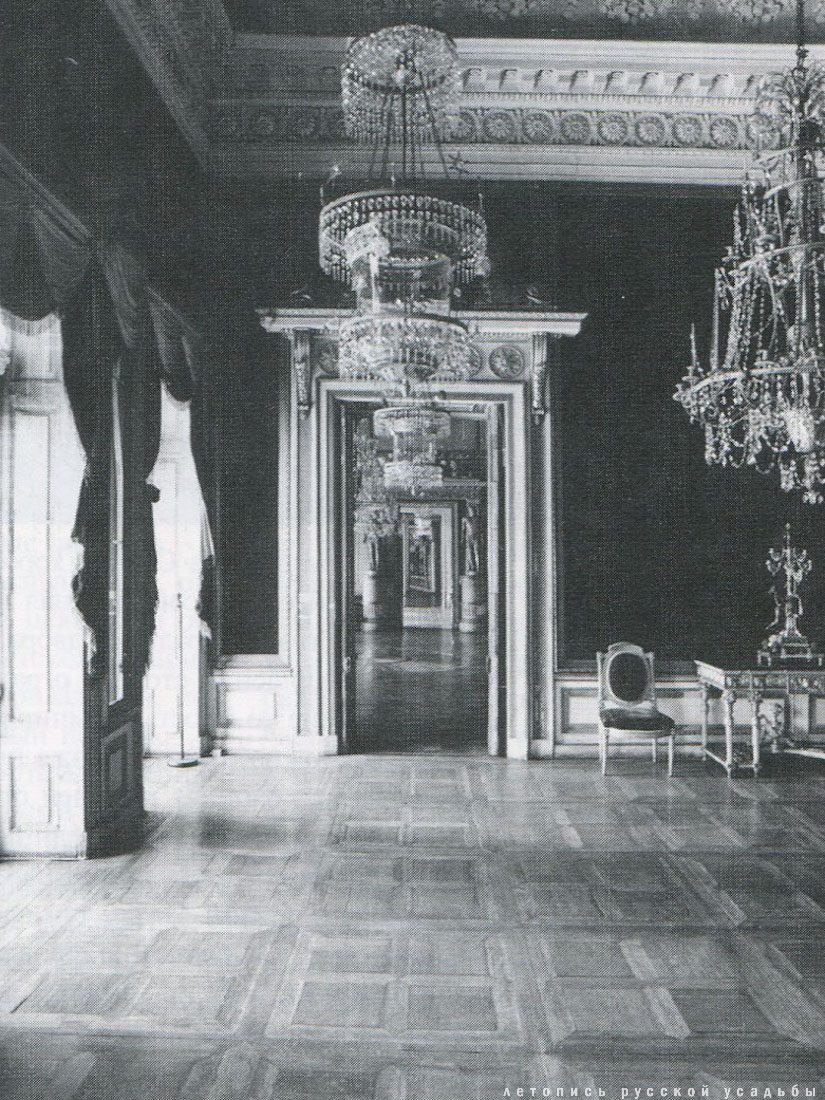

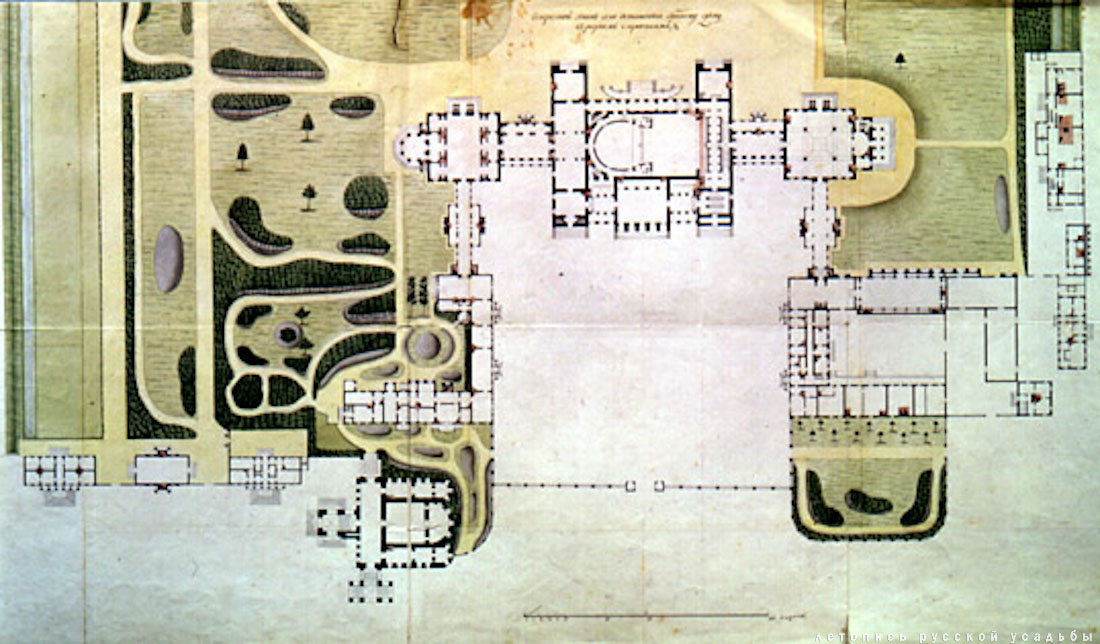

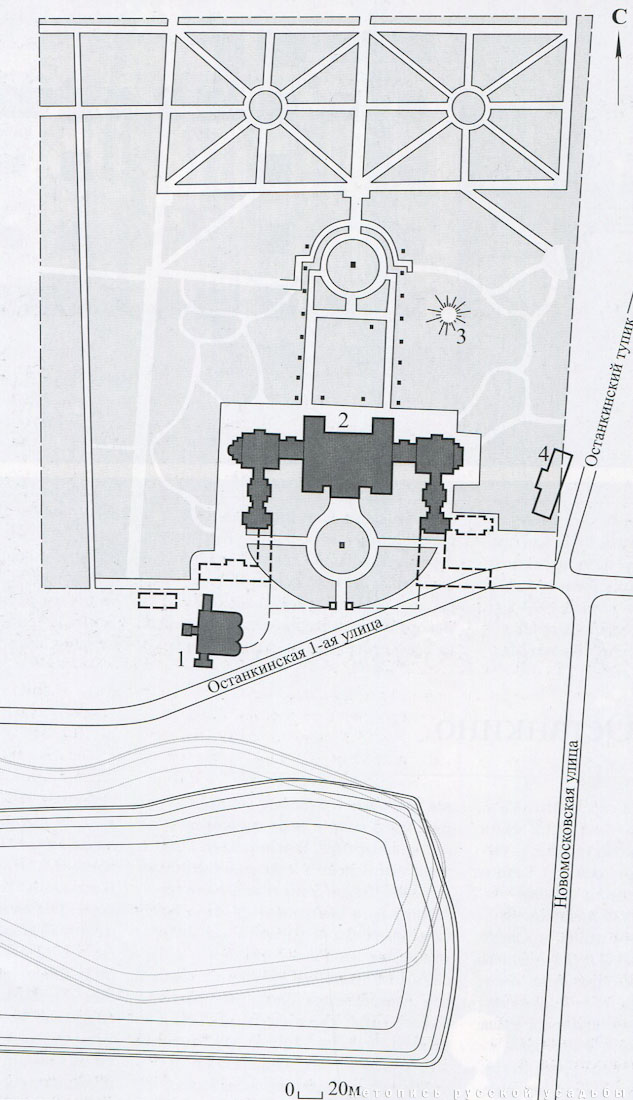

“Намерен в Останкине я строить театр …” – сообщил граф Николай Петрович Шереметев своему управителю Агапову 13 февраля 1790 года. Это повеление стало началом истории Останкинского театра-дворца. Зимой приемы гостей и спектакли проходили, как правило, в городских домах, летом – в загородных резиденциях. Идея нового театра являлась неотъемлемой частью общего замысла: приемы и спектакли, проходившие зимой в московском имении Николая Петровича Шереметева на Никольской улице, в летнее время должны были продолжаться в загородной усадьбе. Останкино, расположенное недалеко от Москвы и не имевшее до сих пор “большого дома”, стало подходящим местом для осуществления замысла Николая Петровича Шереметева. Он стремился отделиться от Кускова, слава которого была тесно связана с именем его отца.

Сейчас в усадьбе Останкино проходит реставрация, затянувшаяся из-за технологических проблем. Одна из сложных задач - сохранить старинные деревянные стены шереметевского дворца. На текущий момент проведены противоаварийные работы: крышу закрыли металлической кровлей, по фасаду установили леса, в парадных залах укрепили плафоны. Но сам проект реставрации деревянного памятника пока не утвержден, и никто не знает, когда точно это произойдет.

Аудиогид по усадьбе Останкино, подготовленный на базе izi.TRAVEL мы готовили с сотрудниками музея-усадьбы около года. Я благодарен за сотрудничество директору музея Останкино Геннадию Викторовичу Вдовину, а также отдельная благодарность за помощь в работе над гидом Соколовой Любови - ее голос украсил для вас аудиогид по усадьбе. Отдельное спасибо за помощь в обработке звука Александру Телицыну.

Скачиваем приложение izi.TRAVEL к себе на телефон или на другой гаджет.

Установите приложение izi.TRAVEL, затем в поиске напишите "Усадьба Останкино" и слушайте истории.

Аудиогид "Усадьба Останкино" можно посмотреть и послушать в интернете с компьютера, щелкнув сюда.

|

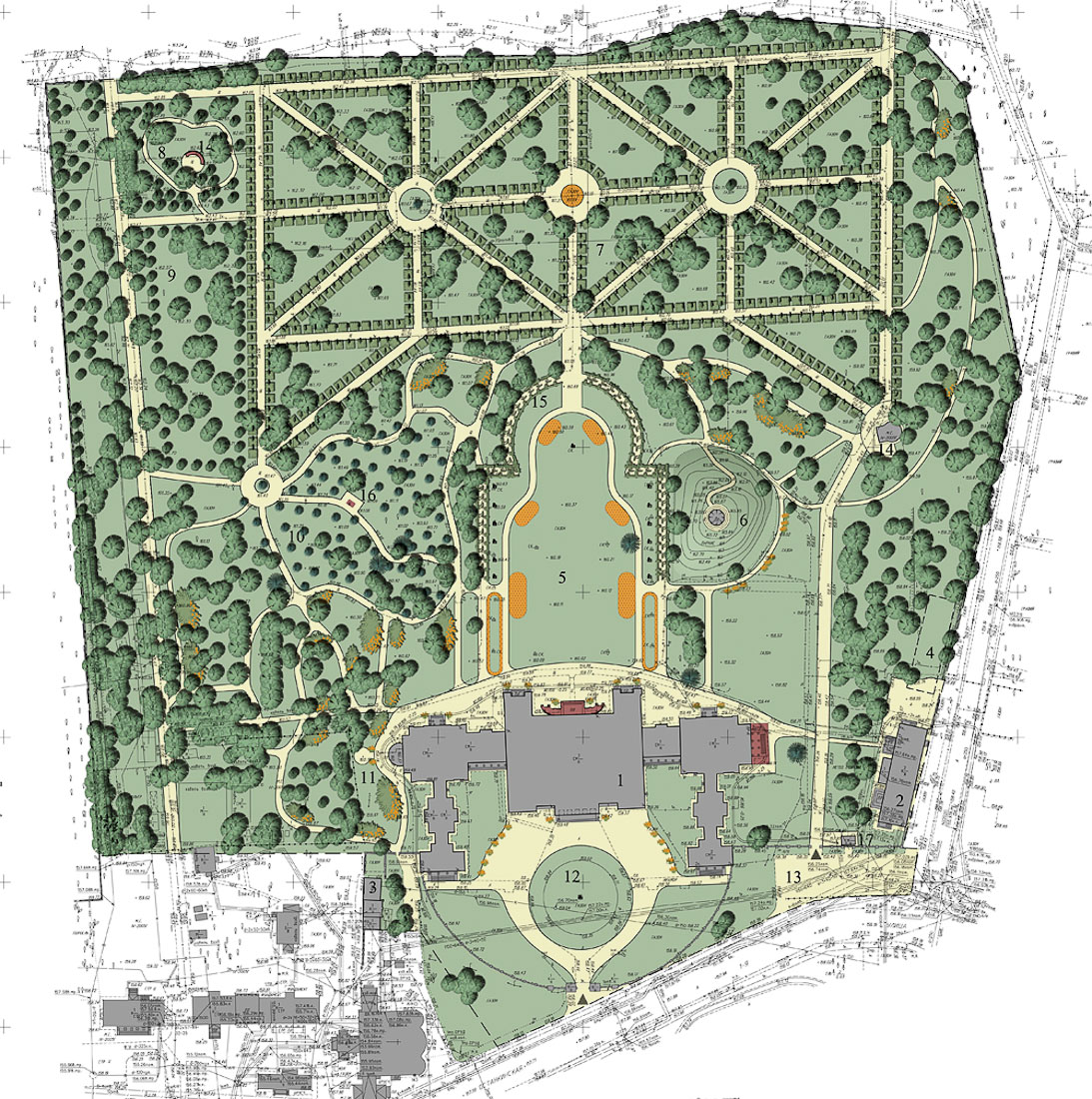

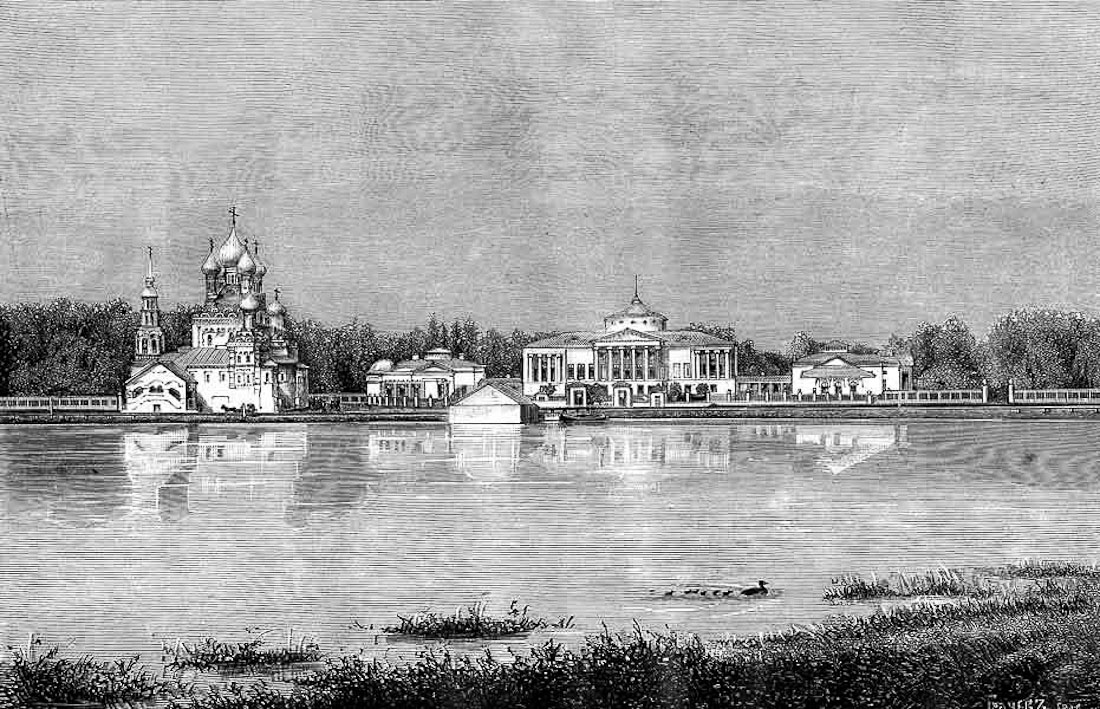

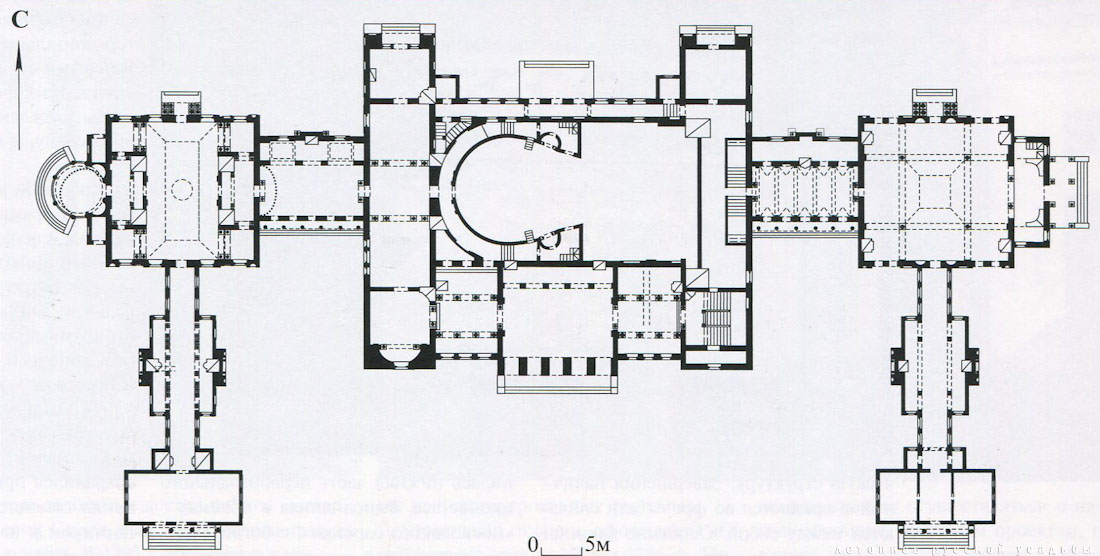

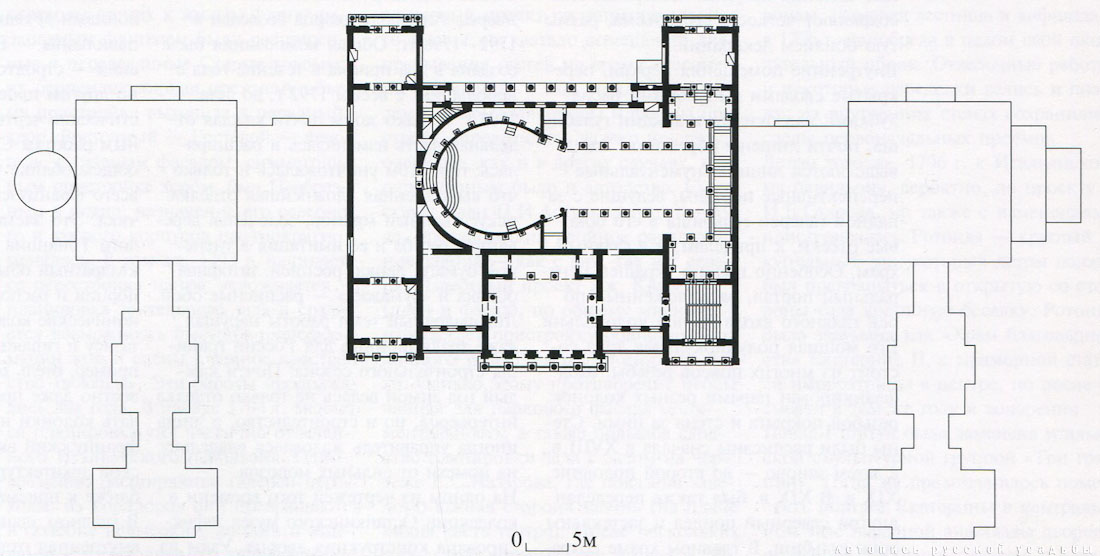

Генплан. 1 - Дворец, 2 - поздняя постройка, 3 - Троицкая церковь, 6 - искусственная горка "Парнас", 7 - Увеселительный сад. |