Ярослав Огнев - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://0gnev.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??b6eeae00, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://0gnev.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??b6eeae00, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

П.Павленко. После одного воздушного боя |

Привет выдающимся деятелям искусства и литературы, удостоенным Сталинской премии!

Привет выдающимся деятелям искусства и литературы, удостоенным Сталинской премии!П.Павленко, "Красная звезда" СССР (№86 [5150]).

Статья опубликована 12 апреля 1942 года.

(От специального корреспондента «Красной звезды»)

Дело происходило в Крыму. Четыре наших бомбардировщика, прикрываемые сверху семью истребителями, вышли бомбить укрепленный пункт немцев. Они сделали глубокий заход со стороны противника, километров этак на 40, приблизились к цели и разбомбили ее без всякой помехи. Однако их глубокий заход, повидимому, вызвал за собой в воздух семерку «Мессершмиттов». Когда наши были уже над линией фронта, немцы догнали их.

Бомбардировщики шли на высоте тысячи метров, прикрывающие их истребители — на 1500, 1600, 1800 метров. Две атаки «Мессершмиттов» были молниеносно отражены. Судя по опыту, немцы не должны были пробовать счастья в третий раз. Особой настойчивости подраться, когда угрожала опасность, у немцев за последнее время не замечалось.

Но именно в этот день они были настойчивы и пошли в третью атаку. И тут одному из «Мессершмиттов» все-таки удалось прорваться к нашим бомбардировщикам. Немедленно на него набросилась тройка наших истребителей. Почувствовав опасность, немец стал отворачивать в сторону и тут попал под обстрел младшего лейтенанта Виктора Радкевича.

Закусив губу, как охотник, взявший на прицел зверя, и всем своим существом чувствуя, что успех будет сейчас или никогда и что нельзя отрывать глаз от врага, Радкевич управлял самолетом автоматически. Он чуть заглядывал вправо и, уже беря вправо машиной, чуть скашивал глаз влево и тотчас пикировал влево, полный огня и страсти сражения. И пулеметы, и рули, и мотор, и самое сердце Радкевича были единым живым организмом. Младший лейтенант держал немца под огнем до тех пор, пока «Мессершмитт» не задымил.

Сколько прошло времени с начала боя, он не помнил. Он даже не чувствовал, дышал ли он за это время. Радкевич никого не видел в воздухе, кроме этого теперь уже безусловно «своего» немца.

Задымив, «Мессершмитт» стал снижаться и вдруг, не выпуская шасси, неожиданно приземлился на нашей территории. Радкевич и подоспевший Орлов стали виражить над вражеским самолетом. Дым с правой стороны его мотора прекратился. Машина была, повидимому, цела, но, покинув небо, она как бы вышла из «воздушной игры» и оказалась вне досягаемости. Бой прервался, победа ускользала из рук Радкевича. Но он ни за что не хотел упускать ее из своих рук. «Есть упоение в бою», — сказал как-то Пушкин, и пушкинское страстное упоение боем, охватившее Радкевича, искало выхода.

Сделав несколько виражей над приземлившимся противником, Радкевич увидел: немец выскочил из своей машины и побежал в направлении линии фронта, потом остановился, словно что-то вспоминая, вернулся к самолету, захватил кожаное пальто и опять побежал. Радкевич дал по нему очередь — она иссякла: патронов не было.

— За ним! Не упускать! — и решение мгновенно созрело у Радкевича. Оглядев воздух и увидев, что воздушный бой кончился, он пошел на посадку, решил сесть, пересекая немцу дорогу, захватить его живым или убить, — как выйдет.

Немец был уже далеко, метрах в восьмистах. Сбросив с себя кожаный реглан, Радкевич побежал ему вдогонку, стреляя в воздух и крича: «Сдавайся!» После каждого выстрела немец оборачивался и мерил расстояние между собой и русским.

Расстояние между ним и Радкевичем уменьшалось медленно. Сухое плоскогорье с неглубокими балками и невысокими холмами безлюдно простиралось до самого горизонта. Немец бежал очень быстро, и Виктор Радкевич стрелял все чаще и, задыхаясь на быстром ходу, все злее кричал, чтобы тот, наконец, сдавался без дураков.

Теперь, когда покинут был воздух, оставлен самолет и бой продолжался на земле, в нелетной атмосфере, Радкевич стал как бы пехотинцем. Он готов был бежать за немцем хоть целые сутки. Упорства и настойчивости у него было хоть отбавляй. На втором километре он сократил расстояние между собой и немцем до 300 метров. Немец часто переходил на шаг. Устал, выбился из сил и младший лейтенант. Он теперь только стрелял, а кричать не было сил. На третьем километре расстояние между противниками сократилось до сорока метров.

Немец бежал, зажав в руке маузер. Радкевич в последний раз выстрелил, и немец остановился и поглядел на преследователя.

— Сдавайся! — младший лейтенант показал жестом, что немцу пора поднять руки вверх.

Тяжело дыша, немец опустил маузер в карман кожаного пальто, но руку держал возле маузера.

Радкевич показал — отвести руку в сторону. Немец повиновался. Радкевич хотел взять его живьем и не стрелял. Они стали медленно, настороженно сходиться. Немец не поднимал рук вверх. Когда сблизились вплотную, Радкевич левой рукой ухватился за карман кожаного пальто немца, но тот успел все-таки выхватить маузер. Он был высокий, здоровый парень, головы на две выше Радкевича. Младший лейтенант вцепился левой рукой в правую руку немца, — маузер упал на траву. Все! Немец, тяжело дыша, криво передернулся.

Радкевич наскоро обыскал его и, отойдя, оглянулся, чтобы ориентироваться, где они.

Безлюдье исчезло. Со всех сторон мчались к ним бойцы и командиры.

Воздушный бой, приземление обеих машин и преследование немца произошли в нескольких километрах от нашего штаба соединения.

Спустя некоторое время младший лейтенант Виктор Радкевич вошел в комнату, где представитель командования поздравил его с успехом.

Радкевич улыбался, и голубые глаза его светились, и волевая складка ложилась вокруг рта — в нем ожил страстный охотник!

Он вернулся на аэродром, чтобы, снова поднявшись в воздух, искать и бить врага. // П.Павленко. КРЫМ (По телеграфу).

___________________________

К.Симонов: Русское сердце* ("Красная звезда", СССР)

П.Павленко: Самолет двадцати четырех звезд* ("Красная звезда", СССР)

**************************************************************************************************************************************************

Из винтовок по самолету

ЛЕНИНГРАДСКИЙ. ФРОНТ, И апреля. (По телеграфу). Над позициями подразделения, где комиссаром тов. Кравченко, появились три немецких бомбардировщика «Ю-88». Они шли на высоте 300 метров.

Заслышав звук моторов, красноармеец Романов и сержант Кучеренко приготовились к стрельбе. Они зарядили винтовки бронебойно-зажигательными пулями. Когда бомбардировщики приблизились, Романов и Кучеренко открыли огонь, взяв упреждение на два с половиной корпуса самолета.

Каждый стрелок произвел по три выстрела. В результате один бомбардировщик вспыхнул и быстро пошел вниз. // Старший политрук Д.Жумаев.

Крупные потери немцев

КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ, 11 апреля. (По телеграфу от наш. корр.). На ряде участков фронта продолжаются бои с упорно обороняющимся противником. В течение дня немцы дважды переходили в контратаки на участке, занимаемом нашей N частью. Каждый раз под воздействием сильного ружейно-пулеметного огня они откатывались назад. Выбрав момент, когда в рядах противника возникло замешательство в результате неудачной контратаки и больших потерь, наша часть вновь перешла в наступление и умелыми действиями выбила немцев из двух населенных пунктов.

Группа бойцов, которой командовал младший лейтенант Фадеев, обходила одну деревню с левого фланга. Внезапно заработал вражеский пулемет, установленный в дзоте. Косоприцельный пулеметный огонь заставил наших бойцов залечь в снег. Положение выправил красноармеец Головин. Искусно маскируясь, он подполз почти вплотную к дзоту и с расстояния нескольких метров бросил гранату в амбразуру. Вражеский пулемет замолчал, и наши бойцы ворвались в деревню.

Большой урон был нанесен врагу на другом участке фронта. Здесь одна наша часть в бою за важный населенный пункт уничтожила 4 немецких орудия с расчетами, 7 минометов, 13 автомашин: из них три с пехотой и десять с боеприпасами. Немцы потеряли убитыми и ранеными 320 человек.

Партизанский отряд, действующий в тылу противника, перерезал важную шоссейную дорогу, по которой немцы подбрасывали на фронт подкрепления. Когда враг стянул против отряда большие силы, партизаны взорвали мост через многоводную реку и ушли в другой район.

________________________________________________

В.Гроссман. Семеро отважных ("Красная звезда", СССР)

К.Симонов: "У-2"* ("Красная звезда", СССР)

С.Дангулов: Душа горца ("Красная звезда", СССР)

П.Павленко. Весенний перелет* ("Красная звезда", СССР)

Д.Грендаль: Потери немецкой авиации в кадрах ("Красная звезда", СССР)

Сталинские соколы, крепче удар по ненавистному врагу!* ("Красная звезда", СССР)***

Газета "Красная Звезда" №86 (5150), 12 апреля 1942 года

|

Метки: апрель 1942 сталинские соколы весна 1942 газета Красная звезда 1942 советская авиация П.Павленко |

Любовь народа к Армии |

Рабочие и крестьяне, вся интеллигенция нашей страны, весь наш тыл честно и самоотверженно работают на удовлетворение нужд нашего фронта. И.СТАЛИН.

Рабочие и крестьяне, вся интеллигенция нашей страны, весь наш тыл честно и самоотверженно работают на удовлетворение нужд нашего фронта. И.СТАЛИН."Красная звезда", СССР (№289 [5353]).

Статья опубликована 10 декабря 1942 года.

Наша армия сильна своей неразрывной связью с народом. Фронт и тыл у нас — единое целое. Все свои чувства и мысли советские люди отдают фронту, отдают бойцам Красной Армии, кующим победу над ненавистным врагом. Армия защищает отечество, защищает жизнь и счастье миллионов советских людей. Естественно, что народ питает к своей доблестной армии чувства глубокого восхищения и признательности.

Связь советского тыла с фронтом принимает самые разнообразные формы. Эта связь выражается в письмах и приветах, потоком идущих в армию, в создании и укреплении фонда обороны. Люди, находящиеся в тылу, прилагают все старания, чтобы работать по-боевому, по-военному.

Инициатива рядовых советских крестьян-тамбовских колхозников, собравших в течение двух недель 40 миллионов рублей на строительство танковой колонны «Тамбовский колхозник», о чем сообщалось вчера в газетах, является ещё одним ярким свидетельством великой любви советского народа к своей армии, выражением тесной, нерушимой связи нашего фронта и тыла. Сбор средств тамбовские крестьяне провели в ответ на октябрьский доклад и приказ товарища Сталина, воодушевивший всех советских людей. Почин тамбовских колхозников и колхозниц — это яркая демонстрация советского патриотизма колхозной деревни.

Товарищ Сталин в ответной телеграмме на имя секретаря тамбовского обкома ВКП(б) тов. Волкова написал: «Передайте колхозникам и колхозницам Тамбовской области, собравшим 40 миллионов рублей в фонд Красной Армии на строительство танковой колонны «Тамбовский колхозник», — мой братский привет и благодарность Красной Армии».

Когда Гитлер напал на Советский Союз, он рассчитывал, что ему удастся вызвать драчку между рабочими и крестьянами советской страны и тем обеспечить разгром нашего государства. Эта ставка фашистских главарей была бита. Весь советский народ об’единился в своём гневе и ярости против иноземного нашествия. Рабочие, крестьяне, советская интеллигенция с равным усердием и рвением отдают все свои силы великому делу победы над гнусным и подлым врагом.

Наше советское колхозное крестьянство честно и верно выполняет свой долг перед родиной. Сотни тысяч людей деревни ушли на фронт и сражаются с беззаветной храбростью в рядах героической Красной Армии. Оставшиеся в колхозах крестьяне и крестьянки работают, не покладая рук, для того, чтобы выполнить свои обязательства перед страной и дать государству и армии столько сельскохозяйственных продуктов, сколько нужно. Несмотря на трудности военного времени, колхозы и совхозы работают удовлетворительно, посевные площади расширены, озимый клин увеличен. «Наши колхозы и совхозы, — говорил товарищ Сталин, — также честно и аккуратно снабжают население и Красную Армию продовольствием, а нашу промышленность — сырьем».

Успехи советской деревни, достигнутые в обстановке жестокой и грозной войны, наглядно свидетельствуют о силе колхозного строя. Вспомним прошлую войну 1914-17 гг. Она привела к быстрому обнищанию русской деревни. Нехватка рабочих рук и тягла обрекала крестьян на нищету и голод. Индивидуальное крестьянское хозяйство, раздроблённое и распылённое, не могло решить тех задач, какие были поставлены войной перед деревней. Колхозный строй даёт возможность советскому крестьянству легче справляться с трудностями и тяготами военного времени. В этом великое значение того нового, что внесено в жизнь русской деревни Великой Октябрьской социалистической революцией.

Советские крестьяне, одевшие шинели и сражающиеся в рядах Красной Армии, знают, что их семьи не испытывают горькой нужды, что отцы, жёны, дети и младшие братья, работая в колхозе, сами получат хлеб и в свою очередь дадут хлеб армии. Мощный советский тыл — опора фронта. Прочность колхозного строя — одна из основ крепкого тыла. Немецкие фашисты, надеявшиеся на то, что советский тыл подведет армию, ошиблись в своих расчётах.

Всё для фронта, всё для победы — вот девиз советских людей, девиз советского крестьянства. Сорок миллионов рублей, собранные тамбовскими крестьянами в течение каких-нибудь двух недель, показывают готовность нашей деревни жертвовать всем для отечества. Каждый советский патриот стремится помочь армии всем, чем только можно: и трудом, и рублем. Когда-то великий русский гражданин Кузьма Минин, организовывавший народное ополчение для отпора иноземному нашествию, говорил на площади Нижнего Новгорода, обращаясь к народу: «Заложим жён и детей, но спасём отечество». По призыву Кузьмы Минина нижегородцы отдали треть всех своих доходов. Собранные средства пошли на вооружение народного ополчения, которое и освободило Москву от иноземных завоевателей. Дух благородного Минина живёт и вечно будет жить в нашем народе, который любит свою родину, как сын любит отца и мать.

Немцы хотят завладеть нашими богатствами, а свободных советских крестьян превратить в подневольных рабов немецких помещиков. Советские крестьяне-воины отвечают на это тем, что смертным боем бьются с немецкими полчищами. Их отцы, жены и сестры отвечают на это тем, что стараются лучше работать, больше посылать хлеба Красной Армии, давать своим защитникам больше оружия, танков, самолётов.

Советские крестьяне собрали деньги, советские рабочие построят на эти средства грозные машины, и недалёк тот день, когда танковая колонна «Тамбовский колхозник» ринется на врага. В лязге гусениц мощных советских танков, в громе их пушек мы услышим гневный голос нашего народа, поставившего перед собой священную цель — разгромить ненавистного врага, вышвырнуть его вон из пределов отечества. Армия наша с великой благодарностью примет подарок тамбовских крестьян и постарается воинскими успехами ответить на этот благородный патриотический акт.

Инициатива тамбовских крестьян и крестьянок, несомненно, будет поддержана всем нашим крестьянством и всем нашим народом. Уже поступают с разных концов советской страны сведения о сборе средств на постройку танков и самолётов. Колхозники Пильненского района Горьковской области собрали 1.200.000 рублей на постройку танков. Комсомольцы и молодежь Сабинского района Татарской республики собрали на строительство танковой колонны «Колхозник Татарии» более 400 тысяч рублей. В районах Архангельской области производится сбор средств на строительство авиаэскадрильи «Комсомолец Архангельска» — уже собрано 1.200 тысяч рублей.

Каждый новый танк, каждый новый самолёт приближает час нашей победы над немцами. Враг закопался в землю, зарылся в окопы и блиндажи. Красная Армия выбивает немецких разбойников из их волчьих нор, взламывает немецкую оборону, ведёт на ряде участков огромного фронта наступательные операции. Советским войскам нужно больше оружия, больше пушек, танков, самолётов, снарядов и патронов.

Глубокий патриотизм советского народа, готовность советских людей жертвовать всем для победы, тесное содружество рабочих, крестьян и интеллигенции — залог того, что наша страна разгромит подлых немецко-фашистских захватчиков. Армия, являющаяся детищем великого народа, армия, беззаветно поддерживаемая народом, — непобедима.

________________________________________________

Армия мстителей ("Красная звезда", СССР)

И.Эренбург: Армия жизни ("Красная звезда", СССР)

*****************************************************************************************************************

ГИТЛЕРОВЦЫ ИСТРЕБЛЯЮТ ВОЕННОПЛЕННЫХ

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 9 декабря. (Спецкорр. ТАСС). Из фашистского плена вырвался красноармеец Бергенов. Он рассказывает о чудовищных издевательствах гитлеровцев над военнопленными.

— Лагерь, расположенный неподалеку от Варшавы, представляет собою участок в три километра длиной, огороженный двумя рядами колючей проволоки. Даже зимой пленные находятся на открытой площадке. Всюду грязь. Военнопленных кормят гнилым хлебом с какими-то примесями.

Ежедневно в лагере от голода умирает несколько человек. Однажды пленный нашёл на дороге что-то с'едобное. Это заметили немцы. В тот же день комендатура лагеря построила нас в шеренги. К группе, где находился «провинившийся», подошёл комендант лагери и швырнул в строй гранату. Несколько десятков человек были убиты и ранены.

Не раз бывало, что охранники швырнут за ограду кусок хлеба, а когда на него накинутся голодные люди, — бросят в толпу гранату. Пытки стали обычным явлением. Каждого вновь прибывающего в лагерь сначала помещают в тесную камеру, где он должен несколько дней находиться стоя, так как сесть нельзя. Только после такой «обработки» пленный переводится в общий лагерь.

*****************************************************************************************************************

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Было много светлых комнат,

А теперь темно,

Потому что может бомба

Залететь в окно.

Но на крыше три зенитки

И большой снаряд,

А шары на тонкой нитке

Выстроились в ряд.

Спи, мой мальчик, спи, любимец.

На дворе война.

У войны один гостинец:

Сон и тишина.

По дороге ходят ирод,

Немец и кощей,

Хочет он могилы вырыть,

Закопать детей.

Немец вытянул ручища,

Смотрит, как змея.

Он твои игрушки ищет,

Ищет он тебя,

Хочет он у нас согреться,

Душу взять твою,

Хочет крикнуть по-немецки:

«Я тебя убью».

Если ночью все уснули,

Твой отец не спит.

У отца для немца пули,

Он не проглядит,

На посту стоит, не дышит —

Ночи напролет.

Он и писем нам не пишет

Вот уж скоро год,

Он стоит, не спит ночами

За дитя свое,

У него на сердце камень,

А в руке ружье.

Спи, мой мальчик, спи, любимец.

На дворе война.

У войны один гостинец:

Сон и тишина.

Илья Эренбург.

*****************************************************************************************************************

Рукопашная схватка в траншеях

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 9 декабря. (По телеграфу). Разведчики под командованием тов. Володина, встав на лыжи, почти ежедневно совершают смелые налёты на вражеские позиции и приводят с собой «языков». Они вытаскивают из траншей ёжащихся от холода немцев или же подстерегают и захватывают их в плен на дорогах.

На-днях нашим дозором были взяты в плен шесть немецких разведчиков. Характерны показания одного из них, унтер-офицера Герберта Енига: «Наши солдаты до сих пор ещё не одеты по-зимнему. Байковые маскировочные халаты, которые вы видите на нас, сняты с часовых в момент нашего выхода в разведку. А часовые остались в летнем обмундировании».

На другой день отряд наших разведчиков с сержантом Добычин во главе снова окружил группу немцев и перебил их, захватив в плен трёх человек вместе с оружием. Смелый налёт на вражеские дзоты произвела следующей ночью группа бойцов под командой младшего лейтенанта Костина. В траншеях разгорелась рукопашная схватка. Бойцы уничтожили 23 гитлеровца, захватили с собой пленного и с трофейным оружием возвратились без потерь в своё подразделение.

За последние четыре дня разведчики этого подразделения взяли в плен 12 немцев, уничтожили до 40 фашистских солдат, принесли трофейное оружие и ценные документы.

________________________________________________

Учиться у русских ("Известия", СССР)*

Стойкость русских ("Известия", СССР)**

В.Гроссман: Дух армии* ("Красная звезда", СССР)

И.Эренбург: Говорят судьи ("Красная звезда", СССР)*

Любовь народа к славной Красной Армии ("Известия", СССР)

Газета "Красная Звезда" №289 (5353), 10 декабря 1942 года

|

Метки: декабрь 1942 Илья Эренбург зима 1942 газета Красная звезда 1942 |

25 июня 1942 года |

"Красная звезда": 1943 год.

"Красная звезда": 1942 год.

"Красная звезда": 1941 год.

Д.Ортенберг, ответственный редактор "Красной звезды" в 1941-1943 гг.

Несколько дней назад ко мне зашел рослый, стройный, одетый в военную форму с тремя «шпалами» старшего батальонного комиссара на петлицах, по-юношески подтянутый Евгений Петров. Я рад был увидеть его в стенах нашей редакции, хотя еще не знал, что его привело ко мне. Вообще-то он был частым гостем в «Красной звезде». Приходил обычно за материалами для Совинформбюро, где работал корреспондентом для зарубежной печати. Но то, что я услышал на этот раз, было для меня совершенно неожиданным. Петров уселся напротив меня, вынул из кармана гимнастерки и молча протянул мне сложенный вчетверо лист бумаги. Оказывается, одна из центральных газет, командирует его в Севастополь. Увидев мое недоумение, Петров сказал:

— Не удивляйтесь! Как видите, командировка у меня от другой газеты, невоенной. У нее не всегда хватает смелости, а я еду туда, где обстановка очень сложная. Я хочу писать все, как есть. Если будете печатать, давайте командировку, очерки из Севастополя пришлю вам…

Легко догадаться, как было воспринято предложение известного писателя, в те дни — главного редактора «Огонька». Я рад был новому корреспонденту, да еще в сражающемся Севастополе. Тем более что его предложение соответствовало духу нашей газеты. Мы и сами не любили разжижать газету киселем полуправды.

Командировку Петрову подготовили быстро. Вручая ему предписание, я спросил, сколько времени потребуется ему на сборы. Он ответил, что готов отбыть хоть сегодня, было бы на чем. Решили, что он вылетит самолетом до Краснодара, где размещается штаб фронта, оттуда на машине нашей корреспондентской группы доберется до Новороссийска, затем отправится в Севастополь — морем. Я сразу позвонил командующему ВВС А.А.Новикову, и он приказал взять писателя на борт первого же самолета, отправлявшегося в Краснодар.

За день до этого Толченов показал мне сообщение берлинского радио: немцы утверждали, что Севастополь уже взят и они являются его полными хозяевами. В связи с этим мы решили послать в Севастополь фоторепортера Виктора Темина с наказом сделать снимки города и немедленно вернуться в Москву. Он был уже в пути. Я рассказал об этом Петрову: возможно, им удастся встретиться.

Все было сделано, как намечено. Вскоре Петров благополучно прибыл в Новороссийск и морем, на лидере «Ташкент», прорвался в осажденный Севастополь. Нелегким был этот поход. Петров назвал его образцом «дерзкого прорыва блокады», который навеки войдет в народную память о славных защитниках Севастополя как «один из удивительных примеров воинской доблести, величия и красоты человеческого духа». «Ташкент», имея на борту красноармейцев и боеприпасы, отправился в рейс в два часа дня. Более скверную погоду для этого трудно было придумать: чистое небо, палящее солнце и совершеннейший штиль. Немцам не стоило труда обнаружить корабль. Тридцать вражеских бомбардировщиков четыре часа нещадно бомбили его. Ночью его атаковали торпедные катера. Спасли хладнокровие, выдержка и высокое искусство капитана и экипажа.

К счастью, все кончилось благополучно. В Севастополе Петров видел все, что там происходит, беседовал с защитниками города и, вернувшись в Новороссийск, сразу же по военному проводу передал очерк «Севастополь держится». Сегодня он опубликован в газете.

Петров написал так, как задумал и как надо было для нас писать. Первые же строки погружают нас в атмосферу севастопольского сражения:

«Сила и густота огня, который обрушивает на город неприятель, превосходит все, что знала до сих пор военная история. Территория, обороняемая нашими моряками и пехотинцами, невелика. Каждый метр ее простреливается всеми видами оружия. Здесь нет тыла, здесь есть только фронт. Ежедневно немецкая авиация сбрасывает на эту территорию огромное количество бомб, и каждый день неприятельская пехота идет в атаку в надежде, что все впереди снесено авиацией и артиллерией, что не будет больше сопротивления. И каждый день желтая, скалистая севастопольская земля снова и снова оживает и атакующих немцев встречает ответный огонь... Город держится наперекор всему — теории, опыту, наперекор бешеному напору немцев…

Самый тот факт, что город выдержал последние двадцать дней штурма, есть уже величайшее военное достижение всех веков и народов. А он продолжает держаться, хотя держаться стало еще труднее».

И особое мужество нужно было, чтобы написать в конце очерка:

«Когда моряков-черноморцев спрашивают, можно ли удержать Севастополь, они хмуро отвечают:

— Ничего, держимся!

Они не говорят: «Пока держимся». И они не говорят: «Мы удержимся». Здесь слов на ветер не кидают и не любят испытывать судьбу. Это моряки, которые во время предельно сильного шторма на море никогда не говорят о том, погибнут они или спасутся. Они просто отстаивают свой корабль всей силой своего умения и мужества».

Взволнованно читал я только что полученный по «бодо» очерк нашего корреспондента и вспоминал наш разговор в редакции. Тогда я еще не знал, что он напишет. А сейчас увидел, как умно, честно и смело писал он правду — беспощадную правду войны.

Рассказывая о героизме защитников города, почти 250 дней отстаивающих свой город, писатель не счел нужным скрывать горькую истину: видимо, Севастополь не удастся удержать. Эти строки очерка, за которые он, наверное, больше всего тревожился, мы напечатали, не изменив ни слова.

С часу на час ждали нового очерка Петрова. Но вдруг мне сообщили страшную весть: на пути из Краснодара в Москву в авиационной катастрофе погиб Евгений Петров. Возвращался он в столицу на транспортном самолете. Летели низко, на бреющем, уходя от появившихся в воздухе немецких истребителей, и севернее Миллерово, около слободы Маньково-Калитвенской, врезались в курган…

На место катастрофы вылетели старший брат Петрова Валентин Петрович Катаев и наш спецкор Олег Кнорринг, с которым Петров и Симонов недавно ездили на Север. С воинскими почестями похоронили Евгения Петрова...

Подробности катастрофы рассказал Аркадий Первенцев, летевший на этом же самолете. Он прислал мне письмо:

«Расскажу кратко Вам о катастрофе с самолетом, в котором вместе со мной летел Евгений Петров.

Мне нужно было срочно вылететь в Москву по делам газеты «Известия». Я обратился к командующему фронтом С.М.Буденному, и он выделил специальный самолет, который должен был меня доставить в Москву. Буденный меня предупредил, что отдал распоряжение лететь только по маршруту Краснодар — Сталинград — Куйбышев — Москва, минуя зону боевых действий.

Вылет намечался на 10 часов утра. Но в это время приехал из Новороссийска Петров, куда он прибыл на лидере «Ташкент», и просил захватить его в Москву. Он зашел к Буденному и там задержался. Мы уже хотели улетать без него, но обождали.

Вылетели с опозданием. С нами был работник Наркомата внутренних дел с ромбом в петлицах Смирнов и начхим Черноморского флота Желудев. Когда прошли Новочеркасск, летчик Баев, человек с бородой, пришел ко мне с просьбой разрешить ему спрямить маршрут и лететь не так, как приказал Буденный, а через Воронеж:

— Я еще ни разу не видел поля боя, хочу посмотреть.

Я сказал летчику, что надо выполнять приказ маршала, но если ему хочется что-то изменить, пусть обратится к более старшему по званию, к человеку с «ромбом», — Смирнову.

Смирнов дремал. И когда Баев сказал ему об изменении маршрута, он махнул рукой: делайте, мол, как найдете нужным. Летчик посчитал это разрешением, взял с собой Петрова и оба ушли в кабину.

Я полез в смотровой люк стрелка-радиста и вскоре увидел летящие самолеты. Это были три «мессершмитта» и итальянский самолет «Маки-200». Я сказал об этом стрелку. Он сверился по силуэтам, вывешенным по кругу, и равнодушно заметил: «Это наши «чайки» и «ишачки». Я спустился вниз и сказал Желудеву: «Нас скоро начнут сжигать. Знаете, что такое шок? Чтобы перейти в другой мир без шока, давайте спать, ночь я не спал, беседовал в номере гостиницы с летчиками из полка Морковина».

Итак, мы легли спать, и проснулся я уже на земле изувеченным, с перебитым позвоночником, обожженным лицом и раненой головой. Моторы были отброшены на 200 метров, и из обломков дюраля поднималась чья-то рука. Немцы летели над нами. Далее — слобода Маньково-Калитвенская, где похоронили Петрова, а затем меня вывезли через Воропаново в Сталинград.

Мы разбились, слишком низко уходя на бреющем полете от немцев».

* * *

Неисповедимы судьбы человеческие на войне. В Севастополе Петрову не удалось встретиться с Теминым. Фотокорреспондент добирался в Севастополь на подводной лодке. На подводной лодке он возвращался из Севастополя. Встретились они лишь в Краснодаре. Петров сказал Темину, что может его взять с собой в Москву. Но Темин торопился. Писатель успел уже передать свой первый очерк, а теминские снимки были еще в кассетах. Темин вылетел другим самолетом, на три часа раньше...

Его снимки были напечатаны на всю первую полосу и на третьей полосе. И среди них неповторимая панорама центральной севастопольской площади. Рядом искореженное железо и обрывки проводов на мачтах линии высокого напряжения. А посередине во весь рост — памятник Ленину среди дыма и огня, как бы смотрящий на пожарище. Увидев снимок, Илья Григорьевич написал:

«Статуя выстояла — как душа нашей Родины».

* * *

Продолжается ожесточенное сражение на Харьковском направлении. Наши спецкоры сообщают, что бои развернулись на подступах к Купянску, а затем и в самом городе. Ввиду численного превосходства противника наши войска оставили город. Однако «попытка врага переправиться через реку и занять там плацдарм успеха не имела». В репортаже не была названа река, но в Генштабе нам сказали, что это Оскол, важный рубеж нашей обороны. Там же подтвердили, что противник вынужден был в этом направлении прекратить свое наступление.

Материалы, посвященные боям оборонительного характера, занимают все больше места на страницах газеты. Такими были, к примеру, статьи «Минометный огонь при отражении вражеских атак». «Круговая оборона батальона» и др. Они, несомненно, привлекают внимание фронтовиков к разворачивающимся событиям.

Но и наступательные операции, их опыт продолжают занимать «Красную звезду». Опубликована статья командующего армией генерала М.Попова «Опыт подготовки внезапного удара». Это подробный рассказ об операции армейского масштаба, ее подготовке и проведении. Конечно, меня могут теперь спросить: как же так, из Керчи мы ушли, обстановка в Севастополе критическая, на Харьковском направлении мы отступаем, а пишем о наступлении. Объяснение, по-моему, этому есть. Прежде всего оно в том, что наши военачальники, в том числе и такого высокого ранга, как командармы, приобрели бесценный опыт, выстраданный, можно сказать, в тяжелых боях, и нам, да и им, не хотелось откладывать его в долгий ящик. А потом, мы верили, что придет время и мы снова будем наступать...

* * *

Впервые на страницах газеты появилось имя поэта Александра Безыменского. Кто из людей моего поколения не зачитывался его поэмой «Ночь начальника политотдела», посвященной тридцатым годам! Я в ту пору работал начальником политотдела Сумской МТС на Украине, и мне казалось, что в ней рассказано и о нас. В войну с белофиннами мы вместе служили во фронтовой газете «Героический поход», которую я в ту пору редактировал. Работали азартно, стали друзьями.

Месяца через два после окончания финской войны зашел ко мне в редакцию Александр Ильич и после дружеских объятий подарил красочно оформленное издание своей поэмы «Трагедийная ночь», написав на ней (да простит мне читатель сию текстуальную нескромность): «Неистовому Ортенбергу. С нежной благодарностью и подлинной любовью — в честь «Героического похода» и грядущих совместных боев». Но вот пришли «грядущие бои», а нам, к сожалению, не удалось совместно работать — военная судьба разбросала нас в разные стороны. Безыменский уехал в армейскую газету.

Прошло время, и я получил весточку от Александра Ильича. Он писал, что его сын закончил курсы военных переводчиков. Поэт не хотел бы, чтобы он застрял в тылу, и по старой дружбе просил меня походатайствовать, чтобы сына отправили на фронт, если можно — туда, где служит он сам. И Лев Александрович, тогда юный лейтенант, при моем содействии отбыл на фронт, где достойно, как и его отец, выполнял свой воинский долг. Кстати, забегая вперед, скажу, что он, как переводчик, участвовал в допросе Паулюса, Геринга, Кейтеля и других заправил сокрушенного фашистского рейха и вермахта, а ночью 1 мая 1945 года в Берлине переводил маршалу Жукову текст письма Геббельса, в котором он извещал о смерти Гитлера. Ныне Лев Александрович известный публицист-международник, писатель, автор многих книг.

Тогда я написал Александру Ильичу: «Саша! Твоя просьба выполнена. Теперь очередь за тобой — присылай стихи и очерки». Первый очерк, который мы получили и опубликовали в газете, назывался «Борис Петрович из Курска». Интересный очерк. Вначале я подумал, что это рассказ об одном из героев Отечественной войны. Но оказалось, что Борис Петрович вовсе не солдат, не офицер и вообще не живой человек.

«Мощен его огонь. Но огонь направляют люди... Самое прекрасное, что есть на бронепоезде, — это люди. И называют его человеческим именем, не бесстрастными буквами и цифрами — БП номер такой-то, — а тепло и почтительно, как уважаемого друга: «Борис Петрович». Это был бронепоезд, сооруженный курянами в те дни, когда враг стоял у ворот Курска. «Наш земляк... Курянин» — так отзывались о нем. И командовал им старший лейтенант Морозов, научный работник, недавно закончивший физический факультет МГУ.

Есть в этом очерке потрясающий эпизод — «трагедийная ночь» на 203 километре. Немцы пытались захватить «Бориса Петровича» и плотной цепью двинулись на него. Командир бронепоезда решил подпустить их поближе и скосить пулеметным огнем, а пока наблюдал за фашистами в бинокль. Вдруг произошло нечто неожиданное. Оттуда, из сумерек, голосом на чистом русском языке крикнули:

— Давайте огонь! Это немцы. Только цельтесь чуть повыше…

Пулеметы бронепоезда заговорили разом. И мигом передняя цепь легла на землю, крича «ура», а все остальные бросились назад, скашиваемые огненным валом. Оказалось, гитлеровцы шли в наступление, выставив перед собой пленных красноармейцев. Пулеметы продолжали свою работу, а освобожденные советские бойцы потребовали у Морозова оружие, чтобы преследовать ненавистного врага.

* * *

Иосиф Уткин прислал с фронта «Солдатскую песню»:

Мы на ветер слов не тратили,

Мы клялись родным околицам.

Наши жены, наши матери

За победы наши молятся.

Слово храбрых — слово твердое,

И земли родной не выдадим;

Русских можно видеть мертвыми,

Но рабами их не видели!..

Недавно зашел ко мне Эренбург и обратился с просьбой поручить фронтовым корреспондентам прислать материалы об участии в боях служебных собак. Я сразу же вспомнил, что недели три тому, когда в газете была напечатана новелла Полякова «Трофей», Илья Григорьевич похвалил ее, и не только за художественные достоинства, но и саму тему. Оказалось, что писатель очень любил собак, считал собаку настоящим другом человека, а ныне, на войне, — и другом фронтовиков.

Вскоре наши корреспонденты прислали для писателя материалы об удивительных историях.

С Калининского фронта. Немецкие танки приближались к нашим блиндажам, но, увидев бегущих навстречу собак, повернули назад. Это случилось после того, как подразделение Лебедева, отбило танковую атаку. Немцы тогда пустили шесть танков, которые подошли вплотную к нашим позициям. Здесь-то на танки набросились собаки. Головная машина была взорвана собакой по кличке Том. Другие танки поспешно развернулись, преследуемые собаками.

С Юго-Западного фронта. В мае на Изюмском направлении собаки взорвали девять танков и две бронемашины.

С Западного фронта. Отряд нартовых собак за месяц в заносы перевез 1239 раненых и доставил на передний край 327 тонн боеприпасов. Корреспондент сообщил и о таком эпизоде, происшедшем возле Сухиничей. Шотландская овчарка Боб в белом халатике ползла по поляне. Короткая пауза между атакой и контратакой. Раненые заползли в ямы или в воронки от снарядов. Боб отыскал шестнадцать раненых. Найдя человека среди снега, Боб ложится рядом и громко, тяжело дышит: я здесь! Боб ждет, не возьмет ли раненый перевязку, — на спине у собаки походная аптечка. И Бобу не терпится — скорей бы взять в рот брендель (кусок кожи, подвешенный к ошейнику) и подползти к санитару: иди сюда... Боб нашел семнадцатого — лейтенанта Яковлева. Когда собака поползла за санитаром, начался минометный обстрел. Осколок оторвал у Боба сустав передней лапы. Он все же дополз до хозяина, торопя его: скорей за мной!..

Все эти эпизоды вошли в очерк «Каштанка», опубликованный в сегодняшней газете. Начал его Эренбург так:

«Мы часто употребляем слова условно, не задумываясь, подходят ли они к случаю. Так, гитлеровцев иногда называют «собаками». А вот передо мной Жучка, мохнатая лайка с добрыми карими глазами. Она спасла немало раненых бойцов. Нет в ней ничего общего с жестокими и низкими существами, которые приползли на нашу землю, и обладай Жучка даром речи, она, наверное, сказала бы своему вожатому: «Не зови ты немцев собаками».

И эта мысль, как ведомо мне, была навеяна Эренбургу описанной Александром Поляковым историей о том, как танкисты подбирали имя Трофею.

«Что добавить к этому простому рассказу? — заключил свой очерк писатель. — На войне люди больше, чем когда либо, ценят верность. Мы все помним прекрасный рассказ Чехова «Каштанка». Теперь «Каштанка» спасает раненого хозяина...»

Илья Григорьевич настолько был привержен теме, что на этой публикации не остановился. Вычитали мы с ним очерк, он поднялся в свою комнату и, кое-что поправив, отправил его в Совинформбюро для иностранной печати, куда он отсылал свои материалы обычно на острополитические темы. Только концовку дал другую (взамен чеховской «Каштанки»): «Знаменитый русский поэт Маяковский писал: «Хорошие люди — собаки». Этими словами можно закончить корреспонденцию о роли собак на фронте».

* * *

# Е.Петров. Севастополь держится // "Красная звезда" №147, 25 июня 1942 года

# Г.Кухарев. Минометный огонь при отражении вражеских атак // "Красная звезда" №147, 25 июня 1942 года

# А.Шустов. Круговая оборона батальона // "Красная звезда" №147, 25 июня 1942 года

# М.Попов. Опыт подготовки внезапного удара // "Красная звезда" №146, 24 июня 1942 года

# А.Безыменский. Борис Петрович из Курска // "Красная звезда" №148, 26 июня 1942 года

# И.Уткин. Солдатская песня // "Красная звезда" №148, 26 июня 1942 года

# А.Поляков. "Трофей" // "Красная звезда" №117, 21 мая 1942 года

# И.Эренбург. "Каштанка" // "Красная звезда" №147, 25 июня 1942 года

______________________________________________________________

Источник: Ортенберг Д.И. Год 1942. Рассказ-хроника. — М.: Политиздат, 1988. стр. 230-238

|

Метки: Илья Эренбург Давид Ортенберг газета Красная звезда битва за Севастополь Евгений Петров |

Петр Лидов. Кто была Таня |

Войска Красной Армии продолжают продвигаться вперед, отбивая родную землю у немецких захватчиков. Рабочие и работницы, инженеры и техники усиленным выпуском оружия и боеприпасов помогайте Красной Армии громить врага!

Войска Красной Армии продолжают продвигаться вперед, отбивая родную землю у немецких захватчиков. Рабочие и работницы, инженеры и техники усиленным выпуском оружия и боеприпасов помогайте Красной Армии громить врага!П.Лидов, "Правда", СССР (№49 [8820]).

Статья опубликована 18 февраля 1942 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР комсомолке-партизанке Зое Космодемьянской посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

О ее подвиге было рассказано в очерке «Таня», напечатанном в «Правде» 27 января этого года. Тогда еще не было известно, кто она. Ни на допросе, ни в разговоре с петрищевской крестьянкой Прасковьей Кулик девушка не назвала своего имени и лишь при встрече в лесу с одним из верейских партизан сказала, что ее зовут Таней. Но и здесь из предосторожности она скрыла свое настоящее имя.

Сейчас Московским комитетом комсомола установлено, кто была эта девушка.

Это — Зоя Анатольевна Космодемьянская, ученица десятого класса школы №201 Октябрьского района города Москвы.

Ей было восемнадцать лет. Она рано лишилась отца и жила с матерью Любовью Тимофеевной и братом Шуриком близ Тимирязевского парка, в доме №7 по Александровскому проезду.

Высокая, стройная, плечистая, с живыми темными глазами и черными, коротко остриженными волосами — таким рисуют друзья ее внешний облик. Зоя была задумчива, впечатлительна, и часто вдруг густой румянец заливал ее смуглое лицо.

Мы слушаем рассказы ее школьных товарищей и учителей, читаем ее дневники, сочинения, записи, и одно поражает в ней всюду и неизменно: необычайное трудолюбие, настойчивость, упорство в достижении намеченной цели. Перед уроками литературы она прочитывала множество книг и выписывала понравившиеся места. Ей хуже давалась математика, и после уроков она подолгу засиживалась над учебником алгебры, терпеливо разбирая каждую формулу до тех пор, пока не усваивала ее окончательно.

Зою избрали комсомольским групповым организатором в классе. Она предложила комсомольцам заняться обучением малограмотных домохозяек и с удивительным упорством добивалась, чтобы это начинание было доведено до конца. Ребята вначале охотно принялись за дело, но ходить нужно было далеко, и многие быстро остыли. Зоя болезненно переживала неудачу, она не могла понять, как можно отступить перед препятствием, изменить своему слову, долгу...

Русскую литературу и русскую историю Зоя любила горячо и проникновенно. Она была простой и доброй советской школьницей, хорошим товарищем и деятельной комсомолкой, но, кроме мира сверстников, у нее был и другой мир — мир любимых героев отечественной литературы и отечественной истории.

Порой друзья упрекали Зою в некоторой замкнутости — это бывало тогда, когда ее целиком поглощала только что прочитанная книга. Тогда Зоя становилась рассеянной и нелюдимой, как бы уходя в круг образов, пленивших ее своей внутренней красой.

Великое и героическое прошлое народа, запечатленное в книгах Пушкина, Гоголя, Толстого, Белинского, Тургенева, Чернышевского, Герцена, Некрасова, было постоянно перед мысленным взором Зои. Это прошлое питало ее, формировало ее характер. Оно определило ее чаяния и порывы, оно с неудержимой силой влекло ее на подвиг за счастье своего народа.

Зоя переписывает в свою тетрадь целые страницы из «Войны и мира», ее классные работы об Илье Муромце и о Кутузове, написаны с большим чувством и глубиной и удостаиваются самой высокой оценки. Ее воображение пленяет трагический и жертвенный путь Чернышевского и Шевченко, она мечтает подобно им послужить святому народному делу.

Перед нами — записная книжка, которую Зоя Космодемьянская оставила в Москве, отправляясь в поход. Сюда она заносила то, что вычитала в книгах и что было созвучно ее душе. Приведем несколько выписок, которые помогут нам понять Зою.

...В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. (Чехов).

Быть коммунистом — значит дерзать, думать, хотеть, сметь. (Маяковский).

Умри, но не давай поцелуя без любви. (Чернышевский).

За десять французов я ни одного русского не дам. (Кутузов).

«Ах, если бы латы и шлем мне достать,

Я стала б отчизну свою защищать...

Уж враг отступает пред нашим полком.

Какое блаженство быть храбрым бойцом! (Гете).

«Какая любвеобильность и гуманность в «Детях солнца» Горького!» — записывает она карандашом в свою памятную книжку. И далее: «В «Отелло» — борьба человека за высокие идеалы правды, моральной чистоты, тема «Отелло» — победа настоящего большого человеческого чувства!»

С какой-то особенной, подкупающей, детской искренностью и теплотой пишет Зоя о тех, в ком воплощено горделивое вчера, бурливое сегодня и светлое завтра нашего народа, — об Ильиче, о Сталине.

В этих записях она вся — чистая помыслами и всегда стремящаяся куда-то ввысь, к достижению лучших человеческих идеалов.

Июнь 1941 года. Последние экзамены. Зоя переходит в десятый класс, а через несколько дней начинается война. Зоя хочет стать бойцом, она уходит добровольцем в истребительный отряд.

Она прощается с матерью и говорит ей:

— Не плачь, родная. Вернусь героем или умру героем.

И вот Зоя в казарме, в большой и показавшейся ей суровой комнате, перед большим столом, за которым сидит командир отряда. Командир долго и испытующе вглядывается в ее лицо:

— Не боитесь?

— Нет, не боюсь.

— В лесу ночью одной ведь страшно?

— Нет, ничего.

— А если к немцам попадетесь, если пытать будут?

— Выдержу...

Ее уверенность подкупила командира, он принял Зою в отряд. Вот они, латы и шлем бойца, которые грезились Зое!

Семнадцатого ноября она послала матери последнее письмо: «Дорогая мама! Как ты сейчас живешь, как себя чувствуешь, не больна ли? Мама, если есть возможность, напиши хоть несколько строчек. Вернусь с задания, так приеду погостить домой. Твоя Зоя». А в свою книжечку занесла строку из «Гамлета»: «Прощай, прощай! И помни обо мне».

На другой день у деревни Обухово, близ Наро-Фоминска, с группой комсомольцев партизан Зоя перешла через линию фронта на занятую противником территорию.

Две недели они жили в лесах, ночью выполняли свое боевое задание, а днем грелись в лесу у костра и спали, сидя на снегу и прислонившись к стволу сосны. Иных утомили трудности похода, но Зоя ни разу не пожаловалась на лишения. Она переносила их стойко и гордо.

Пищи было запасено на пять дней. Ее растянули на пятнадцать, и последние сухари уже подходили к концу. Пора было возвращаться, но Зое казалось, что она сделала мало. Она решила остаться, проникнуть в Петрищево. Она сказала товарищам:

— Пусть я там погибну, зато десяток немцев уничтожу.

С Зоей пошли еще двое, но случилось так, что вскоре она осталась одна. Это не остановило ее. Одна провела она две ночи в лесу, одна пробралась в деревню к важному вражескому об’екту и одна мужественно боролась против целой своры терзавших ее с безумной жестокостью фашистов. И в эти последние часы ее, наверно, не покидали и окрыляли любимые образы героев и мучеников русского народа!

Как-то Зоя написала в своей школьной тетради об Илье Муромце: «Когда его одолевает злой нахвальщик, то сама земля русская вливает в него силы». В те роковые минуты словно сама родная, советская земля дала Зое могучую, недевичью силу. Эту дивную силу с изумлением вынужден признать даже враг.

В наши руки попал унтер-офицер Карл Бейерлейн, присутствовавший при пытках, которым подверг Зою Космодемьянскую командир 332-го пехотного полка 197-й немецкой дивизии подполковник Рюдерер. В своих показаниях гитлеровский унтер, стиснув зубы, написал:

«Маленькая героиня вашего народа осталась тверда. Она не знала, что такое предательство... Она посинела от мороза, раны ее кровоточили, но она не сказала ничего».

Зоя умерла на виселице с мыслью о родине и с именем Сталина на устах. В смертный час она славила грядущую победу.

Тотчас после казни площадь опустела, и в этот день никто из жителей не выходил на улицу без крайней необходимости. Целый месяц висело тело Зои, раскачиваемое ветром и осыпаемое снегом. Прекрасное лицо ее и после смерти сохранило свою свежесть и чистоту, и печать глубокого покоя лежала на нем. Те, кому нужно было пройти мимо, низко опускали голову и убыстряли шаг. Когда же через деревню проходили немецкие части, тупые фрицы окружали виселицу и долго развлекались, тыкая в тело палками и раскатисто гогоча. Потом они шли дальше, и в нескольких километрах их ждало новое развлечение: возле участковой больницы висели трупы двух повешенных немцами мальчиков.

Так шли они по оккупированной земле, утыканной виселицами, залитой кровью и вопиющей о мщении.

Немцы отступали поспешно и впопыхах не успели сжечь Петрищево. Оно одно уцелело из всех окрестных сел. Живы свидетели кошмарного преступления гитлеровцев, сохранились места, связанные с подвигом Зои, сохранилась могила, где покоится ее прах.

И холм славы уже вырастает над этой едва приметной могилкой. Молва о храброй девушке-борце передается из уст в уста в освобожденных от фашистов деревнях. Бойцы на фронте посвящают ей свои стихи и свои залпы по врагу. Память о ней вселяет в людей новые силы. «Нам, советским людям, — пишет в редакцию «Правды» студент-историк, — много еще предстоит пережить. И если трудно придется, я прочту снова этот печальный рассказ и погляжу на прекрасное, мужественное лицо партизанки».

Лучезарный образ Зои Космодемьянской светит далеко вокруг. Своим подвигом она показала себя достойной тех, о ком читала, о ком мечтала, у кого училась жить. // П.Лидов.

______________________________________________

П.Лидов: Таня ("Правда", СССР)

В.Кожевников: Возмездие ("Правда", СССР)**

**************************************************************************************************************************************************

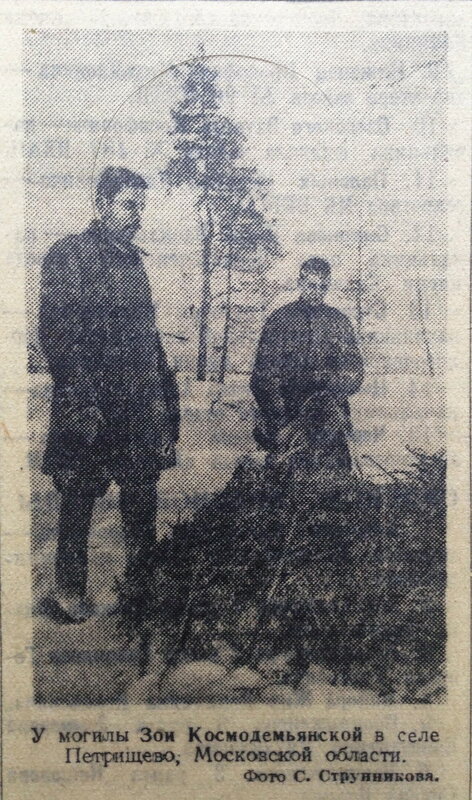

У могилы Зои Космодемьянской в селе Петрищево, Московской области.

Фото С.Струнникова.

**************************************************************************************************************************************************

Выступление по радио Л.Т.Космодемьянской — матери Героя Советского Союза 3.А.Космодемьянской

(РАДИОПЕРЕДАЧА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ)

Дорогие товарищи!

Я хочу вам, сверстникам, друзьям, подругам моей Зои, сказать несколько слов. Я хочу попросить вас, родные, от всего материнского сердца: отомстите подлому фашистскому зверью, отомстите немецким палачам за смерть моей дочки!

Товарищи! Говорить о Зое мне невыносимо тяжело. Вы сами это понимаете. Ведь я потеряла самого близкого, дорогого мне человека, я выходила, вырастила ее... Пусть ни одного из вас, когда он в будущем станет матерью или отцом, не постигнет такое страшное горе.

Но все-таки я должна сказать о Зое. Я должна сказать вам всем, всей нашей молодежи: я горжусь своей дочерью! И Зое моей — вот тут, перед вами, хочется мне сказать, хоть она и не услышит меня: горжусь тобой, моя девочка!

Товарищи! У Зои была светлая голова и горячее, чистое, мужественное сердце. У нее было сердце борца, товарищи! Мы с Зоей жили душа в душу. Мы были не только мать и дочь, а друзья. Делились своими горестями и радостями. Я знала, как Зоя относится к жизни, к родине, к комсомолу. Тепло и спокойно мне было с моей девочкой. Чуть пригорюнишься, она подойдет, заглянет в лицо, встряхнет:

— Мама, ты что? Брось, мама! Все это пройдет.

Удивительно бодрый и цельный была она человек. Я старше ее, опытнее, а она помогала мне и переносить мужественно неудачи или трудности...

Товарищи! Зоя мне сказала, что уезжает на фронт. «Мама, — сказала мне Зоя, — я ухожу на фронт к партизанам. Тебе я могу об этом сказать. Ты пойми, мама, у меня нет сил стоять в стороне, когда фашисты лезут на Москву...».

Я должна признаться — у меня на глаза набежали слезы. Все это было так неожиданно для меня. И мне как-то трудно было сразу представить себе, что единственная дочка моя, молоденькая такая, уходит на войну...

Зоя заметила мое волнение и сказала — вот точно ее слова: «Ты что плачешь, мама? Не ты ли мне говорила, что я должна быть смелой и честной?! Мама, я горжусь тем, что буду бороться с фашистами, и ты гордись, что я ухожу на фронт. Со слезами меня провожать не надо».

И я проглотила слезы. Я взглянула на дочку, и мне даже совестно стало перед ней — такая она была радостная, приподнятая, праздничная... В этот вечер мы с Зоей особенно хорошо поговорили.

Зоя разрешила мне проводить ее до трамвайной остановки. Шла она с маленьким походным мешком. Сама я и мешок этот ей купила...

У трамвайной остановки мы попрощались. Зоя сказала мне. Вот как сейчас я слышу ее гордый и радостный голос:

— Приду героем или умру героем, ты, мама, не унывай. — И улыбнулась. Больше я ее так и не увидела.

Товарищи! Сердце мое тяжело ранено, и время не залечит эту рану. Но я горжусь, что дочка моя смело пошла на великое дело и осталась сильной, честной, гордой до последнего своего дыхания. Зоя встретила смерть, как настоящий человек, борец, коммунист.

Товарищи! Меня радует одно: Зою никогда не забудут. В моем-то материнском сердце она будет жить, пока сердце бьется. Но она будет жить в ваших сердцах и тогда, когда меня не будет. Ее вспомнят добрым словом и ваши дети... Я ехала в трамвае в тот день, когда была напечатана в «Правде» статья «Таня». Газету я не читала, но слышу, все говорят: «Таня, Таня» и рассказывают о подвиге девушки, об исключительной силе воли. Мне тогда и в голову не пришло, что Таня это и есть родная моя Зоя... Только я разволновалась, вспомнила Зою: как там она на фронте? И подумала: если придется ей, девочке моей, встретиться лицом к лицу с опасностью, хоть бы она была так же сильна, как эта чудесная Таня.

А потом оказалось, что Таня это и есть моя Зоя...

Товарищи! Пусть будут прокляты эти фашистско-немецкие кровососы, душегубы! Пусть их матерям, их дочерям приснится страшная казнь моей Зои! Кровавые палачи получат по заслугам! Я знаю это. Фашизм будет истреблен раз и навсегда. Я знаю это, товарищи! Но я прошу вас, как мать, потерявшая любимое дитя: отомстите скорее и за мою Зою!

Отомсти, молодежь, немецким зверям, которые мучили, терзали мою дочку!

Я прошу вас об этом. И я повторяю вслед за незабвенной своей Зоей:

— Будьте смелее! Боритесь, бейте немцев! Смерть фашистским палачам! Смерть им!

______________________________________________

Кто предал Таню* ("Красная звезда", СССР)

А.Довженко: Смотрите, люди! ("Правда", СССР)**

П.Лидов. Пять немецких фотографий ("Правда", СССР)**

Мы не забудем тебя, Таня! ("Комсомольская правда", СССР)

Боевым советским партизанам — слава!* ("Правда", СССР)***

Газета "Правда" №49 (8820), 18 февраля 1942 года

|

Метки: Зоя Космодемьянская зима 1942 советские партизаны февраль 1942 1942 газета Правда П.Лидов |

30 июня 1942 года |

"Красная звезда": 1943 год.

"Красная звезда": 1942 год.

"Красная звезда": 1941 год.

Д.Ортенберг, ответственный редактор "Красной звезды" в 1941-1943 гг.

В этот день Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение оставить Севастополь. Но когда готовился сегодняшний номер газеты, мы еще не знали об этом. Конечно, нам было известно, что Севастополь переживает тяжелые, критические дни. Гитлеровское командование подтянуло к городу новые резервы, блокировало Севастополь и с воздуха и с моря. Поход лидера «Ташкент», на котором Евгений Петров возвращался на Большую землю, был последним, связь с городом теперь поддерживали лишь подводные лодки. Наши войска испытывают трудности с боеприпасами, продовольствием. Ряды бойцов тают, но и в этих условиях они совершают чудеса геройства. Об этом и говорят наши публикации.

Особо следует сказать о борьбе защитников Севастополя с немецкими танками. Противник сосредоточил для своего последнего наступления около полутысячи танков. Огромная сила! А у нас их было лишь несколько десятков, да и горючего к ним не хватало. Главная тяжесть борьбы с вражескими машинами легла на артиллерию. На подкрепление Иша в Севастополь вылетел наш спецкор майор Петр Слесарев, по военной профессии — танкист. Он рассказал, что огонь прямой наводкой против немецких танков — это сейчас главное.

Напечатан очерк Льва Иша «Героиня Севастополя Мария Байда» — о прославленной автоматчице, которую в Севастополе любовно звали «Бесстрашная Маруся». О ней позже много было написано, но эта публикация, по-моему, — первооткрытие ее подвига для наших читателей.

Так у нас в газете уже повелось: в критических ситуациях слово берет Илья Эренбург. Прозвучало оно и сегодня в его статье «Севастополь». Казалось, что можно сказать после Евгения Петрова, и все же Илья Григорьевич нашел такие сильные слова, что их ныне смело можно выгравировать на стелах панорамы севастопольской обороны.

«Чудо», — говорят о защите Севастополя газеты всего мира. Военные обозреватели ищут объяснение, пишут о скалах или о береговых батареях. Но есть одно объяснение чуду под Севастополем — мужество... Л.Н.Толстой увековечил мужество Севастополя в самые грустные дни русской истории. Пришло время, и А.Н.Толстой рассказал об отваге Севастополя в дни Великой Отечественной войны — в дни гнева и славы нашей истории.

Два слова отныне вплетены в сознание человечества: «Севастополь и отвага».

Появилось новое направление — Курское. Здесь завязались бои с перешедшим в наступление противником. Опубликован первый репортаж нашего спецкора Павла Крайнова «На участке главного удара противник продвинулся вперед». Лишь на второй день в Генштабе я узнал, что враг прорвал главную полосу обороны фронта и продвинулся вперед на 8-15 километров. Как ни тревожно было, все-таки мы не предполагали, что это — начало большого летнего наступления противника в сторону Сталинграда и Северного Кавказа. Ставка ожидала его наступление здесь, но считала, что главный удар противник будет наносить не на юге, а на центральном участке советско-германского фронта, наиболее вероятным и опасным считалось Орловско-Тульское направление — на Москву. Конечно, на это ориентировались и мы. И все же, по наитию что ли, на юг отправили большую группу специальных корреспондентов.

Савва Дангулов не упускает ни одной возможности организовать в газете выступление выдающихся летчиков, испытателей, авиаспециалистов. По его инициативе и его стараниями в газете была опубликована серия статей бригинженера П.Федрови «Бомбардировочная авиация Великобритании». Крупный авиационный специалист рассказал о своих наблюдениях во время поездки по Англии. А несколько дней назад Дангулов выехал на Калининский фронт к своему давнему другу, знаменитому летчику Михаилу Громову. О встрече с ним Савва Артемьевич рассказывал:

— По бревенчатым дорогам мы пробрались в небольшую деревушку. Сухая и светлая изба. Посреди просторной комнаты — Громов, на этот раз не в кожаной куртке, как тогда на поле нашего аэродрома в Щелкове, а в строгой, тщательно выутюженной гимнастерке. В течение недели мы встречались с ним почти каждое утро, работали часа два…

Конечно, бывало, день-два, а то и ночь — и материал в редакции. Но это не корреспонденция, статья должна суммировать накопленный опыт. Называется она «Массированный удар с воздуха». Тема разработана самым тщательным образом — от подготовки операции до выхода из боя. Мы хорошо знали, что если над статьей стоит имя Громова, то летчиков она заинтересует...

* * *

Несколько дней назад у меня состоялся разговор по прямому проводу с Петром Павленко. Он в Краснодаре, на узле связи Северо-Кавказского фронта, а я на узле связи Генштаба, на станции метро «Кировская». Весь минувший месяц после керченской катастрофы Петр Андреевич хворал, а вот теперь вызвал меня к аппарату Бодо. У меня сохранилась телеграфная лента наших переговоров, и ее, пожалуй, стоит здесь привести хотя бы в отрывках.

«Павленко. Здравствуйте, товарищ дивизионный комиссар. Докладываю, что выздоровел и приступаю к исполнению своих обязанностей. Выезжаю в боевые части на Тамань. Какие будут задания?

(Разговор, как видит читатель, вполне официальный. А ведь с Павленко мы были большими друзьями. Началась наша дружба еще на войне с белофиннами — вместе работали в «Героическом походе». С тех пор были на «ты». Я его чаще всего называл Петром, он меня — тоже по имени. А сейчас что это он так разговаривает? Когда Петр Андреевич вернулся в Москву, я его спросил: «Что случилось?» А он не без юмора объяснил: «Рядом со мной были офицеры, полная комната. Что подумают о наших редакционных порядках? Вот где, мол, разгардияш! Забыли о воинском уставе». Да, у нас, в редакции, младший по званию не рапортовал старшему и не козырял, и, признаюсь, я этого и не требовал. По-моему, дисциплина и творческая обстановка в редакции не этим обеспечиваются.)

Москва. Рад слышать. А все же, как здоровье?

Павленко. Вполне здоров.

Москва. Так-таки вполне?

Павленко. Вполне — не вполне, но ехать надо.

(Еще по финской войне я знал, что Петр Андреевич богатырским здоровьем не отличался, но всякие разговоры на эту тему сразу же отводил.)

Москва. Задание одно: долечивайся, отдыхай. Ничего срочного на вашем фронте нет. И на Тамань не надо выезжать. В крайнем случае, если не терпится, выскочи в какую-нибудь станицу и напиши, как там заботятся о семьях фронтовиков и инвалидах войны. Тема очень важная...»

И вот вчера получили очерк Павленко «Родной дом». Это рассказ о том, как в колхозе «Аврора» с большой добротой и огромным вниманием заботятся о семьях фронтовиков, инвалидах войны. Нетрудно понять, как важно об этом сегодня рассказать. Факты, примеры... Как всегда у Павленко, все точно и убедительно.

* * *

# Л.Озеров. Героиня Севастополя Мария Байда // "Красная звезда" №149, 27 июня 1942 года

# И.Эренбург. Севастополь // "Красная звезда" №151, 30 июня 1942 года

# П.Крайнов. Ожесточенные бои на Курском направлении // "Красная звезда" №152, 1 июля 1942 года

# М.Громов. Массированный удар с воздуха // "Красная звезда" №151, 30 июня 1942 года

# П.Павленко. Родной дом // "Красная звезда" №151, 30 июня 1942 года

______________________________________________________________

Источник: Ортенберг Д.И. Год 1942. Рассказ-хроника. — М.: Политиздат, 1988. стр. 238-240

|

Метки: Илья Эренбург Давид Ортенберг газета Красная звезда июнь 1942 лето 1942 |

Героиня Севастополя Мария Байда |

Вероломная гитлеровская политика, рассчитанная на то, чтобы бить свободолюбивые народы по одиночке, провалилась окончательно и бесповоротно. Эта гитлеровская политика вызвала к жизни против фашистской Германии коалицию стран, обладающих такими мощными людскими, производственными, сырьевыми и продовольственными ресурсами, которые делают эту коалицию непобедимой.

Вероломная гитлеровская политика, рассчитанная на то, чтобы бить свободолюбивые народы по одиночке, провалилась окончательно и бесповоротно. Эта гитлеровская политика вызвала к жизни против фашистской Германии коалицию стран, обладающих такими мощными людскими, производственными, сырьевыми и продовольственными ресурсами, которые делают эту коалицию непобедимой.Л.Озеров, "Красная звезда", СССР (№149 [5213]).

Статья опубликована 27 июня 1942 года.

Севастопольцы звали ее «бесстрашная Маруся», когда она еще была санинструктором. Еще раньше она работала продавщицей сельского магазина, и с первых дней войны решила, что ее место там, на линии огня. В свободное время она училась на курсах, и когда немцы подошли к Крыму, ее проворные руки так же ловко свертывали бинт, как раньше бумажный кулек. Ее призвали санинструктором стрелкового батальона, и здесь завоевала она славу бесстрашной. Раненые возвращались в строй, радостно встречали ее и, сжимая руки, говорили:

— Спасибо, Маруся. Ты настоящая девушка. Настоящий боец.

От этих слов у Марии Байды чаще билось сердце и рождалось желание драться вместе со своими героями. В конце-концов она добилась своего: ее зачислили во взвод разведчиков. Она сдала своей подруге Тане Рябовой санитарную сумку, сама вооружилась автоматом.

Опасная и веселая жизнь разведчика не то что закалила Марию — девушка и раньше была храброй, — но отшлифовала ее дар спокойного мужества, отточила еще больше ее острую ненависть к врагу. Теперь Мария твердо знала: пусть придет день великого испытания — она не дрогнет.

День этот, горячий июньский день пришел, и сквозь грохот и гул севастопольских боев весь фронт услышал громкое имя Марии Байды.

Вот что произошло. Мария с товарищами — автоматчиками — находилась на передовой линии. Ночью немцы усиленно освещали местность ракетами, а чуть стало рассветать, обрушили на траншеи сотни бомб и снарядов. Мария знала — это только начало, главное впереди. Вместе со старшиной второй статьи Михаилом Мосенко и двумя красноармейцами она бдительно следила за тем, что происходит на немецкой стороне. Как только фашисты пошли в атаку, заговорил ее автомат. За несколько минут она насчитала девять убитых солдат.

Немцы лезли со всех сторон. Горстке автоматчиков приходилось беспрерывно менять позиции, отражая бешеный натиск врага. Короткими перебежками Мария пробиралась из траншеи в траншею, быстро занимала удобное место и открывала огонь. Еще десять фашистов настигли ее меткие пули.

Кончились патроны. Мария обшарила все вокруг и не нашла ни одного диска. Подумав секунду, другую, она приподнялась и по ходу сообщения побежала на патронный пункт. По дороге девушка увидела раненого бойца. Как она может пройти мимо? Быстро перевязала раненого, помогла ему добраться до медпункта. Потом, не отдыхая, взяла несколько дисков, захватила про запас три гранаты и той же траншеей вернулась назад, туда, где шел неравный бой группы советских воинов с целой ротой немецких автоматчиков.

Храбрая разведчица была уже у цели, когда внимание ее привлек странный шум на противоположной поляне. Она приподнялась над ходом сообщения и заметила, как четыре немца с автоматами наперевес ведут одного нашего красноармейца.

«Хотят увести в плен», — подумала Мария. И в ту же секунду созрело решение: «Отбить товарища!».

Прогремела короткая очередь. Трое немцев легли на месте, четвертого ранило. Красноармеец был спасен. Не спросив даже его имени, девушка поспешила к своим друзьям автоматчикам.

А там бой разгорался с новой силой. Немцы ползли и по лощине, и по выщербленному взрывами полю, и по виноградникам. Всюду мелькали зеленые кители. Мария расположилась в канаве и сосредоточенно принялась расстреливать гитлеровцев. Недалеко от нее лежал Михаил Мосенко. Время от времени он кричал ей:

— Ну как, Маруся, жарко?

— Ничего, Миша, — отвечала девушка. — Немцам жарче!

Так прошло еще два часа. Уже полегло до сотни фашистов. Но враг продолжал нажимать. Вдруг рядом с Марией упала граната. Девушку ранило в голову и руку. Кто-то из товарищей перевязал ее. Она глотнула воды из фляжки, полежала немного в кустах, потом взяла автомат и снова открыла огонь. Боли не чувствовалось, только кружилась голова. Михаил оглянулся, посмотрел на ее побледневшее под копотью и потом лицо и глухо сказал:

— Иди в тыл…

— Буду биться до последнего! — твердо возразила Мария.

Она даже сняла белую повязку, чтобы не обнаружить себя. Ствол автомата обжигал пальцы. Ныла раненая рука. Но Мария била и била, не замечая ничего.

Скоро опять остался один диск на двоих. Девушка расстреляла полдиска и снова отправилась за боеприпасами. Не успела она проползти два метра, как заметила вблизи под деревом трех немцев. Рука инстинктивно потянулась к автомату. Но патронов было совсем мало, и она бросила гранату. Все три немца остались на месте.

Еще несколько метров — и она заметила четвертого солдата. Первое, что бросилось почему-то в глаза, — это его черные волосы. «Странно, — подумала Мария, — может быть наш? Ведь они, сволочи, белокурые?» Но немецкая форма быстро рассеяла сомнение. Девушка нажала на спусковой крючок. Выстрела не последовало…

Немец приподнялся и направил дуло своего автомата прямо на нее. Дело решали секунды. Мария вскочила, со всего размаха обрушила на немца ствол автомата и раскроила ему череп. Девушка забрала у убитого его оружие, пять магазинов и как ни в чем не бывало вернулась к Мосенко:

— Ну вот, Миша, теперь мы и с боеприпасами…

Немецким автоматом Мария Байда без промаха разила фашистов. Взвод за взводом бросались немцы в атаку на рубеж, который защищала храбрая советская девушка. И все их атаки захлебывались. Все же троим фашистам удалось подползти к Марии почти вплотную. Снова, как раз’яренная львица, вскочила она на ноги, размахнулась автоматом и ударами приклада уложила всех троих.

Наступила ночь. Бешеные атаки фашистов стихли. Мария и ее товарищи, которые весь день вели бой в окружении, решили пробиваться к своим. Девушка обошла траншеи, подобрала восемь раненых бойцов, перевязала их. И каждому сказала прямо и честно:

— Нас тут мало. Почти все ранены. Но если мы будем держаться дружно, немцы нас не возьмут. Я знаю здесь каждый кустик. Мы пробьемся.

Осторожно, стараясь не задевать веток, не стучать каблуками сапог о камни, они пошли вперед. Вокруг в темноте был слышен немецкий говор. Было страшно за товарищей, обессилевших и израненных, но Мария твердо вела бойцов в батальон. Она знала: где-то на пути — минные поля. И девушка шла первой. Она привыкла опасностью для своей жизни отвращать опасность от других.

«Если взорвусь, — думала она, — то только одна...»

Слева от тропинки, по которой осторожно ступали бойцы, послышался стон. Девушка прислушалась и сразу решила:

— Наш! Немцы визжат, а этот стонет спокойно.

И действительно, в кустах лежал старшина соседней роты. Мария перевязала его, помогла встать, и он присоединился к группе. Три часа шли они сквозь тьму и опасность. Болели раны, кровь проступала на сделанных наспех повязках, но люди шли, ободренные чудесной девушкой, нежной, как сестра, и отважной, как богатырь.

Наконец, раздался родной оклик.

— Стой, кто идет?

— Свои, — громко ответила Мария.

Часовой сразу узнал ее. Бойцы окружили девушку. Все начали жать ей руки. У многих на глазах выступили слезы. Это были слезы радости.

Прошло совсем немного времени, и товарищи снова взволнованно приветствовали отважную автоматчицу. Героиня Севастополя старший сержант Мария Карповна Байда стала Героем Советского Союза. // Л.Озеров. СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июня.

_______________________________

Герои Севастополя* ("Красная звезда", СССР)**

Огромные потери немцев под Севастополем* ("Красная звезда", СССР)**

**************************************************************************************************************************************************

Бой в траншеях врага

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 26 июня. (По телеграфу от наш. корр.). Несколько дней подряд лучшие разведчики N части вели тщательное наблюдение за позициями немцев. В результате сложилось полное представление о системе обороны противника и был даже набросан план вражеских дзотов, блиндажей, ходов сообщений, изучено время смены солдат. Тогда командование решило произвести небольшой налет на немецкие позиции. Никаких целей, кроме разведывательных, не преследовалось, и поэтому был выделен только усиленный стрелковый взвод.

Чтобы не спугнуть немцев и, главное, не выдать им своих намерений, командование решило не применять, как обычно, артиллерии перед началом действий, а начать их внезапно и тихо. Погода как нельзя лучше способствовала этому замыслу. Весь день шел дождь, было сыро, дул ветер со стороны немцев.

Стояла темная ночь. Вооруженные автоматами, ручными пулеметами и гранатами, с облегченным снаряжением, бойцы взвода под командованием лейтенанта Левченко вышли лесом к ручью. Топкие, болотистые берега его не были заминированы и опутаны проволокой. Противник, видимо, не думал, что по такому болоту может пройти человек. Однако, пробираясь по колено, а где и по пояс в грязи, наши бойцы подошли к немецким подразделениям.

Оставив на высоте прикрывающую группу, взвод спустился во вражеский ход сообщения. Первым по траншее шел красноармеец Кривцов. Впереди раздались чьи-то шаги. Они приближались. Кривцов притаился на дне траншеи, приготовив финский нож. Шел немец. Как только он приблизился, Кривцов бросился на него и заколол ножом. Потом боец пошел дальше. С правой стороны траншеи что-то чернело. Кривцов обследовал эту черноту, и оказалось, что чернеет нечто похожее на нишу с маленькой дверью. Кривцов постучал.

— Кто это? Свои? — раздалось из-за двери по-немецки. Кривцов знал немного немецкий язык и ответил:

— Да, свои.

Дверь открылась, вышел офицер. Кривцов ударил его прикладом автомата. В это время в траншее показалось несколько немцев. Скрывать далее свое присутствие взвод не мог. По немцам был открыт огонь из автоматов.

Дальнейшие действия развивались молниеносно. Взвод расчленился и пошел по трем ходам сообщений. Часовые и одиночные немцы уничтожались прикладами, короткими очередями из автоматов. Немецкие дзоты открыли интенсивный огонь, но они не могли стрелять по своим ходам сообщений. В стане врага поднялась паника.

Забрав у убитых солдат и офицеров документы, наши бойцы стали отходить. В это время в бой вступила прикрывающая группа, находящаяся на высоте. Заговорили наши минометы.

На дальних подступах к Москве сбито семь фашистских самолетов

За последние дни на дальних подступах к Москве значительно усилилась активность фашистской авиации. Гитлеровцы настойчиво рвутся к столице, но все их попытки неизменно кончаются неудачей. Советские летчики дают достойный отпор воздушным пиратам.

Только за последние два дня летчики московской истребительной авиации сбили здесь семь вражеских самолетов, один подожгли и один повредили.

Лейтенант Печеневский заметил на пути к столице фашистский самолет «Ю-88» и атаковал его. Немец камнем рухнул вниз. Другой вражеский самолет этого же типа, летевший на высоте 6.000 метров, перехватил и уничтожил лейтенант Мухомедзянов. Старшина Дудник сбил третий «Ю-88».

Капитан Чикунов атаковал и сбил «Хейнкель-111». Другой «Хейнкель-111» пытался скрыться. Лейтенант Рожков перехватил его, навязал бой и уничтожил.

Лейтенант Фролов вступил в бой с «Ю-88» и поджег его. Гвардии лейтенанты Бочаров и Штучкин завязали бой с двумя «Мессершмиттами-109». Один фашистский самолет был поврежден, второму удалось уйти. Кроме того были сбиты два «МЕ-109».

Наша авиация во всех этих воздушных столкновениях потерь не имела.

СНАЙПЕР ДОРЖИЕВ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 26 июня. (Спецкорр. ТАСС). За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Военный Совет фронта наградил знатного снайпера сержанта Цырендаша Доржиева орденом Ленина.

Цырендаша Доржиева хорошо знают на фронте. В прошлом искусный охотник, он стал блестящим снайпером. Из своей снайперской винтовки он истребил уже 181 гитлеровца.

Тов. Доржиев обучил за время войны 13 снайперов. Его ученики истребили немало немецких захватчиков.

________________________________________________

С.Сергеев-Ценский: Севастопольцы* ("Правда", СССР)

Железная стойкость советских воинов* ("Правда", СССР)***

Е.Петров: Севастополь держится ("Красная звезда", СССР)

И.Чухнов: Героический Севастополь ("Красная звезда", СССР)

Ф.Октябрьский: Беззаветный героизм севастопольцев зовет нас на новые подвиги ("Правда", СССР)

Газета "Красная Звезда" №149 (5213), 27 июня 1942 года

|

Метки: газета Красная звезда 1942 лето 1942 битва за Севастополь июль 1942 |

1 июля 1941 года |

"Красная звезда": 1943 год.

"Красная звезда": 1942 год.

"Красная звезда": 1941 год.

Д.Ортенберг, ответственный редактор "Красной звезды" в 1941-1943 гг.

С этого номера я официально вступил в должность главного, или, как тогда говорилось и писалось, ответственного редактора «Красной звезды».

Сменил я корпусного комиссара Владимира Николаевича Богаткина — милого, доброго, умного человека, с большим опытом практической работы в войсках, но, к сожалению, совершенно не искушенного в журналистике и тяготившегося своей редакторской должностью. Он оказался на ней по капризной воле случая.

В сентябре сорокового года, когда в «Красной звезде» открылась вакансия ответственного редактора, на эту должность, как бывало уже в прошлом, намеревались послать заместителя начальника Политуправления РККА. Этот пост занимал тогда Федор Федотович Кузнецов. Но он, как говорится, отбивался руками и ногами, мотивируя отказ тем, что недавно пришел в армию, в печати никогда не работал, за всю свою жизнь ни одной статьи не написал и не отредактировал. Тогда ему сказали:

— Предложите другую кандидатуру.

Кузнецов назвал Богаткина — члена Военного совета Московского военного округа: Богаткин, мол, часто печатается в «Красной звезде». Да, действительно в нашей газете было напечатано несколько статей за подписью Владимира Николаевича. Только, строго говоря, во всех таких случаях он являлся не автором, а лишь соавтором: статьи писались журналистами на основе бесед с ним.

Едва ли Богаткин умолчал об этом при назначении его редактором «Красной звезды». Доподлинно знаю, что он тоже всячески «отбивался». Но так или иначе назначение состоялось. А в порядке компромисса за ним оставили и прежний пост — члена Военного совета округа. Таким образом, Владимир Николаевич имел основание считать свою работу в газете совместительством, не очень-то стремился постигнуть ее специфику и, когда началась война, стал упорно добиваться отправки на фронт.

Не забуду одну сценку у Мехлиса. В первые дни войны Лев Захарович — стародавний редактор «Правды» — очень много занимался «Красной звездой». Перед подписанием полос в печать непременно сам прочитывал их, вычеркивал целые абзацы, делал вставки, порой менял заголовки.