-Рубрики

- история (2316)

- Жизнь Замечательных Людей (533)

- Музеи (287)

- Женщины в истории (277)

- Новейшее время (1918 год — наши дни). (255)

- Новое время (конец XV в. — 1918 год) (181)

- История вещей, которые нас окружают (177)

- оружие и войны (162)

- История моды (139)

- Королевские истории (123)

- Древний мир (111)

- Средневековье (100)

- археология (100)

- Жизнь под шляпкой (70)

- История от Олеся Бузины (35)

- По России (2112)

- Люди России (477)

- По городам и весям (268)

- Москва и москвичи (245)

- Россия царская (218)

- Слава русского оружия (181)

- Петербург-Петроград-Ленинград (170)

- Россия современная (131)

- по Крыму и Кавказу (114)

- Культура народов России (113)

- Дворянское гнездо (107)

- Сказания о Земле Сибирской (80)

- Родная речь (77)

- Солнечное Забайкалье (69)

- Русь древняя (69)

- моя Казань (62)

- Новгородские чудеса (44)

- Калининградская область- Восточная Пруссия (13)

- Музыка (1901)

- Классическая музыка (1087)

- История известных произведений (370)

- Поп-музыка (243)

- Народная и национальная музыка (131)

- Джазовые композиции (80)

- Рок в роке (70)

- Самодеятельня и бардовская музыка (62)

- Музыкальные инструменты (51)

- альтернативный (панк, симфо, новая волна, глем, пр (35)

- актуальное (1650)

- свидетельства очевидцев, фоторепортаж (639)

- живая память народа (564)

- Наши поздравления (232)

- Горячие события (167)

- Новости КамелотКлуба (37)

- Литература (1320)

- Поэзия (277)

- О писателях и поэтах (Русская литература) (243)

- О ПУШКИНЕ (146)

- О писателях и поэтах (Иностранная литература) (135)

- ПУШКИН (104)

- Проза (103)

- Литературные герои (89)

- Книжное (72)

- Книжные иллюстрации (58)

- Детская литература (45)

- самиздат (42)

- ЛЕРМОНТОВ (28)

- ЕСЕНИН (24)

- АХМАТОВА (23)

- ВЫСОЦКИЙ (22)

- ЦВЕТАЕВА (22)

- ЛЕВ ТОЛСТОЙ (21)

- ЧЕХОВ (17)

- БУЛГАКОВ (16)

- ГОГОЛЬ (15)

- БЛОК (8)

- живопись, графика, акварель (1070)

- Рассказы о художниках (155)

- Жанровая живопись (138)

- Портрет (114)

- Пейзаж (110)

- Историческая живопись (84)

- Религиозная живопись (78)

- История известных живописных произведений (65)

- Архитектурная живопись (52)

- Музеи изобразительных искусств (48)

- Сюрреализм и современная живопись (44)

- Декоративная живопись (41)

- Анималистическая живопись (26)

- Натюрморт (25)

- Миниатюра (20)

- Импрессионизм (19)

- Марина (16)

- искусство (1052)

- фотоискусство (252)

- Прикладное искусство (192)

- Мода и дизайн (132)

- Театр (129)

- Ювелирика (114)

- Скульптура (89)

- Игрушки (53)

- Инсталляции (15)

- архитектура (1033)

- Города и достопримечательности (371)

- Храмы, соборы, сакральная архитектура (221)

- Дворцы (163)

- Садово-парковое искусство (98)

- Интерьеры (82)

- Замки (82)

- Кремли (49)

- Старая крепость (33)

- природа, экология (999)

- Окружающая среда (145)

- животные (141)

- Растительный мир (110)

- Весна (89)

- Природные явления (87)

- Пернатые (78)

- Осень (78)

- Цветы (73)

- Звездное небо (72)

- Зима (70)

- Кошки, коты и котята (70)

- Лето (68)

- Собаки и собачки (48)

- Галопом по Европам (894)

- Италия (168)

- Германия (102)

- Страны Скандинавии (94)

- Разные страны Европы (85)

- Прибалтика (78)

- Испания (61)

- Австрия (46)

- Грузия, Армения, Азербайджан (44)

- Греция (43)

- Польша (42)

- Чехия и Словакия (36)

- Швейцария (26)

- Страны-лилипуты (22)

- Кипр (21)

- Венгрия (15)

- Финляндия (11)

- Праздничное настроение (890)

- Праздничное ассорти (146)

- Новый год (135)

- Дни рождения (118)

- Религиозные праздники (102)

- Рождество (84)

- День Победы (81)

- Советские праздники (75)

- 8-е марта и День Матери (60)

- 23 февраля - День защитника Отечества (38)

- День рождения сообщества Camelot_Club (37)

- Масленница (28)

- День Святого Валентина (20)

- Языческие праздники (15)

- Кинематограф (748)

- Любимые артисты (наши) (243)

- И всё кино (отечественное) (234)

- И всё кино (зарубежное) (138)

- Любимые артисты (зарубежное кино) (128)

- культура (612)

- юмор (574)

- Забавности (120)

- Интересности (86)

- Артисты шутят (81)

- Мультяшное (52)

- Художники шутят (44)

- Лингвалидол (34)

- Писатели шутят (23)

- ВОСТОК- дело тонкое (всё про Азию) (433)

- Разные страны Азии (106)

- Китай (73)

- Индия (64)

- Япония (59)

- Турция и Иран (36)

- Таиланд (26)

- Израиль (21)

- Арабские Эмираты (17)

- Сирия (15)

- Обе Кореи (9)

- мифология (414)

- Религии и верования (148)

- Легенды и сказания (85)

- Мифы древнего мира (78)

- Поверья и предания (70)

- Бестиарий (37)

- Камелот и Рыцари Круглого стола (12)

- этнография (358)

- Традиции (195)

- Национальный характер (114)

- Национальный костюм (70)

- путешествия (330)

- Памятное (289)

- Солдатское (102)

- Бессмертный полк (89)

- Родное-любимое (52)

- Родительский день (28)

- ФРАНЦИЯ (278)

- Париж и парижане (121)

- Достопримечательности Франции (83)

- Королевские тайны (17)

- Парижане и Париж (1)

- Танец (278)

- Балет (138)

- Танго (38)

- Танец как праздник (36)

- Национальные танцы (31)

- Балы и Бальные танцы (24)

- Мюзиклы (19)

- Открывая АМЕРИКУ (263)

- США (120)

- Северная Америка (68)

- ОСТРОВ СВОБОДЫ (39)

- Южная Америка (32)

- Карибы (25)

- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (240)

- Культура Великобритании (88)

- Англия (61)

- История Великобритании (38)

- Королевская династия Великобритании (37)

- Ирландия и Уэлс (31)

- Шотландия (22)

- Приключения, детективы и загадочные события (223)

- Тайны и загадочные события (92)

- Детективные истории (68)

- Мистика (51)

- видео и ТВ (207)

- Угощения (196)

- Кулинарные традиции (97)

- Рецепты со всего мира (72)

- Рецепты наших читателей (28)

- Взрослым о детях (193)

- Мой адрес Советский Союз (180)

- УКРАЇНА / УКРАИНА, (169)

- Люди Украины (58)

- КИЕВ (39)

- Украинская Земля (31)

- ХАРЬКОВ (23)

- ОДЕССА (23)

- философия, цитаты, афоризмы (130)

- наука (118)

- homo homini (107)

- Психология (103)

- Любовь - прекрасная страна (98)

- кич (82)

- Имена и именины (80)

- Добрые дела (79)

- ПО АФРИКЕ (69)

- спорт (69)

- genius loci (48)

- Филателия (47)

- секс (39)

- БЕЛОРУССИЯ (20)

- Австралия и Антарктида (16)

-Метки

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Записей: 12084

Комментариев: 202831

Написано: 238079

Ода кирзовым сапогам.Один из символов Победы наших защитников Отечества. |

Поздравляю наших дорогих мужчин с праздником- днем защитников Отечества ,и поговорим сегодня о таком необходимом атрибуте для них, как кирзовые сапоги.

Не хром, не кожа, но и не лапти. Кирзовые сапоги прошагали половину Европы в Великую Отечественную войну, но и спустя десятилетия эту ставшую уже исторической обувь не списывают в музейные архивы.

Мальчики! На худеньких плечах

Чудом удержавшие свободу,

Птенчики в кирзовых сапогах –

Честь и слава русского народа.

Шли вы, спотыкаясь на врага –

Страшно, мама, первый раз в атаку!

Мальчики в кирзовых сапогах,

Кто из вас, увидев смерть, не плакал?

Вас косил свинцовый ураган,

Бил наотмашь, обжигал ладони.

Мальчики в кирзовых сапогах

Шли вы на врага в предсмертном стоне…

Вы седели прямо на глазах,

Вы мужали, становились старше,

Птенчики в кирзовых сапогах

На кровавом безпощадном марше.

Сталинград и Курская Дуга,

Битвы под Москвой и Кенигсбергом…

Мальчики в кирзовых сапогах

Мужеством во прах врага повергли!

И теперь уже не ведом страх,

Выстоявшим в лютой круговерти,

Мальчикам в кирзовых сапогах

Столько раз в лицо глядевшим смерти…

От чего же слезы на глазах?

Плачут поседевшие герои –

Мальчики в кирзовых сапогах -

Ветераны в поредевшем строе

О. Фурсова (Куканова)

Одеть и обуть солдата всегда было первейшей обязанностью интенданта. Обувь должна быть удобной, легкой и непромокаемой, иначе многокилометровые марши не преодолеть, а с противником босиком не справишься. Чтобы иметь хорошую обувь, нужно иметь хорошую кожу.Но к началу XX века, когда армии стали насчитывать миллионы солдат, как раз кожи-то и не стало хватать.

Накануне Первой мировой войны военные специалисты спорили о том, что лучше, ботинки или сапоги. Выяснилось, что лучше сапоги. В армиях, где использовались ботинки, без специальной защиты ног до колена обойтись не смогли. Такую защиту называли обмотками. В фильмах о Первой мировой войне и о нашей Гражданской мы частенько видим солдат в обмотках. Английская армия так и закончила войну в обмотках горчичного цвета.

Русские солдаты единственные, кто щеголял в кожаных сапогах. Но с производством их стали возникать проблемы: не хватало полуфабрикатов. Тем не менее первые опыты по изготовлению заменителей кожи начали проводиться в Петербурге еще в 1903 году. Промасленную ткань для своих кораблей использовали еще викинги; индейцы-ацтеки шили из нее накидки и башмаки; изобретение XIX века — плащи из ткани, пропитанной каучуком, макинтоши. Присматривались к технологии и в России — в попытках заменить дорогостоящую кожу: только на сапоги ежегодно из казны шло три миллиона рублей.

Михаил Поморцев

Изобретатель Михаил Поморцев разработал наиболее подходящий для изготовления обуви материал – керзу. Он получил водонепроницаемый брезент и пропитал его смесью парафина, канифоли и яичного желтка. Новый материал оказался водонепроницаемым, но при этом пропускал воздух и вообще обладал свойствами, присущими коже.

В 1906 году изобретение Поморцева (обувная кирза) получило золотую медаль на выставке в Милане, а в 1911 и 1913 годах — призы на выставках в Санкт-Петербурге.

Чтобы продолжить рассказ, необходимо пояснить, откуда появилось слово «кирза». Одни ошибочно считали, что это просто сокращенное название «Кировского завода», где было налажено производство материала, другие приписывали это название к английскому лорду Керзону, который отметился в нашей истории, но по другому поводу. Действительность оказалась намного проще. В дореволюционной России керзой (от английского kersey) называли грубое домотканое сукно и техническую ткань. Со временем слово стали писать, как слышали – «кирза» (причем ударение было на первый слог, теперь словари фиксируют слово с ударным последним слогом).

Первую проверку боем кирза получила в годы Русско-японской войны. Она использовалась при производстве амуниции для лошадей, сумок и чехлов для артиллерии. Изделие Поморцева получило высокую оценку у солдат и на международных выставках. Была изготовлена и опытная партия сапог из этого материала, но до массового производства тогда дело не дошло – вмешалось кожевенное лобби. А в 1916 году генерал-майор артиллерии Поморцев умер. Сапоги почти на 20 лет «положили на полку».

Возродили производство кирзы уже в 1934 году. Советские ученые Борис Бызов и Сергей Лебедев разработали метод получения дешевого искусственного бутадиен-натриевого каучука, которым пропитывалась ткань, отчего приобретала свойства, схожие с натуральной кожей. Дальнейшему развитию производства кирзовых сапог мы обязаны химику Ивану Плотникову. Именно он возглавил Вятский комбинат искусственных кож и наладил производство кирзовых сапог.

Первую обкатку новые сапоги прошли в условиях советско-финской войны, но не совсем удачно. На морозе сапоги становились твердыми и ломкими. Катастрофически стало не хватать обуви в первые дни Великой Отечественной войны. Вспомнили про Плотникова.

Иван Васильевич Плотников

Дочь Плотникова Людмила вспоминала, как отец рассказывал ей о комиссии, на которой состоялся «разбор полетов» применения нового материала. У Ивана Васильевича спросили: «Почему ваша кирза такая холодная и не дышит?». Он ответил: «Бык и корова пока еще не поделились с нами всеми своими секретами». К счастью, за такую дерзость химика никак не наказали. Напротив - после начала Великой Отечественной войны стало очевидна острая нехватка обуви. Тут-то и пригодился опыт Плотникова.

Он был отозван из московского ополчения, переведен в тыл и сразу был назначен директором и главным инженером завода «Кожимит».

Ему было поручено в кратчайшие сроки усовершенствовать технологию производства кирзы. Курировал вопрос сам Косыгин. Плотников с задачей справился. Более того, наладил производство «кирзачей» в Кирове. В 1942 году наравне с конструкторами легендарной «Катюши», самолетов «Ил» и «Як» Сталинскую премию в 100 тысяч рублей получили и ученые-химики, создатели кирзовых сапог. Советский Союз стал крупнейшим в мире производителем кирзы. 85% всего производства — для нужд армии.

Плотников с задачей справился, и кирзовые сапоги были запущены в массовое производство. Говоря о серьезности задачи, надо сказать, что в годы войны по пустякам Сталинские премии не давали. Ивану Плотникову и группе его инженеров удалось коренным образом усовершенствовать и технологическое оборудование, и методы производства. В итоге получилась легкая и прочная ткань для производства сапог, и именно в этой простой и неприхотливой обуви советские солдаты дошли до Берлина.

«Дойдем до Берлина!» В 1944 году советский художник Леонид Голованов нарисовал один из самых известных плакатов военного времени. Улыбающийся солдат поправляет кирзовый сапог. Художник изобразил снайпера Василия Голосова, на счету которого было более 400 гитлеровцев. Сам боец пал в бою, но плакат сохранил образ героя войны и в послевоенные годы.

К 1945 году в кирзачах щеголяли десять миллионов солдат, а эффективность производства такой обуви составила тридцать миллионов рублей в год. Очень интересное мнение о кирзовых сапогах оставил американский генерал Бредли, сделавший выбор в пользу кирзачей при сравнении обуви советских и американских солдат. О. Бредли писал: «К концу января заболевание ревматизмом ног достигло столь крупных масштабов, что американское командование стало в тупик. Мы были совершенно не подготовлены к этому бедствию отчасти в результате собственной небрежности; к тому времени, когда мы начали инструктировать солдат, какой нужен уход за ногами и что нужно делать, чтобы ботинки не промокали, ревматизм уже распространился по армии с быстротой чумы». Без высоких сапог и портянок на осеннем и зимнем фронте приходилось несладко.

Американские военные ботинки

В кирзовых сапогах ноги наших солдат были сухими, тогда как из-за постоянной сырости только за один месяц в американской армии выбыли из строя 12 тысяч солдат. Наши солдаты преодолевали многокилометровые марши по любой дороге и бездорожью. Голенище прикрывало ногу от повреждений, травм и ожогов.

Можно признать, что портянки не менее гениальное изобретение, чем сами кирзовые сапоги. Впрочем, они неразлучны. Те, кто пробовал носить кирзовые сапоги с носком знает, что носки обязательно рано или поздно скатаются на пятку. Тогда, особенно, если ты на марш-броске, и не можешь остановиться, пиши пропало... Ноги в кровь. Кроме того, портянки удобны ещё и тем, что в случае их намокания, их достаточно намотать другой стороной, тогда нога по-прежнему останется сухой, а мокрая часть портянки будет тем временем высыхать. Просторное голенище «кирзачей» позволяет в холода наматывать по двое портянок, плюс закладывать в них газеты для того, чтобы сохранить тепло.

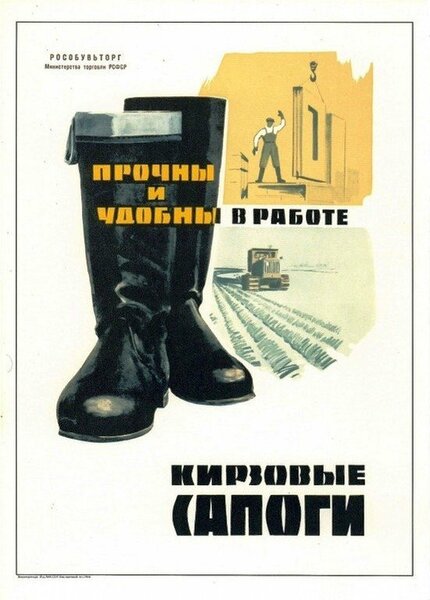

Эта реклама 1950 года, пожалуй, была необязательной. Кирзовые сапоги после войны стали «народной маркой».

P.S. С окончанием войны служба кирзовых сапог не закончилась. . К настоящему времени выпущено 150 миллионов пар такой обуви чтобы обуть строителей, хлеборобов и… самых смелых модниц. Так, на кирзовые сапоги обратил внимание Вячеслав Зайцев. Кутюрье раскрасил грубую солдатскую обувь в оранжевый цвет в одной из первых коллекций. Несмотря на разговоры о том, что скоро армию переобуют в берцы, солдаты продолжают носить «кирзачи», делать из них «шурупы» (скатывая гармошкой) и наряжать по случаю дембеля. А русский народ всегда будет хранить память о том, что именно в этих сапогах наши солдаты приближали нашу с вами общую Победу.

Кирзовые сапоги в ХХI веке становятся частью экспозиции музеев. В одном из старейших в России музее — Тульском музее оружия — целая коллекция, посвященная истории солдатской обуви. В Кимрском краеведческом музее кирзовые сапоги соседствуют с кинореликвией — сапогами, специально пошитыми в 1961 году для съемок картины «Война и мир».

Солдатские сапоги в бронзе. Памятник работы скульптора Дмитрия Байкова установлен в военном городке Звездный Пермского края. 40-килограммовые кирзачи объединяют поколения артиллеристов, проходивших службу в этих местах, и жителей поселка, большинство из которых тоже чеканили шаг на плацу, как водится — в кирзовых сапогах.

Выполнены они таким образом, что каждый желающий может их примерить.

Процесс изготовления материала для пошива обуви проходит в пять этапов:*Производство тканевой основы.

*Нанесение на трёхслойную ткань латексного раствора каучука с различными наполнителями, красителями и вулканизирующими компонентами.

*Образование плёнки под влиянием высокой температуры в термокамере на поверхности сукна.

*Уплотнение материала путём каландрирования - пропускание ткани через горячий каландр (машина с прокатными валами, придающая гладкость, лоск, ровную поверхность ткани).

*Теснение лицевой стороны ткани под свиную кожу.

В процессе производства кирзы используются: хлопчатобумажная основа, поливинилхлорид суспензионный, диоктилфталат, бутадиеннитрильный каучук, стеариновая кислота, мел, технический углерод, красящие пигменты.

Серия сообщений "23 февраля - День защитника Отечества":

Часть 1 - Поздравляем всех мужчин нашего сообщества с праздником 23 февраля!

Часть 2 - Поздравляем с 23 февраля - Днем защитника Отечества!

...

Часть 24 - Уважаемые мужчины, примите наши поздравления!

Часть 25 - Защитники Родины. Исторические фотографии

Часть 26 - Ода кирзовым сапогам.Один из символов Победы наших защитников Отечества.

Часть 27 - Михаил Ножкин. Один из главных офицеров советского кино.

Часть 28 - "Богатырская наша сила". Ко Дню защитника Отечества

...

Часть 36 - «Храброе сердце – нежное сердце!».Таланту русских офицеров-композиторов посвящается

Часть 37 - День красного подарка

Часть 38 - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА - ГОД ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

| Рубрики: | история/История вещей, которые нас окружают |

Процитировано 9 раз

Понравилось: 31 пользователям

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |

А ведь это о наших отцах!

Мой сбежал на фронт в 15 лет,а в 20 ее закончил.

По сути ещё дети!

Пусть наши дети и внуки не знают войн. Всем здоровья и мирного неба! С праздником наших защитников!

[/URL]

[/URL]