-Метки

-Рубрики

- история (2311)

- Жизнь Замечательных Людей (529)

- Музеи (287)

- Женщины в истории (277)

- Новейшее время (1918 год — наши дни). (255)

- Новое время (конец XV в. — 1918 год) (181)

- История вещей, которые нас окружают (176)

- оружие и войны (162)

- История моды (139)

- Королевские истории (123)

- Древний мир (111)

- Средневековье (100)

- археология (100)

- Жизнь под шляпкой (70)

- История от Олеся Бузины (35)

- По России (2097)

- Люди России (477)

- По городам и весям (259)

- Москва и москвичи (242)

- Россия царская (218)

- Слава русского оружия (181)

- Петербург-Петроград-Ленинград (170)

- Россия современная (129)

- по Крыму и Кавказу (114)

- Культура народов России (113)

- Дворянское гнездо (107)

- Сказания о Земле Сибирской (80)

- Родная речь (77)

- Солнечное Забайкалье (69)

- Русь древняя (69)

- моя Казань (62)

- Новгородские чудеса (43)

- Калининградская область- Восточная Пруссия (13)

- Музыка (1872)

- Классическая музыка (1065)

- История известных произведений (359)

- Поп-музыка (241)

- Народная и национальная музыка (129)

- Джазовые композиции (79)

- Рок в роке (70)

- Самодеятельня и бардовская музыка (60)

- Музыкальные инструменты (50)

- альтернативный (панк, симфо, новая волна, глем, пр (35)

- актуальное (1648)

- свидетельства очевидцев, фоторепортаж (639)

- живая память народа (563)

- Наши поздравления (231)

- Горячие события (167)

- Новости КамелотКлуба (37)

- Литература (1310)

- Поэзия (271)

- О писателях и поэтах (Русская литература) (242)

- О ПУШКИНЕ (144)

- О писателях и поэтах (Иностранная литература) (135)

- ПУШКИН (104)

- Проза (101)

- Литературные герои (87)

- Книжное (71)

- Книжные иллюстрации (58)

- Детская литература (44)

- самиздат (42)

- ЛЕРМОНТОВ (28)

- АХМАТОВА (23)

- ЕСЕНИН (23)

- ВЫСОЦКИЙ (22)

- ЦВЕТАЕВА (22)

- ЛЕВ ТОЛСТОЙ (21)

- ЧЕХОВ (17)

- БУЛГАКОВ (16)

- ГОГОЛЬ (15)

- БЛОК (8)

- живопись, графика, акварель (1069)

- Рассказы о художниках (155)

- Жанровая живопись (137)

- Портрет (114)

- Пейзаж (110)

- Историческая живопись (84)

- Религиозная живопись (78)

- История известных живописных произведений (65)

- Архитектурная живопись (52)

- Музеи изобразительных искусств (48)

- Сюрреализм и современная живопись (44)

- Декоративная живопись (41)

- Анималистическая живопись (26)

- Натюрморт (25)

- Миниатюра (20)

- Импрессионизм (19)

- Марина (16)

- искусство (1051)

- фотоискусство (251)

- Прикладное искусство (192)

- Мода и дизайн (132)

- Театр (129)

- Ювелирика (114)

- Скульптура (89)

- Игрушки (53)

- Инсталляции (15)

- архитектура (1032)

- Города и достопримечательности (370)

- Храмы, соборы, сакральная архитектура (221)

- Дворцы (163)

- Садово-парковое искусство (98)

- Интерьеры (82)

- Замки (82)

- Кремли (49)

- Старая крепость (33)

- природа, экология (992)

- Окружающая среда (142)

- животные (140)

- Растительный мир (110)

- Весна (89)

- Природные явления (85)

- Пернатые (77)

- Цветы (73)

- Звездное небо (72)

- Осень (72)

- Зима (70)

- Кошки, коты и котята (70)

- Лето (68)

- Собаки и собачки (48)

- Галопом по Европам (892)

- Италия (167)

- Германия (102)

- Страны Скандинавии (94)

- Разные страны Европы (84)

- Прибалтика (78)

- Испания (61)

- Австрия (46)

- Грузия, Армения, Азербайджан (44)

- Греция (43)

- Польша (42)

- Чехия и Словакия (36)

- Швейцария (26)

- Страны-лилипуты (22)

- Кипр (21)

- Венгрия (15)

- Финляндия (11)

- Праздничное настроение (885)

- Праздничное ассорти (144)

- Новый год (135)

- Дни рождения (116)

- Религиозные праздники (101)

- Рождество (84)

- День Победы (81)

- Советские праздники (75)

- 8-е марта и День Матери (60)

- 23 февраля - День защитника Отечества (38)

- День рождения сообщества Camelot_Club (37)

- Масленница (28)

- День Святого Валентина (20)

- Языческие праздники (15)

- Кинематограф (746)

- Любимые артисты (наши) (241)

- И всё кино (отечественное) (232)

- И всё кино (зарубежное) (138)

- Любимые артисты (зарубежное кино) (128)

- культура (611)

- юмор (572)

- Забавности (118)

- Интересности (85)

- Артисты шутят (81)

- Мультяшное (52)

- Художники шутят (44)

- Лингвалидол (34)

- Писатели шутят (23)

- ВОСТОК- дело тонкое (всё про Азию) (433)

- Разные страны Азии (106)

- Китай (73)

- Индия (64)

- Япония (59)

- Турция и Иран (36)

- Таиланд (26)

- Израиль (21)

- Арабские Эмираты (17)

- Сирия (15)

- Обе Кореи (9)

- мифология (413)

- Религии и верования (147)

- Легенды и сказания (85)

- Мифы древнего мира (78)

- Поверья и предания (70)

- Бестиарий (37)

- Камелот и Рыцари Круглого стола (12)

- этнография (357)

- Традиции (194)

- Национальный характер (114)

- Национальный костюм (70)

- путешествия (328)

- Памятное (289)

- Солдатское (102)

- Бессмертный полк (89)

- Родное-любимое (52)

- Родительский день (28)

- ФРАНЦИЯ (277)

- Париж и парижане (121)

- Достопримечательности Франции (83)

- Королевские тайны (17)

- Парижане и Париж (1)

- Танец (277)

- Балет (137)

- Танго (38)

- Танец как праздник (36)

- Национальные танцы (31)

- Балы и Бальные танцы (24)

- Мюзиклы (19)

- Открывая АМЕРИКУ (262)

- США (119)

- Северная Америка (68)

- ОСТРОВ СВОБОДЫ (39)

- Южная Америка (32)

- Карибы (25)

- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (240)

- Культура Великобритании (88)

- Англия (61)

- История Великобритании (38)

- Королевская династия Великобритании (37)

- Ирландия и Уэлс (31)

- Шотландия (22)

- Приключения, детективы и загадочные события (221)

- Тайны и загадочные события (91)

- Детективные истории (68)

- Мистика (50)

- видео и ТВ (207)

- Угощения (194)

- Кулинарные традиции (97)

- Рецепты со всего мира (71)

- Рецепты наших читателей (27)

- Взрослым о детях (192)

- Мой адрес Советский Союз (180)

- УКРАЇНА / УКРАИНА, (169)

- Люди Украины (58)

- КИЕВ (39)

- Украинская Земля (31)

- ХАРЬКОВ (23)

- ОДЕССА (23)

- философия, цитаты, афоризмы (130)

- наука (118)

- homo homini (107)

- Психология (102)

- Любовь - прекрасная страна (98)

- кич (82)

- Имена и именины (80)

- Добрые дела (79)

- ПО АФРИКЕ (69)

- спорт (69)

- genius loci (48)

- Филателия (47)

- секс (39)

- БЕЛОРУССИЯ (20)

- Австралия и Антарктида (16)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Нельзя ли у трамвала вокзай остановить? |

Елена Первушина

Этот странный вопрос задал вагоновожатому «человек рассеянный с улицы Бассейной» из стихотворения С. Я. Маршака «Вот какой рассеянный». Он конечно, всё перепутал. Но важно, чтобы мы с вами ничего не напутали! У «трамвая» и «вокзала» в русском языке нет проверочных слов, их правописание полагается запомнить. А как проще это сделать? Если запоминать происхождение слов, вы никогда не ошибётесь в их написании!

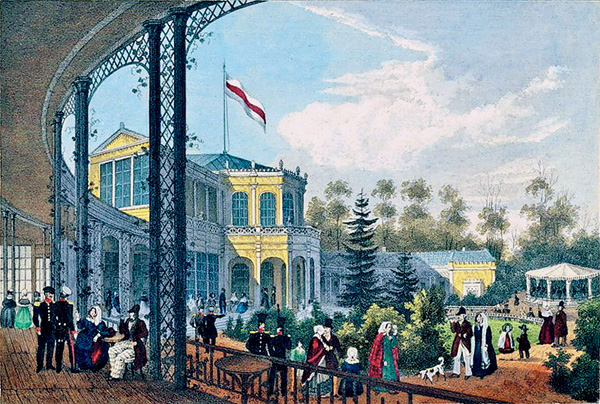

Музыкальный вокзал в Павловском парке

Возьмём для начала слово «трамвай». Толковый словарь русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова объясняет: оно пришло к нам из английского языка и происходит от двух слов: «tram» — вагон или вагонетка и «way» — путь. Возможно, сначала «трамваями» назвали вагонетки в шахтах, которые тоже ездили по рельсам, а позже этим словом стали обозначать вид городского пассажирского транспорта. Теперь вам достаточно вспомнить короткое английское слово «tram» — вагонетка, и вы уже никогда не напишете «транвай».

Легко догадаться, что в Толковом словаре живого великорусского языка В. И. Даля «трамвай» искать не стоит: словарь был выпущен задолго до того, как по улицам поехали первые трамваи. А вот слово «вокзал» в словаре есть, но найти его непросто, потому что Даль пишет его так: «воксалъ» и поясняет, что это слово происходит из английского языка и означает «сборная палата, зала на гульбище или сходбище, где обычно бывает музыка». Странно, не правда ли? Но Даль не ошибается! Именно такое значение имело слово «вокзал» до 1851 года, когда в России начали строить железные дороги, например, в одном из лицейских стихотворений Пушкина:

Пролетело счастья время,

Как, любви не зная бремя,

Я живал да попевал,

Как в театре и на балах,

На гуляньях иль в воксалах

Лёгким зефиром летал...

Один из вокзалов под названием Воксхолл-Гарден располагался на южном берегу Темзы и был популярным местом отдыха и развлечений в Лондоне с середины XVII до середины XIX века. Одни считают, что название происходит от фамилии владелицы заведения — некой Джейн Вокс. Другие отмечают, что до первой четверти XVIII века оно называлось Фоксхолл, то есть «лисий зал». Очевидно, Пушкин имел в виду подобные увеселительные заведения, с которыми познакомился ещё в Москве, до поступления в лицей. Например, он мог бывать в вокзале на Таганке, который славился своими балами и маскарадами.

Вокзалы открывались не только в столице, но и в провинции. Во втором томе «Мёртвых душ» Н. В. Гоголя можно причитать: «Француз открыл новое заведение, какой-то дотоле неслыханный в губернии вокзал, с ужином будто бы по необыкновенно дешёвым ценам и наполовину в кредит».

Особенно прославился вокзал в Павловском парке, где играл оркестр, дирижировали знаменитые русские композиторы А. К. Глазунов и А. К. Лядов, выступали Иоганн Штраус и Фёдор Шаляпин. Этот концертный зал находился у последней станции только что построенной первой российской железной дороги. Вероятно, именно в Павловске слово «вокзал», потеряв своё первоначальное значение — «увеселительное заведение», приобрело новое, современное — «железнодорожная станция». Правописание же осталось прежним, и теперь достаточно вспомнить фамилию Джейн Вокс или английское название лисички, как сразу станет ясно, что в слове «вокзал» может быть только буква «о», но никак не «а».

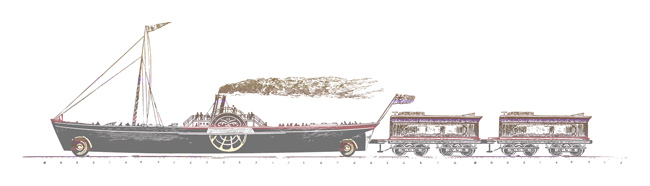

Но вернёмся к нашему «человеку рассеянному», который «побежал на перрон» (название происходит от французского «perron» — крыльцо и пишется с двумя буквами «р»), «сел в отцепленный вагон» и стал ждать. Чего? В 30-е годы прошлого века, когда было написано стихотворение, по российским дорогам ходили и паровозы и электровозы. Общее их название — «локомотив». В этом слове три безударные гласные «о», которые так и хочется заменить на «а». Но мы не можем этого сделать, потому что слово происходит от латинского locom?tion — движение. Если помнить это, то в правописании, по крайней мере, одного «о», сомнений не будет, а остальные безударные гласные легко запомнить — они такие же. Кстати, один из первых паровозов, построенный Джорджем и Робертом Стефенсонами в 1825 году, назывался Locomotion № 1.

Познакомимся теперь поближе со словом «паровоз». С ним связан один исторический анекдот. Когда была построена первая железная дорога, то локомотивы, ходившие по ней, называли не паровозами, а пароходами. В знаменитой песне Михаила Глинки на слова Нестора Кукольника есть слова:

Дым столбом — кипит, дымится

пароход…

Пестрота, разгул, волненье,

Ожиданье, нетерпенье…

Православный веселится

наш народ.

И быстрее, шибче воли

Поезд мчится в чистом поле.

А как же тогда называли пароходы, то есть суда с паровым двигателем? Их называли пироскафами! В этом слове два греческих корня: «pyr» — огонь, «skaphos» — судно. В 1830 году А. С. Пушкин писал: «Уже воображал себя на пироскафе. Около меня суетятся, прощаются, носят чемоданы, смотрят на часы. Пироскаф тронулся: морской, свежий воздух веет мне в лицо; я долго смотрю на убегающий берег…»

Но это слово так и не прижилось в русском языке. В словаре Даля «пароход, судно, движимое парáми, посредством лопаточных колёс или винта с лопастями». Корни в слове «пиро-скаф» ждала в русском языке разная судьба. Первый помнят разве что психиатры, которые знают болезнь пироманию — страсть к разжиганию огня. А вот корень «скаф» нашёл применение в ХХ веке в словах «скафандр» и «батискаф». И то и другое — своеобразный мини-корабль, в котором человек полностью изолирован от внешней среды.

| Рубрики: | По России/Родная речь |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 9 пользователям

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |

Забавно, поучительно, интересно.

Поскольку вокзал, паровоз, пароход трамвай: все это связано с дорогой, по этому поводу бардовская песня.

Для тех, кто забыл паровоз

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |