-ћетки

-–убрики

- истори€ (2313)

- ∆изнь «амечательных Ћюдей (530)

- ћузеи (287)

- ∆енщины в истории (277)

- Ќовейшее врем€ (1918 год Ч наши дни). (255)

- Ќовое врем€ (конец XV в. Ч 1918 год) (181)

- »стори€ вещей, которые нас окружают (177)

- оружие и войны (162)

- »стори€ моды (139)

- оролевские истории (123)

- ƒревний мир (111)

- —редневековье (100)

- археологи€ (100)

- ∆изнь под шл€пкой (70)

- »стори€ от ќлес€ Ѕузины (35)

- ѕо –оссии (2102)

- Ћюди –оссии (477)

- ѕо городам и вес€м (263)

- ћосква и москвичи (243)

- –осси€ царска€ (218)

- —лава русского оружи€ (181)

- ѕетербург-ѕетроград-Ћенинград (170)

- –осси€ современна€ (129)

- по рыму и авказу (114)

- ультура народов –оссии (113)

- ƒвор€нское гнездо (107)

- —казани€ о «емле —ибирской (80)

- –одна€ речь (77)

- —олнечное «абайкалье (69)

- –усь древн€€ (69)

- мо€ азань (62)

- Ќовгородские чудеса (43)

- алининградска€ область- ¬осточна€ ѕрусси€ (13)

- ћузыка (1891)

- лассическа€ музыка (1081)

- »стори€ известных произведений (367)

- ѕоп-музыка (242)

- Ќародна€ и национальна€ музыка (130)

- ƒжазовые композиции (79)

- –ок в роке (70)

- —амоде€тельн€ и бардовска€ музыка (61)

- ћузыкальные инструменты (51)

- альтернативный (панк, симфо, нова€ волна, глем, пр (35)

- актуальное (1650)

- свидетельства очевидцев, фоторепортаж (639)

- жива€ пам€ть народа (564)

- Ќаши поздравлени€ (232)

- √ор€чие событи€ (167)

- Ќовости амелот луба (37)

- Ћитература (1316)

- ѕоэзи€ (274)

- ќ писател€х и поэтах (–усска€ литература) (243)

- ќ ѕ”Ў »Ќ≈ (144)

- ќ писател€х и поэтах (»ностранна€ литература) (135)

- ѕ”Ў »Ќ (104)

- ѕроза (103)

- Ћитературные герои (88)

- нижное (72)

- нижные иллюстрации (58)

- ƒетска€ литература (45)

- самиздат (42)

- Ћ≈–ћќЌ“ќ¬ (28)

- ј’ћј“ќ¬ј (23)

- ≈—≈Ќ»Ќ (23)

- ¬џ—ќ÷ »… (22)

- ÷¬≈“ј≈¬ј (22)

- Ћ≈¬ “ќЋ—“ќ… (21)

- „≈’ќ¬ (17)

- Ѕ”Ћ√ј ќ¬ (16)

- √ќ√ќЋ№ (15)

- ЅЋќ (8)

- живопись, графика, акварель (1070)

- –ассказы о художниках (155)

- ∆анрова€ живопись (138)

- ѕортрет (114)

- ѕейзаж (110)

- »сторическа€ живопись (84)

- –елигиозна€ живопись (78)

- »стори€ известных живописных произведений (65)

- јрхитектурна€ живопись (52)

- ћузеи изобразительных искусств (48)

- —юрреализм и современна€ живопись (44)

- ƒекоративна€ живопись (41)

- јнималистическа€ живопись (26)

- Ќатюрморт (25)

- ћиниатюра (20)

- »мпрессионизм (19)

- ћарина (16)

- искусство (1051)

- фотоискусство (251)

- ѕрикладное искусство (192)

- ћода и дизайн (132)

- “еатр (129)

- ёвелирика (114)

- —кульптура (89)

- »грушки (53)

- »нсталл€ции (15)

- архитектура (1032)

- √орода и достопримечательности (370)

- ’рамы, соборы, сакральна€ архитектура (221)

- ƒворцы (163)

- —адово-парковое искусство (98)

- »нтерьеры (82)

- «амки (82)

- ремли (49)

- —тара€ крепость (33)

- природа, экологи€ (996)

- ќкружающа€ среда (144)

- животные (140)

- –астительный мир (110)

- ¬есна (89)

- ѕриродные €влени€ (87)

- ѕернатые (78)

- ќсень (76)

- ÷веты (73)

- «вездное небо (72)

- «има (70)

- ошки, коты и кот€та (70)

- Ћето (68)

- —обаки и собачки (48)

- √алопом по ≈вропам (893)

- »тали€ (168)

- √ермани€ (102)

- —траны —кандинавии (94)

- –азные страны ≈вропы (84)

- ѕрибалтика (78)

- »спани€ (61)

- јвстри€ (46)

- √рузи€, јрмени€, јзербайджан (44)

- √реци€ (43)

- ѕольша (42)

- „ехи€ и —ловаки€ (36)

- Ўвейцари€ (26)

- —траны-лилипуты (22)

- ипр (21)

- ¬енгри€ (15)

- ‘инл€нди€ (11)

- ѕраздничное настроение (889)

- ѕраздничное ассорти (145)

- Ќовый год (135)

- ƒни рождени€ (118)

- –елигиозные праздники (102)

- –ождество (84)

- ƒень ѕобеды (81)

- —оветские праздники (75)

- 8-е марта и ƒень ћатери (60)

- 23 феврал€ - ƒень защитника ќтечества (38)

- ƒень рождени€ сообщества Camelot_Club (37)

- ћасленница (28)

- ƒень —в€того ¬алентина (20)

- языческие праздники (15)

- инематограф (747)

- Ћюбимые артисты (наши) (242)

- » всЄ кино (отечественное) (233)

- » всЄ кино (зарубежное) (138)

- Ћюбимые артисты (зарубежное кино) (128)

- культура (612)

- юмор (574)

- «абавности (120)

- »нтересности (86)

- јртисты шут€т (81)

- ћульт€шное (52)

- ’удожники шут€т (44)

- Ћингвалидол (34)

- ѕисатели шут€т (23)

- ¬ќ—“ќ - дело тонкое (всЄ про јзию) (433)

- –азные страны јзии (106)

- итай (73)

- »нди€ (64)

- япони€ (59)

- “урци€ и »ран (36)

- “аиланд (26)

- »зраиль (21)

- јрабские Ёмираты (17)

- —ири€ (15)

- ќбе ореи (9)

- мифологи€ (413)

- –елигии и веровани€ (147)

- Ћегенды и сказани€ (85)

- ћифы древнего мира (78)

- ѕоверь€ и предани€ (70)

- Ѕестиарий (37)

- амелот и –ыцари руглого стола (12)

- этнографи€ (357)

- “радиции (194)

- Ќациональный характер (114)

- Ќациональный костюм (70)

- путешестви€ (328)

- ѕам€тное (289)

- —олдатское (102)

- Ѕессмертный полк (89)

- –одное-любимое (52)

- –одительский день (28)

- ‘–јЌ÷»я (277)

- ѕариж и парижане (121)

- ƒостопримечательности ‘ранции (83)

- оролевские тайны (17)

- ѕарижане и ѕариж (1)

- “анец (277)

- Ѕалет (137)

- “анго (38)

- “анец как праздник (36)

- Ќациональные танцы (31)

- Ѕалы и Ѕальные танцы (24)

- ћюзиклы (19)

- ќткрыва€ јћ≈–» ” (262)

- —Ўј (119)

- —еверна€ јмерика (68)

- ќ—“–ќ¬ —¬ќЅќƒџ (39)

- ёжна€ јмерика (32)

- арибы (25)

- ¬≈Ћ» ќЅ–»“јЌ»я (240)

- ультура ¬еликобритании (88)

- јнгли€ (61)

- »стори€ ¬еликобритании (38)

- оролевска€ династи€ ¬еликобритании (37)

- »рланди€ и ”элс (31)

- Ўотланди€ (22)

- ѕриключени€, детективы и загадочные событи€ (222)

- “айны и загадочные событи€ (91)

- ƒетективные истории (68)

- ћистика (51)

- видео и “¬ (207)

- ”гощени€ (195)

- улинарные традиции (97)

- –ецепты со всего мира (71)

- –ецепты наших читателей (28)

- ¬зрослым о дет€х (193)

- ћой адрес —оветский —оюз (180)

- ” –јѓЌј / ” –ј»Ќј, (169)

- Ћюди ”краины (58)

- »≈¬ (39)

- ”краинска€ «емл€ (31)

- ’ј–№ ќ¬ (23)

- ќƒ≈——ј (23)

- философи€, цитаты, афоризмы (130)

- наука (118)

- homo homini (107)

- ѕсихологи€ (103)

- Ћюбовь - прекрасна€ страна (98)

- кич (82)

- »мена и именины (80)

- ƒобрые дела (79)

- ѕќ ј‘–» ≈ (69)

- спорт (69)

- genius loci (48)

- ‘илатели€ (47)

- секс (39)

- Ѕ≈Ћќ–”——»я (20)

- јвстрали€ и јнтарктида (16)

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-—татистика

ћедали –оссийской »мперии „.2 |

ѕродолжим наше путешествие по наградам –оссийской »мперии.

ћедаль –оссии, как и орден, играет роль знака отличи€ за особые заслуги. ќна представл€ет собой металлическую пластину, соединенную при помощи ушка со специальным приспособлением (колодкой), котора€ прикрепл€етс€ к одежде. ћедаль имеет, как правило, круглую форму, а колодка - пр€моугольную. ¬се без исключени€ медали имеют какое-либо рельефное изображением или шрифтовую композицию на одной или обеих сторонах.

—уществует несколько категорий медалей, которые дел€тс€ на две основных разновидности: наградные и сувенирные.

Ќаградные медали бывают трех основных видов: орденские, пам€тные, юбилейные.

ќрденска€ медаль представл€ет собой государственную награду –оссии за различные заслуги. ¬ –оссии до 1917 г. ее присваивали представител€м непривилегированных сословий или нижних чинов армии и флота. ≈е получение, в отличие от ордена, не приводило к изменению социального положени€ человека.

роме обычных (или простых) медалей, существуют медали, которые включены в иерархию орденских степеней. “акие медали часто имеют на лицевой стороне изображение орденского знака.

ѕам€тна€ медаль представл€ет собой знак, установленный:

1) в пам€ть какого-либо событи€ крупного государственного масштаба (например, военной кампании или операции);

2) службы в особо отличившихс€ част€х и соединени€х;

3) участи€ в особых меропри€ти€х или операци€х и др.

ѕам€тные медали выдаютс€ всем участникам событи€ или коллектива. ќднако в р€де случаев медали –оссии могут учреждатьс€ в нескольких разновидност€х, которые выдаютс€ в зависимости от степени участи€, характера де€тельности, сословной принадлежности награждаемых и целого р€да других обсто€тельств.

ћедали јлександра I

«а врем€ правлени€ јлександра I было учреждено более 50 медалей различного назначени€. я приведу здесь наиболее значимые наградные медали.

ћедаль" «а труды и храбрость при вз€тии √анжи"

”чреждена 16 июл€ 1804 года. Ќаграждали солдат, принимавших участие в штурме крепости √анжа 3 €нвар€ 1804 г. во врем€ –усско - иранской войны 1804 - 1813 гг. ¬сего отчеканено 3700 медалей.

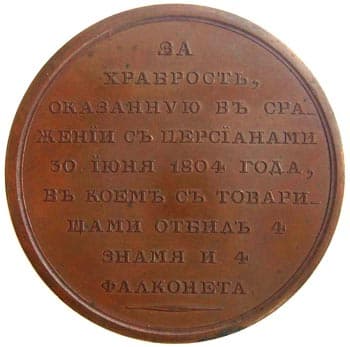

ћедаль" «а храбрость в сражение с перси€нами"

ћедаль учреждена 29 августа 1804 г. дл€ награждени€ 50 казаков из отрада полковника ѕлатона озловского. ¬о врем€ русско-иранской войны 1804-1813 гг. они во врем€ бо€ 30 июн€ 1804 г. захватили у персов 4 знамени и 4 оруди€. ƒвум старшинам, возглавившим победоносный отр€д, были вручены золотые медали, остальным казакам - серебр€ные.

ћедаль изготавливались из золота и серебра.

ћедаль ««а отличие при вз€тии приступом Ѕазарджика»

ћедаль учреждена по указу императора јлександра 13 июн€ 1810 г. дл€ награждени€ нижних чинов корпуса, который под руководством генерал-лейтенанта графа аменского I 22 ма€ 1810 г. вз€л штурмом турецкую крепость Ѕазарджик (ныне болгарский город ѕазарджик).

–усско-турецка€ война началась еще в 1806 г. и продолжалась до 1812 г. —реди русских полководцев, принимавших участие в этой военной кампании, такие выдающиес€ имена, как ј. ј. ѕрозоровский, ћ. ». утузов, ѕ. ». Ѕагратион. Ўтурм Ѕазарджика был не единственной и даже не самой громкой победой русской армии, однако именно дл€ нее были учреждены символические награды дл€ солдат и золотой офицерский крест.

ћедаль ««а проход в Ўвецию через “орнео»

ћедаль учреждена 14 апрел€ 1809 г. одновременно с медалью ««а переход на шведский берег» дл€ награждени€ всех нижних чинов ”леаборгского корпуса, которые, проделав т€желейший переход до самой дальней северной точки побережь€ Ѕотнического залива, одержали 13 марта у аликса победу над шведами, вз€в в плен самого командующего генерала √риппенберга.

¬се солдаты корпуса Ўувалова также получили по 2 рубл€.

¬ысадка русских войск на шведские берега и убедительные победы русского оружи€ заставили шведское правительство просить –оссию о мире, что в конечном итоге привело к окончанию войны.

Ќаградной крест за сражение при ѕрейсиш - Ёйлау

рест учрежден 31 августа 1807 г. дл€ награждени€ штаб- и обер-офицеров, про€вивших мужество и храбрость в сражении при ѕрейсиш-Ёйлау (ныне Ѕагратионовск, алининградской обл.), состо€вшемс€ 27 €нвар€ 1807 г.

¬ этом сражении русска€ арми€ впервые одержала победу над «непобедимыми» французами.

√лавнокомандующий русской армией Ћ. Ћ. Ѕеннигсен удостоилс€ за победу ордена —в€того јндре€ ѕервозванного.

ќфицерам повезло меньше. Ќекоторые из них получили ордена ¬оенного —в€того √еорги€ 4-й степени и —в€того ¬ладимира 4-й степени. ƒл€ остальных предполагалс€ золотой крест ««а победу при ѕрейсиш-Ёйлау». ќднако по неизвестным причинам награждение было задержано на долгое врем€. ¬ результате награду получили далеко не все герои. ѕравда, вместе с крестом офицерам предоставл€лось право досрочного выхода на пенсию.

¬сего было отчеканено 903 золотые медали, в том числе 3-пробные.

ѕо словам очевидцев, в том числе и повидавших виды военных (например, ƒениса ƒавыдова), битва при ѕрейсиш-Ёйлау была больше похоже на страшную бойню. ѕотери русских составили 18 000 убитыми и 7900 ранеными, французов - 29 000 убитыми и ранеными и 700 человек были вз€ты в плен

ћедаль «¬ пам€ть отечественной войны 1812 г.»

ћедаль учреждена указом императора јлександра 15 феврал€ 1813 г. дл€ награждени€ всех армейских чинов и ополченцев (от солдата до фельдмаршала), воевавших в течение 1812 г. роме того, этой награды были удостоены св€щеннослужители и медицинские чины, принимавшие непосредственное участие в боевых действи€х.

роме основного варианта, существуют и другие разновидности. ќдна из них представл€ет собой уменьшенную копию вышеописанной (диаметр 22 мм). ќна также изготавливалась из серебра и имела поперечное ушко с продетым в него колечком дл€ подвешивани€ на ленту. “акие медали вручались кавалеристам всех чинов, которые носили ее на груди между бортом мундира и портупеей на ленте ордена —в€того јндре€ ѕервозванного.

ћанифестом от 30 августа 1814 г. дл€ награждени€ двор€нства и купечества, содействовавших победе армии в ќтечественной войне 1812 года, была утверждена аналогична€ основному варианту медаль из темной бронзы. ƒвор€не носили ее на ленте ордена —в€того кн€з€ ¬ладимира, представители купечества - на ленте ордена —в€той јнны.

ћедаль ««а вз€тие ѕарижа"

ћедаль учреждена по указу јлександра I манифестом от 30 августа 1814 г. дл€ награждени€ офицеров и нижних чинов, принимавших непосредственное участие в кампании 1814 г.

—удьба этой медали оказалась непростой. ≈е вручили геро€м лишь спуст€ 12 лет. —в€зано это было с тем, что јлександр I счел негуманным выпуск в свет этой медали –оссии, котора€ бы напоминала ‘ранции о былом крушении ее столицы. —праведливость восстановил новый император Ќиколай I, который повелел выдать медаль тем, кто ее заслужил. ¬ручение награды началось в марте 1826 г. и продолжалось до 1 ма€ 1832 г. ¬сего было выдано более 160 тыс. штук.

—ери€ медалей царствовани€ »мператора Ќикола€ I начинаетс€ медалью ««а храбрость»; уже тогда эта медаль выдавалась за боевые подвиги не христианам вместо знака отличи€ ¬оенного ќрдена, на котором изображен —в. √еоргий ѕобедо носец. — этого царствовани€ начинаетс€ чеканка нашейных и нагрудных медалей ««а усердие», ««а усердную службу», ««а верность», ««а оспопрививание» и т. п.ќстановимс€ на военных наградных медал€х.

ћедаль ««а ѕерсидскую войну»

"«а ѕерсидскую войну", награждали принимавших участие в боевых действи€х против ѕерсии в 1826 - 1828 годах,

ћедаль ««а “урецкую войну»

ћедаль учреждена по указу императора Ќикола€ 11 окт€бр€ 1829 г. —огласно приказу по войскам она предназначалась дл€ награждени€ всех чинов русской армии (от солдат до генералов), а также нестроевых нижних чинов, которые принимали непосредственное участие в боевых действи€х во врем€ войны с “урцией в течение 1828-1829 гг.

8 окт€бр€ 1827 г., еще до начала войны с “урцией, произошло знаменитое Ќаваринское морское сражение, участники которого также удостоились этой медали. 6 окт€бр€ 1829 г. вышел ”каз Ќачальника ћорского Ўтаба, согласно которому медаль должны были получить все, кто принимал участие в военных действи€х, возникших в —редиземном море до объ€влени€ войны с «ѕортой ќттоманской».

¬ общей сложности было отчеканено около 100 тыс. таких медалей.

–усско-турецка€ война 1828-1829 гг. закончилась в конце концов на выгодных дл€ –оссии услови€х. ќднако дл€ победы русским воинам пришлось приложить много усилий как на море, так и на суше. ќдним из напр€женных участков сражений был авказ. омандующим русскими соединени€ми генерал ѕаскевич сумел организовать из местных жителей отр€ды народного ополчени€. ћногие из ополченцев совершили выдающиес€ подвиги, за которые и были удостоены медали ««а турецкую войну»

ћедаль ««а вз€тие приступом ¬аршавы»

ћедаль учреждена 31 декабр€ 1831 г. дл€ награждени€ всех штаб- и обер-офицеров, нижних чинов армии, медиков и св€щенников, принимавших участие в штурме польской столицы 25-26 августа 1831 г.

¬ 1815 г. после разгрома Ќаполеона Ѕонапарта бывшее зависимое от ‘ранции √ерцогство ¬аршавское почти полностью (4/5 части территории) перешло в российское подданство под названием «÷арство ѕольское».

Ќесмотр€ на то что правителем стал брат јлександра I онстантин ѕавлович, ѕольша не только избрала курс на отделение от –оссии, но и пыталась присоединить к себе часть ”краины, Ѕелоруссии и Ћитвы.

17 но€бр€ 1830 г. в ¬аршаве вспыхнуло восстание, которое затем охватило всю ѕольшу. ¬ течение 1,5 мес€цев восстание было подавлено царскими войсками.

ћедаль ƒл€ турецких войск

¬ 1833 г. султану и онстантинополю угрожала опасность пасть в руки ≈гипетского паши. »мператор Ќиколай I спас положение, приказав небольшому русскому отр€ду (из ќдессы) погрузитьс€ на суда „ерноморского флота и высадитьс€ на азиатском берегу Ѕосфора (воображаете себе переполох в Ћондоне?!). ≈гипт€не повернули обратно, султан свободно вздохнул, а в пам€ть совместного лагер€ — русский »мператор и султан наградили войска медал€ми. »нициатива принадлежала »мператору Ќиколаю I , но он запросил мнение своего многолетнего министра иностранных дел графа Ќессельроде, который и известил »мператора следующим письмом от 11-го ма€ 1833 г.: «я бы полагал преимущественнее дать медали на красных лентах, а не на зеленых, ибо красный цвет наиболее при€тен туркам, и притом, сообразу€сь с пон€ти€ми их, над изображением вензел€ ¬ашего »мператор. ¬еличества или вовсе не помещать короны, или поместить оную без креста»... Ќо на последнее предложение, веро€тно, не последовало ¬ысочайшего разрешени€, так как при заказе медалей ћонетному двору указано, чтобы на короне, котора€ помещаетс€ над вензелевым изображением √осудар€ »мператора, сделан был крест весьма малый. » действительно, на этой единственной медали, свидетельствующей об особой деликатности в отношении турок, креста на короне незаметно. ј турки, посыла€ свои медали дл€ русского десантного отр€да, вовсе не догадались придумать и приложить ленты дл€ их ношени€, и потому решено было носить их тоже на јлександровских, т. е. красных лентах.

ћедаль "«а возобновление «имнего дворца"

ћедаль учреждена по указу императора Ќикола€ I в 1838 г. ƒл€ награждени€ участников восстановлени€ «имнего дворца после пожара, случившегос€ в 1837 г. ѕожар был настолько сильным, что после него остались лишь обгорелые стены. Ѕольше мес€ца гвардейские части очищали руины от огромных куч мусора, еще 2 мес€ца этот мусор вывозилс€ сотн€ми подвод за ѕределы города.

ћногие специалисты считали, что на его восстановление понадобитс€ не меньше четверти столети€. ќднако «имний дворец был восстановлен полностью уже через 1 год благодар€ круглосуточной работе более 7000 человек.

«имний ƒворец горел почти неделю. ћножество солдат и простых жителей прин€ли участие в спасении его сокровищ, про€вив при этом подлинный героизм и удивительную честность. ¬сЄ, что удалось вынести из огн€, было сложено в огромные кучи на ƒворцовой площади. ѕри этом не пропало ни одной вещи.

ћедаль ««а вз€тие штурмом јхульго»

ћедаль учреждена по указу императора Ќикола€ I в 1839 г. дл€ награждени€ воинов апшеронских, куринских, кабардинских рот и русских артиллеристов за вз€тие штурмом укрепленного аула јхульго 22 августа 1839 г. ¬ этом ауле, расположенном на высоком берегу дагестанской реки јндийской ойсу, держал оборону знаменитый предводитель сопротивлени€ присоединени€ авказа к –оссии Ўамиль со своими мюридами. ќсада, сопровождавша€с€ посто€нными боевыми действи€ми, продолжалась с 12 июн€ до 22 августа. ¬ общей сложности во врем€ боевых действий у аула јхульго погибло 2500 человек. —реди этого кромешного ада погибло около двух тыс€ч горцев и почти все сподвижники Ўамил€. —ам он был ранен, но сумел с жалкими остатками мюридов, под покровом ночи, проскочить скалистым гребнем в соседние горы и уйти в „ечню.”мный и энергичный, он еще целых двадцать лет смог противосто€ть огромной регул€рной российской армии.

ћедаль ««а усмирение ¬енгрии и “рансильвании»

ћедаль учреждена по указу императора Ќикола€ 122 €нвар€ 1850 г. дл€ награждени€ всех без исключени€ воинских чинов (от солдата до генерала), принимавших участие в разгроме ¬енгерской революции в 1848—1849 гг. роме военных, медали вручались также нестроевым нижним чинам, медикам и св€щенникам. ¬сего было награждено 212 330 человек.

¬ысшим военным чинам одновременно с этой медалью вручалась красива€ пам€тна€ серебр€на€ медаль диаметром 70 мм.

–еволюци€ в ¬енгрии, подвластной јвстрийской империи, и “рансильвании под руководством Ћайоша ошута и Ўандора ѕетефи несла пр€мую угрозу √абсбургской монархии. Ќе располага€ силами дл€ того, чтобы самосто€тельно справитьс€ с революцией, австро-венгерский император обратилс€ за военной помощью к российскому императору. Ќиколай I, известный как «жандарм ≈вропы», панически бо€лс€ любых народных выступлений и стремилс€ подавить все революционные настроени€ не только в –оссии, но и в ≈вропе. ѕоэтому он тут же откликнулс€ на призыв √абсбургов и 26 августа 1849 г. отправил в ¬енгрию русские войска под командованием генерала ». ‘. ѕаскевича

¬ составе одной из групп русских войск находилс€ и цесаревич јлександр (будущий царь јлександр II) в звании командира гвардейского пехотного корпуса.

Ёта война была чрезвычайно непопул€рна в –оссии. —пуст€ несколько лет Ќиколай I «пожал плоды» своих де€ний, когда во врем€ рымской войны австрийский император ‘ранц »осиф I сполна «отблагодарил» своего российского «спасител€», прин€в участие в русско-турецкой войне на стороне противника –оссии.ѕри награждении генералов и высших штаб-офицеров одновременно с наградной медалью жаловалась очень красива€ пам€тна€ серебр€на€ медаль, диаметром 70 мм, а остальным офицерам вручалась така€ же, но выполненна€ в бронзе. јвторами этой медали были знаменитые мастера ‘. “олстой и ј. Ћ€лин.«а особую храбрость русские офицеры и р€довые награждались и австрийскими золотыми и серебр€ными медал€ми с изображением ‘ранца »осифа и надписью: «Dez Tezferkeit» (««а храбрость»). ¬ свою очередь дл€ австрийских войск русское правительство вначале хотело отчеканить наградные медали с надписью: «— нами – Ѕог». н€зь ћеншиков, известный остр€к (правнук сподвижника ѕетра I), советовал сделать на этой медали надпись не «— нами – Ѕог», а «Ѕог с вами». ¬ конечном итоге, особо отличившихс€ австрийских солдат наградили номерными √еоргиевскими крестами.¬ общей сложности награда была пожалована 212,5 тыс€чам участников подавлени€ бунта. ќдним из награжденных был ѕетр ѕетрович „игирин, начавший свою военную карьеру во врем€ венгерских событий и ставший в последствии полковником русской императорской армии.

ћедали за боевые компании эпохи јлександра II (1855-1881 гг.)

ћедали јлександра 2 чеканилась из золота и серебра и носились на шее, на лентах орденов —в€той јнны, —в€того кн€з€ ¬ладимира и —в€того кн€з€ јлександра Ќевского. ¬ особых случа€х золотые медали јлександра 2 украшались бриллиантами, и тогда их носили на ленте ордена —в€того јндре€ ѕервозванного.

ћедаль «¬ пам€ть войны 1853-1856гг.»

ќни учреждены манифестом о ¬семилостивейшем даровании народу милостей и облегчений по случаю короновани€ √осудар€ јлександра II 26 августа 1856 г. и последовавшими впоследствии дополнени€ми к этому ћанифесту. ћедали эти носились на разных лентах, а именно: на √еоргиевской — участниками морского —инопского бо€, войсками, действовавшими на јзиатском, т. е. “урецком театре войны, и защитниками ѕетропавловска на амчатке. Ќа јндреевской ленте — чинами, отразившими непри€тельские нападени€ в других част€х государства, чинами √осударственного ќполчени€, малороссийскими конными казачьими полками, и сестрами милосерди€ рестовоздвиженской ќбщины, во врем€ этой войны учрежденной. Ќа ¬ладимирской ленте — всем прочим воинским чинам офицеров, а также всем потомственным двор€нам, но не дл€ ношени€, а лишь на пам€ть об этой войне; эти медали оставались в потомстве у старшего в роду. Ќа јннинской ленте за пожертвовани€ на раненых или на военные нужды преимущественно купеческому званию. “ем же манифестом был учрежден особый наперсный крест дл€ духовенства всех христианских вероисповеданий, принимавшего участие в военных действи€х; носилс€ он на ¬ладимирской ленте и оставалс€ в роду после смерти награжденного св€щеннослужител€ или хранилс€ в ризнице.

ћедаль ««а защиту —евастопол€»

≈ю награждали участвовавших с 13 сент€бр€ 1854 года по 27 августа 1855 в защите —евастопол€, было отчеканено 253.000 медалей.

Ёта медаль предназначалась дл€ награждени€ всех без исключени€ защитников —евастопол€, в том числе и женщин, «...которые несли службу в госпитал€х или во врем€ обороны оказывали особые услуги». ¬последствии право на получение этой медали распространилось различными дополнени€ми к приказу вплоть до вручени€ их «...наемным и собственным люд€м военных офицеров, находившимс€ на ёжной стороне —евастопол€ при его защите...».¬ окт€бре император јлександр II сам прибыл в рым в действующую армию. ќбход€ войска, благодарил солдат за мужество и стойкость. «...»менем покойного государ€, — говорил он, — именем отца моего... благодарю вас...».

¬ госпитал€х јлександр II обходил раненых солдат и матросов, «...благодарил лично за труды и страдани€, раздава€ подарки и награждал отличившихс€. ” —евастопольского кладбища, где мирно сп€т защитники города, государь с обнаженной головой вышел из экипажа, осен€ себ€ крестным знамением, подошел к могильному холму и, упав на колени, долго и неутешно рыдал».

Ѕольше мес€ца он провел в —евастополе, наход€сь среди солдат. “ам же своим приказом по армии, отданным 31 окт€бр€ 1855 года, император установил специальную медаль дл€ награждени€ защитников города. ќн писал: «...’рабрые воины рымской армии! свидание с вами доставило мне невыразимое удовольствие... ћне отрадно было видеть вас и любоватьс€ вами... ¬ пам€ть знаменитой и славной обороны —евастопол€ € установил, собственно дл€ войск, защищавших укреплени€, серебр€ную медаль на √еоргиевской ленте дл€ ношени€ в петлице!».

ћедаль ««а покорение „ечни и ƒагестана»

ѕосле завершени€ рымской войны авказска€ арми€ была доведена до 200 тыс€ч человек. Ќачалось решительное наступление на горные районы „ечни с прочным закреплением зан€тых территорий. Ўамиль был оттеснен войсками генерала ≈вдокимова в горные районы ƒагестана. ќтрезанный от „ечни, он лишилс€ продовольственной базы . 1 июл€ 1859 года русские войска выбили его из аула ¬едено, и он с оставшимис€ своими 400 отча€нными приверженцами бежал в свое последнее убежище — хорошо укрепленный аул √униб, наход€щийс€ в горном ƒагестане и расположенный на высокой горе . омандующий русскими войсками, обложившими укрепление, генерал-адъютант кн€зь ј. ». Ѕар€тинский 22 августа направил в аул письмо с обращением, в котором предложил сдатьс€ Ўамилю.Ќо предложение Ўамилем было отвергнуто. “ри дн€ с горсткой мюридов и одной пушкой он ожесточенно отбивалс€ от осаждавших, хорошо вооруженных русских войск. 25 августа 1859 года √униб был вз€т штурмом. —ам Ўамиль вынужден был сдатьс€ с горсткой оставшихс€ в живых людей. «30 августа пушечные выстрелы с ћетехского замка... возвестили о вз€тии Ўамил€ и покорении ¬осточного авказа, — писали арм€не генералу Ѕар€тинскому, — и мы от мала до велика были в упоительном восторге от успехов русского оружи€». ѕодобные поздравлени€ посыпались на им€ Ѕар€тинского от других народностей авказа.

¬ честь такой знаменательной победы 15 июл€ 1860 года императором јлександром II была учреждена серебр€на€ медаль,

ћедаль ««а покорение «ападного авказа»

1864 г. Ётой медалью награждали всех участвовавших в 1859 - 1864 гг. в экспедици€х и военных действи€х против горцев в пределах «ападного авказа. ќтчеканено 211.000 медалей.

ћедаль ««а усмирение ѕольского м€тежа»

1865 г. Ќаграждались все чины частей принимавших участие в боевых действи€х в 1853 - 1864 гг. против восставших.

ѕольское восстание поддерживалось западными странами. јнгли€, јвстри€ и ‘ранци€ вступили в сговор и вручили –оссии свои правительственные ноты

¬ €нваре 1863 года √орчаков подписал с прусским канцлером Ѕисмарком конвенцию, по которой войскам обеих сторон разрешалось «...переходить границы дл€ преследовани€ восставших...». ѕрусси€ тоже была напугана готовившимс€ в то врем€ восстанием в ее польских пределах. ѕоэтому на врученные –оссии ноты западных держав она ответила, что не останетс€ безучастной в случае объ€влени€ ими войны. ”читыва€ все эти обсто€тельства, јлександр II в мае мес€це дал указание прин€ть решительные меры к подавлению восстани€. √лавнокомандующим русскими войсками в ѕольше был назначен граф ‘.‘. Ѕерг, а в Ћитву — ћ.Ќ. ћуравьев.

—амый разгар восстани€, суд€ по количеству боевых столкновений, пришелс€ на лето 1863 года. ѕо официальным данным их произошло в тот год 547, а в 1864 году — всего 84. Ёто восстание по своей продолжительности превосходило все остальные.

оличество русских войск к июню 1863 года, участвовавших в боевых операци€х, составл€ло 164 тыс€чи. —уд€ по таким силам, разгром восстани€ был неминуем. зиме 1864 года основные отр€ды повстанцев были разгромлены. ѕоследнее из крупных соединений, под командованием Ѕосака, было разбито 11 феврал€. —амый последний отр€д ксендза Ѕржоска продержалс€ в лесах до половины апрел€ 1864 года. Ќа этом кончились боевые действи€, и началась расправа с активными де€тел€ми восстани€. „лены последнего –жонда в составе “раугута, раевского, “очинского, ≈зеранского 24 июн€ были казнены. ∆естока€ расправа продолжалась до феврал€ 1865 года. ћножество пол€ков скрылось за границей, а еще больше было сослано в далекую —ибирь на вечное поселение.

ѕам€ть об этом восстании осталась запечатленной в наградных медал€х участников его усмирени€. ћедаль, как такова€, была учреждена 1 €нвар€ 1865 года.

ћедаль ««а покорение окандского ханства»

середине 19 века участились набеги кочевников на территории –оссийской империи. Ќо в 1868 году между ханством и –оссийской империей был заключЄн взаимовыгодный договор, согласно которому русские и кокандцы могли беспреп€тственно торговать на территори€х двух государств.ќднако спокойствие в оканде было обманчивым. ’анские чиновники изыскивали все новые и новые способы выколачивани€ денег из без того нищего населени€, увеличива€ троекратно налоги и различные подати российскому наместнику генерал-губернатору “уркестана онстантину ѕетровичу фон- ауфману стали поступать коллективные жалобы и просьбы о российском подданстве от всех народностей, насел€вших ханство. ‘он- ауфман вынужден был отвечать отказом на подобные предложени€, но насто€тельно просил правител€ окандского ханства см€гчить политику в отношении народа,„аша терпени€ подданных ханства переполнилась в 1873 году. ѕо ханству прокатилась волна восстаний, задушить которые кровавыми репресси€ми хан не смог. ѕодогревали народное возмущение и тайные агенты ¬еликобритании, рассчитывавшие на вт€гивание –оссии в войну с восточными сосед€ми и ослабление вли€ни€ империи. ѕротив ’удо€р-хана восстали даже его вассалы и сыновь€, в том числе наследник престола – Ќасреддин середине 1875 года восстание охватило не только ‘ерганскую долину, но и докатилось до главной русской ставки — “ашкента.22 августа русские войска вступили в район ћахрама и под личным руководством наместника разбили повстанцев ауфман быстро ввел войска в оканд и, сохранив престол за Ќасреддином, пересмотрел границы окандского ханства. ќн урезал часть земель ханства, а Ќаманганское бекство присоединил к “уркестану под видом Ќаманганского отдела, начальником которого был назначен ћ. ƒ. —кобелев. “ем самым были отодвинуты границы от “ашкента со 100 до 250 верст, а также укреплены позиции в горной иргизии.19 феврал€ 1876 года был обнародован указ о ликвидации окандского ханства и о включении его территории в состав –оссийской империи в качестве ‘ерганской области “уркестанского кра€. Ёто среднеазиатское событие было отмечено второй наградной медалью, котора€ была учреждена 26 но€бр€ 1876 года

ѕродолжение следует...

| –убрики: | истори€ |

ѕроцитировано 12 раз

ѕонравилось: 12 пользовател€м

| омментировать | « ѕред. запись — дневнику — —лед. запись » | —траницы: [1] [Ќовые] |

пы.сы. можно сказать благодар€ медалистам обладател€м предпоследней медали

у мен€ по€вилс€ шанс на по€вление на свет...

предки с обоих сторон были выселены из ѕольши как раз после данных событий...

нет не с обоих с со стороны ћа после предыдусчих, а вот со стороны отца точн€к после етих...