-Рубрики

- Персоналии (89)

- Новое Время (86)

- Россия (63)

- Женщина в искусстве (48)

- Европа (37)

- Муза гения (31)

- Женщина и политика (30)

- Царствующие особы (18)

- Светские львицы (16)

- Актрисы (14)

- Писательницы (11)

- Фаворитки (10)

- Средние века (9)

- История, миф, символ (8)

- Она была первой (7)

- Страницы из истории моды (7)

- Художницы (7)

- Женщина на войне (5)

- Балерины и танцовщицы (5)

- Певицы (5)

- Америка (5)

- Ренессанс (4)

- Античность (4)

- Женский быт (4)

- Путешественницы (3)

- Восток (3)

- Современность (3)

- Древний мир (3)

- Византия (2)

- Святые (2)

- Африка (1)

- О сообществе (1)

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

-Статистика

Ты - женщина, ты - книга между книг,

Ты - свернутый, запечатленный свиток;

В его строках и дум и слов избыток,

В его листах безумен каждый миг.

Ты - женщина, ты - ведьмовский напиток!

Он жжет огнем, едва в уста проник;

Но пьющий пламя подавляет крик

И славословит бешено средь пыток.

Ты - женщина, и этим ты права.

От века убрана короной звездной,

Ты - в наших безднах образ божества!

Мы для тебя влечем ярем железный,

Тебе мы служим, тверди гор дробя,

И молимся - от века - на тебя!

(C) Валерий Брюсов

Ты - свернутый, запечатленный свиток;

В его строках и дум и слов избыток,

В его листах безумен каждый миг.

Ты - женщина, ты - ведьмовский напиток!

Он жжет огнем, едва в уста проник;

Но пьющий пламя подавляет крик

И славословит бешено средь пыток.

Ты - женщина, и этим ты права.

От века убрана короной звездной,

Ты - в наших безднах образ божества!

Мы для тебя влечем ярем железный,

Тебе мы служим, тверди гор дробя,

И молимся - от века - на тебя!

(C) Валерий Брюсов

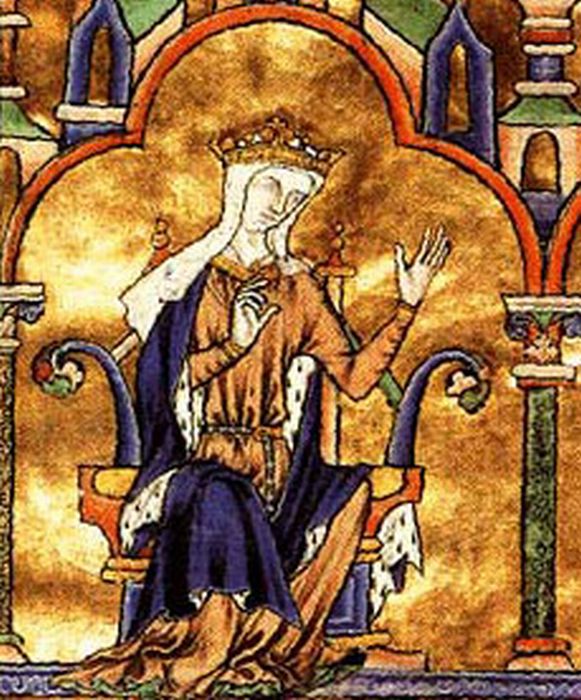

Бланка Кастильская. Идеальная королева-мать |

Бланка Кастильская

Бланка Кастильская родилась в 1188 году. Она была дочерью Альфонса VIII Кастильского и Алиеноры Английской. В 1200 году в двенадцатилетнем возрасте она вышла замуж за Людовика, старшего сына и наследника Филиппа Августа. Брак их был заключен в надежде на скорое восстановление мира между французским и английским королями, но этого, увы, не случилось.

За это брак стоит благодарить великолепную Алиенору Аквитанскую, которой было около восьмидесяти лет, когда она пересекла Пиренеи с целью привезти супругу наследнику французского престола.

Сначала в жены Людовику предназначалась другая дочь Альфонса, Уррака. Но Алиенора выбрала именно Бланку. Существует забавное объяснение подобной замены. Будто бы приближенные Алиеноры утверждали, что французы никогда не привыкнут к принцессе, носящей такое странное испанское имя как Уррака, тогда как Бланка легко превратится в королеву Бланш.

И все таки хочется верить, что Алиенора делала свой выбор сознательно, так как Бланка унаследовала очень многие качества своей легендарной бабки.

Читать далее

P.S. Тема абсолютно не моя. Хотя, казалось бы, период очень мне близок, ведь моя тема - Русь в XIII веке. А вот в данном случае нашла изображения (давно нашла), а откуда именно они, сказать не могу. И из-за этого очень стыдно. Если подскажете, буду от всей души благодарна.

Метки: бланка кастильская |

Процитировано 2 раз

Хуана Инес де ла КРУС |

Мексиканская монахиня, писавшая под именем сестры Хуаны Инес де ла Крус, стала одной из самых известных фигур в кастильской — испаноязычной — литературе второй половины XVII века. Овладев витиеватыми приемами гонгористскои поэтической школы, она легко и непринужденно подчиняла рифме свои искренние мысли и чувства. Там, где испанские поэты надевали маску и искусно прятали душу, их юная современница, то ли в силу наивности, то ли бесстрашия, обнажала ее. Эта искренность принесла ей славу при жизни и известность после смерти, любовь одних и ненависть других.

К моменту творческого становления Хуаны Инес де ла Крус уже не было ни Сервантеса, ни Лопе де Веги, ни Луиса де Гонгоры и свойственная Возрождению эпоха веры в светлое будущее сходила на нет. В литературе наступило некоторое затишье, изредка прерываемое представителями школы гонгористов — любителей так называемого «темного» стиля в поэзии, изобилующего сложными образами-метафорами, лексическими заимствованиями из греческого языка и латыни, а также непривычным для испанцев порядком слов в предложении. Именно за этот словесный декорум в свое время упрекал почитаемый испанцами Лопе де Вега не менее почитаемого Луиса де Гонгору, говоря, что поэзия может быть насыщена сложными идеями и понятиями, но не словесной игрой, лишь затемняющей, как правило, не всегда примечательное содержание. Впрочем, гонгористам было проще подражать эффектным приемам, чем пытаться стать Сервантесами. И все же, в мастерстве владения словом некоторым из них следует отдать должное. Они действительно могли слагать пышные метафоры, упиваться сложными ритмами и, конечно, демонстрировать свою широкую образованность к вящему удовольствию просвещенной публики и без опасений нажить неприятности, говоря о печальной правде жизни.

Хуана Инес де Асбахе-и-Рамирес родилась 12 ноября 1648 (м.б. 1651) года неподалеку от Мехико, в деревне Сан-Мигель-де-Непантла. Ее родители — испанский капитан Педро Мануэль де Асбахе (или Асбайо), по некоторым предположениям, баск, и дочь крупного местного землевладельца донья Исабель Рамирес де Сантильяна — не были обвенчаны. Возможно, в Испании у капитана была законная семья. В силу этих причин Хуана и две ее старшие сестры записаны в приходских книгах как «дети Церкви», то есть незаконнорожденные, и им не полагалось приданого ни при вступлении в брак, ни в случае ухода в монастырь — а бесприданниц в монахини не принимали. Педро де Асбахе, по всей видимости, уехал из Новой Испании вскоре после рождения младшей дочери, потому что она никогда не упоминала о нем. Девочка воспитывалась в поместье деда, у которого были не только благородная фамилия де Сантильяна и изрядное состояние, нажитое несколькими поколениями колонистов, но и большая библиотека. По мнению биографов Хуаны, именно дед положил начало будущим интересам внучки, потому как сам был достаточно образованным для своего круга человеком. И хотя дочь его донья Исабель была неграмотной, все три внучки — сестры де Асбахе ходили в начальную «школу Подруг», где их учили читать. Младшая — Хуана впервые попала в это заведение в 3 года, когда однажды старшая сестра взяла ее с собой. Малышка заявила учительнице, что мать прислала ее учиться. Та, конечно, не поверила, но дала девочке какое-то задание, чтобы она не мешала остальным. В конце урока, к удивлению метрессы, Хуана справилась с заданием и после этого стала продолжать учебу втайне от матери. Когда секрет выплыл наружу, она уже умела бегло читать.

«...В те дни я, как свойственно детям этого возраста, любила сладости и угощения, но я зареклась есть сыр, прослышав, что он отупляет мозг; таким образом, моя тяга к учению была больше, чем жадность к пище, обыкновенно столь сильная у детей», — вспоминала впоследствии Хуана.Читать далее

Метки: хуана инес де ла крус |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Камилла Ле-Дантю-Ивашева |

Н.П. Козлов . Портрет К.П. Ивашевой. Ок. 1831 г

Ее мать Мари-Сесиль, обосновавшаяся в России в конце XVIII века вместе со своим вторым супругом, работала гувернанткой в доме генерал-майора П.Н.Ивашева.

Камилла хорошо знала сына хозяев Василия Ивашева - блестящего кавалергарда с прекрасным будущим. Он ей нравился, молодые люди симпатизировали друг другу, но она прекрасно понимала разницу их общественных положений, да и в момент ареста декабриста была слишком молода. Но она всегда помнила об этом красивом офицере и помещике. А когда этот кавалергард превратился в «государственного преступника», лишенного и политических и имущественных прав, огромная разница их социальных положений престала иметь значение.

Читать далее

Метки: кмилла ле-дантю камилла ивашева |

Процитировано 9 раз

Лидия Зиновьева-Аннибал |

Вячеслав Иванов, Лидия Зиновьева-Аннибал и Вера Шварсалон. 1907 г

Приближенная к Дионису

Она и впрямь была похожа на богиню — в красной тунике, ниспадающей с плеч, на фоне богемной обстановки салона, задрапированного оранжевыми коврами. Ее звали Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал. Художница Маргарита Сабашникова написала ее портрет, в котором «странно-розовый отлив белокурых волос» подчеркивал «яркие белки серых глаз на фоне смуглой кожи», «лицом она походила на Сивиллу Микеланджело — львиная посадка головы, стройная сильная шея, решимость взгляда…». Для мужа — крупнейшего теоретика и поэта русского символизма Вячеслава Иванова — она стала музой, вдохновительницей, менадой, будто бы перенесшейся в ХХ век из свиты греческого бога Диониса.

Читать далее

Источник

Метки: зиновьева-аннибал |

Процитировано 1 раз

Мария Александровна Гартунг - Пушкина |

И. К. Макаров. Портрет М. А. Гартунг-Пушкиной

Некоторые, увидев ее, замедляли шаги или оборачивались - не совсем понятно было им, что делает высокая стройная женщина, с ног до головы в черном, закутанная в вуаль, в любую погоду у памятника Пушкину на Тверском бульваре. Шел 1918 год, кто только мог бежал из холодной и голодной Москвы на окраины России. Те, кто оставался, старались сидеть по домам, сохраняя скудное тепло очагов и стараясь ложится пораньше спать - авось уляжется чувство голода.

А он приходила и просиживала на скамье около памятника по нескольку часов, в любую погоду. В руках у нее были то зеленая веточка, то маленький букетик цветов, которые она потом оставляла на сером граните памятника. Она приходила на свидания со своим отцом, которого почти не помнила, и который стал для нее легендой. Она не воспринимала его как памятник. Сидела у ног, и ей казалось, что слышит за спиною теплоту дыхания, звучный веселый голос, заразительный смех. Она не могла ничего помнить, но какое-то смутное видение все равно преследовало ее: ласковый, невысокий человек, смуглый лицом, с живыми блестящими глазами, протягивает к ней руки и поднимает ее высоко над собой. У нее замирает сердечко, она повизгивает от страха и удовольствия, а человек смеется: "Что, Машка, разбойница? Чай, куда рада вволю воевать?!" (Цитата из письма Пушкина от 1834г.). Она приходила к нему каждый день в надежде вспомнить что-то еще и погрузиться в блаженство этих воспоминаний. Перестала приходить, только когда смертельно заболела. Это случилось в феврале 1919 года. Седьмого марта ее не стало. Свидания дочери с отцом закончились.

Читать далее

Источник

Метки: мария пушкина мария гартунг |

Процитировано 1 раз

Наталья Брасова |

Чем же так прогневал монарха старавшийся держаться подальше от придворных интриг, известный своей скромностью Михаил Александрович? Ключом этой скандальной истории, как и к большинству ей подобных, служила старая французская поговорка “Ищите женщину”. Впрочем, и искать не приходилось: виновница скандала в романовском семействе сопровождала великого князя в его поездке. За границей они вопреки запрещению царя собирались обвенчаться. Заключить брак в России оказалось невозможным: когда в 1909 году Михаилу удалось за очень крупную сумму договориться о венчании в домовой церкви одного благотворительного учреждения, это сразу же стало известно охранке и подкупленному великим князем священнику пригрозили Петропавловской крепостью.

Избранница Михаила действительно мало подходила на роль царской родственницы. Наталья Сергеевна Шереметевская родилась в 1880 году в семье московского присяжного поверенного. До встречи с великим князем она успела уже дважды побывать замужем. От первого мужа — дирижера Большого театра Сергея Мамонтова — имела дочь Тату. С маленьким ребенком ушла, получив развод, к офицеру-конногвардейцу Алексею Вульферту. Обвенчавшись с ним, приехала в Гатчину, где он служил в кирасирском полку под командованием великого князя Михаила Александровича.

Читать далее

Источник

Метки: наталья брасова |

Процитировано 3 раз

Галина Бениславская |

Днём 3 декабря 1926 года на безлюдном Ваганьковском кладбище в Москве, около могилы выдающегося поэта Сергея Есенина стояла молодая женщина. Год назад в ленинградской гостинице "Англетер" трагически оборвалась жизнь 30-летнего поэта, а похоронили здесь. Она на похоронах не была. Женщина нервно курила папиросу за папиросой. Она так молода, а жизнь, несмотря на трудности и несчастья, так прекрасна... Наконец она решилась. Достала листок бумаги, быстро, чтобы не раздумать, набросала несколько строк: "Самоубилась" здесь, хотя и знаю, что после этого ещё больше собак будут вешать на Есенина. Но и ему, и мне это будет всё равно. В этой могиле для меня всё самое дорогое, поэтому напоследок наплевать на Сосновского и общественное мнение, которое у Сосновского на поводу".

Ещё некоторое время она стояла не шелохнувшись. Потом на коробке от папирос написала: "Если финка будет воткнута после выстрела в могилу ? значит, даже тогда я не жалела. Если жаль ? заброшу её далеко..."

Женщина достала пистолет, она почему-то считала, что после выстрела в область сердца будет в сознании и сможет в последнюю смертную минуту ещё раз доказать свою неземную любовь к Сергею Есенину. Через некоторое время она на коробке папирос смогла кое-как дописать: "1 осечка".

В Москве потом будут говорить, что осечек было несколько. Зато последовавший выстрел оказался точным. Женщина упала без сознания. Пистолет и финка выпали из её рук...

Читать далее

Источник

Метки: бениславская галина бениславская |

Надежда Плевицкая. Часть II |

Жизнь Надежды Васильевны Плевицкой в изгнании, казавшаяся на фоне скудного эмигрантского быта усыпанной розами, на самом деле не была столь блистательной и безоблачной, как могло представиться завистливому глазу. Все, разумеется, воспринимается в сравнении, и оно для самой Надежды Васильевны не было утешительным.

Читать далее

Материал собран благодаря книге В. Костикова. "Не будем проклинать изгнанье...Пути и судьбы русской эмиграции"

Метки: надежда плевицкая плевицкая |

Надежда Плевицкая. Часть I |

В этот день, 24 сентября 1940 года, у северной стены кладбища, выходящей, по иронической воле случая, на улицу Свободы, в общей могиле была захоронена умершая тремя днями ранее заключенная под номером 9202. Никто из хоронивших не ведал ни ее имени, ни тем более ее судьбы. Лишь провожавшая арестантский гроб надзирательница слышала, что умершая женщина — русская и что некогда она была артисткой. Звали ее Надежда Винникова.

Среди эмигрантских судеб есть такие, которые, казалось, испытали на себе все тяготы жизни на чужбине, все взлеты и падения эмиграции, все ее надежды и разочарования, все ее преданности и предательства. Одной из таких жизней, оказавшейся волей судьбы (но и волей истории тоже) как бы на перекрестке эмигрантских дорог, является жизнь Надежды Васильевны Винниковой, больше известной, впрочем, под фамилией Плевицкая.

Читать далее

Метки: надежда плевицкая плевицкая |

«Русская Терпсихора» Истомина |

Смычку волшебному послушна,

Толпою нимф окружена,

Стоит Истомина. Она,

Одной ногой касаясь пола,

Другою медленно кружит,

И вдруг прыжок, и вдруг летит,

Летит, как пух от уст Эола,

То стан совьет, то разовьет,

И быстрой ножкой ножку бьет.

"Евгений Онегин". Глава 1

Истомина А.И. В роли Флоры. Миниатюра неизвестного художника

Всем известны эти пушкинские строки, прославившие "русскую Терпсихору". Когда восемнадцатилетний поэт вырвался на волю из Лицея-"монастыря", он попытался стать не только завсегдатаем театральных зал, но и "почетным гражданином кулис". А за кулисами, как известно, открывается не вполне парадная, но столь же увлекательная сторона театральной жизни. Л. Гроссман в своей работе "Пушкин в театральных креслах" писал: "Кулисы, уборные актрис, даже классы театральных воспитанниц - весь этот мир юных, красивых, грациозных и радостных женщин был постоянным источником любовных приключений. Вокруг театра развертывалась особая праздничная жизнь, насыщенная эротикой и окрашенная отважным авантюризмом. Поединки, похищения, необычайные свидания, подкупы прислуги, даже переодевания - все это сообщало любовным нравам эпохи какой-то полуфантастический и часто поистине театральный характер". Нравы были довольно свободны. В письме Пушкина от 27 октября 1819 года П. Б. Мансурову есть такие строки: "Все идет по-прежнему; шампанское, слава богу, здорово, актрисы также - то пьется, а те (------) - аминь, аминь".

У Никиты Всеволожского, приятеля Пушкина тех бурных лет, дамой сердца стала юная талантливая балерина Авдотья Овошникова(1804-1846). В 1823 году у нее родился от Всеволожского сын, с чем Пушкин поздравил счастливого отца в 1824 году. Правда, это не помешало Всеволожскому через год обвенчаться с княжной В. П. Хованской. П. Мансуров имел своей пассией столь же юную танцовщицу Марию Крылову (1804-1834). Для Пушкина тех лет закулисье - это прежде всего сфера манящей эротики, поэтому неудивительно, что в его известной эпиграмме 1817 года русская балерина Истомина представлена в столь фривольном сюжете:

Читать далее

Метки: «русская терпсихора» истомина |

Генриетта Зонтаг |

Поль Деларош. Портрет Генриетты Зонтаг

Генриетта Зонтаг — одна из самых прославленных европейских певиц XIX столетия.

Она обладала звучным, гибким, необычайно подвижным голосом красивого тембра, со звонким высоким регистром. Артистическому темпераменту певицы близки виртуозные колоратурные и лирические партии в операх Моцарта, Вебера, Россини, Беллини, Доницетти.

Генриетта Зонтаг (настоящее имя Гертруда Вальпургис-Зонтаг; по мужу Росси) родилась 3 декабря 1806 года в Кобленце, в семье актеров. Еще ребенком вышла на сцену. Вокальным мастерством юная артистка овладевала в Праге в 1816—1821 годах училась в местной консерватории. Дебютировала в 1820 году на пражской оперной сцене. После этого пела в столице Австрии. Широкую известность принесло ей участие в постановках оперы Вебера «Эврианта». В 1823 году К. М. Вебер, услышав пение 3онтаг, поручил ей первой выступить в главной партии в своей новой опере. Молодая певица не подвела и спела с большим успехом.

В 1824 году Л. Бетховен доверил Зонтаг вместе с венгерской певицей Каролиной Унгар исполнить сольные партии в Мессе ре мажор и Девятой симфонии.

Ко времени исполнения Торжественной мессы и Симфонии с хором Генриетте исполнилось двадцать лет, Каролине — двадцать один. Бетховен был знаком с обеими певицами в течение нескольких месяцев; он принял их у себя. «Так как они во что бы то ни стало пытались целовать мне руки, — пишет он брату Иоганну, — и поскольку они очень красивы, я предпочел предложить им для поцелуев свои уста».

Читать далее

Источник

|

Процитировано 8 раз

Элоиза Фульбер |

Средние века прошли половину отмеренного им пути, когда явилась самая милая и восхитительная любовница из всех других - образованная и остроумная Элоиза. Элоиза осиротела еще в детстве. Заботы о ней взял на себя дядя, живший в Париже, каноник Собора Парижской Богоматери по имени Фульбер. Он отдал ее учиться в монастырь в Аржантейе, где она изумляла монахинь своими способностями к латинскому и древнееврейскому языкам, а затем перевез в Париж. Этой маленькой, хорошо сложенной, очаровательной девушке было шестнадцать лет, когда она впервые встретила Пьера Абеляра.

Встреча была неизбежной. Абеляр и дядя Элоизы были канониками Собора Парижской Богоматери. Однако Абеляр в свои тридцать шесть лет был не просто каноником. Этот человек был известен всей стране. Он стоял на позициях разума и просвещения. Его схватка со слепой религиозной верой завершилась поражением мыслителя.

Абеляр родился в 1079 году в Бретани. Старший из четырех детей мелкопоместного дворянина, он вырос красивым, веселым, уверенным в себе молодым человеком. Увлеченный теологией и либеральными философскими идеями, Абеляр приехал в Париж, чтобы читать проповеди в Соборе Парижской Богоматери. Его слышали и были поражены тысячи людей, предсказывали даже, что блестящий молодой оратор сможет, в конце концов, добиться папской тиары. А потом случилось так, что Абеляр увидел Элоизу и на время забыл о своей духовной карьере.

Э. Блейер Лейтон. "Абеляр и его ученица Элоиза"

Метки: элоиза элоиза фульбер |

Процитировано 1 раз

Александра Смирнова-Россет |

П. Ф. Соколов. Портрет А. О. Смирновой-Россет

«Миловидная и изящная, грациозная и пикантная. Улыбаясь, ею восторгаются, улыбаясь, попадают под ее очарование. Ее ум все как бы шутит, но в высшей степени наблюдателен. Она все видит, и каждое ее замечание носит характер легкой эпиграммы, основанной на глубине созерцания... Она слишком восприимчива, чувствительна и поэтому иногда неровна, но и этот легкий недостаток придает ей больше прелести, т.к. интересно узнать, что на время омрачило это хорошенькое чело. У нее своеобразный и замечательный анализирующий ум. Можно сказать, что ее воображение - своего рода калейдоскоп, т.к. из самых мелких обрывков она умеет составить блестящее увлекательное целое... Бывают минуты, когда ее живое, умненькое личико так и сияет. Она вкладывает ум во все, что делает, даже в самые банальные занятия».

Такова характеристика, оставленная в альбоме Александры Осиповны Россет графиней Юлией Павловной Строгановой. Эта богатая и знатная дама в то время была уже в летах и вполне искушена в делах двора.

Какая вселенная в этой малышке! Но главное все-таки тонкость ума и восприимчивость. Оттого становится понятным, что многие «лучшие», то есть самые интересные мужчины того времени, чувствовали себя хорошо в ее обществе, им было интересно с этой женщиной, она умела увлечь их беседой, красотой, наблюдательностью, многим... Это были Жуковский, Пушкин, Вяземский. Да и другие.

Ее дебют при дворе совпал с первыми месяцами царствования Николая I. Император иногда говорил ей: «Александра Осиповна, я начал царствовать над Россией незадолго перед тем, как вы начали царствовать над русскими поэтами».

Ее внешностью любовались многие. Дочь вспоминала: «Мать моя была гораздо меньше ростом, брюнетка, с классическими чертами, с чудесными глазами, очень черными; эти глаза то становились задумчивыми, то вспыхивали огнем, то смотрели смело, серьезно, почти сурово. Многие признавались мне, что она смущала их своими глазами, своим прямым, проницательным взглядом.

Читать далее

Источник

Метки: смирнова-россет александра смирнова александра россет |

Процитировано 4 раз

Мария Волконская |

Н. А. Бестужев. Портрет М. Н. Волконской

В октябре 1824 года А. С. Пушкин получил письмо от своего давнего знакомца по Киеву и Одессе – Сергея Григорьевича Волконского. «Имев опыты вашей ко мне дружбы, – писал Волконский, – и уверен будучи, что всякое доброе о мне известие будет вам приятным, уведомляю вас о помолвке моей с Марией Николаевною Раевскою – не буду вам говорить о моем счастии, будущая моя жена вам известна».

Мария Волконская и Пушкин – особая тема, породившая устойчивую версию о том, что Мария Николаевна была большой «потаенной» любовью великого поэта… На закате своей жизни Волконская, умудренная суровым опытом, вспоминая Пушкина, как-то обронила: «В сущности, он любил лишь свою музу и облекал в поэзию все, что видел». Может быть, княгиня была права?

Ее свадьба состоялась 11 января 1825 года. Невесте не было еще и двадцати, жениху исполнилось тридцать семь.

Читать далее

Источник

Метки: мария раевская декабристки мария волконская |

Процитировано 7 раз

Прасковья Федоровна |

Казалось, что время остановилось и, глядя на толпу неведомо откуда появившихся старых боярынь, уродов, старух, монахинь, медленно ползущих к Александро-Невскому монастырю, представлялось, будто бы не было никаких петровских реформ....

И. Н. Никитин. Портрет царицы Прасковьи Федоровны

Хоронили вдовствующую царицу Прасковью Федоровну. В двадцать лет ее - настоящую русскую красавицу, кровь с молоком, статную, с длинной русой косой и здоровым румянцем во всю щеку, из знатного рода Салтыковых - выдали замуж за старшего брата и соправителя Петра I - 18-летнего царя Ивана Алексеевича, человека убогого и слабоумного.

Читать далее

Метки: прасковья федоровна |

Процитировано 2 раз

Лидия Кашина и поэма Сергея Есенина "Анна Снегина" |

На родине Сергея Есенина, в селе Константиново, есть дом с мезонином. Когда-то в нем жила помещица Лидия Кашина, с которой, по мнению исследователей, великий лирик писал свою Анну Снегину - героиню одноименной поэмы. В отличие от стихотворной героини, Лидия Ивановна после революции, когда крестьяне изгнали ее из имения, уехала не в Лондон, а в Москву. В начале 20-х годов она работала в редакции газеты "Труд", была одним из первых профессиональных корректоров и литературных редакторов газеты.

Лидия Ивановна Кашина родилась в семье купца Ивана Кулакова, владельца ночлежек, трактиров и доходных домов на знаменитом Хитровом рынке. В книге Гиляровского "Москва и москвичи" нарисована жутковатая картина быта "людей дна", населяющих эти заведения. Среди алчных дельцов, наживающихся на людских бедах, назван и Кулаков. Его заведения Гиляй метко окрестил "Кулаковским подземельем".

В 1903 году, не довольствуясь доходами в Москве, Кулаков купил в Константинове у местного помещика Куприянова усадебный дом с лугами и лесами. Крестьяне побаивались его. "Не столько бил, сколько хитростью и расчетом наказывал, - говорит местный старожил Владимир Ефремов, характеризуя Кулакова по рассказам своей бабки. - Так повернет, что и без вины виноватый должен на него за "так" работать. Иные говорили: лучше бы уж высек на конюшне".

Кулаков дал дочери блестящее образование. Очаровательная барышня легко изъяснялась на нескольких иностранных языках, музицировала и танцевала, как настоящая светская дама... В 1911 году Кулаков умер. Имение перешло к Лидии Ивановне. Бывший директор Музея-заповедника Сергея Есенина в Константинове Владимир Астахов, много лет изучавший реальные биографии прототипов стихотворных героев поэта, в 1967 году встречался с Анной Андреевной Ступеньковой, которая прислуживала Кашиной с 1911 по 1918 год. "Она была прямой противоположностью своего отца, - вспоминала Анна Андреевна. - Вся такая тонкая, нежная, возвышенная, неспособная обидеть человека. Бывало, упрекнет так мягко, что и не поймешь, ругает или хвалит. И при этом вся сконфузится: ты, говорит, уж прости меня, голубушка, если я не права... Подарки часто делала. Все раздавала крестьянам, деткам их маленьким. Славная, добрая и умная была барышня".

Читать далее

Источник

Метки: кашина анна снегина лидия кашина |

Екатерина Нелидова |

Каждую воспитанницу с момента их приема государыня знала и каждую по-своему любила. Катеньку Нелидову, принятую в шесть лет из бедной семьи артиллерийского поручика, она особенно выделяла, видела в ней необыкновенные артистические способности, особенно в танцах, восторгалась, как писала Екатерина, "живостью ее движений во время игры на сцене". Не случайно именно поэтому на знаменитом портрете Левицкого в память потомкам прелестная Нелидова замерла в позе менуэта из оперы Перголезе.

Левицкий Д. Г. Портрет воспитанницы Императорского воспитательного общества благородных девиц Екатерины Ивановны Нелидовой. 1773

Она закончила Смольный в 1776 году с малой золотой медалью и была пожалована во фрейлины двора цесаревича Павла Петровича и его молодой жены Натальи Алексеевны, а после ранней смерти Натальи стала фрейлиной второй жены Павла - Марии Федоровны.

Читать далее

Метки: нелидова |

Жузефа де Айала и Кабрейра, или Жузефа Обидушская |

Родилась Жузефа в Севилье, в 1630 г. в семье выдающегося художника из Обидуша Балтазара Гомеша Фигейры и его супруги Доны Катарины де Айала и Кабрейра. Семья вернулась в Португалию в 1632 г., Балтазар Фигейра участвовал в сопротивлении и был в рядах сочувствующих герцогу Браганса, а потому в столице Андалусии оказался персоной «нон грата». Неясно, сразу ли девочка приехала с родителями в Португалию, или провела годы младенчества с бабушкой. Ясно лишь, что когда в 1640 г. Португалия восстановила независимость от Испании, и на престол взошел Жуан IV, Балтазар Фигейра вернулся со всей семьей (Жузефой и ее сестрой Луизой) в родной Обидуш и стал жить в усадьбе Да Капелейра.

Девочке в ту пору было всего десять лет, и уже с такого нежного возраста стала всем очевидна ее склонность и талант к изобразительным искусствам: живописи и гравюре по металлам.

В 1653 г. Жузефа выполнила гравюру для издания Статутов Коимбры. Затем она работала над росписью церквей и конвентов и была портретистом королевского семейства. Ее кисти принадлежат портреты Марии Франсишки Изабел Савойской, супруги Афонсо VI и затем Педро II, а также ее дочери, инфанты, невесты Витора Амадеу, герцога Савойского (для жениха и был написан портрет).

Картины Жузефы украшали влиятельные монастыри Алкубасы, Батальи и Эворы, и конечно церкви Обидуша, более всего церковь Св.Петра, где похоронена художница. Существуют ее работы в небольших церквях Пениша, Торреша Ведраша и др. окрестных провинциальных городков.

Любимым мотивом художницы было изображение цветов и фруктов: в натюрморте ей нет равных, пожалуй, за всю историю португальской живописи. Гравюры по металлу также приобрели известность. Популярность при жизни была огромна: очень многие аристократы, следовавшие на воды первого термального курорта в Калдаш да Раинья, сворачивали с пути, чтоб заехать в Обидуш и засвидетельствовать Жузефе свое почтение.

Жузефа обидушская стала самой яркой фигурой в португальском изобразительном искусстве XVII в. и ведущей художницей раннего барокко. Для нас она навсегда останется загадкой, «незнакомкой», т.к. автопортрета, увы, не оставила…

Источник

Удалось найти следующие ее работы:

Поклонение пастухов

Читать далее

Метки: жузефа обидушская |

Шарлотта Корде |

13 июля 1793 г., в половине восьмого вечера, когда солнце клонилось к закату и черные тени домов становились все длиннее, когда крыши Парижа еще горели расплавленным золотом угасающего дня, а узкие улочки наполнялись густеющими сумерками, возле дома N 30 на улице Кордельеров остановился фиакр. Из кареты вышла красивая, стройная девушка и медленно направилась к дверям. Скромное белое платье подчеркивало совершенство ее фигуры. Из-под круглой шляпы с зелеными лентами выбивались густые темно-русые волосы, отливавшие цветом ржаных колосьев, а розовая косынка на плечах оттеняла белизну благородного лица. Большие голубые глаза смотрели задумчиво и печально. Весь ее облик говорил о полной отрешенности от мирской суеты, как будто юное создание, еще ступая по земле, душой своей уже навсегда оставило земные заботы.

И это впечатление не было обманчивым. Девушка шла, чтобы убить и умереть.

Читать далее

Источник

Томас Карлейль. Французская революция. Гильотина

(Отрывок)

В этом мрачном брожении Кана и всего мира история отмечает одну вещь: в передней дома de l'Intendance, где снуют занятые депутаты, молодая дама, сопровождаемая пожилым слугой, грациозно, с серьезным видом прощается с депутатом Барбару3. У нее статная фигура нормандки и красивое лицо; ей двадцать пятый год; ее имя Шарлотта Корде - Корде д'Арман, когда еще существовало дворянство. Барбару дал ей письмо к депутату Дюперре, тому, который однажды обнажил свою шпагу в минуту гнева. Очевидно, она отправляется в Париж с каким-то поручением.

Читать далее

Метки: корде шарлотта корде |

Процитировано 1 раз

Актриса Жорж Веймер и карикатура |

Русское дворянское общество в начала XIX века было заражено бациллой галломании. В светских гостиных вели беседы на французском, модная литература была сплошь французская, вечером посещали французский театр, где актеры представляли пьесы французских драматургов. Театр в жизни общества играл первейшую роль. Премьеры, игру ведущих актеров обсуждали в гостиных и на балах, критики давали театральные обзоры в газетах и журналах. Чиновники театрального ведомства регулярно ездили в Париж для найма актеров. Приезд в Петербург знаменитой французской актрисы Жорж Веймер был обставлен такими необычными политическими интригами и драматическими событиями, что об этом стоит рассказать подробнее.

Маргарита-Жозефина Веймер (23 ноября 1787 – 11 января 1867) родилась в семье музыканта и актрисы. Начала выступать на парижской сцене в пять лет в детских ролях. Училась сценическому мастерству у знаменитой актрисы Рокур. Дебютировала в 1802 году в прославленном «Комеди Франсез» под именем Жорж Веймер (Жоржем звали отца актрисы). Природный актерский талант, строгая «античная» красота, величавая фигура, голос большого диапазона стали слагаемыми колоссального успеха актрисы. Ее дарование и красоту заметил сам Наполеон. Вскоре она стала его любовницей.

Читать далее

Источник

Метки: жорж веймер |

Мари д`Агу |

Г. Легман. Портрет Мари д`Агу

Уже в десятилетнем возрасте Мари привлекала всеобщее внимание умом и красотой. А когда она подросла, вокруг начала толпиться целая армия поклонников, к числу которых принадлежали и английский посланник Вильям Лэм – супруг скандально известной возлюбленной Байрона, и писатель Шатобриан. Став общепризнанной светской красавицей, Мари вместе с матерью из родного Франкфурта переселилась в Париж, где число ее воздыхателей только увеличилось.

Один из современников описывал ее как статную женщину высокого роста, с длинными, уже рыжеватыми волосами, большими мечтательными глазами и белой бархатной кожей. Однажды ее сравнили с известной в ту пору петербургской красавицей. «Как можно сравнивать русскую кожу с белым французским атласом?» – тут же возмутился какой-то поклонник.

Будучи высокообразованной, графиня Флавиньи обладала недюжинным музыкальным талантом, свободно разбиралась как в немецкой (ее мать была дочерью немецкого банкира), так и во французской литературе. Мари писала и сама, печатаясь под псевдонимом Даниэль Стерн. Ее очарование и элегантность, многочисленные связи среди нужных людей и модный салон привлекали к себе всеобщее внимание.

Читать далее

Источник

Метки: мари д'агу |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Александра Осиповна Ишимова |

(1804-1881)

"Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на Ваше приглашение. Покамест честь имею препроводить к Вам Barry Cornwall. Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом, переведите их, как умеете — уверяю Вас, что переведете как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл Вашу "Историю в рассказах" и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!" Это последняя записка, написанная рукой Пушкина, написанная за несколько часов до роковой дуэли. Когда посыльный вернулся от адресата — Александры Иосифовны Ишимовой, поэт был уже смертельно ранен.

По точному отзыву современника писательница была из когорты тех, "кто не будучи корифеями русской литературы, имеют полное право занимать в ней почетное место" (П.Быков).

Биография первой русской профессиональной детской писательницы вполне могла бы послужить поводом к написанию чувствительного романа. Родилась она 25 декабря 1804 гола в Костроме в семье надворного советника, получившего сей чин исключительно благодаря своим способностям. Отец ее успешно занимался адвокатскими делами, как тогда говорили "хождением по делам", а в свободное время любил почитать серьезных авторов. Из одной книги он узнал, что детям требуется больше свободы, а учить чему-либо их надо не ранее семи лет. Следуя совету знаменитого педагога, дочь свою он ничему не учил, даже азбуки она не знала.

Александре Ишимовой было восемь лет, когда ее отдали в частный петербургский пансион, где быстро проявились ее исключительные природные способности — в четыре месяца она научилась читать не только по-русски, но по-французски и по-немецки. Ученье было коротким. В 1812 году отца по служебной надобности отправили в город Белозерск "с целью заготовить места для хранения разных сокровищ, которые хотели вывозить из Петербурга... на случай, если бы французы проникли" в город. Учеба возобновилась, когда Александре было уже десять лет. Предполагалось, что закончив очередной пансион, она будет отдана в Екатерининский институт, но на семью обрушилась немилость властей.

Читать далее

Метки: ишимова |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Казароза |

Б. Казароза, Н. Волков, О. Книппер-Чехова

Как водится в мелодраме, эту историю любви «разыграли» в жизни три реальных «персонажа» русской сцены начала ХХ века. В ней главенствовал классический треугольник.

Действующие лица:

Бэлла Георгиевна Казароза (настоящее имя Б. Г. Шеншева) (1893—1929) — артистка эстрады, выступавшая в „Доме интермедий“ (1910) Вс. Мейерхольда, в Старинном театре (1912), в кабаре „Бродячая собака“ и „Привал комедиантов“ (1912—1916), в Троицком театре миниатюр (1915).

Яковлев А. Е. Портрет Казарозы

Судьба Казарозы — трагична. Театральная карьера была быстротечна, как пролетевшая комета. Особая манера исполнения „Детских песенок“ Кузмина сказалась на ее поставленном для оперного пения голосе, она теряет его. Лечение за границей не приносит никакого успеха. В эти годы актриса увлекается художником А. Е. Яковлевым, с которым играет в одной пантомиме Мейерхольда „Влюбленные“. Яковлев вскоре уезжает за границу (в пенсионерскую поездку) и больше не возвращается оттуда после революции. От брака с Яковлевым у Казарозы рождается сын (маленький Шурик получает забавную кличку Чикочка). В самые тяжелые месяцы голода и бесприютной жизни в Москве в 1918 году он умирает. Горю Казарозы нет предела. Она устремляется на юг страны, где подвергается аресту большевиков, угрожающих ей расстрелом (всё из-за этого странного имени Казароза, которое они принимают за шпионский псевдоним!).

Читать далее

Метки: книппер-чехова казароза |

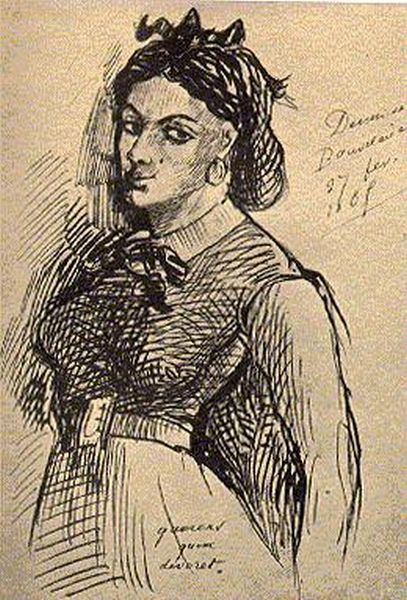

Жанна Дюваль. "Черная Венера" |

Жанна Дюваль. Рисунок Бодлера

Предполагается, что родилась она приблизительно в 1820 году на Гаити, а в 1842 году оказалась в Париже, где и познакомилась с поэтом.

По всей видимости, Жанна стала одной из статисток в каком-то театре, но никаких успехов на этом поприще так и не достигла. Зато двадцатилетняя связь с Бодлером в итоге принесла ей славу.

Друзья и знакомые поэта отмечали, что в Жанне не было ничего замечательного - ни особенной красоты, ни ума, ни таланта, ни сердца. Ничего, кроме безграничного эгоизма, корыстолюбия и легкомыслия. Она проявляла открытое презрение к литературным занятиям Бодлера, постоянно требовала у него денег, вводя в чрезмерные долги, и изменяла ему при любом удобном случае, а он кротко и покорно выносил все это, никогда никому не жалуясь и не пытаясь порвать подобную неестественную связь со своей «Черной Венерой». Жанна символизировала для поэта красоту, сексуальность, чувственность, экзотичность и загадочность женщин с островов.

Читать далее

Метки: жанна дюваль |

Екатерина Энгельгардт |

Э. Виже-Лебрен. Портрет графини Екатерины Скавронской. 1790

Екатерина родилась в 1761 году в семье сестры блистательного фаворита своей царственной тезки Григория Потемкина Елены Александровны и Василия Андреевича Энгельгардта. В 1776 году она вместе с сестрами была привезена в Петербург, поселилась в доме своего дяди и получила должность фрейлины императрицы.

Потемкин испытывал к своим племянницам не только родственную привязанность. Впрочем, все девушки в последствии удачно вышли замуж и до конца своих дней обожали любвеобильного дядюшку. Считается, что его любовная связь с Екатериной, как с самой красивой из них, продлилась дольше всего.

К тому времени подходил к концу роман Потемкина и Екатерины II, но оставалось дружеское расположение, которое императрица распространила и на племянницу-любовницу своего фаворита. Императрицу к тому же сильно позабавило, что в 1777 году Екатериной Энгельгардт серьезно увлекся ее побочный сын Алексей Бобринский, и она шутила над такой влюбленностью в письмах к Потемкину.

Связь дяди и племянницы являлась общеизвестным фактом. Есть предположение, что в 1779 году Екатерина забеременела и была вынужденно спешно отправиться в Европу вместе со старшей сестрой Варварой, уже вышедшей замуж за Сергея Голицына. Судьба ребенка (если, разумеется, эта беременность была) неизвестна.

Читать далее

Метки: екатерина энгельгардт екатерина скавронская екатерина литта |

Франческа да Римини |

Боккаччо в своем комментарии к Дантовой "Божественной комедии" рассказывает ее биографию, которая носит характер романтической легенды с трагической развязкой.

Д. Г. Россетти. "Паоло и Франческа да Римини"

Рука красавицы Франчески была обещана ее отцом Джанчотто Малатесте, старшему сыну и наследнику владетельного князя города Римини, как залог примирения между их фамилиями, издавна враждовавшими между собой. Так как Гвидо не рассчитывал на согласие своей прекрасной дочери стать супругой безобразного наружностью и свирепого нравом Джанчотто, а брак между тем был необходим для его политических видов, то он употребил хитрость: решено было временно подменить жениха и послать для сватовства и выполнения свадебного обряда младшего брата Джанчотто - Паоло, блиставшего красотой, талантами и образованием.

Читать далее

|

Татьяна Прончищева. Первая полярная путешественница |

В литературе ее называют Марией. Она - первая в истории полярная путешественница - стала героиней легенд, стихотворений, романов, кинофильмов, произведений живописи и скульптуры. Создан прекрасный поэтический образ юной женщины, отправившейся в Арктику с любимым мужем и умершей вслед за ним от горя.

В действительности о ней в течение двух с половиной веков не было известно почти ничего. Лишь в 1983 г. установлены основные факты ее биографии и подлинное имя - Татьяна.

Будущая полярная путешественница родилась в 1713 г. в селе Березово Алексинского уезда в семье стряпчего Федора Степановича Кондырева. Мелкопоместный дворянский род Кондыревых известен в тульском крае с 1563 г. , когда Иван Грозный пожаловал Ф. А. Кондыреву имение в Алексинском уезде. Отец будущей путешественницы был среди тех соратников Петра I, которые закладывали новую столицу России и строили первые верфи для кораблей молодого Балтийского флота.

Читать далее

Источник

Метки: прончищева татьяна прончищева |

Мария Гамильтон |

Прелестная женская головка в банке со спиртом

Евгений АНИСИМОВ

П. Сведомский. "Мария Гамильтон перед казнью"

Согласно легенде, во время визита Петра Великого в Копенгаген в 1716 году датский король Фредерик IV, расслабившись после обильного обеда, спросил царя: "Ах, брат мой! Я слышал, что и у вас есть любовница?"

Петр помрачнел: "Брат мой! Мои потаскухи обходятся недорого, а ваши стоят тысячи фунтов, лучше их на войну со шведами тратить..."

Петр здесь, как во всем другом, был последователен: интересы государства - прежде всего. Как вспоминал личный токарь царя Андрей Нартов: "Впущена была к его величеству в токарную присланная от императрицы комнатная ближняя девица Гамильтон, которую, обняв, потрепал рукою по плечу, сказал: "Любить девок хорошо, да не всегда, инако, Андрей, забудем ремесло". После сел (за станок - Е.А.) и начал точить". Словом, первым делом самолеты, а девушки, а девушки потом...

О любвеобильности царя-реформатора известно много. Современник так косноязычно, но весьма прозрачно выражался о павианских наклонностях царя: "Великий монарх никогда не отказал быть себя от плотского сластолюбия преодолена".

Даже в поездки Петр брал с собой небольшой гарем "метресс", которые не перевелись и с женитьбой царя на Екатерине. Из их переписки следует, что царица сама посылала Петру таких девушек из своего окружения. Да и знатные дамы не оставались для царя неприступны. В принципе, российские самодержцы пользовались не только абсолютной властью, но и исключительной сексуальной свободой.

Читать далее

Источник

Лично я так до сих пор и не могу понять, почему образ Марии Гамильтон был столь романтизирован, и почему ее судьба вызывает сочувствие…

Метки: мария гамильтон |

Наталья Долгорукая |

Пусть долговечнее мрамор могил.

Чем крест деревянный в пустыне.

Но мир Долгорукой ещё не забыл…”

(Н. А. Некрасов).

Чем крест деревянный в пустыне.

Но мир Долгорукой ещё не забыл…”

(Н. А. Некрасов).

XVIII век в русской истории вполне можно назвать веком женщин. В значительной степени потому, пожалуй, что большую часть этих ста лет на русском престоле были именно женщины. Вспомним, после смерти Петра I в 1725 году следующие 15 лет - это эпоха "дворцовых переворотов" - Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, младенец Иоанн Антонович и, наконец, Елизавета Петровна лихо и скоро сменяют друг друга, пока в 1762 году не приходит к власти Екатерина II, процарствовавшая почти 34 года.

Но женщины у власти - это лишь одна из причин “женского” явления в России. А явление было и в прямом, и в фигуральном смысле. Речь у нас пойдет о женщине, по-своему выдающейся, о Наталии Борисовне Долгорукой, чья жизнь и судьба не менее замечательна, чем жизнь и судьба знаменитой княгини Екатерины Дашковой, хотя совершенно в ином роде. Скажем вначале, почему могли вообще появиться в России такие женщины, какой была Дашкова, - блестяще образованной, со знанием многих языков, утонченной и абсолютно внутренне свободной, решающей и строящей свою судьбу так, как сама разумеет. Это относится в полной мере и к Наталии Долгорукой, которая построила ее по высшим нравственным меркам и законам.

Читать далее

Источник

Ну а если кому-то интересно, то вот ссылка на Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой, дочери генерал-фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева

Метки: наталья шереметева наталья долгорукая |

Процитировано 9 раз

Понравилось: 4 пользователям

София Парнок и Марина Цветаева. Странный роман. Часть II |

Марина Цветаева

Читать далее

Метки: парнок цветаева |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю