-Рубрики

- графика (141)

- коллаж (9)

- мастер и маргарита (5)

- история россии в романе (3)

- иллюстрации к сказкам французских писателей (3)

- иллюстрации к роману раблэ (2)

- иллюстрации к роману "12 стульев" (1)

- иллюстрации к "конотопской ведьме" (1)

- иллюстрации к произведениям мопассана (1)

- журнал "Крокодил" (1)

- цитатник (102)

- видео (65)

- мемуарчики (59)

- символика (59)

- звезды (7)

- крест (2)

- карикатуры (47)

- рассказики (40)

- рассказ (32)

- актуальное (30)

- украинская этнография (30)

- профессия-художник (29)

- символика тела (24)

- символика жеста (6)

- череп (5)

- рука (5)

- язык (1)

- глаз (1)

- дневниковая жизнь (14)

- семья (11)

- без заголовка (10)

- размышление (10)

- Харьков (10)

- исследование (10)

- 12 колен Израилевых (7)

- буддизм (6)

- еврейские праздники (4)

- выставка (3)

-Конвертер видеоссылок

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Книги по украинской этнографии |

С большим интересом рассматривала в дневнике Анатолия Парашутова подборки картин, посвященные свадьбе,

(http://www.liveinternet.ru/users/2010239/page69.shtml)

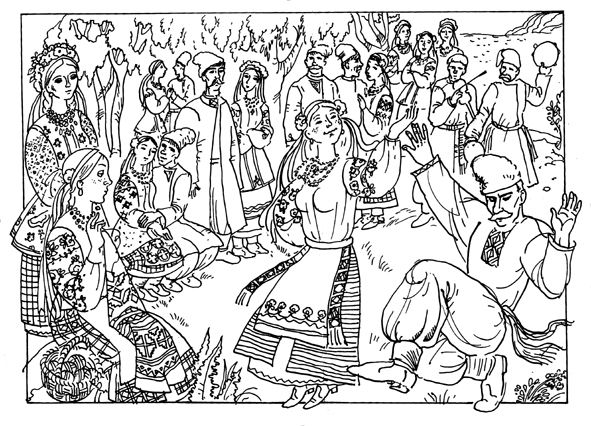

и вспомнила, как в середине 90-х сама сделала книжку об украинских семейных традициях и обрядах. Я создала целую серию дешевых книжек по украинской этнографии: украинские праздники, семейные обычаи и обряды, языческая мифология, украинский костюм, демонология. На каждой странице такой книжки был расположен линейный рисунок и небольшой рассказ-информация, рассчитанная на детей среднего школьного возраста. К сожалению, из-за дефолта 98 года книги не были изданы. Из всей серии была издана только одна книга: «Украинские народные праздники», даже дважды. При этом, книжку раскупили мгновенно и массово и для садиков, и для школ, и для педучилища, и для педагогического института.

Что касается книги, посвященной семейным обычаям и обрядам, то она включала сведения о родильных, свадебных и похоронных обычаях украинцев. Мне пришлось глубоко изучать различные, в том числе и свадебные обряды на Украине. Книга была рассчитана на детей, и отразить в ней полную картину этих обрядов было невозможно. Я написала о работе над серией книжек по украинской этнографии в своем дневнике

http://www.liveinternet.ru/users/2881321/post90025288/

Публикуя эти работы, я в глубине души надеюсь, что найдутся люди, которые помогут мне издать эти книжки.

На этой странице я выставляю несколько рисунков к этой книге со своими комментариями.

ДОБРАЧНОЕ ОБЩЕНИЕ. Свадьбе предшествовали добрачные обряды, важным компонентом которых была ритуалистика молодежного общения.

Украинцы говорят: Как сложился у человека брак, так пойдет и вся ее жизнь. Эта народная мудрость выходит из того огромного значения, которое предоставляли браку и семье, особенно в прошлом, когда вступали в брак на всю жизнь и только с одним человеком. Поэтому момент выбора суженого был очень ответственным. В выборе брачного партнера переплетались разные интересы.

Девушка стремилась встретить избранника, который был бы ей по душе, родители жаждали помощника в доме, общество — главу крепкого хозяйства.

Система добрачных отношений предусматривала определенные нормы ухаживания и сватовства, которые почти до конца XIX ст. строились на патриархальных основах. Молодежь общалась преимущественно в пределах своего села, а в городах — в пределах улицы, даже своего "угла". На рубеже XIX—XX ст. этот принцип был нарушен, и молодежь нередко искала себе пару не только в своем селе, но и в округе. Ребята и девушки встречались на улицах, игрищах, толоках, вечерних сходках, ярмарках.

Самыми распространенными формами добрачных отношений были «улицы», вечерницы и тому подобное. На этих «сходках» молодежь развлекалась, пела, танцевала, водила хороводы. В холодную пору собирались в помещении до рассвета на посиделки. Приходили одни лишь девушки и не только ради развлечений, но и для работы; на супрядки — и ребята, и девушки частично для работы, частично для развлечений; на вечерницы — в основном для развлечений.

Парни и девушки общались на людях, то есть находились под определенным социальным контролем. По обыкновению, девушка один на один с парнем могла быть лишь до заката солнца, а, например, на Прикарпатье на таких вечеринках находились родители или старшие родственники. Это, впрочем, не мешало молодежи целоваться и миловаться, однако свою невинность девушки берегли. Когда-то все общество презирало девушку, которая давала волю безудержной любви. Случалось, таких девушек били веревками от колоколов, намоченными в соляном растворе. В западных районах Украины почти до XX ст. бытовал обычай физически карать парня и девушку за прелюбодеяние.

Однако подобные случаи случались редко, поскольку вся система воспитания молодежи основывалась на заботливом, рыцарском отношении ребят к девушкам и невестам, на романтизации чувств.

Так описывают добрачные отношения кабинетные этнографы. Но если почитать исследования этнографов, непосредственно знакомящихся с народным бытом, то картина вырисовывается несколько иная.

Вот отрывки из этнографических записок исследователей Богуславского, 1855 год издания, Костащук, 1929 г. и. Балушок, 1998 г.и. Воропай, 1993 г. и., Кузеля, 1914 г. и., 1906, Ястребова, 1896, Иванова, 1907, Гнатюка, 1919, Афанасьева-Чужбинского, 1855г, Заглады, 1934. (Я попыталась перевести на русский язык цитаты из трудов вышеперечисленных исследователей).

Очень подробно описывает обычаи и обряды Хфедир Вовк в своих трудах «Студии по украинской этнографии».

Приметной чертой украинских вечерниц была выжидательная позиции девушек в противовес активности и мобильности парней: „ребята могли пойти на любую улицу, а девушки не ходили по чужим улицам, они никуда не имеют права идти, только на свои. А к этим девушкам идут парни с соседних улиц, а девушки на месте сидели, на своем углу” (Полтавщина).

При этом достаточно парадоксальным кажется тот факт, что парни определенного угла села рассматривали местные вечерницы как „свои”, препятствуя визитам сюда посторонних парней

Тот факт, что холостяцкое общество определенного угла села рассматривало местную девичью группу как свою “коллективную собственность” свидетельствует также другой интересный специфический обычай вечеринок, который зафиксировала в 1934 году Н. Заглада во время своих этнографических студий на Полесье (Чернобыльский р-н Киевской обл.): „Ребята с собой приводили чужих ребят, один парень на вечерках считался хозяином и угощал чужих ребят своими девушками. Как какая девушка присмотрится чужому парню, то он шепнет тому, кто его привел; и уже тот тянет ту девушку на куль (солому) и так угощает его своей девушкой (своего села), а тот (в свою очередь) так делает у себя. Как девушка не хочет с парнем тем ночевать, то ее насильственно заставляют; свой парень еще побьет, ругает ее и говорит: „Как я был у них, то мне давали девушку, а ты не хочешь”. Ему стыдно перед чужим парнем.

В Красном Углу существовал другой холостяцкий обычай, который перекликается с предыдущим: парню, только что принятому в холостяцкое общество, “выделялась” в первый день девушка, с которой он танцевал (Костащук, 1929). К тому же, девушка не имела права отказать, даже если парень ей не нравился (Балушок, 1998).

Такая инертность девушек в противовес значительной свободе юношей является логическим продолжением социализации, дифференциации сфер и форм проявления активности (внутренняя зона, дом, статическая – „женская”; внешняя, вне дома, динамическая – „мужская”).

В силу упомянутых выше обстоятельств между разными вечерничними девичьими группами разворачивалось соперничество за завоевание симпатий парней. Да, например, выбирая дом для собраний, девушки учитывали также и его расположение, отдавая преимущество той хате, которая стоит „на видном месте, на улице, чтобы удобнее было парням заходит”. Девушки, которые лучше пели, быстрее добывали благосклонность ребят и использовали свои умения для привлечения их внимания. Когда же ребята часто наведывались на одни вечерницы, пренебрегая другими, между разными девичьими группами возникала определенная вражда: девушки распевали стыдные песни в адрес соперниц или даже вымазывали двери враждебной “штаб-квартиры” пометом.

Особенно ярко половое отличие поведения парней и девушек по признаку “пассивность/инициативность” иллюстрирует обычай устраивать “ярмарки девушек”, который был распространен на территории Западной Украины, принадлежащей Австро-Венгрии. (Кузеля, 1914).

“На каждую ярмарку сходятся многочисленно девушки, которые уже на выданье(с матерями) и парни. Девушки становятся рядами вдоль моста, как можно наилучше расфранченные, а молодцы ходят, поглядывая на их и присматриваются к ним (…) Как которая кому понравится, то сейчас начинается на месте соответствующий разговор. Когда молодец полностью не знает девушки, а сие случается часто, то заранее спрашивает, кто она и откуда она, а затем выходят с ней из группы на разговор (…) Этим способом знакомятся многие молодые люди из околицы Перегинска, а такие знакомства кончаются обычно венчанием (…) Парни приходят часто очень издалека”.

Избежание кровосмешания, предотвращение возникновения малейших сексуальных импульсов (хотя бы и подсознательных) между родственниками было краеугольным камнем в построении отношений между родителями и детьми, а также между разнополыми подростками в пределах одной семьи. Временами именно эти рассуждения побуждали родителей отправлять собственных детей соответствующего возраста ночевать на вечерницы (Иванов, 1907; Полтавщина)

Табу инцестуальных контактов вызвало к жизни и другую норму поведения, согласно с которой родные братья и сестры не имели права посещать те же собрания молодежи: пристально следили за тем, чтобы на одних вечерницах было не более как одно лицо из одного дома.

Вечерницы, сборы на улице были местом самого полного, самостоятельного и интенсивного общения молодежи с характерной эротической основой, что замечено многими исследователями (Ястребов, 1896, Иванов, 1907). Мощная установка на бракосочетание и психофизиологические особенности юношеского возраста определяли общую направленность деятельности и мотивировали поведение собравшихся, всю полноту разнообразных проявлений которой очерчивались сроком, называемым „женихание”.

Инициаторами всяческих развлечений с эротичным подтекстом (игры, шутки, загадки, повествования и тому подобное) были преимущественно ребята. На вечерницах и “улице” молодежь, кроме сугубо эмоционального, добывала также и первый опыт непосредственного телесного контакта с противоположной статью (речь идет о таких ласках, как поцелуи, объятия, прикасания к интимным местам). Такие действия считались естественными и допустимыми, и не только тогда, когда влюбленная пара оставалась в одиночестве.

„Улица имеет две степени. Первый – это подготовка к настоящей улице. Здесь гуляют ребята и девушки от 12 к 15 лет. Они приучаются здесь петь вместе, как обращаться с девушкой и начинают парубкувать (ребята), то есть уже щупают девушек за грудь и за другие места. Они проводят девушек домой, но еще долго не находятся вдвоем (...)

Вторая же степень улицы – это уже настоящие девушки и парни от 16 к 25 лет. (...) Собравшись на колоду, девушки садятся кучкой, а ребята (...) каждый из них старается упасть девушке в пелену (юбка-плахта), хоть она и спорит, но это ничего не помогает, потому что „чья сила, того и право” – такой лозунг улицы. Вот усевшись на коленях девушки, обняв ее, он начинает с ней разговор (...) Попели песен, ну что же дальше делать? И вот ребята (...) начинают лапать девушек по-разному и везде юбку, и под ней (...) Улица расходится (...) Ребята не зевают, чтобы не пропустить ту девушку, с которой он условился провести ее домой (...).

Парни считали нормой то, что „парню никакая девушка не может ответить, чтобы не поцеловаться” (Гнатюк) На Гуцульщине рассказывали, что „ребята берут девушек переворачивают и играются на постели. Задирают юбки девушек. Перстни отбирают. Который не может, потому что туго – он берет палец в рот – и все-таки стянет. Да и кожу стянет, как захочет, а должен перстень отнять. Или девушку перевернет (трусов не было тогда), говорит: “Я хочу у тебя 2-3 волоска выдернуть…” Ребята схватят девушек (…), валят на постель, (...) накачается, накусается ей, нацелуется да и отпустит… А ребята себе в дримбы играют, поют. И вместе поют с девушками ребята. Прибегают все, смеются, шутят. И так день их захватит: им некогда ложиться спать” (Гуцульщина).

Для всей территории полноценного функционирования института вечерниц-досвіток характерным был обычай общего спанья ребят и девушек. Такое поведение молодежи не только повсеместно воспринимали как допустимую и даже естественную, но даже временами рассматривали как обязательный компонент добрачного общения.

Пара образовывалась, как правило, по взаимному согласию (Гнатюк, 1919, Иванов, 1898) но инициатива принадлежала парню: он избирал девушку, с которой хотел ночевать, а та могла принять это предложение или отказать нежелательному поклоннику. Примечательно, что сами девушки далеко не всегда одобрительно относились к идее общей ночевки с ребятами, поэтому последние прилагали определенные усилия, побуждая девушек ложиться вместе (Рыльский, 1890), а девушки вынуждены были прибегать к разнообразным хитростям, избегая ночевки, особенно когда парень не вызывал у девушки симпатии.

Если девушки по какой-то причине не пускали ребят к дому, те могли сломать забор, выбить окно, а ворвавшись в дом – разбить лампу (Милорадович, 1897). Иногда девушки, которые уклонялись от „женихания” или были острые на язык, испытывали издевательства со стороны парней (Гнатюк, 1919). Девушки, в свою очередь, также временами могли дать отпор – словесно или физически – слишком осаждающему поклоннику или парню, который наносил ей донимающие убытки (Афанасьев-Чужбинский, 1855), а того, кто, не имея пары, остался таки ночевать на вечерницах, девушки могли сделать посмешищем, нашив ему на спину лоскутков, насыпав в шапку пепла или мела и тому подобное (Иванов, 1898).

Мысль о необходимости общего спанья на вечерницах (постоянно „внедряемая в жизнь” ребятами, а также подкрепленная верой в то, что вечерничний избранник станет женихом) в сознании девушек постепенно становилась убеждением: „нужно обязательно с ребятами спать, а то и замуж не пойдешь” (Заглада, 1934).

Подобная модель поведения превращалась в нормативную, а кое-где даже престижную в молодежной среде (Гнатюк, 1919).

Первостепенным заданием для девушки было уберечь невредимой девичью добродетель к бракосочетанию – именно этот момент был ключевым в определении „добропорядочности” девушки во время свадьбы. Поэтому воспитанные на традициях христианской морали и здорового крестьянского прагматизма, трезво оценивая непривлекательные жизненные перспективы покритки (девушки, вступившей в половую связь до брака), а также, чтобы противостоять мужскому натиску, сберечь самоконтроль на надлежащем уровне, девушки ограничивали употребление алкоголя: „сдерживаются, чтобы не пропить ум”. Кое-где (в частности на Киевщине) молодежь прибегала к так называемой „игры в притулу”, которая, в сущности, была неполноценным половым актом, что не приводил к потере девушкой „венка” и к беременности (Кузеля, 1906). Естественно, что такие развлечения были достаточно рискованными, то же временами их следствием было появление еще одной покритки (Гнатюк, 1919).

Серия сообщений "украинская этнография":

Часть 1 - Книги по украинской этнографии

Часть 2 - Книги по украинской этнографии. часть 2

Часть 3 - Книги по украинской этнографии. часть 3

...

Часть 28 - Славянские боги. Даждьбог

Часть 29 - Славянские боги. Лада и Леля.

Часть 30 - СЛАВЯНСКИЕ БОГИ. РОД

Серия сообщений "профессия-художник":

Часть 1 - Об этнографии и не только

Часть 2 - профессия: художник

...

Часть 7 - коллажи

Часть 8 - еще коллажи

Часть 9 - Книги по украинской этнографии

Часть 10 - Книги по украинской этнографии. часть 2

Часть 11 - Книги по украинской этнографии. часть 3

...

Часть 27 - Доброе..

Часть 28 - Михаил Шемякин об "искусстве" Херста

Часть 29 - Делюсь впечатлениями

Процитировано 6 раз

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |