Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://habrahabr.ru/rss/new/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://feeds.feedburner.com/xtmb/hh-new-full, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Книга «Front-end. Клиентская разработка для профессионалов. Node.js, ES6, REST» |

В книге рассмотрены все важнейшие навыки работы с JavaScript, HTML5 и CSS3, требующиеся разработчику, чтобы преуспеть в создании современного клиентского кода. Изучая эту книгу, вы напишете четыре веб-приложения. Каждому приложению посвящена отдельная часть книги, а каждая глава добавляет в создаваемое приложение новые функциональные возможности. Создание этих четырех веб-приложений даст вам возможность изучить все технологии, требуемые для создания клиентской части.

В книге рассмотрены все важнейшие навыки работы с JavaScript, HTML5 и CSS3, требующиеся разработчику, чтобы преуспеть в создании современного клиентского кода. Изучая эту книгу, вы напишете четыре веб-приложения. Каждому приложению посвящена отдельная часть книги, а каждая глава добавляет в создаваемое приложение новые функциональные возможности. Создание этих четырех веб-приложений даст вам возможность изучить все технологии, требуемые для создания клиентской части. • Ottergram. Наш первый проект посвящен веб-фотогалерее. Создание Ottergram научит вас основам программирования для браузеров с помощью языка разметки HTML, таблиц стилей CSS и языка программирования JavaScript. Вы вручную создадите пользовательский интерфейс и узнаете, как браузер загружает и визуализирует контент.

• CoffeeRun. Частично форма заказа кофе, частично — список заказов. CoffeeRun познакомит вас с множеством методов языка программирования JavaScript, включая написание модульного кода, использование преимуществ замыканий и взаимодействие с удаленным сервером с помощью технологии Ajax.

Далее под катом...

• Chattrbox. Часть, описывающая приложение Chattrbox, — самая короткая, и это приложение больше всего отличается от остальных. В нем будет использоваться язык программирования JavaScript для создания системы общения в Интернете, включая написание сервера чата с помощью платформы Node.js, а также браузерного клиента для чата.

• Tracker. Последний проект использует Ember.js — один из самых функциональных фреймворков для разработки клиентской части. Мы напишем приложение для каталогизации случаев наблюдения редких, экзотических и мифических существ. По ходу дела вы узнаете, как использовать возможности богатейшей экосистемы, лежащей в основе фреймворка Ember.js.

По мере создания этих приложений вы познакомитесь с множеством инструментов, включая:

— Текстовый редактор Atom и некоторые полезные плагины для работы с кодом;

— Источники документации, например Mozilla Developer Network;

— Командную строку с использованием приложения терминала OS X или командной строки Windows;

— Утилиту browser-sync;

— Инструменты разработчика браузера Google Chrome (Google Chrome’s Developer Tools);

— Файл normalize.css;

— Фреймворк Bootstrap;

— Библиотеки jQuery, crypto-js и moment;

— Платформу Node.js, систему управления пакетами Node (npm) и модуль nodemon;

— Протокол WebSockets и модуль wscat;

— Компилятор Babel и модули Babelify, Browserify и Watchify;

— Фреймворк Ember.js и такие дополнения к нему, как интерфейс командной строки Ember CLI, плагин для Chrome Ember Inspector, дополнение Ember CLI Mirage и шаблонизатор Handlebars;

— Систему управления пакетами Bower;

— Систему управления пакетами Homebrew;

— Утилиту Watchman.

Отрывок. Организация цикла по массиву миниатюр

Связывание миниатюр с кодом обработки событий будет быстрым и несложным делом. Мы напишем функцию, которая станет отправной точкой всей логики Ottergram. В других языках программирования, в отличие от JavaScript, есть встроенный механизм запуска приложения. Но не волнуйтесь — его достаточно легко можно реализовать вручную.

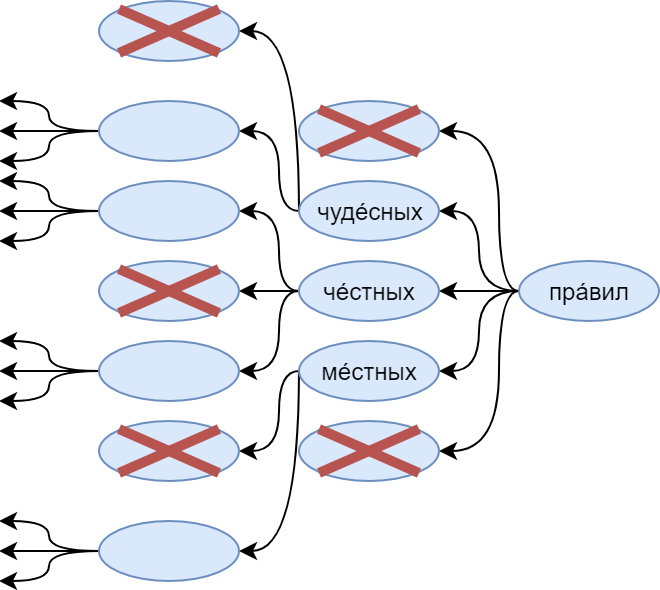

Начнем с добавления функции initializeEvents в конец файла main.js. Этот метод свяжет воедино все шаги по превращению Ottergram в интерактивное приложение. Во-первых, он получит массив миниатюр. Далее он пройдет в цикле по массиву, добавляя обработчик нажатий для каждой из них. После написания этой функции мы добавим вызов функции initializeEvents в самый конец файла main.js для ее запуска.

В теле нашей новой функции добавьте вызов функции getThumbnailsArray и присвойте результат (массив миниатюр) переменной thumbnails:

...

function getThumbnailsArray() {

...

}

function initializeEvents() {

'use strict';

var thumbnails = getThumbnailsArray();

}Далее нам нужно пройти в цикле по массиву миниатюр, по одному элементу за раз. При обращении к каждому из них мы будем вызывать метод addThumbClickHandler и передавать ему элемент миниатюры. Это может показаться несколькими шагами, но поскольку thumbnails — настоящий массив, сделать все это можно с помощью вызова одного-единственного метода.

Добавьте вызов метода thumbnails.forEach в файл main.js и передайте его функции addThumbClickHandler в качестве обратного вызова.

...

function initializeEvents() {

'use strict';

var thumbnails = getThumbnailsArray();

thumbnails.forEach(addThumbClickHandler);

}Обратите внимание, что вы передаете в качестве обратного вызова поименованную функцию. Как вы прочтете далее, это не всегда хорошее решение. Однако в данном случае оно сработает как надо, поскольку функции addThumbClickHandler требуется только та информация, которая будет ей передаваться, когда ее будет вызывать метод forEach, — элемент массива thumbnails.

Наконец, чтобы увидеть все это в действии, добавьте вызов функции initializeEvents в самый конец файла main.js:

...

function initializeEvents() {

'use strict';

var thumbnails = getThumbnailsArray();

thumbnails.forEach(addThumbClickHandler);

}

initializeEvents();Помните, браузер выполняет код по мере чтения каждой строки вашего JavaScript. На протяжении большей части файла main.js он просто выполняет объявления переменных и функций. Но когда он дойдет до строки initializeEvents();, он выполнит эту функцию. Сохраните и вернитесь в браузер. Нажмите на несколько различных миниатюр и полюбуйтесь на плоды своих трудов (рис. 6.28).

Откиньтесь на спинку кресла, расслабьтесь и наслаждайтесь щелчками на фото выдр! Вы немало потрудились и усвоили много нового во время создания интерактивного слоя нашего сайта. В следующей главе мы завершим создание Ottergram, добавив для пущей красоты визуальные эффекты.

Серебряное упражнение: взлом ссылок

DevTools браузера Chrome предоставляют немало возможностей для развлечений с посещаемыми страницами. Следующее упражнение будет заключаться в том, чтобы поменять все ссылки на странице результатов поиска так, чтобы они вели в никуда.

Зайдите в вашу любимую поисковую систему и выполните поиск по ключевому слову выдры. Откройте консоль DevTools. Используя написанные для Ottergram функции в качестве образца, подключите прослушиватели событий ко всем ссылкам и отключите имеющуюся по умолчанию функциональность перехода по щелчку кнопкой мыши.

Золотое упражнение: случайные выдры

Напишите функцию для изменения атрибута data-image-url случайно выбранной миниатюры выдры так, чтобы увеличенное изображение более не соответствовало миниатюре. Используйте URL изображения по вашему выбору (хотя можно отыскать неплохое путем поиска в Интернете по слову tacocat). В качестве дополнительного упражнения напишите функцию, возвращающую миниатюрам выдр исходные значения атрибута data-image-url и меняющую одну из них, выбранную случайным образом.

Для самых любознательных: строгий режим

Что такое строгий режим и для чего он существует? Он был создан в качестве более «чистого» режима JavaScript, позволяет перехватывать определенные виды ошибок программирования (например, опечатки в именах переменных), удерживая разработчиков от использования некоторых подверженных ошибкам частей языка и отключая возможности языка, которые попросту явно неудачны.

У строгого режима есть немало преимуществ:

• Заставляет использовать ключевое слово var

• Не требует использования операторов with

• Ограничивает способы использования функции eval

• Рассматривает дублирующиеся имена параметров функций как синтаксическую ошибку

Все это можно получить всего лишь за счет размещения директивы 'use strict' наверху функции. В качестве бонуса директива 'use strict' игнорируется не поддерживающими ее старыми версиями браузеров (эти браузеры просто рассматривают эту директиву как строку).

Прочесть больше о строгом режиме можно на MDN по адресу.

» Более подробно с книгой можно ознакомиться на сайте издательства

» Оглавление

» Отрывок

Для Хаброжителей скидка 20% по купону — Front-end

|

Метки: author ph_piter профессиональная литература node.js блог компании издательский дом «питер» книги |

MMO с нуля. С помощью Netty и Unreal Engine. Часть 1 |

В конечном итоге у нас будет клиент, который логиниться или регистрируется в игре, может создавать игровые комнаты, пользоваться чатом и начинать игры, соединение будет зашифровано, клиенты будут синхронизироваться через сервер, в игре будет присутствовать одно оружие — лазер, выстрел будет проверяться на проверочном сервере. Я не стремился сделать красивую графику, тут будет только необходимый минимум, дальнейший функционал добавляется по аналогии. Логику можно легко расширить на сервере, добавить например случайные игры и балансер. Для меня было важно создать ММО базу и разобраться с тем что понадобится для создания полноценной мобильной ММО игры.

- Часть 1. Общая картина, сборка библиотек, подготовка клиента и сервера к обмену сообщениями

- Часть 2. Наращивание игрового функционала

- Часть 3. Бонус материал. HLSL шейдеры в Unreal Engine, генерация ландшафтной сетки с помощью алгоритма Diamond Square, динамическая подгрузка моделей из сети

Общая архитектура, как всё работает

В начале я опишу в общих чертах, а затем мы напишем всё шаг за шагом. Общение клиент сервер построено на сокетах, формат обмена сообщениями Protobuf, каждое сообщение после входа в игру шифруется с помощью алгоритма AES используя библиотеку OpenSSL на клиенте и javax.crypto* на сервере, обмен ключами происходит с помощью протокол Диффи — Хеллмана. В качестве асинхронного сервера используется Netty, данные будем хранить в MySQL и использовать для выборки Hibernate. Я ставил целью поддержку игры на Android, поэтому мы уделим немного внимания портированию под эту платформу. Я назвал проект Spiky — колючий, и не с проста:

As a primarily C++ programmer, Unreal Engine 4 isn't «fun» to develop with.

Если я что то пропустил или что-то не сходится смело обращайтесь к исходникам:

Spiky source code

В конечном счёте вот что у нас получится:

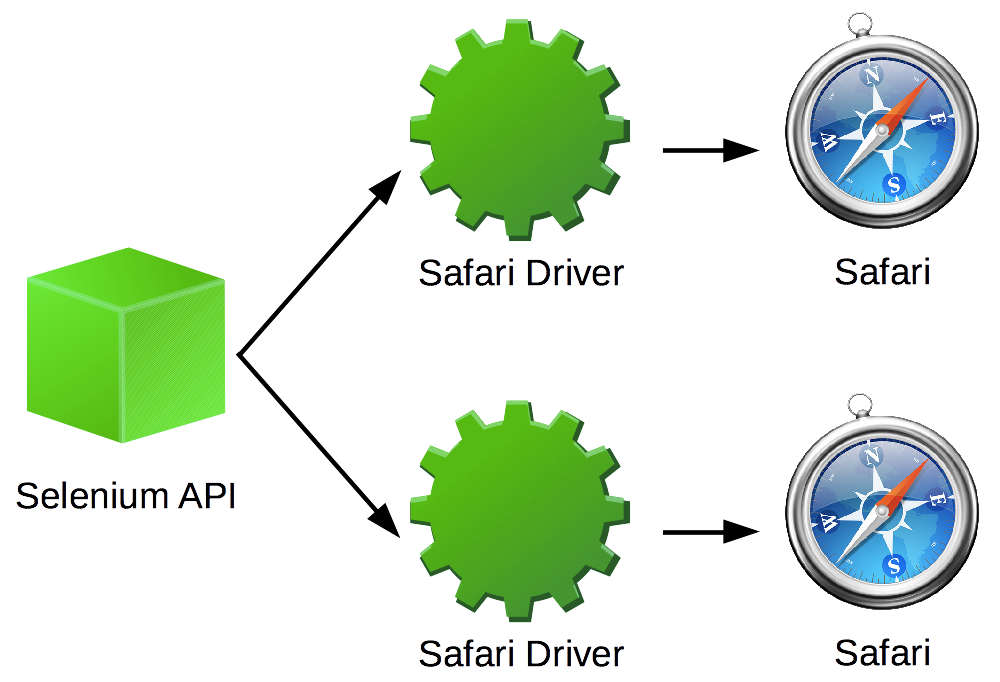

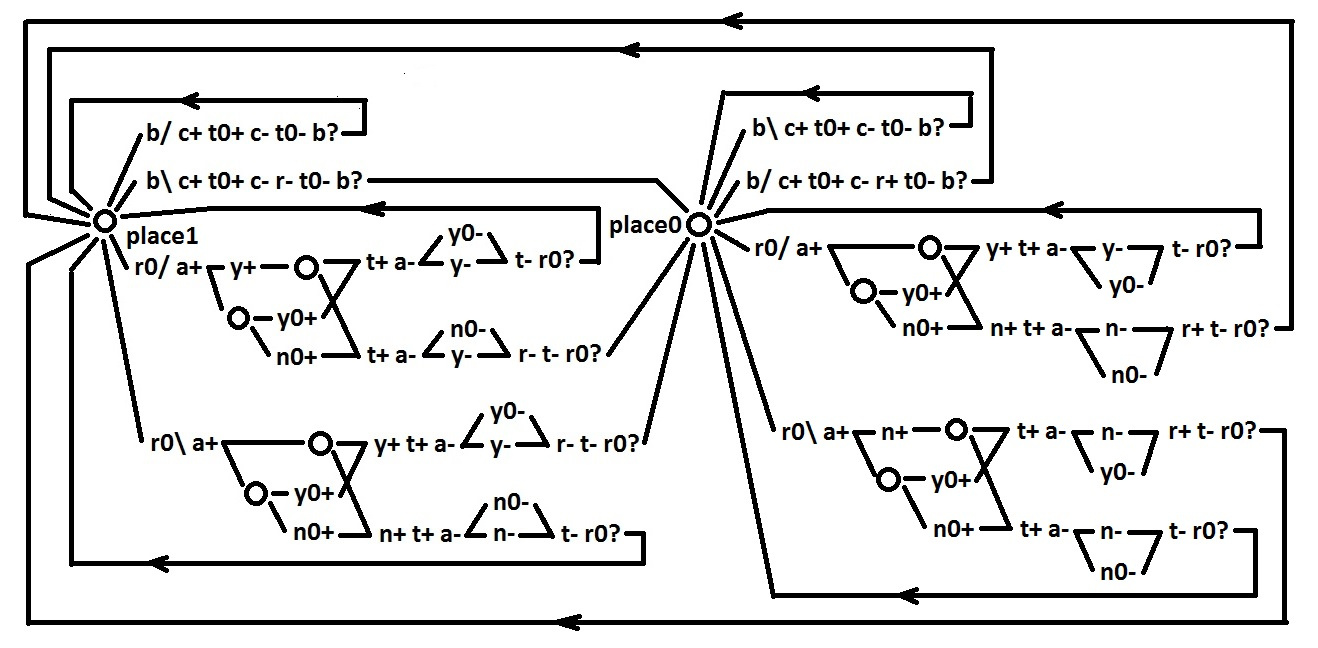

Начнем с того как происходит общение между клиентом и сервером. Оба обладают MessageDecoder и DecryptHandler, это точки входа для сообщений, после чтения пакета, сообщения дешифруются, определяется их тип и по типу отправляются на какой-то обработчик. Точка выхода MessageEncoder и EncryptHandler, клиента и сервера соответственно. Когда мы в Netty отправляем сообщение, оно будет проходить через EncryptHandler. Тут принимается решение нужно ли шифровать, и как обёртывать.

Каждое сообщение, обёртывается в протобаф Wrapper, получатель проверяет что внутри Wrapper, для выбора обработчика, это может быть CryptogramWrapper — шифрованные байты или открытые сообщения. Сообщение Wrapper будет выглядеть примерно так (часть его):

message CryptogramWrapper {

bytes registration = 1;

}

message Wrapper {

Utility utility = 1;

CryptogramWrapper cryptogramWrapper = 2;

}Весь обмен сообщениями построен на принципе Decoder-Encoder, если нам надо добавить новую команду в игру, нужно обновить условия. Например клиент хочет зарегистрироваться, сообщение попадает в MessageEncoder, где шифруется, обёртывается и отправляется на сервер. На сервере сообщение поступает на DecryptHandler, дешируется если надо, читается тип по наличию у сообщения полей и отправляется на обработку

if(wrapper.hasCryptogramWrapper())

{

if(wrapper.getCryptogramWrapper().hasField(registration_cw))

{

byte[] cryptogram = wrapper.getCryptogramWrapper().getRegistration().toByteArray();

byte[] original = cryptography.Decrypt(cryptogram, cryptography.getSecretKey());

RegModels.Registration registration = RegModels.Registration.parseFrom(original);

new Registration().saveUser(ctx, registration);

}

else if (wrapper.getCryptogramWrapper().hasField(login_cw)) {}

}

Для того чтобы найти поле в сообщении используя .hasField, нам понадобится набор дескрипторов (registration_cw, login_cw) мы их будем хранить отдельно в классе Descriptors.

Итак, если нам нужен новый функционал, то мы

1. Создаём новый тип Protobuf сообщения, вкладываем его в Wrapper/CryptogramWrapper

2. Объявляем поля к которым нужен доступ в дескрипторах клиента и сервера

3. Создаём класс логики в который после определения типа отправляем сообщение

4. Добавляем условие определяющее новый тип в Decode-Encoder клиента и сервера

5. Обрабатываем

Эта ключевой момент который придётся повторять множество раз.

В этом проекте я использовал протокол TCP, конечно лучше писать свою надстроку над UDP, что я и пробовал делать вначале, но всё что у меня выходило, было похоже на TCP единственный минус которого, в моей ситуации, невозможность отключить подтверждение пакетов, TCP ждёт подтверждения, прежде чем продолжить отправку, это создаёт задержки, и добиться пинга меньше 100 будет сложно, если пакет будет потерян при передаче по сети, игра останавливается и ждет, пока пакет не будет доставлен повторно. К сожалению, изменить такое поведение TCP никак нельзя, да и не надо, так как в нем и заключается смысл TCP. Выбор типа сокетов полностью зависит от жанра игры, в играх жанра action важно не то что происходило секунду назад, а важно наиболее актуальное состояние игрового мира. Нам нужно, чтобы данные доходили от клиента к серверу как можно быстрее, и мы не хотим ждать повторной отправки данных. Вот почему не следует использовать TCP для многопользовательских игр.

Но если мы хотим сделать reliable udp нас ждут трудности, нам нужно реализовать упорядоченность, возможность включения отключения подтверждения доставки, контроль загруженности канала, отправку больших сообщений, больше 1400 байт. Action игры должны использовать UDP для тех кто хочет почитать про это подробнее советую начать с этих статей и книги:

Сетевое программирование для разработчиков игр. Часть 1: UDP vs. TCP

Реализация Reliable Udp протокола для .Net

Джошуа Глейзер – Многопользовательские игры. Глава 7 задержки, флуктуация и надёжность.

Мне нужно было надёжное, последовательное соединение, для передачи команд, зашифрованных сообщений и файлов (капча). TCP даёт мне такие возможности из коробки. Для передачи игровых данных, часто обновляемых и не очень важных, таких как перемещение игроков, UDP лучший вариант, я добавил возможность отправки UDP сообщений для полноты и чтобы было с чего начать, но в этом проекте всё общение будет происходить посредством TCP. Возможно стоит использовать TCP и UDP совместно? Однако тогда увеличивается количество потерянных UDP пакетов, так как TCP приоритетнее. UDP остался в области дальнейших улучшений. В этой статье я следую принципу «Done in better when pefect»

В основе сервера лежит Netty, он берет на себя работу с сокетами, реализуя удобную архитектуру. Можно подключить несколько обработчиков для входящих данных. В первом обработчике мы десериализируем входящее сообщение используя ProtobufDecoder, а далее обрабатываем непосредственно игровые данные. При этом можно гибко управлять настройками самой библиотеки, выделять ей необходимое число потоков или памяти. C помощью Netty можно быстро и просто написать любое клиент-серверное приложение, которое будет легко расширяться и масштабироваться. Если для обработки клиентов не хватает одного потока, следует всего лишь передать нужное число потоков в конструктор EventLoopGroup. Если на какой-то стадии развития проекта понадобится дополнительная обработка данных, не нужно переписывать код, достаточно добавить новый обработчик в ChannelPipeline, что значительно упрощает поддержку приложения.

Общая архитектура при использовании Netty у нас выглядит так:

public class ServerInitializer extends ChannelInitializer {

@Override

protected void initChannel(SocketChannel ch) throws Exception {

ChannelPipeline pipeline = ch.pipeline();

/* отладка */

//pipeline.addLast(new LoggingHandler(LogLevel.INFO));

/* разворачиваем сообщения */

// Decoders protobuf

pipeline.addLast(new ProtobufVarint32FrameDecoder());

pipeline.addLast(new ProtobufDecoder(MessageModels.Wrapper.getDefaultInstance()));

/* оборачиваем сообщения */

// Encoder protobuf

pipeline.addLast(new ProtobufVarint32LengthFieldPrepender());

pipeline.addLast(new ProtobufEncoder());

/* Соединение закрывается если не было входящих сообщений в течении 30 секунд */

pipeline.addLast(new IdleStateHandler(30, 0, 0));

/* зашифруем исходящее сообщение */

pipeline.addLast(new EncryptHandler());

/* расшифруем входящее сообщение */

pipeline.addLast(new DecryptHandler());

}

}

Плюс такого подхода в том что сервер и обработчики можно разнести по разным машинам получив кластер для расчетов игровых данных, получаем довольно гибкую структуру. Пока нагрузки маленькие можно держать все на одном сервере. При возрастании нагрузки логику можно выделить в отдельную машину.

Для проверки попаданий я создал специальный Unreal Engine клиент, задача которого принимать параметры выстрела, размещать объект в мире, на основе того где он был в момент выстрела, симулировать выстрел возвращая основному серверу информацию о попадании, имя объекта перекрытия, кость если есть, или же что промахнулись.

Начнём с нуля

Я старался писать подробно, но многое вынес под спойлер.

Создадим пустой проект с кодом назовём его Spiky. Первым делом удалим созданный по умолчанию GameMode (это класс, определяющий правила текущей игры, может быть переопределен для каждого конкретного уровня, чем мы далее воспользуемся, существует только один экземпляр GameMode) – удалим Spiky_ClientGameModeBase созданный автоматически. Далее откроем Spiky_Client.Build.cs, это часть Unreal Build System в котором мы подключаем различные модули, сторонние библиотеки а так же настраиваем различные сборочные переменные, по умолчанию начиная с версии 4.16 используется режим SharedPCH (Sharing precompiled headers), а так же Include-What-You-Use (IWYU), позволяющий не включать тяжелые заголовки Engine.h. В предыдущих версиях Unreal Engine большая часть функциональности движка была включена через файлы с заголовком модуля, такие как Engine.h и UnrealEd.h, а время компиляции зависело от того, как быстро эти файлы могли быть скомпилированы через Precompiled Header (PCH). По мере роста движка это стало узким местом.

IWYU Reference Guide

В Spiky_Client.Build.cs мы видим

PCHUsage = PCHUsageMode.UseExplicitOrSharedPCHs;

Работает хорошо на быстрых машинах с ssd (для работы с unreal – must have иначе головная боль, еще советую отключить IntelliSense и использовать вместо него VisualAssist) но не обладающим ssd машинам, для удобства и скорости я посоветовал бы переключиться на другой режим, который меньше пишет на диск, что мы и сделаем, включив PCHUsageMode.Default тем самым отключив генерацию Precompiled Header.

Все возможные значения PCHUsage:

PCHUsage = PCHUsageMode.UseExplicitOrSharedPCHs;

PCHUsage = PCHUsageMode.UseSharedPCHs;

PCHUsage = PCHUsageMode.NoSharedPCHs;

PCHUsage = PCHUsageMode.Default;

Сейчас наш файл содержит следующее:

using UnrealBuildTool;

public class Spiky_Client : ModuleRules

{

public Spiky_Client(ReadOnlyTargetRules Target) : base(Target)

{

PCHUsage = PCHUsageMode.Default;

PublicDependencyModuleNames.AddRange(new string[] { "Core", "CoreUObject", "Engine", "InputCore" });

PrivateDependencyModuleNames.AddRange(new string[] { });

}

}

В чем отличие PublicDependencyModuleNames от PrivateDependencyModuleNames? В Unreal проектах желательно использовать Source/Public и Source/Private для заголовков-интерфейсов и исходного кода, тогда PublicDependencyModuleNames будут доступны в Public и Private папках, но PrivateDependencyModuleNames будет доступен только в папке Private. Разные другие параметры сборки можно изменить переопределив BuildConfiguration.xml, все параметры можно узнать тут:

Configuring Unreal Build System

General->Miscellaneous->Performance->Show Frame Rate and Memory

General->User Interface->Use Small Tool Bar Icons

Двигаемся дальше, добавим вне игровой GameMode для экранов логина, регистрации и главного меню.

Spiky/Spiky_Client/Source/Spiky_Client/Public/GameModes

Задачей SpikyGameMode будет создание верной ссылки на мир. Мир это объект верхнего уровня, представляющий карту в которой акторы и компоненты будут существовать и визуализироваться. Позже мы создадим класс DiffrentMix унаследованный от UObject в котором будем управлять интерфейсом, для создания виджетов нужна ссылка на текущий мир, которую из классов UObject получить нельзя, поэтому мы создадим GameMode через который инициализируем DiffrentMix и передадим ему ссылку на мир.

Отдельное слово об интерфейсе, это относится к архитектуре клиента. У нас доступ ко всем виджетам, происходит через синглтон DifferentMix, все виджеты размещаются внутри WidgetsContainer, который нам понадобится чтобы размещать виджеты слоями глубину которых можно задать, корень WidgetsContainer это Canvas к сожалению я не нашел способ изменять порядок виджетов используя Viewport. Это удобно когда нужно например чтобы чат гарантированно был поверх всего остального. Для этого выставляем его виджету максимальную глубину (приоритет) у нас в программе mainMenuChatSlot->SetZOrder(10), однако приоритет может быть любой.

Добавим класс DifferentMix, родитель UObject базовый класс для всех объектов, разместим в новой папке Utils Здесь мы будем хранить ссылки на виджеты, редкие функции для которых создавать свои классы было бы лишним, это синглтон через который мы будем управлять пользовательским интерфейсом.

Добавим SpikyGameInstance производный от UGameInstance класс, универсального UObject, который может хранить любые данные переносимые между уровнями. Он создается при создании игры, и существует до тех пор, пока игра не будет закрыта. Мы будем его использовать для хранения уникальных игровых данные, таких как логин игрока, id игровой сессии, ключ шифрования, так же тут мы запускаем и останавливаем потоки слушающие сокеты, и через него мы будем получать доступ к функциям DifferentMix.

Spiky_Client/Source/Spiky_Client/Private/Utils/DifferentMix.h

Spiky_Client/Source/Spiky_Client/Private/SpikyGameInstance.h

Spiky_Client/Source/Spiky_Client/Public/GameModes/SpikyGameMode.cpp

Spiky_Client/Source/Spiky_Client/Public/Utils/DifferentMix.cpp

Spiky_Client/Source/Spiky_Client/Public/SpikyGameInstance.cpp

Земетьте, возможно из редактора игра после добавления новых классов откажется собираться, это из-за того что мы переключились на режим который требует наличие #include «Spiky_Client.h» во всех исходных файлах, добавим его вручную и соберем через студию, дальше я не добавляю новый код через редактор, я копирую, редактирую вручную и нажимаю на Spiky_Client.uproject пкм Generate Visual Studio project files.

Вернёмся к редактору, создадим папку Maps и сохраним в ней стандартную карту, назовём её MainMap позже мы разместим на ней вращающегося меха (или выбор игрового персонажа как во многих ММО).

Откроем Project Settings -> Maps & Modes и выставим созданные GameMode/GameInstance/Map как на снимке:

Сетевая часть

С подготовкой всё, начнём писать проект с сетевой части реализуем подключение к серверу, восстановление соединения при его потере, слушатели входящих сообщений и поток проверяющий доступность сервера. Главный объект на клиенте через который мы работаем с сетью, обслуживаем сокеты, будет называться SocketObject производный от UObject, добавим его в папку Net. Так как мы используем сеть, нужно добавить модули «Networking», «Sockets» в Spiky_Client.Build.cs

PublicDependencyModuleNames.AddRange(new string[] { "Core", "CoreUObject", "Engine", "InputCore", "Networking", "Sockets" });

Добавим в заголовок SocketObject деструктор, ряд самоописуемых статических функций и нужные нам инклуды SocketSubsystem и Networking.

// Copyright (c) 2017, Vadim Petrov - MIT License

#pragma once

#include "CoreMinimal.h"

#include "UObject/NoExportTypes.h"

#include "Networking.h"

#include "SocketSubsystem.h"

#include "SocketObject.generated.h"

/**

* Главный сетевой объект, создаёт сокет, отвечает за подключение-отключение и т.п

*/

UCLASS()

class SPIKY_CLIENT_API USocketObject : public UObject

{

GENERATED_BODY()

~USocketObject();

public:

// tcp

static FSocket* tcp_socket;

// tcp адрес сервера

static TSharedPtr tcp_address;

// состояние соединения

static bool bIsConnection;

// переподключиться если соединение потерянно

static void Reconnect();

// проверить онлайн ли сервер

static bool Alive();

// udp

static FSocket* udp_socket;

// udp адрес сервера

static TSharedPtr udp_address;

// мы не создаём отдельный поток для UDP сокет слушателя, у unreal имеется FUdpSocketReceiver, создадим и делегируем входящие сообщения на ф-ю

static FUdpSocketReceiver* UDPReceiver;

static void Recv(const FArrayReaderPtr& ArrayReaderPtr, const FIPv4Endpoint& EndPt);

static void RunUdpSocketReceiver();

static int32 tcp_local_port;

static int32 udp_local_port;

// инициализируем сокеты когда запускаем игру, в GameInstance

static void InitSocket(FString serverAddress, int32 tcp_local_p, int32 tcp_server_port, int32 udp_local_p, int32 udp_server_port);

};

Теперь в исходниках, начнём с создания сокетов в InitSocket, выделим буфер, назначим локальные порты, мне известны два способа создания сокетов, один из них билдером:

tcp_socket = FTcpSocketBuilder("TCP_SOCKET")

.AsNonBlocking()

.AsReusable()

.WithReceiveBufferSize(BufferSize)

.WithSendBufferSize(BufferSize)

.Build();

Или через ISocketSubsystem:

tcp_socket = ISocketSubsystem::Get(PLATFORM_SOCKETSUBSYSTEM)->CreateSocket(NAME_Stream, TEXT("TCP_SOCKET"), false);

Это базовые абстракции различных сокет интерфейсов, специфичных для конкретной платформы. Так как мы задаём адрес где-то в файле конфигурации или коде строкой нам следует привести его в нужный вид, для этого используем FIPv4Address::Parse, после чего подключаемся и вызываем bIsConnection = Alive(); Метод отправляет пустые сообщения серверу, если доходят значит связь есть. Напоследок создадим UDP сокет с помощью FUdpSocketBuilder, итоговый вид InitSocket должен быть таким:

void USocketObject::InitSocket(FString serverAddress, int32 tcp_local_p, int32 tcp_server_port, int32 udp_local_p, int32 udp_server_port)

{

int32 BufferSize = 2 * 1024 * 1024;

tcp_local_port = tcp_local_p;

udp_local_port = udp_local_p;

// tcp

/* пример FTcpSocketBuilder

tcp_socket = FTcpSocketBuilder("TCP_SOCKET")

.AsNonBlocking() // Socket connect always success. Non blocking you say socket connect dont wait for response (Don?t block) so it will return true.

.AsReusable()

.WithReceiveBufferSize(BufferSize)

.WithSendBufferSize(BufferSize)

.Build();

*/

tcp_socket = ISocketSubsystem::Get(PLATFORM_SOCKETSUBSYSTEM)->CreateSocket(NAME_Stream, TEXT("TCP_SOCKET"), false);

tcp_address = ISocketSubsystem::Get(PLATFORM_SOCKETSUBSYSTEM)->CreateInternetAddr();

FIPv4Address serverIP;

FIPv4Address::Parse(serverAddress, serverIP);

tcp_address->SetIp(serverIP.Value);

tcp_address->SetPort(tcp_server_port);

tcp_socket->Connect(*tcp_address);

bIsConnection = Alive();

// udp

udp_address = ISocketSubsystem::Get(PLATFORM_SOCKETSUBSYSTEM)->CreateInternetAddr();

FIPv4Address::Parse(serverAddress, serverIP);

udp_address->SetIp(serverIP.Value);

udp_address->SetPort(udp_server_port);

udp_socket = FUdpSocketBuilder("UDP_SOCKET")

.AsReusable()

.BoundToPort(udp_local_port)

.WithBroadcast()

.WithReceiveBufferSize(BufferSize)

.WithSendBufferSize(BufferSize)

.Build();

}

Закрываем сокеты и удаляем их в деструкторе

if (tcp_socket != nullptr || udp_socket != nullptr)

{

tcp_socket->Close();

delete tcp_socket;

delete udp_socket;

}

Текущее состояние SocketObject такое:

// Copyright (c) 2017, Vadim Petrov - MIT License

#include "Spiky_Client.h"

#include "SocketObject.h"

FSocket* USocketObject::tcp_socket = nullptr;

TSharedPtr USocketObject::tcp_address = nullptr;

bool USocketObject::bIsConnection = false;

FSocket* USocketObject::udp_socket = nullptr;

TSharedPtr USocketObject::udp_address = nullptr;

FUdpSocketReceiver* USocketObject::UDPReceiver = nullptr;

int32 USocketObject::tcp_local_port = 0;

int32 USocketObject::udp_local_port = 0;

USocketObject::~USocketObject()

{

if (tcp_socket != nullptr || udp_socket != nullptr)

{

tcp_socket->Close();

delete tcp_socket;

delete udp_socket;

}

}

void USocketObject::InitSocket(FString serverAddress, int32 tcp_local_p, int32 tcp_server_port, int32 udp_local_p, int32 udp_server_port)

{

int32 BufferSize = 2 * 1024 * 1024;

tcp_local_port = tcp_local_p;

udp_local_port = udp_local_p;

/*

tcp_socket = FTcpSocketBuilder("TCP_SOCKET")

.AsNonBlocking() // Socket connect always success. Non blocking you say socket connect dont wait for response (Don?t block) so it will return true.

.AsReusable()

.WithReceiveBufferSize(BufferSize)

.WithSendBufferSize(BufferSize)

.Build();

*/

// tcp

tcp_socket = ISocketSubsystem::Get(PLATFORM_SOCKETSUBSYSTEM)->CreateSocket(NAME_Stream, TEXT("TCP_SOCKET"), false);

// create a proper FInternetAddr representation

tcp_address = ISocketSubsystem::Get(PLATFORM_SOCKETSUBSYSTEM)->CreateInternetAddr();

// parse server address

FIPv4Address serverIP;

FIPv4Address::Parse(serverAddress, serverIP);

// and set

tcp_address->SetIp(serverIP.Value);

tcp_address->SetPort(tcp_server_port);

tcp_socket->Connect(*tcp_address);

// set the initial connection state

bIsConnection = Alive();

// udp

udp_address = ISocketSubsystem::Get(PLATFORM_SOCKETSUBSYSTEM)->CreateInternetAddr();

FIPv4Address::Parse(serverAddress, serverIP);

udp_address->SetIp(serverIP.Value);

udp_address->SetPort(udp_server_port);

udp_socket = FUdpSocketBuilder("UDP_SOCKET")

.AsReusable()

.BoundToPort(udp_local_port)

.WithBroadcast()

.WithReceiveBufferSize(BufferSize)

.WithSendBufferSize(BufferSize)

.Build();

}

void USocketObject::RunUdpSocketReceiver()

{

}

void USocketObject::Recv(const FArrayReaderPtr& ArrayReaderPtr, const FIPv4Endpoint& EndPt)

{

}

void USocketObject::Reconnect()

{

}

bool USocketObject::Alive()

{

return false;

}

Займемся методом отправкой Alive сообщений, форматом сообщений и сервером. В основе сервера я использовал ассинхронный фреймворк Netty написанный на java. Основное преимущество которого проста чтения и записи в сокеты. Netty поддерживает неблокирующий асинхронный ввод-вывод, легко масштабируется, что важно для онлайн игры, если ваша система должна иметь возможность обрабатывать многие тысячи соединений одновременно. И что тоже важно — Netty легко использовать.

Создадим сервер, тут пользуемся IntelliJ IDEA, создаём Maven проект:

com.spiky.server

Spiky server

Добавляем необходимые нам зависимости, Netty

io.netty

netty-all

4.1.8.Final

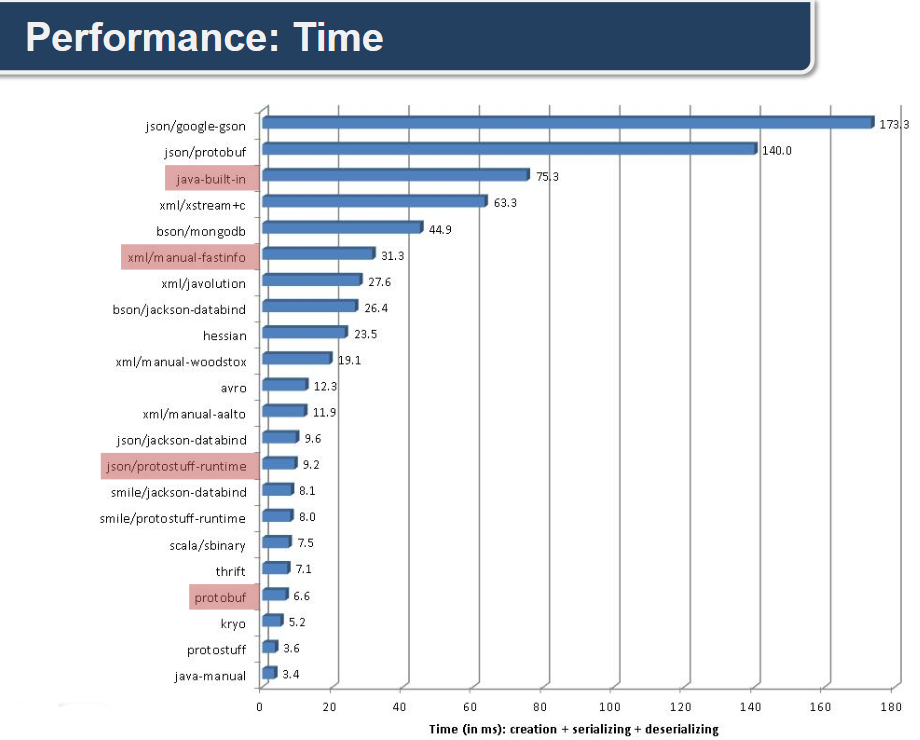

Теперь разберёмся с форматом сериализации сообщений. Мы используем Protobuf. Размер сообщения выходит предельно малым, и судя по графикам он во всем превосходит JSON.

*взято отсюда, хороший материал, с примерами протобафа и разными метриками

Для того чтобы определить структуру сериализуемых данных, необходимо создать .proto-файл с исходным кодом этой структуры например:

syntax = "proto3";

message Player {

string player_name = 1;

string team = 2;

int32 health = 3;

PlayerPosition playerPosition = 4;

}

message PlayerPosition {}

После чего эта структура данных, компилируется в классы специальным компилятором, protoc, команда компиляции выглядит так:

./protoc --cpp_out=. --java_out=. GameModels.protoУ протобафа хорошая документация которая лучше поможет понять значение каждого поля.

Протобаф реализован для Java и C++ используемым нашим проектом. Добавим еще одну зависимость:

com.google.protobuf

protobuf-java

3.0.0-beta-4

Теперь нужно добавить поддержку протобафа в Unreal это уже не так просто, для начала получаем ветку с github. Теперь нужно правильно собрать, инструкцию как собрать через Visual Studio можно найти тут. Выставить тип линковки для анриала «Filter through to Configuration Properties > C/C++ > Code Generation > Runtime Library, from the drop down list select Multi-threaded DLL (/MD)» смотрите Linking Static Libraries Using The Build System и собрать libprotobuf.lib. После добавим в проект, создадим в корне папку ThirdParty/Protobuf в которой нужно создать Libs и Includes. Поместить /protobuf-3.0.0-beta-4/cmake/build/solution/Release/libprotobuf.lib в Libs. Поместить /proto-install/include/google в Includes.

Так как моя цель была в поддержке мобильных устройств, нам понадобится собрать библиотеку еще и для Android с помощью Android NDK, список файлов для компиляции можно взять тут, в начале lite, потом остальное. Сам процесс выглядит так, установите Android NDK, создайте папку jni поместите в них два файла Android.mk и Application.mk, там же создайте src в которую скопируйте src из protobuf-3.0.0-beta-4/src и воспользуйтесь ndk-build. Готовые файлы Application.mk и Android.mk:

APP_OPTIM := release

APP_ABI := armeabi-v7a #x86 x86_64

APP_STL := gnustl_static

NDK_TOOLCHAIN_VERSION := clang

APP_CPPFLAGS += -D GOOGLE_PROTOBUF_NO_RTTI=1

APP_CPPFLAGS += -D __ANDROID__=1

APP_CPPFLAGS += -D HAVE_PTHREAD=1

LOCAL_PATH := $(call my-dir)

include $(CLEAR_VARS)

LOCAL_MODULE := libprotobuf

LOCAL_SRC_FILES :=\

src/google/protobuf/arena.cc \

src/google/protobuf/arenastring.cc \

src/google/protobuf/extension_set.cc \

src/google/protobuf/generated_message_util.cc \

src/google/protobuf/io/coded_stream.cc \

src/google/protobuf/io/zero_copy_stream.cc \

src/google/protobuf/io/zero_copy_stream_impl_lite.cc \

src/google/protobuf/message_lite.cc \

src/google/protobuf/repeated_field.cc \

src/google/protobuf/stubs/bytestream.cc \

src/google/protobuf/stubs/common.cc \

src/google/protobuf/stubs/int128.cc \

src/google/protobuf/stubs/once.cc \

src/google/protobuf/stubs/status.cc \

src/google/protobuf/stubs/statusor.cc \

src/google/protobuf/stubs/stringpiece.cc \

src/google/protobuf/stubs/stringprintf.cc \

src/google/protobuf/stubs/structurally_valid.cc \

src/google/protobuf/stubs/strutil.cc \

src/google/protobuf/stubs/time.cc \

src/google/protobuf/wire_format_lite.cc \

src/google/protobuf/any.cc \

src/google/protobuf/any.pb.cc \

src/google/protobuf/api.pb.cc \

src/google/protobuf/compiler/importer.cc \

src/google/protobuf/compiler/parser.cc \

src/google/protobuf/descriptor.cc \

src/google/protobuf/descriptor.pb.cc \

src/google/protobuf/descriptor_database.cc \

src/google/protobuf/duration.pb.cc \

src/google/protobuf/dynamic_message.cc \

src/google/protobuf/empty.pb.cc \

src/google/protobuf/extension_set_heavy.cc \

src/google/protobuf/field_mask.pb.cc \

src/google/protobuf/generated_message_reflection.cc \

src/google/protobuf/io/gzip_stream.cc \

src/google/protobuf/io/printer.cc \

src/google/protobuf/io/strtod.cc \

src/google/protobuf/io/tokenizer.cc \

src/google/protobuf/io/zero_copy_stream_impl.cc \

src/google/protobuf/map_field.cc \

src/google/protobuf/message.cc \

src/google/protobuf/reflection_ops.cc \

src/google/protobuf/service.cc \

src/google/protobuf/source_context.pb.cc \

src/google/protobuf/struct.pb.cc \

src/google/protobuf/stubs/mathlimits.cc \

src/google/protobuf/stubs/substitute.cc \

src/google/protobuf/text_format.cc \

src/google/protobuf/timestamp.pb.cc \

src/google/protobuf/type.pb.cc \

src/google/protobuf/unknown_field_set.cc \

src/google/protobuf/util/field_comparator.cc \

src/google/protobuf/util/field_mask_util.cc \

src/google/protobuf/util/internal/datapiece.cc \

src/google/protobuf/util/internal/default_value_objectwriter.cc \

src/google/protobuf/util/internal/error_listener.cc \

src/google/protobuf/util/internal/field_mask_utility.cc \

src/google/protobuf/util/internal/json_escaping.cc \

src/google/protobuf/util/internal/json_objectwriter.cc \

src/google/protobuf/util/internal/json_stream_parser.cc \

src/google/protobuf/util/internal/object_writer.cc \

src/google/protobuf/util/internal/proto_writer.cc \

src/google/protobuf/util/internal/protostream_objectsource.cc \

src/google/protobuf/util/internal/protostream_objectwriter.cc \

src/google/protobuf/util/internal/type_info.cc \

src/google/protobuf/util/internal/type_info_test_helper.cc \

src/google/protobuf/util/internal/utility.cc \

src/google/protobuf/util/json_util.cc \

src/google/protobuf/util/message_differencer.cc \

src/google/protobuf/util/time_util.cc \

src/google/protobuf/util/type_resolver_util.cc \

src/google/protobuf/wire_format.cc \

src/google/protobuf/wrappers.pb.cc

LOCAL_CPPFLAGS := -std=c++11

LOCAL_LDLIBS := -llog

ifeq ($(TARGET_ARCH),x86)

LOCAL_SRC_FILES := $(LOCAL_SRC_FILES) \

src/google/protobuf/stubs/atomicops_internals_x86_gcc.cc

endif

ifeq ($(TARGET_ARCH),x86_64)

LOCAL_SRC_FILES := $(LOCAL_SRC_FILES) \

src/google/protobuf/stubs/atomicops_internals_x86_gcc.cc

endif

LOCAL_C_INCLUDES = $(LOCAL_PATH)/src

include $(BUILD_SHARED_LIBRARY)

В случае успеха мы получим «сошку» /android/proto/libs/armeabi-v7a — libprotobuf.so. Скопируем её в проект /Spiky/Spiky_Client/Source/Spiky_Client/armv7.

ThirdParty/Protobuf/Includes\google/protobuf/arena.h(635,25) : error: cannot use typeid with -fno-rttiоткройте arena.h и напишите в самом вверху

#define GOOGLE_PROTOBUF_NO_RTTIЕсли после включения в заголовков наших сообщений, возникает конфликт имён протобафа и анриала —

error: "error C3861: 'check': identifier not found, проблема в совпадении имён макроса check в анриал (AssertionMacros.h), и check в протобафе (type_traits.h), к счастью check в протобафе используется очень мало и проблему легко решить подредактировав исходники, переименовав check в check_UnrealFix, например, и закомментировать #undef check. Решение подсказал вопрос на unreal answers — Error C3861 (identifier not found) when including protocol buffers.template

struct is_base_of {

typedef char (&yes)[1];

typedef char (&no)[2];

// BEGIN GOOGLE LOCAL MODIFICATION -- check is a #define on Mac.

#undef check

// END GOOGLE LOCAL MODIFICATION

static yes check(const B*);

static no check(const void*);

enum {

value = sizeof(check(static_cast(NULL))) == sizeof(yes),

};

};

Исправленный вариант type_traits.h выглядит так:

template

struct is_base_of {

typedef char (&yes)[1];

typedef char (&no)[2];

// BEGIN GOOGLE LOCAL MODIFICATION -- check is a #define on Mac.

//#undef check

// END GOOGLE LOCAL MODIFICATION

static yes check_UnrealFix(const B*);

static no check_UnrealFix(const void*);

enum {

value = sizeof(check_UnrealFix(static_cast(NULL))) == sizeof(yes),

};

};

Вообще часто встречаются проблемы совместимости, мы еще с ними столкнёмся когда будем добавлять поддержку OpenSSL и компилировать под андроид. к примеру Android NDK не полностью поддерживает С++ 11, мне нужно было получить миллисекунды я хотел использовать chrono но увы, нужно часто проводить проверки, здесь куча подводных камней.

Советую тестировать функционал внешних библиотек, перед добавлением в проект, отдельно, вне Unreal, это значительно быстрее.

Пока отложим подключение protobuf, скомпилируем OpenSSL чтобы больше не возвращаться к этой теме и не повторяться. Я использую OpenSSL-1.0.2k. Чтобы собрать библиотеку, воспользуйтесь этим руководством (Building the 64-bit static libraries with debug symbols). Пару советов если возникнут трудности:

- Найди в папке со студией ml64.exe и скопировать в папку с OpenSSL, не пользуемся NASM — это только для х32

- Используйте чистые исходники (без попыток сборки)

openssl fatal error LNK1112: module machine type 'x64' conflicts with target machine type 'X86'— откройте Developer Command Prompt for VS2015, перейдите E:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC и выполните vcvarsall.bat x64 (источник)- Конфликт имён с Unreal закомментируйте 172 строчку:

openssl/ossl_typ.h(172): error C2365: 'UI': redefinition; previous definition was 'namespace'

Что до компиляции под андроид, проще всего это делать из под Ubuntu, воспользовавшись скриптами для armv7 и x86 которые вы можете найти в исходниках проекта.

OpenSSL Android

How to add a shared library (.so) in android project

E/AndroidRuntime( 1574): java.lang.UnsatisfiedLinkError: dlopen failed: could not load library "libcrypto.so.1.0.0" needed by "libUE4.so"; caused by library "libcrypto.so.1.0.0" not foundГде то внутри зашит номер версии, воспользуемся улитой Ubuntu для переименования:

rpl -R -e .so.1.0.0 "_1_0_0.so" /path/to/libcrypto.soСкопируем сошку в Source/Spiky_Client/armv7, библиотеки, заголовки в ThirdParty/OpenSSL и скомпилируем.

Подключаем библиотеки в Spiky_Client.Build.cs. Для удобства добавим две функциии ModulePath и ThirdPartyPath, первая возвращает путь к проекту, вторая к папке с подключаемыми библиотеками.

public class Spiky_Client : ModuleRules

{

private string ModulePath

{

get { return ModuleDirectory; }

}

private string ThirdPartyPath

{

get { return Path.GetFullPath(Path.Combine(ModulePath, "../../ThirdParty/")); }

}

...

}

Специфично для каждой платформы мы добавляем библиотеку и заголовки. При компиляции выбирается необходимая платформе библиотека:

// Copyright (c) 2017, Vadim Petrov - MIT License

using UnrealBuildTool;

using System.IO;

using System;

public class Spiky_Client : ModuleRules

{

private string ModulePath

{

get { return ModuleDirectory; }

}

private string ThirdPartyPath

{

get { return Path.GetFullPath(Path.Combine(ModulePath, "../../ThirdParty/")); }

}

public Spiky_Client(ReadOnlyTargetRules Target) : base(Target)

{

PCHUsage = PCHUsageMode.Default;

PublicDependencyModuleNames.AddRange(new string[] { "Core", "CoreUObject", "Engine", "InputCore", "Networking", "Sockets" });

PrivateDependencyModuleNames.AddRange(new string[] { "UMG", "Slate", "SlateCore" });

string IncludesPath = Path.Combine(ThirdPartyPath, "Protobuf", "Includes");

PublicIncludePaths.Add(IncludesPath);

IncludesPath = Path.Combine(ThirdPartyPath, "OpenSSL", "Includes");

PublicIncludePaths.Add(IncludesPath);

if ((Target.Platform == UnrealTargetPlatform.Win64))

{

string LibrariesPath = Path.Combine(ThirdPartyPath, "Protobuf", "Libs");

PublicAdditionalLibraries.Add(Path.Combine(LibrariesPath, "libprotobuf.lib"));

LibrariesPath = Path.Combine(ThirdPartyPath, "OpenSSL", "Libs");

PublicAdditionalLibraries.Add(Path.Combine(LibrariesPath, "libeay32.lib"));

}

if (Target.Platform == UnrealTargetPlatform.Android)

{

string BuildPath = Utils.MakePathRelativeTo(ModuleDirectory, BuildConfiguration.RelativeEnginePath);

AdditionalPropertiesForReceipt.Add(new ReceiptProperty("AndroidPlugin", Path.Combine(BuildPath, "APL.xml")));

PublicAdditionalLibraries.Add(BuildPath + "/armv7/libprotobuf.so");

PublicAdditionalLibraries.Add(BuildPath + "/armv7/libcrypto_1_0_0.so");

}

}

}

Чтобы добавить сошки в сборку нужно создать APL.xml (AndroidPluginLanguage) файл в папке с исходниками, в котором описывается откуда и куда должны быть скопированы библиотеки, и под какую платформу armv7, x86. Примеры и другие параметры можно глянуть тут.

// OpenSSL tests

#include

#include

void ADebugHUD::DrawHUD()

{

Super::DrawHUD();

FString hashTest = "Hash test (sha256): " + GetSHA256_s("test", strlen("test"));

DrawText(hashTest, FColor::White, 50, 50, HUDFont);

}

FString ADebugHUD::GetSHA256_s(const void * data, size_t data_len)

{

EVP_MD_CTX mdctx;

unsigned char md_value[EVP_MAX_MD_SIZE];

unsigned int md_len;

EVP_DigestInit(&mdctx, EVP_sha256());

EVP_DigestUpdate(&mdctx, data, (size_t)data_len);

EVP_DigestFinal_ex(&mdctx, md_value, &md_len);

EVP_MD_CTX_cleanup(&mdctx);

std::stringstream s;

s.fill('0');

for (size_t i = 0; i < md_len; ++i)

s << std::setw(2) << std::hex << (unsigned short)md_value[i];

return s.str().c_str();

}

Когда мы добавляем скомпилированные .proto сообщения, анриал выдаёт различные предупреждения, отключить которые можно либо разбираясь с исходникам движка, либо подавить их. Для этого создадим DisableWarnings.proto и скомпилируем

./protoc --cpp_out=. --java_out=. DisableWarnings.proto затем в полученном заголовке DisableWarnings.pb.h подавим предупреждения, будем включать DisableWarnings в каждый прото файл. В DisableWarnings.proto всего три строчки, версия протобафа, имя java пакета и имя генерируемого класса. #define PROTOBUF_INLINE_NOT_IN_HEADERS 0

#pragma warning(disable:4100)

#pragma warning(disable:4127)

#pragma warning(disable:4125)

#pragma warning(disable:4267)

#pragma warning(disable:4389)

syntax = "proto3";

option java_package = "com.spiky.server.protomodels";

option java_outer_classname = "DisableWarnings";

// Generated by the protocol buffer compiler. DO NOT EDIT!

// source: DisableWarnings.proto

#define PROTOBUF_INLINE_NOT_IN_HEADERS 0

#pragma warning(disable:4100)

#pragma warning(disable:4127)

#pragma warning(disable:4125)

#pragma warning(disable:4267)

#pragma warning(disable:4389)

#ifndef PROTOBUF_DisableWarnings_2eproto__INCLUDED

#define PROTOBUF_DisableWarnings_2eproto__INCLUDED

#include

#include Все наши протобафы мы помещаем в папку Protobufs (Source/Spiky_Client/Protobufs), но лучше настроить автоматичекое размещение сгенерированных файлов, указав полные пути в --cpp_out=. --java_out=.

Едем дальше, настроим Spiky сервер!

Создаём пакет com.spiky.server и добавляем класс ServerMain, входная точка нашего сервера, тут мы будем хранить глобальные переменные, инициализируем и запустим два Netty сервера для tcp и udp соединений (но напомню в проекте используется только tcp). Нам определённо понадобится файл конфигурации, где мы могли бы хранить порты серверов (сервера логики – Netty и проверочного на Unreal), а так же возможность включать отключать криптографию. В папке Recources создадим configuration.properties.

Добавим в ServerMain инициализацию сервера, и чтение файла настроек:

/* файл конфигурации */

private static final ResourceBundle configurationBundle = ResourceBundle.getBundle("configuration", Locale.ENGLISH);

/* серверные порты */

private static final int tcpPort = Integer.valueOf(configurationBundle.getString("tcpPort"));

private static final int udpPort = Integer.valueOf(configurationBundle.getString("udpPort"));

private static void run_tcp() {

EventLoopGroup bossGroup = new NioEventLoopGroup(); // 1

EventLoopGroup workerGroup = new NioEventLoopGroup();

try {

ServerBootstrap b = new ServerBootstrap(); // 2

b.group(bossGroup, workerGroup)

.channel(NioServerSocketChannel.class) // 3

.childHandler(new com.spiky.server.tcp.ServerInitializer()) // 4

.childOption(ChannelOption.SO_KEEPALIVE, true)

.childOption(ChannelOption.TCP_NODELAY, true);

ChannelFuture f = b.bind(tcpPort).sync(); // 5

f.channel().closeFuture().sync(); // 6

} catch (InterruptedException e) {

e.printStackTrace();

} finally {

workerGroup.shutdownGracefully();

bossGroup.shutdownGracefully();

}

}

/*

* Copyright (c) 2017, Vadim Petrov - MIT License

*/

package com.spiky.server;

import io.netty.bootstrap.Bootstrap;

import io.netty.bootstrap.ServerBootstrap;

import io.netty.channel.ChannelFuture;

import io.netty.channel.ChannelOption;

import io.netty.channel.EventLoopGroup;

import io.netty.channel.nio.NioEventLoopGroup;

import io.netty.channel.socket.nio.NioDatagramChannel;

import io.netty.channel.socket.nio.NioServerSocketChannel;

import java.util.Locale;

import java.util.ResourceBundle;

public class ServerMain {

/* файл конфигурации */

private static final ResourceBundle configurationBundle = ResourceBundle.getBundle("configuration", Locale.ENGLISH);

/* серверные порты */

private static final int tcpPort = Integer.valueOf(configurationBundle.getString("tcpPort"));

private static final int udpPort = Integer.valueOf(configurationBundle.getString("udpPort"));

private static void run_tcp() {

EventLoopGroup bossGroup = new NioEventLoopGroup();

EventLoopGroup workerGroup = new NioEventLoopGroup();

try {

ServerBootstrap b = new ServerBootstrap();

b.group(bossGroup, workerGroup)

.channel(NioServerSocketChannel.class)

.childHandler(new com.spiky.server.tcp.ServerInitializer())

.childOption(ChannelOption.SO_KEEPALIVE, true)

.childOption(ChannelOption.TCP_NODELAY, true);

ChannelFuture f = b.bind(tcpPort).sync();

f.channel().closeFuture().sync();

} catch (InterruptedException e) {

e.printStackTrace();

} finally {

workerGroup.shutdownGracefully();

bossGroup.shutdownGracefully();

}

}

private static void run_udp() {

final NioEventLoopGroup group = new NioEventLoopGroup();

try {

Bootstrap bootstrap = new Bootstrap();

bootstrap.group(group).channel(NioDatagramChannel.class)

.handler(new com.spiky.server.udp.ServerInitializer());

bootstrap.bind(udpPort).sync();

} catch (InterruptedException e) {

e.printStackTrace();

}

}

public static void main(String[] args) {

new Thread(ServerMain::run_tcp).start();

new Thread(ServerMain::run_udp).start();

}

}

- NioEventLoopGroup — это многопоточный цикл, который обрабатывает операции ввода-вывода. Netty предоставляет различные реализации EventLoopGroup для разных видов транспорта. В этом примере мы реализуем серверное приложение, и поэтому будет использоваться две NioEventLoopGroup. Первый, часто называемое «босс», принимает входящее соединение. Второй, часто называемый «рабочий», обрабатывает трафик принятого соединения, босс принимает соединение и регистрирует принятое соединение с работником. Сколько потоков используется и как они сопоставляются с создаваемыми каналами, зависит от реализации EventLoopGroup и может настраиваться через конструктор

- ServerBootstrap — это вспомогательный класс, который устанавливает сервер. Вы можете настроить сервер напрямую с помощью канала. Однако учтите, что это утомительный процесс, и вам не нужно делать это в большинстве случаев

- Здесь мы указываем использовать класс NioServerSocketChannel, который используется для создания нового канала приема входящих соединений

- Специальный Handler, который предоставляет простой способ инициализации канала после его регистрации в EventLoop. В нем мы добавляем обработчики входящих сообщений, декодеры, инкодеры и логику,

- Привязываем и начнинаем принимать входящие соединения

- Подождём, пока серверный сокет не будет закрыт

Как работает Netty, на простых примерах эхо сервера, с объясненями можно найти в документации. Еще очень советую прочитать книгу Netty in Action, она небольшая.

Наш сервер почти готов к запуску, добавим ServerInitializer для обоих протоколов:

/* Для UDP и TCP*/

public class ServerInitializer extends ChannelInitializer

public class ServerInitializer extends ChannelInitializer

Создадим два пакета

com.spiky.server.tcp и com.spiky.server.udp в каждом из которых создадим класс ServerInitializer (с отличными NioDatagramChannel/SocketChannel) с таким содержимым:package com.spiky.server.tcp;

import io.netty.channel.ChannelInitializer;

import io.netty.channel.ChannelPipeline;

import io.netty.channel.socket.SocketChannel;

public class ServerInitializer extends ChannelInitializer {

@Override

protected void initChannel(SocketChannel ch) throws Exception {

ChannelPipeline pipeline = ch.pipeline();

}

}

Pipeline это то через что проходит каждое сообщение, содержит список ChannelHandlers, который обрабатывают входящие и исходящие сообщения. Например один из обработчиков может принимать только строковые данные, другой протобаф, если мы вызовем write(string) то вызовется обработчик для строк, в котором мы решим обрабатывать сообщение дальше, отправить в другой обработчик соответствующий новому типу или отправить клиенту. У каждого обработчика есть тип определяющий для каких он сообщений — входящих или исходящих.

Добавим стандартный обработчик отладки в ServerInitializer, который весьма полезен, можно посмотреть размер входящих сообщений и в каком виде они представлены, так же адресат:

...

ChannelPipeline pipeline = ch.pipeline();

/* отладка */

pipeline.addLast(new LoggingHandler(LogLevel.INFO));

...

Обработка протобаф сообщений присланных по TCP отличается от присланных по UDP, у Netty есть заготовленные обработчики для протобафа, но работают они только для потоковых соединений таких как TCP, когда мы отправляем сообщение мы должны знать где закончить читать, поэтому в начале каждого сообщения должна идти его длина, затем само тело. Начнём с UDP, добавим и протестируем прием и отправку сообщений сервером и клиентом. Добавим обработчик отладки в ServerInitializer, затем создадим пакет com.spiky.server.udp.handlers. Добавим в него public class ProtoDecoderHandler extends SimpleChannelInboundHandler. ChannelInboundHandlerAdapter, позволяет явным образом обрабатывать только определенные типы входящих сообщений. Например ProtoDecoderHandler обрабатывает только сообщения типа DatagramPacket.

Добавим сюда же PackageHandler — класс с логикой, после декодирования (а далее нам надо будет декодировать и расшифровать) сюда приходят сообщения используемого нами протобаф формата public class PackageHandler extends SimpleChannelInboundHandler

MessageModels это класс-обёртка верхнего уровня, который будет содержать шифрованные и нешифрованные данные. Все сообщения обёртывается в него, вот его конечный вид, некоторые типы нам еще не знакомы:

message Wrapper {

Utility utility = 1;

InputChecking inputChecking = 2;

Registration registration = 3;

Login login = 4;

CryptogramWrapper cryptogramWrapper = 5;

}

Когда мы отправляем сообщение, принимающая сторона читает обёртку и смотрит какие у неё есть поля. Логина, регистрация? А может зашифрованные байты cryptogramWrapper? Тем самым выбирая поток исполнения.

Давайте определим и опишем все протобаф модели в нашем проекте чтобы больше на это не отвлекаться.

DisableWarnings — пустой протобаф, задача которого лишь в том чтобы отключать предупреждения.

syntax = "proto3";

option java_package = "com.spiky.server.protomodels";

option java_outer_classname = "DisableWarnings";

MessageModels — содержит в себе главную обёртку Wrapper, внутри которой могут быть нешифрованные сообщения Utility, InputChecking, Registration, Login и шифрованные CryptogramWrapper. CryptogramWrapper содержит зашифрованные байты, например после того как мы обменялись ключами и начали шифровать данные, эти данные присваиваются как одно из полей CryptogramWrapper. Получатель получил, проверил есть ли зашифрованные данные, расшифровал, определил тип по имени поля и отправил дальше на обработку.

syntax = "proto3";

option java_package = "com.spiky.server.protomodels";

option java_outer_classname = "MessageModels";

import "UtilityModels.proto";

import "RegLogModels.proto";

import "DisableWarnings.proto";

message CryptogramWrapper {

bytes registration = 1;

bytes login = 2;

bytes initialState = 3;

bytes room = 4;

bytes mainMenu = 5;

bytes gameModels = 6;

}

message Wrapper {

Utility utility = 1;

InputChecking inputChecking = 2;

Registration registration = 3;

Login login = 4;

CryptogramWrapper cryptogramWrapper = 5;

}

UtilityModels — единственная задача этой модели отправлять alive сообщения.

syntax = "proto3";

option java_package = "com.spiky.server.protomodels";

option java_outer_classname = "UtilityModels";

import "DisableWarnings.proto";

message Utility {

bool alive = 1;

}RegLogModels — содержит модели необходимые для регистрации и входа, а так же проверки пользовательского ввода и получении капчи с сервера.

syntax = "proto3";

option java_package = "com.spiky.server.protomodels";

option java_outer_classname = "RegistrationLoginModels";

import "DisableWarnings.proto";

import "GameRoomModels.proto";

message InputChecking {

string login = 1;

string mail = 2;

string captcha = 3;

bool getCaptcha = 4;

bytes captchaData = 5;

oneof v1 {

bool loginCheckStatus = 6;

bool mailCheckStatus = 7;

bool captchaCheckStatus = 8;

}

}

message Login {

string mail = 1;

string hash = 2;

string publicKey = 3;

oneof v1 {

int32 stateCode = 4;

}

}

message Registration {

string login = 1;

string hash = 2;

string mail = 3;

string captcha = 4;

string publicKey = 5;

oneof v1 {

int32 stateCode = 6;

}

}

message InitialState {

string sessionId = 1;

string login = 2;

repeated CreateRoom createRoom = 3;

}

MainMenuModels — данные необходимые нам в главном меню, здесь только чат.

syntax = "proto3";

option java_package = "com.spiky.server.protomodels";

option java_outer_classname = "MainMenuModels";

import "DisableWarnings.proto";

message ChatMessage {

int64 time = 1;

string name = 2;

string text = 3;

}

message Chat {

int64 time = 1;

string name = 2;

string text = 3;

oneof v1 {

bool subscribe = 4;

}

repeated ChatMessage messages = 5;

}

message MainMenu {

Chat chat = 1;

}

GameRoomModels — всё что надо для создания и обновления игровых комнат.

syntax = "proto3";

option java_package = "com.spiky.server.protomodels";

option java_outer_classname = "GameRoomModels";

import "DisableWarnings.proto";

import "MainMenuModels.proto";

message Room {

CreateRoom createRoom = 1;

RoomsListUpdate roomsListUpdate = 2;

SubscribeRoom subscribeRoom = 3;

RoomUpdate roomUpdate = 4;

bool startGame = 5;

string roomName = 6;

}

message CreateRoom {

string roomName = 1;

string mapName = 2;

string gameTime = 3;

string maxPlayers = 4;

string creator = 5;

}

message RoomsListUpdate {

bool deleteRoom = 1;

bool addRoom = 2;

string roomName = 3;

string roomOwner = 4;

}

message SubscribeRoom {

oneof v1 {

bool subscribe = 1;

}

string roomName = 2;

int32 stateCode = 3;

RoomDescribe roomDescribe = 4;

string player = 5;

string team = 6;

}

message RoomDescribe {

repeated TeamPlayer team1 = 1;

repeated TeamPlayer team2 = 2;

repeated TeamPlayer undistributed = 3;

string roomName = 4;

string mapName = 5;

string gameTime = 6;

string maxPlayers = 7;

string creator = 8;

Chat chat = 9;

}

message TeamPlayer {

string player_name = 1;

}

message RoomUpdate {

RoomDescribe roomDescribe = 1;

string targetTeam = 2;

string roomName = 3;

}

GameModels — модель для игры, позиция игрока, параметры выстрела, начальное состояние, пинг.

syntax = "proto3";

option java_package = "com.spiky.server.protomodels";

option java_outer_classname = "GameModels";

import "DisableWarnings.proto";

message GameInitialState {

bool startGame = 1;

repeated Player player = 2;

}

message Player {

string player_name = 1;

string team = 2;

int32 health = 3;

PlayerPosition playerPosition = 4;

}

message PlayerPosition {

Location loc = 1;

Rotation rot = 2;

message Location {

int32 X = 1;

int32 Y = 2;

int32 Z = 3;

}

message Rotation {

int32 Pitch = 1;

int32 Roll = 2;

int32 Yaw = 3;

}

string playerName = 3;

int64 timeStamp = 4;

}

message Ping {

int64 time = 1;

}

message Shot {

Start start = 1;

End end = 2;

PlayerPosition playerPosition = 3;

message Start {

int32 X = 1;

int32 Y = 2;

int32 Z = 3;

}

message End {

int32 X = 1;

int32 Y = 2;

int32 Z = 3;

}

int64 timeStamp = 4;

string requestFrom = 5;

string requestTo = 6;

string roomOwner = 7;

oneof v1 {

bool result_hitState = 8;

}

string result_bonename = 9;

}

message GameData {

GameInitialState gameInitialState = 1;

PlayerPosition playerPosition = 2;

Ping ping = 3;

Shot shot = 4;

}

Все модели вы можете найти в Spiky/Spiky_Protospace.

Чтобы определить тип сообщения и как оно должно обрабатываться, мы узнаём что в нем по наличию именованных полей:

// java

if(wrapper.getCryptogramWrapper().hasField(registration_cw)) //сделать что-то

// cpp

if (wrapper->cryptogramwrapper().GetReflection()->HasField(wrapper->cryptogramwrapper(), Descriptors::registration_cw)) //сделать что-то

И чтобы не захламлять код создадим отдельные классы с набором дескрипторов, добавьте на клиенте и на сервере в Utils класс Descriptors.

// Copyright (c) 2017, Vadim Petrov - MIT License

package com.spiky.server.utils;

import com.spiky.server.protomodels.*;

/**

* Разные дескрипторы для того чтобы определить содержимое сообщений

* */

public class Descriptors {

public static com.google.protobuf.Descriptors.FieldDescriptor registration_cw = MessageModels.CryptogramWrapper.getDefaultInstance().getDescriptorForType().findFieldByName("registration");

public static com.google.protobuf.Descriptors.FieldDescriptor login_cw = MessageModels.CryptogramWrapper.getDefaultInstance().getDescriptorForType().findFieldByName("login");

public static com.google.protobuf.Descriptors.FieldDescriptor initialState_cw = MessageModels.CryptogramWrapper.getDefaultInstance().getDescriptorForType().findFieldByName("initialState");

public static com.google.protobuf.Descriptors.FieldDescriptor room_cw = MessageModels.CryptogramWrapper.getDefaultInstance().getDescriptorForType().findFieldByName("room");

public static com.google.protobuf.Descriptors.FieldDescriptor mainMenu_cw = MessageModels.CryptogramWrapper.getDefaultInstance().getDescriptorForType().findFieldByName("mainMenu");

public static com.google.protobuf.Descriptors.FieldDescriptor gameModels_cw = MessageModels.CryptogramWrapper.getDefaultInstance().getDescriptorForType().findFieldByName("gameModels");

public static com.google.protobuf.Descriptors.FieldDescriptor getCaptcha_ich = RegistrationLoginModels.InputChecking.getDefaultInstance().getDescriptorForType().findFieldByName("getCaptcha");

public static com.google.protobuf.Descriptors.FieldDescriptor login_ich = RegistrationLoginModels.InputChecking.getDefaultInstance().getDescriptorForType().findFieldByName("login");

public static c

|

Метки: author Cyborg разработка игр unreal engine open source java c++ netty ue4 client server mmo |

Увольнение – это маленькая смерть. Как сохранить ценного специалиста решившего уволиться? |

— Нам нужно срочно поговорить! Примерно так начинаются 90% всех разговоров про увольнение. Причем кто бы не начинал разговор первым, результат обычно предсказуем. Что делать, если от вас уходит нужный человек? Под катом мнение вице-президента Parallels Николая Добровольского.

Я обычно собеседую всех сотрудников приходящих в нашу компанию. Учитывая, что нас во всем мире всего около 300 человек, уход любого из «300 спартанцев» вызывает определенное внутреннее волнение. С некоторыми коллегами мы работаем вместе около двадцати лет. За эти годы накопились определенные мысли относительно того, что делать, если бесценный для команды человек внезапно решил сойти с корабля на берег.

Держите его крепче

Часто слышу мнение, что сотрудник решивший покинуть компанию рано или поздно уйдет, поэтому не стоит за него держаться, или что незаменимых людей нет. Я с этим категорически не согласен. Увольнение – это стресс. По своей воле человек, если с ним все в порядке, вряд ли захочет сознательно выходить из зоны комфорта. Вероятно есть причины, толкнувшие его к этому. Узнайте о них. Постарайтесь помочь. Опыт подсказывает, что неразрешимых ситуаций практически не бывает. Если человек реально ценен для команды, стоит наступить на горло самолюбию и постараться его удержать. Причем, далеко не всегда речь идет о деньгах. Элементарное переключение на новые задачи может повлиять на принятое ранее решение. Вероятно возникает вопрос, а как же быть с прежними обязанностями сотрудника? Кто будет делать его работу? Поверьте, это менее критично. Если ценный специалист от вас уйдет, вам все равно придется как-то распределить его задачи и, скорее всего, рано или поздо искать ему замену. Важно понимать, что ценный профессионал – это хранитель знаний, культуры, традиций, авторитет и лидер мнений. Это как лишиться пальца на руке или ноге, прожить можно, но функциональность снижается.

Разговаривайте

О чем люди сожалеют на смертном одре? Судя по рассказам находившихся на грани жизни и смерти, неисполненные рабочие обязательства находятся где-то далеко в конце списка. Больше всего люди сетовали на отсутствие времени для общения с родными и близкими. По сути, увольнение – это маленькая смерть. Конечно, слава богу, все остаются живы и здоровы, но устойчивая связь обрывается. Человек сходит с орбиты, вы перестаете общаться. В вашей власти этого избежать. Говорите с людьми. Вы удивитесь, насколько часто в качестве причины к увольнению фигурирует отсутствие позитивной оценки работы со стороны прямого руководителя. Люди хотят быть нужными и чувствовать свою значимость. Например, в больших компаниях, таких как Intel, у менеджеров есть обязанность не менее часа в месяц проводить с каждым из своих прямых подчиненных в беседе на не связанные с работой темы. Считается, что так можно почувствовать настроение своего сотрудника относительно его положения в компании. Кстати, во-многом, этим отличается отечетвенный менеджмент от американского, например. Что происходит с сотрудником допустившим рабочую ошибку в России? Жесткая реакция со стороны начальства, “ковер”, “головомойка”, “намыленная шея”, топор и веревка в придачу. На Западе все выглядит иначе. Оступившегося сотрудника благодарят за работу, оказывают всяческую моральную поддержку и напутствуют к дальнейшим трудовым подвигам. Менеджмент понимает, что бизнес благодаря допущенной ошибке уже заплатил дорогую цену за обучение этого конкретного специалиста и будет глупо прощаться с ним прямо сейчас. Вероятнее всего полученный опыт позволит компании избежать аналогичных провалов в будущем.

Ждите обратно

Представим, что ваши усилия остались без результата. Человек уходит. Мое стойкое убеждение, что бы ни происходило, расставаться нужно всегда по-хорошему. Не сжигайте мосты. Кроме того, как ни странно, увольнение это далеко еще не конец вашей совместной работы. Во-первых, стоит получить от уходящего специалиста максимальную обратную связь. Что нравилось в работе? Что не нравилось? Что бы он изменил? Кого он видит на своем месте и почему? Человеку нечего терять и он готов в этой ситуации делиться своим опытом и знаниями. Не пренебрегайте этой информацией. Подумайте о тех, кто остался с вами. Стоит внимательно отнестись к переопределению зон ответственности между членами команды. Вероятно нагрузка возрастет. Нужно подготовить людей. Мы в Parallels дорожим своей командой и стремимся сохранять здоровую атмосферу в коллективе.

Не раз встречал мнение, что однажды ушедших обратно в компанию принимать нельзя. Это бред, миф и глупость. Вспомним Стива Джобса, со скандалом уволенного из собственной компании и триумфально вернувшегося через несколько лет. Возвращаются те, кого ждут. Скажу больше, не только ждите ушедшего обратно, но и готовьте для этого почву. Например, от меня уходили люди в другие компании, на позиции выше, на большую зарплату, но многие из тех, кому я от всей души предлагал вернуться, возвращались. Даже на те же условия, с которых уходили. Мне знакомы случаи, когда в крупных ИТ-корпорациях специалисты уходили и возвращались по несколько раз. Если по-настоящему ценный сотрудник покидает компанию, вы обязаны уверить его, что будете всегда рады возобновить сотрудничество. Важно понимать, что часто уход блестящего специалиста – это следствие вашей невнимательности.

В общем, если подвести итог, то удерживайте талантливых людей. Иногда через преодоление собственной гордыни, через общение, уважение и поддержку. Будьте мудрее. Старайтесь делать жизнь сотрудников комфортной и счастливой. Ведь программист – своего рода художник. А счастливый человек способен творить и создавать шедевры.

|

|

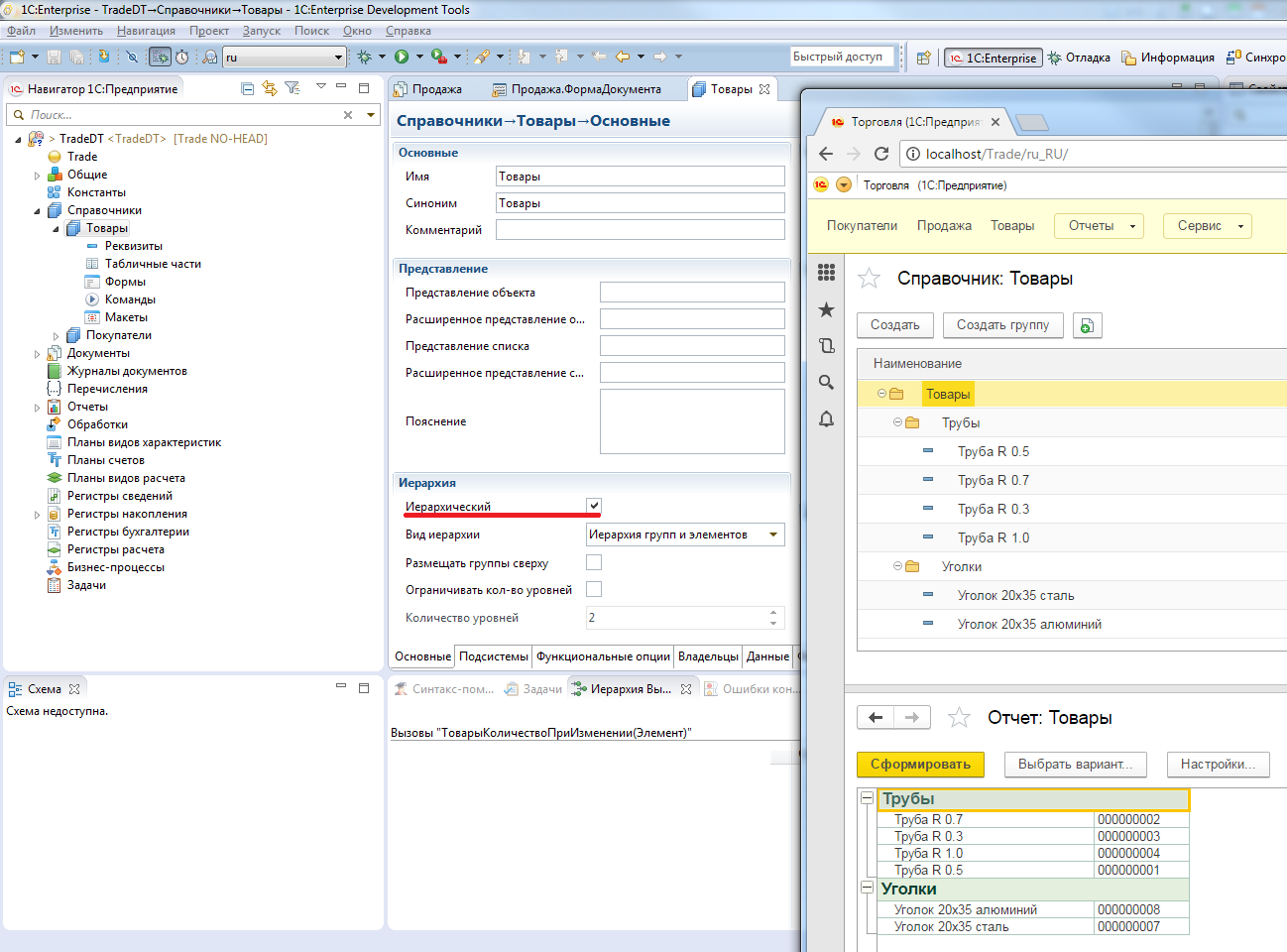

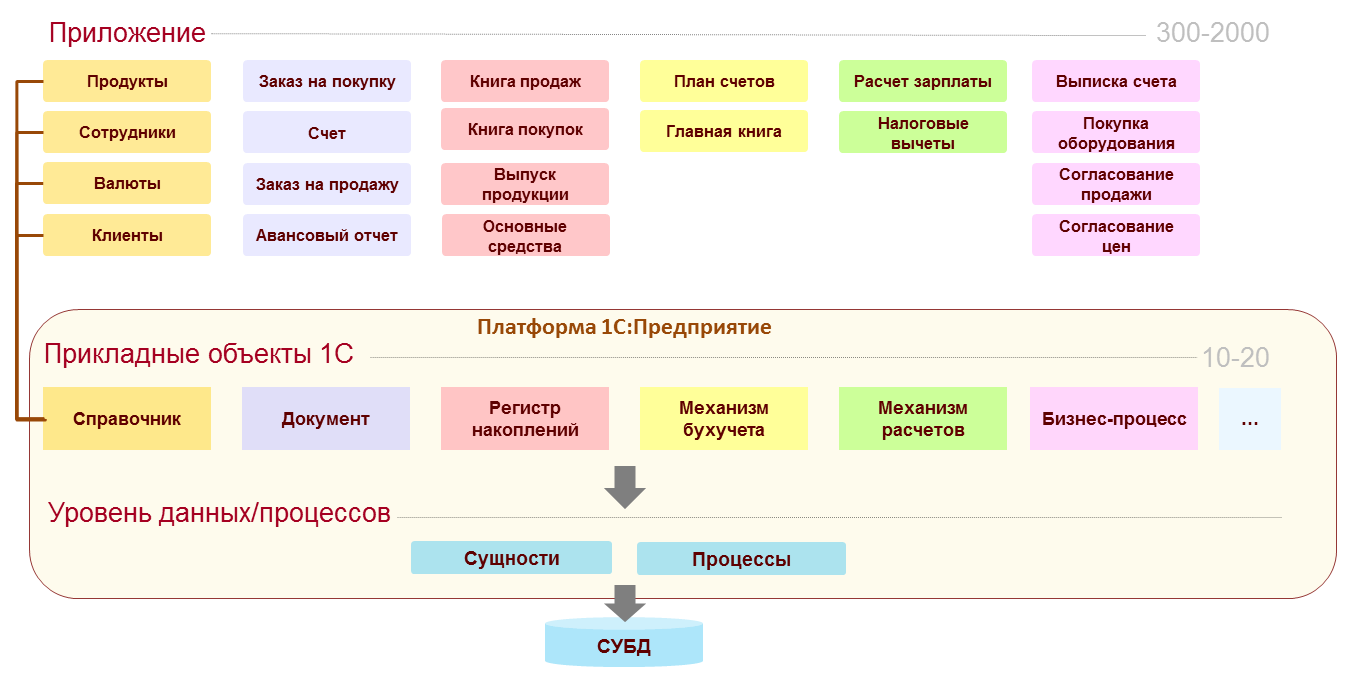

Как мы в 1С: Предприятии работаем с моделями данных (или «Почему мы не работаем с таблицами?») |

Для бизнес-приложений работа с данными — это очень важный архитектурный вопрос. Так или иначе, но вся работа приложения строится вокруг данных. При чем, если в некоторых классах программных систем данные носят вспомогательный характер, то в бизнес-приложениях данные являются основным содержанием решаемых задач.

Причем здесь (в этой статье) мы говорим не о техническом аспекте хранения и манипулирования данными, а об описании данных как способе проектирования приложения. Почему данные так важны для бизнес-приложений?

Потому, что они описывают саму предметную область. Какие сущности имеются в бизнесе, как они связаны между собой. Данные очень хорошо описывают и саму решаемую задачу. Ведь при проектировании приложений нас не интересуют абсолютно все данные, а интересуют те данные (и их взаимосвязи), которые тем или иным способом влияют на решаемую задачу (включая некоторый запас развития системы в потенциально интересных направлениях). Например, если мы автоматизируем процесс развития персонала, то нас будет интересовать по сотрудникам образование, история работы. Но мы не будем отражать информацию по размерам одежды и обуви. Но, если, например, мы хотим автоматизировать учет спецодежды, то это становится уже интересным. Хотя, пытливый проектировщик может и тут поставить вопрос. Где развитие персонала, там и мотивация. А где мотивация, там и, возможно, изготовление одежды с фирменной символикой. Здесь видно, что количество данных в природе бесконечно, и искусство моделирования данных во многом определяет искусство проектирования приложений.

Конечно, очень важное место в бизнес-приложениях занимают и процессы. Хотя очень хочется (и нам, и разработчикам других платформ для разработки бизнес приложений) больший вес в проектировании приложений возложить на процессы, но данные все равно остаются наиболее значимым аспектом предметной области. И именно на отражении данных строится основная модель приложений.

Сделаем только небольшую оговорку. Под данными здесь понимаются и данные, сопровождающие процессы. То есть, получается, что процессы тоже косвенно выражаются через модель данных.

В платформе 1С:Предприятие есть и механизмы для отражения именно процессов, но это тема отдельной статьи.

Существует несколько традиционных парадигм работы с данными.

Прежде всего – есть классическая реляционная модель. В ней данные описываются в виде реляционных таблиц (обычно хранимых в реляционных DBMS). Эта парадигма хотя и совсем не новая, но вполне актуальная.

Есть объектная парадигма. В ней данные описываются в виде объектов языка программирования и каким-то образом сохраняются в базе данных. Это может быть реляционная или объектная база данных. В первом случае возможности моделирования определяются DBMS, во втором случае — используемым ORM.

Есть еще методики и подходы, которые применяются реже (при создании бизнес-приложений). Например, подход, основанный на слабоструктурированных данных.

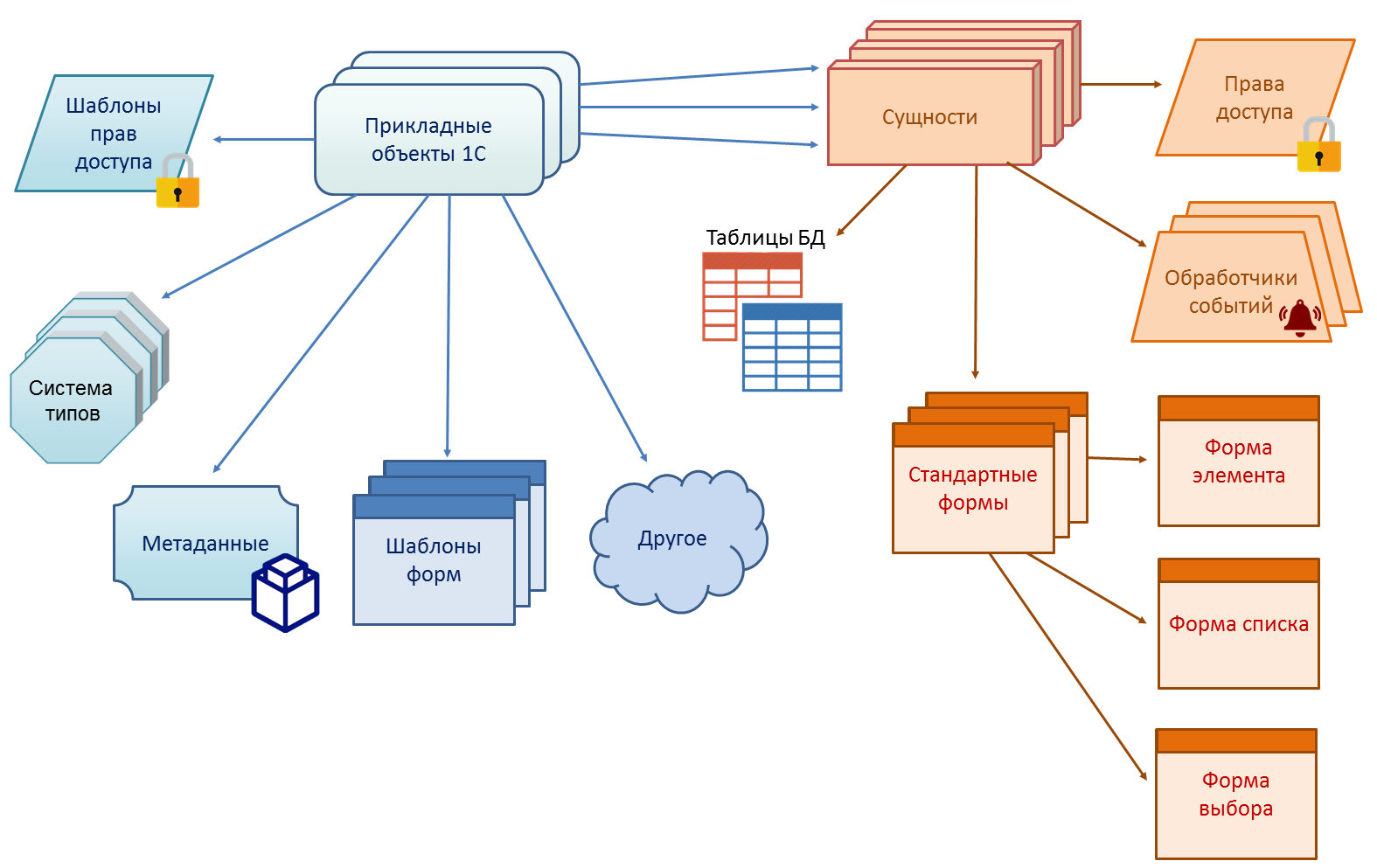

Теперь, собственно, о том подходе, который мы выбрали для платформы 1С:Предприятия. Для него нет официально принятого названия. Назовем его «модель типов прикладных объектов». Суть подхода в том, что платформа предлагает разработчику некоторый набор типов прикладных объектов. Каждый тип предназначен для отражения в модели приложения некоторой категории сущностей предметной области. Разработчик приложения при отражении предметной области решаемой задачи в модели приложения должен выбрать подходящие типы объектов и с помощью них описать модель данных. На самом деле при этом он описывает не только модель данных, но и, во многом, модель самого приложения. Но об этом чуть позже.

Что представляет собой тип прикладных объектов?

Это некоторый заложенный в платформу шаблон (можно еще считать его абстрактным классом), определяющий множество различных аспектов работы с сущностью предметной области.

Типы прикладных объектов проявляются и при разработке (в design-time) и при работе системы (в run-time). В design-time это мета-модель описания объектов в метаданных и классы для манипулирования данными в программной модели. В run-time это различные аспекты поведения системы при работе с объектами этого типа. Например, поведение механизма блокировок.

В 1С:Предприятии существует несколько типов прикладных объектов.

Для примера возьмем три типа:

- Справочники

- Документы

- Регистры накопления

Справочники предназначены для отражения в системе некоторой условно постоянной информации (списков сотрудников, товаров, клиентов…).

Документы отражают некоторые события предметной области (продажу, прием сотрудника на работу, перечисление денег в банк). Иногда они называются по названиям печатных форм («платежное поручение», «приказ о приеме на работу», …). Но это только для удобства понимания. По сути, это именно тип события, а не печатной формы.

Регистры накопления предназначены для отражения в приложении некоторой системы учета. Например, учета хранения денежных средств или товаров на складах.

Посмотрим, что все-таки входит в «комплект» возможностей, предоставляемый типами прикладных объектов

Прежде всего, конечно, тип прикладного объекта описывает модель данных и обеспечивает отображение данных на реляционную модель хранения. Но это только небольшая часть того, что он определяет.

Например, для справочника:

- существует несколько стандартных реквизитов (полей), заложенных сразу в платформу (ссылка-идентификатор, код, наименование, ссылка на родителя для иерархического справочника, …)

- можно описать свои (произвольные) реквизиты (поля)

- можно описать табличные части, которые представляют собой тесно связанные сущности (containment) или еще их можно считать вложенными таблицами

Для документа — похоже, но есть стандартный реквизит Дата, отражающий положение события относительно других событий на оси времени, а также признак «Проведен», определяющий, отражается документ в системе учета или является черновиком.

Для регистра накопления поля делятся на измерения, ресурсы и реквизиты. Измерения описывают систему координат модели учета (например, товар, склад), ресурсы – показатели (например, количество, сумма), реквизиты – просто дополнительные поля (не влияющие на модель учета, но комментирующие записи движений).

Почему мы оперируем типами прикладных объектов, а не оперируем, например, просто таблицами (или просто сущностями – entity)?

Это очень важный момент. Таблицы имеют много преимуществ. Они ближе к простейшему моделированию в реляционной модели, они не ограничивают разработчика рамками заложенных типов. Но таблицы и не дают тех возможностей, которые дает выбранный нами подход.