-Метки

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Ахматова и Модильяни |

Анатолий Медведенко

МАДРИД—МОСКВА

Впервые об этих рисунках сообщила парижская газета «Русская мысль». В номерах от 14—20 октября 1993 года, рассказывая о выставке рисунков Модильяни в Венеции, она поведала читателям, что среди них есть и работы из собрания Поля Александра. Обнаружила их, разбирая архив, русская славистка Августа Докукина-Бобель, ныне живущая и работающая в Италии.

Впервые об этих рисунках сообщила парижская газета «Русская мысль». В номерах от 14—20 октября 1993 года, рассказывая о выставке рисунков Модильяни в Венеции, она поведала читателям, что среди них есть и работы из собрания Поля Александра. Обнаружила их, разбирая архив, русская славистка Августа Докукина-Бобель, ныне живущая и работающая в Италии.

Это было настоящее открытие. Дело в том, что до того времени был известен только один рисунок работы Модильяни с изображением русской поэтессы. Хотя, по признанию самой Ахматовой, их было шестнадцать. Однако пятнадцать погибли в первые годы революции в царскосельском доме, где жила Анна Андреевна. По ее выражению, их «скурили солдаты в Царском». Не уцелел, впрочем, и сам дом. Найденные рисунки напомнили о поэтической влюбленности и трогательных отношениях, которые связывали поэта и художника. Русскую и итальянца.

...В начале 1960 годов на наши экраны вышел фильм Жака Беккера «Монпарнас, 19», снятый в 1957 году. Французский режиссер, автор таких известных лент, как «Золотая каска» и «Не тронь добычу», хотел рассказать о том золотом времени — первой четверти XX века, когда зарождалось новое искусство, воссоздать ту парижскую среду, в которой оно мужало и набирало силы. А получилась душещипательная мелодрама о Модильяни, его трагической судьбе. Сама Анна Андреевна так сказала о картине: «Совсем недавно Модильяни стал героем достаточно пошлого французского фильма «Монпарнас, 19». Это очень горько!»

На экране мелькали кадры, в которых хмельные персонажи фильма с мордобитием и скандальными дебошами выясняли отношения с его главным героем. Они перемежались историей страсти-ненависти богатой бездельницы к Модильяни и чистой любви к художнику Жанны, дочери добропорядочных буржуа, с которыми она порывает во имя служения таланту. Но «рай в шалаше» в итоге оказывается далеким от идиллии.

В то время в бывшем Советском Союзе широкий интерес к этому своеобразному художнику только-только зарождался. Журнал «Новый мир» опубликовал первые главы биографической хроники Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь», где, пожалуй, впервые было рассказано о Модильяни. В букинистических магазинах стали появляться первые монографии о нем, правда, на французском и английском языках, альбомы репродукций его работ, вызывавших интерес уже тем, что они не были похожи на произведения других известных нам западных художников.

Неудивительно, что «Монпарнас, 19» имел ошеломляющий успех. Тем более что в главной роли снялся любимец советских кинозрителей, обворожительный Жерар Филип. Это потом стали говорить, что фильм пошлый и бездарный, что он не отобразил всей трагедии, пережитой великим художником. Да и Жерар Филип был явно не в восторге от своей работы. Жанна Модильяни, дочь Амедео, вспоминала, как однажды к ней «пришел Жерар Филип просить прощения за то, что так плохо сыграл эту роль». Хотя многие критики признавали, что сыграл он профессионально и честно (как, впрочем, все, что он делал) забубенного пьяницу, топящего в алкоголе тоску, неприкаянность и отчаяние от непризнанности. (Запоздалое признание и слава пришли к Модильяни после кончины, что в истории бывает нередко. «Смерть настигла его на пороге славы», — такую эпитафию друзья начертали на надгробии художника.) Действительно, Модильяни в фильме предстает неврастеником, спившимся или, во всяком случае, спивающимся неудачником; человеком, который, сводя счеты с жизнью, пытается утопиться и в конце концов агонизирует в больнице для бедняков. Замечу, однако, что история любви, представленная в фильме, оказалась не такой уж надуманной: 25 января 1924 года, то есть на следующий день после кончины Амедео, его супруга Жанна Эбюртели, не вынеся горя, покончила с собой, выбросившись из окна шестого этажа и пережив мужа всего на 7 часов.

Действительно, Модильяни в фильме предстает неврастеником, спившимся или, во всяком случае, спивающимся неудачником; человеком, который, сводя счеты с жизнью, пытается утопиться и в конце концов агонизирует в больнице для бедняков. Замечу, однако, что история любви, представленная в фильме, оказалась не такой уж надуманной: 25 января 1924 года, то есть на следующий день после кончины Амедео, его супруга Жанна Эбюртели, не вынеся горя, покончила с собой, выбросившись из окна шестого этажа и пережив мужа всего на 7 часов.

Впрочем, авторов фильма вряд ли можно судить строго, если и современники относились к нему не лучшим образом. Николай Гумилев, например, беспощадно сказал о нем: «Пьяное чудовище». Илья Эренбург, знавший художника, был снисходительнее. Стихотворение, посвященное Модильяни в 1915 году, он закончил строфой: «Великолепная тварь —/ Ты вышел, заплакал и лег под фонарь».

Ахматова, быть может, была единственной или, во всяком случае, одной из немногих знавших Модильяни, кто навсегда сохранил о нем светлую, чистую и теплую память, кто разглядел в нем не неудачника, а необыкновенный талант, который не смог приспособиться к окружавшей его действительности, совладать со временем. Об отношениях Ахматовой-Модильяни «ЭП» писал в №18 за 1996 год. Напомним некоторые эпизоды.

Впервые они встретились в мае 1910 года, во время — парадокс судьбы — ее свадебного путешествия с мужем Николаем Степановичем Гумилевым. Они обвенчались незадолго до этого — 25 апреля. В то время, как заметил Эренбург, «Ахматова еще не была Ахматовой, да и Модильяни еще не был Модильяни». Но оба были невероятно талантливы — и это притягивало их друг к другу. «... он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти», — вспоминала Анна Андреевна много лет спустя.

И еще их связали стихи. «Больше всего мы говорили с ним о стихах. Мы оба знали очень много французских стихов. В два голоса читали Верлена, которого хорошо помнили наизусть, и радовались, что помним одни и те же вещи, — скажет Ахматова спустя полвека. И добавит: — Данте он мне никогда не читал. Быть может, потому что я тогда не знала еще итальянского. Модильяни очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса, а это были только первые робкие попытки».

Модильяни был старше Ахматовой на пять лет. В те годы, как писал его друг Гийом Аполлинер, он находился «в отважных странствиях в поисках своей индивидуальности, в поисках самого себя». Поиски эти, судя по всему, были трудными, так как Амедео пребывал в состоянии постоянной тревоги, беспокойных, упрямых метаний недовольного собой художника. Двадцатилетняя Анна тоже жадно вглядывалась в мир, стремясь глубже познать его. Она уже чуть-чуть «вкусила славы», опубликовав около двух десятков стихотворений в разных изданиях, и имя ее становилось известным в поэтических кругах. Теперь, впервые попав во Францию, она оказалась в центре парижской богемы, на «самом Монпарнасе».  Мне не удалось разыскать каких-либо свидетельств, связанных с обстоятельствами их знакомства. Известно лишь то, что почти через полвека Ахматова рассказала своей подруге Нине Антоновне Ольшевской-Ардовой, актрисе Малого театра: «Когда я его в первый раз увидела, подумала сразу: «Какой интересный еврей. А он тоже говорил (может, врал), что, увидев меня, подумал: «Какая интересная француженка!» Однако долгие годы Ахматова не упоминала публично о своем знакомстве с Модильяни и встречах с ним. Она словно хранила в себе воспоминания об этом событии своей жизни, не желая ни с кем делиться им. Справедливости ради надо сказать, что и время не располагало к такой откровенности. И все же, думается, не это главное в ее молчании.

Мне не удалось разыскать каких-либо свидетельств, связанных с обстоятельствами их знакомства. Известно лишь то, что почти через полвека Ахматова рассказала своей подруге Нине Антоновне Ольшевской-Ардовой, актрисе Малого театра: «Когда я его в первый раз увидела, подумала сразу: «Какой интересный еврей. А он тоже говорил (может, врал), что, увидев меня, подумал: «Какая интересная француженка!» Однако долгие годы Ахматова не упоминала публично о своем знакомстве с Модильяни и встречах с ним. Она словно хранила в себе воспоминания об этом событии своей жизни, не желая ни с кем делиться им. Справедливости ради надо сказать, что и время не располагало к такой откровенности. И все же, думается, не это главное в ее молчании.

В автобиографии, подготовленной для двухтомника, выпущенного в 1967 году западногерманским «Международным литературным содружеством», Ахматова пишет о посещении Парижа. Но ограничивается лишь сообщением о том, что «была свидетельницей первых триумфов русского балета», имея в виду выступления труппы Сергея Дягилева, которая в те годы стала покорять Париж. В другой биографии, написанной в 1965 году, она обращает внимание на такие мелочи, как прокладка первых бульваров «по живому телу Парижа», как столики в «Таверне Пантеон», которые облюбовали российские социал-демократы, большевики и меньшевики. Вспоминает и о входивших в моду «штанах, которые с переменным успехом пытались носить женщины». Но о Модильяни — ни слова. Правда, она вскользь замечает, что «парижская живопись съела французскую поэзию». Практически нет и стихотворений, посвященных пребыванию в Париже, которые хотя бы косвенно отразили характер отношений Ахматовой и Модильяни. Амедео оставил после себя рисунки — что же касается Анны Андреевны, то она оказалась куда более сдержанной в выражении своих чувств. Есть только два стихотворения, помеченные Парижем и датированные весной 1911 года — но без упоминания его имени в стихах или посвящений ему. Вот они:

Мне с тобою пьяным весело —/ Смысла нет в твоих рассказах./ Осень ранняя развесила/ Флаги желтые на вязах./ Оба мы в страну обманную/ Забрели и горько каемся,/ Но зачем улыбкой странною/ И застывшей улыбаемся?/ Мы хотели муки жалящей/ Вместо счастья безмятежного.../ Не покину я товарища/ И беспутного и нежного./

И второе: В углу старик, похожий на барана,/ Внимательно читает «Фигаро»./ В моей руке просохшее перо,/ Идти домой еще как будто рано./ Тебе велела я, чтоб ты ушел,/ Мне сразу все твои глаза сказали.../ Опилки густо устилают пол/ И пахнет спиртом в полукруглой зале.../

В углу старик, похожий на барана,/ Внимательно читает «Фигаро»./ В моей руке просохшее перо,/ Идти домой еще как будто рано./ Тебе велела я, чтоб ты ушел,/ Мне сразу все твои глаза сказали.../ Опилки густо устилают пол/ И пахнет спиртом в полукруглой зале.../

Даже профессиональные «ахматоведы» не осмелились сказать, что они каким-то образом связаны с Модильяни. Да и сама Ахматова утверждала: «Стихи я ему, Моди, не писала. «Надпись на неоконченном портрете» «Вечер», которую непременно будут приписывать ему, никакого отношения к М(одильяни) не имеет. Стихотворение «Мне с тобою пьяным весело:» тоже не относится к М(одильяни)». И все же осмелюсь заметить: есть основания полагать, что приведенные выше стихи если и не относятся непосредственно к Модильяни и не посвящены ему, то навеяны пребыванием в Париже и, быть может, встречами с художником. Интересен и такой факт. Если первое было опубликовано в первой книге поэта «Вечер», появившейся в 1912 году, то второе увидело свет лишь после кончины Ахматовой — в «Литературной газете» 15 сентября 1971 года. Наверное, были какие-то причины, удерживавшие Анну Андреевну от его публикации при жизни.

В те годы Амедео был абсолютно безвестным и непризнанным художником. Даже среди друзей, которые тем не менее относились к нему покровительственно. К тому же он был ужасающе беден. Настолько, что, когда однажды пригласил Ахматову в Люксембургский сад, не в состоянии был оплатить стул, на котором можно было посидеть. И они беседовали на бесплатных скамейках, предназначенных для бедняков. И вот что еще поразило юную Ахматову в 26-летнем художнике: «Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества».

Но вопреки всем невзгодам, несчастьям, неустроенности и нищете, Модильяни не говорил с Ахматовой «ни о чем земном, и никогда не жаловался. Он был учтив, но это не было следствием домашнего воспитания, а высоты духа. Я ни разу не видела его пьяным, и от него не пахло вином». А ведь именно в тот период он пытался найти забвение и решение своих проблем в рюмке. Не потому ли, по словам Ахматовой, «Все божественное в Амадее (так она называла Модильяни. — Прим. авт.) только искрилось сквозь какой-то мрак». Правда, один раз она видела его «под влиянием гашиша. Он лежал, держал мою руку и повторял: будь доброй, будь нежной. (Вообще он никогда не говорил мне «ты», и для этого не было оснований»). А в другом месте она скажет: «Ни доброй, ни нежной я с ним никогда не была». И тут же, словно внутренне противореча себе, добавит: «Модильяни был единственным в мире человеком, который мог в любой час ночи оказаться (стоять) у меня под окном. Я втайне уважала его за это, но никогда ему не говорила, что вижу его». В первый свой приезд в Париж весной 1910 года Анна Андреевна и Модильяни виделись редко. Молодая супружеская пара быстро вернулась в Россию. Но Модильяни не забыл русскую поэтессу (сама Ахматова не любила этого слова и называла себя поэтом). Он послал Анне Андреевне письмо, другое, пятое — писал всю осень и зиму 1910—1911 года. В мае 1911 года Ахматова снова в Париже. Встречи с Модильяни в этот приезд становятся регулярными. Думается, что эти письма (а «он писал очень хорошие длинные письма о своих чувствах», по признанию Ахматовой), если они сохранились, берегут тайну отношений Модильяни—Ахматовой и ждут своего исследователя.

В первый свой приезд в Париж весной 1910 года Анна Андреевна и Модильяни виделись редко. Молодая супружеская пара быстро вернулась в Россию. Но Модильяни не забыл русскую поэтессу (сама Ахматова не любила этого слова и называла себя поэтом). Он послал Анне Андреевне письмо, другое, пятое — писал всю осень и зиму 1910—1911 года. В мае 1911 года Ахматова снова в Париже. Встречи с Модильяни в этот приезд становятся регулярными. Думается, что эти письма (а «он писал очень хорошие длинные письма о своих чувствах», по признанию Ахматовой), если они сохранились, берегут тайну отношений Модильяни—Ахматовой и ждут своего исследователя.

Но и по тем скупым строчкам, которые известны по различным воспоминаниям, в том числе и самой Анны Андреевны, можно сделать вывод о том, что этих великих людей связывало нечто гораздо большее, чем простой интерес друг к другу. Так, Модильяни признавался в одном из писем: «Вы во мне наваждение». В другом: «Я беру вашу голову в руки и опутываю любовью». Да и сдержанная Ахматова не смогла утаить их до конца: они проскальзывали и в отдельных репликах, и в замечаниях, и в разговорах с друзьями и знакомыми, когда речь заходила о Моди.

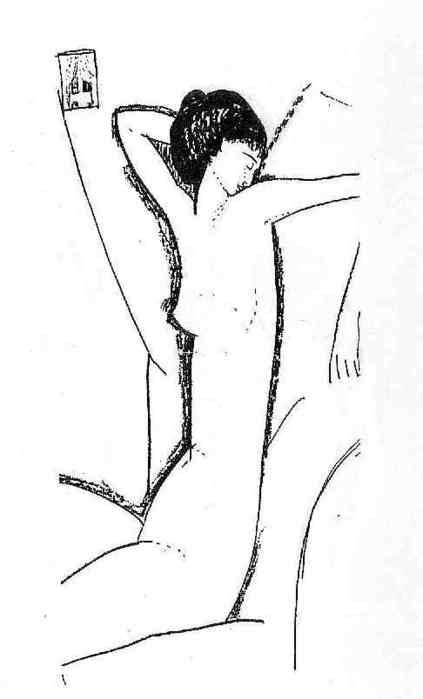

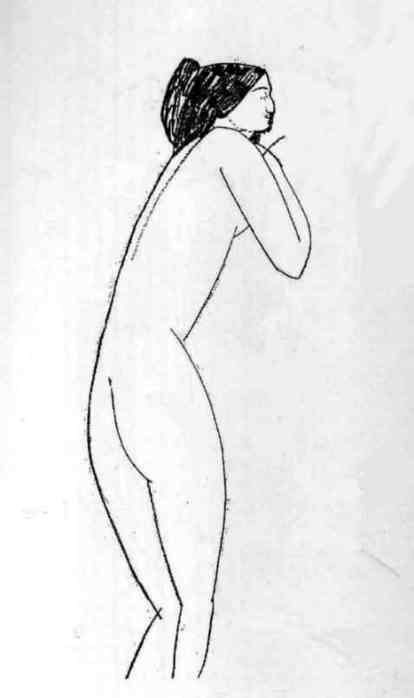

Нашли они отражение и в ее отношении к единственному оставшемуся у нее рисунку Модильяни. Эренбург писал: «Комната, где живет Анна Андреевна Ахматова, в старом доме в Ленинграде, маленькая, строгая, голая; только на одной стене висит портрет молодой Ахматовой — рисунок Модильяни». Анна Андреевна очень любила этот портрет и именно его поместила на суперобложке своего последнего прижизненного сборника «Бег времени», выпущенного в 1965 году. Об этом рисунке она писала: «В нем, к сожалению, меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие «ню».

К рисунку я еще вернусь, а сейчас скажу, что наибольшую ценность в этом ряду все же представляют воспоминания Ахматовой о Модильяни. В нашей стране впервые они были опубликованы в московском альманахе «День поэзии. 1967». Работу же над ними она начала, судя по датировке, в 1958 году, то есть почти через полвека после встречи. Воспоминания по праву считаются самыми поэтическими страницами ахматовской прозы. Ну хотя бы вот эти строки: «Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь: все, что происходило, было для нас обоих предысторией жизни: его — очень короткой, моей — очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования, это должен был быть светлый, легкий, предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем».

Представление о том, насколько дороги для Анны Андреевны эти воспоминания, дают некоторые эпизоды, смысл которых она старательно скрывала или пыталась скрыть. Однажды Ахматова попросила поэта Иосифа Бродского, с которым она дружила, высказать его мнение о заметках о Модильяни. Бродский, по его словам, словно чувствовал, что Анна Андреевна, а ей в ту пору было около 70 лет, хотела бы услышать. Он, не задумываясь, выпалил: «Ну, Анна Андреевна, это — «Ромео и Джульетта» особ царствующего дома». Анна Андреевна, вспоминает Бродский, была явно довольна этой оценкой ее записок.

Еще один штрих. Я говорил, что Ахматова обошла в своем творчестве факт знакомства с итальянским художником. Это не совсем так. В отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге хранится рукопись ахматовской «Поэмы без героя». На полях второй ее части — «Решки», после строк: «Кто над мертвым со мной не плачет,/ Кто не знает, что совесть значит/ И зачем существует она/», записаны следующие строфы, которые, по выражению поэта, «бродили на полях рукописи»: «В синеватом Парижа тумане,/ И наверно опять Модильяни/ Незаметно бродит за мной./ У него печальное свойство/ Даже в сон мой вносить расстройство/ И быть многих бедствий виной./ Но он мне — своей Египтянке... / Что играет старик на шарманке,/ А под ней весь парижский гул,/ Словно гул подземного моря,

—/ Этот тоже довольно горя/ И стыда, и лиха хлебнул».  Эти строки не вошли в поэму. Некоторые исследователи полагают, что они были написаны после ее второго посещения Парижа в мае-июне 1911 года, когда Ахматова виделась с Модильяни куда чаще, чем в первый свой приезд. В воспоминаниях Ахматова расшифровывает их. «Модильяни, — пишет она, — любил часто ночами бродить по Парижу. И часто, заслышав его шаги, я подходила к окну и сквозь жалюзи следила за его тенью, стоявшей под моим окном». А Вячеславу Всеволодовичу Иванову в этой связи признавалась: «О главном написать нельзя — КАК он стоял под окном ночью. Смотрю сквозь окно в ночь — он снова там стоит». Что же касается «Египтянки», то Модильяни увлекался тогда Египтом и постоянно водил Ахматову в Лувр, в Египетский отдел, после чего и стал называть ее Египтянкой.

Эти строки не вошли в поэму. Некоторые исследователи полагают, что они были написаны после ее второго посещения Парижа в мае-июне 1911 года, когда Ахматова виделась с Модильяни куда чаще, чем в первый свой приезд. В воспоминаниях Ахматова расшифровывает их. «Модильяни, — пишет она, — любил часто ночами бродить по Парижу. И часто, заслышав его шаги, я подходила к окну и сквозь жалюзи следила за его тенью, стоявшей под моим окном». А Вячеславу Всеволодовичу Иванову в этой связи признавалась: «О главном написать нельзя — КАК он стоял под окном ночью. Смотрю сквозь окно в ночь — он снова там стоит». Что же касается «Египтянки», то Модильяни увлекался тогда Египтом и постоянно водил Ахматову в Лувр, в Египетский отдел, после чего и стал называть ее Египтянкой.

В 1911 году Ахматова посетила выставку, где экспонировались и работы Модильяни. Был там и Амедео, но он не подошел к Анне Андреевне только потому, что она была не одна, а с друзьями. В другой раз, вспоминает Ахматова, она зашла за Модильяни, но не застала его и решила подождать. «У меня в руках была охапка красных роз. Окно над запертыми воротами мастерской было открыто. Я, от нечего делать, стала бросать в мастерскую цветы. Не дождавшись Модильяни, я ушла. Когда мы встретились, он выразил недоумение, как я могла попасть в запертую комнату, когда ключ был у него. Я объяснила, как было дело. «Не может быть, — они так красиво лежали». Думаю, в ту минуту в Модильяни говорил не только художник.

Модильяни часто рисовал Ахматову. «Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома», — уточняет Анна Андреевна. Это уточнение очень важно — оно тоже характеризует их отношения. Она не была для художника просто моделью, и тот факт, что он рисовал ее дома в ее отсутствие, означает: это было его внутренней потребностью. «Эти рисунки Модильяни дарил. Их было 16. Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в своей комнате...» Кстати, видный искусствовед и коллекционер Николай Харджиев считает, что в «длинном ряду изображений Анны Ахматовой, живописных, графических и скульптурных, рисункам Модильяни, несомненно, принадлежит первое место». Харджиев был убежден, что «по силе выразительности» с ним может быть сопоставлен только лаконичный стихотворный портрет Ахматовой, созданный Осипом Мандельштамом примерно в то же время — в 1914 году: «Вполоборота, о печаль/ На равнодушных поглядела./ Спадая с плеч, окаменела/ Ложноспасительная шаль.../»

Напомнив, что Ахматова как-то призналась, что у Модильяни было весьма смутное представление о ней как о поэте, Николай Харджиев особо подчеркивает, что художнику «с присущей ему визионерской прозорливостью удалось запечатлеть внутренний облик творческой личности. Перед нами не изображение Анны Андреевны Гумилевой 1911 года, но «ахронологический» образ поэта, прислушивающегося к своему внутреннему голосу». Искусствовед даже возводит работу Модильяни к Микеланджело, но при этом замечает: «Фигура на рисунке Модильяни статична и устойчива, как египетский сфинкс».

Кстати, этот рисунок нравился и самой Ахматовой. Более того, он был самым любимым. Ей нравилось, что художник, встретив ее, 20-летнюю, и даже не зная, что она поэт, нарисовал умудренную жизнью скорбно одухотворенную женщину, словно угадав в юном существе ее будущий величественный образ. Вот что рассказал в этой связи Иосиф Бродский.

12 апреля 1965 года, менее чем за год до своей кончины Анна Андреевна решила переписать свое завещание. Нотариальная контора находилась на третьем этаже, куда надо было подниматься по крутой лестнице. Такие подъемы ей после инфаркта были категорически противопоказаны. Но она все-таки поднялась. «Около часа мы провели у нотариуса, выполняя различные формальности, — вспоминал Бродский. — Ахматова почувствовала себя неважно. И выйдя после всех операций на улицу, Анна Андреевна с тоской сказала: «О каком наследстве можно говорить? Взять подмышку рисунок Моди и уйти!»

Заметив, что один из знакомых, бывая в ее доме, подолгу рассматривал рисунок Модильяни, Анна Андреевна спросила: «Правда, угадал?» — «Нет, это был не вопрос, — вспоминает критик Г.Макагоненко, оказавшийся этим самым знакомым, — Ахматова подсказала слово, которое было ключом к портрету итальянского художника. И странно — этот портрет придавал комнате, поражавшей бедностью и сурово-спартанской обстановкой, удивительную и неожиданную красоту, жилой вид». — «Я люблю его, — продолжала Ахматова, имея в виду портрет. — Ваш красный букетик (Макагоненко пришел к Анне Андреевне с цветами) напомнил мне давнее-давнее, словно в другом веке, посещение квартиры Модильяни. Мы часто встречались во время моего пребывания в Париже. Однажды я пришла к нему с красными розами, а его не застала. Не дождавшись, ушла. Розы в мирном Париже, цветы в военном Ленинграде...» Этот эпизод относится к 1944 году.

Приведу еще одно признание Анны Ахматовой. В своих воспоминаниях «Восемь часов с Анной Ахматовой» Никита Струве пишет: «Эрнст (старый знакомый поэтессы. — Прим.авт.) интересовался портретами Ахматовой, старался вместе с ней все их перечислить. А Ахматова комментировала: «Фаворский ужасен, Сорин — прямо конфетная коробка... У меня висит только один — Модильяни». (Кстати, именно итальянский художник положил начало обширной портретной галерее Анны Андреевны, в которой есть работы Альтмана и Анненкова, Тышлера и Сарьяна, Петрова-Водкина и Бруни и даже актера Алексея Баталова.)

И, наконец, свидетельство Корнея Ивановича Чуковского: «Не расставалась она только с такими вещами, в которых была запечатлена для нее память сердца. То были ее «вечные спутники» — шаль, подаренная ей Мариной Цветаевой, рисунок ее друга Моди, перстень, полученный ею от покойного мужа...»

Модильяни не раз возникал в разговорах Анны Андреевны с ее друзьями. По поводу и без повода. И это выглядело так, будто она продолжает прерванный разговор о человеке, всегда ей близком. Поэт Анатолий Найман, одно время бывший ее секретарем, говорил: в этих разговорах Модильяни был для нее «мой, незнаменитый, милый, свой».

В 1965 году, незадолго до кончины, Ахматова в третий — и последний — раз попала в Париж. Встретилась там с соотечественником писателем Георгием Адамовичем, эмигрировавшим во Францию после революции. Позже Адамович описал эту «необыкновенную встречу» с Ахматовой. «Она с радостью согласилась покататься по городу и сразу же заговорила о Модильяни. Прежде всего Анна Андреевна захотела побывать на рю Бонапарт, где когда-то жила. Стояли мы перед домом несколько минут. «Вот мое окно, во втором этаже. Сколько раз он тут у меня бывал», — тихо сказала Анна Андреевна, опять вспомнив о Модильяни и силясь скрыть свое волнение...

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |

А вчера смотрела картины художницы Шумаковой? Много выбрала себе,но не смогла "войти" к вам,чтобы поболагодарить...

основной материал я на майле в дневник выложила.