-Метки

-Рубрики

- Полезные ссылки (35)

- Фото, приколы (29)

- Духовные пристрастия:литература,искусство, история (25)

- разное (19)

- Размышления о бренности существования (18)

- музыка для души (14)

- Оценка,кредиты,деньги, долги (14)

- Фамильный клуб Истоминых, Скосыревых, Киановских (13)

- Загородный клуб (11)

- Опусы (1)

- Ханты-Мансийск (1)

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Трансляции

-Статистика

МАК.

Красота Мака одурманивает подобно опиуму. Легко попасть в сети Мака, тяжело из них выбраться.

Залог оргазма -теплые носки |

Всем известно, что женский оргазм -дело тонкое. Голландские ученые установили, что для достижения оргазма женщине необходимо чувство эмоционального комфорта, защищенности и уверенность в партнере. Кроме того, им удалось доказать, что частота оргазма у женщин напрямую зависит от температуры ее ног.

Интересно, что для достижения оргазма мужчинам эмоциональный и физический комфорт не так важен, зато температура ног так же, как и у женщин, влияет на достижение удовольствия.

|

Процитировано 1 раз

Первый российский генералиссимус. |

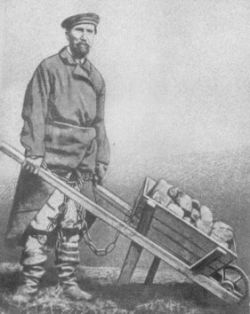

МЕНШИКОВ Александр Данилович (6.11.1672 -12.11.1729), государственный и военный деятель. Первый российский генералиссимус. Сведения о его происхождении противоречивы. По наиболее распространенной версии, его отец и сам Меншиков были из крестьян и торговали пирожками на московских улицах.

Первоначально Меншиков исполнял при царе обязанности денщика. Преданность, усердие, энергия, распорядительность, умение угадать и исполнить желание царя, при уме и личных талантах, выдвинули Меншикова в число ближайших сподвижников Петра I. Во время Северной войны (1700-21) Меншиков вырос в крупного администратора и военачальника. В 1702 Меншиков — губернатор Нотебурга, в 1703 он основал Олонецкую верфь. В военной кампании 1703 — 04 отличился при взятии Ниеншанца и Нарвы. Много сил Меншиков как губернатор Ингерманландии (с 1703) отдавал строительству Петербурга и Кронштадта. С 1702 Меншиков — граф, с 1707 — светлейший князь. В 1705 Меншиков руководил действиями русской армии против шведов в Литве, в 1706 разбил корпус генерала Мардефельда у Калиша, в 1708 захватил Батурин, резиденцию И. С. Мазепы. Немалая заслуга в разгроме шведов в Полтавской битве принадлежала Меншикову, который, командуя кавалерией, действовал внезапно и решительно. За Полтавскую “викторию” Меншиков был произведен в фельдмаршалы. В 1709 — 13 он командовал русскими войсками в Польше, Курляндии, Померании, с 1714 управлял территориями в Прибалтике, отошедшими от Швеции к России.

В руках Меншикова была сосредоточена огромная власть, которую он часто употреблял в своих целях, не стесняясь приобретения и умножения богатства. Получая регулярные пожалования (за Меншиковым было около 100 тысяч крестьян), он не довольствовался доходами со своих имений, занимался промышленным предпринимательством, казенными подрядами, не гнушался брать взятки. Многочисленные жалобы на корыстные действия Меншикова не достигали цели. От суда его спасало снисхождение Петра I и заступничество Екатерины I. Опираясь на гвардию, Меншиков возвел на престол Екатерину I и стал фактическим главой государства. На вершине власти он вел активную борьбу со своими противниками, отстранил П. А. Толстого, пытался нейтрализовать Верховный тайный совет, вступил в тесный союз с А. И. Остерманом, способности которого к политической интриге Меншиков недооценил.

После вступления на престол Петра II и его помолвки в мае 1727 с дочерью Меншикова последний был близок к регентству. 13 мая 1727 был пожалован в генералиссимусы. По настоянию получивших влияние на Петра II Долгоруких и поддержке Верховного тайного совета он был отстранен от дел, обвинен в измене и хищениях государственной казны, сослан в Березов, где и умер.

Подробно:

http://hronos.km.ru/biograf/menshikov.html

Л. Н. Вдовина

|

ТОБОЛЬСКИЕ КАБАКИ В КОНЦЕ XVII – НАЧАЛЕ XVIII вв. |

|

Тобольский острог был заложен весной 1587 г. на нагорном берегу Иртыша письменным головой Данилой Чулковым. В 1590 г. острог получил статус города, превратившись в военно-административный центр Сибири. На протяжении XVII в. Тобольск развивался в архитектурном и экономическом отношении. В 1680-х гг., после многочисленных разрушительных пожаров, возводились новые укрепления, стали появляться первые каменные здания. С 1621 г. Тобольск стал еще и церковным центром Сибири, поскольку здесь разместилась резиденция сибирского архиепископа. В 1628 г. Сибирь была разделена на Тобольский и Томский разряды. Тобольск стал административным центром первого. Так-же город стал в XVII в. центром Верхотурско-тобольского земледельческого района, что обусловило наличие в городе местной хлебной базы для винокурения и пивоварения. На рубеже XVII–XVIII вв. средний сбор зерна в Западной Сибири составлял 2832570 пудов. Из этой цифры 2419650 пудов приходилось на уезды Тобольского разряда и только 412920 пудов – на уезды Томского разряда. Верхотурско-тобольский земледельческий район включал в себя четыре уезда с наиболее развитым земледелием: Верхотурский, Тюменский, Туринский и Тобольский. На протяжении XVII в. тобольский хлебный рынок в Сибири постоянно развивался и являлся самым крупным и устойчивым. Увеличение объемов хлебной продукции к началу XVIII в. связывается с непрерывным возрастанием числа крестьян-дворовладельцев в хлебопроизводящих уездах Тобольского разряда. Земледелием занимались посадские и служилые люди, а также инородцы. Интересен вопрос о времени открытия первого кабака в Тобольске. И.Г. Прыжов, который одним из первых затронул историю появления кабаков в Сибири, ничего не говорит по этому поводу. Наиболее вероятными, на наш взгляд, являются данные об открытии первого кабака в 1612 г., которые содержатся в сибирском городовом летописании. Немаловажно то, что в разных источниках летописного характера содержатся разные сведения о времени открытия в Тобольске кабака. Например, «Описание о поставлении городов и острогов в Сибири…», доведенное до 1698 г., указывает 1612 г. Это самое первое упоминание. Наиболее поздняя дата (1617 г.) приводится в «Записках к сибирской истории служащих…», доведенных до 1702 г. Скорее всего, разные источники не противоречат друг другу, а речь в них идет об открытии разных кабаков. В расходных винных книгах Тобольска конца XVII в. имеются данные о наличии в городе четырех кабаков, которые существовали отдельно от государева кружечного двора. Кабаки эти являлись точками розничной продажи спиртного. На кружечном дворе осуществлялась оптовая продажа вина «ис подвалу» и приемка готовой продукции с винокуренных поварен. Тобольская винная книга за 1696/97 г. говорит о том, что кабаки располагались «на горе», «под горою за юртами», у посольского двора и еще один кабак находился также «под горою» и именовался «красным кабаком». Под «горой» скорее всего имелась в виду Алафейская гора на берегу р. Иртыша. Немаловажная деталь заключается в том, что кабаки в Тобольске в 1620-х гг. временно закрывались. Причиной этому стало то, что жители города «испропились» и им было не на чем «подниматься на службу» и пашню «строить». Так говорят документы XVII в. По всей видимости, кабаки перестали функционировать в промежутке 1623–1630 гг., а затем снова были открыты. До 1622 г. включительно они работали точно, что видно из окладных книг. Последняя запись приходится именно на 1622 г., когда «тоболских кабацких денег, которые не выбраны из долгов помечено донят на целовалниках и на питухах 415 рублев 15 алтын 5 денег». Следующая запись приходится только на 1630 г., когда «с пив явочных пошлин и с неявленого питя заповеди помечено взят 18 рублев 17 алтын 5 денег». Кружечный двор, как место продажи и распределения спиртных напитков, появился в Тобольске, скорее всего, в середине XVII в., когда после реформы 1652 г. эти дворы начали организовываться во всех крупных городах. Винокурение. На протяжении первой половины XVII в. Тобольск не имел собственной винокурни, а получал подрядное вино из Европейской части страны. Однако внушительная хлебная база позволила воеводе П.И. Годунову (1667–1670) предпринять в Тобольске устройство собственной винокурни. Как известно, именно Годунов проводил политику максимального увеличения государственной прибыли за счет введения новых налогов и сокращения жалования служилым людям, которым вместо хлебного жалованья стали выдавать деньги из расчета томских (более низких) цен. Освобожденный таким образом хлеб предполагалось пустить на нужды винокурения. Строительство винокурни началось на устье р. Курдюмки силами тобольских служилых и местных крестьян. Одновременно с этим воевода изъял у населения всю медную посуду. По расчетам, эта винокурня должна была производить вина по 6420 ведер в год, что приносило бы ежегодный доход в размере 25680 руб., исходя из цены ведра, равной 4 руб. В планы Годунова входила также организация кружечных дворов в слободах Тобольского уезда. В начале XVIII в. вино в Тобольске производилось уже на двух винокурнях. Как указывают источники, это была винокурен- ная поварня «в Сузгуне» и «за рекою Иртышем». Думается, что появление второй винокурни произошло уже в начале XVIII в. В винокуренных книгах за 1693/94 и 1696/97 гг. наличие второй винокурни не отмечено, а объемы производства вина более низкие по сравнению с данными за 1709 г., когда действовало уже две винокурни. Несмотря на наличие местного винокурения, в начале XVIII в. Тобольск получал и подрядное вино из других городов. Например, в мае 1704 г. на кружечный двор здесь было принято 2878 ведер вина верхотурского курения у верхотурского таможенного ларешного Ивана Собянина. Однако это не было правом, а скорее исключением для начала XVIII в. В 1709 г., когда в Тобольске действовало две винокурни, подрядное вино в город не присылалось. Производство вина начиналось с приготовления «дрожжаника». Скорее всего, это были дрожжи, с помощью которых и получалась первоначальная брага, из которой в свою очередь в процессе последующей перегонки и получалось так называемое простое вино. При вторичной перегонке «вина простого» получалось «вино двойное» с крепостью примерно в 2 раза большей. Для приготовления «дрожжаника» использовался ржаной солод, ржаная мука и хмель. Эти ингредиенты в источниках называются «затором». В принципе затор представляет собой смесь дробленых зернопродуктов с водой. Смесь эта предназначается для процесса затирания. В современном производстве существует несколько видов затирания, используются настойные и отварочные способы. Каким образом это делалось в Тобольске в XVII–XVIII вв., установить невозможно. Однако сама суть процесса затирания остается неизменной с тех пор и заключается в переходе в растворимое состояние экстрактивных веществ из размолотого сырья при использовании воды определенной температуры. Для дальнейшего процесса опять таки использовались ржаной солод, ржаная мука и хмель, а также дрожжи. В 1709 г. в производстве использовалась еще и овсяная мука. На тобольских винокурнях производилось по нескольку больших «варь» в год. «Варя» представляет собой единицу объемаалкогольной продукции. Это большой чан для производства вина или пивоварения. Считается, что «варя» имела объем, равный 110–112 ведрам. Тобольские «вари» колебались от 103 до 120 ведер. В 1693–1697 гг. для приготовления одной вари (примерно 115 ведер вина) использовалось по 21 чети ржаного солода и ржаной муки, в среднем по 2 пуда хмеля. Количество затраченных дрожжей варьировалось от 34 до 10 ведер. В 1709 г. на первой винокурне варя состояла примерно из 131 ведра, а на второй – из 89 ведер. Исходя из этого можно утверждать, что на первой винокурне для приготовления одной вари использовалось по 32,3 чети ржаного солода и ржаной муки, 16,1 чети овсяной муки, 3,7 пуда хмеля. На второй винокурне на одну варю выходило по 18 четей ржаного солода, 18,8 четей ржаной муки, 6 четей овсяной муки и 3,25 пуда хмеля. Сырье («хлебные запасы») бралось из государевых житниц и отдавалось на винокурню. Дрожжи в большинстве случаев поставляла местная пивоварня. Они выкупались у пивных целовальников. В 1696–1697 гг. таким целовальником был Петрушка Ильин. В 1693–1694 гг. вино производилось под непосредственным руководством тобольского сына боярского Василия Грузинцова, а в 1696–1697 гг. под руководством Андрея Буткеева, имевшего тот же чин. Готовая продукция хранилась в подвале, которым заведовал подвальный голова. В 1696–1697 гг. эту должность занимал Иван Шумков. Тобольская винокуренная книга за 1709 г. подробно расписывает все денежные затраты, связанные с винокурением. На первой винокурне на зарплату «работным людем» и винокуру за год было потрачено 147,42 руб. Еще 84,54 руб. было потрачено на мелкие расходы, а также на корм лошадям, на покупку шаек и черпаков, на починку винокуренного оборудования, на починку печей и на набой на бочки железных обручей. На другой винокурне было потрачено 101,81 руб. на зарплату винокуру, браговару, «подкуркам», и другим «работным людем». На нужды винокурни было потрачено 33,74 руб. Таким образом, себестоимость одного ведра вина составляла примерно 30 коп. Эти затраты во много раз себя окупали, если учитывать цены, по которым вино продавалось. Продажа вина и деятельность кабаков. Как уже упоминалось, продажа вина в Тобольске производилась в четырех кабаках. Также вино продавалось и из подвала кружечного двора, куда оно помещалось на хранение. Вино продавалось ведрами, полуведрами и четвертями из подвала (оптовая продажа), а также ковшами, кружками и чарками и фунтами в кабаках (розница). В отношении определения объемов ведра возникают некоторые трудности. Как указывают источники, отмерялось вино в московское медное «заорленое осмивершковое» ведро. Как указывает А.И. Раздорский, в Курске с 1654 г. стало использоваться именно такое восьмивершковое ведро, и его диаметр составлял 22,25 см, а объем был 33–34 ф. (около 13,5–14 л). Можно говорить о том, что в сибирских городах в конце XVII – начале XVIII вв. использовалось такое же ведро, как и в городах европейской части страны, поскольку после реформы кабаков 1652 г. государство стремилось к унификации мер объема винной посуды. Объем «штиденежного ковша» можно вычислить исходя из его стоимости. (3 коп.). В конце XVII в. ведро вина в Тобольске продавалось по 2,76 руб. Получается, что оно вмещало в себя 92 таких ковша. Значит, объем самого ковша – 0,15 л. Кружка, если исходить из тех же соображений, оценивалась в 35,5 коп. (в денежной системе XVII в. это 11 алтын 5 денег). Исходя из цены ведра, оно вмещало примерно 7,8 кружки. Получается, что кружка – это 1/8 (0,125) ведра или 1,75 л. Чарка до апреля 1697 г. в Тобольске была старого образца и определить ее объем не представляется возможным. С апреля же 1697 г. из Москвы была прислана новая чарка: «по двести чарок в осмивершковое ведро». Если ведро было объемом 14 литров, то новая чарка – 0,07 л. Интересен тот факт, что цена ведра простого вина в 1692–1697 гг. оставалась на уровне 2,76 руб. В 1704–1709 гг. цена ведра простого вина составляла 1,2 руб. при продаже из подвала кружечного двора и 1,4 руб. – при продаже в кабаках. Это были указные цены. Розничные цены двойного вина также отличались от оптовых. С 1704 г. продажная цена ведра двойного вина в кабаке составляла 2,8 руб., а из подвала кружечного двора – 2,4 руб. Поскольку себестоимость ведра простого вина в это время составляла примерно 28–35 коп., можно говорить о том, что продавать этот продукт было крайне выгодно. Доходы от продажи вина реально могли конкурировать с основными доходами города, которые приносила таможня. Сумма винных доходов и объемы продажи вина в Тобольске на протяжении 1692–1709 гг. возрастали год от года. Связано это с открытием второй винокурни и общим увеличением объема производства. Непосредственную продажу вина осуществлял голова кружечного двора и подчиненные ему целовальники. Поскольку продажа вина осуществлялась на четырех кабаках, в Тобольске в рассматриваемое время было четыре целовальника, продававших вино. С сентября 1692 по апрель 1694 г. головой кружечного двора в Тобольске был Яков Гребенев, а целовальниками Демитко Ступин, Микитка Зеркалцов, Климка Калинин. Последнего в сентябре 1693 г. заменил Кондрашка Климов. С мая 1694 г. головой стал Леонтий Герасимов, ларешным – Любим Худяков, а целовальниками – Ивашка Решетов, Гришка Шапошников, Гришка Петров и Офонка Корякин. В 1696–1697 г. при голове Иване Тайшине должность ларешного занимал Семен Светлолобов, а целовальников – Ивашка Кузнецов, Мишка Исаков, Васька Жданов и Кондрашка Ососков. В 1704 г. таможенным и кружечных дворов головой был Василий Шишелов, а 1709 г. эти обязанности выполнял надзиратель Борис Евреинов. Интересно то, что лица, продающие вино на одном кабаке в течение месяца, переводились с начала другого месяца на другой кабак. Таким образом происходил постоянный круговорот. Важной статьей расхода вина была его посылка в другие сибирские города. На протяжении рассматриваемого периода вино тобольского курения посылалось в Сургут и Березов, где не было развито местное винокурение. 11 мая 1704 г. на кружечный двор Березова из Тобольска было послано 500 ведер вина простого. Вино предназначалось для продажи и было отдано под расписку березовскому сыну боярскому Василию Лихачеву. 14 июля 1709 г. на Березов было послано 1000 ведер вина простого. В Сургут вино посылалось два раза в течение 1709 г. 13 мая было послано 200 ведер для продажи на сургутском кружечном дворе и для раздачи винного жалованья служилым людям. 29 декабря в Сургут было выслано еще 200 ведер для таких же целей. В начале XVIII в. функционировали кабаки практически во всех слободах, на ямах и заставах Тобольского уезда. В эти слободы также посылалось вино тобольского курения. Вино и пиво посылалось в Исетский, Арамильский и Катайский остроги; в Красногорскую, Маслинскую, Ялуторовскую, Мехонскую, Верхнюю и Нижнюю Ницинские, Чубаровскую, Шадринскую слободы; на Самаровский и Демьянский ямы. В 1704 г. за проданное вино и пиво в слободах было выручено 2037,9 руб. Выдача винного жалованья. Винное жалованье выдавалось и служилым людям самого Тобольска. В основном вино давалось в честь какого-то церковного или светского праздника. К числу таких праздников, как правило, относилась Пасха, Рожество, именины царя и членов его семьи. Интересный факт выдачи винного жалованья в Тобольске относится к 21 октября 1709 г. В этот день служилым было выдано вино в честь победы над шведским королем. Видимо, речь здесь идет о Полтавском сражении. Солидное винное жалованье выдавалось крупным церковным сановникам и воеводам. В августе 1709 г. было выдано в качестве жалованья 200 ведер «впредь на 1710 г.» вина сибирскому и тобольскому митрополиту Филофею. 15 апреля 1709 г. сургутскому стольнику и воеводе В.К. Толстому «про домашней его росход» было выдано 50 ведер вина. Другая подобная выдача произошла 11 ноября того же года, когда князю М.Я. Черкасскому было выдано винное жалованье в размере 300 ведер. Выдавалось вино также многочисленным ясачным инородцам в награду за уплату ясака. Без вина не обходилось в Сибири ни одно посольство. Например, 24 июня 1704 г. для посольства к Ямышеву озеру голове Борису Струнину было выдано 6 ведер простого вина. Открытие кабаков в Тобольске началось в первой четверти XVII в. Они продолжали функционировать и позже рассматриваемого нами периода. Однако значительное развитие производство и продажа спиртного получили в первой четверти XVIII в. Напитки плотно вошли в жизнь сибирских служилых людей и употреблялись ими регулярно. На праздники и за особые заслуги всем слоям населения выдавалось винное жалованье. Источник: http://new.hist.asu.ru/biblio/borod4/S2.html |

|

Тобольский Кремль |

Тобольский кремль

В 1587 году срублен острог отрядом казака Данилы Чулкова на вершине Алафейской горы над Иртышом. Тюменская область, 247 км к северо-востоку от Тюмени.

В 1590 года получил статус города.

Военно-административный центр Сибири. В начале XVII века Тобольский острог был полностью перестроен: протяженность деревянных стен превысила 400 м, высота - 6 м. Три из семи башен были проездными.

В 1677 году, спустя год после пожара, был срублен новый острог с 9 башнями. В 1680 году он сгорел.

В 1711 - 1717 гг. был построен каменный кремль (строили плененные под Полтавой шведы).

Изначальной задачей кремля было защита центра города от огня. Четырехугольная в плане крепость имела 11 башен и двое ворот.

Современное состояние.

Сохранился каменный кремль (конец XVII - начало XIX вв.) В 1970 - 80 гг. стены и несколько башен восстановлены. Частично сохранились валы и рвы на месте сражения отряда Ермака с ханом Кучумом.

См. подробно:

|

Рыночная оценка, уценка, легитимизация: |

Это цитата сообщения АЛЕКС_ПРАЙС [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ООО "АЛЕКС ПРАЙС"

Бесплатное консультирование

Специализированный оценщик катеров, лодок, яхт,

любого водного транспорта с 1996 года

Рыночная оценка, уценка, легитимизация:

-автомобилей, спецтранспорта, гаражей

-основных фондов, оборудования, уставных капиталов.

-акций, долей

-имущества при рассторжении брака

-самолетов, вертолетов

-наследства

-ущербов

-залогов, лизингов

-незавершенного строительства

-инвестиционных проектов

- АЗС, нефтебаз, нефтепромыслового оборудования

-участков, дач, коттеджей, квартир

-бизнеса и пр.

Быстро, конфиденциально, качественно.

Москва, Студенческая, 35

м.Кутузовская, тел. (495)741 99 13

www.czn.ru

czn@czn.ru

Александр

|

|

Тобольские тайны |

БЫЛОЕ ОСТАЕТСЯ С НАМИ

ТОБОЛЬСКИЕ ТАЙНЫ

ПОД СВОДАМИ ПОДЗЕМЕЛИЙ В 30-Е ГОДЫ РАССТРЕЛИВАЛИ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ

Заместитель директора Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника по научной работе Алексей Нескоров высказывает предположение, что обнаруженное при раскопках подземелье является частью тоннеля.

Тобольский централ был предназначен для особо опасных преступников. Но полтора десятка лет назад он как таковой закончил свое существование. Незадолго до этого мне довелось побывать в нем. Заместитель начальника тюрьмы рассказал о режиме содержания заключенных. Белый свет они видели только во время коротких прогулок в специальных двориках, закрытых сверху решеткой с колючей проволокой. Даже на работу в производственные цеха их проводили по подземным лабиринтам. Естественно те схемы держались в большом секрете. Но, наверняка далеко не все потайные ходы были на ней нанесены. Часть из них могли быть до особого случая замурованы еще со времен строительства.

Небольшое отверстие, проделанное археологами в стене найденного подземелья, позволило определить, что помещение выложено кирпичом и имеет сводчатый потолок. Удалось обнаружить и штольню, но завал помешал продвинуться дальше.

Не исключено, что под теми старинными подземными сводами в 30-х годах ХХ века расстреливали политзаключенных. Только за четыре года репрессий в Тобольском централе погибли две с половиной тысячи человек. Считалось, что расстрелянных хоронили на территории тюремного двора. Но проведенные раскопки эту версию не подтвердили. Значит, трупы или увозили за пределы тюрьмы, или прятали в ее подземных лабиринтах.

Каземат и раньше использовался как место проведения казней. В 1918 году захватившие город белогвардейцы жестоко подавили восстание содержавшихся в тюрьме красноармейцев. 47 человек тогда пропали без вести. И вполне возможно, подземелье хранит тайну их исчезновения. В 1921 году в Тобольском централе во время кулацко-эсеровского мятежа было расстреляно более 60 комсомольцев и коммунистов. Останки их не обнаружены по сию пору.

Мой давний приятель, преподаватель Тюменской сельскохозяйственной академии Владимир Паньков все свое детство и юность провел в Тобольске. Вспоминает, как в 60-х годах они, воспитанники детского дома, тайком лазили по подземным ходам. Он утверждает, что ходы эти были гораздо протяженнее. Впоследствии их специально засыпали. Может быть, во избежание беды, а может, и для сохранения каких-либо тайн.

Известный в Тюмени краевед, до недавнего времени работавший в должности заместителя начальника управления ФСБ по Тюменской области, полковник Александр Петрушин много лет занят поисками так называемого Колчаковского клада. Он считает, что тобольское подземелье вполне могло быть использовано в качестве хранилища дорогих царских и церковных реликвий. Однако никаких чертежей или других документов о наличии подземных ходов, которым молва приписывала многокилометровую протяженность, он не обнаружил.

А вот многочисленные выходы из монастырей и Кремля на берег Иртыша имеются. Так в свое время был обнаружен подземный ход у здания Консистории. Семь лет назад около губернской типографии был найден вход еще в одно подземное сооружение, которое представляет собой арку, уходящую вглубь.

Но кроме Тобольска подземные ходы обнаружены в районах старинной застройки Тюмени, Ишима. Что они таят в своей истории, для чего были предназначены проектировщиками ХVII-ХVIII веков, пока остается загадкой.

Безрукова Людмила соб. корр. "Труда"

Тюменская область

|

ИСТОРИЯ ТЮРЕМНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ 1870 - 1900 ГОДЫ |

ИСТОРИЯ ТЮРЕМНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ 1870 - 1900 ГОДЫ

М.Н.Гернет, "История царской тюрьмы, т.3": ... В 1872 году была учреждена специальная комиссия для составления «общего систематического проекта тюремного преобразования».

Проект положения о местах заключения гражданского ведомства, разработанный комиссией под председательством графа Соллогуба, был 19 мая 1873 г. по повелению Александра II передан на рассмотрение особого комитета для окончательного обсуждения тюремного преобразования под председательством графа Зубова.

Результатом многолетнего проектирования было лишь образование 27 февраля 1879 г. Главного тюремного управления, которое было проводником тюремной политики царизма вплоть до 1917 года. Оно проводило ее в одинаковой мере и состоя в ведомстве министерства внутренних дел, и позднее, когда было передано в ведение министерства юстиции. Сущность реформы сводилась к следующему: в Петербурге создавался центральный орган управления тюрьмами. Он включал в себя несколько отделений с различными административными и хозяйственными задачами. В губерниях образовывалась губернская тюремная инспекция. Главные тюремные инспектора из центра ревизовали губернии. Новая бюрократическая машина немедленно вступила в действие.

Надо признать, что была работа и другого типа. Она состояла прежде всего в попытке учета тюремного хозяйства, управления местами заключения и пр. О своей деятельности управление ежегодно издавало отчет. Первый такой отчет охватил период с 16 июня 1880 г. до конца 1881 года. В этом отчете вскрывалось хаотическое состояние мест заключения. Общее число мест заключения, не считая полицейских арестных помещений, достигало в это время 767. Количество тюремного населения к январю 1882 года достигало 93 108 человек. Таким образом, новый центральный орган с первых же шагов своей деятельности располагал почти стотысячной армией заключенных. За весь же год в тюрьмы империи прибыло 596 380 мужчин и женщин и 30 769 детей при них.

Главное тюремное управление, казалось бы, должно было быть инициатором по изданию законов, касавшихся устройства мест лишения свободы, определения условий содержания в них и выхода из них. Но не только Главное тюремное управление, но и весь законодательный аппарат царской России не интересовался упорядочением тюремного законодательства. Главное тюремное управление, находившееся в ведомстве министерства внутренних дел, было переведено законом 13 декабря 1895 г. в ведомство министерства юстиции, но эта передача не оказала никакого влияния на пробуждение внимания законодателя к тюрьме.

Главное тюремное управление опубликовало в 1914 году «Перечень законоположений по тюремной части», последовавших за время с 27 февраля 1879 г. по 27 февраля 1914 г. Этот перечень охватывает 35 лет, и в нем указано около 500 законов по «тюремной части», но из этого огромного числа законов историк царской тюрьмы может использовать не более дюжины имеющих общеимперское значение. Все же остальные законы касаются тех или других местных тюрем, их открытия или закрытия, изменения в штатах различных тюрем, вопросов о продовольствии арестантов в отдельных тюрьмах, об открытии благотворительных комитетов в разных местах и т. п. В частности, вопрос о форменной одежде чинов тюремного ведомства очень интересовал законодателя. Характерно, что после перевода Главного тюремного управления из ведомства министерства внутренних дел в ведомство министерства юстиции первый законодательный акт касался замены пуговиц на форменной одежде. На этом примере видно, чем интересовалось тюремное управление прежде всего.

Из законодательных актов, имевших общеимперское значение, следует отметить следующие: 1) 11 декабря 1879 г.— «Об основных положениях, имеющих быть руководством при преобразовании тюремной части и при пересмотре Уложения о наказаниях», 2) 24 апреля 1884 г.— «Об отмене заключения в смирительном и рабочем домах, о закрытии сих учреждений», 3) 11 июня 1885 г.—-«Об отмене установленного Уложением о наказаниях подразделения каторжных работ на рудничные, крепостные и работы на заводах», 4) 6 января 1886 г.— «О занятии арестантов работами и о распределении получаемых от сего доходов», 5) 15 июня 1887г.— «Сокращение сроков наказания в одиночных тюрьмах», 6) 18 мая 1889 г.-— «О некоторых мерах по устройству новых тюрем и усилению тюремного надзора», 7) 29 марта 1893 г.— «Об отмене телесных наказаний для ссыльных женщин», 8) 2 июня 1897 г.—«Об изменении наказуемости малолетних и несовершеннолетних», 9) 12 июня 1900 г.— «Об отмене ссылки на житье и ограничении ссылки на поселение», 10) 19 апреля 1909 г.— «О воспитательно-исправительных заведениях для несовершеннолетних», 11) 22 июня 1909 г.— «Об условном досрочном освобождении», 12) 3 июня 1913 г.— «О школах для тюремных надзирателей».

Первый из названных законов представляет собой мертворожденный проект основных положений тюремных реформ. Государственный совет рассмотрел эти положения, и Александр II утвердил их в декабре 1879 года. Дальше этого утверждения проект не двинулся, а потому и не требует подробного с ним ознакомления. Материалы, представленные по этому вопросу председателем комиссии Гротом, были очень высоко расценены Государственным советом, который назвал их «обширным трудом, отличающимся замечательными достоинствами», и добавлял, что «труд этот представляет собой драгоценный материал для дальнейших работ по пересмотру уложения»; но вместе с тем такая похвала не помешала Государственному совету признать тюремную реформу преждевременной.

Государственный совет ограничился признанием возможности свести места заключения к четырем видам: каторжным тюрьмам, исправительным домам, тюрьме и арестным домам. При этом было предложено устраивать тюрьмы по одиночной системе, а также ввести одиночную систему в исправительных домах, разобщая арестантов на ночь и в нерабочее время. Эта попытка расширения в России одиночного заключения встретила непреодолимое препятствие в недостатке денежных средств.

Проектированные «Основными положениями» указанные выше четыре вида лишения свободы должны были заменить собою несколько других видов лишения свободы по действовавшему тогда законодательству. Так, например, каторжная тюрьма должна была заменить каторжные работы, разделявшиеся на три вида: рудниковые, крепостные и заводские. Только законом 11 июня 1885 г. эти три вида каторжных работ были слиты в один. Точно так же проектированное «Основными положениями» закрытие рабочих и смирительных домов произошло лишь по закону 24 апреля 1884 г. Правда, фактически названные дома перестали существовать раньше: например, в 1883 году их оставалось только три. Напомним, что по Уложению о наказаниях широко применялись вместо рабочего и смирительного домов розги. Такая замена была запрещена лишь законом 25 ноября 1885 г.

Из других законов, касавшихся лишения свободы, следует отметить введение тюремного труда законом 6 января 1886 г. До этого времени занятие арестантов работами, кроме как на каторге и в арестантских ротах, не было сколько-нибудь подробно регламентировано законодателем. Этот закон допускал эксплуатацию труда заключенных частными подрядчиками и самой администрацией тюрьмы. Та и другая система использования арестантского труда нередко превращала заключенных в настоящих рабов. Однако очень часто вместо тюремного труда было тюремное безделье, еще более тяжелое, чем работа, как мы это увидим ниже, из ознакомления с состоянием мест заключения.

Циркуляры Главного тюремного управления за 80-е годы (циркуляр 25 апреля 1886 г. № 13, 3 марта и 14 декабря 1888г. № 6 и 21, 25 июня 1889 г. № 16 и др.) уточняли условия арестантского труда внутри тюремных помещений и вне их. Относительно видов арестантских работ внутри помещений циркуляры рекомендовали в первую очередь- плетение из ниток, веревок, соломы и разных деревянных волокон, изготовление щеточных изделий, проволочных корзинок, отделка пуговиц, щипание перьев и тому подобные несложные занятия, но эти виды труда давали очень небольшой заработок и не могли быть использованы заключенными после освобождения.

С 1902 года, когда в составе Главного тюремного управления было открыто специальное отделение по организации труда, в тюрьмах начали вводиться более сложные виды труда с применением ткацких машин фабрично-заводского типа.

Приведенный перечень законов, относившихся в той или иной степени к лишению свободы, показывает, что режим тюрьмы оставался вне регламентации в законодательном порядке. Только в 1912 году был введен в виде опыта «проект общей тюремной инструкции» о режиме в местах заключения, и лишь 28 декабря 1915 г. эта «инструкция» была утверждена министром юстиции. Мы познакомимся с ней ниже, как с последним словом царизма в области тюремного управления.

Перечисленные нами выше законы об ответственности несовершеннолетних, об ограничении или отмене некоторых видов ссылки, об условном освобождении и некоторые другие не относились непосредственно к области тюремного законодательства. Но они оказали значительное влияние на сокращение численности тюремного населения и на ограничение применения наказания тюрьмою. Так как тюрьма заменялась исправительно-воспитательным заведением, то уменьшалась ее роль; условное освобождение сокращало срок пребывания в тюрьме.

УСТАВ О СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЮ 1886 И 1890 ГОДОВ

Основным тюремным кодексом по-прежнему продолжал оставаться Устав о содержащихся под стражею, в издания которого вносились лишь те или другие изменения, большей частью относившиеся к местам заключения той или другой губернии. Поэтому нет необходимости прослеживать подробно историю этих изменений Устава в интересующий нас период. Первое переиздание Устава в этот период последовало в 1886 году.

При сравнении изданий Устава о содержащихся под стражею 1857 и 1886 гг. следует отметить большое различие в количестве статей. Вместо 1130 статей издания 1857 года Устав о содержащихся под стражею 1886 года содержит всего 400 статей. Такое изменение объема Устава объясняется исключением тех статей, которые относились к отмененным видам лишения свободы, а именно — смирительным и рабочим домам. Что касается исправительных арестантских рот гражданского ведомства, то они были заменены исправительными арестантскими отделениями, и потому на них в основном распространились постановления об арестантских ротах.

Большая разница числа статей в названных изданиях Устава не отразилась в значительной степени на содержании оставшихся статей.

Незначительны были перемены и в структуре Устава обоих изданий. Они свелись к включению второго раздела издания 1857 года относительно Попечительного о тюрьмах общества в первый раздел издания 1886 года в качестве особой главы. Таким образом, в Уставе издания 1886 года осталось два раздела.

Устав о содержащихся под стражею, изданный в 1886 году, был переиздан в 1890 году. За эти 4 года никаких изменений в тюремном законодательстве не произошло, и новое издание почти целиком повторило предыдущее.

Изменения в Устав вносились в различные годы по «Продолжениям» Свода законов, но они не меняли основного фундамента, на котором был построен этот Устав. К потребностям и духу времени управление тюрьмами приспособлялось не изменением Устава о содержащихся под стражею, а циркулярами Главного тюремного управления.

Устав издания 1890 года оставался в силе 27 лет. За это время было несколько частных, неофициальных его изданий с дополнениями. Поскольку Устав издания 1890 года просуществовал до последнего дня царизма, ознакомимся с его содержанием.

В издании 1890 года — 394 статьи. Их содержание в основных чертах повторяет статьи Устава о содержащихся под стражею издания 1886 года.

Все места лишения свободы разделены на 4 группы, смотря по цели лишения свободы: 1) как мера пресечения способов уклонения от следствия и суда, 2) как мера исправления и наказания, 3) для содержания неисправных должников и 4) для содержания пересыльных арестантов. Но было бы ошибочно думать, что к 1890 году правительству удалось на практике провести разобщение всех названных групп заключенных. Как и раньше, такое строгое разобщение в большинстве случаев оставалось лишь на бумаге. Поэтому в том перечне мест содержания под стражей, который дан в ст. ст. 2, 3, 4 и 5 названного Устава, мы не находим согласованности с целями лишения свободы, указанными в ст. 1.

Только указания на пересыльные тюрьмы отвечают той цели лишения свободы, которая указана для четвертой группы арестантов (пересыльные).

К 1890 году по-прежнему сохранилось большое разнообразие наименований мест лишений свободы. Сравнительно с более ранними изданиями Свода законов теперь повторялись давно знакомые нам названия: крепости, гауптвахты, тюремные замки, исправительные арестантские отделения и пр., но появились и более новые названия мест лишения свободы, как, например, исправительные приюты для несовершеннолетних. Но надо признать, что смешение в одних и тех же тюрьмах различных заключенных продолжало оставаться как в последнем десятилетия XIX века, так и в XX веке.

Содержание мест заключения относилось за счет государства, земств и городов, как это было установлено в томе XIV Свода законов издания 1886 года, и по-прежнему происходили пререкания и споры об источниках покрытия тюремных расходов.

Обширная третья глава «Об управлении мест заключения» (ст. ст. 14—63) повторяет уже известные нам узаконения об учреждении Главного тюремного управления.

Закон 13 июня 1887 г. ввел в управление тюрьмами на местах, кроме начальников тюрем и их помощников, также их помощниц или смотрительниц женских отделений и состоящих при местах лишения свободы священников, дьяконов, псаломщиков, врачей, фельдшеров и фельдшериц. Этот закон (ст. 26 тома XIV, изд. 1890 г.) ввел в тюремную стражу тюремных надзирательниц для надзора за содержащимися лицами женского пола. Таким образом, женщины-арестантки были, наконец, освобождены от тягостной для них мужской стражи. Впрочем, слова закона нередко расходились с практикой, и женский надзор не был введен повсюду.

По-прежнему в Устав о содержащихся под стражею вошел Устав попечительного о тюрьмах общества (ст. ст. 64—123). Рамки деятельности этого общества были крайне узкими, а его состав в своей основе был аристократическим.

Весь второй раздел рассматриваемого Устава посвящен узаконениям о порядке содержания заключенных в разных местах лишения свободы, начиная с арестных помещений и кончая каторжными тюрьмами.

Раздел начинается с главы о помещениях для подвергаемых аресту, этому легчайшему виду лишения свободы в перечне наказаний. До последнего дня своего существования царизм не отказался от совершенно откровенного проведения классовых различий даже в этом виде лишения свободы. По-прежнему Устав о содержащихся под стражею проводил различие между положением в арестном доме лиц высших сословий, с одной стороны, и всех остальных — с другой. Он требовал, чтобы, по возможности, арестованные этих социальных групп содержались, не смешиваясь между собой. Лишь крестьяне и мещане могли быть назначаемы на хозяйственные работы в местах заключения. Кроме социального происхождения, различия в положении арестованных в арестных домах обусловливались также степенью их материальной обеспеченности. При желании и при наличии соответствующих денежных средств заключенные в арестном доме могли, например, питаться за свой счет, и закон не ставил в этом отношении никаких ограничений.

Особая глава (третья) отведена содержащимся при полиции и в тюрьмах в качестве подследственных и осужденных.

Статья 174 уравняла в отношении привилегий в тюрьме дворян и чиновников, «людей, состоянием своим отличных и иностранцев». Они должны были быть помещены отдельно «от людей низшего состояния». Были сохранены преимущества для лиц привилегированного сословия относительно условий их питания (ст. 207). Впрочем, на практике недостаток помещений отражался и на исполнении требования закона об отделении Привилегированных от общеарестантской массы. Вообще в этой главе выражались требования, исполнение которых было не под силу тюремной администрации, даже и при ее желании. К числу таких требований относилось, например, пожелание ставить беременных и кормящих грудью арестанток в более льготные условия.

В этой главе определялось положение в тюрьме приговоренных к аресту, которое в основных чертах не отличалось от положения подследственных, но, конечно, было связано с более значительными ограничениями; скажем здесь же, что постановления этой главы относительно дисциплинарной ответственности арестантов отличались архаичностью. Например, среди них было предусмотрено называть «чиновных» арестантов по имени без отчества (ст. 271). Это было отменено 23 мая 1901 г.

Следующим за тюрьмою видом лишения свободы по Уставу о содержащихся под стражею издания 1890 года явились исправительные арестантские отделения. Они предназначались лишь для лиц мужского пола, не изъятых от телесного наказания, в возрасте от 17 до 60 лет. Таким образом, классовая принадлежность определяла и этот вид лишения свободы. Эта зависимость вида лишения свободы от классовой принадлежности была отменена 10 июня 1900 г.

Различные статьи главы об исправительных арестантских отделениях повторили старые требования о религиозно-нравственном исправлении арестантов через духовников: священник должен быть духовным отцом и наставником отделения (ст. 305). Отсюда требование говения, посещения церкви, слушания проповедей, молитвы днем и вечером и пр. Только арестанты, отличившиеся «исполнением обязанностей веры и прилежанием к труду» могли быть переводимы в так называемый «отряд исправляющихся» (ст. 312), что влекло сокращение срока наказания и необходимость особого разрешения для телесного наказания их. Наказание розгами допускалось до тридцати ударов. Розги, посты и молитвы были главными средствами перевоспитания осужденных в исправительных арестантских отделениях.

Во всей главе нет ни одного слова о библиотеках и об обучении ремеслам. Даже в особой главе (четвертой) о занятии арестантов работами даны не предписания о постановке труда в местах заключения, а лишь указания, какие категории приговоренных к лишению свободы должны быть заняты трудом, в какие дни они не должны быть заняты работами, какова продолжительность рабочего дня и какова должна быть плата приговоренным к разным видам лишения свободы (из вырученного дохода приговоренные к заключению в тюрьме получали 0,4 этого дохода, к отдаче в исправительные отделения — 0,3 и осужденные к ссылке в каторжные работы — 0,1).

Никаких постановлений об охране и гигиене труда эта глава не содержала, кроме лицемерного и никогда не исполнявшегося запрещения работ, вредно действующих на здоровье арестантов.

Устав о содержащихся под стражею издания 1890 года в главе пятой второго раздела о каторжных тюрьмах содержал всего три статьи. Они были отменены после 1912 года, так как условия пребывания в этих тюрьмах составляли содержание Устава о ссыльных.

Но и в Уставе о ссыльных режим каторжной тюрьмы не был определен так, как того требовал бы этот тягчайший вид лишения свободы. И здесь открывался величайший простор усмотрению администрации.

Постановления же Устава о ссыльных в наибольшей их части относятся не к тюрьме, а к ссылке, которая остается вне интересующей нас области.

Устав о содержащихся под стражею в издании 1890 года оставался в силе, как мы уже сказали, до свержения царизма. В него вносились лишь частичные изменения и дополнения, подробное ознакомление с которыми из года в год не представляло бы интереса.

В 1902 году в изданном продолжении Свода законов было произведено несколько, казалось бы, существенных изменений Устава о содержащихся под стражею. Среди этих изменений одни были вызваны законом 10 июня 1900 г. об отмене и преобразовании ссылки, другие — законом 23 мая 1901 г. о дисциплинарной ответственности содержащихся под стражей.

Первые изменения имеют для нашей темы второстепенное значение. Наоборот, велико значение вторых. Мы останавливаемся на них подробнее, так как они проявляют основные черты тюремной политики, которую проводило тюремное ведомство на рубеже XIX и XX веков. Они вошли в качестве VIII главы Устава (ст. ст. 395—415). Напрасно мы стали бы искать даже намек на переворот в режиме мест лишения свободы после издания закона 23 мая 1901 г. Тот дух, которым было проникнуто законодательство XIX века, когда лишение свободы строилось на фундаменте разнообразных дисциплинарных наказаний, остался прежним. Недаром закон 23 мая 1901 г. содержит статьи, изданные еще в 1839 году. Так, например, ст. 402 Устава о содержащихся под стражею по продолжению Свода законов, изданному в 1902 году, сохраняет за начальником места заключения право повторять наложение разных дисциплинарных наказаний, сколько ему вздумается, не устанавливая даже минимального срока между наложением этих наказаний. Таким образом, срочное дисциплинарное наказание могло превратиться в постоянное. Отсюда становятся понятными угрозы тюремной администрации арестантам «сгноить их в карцере», хотя закон и устанавливал высший срок пребывания в нем в один месяц.

Перечень наказаний в ст. 395 сделан относительно тюрем и исправительных арестантских отделений. В числе десяти видов дисциплинарных наказаний указаны: выговор, лишение права чтения, переписки, свиданий, покупки на свои деньги припасов, распоряжения заработком и конфискация его, уменьшение пищи, вплоть до оставления на хлебе и воде, и заключение в карцер, светлый или темный. Назначение в карцер в более важных случаях для узников исправительных арестантских отделений могло быть сроком на месяц. Заключение в темный карцер должно было прерываться через 3 дня переводом в светлый и прогулкой (ст. 397). Наконец, закон 23 мая 1901 г. не отказался даже и от розог для тех, кого закон в XX веке продолжал называть «не изъятым от телесных наказаний».

Таков перечень наказаний. Каждое из них в условиях тюрьмы несло заключенным неодинаковые тяготы. Если помнить, что разные наказания могли быть назначаемы одновременно и возобновляемы по усмотрению начальника тюрьмы, то надо признать, что тяжесть их могла быть доведена до крайних пределов. Страшнее же всего было то, что это фактически зависело от начальника тюрьмы и даже от простого надзирателя. Установленная «гарантия» в виде согласия прокурорского надзора, губернатора — фактически не имела значения. Таким образом, тюрьма в силу самого закона была превращена в орудие пытки и приводила ее обитателей к преждевременной смерти.

Изменения Устава о содержащихся под стражею происходили нередко. Сравнение редакции Устава по продолжениям XIV тома Свода законов 1902, 1906, 1909 гг. с изданиями до образования Главного тюремного управления показывает, что глубокого изменения основ тюремного законодательства не произошло. Под рядом статей мы встречаем по-прежнему ссылку на законы даже первой половины XIX века, произведенная же нами характеристика главы о дисциплинарных наказаниях, среди которых даже розги перешли в XX век, подтверждает эту мысль.

Таково содержание Устава о содержащихся под стражею по продолжениям тома XIV Свода законов в XX веке. Его четыре главы в первом разделе и девять — во втором по-прежнему представляют смесь законов за весь XIX и начало XX века и содержат регламентацию многих мелочей, по-прежнему отличаясь широтой и неопределенностью, которые порождали произвол — этот бич тюремного быта.

В XIV томе Свода законов, кроме Устава о содержащихся под стражею, содержится Устав о ссыльных. Поскольку в задачу этого исследования не входит история ссылки в ее различных видах, не приходится останавливаться на ознакомлении с Уставом о ссыльных. Однако мы считаем не лишним сказать, хотя бы очень кратко, о тех статьях Устава, которые относились к местам заключения; таких статей очень немного, а содержание их носит уже известные нам черты Устава о содержащихся под стражею: объем власти тюремной администрации над заключенными в тюрьмы для ссыльных был еще более необъятным, чем по Уставу о содержащихся под стражею.

Заведование каторжными тюрьмами возлагалось на губернатора. Он был для каторжной тюрьмы «царь и бог». Преступления каторжан, совершенные ими при отбытии наказания, влекли продление срока каторжных работ, приковывание к тачке, заключение в одиночную камеру до ста дней, наказание розгами до ста ударов, наложение оков, наказание плетьми (до издания закона 2 июня 1903 г.) и другие наказания в том же роде.

Этот же закон отменил бритье половины головы и приковывание к тачке, перечисленные в законе (см. ст. ст. 233—280). Одиночное заключение выражалось в помещении заключенного в карцер с выдачей горячей пищи лишь через три дня на четвертый. Насколько крепко тюремная администрация держалась за наказание розгами, показывает ст. 280 Устава о ссыльных.

Она исходила из недоверия к врачу при признании им опасным для здоровья продолжения наказания розгами заболевшего арестанта: в этом случае требовался целый ряд проверок заключения врача (ст. 280). Эти наказания применялись также к заключенным в каторжные тюрьмы в различных городах европейской России в годы реакции после революции 1905 года, в том числе и к политическим заключенным. Напоминаем, что орудием телесного наказания до 1903 года была также треххвостная плеть. — Этапным тюрьмам отведено в Уставе особое место. Показателем их состояния служат ст. ст. 76 и 78, требовавшие отпуска соломы в эти тюрьмы соответственно количеству арестантов. Здесь забота об арестанте не шла дальше заботы, проявляемой к скотине.

Описанное нами законоположение о каторге, несмотря на суровость его, не удовлетворяло правительство, и 8 декабря 1909г. Совет министров поручил министру юстиции выработать проект преобразования каторги. Основные положения этого проекта были опубликованы в «Тюремном вестнике» (июнь 1910 г.).

Несмотря на то, что этот проект был составлен уже в XX веке, его основные положения о дисциплине в каторжной тюрьме остались такими же, какими они были и в предшествующие десятилетия. По-прежнему должны были остаться в силе постановления о кандалах, о наказаниях розгами, о карцерах и т. п. Говоря словами объяснительной записки к проекту, режим каторжной тюрьмы должен бы состоять для осужденного «в возможно тяжелом лишении и строжайшей дисциплине».

Проект разделял заключенных по тяжести режима на три группы. Ограничивалось право каторжан на свидания до одного в три месяца и притом лишь с родителями, детьми и супругом. При наличии таких родных не допускались свидания даже с братьями и сестрами. Переписка же для группы испытуемых ограничивалась отправкой одного письма в месяц.

Правительство ставило своей задачей устроить каторжные тюрьмы в центральной России. Такие тюрьмы под названием «временных» начали открываться с 1907 года. Не хватало мест для размещения каторжан, число которых возросло до 28 тысяч в 1910 году вместо 7779 в 1907 году. Таким образом, проект преобразования каторги затрагивал интересы огромной массы заключенных. Каторжный режим, установленный в ряде тюрем России в годы реакции, тяжело отразился на судьбе многих тысяч заключенных, и проект преобразования каторги не улучшил бы этого положения.

Первая мировая война помешала стать законом этому проекту.

ЦИРКУЛЯРЫ ГЛАВНОГО ТЮРЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА ПЕРИОД 1879—1917 ГОДОВ

С политической точки зрения интерес представляют те циркуляры, которые касались постановки в тюрьме так называемого религиозно-нравственного воздействия на арестантов, употребления против них оружия, о наказаниях, о санитарии в тюрьме, о режиме арестованных по политическим преступлениям и др. Вопрос организации труда затрагивался в циркулярах большей частью с точки зрения постановки тех или других видов арестантских работ; причем циркуляры обходили молчанием все то, что касалось охраны этого труда.

Внимание Главного тюремного управления ко всем указанным вопросам было далеко не одинаковым на всем протяжении исследуемого периода. Некоторые из этих вопросов постепенно выдвигались на первое место. К их числу относится вопрос о той работе среди заключенных, которая на официальном языке называлась просветительной, а в действительности сводилась к религиозной пропаганде. Из нашего очерка о фактической постановке религиозного воздействия на заключенных (см. главу VII, § 56) видно, как царизм с 70-х годов XIX века еще более твердо, чем раньше, ставил себе задачу усиления роли православного духовенства в тюрьме. Эта роль быстро расширялась. Циркуляры о библиотеках, о чтении книг заключенными сужали в то же время возможность культурного влияния книги. Сами заключенные прекрасно понимали особенности такого подхода к их просвещению. В 1891 году Главное тюремное управление принуждено было издать циркуляр № 11, в котором отметило, что арестанты, получая книги священного писания, вырывают из них листки для курения. Для борьбы с таким употреблением священного писания было предложено вычитать с заключенных из их тюремного заработка стоимость книги. Центральная администрация тюрем придавала «религиозно-нравственным беседам» с арестантами не только воспитательное значение, но даже «целебное» в физическом отношении: предлагалось вести такие беседы с больными чахоткой в виде одного из средств борьбы с чахоткой в тюрьмах (циркуляр 8 июля 1910 г. № 28).

Под особым запретом была периодическая печать: вышедшие в свет номера газет, журналов и т. п. не могли быть выдаваемы заключенным до истечения года со времени выхода соответствующего номера. Только война с Японией пробила брешь в этом запрете. В 1905 году было разрешено ознакомление с военными новостями по телеграммам правительственных газет. Об этом разрешении вспомнили в 1908 году, когда признали «своевременным» его отменить. Этот циркуляр (16 июня 1908 г. № 52), изданный в эпоху самой разнузданной реакции, носил погромный характер. Он предписывал не допускать в тюрьму книг, вредных в государственном и в религиозном отношении, изымать у заключенных книги вредного и тенденциозного содержания, не допускать обмена между заключенными читаемых ими книг. Несмотря на этот циркуляр, через два года Главное тюремное управление новым предписанием, отметив проникновение в тюремные библиотеки книг совершенно несоответствующего содержания, предложило проверить библиотеки и изъять из них все неподходящие книги (12 июля 1910 г. № 13). Тюремное начальство, конечно, предпочло широко толковать эти расплывчатые понятия — «вредные», «неподходящие», «тенденциозные» книги.

Но, не допуская в тюрьму книг «неподходящих», «вредных» и «тенденциозных», правительство принимало меры к распространению среди заключенных такой литературы, которая была тенденциозна в желательном для него духе. В этом отношении показателен циркуляр (15 января 1913 г. № У) об ознаменовании в тюрьмах трехсотлетия дома Романовых. Он обязывал пополнить библиотеки литературой о доме Романовых, читать проповеди о постоянных заботах царей относительно заключенных, отслужить панихиды по усопшим царям и службы о здравии царствующего императора. Можно предположить, с каким настроением воспринимали заключенные эти слова о постоянной «заботе» о них. Впрочем, было также предложено улучшить в день этого праздника питание заключенных, дать им лишнее свидание, освободить от дисциплинарных наказаний лиц, заслуживающих их. Эти льготы на один день еще резче подчеркивали тяжесть царской тюрьмы, сложившуюся за трехсотлетнее ее существование при Романовых.

В следующем 1914 году Главное тюремное управление циркуляром (29 ноября № 70) довело до сведения начальников всех тюрем империи слова Николая II, написанные им на докладе об учреждении Александро-Невского братства по борьбе с пьянством: «Да поможет господь бог Александро-Невскому братству в святом деле борьбы с пьянством». Было предложено беспрепятственно пропускать с разрешения губернатора в тюрьмы тех, кто был уполномочен вести «нравственные беседы» о вреде пьянства, и пополнять библиотеки соответствующими брошюрами после их просмотра. Напоминаем, что торговля вином составляла монополию царского правительства, и оно не было заинтересовано в действительности вести борьбу с пьянством.

Проповеди и брошюры нисколько не помогли этой борьбе с пьянством, корни которого были глубоко заложены во всем социальном строе царской России.

У тюремной администрации, кроме тюремной библиотеки, было в руках еще другое средство воздействия на арестантов — холодное и огнестрельное оружие. Пользование этим средством допускалось в самых широких размерах, особенно в годы реакции после 1905 года. Циркуляр 1907 года (20 ноября № 31), например, приказывал стрелять в окна тюрьмы, если арестанты вступали в разговор, выбрасывали что-либо из окон, портили оконные рамы. Предписывалось употреблять оружие при буйстве, беспорядках, сопротивлении арестантов, и при этом инструкция совсем не определяла, какие именно беспорядки, сопротивления и буйства дают право пускать в ход оружие против арестантов. Стрельбу вверх или холостыми патронами инструкция запрещала.

Общее содержание этой инструкции давало тюремной администрации уверенность в том, что действие оружием будет поставлено скорее в заслугу, чем в вину. Поэтому циркуляр вызвал широкое употребление в тюрьмах оружия. То было время, когда лозунгом царского правительства в борьбе с русским народом было «патронов не жалеть». В периодическую печать того времени проникали сведения о расстрелах заключенных через окна тюрьмы. По этому поводу имели место соответствующие запросы и в Государственной думе, отклонявшиеся ее реакционным большинством. Главное тюремное управление оправдывало тюремную стражу, находя, что «в громадном большинстве случаев» расследование показывало полную правильность действий тюремной администрации.

Это укрепляло уверенность тюремной стражи в полной безнаказанности ее при расправе с арестантами.

Приведенная нами инструкция 1907 года была не первым упоминанием об использовании оружия против арестантов даже в тех случаях когда для этого не было никаких оснований. За год до этого было приказано не допускать песен и речей при пересылке арестантов и действовать оружием, если не исполнялось требование прекратить песни или речи (1906 г. № 32). Даже за такое неповиновение арестанту грозила смерть на совершенно «законном» основании.

В тесной связи с употреблением оружия стоял вопрос о дисциплинарных наказаниях в местах лишения свободы. Мы уже отмечали, что разбросанные в разных местах статьи о дисциплинарных наказаниях Устава о содержащихся под стражею были дополнены законом 1901 года, который составил особую главу Устава. Очень знаменательно, что начальники тюрем увидели в этом законе стеснение своей власти наказывать арестантов в дисциплинарном порядке. Это стеснение заключалось в требовании Устава получать в некоторых случаях разрешение на применение наказания от губернатора или тюремного инспектора;

Начальники тюрем жаловались, что среди арестантов укореняется убеждение о их ненаказуемости и бессилии начальников мест заключения. Главное тюремное управление поспешило успокоить местную тюремную администрацию и пояснить, что циркуляр не умалил, а увеличил объем применения дисциплинарных наказаний. Так, например, приговоренные к арестантским отделениям, но содержащиеся в тюрьме, могут быть наказаны розгами, что раньше не допускалось, увеличен был срок наказания карцером. Что же касается разрешений губернатора или тюремного инспектора, необходимых для применения некоторых наказаний, то циркуляр (6 декабря 1901г. № 14) допускал возможность получения его и по телефону. Но важным были не только эти пояснения нового циркуляра, а общий дух его, не оставляющий сомнения в том, что центральная тюремная администрация ни в какой степени не посягала на власть начальника тюрьмы.

Характерно отношение Главного тюремного управления к телесным наказаниям заключенных. Несмотря на существование треххвостной плети и розог, циркуляры Главного тюремного управления обходили этот вопрос молчанием. В предметном указателе к двум томам сборника циркуляров за 1879— 1910 гг. слова «розги», «плеть», «телесные наказания» даже не упомянуты.

Из других мер воздействия на арестантов следует отметить введенные под предлогом предупреждения побегов кандалы особой формы под скромным названием «предупредительных связок». Эти «связки» представляли собой особые кольца двух типов для скрепления обеих рук и правой руки с левой ногой (7 апреля 1907 г. № 7). Это изобретение XX века вызвало негодование широкого общественного мнения. Вообще же тюремное ведомство не расставалось с кандалами до последнего дня существования царизма. Ручные и ножные кандалы гремели на каторжанах. Мне пришлось видеть интересную фотографию целой горы этих кандалов, заснятой после свержения царизма во дворе сибирской тюрьмы. Только в 1881 году (15 сентября № 137) были отменены длинные цепи для прикрепления к ним по 6 арестантов при отправке их пешком из одного места заключения в другое.

Чтобы покончить с циркулярами, относившимися к вопросам о наказаниях в тюрьме, отметим еще два циркуляра. Один из них—1882 года (№ 9) — относился к вопросу о смертной казни. После отмены ее публичного исполнения было предложено губернаторам самим выбирать тюрьму для исполнения смертной казни, кроме арестных домов и тюрем с подследственными.

Другой циркуляр—1883 года (31 января № 6) — предписывал прочесть в тюрьмах заключенным сообщение об исполнении казни над тремя арестантами за преступление против тюремной стражи.

Циркуляры, устанавливавшие режим в местах заключения перед революцией 1905 года и после этой революции, в годы реакции, различались по своему содержанию. Из циркуляров, изданных перед революцией, видно, что царизм проявлял колебание в тактике борьбы с политическими заключенными; главное тюремное управление еще не говорило в них языком угрозы и беспощадной расправы, которым оно заговорило в годы реакции. Так, например, циркуляр 1902 года (№ 9) даже отмечал, что чины местного тюремного управления должны входить в нужды арестантов и тем самым обрести их доверие. Наряду с этим рисовалась расшатанность «тюремных устоев» в виде хождения арестантов по корпусам, превращение надзирателей в прислугу заключенных, оставление у заключенных на руках денег, устройство в камерах занавесок, загородок и многое другое. Впрочем, и этот циркуляр рекомендовал прибегать к содействию войск и усилить надзор за политическими арестантами. Но тогда тюремное управление еще не решалось требовать стрелять в заключенных за разговор через окна тюрьмы. Рост числа политических заключенных вызвал в этом циркуляре требование усилить надзор за ними. Царские сатрапы после первой революции еще более ухудшили условия содержания политических заключенных в местах лишения свободы. Практика показала, что политические узники были поставлены в условия более тяжелые, чем уголовные арестанты.

Было издано несколько циркуляров о содержании политических заключенных. Одним из более ранних является циркуляр, изданный 13 июля 1880 г. (№ 240): «Временные правила о содержании и пересылке политически неблагонадежных, предназначенных к ссылке». Эти правила касались главным образом пересылки арестованных в административном порядке по политическим делам. Согласно «повелению» Александра II 28 июля 1879 г. эти правила разрешали на таких пересыльных, не исключая лиц привилегированного сословия, надевать во время пути наручники в случае обнаружения намерения к побегу или неповиновения. Эти же правила «милостиво» разрешали вопрос и о весе того багажа, который мог брать с собой политический ссыльный — 5 пудов. Но уже в 1889 году вес багажа был уменьшен до тридцати фунтов, а для осужденных в каторжные работы — только до пяти фунтов.

Более подробно условия содержания политических заключенных были определены 29 февраля 1886 г. «Правилами содержания политических арестантов в губернских и уездных замках и пересыльных тюрьмах». Эти правила отделяли политических от уголовных, подследственных и административных от осужденных. К ним чины корпуса жандармов могли входить во всякое время дня и ночи. Предписывалось содержать обвиняемых в государственных преступлениях в одиночных камерах. Эти правила внесли ограничения и в чтение книг политическими арестованными: допускались книги «лишь серьезного и научного содержания», а для приговоренных к каторжным работам правила усиливали дальнейшие ограничения, допуская к таким осужденным лишь книги «духовно-нравственного содержания». Чтение газет и журналов запрещалось. Правила подтверждали, что приговоренные к каторжным работам за государственные преступления содержатся на общих основаниях и подлежат заковыванию в кандалы и бритью половины головы.

Рост революционного движения в 900-е годы привел к появлению политических заключенных в разных тюрьмах империи и выдвинул вопрос о порядке содержания этих заключенных. Ответом на этот вопрос и явились утвержденные 16 апреля 1904 г. министром юстиции «Правила о содержании в тюрьмах гражданского ведомства политических арестантов».

Приближавшийся революционный 1905 год оказал свое влияние на содержание этих «Правил» и на размер власти тюремной администрации в установлении режима для таких заключенных.

С одной стороны, правительство хотело, чтобы его политические враги были поставлены в условия такой дисциплины, которая обеспечила бы всю строгость тюремного режима, а с другой стороны, этому мешало общественное настроение. Этим объясняется наличие некоторых отступлений от намеченного сурового режима.

Полсотни статей, из которых состоят «Правила», характеризуются стремлением поставить политических заключенных в такие же условия, в которых находились уголовные арестанты. Статья 49 этих «Правил» требовала содержания осужденных за государственные преступления по общим правилам. Таким образом, подчеркивалось равенство в положении политического борца и уголовного преступника в тюрьме.

Такое же равенство проводилось в положении следственных и административных заключенных по делам о государственных преступлениях. Однако в виде уступки общественным настроениям политическим заключенным предоставлялась возможность заниматься умственным и физическим трудом. Такое подчеркивание было излишне, так как и уголовные подследственные не были лишены этого права. В интересах успехов сыска и следствия по политическим делам «Правила» требовали заключения арестованных по политическим делам в одиночные камеры. В случае недостатка тюремных надзирателей для надзора за политическими заключенными была предусмотрена замена их жандармами.

Политическим заключенным из непривилегированных сословий запрещалось питаться за свой счет (ст. 20).

Запрещение применять труд подследственных и административных политических заключенных в хозяйственных работах должно быть объяснено опасением влияния их на других заключенных.

Статья 25 допускала курение табака только с разрешения губернатора. После этого не приходится удивляться, что журналы и газеты допускались к политическим не ранее года после их выхода. Строго запрещались политическим заключенным выбор старост, устройство общей кассы и т. п.

Революционный 1905 год фактически упразднил эти правила. Но Главное тюремное управление циркуляром 24 июля 1907 г. (№ 17) подтвердило обязательность их исполнения.

Между прочим эти правила предусматривали и случаи, когда содержавшиеся в тюрьме по обвинению в политических преступлениях были осуждены за обычные убийства или грабежи. Означенный циркуляр не дозволял передачи им пищи в приготовленном виде и продуктов, кроме чая и сахара, на них не распространялось разрешение политическим иметь особую пищу.

Дальнейшим шагом по вопросу о питании политических заключенных был циркуляр, изданный в мае 1908 года; он разъяснял, что «голодовка — дело доброй воли арестанта» и администрация не несет ответственности за последствия голодовки, хотя бы и окончившейся смертью.

Этим распоряжением местная тюремная администрация уполномочивалась не обращать внимания на решение заключенных прибегать в борьбе за свои права к такому средству, как голодовка. Оно всегда являлось одной из самых крайних мер, которыми пользовались узники, чтобы добиться желательных результатов. Указанный циркуляр не достиг цели. История царской тюрьмы знает, какое распространение получили голодовки среди политических заключенных особенно в XX веке.

Правительство, поставив своей задачей уравнять положение политического заключенного с положением уголовного арестанта, не имело надобности издавать какие-либо циркуляры об условиях содержания обвиняемых в государственных преступлениях или осужденных за такие деяния. Здесь должны были действовать общие правила. Это не мешало правительству направлять своих политических врагов в общие тюрьмы, где был более суровый режим и где этот режим фактически сильнее всего отражался на положении политических. Кроме того, надо помнить, что до свержения царизма существовала политическая тюрьма Петропавловской крепости, а до 1906 года — Шлиссельбургская крепость. Мы ознакомимся с ними далее в соответствующих разделах нашего труда, так же как и с другими особыми тюрьмами, которые существовали в последней четверти XIX века для политических заключенных.

Кроме рассмотренных нами циркуляров о так называемой «культурно-просветительной работе», о дисциплинарных наказаниях и о режиме для политических заключенных, следует еще отметить распоряжения, касающиеся гигиены и санитарии в тюрьмах.

Санитарная часть в местах лишения свободы находилась за все время существования царизма в неудовлетворительном состоянии, которое было связано с переполнением тюрем, плохим их устройством, ненормальным и недостаточным питанием, с отсутствием сколько-нибудь правильной организации медицинской помощи. При таких общих условиях циркуляры Главного тюремного управления могли очень мало содействовать улучшению санитарной части в тюрьмах. Вероятно, этим и объясняется небольшое количество таких циркуляров.

Центральное управление местами лишения свободы сводило свои заботы о поддержании здоровья заключенных к распоряжениям, в значение и возможность осуществления которых само мало верило. Примером таких распоряжений явился циркуляр от 2 мая 1880 г. Он обращал внимание губернаторов на практику пересылки из тюрьмы в тюрьму тяжело больных арестантов, которые вследствие этого умирают, и на неотделение заразных больных от здоровых в местах лишения свободы. Казалось бы, что недопустимость такой практики очевидна и не требует циркулярного запрещения. Да и после издания циркуляра положение не изменилось сколько-нибудь значительно, так как при тюрьмах не было ни больниц, ни камер для заразных больных.

Циркуляры Главного тюремного управления, таким образом, были лишены практического значения, а потому и не представляют никакого интереса. Они были своего рода «отпиской» перед общественным мнением. Это особенно ясно видно, например, из циркуляра, изданного 20 апреля 1906 г. В указанном циркуляре отмечалось распространение заболеваний в тюрьмах ввиду переполнения и антигигиенического состояния их, а тюремные начальники и врачи призывались к заботливому и сердечному отношению к арестантам. Вместе с тем предлагалось «приложить все усилия, насколько возможно, к поддержанию надлежащих санитарных и гигиенических условий в местах заключения» .

Лишь революционный 1905 год заставил руководителей тюремного ведомства произносить эти необычные для них слова о сердечном отношении к арестантам. Впрочем, характерна оговорка поддержать надлежащие санитарные условия в тюрьме лишь насколько это возможно. Сами руководители ведомства не особенно верили в эту возможность.

Когда Главное тюремное управление издавало свои циркуляры по санитарной части, язык утрачивал обычную твердость и решительность и становился слабым и мягким. Вместо энергичных предписаний мы встречаем лишь советы и пожелания. Об этом свидетельствует, например, циркуляр о борьбе с туберкулезом в тюрьмах (8 июля 1910 г.). Он указывал на увеличение за последние два года заболевания чахоткой. В циркуляре выражалось пожелание не отправлять больных заключенных на этапы в холодную погоду при температуре 18 градусов ниже нуля. Рекомендовалось ввиду крайне неудовлетворительного состояния карцеров помещать в них больных с крайней осторожностью и с разрешения врача. Предлагалось выделять больных в особые камеры, смотря по стадии развития чахотки, устраивать вентиляцию, ставить плевательницы, назначать на работы, не сопряженные с выделением пыли и в соответствии с силами больного. Лишь в отношении наиболее слабых было рекомендовано испрашивать разрешения на снятие с них кандалов на определенное время или до их выздоровления.

Эти пожелания остались лишь на бумаге. Больные работали в пыли, карцеры укорачивали их жизнь, они умирали в кандалах. Тюрьма становилась и для здоровых очагом заболевания чахоткой. Об этом мы узнаем из описания состояния тюрем.

Кроме туберкулеза, бичом тюрьмы был также тиф в разных его формах. Борьба с ним напоминала в основных чертах борьбу с чахоткой: она сводилась к советам санитарного характера, но при переполнении мест лишения свободы эти советы не имели никакого практического значения.

Так, например, циркуляр 26 февраля 1910 г., отмечавший, что тифозная эпидемия не прекращается более двух лет, рекомендовал дезинфекцию, вентиляцию, врачебные осмотры и уничтожении насекомых. Между тем тюрьмы были битком набиты заключенными, и никакие требования гигиены не могли быть соблюдены в должной мере.

Такой же характер носил один из последних циркуляров о распространении в тюрьмах цинги. Что эта болезнь была всегда одной из самых распространенных в местах лишения свободы — общеизвестно. Главное тюремное управление циркуляром 4 июня 1916 г. признало впервые за все время существования царской тюрьмы недостаточность питания заключенных'. Оно оправдывалось затруднениями в доставке продовольствия арестантам, вызванными войной, и рекомендовало разнообразить пищу, давать больше овощей и выпускать заключенных на свежий воздух. Конечно, было легче дать арестанту свежий воздух, нежели разнообразную пищу, но одного воздуха было мало для уничтожения цинги.

Мы не останавливаемся на циркулярах об организации труда в тюрьмах. Мы уже знаем, что арестантский труд был введен лишь законом 6 января 1886 г. Циркулярное распоряжение об организации арестантских работ касалось большей частью лишь технических вопросов. Даже организация в 1902 году отдела по руководству арестантскими работами не привела к изданию каких-либо принципиально важных руководящих положений.

Первая мировая война 1914—1917 гг. вызвала издание циркуляров с предложением организации работ на нужды военного времени; таковы циркуляры 18 апреля 1916 г. № 34, 28 мая 1916 г. № 40 и др.1, но они не имели принципиального значения.

В заключение нашего рассмотрения циркуляров мы особо остановимся на секретных циркулярах Главного тюремного управления. Конечно, они не печатались ни в Сборнике циркуляров, ни в «Тюремном вестнике», поэтому возможность ознакомления с ними представилась лишь при изучении архивных дел.

Содержание секретных циркуляров было разнообразно, но следует признать, что Главное тюремное управление было очень осторожно при составлении этих циркуляров. Оно избегало даже в период наибольшего развития реакции давать письменные доказательства установления им в тюрьмах режима полного беззакония и безграничного произвола. Очевидно, у него имелись другие средства, кроме циркуляров, для установления такого режима. В частности, такими средствами были награждения тюремных работников, отличившихся своей жестокостью.

Секретные циркуляры касались в отдельных случаях общей внутренней политики царизма. Например, циркуляр 18 февраля 1906 г. № 3 напоминал чинам тюремной администрации о сохранении верности присяге и о неразглашении сведений, которые они узнавали по службе.

Тюремное ведомство находилось в ожидании протестов политических заключенных по случаю издания 11 ноября 1904 г. Правил о порядке содержания в тюрьмах гражданского ведомства политических арестантов. 11 января 1905 г. Главное тюремное управление издало секретный циркуляр № 1. В названном секретном циркуляре оно предлагало тюремной администрации отступать от этих Правил в соответствии с местными условиями. Напомним, что в 1905 году Главному тюремному управлению приходилось считаться с возможностью волнений политических заключенных .

В более позднее время (1912 г.), когда после разгула реакции усилилась борьба заключенных против тюремного режима, секретный циркуляр (5 декабря № 44) 3 указывал на участившиеся случаи отобрания заключенными револьверов у тюремной стражи. Поэтому было предложено носить револьверы спереди, у пряжки пояса, и не снабжать револьверами надзирателей, находившихся вместе с арестантами.

За два месяца до свержения царизма Главное тюремное управление в секретном циркуляре (4 января 1917 г. № 4) обращало внимание на усиление в тюрьме антимилитаристской пропаганды. Это приписывалось баптистам, которые, по словам циркуляра, распространяли вредную литературу под видом книг священного писания. Было предложено принять строгие меры против этого.

Наряду с вопросами политического характера секретные циркуляры касались даже таких вопросов быта, как курение. В тот самый 1905 год, когда заключенные фактически устранили в отдельных тюрьмах некоторые стеснения, Главное тюремное управление (24 августа 1905 г. № 13) предложило разрешать курение арестантам хорошего поведения.

Приведенные нами в виде примера секретные циркуляры Главного тюремного управления подтверждают правильность высказанного нами выше предположения, что Главное тюремное управление предпочитало не раскрывать в этих циркулярах установленного им режима произвола. Характерно, что нам не попалось секретных циркуляров о процветавших наказаниях розгами. Широкое их распространение заставляет предполагать, что здесь в той или другой форме было воздействие сверху.

Давая общую оценку циркулярным распоряжениям Главного тюремного управления, следует отметить, что они не поколебали основ Устава о содержащихся под стражею издания 1832 года и по-прежнему шли по пути развития произвола тюремной администрации, проводя политику защиты интересов царизма и буржуазии.

УСТАВ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ПРЕСЕЧЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИИ