-Рубрики

- Полезные советы (21)

- Интересно знать (17)

- Разное (10)

- Мир животных (8)

- Землетрясения (7)

- Кулинария (6)

- Мир растений (5)

- Здоровье (4)

- Наука и техника (4)

- Организм человека (4)

- Птицы (3)

- Терапия (3)

- Факты (3)

- Живопись (3)

- Энергия (3)

- Кино (3)

- Искусство (3)

- Маски для лица (2)

- Всемирная история (1)

- Солнце и солярии (1)

- Сладости (1)

- Тортики (1)

- Родители и дети (1)

- Памятники (1)

- Секс (1)

- Диетика (1)

- Деньги (1)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-NEZNAKOMKA- AmYulija555 Anonimushka BARGUZIN BelayaLiliya Bonnie_Aphina DzhASTi Florsita Ipola L-OLCHA Le_Cadavre_Exquis Lita_Love MaSatyamAloka Martina25 MihaEll Schljapka SpotBlog Sue_RnB_Princess Suhanova3887 SwetlanaS Van-Toi-Ra Viktorialka Voland666 _Melody_of_Wind_ ahbap alfa09 besta-aks dara3 oix serovich svitlona Авантюритстка Александр_Ш_Крылов Вечерком Елена_Едренкина Кирилл_Борисов Князь_Цыцак Кулинарная_копилочка Лалаин-Мария Люб-бушка Любимая_Сибирячка Мираж_ок Мудрый_Бодрис РыбкаГалка Саша17 Таня_Ализаде Федорова_Татьяна Фракир-Ната гала-ла красавицу_видеть_хотите

-Сообщества

-Статистика

Выбрана рубрика Землетрясения.

Другие рубрики в этом дневнике: Энергия(3), Факты(3), Тортики(1), Терапия(3), Солнце и солярии(1), Сладости(1), Секс(1), Родители и дети(1), Разное(10), Птицы(3), Полезные советы(21), Памятники(1), Организм человека(4), Наука и техника(4), Мир растений(5), Мир животных(8), Маски для лица(2), Кулинария(6), Кино(3), Искусство(3), Интересно знать(17), Здоровье(4), Живопись(3), Диетика(1), Деньги(1), Всемирная история(1)

Другие рубрики в этом дневнике: Энергия(3), Факты(3), Тортики(1), Терапия(3), Солнце и солярии(1), Сладости(1), Секс(1), Родители и дети(1), Разное(10), Птицы(3), Полезные советы(21), Памятники(1), Организм человека(4), Наука и техника(4), Мир растений(5), Мир животных(8), Маски для лица(2), Кулинария(6), Кино(3), Искусство(3), Интересно знать(17), Здоровье(4), Живопись(3), Диетика(1), Деньги(1), Всемирная история(1)

Уменьшение последствий землетрясения |

Дневник |

Ни один из описанных методов не исключает ошиб¬ки, но каждый из них позволил человечеству лучше понять природу и характер землетрясений. Кроме того, ученые изучают возможности уменьшения масштабов причиняемых разрушений. Некоторые специалисты полагают, что разрушительных последствий сдвигов земной коры можно избежать при помощи небольших искусственных толчков, производимых взрывчатыми материалами.

В отдельных районах небольшие землетрясения были предотвращены за счет затопления разломов. В частности, заполнение сточными водами глубоких скважин недалеко от Денвера (штат Колорадо, США)вызвало несколько незначительных толчков в ранее сейсмически спокойном районе; это подсказало, что несколько искусственно вызванных и контролируемых толчков смопт предотвратить чреватые тяжкими последствиями естественные сейсмические процессы вдоль разлома Сан-Андреас в соседней Калифорнии.

Наверное, лучшим способом предотвращения гибели людей и разрушения городов в результате землетрясения была бы всеобщая эвакуация из сейсмически опасных зон. Впрочем, население земного шара постоянно растет, и такая мера едва ли возможна: подсчитано, что к 2035 году в больших городах, расположенных менее чем в 200 км от сейсмически опасных зон, будет проживать более 600 миллионов человек.

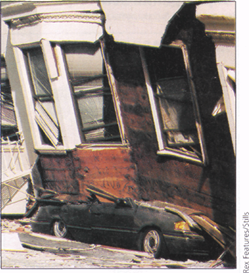

Архитекторы Америки и Японии уделяют особое внимание проектированию надежных сейсмически прочных зданий. Обрушение во время землетрясений строительных конструкций приводят к ужасным человеческим жертвам. Следовательно, постройки в сейсмически опасных районах должны быть лишены излишнего декора и дымовых труб, а жилые и служебные помещения возводиться на специальных фундаментах, снижающих амплитуду сейсмических колебаний приблизительно на треть.

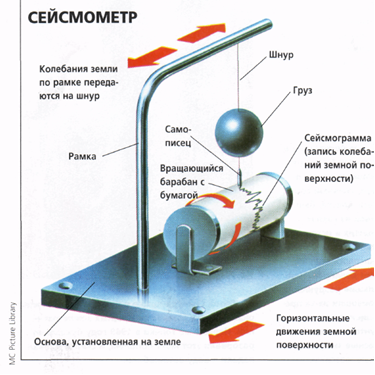

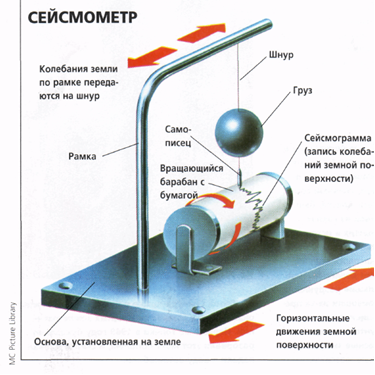

Сейсмометр регистрирует сейсмические волны. Груз подвешен на шнуре над механически вращаемым барабаном. Рамка прибора устанавливается на поверхности коренной породы. Сейсмические волны приближающегося землетрясения производят колебания в горизонтальной плоскости и приводят рамку в движение. Самописец на маятнике повторяет эти движения, вычерчивая на вращающемся барабане кривую сейсмограмму.

В отдельных районах небольшие землетрясения были предотвращены за счет затопления разломов. В частности, заполнение сточными водами глубоких скважин недалеко от Денвера (штат Колорадо, США)вызвало несколько незначительных толчков в ранее сейсмически спокойном районе; это подсказало, что несколько искусственно вызванных и контролируемых толчков смопт предотвратить чреватые тяжкими последствиями естественные сейсмические процессы вдоль разлома Сан-Андреас в соседней Калифорнии.

Наверное, лучшим способом предотвращения гибели людей и разрушения городов в результате землетрясения была бы всеобщая эвакуация из сейсмически опасных зон. Впрочем, население земного шара постоянно растет, и такая мера едва ли возможна: подсчитано, что к 2035 году в больших городах, расположенных менее чем в 200 км от сейсмически опасных зон, будет проживать более 600 миллионов человек.

Архитекторы Америки и Японии уделяют особое внимание проектированию надежных сейсмически прочных зданий. Обрушение во время землетрясений строительных конструкций приводят к ужасным человеческим жертвам. Следовательно, постройки в сейсмически опасных районах должны быть лишены излишнего декора и дымовых труб, а жилые и служебные помещения возводиться на специальных фундаментах, снижающих амплитуду сейсмических колебаний приблизительно на треть.

Сейсмометр регистрирует сейсмические волны. Груз подвешен на шнуре над механически вращаемым барабаном. Рамка прибора устанавливается на поверхности коренной породы. Сейсмические волны приближающегося землетрясения производят колебания в горизонтальной плоскости и приводят рамку в движение. Самописец на маятнике повторяет эти движения, вычерчивая на вращающемся барабане кривую сейсмограмму.

Метки: земля толчки прибор землетрясения сейсмометр процесы |

Признаки землетрясения |

Дневник |

Некоторые особенности в поведении животных могут подсказать человеку, что приближается землетрясение. Чувствуя неизбежные земные толчки, собаки воют, лошадь может понести, а птицы беспокойно летают кругами. В 1975 году жители одного китайского города обратили внимание на странное поведение животных и вовремя оставили свои дома через несколько часов случилось землетрясение.

В сейсмически опасных зонах ученые регулярно берут пробы воды из колодцев и скважин. Разрывам подземных пород может предшествовать ломка их кристаллической структуры, когда через образовавшиеся щели в подземные воды (и оттуда в скважины) попадает газ радон. Повышение уровня содержа¬ния радона в колодезной воде говорит о возможности скорого землетрясения.

Землетрясению может предшествовать высвобождение электрически заряженных газов. Такие газы могут иметь характерное свечение. Ученые также обнаружили, что перед землетрясением над линией разлома может выделяться газообразный водород в количествах, превышающих обычные в десять раз. К сожалению, подобные явления сопутствуют не всем подземным точкам; поэтому сейсмологи разработали немало иных методов более точного прогнозирования землетрясений.

Специальные приборы тензодатчики помогают обнаружить любые отклонения в силе напряжения по линиям разломов и возникающие в результате этих процессов гигантские трещины, которые могут тянуться на несколько километров под землей и на ее поверхности. Инклинометр, похожий на плотницкий уровень, определяет перемещения земной коры, а помещаемые под линией разлома проводные датчики оповещают о любых необычных движениях в земной толще.

Обнаружитель толчков

Самым точным прибором для обнаружения приближающегося землетрясения является сейсмометр. Это высокоточное устройство может определить самые незначительные подземные колебания, преобразуя их в электрический сигнал, который отмечается самописцем на ленточном барабане и позволяет сразу же увидеть любое волнение подземных пород.

Для отслеживания сейсмической активности Земли спутниковые сигналы посылаются на многочисленные наземные станции, что позволяет ученым определить, не изменили ли они своего положения по отношению к друг другу.

Землетрясение 1985 года в Мехико не повредило эти многоэтажные здания. В зонах частых землетрясений многие сооружения построены по специальным проектам, предполагающим дополнительную сейсмостойкость

Метки: линия землетрясение толчки разлом животных приборы водород опасных зонах инклинометр |

Сейсмически опасные зоны |

Дневник |

Ученые стали обозначать на картах сейсмически опасные участки земной поверхности еще до того, как поняли природу землетрясений. Подземные толчки могут произойти повсюду, где горные породы перемещаются вдоль разломов земной коры, но сильные землетрясения, как правило, возникают в четко определенных зонах. Наиболее часто они случаются в вулканических зонах например, в "огненном кольце" тихоокеанского бассейна.

По мере совершенствования методов определения и точного обнаружения мест подземных толчков стало возможным более падежное картографирование сейсмически опасных зон. В результате ученые получили более полную картину сейсмической активности Земли.

Сейсмология была поставлена на подлинно научную основу в 60-е годы, когда ученые приступили к исследованиям возможностей определения небольших подземных ядерных взрывов в свете договора о запрещении испытаний ядерного оружия. Специалисты установили немало станций сейсмического слежения и внимательно вслушивались во все, даже малейшие, регистрируемые приборами колебания.

Составленные впоследствии карты сейсмической активности показали, что землетрясения чаще всего происходят вдоль линий океанических кряжей, вокруг океанских впадин, на участках разломов земной коры и вблизи молодых горных и вулканических массивов.

Полученные данные подтвердили теорию о том, что 100-км внешняя земная кора и ее твердая геологическая мантия состоят из восьми основных тектонических плит, лежащих на поверхности полужидкой внутренней оболочки астеносферы. Постоянная активность астеносферы приводит тектонические плиты в движение. Они сближаются, сталкиваются, расходятся, сцепляются и т. д.

Землетрясение в марте 1964 г., обрушившееся на Анко-ридж, главный город штата Аляска, было одним из самых больших в истории человечества; ущерб исчислялся миллионами долларов. Наибольшие разрушения произошли из-за превращения мягких грунтов в смертельно опасные зыбучие песчаные массивы.

По мере совершенствования методов определения и точного обнаружения мест подземных толчков стало возможным более падежное картографирование сейсмически опасных зон. В результате ученые получили более полную картину сейсмической активности Земли.

Сейсмология была поставлена на подлинно научную основу в 60-е годы, когда ученые приступили к исследованиям возможностей определения небольших подземных ядерных взрывов в свете договора о запрещении испытаний ядерного оружия. Специалисты установили немало станций сейсмического слежения и внимательно вслушивались во все, даже малейшие, регистрируемые приборами колебания.

Составленные впоследствии карты сейсмической активности показали, что землетрясения чаще всего происходят вдоль линий океанических кряжей, вокруг океанских впадин, на участках разломов земной коры и вблизи молодых горных и вулканических массивов.

Полученные данные подтвердили теорию о том, что 100-км внешняя земная кора и ее твердая геологическая мантия состоят из восьми основных тектонических плит, лежащих на поверхности полужидкой внутренней оболочки астеносферы. Постоянная активность астеносферы приводит тектонические плиты в движение. Они сближаются, сталкиваются, расходятся, сцепляются и т. д.

Землетрясение в марте 1964 г., обрушившееся на Анко-ридж, главный город штата Аляска, было одним из самых больших в истории человечества; ущерб исчислялся миллионами долларов. Наибольшие разрушения произошли из-за превращения мягких грунтов в смертельно опасные зыбучие песчаные массивы.

Метки: опасные зоны землятрясение картографирование отслеживание поверхность методы магнитное поле земля |

В случае землетрясения |

Дневник |

• В городах, где землетрясения часты, про

водится регулярное обучение населения:

каждый житель должен знать, что делать

при подземных толчках.

• Детям желательно иметь рядом с крова

тью фонарь и пару прочной обуви для эва

куации в безопасное место при толчках в

ночное время.

• Поскольку при землетрясениях возникает

опасность падения строительных конструк

ций, гражданам рекомендуется не покидать

дом и расположиться под надежным укры

тием из мебели или в дверях, чтобы избе

жать травмы от падающих предметов. Двер

ной проем почти всегда является самой

прочной в квартире конструкцией и вряд ли

обвалится (см. фото выше).

• При землетрясении необходимо погасить

газ: возгорание труб может привести к

взрыву.

Метки: землетрясение населения дети дом предметы газ взрыв |

Подводные землетрясения |

Дневник |

Землетрясения зарождаются глубоко в недрах земной коры. Внешняя оболочка нашей планеты состоит из находящихся в движении тектонических плит. Большинство крупных землетрясений происходят в земых глубинах, на краях тектонических плит.

Эти плиты меняют свое положение не постепенно, а резко, под воздействием силы, которая давит на их края, проламывает горную породу и сдвигает участки земной тверди; накопившаяся энергия высвобождается в виде подземных толчков различной мощности.

Последствия землетрясения зависят от его силы, глубины подземных толчков и характера земной поверхности, которая может разверзнуться пропастью, приподняться или образовать впадины. В горной местности землетрясения приводят к лавинам и оползням; подчас даже глинистые почвы на пологих склонах холмов начинают стекать вниз, подобно вулканической лаве. Рыхлые песчаники и глиноземы под действием землетрясения мопт приобрести жидкую консистенцию и превратиться в зыбучие породы. Такое, в частности, наблюдалось на Аляске в 1964 году.

Когда землетрясения происходят в глубине морей, возникают гигантские волны цунами. На океанских просторах такие волны едва различимы; они несутся но водной поверхности со скоростью 790 км в час. По мере приближения к берегу они замедляются, но растут ввысь; море отступает от берегов, чтобы йотом обрушить на них несколько валов громадных воли.

Оказываясь в узком проливе, цунами вздымаются на высоту до 20 метров, сметая все на своем пути. После землетрясения 1755 года на португальскую столицу Лиссабон обрушился 17-метровый вал воды. Последующие толчки привели к обвалам . Три четверти сооружений города рухнуло, иогребя под обломками 60 000 человек.

Поверхность Земли пребывает в постоянном движении. Хотя катастрофические по своим последствиям землетрясения случаются не столь часто, специалисты но землетрясениям сейсмологи ежегодно регистрируют около полумиллиона толчков. Иными словами, каждую минуту где-то на нашей планете происходит землетрясение. В подавляющем большинстве случаев об этих толчках не знает никто, кроме ученых-сейсмологов, оснащенных специальными сейсмометрами сверхчувствительными определителями землетрясений.

В прошлом сейсмологи измеряли силу землетрясения (т.е. количество высвобождаемой им энергии) по шкале Рихтера, названной в честь американского уче¬ного, применившего свой метод на практике в 1935 году. В настоящее время сейсмологи чаще пользуются шкалой Меркалли. Ее разработал итальянский сейсмолог Джузепие Меркалли в 1902 году.

Метки: зарождение землятрясения линия разлома напряжения енергия трещины цунами поверхность движения волна |

Могучая стихия |

Дневник |

Землетрясения принадлежат к самым разрушительным природным силам. Самое могучее землетрясение может быть в 10 тысяч раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

Подчас во время землетрясения земля под ногами напоминает палубу судна в морскую качку. В зависимости от силы землетрясения участки земной поверхности покрываются мелкой рябью или, наоборот, резко кренятся и заваливаются в разные стороны. В отдельных случаях при землетрясении кажется, что по земной поверхности идут волны. Очевидцы подземных толчков 1906 года в Сан-Франциско рассказывали, что видели земные волны высотой до метра. Когда толчки прекратились, выяснилось, что разлом земной коры, вдоль которого произошли подземные толчки, сместился на 6 с лишним метров.

Большинство землетрясений длится лишь несколько секунд, но в отдельных случаях продолжительность подземных толчков превышает минуту. К примеру, землетрясение 1906 года в Сан-Франциско длилось всего 40 секунд, а толчки, потрясшие Аляску 24 января 1964 года, не унимались 7 минут: три из них привели к значительным разрушениям.

Во многих случаях вслед за главным толчком зем-летрясения идут последующие; их сила постепенно затухает. Эти остаточные толчки, которые геологи на¬зывают афтершоками, происходят в результате смещения и осадки поднятых землетрясением горных пород и также могут причинить огромный ущерб. В 1985году на мексиканскую столицу Мехико обрушилось землетрясение силой в 11 баллов по шкале Меркалли. На следующий день произошел афтершок, сила которого достигла 10 баллов. В результате этих двух ударов подземной стихии погибж) около 10 000 человек, а город остался лежать в руинах

В 1989 г. землетрясение нанесло значительный ущерб в Сан-Франциско, когда под воздействием толчков обвалились старые деревянные сооружения, возведенные на насыпных грунтах.

Метки: разлом землетрясения подземные толчки стхия шкала меркалли |

Землетрясение |

Дневник |

Когда земная поверхность резко и неожиданно меняет свою форму, возникает могучая природная стихия землетрясение. Разрушительная сила землетрясений наиболее заметна в больших городах.

Страшное землетрясение обрушилось на японский город Кобе в 5.46 утра 17 января 1995 г. Дома валились, дороги и мосты рушились, словно сделанные из фанеры, железнодорожные рельсы коробились; падающие обломки зданий повредили электрические провода и газовые трубы, осложнив задачи спасателей по извлечению тел погибших и поиску выживших. В тот день погибло более 5 300 человек: одни под грудой завалов, другие в пожарах, последовавших за землетрясением.

Землетрясение унесло не только человеческие жизни. Стоимость ремонтных и восстановительных работ оценивается более чем в 100 миллиардов долларов. Эксперты в свое время предсказывали сокрушительное землетрясение в Японии, но ошиблись с его координатами: они считали, что оно произойдет в столице страны Токио.

Метки: землетрясение стихия земля сила |

| Страницы: | [1] |