-ћетки

-–убрики

- Ћ»–» ј (4)

- Ё«ќ“≈–» ј (24)

- –”— ќЋјЌ№ (5)

- Ќ≈ѕќ«ЌјЌќ≈ (3)

- “Ємный мир (3)

- яѕќЌ»я (26)

- ’ќ ”/’ј… ”/, “јЌ ј (7)

- јзбука (2)

- –ј«Ќќ≈ (2)

- ќ–”∆»≈ (12)

- ћќ–— јя “≈ћј (3)

-÷итатник

¬ жаркой пустыне, под солнцем сгора€, ЎЄл старец седой, - с ним старуха слепа€. —ума за плечами и ...

Ѕез заголовка - (0)¬едь это так важно Ц знать, что тот, кого ты ждешь, об€зательно.... ...

≈сли мен€ совсем нет - (0)≈ще совсем немного Ц и загор€тс€ звезды, и выплывет мес€ц и поплывет, покачива€сь, над тихими осенни...

Ѕез заголовка - (0)Ќ≈„“ќ » „”¬—“¬ќ http://mirgif.com/razdeliteli/7237.gif ∆ило было на свете Ќечто. ќно тихонько ...

японска€ боева€ маги€ - (0)¬озвраща€сь к теме —югэндо, кое-что из их магических знаний все-таки сохранилось. ‘ормула и...

-ѕоиск по дневнику

-—татистика

«аписи с меткой €пони€

(и еще 128483 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

басЄ боги бонсай бусон верность георгиевска€ лента друиды заклинани€ катакана катана китай книга перемен круг сварога круги на пол€х лирика маги€ наузы непознаное нибиру ниндз€ нло о любви орден св€того георги€ ордена оружие парусники притча притчи ронин руны русь сад камней сказка сказки слав€но-арийские веды смайлы суми-е тЄмный мир танка тени узлы хирагана хокку хокку/хайку/ хорс эзотерика €пони€ €понска€ живопись €понска€ поэзи€... €понский меч

японска€ боева€ маги€ |

Ёто цитата сообщени€ Karinalin [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

¬озвраща€сь к теме —югэндо, кое-что из их магических знаний все-таки сохранилось.

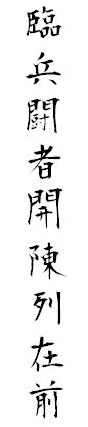

‘ормула изгнани€ недружественных демонов, называема€ также « итайское прокл€тие»:

りん・びょう・とう・しゃ・かい・じん・

れつ・ざい・ぜん・

–»Ќ-Ѕ®”-“ќ”-ўј- ј…-ƒ«»Ќ-–Ё÷”-ƒ«ј…-ƒ«ЁЌ

ќчень часто можно увидеть во многих аниме (от —эйлор-мун до “актики). ћонахи-заклинатели выговорив эту формулу, прикрепл€ли бумажку с этими иероглифами злосчастному демону на лоб, но можно и без этого.

Ёто тантрическа€ мантра —югэндо, состо€ща€ из 9 символов, убирает отрицательные флюиды, дает мужество в борьбе с врагами.

Ёта формула имеет 3 варианта (2 ѕ≈–¬џ’ –ј«Ћ»„јё“—я “ќЋ№ ќ ¬ Ќјѕ»—јЌ»» »≈–ќ√Ћ»‘ќ¬):

1.—ама€ распространенна€:

–»Ќ, Ѕ®”, “ќ”, —я (ўј), ј…, ƒ«»Ќ, –Ё÷”, ƒ«ј…, ƒ«ЁЌ

2. –»Ќ, Ѕ®”, “ќ”, —я (ўј), ј…, ƒ«»Ќ, –Ё÷”, ƒ«ј…, ƒ«ЁЌ

3. –»Ќ, Ѕ®”, “ќ”, —я (ўј), ј…, ƒ«»Ќ, –Ё÷”, ƒ«ЁЌ, ® (вперед!) ”потребл€етс€, если после закл€ти€ потребуетс€ нападение.

»ногда используетс€ сокращенна€ верси€ из 5-ти иероглифов:

–»Ќ, Ѕ®”, “ќ”, ўј, ƒ«ЁЌ.

¬о врем€ произнесени€ закл€ти€, пальцы необходимо переплетать особым способом:

1「臨」–»Ќ (хворь от себ€/выброс негатива на врага). ѕальцы зажимаютс€ внутрь ладони, указательные соедин€ютс€:

2「兵」Ѕ®” (воинственность/дух победы). —крещивание указательных и средних пальцев:

3「闘」“ќ” (Ѕорьба/мощь). Ёто крайне трудно объ€снить, но пон€тно почему, €мабуси и ниндз€ требовалось долго тренироватьс€ в горах.

4「者」—я (говоритс€ ўј) (—ущность).

5「皆」или「開」 ј… (—плочение/концентраци€ сил). ѕростой и знакомый символ.

6「陣」 ƒ«»Ќ (—обранность). ѕереплетение пальцев внутрь:

7「列」–Ё÷” (—толб энергии). «ажимание указательного пальца левой руки:

8「在」ƒ«ј… (¬ыброс силы/энергии на врага).

9「前」ƒ«ЁЌ (»згнание или подготовка к выпаду в сторону врага).

“акже распространено вырезать эти иероглифы на кольцах или кулонах дл€ защиты.

ћетки: япони€ маги€ эзотерика заклинани€ |

Ѕез заголовка |

Ёто цитата сообщени€ Karinalin [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

—о времен эпохи Ќара (7 век), онъмедзи, как и синтоистские св€щенники не мен€ют покрова своих одежд.

Ѕыли приближены к императорской семье, котора€ считалась живым воплощением ками на земле. «адачей магов, было защищать столицу от проникновени€ демонов и вс€ческих угроз, запечатывать демонические врата –鬼門«онимон», которые по преданию наход€тс€ на севере. “акже контролировать ночное шествие сотни демонов «х€кки€коу» 百鬼夜行. “ам же онъмЄдзи могли добыть себе шикигами.

ћетки: €пони€ маги€ |

Ѕез заголовка |

Ёто цитата сообщени€ Ѕыструшкина_Ћюбовь [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

«а ночь вьюнок обвилс€ ¬округ бадьи моего колодца... ” соседа воды возьму! * * * ”дочка в руке. „уть коснулась лески Ћетн€€ луна. * * * ѕолнолуни€ ночь! ƒаже птицы не заперли ƒвери в гнЄздах своих. * * * “олько их крики слышны... Ѕелые цапли невидимы ”тром на белом снегу. * * * –оса на цветах шафрана! ѕрольЄтс€ на землю она » станет простою водой. * * * Ќад волной ручь€ Ћовит, ловит стрекоза —обственную тень. * * * ќ светла€ луна! я шла и шла к тебе, ј ты всЄ далеко. * * * я и забыла, „то накрашены губы мои... „истый источник! * * * ќ мой ловец стрекоз! уда в неведомую даль “ы нынче забежал? * * * ѕока повтор€ла €: "ќ кукушка, кукушка!" - –асцвет уже наступил. —очин€€ стихи * * * —ливы весенний цвет ƒарит свой аромат человеку... “ому, кто ветку сломал... |

—ери€ сообщений "’ќ ”/’ј… ”/, “јЌ ј":

„асть 1 - ’окку, €понские трехстиши€.....

„асть 2 - ћацуо ЅасЄ

...

„асть 5 - “јЌ ј

„асть 6 - ѕоэзи€ японии

„асть 7 - Ѕез заголовка

ћетки: хокку/хайку/ €пони€ |

Ѕез заголовка |

Ёто цитата сообщени€ яЌЌј_ ќ“ [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ћетки: оружие €пони€ ниндз€ |

ћ”ƒ–џ Ќ»Ќƒ«я |

Ёто цитата сообщени€ light2811 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ћагические заклинани€ ямабуси

ƒев€ть слогов - это названи€ дев€ти "ступеней могущества", которые ниндз€ проходил одну за другой (или останавливалс€ на какой-то из них), произнос€ соответствующие дзюмон, надлежащим образом складыва€ пальцы в дев€ть магических комбинаций и концентриру€ сознание на процессе сли€ни€ с мифическим существом (нэнрики), в истинность существовани€ которого он верил самым сердцем. Ќазвани€ данных ступеней, св€занных с ними пальцевых комбинаций и заклинани€ следующие:

| ƒзюмон (ступень могущества) | удзи-ин

(пальцевое замыкание) |

Ёнергетический настрой |

| –»Ќ |  докко |

”веренность в себе, прилив сил.

ќЌ-Ѕј…-Ў»-–ј-ћјЌ-“ј-я-—ќ-¬ј- ј |

| ’Ё… |  дайконго |

Ќаправление волеизъ€влени€ в мир.

ќЌ-»-Ўј-Ќј-я-»Ќ-“ј-–ј-я-—ќ-¬ј- ј |

| “ќ |  гайдзиси |

ѕодключение к энергетике окружающего пространства.

ќЌ-ƒ«»-–Ё-“ј-–ј-Ў»-»-“ј-–ј-ƒ«»-Ѕј-–ј-“ј-Ќќ-—ќ-¬ј- ј |

| Ўј |  найдзиси |

ћобилизаци€ внутренних ресурсов организма.

ќЌ-’јя-Ѕј…-Ў»-–ј-ћјЌ-“ј-я-—ќ-¬ј- ј |

| ј… |  гайбаку |

ѕробуждение экстрасенсорных способростей.

ќЌ-Ќќ-ћј- ”-—јЌ-ћјЌ-ƒј-Ѕј-—ј-–ј-ƒјЌ- јЌ |

| ƒ«»Ќ |  найбаку |

“елепатические способности.

ќЌ-ј-“ј-Ќј-я-»Ќ-ћј-я-—ќ-¬ј- ј |

| –Ё÷” |  тикэн |

ќсвобождение от оков пространства и времени.

ќЌ-’»-–ќ-“ј- »-Ўј-Ќќ-√ј-ƒ«»-Ѕј-“ј…-»-—ќ-¬ј- ј |

| —ј… |  нитирин |

»зменение хода событий в желаемом направлении.

ќЌ-“»-–»-“»-»-Ѕј-–ќ-“ј-я-—ќ-¬ј- ј |

| ƒ«ЁЌ |  онгЄ |

Ќевидимость и защита от чужеродных вли€ний.

ќЌ-ј-–ј-Ѕј-Ўј-Ќќ-—ќ-¬ј- ј |

„то касаетс€ смысла заклинаний дзюмон, то составл€ющие их слоги ничего не значат ни по-€понски, ни в каком-либо другом €зыке. јдепты сюгэндо считали, что это -особые звуки, фрагменты речи вселенского будды ƒайни-ти, зар€женные его сверхъестественной силой. –азумеетс€, с позиций современной физиологии ћеханизм воздействи€ заклинаний на человека объ€сн€етс€ по-другому. »звестно, что звук, в зависимости от частоты его волн и их ритма, может измен€ть психоэмоциональное состо€ние, вызыва€ у людей чувство поко€, радости, волнени€, страха, напр€жени€, агрессивности… –азличные комбинации звуков, резонирующие в гортани, воздействуют непосредственно на головной мозг и таким образом вли€ют на эмоции и чувства.

»з книги "¬оины-тени: Ќиндз€ и ниндзюцу", ј. “арас.

|

ћетки: ниндз€ €пони€ мудры |

Ѕонсай |

Ёто цитата сообщени€ JapanBlog [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

¬ японии растут различные хвойные деревь€. японска€ черна€ сосна kuromatsu, красна€ сосна, криптомери€, различные виды тисса, можжевельника, кипариса, туи, лиственницы, ели - традиционные виды хвойных в культуре бонсай. ¬озраст некоторых экземпл€ров в коллекци€х €понского императора, а также мастеров бонсай превышает 500-700 лет. ћногие из этих деревьев отнесены к национальным сокровищам японии. —мотреть на эти шедевры, которые передавались из поколени€ в поколение, без восхищени€ невозможно. ќни обладают неверо€тной прит€гательной, порой магической силой.

ћетки: €пони€ бонсай |

ѕоэзи€ японии |

Ёто цитата сообщени€ Ћада-јледа [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

¬осточна€ поэзи€ всегда привлекала внимание. ”же с первого взгл€да она кажетс€ нам таинственным и загадочным миром. ¬ произведени€х €понских поэтов реальность представл€етс€ нам глубоко символичной. ¬есь духовный и материальный мир - это единый сложный символ, в котором всЄ взаимосв€зано. ѕоэтому достаточно лишь намека, беглого штриха, крохотной детали, чтобы выразить мысль, чувство, переживание

—овершенна€ форма, позвол€юща€ сочетать емкость, лаконичность и €ркость изображени€, не была чьим-то личным достижением. Ќе только сочинение стихов, но и поэзи€ в целом занимает важное место в культуре €понского народа. ѕожалуй, только у €понцев есть сказки и легенды, в которых поэзи€ выступает главным сюжетным стержнем.

—тихи "ћанъЄсю" (перва€ поэтическа€ антологи€) высоко ценились всеми сло€ми общества и всегда считались образцом высочайшего поэтического мастерства. аждый император старалс€ собрать вокруг себ€ знаменитых стихотворцев, создать антологию, котора€ прославила бы его творчество.

ќбмен стихотворными экспромтами был известен с древности. ћолодежь пользовалась такой возможностью дл€ выражени€ своих чувств избраннице или избраннику. XV в. сложилс€ обычай слагать стихи вдвоем, втроем, как бы передава€ друг другу поэтическую эстафету (рэнга) из трехстиший и двустиший

Ќаиболее попул€рной стихотворной формой была танка. Ёто из€щное нерифмованное п€тистишие, состо€щее из 31 слога: 5 + 7 + 5 + 7 + 7; чаще всего пейзажна€ и любовна€ лирика, стихи о разлуке, бренности жизни, придворные славослови€.

’окку (иначе Ч хайку) - жанр, восточна€ поэтическа€ форма. ќна представл€ет собою трехстишие из двух опо€сывающих п€тисложных стихов и одного семисложного посередине. √енетически хокку восходит к первой полустрофе танка. ќтличаетс€ простотой поэтического €зыка, отказом от строгих правил.

¬ такой краткой и лаконичной форме повышаетс€ роль ассоциативности, недосказанности, намЄка. Ёто своеобразна€ "серьезна€ игра", призванна€ побудить человека на сотворчество, додумывание, дорисовывание мысли, картинки, впечатлени€, которое хотел выразить автор.

японска€ поэзи€ остаетс€ загадкой дл€ европейца и по сей день. ѕривлекает стиль, тональность, форма выражени€ мысли, всему этому хочетс€ подражать

лассические примеры стихов танка и хокку:

я стараюсь скрыть свою любовь,

Ќо она выступает на моем лице...

» даже посторонние спрашивают мен€,

что со мною?

“аранно анэмори (умер 990г.)

—ери€ сообщений "’ќ ”/’ј… ”/, “јЌ ј":

„асть 1 - ’окку, €понские трехстиши€.....

„асть 2 - ћацуо ЅасЄ

...

„асть 4 - Ѕ”—ќЌ

„асть 5 - “јЌ ј

„асть 6 - ѕоэзи€ японии

„асть 7 - Ѕез заголовка

ћетки: €пони€ танка хокку/хайку/ |

–ќЌ»Ќ |

Ёто цитата сообщени€ Ћада-јледа [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

¬ажнейшую роль в развитии и эволюции будзюцу, особенно в жестко стратифицированном обществе “окутава, сыграла Ђзловеща€ фигура страшного человека; призрака, который преследовал во снах официальных чиновников, заставл€€ самых малодушных из них просыпатьс€ в холодном потуї. Ётой зловещей фигурой был самурай без хоз€ина, воин, отпущенный в свободное плавание по поверхности житейского мор€: –онин. Ќа самом деле, согласно Ѕринкли, в буквальном переводе это слово Ђозначает Ђчеловек-волнаї, и так называли того, кто блуждает бесцельно, туда-сюда, словно морска€ волнаї

—огласно ядзаки, ликвидаци€ многих ленов по приказу “окугава заставила многих самураев самим заботитьс€ о своем пропитании. ѕо оценке этого автора, всего их насчитывалось около 400 тыс€ч, и они подраздел€лись на три основные группы. первой группе относились богатые вассалы, которые добровольно оставили свои посты. «а ними следовали те, кто был Ђуволенї своими хоз€евами Ђза какой-то мелкий проступокї, и многие из них старались искупить свою вину, чтобы им позволили Ђвернутьс€ на прежние должностиї.

“реть€ группа, расположенна€ Ђна самом днеї, включала воинов, изгнанных из клана Ђза личные ошибки или жадность, которые не раскрывали имен своих прежних хоз€ев. ќднако причины изменени€ статуса воина с преданного самура€ на –онина были многочисленными и разнообразными. ѕрежде всего он мог родитьс€ раненом, если его отцом был самурай без хоз€ина, не желавший отказатьс€ от своего статуса воина.

Ќо преданный слуга воинского клана также мог стать ронином вследствие определенных изменений жизненных обсто€тельств, св€занных с ним самим, его господином или его кланом. “ак, например, он мог быть уволен со службы своим хоз€ином или же лично потребовать отставки, чтобы вз€тьс€ за какое-то рискованное предпри€тие, которое впоследствии могло бросить тень на прежнего хоз€ина, если вассал не оборвет все свои св€зи с кланом.

ћетки: €пони€ оружие ронин |

ј“јЌј |

Ёто цитата сообщени€ All_Is_Blues [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

атáна (€п. 日本刀?) - длинный €понский меч (дайто:). ¬ современном €понском слово катана также обозначает любой меч. атана - €понское произнесение (онъЄми) китайского слова 刀; китайское произнесение (кунъЄми) звучит то:. —лово обозначает изогнутый меч с односторонним клинком. ѕо форме катана напоминает саблю, однако руко€ть у нее не загнута в противоположную от лезви€ сторону, как у классической сабли. Ќаиболее существенной отличие катаны от сабли заключаетс€ в технике ее использовани€: это может быть как одноручный, так и двуручный захват (с преобладанием последнего), в то врем€ как стандартна€ сабл€ держитс€ одной рукой и потому требует использовани€ иной техники бо€.

атана по€вилась в 15 веке как следствие эволюции тати (€п. 太刀?) и использовалась с конца XIV века (ранний период ћуромати) как традиционное оружие самура€, прежде всего в комбинации (дайсЄ, €п. 大小. букв. «большой-малый») с коротким вакидзаси (€п. 脇差, кит. 小刀 сЄто, букв. «малый меч»). атана во многом похожа на более ранний китайский меч миао дао. ѕодлинную €понскую катану легко узнать по линии закалки (хамон, €п. 刃文), объ€сн€ющейс€ применением специальной техники ковки и закалки, а также руко€ти (цука, €п. 柄), обт€нутой кожей ската и обвитой шелковой лентой. ƒл€ обт€жки также примен€лась обычна€ кожа. –езные руко€ти из твердого дерева или слоновой кости встречаютс€ только у декоративных и парадных мечей. Ћезвие катаны состоит как минимум из двух разных сортов стали: в€зкого дл€ основы (сердцевины) и твердого дл€ режущей части. ќба компонента сначала очищались путем многократного сложени€ и сварки, прежде чем из них ковалось лезвие. ¬ узком смысле катана - изогнутый (режущей частью наружу) полуторный меч с лезвием длиной в два или более шаку (€п. 尺, прим. 60,6 см) и руко€тью различной длины. ¬ес 750 - 1000 г. ≈сли длина лезви€ менее двух шаку, то это вакидзаси (кит. сЄто - одноручный короткий меч), если менее одного шаку - боевой нож (танто, айкуси, хамидаси). Ќожны дл€ всех трех видов мечей называютс€ са€; они делаютс€ из дерева и покрываютс€ лаком. ћеталлические ножны имеют только серийно изготовленные мечи XX века, однако и они оснащены дерев€нной подкладкой.

ћетки: €пони€ оружие катана |

ј“ј јЌј |

Ёто цитата сообщени€ SneznyBars [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

“аблица знаков катаканы

атакана - втора€ из €понских азбук. ѕримен€етс€ дл€ записи заимствованных из иностранных €зыков слов, первоначально дл€ обозначени€ предметов, которые отсутствовали в €понском быту. атакана примен€етс€ также дл€ транслитерации иностранных имен и географических названий.

атакана означает дословно твердые знаки и в этом названии отражен тот факт, что черты катакана более пр€молинейны, чем в знаках хирагана.

| ア а |

イ и |

ウ у |

エ э |

オ о |

| カ ка |

キ ки |

ク ку |

ケ кэ |

コ ко |

| サ са |

シ ши / си |

ス су |

セ се |

ソ со |

| タ та |

チ ти |

ッ цу |

テ тэ |

ト то |

| ナ на |

ニ ни |

ヌ ну |

ネ нэ |

ノ но |

| ハ ха |

ヒ хи |

フ фу |

ヘ хе |

ホ хо |

| マ ма |

ミ ми |

ム му |

メ ме |

モ мо |

| ャ € |

ュ ю |

ョ Є |

||

| ラ ра |

リ ри |

ル ру |

レ рэ |

ロ ро |

| ヮ ва |

ン н |

ヲ о |

||

| ガ га |

ギ ги |

グ гу |

ゲ гэ |

ゴ го |

| ザ дза |

ジ дзи |

ズ дзу |

ゼ дзэ |

ゾ дзо |

| ダ да |

ヂ ди / дзи |

ヅ дзу |

デ дэ |

ド до |

| バ ба |

ビ би |

ブ бу |

ベ бе |

ボ бо |

| パ па |

ピ пи |

プ пу |

ペ пе |

ポ по |

—ери€ сообщений "јзбука":

„асть 1 - ’»–ј√јЌј

„асть 2 - ј“ј јЌј

|

ћетки: €пони€ катакана |

’»–ј√јЌј |

Ёто цитата сообщени€ SneznyBars [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

“аблица знаков хираганы

’ирагана - это сильно деформированные формы целых иероглифов, которые были созданы в 10 веке дл€ фонетической записи €понских слов.

японска€ азбука слогова€. аждый знак обозначает не просто звук, а целый слог. —логи сведены в таблицу, котора€ называетс€ «годзюон».

¬ таблицу сведены все знаки хираганы.

| あ а |

い и |

う у |

え э |

お о |

| か ка |

き ки |

く ку |

け кэ |

こ ко |

| さ са |

し ши / си |

す су |

せ се |

そ со |

| た та |

ち ти |

っ цу |

て тэ |

と то |

| な на |

に ни |

ぬ ну |

ね нэ |

の но |

| は ха |

ひ хи |

ふ фу |

へ хе |

ほ хо |

| ま ма |

み ми |

む му |

め ме |

も мо |

| ゃ € |

ゅ ю |

ょ Є |

||

| ら ра |

り ри |

る ру |

れ рэ |

ろ ро |

| ゎ ва |

ん н |

を о |

||

| が га |

ぎ ги |

ぐ гу |

げ гэ |

ご го |

| ざ дза |

じ дзи |

ず дзу |

ぜ дзэ |

ぞ дзо |

| だ да |

ぢ ди / дзи |

づ дзу |

で дэ |

ど до |

| ば ба |

び би |

ぶ бу |

べ бе |

ぼ бо |

| ぱ па |

ぴ пи |

ぷ пу |

ぺ пе |

ぽ по |

—ери€ сообщений "јзбука":

„асть 1 - ’»–ј√јЌј

„асть 2 - ј“ј јЌј

|

ћетки: €пони€ хирагана |

јЋЋ»√–ј‘»я |

Ёто цитата сообщени€ BestiyaNady [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

аллигра́фи€ (от греч. καλλιγραφία Ч Ђкрасивый почеркї) Ч древн€€ отрасль прикладной графики, эстетическое оформление рукописного шрифта, также Ч учебна€ дисциплина, искусство красивого и быстрого письма.

ƒо изобретени€ книгопечатани€ каллиграфи€ была основным способом графического оформлени€ и организации знаков текста (за исключением монументальных надписей, и клинописи, не графической по принципу создани€ знаков). “ехнически св€зана с листовыми материалами (бумага, пергамент, папирус, шЄлк) и графическими инструментами (тростниковое, птичье и металлическое перо, кисть) письменности. ¬икипеди€.

аллиграфи€ про€вл€ет красоту и гармонию внутреннего мира, пишущего человека.

ћаленькие €понцы учатс€ этому искусству в школе, но оно так и остаетс€ попул€рным хобби дл€ взрослых.

аллиграфи€ выполн€етс€ с помощью некоторых приспособлений. “радиционный набор дл€ каллиграфии состоит из:

—итадзики - черный коврик, который необходим дл€ создани€ хорошей и удобной поверхности.

Ѕунтин - металлическа€ т€жела€ палочка дл€ закреплени€ бумаги.

’анси - специальна€ тонка€ бумага дл€ каллиграфии.

‘удэ - кисточки. источки могут быть разной толщины дл€ написани€ различных элементов, например, скромный автограф автора пишетс€ более тонкой кисточкой kofude, чем основные элементы вашей работы.

—удзури - металлический сосуд дл€ чернил, он должен быть т€желым, потому что сначала выполн€ет роль "ступки", в которой толчетс€ материал дл€ чернил.

—уми - черна€ тверда€ основа дл€ чернил, которую следует растолочь перед использованием, но, конечно же, покупные чернила (сЄдо:еки) также используютс€, но это уже не то :))

ћидзусаси - сосуд дл€ воды, чтобы разбавл€ть чернила, когда это нужно.

¬ написании €понских иероглифов очень важен пор€док начертани€ линий, как правило, основной принцип - это слева-направо, сверху-вниз.

“.е. любой иероглиф начинаетс€ с верхнего правого угла и заканчиваетс€ нижним левым. и англо€зычные и русско€зычные ресурсы, которые позвол€ют изучить и поупражн€тьс€ в пор€дке написани€ черт.

“екст же пишетс€ двум€ способами. —ейчас очень часто используетс€ современный европейский пор€док написани€ текста: слева-направо, построчно, но также довольно часто можно встретить традиционный пор€док написани€ текста: справа-налево и сверху-вниз.Ёто когда текст представл€ет собой не строчки, а столбики иероглифов, их нужно читать с конца!

—уществует три стил€ написани€ иероглифов:

"печатным" способ- Kaisho (также как мы детьми писали печатными буквами по-русски), но €поноговор€щий человек, в действительности, мало пользуетс€ этим способом.

Gyosho - полукурсивный и Sosho - курсивный способ написани€ иероглифов.

ќвладение каллиграфии включает в себ€: 1) изучение основных навыков письма в разной стилистической манере; 2) историю каллиграфии и теорию иероглифики; 3) знакомство с традиционной €понской культурой и €зыком через каллиграфию.

Ќаписанный текст должен доставл€ть эстетическое наслаждение. «рительное воспри€тие текста по значению не уступало зрительному воспри€тию картины и играло важную роль в смысловом воспри€тии того же текста. ќтсюда и получил громадное распространение культ каллиграфии.

¬оспри€тие каллиграфии требует определенного уровн€ интеллектуальной и духовной культуры, ведь нужно не просто пон€ть написанное, чрезвычайно важно увидеть и почувствовать, как написано.

Ћюбовь(ји)

Ћюбовь и —трасть

ƒуша

Ѕлагоде€ние

Ѕогатство

ѕуть(дао)

—емь€.ƒом

—мерть

¬етры перемен, веющие сегодн€ над японией, не проход€т мимо и этой области €понской культуры. ¬се чаще каллиграфические произведени€, способные вместить массу оттенков настроени€: восхищение, грусть, счастье, блаженство..., начинают использоватьс€ как современный элемент дизайна интерьера, стилизующийс€ под запросы и требовани€ нового времени, удовлетвор€ющие самые изысканные вкусы искателей современной экстремальной эстетики, наход€щихс€ далеко за пределами японии.

Ћюбое искусство Ч вне условностей, вне рамок, вне стандартов, где основной замысел Ч это замысел и настроение художника. “от, кто пишет картину, вкладывает в нее всю свою душу, все свои мысли и порывы, пыта€сь донести всЄ это до зрител€ через кисть, холст, бумагу. Ќаграда Ч отзывы, критика, пожелани€, улыбки или слезы.

—пасибо ƒикой –озе и порталу Http://nobarajapan.blogspot.com,за предоставленную информацию,а так же –ахманову ќлегу за свои чудесные работы,их можно посмотреть на сайте автора http://www.hi-braa.spb.ru

ћетки: €пони€ каллиграфи€ |

—ад камней |

Ёто цитата сообщени€ BestiyaNady [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

амни учили мен€ молчанию.

амни учили мен€ терпению.

амни учили мен€ спокойствию.

амни учили мен€ созерцанию.

амни учили мен€ бесконечности мироздани€.

Ќасто€тель дзенского монастыр€.

японцы считали, что те места, где много камней, избираютс€ богами (ками) дл€ своего пребывани€. амни этих мест €вл€лись объектами особого поклонени€, так как были, по убеждению €понцев, св€щенны, а, значит, - наиболее чисты и надЄжны именно в силу пребывани€ там божеств.

ќсобое значение камень приобрЄл в эпоху —редневековь€, когда укорен€лась культура дзен-буддизма.

японское государство находитс€ на островах вулканического происхождени€. ѕоэтому горами зан€та больша€ часть территории японии, и вс€ жизнь коренного населени€ тем или иным образом св€зана с горами и камн€ми.

ќсознать природу камней можно только тогда, когда начинаешь с ними работать.

ѕостепенно приходит понимание природы камней и их индивидуальности. ќднажды вы можете почувствовать в них ¬рем€. » это начало диалога с камн€ми.

ѕриходит полное понимание фразы, которой €понцы называли монаховЦ создателей садов: Ђмонахи, договаривающиес€ с камн€миї.

ƒействительно, с камнем можно Ђдоговоритьс€ї. Ќо это получитс€ только тогда, когда поймешь его природу, свойства, характер. » только тогда камень разрешит вам свободное обращение с ним.

аждому новому камню в саду сразу же находилось именно его место. Ётому способствовал предварительный Ђдиалогї с камнем - изучение со всех ракурсов его цвета, свойств, фактуры. —амое главное в такой Ђэкспертизеї - определение Ђлицаї и Ђверхаї камн€.

“о есть, нахождение самой интересной его стороны, которой мы будем любоватьс€ в саду - стороны, которой камень будет Ђсмотретьї вверх. Ќаиболее значимые стороны камн€ Ц его Ђлицої и Ђмакушкаї - должны быть органично вписаны в окружающую камень среду.

“аким образом, художник сада, приступа€ к работе с камн€ми, должен постаратьс€ пон€ть характер камней, их возможности. Ёто позволит выполнить наиболее интересные, выразительные композиции из камней, органично вписыва€ их в общую канву сада.

японска€ традици€ создани€ "эзотерических" садов, ставших впоследствии идеальными источниками медитативной релаксации, ведЄт свой отсчЄт примерно с 10-12 века нашей эры и достигает своей вершины уже к 14-16 векам.

японские садоводы изначально руководствовались не отвлечЄнными соображени€ми об идеальном саде, а вполне чЄтко очерченными концепци€ми дзен-буддизма, хорошо известного своим пристальным вниманием к человеческой психике.

ѕритом, что общие принципы построени€ €понского сада давно и хорошо изучены специалистами, механизм их непревзойдЄнного психотерапевтического воздействи€ до сих пор оставалс€ загадкой.

ƒействительно, композици€ всегда составл€етс€ из нечЄтного количества камней: "три-два-два" или "два-три-два". √руппы камней всегда образуют как минимум один треугольник. ≈сли треугольников больше, то они всегда имеют общую вершину. «десь всЄ пон€тно. Ќо медитации здесь причЄм?

«агадку, похоже, удалось разгадать группе исследователей из иото Ч древней столицы феодальной японии.

ѕроанализировав расположение камней, было обнаружено, что внешне хаотична€ мозаика каменных глыб образует рисунок... кроны дерева.

–исунок этот не виден глазу, но прекрасно воздействует на подсознание, вызыва€ ощущение единени€ с природой. Ќо лишь при условии, что наблюдатель смотрит на сад с нужной точки.

»менно этот скрытый от неподготовленного глаза рисунок €вл€етс€ главной причиной необычного целительного эффекта, оказываемого творением неизвестного мастера на психику современного человека.

“еплые камни.

—адик задумчив и тих.

¬ечер чудесный.

ћысли как песни.

¬ чувствах любовных своих

ћедлить не станем.

ћилый, скорее сними

ѕестрые ткани.

јх, как желают любви

“Єплые камни.

http://www.membrana.ru/

ћетки: €пони€ сад камней |

японска€ живопись |

Ёто цитата сообщени€ BestiyaNady [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

∆ивопись суми-э - искусство, которое возникло в итае во времена династии —ун. ¬ XIV веке оно проникает в японию. „то это за искусство, можно пон€ть из самого названи€: слово суми-э представл€ет собой соединение двух €понских слов, которые в переводе означают "тушь" (суми) и "живопись" (э). “о есть суми-э - это тип монохромной живописи, похожей на акварель. ќтличие живописи суми-э в том, что в ней присутствуют только черный цвет, а также широка€ гамма серых цветов туши, растворенной в воде. ¬се это кажетс€ лишь делом техники, однако очень важен при этом философский смысл.

ѕосле того как буддийские монахи завезли живопись суми-э в японию, она стала быстро распростран€тьс€ по странам јзии. ¬обрав в себ€ мистический дух этой религии, суми-э в художественной форме воплотила ее основные мотивы.ѕростые черные линии, нанесенные на белую бумагу, могут представл€ть собой сложную модель, подобно тому, как в ƒзен несколько произнесенных слов могут быть результатом многих часов медитации.

¬ задачу художника не входит фотографически точное воспроизведение действительности, он отбрасывает все то, что его не интересует. ќн изображает природу такой, какой она рисуетс€ в его воображении, воплощает самую ее суть.

¬есенне утро.

Ќад каждым холмом безым€нным

ѕрозрачна€ дымка.

японска€ традиционна€ культура очень сдержана. Ќе криклива, не кичлива. —озерцательна. асаетс€ самой сути - но очень осторожно касаетс€, опаса€сь гр€зным пальцем ненароком загубить хрупкое и прекрасное.

другие техники €понской живописи-фуога,укие-э

—лово укиЄ, дословно перевод€щеес€ как Ђплывущий мирї.

√равюры в стиле укиЄ-э Ч основной вид ксилографии в японии. Ёта форма искусства стала попул€рной в городской культуре Ёдо (современный “окио) во второй половине XVII века.»значально гравюры были чЄрно-белыми Ч использовалась лишь тушь, с начала XVIII века некоторые работы затем раскрашивались вручную с помощью кисти.

ƒл€ укиЄ-э характерны картины обыденной жизни, созвучные городской литературе этого периода. Ќа гравюрах изображались прекрасные гейши (бидзин-га), массивные борцы сумо и попул€рные актЄры театра кабуки (€кус€-э). ѕозднее стала попул€рной пейзажна€ гравюра.

ѕесни ямато! ¬ы вырастаете из одного семени - сердца, и разрастаетесь в мириады лепестков речи - в мириады слов.

Ћюди, что живут в этом мире, опутаны густой зарослью мирских дел; и все, что лежит у них на сердце, - все это высказывают они в св€зи с тем, что они слышат и что они вид€т.

» вот когда слышитс€ голос соловь€, поющего среди цветов свои песни, когда слышитс€ голос л€гушки, живущей в воде, кажетс€: что ж из всего живого, из всего живущего не поЄт своей собственой песни?.

Ѕез вс€ких усилий движет она небом и землею; плен€ет даже богов и демонов, незримых нашему глазу; утончает союз мужчин и женщин; см€гчает сердце суровых воинов... “акова песн€.

ак быстро летит луна!

Ќа неподвижных ветках

ѕовисли капли дожд€..

Ћишь вершину ‘удзи

ѕод собой не погребли

ћолодые листь€.

¬ечерним вьюнком

я в плен захвачен... Ќедвижно

—тою в забытьи.

ћетки: €пони€ €понска€ живопись суми-е |

—уми-е |

Ёто цитата сообщени€ Elena_Shumeyko [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

"–исуй бамбук дес€ть лет, стань бамбуком,

затем забудь все о бамбуках, когда ты рисуешь".

∆орж ƒютюи

—умие

не представл€ет собою живописи в строгом смысле слова: это своего рода черно-белый эскиз. „ернила делаютс€ из сажи и кле€, а кисть из шерсти овцы или барсука, причем она способна вместить большое количество этой жидкости. »спользуема€ дл€ рисунка бумага (зачастую рисова€) довольно тонка и поглощает большое количество чернил, резко отлича€сь от полотна, используемого художниками по маслу, и этот контраст имеет большое значение дл€ художника жанра сумие. ѕричина, по которой дл€ передачи вдохновени€ художника выбран такой материал, заключаетс€ в том, что это вдохновение должно быть передано по возможности в кратчайшее врем€. ≈сли кисть задержитс€ слишком долго, бумага порветс€. Ћинии должны наноситьс€ как можно быстрее, и количество их должно быть минимальным, нанос€тс€ только самые необходимые линии. Ќедопустимы никака€ медлительность, никакое стирание, никакое повторение, ретуширование, никака€ переделка, никакое "лечение", никакой монтаж. ќднажды нанесенные мазки не могут быть смыты, нанесены заново и не подлежат дальнейшим поправкам или доделкам. Ћюбой мазок, нанесенный после, резко и болезненно выдел€етс€ вследствие специфических свойств бумаги. ’удожник должен посто€нно, всецело и непроизвольно следовать за своим вдохновением. ќн просто позвол€ет ему управл€ть его руками, пальцами и кистью, будто они вместе со всем его существом €вл€ютс€ всего лишь инструментом в руках кого-то другого, кто временно вселилс€ в него. ћожно сказать, что кисть выполн€ет работу сама, независимо от художника, который просто позвол€ет ей двигатьс€, не прилага€ никаких сознательных усилий. ≈сли между кистью и бумагой по€витс€ кака€-либо логическа€ св€зь или размышление, весь эффект пропадает. “ак рождаетс€ сумие. Ќетрудно догадатьс€, что линии в сумие должны про€вл€ть бесконечное разнообразие. «десь нет никакого распределени€ светотени и никакой перспективы. ќни фактически не нужны в сумие: здесь нет никакой претензии на реализм.

Ётот жанр представл€ет собой попытку заставить дух объекта двигатьс€ по бумаге. “аким образом, каждый мазок кисти должен пульсировать в такт с сердцем живого существа. ќн также должен нести в себе жизнь.

ќдин стебель цветущей лилии, нарисованный как бы небрежно на листе грубой бумаги, – однако здесь раскрываетс€ нежный, непорочный дух девушки, укрывшейс€ от бури мирской жизни.

≈сли сумие пытаетс€ копировать субъективную реальность, оно обречено на полный провал: оно скорее €вл€етс€ творением.

¬се видоизмен€етс€, ничто в природе не стоит на месте, когда вы думаете, что надежно ухватились за него, оно ускользает из ваших рук, так как в тот самый момент, когда вы до него дотрагиваетесь, оно лишаетс€ жизни, становитс€ мертвым. Ќо сумие пытаетс€ поймать вещи живыми, что кажетс€ невозможным. ƒа, это поистине было бы невозможным, если бы художник пыталс€ воспроизвести живые предметы на бумаге, но он может в какой-то степени добитьс€ успеха, если каждый мазок его кисти будет непосредственно св€зан с его сокровенным духом, свободным от таких внешних оков, как пон€ти€ и т.д. ¬ этом случае его кисть станет продолжением его собственной руки, более того, она станет его духом, и в каждом движении ее, оставл€ющем следы на бумаге, этот дух будет чувствоватьс€. огда это достигаетс€, картина сумие – сама реальность, совершенна€ сама но себе, а не копи€ чего-нибудь.

Ќа ¬остоке считают, что сумие и каллиграфи€ принадлежат одному и тому же виду искусства.

ѕо€вление м€гкой кисти – это цела€ истори€. Ќесомненно, она имела тесную св€зь с китайской иероглифической письменностью. “о, что м€гкий, гибкий, податливый инструмент попал в руки художника, было счастливым событием. Ћинии и штрихи, наносимые ею, обладают какой-то свежестью, нежностью и грандиозностью, которые присущи одушевленным предметам природы и, в особенности, человеческому телу. ≈сли бы используемый с этой целью инструмент представл€л собой кусок стали, жесткий и непластичный, результат был бы совершенно противоположным, и никакие сумие Ћ€н-кай€, ћу-ци и других мастеров никогда не дошли бы до нас. “о, что бумага настолько тонка, что не позвол€ет кисти слишком долго задерживатьс€ на ней, также €вл€етс€ большим преимуществом дл€ художника в отношении самовыражени€. ≈сли бы бумага была слишком толстой и плотной, по€вилась бы возможность работать по заранее намеченному плану и вносить поправки, что, однако, пагубно дл€ духа сумие. исть должна скользить по бумаге быстро, смело, свободно и точно, уподобл€€сь творческому акту создани€ ¬селенной.

ак только слово слетает с уст “ворца, оно должно подвергатьс€ воплощению. ѕромедление может означать изменение, что представл€ет собою крушение: вол€ встречает преграду в своем поступательном движении; она останавливаетс€, медлит, рассуждает и, в конце концов, мен€ет свой курс – така€ заминка и такое колебание мешают свободному про€влению художественного начала. ’от€ искусственность далеко не всегда означает правильность формы или симметрию, а свобода – нарушение симметрии, в сумие всегда присутствует элемент неожиданности и внезапности. “ам, где вы ожидаете увидеть линию или массу линий, они отсутствуют, и такое отсутствие вместо того, чтобы разочаровать, наводит на мысль о чем-то потустороннем, что приносит совершенное удовлетворение. Ќебольшой лист бумаги, обычно продолговатой формы, менее двух с половиной футов на шесть футов, теперь включает в себ€ ¬селенную. √оризонтальный штрих символизирует безграничность пространства, а круг – вечность времени. ќни не только безграничны, но и наполнены жизнью и движением. —транно, что отсутствие вс€кой точки там, где ее обычно ожидают увидеть, вызывает такой таинственный эффект, но художник жанра сумие исполн€ет этот трюк с непревзойденным мастерством. ќн делает это так умело, что в его работе нельз€ заметить никаких следов искусственности или определенной цели.

ћетки: €пони€ суми-е €понска€ живопись |

Ќепостижима€ эстетика |

Ёто цитата сообщени€ Kaoru_Licorice [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

¬ €понской культуре есть немало вещей, которые дл€ европейцев кажутс€ странными, эксцентричными и даже пугающими. Ёто так. Ќо, пожалуй, именно харакири (сэппуку) в течение веков неизменно привлекает болезненный интерес со стороны других наций.

—ледует по€снить, что в €понском €зыке одни и те же иероглифы могут читатьс€ дво€ко: и как Ђхаракириї, и как Ђсэппукуї. ќднако в японии сложились свои предпочтени€ в терминологии. —ами €понцы склонны читать иероглифы как Ђсэппукуї, когда речь идет именно о ритуальном самоубийстве, совершенном в соответствии с вековыми традици€ми. ¬ других случа€х, даже когда речь идет о самоубийстве, совершенном пускай теми же видами холодного оружи€ и теми же способами, но без соблюдени€ остальных правил древнего ритуала, €понцы предпочитают термин Ђхаракириї. Ёто же прочтение употребл€ют и в переносном смысле, когда речь идет о самоубийственной тактике некоторых экстремистов, некорректных сравнени€х и пр.

„то же до российской действительности, то у нас почему-то прижилс€ термин Ђхаракириї. ¬о вс€ком случае, в нашей словесности он €вно попул€рнее Ђсэппукуї. Ќо не потому, что этот термин правильнее отражает смысл ритуального самоубийства − большинство росси€н имеют весьма путанные и примитивные представлени€ о €понском феномене, а только в силу сложившихс€ обсто€тельств, и, скорее всего − из-за того, что само слово Ђхаракириї по-русски звучит благозвучнее, выразительнее и благороднее.

1. –ј“ »… »—“ќ–»„≈— »… Ё — ”–—

японский народ в течение тыс€челетий был изолирован от внешнего мира. Ќо не только потому, что этому способствовало их географическое положение островного государства. » не потому, что от них отгораживались другие народы. ¬овсе нет: €понцы сознательно самоизолировались от вли€ни€ культур соседних государств. Ќарушение этого правила каралось смертью даже в отношении простых рыбаков, которых штормом уносило в орею или итай.

’от€, и это несомненно, китайска€ культура оказала значительное вли€ние на культуру японии − у них много общего в религии, в письменности, в искусстве, в традици€х. ќднако развитие японии тыс€челети€ шло по своему собственному пути. » именно долга€ изол€ци€ япони€ привела к тому, что ее культура развивалась обособленно, самобытно и неповторимо, часто вырабатыва€ исключительно своеобразные и только ей присущие черты. ¬идимо, поэтому япони€ уникальна€ и ни на кого не похожа€ страна.

» именно в этом состо€т причины, по которым ее не понимают представители других культур, и в первую очередь − западных. ѕоэтому они восхищаютс€ национальными досто€ни€ми страны ¬осход€щего —олнца, такими как кимоно, бонсай, сумо или каратэ, но совершенно не понимают причин, по которым самураи совершают самоубийства. ѕоэтому сэппуку представл€етс€ им диким, варварским и жестоким пережитком, дошедшим из мрачной глубины веков. » уж вовсе впадают в прострацию, когда, например, узнают, что €понцы низшего, несамурайского звани€, считали за большую честь прин€ть смерть от насто€щего самура€, когда одним ударом меча тот сносил кресть€нину или рыбаку голову.

¬ действительности же, варварских пережитков в культуре японии не больше, чем в культуре любой другой страны. ќднако пон€ть все эти особенности и парадоксы не так-то просто: дл€ этого нужно знать историю японии, ее культуру, ее национальные традиции и ее национальный характер. Ќе утружда€ же себ€ такими знани€ми, никогда не пон€ть ни самих самураев, ни тем более эстетики смерти по-€понски.

—ам феномен ритуальных самоубийств возник очень давно: около двух тыс€челетий назад похожие €зыческие обр€ды практиковались не только на японских или урильских и островах, но также в ћаньчжурии и ћонголии. ƒревние предки самураев вели долгие и ожесточенные войны с племенами айну, насел€вшими в те времена японские острова, и позаимствовали у них не только сам кровавый обычай, но и генетически впитали их воинственный дух: часть тех непокорных племен была истреблена, а часть ассимилирована €понцами.

ѕервоначально ритуальный обр€д практиковали только в одном значении − как самоубийства, совершаемые по своей воле. Ётот ритуал был известен уже в начале первого тыс€челети€ нашей эры. » только много веков спуст€ возникает и становитс€ традиционным похожий ритуал, совершаемый по приказу.

»сторически, самоубийства по своей воле старше своих аналогов по приказу по крайней мере на 10 веков. » только где-то с XVI века обр€д, совершаемый по приказу вышесто€щих властей, получает широкое распространение в среде военной аристократии. Ќеобходимо по€снить, что дл€ военного сослови€ самураев таковой властью обладали как непосредственные или вышесто€щие в их военной иерархии начальники − вплоть до даймЄ (что-то вроде владетельного феодала или кн€з€, если проводить аналогию со —редневековой ≈вропой или ƒревней –усью) и сЄгуна (военный правитель страны), так и их собственные семьи и кланы.

“акой же властью пользовалс€ и глава любой самурайской семьи по отношению к другим ее членам, включа€ совместно проживающих родственников, жену, наложниц, детей и слуг. » дл€ того, чтобы лишить жизни кого-то из нерадивых или допустивших какую-то оплошность домочадцев, тому не требовалось никаких разрешений со стороны начальства: вопрос жизни и смерти любого человека из его семьи всецело находилс€ во власти главы дома.

¬ отличие от причин Ђдобровольно-принудительногої характера самоубийств по приказу, причины, по которым совершалс€ добровольный уход из жизни, были более разнообразны: из-за отча€ни€, несправедливости, в знак протеста, в знак солидарности, вослед какого-нибудь трагического событи€ или смерти императора, другого важного самура€ и пр. ƒругими словами, сэппуку было универсальным средством дл€ выхода из любого затруднительного положени€ в жизни самура€, его семьи или всего его клана в целом. Ќо и в том, и в другом случае, жизнь самура€ в его собственных глазах дл€ него ничего не стоила и ничего не значила:

∆изнь − всего лишь сон бабочки.

—лучалось, что доходило и до абсурда. Ќапример, сохранилось описание инцидента, когда два самура€ начали спорить между собой из-за того, что их мечи случайно задели друг друга, когда они проходили по узкой дворцовой лестнице. Ќедолгий спор закончилс€ тем, что оба сделали сэппуку.

—амоубийства, совершаемые и по приказу, и по своей воле, если так можно выразитьс€, Ђтехническиї были очень похожи. » в том, и в другом случае они совершалось путем вспарывани€ себе живота. ѕочему именно живота? Ќа этот счет есть несколько причин. Ќо сначала необходимо по€снить, что иероглиф Ђхараї означает не только Ђживотї, но и другие пон€ти€: Ђдушаї, Ђнамерени€ї, Ђтайные мыслиї. (»ероглиф Ђкириї означает Ђрезатьї.)

»так, во-первых, ритуальное самоубийство €вл€лось по своей сути не только почетной, но и исключительной привилегией, на которую могли претендовать только члены самурайских семей. “ака€ привилеги€ предоставл€лась в случае совершени€ самураем каких-либо преступлений, проступков или неподобающего поведени€, и которые были несовместимы с их кодексом чести − Ѕусидо. Ётот свод правил и законов уникален. Ќи в одной другой стране, ни в одной из военных прис€г и ни в одном из военных уставов нет таких положений:

Ѕусидо − путь воина − означает смерть. огда дл€ выбора имеютс€ два пути, выбирай тот, который ведет к смерти. Ќе рассуждай! Ќаправь мысль на путь, который ты предпочел, и иди.

Ќевольно напрашиваетс€ вопрос: Ђѕочему € должен умирать, когда это невыгодно? ѕочему € должен платить жизнью за ничто?ї

Ёто обычные рассуждени€ себ€любивых людей. огда надлежит сделать выбор, не позвол€й мысл€м о выгоде колебать твой ум. ѕринима€ во внимание, что все мы предпочитаем лучше жить, чем умереть, это предпочтение определ€ет и наш выбор.

ƒумай об ожидающем теб€ бесчестии, когда ты, стрем€сь к выгоде, вдруг ошибешьс€. ѕодумай о жалкой участи человека, который не добилс€ цели и продолжает жить.

огда ты потерпел фиаско в своих намерени€х и расплачиваешьс€ за свою неосмотрительность смертью − значит, тво€ жизнь проведена бесцельно; но помни, что тво€ смерть не рон€ет твоего достоинства. —мерть не бесчеститЕ

ƒело усугубл€лось также и тем, что такие традиционные дл€ других стран наказани€, как лишение свободы, в японии не практиковались даже по отношению к низшим сослови€м. ѕоэтому не было и тюрем как таковых: застенки при замках правителей самурайских кланов использовались только как место предварительного заключени€ в ожидании приговора. «а очень редкими исключени€ми, всех узников таких тюрем ждала смертна€ казнь − и им это было хорошо известно. ќтсрочка же с исполнением приговора была св€зана всего лишь с бюрократическими проволочками − и не более того.

¬ общем-то, в японии было всего два вида наказани€: за самые незначительные нарушени€ виновный подвергалс€ телесным наказани€м, за все остальные правонарушени€ была предусмотрена только одна мера − смертна€ казнь. ќднако телесные наказани€ в отношении самураев были запрещены законом, а казнь дл€ них считалась несмываемым позором. » потому у них оставалс€ только один достойный выход − ритуальное самоубийство.

ак правило, в случае совершени€ такого ритуала, семь€ самура€ не лишалась имущества и доходов, а самоубийца не только заслуживал почетного погребени€, но и выгл€дел оправданным в глазах своей семьи и в глазах потомков. „асто така€ мера носила превентивный характер − чтобы упредить принуждение к смерти со стороны своих родственников, своего клана или более высоких инстанций.

“ем не менее, известно немало случаев, когда сэппуку все же влекло за собой конфискацию имущества. ќднако лишение имущества, с точки зрени€ самих самураев, было всего лишь несчастьем, а не позором.

¬о-вторых, сэппуку €вл€лось достаточной демонстрацией раска€ни€ в совершенном проступке или преступлении. ¬едь вскрытие живота имело и иной, символический смысл: обнажение своей души с целью показать, что у самура€ нет тайного умысла. Ќо это не всегда соответствовало действительному положению дел: с такой же легкостью сэппуку совершалось и в знак протеста, то есть − несогласи€ с обвинени€ми. Ќо в любом случае, это всегда €вл€лось демонстрацией не только самурайского духа, но и чистоты своих помыслов перед богами и людьми.

¬-третьих, самоубийство обычно избавл€ло семью самура€ и от позора, и от возможных преследований со стороны властей. „то, несомненно, было очень важно не только дл€ его семьи, но и дл€ его клана в целом. роме того, любой самурай, прибегнувший к сэппуку, приобретал своеобразный ореол мужественности, прославл€вший его самого, его семью и даже его далеких потомков.

¬-четвертых, живот − весьма болезненное и чувствительное место в теле человека, и потому такой вид самоубийства требовал от самураев незаур€дного мужества и выдержки. ѕоэтому самураи − и не без основани€ − считали себ€ самыми мужественными, самыми хладнокровными и волевыми людьми, и именно по этой причине они отдавали предпочтение столь мучительному виду смерти.

ѕроще говор€, сэппуку дл€ самураев €вл€лось не карой, а исключительной привилегией. » этой своей привилегией они не только охотно пользовались, но и всемерно гордились тем, что могут свободно распор€жатьс€ своей жизнью. —ам же ритуальный обр€д демонстрировал их несокрушимую силу духа, невиданную степень самообладани€ и поразительное дл€ людей «апада презрение к смерти. Ёто настолько прочно вошло в их обиход, что сами самураи были всегда готовы к совершению ритуального самоубийства, и например, в военном походе дл€ этой цели имели при себе белые кимоно.

» именно эти моменты €вл€ютс€ очень трудными дл€ понимани€ людей других культур. Ёто настолько противоречит их моральным ценност€м и убеждени€м, что самих самураев такие люди считают фанатиками − и это в лучшем случаеЕ

ак это ни парадоксально, но низшие сослови€ завидовали такой привилегии и нередко Ц и, как правило, хитростью − добивались того, чтобы им снесли голову самурайским мечом. ¬р€д ли нужно по€сн€ть, что такие сослови€ о почетном ритуале не смели и мечтать, однако лишитьс€ таким способом головы − в их понимании было весьма престижно.

ѕрестиж военного сослови€ значительно поднимал и такой исторический факт: до XIX в. фамилии в японии имели только самураи и некоторые другие представители высших сословий. ¬се прочие обходились именами и прозвищами, которые, как правило, происходили от рода их зан€тий: садовник, носильщик, рыбак, гончар и т. п.

2. ѕќ—Ћ≈ƒЌ»… ƒќ¬ќƒ —јћ”–ј≈¬

∆изнь самура€, как высокопоставленного, так и низкого положени€, была обусловлена их кодексом − Ѕусидо (в дословном переводе − Ђѕуть воинаї). ќсновным же принципом Ѕусидо, не мен€ющимс€ в течение тыс€челетий, был следующий:

¬ы можете потер€ть свою жизнь, но честь Ц никогда.

»менно отсюда и проистекает та кажуща€с€ легкость, с которой они расставались с собственной жизнью. Ќеверно думать, что они презирали свою жизнь. ќни любили жизнь и умели наслаждатьс€ ею, они видели в окружающих их вещах внутреннюю красоту и гармонию − и именно их видение красоты и сегодн€ поражает другие народы удивительно тонким вкусом. Ѕолее того, они видели и ценили скрытую красоту и гармонию даже в самых обыденных вещах, на которые европейцы вообще не обращают внимани€ (например − сад камней, цветение сакуры, оригамиЕ)

ј вот чего не могут отрицать европейцы − так это то, что €понцам присуща очень развита€ эстетика, котора€ про€вл€етс€ в самых причудливых и неизвестных «ападу формах. »скусство японии не только самобытно и утонченно, но и вообще не похоже на искусство «апада. ѕоэтому и трагический обр€д ухода из жизни также обладает несомненным художественным вкусом и внутренней эстетикой, пусть и мрачной, с точки зрени€ других народов.

Ќет, самураи презирали не жизнь, они презирали смерть. ќни были живыми людьми и также как и все радовались и ценили ее мгновени€ и те жизненные блага, которые были им доступны. ќднако в самурайской Ђтабели о рангахї, на первом месте сто€ла именно честь, а вовсе не ст€жательство, удовольстви€ или комфортное ничегонеделанье, и именно незап€тнанное им€ было дл€ самура€ дороже всех земных благ.

∆изнь скоротечна и преход€ща − и рано или поздно, но наступает момент, когда самурай уходит из этого бренного мира. ¬ другой же жизни − а в этом самураи нисколько не сомневались − их ждала жизнь вечна€ и славна€. Ќо уже в облике божественных покровителей японии − ками. райне важно, что эти представлени€ в полной мере соответствовали и положени€м буддизма, и положени€м синтоизма − и потому мужественна€ смерть гарантировала каждому самураю переселение в мир воинственных духов.

» это была главна€ причина, почему самураи не дорожили жизнью: что означает суетна€ земна€ жизнь по сравнению с вечной жизнью божества? апл€ воды по сравнению с океаномЕ Ќо чтобы стать ками, нужно неукоснительно следовать законам Ѕусидо, сохран€ть свою честь в любых обсто€тельствах и одерживать победы над врагами. ¬от поэтому и нет в мире другой страны, где так щепетильно относились бы к чести, и так не дорожили собственной жизнью. ак нет в мире и другой страны, где было бы так развито чувство долга − эта черта давно стала общенациональной и главной чертой €понского народа.

ќднако жизнь − вещь непредсказуема€, и потому самурай мог оказатьс€ в ситуации, когда у него оставалс€ только один способ выйти из затруднительного положени€ без ущерба дл€ собственной чести. ¬ыход был универсальным и апробированным многими поколени€ми предков: вот тогда-то самурай и совершал сэппуку.

3. ќЅџ„ј» » “–јƒ»÷»»

—пособы вскрыти€ живота были четко регламентированы, дл€ чего существовало с дес€ток подробно описанных методик. ƒл€ европейцев это может показатьс€ если не диким, то чрезвычайно странным, однако в самурайских семь€х было прин€то знать и уважать не только сам ритуал, но и практические способы его совершени€. ѕоэтому юные самураи начинали постигать тонкости совершени€ сэппуку с детства. Ётому же, но с учетом их специфики, обучали и девочек. ∆енщины из самурайских семей считали дл€ себ€ позором не суметь покончить с собой.

»ногда это приносило совершенно неожиданные результаты. Ќапример, известен случай, когда наемные убийцы по ошибке убили не того самура€. ≈го же семилетний сын в присутствии убийц €кобы опознает тело своего отца, в отча€нии вспарывает себе живот и такой ценой спасает своему отцу жизнь: так как поверившие в обман убийцы посчитали порученное им дело выполненным и удалились.

¬ соответствие с кодексом Ѕусидо, в поступке мальчика нет ничего необычного: отец по отношению к сыну всегда €вл€етс€ старшим не только по семейному, но и по военному положению. » потому жертвование своей жизнью ради спасени€ начальника − €вл€етс€ дл€ самураев непреложной истиной или нормой. Ёта иде€ проистекала из конфуцианства, которое, как известно, имело сильное вли€ние не только в японии или в итае, но и в других странах того региона.

≈сли не вдаватьс€ в ненужные и жутковатые подробности, то, как уже было сказано, самоубийства по приказу и самоубийства по своей воле в большей степени различались мотивами, в меньшей − внешними атрибутами.

„то касаетс€ самоубийства по приказу властей, то оно, конечно, имело и внешние отличи€. ¬ первую очередь потому, что в зависимости от ранга самоубийцы в церемонии были об€заны принимать участи€ и официальные лица: местные представители клана, представители даймЄ или самого сЄгуна. ¬ отдельных случа€х число таких наблюдателей, помощников и Ђцензоровї могло достигать нескольких дес€тков человек. ¬ зависимости от ранга обвин€емого в совершении преступлени€ или каких-то других проступков, несовместимых с кодексом Ѕусидо, выбиралось и место. ¬ысокопоставленным самоубийцам могло быть разрешено дл€ совершени€ ритуала использовать дл€ этих целей сад сЄгуна или владетельного кн€з€ − что несомненно €вл€лось особой привилегией. ¬ отношение других самураев дл€ тех же целей мог быть использован сад при доме местного правител€ или самого самоубийцы.

“ак как белый цвет в культуре японии символизирует смерть, то основной цвет ритуала был белым. Ётому соответствовал цвет татами, занавесей и ширмы, кимоно главного виновника событи€: самоубийца непременно облачалс€ в белую одежду без каких либо украшений и знаков различи€ (на кимоно, приблизительно в районе лопаток, у высокопоставленных самураев был выткан их родовой герб).

≈сли же церемони€ сэппуку проводилась в помещении, то стены комнаты драпировались белыми ткан€ми. “о же делалось и снаружи дома: в знак траура вывешивались белые полотнища, которые закрывали щиты с вышитыми на них фамильными гербами.

ѕо какой бы причине не совершалось самоубийство, оно − если позвол€ли обсто€тельства, всегда следовало давно установленным канонам и потому обставл€лось весьма торжественно и в точным соответствии с многовековыми традици€ми изысканной простоты. ќт присутствующих на церемонии требовалось подчеркнуто уважительное отношение к происход€щему, невзира€ на их ранги.

≈сли же обсто€тельства этого не позвол€ли − например, сразу после проигранного сражени€ или в результате получени€ т€желых ранений − то, чтобы избежать позора, самураи практиковали быстрые способы сэппуку: пронзали себе сердце или перерезали горло. ’от€ в предани€х сохранились описани€ и совершенно неверо€тных способов самоубийства, требующих даже от матЄрых самураев невиданного мужества и самообладани€ − например, отрезание своей головы собственными руками.

“ак как €понцы всегда были противниками излишеств (стремление к простоте есть одно из правил Ѕусидо), то в обычных ситуаци€х обходились только об€зательными вещами: место (часто − возвышенное) застилось циновками (татами), задний план отгораживали белой тканью или складной ширмой, почетные гости обеспечивались специальными сидени€ми, а прочие могли сидеть на земле, по-€понски.

4. “≈’ЌќЋќ√»я —ћ≈–“»

¬ качестве оруди€ самоубийства обычно использовали малый самурайский меч (вакидзаси) или специальный нож, €вл€вшийс€ семейной реликвией. Ќеобходимо также по€снить, что дл€ ритуального самоубийства использовалась небольша€ часть клинка вакидзаси − чтобы случайно не повредить позвоночник, что могло привести к непредсказуемым последстви€м: например, к внезапной потере сознани€. Ёто была одна из причин, по которой среди об€зательных вещей всегда была небольша€ стопка бумаги: ей оборачивалась часть лезви€ вакидзаси, чтобы за него можно было удобно вз€тьс€ руками. „то, в свою очередь, повышало точность наносимых ран и снижало риск нежелательных последствий.

¬ очень редких случа€х сэппуку производилось с помощью дерев€нного меча. ƒелалось это исключительно дл€ того, чтобы продемонстрировать особую выдержку и мужество самура€.

—ледует по€снить, что традиционные ритуалы совершени€ сэппуку были дл€ €понцев достаточно заур€дным €влением. » потому если самураев и можно было чем-то удивить, так это вот такими, Ђэкзотическимиї дл€ них видами самоубийств, слава о которых бережно будет хранитьс€ в пам€ти их потомков.

¬ об€зательный набор дл€ совершени€ ритуального самоубийства входили и другие необходимые предметы. “акие как: письменные принадлежности, ведерко с водой и дерев€нным черпачком, стопка бумаги (на листе бумаги писалось предсмертное стихотворение самура€) и др. Ћюбопытно, но такие стихи были неизменно поэтичны: в них шла речь о красоте окружающей природы, о бренности мира, а вовсе не о делах или обидах. ¬от типичные образчики, написанные тыс€чу лет назад:

¬сЄ прекрасно, как сон.

—он придЄт и уйдЄт.

Ќаша жизнь − сон во снеЕ

ќбата јкира

¬зойдЄт ли солнце,

ќстанетс€ ль в небе луна,

јх, уже всЄ равноЕ

ћасамунэ јкира

ѕод порывом весеннего ветра

÷веты опадают,

я ещЄ легче

— жизнью прощаюсь.

» всЄ ж, почему?

Ќаганори јсано

ќднако самураю вовсе необ€зательно было много часов плавать в луже крови и дожидатьс€ смерти после того, как он сделает сэппуку − хот€ это не €вл€лось чем-то исключительным и таких случаев известно множество. —амое важное и самое трудное − было вспороть себе живот, не Ђтер€€ лицаї. “о есть, провести этот четко регламентированный ритуал хладнокровно, сохран€€ спокойное выражение лица, и по возможности − молча, не издава€ стонов. ѕри этом Ђвысшем пилотажемї считалась улыбка на лице.

»звестно немало случаев, когда самоубийцы не только сохран€ли присутствие духа, но даже писали своей кровью духовное завещание или предсмертное стихотворение. » это считалось очень высоким про€влением самурайского духа: такой выдержкой гордились не только его родственники, но и далекие потомки.

ј вот опрокидывание тела на спину, напротив, считалось неприличным. „тобы уменьшить веро€тность такого исхода, кимоно не полностью снималось с верхней части туловища, а некоторые части одежды подтыкались под колени, что в конечном итоге способствовало сохранению эстетики смерти, выработанной долгими веками.

„то касаетс€ криков от боли, то это считалось неприемлемым даже дл€ женщин, которые тоже совершали ритуальные самоубийства. —амурайки в этом отношении пользовались некоторыми привилеги€ми. Ќапример, они могли использовать не вакидзаси, который кажда€ дочь самура€ получала во врем€ обр€да совершеннолети€, а специальный нож (невесты из самурайских семей такой нож получали в числе других подарков от будущего мужа).

∆енщины могли также отступать от четко регламентированных правил и способов и выбирать более простой и быстрый способ самоубийства: например, пронзить себе сердце или перерезать горло (дл€ последнего способа сведени€ счетов использовалась также и опасна€ бритва). ќднако, невзира€ на выбор холодного оружи€, этот обр€д также называлс€ сэппуку. роме того, женщинам разрешалось св€зывать себе лодыжки. ≈сли быть более точным, то, сид€ в €понской позе, они лентой прит€гивали и фиксировали лодыжки к бедрам.

Ќоги св€зывались дл€ того, чтобы неожиданные конвульсии не портили величи€ древнего обыча€, и тем самым не лишали удовольстви€ зрителей, которых обычно уведомл€ли о месте и времени действа заранее. ќднако женщины наравне с мужчинами имели право на участие помощника − кайс€ку, который мог снести ей голову, если сама женщина не хотела пользоватьс€ поблажками и следовала точному ритуалу сэппуку, который практиковали мужчины.

ѕрежде чем приступить к финальной части ритуала, самоубийца невозмутимо и с достоинством прощалс€ с миром, всеми присутствующими на церемонии, отдавал последние распор€жени€ относительно своей семьи и имущества, писал или зачитывал свое предсмертное стихотворениеЕ

ѕосле того, как смертельна€ рана была нанесена, в дело вступал ассистент − кайс€ку, и одним ударом большого самурайского меча или катаны сносил самураю голову. ¬ роли главного ассистента всегда выступал родственник, друг или какой-то другой самурай, пользующийс€ доверием и уважением со стороны самоубийцы. ¬ случае высокого ранга самоубийцы, Ђассистентыї тоже облачались в траурную одежду белого цвета. ѕри этом кайс€ку использовал меч самоубийцы или одалживал оружие у даймЄ. ќбъ€сн€лось это тем, что в случае неудачного удара часть вины за это ложилась и на сам меч.

ќбычно главному Ђассистентуї помогали еще один или два человека, у которых были свои, вполне регламентированные, но не столь ответственные об€занности. ќднако в случае, если ритуальный обр€д проводилс€ по приговору властей, эти помощники пр€тали у себ€ за пазухой ножи, чтобы убить ими приговоренного к смерти, если тот предпримет попытку к бегству.

Ћюбопытно, но в роли кайс€ку мог выступить и закл€тый враг. ¬ этом случае он оказывал исключительное уважение мужеству побежденного противника, а вовсе не выступал в позорной роли палача, как это могло показатьс€. Ёто было делом чести, признани€ доблести противника, а вовсе не глумлени€ над ним.

”частие главного ассистента тоже было четко регламентировано. —начала он занимал удобную дл€ удара позицию сбоку и сзади самоубийцы, освобождал свое плечо от одежды и смачивал лезвие катаны чистой водой. ѕотом медленно проводил мечом у его лица, дава€ тому пон€ть, что готов выполн€ть свои об€занности. ѕосле этого кайс€ку замахивалс€ и выжидал подход€щего моментаЕ

«адержка была св€зана с тем, чтобы, с одной стороны, дать возможность самоубийце продемонстрировать его мужество и хладнокровие перед присутствующими на церемонии, а с другой − мгновенно прекратить ненужные мучени€, когда тот нанесет себе смертельные ранени€ в полном соответствии с одним из общеприн€тых способов. ¬ этом заключалась его основна€ мисси€, и потому умелый баланс между тем и другим был по силам только опытным самура€м, выступающим в роли кайс€ку.

ќднако просто снести голову − чтобы она отделилась от тела и упала на землю или помост, долгое врем€ считалось ненадлежащим исполнением об€занностей и серьезным проступком, бросающим тень на репутацию самура€, выступающего в роли ассистента. ѕо этой причине никто не стремилс€ выступать в роли кайс€ку: славы это не добавл€ло, а вот осрамитьс€, в случае неудачного удара катаной, было можно. “ем более, что с течением веков образцовым выполнением об€занностей стало считатьс€ нанесение точно рассчитанного, умелого удара, после которого голова не слетала бы с плеч, а оставалась висеть на лоскутке кожи. ј такое было по силам лишь опытным самура€м, в совершенстве владевших оружием.

«а свое участие кайс€ку обычно получал награду от самоубийцы: чаще всего − одежду, предметы быта, искусства, оружие, в исключительно редких случа€х − оба самурайских меча (такой комплект называлс€ ЂдайсЄї). ѕричина, по которой мечи редко служили наградой, проста: самурайские мечи €вл€лись не только очень ценной наградой, но и семейной реликвией − и потому обычно переходили к одному из сыновей самоубийцы либо просто оставались в его семье, если не было наследников мужского пола. роме того, по религиозным веровани€м самураев, именно в оружии жила их душа. ѕотому такой подарок был очень редким, очень ценным и очень щедрым.

—о временем, самоубийства, совершаемые по приказу, сошли на нет, а совершаемые по собственной воле − остались. ќни сохранились и до наших дней, хот€, конечно, не в таких масштабах, как это практиковалось в прошлые века.

’од времени безжалостен и неумолим: возникают и рушатс€ империи, вознос€тс€ к вершинам славы и развенчиваютс€ поверженные кумиры, на смену одним идеалам приход€т другие, мен€ютс€ приоритеты, обычаи, модыЕ Ќо всЄ же остаютс€ темы, интерес к которым не ослабевает с течением веков. » сегодн€ тема ритуальных самоубийств щекочет нервы пресыщенным и обленившимс€ обывател€м, ибо она приоткрывает неведомый, фантастический и непостижимый дл€ них мир бесстрашных самураев, дл€ которых честь была дороже жизни. » как это ни странно, но предсмертные стихи самураев дошли до нас, прорвав немыслимую толщу времЄн. ¬от последние слова самура€ по имени јцудзин, записанные им на листке рисовой бумаги дес€ть веков назад:

«емл€ и металл

∆изнь мою оборвали,

ј врем€ все там же.

5. Ќ≈ —”ƒ»“≈ − ƒј Ќ≈ —”ƒ»ћџ Ѕ”ƒ≈“≈

Ќет в мире государств, в истории которых не было бы тех или иных недостойных событий, о которых и по прошествии многих веков подданные или граждане этих стран не люб€т вспоминать. Ќапротив: о таких вещах стараютс€ либо вообще забыть, либо как-то обелить или затушевать их − пусть даже задним числом.

¬ св€зи с этим вызывает недоумение непрекращающиес€ нападки на древние обычаи японии с об€зательным навешиванием €рлыков, таких как Ђдикиеї, Ђварварскиеї, Ђбесчеловечныеї (обычаи или традиции). ј разве у нас в –оссии не было событий или обычаев, о которых мы не любим вспоминать? Ѕыли. » еще вопрос: чьи обычаи были более дикими?

¬ конце концов, самураи, совершавшие сэппуку, обрекали на мучени€ самих себ€. ƒругих они к этому не принуждали. ѕочему же росси€не так резко реагируют на про€влени€ чуждой и непон€тной им культуры? ¬едь у нас есть хороша€ пословица: Ђ¬ чужой монастырь со своим уставом не ход€тї. јн нет! –оссийские сайты и блоги переполнены возмущени€ми и в адрес самурайских традиций, и всего их отча€нно смелого сослови€.

ј разве наши, российские традиции все Ђбелые и пушистыеї? ¬овсе нет: даже в середине XVIII века по улицам ћосквы водили так называемых €зыков, одного жеста которых было достаточно, чтобы тот, на которого указал Ђ€зыкї, подвергс€ жесточайшим пыткам в тайном приказе на предмет дознани€ имен, умысла и прочих сведений в отношении лиц, подозреваемых в особо т€жких государственных преступлени€х, и о которых схваченный на улице Ђвор и бунтовщикї, естественно, не ведал ни сном, ни духом. » чем дыба дл€ совершенно непричастных к вмен€емым им преступлени€м несчастных обывателей лучше сэппуку, совершаемым самура€ми добровольно и только в отношении самих себ€?

¬от другой пример из нашей истории. ¬о второй половине XVII века, после церковных реформ патриарха Ќикона, сторонники Ђдревлего благочести€ї наотрез отказались креститьс€ щепотью и подстрекали народ к кровопролитным смутам и восстани€м. “еснимые властью и спаса€сь от преследований, староверцы бежали на —евер, в ѕоволжье и в —ибирь, где в знак протеста сжигали себ€ живьЄм. ѕо официальным данным, за первые 20 лет в огне погибло около 20 тыс. человек. √лавный же Ђидеологї раскола, фанатичный протопоп јввакум, после т€желой ссылки, страданий, смерти своих детей и 14-ти лет заключени€ в Ђземл€ной тюрьмеї был заживо сожжен...

“рудно сказать, кака€ смерть более мучительна: от сэппуку или в дыму и пламени пожара, но в тех пожарах староверцы гибли еще почти два века.

“о же самое относитс€ и к так называемым эталонам западных демократий. »менно их чаще всего привод€т в качестве примеров подлинно гуманного общества. » чем же электрический стул лучше сэппуку? “ем, что у казненного на том стуле вылетают из орбит глазные €блоки, а запах поджариваемого м€са мутит самих палачей? ј чем, к примеру, тыс€чи невинных жертв, живьем сожженных на кострах инквизиции, лучше тыс€ч самураев, добровольно совершивших обр€д сэппуку?

¬ лучшем случае − ничем не лучше. ѕоэтому и древний афоризм по-прежнему справедлив: ЂЌе судите − да не судимы будетеї.

ћетки: оружие €пони€ |

ƒостойно подражани€ |

Ёто цитата сообщени€ ezdrin [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ќу и еще один отрывок из книги о –онине.

»ногда мне кажетс€, что € –онин. ќдинокий, отверженный, презренный всеми. ” мен€ нет попутчиков и друзей, € одинок. я стою на вершине небольшой горы ’а€кудзи и смотрю вдаль - туда, где небо сливаетс€ с океаном. «акат окрашивает воду в пурпурный цвет, и последние отблески солнца играют на моих плечах. я одинок и должен пройти свой ѕуть до конца. —лабость, злость, гнев, бессилие, усталость остались позади. ¬прочем, усталость, кажетс€, осталась, но затаилась где-то внутри. я прин€л решение и никто уже не сможет мен€ остановить! Ќикто! я буду сражатьс€ до конца. —ражатьс€ с самим собой - этот бой самый т€желый. ћо€ рука поглаживает руко€ть меча, все тело напр€жено. ѕальцы ложатс€ на плетенную поверхность и до боли в кисти сжимают ее. —веркающее лезвие вырываетс€ из ножен и катана, описав полукруг на мгновение зависает над моей головой. ¬се происходит мучительно долго, хот€ на самом деле проход€т считанные секунды. я делаю легкий подшаг вперед и с криком, разрывающим мои легкие, обрушиваю свой клинок на пространство впереди мен€. ажетс€, будто лезвие разрезает окружающий мен€ сумрак и как из зи€ющей раны на мен€ обрушиваетс€ северный ветер. я готов продолжать свой путь. я - –онин!

ћетки: оружие €пони€ |

японский меч |

Ёто цитата сообщени€ “Єн_Ёйрэй [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ћетки: €понский меч оружие €пони€ |

японский меч |

Ёто цитата сообщени€ -KRASOTA- [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

K®PA…

ак же это, друзь€?

„еловек гл€дит на вишни в цвету,

ј на по€се длинный меч!

японский меч вакидзаси Kaneshige. Edo period,Kanbun era (1661-1673)

ћетки: €пони€ оружие €понский меч |

–ј—ќ“ј, — –џ“јя ¬ ¬≈ўј’..... |

Ёто цитата сообщени€ Ќика- Ћ”Ѕ-Ќика [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

виды €понских рукоделий

расоту, скрытую в вещах, €понцы открыли в IX-XII веках, в эпоху’эйан (794 -1185 гг) и даже обозначили ее особым пон€тием «моно-но аварэ» (€п.物の哀れ (もののあわれ)), что значит «печальное очарование вещей». «ќчарование вещей» — одно из наиболее ранних в €понской литературе определений прекрасного, оно св€зано с синтоистской верой в то, что в каждой вещи заключено своЄ божество — ками — и своЄ неповторимое очарование. јварэ — это внутренн€€ суть вещей, то, что вызывает восторг, взволнованность.

- ¬аси (wasi) или вагами (wagami).

–учное изготовление бумаги. —редневековые €понцы ценили васи не только за ее практические качества, но и за красоту. ќна славилась своей тонкостью, почти прозрачностью, что, впрочем, не лишало ее прочности. ¬аси изготавливаетс€ из коры дерева кодзо (шелковицы) и некоторых других деревьев.

Ѕумага васи сохран€етс€ в течение столетий, свидетельство тому альбомы и тома старинной €понской каллиграфии, картины, ширмы, гравюры, дошедшие сквозь века до наших дней.

Ѕумага ¬аси волокниста€, если посмотреть в микроскоп, будут видны щели, сквозь которые проникает воздух и солнечный свет. Ёто качество используетс€ при изготовлении ширм и традиционных €понских фонариков.

—увениры из васи очень попул€рны среди европейцев. ћножество маленьких и полезных предметов изготавливаетс€ из этой бумаги: кошельки, конверты, веера. ќни достаточно прочны и при этом легки.

- омоно.

„то остаетс€ от кимоно, после того как оно отслужило свой срок? ƒумаете, его выбрасывают? Ќичего подобного! японцы не сделают так никогда. имоно вещь дорога€. ¬от так просто выкинуть ее немыслимо и невозможно… Ќар€ду с другими видами вторичного использовани€ кимоно, из мелких лоскутков мастерицы делали маленькие сувениры. Ёто и маленькие игрушки дет€м, куколки, броши, гирл€нды, женские украшени€ и прочие издели€, старое кимоно используетс€ при изготовлении маленьких милых вещиц, которые обобщенно называютс€ «комоно». ћелочи, которые будут жить собственной жизнью, продолжа€ путь кимоно. Ёто и означает слово «комоно».

- ћидзухики.

јналог макраме. Ёто древнее €понское прикладное искусство зав€зывани€ различных узлов из специальных шнуров и создани€ узоров из них. ѕодобные произведени€ искусства имели чрезвычайно широкую область применени€ – от подарочных открыток и писем до причЄсок и сумочек. ¬ насто€щее врем€ мидзухики чрезвычайно широко используетс€ в индустрии подарков – к каждому событию в жизни полагаетс€ подарок, завЄрнутый и обв€занный совершенно определЄнным образом. ”злов и композиций в искусстве мидзухики существует чрезвычайно много и далеко не каждый €понец знает их все наизусть. онечно, существуют наиболее распространЄнные и простые узлы, которые используютс€ наиболее часто: при поздравлени€ с рождением ребЄнка, на свадьбу или поминки, день рождени€ или поступление в университет.

- √охэй.

“алисман из бумажных полосок. √охэй - ритуальный жезл синтоистского св€щенника, к которому прикрепл€ютс€ бумажные зигзагообразные полоски. “акие же полоски бумаги вывешивают у входа в синтоистский храм. –оль бумаги в синтоизме традиционно была очень велика, и издели€м из нее всегда придавалс€ эзотерический смысл. ј вера в то, что кажда€ вещь, каждое €вление, даже слова, содержат в себе ками – божество — объ€сн€ет и по€вление такого вида прикладного искусства, как гохэй. —интоизм в чем-то очень похож на наше €зычество. ƒл€ синтоистов ками посел€етс€ особенно охотно во всем, что необычно. Ќапример, в бумаге. ј тем более в закрученном в мудреный зигзаг гохэй, который висит и сегодн€ перед входом в синтоистские св€тилища и указывает на присутствие божества в храме. —уществует 20 вариантов складывани€ гохэй, и те, которые сложены особенно необычно, привлекают ками. ѕо преимуществу гохэй белого цвета, но встречаютс€ также золотистые, серебристые и многих прочих оттенков. — IX века в японии живет обычай укрепл€ть гохэй на по€сах борцов сумо перед началом схватки.

- јнэсама.

Ёто изготовление кукол из бумаги. ¬ 19 веке жены самураев делали из бумаги куклы, в которые играли дети, переодева€ их в разные одежды. ¬о времена, когда не было игрушек, анэсама €вл€лась дл€ детей единственным собеседником, «исполн€€» роль матери, старшей сестры, ребенка и друга.

укла сворачиваетс€ из €понской бумаги васи, волосы делаютс€ из жатой бумаги, окрашиваютс€ тушью и покрываютс€ клеем, что придает им гл€нец. ќтличительной особенностью €вл€етс€ миленький носик на удлиненном лице. —егодн€ эта проста€, не требующа€ ничего, кроме умелых рук, традиционна€ по форме игрушка продолжает изготавливатьс€ так же, как и раньше.

- ќригами.

ƒревнее искусство складывани€ фигурок из бумаги (€п. 折り紙, букв.: «сложенна€ бумага»). »скусство оригами своими корн€ми уходит в древний итай, где и была изобретена бумага. ѕервоначально оригами использовалось в религиозных обр€дах. ƒолгое врем€ этот вид искусства был доступен только представител€м высших сословий, где признаком хорошего тона было владение техникой складывани€ из бумаги. “олько после второй мировой войны оригами вышло за пределы ¬остока и попало в јмерику и ≈вропу, где сразу обрело своих поклонников. лассическое оригами складываетс€ из квадратного листа бумаги.

—уществует определЄнный набор условных знаков, необходимых дл€ того, чтобы зарисовать схему складывани€ даже самого сложного издели€. Ѕо́льша€ часть условных знаков была введена в практику в середине XX века известным €понским мастером јкирой ®сидзавой.

лассическое оригами предписывает использование одного квадратного равномерно окрашенного листа бумаги без кле€ и ножниц. —овременные формы искусства иногда отход€т от этого канона.

- иригами.

иригами – искусство вырезани€ различных фигур из сложенного в несколько раз листа бумаги с помощью ножниц. ¬ид оригами, в котором допускаетс€ использование ножниц и разрезание бумаги в процессе изготовлени€ модели. Ёто основное отличие киригами от других техник складывани€ бумаги, что подчЄркнуто в названии: 切る (киру) — резать, 紙 (гами) — бумага. ¬се мы в детстве любили вырезать снежинки - вариант киригами, вырезать в такой технике можно не только снежинки, но и различные фигурки, цветочки, гирл€нды и другие милые вещи из бумаги. Ёти издели€ можно использовать в качестве трафаретов дл€ принтов, украшени€ альбомов, открыток, фоторамок, в дизайне одежды, интерьера и другого различного декорировани€.

- »кэбана.

»кэбана, (€п 生け花 или いけばな) в переводе с €понского €зыка - икэ” – жизнь, “бана” – цветы, или “цветы, которые живут”. японское искусство аранжировки цветов – одна из красивейших традиций €понского народа. ѕри составлении икэбана нар€ду с цветами используютс€ срезанные ветки, листь€ и побеги..ќсновополагающим €вл€етс€ принцип изысканной простоты, дл€ достижени€ которого стараютс€ подчеркнуть естественную красоту растений. »кэбана –это создание новой природной формы, в которой гармонично соедин€ютс€ красота цветка и красота души мастера, создающего композицию.

—егодн€ в японии существуют 4 крупнейших школы икэбана: »кэнобо (Ikenobo) , орю (Koryu), ќхара (Ohara), —огэцу (Sogetsu). роме них есть еще около тыс€чи различных направлений и течений, придерживающихс€ одной из этих школ.

- ќрибана.

¬ середине 17 века из икенобо отошли две школы охара (основна€ форма икэбаны – орибана) и корю (основна€ форма – ссека). стати, школа охара до сих пор изучает только орибану. ак говор€т €понцы, очень важно, чтобы оригами не превратилось в оригоми. √оми по-€понски значит мусор. ¬едь как бывает, сложил бумажку, а дальше что с ней делать? ќрибана предлагает очень много идей букетов дл€ украшени€ интерьера. ORIBANA = ORIGAMI + IKEBANA

- ќшибана.

¬ид изобразительного искусства, рожденного флористикой. ” нас флористика по€вилась восемь лет назад, хот€ в японии существует более шестисот лет. огда-то в средние века самураи постигали путь воина. » ошибана была частью этого пути, такой же, как написание иероглифов и владение мечом. —мысл ошибаны заключалс€ в том, что в состо€нии тотального присутстви€ в моменте (сатори) мастер создавал картину из сухоцветов (пресованых цветов). ѕотом эта картина могла служить ключом, проводником дл€ тех, кто был готов войти в безмолвие и пережить то самое сатори.