-–убрики

- ѕравила здоровь€. (561)

- ¬иртуальна€ картинна€ галере€ (436)

- опилка советов дл€ автолюбителей. (401)

- ƒрагоценные камни и ювелирное искусство. (368)

- опилка любопытных фактов. (356)

- ѕравила безопасности (325)

- ѕро еду. (324)

- —траницы истории (299)

- ћузыка (278)

- „еловек и общество (276)

- ѕолезные советы (264)

- «аконы, которые должны работать. (261)

- ѕравославие (259)

- ино и “¬ (245)

- √од дачника (243)

- ¬ооружЄнные силы (226)

- «аочные путешестви€ (209)

- ќдежда (197)

- ¬оспитание детей. (192)

- »нтересные персоны. (180)

- —екреты красоты (174)

- ƒомашн€€ библиотека (173)

- —порт (167)

- »стории любви (165)

- “анец (162)

- јктуальные статьи по экономике. (156)

- ѕраздники (152)

- омпьютер и »нтернет (139)

- ”ютна€ и функциональна€ кухн€. (135)

- јктуальные статьи о политике. (123)

- ƒети (123)

- ќбразование (122)

- ƒекоративно-прикладное искусство (122)

- ѕсихологи€ (118)

- ћир изобретений. (107)

- ¬ мире напитков. (106)

- јксессуары (99)

- ¬ часы досуга. –азвлечени€ дл€ семейного отдыха. (96)

- ћедицинские истории. (93)

- –усска€ культура (90)

- –ецепты повседневной кухни. (84)

- ‘отомастера. (82)

- Ёти милые животные и птички. (80)

- ультура стран мира (72)

- ѕоднимаем настроение (70)

- —оздаЄм красоту своими руками. (70)

- »стори€ европейского костюма. (69)

- ћода и модельеры. (69)

- ”дивительные судьбы. (68)

- ѕраздничный стол. (63)

- «абавные видео и картинки. (62)

- ќбувь (58)

- ћои стихи (57)

- ѕритчи и мудрость жизни. (51)

- Ўедевры мировой архитектуры и скульптуры (48)

- Ћюбимый ѕетербург (43)

- јнглийский дл€ всех. (41)

- Ќародные художественные промыслы. (36)

- «доровье и красота волос (35)

- ћой ѕервоуральск (35)

- «наменитые бренды и логотипы (35)

- ѕам€тные даты. (34)

- —тихи дл€ души (31)

- ћои фото. (30)

- ћузыка дл€ разного настроени€. (28)

- ћода XIX века (27)

- ћода. √оловные уборы. (27)

- ћузеи мира (26)

- ƒружба. (22)

- ”дивительна€ мода (19)

- ћода. ѕричЄски. (15)

- ћода XX века (14)

- ≈катеринбург. (13)

- Ќародный календарь. Ќародные традиции и праздники. (12)

- “айны и загадки истории и природы (11)

- »нтересное о русском €зыке. (11)

- ∆изнь молодЄжи (10)

- ћода XV - XVI веков (9)

- ћода XVIII века (9)

- —имволы в нашей жизни. (9)

- ћесто пам€ти-село ўелкун —ысертского района (8)

- ¬ечна€ музыка (8)

- ћода XVII века. (5)

- ћода. ќбувь. (1)

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-ѕосто€нные читатели

-—татистика

—оздан: 16.01.2016

«аписей: 10145

омментариев: 158

Ќаписано: 12317

«аписей: 10145

омментариев: 158

Ќаписано: 12317

—и€ющие натюрморты ћаксвилла Ѕрайса |

—качайте вложение в конце публикации после открыти€ еЄ по заголовку и посмотрите видео с изображением произведений автора

![]() ¬ложение: 13526224_maksvill_brays__31.mp4

¬ложение: 13526224_maksvill_brays__31.mp4

|

—кромные натюрморты ћаартена Ѕоффе |

—качайте вложение в конце публикации после открыти€ еЄ по заголовку и посмотрите видео с изображением произведений автора

![]() ¬ложение: 13526162_maarten_boffe__30.mp4

¬ложение: 13526162_maarten_boffe__30.mp4

|

—вой стиль. ’удожница ƒарь€ —авельева |

—качайте вложение в конце публикации после открыти€ еЄ по заголовку и посмотрите видео с изображением произведений автора

![]() ¬ложение: 13526148_darya_saveleva__30.mp4

¬ложение: 13526148_darya_saveleva__30.mp4

|

—колько спелых €год можно съесть, чтобы не Ђперебратьї с сахаром. |

ягоды считаютс€ полезными, но в них есть сахар. Ќе получаем ли мы с горстью спелой смородины столько же Ђсладкой смертиї, как и в кубике рафинада? » правда ли, что в этом смысле лесные €годы более полезны, чем растущие в саду?

Ќа этот вопрос отвечает врач-психоэндокринолог и президент –оссийской диабетической ассоциации ћихаил Ѕогомолов:

Ц ягоды очень полезны благодар€ большому количеству антиоксидантов и других биоактивных веществ. Ќо действительно, в порции €год весом 120Ц150 граммов иногда бывает больше 10 граммов различных видов сахара. ”читыва€ это, здоровым люд€м лучше потребл€ть не более 5Ц7 порций €год в день.

¬прочем, негативное действие сахаров во многом нивелируетс€ благодар€ биоактивным соединени€м €год. ¬ земл€нике, клубнике, ежевике и т. д. есть вещества, действующие как бигуаниды, используемые при сахарном диабете. ягодный пектин тормозит всасывание сахаров, и глюкоза в крови сильно не растЄт. алий и магний, которых также много в €годах, стимулируют выработку инсулина. ≈щЄ этот гормон активирует салицилова€ кислота, присутствующа€ в малине. ¬ других продуктах, богатых сахаром, к сожалению, нет подобных защитных компонентов.

https://aif.ru/health/food/skolko-spelyh-yagod-moz...t-chtoby-ne-perebrat-s-saharom

Ќа этот вопрос отвечает врач-психоэндокринолог и президент –оссийской диабетической ассоциации ћихаил Ѕогомолов:

Ц ягоды очень полезны благодар€ большому количеству антиоксидантов и других биоактивных веществ. Ќо действительно, в порции €год весом 120Ц150 граммов иногда бывает больше 10 граммов различных видов сахара. ”читыва€ это, здоровым люд€м лучше потребл€ть не более 5Ц7 порций €год в день.

¬прочем, негативное действие сахаров во многом нивелируетс€ благодар€ биоактивным соединени€м €год. ¬ земл€нике, клубнике, ежевике и т. д. есть вещества, действующие как бигуаниды, используемые при сахарном диабете. ягодный пектин тормозит всасывание сахаров, и глюкоза в крови сильно не растЄт. алий и магний, которых также много в €годах, стимулируют выработку инсулина. ≈щЄ этот гормон активирует салицилова€ кислота, присутствующа€ в малине. ¬ других продуктах, богатых сахаром, к сожалению, нет подобных защитных компонентов.

https://aif.ru/health/food/skolko-spelyh-yagod-moz...t-chtoby-ne-perebrat-s-saharom

|

»мпрессионизм в пейзажах ѕатрика јнтонел€ (Patrick Antonelle) |

—качайте вложение в конце публикации после открыти€ еЄ по заголовку и посмотрите видео с изображением произведений автора

![]() ¬ложение: 13526017_patrik_antonel__29.mp4

¬ложение: 13526017_patrik_antonel__29.mp4

|

¬ палате с монстром: как пациенты страдают от выгоревших врачей |

ѕсихолог ёли€ Ѕасова рассказала, как отличить уставшего врача от опасного

≈катерина —ажнева на правах простой пациентки случайно оказалась в психиатрической больнице, каких издевательств со стороны персонала насмотрелась и какие страсти пережила, вызвала большой ажиотаж.

¬ принципе почти любой может оказатьс€ на больничной койке у злого ƒоктора Ћектора. Ќо это с точки зрени€ больных, а как переживают профессиональные ошибки и выгорание доктора?

ак предупредить профессиональное выгорание у уставших медиков, нередко отпахивавших по нескольку смен кр€ду, а также возможно ли вернутьс€ в профессию, которую ненавидишь, рассказывает психолог ёли€ Ѕасова.

24 часа на трубке у психа

¬ интервью эксперт поделилась, кого вообще не стоит пускать в медицину, почему эмпати€ у студентов важнее безупречных оценок и что делать пациентам, если доктор перестал видеть в нем человека.

Ч ак и когда врач начинает осознавать, что он непригоден?

Ч Ёто вы€вл€етс€ не сразу. —начала доктор просто думает, что устал, не выспалс€, попадаютс€ не те пациентыЕ Ќаступает следующий этап: по€вл€ютс€ циничность, эмоциональное равнодушие, механическое выполнение работы. ќн перестает видеть в больном живого человека с диагнозом. »ли же психолог/психиатр после сессии с человеком с ментальным расстройством, который остро нуждаетс€ в его поддержке, с раздражением в неформальной обстановке жалуетс€: Ђ ак же достали мен€ эти психи!ї

Ќа данный момент зафиксировано, что выгорание распространено во всех сферах медицины. ѕо данным международных исследований, около 49Ц50% врачей признаютс€, что испытывают симптомы выгорани€. “о есть каждый второй.

Ч я вспоминаю психиатра, с которой мы работали в св€зке над состо€нием нескольких пациентов с пограничным расстройством личности и бипол€рно-аффективным расстройством одновременно, Ч говорит психолог ёли€ Ѕасова. Ч огда один из пациентов находилс€ в фазе обострени€ или в кризисном состо€нии, мы не могли себе позволить отключить телефон даже ночью, поскольку в любой момент могло потребоватьс€ наше вмешательство. ак сейчас помню Ђкрасный глазї коллеги с лопнувшими сосудами из-за накопленного стресса. ќна пр€мо сказала мне тогда: Ђя мечтаю уехать в деревню, отключить телефон и забыть, что € врачї. Ёто была не просто усталость Ч это было уже выгорание.

Ч Ќу, это она так-то вежливо еще объ€снилась: 24 часа плотно сидеть на трубке с человеком с серьезными психическими сдвигами Ч довольно-такиЕ жестко. Ќо, наверное, у молодого доктора это еще Ђгоритї, ему еще интересно. ј есть ли срок, когда чаще всего происходит выгорание?

Ч „аще всего выгорание приходит через 5Ц7 лет после начала работы. ѕервое врем€ человек вдохновлен, затем накапливаетс€ усталость. ќсобенно это касаетс€ тех, кто работает на Ђпередовойї: врачи Ђскорой помощиї, реаниматологи, онкологи, педиатры, психиатры. Ќо в среднем € бы сказала: первые пару лет после вуза врачи держатс€ на энтузиазме, а к п€томуЦдес€тому году работы обычно наступает кризис. Ёто подтверждают и исследовани€: например, јмериканска€ медицинска€ ассоциаци€ отмечала, что наиболее высокий процент выгоревших среди врачей, которые отработали около 6Ц10 лет после аспирантуры. ѕотом, кстати, этот процент немного снижаетс€: видимо, часть людей либо адаптируетс€, либо уходит из профессии, и остаютс€ самые стойкие. ћое направление в психологии, которое € изучала, было св€зано с образованием, но € регул€рно встречалась с коллегами из медицинской государственной системы на симпозиумах и конференци€х, которые устраивало Ѕританское психологическое общество, членом которого € €вл€юсь. “ак вот, мои коллеги были настолько выгоревшими, что не хотели даже говорить друг с другом во врем€ перерыва на ланч. ¬ зале сид€т дес€тки ведущих специалистов, и Ч тишина. √лаза потухшие. јбсолютное эмоциональное истощение. » € их понимаюЕ ¬идела их рабочие графики. ƒа и тот факт, что ты не имеешь возможности выбирать пациентов, с кем работаешь, подчас доводит до жесткой депрессии.

|

Ћукавые ценники: названы шесть самых распространенных уловок супермаркетов |

Ёксперт Ќедзвецкий рассказал о главных ухищрени€х супермаркетов с ценниками

–азные уловки с ценниками в торговых сет€х, чтобы заставить покупател€ положить товар в корзинку, Ч €вление усто€вшеес€ и неискоренимое. ѕривлечь за это магазины нельз€ Ч преступлени€ с их стороны вроде как и нет, а есть всего лишь Ђмаленькие хитростиї, чтобы человек повелс€ на €кобы Ђвыгодную ценуї, как ослик на морковку на веревочке перед его носом, и купил товар. ƒалеко не все обнаруживают подвох, расплачива€сь на кассе. ћы собрали коллекцию самых распространенных Ђмаркетинговых ходовї магазинов и обсудили эту ситуацию с главой ћќ«ѕ јнтоном Ќедзвецким.

орреспондент прошлась по сетевым супермаркетам и легко обнаружила несколько таких лукавых приемов.

»так, перва€ уловка. —оцсети облетел ролик с Ђволшебнымиї электронными ценниками, которые мен€ют цифры в зависимости от угла зрени€. Ђ¬ супермаркетах продавцы начали использовать переливающиес€ ценникиї, Ч гласит подпись к видео. огда смотришь сверху вниз (полка с конфетами находитс€ внизу), кажетс€, будто товар стоит 29,90 руб. ј когда наклон€ешьс€ и смотришь пр€мо перед собой Ч уже все 99,90 руб.

”ловка номер два которую мы заметили сами. ¬ супермаркете бюджетной сети на ценнике печень€ красуетс€ цифра 49,99 руб. —овсем крошечными буквами наверху указано 100 г (то есть 49,99 руб. относитс€ к 100 г). Ѕерем упаковку печень€ с тем же названием, под которой и красуетс€ данный ценник. Ѕольшинство и не разгл€дит надпись мелким шрифтом Ђ100 гї и схватит пакетик в полной уверенности, что он весь стоит 49,99 руб. ѕодносим пачку к устройству считывани€ сумм: стоимость пачки составл€ет 150 руб., ведь в ней 300 г. ѕон€тно, что такие приемы примен€ютс€ не ко всем товарам. √де-то честно на бумажке с ценой указано Ђза 400 г 119,99 руб.ї, то есть это и есть цена за упаковку весом 400 г. »менно поэтому советуем всегда подносить выбранный товар к такому устройству. ак это и делают чаще всего пенсионеры...

|

«агадочные образы на картинах »гор€ —амсонова |

—качайте вложение в конце публикации после открыти€ еЄ по заголовку и посмотрите видео с изображением произведений автора

![]() ¬ложение: 13525948_igor_samsonov__27.mp4

¬ложение: 13525948_igor_samsonov__27.mp4

|

ј вы знали? јвтоэксперт —оловьев раскрыл тайное назначение бардачка в авто |

Ќа самом деле бардачок в автомобиле Ч не просто €щик дл€ безделушек, которые могут понадобитьс€ в пути. ≈го истинна€ функци€ может оказатьс€ куда полезнее, рассказал автоэксперт ≈вгений —оловьев.

ЂЌе все знают, как в жару довести до дачи шоколадку, чтобы она не расплавилась. то-то переживает за сохранность лекарств в дороге, ну а кому-то очень нрав€тс€ охлажденные напитки, Ч объ€снил он. Ч “ак вот, во многих автомобил€х предусмотрено охлаждение перчаточного €щика.

ѕроверить это очень просто: открываем бардачок и ищем шайбу со снежинкой или шторку. Ќапример, така€ опци€ есть в Skoda Octaviaї.

ѕри этом важно помнить, что работает охлаждение только при включенном кондиционере, подчеркнул собеседник.

ЂЌу а создатели некоторых автомобилей пошли еще дальше Ч там охлаждаетс€ не бардачок или не только бардачок, но и бокс в подлокотнике, Ч уточнил —оловьев. Ч “ак, в Haval H7 можно запросто положить туда пару бутылочек воды, открыть шторку и в любой момент иметь возможность наслаждатьс€ прохладным напиткомї.

ќднако не только жарка€ погода может доставить проблем автомобилистам. –анее эксперты предупреждали, что вождение в дождь и особенно Ч заезд в лужи может привести к непоправимым последстви€м. ћотор может попросту сгореть, что потребует дорогосто€щего ремонта.

ѕри этом новое авто может стоить дорого, а в худшем случае Ч велик риск нарватьс€ на мошенников. “ак, попытка купить автомобиль за границей и привезти его в –оссию может обернутьс€ уголовным делом и оставить человека и без машины, и без денег.

https://aif.ru/auto/practice/a-vy-znali-avtoeksper...e-naznachenie-bardachka-v-avto

|

ќсновные стили в украшени€х |

Ѕарокко

—тиль барокко берет начало в эпохе италь€нского возрождени€, а родоначальником считаетс€ сам ћикеланджело. √лавные отличительные черты направлени€ Ц помпезность и массивность. Ѕогата€ лепнина, позолота, сложный дизайн, обилие декора Ц следом за архитектурой все это перен€ли и украшени€ в силе барокко.

¬итиеватые орнаменты из золота сочетаютс€ с россыпью драгоценных камней и внушительным размером украшений. ќсобое внимание в стиле барокко удел€етс€ жемчугу. »м богато декорировались не только многоуровневые колье, но и длинные серьги, увесистые броши, браслеты, а также украшени€ дл€ волос.

¬икторианский

Ётот стиль развивалс€ в эпоху романтизма, когда в јнглии правила королева ¬иктори€. »менно она за более чем полвека во главе престола оказала огромное вли€ние на моду того времени. ¬икторианский стиль добавил в украшени€ больше из€щества и сказки. »менно тогда стали попул€рны серьги-шандельеры, напоминающие по форме люстры и кандел€бры.

ќни щедро украшались не только драгоценными, но и поделочными камн€ми. “огда же по€вилась мода на камеи и активные броши с детальным декором, которые носили все придворные дамы.

ћодерн / јр-нуво

¬ самом конце 19 века огромную попул€рность получил стиль Art Nouveau, что в переводе с французского значит Ђновое искусствої. » действительно, направление стало глотком свежего воздуха. ƒекор в украшени€х теперь стал по-насто€щему ювелирным Ц каждое изделие было соткано из множества тонких линий.

„итать далее...

—тиль барокко берет начало в эпохе италь€нского возрождени€, а родоначальником считаетс€ сам ћикеланджело. √лавные отличительные черты направлени€ Ц помпезность и массивность. Ѕогата€ лепнина, позолота, сложный дизайн, обилие декора Ц следом за архитектурой все это перен€ли и украшени€ в силе барокко.

¬итиеватые орнаменты из золота сочетаютс€ с россыпью драгоценных камней и внушительным размером украшений. ќсобое внимание в стиле барокко удел€етс€ жемчугу. »м богато декорировались не только многоуровневые колье, но и длинные серьги, увесистые броши, браслеты, а также украшени€ дл€ волос.

¬икторианский

Ётот стиль развивалс€ в эпоху романтизма, когда в јнглии правила королева ¬иктори€. »менно она за более чем полвека во главе престола оказала огромное вли€ние на моду того времени. ¬икторианский стиль добавил в украшени€ больше из€щества и сказки. »менно тогда стали попул€рны серьги-шандельеры, напоминающие по форме люстры и кандел€бры.

ќни щедро украшались не только драгоценными, но и поделочными камн€ми. “огда же по€вилась мода на камеи и активные броши с детальным декором, которые носили все придворные дамы.

ћодерн / јр-нуво

¬ самом конце 19 века огромную попул€рность получил стиль Art Nouveau, что в переводе с французского значит Ђновое искусствої. » действительно, направление стало глотком свежего воздуха. ƒекор в украшени€х теперь стал по-насто€щему ювелирным Ц каждое изделие было соткано из множества тонких линий.

|

алендарь необычных и веселых праздников августа 2025 года. »нфографика |

¬ августе 31 календарный день, каждый из которых можно необычно отметить. Ќапример, устроить вечеринку с друзь€ми в ƒень встреч (13 августа) или оказать кому-то знак внимани€ в ƒень воздушных поцелуев (9 августа). ≈ще больше забавных праздников смотрите в инфографике

https://aif.ru/society/history/kalendar-neobychnyh...-avgusta-2025-goda-infografika

https://aif.ru/society/history/kalendar-neobychnyh...-avgusta-2025-goda-infografika

|

–ассекречен документ по спецзаданию ¬ысоцкого: уговорили и хорошо заплатили |

—тало известно, сколько получил ¬ысоцкий за участие в рекламе

ќн ушел 45 лет назад, в 42 с половиной. «а свою сравнительно недолгую творческую жизнь ¬ладимир ¬ысоцкий успел и много, и очень мало. ѕожалуй, самый большой список нереализованного им получитс€, если попытатьс€ подсчитать песни, сочиненные и предложенные дл€ кинематографа. ¬ очередной день пам€ти замечательного артиста и барда Ђћ ї рассказывает о некоторых малоизвестных его музыкально-поэтических проектах Ђпод киної Ч воплощенных, отвергнутых, позабытых.

¬ысоцкий на экране Ч это отдельна€ тема, широчайша€. ќколо 30 ролей в фильмах (разные источники называют разное их количество), несколько работ по озвучиванию. ј еще Ч огромное количество песен, вошедших и не вошедших в фонограммы. ¬ общей сложности ¬ладимир —еменович предложил авторам различных кинокартин пор€дка 130 своих сочинений.

—реди Ђкинематографическихї песен ¬ысоцкого есть и специально написанные им к тому или иному фильму, и те, которые уже существовали в его музыкальном арсенале раньше. —ам артист весьма строго относилс€ к решению предложить собственные произведени€ дл€ той или иной киноленты. ≈му было важно, чтобы песн€ ложилась на сюжет, помогала зрителю лучше понимать происход€щее на экране, лучше разобратьс€ в характерах действующих лиц.

”вы, к большому огорчению ¬ладимира —еменовича, процент попаданий у него оказывалс€ не столь велик. јктер подсчитал как-то, что дл€ фонограмм в конце концов создатели фильмов брали только четыре песни из дес€тка предложенных. ѕорой его творени€ оказывались отвергнутыми еще на ранней стадии работы над картиной. ѕодобна€ участь ожидала, например, три произведени€ дл€ фильма Ђ«емл€ —анниковаї (1973 г.). Ќо бывало, что созданное им убирали (зачастую по указанию сверху) из уже практически готовой фонограммы. “акой Ђампутацииї подверглись в том числе две песни, специально сочиненные бардом дл€ фильма Ђ—каз про то, как царь ѕетр арапа женилї (1976 г.), его баллады к картине Ђ—трелы –обин √удаї (1975 г.). ¬ некоторых случа€х музыкально-поэтические композиции ¬ладимира —еменовича дл€ фонограммы записывали с другим исполнителем, при этом фамили€ автора даже нигде не была указана.

|

Ћюбимые цветы ѕола ƒжонса |

—качайте вложение в конце публикации после открыти€ еЄ по заголовку и посмотрите видео с изображением произведений автора

![]() ¬ложение: 13525645_pol_dzhons__24.mp4

¬ложение: 13525645_pol_dzhons__24.mp4

|

ќкончательный вердикт. AJCN: €йца не повышают плохой холестерин, а снижают |

ќказалось, сами €йца холестерин не только не повышают, но даже понижают. istockphoto.com

”ченые окончательно Ђреабилитировалиї €йца, доказав, что Ђплохой холестеринї они снижают, а не повышают. » значит, дл€ сосудов и сердца от них только польза. –абота опубликована в AJCN (Ђјмериканский журнал клинического питани€ї).

–аботу провели ученые из ”ниверситета ёжной јвстралии. ≈Є ждали более 40 лет. Ќаконец-то был проведен эксперимент, в котором было пр€мо показано, что потребление двух €иц в день не повышает холестерин в крови.

Ќагл€дный эксперимент

”ченые убедительно доказали, что реальную проблему дл€ здоровь€ сердца представл€ют не €йца и не содержащийс€ в них холестерин, а насыщенные (животные) жиры. ƒл€ этого они просто посмотрели холестерин в крови до приема €иц и после. ”ченые набрали дл€ эксперимента 60 здоровых добровольцев, каждый из которых по п€ть недель сидел на следующих диетах:

-с высоким содержанием холестерина (600 мг/день) и низким количеством насыщенных жиров Ч холестерин они получали в виде двух €иц в день;

-с низким содержанием холестерина (300 мг/день), но с большим количеством насыщенных жиров, €йца в этой группе вообще не ели;

-контрольна€ группа с высоким содержанием как холестеина (600 мг/день), так и насыщенных жиров, диета включала всего одно €йцо в неделю.

» вот главный итог эксперимента: перва€ диета, включавша€ два ежедневных €йца, снижала уровень т. н. Ђплохого холестеринаї (ЋѕЌѕ). ј другие диеты, в которых было много насыщенных жиров, а €иц не было вообще или было мало, его не снижали.

Ђћы предоставили неопровержимые доказательстваї

¬ыводы из этого следующие. —ами €йца холестерин не только не повышают, но даже понижают. ј повышают его насыщенные жиры. ¬от они и есть главные союзники холестерина. ѕо счастливому стечению обсто€тельств, в €йцах их нет. Ќо в них есть ещЄ масса полезных веществ Ч фосфолипиды, холин, лютеин и зеаксантин, которые, по мнению ученых, и помогают снижать холестерин в крови, несмотр€ на его большое содержание в Ђкуриных фруктахї.

|

√рандиозное прощание: как ќззи ќсборн покорил сердца фанатов |

Ђ„удак, больной на всю головуї, но бесконечно любимый

сожалению, мысль материальнаЕ и предчувстви€ ќззи ќсборна о своем уходе, которыми он не стесн€лс€ делитьс€ в последнее врем€, сбылисьЕ ѕодозреваю, что недавнее грандиозное шоу с прощальным концертом легенды мирового рока в его родном Ѕирмингеме, которое, без преувеличени€, облетело весь мир и никого не оставило равнодушным, 76-летний ќззи устроил как очередной свой Ђзловещий планї Ч на сей раз собственного ухода. ак это ни грустно, но план сработал на все сто. Ћью слезы, поскольку не просто остаюсь поклонником его гени€ и творчества, но и был лично знаком с этим действительно ”никальным „еловеком.

я уже как-то об этом говорил Ч настала печальна€ пора: уход€т титаны, легенды, первооткрыватели, основоположники великой и вечной музыки под названием –ќ , котора€ давно уже стала классикой дл€ нескольких поколений. ќззи очень повли€л на развитие рок-музыки, не просто сто€л у истоков хеви-метала, а по сути, создавал этот жанр. ¬осемь альбомов, записанных им в составе группы Black Sabbath с 1970 по 1978 год, сформировали направление и определили его развитие на дес€тилети€. «а основу звучани€ музыканты вз€ли блюз-рок, при этом они снизили темп, намеренно перегрузили звук электрогитар и баса, а также отказались от любовной лирики в пользу мрачных образов оккультной тематики. ¬ его музыке также встречаютс€ жанры глэм-метал и дум-метал, которые мы тоже знаем и любим!

ќззи неоднократно бывал в –оссии, ведь в нашей стране у него очень больша€ арми€ поклонников. ¬ 2014 году в московском Ђќлимпийскомї был концерт Black Sabbath во главе с ќззи ќсборном. ќни представили первый за несколько дес€тилетий совместный альбом под названием Ђ13ї и вышли на сцену в оригинальном составе. –азумеетс€, € не мог пропустить такое событие! ¬едь мое знакомство, пусть и заочное, случилось с ќззи ќсборном задолго до 2014 года.

„итать далее...

сожалению, мысль материальнаЕ и предчувстви€ ќззи ќсборна о своем уходе, которыми он не стесн€лс€ делитьс€ в последнее врем€, сбылисьЕ ѕодозреваю, что недавнее грандиозное шоу с прощальным концертом легенды мирового рока в его родном Ѕирмингеме, которое, без преувеличени€, облетело весь мир и никого не оставило равнодушным, 76-летний ќззи устроил как очередной свой Ђзловещий планї Ч на сей раз собственного ухода. ак это ни грустно, но план сработал на все сто. Ћью слезы, поскольку не просто остаюсь поклонником его гени€ и творчества, но и был лично знаком с этим действительно ”никальным „еловеком.

я уже как-то об этом говорил Ч настала печальна€ пора: уход€т титаны, легенды, первооткрыватели, основоположники великой и вечной музыки под названием –ќ , котора€ давно уже стала классикой дл€ нескольких поколений. ќззи очень повли€л на развитие рок-музыки, не просто сто€л у истоков хеви-метала, а по сути, создавал этот жанр. ¬осемь альбомов, записанных им в составе группы Black Sabbath с 1970 по 1978 год, сформировали направление и определили его развитие на дес€тилети€. «а основу звучани€ музыканты вз€ли блюз-рок, при этом они снизили темп, намеренно перегрузили звук электрогитар и баса, а также отказались от любовной лирики в пользу мрачных образов оккультной тематики. ¬ его музыке также встречаютс€ жанры глэм-метал и дум-метал, которые мы тоже знаем и любим!

ќззи неоднократно бывал в –оссии, ведь в нашей стране у него очень больша€ арми€ поклонников. ¬ 2014 году в московском Ђќлимпийскомї был концерт Black Sabbath во главе с ќззи ќсборном. ќни представили первый за несколько дес€тилетий совместный альбом под названием Ђ13ї и вышли на сцену в оригинальном составе. –азумеетс€, € не мог пропустить такое событие! ¬едь мое знакомство, пусть и заочное, случилось с ќззи ќсборном задолго до 2014 года.

|

„то ели на –уси. »стори€ сливочного масла |

»счезновени€ западных брендов в секции прилавков, где хранитс€ сливочное масло, покупатель не заметил. ƒл€ отечественных производителей зан€ть эту нишу труда не составило.

ј бывали в истории российского маслодели€ ситуации и похлеще. Ќо вс€кий раз оно демонстрировало впечатл€ющие способности не только быстро заполнить внутренний рынок, но и серьЄзно потеснить конкурентов.

ћера богатства

—ливочное масло было известно у нас испокон веков. јнтичные авторы писали про него: Ђ—еверные варвары не знают масла оливок. ¬место него там используетс€ коровье масло Ц жЄлтое, зернистое и тонкое, которое €вл€етс€ целебным €ством дл€ воинов и высшей знатиЕї “акое масло мы называем топлЄным, хот€ в ≈вропе его всегда называли Ђрусскимї. —ливки не просто отдел€ли от молока, но и перетапливали, а потом отстаивали, подонки и вершки сливали, масл€нистую массу сбивали и снова перетапливали. ¬ итоге масло получалось ароматным, вкусным и могло хранитьс€ в доме до полугода, а в погребе Ц даже до п€ти лет. ƒревнейший источник отечественного права Ђ–усска€ ѕравдаї сообщает: за Ђгорнецї (горшок, вмещающий около 4 кг коровьего масла) в среднем просили по 10 резан (см. справку). —только же просили за живого барана.

—правка

–езана (букв. резана€ монета) Ц денежна€ единица иевской –уси. Ќазвание происходит от глагола Ђрѣзатиї. 1 резана в IX в. весила пор€дка 1Ц1,5 г серебра. орову можно было купить за 40 резан, свинью Ц за 25, гус€ или утку Ц за 30 резан.

ќднако выход готового продукта был невелик. ѕо объЄму продаж за границу русское масло сильно уступало салу, воску и мЄду, не говор€ уж о льне и мехах. ѕри этом спрос на него был устойчивым, а цена Ц стабильно высокой, так что экспорт масла в ≈вропу приносил серьЄзный барыш. ¬о многих европейских странах выражение Ђон ест русское маслої стало идиомой Ц так было прин€то называть неверо€тно богатого человека.

„итать далее...

ј бывали в истории российского маслодели€ ситуации и похлеще. Ќо вс€кий раз оно демонстрировало впечатл€ющие способности не только быстро заполнить внутренний рынок, но и серьЄзно потеснить конкурентов.

ћера богатства

—ливочное масло было известно у нас испокон веков. јнтичные авторы писали про него: Ђ—еверные варвары не знают масла оливок. ¬место него там используетс€ коровье масло Ц жЄлтое, зернистое и тонкое, которое €вл€етс€ целебным €ством дл€ воинов и высшей знатиЕї “акое масло мы называем топлЄным, хот€ в ≈вропе его всегда называли Ђрусскимї. —ливки не просто отдел€ли от молока, но и перетапливали, а потом отстаивали, подонки и вершки сливали, масл€нистую массу сбивали и снова перетапливали. ¬ итоге масло получалось ароматным, вкусным и могло хранитьс€ в доме до полугода, а в погребе Ц даже до п€ти лет. ƒревнейший источник отечественного права Ђ–усска€ ѕравдаї сообщает: за Ђгорнецї (горшок, вмещающий около 4 кг коровьего масла) в среднем просили по 10 резан (см. справку). —только же просили за живого барана.

—правка

–езана (букв. резана€ монета) Ц денежна€ единица иевской –уси. Ќазвание происходит от глагола Ђрѣзатиї. 1 резана в IX в. весила пор€дка 1Ц1,5 г серебра. орову можно было купить за 40 резан, свинью Ц за 25, гус€ или утку Ц за 30 резан.

ќднако выход готового продукта был невелик. ѕо объЄму продаж за границу русское масло сильно уступало салу, воску и мЄду, не говор€ уж о льне и мехах. ѕри этом спрос на него был устойчивым, а цена Ц стабильно высокой, так что экспорт масла в ≈вропу приносил серьЄзный барыш. ¬о многих европейских странах выражение Ђон ест русское маслої стало идиомой Ц так было прин€то называть неверо€тно богатого человека.

|

ƒл€ чего смешивают растительное и сливочное масло при жарке? |

—ливочное масло придает блюдам особый насыщенный вкус и аромат. Ќапример, технологи€ жарки стейка предполагает, что, благодар€ такому маслу, получитс€ карамельна€ корочка, а вкус м€са станет более деликатным. ќднако сливочное масло содержит молочные белки и сахара, которые быстро подгорают при высокой температуре. ѕоэтому сразу жарить кусок м€са на сливочном масле нельз€ Ч сначала нужно использовать растительное, а сливочное Ч добавить ближе к концу.

—екретами использовани€ смеси масел дл€ жарки с aif.ru поделилась повар, технолог пищевой промышленности сени€ ѕотакова.

ѕочему не стоит жарить на чистом сливочном масле?

ѕовар отметила, что у сливочного масла низка€ температура горени€ Ч чистый продукт начинает гореть уже при 150 градусах. ≈сли жарить продукт на высокой температуре или достаточно долго, можно испортить блюдо Ч масло станет коричневым и непри€тным на вкус. Ђ„тобы получить все бонусы от сливочного масла при жарке, лучше смешать его с растительным. ѕоследнее выдерживает 200-250 градусов и при соединении со сливочным обща€ температура горени€ становитс€ выше и пригорани€ не происходитї, Ч объ€снила ѕотакова. роме того, сливочное масло значительно дороже, чем растительное, поэтому использование смеси масел позвол€ет сэкономить, но не в ущерб вкусу блюда.

акие блюда лучше готовить на смеси растительного и сливочного масел?

—очетание разных видов масел отлично подойдет дл€ блюд, которым нужна аппетитна€ корочка, например, котлетам, стейкам из капусты, шницел€м, €ичнице (дл€ тех, кто любит жидкий желток и хруст€щие кра€).

–анее диетолог рассказывала aif.ru, какое масло полезнее Ч растительное или сливочное, а врач-токсиколог поделилс€ особенност€ми жарки на сливочном масле.

https://aif.ru/food/products/dlya-chego-smeshivayu...-i-slivochnoe-maslo-pri-zharke

акое масло полезнее Ч растительное или сливочное?

https://aif.ru/dontknows/eternal/kakoe_maslo_polez...noe?ysclid=mdecipzp78171598811

ћолочный вкус. Ќе вредно ли жарить на сливочном масле?

https://aif.ru/food/products/molochnyy_vkus_ne_vre...sle?ysclid=mdecmtfkta412066372

|

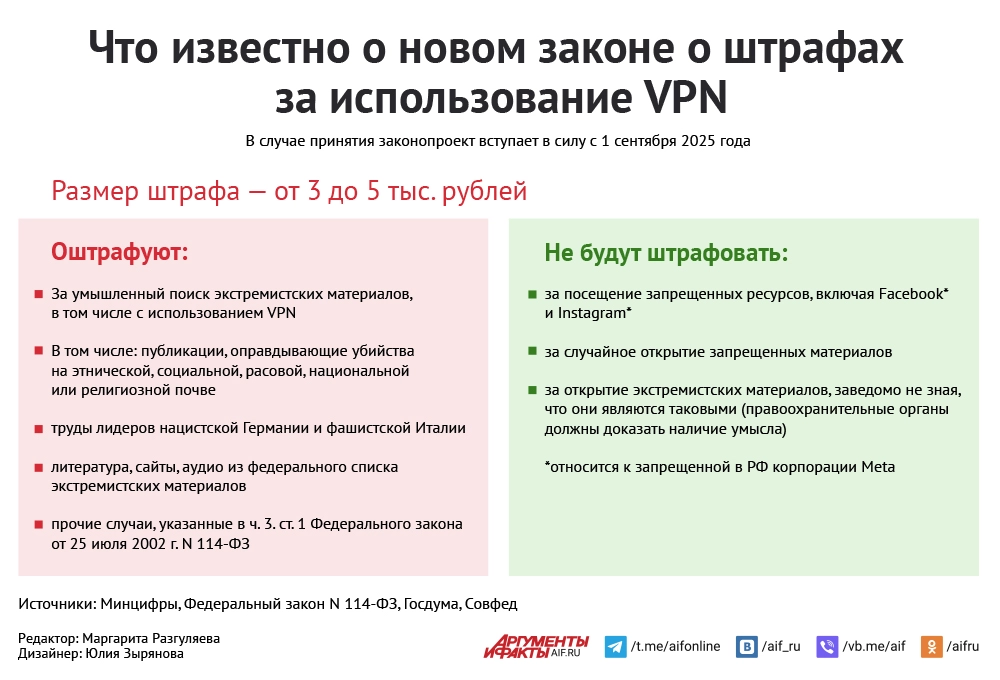

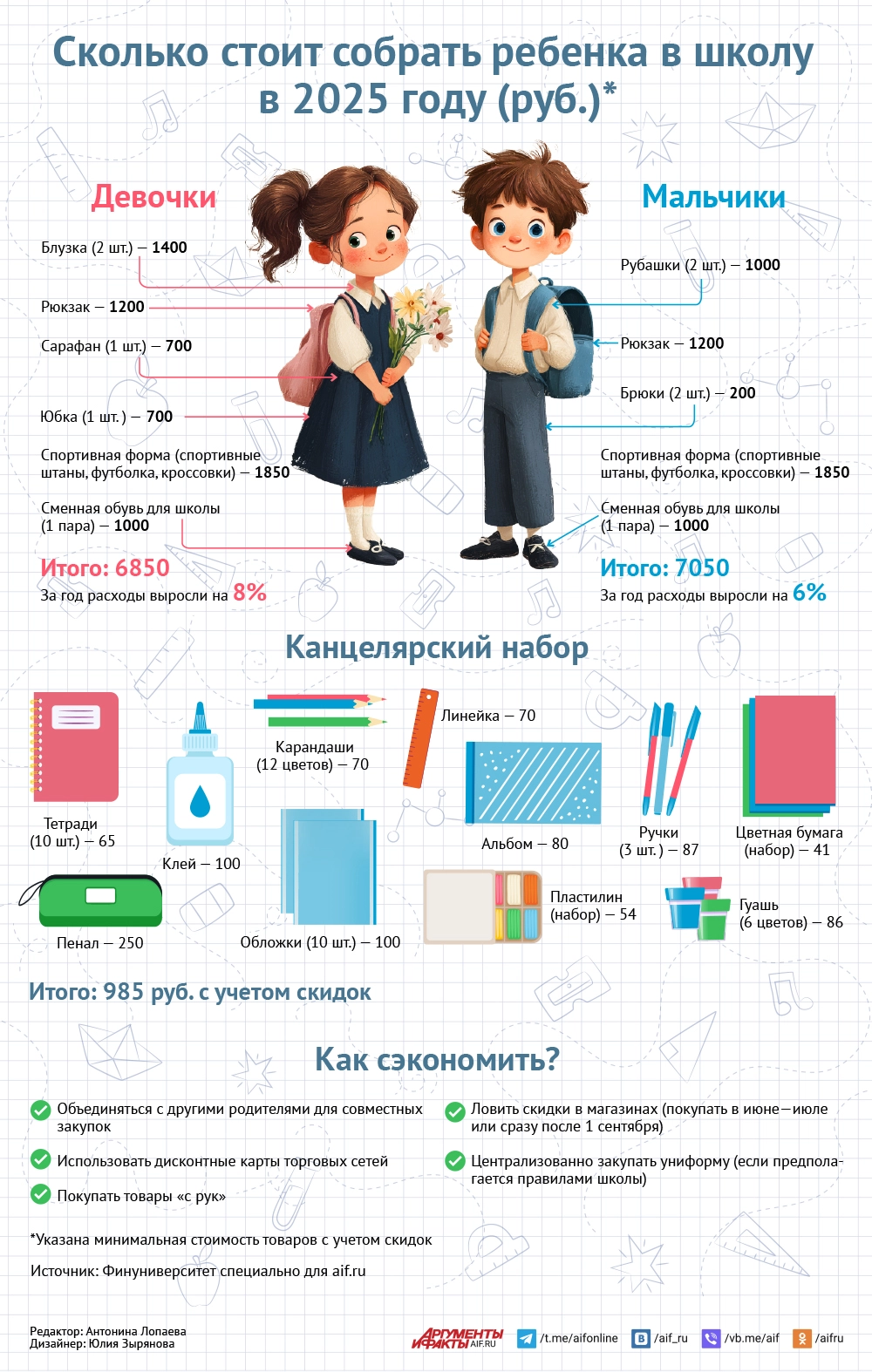

„то известно о новом законе о штрафах за использование VPN. »нфографика |

√осдума в третьем чтении прин€ла поправки в ојѕ, которые затронут пользователей и владельцев VPN-сервисов. Ќесмотр€ на опасени€ пользователей —ети, эти новшества не приведут к штрафам за использование VPN. Ќаказание последует за рекламу VPN (50Ц500 тыс. рублей), а также за умышленный поиск экстремистских материалов, в том числе с помощью VPN (от 3 до 5 тыс. рублей).

https://aif.ru/society/law/chto-izvestno-o-novom-z...a-ispolzovanie-vpn-infografika

https://aif.ru/society/law/chto-izvestno-o-novom-z...a-ispolzovanie-vpn-infografika

|

язык силы. ¬ чЄм русский круче английского, и есть ли польза от мата |

Ђ¬ каждом книжном магазине в “егеране продаютс€ переводы “олстого, ƒостоевского, „ехова. ќднажды в парке ко мне подошел иранец и стал уточн€ть, как правильно звучит фамили€ √огол€ї, Ч рассказывает 32-летний учитель русского €зыка и литературы ќлег янковский.

11 июл€ ¬ладимир ѕутин своим указом утвердил Ђќсновы государственной €зыковой политики –‘ї, где речь идет о сохранении и развитии русского €зыка, а также о его продвижении в мире. ќлег янковский знает тему не понаслышке. ѕобедитель ¬сероссийского конкурса Ђ”читель года-2023ї, секретарь президентского —овета по русскому €зыку и €зыкам народов –‘, с 2020 по 2024 год он преподавал в общеобразовательной школе при посольстве –оссии в “егеране, а в новом учебном году собираетс€ поехать с аналогичной миссией в столицу Ѕолгарии Ч вместе с женой (тоже учителем, лингвистом и кандидатом филологических наук) и годовалой дочкой.

Ђ» квас пили, и на ложках игралиї

орреспондент: ќлег »горевич, легко ли иностранцам даЄтс€ наш Ђвеликий и могучийї?

ќлег янковский: ¬сЄ зависит от человека. ” мен€ в классе была узбечка, котора€ получила на ≈√Ё по русскому больше 90 баллов. ѕоступила в –”ƒЌ и там сдала тест по русскому даже лучше тех, дл€ кого этот €зык родной. Ќаверное, отчасти это и мо€ заслуга, хот€ € учил еЄ всего два года. ƒруга€ мо€ ученица, иранка, отучившись в посольской школе, тоже приехала в ћоскву, великолепно сдала русский, и сейчас обучаетс€ в юридической академии. онечно, радостно видеть, когда иностранцы так относ€тс€ к изучению нашего €зыка.

огда кака€-то культура бьет себ€ кулаком в грудь и говорит остальным: Ђћы самые великие, смотрите на нас и делайте как мыї, Ч но при этом сама к другим культурам не прислушиваетс€ Ч никого на свою сторону привлечь у неЄ не получитс€.

Ч –осстат недавно подсчитал, что на русском в мире говор€т более 255 млн человек. ѕо распространенности наш €зык занимает дев€тое место. ¬опрос ребром: сможет ли русский когда-нибудь потеснить английский?

|

’удожник ¬озрождени€ Ћюдгер том –инг ћладший |

—качайте вложение в конце публикации после открыти€ еЄ по заголовку и посмотрите видео с изображением произведений автора

|

Ћюбовь земна€ и приземленна€. ≈вгений ћатвеев превратил в фильм свою жизнь |

21 июл€ 1975 года в советский прокат вышел фильм ЂЋюбовь земна€ї Ч одна из лучших мелодрам советского кино, в которой ≈вгений ћатвеев показал свою жизнь и любовь.

¬ конце 1960-х в ———– по€вилось много литературных произведений эпического жанра. ѕисатели шли по пути, который показал ћихаил Ўолохов в своем романе Ђ“ихий ƒонї, Ч действие начиналось до революции, показывались событи€ во времена ѕервой мировой и √ражданской войн, а основным лейтмотивом повествовани€ становилось изменение людских судеб. Ўолохов довел историю героев своего эпоса до конца √ражданской; его последователи шли много дальше Ч описывали ¬еликую ќтечественную и послевоенное врем€. » почти сразу речь зашла об экранизации этих произведений Ч свой Ђ“ихий ƒонї —ергей √ерасимов сн€л ещЄ в 50-е, а в конце 1960-х режиссеры ¬алерий ”сков и ¬ладимир раснопольский вз€лись за многолетний труд по экранизации романов јнатоли€ »ванова Ч Ђ“ени исчезают в полденьї и Ђ¬ечный зовї. ј в 1974-м к ним присоединилс€ режиссер и актер ≈вгений ћатвеев, который вз€л за основу книгу ѕетра ѕроскурина Ђ—удьбаї.

—сылка на песню из кинофильма "—ладка €года"

https://ok.ru/video/2117768317467

ѕроскурин и его судьба

” самого ѕроскурина судьба была весьма причудлива€. –одилс€ он в 1928 году под Ѕр€нском, подростком пережил оккупацию; его отец согласилс€ сотрудничать с немцами и бежал с ними, когда расна€ арми€ освобождала Ѕр€нщину, бросив семью. ”мер отец писател€ в 1970-е, в јвстралии. ¬ общем, не сама€ подход€ща€ дл€ советского писател€ биографи€; впрочем, тогда о таком родстве он не рассказывал Ч лишь после смерти ѕроскурина вышли его мемуары, где он осветил и эту часть своей жизни.

ѕисать же он начал в конце 1950-х, работал в жанре социалистического реализма, издавалс€ регул€рно. Ќу а свой главный труд Ч роман Ђ—удьбаї Ч выпустил в 1972-м. ƒействие в ней разворачивалось в тридцатые-сороковые годы, а главным героем был председатель колхоза «ахар ƒерюгин, который вдруг влюбилс€ в молодую девушку и едва не ушел к ней от жены и четверых детей. ¬прочем, роман охватывает больший промежуток времени Ч во второй части ƒерюгину и его семье пришлось пережить войну и все потери, которые выпали на долю народа.

|

¬ семье еЄ звали просто "ћашкой", а дл€ графа Ћуи она - любовь всей жизни: "я был без ума от неЄ, и решил женитьс€ на ней" |

Ќочь с 16 на 17 июл€ 1918 года. ≈катеринбург. ƒом »патьева. »мператорска€ семь€. ƒл€ тех, кто интересуетс€ историей не надо объ€сн€ть, что значит эта дата.

я довольно часто рассказываю о семье последнего императора Ќикола€ II. —егодн€ хочу привести воспоминани€ людей, которые знали императора, императрицу, великих кн€жон и цесаревича.

–ассказ этот будет о великой кн€жне ћарии.

¬елика€ кн€жна ћари€.

¬еликой кн€жне ћарии 16 июл€ 1918 года было 19 лет. ќ еЄ красоте говорили - "русска€"!

¬елика€ кн€жна ћари€.

—офь€ яковлевна ќфросимова, фрейлина императрицы, писала о ћарии:

≈е смело можно назвать русской красавицей. ¬ысока€, полна€, с соболиными бров€ми, с €рким рум€нцем на открытом русском лице, она особенно мила русскому сердцу. —мотришь на нее и невольно представл€ешь ее одетой в русский бо€рский сарафанЕ

¬елика€ кн€жна ћари€.

„итать далее...

я довольно часто рассказываю о семье последнего императора Ќикола€ II. —егодн€ хочу привести воспоминани€ людей, которые знали императора, императрицу, великих кн€жон и цесаревича.

–ассказ этот будет о великой кн€жне ћарии.

¬елика€ кн€жна ћари€.

¬еликой кн€жне ћарии 16 июл€ 1918 года было 19 лет. ќ еЄ красоте говорили - "русска€"!

¬елика€ кн€жна ћари€.

—офь€ яковлевна ќфросимова, фрейлина императрицы, писала о ћарии:

≈е смело можно назвать русской красавицей. ¬ысока€, полна€, с соболиными бров€ми, с €рким рум€нцем на открытом русском лице, она особенно мила русскому сердцу. —мотришь на нее и невольно представл€ешь ее одетой в русский бо€рский сарафанЕ

¬елика€ кн€жна ћари€.

|

»зысканные натюрморты ’авьера ћулио (Javier Mulio) |

—качайте вложение в конце публикации после открыти€ еЄ по заголовку и посмотрите видео с изображением произведений автора

![]() ¬ложение: 13525203_haver_mulio__19.mp4

¬ложение: 13525203_haver_mulio__19.mp4

|

¬люблЄнный в природу. ’удожник ёрий удрин |

—качайте вложение в конце публикации после открыти€ еЄ по заголовку и посмотрите видео с изображением произведений автора

![]() ¬ложение: 13525167_yu.mp4

¬ложение: 13525167_yu.mp4

|

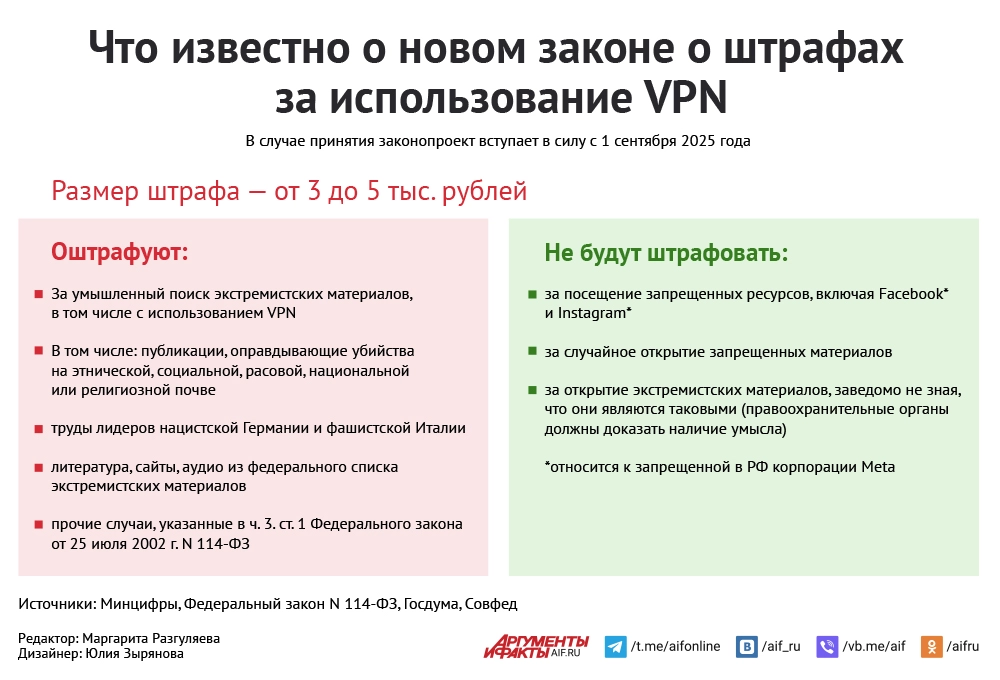

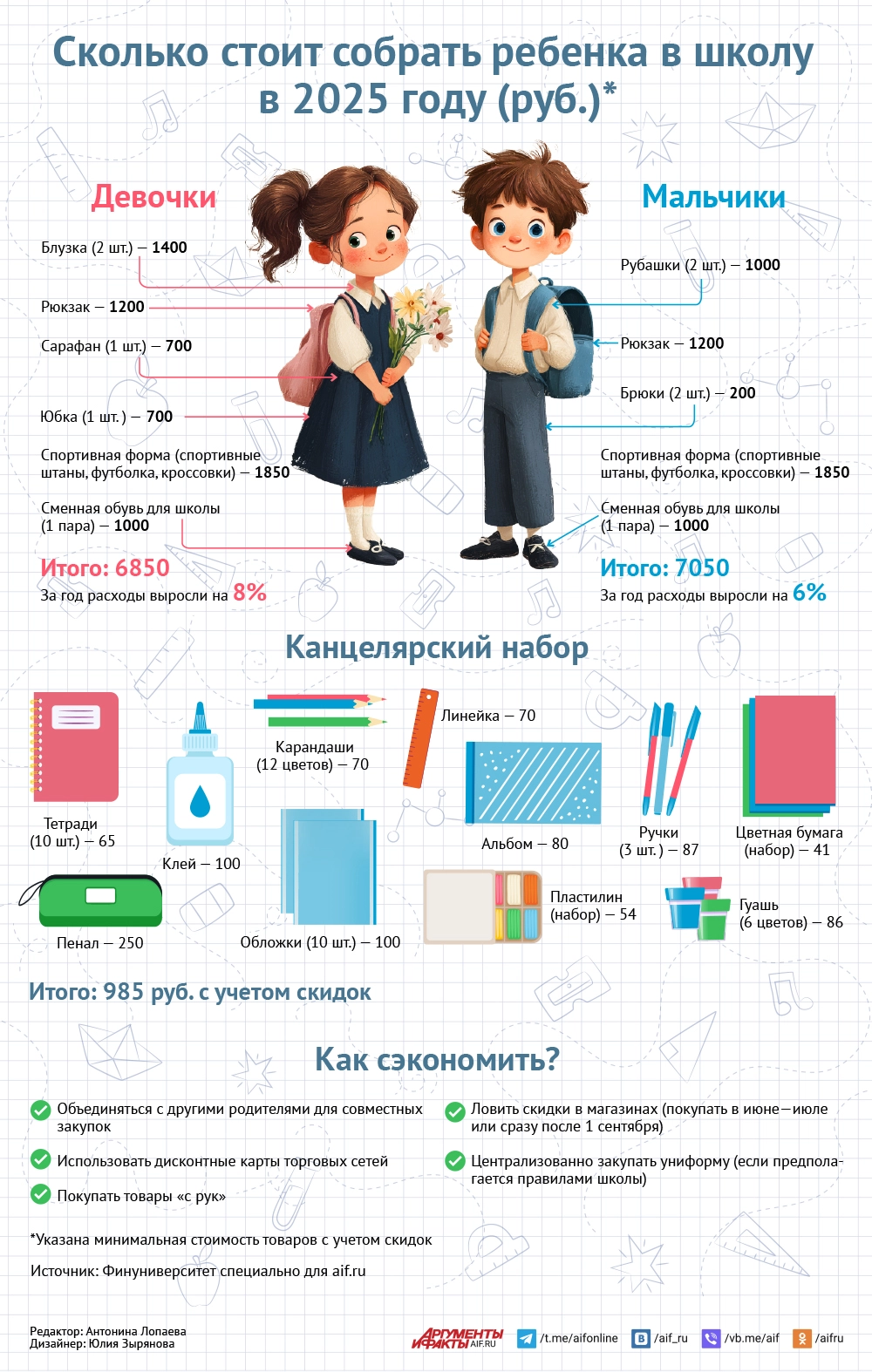

ƒорогие дети. ЂЌабор первоклассникаї за год подорожал на 7% |

Ќа сбор первоклассника в школу российской семье придетс€ потратить в этом году не менее 8 тыс. руб., подсчитали в ‘инуниверситете при правительстве –‘, в среднем сборы одного ребенка в школу за год стали дороже на 7%. » это самые скромные подсчеты с учетом максимальных скидок, которые сейчас дают магазины.

ѕолученна€ цифра Ч очень усредненна€: она не учитывает вкусов детей и их родителей, а также требований, которые могут выдвигать школы к сборам ребенка. Ќапример, в некоторых школах нужны комплекты дл€ зан€тий физкультурой в бассейне. ј это дополнительные расходы.

≈сли ориентироватьс€ на средние цены, а не на максимальные скидки, то бюджет на школу будет в 2-4 раза выше.

Ђћногие семьи задумываютс€, когда и где лучше приобретать канцел€рию и одежду, Ч по€сн€ет доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управлени€ ‘инуниверситета при правительстве –‘ ќльга Ѕорисова. Ч ќднозначного ответа на этот вопрос нет, ведь компании посто€нно мен€ют стратегию сбыта своих товаров, чтобы потребители не привыкли к существующим трендам. Ќапример, покупка тетрадей, обложек, альбомов, гуаши, линеек сейчас обойдетс€ существенно дешевле в магазинах-дискаунтерах или крупных сет€х. ј вот шариковые ручки, например, дешевле брать на маркетплейсахї.

https://aif.ru/money/mymoney/dorogie-deti-nabor-pervoklassnika-za-god-podorozhal-na-7

ѕолученна€ цифра Ч очень усредненна€: она не учитывает вкусов детей и их родителей, а также требований, которые могут выдвигать школы к сборам ребенка. Ќапример, в некоторых школах нужны комплекты дл€ зан€тий физкультурой в бассейне. ј это дополнительные расходы.

≈сли ориентироватьс€ на средние цены, а не на максимальные скидки, то бюджет на школу будет в 2-4 раза выше.

Ђћногие семьи задумываютс€, когда и где лучше приобретать канцел€рию и одежду, Ч по€сн€ет доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управлени€ ‘инуниверситета при правительстве –‘ ќльга Ѕорисова. Ч ќднозначного ответа на этот вопрос нет, ведь компании посто€нно мен€ют стратегию сбыта своих товаров, чтобы потребители не привыкли к существующим трендам. Ќапример, покупка тетрадей, обложек, альбомов, гуаши, линеек сейчас обойдетс€ существенно дешевле в магазинах-дискаунтерах или крупных сет€х. ј вот шариковые ручки, например, дешевле брать на маркетплейсахї.

https://aif.ru/money/mymoney/dorogie-deti-nabor-pervoklassnika-za-god-podorozhal-na-7

|