-Рубрики

- вязание спицами (408)

- Библия (261)

- кулинария (234)

- здоровье (183)

- различные поделки (149)

- вышивка (135)

- Выпечка (133)

- статьи (127)

- стихи (126)

- книга Нэнси Демосс ,,Ложь в которую верят женщины. (70)

- вязание крючком (66)

- притчи (65)

- Ненси Ван Пелт — Найти и удержать (47)

- латвия (45)

- Эд Уит, Глория Паткинс. Любовь в браке (37)

- живопись.... (37)

- этикет (33)

- полезности (31)

- Цитаты великих мыслителей (25)

- чтение на каждый день (25)

- Посмотри,что сделал Господь (24)

- красота и величие природы (20)

- видио (17)

- Замки и крепости (16)

- для детей (16)

- автомобили (13)

- шитьё (12)

- фото (12)

- Полезности для ли,ру. (9)

- напитки (8)

- заготовки на зиму (8)

- полезно знать (5)

- Монастыри (5)

- бисер (5)

- сказки (3)

-Метки

-Музыка

- Вахтанг Кикабидзе - Виноградная косточка

- Слушали: 5451 Комментарии: 0

- Come Vorrei

- Слушали: 13652 Комментарии: 0

- Франц Шуберт - Серенада для фортепиано с оркестром

- Слушали: 9514 Комментарии: 0

- Собор парижской богоматери

- Слушали: 532 Комментарии: 0

- Спасибо Иисус зато что ты со мною.

- Слушали: 1965 Комментарии: 0

-Стена

| Natali_Cimbal написал 19.03.2012 11:56:30: На скале надпись,когда богатые читают эту надпись - они плачут,когда бедные читают - они радуются,а влюблённые когда читают - они начинают ценить каждый миг проведённый вместе.А на скале написано - ВСЁ ВРЕМЕННО.

|

| Natali_Cimbal написал 28.02.2012 12:54:09: Пройдя сквозь годы и преграды, понять мне было суждено: как мало, в сущности, нам надо, как много, Господи, дано.

|

| Natali_Cimbal написал 08.12.2011 14:44:06: Один маленький мальчик, когда его спросили, что такое прощение, дал чудесный ответ: 'Это аромат, который дарит цветок, когда его топчут'.

http://www.playcast.ru/?module=view&card=759083&code=8dacb52ea673118eaf19d1581e75ae3df9871b6e |

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Записей: 2607

Комментариев: 734

Написано: 3793

Храни Тебя БОГ от незваной печали,

Что в окна стучится слепыми ночами,

От сладких обманов, что кажутся счастьем.

Они отойдут, сделав радость ненастьем.

Храни Тебя БОГ от ненужных советов,

Пустых ожиданий, обидных наветов,

От тихих друзей, что потом, как ни странно,

Становятся злыми врагами нежданно.

Храни Тебя БОГ на пути не пологом,

От выбора между желаньем и долгом,

От боли утрат, передряг и сомнений.

Храни Тебя БОГ

Неофициальный торжественный обед |

Какими бы ни были приборы, они размещаются примерно в дюйме от края аккуратно накрытого стола так, чтобы места для гостей оказались на равном расстоянии друг от друга. Салфетка кладется на мелкую тарелку; если же сразу ставится закуска, то салфетку кладут слева от вилок так, чтобы она их не закрывала. Так же и края тарелки не должны закрывать приборы. Остальные особенностисервировки неофициального стола зависят от его размеров, наличия и количества прислуги и числа приглашенных. Например, если на небольшом круглом столе предполагается разместить блюда с мясом и овощами, то от настольного украшения придется отказаться.

Кроме блюд, на середину такого стола удобно поставить лишь свечи в подсвечниках. Свечи следует зажечь, предварительно затемнив комнату, причем они должны быть выше уровня глаз сидящих за столом (подсвечники с незажженными свечами могут находиться в любой комнате в качестве украшения, в случае необходимости их можно зажечь).

Обычно на стол кладут все приборы, которые могут понадобиться за обедом, предпочтительнее подавать десертные приборы вместе с десертом. В первом случае десертные вилка и ложка или только ложка помещаются перед тарелкой. Поскольку на неофициальном обеде редко бывает больше четырех блюд, то обычно подают два ножа - один для закуски (если она предусмотрена), а другой - для мяса. Для салата же с сыром необходим специальный нож.

Приборы принято размещать справа и слева от тарелки в последовательности от края к центру, таким образом, чтобы необходимые для подаваемого первым блюда вилка и нож всегда находились дальше всего от тарелки. Обычно подают две вилки - одну для мяса другую для салата, иногда еще одну для закуски, но не более трех одновременно. Вилка для салата располагается ближе к тарелке; если же салат подается в качестве закуски, то, соответственно, и вилка кладется первой.

На неофициальных обедах можно подать холодный кофе или чай со льдом, но только не одновременно с вином. По желанию хозяйки чай или кофе можно подать в маленьких чашечках в конце обеда. Ложечка для чая со льдом помещается справа от ножей. Иногда охлажденный кофе или чай со льдом подают на маленьких тарелочках или на небольшом подносе, а иногда ставят прямо на предварительно убранный стол. К холодному кофе подают сливки и сахар. Лучше всего в чай заранее добавить сахар и лимон и прямо за столом разливать его из кувшина в стаканы со льдом.

Ложки для супа и фруктов помещают на столе справа от ножей. Если предполагается подать горячий кофе или чай, то кофейные или чайные ложечки кладут на блюдца справа от чашек, которые следует повернуть ручками в правую сторону.

На стол ставятся также тарелочки и ножи для масла, причем нож можно разместить по-разному: поперек тарелки в верхней ее части, лезвием к обедающему, в верхней части тарелки, кончиком к центру; иногда даже параллельно остальным ножам, лезвием влево.

Солонки и перечницы для неофициального стола могут быть самыми разными - от деревянных мельничек (для особых любителей) до викторианских наборов для специй, включающих литые или граненые стеклянные емкости с серебряными крышечками для соли, черного и красного перца, горчицы и уксуса. Если стол очень велик, удобнее подать соль и перец не каждому, а сразу двоим обедающим. Для этого используются небольшие емкости из стекла, хрусталя, керамики или фарфора. Перед обедом их следует наполнить заново и снабдить маленькими ложечками, конечно, если это не индивидуальные солонки и перечницы. Следует помнить, что любую солонку с серебряной крышкой после пользования необходимо промывать. В противном случае крышка подвергнется коррозии и за обедом в тарелке гостя может оказаться намного больше соли, чем нужно.

Если среди гостей есть курящие, то на неофициальном обеде они могут курить за столом. Лучше подать пепельницы к каждому прибору, можно также поставить одну большую пепельницу для двух гостей. Хозяйки чаще всего не предлагают за столом сигареты, хотя и ставят пепельницы и кладут спички. Предполагается, что курящие сами позаботятся о сигаретах своей любимой марки. Не предлагая сигареты, хозяйка деликатно намекает, что лучше было бы воздержаться от курения за столом. В наши дни курящие все чаще остаются в меньшинстве, поэтому им следует проявлять внимание к окружающим.

Чаще всего к неофициальному столу подают всего два сорта вин - возможно, херес к супу и какое-нибудь столовое вино в течение всего обеда. Бокалы размещают в порядке их использования. Бокал для хереса ставится за ножами, справа от него - бокал для вина Иногда после супа бокалы для хереса убирают, иногда же они остаются на столе до десерта. Бокалы для вина находятся на столе в течение всего неофициального обеда. Иногда, в зависимости от меню, вино можно заменить пивом. Его подают после хереса, но после пива уже не следует подавать сладкие вина или ликеры. Пиво подают в высоких пивных стаканах, в больших бокалах, кружках или любых высоких стаканах.

|

Процитировано 1 раз

Осторожно, девушки, любовь! |

Осторожно, девушки, любовь!

В хороводе всевозможных масок,

В кутерьме улыбок и цветов,

Рассмотрите знак горящий красным,

“Осторожно, девушки, любовь!”

Как легко отдавшись чувствам нежным,

Весь свой мир любимому открыть,

А потом застыть от слов небрежных:

“Я лишь, просто так хотел дружить!”

И страдать в отчаяньи ночами,

Жалуясь на горький жребий свой.

Неужели мало нам печали,

Чтобы позволять играть собой?!

Не бросайте чувства на попранье,

Запирайте сердце на замок!

И чтоб избежать огня страданий,

Пусть ключом распорядится Бог!

Пусть тот человек, кто вас полюбит,

Будет Бога о ключе просить,

Если это ваше счастье будет,

Бог позволит ему дверь открыть.

Чувства наши, Божье достоянье,

Да не будет пусть богов других!

Он нас ограждает от страданий,

А мы сами впасть желаем в них!

В жестах безупречных, взглядах ясных,

Среди многих и красивых слов,

Рассмотрите знак горящий красным:

“Осторожно, девушки, любовь”

|

Королевская ватрушка |

Нам потребуется для основы:

- 500 гр творога,

- 4 сырых яйца,

- 2/3 стакана сахара.

Приготовление:

Яйцо и сахар взбиваю миксером (вилкой). Сюда же добавляем творог. Перемешиваем. Всё. Основа для пирога готова!!!

Теперь берём кусочек сливочного масла и муку. В данном случае масла я взяла грамм 60, и рукой (пальцами) начинаем разминать его в муке.

Муку добавляем постепенно и понемногу до тех пор, пока эта масса не будет сыпаться между пальцами, как соль. Мы называем это "крошкой". Вот и крошка готова.

Половину крошки насыпаем равномерно на дно формы. На крошку выливаем творожную массу. И посыпаем сверху оставшейся крошкой. ВСЁ!

Ставим в духовку. Минут через 30-40, когда появится обалденный запах и пирог подымется, подрумянится,пирог готов. Он может просесть при остывании. Не огорчайтесь! Когда нарежете, пирог останется красавчиком и таким же вкусным, как ожидали!

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Невероятно нежные котлеты |

Ингредиенты:

Для фарша

-500-700 г филе индейки или курицы

-1 луковица

-2-3 зубчика чеснока

-булка

-1 яйцо

-соль,перец

Для начинки

-100-150 г сыра натереть на мелкой терке

-2 вареных яйца натереть на мелкой терке

-петрушку и укроп мелко нарезать

-2 ст ложки мягкого сливочного масла

-приправа смесь перцев по вкусу

Для кляра

-2 яйца

-3-4 ст ложки сметаны или майонеза

-1/2 ч л разрыхлителя

-соль

-мука (тесто должно получиться как на оладушки)

Приготовление:

Из фарша делаем лепешечку, кладем начинку, обмакиваем в кляр и жарим в сковороде на разогретом растительном масле до готовности.

Котлетки получаются с хрустящей корочкой ,

|

Процитировано 2 раз

торт салат |

Ингредиенты:

чуть больше половины стакана риса (отварить)

200 г крабовых палочек (мелко порезать)

1 б. консервированной кукурузы

5 яиц (порезать мелко)

1 луковица (мелко порезать)

майонез

Приготовление:

1. Отложим немного кукурузы для украшения. А розочки сделаны из шкурки помидора

2. Первый слой - 1/3 часть риса (или меньше), майонез. Каждый слой хорошо приминаем, утрамбовываем ложкой!

3. Затем половина яиц, майонез

4. Половина крабовых палочек, майонез

5. Всю кукурузу, майонез

6. Затем еще 1/3 часть риса, майонез

7. Оставшиеся крабовые палочки, майонез. Весь лук, майонез

8. Оставшиеся яйца, майонез

9. Оставшийся рис. Сверху ставим блюдо, на котором будет лежать наш салат. И переворачиваем. Чашку аккуратно снимаем. Чем плотнее мы приминали слои, тем устойчивее будет тортик-салат

10. Украшаем кукурузой, "розочками" и зеленью

|

Холодный вишнево-мятный чай |

|

Процитировано 1 раз

время |

"А время - оно не лечит. Оно не заштопывает раны, оно просто закрывает их сверху марлевой повязкой новых впечатлений, новых ощущений, жизненного опыта...И иногда, зацепившись за что-то, эта повязка слетает, и свежий воздух попадает в рану, даря ей новую боль...и новую жизнь...Время - плохой доктор... Заставляет забыть о боли старых ран, нанося все новые и новые...Так и ползем по жизни, как ее израненные солдаты...И с каждым годом на душе все растет и растет количество плохо наложенных повязок..." Ремарк

|

Процитировано 1 раз

Ты дороже...... |

Однажды Отец который был верующим увидев свою дочь в очень открытой одежде, сказал: - Дочка, все ценное, что Бог сотворил в этом мире, укрыто и труднодоступно. Где можно найти бриллианты? Глубоко в земле, укрытыми и защищенными. Где можно найти жемчужины? Глубоко, на самом дне океана, закрытыми и хранимыми прекрасной оболочкой. Где можно найти золото? Далеко в шахте, покрытым слоями и слоями камня. Надо очень тяжело поработать, чтобы добраться до них… Твое тело — свято. Ты гораздо дороже бриллиантов и жемчуга и ты также должна быть покрыта

|

Лесовозный автопоезд |

Лесовозный автопоезд с тягачом НАМИ-012.

Максимальная скорость — 42 км/ч, запаса дров в бункерах хватало на 80 км пробега.

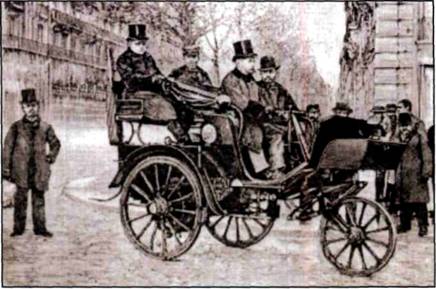

Вернемся во Францию конца XIX в. Здесь в это время паровые автомобили пережили свое второе рождение. Двигатели оснастили керосиновыми горелками вместо угольных топок, теперь они не нуждались в запасе угля и долгом разогреве. Леон Серполле (1858—1907) в своей модели парового экипажа заменил водяной котел длинной многократно изогнутой трубой — змеевиком. Это была настоящая удача, поскольку такая замена позволила уменьшить объем используемой воды. Кроме этого, на повозке Серполле были установлены эластичные шины, повышающие комфорт поездки, и специальный механизм, соединяющий вал паровой машины и ведущие колеса — кардан. Он получил свое название от имени итальянского изобретателя Джероламо Кардано и позволял передать вращение от неподвижно закрепленной паровой машины к покачивающимся на рессорах колесам повозки.

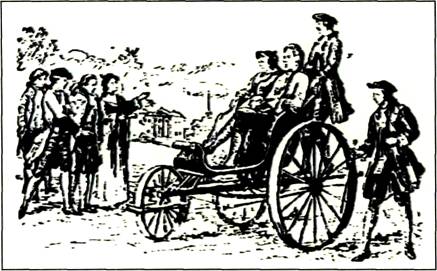

Аналогичным образом были построены паровые экипажи отца и сына Болли. Занимаясь литьем колоколов, Болли-отец увлекся изучением технологии обработки металлов, а затем и устройством различных машин. На выставке в Париже, проходящей в 1867 г., двадцатилетнего юношу поразили велосипеды и паровые омнибусы.

У Амадея Болли зародилась идея создать паровую повозку личного пользования, которая, как писал сам мастер, «предоставила бы удобства велосипеда людям пожилого возраста и далеким от спорта». Начало франко-прусской войны на время отодвинуло реализацию этой идеи, но уже в 1875 г. первая паровая машина Болли была продемонстрирована в Париже. Она представляла собой паровой дилижанс, рассчитанный на 12 мест, и получила название «Послушная». Имея общую массу 5 т, паровик расходовал на 1 км пути 2,5 кг угля и 14 л воды. По этим показателям Болли удалось опередить подобные паровые омнибусы англичан в 1,5—2 раза. Впереди сидел управляющий поездом (по терминологии тех лет — кондуктор), а сзади — кочегар (шофер), который обслуживал паровой котел. Четырехцилиндровая паровая машина (точнее, две двухцилиндровые) давала возможность на ровной горизонтальной дороге развивать скорость до 40 км/ч.

Болли продолжал совершенствовать свою паровую повозку и через некоторое время придал ей более традиционный вид. Его новая модель, изготовленная в 80-х гг. XIX в. и получившая название «Новая», имела еще более высокие показатели. Масса омнибуса составляла 3,5 т, при этом на 1 км пути ей требовалось 1,5 кг угля и 7 л воды. По своим скоростным характеристикам машина Болли могла соревноваться даже с только что появившимися бензиновыми автомобилями. Кстати, если отбросить паровой двигатель, то по конструкции и внешнему виду повозка Болли больше была похожа на современный автомобиль, чем первые бензиновые «безлошадные экипажи», официально считающиеся автомобилями. В ее конструкции присутствовали даже такие элементы, как независимая подвеска колес и металлический кузов, получившие распространение на автомобилях лишь в середине 30-х гг. XX в.

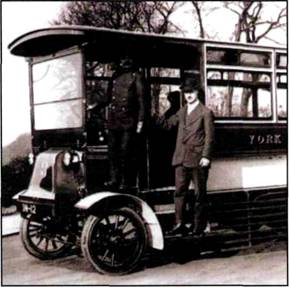

В дальнейшем часто использовали паровую машину в качестве двигателя легких трех- и четырехколесных повозок. Во Франции этим занимались Леон Серполле и фабрика «Де Дион-Бутон и Трепарду». Использование вертикального трубчатого котла намного меньшего размера, чем обычные, позволило уменьшить массу двигателя, упростить обслуживание и устранить опасность взрыва. Получившиеся в результате усовершенствования небольшие, похожие на брички четырехместные паровые экипажи были очень популярны в начале XX в. во Франции и особенно в США, где паровые автомобили выпускались до начала 30-х гг.

Омнибус — ногоместная карета, совершавшая регулярные рейсы в городах и между ними. Один из первых образцов общественного транспорта.

В 1533 г, еще будучи студентом медицинского университета, итальянский математик и философ Джероламо Кардано (1506-1576) предложил способ соединения двух вращающихся валов, находящихся под углом друг к другу. Благодаря этому открытию вотуже пятое столетие человечество использует карданную передачу.

Паровая машина «Послушная», построенная Амадеем Болли в 1875 г.

Трехколесный паровик Серполле. 1891 г.

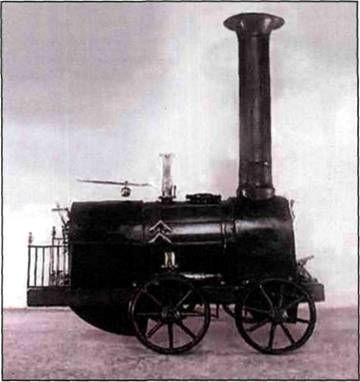

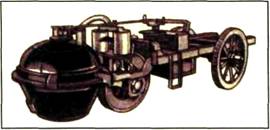

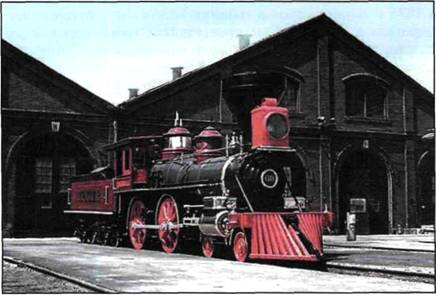

Модель первого российского паровоза, построенного механиками отцом и сыном Черепановыми в 1833 г.

Но несмотря на все усовершенствования, паровые автомобили второй половины XIX в. оставались весьма неудобными для эксплуатации. Водитель должен был владеть теми же знаниями и сноровкой, что и машинист на

железной дороге.

Это привело к тому, что паровая машина была практически недоступна массовому потребителю. Несмотря на это, именно она сыграла важную роль в развитии автомобильной техники. Благодаря этой машине была доказана реальная возможность механического передвижения экипажа, опробованы и усовершенствованы различные механизмы будущего автомобиля. Со времен паровых автомобилей нам осталось и слово «шофер» (его раньше писали через два «ф»), что в переводе с французского означает «кочегар». И хотя на автомобиле давно уже нет ни котла, ни топки, часто современного водителя называют шофером.

К началу XX в. паровые двигатели могли достигать мощности 15 млн. Вт, а скорость вращения их вала составляла 1000 об/мин. На одной из своих поздних машин Серполле в 1902 г. установил мировой рекорд скорости автомобиля — 120 км/ч. Годом позже он установил еще один рекорд — 144 км/ч. А еще через два года, в 1905 г., американец Ф. Мариотт на паровом автомобиле превысил скорость 200 км/ч.

Казалось, еще чуть-чуть и паровой автомобиль будет признан всеми и завоюет себе будущее. Усилия Серполле и других автомобильных конструкторов вызывали одобрение, и люди мирились с хлопотами, связанными с обслуживанием паровых машин.

В 80-х гг. XIX в. появились автомобили с бензиновыми двигателями. Их главное преимущество заключалось в малой массе и быстром запуске, хотя они были не лишены ряда недостатков, от которых уже «вылечились» паровые машины.

Несмотря на все старания ученых и инженеров спасти паровики, они уже не соответствовали современным требованиям. Паровые двигатели были тяжелыми, громоздкими, требовали большого количества топлива и воды и не обещали дальнейшего повышения экономичности. На транспорте их все больше вытесняли появившиеся в конце XIX в. двигатели внутреннего сгорания.

Один из первых омнибусов на улицах Нью-Йорка.

ЗАРОЖДЕНИЕ ДВУХКОЛЕСНОГО ТРАНСПОРТА

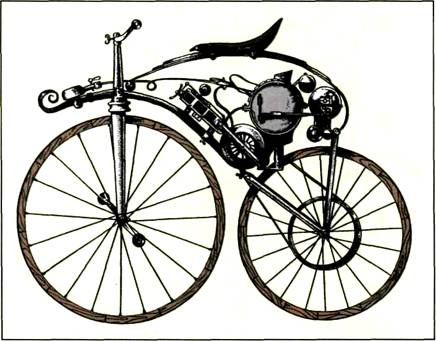

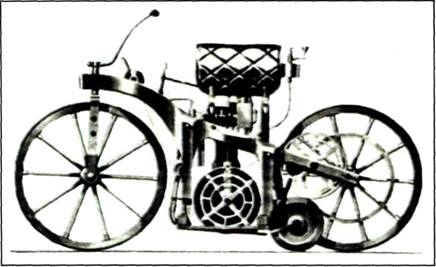

Параллельно с развитием первых автомобилей изобретатели продолжали совершенствовать конструкции мотоциклов и установленных на них моторов. Наиболее интересными работами в этой области были аппараты французского инженера Луи Гийома Перро, который создал собственный паровой мотоцикл. Начал он, как и его соотечественник Эрне Мишо, с велосипеда, оснастив его в 1868 г. большим маховиком, благодаря чему ездок мог определенное время двигаться по инерции. Через год Перро стал применять в своих конструкциях одинарную трубчатую раму.

Революционным стал велосипед, разработанный Луи Перро, с электроприводом на заднем колесе. А ведь это было во времена, когда электротехника только зарождалась и хороших электромоторов не существовало, поэтому фантастический для того времени проект тик и остался на бумаге.

Итогом всех этих изобретений стала паровая машина для велосипеда, разработанная Перро в 1871 г. Через некоторое время мотоцикл был изготовлен и опробован на ходу. Топливом для горелки должны были служить винный спирт, керосин или растительное масло. Двигатель — одноцилиндровая паровая машина. Вдоль рамы крепился рабочий цилиндр, а бачки для топлива и воды располагались поперек рамы. С помощью специального регулятора можно было менять количество подаваемого в цилиндр пара, изменяя тем самым скорость мотоцикла. Тормоза на машине Перро не было.

Основой рамы была толстая изогнутая труба, которая крепилась к рулевой колонке и проходила к заднему колесу. Обода колес были деревянными, заделанными снаружи металлом. Металлическими были и спицы. Седло крепилось на длинной рессоре и могло перемещаться вдоль машины — вперед летом, дабы отодвинуться от горячего мотора, а зимой назад, чтобы согреться от него. Перро предлагал свое детище за три тысячи франков. Но, к сожалению, накануне франко-прусской войны его изобретение не смогло завоевать поклонников и принести прибыль.

Мотоцикл Перро имел трубчатую раму с закрепленным на ней рабочим цилиндром и бачками для топлива и воды.

«Моторный велосипед» с деревянной рамой.

Стоит упомянуть еще об одном изобретателе «пароциклов» — американце Луисе Копленде. В 1884 г. он поставил провой мотор впереди водителя над маленьким передним колесом, чтобы разгрузить заднее (масса водителя плюс масса двигателя). Этот мотоцикл мог разогнаться до 18 км/ч, несясь по улицам, как «исчадие ада», и пугая граждан. Позднее Копленд основал собственную фирму по производству мотоциклов.

В дальнейшем развитие мотоциклов приостановилось. Люди, занимавшиеся их изготовлением, столкнулись с той же проблемой, что и автомобильные мастера, — с отсутствием легкого и экономичного двигателя. Лишь появление двигателя внутреннего сгорания в корне изменило ситуацию, дав мощный толчок дальнейшему развитию этого оригинального вида транспорта.

|

Двигаясь с помощью пара |

Еще в древние времена человек обратил внимание на то, что струя водяного пара, вырываясь из сосуда, поставленного на огонь, способна сместить препятствие (например, лист бумаги), оказавшееся на ее пути. Поэтому, когда встал вопрос о применении для движения экипажа двигателя, решили использовать в нем в качестве рабочего тела пар.

ПАРОВОЙ КОТЕЛ

Первый паровой котел был построен англичанином Томасом Севери в 1698 г. Это был железный бак, под которым в топке разводили огонь. Через некоторое время вместо бака стали применять длинный (до 10 м) цилиндр диаметром около 1,5 м. Его окружали каменной кладкой, а под ним разводили огонь. Поверхность, омываемая горячими газами, у таких котлов была очень маленькой. Поэтому пара они производили очень мало, а из-за того, что горячие газы в основном уходили в трубу, эффективность такого котла была очень низкой. Большая часть топлива при этом сгорала впустую.

В начале XVIII в. конструкция парового котла была изменена. Горячие газы начали пускать по трубам, со всех сторон окруженным водой. Такие котлы получили название «газотрубных» и стали широко применяться в паровозах и пароходах.

В конце XIX в. были изобретены прямоточные котлы. Вода в них превращалась в пар по мере движения по трубам: с одной стороны в трубы подается вода, а с другой — выходит пар.

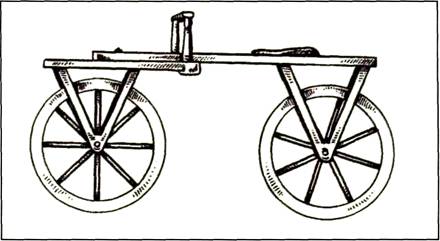

Беговая машина Драйза. 1816 г.

Паровая машина была создана Джеймсом Уаттом в 1774—1784 гг. До конца XIX в. она была практически единственным универсальным двигателем и сыграла огромную роль в развитии транспорта.

ПАРОВАЯ МАШИНА

Изобретение паровой машины послужило толчком для дальнейшего развития транспортных средств. В течение ста лет она была единственным промышленным двигателем, универсальность которого позволяла использовать ее на предприятиях, железных дорогах и на флоте. Паровые машины были установлены и на первых автомобилях. На транспорте они работали вплоть до 50-х гг. XX в. В некоторых странах пароходы и паровозы используют и сегодня.

Первая паровая машина была построена Джеймсом Уаттом в 1784 г. Главной ее частью был цилиндр, закрытый с обоих концов крышками. В крышках цилиндра имелись отверстия, через которые поступал пар. Вначале его впускали с одной стороны, а когда поршень доходил до противоположного конца цилиндра — с другой.

Паровая машина — устройство, выполняющее механические движения с целью преобразования энергии пара. Рабочим телом в таких машинах является водяной пар.

ЭКИПАЖС ПАРОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Теоретически задача постройки автомобиля, то есть повозки, которая бы ездила сама, была уже почти решена. Необходимо было лишь построить экипаж с механизмом управления, приводимый в движение находящимся в нем двигателем. В XVIII в. таким двигателем могла стать только паровая машина.

Впервые эту идею высказали Дени Папен и Томас Севе-ри — авторы единицы мощности «лошадиная сила», но, к сожалению, они не могли подтвердить свои мысли практически. Реализация оставшихся в теории английских проектов Севери и Уатта удалась французу Никола Жозефу Кюньо.

Кюньо родился в 1725 г. в Лотарингии. Он был хорошо образован и с детства проявил исключительный интерес к технике. К несчастью, он не имел капитала, который позволил бы юноше посвятить себя изобретательству. Чтобы стать материально независимым, Кюньо поступает на службу в армию и вскоре получает звание капитана инженерных войск. Уже тогда он проявил глубокие знания в строительстве современных укреплений, причем попутно осуществил ряд ценных изобретений. Некоторые из его проектов дожили до наших дней.

Инженер детально интересовался приспособлением паровой машины для привода «безлошадного экипажа», досконально знал конструкцию машины Папена и ряда паровых машин Уатта. К сожалению, слишком большие размеры этих конструкций не позволяли разместить их на повозке. Кюньо начал постройку собственной паровой машины небольших размеров. Но так как получавшиеся конструкции все равно были слишком велики, изобретатель вскоре был вынужден прекратить работы, на которые уже не хватало средств, а попытки добиться дополнительного финансирования от правительства не дали результата.

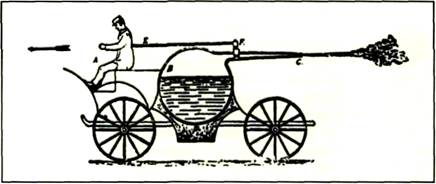

На рисунке, выполненном неизвестным художником согласно указаниям Исаака Ньютона, показано устройство упрощенного экипажа, использующего для движения реактивную силу струи пара.

Однако в 1764 г., когда изобретатель был готов полностью отказаться от исполнения своей мечты, ему улыбнулась удача. Подаваемая много раз просьба об аудиенции у министра обороны была удовлетворена. Естественно, министр не имел намерения интересоваться работой и проектами Кюньо, а поручил генералу де Грибьеву, знающему толк в механике, ознакомиться с изобретением. Генерал, исключительно интеллигентный и умный человек, сразу понял, какой переворот может совершить в армии «механический мул» в качестве артиллерийского тягача. Он поддержал идею построения опытного образца машины Кюньо. Однако первых пробных поездок пришлось ждать пять лет. Они с полным успехом прошли в Брюксе в присутствии небольшого числа зрителей. Результат этих испытаний позволил устроить демонстрацию машины в Париже, на которую был приглашен министр обороны Франции.

Первый автомобиль, так называемая малая телега Кюньо, с собственным именем «Фардье», развивал на дороге скорость 4,5 км/ч, но только в течение 12 мин, поскольку на большее не хватало ни воды, ни пара. Необходимо было наполнить котел водой и вновь разжечь под ним костер, так как у первого автомобиля отсутствовала даже топка. Несмотря на свои недостатки, телега так понравилась министру, что он приказал тотчас же приступить к постройке улучшенного и увеличенного экземпляра, который можно было бы изготовлять в больших количествах для использования в войсках для транспортировки пушек.

Первый в мире паровой автомобиль, построенный в 1769 г. Кюньо.

Известный французский изобретатель Никола Жозеф Кюньо одним из первых попытался использовать паровую машину для нужд транспорта. Построенный Кюньо в 1769 г. паровой экипаж в настоящее время хранится в Музее искусств и ремесел в Париже, а его изображение стало эмблемой французского общества автомобильных инженеров.

Получив в свое распоряжение 20 000 франков в качестве вознаграждения за первую конструкцию, Кюньо с энтузиазмом взялся за дело. В конце 1770 г. были проведены испытания нового, более мощного парового автомобиля Кюньо в присутствии официальных военных экспертов. Они дали похвальное заключение, когда тягач полностью выполнил поставленные перед ним задачи, хотя его скорость не превышала 4 км/ч вместо требуемых 15. Движение было непрерывным, поскольку котел имел собственную топку и не требовалось разжигать на земле костер. К тому же Кюньо уже придумал, как увеличить скорость хотя бы до скорости марша войсковых колонн, чтобы артиллерия не оставалась позади. Дальнейшая судьба новшества и получение заказа на большую серию паровых тягачей зависели от официального показа действующей машины перед высшей государственной властью и аристократией.

Наконец настал день демонстрации. Кюньо, как обычно, занял место водителя. Передвинув рычаг и открыв клапан подачи пара, он обеими руками взялся за рукоятки руля, требовавшие приложения очень большой силы во время поворота, что необходимо было исправить в следующих образцах. Телега, шипя выходящим из цилиндров паром, под удивленные возгласы собравшихся зрителей с большой скоростью проехала вдоль улицы. Наконец-то успех! Но что это? Телега свернула с дороги и поехала прямо в стену! Заклинило механизм управления. Стоп!

К несчастью, Кюньо не хватило сил, чтобы своевременно повернуть переднее колесо с закрепленной над ним паровой машиной и тяжелым котлом, наполненным водой. Он растерялся и забыл о возможности остановить телегу простым перекрытием подачи пара. Разогнавшаяся телега всей своей массой в три тонны ударилась в стену и разнесла ее буквально на кирпичики. Массивный водяной котел взорвался, как писали газеты того времени, «с грохотом на весь Париж;». Среди поднявшейся суматохи, толкнули кого-то из важных чинов, наступили на ногу маршалу королевского двора и сбили шляпу с головы министра обороны...

Возмущение было единодушным. Присутствующие во весь голос выражали свое недовольство. Как ни пытался изобретатель объяснить причины этого неприятного инцидента, дальнейшие испытания были прекращены.

К счастью, телегу Кюньо не постигла участь многих подобных технических новинок, она не сгнила и не заржавела на свалке. В 1794 г. ее сдали в появившееся в этот год «хранилище машин, инструментов, моделей, рисунков и описаний по всем видам искусств и ремесел» в качестве очередной механической диковинки.

Позднее она заняла центральное место в Парижском музее искусств и ремесел, а ее изображение стало эмблемой французского общества автомобильных инженеров. На родине Кюньо, в Лотарингии, ему поставили памятник, где в 1969 г. было торжественно отмечено двухсотлетие «паровой телеги».

В начале XIX в. возникли и начали быстро развиваться железные дороги. Но из-за того что необходимо было прокладывать рельсы для паровоза, это не могли сделать на всей территории государства.

Для подвозки грузов и пассажиров к железной дороге стали широко применять экипажи. К этому времени мощность паровых экипажей увеличилась в 10 раз по сравнению с повозкой Кюньо, значительно были уменьшены размеры машин и расход топлива. Однако развитие безрельсового парового транспорта, в отличие от железнодорожного, шло недостаточно быстро. Истории известен такой случай, когда церковь заподозрила Уильяма Мердока в общении с нечистой силой во время опытов с паровой машиной и изобретателю пришлось остановить все работы.

Вокруг паровых машин тоже возник скандал, связанный с тем, что Джеймс Уатт обвинил своего бывшего сотрудника Ричарда Тревитика, планировавшего установить паровую машину на свою повозку, в краже идей фирмы «Болтон и Уатт». Уатт пытался даже провести через английский парламент закон о запрещении опасных паровых экипажей. Ему это не удалось, но Тревитику так или иначе пришлось остановить все работы. Это было связано с отсутствием в окрестностях Лондона хороших дорог, пригодных для его парового экипажа. На расчистку трасс от камней и деревьев ушло все состояние Тревитика, отчаявшийся изобретатель умер в нищете. Лишь в 20-х гг. XIX в., после значительного улучшения качества дорог, паровые повозки вновь стали появляться в Англии.

Со временем к дилижансу присоединили повозку с запасами топлива и воды. Это позволило пятнадцатиместным паровым дилижансам совершить около 700 рейсов и преодолеть почти 7 тыс. км со скоростью 30 км/ч. Едва паровые дилижансы стали более уверенно вести себя на дорогах, появилось новое препятствие. Владельцы конного почтового и пассажирского транспорта, видя в паровых автомобилях серьезного конкурента, убедили парламент Англии в том, что машины портят дороги. Правительство ввело налоги на паровые автомобили. Сокрушительным ударом по владельцам любых механических повозок стал принятый парламентом «Закон о дорожных локомотивах», который уничтожил самое главное преимущество парового транспорта — скорость, ограничив ее до 15 км/ч.

Паровоз — локомотив с самостоятельной паросиловой установкой (паровой котел и паровая машина), движущийся по проложенным рельсам. Первые паровозы были созданы в Великобритании в 1803 г. Р. Тревитиком и в 1814 г. — Дж.Стефенсоном. В России первый паровоз построен в 1833 г. отцом и сыном Черепановыми.

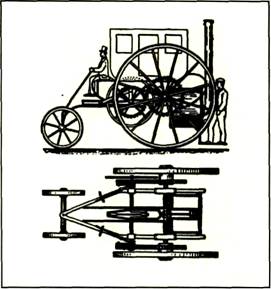

Рисунок «дорожного локомотива», построенного Тревитиком и Виваном в 1803 г.

В 1865 г., когда железные дороги покрыли своей сетью основную часть территории Англии, их владельцы совместно с владельцами конного транспорта нанесли окончательный удар по паровым каретам. Начиная с этого года паровые машины должны были на загородных участках дороги двигаться со скоростью 7 км/ч, в пределах города — до 4 км/ч. Кроме этого, перед паровой повозкой обязательно должен был бежать специальный человек с красным флажком, предупреждая всех о приближающейся опасности.

Так, в Англии на несколько десятилетий был уничтожен такой вид транспорта, как паровые дилижансы. Однако паровозы, приводимые в движение тем же паровым двигателем, беспрепятственно и с выгодой для их владельцев продолжали катить по рельсам. Принятый закон был смягчен лишь в 1878 г. и полностью отменен в 1896 г., когда по дорогам Европы ездили десятки сотен автомобилей с бензиновыми двигателями.

Появление паровых двигателей повлекло за собой дальнейшее развитие велосипедов и возникновение мотоциклов. Считается, что первый мотоцикл был создан в 1868 г. французом Эрне Мишо. Он имел маленький паровой двигатель, очень большое переднее колесо и очень маленькое заднее. Паровой мотор работал ненадежно, и для подстраховки Мишо поставил на свое детище педали с приводом на переднее колесо. Однако он довольно быстро разочаровался в собственном творении и стал заниматься только велосипедами. Россия тоже не отставала от всеобщего увлечения паровыми двигателями. И хотя проектов создания паровых автомобилей в России было достаточно много, воплощены в жизнь были лишь единицы. Первым наиболее реальным проектом стал «быстрокат» Казимира Янкевича, датированный 1830 г. Однако он так и не был построен, несмотря на то, что по заверениям автора был способен развивать скорость до 30 км/ч.

Первый паровой колесный тягач в России был построен в 1874 г. на Мальцевском заводе в Людиново. В качестве прототипа был взят английский автомобиль «Эвелин Портер», однако русский тягач получился мощнее и тяжелее. Кроме этого, он был приспособлен к работе на дровах, а не на угле. Всего было построено семь таких тягачей.

Как и во Франции, большой интерес к паровым тягачам в России проявило военное ведомство. Как только в России появился первый рутьер, приобретенный бароном Буксгев-деном для своего имения под Ригой, военные провели его испытания. Паровой тягач «системы Томсона» достойно выдержал испытания, и в 1876 г. после испытаний еще нескольких моделей рутьеров было принято решение об их закупке для нужд российской армии.

Следующим паровым автомобилем после рутьеров Мальцевского завода был построенный в 1901 г. легковой паромобиль московского велосипедного завода «Дукс». На машине этой довольно удачной конструкции был совершен не только пробег в Крым и обратно, но и восхождение на Ай-Петри. Однако паровым автомобилям так и не удалось прижиться в России. Последней попыткой в этом направлении стала постройка в конце 1949 г. двух паровых грузовых автомобилей НАМИ-012. Испытания подтвердили работоспособность и долговечность машин, при этом их ходовые качества были не хуже, чем у дизельного грузовика.

Рутьер — паровой тягач, способный буксировать специальные вагоны, платформы или прицепы.

Вслед за французом Эрне Мишо проблемой велосипеда с мотором (мотоцикла) занялся америкапский изобретатель Сильвестр Рупер. Он установил на свою конструкцию двухцилиндровый паровой мотор Для непрерывной его работы приходилось постоянно поддерживать огонь в топке, чтобы вода все время кипела. Рупер изготовил десяток таких мотоциклов, но не сумел продать ни одного и показывал это чудо техники на ярмарках. ло время одного из представлений он умер от разрыва сердца.

|

Пастор Иеремия Стеепек |

|

Распознай инсульт |

Писать про это не хотела, но люди старшие и умные посоветовали это сделать. В прошлую среду я ехала в университет. Как обычно, опаздывая, как обычно, заткнув уши очередной бодрящей музыкой и размышляя о грядущих гос.экзаменах и стоя в переполненном вагоне, ритмично подергивая одной конечностью в такт играющее песне и привычно придерживая карман, в котором лежал телефон, разглядывала людей вокруг. Рядом стояли двое парнишек, тетка в необъятной шубе и пожилой человек в добротном пальто, меховой шапке и с блестящим кашне на шее.Собственно, смотрела я на его кашне, размышляя о том, какая же это безвкусица. А еще он не очень твердо стоял на ногах. Вернее, практически не стоял. Вынув наушники, я стала прислушиваться, что говорят про него парнишки-те острили на тему "середина дня, а уже пьяный в каку" Решив, что таки человек в кашне действительно пьян, я заткнула уши, начала вспоминать свою бурную молодость и задумалась. Ведь, выпив столько, что не можешь стоять, ты будешь источать определенный аромат, который не забить жвачками, зубной пастой и одеколоном. От человека в кашне не пахло совсем. Это было странно. Из вагона мы вышли вместе. Он, покачиваясь и чуть ли не падая, пошел в сторону перехода на серую ветку. Я взвесив, смогу ли я не думать весь день о том, что могла помочь пьяному избежать падения под поезд, но прошла мимо... ... чертыхнулась про себя, но подошла к нему и спросила, все ли в порядке. Человек ответил - и это было страшно. Потому что он ПЕРЕПУТАЛ СЛОГИ В СЛОВАХ. Поняв по моему лицу, что что-то не так, он испуганно на меня посмотрел. Вспомнив одно время тиражировавшиеся в соц. сетях описания признаков инсульта, я с замиранием сердца попросила его улыбнуться. Просьба была странная, мне пришлось его уговаривать: "Ну, пожалуйста, улыбнитесь!Красивая молодая девушка просит Вас об улыбке - неужели вы не улыбнетесь?" Он попробовал улыбнуться. Улыбка растянулась на пол-лица. ЭТО БЫЛ ИНСУЛЬТ! Что было дальше? Дальше я положила его на лавочку. Дальше я звонила в скорую. Дальше я, перекрикивая гул поездов, ругалась с оператором скорой, потому что мне раздраженным голосом продиктовали семизначный номер - "Это врачи московского метрополитена, туда и звоните". Изрыгнув трехэтажную конструкцию, смысл которой сводился к тому, что у меня на коленях умирает человек, звонить из метро шумно, и вообще ЭТО ВАША РАБОТА, добилась того, что мне сказали "не волнуйтесь, бригада выезжает". Дальше были 20 минут, которые я не забуду никогда. С лежащим рядом человеком, который бледнел, зеленел - умирал на моих глазах. С проходящими мимо людьми, которых я умоляла дойти хотя бы до тетеньки в будке эскалатора и сказать, что тут происходит, или привести мента. И которые либо просто проходили мимо, либо останавливались, говорили "девушка, мне некогда" и уходили. Потом приехала скорая. Мужчину быстро погрузили на носилки и... кошмар продолжился. Я понимаю - час пик. Все опаздывают. Всем некогда. Но кем нужно быть, чтобы НЕ ПРОПУСКАТЬ ВРАЧЕЙ С НОСИЛКАМИ, НА КОТОРЫХ ЛЕЖИТ БЕЛЫЙ, КАК ПРОСТЫНЯ ЧЕЛОВЕК??? То есть, это риторический вопрос. Нужно быть БЕЗДУШНОЙ толпой. Через пару часов мне позвонил мальчик из бригады, который взял мой номер, и сказал, что мужчина умер в машине на подъезде к больнице - слишком долго он ждал помощи и не дождался. Я даже не знаю, как его звали. Но теперь я знаю страшную, чудовищную вещь - я могу умереть на глазах нескольких сот людей, и никто не остановится. Меня не станет - но ОНИ НЕ ОПОЗДАЮТ. И рассчитывать можно только на себя, да чуть-чуть на Бога. И еще - я не зареклась писать в соц. сети всяческие призывы и тому подобное. НО ПОЖАЛУЙСТА! Отрывайтесь иногда от своих мыслей и смотрите по сторонам. Пожалуйста, даже если вам кажется, что человек рядом с вами пьян, псих, неадекват, не бойтесь подойти и посмотреть внимательнее, точно ли это алкоголь, наркотики, психическое заболевание. Максимум плохого, что может с вами случиться - вас пошлют дорогой длинной куда подальше. НО ЭТО НЕ ТАК СТРАШНО! А, может быть, вы спасете человеку жизнь??? Или, хотя бы, дадите ему шанс за эту жизнь побороться..." И еще... У вас займёт всего одну минуту прочесть следующее... Нейрохирурги говорят, что если они в течении 3 часов успевают к жертве инсульта, то последствия приступа могут быть устранены. Трюк состоит в том, чтобы распознать и диагностицировать инсульт и приступить к лечению в первые 3 часа - что, конечно, не просто. Распознай инсульт: Существуют 4 шага к распознанию инсульта: - попроси человека улыбнуться (он не сможет это сделать нормально); - попроси сказать простое предложение (напр. "Сегодня хорошая погода"); - попроси поднять обе руки (не сможет или только частично сможет поднять); - попроси высунуть язык (если язык искривлён, повёрнут - это тоже признак). Если проблемы возникнут даже с одним из этих заданий - звони в неотложку и описывай симптомы по телефону. Один кардиолог сказал, что, разослав это сообщение как минимум 10 адресатам, можно быть уверенным, что чья-нибудь жизнь - может быть и ваша - будет спасена. Мы шлём каждый день столько "мусора" по свету, что может стоит разок пустить по проводам действительно что-то полезное и нужное."

|

Понравилось: 1 пользователю

КАК СДЕЛАТЬ ПЯТОЧКИ МЯГКИМИ И ШЕЛКОВИСТЫМИ |

Снова лето! Но это не только солнце, море и летние платья. Это также пересушенные, растрескивающиеся пятки. И полбеды, если они просто шершавые, ведь если запустить - это может привести к очень болезненным ощущениям и вылечить будет уже намного сложнее... Однако у нас есть замечательный рецепт, который поможет сделать кожу ваших ног нежной!) 1. Яичный желток смешать с чайной ложкой лимонного сока и столовой ложкой картофельного крахмала. Нанести смесь на распаренные пятки, держать, пока не высохнет до «корочки», смыть теплой водой и смазать пятки жирным кремом 2. Взять листочек алоэ посочнее, растереть его (измельчить), мякоть положить на проблемные места, накрыть полиэтиленом и сверху надеть х/б носочки. Это компресс на ночь 3. Половинку луковицы и листы капусты (1:1) измельчить, смешать с растертой вареной картофелиной (чтобы теплая была), взять два пакетика – для каждой ноги, пожить туда смесь и поставить ноги в пакеты. Сидим, смотрим фильм. Ну или можно носки сверху и спать, если не страшно проснуться среди картофельно-лукового завтрака в постели :) 4. Если кожа на пятках сильно загрубела и стала похожа на наждачную шкурку (это значит, что верхний слой кожи отмирает), то сразу же после ножной мыльно-содовой или травяной ванночки положите на пятки компресс из свежего репчатого лука. Ошпарьте небольшую головку лука несколько раз крутым кипятком, разрежьте на половинки, наложите на пятки, сверху положите полиэтиленовую пленку, забинтуйте и оставьте на всю ночь. Утром удалите остатки лука, тщательно потрите пятки пемзой и смажьте жирным кремом, втирая его круговыми движениями. Достаточно всего 2-3 таких процедур, и кожа на пятках станет нежной и гладкой. 5. Огрубевшую кожу на пятках можно смягчить, если наложить на пятки маску из свежих кабачков. Кабачки мелко нарежьте, наложите на марлю и приложите к пяткам на 30 минут, после чего смойте теплой водой и смажьте жирным питательным кремом. Делайте такую маску раз в неделю, и кожа на ваших пятках будет подобна нежным лепесткам розы. 6. Об уникальных целебных свойствах зеленого чая вы наверняка знаете. Чтобы за считанные дни привести пятки в достойный вид, сделать их гладкими и нежными, попробуйте сделать маску с зеленым чаем и лимоном. Цедру измельчить до кашицы и смешать с заваренными листьями зеленого чая. Желательно, чтобы смесь была теплая, нанести ее на стопы, замотать полиэтиленом, одеть носки. 7. Свежий чистотел измельчить, наложить компрессом на ступни, завернуть полиэтиленом, сверху носочки и спать. Огрубевшую кожу потом даже отскабливать не надо – обычной мочалкой удаляется, мне хватило одной такой процедуры, чтобы пятки похорошели. 8. На распаренные пятки втереть смесь – кофе (можно молотый, но лучше кофейную гущу)+сметана+кефир+мед. Подержать все это на коже минут 15, смыть. Потом намазать пяточки ланолином (в рецептурном отделе в аптеке продается), сверху целлофан и носочки. И спать. 9. Мякоть свежих оливок+мякоть красного винограда – дороговато, но эффективно 10. Хорошо поскрабить пяточки оливковым маслом, смешанным с солью (лучше всего морской)

|

Первое появление «Вуатюр отомобиль» |

Несмотря на все недостатки конного экипажа, он длительное время оставался основным транспортным средством. Однако тяга к изобретательству и творчеству, свойственная человеку, подталкивала к мысли о создании повозки, которая не зависела бы от живой тягловой силы. Для этого требовался двигатель, заставляющий повозку перемещаться. У древних людей такого механизма не было. Тысячелетиями мускулы человека были единственным «двигателем», на который он мог рассчитывать. Лишь в IV в. до н. э. человек начал приручать животных и использовать их в домашнем хозяйстве. Почти до XVII в. мускульная сила людей и животных оставалась основным двигателем.

Многие ученые с давних времен искали такой вид энергии, который позволял бы повозкам двигаться без лошадей. О том, что такая возможность движения существует, писал в своих научных работах некий Герон из Александрии. Предполагается, что он жил в начале нашей эры, однако существовал ли этот человек в действительности, документально не подтверждено.

В некоторых исторических источниках часто упоминается о том, что в середине XV в. неизвестным мастером была сооружена четырехколесная повозка, приводимая в движение специально сконструированной передачей при помощи мышечной силы людей. Сохранились рисунки повозки, однако скептики утверждают, что этот эскиз был выполнен несколько позже и лишь иллюстрировал легенду.

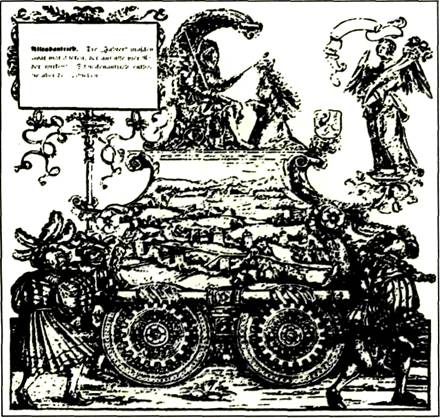

В XVI—XVIII вв. предпринималось множество попыток освободить силу животных. Большинство изобретателей разрабатывало системы передачи силы мышц людей с помощью рычагов или зубчатых колес для приведения повозки в движение. Чаще всего люди были закрыты в специально сконструированных коробах и семенили внутри большого колеса, имеющего ступеньки (на манер «белки в колесе»), или нажимали на педали (рычаги). Прокатиться в экипаже такого типа могли позволить себе лишь монархи и богатые аристократы.

В 1526 г. интересный проект «безлошадной повозки», приводимой в действие мышечной силой людей, был разработан немецким ученым и художником Альбрехтом Дюрером. Люди, идущие сбоку экипажа, вращали специальные рукоятки. Это вращение с помощью червячного механизма передавалось колесам.

Проект экипажа Дюрера остался только на бумаге. Его хотел воплотить в жизнь Карл V, но к работе так и не приступили. А жаль. Ведь именно этот проект впервые предусматривал построение экипажа со всеми приводными колесами. Если бы одно из них попало в грязь, вращение остальных продолжало бы двигать повозку вперед. Таким образом, экипаж представлял собой прообраз современного полноприводного автомобиля повышенной проходимости.

Достоверную информацию о механических экипажах можно получить в более поздних трудах великого итальянского ученого Леонард да Винчи (XV—XVI ев). Модели его «безлошадных экипажей» приводились в действие слугами, шагающими рядом с повозкой или находящимися на ней.

Проект безлошадного экипажа, разработанный Альбрехтом Дюрером в 1526 г.

Парус — полотнище большой площади, предназначенное для преобразования энергии ветра в энергию движения.

Совершенно безошибочно можно утверждать, что первой конструкцией безлошадной повозки была яхта на колесах. Построил ее Симон Стевин приблизительно в 1600 г. В те времена в Китае, России и Англии уже предпринимались попытки использовать ветер как силу, приводящую движение экипажи. Стевин, способный техник, приступил к разработке колесной яхты по заказу монарха Мауриция Оранского, сына Вильгельма I Молчаливого, известного полководца и создателя армии Нидерландов. Парусный транспорт Стевина мог перевозить 28 человек и был оснащен двумя парусами. Утверждали, что, передвигаясь на четырех колесах по дороге в окрестностях Шеверингена (Голландия), он развивал скорость до 24 км/ч.

Однако применение паруса не сделало настоящего переворота в дорожной технике. Такие паруса используются и сейчас, но их применение ограничено лишь спортивными буерами, движущимися по льду. Поэтому поиски практичного и более совершенного способа замены лошадей механическим приводом продолжались.

Возвращаясь к проектам движения экипажа под действием силы человека, рассмотрим прообраз существующей до сих пор инвалидной коляски, которую сконструировал в конце XVTI в. Стефан Фарффлер из Нюрнберга. Эта трехколесная повозка двигалась с помощью двух ручек, которые человек вращал руками. Благодаря такому приводу на этой повозке можно было перемещаться с места на место без помощи ног.

Самоходный экипаж, изготовленный Бертольдом Хольцшурером в 1558 г. Он приводился в движение двумя людьми, вращающими рукоятки.

Педальный экипаж Джона Беверса. XVII в.

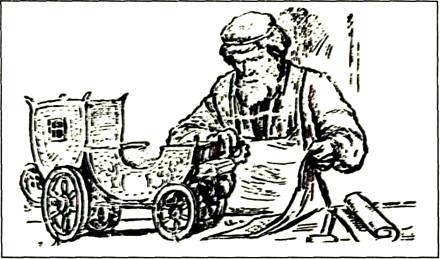

В России, как и во всем мире, тоже предпринимались попытки создания «самобеглой коляски». В 1741 г. механик-самоучка Леонтий Лукьянович Шамшуренков послал в Нижегородскую губернскую канцелярию «доношенье» с описанием такого механизма. Так как изобретатель был неграмотен, бумаги за него писал некто Федор Родионов.

И тут произошла история, которую можно было бы назвать анекдотичной, если бы она не имела таких неприятных последствий для изобретателя. На Шамшуренкова было аведено уголовное дело. А произошло все из-за досадной ошибки. Племянник Шамшуренкова, переписывая «доношенье», случайно перечеркнул в черновике титул императрицы. И надо лее было так случиться, что именно этот черновик попал в руки царских чиновников. Шамшуренкова обвинили в «помарании царского титла».

Лишь через десять лет, 21 июня 1751 г., московская сенатская контора заинтересовалась его изобретением. В сопровождении солдата Шамшуренкова доставили в столицу.

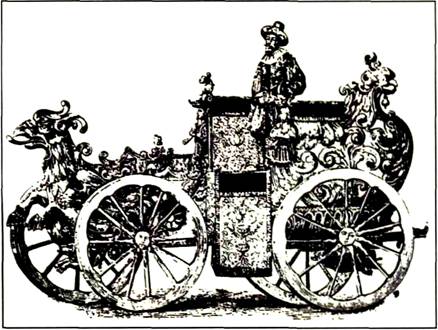

Триумфальный экипаж конструкции Йоханна Хауча. В 1649 г. его использовали во время коронации Карла Густава Шведского. Его приводили в движение двое слуг, укрытых внутри кузова.

Коляску мощностью в две человеческие силы (в движение ее, вращая ворот, приводили двое мужиков) наконец-то построили, она развивала скорость 15 км/ч. Шамшуренкову выдали из казны 50 рублей наградных и отправили домой.

Другим не менее интересным проектом стала разработка Ивана Кулибина — изобретателя и механика, на счету которого были проект моста через Неву, изобретение прожектора, семафорного телеграфа и многих других механизмов.

Понимая, что транспорт с ограниченной силой тяги должен быть прежде всего легким, Кулибин построил в 1791 г. трехколесную самоходную коляску, вмещающую двух пассажиров. Привод осуществлялся с помощью педального механизма. Чтобы облегчить усилия человека, Кулибин установил маховик в горизонтальной плоскости, став тем самым первооткрывателем аккумулятора механической энергии. Кроме этого, на коляске изобретателя было установлено устройство, напоминающее современную коробку передач, что давало возможность увеличивать силу тяги при разгоне и преодолении подъемов, а также тормоз в механизме привода задних колес.

Леонтий Шамшуренков с моделью своей «само-беглой коляски».

«Самокатка» Ивана Кулибина с педальным приводом. 1791 г.

Штурвал управления самоходной повозки, как и рулевой привод, напоминал корабельное рулевое устройство.

Кулибин обратил внимание, что для движения по ровной дороге коляске достаточно придать силу, равную 20 кг. Человек вполне мог с этим справиться. Но даже при небольшом подъеме необходимо было увеличивать усилие в три раза. Либо слуга начнет работать с большим напряжением, либо следует уменьшить скорость. Это натолкнуло изобретателя на создание прообраза современной коробки передач. Несколько шестеренок различного диаметра, расположенных на одном валу, позволяли уменьшать скорость в два и три раза. При этом во столько же раз можно было выиграть в силе. Это позволяло слуге всю дорогу нажимать на педали равномерно, не напрягаясь.

Прародителем современного мотоцикла можно смело считать обычный велосипед. Существует мнение, что первый в мире велосипед был построен в России в 1800 г. крепостным уральским мастером Ефимом Артамоновым. Самокат, как называл этот транспорт сам изобретатель, отличался удивительной надежностью — Артамонов умудрился добраться на нем от Урала до Петербурга, передвигаясь со средней скоростью 10 км/ч. Попав на коронацию Александра I летом 1801 г., он привел царя в восторг своей чудо-машиной, за что получил 50 рублей и вольную.

Во Франции первый аппарат, напоминающий современный велосипед, появился в 1808 г. Он был изготовлен из дерева и состоял из перекладины, соединяющей два колеса. В отличие от современного велосипеда, у него не было руля и педалей.

Легкий самокат, позволявший человеку передвигаться достаточно быстро и без особых усилий, был изобретен немецким изобретателем Карлом Фридрихом Драйзом. В 1816 г. он построил машину, напоминающую современный велосипед. Едва появившись на улицах города, она получила название «беговой машины», так как ее хозяин, отталкиваясь от земли ногами, фактически бежал. Для сохранения обуви перед поездкой человек одевал специальные носки, изготовленные из металла. Вид у этой машины и ее ездока был забавный, но тем не менее она позволяла развивать скорость до 15 км/ч. Кроме того, в отличие от французской машины 1808 г., аппарат Драйза имел руль — устройство, позволяющее поворачивать переднее колесо и тем самым менять направление движения.

Веломобиль — трех- или четырехколесная машина для передвижения с приводом от двух педалей.

Двигатель — энергосиловая машина, преобразующая энергию рабочего тела (пружины, пара, бензина) в механическую работу.

Во второй половине XIX в. беговую машину Драйза снабдили педалями и резиновыми шинами, несколько позже добавили цепную передачу... и получился велосипед в современном понимании этого слова.

Самоходные коляски, которые мы сейчас назвали бы веломобилями, не нашли широкого применения из-за того, что сила тяги, развиваемая человеком, была слишком мала. Необходим был легкий, но мощный двигатель или значительное уменьшение массы повозки.

Несмотря на большую популярность велосипедного транспорта в некоторых странах мира, в целом этому изобретению не удалось решить транспортные проблемы человека. Оставался последний способ создать «безлошадный экипаж;» — установить на нем двигатель.

Велосипед. 1808 г.

|

ЛЮБИТЬ |

|

Понравилось: 1 пользователю

Конный экипаж |

Первые колесницы, изготовленные человеком несколько тысяч лет назад, представляли собой огромную тяжелую конструкцию, состоящую из двух массивных деревянных или каменных колес, насаженных на одну ось. Для того чтобы сдвинуть такую повозку, требовалось усилие одного, а иногда далее нескольких быков. После открытия способов плавки металла колеса начали лить из него. Это увеличило их прочность, но веса конструкции не снизило.

Вывод напрашивался сам собой — необходимо облегчить повозку. Древний человек обратил внимание на то, что основная масса экипажа приходится на массивные колеса. Попробовали прорубить в колесе несколько отверстий. Новая конструкция оказалась удачной: вес колеса снизился, а его прочность при этом не уменьшилась. Со временем количество отверстий и их размеры увеличились, вскоре колесо приобрело привычный для нас вид. Оно состояло из трех частей — ступицы (центральной части колеса, которой оно устанавливалось на ось), обода и соединяющих их спиц.

Новый вид колеса позволил снизить вес повозки, и через некоторое время неторопливых быков заменили лошадьми. Так появились первые колесницы. Вначале они предназначались лишь для торжественных выездов и прогулок. Но вскоре конный экипаж; начал завоевывать популярность. Землевладельцы использовали его для перевозки урожая, спортсмены — для проведения соревнований, кочевники — в качестве походных жилищ, воины — как первые боевые машины.

Широкая область применения колесниц способствовала их дальнейшему развитию. Экипажи стали более разнообразными, рассчитанными на одного или нескольких ездоков, для коротких прогулок или длительных путешествий, открытыми или с крышей, простыми или роскошно отделанными. Лишь одна деталь была общей у всех конструкций — они опирались на колеса.

Несмотря на значительное снижение веса повозок за счет применения колеса новой конструкции, их масса оставалась значительной. Однако их внушительный вид, массивность кузова были оправданы, если на минуту представить себе, в каких условиях им приходилось работать. Кузов колесницы должен был длительное время выдерживать поездку без рессор и мягких шин, смягчающих удары при движении. Кроме этого, при использовании колесницы в бою кузов служил броней и выполнял роль защитного щита для находящихся в нем воинов.

После упадка Римской империи и распада Европы на мелкие феодальные княжества развитие колесниц остановилось на целое тысячелетие. Езда на средневековых экипажах превратилась в мучение, и их стали использовать лишь для перевозки грузов. Путешественники предпочитали старые испытанные способы езды — верхом на лошади, ручные или конные носилки. За тысячелетний период «застоя» произошло лишь одно изменение в конструкции повозки: ее передняя ось, ранее неподвижно прикрепленная к корпусу колесницы, получила возможность свободно поворачиваться. Это увеличило маневренность конного экипажа, но не прибавило ему популярности.

Только в XV в. был сделан значительный шаг в развитии конных экипажей. Кузов, словно люльку, подвесили на кожаных ремнях к раме повозки. Плавно покачивая кузов, ремни, исполняя роль рессор, гасили все толчки, возникающие при движении. Так древняя колымага превратилась в более удобный и совершенный экипаж — карету. В связи со сложностью изготовления число первых карет было невелико, и они смогли стать достоянием лишь коронованных и титулованных особ.

Начиная с XVI в. у кузова кареты появились бока, изготовленные из кожи, натянутой на деревянный каркас, затем жесткая крыша и окна. Карета превратилась в маленький уютный дом на колесах. После того как во время поездки сиденья стали раскладывать на манер дивана, превращая их в постели, карета получила новое название — дормез. Установка постелей в каретах была, скорее, не данью роскоши и комфорту, а необходимостью. Ведь даже небольшое по современным меркам путешествие в 500—600 км растягивалось на неделю.

В XVII в. кареты претерпели еще два существенных изменения. Во-первых, ненадежные и слишком мягкие ремни, укачивающие пассажиров во время поездки, были заменены стальными рессорами. Во-вторых, была усовершенствована конная упряжь. Теперь лошадь тянула карету не шеей, а грудью.

Следующим изобретением стало приспособление, без которого сейчас не обходится ни один автомобиль и которое призвано обеспечивать безопасность поездки. Вы уже догадались, что речь идет о тормозе. Часто случалось, что во время крутых спусков кучер терял управление лошадьми. Подталкиваемые тяжелой каретой, они мчались вперед, падали и даже переворачивали экипаж;. Для обеспечения безопасности пассажиров начали применять специальные подушки, подкладываемые под колеса экипажа во время спуска. Они не позволяли колесам вращаться, и карета сползала с горы, как сейчас выражаются, «на тормозах». Позже на экипажах стали устанавливать специальный рычаг, потянув за который, кучер прижимал к колесам кожаные подушки, останавливая их вращение.

Развитие каретного транспорта неизбежно повлекло за собой возникновение ремесленных производств по их изготовлению, ремонту и совершенствованию. Получила дополнительный толчок для развития и торговля. Стали появляться компании, торгующие экипажами и запасными частями к ним. Тем временем города продолжали активно расширяться, население в них увеличивалось, что привело к необходимости создания более массового, общественного транспорта, первое появление которого датируется концом XVII в.

Первые экипажи общественного пользования представляли собой тесные и неудобные повозки. И это не случайно, ведь главной целью их было перевезти как можно больше пассажиров. В России такие экипажи получили название «волчки». Внешне они напоминали обыкновенную телегу без рессор и кузова. Вдоль телеги располагались две скамейки, на которых могли усесться, тесно прижавшись друг к другу, шесть пассажиров. Иногда эти скамейки укрывали матерчатой накидкой.

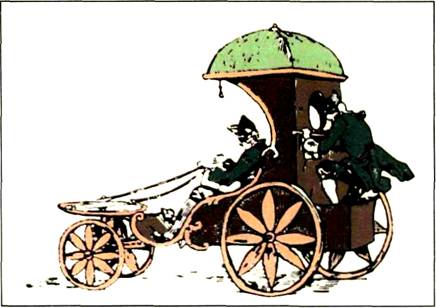

Во Франции экипажи общественного пользования называли «кукушками». Они имели кузов в виде ящика, в который забирались четверо пассажиров. Для этого им приходилось цепляться за обод колеса и даже за хвост лошади. Ящик закрывали съемной стенкой, на которой были места для еще двух пассажиров и кучера. Остальные желающие могли забраться на крышу. Свое необычное название французский экипаж: получил благодаря тому, что во время путешествия пассажиры, сидевшие в ящике, время от времени высовывали головы через отверстие в крыше в надежде определить, скоро ли закончатся их мучения. Это напоминало старинные часы, из которых каждые полчаса выглядывает кукушка.

В Германии общественный транспорт носил название «ребролом». Вероятно, оно возникло из-за тесноты кузова.

Экипажи, применяющиеся для длительных путешествий, стали называть дилижансами. Обычно их кузов был рассчитан на восемь пассажиров. Шестеро сидели вдоль передней и задней стенок и еще двое размещались на откидных сиденьях, приделанных к дверям. Кучер перед путешествием запирал двери на ключ, чтобы «дверные» пассажиры не выпали под колеса дилижанса. Можно представить, в какой тесноте проходила поездка, если учесть, что размеры кузова дилижанса примерно равны современному малолитражному автомобилю, рассчитанному на четырех пассажиров.

В начале XIX в. на основе каретного ремесла в Америке и странах Европы начала зарождаться каретная промышленность. В крупных городах появились целые улицы и даже кварталы, заселенные мастерами-каретниками. В Москве, например, экипажные мастерские группировались вокруг улицы, получившей название Тележный ряд. Через некоторое время она была переименована в Каретный ряд и сохранила свое название до наших дней. В Европе особенно славились венгерские мастера, традиции которых в наше время успешно продолжает автобусная фирма «Икарус». В Америке среди наиболее крупных каретных компаний выделялся «Студебекер», в дальнейшем преобразованный в автомобильную фирму.

Дилижанс — большой крытый экипаж, предназначенный для пере-возкилюдей, грузов, почты.

Купе (от французского слова отрезатъ) — закрытый кузов легкового автомобиля с двумя дверьми.

Седан (происхождение термина неизвестно, но обычно его связывают с названием французского города Седан) — название кузова легкового автомобиля, оборудованного 4 дверями, с 2 или 3 рядами сидений.

Колеса экипажей изготавливали с особой тщательностью, ведь именно они должны были выдерживать ударные нагрузки, возникающие при движении. На обод собранного колеса часто надевали еще один разогретый металлический обод — шину. Остывая, шина сжимала колесо и придавала ему дополнительную прочность. Но наиболее трудоемким было изготовление кузова. По свидетельству современников, эта операция могла занять несколько месяцев. На особо дорогих каретах укрепляли украшения в виде узоров и фамильных гербов владельцев, изготовленных из золота и серебра.

Многое из того, что принадлежало древнему конному экипажу, досталось в наследство современному автомобилю. Например, амортизаторы до сих пор часто называют рессорами, а обтекаемые панели над колесами — крыльями. Колеса автомобиля существенно отличаются от каретных, но и у них есть шины, ободья, иногда даже спицы. Кузов автомобиля напоминает кузов конного экипажа — каркас, обшивка, сиденья, замки. Даже разновидности кузовов сохранили свои «каретные» названия — купе, седан, кабриолет, фаэтон. Мощность автомобильных двигателей до сих пор неофициально измеряют в лошадиных силах, хотя в физике для этого существует другая единица — ватт.

Как появилась «лошадиная сила»? Как известно, это единица измерения мощности, равная 736 Вт. Она появилась с началом постройки паровых машин, чтобы оценить возможности машины. За единицу был принят единственный существующий в те годы эквивалент — мощность рабочей лошади. Длительное время она была не совсем конкретной, ведь одна сильная лошадь вполне могла потянуть на 2 л.с, а слабенькая еле дотягивала до 0,5 л.с. В 1907 г. автомобили для взимания налогов разделили на группы по мощности. В связи с этим возникла потребность более точно определить, что такое лошадиная сила. Был введен единый стандарт, однако первое время не все страны придерживались его. Так, например, английская л.с. равнялась 1,1014 общепринятой л.с.

Лишь в октябре 1960 г. на XI Генеральной конференции по мерам и весам была принята единая Международная система единиц СИ (SI). По этой системе мощность выражается в ваттах в честь Джеймса Уатта, а лошадиная сила стала равняться 736 Вт.

Как видите, общего в современном автомобиле и конном экипаже очень много. Единственное, но очень существенное их различие состоит в наличии механического двигателя. Неизвестно, ездили бы мы сегодня на автомобилях, если бы древние экипажи не подготовили для них кузов и другие механизмы.

Даже королева Великобритании Елизавета II не может отказать себе в удовольствии совершить прогулку в конном экипаже.

Кабриолет (от французского слова «cabriolet») —легкий двухколесный однолошадный экипаж на высоком ходу; кузов легкового автомобиля с откидывающимся мягким тентом. Имеет разновидности: кабриолет-купе с двумя боковыми дверями и 4-дверный кабриолет-седан.

Фаэтон (от французского слова «phaeton», по имени мифологического Фаэтона) — конный экипаж: с открывающимся верхом; кузов легкового автомобиля с мягким открывающимся верхом, с 2 или 3 рядами сидений и 2 или 4 дверями. Фаэтоном называется также легковой автомобиль с таким кузовом

Лошадиная сила (л. с.) — устаревшая внесистемная единица мощности (1 л. с. = 736 Вт).

Первый экипаж с механическим двигателем назывался по-французски «voiture automobile» (вуатюр отамобилъ) — коляска самодвижущаяся. Через некоторое время слово «вуатюр» для краткости убрали, оставив только слово «отомобиль», которое происходит от греческого слова «ауто» (сам) и латинского «мобилис» (подвижный).

|

Не хочу жить! |

Не хочу жить! – такая мысль посещала и посещает каждого. Независимо от национальности, времени, возраста, пола, каждый житель земли переживает этот мучительный рубеж, когда вопрос о смысле жизни стоит ребром. Не каждый такую мысль материализует в слова. Признание бессмысленности жизни не было в почёте никогда. Все ведут игру, делая вид, будто всё нормально, как в песне комсомольцев: «не надо печалиться, вся жизнь впереди, надейся и жди». Однако я не разделяю мнение, которое такую мысль определяет как поражение. Я скорее соглашусь с мнением, что такую мысль, тем более такие слова, выражают люди честные, думающие, имеющие в себе потенциал личности высокого духа. Ведь в словах: «не хочу жить» — выражение протеста, выражение позиции.

Если вспомнить Пушкина, который в своё время сказал:

«Паситесь мирные народы

Вас не разбудит чести клич

К чему стадам дары свободы

Их нужно резать или стричь

Наследье их из рода в роды

Ярмо с гремушками и бич»…… — поэт целый народ увидел в прострации. В таком состоянии не возникает вообще мысли, тем более мысли о желании или не желании жить. «Хочу! Не хочу!» — это не для стада.

Такое унизительное определение показывает человека, не способного ни к какой позиции. Готовность принимать безропотно удары судьбы, удовлетворяясь участью биологического существования, нельзя назвать жизнью. Как говорится: «Счастье приходит не тогда, когда вешаешь подкову, а когда снимаешь хомут».

«Снимать хомут» способен человек, который в себе самом сказал внятно: «Не хочу жить». Жить как скотина, жить, как биопродукт не хочу! Хочу жить осмысленно, хочу жить честно. Хочу, чтобы совесть моя не терзала меня.

Такое заявление, даже мысленное я расцениваю как начало самоопределения. Ты осознаёшь себя, ты оцениваешь окружающий мир. Ты определяешь себя в этом мире. Ты делаешь вывод, что всё, что происходит, так как происходит, есть «чепуха на постном масле».

Смысл жизни, вот как называется эта проблема. В чём же смысл? Что есть наша жизнь? Попробуйте для себя нарисовать жизнь, которая в вашем представлении хороша, чтобы жить. Не явится ли подобие Пушкинской сказки о рыбаке и рыбке? Не будет ли разбитое корыто финалом таких мечтаний?

Смысл определяется целью. У голодного цель найти кусок хлеба. У замерзающего цель найти тепло и согреться. У студента цель получить диплом. У учёного цель распознать тайну мироздания. У матери цель сберечь ребёнка, вырастить его здоровым. Но как в своё время говорил Чарльз Дарвин: «Одна мысль о том, что в результате прогресса науки и техники, человека ожидает смерть, делает жизнь невыносимой»!

В чёрной бездне смерти исчезают все высокие мечты, все идеалы, все цели.

Смерть уничтожает всякий смысл. И странно. В человеке живёт неистребимая страсть жить. Страсть творить. Страсть постигать.

Странно, что когда в этой страсти постигать и творить, человек приходит к разочарованию, он не хочет жить. Или всё, или ничего! Как загадочен человек!

Как беспредельно велик человек! Державин в своё время восхищался:

«Умом громам повелеваю, а телом в прахе исчезаю.

Я царь, я раб, я червь, я Бог, но будучи я столь чудесен, отколе происшёл? Безвестен. Но сам собой я быть не мог….Твоё созданье я, Создатель! Твоей премудрости я тварь, Источник жизни, благ податель, Душа души моей и Царь! Твоё веленье положило, чтоб бездну смерти проходило моё бессмертное бытиё, чтоб дух мой в смертность облачился и чтоб чрез смерть я возвратился Отец в бессмертие Твоё! »!

Его размышления привели к убеждению. Во-первых, к убеждению в реальности бытия Бога. Во-вторых, к убеждению, что человек есть творение Бога. В-третьих, что человек сущность духовная, облачённая в телесную оболочку, что смерть тела не конец бытия. Есть воскресение. Есть жизнь Духа! Ещё предстоит нам пред Богом быть.

Да, пожалуй, все мы соглашаемся с тем, что есть Высший Разум. Хозяин Вселенной. Но где Он? Как с Ним поговорить? Каковы Его планы? Возможно ли мне узнать о Нём? Возможно ли мне узнать, о Его планах для меня? Есть ли вообще Ему дело до меня?

Я в своё время тоже блуждал в этих лабиринтах, ища смысл жизни. Старинная, осмеянная книга, Библия, оказалась тем откровением, в котором все вопросы получают ответ. Бог есть.

Бог знает обо мне. Мало этого. Он любит меня. Это невероятно. Это невозможно описать. Отчаяние, тьма бессмысленности, и вдруг свет, вдруг радость, восторг. «Не хочу жить» - сменяется полнотой жизни.

Есть в этой Библии история об одной семье. Один парень, мечтал жить свободно, удовлетворяя свои желания. Он тяготился в доме отца патриархальными правилами, дисциплиной. Он попросил ещё живого отца: «Отец! Всё равно тебе придётся умирать, тогда часть твоего имения будет мне принадлежать на правах наследника. Я не знаю, что тогда будет, я хочу жить сейчас. Дай причитающуюся мне часть твоего имения. Я не стану тебе докучать, я пойду жить самостоятельно». Как бы ни было больно слышать такие слова, отец разделил своё имение, отдал причитающуюся часть сыну, и парень пошёл познавать мир.

Деньги есть. Есть и друзья. Есть и подруги. Жизнь прекрасна. Но деньги имеют странную тенденцию заканчиваться. Закончились деньги и у нашего героя. Оставили его подруги. Не стало рядом с ним и друзей. Попытался работу найти. Квалификации нет. Репутация испорчена. Кому нужен такой работник? Всё что нашёл – пасти свиней. Мерзкая унизительная служба. Жить со свиньями. Есть со свиньями. Это позор! Это конец всему.

Не хочу жить! Да и не жизнь это вовсе! Вспомнил отца, там в его доме, полный достаток. Я же опустившийся падонок, — отца оскорбил, деньги промотал, ужас!

И вдруг мысль. Как молния! Ведь в доме отца, есть разные рабочие, он их хорошо содержит, кормит, платит деньги. Пойду к нему, неужели он не примет меня как работника. Попрошу прощения! Примет! Он добрый.

Он пошёл, и получилось лучше, чем он думал. Отец простил его и принял в свой дом, с любовью принял как сына.

Это Иисус Христос образно рассказал, как Бог Отец, любит своих детей, и прощает и даёт все блага и вечную жизнь в Своём Царстве. Я узнал себя в этом рассказе. Я также искал удовольствие для себя, не зная Бога. И оказалось, что всё, что есть в этом мире не достаточно, чтобы душе моей дать радость и наполнить смыслом. Таинственный и непостижимый Бог стал близким Отцом, который восстановил меня как сына своего.

Когда кто-то говорит: «Не хочу жить»! – это, прежде всего признание, что так жить не хочу. Это сознание тупика, это разбитые надежды. Это крушение планов. Такие мысли приходят к парням, когда они узнают, что их кинула любимая девушка. Это мысль приходит к парням, когда они не могут принять правила бытия, в которых господствует ложь. Не хочу жить – это активная или пассивная форма протеста. Не хочу жить в мире, где предательство норма. Не хочу жить в мире, где насилие в чести. Не хочу жить в мире, где скотские отношения представляются как достоинство. Не хочу жить в мире, где в поношении верность, где в презрении правда. Не хочу жить в мире, где любовь лишь секс без взаимного долга и уважения.

В равной мере это относится и к девушкам. Тонкие, ранимые натуры, доверчивые, наивные, встречаясь с реальностью, переживают буквально катастрофу. Такая катастрофа возникает уже в семье, когда отец оставляет мать, уходя к другой женщине. Такую катастрофу переживают девушки, когда первая любовь, чистая и светлая разбивается вдребезги цинизмом мужского насилия. Такая катастрофа возникает даже тогда, когда родители не в состоянии обеспечить деньгами, одеждой, в той степени, в которой современный бездуховный мир требует, влияя через журналы мод, через наглую демонстрацию безумных богатств нуворишей.

Жестокость мира приводит к отчаянию. Закрыты все возможные пути для обретения счастья. Юношеский максимализм доводит картину до обречённости. В таких ситуациях мысль: «Не хочу жить»! – может и должна стать победой.

Ты приходишь к убеждению, что ты неудачник, ты обречён. В этом мире для тебя нет места. У тебя нет друзей. Тебя никто не любит… И дальше дорога к отчаянию, к унынию и депрессии. Это неверное представление о положении дел.

Верное представление и верный путь следующий:

Ты приходишь в этот мир по воле Бога! Ты уникальна. Ты уникален. Ты Образ Божий. Это Его воля, ещё тобою не познанная, вызвала тебя к жизни. У Бога есть для тебя особый план. В безмерной Вселенной, Он знает тебя. Он любит тебя.

«Стада с гремушками», по Пушкину, играют себе в ходунках, в песочнице. Не о них речь. Ты выходишь из стада. Ты поднимаешь голову к небу. Ты говоришь: «Отец! Где Ты?

Я не хочу жить, без Тебя»!

Далёкий Бог становится близким. Сердце наполняется восторгом. Тряпки и тусовки теряют ценность. Ты видишь себя человеком Божьим. Ты выполняешь Его задание, ты Его представитель на земле. Ты хочешь жить! Ты живёшь!

Джим Ирвин, человек совершивший полёт на Луну рассказывает: «На Луне я вспомнил одного из своих учителей, который смеялся, когда я сказал в классе, что хочу стать астронавтом и летать на другие планеты. Он сказал, что в нашем районе больше нужны ветеринары. Я вспомнил его с любовью, но подумал, что для каждого из нас Бог определяет судьбу, и человек не имеет права ломать её, ломать наши надежды».

Вот это и есть Евангелие Иисуса Христа. Читайте. Молитесь. Живите!

Сипко.Ю.К.

|

оставленное отцом завещание |

Много лет назад умер один богатый англичанин. Когда его дочь прочла оставленное отцом завещание, она горько заплакала. Отец оставил ей в наследство Библию и все, что в ней. Леди была разочарована, она рассчитывала получить что-либо посущественней. Так ни разу и не взглянув в книгу, наследница бросила ее на дно сундука. Шло время. Жизнь, увы, сложилась не так, как хотелось бы, житейские неурядицы и превратности судьбы надломили здоровье и материальное состояние. И вот однажды несчастная женщина вспомнила об отцовском подарке — Библии. Надеясь найти в ней хоть какое-то утешение, она решила вынуть книгу из пыльного сундука. Каково же было ее удивление, когда, пролистав несколько страниц, она обнаружила между листами банковский чек на огромную сумму денег. Она с трудом верила своим глазам. Столько лет прожить в скудости, когда в доме лежит позабытым целое состояние! Только теперь до нее дошел смысл слов завещания отца: «Завещаю Библию и все, что в ней». Отец Небесный на страницах Своей святой книги оставил не менее бесценное богатство. Конечно же, мы не обнаружим в ней банковские чеки и векселя, но, изучая Слово Божье, мы можем обрести мир и покой своей душе, радость, веру, надежду на вечную жизнь. Разве все это не бесценно для нас! Разве можно все миллионы мира променять на сокровища духовных ценностей! ________________ Онлайн Библия. ЧИТАЙ ЕЕ и обновляй свое плотское мышление на Божье! http://bibleonline.ru/bible/

источник http://www.odnoklassniki.ru/loveheart/topic/62079043922890

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 3 пользователям

Вкусный торт без выпечки |

Ингредиенты:

- 700 г сметаны, не меньше 20% жирности

- 300 г крекера (с маком, маленький "хрустик")

- 100 г изюма (предварительно запаренный)

- 200 г шоколада (любой)

- 25 г желатина (быстрорастворимый)

- 90 г желе (сухое в пакетиках - зеленого цвета)

- виноград белый для украшения

- 1 стакан сахара

- 1 упаковка ванильного сахара

Приготовление:

Первым делом разводим желатин в 150 мл горячей воды. Оставляем остывать. Разводим, согласно инструкции, желе в 300 мл горячей воды.Тоже пусть стынет.

Крекер ломаем пополам. Можно взять другие крекеры, побольше размером (шоколадный, нежный), тогда поломать на несколько частей.

Шоколад нарезаем ножом помельче.

В миску или кастрюлю выливаем сметану, насыпаем сахар, ванильный сахар и хорошенько взбиваем.

Когда масса взобьется, добавляем остывший желатин и взбиваем еще раз.