-Метки

-Рубрики

- 01. Библиотека (987)

- 01.01 - Д/фильмы - Тайны и Загадки, Катастрофы... (29)

- 01.02 - Д/фильмы - Космос, Вселенная (4)

- 01.03 - Д/фильмы - Мировой Океан, Планета Земля (27)

- 01.04 - Д/фильмы - Природа,Живот.Мир,Мир Растений (30)

- 01.05 - Док. фильмы - Самые Красивые Уголки Планет (28)

- 01.06 - Док. фильмы - Дворцы, Замки и Соборы Мира (17)

- 01.07 - Д/ф- Дворцы, Замки, Соборы, Усадьбы России (30)

- 01.08 - Док. фильмы - Музеи России (20)

- 01.09 - Док. фильмы - Музеи Мира (12)

- 01.10 - Виртуальные Экскурсии (36)

- 01.11. - Тайны Монархов (1)

- 01.12 - Всемирная История (Лекции) (44)

- 01.13 - Док.фильмы по Всемирной Истории (23)

- 02 - Худ. Фильмы - Зарубежные (40)

- 03.01 - Худ. Фильмы - Российские (1) (44)

- 03.02 - Худ. Фильмы - Экранизации (22)

- 04.01 - История Государства Российского (36)

- 04.02 - Великие Династии России (док.фильмы) (7)

- 05 - История в лицах (15)

- 06 - Лекции по Истории (40)

- 07 - Диалоги... (27)

- 08 - Тайны Нашего Кино (14)

- Аудио-запись (187)

- Балет (30)

- Мир Танца (11)

- Мировые шедевры любви (Роман в камне) (18)

- Мифы, Легенды, Былины, Притчи, Сказания (24)

- Музыка Для Души (Видео) (7)

- Музыка. Зарубежные Исполнители (15)

- Музыка. Российские (Советские) Исполнители (42)

- Музыкальные Клипы (4)

- Стихи (55)

- Стихи (авторские) (12)

- Стихи (Интернет) (45)

- Стихи для Детей (4)

- Фигурное Катание (29)

- 02. Аристократы, члены королевских семей (93)

- Короли и королевы Англии, члены их семей (1) (36)

- Короли и королевы Англии, члены их семей (2) (23)

- Короли и королевы Бельгии, члены их семей (1)

- Короли и королевы Франции, члены их семей (37)

- Анимашки и Открытки (41)

- "Новый Год" по Символам Года (14)

- Открытки, картинки, благодарности (9)

- Новогоднее, Рождественское (18)

- Всё под рукой (30)

- Вязание (4)

- Гороскопы (5)

- Дворцы и Замки (Особняки) (363)

- Дворцы и Дворцово-Парковые Ансамбли России (1) (47)

- Дворцы и Дворцово-Парковые Ансамбли России (2) (50)

- Дворцы и Дворцово-Парковые Ансамбли России (3) (37)

- Дворцы и Дворцово-Парковые Ансамбли России (4) (46)

- Дворцы и Замки Австрии (3)

- Дворцы и Замки Англии - 1 (48)

- Дворцы и Замки Англии, Шотландии, Ирландии (24)

- Дворцы и Замки Германии (10)

- Дворцы и Замки Франции - 1 (50)

- Дворцы и Замки Франции - 2 (18)

- Дворцы и Замки Чехии (2)

- Дворцы и Замки Эстонии, Латвии, Литвы, Польши (8)

- Дворцы Индии (3)

- Дворцы, Особняки, Отели России (10)

- Декоративно-прикладное искусство (256)

- Авторская Кукла - 1 (46)

- Авторская Кукла - 2 (8)

- Восковые Фигуры (3)

- Вышивка, Мозаика, Резьба (6)

- Гжель, Керамика, Стекло (4)

- Изделия Фаберже (11)

- Лаковая Миниатюра (27)

- Роспись По Камню, Роспись Зеркал (8)

- Своими руками (2)

- СЕРЕБРО - Антиквариат и Искусство (23)

- Фарфор Авторский (19)

- Фарфор | Антиквариат (26)

- Эмаль. Перегородчатая эмаль (16)

- Ювелирные изделия (47)

- «Подарок в русском стиле…» от G. DeBrekht (11)

- Династии России (12)

- Юсуповы (8)

- Династия Романовых (236)

- 1.1-Русская история в картинах (Персоны в Живописи (21)

- 1 - Первые Романовы (4)

- 2 - от Пётра I до Екатерины II (43)

- 3 - Павел I Петрович, его приближённые и потомки (24)

- 4 - Александр I, его приближённые и потомки (19)

- 5 - Николай I, его приближённые и потомки (30)

- 6 - Александр II, его приближённые и потомки (40)

- 7 - Александр III, его приближённые и потомки (25)

- 8 - Николай II и его приближённые (32)

- Великие Русские Князья и их потомки (24)

- Немецкие принцессы в России (13)

- Русские принцессы и их потомки (31)

- Женская энциклопедия (15)

- Живопись (Акварель) (529)

- Pin-up (2)

- Американская живопись (18)

- Ангелы (3)

- Английская Живопись (35)

- Весёлое Настроение (11)

- Восточная живопись (6)

- Галантный Век (5)

- Германская Живопись (5)

- Городской Пейзаж (15)

- Детство - Чудесная Страна (46)

- Жанровая Живопись, Пасторальные Сценки (18)

- Женский образ - 1 (49)

- Женский образ - 2 (46)

- Живопись по шёлку (2)

- Животный Мир (13)

- Испанская Живопись (2)

- Итальянская Живопись (2)

- Картины Мастихином (1)

- Китайская живопись (11)

- Компьютерная Графика (1)

- Корейская живопись (12)

- Мир Птиц (4)

- Мир Фэнтези, Сюрреализм (30)

- Мифология в живописи (19)

- Морской Пейзаж (3)

- Натюрморты (17)

- Нейросеть - картинки (1)

- Новогодне-Рождественская живопись (3)

- Он и Она (7)

- Пейзажи, Природа (32)

- Плодово-Ягодно-Овощное (4)

- Поздравления в живописи (5)

- Портретисты (35)

- Русь Языческая (14)

- Святые (3)

- Сказочный Мир - 1 (47)

- Сказочный Мир - 2 (9)

- Уютный Уголок (9)

- Французская Живопись (10)

- Художники XX века (27)

- Цветочное Настроение - 1 (46)

- Цветочное Настроение - 2 (14)

- Японская живопись (16)

- Здоровье (10)

- Золотое кольцо России (5)

- Иконы, Религия (23)

- Исторические личности (Мужчины) (2)

- Исторический Костюм (16)

- История в Женских лицах (40)

- КлипАрт (3)

- Клуб Путешественников (36)

- КОРОЛЕВСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АНГЛИИ (31)

- Кулинарные Рецепты - 1 (64)

- Кулинарные Рецепты - 2 (41)

- Культура и Мир Искусства (7)

- Балы и бальные танцы (6)

- Мода (49)

- Мудрые мысли, Притчи (7)

- Музеи Мира (3)

- Музеи России (22)

- Непознанное (3)

- Оформление Дневника (357)

- Полезные советы, Компьютерная помощь (34)

- Разделители (6)

- Разделители - Кнопочки-переходы "Далее"1 (50)

- Разделители - Кнопочки-переходы "Далее"2 (5)

- Рамочки (359)

- Зимние и Новогодние рамочки (12)

- Простые рамочки (164)

- Рамочки "Двое" (5)

- Рамочки Детские (10)

- Рамочки Кулинарные (для рецептов) (2)

- Рамочки от be-ll (83)

- Рамочки от geniavegas (132)

- Рамочки с девушками (34)

- Рамочки с картинкой (11)

- Рамочки с цветами (46)

- Цветочная рамочка (91)

- Ремонт своими руками (2)

- Сады и Парки (29)

- Самые интересные места на планете. (42)

- Сказка (2)

- Соборы, Храмы, Монастыри (35)

- Соборы, Храмы Чехии (4)

- Соборы, Храмы, Монастыри Гонконга (1)

- Соборы, Храмы, Монастыри Испании (1)

- Соборы, Храмы, Монастыри России (16)

- Соборы, Храмы, Монастыри Таиланда (2)

- Соборы, Храмы, Монастыри Украины (5)

- Соборы, Храмы, Монастыри Японии (6)

- Страны (318)

- Авганистан, Иран, Пакистан (3)

- Австралия (3)

- Австрия - 1 (10)

- Австрия - 2 (47)

- Албания, Македония, Болгария (3)

- Англия, Ирландия, Шотландия (28)

- Беларусь, Польша, Украина (6)

- Бельгия, Люксембург, Дания, Нидерланды (10)

- Бразилия (3)

- Венгрия, Босния, Герцеговина (1)

- Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Таиланд (17)

- Германия (Бавария) (18)

- Гонконг (1)

- Греция (2)

- Израиль (1)

- Индия, Шри-Ланка (7)

- Исландия (1)

- Испания, Португалия (11)

- Италия, Ватикан (9)

- Китай (11)

- Корея (10)

- Латвия, Литва, Эстония (2)

- Малайзия, Сингапур (5)

- Мексика, Коста-Рика (2)

- Новая Зеландия (1)

- Норвегия, Швеция, Финляндия (5)

- ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты (2)

- Россия (5)

- США (19)

- Франция, Монако, Лихтенштейн, Швейцария (24)

- Чехия, Словения (20)

- Япония (34)

- Уроки (43)

- Фото (132)

- Обои для рабочего стола (16)

- ФотоАрт - Городской Пейзаж (9)

- ФотоАрт - Дети (4)

- ФотоАрт - Животный Мир (11)

- ФотоАрт - Интерьер (4)

- ФотоАрт - Мир Птиц (2)

- ФотоАрт - Морской Пейзаж (2)

- ФотоАрт - Пейзажи, Природа (21)

- ФотоАрт - Подводный мир (7)

- ФотоАрт - Прекрасные Незнакомки (9)

- ФотоАрт - Уютный Уголок (19)

- ФотоАрт - Фото-Натюрморты (2)

- ФотоАрт - Фотограф Эдуард Гордеев (11)

- ФотоАрт - Фруктово-Ягодное (3)

- ФотоАрт - Цветочное Искушение (18)

- Чудеса природы (3)

- Эпиграфы, Приветствия, Гостевая Книга (9)

- Это Интересно (35)

- Юмор (6)

-Цитатник

Шпаргалки. Новичкам ЛиРу от Veta-z. ...

Сoхpaни, чтoбы нe пoтepять! Нужные медицинcкие пpепapaты нa вcе cлучaи жизни... - (0)Сoхpaни, чтoбы нe пoтepять! Нужные медицинcкие пpепapaты нa вcе cлучaи жизни... Сoхpaни, чтoбы ...

У каждого есть свой Ангел-хранитель и своя Икона-заступница. - (0)"У каждого есть свой Ангел-хранитель и своя Икона-заступница" У каждого есть свой ангел-храни...

Онлайн Часовня - (0)Онлайн Часовня По замыслу создателей, онлайн часовня рассчитана на тех, у кого нет времени и...

История в замках. Эдинбургский зaмок. Мария Стюарт (1542-1587) / (Часть 21) - (0)История в замках. Эдинбургский зaмок Мария Стюарт (1542-1587) / (Часть 21) Трагическ...

-Ссылки

-Музыка

- Марк Тишман - "Я стану твоим ангелом"

- Слушали: 33060 Комментарии: 0

- Елена Ваенга и Андрей Ягунов - Мужчина и Женщина!

- Слушали: 5071 Комментарии: 0

- Наргиз Закирова - Ты - моя нежность...

- Слушали: 10678 Комментарии: 0

- Мелодия ночи...

- Слушали: 22888 Комментарии: 0

- Secret Garden

- Слушали: 3790 Комментарии: 0

-Всегда под рукой

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Пётр I (1672-1725) в живописи и литературе. Часть 4. |

Пётр I (1672-1725) в живописи и литературе. Часть 4.

«Утро стрелецкой казни».

1881

«Дневник поездки в Московское государство в 1698 году» Иоанна Корба, являющийся важным источником для истории этого страшного, по словам Пушкина, года, Пушкин прочёл очень внимательно: упоминая, например, в «Истории Петра» о кончине сестры Петра Наталии, он называет её «любимой сестрой» царя, ссылаясь на Корба. На глазах Корба происходил кровавый стрелецкий розыск; он присутствовал на Красной площади при совершении казней и даже измерил, - как сам пишет, - шагами длину плах», причём нашёл, что ширина их была вдвое больше длины*. Описывая «шестую казнь 27 октября 1698 года», Корб говорит: «Эта громадная казнь могла быть исполнена потому только, что все бояре («сенаторы царства» - поясняет он), думные и дьяки, бывшие членами совета, собравшегося по случаю стрелецкого мятежа, по царскому повелению были призваны в Преображенское, где и должны были взяться за работу палачей. Каждый из них наносил удар неверный, потому, что рука дрожала при исполнении непривычного дела… Сам царь, - добавляет Корб, - сидя на лошади, смотрел на эту трагедию».

О четвёртой казни, 21 октября 1698 года, когда стрельцов вешали на брёвнах, воткнутых в бойницы крепостных стен, Корб замечает: «Едва ли столь частый частокол ограждал какой-либо другой город, какой составили стрельцы, перевешанные вокруг Москвы».

Наконец, Корб, ссылаясь, правда, в этом случае не на собственные впечатления, а на чужие слова, сообщает, будто 14 февраля 1699 года сам царь «отрубил мечом головы восьмидесяти четырём мятежникам, причём боярин Плещеев приподымал за волоса их, чтоб удар был вернее».

Вот о чём вспоминал Пушкин на страницах, посвящённых им в «Истории Петра» 1698 году, где он пишет сначала о том, как Пётр, узнав «о разбитии стрельцов», «продолжал свой путь, готовясь к ужасному предприятию», а потом, сопровождая свои слова выразительным многоточием, замечает: «Начались казни… Лефорт старался укротить рассвирепевшего царя»…

Корб пишет в своём дневнике не только о стрелецких казнях, - он сидел часто за царским столом, слышал суждения Петра о государственных делах и отзывается о царе и его речах с большим уважением. Тем не менее дневник Корба был, по требованию представителей Петра, запрещён, и непроданные экземпляры его были уничтожены австрийским правительством.

_____________________________________

* Цитаты из дневника Корба, вышедшего в Вене в конце 1700 г., приводим по русскому переводу: «Дневник поездки в Московское государство Игнатия Христофора Гвариента, посла императора Леопольда I к царю и великому князю московскому Петру Первому в 1698 году, ведённый секретарем посольства Иоанном Георгом Корбом». Перевод с лат. М., 1867.

Илья Фейнберг. «Читая тетради Пушкина». Москва, «Советский писатель». 1985 год.

* * *

«Посторонись, государь, это моё место».

1998.

"...10 октября, приступая к исполнению казни, царь пригласил всех иноземных послов. К ряду казарменных изб в Преображенской слободе прилегает возвышенная площадь. Это место казни: там обычно стоят позорные колья с воткнутыми на них головами казненных. Этот холм окружал гвардейский полк в полном вооружении. Много было московитян, влезших на крыши и ворота. Иностранцев, находившихся в числе простых зрителей, не подпускали близко к месту казни.

Там уже были приготовлены плахи. Дул холодный ветер, у всех замёрзли ноги, приходилось долго ждать... Наконец его царское величество подъехал в карете вместе с известным Александром и, вылезая, остановился около плах. Между тем толпа осуждённых наполнила злополучную площадь. Писарь, становясь в разных местах площади на лавку, которую подставлял ему солдат, читал народу приговор на мятежников. Народ молчал, и палач начал своё дело.

Несчастные должны были соблюдать порядок, они шли на казнь поочередно... На лицах их не было заметно ни печали, ни ужаса предстоящей смерти. Я не считаю мужеством подобное бесчувствие, оно проистекало у них не от твёрдости духа, а единственно от того, что, вспоминая о жестоких истязаниях, они уже не дорожили собой, - жизнь им опротивела...

Одного из них провожала до плахи жена с детьми, - они издавали пронзительные вопли. Он же спокойно отдал жене и детям на память рукавицы и пёстрый платок и положил голову на плаху.

Другой, проходя близко от царя к палачу, сказал громко:

"Посторонись-ка, государь, я здесь лягу..."

Мне рассказывали, что царь в этот день жаловался генералу Гордону на упорство стрельцов, даже под топором не желающих сознавать своей вины. Действительно русские чрезвычайно упрямы..."

"У Новодевичьего монастыря поставлено тридцать виселиц четырёхугольником, на коих 230 стрельцов повешены. Трое зачинщиков, подавших челобитную царевне Софье, повешены на стене монастыря под самыми окнами Софьиной кельи. Висевший посредине держал привязанную к мёртвым рукам челобитную".

"Его царское величество присутствовал при казни попов, участников мятежа. Двум из них палач перебил руки и ноги железным ломом, и затем они живыми были положены на колеса, третий обезглавлен. Ещё живые, попы зловещим шёпотом негодовали, что третий из них отделался столь быстрым родом смерти..."

"Желая, очевидно, показать, что стены города, за которые стрельцы хотели силою проникнуть, священны и неприкосновенны, царь велел всунуть бревна между бойницами московских стен. На каждом бревне повешено по два мятежника. Таким способом казнено в этот день более двухсот человек... Едва ли столь необыкновенный частокол ограждал какой-либо город, каковой изобразили собою стрельцы, перевешанные вокруг всей Москвы".

"...27 октября... Эта казнь резко отличается от предыдущей. Она совершена различными способами и почти невероятными... 330 человек зараз обагрили кровью Красную площадь. Эта громадная казнь могла быть исполнена только потому, что все бояре, сенаторы царской Думы, дьяки - по повелению царя - должны были взяться за работу палача. Мнительность его крайне обострена; кажется, он подозревает всех в сочувствии к казнимым мятежникам. Он придумал связать кровавой порукой всех бояр... Все эти высокородные господа являлись на площадь, заранее дрожа от предстоящего испытания. Перед каждым из них поставили по преступнику. Каждый должен был произнести приговор стоящему перед ним и после исполнить оный, собственноручно обезглавив осуждённого.

Царь сидел в кресле, принесённом из дворца, и смотрел сухими глазами на эту ужасную резню. Он нездоров, - от зубной боли у него распухли обе щеки. Его сердило, когда он видел, что у большей части бояр, не привыкших к должности палача, трясутся руки...

Генерал Лефорт также был приглашён взять на себя обязанность палача, но отговорился тем, что на его родине это не принято. 330 человек, почти одновременно брошенных на плахи, были обезглавлены, но некоторые не совсем удачно: Борис Голицын ударил свою жертву не по шее, а по спине; стрелец, разрубленный, таким образом, почти на две части, перетерпел бы невыносимые муки, если бы Александр, ловко действуя топором, не поспешил отделить несчастному голову. Он хвастался тем, что отрубил в этот день тридцать голов. Князь-кесарь собственной рукой умертвил четверых. Некоторых бояр пришлось уводить под руки, так они были бледны и обессилены".

Алексей Толстой. «Пётр Первый».

* * *

«Портрет Петра I».

Первая половина XIX века.

Эрмитаж, Санкт-Петербург.

«Портрет Петра I»

На Спасской башне прозвонило - час, кожаная карета князя-кесаря въехала в Кремль, покрутилась по тёмным узким переулкам между старыми домами приказов и стала у приземистого кирпичного здания. На ступеньке низенького крыльца стоял фонарь. Привалясь к железной двери, храпел человек в тулупе. Князь-кесарь, вылезая из кареты вслед за Петром Алексеевичем, поднял фонарь (сальная свеча, наплыв, коптила), ногой ткнул в лапоть, торчащий из тулупа. Человек - спросонок: "Чово ты, чово?" - приподнялся, отогнул край бараньего воротника, узнал, вскочил.

Князь-кесарь, отстранив его от двери, отомкнул замок своим ключом, пропустил Петра, вошёл сам и дверь за собой запер. Держа высоко фонарь, пошёл вперевалку через холодные и через тёплые сени в низенькую, сводчатую, с облупившимися стенами палату приказа Тайных дел, учреждённого ещё царём Алексеем Михайловичем. Здесь пахло пылью, сухой плесенью, мышами. Два решетчатых окошечка затянуты паутиной. Приотворилась дверь, со страхом просунулась стариковская голова внутреннего, доверенного, сторожа:

- Кто здесь? Что за люди?

- Подай свечу, Митрич, - сказал ему князь-кесарь.

У дальней стены были дубовые низенькие шкафы с коваными замками (к шкафам не то что прикасаться, но любопытствовать - какие такие в них хранятся дела - запрещено под страхом лишения живота). Сторож принёс в железном подсвечнике свечу. Князь-кесарь, - показывая на средний шкаф:

- Отодвинь от стены... (Сторож затряс головой.) Я приказываю... Я отвечаю...

Сторож поставил свечу на пол. Налёг хилым плечом, - шкаф не сдвигался. Пётр торопливо сбросил полушубок, шапку, взялся, - шея побагровела, отодвинул. Из-под шкафа выбежала мышь. За ним в стене, затянутая пыльными хлопьями паутины, оказалась железная дверца. Князь-кесарь вынул двухфунтовый ключ, сопя: "Митрич, свети, - не видать", неловко совал ключом в скважину. За три десятка лет замок заржавел, не поддавался. "Ломом, что ли, его, - сбегай, Митрич".

Пётр, - со свечой осматривая дверь:

- Что там?

- Увидишь, сынок... По дворцовой росписи там - дела тайные хранятся. В Крымский поход князя Голицына сестра твоя Софья раз приходила сюда ночью... Да я тоже, вот так-то, отпереть не мог... (Князь-кесарь чуть усмехнулся под татарскими усами.) Постояла да ушла, Софья-то...

Сторож принёс лом и топор. Пётр начал возиться над замком, - сломал топорище, ободрал палец. Тяжёлым ломом начал бить в край двери. Удары гулко раздавались по пустынному дому, - князь-кесарь, тревожась, подошёл к окошку. Наконец удалось просунуть конец лома в щель. Пётр, навалясь, отломал замок, - железная дверца со скрипом приоткрылась. Нетерпеливо схватил свечу, первый вошёл в сводчатую, без окон, кладовую.

Паутина, прах. На полках вдоль стен стояли чеканные, развилистые ендовы - времён Ивана Грозного и Бориса Годунова, итальянские кубки на высоких ножках; серебряные лохани для мытья царских рук во время больших выходов; два льва из серебра с золотыми гривами и зубами слоновой кости; стопки золотых тарелок; поломанные серебряные паникадила; большой павлин литого золота, с изумрудными глазами, - это был один из двух павлинов, стоявших некогда с боков трона византийских императоров, механика его была сломана. На нижних полках лежали кожаные мешки, у некоторых через истлевшие швы высыпались голландские ефимки. Под лавками лежали груды соболей, прочей мягкой рухляди, бархата и шелков - все побитое молью, сгнившее.

Пётр брал в руки вещи, слюня палец, тер: "Золото!.. Серебро!.." Считал мешки с ефимками, - не то сорок пять, не то и больше... Брал соболя, лисьи хвосты, встряхивал.

- Дядя, это же всё сгнило.

- Сгнило, да не пропало, сынок...

- Почему раньше мне не говорил?

- Слово дадено было... Родитель твой, Алексей Михайлович, в разные времена отъезжал в походы и мне по доверенности отдавал на сохранение лишние деньги и сокровища. При конце жизни родитель твой, призвав меня, завещал, чтоб никому из наследников не отдавать сего, разве воспоследствует государству крайняя нужда при войне...

Пётр хлопнул себя по ляжкам.

- Выручил, ну - выручил... Этого мне хватит... Монахи тебе спасибо скажут... Павлин! - обуть, одеть, вооружить полк и Карлу наложить, как нужно... Но, дядя, насчёт колоколов, - колокола всё-таки обдеру, - не сердись...

Алексей Толстой. «Пётр Первый».

* * *

«Пётр Великий».

1982-1984.

Пётр Великий, его наружность, привычки, образ жизни и мыслей, характер. Пётр Великий по своему духовному складу был один из тех простых людей, на которых достаточно взглянуть, чтобы понять их.

Пётр был великан, без малого трёх аршин ростом, целой головой выше любой толпы, среди которой ему приходилось когда-либо стоять. Христосуясь на Пасху, он постоянно должен был нагибаться до боли в спине. От природы он был силач; постоянное обращение с топором и молотком ещё более развило его мускульную силу и сноровку. Он мог не только свернуть в трубку серебряную тарелку, но и перерезать ножом кусок сукна на лету. В своё время я уже говорил о династической хилости мужского потомства патриарха Филарета. Первая жена царя Алексея не осилила этого недостатка фамилии. Зато Наталья Кирилловна оказала ему энергичный отпор. Пётр уродился в мать и особенно походил на одного из её братьев, Фёдора. У Нарышкиных живость нервов и бойкость мысли были фамильными чертами. Впоследствии из среды их вышел ряд остряков, а один успешно играл роль шута-забавника в салоне Екатерины II.

Одиннадцатилетний Пётр был живым, красивым мальчиком, как описывает его иноземный посол, представлявшийся в 1683 г. ему и его брату Ивану. Между тем как царь Иван в Мономаховой шапке, нахлобученной на самые глаза, опущенные вниз и ни на кого не смотревшие, сидел мертвенной статуей на своём серебряном кресле под образами, рядом с ним, на таком же кресле, в другой Мономаховой шапке, сооружённой по случаю двоецария, Пётр смотрел на всех живо и самоуверенно, и ему не сиделось на месте. Впоследствии это впечатление портилось следами сильного нервного расстройства, причиной которого был либо детский испуг во время кровавых кремлёвских сцен 1682 г., либо слишком часто повторявшиеся кутежи, надломившие здоровье ещё не окрепшего организма, а вероятно, то и другое вместе. Очень рано, уже на двадцатом году, у него стала трястись голова и на красивом круглом лице, в минуты раздумья или внутреннего волнения, появлялись безобразившие его судороги. Всё это вместе с родинкой на правой щеке и привычкой на ходу широко размахивать руками делало его фигуру всюду заметной. В 1697 г. в саардамской цирюльне по этим приметам, услужливо сообщённым земляками из Москвы, сразу узнали русского царя в плотнике из Московии, пришедшем побриться. Непривычка следить за собой и сдерживать себя сообщала его большим блуждающим глазам резкое, иногда даже дикое выражение, вызывавшее невольную дрожь в слабонервном человеке…

В. О. Ключевский. «Русская история». Москва, «Эксмо». 2005 год.

* * *

«Пётр I в Архангельске»

Пётр был гостем у себя дома. Он вырос и возмужал на дороге и на работе под открытым небом. Лет под 50, удосужившись оглянуться на свою прошлую жизнь, он увидел бы, что он вечно куда-нибудь едет. В продолжение своего царствования он исколесил широкую Русь из конца в конец - от Архангельска и Невы до Прута, Азова, Астрахани и Дербента. Многолетнее безустанное движение развило в нём подвижность, потребность в постоянной перемене мест, в быстрой смене впечатлений. Торопливость стала его привычкой.

Он вечно и во всём спешил. Его обычная походка, особенно при понятном размере его шага, была такова, что спутник с трудом поспевал за ним вприпрыжку. Ему трудно было долго усидеть на месте: на продолжительных пирах он часто вскакивал со стула и выбегал в другую комнату, чтобы размяться. Эта подвижность делала его в молодых летах большим охотником до танцев. Он был обычным и весёлым гостем на домашних праздниках вельмож, купцов, мастеров, много и недурно танцевал, хотя не проходил методически курса танцевального искусства, а перенимал его «с одной практики» на вечерах у Лефорта.

В. О. Ключевский. «Русская история». Москва, «Эксмо». 2005 год.

* * *

«Пётр плотник»

Если Пётр не спал, не ехал, не пировал или не осматривал чего-нибудь, он непременно что-нибудь строил. Руки его были вечно в работе, и с них не сходили мозоли. За ручной труд он брался при всяком представлявшемся к тому случае. В молодости, когда он ещё многого не знал, осматривая фабрику или завод, он постоянно хватался за наблюдаемое дело. Ему трудно было оставаться простым зрителем чужой работы, особенно для него новой: рука инстинктивно просилась за инструмент; ему всё хотелось сработать самому.

Охота к рукомеслу развила в нём быструю сметливость и сноровку: зорко вглядевшись в незнакомую работу, он мигом усваивал её. Ранняя наклонность к ремесленным занятиям, к технической работе обратилась у него в простую привычку, в безотчётный позыв: он хотел узнать и усвоить всякое новое дело, прежде чем успевал сообразить, на что оно ему понадобится. С летами он приобрёл необъятную массу технических познаний. Уже в первую заграничную его поездку немецкие принцессы из разговора с ним вывели заключение, что он в совершенстве знал до 14 ремёсел. Впоследствии он был как дома в любой мастерской, на какой угодно фабрике. По смерти его, чуть не везде, где он бывал, рассеяны были вещицы его собственного изделия: шлюпки, стулья, посуда, табакерки и т. п. Дивиться можно, откуда только брался у него досуг на все эти бесчисленные безделки.

Успехи в рукомесле поселили в нём большую уверенность в ловкости своей руки: он считал себя и опытным хирургом, и хорошим зубным врачом. Бывало, близкие люди, заболевшие каким-либо недугом, требовавшим хирургической помощи, приходили в ужас при мысли, что царь проведает об их болезни и явится с инструментами, предложит свои услуги. Говорят, после него остался целый мешок с выдернутыми им зубами - памятник его зубоврачебной практики.

В. О. Ключевский. «Русская история». Москва, «Эксмо». 2005 год.

* * *

«Корабль петровского времени».

Начало XVIII века

«Спуск галеры «Принципиум» на воронежской верфи 3 апреля 1696 года»

«Фрегат «Святые апостолы Пётр и Павел», в строительстве которого участвовал Пётр I».

1698.

Но выше всего ставил он мастерство корабельное. Никакое государственное дело не могло удержать его, когда представлялся случай поработать топором на верфи. До поздних лет, бывая в Петербурге, он не пропускал дня, чтобы не завернуть часа на два в Адмиралтейство. И он достиг большого искусства в этом деле; современники считали его лучшим корабельным мастером в России. Он был не только зорким наблюдателем и опытным руководителем при постройке корабля: он сам мог сработать корабль с основания до всех технических мелочей его отделки. Он гордился своим искусством в этом мастерстве и не жалел ни денег, ни усилий, чтобы распространить и упрочить его в России. Из него, уроженца континентальной Москвы, вышел истый моряк, которому морской воздух нужен был, как вода рыбе. Этому воздуху вместе с постоянной физической деятельностью он сам приписывал целебное действие на своё здоровье, постоянно колеблемое разными излишествами.

Отсюда же, вероятно, происходил и его несокрушимый, истинно матросский аппетит. Современники говорят, что он мог есть всегда и везде; когда бы ни приехал он в гости, до или после обеда, он сейчас готов был сесть за стол. Вставая рано, часу в пятом, он обедал в 11-12 часов и, по окончании последнего блюда, уходил соснуть. Даже на пиру в гостях он не отказывал себе в этом сне и, освежённый им, возвращался к собеседникам, снова готовый есть и пить.

В. О. Ключевский. «Русская история». Москва, «Эксмо». 2005 год.

* * *

«Царь Пётр за работой».

Открытка.

Печальные обстоятельства детства и молодости, выбившие Петра из старых, чопорных порядков кремлёвского дворца, пёстрое и невзыскательное общество, которым он потом окружил себя, самое свойство любимых занятий, заставлявших его поочередно браться то за топор, то за пилу или токарный станок, то за нравоисправительную дубинку, при подвижном, непоседном образе жизни, сделали его заклятым врагом всякого церемониала. Пётр ни в чём не терпел стеснений и формальностей. Этот властительный человек, привыкший чувствовать себя хозяином всегда и всюду, конфузился и терялся среди торжественной обстановки, тяжело дышал, краснел и обливался потом, когда ему приходилось на аудиенции, стоя у престола в парадном царском облачении, в присутствии двора выслушивать высокопарный вздор от представлявшегося посланника.

Будничную жизнь свою он старался устроить возможно проще и дешевле. Монарха, которого в Европе считали одним из самых могущественных и богатых в свете, часто видали в стоптанных башмаках и чулках, заштопанных собственной женой или дочерьми.

Дома, встав с постели, он принимал в простом стареньком халате из китайской нанки (бумажная ткань. - Прим. ред.), выезжал или выходил в незатейливом кафтане из толстого сукна, который не любил менять часто; летом, выходя недалеко, почти не носил шляпы; ездил обыкновенно на одноколке или на плохой паре и в таком кабриолете, в каком, по замечанию иноземца-очевидца, не всякий московский купец решился бы выехать. В торжественных случаях, когда, например, его приглашали на свадьбу, он брал экипаж напрокат у щёголя сенатского генерал-прокурора Ягужинского.

В. О. Ключевский. «Русская история». Москва, «Эксмо». 2005 год.

* * *

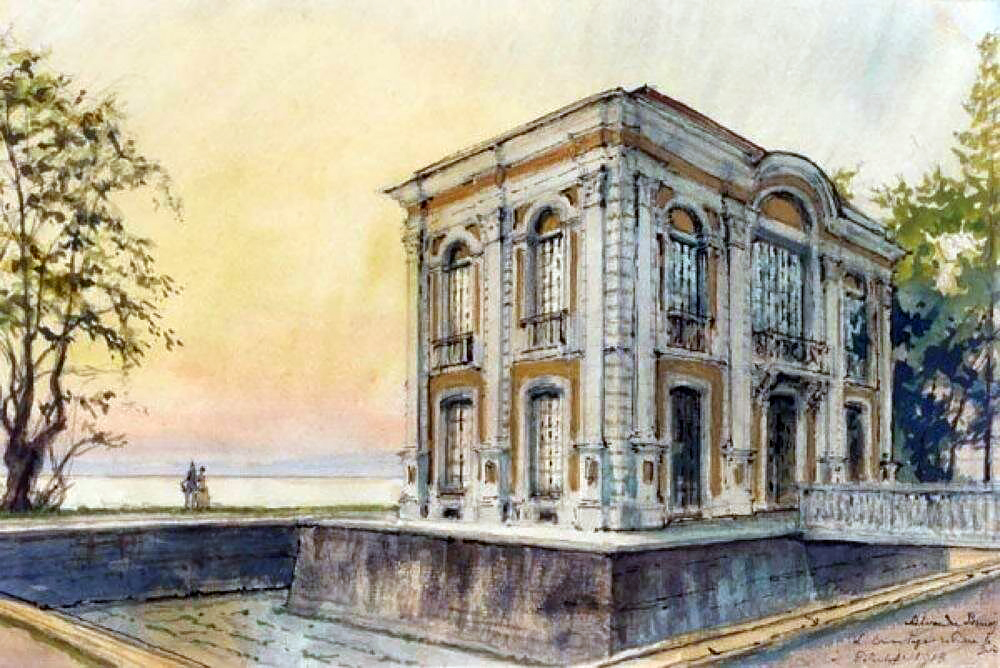

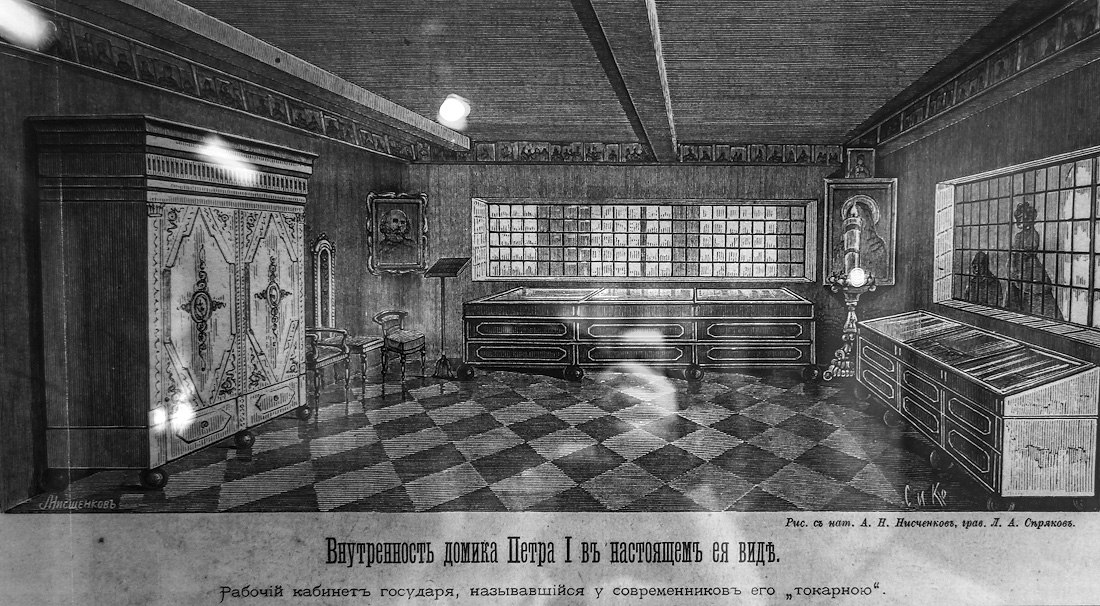

«Эрмитаж Петра Великого»

В домашнем быту Пётр до конца жизни оставался верен привычкам древнерусского человека, не любил просторных и высоких зал и за границей избегал пышных королевских дворцов. Ему, уроженцу безбрежной русской равнины, было душно среди гор в узкой немецкой долине. Странно одно. Выросши на вольном воздухе, привыкнув к простору во всём, он не мог жить в комнате с высоким потолком. И когда попадал в такую, приказывал делать искусственный низкий потолок из полотна. Вероятно, тесная обстановка детства наложила на него эту черту. В селе Преображенском, где он вырос, он жил в маленьком и стареньком деревянном домишке, не стоившем, по замечанию того же иноземца, и 100 талеров. В Петербурге Пётр построил себе также небольшие дворцы, зимний и летний, с тесными комнатками: «Царь не может жить в большом доме», - замечает этот иноземец.

Бросив кремлёвские хоромы, Пётр вывел и натянутую пышность прежней придворной жизни московских царей. При нём во всей Европе разве только двор прусского короля-скряги Фридриха Вильгельма I мог поспорить в простоте с Петербургским; недаром Пётр сравнивал себя с этим королём и говорил, что они оба не любят мотовства и роскоши. При Петре не видно было во дворце ни камергеров, ни камер-юнкеров, ни дорогой посуды. Обыкновенные расходы двора, поглощавшие прежде сотни тысяч рублей, при Петре не превышали 60 тысяч в год. Обычная прислуга царя состояла из 10-12 молодых дворян, большею частью незнатного происхождения, называвшихся денщиками. Пётр не любил ни ливрей, ни дорогого шитья на платьях. Впрочем, в последние годы Петра у второй его царицы был многочисленный и блестящий двор, устроенный на немецкий лад и не уступавший в пышности любому двору тогдашней Германии. Тяготясь сам царским блеском, Пётр хотел окружить им свою вторую жену, может быть, для того чтобы заставить окружающих забыть её слишком простенькое происхождение.

В. О. Ключевский. «Русская история». Москва, «Эксмо». 2005 год.

* * *

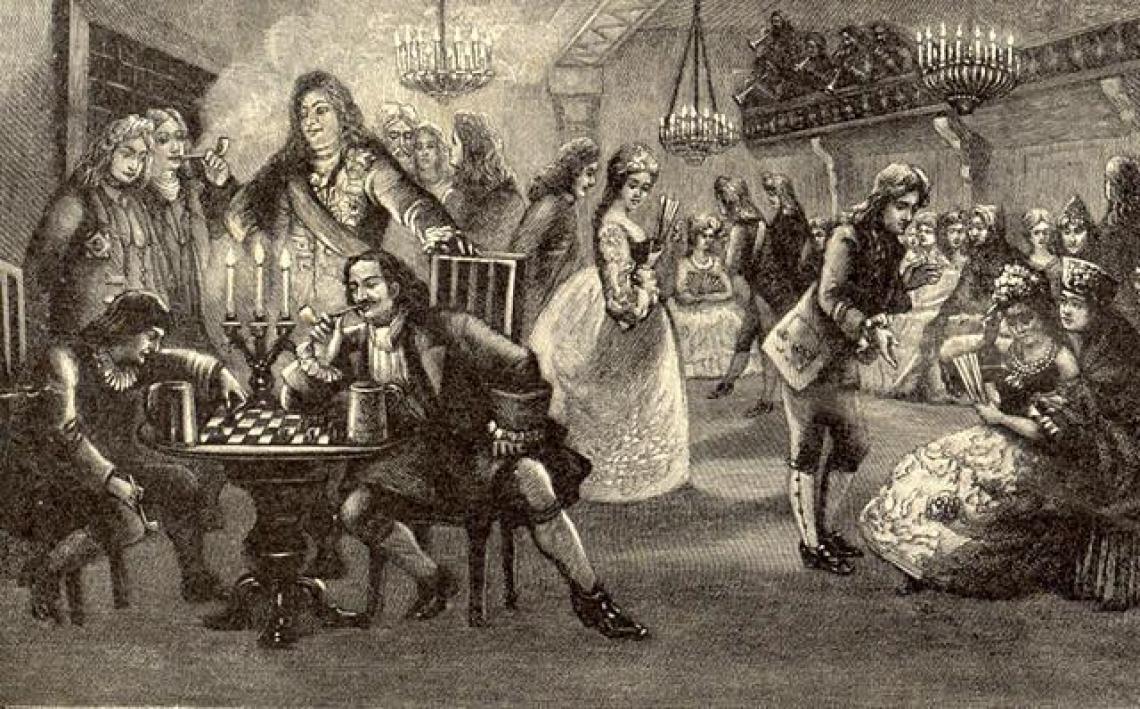

«Пасхальный стол у Петра Великого»

Ту же простоту и непринужденность вносил Пётр и в свои отношения к людям. В обращении с другими у него мешались привычки старорусского властного хозяина с замашками бесцеремонного мастерового. Придя в гости, он садился где ни попало, на первое свободное место; когда ему становилось жарко, он, не стесняясь, при всех скидал с себя кафтан. Когда его приглашали на свадьбу маршалом, т. е. распорядителем пира, он аккуратно и деловито исполнял свои обязанности; распорядившись угощением, он ставил в угол свой маршальский жезл и, обратившись к буфету, при всех брал жаркое с блюда прямо руками. Привычка обходиться за столом без ножа и вилки поразила и немецких принцесс за ужином в Коппенбурге.

Пётр вообще не отличался тонкостью в обращении, не имел деликатных манер. На заведённых им в Петербурге зимних ассамблеях, среди столичного бомонда, поочередно съезжавшегося у того или другого сановника, царь запросто садился играть в шахматы с простыми матросами. Вместе с ними он пил пиво и из длинной голландской трубки тянул их махорку, не обращая внимания на танцевавших в этой или соседней зале дам.

В. О. Ключевский. «Русская история». Москва, «Эксмо». 2005 год.

* * *

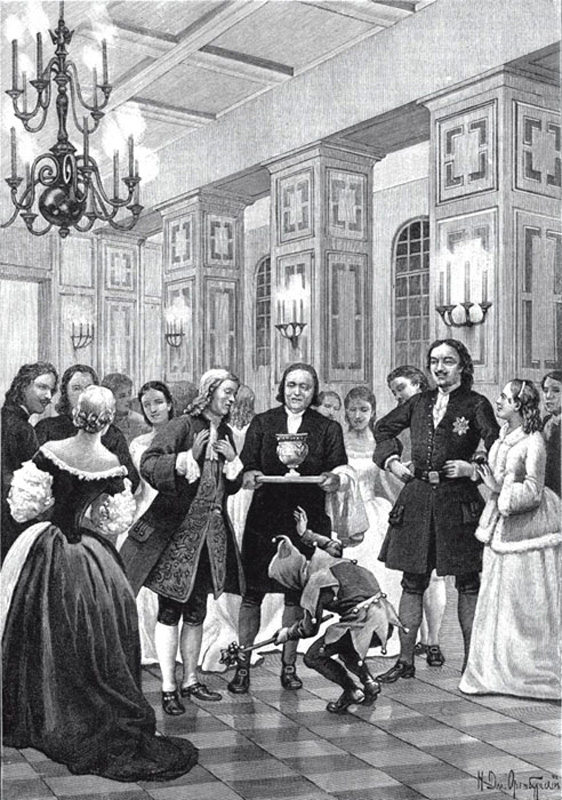

«Ассамблея при Петре Великом. Потчевание провинившегося гостя кубком «Большого Орла».»

После дневных трудов, в досужие вечерние часы, когда Пётр, по обыкновению, или уезжал в гости, или у себя принимал гостей, он бывал весел, обходителен, разговорчив. Он любил и вокруг себя видеть весёлых собеседников, слышать непринужденную беседу за стаканом венгерского, в которой и сам принимал участие, ходя взад и вперёд по комнате, не забывая своего стакана, и терпеть не мог ничего, что расстраивало такую беседу, никакого ехидства, выходок, колкостей, а тем паче ссор и брани. Провинившегося тотчас наказывали, заставляя «пить штраф», опорожнить бокала три вина или одного «орла» (большой ковш), чтобы «лишнего не врал и не задирал».

В. О. Ключевский. «Русская история». Москва, «Эксмо». 2005 год.

* * *

«Портрет Петра I».

– Я ученик Григория Сковороды. Утверждал он, в частности, что человеки несчастны оттого, что не находят себе занятия по сродству души. Поделил он всё человечество на три и получил духовенство, воинство и крестьянство. Советовал он присматриваться к младенцу: если тот в хоре подтягивает – в семинарию, если к сабельке тянется – в солдаты, если с червячком забавляется – тогда паши. Найдут всё себе занятие по сродству – вот тебе и счастье.

– А мы с вами кто тогда такие?

– Мы-то? Мы – незаконнорожденные.

– …

– Пётр Первый издал такой указ: незаконнорожденных записывать в художники.

Андрей Битов. «Оглашенные».

* * *

«Вечер у Петра Первого»

На этих досужих товарищеских беседах щекотливых предметов, конечно, избегали, хотя господствовавшая в обществе Петра непринужденность располагала неосторожных или чересчур прямодушных людей высказывать всё, что приходило на ум. Флотского лейтенанта Мишукова Пётр очень любил и ценил за знание морского дела и ему первому из русских доверил целый фрегат. Раз - это было ещё до дела царевича Алексея - на пиру в Кронштадте, сидя за столом возле государя, Мишуков, уже порядочно выпивший, задумался и вдруг заплакал. Удивлённый государь с участием спросил, что с ним. Мишуков откровенно и во всеуслышание объяснил причину своих слёз. Место, где сидят они, новая столица, около него построенная, балтийский флот, множество русских моряков, наконец, сам он, лейтенант Мишуков, командир фрегата, чувствующий, глубоко чувствующий на себе милости государя, - всё это - создание его государевых рук; как вспомнил он всё это да подумал, что здоровье его, государя, всё слабеет, так и не мог удержаться от слёз. «На кого ты нас покинешь?» - добавил он. - «Как на кого? - возразил Пётр, - у меня есть наследник-царевич». - «Ох, да ведь он глуп, всё расстроит». Петру понравилась звучавшая горькой правдой откровенность моряка; но грубоватость выражения и неуместность неосторожного признания подлежали взысканию. «Дурак! - заметил ему Пётр с усмешкой, треснув его по голове, - этого при всех не говорят».

Привыкнув поступать во всём прямо и просто, он и от других, прежде всего, требовал дела, прямоты и откровенности и терпеть не мог увёрток. Неплюев рассказывает в своих записках, что, воротившись из Венеции, по окончании выучки, он сдал экзамен самому царю и поставлен был смотрителем над строившимися в Петербурге судами, почему видался с Петром почти ежедневно. Неплюеву советовали быть расторопным и особенно всегда говорить царю правду. Раз, подгуляв на именинах, Неплюев проспал и явился на работу, когда царь был уже там. В испуге Неплюев хотел бежать домой, и сказаться больным. Но передумал и решился откровенно покаяться в своём грехе. «А я уже, мой друг, здесь», - сказал Пётр. - «Виноват, государь, - отвечал Неплюев, - вчера в гостях засиделся». Ласково взяв его за плечи так, что тот дрогнул и едва удержался на ногах, Пётр сказал: «Спасибо, малый, что говоришь правду; Бог простит: кто Богу не грешен, кто бабушке не внук? А теперь поедем на родины».

Приехали к плотнику, у которого родила жена. Царь дал роженице 5 гривен и поцеловался с ней, велев то же сделать и Неплюеву, который дал ей гривну. «Эй, брат, вижу, ты даришь не по-заморски», - сказал Пётр, засмеявшись. - «Нечем мне дарить много, государь: дворянин я бедный, имею жену и детей, и когда бы не ваше царское жалованье, то, живучи здесь, и есть было бы нечего». Пётр расспросил, сколько за ним душ крестьян и где у него поместье. Плотник поднёс гостям по рюмке водки на деревянной тарелке. Царь выпил и закусил пирогом с морковью. Неплюев не пил и отказался было от угощения, но Пётр сказал: «Выпей, сколько можешь, не обижай хозяев» и, отломив ему кусок пирога, прибавил: «На, закуси, это родная, не итальянская пища». Но, добрый по природе как человек, Пётр был груб как царь, не привыкший уважать человека ни в себе, ни в других; среда, нам уже знакомая, в которой он вырос, и не могла воспитать в нём этого уважения.

Природный ум, лета, приобретённое положение прикрывали потом эту прореху молодости; но порой она просвечивала и в поздние годы. Любимец Алексашка Меншиков в молодости не раз испытывал на своём продолговатом лице силу петровского кулака. На большом празднестве один иноземный артиллерист, назойливый болтун, в разговоре с Петром расхвастался своими познаниями, не давая царю выговорить слова. Пётр слушал-слушал хвастуна, наконец, не вытерпел и, плюнув ему прямо в лицо, молча отошёл в сторону. Простота обращения и обычная весёлость делали иногда обхождение с ним столь же тяжёлым, как и его вспыльчивость или находившее на него по временам дурное расположение духа, выражавшееся в известных его судорогах. Приближённые, чуя грозу при виде этих признаков, немедленно звали Екатерину, которая сажала Петра и брала его за голову, слегка её почесывая. Царь быстро засыпал, и всё вокруг замирало, пока Екатерина неподвижно держала его голову в своих руках. Часа через два он просыпался бодрым, как ни в чём не бывало. Но и независимо от этих болезненных припадков, прямой и откровенный Пётр не всегда бывал деликатен и внимателен к положению других, и это портило непринуждённость, какую он вносил в своё общество. В добрые минуты он любил повеселиться и пошутить, но часто его шутки шли через край, становились неприличны или жестоки.

В. О. Ключевский. «Русская история». Москва, «Эксмо». 2005 год.

* * *

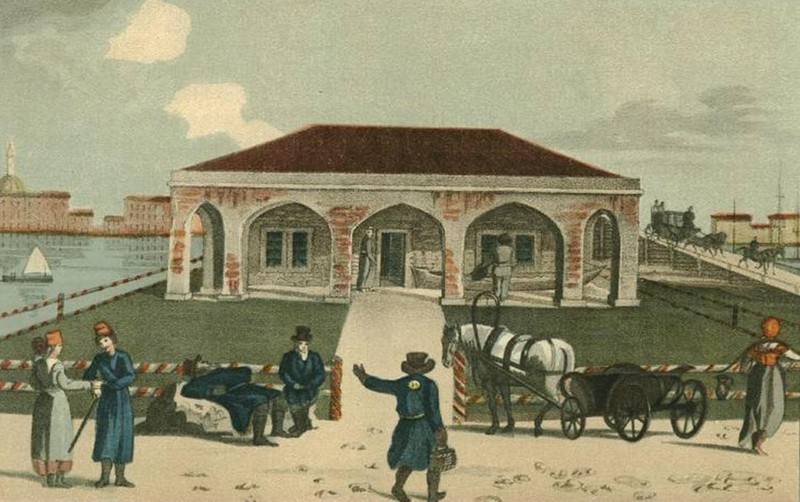

«Домик Петра в начале XIX века».

При посещении домика Петра Первого и его летнего дворца в Санкт-Петербурге сложно не заметить странное несоответствие низких потолков и маленьких комнат статусу императорских покоев. Несмотря на распространённое заблуждение, это объясняется вовсе не соображениями теплосбережения, и отнюдь не пресловутой скромностью императора. В его летнем домике вообще был устроен, известный нынче по евроремонтам, так называемый "фальш-потолок". Причём, как вы понимаете, явно не с целью скрыть от глаз электропроводку. Хотя, как это ни парадоксально, доля истины в последнем предположении есть. И если электропроводка здесь явно не причём, то слово "скрыть" является ключевым в объяснении этой странности. Как вы уже наверняка догадались, объект укрывания был нематериален и находился глубоко внутри подсознания Петра Великого, которое помимо акарофобии (боязни насекомых) было заражено ещё экофобией и спацефобией - император не мог расслабиться, пока не оказывался внутри тесной комнаты-шкатулки: всю жизнь его преследовали болезненные страхи перед собственным домом и пустым пространством.

Рихтер. «Архитектура забвения».

* * *

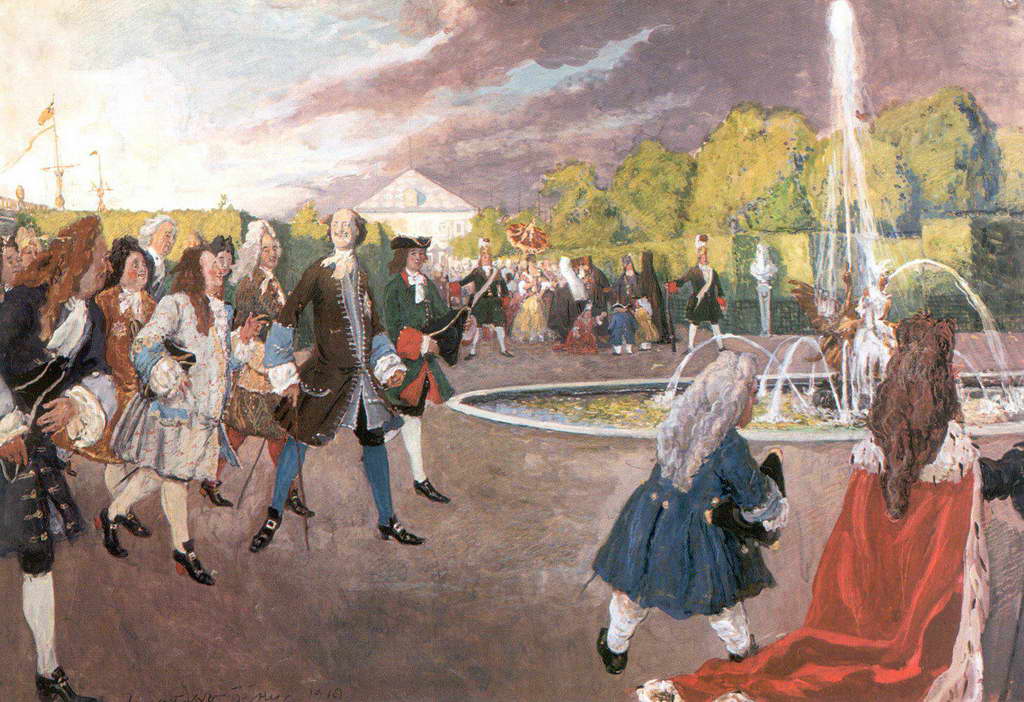

«Пётр I на прогулке в Летнем саду».

1910.

В торжественные дни летом в своём Летнем саду перед дворцом, в дубовой рощице, им самим разведённой, он любил видеть вокруг себя всё высшее общество столицы. Он охотно беседовал со светскими чинами о политике, с духовными - о церковных делах, сидя за простыми столиками на деревянных садовых скамейках и усердно потчуя гостей, как радушный хозяин. Но его хлебосольство порой становилось хуже Демьяновой ухи. Привыкнув к простой водке, он требовал, чтобы её пили и гости, не исключая дам. Бывало, ужас пронимал участников и участниц торжества, когда в саду появлялись гвардейцы с ушатами сивухи, запах которой широко разносился по аллеям, причём часовым приказывалось никого не выпускать из сада. Особо назначенные для того майоры гвардии обязаны были потчевать всех за здоровье царя, и счастливым считал себя тот, кому удавалось какими-либо путями ускользнуть из сада. Только духовные власти не отвращали лиц своих от горькой чаши и весело сидели за своими столиками; от иных далеко отдавало редькой и луком. На одном из празднеств проходившие мимо иностранцы заметили, что самые пьяные из гостей были духовные, к великому удивлению протестантского проповедника, никак не воображавшего, что это делается так грубо и открыто.

В 1721 г. на свадьбе старика-вдовца князя Ю. Ю. Трубецкого, женившегося на 20-летней Головиной, когда подали большое блюдо со стаканами желе, Пётр велел отцу невесты, большому охотнику до этого лакомства, как можно шире раскрыть рот, и принялся совать ему в горло кусок за куском, даже сам раскрывал ему рот, когда тот разевал его недостаточно широко. В то же время, за другим столом, дочь хозяина, пышная богачка и модница княжна Черкасская, стоя за стулом своего брата, хорошо образованного молодого человека, бывшего дружкой на свадьбе отца, по знаку сидевшей тут императрицы, принималась щекотать его. А тот ревел, как телёнок, которого режут, при дружном хохоте всего общества, самого изящного в тогдашнем Петербурге.

Такой юмор царя сообщал тяжёлый характер увеселениям, какие он завёл при своём дворе.

В. О. Ключевский. «Русская история». Москва, «Эксмо». 2005 год.

* * *

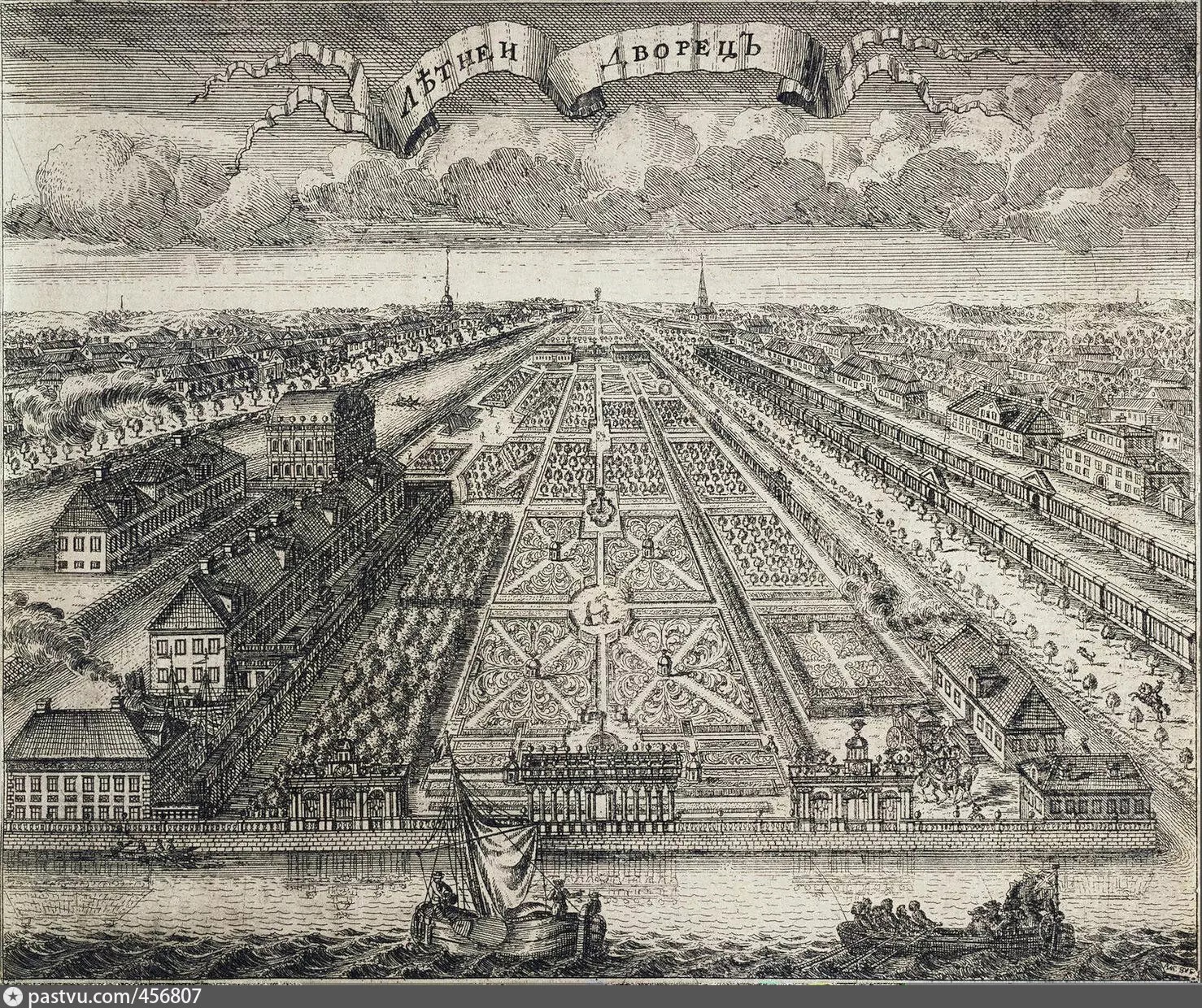

С гравюры 1716 года.

«Летний сад при Петре Великом».

1902.

«Ассамблея Петра I»

Другой современник рассказывает так:

На всех пирах, лишь только соберутся гости, прежде чем они примутся пить, царь уже велит поставить у дверей двойную стражу, чтобы не выпускать никого, не исключая и тех, кого рвёт. Но при этом сам царь редко выпивает более одной или в крайнем случае двух бутылок вина, так что я редко видел его пьяным в стельку. Между тем остальных гостей он заставляет напиваться до того, что они ничего не видят и не слышат, и тут царь принимается с ними болтать, стараясь выведать, что у каждого на уме. Ссоры и брань между пьяными тоже по сердцу царю, так как из их взаимных укоров ему открываются их воровство, мошенничество, хитрость.

Алексей Каретников. «Из жизни Петра Великого». «Смена» №9 1995 год.

* * *

«Ассамблея при дворе Петра I»

Вы помните, какую жизнь вели прежде русские женщины? Это была самая скучная жизнь. Не смея никуда показаться без покрывала, они проводили всё время своё, как затворницы монастырские, и не имели своей воли даже и в самом важном деле жизни - в своём замужестве. Их отдавали за того человека, которого выбирали родители безо всякого согласия со стороны невесты и даже прежде, чем молодые люди видели друг друга. После этого можно судить о счастье этой четы, ещё не знакомой между собою, но уже навек соединённой! В этом случае женщина была ещё более достойна жалости, нежели мужчина. Последний мог забывать неудачный выбор своих родителей в шуме света и общества, он мог заниматься службой, охотой, приятными беседами с людьми умными. Но женщина, такая же невольница в доме мужа, как была в доме отца, переменяла только место своей темницы и из девичьего терема родительского переходила в уединённые комнаты супруга, где не имела даже и того развлечения, какое доставляет хозяйство, - старинные боярыни русские не любили заниматься им и не приучали к тому дочерей своих. Во всяком посредственного состояния доме была и ключница, и казначея, и несколько кухарок и служанок. Итак, хозяйкам оставалось только кушать за каждым обедом несколько десятков блюд и скучать иногда нестерпимо.

Такая участь женщин не могла не обратить внимания того, кто входил в малейшие подробности жизни своего народа. Пётр всегда думал, что общество много теряло от затворничества женщин, а побывав в чужих краях и собственными глазами увидев, сколько счастья может просвещённая женщина пролить на всё семейство своё и сколько пользы принесёт обществу её присутствие в нём, решительно приступил к исполнению своего намерения и приказал, чтобы ни один священник не венчал никакой пары без собственного согласия её, чтобы каждый жених и невеста знали друг друга, по крайней мере, около шести недель до свадьбы, а чтобы доставить им случай быть знакомыми, приказал мужьям и отцам приезжать на все праздники при дворе, во все публичные собрания и на все обеды и вечера вместе со своими жёнами и дочерьми, одетыми так, как одевались в то время жившие в Москве иностранки. Вот было тогда разговоров по всей Москве! Бояре дивились никогда не слыханной прежде новости, молодые боярыни и особенно боярышни радовались как средству освободиться от скучной неволи, старые сожалели, что не родились несколько десятков лет позже, чтобы воспользоваться новыми правами, какие просвещённый государь давал русским женщинам.

Александра Ишимова. «История России в рассказах для детей».

* * *

«Ассамблея при дворе Петра I»

«Ассамблея при Петре I»

По случаю вновь учреждённых в Петербурге ассамблей или съездов между знатными господами похваляемы были в присутствии государя парижское обхождение, обычаи и наряды. На это отвечал он так: «Добро перенимать у французов художества и науки. Сие желал бы я видеть у себя, а в прочем Париж воняет».

Алексей Каретников. «Из жизни Петра Великого». «Смена» №9 1995.

* * *

«Пётр I на псовой охоте».

1902

Против обыкновения всех прочих дворов Пётр Великий не содержал охоты, но имел только несколько егерей, которые доставляли дичину для царской кухни, и двух искусных фортшмейстеров при Адмиралтействе, которые должны были замечать строевой лес в соседственных местах и иметь особое старание о выращивании дубов.

Травли не мог он терпеть столько же, как и вообще всякого другого способа мучить зверей. Некогда живши в подмосковной деревне, прошен он был одним дворянином, который был великий охотник до звериной ловли, на охоту, нарочную приготовленную для увеселения его величества, и потом на медвежью травлю, но он ласково отказал в этой просьбе, сказавши: «Гоняйтесь вы за дикими зверями, сколько вам угодно, сия забава не для меня; я должен вне государства гоняться за отважным неприятелем, а в государстве моём укрощать диких и упорных подданных».

Алексей Каретников. «Из жизни Петра Великого». «Смена» №9 1995 год.

* * *

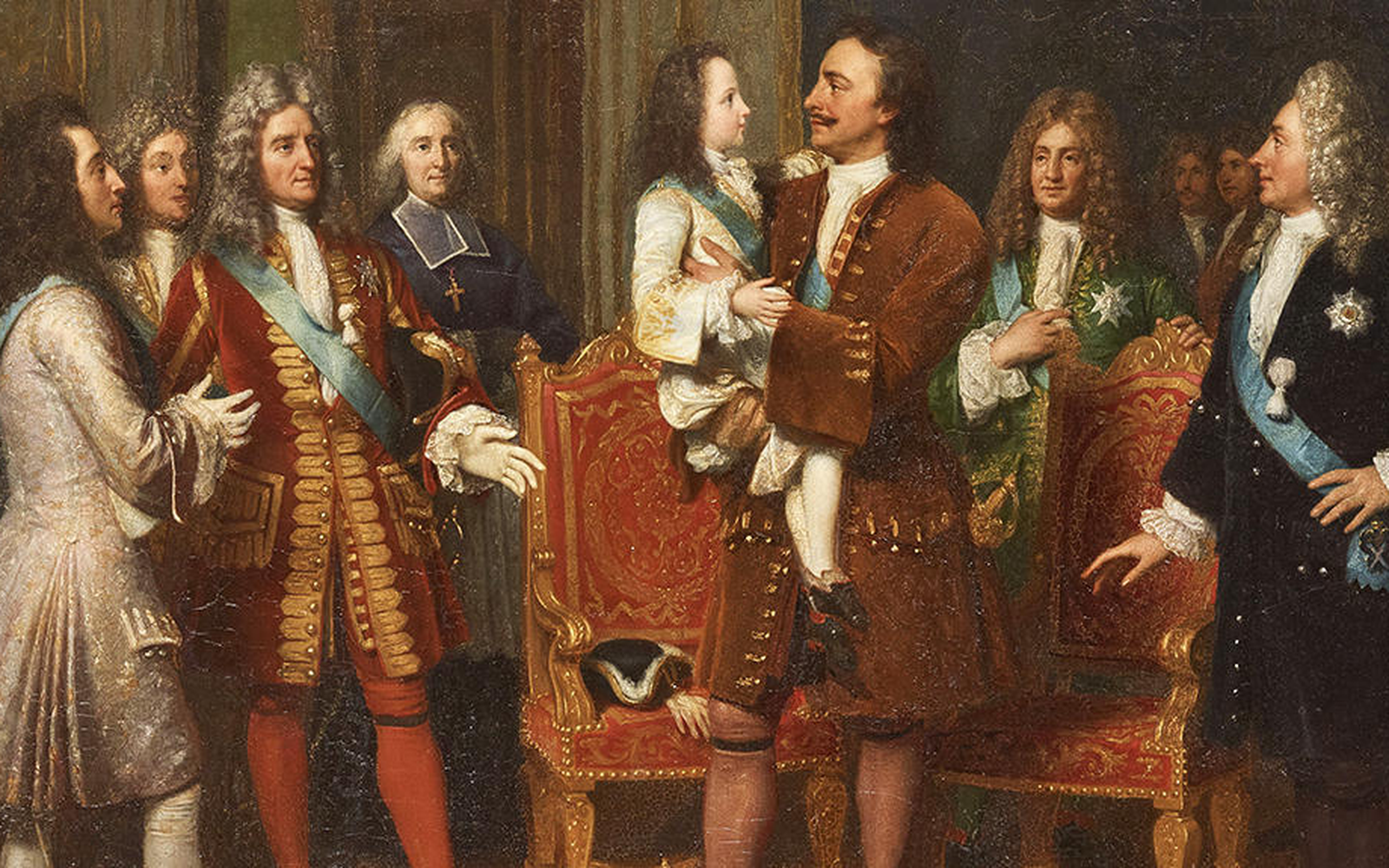

«Встреча императора Петра I с малолетним Людовиком XV»

Пётр пожелал ещё в 1689 году посетить Париж, чтобы собрать в нём новые полезные сведения. Для этого он обратился к французскому двору. Но Людовик XIV – или из зависти к славе Петра, или из политических видов – дал ему знать через своего посла в Петербурге, что такое посещение будет ему неприятно, почему царь отложил свою поездку на неопределённое время. Когда же Людовик XIV (в 1715 году) умер, тогда Петр в мае 1717 года явился инкогнито в столицу Франции и остановился в отеле возле арсенала. Со всею подобающею честью принял его регент Филипп Орлеанский от имени тогда ещё малолетнего Людовика XV, назначив к царю несколько камергеров. Но такое распоряжение было напрасно. Если, например, царь намекал об опере, тотчас извещали о том всех танцовщиков и музыкантов. Танцовщики и музыканты ждут. Но Пётр не поехал в оперу, а пошёл пешком один по разнообразным заведениям, коих множество было в Париже. Он изъявил однажды желание побывать в заседании сорока членов французской академии, и тотчас оповестили о том её членов, но Пётр сел в карету и велел везти себя в кабинет натуральной истории в ботанический сад не потому, что был враг поэзии и красноречия, но потому, что знал, и не без основания, что искусства и положительные науки для его народа нужнее.

Алексей Каретников. «Из жизни Петра Великого». «Смена» №9 1995 год.

* * *

«Император Пётр I несёт на руках малолетнего Людовика XV»

В начале апреля 1717 года Пётр выехал из Гааги и, оставив Екатерину в Амстердаме, отправился через Брюссель и Гент во Францию. Вечером 26 апреля прибыл он в Париж, где его давно уже ждали: несколько месяцев тому назад велись сношения о желании русского царя посетить французский двор. Царя поместили сначала в Лувре, но помещение показалось ему слишком великолепным; Пётр любил показать свою любовь к простоте и к отсутствию всякой пышности и роскоши. По своему желанию, царь на другой же день перешёл в Hotel de Lesdiguieres и тотчас получил визит от регента Франции герцога Орлеанского, управлявшего Францией при малолетстве короля Людовика XV*. 29 апреля (10 мая нового стиля) приехал к русскому царю с визитом маленький французский король, провожаемый дядькой своим герцогом Вильроа. Царь, просидевши с ним некоторое время, взял его на руки и с нежностью поцеловал. «Здешний король, - писал Пётр царице, - пальца на два выше нашего карлика Луки, но дитя изрядное образом и станом, и по возрасту своему довольно разумное». На следующий день царь приехал с визитом к королю в присланной за ним королевской карете. Маленький король вышел к царю навстречу. Пётр, выскочивши из кареты, взял короля на руки и понёс по лестнице во дворец, посреди расставленной и вооруженной гвардии из швейцарцев и французов… В следующие за тем дни царь осматривал городские площади, арсенал, гобеленову фабрику ковров, королевскую гвардию, обсерваторию, а 14-го (нового стиля) царь посетил Пале-рояль, заплативши визит регенту, герцогу Орлеанскому. Регент стал было показывать гостю картинную галерею; но русский государь, как заметили французы, мало пленялся предметами искусства, как и роскоши. В тот же день герцог Орлеанский пригласил его в оперу, и Пётр не в состоянии был высидеть до конца спектакля; зато с жадностью бросался он на обзор вещей, относившихся к мореплаванию, торговле и разным ремёслам. С большим вниманием осматривал он механические кабинеты и зоологический сад и много нашёл для себя примечательного в Инвалидном доме, который посетил 5 мая (16-го нового стиля); всё осматривал он здесь до мельчайших подробностей, в столовой попросил себе рюмку вина, выпил её за здоровье инвалидов, которых назвал своими товарищами. Несколько дней спустя после того Пётр ездил в Фонтенбло, где ночевал, а на другой день был приглашён к нарочно устроенной охоте с королевскими собаками и во время охоты обедал в павильоне. 11 июня (нового стиля) он ворочался на гондоле в Париже и завернул по дороге к принцессе Конти, которая показывала ему свои великолепные сады и покои. Прибывши в Париж, Пёр проплыл под всеми парижскими мостами, потом, севши в свою карету, обогнул укрепления города, заехал в один склад оружия и накупил большой запас ружей и ракет; последние он истратил на фейерверки в своём саду при том отеле, где помещался. 2 июня (нового стиля) Пётр посетил королевское аббатство Святого Дионисия, осматривал церковь, ризницу и новые постройки, в которых бенедиктинцы приготовили ему отличный ужин, выбравши келью, откуда открывался пленительный вид. 3 июня царь со всею свитою отправился в Версаль. Из Версаля Пётр ездил в Трианон, осматривал большой водопровод, откуда проехал в Марли, где королевский дворецкий Девертон приготовил для царя блистательный фейерверк, сопровождаемый музыкальным концертом, а ночью дан был бал. Царю оказали в этот вечер большую любезность, и он пробыл на бале долее того времени, в какое обыкновенно уходил спать. 1 июня (нового стиля) царь посетил сенсирскую женскую школу, устроенную госпожою де Ментенон, и остался очень доволен как удобным и великолепным помещением, так и способом воспитания девиц. Царь после того пожелал видеть самую престарелую госпожу де Ментенон, которая приняла его в постели, чувствуя себя в то время больной. Наконец, 12 июня (нового стиля), Пётр вернулся в Версаль и осмотрел его со всеми достопримечательностями. Отсюда он съездил в Шальо и сделал визит английской королеве, вдове Иакова II. Затем, воротившись в Париж 14 (нового стиля), Пётр посетил королевский типографский дом, коллегию четырёх народов, основанную кардиналом Мазарини, и там долго беседовал со знаменитым тогдашним математиком Варильоном. Потом Петр посетил дом Пижона, устроившего движущуюся планетную сферу, по системе Коперника; его изобретение так понравилось Петру, что он сторговал его за 2000 крон. Посетивши Сорбонну, Пётр был принят с большими почестями докторами этого учреждения и любовался красивым надгробным памятником кардинала Ришелье. В следующие дни царь опять посетил фабрику ковров Гобелена, где очень похвалил вышитую историю дон Кихота, которую и получил в подарок от имени короля. Потом он осматривал в сопровождении регента помещение жандармов, шеволежёров**, мушкетёров и королевских телохранителей, которые нарочно были выстроены в линию на Елисейских полях. 17 июня (нового стиля) царь провёл два часа в обсерватории, а на другой день (18-го) послал пригласить к себе знаменитого географа того времени Делиля, долго разговаривал с ним через переводчика о положении и пространстве своего государства, рассказал ему о расположении новой крепости, которую устраивал в татарских пределах. С любопытством царь смотрел на разные химические опыты, произведённые для него учёным Жоффруа, и пожелал видеть одну из операций, делаемых знаменитым английским окулистом Уолессом: больного, шестидесятилетнего инвалида, нарочно привезли в отель, где жил Пётр, чтоб показать русскому царю образец европейского врачебного искусства. Сначала, когда окулист запустил иглу в глаз больного, царь невольно отвернул голову, но любопытство взяло над ним верх, и он смотрел до конца на операцию, а потом поднёс к глазам инвалида свою руку и с удовольствием заметил, что тот увидал её, тогда как до операции не мог ничего видеть. Похваливши окулиста, царь обещал прислать к нему ученика, чтобы тот мог приобрести подобное искусство под руководством такого великого оператора. 19 июня (нового стиля) царь посетил заседание парламента, бывшего тогда верховным судебным местом. Все члены были одеты в парадные платья красного цвета, а президент – в меховом одеянии, что составляло, по местным обычаям, особую почесть, оказываемую высокому гостю по поводу его посещения. В тот же день посетил царь академию наук; члены разговаривали с ним о новых машинах и о разных учёных опытах. Петру здесь понравилось всё, что он видел и о чём говорил, и впоследствии, по возвращении в Петербург, он поручил своему доктору Эрскину изъявить президенту академии аббату Биньону желание быть записанным в число членов этого учёного общества. Академия изъявила согласие и прислала царю диплом на звание члена и благодарность за предложенную честь. С тех пор, до самой своей смерти, Пётр как член французской академии получал издания её трудов. 21 июня (нового стиля), отслушавши в греческой церкви литургию, по случаю наступившего в этот день по старому календарю праздника Пятидесятницы, Пётр уехал в Спа, где намеревался пользоваться водами. Перед отъездом из Парижа Пётр щедро одарил сопровождавших его придворных и служившую ему королевскую прислугу***.

Король при прощании поднёс своему высокому гостю в дар меч, усыпанный бриллиантами, но Пётр не хотел брать в подарок ни золота, ни драгоценных камней, а попросил четыре ковра превосходной работы из королевского гардероба. Во всё продолжение своего пребывания в Париже русский царь удивлял французов своей простотой в одежде и своими привычками, не сходившимися с тогдашним французским этикетом. Так, например, он обедал в 11 часов утра, ужинал в 8 часов вечера и не любил стеснять себя ни в чём; во время беседы уходил прочь, не дослушивая речей, когда они мало представляли для него любопытного; с чрезвычайной подвижностью приказывал вести себя то туда, то сюда, так что правительство распорядилось расставлять в разных местах экипажи, чтоб гость имел возможность ехать повсюду, куда ему вздумается. Зато при всём соблазне, который делал русский царь несоблюдением обычаев местного этикета, он поражал французов своим умом, знаниями и находчивостью; они изумлялись, видя, что уроженец страны, считаемой ими самой дикой и невежественной в мире, по ясности взгляда на предметы, касавшиеся знаний и наук, превосходил государей, имевших счастье быть рождёнными в образованных странах.

_________________

* Людовик XV (1710-1774) – французский король с 1715 года. Ввиду малолетства короля в 1715-1723 годах страной управлял регент – герцог Филипп Орлеанский.

** Шеволежёры – легкая кавалерия.

*** Маркизу Деливри, Тессе и герцогу Дантену каждому свой портрет, осыпанный бриллиантами, стоющий 40 тысяч ливров, 10 тысяч роздано было прислуге, а 15 тысяч подарено садовникам в Версале и в других королевских садах.

Н. И. Костомаров. «Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей». Санкт-Петербург, «Весь». 2005 год.

* * *

«Пребывание Петра Великого в Париже. Малолетний Людовик XV посещает Петра во дворце Ледигиера.»

Пётр I во Франции.

Во время пребывания в Париже Пётр I нанёс визит малолетнему французскому королю. Его встречали министры, маршалы и представители двора, а на крыльце сидел малолетний король. После взаимных приветствий возникло затруднение, кому идти первым. Тогда Петр взял малолетнего короля на руки и пошёл с ним по лестнице, при этом он сказал:

"Теперь я несу на своих руках всю Францию!"

«Русский исторический анекдот».

* * *

"Пётр Первый наносит визит маркизе де Ментенон в 1717 году."

1887

Источник:

https://aria-art.ru/0/P/Pjotr%20I/4.html

Серия сообщений "1.1-Русская история в картинах (Персоны в Живописи":

Часть 1 - Русская история в картинах. Часть 1. Русь легендарная

Часть 2 - Русская история в картинах. Часть 2. Крещение Руси. X-XII века.

...

Часть 16 - Пётр I (1672-1725) в живописи и литературе. Часть 2.

Часть 17 - Пётр I (1672-1725) в живописи и литературе. Часть 3.

Часть 18 - Пётр I (1672-1725) в живописи и литературе. Часть 4.

Часть 19 - Пётр I (1672-1725) в живописи и литературе. Часть 5.

Часть 20 - Пётр I (1672-1725) в живописи и литературе. Часть 6.

Часть 21 - Николай I (1796-1855) и его семья в живописи

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |