-Рубрики

- Клипы (118)

- Сказки и Мультфильмы (95)

- Кино которое я смотрю (73)

- РПЦ (65)

- Наше наследие 1900 -1917 (65)

- Язычество? да? нет? (64)

- Старообрядцы христьяне до Раскола (60)

- Археология или что находиться под землёй (57)

- Разное (49)

- Дополнительная информация по наследию Славяно-Арие (48)

- Бросаем пить, курить, колоться!!! Перестань быть н (45)

- Индейцы - Рассы которой почти нет. (44)

- Все о Казаках (44)

- Смотрим о том как мы живем! (38)

- Психология (38)

- Наша История до 1900 года! (34)

- Экопоселения и Родовые Поместья (27)

- Гиперборея (27)

- Спорим о Календаре!!! (25)

- Фрэнки-Шоу - Серебряный Дождь (24)

- Пророки и предсказатели (23)

- Рептилии,НЛО и МЫ (23)

- Сельская жизнь (23)

- Academia / Академия (23)

- Задорнов (21)

- Ученые (20)

- Михалковы-Кончаловские (20)

- Дети индиго (20)

- Программы для построения генеалогических деревьев (19)

- Запретные темы истории или Лаборатория Альтернатив (19)

- Письма из провинции (18)

- Еда! Что мы едим? (18)

- Все о Кельтах, Друидах - Галлы - Французы (18)

- Берестяные грамоты XI—XV вв (18)

- Книги XIX-X века (17)

- Деньги, Деньги! (16)

- Дольмены (15)

- Кто мы? Реформы по-русски. (14)

- Радио о Славянах т.е о нас (14)

- Кто мы? Хроника Смутного времени. (13)

- Петроглифы - Вы знаете что это такое? (12)

- Кто мы? История, распятая в пространстве (12)

- Mr. Freeman (12)

- Вегетарианство, Веганство, Сыроедение (11)

- ночь на пятом (11)

- Аркаим (11)

- Пермакультура или альтернативное земледелие (10)

- Апокриф (9)

- Леонид Парфёнов (9)

- обман зрения или почему мы видим не то что видим (9)

- Ночь в Музее (8)

- Момент истины - А. Караулов (8)

- Баня (8)

- Кто мы? Жили-были славяне (8)

- Индия и Санскрит (8)

- Зороастризм (7)

- Америка Глобализация и т.д (7)

- Музеи в которые мы ходим или что там лежит в конце (6)

- Богатыри — не вы! (6)

- Народное искусство (6)

- Зиккурат в Москве (5)

- Альтернатива Образование (5)

- Фоменко и Носовский. История: наука или вымысел? (5)

- Велеслав - Черкасов Илья Геннадьевич (4)

- Человечные Животные - поведение, обучение и т.д (4)

- Отшельники - Самые духовные Люди (4)

- Пословицы и Поговорки! (4)

- Вода Вода кругом Вода (4)

- Кто мы? Царь и Дума. (4)

- Кто мы? Новгородские уроки русской демократии (4)

- Все о Велесовой книги (4)

- Сергей Стрижак - Игры Богов (4)

- Старинные русские меры (3)

- Откуда произошли люди (3)

- Власть факта (2)

- Делаем Сами! (2)

- Белая Русь - Беларусия (2)

- Goblin- Дмитрий Пучков (1)

- Спорим о Днях Неделях!!! (1)

- На каком языке мы говорим? (1)

- Культурная революция (1)

- Астрология (1)

- Закалка - жарой, холодом, водой и т.д (1)

- Вопрос? --- Ответ! (0)

-Приложения

ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо

Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо- ТоррНАДО - торрент-трекер для блоговТоррНАДО - торрент-трекер для блогов

- Музыкальный плеер

Редактор фотографийРедактор фотографий и изображений для быстрой обработки и сохранения. Возможности включают в себя: изменения размера, обрезка, наложение некоторых эффектов, улучшение качества изображения.

Редактор фотографийРедактор фотографий и изображений для быстрой обработки и сохранения. Возможности включают в себя: изменения размера, обрезка, наложение некоторых эффектов, улучшение качества изображения.

-Ссылки

-Музыка

- «Люся Алексеенко - Спящие Боги»

- Слушали: 140 Комментарии: 0

- Enya - Only time

- Слушали: 8556 Комментарии: 1

- стас михайлов. сказочный мир

- Слушали: 1912 Комментарии: 0

- Трофим - Город в пробках

- Слушали: 605 Комментарии: 0

- ERA - Ameno

- Слушали: 444 Комментарии: 0

-Статистика

Создан: 30.09.2010

Записей: 1537

Комментариев: 755

Написано: 2432

Записей: 1537

Комментариев: 755

Написано: 2432

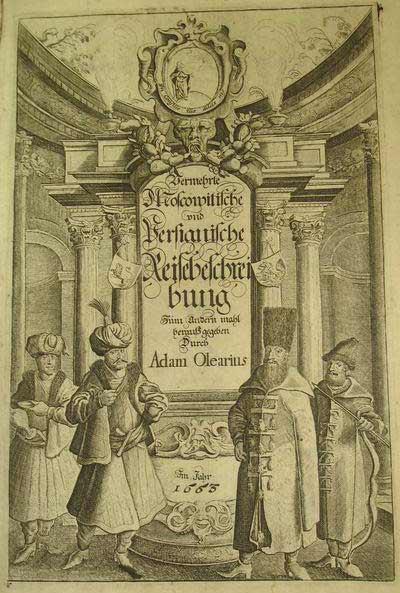

Русь глазами иностранца. (середина 17в.) |

Цитата сообщения Старая_вера

Русь глазами иностранца. (середина 17в.)

Олеарий А. Описание путешествия в Московию:

Мужчины у русских, большею частью, рослые, толстые и крепкие люди, кожею и натуральным цветом своим сходные с другими европейцами. Они очень почитают длинные бороды и толстые животы, и те, у кого эти качества имеются, пользуются у них большим почетом. Его царское величество таких людей из числа купцов назначает обыкновенно для присутствия при публичных аудиенциях послов, полагая, что этим усилено будет торжественное величие [приема]. Усы у них свисают низко над ртом.

Волосы на голове только их попы или священники носят длинные, свешивающиеся на плечи; у других они коротко острижены. Вельможи даже дают сбривать эти волосы, полагая в этом красоту. Подобное мнение не разделяется Амвросием. Он говорит: «По деревьям можно судить, в чем краса главы человеческой; возьми у дерева листву, и все дерево станет неприятным на вид». Может быть взято это у Овидия:

Позорен так же точно череп без волос,

Как куцый скот, без листьев куст, без трав покос.

[C. 164]

Однако, как только кто-либо погрешит в чем-нибудь перед его царским величеством или узнает, что он впал в немилость, он беспорядочно отпускает волосы до тех пор, пока длится немилость. Может быть, обычай этот перенят ими у греков, которым они вообще стараются подражать: ведь Плутарх рассказывает, что греки, когда с ними случалось большое несчастье, ходили с длинными, отпущенными волосами. Женщины же, в таких случаях, стригли свои волосы.

Женщины среднего роста, в общем красиво сложены, нежны лицом и телом, но в городах они все румянятся и белятся, притом так грубо и заметно, что кажется, будто кто-нибудь пригоршнею муки провел по лицу их и кистью выкрасил щеки в красную краску. Они чернят также, а иногда окрашивают в коричневый цвет брови и ресницы.

Некоторых женщин соседки их или гостьи их бесед принуждают так накрашиваться (даже несмотря на то, что они от природы красивее, чем их делают румяна) — чтобы вид естественной красоты не затмевал искусственной. Нечто подобное произошло в наше время. Знатнейшего вельможи и боярина князя Ивана Борисовича Черкасского супруга, очень красивая лицом, сначала не хотела румяниться. Однако ее стали донимать жены других бояр, зачем она желает относиться с презрением к опозорить других женщин своим образом действий. При помощи мужей своих они добились того, что и этой от природы прекрасной женщине пришлось белиться и румяниться и, так сказать, при ясном солнечном дне зажигать свечу.

Так как беление и румяненье происходят открыто, то жених обыкновенно накануне свадьбы, между другими подарками, присылает своей невесте и ящик с румянами — как об этом будет еще рассказано при описании их обыкновенных свадеб.

Женщины скручивают свои волосы под шапками, взрослые же девицы оставляют их сплетенными в косу на спине, привязывая при этом внизу косы красную шелковую кисть.

У детей моложе 10 лет — как девочек, так и мальчиков — они стригут головы и оставляют только с обеих сторон длинные свисающие локоны. Чтобы отличить девочек, они продевают им большие серебряные или медные серьги в уши.

Одежда мужчин у них почти сходна с греческою. Их сорочки широки, но коротки и еле покрывают седалище; вокруг шеи они гладки и без складок, а спинная часть от плеч подкроена в виде треугольника и шита красным шелком. У некоторых из них клинышки под мышками, а также по сторонам сделаны очень искусно из красной тафты. У богатых вороты сорочек (которые шириною с добрый большой палец) точно так же, как полоска спереди (сверху вниз) и места вокруг кистей рук — вышиты пестрым крашеным шелком, а то и золотом и жемчугом; в таких случаях ворот выступает под кафтаном; ворот у них застегивается двумя большими жемчужинами, а также золотыми или серебряными застежками. Штаны их вверху широки и, при помощи особой ленты, могут по желанию суживаться и расширяться. На сорочку и штаны они надевают [С. 165] узкие одеяния вроде наших камзолов, только длинные, до колен и с длинными рукавами, которые перед кистью руки собираются в складки, сзади у шеи у них воротник в четверть локтя длиною и шириною; он снизу бархатный, а у знатнейших из золотой парчи: выступая над остальными одеждами, он подымается вверх на затылке. Это одеяние они называют «кафтаном». Поверх кафтана некоторые носят еще другое одеяние, которое доходит до икр или спускается ниже их и называется «ферязью». Оба эти нижние одеяния приготовляются из каттуна[1], киндиака, тафты, дамаста или атласа, как кто в состоянии завести его себе. Ферязь на бумажной подкладке. Над всем этим у них длинные одеяния, спускающиеся до ног, таковые они надевают, когда выходят на улицу. Они в большинстве случаев из сине-фиолетового, коричневого (цвета дубленной кожи) и темно-зеленого сукна, — иногда также из пестрого дамаста — атласа или золотой парчи.

В таком роде все кафтаны, которые находятся в сокровищнице великого князя и во время публичных аудиенций выдаются мужчинам, заседающим на них, для усиления пышности.

У этих наружных кафтанов сзади на плечах широкие вороты, спереди, сверху вниз, и с боков прорезы с тесемками, вышитыми золотом, а иногда и жемчугом; на тесемках же [С. 166] висят длинные кисти. Рукава у них почти такой же длины, как и кафтаны, но очень узки; их они на руках собирают во многие складки, так что едва удается просунуть руки; иногда же, идя, они дают рукавам свисать ниже рук. Некоторые рабы и легкомысленные сорванцы носят в таких рукавах камни и кистени, что нелегко заметить: нередко, в особенности ночью, с таким оружием они нападают и убивают людей.

На головы все они надевают шапки. У князей и бояр или государственных советников во время публичных заседаний надеты шапки из черного лисьего или собольего меха, длиною с локоть: в остальных же случаях они носят бархатные шапочки по нашему образцу, подбитые и опушенные черною лисицею или соболем; впрочем, у них очень не много меху выходит наружу. С обеих сторон эти шапочки обшиваются золотым или жемчужным, шнурком. У простых граждан летом шапки из белого войлока, а зимою из сукна, подбитые простым мехом.

Большею частью они, подобно полякам, носят короткие, спереди заостряющиеся сапоги из юфти или персидского сафьяна. О кордуане они ничего не знают. У женщин, в особенности у девушек, башмаки с очень высокими каблуками: у иных в четверть локтя длиною; эти каблуки сзади, по всему нижнему краю, подбиты тонкими гвоздиками. В таких башмаках они не могут много бегать, так как передняя часть башмака с пальцами ног едва доходит до земли.

Женские костюмы подобны мужским; лишь верхние одеяния шире, хотя из того же сукна. У богатых женщин костюмы спереди до низу окаймлены позументами и другими золотыми шнурами, у иных же украшены тесемками и кистями, а иногда большими серебряными и оловянными пуговицами. Рукава вверху не пришиты вполне, так что они могут просовывать руки и давать рукавам свисать. Однако они не носят кафтанов и — еще того менее — четырехугольных, поднимающихся на шее воротников. Рукава их сорочек в 6, 8, 10 локтей, — а если они из светлого каттуна, — то и более еще того длиною, но узки; надевая их, они их собирают в мелкие складки. На головах у них широкие и просторные шапки из золотой парчи, атласа, дамаста, с золотыми тесьмами, иногда даже шитые золотом и жемчугом и опушенные бобровым мехом; они надевают эти шапки так, что волосы гладко свисают вниз на половину лба. У взрослых девиц на головах большие лисьи шапки.

Раньше немцы, голландцы, французы и другие иностранцы, желавшие ради службы у великого князя и торговли пребывать и жить у них, заказывали себе одежды и костюмы наподобие русских; им это приходилось делать даже поневоле, чтобы не встречать оскорблений словом и действием со стороны дерзких злоумышленников. Однако год тому назад нынешний патриарх[2] переменил это обыкновение, основываясь на следующем случае. Когда однажды в городе происходила большая процессия при участии самого патриарха, и последний, по обыкновению, благословлял стоявший кругом народ, немцы, бывшие среди русских, не захотели, подобно русским, проделать перед патриархом ни поклонов, ни крестного знамения. Патриарх на это [С. 167] рассердился и, узнав, что тут замешались немцы, сказал: «Нехорошо, что недостойные иностранцы таким случайным образом также получают благословение», и вот, чтобы впредь он мог узнавать и отличать их от русских, пришлось издать приказ ко всем иностранцам, чтобы немедленно же каждый из них снял русское платье и впредь встречался только в одежде своей собственной страны.

Некоторым из иностранцев было столь же трудно немедленно исполнить это приказание, как казалось опасным ослушаться его. Многие из них, не столько из-за недостатка материи и приклада, сколько из-за отсутствия портных не могли вскоре получить новые одежды, а между тем, ввиду ежедневных своих выездов ко двору, не могли, без ущерба для себя, оставаться дома.

Поэтому каждый из них взял, что у него ближе всего находилось под руками. Некоторые надели костюмы своих отцов, дедов и прадедов и одежды иных друзей своих, которые еще во времена тирана, при уводе старых лифляндцев в плен, попали в Москву и с тех пор лежали в сундуках. При их встречах кафтаны эти вызывали немало смеха не только ради столь древних и разнообразных покроев, но и потому, что одежды иному были слишком велики, другому слишком малы. Теперь, поэтому, все иностранцы, каких земель они ни будь люди, должны ходить всегда одетые в костюмы своих [С. 168] собственных стран, чтобы была возможность отличить их от русских.

В Москве живет некий князь, по имени Никита Иванович Романов. После царя это знатнейший и богатейший человек, к тому же он близкий родственник царя. Это веселый господин и любитель немецкой музыки. Он не только любит очень иностранцев, особенно немцев, но и чувствует большую склонность к их костюмам. Поэтому он велел не раз шить для них польское и немецкое платье, а иногда и сам, ради удовольствия, надевал его и в нем выезжал на охоту, несмотря на то, что патриарх возражал против подобного одеяния. Боярин этот, впрочем, иногда и в религиозных вопросах, как кажется, сердил патриарха тем, что отвечал ему коротко, но упрямо. Впрочем, патриарх, в конце концов, все-таки хитростью выманил у него костюмы и добился отказа от них.

XXXVIII

(Книга III, глава 6)

О природе русских, их душевных качествах и нравах

Когда наблюдаешь русских в отношении их душевных качеств, нравов и образа жизни, то их, без сомнения, не можешь не причислить к варварам. И так нельзя сказать о них, как в старину говорилось о греках (правда, они хвастаются приходом к ним греков и заимствованиями у этих последних, но, на самом деле, они не имеют от них ни языка, ни искусства), а именно, что они одни — люди умные и с тонким пониманием, а все остальные — негреки — варвары. Русские вовсе не любят свободных искусств и высоких наук и не имеют никакой охоты заниматься ими. А ведь, между тем, сказано: «Доброе обучение искусствам смягчает нравы и не дает одичать». Поэтому они остаются невеждами и грубыми людьми.

Большинство русских дают грубые и невежественные отзывы о высоких, им неизвестных, натуральных науках и искусствах в тех случаях, когда они встречают иностранцев, имеющих подобные познания. Так, они, например, астрономию и астрологию считали за волшебную науку. Они полагают, что имеется что-то нечистое в знании и предсказании наперед солнечных и лунных затмений, равно как и действий светил. Поэтому, когда мы вернулись из Персии, и в Москве стало известно, что великий князь назначает и принимает меня в свои астрономы, то некоторые из них стали так говорить: «Вскоре вернется в Москву находившийся в составе голштинского посольства волшебник, умеющий по звездам предсказывать будущее». Вследствие этого люди уже почувствовали ко мне отвращение, и я, узнав о нем, между прочим, по этой причине и воздержался принять приглашение.

Впрочем, московитам не столь интересно было, пожалуй, иметь меня в качестве астронома: скорее всего хотели они меня удержать в стране потому, что им стало известно о начерченных мною и нанесенных на карту реке Волге и персидских провинциях, через которые мы проехали.

Когда я позже, в 1643 г., моим [С. 169] милостивейшим государем вновь был послан в Москву и, ради забавы, в темной комнате при помощи маленького отверстия в стене и вложенного туда шлифованного стекла стал изображать в живых цветах все находившееся на улицах против окна, а канцлер в это время зашел ко мне, то он перекрестился и сказал: «Тут, верно, волшебство», тем более что ведь лошади и люди представлялись идущими вверх ногами.

Хотя они и любят и ценят врачей и их искусство, но, тем не менее, не желают допустить, чтобы применялись и обсуждались такие общеупотребительные в Германии и других местах средства для лучшего изучения врачевания, как анатомирование человеческих трупов и скелеты; ко всему этому русские относятся с величайшим отвращением.

Несколько лет тому назад опытный цирюльник, по имени Квирин, голландец, человек веселого нрава, находясь на службе у великого князя, имел скелет или остов человеческий, висевший у него в комнате, на стене, над столом. Однажды он, по своему обыкновению, сидел за столом и играл на лютне, а в это время стрельцы, которые (как тогда было принято) всегда сторожили на дворе немца, пошли по направлению звука и заглянули в дверь. Когда эти люди заметили кости на стене, они испугались — тем более что увидели, что скелет движется. Поэтому они ушли и заявили, что у немецкого цирюльника на стене висит мертвое тело, которое движется, когда цирюльник играет на лютне. Этот слух дошел до великого князя и патриарха, которые послали других людей с приказанием внимательно осмотреть все, в особенности в то время, когда цирюльник играет на лютне. Эти люди не только подтвердили показание первых, но сказали еще, будто мертвец танцевал на стене под звуки лютни.

Русские этому очень удивились, стали совещаться и решили, что, наверное, цирюльник — волшебник, так что необходимо будет сжечь его вместе с останками его мертвеца. Когда Квирин узнал, что втайне состоялось такое опасное для него заключение, он послал знатного немецкого купца, пользовавшегося расположением вельмож, к князю Ивану Борисовичу Черкасскому[3], чтобы сообщить истину и не допустить такого жестокого поступка. Купец сказал боярину: «Из-за такого скелета никоим образом нельзя винить цирюльника в волшебстве. В Германии принято, чтобы у лучших врачей и цирюльников имелись подобные костяки; делается это, чтобы в случае, если у какого-либо живого человека сломана нога или ранена какая-либо часть тела, легче узнать, как взяться за дело и лечить. Если же кости двигались, то это зависело не от игры на лютне, а от ветра, дувшего в открытое окно». После этого приговор был отменен. Однако Квирину пришлось уехать из страны, а скелет перетащили через Москву-реку и сожгли. Подобную же трагедию предполагали они потом сыграть с немецким живописцем Иоганном Детерсеном. Когда во время большого пожара, возникшего в Москве четыре года тому назад, стрельцы по указанному выше способу пришли тушить огонь и ломать соседние дома и при этом застали в доме живописца старый череп, то они хотели [С. 170] самого живописца вместе с черепом бросить в огонь. Его бы и бросили таким образом, если бы некоторые из присутствовавших не заявили, что черепом он, по обычаю немецких живописцев, пользуется для срисовывания его.

Что касается ума, русские, правда, отличаются смышленостью и хитростью, но пользуются они умом своим не для того, чтобы стремиться к добродетели и похвальной жизни, но чтобы искать выгод и пользы и угождать страстям своим. Поэтому они, как говорит датский дворянин Иаков (так именует себя в своем «Hodaeporicon Ruthenicum» посол короля Фридриха II датского), люди «хитрые, смышленые, упорные, необузданные, недружелюбные и извращенные — чтобы не сказать — бесстыдные, склонные ко всякому злу, ставящие силу на место права и отрешившиеся — верьте мне — от всяких добродетелей». Ведь это они сами доказали ему: они лукавы, упрямы, необузданны, недружелюбны, извращены, бесстыдны, склонны ко всему дурному, пользуются силою вместо права, распростились со всеми добродетелями и скусили голову всякому стыду.

Их смышленость и хитрость, наряду с другими поступками, особенно выделяются в куплях и продажах, так как они выдумывают всякие хитрости и лукавства, чтобы обмануть своего ближнего. А если кто их желает обмануть, то у такого человека должны быть хорошие мозги. Так как они избегают правды и любят прибегать ко лжи и к тому же крайне подозрительны, то они сами очень редко верят кому-либо; того, кто их сможет обмануть, они хвалят и считают мастером. Поэтому как-то несколько московских купцов упрашивали некоего голландца, обманувшего их в торговле на большую сумму денег, чтобы он вступил с ними в компанию и стал их товарищем по торговле. Так как он знал такие мастерские приемы обмана, то они полагали, что с этим человеком будут хорошо торговать. При этом странно, что хотя на обман они не смотрят как на дело совести, а лишь ценят его как умный и похвальный поступок, тем не менее многие из них полагают, что грех не отдать лишек человеку, который при платеже денег по ошибке уплатит слишком много. Они говорят, что в данном случае деньги даются по незнанию и против воли и что принятие их было бы кражею; [в случае же обмана] участник сделки платит по доброй воле и вполне сознательно. По их мнению, торговать нужно с умом и смыслом или же совершенно не касаться этого дела.

Чтобы проявить свое лукавство, обманы и надругательство по отношению к ближним, на которых они злы или которых ненавидят, они, между прочим, поступают таким образом: так как кража у них считается пороком серьезно караемым, то они стараются того или иного обвинить в ней. Они идут и занимают деньги у своих знакомых, оставляя взамен одежду, утварь или другие предметы. При этом они иногда тайно подкидывают что-либо в дом или суют в сапоги, в которых они обыкновенно носят свои письма, ножи, деньги и другие мелкие вещи, — а затем обвиняют и доносят, будто эти вещи тайно украдены. Как только вещи найдены и узнаны, [С. 171] обвиняемый должен быть привлечен к ответственности. Так как, однако, подобные обманы и лживость сильно стали распространяться и стали всем известны, то великий князь в наше время, в 1634 г., в день Нового года, велел публично возвестить новый указ свой: «Чтобы никто, ни даже отец с сыном, не занимали денег, не давали друг другу залогов или вступали в иные обязательства без записей за собственными руками с обеих сторон; в противном случае все выступающие с требованиями признаются подозрительными и могут лишиться своих прав на требуемое». Имеются и лживые судьи, которые сами подстрекают своих близких к подобным злоупотреблениям, надеясь получить отсюда выгод. Ниже мы узнаем подробности об этом деле.

Вероломство и лживость у них столь велики, что опасность от этих свойств угрожает не только чужим людям и соседям, но и брату от брата или одному супругу от другого. Этому известны примеры.

Во времена великого князя Бориса Годунова (как рассказывал нам нарвский пастор господин Мартин Бэр, в то время живший в Москве) как-то случилось, что великий князь однажды, испытывая большие страдания от подагры, воскликнул: «Не найдется ли кто-нибудь, кто сумел бы его освободить от этой болезни? Пусть таковой скажется, и, не взирая на состояние и веру его, ему будут даны в награду за лечение большие милости и богатства».

Когда об этом узнала жена одного боярина, испытывавшая суровое обхождение со стороны своего мужа, она предположила, что представляется удобный случай отомстить мужу. Поэтому она пошла и донесла о своем муже, будто ему известно хорошее средство для помощи великому князю, но он будто не желает сделать князю угодное. Боярина позвали к великому князю и спросили его. Когда он сказал, что совершенно несведущ в лечебной науке, его безжалостно высекли и удержали в заточении. Когда он сказал, что жена его устроила ему эту баню из мести и что он намерен ей это напомнить, то его еще сильнее избили и пригрозили даже смертною казнью; ему обещали немедленно же приступить к таковой, если он не спасет великого князя от болезни. Добрый боярин со страха не знал, что начать; тем не менее, он попросил отсрочки на 14 дней, чтобы собрать некоторые травы, при помощи которых он думал испробовать свое спасение. Он хотел хоть немного дней еще прожить, полагая, что тем временем случится что-либо новое. Когда ему дана была эта отсрочка, он послал в Серпухов, лежащий в 2 днях пути от Москвы на реке Оке, и велел привезти оттуда целую телегу смешанных всевозможных трав, растущих там в изобилии и весьма пышно. Из них он сделал великому князю ванну. К великому счастью боярина, у больного боль прошла, может быть — не столько от ванны, сколько сама по себе. После этого боярина еще сильнее высекли за то, что он, обладая таким искусством, все-таки отрицал его и не хотел помочь великому князю, но в то же время ему подарили новое платье и 200 рублей, или 400 рейхсталеров, и 18 крестьян в вечное и потомственное владение, со строгим предупреждением, чтобы он не [С. 172] смел мстить жене. Говорят, после этого супруги жили мирно.

Раньше при подобных враждебных и злостных доносах, особенно в случаях, касавшихся оскорбления величества, обвиняемый, без допроса, улик и выслушания, подвергался наказанию, доводился до нищеты или казнился смертью. Страдали при этом не только низко поставленные, но и высокого звания персоны, как иностранные, так и туземные. Среди русских такие примеры бесчисленны.

При этом не щадились и послы иностранных государей. Подобного рода быстрый процесс совершен был с римским императорским послом, который был заточен и сослан в далекие края, а затем, из отчаяния и в надежде добиться лучшего обращения, принял русскую веру. Он в наше время находился в Москве. Нечто подобное случилось и с послом короля французского Шарлем Таллераном, принцем де Шаль, который испытал тайный, по русскому обычаю, донос со стороны своею злого коллеги Якова Русселя.

Когда, однако, увидели, что многие не стыдились из одной ненависти и вражды, безо всякого основания доносить на других и клеветать, то решено было поступать более осторожно в подобных случаях и было указано, что отныне в уголовных делах жалобщик и доносчик сам также должен идти на пытку и подтвердить свою жалобу вынесенною мукою. Если пытаемый остается при своем первом показании и доносе, то очередь [пытки] за обвиняемым, а иногда, когда дело очень ясное, наказание назначается без дальнейшего процесса. Так, например, в наши дни на конюха показала его злая жена, будто он собирался великокняжеских лошадей, а если будет возможность, и самого великого князя, отравить ядом. Жену пытали по поводу этого доноса, но так как она выдержала пытки, не изменив своего показания, то муж был признан виновным и сослан бедствовать в Сибирь. Жена же осталась в Москве и получала на свое содержание половину ежегодного жалованья, полагавшегося ее мужу.

Так как русские применяют свою хитрость и вероломство во многих случаях и сами друг другу не держат веры, то понятно, как они относятся к иностранцам и как трудно на них полагаться. Если они предлагают дружбу, то делают это не из любви к добродетели (которую они не почитают, хотя философ и говорит, что она должна быть нашей путеводною звездою и целью), но ради выгоды и пользы. Поэтому именно о них и можно сказать:

Vulgus amicitiam utilitate probat.

Там только чернь с тобой дружна,

Где выгод ждет себе она.

Все они, в особенности же те, кто счастьем и богатством, должностями или почестями возвышаются над положением простонародья, очень высокомерны и горды, чего они, по отношению к чужим, не скрывают, но открыто показывают своим выражением лица, своими словами и поступками. Подобно тому, как они не придают никакого значения иностранцу сравнительно с людьми собственной своей страны, так же точно полагают они, что ни один государь в мире не может равняться с их главою своим богатством, властью, величием, знатностью и [C. 173] достоинствами. Они и не принимают никакого письма на имя его царского величества, в котором какая-либо мелочь в титуле опущена или неизвестна для них.

Было смешно, как год тому назад[4] два русские посла в Голштинии, посланные к: тамошнему правительству, не захотели принять его светлости письмо на имя его царского величества, так как там применено было надписание («дяде и свойственнику»), согласно с обыкновением подобного же обращения к прежним великим князьям; пришлось поэтому удалить эти слова. Они говорили: за это им придется отвечать жизнью; по их мнению, его царское величество слишком высок, чтобы иностранный государь мог называть его свойственником. Тщетно им сообщали и доказывали про герцога Магнуса голштинского, господина двоюродного брата моего милостивейшего государя, дружбу с предками нынешнего царя и на иное, в оправдание того, что слова эти помещены правильно. Все это почти походило на мнение персов об Али, их великом святом и патроне, про которого говорят, что он «хотя и не Бог, но в очень близком родстве с Богом».

Они грубо честолюбивы и готовы заявлять об этом, если их почитают или с ними обращаются не по их воле.

Приставы, которых его царское величество посылает, как служителей своих, для приема иностранных послов, не стыдятся открыто требовать, чтобы послы снимали шляпы раньше русских и раньше их сходили с лошадей. Насильно протискиваются они вперед, чтобы ехать и идти выше послов, и совершают еще много иных грубых нарушений вежливости. Они полагают, что нанесли бы большой ущерб своему государю и всей нации, если бы они по отношению к иностранным гостям и послам великих государей (а эти послы, по словам Фредерика Деерзелера в его соч. «Legatus», «являются изображением государей и должны считаться достойными чести государей») вели себя с приятною вежливостью и почтительностью.

Даже знатнейшие из русских в письмах своих к иностранцам пользуются довольно жесткими и неуважительными словами, но зато допускают, чтобы мы отвечали тем же и писали им в том же роде. Мы, тем не менее, видели некоторых из них, хотя и немногих, которые обращались с нами очень вежливо и доброжелательно. Говорят, что раньше они были еще невежливее, но несколько исправились вследствие общения и сношений с иностранцами. Вышеназванный Никита [Романов], пожалуй, по уму, честности и обходительности превосходит их всех и является самым полезным [деятелем] и красою всех русских, что вскоре станет более ясным из нижеследующих рассказов.

Из высокомерия они и сами между собою не уступают друг другу, стремятся к высшему месту и часто из-за этого вступают в сильные ссоры. Нечто подобное случилось однажды в Нижнем Новгороде в нашем присутствии. 14 июля гофмейстер государственного канцлера из Москвы, человек знатный, явился сюда, чтобы посмотреть вновь построенный корабль и приветствовать послов. Когда он приглашен был к столу [С. 174] вместе с приставом, то между ними начался рьяный спор о значении[5]: «бл..ин с.., с..ин с.., .б т... м...рь» и другие гнусные слова были лучшими титулами, которыми они неистово приветствовали друг друга. Гофмейстер говорил: «Он — сын боярский, а тот из простого звания и поэтому ему надлежит сидеть выше». Пристав же говорил: «Он — великокняжеский слуга и потому, ради государя своего, должен по праву занимать высшее место». Нам это надоело и мы совестились даже слушать подобную брань и ругань, длившиеся почти полчаса, но они, не стесняясь, продолжали, пока послы не вмешались и сказали: «Думалось, что они, как друзья, принесут нам дружбу, а не хлопоты и не будут бесчестить друг друга в нашем присутствии». Они попросили их быть дружелюбнее и веселее, чтобы присутствие их стало тем более приятным для нас. После этого они успокоились и, хорошо напившись, стали даже весьма дружелюбны друг с другом.

Они вообще весьма бранчивый народ и наскакивают друг на друга с неистовыми и суровыми словами, точно псы. На улицах постоянно приходится видеть подобного рода ссоры и бабьи передряги, причем они ведутся так рьяно, что с непривычки думаешь, что они сейчас вцепятся друг другу в волосы. Однако до побоев дело доходит весьма редко, а если уже дело зашло так далеко, то они дерутся кулачным боем и изо всех сил бьют друг друга в бока и в срамные части. Еще никто ни разу не видал, чтобы русские вызывали друг друга на обмен сабельными ударами или пулями, как это обыкновенно делается в Германии и в других местах. Зато известны случаи, что знатные вельможи и даже князья храбро били друг друга кнутами, сидя верхом на конях. Об этом мы имеем достоверные сведения, да и сами видели двух детей боярских [так стегавших друг друга] при въезде турецкого посла.

При вспышках гнева и при ругани они не пользуются слишком, к сожалению, у нас распространенными проклятиями и пожеланиями с именованием священных предметов, посылкою к черту, руганием «негодяем» и т. п. Вместо этого у них употребительны многие постыдные, гнусные слова и насмешки, которые я — если бы того не требовало историческое повествование — никогда не сообщил бы целомудренным ушам. У них нет ничего более обычного на языке[6]: как «бл...н с.., с...н с.., собака, .б т... м.ть, .б..а м.ть», причем прибавляется «в могилу, in os ipsius, in oculos»[7] и еще иные тому подобные гнусные речи. Говорят их не только взрослые и старые, но и малые дети, еще не умеющие назвать ни Бога, ни отца, ни мать, уже имеют на устах это: «.б. т... м.ть» и говорят это родителям дети, а дети родителям. В последнее время эти порочные и гнусные проклятия и брань были сурово и строго воспрещены публично оповещенным указом, даже под угрозою кнута; назначенные тайно лица должны были по временам на переулках и рынках мешаться в толпу народа, а отряженные им на помощь стрельцы и палачи должны были хватать ругателей и на месте же, для публичного позорища, наказывать их.

Однако это давно привычная и слишком глубоко укоренившаяся ругань требовала тут и там больше [С. 175] надзора, чем можно было иметь и доставляла наблюдателям, судьям и палачам столько невыносимый работы, то им надоело как следить за тем, чего они сами не могли исполнить, так и наказывать преступников.

Чтобы, однако, брань, ругань и бесчестье не могли совершаться, без различия, по отношению к незнатным и знатным людям, начальство распорядилось так, чтобы тот, кто ударит или иначе обесчестит знатного человека или жену его или великокняжеского слугу — русские ли они или иностранцы, обязан заплатить крупный денежный штраф, о котором говорится: «Заплатить бесчестье». Сумма подобного штрафа исчисляется, смотря по качеству, достоинству или званию чьему-либо и называется «окладом». Сообразно особому цензу каждому назначен свой оклад. Например, боярину, смотря по его происхождению и важности положения его, платится, одному, пожалуй, 2000, другому — 1600, третьему — 1000 талеров и менее. Царскому слуге платится, смотря по его годовому жалованью. Например, так как врачу платят 600 талеров (не считая ежедневно уплачиваемого ему добавочного вознаграждения), то столько же должен ругатель, по приговору судьи, заплатить обруганному. Если бесчестили не только мужа, но и жену и детей, то жене за бесчестье надо платить вдвое, каждой дочери — 1800, а каждому сыну — 600 талеров. Так как, далее, ругатели — что с легкомысленными людьми в гневе не редко бывает, — бранят иногда и родителей, и дедов, и бабок чьих-либо, то им приходится платить точно так же и за бесчестье этих последних, несмотря на то что их уже, может быть, давно нет в живых. Если у преступника нет возможности деньгами или имуществом или всем, что у него есть, заплатить за бесчестье, то он выдается сам головою на дом оскорбленному, и тот может поступить с ним, как ему будет угодно. В таких случаях часто преступника превращают в крепостного или же велят его публично бить кнутом.

Этот способ обращения с ругателями и бесчестящими людьми предоставляется как немцам и другим иностранцам, так и русским; он, однако, очень распространен среди русских и реже встречается среди иностранцев. Мне известны только два случая среди последних. Во времена великого князя Михаила Феодоровича старый англичанин Джон Барнеслей должен был заплатить за бесчестье д-ру Дею, также англичанину. Через некоторое время полковник Боккегоффен младший потребовал платы за бесчестье от француза капитана де ла Кост. Так как, однако, сам полковник Боккегоффен был присужден к тому же штрафу за обруганного им француза Антона де Грэна[8] (перекрестившегося впоследствии, как о том будет ниже рассказано), а де Грэн был в приятельских отношениях с капитаном, то посредничеством удалось покончить этот спор, один штраф отменялся другим, и дело закончилось примирением.

Искать у русских большой вежливости и добрых нравов нечего: и та и другие не очень-то заметны. Они не стесняются во всеуслышание и так, чтобы было заметно всем, проявлять действие пищи после еды и кверху и книзу. Так как они едят много чесноку и луку, то непривычному [С. 176] довольно трудно приходится в их присутствии. Они потягивались и рыгали — может быть, против воли этих добрых людей — и на предшествовавших тайных аудиенциях с нами.

Так как они несведущи в хвальных науках, не очень интересуются достопамятными событиями и историею отцов и дедов своих и вовсе не стремятся к знакомству с качествами чужих наций, то в сходбищах их ни о чем подобном и не приходится слышать. Не говорю я при этом, однако, о пиршествах у знатнейших бояр. Большею частью их разговоры направлены в ту сторону, куда устремляют их природа и низменный образ жизни: говорят они о разврате, о гнусных пороках, о неприличностях и безнравственных поступках, частью ими самими, частью другими совершенных. Они рассказывают разные постыдные басни, и кто при этом в состоянии отмочить самые грубые похабности и неприличности, притом с самой легкомысленною мимикою, тот считается лучшим и приятнейшим собеседником. То же направление имеют и их танцы, часто сопровождаемые неприличными телодвижениями. Говорят, что иногда бродячие комедианты, танцуя, открывают зад, а может быть, еще что-либо; подобного рода бесстыдными танцами между прочим, в свое время увеселяли датского посла Иакова[9]. Он рассказывает в своем «Hodaeporicon», что при этом русские женщины через окна комнат [С. 177] представляли ему странные положения и виды.

Они так преданы плотским удовольствиям и разврату, что некоторые оскверняются гнусным пороком, именуемым у нас содомиею; при этом употребляют не только pueros muliebria pati assuetor (как говорит Курций), но и мужчин, и лошадей. Это обстоятельство доставляет им потом тему для разговоров на пиршествах. Захваченные в таких преступлениях не наказываются у них серьезно. Подобные гнусные вещи распеваются кабацкими музыкантами на открытых улицах или же показываются молодежи и детям в кукольных театрах за деньги. Их плясуны — вожаки медведей — имеют при себе и таких комедиантов, которые, между прочим, при помощи кукол, устраивают представление (у голландцев оно называется Kiucht). Эти комедианты завязывают себе вокруг тела одеяло и расправляют его вверх вокруг себя, изображая таким образом переносный театр, с которым они могут бегать по улицам и на котором в то же время могут происходить кукольные игры.

«Они сняли с себя всякий стыд и всякое стеснение», — говорит многократно уже называвшийся нами датский дворянин Иаков. Мы сами несколько раз видели в Москве, как мужчины и женщины выходили прохладиться из простых бань, и голые, как их Бог создал, подходили к нам и обращались к нашей молодежи на ломаном немецком языке с безнравственными речами[10]. К подобной распутной наглости побуждает их сильно и праздность; ежедневно многие сотни их можно видеть стоящими праздно или гуляющими на рынке или в Кремле. Ведь и пьянству они преданы более, чем какой-либо народ в мире. «Брюхо, налитое вином, быстро устремляется на вожделение», — сказал Иероним. Напившись вина паче меры, они, как необузданные животные, устремляются туда, куда их увлекает распутная страсть. Я припоминаю по этому поводу, что рассказывал мне великокняжеский переводчик в Великом Новгороде: «Ежегодно в Новгороде устраивается паломничество. В это время кабатчик, основываясь на полученном им за деньги разрешении митрополита, устраивает перед кабаком несколько палаток, к которым немедленно же, с самого рассвета, собираются чужие паломники и паломницы, а также и местные жители, чтобы до богослужения перехватить несколько чарок водки. Многие из них остаются и в течение всего дня и топят в вине свое паломническое благочестивое настроение. В один из подобных дней случилось, что пьяная женщина вышла из кабака, упала на улицу и заснула. Другой пьяный русский, проходя мимо и увидя женщину, которая лежала оголенная, распалился распутною страстью и прилег к ней, не глядя на то, что это было среди бела дня и на людной улице. Он и остался лежать с нею и тут же заснул. Много молодежи собралось в кружок у этой пары животных и долгое время смеялись и забавлялись по поводу их, пока не подошел старик, накинувший на них кафтан и прикрывший этим их срам».

Порок пьянства так распространен у этого народа во всех сословиях, как у духовных, так и у светских лиц, у высоких и низких, мужчин и [С. 178] женщин, молодых и старых, что, если на улицах видишь лежащих там и валяющихся в грязи пьяных, то не обращаешь внимания; до того все это обыденно. Если какой-либо возчик встречает подобных пьяных свиней, ему лично известных, то он их кидает в свою повозку и везет домой, где получает плату за проезд. Никто из них никогда не упустит случая, чтобы выпить или хорошенько напиться, когда бы, где бы и при каких обстоятельствах это ни было; пьют при этом чаще всего водку. Поэтому и при приходе в гости и при свиданиях первым знаком почета, который кому-либо оказывается, является то, что ему подносят одну или несколько «чарок вина», т. е. водки; при этом простой народ, рабы и крестьяне до того твердо соблюдают обычай, что если такой человек получит из рук знатного чарку и в третий, в четвертый раз и еще чаще, он продолжает выпивать их в твердой уверенности, что он не смеет отказаться, — пока не упадет на землю и — в иных случаях — не испустит душу вместе с выпивкою; подобного рода случаи встречались и в наше время, так как наши люди очень уже щедры были с русскими и их усиленно потчевали. Не только простонародье, говорю я, но и знатные вельможи, даже царские великие послы, которые должны бы были соблюдать высокую честь своего государя в чужих странах, не знают меры, когда перед ними ставятся крепкие напитки; напротив, если напиток хоть сколько-нибудь им нравится, они льют его в себя как воду до тех пор, пока не начнут вести себя подобно лишенным разума и пока их не поднимешь, порою уже мертвыми. Подобного рода случай произошел в 1608 г. с великим послом, который отправлен был к его величеству королю шведскому Карлу IX. Он так напился самой крепкой водки — несмотря на то что его предупреждали о ее огненной силе, — что в тот день, когда его нужно было вести к аудиенции, оказался мертвым в постели.

В наше время повсеместно находились открытые кабаки и шинки, в которые каждый, кто бы ни захотел, мог зайти и пить за свои деньги. Тогда простонародье несло в кабаки все, что у него было, и сидело в них до тех пор, пока, после опорожнения кошелька, и одежда и даже сорочки снимались и отдавались хозяину; после этого голые, в чем мать родила, отправлялись домой. Когда я в 1643 г. в Новгороде остановился в любекском дворе, недалеко от кабака, я видел, как подобная спившаяся и голая братия выходила из кабака: иные без шапок, иные без сапог и чулок, иные в одних сорочках. Между прочим вышел из кабака и мужчина, который раньше пропил кафтан и выходил в сорочке; когда ему повстречался приятель, направлявшийся в тот же кабак, он опять вернулся обратно. Через несколько часов он вышел без сорочки, с одной лишь парою подштанников на теле. Я велел ему крикнуть: «Куда же делась его сорочка? Кто его так обобрал?», на это он, с обычным их «.б т... м.ть», отвечал: «Это сделал кабатчик; ну, а где остались кафтан и сорочка, туда пусть идут и штаны». При этих словах он вернулся в кабак, вышел потом оттуда совершенно голый, взял горсть собачьей ромашки, росшей рядом с кабаком, и, держа ее перед срамными частями, весело и с [С. 179] песнями направился домой. Правда, в последнее время такие простонародные кабаки, принадлежавшие частью царю, частью боярам, упразднены, потому что они отвлекали людей от работы и давали только возможность пропивать заработанные деньги; теперь никто уже не может получить за 2 или 3 копейки, шиллинга или гроша — водки. Вместо этого его царское величество велел устроить в каждом городе лишь один кружечный двор или дом, откуда вино выдается только кружками или целыми кувшинами; для заведывания дворами поставлены лица, принесшие особую присягу и ежегодно доставляющие невероятную сумму денег в казну его царского величества. Ежедневного пьянства, однако, эта мера почти не прекратила, так как несколько соседей складываются, посылают за кувшином или более и расходятся не раньше, как выпьют все до дна; при этом часто они падают один рядом с другим. Некоторые также закупают в больших количествах, а от себя тайно продают в чарках. Поэтому, правда, уже не видно такого количества голых, но бродят и валяются немногим меньше пьяных.

Женщины не считают для себя стыдом напиваться и падать рядом с мужчинами. В Нарве я из моего места остановки у Нигоффского дома видел много забавного в этом отношении. Несколько русских женщин как-то пришли на пиршество к своим мужьям, присели вместе с ними и [С. 180] здорово вместе выпивали. Когда, достаточно напившись, мужчины захотели идти домой, женщины воспротивились этому, и хотя им и были за это даны пощечины, все-таки не удалось их побудить встать. Когда теперь, наконец, мужчины упали на землю и заснули, то женщины сели верхом на мужчин и до тех пор угощали друг друга водкою, пока и сами не напились мертвецки.

Наш хозяин в Нарве Иаков фон Кёллен рассказывал: «Подобная же комедия разыгралась на его свадьбе: пьяные мужчины сначала отколотили своих жен безо всякой причины, но потом перепились вместе с ними. Наконец, женщины, сидя на своих заснувших мужьях, так долго еще угощались одна перед другою, что, в конце концов, свалились рядом с мужчинами и вместе заснули». Какая опасность и какое крушение при подобных обстоятельствах жизни претерпеваются честью и целомудрием, легко себе представить.

Я сказал, что духовные лица не стремятся к тому, чтобы быть свободными от этого порока. Так же легко встретить пьяного попа и монаха, как и пьяного мужика. Хотя ни в одном монастыре не пьют ни вина, ни водки, ни меда, ни крепкого пива, а пьют лишь квас, т. е. слабое пиво, или кофент[11], тем не менее монахи, выходя из монастырей и находясь в гостях у добрых друзей, считают себя в праве не только не отказываться от хорошей выпивки, но даже и сами требуют таковой и жадно пьют, наслаждаясь этим до того, что их только по одежде можно отличить от пьяниц мирян.

Когда мы, в составе второго посольства, проезжали через Великий Новгород, я однажды видел, как священник в одном кафтане или нижнем платье (верхнее, вероятно, им было заложено в кабаке) шатался по улицам. Когда он подошел к моему помещению, он, по русскому обычаю, думал благословить стрельцов, стоявших на страже. Когда он протянул руку и захотел несколько наклониться, голова его отяжелела и он упал в грязь. Так как стрельцы опять подняли его, то он их все-таки благословил выпачканными в грязи пальцами. Подобные зрелища можно наблюдать ежедневно, и поэтому никто из русских им не удивляется.

Они также являются большими любителями табаку и некоторое время тому назад всякий носил его при себе: бедный простолюдин столь же охотно отдавал свою копейку за табак, как и за хлеб. Когда, однако, увидели, что отсюда для людей не только не получалось никакой пользы, но, напротив, проистекал вред (на употребление табаку не только у простонародья, но и у слуг и рабов уходило много времени, нужного для работы; к тому же, при невнимательном отношении к огню и искрам, многие дома сгорали, а при богослужении в церквах перед иконами, которые должно было чтить лишь ладаном и благовонными веществами, поднимался дурной запах), то, по предложению патриарха[12], великий князь в 1634 г., наряду с частными корчмами для продажи водки и пива, совершенно запретил и торговлю табаком и употребление его. Преступники наказываются весьма сильно, а именно — расщеплением носа [вырыванием ноздрей] и кнутом. Следы подобного рода наказания мы видели и на мужчинах и на [С. 181] женщинах. Подробнее об этом будет сказано при упоминании о русском правосудии.

Подобно тому как русские по природе жестокосерды и как бы рождены для рабства, их и приходится держать постоянно под жестоким и суровым ярмом и принуждением и постоянно понуждать к работе, прибегая к побоям и бичам. Никакого недовольства они при этом не выказывают, так как положение их требует подобного с ними обхождения и они к нему привыкли. Молодые люди и подростки иными днями сходятся, принимаются друг за друга и упражняются в битье, чтобы превратить его в привычку, являющуюся второй натурою, и потом легче переносить побои.

Рабами и крепостными являются все они. Обычай и нрав их таков, что перед иным человеком они унижаются, проявляют свою рабскую душу, земно кланяются знатным людям, низко нагибая голову — вплоть до самой земли и бросаясь даже к ногам их; в обычае их также благодарить за побои и наказание. Подобно тому как все подданные высокого и низкого звания называются и должны считаться царскими «холопами», то есть рабами и крепостными, также точно и у вельмож и знатных людей имеются свои рабы и крепостные работники и крестьяне. Князья и вельможи обязаны проявлять свое рабство и ничтожество перед царем еще и в том, что они в письмах и челобитных должны подписываться уменьшительным именем, то есть, например, писать «Ивашка», а не Иван, или «Петрушка, твой холоп». Когда и великий князь к кому-либо обращается, он пользуется такими уменьшительными именами. Впрочем, и за преступления вельможам назначаются столь варварские наказания, что по ним можно судить о их рабстве. Поэтому русские и говорят: «Все, что у нас есть, принадлежит Богу и великому князю».

Иностранцы, находящиеся на службе у великого князя, должны унижаться таким же образом и ожидать всех сопряженных с этим приятностей и неприятностей. Хотя царь и относится весьма милостиво к наиболее видным из них, однако совершить проступок и впасть в немилость весьма легко.

Раньше было весьма опасно быть великокняжеским лейб-медиком, так как в случае, когда данное лекарство не производило желательного действия или когда пациент помирал во время лечения, врачи подвергались сильнейшей немилости и с ними обходились как с рабами. Известна история о великом князе Борисе Годунове и его врачах. Когда в 1602 г. герцог Иоанн, брат Христиана IV, короля датского, приехал для женитьбы на дочери великого князя и внезапно заболел, великий князь с жестокими угрозами потребовал, чтобы врачи показали лучшее свое искусство на герцоге и не дали ему помереть. Когда, однако, никакое лекарство не могло помочь и герцог умер, врачам пришлось прятаться и не показываться в течение долгого времени.

При великом князе, между прочим, находился немец из верхней Германии, которого он сам сделал доктором. Когда этот последний однажды просил его о позволении направиться в германский университет [С. 182] для получения там степени доктора, великий князь спросил его: «Что это за вещь — получение докторской степени, и как это происходит?» Ему сказали, что нужно сдавать экзамен в искусстве врачевания и что лицо, удачно выдержавшее это испытание, получает степень доктора и свидетельство от медицинского факультета за подписью и с печатью. На это великий князь возразил: «Ты можешь обойтись без этой поездки и расходов? Я узнал твое искусство (действительно, незадолго перед тем этот врач облегчил ему подагрические боли) — и сам сделаю тебя доктором, а свидетельство я тебе дам такое большое, какого ты за границею не получишь!» Так и было сделано. Этого московитского доктора великий князь затем снова велел призвать к себе, когда у него вновь сделались подагрические боли. Доктор подумал, что ему грозит смерть, и явился в старом, изрезанном платье, со всклокоченными волосами, в беспорядке свисавшими вокруг головы и на лицо. На четвереньках вполз он в дверь, говоря: он не достоин более жить, или, того менее, созерцать ясные очи его царского величества, так как находится в немилости. Тут боярин, стоявший рядом, ногою ударил его так, что оконечность сапога ранила ему голову, и назвал его «собакою», надеясь этим угодить великому князю. Однако доктор, заметив милостивое выражение лица царя, воспользовался этим поношением и жалким голосом продолжал жаловаться: «О великий царь, я твой, а не иного кого раб, я сильно погрешил перед тобою и заслужил смерть. Я был бы счастлив умереть от твоих рук. Но я обижен тем, что этот холоп твой так поносит меня; да ведь и знаю я, что вовсе не такова твоя воля, чтобы кто-либо так надругался надо мною, твоим слугою». Эта смиренная речь сменила гнев великого князя на милость, врач получил 500 рублей в подарок, освободились от немилости и другие врачи, боярина же подвергли телесному наказанию.

Что касается рабов и слуг вельмож и иных господ, то их бесчисленное количество; у иного в именье или на дворе их имеется более 50 и даже 100. Находящихся в Москве, большею частью, не кормят во дворах, но дают им на руки харчевые деньги, правда, столь незначительные, что на них трудно поддержать жизнь; поэтому-то в Москве так много воров и убийц. В наше время не проходило почти ни одной ночи, чтобы не было где-либо кражи со взломом. При этом часто хозяина загораживают какими-нибудь вещами в комнате, и ему приходится оставаться спокойным зрителем, если он недостаточно силен, чтобы справиться с ворами, не желает подвергать опасности жизнь и видеть свой дом зажженным над собственною головою. Поэтому-то на дворах знатных людей нанимают особых стражников, которые ежечасно должны подавать о себе знать, ударяя палками в подвешенную доску, вроде как в барабан, и отбивая часы. Так как, однако, часто случалось, что подобные стражники сторожили не столько для господ, сколько для воров, устраивали для этих последних безопасный путь, помогали воровать и убегали, то теперь не нанимают никого ни в стражники, ни в прислуги (ведь, помимо рабов, имеются еще наемные слуги), без представления [С. 183] известных и достаточных местных обывателей поручителями. Подобного рода многократно упомянутые рабы в особенности в Москве сильно нарушают безопасность на улицах, и без хорошего ружья и спутников нельзя избегнуть нападений. Так случилось и с нами. Когда некоторые из нас во время пира пробыли у доброго приятеля до поздней ночи, а один из них на обратном пути пошел далеко вперед, он подвергся нападению двух русских уличных грабителей. Криком указал он на свою опасность; когда мы поспешили на помощь, один из воров спрятался, а другой был так избит, что еле утащился с места.

Когда в другой раз наши послы были с людьми своими в гостях у знатного лица, а наш повар остался позади нас и был сопровождаем домой поваром хозяина, то его застрелили на обратном пути. Вскоре после этого грабители убили гофмейстера, служившего у Аренда Спиринга, шведского посла; и этот убитый [перед смертью] собирался вернуться ночью домой от доброго приятеля. Его колет, еще обрызганный кровью, через 8 дней после этого был пущен в продажу.

То же произошло и с нашим поручиком Иоганном Китом. Когда мы вернулись из Персии, он побывал со мною на немецкой свадьбе и, незадолго до меня, один хотел идти домой, но был так избит русскими грабителями, что, пролежав день и ночь без сознания и чувств, испустил дух свой.

Другие примеры, случающиеся среди самих русских, бесчисленны. Не проходит ночи, чтобы наутро не находили на улицах разных лиц убитыми. Подобных убийств было много во время их Великого поста, но более всего в Масленицу, в течение 8 дней до начала поста, так как в то время они ежедневно напиваются. В наше время 11 декабря можно было насчитать 15 убитых перед земским двором: сюда приволакиваются по утрам убитые, и те, кто ночью неожиданно не находят родных своих дома, идут сюда разыскивать их. Тех, кого не узнали и не увезли [домой], без церемоний погребают. Рабы и грабители эти не побоялись даже среди бела дня напасть на лейб-медика его царского величества господина Гартмана Грамана. Несколько человек из них повалили его на землю и хотели отрезать тот палец, на котором у него был перстень: это и было бы сделано, если бы добрый приятель доктора, некий князь, у ворот которого это происходило, не выслал своих слуг, чтобы вырвать его из рук грабителей. Ночью горожане при подобных опасностях бывали очень немилосердны: например, слыша, как кто-либо страдает у окон их от рук разбойников и убийц, они не только не приходили на помощь, но даже не выглядывали из окон. Теперь, как я слышал, введен лучший порядок, а именно: на всех перекрестках ночью стоит сильная стража из стрельцов или солдат; при этом воспрещено, чтобы кто-либо без фонаря или иного огня появлялся на улицах, будь то пеший, конный или на подводе; кроме того, тут же допрашивают его о причинах выхода на улицу. Тех, кого застали без огня, задерживают и доставляют в стрелецкий приказ, где на другой день их допрашивают и, смотря по выяснившимся обстоятельствам, или отпускают на волю, или отправляют на пытку. [С. 184]

В августе месяце, когда убирают сено, из-за этих рабов крайне опасны дороги по сю сторону Москвы миль на 20; здесь у бояр имеются их сенокосы, и они сюда высылают эту свою дворню для работы. В этом месте имеется гора, откуда они могут издали видеть путешественников; тут многие ими были ограблены и даже убиты и зарыты в песок. Хотя и приносились жалобы на этих людей, но господа их, едва доставляющие им чем покрыть тело, смотрели на эти дела сквозь пальцы.

В тех случаях, когда подобных господ рабы и крепостные слуги, вследствие смерти или милосердия своих господ, получают свободу, они вскоре опять продают себя вновь. Так как у них нет больше ничего, чем бы они могли поддерживать свою жизнь, они и не ценят свободы, да и не умеют ею пользоваться. Натура их такова, как умный Аристотель говорит о варварах, а именно, что «они не могут и не должны жить в лучших условиях, как в рабстве». К ним подходит и то, что сказано писателем о малоазиатском народе, называемом ионянами и ведущем происхождение от греков, а именно, что они «плохи на свободе, хороши в рабстве».

Господин имеет полное право продавать или дарить своих рабов другому. Но в отношении отцов и детей к рабству замечается следующее положение. Ни один отец не имеет права продать своего сына. Никто, впрочем, этого и не делает, и даже неохотно отдают сына в услужение к какому-либо частному человеку, хотя бы и в том случае, когда отец и сын вместе голодают дома; делается это и из великодушия, и потому, что подобную сделку считают позорною. Когда, однако, кто-либо впадет в долги и не в состоянии платить их, то он в праве отдать детей в залог или же отдать их в услужение заимодавцу, для уплаты долга, на известное число лет: сына за 10 рейхсталеров, а дочь за 8 рейхсталеров в год, до тех пор, пока они не отслужат долга; по покрытии долга, заимодавец должен их вновь отпустить на волю. Если сын или дочь не согласны поступить так и отца призовут в суд, а он окажется несостоятельным должником, то, по русскому праву, дети должны заплатить долги родителей. В этом случае детям предоставляется подать на себя кабалу или запись об обязательстве быть крепостными и служить заимодавцу отца.

Вследствие рабства и грубой суровой жизни русские тем более охотно идут на войну и действуют в ней. Иногда — если до того доведется — они являются храбрыми и смелыми солдатами.

Древние римляне не хотели допустить, чтобы в их войнах принимали участие крепостные рабы или неизвестного происхождения и образа жизни праздношатающиеся люди — еще в силу законов Грациана-Валентин[иан]а и Феодосия. Это объясняется тем, что в то время лица, поступавшие солдатами, преследовали иную цель (а именно — доблесть и мирское благополучие), чем большинство в настоящее время (а именно — грабеж, захват добычи и обогащение).

В наши дни обыкновенно говорят, как сказано у Вергилия: «Dolus an virtus quis in hoste requirat?» [«Кто станет разбирать между хитростью и доблестью, имея дело с врагом?» — Прим. ред.] К тому же, при таких условиях, можно выбирать и разбирать, по обычаю римлян, среди тех, кто желает [С. 185] записаться в солдаты. Русские рабы стойко выдерживают у своих господ и начальников войска, и если у них оказываются хорошие испытанные иностранцы-полковники и вожди (в чем у этих людей недостаток), то они доказывают большое мужество и смелость, но пригодны они гораздо более в крепостях, чем в поле, как об этом уже приведен пример [поведения] двух русских при сдаче крепости Нотебург. Подобный вывод мог быть сделан и в войне, которую они в 1572 г. вели против поляков, когда в доме Сукколь, который поляки сильно теснили огнем, они не переставали спереди отбивать неприятеля, хотя сзади платье уже начинало гореть у них на теле. Об этом можно прочесть в «Лифляндской хронике» Геннинга на 70 листе. В том же месте [этот автор] упоминает об сдаче и завоевании аббатства Падис в Лифляндии, где русские, при осаде крепости, из-за голода оказались столь истощенными, что не могли даже выйти навстречу шведам к воротам. И писатель наш с изумлением прибавляет: «Вот уж именно, на мой взгляд, крепостные бойцы, которые умеют быть отважными ради господ своих!»

Но, в открытых боях и при осаде городов и крепостей, русские, хотя и делают, что от них требуется, но не так успешно: обыкновенно они терпели неудачи в столкновениях с поляками, литовцами и шведами и иногда оказывались скорее готовыми к бегству, чем к преследованию врага. То обстоятельство, что они заняли в минувшем году город Смоленск с войском, простиравшимся более чем за 200000 человек, столь же мало может быть засчитано им к высокой храбрости, как в 1632 г. их, с большими потерями и позором, совершенное отступление может быть сочтено за признак отсутствия у них доблести. Ведь оба раза, как кажется, случились обстоятельства подозрительного свойства. В первый раз дело было в генерале Шеине, а в настоящее время были какие-то другие, раньше не известные, чуждые причины.

Правда, русские, в особенности из простонародья, в рабстве своем и под тяжким ярмом, из любви к властителю своему, могут многое перенести и перестрадать, но если при этом мера оказывается превзойденною, то и про них можно сказать: «patientia saepe laesa fit tandem furor» (когда часто испытывают терпение, то, в конце концов, получается бешенство). В таких случаях дело кончается опасным мятежом, причем опасность обращается не столько против главы государства, сколько против низших властей, особенно если жители испытывают сильные притеснения со стороны своих сограждан и не находят у властей защиты. Если они раз уже возмущены, то их нелегко успокоить: не обращая внимания ни на какие опасности, отсюда проистекающие, они обращаются к разным насилиям и буйствуют, как лишившиеся ума.

Великий князь Михаил Феодорович прекрасно знал это обстоятельство. Поэтому, когда вернувшиеся в жалком состоянии из-под Смоленска солдаты стали сильно жаловаться на измену генерала Шеина, из-за которой и более высокое лицо не без причины подверглось подозрению, а [при дворе] на первых порах еще медлили с суровыми мерами против [С. 186] обвиненного, и, таким образом, грозило вспыхнуть всеобщее восстание, то приказано было обезглавлением Шеина дать народу удовлетворение. Чтобы, однако, Шеин тем охотнее, без вреда для других, решился на это, применили к нему следующую хитрость — его убедили в том, будто выведут его только для видимости, но казнить не будут: «Лишь бы видел народ желание великого князя, а как только Шеин ляжет, сейчас же явится ходатайство за него, а затем помилование, и простонародье будет удовлетворено». Когда теперь Шеин, утешенный и полный надежды, которую еще более усиливало доверие, по некоторым причинам питавшееся им к патриарху, — выступил вперед и лег ничком на землю, палачу был дан знак поскорее рубить: тот так и сделал, несколькими ударами срубив голову.

После этого, еще в тот же день, сын Шеина, также бывший под Смоленском, по требованию народа, был, по их обычаю, кнутом засечен до смерти. Остальные друзья его немедленно же были сосланы в Сибирь; этим народ был удовлетворен, и мятеж прекратился. Произошло это событие в июне 1633 г. Означенную войну Пясецкий[13] в своей «Chronica memorabilium in Europa» описал, однако, не вполне подробно; о ней можно найти у Него в рассказе о событиях 1633 и 1634 гг.

Относительно того, как нрав русских сначала оказывается очень терпеливым, а потом ожесточается и переходит к мятежу, мы ниже, при описании их полицейского устройства, поясним примером двух страшных мятежей и бунтов, бывших в России немного лет тому назад.

XXXIX

(Книга III, глава 7)

О домашнем хозяйстве русских, их обыденной жизни, кушаньях и развлечениях

Домашнее хозяйство русских устроено в различном вкусе у людей различных состояний. В общем они живут плохо, и у них немного уходит денег на их хозяйство. Вельможи и богатые купцы, правда, живут теперь в своих дорогих дворцах, которые, однако, построены лишь в течение последних 30 лет; раньше и они довольствовались плохими домами. Большинство, в особенности простонародье, проживают весьма не много. Подобно тому как живут они в плохих, дешевых помещениях (как выше указано), так же точно и внутри зданий встречается мало, — но для них достаточно, — запасов и утвари. У большинства не более 3 или 4 глиняных горшков и столько же глиняных и деревянных блюд. Мало видать оловянной и еще меньше серебряной посуды — разве чарки для водки и меду. Не привыкли они также прилагать много труда к чистке и полировке своей посуды. Даже великокняжеские серебряные и оловянные сосуды, из которых угощали послов, были черные и противные на вид, точно кружки у некоторых ленивых хозяек, немытые с год или более того. Поэтому-то ни в одном доме, ни у богатых, ни у бедных людей, не заметно украшения в виде расставленной посуды, но везде лишь голые стены, которые у знатных завешаны циновками и заставлены иконами. У очень немногих из них имеются [С. 187] перины; лежат они поэтому на мягких подстилках, на соломе, на циновках или на собственной одежде. Спят они на лавках, а зимою, подобно ненемцам в Лифляндии, на печи, которая устроена, как у пекарей, и сверху плоска. Тут лежат рядом мужчины, женщины, дети, слуги и служанки. Под печами и лавками мы у некоторых встречали кур и свиней.

Не привычны они и к нежным кушаньям и лакомствам. Ежедневная пища их состоит из крупы, репы, капусты, огурцов, рыбы свежей или соленой — впрочем, в Москве преобладает грубая соленая рыба, которая иногда, из-за экономии в соли, сильно пахнет; тем не менее, они охотно едят ее. Их рыбный рынок можно узнать по запаху раньше, чем его увидишь или вступишь в него. Из-за великолепных пастбищ у них имеются хорошие баранина, говядина и свинина, но так как они, по религии своей, имеют почти столько же постных дней, сколько дней мясоеда, то они и привыкли к грубой и плохой пище, и тем менее на подобные вещи тратятся. Они умеют из рыбы, печенья и овощей приготовлять многие разнообразные кушанья, так что ради них можно забыть мясо. Например, однажды нам, как выше рассказано, в посту было подано 40 подобных блюд, пожалованных царем. Между прочим, у них имеется особый вид печенья, вроде паштета или скорее пфанкухена, называемый ими «пирогом»; эти пироги величиною с клин масла, но несколько более продолговаты. Они дают им начинку из мелкоизрубленной рыбы или мяса и луку и пекут их в коровьем, а в посту в растительном масле, вкус их не без приятности. Этим кушаньем у них каждый угощает своего гостя, если он имеет в виду хорошо его принять.

Есть у них весьма обыкновенная еда, которую они называют «икрою»: она приготовляется из икры больших рыб, особенно из осетровой или от белорыбицы. Они отбивают икру от прилегающей к ней кожицы, солят ее, и после того, как она постояла в таком виде 6 или 8 дней, мешают ее с перцем и мелконарезанными луковицами, затем некоторые добавляют еще сюда уксусу и деревянного масла и подают. Это неплохое кушанье; если, вместо уксусу, полить его лимонным соком, то оно дает — как говорят — хороший аппетит и имеет силу, возбуждающую естество. Этой икры солится больше всего на Волге у Астрахани; частью ее сушат на солнце. Ею наполняют до 100 бочек и рассылают ее затем в другие земли, преимущественно в Италию, где она считается деликатесом и называется Caviaro. Имеются люди, которые должны арендовать этот промысел у великого князя за известную сумму денег. Русские умеют также приготовлять особую пищу на то время, когда они «с похмелья» или чувствуют себя нехорошо. Они разрезают жареную баранину, когда та остыла, в небольшие ломтики, вроде игральных костей, но только тоньше и шире их, смешивают их со столь же мелко нарезанными огурцами и перцем, вливают сюда смесь уксусу и огуречного рассола в равных долях и едят это кушанье ложками. После этого вновь с охотою можно пить. Обыкновенно кушанья у них приготовляются с чесноком и луком: поэтому все их комнаты и дома, в том числе и великолепные покои великокняжеского дворца в Кремле, и даже сами [С. 188] русские (как это можно заметить при разговоре с ними), а также и все места, где они хоть немного побывают, про

Олеарий А. Описание путешествия в Московию:

Мужчины у русских, большею частью, рослые, толстые и крепкие люди, кожею и натуральным цветом своим сходные с другими европейцами. Они очень почитают длинные бороды и толстые животы, и те, у кого эти качества имеются, пользуются у них большим почетом. Его царское величество таких людей из числа купцов назначает обыкновенно для присутствия при публичных аудиенциях послов, полагая, что этим усилено будет торжественное величие [приема]. Усы у них свисают низко над ртом.

Волосы на голове только их попы или священники носят длинные, свешивающиеся на плечи; у других они коротко острижены. Вельможи даже дают сбривать эти волосы, полагая в этом красоту. Подобное мнение не разделяется Амвросием. Он говорит: «По деревьям можно судить, в чем краса главы человеческой; возьми у дерева листву, и все дерево станет неприятным на вид». Может быть взято это у Овидия:

Позорен так же точно череп без волос,

Как куцый скот, без листьев куст, без трав покос.

[C. 164]

Однако, как только кто-либо погрешит в чем-нибудь перед его царским величеством или узнает, что он впал в немилость, он беспорядочно отпускает волосы до тех пор, пока длится немилость. Может быть, обычай этот перенят ими у греков, которым они вообще стараются подражать: ведь Плутарх рассказывает, что греки, когда с ними случалось большое несчастье, ходили с длинными, отпущенными волосами. Женщины же, в таких случаях, стригли свои волосы.

Женщины среднего роста, в общем красиво сложены, нежны лицом и телом, но в городах они все румянятся и белятся, притом так грубо и заметно, что кажется, будто кто-нибудь пригоршнею муки провел по лицу их и кистью выкрасил щеки в красную краску. Они чернят также, а иногда окрашивают в коричневый цвет брови и ресницы.

Некоторых женщин соседки их или гостьи их бесед принуждают так накрашиваться (даже несмотря на то, что они от природы красивее, чем их делают румяна) — чтобы вид естественной красоты не затмевал искусственной. Нечто подобное произошло в наше время. Знатнейшего вельможи и боярина князя Ивана Борисовича Черкасского супруга, очень красивая лицом, сначала не хотела румяниться. Однако ее стали донимать жены других бояр, зачем она желает относиться с презрением к опозорить других женщин своим образом действий. При помощи мужей своих они добились того, что и этой от природы прекрасной женщине пришлось белиться и румяниться и, так сказать, при ясном солнечном дне зажигать свечу.

Так как беление и румяненье происходят открыто, то жених обыкновенно накануне свадьбы, между другими подарками, присылает своей невесте и ящик с румянами — как об этом будет еще рассказано при описании их обыкновенных свадеб.

Женщины скручивают свои волосы под шапками, взрослые же девицы оставляют их сплетенными в косу на спине, привязывая при этом внизу косы красную шелковую кисть.

У детей моложе 10 лет — как девочек, так и мальчиков — они стригут головы и оставляют только с обеих сторон длинные свисающие локоны. Чтобы отличить девочек, они продевают им большие серебряные или медные серьги в уши.

Одежда мужчин у них почти сходна с греческою. Их сорочки широки, но коротки и еле покрывают седалище; вокруг шеи они гладки и без складок, а спинная часть от плеч подкроена в виде треугольника и шита красным шелком. У некоторых из них клинышки под мышками, а также по сторонам сделаны очень искусно из красной тафты. У богатых вороты сорочек (которые шириною с добрый большой палец) точно так же, как полоска спереди (сверху вниз) и места вокруг кистей рук — вышиты пестрым крашеным шелком, а то и золотом и жемчугом; в таких случаях ворот выступает под кафтаном; ворот у них застегивается двумя большими жемчужинами, а также золотыми или серебряными застежками. Штаны их вверху широки и, при помощи особой ленты, могут по желанию суживаться и расширяться. На сорочку и штаны они надевают [С. 165] узкие одеяния вроде наших камзолов, только длинные, до колен и с длинными рукавами, которые перед кистью руки собираются в складки, сзади у шеи у них воротник в четверть локтя длиною и шириною; он снизу бархатный, а у знатнейших из золотой парчи: выступая над остальными одеждами, он подымается вверх на затылке. Это одеяние они называют «кафтаном». Поверх кафтана некоторые носят еще другое одеяние, которое доходит до икр или спускается ниже их и называется «ферязью». Оба эти нижние одеяния приготовляются из каттуна[1], киндиака, тафты, дамаста или атласа, как кто в состоянии завести его себе. Ферязь на бумажной подкладке. Над всем этим у них длинные одеяния, спускающиеся до ног, таковые они надевают, когда выходят на улицу. Они в большинстве случаев из сине-фиолетового, коричневого (цвета дубленной кожи) и темно-зеленого сукна, — иногда также из пестрого дамаста — атласа или золотой парчи.

В таком роде все кафтаны, которые находятся в сокровищнице великого князя и во время публичных аудиенций выдаются мужчинам, заседающим на них, для усиления пышности.

У этих наружных кафтанов сзади на плечах широкие вороты, спереди, сверху вниз, и с боков прорезы с тесемками, вышитыми золотом, а иногда и жемчугом; на тесемках же [С. 166] висят длинные кисти. Рукава у них почти такой же длины, как и кафтаны, но очень узки; их они на руках собирают во многие складки, так что едва удается просунуть руки; иногда же, идя, они дают рукавам свисать ниже рук. Некоторые рабы и легкомысленные сорванцы носят в таких рукавах камни и кистени, что нелегко заметить: нередко, в особенности ночью, с таким оружием они нападают и убивают людей.

На головы все они надевают шапки. У князей и бояр или государственных советников во время публичных заседаний надеты шапки из черного лисьего или собольего меха, длиною с локоть: в остальных же случаях они носят бархатные шапочки по нашему образцу, подбитые и опушенные черною лисицею или соболем; впрочем, у них очень не много меху выходит наружу. С обеих сторон эти шапочки обшиваются золотым или жемчужным, шнурком. У простых граждан летом шапки из белого войлока, а зимою из сукна, подбитые простым мехом.

Большею частью они, подобно полякам, носят короткие, спереди заостряющиеся сапоги из юфти или персидского сафьяна. О кордуане они ничего не знают. У женщин, в особенности у девушек, башмаки с очень высокими каблуками: у иных в четверть локтя длиною; эти каблуки сзади, по всему нижнему краю, подбиты тонкими гвоздиками. В таких башмаках они не могут много бегать, так как передняя часть башмака с пальцами ног едва доходит до земли.

Женские костюмы подобны мужским; лишь верхние одеяния шире, хотя из того же сукна. У богатых женщин костюмы спереди до низу окаймлены позументами и другими золотыми шнурами, у иных же украшены тесемками и кистями, а иногда большими серебряными и оловянными пуговицами. Рукава вверху не пришиты вполне, так что они могут просовывать руки и давать рукавам свисать. Однако они не носят кафтанов и — еще того менее — четырехугольных, поднимающихся на шее воротников. Рукава их сорочек в 6, 8, 10 локтей, — а если они из светлого каттуна, — то и более еще того длиною, но узки; надевая их, они их собирают в мелкие складки. На головах у них широкие и просторные шапки из золотой парчи, атласа, дамаста, с золотыми тесьмами, иногда даже шитые золотом и жемчугом и опушенные бобровым мехом; они надевают эти шапки так, что волосы гладко свисают вниз на половину лба. У взрослых девиц на головах большие лисьи шапки.

Раньше немцы, голландцы, французы и другие иностранцы, желавшие ради службы у великого князя и торговли пребывать и жить у них, заказывали себе одежды и костюмы наподобие русских; им это приходилось делать даже поневоле, чтобы не встречать оскорблений словом и действием со стороны дерзких злоумышленников. Однако год тому назад нынешний патриарх[2] переменил это обыкновение, основываясь на следующем случае. Когда однажды в городе происходила большая процессия при участии самого патриарха, и последний, по обыкновению, благословлял стоявший кругом народ, немцы, бывшие среди русских, не захотели, подобно русским, проделать перед патриархом ни поклонов, ни крестного знамения. Патриарх на это [С. 167] рассердился и, узнав, что тут замешались немцы, сказал: «Нехорошо, что недостойные иностранцы таким случайным образом также получают благословение», и вот, чтобы впредь он мог узнавать и отличать их от русских, пришлось издать приказ ко всем иностранцам, чтобы немедленно же каждый из них снял русское платье и впредь встречался только в одежде своей собственной страны.

Некоторым из иностранцев было столь же трудно немедленно исполнить это приказание, как казалось опасным ослушаться его. Многие из них, не столько из-за недостатка материи и приклада, сколько из-за отсутствия портных не могли вскоре получить новые одежды, а между тем, ввиду ежедневных своих выездов ко двору, не могли, без ущерба для себя, оставаться дома.

Поэтому каждый из них взял, что у него ближе всего находилось под руками. Некоторые надели костюмы своих отцов, дедов и прадедов и одежды иных друзей своих, которые еще во времена тирана, при уводе старых лифляндцев в плен, попали в Москву и с тех пор лежали в сундуках. При их встречах кафтаны эти вызывали немало смеха не только ради столь древних и разнообразных покроев, но и потому, что одежды иному были слишком велики, другому слишком малы. Теперь, поэтому, все иностранцы, каких земель они ни будь люди, должны ходить всегда одетые в костюмы своих [С. 168] собственных стран, чтобы была возможность отличить их от русских.