-Рубрики

- здоровье (92)

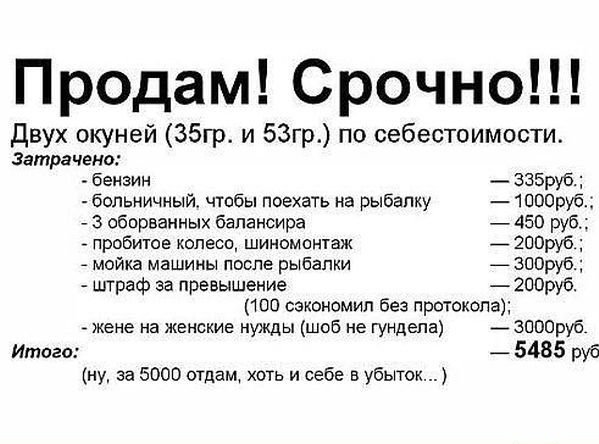

- анекдоты. (59)

- юмор (58)

- Лекарственные растения (41)

- интересное (30)

- история (30)

- видеоклипы (27)

- женщина (22)

- Для души (16)

- притчи и прочие умные мысли. (9)

- кулинария (7)

- гифки (7)

- Библиотека интересных книг (5)

- фото (5)

- осень (5)

- Поэты и писатели (3)

- Домашние полезности. (3)

- компютер (3)

- сонник (1)

- день рожденья (1)

- день рожденья (0)

- стихи (0)

- доброе утро. (0)

- добрый вечер. (0)

- Красота. (4)

- лето. (2)

- любовь. (4)

- Эротика. (3)

-ТоррНАДО - торрент-трекер для блогов

-5 друзей

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Статистика

"Любите баб на свежем сене" -

Писал всем нам Сергей Есенин.

"А лучше все же на опушке" -

Упоминал об этом Пушкин.

"Ведите их на зерноток" -

Настаивал на этом Блок.

"Неважно где, а важно как" -

Всем говорил нам Пастернак."Любите баб на свежем сене" -

Писал всем нам Сергей Есенин.

"А лучше все же на опушке" -

Упоминал об этом Пушкин.

"Ведите их на зерноток" -

Настаивал на этом Блок.

"Неважно где, а важно как" -

Всем говорил нам Пастернак.

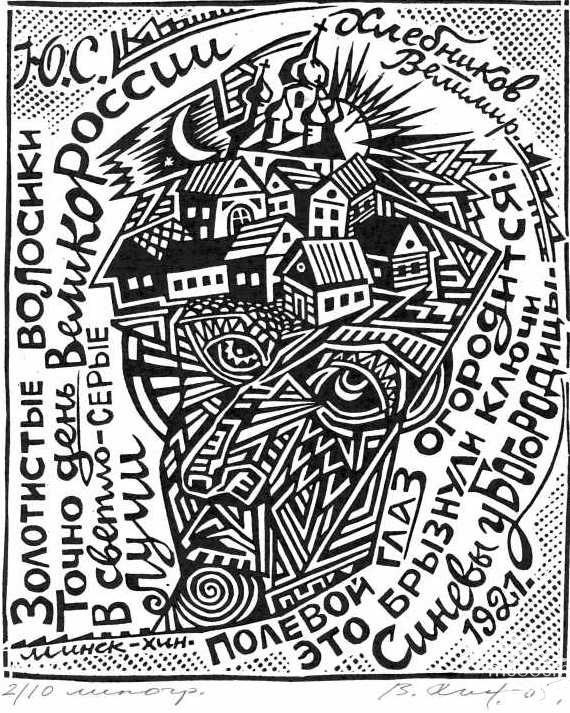

Поэзия Хлебникова и Н Заблодского. |

Э.В. Слинина

Тема природы

в поэзии В. Хлебникова и Н. Заболоцкого

Несмотря на то, что русские будетляне, по твердому убеждению их самих, не создали “системы”, кодекса своей поэтической школы — и больше всего боялись какой-либо канонизации, Велимир Хлебников был поэтом системы, свободной и широкой по значению и степени влияния на русскую поэзию. Это была сравнительно устойчивая система: сплав любимых мыслей, философских выводов, принципов поэтического языка. Реальным выражением, результатом этого сплава был, очевидно, поэтический стиль Хлебникова, очень сложный для читателя до сих пор, даже теперь, когда загадочная поэзия Хлебникова значительно приближена к нам творчеством многих поэтов и в особенности — Н. Заболоцкого.

“Мудреное” слово Хлебникова включает языческий пантеизм, традицию мифа и мифотворчество, своеобразное славянофильство, научную утопию, непосредственно в стиле — архаические элементы XVIII века и нечто детское, инфантильное в передаче мысли, странную по новизне и неожиданности поэтическую этимологию и многое другое. Об этих сложных явлениях мировоззрения и стиля Хлебникова написаны многие статьи и книги.

Для Хлебникова, по определению М. Гофмана, поэта-рационалиста, строгий, устойчивый комплекс рационалистических представлений о сущности бытия, о будущем человечества, о способах познания человеком самого себя и природы — был естественен. В то же время Хлебникова почти сразу же назвали “визионером”. У такого поэта, как Хлебников, для каждого поэтического факта система — лишь основание, на котором вырастают стихи, родственные стихии. В письме А. Крученых от 31 августа 1913 г. он пишет: Мое мнение о стихах сводится к напоминанию о родство стиха и стихии. Неповторимо острое столкновение интуитивного, “стихии” и рационалистической системы создало необычную поэзию Хлебникова. Разумеется, для поэзии XX века самое значительное у Хлебникова — не столько его теоретические умозаключения, сколько “стихия” его поэзии, вернее, поэтический результат, в котором поэты находят много возможностей для новых решений.

Уверенность в священности, таинстве своих знании о мире, открывшихся поэту через язык, слово — напоминает о нем наивность первобытного язычника, поверившего в возможность власти над природой через таинство условленной и колдовской, магической речи. Знание язычника фантастично и таинственно, в нем почти нет места индивидуальному, личной эмоции, в нем предельная объективность, язычник обожествляет природу и уподобляет себя ей. Все это довольно легко обнаружить в поэзии Хлебникова. Но “языческая” поэзия Хлебникова тем необычна, что в ней родилось индивидуальное хлебниковское язычество, со своими законами, своими божествами, своими магическими условностями.

Одна из самых таинственных языческих поэм Хлебникова «Гибель Атлантиды» рассказывает о жреце, который, как и автор поэмы, уверен, что он постиг законы чисел, законы времени. Но жрец стал пленником открытых им законов:

Я самому себе изменник,

Отсюда смута и вражда ‹...›

Род человеческий стал рабом звездным, рабыня, воплощенная радость бытия, радостная, как сама природа, кощунственно смеется над ним и его богами, и жрец убивает рабыню; за все это следует жестокое и заранее предсказанное, законное возмездие. Герой «Гибели Атлантиды» и ее автор трагически воспринимают дисгармонию в отношениях человека и природы, рабскую зависимость от природы. Жрец Хлебникова мучается противоречием между знанием, которое делает его богом, и природой, ее естеством, от которого он отвержен. Он мстит за отверженность и получает возмездие. Язычник Хлебникова дисгармоничен. В двух “легких” поэмах «Вила и леший», «Шаман и Венера» жизнь мифических существ, богинь и колдунов только уподоблена человеческой, но избавлена от каких-либо серьезных противоречий. Языческие существа в легких, комических поэмах Хлебникова — персонифицированная природа, отвлеченная от страданий и смерти, условно отъединенная от человека.

Смысл своего “язычества” Хлебников разъясняет, насколько это возможно, в поэме, названной «Поэт». Празднуется языческий праздник. Среди плясок, стремительного движения, всеобщего смеха поэта поразило лицо нищенки, богоматери в одежде нищенки. Очень краткое, мгновенное видение, живая богоматерь с нездешним ликом:

Струя молитвенный покой,

Она, божественной рукой,

Идет, приемля подаяние.

Толпа лишь на мгновение затихает и беснуется снова. И только поэт, чуждый этому всеобщему безумству, мучает свой давно уже измученный ум мыслями, далекими от праздности и веселья. Он — из другого, нездешнего мира:

Какой-то грезой удивленный ‹...›

(Стихотворения и поэмы, 264)

И у него — власть над русалкой, девой воды, которую он подчинил разуму, которой он предсказал смерть в будущем, когда природа подчинится науке. Но русалка не может согласиться с его пророчеством:

А я, по-твоему, — в гробу?

И раки кушают меня,

Клешнею черной обнимая?

(Стихотворения и поэмы, 267–268)

Она не согласна быть смертной, не согласна не быть бессмертной девой воды. И тогда всесильный поэт спасает ее от “научной” смерти, устанавливая родство русалки с богоматерью:

Идите вместе, — он сказал.

— Обеим вам на нашем свете

Среди людей не знаю места

(Невеста вод и звезд невеста).

(Стихотворения и поэмы, 268)

Добровольное изгнанничество, суровый, подвижнический путь объединяют в некий тройной союз русалку, поэта и богоматерь. “Язычник” Хлебникова, таким образом, не только отверженный от природы и людей, но и подвижник, суровый аскет, в его облике многое противоречит сложившемуся представлению о язычестве. Так стихи, посвященные Перуну, у Хлебникова не гимн языческому богу и не сожаление об утраченном людьми, об изгнанном, униженном громовержце. Перун — будущий бог, приближенный к людям, объединяющий их на каком-то новом пути.

Язычество Хлебникова обращено в будущее, преобразовано сознанием утопического мечтателя, бог язычников у него похож на живого оскорбленного человека, он близок самому поэту, самоотверженному изгнаннику, пророку, провидцу, обреченному на скитальчество.

Лирический герой Хлебникова очень остро чувствует, как непреодолима граница между человеком и морем, деревьями, звездами, как далек от них человек, как непохож он на них. Сопоставление голоса человеческого и природы ведет к парадоксальности выводов, к броской контрастности поэтического языка. Море может маяться, как человек, может кричать о своем горе, но в этом клике оно не родственно человеку, потому что и в клике дивно ясно море ‹...› (Неизданное, 93).

Не потому ли, чувствуя оторванность человеческого сознания, противопоставленного всему бессознательному, человек у Хлебникова, в надежде на чудо, на силу слова, часто заклинает природу стихами — заклинаниями, заговорами. У Хлебникова много таких стихов. В них магия слова, не подвластная привычной логике. Заклинание может быть похоже и на игру слов, но в нем всегда есть торжественность тайны:

Где приютилася мать?

Снегич узывный, белый и длинный,

Где схоронилася мать?

(Неизданное, 111)

До многозначительности пророческого предсказания вырастают такие наивно-страшные заклинания, когда речь идет о времени, о смерти:

Времирей узывных сказка.

Века дочка молодая,

Лета ночка золотая.

Дочка, дочка лельных дней,

Дочка, след ночей безумный!

Иль вокруг чела бездумного

Смертири вьюнок сплели?

(Неизданное, 92)

В стиле заговора-заклинания создано одно из лучших стихотворений Хлебникова «Усадьба ночью, чингисхань!». Это стихи, которые для языческой стихии Хлебникова могут считаться программными. Пропасть между природой и человеком преодолевается через слово, магической властью слова. Слово рождено человеком, его сознанием, разумом, но его создает и немая природа, по повелению человека. Поэт, как владыка слова, чародей, шаман, заклинает небо, сад, зарю, березы, облака, чтобы родились мысль, искусство, мудрость:

Шумите, синие березы!

Заря ночная, заратустрь!

А небо синее, моцарть.

И сумрак облака, будь Гойя!

Ты ночью, облако, роопсь!

Не однажды возникает в стихах Хлебникова высокая мысль о единстве, некоем высшем, не вполне еще нам понятном родстве искусства, творчества, личности художника, мыслителя — с природной стихией, с ее внутренней жизнью:

О Пушкиноты млеющего полдня!

Ночь смотрится, как Тютчев,

Замерное безмерным полдня.

В стихи о деревьях, о жизни деревьев-воинов вдруг врывается неожиданная и странная строка, в которой имя Ницше: И каждое утро шумит в лесу Ницше ‹...› (Неизданное, 278).

В некоторых стихах поэта возможность словотворчества, “книжности”, мысли в природе — лишь одно из множества его сложных, утонченных, изысканных метафорических сближений между человеком и природой, но многозначительно уже само движение поэтической мысли именно в этом направлении:

Ручей пел славу допотопным

Спутникам прошлых миров,

Жизнь их, веселие, ужасы, гибели ‹...›

(Неизданное, 25)

Власть самого поэта над природой через слово в стихах Хлебникова не провозглашается прямо, как безусловная истина или как единственно возможное решение противоречий. Лирический герой Хлебникова многолик, разнообразен, многочисленны и многозначны его поэтические задачи.

Но при этом, как бы ни менялся облик поэта, почти всегда, “за текстом”, остается сознание, что лирический герой Хлебникова несет в себе необычную власть над миром, над природой — как бремя, обозначенное роком. Иногда сознание этого как бы всплывает на поверхность, и мысль оформляется в стихах, наивных, но очень серьезных:

И мир хотел в свою хотель.

Мне послушные свивались звезды в плавный кружеток,

Я свирел в свою свирель, выполняя “мира рок”.

(Неизданное, 95)

Он на одном уровне с вечностью, его величавый аскетизм дает ему на это право:

Я близко вечность мог узнать...

(Неизданное, 97)

И природа, ее таинственная жизнь, доступна ему, охотнику скрытных далей, подвластна, понятна, если облечь ее в мыслимый мной фантастический образ, нареченный моим, поэтическим словом. Тогда жизнь природы, сложная и прекрасная, от которойя, бывун не в этом мире, далеко — открывается мне:

Плескались тайно соли, тонул и гаснул дол,

И навиков скаканье в вместилищах воды,

И любиков смеянье в грустилищах зари.

И веток трепетанье, и воздуха смеянье

Там, где проскользнули жарири

И своим огнистым свистом

Воздух быви залили.

(Неизданное, 117)

Вдохновение творчества дает поэту величайшую свободу:

Тех крыл, что вдаль меня носили.

Свод синезначимой свободы.

Под круги солнечных ободий...

(Неизданное, 120)

Но поэт только провозглашает свою власть над природой и человечеством — через число и слово, эта власть для него самого — лишь мгновение, как редкое вдохновенное прозрение в строке. Она всегда лишь безграничная возможность, которая приподымает поэта над бытом и временем, но не всегда спасает его от растерянности, разочарования, одиночества. И в том, что природа, как и человек, способна творить разумное и прекрасное, не вполне и не всегда уверен герой Хлебникова. Он ищет в природе признаки, возможности этого, но не всегда их находит. Так, в романтической балладе «Смерть в озере» трагическим итогом звучит строка Моцарта пропели лягвы. Здесь и трезвый скептицизм, и зловещая ирония мудреца. Смерть примчалась к погибающим завоевателям на тройке холодных коней, и все, что видят и слышат они, умирая, лишь фантастический бред, предсмертный сон:

Пестрых рыб и красивых ракушек.

И выпи протяжно ухали,

Моцарта пропели лягвы...

(Стихотворения и поэмы, 104)

Сама прекрасная природа только внешне божественно высока и гармонична, в ней лишь внешнее сходство с гармонией, красотой, создаваемой художником:

Что казались белым камнем

Под рукой художника.

Может быть, в природе, есть, как и у человека, патриархально спокойная привычка жить по инерции:

Что, казалось, их соединял старинный брак

С взаимными увлечениями и взаимной неверностью.

Но последнее, зловещее, как знак смерти, сравнение уничтожает даже намек на идиллическое благополучие того, что происходит в природе, независимо от человека:

Что казалось: рука одного душит шею другого.

(Стихотворения и поэмы, 78)

Жизнь природы — бесконечная война, деревья в лесу — воины:

На завоевание Сибирей голубых ‹...›

‹...› Воюя корнями, сражаясь, медленно, дубрава

Возносит дымы серебра.

(Неизданное, 278)

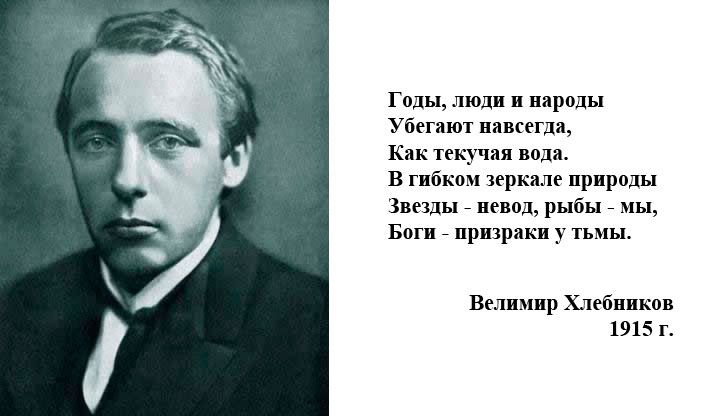

Самое непостижимое в природе — смерть и рождение новой жизни, бесконечная работа природы при помощи смерти, посредством смерти. Перед этой загадкой всего земного постоянно останавливается настойчивый разум поэта. Эта главная загадка мироздания заставляет его признать, что в гибком зеркале природы все происходящее слепо и стихийно, что и человек и его сознание подчинены законам природных стихии.

Убегают навсегда,

Как текучая вода.

В гибком зеркале природы

Звезды — невод, рыбы — мы,

Боги — призраки у тьмы.

(Стихотворения и поэмы, 105)

.

Такой безутешный итог — не единственное решение, лишь одно из возможных. Поэтическое сознание мудреца и мыслителя разлагает проблему, рассматривает ее по “частям”, пытается найти если не оправдание, то хотя бы разумное истолкование смерти и метаморфоз в природе, происходящих через смерть, гибель, небытие. В одной из статей Хлебникова, которые у него больше похожи на стихи, он стремится осмыслить превращения в природе как рождение новой жизни, новой красоты: колебания сложных волн переходят в другие, новые, и цвет василька переходит в звук кукушки или плач ребенка (Неизданное, 318).

Но как бы ни было притягательно и прекрасно такое примиряющее созерцание природы, рано пли поздно сознание поэта сталкивается с самой смертью, се вечной властью, которой бессмысленно подчиняется все живое или мимо которой все равнодушно движется и живет, не сознавая ее роковой власти.

В смерти нет равенства между человеком и деревьями, хотя есть нечто похожее на “равенство”. В «Шествии осеней Пятигорска», рассматривая осень, время, когда умирают растения, поэт видит их страдания похожими на человеческие, видит, что погибающие растения тянутся к людям, гибель, предсмертное страдание сближает их с людьми:

Мечутся дико и тянутся к людям...

(Неизданное 51)

Люди включаются в жестокую систему взаимных превращений:

Вы были нами, мы вами будем.

(Неизданное, 51)

Есть лишь внешне примиряющая особенность смерти растений — она золотая, сады одевают сны золотые, она прекрасной кажется, но тем страшнее она: черепа растений — золотые, трупики веток — золотые... И, наконец, мысль и образ становятся все острее, прозрачнее, изысканнее:

И харканье золотом веток,

Карканье веток трупа золотого, веток умерших,

падших к ногам.

(Неизданное, 54)

Поиски исключительного места в механизме природных метаморфоз нигде не приводят Хлебникова к счастливому благополучию. В черновиках 1907–1916 гг. встречаем строки, где решение дается с покорностью и бесстрашием мудреца, осознавшего вселенскую жестокость законов природы:

Косыми глазами тихони?

Гор гнет под шляпой зари,

Зари жестокой, угрюмой,

Нас рыбой поймает у тони ‹...›

И выдавят рыбы ячейки тенет.

У рыбы есть тоже Байрон и Гете

И скучные споры о Магомете!

Может быть, это лишь видимая “покорность”, видимое согласие. Среди черновиков издатели сочинений Хлебникова поместили поэму «Письмо в Смоленске», очень важную для понимания его поэзии. Стихи этой “поэмы” (термин здесь очень условный) напоминали бы во многом научный трактат, если бы не тонкая поэтическая образность и речитативный, стиховой характер размышлений. Из всех стихов, размышлении Хлебникова о смерти, о метаморфозах природы, «Письмо в Смоленске» — самое прямое и категоричное изложение мыслей поэта о природе. Здесь она похожа на зловещий ад, с бесконечными убийствами, и в самой “изысканности” грубых метафор здесь много открытой иронии:

Ели сопя паровозы ‹...›

Трупы лугов в перчатке коровы,

Нет, не в перчатке, в парче

Круторогих, мычащих дрог похоронных —

Дрог, машущих грязным хвостом,

Как лучшего друга, любовно

Люди глазами ласкали ‹...›

Труп весен и лет

В парче из зерна был запрятан ‹...›

Логика поэтических размышлений приводит к мысли, что все на земле не что иное, как труп солнца:

До верху полна мясными кровавыми цветами.

У ноздрей бога красивого

Цветками коров и овец многолепестковыми.

Знайте, — это второй труп великого Солнца,

раз похороненный устами коров ‹...›

Умерло солнце — выросли травы,

Умерли травы — выросли козы,

Умерли козы — выросли шубы ‹...›

Торжественная, упрямая, строгая последовательность умозаключений, мысль внушается настойчиво до назойливости, по в конце словно бы не хватает сил подчиняться ей: начинается спор уже со своими выводами, с самим собой:

Так ли?

Многие интуитивные решения, наивные пророчества и вопросы, остро поставленные в стихах Хлебникова о человеке и природе, о месте художника в царстве природы, возникли и живут в контексте философской поэзии прошлого и настоящего. При большой, принципиальной самостоятельности в художественных решениях, Н. Заболоцкий принимает сложнейшие темы философской поэзии как единственно необходимые, как некую искупительную жизненную ношу. У него было много поэтических учителей, и Хлебников — один из них: некоторые поэтические “итоги” в стихах Хлебникова для Заболоцкого — истина непреложная, истина, не требующая проверки разумом и творческим опытом.

Прозрачные, классически простые стихи поэта, лишенного каких-либо иллюзий, скептика и мудреца, говорят о сложности, о мучительной неразрешимости „огромного мира противоречий“ в „печальной природе“, „где от добра неотделимо зло“ (61). На Хлебникова он как бы сам ссылается, имя Хлебникова дважды названо в стихах Заболоцкого. В поэме «Торжество земледелия» фантастический диалог, спор животных о своем будущем завершается наивно-торжественной, как все в этой поэме, эпитафией Хлебникову. Поэт заставляет своих героев узнать, что такое Хлебников и его «Доски судьбы», „умные свидетели его жизни“, знак его бессмертия. Это торжественная эпитафия человеку и поэту, который своими странными, утопическими “домыслами” „прекрасный образ человека в душе природы заронил“ (265). Отделенная от человека вечная природа в минуту размышлений о смерти, в неповторимый миг вдохновения, открывается поэту, он слышит ее таинственный голос, видит невидимое раньше, ее слияние с человеческим разумом открылось как родство, единство природы с гениальной поэзией, с глубокой мыслью:

И птицы Хлебникова пели у воды.

(77)

Но как бы ни оптимистична была счастливая мысль:

Но мысль ее! Но зыбкий ум ее!

(77)

Заболоцкий всю жизнь беспокойно и горестно, и в стихах, и в поэмах, задает себе и читателю трудные вопросы, на которые ответ оказывается почти невозможным. Его постоянно, все годы, преследует мысль о “новой” жизни человека и всего живого, о превращениях после смерти. У Заболоцкого несогласие с жестокой логикой смерти как бы выкрикнуто в лицо самой смерти с безграничным сарказмом и великолепной, демонстративной фамильярностью, со зловещим и вызывающим натурализмом. И все это в стихах, названных по-библейски мудро — «Искушение». Метаморфоза “девы” в гробу по жестоким правилам прекрасной природы выглядит так:

В виде маленьких кишок.

Где была ее рубашка,

Там остался порошок.

Изо всех отверстий тела

Червяки глядят несмело,

Вроде маленьких малют

Жидкость розовую пьют. ‹...›

Солнце встанет, глина треснет

Мигом девица воскреснет.

Из берцовой из кости

Будет деревце расти.

(232)

Заболоцкий не только принимает величавую и открыто наивную по форме мысль Хлебникова о том, что у рыбы есть тоже Байрон и Гете, он стремится оправдать умом превращения в природе, он воспринимает эту мудрость сердцем, как личное страдание, как свою ответственность за неразумность мира. Он ищет возможность примирения:

Вернется в лоно зарослей и речек.

Заснет мой ум, но в квантовых мирах

Откроет крылья маленький кузнечик.

(311)

Примирение не идиллическое, не спокойно-созерцательное, примирение условное, но высоко поэтическое, потому что остается прекрасная и трагическая надежда сохранить себя в вечности через творчество, поэзию, живую мысль:

Он не поймет, что мир его чудесный

Построила живая мысль моя,

Мгновенно затвердившая над бездной.

(311)

И более значительно и торжественно в «Завещании»:

Себя я в этом мире обнаружу.

Многовековый дуб мою живую душу

Корнями обовьет, печален и суров.

(109)

Примирение бесстрашное, в котором все же нет до конца согласия с инерцией земного существования, ибо „нет в мире ничего прекрасней бытия“:

Лежал, устав от бытия, —

‹...› Людским страстям, простым и грубым,

Уж неподвластен был бы я.

‹...› Но и тогда во тьме кромешной,

С самим собой наедине,

Я пел бы песню жизни грешной

И призывал ее во сне.

(311–312)

Природа, которую Хлебников с царственным величием рассматривает глазами всевластного пророка, перед Заболоцким встает главной, трагической загадкой. И он видит ее и думает о ней, как и Хлебников, с безжалостной прямотой:

Шел смутный шорох тысячи смертен.

Природа, обернувшаяся адом,

Свои дела вершила без затей.

Жук ел траву, жука клевала птица,

Хорек пил мозг из птичьей головы ‹...›

(68)

У Заболоцкого человек не только страдает от того, что его разум не может принять эту жестокую правду. Он испытывает сострадание к деревьям, реке, животным, он ищет выход из страданий природы, он лично ответственен за дикий беспорядок ее, за первобытный мрак бессознательного бытия животных и растений. В поэзии Заболоцкого природа становится на всю жизнь частью души человека, и в своих личных, как будто только человеческих страданиях он всегда остается сопричастным к страданиям природы, к ее битвам и несчастьям.

В стихах Хлебникова мудрец, созерцатель, с наивным любопытством анализирует происходящее в природе, он проницателен и лишен иллюзий, но он не осознает результат своих наблюдений как личное непоправимое несчастье. Сознание собственного избранничества, мессианства как бы предостерегает его от отчаяния или уводит хотя бы на время от трагического осмысления противоречий. Заболоцкий открывает свободу своей мысли к личному чувству, он ведет их до последнего предела, на край пропасти, доводит до кощунственного ропота, протеста против всего мироустройства, до отчаянного крика:

Чужих существований. Боже правый,

Зачем ты создал мир и милый и кровавый,

И дал мне ум, чтоб я его постиг!

(313)

Как бы случайно, как мгновенное прозрение возникла у Хлебникова в стихах, заклинающих, заговаривающих природу, поэтическая мысль о способности, о возможности природы творить красоту, мудрость, мыслить и созидать. (Он призывает природу к творчеству, заклинает ее искусством). Философской поэзии Заболоцкого такое художественное решение оказалось близким, но решение у него новое, хотя и родственное хлебниковскому прорицанию.

В поисках выхода из неразрешимых проблем человеческого бытия, выхода природы и с нею человека из рабства железных бесстрастных законов „природы-тюрьмы“, Заболоцкий в 20 гг. как бы проверяет иронией свою любимую идею, надежду на духовную эволюцию животных и растений. Он испытывает „бессмертную иллюзию духа“, жестоко истязая ее сарказмом, беспощадной, дьявольской, тяжелой иронией в поэме «Торжество земледелия»:

С большим животным институтом.

Там жизнь была всегда здорова

И посреди большого зданья

Стояла стройная корова

В венце неполного сознанья ‹...›

‹...› И опьяненная корова,

Сжимая руки на груди,

Стояла так, на все готова,

Дабы к сознанию идти.

(272)

В 40 гг. ирония смягчается до снисходительной улыбки, мысль становится увереннее и торжественнее:

Дивись Оссиановым гимнам, рябина!

Не меч ты поднимешь сегодня, природа,

Но школьный звонок над щитом Кухулина.

(91)

Но по-прежнему это “иллюзия”, с которой невозможно расстаться, и вечным вопросом стоит она перед сознанием:

Опять, как безумный, брожу я сегодня?

(91)

Даже в самых скептических стихах о жестокости природы («Лодейников», «Торжество земледелия») поэт все же находит надежду в самом человеке, который творчеством ума и рук, может быть, внесет стройность в „тяжелый мрак миро-творенья“. Но надежда открылась Заболоцкому и в другом — в сознании того, что „в каждом дереве сидит могучий Бах и в каждом камне Ганнибал таится“ (Строки в стихах 1932 г. «Осень», которые повторены в «Лодейникове» 1932–1947 гг.). Если бы природу-тюрьму удалось освободить от самой себя, то разъединение ее с человеком могло бы быть преодолено, преодолено через творчество, новое, незнакомое человеку и высокое. Эта мысль создала странные утопические стихи «Лицо коня»:

Лицо волшебного коня,

Он вырвал бы язык бессильный свой

И отдал бы коню ‹...›

(227)

И затем торжественно, как в гимне, словно утопическая мечта уже осуществилась:

Слова большие, словно яблоки. Густые,

Как мед или крутое молоко.

Слова, которые вонзаются, как пламя

И в душу залетев, как в хижину огонь,

Убогое убранство освещают.

Слова, которые не умирают

И о которых песни мы поем.

(227)

В форме слегка назидательной Заболоцкий строго логично говорит однажды о задачах своей поэзии: не музыка, не мысль, не просто мысль, но соединение “безумия” с умом («Предостережение», 249). Если природа нема и “безумна”, или если ее разум и речи скрыты от нас, то поэт должен стать ее своеобразным переводчиком, каких бы это ни стоило усилий, жертв:

Пусть смотрят из твоих диковинных страниц.

Деревья пусть поют и страшным разговором

Пугает бык людей, тот самый бык, в котором

Заключено безмолвие миров,

Соединенных с нами крепкой связью.

Побит камнями и закидан грязью,

Будь терпелив ‹...›

(249)

Это поэзия аскетического духа, то бунтующего, то отчаявшегося. Предполагаемые творческие возможности, скрытые в природе и не разгаданные нами, становятся у Заболоцкого не только любимой темой, мыслью, но и естественным и удивительно новым, необычным метафорическим материалом:

С утра вырубают своим топором

Угрюмые ноты из книги дубрав ‹...›

И птицы, одетые в светлые шлемы,

Сидят на воротах забытой поэмы ‹...›

(87)

Естественны, обычны в стихах Заболоцкого — музыка, музыкальные “концерты” дождя, цветов, насекомых. Но самое прекрасное в поэзии Заболоцкого, что у него эта музыка, язык природы не только и не просто метафора, поэтическая условность. Он убеждает себя и других, что искусство природы не может быть только условностью поэтической речи, потому что в природе живая душа, и у нее свой, величественный язык:

Концерт тюльпанов и квартет лилей ‹...›

(108)

Существуют мгновения, когда природа оказывается лицом к лицу с человеком и становится на один уровень с его духовной жизнью, с его творческими возможностями. Тогда преодолевается их трагическое разъединение, величественный, тайный язык мирозданья превращается в человеческое слово. В эти мгновения уже нет различия между молнией и человеческой мыслью, между звучанием грома и словом, предгрозовым сумраком и предчувствием вдохновения. Произошло счастливое, непостижимое логикой разума долгожданное соединение „безумия с умом“:

Человеческий шорох травы, вещий холод на темной руке,

Эту молнию мысли и медлительное появление

Первых дальних громов — первых слов на родном языке ‹...›

(88)

Только творчество, вдохновение гениального художника способно разделить в этом мире неделимое, отделить добро от зла. Это мог сделать, быть может, только Бетховен:

В оркестре гроз и трепете громов,

Поднялся ты по облачным ступеням

И прикоснулся к музыке миров.

Дубравой труб и озером мелодий

Ты превозмог нестройный ураган ‹...›

(88)

В год смерти Заболоцкий написал стихи, в которых снова и в последний раз, с несказанной горечью сознает, что душа человека замкнута, слепа, что мир природы чужд и равнодушен к ней, что творческие усилия человеческой души остаются без отклика (176–177). Речь в этих стихах идет, разумеется, не только об отклике березового леса на поэтическое чудо художника. Речь идет о том, как человеку соизмерить два мира:

Другой, который мы от века

Творим по мере наших сил.

(177)

Стихи Заболоцкого, неповторимо своеобразные и мудрые, ставят знак равенства между этими двумя мирами, несмотря на то, что их автор был убежден, что для него между этими мирами „несоответствия огромны“.

|

Метки: в.хлебников. |

Творчество Хлебникова |

Лирика “серебряного” века многообразна и музыкальна. Сам эпитет “серебряный” звучит, как колокольчик. Серебряный век- это целое созвездие поэтов. Поэтов - музыкантов. Стихи “серебряного” века - это музыка слов. В этих стихах не было ни одного лишнего звука, ни одной ненужной запятой, не к месту поставленной точки. Все продуманно, четко и . . . музыкально.

В начале XX в. существовало множество литературных направле-ний. Это и символизм, и футуризм, и даже эгофутуризм Игоря Северянина. Все эти направления очень разные, имеют разные идеалы, преследуют разные цели, но сходятся они в одном : работать над ритмом, словом, довести игру звуками до совершенства.

Особенно, на мой взгляд, в этом преуспели футуристы. Футуризм напрочь отказался от старых литературных традиций, “старого языка”, “старых слов”, провозгласил новую форму слов, независимую от содержания, т.е. пошло буквально изобретение нового языка. Работа над словом, звуками становилась самоцелью, тогда как о смысле стихов совершенно забывалось. Взять , например, стихотворение В. Хлебникова “ Перевертень”:

Кони, топот, инок.

Но не речь, а черен он.

Идем молод, долом меди.

Чин зван мечем навзничь.

Голод чем меч долог?

Пал а норов худ и дух ворона лап ...

Смысла в этом стихотворении никакого, но оно замечательно тем, что каждая строчка читается и слева направо, и справа на лево.

Появлялись, изобретались, сочинялись новые слова. Из одного лишь слова “смех” родилось целое стихотворение “ Заклятие смехом”:

О, рассмейтесь смехачи!

О, засмейтесь смехачи!

Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,

О, засмейтесь усмеяльно!

О, рассмешек надсмеяльных - смех усмейных смехачей!

О, иссмейся рассмеяльно сих надсмейных смеячей!

Смейво, смейво,

Усмей, осмей, смешки, смешки,

Смеюнчики, смеюнчики.

О, рассмейтесь, смехачи!

О, засмейтесь, смехачи!

Творчество В. Хлебникова распадается на три части: теоретические исследования в области стиля и иллюстрации к ним, поэтическое творчество и шуточные стихи. К сожалению, границы между ними проведены крайне небрежно, и часто прекрасное стихотворение портится примесью неожиданной и неловкой шутки или еще далеко не продуманными словообразованиями.

Очень чувствуя корни слов, Виктор Хлебников намеренно пренебрегает флексиями, иногда отбрасывая их совсем, иногда изменяя до неузнаваемости. Он верит, что каждая гласная заключает в себе не только действие, но и его направление: таким образом, бык -- тот, кто ударяет, бок -- то, во что ударяют; бобр -- то, за чем охотятся, бабр (тигр) -- тот, кто охотится и т. д.

Взяв корень слова и приставляя к нему произвольные флексии, он создает новые слова. Так, от корня "сме" он производит "смехачи", "смеево", "смеюнчи-ки", "смеянствовать" и т. д. Он мечтает о простейшем языке из одних предлогов, которые указывают направление движения. Такие его стихотворения, как "Смехачи", "Перевертень", "Черный Любирь", являются в значительной мере словарем такого "возможного" языка.

Поэзия Хлебникова держится не на переживании “чего-то” или на размышлениях о “чем-то”. Поэт писал, скажем, само лесное утро, а не об утре, сам вечер в горах, а не о вечере. Каждый образ оказывается точным, созданным вновь. Эпичность Хлебникова интимна, миф его- домашний, добродушный, сказочно-яркий:

Зеленый плеск и перепле

И в синий блеск весь мир исчез

(“Синие оковы”)

Как поэт, Виктор Хлебников заклинательно любит -природу. Он никогда не доволен тем, что есть. Его олень превращается в плотоядного зверя, он видит, как на "верниссаже" оживают мертвые птицы на шляпах дам, как c людей спадают одежды и превращаются -- шерстяные в овец, льняные в голубые цветочки льна.

Он любит и умеет говорить о давнопрошедших временах, пользоваться их образами. Например, его первобытный человек рассказывает:

... Что было со мной

Недавней порой?

Зверь, с ревом гаркая

(Страшный прыжок,

Дыханье Жаркое),

Лицо ожог.

Гибель какая!

Дыханье дикое,

Глазами сверкая,

Морда великая...

Но нож мой спас,

Не то я погиб.

На этот раз

Был след ушиб.

И в ритмах, и в путанице синтаксиса так и видишь испуганного дикаря, слышишь его взволнованные речи.

Несколько наивный шовинизм дал много ценного поэзии Хлебникова. Он ощущает Россию, как азиатскую страну (хотя и не приглашает ее учиться мудрости у татар), утверждает ее самобытность и борется с европейскими веяниями. Многие его строки кажутся обрывками какого-то большого, никогда не написанного эпоса:

Мы водяному деду стаей,

Шутя, почешем с смехом пятки,

Его семья простая

Была у нас на святки.

Слабее всего его шутки, которые производят впечатление не смеха, а конвульсий. А шутит он часто и всегда некстати. Когда любовник Юноны называет ее "тетенька милая", когда кто-то говорит: "от восторга выпала моя челюсть", грустно за поэта.

В общем В. Хлебников нашел свой путь и, идя по нему, он может сделаться поэтом значительным. Тем печальнее видеть, какую шумиху подняли вокруг его творчества, как заимствуют у него не его достижения, а его срывы, которых, увы, слишком много. Ему самому еще надо много учиться, хотя бы только у самого себя, и те, кто раздувают его неокрепшее дарование, рискуют, что оно в конце концов лопнет.

С поздним символизмом Хлебникова сближал интерес к философии, мифологии, русской истории, славянскому фольклору. Однако не смотря на внешнее ученически-истовое следование “заветам символизма” , Хлебников был внутренне чужд этому течению, равно как и нарождающемуся акмеизму. Расхождение основывалось на коренном различии взглядов на природу Слова (языка) и Времени. Символисты и акмеисты стремились выявить в отвлечённом слове закодированные ”вечные сущности” и перемещали современность в контекст предшествующей культуры, уводили настоящее к ”первозданной ясности прошлого”. Философско-эстетическая ориентация Хлебникова была принципиально иной. Поэт отсчитывал начало своего творчества с необычайно мощного по соц. заряду 1905 г. :”Мы бросились в будущее…от 1905 г. “. Остро переживая позорное поражение на Востоке и удушение первой русской революции, напряжённо размышляя над ходом истории, Хлебников предпринял утопическую попытку найти некие универсальные числовые законы Времени, так или иначе влияющие на судьбы России и всего человечества. Прошлое, настоящее и будущее в его утопической системе представлялись лишь фрагментами единого непрерывного Времени, эластично и циклично повторяющегося в своём круговом развитии. Настоящее, являясь вместе с прошлым частью целокупного времени, получало таким образом возможность перемещения в “научно предсказуемое” будущее. Хлебникова подходит к данному вопросу как учёный-исследователь, но, будучи поэтом по своей природной сути, он постигает Время сквозь мифопоэтическую призму и превращает предмет исследования в свою главную и пожизненную тему наряду с другим его постоянным героем своей поэзии – Словом, языком. Слово в его философско-поэтической системе переставало быть только средством передачи его культурной традиции в её смысловых и эстетических значениях, а становилось собственнозначимой и самоценной чувственной данностью, вещью и, следовательно, частью пространства. Именно таким образом, через Время, зафиксированное Словом и превращённое в пространственный фрагмент, осуществлялось искомое философское единство ”пространства-времени”. Единство, допускающее возможность его переоформления в слове и, значит, поддающееся активному регулированию по воле речетворца. Создавалась внешне логически-ясная концепция преодоления физического времени как пространства за счет реставрации (в прошлом) и реконструкции ( в настоящем и будущем) слов-вещей и пересоздания на этой основе всей застывшей в пространстве и времени системы узаконенных художественных форм и социальных институтов. Открывалась как бы единая "книга бытия", книга Природы – утопическая мечта Хлебникова, поэтическому воплощению которой он посвятил всю свою жизнь.

Искания Хлебникова вполне согласовывались с общим путем устремленного в будущее футуризма, относившего смыслы, в противовес символистским, потусторонним отвлеченностям, к чувственным данностям. Это происходило и в живописи, также искавшей единство «пространства – времени» и насыщавшей пространственную изобразительность «четвертым измерением», т.е. временем. Не случайно поэтому после знакомства с В. Каменским, способствовавшим первой публикации поэта (Искушение грешника // Весна. – 1908. - № 10), и сближения с группой поэтов и художников ( Д. Н. Бурлюки, Е. Гуро, М. Матюшин ) Хлебников становится «невидимой», но главной «осью вращения» футуризма.

В 1910 г. вышел совместный сборник группы футуристов – «будетлян» в придуманной Хлебниковым славянской огласке – «Садок судей». Позже к ним присоединились А. Крученых, Б. Лившиц и В. Маяковский. Другой сборник «будетлян» «Пощечина общественному вкусу» (1912) почти наполовину состоял из произведений Хлебникова: поэма «И и Э», «Гонимый – кем, почем я знаю?..», знаменитые «экспериментальные» «Кузнечик» и «Бобэоби пелись губы…». На последней странице сборника была напечатана исчисленная поэтом таблица с датами великих исторических потрясений. Последней датой был 1917 г. (ср. с порожденным Хлебниковым пророчеством в поэме В. Маяковского «Облако в штанах»: «…в терновом венке революции грядет шестнадцатый год»). Подобные расчеты Хлебников, называвший себя «художником числа вечной головы вселенной», проводил постоянно, проверяя свою теорию кругового Времени и стараясь «разумно обосновать право на провидение» (см. его кн.: «Учитель и ученик», 1912; «Битвы 1915 – 1917 гг. Новое учение о войне», 1915; «Время мера мира», 1916; «Доски судьбы», 1922; статьи «Спор о первенстве» и «Закон поколений», 1914. Некоторые идеи Хлебникова о «жизненных ритмах» подтверждаются современной хронобиологией).

В 10 гг. выходят книги Хлебникова «Ряв!», «Творения 1906 – 1908», «Изборник стихов. 1907 – 1914», получают развитие разработанные им ранее «первобытные» славяно-языческие утопии : «Змей поезда», 1910; «Лесная дева», 1911; «И и Э», 1912; «Шаман и Венера», «Вила и леший», 1912; «Дети Выдры», 1913; «Труба марсиан», 1916; «Лебедия будущего», 1918. В них поэтически формулировалась мечта Хлебникова о всесветном единении «творян» и «изобретателей» (их антиподы «дворяне» и «приобретатели») в лоне единой и всевременной матери – Природы, одухотворенной человеческим трудом. Хлебников. предлагал : «Исчислить каждый труд ударами сердца – денежной единицей будущего, коей равно богат каждый живущий» ( V, 157 ). (Раскрытие важной для Хлебникова темы труда см. : «Мы, Труд, Первый и прочее и прочая …», «Ладомир» и др.) Верховным представителем «творян», по мысли Хлебникова., является поэт, а искусство становится проектом жизни (идея жизнестроительного искусства). Поэтические утопии и жизненное поведение поэта сливаются : начинаются пожизненные странствия Хлебникова по России как выражение особого «внебытового» существования творца.

К 1917 г. понимание искусства как программы жизни трансформируется в обобщенно анархическую утопию о мессианской роли поэтов – тайновидцев и пророков, которые вместе с другими деятелями культуры должны создать международное общество Председателей Земного Шара из 317 членов (317 – одно из выведенных Хлебниковым «магических» чисел Времени). «Председатели» призваны осуществлять программу мировой гармонии в «надгосударстве звезды» («Воззвание Председателей Земного Шара»,1917).

Одновременно с созданием «первобытных» и космо – мифологических утопий Хлебников выступает и как мятежный автор антибуржуазных и антитехнократических гротескных пророчеств о «бунте вещей», которых, по мнению поэта, неизбежен в урбанизированном будущем, если его распорядителем станет сообщество «приобретателей» и «дворян» (поэма «Журавль», 1909; пьеса «Маркиза Дэзес», 1909 – 1911, и др.).

В годы первой мировой войны социалистическая активность Хлебникова значительно возросла, отчетливо выявился его интерес к теме современности (в 1916 – 1917 гг. поэт служил рядовым в армии). Эта тенденция усилилась в годы революции и гражданской войны. Хлебников, смыкаясь в гуманистическом пафосе с Маяковским, не приемлет империалистическую бойню (поэмы “Война в мышеловке”, 1915 – 1922; “Берег невольников”, 1921), но в дерзком восстании “колодников земли” он, подобно А. Блоку, видит справедливость исторического возмездия и по славянски былинный размах переустройства Вселенной на новых научно – трудовых человеческих основах (“Каменная баба”, 1919; “Ночь в окопе”, “Ладомир”, 1920; “Ночь перед Советами”, “Настоящее”, “Ночной обыск”, “Малиновая шашка”, 1921). Хлебников активно сотрудничает с Советской властью, работает в Бакинском и Пятигорском отделениях РОСТА, во многих газетах, в Политпросвете Волжско – Каспийской флотилии.

Однако и в эти годы поэт остается утопистом-мечтателем. Главную силу,способную преодолеть “земной хаос” и объединить “творян” всего мира, Хлебников по-прежнему видел (наряду с овладением “числовыми” законами Времени ) в заново созданном,изобретенном им “звездном” языке, пригодном для всей “звезды”- Земли. Именно этим, а не только однозначно нигилистическим эпатажем футуристов,отвергавших весь комплекс культуры прошлого (в т.ч. и язык), объясняются обширные поэтико-лингвистические эксперименты Хлебников, сопутствующие всему его творчеству и казавшиеся многим современникам единственной самоцелью и сущностью хлебниковской поэзии. Хлебников предпринял реформу поэтического языка во всем его объеме. Звук в его поэтической системе несет в себе самоценное значение, способное насытить произведения художественным смыслом (см.статью “Наша основа”, 1919). Истоки смысла несущих фонем Хлебников находил в народных заклинаниях и заговорах ( см. поэму “Ночь в Галиции”, 1913), бывших, по определению поэта, “как бы заумным языком в народном слове” (V, 225), - отсюда термин «заумь», «заумный язык». Слова, разложенные на «первоначальные» фонетические значения, Хлебников собирает на основе созвучий заново, стремясь сформировать гнезда неологизмов одного корня (этот процесс он называл поначалу «сопряжением» корней, а позднее – «скорнением» ). По такой методике строились «экспериментальные» произведения : «Заклятие смехом», «Любхо» и др. Эксперимент распространялся и на синтаксис (вплоть до отказа от знаков препинания ), порождая особую ассоциативную структуру стиха на внешней основе примитивистской техники и подчеркнутого инфантилизма поэтики: раешник , лубок, анахронизм, «графоманство» и т.п. «Ребенок и дикарь,- писал Ю.Тынянов о Хлебникове,- были новым поэтическим лицом,вдруг смешавшим твердые «нормы» метра и слова» (Вступ. ст., 1, 23 ). Антиэстетическое “дикарство” и “инфантилизм” Хлебникова действительно были формой футуристического эпатажа по отношению к застывшему в общепринятых “нормах” старому буржуазному миру. Однако целостная суть поэтико-лингвистических экспериментов была шире и включала в себя не только разрушающий, но и созидающий пофос. С уходом в послеоктябрьском творчестве Хлебникова нигилистического начала поэт отказывается от многих крайностей своих экспериментов в сфере “заумной” поэтики.В то же время он продолжает поиски методов обновления жанровой структуры лирики, эпоса и драмы на пути создания единого “синтетического” жанрообразования. Сюда следует отнести неудачные хлебниковские попытки создания “сверхповестей” (“Царапина по небу”, 1920; “Зангези”, 1922), замысленных как своеобразная “книга судеб”, содержащая универсальные ключи к овладению “новыми” знаниями и законами жизнетворчества.

Оставаясь в русле утопических идеалистических концепций, Хлебников в условиях нового времени объективно не мог объединить вокруг своего философско-поэтического учения продолжительно действующее художественное направление. Однако его художественный вклад в теорию и практику советской поэзии чрезвычайно значителен (словотворчество и рифмотворчество, разработка интонационного стиха, многоголосие ритмов, философская проблематика, гуманистический пафос, жанровые новообразования и др. ). Маяковский, считавший стихи Хлебникова образцом “инженерной”, “изобретательской” поэзии, понятной “ только семерым товарищам-футуристам», говорил, однако, что стихи эти «заряжали многочисленных поэтов». Действие хлебниковского «заряда», в силовое поле которого попали Маяковский, Н. Асеев, Б. Пастернак, О. Мандельштам, М.Цветаева, Н. Заболоцкий и мн. др., распространяется и на современную советскую поэзию (В. Высоцкий, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, представиели т.н. «рок-поэзии» и др.).

При подготовке данной работы были использованы материалы с сайта studentu

|

Метки: в.хлебников. |

Понравилось: 1 пользователю

ХЛЕБНИКОВ, ЕСЕНИН И ДРУГИЕ |

ХЛЕБНИКОВ, ЕСЕНИН И ДРУГИЕ |

|

Воскресенье, 03 Марта 2013 г. 01:59 + в цитатник

Хлебников, Есенин и другие

Хлебников в быту

В каждодневной жизни умозаключения Велемира Хлебникова бывали очень неожиданными. Однажды утром, в Куоккале, хозяин дома зашел утром в комнату, где ночевал Хлебников. Он не увидел ни пиджака, ни брюк, и, вообще, никаких элементов одежды Хлебникова. Хозяин выразил свое удивление и получил следующий ответ:

"Я запихнул их под кровать, чтобы они не запылились".

Как-то за обедом в кругу знакомых Хлебников осторожно протянул руку к довольно далеко стоящей тарелке с кильками, взял двумя пальцами одну из них за хвост и медленно поволок ее по скатерти до своей тарелки, оставив на скатерти влажную тропинку. Наступило общее молчание, так как все оглянулись на маневр Хлебникова. Хозяин, без малейшего оттенка упрека, спросил:

- "Почему же вы не попросили кого-нибудь придвинуть к вам тарелку с кильками?"

Потухшим голосом Хлебников произнес:

- "Нехоть тревожить".

Раздался всеобщий хохот, но лицо Хлебникова было безнадежно грустным.

Во время позирования для портрета Хлебников произнес целый монолог:

- "Странно: художник смотрит насквозь, а запечатлевает лишь внешние формы. Даже - в беспредметном, в заумном искусстве. Границы стали уже прозрачными, но еще не раздвинулись. Ведь краски, пятна, линии - это еще только материализация зауми. Дальше всего ушла музыка. Но она - тоже еще не заумь, а вспышка безумия... Когда-нибудь достукаемся... Может быть..."

Первое явление Есенина публике

- Впервые перед широким кругом деятелей искусства Есенин предстал на даче Репина Пенаты в Куоккале в одну из репинских сред. Было это летом 14-го года. Привез его туда Корней Чуковский. Вместо элегантного серого костюма, на Есенине были несколько театральная, балетная крестьянская косоворотка, с частым пастушьим гребнем на кушаке, бархатные шаровары и тонкие шевровые сапожки. Сходство Есенина с кустарной игрушкой произвело на присутствующих неуместно-маскарадное впечатление, и после чтения стихов, аплодисментов не последовало.

Напрасно Чуковский пытался растолковать формальные достоинства есенинской поэзии, напрасно указывал на далекую связь с Кольцовым, на свежесть образов - гости Репина в большинстве остались холодны, и сам хозяин дома не выражал большого удовольствия. Репин суховато сказал:

- "Бог его знает, может быть и хорошо, но я чего-то не усвоил: сложно, молодой человек!"

Уходя на станцию, Есенин повернулся в сторону Пенатов и сказал:

- "А, пожалуй, обойдусь и без них!"

Вечер в Ростове

Оказавшись в Ростове, Есенин вместо участия в литературном вечере уехал в гостиницу "Альгамбра" и провел там пьяную ночь. Он кричал:

"В горы! Хочу в горы! Вершин! Грузиночек! Курочек! Цыплят!.. Айда, сволочь, в горы!?"

"Сволочь" - это обращение к собутыльнику. Но вместо того чтобы собираться на вокзал, Есенин стучал кулаком по столу:

"Товарищ лакей! Пробку!"

"Пробкой" называлась бутылка вина, так как в живых оставалась только пробка: вино выпивалось, бутылка билась вдребезги.

Есенин читал:

"Я памятник себе воздвиг

из пробок,

Из пробок виноградных вин!.."

Прерывался:

"Нет, не памятник: пирамиду!"

Дальше начался матерный период. Виртуозной скороговоркой Есенин выругал без запинок "Малый матерный загиб" Петра великого (37 слов), с его "ежом косматым, против шерсти волосатым", а затем и "Большой загиб", состоящий из двухсот шестидесяти слов. Большой загиб, кроме Есенина, знал только "советский граф" Алексей Толстой.

Айседора Дункан в Москве

Айседора Дункан увлеклась коммунистической идеологией, и в 1921 году приехала в Москву, где она открыла школу пластики для пролетарских детей. При первой встрече с бедно одетыми детьми Айседора произнесла по-английски следующую речь:

- "Дети, я не собираюсь учить вас танцам: вы будете танцевать, когда захотите, те танцы, которые подскажет вам ваше желание. Я просто хочу научить вас летать, как птицы, гнуться, как юные деревца под ветром, радоваться, как радуется майское утро, бабочка, лягушонок в росе, дышать свободно, как облака, прыгать легко и бесшумно, как серая кошка..."

После чего обращается к переводчику:

- "Переведите".

Тот переводит:

- "Детки!

Товарищ Изидора вовсе не собирается обучать вас танцам, потому что танцульки являются пережитком гниющей Европы. Товарищ Изидора научит вас махать руками, как птицы, ластиться вроде кошки, прыгать по-лягушиному, то есть, в общем и целом, подражать жестикуляции зверей..."

.

Серия сообщений "Исторические анекдоты":

Часть 1 - Анекдоты о вождях С.С.С.Р.

Часть 2 - Хлебников, Есенин и другие

Часть 3 - Маяковский в анекдотах

Часть 4 - Вокруг Маяковского

Часть 5 - ~ Галантные дамы былых времен ~ ....

Часть 6 - Анекдоты от Зигмунда Фрейда

Часть 7 - Анекдоты от Зигмунда Фрейда, вып. 2

Серия сообщений "Чтения и размышления у книжного шк":

Часть 1 - А.П. Чехов: взгляд со стороны, анекдоты, высказывания. Вып. 1

Часть 2 - А.П. Чехов: взгляд со стороны, анекдоты, высказывания, вып. 2

...

Часть 4 - ``` Уинстон Черчилль`` Часть I

Часть 5 - Анекдоты о вождях С.С.С.Р.

Часть 6 - Хлебников, Есенин и другие

Часть 7 - Маяковский в анекдотах

Часть 8 - ~ Галантные дамы былых времен ~ ....

...

Часть 23 - Хрущёв против канкана

Часть 24 - Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен: человек и литературный герой.

Часть 25 - Часть II. Литературный герой

Метки: Хлебников Есенин и другие

|

|

ЗАНГЕЗИ. ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ |

ЗАНГЕЗИ. ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ |

|

/i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png" target="_blank">http://i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png); background-position: 0px 100%; background-repeat: repeat no-repeat;">

Сверхповесть «Зангези» является одним из важнейших произведений Хлебникова

Мне, бабочке, залетевшей

В комнату человеческой жизни,

Оставить почерк моей пыли

По суровым окнам, подписью узника,

На строгих стеклах рока.

Так скучны и серы

Обои из человеческой жизни!

Окон прозрачное "нет"!

Я уж стер свое синее зарево, точек узоры,

Мою голубую бурю крыла - первую свежесть.

Пыльца снята, крылья увяли и стали прозрачны и жестки.

Бьюсь я устало в окно человека.

Вечные числа стучатся оттуда

Призывом на родину, число зовут к числам вернуться.

Образы поэмы Зангези В. Хлебникова

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ВЛИЯНИЕ НА КУЛЬТУРУ И ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСТВА В.ХЛЕБНИКОВА

ГЛАВА 2. СВЕРХПОВЕСТЬ «ЗАНГЕЗИ»

2.1. Мифологические основы названия и образы «Зангези»

2.2. Плоскости «Зангези» и карты Таро

2.3. Звездный язык Хлебникова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Введение

Актуальность данной темы не вызывает сомнения, так как Велимир Хлебников был не только поэтом, но и лингвистом, орнитологом, математиком, историком, философом. Многие из его прозрений казались современникам утопией, но теперь, через восемьдесят восемь лет после смерти поэта, его идеи начинают находить признание. Хлебников говорил о связи времени и пространства, о цикличности исторических процессов, о влиянии лунных и солнечных циклов на человека и природу, о закономерностях расселения народов в Европе. Он размышлял о происхождении и развитии языка, об условности языкового знака. В своих статьях Хлебников рассуждал об экономическом и политическом развитии России, о строительстве железных дорог, о современной архитектуре, о значении кино и радио. Он высказывался по проблемам экологии и атомной энергии, но в то же время оставался поэтом, удивительным и неповторимым.

Целью работы является исследование творчества Хлебникова, его сверхповести «Зангези» - главного детища всей жизни.

В ходе работы предполагается рассмотреть следующие задачи: изучить теоретическую литературу, статьи Кедрова К.А., Лукьяновой О., Кошелевой А.Л, Л.Силард об особенностях стилевого своеобразия Хлебникова, исходя из существования нескольких точек зрения на словотворчество поэта, проанализировать образ Зангези, как второе Я автора.

Объект моего исследования – сверхповесть Хлебникова «Зангези». Предмет исследования – образы в данном произведении.

Мое исследование состоит из четырех этапов. На первом раскрывается влияние на культуру и оценки творчества В.Хлебникова различных...

Почему Хлебников кажется непонятным? – Быть может, из-за его чрезвычайно разносторонней образованности. Он всегда знает то самое важное, что следует знать о каждой вещи. К тому же, он систематически уничтожает указания на богатейшие контексты осмысления своих текстов.

Хлебников принадлежит к тому типу культуры, в котором науки, искусства, религия, философия, мораль, право, которые в европейской культуре нескольких последних столетий числятся по разным департаментам, – ощущаются и осмысляются интегрально и не могут выступать изолированно и автономно. Хлебников – цельная личность в нашем расколотом и все более специализирующемся мире.

Заключение

Поэзия Велимира Хлебникова не каждому открывает свои заветные тайны. Сюда закрыт вход человеку «ленивому и нелюбопытному», тому, кто навсегда довольствуется знакомыми ярлыками: «заумная поэзия»», «футуризм», «голый эксперимент». Некоторые выбирают другой, легкий путь — ищут в стихах поэта то, что им понятнее, ближе. Остальное искусственно отсекается. Вот почему и до сегодняшнего дня слава его «неизмеримо меньше его значения». Под этим высказыванием о Хлебникове стоит подпись Маяковского. Здесь могли бы подписаться и многие другие поэты. У Хлебникова нет незначительных, маловажных вещей, но даже друзья часто не понимали цельности и единства его поэзии. Им казалось, что он носил свои рукописи в мешке из чистого чудачества, не подчиняя их единому плану с нумерацией страниц.

Поэма «Зангези» - это и прорыв в будущее, и философские размышления, и историческая проверка законов времени, и миф о «числовом» «чучеле мира». В этой слитности и универсальность ее поэтического своеобразия. Сознания.

ЗАНГЕЗИ

ВВЕДЕНИЕ

Повесть строится из слов как строительной единицы здания. Единицей служит малый камень равновеликих слов. Сверхповесть, или заповесть, складывается из самостоятельных отрывков, каждый с своим особым богом, особой верой и особым уставом. На московский вопрос: «Како веруеши?» — каждый отвечает независимо от соседа. Им предоставлена свобода вероисповеданий. Строевая единица, камень сверхповести, — повесть первого порядка. Она похожа на изваяние из разноцветных глыб разной породы, тело — белого камня, плащ и одежда — голубого, глаза — черного. Она вытесана из разноцветных глыб слова разного строения. Таким образом находится новый вид работы в области речевого дела. Рассказ есть зодчество из слов. Зодчество из «рассказов» есть сверхповесть. Глыбой художнику служит не слово, а рассказ первого порядка.

КОЛОДА ПЛОСКОСТЕЙ СЛОВА

Горы. Над поляной подымается шероховатый прямой утес, похожий на железную иглу, поставленную под увеличительным стеклом. Как посох рядом со стеной, он стоит рядом с отвесными кручами заросших хвойным лесом каменных пород. С основной породой его соединяет мост — площадка упавшего ему на голову соломенной шляпой горного обвала. Эта площадка — любимое место Зангези. Здесь он бывает каждое утро и читает песни. Отсюда он читает свои проповеди к людям или лесу. Высокая ель, плещущая буйно синими волнами хвои, стоя рядом, закрывает часть утеса, казалось, дружит с ним и охраняет его покой.

Порою из-под корней выступают черной площадью каменные листы основной породы. Узлами вьются корни — там, где высунулись углы каменных книг подземного читателя. Доносится шум соснового бора. Подушки серебряного оленьего моха — в росе. Это дорога плачущей ночи.

Черные живые камни стоят среди стволов, точно темные тела великанов, вышедших навойну.

Плоскость I

ПТИЦЫ

Пеночка (с самой вершины ели, надувая серебряное горлышко). Пить пэт твичан! Пить пэт твичан! Пить пэт твичан!

Овсяночка (спокойная на вершине орешника). Кри-ти-ти-ти-ти-и -цы-цы-цы-сссыы.

Дубровник. Вьер-вьор виру сьек-сьек-сьек! Вэр-вэр виру сек-сек-сек!

Вьюрок. Тьортиедигреди (заглянув к людям, он прячетсяв высокой ели). Тьорти едигреди!

Овсянка (качаясь на ветке). Цы-цы-цы-сссыы.

Пеночка зеленая (одиноко скитаясь по зеленому морю, по верхним вечно качаемым ветром волнам вершин бора). Прынь!Пцире<б>-пциреб! Пциреб! Цэсэсэ.

Овсянка. Цы-сы-сы-ссы (качается на тростнике).

Сойка. Пиу! Пиу! Пьяк,пьяк, пьяк!

* * *

Ласточка. Цивить! Цизить!

Славка черноголовая. Беботэу-вевять!

Кукушка. Ку-ку! Ку-ку! (качается на вершине).

Молчание.

Такие утренние речи птиц солнцу.

Проходит мальчик-птицелов с клеткой.

| Рубрики: | Серебряный век/Хлебников |

Понравилось: 2 пользователям

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |

|

Метки: в.хлебников. |

ЗАНГЕЗИ. ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ |

ЗАНГЕЗИ. ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ |

|

/i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png" target="_blank">http://i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png); background-position: 0px 100%; background-repeat: repeat no-repeat;">

Сверхповесть «Зангези» является одним из важнейших произведений Хлебникова

Мне, бабочке, залетевшей

В комнату человеческой жизни,

Оставить почерк моей пыли

По суровым окнам, подписью узника,

На строгих стеклах рока.

Так скучны и серы

Обои из человеческой жизни!

Окон прозрачное "нет"!

Я уж стер свое синее зарево, точек узоры,

Мою голубую бурю крыла - первую свежесть.

Пыльца снята, крылья увяли и стали прозрачны и жестки.

Бьюсь я устало в окно человека.

Вечные числа стучатся оттуда

Призывом на родину, число зовут к числам вернуться.

Образы поэмы Зангези В. Хлебникова

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ВЛИЯНИЕ НА КУЛЬТУРУ И ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСТВА В.ХЛЕБНИКОВА

ГЛАВА 2. СВЕРХПОВЕСТЬ «ЗАНГЕЗИ»

2.1. Мифологические основы названия и образы «Зангези»

2.2. Плоскости «Зангези» и карты Таро

2.3. Звездный язык Хлебникова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Введение

Актуальность данной темы не вызывает сомнения, так как Велимир Хлебников был не только поэтом, но и лингвистом, орнитологом, математиком, историком, философом. Многие из его прозрений казались современникам утопией, но теперь, через восемьдесят восемь лет после смерти поэта, его идеи начинают находить признание. Хлебников говорил о связи времени и пространства, о цикличности исторических процессов, о влиянии лунных и солнечных циклов на человека и природу, о закономерностях расселения народов в Европе. Он размышлял о происхождении и развитии языка, об условности языкового знака. В своих статьях Хлебников рассуждал об экономическом и политическом развитии России, о строительстве железных дорог, о современной архитектуре, о значении кино и радио. Он высказывался по проблемам экологии и атомной энергии, но в то же время оставался поэтом, удивительным и неповторимым.

Целью работы является исследование творчества Хлебникова, его сверхповести «Зангези» - главного детища всей жизни.

В ходе работы предполагается рассмотреть следующие задачи: изучить теоретическую литературу, статьи Кедрова К.А., Лукьяновой О., Кошелевой А.Л, Л.Силард об особенностях стилевого своеобразия Хлебникова, исходя из существования нескольких точек зрения на словотворчество поэта, проанализировать образ Зангези, как второе Я автора.

Объект моего исследования – сверхповесть Хлебникова «Зангези». Предмет исследования – образы в данном произведении.

Мое исследование состоит из четырех этапов. На первом раскрывается влияние на культуру и оценки творчества В.Хлебникова различных...

Почему Хлебников кажется непонятным? – Быть может, из-за его чрезвычайно разносторонней образованности. Он всегда знает то самое важное, что следует знать о каждой вещи. К тому же, он систематически уничтожает указания на богатейшие контексты осмысления своих текстов.

Хлебников принадлежит к тому типу культуры, в котором науки, искусства, религия, философия, мораль, право, которые в европейской культуре нескольких последних столетий числятся по разным департаментам, – ощущаются и осмысляются интегрально и не могут выступать изолированно и автономно. Хлебников – цельная личность в нашем расколотом и все более специализирующемся мире.

Заключение

Поэзия Велимира Хлебникова не каждому открывает свои заветные тайны. Сюда закрыт вход человеку «ленивому и нелюбопытному», тому, кто навсегда довольствуется знакомыми ярлыками: «заумная поэзия»», «футуризм», «голый эксперимент». Некоторые выбирают другой, легкий путь — ищут в стихах поэта то, что им понятнее, ближе. Остальное искусственно отсекается. Вот почему и до сегодняшнего дня слава его «неизмеримо меньше его значения». Под этим высказыванием о Хлебникове стоит подпись Маяковского. Здесь могли бы подписаться и многие другие поэты. У Хлебникова нет незначительных, маловажных вещей, но даже друзья часто не понимали цельности и единства его поэзии. Им казалось, что он носил свои рукописи в мешке из чистого чудачества, не подчиняя их единому плану с нумерацией страниц.

Поэма «Зангези» - это и прорыв в будущее, и философские размышления, и историческая проверка законов времени, и миф о «числовом» «чучеле мира». В этой слитности и универсальность ее поэтического своеобразия. Сознания.

ЗАНГЕЗИ

ВВЕДЕНИЕ

Повесть строится из слов как строительной единицы здания. Единицей служит малый камень равновеликих слов. Сверхповесть, или заповесть, складывается из самостоятельных отрывков, каждый с своим особым богом, особой верой и особым уставом. На московский вопрос: «Како веруеши?» — каждый отвечает независимо от соседа. Им предоставлена свобода вероисповеданий. Строевая единица, камень сверхповести, — повесть первого порядка. Она похожа на изваяние из разноцветных глыб разной породы, тело — белого камня, плащ и одежда — голубого, глаза — черного. Она вытесана из разноцветных глыб слова разного строения. Таким образом находится новый вид работы в области речевого дела. Рассказ есть зодчество из слов. Зодчество из «рассказов» есть сверхповесть. Глыбой художнику служит не слово, а рассказ первого порядка.

КОЛОДА ПЛОСКОСТЕЙ СЛОВА

Горы. Над поляной подымается шероховатый прямой утес, похожий на железную иглу, поставленную под увеличительным стеклом. Как посох рядом со стеной, он стоит рядом с отвесными кручами заросших хвойным лесом каменных пород. С основной породой его соединяет мост — площадка упавшего ему на голову соломенной шляпой горного обвала. Эта площадка — любимое место Зангези. Здесь он бывает каждое утро и читает песни. Отсюда он читает свои проповеди к людям или лесу. Высокая ель, плещущая буйно синими волнами хвои, стоя рядом, закрывает часть утеса, казалось, дружит с ним и охраняет его покой.

Порою из-под корней выступают черной площадью каменные листы основной породы. Узлами вьются корни — там, где высунулись углы каменных книг подземного читателя. Доносится шум соснового бора. Подушки серебряного оленьего моха — в росе. Это дорога плачущей ночи.

Черные живые камни стоят среди стволов, точно темные тела великанов, вышедших навойну.

Плоскость I

ПТИЦЫ

Пеночка (с самой вершины ели, надувая серебряное горлышко). Пить пэт твичан! Пить пэт твичан! Пить пэт твичан!

Овсяночка (спокойная на вершине орешника). Кри-ти-ти-ти-ти-и -цы-цы-цы-сссыы.

Дубровник. Вьер-вьор виру сьек-сьек-сьек! Вэр-вэр виру сек-сек-сек!

Вьюрок. Тьортиедигреди (заглянув к людям, он прячетсяв высокой ели). Тьорти едигреди!

Овсянка (качаясь на ветке). Цы-цы-цы-сссыы.

Пеночка зеленая (одиноко скитаясь по зеленому морю, по верхним вечно качаемым ветром волнам вершин бора). Прынь!Пцире<б>-пциреб! Пциреб! Цэсэсэ.

Овсянка. Цы-сы-сы-ссы (качается на тростнике).

Сойка. Пиу! Пиу! Пьяк,пьяк, пьяк!

* * *

Ласточка. Цивить! Цизить!

Славка черноголовая. Беботэу-вевять!

Кукушка. Ку-ку! Ку-ку! (качается на вершине).

Молчание.

Такие утренние речи птиц солнцу.

Проходит мальчик-птицелов с клеткой.

| Рубрики: | Серебряный век/Хлебников |

Понравилось: 2 пользователям

|

Метки: в.хлебников. |

"МИР КАК СТИХОТВОРЕНИЕ" - ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ |

"МИР КАК СТИХОТВОРЕНИЕ" - ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ |

|

Вторник, 27 Августа 2013 г. 16:51 + в цитатник

|

| Рубрики: | поэзия-стихи |

Метки: стихи хлебников

Понравилось: ![]() Томаовсянка и еще 2 пользователям

Томаовсянка и еще 2 пользователям

Прочитало: 1 за час / 2 за неделю

|

Метки: в.хлебников. |

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ - САМЫЙ НЕРАЗГАДАННЫЙ ПОЭТ ХХ ВЕКА |

О, достоевскиймо бегущей тучи!

О, пушкиноты млеющего полдня!

Ночь смотрится, как Тютчев,

Безмерное замирным полня.

1908 - 1909

Поэты России ХХ век. Автор и ведущий Владимир Смирнов

Там, где жили свиристели,

Где качались тихо ели,

Пролетели, улетели

Стая легких времирей.

Где шумели тихо ели,

Где поюны крик пропели,

Пролетели, улетели

Стая легких времирей.

В беспорядке диком теней,

Где, как морок старых дней,

Закружились, зазвенели

Стая легких времирей.

Стая легких времирей!

Ты поюнна и вабна,

Душу ты пьянишь, как струны,

В сердце входишь, как волна!

Ну же, звонкие поюны,

Славу легких времирей!

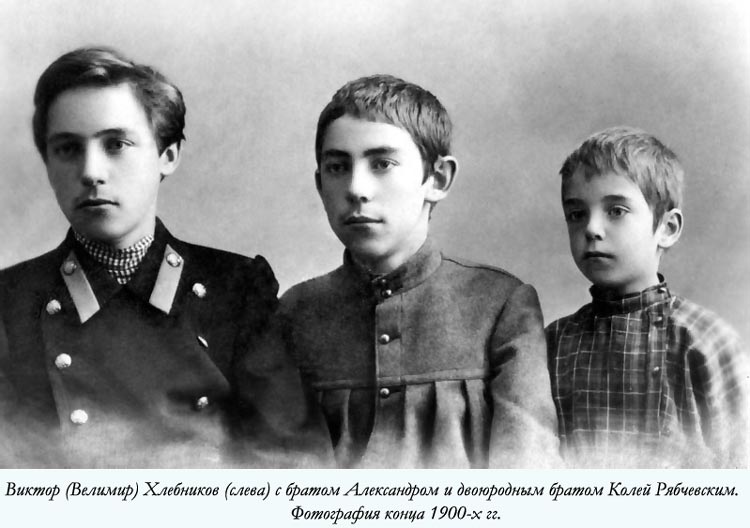

Семья Хлебникова

Виктор Хлебников родился 9 ноября 1885 года в калмыцкой степи: село Дундутово Малодербатовского улуса Астраханской губернии. Отец его, Владимир Алексеевич был известным учёным-натуралистом, орнитологом и лесоводом, он основал первый в СССР Астраханский заповедник. Виктор часто сопровождал отца в служебных, научных и охотничьих поездках в приволжских степях и лесах. Владимир Алексеевич привил сыну навыки научных наблюдений за животными, птицами и Виктор с детства вёл фенологические орнитологические записи.

Ладомир . . .

В чугунной скорлупе орленок

Летит багровыми крылами,

Кого недавно как теленок

Лизал, как спичечное пламя.

Черти не мелом, а любовью,

Того, что будет, чертежи.

И рок, слетевший к изголовью,

Наклонит умный колос ржи.

Когда над полем зеленеет

Стеклянный вечер, след зари,

И небо, бледное вдали,

Вблизи задумчиво синеет,

Когда широкая зола

Угасшего кострища

Над входом в звездное кладбище

Огня ворота возвела,

Тогда на белую свечу,

Мчась по текучему лучу,

Летит без воли мотылек.

Он грудью пламени коснется,

В волне огнистой окунется,

Гляди, гляди, и мертвый лег.

В 1903 Виктор Хлебников, окончив гимназию, поступил в Казанский университет на математическое отделение, затем перешёл на факультет естественных наух, а позже перевёлся в Петербургский университет. Там Хлебников познакомился с Городецким, Кузминым, Гумилёвым, увлёкся Ремизовым, посещал «башни» Вячеслава Иванова. Именно в это время поэт взял себе псевдоним Велимир.

К 1910 Хлебников покидает круг символистов, к которому поначалу примыкал, и, по существу, производит поворот в литературе. Формируя принципы нового художественного метода, он заложил фундамент новой эстетики. Новое направление Хлебников назвал «будетлянство» - искусство будущего.

Мчась, как узкая змея,

Мчась, как узкая змея,

Так хотела бы струя,

Так хотела бы водица,

Убегать и расходиться

Хлебникова рисовали многие художники: Филонов, Татлин, Митурич, Анненков.

Портрет работы Юрия Анненкова.

Набросок-автопортрет Хлебникова. 1909

Волге долго не молчится.

Ей ворчится, как волчице.

Волны Волги — точно волки,

Ветер бешеной погоды.

Вьется шелковый лоскут.

И у Волги у голодной

Слюни голода текут.

Портрет Велимира Хлебникова кисти Михаила Ларионова (1910)

Портрет Велимира Хлебникова кисти Михаила Ларионова (1910)

Велимир Хлебников искал пути перехода звука в цвет. Он видел звуки окрашенными. Есть люди с таким устройством слуха и внутреннего зрения, что каждый звук у них вызывает определённую ассоциацию. Набоков в «Других берегах» расцвечивал русский алфавит. Скрябин ввёл в партитуру «Прометея» партию света.

Артюр Рембо писал о разной окраске гласных: А — черно, Е — бело. Для Хлебникова имели цвет согласные, поймать цвет гласных ему мешала их Хлебниковаускользающая женственность. Вот звукоряд (частично): Б — красный, рдяный, П — чёрный, с красным оттенком, Т — жёлтый, Л — слоновая кость. Если прочесть: «Бобэоби пелись губы», подставляя эти цвета на место согласных, то можно увидеть говорящие накрашенные губы женщины: алость помады, белизну с чуть приметной прожелтью - «слоновую кость», темноту приоткрывающегося зева.

Мандельштам писал: "Хлебников возится со словами, как крот, он прорыл в земле ходы для будущего на целое столетие".

Гении и злодеи уходящей эпохи. Автор и ведущий Лев Николаев

Виктор Владимирович Хлебников играл словами, как жонглер. Автор у него - «словач», критик - «судри-мудри», поэт - «небогрез» или «песниль», литература - «письмеса». Актер - «игрец», игрица» и даже «обликмен». Театр – «играва», представление - «созерциня», труппа - «людняк», драма - «говоряна», комедия - «шутыня», опера - «голосыня», бытовая пьеса - «жизнуха». Порой его слова создают неотразимые в воей алогичности образы.

Крылышкуя золотописьмом

Тончайших жил,

Кузнечик в кузов пуза уложил

Прибрежных много трав и вер.

«Пинь, пинь, пинь!» — тарарахнул зинзивер.

О, лебедиво!

О, озари!

Неологизмы есть у Пушкина, Некрасова, Блока, Брюсова. Но такого смелого подхода к звуковому строению слова русская поэзия ещё не знала. Вспомним Северянина: «гризэрки», «сюрпризёрки», «грациозы», «поэзы», «миньонет» - тут уж с русским языком приходится распроститься. Живописание звуком Велимира Хлебникова несёт смысл и радует слух. Слово «смеярышня», например, кажется исконно русским, звучит ласково и тепло, как любимое народом «боярышня».

Чуковский восхищаясь словообразованием Хлебникова, подчёркивал, что только глубоко ощущая всю стихию русского языка, можно создать такие слова, как «сумнотичи» и «грустители», «двузвонкие мечты», которые обитали не в чертогах, а в «мечтогах». Казалось, что только в «закричальности зари» и «сверкайностях туч» такое может родиться и устремится в «поюнность высоты», спускаясь затем в «озёра грусти», на берегах которых «молчанные дворцы», «молчановы ручьи», где на рассвете «резвилось смешун-дитя».

Автор и ведущий Константин Кедрин

Юрий Анненков вспоминал, как он по-детски восторженно восхищался новыми революционными аббревиатурами: «Эр Эс Эф Эс Эр! Че-ка! Нар-ком! Это же заумный язык, это же моя фонетика, мои фонемы! Это памятник Хлебникову!» - восклицал он. Ему нравилось, что Петроград в октябрьские дни — совсем в духе его поэтики — переименовался в Ветроград, его восхищало характернейшее слово, даже не слово, а всеобъемлющий клич эпохи: «даёшь!» - именно Хлебников впервые ввёл его в литературу:

Коли в пальцах запрятался нож,

а зрачки открывала настежью месть -

это время завыло: даёшь!

А судьба отвечала послушная: «есть!»

Вскоре после Февральской революции Велимир Хлебников написал «Воззвание председателей земного шара». Он призывал создать «независимое государство времени», свободное от пороков, свойственных «государствам пространства». Демократ по всей своей сути, он стал на сторону революции.

Свобода приходит нагая,

Бросая на сердце цветы,

И мы, с нею в ногу шагая,

Беседуем с небом на «ты». -

В 1922 Хлебников пишет повесть «Доски судьбы», сообщая, что открыл «чистые законы времени». Он считал свои занятия по исчислению законов времени главным деломжизни, а поэзию и прозу — способом их живого изложения. Читая их, трудно определить, что это — поэзия или проза, философия или искусство, математика или мифология. На этих «Досках судьбы» указаны законы гибели государств, революции, законы исторических перемен. Хлебников не просто вычислял, он мыслил числами и даже каким-то трудно постижимым образом чувствовал и ощущал мир в числе. К сожалению, Хлебников не успел закончить это произведение.

Мне мало надо!

Краюшку хлеба

И капля молока.

Да это небо,

Да эти облака!

Лишения, опасности и напряженная работа подорвали здоровье поэта. В декабре 1921Хлебников вернулся в Москву, будучи тяжело больным, зная, что дни его сочтены. Весной 1922 он вместе со своим другом художником Митуричем — мужем его младшей сестры Вера, ставшаей художницей, — уехал в Новгородскую губернию. Там, в деревне Санталово, он и скончался 28 июня 1922 года. Поэта похоронили на деревенском погосте, надпись на гробе гласила: «Председатель земного шара».

Когда умирают кони — дышат,

Когда умирают травы — сохнут,

Когда умирают солнца — они гаснут,

Когда умирают люди — поют песни.

Маяковский называл Хлебникова поэтом «не для потребителей, а для производителей». Мощное его влияние испытали Маяковский, Асеев, Мартынов, Сельвинский, Тихонов, Пастернак, Цветаеваи. Онисчитали его своим учителем. Андрей Платонов, учился у Хлебниковаумению выявления первозданности слова.

Маяковский говорил: «Хлебников написал не стихи и поэмы, а огромный требник-образник, из которого столетия и столетия будут черпать все, кому не лень».

Виктор Владимирович Хлебников по определению Владимира Маяковского - "честнейший рыцарь” поэзии.

http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post192130140/

«На родине красивой смерти – Машуке,

Где дула войскового дым

Обвил холстом пророческие очи,

Большие и прекрасные глаза...»

Эти строки о гибели Лермонтова Велимир Хлебников написал в 1921 году.

Азия

Всегда рабыня, но с родиной царей на

смуглой груди

И с государственной печатью взамен

серьги у уха.

То девушка с мечом, не знавшая зачатья,

То повитуха — мятежей старуха.

Ты поворачиваешь страницы книги той,

Где почерк был нажим руки морей.

Чернилами сверкали ночью люди,

Расстрел царей был гневным знаком

восклицанья,

Победа войск служила запятой,

А полем — многоточия, чье бешенство не робко,

Народный гнев воочию

И трещины столетий — скобкой.

1921

«Солнце, брызнувшее через слово» - так Велимир Хлебников определил суть своего поэтического творчества.

Ещё о Викторе Владимировиче Хлебникове:

Велимир Хлебников. Венок поэту.

О Велимире Хлебникове. Из воспоминаний Романа Якобсона

Пророчества ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА

| Рубрики: | литература |

|

Метки: В.Хлебников. |

ПРОРОЧЕСТВА ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА |

В. В. Хлебников. Рисунок В. В Маяковского, 1916

Великий поэт, создатель нового поэтического языка, юродивый от литературы, математик, мыслитель, пророк Велимир Хлебников считал и настаивал на том, что его система изучения и освоения времени основывается не на интуиции, а на точных расчетах, которым он фанатично предавался. В 1912 у Хлебникова выходит брошюра «Учитель и ученик», где приводились подсчеты «законов времени». По форме эта книга была диалогами ученика (автор) со своей тенью.

Признание Старые провопли, Мережковским усните, Рыдал он папашей нежности нашей. Звуки — зачинщики жизни. Мы гордо ответим Песней сумасшедшей В лоб небесам. Да, но пришедший И не Хам, а Сам. Грубые бревна построим Над человеческим роем.

«Я искал правила, которому подчинялись народные судьбы. И вот я утверждаю, что года между началами государств кратны 413. Что 1383 года отделяют паденья государств, гибель свобод. Что 951 год разделяет великие походы, отраженные неприятелем. Это главные черты моей повести. < … > Это еще не все. Я вообще нашел, что время z отделяет подобные события, причем z = (365 + 48y)x, где у может иметь положительные и отрицательные значения. < … > Половцы завоевали русскую степь в 1093 году, через 1383 года после падения Самниума в 290 году. Но в 534 году было покорено царство Вандалов; не следует ли ждать в 1917 году падения государства?»