-Метки

-Рубрики

- Наука и техника (17)

- Мифы, легенды, тайны, чудеса, сенсации (15)

- Факты (12)

- Выдающийся личности и гении (7)

- Искусство и творчество (7)

- Флора и фауна (7)

- История и современность (5)

- Медицина (5)

- Астрономия, астрология (4)

- Карта мира (4)

- Цивилизации (3)

- Коллекции (2)

-Музыка

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

-Статистика

Другие рубрики в этом дневнике: Флора и фауна(7), Факты(12), Наука и техника(17), Мифы, легенды, тайны, чудеса, сенсации(15), Медицина(5), Коллекции(2), Карта мира(4), История и современность(5), Искусство и творчество(7), Выдающийся личности и гении(7), Астрономия, астрология(4)

Великая Китайская Стена |

Дневник |

Сами китайцы называют это чудо света Вань Ли Чэн - "стена в десять тысяч ли", то есть в пять тысяч километров. Что, конечно же, не более, чем метафора: Великая Стена намного длиннее. По разным оценкам, протяженность Чан Чэн в разные периоды доходила до семи и даже до десяти тысяч километров, при этом высота ее составляла в среднем семь-десять метров, а ширина пять метров. Но стена, конечно, далеко не прямая. Как говорят китайцы, она "извивается подобно дракону", следуя направлению горных хребтов, речных долин и ущелий. Кроме того, в общую протяженность Чан Чэн включается длина всех составляющих ее рядов, которых в наиболее стратегически важных местах было по три по четыре. Строительство Стены началось еще в период "Воюющих Государств" (475-221 гг. до н. э.), когда каждое из раздробленных княжеств стремилось отгородиться от неприятных северных соседей и друг от друга. Цинь Шихуанди, первый объединитель Китая и основатель династии Цинь, в 221 году предпринял десятилетний проект восстановления и объединения отдельных участков Стены.

Строительство Стены началось еще в период "Воюющих Государств" (475-221 гг. до н. э.), когда каждое из раздробленных княжеств стремилось отгородиться от неприятных северных соседей и друг от друга. Цинь Шихуанди, первый объединитель Китая и основатель династии Цинь, в 221 году предпринял десятилетний проект восстановления и объединения отдельных участков Стены.

Более поздние легенды предписали заслугу воздвижения Чан Чэн одному Цинь Шихуанди и его волшебному коню. На самом же деле, в постройках участвовало пятая часть тогдашнего населения страны, то есть около миллиона человек. Возводили стену из утрамбованной земли, покрытая глиняными кирпичами или камнем, в зависимости от того, что было под рукой. Строительство было сопряжено с огромными трудностями, так как велось в диких местах с суровым климатом. Огромное количество рабочих не выдерживало тяжелых условий и погибало. Их трупы вместе с грунтом и заполняли внутреннюю часть Стены. Широко известна легенда о Мэн Цзянню. Ее муж участвовал в постройке Стены. Однажды Мэн приснился дух ее мужа, который просил о помощи. Храбрая Мэн отправилась в далекое путешествие к Стене, где узнала, что ее муж погиб от непосильной работы. Она не смогла найти его останки, чтобы воздать должные почести супругу. Тогда Мэн обратилась к Небесам с просьбой о помощи, и боги, вняв ее мольбам, разрушили часть Стены. В развалинах Мэн увидела множество костей, но она не знала, которые из них принадлежали ее мужу. Она разрезала палец, и кровь указала ей на останки супруга.

В период правления династии Хань (206 г. до н.э. - 220 н.э.) Стена была расширена на запад до Дуньхуана. Также была сооружена линия сторожевых башен, уходившая вглубь пустыни, для защиты торговых караванов от набегов кочевников.

Те участки Великой Стены, которые сохранились до нашего времени были построены, в основном, при династии Мин (1368-1644 гг.). В эту эпоху основными строительными материалами были кирпич и каменные блоки, делавшие конструкцию более надежной. За время правления Мин Стена протянулась с востока на запад от заставы Шаньхайгуань на берегу Бохайского залива Желтого моря до заставы Юймэньгуань на стыке современных провинций Ганьсу и Синьцзян-уйгурского автономного района.

Вдоль Великой Китайской Стены всегда стояли многотысячные гарнизоны. Но сколько-нибудь серьезные противники почти никогда не решались штурмовать Стену. Со временем Чан Чэн стала играть скорее символическую роль границы, а также служить форпостом для китайских завоевателей и торговцев.

Последняя императорская династия Цинн (1644 - 1911), завоевав Китай, отнеслась к Чан Чэн с пренебрежением. За три века правления Цинн Великая Стена почти разрушилась под воздействием времени. Лишь небольшой ее участок около Пекина поддерживался в порядке - он служил своего рода "воротами в столицу".

http://history.rin.ru/cgi-bin/history.pl?num=2791

|

Атлантида |

Дневник |

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

История мифа

Диалоги Платона

Все сведения об Атлантиде содержатся у Платона в двух диалогах: «Тимей» (кратко) и «Критий» (более развёрнуто).

Диалог «Тимей» начинается рассуждениями Сократа и пифагорейца Тимея о наилучшем государственном устройстве. Вкратце описав идеальное государство, Сократ жалуется на абстрактность и схематичность полученной картины и выражает желание «послушать описание того, как это государство ведет себя в борьбе с другими государствами, как оно достойным его образом вступает в войну, как в ходе войны его граждане совершают то, что им подобает, сообразно своему обучению и воспитанию, будь то на поле брани или в переговорах с каждым из других государств». Откликаясь на это пожелание, третий участник диалога, афинский политический деятель Критий излагает рассказ о войне Афин с Атлантидой, якобы со слов своего деда Крития-старшего, который, в свою очередь, пересказал ему рассказ Солона, услышанный последним от жрецов в Египте. Смысл рассказа таков: некогда, 9 тысяч лет назад, Афины были наиболее славным, могущественным и добродетельным государством. Главным их соперником была упомянутая Атлантида. «Этот остров превышал своими размерами Ливию и Азию, вместе взятые». На нем возникло «удивительное по величине и могуществу царство», владевшее всей Ливией до Египта и Европой до Тиррении (запад Италии). Все силы этого царства были брошены на порабощение Афин. Афиняне встали на защиту своей свободы во главе эллинов; и хотя все союзники им изменили, они одни благодаря своей доблести и добродетели отразили нашествие, сокрушили атлантов и освободили порабощенные ими народы. Вслед за тем, однако, произошла грандиозная природная катастрофа, в результате которой за одни сутки погибло все войско афинян, а Атлантида погрузилась на дно морское.

Диалог «Критий», с теми же участниками, служит непосредственным продолжением «Тимея» и целиком посвящён рассказу Крития о древних Афинах и Атлантиде. Афины тогда (до землетрясения и наводнения) были центром большой и необычайно плодородной страны; они были населены добродетельным народом, пользовавшимся идеальным (с точки зрения Платона) государственным устройством. А именно, всем распоряжались правители и воины, жившие отдельно от основной земледельческо-ремесленной массы на Акрополе коммунистической общиной. Скромным и добродетельным Афинам противопоставляется надменная и могущественная Атлантида. Родоначальником атлантов, по Платону, был бог Посейдон, сошедшийся со смертной девушкой Клейно и родивший от нее десять божественных сыновей во главе со старшим, Атлантом, между которыми он и разделил остров и которые стали родоначальниками его царских родов. Центром острова являлся холм, расположенный в 50 стадиях (8-9 километрах) от моря. Посейдон для защиты обнес его тремя водными и двумя сухопутными кольцами; атланты же перекинули через эти кольца мосты и прорыли каналы, так что корабли могли по ним подплывать к самому городу или, точнее, к центральному острову, имевшему 5 стадиев (несколько менее километра) в диаметре. На острове возвышались храмы, выложенные серебром и золотом и окруженные золотыми статуями, роскошный царский дворец, а также были заполненные кораблями верфи и т. д., и т. п. «Остров, на котором стоял дворец, (…) а также земляные кольца и мост шириной в плетр (30 м.) цари обвели круговыми каменными стенами и на мостах у проходов к морю всюду поставили башни и ворота. Камень белого, черного и красного цвета они добывали в недрах срединного острова и в недрах внешнего и внутреннего земляных колец, а в каменоломнях, где с двух сторон оставались углубления, перекрытые сверху тем же камнем, они устраивали стоянки для кораблей. Если некоторые свои постройки они делали простыми, то в других они забавы ради искусно сочетали камни разного цвета, сообщая им естественную прелесть; также и стены вокруг наружного земляного кольца они по всей окружности обделали в медь, нанося металл в расплавленном виде, стену внутреннего вала покрыли литьем из олова, а стену самого акрополя — орихалком, испускавшим огнистое блистание».

Вообще, Платон уделяет очень много места описанию неслыханного богатства и плодородия острова, его густонаселенности, богатого природного мира (там, по Платону, обитали даже слоны) и т. д.

До тех пор, пока в атлантах сохранялась божественная природа, они пренебрегали богатством, ставя превыше его добродетель; но когда божественная природа выродилась, смешавшись с человеческой, они погрязли в роскоши, алчности и гордыне. Возмущенный этим зрелищем, Зевс задумал погубить атлантов и созвал совещание богов… На этом диалог — во всяком случае, дошедший до нас текст — обрывается.

В этом описании нетрудно разглядеть платоновские идеалы и окружающую Платона действительность. В «Тимее» моделируется ситуация греко-персидских войн, но в идеализированном виде; афиняне, победившие надменных атлантов — не реальные афиняне V в. со всеми их недостатками, а идеальные добродетельные мудрецы, отчасти напоминающие спартанцев, но нравственно гораздо выше их; свой подвиг они совершают в одночку, ни с кем не деля славы, и при этом не пользуются победой для создания собственной империи (как поступили реальные афиняне V в.), а великодушно предоставляют свободу всем народам. Зато в описании Атлантиды присутствуют черты ненавистной Платону Афинской морской державы с её неутомимым стремлением к богатству и могуществу, постоянной экспансией, предпринимательским торгово-ремесленным духом и т. д.

Как полагают, первоначальной целью Платона было обличить атлантов, изобразив их целиком отрицательным примером алчности и гордыни, порождаемых богатством и погоней за могуществом — в своём роде антиутопию, противопоставляемую утопическим Афинам; но, начав описывать Атлантиду, Платон увлекся и по чисто художественным причинам создал притягательный образ роскошной и могучей державы, так что Атлантида, в качестве утопии, совершенно затмила бледный очерк бедных и добродетельных Афин. Не исключено, что именно это несоответствие замысла и результата и явилось причиной того, что диалог не был закончен.

Другие античные авторы

Современные атлантологи склонны соотносить к упоминаниям об Атлантиде рассказы об атлантах — африканском (очевидно берберском) племени в горах Атласа, о котором говорят Геродот, Диодор Сицилийский и Плиний Старший; эти атланты по их рассказам не имели собственных имен, не видели снов и в конце концов были истреблены своими соседями троглодитами; Диодор Сицилийский сообщает ещё, что они воевали с амазонками. Что же до собственно Атлантиды, то ходячее мнение сводилось к фразе (приписываемой Аристотелю), что «(сам же) создатель и заставил её исчезнуть». Против этого мнения выступал Посидоний, который, интересуясь фактами оседания суши, на этом основании нашёл рассказ правдоподобным (Страбон, География, II, 3.6). Во II в. Элиан, бывший, собственно, лишь безответственным собирателем анекдотов, среди прочего сообщает, как одевались цари атлантов, чтобы подчеркнуть своё происхождение от Посейдона; скорее всего этот рассказ — плод чьей-то необузданной фантазии. В V в. неоплатоник Прокл, в своих комментариях к «Тимею», рассказывает о последователе Платона Кранторе, который около 260 г. до н. э. специально посетил Египет с целью узнать об Атлантиде и якобы видел в храме богини Нейт в Саисе колонны с надписями, рассказывающими её историю. Кроме того он пишет: "То, что остров такого характера и размеров некогда существовал, явствует из рассказов некоторых писателей, которые исследовали окрестности Внешнего моря. Ибо, по их словам, в том море в их время было семь островов, посвященных Персефоне, и также три других острова огромных размеров, один из которых был посвящен Плутону, другой Аммону, а затем Посейдону, размеры которого составляли тысячу стадиев (180 км.); и жители их — добавляет он — сохранили предания, идущие от их предков, о неизмеримо большем острове Атлантиде, которая действительно существовала там и которая в течение многих поколений правила всеми островами и точно так же была посвящена Посейдону. Ныне Марцелл описал это в «Эфиопике»". Этот Марцелл из других источников неизвестен; полагают, что его «Эфиопика» — попросту роман.

Гипотезы существования

Атлантида — выдумка Платона

Наиболее распространенное среди историков и особенно филологов мнение: повествование об Атлантиде — типичный философский миф, образцами которых пестрят диалоги Платона. Действительно, Платон, в отличие от Аристотеля и тем более историков, вообще никогда не ставил своей целью сообщение читателю каких-то реальных фактов, но только идей, иллюстрируемых философскими мифами. В той мере, в которой рассказ проверяем, он опровергается всем имеющимся археологическим материалом. Действительно, нет никаких следов какой-либо развитой цивилизации в Греции или на западе Европы и Африки, ни в конце ледникового и послеледникового периодов, ни в последующие тысячелетия. Показательно при этом, что сторонники историчности Атлантиды игнорируют в диалогах всю проверяемую часть (включая играющую важнейшую роль тему афинской цивилизации) и сосредотачивают свои исследования исключительно на непроверяемой. Далее, источником сведений объявляются египетские жрецы (слывшие в Греции хранителями таинственной древней мудрости); однако среди множества древнеегипетских текстов не обнаружено ничего, хоть отдаленно напоминающего рассказ Платона. Все имена и названия в тексте Платона — греческие, что также свидетельствует скорее в пользу сочинения их Платоном, нежели воспроизведения им каких-либо древних преданий. Правда, Платон объясняет это тем, что Солон-де переводил «варварские» имена на греческий язык; но подобное обращение с именами в Греции никогда не практиковалось.

Что касается гибели Атлантиды, то очевидно, что, сочинив эту страну, Платон должен был уничтожить её просто для внешнего правдоподобия (чтобы объяснить отсутствие следов такой цивилизации в современную эпоху). То есть картина гибели Атлантиды диктуется целиком внутренними задачами текста. Поэтому распространённая гипотеза, что в основу мифа лег факт извержения на Санторине и гибели критской цивилизации, хотя теоретически и не содержит ничего неправдоподобного, тем не менее совершенно излишня: нет ни одного обстоятельства, которое вполне удовлетворительно не объяснялось бы без неё.

Наиболее правдоподобная гипотеза об источниках рассказа называет два события, произошедшие при жизни Платона: поражение и гибель афинской армии и флота при попытке завоевания Сицилии в 413 г. до н. э., и гибель городка Гелика на Пелопоннесе в 373 г. до н. э. (Гелика была затоплена в одну ночь в результате землетрясения, сопровождавшегося наводнением; в течение нескольких веков ее остатки хорошо просматривались под водой).

Атлантида в Атлантическом океане

Геракловыми столпами (калька финикийского «столбы Мелькарта») в античности всегда назывался Гибралтарский пролив (а непосредственно — скалы Гибралтар и Сеута). Таким образом, Платон помещает Атлантиду непосредственно за Гибралтарским проливом, недалеко от побережья Испании и нынешнего Марокко. Марокко у греков, как страна на крайнем Западе — местопребывание титана Атлантa (Атласа), к имени которого восходят название океана и хребта Атлас; несомненно, к нему же восходит и название Атлантиды -"страны Атланта" (в более позднем диалоге «Критий» Платон называет Атлантом первого царя страны и от него выводит имя; но первоначально, видимо, название подразумевало просто «страну, лежащую на крайнем Западе»).

К этим же соображениям апеллировали наиболее последовательные из сторонников реального существования Атлантиды, указывая, что согласно Платону она могла находиться только в Атлантическом океане и нигде иначе. В частности, они отмечали, что только в Атлантическом океане может поместиться земля размеров, описанных Платоном — центральный остров 3000×2000 стадиев (530×350 км.), и несколько крупных сопутствующих островов.

Циркумпонтийский регион (Черное море)

Одной из наиболее достоверных представляется гипотеза, в которой указанные Платоном 9 тысяч лет интерпретируются как 9 тысяч сезонов по 121-122 дня, что являлось одной из характерных форм летоисчисления в древности. В этом случае события, связанные с Атлантидой могут быть отнесены к концу IV тысячелетия до нашей эры и привязаны к таким достаточно достоверным и хорошо датированным событиям как распад индоевропейской общности и начало широкомасштабной индоевропейской экспансии. Географически все эти события привязаны к регионам, прилегающим к Черному морю, уровень которого в этот период катастрофически повысился почти на 100 метров в связи с прорывом Босфора средиземноморскими водами. Наиболее очевидными следами этой катастрофы являются как само название моря, так и его уникальная двухслойная структура (см. монографию Аноприенко А.Я. "Атлантида и индоевропейская цивилизация").

Сухопутные гипотезы

Одна из гипотез утвеждает, что Антарктида и есть погибшая Атлантида. Эта гипотеза подробно описана в книге известного писателя Грэма Хэнкока "Следы богов". По мнению автора Антарктида была сдвинута в область южного полюса в результате литосферного сдвига. А до этого находилась ближе к экватору и не была покрыта льдом.

Теория заговора

- Данная теория выдвинута сторонниками Фоменко и утверждает, что проблема Атлантиды имеет непосредственное отношение к проблеме научности исторической хронологии. - Эта теория подробно описана в книге писателя под псевдонимом Игорь Кузьмин "Открытая Атлантида?". - Согласно предположению автора «Критий» Платона и утопические произведения Мора, Кампанеллы и Бэкона в конспиративном виде описывают Русско-Ордынскую Империю — государство, существование которого академическая наука не признаёт. При этом Платон отождествляется с Плотиным и Плетоном.

Атлантида в Андах

Атлатида — плато Альтиплано в Южной Америке. Теория была представленна в книге "Atlantis: The Andes Solution" Джимом Алленом (Jim Allen). Теория строится на нескольких доводах.

- высокая точность совпадения между спутниковыми фотографиями местности и древними описаниями, которые совпадают с высокой точностью. Подсчёты основывались на предположении о научном происхождении мер длины. Греческий стадий по этой теории отличался от атланского из-за широты расположения местности.

- соотвествие современным теориям в геологии, так как не основывается на мифических островах и континетах, которые не могли находится в районе Атлантического океана.

- наличие геологических образований на плато, которые из-за многих факторов воспринимаются некоторыми иследователями как следы деятельности человека. Образования с высокой точностью соответствуют описаниям столицы Атлантиды.

- развитая культура множества народов Южной Америки, точность их астрономических познаний и качество постройки многих сооружений косвенно свидетельствуют о существовании крупной цивилизации.

- природные катаклизмы с наводнениями в этой местности приводили к гибели достаточно развитых поселений, о чём свидетельствуют археологические находки и множество легенд. Эти данные могли быть неверно истолкованы при пересказах и стать основой для современных мифов об Атлантиде.

Влияние на культуру

- В романе Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой» капитан Немо показывает профессору Аронаксу остатки зданий Атлантиды на дне Атлантического океана; они совершают прогулку по океанскому дну в водолазных костюмах.

- В 1910-е-1920-е годы гипотеза об Атлантиде как колыбели человеческой культуры была в моде и отразилась в работах поэта Валерия Брюсова, автора трактата об атлантах «Учители учителей».

- В «Аэлите» Алексея Толстого предложена версия атлантской праистории человечества. В романе говорится со слов марсиан, что раса атлантов делилась на семь народов. Центром Атлантиды был город Ста Золотых Ворот, который построили негры из племени Земзе. Потом гегемонию над Атлантидой завоевали краснокожие под предводительством Уру. Краснокожих сменили клювоносые хитрые «сыны Аама» (Адама?), построившие подземный храм Спящей Головы Негра. Новые властители Атлантиды построили второй великий город — Птитлигуа. Они строили пирамиды и приносили солнцу человеческие жертвы. Сынов Аама сокрушили монголоидные учкуры, ведомые безумной Су Хутам Лу. Первым из городов атлантов пал Туле. Но новая кровь дала новый импульс цивилизации Атлантов. Были построены семь чудес света: лабиринт, колосс в Средиземном море, столбы на запад от Гибралтара, башня звездочетов на Посейдонесе, сидящая статуя Тубала и город Лемуров на острове Тихого океана. Атлантида опустилась на дно 20 тысяч лет назад в результате страшного землетрясения, но часть атлантов — магацитлы — переселились на Марс.

- В романе «Маракотова бездна» (The Maracot Deep) (1929) Артура Конан Дойля профессор Маракот с двумя своими спутниками достигает на батискафе дна глубокой атлантической впадины и там обнаруживает популяцию людей, живущих в герметических подземных помещениях, дышащих кислородом, выработанным из воды, и очень комфортно обустроивших свое существование. Оказалось, что они — потомки жителей Атлантиды, в древности хорошо подготовившихся к катаклизму, погубившему их континент, и, таким образом, выживших.

- Историю Атлантиды использовал Толкин, Джон Рональд Руэл как основу для сюжета о Нуменоре - затонувшей прародины высших людей - эдайн (Основные персонажи этой подрасы Элендил, его потомки, Арагорн). На одном из языков Нуменор так и назывался - Атала́нтэ (Atalantë, «Падший»).

- Фантаст Александр Беляев в повести "Последний человек из Атлантиды" описал существование и гибель Атлантиды в результате тектонической катастрофы. Описанная в повести цивилизация поклоняется Посейдону.

- В повести Льва Кассиля "Кондуит и Швамбрания" описывается гимназист Степан "Атлантида", которого прозвали так из-за мечты отыскать этот затонувший материк, откачать воду и установить там социализм.

- Альбом группы Symphony X V - The New Mythology Suite Посвящен истории Атлантиды.

- Вымышленной истории Атлантиды также посвящен цикл романов "Атланты" российского писателя-фантаста Дмитрия Колосова.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0

САЙТ ВЛАДЕЛЬЦА ДНЕВНИКА

Метки: Атлантида |

Майя - Древняя цивилизация |

Дневник |

Майя (цивилизация)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Ма́йя — цивилизация в Центральной Америке, существовавшая приблизительно с 1000 г. до н. э. до испанского завоевания.

Майя строили каменные города, многие из которых были покинуты задолго до прихода европейцев, другие были обитаемы и после. Календарь, разработанный майя использовали и другие народы Центральной Америки. Применялась иероглифическая система письма, частично расшифрованная. Сохранились многочисленные надписи на памятниках. Создали эффективную систему земледелия, имели глубокие знания в области астрономии.

Потомками древних майя являются не только современные народы майя, сохранившие язык предков, но и часть испаноязычного населения южных штатов Мексики, Гватемалы, Гондураса. Некоторые города майя включены ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия: Паленке, Чич'ен-Ица, Ушмаль в Мексике, Тикаль и Куиригуа в Гватемале, Копан в Гондурасе, Хойя-де-Серен в Сальвадоре — небольшая деревня майя, которая была погребена под вулканическим пеплом и сейчас раскопана.

Территория

В настоящее время (2007) территория, на которой происходило развитие цивилизации майя входит в состав государств: Мексика (штаты Чьяпас, Кампече, Юкатан, Кинтана-Роо), Гватемала, Белиз, Сальвадор, Гондурас (западная часть).

Найдено около 1000 городищ культуры майя (на начало 80-х XX века), но не все из них раскопаны или исследованы археологами, а также 3000 поселков

История

Ранний доклассический период (около 2000 – 900 года до н.э.)

На раннем доклассическом этапе развития майя появляются поселения и развивается земледелие в районах расселения. Первые отнесённые к цивилизации майя построения в Куэйо (Белиз) датированы приблизительно 2000 годом до н.э. Из этого места происходит расселение племён майя на север до Мексиканского залива. В Копане (Гондурас) охотники селятся около 1100 года до н.э. На раннем доклассическом этапе был основан город Ламанай (Белиз), относящийся к старейшим городам цивилизации майя. Приблизительно в 1000 году до н.э. основывается Кахаль Печ (Белиз), просуществовавший до 7 века н.э. 767

Средний доклассический период (около 900 – 400 года до н.э.)

В среднем доклассическом периоде развития происходит дальнейшее расселение майя, развивается торговля между городами. 7 веком до н.э. датируются следы поселений в области Тикаля (Гватемала). На побережье Мексиканского залива первые поселения и храмы появляются около 500 года до н.э. К первым крупным городам майя относятся Эль Мирадор (с самой большой известной пирамидой майя, 72 м) и Накбе, находящиеся на территории современной Гватемалы. Около 700 года до н.э. в Мезоамерике появляется письменность.

В искусстве майя этого периода заметно влияние ольмекской цивилизации, возникшей в Мексике на берегу залива и установившей торговые связи со всей Мезоамерикой. Некоторые ученые считают, что созданием иерархического общества и царской власти древние майя обязаны ольмекскому присутствию в южных районах области майя с 900 по 400 годы до н. э

Поздний доклассический период (около 400 годов до н.э. – 250 года н.э.)

Приблизительно 400 годом датируется изображение самого раннего солнечного календаря майя, высеченного на камне. Майя принимают идею иерархического общества, управляемого королями и лицами королевской крови. Основание города Теотиуакана относится также к позднему доклассическому периоду. Теотиуакан на протяжении нескольких столетий будет культурным, религиозным и торговым центром Мезоамерики, оказывающим культурное влияние на регионы майя.

Ранний классический период (около 250 – 600 года н.э.)

Самая ранняя датированная в 292 году н.э. стела в Тикале изображает фигуру правителя Кинич-Эб-Шока. Около 500 года Тикаль становится «сверхдержавой», граждане Теотиуакана поселяются в нём, привнося новые обычаи, ритуалы и человеческие жертвоприношения. В 562 году разражается война между городами Калакмуль и Тикаль, в результате которой правитель Калакмуль пленяет правителя Тикаля Яш-Эб-Шока II и приносит его в жертву.

Поздний классический период (около 600 – 900 года н.э.)

Цивилизация майя классического периода представляет собой территорию городов-государств, каждый из которых имеет своего правителя. Распространившаяся на весь Юкатан культура майя переживает эпоху своего расцвета, основываются города Чич'ен-Ица (ок. 700 года), Ушмаль и Коба. Города соединяются друг с другом дорогами, так называемыми сакбе (sacbé). Города майя насчитывают больше чем 10 000 жителей, что превосходит по численности населения существовавшие в то время среднеевропейские города.

Упадок цивилизации майя

Уже в 9 веке н.э. в южных районах проживания майя происходит быстрое сокращение населения, которое распространяется впоследствии на весь центральный Юкатан. Города покидаются жителями, приходят в упадок системы водоснабжения. С середины 10 века н.э. больше не воздвигаются каменные сооружения. До сих пор исчезновение цивилизации майя является предметом спора исследователей. При этом имеются две главные точки зрения на счёт исчезновения цивилизации майя – экологическая и неэкологическая гипотезы.

- Экологическая гипотеза основывается на балансе взаимоотношений человека и природы. Со временем баланс был нарушен: постоянно растущее население сталкивается с проблемой нехватки качественных почв, пригодных для земледелия, а также с нехваткой питьевой воды. Гипотеза экологического исчезновения майя была сформулирована в 1921 году О.Ф. Куком.

- Неэкологическая гипотеза охватывает теории различного вида, начиная завоеванием и эпидемией и заканчивая изменением климата и прочими катастрофами. В пользу версии завоевания майя говорят археологические находки предметов, принадлежавших другому народу средневековой Центральной Америки – тольтекам. Однако большинство исследователей сомневаются в правильности данной версии. Предположение о том, что причиной кризиса цивилизации майя стали климатические изменения, а в особенности засуха, высказывается геологом Геральдаом Хаугом (Gerald Haug), занимающимся вопросами изменения климата. Также некоторые учёные связывают крах цивилизации майя с концом Теотиуакана в Центральной Мексике. Некоторые учёные полагают, что после того как Теотиуакан был покинут, образовав вакуум власти, имеющий воздействие и на Юкатан, майя не смогли восполнить этот вакуум, что привело в итоге к упадку цивилизации.

Постклассический период (около 900 года - 1521)

В 899 году покидается Тик'аль. Города северного Юкатана продолжают развиваться, однако города на юге приходят в упадок. Около 1050 года происходит разрушение Чич'ен-Ицы. В 1263 году основывается Майяпан, который становится впоследствии главным центром Юкатана. Однако в 1441 году в городе происходит восстание, и в 1461 году он покидается. После этого Юкатан снова представляет собой территорию городов-государств, каждый из которых борется друг с другом.

Колониальный период (1521 – 1821 года)

В 1517 году на Юкатане под началом Эрнандеса де Кордобы появляются испанцы [1] . Испанцы завозят из Старого Света болезни, ранее неизвестные майя, включая оспу, грипп и корь. В 1528 году колонисты под началом Франциско де Монтехо начинают завоевание северного Юкатана. Однако ввиду географической и политической разобщённости испанцам потребуется около 170 лет, чтобы полностью подчинить себе регион. В 1697 году последний независимый город майя Тайясаль был подчинён Испании.

Постколониальный период

В 1821 году Мексика получает независимость от Испании. Обстановка в стране, однако, не стабилизируется. В 1847 году происходит восстание майя против авторитарности мексиканского правительства, известное как Война каст. Восстание подавляется лишь к 1901 году.

Майя сегодня

На сегодняшний день на полуострове Юкатан, в том числе в Белизе, Гватемале и Гондурасе живут около 6,1 миллиона майя [2]. В Гватемале до 40% населения относятся к майя, в Белизе – порядка 10%. Сегодняшняя религия майя представляет собой смесь из христианства и традиционных верований майя. Каждая община майя имеет сегодня своего религиозного покровителя. В качестве пожертвований выступают домашняя птица, специи или свечи. Некоторые группы майя идентифицируют себя посредством особенных элементов в их традиционном одеянии, по которым они отличаются от других майя.

Как верная сохранившимся традиционным бытом известна группа лекандонских майя, проживающая в Чьяпасе (Мексика). Представители группы носят хлопковую одежду, украшенную традиционными сюжетами майя. Христианство оказало на представителей этой группы поверхностное влияние. Однако туризм и, в главную очередь, технический и экономический прогресс постепенно стирают самобытность группы. Всё больше и больше майя носят современную одежду, имеют электричество, радио и телевизоры в своих домах, а зачастую и автомобили. Некоторые майя живут между тем от доходов за счёт туризма, так как всё больше людей хотят познакомиться с миром и культурой древних майя.

Особая ситуация сложилась в контролируемых сапатистами деревнях в мексиканском штате Чиапас. Эти деревни получили в недалёком прошлом автономию на управление.

Искусство

Искусство древних майя достигло своего развития во время классического периода (около 250 года – 900 года н.э.). Настенные фрески в Паленке, Копане и Бонампаке считаются одними из самых красивых. Красота изображения людей на фресках позволяют сравнить эти памятники культуры с памятниками культуры античного мира. Поэтому этот период развития цивилизации майя и принято считать классическим. К сожалению, многие из памятников культуры не дошли до наших дней, так как были либо уничтожены инквизицией, либо временем.

Архитектура

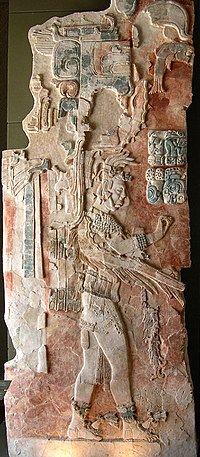

Для искусства майя, нашедшего выражение в каменной скульптуре и барельефах, произведениях мелкой пластики, росписях на стенах и керамике, характерна религиозная и мифологическая тематика, воплощенная в стилизованных гротескных образах. Основные мотивы искусства майя — антропоморфные божества, змеи и маски; ему свойственны стилистическое изящество и изощренность линий. Главным строительным материалом для майя служил камень, в первую очередь известняк. Типичными для архитектуры майя были ложные своды, устремленные вверх фасады и крыши с гребнем. Эти массивные фасады и крыши, венчавшие дворцы и храмы, создавали впечатление высоты и величественности.

Письменность и счисление времени у майя

Исключительными интеллектуальными достижениями доколумбового Нового Света были созданные народом майя системы письма и счисления времени. Иероглифы майя служили как для идеографического, так и для фонетического письма. Их вырезали на камне, рисовали на керамике, ими написаны складные книги на местной бумаге, именуемые кодексами. Эти кодексы являются важнейшим источником для исследования письменности майя. Впервые они были переведены немецким ученым Э.Ферстеманном в 1880-х годах. Фиксация времени стала возможна благодаря сочетанию письменности и основательных астрономических знаний. В дополнение к этому майя использовали «цолкин» или «тоналаматль» — системы счета, основанные на числах 20 и 13. Система цолкин, распространенная в Центральной Америке, очень древняя и не обязательно была изобретена народом майя. У ольмеков и в культуре сапотеков формативной эпохи сходные и достаточно развитые системы счисления времени сложились даже раньше, чем у майя. Однако майя в усовершенствовании числовой системы и астрономических наблюдениях продвинулись гораздо дальше, чем любой другой коренной народ Центральной Америки.

Письменность

Первый откры

тый археологами на территории современного мексиканского штата Оахака монумент майя с высеченными на нём иероглифами относятся приблизительно к 700 году н.э. Сразу после испанского завоевания письменность майя пытались расшифровать. Первыми исследователями иероглифики майя стали испанские монахи, которые пытались обратить майя в христианскую веру. Самым известным из них был Диего де Ланда, третий епископ Юкатана, который в 1566 г. написал труд, названный «Сообщения о делах в Юкатане». По мнению де Ланды, иероглифы майя были сравни индоевропейским алфавитам. Он полагал, что каждый иероглиф представляет собой определённую букву.

Наибольшего успеха в расшифровке текстов майя добился советский учёный Юрий Кнорозов из ленинградского Института этнографии АН СССР, сделавший свои открытия в 1950-е годы. Кнорозов убедился, что список де Ланды не был алфавитом, но он не отверг его полностью по этой причине. Учёный предположил, что «алфавит» де Ланды в действительности являлся списком слогов. Каждый знак в нём соответствовал определенной комбинации одного согласного с одним гласным. Соединенные вместе знаки были фонетической записью слов. На Западе большой вклад в расшифровку иероглифов древних майя внесли Генрих Берлин и Татьяна Проскурякова. В результате открытий ХХ века стало возможным систематизировать знания о письменности майя. Основными элементами системы письма служили знаки, которых известно около 800. Обычно знаки имеют вид квадрата или продолговатого овала; один или несколько знаков могут располагаться вместе, образуя так называемый иероглифический блок. Многие такие блоки расположены в определенном порядке в прямолинейной решетке, которая определяла пространственные рамки для большинства известных надписей. Внутри этой решетки иероглифические блоки образуют ряды и колонки, чтение которых подчинялось особым правилам[3] . Также большой вес имеют пиктографические знаки, часто изображающиеся со многими деталями животных, людей, частей тела и предметов быта.

Система счёта у древних майя

Система счёта у майя базировалась не на привычной десятичной системе, а на распространённой в месоамериканских культурах двадцатеричной. Истоки лежат в методе счёта, при котором применялись не только десять пальцев рук, но и десять пальцев ног. При этом существовала структура в виде четырёх блоков по пять цифр, что соответствовало пяти пальцам руки и ноги. Также интересным является тот факт, что у майя существовало обозначение нуля, который схематически был представлен в виде пустой раковины от устрицы или улитки. Обозначение нуля также применялось для обозначения бесконечности. Так как ноль необходим во многих математических операциях, но в то же время в античной Европе был неизвестен, учёные предполагают сегодня, что майя имели высокоразвитую культуру с хорошим уровнем образования.

Теории

В XIX веке были популярны и до сих пор существуют теории о происхождении майя от жителей мифической Атлантиды, Древнего Египта и т. п.

Религия майя

Среди руин городов майя доминируют постройки религиозного характера. Как предполагается, религия вместе со служителями храмов играли в жизни майя ключевую роль. В период с 250 года н.э. до 900-х годов н.э. (классический период развития майя) во главе городов-государств региона стояли правители, которые заключали в себе если не высшую, то по крайней мере очень важную религиозную функцию. Археологические раскопки позволяют говорить о том, что в религиозных ритуалах также принимали участие представители высших слоёв общества.

Время и космос

Как и другие народы, населявшие Центральную Америку того времени, майя верили в цикличный характер времени. Религиозные ритуалы и церемонии были тесно увязаны с природными и астрономическими циклами. Повторяющиеся явления подвергались систематическим наблюдениям, после чего отображались в различного рода календарях. Задача религиозного лидера майя состояла при этом в интерпретации этих циклов. В частности, согласно предсказаниям майя время пятого Солнца – последнего цикла – закончится 23 декабря 2012 года, и будет ознаменовано огромным по своим масштабам наводнением. Очередное рождение Вселенной должно последовать за катаклизмами. Также установлено, что майя представляли себе Вселенную, разделённую на три уровня – подземный мир, земля и небо.

Боги и жертвы

Как и у других народов Центральной Америки, человеческая кровь играла у майя особую роль. По дошедшим до наших дней различных предметов быта – сосудов, мелкой пластики и ритуальных инструментов – можно говорить о специфическом ритуале кровопускания. Основным видом ритуального кровопускания в классический период был ритуал, при котором протыкали язык, причем делали это как мужчины, так и женщины. После прокалывания органов (языка, губ, пениса), через проделанные отверстия продевали шнурок или верёвку. По представлениям майя, в крови находились душа и жизненная энергия.

Религия майя была политеистической. При этом боги являлись аналогичными людям смертными существами. В пользу данной версии говорят предметы искусства майя, на которых изображены боги-младенцы, а также глубоко старые боги. В связи с этим человеческое жертвоприношение рассматривалось древними майя как акт, способствующий в определённой мере продлить жизнь богам.

Человеческие жертвоприношения были распространённым явлением у майя. В жертву человека приносили через повешение, утопление, отравление, избивание, а также посредством захоронения заживо. Наиболее жестоким видом жертвоприношения являлось, как и у ацтеков, вспарывание живота и вырывание из груди ещё бьющегося сердца. В жертву приносились как захваченные в ходе войн представители других племён, так и члены собственной группы, в том числе и высший слой. Выбор времени, очерёдности и способа жертвоприношения до сих пор не ясен. Точно установлено, что в жертвоприношение в огромных масштабах приносились захваченные во время войн представители других племён, в том числе члены высшего слоя противника. Однако до сих пор неясно, вели ли майя кровопролитные войны для получения большего количества военнопленных с целью принесения их в будущем в жертву, как это делали ацтеки. В постклассических городах на севере Юкатана культура майя претерпевает изменения. Так, руины городов цивилизации периода захвата её испанцами позволяют говорить, что религия не играла для майя столь важную роль, как во время классического этапа развития.

Политическая и социальная структура общества

Майя были прежде всего сильно ориентированы внешнеполитически. Это было обусловлено тем фактом, что отдельные города-государства соперничали друг с другом, но в то же время должны были контролировать торговые пути для получения необходимых товаров. Политические структуры отличались в зависимости от региона, времени и проживающего в городах народа. Наряду с наследными королями под руководством аява (правителя), имели место также олигархические и аристократические формы правления. У племени Киче (Quiché, также K'iche') имелись также благородные семьи, выполняющие различные задачи в государстве. Также демократические институты имели место как минимум в нижнем слое общества: существующая и по сей день процедура избрания каждые три года бургомистра, «майя-бургомистра», существует, надо полагать, довольно давно.

В социальной структуре общества любой член общества Майя, достигший 25 лет, мог бросить вызов вождю племени. В случае победы у племени появлялся новый вождь. Обычно это происходило в мелких населенных пунктах.[источник?]

Военное дело

Междоусобицы и войны

Майя часто воевали друг с другом. Некоторые историки даже видят в этом главную причину упадка классической культуры майя. Войны в цивилизации древних майя велись по многим причинам, служившим политическим, экономическим или религиозным целям. Частой причиной войны служил контроль над конкурирующими городами-государствами, таким образом войны велись с целью сместить с чужого трона конкурирующую династию, посадив на него подконтрольного правителя. В политическом смысле главной была репутация, заработанная в войне правителем-победителем. В экономическом смысле победа над противником давала выход к новым торговым путям, а также часть населения побеждённого города-государства порабощалась. Для религиозных целей победоносная война служила захватом новых людей, которые в будущем приносились на религиозных церемониях в жертву. Примечательно отметить, что войны классического периода не ставили своей задачей захват территории противника и присоединение завоёванных земель к городу-победителю. Таким образом, образования мощного единого государства майя в эпоху классического периода не произошло.

Вооружение

Воины майя использовали в битвах боевые дубины, духовые трубки, ножи, копья, топоры и прочее оружие. Также использовались стрелы и листья. Лист при этом скручивался в трубку, через которую в противника пускались стрелы, зачастую с заражёнными наконечниками. Шлемы использовались майя редко, однако майя использовали в бою щиты из древесины и кожи животных.

|

| Страницы: | [1] |