-Музыка

- Believe - The witcher theme

- Слушали: 287 Комментарии: 0

- "Мать" (из вокального цикла)

- Слушали: 3733 Комментарии: 0

- Iain Ballamy - A New Life

- Слушали: 3686 Комментарии: 1

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Постоянные читатели

-Статистика

Без заголовка |

Это цитата сообщения AAUUMM [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

http://foto.rambler.ru/users/makhach-magmedv/2/

http://foto.rambler.ru/users/makhach-magmedv/3/100_3675/

Любоваться еще:

http://foto.rambler.ru/users/makhach-magmedv/3/100_3656/

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения Sahaj11 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Если ты споришь с идиотом, вероятно, тоже самое делает и он.

Лень простого русского человека - это не грех, а совершенно необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков.

Одиночество - когда ждешь, что кто-то позвонит... и звонит будильник.

Думаю, не ошибусь, если промолчу.

Не падай духом где попало!

Жизнь хитра. Когда у меня на руках все карты, она внезапно решает играть в шахматы.

Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра в людях. Блез Паскаль.

Когда я начинаю думать серьезно, я вижу, насколько комичен мир. Станислав Ежи Лец.

Мой жизненный опыт убедил меня, что люди, не имеющие недостатков, имеют очень мало достоинств. А. Линкольн

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения AAUUMM [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Каким образом камни воздействуют на человека ?

http://www.esoteric4u.com/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=136

Когда мы помещаем камень обладающий определёнными качествами (т.е. определённой конфигурацией тонких тел) в активную точку энергетики человека, то энергетическое поле этого человека начинает видоизменяться под воздействием поля камня.

При этом меняются параметры восприятия, мышления и поведения данного человека.

Размещение талисманов (украшений) на теле человека:

1. Корона на верхней части головы оказывает воздействие на верхнюю (макушечную) чакру человека, которая отвечает за включение человека в энергетику планеты. А по простому – за мысли и поступки человека. Помещая в эту область определённым образом подобранные и настроенные камни, люди добивались изменения сознания, образа мыслей и поступков правителей.

2. Диадема на уровне межбровья - Третьего Глаза воздействует на способность человека воспринимать более высокочастотные энергии, видеть ауру, читать мысли и многое другое.

3. Ожерелье на шее воздействует на Горловую чакру, которая регулирует сознание человека, его коммуникабельность, способность строить отношения в семье и в обществе.

4. Кулон на груди воздействует на Сердечную чакру и тем самым модулирует любовные отношения, привязанности, высшие эмоции...

5. Пояс на уровне живота воздействует на Волю, Намерение, на способность руководить и управлять.

6. Подвески ниже пояса воздействуют на сексуальную чакру, усиливают сексуальные энергии, усиливают иммунитет.

7. Браслеты на запястьях являются наиболее универсальными украшениями, поскольку оказывают воздействие на весь организм, а не на какой-либо выделенный орган. Здесь необходимо учитывать что браслеты на левой руке оказывают воздействие на самого человека, в то время как браслет одетый на правую руку оказывает воздействие во-вне, т.е. на окружающих.

8. Перстни и Кольца на пальцах требуют особого понимания. Прежде всего различие в левой и правой руке – Левая рука – воздействие оказывается на самого человека; правая рука – воздействие оказывается человеком на его окружение.

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения AAUUMM [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Интуиция не подводит.

Есть у меня кольцо с рубином(камень низкочастотный,соответствует по вибрациям муладхаре и свадхе),очень красивое,по наследству досталось.Хочу носить,но по размеру не подходит...Решила пойти в мастерскую подогнать его под мизинец...Оказалось,думаю в правильном русле;)) -

..."Если же мы располагаем на чакре (или её пальцевой проекции) камень более низкочастотный (ниже по цветовой гамме) чем сама чакра, то мы замедляем работу чакры и тормозим органы и процессы которые этой чакрой управляются...

А если мы располагаем на чакре (или её пальцевой проекции) камень более высокочастотный (выше по цветовой гамме) чем сама чакра, то мы ускоряем работу чакры и разгоняем органы и процессы которые этой чакрой управляются..."

http://www.liveinternet.ru/users/aauumm/post76487932/

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения Бог-Дан [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

/img1.liveinternet.ru/images/attach/b/2/24/899/24899962_White_29_cr11.jpg" target="_blank">//img1.liveinternet.ru/images/attach/b/2/24/899/24899962_White_29_cr11.jpg); PADDING-BOTTOM: 20px; BORDER-LEFT: #111 2px groove; COLOR: #000; PADDING-TOP: 20px; BORDER-BOTTOM: #111 2px groove; BACKGROUND-COLOR: #00ddff">

У меня иногда бывает, что мысли крутятся и крутятся о ком-то,

словно застрял он (она) у тебя в голове (или ситуация какая)

и ты понимаешь, что вывода из этих мыслей - никакого,

а всё «думаешь» и «думаешь». Понимаешь, что это уже только - зацикленность мыслей, но не можешь вырваться , оторвать от них, переключиться...

Тогда уже требуется сильный «переключатель» и очиститель сознания.

И я для себя такой нашёл: заплыв в Природу.

На лодке , в одиночку, - сплавляться по реке.

Когда вокруг живая тишина, тело расслаблено, вода плавно несёт тебя,

легко наблюдать за внутренним состоянием, за своими чувствами, за всплывающими образами и воспоминаниями.

И следуя течению реки

Исследовать теченье своих мыслей.. .

И тогда, если в тебе есть это навязчивое что-то,

то , ты увидишь, что оно крутится и крутится в голове, снова и снова,

навязчиво,не уходя ... пока ты вдруг не возмутишься: «Фу ты, что за напасть?»

и выбрасываешь это из себя.

Оно через время возвращается и ты вновь его выбрасываешь, стараясь сделать вывод, принять решение.

Но в тишине и чистоте Природы

навязчивости мыслей нет подпитки,

и потому со временем они - стихают,

и ты становишься сильнее их,

и можешь сделать вывод по былому.

И выйти из него, свободным стать

от мыслей этих. И домой вернуться

уже в нормальной тишине себя.

Вот такая практика есть

избавления от навязчивых мыслей о ком-то:

уединиться в тишине Природы , и дать им выйти, всем, совсем,

закрепить их уход - чётким выводом,

и вернуться домой - уже свободным от них, и - адекватным.

Надеюсь, с вами такой «навязчивости» не бывало, и вам это не потребуется.

Но в случае нужды - можете пользоваться - это работает.

Читать полностью, с примером из моей жизни.

Подробнее о "Заплыве в Природу"

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения Sahaj11 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

"Что такое все эти болезни, которые возникают в вашем теле? Это ни что иное, как ваши собственные разрушительные силы, которые вы построили внутри себя. Нет никакой угрозы извне или какой-то звезды, или какой-то внеземной атаки. Ничего нет. Эта атака построена внутри вас, и вы должны осознать это."

Основательница Сахаджа йоги Шри Матаджи Нирмала Деви

В каждом человеке помимо физического тела есть тонкое тело, которое представлено тремя каналами (левый, правый и центральный) и семью чакрами (энергетическими центрами). И очень важно знать и понимать как работает тонкое тело и какие аспекты нашей жизни вносят возмущения в его работу.

Левый канал (Ида нади на санскрите). Он идет по левой стороне тела и в физическом теле представлен левой симпатической нервной системой. Ида нади берет берет начало в первой чакре (Муладаре) и поднимается вверх вдоль оси позвоночника к шестой чакре (Агия). Пересекая Агию чакру Ида нади образует на правой стороне мозга шарообразную структуру - Суперэго. Этот канал устанавливает в человеке память о прошлом. Божество - Шри Махакали. Поток в Ида нади блокируется условностями, предрассудками, религиозными суевериями, чувством вины, чрезмерной жалостью в себе. Левосторонние личности все время думают о событиях прошлого, очень эмоциональны, предпочитают темноту, избегают встреч с людьми. При истощении энергий левого канала развиваются различные левосторонние заболевания: от простудных до психосоматических (подробнее поговорим потом).

Правый канал (Пингала нади). В физическом теле Пингала нади соответствует правая симпатическая нервная система. Божество - Шри Махасарасвати. В тонком теле Пингала нади начинается во второй чакре (Свадистан), поднимается вверх до Агии чакры и формирует на левой стороне лба шарообразную структуру - Эго. Этот канал представляет наше желание действовать, он дает нам силу думать, планировать, организовывать будущие события. Признаками правосторонней личности являются агрессивность, сверхамбициозность и доминирование. Такие люди приобретают правосторонние заболевания : гипертония, сахарный диабет и т.д. (подробнее потом).

Центральный канал (Сушумна нади). В физическом теле канал представлен парасимпатической нервной системой, имеющей разрыв в области пупка. Парасимпатическая нервная система состоит из черепного и спинномозгового отделов между которыми имеется разрыв. В дзен-философии этот разрыв известен как Войд (пустота), а в мифологии индуизма - Бхава Сагара (океан иллюзий). Божество Сушумна нади - Шри Махалакшми. Сушумна нади начинается в Муладаре и поднимаетсявверх до седьмой чакры - Сахасрары. При пробуждении энергия Кундалини поднимается по центральному каналу в Сахасрара чакру, при пересечении Агии чакры устанавливается состояние безмысленного осознания и на ладонях ощущается прохладный ветерок.

Слово "чакра" означает колесо. В физическом теле чакры проявляются снаружи спинного мозга как нервные сплетения и контролируют соответствующие органы. Существует множество чакр, но среди них имеется семь самых важных. Для нашего благополучия очень важно знать, что нарушает их работу. Согласно философии Сахаджа Йоги любая мысль и действие влияют на чувствительность и деятельность чакр. Из-за блокировки чакра становиться нечувствительной, и Кундалини не может пройти через эту чакру.

По книге Умеша Рая "Просветленная медицинская наука"

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения -натараджа- [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

АЛТАЙЦЫ, алтай-кижи (самоназвание, «человек Алтая»). А. коренное население Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской обл. Числ. в России 69,4 тыс. чел. (1989), в т. ч. в Респ. Алтай 59,1 тыс. чел. Живут также в Казахстане (689 чел.), Узбекистане (191 чел.) и др. Общая числ. — 70,8 тыс. чел. В прошлом А. — собират. назв. тюркоязычных племён, живших в Горном Алтае и частично в Кузнецком Алатау. Существуют этнографич. группы сев. и юж. А. Северные (в дореволюц. лит-ре иногда наз. черневыми татарами) включают след, группы, восходящие к плем. делению: тубалары (левобережье р. Бия и сев.-зап. побережье Телецкого оз.), челканцы, или лебединцы (басе. р. Лебедь), кумандинцы (ср. течение р. Бия); юж. А. (именовались калмыками белыми, алтайскими, горными, порубежными, бийскими) — алтай-кижи, теленгиты, телесы, телеуты (басе. р. Катунь и её притоки). Язык алтайский; диалекты: юж. (алтай-кижи, теленгит) и сев. (туба, кумандинский, челканский). Письменность на основе рус. графики. Большая часть верующих — православные, есть баптисты и др.

|

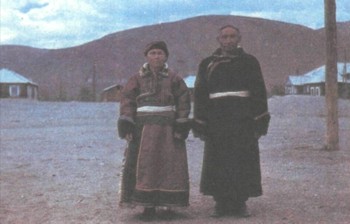

| Традиционные костюмы. |

А. сформировались на основе древне-тюркских племен уйгуров, кимаков-кыпчаков, енисейских киргизов, огузов и др. В 4 в. из состава тюркоязычных хунну выделились конфедерации племен теле и тугю (тюкю). Они составили осн. нас. Тюркского (552—745), Уйгурского (745—840) и Киргизского (8 — нач. 13 вв.) каганатов. В сер. 6 в. тугю начали расселяться на Алтае, затем распространились в Верхнем Приобье, предгорьях Кузнецкого Алатау. В 9—10 вв. на Алтае и в Вост. Казахстане сложился союз племен кимаков, в 10 в. им на смену пришли кыпчаки. Этноним кумандинцы возводят к самоназв. племени куманку, входившего в кимако-кыпчакский союз, этнонимы теленгиты (теленгуты) и телеуты — к доланьго в составе теле. В 7 в. теленгиты жили с телесскими племенами по р. Тунло (Толы) в Монголии, оттуда переселились в Кемчик (Туву), в 8 в. они уже известны на Алтае в горно-лесных р-нах верховий Иртыша. В этногенезе юж. А. приняли участие и монголо-ойротские племена.

Под влиянием колонизации Алтая русскими (с 18 в.) изменился образ жизни А. Значит, часть кочевых племен перешла к оседлости. С 30-х гг. 19 в. вводилось школьное обучение, был создан алфавит. В Санкт-Петербурге в 1868 издан букварь со словарем и грамматикой. В 1869 в Казани была издана грамматика алт. языка. Просветитель — миссионер М. В. Челваков заложил основы лит. яз. К 1816 числ. А. составляла 7492 чел., а в 1832 — 12065 чел. Согласно переписи 1897, из проживавших в Горном Алтае 41983 чел. А. было 76,2%, из них кочевой образ жизни вели 71,8%. А. подвергались христианизации с 50—70-х гг. 18 в., особ, активно — со 2-й пол. 19 в., после открытия Алтайской духовной миссии. В нач. 20 в. среди юж. А. начал распространяться бурханизм (ак 1ан) — разновидность ламаизма в сочетании с элементами шаманизма; в рамках бурханизма развивалось нац.-освободит, движение (подавленное в 1904). В ходе Февральской революции 1917 была образована Алт. горная дума, впервые выдвинувшая требование самоопределения А. В марте 1918 в Горном Алтае была создана Каракорум-Алтайская управа, поставившая целью его выделение в отд. уезд. В 1922 образована Горно-Алтайская автономная область (до 1948 наз. Ойротская авт. обл.), в 1991 — Горно-Алтайская Респ. (с 1992 — Респ. Алтай). При переписи 1989 89,3% А. считали свой язык родным, а на свободное владение рус. яз. указали 77,7% А. (в т. ч. 15,5% считали его родным). С 1922 издается газ. на алт. яз., в 1923 вышли первые книги на алт. яз., в 1930 создана алт. издательская секция.

|

| Традиционные костюмы. |

Осн. традиц. занятие сев. А. — скотоводство, преим. разведение лошадей. С кон. 19 — нач. 20 вв., с распространением маслоделия, усиленно разводят коров. К этому времени сев. А. научились косить сено и заготавливать его на зиму. Важным подспорьем в хозяйстве оставалась охота. Было развито дом. кузнечное производство (отмеченное еще араб, путешественником 12 в. Идриси у кимаков), изделиями которого платили натуральные повинности джунгарскому хану и даже сибирской администрации. Ко времени прихода русских у сев. А. было развито подсечно-огневое ручное земледелие. Культивировали в осн. ячмень, рожь, пшеницу, лен, коноплю, табак. В первой половине 19 в. появляются огороды, особенно в миссионерских сёлах. Занимались также охотой на пушного зверя (соболь, лисица, белка, горностай, заяц, сурок), боровую дичь (гуси, утки, глухари, тетерева, рябчики), сбором кедрового ореха, собирательством съедобных растений и кореньев: черемши, дягиля, кыр-лыка, корней сараны и кандыка и т. д., разл. ягод, хмеля. Были развиты рыболовство (таймень, ускуч, окунь, щука, налим), дом. ремесла: занимались кузнечеством, ткали холст, грубое сукно, шили обувь и одежду, умели прясть и вязать чулки, рукавицы, выделывали овчину, валяли войлок, вили арканы и верёвки, вязали сети, неводы, верши и др. рыболовные снасти; из дерева и бересты выделывали домашнюю утварь. Известны тиснение по коже, резьба по дереву. От русских крестьян, миссионеров Алтайской духовной миссии А. переняли приёмы пашенного земледелия. Наряду со сбором дикого меда появилось пасечное пчеловодство. Часть А. занималась извозом.

В конце 19 — нач. 20 вв. в быт сев. А. проникают с.-х. машины: веялки, плуги, молотилки. В конце 90-х гг. распространяется паровая система земледелия, с начала 20 в. вводится трехпольная система севооборота. Большинство х-в было натуральным.

Осн. традиц. занятие юж. А. — отгонное скотоводство. Разводили лошадей, кр. и мелкий рог. скот, яков-сарлыков, коз и верблюдов. Охота на пушного шеря носила подсобный характер (в бедных семьях — осн. занятие). Развито было земледелие (ячмень). Основные с.-х. орудия: мотыга — абыл, соха — андазын. Под влиянием миссии и русских крестьян оседлая часть юж. А. перешла к пашенному земледелию, наиболее развитому на правобережье Катуни, в Уймонской и Катандинской степи.

Половое разделение труда: в круг обязанностей женщины входили все домашние работы, в т. ч. воспитание детей, приготовление пряжи и ткани, овчины, шитьё одежды и обуви. В скотоводстве, охоте, земледелии, кузнечном ремесле ведущее место занимал муж. труд. Жен. труд использовался также при заготовке сена, в прополке и уборке хлебов, уходе за скотом.

|

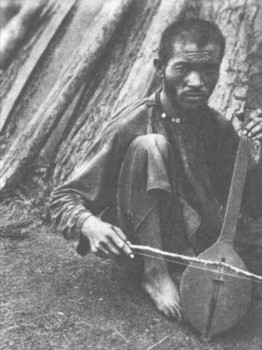

| Алтайцы, играющие на кобысе (варгане). |

Совр. А. заняты гл. обр. в животноводстве: отгонном овцеводстве, мясомолочном скотоводстве, разводят пуховых коз, алтайскую лошадь, яков, маралов и пятнистых оленей. Юж. А. имеют крупное поголовье скота, лошадей, грузовые машины, трактора и др. с.-х. технику. Развиваются кормопроизводство, овощеводство, семеноводство, садоводство, хмелеводство. А. трудятся также в лёгкой и пищевой, отчасти горной и лесной пром-сти. Выросли кадры национальной интеллигенции.

Основой традиц. социальной орг-ции была патриархальная семья. Царское пр-во консервировало родовую орг-цию А., во главе которой стояли староста — зайсан, его помощник — демичи, десятник — арбанак. Зайсаны и демичи сосредоточивали в своих руках хоз., судебную (кроме уголовных дел) и фискальную власть.

Преобладающая форма семьи — малая моногамная. В дореволюц. период у юж. А. сохранялись полигамия (гл. обр. у зайсанско-байской верхушки), обычаи экзогамии, избегания женщиной свекра, мужа, старших братьев (запрет называть по имени и др.), левирата, особая роль дяди жениха по матери. Женщины, с которыми имел право вступать в брак мужчина, наз. тай эче, 1егим. С усилением переселенческой волны русских, деятельностью духовной миссии и развитием товарно-денежных отношений связаны разрушение патриархальной семьи, распространение среди А. сельской (аильной) общины.

Распространённая ранее форма брака — похищение невесты. Известны обычай женить грудных детей, браки по-сватовству. Наиболее предпочтительным был кросскузенный брак — с дочерью брата матери — тайлап. Размер калыма (шаалта) зависел от степени состоятельности родителей брачующих-ся, помощь в сборе калыма оказывали родственники жениха, в бедных семьях его платили в рассрочку. Ныне осн. формы брака — по сватовству, по сговору молодых. У южных А. сохранился калым в форме подарков и угощений, гл. обр. винно-водочными изделиями; невеста на свадьбе символически надевает халат-чегедек.

Осн. традиц. форма поселения сев. А. — посёлок, население которого состояло из родственников и свойственников. Сёла строились по типу рус. сёл Сибири, постройки ставились беспорядочно, небольшими разбросанными группами. В нач. 2-й пол. 19 в. они состояли из 5—10 домов, к концу века количество дворов доходило до 50—60.

Юж. А. вели полукочевой образ жизни. Их стойбища располагались по урочищам вблизи водных источников, считавшимся семейно-родовыми угодьями и находившимся в обществ, собственности членов стойбища. Осн. тип жилья у юж. А. — юрта войлочная и деревянная (из жердей) конич. формы, крытая берестой и корой. Основа войлочной юрты была сделана из деревянных решёток — крыльев.

|

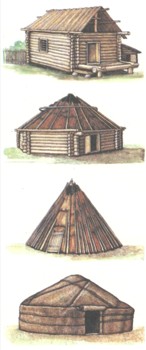

| Традиционные жилища. |

Существовала и рубленая многоугольная юрта без потолка и пола с дымовым отверстием посредине крыши. У сев. А. наряду с конической юртой бытовала землянка (двух типов). Половина постройки находилась в земле, в крыше было окно, переплетённое прутьями и затянутое брюшиной. Внутри имелась глинобитная печь с чувалом. Стены — бревенчатые или обшитые досками, обмазанные глиной и побеленные. Крыши двускатные, обложенные дёрном, покрытые берестой, придавленной жердями. Второй тип землянки представлял собой строение с деревянным каркасом, обложенным дёрном от основания до перекрытия. Внутри имелся деревянный пол, два-три окна и рус. глинобитная печь; стены, потолок и печь побелены. У теле-утов в землянках стены плетёные и из досок, покрытые глиной и землёй. Этот тип землянок можно отнести к типу пластовых или дерновых изб (бытовали у башкир). Переходным типом жилища была срубная 4-стенная юрта, покрытая на 2 ската берестой или дёрном, без потолка. На левой стороне, ближе к двери, находился очаг, напоминающий по виду камин.

Постройки рус. типа (избы, дома и амбары, хлева и гумна) начинают проникать в быт А. в нач. 19 в. в связи с переселением заводских крестьян в предгорные и горные р-ны. Вход в избу на востоке. Одно окно вырубалось также на восток, остальные — на юг. Наиболее распространены двускатные, реже встречались четырехскатные крыши, односкатные редки. Зажиточные семьи строили 5-стенные дома с четырехскатной крышей, обшитой снаружи тёсом. Баи строили двухэтажные дома. Однокамерная изба делилась на две половины: правую — мужскую и левую — женскую. Наиболее почётная часть комнаты (для гостей) — передняя. На мужской половине висели ружья и др. охотничьи принадлежности, седло, сбруя, хомуты. На женской половине — домашняя и кухонная утварь.

Ныне в сел. местности А. проживают в сёлах, деревнях, посёлках, в осн. в двух- и четырехкамерных домах, рядом с к-рыми в горных р-нах ставится юрта конич. формы — чадыр или многоугольная рубленая юрта; в сев. р-нах вместо юрты — летняя кухня. Процесс урбанизации охватил различные слои А.

Покрой алтайской мужской и женской одежды туникообразный; спина и грудь вырезаны из одного полотнища, перекинутого в плечах. Муж. штаны и рубаха (сорочка) шились из рус. или кит. дабы — ситца синего, лилового и коричневого цветов и холста. На промыслах А. носили штаны из замши, кожи и домотканого холста (особенно кумандинцы). Из домотканого сукна (шекпень), основа к-рого состояла из льняных ниток, а уток — из крашеной в пунцовый цвет шерсти, шился кафтан для носки осенью и весной. Верхняя мужская одежда — халат (чокпень); в богатых семьях его шили из сукна, на шёлковой и сатиновой подкладке, с плисовым или суконным воротником. Зимой юж. А. носили овчинные шубы — тон, сев. А. — пальто из войлока — сранда, покрытое холстом и простёганное, а также полушубки. Бедняки шили шубы из козьих шкур, богачи — из белых овчин, покрывали китайским шёлком и бархатом. В семье средней зажиточности шубу покрывали молескином. Зимой поверх шубы юж. А. надевали тёплую непромокаемую доху из шкур косули, шерстью вверх.

|

| Алтаец, играющий на икили. |

Все А. подпоясывали верхнюю одежду кушаком. У кумандинцев кушак ткался из шерсти, у юж. А. состоял из полотнища материи до 3—4 м. Ниж. жен. одежда — хл.-бум. шаровары и рубаха из бязи или далембы, сшитая наподобие широкой кофты с прямым разрезом у ворота, украшенным по углам красными пуговицами — куйка, привозимыми из Китая. Обязательной верхней одеждой замужних женщин у юж. А. был длинный без рукавов халат — чегедек. На его левой поле пришивались две китайские красные пуговицы. Зимой у юж. А. женщины носили овчинную шубу; у сев. А. — стёганое пальто — сраба, а также шабур-чипчаа. Борта, подол и обшлага обшивались мехом выдры. Женщины носили две косы, на концах их подвешивались перламутровые, стеклянные, медные, роговые пуговицы, раковины каури, медные кольца, бусы. К поясу подвешивались особые украшения — пельдуш из медной фигурной бляхи с нитками бисера или бус, на концы которых подвязывались ключи от сундука. Женщины носили покупные серьги, на шее — бусы в неск. рядов, на пальцах — медные, серебряные, реже золотые кольца. На войлочных, вышитых изделиях преобладал растительный орнамент, на вязаных — геометрический. Ныне А. носят фабричную одежду гор. покроя, кое-где сохранилась шуба — тон модернизированной формы, распространена шапка из лисьих и рысьих лапок.

Основу питания А. составляли мясо диких и дом. животных, дичь, рыба и молочные продукты. Употребляли хлебные злаки и разл. съедобные растения, произраставшие, гл. обр., ранней весной и в нач. лета: кандык, сарану, черемшу, борщевик (дягиль), полевой лук, дикий чеснок и разные сорта ягод. У юж. А. в пище преобладали мясные и молочные продукты, у сев. А. — растительные, мясные и рыбные. Утром пили чай с молоком, сметаной (каймак) и тал-каном из поджаренных зерен ячменя, хлебными изделиями (на севере — калачами и пирогами, на юге — пресными лепёшками). На обед варили мясной суп с ячменной крупой — кбчб. В вечерней пище преобладали мясные продукты; в горных р-нах отварное мясо и бульон — мун, чай. При забое дом. животных готовили кровяную колбасу — кан, а из бараньих потрохов — шургем. В пищу употреблялась также прямая кишка — кыйма. Из пресного теста на мясном бульоне варили тутпач — колобки, сочни, подававшиеся с мясом или без него с бульоном и жиром. Стряпали также крупные пельмени, варили мозги с отварной кровью, перемешанные с жиром. Наиболее распространённый напиток — чегень-айран из квашеного сырого, редко вареного молока; из него же гнали молочный самогон — араку; сев. А. варили брагу и гнали самогон из ячменя или корней кандыка. Рацион питания пополнился за счет употребления растит, пищи, гл. обр. картофеля, овощей и фруктов, крупяных и макаронных, кондитерских изделий.

Распространены календарные праздники: весной у юж. А. — «Доение кобылиц», осенью — «Катание войлока», во время праздника проводились добрачные игры молодёжи. На свадьбе устраивали состязания: конные, в стрельбе из лука, беге, борьбе (куреш), поднятии тяжестей, бросании кости из юрты через дымоход и др. Детские игры: кой тойтон, айгыр мал, кажак (бабки), кастак ок (стрельба из лука) и др. На Пасху в северных р-нах проводились конские скачки на приз в 200—300 руб. Весной телеуты и кумандинцы устраивали ритуальные игры, посвящённые эротич. божеству — Коча-кан. Известна настольная игра — шатра.

Совр. фольклорные праздники: День пастуха, Элойын, День борозды и др. Наиб, популярный жанр фольклора — героич. эпос, распространены также сказки, пословицы, поговорки, загадки, мифы, легенды и предания. Традиц. религия А. — шаманизм. Характерны анимизм, тотемизм, вера в духов-хозяев (ээзи) и связанные с этим культы: родовых гор, огня, промысловый культ (особ, у сев. А.). Видимый мир, считалось, делится на три сферы: небесную, земную, подземную. В небесной сфере, верхнем мире, живут добрые духи во главе с Ульгенем; в подземном, нижнем мире — злые духи, подвластные Эрлику. Ныне шаманизм как форма религии не имеет широкого распространения, хотя отд. шаманы и практикуют.

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения AAUUMM [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

http://mandalas.com/BuddhistGallery/3Religions.php

Боже, расшири в нас чувство товарищества со всеми живыми существами, с нашими меньшими братьями, которым Ты дал эту землю, как общий дом с нами. Да уразумеем мы, что они живут не для нас только, но для себя самих и для Тебя, что они наслаждаются радостью жизни так же, как и мы, и служат Тебе на своем месте лучше, чем мы на своем.

Святитель Василий Великий

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения zakava [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Танец "Тысячерукая Гуаньинь" исполняет группа из двадцати глухонемых девушек под руководством глухонемой солистки Тай Лихуа, ученицы знаменитой танцовщицы Ян Липин. Грациозный танец множества рук, кажущихся неправдоподобно длинными из-за накладных ногтей, олицетворяет буддийскую тысячерукую богиню милосердия Гуаньинь.

далее

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения ferty_087 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

|