-неизвестно

-неизвестно

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Без заголовка |

Это цитата сообщения klassika [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

*Все кликабельно*

*Все кликабельно*

Серия сообщений "БИБЛЕЙСКИЕ СЮЖЕТЫ":

Часть 1 - Вернисаж одной картины - Люк Оливье Мерсон (1846-1920)

Часть 2 - Вернисаж одной картины - Эжен Тирион (1839-1910)

Часть 3 - Вернисаж одной картины - Simon Glücklich (1863-1943)

Часть 4 - Мировая живопись - Библейские сюжеты (ч.1)

Часть 5 - Мировая живопись - Библейские сюжеты (ч.2)

Часть 6 - Мировая живопись - Библейские сюжеты (ч.3)

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения Veralex [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Николай Павлович Дмитриевский родился 1890 года в Китае (г.Ханькоу) в

семье русского консула.После возвращения семьи в Россию учился в г.Вологде.

Затем переехал в Петербург и учился в частной мастерской Д.Н.Кардовского.

Переехав в Москву Закончил там училище живописи,вояния и зодчества.

Работал в области иллюстрации книги,станковой графике и графике малых

форм(экслибрис).В 1937 году его работы экспонировались на Всемирной выстав-

ке в Париже.В этом же году его арестовали и обвинили в шпионской деятельности

в пользу Германии.Его приговорили к расстрелу.Приговор был приведён в

исполнение 2 января 1938 года.Захоронен в общей могиле на Бутовском поли-

гоне.Реабелитирован посмертно в 1957 году.Работы, представленные здесь,

были сделаны к книге "История одежды" и изображают нарядную,обычную

одежлу Древнего Востока,Античной Греции,Рима,России и т.д.Очень редкие,

коллекционные.

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения Veralex [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Иван Гончар ( 1911-1993 ) украинский скульптор,историк,график,этнограф,

художник.

Родился в многодетной крестьянской семье.В 1927 году к ним в деревню приехал музыкант и фольклорист Максим Коросташ,который заметил талантливого Ивана и взял его под свою опеку.Он помог ему поступить в Киевскую художественно-индустриальную школу и поселил его у себя в квартире.После окончания школы Иван учился в Киевском институте агрохимии и почвоведения.Как скульптор впервые проявился в 1930г. Прошёл Отечественную войну.После войны работал в области станковой и монументальной пластики. Собрал большую этнографическую коллекцию на украинскую тему,которая легла в основу музея его имени.

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения Veralex [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

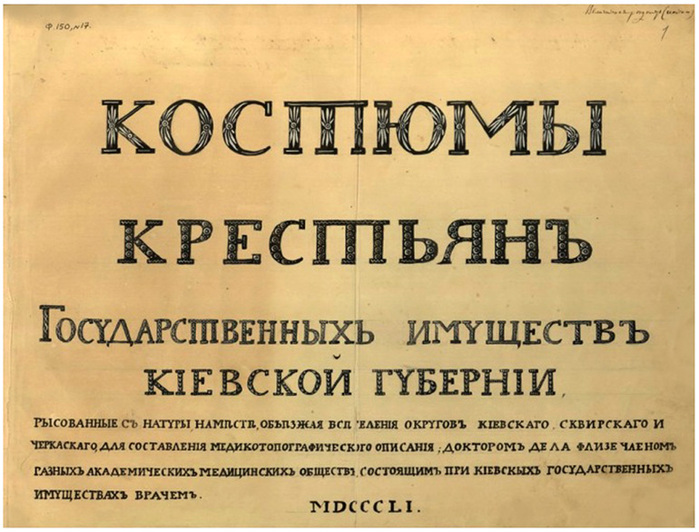

Доминик Пьер де ля Флиз (1787-1861 )-украинский этнограф французского происхождения.Родился в Нанси ( Франция ).Служил в армии Наполеона.В 1812 г.

под г.Смоленском был ранен и попал в плен к русской армии.После выздоровления

остался в России,затем перебрался жить на Украину.Женился на племяннице

российского генерал-лейтенанта Василия Гудовича и при его содействии стал

старшим врачом киевских государственных имений.Много ездил по сёлам и городкам

Киевской губернии,собрал большой этнографический материал.На их основе по

программе Комиссии для описания губернии Киевского учебного округа и Российско-

го Географического общества было создано за период 1848-1857 гг. 9 альбомов.

Впоследствии судьба разбросала их по разным хранилищам.Рукописное исследовательское наследие хранится в Киеве,Чернигове и Санкт-Петербурге.

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения ВЕнеРИН_БАШМАЧОК [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Ранняя весна. Город на реке

Горбатов Константин Иванович (1876 – 1945) — яркий представитель русского постимпрессионизма, профессор Академиии художеств, член «Общества А.И. Куинджи», человек, влюбленный в архитектуру и пейзаж. Судьба его насыщена контрастами, как и его живопись.Горбатов родился в городке Ставрополь-на-Волге (ныне город Тольятти).Самарской губернии. Как в любом из уездных городов центральной России, здесь были старые храмы, покосившиеся дома над обрастающими травой деревянными тротуарами, густая тишина. А главное — была Волга, которую позже воспел Горбатов в своем цикле картин с непременными парусными стягами на переливчатой воде.Школу живописца Горбатов стал проходить в начале 1890-х годов в Самаре у местного художника Ф.Е. Бурова, а с 1896 по 1903 год он живет в Риге, учится в политехникуме и продолжает свое художественное образование у Д. Кларка.

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения Бутявка1 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Мастер-классы и уроки:

Урок декоративной росписи

Открытый урок по волховской росписи

Хохломская роспись. Мастер-класс

Полх-Майданская роспись. Мастер-класс

Мезенская роспись. Мастер-класс

Городецкая роспись. Мастер-класс № 1

Городецкая роспись. Мастер-класс № 2

Рабочие тетради по ИЗО и раскраски:

Рабочие тетради по основам народного искусства - в архиве 5 шт.: Дымковская игрушка, Жостовский букет, Хохломская роспись, Необыкновенные рисунки, Акварельные цветы.

Раскраски для детей "Народные промыслы" - в архиве 4 шт.: Городец. Гжель. Дымка. Народные промыслы.

Интерактивные уроки по ИЗО для детей младшего школьного возраста:

Выполнение росписи

Приемы росписи народных мастеров

Упражнение на кистевую роспись

Упражнения по росписи (бубенчики, купавки, розаны)

Приемы росписи народных мастеров. Гжель

Гжельская роспись. Роспись предметов быта в декоративно-прикладном искусстве

Посуда Гжели

Изображение растительности в древнерусской живописи

Животные в народно-декоративном искусстве (кони)

Птицы в декоративном искусстве

Птицы в народных обычая и обрядах

Рисунок ветки рябины

Изображение кораблей в древнерусской живописи

Полхов-Майданская роспись

Матрешки Полхов-Майдана

Народный женский костюм в росписи матрешки

Хохломская роспись

Композиция хохломской росписи

Хохлома. Выполнение росписи

Сказка об элементах хохломской росписи

Элементы хохломской росписи

Этапы хохломской росписи

Жостовская роспись подносов

Цветы в декоративно-прикладном творчестве. Жостовские подносы. Видео (wmv)

Филимоновские игрушки

Русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве

Виды орнаментов. Ритм в орнаменте

Виды орнаментов. Элементы растительного орнамента

Выполнение узора. Волшебный узор

Составление орнамента

Орнамент. Выполнение узора

Значение орнаментов в русских нарядах

Орнаменты в рукописных книгах

Городецкая роспись

Истоки городецкой росписи

Городецкие узоры. Выполнение росписи

Городецкие узоры. Элементы

Изделия городецкой росписи

Элементы городецкой росписи. Ветка

Элементы городецкой росписи. Птицы

Лаковая миниатюра

Мстерский и холуйский промыслы

Палех. Палатное письмо

Приемы изготовления Палехских шкатулок

Традиции Палеха. Иконопись

Эскиз пряника

Ярмарка

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения Эльдис [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Русский музей.

В этой подборке фото выставки старинных русских головных уборов.

Качество хромает, но посмотреть всё же есть что.

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения хранитель_древностей [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Старинная одежда русской знати по своему покрою в общем имела сходство с одеждой людей низшего класса, хотя сильно отличалась по качеству материала и отделке. Тело облегала широкая, не доходившая до колен рубаха из простого холста или шелка, смотря по достатку хозяина. У нарядной рубахи, обычно красного цвета, края и грудь вышивались золотом и шелками, вверху пристегивался серебряными или золотыми пуговицами богато украшенный воротник (он назывался «ожерельем»). В простых, дешевых рубахах пуговицы были медными или заменялись запонками с петлями. Рубаха выпускалась поверх исподнего платья. На ноги надевались короткие порты или штаны без разреза, но с узлом, позволявшим стянуть или расширить их в поясе по желанию, и с карманами (зепью). Штаны шились из тафты, шелка, сукна, а также из грубой шерстяной ткани или холста. Поверх рубахи и штанов надевался узкий безрукавный зипун из шелка, тафты или крашенины, с пристегнутым узким маленьким воротником (обнизью). Зипун доходил до колен и служил обычно домашней одеждой. Обыкновенным и распространенным видом верхней одежды, надевавшейся на зипун, являлся кафтан с достигавшими до пят рукавами, которые собирались в складки, так что концы рукавов могли заменять перчатки, а в зимнее время служить муфтой. Спереди кафтана вдоль разреза по обеим его сторонам делались нашивки с завязками для застегивания. Материалом для кафтана служили бархат, атлас, камка, тафта, мухояр (бухарская бумажная ткань) или простая крашенина. В нарядных кафтанах за стоячим воротником прикреплялось иногда жемчужное ожерелье, а к краям рукавов пристегивалось украшенное золотым шитьем и жемчугом: «запястье»; полы обшивались тесьмой с кружевом, расшитым серебром или золотом. «Турские» кафтаны без воротника, имевшие застежки только на левом боку и у шеи, отличались по своему покрою от «становых» кафтанов с перехватом посередине и с застежками на пуговицах. Среди кафтанов различали по их назначению: столовые, ездовые, дождевые, «смирные» (траурные). Зимние кафтаны, сделанные на меху, назывались «кожухами». На зипун надевалась иногда «ферязь» (ферезь), которая представляла собой верхнюю одежду без ворота, доходившую до лодыжек, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; она застегивалась спереди пуговицами или завязками. Зимние ферязи делались на меху, а летние — на простой подкладке. Зимой под кафтан надевали иногда безрукавные ферязи. Нарядные ферязи шились из бархата, атласа, тафты, камки, сукна и украшались серебряным кружевом. К накидной одежде, которая надевалась при выходе из дома, относились однорядка, охабень, опашень, япанча, шуба и др. Однорядка — широкая долгополая одежда без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками, — делалась обычно из сукна и других шерстяных тканей; осенью и в ненастье ее носили и в рукава и внакидку. На однорядку походил охабень, но он имел отложной воротник, спускавшийся на спину, а длинные рукава откидывались назад и под ними имелись прорехи для рук, как и в однорядке. Простой охабень шился из сукна, мухояра, а нарядный — из бархата, обьяри, камки, парчи, украшался нашивками и застегивался пуговицами. Опашень по своему покрою сзади был несколько длиннее, чем спереди, и рукава к запястью суживались. Опашни шились из бархата, атласа, обьяри, камки, украшались кружевами, нашивками, застегивались посредством пуговиц и петель с кистями. Опашень носили и без пояса («наопашь») и внакидку. Безрукавная япанча (епанча) представляла собой плащ, надевавшийся в ненастье. Дорожная япанча из грубого сукна или верблюжьей шерсти отличалась от нарядной япанчи из хорошей материи, подбитой мехом. Самой нарядной одеждой считалась меховая шуба. Ее не только надевали, выходя на мороз, но обычай позволял хозяевам сидеть в шубах даже во время приема гостей. Простые шубы делались из овчины или на заячьем меху, выше по качеству были куньи и беличьи; знатные и богатые люди имели шубы на собольем, лисьем, бобровом или горностаевом меху. Шубы покрывались сукном, тафтой, атласом, бархатом, обьярью или простой крашениной, украшались жемчугом, нашивками и застегивались пуговицами с петлями или длинными шнурками с кистями, на конце. «Русские» шубы имели отложной меховой воротник. «Польские» шубы шились с узеньким воротом, с меховыми обшлагами и застегивались у шеи только запоною (двойной металлической пуговкой). Для пошивки мужской одежды часто употреблялись заграничные привозные материи, причем предпочитались яркие цвета, особенно «червчатый» (багряный). Наиболее нарядной считалась цветная одежда, которую надевали в торжественных случаях. Одежду, вышитую золотом, могли носить только бояре и думные люди. Нашивки всегда делались из материи иного цвета, чем сама одежда, и у богатых людей украшались жемчугом и драгоценными камнями. Простая одежда застегивалась обычно оловянными или шелковыми пуговицами. Ходить без пояса считалось неприличным; у знати пояса были богато украшены и достигали иногда в длину нескольких аршин. Что касается обуви, то самой дешевой являлись лапти из бересты или лыка и башмаки, сплетавшиеся из лозовых прутьев; для обвертывания ног применяли онучи из куска холста или другой ткани. В зажиточной среде обувью служили башмаки, чоботы и ичетыги (ичеги) из юфти или сафьяна, чаще всего красного и желтого цвета. Чоботы походили на глубокий башмак с высоким каблуком и загнутым кверху острым носком. Нарядные башмаки и чоботы шились из атласа и бархата разных цветов, украшались вышивкой из шелка и золотых и серебряных нитей, унизывались жемчугом. Нарядные сапоги являлись обувью знати, делались из цветной кожи и сафьяна, а позднее — из бархата и атласа; подошвы подбивались серебряными гвоздями, а высокие каблуки — серебряными подковами. Ичетыги представляли собой мягкие сафьяновые сапоги. При нарядной обуви на ноги надевали шерстяные или шелковые чулки. Русские шапки были разнообразны, и форма их имела свое значение в быту. Макушку головы прикрывали тафьей, маленькой шапочкой, сделанной из сафьяна, атласа, бархата или парчи, иногда богато украшенной. Распространенным головным убором являлся колпак с продольным разрезом спереди и сзади. Менее зажиточные люди носили суконные и войлочные колпаки; зимой их подбивали дешевым мехом. Нарядные колпаки делались обыкновенно из белого атласа. Бояре, дворяне и дьяки в обыкновенные дни надевали низкие шапки четырехугольной формы с «околом» вокруг шапки из меха черно-бурой лисицы, соболя или бобра; зимой такие шапки подбивались мехом. Только князья и бояре имели право носить высокие «горлатные» шапки из дорогих мехов (взятых с горла пушного зверя) с суконным верхом; по своей форме они несколько расширялись кверху. В торжественных случаях бояре надевали на себя и тафью, и колпак, и горлатную шапку. Носовой платок принято было хранить в шапке, которую, находясь в гостях, держали в руках. В зимние холода руки согревали меховыми рукавицами, которые покрывались простой кожей, сафьяном, сукном, атласом, бархатом. «Холодные» рукавицы вязались из шерсти или шелка. Запястья у нарядных рукавиц вышивались шелком, золотом, унизывались жемчугом и драгоценными камнями. В качестве украшения знатные и богатые люди носили в ухе серьгу, а на шее — серебряную или золотую цепь с крестом, на пальцах — перстни с алмазами, яхонтами, изумрудами; на некоторых перстнях делались личные печати. Носить при себе оружие разрешалось только дворянам и военным людям; посадским людям и крестьянам это запрещалось. Согласно обычаю, все мужчины, без различия их общественного положения, выходили из дома, имея в руках посох. Некоторые женские одежды были сходны с мужскими. Женщины носили длинную рубаху белого или красного цвета, с длинными рукавами, расшитыми и украшенными запястьями. Поверх рубахи надевали летник — легкую, доходившую до пят одежду с длинными и очень широкими рукавами («накапками»), которые украшались вышивками и жемчугом. Летники шились из камки, атласа, обьяри, тафты разных цветов, но особенно ценились червчатые; спереди делался разрез, который застегивался до самой шеи. К вороту летника пристегивалось шейное ожерелье в виде тесьмы, обычно черной, вышитой золотом и жемчугом. Верхней женской одеждой служил длинный суконный опашень, имевший сверху донизу длинный ряд пуговиц — оловянных, серебряных или золотых. Под длинными рукавами опашня делались под мышками прорези для рук, кругом шеи пристегивался широкий круглый меховой воротник, прикрывавший грудь и плечи. Подол и проймы опашня украшались расшитой тесьмой. Широко распространен был длинный сарафан с рукавами или же без рукавов, с проймами; разрез спереди застегивался сверху донизу пуговицами. На сарафан надевалась телогрея, у которой рукава суживались к запястью; шилась эта одежда из атласа, тафты, обьяри, алтабаса (золотная или серебряная ткань), байберека (крученый шелк). Теплые телогреи подбивались куньим или собольим мехом. Для женских шуб употреблялись различные меха: куница, соболь, лисица, горностай и более дешевые — белка, заяц. Шубы покрывались сукном или шелковыми материями разных цветов. В XVI веке принято было шить женские шубы белого цвета, но в XVII веке их стали покрывать цветными тканями. Сделанный спереди разрез, с нашивками по сторонам, застегивался пуговицами и окаймлялся расшитым узором. Лежавший вокруг шеи воротник (ожерелье) делался из другого меха, чем шуба; например, при куньей шубе — из черно-бурой лисы. Украшения на рукавах могли сниматься и хранились в семье как наследственная ценность. Знатные женщины в торжественных случаях надевали на свою одежду приволоку, то есть безрукавную накидку червчатого цвета, из золотной, сребротканой или шелковой материи, богато разукрашенной жемчугом и драгоценными камнями. На голове замужние женщины носили «волосники» в виде маленькой шапочки, которая у богатых женщин делалась из золотной или шелковой материи с украшениями на ней. Снять волосник и «опростоволосить» женщину, согласно понятиям XVI—XVII веков, значило нанести большое бесчестье женщине. Сверх волосника голову покрывали белым платком (убрусом), концы которого, украшенные жемчугом, завязывались под подбородком. При выходе из дома замужние женщины надевали «кику», окружавшую голову в виде широкой ленты, концы которой соединялись на затылке; верх покрывался цветной тканью; передняя часть — очелье — богато украшалась жемчугом и драгоценными камнями; очелье могло отделяться или прикрепляться к другому головному убору, смотря по надобности. Спереди к кике подвешивались спадавшие до плеч жемчужные нити (поднизи), по четыре или по шесть с каждой стороны. Выезжая из дома, женщины поверх убруса надевали шляпу с полями и со спадавшими красными шнурами или черную бархатную шапку с меховой оторочкой. Кокошник служил головным убором и женщинам и девушкам. Он имел вид опахала или веера, прикрепленного к волоснику. Очелье кокошника вышивалось золотом, жемчугом или разноцветным шелком и бисером. Девицы носили на головах венцы, к которым прикреплялись жемчужные или бисерные подвески (рясы) с драгоценными камнями. Девичий венец всегда оставлял открытыми волосы, что являлось символом девичества. К зиме девушкам из богатых семей шили высокие собольи или бобровые шапки («столбунцы») с шелковым верхом, из-под которого на спину спускались распущенные волосы или коса с вплетенными в нее красными лентами. Девушки из небогатых семей носили повязки, которые суживались сзади и спадали на спину длинными концами. Женщины и девушки всех слоев населения украшали себя серьгами, которые были разнообразны: медные, серебряные, золотые, с яхонтами, изумрудами, «искрами» (мелкими камушками). Серьги из цельного драгоценного камня были редкостью. Украшением для рук служили браслеты с жемчугом и камнями, а на пальцах — перстни и кольца, золотые и серебряные, с мелким жемчугом. Богатым шейным укра шением женщин и девушек было монисто, состоявшее из драгоценных камней, золотых и серебряных бляшек, жемчугов, гранат; в «старину к монисту подвешивался ряд небольших крестиков. Московские женщины любили украшения и славились приятной наружностью, но, чтобы считаться красивой, по мнению московских людей XVI—XVII веков, надо было быть дородной, пышной женщиной, нарумяненной и накрашенной. Стройность тонкого стана, изящество молодой девушки в глазах тогдашних любителей красоты имели мало цены. По описанию Олеария, русские женщины имели средний рост, стройное сложение, были нежны лицом; городские жительницы все румянились, брови и ресницы подкрашивали черной или коричневой краской. Этот обычай настолько укоренился, что когда жена московского вельможи князя, Ивана Борисовича Черкасова, красавица собой, не захотела было румяниться, то жены других бояр убедили ее не пренебрегать обычаем родной земли, не позорить других женщин и добились того, что эта прекрасная от природы женщина вынуждена была уступить и применять румяна. Хотя по сравнению с богатыми знатными людьми одежда «черных» посадских людей и крестьян была проще и менее нарядна, тем не менее и в этой среде встречались богатые наряды, которые накапливались из поколения в поколение. Одежда обычно шилась дома. А самый покрой старинной одежды — без талии, в виде халата — делал ее пригодной для многих.

|

|

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения Arin_Levindor [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Спешите видеть ! Последний бал Российской империи в цвете !Бал в русских костюмах XVII века, состоявшийся 11 и 13 февраля 1903 года, стал ярчайшим событием не только в жизни Высочайшего Двора, но и всего российского общества. Пышностью праздника и великолепием маскарадных нарядов поражены были иностранные дипломаты, приглашенные в качестве гостей. Сами костюмы и выпущенный в 1904 году альбом с фотографиями участников бала потом неоднократно представлялись на Международных выставках. Сейчас экземпляры альбома являются жемчужинами русских и зарубежных коллекций

Следует шить, ибо сколько зиме не кружить,

Не долговечна её кабала и опала,

Так разрешите же в честь новогоднего бала,

Так разрешите же в честь новогоднего бала,

Руку на танец, сударыня, вам предложить.

Месяц - серебряный шар со свечою внутри,

И карнавальные маски по кругу, по кругу,

Вальс начинается, дайте ж сударыня руку,

Вальс начинается, дайте ж сударыня руку,

И раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три.(c)

Юрий Левитанский

ДИАЛОГ У НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ (отрывок)

Читать далее

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения Arin_Levindor [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения Arin_Levindor [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения Бутявка1 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Иллюстрации из книги К.Д. Далматова "Сборникъ старинно русскихъ и славянскихъ буквъ, заставицъ и каемокъ" (1895 г.)

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения ar_56 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

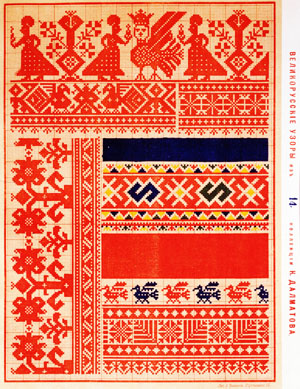

Собрание Долматова. Великорусские узоры

"Мы - русские. Какой восторг!" А.В.Суворов

Русский орнамент 13

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения хранитель_древностей [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения Nitocris_73 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

фрау Нербст

Полет шлема

Роза ветров

Лужи

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения Диаскоп [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения Диаскоп [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

был Китай, были Англия и Франция.. очередь дошла и до России..

Императрица Мария Федоровна

Анастасия

*кликабельно

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения Гелла_Чара [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Русский стиль - это и суровые избы Севера и изящные московские особняки; палаты Пскова с их нарочито неровной кладкой стен и владимирские храмы, формы которых тонко вытесаны из белого камня; буйная фантастичность Василия Блаженного и математически выверенная гармония Адмиралтейства; суровая сдержанность построек древнего Новгорода и жизнерадостная декоративность "елизаветинского" барокко. Всё это русская архитектура. И такая разная.

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения svtusik555 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения Юлия_Ж [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Ёжик - выкройка

Вот такого Ёжика я нашла - выкройка прилагается и все благодаря Аннушкиным фишкам!

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения NADYNROM [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Святой благоверный князь Александр Невский. Икона. Вторая треть XIX в

Читать далее

Источник

Святой благоверный князь Александр Невский. Икона. Вторая треть XIX в

Читать далее

Источник

|

|