Реформирование государственного аппарата. - Борьба за власть. "Русская партия". - Наступление антирусской группировки Берия Маленков-Хрущев. - "Ленинградское дело". - XIX съезд партии и отстранение "старой гвардии". - Попытка устранения Берии. Смерть Сталина.

Тяжелое бремя единоличного управления великой державой все сильнее сказывалось на здоровье Сталина. Ближайшее окружение видело, что он стал сдавать. Понимал это и он сам, стремясь завершить намеченные дела, которые, судя по воспоминаниям его соратников и некоторым фактам последних лет его жизни, сводились к следующему:

- провести реорганизацию государственного аппарата на основе восстановления его преемственности с дореволюционной Россией;

- осуществить национальную реформу государственной сферы, вытеснив из нее космополитические кадры, порожденные еврейским большевизмом;

- произвести "чистку" среди своих прежних соратников по большевизму, полностью порвав со своим преступным революционным прошлым.

Переименование наркоматов в министерства, введение форменной одежды для чиновников некоторых ведомств, образование Судов чести по типу офицерских и ряд других подобных мероприятий во многом возродили традиционное содержание русского государственного аппарата. Реформы возвращения к прошлому происходили не только в центре, но и на местах. Сталин довольно смело реформирует и местные органы власти. Во время одного из заседаний кто-то посетовал на неповоротливость местных органов власти. "

Вдруг Сталин сказал:

- А почему бы не восстановить кое-что из прошлого? Ведь когдато власть была в руках "головы". Он, "голова", был конечной инстанцией, принимавшей решения в масштабах города". Предложение Сталина было поддержано".

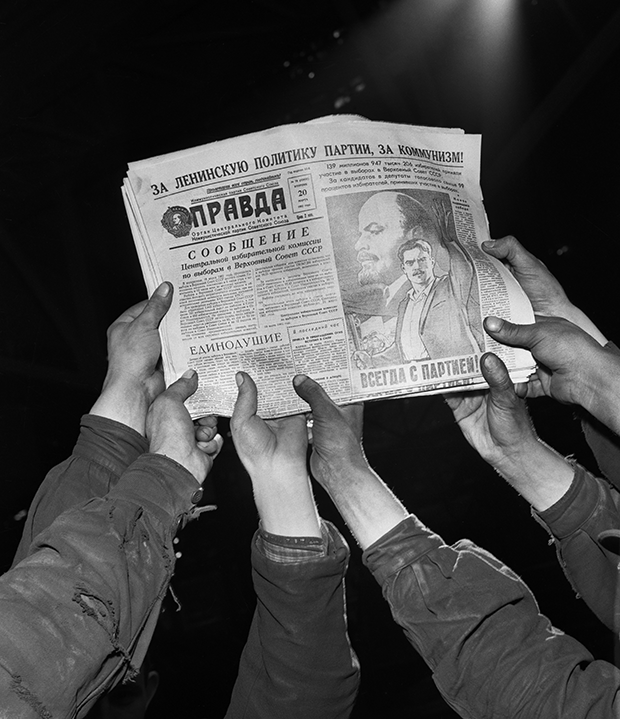

В знаменитой речи от 9 февраля 1946 года на выборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа города Москвы Сталин впервые после 1917 года не сказал ни слова о советской власти, ни слова о социализме, но с полной откровенностью определил новое место коммунистов в обществе - "полное стирание граней" между членами ВКП(б) и остальными гражданами. Таким образом, как бы официально объявлялось о завершении противостояния партии и русского общества.

Да и партия была уже не та. К лету 1947 года в ней состояло 6,3 млн. членов и кандидатов, из которых 75% вступило в годы войны или после нее. Преобладающую часть этих людей составляли русские патриоты, доказавшие свою преданность Родине на поле боя.

Сталин установил список должностей, которые предпочтительнее отдавать русским. Сюда входили должности командующих военными округами, начальников гарнизонов и пограничных отрядов, министров МГБ республик, министров внутренних дел, руководителей железных дорог и воздушных линий, министров связи, директоров предприятий союзного значения.

В партийных организациях союзных и автономных республик Сталин создал институт вторых секретарей партийных комитетов - русских, которые назначались из Москвы. Из числа русских подбирались люди на должности заведующих ведущими отделами ЦК.

Такое же правило распространялось и на Советы Министров союзных и автономных республик, где первые замы непременно были русскими.

Чтобы не допустить коррупции государственного аппарата, Сталин создает для высших руководящих кадров условия, при которых им не нужно было брать взятки, так как они в них не нуждались.

Члены правительства, руководители государственных структур и партийного аппарата были практически на государственном обеспечении, но, кроме того, получали высокую заработную плату. "После войны, - вспоминал Молотов, - кроме (зарплаты), это уже инициатива Сталина, ввели так называемые пакеты. В закрытом пакете присылали деньги, очень большие деньги - военным и партийным руководителям".

"Если б Сталин еще лет десять поправил, - считает писатель В.А. Солоухин, - он бы короновался. Все шло к тому: народ его любил, враги боялись и уважали, авторитет огромный". Конечно, путем воссоздания православной монархии Сталин мог бы спасти себя и еще сильнее укрепить страну.

Вне этого решения он был обречен. Трагедия Сталина состояла в том, что, поднявшись до высот русской государственной точки зрения и мысля категориями национальных интересов Русского народа, он не смог соединиться с Православием (хотя где-то и был близок к этому) и до конца своих дней не сумел окончательно вырваться из своего большевистского окружения.

Тем не менее его исторической заслугой стало превращение большевистской партии в инструмент национальной политики Русского народа. Было это недолго и не всегда последовательно.

Сталин стремится превратить партию в своего рода национальный орден.

Недаром именно в 1947 году он дает указание опубликовать свою старую рукопись, где говорилось, что партия - "своего рода орден меченосцев внутри государства Советского, направляющий органы последнего и одухотворяющий их деятельность". Схема ордена такова: 3-4 тыс. - "генералитет", 30-40 тыс. "офицеров", 100-150 тыс. "унтер-офицеров", остальные - "солдаты партии".

Сталин проводит последовательный курс на окончательное устранение с политической арены прежних большевистских правящих кланов. В 1947 году он принимает решение о новой депортации в отдаленные районы лиц, уже отбывших наказание по процессам "врагов народа" 30-х годов. Указание пришло из ЦК партии, а выполнять его обязали органы госбезопасности.

Конечно, таким инструментом партия была, да и то не всегда, только в период его послевоенного правления. В последующие периоды чаще всего она играла антирусскую роль.

Есть определенные основания говорить о том, что Сталин готовился разоблачить старые преступления еврейских большевиков. По свидетельству бывшего личного секретаря писателя М. Шолохова Ф. Ф. Шахмагонова, в 1952 году Сталин просил писателя в очередном издании "Тихого Дона" по-новому раскрыть фигуру Свердлова как организатора убийств Русского народа.

Ненависть Сталина к еврейским большевикам приобретает личный характер. В 40-е годы он был потрясен предательством одного из "бойцов ленинской гвардии", специалиста по грязным делам партии, заместителя наркома иностранных дел и посла в США в 1942 году М. Литвинова. Советская разведка получила полную запись беседы Литвинова с одним американским журналистом, работавшим на Управление стратегических служб США.

Литвинов говорил, что с этим правительством советским у вас, американцев, ничего не выйдет. Они на таких позициях стоят, что не могут с вами договориться о чем-то серьезном.

Посол СССР в США объяснял американцам, как следует бороться с советским правительством: внутренних сил нет для этого, потому что у народа танков нет, а у правительства есть, у народа нет авиации, а у правительства есть, у народа нет артиллерии, а у правительства есть, у правительства - свои партийные офицеры, и в таком количестве, что народ что-нибудь изменить по своей воле, если он не согласен, не может. Тут только внешние силы помогут, то есть поход войной. Только внешнее вмешательство может изменить положение в стране. Фактически это был акт государственной измены.

Как рассказывал член сталинского Политбюро А. Микоян, в последние годы войны, когда Литвинов был уже фактически отстранен от дел и жил на даче, его часто навещали высокопоставленные американцы, беседовавшие с ним на разные политические темы.

В одной из таких бесед американцы жаловались, что советское правительство занимает по многим вопросам неуступчивую позицию, что американцам трудно иметь дело со Сталиным из-за его упорства. Литвинов на это сказал, что американцам не следует отчаиваться, что неуступчивость эта имеет пределы и что если американцы проявят достаточную твердость и окажут соответствующий нажим, то советские руководители пойдут на уступки.

Эта, как и другие беседы, которые вел у себя на даче Литвинов, была подслушана и записана. О них доложили Сталину и другим членам Политбюро. "Я, - сообщает Микоян, - тоже ее читал. Поведение Литвинова у всех нас вызвало возмущение. По существу, это было государственное преступление, предательство. Литвинов дал совет американцам, как им следует обращаться с советским правительством, чтобы добиться своих целей в ущерб интересам Советского Союза.

Сперва Сталин хотел судить и расстрелять Литвинова. Но потом решил, что может вызвать международный скандал, осложнить отношения между союзниками, и он до поры до времени отложил возмездие. Но не забыл о нем. Он вообще не забывал таких вещей.И... решил привести в исполнение свой приговор, но без излишнего шума, тихо. И Литвинов погиб в автомобильной катастрофе". Правда, произошло это уже в 1951 году.

Уже в послевоенный период Сталин начинает подбирать кадры руководителей, которыми он хочет заменить своих прежних соратников, сместив их с высоких государственных должностей.

В 1947 году Сталин выдвинул предложение о том, чтобы каждый член Политбюро подготовил из среды своих работников 5-6 человек, таких, которые могли их заменить, когда он сочтет нужным это сделать. "Сталин это повторил несколько раз, настаивал". Конечно, члены Политбюро, боясь потерять власть, под разными предлогами саботировали это предложение.

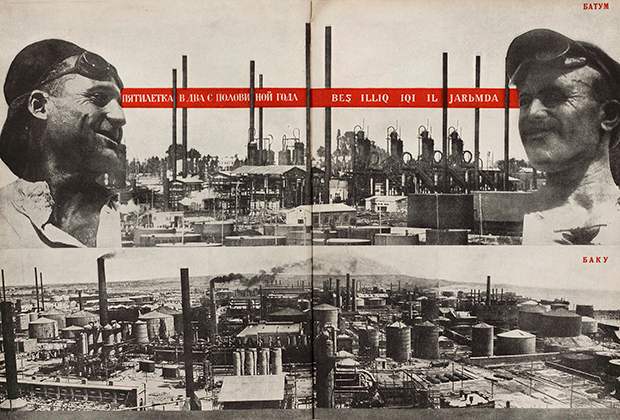

Формирование новых кадров идет на русской основе. Рядом со старой сплоченной, преимущественно космополитической руководящей элитой возникает новая, составленная из молодых людей, хорошо проявивших себя в годы войны. Центром создания кадров нового руководства становятся Совмин Российской Федерации и Ленинградский обком и горком.

Душой нового руководящего слоя был Н.А. Вознесенский, председатель Госплана СССР, заместитель председателя Совета Министров СССР, член Политбюро ЦК ВКП(б). Образуется сплоченная группа лиц, куда кроме Вознесенского входили член Оргбюро, секретарь ЦК А.А. Кузнецов, председатель Совета Министров РСФСР М.И. Родионов, кандидат в члены ЦК, первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) П, С. Попков, второй секретарь Ленинградского горкома Я.Ф. Капустин, председатель Ленинградского горисполкома П.Г. Лазутин.

С 1946 по август 1948 года Ленинградская партийная организация подготовила для России около 800 человек новых русских руководящих кадров.П.С. Попков стал членом Президиума Верховного Совета СССР, бывший секретарь ЛГК ВКП(б) и зампред Ленсовета М.В. Басов - первым заместителем председателя Совмина РСФСР. В ЦК и на "центральную работу" были выдвинуты ленинградцы Т.В. Закржевская, Н.Д. Шумилов, П.Н. Кубаткин. Первыми секретарями обкомов и ЦК республиканских компартий стали М.И. Турко, Н.В. Соловьев, Г.Т. Кедров, А.Д. Вербицкий.

Во время войны наиболее приближенной к Сталину фигурой был Маленков, деливший свою близость к Сталину с А.С. Щербаковым. Второй ряд политиков высшего эшелона составляли Молотов, Берия, Вознесенский, Каганович. В третьем ряду стояли Андреев, Ворошилов, Жданов, Калинин, Микоян, Хрущев. Все они были членами Политбюро и только Маленков, Вознесенский и Берия - кандидатами в члены Политбюро. Как утверждал Молотов, Хрущев, Маленков и Берия во время войны были приятелями.

Сразу же после войны расстановка сил в высших эшелонах власти изменяется. Хотя Берия, Маленков и Вознесенский становятся членами Политбюро, их роль, особенно Маленкова и Берии, падает. Самым близким к Сталину лицом является Жданов, занявший второе место в государстве.

Маленкова отправляют работать в Среднюю Азию (и он опасается ареста), Берию отстраняют от курирования органов безопасности и сосредоточивают только на деятельности Комиссии по атомной энергии. На должность министра МГБ вместо ставленника Берии Меркулова по рекомендации Жданова назначается Абакумов, бывший руководитель военной разведки СМЕРШ и находившийся с Берией в конфликтных отношениях. Хрущева понижают в его положении, пересадив с места первого секретаря ЦК Украины на менее значительную должность - председателя Совета Министров этой республики.

У Жданова, как и у Абакумова, была личная неприязнь к маршалу Жукову и его соратникам (как это ни странно, они считали их "людьми Берии"). В результате маршал Жуков, а также адмирал Кузнецов отчисляются из Министерства Вооруженных Сил СССР и назначаются на не соответствующие их таланту и положению работу. Министром вооруженных сил становится Булганин.

В Совете Министров СССР Жданов делает ставку на Вознесенского, а в ЦК - на секретаря ЦК А.А. Кузнецова, ответственного за подбор и расстановку руководящих кадров. Вплоть до смерти Жданова в 1948 году такая расстановка сил имела стабильный характер.

Как в средние века национально-освободительная борьба шла под видом религиозных войн, так и в высших эшелонах власти послевоенной России национальное движение Русского народа осуществлялось чаще всего под видом борьбы за чистоту партийных риз, за правильный классовый подход. Выдвигая на передний план привычную марксистско-ленинскую фразеологию, оппоненты на самом деле преследовали свои скрытые цели. Как и до войны продолжалась жестокая схватка двух непримиримых сил - русской национальной и антирусской космополитической.

Ни та, ни другая не смели обозначить свои цели открыто.

Имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют представить реальную расстановку национально-русских и космополитических сил в высших эшелонах власти.

Условно говоря, к "русской партии" в высшем руководстве принадлежали следующие лица: сам Сталин, кандидат в члены Политбюро А. С. Щербаков (умер в 1945), член Политбюро А.А. Жданов, а также выдвинутые последним председатель Госплана Н.А. Вознесенский, секретарь ЦК А.А. Кузнецов и руководители ленинградской партийной организации.

Им противостояла группа влиятельнейших руководителей - члены и кандидаты в члены Политбюро Маленков, Берия, Каганович, Микоян, а также ряд колеблющихся членов Политбюро, женатых на еврейках, Молотов, Андреев, Ворошилов.

В конце 40-х годов вплоть до смерти Жданова шансы "русской партии" на политическое руководство страной были очень велики. По многим свидетельствам, Сталин, думая о преемниках, хотел видеть на посту Генерального секретаря ЦК сначала Жданова, а после его смерти Кузнецова и на месте председателя Совета Министров СССР - Вознесенского.

Сталин все реже появлялся на заседаниях Совета Министров, как правило, назначая председательствовать вместо себя Вознесенского, а если не было последнего, то Маленкова. Конечно, такое предпочтение вызывало у космополитической части руководства чувство тревоги и ненависти к "русской партии".

Смерть Жданова в 1948 году резко изменила расстановку сил в высшем эшелоне власти. Фаворитом Сталина, как и во время войны, вновь становится Маленков. Вместо отстраненного по ложному доносу Кузнецова ключевой пост секретаря ЦК по подбору и расстановке кадров получает Хрущев. К альянсу Маленков-Хрущев присоединяется и Берия. Объединившись, они становятся самой влиятельной в государственном аппарате силой.

Как позднее вспоминал Каганович, за два-три года перед смертью Сталина сложился прочный политический союз Хрущева, Берии и Маленкова. Особенно тесная дружба существовала между Берией и Хрущевым.

К концу 40-х годов Сталин начал сдавать, часто находился в нервном взвинченном состоянии и, что важнее всего, стал очень подозрителен. Как утверждал Молотов, "впадал в крайности некоторые". Это состояние Сталина было использовано космополитической группировкой в борьбе против "русской партии".

Жданов умер 31 августа 1948 года. Еще накануне он чувствовал себя хорошо. Есть данные о том, что он умер не своей смертью, возможно, отравлен какими-то ядами созданной Берией бактериологической лаборатории (под руководством Майрановского).

Так называемая Лаборатория-Х для совершения убийств с применением специальных ядов, которые нельзя обнаружить. Она использовалась для ликвидации "врагов партии и советского государства"

Кроме уже известных нам показаний Тимашук о неправильном лечении, существуют сведения прислуги валдайской дачи Жданова, которая незадолго до его смерти пришла к работнику местного исполкома и сказала, что секретаря ЦК "сознательно морят", просила принять меры. Человек этот позвонил в Москву, потом испугался и в ту же ночь, все бросив, уехал, спасая свою жизнь.

Хотя первоначально преемником Сталина на посту председателя Совета Министров предполагался Молотов. Однажды Сталин заявил, что устал и хочет уйти на пенсию: "Пусть Вячеслав теперь поработает. Он помоложе". Сказано это было в узком кругу (Беседы с Молотовым. С.271).

Смерть Жданова глубоко потрясла Сталина. Как пишут очевидцы, "погребли тело Жданова у Кремлевской стены. В последний момент гроб опущен, могильщики взялись за лопаты - произошла какая-то неприятная пауза: Сталин вдруг вышел вперед и молча, словно завороженный, надолго застыл у разверзшейся ямы. Потом взял ком земли. Подержал будто взвешивая. Наконец - тук, тук. Резко повернулся, надел фуражку и, ни на кого не глядя, ушел".

Смерть Жданова нарушила хрупкий баланс в расстановке сил. Антирусская группировка в руководстве страной получила преимущество. Лица, входившие в нее, были опытны в аппаратной борьбе, лучше знали поведение и настроение Сталина, а значит и могли им в известном смысле управлять. Берия, Хрущев и Маленков пытаются представить Сталину, что "русские" в составе руководства подготавливают его отстранение от власти.

В качестве доказательств Сталину сообщают факты о самостоятельной экономической политике, проводимой российскими организациями (в частности, устройство без уведомления Сталина в январе 1948 года Всероссийской торговой оптовой ярмарки), об искажении итогов выборов в конце декабря 1948 года в Ленинградской объединенной партийной организации, фальсификации государственной отчетности, а также о намерениях некоторых руководителей РСФСР создать компартию России (намерения эти шли не дальше разговоров).

На этой основе возникает так называемое "ленинградское дело", которое правильнее бы назвать "русским делом", ибо посредством него была разгромлена большая часть новых русских кадров, пришедших после войны на замену старым еврейско-космополитическим функционерам. Многие документы "ленинградского дела" были впоследствии уничтожены Г.М. Маленковым. Поэтому о деталях его приходится судить только по косвенным свидетельствам. По всей видимости, дело началось с доноса, подписанного Маленковым и Хрущевым. В 1957 году, во время заседания июньского пленума ЦК КПСС, Маленков изъял из "ленинградского дела" целый ряд материалов, заявив, что уничтожил их как личные документы. И то, что ему позволили это сделать, говорит о том, что в уничтожении их был заинтересован и Н.С. Хрущев.

На основании указанного доноса в феврале 1949 года Политбюро принимает постановление "Об антипартийных действиях членов ЦК ВКП(б) тт. Родионова М.И. и Попкова П.С.", в котором говорилось, что их "противогосударственные действия явились следствием нездорового, небольшевистского уклона, выражающегося в демагогическом заигрывании с Ленинградской организацией, охаивании ЦК ВКП(б), в попытках представить себя в качестве особых защитников Ленинграда, в попытках создать средостение между ЦК ВКП(б) и Ленинградской организацией и отдалить таким образом Ленинградскую организацию от ЦК ВКП(б)".

Решением Политбюро А.А. Кузнецов, М.И. Родионов и П.С. Попков снимаются со всех постов. Для разборки их дела создается комиссия в составе Маленкова, Хрущева и Шкирятова (человека Берии). Допросы обвиняемых вели не следователи МГБ, а члены партийной комиссии.

Имея целью уничтожить все русские кадры в высшем руководстве, члены партийной комиссии уже на первом этапе "привязывают" к этому делу председателя Госплана СССР Вознесенского.

Как вспоминает Н.К. Байбаков, в качестве компромата против Вознесенского была использована докладная записка председателя Госснаба СССР М.Т. Помазнева о занижении Госпланом СССР, который в то время возглавлял Вознесенский, плана промышленного производства на 1-й квартал 1949 года. С этого начинается организованная травля Вознесенского.

Назначенный в Госплан на должность уполномоченного ЦК ВКП(б) по кадрам Е.Е. Андреев летом 1949 года представил записку об утере Госпланом за период 1944-1949 годов ряда секретных документов. В записке на имя Сталина, составленной Берией, Маленковым и Булганиным, было сказано: "Товарищ Сталин, по Вашему указанию Вознесенского допросили и считаем, что он виновен".

9 сентября председатель Комитета партийного контроля, член комиссии по "ленинградскому делу" представляет Политбюро решение КПК: "Предлагаем исключить Н.А. Вознесенского из членов ЦК ВКП(б) и привлечь его к судебной ответственности".

Сначала Сталин был против ареста Вознесенского и Кузнецова, но Маленков и Берия сумели представить дело так, что арест необходим.

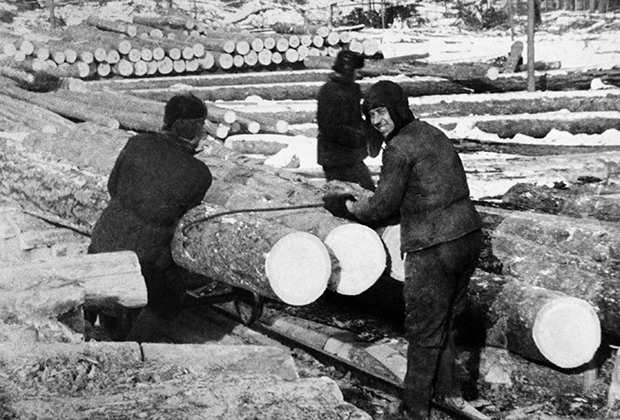

В 1949 году проходят массовые аресты руководящих русских кадров в центре и на местах, в том числе секретарей обкомов и председателей исполкомов. В Ленинграде, Москве, Крыму, Рязани, Ярославле, Мурманске, Горьком, Таллине, Пскове, Новгороде, Петрозаводске и в других городах по приказу Маленкова арестовываются люди, преимущественно выдвиженцы Жданова, бывшие в 40-е годы в руководящем звене Ленинграда, их жены, родственники, друзья или просто сослуживцы. Только в Ленинградской области арестовываются свыше двух тысяч человек.

Одним из первых был арестован (а впоследствии убит) первый секретарь Крымского обкома партии Н.В. Соловьев, энергично выступавший против создания на территории Крыма еврейской республики. Арестовывается и подвергается пыткам первый секретарь Ярославского обкома М.И. Турко.

Как впоследствии отмечалось в выводах специальной комиссии, изучившей это дело: "С целью получения вымышленных показаний о существовании в Ленинграде антипартийной группы Г.М. Маленков лично руководил ходом следствия по делу и принимал в допросах непосредственное участие. Ко всем арестованным применялись незаконные методы следствия, мучительные пытки, побои и истязания. Для создания видимости о существовании в Ленинграде антипартийной группировки по указанию Г.М. Маленкова были произведены массовые аресты...

Более года арестованных готовили к суду, подвергали грубым издевательствам, зверским истязаниям, угрожали расправиться с семьями, помещали в карцер и т.д. Психологическая обработка усилилась накануне и в ходе самого судебного разбирательства. Подсудимых заставляли учить наизусть протоколы допросов и не отклоняться от заранее составленного сценария судебного фарса".

Антирусская группировка Маленкова-Хрущева-Берии превратила следствие по "ленинградскому делу" в сплошную череду пыток и издевательств над русскими кадрами.

О том, как с обвиняемыми обращались следователи, рассказывал один из немногих оставшихся в живых проходивших по "ленинградскому делу" первый секретарь Ярославского обкома партии М.И. Турко: "Слушай, Тур-ку, забудь, что ты первый секретарь и депутат Верховного Совета", а через несколько дней: "подписывай". Пытался что-то спросить - "хрясь он мне по физиономии".

И кивнул конвойному - убрать, дескать. А вслед летит: "Достукаешься - пойдешь в тридцать первый кабинет..." Это был кабинет предварительных пыток. Был еще четвертый кабинет, где были настоящие пытки. Из него Турко попал в тюремный лазарет. Когда он "стал требовать очной ставки... следователь... заявил: "Сам скажешь. Или подпишешь на полу вот здесь, когда кровь из ж... пойдет. И не это подпишешь, а что ты - японский шпион"".

Сразу же после заседания военной коллегии 30 сентября 1950 года по показаниям свидетелей "были не расстреляны, а зверски убиты Н.А. Вознесенский, А.А. Кузнецов, П.С. Попков, М.И. Родионов, Я.Ф. Капустин и П.Г. Лазутин".

Чуть позже были убиты многие другие лица, проходившие по "ленинградскому делу": Г.Ф. Бадаев, И.С. Харитонов, П.Н. Кубаткин, М.В. Басов, А.Д. Вербицкий, Н.В. Соловьев, А.И. Бурлин, В.И. Иванов, М.Н. Никитин, М.И. Сафонов, П.А. Чурсин, А.Т. Бондаренко.

Всего расстреляли около 200 человек, а несколько тысяч приговорили к длительным срокам заключения, и еще тысячи были отстранены от активной деятельности и назначены на низкие должности (среди последних, в частности, пострадал талантливый русский руководитель А.Н. Косыгин, сосланный на работу в текстильную промышленность).

Развязав руки антирусской группе Маленкова-Берии-Хрущева, позволив ей расправиться с ведущими русскими кадрами в руководстве страной, Сталин по сути дела подписал себе смертный приговор, ибо потерял опору для проведения твердой и последовательной национальной русской политики. Являясь главой Русского государства, он обрекал себя на неизбежное одиночество и гибель. Самые способные и энергичные, проверенные войной русские руководители были истреблены, требовались годы, чтобы воссоздать их. Но для этого Сталин уже не имел времени.

Постепенно и неуклонно у Сталина возрастает болезненная подозрительность и недоверие к окружающим. Связано это было с его старческой болезнью - тяжелой формой атеросклероза. Болезнь эта, конечно, не могла уничтожить его личность, но в ряде случаев не позволяла ему достаточно верно оценивать происходящие события и поведение окружающих его людей. Это состояние Сталина умело использовали изощренные интриганы из группы Маленкова-Берии-Хрущева, подталкивавшие его на конфликт с остальными членами Политбюро.

После ареста Жемчужиной, уличенной в тесных связях с сионистским подпольем, Сталин потерял доверие к самому Молотову. В марте 1949 года он смещает его с поста министра иностранных дел. Хорошо зная своего первого министра, Сталин не мог простить ему такую удивительную близорукость, когда в течение нескольких лет в его доме происходили сионистские собрания. Зная настроение Сталина, руководство спецслужб создает новое дело, "дело Молотова, английского шпиона", которого якобы завербовала Интеллидженс сервис.

Главным доказательством обвинения был факт переговоров один на один без свидетелей с английским министром иностранных дел Антони Иденом. В этом случае Молотов действительно нарушил специальное предписание: переговоры с иностранцами любого лица, вплоть до члена Политбюро, должны проходить в присутствии свидетеля с советской стороны.

Вместе с Молотовым пост министра внешней торговли теряет Микоян.

Позже, на пленуме ЦК в конце 1952 года, Сталин открыто выступил против Молотова и Микояна. Сталин объявил их заговорщиками. Он обвинил Молотова в том, что тот уступил перед шантажом и давлением со стороны империалистических кругов, подразумевая, что его жена Жемчужина (хотя ее имя не было упомянуто) имела отношение к сионистскому заговору и тайным связям с Голдой Меир.

Начав в 1951 году "чистку" в грузинской партийной организации, руководители которой были уличены во взятках, Сталин имел окончательную цель устранить Берию. Возникло так называемое "мегрельское дело", многих арестованных по которому связывали с Берией (мегрельским евреем) тесные узы.

При поддержке Берии в Грузии в органах безопасности и на руководящей работе прослойка мегрелов была очень значительной. Во 2-й половине 1952 года министр государственной безопасности Грузии Рухадзе при поддержке министра государственной безопасности СССР Игнатьева выступил с обвинением по адресу Берии, что он скрывал свое еврейское происхождение и тайно готовил заговор против Сталина в Грузии.

Как пишет сын Л.П. Берии, "проживи Сталин еще несколько лет, и в Президиуме ЦК не осталось бы никого из тех, кто пережил Сталина. Мой отец, разумеется, не исключение. Его уничтожение готовилось еще при жизни Сталина, о чем он и рассказывал нам с матерью...

"Сталин" неизбежно заменил бы своих соратников совершенно новыми людьми, которые не знали бы всего того, что знали Молотов, Маленков, Хрущев и другие... Сталин уже готовился войти в историю как абсолютно, я бы сказал, чистый человек, создавший великое государство, выигравший великую войну".

На XIX съезде КПСС Сталин настаивает на изменении функциональной роли партии в государстве, освобождении от ее непосредственной опеки многих хозяйственных вопросов, которые должны решаться в правительстве. По предложению Сталина несколько изменялась кадровая политика, создавалась новая структура руководства партии: вместо Политбюро возник Президиум ЦК, состоявший из 25 членов и кандидатов, в составе которого появилось много новых имен.

Сталин совершенно очевидно подготавливал полное обновление системы управления партией и государством. После окончания съезда на пленуме ЦК, где избирался Президиум ЦК, Сталин жестко заявил, что партия менее едина, чем кажется, и что следует искать новые формы управления страной - старые не оптимальны.

Предложив свой состав Президиума ЦК, Сталин указал также избрать и Бюро в более узком составе, не объявляя об этом публично. В нем отсутствовали Молотов и Микоян, но были включены новые деятели, особенно никак себя не проявившие, - Сабуров и Первухин.

Все это еще раз свидетельствовало о том, что Сталин намечал новую "чистку" высшего руководства, в результате которой в составе Президиума ЦК останутся только новые, недавно введенные туда люди, а все старые, связанные "с пламенным революционным прошлым", будут ликвидированы. Однако реально он этого уже не мог сделать, ибо фактически ему не на кого было опереться. Новый министр МГБ СССР Игнатьев, поставленный на место арестованного Абакумова, был человеком Маленкова и выполнял указания последнего.

Сталин открыто высказывает свое недовольство Берией и уже не скрывает враждебных чувств к нему.

Берия, имевший большой опыт закулисной политической борьбы, опасаясь за свою жизнь, решается пойти на последний шаг. К концу 1952 года он разными грязными методами (клеветой, доносами и т.п.) устраняет из окружения Сталина преданных ему людей - начальника охраны генерала Н.С. Власика и многолетнего личного секретаря А.Н. Поскребышева. После этого ничто уже не могло остановить заговорщиков.

В последний день февраля 1953 года Сталин вызвал в Кремль Хрущева, Маленкова, Берию и Булганина. После беседы Сталин предложил поехать на Ближнюю дачу поужинать. Сталин был в хорошем расположе

Устранение Абакумова произошло в результате интриг Берии, который не мог ему простить вытеснение своих кадров из МГБ, тем более что оно осуществлялось с согласия и при участии секретаря ЦК Кузнецова.

Фактически Абакумов входил в ту обойму государственных деятелей, которые были уничтожены по "ленинградскому делу". На Берию и Маленкова Абакумов хранил компрометирующие документы, в частности милицейские протоколы, связанные со скандалами из-за их сексуальной агрессивности, а также "копии старых заявлений (1946 г.) в отношении т. Маленкова по линии брака самолетов" (Столяров К. Голгофа. М., 1991. С.40,56). "Не люблю я Берию, - говорил Сталин 20 февраля 1953 года, - он не умеет подбирать кадры, старается повсюду ставить своих людей" (Столяров К. Указ. соч. С.50).

нии духа и много шутил. Разошлись гости около 6 часов утра 1 марта.

Через какое-то время после ухода "соратников" Сталин упал без сознания и пролежал без медицинской помощи 12-14 часов. Когда прибыли врачи, состояние больного было безнадежным, и, не приходя в сознание, он умер вечером 5 марта.

Смерть при таких обстоятельствах сразу же породила много толков о том, что Сталин стал жертвой заговора.

"Я тоже держусь такого мнения, - говорил Молотов, - что Сталин умер не своей смертью. Ничем особенно не болел. Работал все время... Живой был, и очень". Молотов так же рассказывал, что Сталин боялся быть отравленным.

Молотов допускает, что Сталина отравила группа заговорщиков, вероятнее всего Берии-Маленкова-Хрущева. "Когда он умирал, были моменты... корчило его... Не исключаю, что (Берия) приложил руку к его смерти. Из того, что он мне говорил, да и я чувствовал... На трибуне Мавзолея 1 мая 1953 года делал такие намеки... Хотел, видимо, сочувствие мое вызвать. Сказал: "Я его убрал".

Вроде посодействовал мне. Он, конечно, хотел сделать мое отношение более благоприятным: "Я вас всех спас!" Хрущев едва ли помог. Он мог догадываться. А возможно... Они все-таки близко. Маленков больше знает. Больше, больше".

Л. Каганович, когда его попросили прокомментировать слова Молотова, сказал, что это вполне возможно.

Бывший начальник охраны Сталина Власик также с полной убежденностью считал, что "умереть Сталину "помог" Берия".Версию убийства разделяли и дочь Сталина Светлана и сын Василий.

Для большей части простых русских людей внезапная тяжелая болезнь, а затем скоропостижная смерть Сталина стали большим личным горем. Во многих случаях любовь народа к нему была неподдельна и безгранична. После правительственного сообщения о тяжелой болезни Сталина секретные сводки Министерства госбезопасности сообщают о подслушанных в разных местах мнениях простых людей о постигшем страну горе.

Офицер штаба Московского военного округа, полковник: "В моей семье это сообщение воспринято как тяжелое горе, постигшее нашу страну".

Офицер Морского Генерального штаба, капитан первого ранга: "Да, очень тяжело поверить, что нас постигло такое горе, надежда на партию, которая железной рукой должна будет пресекать малейшую попытку внести разлад в своих рядах и народе. Особенно надо быть беспощадным к врагам".

Вольнонаемная работница военной базы Московского военного округа: "Как жаль, что он так тяжело заболел. Не приложили ли руку к его здоровью евреи?"

Начальник отдела штаба Московского военного округа, полковник: "Как же так, не уберегли т. Сталина, нужно было лучше его сохранять".

Офицер штаба Московского военного округа, майор: "Нужно сейчас смотреть, так как враги могут поднять голову".

Вольнонаемная работница штаба ВВС Московского военного округа: "В тяжелой болезни т. Сталина виновны те же врачи-убийцы. Это, видимо, они и т. Сталину давали отравляющие лекарства замедленного действия".

Офицер соединения ПВО, капитан: "Очень жаль, что т. Сталин заболел именно такой болезнью. Вряд ли после этого будет жив, но эта утрата для нас будет очень большая. Если он выздоровеет, то вряд ли ему дадут дальше работать".

Офицер соединения ПВО, майор: "Заболевание т. Сталина - большой удар для нашей партии. Больше нет такого человека, как т. Сталин, чтобы смог его заменить. Он очень много работал, и это сказалось на его здоровье".

Вольнонаемная работница соединения ПВО: "Что же будет дальше? Ведь т. Сталин так много сделал для государства, и вот его постигло такое несчастье".

Начальник отдела штаба Военно-Морских Сил, майор: "Как же не быть унылым, горе-то ведь не одной семьи, а всего человечества".

Заведующий столовой в мотострелковой дивизии, старшина: "Заболел тяжело, можно через дня три ожидать... Тогда некому будет и пожаловаться. Сейчас чуть что получится, говорят: "Товарищу Сталину пожалуемся", а тогда некому будет. Возьмем такой пример. Почему нет евреев в колхозах, а все они на высоких занимаемых постах? Был бы Ленин, то их бы не было, он всех их выслал бы в Палестину.

Был бы Ленин, то и войны не было бы. А все же евреев не было бы, если бы был жив Ленин, а то они все душат".

Машинистка штаба мотострелковой дивизии: "Как-то боязно. После его смерти кто будет на его месте? Кто знает, что люди думают? Встанет кто-нибудь на его пост, а потом окажется врагом народа. А что если будет война? Сейчас самый удобный момент к этому, тем более что зима кончается, а война всегда начинается летом".

Солдат отдельного КПП Главного управления пограничных войск МГБ СССР "Москва-Аэропорт": "Не может быть, чтобы это обошлось без подлых врачей-убийц".

Старший контролер отдельного КПП Главного управления пограничных войск МГБ СССР, капитан: "Мне кажется, что после правительственного сообщения о болезни т. Сталина в стране все остановилось".

Сотрудник Управления Коменданта Московского Кремля, подполковник: "Все возможно. У т. Сталина повышенное давление крови, а его враги направляли на юг лечиться. На юге же находиться с такой болезнью противопоказано. Это тоже, видимо, делали врачи".

Сотрудник Управления коменданта Московского Кремля: "Вполне возможно, что тут врачи замешаны. Если это дело подтвердится, у народа еще больше будет возмущения против евреев".

Офицер охраны Отдельного офицерского батальона, лейтенант: "Хотя и говорят, что есть заменимые люди, но т. Сталин - незаменим".

Слесарь эксплуатационно-технического отдела: "Возможно, что т. Сталин тоже отравлен. Да, настала тяжелая жизнь, всех травят, а правду сказать нельзя, у нас такой порядок - сразу посадят и будешь сидеть. Что теперь думает... и как он моргает глазами, все евреи его стали врагами. Настанет время, они [евреи] нам [русским] скажут: "Ну-ка, долой, хватит вам сидеть у власти, теперь мы придем к власти". Это будет так. Наши органы все проморгали. Если не выздоровеет т. Сталин, как бы рабочие не устроили погром еврейских палаток и магазинов. Если не выздоровеет т. Сталин, то нам надо пойти на Израиль и громить евреев".

Старший лаборант кафедры Военно-инженерной академии им. Куйбышева: "Может произойти ускорение начала третьей мировой войны. Дело идет к войне, а здесь - это сообщение".

Начальник отдела в ВВС Московского военного округа, старший лейтенант: "Если [Сталин] умрет, то Россию растащат на куски".

Так в это время думали многие русские люди! Смерть Сталина потрясла всех. Жизнь в стране как бы остановилась. На похороны в Москву приехали сотни тысяч людей. Многие не могли сдержать слез. Умер один из величайших деятелей мировой истории, сыгравший решающую роль в спасении России от геноцида еврейских большевиков, а человечество от тирании "нового западного порядка".