История русского народа в XX веке. Т 2. Гл 18. Создатели мифа о "холокосте" во много раз преуменьшали жертвы Русского народа |

Глава 18

Преступные методы ведения войны Германией. - Стремление уничто жить Русский народ. - Уничтожение художественных и библиотеч ных ценностей. - Преступления против мирного населения. - Гибель военнопленных. - Изменники среди Русского народа и Церкви. - Предатель Власов и РОА. - Еврейский вопрос в войну.

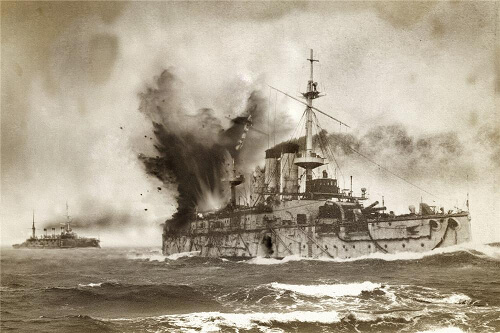

Германские войска использовали против Русского народа самые подлые и преступные приемы войны. Нередко немецкие офицеры отдавали приказ сгонять со всех окрестностей женщин, детей, стариков и под их прикрытием шли в наступление против Русской Армии. Широкое распространение получила система расстрелов заложников из числа гражданских лиц. Гитлер неоднократно заявлял, что в отношении русских допустимы любые самые жестокие карательные меры, позволяющие сократить численность русского населения.

Согласно Генеральному плану "Ост", германские захватчики осуществляют систематическое уничтожение Русского народа по принципу: "Чем больше погибнет людей, тем легче будет проводить колонизацию". В ноябре 1941 года Геринг заявил итальянскому министру иностранных дел: "В этом году в России умрет от голода от 20 до 30 миллионов человек. Может

быть, даже хорошо, что так произойдет; ведь некоторые народы надо сокращать".

Если до войны на оккупированных территориях СССР проживало 88 млн. человек, то после войны это население сократилось до 55 млн. человек, т.е. на 33 млн., в том числе городское с 25 до 10 млн., сельское с 63 до 45 млн. человек.*2 Всего в результате массовых расстрелов населения, заложничества, целенаправленной бомбежки жилых кварталов, планомерной организации голода, ограбления продовольственных запасов частных лиц, ликвидации медицинских учреждений и других преступных методов обращения с людьми погибло около 20 млн. гражданского населения СССР.

Бесчеловечным и безмерно жестоким было отношение германцев к русским военнопленным. Согласно немецкой идеологии, их считали людьми второго сорта, подвергали издевательствам, пыткам и избиениям, морили голодом.*3 К началу 1942 года из 3,9 млн. советских пленных в живых осталось 1,1 млн. человек. Из 5,75 млн. советских военнопленных к 1 мая 1944 года в лагерях умерло 1,981 млн. человек, 1,030 млн. было "убито при попытке к бегству" или передано гестапо для "ликвидации", 280 тыс. погибло в пересыльных пунктах и лагерях. Таким образом, по весьма неполным данным, к середине 1944 года в германских лагерях были зверски замучены и убиты 3,3 млн. советских военнопленных.

В тяжелейших условиях, по сути дела также на положении военнопленных, находились 4258 тыс. советских граждан (в основном русских), угнанных в Германию для работы на предприятиях и в сельском хозяйстве. Их нещадно эксплуатировали, плохо кормили, подвергали избиениям, заставляли носить специальные отличительные знаки восточного рабочего.

Осуществляя в жизнь программу Генерального плана "Ост", германские власти проводят дерусификацию оккупированных земель Малороссии, Белоруссии и Русской Прибалтики. К представителям других народов, кроме русского, устанавливается более мягкое отношение. Намеренно провоцируется рознь и разделение. Целенаправленно поощряется русофобская психология и местечковые национализмы.

В отношении русской народности и веры немецкие оккупанты выполняют указания Гитлера: "Мы должны избегать, чтобы одна церковь удовлетворяла религиозные нужды больших районов, и каждая деревня должна быть превращена в независимую секту. Если некоторые деревни в результате захотят практиковать черную магию, как это делают негры или индейцы, мы не должны ничего делать, чтобы воспрепятствовать им. Коротко говоря, наша политика на широких просторах должна заключаться в поощрении любой и каждой формы разъединения и раскола".

Совершенно несостоятельными являются попытки некоторых историков обвинить в трагедии советских военнопленных не Германию, а Сталина, отказавшегося от услуг Международного Красного Креста в помощи нашим пленным. Можно подумать, что германский режим, поправший все человеческие законы, могли остановить протесты Красного Креста.

Германские оккупанты проводят политику унижения Русского народа и, в частности, они планируют управлять им руками представителей различных народностей, проживавших на русской территории. В замечаниях и предложениях "Восточного министерства" по Генеральному плану "Ост", в очередной раз обсуждавшемуся весной 1942 года, в частности, говорилось: "...Неприятные для русского населения мероприятия будут проводить, например, не немец, а используемый для этого немецкой администрацией латыш или литовец, что при умелом осуществлении этого принципа, несомненно, должно будет иметь для нас положительные последствия... Представителям этой прослойки населения следует прививать также чувство и сознание того, что они представляют собой нечто особенное по сравнению с русскими".

Германские оккупанты всячески содействуют "этническим чисткам" на захваченных территориях Малороссии, Прибалтики, Крыма. Они дают возможность националистам всех мастей безнаказанно убивать русских людей. Немецкие пособники, предатели Русского народа бандеровцы и им подобные отщепенцы-самостийники стреляют в спину беззащитных "москалей", врываются и грабят их дома. В Крыму при поддержке оккупационных властей Совет крымских татар принимает решение об уничтожении всех русских, оставшихся на территории полуострова.

Под руководством Совета осуществляются массовые убийства русских. Всего было убито до 120 тыс. мирных русских людей, в основном стариков, женщин, детей.*3 Большое количество немецких пособников отмечалось среди чеченцев; русские в Чечне вырезались целыми семьями; оружие предатели получали из арсеналов германской армии.

Германские власти убивают русских лидеров и просто образованных русских людей, угоняют в Германию русскую молодежь, уничтожают русские библиотеки и музеи, взрывают и оскверняют храмы. В секретном приказе немецкого генерала Рейхенау, одобренном Гитлером, заявлялось, что все, что относится к исторической памяти Русского народа, должно быть уничтожено, ибо "исторические и художественные ценности на Востоке не имеют значения". Практически во всех русских городах, оккупированных немцами, были уничтожены или вывезены в Германию все лучшие произведения искусства и книжные сокровища.

Истребление исторической памяти Русского народа являлось государственной политикой Германии. Идеолог Третьего Рейха А. Розенберг заявлял: "Достаточно уничтожить памятники народа, чтобы он уже во втором поколении перестал существовать как нация".

Уничтожение и расхищение художественных и библиотечных ценностей России осуществлялось германцами на организованной основе. Различные немецкие министерства и ведомства создали специальные подразделения по разграблению художественных сокровищ и библиотек России.

К ним, в частности, относились следующие организации: "зондерштаб "Изобразительное искусство" при министерстве по делам восточных территорий под руководством А. Розенберга; "исследовательское и просветительское" общество "Наследие"; генеральное посредничество "Восток" под руководством рейхсфюрера СС Гиммлера; батальон спецназначения СС при германском МИДе под руководством Риббентропа; специальное подразделение при министре авиации Геринге; Кунсткомиссия. Как отмечают специалисты: "Грабило не только германское государство, тащили маршалы, генералы, офицеры, солдаты... И грабились отнюдь не только государственные, но и никем не учтенные частные библиотеки и коллекции, зачастую ценнейшие.

Огромные собрания бесценных произведений искусства "составили" Гитлер и Геринг, многое брали гауляйтеры Кох, Кубе, Лаш, шеф музеев и архивов на Украине Винтер, знаменитый Манштейн, которому Гитлер обещал в подарок Воронцовский дворец в Алупке. Завотделом пропаганды армии Ламберт и шеф гестапо Краузе расхитили таганрогский краеведческий музей, расстреляв при этом профессора В.М. Базилевича за сокрытие от них экспонатов".

По данным члена правления Ассоциации библиотек, музеев и архивов А. Севастьянова, самый общий итог уничтожения и расхищения художественных и библиотечных ценностей России может быть представлен в следующем виде*2:

Новгород: из 88 историко-художественных сооружений остались без больших повреждений только 2. Из Новгородского музея немцами вы везено 100 тыс. книг (вернулось только 30 тыс.), среди них - редчайшие, старинные, в том числе рукописные. Из собора Св. Софии - манускрипты, редкие книги.

Псков: вывезены безвозвратно древнейшие манускрипты, грамоты.

Ленинград (С.-Петербург) и его пригороды: сожжены и разрушены 101 музей, 15 церквей. Уничтожено более 2910 тыс. томов книг.

Петродворец: вывезено, разрушено, сожжено все, до чего дотянулись руки захватчиков, в том числе "Самсон, раздирающий пасть льву", группа Нептуна, статуи Каскадов и т.д., включая Большой Дворец. Среди потерь - свыше 40 тыс. ценнейших книг.

Павловск: вывезена библиотека Павла I, картины, гравюры, рисунки. Сожжена библиотека К. Росси.

Пушкин (Царское Село): из Екатерининского и Александровского дворцов вывезены в Германию библиотеки их владельцев - 35 тыс. прекрасных книг, в том числе - рукописей и других раритетов.

Из 180 220 экспонатов Петродворца, Павловска и Гатчины вывезено или погибло - 116 346. На обожженной стене гатчинского дворца немцы нацарапали: "Здесь мы были. Сюда больше не вернемся. Когда придет Иван, все будет пусто".

Смоленск: разграблено 4 музея, а также знаменитое имение княгини Тенишевой - Талашкино.

Разрушен Ново-Иерусалимский монастырь, "чудо русского искусства", как называл его И.Э. Грабарь.

В Тверской области: сожжены, разграблены, пострадали от бомбежек Торопецкий, Старицкий, Новоторжский, Кимрский, Максатинский музеи.

Уничтожены музеи в Твери, Рязани, Курске, Калуге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Вязьме, Ржеве, Гжатске, Юрьеве, Тихвине, Белгороде, Острове и других городах России.

Областные библиотеки полностью уничтожены в Воронеже (400 тыс. томов), Ростове-на-Дону (300 тыс.), Курске, Твери, Смоленске.

Из Воронцовского дворца в Алупке вывезено 1269 экспонатов (не считая 3607 томов из блистательной графской библиотеки).

При бомбежке погибла подготовленная к эвакуации Симферопольская картинная галерея - 1983 экспоната.

Погибли уникальные книги из Бахчисарайского дворца-музея, в том числе изумительные рукописные Кораны XIV-XVIII веков из мечети Джума-Джани и другие рукописи на сумму (по оценке тех лет) 5 млн. золотых рублей.

Керчь: от немецкого фугаса погибло 18 ящиков экспонатов Историко-археологического музея, 45 ящиков Керченского музея отправлено в Германию.

Феодосия: наиболее ценные из 1500 экспонатов, 2400 античных и средневековых монет, 3000 книг по искусству и археологии отправлены в Германию, остальное разграблено немцами.

Севастополь; оккупантами расхищено и погублено 310 живописных работ, 300 гравюр и рисунков, 150 скульптур, свыше 1100 ценных книг.

По подсчетам Комитета по делам искусств РСФСР, только из девяти музеев Крыма и Юга России (Ростов, Курск, Краснодар) немцы изъяли 5630 наиболее ценных объектов.

Киев: из Киево-Печерской Лавры вывезены грамоты гетманов, архивы киевских митрополитов, акты и рукописи XV-XVIII веков, книги Всеукраинской библиотеки, библиотеки самого монастыря, личной библиотеки митрополита Петра Могилы. Погибли материалы ЦГИА и Архива древних актов. Вывезено большинство музеев АН УССР. Из библиотеки АН УССР вывезено 320 тыс. ценных и редких книг и рукописей на разных языках. Всего из киевских библиотек изъято свыше 4 млн. книг.

Всего в библиотеках Украины погибло и было разграблено германцами свыше 50 млрд. книг.

Минск: из Государственной библиотеки вывезено 40 тыс. редких книг. Из библиотеки АН БССР - 30 тыс., затем библиотека была сожжена по приказу представителя розенбергского зондерштаба Маха. В 1944 году рабочая группа "Центр" сообщала, что собрано для вывоза 4 млн. книг и половина их уже отправлена.

Вывезена ценнейшая библиотека князей Радзивиллов из Несвижа 20 тыс. редчайших книг.

Белоруссия потеряла в войну 95% своих книжных фондов. Только небольшая часть утраченного вернулась в 1947 году.

В условиях, когда германские захватчики поставили под вопрос само существование Русского народа, когда уничтожались не только сами русские люди, но и всякая историческая и художественная память о них, страшным кощунством и чудовищной изменой стало сотрудничество некоторой части русских, особенно эмигрантов и военнопленных, с врагом. Причины этого, конечно, разные.

Глаза многих предателей Русского народа застилали личные обиды. Более того, многие из них не знали о переменах, происшедших на Родине, и о том, что хребет еврейского большевизма к тому времени был в основном сломан, а многие его деятели безвестно сгинули в механизме созданной ими же машины репрессий.

Но в каком бы искаженном виде не представляли цели германского режима коллаборационисты, их вольное или невольное сотрудничество с врагом стало страшным преступлением против Родины.

Большая часть русских коллаборационистов исповедовала ложное убеждение: "Хоть с дьяволом, но против большевиков!" "Многие из них, - вспоминал ротмистр Д.П. Ковалевский, - читали "Майн Кампф" и отлично знали истинные цели и намерения "фюрера" в отношении России. Они верили в Россию и ее светлое будущее, не допуская мысли о возможности завоевания России Германией и мирились даже с временной победой Германии, считая большевизм-коммунизм Сталина более опасным. Поэтому - "хоть с чертом, но против врага N 1"".

Вечным позором покрыли себя русские эмигранты, надевшие немецкую форму и взявшие в руки оружие, чтобы бороться за исполнение чудовищных планов Гитлера, убивая своих соотечественников.

Первоначально Гитлер, надеясь на "блиц-криг", не собирался привлекать в ряды вермахта российских военнопленных и эмигрантов. Однако уже к 1942 году он пересматривает свои планы и дает разрешение на привлечение в немецкую армию предателей и изменников Родины как из числа советских военнопленных, так и эмигрантских коллаборационистов. Уже весной 1943 года в вермахте на штатных должностях в немецких частях служило около 400 тыс. русских изменников и, кроме того, 60-70 тыс. "работало" полицаями.

Последние состояли преимущественно из отъявленных негодяев и уголовных преступников.

В марте 1942 года формируется так называемая Русская национальная народная армия - РННА. В числе руководителей этой "армии" (насчитывавшей до 8 тыс. человек) были такие эмигрантские деятели, как С.Н. Иванов, полковники К.Г. Кромиади и И.К. Сахаров, графы Г. Ламздорф, С. Пален и А. Воронцов-Дашков, В. Оболенский. Однако уже осенью этого же года руководство "армией" вручается предателям из числа бывших советских генералов - Г.Н. Жиленкову и полковнику В.И. Боярскому.

Примерно в то же время в брянских лесах создается еще одна Русская освободительная народная армия численностью до 20 тыс. человек. Позднее эта "армия" стала дивизией СС и проявила себя в кровавых карательных операциях.

К моменту образования так называемой Русской Освободительной Армии немцы сумели сколотить из изменников Родины множество небольших военных формирований, куда, кроме названных выше "армий", относились 1-я казачья дивизия, три отдельных казачьих полка, Калмыкский кавалерийский корпус и более трех сотен "восточных батальонов и частей".

"Русская Освободительная Армия", а точнее власовская армия, была создана немецким командованием преимущественно с пропагандистскими целями для деморализации бойцов Русской Армии. Командующий "Освободительной Армии", бывший советский генерал А.А. Власов представлял собой образ абсолютно аморального человека и авантюриста. Отъявленный карьерист, он сумел добиться расположения Сталина, который доверил ему командование одной из советских армий.

В результате ошибок, допущенных Власовым, его армия была окружена и разгромлена, а сам он, испугавшись ответственности, добровольно сдался в плен. В конце 1942 года Власов вместе с немецким командованием составляет документ, получивший название "Смоленское воззвание", в котором призывал красноармейцев совершить предательство и перейти на сторону немецких оккупантов.

Костяк власовской "армии" формируется из кадров других "русских армий" и подразделений. Большая часть ее состава была из советских военнопленных, ставших изменниками Родины либо из корыстных интересов, либо по малодушию. Во всяком случае, власовская "армия" не представляла собой какой-либо серьезной силы. Да и сами немцы на нее особенно не рассчитывали. Однако пропагандистские цели образованием этой "армии" были достигнуты полностью. Немецкие агитаторы постоянно распространяли миф о массовом сотрудничестве русских с немецкой армией в борьбе против "режима Сталина".

При власовском штабе издавались две газеты: "Доброволец" (для служащих РОА) и "Заря" (для военнопленных).

В речи на параде 7 ноября 1941 года Сталин назвал главными врагами СССР германский фашизм и русский монархизм. И в этом он был безусловно прав - монархизм, принесенный на штыках германских оккупантов, мог только способствовать окончательному разрушению России, а не возрождению ее. Более того, в сотрудничестве с врагом дискредитировалась сама идея русской монархии.

Беспокойство Сталина вызвал факт формирования в июле 1941 года монархического Русского корпуса. Произошло это в оккупированной немцами Югославии на основе осевших там еще после 1921 года русских воинских частей, в частности донских и кубанских казаков, поддерживаемых югославским королем Александром I. Политически это формирование носило чисто марионеточный характер, хотя и сохраняло некоторые воинские отличия царской армии и традиционный распорядок, включая ежедневные православные богослужения в ротных походных церквах и присягу новобранцев Российскому Императорскому флагу.

Гитлер никогда не планировал в случае победы в СССР участие русских монархистов в установлении "нового порядка" в России, а рассматривал их как фактор усиления "братоубийственной смуты". Русский корпус использовался германским командованием в карательных операциях против дружественного России сербского народа.

Помимо уже названных нами власовской армии и Русского корпуса против своей Родины воевали ряд русских казачьих частей вермахта, русский специальный полк "Варяг", запорожский казачий полк и др. Судьба их была незавидна и печальна, как всякого изменника на Руси.

К лету 1943 года германские оккупанты сформировали 90 батальонов из уроженцев Кавказа и Средней Азии и около 90 русских и казачьих батальонов численностью по 400-500 человек. К концу войны на основе этих подразделений формируются 15-й казачий карательный корпус численностью 18 тыс. человек, треть которого составляли немецкие военнослужащие и до пяти тысяч - белоэмигранты, а также 13-я мусульманская дивизия СС "Ханшар", 14-я дивизия СС "Галичина", 29-я и 30-я "русские" дивизии, 20-я эстонская и две - 15-я и 19-я латышских дивизий СС.

Особенно удручающе выглядело сотрудничество с врагом некоторых священнослужителей Русской Церкви. В пропагандистских целях германские оккупационные власти выдавали разрешение на открытие церквей. Так, в Киевской епархии в 1942 году было открыто 8 монастырей и 318 храмов, в которых служили 434 священника. Викарный епископ Владимиро-Волынский Поликарп (Сикорский), опираясь на поддержку оккупационных властей и предательского "землячества Украины", обосновавшегося за пределами Малороссии, в Польше, объявил себя архиепископом, а потом митрополитом Луцким и заодно главой автокефальной "Украинской Церкви". Объявил себя митрополитом и другой сотрудник германских властей - епископ Феофил Булдовский.

Германские оккупанты заставляли русских священников подчиняться своим сотрудникам, самозванно объявившим себя митрополитами, а тех, кто не соглашался, арестовывали.

Еще более широкий коллаборационизм наблюдался среди некоторой части священников и архиереев Русской Зарубежной Церкви. Через неделю после нападения Германии на СССР будущий архиепископ (а тогда архимандрит) Иоанн (Шаховской) писал в газете "Новое слово", издававшейся в Берлине: "Промысел избавляет русских людей от новой гражданской войны, призывая иноземную силу исполнить свое предначертание. Кровавая операция свержения III Интернационала поручается искусному, опытному в науке своей германскому хирургу..."

В пасхальном послании 1942 года митрополита Анастасия, в частности, говорилось: "Настал день, ожидаемый им (Русским народом), и он ныне подлинно как бы воскресает из мертвых там, где мужественный германский меч успел рассечь его оковы... И древний Киев, и многострадальный Смоленск, и Псков светло торжествуют свое избавление как бы из самого ада преисподнего. Освобожденная часть Русского народа повсюду давно уже запела... "Христос воскресе!""

В октябре 1943 года в Вене по инициативе германских властей проходит церковное совещание восьми архиереев Русской Зарубежной Церкви во главе с митрополитом Анастасием, которое объявило о "недействительности" ("неканоничности") избрания митрополита Сергия Патриархом Московским и всея Руси, что, конечно, было направлено на подрыв духовной мощи Русского народа. Под эгидой немецких оккупантов еще в мае 1942 года возник так называемый среднеевропейский митрополичий округ, включавший в себя большую часть православных приходов оккупированных территорий Европы и западных областей СССР. Некоторые священнослужители Русской Зарубежной Церкви запятнали себя благословением и "духовным окормлением" власовской армии и подобных ей военных подразделений.

В годы войны по-новому обострился еврейский вопрос. Связано это было преимущественно с двумя факторами. Во-первых, по сравнению с другими национальностями СССР евреи составляли непропорционально большую часть состава тыловых и медицинских служб и старших офицеров. Количество евреев в зоне боевых действий было очень незначительно, что вызывало раздражительную реакцию у части русских солдат.

Во-вторых, не меньшее раздражение вызывали попытки некоторой части еврейских националистов представить еврейский народ как особо пострадавший в войне и внесший особый вклад в победу над врагом. Немало евреев предпочитали "воевать" против врага в составе различных комитетов и других гражданских организаций, старательно избегая поездок на фронт.*2 В связи с этим нередко возникали конфликты, среди которых весьма характерными были стычки между русским писателем М. Шолоховым и рядом еврейских националистических деятелей Еврейского антифашистского комитета.

Конечно, это не относится ко всем евреям. Можно назвать целый ряд имен евреев, храбро воевавших и даже погибших за Россию (генералы Д. Драгунский, Л. Доватор, майор Ц. Кунников). Честь им и хвала!

Организация эта была создана кавказским евреем Л.П. Берией совместно с сионистом С. Михоэлсом для установления контактов с международными еврейскими организациями, фактически для сотрудничества с сионизмом. В результате в работе этой организации главное место занимала не борьба с фашизмом, а установление солидарных связей советских евреев с сионистскими вождями.

Во время встречи с американской делегацией, состоявшей исключительно из евреев и заявившей об особой роли евреев во второй мировой войне, М. Шолохов встал и гневно опроверг это, сообщив, что в этой войне гибли в основном русские, а не евреи. По-видимому, после этого случая еврейский писатель И. Эренбург распространяет лживые слухи о том, что М. Шолохов хотел перейти на сторону немцев.

В другой раз, рассказывал М. Шолохов: "Прихожу и вижу во главе стола - Илью Григорьевича Эренбурга, а вокруг него пятнадцать евреев. А я в военной, не очень свежей, форме, с пистолетом, в сапогах. И вижу, сидит ближе всех ко мне, качается в качалке американский еврей Леонид Первомайский, протягивает мне качающуюся руку и говорит: "Здравствуйте, Михаил Александрович!"

Я как заору на него: "Встань, сволочь!" Он вскочил и за спину Ильи Григорьевича. А тот суровым голосом обращается ко мне: "Надеюсь, мы находимся в интеллигентном обществе, и я прошу вас, Михаил Александрович". "А идите вы все... Борцы за мир! Я же один среди вас русский". После этого конфликта у Шолохова был разговор со Сталиным, из которого писатель понял, что и на этот раз Сталину пришлась по душе его отповедь людям, стремившимся бороться за победу чужими руками.

"Антифашистский" еврейский комитет и его активисты, в частности И. Эренбург, С. Михоэлс, В. Гроссман, стали деятельными творцами мифа о "холокосте", якобы гибели 6 млн. евреев в газовых камерах, мифа, призванного представить, что будто именно еврейский народ больше всех других пострадал во второй мировой войне и за это остальные народы обязаны испытывать чувство вины, каяться и платить возмещение. Создатели мифа о "холокосте" во много раз преуменьшали жертвы Русского народа.

Позднее сын Л.П. Берии писал: "Отец действительно был инициатором создания Еврейского антифашистского комитета. Целый ряд видных деятелей, связанных с сионизмом, были связаны - я этого не отрицаю - и с моим отцом". (Берия С. Мой отец Лаврентий Берия. М., 1995.С. 338-339).

После этой стычки Сталин попросил своего секретаря передать Шолохову: "Правильно сделал" (сообщение писателя Ф.Ф. Шахмагонова).

В "Энциклопедии холокоста", например сообщается, что в германских лагерях было убито 3 млн. евреев, а также "десятки тысяч цыган.

Эти данные, распространяемые сионистской пропагандой, совершенно не соответствуют действительности. На самом деле число только советских военнопленных, погибших в немецких лагерях до 1944 года, составляло около 3,3 млн. человек. Действительное же число евреев, погибших в войну, составляет около 500 тыс., из них на советских евреев приходится около 200 тыс. Конечно, и это число погибших очень велико и вызывает глубокое соболезнование. Однако по сравнению с 22 млн. погибших русских (включая малороссов и белорусов) оно в 44 раза меньше.

Именно Русский, а не какой-либо другой народ (даже в пропорциональном отношении) испил самую большую чашу страданий во вторую мировую войну и спас все человечество от кошмара "нового мирового порядка".

|

|

Как грабили людей на государственном уровне после 1917 года |

Из Декретов Советской власти (1917 – 1918 гг.)

На языке «научного» коммунизма это называлось «экспроприацией экспроприированного». До одураченных революционных масс жрецы марксистско-ленинской теории и практики доносили сей трудновыговариваемый термин просто как ПРАВДА: «Грабь награбленное!»

1. Вы – семья среднего класса в 1917 году. Ваш кусок земли конфискуется безвозмездно. Частная собственность на землю отменяется (Декрет Всероссийского съезда Советов от 26 октября (8 ноября) 1917 г.).

2. Ваш дом в городе – его больше нет. Отменяется право собственности на земельные участки и строения в пределах городов (в рамках лимитов) (Декрет СНК от 23 ноября (6 декабря) 1917 г.).

3. Вскрывают ваши депозитные ячейки в банках и конфискуют все золото (монеты и слитки), которые там есть (Декрет Ц.И.К. от 14 декабря 1917 г.). Если вы не явитесь сами с ключами, всё, что внутри, подлежит конфискации.

4. Сделки с недвижимостью запрещаются. Ваша квартира, ваш кусок земли, ваша дача становятся непродажными, нулем (Декрет СНК от 14 декабря 1917 г.). Вы не можете продать деревенский дом (постановление Народного Комиссариата Юстиции от 6 сентября 1918 г.). Все платежи по ценным бумагам прекращаются. Сделки с ценными бумагами запрещаются. Все ваши сбережения в ценных бумагах становятся нулем (Декрет СНК от 4 января 1918 г.). Если вы – писатель, ваши авторские права «переходят в собственность народа» (Декрет от 4 января 1918 г.). Любое произведение (научное, литературное, музыкальное, художественное) может быть признано достоянием государства (Декрет СНК от 26 ноября 1918 г.).

5. Аннулирование государственных облигаций, которыми вы владели (Декрет ВЦИК «Об аннулировании государственных займов» от 21 января (3 февраля) 1918 года). Запрет денежных расчетов с заграницей (Постановление Народного Комиссариата по Финансовым Делам от 14 сентября 1918 г.). Запрет на сделки с иностранной валютой внутри страны. В двухнедельный срок сдать всю валюту (Постановление Народного Комиссариата по Финансовым Делам от 3 октября 1918 г.). Вам прекращают платить пенсии выше 300 руб. ежемесячно (декрет СНК от 11 декабря 1917 г.).

6. Был кусок леса в собственности? Больше его нет (Основной закон о социализации земли, 27 января (9 февраля) 1918 года). У вас окончательно отобрана квартира или дом в городе. Частная собственность на недвижимость в городах отменена (Декрет Президиума ВЦИК от 20 августа 1918 года). Началось уплотнение.

7. Вашей доли в товариществе больше нет. Одним за другим идут декреты о национализации предприятий, банков, страховых организаций и т.п. Издательств, аптек, нотных магазинов. Частных коллекций (Щукин, Морозов и др.). «Конфисковать шахты, заводы, рудники, весь живой и мертвый инвентарь». Конфискации одного за другим. «За самовольное оставление занимаемой должности или саботаж виновные будут преданы революционному суду».

8. Вы никому ничего больше не сможете передать в наследство. Право наследования упраздняется (Декрет ЦИК от 27 апреля 1918 г.). Вы никому ничего не можете подарить на сумму свыше 10 тыс. руб. Право такого дарения отменяется (Декрет ВЦИК и СНК от 20 мая 1918 г.). Вам запрещается вывозить за границу «предметы искусства и старины» (Декрет СНК от 19 сентября 1918 г.). Вы не можете больше привозить из-за границы «предметы роскоши» (постановление ВСНХ от 28 декабря 1917 г.).

9. Чтобы добить ваше имущество – единовременный чрезвычайный десятимиллиардный налог с имущих лиц (Декрет ВЦИК от 2 ноября 1918 г.). Москва – 2 млрд. руб., Московская губерния – 1 млрд. руб., Петроград – 1,5 млрд. руб. Плюс права местных органов «устанавливать для лиц, принадлежащих к буржуазному классу, единовременные чрезвычайные революционные налоги» «Должны взиматься преимущественно наличными деньгами» (Декрет СНК от 31 октября 1918 г.).

10. Вашего имущества больше нет. Есть фотографии, серебряные ложки, иконы, письма и мешочек с кольцами и серьгами. И пара статуэток. Деньги в банках съела гиперинфляция.

|

|

История русского народа в XX веке. Т 2. Гл 17. Масон Черчилль, заверяя Сталина в поддержке, предлагал европейским странам, объединиться в борьбе проти |

Глава 17

Вероломная политика союзников. - Секретный меморандум Черчилля. - Тайные переговоры США и Англии с Германией. - Нежелание вы полнять союзнические обязательства. - Оттяжка с открытием второго фронта. - Скромная роль ленд-лиза.

Героическая борьба Русского народа с германским нашествием усложнялась двуличной политикой, которую вели против России США и Великобритания.

Отношение правящих кругов Запада к СССР было самым вероломным. Они хотели, чтобы СССР и Германия обескровили друг друга, дабы США и Англия впоследствии уничтожили бы их обоих. Глава американских масонов, будущий президент США Г. Трумэн на следующий день после нападения Гитлера на СССР заявил, что если они увидят, что выигрывает Германия, то следует помогать России, а если - Россия, то надо помогать Германии, и, таким образом, пусть немцы и русские убивают друг друга как можно больше.

Влиятельная американская газета "Нью-Йорк дейли ныос" изобразила СССР и фашистскую Германию в виде двух змей, образовавших клубок и пожирающих друг друга. Под рисунком - надпись: "Не мешай им съесть друг друга".

Абсолютное большинство западных политиков считало, что СССР долго не продержится в схватке с Гитлером. Прежде всего так думал У. Черчилль. Американский президент-масон Рузвельт говорил своему сыну: "Я знаю, насколько верит премьер (Черчилль) в возможность России выстоять в войне". И, щелкнув пальцем, показал ноль.

В июле 1941-го помощник Рузвельта Г. Гопкинс посетил Сталина со специальным заданием президента. На Гопкинса произвели неотразимое впечатление личность Сталина и его непоколебимая уверенность в победе. Как вспоминал Г. Гопкинс: "Он (Сталин) ни разу не повторился. Речь его напоминала стрельбу его армий - уверенно и прямо в цель. Он поприветствовал меня несколькими словами по-русски. Коротко, крепко и гостеприимно пожал мне руку. Он тепло улыбнулся. Он не тратил попусту ни слов, ни жестов... Он не заискивал. Не сомневался. Он убеждал вас, что Россия устоит перед наступлением немецкой армии. Он подразумевал, что и у вас тоже нет никаких сомнений".

Свою убежденность в победе Сталин сумел внушить Гопкинсу, а тот Рузвельту. По настоянию Сталина и при поддержке Гопкинса был смещен целый ряд антисоветских лиц в американском представительстве в Москве.

В августе 1943 года президентский комитет по вопросам СССР докладывал Рузвельту: "Поскольку Советская Россия является решающим фактором в войне, ей должно быть предоставлено всевозможное содействие и должны быть предприняты все усилия для установления с нею дружеских отношений. Развивать и поддерживать с Россией дружеские отношения крайне важно и потому, что она, без сомнений, будет главенствовать в Европе после победы над фашистами". Тем не менее позиция США в годы войны носила вероломный характер.

Советская разведка получала на этот счет множество доказательств.

Однажды в советское консульство в Нью-Йорке пришел бывший полковник Русской Армии, в свое время эмигрировавший в США. Он сообщил, что его сын, работавший в Управлении стратегических служб (американская разведка), рассказал ему, как сотрудники этого ведомства проводят беседы с русскими и украинскими эмигрантами, собирают информацию о портах на Дальнем Востоке, севере и юге Советского Союза, об имеющихся у них там родственниках и знакомых. Сын полковника также сказал, что "американцы готовятся к возможной высадке войск в России, якобы на тот случай, если сопротивление Красной Армии будет сломлено и Восточный фронт развалится".

Доживающий на чужбине свой век, русский патриот дрожащим, прерывающимся голосом заключил: "Такого вероломства со стороны американцев я не ожидал. Это же готовится удар ножом в спину России. Остерегайтесь американцев!"

Во время войны американское правительство запрещало своим компаниям продавать СССР ряд стратегических материалов, и прежде всего никель, необходимый для работы советских авиационных заводов. Впоследствии руководитель КГБ генерал Ф.Д. Бобков отмечал: "Видимо, руководителям США было выгодно превосходство немцев в воздухе, а на земле - они отлично это знали - Германии нас не так-то легко победить".

Стараясь использовать войну в своих интересах, англо-американские союзники всеми возможными способами стремились, с одной стороны, как можно дольше затягивать открытие второго фронта, рассчитывая на окончательное истощение главных воюющих держав, а с другой убедить советское руководство отвести войска с тех территорий, которые Англия и США считали сферой своих национальных притязаний (Закавказье, Иран, Приполярье).

В этих стремлениях Англии и США совершенно отчетливо чувствовалось их желание ослабить как можно сильнее не только Германию, но и СССР. США, например, стремились вступить в войну лишь в тот момент, когда обе стороны будут измотаны до крайности или одна из них станет решительно побеждать другую.

Роль США в войне, стоившей России огромных жертв, американский президент Ф. Рузвельт рассматривал в категориях азартного игрока, для которого жестокие страдания десятков миллионов русских людей ничего стоили. Он цинично объяснял своему сыну: "Ты представь себе, что это футбольный матч. А мы, скажем, резервные игроки, сидящие на скамье. В данный момент основные игроки - это русские, китайцы и в меньшей степени англичане. Нам предназначена роль игроков, которые вступят в игру в решающий момент... Я думаю, что момент будет выбран правильно".

Уже с осени 1941 года англо-американские войска имели все возможности открыть второй фронт в Европе. Однако намеренно не делали этого, сберегая силы до того момента, когда ослабленные СССР и Германия будут вынуждены подчиниться диктату свежих военных сил США и Англии. В штабах этих стран были разработаны планы операций против Германии, которые ставились в обязательную зависимость от двух условий:

1) если положение на русском фронте станет отчаянным, то есть успех германского оружия будет настолько полным, что создастся угроза неминуемого краха русского сопротивления. В этом случае атаку на Западе следует рассматривать как жертву во имя общего дела;

2) если положение немцев станет критическим.

Сберегая свои силы для будущего диктата над Германией и СССР, англо-американские союзники, вместе с тем, неоднократно предлагали нашей стране заменить советские части в Иране, Закавказье и Заполярье на американские и английские войска. Англо-американских союзников беспокоило усиление советского влияния в направлении Ближнего Востока, которому они всегда придавали особое значение.

Чтобы убрать с прилегающих к этому региону территорий советские войска, союзники были готовы пойти на грубое нарушение международного права, предлагая СССР оккупировать и перевести под свою юрисдикцию некоторые территории Норвегии и Финляндии. "С американской стороны, - заявил президент Рузвельт советскому послу в 1942 году, - не встретило бы возражений приобретение Советским Союзом незамерзающего порта на Севере, где-нибудь в Норвегии, вроде Нарвика. Для связи с ним можно было бы выкроить коридор через норвежскую и финскую территории".

Советское правительство отклонило предложение Рузвельта и ясно сказало, что у СССР "нет и не было каких-либо территориальных или других претензий к Норвегии и поэтому он не может принять предложение о занятии Нарвика советскими войсками". По поводу замены советских частей американскими на Кавказе и в Заполярье Рузвельту также было отказано. "Мы, - отмечалось в послании советского правительства, - с удовлетворением приняли бы помощь Рузвельта американскими войсками, которые имели бы целью сражаться бок о бок с нашими войсками против войск Гитлера и его союзников". Однако это пожелание советской стороны удовлетворено не было.

Отказ союзников открыть второй фронт в 1942 году вызывал у Сталина резкое усиление недоверия к своим партнерам. В октябре 1942 года, отвечая на вопросы американского корреспондента Кэссиди в отношении второго фронта, Сталин отметил, что реальная помощь союзников СССР малоэффективна по сравнению с той помощью, которую оказывает англичанам и американцам Советский Союз, оттягивая на себя главные силы германских войск. Крайне трудно приходилось Сталину играть свою роль при общении с Рузвельтом и Черчиллем.

Ибо из разведывательных источников Сталину была хорошо известна подоплека многих их решений. Под предлогом открытия второго фронта в 1942 году союзники резко сократили свои и без того достаточно скромные военные поставки СССР. Произошло это в самый тяжелый для России период - в преддверии битвы за Сталинград.

Советское командование знало, что за его спиной плетутся интриги мирового заговора против России. Масон У. Черчилль, заверяя Сталина в союзнической поддержке, подготовил секретный меморандум "Об объединенной Европе" (1942), в котором обращался к европейским странам, включая Германию, "объединиться в борьбе против большевистского варварства". Главную роль в этом "объединении" должны были играть Англия и США.

Согласно меморандуму, в течение 1943 года предполагались создание общеевропейских конфедеративных организаций и прекращение войны с Германией.

США и Великобритания, подписав в 1941-1942 годах соглашение с СССР "О дружбе, взаимопомощи в антифашистской войне и о сотрудничестве в послевоенный период", вместе с тем в течение всей войны вели тайные переговоры с Германией*1 и ее союзником Турцией. Участниками и посредниками в этих переговорах стали видные представители мондиалистских структур Запада, в частности А. Даллес, кардинал Спеллман, президент Ирландии И. де Валера, папа римский Пий XII, шведский мультимиллионер (связанный со спецслужбами США) Р. Валленберг.

Уже в 1942-1943 годах за спиной СССР представители Германии, Англии и Турции на секретных переговорах согласовали зоны влияния своих стран на Кавказе и в Каспийском регионе в случае поражения России в войне. Германия "получала право" оккупировать часть Грузии с Военно-Грузинской дорогой, Тбилиси, черноморские порты (кроме Батуми), каспийские порты Дагестана и Азербайджана (включая Баку).

Великобритания должна была оккупировать такие территории СССР, как южные районы Азербайджана и порты крайнего юга этой республики (Ленкорань, Астара), а также порт Красноводск (Туркмения). Турция вводила свои войска в Аджарию (Батуми), юго-западную Грузию (Месхетию), Нахичевань, Карабах и некоторые районы Крыма. Севастополь, Керчь, Приморско-Ахтырск и Новороссийск отходили в подчинение Германии. Из Абхазии, Мингрелии и Сванетии создавался германо-турецкий протекторат. Подобные же "автономные образования" планировалось организовать на Северном Кавказе и в Средней Азии.

Первые попытки определенной части правящих кругов Германии и Англии договориться о совместной борьбе против России предпринимались еще до 22 июня 1941 года. Миссия в Англию второго человека нацистской партии Р. Гесса ставила целью заключение антисоветского (а точнее антирусского) соглашения между Германией и Англией. Гесс - последователь геополитика К. Хаусхофера, принадлежавшего к той части фашистского руководства, которая считала необходимым быстрейший разгром СССР на основе англо-германского альянса.

Советский флот в Каспийском море делился между Великобританией и Германией, а в Черном море - между Германией, Турцией, Великобританией и Румынией.

По-видимому, в рамках этого плана Черчилль в июле 1942 года обратился к Сталину с предложением ввести англо-канадские войска в некоторые районы Средней Азии якобы для "совместного отпора германскому наступлению". Однако советский руководитель твердо отверг это вероломное предложение.

Вместо открытия второго фронта англичане и американцы предлагают Сталину ввести свои войска на территорию СССР якобы для охраны от немецкого вторжения.

Черчилль советует Сталину вывести войска с Кавказа и разместить там для "охраны" нефтепромыслов английские войска. Аналогичное предложение он делает в отношении Мурманска.

Рузвельт планирует направить американские дивизии на советский Дальный Восток, а также занять определенные районы СССР. Еще осенью 1941 года под предлогом готовящейся японской агрессии на Дальнем Востоке СССР президент Рузвельт предложил Сталину разместить там ряд американских военно-воздушных баз. У Сталина это предложение вызвало естественное подозрение. Он правильно понял, что американское правительство, знавшее о готовящемся нападении Японии на американские базы на Гавайских островах, стремилось отвести удар от себя, направив его в сторону советских территорий.

Реакция Сталина на все эти "союзнические" акты была однозначна: "Да, нам трудно, так давайте вы эти войска отправьте на фронт, а мы уже сами будем охранять".

В тайные планы США и Англии входили поддержка антирусских сил Восточной Европы и создание там прозападного подполья. В Англии, США и Канаде проходили специальную подготовку националисты из стран Восточной Европы, которых разведка США и Англии нелегально направляла в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию, Чехословакию, Югославию, Австрию для организации там прозападного, антирусского подполья. Перед разгромом Гитлера советскими войсками перед этими группами ставилась задача поднять восстание и захватить власть до прихода туда частей Красной Армии.

Особое внимание американские и английские спецслужбы обращали на подготовку польских националистов, которым читали специальные лекции по истории с явно антирусским подтекстом. Преподаватели объясняли курсантам, что в результате этой войны с помощью Англии и США может быть создана "Великая Польша - от моря до моря", которая, по мнению западных владык, должна включать многие исторические русские земли - Западную Белоруссию, Западную Украину, большую часть Новороссии, в том числе всю Одесскую область. Весьма показательно, что руководство этими антирусскими операциями осуществлялось из Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке.

Вплоть до 1944 года вместо открытия второго фронта в Европе англо-американские союзники продолжали политику, направленную на ослабление сил СССР в борьбе с Германией, а также осуществили ряд операций в Северной Африке, преследуя свои колониальные интересы. Африканские операции союзников не могли серьезно улучшить положение СССР. До самого последнего времени английская делегация всеми возможными способами сопротивлялась принятию решения о высадке союзных войск в Нормандии, предлагая свой вариант десантирования на Балканы.

Здесь у союзников имелись свои интересы. Захват Балкан ("мягкого подбрюшья Европы") позволял союзникам в короткие сроки оккупировать Восточную Европу до прихода туда советских войск. Сталин сразу понял этот замысел союзников, который был явно направлен на ослабление стратегического и политического положения России, лишая ее плодов победы, доставшейся такой тяжелой ценой.

Единственной реальной помощью союзников России до открытия второго фронта в 1944 году стали поставки продовольствия и вооружения. Однако вклад этих поставок в общую победу был очень скромен. Русские солдаты иронически называли консервы и другие продукты, присылаемые из США, "вторым фронтом".

Поставки по ленд-лизу составляли незначительную часть по отношению к тем военно-экономическим ресурсам, которые Россия произвела самостоятельно. Общие англо-американские поставки в сопоставлении с объемом отечественного производства составляли во время войны всего лишь около 4%. В последний год войны товары, полученные СССР из США и Англии, составляли менее 3% от произведенных в нашей стране. Количество зерна, муки, крупы, ввезенных из США и Канады за 1941-1945 годы, в пересчете на зерно равнялось лишь 2,8% по отношению к среднегодовым заготовкам зерна в СССР этого периода.

Что касается вооружения и боевой техники, то и здесь поставки поленд-лизу играли также скромную роль. За годы войны промышленность СССР произвела почти 490 тыс. артиллерийских орудий, более 104 тыс. танков и самоходных орудий, около 137 тыс. боевых самолетов. За это время было поставлено из США и Англии 9,6 тыс. орудий, 18,7 тыс. самолетов и 10,8 тыс. танков. По отношению к общему количеству боевых средств, полученных Русской Армией в годы войны, поставки союзников составляли менее двух процентов артиллерийских орудий, около 12% самолетов и 10% танков. Особенно незначительными были поставки союзников в 1941-1942 годах, т.е. в наиболее тяжелый период Великой Отечественной войны.

Как справедливо отмечал английский историк А. Кларк, "русские могли самостоятельно выиграть войну или по крайней мере изгнать немцев за пределы своего государства без какой-либо помощи Запада. То облегчение, которое получал Советский Союз в результате нашего участия... несомненно, сыграло определенную роль, но эта роль была отнюдь не решающей. Эти действия повлияли, так сказать, на продолжительность, а не на исход борьбы".*2

|

|

История русского народа в XX веке. Т 2. Гл 16. В годы Великой Отечественной, вырастив зерна на 43% меньше, чем в годы первой мировой, крестьяне сдали |

Глава 16

Военная экономика. - Перебазирование промышленности на Восток. Мобилизация экономических ресурсов. - Программа военной перестройки народного хозяйства.

Ко времени вероломного нападения на СССР Германия располагала примерно в 1,5 - 2 раза большими военно-экономическими ресурсами, чем Советский Союз. В ее распоряжении оказались экономические и военные ресурсы всей Западной и Восточной Европы, и прежде всего запасы промышленного сырья и продовольствия, которые полностью использовались в войне против СССР.

Тяжелое экономическое положение нашей страны усугублялось и тем, что в первые месяцы войны германские оккупанты захватили значительную часть территории России, где до войны проживало около 42% населения, находилось 47% посевных площадей, производилась одна треть валовой продукции промышленности. Исходя из этих цифр, западные политики и специалисты предсказывали скорое крушение СССР.

Однако в условиях неминуемой гибели русский народ не только выстоял сам, но и спас от германской диктатуры западноевропейские страны, сумев создать военно-экономический потенциал, превышающий экономическую мощь Германии и ее сателлитов.

Главное состояло в том, что Россия сумела мобилизовать все свои экономические ресурсы на отпор врагу, не считаясь с тяжелыми лишениями и невероятными трудностями.

Как отмечал впоследствии руководитель Госплана СССР Н. Вознесенский, основные направления перестройки народного хозяйства на военные рельсы состояли в следующем: во-первых, мобилизация производственных мощностей промышленности, рабочих и инженерно-технических кадров на нужды Отечественной войны.

Промышленные предприятия переключались на выпуск военной продукции. Военная промышленность усиливалась путем передачи ей предприятий других отраслей народного хозяйства. Прекращалось производство ряда видов гражданской продукции в целях высвобождения производственных мощностей, рабочей силы и материальных фондов на нужды военного хозяйства. Коренное изменение претерпел ассортимент промышленной продукции.

Повысился удельный вес качественного проката в производстве металла, авиабензина в производстве нефтепродуктов и специальных химикатов в продукции химической промышленности. Увеличился удельный вес продовольствия и вещевого довольствия для армии в продукции пищевой и легкой промышленности. Сырье и материалы перераспределились в пользу военной промышленности.

Распределение и нормирование расходования металла, топлива, электроэнергии и других видов сырья и материалов были строго централизованы. Рабочие и инженерно-технические кадры вместе с основными фондами перемещались в восточные районы страны; строительство в этих районах новых производственных мощностей было всемерно ускорено. Широко развернулись работы по усовершенствованию процессов производства, в частности освоены: производство специальных сталей в мартеновских печах, прокат броневого листа на блюмингах, производство феррофосфора и феррохрома в доменных печах; массовое развитие получило поточное производство в машиностроении;

во-вторых, мобилизация материальных ресурсов сельского хозяйства и труда крестьянства на обеспечение потребностей армии и городов, снабжающих фронт военной техникой. Проведена эвакуация скота, сельскохозяйственных машин и тракторов из районов, оккупированных немцами, и из прифронтовой полосы в восточные районы. Увеличены посевные площади зерна, картофеля и овощей в восточных районах, прежде всего на Урале, на Волге и в Западной Сибири.

Перемещены посевы технических культур в восточные районы. Укреплена трудовая дисциплина в колхозах, в частности увеличен минимум трудодней, вырабатываемых колхозниками. Пересмотрены в сторону повышения нормы поставки мяса и шерсти и введены дополнительные поставки зерна и мяса в фонд армии. Организованы подсобные хозяйства при промышленных предприятиях. Получило всемерное развитие индивидуальное огородничество рабочих и служащих;

в-третьих, мобилизация и военная перестройка транспорта.

Введен график перевозок, обеспечивающий первоочередное и скорейшее продвижение военных маршрутов. Ограничены пассажирские перевозки. Увеличено количество грузов, планируемых в централизованном порядке. Усилена пропускная способность железных дорог Урала и важнейших железнодорожных узлов - Челябинского, Свердловского, Тагильского, Новосибирского и Кировского. Осуществлено строительство ряда железных дорог вдоль Волги, в восточных и северных районах страны. Построена Воркутинская железная дорога.

Создан новый железнодорожный выход из Закавказья на Астрахань. Военизирован железнодорожный и водный транспорт. На транспорте введен военный дисциплинарный устав;

в-четвертых, мобилизация строительных кадров и механизмов на строительство военных заводов и кооперированных с ними предприятий. Капитальные работы сосредоточились на стройках военной промышленности, черной металлургии, электростанций, топливной промышленности, железнодорожного транспорта, и прежде всего на восстановлении в тыловых районах эвакуированных предприятий.

Пересмотрены строительные нормы применительно к условиям военного времени. В ряде случаев произведено строительство временных сооружений, рассчитанных на относительно короткий срок службы. Сокращены сроки строительства. Уменьшены размеры незавершенных строительных работ;

в-пятых, мобилизация рабочей силы, переквалификация рабочих в промышленности и подготовка новых кадров взамен призванных в армию. Рабочие предприятий военной и кооперированной с ней промышленности мобилизуются на период войны. Введены обязательные сверхурочные работы на предприятиях.

К труду привлекается неработающее население. Проведены массовые выпуски учащихся школ фабрично-заводского обучения, ремесленных и железнодорожных училищ. Организована подготовка новых кадров рабочих непосредственно на производстве. Сохранена сеть вузов и техникумов для воспроизводства технических кадров;

в-шестых, мобилизация продовольственных резервов страны для бесперебойного снабжения городов. Государственный розничный товарооборот был перестроен.

Введено нормированное снабжение населения продовольственными и промышленными товарами (карточная система). Организованы отделы рабочего снабжения в промышленности и на транспорте. Сохранены устойчивые сравнительно низкие государственные цены на предметы первой необходимости. Обеспечено ударное снабжение рабочих и инженерно-технических кадров ведущих отраслей народного хозяйства;

в-седьмых, мобилизация средств населения и ресурсов народного хозяйства на финансирование Отечественной войны. Повышен удельный вес военных расходов в государственном бюджете. Использована эмиссия как один из дополнительных источников финансирования военного хозяйства;

в-восьмых, перестройка государственного аппарата для обеспечения мобилизации всех сил на нужды Отечественной войны. Созданы новые наркоматы по военному производству, в том числе Наркомат танковой промышленности и Наркомат минометного вооружения. За выполнением военных заказов организован оперативный контроль Государственного Комитета Обороны. Перестроена система планирования и снабжения военного хозяйства.

Одним из величайших подвигов Русского народа, нисколько не меньше его военного героизма, стало перебазирование производительных сил страны из районов, куда подходили оккупанты, на Восток страны. Из прифронтовых и угрожаемых районов были перемещены на Восток заводы и целые отрасли, основные кадры рабочих и специалистов. Всего в июле-ноябре 1941 года было перебазировано 1523 промышленных предприятия, в том числе свыше 1360 крупных (на Урал - 667, в Западную Сибирь - 244, в Восточную Сибирь - 78, в Среднюю Азию и Казахстан - 308 и в Поволжье - 226 предприятий.*2 По железным дорогам с начала войны по февраль 1942 года было перевезено 1,5 млн. вагонов, обеспечив эвакуацию в восточные районы страны промышленности и более чем 10 млн. человек. Эвакуация осуществлялась в сложнейших условиях, днем и ночью, зачастую под огнем врага, при больших встречных перевозках для фронта.

Эвакуированные предприятия в кратчайшие сроки налаживали производство на новых местах. Рабочим и инженерно-техническим работникам приходилось трудиться в исключительно трудных условиях. Подчас не ожидая окончания строительства заводских зданий, устанавливали оборудование под открытым небом или временными навесами и начинали выпускать продукцию, необходимую фронту.

Так, при реконструкции одного завода монтаж оборудования шел круглые сутки, люди забывали о сне, отдыхе, пище; работали по двенадцать-четырнадцать часов подряд, а иногда и целыми сутками не уходили домой. На фундаментах шел монтаж производственного оборудования, а рядом под открытым небом в сильные морозы русские рабочие и инженеры собирали первые узлы танков. С железнодорожных платформ сгружали броневые плиты и тут же их резали и сваривали.

В течение трех недель на базе одной из новостроек собрали 5800 металлообрабатывающих станков и большое количество другого оборудования, прибывшего с ленинградского Кировского завода в район Урала. Выпуск танков начался в недостроенном здании, не имевшем еще крыши, в суровые уральские холода. В ноябре 1941 года тяжелые танки с маркой Кировского завода начали поступать на фронт и приняли участие в разгроме германских войск под Москвой. Последний эшелон с оборудованием Харьковского тракторного завода прибыл на новое место 19 октября, а уже 8 декабря первые 25 танков Т-34, собранные из привезенных агрегатов, отправили на фронт.

В результате перебазирования значительной части промышленности на Восток ее валовая продукция в 1942 году по сравнению с 1940 годом возросла на Урале в 2,8 раза, в Западной Сибири - в 2,4 раза, в районах Поволжья - в 2,5 раза*2 Уже в декабре 1941 года падение промышленного производства было прекращено, а с марта 1942 стало вновь возрастать.*3 К середине 1942 года утраченные мощности военной промышленности были не только восстановлены, но и значительно превзойдены. В 1942 году производство военной продукции увеличилось по сравнению с 1940 годом на Урале более чем в 5 раз, в Западной Сибири - в 27 раз, в Поволжье - в 9 раз.

С целью максимальной концентрации материальных, финансовых и трудовых ресурсов составлялись военно-хозяйственные планы, утверждаемые ГКО. Согласно им все большая часть национального дохода направлялась на оборону страны. В 1942 году на военные нужды использовалось 57-58% национального дохода (в 1940 году - 15), 68% продукции промышленности (в 1940 году - 26), 24% сельскохозяйственной продукции (в 1940 году - 9), 61% всей работы транспорта (в 1940 году - 16).*5 Конечно, такая концентрация материальных ресурсов на нужды обороны привела к резкому падению и без того невысокого уровня жизни Русского народа.

Однако в условиях всенародной борьбы с жестоким врагом такое снижение было принято с пониманием и без ропота. Каждый русский человек понимал, что идет вопрос о самом существовании России и поэтому чувствовал себя мобилизованным на войну, даже если и не был военнослужащим.

Героические усилия Русского народа, его способность к самопожертвованию и полной отдаче сил на общее благо обусловили тот факт, что, имея в 3-4 раза меньше стали и 3-3,5 раза меньше угля, Россия в годы войны создала почти в 2 раза больше вооружения и боевой техники, чем Германия".

Среднегодовое производство танков и самоходных установок в СССР было почти в 2 раза больше, чем в Германии, в 4 раза больше, чем в Англии; орудий - в 6,3 раза больше, чем в Германии, в 1,5 раза больше, чем в США, и в 5,3 раза больше, чем в Англии; самолетов в 1,7 раза больше, чем в Германии, и в 1,5 раза больше, чем в Англии. Все это в конечном счете и создало материальные предпосылки для великой победы Русского народа над германскими захватчиками.

Особо следует сказать о русском крестьянстве, взвалившем на себя, по образному выражению Ф. Абрамова, всю "советскую державу". В годы войны на государственном обеспечении постоянно находились 60-80 млн. человек, и прежде всего огромная армия. Потеря значительной части территории, недостаток, а во многих случаях почти полное отсутствие техники, использование ручного труда преимущественно женщин, стариков и подростков отражались на результатах сельскохозяйственного производства.

Несмотря на тяжелый и упорный труд крестьян, уровень сельскохозяйственного производства в 1942-1943 годах составлял только 37-38% уровня 1913 года. Величайший подвиг крестьянства в том, что в годы Великой Отечественной войны, вырастив зерна на 43% меньше, чем в годы первой мировой войны, оно сдало его государству в 3 раза больше, чем в 1914-1917 годах. И все это в условиях трехкратного сокращения (по сравнению с довоенным) уровня крестьянского потребления.

|

|

История русского народа в XX веке. Т 2. Гл 15. В Великую Отечественную войну ко многим интеллигентам вернулись патриотические чувства |

Глава 15

Русский патриотизм. - Подвиги солдат и офицеров. - Александр Матросов. - Партизанское движение. - Народные мстители. - Зоя Космодемьянская. - Добровольные пожертвования в помощь фронту.

Война в русской литературе и фольклоре.

Патриотический дух Русского народа проявился уже в первые месяцы войны. Только в Москве были сформированы двенадцать дивизий народного ополчения и двадцать пять истребительных батальонов. Писатель-фронтовик К. Симонов сказал тогда о Москве: "Город, похожий на русского человека, такой же непобедимый, как и сам русский человек". Московская сила, говорили в то время, - врагу могила. Встанем как один, а Москвы не сдадим.

Патриотический порыв русских людей проявился в многочисленных случаях героизма в самых разных областях народной жизни как среди военных, так и среди гражданских.

Самолет капитана Н.Ф. Гастелло 26 июня 1941 года во время бомбежки вражеской танковой колонны на дороге Радошкевичи-Молодечно получил пробоину в бензобаке. Возник пожар. Тогда Гастелло вместе с экипажем (лейтенанты А.А. Буденюк, Г.Н. Скоробогатов и старший сержант А.А. Калинин) приняли решение не покидать самолет на парашютах. Горящая машина была направлена на скопление танков, автомашин и бензоцистерн, которые взорвались вместе с самолетом, уничтожив многие десятки немецких солдат и большое количество военной техники.

Другой летчик, В.В. Талалихин, 7 августа 1941 года в воздушном бою произвел таран вражеского бомбардировщика, уничтожив его. Впоследствии сбил еще 5 самолетов врага. В октябре 1941 геройски погиб в воздушном бою.

Блестящий пример массового героизма русского солдата показали бойцы 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала И.В. Панфилова. В битве под Москвой в октябре-ноябре 1941 года воины этой дивизии вступили в тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника западнее Волоколамска.

16 ноября, когда немцы начали новое наступление, чтобы захватить Москву, 28 бойцов-панфиловцев во главе с командиром В.Г. Клочковым занимали оборону в районе разъезда Дубосеково недалеко от Волоколамска. Перед боем командир обратился к солдатам со словами: "Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва". В четырехчасовом бою герои-панфиловцы подбили 18 немецких танков, но почти все погибли, а 17 ноября погиб и их генерал. За героизм в бою дивизия получила наименование гвардейской с присвоением имени И.В. Панфилова.

Война давала все новые и новые примеры героического самопожертвования русских солдат. Курсант пехотного училища А. Матросов добровольно отправился на фронт рядовым. 23 февраля 1943 года в бою за деревню Чернушки (Калининский фронт) прорвался к вражескому дзоту и, закрыв своим телом амбразуру, пожертвовал собой, чтобы обеспечить успех своему подразделению. Матросов спас жизнь десяткам своих товарищей, оказавшихся под прицельным огнем врага. Воспользовавшись замешательством противника, русские солдаты пошли в атаку и вытеснили оккупантов.

Особой формой патриотического движения стала партизанская борьба в тылу врага, которую не могли остановить жестокие репрессии оккупантов. Еще до начала военных действий германское руководство подготовило документ о том, что лица из числа гражданского населения, подозреваемые в преступлениях против немецких войск, должны расстреливаться без суда, что германские солдаты за преступления против гражданского населения не подлежат судебному преследованию.

23 июля фельдмаршал Кейтель издал приказ, в котором говорилось: "Учитывая громадные пространства оккупированных территорий на Востоке, наличных вооруженных сил для поддержания безопасности на этих территориях будет достаточно лишь в том случае, если всякое сопротивление будет караться не путем судебного преследования виновных, а путем создания такой системы террора со стороны вооруженных сил, которая будет достаточна для того, чтобы искоренить у населения всякое намерение сопротивляться.

Командиры должны изыскать средства для выполнения этого приказа путем применения драконовских мер".*1 Безмерная жестокость германских оккупантов дала толчок всеобщей партизанской борьбе против завоевателей. За национальное унижение русских и жестокость по отношению к ним немецкие захватчики заплатили кровью десятков тысяч своих солдат, погибших от руки народных мстителей.

Уже к концу 1941 года на оккупированной территории действовали несколько сотен подпольных организаций и более 2 тыс. партизанских отрядов, оказывавших большую поддержку Русской Армии. Партизаны громили штабы, нападали на гарнизоны, взрывали склады и базы, автомашины и поезда.

Уже в период зимнего наступления Русской Армии 1941-1942 годов партизаны во взаимодействии с войсками наносили удары по коммуникациям, вражеским штабам и складам, участвовали в освобождении населенных пунктов, наводили русскую авиацию на вражеские объекты, содействовали воздушным десантам. В январе 1942-го в районе Знаменки смоленские партизаны освободили 40 сел и деревень и оказали помощь 4-му воздушно-десантному корпусу при десантировании и ведении боевых действий, а в феврале осуществили наступление на Дорогобуж, изгнав из него оккупантов.

Во время летних боев 1942 года партизаны отвлекли на себя 24 вражеские дивизии, 14-16 из которых постоянно использовались на охране коммуникаций. В августе было произведено 148 крушений воинских эшелонов с солдатами и техникой, в сентябре - 152, в октябре - 210, в ноябре - 238.

В отличие от Отечественной войны 1812 года в боевых действиях 1941-1945 годов только небольшая часть партизанских отрядов сражалась стихийно и самостоятельно, преобладающее же их число управлялось из Москвы. К 1943 году партизанское движение было централизовано до стратегических масштабов, осуществлялось при едином руководстве боевой деятельностью партизан, устойчивой связи между партизанскими штабами и отрядами и взаимодействии с частями Русской Армии.

Ярким примером успешного взаимодействия Русской Армии с партизанскими отрядами стала Белорусская операция 1944 года, во время которой партизаны стали как бы пятым фронтом, наряду с четырьмя наступающими фронтами регулярной Русской Армии.

В июне 1944 года в белорусских лесах сосредоточились 150 партизанских бригад и 449 отрядов общей численностью более 143 тыс. человек, не считая резерва в 250 тыс. человек (в том числе 123 тыс. вооруженных). Большинство резервов группы германских армий "Центр" было сковано борьбой с партизанами.

При подготовке операции в мае-июне партизаны выявили и подтвердили сведения о расположенных в тылу 287 вражеских частях и соединениях, 33 штабах, 900 гарнизонах, оборонительных рубежах протяженностью 985 км, 130 зенитных батареях, 70 крупных складах; установили состав и организацию 108 воинских частей противника, обнаружили 319 полевых почтовых станций, 30 аэродромов и 11 посадочных площадок; зафиксировали прохождение и состав 1642 эшелонов, захватили 105 оперативных документов.

В ночь на 20 июня партизаны провели массовое нападение на все важнейшие железнодорожные коммуникации, взорвав свыше 40 тыс. рельсов. Движение германских войск полностью прекратилось на участках Орша - Борисов, Орша - Могилев, Молодечно - Полоцк, Молодечно - Лида, Барановичи - Осиповичи, Барановичи - Минск и др. Партизаны непрестанно наносили удары по врагу и только за 26-28 июня подорвали 147 эшелонов.

Партизанские отряды поддержали Русскую Армию при форсировании рек Березина, Случь, Птичь, Друть, Лехва, Неман и др. Партизаны мешали врагу организовывать отступление, терроризируя его постоянными нападениями, вынуждая вражеские части сворачивать с дорог, бросать боевую технику и уходить мелкими группами через леса, неся большие потери. Народные мстители освободили и удерживали до подхода Русской Армии ряд населенных пунктов, а с подходом танковых частей действовали в качестве танковых десантов и участвовали в освобождении Минска, Слуцка, Борисова, Могилева, Пинска и других городов.

С помощью партизанских отрядов проводилось очищение лесов от небольших группировок врага с полной ликвидацией противника. Всего только в Белорусской операции русские партизаны уничтожили свыше 15 тыс. вражеских солдат и офицеров и более 17 тыс. взяли в плен. Ими были также казнены тысячи изменников Родины, полицаев и прочих предателей, сотрудничавших с врагом. Масштабы народной партизанской войны против германских оккупантов отражали высокий патриотический подъем Русского народа, его горячую ненависть к врагу, не имевшие аналогов в мировой истории. Имена героев-партизан, таких как 3. Космодемьянская, А.Ф. Федоров, С.А. Ковпак и многие другие, приобрели широкую популярность в народе.

Для партизанки Зои Космодемьянской война была подвигом, целью которого - уничтожить врага любой ценой, а если нужно - не задумываясь пожертвовать своей жизнью. Схваченная немецкими оккупантами, она перед казнью выказывает высокое мужество и презрение к врагам. Обращаясь к русским крестьянам, согнанным оккупантами для публичного повешения героини, Зоя крикнула громким и чистым голосом: "Эй, товарищи! Чего смотрите невесело? Будьте смелее, боритесь, бейте фашистов, жгите, травите!"

Стоявший рядом немец замахнулся и хотел то ли ударить ее, то ли зажать ей рот, но она оттолкнула его руку и продолжала: "Мне не страшно умирать, товарищи. Это счастье - умереть за свой народ". Фотограф снял виселицу издали и вблизи и теперь пристраивался, чтобы сфотографировать ее сбоку. Палачи беспокойно поглядывали на коменданта, и тот крикнул фотографу: "Скорее!" Тогда Зоя повернулась в сторону коменданта и крикнула ему и немецким солдатам: "Вы меня сейчас повесите, но я не одна. Нас двести миллионов. Всех не перевешаете. Вам отомстят за меня. Солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в плен, все равно победа будет за нами!" Палач натянул веревку, и петля сдавила Зоино горло. Но она обеими руками раздвинула петлю, приподнялась на носках и крикнула, напрягая все силы: "Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь! С нами Сталин! Сталин придет!"

Широкое распространение получило патриотическое движение по добровольному сбору денег и материальных ценностей на нужды фронта. Особую популярность приобрел сбор средств на строительство военной техники. Инициаторами его выступили русские крестьяне Тамбовской и Саратовской областей. В октябре 1942 года в колхозе "Сигнал революции" Саратовской области за один день собрали 170 тыс. руб. на постройку боевого самолета. К 10 декабря крестьяне этой области пожертвовали 33,5 млн. руб. на строительство самолетов. В Тамбовской области в течение двух недель крестьяне внесли на строительство танковой колонны "Тамбовский колхозник" 40 млн. руб.

В начале декабря 1942 года пчеловод Ф.П. Головатый с хутора Степного Саратовской области внес 100 тыс. руб. на самолет для Сталинградского фронта. В Саратовской области 44 крестьянина внесли от 100 тыс. до 300 тыс. руб. каждый. Эти личные почины распространились по всей стране. С самого начала войны русские крестьяне посылали в армию посылки с различными подарками, в первую очередь - с теплыми вещами.

Только за три месяца 1941 года на фронт поступило от крестьянства 1,2 млн. пар валенок, более 2 млн. овчин, 2,2 млн. пар шерстяных перчаток и рукавиц, свыше 2 млн. полушубков.

В православных приходах в городах и на селе проводился сбор средств на нужды обороны, на подарки бойцам, на содержание раненых в госпиталях и сирот в детских домах. 30 декабря 1942 года митрополит Сергий (Страгородский) обратился к пастве с призывом собрать средства на сооружение танковой колонны имени Дмитрия Донского. В ответ на призыв Первоиерарха в Московском Богоявленском соборе духовенством и мирянами собрано было более 400 тыс. руб.

Вся церковная Москва собрала свыше 2 млн. руб., в блокадном голодном Ленинграде православные собрали один миллион рублей на нужды армии; в Куйбышеве стариками и женщинами было пожертвовано 650 тыс. В Тобольске один из жертвователей принес 12 тыс. руб. и пожелал остаться неизвестным. Житель села Чебаркули Челябинской области М.А. Водолаев написал в Патриархию: "Я, престарелый, бездетный, всей душой присоединяюсь к призыву митрополита Сергия и вношу 1000 рублей из своих трудовых сбережений, с молитвой о скорей шем изгнании врага из священных пределов нашей земли".

Заштатный священник Калининской епархии М.М. Колоколов пожертвовал на танковую колонну священнический крест, 4 серебряных ризы с икон, серебряную ложку и все свои облигации. Всего на танковую колонну собрано было более 8 млн. руб. В Новосибирске православные клирики и миряне отдали 110 тыс. на строительство самолетов Сибирской эскадрильи "За Родину". В один ленинградский храм неизвестные богомольцы принесли пакет и положили его у иконы святителя Николая. В пакете оказались 150 золотых десятирублевых монет царской чеканки. Всего за войну по приходам на нужды фронта собрано более 200 млн. руб, а также теплые вещи для солдат: валенки, рукавицы, телогрейки.

В Великую Отечественную войну ко многим интеллигентам вернулись патриотические чувства, они осознали себя частью великой тысячелетней общности. Весьма знаменательным стало стихотворение К. Симонова "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины", в котором он гордился тем, что "на свет родила" его русская мать. Для многих возвращение к первоистокам стали слова:

Ты знаешь, наверное, все-таки родина

Не дом городской, где я празднично жил,

А эти проселки, что дедами пройдены,

С простыми крестами их русских могил.

Широчайшую известность приобрела пьеса К. Симонова "Русские люди", изобразившая героические черты Русского народа, органически присущие ему чувство любви к Родине, высокое понимание своего гражданского долга, волю к победе, готовность к самопожертвованию. Замечательным достижением отечественной литературы военного времени стала поэма А. Твардовского "Василий Теркин", создавшего эпический фольклорный образ удалого русского солдата, беззаветно любящего свою Родину, способного на подвиг без фальшивого пафоса, воспринимающего героизм как обыденный труд с бойкой и лукавой солдатской шуткой.

Во время войны писатель М. Шолохов создал рассказ "Наука ненависти" (1942), в 1943-1944 годах в "Правде" и "Красной звезде" начали печататься главы из романа "Они сражались за Родину", в котором он поставил целью показать подвиг Русского народа в Великой Отечественной войне.

У Л. Леонова в 1942-м появляется пьеса "Нашествие", за ней последовали пьеса "Ленушка" (1943) и повесть "Взятие Великошумска". Все они пронизаны глубокой, непоколебимой верой в победу Русского народа над немецкими захватчиками. В пьесе "Нашествие" писатель раскрыл глубину русского патриотического чувства, выжигающего в душе человека все мелкое и ничтожное.

Русские поэты-песенники создали новые массовые песни, проникнутые глубокой любовью к Родине, священной ненавистью к врагу, воспевающие непоколебимость и самоотверженность Русского народа, бесстрашие и доблесть его прославленных героев. В песнях военных лет усиливаются черты собранности, суровой решимости, концентрированности народной воли. Среди песенников тех лет прославились В. Лебедев-Кумач ("Священная война"), М. Исаковский ("Катюша", "И кто его знает", "В лесу прифронтовом", "Огонек", "Ой, туманы мои...", "Враги сожгли родную хату", "Снова замерло все до рассвета", "Летят перелетные птицы").

Военная пора вызвала к жизни множество новых пословиц и поговорок. Пословичные призывы, рассказывают очевидцы, писались на щитах и выставлялись на перекрестках дорог: "Ползет гад на Ленинград и сам не рад; на Москву зенки пучит - еще крепче получит"; "Не придется Гитлеру из Ленинграда сделать море, а из Москвы поле"; "Встретим германцев не пирогами, а батогами".

Особенно много пословиц о Москве: "Видит Москву фашистское око, да зуб неймет"; "Близко, Гитлер, Москва, да не укусишь"; "Не расти желудю в траве, не быть врагу в Москве"; "Москва - что гранит: никто ее не победит".

Ненависть к врагу выражалась в таких пословицах: "Фашист гадок - на убийства падок"; "Попал к фашистам в руки - натерпишься муки"; "На убийства и пытки фашисты прытки".

Восстановление в Русской Армии гвардейских частей приветствовалось в народе так: "Суворовский завет свят: гвардейцы насмерть стоят"; "Лучший армеец - наш гвардеец"; "От гвардейской хватки фашист кажет пятки"; "Гвардейская слава - врагам отрава".

Появляются десятки новых крылатых слов: "Фашисты хотели в Москве отдыхать, да пришлось под Москвой подыхать"; "Хотели фашисты в Москву в гости, да оставили под Москвой свои кости"; "К Москве - на танках, а от Москвы - на санках"; "Затевали фрицы в Москве парад, да из-под Москвы не вернулись назад"; "К Москве - "Хох!", а от Москвы - "Ох!""; "Шел к Москве Гитлер, а ушел Битлер (т.е. битый)"; "Хотел Гитлер Россию проглотить, да Москвой подавился"; "Шел Гитлер к Москве с царской короной, а от Москвы полетел мокрой вороной".

Сочинялось множество частушек вроде этой:

От Москвы и до Берлина

Дороженька узкая.

Сколько, Гитлер, не воюй,

А победа - русская.

В общем, в Москве запели, в Берлине заплакали.

|

|

История русского народа в XX веке. Т 2. Гл 14. Война с национал-социалистами подтолкнула к религиозному очищению души многих русских людей |

Глава 14

Русская Церковь благословляет народ на борьбу. - Покров Божией Матери над Россией. - Чудеса и знамения. - Встреча Сталина с православными иерархами. - Патриотическая роль Церкви. - При знание этого органами власти. - Открытие храмов и духовных учебных заведений. - Увеличение числа посещающих церковь.

Война началась в день, когда Русская Православная Церковь отмечала День Всех Святых, в земле Российской просиявших. Для истинно русских людей это стало знаком великой надежды, что начатая борьба закончится победой русского оружия.

Для православных русских людей Гитлер и его воинство были воплощением сатаны и его темных сил, стремящихся уничтожить Россию, Святую Русь, погубить народ Русский. Защита Родины стала для них защитой Святой Руси, незримо существовавшей даже в самые тяжелые дни владычества еврейского интернационала.

Митрополит Сергий (Страгородский) в первый же день войны написал и собственноручно отпечатал на машинке "Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви", в котором призвал Православный Русский народ на защиту Отечества: "Фашиствующие разбойники напали на нашу Родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю.

Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла Шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов Православного Христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени перед неправдой. Но не первый раз приходится Русскому народу выдерживать такие испытания, С Божией помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу... Вспомним святых вождей Русского народа Александра Невского, Дмитрия Донского, полагавших свои души за народ и Родину. Да и не только вожди это делали. Вспомним неисчислимые тысячи простых православных воинов...