Русское сопротивление. - Возрождение национального сознания. Клуб "Родина". - Национал-либералы. - ВСХСОН. - "Молодая гвардия". - Национал-большевики. - "Наш современник". - ВООПИК. "Русский клуб". - Рост патриотического движения. - "Вече". - Развитие отечественной мысли. - Преследования патриотов. - Возникновение неформального объединения "Память".

Возрождение русского национального сознания в 60-70-е годы осуществлялось по нарастающей от извращенных и усеченных форм отечественной идеологии в виде национал-коммунизма и национал-либерализма к традиционным формам духовности, воплощенным в вечные ценности Православной Церкви, великодержавности и русской народности.

Национальное сознание, отчужденное десятилетиями террора еврейских вождей и космополитов по сути дела заново рождалось, росло и зрело в душе многих русских людей. В условиях почти полного отсутствия правдивой информации о духовных корнях нашей Родины и запретов на выдачу в библиотеках сочинений отечественных мыслителей русским патриотам приходилось как бы впервые открывать многие очевидные национальные истины. Зато какую радость испытывали они, прорвавшись через все препятствия и запреты в сферу вечных ценностей Отечества!

Еще в 50-е годы возникают отдельные очаги русского сопротивления и национального возрождения. Они имели почти подпольный характер и существовали в форме небольших кружков единомышленников при православных храмах, в университетах, институтах, библиотеках, музеях и даже школах (среди преподавателей).

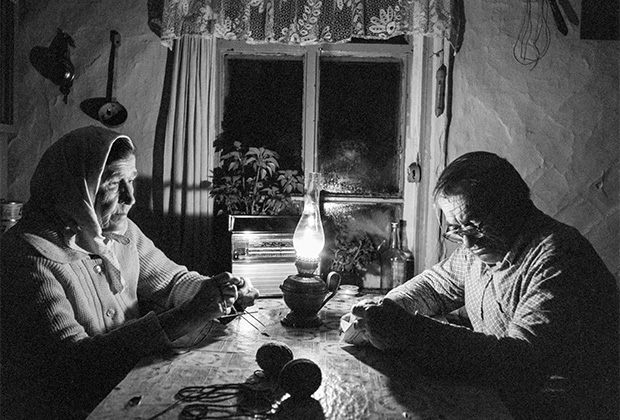

Встречи проходили, как правило, на частных квартирах, обсуждались волнующие проблемы, из рук в руки передавались редкие книги русских мыслителей - Н. Данилевского, К. Леонтьева, И. Киреевского, В. Розанова и др., а также православная литература, труды отцов Церкви и святых русских подвижников. В домах русских людей начинают снова появляться иконы, сначала как модное увлечение, но постепенно перерастая в более глубокое чувство, удовлетворяющее духовную потребность. В деревню двинулось множество молодых людей, собиравших иконы, церковные книги, предметы старого русского быта и одежды. Все больше русских людей стали проводить свои отпуска в деревне. У многих пробуждается интерес к русской старине.

Возникновение в 1962 году клуба любителей памятников истории и культуры "Родина" как бы легализовало этот широкий общественный интерес, узаконив тем самым некоторые процессы возрождения русского национального сознания. Инициаторами клуба "Родина" стали художник И.С. Глазунов и архитектор-реставратор П.Д. Барановский. Создание клуба поддержали целый ряд выдающихся деятелей русской культуры, и в частности, художники П. Корин и А. Коробов, академики Н. Воронин и Б. Рыбаков, писатель Л. Леонов, архитектор П. Ревякин.

Председателем клуба был А. Садов. "Одной из важнейших задач клуба, - писал впоследствии Глазунов, - была пропаганда отечественного культурного и исторического достояния, привлечение как можно большего числа людей к его защите от окончательного большевистского разгрома. Эта тема постоянно звучала на наших вечерах, в организуемых нами газетных и журнальных публикациях. С этой же целью совершались экскурсии по историческим местам и древним русским городам". Кроме лекционной и экскурсионной работы члены клуба участвовали в реставрации памятников, и в частности Крутицкого подворья в Москве и Болдинского монастыря под Смоленском.

Вокруг П.Д. Барановского сформировался круг архитекторов-реставраторов, искусствоведов, бывших не просто превосходными специалистами, но и прежде всего истинными патриотами России. Высокое духовное чувство, которое они несли в себе, стало своего рода катализатором пробуждения национального сознания для сотен русских людей. К наиболее замечательным представителям круга Барановского следует отнести Л.И. Антропова, Н.И. Иванова, В.А. Десятникова, В.И. Федорова, Н.Н. Свешникова, А.И. Пономарева, М.П. Кудрявцева, О.И. Журина, В.А. Виноградова.

При клубе возникла первая в советской России общественная комиссия по охране памятников, председателем которой стал главный редактор журнала "Техника - молодежи" В.Д. Захарченко. Клуб имел свой герб - на червленом щите сияла взятая из древней церковной рукописи буква "Р", которую, как свечу или меч, крепко держала рука. "Р" - Родина, Россия.

Клуб воспитал целую плеяду замечательных русских патриотов, сыгравших в будущем большую роль в возрождении русского национального сознания, среди них В.Н. Ганичев, Ю.А. Бычков, Н.Д. Глущенко, Ю.П. Конусов, Н.И. Розов, В.Д. Ляпков.

"Эти люди, вспоминает Глазунов, - стали тогда основной ударной силой нашего, нового для тех лет патриотического движения, вдохновляясь и загораясь ежедневно от все более и более открываемого нами мира русской культуры, а также встречаясь, как они говорили, с "последними из могикан", исповедующими беззаветную стойкость не только в охране памятников, но и в каждом живом проявлении русской души".Клуб "Родина" просуществовал до августа 1968 года и был закрыт советскими властями во время событий в Чехословакии. Однако к тому времени его эстафету перехватили другие, еще более мощные патриотические организации, и прежде всего ВООПИК и "Русский клуб" (о чем я еще буду говорить ниже).

Хотя клуб "Родина" вобрал в свою орбиту сотни русских людей, сама по себе их организация не носила политического характера, а скорее всего была объединением по интересам. Параллельно деятельности этого клуба, практически не пересекаясь и не смыкаясь с ней, в середине 60-х годов начинает зарождаться русское политическое движение. Однако первые его ростки носили национал-либеральный характер, а его немногочисленные участники жили "тоталитарным отрицанием всей системы и породивших ее идеологических "корней"".

Их кумирами стали мыслители преимущественно либерального направления - Н. Бердяев, Владимир Соловьев, С. Франк. К пониманию глубинных национальных ценностей многие из них по-настоящему так и не пришли, не сумев вырваться из плена интеллигентских традиционалистских представлений "западнической правизны", в духе X. Ортега-и-Гассет, Ж. Маритана, Т. Эллиота, О. Хаксли, зачастую отождествляя поверхностную либеральную традицию XIX - начала XX века с глубинными основами национального бытия.

В этом смысле национал-либералы были неразрывны с космополитическим леволиберальным диссидентством, отождествляющим коммунистический режим с тысячелетней российской традицией. По своей сути они являлись наследниками нигилистов XIX века и были совершенно бесплодны для созидания национальной жизни. Отрицая коммунистический режим, они не могли противопоставить ему никакой положительной национальной программы.

Характерным примером такого движения был бердяевский кружок в Ленинграде, вошедший в историю под громким названием - Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа (ВСХСОН). Первоначальное ядро кружка, возникшего в феврале 1964 года, составили четыре выпускника Ленинградского университета - И. Огурцов, М. Садо, Е. Вагин и Б. Аверичкин, а также инженер Миклашевич, Г. Бочеваров, химик А. Ивлев, востоковед В. Платонов, поэт М. Коносов, В. Ивойлов, Л. Бородин. Согласно Уставу ВСХСОН каждый член был обязан вовлечь в организацию по крайней мере одного человека.

В течение трех лет подпольной работы количество членов ВСХСОН достигло 28-30 человек, а кроме того, примерно столько же входило в число кандидатов, среди которых были студент истфака Абрамов, смотритель музея в Соловках Осипов, переводчик Балоян, сын ленинградского вице-адмирала Кулаков, экономист Элькин, аспирант ЛГУ Паевский, студент-экономист ЛГУ Андреев, внук министра Двора Николая II Фредерике, аспирант Лисин, учитель Онуфриев, слесарь Статеев, студент Якимов.

Деятельность организации сводилась к распространению литературы и самиздата либерально-христианского направления, в большом обилии выпускаемой международной космополитической организацией ИМКА, прежде всего сочинений Н. Бердяева, ставших своего рода "евангелием" этого движения, а также пропагандистских материалов католической церкви и папских энциклик. Идеологически ВСХСОН основывался, с одной стороны, на полном отрицании коммунистического режима ("марксизм-ленинизм - тотальная идеология коммунистической бюрократии"), с другой - видел себя наследником революционного движения русских рабочих, предшествующего событиям 1917 года.

Свои собственные действия руководители Союза представляли как продолжение революционной борьбы русских рабочих, но характер которой совершенно не понимали. В стремлении объединить идеи либерально-космополитического учения Бердяева и революционного движения рабочих отражалась полнейшая идеологическая беспомощность ВСХСОН.

Тем не менее власти, узнавшие о существовании этой подпольной организации, восприняли ее как покушение на основы основ советского государства. Членов ВСХСОН обвинили в подготовке заговора с целью "вооруженного свержения советского государственного и общественного строя и установления в СССР буржуазного режима"; рядовых членов организации на следствии и во время суда стремились уличить в совершении (или подготовке) разного рода "подрывных акций". В конце 1967 года руководителей организации судили закрытым судом и вынесли суровый приговор: Огурцов, "глава организации", получил 15 лет заключения; Садо, "начальник личного состава", - 13 лет; Вагин, "начальник идеологического отдела", и Аверичкин, "хранитель материалов организации", - по 8 лет каждый. Позднее, в 1968 году, осудили и рядовых членов - 17 человек из них получили от 10 месяцев до семи лет.

Уже в лагерях некоторые представители бердяевского движения ВСХСОН пересмотрели отношение к своему кумиру - произошел естественный сдвиг от либерально-космополитических социально-христианских воззрений в сторону традиционной патриотической русской идеологии.

С 1963 года мощным легальным центром русского духовного возрождения и сопротивления постепенно становится журнал "Молодая гвардия", возглавляемый тридцатилетним энергичным русским журналистом А.В. Никоновым. Новый редактор начинает помещать в журнале статьи по истории и культуре Русского народа, о его духовных деятелях, святынях и памятниках. В "Молодой гвардии" впервые увидели свет замечательные образцы русской национальной публицистики - "Письма из Русского музея" В.А. Солоухина, записки-воспоминания художника И.С. Глазунова, статьи о русской духовной культуре М.П. Лобанова ("Просвященное мещанство", 1968), В. Чалмаева ("Великие искания", "Неизбежность", 1968), "Господин Великий Новгород" Д. Балашова, стихи В. Фирсова, Ф. Чуева, И. Савельева, В. Сорокина и др.

Через "Молодую гвардию" к русской молодежи с письмом-напутствием обращаются писатель Л.М. Леонов, художник П.Д. Корин, скульптор С.Т. Коненков, призывая беречь святыни нашего народа, любить свою землю. Публицисты журнала делают попытки осмыслить опыт прошедших десятилетий и с позиций современного патриотического сознания понять историю России до 1917 года. Чтобы как-то защитить себя от нападок властей и доносов "Нового мира", авторы "Молодой гвардии" использовали фиговый листок "марксизма-ленинизма". Это в некоторых случаях вело к досадным погрешностям в форме и изложении, которые были совершенно простительны с высоты национального подвига, совершаемого на страницах русского журнала.

В этом же году КГБ начал преследовать членов группы А. Фетисова, стоявших на патриотических позициях.

"Молодая гвардия" необыкновенно смело (по тем временам) заговорила о трагической судьбе русской культуры, и прежде всего Православной Церкви, в эпоху еврейских большевиков. Авторы журнала предпочитали русских духовных подвижников Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского революционным демократам вроде Чернышевского. В русской деревне и земле они видели основу русской духовности, явно симпатизировали национальной культуре XX века (например, церковной живописи Врубеля и Нестерова), не боялись критиковать кумира либеральных демократов М. Горького, показывать "просвещенное мещанство" интеллигенции "малого народа". Журнал фактически призывал русских людей открывать, изучать, охранять и беречь свое великое духовное наследие, противостоять "американизации духа".

В борьбе "Молодой гвардии" за сохранение русской культуры и против "американизации духа" главным оппонентом выступил леволиберальный "Новый мир". Еврейских авторов и редколлегию этого издания "возмущала наглость" русских патриотов, осмелившихся возрождать то, что, по "новомировским" взглядам, давно уже умерло и глубоко похоронено. Статьи "Нового мира" против русского возрождения напоминали обычные доносы, а по злости и концентрированной ненависти к русскому оставляли далеко позади официальные поношения журнала "Коммунист".

Так, в статье против "Молодой гвардии" в "Новом мире" члена его редколлегии еврейского публициста А.Г. Дементьева чувствуется просто звериная злоба к "добрым храмам" и "грустным церквям", "пустынножителям и патриархам", к русской крестьянской культуре (ее ценителей критик называет "мужиковствующими"). Взамен всего этого еврейский большевик предлагает бодрое строительство коммунистического общества по директивам ЦК КПСС, симпатизируя на самом деле космополитизму и американизации духа.

На антирусский выпад Дементьева в июле 1969 года последовало письмо одиннадцати известных русских писателей, в их числе М. Алексеев, С. Викулов, А. Иванов, П. Проскурин, С. Смирнов, В. Чивилихин. Русские писатели отметили космополитический характер направления, заданного "Новым миром", стремление этого журнала извратить и очернить развиваемую "Молодой гвардией" программу воспитания русского патриотизма, беззаветной любви к Отечеству. В открытом письме показывалась лживость и фальшивость позиции Дементьева и по сути дела предсказывалась его будущая предательская роль, а фактически измена Родине в годы так называемой перестройки.

Несмотря на поддержку известных русских писателей, травля "Молодой гвардии" продолжалась непрерывно. У "новомировских" русофобов была солидная поддержка в высших партийных органах. Доносительская критика сделала свое дело: журналом "занялся" Секретариат ЦК КПСС. На одном из его заседаний при активном участии Суслова и Брежнева А.В. Никонов был снят с поста главного редактора, а чуть позднее уволен и заведующий отделом критики "Молодой гвардии" В.В. Петелин.

Тем не менее журнал сделал огромное дело в консолидации русских духовных сил. Так, со второй половины 60-х годов в окрестностях Троице-Сергиевой Лавры в Радонежье, прежде всего возле станции Семхоз, начали селиться русские писатели-патриоты - А. Иванов, С. Куняев, В. Фирсов, И. Шевцов, И. Кобзев, Г. Серебряков, Ф. Чуев, В. Сорокин, И. Акулов, Н. Камбилов, С. Высоцкий, Б. Орлов, В. Чалмаев, В. Шугаев и др. - многие из них были авторами "Молодой гвардии". Возник своего рода союз единомышленников, объединенных общими духовными устремлениями. Так как почин этому объединению дал писатель И. Шевцов, то Би-би-си в одной из радиопередач объявило, что "черносотенец Шевцов создал под Загорском в поселке Семхоз антиПеределкино". Как прокомментировал сообщение Би-би-си сам Шевцов, "эти слова надо понимать так, что в подмосковном Переделкине обитают в подавляющем большинстве писатели-евреи".

Духовная струя журнала "Молодая гвардия" стала живительной силой при возникновении еще одного центра формирования и развития русского национального сознания. Им становится журнал "Наш современник" во главе с замечательным русским поэтом С.В. Викуловым (до этого занимавшим пост зам. главного редактора "Молодой гвардии"), который впоследствии писал: "Новая команда "Нашего современника" с самого начала была одержима целью пробуждать в народе национальное сознание, угнетенное тяжелым прессом "пролетарского интернационализма", а через него - патриотизм (причем не только советский, как требовали от нас идеологи партии), воспитывать в русских чувство человеческого достоинства, готовность немедленно дать сдачу тем, кто это достоинство унизит или оскорбит".

Викулов сделал ставку на талантливую русскую молодежь, живущую в глубине России. В журнал потянулись писатели, имена которых позднее стали знаменитыми по всей России, - В. Белов, В. Распутин, Е. Носов, Ф. Абрамов, В. Лихоносов, О. Фокина, В. Астафьев, А. Знаменский, В. Шукшин.

Журнал сумел переломить космополитические традиции антирусских журналов вроде "Юности" или "Нового мира", показывавших русского человека как раба и быдло, лентяя и пьяницу. Как писал С.В. Викулов, в отличие от русофобов, сотрудничавших в "Новом мире", "Наш современник" не глумился над пьяным недугом народа, а обличал, насколько это тогда было возможно, тех, кто тайно и явно спаивает народ (статьи академика Ф.Г. Углова). В ответ на их антирусские выпады, обвинявшие народ в присущих ему якобы лени, разболтанности, социальной инертности, журнал печатал острые статьи лучших русских публицистов - И. Васильева, И. Синицына, В. Ситникова, Г. Кулагина, требовавших государственных решений по совершенствованию производственных отношений, системы трудового воспитания школьников и молодежи.

Национальное патриотическое направление сделало журнал самым популярным русским журналом в стране. Только за первые годы издания журнала под руководством С. Викулова его тираж вырос более чем в 5 раз - с 20 до 103 тыс. экземпляров.

Событием в духовной жизни России стала подвижническая деятельность замечательного русского публициста, заместителя главного редактора журнала "Наш современник" Ю.И. Селезнева, сумевшего объединить вокруг журнала лучших отечественных критиков и публицистов. Селезнев стал одним из духовных вождей русского национального возрождения, авторитет которого был высок и непререкаем, а боевая напористость притягивала к нему сотни русских патриотов. Как позднее вспоминали его соратники, "он был похож на воина, на витязя Древней Руси.

Высокий, подтянутый, со слегка откинутой назад головой, обрамленной густой кудрявой волной волос и аккуратной острой бородкой. А главное - глаза! Удивительно ясные, чуть прикрытые, устремленные вдаль. Ни дать, ни взять - витязь в дозоре, озирающий рубежи родной земли".*3 С духовной прозорливостью он предсказывал грядущие потрясения нашей Родины, пытался разбудить пребывавшее в летаргии национальное сознание Русского народа. Нельзя терять ни минуты, торопил Селезнев, каждый, кто способен постоять за державу, должен быть мобилизован. Третья мировая война началась в идеологической сфере, и первой ее жертвой может стать Россия, если патриоты не сумеют мобилизоваться. "Быть человеком значит быть патриотом" - так ставили и ставят вопрос все лучшие люди России в прошлом и настоящем.

Все антирусские силы от функционеров ЦК до космополитических литераторов объединились в единой кампании против русского публициста-патриота, не уставая травить и преследовать Селезнева и, наконец, добились его увольнения из журнала.

В 1970 году вышли в свет романы И. Шевцова "Во имя отца и сына", "Любовь и ненависть", в которых писатель-патриот разоблачал подрывную деятельность западных спецслужб и сионистского подполья в нашей стране.

Романы были хорошо приняты многими русскими людьми, но вызвали злобные нападки со стороны врагов России, космополитов, масонов. Агент влияния США еврейский большевик А.Н. Яковлев, занимавший тогда руководящий пост в Агитпропе ЦК КПСС, пытался сделать все, чтобы не допустить их опубликования, а когда у него это не вышло, организовал клеветническую кампанию против русских патриотов. За статью русского поэта И.И. Кобзева, опубликованную в газете "Советская Россия" в поддержку романов И. Шевцова, по указанию Суслова и Яковлева были уволены главный редактор газеты и его заместитель, а также ответственный работник ЦК Дмитрук, придерживавшийся патриотической ориентации.

Во второй половине 60-х годов создаются все условия для более организованной консолидации русских патриотических сил. Под легальным флагом сохранения памятников истории и культуры, как в свое время клуб "Родина", возникает организация, ставшая на многие годы главной патриотической структурой, объединившей вокруг себя миллионы рядовых русских людей, неравнодушных к судьбе отечественного наследия.

Образование в 1966 году Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) вывело процесс патриотического объединения на качественно новый этап, на котором уже начиналось рождение общерусских политических организаций, отстаивающих национальные интересы России.

Первыми духовными возглавителями этого движения были замечательные русские ученые, художники, писатели, музыкальные работники - академики Б.А. Рыбаков и И.В. Петрянов-Соколов, П.Д. Корин, И.С. Глазунов, Л.М. Леонов, В.Д. Иванов, В.А. Солоухин, В.Н. Иванов (он стал первым фактическим председателем Центрального Совета ВООПИК*1) и, конечно, архитектор-реставратор П.Д. Барановский. Именно последний в сотрудничестве со своими соратниками по клубу "Родина" Л.И. Антроповым, Г.И. Гунькиным и В.А. Десятниковым составили устав ВООПИК, провели первоначальную подготовительную и организаторскую работу по созданию этой патриотической организации.

Забота о памятниках и святынях Отечества, чтение лекций по русской культуре и искусству стали главным смыслом жизни тысяч русских людей. К чтению лекций привлекаются лучшие отечественные силы. Тесные залы общества не вмещали всех желающих. При ВООПИКе создается комиссия по шефству над памятниками истории

*1 Формальным первым председателем был некто Кочемасов, зампред. Совмина РСФСР, сознательно тормозивший развитие патриотической организации.

и культуры, являвшаяся добровольческим движением за спасение памятников истории и культуры России. Возникают реставрационные отряды из добровольцев-энтузиастов, костяком которых становятся кадры специалистов, подготовленных П.Д. Барановским еще во времена клуба "Родина". Вокруг них собираются сотни подвижников, в течение многих лет бесплатно участвовавших в реставрации памятников в основном на подготовительных работах. В выходные дни и летние отпуска эти люди отправлялись спасать памятники от разрушения. Впоследствии они составили костяк многих патриотических организаций, в том числе "Памяти" в начале ее деятельности.

В мае 1968 года в Новгороде прошла организованная ВООПИКом конференция "Тысячелетние корни русской культуры", ставшая вехой в возрождении отечественного самосознания. На конференции выступили десятки видных деятелей русской культуры, среди них И.В. Петрянов-Соколов, П.В. Палиевский, В.В. Кожинов, О.В. Волков, С.Н. Семанов и др.

При ВООПИКе образуется секция по комплексному изучению русской истории и культуры, получившая среди ее членов негласное название "Русский клуб". В этом клубе впервые за многие годы начинают обсуждаться животрепещущие вопросы формирования и развития русской культуры и духовности.

В национальный оборот снова включаются ранее запрещенные даже упоминать имена выдающихся русских деятелей и мыслителей прошлого: Данилевского, Каткова, Розанова, Леонтьева, Победоносцева, Иоанна Кронштадтского и Серафима Саровского. "Русский клуб" возглавляли писатель Д.А. Жуков (председатель), историк С.Н. Семанов и П.В. Палиевский (заместители), а от аппарата ВООПИКа клуб курировал И.А. Белоконь.

В течение нескольких лет клуб был центром формирования и развития русской патриотической мысли. Лучшие умы России пытаются осмыслить причины трагедии, постигшей Отечество. Клуб собирался в Высокопетровском монастыре в Москве. На его заседаниях, кроме уже перечисленных выше деятелей ВООПИКа и участников конференции в Новгороде, активно работали: В.А. Чивилихин, В.А. Чалмаев, В.В. Сорокин, И.И. Кобзев, И.С. Глазунов, Ю.Л. Прокушев, Г.В. Серебряков, С.Г. Котенко, И.А. Кольченко, О.Н. Михайлов, Н. Сергованцев, А.И. Байгушев, О.И. Журин, В.А. Виноградов, М.П. Кудрявцев, В.Д. Захарченко, Л.П. Кабальчик, Н.А. Сверчков, 3.А. Ткачук, А.П. Пайщиков, Е.И. Осетров, А.В. Никонов, С.Ю. Куняев.

"Организационно, - писал один из членов "Русского клуба" А.И. Байгушев, - мы приняли церковную структуру. Монастырь, Петровка, 28, был у нас чистилищем. Здесь был как бы открытый храм, и сюда свободно в любой день, в любой час могли зайти на постоянную службу, то есть на любое мероприятие, любой творческий вечер, русские миряне. Здесь мы приглядывались к новым лицам, отбирали, кого какими интересами привлечь, а кого постараться под тем или иным предлогом отшить "... " Постоянные и проверенные (в общении, в "соблазнах", мы не гнушались и анкетой) попадали под негласный статус оглашенных.

Их мы уже сами начинали настойчиво приглашать на русские мероприятия, давали несложные, больше для проверки, просветительные поручения. Из "оглашенных" лучшие попадали в "верные" и уже могли посещать наши "русские вторники", на которых шла основная духовно-строительная работа. Здесь поочередно каждым из наиболее активных членов "Русского клуба" делался доклад на предложенную им самим русскую тему".

"Мы, - сообщает тот же член клуба, - не решались начинать хотя бы закрытые собрания "Русского клуба" с молитвы. Хотя священники и появлялись рядом с нами на наших "светских" собраниях впервые не замаскированно, не стыдливо, а гордо, в облачении и при регалиях, но нам только еще предстояло вернуть... самим себе собственное русское достоинство, чтобы не дрожать перед иудо-атеистами, а гордо осенять себя на людях нашим православным крестом. Однако "безмолвие" (исихазм) и благородный "византизм" сразу стали духовными знаменами "Русского клуба".

Валентин Дмитриевич Иванов, знаменитый исторический писатель, автор "Руси изначальной" и "Руси Великой", с первых же шагов "Великорусского монастыря" стал его иереем. После многих лет преследования и травли он с особенным жаром отдавался клубу, найдя здесь самую благородную, затаив дыхание слушающую его аудиторию. И то же надо сказать об Олеге Васильевиче Волкове, не сломленном многолетним ГУЛАГом публицисте, дворянине самых высоких кровей, вдруг радостно увидевшем, что Россия еще жива, что идет молодая здоровая смена, в которой не убит масонским интернационализмом православный русский дух".

Несмотря на возвышенный "византизм" и внешне почти церковные формы организации "Русского клуба", большинство его членов оставались практически неверующими и невоцерковленными людьми, хотя все они осознавали огромную созидательную и жертвенную роль Православной Церкви в русской истории и культуре. Осуждая еврейский большевизм за геноцид Русского народа, они вместе с тем не смешивали его с русским государственным направлением, которое придал ком

*1 Байгушев А.И. Сатанинские признания закулисного человека.

мунистической власти И.В. Сталин. Более того, некоторые члены клуба были горячими почитателями этого великого человека. Положительный опыт сталинских национальных реформ 1940-х-начала 1950-х годов, остановленных космополитическим режимом Хрущева, подталкивал их к абсурдной мысли о возможности соединения большевизма с Православием (С.Н. Семанов) или, как иначе выражались Г. Шиманов и М. Антонов, "соединения Нила Сорского и Ленина", Православия с ленинизмом.*1 Конечно, такие мысли могли возникнуть только в атеистическом сознании. По мере его изживания и воцерковления взгляды "национал-коммунистов" менялись в сторону традиционной русской идеологии.

Деятельность "Русского клуба" внесла огромный вклад в возрождение национального сознания и в воспитание сотен, а может быть, даже тысяч русских людей в духе любви к традиционным духовным ценностям Отечества и беззаветном служении им. Однако в своем стремлении обратиться к более широкой русской аудитории члены клуба наталкивались на глухую стену запретов, что вынуждало их искать другие, подпольные формы распространения национальных знаний.

Такой взгляд на Ленина и ленинизм со стороны некоторых русских патриотов для того времени вполне объясним - они не знали многих преступных деяний Ленина, не ведали и о его еврейском происхождении.

Под влиянием активистов "Русского клуба" и ВООПИКа образуются и другие патриотические организации. Так, например, в конце 60-х годов возникает Общественный совет при Главном управлении внутренних дел Московской области, руководство которого придерживалось патриотической ориентации. Первым его председателем стал русский писатель А. Первенцев, затем свыше десяти лет совет возглавлял И. Шевцов, заместителями которого были В. Сорокин, Ф. Чуев, членами совета "радонежцы" И. Акулов, Г. Серебряков, С. Куняев, Совет сделал очень многое для патриотического воспитания подмосковной милиции.

"И самой большой неизменной популярностью среди стражей порядка пользовались стихи Сорокина, Серебрякова, Чуева, Куняева в исполнении самих авторов" (Молодая гвардия. 1996, N 10.С. 186). В 1967 году русские патриоты образуют Клуб советско-болгарской творческой молодежи, в котором большую роль играли члены "Русского клуба" Никонов, Ганичев, Палиевский, Семанов. Год спустя при клубе возник журнал "Дружба", который возглавил русский патриот, поэт В.И. Фирсов.

Исконно русская мысль продолжала развиваться как бы в подполье и распространялась по потаенным каналам и изданиям. Что не могли (или не хотели) сделать члены "Русского клуба" - совершали смельчаки, стоявшие идейно рядом с ним.

С января 1971 года в течение четырех лет выходит русский патриотический журнал "Вече". Печатался он на машинке тиражом в несколько десятков экземпляров. Его редактор В.Н. Осипов сумел собрать вокруг себя группу прекрасных авторов, превративших "Вече" в высокопрофессиональный журнал, освещавший на своих страницах не только общеидеологические, но и исторические, экономические, политические, экологические, архитектурно-градостроительные, литературные и этнографические вопросы существования Русской нации.

С первых номеров (а вышло их всего 9) журнал занял православно-христианскую позицию, последовательно проводя славянофильские идеи, что впоследствии на суде было вменено редактору как преступление. Тем не менее и здесь некоторые авторы пытались соединить Православие и большевизм (ленинизм). Так, М. Антонов в статье о славянофильстве рассматривал его как высший взлет народного самосознания в России, но только в "доленинский период"! Соответственным образом "ленинский период" в развитии России, по мнению М. Антонова, был значительнее и положительнее, чем вся предшествующая история страны (!).

Среди авторов "Вече" особого упоминания заслуживают писатели Л.И. Бородин (отсидевший по делу ВСХСОН), О.В. Волков (многолетний узник ГУЛАГа) и Д.А. Жуков, архитектор-реставратор В.А. Виноградов, отец Димитрий Дудко, публицист А.М. ИвановСкуратов, искусствовед М.П. Кудрявцев, православный мыслитель и публицист Г.М. Шиманов. Большинство из них писали под псевдонимами.

Наиболее ярким и последовательным выразителем коренной русской идеологии среди авторов журнала был Г.М. Шиманов, издавший в начале 70-х годов на Западе книгу "Записки из красного дома". В отличие от многих идеологов "Русского клуба" типа Палиевского и Кожинова, занятых в основном "пережевыванием" традиционных славянофильских трудов и взглядов (и поэтому топчущихся на месте), Г.М. Шиманов придавал русской идеологии определенное развитие применительно к новым условиям. Шиманов смело и глубоко понял главное - корень мирового зла (и в том числе трагедии в России) в катастрофическом тупике западной цивилизации, по сути дела, отказавшейся от христианства и заменившей полноту духовной жизни фальшивым блеском материального благополучия.

"Я скажу, - писал православный мыслитель, - что теперь, после опыта тысячи лет, загнавшего человечество в невыносимый тупик, разве не ясно, что только подлинное, возрожденное христианство может быть выходом из тупика? Что необходима иная, новая, не языческая - буржуазная, но аскетическая и духовная цивилизация?" Такая цивилизация может возникнуть на русской духовной основе. Судьба России - не только ее судьба, но судьба всего человечества, которое сумеет выйти из тупика, опираясь на традиционные духовные ценности Русского народа. Русским нужно объединяться на своих духовных основах, чтобы выполнить свою миссию перед Отечеством и миром. И в этом объединении атеистическая советская власть не является препятствием, ибо она может быть преобразована изнутри в совершенно иное качество, главное же - возродить в себе коренное русское самосознание.

"Нам надо вспомнить, - декларировал Г. Шиманов, - о том, что мы русские, вспомнить, не для того чтобы через минуту снова забыть об этом, но для того, чтобы уже навсегда соединить свое сердце с сердцем народным, соединить судьбу свою с судьбою Отечества, соединить надежды свои с надеждами лучших русских людей о РЕЛИГИОЗНОНАЦИОНАЛЬНОМ ВОЗРОЖДЕНИИ РОССИИ...

Но мы обязаны трезвыми, мы обязаны православными глазами смотреть на вещи. Величайшее зло - не искать Божией правды и не созидать свою жизнь по этой правде. Будешь искать и будешь строить - и никакая власть тебе в этом помешать не сможет. Советская власть это не только безбожие и величайшая в мире гроза, это также и некая тайна и орудие Божьего Промысла...

Процесс возвращения русского духа в себя, процесс возвращения РУССКОГО СОЗНАНИЯ уже начался, и остановить его ничто не сможет. Теперь нам крайне важно восстановить здоровое и подлинно православное отношение к своему Государству.

Смущаться, что оно является ныне официально атеистическим, по-моему, не нужно (и Павел был до своего обращения, как известно, Савлом), а нужно верить и работать на благо Церкви, и на благо русского общества и советского государства. Не подлежит никакому сомнению, что православные христиане должны быть лучшими гражданами нашей Родины... В нынешней атмосфере внутренней ПУСТОТЫ и внутреннего ОДИЧАНИЯ они должны явиться подлинной СИЛОЙ, подлинным ЗДОРОВЬЕМ, подлинной ОПОРОЙ нашего Русского народа и нашего государства, и так оно несомненно и будет во славу Божию и к торжеству нашей Православной Церкви!"

Русская идеология журнала "Вече" вызвала резкое раздражение среди космополитических представителей партийной власти, и прежде всего Андропова и Суслова. По личному указанию Андропова в мае 1974 года против редактора "Вече" В.Н. Осипова возбуждается уголовное дело, а сам он был заключен в тюрьму. Во время следствия Осипов вел себя мужественно, не выдав ни одного из своих авторов. Однако один из его ближайших сотрудников дал подробные показания, которыми и воспользовалось следствие. Осипов был осужден на 7 лет лагерей.

Такой огромный срок отражал степень страха перед смелым русским человеком и ненависть космополитического режима к нему, не боявшемуся открыто исповедовать "реакционные славянофильские" взгляды. В обвинительном заключении по делу Осипова (1975), в частностни, говорилось: "Действуя с так называемых легальных позиций, прикрываясь лживыми декларациями о своей лояльности к советскому государству и якобы патриотическим характером своих устремлений, Осипов, опираясь на лиц, в прошлом судимых за особо опасные государственные преступления (имелись в виду Л. Бородин, О. Волков и о. Димитрий Дудко. - О.П.), поддержку зарубежных антисоветских организаций и органы буржуазной пропаганды, в 1970-1974 годах с целью подрыва советской власти, консолидации антисоветских элементов занимался преступной деятельностью по изданию, размножению и распространению на территории СССР и вне его пределов нелегальных машинописных журналов "Вече" и "Земля", отдельные статьи которых содержат клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, реакционные, шовинистические и славянофильские взгляды".

В 70-е-начале 80-х годов наступление космополитических сил на русское патриотическое движение носило организованный характер и подготавливалось на самом верху, в окружении членов Политбюро Суслова и Андропова. Репрессивные меры против русских журналов "Молодая гвардия" и "Наш современник", проработка русских писателей и публицистов, судебное преследование патриотов не прекращались, поддерживаемые доносами интеллигенции "малого народа" и выступлениями западных средств массовой информации, координируемых западными спецслужбами.

Сигнал к травле русских патриотов дал агент влияния США, связанный с американскими спецслужбами, А.Н. Яковлев, занимавший в то время пост зам. зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС. Этот махровый русофоб в статье на страницах "Литературной газеты" выдвинул против русского патриотического движения грозные политические обвинения,*2 которые по меркам того времени могли обернуться для "обвиняемых" арестом и судом. К счастью для патриотов, статья и обвинения в ней были составлены так бездарно и топорно, что по своей сути бросали вызов всей русской интеллигенции. Л.И. Брежнев, познакомившись со статьей, раздраженно заявил: "Этот говнюк хочет поссорить нас с интеллигенцией".

Как космополитический режим боялся "реакционно-славянофильских" взглядов В.Н. Осипова, свидетельевует тот факт, что за 1961-1983 годы он провел 15 лет в заключении и ссылке.

Космополитические силы в ЦК и правительстве препятствуют деятельности русских патриотических организаций, и прежде всего ВООПИКа, "Русского клуба", тормозятся или даже запрещаются публикации произведений русских писателей, философов и публицистов (в частности, А.Ф. Лосева, В.А. Солоухина, М.П. Лобанова и мн. др.).

В 1979 году усиливается организованное преследование русского издательства "Современник" (руководители Ю. Прокушев и В. Сорокин), ориентировавшегося на выпуск книг русских писателей-патриотов, "которым двери таких "русскоязычных" издательств, как "Художественная литература", "Советский писатель", были наглухо закрыты". Как писал И. Шевцов: "Это был настоящий подвиг патриотов, требовавший от них гражданского мужества, принципиальности, выдержки и стойкости в условиях ожесточенной идеологической борьбы с международной и внутренней сионистской кликой духовных и нравственных растлителей". Русское издательство выпустило множество книг таких авторов, как В. Белов, В. Распутин, Ф. Абрамов, В. Шукшин, М. Лобанов.

"Чашу терпения" космополитической клики в ЦК КПСС переполнила публикация романа И. Шевцова "Набат", в котором был остро поставлен еврейский вопрос, подвергнуты критике сионистское подполье и его покровители в ЦК КПСС. За этот мужественный гражданский шаг главный редактор издательства В. Сорокин был снят с работы, против него была развязана кампания грязной клеветы, на некоторое время фактически запрещен выпуск книг русских авторов.

В декабре 1980 года без всяких объяснений с поста главного редактора "Комсомольской правды" снимается видный деятель русского патриотического движения писатель В.Н. Ганичев.

Следующий, 1981, год характеризовался усилением космополитического наступления на патриотические силы. В марте 1981 года Андропов направляет в Политбюро записку, в которой отмечает создание среди интеллигенции движения "русистов". "Под лозунгами защиты русских национальных традиций, - доносил глава КГБ, - они по существу занимаются активной антисоветской деятельностью". Андропов ставил вопрос о скорейшей ликвидации этого движения, угрожавшего, по его мнению, коммунистическим устоям больше, чем так называемые диссиденты.

Как писал русский историк С.Н. Семанов: "... Шевцов выпустил роман "Набат", где значился "вымышленный персонаж" Мирон Андреевич Серов, которого именовали "крупным государственным деятелем", - зашифровка имени Михаила Андреевича Суслова была слишком уж прозрачной. Далее в романе появлялась его супруга, директор медицинского заведения, которая покровительствовала "сионистам". Реальную супругу Суслова звали именно так, и она много лет возглавляла стоматологический институт" (Вече. 1994, N 52. С.122).

По новому делу "русистов" уже в апреле 1981 года с поста главного редактора "Человек и закон" увольняется русский историк (в свое время заместитель председателя "Русского клуба") С.Н. Семанов. В августе арестовывается публицист А.М. Иванов, автор известных в патриотических кругах статей в журнале "Вече" и работ "Логика кошмара" и "Рыцарь неясного образа", в которых раскрывается преступная сущность большевистского руководства, а история компартии была справедливо показана как "непрерывная цепь заговоров, переворотов, грубого насилия, задуманных и осуществленных людьми, мечтавшими только о сохранении своей личной власти".

Иванов был связан со многими представителями русской интеллигенции, в частности с художником И.С. Глазуновым и историком С.Н. Семановым. Путем подслушивания чекисты, в частности, установили, что Семанов призывал к борьбе с космополитическими силами, справедливо отмечая, что кончился "период мирного завоевания душ. Наступает революционный период... Надо переходить к революционным методам борьбы... Если мы не будем сами сопротивляться, пропадем". В марте 1982 года Семанов был схвачен и отвезен в Лефортово (после допроса отпущен). Вместе с Семановым пострадал еще один сотрудник журнала "Человек и закон" - Рыжиков, составивший ряд документов, в которых выдвигал требование "чистки" высшего партийного аппарата, засоренного сионистами и им сочувствовавшими.

В конце 1981 года космополитические власти разгромили редакцию журнала "Наш современник", уволив двух заместителей главного редактора, в том числе выдающегося русского публициста Ю. Селезнева (вскоре после этого скончавшегося).

На совещаниях в ЦК подвергаются критике такие выдающиеся книги русских писателей, как "Лад" В.И. Белова и "Память" В.А. Чивилихина. Слово "русский" как бы изымается из официального обихода. В "Правде" организуются выступления интеллигентов "малого народа против изучения русской истории и культуры. Осенью 1983 года в "Литературной газете" и "Вопросах литературы" ведутся нападки на ученых, изучающих творчество русских философов Соловьева, Федорова, Флоренского.

Кампания клеветы и травли организуется вокруг ВООПИКа. В 1982 году в официальной газете "Известия" публикуется статья "Пассы вокруг кассы", где Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры подается чуть ли не как преступный центр выкачивания народных средств для присвоения в личных интересах. Эта и последовавшие за ней публикации были направлены на подрыв престижа общественного участия в охране памятников Отечества.

В декабре того же года ВООПИК заставляют "добровольно" отказаться от взносов коллективных членов общества, которые служили основой его реставрационных расходов. В 1983 году ликвидируются производственные мощности ВООГТИКа. Таким образом, подрывается материальная база существования общества, сужается его самостоятельность в охране и восстановлении памятников. В следующем году ВООПИК лишают права вести самостоятельную работу по пропаганде знаний о памятниках истории и культуры, передав ее обществу "Знание".

И наконец, принимается решение о внесении изменений в закон РСФСР "Об охране и использовании памятников истории и культуры". В одной из статей аннулируется право ВООПИКа на согласование работ на территориях и в зонах охраны памятников, что привело к снижению законодательной требовательности в вопросах охраны памятников и умалению значения общества. Все это только усилило кризис в деле сохранения культурного наследия России.

В 1983 году космополитические силы организовали антирусский шабаш в связи с выходом в свет в журнале "Волга" (город Саратов) замечательной статьи М.П. Лобанова "Освобождение", которая была написана по поводу романа М. Алексеева "Драчуны", где рассказывалась правда о голоде 1933 года в Поволжье. В статье Лобанова впервые в русской публицистике в СССР осмыслялись масштабы и причины народной трагедии раскрестьянивания. Как писал современник, "эффект от статьи был ошеломляющим - словно в хорошо прогретое солнцем болотце вдруг плашмя упала откуда-то с неба огромная каменная глыба".*1

Своей яростной реакцией по поводу статьи Лобанова космополитические силы фактически выдавали свою духовную связь с еврейскими большевиками, осуществлявшими геноцид русского крестьянства. По журналу "Волга", допустившему опубликование "крамольной" статьи, было принято решение Секретариата ЦК КПСС (на котором главную роль играл ставленник Суслова М.В. Зимянин), его главного редактора Н.Е. Палькина уволили.

Жизнь Русской Церкви. - Преодоление трудностей. - Уменьшение числа приходов. - Усиление роли Церкви в духовной жизни. - Обращение к Церкви интеллигенции. - 100 миллионов крещеных. - Канонизация русских святых. - Почитание царственных мучеников. - Борьба с масонским экуменизмом и протестантским реформаторством.

Жизнь Русской Церкви. - Преодоление трудностей. - Уменьшение числа приходов. - Усиление роли Церкви в духовной жизни. - Обращение к Церкви интеллигенции. - 100 миллионов крещеных. - Канонизация русских святых. - Почитание царственных мучеников. - Борьба с масонским экуменизмом и протестантским реформаторством.